|

|

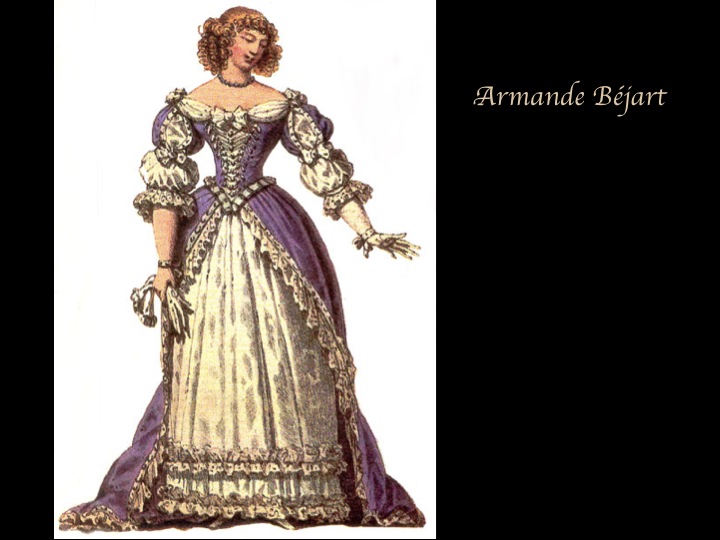

Armande Béjart 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Les cornes sont toujours fort proches des oreilles.

ELOMIRE

J’aurais des cornes, moi ? moi je serais eu.

L’ORVIETAN.

On ne dit pas qu’encor vous le soyez actu ;

Mais, étant marié, c’est chose très certaine

Que vous l’êtes, du moins, en puissance prochaine.

Du vivant de Molière, il ne fut pas imprimé autre chose sur son ménage. Après sa mort, à une époque indéterminée, un grossoyeur de notes et d’anecdotes, de petits papiers et d’extraits de jurnaux, dont le recueil manuscrit est venu jusqu’à nous, le sieur Jean-Nicolas de Tralage, parait-il, s’amusait à dresser un double catalogue des comédiens qui vivaient bien et de ceux qui vivoient mal, et, parmi ces derniers, il rangeoit la femme de Molière entretenue à diverses fois par des gens de qualité et séparée de son mari. C’est là un renseignement à la Tallemant des Réaux, un on-dit recueilli et enregistré sans critique ; comme on le verra, l’entretien et la séparation sont purement imaginaires. Il y a bien encore le factum du Guichard que nous connaissons, mais il se retrouvera bientôt.

J’arrive enfin à l’acte d’accusation formel et détaillé qui pèse le plus lourdement sur la mémoire d’Armande, à la Fameuse Comédienne. C’est un petit livre, publié à Francfort en 1688, réimprimé jusqu’à cinq fois en neuf ans, et anonyme. On pouvait donc se donner carrière pour lui chercher un auteur, et on n’y a pas manqué ; on l’a attribué successivement à La Fontaine, à Racine, à Chapelle, à Blot, le chansonnier de la Fronde, à Mlle Guyot, comédienne de la rue Guénégaud, à Mlle Roudin, comédienne de campagne, à Rosimont, autre acteur de la rue Guénégaud, etc. Il n’y a lieu de discuter aucune de ces attributions, également dénuées de preuves ; les deux premières surtout sont d’une haute fantaisie : ni La Fontaine, malgré sa médiocre dignité de caractère, ni Racine, bien qu’il ait eu des torts envers Molière, n’étaient capables de commettre une infamie, et la Fameuse Comédienne en est une. Racine, en particulier, repentant, converti, entièrement retiré de la littérature depuis 1677, avait d’autres soucis en tête que d’écrire des libelles orduriers. Tout ce que l’on est en droit de supposer, c’est que le livre part de la main d’un homme ou d’une femme de théâtre. Il dénote, en effet, du tripot comique et de la vie des comédiens, une si exacte et si minutieuse connaissance, que l’auteur masqué dut être non pas seulement un écrivain dramatique ou un amateur très répandu dans ce milieu spécial, mais un comédien. Toute profession très absorbante, — et aucune plus que celle-là ne prend son homme tout entier, — imprime une marque spéciale aux idées et au langage ; quelle que soit l’originalité de caractère que la nature ait donnée à un comédien, il sent et pense, voit et parle d’une manière qui lui est plus ou moins commune avec tous ceux qui montent sur les planches. Or, quiconque est un peu familier avec l’envers du théâtre, reconnaît dans la Fameuse Comédienne un parfum de coulisses prononcé. Mais si un comédien pense et écrit de façon spéciale, encore plus une comédienne, qui joint au tour d’esprit et de langage particuliers à sa profession celui qu’elle doit à son sexe. C’est le cas du livre qui nous occupe. La place prépondérante qu’il donne aux femmes, la manière dont il parle des hommes, la haine jalouse qui l’inspire, le choix des médisances ou des calomnies, je ne sais quoi d’oblique et d’insinuant, tout cela dénote une main féminine ; comme aussi la finesse de certaines remarques, la grâce facile et l’agréable négligence des tours. Car si le livre est odieux, il s’en faut de beaucoup qu’il soit mal écrit ; il a sa valeur littéraire, et assez grande, par sa langue, qui est de la meilleure époque et du meilleur aloi, par son style libre et souple, périodique sans lourdeur, familier sans trivialité. Il n’est aucunement pour donner tort à la boutade célèbre de P.-L. Courier que « la moindre femmelette de ce temps-là vaut mieux pour le langage que les Jean-Jacques et les Diderot. » Quant au fond, les inventions haineuses dominent, mais tout n’est pas à rejeter. II faut distinguer d’abord les faits généraux se rapportant au milieu où vivait Armande : ils sont généralement exacts ; et les faits particuliers qui lui sont attribués : la plupart sont imaginaires. L’auteur a certainement vu de près Molière et Armande, elle a probablement fait partie de leur troupe, elle connaît par le menu l’histoire de leur théâtre. Le caractère et la manière d’être qu’elle prête aux deux époux, les incidens publics de leur existence qu’elle raconte, tout cela montre en elle un témoin bon à entendre. Mais c’est tout. Possédée contre Armande d’une haine féroce, haine de femme et de comédienne, elle n’a qu’un but qui est de la rendre odieuse ; ce qu’elle sait des actions de son ennemie, elle le dénature, ou, tout au moins, l’exagère ; ce qu’elle ne sait pas, elle l’invente. Qui veut déshonorer un homme lui attribue des actes d’indélicatesse ou de lâcheté ; qui veut déshonorer une femme lui prête des amans : ce sont les moyens les plus sûrs. Aussi notre auteur fait-elle d’Armande une vraie Messaline, et une Messaline du dernier ordre, de celles que l’on paie. Malheureusement pour l’effet de son récit, elle voulut trop prouver, et, surtout en pareille matière, qui veut trop prouver ne prouve rien. La réputation d’une femme est chose fragile ; mais, par cela même, redoubler les coups est une tactique maladroite. A celui qui s’acharne dans l’attaque comme dans la défense, on est toujours tenté de répondre avec la marquise de Lassay : Comment faites-vous donc pour être si sûr de ces choses-là ? Et dans la Fameuse Comédienne les affirmations abondent, avec pièces à l’appui, lettres, conversations, etc. Il y a trop de faits précis articulés, trop de détails complaisamment énumérés sur des actes qui, par leur nature même, ne sont exactement connus que des seuls participans. Aussi, dès les premières pages, l’incrédulité naît chez le lecteur ; il voit trop bien qu’il a sous les yeux un ramassis d’histoire suspectes, et, s’il lui prend fantaisie de les contrôler, il reconnaît que toutes celles que l’on peut contrôler sont démenties par des faits positifs, et que les autres pèchent contre la plus simple vraisemblance.

Le premier amant attribué à Armande est l’abbé de Richelieu, petit-neveu du grand cardinal ; il était, en effet, d’humeur galante avec une préférence marquée pour les comédiennes. Et voici comment se seraient établies ses relations avec la femme de Molière : Comme il étoit libéral et que la demoiselle aimoit la dépense, la chose fut bientôt conclue. Ils convinrent qu’il lui donneroit quatre pistoles par jour sans ses habits et les régals. L’abbé ne manquoit pas de lui envoyer tous les matins par un page le gage de leur traité et de l’aller voir toutes les après-midi. Ce marché d’amour est commode et simple ; mais, outre que l’on sait par les contemporains les noms des principales amies de l’abbé et que Mlle Molière n’en est pas, il faut admettre, Molière et sa femme demeurant dans la même maison, ou bien que les allées et venues du page et de l’abbé ont passé inaperçues pour le mari, ou bien qu’il en a su le motif et les a tolérées : deux hypothèses également inadmissibles. Si maintenant nous consultons les dates, l’invraisemblance devient une impossibilité. Armande s’était mariée le 20 février 1662, et, le 10 janvier 1664, elle donnait un fils à Molière. Veut-on placer une intrigue galante entre ces deux époques ? Ce serait faire commencer son inconduite de bien bonne heure. Quant à l’abbé, il part, dès le mois de mars 1664, avec l’expédition organisée pour défendre la Hongrie contre les Turcs et meurt à Venise le 9 janvier 1666. Cela n’empêche point la Fameuse Comédienne de faire durer sa liaison avec Mlle Molière jusqu’après les représentations de la Princesse d’Elide, à Chambord ; or cette pièce ne fut jouée qu’après le départ de l’abbé, le 8 mai 1664, et à Versailles.

Une nouvelle et double aventure se serait greffée sur celle-là, Durant les représentations de la Princesse, Armande devint folle du comte de Guiche, et le comte de Lauzun devint fou d’elle ; irritée des dédains du premier, elle se jeta résolument à la tête du second. Ici encore se présentent une impossibilité et une invraisemblance. Éloigné de la cour depuis 1663, à la suite d’un petit complot contre Mlle de La Vallière, le comte de Guiche était ensuite parti pour la Pologne et se trouvait encore à Varsovie en mai 1664. Quant à Lauzun, on ne le trouve pas nommé parmi les personnages qui figuraient dans les fêtes où fut donnée la Princesse d’Élide ; plusieurs, cependant, étaient à la fois moins qualifiés et moins en vue que lui. En outre, tout plein à ce moment de sa passion pour Mme de Monaco, il était peu désireux, sans doute, de se prêter aux caprices d’une comédienne aussi bruyante et encombrante que l’Armande représentée dans la Fameuse Comédienne. Ainsi, la médisante ennemie a eu la main malheureuse ; entre les grands seigneurs célèbres à la cour par leurs aventures galantes, elle a choisi trois des plus connus, se disant que, dans la foule de leurs maîtresses, une de plus passerait sans difficulté ; mais elle savait mal ce monde-là et son ignorance l’a trahie.

Bien que l’abbé de Richelieu soit en route pour la Hongrie, notre libelle le retient en scène, et pour lui faire jouer un fort vilain rôle. Furieux d’être abandonné par Armande, il aurait fait apercevoir à Molière que le grand soin qu’il avoit de plaire au public lui ôtoit celui d’examiner la conduite de sa femme ; et que, pendant qu’il travailloit pour divertir tout le monde, tout le monde cherchoit à divertir sa femme. Une grosse querelle conjugale suit naturellement cette confidence. Armande joue la comédie des larmes ; elle avoue son penchant pour Guiche, mais elle proteste que tout le crime a été dans l’intention, ne dit mot de Lauzun, demande un pardon qu’elle obtient sans peine, et profite de la crédulité de son mari pour continuer ses intrigues avec plus d’éclat que jamais.Cette fois, elle y met une indifférence de cœur, une régularité et une âpreté au gain qui la rangent parmi les femmes galantes de profession. Elle prend une entremetteuse en titre, la Châteauneuf, et ne refuse aucun des nombreux amans que cette matrone lui présente pendant qu’elle fait languir une infinité de sots qui la croient d’une vertu sans exemple. » Ne voilà-t-il pas deux choses assez difficiles à concilier, l’éclat d’une vie galante et une cour d’amoureux transis ? Cependant Molière, averti de nouveau, se met dans une fureur violente et il menace sa femme de la faire enfermer. Nouvelle scène de cris et de larmes ; mais, au lieu de s’humilier une seconde fois, Armande le prend de haut, et exige une séparation. En vain, sa famille, celle de Molière, leurs amis communs essaient de l’apaiser : Elle conçut dès lors une aversion terrible pour son mari, elle le traita avec le dernier mépris ; enfin, elle porta les choses à une telle extrémité que Molière, commençant à s’apercevoir de ses méchantes inclinations, consentit à la rupture qu’elle demandoit incessamment depuis leur querelle ; si bien que, sous arrêt du parlement, ils demeurèrent d’accord qu’ils n’auroient plus d’habitude ensemble. Il y eut donc non pas séparation judiciaire, comme l’a cru Tralage, mais séparation à l’amiable. D’autres témoignages s’accordant ici avec celui de la Fameuse Comédienne, on peut tenir le fait pour assuré.

Cette rupture ne saurait être antérieure au mois d’avril 1666, car à cette époque Armande donnait à son mari un second enfant : une fille qui eut pour parrain M. de Modène et pour marraine Madeleine Béjart. Peu de temps après, Molière tombait malade ; nous le savons par Robinet, qui annonce, le 21 février 1666, sa guérison et sa rentrée au théâtre. Si l’on admet que le Misanthrope reflète quelque chose de l’état d’esprit du poète et de ses sentimens envers sa femme, la séparation peut être rapportée au moment où cette pièce fut jouée, c’est-à-dire en juin 1666, ou, au plus tard, vers le mois d’août de la même année, après le Médecin malgré lui. On a vu que, dans les trois pièces qui suivent celle-ci : Mélicerte, le Sicilien et Amphitryon, Armande est laissée de côté : c’est Mlle de Brie qui en obtient les beaux rôles ; ne serait-ce point un effet du ressentiment de son mari, effet très naturel et d’autant plus pénible pour elle que jusqu’alors elle avait eu dans les distributions une part plus flatteuse et plus large ?

Depuis ce moment ils ne se virent plus qu’au théâtre, Armande restant à Paris avec sa mère et ses sœurs, Molière passant ses rares loisirs dans une petite maison de campagne qu’il avait louée à Auteuil. Un jour, il rêvait tristement dans son jardin, lorsque, selon la Fameuse Comédienne, il reçut la visite de son ami Chapelle, et, comme il étoit alors dans une de ces plénitudes de cœur si connues par les gens qui ont aimé, il s’épancha dans une confidence que l’auteur du pamphlet prétend reproduire tout au long et au vrai :

Je suis né, disait-il, avec les dernières dispositions à la tendresse ; et, comme j’ai cru que mes efforts pouvoient lui inspirer par l’habitude des sentimens que le temps ne pourrait détruire, je n’ai rien oublié pour y parvenir. Comme elle étoit jeune quand je l’épousai, je ne m’aperçus pas de ses méchantes inclinations, et je me crus un peu moins malheureux que la plupart de ceux qui prennent de pareils engagemens. Aussi le mariage ne ralentit point mes empressemens ; mais je lui trouvai tant d’indifférence que je commençai à m’apercevoir que toute ma précaution avoit été inutile et que tout ce qu’elle sentoit pour moi étoit bien éloigné de ce que j’aurois souhaité pour être heureux. Je me fis à moi-même des reproches sur une délicatesse qui me sembloit ridicule dans un mari, et j’attribuai à son humeur ce qui étoit un effet de son peu de tendresse pour moi. Mais je n’eus que trop de moyens de m’apercevoir de mon erreur ; et la folle passion qu’elle eut, peu de temps après, pour le comte de Guiche, fit trop de bruit pour me laisser dans cette tranquillité apparente. Je n’épargnai rien, à la première connaissance que j’en eus, pour me vaincre, dans l’impossibilité que je trouvai à la changer. Je me servis pour cela de toutes les forces de mon esprit ; j’appelai à mon secours tout ce qui pouvoit contribuer à ma consolation ; je la considérai comme une personne de qui tout le mérite est dans l’innocence, et que son infidélité rendoit sans charmes. Je pris dès lors la résolution de vivre avec elle comme un honnête homme qui a une femme coquette, et qui est bien persuadé, quoi qu’on puisse dire, que sa réputation ne dépend point de la méchante conduite de son épouse. Mais j’eus le chagrin de voir qu’une personne sans beauté, qui doit le peu d’esprit qu’on lui trouve à l’éducation que je lui ai donnée, détruisoit, en un moment, toute ma philosophie. Sa présence me fit oublier mes résolutions, et les premières paroles qu’elle me dit pour sa défense me laissèrent si convaincu que mes soupçons étoient mal fondés, que je lui demandai pardon d’avoir été si crédule.

Cependant mes bontés ne l’ont point changée ; et si vous saviez ce que je souffre, vous auriez pitié de moi. Ma passion est venue à un tel point qu’elle va jusques à entrer avec compassion dans ses intérêts ; et quand je considère combien il m’est impossible de vaincre ce que je sens pour elle, je me dis en même temps qu’elle a peut-être une même difficulté à détruire le penchant qu’elle a d’être coquette, et je me trouve plus dans la disposition de la plaindre que de la blâmer. Vous me direz sans doute qu’il faut être père pour aimer de cette manière ; mais, pour moi, je crois qu’il n’y a qu’une sorte d’amour, et que les gens qui n’ont point senti de semblables délicatesses n’ont jamais véritablement aimé. Toutes les choses du monde ont du rapport avec elle dans mon cœur. Mon idée en est si fort occupée que je ne sais rien en son absence qui me puisse divertir. Quand je la vois, une émotion et des transports qu’où peut sentir, mais qu’on ne sauroit dire, m’ôtent l’usage de la réflexion. Je n’ai plus d’yeux pour ses défauts, il m’en reste seulement pour ce qu’elle a d’aimable. N’est-ce pas là le dernier point de la folie, et n’admirez-vous pas que tout ce que j’ai de raison ne sert qu’à me faire connaître ma faiblesse sans on pouvoir triompher ?

Le passage est éloquent et une grande émotion s’en dégage ; non-seulement il ne part pas d’une plume ordinaire, mais je n’hésite pas à y voir, malgré quelques tournures languissantes et quelques-faiblesses d’expression, un des beaux morceaux de la prose française en sa plus belle époque.

Faut-il aller plus loin, et y reconnaître, comme on le veut, l’esprit ou la main de Molière lui-même, que ce soit un compte-rendu écrit de souvenir par Chapelle, ou une lettre adressée par Molière à son ami, compte-rendu ou lettre tombés dans les mains du libelliste ? Il n’est besoin, ce semble, de recourir ni à l’une ni à l’autre de ces deux hypothèses. Si l’on admet que la Fameuse Comédienne, malgré sa détestable inspiration, n’est pas l’œuvre du premier venu, mais d’une actrice douée d’un talent de style naturel, le plus simple serait d’admettre encore que ce morceau est aussi bien son œuvre que tout le reste. Rompue à la pratique du théâtre, elle combine certaines parties de son récit comme autant de petites pièces. La situation est ici de celles qui inspirent et portent ; soutenue donc parle souvenir du Misanthrope, l’imagination échauffée par les plaintes brûlantes d’Alceste, sa haine contre Armande venant par-dessus, elle a réussi la scène et la tirade. Sauf en un point, toutefois, le rôle prêté à Chapelle. Epicurien insouciant, Chapelle n’en était pas moins sensible aux peines de ses amis ; il l’a prouvé en plusieurs circonstances. Or, le langage qu’il tient dans la scène d’Auteuil est celui d’un fort vilain égoïste ; .jamais confident ne joua son rôle de façon plus piteuse. Il ne comprend rien à la douleur de Molière, qui est obligé de lui dire : Je vois bien que vous n’avez encore rien aimé. La confession achevée, mal à l’aise, dérangé dans sa quiétude d’esprit, il se dérobe au plus vite : Je vous avoue à mon tour que vous êtes plus à plaindre que je ne pensois ; mais il faut tout espérer du temps. Continuez cependant à faire vos efforts ; ils feront leur effet lorsque vous y penserez le moins. Pour moi, je vais faire des vœux afin que vous soyez bientôt content. C’est l’attitude et le langage de ce solennel imbécile de baron dans On ne badine pas avec l’amour, lorsqu’il répond aux supplications passionnées de la pauvre Camille : Cela me jettera dans le désespoir pour tout le carnaval… Je serai vêtu de noir ; tenez-le pour assuré… Je vais m’enfermer pour m’abandonner à ma douleur !

Les consolations de l’amitié sont insuffisantes pour adoucir des amertumes aussi douloureuses que celles dont souffrait Molière. Seul, un autre amour peut les rendre supportables, en attendant que l’on revienne au premier. C’est Mlle de Brie qui aurait rempli auprès de Molière ce rôle d’abnégation.

Dans le Misanthrope, elle avait représenté Éliante, et, de même qu’Éliante eût volontiers consolé Alceste des caprices de Célimène, de même Mlle de Brie accueillit Molière rebuté par Armande. Mais elle n’eut pas la pudique réserve d’Éliante, son intervention dans une passion troublée fut moins irréprochable ; enfin sa liaison avec Molière ne saurait leur valoir à l’un et à l’autre une sympathie sans mélange. Elle l’aimait avant son mariage avec Armande ; et, quoi qu’en dise l’auteur de la Fameuse Comédienne, elle semble s’y être résignée facilement ; elle nous apparaît, en effet, comme très accommodante, sans rancune, admettant l’abandon ou le partage et ne tenant pas rigueur à qui lui revenait. Mais il est fâcheux pour Molière qu’une fois marié il n’ait pas pris à son égard une attitude nette et n’admettant aucune interprétation de nature à froisser Armande. Au lieu de cela, un an à peine après son mariage, on le voit habiter la même maison que son ancienne maîtresse. Si la femme légitime avait des torts, quelle arme pour elle ! Armande ne manqua donc pas, dans l’occasion, d’employer cette tactique, féminine entre toutes, qui consiste à attaquer au lieu de se défendre. Dans la grande querelle qui précéda la séparation de 1666, elle déclara bien haut « qu’elle ne pouvoit plus souffrir un homme qui avoit toujours conservé des liaisons particulières avec la de Brie, qui demeurait dans leur maison et qui n’en étoit point sortie depuis leur mariage. » Elle exagérait sans doute un peu en précisant ainsi son grief ; Molière était alors trop épris de sa femme pour l’abandonner si tôt. Mais ne lui avait-il pas fourni lui-même cette triomphante réponse ? Et il paraît bien que, une fois rebuté, il acheva de lui donner raison en revenant à Mlle de Brie. C’était une maladresse, et ses amis ne le lui cachèrent pas. L’un d’eux, selon Grimarest, lui en faisait un jour le reproche, et, comme de raison, traitait fort mal Mlle de Brie ; elle n’avait, disait-il, ni vertu, ni esprit, ni beauté. Molière en convenait, mais en ajoutant : Je suis accoutumé à ses défauts, et il faudrait que je prisse trop sur moi pour m’accommoder aux imperfections d’une autre ; je n’en ai ni le temps ni la patience. Il y a bien des choses dans ce peu de mots : de la tristesse, de la résignation, le dédain amer de soi-même et d’autrui, peut-être aussi cette espèce d’inconscience qui résulte de certains états d’esprit et de certaines situations. Molière était un très grand homme, mais un homme, et qui avait ses faiblesses ; il serait puéril de les nier et de l’absoudre en tout et pour tout avec un parti-pris d’admiration. Comédien, sa profession admettait alors bien des licences, et il on prit sa part. Il ne faut donc pas chercher dans sa conduite, ou plutôt y mettre les yeux fermés une régularité bourgeoise qui n’y est pas et n’y saurait être. En l’espèce, il commit ou une faute ou une maladresse, les deux si l’on veut.

Faute ou maladresse, au surplus, la réconciliation n’en fut pas empêchée. L’auteur de la Fameuse Comédienne n’en parle pas : cela dérangerait sa thèse. Entre temps, le libelle place une nouvelle intrigue d’Armande. Durant les représentations de Psyché, au carnaval de 1671, elle se serait éprise d’une passion violente pour le très jeune Baron, qui faisait l’Amour, et ils auraient continué leur rôle hors du théâtre. Cette liaison n’est guère admissible ; non parce que Baron était tenu envers Molière par les devoirs d’une reconnaissance filiale : ce que l’on sait de cet insupportable fat, très dégagé de préjugés comme tous les dons Juans, permet de penser qu’une telle considération ne l’aurait pas retenu. Mais il était encore bien jeune : il avait à peine dix-sept ans et Armande n’était pas assez âgée elle-même pour rechercher les passions d’adolescens ; les Rosines ont passé la trentaine lorsqu’elles font chanter la romance aux Chérubins. De plus, il semble prouvé que Baron, traité par Molière avec la plus grande bonté, eut au contraire beaucoup à se plaindre d’Armande, qu’il dut même, rebuté par ses mauvais procédés, quitter la troupe pendant quelque temps, et qu’il y rentra malgré elle, sur les vives instances de Molière. Ce qui est certain, c’est que, aussitôt Molière mort, il s’empressa d’aller à l’hôtel de Bourgogne, dans un moment où Armande, devenue chef de la troupe, aurait eu grand besoin de lui.

A côté de toutes ces intrigues apocryphes ou douteuses, plus répugnantes les unes que les autres, on est heureux de rencontrer non pas un amour, mais un hommage aussi pur qu’honorable pour Armande, et où son souvenir se trouve mêlé à celui du vieux Corneille. Modèle des époux et père de six enfants, l’auteur de tant de stances à Iris n’en aimait pas moins jouer auprès des reines de théâtre le rôle du don Guritan de Ruy Blas auprès de dona Maria de Neubourg. Il y avait quelque chose d’espagnol dans son âme comme dans son génie, et lorsqu’il rencontrait un type de grâce charmante ou noble, il s’en faisait avec une galanterie fière l’admirateur et le servant. Devenu l’ami de Molière, il offrit à sa jeune femme une admiration platonique, et il paraît bien qu’il exprimait ses propres sentimens pour Mlle Molière lorsque, dans Psyché, il faisait parler à l’Amour le langage délicieusement précieux qui est dans toutes les mémoires. Mais cette déclaration voilée ne suffit pas au poète ; il voulut écrire pour sa déesse une tragédie dont elle jouerait le principal rôle et où il se représenterait-lui-même sous les traits d’un de ces vieillards amoureux qu’il dessinait d’une touche si fière. De là Pulchérie, son avant-dernière pièce, qui, l’on ne sait trop pourquoi, au lieu d’être jouée par la troupe de Molière, parut sur le théâtre du Marais ; pièce étrange, languissante et froide dans l’ensemble, d’une donnée qui fait un peu sourire, mais où se trouvent beaucoup de beaux vers et un caractère original, le vieux sénateur Martian, c’est-à-dire, nous apprend Fontenelle, Corneille lui-même. Le sentiment que l’Amour murmurait avec une espérance passionnée, Martian le gronde avec plus de mélancolie que de résignation ; il met dans son regret de ses jeunes années autant de force et de noblesse que le chevalier romain Laberius exhalant devant César sa plainte fameuse :

Moi qui me figurais que ma caducité

Près de la beauté même étoit en sûreté !

Je m’attachois sans crainte à servir la princesse,

Fier de mes cheveux blancs et fort de ma faiblesse ;

Et, quand je ne pensois qu’à remplir mon devoir,

Je devenois amant sans m’en apercevoir.

Mon âme, de ce feu nonchalamment saisie,

Ne l’a point reconnu que par ma jalousie ;

Tout ce qui l’approchoit vouloit me l’enlever,

Tout ce qui lui parloit cherchoit à m’en priver ;

Je tremblois qu’à leurs yeux elle ne fût trop belle ;

Je les haïssois tous comme plus dignes d’elle,

Et ne pouvois souffrir qu’on s’enrichit d’un bien

Que j’enviois à tous sans y prétendre rien.

Ces beaux vers durent charmer Armande et faire sourire Molière. Il serait imprudent de juger les comédiennes d’après les hommages poétiques qui leur sont consacrés ; mais on sait gré à Armande d’avoir inspiré celui-là et, au sortir de la Fameuse Comédienne, on est quelque peu dédommagé en retrouvant, grâce à Corneille, quelque chose d’elle dans l’idylle héroïque de Psyché, dans une noble scène de Pulchérie.

La réconciliation de Molière et de sa femme était peut-être chose faite lors de Psyché ; en tout cas, elle n’eut pas lieu plus tard que la fin de 1671, entre les Fourberies de Scapin et la Comtesse d’Escarbagnas. Des amis communs, entre autres Chapelle et le marquis de Jonzac, s’y étaient employés avec dévoûment. Vers le milieu de l’année suivante, les deux époux allèrent habiter rue de Richelieu. En s’éloignant de cette maison de la place du Palais-Royal, où il avait longtemps vécu, avec les Béjart et Mlle de Brie, Molière voulait sans doute mettre son foyer à l’abri des causes de discorde qui l’avaient troublé. Il semble que peu de temps après son mariage, il avait déjà pris semblable mesure et s’était installé dans cette même rue de Richelieu, bien inspiré en cela ; mais, on ne sait pour quelle cause, il serait revenu bientôt habiter avec les Béjart. Cette fois, au contraire, il prit toutes les mesures qui annoncent une installation définitive. La demeure commode et vaste qu’il avait choisie, il s’efforça de la rendre agréable à Armande : il y déploya un grand luxe, il y porta des recherches et des attentions d’amoureux, combinant le choix de l’ameublement, la disposition des tentures, l’harmonie des couleurs, la distribution des pièces pour la commodité et l’agrément de sa femme. Quelle différence avec le pauvre et froid petit logis où nous avons vu mourir Madeleine Béjart ! Il semble qu’une seconde lune de miel suivit cette réconciliation, et que le pauvre grand homme connut, du moins, avant de mourir, quatre mois de bonheur intime et de tranquillité. Le 15 septembre 1672, il devenait père pour la troisième fois ; il lui naissait un fils. Courte joie : l’enfant ne vivait que onze jours, précédant son père dans la tombe de quatre mois et demi. Cette réconciliation, en effet, si heureuse en elle-même, devait être funeste à Molière et l’on peut y voir une des causes de sa mort prématurée. Atteint depuis longtemps d’une grave maladie de poitrine, il avait dû se soumettre à un régime sévère, ne vivant que de lait, gardant le silence en dehors de la scène et confiné dans la solitude. Heureux, il se crut guéri, et, ne voulant pas imposer à sa femme la triste société d’un valétudinaire, il se remit à la viande, rouvrit sa maison, reprit son existence d’autrefois. Les suites de ce brusque changement furent une aggravation rapide de son mal et une catastrophe foudroyante : on sait dans quelles circonstances dramatiques, le 17 février 1673, il était surpris par la mort.

Des témoignages que l’on vient de parcourir se dégage sur la conduite et le caractère d’Armande une opinion assez nette pour qu’il ne soit pas nécessaire de l’exposer longuement. C’était une femme très séduisante, mais, comme la plupart des coquettes, égoïste et d’esprit borné quoique vif. Unie trop jeune à un mari trop âgé et d’une sensibilité très vive, elle le fit beaucoup souffrir par une humeur très différente de la sienne ; mais elle dut souffrir autant que lui. C’était, il est vrai, un homme de génie ; avec un jugement plus large, elle aurait rempli près de lui le beau rôle que bien des femmes surent prendre en pareil cas, celui de l’abnégation et du dévoûment. Mais elle n’avait rien de ce qu’il faut pour cela ; elle voulait vivre pour elle-même. De là des froissemens continuels, une irritation croissante, et bientôt la vie commune insupportable, Peut-on dire, cependant, que Molière ne rencontra près d’elle qu’indifférence ? Il serait imprudent de l’affirmer. On trouve, en effet, dans cet Elomire hypocondre, qui n’est pas plus suspect de partialité envers elle qu’envers son mari, une scène que l’on n’a pas assez remarquée et qui donne à penser. Le Boulanger de Chalussay représente Molière tourmenté par ces souffrances imaginaires aussi douloureuses que les maladies les plus certaines et se livrant aux accès de colère futile et violente si communs en pareil cas. Sa femme est près de lui et s’efforce à le calmer ; sincèrement affligée de l’état où elle le voit, elle le raisonne comme un enfant ; si Chalussay lui prête quelques duretés de parole, c’est qu’il en veut à tout ce qui touche Molière et qu’il tient à ne pas représenter sous un aspect trop sympathique la femme de son ennemi. Il semble, cependant, qu’il ne puisse, malgré qu’il en ait, s’empêcher de lui conserver un peu du rôle qu’elle avait dans la réalité.

Reste la conduite. En somme, tout ce que les contemporains d’Armande ont écrit contre elle se trouve faux si on l’examine d’un peu près ; à plus forte raison ce qu’une admiration mal entendue pour, Molière a fait imaginer depuis. Mais prétendre qu’elle fut une épouse irréprochable serait aussi hasardeux qu’affirmer son inconduite. Il n’y a pas, dit-on, de fumée sans feu, et ici la fumée est particulièrement épaisse et noire. Le mieux est de garder une réserve fort sage en pareil cas. On peut, tout au plus, admettre comme l’expression possible de la vérité ces paroles que Grimarest met dans la bouche de Molière : Cette femme, cent fois plus raisonnable que je ne le suis, veut jouir agréablement de la vie ; elle va son chemin ; et, assurée par son innocence, elle dédaigne de s’assujettir aux précautions que je lui demande. Je prends cette négligence pour du mépris ; je voudrais des marques d’amitié pour croire que l’on en a pour moi, et que l’on eût plus de justesse dans sa conduite pour que j’eusse l’esprit tranquille. Mais ma femme, toujours égale et libre dans la sienne, qui seroit exempte de tout soupçon pour tout autre homme moins inquiet que je ne le suis, me laisse impitoyablement dans mes peines ; et, occupée seulement du désir de plaire en général comme toutes les femmes, sans avoir de dessein particulier, elle rit de ma faiblesse. Il y a bien là un air d’arrangement, une insistance maladroite sur la parfaite innocence d’Armande, qui compromettent la cause même que Grimarest veut servir. Mais, en fait, il ne serait pas impossible que ce passage traduisit l’opinion moyenne des contemporains de Molière et que cette opinion fût conforme à la vérité. Ainsi Molière aurait été malheureux surtout de n’être pas aimé, jaloux, mais sans croire à l’infidélité de sa femme, et Armande une coquette aimant plus les manèges de l’amour et les satisfactions de vanité qu’ils procurent que l’amour lui-même. Si ce n’est point là un caractère très sympathique, encore vaut-il mieux que l’Armande de convention.

Du reste, une fois veuve, il semble qu’elle comprit tout à coup la perte qu’elle avait faite et s’efforça de réparer son erreur dans la mesure du possible. Elle porta dignement le deuil de son mari, elle assura le respect de sa mémoire, elle contribua grandement à empêcher la ruine du théâtre qu’il avait fondé, et lorsque enfin elle put songer à elle-même, elle sut, quoiqu’on en ait dit, concilier ce qu’elle devait au grand nom qu’elle avait partagé avec son droit d’arranger son existence à sa guise.

On sait les tristes incidens qui marquèrent les funérailles de Molière. Frappé d’une mort presque subite, il n’avait pu faire la renonciation dont l’église s’assurait toujours avant d’accorder aux comédiens la sépulture religieuse. Il est certain que les souvenirs de Tartufe et de Don Juan, furent pour beaucoup, d’abord, dans le refus du curé de Saint-Eustache, puis dans la mauvaise grâce de l’archevêque à exécuter la volonté de Louis XIV ; mais, en somme, le prélat comme le curé ne faisaient qu’appliquer une règle strictement suivie en pareil cas. La veuve de Molière eut donc à vaincre des résistances d’autant plus fortes qu’elles s’appuyaient sur une prescription formelle et sur une antipathie particulière inspirée au clergé par le défunt. Il faut lui tenir compte de la douleur sincère dont elle donna les marques, de la noblesse de son attitude, de son énergie. Accompagnée du curé d’Auteuil, elle courut à Versailles se jeter aux pieds du roi ; elle supplia, mais avec fierté, avec courage. Non contente de s’écrier : Quoi ! l’on refuse la sépulture à un homme qui, dans la Grèce, eût mérité des autels ! » elle ne craignit pas de dire que « si son mari était criminel, ses crimes avaient été autorisés par Sa Majesté même. C’était logique, mais hardi. Avec ce tact qui était une de ses qualités royales, Louis XIV fit respecter à la fois sa dignité, celle de l’archevêque, Harlay de Chanvalon, fort méprisable comme homme, mais, en somme, son archevêque de Paris, et la justice due à Molière : il congédia la veuve en disant que l’affaire ne dépendait pas de lui et il manda au prélat qu’il fît en sorte d’éviter l’éclat et le scandale.Le soir des funérailles, la foule s’amassait devant la maison mortuaire, non sans doute, comme on le dit habituellement, pour insulter le cercueil : les Parisiens n’ont jamais été de grands rigoristes. Molière les avait beaucoup amusés ; enfin, ils sont presque toujours respectueux devant la mort. Il est à croire qu’ils obéissaient ce soir-là à des sentimens assez mêlés : leur curiosité très vive pour tout ce qui touche au théâtre, la sympathie, enfin, et surtout leur éternel esprit badaud. Grimarest donne clairement à entendre que cette affluence de populaire était inoffensive et que, si la veuve en fut épouvantée, c’est qu’elle ne pouvoit pénétrer son intention. Dans l’incertitude, Armande employa un moyen infaillible de tourner à la bienveillance déclarée des dispositions douteuses : elle fit répandre par les fenêtres un millier de livres en priant avec des termes si touchans le peuple amassé de donner des prières à son mari, qu’il n’y eut personne de ces gens-là qui ne priât Dieu de tout son cœur.Sur la tombe elle fit placer une large pierre, et, deux ou trois ans après, durant un hiver rigoureux, on y alluma par son ordre un grand feu, auquel vinrent se chauffer les pauvres du quartier. Symbole touchant du génie de Molière ; la veuve ne voulait qu’honorer la mémoire de son mari par un acte de bienfaisance, mais la postérité a bien le droit de voir l’allégorie involontaire qui se dégage de cet acte. Ce foyer de chaleur, accessible à tous, et qui semble sortir de la tombe même du poète, n’est-ce pas l’image de son génie, cet autre foyer de raison, de poésie et de gaîté ?

Malgré le coup terrible qui la frappait, la troupe ne fit relâche que six jours ; il n’y avait pas de temps à perdre si elle voulait prouver son intention de survivre. Elle aurait pu se joindre immédiatement à l’hôtel de Bourgogne ; le roi le souhaitait et l’hôtel n’eût pas mieux demandé à, ce moment que d’accueillir le Palais-Royal : une longue rivalité aurait ainsi pris fin. Mais, accepter cette réunion, n’était-ce pas, de la part des camarades de Molière, manquer de respect à la mémoire de leur chef, auquel les grands comédiens avaient fait une guerre acharnée ? S’il devait un jour y avoir réunion, il fallait non pas que l’hôtel absorbât la troupe de Molière, mais qu’il fût absorbé par elle, qu’il y eût là pour les camarades de Montfleury et de Villiers défaite et non victoire. La Grange et Armande parvinrent à réaliser ce projet ; avec Louis XIV et Colbert, ils furent vraiment les fondateurs de la Comédie-Française. Il n’y a pas lieu, pour le moment, de raconter en détail par quels moyens : la part de La Grange y fut trop considérable, et il faudrait mêler à l’histoire d’Armande trop de faits qui regardent plutôt son camarade. Mais, comme lui, elle s’y dévoua tout entière ; elle y engagea une grosse part de sa fortune, elle y déploya une activité méritoire, car, Molière nous l’a dit, elle était naturellement nonchalante. Elle aussi triomphait, lorsqu’une lettre de cachet du 21 octobre 1680 ordonna qu’il n’y aurait plus à Paris qu’un seul théâtre français, le sien.

A cette date, un grand événement avait eu lieu dans l’existence d’Armande : depuis le mois de mai 1677, elle avait échangé le nom glorieux de Molière contre celui, beaucoup plus modeste, de son camarade François Guérin d’Estriché. On lui a reproché ce second mariage avec beaucoup de sévérité. La veuve de Molière se remarier ! On dirait vraiment qu’elle a commis un crime, ou plutôt un sacrilège ; car, depuis tantôt un siècle, Molière est passé dieu. Il faut pourtant tenir compte, en ceci comme en toutes choses, de la différence des temps et des idées. Dans les années qui suivirent sa mort, Molière n’était pas encore regardé comme le génie prodigieux que nous voyons en lui. Sauf pour quelques-uns, comme Boileau, qui mesuraient toute l’étendue de cette perte, ce n’était qu’un très amusant comédien, qu’un excellent auteur, dont on regrettait la mort prématurée, mais dont on ne songeait nullement à faire l’apothéose. Quant à sa veuve, elle ne songeait pas davantage à faire d’elle-même une relique. Elle était jeune encore, plus belle que jamais ; elle n’avait pas été heureuse dans son premier mariage ; la vie lui devait un dédommagement. Ce dédommagement s’offrit à elle sous les espèces d’un fort honnête homme, bien fait, estimé dans son art ; pourquoi aurait-elle joué sans conviction le rôle d’une Andromaque inconsolable ? Soyons indulgens pour elle, en raison même de cette délicatesse morale et de ces scrupules qui nous honorent et qui lui manquaient. D’autant plus qu’elle avait bien besoin d’un homme pour la protéger et mettre fin par sa seule présence à une situation des plus pénibles. Depuis son veuvage, en effet, elle se trouvait en butte à des attaques multipliées. Outre le soin de ses affaires, ses intérêts dans l’exploitation du théâtre, sa situation jalousée dans la troupe, elle avait eu de très graves ennuis. Ç’avait été d’abord son affaire avec un président au parlement de Grenoble, M. de Lescot. Magistrat galant et coureur, ce Lescot était par surcroît, emporté, brutal, capable de toutes les maladresses. Il s’était déjà compromis dans de fâcheuses aventures ; à la suite d’une escapade nocturne, on l’avait trouvé roué de coups et laissé pour mort sur le pavé de Paris. Très épris d’Armande, mais n’osant se déclarer directement, il se servit d’une entremetteuse, la Ledoux. Par une rencontre singulière, celle-ci avait à sa disposition une femme La Tourelle, qui ressemblait à s’y méprendre à Mlle Molière et qui en profitait de façon très lucrative dans l’exercice de son métier, se faisant passer auprès des naïfs ou des ignorans pour la brillante comédienne de la rue Guénégaud. Facilement abusé par les deux femmes, Lescot profita quelque temps en secret de sa prétendue bonne fortune ; il suivait assidûment les représentations d’Armande, mais il gardait sur le théâtre une réserve que La Tourelle lui avait expressément ordonnée. Un soir il n’y tient pas, s’introduit dans la loge d’Armande et se permet des familiarités. Elle s’indigne, il s’emporte ; dans un collier qu’elle portait, il croit en reconnaître un dont il avait fait présent à La Tourelle et il le lui arrache ; la garde arrive au bruit et il est arrêté. Une information judiciaire suivit naturellement, et un arrêt du parlement de Paris, en date du 17 octobre 1675, condamna le président à faire amende honorable devant témoins à Mlle Molière, et les femmes Ledoux et La Tourelle à être fustigées, nues, de verges, au-devant de la principale porte du Châtelet et devant la maison de Mlle Molière ; ce fait, bannies pour trois ans de Paris. On est frappé de l’étrange ressemblance que présente cette affaire avec celle du Collier, qui, en 1785, compromit le nom de Marie-Antoinette. Les mêmes rôles sont repris à cent dix ans de distance, celui d’Armande par la reine, celui de l’entremetteuse Ledoux par la comtesse de La Motte, celui de la femme La Tourelle par la demoiselle Oliva, enfin celui du président Lescot par le cardinal de Rohan. Et pour que rien ne manque au parallèle, de même que la reine fut salie par un infâme libelle publié à Londres par Mme de La Motte, Armande eut à subir la Fameuse Comédienne. Moins d’un an après éclatait un nouveau scandale, plus pénible encore pour la veuve de Molière, le procès Guichard. Ce fut le 16 juillet 1676 que l’ennemi de Lulli lança le factum où elle était si maltraitée. J’ai assez parlé du personnage pour qu’il ne soit pas utile de le présenter à nouveau. Mais les imputations infamantes que nous connaissons déjà n’étaient qu’une faible partie des injures dont il couvrait Armande. Il est impossible de transcrire au long le passage qui la concerne ; quelques lignes feront juger du reste : La Molière, disait-il, est infâme de droit et de fait, c’est-à-dire par sa profession et son inconduite ; avant que d’être mariée, elle a toujours vécu dans une prostitution universelle ; pendant qu’elle a été mariée, elle a toujours vécu dans un adultère public ; enfin, qui dit La Molière dit la plus infâme de toutes les infâmes. L’exagération même de ces injures leur enlève jusqu’à l’apparence du sérieux, d’autant plus que Guichard traite avec la même violence de calomnies sans preuves tous ceux dont il redoute le témoignage. Il était très protégé, semble-t-il, en raison de sa charge d’intendant des bâtimens de Monsieur ; mais il n’y eut pas moyen de lui épargner les conséquences de sa mâle rage. L’accusation d’empoisonnement qui pesait sur lui fut reconnue fondée et, le 27 février 1676, il s’entendit condamner au blâme, à l’amende honorable, à 4,000 livres de dommages-intérêts et 200 livres d’amende ; les imprimeurs de son factum devaient être appréhendés au corps et poursuivis. On remarquera la sévérité avec laquelle la justice frappait à deux reprises deux accusateurs d’Armande. Si elle eût été la femme absolument décriée que disent ses ennemis, aurait-elle obtenu réparation aussi complète ?

On trouvera sans doute que les ennuis suscités à la malheureuse femme par ces deux affaires suffisaient, avec le soin de son théâtre et l’exercice de sa profession, pour l’absorber tout entière et lui enlever tout désir de suivre des intrigues galantes. Aussi n’y a-t-il pas lieu de discuter celles que la Fameuse Comédienne lui prête encore à la même époque. Pouvait-elle, ainsi tourmentée, calomniée, surchargée d’embarras de tout genre, ne pas désirer un protecteur et un appui ? Peut-on, sa situation une fois connue, ne pas reconnaître que la nécessité d’un second mariage s’imposait à elle ? Ce qui prouve bien que, dans le premier, tous les torts n’étaient pas de son côté, c’est que, devenue la femme de Guérin, elle vécut parfaitement heureuse et que sa conduite ne donna plus lieu à aucun bruit fâcheux. L’auteur de la Fameuse Comédienne, lui-même, est obligé de le reconnaître ; il s’empresse, naturellement d’expliquer cette sagesse à sa façon en disant qu’Armande avait trouvé cette fois un maître impérieux et dur ; mais les témoignages désintéressés s’accordent à représenter Guérin comme un excellent homme. Il faut ajouter à l’honneur de l’un et de l’autre que, dans leur ménage, la mémoire de Molière fut entourée non-seulement de respect, mais de vénération. Ce sont les propres termes qu’employait en parlant du premier mari de sa mère, un fils né de leur mariage : en 1698, à peine âgé de vingt ans, ce jeune homme avait imaginé d’achever et de mettre en vers libres la Mélicerte de Molière, et c’est dans la préface de ce travail bien inutile qu’il s’exprimait de cette façon.

Depuis lors, Armande continua sans incidens sa carrière de comédienne, jusqu’à ce qu’elle prit sa retraite, en 1694, à la clôture de Pâques. Le bonheur qu’elle trouvait dans sa nouvelle famille, et aussi la nonchalance naturelle que nous lui connaissons par Molière, l’avaient détachée peu à peu de son art ; elle n’avait encore que cinquante-deux ans, et elle aurait pu briller longtemps encore, à une époque où les comédiennes, même les ingénues et les grandes coquettes, s’éternisaient volontiers dans leur emploi, car, dans un théâtre où un public constant les voyait chaque jour, il ne s’apercevait pas qu’elles vieillissaient. Mais elle s’attachait de plus en plus à son intérieur, où elle vivait très retirée, au fils qu’elle avait eu de Guérin, enfin à une riante maison des champs qu’elle possédait à Meudon et où elle passait tout le temps que lui laissait le théâtre. Cette maison existe encore, au n° 11 de la rue des Pierres, à peu près telle qu’Armande l’a laissée, avec sa porte à plein cintre et ses pavillons dans le style du temps, comme aussi le jardin avec ses allées géométriques, ses charmilles et son berceau de vigne. Elle mourut à Paris, rue de Touraine, le 30 novembre 1700, âgée de cinquante-huit ans. Son acte de décès, ne fait, naturellement, aucune mention de Molière, dont elle ne portait plus le nom : elle n’en reste pas moins pour la postérité, en dépit de ce brave Guérin, la veuve de Molière, celle qui a vécu onze ans près de lui, l’interprète et l’inspiratrice de ses chefs-d’œuvre. Elle le fit souffrir, mais la souffrance est une part de l’inspiration, et, peut-être, sans elle, n’aurions-nous pas le Misanthrope.

La famille Béjart

Famille de Comédiens parisiens issus de Joseph Béjart, sieur de Belleville, huissier audiencier à la grande maîtrise des Eaux et Forêts, et de Marie Hervé. Cinq de leurs dix enfants lient leur destin à celui de la troupe de Molière.

Joseph BÉJART 1616 ou 1617-1659 contribue en 1643 à la création de L’Illustre Théâtre qu’il quitte de 1644 à 1655. Il interprète, en dépit de son bégaiement, les rôles de jeune premier. Pris d’un malaise en jouant Lélie, dans L’Étourdi, il meurt quelques jours plus tard.

Madeleine BÉJART 1618-1672, sœur du précédent, mène une jeunesse assez libre, et a une fille du comte de Modène en 1639, avant de se consacrer au théâtre et de devenir une comédienne accomplie. Un contemporain, G. de Scudéry, fait d’elle ce portrait élogieux : Elle était belle, elle était galante, elle avait beaucoup d’esprit, elle chantait bien ; elle dansait bien ; elle jouait de toute sorte d’instruments ; elle écrivait fort joliment en vers et en prose et sa conversation était fort divertissante. Elle était de plus une des meilleures actrices de son siècle et son récit avait tant de charmes qu’elle inspirait véritablement toutes les feintes passions qu’on lui voyait représenter sur le Théâtre. C’est par amour pour elle, selon Tallemant des réaux, que Molière quitte les bancs de la Sorbonne et qu’ils fondent ensemble en 1643 L’Illustre Théâtre. Il ajoute : Je ne l’ai jamais vu jouer ; mais on dit que c’est la meilleure actrice de toutes …. Son chef-d’œuvre, c’était le personnage d’Épicharis, à qui Néron venait de faire donner la question, dans La Mort de Sénèque, de Tristan L’Hermite. On lui doit, en outre, une adaptation du Don Quichotte de Guérin de Bouscal. Dans le registre comique, elle joue d’abord le rôle de Marinette dans Le Dépit amoureux, de Magdelon, dans Les Précieuses ridicules, celui de la Nymphe, dans le prologue des Fâcheux, puis elle s’oriente vers les emplois de servante, telle Dorine, dans Le Tartuffe, ou de femme d’intrigue, comme Frosine dans L’Avare.

Geneviève BÉJART 1624-1675, sœur des précédents, est beaucoup plus effacée dans la troupe de L’Illustre Théâtre qu’elle a contribué pourtant à fonder, jouant les confidentes et les utilités sous le nom de sa mère, Mlle Hervé.

Louis BÉJART, dit l’Éguisé 1630-1678, frère des précédents, fait partie de la troupe, non pas au début, mais au moins depuis le moment où elle obtient le Théâtre du Petit-Bourbon, en 1658. Il boite, et cela contribue sans doute à le cantonner dans les emplois secondaires de vieillards ou de valets, comme celui de La Flêche, dans L’Avare, dont Harpagon dit, faisant allusion à sa disgrâce : ce chien de boiteux-là. En 1670, il devient officier au régiment de La Ferté.

Armande BÉJART 1640 ou 1642-1700, sœur ou fille de Madeleine, de vingt ans sa cadette, joue dès 1653 les rôles d’enfant sous le nom de Mlle Menou, avant de devenir l’épouse de Molière le 20 février 1662. Les comédiens de l’Hôtel de Bourgogne, dans leur lutte contre la troupe de Molière, médisent de ce mariage, accusant le dramaturge d’avoir épousé sa propre fille, ce qui est sans fondement. De cette union naissent trois enfants dont une seule, Esprit-Madeleine, survivra à son père.

Armande, qui semble, d’après les contemporains, plus gracieuse que belle, est coquette et fort courtisée, mais ses prétendues infidélités n’ont jamais été établies. Elle crée généralement les premiers rôles féminins tels que celui d’Elmire, dans Le Tartuffe, d’Angélique, dans Le Malade imaginaire, probablement celui de Célimène, dans Le Misanthrope, de Lucile, dans Le Bourgeois gentilhomme, et d’Henriette, dans Les Femmes savantes ; mais elle joue également les rôles tragiques, Cléophile, dans Alexandre de Racine, Flavie dans Attila, et Bérénice dans Tite et Bérénice de Corneille.

Après la mort de Molière, elle veille avec La Grange à la survie de l’œuvre du poète et épouse en secondes noces Isaac François Guérin d’Estriché, lui-même comédien du Marais. Elle joue à l’Hôtel Guénégaud et à la Comédie-Française jusqu’à sa retraite, en 1694, les rôles que Molière a écrits pour elle.

Liens

http://youtu.be/A6OZd8HXHIg La maison de Armande Béjart

http://www.ina.fr/video/CPF03001362/m ... iage-d-armande-video.html Le mariage d'Armande

http://www.ina.fr/video/CPF03001383/m ... ort-de-moliere-video.html La mort de Molière

Posté le : 29/11/2014 21:06

|

|

|

|

|

Boris Karloff |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

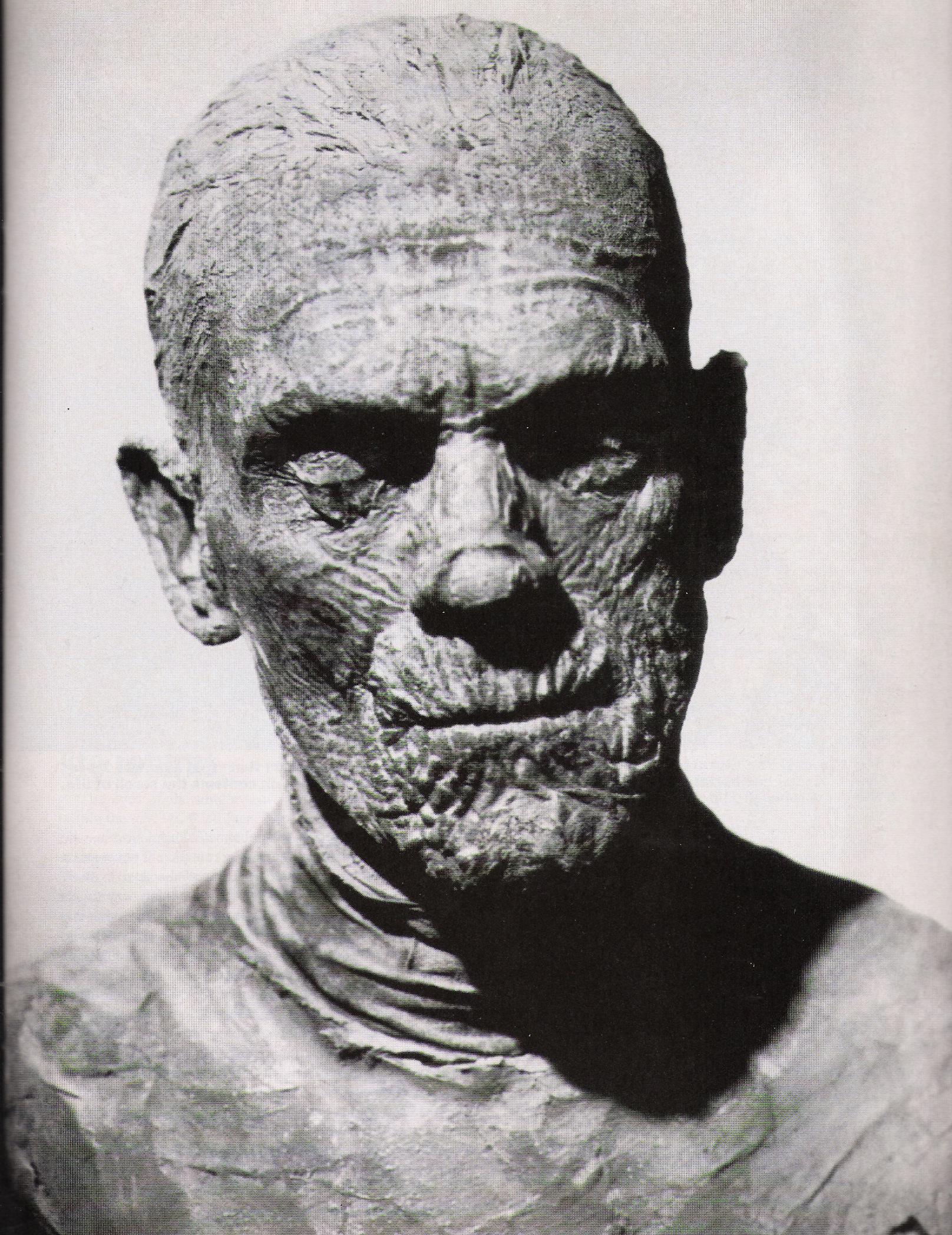

Le 23 novembre 1887 naît William Henry Pratt, dit Boris Karloff

à Dulwich, Londres en Angleterre, acteur britannique né à Dulwich, près de Londres le 23 novembre 1887, mort, à 81 ans le 2 février 1969 à Midhurst (Sussex).Ses films les plus notables sont, Frankenstein, La Fiancée de Frankenstein, Le Fils de Frankenstein, La Momie

Il était le petit-neveu d’Anna Leonowens, préceptrice des enfants du roi de Siam

Célèbre acteur de films d'épouvante et fantastiques américains, il joua dans de nombreux films, mais c'est le rôle de la créature de Frankenstein qui le rend célèbre en 1931, dans le film du même nom réalisé par James Whale. Acteur définitivement marqué par ce personnage hors normes auquel un visage anguleux et sévère convenait parfaitement, presque toute sa carrière sera consacrée aux personnages inquiétants, parfois dotés de pouvoirs surnaturels ou maléfiques. Dans cette perspective, il interprétera un nombre impressionnant de docteurs et professeurs aux pratiques bien peu conventionnelles.

Sa vie

L'acteur américain Boris Karloff se confond incontestablement avec la figure mythique de la créature de Frankenstein, même s'il désespéra durant toute sa carrière d'échapper à cette image et aux films d'horreur qu'il prisait médiocrement.

William Henry Pratt est né dans la banlieue de Londres, à Dulwich, le 23 novembre 1887. Promis à une carrière de fonctionnaire d'ambassade, il émigre au Canada en 1909, où il se sent attiré pour le théâtre : une excellente mémoire et un physique peu commun, aux traits durs, le servent. Il parcourt le Canada puis les États-Unis durant cinq ans et, comédien consciencieux, voit ses rôles prendre de l'importance. À partir de 1916, il apparaît dans une cinquantaine de films muets. On le remarque dans un rôle de gangster en 1931, dans Code criminel, d'Howard Hawks, qui lui donnera en 1932 le rôle de Gaffney dans Scarface. En 1931, James Whale le choisit pour interpréter la créature d'un film fantastique d'un genre inédit, Frankenstein. Son nom ne figure pas au générique et son visage disparaît derrière le masque fabriqué avec talent par le maquilleur Jack Pierce. Pourtant, c'est la créature que plébiscite le public. Certes, le travail de Pierce allie la laideur à une certaine beauté, mais derrière ce faciès, Karloff laisse transparaître l'humanité tragique, la douleur muette du personnage imaginé par Mary Shelley, comme dans les deux seules autres versions de la saga où il interpréta le rôle, La Fiancée de Frankenstein, J. Whale, 1935 et Le Fils de Frankenstein, Rowland V. Lee, 1939. En 1945, on le retrouve dans La Maison de Frankenstein, Erle C. Kenton, honteuse dégradation du mythe où il devient un délirant successeur du fameux docteur affronté au comte Dracula ressuscité par inadvertance... La trajectoire s'achève sur une inversion majeure : Karloff devient le baron Frankenstein lui-même dans le très médiocre Frankenstein 1970, Howard W. Koch, 1958.

Dans le même registre, il est le héros monstrueux de La Momie, Karl Freund, 1932, du Fantôme vivant, T. Hayes Hunter, 1933, du Mort qui marche, Michael Curtiz, 1936, mais il interprète aussi de nombreux rôles de savants fous, ou que leurs recherches perturbent physiquement ou intellectuellement : Cerveaux de rechange, Robert Stevenson, 1936, Vendredi 13, Arthur Lubin, 1940, The Devil Commands, Edward Dmytryck, 1941, The Climax, George Wagner, 1941 entre autres. Savant et créature ne sont que les deux faces d'un même personnage, le savant fou devenant monstrueux à son tour. On retrouve ici le thème du Dr Jekyll et Mr Hyde, rôle qu'il interpréta aux côtés des comiques Abott et Costello dans Deux Nigauds contre Dr Jekyll et Mr Hyde, Charles Lamont, 1953, une des pires parodies dans les quelles on retrouve Karloff dans les années 1940 et 1950, où il joue parfois les utilités, chef indien dans les Conquérants d'un nouveau monde, de Cecil B. DeMille, 1947. Mais il excelle dans un rôle à la Jekyll et Hyde dans le remarquable Baron Gregor, R. W. Neill, 1935.

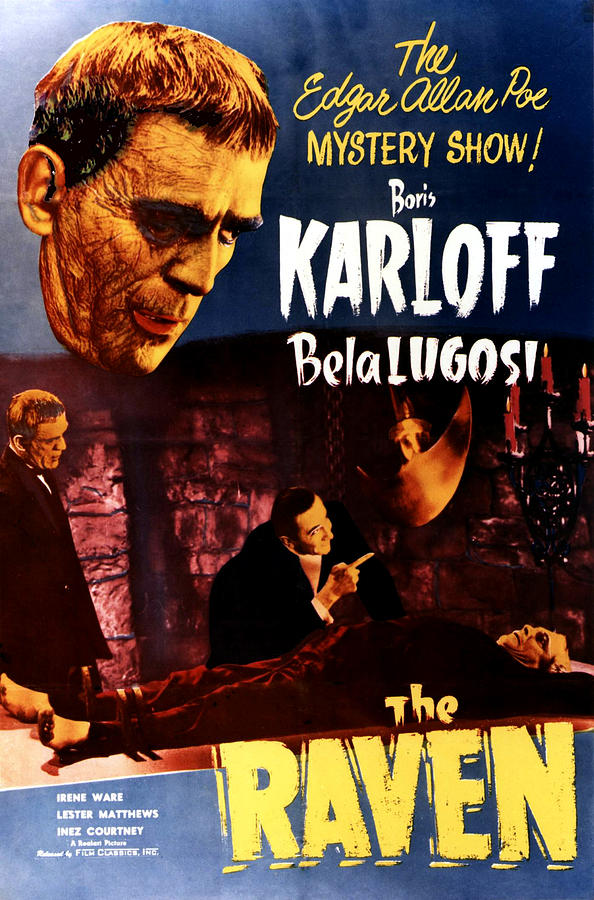

Ce dédoublement se retrouve dans les films où il joue en tandem avec son rival Bela Lugosi, qui, selon certaines sources, refusa le rôle de Frankenstein. Dans Le Chat noir, Edgar G. Ulmer, 1934, Le Corbeau, Louis Fridlandler, 1935, d'après Edgar Poe, Le Rayon invisible, Lambert Hillyer, 1936, Le Fils de Frankenstein, Vendredi 13 et Le Voleur de cadavres, Robert Wise, 1945, la force animale extériorisée et destructrice de Karloff s'oppose à celle, autodestructrice, qui détruit le personnage de Lugosi.

Dans les années 1960, il retrouve des rôles de qualité, souvent marqués par l'humour, comme dans Le Corbeau, Roger Corman, 1963, A Comedy of Terrors, Jacques Tourneur, 1964 ou Les Trois Visages de la peur Mario Bava, 1964. Il achève sa carrière, avant de mourir en 1969, en jouant son propre rôle – un vieil acteur lassé des rôles fantastiques – dans le premier film de Peter Bogdanovitch, La Cible, 1968.

Il incarna ce personnage également dans deux suites :

La Fiancée de Frankenstein 1935 ;

Le Fils de Frankenstein 1939.

Il se fit aussi remarquer par ses talents d'acteur dramatique, notamment au théâtre dans la pièce Arsenic et vieilles dentelles de Joseph Kesselring. Il retrouve dans les années 1950 un certain succès avec le rôle du colonel March, sur le grand écran puis à la télévision. Un de ses derniers rôles, en 1966, fut celui d'une grand-mère excentrique mother muffin dans la série Annie, agent très spécial aux côtés de Robert Vaughn Napoléon Solo et Stefanie Powers. Cette même année,il joua également le rôle du Maharadjah de Karapur Mr Singh dans l'épisode 2 de la deuxième saison des Mystères de l'Ouest La Nuit du Cobra d'Or. Il tourna dans environ 166 films qui, à l'en croire, ne lui ont apporté que peu de satisfactions d'acteur.

Filmographie

Années 1910

1919 : The Lightning Raider

1919 : The Masked Rider : Mexicain au saloon

1919 : Sa Majesté Douglas His Majesty, the American)de Joseph Henabery : L'espion

1919 : The Prince and Betty, de Robert Thornby : Rôle indéterminé

Années 1920

1920 : The Deadlier Sex : Jules Borney

1920 : The Courage of Marge O'Doone : Tavish

1920 : Le Dernier des Mohicans The Last of the Mohicans, de Clarence Brown et Maurice Tourneur : Indien

1921 : The Hope Diamond Mystery : Priest of Kama-Sita / Dakar

1921 : Without Benefit of Clergy : Ahmed Khan

1921 : Cheated Hearts : Nei Hamid

1921 : The Cave Girl : Baptiste

1922 : Nan of the North : Rôle indéterminé

1922 : The Infidel : The Nabob

1922 : The Man from Downing Street : Maharajah Jehan

1922 : The Altar Stairs : Hugo

1922 : The Woman Conquers : Raoul Maris

1922 : Omar the Tentmaker : Imam Mowaffak

1923 : The Gentleman from America : Petit rôle

1923 : The Prisoner : Prince Kapolski

1924 : The Hellion : The Outlaw

1924 : Riders of the Plains

1924 : Dynamite Dan : Tony Garcia

1925 : Forbidden Cargo : Pietro Castillano

1925 : The Prairie Wife : Diego

1925 : Nuits parisiennes Parisian Nights : Pierre

1925 : Lady Robinhood : Cabraza

1925 : La Frontière humaine Never the Twain Shall Meet, de Maurice Tourneur : Petit rôle

1925 : Perils of the Wild

1926 : The Greater Glory : Scissors Grinder

1926 : The Man in the Saddle : Robber

1926 : Her Honor, the Governor : Snipe Collins

1926 : The Bells : Le Magnétiseur

1926 : The Golden Web : Dave Sinclair

1926 : Flames : Blackie Blanchette

1926 : Le Corsaire masqué The Eagle of the Sea, de Frank Lloyd : Pirate

1926 : The Nickel-Hopper de F. Richard Jones : Dance Hall Masher

1926 : Flaming Fury : Gaspard

1926 : Old Ironsides de James Cruze : A Saracen Guard

1926 : Valencia : Bit

1927 : Let It Rain : Crook

1927 : The Princess from Hoboken d'Allan Dale : Pavel

1927 : Tarzan and the Golden Lion : Owaza

1927 : The Meddlin' Stranger, de Richard Thorpe : Al Meggs

1927 : The Phantom Buster : Ramon

1927 : Soft Cushions : Le chef des conspirateurs

1927 : Two Arabian Knights de Lewis Milestone : le commissaire de bord

1927 : The Love Mart : Fleming

1928 : Sharp Shooters : Cafe Proprietor

1928 : The Vanishing Rider : The Villain

1928 : Vultures of the Sea, de Richard Thorpe : Grouchy

1928 : The Little Wild Girl : Maurice Kent

1929 : Burning the Wind : Pug Doran

1929 : The Fatal Warning, de Richard Thorpe : Mullins

1929 : The Devil's Chaplain : Boris

1929 : Two Sisters : Cecil

1929 : Anne Against the World

1929 : The Phantom of the North : Jules Gregg

1929 : Behind That Curtain : le valet de Beetham

1929 : The King of the Kongo, de Richard Thorpe : Scarface Macklin

1929 : Le Spectre vert (The Unholy Night) : Abdul, l'avocat

Années 1930

1930 : The Bad One : Monsieur Gaston

1930 : The Sea Bat : Corsican

1930 : The Utah Kid, de Richard Thorpe : Henchman Baxter

1931 : Sous les verrous : Le Tigre

1931 : Le Code criminel The Criminal Code de Howard Hawks : Ned Galloway

1931 : King of the Wild, de B. Reeves Eason et Richard Thorpe : Mustapha

1931 : Cracked Nuts : Boris, Premier Révolutionnaire

1931 : The Vanishing Legion : voix

1931 : Young Donovan's Kid : Cokey Joe

1931 : Smart Money : Sport Williams

1931 : The Public Defender : Professor

1931 : I Like Your Nerve de William C. McGann : Luigi, Majordome de Pacheco

1931 : Graft : Joe Terry

1931 : Five Star Final de Mervyn LeRoy : Rev. T. Vernon Isopod

1931 : Le Passeport jaune The Yellow Ticket de Raoul Walsh : Orderly

1931 : Le Génie fou The Mad Genius, de Michael Curtiz : Le père de Fedor

1931 : The Guilty Generation : Tony Ricca

1931 : Frankenstein de James Whale : Le monstre

1931 : Cette nuit ou jamais Tonight or Never : Serveur

1932 : Behind the Mask : Jim Henderson

1932 : Business and Pleasure : Sheik

1932 : Scarface de Howard Hawks : Gaffney

1932 : The Miracle Man : Nikko

1932 : Night World : 'Happy' MacDonald

1932 : Une soirée étrange The Old Dark House de James Whale : Morgan

1932 : Le Masque d'or The Mask of Fu Manchu de Charles Brabin : Dr Fu Manchu

1932 : La Momie The Mummy, de Karl Freund : Im-ho-tep, alias Ardath Bey

1933 : Le Fantôme vivant The Ghoul, de T. Hayes Hunter : Prof. Morlant

1934 : La Patrouille perdue The Lost Patrol, de John Ford : Sanders

1934 : La Maison des Rothschild The House of Rothschild, d'Alfred L. Werker : Comte Ledrantz

1934 : Le Chat noir The Black Cat, d'Edgar G. Ulmer : Hjalmar Poelzig

1934 : Gift of Gab : Cameo

1935 : La Fiancée de Frankenstein Bride of Frankenstein, de James Whale : Le monstre

1935 : Le Corbeau The Raven, de Lew Landers : Edmond Bateman

1935 : The Black Room : baron Gregor de Bergmann / Anton de Bergmann

1936 : Le Rayon invisible The Invisible Ray, de Lambert Hillyer : Dr Janos Rukh

1936 : Le Mort qui marche The Walking Dead, de Michael Curtiz : John Ellman

1936 : Juggernaut : Dr Victor Sartorius

1936 : Cerveaux de rechange The Man Who Changed His Mind ou The Man Who Lived Again, de Robert Stevenson : Dr Laurience

1936 : Charlie Chan à l'Opéra Charlie Chan at the Opera, de H. Bruce Humberstone : Gravelle

1937 : Alerte la nuit Night Key, de Lloyd Corrigan : David Mallory

1937 : À l'est de Shanghaï West of Shanghai, de John Farrow : Gen. Wu Yen Fang

1938 : The Invisible Menace, de John Farrow : Mr. Jevries, dit Dolman

1938 : Mr. Wong, Detective : Mr. James Lee Wong

1939 : Devil's Island : Dr Charles Gaudet

1939 : Le Fils de Frankenstein Son of Frankenstein, de Rowland V. Lee : Le monstre

1939 : The Mystery of Mr. Wong : James Lee Wong

1939 : Mr. Wong in Chinatown : Mr. James Lee Wong

1939 : The Man They Could Not Hang : Dr Henryk Savaard

1939 : La Tour de Londres Tower of London, de Rowland V. Lee : Mord

Années 1940

Cinéma

1940 : The Fatal Hour : James Lee Wong

1940 : British Intelligence Service British Intelligence : Valdar, dit Karl Schiller

1940 : Vendredi 13 Black Friday, d'Arthur Lubin : Dr Ernest Sovac

1940 : The Man with Nine Lives : Dr Leon Kravaal

1940 : Doomed to Die : James Lee Wong

1940 : Before I Hang : Dr John Garth

1940 : Le Singe tueur The Ape, de William Nigh : Dr Bernard Adrian

1940 : You'll Find Out : Juge Spencer Mainwaring

1941 : The Devil Commands, d'Edward Dmytryk : Dr Julian Blair

1942 : The Boogie Man Will Get You : Prof. Nathaniel Billings

1944 : La Passion du Docteur Holmes The Climax, de George Waggner : Dr Friedrich Hohner

1944 : La Maison de Frankenstein House of Frankenstein, d'Erle C. Kenton : Dr Niemann

1945 : Le Récupérateur de cadavres The body snatcher, de Robert Wise : Cabman John Gray

1945 : L'Île des morts Isle of the Dead, de Mark Robson : Gen. Nikolas Pherides

1946 : Bedlam, de Mark Robson : Maître George Sims

1947 : La Vie secrète de Walter Mitty The Secret Life of Walter Mitty, de Norman Z. McLeod : Dr Hugo Hollingshead

1947 : Des filles disparaissent Lured, de Douglas Sirk : Charles van Druten

1947 : Les Conquérants d'un nouveau monde (Unconquered), de Cecil B. DeMille : Chef Guyasuta

1947 : Dick Tracy contre le gang (Dick Tracy Meets Gruesome), de John Rawlins : Gruesome

1948 : Le Sang de la terre Taps Roots, de George Marshall : Tishomingo

1949 : Cisaruv slavík : Narrator, U.S. version voix

1949 : Deux nigauds chez les tueurs Abbott and Costello Meet the Killer, Boris Karloff), de Charles Barton : Swami Talpur

Théâtre

1941 à 1944 : Arsenic et vieilles dentelles de Joseph Kesselring, Fulton Theatre, Hudson Theatre

1948 : The Linden Tree de J.B. Priestley, Music box theatre

Années 1950

Cinéma

1951 : Le Château de la terreur The Strange Door, de Joseph Pevney : Voltan

1952 : Colonel March Investigates : Col. March

1952 : Le Mystère du Château noir The Black Castle, de Nathan Juran : Dr Meissen

1953 : Deux nigauds contre le Dr Jekyll et Mr Hyde Abbott and Costello Meet Dr Jekyll and Mr. Hyde, de Charles Lamont : Dr Henry Jekyll / Mr. Hyde

1954 : Il Mostro dell'isola : Don Gaetano

1954 : Sabaka : Gen. Pollegar

1957 : Voodoo Island, de Reginald Le Borg : Phillip Knight

1958 : The Juggler of Our Lady : Narrateur

1958 : Grip of the Strangler : James Rankin

1958 : Frankenstein - 1970 : Baron Victor von Frankenstein

1958 : Corridors of Blood : Dr Thomas Bolton

Télévision

1951 : Tales of Tomorrow série

1954-1956 : les aventures du Colonel March : Colonel Perceval March (série, 21 épisodes)

1955 : A Connecticut Yankee : Roi Arthur

Théâtre

1950 : Peter Pan, comédie musicale, musique Léonard Bernstein avec Jean Arthur

Années 1960

Cinéma

1963 : Le Corbeau The Raven, de Roger Corman : Dr Scarabus

1963 : L'Halluciné The Terror, de Roger Corman : Baron Victor Frederick Von Leppe

1963 : Les Trois Visages de la peur I Tre volti della paura, de Mario Bava : Gorca segment The Wurdalak

1964 : Le croque-mort s'en mêle The Comedy of Terrors de Jacques Tourneur : Amos Hinchley

1964 : Bikini Beach, de William Asher : The Art Dealer

1965 : Le Messager du diable Die, Monster, Die! : Nahum Witley

1966 : The Ghost in the Invisible Bikini : The Corpse Hiram Stokely

1966 : The Daydreamer : The Rat voix

1967 : The Venetian Affair : Dr Pierre Vaugiroud

1967 : La Créature invisible The Sorcerers, de Michael Reeves : Prof. Marcus Monserrat

1968 : Macabre sérénade House of Evil : Matthias Morteval

1968 : Curse of the Crimson Altar : Prof. John Marshe

1968 : La Cible Targets, de Peter Bogdanovich : Byron Orlok

1969 : Mad Monster Party? : Baron Boris von Frankenstein voix

Télévision

1960 : The Secret World of Eddie Hodges : Capitaine Hook

1960 : Thriller : présentateur

1962 : Le Procès Paradine The Paradine Case : Juge Lord Thomas Horfield

1966 : Le Grincheux qui voulait gâcher Noël! How the Grinch Stole Christmas! : Narrateur / Le Grinch

1966 : Les Mystères de l'Ouest The Wild Wild West, série - Saison 2 épisode 2, La Nuit du Cobra d'Or The Night of the Golden Cobra, de Irving J. Moore : Mr. Singh

Années 1970

Filmographie posthume

1970 : Le Collectionneur de cadavres El Coleccionista de cadáveres, de Santos Alcover : Charles Badulescu

1971 : La Muerte viviente : Carl van Molder / Damballah

1971 : The Incredible Invasion : Prof. John Mayer

1972 : The Fear Chamber : Dr Carl Mandel

La Fiancée de Frankenstein

Vie privée

Boris Karloff s'est marié cinq fois dans sa vie: En 1912 avec Olive de Wilton actrice, en 1920 avec Montana Laurena Williams musicienne, en 1924 avec Helene Vivian Soulee danseuse, en 1930 avec Dorothy Stein libraire et en 1946 avec Evelyn Hope Helmore (éditeur de scénarios.

Liens

http://www.ina.fr/video/I07355131/int ... euxieme-partie-video.html

http://www.ina.fr/video/CPC95001563/m ... y-frankenstein-video.html Frankenstein

http://youtu.be/0jSEegTiEUE Thriller avec Boris Karloff

http://youtu.be/eEw-dlHK4vg This is your life avec Boris Karloff, émission américaine, (anglais)

http://youtu.be/BN8K-4osNb0 B Karloff dans frankenstein

http://youtu.be/BUI0ES4zBuc Frankenstein remake français

[img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Frankenstein's_monster_(Boris_Karloff).jpg[/img]      [img width=600]http://postalmuseum.si.edu/artofthestamp/subpage%20table%20images/artwork/arts/Boris%20Karloff%20as%20Frankenstein's%20Monster/BIGfrankenstein.jpg[/img]

Posté le : 22/11/2014 21:32

|

|

|

|

|

l'Unesco |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 16 novembre 1945 est crée l'UNESCO

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Unesco ou UNESCO institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies.

sigle de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, en français Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

Institution spécialisée de l'O.N.U., créée le 16 novembre 1945 à la suite de la réunion à Londres des représentants de 44 pays, en vue de la rédaction de son acte constitutif ratifié le 4 novembre 1946.

L'Unesco a pour but, notamment, de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales en resserrant par l'éducation, la science, la culture et la communication la collaboration entre nations afin d'assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Singapour s'est retiré de l'Unesco en 1985. Les États-Unis ont délaissé l'organisation de 1984 à 2003, la Grande-Bretagne de 1985 à 1997.

Le siège de l'Unesco, à Paris, est un ensemble de cinq bâtiments construits entre 1955 et 1970 par B. Zehrfuss (en collaborationavec M. Breuer et P. L. Nervi pour les deux premiers. À leur décoration ont participé Picasso, Miró et Artigas, Arp, Moore, Calder, Bazaine, Tamavo, Soto, etc., ainsi que Noguchi jardin japonais et Burle Marx patios-jardins..

Rôle

Elle a pour objectif selon son acte constitutif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations unies reconnaît à tous les peuples.

Le siège de l'Unesco est situé à Paris France, au 7/9 place de Fontenoy, dans le 7e arrondissement. Sont rattachés au siège plus de cinquante bureaux, plusieurs instituts et centres dans le monde entier, comme l’Institut de statistique à Montréal ou le Bureau international d'éducation à Genève.

L'Organisation compte 195 États membres en 2014.

L'Unesco poursuit son action à travers cinq grands programmes : l’éducation, les sciences exactes, naturelles, sociales et humaines, la culture, la communication et l’information.

Des périodiques spécialisés sont publiés comme le Bulletin du droit d’auteur, Perspectives pédagogie, la Revue internationale des sciences sociales, Museum muséographie.

L'Unesco anime la Décennie internationale pour la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde 2001-2010 proclamée par l’ONU en 1999.

Éducation

Les missions pour l’éducation de l’Unesco sont :

conduire au niveau international l’édification de structures permettant à toutes les populations d’accéder à l’éducation ;

offrir une expertise et encourager les partenariats afin de renforcer le leadership de l’éducation au niveau national ainsi que la capacité des pays à offrir une éducation de qualité à tous ;

l’Unesco pousse les États et la communauté internationale à accélérer la marche du progrès vers la réalisation de ces objectifs ;

l’organisation facilite la mise en place de partenariats et mesure les progrès accomplis.

Sciences naturelles

L'Unesco abrite la Commission océanographique intergouvernementale, organe de coordination scientifique.

Dans le cadre du programme MAB Man and Biosphere a établi un réseau de réserves de biosphères qui se propose de protéger la nature, tout en préservant l’activité humaine sur toute la planète.

Sciences humaines et sociales

En agissant dans l’un des cinq secteurs spécialisés de l’Unesco : éducation, sciences naturelles, sciences sociales et humaines, culture ainsi que communication et information , la mission est de faire avancer les connaissances, les normes et la coopération intellectuelle afin de faciliter les transformations sociales porteuses des valeurs universelles de justice, de liberté et de dignité humaine.

Culture

Logo du Patrimoine mondial de l'Unesco.

La collection Unesco d'œuvres représentatives est un projet de traduction de l'Unesco qui a été actif de 1948 à 2005.

L'Unesco est connue depuis 1972 pour sa liste du patrimoine mondial pour le patrimoine matériel, culturel et naturel. Une liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité existe également depuis 2001.

L'Unesco a aussi adopté la Déclaration universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle en 2001 pour promouvoir la diversité culturelle.

La Bibliothèque numérique mondiale est une bibliothèque numérique lancée par l'Unesco et la Bibliothèque du Congrès des États-Unis opérationnelle depuis le 21 avril 2009.

Communication et information

L'Unesco a également créé en 1992 le programme Mémoire du monde, visant à sensibiliser la communauté internationale à la richesse du patrimoine documentaire, à la nécessité d’assurer sa conservation pour les générations futures et à le rendre accessible à un large public. Il s’est doté pour cela d’un Registre mondial, liste des éléments du patrimoine documentaire identifiés par le Comité consultatif international CCI et approuvés par le directeur général de l'Unesco.

L'Unesco est par ailleurs, à l’origine de la création, en mai 1994, conjointement avec l’Université du Québec à Montréal, du réseau Orbicom, réseau mondial associant des universitaires et des professionnels de la communication et des médias, ayant pour objet de stimuler l’échange d’informations et le développement de projets conjoints, afin d’examiner comment ce domaine en constante évolution peut contribuer à promouvoir la démocratie et un développement durable. Situé au carrefour de l’enseignement, de la recherche et des pratiques professionnelles, il s’est fixé pour mission première de développer et promouvoir le partage de savoir et d’expertise en communication par l’éducation, la recherche et l’action concrète. Reliant les spécialistes à travers le monde qui travaillent dans différents secteurs des communications, et soutenu par des institutions internationales, des médias, des gouvernements et des entreprises, il s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de la communication de l'Unesco, adoptée à l’unanimité lors de la Conférence générale de 1989.

Historique

L'Unesco et son mandat pour la coopération intellectuelle sur le plan international ont leurs racines dans la décision de la Société des Nations du 21 septembre 1921 d'élire une commission chargée d'étudier la question. Cette Commission internationale de coopération intellectuelle CICI, située à Genève, a été créée le 4 janvier 1922 comme un organe consultatif composé de personnalités élues pour leurs compétences personnelles. L'Institut international de coopération intellectuelle IICI a été établi à Paris le 9 août 1925 comme l'agence exécutive de la CICI. Le 18 décembre 1925, le Bureau International d'Éducation BIE a commencé son action comme organisation non-gouvernementale au service du développement international dans le domaine éducatif. Néanmoins, le travail de ces prédécesseurs de l'Unesco, a été interrompu par la Seconde Guerre mondiale.

À la suite des signatures de la Charte de l'Atlantique et de la Déclaration des Nations unies, la Conférence des Ministres alliés de l'éducation CAME a commencé à se réunir à Londres, du 16 novembre 1942 au 5 décembre 1945. Le 30 octobre 1943, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS ont exprimé la nécessité d'une organisation internationale dans la Déclaration de Moscou. Cela a été suivi par les propositions du 9 octobre 1944 lors de la Conférence de Dumbarton Oaks. À partir de la proposition de la CAME et conformément aux recommandations de la Conférence de San-Francisco, tenu entre avril-juin 1945, la Conférence des Nations unies pour l'établissement d'une organisation éducative et culturelle ECO/CONF a été convoquée à Londres du 1er au 16 novembre 1945. Elle a rassemblé les représentants de 44 états. Pendant l'ECO/CONF, l'Acte constitutif de l'Unesco a été introduit et signé par 37 états, et une Commission préparatoire a été également établie. La Commission préparatoire a effectué son travail du 16 novembre 1945 au 4 novembre 1945 - jour où l'Acte constitutif entra en vigueur avec le dépôt de la vingtième ratification d'un état membre.