|

|

Manon Roland dite Madame Roland |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 8 novembre 1793 à Paris est guillotinée Manon Roland

née Jeanne Marie Philipon, plus connue sous le nom de Madame Roland, naquit le 17 mars 1754. Elle fut une des figures de la Révolution française.

Elle joua un rôle majeur au sein du parti girondin, et poussa son mari, Jean-Marie Roland de La Platière, au premier plan de la vie politique de 1791 à 1793.

En bref

Inspecteur général des manufactures de la généralité de Lyon à la veille de la Révolution, Roland a épousé en 1780 une Parisienne de condition modeste, mais bien plus jeune que lui, belle et instruite, nourrie de Rousseau, et qui dira plus tard que la lecture de Plutarque « l'avait disposée à devenir républicaine ». En 1790, le ménage s'installe une première fois à Paris, pour sept mois, car Roland a été chargé de présenter à la Constituante la délicate question de l'octroi de Lyon. Manon écrit alors dans Le Patriote français de Brissot, tient salon, reçoit notamment Robespierre, Brissot, Pétion, Buzot. Au cours de l'été de 1791, elle retourne à Lyon, mais la suppression de l'emploi de son mari par décret de la Constituante fournit un prétexte pour revenir à Paris en décembre 1791. Dans le salon de Mme Roland, on rencontre tout l'état-major de ce qui va constituer la Gironde et dont elle est l'inspiratrice. Manon fait tout pour éviter la rupture entre Robespierre, qu'elle estime, et les brissotins. Grâce à cette conduite habile et perspicace, le mari se pousse dans la politique et, n'étant point député, peut entrer dans le ministère brissotin comme ministre de l'Intérieur en mars 1792. Le « vertueux Roland » symbolise le nouveau gouvernement, mais l'influence de sa femme dans la conduite des affaires est indéniable : elle lui sert de secrétaire, rédige ses discours, ses circulaires. Dans Le Défenseur de la Constitution, Robespierre dénonce le « triumvirat féminin, Mme Roland et, sans doute, Mme de Staël et Mme Condorcet. Roland, épousant la haine de sa femme pour le roi et la reine, adresse à Louis XVI un violent manifeste, agitant la menace du sang et de la guerre civile le 10 juin 1792. Il doit quitter le ministère. Après le 10 août, membre du Conseil exécutif provisoire, il ne va pas tarder à se heurter aux sans-culottes parisiens et à la Commune. Mme Roland conçoit une haine violente envers Robespierre et surtout envers Danton qui supplante son mari au Comité exécutif. Roland se montre un ministre compétent, consciencieux, qui s'efforce de réagir contre les excès de la centralisation et développe devant la Convention la notion de responsabilité ministérielle. Attaché à la liberté préconisée par les économistes, il se trouve accordé aux intérêts des négociants condamnant la taxation et la réquisition des denrées, ce qui l'oriente de plus en plus vers le conservatisme et achève de perdre le ménage dans l'estime des sans-culottes et de Robespierre. Roland démissionne le 22 janvier 1793. Il échappe à l'arrestation le 2 juin. Manon est exécutée le 8 novembre ; Roland se donne la mort quand il apprend l'exécution de Manon. Roger Dufraisse

Sa vie

Elle est la fille de Gatien Phlipon, que l’on peut aussi écrire Phlippon, maître graveur à Paris, 41, quai de l'Horloge, homme aisé mais coureur de jupons et joueur, et de Marguerite Bimont, fille d'une femme de chambre et d'un cuisinier au service de la marquise de Crequy. C'est la seule survivante des sept enfants du couple. Dès son plus jeune âge, Manon fut une enfant pieuse et très intelligente, au caractère ferme et résolu, et montra de grandes aptitudes pour les études et un esprit vif et enthousiaste. Un frère de sa mère, vicaire, lui apprit le latin. À huit ans, elle se passionna pour la lecture de la Vie des hommes illustres et Plutarque resta un de ses auteurs favoris. Sa passion pour cet écrivain dura tout au long de sa vie — puis Bossuet, Massillon, et des auteurs de la même veine, Montesquieu, Voltaire.

Elle fut placée en 1765 au couvent de la Congrégation et s'y lia d'amitié avec Sophie et Henriette Canet originaires d'Amiens. Manon entretint avec ses deux amies une correspondance suivie après leur sortie du couvent.

Jeunesse

Avec la maturation de son esprit, elle abandonna l'idée d'entrer au couvent. Après le décès de sa mère, alors qu'elle avait une vingtaine d'années, la jeune fille se consacra à l’étude, et à la tenue du ménage de son père. La lecture de la Nouvelle Héloïse parvint à la consoler du profond chagrin qu’elle éprouva à la mort de sa mère, et Rousseau resta son maître.

En 1774, elle séjourna quelque temps au château de Versailles, ressentant comme une insulte le mépris dans lequel la noblesse tenait les bourgeois. Manon n’oublia jamais la haine qu’elle ressentit alors.

Belle, l'attitude ferme et gracieuse, le sourire tendre et séducteur, la fille du graveur eut de nombreux soupirants, mais refusa toutes les propositions de mariage.

En 1776, par l'intermédiaire de ses deux amies amiénoises notamment de Sophie, devenue Madame de Gomicourt en épousant Pierre Dragon Gomicourt, seigneur de Sailly-le-Sec, elle fit la connaissance de Jean-Marie Roland de La Platière, économiste réputé, d'une grande intelligence, inspecteur des manufactures de Picardie qui s'était lié à Amiens avec la famille Canet. Le vertueux et sévère Roland de vingt ans son aîné s'éprit de Manon et demanda sa main.

L'épouse d'un grand commis de l'État

Le 4 février 1780, après de multiples hésitations, elle l’épousa. Ils vécurent un an à Paris.

En février 1781, le couple Roland s'installa à Amiens où naquit leur fille : Eudora Roland 1781-1858, et postérité. Passionnée de botanique, Manon herborisa le long des canaux aux abords de la ville. Elle constitua un herbier aquatique qui fut utile à son mari qui publia un ouvrage, L'Art du tourbier, en 1782.

Ayant appris que la place d'inspecteur des manufactures à Lyon était vacante, elle en fit la demande pour son mari et c'est ainsi que le couple, en août 1784, quitta Amiens où il végétait et s'installa à Villefranche-sur-Saône près de Lyon. L'immeuble où ils vécurent, au 793 de la rue Nationale, existe toujours. Acquise aux idées des Lumières, Madame Roland écrivit des articles politiques pour le Courrier de Lyon.

La vie conjugale n’enchantait guère Manon qui ne se maria pas par amour mais plutôt pour échapper à la tutelle de son père. Cependant, il est indubitable qu'elle éprouva pour Roland de l'affection. La vie quotidienne menée aux côtés de l’inspecteur des manufactures, avec qui elle collabora sur le plan professionnel sans se préoccuper de ses aspirations, ne l'épanouit point. Mariée dans tout le sérieux de la raison, avoua-t-elle dans ses Mémoires, je ne trouvais rien qui m’en tirât je me dévouais avec une plénitude plus enthousiaste que calculée. À force de ne considérer que la félicité de mon partenaire, je m’aperçus qu’il manquait quelque chose à la mienne.

La Révolution donna enfin à Manon l'occasion de mettre un terme à cette vie terne et monotone. Le couple s'installa à Paris en décembre 1791 à l’hôtel Britannique, rue Guénégaud, les époux dormant désormais dans une chambre à deux lits. Enthousiasmée par le mouvement qui se développait, elle se jeta avec passion dans l’arène politique.

L'égérie des Girondins

Manon décida alors de faire un salon qui devint le rendez-vous de nombreux hommes politiques influents, Brissot, Pétion, Robespierre et d’autres élites du mouvement populaire dont notamment Buzot. Il était presque inévitable qu’elle-même se retrouvât au centre des inspirations politiques et présidât un groupe des plus talentueux hommes de progrès.

Grâce à ses relations au sein du parti girondin, Roland devint ministre de l’Intérieur le 23 mars 1792. Dès lors, dans l’hôtel ministériel de la rue Neuve-des-Petits-Champs hôtel de Calonne construit par Le Vau, Manon devint l’égérie du parti girondin. Barbaroux, Brissot, Louvet, Pétion, et aussi Buzot auquel la lia une passion partagée, assistèrent aux dîners qu’elle offrait deux fois par semaine. Manon, cependant, resta fidèle à Roland, ce vénérable vieillard qu’elle aime comme un père.

Aux côtés de son mari, elle joua, au ministère de l’Intérieur, un rôle essentiel, rédigeant notamment la lettre dans laquelle Roland demandait au roi de revenir sur son veto, lettre qui provoqua son renvoi le 13 juin 1792. Lorsque son mari retrouva son portefeuille après le 10 août 1792, Manon dirigea plus que jamais ses bureaux.

Après les Massacres de Septembre qui la révoltèrent mais contre lesquels elle n’agit pas, elle voua à Danton une haine chaque jour plus féroce. Aussi entière et acharnée dans ses haines que dans ses affections, l’égérie des Girondins attaqua Danton de plus en plus violemment par la voix de Buzot. Sachant d’où venaient ces attaques, le tribun s’écria : Nous avons besoin de ministres qui voient par d’autres yeux que ceux de leur femme. Manon, dès lors, devint furieuse. Cependant, les Montagnards multiplièrent les attaques contre les Girondins et en particulier contre Roland surnommé Coco Roland, Manon devenant Madame Coco ou la reine Coco.

Lassé des attaques, le ministre de l’Intérieur démissionna le 23 janvier 1793. Son épouse et lui s’éloignèrent du pouvoir, sans renoncer à jouer dans l'ombre, un rôle politique.

La prison, le procès, l'exécution

Le 31 mai 1793, lors de la proscription des Girondins, elle ne fuit pas, comme elle aurait pu le faire et comme le firent entre autres son mari et Buzot. Son époux s’échappa vers Rouen, mais Manon se laissa arrêter le 1er juin 1793 à son domicile situé au second étage du 51 rue de la Vieille Bouclerie et fut incarcérée dans la prison de l’Abbaye. Détachée de la vie, libérée de la présence de son mari, elle ressentit son arrestation comme un soulagement et l’écrivit à Buzot dans une de ces pages de la correspondance passionnée et déchirante qu’ils échangèrent alors : Je chéris ces fers où il m’est libre de t’aimer sans partage. Elle fut libérée le 24 juin. Relâchée pendant une heure, elle fut de nouveau arrêtée et placée à Sainte-Pélagie puis transférée à la Conciergerie où elle resta cinq mois.

En prison, elle fut respectée par les gardiens et certains privilèges lui furent accordés. Elle put ainsi avoir du matériel pour écrire et put recevoir des visites occasionnelles de ses amis dévoués. Elle y reçut la visite de son amie Henriette Canet qui lui proposa d'échanger leurs vêtements pour que Manon puisse s'échapper mais celle-ci refusa. C'est à la Conciergerie qu'elle écrivit son Appel à l’impartiale postérité, ses Mémoires destinés à sa fille Eudora où elle montra une étrange alternance entre louanges personnelles et patriotisme, entre l’insignifiant et le sublime.

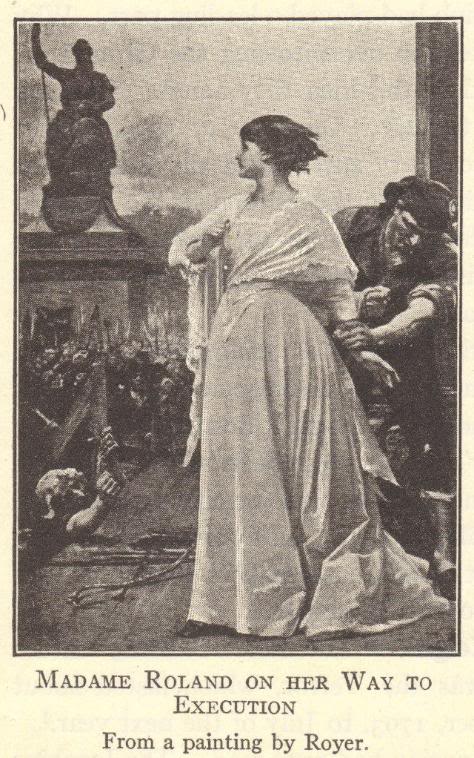

Elle fut jugée le 8 novembre 1793. Toute vêtue de blanc, elle se présenta devant le Tribunal révolutionnaire. Le procès se déroula entre 9 h et 14 h 30. Sa sentence fut mise à exécution le soir même, en même temps qu’un autre condamné, Simon-François Lamarche, ancien directeur de la fabrication des assignats. Manon monta, avec une grande sérénité, dans la charrette qui la conduisit vers le lieu du supplice, la place de la Révolution rebaptisée depuis place de la Concorde. Passant devant la statue de plâtre dédiée à la Liberté installée afin de commémorer la journée du 10 août 1792, elle se serait exclamée, peu avant que ne tombe le couperet de la guillotine :

Ô Liberté, comme on t'a jouée ! ou selon une autre version plus littéraire : Ô Liberté, que de crimes on commet en ton nom !

Anecdote : Elle montra beaucoup de courage en montant sur la guillotine au contraire de Lamarche et lui proposa de monter le premier à l'échafaud pour lui éviter "une deuxième mort", il l'accepta.

Postérité

Deux jours plus tard, apprenant la mort tragique de sa femme, Jean Marie Roland se suicida le 10 novembre 1793 à Bourg-Beaudouin, dans l'Eure, sur la route entre Rouen et Paris. Buzot, qui ne l’apprit qu’en juin 1794, se donna lui aussi la mort, près de Saint-Émilion.

Sa fille Eudora, devenue orpheline, fut recueillie par Jacques Antoine Creuzé-Latouche, ancien soupirant de Manon. Conformément à la volonté de sa mère, ce fut le célèbre minéraliste et botaniste Louis-Augustin Bosc d'Antic, un des principaux amis de Manon Roland et de son mari, qui devint peu après son tuteur et se chargea de l’éducation de la petite orpheline. Il tomba amoureux de la jeune Eudora alors âgée de dix-neuf ans. Mais celle-ci ne répondant pas à ses avances, il partit aux États-Unis en juillet 1796 pour l'oublier. Elle épousa, quelques mois plus tard, Pierre Léon Champagneux.

Écrits

Lettres de Madame Roland de 1780 à 1793 publiées par Claude Perroud, Imprimerie nationale, 1900-1902.

Lettres de Madame Roland de 1767 à 1780 publiées par Claude Perroud, Imprimerie nationale, 1913-1915.

Lettres de Roland à Bosc publiées par Claude Perroud, Paris, Noël Charavay, s.d., après 1902.

Dix-huit Lettres de Madame Roland publiées par Claude Perroud, Paris, Noël Charavay, s.d., après 1905.

Nouvelles lettres de Madame Roland publiées par Claude Perroud, Paris, Noël Charavay, s.d., après 1909.

Mémoires de Madame Roland, Paris, Mercure de France, 1986, réédition : 2004.

Mémoires, tome 1 lire en ligne ; tome 2 lire en ligne sur Gallica

Iconographie

Sculpture

Statue en marbre de Madame Roland par Émile Joseph Nestor Carlier, pour la Maison d'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis (1887-1893).

Buste de Madame Roland en marbre par François Masson, Los Angeles County Museum of Art.

Buste de Madame Roland en plâtre par Vital Cornu, Musée de la Révolution Française à Vizille.

Peinture

Madame Roland, vers 1787, portrait anonyme, Musée des Beaux-Arts de Quimper

Madame Roland, École française du XVIIIe siècle, Musée Lambinet de Versailles

Dessin

Madame Roland de profil, gravure au burin, dessinateur: H. Rousseau, graveur: E. Thomas

Posté le : 07/11/2015 22:57

|

|

|

|

|

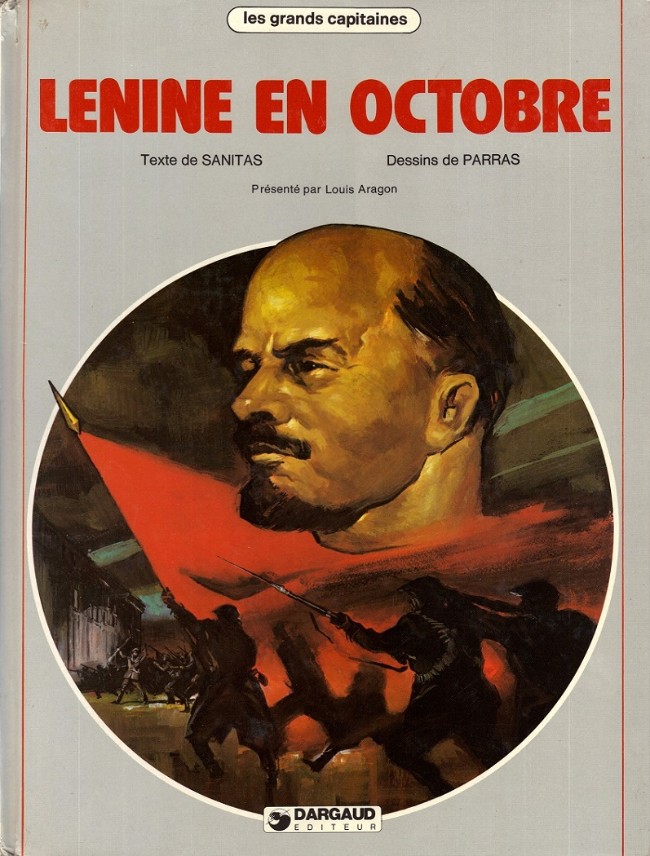

Lénine 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

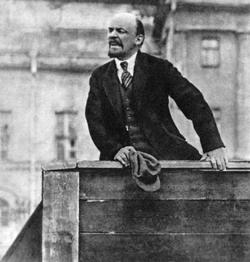

Le 8 Novembre 1917 Vladimir Ilitch Oulianov dit Lénine

est Président du Conseil des commissaires du Peuple de RSFSR jusqu'au 21 Juillet 1924 soit durant 6 ans 2 mois et 13 jours. Son prédécesseur est Aleksandr Kerenski chef du Gouvernement provisoire, son successeur Alexeï Rykov. Puis président du Conseil des Commissaires du peuple de l'URSS du 30 décembre 1922 au 21 janvier 1924 soit 1 an et 22 jours, son successeur est Alexeï Rykov

Son nom de naissance est Vladimir Ilitch Oulianov en russe Влади́мир Ильи́ч Улья́нов, né le 22 avril, ou au calendrier Julien, le 10 avril 1870 à Simbirsk, Empire russe, il meurt le 21 janvier 1924, à 53 ans à Vichnie Gorki RSFSR URSS, empire de Russie de 1870 à 1917, pays Russe de 1917 à 1922, puis Soviétique de 1922 à 1924. Parti politique Successivement : Parti ouvrier social-démocrate de Russie, Bolcheviks, Parti communiste de Russie bolchevik, il est marié à Nadejda Kroupskaïa née en 1869, mariés de 1898 à 1924, elle décéde en 1939. Diplômé de Université de Saint-Pétersbourg de l'Université de Kazan. De profession Avocat, Écrivain, il est athée, réside au Kremlin de Moscou et au Manoir de Gorki Leninskie

En bref

Fondateur et bâtisseur de l'État soviétique, qui affiche d'emblée sa forte spécificité par rapport aux États existants, Lénine est l'un des hommes politiques qui a le plus profondément marqué le XXe siècle. Véritable icône pour des centaines de millions de nouveaux croyants en une religion inédite, le communisme, Lénine apparaît aujourd'hui, avec le recul du temps et la faillite du système politique qu'il avait fondé, comme celui qui instaura une dictature, en rupture avec les idéaux et les pratiques du socialisme et de la social-démocratie tels qu'ils s'étaient développés et affirmés jusqu'à la Première Guerre mondiale. Lénine transforme l'idéologie en dogme, en vérité absolue et universelle, ce qui fonde la dimension totalitaire du communisme. Au nom de la vérité du message, les bolcheviks sont passés de la violence symbolique à la violence réelle, ont installé un pouvoir absolu et arbitraire. Un pouvoir qui a opprimé, mais aussi fasciné, une grande partie du monde au XXe siècle.

Né à Simbirsk en 1870, fils d'un inspecteur de l'enseignement primaire, Vladimir Ilitch Oulianov commence des études de droit à l'université de Kazan, d'où il est vite expulsé après des manifestations étudiantes ; son frère aîné, Alexandre, est exécuté en 1887 pour sa participation à un complot contre la vie du tsar Alexandre III. Vladimir Ilitch s'installe à Saint-Pétersbourg, y termine sa licence en droit en « auditeur libre » et devient avocat. Fasciné par le marxisme, il entre en contact avec les cercles marxistes clandestins de la capitale, avant de se rendre, en 1895, en Suisse, pour y rencontrer le grand propagandiste du marxisme en Russie, Georgui Plekhanov. Traducteur pionnier de Marx et d'Engels en russe, Plekhanov a fondé en exil le premier groupe marxiste russe, Libération du travail. C'est pour assurer une meilleure liaison entre ce groupe et les petits cercles marxistes de Saint-Pétersbourg que Vladimir Oulianov, âgé alors de vingt-cinq ans, rencontre le « Maître ». À son retour en Russie, il fonde un groupuscule clandestin, L'Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière, première ébauche d'un parti social-démocrate. Peu de temps après (décembre 1895), Oulianov est arrêté pour « propagande révolutionnaire » et condamné à trois ans de relégation en Sibérie. Au cours de cet exil, il rédige notamment une longue étude sur Le Développement du capitalisme en Russie. Prenant le contre-pied des théories populistes, qui mettaient l'accent sur les potentialités révolutionnaires de la paysannerie, il y souligne la rapidité et la profondeur du développement du capitalisme en Russie et le rôle majeur que jouera désormais la classe ouvrière à la pointe du mouvement révolutionnaire. Numériquement, et compte tenu du poids écrasant de la paysannerie dans un pays avant tout rural, le prolétariat industriel constitue un groupe social très minoritaire : en 1900, on compte dans l'Empire russe moins de trois millions d'ouvriers (dont un quart de cheminots). Néanmoins, souligne Oulianov, le degré exceptionnel de concentration industrielle favorise l'émergence d'une véritable classe sociale soumise à l'exploitation capitaliste. Les premières grandes grèves victorieuses des travailleurs du textile (mai-juin 1896) le confortent dans ses analyses. Mais le recul du gouvernement (qui promulgue, en juin 1897, une loi importante limitant à onze heures et demie la durée légale journalière du travail et rend obligatoire le repos dominical) favorise aussi l'émergence d'une nouvelle tendance au sein des milieux sociaux-démocrates, « l'économisme », qui place au premier plan des luttes les revendications économiques des travailleurs – une idée fermement combattue par Oulianov.

C'est au milieu de ces débats qu'une poignée de militants de second rang réunit à Minsk, le 1er mars 1898, le congrès fondateur du Parti ouvrier social-démocrate russe. À peine le congrès achevé, huit des neuf présents sont arrêtés. Une fois sa peine d'exil purgée, Oulianov repart en Suisse pour venir renforcer, avec d'autres militants, dont Iouli Martov, le groupe de Plekhanov en lutte contre « l'économisme » au sein du mouvement social-démocrate. En décembre 1900, Plekhanov, Pavel Borissovitch Axelrod, Martov, Alexandre Nikolaïevitch Potressov et Oulianov (qui commence à signer ses écrits sous le pseudonyme de Lénine) lancent à Munich un nouveau journal social-démocrate, l'Iskra (L'Étincelle). La diffusion de ce journal favorise la constitution d'un réseau de militants et permet à Lénine, devenu entre-temps rédacteur en chef, d'accroître son audience et de faire plus largement connaître ses idées.

En 1902, Lénine publie un texte fondamental, Que faire ?, premier manifeste de ce qui deviendra, l'année suivante, le bolchevisme. Lénine y expose sa conception d'un parti révolutionnaire d'avant-garde, discipliné et centralisé, composé d'un noyau de révolutionnaires professionnels, chargés d'encadrer les masses ouvrières trop facilement tentées par la seule action quotidienne spontanée et incapables d'acquérir une conscience politique par elles-mêmes. Le parti est « la couche consciente et avancée de la classe ouvrière, il en est l'avant-garde ». L'énergie de la classe ouvrière ne peut être efficace que si le Parti l'organise. La force du prolétariat n'a d'existence effective que grâce au Parti où règne « l'unité de la volonté » qui met fin à la dispersion, au morcellement du prolétariat.

Cette conception – inédite – du parti révolutionnaire est à l'origine de la division entre mencheviks et bolcheviks lors du IIe congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, tenu à Bruxelles, puis (la police belge ayant interdit la réunion) à Londres en juillet 1903. Les cinquante et un votants à ce congrès se divisent sur un point fondamental, le sens même de l'appartenance au parti. À la conception léniniste d'un parti fortement structuré, discipliné, élitaire, avant-garde de révolutionnaires professionnels seule capable de mener, dans un pays économiquement, culturellement et politiquement attardé, la classe ouvrière au pouvoir, s'oppose la conception de Martov, favorable à un grand parti de rassemblement à l'européenne, largement ouvert à des sympathisants de tendances différentes, capable d'attirer à soi le plus grand nombre possible. L'option de Martov obtient une courte majorité. Mais une partie des majoritaires appartenant au Bund (le Parti social-démocrate des ouvriers juifs de Russie) ayant fait sécession, en fin de compte la majorité (bolshinstvo) revient aux partisans de Lénine. Dans l'immédiat, la division ne conduit pas à une scission. Plekhanov, Martov et Lénine restent ensemble à la direction de l'Iskra. Rapidement cependant, les désaccords débouchent sur une rupture. Plekhanov s'étant rapproché de Martov, la majorité des rédacteurs de l'Iskra rompt en 1904 avec Lénine, qui fonde l'année suivante son propre journal, Vpered (En avant). En 1905, deux congrès distincts, l'un bolchevique, à Londres, l'autre menchevique, tenu en Suisse, consacrent l'éclatement de la social-démocratie russe. Celui-ci révèle, fondamentalement, l'affrontement de deux stratégies : une stratégie menchevique du possible, qui entend appliquer strictement à la Russie la « prospective » que Marx avait définie en étudiant le capitalisme et le prolétariat occidental, et une stratégie bolchevique volontariste de la rupture.

C'est dans ce contexte de profonde division qu'éclatent à Saint-Pétersbourg, au début de 1905, de graves incidents qui vont se transformer, au fil de l'année, en un véritable mouvement révolutionnaire. L'émergence des soviets (assemblées ouvrières), forme originale et autonome d'organisation issue de la « base » ouvrière, prend de court les militants sociaux-démocrates. Les mencheviks réagissent plus rapidement, saluant cette forme d'« auto-organisation ouvrière » qui ne peut, selon eux, que hâter la prise de conscience politique du prolétariat. Les bolcheviks se montrent plus circonspects vis-à-vis de ces organisations qui risquent de remettre en question la prétention du Parti à diriger le mouvement révolutionnaire. Lénine attend plus de six mois avant d'exposer, à la fin de juillet 1905, dans Deux Tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique, sa conception d'une « dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie » ; il y assigne aux soviets un rôle nouveau : celui d'être les « instruments de l'insurrection armée », qui permettront le passage à l'étape révolutionnaire suivante. L'échec de la révolution populaire (et notamment de l'insurrection de Moscou de décembre 1905) et la résistance victorieuse de l'autocratie tsariste inspirent aux bolcheviks et aux mencheviks des analyses diamétralement opposées. Tandis que ces derniers en sortent convaincus qu'une révolution sociale n'est pas à l'ordre du jour en Russie, qu'il faut, à l'avenir, laisser l'initiative à la bourgeoisie et l'aider à renverser le tsarisme, Lénine affirme au contraire qu'il serait périlleux de confier les destinées de la prochaine révolution à la bourgeoisie libérale qui n'a ni la force ni la volonté de briser l'autocratie et d'accomplir de véritables transformations sociales.

Au cours des années 1907-1914, années de net « reflux » de la révolution, Lénine, devenu le chef incontesté d'un groupuscule conspiratif dont les effectifs stagnent autour de quelques milliers de membres, passe l'essentiel de son temps à combattre les divers courants d'une social-démocratie plus éclatée que jamais. À la lutte permanente contre les mencheviks s'ajoute celle contre ceux que Lénine appelle les « conciliateurs » (favorables à l'unité d'action avec les mencheviks). Sont aussi visés les « liquidateurs », favorables à la création d'un mouvement ouvrier légal et démocratique, à l'occidentale, aux antipodes de l'organisation clandestine de combat souhaitée par Lénine. Enfin, les bolcheviks ont fort à faire pour se protéger de tous les agents de l'Okhrana, la police politique du régime, infiltrés au sein du petit microcosme conspiratif bolchevique.

La Première Guerre mondiale accentue encore l'isolement du bolchevisme léniniste. Dénonçant la faillite de la IIe Internationale qui a « trahi le socialisme », Lénine espère une défaite rapide du régime tsariste. « Le moindre mal, écrit-il le 17 octobre 1914 à Alexandre Chliapnikov, serait la défaite du tsarisme dans la guerre [...]. L'essence entière de notre travail, persistant, systématique, est de viser à la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. » Rejetant toute collaboration avec les autres courants sociaux-démocrates, Lénine, de plus en plus isolé, justifie théoriquement sa position dans L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme, achevé en 1916. Il y explique que la révolution éclatera non dans un pays où le capitalisme est le plus fort, mais dans un État économiquement peu développé comme la Russie, à condition que le mouvement révolutionnaire y soit dirigé par une avant-garde disciplinée, prête à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la dictature du prolétariat et la guerre civile, « qui dans toute société de classes représente la continuation, le développement et l'accentuation naturels de la guerre de classes ». Révélatrice des « contradictions inter-impérialistes », la guerre mondiale renverse ainsi, selon Lénine, les termes du dogme marxiste et rend l'explosion plus probable en Russie que nulle part ailleurs.

Après la victoire de la révolution de février 1917 et le renversement du tsarisme, auxquels aucun dirigeant bolchevique d'envergure n'a pris part, tous étant soit en exil, soit à l'étranger, Lénine, contre l'avis de l'immense majorité des dirigeants bolcheviques, prend d'emblée des positions extrêmes. Il prédit la faillite rapide de la politique de conciliation avec le gouvernement provisoire « bourgeois » que s'efforce de mettre en œuvre le soviet de Petrograd, dominé par une majorité de mencheviks et de socialistes-révolutionnaires. Héritiers du populisme, ces derniers ont une grande audience dans la paysannerie ; ils prônent une résolution de la question agraire, mais sont aussi favorables à la poursuite de la guerre jusqu'à la victoire. Dans ses quatre Lettres de loin, écrites à Zurich entre le 20 et le 25 mars 1917, et dont l'organe officiel du parti bolchevique, la Pravda, n'ose publier que la première, tant ces écrits rompaient avec les positions politiques alors défendues par les dirigeants bolcheviques de Petrograd, Lénine exige la rupture immédiate entre le soviet de Petrograd et le gouvernement provisoire, ainsi que la préparation active de la phase suivante, « prolétarienne », de la révolution. Pour Lénine, l'apparition des soviets est le signe que la révolution en cours a déjà dépassé sa « phase bourgeoise ». Sans plus attendre, ces organes révolutionnaires, enjeu de pouvoir entre les bolcheviks et les autres partis, doivent s'emparer du pouvoir par la force, mettre fin à la guerre impérialiste, même au prix d'une guerre civile, inévitable dans tout processus révolutionnaire.

Décidé à rentrer à tout prix en Russie, Lénine accepte l'accord conclu par le social-démocrate suisse Fritz Platten avec les autorités allemandes, favorables au retour du tribun pacifiste à Petrograd : avec un groupe de militants, Lénine quitte Zurich le 28 mars pour traverser l'Allemagne, dans un wagon bénéficiant du statut de l'exterritorialité, et gagner la Suède, puis Petrograd. Le lendemain de son arrivée, il expose (4 avril 1917) ses fameuses Thèses d'avril. Il y proclame son hostilité inconditionnelle au « défensisme révolutionnaire », au gouvernement provisoire, à la république parlementaire. Il prône la prise du pouvoir par le prolétariat et les paysans pauvres, les fraternisations pour mettre fin à la guerre, la nationalisation de toutes les terres, la suppression de la police et des fonctionnaires. Ces thèses sont accueillies avec stupéfaction par la plupart des dirigeants bolcheviques de la capitale. Mais la position de Lénine sort renforcée de la crise politique qui secoue peu après le gouvernement et le Soviet de Petrograd sur la question de la poursuite de la guerre (« crise d'avril »). Peu à peu, les idées de Lénine progressent notamment parmi les nouvelles recrues du parti bolchevique. Effectivement, en quelques mois, les éléments plébéiens, les soldats-paysans, submergent, au sein d'un parti en pleine expansion, les éléments urbanisés, les ouvriers qualifiés et les intellectuels, vieux routiers des luttes sociales institutionnalisées. Porteurs d'une violence exacerbée par trois années de guerre, moins prisonniers d'un dogme marxiste qui ne leur est guère familier, ces militants d'origine populaire ne se posent guère la question : une « étape bourgeoise » est-elle nécessaire ou non pour « passer au socialisme » ? Partisans de l'action directe, du coup de force, ils sont les plus fervents activistes d'un bolchevisme où les débats théoriques laissent place à la seule question désormais à l'ordre du jour, celle de la prise du pouvoir.

Entre une base de plus en plus impatiente et prompte à l'aventure et des dirigeants hantés par l'échec d'une insurrection prématurée vouée à l'écrasement, la voie léniniste apparaît cependant bien étroite. Au début de juillet 1917, les débordements de militants (marins de Kronstadt, « gardes rouges » des quartiers ouvriers de Vyborg, certaines unités de la garnison) manquent d'emporter le parti bolchevique, déclaré hors la loi à la suite des manifestations sanglantes des 3-5 juillet à Petrograd. Lénine est contraint de fuir en Finlande. Cependant, l'impuissance du gouvernement provisoire à régler les grands problèmes (échec de la dernière grande offensive de l'armée russe, montée du chômage, difficultés croissantes de la vie quotidienne), la montée des mouvements sociaux, la déliquescence de l'armée, l'échec de la tentative de putsch du général Kornilov, qui avait pour but de rétablir l'ordre dans le pays, permettent au parti bolchevique de refaire surface, à la fin d'août 1917, dans une situation désormais propice à une prise du pouvoir par une insurrection armée.

Une nouvelle fois, le rôle personnel de Lénine, en tant que théoricien et stratège de la prise du pouvoir, est décisif. Il met en place toutes les étapes d'un coup d'État militaire, qui ne sera ni débordé par un soulèvement imprévu des « masses », ni freiné par le « légalisme révolutionnaire » de dirigeants bolcheviques, tels Kamenev ou Zinoviev ; ceux-ci, échaudés par l'amère expérience des « journées de juillet », souhaitent n'aller au pouvoir qu'en faisant alliance avec les socialistes-révolutionnaires et les sociaux-démocrates de tendances diverses, majoritaires dans les soviets. Face à l'hésitation des dirigeants du Parti, Lénine, de son exil finlandais, appelle (Les bolcheviks doivent prendre le pouvoir) à une insurrection armée, immédiate, avant même la réunion du IIe congrès des soviets, prévue pour le 25 octobre 1917. « En proposant une paix immédiate et en donnant la terre aux paysans, les bolcheviks établiront un pouvoir que personne ne renversera, écrit-il. Il serait vain d'attendre une majorité formelle en faveur des bolcheviks. Aucune révolution n'attend ça. L'Histoire ne nous pardonnera pas si nous ne prenons pas le pouvoir maintenant. » Pour Lénine qui, sous le mot d'ordre « tout le pouvoir aux soviets », réclame en fait tout le pouvoir au seul parti bolchevique, il est capital que les bolcheviks s'emparent eux-mêmes du pouvoir par un coup de force avant la convocation du congrès des soviets, où ils n'ont pas la majorité. Il sait que les autres partis socialistes condamneront l'insurrection bolchevique et qu'il ne leur restera plus alors qu'à entrer dans l'opposition, abandonnant de fait tout le pouvoir aux bolcheviks. Le 10 octobre, rentré clandestinement à Petrograd, Lénine réunit douze des vingt et un membres du Comité central du parti bolchevique et fait voter, malgré l'opposition de Zinoviev et de Kamenev, la plus importante décision qu'ait jamais prise le parti : le principe d'une insurrection armée dans les plus brefs délais. Six jours plus tard, Trotski, l'un des plus proches collaborateurs de Lénine, met sur pied une organisation militaire émanant formellement du soviet de Petrograd, mais noyautée en réalité par les bolcheviks, le Comité militaire révolutionnaire de Petrograd, chargé de diriger l'insurrection.

Comme le souhaitait Lénine, le nombre des participants directs à la « grande révolution socialiste d'Octobre » est très limité : quelques milliers de soldats de la garnison, des marins de Kronstadt, des gardes rouges. De rares accrochages, un nombre de victimes insignifiant attestent la facilité d'un coup d'État attendu, soigneusement préparé et perpétré sans opposition dans le vide ambiant du pouvoir. La stratégie de Lénine s'avère juste : mis devant le fait accompli, les socialistes modérés, après avoir dénoncé « la conjuration militaire organisée dans le dos des soviets », quittent le IIe congrès des soviets. Restés en nombre, avec quelques socialistes-révolutionnaires de gauche, les bolcheviks font ratifier leur coup de force par les députés du congrès encore présents, qui votent un texte rédigé par Lénine attribuant « tout le pouvoir aux soviets ». Cette résolution, purement formelle, permet aux bolcheviks d'accréditer une fiction qui allait abuser des générations : ils gouvernent au nom du peuple dans le « pays des soviets ». Puis le congrès entérine (26 octobre 1917), avant de se séparer, la création du nouveau gouvernement bolchevique, le Conseil des commissaires du peuple, présidé par Lénine, et approuve les décrets sur la paix et sur la terre, premiers actes du nouveau régime.

Passé inaperçu dans la plupart des chancelleries, le « décret sur la paix » se situe délibérément hors des normes de la diplomatie traditionnelle. Il témoigne de la volonté du nouveau pouvoir de bouleverser le système international des États : parlant au nom de « l'immense majorité des classes ouvrières et travailleuses épuisées », Lénine appelle à une « paix sans annexions ni contributions », comme à la renonciation générale à « toute domination non consentie sur des nations, qu'elles soient situées en Europe ou outre-mer ». D'emblée, les bolcheviks affichent leur singularité et leur utopisme. Quant au « décret sur la terre », qui proclame « la propriété privée de la terre est abolie sans indemnité, toutes les terres sont mises à la disposition des comités locaux », il ne fait que légitimer l'appropriation des terres appartenant aux grands propriétaires fonciers réalisée par les jacqueries de l'automne 1917. En acceptant cette révolution agraire spontanée qui débouche sur la constitution d'une petite propriété paysanne, Lénine « vole » aux socialistes-révolutionnaires leur programme agraire (les bolcheviks ont toujours été partisans d'une « nationalisation » des terres et de l'instauration de formes collectives d'exploitation), mais s'assure habilement, pour quelques mois décisifs, le soutien – capital – de la paysannerie.

Le gouvernement constitué le 25 octobre 1917 par Lénine ne comporte que des bolcheviks. Il gouverne au nom de la « dictature du prolétariat », que Lénine définit sans ambages comme « un pouvoir conquis par la violence que le prolétariat exerce, par l'intermédiaire du parti, sur la bourgeoisie et qui n'est lié par aucune loi ». Très rapidement, les bolcheviks mettent en place une culture politique de guerre civile, marquée par un refus de tout compromis, de toute négociation. Cette culture n'est pas imposée, au début, par des circonstances militaires mettant en jeu la survie du régime. Elle a été théorisée, depuis des années, par Lénine, pour lequel la violence est le moteur de l'histoire, le révélateur des rapports de force, la « vérité de la politique » ou, selon la juste formule de Dominique Colas, l'« ordalie matérialiste ». Cette violence, « purificatrice », mettra à bas le « vieux monde ». Aussi, affirme Lénine, faut-il encourager la violence des masses à faire son œuvre de destruction, « l'organiser et la contrôler, la subordonner aux intérêts et aux nécessités du mouvement ouvrier et de la lutte révolutionnaire générale ».

Tout en instrumentalisant les tensions latentes dans la société russe en révolution, les bolcheviks organisent une violence politique spécifique par un certain nombre de mesures inédites. Celles-ci marquent une rupture radicale avec la culture politique tsariste comme avec les pratiques politiques des gouvernements provisoires qui s'étaient succédé de février à octobre 1917. Parmi ces mesures, les plus significatives sont l'officialisation, dès la fin de novembre 1917, de la notion d'« ennemi du peuple » ; la création, dès le 10 décembre 1917, d'une police politique, la Tcheka, organe plurifonctionnel (politique, policier, extrajudiciaire, économique) aux pouvoirs bien plus étendus que ceux de l'Okhrana tsariste ; la généralisation de la pratique des otages « appartenant aux classes riches » ; la mise en place d'un système de camps de concentration où sont internés, sur simple mesure administrative, en qualité d'otages, des dizaines de milliers d'individus en fonction de leur seule appartenance à une « classe hostile » ; la pratique, décidée au plus haut niveau du Parti, de déporter des groupes sociaux ou ethniques entiers, jugés dans leur ensemble « ennemis du régime soviétique » (la plus remarquable de ces pratiques étant l'opération de « décosaquisation », c'est-à-dire l'extermination des « Cosaques riches », décidée par Lénine et ses plus proches collaborateurs le 24 janvier 1919).

Une des tâches essentielles sur la voie du socialisme, du progrès, explique Lénine, est « d'éliminer les éléments nuisibles » du corps social, d'en chasser les « parasites », de « couper les membres irrémédiablement pourris et gangrénés » de la société. Ce discours hygiéniste se développe avec force dans un texte fondamental de décembre 1917, Comment organiser l'émulation ? Les masses « organisées et conscientes » sont appelées, sous la direction du Parti, à contrôler, recenser, épurer la terre russe de tous les insectes nuisibles, des puces (les filous) et des punaises (les riches). Ce texte, écrit à un moment où aucune force d'opposition, étrangère ou intérieure, ne menace le nouveau régime, révèle une remarquable animalisation de l'ennemi, ravalé au rang de parasite : les « koulaks », ces paysans un peu plus aisés, et surtout plus entreprenants, que la moyenne, ne sont jamais qualifiés autrement que comme des « vampires », des « sangsues », des « poux » ; il en est de même des popes, des « bourgeois » et des « riches ». Pour Lénine, l'impératif d'épuration ne se limite pas au corps social. Il doit s'appliquer aussi au Parti, à l'État, à la bureaucratie. Mais, à la différence du corps social, auquel doit être appliqué un traitement chirurgical, qui peut aller de l'élimination physique à l'enfermement dans un camp de concentration ou une colonie de travail, le traitement appliqué aux membres du Parti doit être un traitement lent. Lent et minutieux, car le parasite infiltré dans les organes du Parti-État est, le plus souvent, un mutant, un « faux communiste ». Que faire ? s'interroge Lénine : « Lutter encore et encore contre cette souillure et, si elle parvient malgré tout à s'infiltrer, nettoyer, balayer, surveiller, nettoyer encore et encore ». La pratique des « purges » du Parti (1919, 1921, 1922) s'institutionnalise.

La dictature du parti bolchevique va de pair avec une expérimentation économique utopique qui a pour objectif « le passage immédiat » au communisme, à un système économique étatisé, sans marché libre et sans monnaie, qui sera qualifié a posteriori (en avril 1921) de « communisme de guerre ». Un autre modèle inspire Lénine : le Kriegssozialismus allemand et son application du système tayloriste à l'échelle de l'État. Il débouche sur une suite de mesures qui concentrent toutes les ressources matérielles, alimentaires et humaines du pays dans les mains du pouvoir central. Après avoir nationalisé les banques (27 décembre 1917), la flotte marchande (23 janvier 1918), le commerce extérieur (22 avril 1918), le gouvernement bolchevique procède (28 juin 1918) à la nationalisation générale de toutes les entreprises. Quelques mois plus tard, tous les magasins sont « municipalisés ». Les produits de grande consommation sont rationnés, une stricte hiérarchie des « ayants droit » établie, qui favorise les travailleurs manuels aux dépens des intellectuels, les ouvriers aux dépens des employés et des « gens du passé ». Dans un grand élan d'utopie, Lénine envisage même d'abolir l'argent ou, du moins, d'en limiter très fortement la circulation. Le paiement des services est progressivement aboli : eau, électricité, poste, transports, logement – tout est en principe fourni gratuitement par l'État. Ces expérimentations, qui concernent en réalité une infime minorité de la population vivant dans les villes, se heurtent à un obstacle fondamental : la résistance du monde rural, dont dépend la survie de la population urbaine. Au lieu de rétablir un semblant de marché dans une économie en ruine, Lénine opte pour la contrainte face à ce qu'il appelle la « barbarie paysanne », « l'asiatisme » des masses rurales honnies, car « attardées » et potentiellement « contre-révolutionnaires » (la paysannerie française, argumente-t-il, n'a-t-elle pas « étranglé la Commune de Paris » ?, une expérience historique dont les enseignements restent, pour lui, fondamentaux). Le gouvernement décrète (mai-juin 1918) la réquisition des céréales par des « détachements de l'armée du ravitaillement » formée d'ouvriers affamés et de militants bolcheviques et épaulés par des « comités de paysans pauvres » chargés de « prendre le blé » chez les « koulaks ». Cette politique, fondée sur une profonde méconnaissance d'un monde paysan sur lequel Lénine plaque un schéma simpliste fondé sur de supposées oppositions entre paysans pauvres, moyens et riches, débouche sur un fiasco. Les réquisitions provoquent des milliers d'émeutes, de révoltes, voire de véritables insurrections paysannes. L'interdiction du commerce privé et l'aggravation des pénuries dans les villes ont pour conséquence une véritable « archaïsation » de l'économie : le troc se généralise, les usines ferment, les ouvriers s'en retournent à la campagne, Moscou et Petrograd perdent la moitié de leurs habitants.

Sous l'influence des idées de Lénine en la matière, les bolcheviks développent avec une rare maîtrise l'art de la propagande : cours d'alphabétisation politique, trains d'agit-prop sillonnant le pays, édition massive d'affiches révolutionnaires, de tracts, de brochures, de journaux. Ils offrent à ceux qui les rejoignent des possibilités réelles d'intégration et de promotion dans le nouvel appareil d'État : en trois ans (fin 1917-fin 1920), les effectifs du parti bolchevique quadruplent, pour atteindre 750 000 membres. Le lieu privilégié de l'adhésion n'est plus l'usine, mais l'armée. À nouveaux militants, nouveau « style de commandement », fortement influencé par l'environnement militaire : la guerre civile contribue à la militarisation durable de la culture bolchevique. Mais la plus grande force du nouveau régime est sans doute sa capacité à lier question sociale et question nationale. Lénine parvient, malgré l'extrême impopularité de sa politique économique – notamment des réquisitions – à se présenter à la fois comme le garant des acquis du « décret sur la terre » et comme le défenseur de la mère patrie menacée par les interventionnistes étrangers (Britanniques, Français) alliés des armées blanches qui n'ont d'autre programme que la restauration de l'ancien régime.

La dernière armée blanche vaincue (à la fin de 1920), le régime bolchevique doit encore affronter une ultime flambée d'insurrections paysannes (Ukraine, province de Tambov, Sibérie). Sur le « front des campagnes », Lénine est confronté, en 1921-1922, à un autre fléau, la famine, qui ravage notamment les provinces de la Volga. Une grande sécheresse aggrave les dégâts causés, depuis des années, par les réquisitions. Plus de cinq millions de personnes périssent des suites de cette terrible famine. Dans les villes, la situation, au début de 1921, est également critique. La production industrielle a chuté de 80 p. 100 par rapport aux années d'avant guerre. La population urbaine a fondu de moitié. La classe ouvrière, au nom de laquelle les bolcheviks gouvernent, compte moins d'un million d'actifs, soit 1 p. 100 de la population adulte. La fraction la plus européanisée de la société russe – deux millions de citadins appartenant en majorité aux élites économiques et intellectuelles – a émigré. La société russe émerge de la guerre civile plus archaïque et plus paysanne : des « conditions objectives » qui rendent plus illusoire que jamais le passage au communisme, qui était le but de Lénine. En mars 1921, au Xe congrès du Parti, Lénine fait voter le passage à une « nouvelle politique économique » (N.E.P.) : l'impôt se substitue aux réquisitions ; quelques semaines plus tard, une série de mesures (octroi de concessions aux entrepreneurs privés, dénationalisation des petites et moyennes entreprises, liberté du commerce) démantèle le système du « communisme de guerre ». Pour Lénine, la N.E.P. n'est pas une mesure conjoncturelle, temporaire. « La transformation de la psychologie paysanne, explique-t-il devant les délégués du Xe congrès, nécessitera des générations. » Après trois années d'expérimentations génératrices de misère, de violences et de guerre civile, Lénine aboutit à un constat très proche de celui que faisaient, en 1917, presque tous les socialistes qui le combattaient, à savoir que le passage au socialisme demanderait du temps.

Au moment où Lénine reconnaît la nécessité de changer de politique, une autre de ses constructions utopiques est en train de s'effondrer : celle de la révolution mondiale. Un an plus tôt, à l'été de 1920, l'offensive lancée par l'Armée rouge contre Varsovie avait pour objectif non seulement de soviétiser la Pologne, mais de déstabiliser toute l'Europe, en poussant la révolution « le plus loin possible ». Un télégramme adressé le 23 juillet 1920 par Lénine à Staline, alors commissaire du peuple aux nationalités, éclaire cet utopique « plan de soviétisation » de l'Europe en ces jours d'euphorie : « La situation dans l'Internationale communiste est splendide. Zinoviev, Boukharine et moi considérons que la révolution en Italie doit être activement et immédiatement aiguillonnée. Dans ce but, il faut soviétiser la Hongrie et, sans doute, la Tchécoslovaquie et la Roumanie. » Malgré les échecs répétés des « forces révolutionnaires », Lénine resta, jusqu'à la fin de sa vie, convaincu de l'inéluctabilité de la chute, à court terme, du système capitaliste. En 1922, dans les instructions qu'il envoie à son ministre des Affaires étrangères pour « saborder la conférence de Gênes », il termine par cette phrase : « Chez eux, tout s'écroule. Faillite et banqueroute totale (Inde, etc). Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de pousser légèrement et comme par hasard cet homme chancelant – mais pas avec nos mains ! »

Le 25 mai 1922, Lénine est victime d'une première attaque cérébrale. Avant d'être frappé par une nouvelle attaque, le 16 décembre, puis écarté définitivement de toute activité politique à la suite d'une troisième crise le 10 mars 1923, Lénine rédige un certain nombre de textes importants, dans lesquels il exprime, sur plusieurs points fondamentaux, son désaccord avec Staline (devenu en mars 1922 secrétaire du Comité central) et son inquiétude devant l'évolution générale du Parti. Un premier conflit oppose Lénine à Staline sur le projet fédéral soviétique. Face au projet de Staline, qui prévoit l'absorption des républiques fédérées (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Ukraine) par la république de Russie, Lénine propose une fédération qui unirait des républiques égales et non dominées par la Russie, s'opposant fermement au « chauvinisme grand-russien » de Staline (Lettre aux communistes géorgiens). Durant sa maladie, Lénine dicte plusieurs notes et articles sur la question de sa succession, sur la réorganisation de l'appareil du Parti, sur l'avenir de la N.E.P. Dans trois notes (23 et 31 décembre 1922, 4 janvier 1923) improprement appelées son testament, il porte un jugement sur six de ses compagnons les plus importants. Selon lui, le principal danger, pour la stabilité et la cohésion de la direction du Parti, réside dans la rivalité entre Trotski et Staline. Si le premier est critiqué pour son « excessive assurance et son engouement pour le côté purement administratif des choses », Staline est jugé « trop brutal », voire dangereux « parce qu'il a concentré un pouvoir illimité » dont il n'est pas sûr « qu'il puisse toujours se servir avec assez de circonspection ». Dans sa note du 4 janvier 1923, Lénine écrit : « Je propose aux camarades d'étudier un moyen pour démettre Staline de son poste ».

Dans ses derniers écrits (Mieux vaut moins, mais mieux), Lénine aborde la question de la bureaucratisation du Parti et du poids croissant d'institutions restreintes, telles que le Secrétariat, le Politburo et l'Orgburo (Bureau d'organisation). Lénine propose de redonner plus de poids au Comité central et surtout de réduire l'immense appareil, dirigé par Staline depuis 1919, de l'Inspection ouvrière et paysanne. Ces propositions s'avèrent trop tardives pour briser l'immense pouvoir acquis par ces institutions bureaucratiques, et par Staline en particulier.

Dernier grand thème abordé par Lénine : le futur même de la révolution bolchevique, réalisée, contre toute logique marxiste, dans un pays économiquement attardé, à mi-chemin entre l'Occident capitaliste et l'Asie, un pays « manquant de culture pour passer directement au socialisme ». Il reconnaît que les bolcheviks ont saisi le pouvoir selon le principe napoléonien (« On s'engage... et puis on voit »), en l'absence de structures économiques et sociales adéquates, établi la « dictature du prolétariat » alors qu'il n'existait pratiquement plus de prolétariat, rétabli partiellement le capitalisme après une révolution dite « socialiste ». Deux dangers majeurs risquent d'être fatals au régime : la rupture de l'unité du Parti et la rupture de « l'alliance ouvrière et paysanne », toujours très fragile. C'est sur une note désabusée, voire pessimiste, que s'achève la réflexion politique de Lénine, près d'un an avant sa mort, le 21 janvier 1924.

À la question : « Qui de Staline ou de Lénine était le plus dur ? », Viatcheslav Molotov, le seul dirigeant bolchevique d'envergure qui avait servi les deux hommes, répondit, sans hésiter : « Lénine, bien sûr ! », avant d'ajouter : « C'est lui qui nous a tous formés. »

Si l'aura de Staline a été ternie par la déstalinisation, l'image de Lénine – révolutionnaire, stratège de la prise du pouvoir par les bolcheviks, fondateur de l'Union soviétique – n'a guère été écornée, ni dans l'U.R.S.S. de la perestroïka (l'objectif initial de Mikhaïl Gorbatchev n'était-il pas un utopique « retour aux normes léninistes » ?), ni dans la Russie d'aujourd'hui, ni dans le monde. Aucune statue de Lénine n'a été enlevée en Russie, la momie de Vladimir Ilitch continue de reposer dans son mausolée sur la place Rouge, et les lycéens français apprennent toujours à distinguer le (bon) Lénine, qui a sauvé la Russie soviétique de la contre-révolution blanche, appuyée par les forces d'intervention étrangères », du (mauvais) Staline, qui « a gouverné son pays par la terreur. Quand viendra le temps de la déléninisation ? Et de la condamnation unanime de l'idéologue antidémocratique et du praticien de l'intolérance, de la violence et de la terreur ? Nicolas WERTH

Sa vie

Vladimir Ilitch Oulianov en russe : Влади́мир Ильи́ч Улья́нов Prononciation, dit Lénine Ленин, né à Simbirsk aujourd'hui Oulianovsk le 22 avril, 10 avril 1870 et mort à Vichnie Gorki aujourd'hui Gorki Leninskie le 21 janvier 1924, est un révolutionnaire, théoricien politique et homme d'État russe. Rejoignant à la fin du XIXe siècle le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, la section russe de la Deuxième Internationale, il provoque en 1903 une scission du Parti russe et devient l'un des principaux dirigeants du courant bolchevik. Auteur d'une importante œuvre écrite d'inspiration marxiste, il se distingue par ses conceptions politiques qui font du parti l'élément moteur de la lutte des classes et de la dictature du prolétariat.

En 1917, après l'effondrement du tsarisme, les bolcheviks s'emparent du pouvoir en Russie lors de la Révolution d'Octobre. La prise du pouvoir par Lénine donne naissance à la Russie soviétique, premier régime communiste de l'histoire, autour de laquelle se constitue ensuite l'URSS. Lénine et les bolcheviks parviennent à assurer la survie de leur régime, malgré leur isolement international et un contexte de guerre civile. Ambitionnant d'étendre la révolution au reste du monde, Lénine fonde en 1919 l'Internationale communiste : il provoque à l'échelle mondiale une scission de la famille politique socialiste et la naissance en tant que courant distinct du mouvement communiste, ce qui contribue à faire de lui l'un des personnages les plus importants de l'histoire contemporaine.

Une fois au pouvoir, il use — de façon revendiquée — de la Terreur afin de parvenir à ses fins politiques. Lénine est à l'origine de la Tchéka, police politique soviétique chargée de traquer et d'éliminer tous les ennemis du nouveau régime qu'il met en place. De même, Lénine instaure en 1919 un système de camps de travail forcé, qui précède le Goulag de l'époque stalinienne ; il fait également du nouveau régime une dictature à parti unique. La continuité politique entre Lénine et Staline fait l'objet de débats ; divers auteurs ont cependant souligné que la philosophie politique et la pratique du pouvoir de Lénine contenaient des éléments clés de la dictature au sens moderne du terme, voire du totalitarisme.

Dès mars 1923, Lénine est définitivement écarté du jeu politique par la maladie ; il meurt en début d'année suivante. Staline sort ensuite vainqueur de la rivalité qui oppose les dirigeants soviétiques en vue de la succession. Les idées de Lénine sont, après sa mort, synthétisées au sein d'un corpus doctrinal baptisé léninisme, qui donne ensuite naissance au marxisme-léninisme, idéologie officielle de l'URSS et de l'ensemble des régimes communistes durant le XXe siècle.

Selon Le Robert des noms propres, le nom Lénine vient du nom d'un fleuve sibérien la Léna, en russe : Лeна, l'origine du nom du fleuve est issu d'un dialecte toungouze yelyuyon rivière.

La famille Oulianov : Maria Alexandrovna, Ilia Nikolaïevitch et leurs enfants : Olga, Maria, Alexandre, Dimitri, Anna, Vladimir.

Vladimir Oulianov naît à Simbirsk, où sa famille s'était établie quelques mois plus tôt. Il grandit au sein d'un milieu intellectuellement et socialement favorisé.

Tant Ilia Oulianov 1831-1886 que son épouse Maria Oulianova, née Blank 1835-1916 ont des origines diverses, bien que certaines incertitudes demeurent quant à leur ascendance, notamment du côté d'Ilia. Le père d'Ilia, Nikolaï, descend d'une famille de paysans originaires d'Astrakhan : ses ancêtres semblent s'être appelés Oulyanine avant l'adoption du nom Oulianov. La famille a probablement des racines dans la région de Nijni Novgorod. Si les Oulianov étaient considérés comme ethniquement russes, Nijni Novgorod connaissait un important brassage de populations et il est probable que la famille ait eu des racines tchouvaches ou mordves. L'origine ethnique de la grand-mère paternelle de Lénine est incertaine. Maria, sœur de Lénine, était convaincue que la famille de leur père avait du sang tatar, leur grand-mère ayant pu être kalmouke ou kirghize. Le grand-père de Maria Oulianova, Moshe Blank, était un marchand juif originaire de Volhynie. Les origines juives de la famille maternelle de Lénine ont été longtemps cachées par les autorités de l'URSS ; des écrivains nationalistes russes ont au contraire attribué une importance primordiale à ces origines, bien que la famille Blank eût entièrement rejeté le judaïsme. Moshe Blank avait rompu avec la communauté juive à la suite d'une série de conflits personnels et adopté des positions anti-juives virulentes. Ses deux fils s'étaient convertis au christianisme orthodoxe et avaient choisi de faire carrière dans la médecine, parvenant à des positions sociales enviables. La conversion à l'orthodoxie permet à Alexandre Blank, père de Maria, d'accéder aussi bien à la faculté de médecine qu'à la haute administration. Alexandre avait épousé une femme d'origine allemande et suédoise, de confession luthérienne. Médecin de la police, puis médecin des hôpitaux, il avait reçu en 1847, lors de sa nomination au poste d'inspecteur des hôpitaux pour la région de Zlatooust, le titre de conseiller d'État effectif, qui lui conférait la noblesse héréditaire.

Le grand-père d'Ilia Nikolaïevitch Oulianov, Vassili, était un serf, affranchi bien avant les réformes de 1861. Le père d'Ilia travaille comme tailleur à Astrakhan, et Ilia lui-même fait des études supérieures de mathématiques ; diplômé en 1854, il obtient son premier poste d'enseignant à Penza. C'est là qu'il rencontre Maria Alexandrovna Blank, qu'il épouse en août 1863. Très impliqué dans le développement de l'éducation dans l'Empire russe, Ilia devient inspecteur des écoles. Nommé à Simbirsk lors de son accession au poste d'inspecteur-chef, il y fait rapidement figure de notable local. Le couple a au total huit enfants : Anna, née en 1864, et Alexandre, né en 1866, précèdent Vladimir, qui naît lui-même en 1870. Après Vladimir naissent Olga 1871, Dmitri 1874 et Maria 1878. Deux autres enfants du couple Oulianov meurent en bas âge : une fille - également prénommée Olga 1868 - et un garçon nommé Nikolaï 1873.

Jeunesse et scolarité

Vladimir Oulianov lui-même est baptisé dans l’Église orthodoxe russe. Maria Oulianova s'occupe du foyer et des enfants, tandis que son époux poursuit une remarquable carrière dans l'enseignement : en juillet 1874, Ilia Oulianov est promu directeur de l'enseignement populaire pour le gouvernement de Simbirsk, ce qui lui vaut d'être anobli par le tsar Alexandre II et d'accéder au titre de conseiller d'État.

Les enfants Oulianov grandissent dans des conditions à la fois privilégiées et harmonieuses. Durant leur scolarité, ils bénéficient du prestige paternel. Les époux Oulianov, sujets loyaux du Tsar, sont également acquis aux idées libérales et progressistes en matière d'éducation. Maria Oulianova élève ses enfants dans la tradition de tolérance et d'ouverture luthérienne. Ilia Oulianov s'emploie à contribuer au mouvement de réformes de l'empire : dans la province de Simbirsk, il ouvre des écoles pour les populations non russes où les enfants des minorités reçoivent un enseignement dans leur langue natale. Le futur Lénine devient noble, par hérédité, à l'âge de 6 ans.

Vladimir - dit Volodia - Oulianov est un élève brillant. Il suit une scolarité classique et étudie le français, l'allemand, le russe, le latin et le grec ancien. Au lycée, il a comme proviseur Feodor Kerenski, père de son futur adversaire politique Aleksandr Kerenski.

Contexte politique de la Russie de l'époque

L'Empire russe, dans lequel grandissent les enfants Oulianov, se distingue de la majorité des autres monarchies européennes de l'époque en conservant un régime politique autocratique, où la dynastie Romanov continue de gouverner selon le principe du droit divin. La seconde moitié du XIXe siècle est marquée par plusieurs décennies de souffrance sociale et de crise politique, qui dressent progressivement une partie du peuple russe contre la monarchie. La société russe, encore essentiellement agricole, demeure politiquement arriérée et largement dénuée de culture démocratique. Conscient de la nécessité de moderniser les structures sociales et politiques et confronté à de nombreuses révoltes paysannes, le tsar Alexandre II lance dans les années 1860 une série de réformes, dont l'abolition du servage ou la création des zemstvos assemblées provinciales ; le mouvement de réforme est cependant incomplet et la société russe demeure marquée par de profondes inégalités sociales, comme par l'absence de structures étatiques modernes qui pourraient en garantir le bon fonctionnement. Le régime tsariste cumule un gouvernement central fort, aux pratiques autocratiques, et des structures de gouvernement local faibles24. Le retard social et politique de la société russe favorise le développement de mouvements révolutionnaires ; les écrits d'auteurs comme Alexandre Herzen ou Nikolaï Tchernychevski expriment à l'époque les aspirations à une transformation radicale de la société russe. Le mouvement des Narodniks populistes, apparu dans les années 1860 et inspiré par Herzen, tente d'adapter les idées socialistes aux réalités russes. À partir des années 1870, les idées marxistes se diffusent largement dans les milieux révolutionnaires russes : en 1872, la censure tsariste commet l'erreur d'autoriser la parution du Capital de Karl Marx, jugeant l'ouvrage trop aride et complexe pour intéresser un lectorat quelconque : l'ouvrage connaît au contraire un large succès chez les contestataires russes, qui font un accueil enthousiaste aux outils théoriques apportés par les écrits de Marx. Les Narodniks , quant à eux, passent progressivement à la confrontation violente contre le régime tsariste et, en 1881, l'aile terroriste du mouvement, Narodnaïa Volia Volonté du peuple, assassine Alexandre II. Le nouveau tsar, Alexandre III, décidé à éradiquer l'esprit révolutionnaire, entame durant son règne une série de contre-réformes qui renforcent les pouvoirs du gouvernement central et réduisent ceux des gouvernements locaux que son père avait élargis. En 1894, Nicolas II succède à Alexandre III ; tout aussi conservateur que son père, il néglige de former des structures bureaucratiques pouvant assurer l'efficacité du régime et se montre incapable d'accorder l'action de ses ministres de manière cohérente.

Mort de son père, exécution de son frère

En 1886 et 1887, la famille Oulianov est endeuillée par deux événements dramatiques. En janvier 1886, Ilia, père de Vladimir, meurt d'une hémorragie cérébrale, à l'âge de 53 ans. Sa veuve obtient une pension mais, si la famille continue de bénéficier du domaine hérité de la famille Blank et des revenus qui y sont liés, elle cesse de bénéficier du prestige paternel. En l'absence de son frère aîné Alexandre qui suit des études à Saint-Pétersbourg, Vladimir, alors âgé de seize ans, doit assumer des responsabilités d'homme de la famille. L'adolescent est éprouvé par la mort de son père : son caractère s'assombrit et ses relations avec sa mère s'en ressentent. L'évènement qui survient en 1887 s'avère encore plus tragique : Alexandre, durant ses études, se lie avec un groupe de jeunes révolutionnaires, qui animent une section de la Narodnaïa Volia. Fin 1886, Alexandre s'engage de manière plus active avec ses compagnons, qui envisagent d'assassiner le tsar Alexandre III. Alexandre Oulianov contribue à la rédaction de proclamations appelant au coup de force et censées accompagner l'attentat. Les conjurés prévoient de frapper le 1er mars 1887, mais la police découvre le complot et ses principaux organisateurs sont arrêtés. Quinze inculpés sont déférés au tribunal, et tous condamnés à mort. Dix d'entre eux sont graciés : Alexandre Oulianov, qui a revendiqué hautement sa responsabilité lors du procès, n'en fait pas partie. Sa mère plaide en vain la clémence ; Alexandre est pendu le 11 mai. La famille Oulianov, jusqu'ici respectée, souffre désormais d'un véritable ostracisme social.

Vladimir est ébranlé par la mort de son frère, mais n'en parle guère par la suite dans ses écrits ; il aurait déclaré en 1895 à un camarade qu'Alexandre lui avait tracé le chemin. Il est cependant difficile d'estimer l'effet immédiat produit par la mort d'Alexandre Oulianov sur les idées de son frère : si Vladimir Oulianov semble avoir éprouvé de l'admiration pour son aîné, ses propres opinions politiques ne paraissent pas avoir été alors très précises. Dans les mois qui suivent, il reprend paisiblement sa scolarité et passe avec succès les examens qui lui permettent d'intégrer, en octobre, l'université de Kazan pour y suivre des études de droit. Il ne manifeste pas immédiatement d'intérêt marqué pour la politique, mais se trouve bientôt entraîné par l'atmosphère agitée du milieu universitaire. Les étudiants se livrent à de nombreuses manifestations, pour les motifs les plus divers. Sans montrer de zèle excessif, et apparemment surtout poussé par la curiosité, Vladimir Oulianov participe à quelques manifestations et réunions étudiantes interdites par les autorités. Sa présence semble y avoir été épisodique, mais son lien de parenté avec Alexandre Oulianov lui vaut d'être d'emblée considéré comme suspect par la police. Au début du mois de décembre 1887, il est arrêté avec une trentaine d'autres étudiants, considérés comme des « meneurs ». La plupart sont réintégrés peu après à l'université, mais pas Vladimir Oulianov : du fait de son nom de famille, et bien qu'ayant été peu actif dans les chahuts et manifestations des étudiants, il est exclu de l'université.

Contraint d'interrompre ses études et de revenir pour un temps à la campagne, Vladimir Oulianov emploie l'essentiel de son temps à lire. C'est à cette époque qu'il découvre des auteurs comme Karl Marx et Nikolaï Tchernychevski. Il lit plusieurs fois Que faire ?, roman de Tchernychevski qui met en scène un archétype de révolutionnaire ascétique : cet ouvrage constitue une source majeure d'inspiration pour le jeune homme, comme pour plusieurs générations de militants russes, et contribue à former sa vision du monde. Il écrit au ministère de l'instruction publique pour demander à réintégrer l'université, ou partir étudier à l'étranger, mais ses demandes sont repoussées. Sa mère achète une ferme dans le village d'Alakaevka oblast de Samara et tente de se consacrer, avec l'aide de son fils, à la gestion de ce domaine agricole. Lors de séjours à Kazan, Vladimir fréquente des cercles de réflexion marxistes. Il fréquente des membres de Narodnaïa Volia et s'emploie à étudier l'histoire de l'économie russe et à parfaire sa connaissance des textes marxistes. L'étude des œuvres de Marx et Engels le convainc que l'avenir de la Russie réside dans l'industrialisation et l'urbanisation. L'expérience de la ferme tourne court : Vladimir et sa mère sont peu compétents dans le domaine agricole et ils finissent par affermer le domaine. Le jeune homme n'a pas renoncé à acquérir des diplômes et se prépare assidûment pour passer, en candidat libre, l'examen qui lui permettra d'intégrer l'université de Saint-Pétersbourg pour y suivre des études de droit. Bien qu'éprouvé en mai 1891 par la mort de sa sœur Olga, emportée par la fièvre typhoïde - le jour de l'anniversaire de l'exécution d'Alexandre - il continue de préparer ses examens et, en novembre, est reçu premier avec la note maximale dans toutes les épreuves. Le 12 novembre 1891, il revient à Samara nanti d'un diplôme qui lui permet de travailler comme avocat stagiaire. Il demeure, dans le même temps, surveillé par la police qui le considère comme un subversif.

Lire la suite-> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10164#forumpost10164

Posté le : 07/11/2015 22:35

|

|

|

|

|

Lénine 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Débuts en politique

Vladimir Oulianov mène à Samara une carrière d'avocat aussi brève qu'anodine. En janvier 1892, il est embauché dans le cabinet d'Andreï Khardine, un avocat ami de la famille, aux idées progressistes. Dans le cadre de son travail d'avocat, il ne plaide aucune affaire conséquente, se contentant de traiter quelques litiges entre propriétaires terriens, ou des affaires financières qui l'intéressent à titre personnel. Il continue de bénéficier du patrimoine familial : libéré du besoin de gagner réellement sa vie, il ne consacre à son métier qu'une part réduite de son temps et, dans le courant de l'année 1892, ne traite que quatorze cas. Plus tard, répondant au questionnaire rempli par les membres du Parti communiste, il indiquera que sa profession de base est celle d'écrivain. Bien plus qu'à sa profession d'avocat, il s'intéresse à l'étude de la politique et de l'économie et à sa vocation révolutionnaire naissante. Alors que la région de la Volga, en 1891-1892, est ravagée par une terrible famine, il se distingue de sa famille, mais aussi du milieu révolutionnaire russe, en montrant peu d'intérêt pour le sort des paysans : il juge à l'époque que la famine qui frappe la paysannerie russe est une conséquence inévitable du développement industriel et qu'apporter de l'aide aux paysans s'avèrerait contre-productif en retardant le développement du capitalisme russe, et par conséquent l'évolution vers le socialisme. À l'été 1893, la famille Oulianov déménage à Moscou. Vladimir, lui, profite du fait que la surveillance policière à son égard se soit relâchée pour s'installer à Saint-Pétersbourg, où il souhaite se faire un nom dans les milieux politique et intellectuel.

À l'époque, Oulianov est influencé non seulement par le marxisme orthodoxe, mais également par les idées du populiste Piotr Tkatchev 1844-1886, qui prône la prise du pouvoir par une minorité révolutionnaire. Outre son éloge des méthodes terroristes - qui influence beaucoup Narodnaïa Volia - Tkatchev critique dans ses écrits le fait qu'Engels n'ait accordé guère de foi au potentiel révolutionnaire de la Russie, en raison de l'arriération de l'économie russe. Vladimir Oulianov est particulièrement séduit par l'idée d'une révolution provoquée par une élite de militants révolutionnaires et, dès les années 1890, se montre partisan de l'usage de la terreur.

C'est en février 1894, lors d'une réunion d'un cercle de discussion marxiste de la capitale, qu'il fait la connaissance de sa future épouse, Nadejda Kroupskaïa. En mai de la même année, il publie son premier texte de quelque importance, un pamphlet contre le chef de file des populistes, intitulé Ce que sont les amis du peuple et comment ils luttent contre les sociaux-démocrates. Il y expose ses thèses sur l'inéluctabilité du développement du capitalisme en Russie et sur l'activité des sociaux-démocrates, qui doit être toute entière orientée vers la classe ouvrière à qui il convient d'inculquer les principes du socialisme scientifique. Au début de l'année 1895, il participe aux activités d'un groupe marxisant mené notamment par Pierre Struve. Ce dernier publie un recueil intitulé Documents sur la situation économique de la Russie : l'ouvrage inclut un long article écrit par Oulianov, et signé du pseudonyme Touline. À la mi-mars 1895, le ministère des affaires étrangères lève l'interdiction de voyager qui pesait sur Oulianov : il est possible que l'Okhrana, la police secrète tsariste, ait pesé sur cette décision afin de pouvoir se renseigner sur ses activités. Il en profite pour se rendre en Suisse, où il prend contact avec les milieux révolutionnaires russes en exil, faisant connaissance des théoriciens marxistes Pavel Axelrod et Gueorgui Plekhanov, cofondateurs de Libération du Travail, le premier groupe marxiste russe. Plekhanov et Oulianov sont en désaccord quant à l'opportunité de s'allier avec les libéraux contre l'autocratie - une idée rejetée par Oulianov - mais projettent de publier ensemble une revue marxiste en langue russe ; le jeune militant révolutionnaire professe alors pour Plekhanov une grande admiration, qu'il va jusqu'à exprimer en des termes presque amoureux. Oulianov voyage ensuite en France, où il rencontre Paul Lafargue, gendre de Marx, et Jules Guesde. À Berlin, il s'entretient avec Wilhelm Liebknecht. Il rentre en Russie avec des livres marxistes interdits cachés dans un double-fond de sa valise.

De retour à Saint-Pétersbourg, Vladimir Oulianov s'emploie, en liaison avec Libération du travail et aidé de plusieurs camarades, à fonder la revue marxiste qu'il avait évoquée avec Plekhanov, et qui doit s'appeler Rabotnik Travailleur. Lui et ses compagnons n'envisagent dans un premier temps que d'éditer des textes politiques ; mais Oulianov fait à l'époque la connaissance de Julius Martov, jeune intellectuel juif qui vient de fonder son propre groupe de discussion marxiste, et avec qui il se lie bientôt d'amitié. Martov insiste pour que les militants marxistes agissent sur le terrain de manière concrète plutôt que de se borner à un travail intellectuel. Oulianov est convaincu par Martov ; ils fondent un groupe politique baptisé Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière. Le groupe, strictement hiérarchisé et auquel n'appartient aucun ouvrier, compte dix-sept membres et cinq suppléants. Oulianov, âgé alors de 25 ans - mais à qui sa calvitie précoce et son allure sérieuse valent d'être surnommé le vieux et confèrent une certaine autorité auprès des autres jeunes militants - est responsable de toutes les publications du mouvement.

En novembre 1895, Oulianov s'écarte du domaine de la production intellectuelle pour aborder celui de l'action politique : il rédige un tract de soutien à des ouvriers en grève, rencontre des dirigeants grévistes et écrit une longue brochure sur la condition ouvrière, dont mille exemplaires sont imprimés clandestinement. L'Okhrana, qui observe ses activités depuis un certain temps, décide cette fois d'agir à son encontre : le 9 décembre, il est arrêté par la police et placé en détention provisoire. Martov est arrêté le mois suivant. Oulianov profite de sa détention pour avancer dans la rédaction d'un traité sur le développement économique de la Russie. Sa sœur Anna et leur mère quittent Moscou pour s'installer à Saint-Pétersbourg et peuvent lui rendre régulièrement visite, en lui apportant de quoi lire et écrire. Le 29 janvier 1897, il est condamné, comme la plupart des membres arrêtés de l'Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière, à trois ans d'exil administratif à l'Est de la Sibérie. Deux autres membres de sa famille sont également condamnés pour activités révolutionnaires : son frère Dmitri est chassé de l'université et exilé à Toula, tandis que sa sœur Maria est envoyée à Nijni Novgorod. Leur mère obtient finalement que Dmitri et Maria soient réunis à Podolsk, dans une maison louée par la famille.

Déportation en Sibérie

Départ pour la Sibérie et mariage Nadejda Kroupskaïa, épouse de Lénine.

En compagnie d'autres camarades exilés, Oulianov voyage en train à travers la Sibérie, sans savoir quel sera son lieu définitif de relégation. Du fait des conditions climatiques, ils stationnent durant deux mois à Krasnoïarsk. En avril, Oulianov apprend que son lieu de déportation sera le village de Chouchenskoïé, dans le district de Minoussinsk. Grâce à une demande de sa mère qui avait plaidé la santé médiocre de son fils, il bénéficie d'une relégation dans un lieu au climat agréable. Oulianov correspond avec les autres exilés, prodiguant des encouragements à ceux qui, comme Martov, sont relégués dans des localités moins hospitalières. Nadejda Kroupskaïa quant à elle, est déportée à Oufa. Elle s'occupe néanmoins de garantir à Oulianov des sources de revenus : d'abord en négociant avec un éditeur la publication d'un recueil de textes de son ami, sous le titre Études économiques ; ensuite en lui trouvant un travail qui consiste à traduire en russe des textes de Sidney et Beatrice Webb. Oulianov et Kroupskaïa, qui ont déclaré être « fiancés », demandent à être réunis. Les autorités accèdent à leur demande et, en mai 1898, Nadedja rejoint Oulianov à Chouchenskoïé, accompagnée de sa mère. Le couple se marie le 10 juillet, au cours d'une cérémonie religieuse, le mariage civil n'existant pas à l'époque en Russie.

Activités politiques en déportation

Les conditions de déportation d'Oulianov et de son épouse sont plutôt confortables : hormis la nécessité de vivre à l'endroit où ils ont été assignés à résidence, le couple dispose d'une grande liberté de mouvement dans un rayon non négligeable, et peut rendre visite aux exilés du voisinage, et organiser des parties de chasse ou de pêche. Les exilés politiques ne peuvent quitter la Sibérie, mais sont libres d'y vivre à leur guise et de voir qui ils souhaitent. Vladimir Oulianov peut écrire durant son exil, et publie dans la presse des articles et des critiques de livres économiques, qui lui sont payés 150 roubles en moyenne. Il rédige le livre Le Développement du capitalisme en Russie et, par l'intermédiaire de sa sœur Anna, trouve à Saint-Pétersbourg un éditeur spécialisé dans les textes marxistes. Dans cet ouvrage qui analyse la situation économique de l'Empire russe - et qu'il signe, pour échapper à la vigilance des censeurs, du nom de Vladimir Iline qu'il avait déjà employé pour Études économiques - Oulianov reprend les analyses de Plekhanov ; il s'écarte cependant de ce dernier pour avancer la thèse que le capitalisme est, en Russie, parvenu à un stade relativement avancé de développement, la paysannerie étant divisée en prolétaires agricoles et en koulaks - ou paysans riches - qui tiennent le rôle de la bourgeoisie. Oulianov s'appuie sur son analyse pour démontrer que, du fait du stade de développement du capitalisme en Russie, l'évolution vers le socialisme se situe dans une perspective nettement moins lointaine que ne le croient en général les marxistes russes : il est donc possible d'envisager une situation révolutionnaire et le renversement de la dynastie Romanov.