|

|

Joseph Galliéni |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 24 avril 1849 naît Joseph Simon Galliéni

à Saint-Béat dans la Haute-Garonne, mort à 67 ans le 27 mai 1916 à Versailles, militaire et administrateur colonial français. Il exerça une grande partie de son activité dans les opérations de colonisation menées par la France, laissant une empreinte profonde sur l'histoire de la colonisation française, et termina sa carrière pendant la Première Guerre mondiale. Il fut fait maréchal à titre posthume en 1921.

Il a le grade de Général de division pendant ses années de service de 1868 à 1916 pendant les conflits de la Guerre franco-prussienne de 1870, puis pendant la première Guerre mondiale. Il commande le 13e Corps d'Armée, le 14e Corps d'Armée, la Ve Armée. Ses faits d'armes de 1870 sont : Bataille de Bazeilles, en 1914 : Bataille de la Marne. Il reçoit la distinction de Maréchal de France à titre posthume. Ses autres fonctions sont de1914/16 : Gouverneur militaire de Paris, 1915/16 : Ministre de la Guerre, 1886/91 : Commandant supérieur du Soudan français, 1896/05 : Gouverneur général de Madagascar

En bref

Né le 24 avril 1849 à Saint-Béat (Haute-Garonne), fils d'officier, Joseph-Simon Gallieni fit ses études au prytanée militaire de La Flèche, intégra l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1868 et en sortit deux ans plus tard, avec le grade de sous-lieutenant dans l'infanterie de marine, lors de la guerre franco-prussienne. Présent à Bazeilles (31 août-1er sept. 1870), il fit partie de la troupe héroïque qui se sacrifia dans la célèbre « maison des dernières cartouches », immortalisée par le peintre Alphonse de Neuville. Blessé à la tête et fait prisonnier en Allemagne, il eut la satisfaction de ne pas capituler avec l'armée de Sedan.

Après l'armistice (1871), le jeune officier colonial passa trois ans à la Réunion puis au Sénégal, à partir de 1876, où il réussit à imposer le protectorat français à Ahmadou, sultan de Ségou. Capitaine en 1878, puis chef de bataillon en 1882, il put, tout en combattant, affermir ses idées et ses méthodes au contact des réalités quotidiennes. Promu au grade de lieutenant-colonel en 1886, il revint en métropole suivre les cours de la toute nouvelle École de guerre dont il sortit breveté avant de quitter une nouvelle fois la France pour répondre à l'appel de l'Asie. Rejoignant le Tonkin et la garnison de Lang Son, il pacifia méthodiquement cette région alors en pleine ébullition, organisa la frontière de Chine, trouvant déjà auprès de lui le chef d'escadron Lyautey qui racontera dans ses Lettres du Tonkin comment le colonel Gallieni sut l'affranchir de la tyrannie des règlements et l'initier à la lecture de D'Annunzio et de Stuart Mill.

Mais la grande œuvre restait à accomplir : la pacification et l'organisation de Madagascar qui exigeront, neuf années durant, des trésors d'intelligence, d'expérience et de courage. Une double tâche l'attendait alors qu'il venait d'être promu général de brigade en 1896 : réprimer la révolte qui mettait la Grande Île à feu et à sang, puis soumettre les tribus restées indépendantes. Dans un premier temps, il montra sa force et déposa la reine Ranavalona. Puis, la paix établie, il se préoccupa de mettre le pays en valeur : dispensaires et écoles s'organisèrent ; fermes modèles, centres de cultures et d'élevage virent le jour tandis qu'une campagne en faveur du repeuplement battit son plein. « L'occupation militaire est une organisation qui marche », se plaisait-il à répéter, résumant ainsi le système d'administration qu'il mit au point avec cœur et finesse. Pour accomplir cette œuvre, le général Gallieni choisit ses collaborateurs : Lyautey encore, mais aussi Joffre pour fortifier Diégo-Suarez. Une pléiade de jeunes officiers se formèrent à son école et lorsqu'il quitta définitivement Madagascar, en 1905, il avait bien rempli sa délicate mission.

Nommé successivement inspecteur général des troupes coloniales, commandant du 13e puis du 14e corps d'armée, puis gouverneur militaire de Lyon, membre du Conseil supérieur de la guerre, titulaire de la Médaille militaire, cette suprême distinction du soldat, le général Gallieni fut maintenu en activité sans limite d'âge le 24 avril 1914. Désigné comme adjoint et successeur éventuel du général Joffre, commandant en chef, le 31 juillet 1914, il fut nommé gouverneur militaire de Paris par décret présidentiel le 26 août de la même année et gagna sa troisième étoile. Donnant une impulsion vigoureuse et méthodique à l'organisation de défense de la capitale menacée par l'avance ennemie, il signa le 3 septembre son ordre du jour célèbre : « J'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur ; ce mandat, je le remplirai jusqu'au bout. » La retraite des troupes françaises se poursuivait toutefois, lorsqu'une reconnaissance aérienne lui apprit que l'aile droite ennemie (von Kluck) se détournait de Paris pour se rabattre sur Meaux. Dans une inspiration stratégique fulgurante, il entrevit tout de suite la manœuvre d'enroulement allemande et celle, française, qu'il fallait lui opposer. Les trois entretiens téléphoniques qu'il eut alors avec Joffre jouèrent un rôle déterminant, car ce dernier adopta finalement le plan qu'il lui proposa. Le 5 septembre, à midi, la VIe armée Maunoury déclencha la bataille de l'Ourcq, préfaçant celle de la Marne qui débuta le lendemain. S'il ne fut pas le « vainqueur de la Marne », il en resta incontestablement l'un des principaux artisans et demeura dans toutes les mémoires le « sauveur de Paris ».

Le 29 octobre 1915, le général Gallieni accepta le portefeuille de la Guerre dans le ministère Briand. Se heurtant vite à l'incompréhension des milieux politiques et à la méfiance de certains milieux militaires, il démissionna le 16 mars 1916. Très éprouvé par trente ans de séjour aux colonies et la mission écrasante qu'il venait d'accomplir, miné également par une certaine amertume, il mourut le 27 mai 1916, à la suite d'une intervention chirurgicale, dans une clinique de Versailles. Tandis que le canon tonnait à Verdun, le peuple parisien salua avec émotion la dépouille de ce grand chef de guerre qui, après la défaite de 1870, avait choisi de répondre à « l'appel » de la France d'outre-mer plutôt qu'à celui de la « ligne bleue » des Vosges.

Administrateur et homme d'action, anticonformiste, respectueux de l'esprit des règlements tout en sachant s'affranchir de leur application littérale, le général Gallieni fut, selon le mot de Joffre, « le type même du soldat complet ». Auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur son action coloniale, il sut néanmoins mettre à jour ses connaissances pour s'adapter aux nécessités du combat européen. À l'occasion de ses funérailles nationales, Clemenceau écrira : « Le général Gallieni est l'homme dont la prompte décision nous a donné la bataille de la Marne. Il est le véritable sauveur de Paris. Les funérailles nationales ne sont qu'un commencement de justice. Avec ses conséquences, le reste suivra. L'heure viendra des jugements et la mémoire de Gallieni peut attendre avec tranquillité l'avenir. »

Conformément à ses dernières volontés, il fut inhumé à Saint-Raphaël, auprès de son épouse. Il fut élevé à la dignité de maréchal de France, à titre posthume, le 7 mai 1921. Jérôme Bodin

Sa vie

Il est le fils d'un officier d'infanterie, né en Italie, d'origine lombarde1. Après des études au Prytanée militaire de La Flèche, il intègre l'École spéciale militaire de Saint-Cyr en 1868. Le 15 juillet 1870, il est nommé sous-lieutenant dans l'infanterie de marine.

Bazeilles 1870

Avec le 3e Régiment d'Infanterie de Marine 3e RIMa, le nouveau promu participe à la guerre franco-allemande de 1870, au cours de laquelle il se bat notamment à Bazeilles, dans les rangs de la brigade Martin des Palières et de la fameuse Division Bleue. Blessé et fait prisonnier le 1er septembre, il est envoyé en captivité en Allemagne et ne rentre en France que le 11 mars 1871.

Séjour à la Réunion 1873-1876

Promu lieutenant au 2e Régiment d'Infanterie de Marine 2e RIMa le 25 avril 1873, il commence sa carrière coloniale à La Réunion, où il passe trois ans.

Expéditions en Afrique noire 1876-1882

Le 11 décembre 1876, il obtient son envoi aux tirailleurs sénégalais et s'embarque le 20 pour Dakar, seuil de l'Afrique noire, où il prend part à diverses expéditions militaires et explorations. Il est promu capitaine en 1878.

Le 30 janvier 1880 il va en bateau de Saint-Louis et Richard-Toll (environ 100 km) sur le fleuve Sénégal. Le 29 mars, il arrive à Bafoulabé, au Mali, où il conclut un traité avec les chefs locaux et établit un protectorat de la France. En 1881, au Niger, il négocie avec le Sultan Ahmadou le traité de Nango accordant à la France le commerce du Haut-Niger.

Commandant supérieur du Soudan français 1886-1888

Le commandant Joseph Gallieni. Mission d'exploration dans le Haut Niger 1880-1881.

Le lieutenant-colonel Gallieni et son état-major pendant la campagne 1887-1888 au Soudan français

Après un séjour en Martinique, de 1883 à 1886, il est nommé lieutenant-colonel, et reçoit, six mois plus tard, le 20 décembre, le commandement supérieur du Haut-Fleuve Sénégal aujourd'hui le Mali, territoire militaire au sein de la colonie du Sénégal. Il y obtient des succès aux dépens d'Ahmadou 1887 et fait consentir Samori à un traité abandonnant, entre autres, la rive gauche du Niger, après une grande défaite dans la ville de Siguiri en Guinée, où il bâtit un fort, le fort Gallieni, qui abrite un cimetière ou sont enterrés des spahis et des Français. Au cours de ce commandement, il réprime durement une insurrection des autochtones. Il quitte le Sénégal en avril 1888 et son successeur sera le chef de bataillon Louis Archinard, nommé à compter du 10 mai 1888 et qui arrivera à Kayes le 28 octobre 1888.

Mission en Indochine 1892-1896

Gallieni et la commission d'abornement de la frontière entre Tonkin et Kwang-Si,1894

De retour en France, il est promu colonel le 11 mars 1891, chef d'état-major du corps d'armée de la Marine et breveté d'état-major avec la mention très bien. De 1892 à 1896 il est envoyé au Tonkin Indochine, où il commande le 3e régiment de tirailleurs tonkinois le 11 octobre 1892 puis la première brigade le 15 novembre 1892 avant la seconde division militaire du territoire. Il lutte contre les pirates chinois puis consolide la présence française en organisant l'administration du pays. Son principal collaborateur est alors le commandant Lyautey. C'est à cette époque qu'il élabore les prémices de ce qui est convenu d'appeler sa doctrine coloniale, tels que la tache d'huile, et la politique des races, raffinement de la politique du diviser pour régner. Il s'exprime en outre avec une brutale franchise sur la méthode à suivre pour affermir les conquêtes coloniales :

Frapper à la tête et rassurer la masse égarée par des conseils perfides et des affirmations calomnieuses, tout le secret d’une pacification est dans ces deux termes. En somme, toute action politique dans la colonie doit consister à discerner et mettre à profit les éléments locaux utilisables, à neutraliser et détruire les éléments locaux non utilisables.

— Joseph Gallieni, cité dans Alain Ruscio, « Le crédo de l’homme blanc », Éditions Complexe, Bruxelles, 2002, p. 250-251.

Gouverneur général de Madagascar 1896-1905

Promu général de brigade, il est envoyé en 1896 à Madagascar en tant que résident général. Il arrive à Tananarive le 15 septembre. À la méthode diplomatique de son prédécesseur, le général M. Laroche, il préfère la méthode forte pour endiguer la montée de la résistance anti-coloniale. Il instaure le travail forcé des indigènes. La cour royale, foyer de résistance contre la France, est placée sous surveillance.

Le 11 octobre 1896, lendemain du départ de l'ancien résident général Laroche, Gallieni, qui jouit des pleins pouvoirs, fait arrêter le prince Ratsimamanga et Rainandriamampandry, ministre de l'Intérieur, et les traduit devant le Conseil de guerre pour rébellion et "fahavalisme". Le 15 octobre, à l'issue d'une parodie de procès4, ils sont condamnés à mort et exécutés à titre d'exemple, souhaitant faire "forte impression sur les indigènes". Un des membres du Conseil de guerre devait confirmer par la suite que les deux accusés avaient été "condamnés sur ordre" de Gallieni. Ce dernier détruit le procès-verbal de l'audience plutôt que de le transmettre aux archives militaires.

La reine, Ranavalona III est accusée de comploter contre l'influence française, elle est déchue le 27 février 1897 et exilée à l'île de la Réunion. En huit ans de proconsulat, Gallieni pacifie la grande île, procédant à sa colonisation. Au total, la répression qu'il mène contre la résistance malgache à la colonisation aurait fait de 100 000 à 700 000 morts pour une population de 3 millions.

Pacification de Madagascar. Exécution d'officiels malgaches par ordre de Gallieni, résident général.

Selon le général Gallieni, l'action militaire devait être accompagnée d'une aide aux peuples colonisés dans différents domaines tels que l'administration, l'économie et l'enseignement. Elle nécessitait un contact permanent avec les habitants ainsi qu'une parfaite connaissance du pays et de ses langues. Sous l'impulsion de Gallieni, de nombreuses infrastructures sont mises en place : chemin de fer de Tamatave à Tananarive, Institut Pasteur, écoles laïques dispensant un enseignement en français.

Il fit appliquer la politique dite de politique des races, qui consistait dans la reconnaissance de l'identité de chaque groupe ethnique et la fin de leur subordination à un autre groupe ethnique, ceci avant tout pour mettre fin à la domination merina séculaire, les Merinas étant les plus hostiles à la domination française. En s'appuyant sur les thèses anthropologiques racialistes de l'époque, telles que celles développées par Joseph Arthur de Gobineau, après un recensement systématique de la population utilisant la photographie, il tente de découper les circonscriptions administratives en suivant cette cartographie des races.

Fin de carrière : la Première Guerre mondiale 1905-1916

Gallieni, gouverneur militaire de Paris.

Le 9 août 1899, il est promu général de division. À son retour définitif en France, en 1905, il a encore dix années devant lui avant la retraite. Il les consacre à préparer « la Revanche ». Gouverneur militaire de Lyon et commandant du 14e corps d'armée dès son retour, grand-croix de la Légion d'honneur le 6 novembre 1905, il est appelé au Conseil supérieur de la guerre le 7 août 1908 et reçoit également la présidence du Comité consultatif de défense des colonies. Pressenti pour devenir commandant en chef de l'Armée française en 1911, il décline l'offre pour la laisser à Joseph Joffre, en prétextant son âge et sa santé.

Il prend sa retraite en avril 1914, mais il est rappelé en août après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Le 26 août 1914, il est nommé gouverneur militaire de Paris par Adolphe Messimy, ministre de la Guerre, pour assurer la défense de la capitale. Alors que les Allemands approchent et que le gouvernement part pour Bordeaux en catastrophe, Gallieni met la ville en état de défense, rassure les Parisiens par une proclamation et contribue à la victoire de la Marne, en septembre 1914, grâce, notamment, aux troupes qu’il envoie en renfort, après avoir réquisitionné les taxis parisiens, à la 6e armée du général Maunoury qui se trouve sur l'Ourcq : la bataille de l'Ourcq a permis la victoire de la Marne.

Joffre, inquiet de l'influence et de la réputation de Gallieni, le marginalise un peu. Il l'éloigne du quartier-général, bien que l'on considère que c'est l'initiative de Gallieni, dont les taxis de la Marne sont un symbole, qui a sauvé en grande partie la situation.

Le 29 octobre 1915, il est nommé ministre de la Guerre du 5e gouvernement d'Aristide Briand. Il entre en conflit avec Joffre et évoque publiquement les erreurs commises à Verdun. Pourtant Briand ne le suit pas et il doit démissionner le 10 mars 1916 restant sur son poste jusqu'au 16 mars. Ayant des problèmes de santé, notamment un cancer de la prostate, il meurt le 27 mai 1916 des suites de deux interventions chirurgicales dans une clinique de Versailles. Après des funérailles nationales, et conformément à ses dernières volontés, il est inhumé auprès de son épouse dans le cimetière de Saint-Raphaël.

Il est élevé à la dignité de maréchal de France à titre posthume le 7 mai 1921. La promotion de l'École militaire de Saint-Cyr de 1927 et l'avenue traversant l'esplanade des Invalides porte son nom.

Gallieni et la contre-insurrection

Joseph Gallieni et son disciple Hubert Lyautey ont joué un rôle important dans l'usage et le raffinement des méthodes du général Bugeaud. À son arrivée à Madagascar en 1896, Gallieni change de façon énergique la doctrine et l'emploi de ses forces. La première préoccupation de ses troupes est d'abord de ramener le calme et la confiance au sein de la population. Gallieni ordonne une démonstration de force dans toutes les directions et à toute heure, pour donner aux habitants une idée réelle de notre force militaire et être capable de leur donner confiance en notre protection. » « La méthode la plus féconde est celle de la tache d'huile, qui consiste à gagner progressivement du terrain en avant seulement après avoir organisé et administré l'arrière. » Cette méthode trouve un écho direct dans la future doctrine de contre-insurrection de David Galula.

« On assimile la guerre coloniale à la guerre d'Europe, dans laquelle le but à atteindre réside dans la ruine des forces principales de l'adversaire. Aux colonies, il faut ménager le pays et ses habitants, puisque celui-là est destiné à recevoir nos entreprises de colonisation futures et que ceux-ci seront nos principaux agents et collaborateurs pour mener à bien ces entreprises. »

— Joseph Gallieni, Rapport d'ensemble sur la pacification, l'organisation et la colonisation de Madagascar, Paris, Charles-Lavauzelle, 1900.

Gallieni expose sa méthode dans son Rapport d'ensemble sur la pacification, l'organisation et la colonisation de Madagascar 1900. Hubert Lyautey consigne la méthode de Gallieni dans son article intitulé « Du rôle colonial de l'armée » 1900 :

« Le meilleur moyen pour arriver à la pacification dans notre nouvelle colonie est d'employer l'action combinée de la force et de la politique. Il faut nous rappeler que dans les luttes coloniales nous ne devons détruire qu'à la dernière extrêmité, et, dans ce cas encore, ne détruire que pour mieux bâtir. Toujours nous devons ménager le pays et les habitants, puisque celui-là est destiné à recevoir nos entreprises de colonisation future et que ceux-ci seront nos principaux agents et collaborateurs pour mener à bien nos entreprises. Chaque fois que les incidents de guerre obligent l'un de nos officiers coloniaux à agir contre un village ou un centre habité, il ne doit pas perdre de vue que son premier soin, la soumission des habitants obtenue, sera de reconstruire le village, d'y créer un marché, d'y établir une école. C'est de l'action combinée de la politique et de la force que doit résulter la pacification du pays et l'organisation à lui donner plus tard. »

— Joseph Gallieni, cité par Hubert Lyautey, Du rôle colonial de l'armée », Paris, A. Colin, 1900, p. 16-17.

Citations

Lorsque le 26 août 1914, le général Gallieni est nommé gouverneur militaire de Paris pour assurer la défense de la capitale, il rassure les Parisiens par ces mots : J'ai reçu le mandat de défendre Paris contre l'envahisseur ; ce mandat je le remplirai jusqu'au bout.

Lors de ses funérailles nationales, Georges Clemenceau écrira : Le général Gallieni est l'homme dont la prompte décision nous a donné la bataille de la Marne. Il est le véritable sauveur de Paris. Les funérailles nationales ne sont qu'un commencement de justice. Avec ses conséquences, le reste suivra. L'heure viendra des jugements et la mémoire de Gallieni peut attendre avec tranquillité l'avenir.

Personnalité

Républicain sans faille, Gallieni n'a cependant aucune sympathie pour un régime parlementaire qu'il considère comme inadapté aux périodes difficiles comme la guerre. Sans attirance pour le nationalisme, il intègre totalement un patriotisme républicain qui lui permet d'étendre l'influence française dans le monde. Il parle quatre ou cinq langues couramment, et s'intéresse à l'histoire et à la philosophie. Apparemment modeste, il est silencieux et volontairement effacé, voire taciturne.

Ethnologie

Durant ses nombreux voyages il récolta de nombreuses pièces d'ethnologie dont il fit don au Muséum de Toulouse.

Chapeau de Berger du Soudan français MHNT

Sabre du Soudan français MHNT

Giberne Soudan français MHN

Bracelets de cheville. Culture Dan MHNT

Herminette Sénégal MHNT

Paire de sandale Sakalava exp

Lieux et voiries portant le nom de Gallieni

À Paris : l'avenue du Maréchal-Gallieni traverse l'esplanade des Invalides

À Bagnolet, aux portes de Paris : l'avenue Gallieni

À Bagnolet, aux portes de Paris : la station de métro Gallieni, nommée ainsi de par sa proximité avec l'avenue Gallieni

À Bagnolet, aux portes de Paris : la gare routière internationale de Paris-Gallieni, nommée ainsi de par sa proximité avec l'avenue Gallieni

À Lyon, pont Gallieni

À Tamatave Madagascar, une caserne de la Gendarmerie nationale porte également son nom : le camp Gallieni.

Ouvrages

Voyage au Soudan Français, 1879-1881, Paris, Hachette, 1885

Deux campagnes au Soudan français, 1886-1888, Paris, Hachette, 1891

Trois colonnes au Tonkin, 1894-1895, 1899

Rapport d'ensemble sur la pacification, l'organisation et la colonisation de Madagascar, 1896-1899, Paris, Charles-Lavauzelle, 1900

Madagascar de 1896 à 1905, Tananarive : Impr. officielle, 1905, 2 vol.

Neuf ans à Madagascar,

Mémoires du Général Gallieni - Défense de Paris 25 Août - 11 Septembre 1914, Paris, Payot et Cie, 1920

Les Carnets de Gallieni, publiés par son fils Gaëtan Gallieni, avec des notes de Pierre Bathélémy Gheusi, Paris, Albin Michel, 1932

Posté le : 23/04/2016 17:54

|

|

|

|

|

Philippe Pétain 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

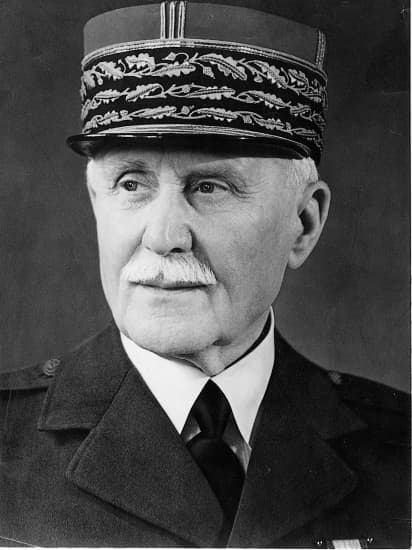

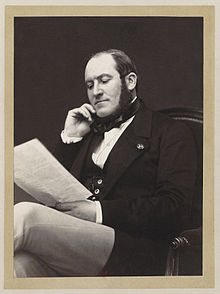

Le 24 avril 1856 naît Philippe Pétain,

communément appelé le maréchal Pétain, à Cauchy-à-la-Tour Pas-de-Calais et mort le 23 juillet 1951 à Port-Joinville, sur l'île d'Yeu Vendée, est un militaire, diplomate et homme d'État français.

Militaire de carrière, terminant son parcours comme colonel après s'être démarqué à l'École de guerre de la doctrine dominante de l'offensive, il est réintégré en 1914. Chef militaire à l'action importante au cours de la Première Guerre mondiale, Pétain est généralement présenté comme le « vainqueur de la bataille de Verdun » et, avec Georges Clemenceau, comme l'artisan du redressement du moral des troupes après les mutineries de 1917. Il est nommé commandant en chef des forces françaises et occupe ce poste jusqu'à la fin de la guerre, bien qu'en 1918, la direction de l'ensemble des armées alliées lui échappe au profit de son rival Ferdinand Foch. Il est fait maréchal de France en novembre 1918.

En 1925, Pétain devient commandant des forces françaises combattant aux côtés de l'Espagne dans la guerre du Rif, en lieu et place du maréchal Lyautey à ce poste depuis 1912. Auréolé d'un immense prestige au lendemain de la guerre, il devient académicien en 1929 et occupe les fonctions de ministre de la Guerre, de février à novembre 1934, puis est nommé ambassadeur dans l'Espagne du général Franco 1939.

Rappelé au gouvernement le 17 mai 1940 après le début de l'invasion allemande, il s'oppose à la poursuite d'une guerre qu'il considère comme perdue et dont il impute bientôt la responsabilité au régime républicain. Chef de file des partisans de l'arrêt des combats, il devient président du Conseil en remplacement de Paul Reynaud le soir du 16 juin et appelle, dès le 17, à cesser le combat. Il fait signer l’armistice du 22 juin 1940 avec l'Allemagne d'Adolf Hitler à Rethondes, dans un wagon de train, retirant la France du conflit.

Investi des pleins pouvoirs constituants par l'Assemblée nationale le 10 juillet 1940, il s'octroie le lendemain le titre de chef de l'État français, qu'il conserve durant les quatre années de l'Occupation des armées du IIIe Reich. Installé à Vichy à la tête d'un régime autoritaire, il abolit les institutions républicaines et les libertés fondamentales, instaure des lois antisémites et engage le pays dans la Révolution nationale et dans la collaboration d'État avec l’Allemagne nazie. Le régime qu'il dirige jusqu'en 1944 est déclaré « illégitime, nul et non avenu » par le général de Gaulle à la Libération.

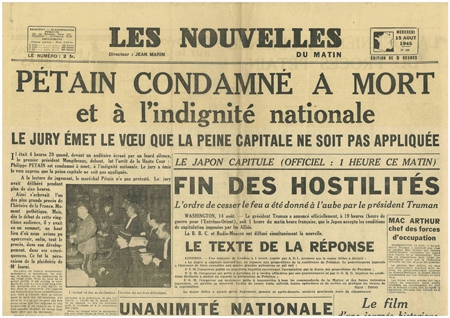

Emmené en Allemagne en août 1944, à Sigmaringen, échouant ensuite en Suisse avant de se rendre aux autorités françaises, Pétain est jugé en juillet 1945 pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison par la Haute Cour de justice, il est, par arrêt du 15 août 1945, frappé d'indignité nationale, condamné à la confiscation de ses biens et à la peine de mort, la cour recommandant la non-application de cette dernière en raison de son grand âge. Sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité par le général de Gaulle, alors chef du gouvernement provisoire de la République française. Il meurt en détention sur l’île d’Yeu, où il est ensuite inhumé.

Carrière : Chef de l'État français du 11 juillet 1940 au 20 août 1944 soit durant 4 ans 1 mois et 9 jours, Chef du gouvernement, Vice-présidents du Conseil avec :

Pierre Laval, Pierre-Étienne Flandin, François Darlan. Il avait pour Chef du gouvernement : Pierre Laval. Son prédécesseur est Albert Lebrun président de la République française. Son successeur est Charles de Gaulle Gouvernement provisoire de la République française avec pour président du Conseil des ministres du 16 juin 1940 au 17 avril 1942 soit pendant 1 an 10 mois et 1 jour. Pendant la présidence d'Albert Lebrun, sous le gouvernement Pétain. Le prédécesseur est Paul Reynaud. Son successeur est Lui-même en tant que chef de l'État français. Pierre Laval vice-président du Conseil. Le Vice-président du Conseil des ministres du 18 mai au 16 juin 1940

pendant 29 jours sous la présidence Albert Lebrun du gouvernement Reynaud le prédécesseur et successeur est Camille Chautemps. Auparavant il est ministre d'État

du 1er au 4 juin 1935 pendant 3 jours sous la président Albert Lebrun du gouvernement Bouisson. Il avait été ministre de la Guerre du 9 février au 8 novembre 1934

pendant 8 mois et 30 jours.

sa sépulture est au Port-Joinville commune de L'Île-d'Yeu .Nationalité française. Conjointe Eugénie Hardon diplômé de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Profession Militaire de religion Catholique

En bref

Il est peu de personnages de l'histoire de France qui auront connu à un tel degré la gloire, puis le discrédit. Et celui-ci, loin de s'atténuer avec le temps, s'est renforcé au fur et à mesure que disparaissaient les générations qui, l'ayant connu triomphant, lui gardaient de l'indulgence. L'image du maréchal Pétain est, aujourd'hui, tout à fait ternie, sauf dans quelques milieux d'extrême droite. Cette évolution, liée à celle de la mémoire collective sur les années « noires », tend à recouvrir une vie aux étapes contrastées.

L'anonymat-Pendant plus d'un demi-siècle, celle-ci est sans relief, même si la carrière militaire de Philippe Pétain témoigne de la réussite sociale d'un fils de paysans assez aisés de l'Artois. Né le 24 avril 1856 à Cauchy-la-Tour (Pas-de-Calais), formé par l'enseignement catholique, d'abord chez les Jésuites de Saint-Omer, puis chez les Dominicains d'Arcueil, il est admis de justesse à Saint-Cyr en 1876. Sorti 229e sur 386, il suit un parcours entièrement métropolitain, loin de l'aventure coloniale. Élève à l'École de guerre entre 1888 et 1890, il y enseigne la tactique d'infanterie entre 1901 et 1911. Il a l'âge de la retraite en 1914 et il n'est que colonel. Sa promotion a été entravée par ses critiques à l'égard de la doctrine dominante (l'offensive à outrance). C'est la seule audace d'un officier par ailleurs conformiste. Lorsque la guerre éclate, face à l'invasion, ses dispositions en faveur de la défensive et ses qualités d'organisateur le font sortir de la médiocrité. Général de brigade le 30 août 1914, général de division le 14 septembre, il commande un corps d'armée en octobre, puis la IIe armée en juin 1915.

La gloire, Le vainqueur de Verdun- Lorsque les Allemands déclenchent la bataille de Verdun, Joffre le nomme, le 24 février 1916, commandant du secteur. C'est sa chance et le début de sa gloire. Ayant fait échouer le pilonnage ennemi et contenu les attaques, il devient le « vainqueur » de Verdun. Promu grand officier de la Légion d'honneur, il est mis, le 1er mai, à la tête du groupe d'armées du Centre. En fait, cette promotion vise à l'éloigner du champ de bataille. Joffre lui préfère Nivelle pour reprendre le terrain perdu à Verdun. Autre « vainqueur » de la bataille, ce dernier est choisi comme généralissime quelques mois après. Mais c'est à Pétain que l'on fait appel le 15 mai 1917 pour réparer l'échec de l'offensive de Nivelle sur le Chemin des Dames et reprendre en main une troupe épuisée, démoralisée, parcourue de mutineries. Son sang-froid, les améliorations apportées à l'ordinaire, son souci de « ménager le sang » du soldat renforcent sa popularité auprès des « poilus ». S'il prépare une grande attaque en Alsace, il attend que « les chars et les Américains » lui assurent l'avantage. Mais Foch, plus flamboyant, s'impose pour coordonner les armées alliées et conduire un assaut final dont Pétain critique les modalités. Il critiquera, peu après, la signature, trop rapide d'après lui, de l'armistice. Il devient maréchal de France le 19 novembre 1918, mais Joffre et Foch ont été honorés avant lui.

L'oracle- Une autre vie commence alors : il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1919, se marie en 1920, achète une maison sur la Côte d'Azur, à Villeneuve-Loubet. Vice-président du conseil supérieur de la guerre de 1920 à 1931, inspecteur général de l'armée en 1922, véritable chef des armées, il affirme son autorité et supporte mal qu'on lui résiste. Pendant la guerre du Rif, il écarte Lyautey, partisan de la négociation, et écrase la révolte d'Abd-el-Krim en 1925-1926 avec l'armée espagnole. Il joue un rôle essentiel dans les choix stratégiques du pays. Lui qui, pendant la guerre, était soucieux de renverser les rapports de forces grâce au matériel moderne, se mue en sceptique définitif. Il entend protéger la France derrière un rempart infranchissable sur lequel les chars viendront s'écraser. Il est à l'origine de la ligne à laquelle le ministre de la Guerre André Maginot donne son nom. Homme de la défensive, c'est à cette fin qu'il reste intéressé par l'aviation. Sa Préface au livre du général Chauvineau Une invasion est-elle possible ? 1938 le montre muré dans ses certitudes. Héroïsé par la nation et par les anciens combattants, il est devenu le symbole de la victoire. Il est élu académicien français à l'unanimité en 1929 sur le fauteuil laissé vacant par la mort de Foch.... Dans le contexte troublé des années 1930, il rassure à droite comme à gauche. Gaston Doumergue le nomme ministre de la Guerre dans le gouvernement d'union nationale mis en place après l'émeute du 6 février 1934. Face au Front populaire, une partie de la droite voit en lui un recours. C'est une hypothèse qui ne lui déplaît pas, même s'il laisse à d'autres, dans la presse conservatrice de Paris (Le Figaro) et de province, le soin de faire campagne pour lui. Mais il garde la réputation d'être un républicain, ce qui ne contribuera pas peu à sa légitimité en 1940. Le 24 mars 1939, le radical Édouard Daladier l'envoie comme ambassadeur auprès du général Franco pour renouer avec l'Espagne. Alors que la déroute se profile, Paul Reynaud le fait entrer au gouvernement le 18 mai 1940 en tant que ministre d'État, vice-président du Conseil. Il ne se satisfait pas d'un rôle symbolique. Pour lui, l'effondrement est d'abord politique, moral, intellectuel. Il faut donc refaire la France. Mis en avant par les partisans de l'armistice, il est nommé le 16 juin par le président Albert Lebrun chef du gouvernement à la place de Reynaud.

Le sauveur- Son premier geste public est d'appeler, le 17 juin, à cesser le combat. Les armistices, avec l'Allemagne et l'Italie, prennent effet le 25 juin. Pierre Laval, chef de file des pacifistes, est le vice-président du Conseil. Bien soutenu par Weygand, général des armées, il assure la liquidation politique de la IIIe République. Le 10 juillet 1940, le Parlement réuni à Vichy accorde au maréchal Pétain les pleins pouvoirs, par 569 oui sur 649 présents, et le charge de préparer une nouvelle Constitution.

Sa vie se confond désormais avec l'État français dont il est, à quatre-vingt-quatre ans, le chef. Les actes constitutionnels des 11 et 12 juillet lui permettent de concentrer l'exécutif, le législatif, le judiciaire et même le pouvoir constitutionnel. Ses conceptions sont sommaires et son modèle tout militaire. Le chef commande, le pouvoir vient d'en haut, l'état-major le gouvernement obéit et se fait obéir des cadres l'administration, les relais locaux qui ont autorité sur la troupe (la population. Fédérant divers clans qui avaient des comptes à régler, les uns avec la République, les autres avec les parlementaires, tous avec le Front populaire, il prend l'initiative de la « révolution nationale » et s'engage, avec Pierre Laval, dans la collaboration d'État qui en est le corollaire. Il faut, pour régénérer la France, l'extraire du conflit, s'accommoder de la réalité, bien que détestable, de la victoire allemande, faire des concessions et préserver au mieux la souveraineté de la nation, quitte à couvrir les décisions de l'occupant ou à les devancer. Son prestige est une aubaine pour Hitler qu'il accepte de rencontrer à Montoire le 24 octobre 1940. Le culte que le Maréchal laisse se développer joue de son image de « grand » soldat, de son prestige physique, d'une vitalité qui masque bien des défaillances. Il délivre ses maximes à la radio, se fait acclamer en province, est encensé par les élites, militaires, religieuses, civiles, reçoit visiteurs et cadeaux à l'hôtel du Parc, à Vichy, où il réside. Le « maréchalisme » (J.-P. Azéma), qui est adhésion à sa personne, est bien plus large que le pétainisme qui est engagement idéologique et politique en faveur du régime et de ses valeurs. On fait confiance au Maréchal, qui incarne une certaine France, alors que, très tôt, on exècre ses serviteurs.

L'opprobre, Le rejet- Les Français imputent à son entourage et aux gouvernements successifs la collaboration qu'ils rejettent d'emblée et bientôt la dictature policière et étatique. L'arrestation de Pierre Laval le 13 décembre 1940 laissait croire que le Maréchal tenait le pouvoir, son retour à la tête du gouvernement en avril 1942 montre qu'il n'en était rien. La statue du Maréchal est fissurée. En novembre 1942, en demeurant en France tout entière occupée au lieu de gagner Alger, en faisant de Laval son dauphin, le Maréchal laisse passer sa dernière chance de réhabilitation. Ayant perdu l'Empire et la flotte (sabordée à Toulon le 27 novembre), il assume avec Laval un pouvoir dont les Allemands sont les vrais maîtres.

Le Maréchal, qui se plaint d'être prisonnier auprès de ses nombreux visiteurs, reste une carte que les occupants veulent conserver, même en novembre 1943, lorsque son entourage (le Dr Ménétrel, chef de son secrétariat particulier, Lucien Romier, ministre d'État et quelques autres) le pousse à changer de cap, à se débarrasser de Laval et à annoncer qu'il restitue le pouvoir à l'Assemblée nationale. Interdit de radio par les Allemands, il réagit en cessant d'exercer ses fonctions, avant de finir par s'incliner le 5 décembre. Il accepte d'être flanqué d'un représentant de Hitler (le diplomate von Renthe-Fink) et conserve Laval à la tête d'un gouvernement dans lequel Joseph Darnand, le chef de la Milice, fait son entrée. Les activistes de la révolution nationale, dont celui-ci est le chef de file, se réclament toujours du Maréchal, qui continue de couvrir leurs agissements dans la lutte contre la Résistance. Le Maréchal, en raison de sa gloire passée, de son âge, des troubles de sa vieillesse, bénéficie encore de l'indulgence de beaucoup. Le maréchalisme perdure, surtout en zone Nord où cette image est servie par l'interdiction de visite que les Allemands lui ont imposée depuis 1940. Aussi, lorsqu'ils la lèvent et que le Maréchal peut se rendre en Lorraine et à Paris, en avril 1944, l'accueil qui lui est fait s'adresse à ce qu'il représente encore pour ces populations : une France dont elles ont été coupées jusqu'ici. Mais, quatre mois après, il n'y a plus d'ambiguïté. La « vraie France » acclame le général de Gaulle à Paris, le 25 août.

Le déshonneur -Le Maréchal ne représente plus rien. Les Allemands le contraignent au départ le 20 août et le conduisent à Belfort, avant de l'installer à Sigmaringen (Wurtemberg) où se retrouve le dernier carré vichyste. En France, son nom, que d'innombrables localités avaient attribué en 1940 et 1941 à leurs plus belles places ou avenues, disparaît totalement.

Avec l'effondrement de l'Allemagne, Pétain peut gagner la Suisse. De Gaulle aurait préféré qu'il y reste. Lui ne peut se résigner à cet exil. Il s'illusionne encore sur sa popularité. Il espère de la compréhension de la part de Gaulle, qui avait été son protégé dans les années 1920. Il se livre aux autorités françaises le 25 avril 1945. Il est traduit devant la Haute Cour entre le 23 juillet et le 15 août pour « attentat contre la sûreté intérieure de l'État » et « intelligence avec l'ennemi en vue de favoriser ses entreprises en corrélation avec les siennes ». Ce procès symbolique, mal engagé autour d'un complot imaginaire qui, selon l'acte d'accusation, aurait été « fomenté depuis longtemps contre la République », se conclut sans surprise par sa condamnation à mort par 14 voix contre 13. Le Maréchal est gracié par de Gaulle en raison de son âge, comme l'avaient souhaité ses juges. Il termine ses jours en captivité, d'abord au fort du Portalet, puis à l'île d'Yeu où il décède à quatre-vingt-quinze ans, le 23 juillet 1951.

Le discrédit - Son souvenir n'est désormais entretenu que par quelques nostalgiques et par Me Isorni, son jeune avocat qui a fini, non sans panache, par incarner le combat pour sa réhabilitation. Passé les exécrations de la Libération, il bénéficie d'une historiographie plutôt indulgente opposant, comme le fait Robert Aron, le Vichy collaborateur de Laval à celui, bonasse, du Maréchal. Malgré les efforts du colonel Rémy, au début des années 1950, pour défendre l'idée d'un Pétain « bouclier » complémentaire du « glaive » gaullien (que le célèbre résistant avait servi), la publication des Mémoires de guerre du général de Gaulle et la victoire du gaullisme en 1958 signent sa relégation parmi les vaincus de l'Histoire. Les travaux des historiens, à la suite de Henri Michel, puis de Robert Paxton, éclairent mieux ses responsabilités, en particulier dans la collaboration. Depuis lors, les derniers témoins de son époque disparaissant, l'histoire et la mémoire n'ont fait qu'accentuer son rejet. À la collaboration et à la mise en place d'un régime liberticide, est venue s'ajouter à charge sa compromission dans le génocide. Les réactions indignées suscitées par la révélation du dépôt d'une gerbe sur sa tombe par François Mitterrand, le 11 novembre 1992, témoignent de la sensibilité d'une grande partie de l'opinion dans un contexte – politique et mémoriel – tendu. Un tel geste officiel, qui voulait honorer le « vainqueur de Verdun » comme les autres maréchaux de la grande guerre, n'est plus admissible. Le nom du maréchal Pétain se confond avec une France du déshonneur. Jean-Marie Guillon

Sa vie

Henri Philippe Bénoni Omer Pétain naît à Cauchy-à-la-Tour, dans une famille de cultivateurs installée dans la commune depuis le xviiie siècle. Il est le fils d'Omer-Venant Pétain 1816-1888 et de Clotilde Legrand 1824-1857. De cette union naissent cinq enfants : Marie-Françoise Clotilde 1852-1950, Adélaïde 1853-1919, Sara 1854-1940, Philippe 1856-1951 et Joséphine 1857-1862. Du second mariage d'Omer-Venant, avec Marie-Reine Vincent, contracté peu de temps après la mort de sa première épouse, trois autres enfants voient le jour : Élisabeth 1860-1952, Antoine 1861-1948 et Laure 1862-1945.

Bien que son acte de naissance porte les prénoms : Henri, Philippe, Bénoni, Omer, c'est Philippe qu'il choisit et, tout au long de sa vie, Pétain a toujours pris soin de rectifier.

Ascendance de Philippe Pétain8

Sa belle-mère négligeant les enfants du premier lit de son mari, Philippe Pétain s'enferme dans le silence, ne parlant pas avant l'âge de trois ans. Élevé dans la religion catholique par ses grands-parents, Philippe sert la messe quotidienne comme enfant de chœur durant sa jeunesse où sa grand-mère lui apprend à lire. Un de ses ancêtres a été canonisé en 1850 par Pie IX Saint Benoni un oncle est abbé et son grand-oncle est l'abbé Lefèvre, presque centenaire qui a servi dans la Grande Armée de Napoléon, ce qui le marque; il est, de plus, très marqué par la guerre de 1870 alors qu’il a 14 ans, il décide d’être soldat. Son oncle l'abbé Legrand le présente au chatelain de son village, Edouard Moullart de Vilmarest, voulait financer les études d'un jeune villageois se destinant à une carrière militaire. En 1867, il entre au collège Saint-Bertin situé à Saint-Omer, à trente kilomètres de Cauchy, où il exprime des qualités en géométrie, grec, et anglais. En 1875, entre au collège des Dominicains d'Arcueil où il prépare Saint Cyr qu' il intègre en 1876.

À partir de 1876, il est élève à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, promotion Plewna, avec le vicomte Charles de Foucauld, futur bienheureux, et Antoine Manca de Vallombrosa, futur aventurier. Il y entre parmi les derniers 403e sur 412 et en sort en milieu de classement 229e sur 336. Cinq ans sous-lieutenant, sept ans lieutenant, dix ans capitaine, il gravit lentement les échelons militaires. Plusieurs jeunes femmes de bonne famille Angéline Guillaume, Lucie Delarue, Marie-Louise Regad refusant ses demandes en mariage car il est encore un militaire de rang moyen, il a de nombreuses maîtresses et fréquente souvent le borde.

Opinions personnelles

Lors de l’affaire Dreyfus, le capitaine Pétain ne s'affiche pas comme un antidreyfusard : il ne participe pas à la souscription au monument Henry, souscription nationale ouverte par le journal antisémite La Libre Parole, d'Édouard Drumont, au profit de la veuve de l'auteur du faux document, le colonel Henry, responsable de la condamnation inique du capitaine Dreyfus. Au contraire, d'après divers témoignages, il affirme ultérieurement avoir toujours cru à l'innocence de Dreyfus, même s'il juge que ce dernier s’est mal défendu. Ainsi, son chef de cabinet civil Henry du Moulin de Labarthète l'a entendu dire : J'ai toujours cru, pour ma part, à l'innocence de Dreyfus ; l'idée que Félix Gustave Saussier et Jean Casimir-Perier aient condamné Dreyfus en le sachant innocent l'aurait tourmenté, voire scandalisé d'après les deux ministres pétainistes, Henri Moysset 1875-1949 et Lucien Romier 1885-1944.

Philippe Pétain est promu dans la période qui suivit l'affaire Dreyfus : aide de camp de Joseph Brugère, général républicain nommé gouverneur militaire de Paris par le gouvernement de défense républicaine de Pierre Waldeck-Rousseau pour réduire l'influence antidreyfusarde dans l'armée, Pétain est également un proche du général Percin, officier républicain impliqué dans l'affaire des fiches.

Dans l’ensemble, toutefois, le militaire Pétain s’occupe fort peu de la vie politique de l’époque, et reste très discret sur ses opinions personnelles. Au contraire de beaucoup de militaires, il ne s’engage à aucun moment, pas plus lors de l’affaire des fiches 1904 que de celle de la séparation des Églises et de l'État en 1905.

Première carrière

Au début de sa carrière militaire, Philippe Pétain est affecté à différentes garnisons, mais ne participe à aucune des campagnes coloniales.

En 1900, chef de bataillon, il est nommé instructeur à l’École normale de tir du camp de Châlons-sur-Marne. Il s’oppose à la doctrine officielle de l'époque qui veut que l'intensité du tir prime la précision et qui privilégie les charges de cavalerie et les attaques à la baïonnette. Il préconise au contraire l'utilisation des canons pour les préparations et les barrages d'artillerie, afin de permettre la progression de l'infanterie, laquelle doit pouvoir tirer précisément sur des cibles individuelles. Le directeur de l'école signale la puissance de dialectique … et l'ardeur … avec lesquelles il défend des thèses aussi aventurées.

En 1901, il occupe un poste de professeur adjoint à l’École supérieure de guerre de Paris où il se distingue par des idées tactiques originales. Il y retourne de 1904 à 1907 puis de 1908 à 1911 en tant que titulaire de la chaire de tactique de l’infanterie. Il s’élève alors violemment contre le dogme de la défensive prescrit par l’instruction de 1867, l’offensive seule pouvant conduire à la victoire ». Mais il critique aussi le code d’instruction militaire de 1901 prônant la charge en grandes unités, baïonnette au canon, tactique en partie responsable des milliers de morts d’août et septembre 1914. Humiliés par la défaite de 1870, les états-majors se montrent volontiers bravaches et revanchards. L'école de guerre et l'état-major y prônent l'offensive à outrance26. Pétain, lui, préconise la manœuvre, la puissance matérielle, le mouvement, l’initiative : le feu tue. Ainsi, il déclare à un élève officier : Accomplissez votre mission coûte que coûte. Faites-vous tuer s'il le faut, mais si vous pouvez remplir votre devoir tout en restant en vie, j'aime mieux cela. Parmi les officiers rangés sous ses ordres, il est le 20 octobre 1912, premier chef d’unité de Charles de Gaulle, alors sous-lieutenant.

En septembre 1913, devant commenter la tactique du général Gallet, qui avait fait charger à la baïonnette des nids de mitrailleuses, il dit : le général vient de nous montrer toutes les erreurs à ne pas commettre. Cela lui vaut l’hostilité de la hiérarchie. À 58 ans, en juillet 1914, le colonel Philippe Pétain s’apprête à prendre sa retraite après une carrière relativement modeste, le ministre de la Guerre ayant refusé sa nomination au grade de général.

L'homme de Verdun Philippe Pétain

Français Général de division 1914

Années de service de 1876 à 1931 il s'illustre dans le conflit de la Première Guerre mondiale, Guerre du Rif, Seconde Guerre mondiale

Commandement 1907 : 118e régiment d'infanterie, 1911 : 33e régiment d'infanterie, 1914 : 4e brigade du 1er corps d'armée, dans la 6e division d'infanterie, 33e corps d'armée. En 1915 : 2e armée, 1916 : Groupe d'armées du centre, 1917 : chef d’État-Major général. Puis Général en chef des armées françaises. EN 1931 il est Inspecteur de la défense aérienne du territoire. Ses faits d'armes 1916 : Bataille de Verdun. Ses Distinctions 1918 maréchal de France

Hommages La 127e promotion de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr 1940-1942 porte son nom

Dès le début de la Première Guerre mondiale, le 3 août 1914, à la tête de la 4e brigade d’infanterie28, il se distingue en Belgique. Il fait partie des officiers rapidement promus au début de la guerre : général de brigade le 31 août 1914 il commande la 6e division d'infanterie à la tête de laquelle il participe à la bataille de la Marne, et devient général de division le 14 septembre. Nommé le 20 octobre général commandant de corps d'armée, il prend le commandement du 33e corps et réalise des actions d’éclat lors de l'offensive en Artois, affecté sur le secteur du front où il avait grandi ; son souci d’épargner leurs vies le rend populaire parmi ses hommes. En juin 1915, il commande la IIe armée.

Sous les ordres du maréchal Joffre, il est l'un des 8 commandants à la bataille de Verdun. Il est en poste à Verdun du 25 février 1916 au 19 avril de la même année, la bataille étant finalement gagnée sans lui par la France huit mois plus tard. On ne peut négliger son sens de l'organisation soutenu par un réel charisme qui ne sont pas étrangers à l’issue victorieuse du combat, même si la ténacité de ses troupes, comme, par exemple, celle du commandant Raynal au fort de Vaux, en a été le facteur décisif. La vision stratégique de la bataille lui a permis de comprendre que le meilleur soldat du monde, s’il n’est pas ravitaillé, évacué en cas de blessure, ou relevé après de durs combats, est finalement vaincu. Pétain met en place une noria de troupes, d’ambulances, de camions de munitions et de ravitaillement sur ce qui devient la voie sacrée. Comprenant la valeur de l’aviation dans les combats, il crée en mars 1916 la première division de chasse aérienne pour dégager le ciel au-dessus de Verdun. Il réaffirme cette vision dans une instruction de décembre 1917 : L’aviation doit assurer une protection aérienne de la zone d’action des chars contre l’observation et les bombardements des avions ennemis ...

Il tire de cette période le titre de vainqueur de Verdun, même si cette appellation est surtout exploitée plus tard, sous le régime de Vichy. Ce célibataire reçoit plus de 4 500 lettres d'admiratrices durant le premier conflit mondial.

Toutefois, Joffre, Foch et Clemenceau attribuent la victoire de Verdun à Mangin et à Nivelle, et ont reproché à Pétain son pessimisme. Mais la réputation de Pétain s'affirme auprès des soldats avec les erreurs de Nivelle en 1917 et il existe en fait deux traditions de la victoire de Verdun, comme l'écrit Marc Ferro, biographe de Pétain, celle des chefs militaires et politiques qui la mettent au crédit de Nivelle, et celle des combattants qui ne connaissent que Pétain.

En 1917, le général Nivelle prend la tête des armées françaises, alors que Joffre n’était que le chef du front du Nord-Est. Le général Pétain est nommé chef d'État-Major général, poste spécialement créé pour lui. Il s’oppose à Nivelle qui est peu économe du sang de ses hommes, et dont l’attitude d’offensive à outrance contraste avec le pragmatisme de Pétain. Le commandement de Nivelle aboutit à la bataille du Chemin des Dames, à la mi-avril 1917 : 100 000 hommes sont mis hors de combat du côté français en une semaine. Bien que les Français, à défaut de percer, aient tenu, le mécontentement gronde, provoquant des mutineries dans de nombreuses unités. Nivelle est renvoyé et Pétain se trouve en situation de lui succéder, par sa réputation à Verdun et ses positions visant à limiter les pertes. Le 15 mai 1917, il est nommé, commandant en chef des armées françaises. Son commandement vise à redonner confiance aux troupes en améliorant les conditions de vie des soldats, en mettant fin aux offensives mal préparées et en faisant condamner les mutins, dont seule une minorité est fusillée malgré les exigences d'une partie des hommes politiques. En octobre 1917, il reprend le Chemin des Dames aux Allemands, par des offensives plus limitées, ne gaspillant pas la vie des soldats et toutes victorieuses.

Le 21 mars 1918, les Allemands rompent le front en Picardie et menacent Amiens. Pétain est un candidat possible au titre de généralissime des troupes alliées, mais, avec l'appui des Britanniques, Clemenceau, qui le juge trop porté à la défensive et trop pessimiste, lui préfère Foch, partisan de l'offensive, lors de la conférence de Doullens du 26 mars. Il est désormais à l’origine de la coordination de toutes les troupes alliées, dont Foch est le chef suprême. Pendant l'offensive allemande de 1918, il conseille la prudence, là où Foch choisit la contre-offensive victorieuse. En août 1918 la médaille militaire lui est attribuée : Soldat dans l’âme, n’a cessé de donner des preuves éclatantes du plus pur esprit du devoir et de haute abnégation. Vient de s’acquérir des titres impérissables à la reconnaissance nationale en brisant la ruée allemande et en la refoulant victorieusement.

En octobre 1918, il prépare une grande offensive qui aurait mené les troupes franco-américaines jusqu’en Allemagne. Prévue à partir du 13 novembre, elle n’a pas lieu puisque, contre son avis, Foch et Clemenceau ont accepté l’armistice demandé par les Allemands.

Après l'armistice signée le 11 novembre, Pétain est élevé à la dignité de maréchal de France par décret du 21 novembre 1918 publié au Journal officiel. Il reçoit à Metz son bâton de maréchal, le 8 décembre 1918.

Il est l'un des très rares acteurs militaires de premier plan de la Grande Guerre à n'avoir jamais voulu publier ses mémoires de guerre. Les différents témoignages à son sujet, au-delà des inévitables références au grand soldat soucieux de la vie de ses hommes, soulignent son caractère secret, son manque d'humour, sa froideur, son apparence marmoréenne, terme qui revient souvent sous la plume des différents auteurs. L'historien Jean-Louis Crémieux-Brilhac rappelle que Pétain était, dès 1914-1918, un chef d'un pessimisme que Clemenceau jugeait intolérable, bien qu'il l'ait toujours couvert. En 2014 est toutefois publié un manuscrit inédit de Philippe Pétain qui retrace le conflit tel que Pétain l'avait vécu.

L'entre-deux-guerres

Le 12 avril 1919, Pétain est élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques.

Le 14 septembre 1920, âgé de 64 ans, il épouse Eugénie Hardon, âgée de 42 ans. Le couple n'a pas de descendance.

Général en chef de l'armée française et opposant à la ligne Maginot 1919-1931

Général en chef de l’Armée française il le reste jusqu’au 9 février 1931, il estime en 1919 à 6 875 le nombre de chars nécessaires à la défense du territoire 3 075 chars en régiment de première ligne, 3 000 chars en réserve à la disposition du commandant en chef et 800 chars pour le remplacement des unités endommagées. Il écrit : C’est lourd, mais l’avenir est au maximum d’hommes sous la cuirasse.

De 1919 à 1929, avec l'aide du général Buat, son chef d'État-Major, il s'oppose à la construction de fortifications défensives, préconisant au contraire la constitution d'un puissant corps de bataille mécanisé capable de porter le combat le plus loin possible sur le territoire ennemi dès les premiers jours de la guerre. Il parvient à rester l'instigateur principal de la stratégie, obtenant, en juin 1922, la démission du maréchal Joffre de la présidence de la Commission d'étude de l'organisation de la défense du territoire créée quinze jours plus tôt, et s'opposant, lors de la séance du Conseil supérieur de la guerre du 15 décembre 1925, à la construction d’une ligne défensive continue. Il y prône des môles défensifs sur les voies d’invasion. Lors de la séance du 19 mars 1926, contre l’avis de Foch, qui estime que Pétain donne à tort aux chars une importance capitale, il préconise et obtient l’étude de trois prototypes de chars léger, moyen et lourd.

Il doit, cependant, finir par s'incliner et accepter la construction de la ligne Maginot, lorsque André Maginot, alors ministre de la Guerre, déclarera, lors du débat parlementaire du 28 décembre 1929 : ce n'est pas Pétain qui commande, mais le ministre de la Guerre.

Pétain et de Gaulle

À partir de l’affectation de Charles de Gaulle au 33e régiment d’Infanterie commandé par Philippe Pétain, le destin des deux hommes va régulièrement se croiser. Charles de Gaulle est affecté à ce régiment le 9 octobre 1912 à sa sortie de Saint-Cyr avec un grade de sous-lieutenant ; Pétain en est le colonel.

En 1922, il apporte son soutien à Charles de Gaulle quand celui-ci entre en conflit avec ses supérieurs dont il conteste la vision stratégique trop liée à la planification défensive et compartimentée du terrain. En 1924, à l'occasion d'une visite à l'École de guerre, Pétain s'étonne de la faiblesse des notes attribuées à de Gaulle. Ses professeurs appréciaient peu l'indépendance de celui-ci, trait de caractère qu'il partageait avec Pétain. L'intervention de Pétain a probablement conduit à une rectification à la hausse desdites notes.

En 1925, Charles de Gaulle est détaché à l'état-major de Philippe Pétain, vice-président du Conseil supérieur de la Guerre. Pétain briguait l'Académie française et il avait pu apprécier la qualité de la plume de de Gaulle en lisant La discorde chez l'ennemi, publié en 1924. Il lui demande de préparer la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire du soldat pour l'aider à soutenir sa candidature. Le livre, Le Soldat à travers les âges, est quasiment fini à la fin de 1927. Lorsqu'en janvier 1928 Pétain veut faire retoucher le livre par un autre de ses collaborateurs, de Gaulle proteste énergiquement. En 1929, Pétain succède à Foch à l'Académie française sans avoir eu besoin du livre. Sans rancœur, Pétain demande à de Gaulle d'écrire l'éloge de son prédécesseur sous la coupole, mais n'utilise pas le texte proposé.

En 1927, en présence du maréchal Pétain, de Gaulle présente à l'École de guerre trois conférences remarquées, respectivement intitulées : L'action de guerre et le chef, Du caractère et Du prestige. En 1931, au retour du Liban, de Gaulle qui souhaitait une chaire d'enseignement à l'École de guerre est affecté contre son vœu au Secrétariat général de la Défense nationale SGDN à Paris. Sollicité Pétain répond à de Gaulle : vous y serez employé à des travaux qui pourront certainement vous aider à faire mûrir vos idées. De Gaulle, en décalage stratégique, en conflit littéraire, est progressivement moins admiratif de son supérieur, en particulier devant l'attitude de Pétain vis-à-vis de Lyautey au moment de son éviction. Pétain, lui, considère qu'il a aidé au mieux son subalterne qui se comporte avec un peu trop d'orgueil.

En 1932, de Gaulle dédie au maréchal Pétain son ouvrage Le Fil de l'épée : Car rien ne montre mieux que votre gloire, quelle vertu l'action peut tirer des lumières de la pensée. En 1938, De Gaulle récupère auprès de Pétain le manuscrit du Soldat à travers les âges en prévision de la sortie de son livre La France et son armée. Pétain s'oppose en vain à la sortie du livre souhaitant un changement de dédicace.

Guerre du Rif

En 1925 et 1926, des troupes françaises sous le commandement de Pétain, en campagne avec une armée espagnole (450 000 hommes au total, dans laquelle se trouve aussi Franco, mènent une campagne contre les forces d’Abd el-Krim, chef de la très jeune République du Rif, au Maroc ; les forces franco-espagnoles sont victorieuses, en partie grâce à l'emploi par les Espagnols d'armes chimiques sur les populations civiles. Abd el-Krim se plaignit à la Société des Nations de l'utilisation par l'aviation française de gaz moutarde sur les douars et les villages.

Élection à l'Académie française

Le 20 juin 1929, il est élu à l’unanimité membre de l’Académie française, au 18e fauteuil, où il succède au maréchal Foch.

Le 22 janvier 1931, il est reçu à l'Académie française par Paul Valéry, dont le discours de réception, qui retrace sa biographie, rappelle et développe une phrase sur laquelle insistait Pétain, le feu tue et comporte des considérations sur la façon dont la mitrailleuse a modifié durablement les conditions du combat à terre et les règles de la stratégie. Le discours rappelle aussi les désaccords, dans le respect mutuel, entre Pétain et Joffre. Le discours de réception du maréchal Pétain est un hommage au maréchal Foch auquel il succède.

Selon Jacques Madaule, Philippe Pétain s'opposa à l'élection à l'Académie française de Charles Maurras, qui sera un de ses plus grands défenseurs, et il félicita François Mauriac d'avoir fait campagne contre lui.

Philippe Pétain n'était pas ouvertement antisémite avant d'accéder au pouvoir : ainsi, il critiqua fermement Louis Bertrand, qui avait protesté contre l'élection d'André Maurois, un juif, à l'Académie française, Maurois en fut reconnaissant. Néanmoins, l'antisémitisme faisait partie du contexte général et Philippe Pétain le tolérait comme en attestent ses échanges de correspondance avec M. et Mrs Pardee, voisins américains de sa maison du Var, dans lesquels il se plaignait des juifs.

Inspecteur général de la défense aérienne

Le 9 février 1931, il est remplacé par le général Weygand au poste de vice-président du Conseil supérieur de la guerre correspondant à la fonction de commandant suprême de l’Armée, et nommé inspecteur général de la défense aérienne du territoire. À ce titre, il écrit le 2 décembre 1931 à Pierre Laval, alors président du Conseil, pour lui demander la création d’une force aérienne puissante de défense et d’attaque, indépendante de l’Armée de terre et de la Marine. Il préconise pour cela de prélever 250 millions de francs sur les crédits alloués à la construction de la ligne Maginot.

Il reste influent dans le monde militaire et politique, est actif dans le mouvement antiparlementaire le Redressement français qui souhaite un exécutif fort.

Ministre de la Guerre

Après le 6 février 1934, le 9 février 1934, Philippe Pétain est nommé ministre de la Guerre dans le gouvernement Doumergue de tendance radicale socialiste, fonction qu’il occupe jusqu’au renversement du cabinet le 8 novembre 1934.

Sa présence, populaire parmi les anciens combattants qui avaient défilé, contribue à l'image d'union nationale voulue par Doumergue. Elle est symbolique de la fin du second cartel des gauches : les gouvernements des deux années 1934/36 sont, le plus souvent une alliance des radicaux et des partis de centre droit. Ils conduisent des politiques sensiblement déflationnistes, visant à réduire les déficits en diminuant les dépenses. Puis, l'arrivée au pouvoir de Hitler conduit la France à abandonner progressivement sa politique de désarmement même si, simultanément, les choix budgétaires contribuent à maintenir une pression à la baisse sur les crédits militaires. Les choix stratégiques défensifs absorbent en outre une forte partie des crédits. La polémique des années 1940 sur les responsables du retard du réarmement français que Pétain attribue lors du procès de Riom à Daladier et Léon Blum qui réplique en dénonçant les crédits trop bas quand Pétain était ministre de la guerre, et celle sur les choix stratégiques qui conduisirent à la défaite, expliquent la diversité de l'historiographie évaluant le passage de Pétain au gouvernement.

La date du changement de politique budgétaire militaire est présentée avec des nuances: ainsi pour François Paulhac, entre 1934 et 1935, sous les gouvernements de centre droit, les dépenses d'armement sont réduites de 32 % tandis que les crédits militaires n'augmentent qu'à partir de 1936, votés sans grande opposition, mis à part celle d'une partie de la droite. Pour Robert Frank, elles connaissent - après celui de 1924-1930 - un second envol … pendant la période de réarmement proprement dit, dès 1935, et surtout de 1936-1937 jusqu'à la guerre »58. Jean-Luc Marret estime pour sa part que les réductions budgétaires ont cessé en 1934, sans qu'il y ait pour autant cette année-là d'importante augmentation de l'effort de défense. Le gouvernement de Gaston Doumergue — où Pétain est ministre de la Guerre — fait ainsi voter des crédits militaires de trois milliards de francs. Pour Guy Antonetti, la reprise des dépenses - qu'il situe en 1935 - est consécutive à l'inflexion de la politique étrangère plus offensive d'alliances renouées, entamée sous le gouvernement de Gaston Doumergue 1934 et son ministre des Affaires étrangères Louis Barthou puis sous le gouvernement de Pierre Laval 1935. Un article de Philippe Garraud en 2005 dédié à la question du réarmement, estime que d'une manière générale, le bilan de la politique d’armement de 1919 à 1935 est extrêmement limité et, durant toute cette période, les effectifs et le fonctionnement absorbent la plus grande part de budgets réduits et que e réarmement commence réellement en 1936 avec la mise en œuvre du programme partiel de 1935 et le plan des 14 milliards, tout en précisant qu'au terme de cette période transitoire, l’année 1935 paraît néanmoins particulièrement importante et même charnière : d’une part elle marque le début du réarmement français, même si la hausse du budget est encore limitée ; d’autre part, elle voit la mise au point de nombreux prototypes qui commenceront à faire l’objet de commandes importantes l’année suivante. Concernant le réarmement, Jean-Luc Marret en situe les premiers indices à l'occasion de la réorientation de la politique étrangère française par Louis Barthou en 1934 et Pierre Laval en 1935.

Pétain limite les travaux de la ligne Maginot, pensant que les Ardennes sont une barrière naturelle difficilement franchissable par les Allemands. Le 15 juin 1934, il obtient le vote d’un crédit supplémentaire de 1,275 milliard de francs pour la modernisation de l’armement.

Partisan des chars de combat, il décide avant avril 1934 de l’adoption du char B1 dont il avait fait faire les prototypes pendant son commandement. La même année, il décide aussi de l’adoption du char D2 et de l’étude d’un char léger. Soucieux de la formation des officiers supérieurs, il ordonne que tous les postulants à l’École supérieure de guerre effectuent des stages préalables dans des unités de chars et d’aviation.

Le 31 mai 1934, convoqué devant la Commission des finances, il exprime ses vues sur la fortification et renouvelle ses réserves sur l’efficacité de la ligne Maginot. Il explique ce qu’est pour lui la fortification : le béton est un moyen pour économiser les effectifs, mais l’essentiel reste une armée puissante sans laquelle elle n’est qu’une fausse sécurité. Le but de la fortification est de permettre le regroupement des troupes pour l’offensive ou la contre-offensive. Il aura cette phrase : la ligne Maginot ne met pas à l’abri d’une pénétration de l’ennemi, si l’armée n’est pas dotée de réserves motorisées aptes à intervenir rapidement. Il soutient néanmoins le principe de cette ligne. Cependant, selon Robert Aron les conceptions stratégiques qu'il défend à cette époque sont conformes à son expérience de la Grande Guerre, ainsi :

… Entre les deux guerres, les conceptions stratégiques qu’il va défendre et imposer à l’Armée française sont encore strictement conformes à son expérience du début de l’autre conflit : il ne croit pas au rôle offensif des tanks ni aux divisions blindées. Il préconise l’édification de la ligne Maginot, derrière laquelle nos combattants de 1939 vont se croire à l’abri et attendront paisiblement l’offensive allemande, qui se déclenchera ailleurs.

Le 27 octobre 1934, il convainc Louis Germain-Martin, ministre des Finances, de signer le plan Pétain pour 1935 d'un montant de 3,415 milliards de francs, qui prévoit notamment la construction de 1 260 chars. La chute du Gouvernement, et le remplacement du maréchal Pétain par le général Maurin, partisan de chars lourds et lents, retarderont la mise en œuvre de ce plan de plusieurs mois.

Après son expérience ministérielle, Pétain jouit d’une très grande popularité, à droite mais aussi à gauche. En témoigne en 1935, la célèbre campagne lancée par Gustave Hervé intitulée C’est Pétain qu’il nous faut. Le fait de vouloir faire appel en cas de péril au maréchal Pétain n'est pas une spécificité de la droite et le radical-socialiste Pierre Cot déclara dès 1934 : Monsieur le Maréchal, en cas de péril national, la France compte sur vous.

Membre du Conseil supérieur de la guerre

Il participe par la suite au Conseil supérieur de la guerre, où il soutient la politique de guerre offensive promue par le colonel de Gaulle, qui fut un temps son porte-plume », préconisant la concentration de chars dans des divisions blindées. Il écrit dans la Revue des deux Mondes du 15 février 1935 : Il est indispensable que la France possède une couverture rapide, puissante, à base d’avions et de chars .... Et lors d'une conférence à l’École de Guerre en avril 1935 : Les unités mécanisées sont capables de donner aux opérations un rythme et une amplitude inconnus jusqu’ici … L’avion, en portant la destruction jusqu’aux centres vitaux les plus éloignés fait éclater le cadre de la bataille ... On peut se demander si l’avion ne dictera pas sa loi dans les conflits de l’avenir .... Ainsi que dans la préface d'un ouvrage du général Sikorsky : Les possibilités des chars sont tellement vastes qu’on peut dire que le char sera peut-être demain l’arme principale.

Le 6 avril 1935, il dit, devant le président Lebrun, dans un discours à l’École supérieure de Guerre : Il est nécessaire de tenir le plus grand compte des perspectives ouvertes par l’engin blindé et par l’aviation. L’automobile, grâce à la chenille et à la cuirasse, met la vitesse au service de la puissance ... La victoire appartiendra à celui qui saura le premier exploiter au maximum les propriétés des engins modernes et combiner leur action. En 1938, il préfacera le livre du général Louis Chauvineau Une invasion est-elle encore possible, qui prônait l'utilisation de l'infanterie et des fortifications comme moyens de défense, face au front continu. Dans cette préface, Pétain considérait que l'utilisation des chars et des avions ne modifiaient pas les données de la guerre.

À l’instigation des grands chefs militaires Foch, Joffre, les gouvernements de la fin des années 1920 vont affecter d’importants efforts budgétaires à la construction de lignes de défense. Cette stratégie est symbolisée par la coûteuse, et de surcroît incomplète ligne Maginot qui fut arrêtée à la frontière belge. Winston Churchill, dans son ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale, émet l'avis que l'idée de la ligne Maginot aurait pu être d'une très grande utilité si elle avait été correctement appliquée et qu'elle paraissait justifiée compte tenu, en particulier, du rapport numérique entre les populations de la France et de l'Allemagne. Il juge extraordinaire qu'elle n'ait été prolongée au moins le long de la Meuse mais indique : ... Mais le maréchal Pétain s'était opposé à cette extension .... Il soutenait avec force que l'on devait exclure l'hypothèse d'une invasion par les Ardennes en raison de la nature du terrain. En conséquence, on écarta cette éventualité.

Après le succès de la guerre-éclair menée par les Allemands, Pétain ne pouvait plus ignorer que la débâcle de 1940 était aussi due aux grands chefs militaires, dont les autorités gouvernementales n’avaient fait que suivre les orientations stratégiques quand il tenta de faire juger les responsables de la défaite, en imputant celle-ci exclusivement aux politiques

Pétain n’avait cependant pas manqué non plus de regretter que les politiques ne tiennent pas compte des demandes de crédit émanant de l'armée. Depuis plusieurs années, il annonçait comme perdue d’avance une nouvelle guerre contre l’Allemagne, si la France n’effectuait pas le même effort de réarmement militaire et moral que son voisin et si certains politiques continuaient d'alimenter l'antimilitarisme.

Ambassadeur en Espagne

La France a reconnu officiellement le nouveau gouvernement franquiste le 27 février 1939. Le 2 mars 1939, Pétain est nommé ambassadeur de France en Espagne. Dans Le Populaire du 3 mars 1939, Léon Blum qui décrit Philippe Pétain comme le plus noble et du plus humain de nos chefs militaires proteste contre cette nomination. La nomination de Pétain qui jouit d'un grand prestige en Espagne vise à améliorer l'image de la République française qui a soutenu les Républicains pendant la guerre civile. Le 24 mars 1939, il présente ses lettres de créance au ministre de l'Intérieur, Serrano Súñer qui le reçoit très froidement. Selon Michel Catala, il gardera le souvenir de ce mauvais accueil et ses liens vis-à-vis de Franco resteront très critiques.

Pétain a pour mission d'assurer la neutralité de l'Espagne en vue du prochain conflit européen. Au nom du rapprochement diplomatique de la France avec l’Espagne, il lui incombe de superviser, dans le cadre des accords Bérard-Jordana, le rapatriement à Madrid des réserves d’or de la Banque d’Espagne et des toiles du musée du Prado que l’ancienne République espagnole avait transférées à l’abri en France durant la guerre civile ainsi que la flotte de guerre républicaine. Il sait s'entourer d'une équipe de qualité et en quelques mois, il se réconcilie avec l'élite espagnole. Sa présence active dans le pays a pour conséquence une renforcement de l'image de la France en dépit d'une presse espagnole très francophobe. Son autorité permet de réaliser rapidement les accords Bérard-Jordana malgré de nombreuses réticences du côté français. La déclaration officielle de neutralité de l'Espagne le 4 septembre 1939 semble couronner les efforts français, mais résulte davantage du réalisme de Franco. Pétain décrit ses réserves sur cette « drôle de neutralité » espagnole. Les rapports commerciaux et culturels se rétablissent rapidement dans les derniers mois de 1939 et les premiers mois de 1940 sans pour autant modifier l'ambigüité de la position espagnole entre les forces de l'Axe et la France. La réussite personnelle de Pétain est indéniable en dépit de l'échec de sa stratégie.

Pendant la Drôle de Guerre : un recours possible

À la déclaration de guerre, en septembre 1939, le maréchal Pétain, depuis Madrid, refuse une proposition du président du conseil Édouard Daladier d'entrer au gouvernement, et il se tient prudemment à l'écart des sollicitations officielles. Cette proposition avait été inspirée par le président de la Chambre des députés, le radical-socialiste Édouard Herriot, comme condition à son acceptation éventuelle du ministère des Affaires étrangères.

Cependant, Pétain ne fait nullement mystère de son hostilité personnelle à la guerre contre Hitler, et autant il est certain qu'il n'a eu aucune part dans les intrigues tramées en vue d'une paix de compromis, autant il est manifeste qu'il a, depuis le début, son rôle dans les calculs de Laval et de certains membres du complot de la paix.

Chef de file des parlementaires défaitistes, Pierre Laval songe ainsi précocement à un gouvernement Pétain dont il serait le chef réel, et expose fin octobre 1939 à l'un de ses interlocuteurs : Je n'ai pas, comme on dit, partie liée avec Pétain, mais je sais son prestige. … Qu'est-ce qu'on lui demandera ? D'être un dessus de cheminée, une statue sur un socle. Son nom ! Son prestige ! Pas davantage.

Le 3 novembre 1939, un rapport de l'ambassadeur d'Italie note que « le maréchal Pétain fait figure de représentant de la politique de paix en France … Pétain croit que, même en cas de victoire, la France n'en recueillerait pas les fruits. Si la question de la paix devenait aiguë en France, Pétain y jouerait un rôle.

Arrivé au pouvoir le 21 mars 1940, le président du conseil Paul Reynaud songe également à utiliser le prestige du maréchal Pétain auprès des Français et lui propose en vain, début mai, d'entrer au gouvernement.

Selon l'historien Jean-Louis Crémieux-Brilhac, aux moments de retourner aux responsabilités, Pétain partage le mépris de la droite antiparlementaire pour le régime qui l'a couvert d'honneurs. … La France selon son cœur est la France paysanne dont il est issu, respectueuse des hiérarchies et de l'ordre établi, telle qu'il souhaitera la faire revivre à Vichy. Ses vues politiques sont courtes : il ne supporte pas les bavardages politiciens ; il reproche aux instituteurs socialistes d'avoir favorisé l'antipatriotisme, comme au Front populaire d'avoir favorisé le désordre. Son bon sens proverbial va de pair avec une grande ignorance et des vues simplistes en matière de politique étrangère. … Il ne voit rien de plus en Hitler qu'un Guillaume II plébéien ; il ne doute pas qu'on puisse s'accommoder avec lui moyennant quelques sacrifices. Son action est enfin marquée par une anglophobie et un défaitisme déjà sensibles en 1914-1918.

L'invasion allemande de 1940

Le 17 mai 1940, une semaine après le début de l'offensive allemande à l'Ouest, Pétain est nommé vice-président du Conseil dans le gouvernement de Paul Reynaud. Franco lui avait conseillé de ne pas accepter d’apporter sa caution à ce gouvernement. Pour Reynaud, il s'agit de remonter le moral des Français, de resserrer les rangs et de renforcer sa propre image au parlement. Cette nomination est bien accueillie dans le pays, au Parlement et dans la presse, quoiqu'elle reçoive moins de publicité que celle de Weygand comme généralissime ou que celle de Georges Mandel, partisan de la résistance à tout prix, comme ministre de l'Intérieur. Comme la plupart de ses ministres ou des parlementaires, Paul Reynaud sous-estime le vieil homme initialement taciturne et passif qu’est Pétain, et il n’imagine pas qu’il puisse jouer plus qu’un rôle purement symbolique.

Cependant, dès le 26 mai, dans une note à Paul Reynaud, Pétain refuse de considérer les chefs militaires comme responsables de la défaite, et rejette la responsabilité du désastre sur les fautes que le pays a et que nous avons tous commises, ce goût de la vie tranquille, cet abandon de l'effort qui nous ont amenés là où nous sommes. Cette interprétation moraliste de la défaite n'est pas sans annoncer les appels à la contrition nationale et la politique d'ordre moral qui caractériseront le régime de Vichy.

Le 4 juin, il fait preuve d’anglophobie et de pessimisme devant l’ambassadeur américain Bullit. Accusant l'Angleterre de ne pas fournir une aide suffisante à la France en péril, il lui explique qu'en cas de défaite e gouvernement français doit faire tout son possible pour venir à composition avec les Allemands, sans se préoccuper du sort de l’Angleterre. Le 6, il ne réagit pas lorsque le général Spears, représentant de Churchill auprès du gouvernement français, l'avertit que si la France s'entendait avec l'Allemagne, elle ne perdrait pas seulement son honneur, mais, physiquement, elle ne s’en relèverait pas. Elle serait liée à une Allemagne sur la gorge de laquelle nos poings ne tarderont pas à se refermer.

À partir du 13 juin, alors que la bataille de France est perdue et le gouvernement replié en Touraine, Pétain se fait ouvertement l'un des avocats les plus constants de l’armistice au sein du gouvernement. Ce jour-là, il lit au conseil des ministres une note dans laquelle il déclare qu’il n’est aucunement question pour lui de quitter la France pour poursuivre la lutte.