|

|

Découverte de Madagascar 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57901

|

La chasse et la pêche

D'après les restes alimentaires conservés, on a constaté que la chasse était marginale, alors qu'une vision simpliste accordait une grande place aux activités de prédation, dans la première période de l'histoire de Madagascar. On pourrait, certes, mettre la rareté des os des petits gibiers sur le compte de la putréfaction dans les sols anthropiques souvent acides. Ils n'ont pourtant laissé aucune trace. La chasse demeure donc une activité secondaire à côté de l'élevage, qui fournissait l'essentiel de la viande consommée. Andranosoa XIe s. est le seul site qui renfermait une quantité abondante de menu gibier, notamment des variétés d'insectivores appartenant à la famille des Centétidés, telles que les trandraka Centetes ecaudatus, espèce de grande taille, les sokina Ericulus telfairoi et les ambiko Hemicentetes semispinosus. On parle souvent, dans les traditions, de la chasse aux potamochères qui a donné une expression courante haza lambo qui font des ravages dans les champs cultivés. Leur viande était consommée, comme le prouvent les découvertes de Rafolo qui a pu isoler des défenses et des canines de potamochère, en procédant à l'étude archéozoologique des ossements animaux d'Analamanitra et d'Erimoho.

Les habitants des sites côtiers se nourrissaient de poissons et de fruits de mer. Ils se livraient à la pêche sur la côte, ou bien ils partaient en boutre ou en pirogue pour la pêche en haute mer, comme le font encore les Vezo pêcheurs de la côte sud-ouest. C'était, sans aucun doute, l'activité principale des occupants de Sarodrano et de Talaky, villages dans lesquels on a trouvé non seulement des amas d'arêtes de poisson, de coquillages, d'huîtres, de moules, de crustacés, mais aussi des instruments de pêche, harpons et hameçons en fer, pesons de filet. Les populations de l'intérieur de l'île pratiquaient la pêche de gros poissons d'eau douce. C'est le cas des habitants de Vohitrandriana XVIIe s. et d'Andranosoa qui trouvaient probablement leurs ressources, respectivement, du lac volcanique de l'Alaotra et de la rivière Manambovo. L'espèce identifiée dans le premier site porte le nom local de besisika ou Megalops cyprinoides.

Les techniques traditionnellesLa métallurgie du fer

Il n'y a pas d'industrie lithique à Madagascar, car les premiers migrants ont débarqué dans l'île à une époque où l'on connaissait déjà le travail du fer. Les deux objets en pierre d'apparence néolithique qui ont été découverts dans le centre et le sud-ouest du pays, respectivement par Maurice Bloch et Marimari Kellum-Ottino, et qui ont été assimilés à des herminettes polies, n'ont qu'une signification très limitée car ils sont isolés de leurs contextes. Aucun gisement préhistorique n'a été mis au jour jusqu'à présent.

Bien que certaines traditions veulent attribuer une origine récente à la métallurgie du fer, on dispose de plus en plus de preuves archéologiques de l'ancienneté de cette technique dans l'île. On a longtemps admis que le roi Andriamanelo en fut l'inventeur au XVIe siècle ; il serait aussi d'ailleurs le fondateur du royaume hova nom donné aux habitants du Centre. Grâce à son fer volant sagaie en fer, il aurait vaincu les populations vazimba qui ne possédaient que des sagaies en roseau à pointe d'argile. Des instruments en fer proviennent de la fouille de sites antérieurs au Xe siècle sur les côtes et antérieurs au XVe siècle sur les hautes terres. On a également mis au jour des ateliers de métallurgie. L'abondance d'amas de scories de fer témoigne d'une activité métallurgique intense, pratiquée probablement très tôt dans le sud de l'île. Cependant ces vestiges, aussi nombreux soient-ils, apportent peu de renseignements. Le fer était fabriqué suivant des procédés ingénieux, à partir de minerai à l'état pulvérulent appelé localement vovo-by, et de roches ferrugineuses ou magnétites vatovy, que l'on trouve fréquemment sur les hautes terres et dans le sud. La transformation se faisait dans un petit fourneau de terre, alimenté par du charbon de bois.

La métallurgie du fer, comme la riziculture inondée ou l'élevage du zébu, loin d'être une innovation tardive du XVIe ou du XVIIe siècle, est apparue dans l'île en même temps que les premiers habitants, ainsi que le démontrent les preuves archéologiques.

La poterie

La quasi-totalité des sites archéologiques malgaches recèle de la poterie. Certains sites du sud ne renferment que de rarissimes objets en terre cuite, sous forme de tessons. Les calebasses ou vatavo auraient, dans la plupart des cas, remplacé les récipients en céramique. La qualité de l'ancienne poterie malgache varie en fonction de ses usages. Les matières premières utilisées étaient minutieusement sélectionnées. Les potiers se procuraient soit les argiles claires des alluvions, soit les kaolinites résultant de l'altération directe du granit. Ces deux variétés permettent d'obtenir une poterie de meilleure qualité par rapport aux argiles altéritiques ordinaires. Le graphite était aussi largement employé dans les régions centrales où il existe en abondance. Mélangé à l'argile, il améliore la qualité de la pâte-céramique, et donne des poteries plus résistantes et moins poreuses.

Les poteries ont toutes été façonnées à la main. Et, cependant, les pièces de vaisselle sont généralement d'une finesse et d'une régularité remarquables. L'argile a dû subir un traitement préalable de lavage, pour éliminer les grosses inclusions minérales, les grains de quartz par exemple. Toutes les céramiques ont été cuites sans four. On en connaissait pourtant la technique, puisque les métallurgistes l'employaient. Mais la cuisson en plein air, à une température de 600 à 800 0C, devait sembler suffisante pour obtenir des ustensiles de bonne qualité.

Une vaisselle graphitée en forme de coupe, connue sous le nom de loviamanga et répandue sur l'ensemble des hautes terres, a fait l'objet d'une cuisson spéciale : à température modérée de l'ordre de 500 0C avec réduction d'air, surtout pendant le refroidissement, cela afin de préserver le graphite, carbone qui risque de disparaître en brûlant sous l'effet de l'oxygène. On plaçait le loviamanga dans un trou aménagé et adapté à sa taille, puis on entretenait le feu jusqu'à la température voulue, avant de boucher l'ouverture. Les loviamanga, ou assiettes graphitées à pied étaient conçus pour faciliter la prise des repas selon les coutumes : on mangeait en effet par terre, sur une natte. Cette vaisselle, parfois de grande taille, peut contenir une quantité de nourriture suffisante pour deux ou trois personnes, regroupées autour d'elle. Cela se pratique encore couramment dans les milieux ruraux ou traditionnels malgaches. Le graphite, grâce à ses propriétés antiadhérentes, facilite le nettoyage de la vaisselle.

Parmi les récipients à usage domestique, on trouve aussi différentes formes de cruches pour transporter l'eau les siny et les sajoa, de grandes jarres pour conserver l'eau à la maison, les sinibe, et des marmites vilanitany, tantôt à fond plat, tantôt à fond arrondi. D'autres objets en terre cuite étaient destinés à des rites religieux, c'est le cas des brûle-parfum en forme de coupe ou fanemboa. Ces poteries possèdent des qualités qui méritent d'être évoquées, d'autant plus qu'elles sont en voie de disparition, la technique actuelle étant en nette régression. Les cruches malgaches antérieures au XVIIIe siècle présentent une légèreté et une solidité étonnantes. Cela est dû à la minceur des parois, qui ne dépassent guère 3 à 4 millimètres d'épaisseur, d'une part, à l'homogénéité et à la bonne cuisson de la pâte argileuse, d'autre part. Les sinibe, quant à eux, sont volontairement dotés d'une paroi poreuse, permettant à l'eau de s'y infiltrer et de rafraîchir par évaporation le contenu du récipient, principe comparable à celui des gargoulettes. Les vilanitany, enfin, ont fait preuve d'une grande résistance, au cours de leurs usages répétés sur le feu : on y faisait habituellement griller certains aliments comme le riz.

Les céramiques malgaches portent des décors exclusivement géométriques. Les motifs d'impressions triangulaires, réalisés au moyen d'une tige de zozoro, une plante aquatique de la famille des Cypéracées, sont les plus répandus. Les incisions de lignes parallèles qui s'apparentent à des décors obtenus à l'aide d'un peigne se rencontrent assez fréquemment, tandis que les décors en relief sont plutôt rares.

Les fouilles de Fanongoavana ont mis au jour deux ateliers de potiers qui contenaient des restes de matières premières, argile et graphite, des foyers et des ratés de cuisson. Tout portait à croire que la vaisselle et les ustensiles en terre cuite que les habitants du site avaient utilisés puis abandonnés étaient fabriqués sur place. En tout cas, des céramiques étaient certainement produites localement. Or les analyses chimiques qu'on a effectuées sur une soixantaine d'échantillons de poteries récoltés à Fanongoavana ont révélé la variété de provenance des argiles employées. Certains groupes de céramiques, de par leur composition, présentent des caractères étrangers au site et à ses environs, d'où on aurait normalement extrait les matières premières. Cette variation des constituants chimiques suggère l'existence d'une structure d'échanges avec d'autres villages, voire d'autres régions. Ou bien ce seraient les populations venues s'installer sur ce site qui auraient amené ces objets de leur ancien lieu d'implantation. Ce qui permettrait de retracer des itinéraires de migration dans le peuplement des régions centrales de Madagascar.

Malgré des contacts suivis entre les habitants des mêmes régions, et probablement entre ceux de différentes régions, dont témoigne la circulation des techniques, cela est frappant dans la ressemblance des formes de poteries et des motifs de décoration, on constate, sur les hautes terres centrales, un développement, en vase clos, d'une civilisation fortement imprégnée des ressources locales et présentant des caractères originaux. Les habitants de nombreux villages fabriquaient eux-même les outils en fer et les ustensiles en poterie dont ils avaient besoin. Ils possédaient leurs propres ateliers et adaptaient leur savoir-faire aux matières premières existantes. Des études ethnoarchéologiques ont permis, par ailleurs, de dégager une continuité culturelle malgache qui s'étend sur plusieurs siècles, voire sur un millénaire. L'archéologue est bien souvent surpris par les survivances actuelles de pratiques et de techniques anciennes qu'il a rencontrées dans ses fouilles. L'extraction du granit par choc thermique, que l'on continue à utiliser de nos jours, existait déjà il y a six cents ans.

Les échanges avec l'extérieur L'influence arabo-musulmane

L'île de Madagascar n'est pas aussi isolée qu'on l'a pensé. Elle était régulièrement fréquentée, après l'installation des premiers navigateurs qui ont peuplé l'île, ne serait-ce que pour des raisons commerciales. L'influence étrangère s'est surtout fait sentir sur les côtes et, en particulier, dans le nord. L'arrière-pays, surtout le centre, est resté à l'écart de ces contacts.

Des groupes islamisés, tels que les Antalaotse et les Rasikajy, ont installé, à partir du XIVe siècle, des comptoirs de commerce. Ceux-ci ont favorisé l'importation de vaisselle en céramique islamique , pour reprendre les termes de Pierre Vérin, de récipients en sgraffiato et en faux céladon, imitation musulmane de céramique chinoise. La présence de ces objets suppose des relations avec les pays du golfe Persique. Ces peuples islamisés ont introduit dans l'île une architecture en pierre de style arabe, dont témoignent les mosquées et les habitations en ruines de Mahilaka et Antsoheribory. La fabrication des marmites tripodes taillées dans du chloritoschiste date de la même époque.

Les échanges avec l'Extrême-Orient

Les marchandises chinoises ont eu une plus large diffusion dans l'île. Elles sont présentes dans beaucoup de régions. Il s'agit de vaisselle de luxe : bols, assiettes et plats en céladon, de couleur vert pâle. Des échantillons proviennent du site d'Antsoheribory et de la nécropole de Vohémar. La fouille des tombes rasikajy de Vohémar a aussi fourni des soucoupes, des théières et des pots, ainsi que de la porcelaine chinoise bleu et blanc datant du XVe siècle. Le céladon a aussi atteint de nombreux sites de l'Androy, dans l'extrême sud.

Si la Chine parvenait à acheminer ses produits céramiques jusqu'à Madagascar, à l'autre bout de l'océan Indien, l'Asie méridionale, en l'occurrence le sous-continent indien, ne devait pas être à l'écart de ces transactions sur de longues distances. Parmi les objets de parure trouvés dans les tombes de Vohémar, des perles en cornaline rouge proviennent de l'Inde.

Les contacts avec le monde européen

De nombreux objets découverts dans les sites du nord de Madagascar ont été importés d'Europe. Citons, par exemple, une faïence portant des motifs à fleurs, découverte à Vohémar, et différentes céramiques de luxe. Une série de perles en cornaline, en quartz, en verre et en corail a été fabriquée aux Pays-Bas, vers le XVIIe siècle, comme le démontrent les investigations de Suzanne Raharijaona concernant les provenances des perles de Vohémar. Des bijoux en métaux précieux, bracelets en argent et bagues en or, ainsi que des sabres en fer seraient également venus d'Europe.

Si l'on considère les origines, parfois très lointaines Europe, Extrême-Orient, de certains objets archéologiques, l'isolement de Madagascar dans le passé est un concept qu'il convient de nuancer. La navigation à travers l'océan Indien est très ancienne, si l'on considère la fréquentation des côtes de l'Asie méridionale, du golfe Persique et de l'Afrique de l'Est par des populations du Sud-Est asiatique. Les routes maritimes, partant de l'Extrême-Orient vers le sud-ouest de l'océan Indien, devaient certainement aboutir dans la région de l'Afrique orientale et de Madagascar.

Histoire

Si le problème des origines n'est pas complètement éclairci, la connaissance de l'histoire moderne – celle du royaume malgache et de la colonisation française – s'est considérablement enrichie depuis les années 1960 par un renouvellement des sources et de la méthode historique : dépouillement d'archives publiques et privées ; étude critique de la tradition orale et des manuscrits, ainsi que du vocabulaire en usage dans l'administration coloniale, par exemple l'emploi du mot hova comme synonyme de merina ! ; éclairages nouveaux et souvent décisifs apportés à l'histoire événementielle, politique et militaire, par l'analyse des faits économiques et sociaux ; remise à plat de certains événements ou situations considérés auparavant comme bien établis.

Du coup, l'image un peu figée et trop, terre française de la Grande Île donnée par les manuels d'histoire classiques, c'est-à-dire jusqu'aux alentours des années 1960, fait place à un portrait plus complexe et plus tourmenté. Cette analyse est sans aucun doute plus proche de la vérité historique, qu'il s'agisse des rapports de rivalité-domination entre les Merina et les autres ethnies, ou des relations collaboration-conflit entre les Malgaches et le colonisateur français.

À cet égard, la rébellion de 1947 illustre et clôt à la fois une période historique pour Madagascar.

Le problème des origines

La question de l'origine du peuplement de Madagascar a donné lieu pendant longtemps à des débats passionnés parce qu'elle renvoyait directement à la question de la légitimité du pouvoir du premier occupant. Vu sous cet angle, le problème est aujourd'hui dépassé, mais l'intérêt scientifique de la question demeure. À la différence d'autres îles du sud-ouest de l'océan Indien les Mascareignes dont on connaît l'origine et la date du premier peuplement, Madagascar retient toujours son mystère : quand apparurent et qui furent les premiers habitants – ou premiers arrivants envahisseurs ? – que l'on appelle, faute de nom plus précis, les Proto-Malgaches ? La réponse n'est pas simple.

Il est vrai que la Grande Île, excentrée par rapport au reste du monde, lointaine et unique en son genre, a jusqu'à l'époque contemporaine suscité les affabulations, légendes et mythes : mythe littéraire d'une Lémurie paradisiaque ; mythe des Vazimba, un mot qui selon le discours renvoie tantôt au monde des esprits tantôt à ces Proto-Malgaches mal identifiés, alors que ce mot « mythique » pourrait bien n'être que le résultat d'une distorsion progressive de vocabulaire ; mythe encore, et toujours répandu aujourd'hui, que celui des Mikea qui seraient une race particulière de Pygmées, voire de nains vivant totalement repliés, et à la limite permanente de la survie, dans la forêt d'épineux, notamment dans le Sud-Ouest, en pays masikoro ; cette population avec laquelle il est en effet très difficile d'entrer en contact reste mal connue, quelques centaines de familles ?. Mais il s'agit pour l'essentiel de Malgaches dont les parents ont fui la civilisation à l'époque coloniale pour éviter l'impôt et d'autres contraintes et qui, faisant souche, ont fini par s'acculturer ? à leur façon au point d'ignorer complètement le monde extérieur alors qu'à vol d'oiseau ils sont à quelques encablures de la modernité. Mythe encore que celui de l'Eldorado, de la Normandie australe, répandu au début de la colonisation.

S'il n'est déjà pas facile d'appréhender toutes les données du peuplement contemporain – à commencer par le nombre exact de la population –, on conçoit la difficulté en ce qui concerne les origines. Toutefois, les apports récents de l'archéologie (à supposer que les datations au carbone 14 soient fiables eu égard à la durée de la période envisagée) ainsi que de l'anthropologie, de l'ethnographie et de la socio-linguistique (en particulier les travaux de Paul Ottino) permettent de mieux cerner aujourd'hui les origines du peuplement de Madagascar. Encore qu'il y ait place à l'imagination et, bien sûr, à d'autres découvertes.

Traits indonésiens, apports africains

La diversité anthropologique des Malgaches est évidente. Certains types évoquent l'Indonésie, d'autres l'Afrique ; les types mixtes sont les plus fréquents, conséquence de métissages multiples, anciens ou plus récents, entre originaires d'Asie et d'Afrique, eux-mêmes nuancés par d'autres apports asiatiques et européens. Une diversité qui éclate sur un fond incontestable d'unité et qui fait toute l'originalité de la personne et de la personnalité malgaches. Le poète Jacques Rabemananjara la résume ainsi, Présence de Madagascar, 1957 : Visiteurs malais, asiatiques, africains, européens y ont déposé ensemble ou tour à tour leurs marques et leurs types. De leur brassage séculaire s'est formé un peuple intermédiaire guère facile à déterminer et pourtant typiquement reconnaissable : le Malgache contemporain.Pour le président Tsiranana, les Malgaches étaient les seuls véritables Afro-Asiatiques. Plus sommairement, la distinction traditionnelle entre Merina et Côtiers renvoie aux origines lointaines : Indonésie, ou plutôt Austronésie selon la formule à la mode pour les premiers et Afrique pour les autres. Il faudra nuancer.

La langue, elle, est d'origine indonésienne, on disait naguère malayo-polynésienne. Cela confère à Madagascar un fond d'unité linguistique très réel malgré les variations dialectales et les apports de vocabulaire africain bantou et de termes arabes qui ont progressivement enrichi cette langue dont la transcription écrite ne sera effectuée qu'au XIXe siècle.

La technologie et les coutumes anciennes, malgré des apports africains, semblent apparentées surtout au monde austronésien : culture, vitale et célébrée, du riz qui a engendré une véritable civilisation du riz, et usage généralisé de l'angady, bêche à long manche, au lieu de la houe africaine ; maisons quadrangulaires à toit pointu et, à l'est, cases sur pilotis ; fourreau de fibres pour le vêtement ; sagaie, sans arc; système de parentés partiellement indifférenciées et hiérarchies sociales ; culte des ancêtres, tombeaux et, sur les plateaux, cérémonie du famahadina ou retournement des morts, etc. En revanche, la toge lamba paraît être d'origine africaine ainsi que – si l'on se réfère au vocabulaire – certains animaux domestiques et certaines pratiques d'élevage, en particulier celui du zébu omby, quasi-objet de culte dans le Sud et l'Est où le troupeau est signe de prestige plus que source de profit. D'un point de vue économique, ce système d'élevage contemplatif a souvent été critiqué. Les instruments de musique et les types de danse témoignent de ces apports divers et entremêlés. L'art de la divination, en particulier par des grains, sikidy, est d'origine arabe ainsi que les divisions du temps dans un calendrier fondé sur l'astrologie.

Quels que soient les progrès effectués dans la connaissance des origines, l'étude précise de nombreux traits ethnographiques reste à faire. Sur bien des points, on s'en tient à des approximations. Mais la thèse d'une origine africaine des Malgaches avancée au XIXe siècle par le grand malgachisant Gabriel Ferrand est depuis longtemps abandonnée. Son contemporain et rival Alfred Grandidier imaginait au contraire le peuplement par des Indonésiens mêlés de Mélanésiens, les apports africains ne lui paraissant que très secondaires et tardifs, et dus surtout à la traite des esclaves. Des hypothèses plus ou moins voisines ont été développées par d'autres auteurs non français, tels Birkeli et R. Kent, Early Kingdoms of Madagascar.

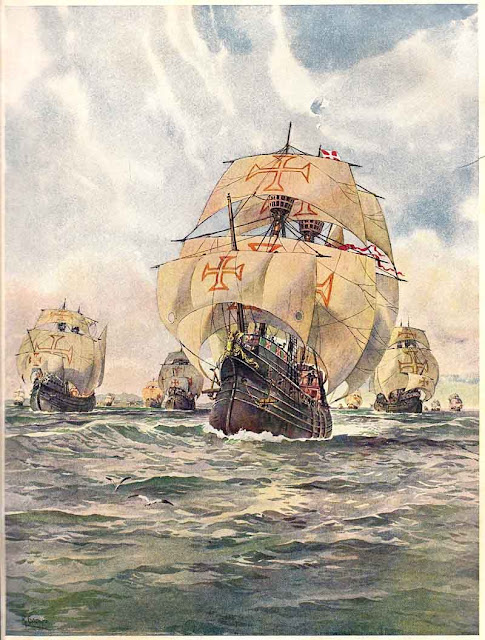

Les Proto-Malgaches : l'arrivée des navigateurs de haute mer

À moins d'imaginer l'existence et la survivance d'aborigènes africains au moment de la cassure qui sépara Madagascar du continent, la Grande Île, déserte et donc terra nullius, n'a pu être au départ peuplée que par des immigrants venus, c'est une évidence, de la mer. Mais des immigrants capables d'affronter avec succès les dangers de la haute mer. Les Africains n'étant pas considérés comme des marins de ce type et l'hypothèse de la venue de Mélanésiens étant aujourd'hui généralement écartée, ce sont des Indonésiens Austronésiens qui auraient donc été les premiers arrivants. On a avancé l'idée de navigateurs en pirogues à balancier venus par le sud de l'Asie et de la côte d'Afrique où un premier mélange se serait produit avant d'aborder Madagascar. On a également supposé une arrivée plus tardive d'Indonésiens disposant de plus grands bateaux et qui auraient d'abord lancé des expéditions de pillage, voire de colonisation, sur la côte africaine avant de toucher la Grande Île. La référence aux indications données par les chroniqueurs arabes du Moyen Âge n'est pas décisive, puisque les île Waq-Waq dont ils parlent peuvent désigner selon les spécialistes aussi bien Madagascar que le Mozambique... ou le Japon.

À quelle date alors fixer ces premiers débarquements ? On a supposé fort logiquement, en l'absence de toute trace d'hindouisme dans la culture traditionnelle malgache, qu'ils étaient antérieurs à l'hindouisation de l'Indonésie, c'est-à-dire au IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais seules les îles de Bali, Java et Sumatra ont subi l'impact de l'hindouisme. Si donc les Proto-Malgaches sont originaires des îles non hindouisées de l'Indonésie ainsi qu'on l'a prétendu – îles Célèbes, Sulawesi, Bornéo Kalimantan, îles de la Sonde –, leur départ de l'Austronésie pourrait être beaucoup plus récent, soit aux alentours du Xe siècle de notre ère. On avance aujourd'hui que ces premières circumnavigations indonésiennes, liées déjà au commerce des épices, auraient pu commencer dès le VIIIe ou le IXe siècle, de toute façon plusieurs siècles avant les débuts de la colonisation européenne.

L'invasion primitive a été suivie d'autres arrivées et de nombreux voyages de navigateurs venus de l'Orient, comme l'attestent certains chroniqueurs arabes, notamment Edrissi XIIe s.. Il est vraisemblable que ces voyages ont amené les Merina, prononcer Merne qui, à partir de la côte est ou sud-est de l'île, gagneront progressivement les Hautes Terres où ils se fixeront.

D'autres groupes immigrés d'origine indonésienne ou africaine qui étaient, eux, islamisés ont aussi abordé la côte est. Ce sont les Rasikajy, les Zafy-Raminia et les Antemoro, prononcer Antémour. Les Rasikajy, établis dans le Nord-Est autour d'Iharana Vohémar, ont laissé des tombeaux et de curieuses marmites à trois pieds, taillées dans une pierre tendre. Plus au sud, les Zafy-Raminia ont donné naissance à deux tribus actuelles, les Antambahoaka autour de Mananjary et les Antanosy vers Fort-Dauphin. Arrivés un peu plus tard, les Antemoro s'installèrent sur la rivière Matitana. Tous ces groupes plus ou moins islamisés, dont les descendants donnent aujourd'hui une certaine spécificité culturelle et politique à la région sud-est de Madagascar, possédaient ou possèdent encore des manuscrits anciens, les Sorabe, écrits en langue malgache mais utilisant les caractères arabes et relatant des traditions, des légendes et des formules magiques. Pour le reste, ni par les coutumes ni par la langue, ces arabisés, d'ailleurs peu nombreux par rapport à l'ensemble des ethnies, ne se différencient notablement des autres Malgaches.

Proto-Malgaches anciens ou arrivés plus récemment ont d'abord habité la côte, vivant de pêche et de tubercules, ignames, taro. Certains, par suite de croissance démographique, de querelles familiales ou d'habitudes nomades, se déplacèrent vers l'intérieur. La culture sur brûlis, le tavy, semblable au ladang indonésien et le renouvellement par le feu des pâturages pour les bovidés amenèrent la disparition quasi complète de la forêt primaire des plateaux, plus sèche et moins vigoureuse que celle de la côte est. La rizière inondée, technique amenée de l'Indonésie ou de l'Inde du Sud, occupa peu à peu les fonds de vallée, puis les marais et les flancs des montagnes.

C'est ainsi du moins que l'on peut se représenter, faute de documents, le peuplement de l'île. Il fut longtemps très lacunaire : un archipel de petits groupes humains dispersés entre d'immenses régions vides. Des fouilles archéologiques récentes apportent une meilleure connaissance de la culture matérielle de ces Proto-Malgaches et de leur genre de vie, consommation de bovidés, usage du fer et petite métallurgie, poterie graphitée, etc..

Les étrangers : marchands, négriers et pirates

Venus de l'Afrique voisine puis de l'Europe, ces nouveaux arrivants apparaissent effectivement comme des étrangers (race, langue, coutumes, objectifs) par rapport aux immigrants de première souche, les Proto-Malgaches (ou Vazimba ?). Des brassages vont s'opérer, mais aussi des échanges et des affrontements.

De la côte est d'Afrique et des Comores viennent, peut-être dès le XIIe siècle, les Antalaotra (« gens de la mer »), commerçants islamisés parlant un dialecte swahili, bantou mélangé d'arabe. Ils créent sur la côte nord-ouest des établissements dont il reste quelques ruines imposantes de style arabe. Grâce aux boutres – navires massifs à mât incliné et voile latine –, ils naviguent entre la Grande Île, les Comores et le Mozambique, effectuant longtemps l'essentiel des échanges, y compris, à l'occasion, la traite entre les Malgaches devenus sédentaires et le monde extérieur.

Dès le XVIe siècle, les tentatives de colonisation européenne, infructueuses jusqu'au XIXe siècle, ouvrent une nouvelle page dans l'histoire malgache. Ces tentatives de conquête et d'implantation se limitent à la côte, l'intérieur de la Grande Île demeurant largement inconnu des Européens jusqu'au début du XIXe siècle.

Les Portugais, qui baptiseront île Saint-Laurent l'île découverte par eux en premier au début du XVIe siècle, ne laisseront guère de trace. Ils s'efforcent vainement de ravir le monopole commercial des Antalaotra tandis que leurs missionnaires échouent dans leur entreprise d'évangélisation sur les côtes ouest et sud-est. Ils renoncent à toute installation durable dès le début du XVIIe siècle. On leur doit toutefois une description assez précise des comptoirs établis par eux dans la partie nord-ouest de Madagascar. Les Hollandais, vers la fin du XVIe siècle, envisagent de créer dans la vaste baie d'Antongil, sur la côte est, une escale sur la route de l'île Maurice et de l'Indonésie. Ils y renoncent finalement, chassés probablement par l'insalubrité du site. Mais leur passage laisse au moins une trace culturelle intéressante, la rédaction par Frederik de Houtman du premier dictionnaire malgache-malais. Les Anglais tentent eux aussi, au XVIIe siècle, d'installer des colonies sur la côte sud-ouest, la plus sèche et la plus salubre ; mais ils échouent ou sont massacrés.

Ce sont en définitive les établissements français qui se révèlent les plus durables au XVIIe siècle après une tentative avortée d'installation dans la baie de Saint-Augustin, côte sud-ouest en 1602. Durant trente ans 1642-1672, l'occupation effective de Sainte-Luce et de Fort-Dauphin dans l'extrême sud malgache autorisera le roi Louis XIV à proclamer la souveraineté française sur l'île entière appelée à cette date île Dauphine. Souveraineté toute théorique, certes, mais dont la revendication doit être replacée dans le contexte de la compétition coloniale franco-britannique dans l'océan Indien.

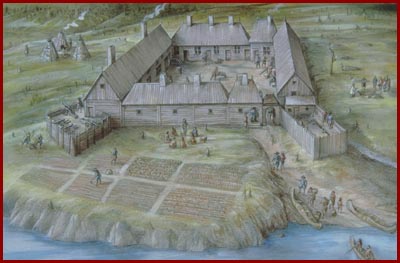

Le comptoir commercial français de Fort-Dauphin a été fondé en 1643 par Jacques Pronis, commis de la Compagnie des Indes orientales, sur ordre de Richelieu, en tant que point de ravitaillement et de rafraîchissement sur la route des Indes.

Parmi les successeurs de Pronis, Étienne de Flacourt restera le plus prestigieux des gouverneurs de l'établissement français de Fort-Dauphin. On lui doit le premier essai de description globale du pays Histoire de la Grande Isle de Madagascar. Des crises intestines surgissent, d'autant qu'en 1664 la Compagnie des Indes décide de porter son effort commercial sur l'Inde et de créer un point de peuplement à l'île Bourbon, la Réunion, négligeant du coup le comptoir. L'entente avec la population Antanosy connaît des vicissitudes ainsi qu'en témoigne le massacre de colons français le jour de Noël 1672. Bien accueillis au départ par les Antanosy, les colons français s'en étaient fait progressivement des adversaires en raison de leur comportement esclavagiste. Les derniers colons français quittent Fort-Dauphin en 1674 pour la Réunion, non sans emmener dans leurs bagages quelques esclaves malgaches.

Abandonnée pratiquement par le colonisateur, l'île devient au XVIIIe siècle un repaire de flibustiers et de pirates anglais et français qui s'affrontent sur la route des Indes. Les baies de Diégo-Suarez et d'Antongil ainsi que l'île Sainte-Marie – qui est cédée à la France en 1754 à la suite des amours célèbres de la reine Bety et du caporal gascon La Bigorne – sont les principaux centres de trafic.

L'éphémère république internationale de Libertalia installée par le Français Misson et l'Anglais Thomas Tew, dans la baie de Diégo-Suarez, fut sans doute une belle utopie de ces pirates. Elle prit fin en 1730.

Cependant, les îles Mascareignes, Bourbon et Maurice, devenues à cette époque des colonies françaises, se peuplant progressivement en s'enrichissant par la culture du café puis par celle de la canne à sucre, vont chercher sur la côte est malgache du riz, des bœufs et des esclaves. Une activité commerciale tous azimuts et au plus offrant se développe par tous les moyens ; les comptoirs de Tamatave et de Foulpointe prennent une importance accrue. La France tente même de se rétablir sur cette côte est, une première fois, 1768-1771 à Fort-Dauphin avec le comte de Modave, une seconde fois, 1774-1786 dans la baie d'Antongil avec le comte de Benyowski, un aventurier extravagant – magyar d'origine, philosophe, négrier à l'occasion comme Modave, qui se proclamera même empereur de Madagascar – et qui laissera son nom à une rue de Tananarive jusqu'en 1973. Ces tentatives échouent rapidement. En cette fin de XVIIIe siècle, où va s'amorcer véritablement le royaume de Madagascar, les Européens présents dans l'île, quelque 4 000 Français seraient venus à Madagascar au XVIIe siècle selon H. Deschamps sont principalement des commerçants que l'on appelle plutôt à l'époque des traitants. Le Français Nicolas Mayeur est l'un des tout premiers à avoir circulé sur le plateau central et à l'intérieur de l'île. L'Europe commence véritablement à découvrir Madagascar.

Au temps des multiples royaumes

L'histoire des différents groupes ethniques malgaches installés dans l'île reste mal connue dans ses détails. On estime que ces groupes, sédentarisés, ont, à la suite de nombreuses migrations intérieures, occupé définitivement leur territoire géographique actuel dès la fin du XVe siècle. À cette date, la carte géopolitique de Madagascar serait pour l'essentiel établie. Ces groupes ethniques, improprement mais couramment appelés tribus, forment des sociétés politiques qui sont tantôt une juxtaposition de clans souvent rivaux, tantôt des royaumes parfois unis mais souvent divisés. Cette diversité contribue, par les luttes et résistances, à forger ce fond d'unité qui apparaîtra à la fin du XVIIIe siècle.

Des rois guerriers

L' organisation monarchique n'a pas été répandue de façon uniforme, et il est certain que le morcellement géographique et les variations du relief vastes plaines et semi-déserts, falaises et vallées, collines ont eu leur influence sur la formation des systèmes politiques de ces communautés. Certains peuples, comme les Tsimihety, n'ont pas connu d'organisation monarchique. Chez d'autres, en particulier dans le sud de l'île, on observe plutôt une mosaïque de chefferies et de petites principautés, les mpanjaka souverains

Les royaumes Antanosy du Sud-Est ont sans doute donné naissance aux dynasties des peuples Bara, Antandroy, Mahafaly et Sakalava. Si la royauté a disparu chez les Antandroy, chez les Sakalava, au contraire, le petit royaume né au début du XVIIe siècle près de la basse vallée du fleuve Mangoky s'est étendu, sous le roi Andriandahifotsy, aux plaines de l'ouest Menabe, puis au nord-ouest (Boina). À leur apogée XVIIIe s., les deux royaumes sakalava du Menabe et du Boina contrôlent un tiers de la Grande Île. Le port de Majunga Mahajanga, fondé en 1745 et peuplé de commerçants antalaotra, assurait les relations avec l'extérieur. Les Sakalava razziaient les populations du plateau. Un de leurs chefs fonda, sur la côte sud-est, le royaume Antaisaka inséré entre des royaumes d'origine islamique.

De l'un de ceux-ci, le royaume Antemoro, étaient partis des nobles, les Zafy-Rambo, qui avaient fondé des royaumes dans la forêt du pays des Tanala, puis, franchissant la falaise orientale, avaient instauré les premières principautés en pays Betsileo. Il en résultera au XVIe siècle quatre petits royaumes, mais qui seront minés par les guerres intestines.

Sur la côte orientale, les Zana-Malata, mulâtres, descendants des pirates, fondèrent au début du XVIIIe siècle, sous l'impulsion de l'un d'entre eux, Ratsimilaho, la confédération des Betsimisaraka les nombreux inséparables. Le royaume par la suite se fractionna. Des raids de pillage associant Betsimisaraka et Sakalava partaient régulièrement, sur de simples pirogues, vers les îles Comores et la côte orientale d'Afrique. D'autres groupes, quittant la plaine, pénétrèrent sur la partie nord du plateau pour donner naissance au peuple libre des Tsimihety, ceux qui ne se coupent pas les cheveux.

Au centre des Hautes Terres, autour de la vallée marécageuse de la rivière Ikopa, les Merina ont établi leurs villages fortifiés après avoir chassé ou soumis les Vazimba. Cette ethnie, issue probablement des plus récentes vagues d'immigration austronésienne, s'était donné dès le XVIe siècle, avec Ralambo, 1575-1610, un début d'organisation politique structurée. L'organisation se renforce avec les successeurs de Ralambo ; l'un deux, Andrianjaka, fondera Analamanga qui deviendra, ultérieurement, la capitale Tananarive, Antananarivo, la ville des mille .

Au XVIIe siècle, le pays – qui a pris le nom d'Imerina, pays qu'on voit de loin sous le jour et ses habitants celui de Merina – se développe sur tous les plans, économique, démographique et politique. La maîtrise de l'hydraulique agricole, drainage et la discipline collective permettent de transformer en rizières irriguées la plaine autrefois marécageuse de la Betsimitatatra, environs de Tananarive. Avec deux récoltes de riz par an, les paysans peuvent dégager un surplus qui induit le développement artisanal, puis urbain. C'est une véritable révolution économique qui est en cours dans cette société de type féodal.

Mais au XVIIIe siècle le pays, en pleine croissance, est sérieusement affaibli par les divisions entre clans issus de l'ancêtre Ralambo et par les partages successoraux. Il est alors divisé en quatre royaumes combattants que des voisins belliqueux cherchent à razzier. Repliés chacun sur leurs collines les seigneurs rivaux s'affrontent avec les moyens de l'époque et sur un espace territorial somme toute réduit. C'est là pourtant que se joue le destin politique de Madagascar.

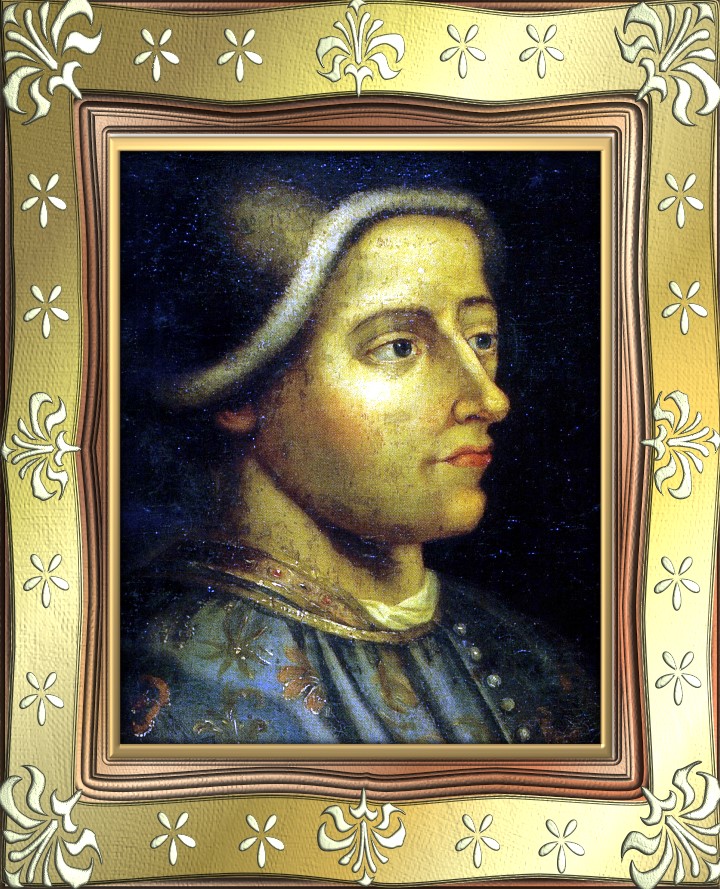

À la fin du siècle, le roi Andrianampoinimerina,le seigneur au cœur de l'Imerina rétablit l'unité politique merina : après de longues guerres, il réussit, lui qui avait usurpé l'un des royaumes, à s'emparer des trois autres. Il transfère sa capitale d'Ambohimanga, restée colline sacrée, à Antananarivo située sur une colline distante de trente kilomètres. Le règne d'Andrianampoinimerina 1787-1810 ouvre l'ère moderne de Madagascar. Par son autorité, son intelligence et un incontestable génie d'organisation, ce nouveau souverain malgache, qui a seul droit au hasina, caractère sacré reconnu par l'offrande symbolique d'une piastre dans les grandes circonstances, crée une cohésion sans faille en utilisant habilement les institutions traditionnelles, le discours ou kabary, l'assemblée de village ou fokonolona pour asseoir et renforcer son pouvoir. Il poursuit une politique de développement économique, stimulant les vertus du travail et des corvées collectives, encourageant les grands travaux agricoles et les marchés tsena. Il fait habilement accepter sa suzeraineté en tissant un réseau d'alliances matrimoniales avec les princesses d'autres royaumes ; stratégie qui lui permet d'étendre ses possessions vers les voisins de l'est et les royaumes du Betsileo, et d'entretenir de bonnes relations avec les royaumes côtiers. La formule célèbre et peut-être apocryphe qu'on lui prête –la mer est la limite de ma rizière – suggère tout un programme de conquête en vue de l'unification politique de l'île.

Si Andrianampoinimerina n'est pas à l'origine d'un véritable sentiment national malgache comme on l'a écrit parfois abusivement, son règne n'en constitue pas moins une période charnière dans l'histoire de Madagascar. Très méfiant à l'égard des étrangers au point d'interdire l'accès de sa capitale aux marchands, il toléra le commerce européen pour se procurer des armes à feu en échange d'esclaves. Un type de commerce, poudre, fusils et alcool de traite qui, tout au long de cette période des multiples royaumes, a souvent été un élément déterminant dans la conquête du pouvoir. Mais, surtout, le règne d'Andrianampoinimerina apparaît comme la première tentative sérieuse, et en partie réussie, d'institutionnalisation du pouvoir à l'échelle d'une société politique complexe, mais qui prend l'allure d'une nation.

Une civilisation originale

À la fin du XVIIIe siècle, la civilisation malgache connaît son plein épanouissement. Les ressources alimentaires sont, avant tout, le riz, mais aussi le manioc et la patate apportés vraisemblablement par les Portugais, ainsi que la banane, le taro et les pois de terre. Le bœuf (zébu) est élevé comme capital et comme animal de sacrifice. La pêche dans les rivières et les rizières le poisson tilapia tout comme l'élevage de la volaille constituent un complément d'appoint apprécié.

La maison rectangulaire à toit pointu est en bois, plus rarement en argile. On dira, plus tard, qu'à Madagascar le bois est réservé à la maison des vivants et la pierre au tombeau des ancêtres. S'agissant de vêtement, il se compose sur les plateaux d'un pagne et d'une toge (lamba) qui, lorsqu'ils sont lourds et colorés de rouge lambamena, sont réservés aux chefs et aux défunts. Sur la côte chaude et humide, un fourreau de nattes suffit. Le fer est extrait du sol et travaillé ; les ustensiles sont faits de poteries, tant sur les plateaux que sur la côte, ou de cucurbitacées sur la côte.

Le culte des ancêtres donne lieu à des sacrifices d'animaux, bœufs, coqs, à des offrandes, alcools et cérémonie du tromba, qui varient d'une ethnie à l'autre mais appartiennent à un fond culturel commun : la conviction que les ancêtres, quelles que soient les pratiques funéraires des diverses communautés, surveillent, protègent et punissent en cas de désobéissance aux coutumes.

On invoque le Créateur Zanahary, mais ce sont les ancêtres qui jouent un rôle dans la vie quotidienne. Le devin indique les sorts par la géomancie. Un grand nombre d'interdits fady rythment la vie du Malgache qui sait que toute transgression retombera sur lui concepts du tsiny et du tody. Ainsi se construit, sur un fond d'unité très réelle en dépit des variations régionales, une société typiquement malgache, stable et très hiérarchisée, où chacun se sent à sa place par croyance éprouvée et aussi par un certain sens de la fatalité. Cette culture ancestrale malgache restera très vivante malgré les bouleversements ultérieurs de la période coloniale et postcoloniale. Comme l'écrit l'un des meilleurs analystes malgaches contemporains de cette société, le jésuite Rémy Ralibera : Le courant profond de cette culture malgache ancestrale continue à nous mener plus inconsciemment que consciemment.

La littérature orale est d'une grande richesse : contes et histoires d'animaux, proverbes innombrables à portée didactique, poésie amoureuse subtile, dont les hain-teny seront une forme moderne très élaborée, art du discours, kabary, de l'allusion, de la métaphore... et de l'humour. À l'exception de l'épopée, la littérature orale malgache s'exprime brillamment dans tous les genres. Sans oublier la musique et les danses traditionnelles qui jouent un rôle important dans les cérémonies. Sur les hauts plateaux, les troupes quasi professionnelles de chanteurs-conteurs-acteurs-danseurs, appelés mpilalao, font partie du meilleur folklore malgache.

Cette civilisation malgache, qui a intégré les apports asiatiques et africains, apparaît alors dans toute son originalité. Elle saura assimiler à sa façon les apports européens. La malgachitude ou malgachéité ? contemporaine est le résultat de tous ces brassages ethniques et culturels qui font la richesse, et à l'occasion les contradictions internes, de la personnalité malgache.

Les clans, héritiers d'un même ancêtre

La cellule originelle de la société politique malgache est le foko, communauté clanique. Souvent représenté comme une petite démocratie où les problèmes sont débattus dans l'assemblée comprenant tous les hommes du clan jusqu'à obtention du consensus, le foko est en fait une structure hiérarchisée. Un conseil des anciens chefs de famille commande au village. Le foko est, à cette époque, d'abord et avant tout une communauté humaine unie par un même ancêtre. Les liens de famille s'établissent en ligne paternelle ou maternelle. Sur ce point, il semble bien qu'il y ait eu beaucoup de diversité, le matriarcat ayant probablement dominé dans certains clans. Le système contemporain du fokonolona, autrefois spécifique à l'Imerina mais aujourd'hui généralisé et construit à partir d'une base territoriale le Fokontany, est l'héritier u foko originel.

À partir de la fin du XVe siècle, les foko qui ont réussi à s'imposer par leur supériorité militaire ou par leur prestige religieux contrôlent des communautés plus larges qu'on appellera, plus tard, tribus. Et quelques-uns de ces groupes forment, dans certaines régions de l'île, des royaumes. Tout royaume malgache de l'époque est donc un groupement de clans hiérarchisés. Le roi, souvent choisi par les chefs de clans roturiers, est pris dans le clan royal, parmi les fils ou les frères du roi défunt. Les cérémonies d'intronisation lui confèrent le hasina, un droit sacré ; il est dieu visible et son pouvoir, théoriquement absolu, est limité par les coutumes des ancêtres ainsi que par les avis des chefs de clans. On parle de lui en utilisant, parfois, un vocabulaire spécial. Le roi habite une grande case de bois lapa dans une citadelle rova ; il dispose de gardes et d'esclaves, lève et perçoit des impôts, peut exiger la corvée et s'adresse à son peuple par des discours kabary qui annoncent ses intentions et confortent sa légitimité. Ses parents peuvent recevoir des fiefs. Le roi dispose aussi de messagers, sorte d'ambassadeurs dotés de grands pouvoirs. Dans cette société typiquement féodale composée – sous un vocabulaire particulier – de rois, de seigneurs et de vassaux, la guerre est fréquente, occasion à la fois de sport et de pillage.

Les villages sont fortifiés et, en Imerina, toujours installés en haut des collines à des fins stratégiques évidentes. La sagaie, le javelot, le bouclier constituent les armes habituelles ; à partir du XVIIIe siècle s'y ajoutent les fusils d'importation. Ce qui va modifier les rapports de force dans le jeu des affrontements traditionnels.

Dans les royaumes, les clans sont hiérarchisés. Ainsi à l'époque de Andrianampoinimerina la stratification sociale chez les Merina est bien établie : les nobles andriana, les roturiers libres, hova et les esclaves, andevo ou mainty, noirs, esclaves domestiques de naissance ou esclaves de guerre. Cette hiérarchisation comporte des catégories, voire des sous-catégories internes, bien perçues par les intéressés, qui s'accompagnent notamment d'interdits matrimoniaux. Sous des noms différents, cette hiérarchisation, abusivement qualifiée de système de castes alors qu'elle n'a pas de véritable point commun avec le système des castes de l'Inde se retrouve avec des nuances ou des variantes dans la plupart des autres ethnies malgaches. Cela étant, la hiérarchisation sociale, très forte, n'entraînait pas nécessairement une différence très grande de condition matérielle. Il reste que l'exercice du pouvoir, fanjakana était, de par la coutume, l'apanage de la classe ? noble, andriana en Imerina. Pour certains analystes contemporains, la notion de andrianité caractériserait un phénomène sociétal et politique,au moins en Imerina naturellement élitiste qui serait l'aboutissement d'une tradition pluri-millénaire : un pouvoir qui serait resté d'essence essentiellement religieuse et d'un droit à l'exercice [du pouvoir] qui tient de la qualité personnelle de l'individu plus que d'un prétendu droit du sang, J. P. Domenichini, 1987. Une analyse qui, à défaut d'être parfaitement démontrée, a le mérite de remettre à l'ordre du jour l'histoire des stratifications sociales et politiques à Madagascar, en dehors de tout présupposé idéologique.

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... hp?topic_id=2608&forum=24

Posté le : 09/08/2014 18:31

|

|

|

|

|

Découverte de Madagascar 3 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57901

|

Le royaume de Madagascar : la monarchie merina

Avec la mort en 1810 du roi-fondateur Andrianampoinimerina s'ouvre le règne de son fils Radama Ier. Intelligent, avide de nouveautés et ambitieux, le jeune monarque – qui a pris Napoléon Ier pour modèle – apparaît avec le recul du temps comme le créateur véritable de l'État malgache moderne.

Une politique d'ouverture et d'expansion

Le règne, bref mais important, de Radama Ier 1810-1828 est un tournant décisif dans l'histoire de Madagascar. L'hégémonie merina s'affirme en même temps que la société s'ouvre au monde occidental. Le titre de roi de Madagascar est décerné à Radama par les diplomates étrangers, à commencer par le gouverneur anglais de l'île Maurice, sir Robert Farquhar, qui appuie la monarchie merina afin d'écarter définitivement la présence française sur la côte est et d'éviter toute autre tentative de pénétration. Le traité de Paris de 1814, qui a redistribué les cartes au profit de l'Angleterre, victorieuse de la compétition coloniale franco-britannique dans l'océan Indien, est une référence non négligeable pour Radama Ier qui a des ambitions de conquête, d'unification et de modernisation.

En 1817, il conclut avec l'Angleterre un traité par lequel il renonce à la traite des esclaves en contrepartie d'une assistance financière, technique et militaire : livraison d'armes et mise sur pied d'une armée de métier formée par des instructeurs anglais. Cette supériorité technique permet à Radama Ier d'entreprendre, entre 1817 et 1826, des opérations de conquête, de pacification et/ou d'alliances. Il s'ouvre la route de Tamatave dès 1817 et obtient la soumission des mpanjaka de la côte orientale, éliminant ainsi les derniers postes français – à l'exception de l'île Sainte-Marie. Ses officiers occupent ensuite les petits royaumes du Sud et du Sud-Est, et aussi bien l'extrême nord de l'île que l'extrême sud, notamment Fort-Dauphin qui n'est plus tenu que par... cinq Français. Ailleurs, des garnisons merina contrôlent les chefs locaux maintenus en fonction. Mais, malgré plusieurs expéditions 1822-1824 qui déciment ses troupes, Radama Ier ne parvient pas à soumettre définitivement les peuples du Menabe et du Boina. Une partie des Sakalava et des ethnies du Sud demeurent donc indépendantes.

Cette volonté d'hégémonie et d'expansion territoriale, encouragée certes par l'Angleterre, était aussi celle de la monarchie merina, soucieuse de désenclaver le royaume par un accès aux deux façades maritimes côte est et côte ouest afin d'échapper ainsi à l'asphyxie... et aux razzias des peuples voisins, et intéressée par le développement des relations commerciales avec l'extérieur. À la mort de Radama Ier, les limites extrêmes de la monarchie merina, avec son système de quasi-protectorats, sont pratiquement atteintes et vont se maintenir ainsi jusqu'à la fin du royaume. L'unification politique de l'île a fait un grand pas et l'on peut effectivement parler, désormais, d'un royaume malgache même si la domination merina n'est pas territorialement complète ni politiquement toujours bien acceptée. La brutalité des expéditions de conquête ou de pacification a déjà compromis l'assimilation des populations non merina. Une manière de colonisation ? qui laissera des traces et des préjugés dans les mentalités.

L'aspect novateur du règne de Radama Ier est l'ouverture à la civilisation occidentale, ouverture qui elle aussi laissera des traces profondes dans la formation sociale malgache. Soucieux de modernisation, Radama fit venir des ouvriers européens. Esprit curieux mais prudent, il n'accepta une coopération des Européens que dans des domaines qu'il délimita lui-même : création des toutes premières manufactures à Antananarivo, fixation par écrit de la langue malgache, lui-même ayant choisi, dit-on, les consonnes anglaises et les voyelles françaises pour la transcription phonétique du malgache.

C'est sous le règne de Radama Ier que débarquent à Madagascar, en 1820, les premiers missionnaires protestants britanniques de la London Missionary Society dont l'impact se révélera considérable. Dans l'immédiat, ces pasteurs se bornent, si l'on peut dire, à exposer leur mode de vie chrétien sans chercher à faire du prosélytisme et des conversions. Missionnaires-artisans, particulièrement attachés à la rédaction d'un vocabulaire et d'une grammaire de la langue malgache, ils furent en somme les premiers coopérants techniques au sens contemporain de l'expression.

Du repli nationaliste au retour à l'ouverture sur l'Europe

À Radama Ier, qui meurt prématurément en 1828, succède son épouse, Ranavalona Ire, portée au pouvoir par l'oligarchie dominante, les chefs de clans andriana et surtout hova qui avaient soutenu autrefois Andrianampoinimerina. Ranavalona Ire inaugure la série des reines qui constitue l'un des traits caractéristiques du XIXe siècle à Madagascar.

Son long règne 1828-1861 offre deux images contradictoires. Ainsi que l'écrit un historien contemporain Guy Jacob, Ranavalona Ire apparaît comme une Caligula femelle pour les traitants et les missionnaires qu'elle expulsa et pour la poignée de Malgaches convertis au christianisme qu'elle persécuta , tandis qu'à la fin du XIXe siècle elle incarne, aux yeux des nationalistes, la fierté malgache face aux vazaha étrangers. Le portrait de cette reine, cruelle et xénophobe selon l'historiographie occidentale, mais proche du peuple malgache dont elle respecta les cultes ancestraux, est aujourd'hui beaucoup plus nuancé. Méfiante à l'égard des étrangers, elle s'opposa autant qu'elle en eut la possibilité aux tentatives d'invasion. Deux coups de main sur Tananarive des flottes française et anglaise échouèrent. Réduisant en esclavage le capitaine d'un navire de commerce français, Ranavalona Ire aurait déclaré : Puisqu'on vend les Noirs, on peut bien vendre aussi les Blancs.

L'hostilité témoignée aux étrangers par la reine est sans doute moins l'expression d'un paganisme agressif et d'un sentiment xénophobe primaire que la conséquence d'un nationalisme merina – et plus largement malgache – qui se renforcera au cours de ces trente-trois années de règne. Ranavalona Ire veut avant tout préserver les structures de la société malgache liées au culte des ancêtres. D'où sa méfiance naturelle à l'égard des étrangers – Européens de diverses nationalités – qui, marchands ou missionnaires, peuvent ou veulent perturber l'ordre social issu de la tradition. Si les missionnaires sont effectivement chassés du royaume, c'est parce qu'ils procèdent à des conversions et ne s'en tiennent pas à leur fonction, très appréciée, d'instruction. Il est vrai que la fin du règne de Ranavalona Ire sera particulièrement violente, avec les premiers martyrs malgaches chrétiens et les multiples victimes accusées, à tort ou à raison, de complot ou de sorcellerie. Mais Ranavalona sait retenir dans le royaume quelques rares étrangers qui lui paraissent œuvrer au bénéfice du pays et du régime. Le principal est le célèbre Jean Laborde mort en 1878, un Gascon qui, par son génie inventif et grâce à la main-d'œuvre des corvéables, produit à peu près tout ce que la reine souhaite, des étoffes aux canons. Les installations fours, fonderie de Mantasoa emploient jusqu'à dix mille ouvriers.

À la mort de Ranavalona Ire, en 1861, succède pour une très courte période son fils Radama II. Esprit libéral et très francophile, utopiste, il pratique une politique d'ouverture totale. Les Européens reviennent : les missionnaires, protestants anglais et catholiques français, entrent dans une compétition – évangélique et politique – qui laissera des traces durables dans le système politique malgache. Radama II disparaît en 1863, assassiné dans des intrigues de palais. Sa veuve Rasoherina lui succède, mais la réalité du pouvoir passe rapidement au Premier ministre Rainilaiarivony, un Hova qui sera l'homme fort de la monarchie merina jusqu'à la fin du siècle et qui renforcera sa légitimité en ayant la prudence politique d'épouser successivement les trois reines du royaume malgache : Rasoherina 1863-1868, Ranavalona II (1868-1883) et Ranavalona III 1883-1897. Mais ce Premier ministre, d'origine roturière, doit déjouer les intrigues de l'oligarchie noble qui l'accepte mal et il est bientôt confronté aux pressions extérieures, notamment française, consécutives à l'expansion coloniale et à la rivalité des impérialismes anglais et français dans cette partie du monde.

La conversion au protestantisme, en 1869, de la reine Ranavalona II et de son mari, Premier ministre, est un événement à longue portée. Il est à la fois d'ordre culturel – le christianisme devenant la religion à la mode dans la société aristocratique merina l'Église du Palais au grand dam des traditionalistes fidèles à l'esprit de Ranavalona Ire qui s'étaient déjà opposés à Radama II– et d'ordre politique : l'Angleterre, par l'intermédiaire notamment de ses évangélistes, soutient le gouvernement du Premier ministre en lui imposant outre ses cotonnades ! un modèle politique modernisé qui n'était peut-être pas le mieux adapté à la situation.

Entre 1860 et 1885, le royaume de Madagascar connaît en effet une marche accélérée vers la modernisation, occidentalisation. L'ouverture économique donne libre jeu à l'esprit d'entreprise et aux affaires. La monarchie s'associe à des étrangers dans certaines activités, telles que les sucreries. Le Français Jean-François Lambert – que Ranavalona Ire avait expulsé – revient sous Radama II et laissera son nom à un projet d'envergure la charte Lambert visant à établir une compagnie à charte et un traité de commerce franco-malgache conforme aux principes du pacte colonial. Les missionnaires protestants, puis catholiques, développent écoles et hôpitaux, construisent l'Écossais Cameron fait édifier entre 1868 et 1873 le palais de la reine sur le rova de Antananarivo, conseillent et s'efforcent d'adoucir la condition des esclaves.

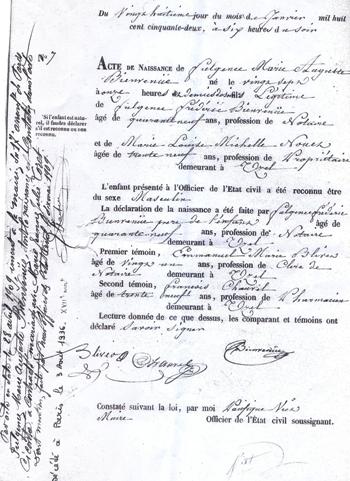

La modernisation se reflète dans l'adoption d'une législation partiellement écrite et de nouvelles structures administratives. Des codes sont promulgués, le plus célèbre (toujours en vigueur sur certains points étant celui dit des 305 articles publié en 1881, et qui sera le dernier pour le royaume de Madagascar. Tout en laissant subsister les coutumes ancestrales, on adoucit le système pénal traditionnel en amendant le type et l'échelle des peines abolition, par exemple, de la sanglante ordalie du tanguin ou épreuve du poison ; on procède aussi à d'importantes innovations : suppression de la polygamie, institution de l'état civil, du divorce. Des réformes qui s'appliquent essentiellement en Imerina et, partiellement, au Betsileo.

Le Premier ministre Rainilaiarivony restructure progressivement son gouvernement sur le modèle occidental : création de ministères huit en 1881 et d'agents locaux déconcentrés les antily ; réorganisation des tribunaux et essai de rénovation des fokonolona. Mais ce renforcement voulu du pouvoir central coexiste avec le maintien, par la force des choses, de structures de type féodal dans les lointaines provinces qui sont des provinces stratégiques : des officiers-marchands, c'est-à-dire non payés, encadrent des garnisons de soldats-colons. Les gouverneurs nommés dans ces provinces sont souvent des prédicants formés à l'Église protestante du Palais devenue source de légitimité du pouvoir, mais ils sont rarement compétents.

Le royaume de Madagascar, en cette fin de XIXe siècle, se délite sous l'effet conjugué de la domination économique étrangère, de la bureaucratie parasitaire, du manque de ressources budgétaires. Du coup, la corvée, à laquelle sont en droit soumis tous les roturiers du royaume, s'alourdit et se pervertit au profit d'intérêts particuliers ; elle est de plus en plus mal supportée.

En quelques décennies, la monarchie merina est donc passée du Moyen Âge, la modeste case en bois du roi Andrianampoinimerina à Ambohimanga à l'ère victorienne la cour du palais des Reines à Antananarivo. Mais les intrigues permanentes et les coteries au sein de l'oligarchie qui détient le pouvoir, tout comme les difficultés d'administration et de contrôle d'un royaume qui s'étend à cette date sur plus des deux tiers de l'île, ont affaibli sérieusement le système politique.

C'est un État miné de l'intérieur qui va affronter une première agression française, prélude à la véritable conquête coloniale.

La conquête de Madagascar par la France 1883-1896

La conquête par la France s'effectue en deux temps, d'abord dans le cadre d'un protectorat, puis par l'annexion pure et simple ; soit plus d'une décennie de débats diplomatiques et politiques, et d'actions militaires.

En décembre 1885, la monarchie merina conclut un premier traité de protectorat avec la France qui, depuis mai 1883, pratiquait la politique de la canonnière, occupant les ports de Majunga et de Tamatave. Poussé par les notables de la Réunion relayés par les députés créoles, l'ancienne île Bourbon, qui a changé de nom sous la Révolution de 1789, traverse une crise économique profonde et par certains milieux catholiques, le gouvernement français s'est lancé dans cette aventure coloniale en invoquant d'incertains droits historiques. La monarchie merina a plié mais n'est pas vaincue. L'échec politique serait plutôt français. Le traité donne à la France un droit d'occupation à Diégo-Suarez et prévoit l'installation d'un résident français à Tananarive, le premier sera Le Myre de Vilers mais qui n'aura guère de moyens effectifs d'action. Après bien des équivoques et des contestations, querelle des exequatur à propos des consuls étrangers, problèmes de la succession aux traités conclus antérieurement par l'État malgache avec l'Angleterre et les États-Unis, l'Angleterre reconnaît en 1890 ce prétendu protectorat français, le mot ne figure pas expressément dans le texte du traité.

L'aggravation du malaise économique et social dans le royaume va fournir le prétexte à une seconde et décisive intervention militaire française. Le Premier ministre merina ruse et négocie pied à pied avec le résident français, mais il ne peut éviter les conséquences de l'indemnité de guerre imposée par le traité de 1885 – dix millions de francs –, somme colossale pour un modeste royaume déjà épuisé par l'effort de guerre. Pour faire face, c'est-à-dire rembourser un emprunt contracté auprès du Comptoir d'escompte de Paris, le gouvernement malgache doit étendre encore la corvée, offrir d'immenses concessions à des colons ou aventuriers français, ouvrir aux Malgaches l'exploitation jusqu'ici interdite des mines d'or. Le pouvoir monarchique se décompose, les exactions se multiplient, le désordre s'installe. Les fahavalo bandits, hors-la-loi sèment la terreur jusqu'au cœur de l'Imerina, menaçant la sécurité des Européens.

En refusant, en octobre 1894, de céder à un ultimatum que le résident français a été chargé de lui présenter, Rainilaiarivony consacre la rupture avec la France. À Paris, la Chambre des députés vote les crédits nécessaires pour une expédition militaire qui, cette fois, doit marcher sur Tananarive. Les troupes débarquent à Majunga le 15 janvier 1895. Il faudra huit mois avant que des éléments avancés parviennent enfin à Tananarive, juste avant la saison des pluies. Pour les soldats français, près de 20 000, dont beaucoup de jeunes recrues, c'est une sorte d'odyssée à rebours sur cette route à tracer !de 600 kilomètres qui s'élève progressivement du niveau de la mer à presque 1 500 mètres d'altitude en traversant sur les premiers 200 kilomètres, le long du fleuve Betsiboka, une région humide et malsaine. Les généraux malgaches hazo et tazo la forêt et la fièvre sont les principaux responsables de l'hécatombe : on estime que 40 p. 100 du corps expéditionnaire a disparu sur cette piste aujourd'hui encore ponctuée de modestes et émouvants monuments commémoratifs et de tombes – qui font désormais partie du patrimoine national malgache. Une page importante de l'histoire moderne de Madagascar s'est en effet inscrite dans cette expédition de 1895.

Une expédition dont la mémoire collective tant en France qu'à Madagascar n'a peut-être pas gardé un souvenir aussi vif et idéalisé que pour d'autres batailles coloniales. Les travaux des historiens contemporains malgaches et français, études publiées dans la revue Omaly sy Anio ; travaux de Guy Jacob sur la période de 1880 à 1894 : Aux origines d'une conquête coloniale ont le grand mérite, à travers l'exploration systématique des archives, de donner une analyse beaucoup plus exacte de cette période d'affrontement franco-ho va. Du côté français, la préparation de l'expédition s'est déroulée dans l'enthousiasme populaire entretenu par une propagande anti-merina systématique, laissant croire que la République partait pour reconquérir une terre française depuis Louis XIV et pour libérer les populations côtières de la tyrannie merina, G. Jacob. Mais la conduite de l'expédition sous les ordres du général Duchesne, qui a tout de même laissé son nom, ainsi que le général Voiron et l'amiral Pierre, à des rues ou à des quartiers de Tananarive s'est révélée lamentable. Ni l'équipement vestimentaire, ni l'armement des soldats, portant fusil, pelle ou pioche et un sac de 35 kg, ni le mode initialement prévu de locomotion – les fameuses voitures Lefebvre, lourdes charrettes en aluminium tirées par des mulets et dont aucune, semble-t-il il y en eut 5 000 !, ne parvint à Tananarive – n'étaient adaptés au relief et au climat du pays. Il est vrai qu'à l'époque, il y a à peine un siècle ! Madagascar était, pour les états-majors de l'armée française, un pays du bout du monde. Du côté malgache, toutes proportions gardées, l'effet de distance est le même. Les garnisons merina, installées dans de solides forteresses, celle d'Andriba en particulier, se sentent plus ou moins en pays étranger, sakalava. L'isolement, la démoralisation et le paludisme expliquent leur faible combativité devant l'envahisseur français. Il semble bien que les troupes merina aient, sauf exception, systématiquement décroché et déserté, signe de la déliquescence du royaume. Mais, si l'armée royale donnait l'impression de renoncer au combat, d'autres résistances se préparaient ou étaient déjà en action.

Une colonne française, dite légère, atteint finalement la capitale Tananarive le 30 septembre 1895. Aux premiers coups de canon, la reine Ranavalona III fait hisser le drapeau blanc. Elle accepte, cette fois, un second et véritable traité de protectorat, 1er oct. 1895. Le vieux Premier ministre Rainilaiarivony est exilé et la reine provisoirement maintenue. L'année suivante, la prise de possession est consacrée non sans vifs débats au Parlement français, puis sanctionnée par le vote de la loi d'annexion du 6 août 1896 : Madagascar devient une colonie française.

De la domination coloniale à l'indépendance retrouvée 1896-1960

Sous trois statuts juridiques différents, colonie, territoire d'outre-mer, État autonome, Madagascar aura connu la dépendance coloniale directe durant un peu plus d'un demi-siècle. C'est une période très brève si on la compare avec la situation d'autres anciennes possessions françaises, mais riche en transformations et en contestations.

La période Gallieni

Pendant neuf ans 1896-1905, le général Gallieni, secondé un temps par le colonel Lyautey, imprime sa marque à la colonisation. Il se comporte en véritable proconsul de la République française, attachant définitivement son nom à l'histoire moderne de Madagascar. Jusqu'en 1972, sa statue équestre, retirée alors discrètement par les autorités françaises ornait le square Gallieni au centre de la capitale malgache.

Gallieni, général républicain, a été envoyé avec des troupes de renfort pour une reprise énergique de la situation politique et militaire. Arrivé le 16 septembre 1896, il fait abolir par divers arrêtés la monarchie, la féodalité, l'esclavage, l'arrêté du 26 septembre 1896 a été signé par son prédécesseur, le résident Laroche, et exiler 27 févr. 1897 la reine Ranavalona III, d'abord à la Réunion puis à Alger. Entre-temps, il a fait fusiller deux ministres du gouvernement Rainilaiarivony, membres de l'aristocratie, afin de mater l'oligarchie merina.

Premier gouverneur en titre de la colonie malgache, on dit aussi à l'époque madécasse et investi des pouvoirs civils et militaires, Gallieni pacifie et organise. La pacification consiste à rétablir l'ordre dans l'ancien royaume merina et à soumettre définitivement les peuples indépendants du Sud et de l'Ouest qui résistent farouchement de façon dispersée. Dans ces régions, la domination française est pratiquement acquise en 1899 ; mais des soulèvements éclateront encore en 1904-1905, puis en 1915-1917. Pendant ce temps, en Imerina, Gallieni a dû faire face au mouvement de résistance nationaliste des Menalambo (les Toges rouges), véritables partisans qui se réclament du pouvoir royal et qui profitent de la désagrégation des institutions pour s'attaquer à l'occupant étranger ainsi qu'aux Merina jugés complices. Les insurgés, refoulés dans la forêt, se rendent en juin 1897. La résistance des Menalambo – tout comme les soulèvements sporadiques de 1895 sur la côte est dirigés contre les Merina et, à travers eux, contre la présence française – témoigne d'une authentique prise de conscience nationale, même si le colonisateur français n'y voit que du banditisme, fahavalo ou, comme on dirait aujourd'hui, du terrorisme. Il reste que cette pacification, énergique, aura contribué à sa façon à l'unification de la Grande Île. Soumises désormais aux ordres d'un pouvoir étranger, les ethnies malgaches sont, quelle que soit leur diversité, ou même leur animosité, poussées à se retrouver.

Parallèlement, Gallieni organise le pays en appliquant, affirme-t-il, une « politique des races ». En réalité, il va s'appuyer surtout sur des lettrés merina pour des raisons compréhensibles d'efficacité administrative. Il crée des cadres indigènes, entreprend un nouveau découpage administratif de l'île, organise un remarquable système d'assistance médicale gratuite avec un corps de médecins et de sages-femmes malgaches. Il instaure, à coté des écoles des missions chrétiennes, une école officielle laïque par laquelle seront formés des instituteurs malgaches. L'enseignement du français devient obligatoire, l'Académie malgache est créée en 1902, dans l'esprit mission civilisatrice de la IIIe République.

Les premiers grands travaux, chemin de fer Tamatave-Tananarive, routes charretières sont entrepris sous l'impulsion de Gallieni qui entend mener une politique de développement économique dans le cadre de l'assimilation douanière qui favorise l'introduction des produits français, mais pas nécessairement le consommateur malgache.... Pour encourager la production agricole aux fins d'exportation, Gallieni reprend de façon plus méthodique le système de l'ancienne corvée qu'il remplace partiellement par une fiscalité directe accablante la capitation, destinée à obliger les Malgaches à produire plus par eux-mêmes ou à se placer au service des colons qui paieront l'impôt à leur place. Gallieni est convaincu de l'effet moralisateur de l'impôt. Et le code de l'indigénat, qui donne des attributions judiciaires aux administrateurs, est un excellent adjuvant.

Lorsque Gallieni – esprit républicain, laïque et par-dessus tout militaire – quitte son poste de commandement, les grands axes de la politique coloniale française à Madagascar sont tracés.

La mise en valeur de la colonie 1907-1946

Les gouverneurs généraux successeurs de Gallieni il y en aura dix-huit entre 1905-1946, dont certains joueront un rôle important ont eu surtout en vue la mise en valeur de la Grande Île et son développement économique. Ce qui supposait d'abord une structuration administrative efficace. On hésitera entre le système des petites provinces, une vingtaine, puis celui d'un véritable régionalisme (création de six à huit régions dans les années 1930 et, finalement, le système de la grande province en 1946 il y en aura six qui sont les provinces actuelles, subdivisée en circonscriptions administratives hiérarchisées (postes ou sous-préfectures, arrondissements et cantons dans lesquelles s'exerce la réalité du pouvoir administratif colonial relayé, aux échelons inférieurs, par les cadres indigènes.

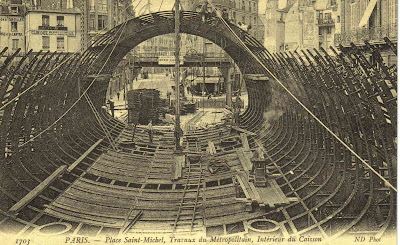

Le développement des voies de communication, problème majeur dans cette île au relief tourmenté, s'accélère : chemins de fer, Tananarive-Tamatave achevé en 1913, embranchements d'Antsirabe et de Alaotra en 1923, Fianarantsoa-Manakara en 1935 ; routes dont le réseau passe de 2 000 à 15 000 kilomètres entre 1925 et 1935 ; aviation liaison avec la métropole et lignes intérieures développées à partir de 1936 ; ports fluviaux et maritimes aménagés, ceux de Tamatave et de Diégo-Suarez recevant des équipements modernes. Cette politique de grands travaux caractérise surtout la période de l'entre-deux-guerres qui voit aussi le développement de l'urbanisation et de la démographie : la capitale Tananarive passe de 65 000 habitants en 1914 à 140 000 en 1940 ; la population malgache, bien que faible, double presque en un demi-siècle 2,5 millions en 1900 et 4 millions en 1940 selon les statistiques les plus fiables ; des migrations intérieures spontanées, notamment vers le moyen Ouest sakalava, appelé aussi le Far West, peuplent modestement des régions jusqu'ici vides.

L'administration encourage les cultures d'exportation. Aux produits de cueillette – caoutchouc, raphia – et aux produits agricoles traditionnels – riz et manioc – sans oublier les bovidés Madagascar ravitaille la France en viande frigorifiée et viande de conserve durant la guerre de 1914-1918 vont s'ajouter, surtout après 1920, les cultures dites riches, celles qui contribuent à l'apport de devises. Ainsi le café, développé notamment sur la côte est, fournira plus de 40 p. 100 du total des exportations. Les autres postes principaux sont la vanille, également sur la côte est ; le girofle à Sainte-Marie ; le tabac Maryland, introduit avec succès en 1920 dans l'Ouest malgache ; le sisal dans le Sud ; le pois du Cap et la canne à sucre.

Prospecté sans grand succès au début du siècle, l'or laisse la place au graphite, au mica et à d'autres minéraux et gemmes qualifiés de semi-précieux. Après la chute enregistrée durant la crise économique mondiale des années 1930, les exportations, aidées par un système de primes, retrouvent un volume important. En 1938, la France en absorbe 77 p. 100 et fournit 74 p. 100 des importations.

Mais ce développement économique global, incontestable, s'inscrit dans le cadre d'une mise en valeur coloniale, conformément aux doctrines impérialistes de l'époque. L'indigène, perçu par l'administration coloniale comme étant naturellement indolent et paresseux, est incité au travail par des procédures contraignantes, notamment fiscales et pénales. Celle du travail forcé, le S.M.O.T.I.G. (service de main-d'œuvre pour les travaux d'intérêt général), appliqué dans tout l'empire colonial français jusqu'en 1946, n'étant qu'un exemple parmi d'autres.

Il est vrai que, parallèlement, l'administration s'efforce d'encourager la petite exploitation agricole indigène et un système de véritable salariat. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, cette formule, destinée à favoriser les cultures d'exportation, est mise en échec par l'écart grandissant entre l'augmentation continue des prix et le quasi-plafonnement des salaires. Le paysan malgache qui n'en retire pas de profit en vient à se méfier et du travail salarié et des cultures d'exportation. Attitude de repli sur soi, en quasi-autarcie, que l'on retrouvera plus tard encore. Par ailleurs, les très vastes domaines concédés par le pouvoir colonial – la coutume et la législation de la monarchie merina qui accordaient l'usufruit à ceux qui cultivent ayant été écartées – à de grandes compagnies ne sont pas nécessairement source d'investissements productifs, les bénéfices immédiats de l'import-export et du commerce de traite, appuyé sur le système du collectage effectué par les petits commerçants de brousse chinois, indiens ou créoles étant plus attirants. Ces grandes sociétés coloniales, Marseillaise, Lyonnaise, Rochefortaise, Emyrne, entre autres ont, certes, contribué au développement de Madagascar en créant et en gérant des réseaux d'activités agricoles, industrielles et commerciales multiples : rizières du lac Alaotra, sucreries du Nord malgache et de Nosy Bé, exploitations forestières, plantations de coton, commerce de bovidés, etc. Mais la retombée des profits est modeste pour le producteur malgache ainsi que pour le petit colon européen ou réunionnais qui se trouve marginalisé. Les travaux contemporains d'histoire économique démontrent et démontent les mécanismes du processus. Le succès spectaculaire de quelques exportations à cette époque ne saurait masquer la réalité du problème.

D'où les clivages enregistrés dans la société coloniale malgache par-delà le statut d'indigénat : problème des rapports entre colons, petits ou grands et administration coloniale ; clivage surtout entre population malgache et pouvoir colonial, qui se situe à la fois sur le plan du statut social et du statut juridique.

La revendication nationaliste malgache

La révolte des Menalambo, révolte primaire si l'on peut dire, avait été – à côté d'autres manifestations sporadiques de résistance au pouvoir merina ou français xénophobie ou nationalisme populaire ?ortait un autre témoignage de la résistance à la domination étrangère, sans que l'on puisse distinguer entre ce qui relevait des rivalités ethniques traditionnelles ou de l'opposition entre païens, fidèles aux cultes des idoles, et convertis malgaches au christianisme. Tout cela relève aujourd'hui de l'histoire.

Une fois la colonisation française politiquement affirmée, la question nationale malgache se présente en termes nouveaux, en particulier dans la communauté merina autrefois dominante. Pour les notables merina, écartés du pouvoir par l'occupant français et parfois ruinés par l'abolition de l'esclavage en 1896, la stratégie du moment est simple : soit collaborer (officiellement) avec l'autorité coloniale pour se (re)placer socialement et économiquement juste au-dessous des Vazaha (Européens et surtout Français ; soit entrer dans une opposition politique plus ou moins discrète mais effective contre ces mêmes Vazaha.

L'affaire de la V.V.S. (Vy, Vato, Sakelika, fer-pierre-ramification) affole littéralement l'administration française entre 1913-1915. Cette société secrète, qui s'est développée dans le milieu intellectuel merina protestant (médecins, pasteurs, instituteurs), est liée au mouvement de renouveau culturel qui s'efforce de faire la synthèse entre la culture malgache et la modernisation dans le contexte colonial de l'époque. L'un des inspirateurs écoutés, le pasteur Ravelojaona, montre l'exemple du Japon qui s'est ouvert aux influences occidentales sans perdre son identité. L'inspiration nationaliste (on évoque la patrie malgache de la V.V.S. incite le colonisateur à y voir un complot. Les sanctions sont sévères. Les quarante et un condamnés, dont trente-quatre aux travaux forcés, seront finalement amnistiés en 1921.