|

|

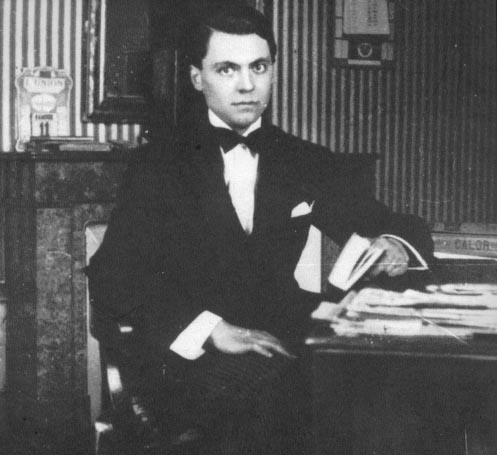

Jean Moulin |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 20 juin 1899 naît Jean Moulin

à Béziers Hérault, Alias, Romanin, nom d'artiste, Joseph Jean Mercier, Rex, Max, M. X, Alix, EX. 20, Régis, Richelieu, Joseph Marchand

Jacques Martel, mort, à 44 ans, le 8 juillet 1943 à Metz Moselle, haut fonctionnaire préfet d'Eure-et-Loir et résistant français. Il fut Préfet, Dessinateur, Commissaire du CNF, Membre du Comité national français, Délégué du général de Gaulle en France, Membre Chef emblématique du CNR. Il fut distingiué et fait Officier de la Légion d'honneur, Compagnon de la Libération, il reçut la médaille militaire, la Croix de guerre 1939-1945?. Son père est Antoine-Émile Moulin, sa mère Blanche Élisabeth Pègue, il eut une soeur Laure Moulin née en 1892 morte en 1975. Ses cendres ont été transférées au Panthéon.

En septembre 1941, il rejoint la France libre à Londres en passant par l’Espagne et le Portugal. Il est reçu par Charles de Gaulle à qui il fait un compte rendu de l’état de la Résistance en France et de ses besoins, notamment financiers et en armement.

À l'issue de quelques entretiens, il est envoyé à Lyon par Charles de Gaulle pour unifier les mouvements de la Résistance. Il est arrêté à Caluire, dans la banlieue de Lyon, le 21 juin 1943 et conduit au siège de la Gestapo. Il meurt dans le train qui le transporte en Allemagne peu avant le passage de la frontière, le 8 juillet 1943. Son décès est enregistré en gare de Metz.

Il dirigea le Conseil national de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Il est souvent considéré comme l'un des principaux héros de la Résistance. Il est nommé général de brigade à titre posthume lors de la Libération, puis général de division en novembre 1946.

Un cénotaphe lui est dédié au Panthéon où se trouvent les tombeaux des grands hommes de la République française. Son corps n'a jamais été identifié avec certitude, et l'urne transférée au Panthéon ne contient que les cendres présumées de Jean Moulin.

En bref

Serviteur de la République, préfet et chef de cabinet de plusieurs ministères dans les années 1930, Jean Moulin se convertit à un gaullisme de raison et de circonstance après sa rencontre avec le général en octobre 1941. Il devient le délégué de celui-ci en France, organisant les structures clandestines, renforçant les mouvements, intégrant les partis, donnant ainsi, au sein de la Résistance française, une légitimité supplémentaire à la France libre installée à Londres. Ses actions de coordination des réseaux aboutissent à la création du Conseil national de la Résistance en mai 1943, qu'il ne préside que brièvement, puisqu’il est arrêté par la Gestapo de Lyon le 21 juin suivant. Même si Jean Moulin fait l'objet de polémiques depuis les années 1950, son entrée au Panthéon, en 1964, l'a élevé au rang de héros national, incarnation même de la Résistance

Jean Moulin est né le 20 juin 1899 à Béziers, dans une famille de militants républicains. Son père, franc-maçon, professeur et conseiller général radical-socialiste, l'incite à entrer dès l'âge de dix-huit ans dans l'administration préfectorale. Il met ensuite à profit ses relations dans le monde politique pour favoriser la carrière de son fils.

Après une courte mobilisation à la toute fin de la Première Guerre mondiale, Jean Moulin débute comme attaché au cabinet puis sous-chef de cabinet du préfet de l'Hérault 1917. Il est tour à tour chef de cabinet du préfet de la Savoie 1922, sous-préfet d'Albertville plus jeune sous-préfet de France, 1925, de Châteaulin 1930, de Thonon 1933, secrétaire général de la préfecture de la Somme 1936, préfet de l'Aveyron, plus jeune préfet de France, 1937 puis d'Eure-et-Loir 1939.

Son amitié avec Pierre Cot, jeune et brillant député radical, lui ouvre la porte des cabinets ministériels. À plusieurs reprises, il est chef de cabinet de Cot, au secrétariat d'État aux Affaires étrangères 1932, au ministère de l'Air 1936, puis du Commerce 1938. En tant que chef de cabinet du ministre de l'Air du Front populaire, à partir de l'été de 1936, il prend part aux livraisons clandestines d'armes et d'avions au gouvernement républicain lors de la guerre d'Espagne.

La réputation du préfet Jean Moulin auprès de son ministère de tutelle est celle d'un excellent administrateur, à tel point que le ministre de l'Intérieur du gouvernement formé le 17 juin 1940 par le maréchal Pétain à la suite de la demande d'armistice, envisage de le nommer directeur de la Sûreté. Projet abandonné lorsqu'on apprend son arrestation le soir même par le commandant allemand qu'il a dû accueillir dans sa préfecture de Chartres. Pour échapper aux brutalités qui lui sont infligées dans le but de lui faire avaliser un texte raciste et mensonger à l'égard des troupes coloniales, Jean Moulin tente de se suicider dans la nuit du 17 au 18 juin 1940. Soigné, libéré, il reprend ses fonctions à la tête de son département occupé, faisant preuve d'opiniâtreté tant à tenir tête aux Allemands et à protéger ses administrés qu'à remettre son département en état de marche. En vertu de ses opinions de gauche et de sa personnalité marquée, il est révoqué par le maréchal Pétain et quitte l'administration le 16 novembre 1940.

Dès les premiers mois de l'Occupation, Jean Moulin a utilisé sa fonction pour se renseigner sur la Résistance naissante et se forger une fausse identité lui permettant de quitter la France pour chercher à l'étranger une aide pour les réfractaires. Les mois suivant sa révocation, il intensifie ses activités clandestines, rencontrant nombre de pionniers, dont Henri Frenay et François de Menthon. Son inventaire est modeste, mais il sait en dresser, dans un texte intitulé Rapport sur l'activité, les projets et les besoins des groupements constitués en France en vue de la libération du territoire national, un tableau sélectif qui présente les perspectives d'une résistance susceptible d'organisation et d'extension.

Jean Moulin quitte la France le 9 septembre 1941, muni d'un visa pour les États-Unis. Il choisit pourtant de se rendre en Angleterre, où il arrive le 20 octobre, via l'Espagne et le Portugal. Il se présente en émissaire des mouvements de résistance et sollicite l'aide des Britanniques et de la France libre.

Sa rencontre avec de Gaulle, le 25 octobre 1941, est décisive. Alors qu'il ignorait presque tout de la France libre, Moulin est convaincu par le projet du général de maintenir la France dans la guerre au nom d'une légitimité supplantant la légalité de Vichy. Sa vision de la résistance métropolitaine emporte l'adhésion de De Gaulle, qui le charge, sous son autorité, d'une triple mission de propagande, d'unification militaire et de fédération politique des mouvements de Résistance de la zone libre.

Parachuté en France le 2 janvier 1942, Jean Moulin reprend les contacts établis avant son départ, distinguant trois groupes auxquels il apporte financement et soutien : Combat, Libération-Sud et Franc-Tireur.

Sa première tâche consiste, non sans difficulté, à faire reconnaître à des groupes nés indépendamment de la France libre l'autorité du général de Gaulle. Jean Moulin crée aussi des services centraux : radio, opérations aériennes, bureau de presse, comité général des experts C.G.E., noyautage des administrations publiques N.A.P. et exécute, malgré de nombreux obstacles, sa mission de coordination technique et d'unification militaire. Le 2 octobre 1942, le Comité de coordination, dont il est président, est créé à Londres, regroupant les trois mouvements sous les ordres du général de Gaulle.

Ces résultats, difficilement acquis, sont brutalement remis en cause après le débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, les Américains cherchant à évincer de Gaulle au profit de l'amiral Darlan 13 novembre, puis du général Giraud 26 décembre.

Pour assurer de Gaulle du soutien des résistances métropolitaines et proclamer à l'extérieur la légitimité démocratique de celui-ci, Jean Moulin travaille au processus qui aboutit à la création du Conseil de la Résistance, institution clandestine représentative des mouvements de Résistance des deux zones huit mouvements, des fractions résistantes des partis politiques de la IIIe République six partis et de deux syndicats. Lors de sa première réunion, le 27 mai 1943, le Conseil de la Résistance connu par la suite sous le nom de Conseil national de la Résistance, C.N.R. adopte une motion confiant l'autorité militaire à Giraud et l'autorité politique à de Gaulle. Parallèlement est mise sur pied, au cours du premier semestre de 1943, une Armée secrète, dont la direction est confiée au général Delestraint.

L'institutionnalisation de la Résistance et sa soumission à l'autorité du général de Gaulle ont suscité de terribles affrontements au sein de la Résistance métropolitaine et entre ses chefs et la France libre. Jean Moulin, nommé président des comités de coordination de zone sud et nord et du C.N.R., et commissaire national en mission, titre équivalent à celui de ministre, cristallise sur sa personne les dissensions internes, qui susciteront un certain nombre d'imprudences, aux conséquences parfois tragiques, de la part de dirigeants de mouvements, pris dans le tourbillon de leurs batailles. Ce sont ces imprudences qui, jointes à la trahison, mènent à l'arrestation de Jean Moulin à Caluire, le 21 juin 1943, par les services de la Gestapo de Lyon dirigés par Klaus Barbie.

Trahi une seconde fois en prison, Jean Moulin est identifié et torturé. Il tente probablement de se suicider pour échapper à ses tortionnaires. C'est dans un état désespéré qu'il est provisoirement transféré à Paris puis dirigé vers l'Allemagne. Il meurt durant le trajet. Son décès est déclaré en gare de Metz à la date du 8 juillet 1943.

Sa vie

Jean Pierre Moulin naît le 20 juin 1899 au 6 rue d'Alsace à Béziers Hérault, fils d'Antoine-Émile Moulin, professeur d’histoire-géographie dans cette ville, et de Blanche Élisabeth Pègue. Il est le petit-fils d'un insurgé de 1851. Antoine-Émile Moulin est un enseignant laïque à l’Université populaire, et franc-maçon à la loge Action sociale. Il est baptisé le 6 août 1899 par le père Guigues en l'église Saint-Vincent de Saint-Andiol Bouches-du-Rhône, village d'origine de ses parents : son parrain est son frère Joseph Moulin et sa marraine est sa cousine Jeanne Sabatier. Il passe une enfance paisible en compagnie de sa sœur Laure et de son frère Joseph, et s'adonne à sa passion pour le dessin, où il excelle, au point de pouvoir vendre dessins, aquarelles ou caricatures à des journaux. Au lycée Henri-IV de Béziers, il est un élève moyen.

Plus tard, et dans la lignée de son père, élu conseiller général de l'Hérault en 1913 sous la bannière radicale-socialiste, Jean Moulin se forge de profondes convictions républicaines, suivant avec assiduité la vie politique nationale.

En 1917, il s'inscrit à la faculté de droit de Montpellier, et grâce à l'entregent de son père, il est nommé attaché au cabinet du préfet de l'Hérault sous la présidence de Raymond Poincaré.

Mobilisé le 17 avril 1918, Jean Moulin est affecté au 2e régiment du génie, basé à Metz après la victoire. Après une formation accélérée, il arrive dans les Vosges à Charmes le 20 septembre et s'apprête à monter en ligne quand l'armistice est proclamé. Il est envoyé successivement en Seine-et-Oise, à Verdun, puis à Chalon-sur-Saône ; il est tour à tour menuisier, terrassier, téléphoniste au 7e régiment du génie et au 9e régiment du génie. Il est démobilisé début novembre 1919 et se présente tout de suite à la préfecture de Montpellier, où il reprend ses fonctions le 4 novembre 1919.

La qualité de son travail l'amène à être promu chef-adjoint de cabinet fin 1920. En 1921, il obtient sa licence en droit. Parallèlement, il devient vice-président de l'assemblée générale des étudiants de Montpellier section locale de l'UNEF et membre des Jeunesses laïques et républicaines.

Le 6 février 1922, il entre dans l'administration préfectorale en tant que chef de cabinet du préfet de la Savoie, à Chambéry, poste très important pour son âge, sous la présidence d'Alexandre Millerand. Au soir des élections législatives de mai 1924, il se réjouit de la victoire du cartel des gauches en Savoie comme dans tout le pays.

De 1925 à 1930, il est sous-préfet d'Albertville. Il est à l'époque le plus jeune sous-préfet de France, sous la présidence de Gaston Doumergue.

En septembre 1926, il se marie avec Marguerite Cerruti ; mais celle-ci s'ennuie dans la sous-préfecture et quitte Jean Moulin pour aller vivre à Paris ; il demande le divorce et l'obtient deux ans plus tard.

En 1930, il est promu sous-préfet de 2e classe à Châteaulin dans le Finistère. Il y fréquente des poètes locaux comme Saint-Pol-Roux à Camaret et le poète et peintre Max Jacob à Quimper. Il est reçu chez le sculpteur Giovanni Leonardi et commence à collectionner les tableaux.

Il est également illustrateur du morlaisien Tristan Corbière pour son recueil de poèmes Armor. Parallèlement, il publie des caricatures et des dessins humoristiques dans la revue Le Rire et dans Candide sous le pseudonyme de Romanin. Sa passion pour l'art et notamment l'art contemporain s'exprime aussi à travers son amitié pour Max Jacob et sa collection de tableaux où sont représentés Chirico, Dufy et Friesz.

En décembre 1932, Pierre Cot, homme politique radical-socialiste, le nomme chef adjoint de son cabinet aux Affaires étrangères sous la présidence de Paul Doumer.

En 1933, il est sous-préfet de Thonon-les-Bains et occupe parallèlement la fonction de chef de cabinet de Pierre Cot au ministère de l'Air sous la présidence d’Albert Lebrun. Il est promu sous-préfet de 1re classe, et le 19 janvier 1934, il est nommé sous-préfet de Montargis mais n'occupe pas cette fonction, préférant demeurer au cabinet de Pierre Cot. Au début avril, il est rattaché à la préfecture de la Seine, s'installe à Paris, puis, le 1er juillet 1934, il prend ses fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Somme à Amiens.

En 1936, il est à nouveau nommé chef de cabinet de Pierre Cot au ministère de l'Air du Front populaire, et avec le ministre, conformément à la politique décidée par Léon Blum, aide clandestinement les républicains espagnols en leur envoyant des avions et des pilotes. Il participe à cette époque à l'organisation de nombreux raids aériens civils comme la traversée de l'Atlantique Sud par Maryse Bastié, la course Istres - Damas - Le Bourget. À cette occasion, il doit remettre le chèque aux vainqueurs équipage italien parmi lesquels se trouve le propre fils de Benito Mussolini.

En janvier 1937, à l'âge de 38 ans, il est nommé préfet de l'Aveyron ; c'est à l’époque le plus jeune préfet de France. Ses actions en faveur de l'aviation lui permettent de passer cette même année du Génie à la réserve de l'Armée de l'air. Il est affecté à partir de février 1937 à la base de Marignane avec le grade de caporal-chef mars 1937, puis en février 1938 au Bataillon de l'Air no 117 basé à Issy-les-Moulineaux. Il est nommé sergent de réserve le 10 décembre 1938.

La Résistance La révocation de sa fonction de préfet

En janvier 1939, il est nommé préfet d'Eure-et-Loir à Chartres. Après la déclaration de guerre, il demande à plusieurs reprises à être dégagé de ses fonctions de préfet, persuadé, comme il l'écrit, que sa place n'est point à l'arrière, à la tête d'un département essentiellement rural. Il se porte donc candidat à l'école des mitrailleurs en allant à l'encontre de la décision du ministère de l'Intérieur. Il passe sa visite médicale d'incorporation à l'école le 9 décembre 1939 sur la base 117 d'Issy-les-Moulineaux. Il est déclaré inapte le lendemain pour un problème de vue. Il force alors le destin en exigeant une contre-visite à Tours qui, cette fois, le déclare apte. Mais le ministère de l'Intérieur l’oblige dès le lendemain à reprendre immédiatement son poste de préfet, d'où il s'emploie, dans des conditions très difficiles, à assurer la sécurité de la population. Devant l'arrivée imminente des Allemands dans Chartres, Jean Moulin écrit à ses parents, le 15 juin 1940 : Si les Allemands — ils sont capables de tout — me faisaient dire des choses contraires à l'honneur, vous savez déjà que cela n'est pas vrai.

Il est arrêté le 17 juin 1940 par les Allemands parce qu'il refuse d'accuser une troupe de tirailleurs sénégalais de l'Armée française d'avoir commis de prétendues atrocités envers des civils à La Taye, un hameau de Saint-Georges-sur-Eure, en réalité victimes de bombardements allemands. Frappé à coups de poing et enfermé pour refus de complicité avec les Allemands, il tente de se suicider en se tranchant la gorge avec un débris de verre. Il évite la mort de peu et conservera une cicatrice qu'il cachera sous un foulard sur des clichés pris après sa guérison, à la préfecture de Chartres.

En raison de ses idées républicaines marquées à gauche comme radical-socialiste, il est révoqué par le régime de Vichy du maréchal Pétain le 2 novembre 1940 et placé en disponibilité. Il se met alors à la rédaction de son journal, Premier combat, où il relate sa résistance contre les nazis à Chartres de manière sobre et extrêmement détaillée ; ce journal sera publié à la Libération et préfacé par le général de Gaulle.

Décidé à entrer dans la clandestinité, il quitte Chartres le 15 novembre 1940 et s'installe dans sa maison familiale de Saint-Andiol Bouches-du-Rhône d'où, pressé par le besoin de faire quelque chose, il s'impose deux buts : tout d’abord il veut se rendre compte de l’ampleur de la Résistance française et ensuite aller à Londres afin d’engager les pourparlers avec la France libre. Il possède une fausse carte d'identité au nom de Joseph Mercier, professeur de droit. Il s'installe à Marseille, à l’Hôtel Moderne et rencontre, dans plusieurs villes du Midi, des résistants parmi lesquels Henri Frenay, le chef du mouvement de Libération nationale, ainsi qu'Antoinette Sachs qui lui facilite les contacts.

L'unification des mouvements de résistance

Après avoir réussi à obtenir un visa et un faux passeport, le 9 septembre 1941, il rejoint Londres en passant par l’Espagne et le Portugal, par ses propres moyens, sous le nom de Joseph Jean Mercier. Il est reçu par le général de Gaulle qui l'impressionne vivement et en qui il reconnaît un très grand bonhomme. Grand de toutes façons . Il lui fait un compte-rendu controversé de l’état de la Résistance en France et de ses besoins, notamment financiers et en armement. Son compte rendu donnera lieu à de nombreuses contestations de la part des mouvements de résistance intérieure comme étant tendancieux avec des visées personnelles tout en perturbant les actions de renseignements au profit de l’armée britannique et le système, en contrepartie de financement et de fourniture d’armes au profit de chacun d'entre eux. À Londres, il suit un entraînement pour apprendre à sauter en parachute, tirer au revolver et se servir d'un poignard.

Misant sur l’ambition et les capacités de réseau de Jean Moulin, de Gaulle en fait son délégué civil et militaire pour la zone libre ; il le charge d’unifier sur le territoire français les trois principaux mouvements de résistance, Combat, dirigé par Henri Frenay, Franc-Tireur, et Libération-Nord-Libération-Sud, ainsi que tous leurs différents services propagande, renseignements, sabotage, entraide, afin d’en faire une armée secrète chaperonnée par les forces françaises libres complètement placées sous les ordres du général. Avec des ordres de mission, des moyens financiers et de communication radio directe avec le général de Gaulle à Londres, il est parachuté, en compagnie de Raymond Fassin et Hervé Monjaret, au cours d'une opération Blind, à l'aveugle, dans les Alpilles dans la nuit du 31 décembre 1941 au 1er janvier 1942 à 15 km de Saint-Andiol qu’il rejoint à pied. Il prend le pseudonyme évocateur de Rex dans la Résistance. Pour accomplir sa mission, Jean Moulin rencontre, entre autres, Henri Frenay à Marseille et Raymond Aubrac à Lyon. Il est aidé dans sa tâche par Daniel Cordier qui s'occupe de la logistique, et par Colette Pons.

Le 27 novembre 1942 est créé le Comité de coordination de la Zone Sud à Collonges-au-Mont-d'Or dans le but de coordonner, avec la mouvance communiste, les trois mouvements principaux de résistance de la zone libre ; ce regroupement donnera naissance aux Mouvements unis de la Résistance MUR, membre du directoire et secrétaire général : Pierre Dumas le 26 janvier 1943, lors d’une réunion au domicile d’Henri Deschamps à Miribel, en banlieue lyonnaise. Dans ce nouveau mouvement, Jean Moulin cherche, non sans mal, à contenir les velléités de commandement d’Henri Frenay, chef du mouvement Combat, d’Emmanuel d’Astier de La Vigerie, chef de Libération-Sud et de Jean-Pierre Lévy, chef de Franc-Tireur.

Il utilise ensuite ses dons artistiques pour se créer une couverture de marchand de tableaux et ouvre la galerie d’art Romanin — pseudonyme d’artiste de Jean Moulin — au 22, rue de France à Nice. En février 1943, il retourne rendre compte de sa mission à Londres avec le général Delestraint, le chef de l’Armée Secrète AS choisi d'un commun accord par les mouvements de résistance et par le général de Gaulle pour diriger uniquement leurs actions militaires sous l’ordre direct de ce dernier. Toutefois, si les mouvements de résistance ont accepté l'unification des mouvements pour améliorer leur efficacité ainsi que leur financement, leurs chefs n'acceptent que difficilement la tutelle militaire de Londres : Henri Frenay en particulier souhaite garder le contrôle de la résistance intérieure et mène une violente campagne contre le général Delestraint, dont il refuse de reconnaître l'autorité à la tête de l'Armée Secrète.

La création du Conseil national de la Résistance

Le 14 février 1943, Jean Moulin va à Londres rendre compte de sa mission à Charles de Gaulle qui le décore de la Croix de la Libération et le nomme secrètement ministre membre du Comité national français et seul représentant de ce comité pour l'ensemble du territoire métropolitain.

Il revient en France le 21 mars 1943, en atterrissant de nuit à Melay, chargé de créer le CNR, Conseil national de la Résistance, tâche complexe, car il est toujours peu reconnu par les mouvements de résistance. En particulier le responsable de la zone Nord, Pierre Brossolette, suscite bien des difficultés. Cependant, les sujets de discorde sont résolus, et la première réunion en séance plénière du CNR se tient à Paris, 4827 rue du Four, le 27 mai 1943.

Jean Moulin parvient à se faire admettre comme chef du CNR qui réunit les dirigeants de tous les groupes de la résistance française. Le CNR représente alors l'unité des forces résistantes françaises aux yeux des Alliés et l'embryon d'une assemblée politique représentative. Le CNR reconnaît en de Gaulle le chef légitime du gouvernement provisoire français et souhaite que le général Giraud prenne le commandement de l'armée française.

Moulin participe avec le mouvement Franc-Tireur à la création du maquis du Vercors, également pas clair contesté par les hommes de Combat. Cependant les motifs d'inquiétude s'accumulent : le commandant Henri Manhès est arrêté à Paris en mars 1943, quelques mois avant l'arrestation du général Charles Delestraint, l'Armée secrète est décapitée, et Jean Moulin lui-même se sait traqué, comme il l'écrit au général de Gaulle : Je suis recherché maintenant tout à la fois par Vichy et la Gestapo qui n'ignore rien de mon identité, ni de mes activités. Ma tâche devient donc de plus en plus délicate, alors que les difficultés ne cessent d'augmenter. Si je venais à disparaître, je n'aurais pas eu le temps matériel de mettre au courant mes successeurs.

L'arrestation à Caluire-et-Cuire

L'arrestation de Jean Moulin est l'un des aboutissements d'investigations et de manipulations menées par différents services allemands. Elle a lieu le 21 juin 1943 à Caluire-et-Cuire Rhône, dans la maison du docteur Dugoujon, en fait louée par le docteur Dugoujon, où s'est tenue une réunion avec plusieurs responsables de la Résistance dont André Lassagne, Albert Lacaze, Raymond Aubrac et Bruno Larat. La venue de René Hardy à la réunion alors qu'il n'y est pas convoqué a amené nombre de résistants à suspecter ce dernier d'avoir, par sa présence, indiqué à Klaus Barbie le lieu précis de cette réunion secrète. René Hardy, arrêté puis relâché par la Gestapo quelques jours auparavant, est d'ailleurs le seul à s'évader lors de cette arrestation, n'étant pas menotté mais ayant eu juste les poignets entravés par de simples liens. René Hardy sera accusé d'avoir dénoncé Jean Moulin aux Allemands, et comparaîtra dans un procès en 1947.

Jean Moulin est interné avec les autres responsables de la Résistance à la prison Montluc, à Lyon. Après avoir été identifié, il est quotidiennement conduit au siège de la Gestapo à l’École de santé, avenue Berthelot à Lyon afin d'être interrogé et torturé par le chef de la Gestapo, Klaus Barbie. Il est ensuite transféré à la Gestapo de Paris, avenue Foch. Il meurt de ses blessures le 8 juillet 1943 en gare de Metz, dans le train Paris-Berlin qui le conduisait en Allemagne.

La légende

Jean Moulin a d'abord été inhumé le 11 février 1944 au cimetière parisien du Père-Lachaise, puis ses cendres présumées ont été transférées au Panthéon le 19 décembre 1964, lors de la célébration du vingtième anniversaire de la Libération, sous la présidence du général de Gaulle. En réalité il s’agit d’un cénotaphe, car son corps n'a jamais été identifié avec certitude.

Le discours d’André Malraux

Le 19 décembre 1964, un discours solennel fut prononcé lors de la grande cérémonie officielle où André Malraux, ministre de la Culture, fait entrer Jean Moulin au Panthéon des grands Hommes de la République française. Il fait de lui à cette occasion le symbole de l'héroïsme français, de toute la Résistance à lui seul en l'associant à tous les Résistants français, héros de l'ombre, connus et inconnus, qui ont permis de libérer la France au prix de leur souffrance, de leur vie, et de leur idéologie de liberté. Ce discours composé et prononcé par André Malraux est souvent considéré comme un des plus grands discours de la République française.

Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi ; et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé ; avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de Nuit et brouillard, enfin tombé sous les crosses ; avec les huit mille Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres. Entre, avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle — nos frères dans l'ordre de la Nuit…

C'est la marche funèbre des cendres que voici. À côté de celles de Carnot avec les soldats de l'an II, de celles de Victor Hugo avec les Misérables, de celles de Jaurès veillées par la Justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé ; ce jour-là, elle était le visage de la France...

Ce discours légendaire fut suivi du chant des Partisans interprété par une grande chorale devant le Panthéon.

Il fut prononcé dans des conditions rendant difficile la prise de son le vent soufflait fort et fut notamment retransmis en direct dans de nombreux lycées. Des enregistrements ont été réalisés, on peut notamment l'écouter à l'audiothèque du centre Georges-Pompidou ainsi que sur le site de l'INA.

Le manuscrit original de ce discours est conservé et présenté au public au musée de l’Ordre de la Libération situé dans l'Hôtel des Invalides à Paris aux côtés de la tenue de préfet de Jean Moulin, de son chapeau, sa gabardine et son écharpe.

L'hommage de Charles de Gaulle

Dans une note datée du 1er juin 1946, le général de Gaulle rend hommage à la conduite héroïque de Jean Moulin, alias Max :

MAX, pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient foi qu'en la France, a su mourir héroïquement pour elle.

Le rôle capital qu'il a joué dans notre combat ne sera jamais raconté par lui-même, mais ce n'est pas sans émotion qu'on lira le JOURNAL que Jean Moulin écrivit à propos des évènements qui l'amenèrent, dès 1940, à dire NON à l'ennemi.

La force de caractère, la clairvoyance et l'énergie qu'il montra en cette occasion ne se démentirent jamais. Que son nom demeure vivant comme son œuvre demeure vivante !

Plus tard, dans ses Mémoires de guerre, Charles de Gaulle rend de nouveau hommage à Jean Moulin en ces termes :

Cet homme, jeune encore, mais dont la carrière avait déjà formé l'expérience, était pétri de la même pâte que les meilleurs de mes compagnons. Rempli, jusqu'aux bords de l'âme, de la passion de la France, convaincu que le gaullisme devait être, non seulement l'instrument du combat, mais encore le moteur de toute une rénovation, pénétré du sentiment que l'État s'incorporait à la France Libre, il aspirait aux grandes entreprises. Mais aussi, plein de jugement, voyant choses et gens comme ils étaient, c'est à pas comptés qu'il marcherait sur une route minée par les pièges des adversaires et encombrée des obstacles élevés par les amis. Homme de foi et de calcul, ne doutant de rien et se défiant de tout, apôtre en même temps que ministre, Moulin devait, en dix-huit mois, accomplir une tâche capitale. La Résistance dans la Métropole, où ne se dessinait encore qu'une unité symbolique, il allait l'amener à l'unité pratique. Ensuite, trahi, fait prisonnier, affreusement torturé par un ennemi sans honneur, Jean Moulin mourrait pour la France, comme tant de bons soldats qui, sous le soleil ou dans l'ombre, sacrifièrent un long soir vide pour mieux remplir leur matin.

Hommages

Plusieurs écoles (Marignane..., collèges Chartres et Rodez où il fut préfet, à Chateaulin où il fut sous-préfet de 1930 à 1933, Brive-la-Gaillarde, Sannois, Toulouse, Villefranche-sur-Saône, Vannes, Chaville, Domont, Saint-Amand-Montrond, Montceau-les-Mines, Draguignan, etc., lycées, à Béziers, sa ville natale, à Albertville où il fut sous-préfet de 1925 à 1930, Torcy, Metz, etc. et une université Lyon III portent le nom de Jean Moulin. Son nom figure dans les premiers rangs des appellations de rues dans le pays. La quarante-troisième promotion de commissaires de police issue de l'école nationale supérieure de la police, entrée en fonction en 1993, porte également son nom.

Jean Moulin est devenu le résistant le plus célèbre et le plus honoré de France. Comme l'explique son biographe Jean-Pierre Azéma, c'est le seul dont pratiquement tous les Français connaissent le nom et le visage, en particulier grâce à sa célèbre photo en noir et blanc, celle à l'écharpe et au chapeau mou. Cela au risque de faire parfois oublier d'autres grands organisateurs de l'armée souterraine, et de reléguer dans l'ombre d'autres martyrs héroïques de la lutte clandestine tels que Pierre Brossolette, Jean Cavaillès ou Jacques Bingen. Jean Moulin est ainsi devenu le symbole et le visage même de la Résistance.

La journaliste Ghislaine Ottenheimer affirme que Jean Moulin aurait été franc-maçon, mais aucun historien n'a pu le confirmer. En revanche les ouvrages de Daniel Ligou et André Combes confirment que son père Antoine-Émile Moulin l'était.

Le portrait de Moulin

Plaque apposée sur un immeuble de la Grand rue Jean Moulin à Montpellier.

La célèbre photographie de Jean Moulin, portant un chapeau, réalisée en noir et blanc, est prise par son ami Marcel Bernard, au cours de l'hiver 1939, à Montpellier, en contrebas du château d'eau du Peyrou.

Le photographe est un ami d'enfance et voisin, résidant au no 4 de la rue d'Alsace, en face du Champ-de-Mars, à Béziers. Jean Moulin est né au no 6 de la même rue. Bernard habite au no 4 jusqu'à sa mort en 1991. Par une ironie de l'histoire, des résistants du Maquis de Fontjun, venus des villages des environs, Capestang, Montady, Puisserguier, etc. ont été fusillés par l'occupant allemand sur la place du Champ-de-Mars, le 5 juin 1944.

Controverses

Lorsqu'il vint à la réunion de Caluire, René Hardy, qui avait déjà été arrêté par la Gestapo, puis libéré, aurait été suivi par celle-ci. Certains estiment qu'il s'agissait d'une trahison, d'autres d'une imprudence fatale. Certains résistants tentèrent plus tard d'assassiner Hardy. Ayant rejoint d'autres secteurs de la Résistance, il passa deux fois en jugement après la Libération à cause de cette suspicion qui pesait sur lui, mais fut acquitté les deux fois, au bénéfice du doute.

Frenay, lui, a la conviction que Lydie Bastien, maîtresse de Hardy, joua un rôle très trouble dans cette affaire.

La controverse est relancée au cours du procès de Klaus Barbie. Son avocat, Me Jacques Vergès, insinue que les Aubrac ont trahi Jean Moulin et fait signer à Barbie un « testament. Quelques historiens et quelques journalistes reprennent ce testament à leur compte ou s'appuient sur des documents du KGB pour dénoncer ce qu'ils pensent être des relations entre le stalinisme et la résistance. Aujourd'hui, les thèses contestées de ces historiens ont été largement réfutées : il n'est pas fait grand crédit aux déclarations prêtées par Vergès à Barbie.

Il faut par exemple citer, dans le même registre, le livre controversé du journaliste et historien lyonnais Gérard Chauvy, paru en 1997. Malgré le soutien de Stéphane Courtois, universitaire et spécialiste du communisme, lors du procès en diffamation intenté par les Aubrac, et malgré la longue hésitation d'un certain nombre d'historiens de l'Institut de l'histoire du temps présent François Bédarida, Jean-Pierre Azéma, Henry Rousso, beaucoup se sont prononcés sans ambiguïté contre Chauvy et ses méthodes, prenant parti pour les Aubrac.

Jacques Baynac soutint quant à lui la thèse d'une arrestation créditée au seul engagement policier de la Gestapo, sans aucune dénonciation.

Par ailleurs, certains, comme Henri Frenay, chef du réseau Combat, ou l'avocat et historien Charles Benfredj accusent Jean Moulin d'avoir été cryptocommuniste, c'est-à-dire d'avoir par ses relations dans les milieux radicaux secrètement favorisé les intérêts pro-soviétiques en France en détournant notamment l'aide anglo-américaine aux mouvements de résistance ; ils évoquent ses liens avec Pierre Cot, lui-même proche du communisme, et d'autres sympathisants issus de la CGT, du mouvement de résistance communiste Front national et du Parti communiste proprement dit qui seront représentés au sein du CNR, sur les dix-neuf participants à la réunion fondatrice du CNR, deux représentent le Parti communiste et le Front national et un la CGT. Henri Frenay lui reproche également d'avoir voulu réhabiliter les partis de la IIIe République au sein du CNR, au détriment des mouvements de Résistance qui, pour certains, se voulaient seuls légitimes à diriger la France à la Libération.

Thierry Wolton met en avant quant à lui les liens existant entre Jean Moulin et Harry Robinson, chef clandestin Residenz d'un des principaux réseaux de renseignement de l'Armée rouge en Europe, notamment au travers du communiste Maurice Panier.

Les défenseurs de Jean Moulin font remarquer qu'il avait accepté de s'entourer d'hommes venus de tous horizons — ses deux plus proches collaborateurs, son secrétaire Daniel Cordier et son successeur Georges Bidault, sont ainsi à l'époque issus l'un de l'Action française royaliste, l'autre de la démocratie-chrétienne — et qu'il aurait été comme tout le monde assez méfiant envers les communistes, depuis l'épisode du pacte germano-soviétique, ayant plutôt cherché à les contenir et à les ranger sous la discipline commune d'une Résistance unifiée.

Pour répondre aux diverses critiques entourant Jean Moulin, et démentir notamment les accusations de cryptocommunisme, son ancien secrétaire Daniel Cordier a entrepris à la fin des années 1970 une biographie en six volumes. Refusant l'emploi des souvenirs personnels et des témoignages oraux facilement imprécis ou déformés par le temps, Daniel Cordier s'est appuyé sur les archives de Jean Moulin en sa possession, sur une patiente étude critique des documents écrits, et sur un effort de rétablissement de la stricte chronologie des faits. Publiée entre 1989 Jean Moulin – L'inconnu du Panthéon, t. 1, J.Cl. Lattès et 1999 Jean Moulin – La République des catacombes, Gallimard, la somme de Daniel Cordier, et son apport à l'histoire de la Résistance intérieure française, dont il ne cherche pas à gommer les aspérités et les difficultés, ont été discutés, notamment par Charles Benfredj, historiographe d'Henri Frenay. Dans un documentaire de 2003 Jean Moulin, lettre à un inconnu, réalisé par William Karel et produit par Point du jour, diffusé par la chaîne TV Histoire, il déclare que l'Annuaire de la Résistance ne mentionne curieusement pas le nom de Jean Moulin.

Décorations

Officier de la Légion d'honneur décret du 1er octobre 1945

Compagnon de la Libération décret du 17 octobre 1942, sous le pseudonyme de caporal Mercier

Médaille militaire

Croix de guerre 1939-1945 avec palme décret du 1er octobre 1945

Chevalier du Mérite agricole

Médaille interalliée 1914-1918, dite Médaille de la Victoire

Médaille commémorative de la guerre 1914-1918

Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 avec barrettes France et Libération

Médaille d'or de l'Éducation physique

Médaille d'argent de l'Assistance publique

Médaille d'argent des Assurances sociales

Médaille d'argent de la Prévoyance sociale

Chevalier de la Couronne d'Italie Italie, 1926

Ordre de la Couronne yougoslave Royaume de Yougoslavie

Ordre du Jade brillant Chine, 1938

Ouvrage

Premier combat, journal posthume de Jean Moulin, préface du général de Gaulle, publié aux éditions de Minuit en 1947. Ce journal, récit des événements qui se sont déroulés à Chartres du 14 juin au mois de novembre 1940, a été écrit par Jean Moulin à Saint-Andiol après sa révocation par le gouvernement de Vichy le 2 novembre 1940 ; il y relate notamment l’épisode tragique des 17-18 juin, lorsqu’il refusa, sous les coups, de signer un document accusant à tort les tirailleurs sénégalais de massacres sur les populations civiles, et tenta de se suicider pour défendre leur honneur.

Filmographie Cinéma

1997 : Lucie Aubrac, de Claude Berri, avec Patrice Chéreau

Télévision

1977 : dans le cadre des Dossiers de l'écran, avec Serge Vincent

2002 : Jean Moulin, d’Yves Boisset, avec Charles Berling

2003 : Jean Moulin : une affaire française, de Pierre Aknine, avec Francis Huster

2007 : La Résistance, de Félix Olivier, avec Scali Delpeyrat

2013 : Alias Caracalla, au cœur de la résistance, d'Alain Tasma, avec Éric Caravaca

2014 : Dassault, l'homme au pardessus, d’Olivier Guignard, avec Frédéric Andrau

Musées Jean Moulin

Paris : Musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin

Bordeaux : Centre national Jean Moulin - Musée et centre de documentation de la Seconde Guerre Mondiale.

Lyon : Centre d'histoire de la Résistance et de la déportation - Cellule de Jean Moulin dans la prison Montluc..

Posté le : 19/06/2015 15:11

|

|

|

|

|

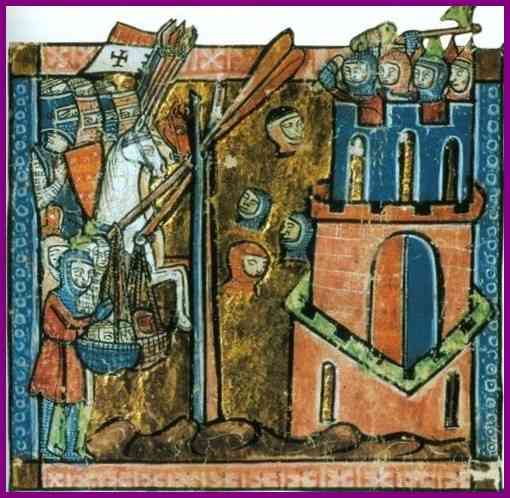

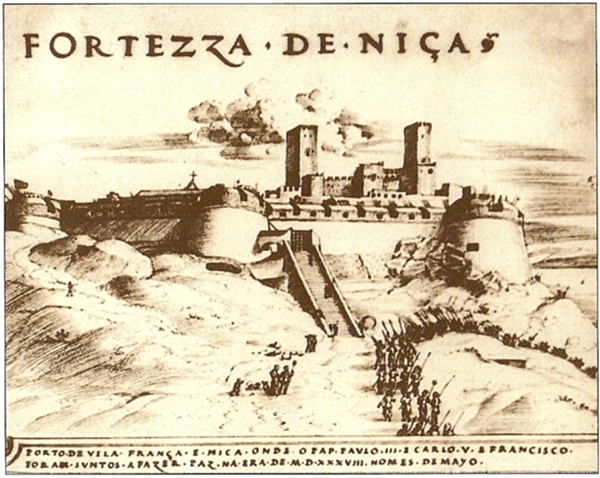

Siège de Nicée, première croisade. |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 14 Juin 1097 -du 14 Mai au 19 juin- Nicée était assiégée

au cours de la première Croisade. C’est la première action militaire des croisés contre les musulmans et cette victoire permet un arrêt de la progression de l’Islam dans cette région. Les commandants sont Bohémond de Tarente, Raymond de Toulouse, Godefroy de Bouillon, Alexis Ier Commène Kılıç Arslan Ier. Les forces en présence sontt les belligérants de la première croisade qui connut les batailles de Nicée, de Dorylée, d'Antioche, de Jérusalem, de Rama pour la première croisade puis d'Ascalon, de Rama, de Haran, de Rama, de Tripoli.

Il semble que le pape Calixte II, dès 1120, ait envisagé d'organiser une nouvelle croisade pour secourir les Latins d'Orient très menacés par les Turcs. Son appel ne rencontra pas un grand succès ; mais, pendant tout le XIIe siècle, des pèlerins allèrent, individuellement ou en groupe, accomplir le pèlerinage de Jérusalem et secourir les Latins.

Nicée

Nicée anciennement İznik, se trouve aujourd'hui en Anatolie, sur le territoire de la Turquie actuelle, cette ville est connue surtout pour deux conciles du début de l'histoire de l'Église chrétienne. Elle fut aussi au Moyen Âge la capitale de l'empire de Nicée, vestige de l'empire byzantin pendant les croisades.

La ville se situe dans un bassin fertile à l'extrémité orientale du lac Ascanion, entouré par une chaîne de collines au nord et au sud. Le mur ouest donne sur le lac, fournissant une protection contre un siège et une source de ravitaillement difficile à bloquer. Le lac est suffisamment grand pour qu'il soit difficile d'y organiser un blocus, durant le siège de Nicée, la ville fut d'ailleurs ravitaillée par le lac et la ville assez importante pour rendre difficile toute tentative de blocage des bateaux avec des machines de siège depuis la côte.

Ancien évêché, la ville était complètement entourée par 5 km de murs d'une hauteur de 10 m, renforcés de plus de cent tours. Eux-mêmes étaient entourés par un double fossé sur la partie terrestre. De grandes portes sur les trois côtés terrestres étaient les seules entrées dans la ville.

De nos jours les murs sont percés à de nombreux endroits par les routes, mais beaucoup de ces fortifications demeurent et sont un attrait touristique majeur. La population est d'environ 15 000 personnes.

Histoire Fondation

Nicée en grec ancien : Νίκαια / Nikaia, victoire fut fondée vers 316 av. J.-C. par le roi macédonien Antigone le Borgne, sur un site sans doute plus ancien. Il avait pris le contrôle de la plus grande partie de l'Asie Mineure après le décès d'Alexandre le Grand, sous les ordres duquel il avait servi comme général. Il donna son nom à cette nouvelle ville : Antigoneia.

D'autres généraux d'Alexandre le Grand, connus ensemble comme les diadoques, conspirèrent ensuite pour chasser Antigone le Borgne. L'ayant vaincu, le territoire fut donné, comme sa part, à Lysimaque, roi de Thrace, en 301 av. J.-C.. Il renomma la ville Nicée en hommage à son épouse Nikaia.

Antiquité

Nicée devint ensuite la capitale du royaume de Bithynie qui devait être annexé en 74 av. J.-C. à l’Empire romain. Cette domination ne pénalisa pas la ville qui se développa encore et se dota même de nouveaux remparts, d’un théâtre antique, de bains et de temples. Le christianisme s’y imposa facilement.

La ville était bâtie sur un carrefour important entre la Galatie et la Phrygie, elle avait donc un commerce actif. Elle paraît avoir perdu de son importance pendant le début de l'empire romain, quelques centaines d'années après. Mais cela changea complètement avec la division de l'empire entre l'est et l'ouest. La partie orientale connue ensuite comme l'Empire byzantin en fit une protection au sud de sa capitale Constantinople. La plus grande partie de l'architecture et des travaux défensifs furent érigés à cette période vers 300 avant que des tremblements de terre ne les ruinent.

En 325, la ville abrita le premier concile de l’Église alors universelle. Ce premier concile de Nicée, sous le règne de Constantin Ier, élabora le symbole de Nicée et condamna l'arianisme.

Moyen Âge

L'église Ayasofya de Nicée en grec Αγία Σοφία / Hagia Sophia, la sagesse divine fut construite au vie siècle par Justinien Ier au milieu de la ville, sur le modèle de Sainte-Sophie de Constantinople. Le IIe concile de Nicée en 787 y discuta de la question des icônes, dans le cadre de la crise iconoclaste dite également "querelle des images". Transformée en mosquée après la prise de la ville par les Turcs en 1331, elle fut incendiée en 1922, puis abandonnée jusqu’à sa restauration en 20071.

Atteinte par les Sassanides, Guerre perso-byzantine de 602-628), menacée par les Omeyyades, siège de 727, la ville releva pendant plusieurs siècles de l'Empire byzantin Empire romain d'Orient. Conquise par les Turcs seldjoukides siège de 1077, elle fut la première capitale du Sultanat de Roum de 1081 à 1097.

Byzance réagit en faisant appel à la première croisade. Les armées d'Europe occidentale convergèrent en vue de mettre le siège devant la ville (siège de 1097). N'ayant pu s'emparer de la ville dont les Byzantins venaient de reprendre possession, les croisés en éprouvèrent un ressentiment. En 1113 les Seldjoukides tentèrent en vain de reprendre la ville aux Byzantins.

En 1204 Constantinople tomba aux mains des armées occidentales de la quatrième croisade qui y établirent un empire latin de Constantinople. Celui-ci avait peu d'emprise sur les zones périphériques et plusieurs petits royaumes byzantins virent le jour comme le Despotat d'Épire et l'Empire de Trébizonde. C'est cependant l'Empire de Nicée qui forma le noyau de la résistance byzantine autour de Théodore Ier Lascaris. Ses successeurs agrandirent lentement leur domaine. En 1259 Michel VIII Paléologue usurpa le trône et reprit en 1261 Constantinople sur les Latins, restaurant ainsi l'Empire byzantin.

Les Turcs Ottomans conquirent la ville siège de 1331 et lui donnèrent son nom actuel d'İznik. Avec la conquête de Constantinople en 1453, la ville perdit de son importance, mais fut néanmoins un centre réputé de fabrication de céramiques, en particulier au XVIIe siècle. Cette industrie se déplaça par la suite à Kütahya et Istanbul.

La première croisade

La première croisade, prêchée à Clermont par Urbain II lui-même, fut organisée par lui au cours d'un voyage dans le midi de la France. Son appel fut repris par de nombreux prédicateurs, parmi lesquels le célèbre Pierre l'Ermite, auquel la tradition postérieure attribua une part décisive dans la naissance de la croisade, c'est lui qui aurait révélé au pape les souffrances des chrétiens d'Orient. On composa une encyclique attribuée au pape Sergius IV, pour rappeler les profanations commises au début du siècle à Jérusalem par le khalife al-Hâkim. Le pape écrivit lui-même aux Bolonais et aux Flamands pour les inviter à se joindre à l'expédition, dont le départ fut fixé au 15 août 1096.

En fait, des bandes de pèlerins la croisade populaire se mirent en marche avant cette date. Mal équipées, sans vivres et sans argent, elles se livrèrent à des déprédations, notamment contre les juifs d'Allemagne, qui valurent à plusieurs d'entre elles d'être anéanties par les Hongrois. L'empereur byzantin cantonna les survivants sur la rive asiatique du Bosphore pour attendre les barons ; mais les pèlerins se firent massacrer par les Turcs.

Les quatre principales armées partirent, l'une de la France du Nord et de la Basse-Lorraine, sous les ordres de Godefroi de Bouillon ; la deuxième, de la France du Midi, sous la direction du comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, et du légat du pape, Adhémar de Monteil ; la troisième, d'Italie méridionale, sous le commandement du prince normand Bohémond ; la quatrième, de la France centrale, avec Étienne de Blois et Robert de Normandie. La première descendit le Danube ; la deuxième traversa la Lombardie, la Dalmatie et le nord de la Grèce ; la troisième gagna directement Durazzo par mer, comme la quatrième, qui était passée par Rome. Toutes firent leur jonction sur la terre d'Asie, après avoir séjourné à Constantinople, le séjour de Godefroi fut marqué par des incidents avec les Grecs.

Un traité passé avec Alexis Comnène stipulait la restitution à l'Empire byzantin des villes que les Turcs lui avaient enlevées : les croisés s'emparèrent de Nicée et la remirent aux Byzantins, ainsi que quelques autres places d'Asie Mineure. Ils bousculèrent l'armée turque à Dorylée et atteignirent la Syrie, où Édesse fut occupée, 1097. Ils assiégèrent longuement Antioche et s'en emparèrent au moment même où une armée de secours, envoyée par le sultan seldjoukide allait arriver ; ils étaient bloqués dans Antioche, mais, au cours d'une sortie, parvinrent à écraser l'armée turque 1098. L'empereur n'était pas venu au secours des croisés ; Bohémond en tira argument pour s'établir lui-même à Antioche et ne pas remettre la ville aux Grecs. Les croisés se remirent en marche, assiégèrent Jérusalem et prirent la ville d'assaut ; après quoi, à la bataille d'Ascalon 1099, ils écrasèrent l'armée égyptienne, qui venait les attaquer.

De nouvelles armées, l'arrière croisade s'étaient constituées en Allemagne, en Bourgogne, en Poitou et en Lombardie ; descendant le Danube, elles gagnèrent Constantinople. Mais elles furent anéanties au cours de la traversée de l'Asie Mineure et seuls quelques éléments parvinrent en Syrie 1101. En revanche, des contingents venus par mer – Génois, Pisans, Vénitiens, Norvégiens – arrivèrent sans encombre et aidèrent ceux des croisés qui s'étaient fixés en Terre sainte à occuper les villes de la côte.

La progression turque et la première croisade

Au cours du XIe siècle, l’affaiblissement du califat, le pouvoir central de l’Islam, amène l’arrivée au premier plan de dirigeants turcs qui se taillent des fiefs dans l’empire musulman induisant un morcellement politique de l’empire. Cette arrivée des Turcs s’accompagne d’un fanatisme et de persécutions vis-à-vis des peuples non musulmans. Dès 1009, le calife fatimide Al-Hakim fait détruire des églises chrétiennes à Jérusalem.

Les turcs saljûqides s’installent en Anatolie, fondent le sultanat de Roum et commencent à s’emparer de territoires byzantins. Le sultan Alp Arslan occupe l’Arménie en 1064 et détruit Ani, l’une de ses capitales. L’empereur byzantin Romain IV Diogène, tente de relever la situation, mais son armée est anéantie à Manzikert en 1071 et il est capturé. Cette victoire permet la conquête définitive de l’Arménie, et prépare celle d’Édesse et d’Antioche. À Byzance, le général Michel Doukas profite de la vacance impériale pour monter sur le trône et se proclamer empereur. Sans opposition, les Seldjoukides n’ont aucun mal à s’emparer de l’Anatolie, prendre en 1081 la ville de Nicée à quelques dizaines de kilomètres de Byzance et à y établir leur capitale en 1081. La ville d’Antioche est prise en 1085 et Édesse en 1087.

Pour les pèlerins chrétiens, cette prise de possession de l'Anatolie par les Seldjoukides se traduit par de plus grandes difficultés à atteindre Jérusalem, les rançonnages, les persécutions, voire les meurtres sont autant d’obstacles sur la route des Lieux saints. De plus les Byzantins voient avec une grande inquiétude la présence des Turcs aux portes de leur capitale sans qu’ils puissent vraiment s’y opposer militairement et envoient des messages au pape Urbain II afin d’obtenir de l’aide de la part des Occidentaux. Les messagers sont reçus au concile de Plaisance en mars 1095, et le 27 novembre de la même année, le pape profite du concile de Clermont pour lancer un appel à la chrétienté afin de combattre les Turcs et de délivrer les Lieux Saints.

L’arrivée des croisades

Tandis que les barons d’Europe s’organisent pour partir en croisade, de nombreuses personnes issues des couches humbles de la population partent en direction de l’Orient, assemblés en croisade populaire, sous la conduite de quelques chefs tel Pierre l’Ermite. Ces croisés, peu ou mal armés, atteignent Constantinople le 1er août 1096 et s’établissent dans le camp de Civitot sur la rive asiatique de la mer de Marmara. Sans la moindre discipline, certaines bandes vont piller les environs de Nicée. Un certain Renaud prend le château de Xérigordon, à proximité de Nicée, mais sa troupe est massacrée par Kılıç Arslan, sultan de Nicée qui attire ensuite les croisés restés à Civitot et les massacre 21 octobre.

Kılıç Arslan reprend alors un conflit contre un voisin oriental, Danichmend, en laissant famille et trésor à Nicée. L’enjeu de ce conflit est la souveraineté de la région au nord d’Edesse, et Kılıç Arslan entend soumettre un arménien, Gabriel qui s’est emparé de la ville de Malatya et faire en même temps une démonstration de force destinée à assagir Danichmend.

Pendant ce temps, la croisade des barons arrive à Constantinople en avril 1097 et des premières dissensions apparaissent entre l’empereur byzantin et les croisés. Ces litiges aplanis, les croisés traversent le Bosphore et se regroupent à Nicomédie.

Le siège

La cité bénéficie de solides défenses, six kilomètres de remparts avec 240 tours et, au sud-ouest, le lac Ascanios qui empêche l'accès de ce côté en assurant un approvisionnement en eau.

Pour parvenir à Nicée, Godefroy de Bouillon fait élargir la route reliant Nicomédie à Nicée et l’empereur Alexis Ier Comnène s’engage à assurer un ravitaillement régulier. Après une étape à Nicomédie du 1er au 3 mai 1097, le 4 mai les croisés s'avancent vers Nicée. La ville est atteinte le 6 mai. Les Lorrains menés par Godefroy de Bouillon s'installent au nord, les Normands de Bohémond de Tarente à l'est, et les troupes de Raymond de Saint-Gilles, arrivées le 16 mai, au sud. Entre-temps un premier assaut a lieu le 14 mai.

Enfin, les survivants de la croisade populaire, autour de Pierre l'Ermite, arrivent avec un contingent byzantin commandé par Manuel Boutoumitès. Alexis Comnène fait également venir des machines de sièges et la ville est bientôt cernée aux trois quarts. Seule subsiste libre la porte sud de la ville, par laquelle Kılıç Arslan tente de faire parvenir des renforts, mais l’armée de Raymond de Saint-Gilles et d’Adhémar de Monteil, arrivée peu après sur les lieux, les surprend et anéantit cette troupe de renforts.

Les assiégés tentent une sortie le 16 mai, mais elle est repoussée et ils laissent environ 200 hommes sur le champ de bataille. Profitant de ce succès, Raymond tente de miner une tour de l’enceinte en la faisant saper par ses mineurs. Cette tour s’écroule enfin au cours d’une nuit, mais les Turcs réussissent à réparer la brèche et les croisés n’ont d’autre choix que de faire un siège en règle. L’arrivée de l’armée de Robert Courteheuse, duc de Normandie permet de réaliser un blocus complet du côté terrestre, mais les Nicéens peuvent encore se ravitailler par des barques naviguant sur le lac Ascanios.

La réaction de Kılıç Arslan

En pleine campagne à Malatya, Kiliç Arslan reçoit des nouvelles lui annonçant l'arrivée de la Croisade des barons mais il s'en soucie d'abord assez peu. Lorsque la gravité de la situation se confirme, il convient d'une trêve avec son adversaire pour repousser les occidentaux, les Franj.

Du côté turc, si Kilij Arslan a expédié quelques renforts symboliques aux premières alertes, il est trop tard lorsqu'il arrive en vue de la ville. Son avant-garde est battue par un contingent mené par Raymond et Robert de Flandre le 20 mai. Le 21 mai, Kılıç Arslan tente de percer les lignes adverses, mais la bataille qui se termine tard le soir est sanglante et il doit renoncer.

Kılıç Arslan se replie sur Konya, désormais nouvelle capitale du sultanat. Il aurait transmis aux assiégés un message sibyllin suggérant de se rendre aux Byzantins plutôt qu'aux Francs qui l'année précédente avaient fait de terribles ravages et qui s'amusaient à catapulter les têtes de soldats turcs morts dans les précédents combats.

Le 3 juin, le dernier contingent croisé, mené par Robert Courteheuse et Étienne II de Blois complète le dispositif franc. Une tour de siège est montée par les Toulousains, et poussée vers la Porte Gonatas, pendant que les sapeurs œuvrent en sous-sol. Mais la tour est endommagée, et ne parvient pas au contact de la muraille

L'empire Byzantin

L'empereur byzantin Alexis Ier, qui a suivi sans accompagner les Croisés, arrive avec des bateaux qui permettent d'établir un blocus sur le lac Ascanios : les Turcs ravitaillaient en effet la ville par le lac depuis le début du siège. Deux mille peltastes, commandés par Taticius et Tzitas, arrivent aussi sur les lieux.

Alexis Ier avait fait mener des négociations secrètes par Boutoumitès, qui aboutirent la reddition de la ville.

Dans la nuit du 25 au 26 juin des membres turcs de l'armée byzantine pénètrent dans la ville par le lac, et au petit matin, alors que les Francs préparent l'assaut décisif, ils ont la surprise de voir l'étendard impérial flotter sur les remparts, décevant leur espoir de mettre à sac la ville.

La suite du siège

Boutoumites, nouveau duc de Nicée, interdit aux Croisés d'entrer par groupes de plus de dix dans la ville.

Malgré les cadeaux de l'empereur en or, chevaux et autres, les Croisés partirent plein de rancœur, le 26 juin. Le premier contingent était mené par Bohémond de Tarente, Tancrède de Hauteville, Robert Courteheuse, Robert de Flandre, accompagnés par Taticius. Godefroy de Bouillon, Baudoin de Boulogne, Étienne de Blois et Hugues de Vermandois composaient le second. Taticius était chargé d'assurer le retour à l'Empire des villes prises. Les Croisés avaient cependant le moral au plus haut : Étienne de Blois écrit à sa femme Adela qu'il espérait être à Jérusalem cinq semaines plus tard.

Conséquences

Pour les Croisés, la prise de Nicée est la première action militaire contre l’Islam, et leur permet de continuer sur la route de Jérusalem. Le 1er juillet, les Croisés battent Kılıç Arslan à la bataille de Dorylée, et atteignent Antioche en octobre. Ils atteignent Jérusalem deux ans plus tard et fondent une série d’état chrétiens en Syrie, qui se perpétuent pendant près de deux siècles. Mais la rancœur et la méfiance s’est installée entre les Francs et la Byzantins et sera la cause de nombreuses mésententes, voire de trahison, pendant les siècles suivants.

Parmi les pertes franques de ce siège, Robert, comte de Gand, mort au combat du 21 mai Baudouin de Mons, Baudouin Cauderons, Guillaume Ier l'Ancien, comte de Lyon et de Forez et Gui de Porsenne.

L'empire byzantin au XIIe siècle

Pour les Grecs, cette prise est la première action d'envergure de reconquête de l’Asie Mineure. Avant la Croisade, les Turcs sont presque aux portes de Byzance, bien qu'Alexis Comnène leur ait repris la Bithynie. Après le passage de la croisade, Alexis Comnène profite de ce que les Seldjoukides soient aux prises avec les Croisés pour reprendre de nombreux territoires côtiers de l’Asie Mineure, jusqu’à Trébizonde au nord et la Cilicie au Sud.

Le sultanat de Roum a subi un premier revers, qui ne met pas en cause son existence, mais son importance. Il survit pendant plus de trois siècles, mais d’autres États alors vassaux gagnent en prestige et en puissance lors des combats contre les croisés, tels les émirats d’Alep, de Mossoul et de Damas.

Quand l'histoire devient légende

Il est surprenant que des villes fondées en pleine époque historique aient été dotées de légendes d'origine, fantaisistes à nos yeux, qui furent répétées durant des siècles. Deux exemples illustrent ces fabrications récentes, à Nicée et à Nysa/Scythopolis. Nicée, ville nouvelle, fut fondée après 323 sous le nom d'Antigoneia. En 301, Lysimaque lui donna le nom de son épouse, la princesse macédonienne Nicaia. Dans les années 270, le roi indigène de Bithynie, Nicomède, l'annexa à son tour, mais sans changer son nom. C'est après cette annexion, à une date impossible à préciser, que fut imaginée la nymphe Nicaia, chasseresse dévouée à Artémis et subjuguée par Dionysos près d'une source qui est restée presque jusqu'à nos jours un site sacré de la ville. Cette version officielle des origines de Nicée fit oublier l'intermède lysimachéen au profit d'une divinité autochtone et elle resta connue jusqu'en pleine période byzantine. Quant à Nysa, ce nom de princesse séleucide fut donné à deux cités, une en Asie Mineure et une dans la Décapole syrienne, la très ancienne ville cananéenne de Beisan. En 63 avant J.-C., lorsque Pompée supprima la monarchie séleucide et réorganisa la Syrie, Nysa garda son nom, mais il évoquait désormais la nourrice de Dionysos, qui serait morte en cet endroit.

Posté le : 12/06/2015 19:23

|

|

|

|

|

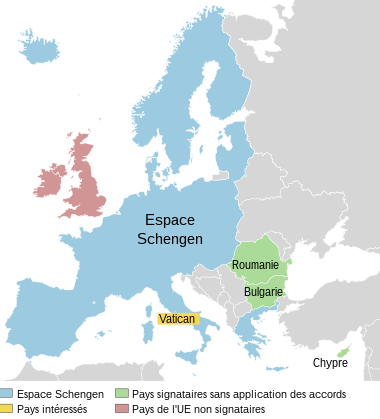

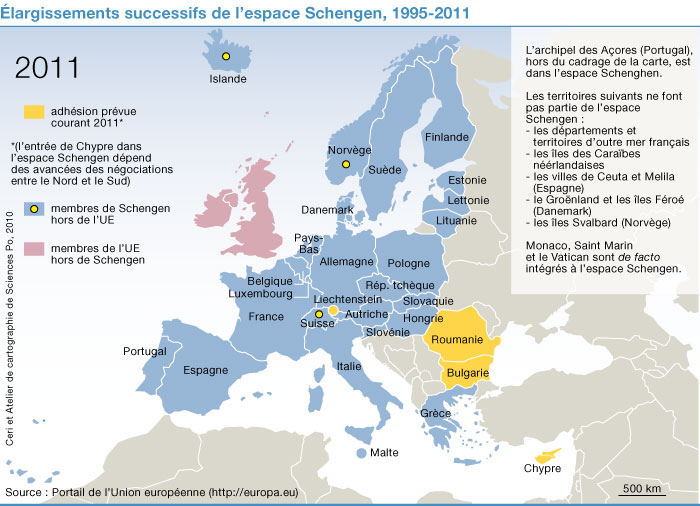

Accords de Schengen |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 14 juin 1985 à Schengen ville du Luxembourg est signée

la convention d'application entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Cet accord entre en vigueur le 26 mars 1995, le dépositaire est le Gouvernement du Grand Duché du Luxembourg, les Langues du traité sont l'allemand, le français, le néerlandais

La convention de Schengen promulgue l'ouverture des frontières entre les pays signataires pour les étrangers à l'Union européenne. Pour les citoyens européens, la libre circulation dans l'Union européenne découle de la directive 2004/38/CE. Le territoire ainsi créé est communément appelé espace Schengen, du nom du village luxembourgeois de Schengen, tripoint frontalier entre l'Allemagne, le Luxembourg, donc le Benelux et la France, au bord de la Moselle, où a été signé l'accord entre les cinq États concernés à l'époque le 14 juin 1985. Si la première convention de Schengen date de 1985, l'espace Schengen a été institutionnalisé à l'échelle européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997. L'espace Schengen comprend actuellement 26 États membres.

Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, modifie les règles juridiques concernant l'espace Schengen, en renforçant la notion d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. Celui-ci fait intervenir davantage de coopération policière et judiciaire, et vise à une mise en commun des politiques de visas, d'asile et d'immigration, notamment par le remplacement de la méthode intergouvernementale par la méthode communautaire.

Les pays signataires pratiquent une politique commune en ce qui concerne les visas et ont renforcé les contrôles aux frontières limitrophes de pays extérieurs à l'espace. Bien qu'il n'y ait en théorie plus de contrôles aux frontières internes à l'espace Schengen, ceux-ci peuvent être mis en place de manière temporaire s'ils s'avèrent nécessaires au maintien de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Désormais, les citoyens étrangers qui disposent d'un visa de longue durée pour l'un des pays membres peuvent circuler librement à l'intérieur de la zone.

En bref

Accords signés en 1985 et 1990 à Schengen Luxembourg par l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, auxquels se sont joints par la suite la plupart des autres membres de l'Union européenne, ainsi que – à titre de pays associés – l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein, au total : 26 États. La Bulgarie 2007, la Roumanie 2007, la Croatie 2011 et Chypre 2004 ont signé les accords mais ne sont pas membres à part entière de l'espace Schengen.

Ces accords, entrés en application graduelle à partir de 1995, visent à instaurer, par la suppression progressive des frontières, la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace communautaire ainsi défini, dit espace Schengen et à améliorer, par une étroite coopération, la sécurité à l'intérieur de cet espace

Dans le cadre de la coopération intergouvernementale européenne, la France, la république fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont signé le 14 juin 1985 les accords de Schengen du nom d'une petite commune luxembourgeoise. Ces accords visent à supprimer progressivement les contrôles aux frontières communes, instaurant un régime de libre circulation pour toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité.

Les cinq États signent le 19 juin 1990 à Dublin la convention complémentaire définissant les conditions d'application et les garanties de mise en œuvre de cette libre circulation mise au point de procédures uniques pour les États concernés. La Convention organise aussi la coopération entre les systèmes judiciaires, les polices et les services administratifs. Des règles communes sont fixées dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, les trafics illicites et la grande criminalité.

L'Italie en 1990, l'Espagne et le Portugal en 1991, la Grèce en 1992 rejoignent le groupe de Schengen, formant l'espace Schengen. L'Autriche en 1995, puis le Danemark, la Finlande, la Suède et, en tant que membres associés, la Norvège et l'Islande en 1996 adhèrent à la convention. Le 26 mars 1995, la convention de Schengen entre en vigueur dans sept des États signataires Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. L'application effective de la convention par les autres États date de 1998. Le traité d'Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, a intégré les acquis de la convention de Schengen dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne, au titre des coopérations renforcées entre États membres méritant l'aval de l'Union. Le Royaume-Uni et l'Irlande n'ont pas adhéré à ce dispositif.

En 2004, les dix nouveaux pays membres de l'Union ont adhéré également à la convention qui est entrée en application pour eux en 2007. La Suisse, ayant fait pareillement la même année, est entrée dans l'espace Schengen en 2008. Quant à la Bulgarie et à la Roumanie, elles ont adhéré à la convention en 2007.

Carte de l'espace Schengen

Après l'accord de Schengen qui remonte à 1985, sera signée la convention de Schengen en 1990 ; celle-ci entra en application en 1995. Alors qu'ils étaient minoritaires dans l'accord de 1985, les articles concernant la coopération policière, l'immigration et l'asile sont désormais majoritaires, 100 sur les 142 articles. La Convention consacre la notion de douane volante, permettant des contrôles des douanes sur tout point du territoire, que ce soit contrôle des marchandises ou des titres de séjour, art. 67 du Code des douanes français. La notion de frontière évolue alors, sortant de la stricte compréhension géographique pour devenir mobile, fluctuante, sujette à la perception des douaniers.

La convention d'application de l'accord Schengen a été ratifiée par l'Allemagne, les pays du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, la France 19 juin 1990, l'Italie, 27 novembre 1990, l'Espagne, le Portugal, 25 juin 1991. Les accords entrent en vigueur pour les sept pays dès le 26 mars 1995, mais la France demande une période probatoire de trois mois, durant lesquels des contrôles aléatoires sont menés aux frontières terrestres, tandis qu'ils sont levés aux aéroports. Suite à la vague d'attentats de l'été 1995, elle rétablit tous les contrôles, faisant ainsi appel à l'art. 2.2 qui prévoit cette possibilité pour une période limitée et lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale l'exigent. Elle finit par lever tous les contrôles le 26 mars 1996, à l'exception des frontières avec la Belgique et le Luxembourg, en raison de la tolérance néerlandaise vis-à-vis de certaines drogues. Cela lui vaut des remontrances de la part de ses partenaires, et en 1996, le groupe Schengen détermine plus précisément la portée de la clause de sauvegarde art. 2.2.

Extension de l'espace suite aux élargissements de l'UE

La Convention est aussi signée par la Grèce, 6 novembre 1992 et l'Autriche, 28 avril 1995, puis par le Danemark, la Finlande, la Suède, et aussi la Norvège et l'Islande pour prendre en compte et préserver le traité existant de libre circulation entre les pays nordiques le 19 décembre 1996.

La Norvège et l'Islande, par ailleurs signataires de la Convention de Dublin, ont signé un accord de coopération avec les États Schengen en même temps que l'accord signé avec le Danemark, la Finlande et la Suède : ces trois derniers, membres de l'UE, disposaient déjà d'un régime de libre circulation incluant la Norvège et l'Islande, dénommé Union nordique des passeports.

L'Italie applique la convention depuis le 1er juillet 1997, l'Autriche et la Grèce l'appliquent depuis le 1er décembre 1997 ; cependant, la levée totale des contrôles des personnes aux frontières intérieures aériennes et maritimes n'est intervenue en Grèce que le 26 mars 2000, alors que l'Italie les levait le 26 octobre 1997 et l'Autriche le 1er décembre 1997.

Le traité d'Amsterdam en 1997 prévoit l'incorporation de l'accord de Schengen aux autres traités de l'Union européenne. L'Irlande et le Royaume-Uni n'ont toutefois pas signé la Convention de Schengen ; mais Londres a bien signé la Convention de Dublin à propos du droit d'asile. En effet, des difficultés sont survenues à propos du contrôle aux frontières de Gibraltar et de la coopération avec l'Espagne. D'autre part, les questions relatives à la liberté de circulation entre les îles britanniques y compris l'Irlande et les îles Anglo-Normandes sont en cours d'examen et font l'objet d'un accord spécifique, dit compromis de Dublin destiné à préserver les acquis des deux espaces de liberté, mais surtout à mettre en œuvre le dispositif commun de contrôle prévu dans le système Schengen et pouvant bénéficier d'une coopération renforcée par un échange d'informations entre les signataires du compromis de Dublin, comme cela a été fait pour préserver les acquis de la liberté de circulation entre les pays nordiques. Ce dispositif a d'abord été mis en œuvre pour la lutte contre le hooliganisme, par le partage des signalements d'interdictions prises contre certaines personnes, mais qui s'étend maintenant à la prévention des trafics illégaux de biens, de services ou de personnes.

Extension à la Suisse et au Liechtenstein

Le 13 mai 2004, les négociations avec la Suisse pour sa participation à l'espace Schengen ont abouti. 54,6 % des votants ont approuvé cette adhésion par votation populaire le 5 juin 2005. La Suisse devient ainsi membre de l'espace Schengen, aux mêmes conditions que les autres pays non-membres de l'Union européenne parties à cet accord, l'Islande et la Norvège. Cette adhésion fut effective dès que tous les pays membres ont ratifié l'accord passé avec la Suisse, en février 2008. Puis la procédure d'évaluation a abouti en novembre 2008. Le 12 décembre 2008 à minuit, la Confédération suisse a intégré l'espace Schengen. Cependant, les marchandises continuent à être contrôlées car la Suisse n'a pas conclu d'union douanière avec l'Union européenne.

Le Liechtenstein est aussi concerné car la Suisse s'occupe depuis 1924 du contrôle de la frontière entre le Liechtenstein et l'Autriche. De plus, le Liechtenstein a également signé le 28 février 2008 un accord pour son intégration formelle dans l'espace Schengen, qui a été ratifié le 7 mars 2011. Après un processus d'évaluation dans les domaines de la protection des données, la coopération policière et le Système d’information Schengen SIS/Sirene, l'adhésion du Liechtenstein à l'espace de Schengen fut confirmée le 18 décembre 2011.

Membres et mise en application Espace Schengen.

Pour chaque État membre, il existe un délai entre la signature de l'accord devenir membre et la mise en œuvre de celui-ci.

Application

26 mars 1995 : Allemagne, Belgique, France avec des restrictions jusqu'en mars 1996, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne.

26 octobre 1997 : Italie

1er décembre 1997 : Autriche

8 décembre 1997 : Grèce. Ce dernier pays n'applique l'accord que dans les aéroports et les ports, principalement liaisons entre Igoumenitsa et différents ports italiens, n'ayant pas de frontières terrestres avec un autre État appliquant les accords de Schengen. De plus, ce pays n'applique pas la convention de Schengen pour les ressortissants de la République de Macédoine.

25 mars 2001 : Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède.

21 décembre 2007 : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie et Malte.

12 décembre 2008 : Suisse.

19 décembre 2011 : Liechtenstein

Les huit États d'Europe centrale et orientale qui ont signé le 1er mai 2004, ainsi que Malte, ont mis en œuvre l'accord à partir du 21 décembre 2007 pour les frontières terrestres et maritimes, et à partir du 30 mars 2008 pour les frontières aériennes, Chypre suivant un planning différé. La Suisse a commencé à appliquer l'accord le 12 décembre 2008, suite au feu vert de la commission d'évaluation. La décision formelle a été prise le 27 novembre 2008.

Chaque nouveau pays doit, avant d'appliquer complètement l'accord Schengen, satisfaire à certaines conditions dans les quatre domaines suivants : les frontières aériennes, les visas, la coopération policière et la protection des données personnelles. Ce processus d'évaluation implique qu'un questionnaire soit rempli par les États candidats et que des visites d'experts de l'Union européenne aux institutions et lieux de travail sélectionnés dans les pays concernés soient effectuées.

Mesures d'accompagnement

L'article 2.2 permet de rétablir de façon temporaire un contrôle des personnes à ses frontières ou dans certaines régions d'un pays pour des raisons d'ordre public ou de sécurité.

Cela a été utilisé à de multiples reprises, lors de sommets du G8 et autres lieux de rassemblement du mouvement altermondialiste, récemment lors du sommet de l'OTAN Strasbourg-Kehl 2009, ou encore par l'Allemagne lors de la Coupe du monde de football de 2006, afin d'interdire l'entrée sur le territoire de présumés hooligans suivant des listes préétablies par les services de police.

Les États membres peuvent déterminer à discrétion l'étendue des notions d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, en accord avec leur législation et selon leur jurisprudence nationale, mais cela ne s'applique pas dans le cadre du droit communautaire. Cependant les accords prévoient que toute mesure de restriction de déplacement prise pour ces raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publique doit être conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, obéir au principe de proportionnalité, et être motivée par une menace réelle et suffisamment grave touchant un intérêt fondamental du pays. Ces restrictions ne peuvent concerner que des individus, et non des groupes d'individus, la nationalité ou l'origine du voyageur, travailleur ou migrant, ou son lieu d'entrée dans l'espace de Schengen ne pouvant pas constituer une raison suffisante pour lui interdire un déplacement.

L'entrée immédiate dans l'espace de Schengen ne signifie pas acceptation de cette entrée, puisque la décision d'interdire l'entrée dans l'espace de Schengen peut être prise et notifiée à l'intéressé dans les trois mois suivant son entrée provisoire dans l'Espace de Schengen ; seul le pays d'entrée peut prendre sa décision d'accepter ou refuser un individu, et il conserve toutes les données et signalements relatifs à cette personne selon sa législation nationale. Toutefois, les autres pays signataires peuvent notifier leur appréciation au pays d'entrée qui déterminera si le signalement doit être inscrit et communiqué dans le système Schengen aux autres pays de l'espace.

De plus en cas d'utilisation de faux documents à l'entrée dans l'espace de Schengen, notamment en cas de fausse déclarations de ressources ou d'assurance, ou de faux documents d'identité, la décision provisoire de laisser entrer un individu peut être cassée sans limite de durée, en accord avec la Convention européenne des droits de l'homme et les législations nationales, mais uniquement par le pays d'entrée qui seul peut supprimer un signalement et annuler une autorisation d'entrée. En pratique, cela évite la constitution de fichiers multiples et contradictoires pour un même individu, et évite les conflits de législation qui pourraient retarder une décision d'expulsion, par des recours multiples, et cela simplifie les recours en annulation pour les individus concernés, notamment dans le cadre de la lutte contre le trafic de personnes.

Pour les visiteurs hors EEE, le droit d'entrée est de 3 mois à la première entrée dans l'espace de Schengen, quel que soit le nombre de pays visités. À l'expiration du délai, la présence sur le territoire d'un pays de l'espace Schengen n'est plus autorisée, et le ressortissant doit refaire une nouvelle procédure d'entrée et pouvoir prouver qu'il a résidé hors de l'espace Schengen ou de l'EEE durant les trois derniers mois, pour être autorisé à y revenir. Pour le prouver, un visa de sortie est apposé lors de sa sortie de l'espace Schengen, sur le formulaire remis avec le passeport lors de son entrée, cependant le visiteur peut présenter une preuve suffisante de résidence hors de l'espace par tout autre moyen, notamment par la preuve de visas d'entrée ou de sortie dans un autre pays, ou les preuves nominatives de ce déplacement hors de l'espace.

Des mesures d'accompagnement permettent toutefois au visiteur de s'affranchir parfois d'un certain nombre de formalités, notamment l'obligation d'une assurance d'assistance au retour, ou de couverture maladie, si le visiteur est seulement en transit temporaire dans un point d'échange de trafic international, ports, gares, aéroports…, où il peut séjourner légalement pour une durée limitée dans le temps. Si pour assurer une correspondance, il doit sortir d'une zone internationale de transit, il est tenu de se présenter aux contrôles et signaler sa zone de transit ou de destination, par exemple pour les correspondances d'une gare à une autre. Généralement, ces transferts de voyageurs hors Schengen sont assurés par les voyagistes qui remettent aux autorités les listes de voyageurs dont ils assurent le transport de correspondance d'une zone de transit à une autre.

Posté le : 12/06/2015 19:20

|

|

|

|

|

Accords du Latran |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 7 juin 1929 sont ratifiés les accords du Latran

officiellement titrés Traité entre le Saint-Siège et l’Italie, ils sont signés au palais du Latran le 11 février 1929 entre le Royaume d'Italie, représenté par le président du conseil des ministres Benito Mussolini, et le Saint-Siège, représenté par le cardinal Pietro Gasparri, secrétaire d'État du pape Pie XI, ils mettent fin à la question romaine, survenue en 1870 après la prise de Rome et son annexion par la monarchie italienne. Ils réduisent la souveraineté temporelle du pape au seul État de la Cité du Vatican. En contrepartie, le catholicisme devient religion d'État en Italie.