|

|

Jean Sans terre 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Dispute avec le pape

Après la mort de l'archevêque de Cantorbéry, Hubert Walter, le 13 juillet 1205, Jean fut impliqué dans une dispute avec le pape Innocent III qui mena à son excommunication. Les rois normands et Plantagenêt exerçaient une forte influence dans les questions religieuses de leurs territoires. À partir des années 1040, les papes soulignèrent néanmoins le besoin de réforme pour que l'Église soit, selon l'historien Richard Hushcroft, gouvernée depuis le centre d'une manière plus cohérente et hiérarchisée et qu'elle établisse sa propre sphère d'autorité distincte du pouvoir temporel. Ces principes avaient largement été acceptés dans l'Église anglaise à la fin du XIIe siècle malgré les inquiétudes concernant la centralisation du pouvoir à Rome. Ces changements remettaient toutefois en cause le droit traditionnel des souverains laïcs à nommer les ecclésiastiques de leur choix. Innocent III était, selon l'historien Ralph Turner, un chef religieux ambitieux et agressif insistant sur ses droits et responsabilités au sein de l'Église.

Jean voulait que John de Gray, l'évêque de Norwich et l'un de ses principaux partisans, succède à Walter mais le chapitre de chanoines de la cathédrale de Cantorbéry estima qu'il était de son droit exclusif de désigner le nouvel archevêque et il soutint Reginald, son sous-prieur162. Pour compliquer la situation, les évêques de la province de Cantorbéry revendiquaient également le droit de désigner le successeur de Walter. Reginald fut secrètement élu par le chapitre et se rendit à Rome pour être confirmé dans sa nouvelle fonction ; les évêques contestèrent cette nomination et portèrent leur plainte devant Innocent III. Dans le même temps, Jean força le chapitre de Cantorbéry à soutenir de Gray et un messager fut envoyé à Rome pour informer le pape de ce changement. Ce dernier désavoua à la fois Reginald et John de Gray et nomma son propre candidat, Étienne Langton, un théologien de l'université de Paris. Jean refusa ce nouvel archevêque mais Langton fut néanmoins ordonné en juin 1207 par le pape.

Le roi anglais fut ulcéré par ce qu'il considérait être une violation de son droit traditionnel à influencer l'élection des ecclésiastiques dans son royaume. Considérant que Langton était trop influencé par la cour capétienne à Paris, il s'opposa à son entrée en Angleterre et confisqua les terres et les possessions de l'archevêché et de la Papauté. Innocent III essaya sans succès de convaincre Jean de changer d'avis et en mars 1208, il promulgua un interdit en Angleterre en mars 1208 interdisant le clergé de toute cérémonie religieuse à l'exception du baptême et de l'absolution des mourants.

Le château de Rochester était l'une des nombreuses propriétés de l'archevêché de Cantorbéry et une importante fortification de la fin du règne de Jean

John considéra que l'interdit était l'équivalent d'une déclaration de guerre du pape et il répondit en jouant sur la division du clergé anglais sur la question. Il confisqua les terres des ecclésiastiques respectant l'interdit et arrêta les concubines des religieux en ne les libérant qu'après le paiement d'une amende. En 1209, la situation semblait bloquée et Innocent III menaça Jean d'excommunication s'il n'acceptait pas la nomination de Langton168 ; le roi refusa et il fut excommunié en novembre 1209. Même si cela représentait un coup sévère au prestige royal, cela ne sembla pas vraiment inquiéter Jean. Deux de ses alliés, Otton IV et Raymond VI de Toulouse, avaient déjà subi la même punition et les faibles répercussions de ces décisions avaient dévalué la signification de l'excommunication. La seule conséquence tangible fut un durcissement des mesures envers l'Église et un accroissement des taxes sur ses revenus ; selon une estimation de 1213, Jean avait obtenu environ 100 000 marcs environ 66 666 livres de l'époque du clergé. Un autre document suggère que les confiscations des possessions ecclésiastiques et les pénalités contre l'Église représentaient environ 14% des revenus de la Couronne.

Alors que la crise se prolongeait, le pape accorda des dispenses. Les communautés monastiques furent autorisées à célébrer la messe en privé à partir de 1209 et à la fin de l'année 1212, le viatique fut réintroduit pour les mourants. Les restrictions sur les enterrements et l'accès des laïcs aux églises semblent avoir été rapidement contournés du moins officieusement. Même si l'interdit impactait largement la vie de la population, cela ne provoqua pas de révolte contre Jean. Ce dernier s'inquiétait cependant de plus en plus de l'attitude de la France. Certains chroniqueurs ont avancé qu'en janvier 1213, Philippe II avait été chargé par le pape de renverser Jean même s'il est apparu par la suite qu'Innocent III avait simplement préparé des lettres secrètes pour revendiquer le crédit d'une éventuelle invasion victorieuse de l'Angleterre par le roi de France.

Devant les pressions politiques, Jean accepta finalement de négocier une réconciliation avec le pape via le légat apostolique Pandulf Musca et le texte final fut signé en mai 1213 à Douvres. Par ce traité, Jean plaçait son royaume sous la suzeraineté papale et acceptait de payer un tribut annuel de 1 000 marcs environ 666 livres de l'époque pour l'Angleterre et de 200 marcs pour l'Irlande en plus de dédommager l'Église pour ses pertes durant la crise. Cette résolution reçut un accueil mitigé car si certains chroniqueurs ont avancé que Jean avait été humilié, il n'y eut pas de véritable réaction populaire. Innocent III tira certainement profit de cette résolution du problème anglais mais Jean y gagna probablement encore plus car le pape devint un soutien indéfectible de Jean jusqu'à la fin de son règne. Le souverain pontife se retourna immédiatement contre Philippe II et lui ordonna de renoncer à une invasion de l'Angleterre et de demander la paix. Jean paya une partie des indemnités dues à l'Église mais il cessa les paiements à la fin de l'année 1214 ; même si le roi anglais n'avait remboursé qu'un tiers de sa dette, Innocent III ne fit pas pression pour qu'il paye, probablement pour ne pas nuire à ses relations avec l'Angleterre.

Première guerre des barons

Mécontentement des barons

Les tensions entre Jean et les barons s'accroissaient depuis plusieurs années en raison des politiques impopulaires du souverain. Beaucoup de barons mécontents venaient du Nord de l'Angleterre, ce qui poussa les chroniqueurs et les historiens à les désigner comme les Nordistes. Ces derniers se sentaient peu concernés par le conflit en France et beaucoup avaient d'importantes dettes envers la Couronne; leur soulèvement ultérieur a ainsi été qualifié de révolte des débiteurs du roi. Les tensions étaient également élevées en Galles du Nord où l'opposition entre Jean et Llywelyn au sujet du traité de 1211 dégénérait en conflit ouvert. Même au sein de la cour royale, de nombreux courtisans, en particulier ceux que le souverain avait nommés à des fonctions administratives dans le royaume, estimaient que leurs responsabilités locales surpassaient leurs loyautés personnelles envers Jean et ils rejoignirent ses opposants. Pour certains historiens, la nomination de Pierre des Roches au poste de justiciar fut le catalyseur de la crise car il était considéré comme un étranger rugueux par beaucoup de barons. L'élément déclencheur qui précipita la révolte de la noblesse fut finalement la désastreuse campagne française de 1214; pour l'historien James Holt, la route vers la guerre civile après la défaite de Bouvines était directe, courte et inévitable.

Échec de la campagne en France

Quand Jean entama son invasion de la Normandie en 1214, il avait toutes les raisons d'être optimiste. Il avait formé une solide alliance avec l'empereur Otton IV, Renaud de Boulogne et Ferrand des Flandres ; il disposait du soutien du pape et avait rassemblé suffisamment de fonds pour financer le déploiement d'une armée expérimentée. De nombreux barons refusèrent cependant de rejoindre ses troupes quand il prit la mer pour le Poitou en février 1214 et ils durent être remplacés par des mercenaires. Le plan de Jean était de couper les forces françaises en deux en menant une offensive vers Paris depuis le Poitou tandis qu'Otton IV, Renaud et Ferrand, soutenus par Guillaume de Longue-Épée attaqueraient vers le sud depuis les Flandres.

Les Anglais remportèrent initialement plusieurs succès notamment quand Jean envahit le comté d'Anjou tenu par le prince Louis à la fin du mois de juin. Le siège du château stratégique de la Roche-au-Moine, contraignit le prince français à livrer bataille contre l'armée anglaise plus nombreuse. Les nobles locaux refusèrent cependant de combattre et Jean fut obligé de se replier à La Rochelle. Le 28 juillet, Philippe II remporta une victoire décisive à Bouvines contre Otton IV. Ayant perdu tout espoir de reprendre la Normandie, Jean dut demander la paix ; l'Anjou fut rendu à la France et le roi anglais dut payer une indemnité à Philippe II. La trêve devait durer six ans et Jean rentra en Angleterre en octobre 1214.

Magna Carta

Dans les mois qui suivirent le retour de Jean, les barons rebelles dans le Nord et l'Est de l'Angleterre organisèrent l'opposition à son pouvoir. Jean organisa un conseil à Londres en janvier 1215 pour débattre d'éventuelles réformes et il encouragea des discussions à Oxford entre ses représentants et ceux des rebelles durant le printemps. Il semble qu'il essayait ainsi de gagner du temps pour qu'Innocent III puisse lui envoyer des lettres de soutien. Cela était particulièrement important pour le roi anglais qui pourrait ainsi faire pression sur les barons et contrôler Langton. Jean annonça également son intention de rejoindre les croisades, ce qui lui offrit une protection supplémentaire de l'Église. Dans le même temps, il commença à recruter des troupes mercenaires dans le Poitou même si certains soldats furent par la suite renvoyés pour ne pas donner l'impression que le roi voulait une aggravation de la crise.

Les lettres de soutien du pape arrivèrent en avril mais les rebelles s'étaient alors organisés. Ils se rassemblèrent à Northampton en mai et déclarèrent qu'ils n'étaient plus liés à Jean par les liens féodaux. L'auto-proclamée Armée de Dieu commandée par Robert Fitzwalter s'empara de Londres ainsi que de Lincoln et d'Exeter. Les tentatives de Jean pour apparaître modéré et conciliant avaient été relativement efficaces mais après la prise de la capitale, beaucoup de ses partisans firent défection. Il demanda alors à Langton d'organiser des négociations avec les barons rebelles.

Les chefs rebelles et le roi se rencontrèrent à Runnymede près du château de Windsor le 15 juin 1215. Le résultat fut la Magna Carta ou Grande Charte qui était bien plus qu'une simple réponse aux plaintes des barons et représentait une profonde réforme politique même si elle se concentrait sur les droits des hommes libres et non sur ceux des serfs. Le texte garantissait les droits de l'Église, des protections contre les emprisonnements arbitraires, l'accès à une justice rapide, une limitation de l'écuage et des autres impôts féodaux en plus d'interdire la mise en place de nouvelles taxes sans l'accord des barons. Un conseil composé de 25 nobles neutres devait être créé pour s'assurer du respect de la Charte par Jean tandis que l'armée rebelle serait démobilisée et que Londres serait rendu au roi.

Ni les barons rebelles ni Jean ne tentèrent réellement de respecter l'accord. Les premiers pensaient que le roi n'accepterait pas le conseil et qu'il allait contester la légalité de la Charte ; ils désignèrent ainsi leurs représentants les plus radicaux pour siéger au conseil et refusèrent de démobiliser leurs forces ou de rendre Londres. Malgré ses dénégations, Jean demanda l'appui d'Innocent III en avançant que la Charte affectait les droits du pape qui était devenu le suzerain du roi anglais par l'accord de 1213. Le souverain pontife s'exécuta et déclara que la Charte était non seulement honteuse et dévalorisante mais également illégale et injuste et il excommunia les barons rebelles. L'échec de l'accord entraîna rapidement l'éclatement de la première guerre des barons.

Première Guerre des barons

Les rebelles prirent immédiatement l'initiative et s'emparèrent du château de Rochester appartenant à Langton mais que ce dernier avait laissé sans véritable garnison1. Jean était prêt à la guerre car il avait accumulé suffisamment d'argent pour payer ses mercenaires et s'était assuré du soutien des puissants seigneurs des Marches qui disposaient de leurs propres armées tels que Guillaume le Maréchal et Ranulph de Blondeville. De leur côté, les rebelles manquaient d'expérience ou d'équipements dans la guerre de siège pour s'emparer des forteresses royales qui séparaient leurs forces dans le Nord et le Sud de l'Angleterre. Le plan du roi était d'isoler les barons rebelles dans Londres, protéger ses propres lignes de communication avec la Flandre d'où venaient beaucoup de ses mercenaires, empêcher une invasion française dans le Sud-Est et mener une guerre d'usure. Dans le même temps, Llywelyn profita du chaos pour mener un soulèvement en Galles du Nord contre le traité de 1211.

Les débuts de sa campagne furent victorieux et en novembre, il reprit le château de Rochester défendu par William d'Aubigny. Un chroniqueur rapporta qu'il n'avait jamais vu un siège si durement mené tandis que l'historien Reginald Brown le décrit comme l'une des plus grandes opérations de siège de l'époque en Angleterre. Ayant sécurisé le Sud-Est, Jean divisa ses forces et envoya Guillaume de Longue-Épée reprendre l'Est-Anglie tandis que lui-même mena ses forces vers le nord via Nottingham pour s'emparer des possessions des barons. Les deux offensives furent victorieuses et la plupart des derniers rebelles furent isolés dans Londres. En janvier 1216, Jean marcha contre Alexandre II d'Écosse qui s'était allié aux insurgés. Les troupes anglaises progressèrent rapidement et atteignirent Édimbourg au bout d'une campagne de dix jours.

Se sentant acculés, les rebelles demandèrent l'appui du prince Louis de France qui accepta d'autant plus facilement que par son mariage à Blanche de Castille, petite-fille d'Henri II, il avait une revendication au trône d'Angleterre. Son intervention contre Jean lui valut l'excommunication et cela empêcha Philippe II de le soutenir officiellement même s'il lui a sans doute apporté une aide officieuse. Craignant une invasion française qui pourrait fournir aux rebelles les armes de sièges qui leur manquaient, Jean fit rapidement route vers le Sud pour s'y opposer après avoir vaincu Alexandre II.

Jean rassembla une force navale pour intercepter la flotte française mais ses navires furent dispersés par une tempête et Louis débarqua sans opposition dans le Kent en mai 1216. Le roi anglais hésita et décida de ne pas attaquer immédiatement peut-être car il doutait de la loyauté de ses hommes. Louis et les barons rebelles progressèrent vers l'ouest et repoussèrent Jean qui passa l'été à réorganiser ses forces et ses défenses. Plusieurs de ses commandants dont Guillaume de Longue-Épée firent défection durant cette période et au début de l'automne, les rebelles contrôlaient le Sud-Est de l'Angleterre ainsi qu'une partie du Nord.

Mort

En septembre 1216, Jean lança une nouvelle offensive depuis les Cotswolds et, feignant de secourir le château de Windsor assiégé, attaqua vers Cambridge pour isoler les forces rebelles du Lincolnshire et d'Est-Anglie. Il poursuivit vers l'est pour lever le siège de Lincoln et arriva sur la côte à Lynn probablement pour obtenir des renforts du continent. Alors qu'il se trouvait dans cette ville, il contracta la dysenterie. Dans le même temps, Alexandre II attaqua à nouveau le Nord de l'Angleterre et s'empara de Carlisle en août avant de progresser vers le sud. Alors que la situation du roi anglais était de plus en plus difficile, les rebelles commencèrent à se diviser en raison de tensions entre Louis et les barons ; plusieurs d'entre-eux dont le fils de Guillaume le Maréchal et Guillaume de Longue-Épée, firent défection et rejoignirent Jean.

Le roi avança vers l'ouest mais une grande partie de son ravitaillement aurait été perdu en route. Le chroniqueur Roger de Wendover suggère notamment que les biens royaux dont les Joyaux de la Couronne, furent perdus dans les sables mouvants lors de la traversée d'un des estuaires du Wash. Les détails de l'incident varient considérablement selon les récits et son emplacement exact n'a jamais été déterminé ; il est possible que seuls quelques chevaux de bât aient été perdus. Les historiens modernes estiment qu'en octobre 1216, Jean se trouvait dans une impasse.

La maladie du roi s'aggrava et il fut incapable d'aller plus loin que le château de Newark. Il mourut dans la nuit du 18 au 19 octobre. De nombreux témoignages, probablement inventés, commencèrent rapidement à circuler et suggérèrent que Jean avait été tué par de la bière ou des prunes empoisonnées voire par un excès de pêches. Sa dépouille fut emmenée par une compagnie de mercenaires vers le sud et elle fut inhumée dans la cathédrale de Worcester face à l'autel de Wulfstan. Son corps fut exhumé en 1232 pour être placé dans un nouveau sarcophage où il repose toujours.

Héritage

Après la mort de Jean, Guillaume le Maréchal fut désigné comme protecteur du nouveau roi, Henri III âgé de seulement neuf ans. La guerre civile perdura jusqu'aux victoires royalistes de Lincoln et de Sandwich en 1217. Louis renonça à sa revendication au trône anglais et signa le traité de Lambeth. Pour ramener le calme, Guillaume réintroduisit une version modifiée de la Magna Carta en 1217 et celle-ci devint la base des futurs gouvernements. Henri III tenta de reconquérir la Normandie et l'Anjou jusqu'en 1259 mais les pertes continentales de Jean et la croissance du pouvoir capétien au XIIIe siècle se révélèrent être un tournant de l'histoire européenne. La première épouse de Jean, Isabelle de Gloucester se remaria avec Geoffrey Fitz Geoffrey de Mandeville en 1216 et avec Hubert de Burgh l'année suivante peu avant sa mort. Sa seconde épouse quitta l'Angleterre pour Angoulême peu après la mort du roi ; elle y épousa Hugues X de Lusignan et eut une faible influence sur les enfants issus de sa première union.

Historiographie

Les évaluations historiques du règne de Jean ont considérablement varié selon les époques. Les chroniqueurs ayant écrit sur sa jeunesse et son accession au trône comme Richard de Devizes, William de Newburgh, Roger de Hoveden et Raoul de Dicet étaient généralement critiques envers son comportement sous Richard Ier mais leur perception de son début de règne était plus favorable. Les récits fiables sur la suite de son règne sont plus rares mais les principales sources de cette période rédigées par Gervais de Canterbury et Raoul de Coggeshall étaient assez hostiles. Cette perception négative de Jean fut renforcée par les écrits postérieurs à sa mort de Roger de Wendover et de Matthieu Paris.

Au XVIe siècle, les évolutions politiques et religieuses entraînèrent une vision plus favorable du règne de Jean. Les historiens Tudor voyaient positivement son opposition à la Papauté et sa défense des droits et des prérogatives royales. Les récits réformistes de John Foxe, William Tyndale et Robert Barnes le présentaient comme un héros protestant et le premier l'inclut dans son Livre des Martyrs. Dans son Historie of Great Britaine de 1632, John Speed loua la grande renommée du roi Jean et accusa les chroniqueurs médiévaux de partialité dans leurs évaluations de son règne.

Durant l'ère victorienne du XIXe siècle, les historiens se concentrèrent sur la personnalité de Jean et leurs études s'appuyaient essentiellement sur les récits de ses contemporains. Kate Norgate avança par exemple que sa chute n'était pas liée à ses échecs militaires mais à son immoralité presque surhumaine tandis que James Ramsay accusa son environnement familial et sa cruauté. Son bilan était plus favorable chez les historiens de tradition whig qui voyaient des documents comme le Domesday Book et la Magna Carta comme les étapes du développement politique et économique de l'Angleterre durant le Moyen Âge menant au libéralisme. Pour eux, la signature de la Magna Carta marquait un événement majeur de l'histoire constitutionnelle anglaise malgré les défauts du monarque. Winston Churchill écrivit notamment qu'avec le recul du temps, il apparaît que la nation britannique et le monde anglophone doivent bien plus aux vices de Jean qu'au labeur des souverains vertueux.

L'étude des sources primaires sur son règne comme les pipe rolls, les chartes et les documents de la cour donna lieu à de nouvelles interprétations dans les années 1940. Dans un essai de 1945, Vivian Galbraith proposa ainsi une nouvelle approche pour comprendre cette période. Cette utilisation plus importante des documents de l'époque s'est associée à un plus grand scepticisme sur les récits de Roger de Wendover et de Matthieu Paris. Dans de nombreux cas, les écrits de ces deux chroniqueurs, rédigés après la mort de Jean, furent rejetés par les historiens modernes. La signification de la Magna Carta a également été revue ; si sa valeur symbolique et constitutionnelle pour les générations ultérieures ne fait aucun doute, elle n'était, dans le contexte du règne de Jean, qu'une proposition de paix ayant échoué.

Le consensus actuel, illustré par les deux biographies de Ralph Turner et Lewis Warren, est que Jean fut un monarque sans grand succès dont les erreurs furent exagérées par les chroniqueurs des XIIe et XIIIe siècles. Pour Jim Bradbury, il fut un administrateur appliqué ainsi qu'un général compétent avec des traits de personnalité déplaisants voire dangereux comme la mesquinerie, la méchanceté et la cruauté ; il souligne également que les historiens les plus récents ont eu tendance à être trop cléments envers les nombreuses erreurs du roi. John Gillingham, auteur d'une biographie influente de Richard Ier, est du même avis mais est plus mitigé que Turner ou Warren sur ses compétences militaires qu'il estime médiocres. À l'inverse, l'historien Frank McLynn avance que cette réputation relativement positive parmi les historiens modernes est bizarre étant donné que Jean « échoue à quasiment tous les tests que l'on peut légitimement poser à un souverain.

Culture populaire

Les premières représentations de Jean dans des œuvres de fiction datent de la période Tudor et reflètent les opinions réformatrices de l'époque. L'auteur anonyme du Troublesome Reign of King John présente le roi comme un martyr proto-protestant ; de même, dans la moralité de Jean Bale, Kynge Johan, Jean tente de sauver l'Angleterre des « agents maléfiques de l'Église romaine. Par contraste, La Vie et la Mort du roi Jean de William Shakespeare, qui reprend des éléments anti-catholiques du Troublesome Reign of King John, offre une vision duale et plus nuancée d'un souverain complexe à la fois victime proto-protestante des machinations de Rome et dirigeant faible et égoïste. La pièce d'Anthony Munday, The Downfall and The Death of Robert Earl of Huntington, illustre les défauts du souverain mais présente une vision positive de son opposition à la Papauté dans la ligne de l'historiographie de l'époque. Au milieu du XVIIe siècle, les pièces comme King John and Matilda de Robert Davenport, bien que largement basées sur les œuvres élisabéthaines, présentent à l'inverse les barons comme les champions de la cause protestante et se concentrent sur les aspects tyranniques du comportement de Jean.

Les représentations fictives du XIXe siècle de Jean étaient fortement influencées par la romance historique de Walter Scott, Ivanhoé, dans laquelle le roi est présenté sous un aspect presque entièrement défavorable ; le roman s'appuyait fortement sur les études historiques victoriennes et sur la pièce de Shakespeare. Cette œuvre inspira The Merry Adventures of Robin Hood de l'écrivain pour enfant Howard Pyle qui établit Jean comme le principal méchant dans les récits traditionnels de Robin des Bois. Il conserva ce rôle avec l'avènement du cinéma et le film Robin des Bois de 1922 le montre commettant de nombreuses atrocités et se livrant à la torture. Les Aventures de Robin des Bois de 1938 créa une nouvelle version du souverain présenté comme un pantouflard peureux, arrogant et efféminé dont les actes permettent de souligner les vertus de Richard Ier et contrastent avec le courage du shérif de Nottingham qui n'hésite pas à affronter personnellement Robin des Bois. Un exemple extrême de ce personnage est visible dans le dessin animé de 1973 où Jean est présenté comme un lion pleurnichard et cupide. D'autres œuvres de fiction, distinctes de l'univers de Robin des Bois, comme la pièce Le Lion en Hiver de James Goldman le présentent souvent comme un personnage faible et efféminé contrastant, dans ce cas, avec le plus viril Henri II.

Jean a été joué à l'écran par :

Herbert Beerbohm Tree dans le film muet King John 1899

Sam De Grasse dans le film muet Robin des Bois 1922

Ramsay Hill dans le film Les Croisades 1935

Claude Rains dans le film Les Aventures de Robin des Bois 1938

George Macready dans le film La Revanche des Gueux 1950

Hubert Gregg dans le film Robin des Bois et ses joyeux compagnons 1952

Guy Rolfe dans le film Ivanhoe 1952

Donald Pleasence dans la série télévisée britannique Robin des Bois 1955-1960

Andrew Keir dans la série télévisée britannique Ivanhoé 1958

Nigel Terry dans le film Le Lion en hiver 1968

Peter Ustinov voix dans le dessin animé Robin des Bois 1973

Ian Holm dans le film La Rose et la Flèche 1976

Phil Davis dans la série télévisée britannique Robin of Sherwood 1984-1986

Michael Rudder voix dans la série de dessins animés américaine Robin des Bois Junior 1992

Edward Fox dans le film Robin des Bois 1991

Richard Lewis dans le film Sacré Robin des Bois 1994

Andrew Bicknell dans la série télévisée franco-américaine Les Nouvelles Aventures de Robin des Bois 1997-1998

Ralph Brown dans la série télévisée britannique Ivanhoé 1997

Jonathan Hyde dans la téléfilm américain Le Royaume des voleurs 2001

Soma Marko enfant) et Rafe Spall adulte dans le téléfilm américain Le Lion en hiver 2003

Toby Stephens dans la série télévisée britannique Robin des Bois 2006-2009

Oscar Isaac dans le film Robin des Bois 2010

Paul Giamatti dans le film Le Sang des Templiers 2011

Descendance

Jean eut cinq enfants légitimes, tous avec Isabelle d'Angoulême. Il eut également plusieurs enfants illégitimes avec diverses maîtresses dont au moins neuf garçons et trois filles. Parmi ceux-ci, les plus connus sont Richard Fitz Roy et Jeanne qui épousa le prince gallois Llewelyn en 1205.

Nom Naissance Mort

Henri III 1er octobre 1207 16 novembre 1272 Épouse Éléonore de Provence en 1236 ; cinq enfants dont le roi Édouard Ier

Richard 5 janvier 1209 2 avril 1272 Épouse Isabel Marshal en 1231 ; quatre enfants

(b) Épouse Sancie de Provence en 1257 ; deux enfants

(c) Épouse Béatrice de Falkenbourg en 1269 ; aucun enfant

Jeanne146 22 juillet 1210 4 mars 1238 Épouse Alexandre II d'Écosse en 1221 ; aucun enfant

Isabelle261 1214 1er décembre 1241 Épouse Frédéric II du Saint-Empire en 1235 ; quatre enfants

Aliénor262 1215 13 avril 1275 Épouse Guillaume le Maréchal en 1224 ; aucun enfant

(b) Épouse Simon V de Montfort en en 1238 ;

Voir aussi

Robert de Tourneham, sénéchal d'Anjou sous les ordres de Jean sans Terre.

Girard d’Athée, sénéchal de Touraine, conseiller de Jean sans Terre.

Posté le : 16/10/2015 22:13

Edité par Loriane sur 17-10-2015 16:59:34

|

|

|

|

|

Dagobert |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 18 octobre 629 Dagobert Ier devient roi des francs

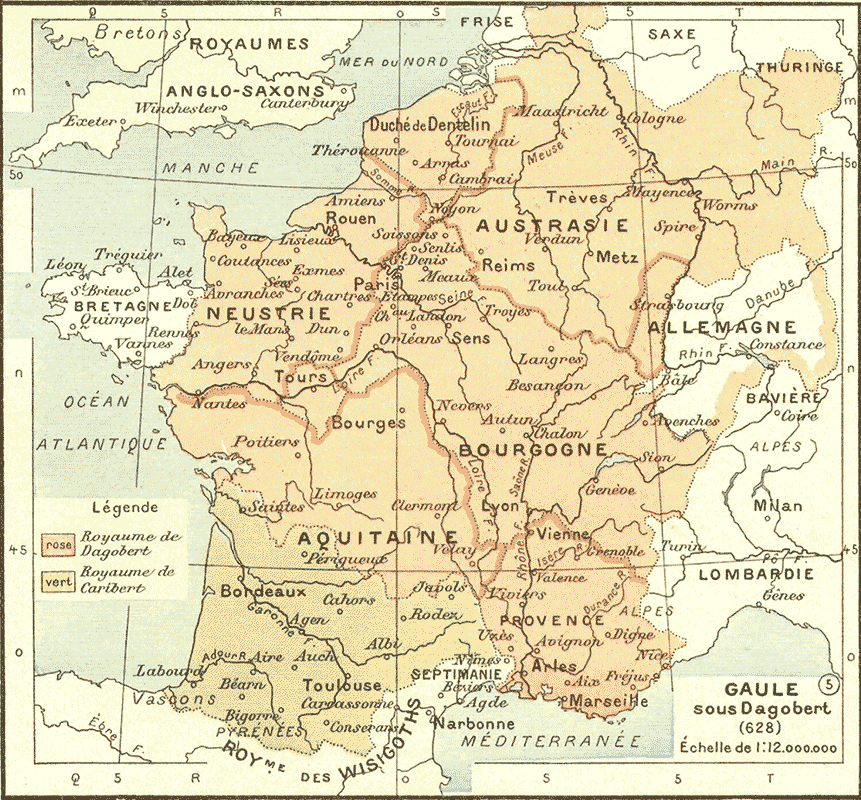

né vers 602/605, mort le 19 janvier 638 ou 639, est un roi des Francs de la dynastie mérovingienne. Fils de Clotaire II 584-629, un arrière-petit-fils de Clovis, il règne sur l'Austrasie de 622 à 632 et est roi des Francs de 629 à 639. Durant cette période, il a sa résidence le plus souvent autour de Paris, notamment à Clichy actuel département des Hauts-de-Seine. Sous son règne, la royauté mérovingienne jette un dernier éclat avant que la réalité du pouvoir ne passe aux maires du palais. Roi des Francs du 18 octobre 629 au 19 janvier 638 ou 639, son prédécesseur est Clotaire II, Caribert II Unification de l'Aquitaine en 632, son successeur est Sigebert III: Roi d'Austrasie. Clovis II: Roi de Neustrie et des Burgondes. Il appartient à la dynastie des Mérovingiens. Son père est Clotaire II, sa mère Bertrude. Sa conjointe : Gomatrude, Nanthilde, Ragnetrude: concubine, Wulfégonde, Berchilde: concubine? ses enfants : Sigebert III, Clovis II

En bref

ils de Clotaire II et de Bertrade. Afin de satisfaire le particularisme de l'aristocratie austrasienne, que dominaient le maire du palais Pépin de Landen et l'évêque de Metz Arnoul, son père l'avait envoyé en Austrasie comme roi dès 623. Dagobert devint l'unique roi des Francs à la mort de Clotaire 629 et surtout à la mort de son propre frère, Caribert, à qui il avait dû laisser le gouvernement d'une partie de l'Aquitaine et du Languedoc 632. Il dut cependant composer à son tour avec les exigences de l'aristocratie et donner pour roi aux Austrasiens son fils Sigebert, alors en bas âge 634. Afin d'éviter que celui-ci ne s'approprie un jour la totalité du royaume, Dagobert attribua de son vivant à son second fils, Clovis II, la Bourgogne et la Neustrie.

Pendant les dix années de son règne, Dagobert a joui d'un pouvoir absolu, et la postérité en a gardé le souvenir, embelli par la comparaison avec ses médiocres successeurs. Il fut l'un des très rares Mérovingiens qui parvinrent à la royauté à l'âge d'homme et purent régner sans partage. Il fit reconnaître son autorité par les Saxons, les Gascons et les Bretons, intervint dans les affaires intérieures du royaume wisigothique d'Espagne, entretint de bonnes relations avec Byzance et tenta de s'opposer, avec les Saxons, les Thuringiens, les Alamans et les Lombards, à la poussée de la nouvelle puissance slave. Le prestige personnel de Dagobert, qui lui assura la soumission absolue de son royaume, fut tel, hors de ce royaume, qu'aucun roi des Francs ne l'égala plus avant l'avènement de Pépin le Bref. Jean Favier

"Le Bon roi Dagobert" Cette chanson composée à une époque qui reste imprécise – probablement antérieure à la révolution de 1789 –, cette chanson redevint tout à coup à la mode en 1814. On y intercala des couplets satiriques d'actualité. Interdite par la police, elle reprit au retour des Bourbons.

Contexte historique

Le règne de Dagobert se déroule environ 130 ans après celui de Clovis et 120 ans avant l'avènement du carolingien Pépin le Bref. Dagobert prend la succession de son père Clotaire II, ce dernier a unifié les terres franques alors réparties entre les petits fils de Clovis. Dagobert règne donc sur un royaume unifié. Cependant, il doit compter avec la noblesse austrasienne, qui avait su monnayer son aide auprès de Clotaire II contre Brunehaut.

La dynastie mérovingienne de Clovis à Dagobert

Le règne de Clovis 481-511 a établi la domination des Francs sur la plus grande partie de la Gaule ex-romaine. À la mort de Clovis, le royaume est partagé entre ses quatre fils, puis réunifié vers 555, augmenté de la Bourgogne, par Clotaire Ier.

Un nouveau partage entre fils a lieu à la mort de celui-ci, entre de nouveau quatre fils : l'un, Caribert meurt en 567 ; Gontran, roi de Bourgogne, reste dans une certaine mesure à l'écart du conflit, commencé vers 570, entre les couples Sigebert-Brunehilde/Brunehaut royaume de Metz, l et Chilpéric-Frédégonde royaume de Paris, Neustrie ; Sigebert est assassiné en 575, Chilpéric en 584 ; il laisse un fils de quelques mois, Clotaire, qui triomphe en 613 avec l'exécution de Brunehilde et de ses petits-enfants. Il réunifie alors le royaume franc. Cependant, sous la pression des nobles austrasiens, il doit dès 623 confier le royaume d'Austrasie à son fils Dagobert, qui lui succède comme roi des Francs en 629.

Le monde à l'époque de Dagobert

Sous le règne de Dagobert, le royaume franc couvre l'ancienne Gaule ainsi que des dépendances en Germanie, notamment la Bavière. Il est ici au contact de peuples encore païens : les Frisons, les Saxons et les Alamans en Germanie, les Avars en Pannonie actuelle Hongrie. Au nord, l'actuelle Angleterre est divisée entre différents royaumes anglo-saxons Kent, Mercie, etc., dont certains sont encore païens. Au sud-est, l'Italie est aux mains des Lombards, royaume des Lombards, duchés de Spolète et de Bénévent, dont beaucoup sont encore ariens ou païens, et de l'Empire byzantin, Exarchat de Ravenne, dont dépend Rome, siège de la papauté ; Sicile et Italie du sud. Au sud, l'Espagne est aux mains des Wisigoths, royaume de Tolède, dont était originaire la reine Brunehilde. La grande puissance de l'époque est l'Empire byzantin capitale : Constantinople qui contrôle, en plus des provinces italiennes, le sud des Balkans, le Moyen-Orient et l'Afrique du nord. La date de 630 est importante pour l'avenir de ces régions : c'est l'année de la prise de La Mecque par les musulmans de Médine, donc le début des conquêtes musulmanes ; le prophète de l'islam Mahomet meurt en 632.

Pépinides et Arnulfiens à l'époque de Dagobert

Les Pépinides et arnulfides, ancêtres des Carolingiens, constituent dès cette époque deux familles importantes en Austrasie. Parmi eux, on doit citer le maire du palais Pépin de Landen et saint Arnoul. De leur alliance et du mariage de leurs enfants, naîtra la famille carolingienne. Ils possèdent de très nombreux domaines en particulier dans la vallée de la Meuse Herstal, Jupille, etc.. Après Dagobert, les maires du palais d'Austrasie, de Neustrie ou de Bourgogne jouent un rôle croissant, au détriment des rois de la famille mérovingienne.

la chronique de Frédégaire, qui date du VIIe siècle,

le Liber Historiae Francorum VIIIe siècle,

les5 Gesta Dagoberti, ouvrage rédigé au IXe siècle aux environs de 835 par Hilduin de Saint-Denis et Hincmar de Reims.

La chronique de Frédégaire est rédigée peu après le règne de Dagobert. Mais elle est tout de même biaisée par le point de vue de son auteur, qui juge les rois en fonction de leur attitude vis-à-vis de l'Église. Les deux chroniques ultérieures sont encore plus biaisées, parce que le règne de Dagobert est, dans les milieux carolingiens, l'objet d'une reconstruction qui en fait le roi mérovingien le plus remarquable après Clovis.

Il existe aussi quelques chartes le plus souvent des chartes de donation. Certaines datent du règne de Dagobert, mais un assez grand nombre de fausses chartes attribuées à Dagobert ont été rédigées après sa mort, du IXe au XIIe siècle, en particulier à l'abbaye de Saint-Denis, lieu de la sépulture de Dagobert, et plus tard de Charles Martel et Pépin le Bref, puis des Capétiens. On a au total 40 documents dont 33 sont faux 20 documents concernent Saint-Denis, dont 18 faux.

Ce phénomène des fausses chartes de Dagobert est lié à la valorisation de son rôle à l'époque carolingienne, puis sous les Ottoniens et les Capétiens. Dans cette perspective, ont aussi été élaborées de fausses généalogies10 établissant le rattachement des Carolingiens, puis d'autres familles, aux Mérovingiens grâce à une sœur inventée de Dagobert ; cette pratique a encore lieu au XVIe siècle au sein de la famille des ducs de Lorraine en lutte contre la famille royale française des Valois.

Sa vie

Dagobert est le fils de Clotaire II fils de Chilpéric Ier et arrière-petit-fils de Clovi). Sa mère s'appelle Bertrude.

À l'âge de neuf ans, il est atteint d'une entérite colique. Bertrude l'envoie, avec son demi-frère Caribert, dans la villa royale de Reuilly, à l'est de Paris. Il est instruit par des clercs qui lui enseignent le latin et l'histoire. À dix ans, il apprend à monter à cheval, pratique du sport et le maniement des armes11. Il pratique également comme passe-temps certaines activités manuelles comme l'ébénisterie et la menuiserie. En 615, il rejoint la cour du roi son père, avec qui il entretient des relations dictées par la raison d'État, pour y suivre l'instruction de l'École du palais où il enrichit ses connaissances politiques et administratives.

En 618, quelques mois après le décès de Bertrude, l'épouse de Clotaire, ce dernier, père de Dagobert se remarie avec Sichilde, alors gouvernante de Caribert. Dagobert la voit comme une intrigante cherchant à favoriser Caribert tout en la soupçonnant d'avoir été la maîtresse de son père. Avec son frère Brodulf ou Brunulf, elle tente de faire obtenir un héritage égal entre les deux fils de Clotaire, alors que Caribert est mis à l'écart de la succession royale pour cause d'incapacité à régner. En 621, aux quinze ans de Caribert, Sichilde obtient de Clotaire un don de petits domaines disparates et éloignés les uns des autres, formant des comtés gérés par des intendants royaux, à chacun de ses deux fils. L'âge de la majorité est donné aux deux princes, supprimant leur gouvernance. En guise de remplacement, un maire du palais est désigné pour chacun d'eux, bien que ne régnant sur aucun royaume. Harmaire échoit à Caribert, quant à Dagobert, il lui est permis de choisir : il propose le duc Ega, qui, en plus d'avoir bonne réputation, participe à sa formation à l'école du palais, ce dernier accepte et la proposition est approuvée par le roi. Brodulf et Sichilde font en sorte d'éloigner le plus possible Dagobert de la cour, afin que le roi porte plus d'attention à Caribert, en incitant Clotaire à envoyer Dagobert un peu partout à travers la Gaule : en Austrasie, Burgondie et Neustrie. Ceci permet à Dagobert de connaître les régions du royaume avec leurs particularités, de rencontrer des gens de toutes conditions et de visiter toutes sortes de lieux, de lier des relations et d'être perçu comme délégué de la couronne18.

En 622, il siège au conseil du royaume, où il participe aux décisions gouvernementales en étant consulté par son père et ses ministres. Il recommande la prolifération des immunistes, octroyant un diplôme royal d'immunité aux propriétaires de domaine, refusant l'accès au domaine à toute personne extérieure autre que le roi afin de limiter le pouvoir des Grands du royaume qui usurpent le pouvoir du roi pour exercer une juridiction à ses dépens et accaparer des pouvoirs judiciaires ainsi que des biens, taxes, capitations, récoltes... Il promeut également des recommandations pour assurer une meilleure hiérarchisation seigneuriale : un seigneur reçoit l'hommage d'un guerrier ou d'un chef qui prête serment de fidélité et offre ses services en échange d'avantages et de la protection du seigneur. Une protection spéciale et des devoirs particuliers sont attribués à ceux qui se recommandent au roi. Les leudes sont des recommandés qui placent leurs terres sous la protection du roi et en échange de quoi, le roi leur en offre d'autres.

Dans le but d'augmenter la production agricole des paysans libres, le concept d'origine romaine des précaires est répandu : un propriétaire terrien accorde l'exploitation d'un terrain à un paysan libre pour un certain nombre d'années qui peut faire ce que bon lui semble de la récolte, en échange le paysan doit aménager et entretenir la terre. À l'expiration du délai d'exploitation, le propriétaire bénéficie des aménagements et constructions réalisées.

Pour fidéliser les vassaux à la monarchie, des bénéfices peuvent être accordés : l'usufruit d'un domaine, pour une durée déterminée d'au moins cinq ans et à vie la plupart du temps, est attribué à un favori du roi en échange de services rendus.

Roi d'Austrasie

En 623, l'évêque de Metz, Arnoul, demande à être visité par le roi, mais celui-ci préfère envoyer Dagobert. Arnoul rend compte que les Austrasiens sont jaloux des Neustriens qui bénéficient de la présence du monarque et s'estiment lésés. Aussi, ils souhaitent la présence du roi en leur contrée ce que Clotaire refuse. Mais cédant aux revendications autonomistes des nobles d'Austrasie, il nomme Dagobert vice-roi de ce territoire, amputé néanmoins des régions à l'ouest des Ardennes et des Vosges ; les vallées de la Haute-Meuse, de la Haute-Marne, de l'Aisne, de la Champagne. Les villes de Verdun, Toul, Châlons et Reims, également exclues, sont déclarées cités royales et ne dépendent que du roi en tant qu'associé à la couronne avec délégation d'autorité. Cette décision est approuvée par Brodulf qui voit là une occasion d'éloigner Dagobert ainsi que Harmaire, que Brodulf suggère qu'il commande des troupes afin d'apaiser les troubles causés outre-Rhin par le duc saxon Aighina. C'est alternativement à Metz et à Trèves qu'il réside alors. Ses tuteurs seront le maire du palais Pépin de Landen, saint Arnoul et Cunibert ou Chunibert, évêque de Cologne, qui sont déjà les dirigeants effectifs de la contrée. Son éducation s'oriente de manière à répondre aux besoins de l'Église, et il ne peut se passer de la compagnie d'Arnoul au point de menacer ses fils de mort si ce dernier ose mener une vie érémitique.

Il se consacre à l'amélioration du système judiciaire afin d'étendre les compétences du roi par la mise en place de réformes. Le wergeld prix de l’homme pour une même catégorie sociale est pratiquement équilibré, quelle que soit la naissance des hommes, les conditions de l'état civil, de la famille, des successions s'uniformisent. En conformité avec l'édit de 614, il impose que durant les jugements, un évêque ou un clerc intervienne pendant les débats ou délibérations pour réduire les injustices. Le comte du palais ou le clerc peuvent demander la reconsidération des sentences et interjeter appel. Il pousse à la périodicisation régulière des sessions, au maintien des jurys populaires, à la désignation de conseillers-auditeurs compétents au mandat de longue durée. Le référendaire spécialise les juristes auxquels le roi fait appel. Il laisse le chancelier-référendaire promouvoir à la chancellerie des magistrats pour des missions juridiques ou d'inspections. Les accusés, défendeurs et demandeurs peuvent s'appuyer sur des témoins, des garants ou cautions. Les problèmes concernant les veuves, orphelins et déshérités sont soumis aux clercs, qui ont mission de représentant et conseiller. Les conseillers-auditeurs non convoqués à une session peuvent assister ou représenter en justice des plaideurs. La taille des pagus unité administrative principale des états du royaume, où les comtes exercent la juridiction du roi, sont de tailles variables, empêchant ainsi le comte d'y assurer la représentation du roi à chacune des audiences des différents centres judiciaires. Les comtés sont donc partagés en vicairies où à leurs têtes sont nommés des vicaires, qui président les tribunaux locaux, sous autorité du comte. Les affaires importantes sont directement présidées par les comtes. Les comtes et les vicaires doivent désigner juristes et clercs de leur entourage pour assistance. Les comtes eux-mêmes ont appel à des vicaires pour les affaires courantes et pour les remplacer lors de leurs déplacements.

Chrodoald, un aristocrate bavarois de la famille des Agilolfing propriétaire d'un domaine à l'ouest de Trèves, exerce un trafic de marchandises avec les duchés alliés de l'Est et étend son influence au détriment de celle du roi, pour constituer un État indépendant. Il refuse également de payer l'impôt à Pépin de Landen, dont il a acheté certains de ses officiers, et ne se soumet guère au ban. Arnoul souhaite sa mise à l'arrêt et un jugement par le tribunal royal. Chrodoald se réfugie à Paris auprès de Clotaire qui demande à Dagobert d'abandonner toute poursuite, et de promettre de le laisser regagner ses terres. Clotaire aurait reçu serment de Chrodoald qu'aucun trouble n'interviendrait de sa part. Après consultation de Pepin, Arnoul, Harmaire, Anségisèle et l'évêque Clodulf de Metz, également conseiller royal, Dagobert accorde son pardon. À son retour au palais de Metz, il est assassiné par des hommes du patrice Harmaire sur ordre de Dagobert. Clotaire se rend compte qu'il y a eu accord entre son fils et l'entourage de celui-ci. Il menace de le destituer s'il ne vient pas de lui-même pour repentance et soumission. Dagobert en profite pour étendre son autorité sur Metz et Trèves. Il envoya Cunibert à Clichy demander au roi l'Austrasie avec la Champagne, Brie et les cités royales. Un comité de douze Grands a lieu pour en délibérer. En septembre 626, il rencontre son père et s'installe dans la villa royale de Saint-Denis. C'est peut-être à cette date ou en 625 qu'il fait embellir son monastère.

L'assemblée accorde l'intégralité de l'Austrasie à Dagobert excepté l'Aquitaine et la Provence, habituellement rattachées aux rois Austrasiens. Il est convoqué par son père à Clichy en présence d'Amand et de Caribert, pour reconnaissance officielle du royaume d'Austrasie et prêter serment d'allégeance. Mais Clotaire impose la condition qu'il épouse la sœur de la reine Sichilde, Gomatrude et que Caribert épouse Fulberte, belle-sœur de Brodulf, l'existence de Fulberte serait contestée, voir article Faux Mérovingiens. Ces mariages permettent à Sichilde et Brodulf que des membres de leur famille soient reines. Le mariage a lieu en décembre 626 à Clichy, Amand célèbre l'union. Il unit également Caribert et Fulberte quelques jours après.

Le duc Aighina doit s'expliquer devant Dagobert des troubles causés, à l'extérieur de son duché, par ses soldats. Il remet en cause la gestion de ses troupes par le patrice Harmaire et un différend éclate entre eux. Aighina doit faire serment de fidélité et est convié à une assemblée de Grands présidée par Clotaire, qui se situe entre décembre 626 et 627. Harmaire se fait assassiner en sortant de la grande salle de la villa royale. Les assassins s'enfuient mais des témoins reconnaissent des hommes de la garde personnelle d'Aighina qui s'est réfugié à Montmartre. Les fidèles de Harmaire veulent le venger et assiègent le duc. Brodulf demande l'intervention du roi qui convoque Ega pour imposer la paix du roi entre les rivaux. Aighina est destitué de son duché, remis à Berthoald, exilé à Montmartre avec une petite garde en compagnie et avec l'octroi d'un petit domaine comme résidence forcée.

En avril 627, profitant de la mort d'Harmaire, qui n'est pas encore remplacé dans ses fonctions, les Saxons commandés par Berthoald attaquent l'Austrasie. Dagobert lève le ban et commande les troupes à Spa. Durant la bataille, les cavaleries ennemies s'affrontent laissant les deux chefs face-à-face : Berthoald agrippe la chevelure de Dagobert et la lui coupe.

Dagobert demande de l'aide à Clotaire qui, avec Ega et l'armée Neustrienne, arrive près d'Aix-la-Chapelle. Le duc fond avec sa cavalerie sur les troupes de l'armée neustrienne tentant de la prendre à revers mais Ega et ses hommes, grâce à leurs piques et lances, font Berthoal prisonnier et mettent ses troupes en déroute. Ega convoque le roi et son fils et demande l'application des lois de la guerre concernant les traîtres : Clotaire ordonne l'exécution de Berthoald qui est décapité.

À la suite des affrontements, Dagobert doit reconstituer les royaumes de Saxe et de Thuringe.

En matière fiscale, il ordonne la restauration du cadastre, le versement annuel d'une redevance par les Grands. Les levées exceptionnelles sont supprimées et le droit de gîte et d'hospitalité, qui permet au roi et son escorte de bénéficier d'un hébergement et de subsistance, n'est plus accablant et des dédommagements sont accordés aux cités d'accueil. Les zones de stationnement et les relais des armées doivent être dédommagées par les provinces ou le pays dans son ensemble. Il encourage les comtes à rendre une justice moins intéressée en accroissant les inspections, les modifications de sentences. Il accorde des faveurs aux magistrats intègres. Il dote les comtes de bénéfices personnels qu'ils tentent de rendre héréditaires.

Face à l'augmentation des biens ecclésiastiques, Cunibert et Clodulf en informent le roi qui promeut de nouvelles lois : en cas de fraude électorale pour la nomination d'un évêque, ainsi que pour les désignations abusives de diacres et de prêtres, un appel peut être fait au roi. Il en est de même en cas de manquement d'un évêque pour l'assistance aux déshérités. L'enseignement leur revenant de fait, il leur est imparti d'ouvrir des écoles et de veiller à la bonne formation des clercs instructeurs, sous peine de voir leurs privilèges remis en cause. Les biens de l'Église ont pour objectifs l'amélioration des conditions des paysans et l'augmentation de leurs rendements. Les affranchis, esclaves, veuves et orphelins passent sous la juridiction des évêques tout comme les contrats de mariages et testaments.

Roi des Francs

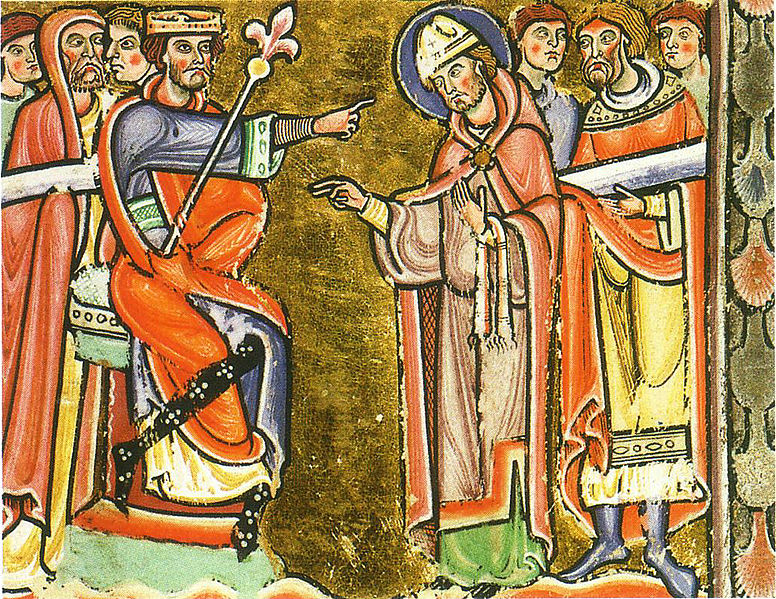

Dagobert reçoit le royaume Franc par les évêques et les grands de Burgondie. Bibliothèque municipale de Castres. XIVe siècle

Dès le décès de Clotaire II 18 octobre 629, un messager lui transmet une invitation aux funérailles de son père à Paris. Le roi est enterré à l'église saint-Vincent. Alors que Sichilde s'est rendue dans sa villa de Bonneuil, Brodulf explique qu'avant sa mort, Clotaire aurait légué le royaume à Caribert, secondé par le maire du palais neustrien Landri. Dagobert exigea des témoignages et Brodulf dit que Landri et Amand sont témoins de la scène. Tous les deux sont convoqués et le contredisent : Landri dit qu'il n'a pas reçu de consignes particulières et Amand n'a entendu qu'un bredouillage de confession sans rapport. Dagobert ordonne à Brodulf de partir le plus loin et le plus vite possible, ce qui est fait. Face à toute la cour, il déclare son titre royal en se faisant nommer roi de Bourgogne, puis chasse Caribert de la Neustrie, lui faisant jurer de renoncer définitivement à la Gaule, Caribert devant lui succéder en l'absence de descendance. Quelques jours plus tard, Landri meurt et est remplacé par Ega. Il visite la Neustrie et la Burgondie pour y établir les réformes mises en place en Austrasie, puis s'installe dans l'abbaye de Saint-Denis.

La division du royaume des Francs 628.

Ega et le trésorier royal Didier, viennent le voir pour lui annoncer que l'Aquitaine se révolte du fait de l'absence de visite du roi dans cette province. Le comte de Cahors se fait assiéger par un groupement de bandits et de population locale, entrainant la lapidation de l'évêque Rubique, frère de Didier, qui tente de s'interposer. Didier est désigné comme successeur de Rubique. Afin d'apaiser les tensions, le roi doit se faire représenter en Aquitaine. Poussé par son oncle Brodulf, Caribert réclame son dû. Dagobert ne lui laisse pour territoire que le royaume d'Aquitaine, créé pour l'occasion. Ce royaume a Toulouse pour capitale et englobe l'Aquitaine méridionale duché de Vasconie jusqu'au Pyrénées avec comme principales villes Agen, Cahors, Périgueux et Saintes. Aidé par les ducs Vascons et Aighinan ainsi que par d'autres ducs et comtes, il envoie des troupes sur les principaux lieux de rébellion. Il repousse les Vascons ibériques ainsi que leurs alliés Aquitains, Proto-basques, soumettant à l'autorité royale toute l'Aquitaine. Le duc Aighinan s'installe avec ses troupes aux bords des Pyrénées. Lorsque Caribert rejoignit Toulouse, il reçoit un légat de Dagobert pour le complimenter de sa victoire.

Voulant répudier Gomatrude qui lui a été imposée par son père, il convoque le référendaire Dadon, l'évêque Amand et un officier de sa garde. L'officier est chargé d'avertir la reine qu'elle ne doit plus que se contenter de vivre dans une aile de sa villa de Romilly et d'y rester. Puis le roi accompagné de Dadon, Amand et de hauts dignitaires, signe l'acte de répudiation, ne laissant à la reine que la liberté de choisir son lieu de résidence, l'accompagnement de serviteurs et la possibilité de percevoir une pension de la part du comté de son lieu de résidence. Amand s'oppose à cette décision et est destitué de ses fonctions à la cour pour être envoyé auprès de Caribert, qui accepte de l'héberger. Mais devant son refus, Dagobert nomme Amand évêque sans siège fixe, en lui donnant pour mission l'évangélisation des païens du Pays basque. Avec l'aide de clercs qui l'accompagnent et des seigneurs chrétiens locaux, il fonde des paroisses, crée des séminaires d'enseignement de langue romane et de formation des diacres. Sa mission achevée, Caribert fait d'Amand son aumônier. Gomatrude est finalement répudiée et se réfugie dans le domaine de se belle-sœur Bruère.

En 630, afin de rendre justice et secourir les pauvres, il voyage en Burgondie, se rendant dans plusieurs villes dont Saint-Jean-de-Losne, où il fait assassiner Brodulf. Il répudie Gomatrude à Reuilly et épouse Nanthilde. Il prend ensuite comme concubine Ragnetrude qui enfante de Sigebert, Saint Amand et Dagobert Ier.

En décembre 630 ou en janvier 631, Dagobert parraine Chilpéric, le nouveau-né de Caribert II et de Fulberte. Caribert est malade de dysenterie ou de tuberculose, ce qui engendre des troubles causés par les seigneurs aquitains ainsi qu'une crainte de rébellion vasconne ou d'offensive wisigothe.

En 631, accompagné à Orléans par Pépin de Landen, son fils Sigebert est baptisé par l'évêque Amand et Caribert II. Il signe un traité de Paix Perpétuelle avec l'empereur byzantin Héraclius. Sur les conseils de ce dernier, il fait baptiser tous les juifs de son royaume.

Les Wendes ou Vénèdes, ethnie Slave, agressent une caravane de négociants Francs, provoquant un conflit diplomatique entre Dagobert et Samo, roi des Wendes. Les Francs d’Austrasie s’unissent avec les Lombards et les Alamans pour battre les Wendes. Dans la bataille, qui a lieu à Kaaden-sur-l'Oder (Wogatisburg)44, les Austrasiens sont vaincus. On attribue cette défaite par un manque de motivation, dû à une politique pro-neustrienne et au fait « qu'ils se voyaient haïs de Dagobert et continuellement dépouillés par lui.

En mars 631, Sisenand, aristocrate Wisigoth, demande l'appui de Dagobert pour détrôner son rival. Dagobert lève des troupes en Bourgogne et envoie les ducs Abondance et Vénérande qui marchent jusqu'à Saragosse. Sisenand monte alors sur le trône et offre aux envoyés de Dagobert 200 000 sous d'or, qui bénéficient à l'abbaye de Saint-Denis.

En janvier 632, Caribert II meurt. La volonté d'autonomie en Aquitaine est ébranlée par la mort du roi. Il est décidé que le duc Egina et l'évêque de Toulouse assurent la gouvernance de l'Aquitaine accompagné par l'évêque Didier de Cahors, qui dispense des conseils en cas de problème, pendant la minorité de Chilpéric. Cependant, celui-ci meurt quelque temps après, peut-être assassiné sur ordre de Dagobert. Le 8 avril 632, il récupère l'Aquitaine, reconstituant ainsi le royaume franc tel qu'il était sous le règne de son père. Dès lors, il choisit de quitter l'Austrasie, et de prendre Paris pour capitale, de par sa position géographique au centre du royaume.

Il se sépare ensuite de Pépin de Landen, tentant de recouvrer un peu du pouvoir que son père avait laissé aller aux maires du palais. Il choisit alors d'excellents conseillers tels que le chancelier Didier, le référendaire gardien du sceau royal Dadon canonisé sous le nom de Saint Ouen et l'orfèvre Eligius futur saint Éloi. Avec leur aide, il s'occupe en priorité des affaires intérieures du grand royaume des Francs et son règne constitue une trêve heureuse dans l'anarchie mérovingienne et apporte une paix relative, grâce à sa volonté d'unifier le gouvernement du pays. Il entreprend un certain nombre de réformes essentielles :

Il lutte contre les revendications autonomistes de certaines parties de la noblesse, et continuant l'œuvre entreprise par Clotaire II, il parvient à supprimer la pratique successorale dite de la patrimonialité qui fut, à cause des mésententes de partage, génératrice de nombreux conflits.

Il parvient aussi à réorganiser l'administration et la justice du royaume, et prend l'initiative, sur les conseils de l'ancien orfèvre Éloi, d'éliminer toute la fraude monétaire, en centralisant au palais la frappe de la monnaie.

Construction de Saint-Denis. Campagne de Dagobert Ier en Poitou. Robinet Testard, Poitiers XVe siècle. Grandes Chroniques de France. Bibliothèque nationale de France.

Il développe également l'éducation et les arts, et fait de nombreux dons importants au clergé il fonde entre autres l'abbaye de Saint-Denis qui accueille son tombeau quelques années plus tard : il lui accorde un droit de foire où tous les ans à partir du 9 octobre, jour de la saint Denis, le clergé peut organiser une foire pour effectuer du commerce et prélever des taxes à la place du pouvoir royal. Il aide Éloi à la fondation du monastère de Solignac, près de Limoges, et celui de saint Martial, dans l'île de la cité à Paris. Il accorde des privilèges d'immunité à Dadon, favorise le monastère de Rebais et choisit Didier au siège épiscopal de Cahors. Il est en fait le dernier roi mérovingien à diriger personnellement le regnum francorum.

Au niveau politique, Dagobert développe les relations diplomatiques avec les pays voisins : un accord en 633 avec les Saxons pour qu'ils l'aident à protéger ses frontières des Slaves de Samo. Les Saxons proposent à Dagobert de protéger le royaume en échange de rémission de leur tribut de cinq cents vaches. Il mène également des campagnes militaires, notamment contre les Vascons 638, les Bretons, et surtout les Slaves qui lui résisteront en 632.

Mais en 634, la noblesse d'Austrasie se révolte. Pour apaiser les esprits, Dagobert est contraint d'abandonner le royaume d'Austrasie à son fils Sigebert III qui n'a alors que deux ans il réussit néanmoins à écarter cette fois Pépin de Landen du poste de maire du palais. Il lui donne comme tuteurs l'évêque de Cologne et le duc Andalgésil.

En 635, il a de Nanthilde un fils nommé Clovis. Ce sont ensuite les nobles de Neustrie qui revendiquent leur rattachement à la Burgondie ; ils exigent et obtiennent que Dagobert rassemble les deux régions, et qu'il place son fils Clovis II à la tête de ce nouveau royaume.

Un traité fut conclu avec Sigebert, afin qu’à la mort de Dagobert la Neustrie et la Bourgogne reviennent à Clovis, l’Austrasie restant à Sigebert et à sa descendance.

En 637, une révolte de Vascons éclate. Une armée est envoyée de Bourgogne, avec à sa tête Chadoinde et dix ducs, qui ravagent leurs vallées. Lors du retour, un duc est piégé dans la vallée de la Soule et sa troupe est vaincue.

À la mort, en 612, du duc de Domnonée Hoël III, qui détient également le titre de roi des Bretons, ses deux fils Judicaël et Gazlun sont désignés pour gouverner conjointement48. Néanmoins, Gazlun refuse de partager le pouvoir et tente d'obtenir le titre de roi. Après une bataille partisane, Gazlun avec l'appui du duc-roi du Bro-Waroch, prend le dessus sur Judicaël et ses partisans cornouaillais. Celui-ci se consacre alors à la vie monastique du monastère de Saint-Méen-de-Ghé. Par l'intermédiaire d'intrusions, Gazlun dépossède alors des leudes partisans de son frère, en enferme certains en prison, en assigne à résidence et fait saccager des domaines et chantiers de construction. Il tente même d'imposer en culte des saints de son choix. Par crainte de voir cette pagaille déborder sur le royaume des Francs, les villes de Nantes et Rennes qui constituent ses défenses et ont été ravagées44, sont renforcées. Afin de savoir ce qui se passe, un notable est envoyé auprès de l’entourage de Gazlun qui décède en fin d’année 632.

Une délégation bretonne se rend au monastère de Saint-Méen-de-Ghé pour inciter à Judicaël à devenir roi. Celui-ci a pris goût à la vie monastique et préfère que son fils de douze ans, Alaüs, prenne sa place. La délégation lui demande d’au moins régner jusqu’à la majorité de son fils. Finalement, Judicaël accepte de devenir duc de Domnonée. Les nouvelles de Bretagne parviennent difficilement à la cour de Dagobert, qui décide de voyager en Poitou, dans l’Orléanais, la Touraine et le Maine pour enrichir ses informations. Il rencontre sans doute Berthilde dans un grand domaine des environs d’Orléans. Il apprend la mort de Gazlun et la prise de pouvoir de Bretagne par Judicaël. Eloi a pour mission d’obtenir la soumission de Judicaël et la réparation de tous les préjudices subis par ses leudes. Durant l’absence d’Eloi, le duc Ega assure sa fonction au gouvernement. Eloi s’installe alors dans le palais du gouverneur de Vannes. Avec l’aide de clercs qui l’accompagnent et qui se déplacent dans le Bro-Waroch, la Cornouaille et la Domnonée, il apprend que Judicaël n’a pas demandé audience à Dagobert pour se consacrer au redressement de la Bretagne, après les troubles causés par Gazlun. Des officiers laïcs de la délégation d’Éloi apprennent que les leudes ont été libérés et dédommagés. Éloi rencontre l’abbé du monastère de Saint-Méen-de-Ghé pour établir un accord en vue de faire se rencontrer Judicaël et Dagobert. Une ambassade est alors accueillie au palais de l’évêque à Vannes, où Éloi accueille des laïcs et ecclésiastiques. Il leur demande s’ils peuvent exprimer les intentions du roi Judicaël et celui-ci qui fait partie du groupe répond Je suis Judicaël et je ne suis pas roi. Après cette délégation, plusieurs négociations ont lieu tantôt à Vannes tantôt à Saint-Méen-de-Ghé. Judicaël y explique qu’il a accepté le titre de duc de Domnonée, que son père lui a attribué à lui et son frère, mais qu’il refuse tout titre royal. Il ajoute que tous les seigneurs bretons reconnaissent la suzeraineté de Dagobert, qu’il n’a jamais failli à sa parole, et refuse de se soumettre, ce qui serait reconnaître une faute qu’il n’a pas faite. Judicaël reproche aux Francs leur indifférence et de n’être pas intervenus contre Gazlun, ce à quoi Éloi répond que la situation bretonne est mal connue de la cour franque et que l’envoi d’un légat auprès de Gazlun signifie la reconnaissance de son pouvoir. L’insistance d’Éloi pour que Judicaël rencontre le roi des Francs est vouée à l’échec, Judicaël affirmant que Je ne suis qu’un duc, non un roi. Je n’ai nulle raison de solliciter une faveur particulière, et nulle raison non plus de réitérer un acte d’allégeance auquel mon pays est fidèle. Il accepte néanmoins d’être reçu par un haut représentant du roi comme le serait n’importe quel duc plutôt que de dîner avec Dagobert. Éloi accepte de le faire recevoir par le référendaire Dadon. Judicaël accorde une audience aux représentants de Cornouaille et du Bro-Waroch, qui le saluent comme roi, pour exprimer aux représentant du roi des Francs la fidélité de la Bretagne. Judicaël rencontre alors Dadon à Creil pendant deux jours, en tant que duc des Bretons. Celui-ci enregistre les déclarations et renouvelle l’amitié et l’appui du roi. Le jour du départ de Judicaël, alors qu’il vient prévenir son hôte, Dagobert apparaît derrière une tenture qui se soulève, et donne l’accolade au duc pris de court, puis se retire. À la fin de l’année 634, Judicaël cède sa place à son fils Alaüs Alain II, qui sera traité en souverain de toute la Bretagne, pour se retirer au couvent de Saint-Méen-de-Ghé. Cette relation entre la Bretagne et le royaume des Francs permet d’accroître les liens entre seigneurs bretons pouvant devenir leudes du roi des Francs, et les autres leudes. De plus, de riches Francs peuvent s’installer en Bretagne et contribuer à faire vivre la région. Des liens commerciaux s’installent notamment avec le développement des manufactures de toiles de Vitré et de Locronan, des salines de Guérande et de Bourgneuf-en-Retz. Par l’intermédiaire des transports rapides dits de cache-marée, la Bretagne approvisionne de grandes villes telles que Paris en poisson frais. Les grandes villes bretonnes se développent : Brest devient un centre de construction navale et port de commerce. Le Mans devient un centre d’échange entre la Bretagne et la Neustrie et des populations bretonnes s’installent dans l’Alençonnais et dans l’ouest sarthois.

L’aristocratie vasconne se soumet à Clichy.

Mort de Dagobert 639. Chronique des empereurs, XVe siècle, Paris, bibliothèque de l'Arsenal.

En 638 ou 639, Dagobert tombe malade d’un flux au ventre à Épinay-sur-Seine. Il recommande alors la reine Nanthilde et son fils Clovis au maire du palais de Neustrie Aega. Il meurt quelques jours après, le 19 janvier à l'âge de 36 ans.

Héritage

À sa mort, ses deux héritiers sont encore très jeunes : Sigebert a huit ans et Clovis quatre ; l'unité de commandement disparaît et les luttes et l'anarchie reprennent. Le pouvoir des maires du palais va s'accroître au détriment des rois, car ils en profitent pour manipuler les jeunes souverains et s'emparer définitivement du pouvoir : c'est le début de l'époque dite des Rois fainéants qui marquera la fin de la dynastie mérovingienne.

Avant de mourir, le roi Dagobert a choisi d'être enterré, non à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, comme ses prédécesseurs depuis Childebert Ier en 558, mais à la nouvelle basilique Saint-Denis dont il a fait construire l'enceinte, sur le lieu où reposait déjà depuis 570 Arégonde, la quatrième épouse de Clotaire Ier. De Dagobert, dernier roi unique du regnum Francorum, il subsiste le tombeau que fait installer au XIIIe siècle le roi Louis IX.

Au XIIIe siècle, les moines de Saint-Denis voulurent rendre hommage au roi Dagobert en réalisant, pour sa dépouille, un tombeau exceptionnel. Mais la sulfureuse réputation du bon roi les fit trembler. Ils imaginèrent donc une sculpture un peu ambiguë et qui se lit dans la pierre comme une bande dessinée… L'âme du roi, figurée en enfant nu et couronné, est emportée en Enfer par les griffes des démons. Heureusement, saint Denis, saint Martin et saint Maurice délivrent cette âme, la présentent au Ciel et lui permettent d'accéder au Paradis. Le message est clair : Dagobert aurait mérité l'Enfer, mais l'intercession des saints lui a miraculeusement ouvert les portes de la bienheureuse éternité.

Le restaurateur de l'unité du regnum Francorum

Construction de la cathédrale de Saint-Denis

Il est reconnu roi d'Austrasie 623 par son père, Clotaire II, désireux de satisfaire le particularisme de l'aristocratie austrasienne. D'abord placé sous la tutelle du maire du palais Pépin de Landen et d'Arnoul, évêque de Metz, il leur échappe à sa majorité et, à la mort de son père, se fait reconnaître roi en Bourgogne puis en Neustrie, évinçant son frère cadet Caribert, relégué en Aquitaine.

Il reconstitue ainsi, pour la deuxième fois depuis la mort de Clovis, l'unité du regnum Francorum, dont il établit la capitale à Paris.

Tombeau de Dagobert Ier

Dernier roi mérovingien à avoir effectivement gouverné, il fut enseveli à l'abbaye de Saint-Denis, qu'il avait enrichie de ses dons. Au lendemain de sa mort, l'anarchie reparaît, inexorable, facilitée par une nouvelle et définitive division du regnum entre ses deux fils : Sigebert III, roi d'Austrasie depuis 634, et Clovis II, roi de Neustrie depuis 635.

Étymologie du nom Dagobert

Le nom de Dagobert est généralement considéré comme d'origine germanique : il pourrait signifier Jour brillant ou Bonheur du jour, obert ou oberth bonheur et dag jour, en vieux francique.

Une autre hypothèse est celle de l'étymologie celtique : dago signifierait bon et ber, grand .

Mémoire de Dagobert Récits de la vie de Dagobert

Alors qu'il était adolescent, Dagobert partit à la chasse au cerf. Ses chiens en poursuivirent un qui se réfugia dans une chapelle édifiée, à Catulliacum, sur le tombeau des saints Denis, Rustique et Eleuthère, évêques de Paris. Un miracle empêcha les chiens d'entrer, impressionnant Dagobert qui conçut pour les saints une grande vénération.

Chassant un cerf avec saint Ouen dans la forêt de Cuise, il aperçoit dans l'air une croix d'une blancheur lumineuse. Saint Ouen décida de bâtir une église à cet endroit, qui devint le prieuré de Lacroix.

Peu de jours après son entrée à Metz pour y exercer la délégation d'autorité de la couronne de son père, Dagobert aurait reçu la visite d'un prince d'Arabie attiré en Francie et en Alémanie par des perspectives d'échanges commerciaux. Ce prince l'aurait averti de la fuite de Mahomet, l'hégire, et de son retrait à Médine.

Notburge, fille de Dagobert, se vit proposer en mariage par son père, qui séjournait dans la vallée du Neckar près du royaume Wende, au roi Samo. Horrifiée par un mariage païen, Notburge se réfugia dans une grotte de l'autre côté de la rivière. Irrité, le roi la retrouva et la saisit par le bras qui lui resta dans la main. Reprenant ses esprits, Notburge entend le bruit d'un être rampant, un serpent s'avance et la remplit d'effroi. Cependant, jetant les yeux sur le reptile, elle lui voit la tête surmontée d'une couronne, une herbe dans la bouche, et fixant ses regards sur la plaie. Serpent divin, blessure guérie. Pieuse, Notburge obtint la conversion des habitants du lieu. La grotte devint un lieu de pèlerinage, et on éleva une église sur sa tombe à Hochhausen. Elle fut sanctifiée sainte Notburge.

Dagobert tomba malade d'une fièvre que les médecins ne savaient guérir. Au bout de six mois, son père envoya en Sarthe à saint Longis, fondateur du monastère du même nom « un calice et une patène en argent, que l'on voit encore aujourd'hui dans ce monastère. Le messager qui s'y rendait n'était pas encore à la moitié du chemin que la fièvre quittait le prince. .

Dagobert fut atteint de lèpre. Il confia son royaume à son fils et partit en pèlerinage avec son épouse. En Alsace, ils s'établirent à Atenborg. Au cours d'une chasse, le roi s'étendit sur un pré fleuri pour y dormir. Au réveil, le contact de sa peau avec la rosée rendit saine une partie de son corps. Sur conseil de sa femme, il s'immergea complètement et guérit de même. Le roi rendit pieusement grâce à Dieu, et dit dans un élan joyeux : Il est sûr que des saints se trouvent ici, ou que ce lieu même est sanctifié. Ainsi, je veux que cet endroit soit appelé désormais Lieu-Saint, ou Lieu-des-Saints Heiligenstadt. Les saints étaient les martyrs Aureus et Justin, une église fut construite en leur honneur.

La sœur de Dagobert, Énimie, se vit offerte en mariage. Or, elle était vouée au Christ. Elle demanda au seigneur d'empêcher cela, et fut atteinte de lèpre. Une vision lui intima de partir guérir à la fontaine de Burle, en Gévaudan. Ainsi, elle put guérir. De retour dans le royaume franc, la lèpre frappa à nouveau. Elle retourna à Burle et compris qu'elle devait rester en Gévaudan. Elle y accomplit de grands miracles, où tel saint Romain, elle anéantit le Drac, accompagnée partout de sa filleule également nommée Énimie. Elles moururent quasiment en même temps et furent ensevelies l'une au-dessus de l'autre, en sorte que seul le tombeau de la filleule, placé en haut, portait mention d'Énimie. Dagobert se rendit jusque dans le Gévaudan qu'en explorateur zélé il se mit à parcourir pour chercher l'endroit où se trouvait enseveli le corps de sa sœur la bienheureuse Énimie, tant il avait le désir de l'emporter dans son pays, pour glorifier sa sœur d'innombrables louanges et pour qu'honneur lui soit rendu. Mais trompé par la disposition des tombeaux, il s'empara d'Énimie la jeune. Ainsi, les reliques de la sainte restèrent en son abbaye.

Clotaire II fit Sadragésile duc d’Aquitaine. Celui-ci n’appréciait pas Dagobert et, lorsque ce dernier l’invita à sa table, en l’absence de Clotaire II, Sadragésile refusa de boire à trois reprises avec Dagobert en plus de se montrer impoli. Dagobert le ridiculisa en lui faisant couper la barbe et en le faisant battre avec des verges. Au retour de Clotaire II, son ministre raconta les faits. Le roi menaça son fils qui se réfugia en la chapelle de Saint-Denis où les hommes de son père ne purent entrer. Durant cette captivité, Dagobert fit un songe où les saints lui seraient apparus. Dagobert s’engagea à les honorer en échange de leur protection. Clotaire II s’inclina devant le pouvoir des saints et se réconcilia avec son fils. Il offrit, en plus, des dons au tombeau des saints.

Dagobert, ayant rassemblé une armée aussi nombreuse qu'il le put, passa le Rhin en personne, et n'hésita point à aller attaquer les saxons. Durant la bataille, Dagobert fut blessé à la tête et son père vint à son secours. Ils combattirent ne laissant vivant aucun homme dont la taille surpassât la longueur de son épée. Ce serait après la mort de son père que Dagobert aurait fait reconstruire l'église de saint-Denis en remerciement de la protection des saints.

La chanson Le bon roi Dagobert

Dans la culture populaire française, Dagobert est surtout connu au travers de la chanson du Bon Roi Dagobert. Celle-ci semble dater de la Révolution française. Selon la légende, Dagobert était tellement distrait qu'il avait l'habitude de mettre ses culottes ses braies, pantalons à l'envers. Myope, Dagobert avait l'habitude, selon Wulfram de Strasbourg VIIIe siècle, de se prendre les pieds dans les tapis et de chuter, sous les regards médusés des témoins. Bon vivant et populaire, il riait bien souvent de sa propre personne. Le respect dû au roi a fait passer sa légendaire distraction pour une simple légende.

Cette chanson, écrite sur un air de danse dit Fanfare du Cerf, n'a pas pour but de transcrire une vérité historique mais plutôt de se moquer du roi Louis XVI, connu entre autres pour sa personnalité distraite, et de la reine Marie-Antoinette, à travers ce roi ancien et mal connu.

Dagobert Ier, roi d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne, mort en 638 peint par Émile Signol 1804-1892. Peinture conservée au musée national du château et des Trianons de Versailles.

6

Posté le : 16/10/2015 22:06

|

|

|

|

|

Re: Conrad de Marbourg |

|

Plume d'Or

Inscrit:

17/05/2014 09:31

De 24

Niveau : 24; EXP : 40

HP : 0 / 585

MP : 241 / 17303

|

J'adhère totalement à ta thèse ; L'islam reproduit exactement ce que la religion catholique à engendrer, après 14 siècles d'existence. Par contre, je suis beaucoup moins optimiste que toi, les moyens de propagandes à notre époque sont gigantesques, il existe une multitude de groupes radicaux se revendiquant de l'islam qui sont éparpillés dans le monde.

Il faut aussi bien savoir que certains pays très riches alimentent, que ce soit en armes en explosifs et en dollars tous ces " Fous d'Allah". Tu rajoutes à cela tous les marchands d'armes, de ce foutu monde ! Et puis, tu as une puissance comme la Russie qui a une position des plus obscurs sur le sujet.

Et surtout le vivier de pauvres, de gens perdus, les laissés-pour-compte de notre société (toutes nationalités confondues) près à écouter tout discours qui leur donne de l'importance, un rôle majeur dans l'évolution de ce nouveau monde qu'ils veulent mettre en place ; des bombes ambulantes dont le stock me semble inépuisable.

Loriane , je souhaite que tu es raison, qu'avec le temps l'islam soit une religion de paix, ce qu'elle a toujours été mais détourné à des fins de totalitarisme idéologique.

Marco

Posté le : 15/10/2015 11:36

|

|

|

|

|

Re: Conrad de Marbourg |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Tu as raison lorsque la spiritualité se transforme en outil de pouvoir pour assujettir avec des moyens d'une cruauté monstrueuse.

Tu remarqueras que cette crise de " démence " du christianisme qui produisit des tueurs en série en masse, et pesa sur le monde entier pour le régenter, se situe autour du 14ème siècle de son existence, or aujourd'hui la religion qui a 14 siècle d'existence produit les mêmes effets, les mêmes démons répugnants, ce qui me fait dire et me convainc que cette période d'explosion est le chant du cygne de cette religion de fous, de l'islam, qui prendra le même chemin que les précédentes et s'amendera, s'adoucira pour devenir acceptable par la civilisation humaine.

Il y a donc de l'espoir au bout de cette violence excessive.

Ce n'est que ma thèse mais j'en suis convaincue.

Merci pour ton passage.

Posté le : 12/10/2015 21:58

|

|

|

|

|

Re: Conrad de Marbourg |

|

Plume d'Or

Inscrit:

18/02/2015 13:39

De Dijon

Niveau : 39; EXP : 1

HP : 190 / 950

MP : 767 / 25999

|

Chère Loriane,

Merci pour cet article richement documenté qui présente l'inquisition dans son évolution historique, entre tous les pays qui l'ont pratiqué.

Quelle tristesse de penser que des hommes d'église sensés promouvoir le don de l'amour aient pu se livrer à une barbarie!

Au plaisir de lire encore de belles synthèses historiques.

Amitiés.

Jacques

Posté le : 12/10/2015 13:38

|

|

|

|

|

Eléanor Roosevelt |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 11 Octobre 1884 naît Anna Eleanor Roosevelt

Éléonore est la version traduite de son prénom, est souvent aussi d'usage pour les francophones, née le 11 octobre 1884 et morte, à 78 ans le 7 novembre 1962, est l’épouse de Franklin Delano Roosevelt. Par cette union, elle devient la Première dame des États-Unis du 4 mars 1933 au 12 avril 1945. Elle a été la première à rendre ce rôle actif.Elle est la première présidente de la Commission présidentielle américaine sur le statut de la femme du 20 janvier 1961 au 7 novembre 1962. Le président de cette commission est John Kennedy et son successeur Esther Peterson.

Elle est déléguée des États-Unis auprès de l’Assemblée générale des Nations unies du 31 décembre 1946 au 31 décembre 1952, le président est Harry S. Truman. Elle est présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations unies de 1946 à 1951 avec pour président Harry S. Truman, son successeur est Charles Malik

Représentante des États-Unis auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations unie de 1947 à 1953 avec pour président Harry S. Truman son successeur est Mary Lord, 34e Première dame des États-Unis du 4 mars 1933 au 12 avril 1945. Sous le président Franklin Delano Roosevelt, son prédécesseur est Lou Henry Hoover, son successeur est Bess Truman. Elle pèse aussi sur la décision d'engager les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Féministe engagée, elle s'oppose au racisme1 et défend le Mouvement américain pour les droits civiques.