|

|

Page du 7 Juillet, Jeanne d'arc, Marc Chagall, Conan Doyle, Gustav Malher |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Posté le : 14/07/2013 15:00

|

|

|

|

|

Mazarin |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 14 Juillet 1602 naquit Jules Mazarin

De son nom de naissance, Giulio Mazzarino, Mazarini, ou Mazzarini,

nom qu'il il francisa pendant son ministère en France en écrivant simplement "Mazarin", malgré tout il signera encore Mazarini, à l'italienne, à la fin de sa vie, au bas du Traité des PyrénéeS.

Il est né dans une famille modeste, à Pescina, dans les Abruzzes devenue aujourd'hui une province Italienne.

Mieux connu sous le nom de cardinal Mazarin, il fut un diplomate et homme politique, dans un premier temps, il fut au service de la Papauté, puis il servit les rois de France Louis XIII et Louis XIV, succédant à Richelieu en tant que principal ministre de 1643 à 1661.

Il passa son enfance à Rome où ses parents demeuraient. Son père, Pietro Mazzarini, avait coutume d'aller de temps en temps chez son beau-frère, l'abbé Buffalini, lequel convia son épouse Hortensia, enceinte, à venir passer les dernières semaines de sa grossesse loin des miasmes de l'été romain.

Elle accoucha ainsi de son premier fils qui naquit coiffé et doté de deux dents.

On pensait alors que de tels signes présageaient d'une haute fortune. Plus tard, le cardinal s'en prévalait souvent.

La famille Mazzarini était d'origine génoise. Le grand-père de Mazarin, Giulio, partit s'installer en Sicile et s'établit en tant que simple citoyen palermitain, non noble. L'oncle Hieronimo et le père du cardinal, Pietro Mazzarini, eux, naquirent en Sicile. La relative réussite de la famille dans l'artisanat ou le commerce, les sources sont imprécises, permit d'envoyer les fils à l'école.

À quatorze ans, le fils de Pietro fut envoyé à Rome afin de terminer ses études, muni de lettres de recommandation pour Filippo Colonna, connétable du Royaume de Naples.

Mazarin fut d'ailleurs toujours reconnaissant envers la famille Colonna, répétant toujours que sa fortune lui était venue de la faveur de cette maison.

Fort de ses recommandations, son père sollicita en effet un emploi. Pietro plut au connétable, mais les fonctions qu'il exerça au départ pour ce dernier sont inconnues.

Sans doute lui confia-t-il la gestion de certains de ses domaines. Par sa conduite habile et prudente, Pietro se vit proposer par son maître de réaliser un beau mariage avec Hortensia Buffalini, filleule du connétable, appartenant à une famille noble mais désargentée de Città di Castello en Ombrie. La jeune fille avait une réputation de beauté et de vertu. Le couple eut deux fils et quatre filles.

Sa famille d'origine

Pietro Mazzarini Palerme, 1576 - Rome, 13 novembre 1654.

En 1600 il épouse Hortensia Buffalini . Sept enfants suivent.

Le 1er janvier 1645 il épouse Portia Orsini. Sans postérité.

Enfants du premier lit :

1. Geronima, née à Rome le 11 janvier 1601 et morte dans l'été qui a suivi.

2. Giulio, né à Pescina le 14 juillet 1602. Cardinal. Mort à Vincennes le 9 mars 1661.

3. Alessandro, baptisé à Pescina le 1er septembre 1605.

En religion, Michele Mazzarini, dominicain, cardinal de Sainte-Cécile. Mort à Rome le 31 août 1648.

4. Margarita Rome, 14 octobre 1606 - Rome, 1687. épouse le 16 juillet 1634 Geronimo Martinozzi mort en septembre 1639, fils du comte Vicenzo Martinozzi mort le 1er octobre 1646. Dont 2 filles :

Laure Martinozzi Rome, début 1636 - Rome, 1687. épouse en 1655 Alphonse IV, duc de Modène, 1634-1662. Deux de leurs enfants survécurent :

un fils, François II, duc de Modène 1660-1694,

une fille, Marie Béatrice 1658-1718, épouse en 1672 Jacques II, roi d'Angleterre.

Anne-Marie Martinozzi Rome, 1637-Paris, 1672, épouse en 1654 Armand de Bourbon, prince de Conti 1629-1666. d'où deux fils.

5. Anna-Maria (d'abord nommée Geronima en souvenir de la petite morte), née à Rome le 14 janvier 1608. Morte en 1669. Religieuse.

6. Cléria, Rome le 10 avril 1609 baptisée le 13 avril- vers le 12 juillet 1649, épouse en avril 1643 Pietro Antonio Muti, fils du marquis Fabrizio Muti. Sans postérité.

7. Geronima Mazzarini, dite Girolama, Rome, 29 décembre 1614 baptisée le 2 janvier 1614- Paris le 29 décembre 1656 épouse le 6 août 1634 le baron Lorenzo Mancini mort en octobre 1650. Neuf enfants :

Vittoria, dite Laure Mancini Rome, 1635 - Paris, 8 février 1657, épouse en 1651 Louis II de Vendôme, duc de Mercœur 1612-1668. Trois fils.

Paolo, dit Paul Mancini 1637 - Paris, 18 juillet 1652.

Olympe Mancini Rome, 1638 - Bruxelles, 9 octobre 1708, épouse le 20 février 1657 Eugène-Maurice de Savoie-Carignan, comte de Soissons 1635 - 1673. Entre autres enfants, deux fils :

Louis-Thomas de Savoie-Carignan, 4e comte de Soissons, né le 1er août 1657 - Landau, 14 août 1702.

Eugène de Savoie-Carignan, 1663 - 1736, capitaine et diplomate au service de l'Autriche.

Marie Mancini Rome, 28 août 1639 - Madrid, 1715, épouse en 1661 Lorenzo Onofrio Colonna, connétable de Naples 1636 - 15 avril 1689). Trois fils.

Philippe Mancini 26 mai 1641 - Rome, 8 mai 1707, duc de Nevers. épouse le 15 décembre 1670 Diane-Gabrielle de Damas-Thianges, nièce de Madame de Montespan. Deux fils et deux filles.

Alphonse Mancini Rome, 1644 - Paris, 5 janvier 1658.

Hortense Mancini Rome, 6 juin 1646 - Chelsea, Angleterre, 1699, épouse le 28 février 1661 Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye, puis duc de Mazarin, duc de Mayenne 1632 - 9 novembre 1713. Trois filles et un fils.

Une fillette, en 1647, qui meurt à l'âge de deux ans.

Marie Anne Mancini Rome, 1649 - 1715. épouse en 1662 Godefroy Maurice de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon et neveu de Turenne. Dix enfants.

Une enfance d’élève brillant

Bien qu’elle demeure peu documentée, l’enfance de Mazarin laisse déjà deviner un garçon doué, remarqué dès son plus jeune âge pour son habileté à séduire et son aisance intellectuelle. C’est là ce qui fera tout au long de sa jeunesse la force du futur cardinal : une étonnante capacité à plaire et à savoir se rendre indispensable.

À sept ans, le petit prodige entra au Collège romain tenu par les Jésuites. Élève brillant, il eut à soutenir sa thèse de fin d’études sur la comète qui provoqua tant de polémiques en 1618 sur l’incorruptibilité des cieux et conduisit Galilée à publier le célèbre Saggiatore, L'Essayeur. Mazarin sut manifestement éviter les nombreux pièges que le sujet comportait et obtint l’approbation unanime du jury.

Mazarin grandit avec les enfants de la Famille Colonna ce qui lui permit, sans qu’il en fasse partie, de fréquenter le grand monde et ses palais. Il semble que dès son adolescence, Giulio a développé une passion pour le jeu qui ne l’a jamais quitté. Sans doute ce vice lui offrit d’abord un moyen de gagner ce que l’on appellerait aujourd’hui de l’« argent de poche ».

Il est établi que le futur cardinal passa trois ans en Espagne de 1619 à 1621 ? pour accompagner Jérôme-Girolamo Colonna qui sera nommé cardinal le 30 août 1627 par Urbain VIII et qu'il y termina ses études de droit civil et canon à l'université d'Alcalá de Henares. De cette expérience, Mazarin tira une maîtrise parfaite de l’espagnol qui devait s’avérer très utile tout au long de sa carrière. Les légendes sont nombreuses quant à la vie du jeune homme en Espagne. Une chose est certaine, il dut rentrer en Italie car son père, accusé de meurtre, avait été contraint de se tenir à l’écart de Rome pendant quelque temps. Cet épisode fit basculer Mazarin dans le monde des adultes : il était à présent tenu de soutenir sa famille. Il s’engagea alors dans des études de droit canon, qu’il termina en avril 1628, renonçant à une carrière artistique pour laquelle il présentait pourtant des dispositions. Comme la plupart des jeunes Romains, il s’engagea ensuite au service du pape et devint secrétaire du nonce apostolique à Milan, voie qui lui offrait les meilleures perspectives.

Au service du Pape

Durant la guerre de Trente Ans, un conflit opposa la France à l’Espagne au sujet de la vallée de la Valteline dans les Grisons. Le pape Urbain VIII envoya des troupes en tant que force d’interposition. Mazarin se vit offrir une commission de capitaine d’infanterie au sein du régiment équipé par la famille Colonna.

Il fit, avec sa compagnie, quelques séjours à Lorette et à Ancône. Sans jamais avoir à mener de combat, il montra dans l'exercice de ses fonctions, et notamment dans la gestion des troupes et des vivres, la supériorité de son esprit et un grand talent pour discipliner les soldats.

Il se fit alors remarquer par le commissaire apostolique Jean-François Sacchetti. Le Traité de Monzón en 1626 régla temporairement la situation sans que les troupes du Pape ne soient intervenues.

En 1627 éclata en Italie du nord le conflit appelé guerre de succession de Mantoue. Il opposait d'une part, l'empereur Ferdinand II, le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier et la maison des Gonzague de Guastalla, représentée par Ferdinand II de Guastalla, candidat des Habsbourg au duché et, d'autre part, le roi de France Louis XIII venu secourir Charles Gonzague, duc de Nevers, candidat français à l'héritage de la branche aînée des Gonzague. Une légation papale fut envoyée à Milan afin d'apaiser le conflit qui menaçait de dégénérer.

Elle fut conduite par Jean-François Sacchetti, en tant que nonce extraordinaire. Mazarin l'accompagna en qualité de secrétaire.

La légation arriva trop tard et surtout Sacchetti dut rentrer rapidement à Rome. Une autre légation fut programmée, dirigée cette fois par le neveu du pape Urbain VIII, Antonio Barberini, mais elle tarda à se mettre en place. Ce fut la chance de Mazarin qui resta à Milan et continua le travail entrepris, sachant parallèlement provoquer en sa faveur une réelle campagne de publicité à Rome, relayée par sa famille, les Sacchetti et les Colonna. Il bombarda le Saint-Siège de rapports, espérant attirer la bienveillance papale. En préparation de l'arrivée de la nouvelle légation, Mazarin fut finalement chargé en septembre 1629 de sonder les vues des parties prenantes. Il faisait son entrée officielle dans la diplomatie.

Lorsque le légat pontifical arriva dans le Montferrat, pour traiter de la paix entre la France et l'Espagne, Giulio resta attaché à la légation au titre de secrétaire. Le légat apostolique négociait la paix avec grand zèle. Mazarin, comme secrétaire, allait d'un camp à l'autre, pour hâter la conclusion d'un traité. Le jeune homme avait l'avantage d'avoir pris la mesure des évolutions en Europe : le rêve papal d'un retour à l'unité de l'Église n'aboutirait pas et la paix en Europe ne pourrait reposer que sur un équilibre des puissances.

À court terme, il ne mit pas longtemps à s'apercevoir que le marquis de Santa-Cruz, qui représentait la couronne d'Espagne, avait une peur violente de perdre son armée, et un ardent désir d'arriver à un accommodement.

Comprenant tout le parti qu'il pouvait tirer de cette faiblesse, il pressa le général espagnol, lui représentant avec exagération la force des Français. Pour éviter les conflits, Mazarin lança son cheval au galop entre les deux armées, et agitant son chapeau, criait « Pace ! Pace ! ».

Cette intervention empêcha la bataille. Après le « coup » de Casale, en octobre 1630, la tâche du diplomate pontifical qu'est devenu Mazarin consiste à faire respecter les trêves conclues entre Espagnols, Impériaux, Français et Savoyards, puis à jeter les bases d'un traité de paix, spécialement entre Louis XIII et son beau-frère de Turin.

Les négociations de Mazarin comme ambassadeur extraordinaire en Savoie d'Abel Servien aboutirent le 6 avril 1631 au traité de Cherasco par lequel l'empereur et le duc de Savoie reconnaissaient la possession de Mantoue et d'une partie du Montferrat à Charles Gonzague et surtout l'occupation française de la place forte de Pignerol, porte de la vallée du Pô. Elles apportèrent à Louis XIII et au cardinal de Richelieu une telle satisfaction que celui-ci en regarda l'auteur comme un homme inépuisable en ressources, fécond en ruses et stratagèmes militaires et qu'il en conçut le vif désir de le connaître personnellement.

Il le manda à Paris, où Mazarin se rendit avec un plaisir inexprimable. Richelieu l'accueillit avec de grandes démonstrations d'affection, l'engagea par les plus belles promesses, et lui fit donner une chaîne d'or avec le portrait de Louis XIII, des bijoux et une épée d'une valeur considérable.

Ses premiers contacts avec la France

Il est d’abord vice-légat d'Avignon en 1634, puis nonce à Paris de 1634 à 1636), où il déplut par ses sympathies pour l'Espagne, ce qui le fit renvoyer à Avignon en 1636 et l'empêcha, malgré les efforts de Richelieu, de devenir cardinal.

Richelieu, se sentant accablé par l'âge, bien qu'il fût infatigable au travail, pensa que Mazarin pouvait être l'homme qu'il cherchait pour l'aider au gouvernement.

Dès son retour en France après un bref voyage à Rome, il retint Mazarin près de lui et lui confia plusieurs missions dont il s'acquitta fort honorablement, puis il le présenta au roi qui l'aima beaucoup. Mazarin s'établit alors dans le palais royal.

Toujours très habile au jeu, un jour qu'il gagnait beaucoup, on accourut en foule pour voir la masse d'or qu'il avait amassée devant lui.

La reine elle-même ne tarda pas à paraître.

Mazarin risqua tout et gagna. Il attribua son succès à la présence de la reine et, pour la remercier, lui offrit cinquante mille écus d'or et donna le reste aux dames de la cour. La reine refusa d'abord, puis finit par accepter, mais quelques jours après, Mazarin reçut beaucoup plus qu'il n'avait donné.

Mazarin envoya à son père, à Rome, une grosse somme d'argent et une cassette de bijoux pour doter ses trois sœurs et s'affermit dans l'idée de servir la Couronne, dont la faveur, pensait-il, était le plus sûr moyen d'obtenir la pourpre, car seul moyen pour lui étant sans naissance d'accéder aux responsabilités auxquelles il aspirait.

Mais Richelieu, qui l'estimait beaucoup et le jugeait digne du chapeau de cardinal, n'avait pas hâte de le combler.

Un jour, il lui offrit un évêché avec trente mille écus de rente.

Mazarin, craignant de se voir enterré loin de Paris et des affaires, ne voulut pas courir le risque d'arrêter là sa fortune et refusa aimablement.

Il attendit encore longtemps puis, las d'attendre, rentra en Italie en 1636, pensant qu'à Rome, au service du cardinal Antonio Barberini, neveu du pape, il serait plus en mesure d'avoir la pourpre.

La carrière de Mazarin fut donc d'abord romaine et, même s'il devint ensuite un serviteur incontestablement fidèle de la monarchie française, il conserva des goûts et un style de vie romains et son habileté diplomatique doit beaucoup à la formation qu'il avait reçue à la cour pontificale.

Mazarin fut un pur produit de la Rome baroque dont la culture et le décor s'éloignaient de la raideur dogmatique et artistique des deux grands papes de la Contre-Réforme que furent dans la seconde moitié du XVIe siècle pie V et Sixte Quint.

À partir de 1623 et pendant seize ans la carrière de Mazarin se déroula essentiellement au service de la diplomatie pontificale, en particulier comme négociateur dans la difficile succession de Mantoue et comme nonce à Paris.

Ces missions le mirent en rapport dès 1630 avec Richelieu et Louis XIII qui apprécièrent son charme, son intelligence son habileté, sa puissance de travail et la générosité de ses cadeaux.

Richelieu, grand collectionneur, le mit de plus en plus à contribution pour réaliser en Italie des acquisitions d'antiques et autres œuvres d'art destinées à son palais parisien et à son château du Poitou. Lorsque, en 1639, Mazarin, appelé par Louis XIII et Richelieu, quitta définitivement Rome pour la France, il fit embarquer " 50 statues antiques de marbre et d'autres gentillesses... pour les donner à Sa Majesté Chrétienne, au Seigneur cardinal de Richelieu et aux autres grands de cette cour ".

Ministre en France

En avril 1639, naturalisé français, il retourne à Paris et se met à la disposition de Richelieu. En décembre 1640, il fait un heureux début en gagnant à la cause française les princes de Savoie ; un an plus tard, le pape lui accordait le chapeau de cardinal.

Lors de la conspiration de Cinq-Mars et du duc de Bouillon, celui-ci n'obtint sa grâce qu'en livrant la Principauté de Sedan ; Mazarin signa la convention et vint occuper Sedan.

Le 5 décembre 1642, lendemain de la mort de Richelieu, Mazarin fut nommé Principal Ministre de l'État, comme l'avait recommandé Richelieu qui voyait en lui son digne successeur.

Louis XIII le choisit comme parrain du dauphin, futur Louis XIV.

Après la mort de Louis XIII, il créa la surprise en obtenant le soutien de la régente. Longtemps opposée à Richelieu et estimée comme favorable à un rapprochement avec l'Espagne, étant elle-même espagnole, Anne d'Autriche fait volte-face à la surprise de la plupart des observateurs de l'époque.

En réalité, le rapprochement entre Mazarin et la régente fut antérieur à la mort de Louis XIII et de son principal ministre. Le souci de préservation de la souveraineté de son fils et la conscience des dommages qu'aurait causés pour celle-ci un rapprochement avec Madrid, furent des arguments de poids dans sa décision de poursuivre la politique du feu roi et du cardinal de Richelieu – et donc d'appuyer Mazarin.

Les inestimables compétences de ce dernier en politique extérieure furent un prétexte pour justifier ce soutien. Mazarin sut par la suite très vite se rendre indispensable à la régente, se chargeant habilement de compléter son éducation politique et l'incitant à se décharger entièrement sur lui du poids des affaires.

Ainsi, à partir de 1643, à la mort de Louis XIII, alors que Louis XIV n'est encore qu'un enfant, la régente Anne d'Autriche nomme Mazarin Premier Ministre.

En mars 1646, il devient également « surintendant au gouvernement et à la conduite de la personne du roi et de celle de Monsieur le duc d'Anjou ».

À Rome, Mazarin avait vécu jusque-là dans l'entourage des cardinaux-neveux successifs, à la fois ministres des papes et grands amateurs d'oeuvres d'art. L'un d'eux, Antonio Baberini, fut son principal padrone romain.

Son exemple l'a certainement marqué. Avant même d'être promu cardinal mais déjà au service de la France Mazarin acheta à Rome le prestigieux palais Bentivoglio qui aurait pu lui servir de lieu de repli en Italie en cas de nécessité mais où, en fait, il n' a pas vécu, conservant toutefois d' étroites relations avec la ville des papes où il avait des agents et son père.

Un de ses proches lui écrivait lors de cet achat : " Ce palais est le plus beau de Rome ; mais, à vrai dire, plus celui d'un grand cardinal que celui d'un prélat ". À quoi Mazarin répondit : " servant un grand roi et jouissant de la protection de Son Eminence le cardinal-duc (de Richelieu), je crois ne pas devoir entreprendre des choses ordinaires ". En fait Mazarin, qui reçut en 1639 des " lettres de naturalité " françaises, espérait certainement devenir bientôt cardinal. Ce qui effectivement advint dès 1641 sur proposition de Richelieu. Or en 1630 Urbain VIII Barberini avait octroyé aux cardinaux le titre d'" éminentissimes " qui faisait d'eux sur le plan protocolaire des princes de l'Église et les égaux des rois ou chefs de gouvernement. Être cardinal constituait donc une promotion considérable, même pour un ministre et, le cas échéant, une brillante position de repli: Un cardinal était quasiment intouchable. C'est pourquoi les ennemis de Mazarin, au temps de la Fronde, demandèrent au Pape de l'appeler à Rome, de lui faire un procès et de le priver de son cardinalat. Si cette procédure avait abouti, Mazarin ne s' en serait sans doute pas relevé.

À l'époque il n'était pas nécessaire d'être prêtre pour devenir cardinal.

Mazarin reçut seulement la tonsure en 1632, ce qui faisait de lui un " clerc " et lui permettait de se faire conférer des bénéfices ecclésiastiques.

Peu après Urbain VIII le fit prélat dit "monsignore" avec obligation de porter la soutane et l'intégra au collège des " protonotaires apostoliques ".

Ceux-ci avaient peu d'obligations mais, dans les cérémonies romaines, ils venaient à égalité avec les évêques.

Cardinal en 1641, Mazarin, bénéficiant de dispenses constamment, mais souvent tardivement renouvelées, n'effectua pas la visite ad limina, ne reçut jamais les ordres même mineurs, ni l'anneau de cardinal, ni le chapeau, ne prit jamais possession de son titulus, le vieux sanctuaire de Rome affecté à chaque cardinal.

Le pape dut lui envoyer la " barrette rouge " que Louis XIII lui remit solennellement le 26 février 1642 dans la cathédrale de Valence.

Mazarin ne s'est donc habillé de pourpre qu'à partir de quarante ans et il aurait pu, comme d'autres le firent en son temps, renoncer au cardinalat pour se marier.

En revanche son frère Michele, dominicain, lui aussi cardinal, était prêtre et fut archevêque d'Aix-en-Provence.

En résumé, Mazarin fut au service de la diplomatie papale jusqu'en 1639.

Il resta ensuite " romain " aux yeux de l' administration pontificale. Mais ses " lettres de naturalité " donnaient à cet étranger le droit de posséder, d'acquérir et de léguer des biens et des revenus en France, y compris des bénéfices ecclésiastiques.

La première abbaye que Mazarin reçut en commende fut celle de Saint Médard de Soissons.

En un temps où l'Église et l'État, dans le système de chrétienté , étaient imbriqués l'une dans l'autre Mazarin, premier ministre du roi de France, eut évidemment à prendre des décisions ayant des incidences religieuses.

On peut globalement affirmer que, dans ce type de difficultés, son souci majeur fut celui de l'autorité royale et de la tranquillité de l'État et que son statut d'homme d'Église ne fut jamais sa première considération, soit dans la politique extérieure, soit dans les affaires intérieures.

S'agissant de la première, il continua l'action de Richelieu et, durant la guerre de Trente ans, cette série de conflits européens, puis dans le conflit avec l'Espagne, au grand dam du parti dévot en France, il maintint les alliances protestantes, s'entendant même avec le régicide Cromwell pour mettre un terme à la guerre contre l'Espagne : ce qui scandalisa beaucoup de catholiques.

Mazarin et le protestantisme

Dans les négociations qui conduisirent aux traités de Westphalie il considéra Innocent X Pamphili, il est vrai pro-espagnol et qu' il détestait, comme quantité négligeable, imposa le français comme langue diplomatique à la place du latin et fit triompher un statut de l'empire qui consacrait la consolidation du protestantisme en Allemagne, le calvinisme y étant, en outre, reconnu désormais officiellement à côté du luthéranisme.

Le pape protesta en vain.

Comme son maître Richelieu qui, lui, était évêque, Mazarin fit donc passer ce qui lui paraissait l'intérêt de la France avant celui du catholicisme.

De même, à l'intérieur, son attitude dans les questions religieuses fut essentiellement dictée par la volonté de faire respecter le pouvoir royal.

Dans la mesure où les protestants, vaincus militairement depuis la Paix d'Alès (l629), faisaient désormais preuve de fidélité envers le roi, il ne chercha pas à les faire rentrer dans le giron de l'Église romaine.

En 1643 et, encore en 1652 en pleine Fronde, il fit renouveler l'Édit de Nantes par déclarations royales.

Dans celle de 1652 on pouvait lire : " nos sujets de la Religion Prétendue Réformée nous ont donné des preuves de leur fidélité, notamment dans les circonstances présentes, dont nous demeurons très satisfait ".

Sept ans plus tard, au moment du synode réformé de Loudun, Mazarin écrivit aux délégués : " Je vous prie de croire que j'ai une grande estime pour vous, étant de si bons et si fidèles serviteurs du roi ".

Quelles qu'en fussent les raisons, guerre à l'extérieur, troubles à l'intérieur, relative indifférence personnelle, Mazarin resta sourd aux demandes de l'assemblée du clergé de France qui, en 1651, avait suggéré une tactique au gouvernement pour que " ce mal " le protestantisme ne fasse pas de progrès : si le roi ne peut " l'étouffer tout d'un coup ", qu'il le rende " languissant " et le fasse " périr peu à peu par le retranchement et la diminution de ses forces ".

Mazarin fit de Bartélemy Hervart, homme d'affaires depuis longtemps en relation avec lui, un contrôleur général des finances. Or Hervart était protestant et refusa d'abjurer.

Toutefois certains indices conduisent à se demander si, à la fin de son gouvernement, Mazarin, désormais assuré de la paix intérieure et extérieure, ne songeait pas à une application plus rigoureuse de l'édit de Nantes.

Quoiqu'il en soit, ce n'est pas au protestantisme que Mazarin se heurta, mais au jansénisme. Il n'avait, certes, aucun penchant personnel pour le rigorisme, notamment celui des jansénistes.

D'autre part, il ne semble pas avoir eu le goût des discussions théologiques. Quand il qualifia le jansénisme de " calvinisme rebouilli ", il ne retenait que la doctrine de la prédestination sans voir que les jansénistes maintenaient les sept sacrements, les rites et la hiérarchie de l'Église romaine.

Mazarin et le jansénisme

Mais Mazarin, politiquement, rencontra le jansénisme sur sa route, Car il lui parut plus ou moins lié aux cercles frondeurs, donc dangereux pour la paix publique et l'autorité du roi.

Aussi bien Richelieu avait-il fait emprisonner Saint-Cyran, ami de Jansénius et de la famille Arnauld et favorable à une politique extérieure pro-espagnole. Mazarin libéra Saint-Cyran qui mourut bientôt.

Mais, durant les Frondes successives, Mazarin dut constater que, si les défenseurs déclarés de l'Augustinus n'étaient pas eux mêmes frondeurs, leurs amis l'étaient, à commencer par son ennemi personnel, Paul de Gondi, bientôt cardinal de Retz.

Mazarin rangea donc les jansénistes parmi les contestataires de l'autorité royale.

Mais il avait une autre raison de les combattre.

A une époque où ses relations avec Rome étaient détestables en raison de la continuation de la guerre avec la catholique Espagne il trouvait dans le conflit doctrinal avec les jansénistes une occasion de faire une bonne manière au pape et de diminuer ses rancoeurs à l'égard de la politique française.

Aussi appuya-t-il la demande du syndic de la Sorbonne et de 93 évêques français qui, en 1651, souhaitèrent voir Rome se prononcer sur cinq propositions tirées de l'Augustinus et, à leurs yeux , suspectes d'hérésie. Mazarin fut ravi de voir ces propositions condamnées par la bulle cum occasione de 1653 et il fit immédiatement le nécessaire pour que la bulle fût reçue en France.

À quoi les jansénistes répondirent par la distinction du droit et du fait : les cinq propositions sont bien hérétiques, mais, dirent-ils, nous ne les trouvons pas dans le livre de Jansénius.

D'où l'idée de faire signer aux prêtres, religieux et religieuses et même aux enseignants laïcs un " formulaire " d'obéissance aux décisions romaines sur les cinq propositions.

Mazarin réunit en 1655 une quinzaine d'évêques qui proposèrent ce formulaire, lequel fut approuvé par l'assemblée du clergé de France en 1656 et par le pape l'année suivante.

Il est vrai qu'il ne fut vraiment exigé qu'après la mort de Mazarin qui, sans doute impressionné par le succès des Provinciales, semble avoir pris du champ par rapport au problème janséniste dans les dernières années de sa vie. Mais, auparavant, il avait tout de même contribué à poser une bombe à retardement dans ce conflit religieux.

L'attitude de Mazarin face au jansénisme est à rapprocher de sa défiance à l'égard de la Compagnie du Saint-Sacrement. Créée vers 1630 par le duc de Ventadour, celle-ci voulait promouvoir le culte de l'eucharistie, suivre les consignes du concile de Trente, secourir les pauvres, lutter contre la prostitution et toutes les formes d'immoralité. Saint Vincent de Paul, saint jean eudes, Bossuet notamment en firent partie.

Mais, " pour se conformer à la vie cachée de Jésus-Christ au Très-Saint Sacrement " et pour fuir tout amour propre la société voulait rester secrète. En outre, elle était surtout composée de laïcs, plus difficiles à contrôler que des ecclésiastiques.

Vers 1660 elle émit des critiques sur le style de vie de Mazarin. Celui-ci fit prendre par le Parlement un arrêt qui interdisait toute réunion à Paris sans l'autorisation du roi.

La compagnie disparut définitivement en 1666.

On sait, par ailleurs, que les rapports entre Mazarin et saint-Vincent-de-Paul ne furent pas excellents.

M. Vincent souhaitait, dans l'esprit du concile de Trente, que les candidats aux fonctions ecclésiastiques fussent animés de motivations seulement spirituelles.

Mais, selon le concordat de Bologne de 1516, c'est le roi de France qui choisissait les titulaires de la plupart des évêchés et abbayes du royaume. Richelieu avait créé un " Conseil de conscience " pour s'occuper de l'ensemble des affaires ecclésiastiques et, notamment, des candidatures aux charges épiscopales et abbatiales.

M. Vincent y fut nommé.

Devenu régente, Anne d'Autriche maintint ce conseil auquel participait, bien entendu, Mazarin. Mais le cardinal se méfiait du fondateur des Lazaristes, selon lui, trop lié avec Paul de Gondi et trop écouté d'Anne d'Autriche.

En outre, sa stratégie de nominations ecclésiastiques ne rejoignait pas les idéaux de M. Vincent. Il s'arrangea donc pour réunir de plus en plus rarement le Conseil de conscience, en fait pour en écarter quelqu'un qui venait en travers de ses projets.

C'est ici le lieu de rappeler que Mazarin, imitant Richelieu, accumula un nombre impressionnant de bénéfices ecclésiastiques. On l'a surnommé " le cardinal aux vingt-cinq abbayes ".

Parmi celles-ci figuraient notamment, lors de sa mort, les plus célèbres et les plus riches du royaume : Saint-Denis, Cluny, Saint-Médard de Soissons Moissac, Saint-Etienne de Caen, La Chaise-Dieu, Saint-Germain d'Auxerre, Saint-Honorat de Lérins.

Il s'agit d'un record dans l'histoire de France.

Plusieurs indices conduisent à penser qu'à la fin de sa vie Mazarin songea à devenir prêtre, à un moment où la Paix des Pyrénées avait porté sa gloire au zénith et où il avait réussi à réconcilier les deux grandes puissances catholiques.

Prêtre, il aurait pu se faire élire pape à un prochain conclave. Alexandre VII était en mauvaise santé et Mazarin avait ses chances.

Mais Alexandre VII vécut jusqu'en 1667 et Mazarin, au contraire, mourut dès 1661 à cinquante-neuf ans.

A bien des égards Mazarin est une énigme et tout jugement simpliste sur l'homme paraît anti-historique.

Ainsi, abbé commendataire de Cluny, il essaya réellement mais, il est vrai, sans succès d'y rétablir la discipline monastique.

Sa vie privée a, bien sûr, fait l'objet de " mazarinades ", mais contradictoires entre elles.

Tantôt on l'a accusé en termes orduriers d' être l' amant d' Anne d' Autriche, tantôt au contraire on a raillé sa virilité défaillante.

Les historiens s’interrogent sur la nature exacte des relations de Mazarin et d'Anne d’Autriche. Des lettres échangées depuis son premier exil, utilisant des codes, sont parfois très sentimentales, bien que ce soit le style de l’époque d’écrire avec beaucoup d’emphase.

« Au pis aller, vous n'avez qu'à rejeter la faute du retardement sur ... (qui signifie Anne) , qui est…(illisible) (signe pour Anne) (signe pour Mazarin) jusques au dernier soupir. L'enfant vous mandera toutes choses. Adieu, je n'en puis plus. (signe pour Mazarin) lui sait bien de quoi. »

Leur relation fut en tous cas très étroite. Elle a sans doute été renforcée par leur isolement politique lors de la Fronde. La question de savoir si Mazarin et Anne d'Autriche s'aimèrent est controversée. Certains ont analysé leur correspondance de sorte qu'ils ont cru pouvoir y déceler une liaison (voire un mariage secret), qui reste hypothétique, entre l'homme d'Église et la reine-mère.

De nombreux amants ont été attribués à Anne d'Autriche. Le duc de La Rochefoucauld disait, pendant la Fronde, que Mazarin rappelait sûrement à la reine le duc de Buckingham.

Son éventuelle paternité de Louis XIV, comme des historiens l'ont avancé, est aujourd'hui démentie par l'analyse génétique.

La correspondance de Mazarin

Ces lettres de la reine, nous ne les avons plus la série de 11 lettres autographes qui a subsisté ne commence qu'en 1653, mais on peut juger de leur ton par celui qu'employait Mazarin lui-même.

Lettres à la reine du 11 mai 1651 :

Mon Dieu, que je serais heureux et vous satisfaite si vous pouviez voir mon cœur, ou si je pouvais vous écrire ce qu'il en est, et seulement la moitié des choses que je me suis proposé. Vous n'auriez pas grand-peine, en ce cas, à tomber d'accord que jamais il n'y a eu une amitié approchante à celle que j'ai pour vous.

Je vous avoue que je ne me fusse pu imaginer qu'elle allât jusqu'à m'ôter toute sorte de contentement lorsque j'emploie le temps à autre chose qu'à songer à vous : mais cela est, à tel point qu'il me serait impossible d'agir en quoi qui en pût être, si je ne croyais d'en devoir user ainsi pour votre service.

Je voudrais aussi vous pouvoir exprimer la haine que j'ai contre ces indiscrets qui travaillent sans relâche pour faire que vous m'oubliez et empêcher que nous ne nous voyions plus ...La peine qu'ils nous donnent ne sert qu'à échauffer l'amitié qui ne peut jamais finir.

Je crois la vôtre à toute épreuve et telle que vous me dîtes ; mais j'ai meilleure opinion de la mienne, car elle me reproche à tout moment que je ne vous en donne pas assez de belles marques et me fait penser à des choses étranges pour cela et à des moyens hardis et hors du commun pour vous revoir. Si mon malheur ne reçoit bientôt quelque remède je ne réponds pas d'être sage jusqu'au bout, car cette grande prudence ne s'accorde pas avec une passion telle qu'est la mien

Ah ! que je suis injuste quand je dis que votre affection n'est pas comparable à la mienne ! Je vous en demande pardon et je proteste que vous faites plus pour moi en un moment que je ne saurais faire en cent ans : et si vous saviez à quel point me touchent les choses que vous m'écrivez, vous en retrancheriez quelqu'une par pitié, car je suis inconsolable de recevoir des marques si obligeantes d'une amitié si tendre et constante, et d'être éloigné.

Je songe quelquefois s'il ne serait pas mieux pour mon repos que vous ne m'écrivissiez pas, ou que, le faisant, ce fût froidement ; que vous dissiez que j'ai été bien fou à croire ce que vous m'avez mandé de votre amitié, et enfin que vous ne vous souvenez plus de moi comme si je n'étais au monde. Il me semble qu'un tel procédé, glorieux comme je suis, me guérirait de tant de peines et de l'inquiétude que je souffre et adoucirait le déplaisir de mon éloignement. Mais gardez-vous bien d'en user ainsi ! Je prie Dieu de m'envoyer la mort plutôt qu'un semblable malheur, qui me le donnerait mille fois le jour : et si je ne suis pas capable de recevoir tant de grâces, il est toujours plus agréable de mourir de joie que de douleur"

Voici donc la première lettre autographe connue de la reine à Mazarin ; elle n'est pas datée, mais elle est antérieure à celle du 26 janvier 1653, qui suivra:

Ce dimanche au soir,

Ce porteur m'ayant assuré qu'il ira fort sûrement, je me suis résolue de vous envoyer ces papiers et vous dire que, pour votre retour, que vous me remettez, je n'ai garde de vous en rien mander, puisque vous savez bien que le service du roi m'est bien plus cher que ma propre satisfaction ; mais je ne puis m'empêcher de vous dire que je crois que, quand l'on a de l'amitié, la vue de ceux que l'on aime n'est pas désagréable, quand ce ne serait que pour quelques heures. J'ai bien peur que l'amitié de l'armée ne soit plus grande que toutes les autres. Tout cela ne m'empêchera pas de vous prier d'embrasser de ma part notre ancien ami et de croire que je serai toujours telle que je dois, quoi qu'il arrive.

Le 26 janvier, Mazarin n'étant pas encore revenu, Anne lui écrit :

Je ne sais plus quand je dois attendre votre retour, puisqu'il se présente tous les jours des obstacles pour l'empêcher. Tout ce que je vous puis dire est que je m'en ennuie fort et supporte ce retardement avec beaucoup d'impatience, et si Mazarin savait tout ce que souffre sur ce sujet, je suis assurée qu'il en serait touché. Je le suis si fort en ce moment que je n'ai pas la force d'écrire longtemps ni ne sais pas trop bien ce que je dis. J'ai reçu de vos lettres tous les jours presque, et sans cela je ne sais ce qui arrivera. Continuez à m'en écrire aussi souvent puisque vous me donnez du soulagement en l'état où je suis. J'ai fait ce que vous m'avez mandé touchant[signes indéchiffrables. Au pis aller, vous n'aurez qu'à rejeter la faute du retardement sur elle, qui est un million de fois et jusques au dernier soupir. L'Enfant Ondedeï vous mandera toutes choses. Adieu, je n'en puis plus et lui, Mazarin, sait bien de quoi.

Deux jours plus tard, le 28 janvier, Anne écrit encore à Mazarin.

C'est qu'elle a reçu de lui quelques reproches voilés pour avoir, sur l'instance de Molé, annulé une mesure de bannissement à l'encontre de quatre mauvais esprits du Parlement. Aussi s'excuse-t-elle en ces termes :

Votre lettre, que j'ai reçue du 24, m'a mis bien en peine, puisque elle a fait une chose que vous ne souhaitiez pas ... Suivent de longues explications, après lesquelles la reine conclut : Voilà comme l'affaire s'est passée véritablement et, si elle vous a déplu, vous pouvez croire que ce n'a pas été nullement à ce dessein-là, puisque elle n'a ni n'est capable d'en avoir d'autres que ce que lui et lui témoigner qu'il n'y a rien au monde pareil à l'amitié que elle a pour, et elle ne sera point en repos qu'il ne sache que n'a pas trouvé mauvais ce qu'il a fait, puisque non seulement, en effet, il ne voudrait pas lui déplaire, même seulement de la pensée, qui n'est employée guère à autre chose qu'à songer à la chose du monde qui est la plus chère à qui est. J'en dirais davantage si je ne craignais de vous importuner par une si longue lettre et, quoique je sois bien aise de vous écrire, je m'ennuie si fort que cela dure que je voudrais fort vous entretenir autrement. Je ne dis rien là-dessus, car j'aurais peur de ne pas parler trop raisonnablement sur ce sujet."

Sur le sujet de la vie privée de Mazarin la modération du cardinal de Retz peut surprendre. Il semble pencher pour l'opinion de Mme de Chevreuse qui jugeait qu'il n'y avait entre le cardinal et Anne d'Autriche qu'une " liaison intime d'esprits ".

La note dominante des " mazarinades " est autre.

Elle porte sur la " tyrannie " exercée par un étranger " lâche, ingrat, perfide et voleur ", " perturbateur du repos public " et " infracteur des lois ". Selon Paul de Gondi " il porta le filoutage dans le ministère ".

Il ajoute que " le fort de M. le cardinal Mazarin était proprement de ravauder, de donner à entendre, de faire espérer ; de jeter des lueurs (et) de les retirer ; de donner des vues et de les brouiller ", autrement dit, de promettre sans tenir ses promesses.

Toujours selon le cardinal de Retz Mazarin " se moqua de la religion ". Lourde accusation.

Ce que l'on peut constater avec plus de retenue est que le grief de " machiavélisme " vint sous la plume de ses détracteurs.

Ce terme péjoratif, apparu en français à la fin du XVIe siècle aussi bien sous des plumes protestantes que sous des plumes catholiques, signifiait le cynisme politique plaçant la raison d'État avant la morale chrétienne. Le parti pro-espagnol l'utilisa contre Richelieu et Mazarin.

En France, l'un des principaux défenseurs du comportement machiavélique fut Gabriel Naudé, auteur en 1639 de Considérations politiques sur les coups d'État.

Dans ce livre Naudé affirmait que ce qu' interdit la justice " naturelle, universelle, noble et philosophique " est parfois requis pour le bien de l'Etat.

Or Naudé était l'un des proches de Mazarin et son bibliothécaire. En outre Mazarin, que Louis XIII avait choisi comme parrain de son fils, désigna parmi le précepteurs du jeune Louis XIV Naudé et La Mothe Le Vayer qui, l'un et l'autre, appartenaient au cercle des " libertins érudits ".

Les Mazarinades

Cyrano de Bergerac d'abord contre Mazarin, puis en sa faveur

Les mazarinades, feuilles d'informations de quelques pages et de toutes origines (celles qu'inspira Condé sont parmi les plus audacieuses contre la monarchie), parfois pamphlets grossiers et creux, mais aussi parfois savants et ironiques (le cardinal de Retz en écrivit quelques-uns), l'attaquèrent très souvent sous cet angle, fustigeant le « voleur de Sicile ».

Quelques titres de Mazarinades parmi plus de 5 000 autres :

La gueuserie de la Cour ;

La Champagne désolée par l'armée d'Erlach ;

Plainte du poète champêtre ;

Mémoires des besoins de la campagne ;

Plainte publique sur l'interruption du commerce ;

Le dérèglement de l'État ;

Le manifeste des Bourdelois ;

Dialogue de Jodelet et de Lorviétan sur les affaires du temps ;

Que la voix du peuple est la voix de Dieu.

On n'a donc pas fini de se poser la question de la religion de Mazarin, un dossier rempli d'éléments contradictoires entre eux. Car l' iconographie religieuse prédominait dans sa riche collection de tableaux.

Mais elle était minoritaire dans les sculptures, les tapisseries et l'orfèvrerie. Les " nudités " de certaines oeuvres exposées chez lui choquèrent certains frondeurs et, plus encore, son légataire universel le duc Mazarin, qui, en 1670, animé d'une sainte fureur et armé d'un marteau, en fit un massacre.

Mais on aurait pu agir pareillement dans le palais romain des cardinaux Farnèse au début du XVIIe siècle.

Nicolas Fouquet

Au long de sa carrière de Premier Ministre, Mazarin s’enrichit. À sa mort, il dispose d'environ trente-cinq millions de livres. Cela lui procura une grande souplesse financière, qui se révéla vite indispensable pour remplir ses objectifs politiques.

Progressivement Mazarin abandonne la gestion de sa fortune personnelle à Nicolas Fouquet et Jean-Baptiste Colbert, issu de la clientèle de Michel Le Tellier et qui venait d'épouser une Charron, cent mille livres de dot. Ils sont les véritables artisans de la démesure de sa fortune après la Fronde.

Bien que les sommes en question, en raison de la virtuosité du concerné et de ses aides, Fouquet et Colbert, dépassent de loin tout ce qui pouvait se voir à cette époque, il est nécessaire de relativiser le caractère exceptionnel de telles pratiques financières.

Mazarin, aussi peu populaire chez les nobles dont il sapait l'autorité que chez le peuple dont il prolongeait les souffrances issues de la guerre, souffrit d'une large hypocrisie sur ce point.

Postérieurement à la Fronde, période où il put mesurer toute la fragilité de sa position, Mazarin n’eut de cesse de consolider sa position. N'ayant aucun quartier de noblesse, son pouvoir était assujetti au bon vouloir d’une régente disposant elle-même d’un pouvoir contesté.

Seule sa dignité de cardinal d’ailleurs révocable lui permettait de prétendre aux fonctions qu'il occupait. Sans une situation financière solide, une disgrâce aurait tôt fait de le descendre au bas de l’échelle sociale. Ce point explique en partie l’acharnement de Mazarin à s’enrichir de manière exponentielle.

Malgré les succès militaires et diplomatiques mettant enfin un terme à la guerre de Trente Ans (traité de Westphalie-1648), les difficultés financières s'aggravèrent, rendant les lourdes mesures fiscales de Mazarin de plus en plus impopulaires. Ce fut l'une d'elles qui déclencha la première Fronde, la Fronde Parlementaire de 1648.

Paris est assiégée par l'armée royale, qui ravage les villages de la région parisienne : pillages, incendies, viols… N'obtenant pas la soumission de la capitale, les partis concluent la paix de Saint-Germain (1er avril 1649). Ce ne fut qu'un répit.

La Fronde des princes qui dura de 1650 à 1652 lui succéda, déclenchée par l'arrestation de Condé avide de récompenses, défiant ainsi la primauté naissante et fragile de l'autorité royale promue par Mazarin.

Ce dernier fut obligé de s'exiler à deux reprises en 1651 et 1652, tout en continuant de gouverner par l'intermédiaire d'Anne d'Autriche et de fidèles collaborateurs comme Hugues de Lionne et Michel Le Tellier.

La région parisienne fut à nouveau ravagée, par les armées et par une épidémie de typhoïde répandue par les soldats, lors d'un été torride qui entraîna au moins 20 % de pertes dans la population.

Son épuisement facilita le retour du roi, acclamé dans un Paris soumis, puis bientôt, celui de Mazarin.

Les critiques contre Mazarin concernaient en partie son origine italienne et roturière, mais surtout le renforcement de l'autorité royale, condition nécessaire à la mise en place d'un état moderne, au détriment des grands du royaume.

La guerre contre l'Espagne, mal comprise et mal acceptée par l'opinion publique, entraîna une formidable et impopulaire augmentation des impôts.

Ayant brisé toutes les oppositions, dirigeant le pays en véritable monarque absolu, il est resté premier ministre jusqu’à sa mort au château de Vincennes, le 9 mars 1661 des suites d'une longue maladie.

Deux jours avant sa mort, il fait appeler les trois ministres du Conseil, Michel Le Tellier, Nicolas Fouquet et Hugues de Lionne, et les recommande chaudement au roi.

Mais le lendemain, veille de sa mort, sur les conseils de Colbert, il revient sur ses propos concernant Fouquet jugé trop ambitieux et conseille au roi de s'en méfier et de choisir Colbert comme Intendant des finances.

Sur les derniers jours de Mazarin nous possédons un récit précieux qui dormait dans les archives de Rome et qui n'a été redécouvert qu'en 1955.

Il fut rédigé par un théatin italien vivant à Paris, le P.Bissaro, en qui Mazarin avait toute confiance.

Ce récit n'était pas destiné à la publication.

Il a été révélé par Raymond Darricau et Madeleine Laurain-Portemer.

Le P. Bissaro déclare dans sa Relation :

"S.E. a toujours vécu en France avec une dignité et une intégrité telles que jamais personne n'a pu la taxer de grave scandale et cette justice, ses ennemis eux- mêmes la lui rendent.

Mais, comme elle était toujours distraite par les affaires politiques et les très lourdes occupations de la guerre, elle ne paraissait pas s'acquitter d'une manière satisfaisante des manifestations vraies de la piété à laquelle elle était tenue de par sa condition ecclésiastique.

Toutefois au fond de son coeur, elle eut toujours des sentiments solides de piété... ".

Bissaro, voyant que Mazarin, déjà sérieusement malade, sans doute d'un œdème pulmonaire, se faisait un peu trop lire des ouvrages " de navigation et d'histoires étranges ", lui conseilla des livres de spiritualité, notamment ceux de Louis de Grenade qu'on lui lisait en espagnol langue que Mazarin affectionnait.

Sa mort

Mazarin meurt le 9 mars 1661 en laissant une Europe en paix. Louis XIV ne protégera pas cet héritage de Mazarin, bien au contraire : soucieux d'affirmer sa grandeur par de vastes conquêtes, le roi trouvera dans les traités de paix, si difficilement obtenus par le Cardinal, les prétextes qui justifieront ses innombrables guerres. La Fronde est alors finie depuis plus de huit ans 1653.

Le cardinal, qui garda sa lucidité jusqu'au bout, reçut en toute conscience les sacrements de l'Église catholique--confession, extrême-onction, viatique. Il embrassa tous ses proches, " le visage serein et égal en se recommandant à leurs prières ".

Une mort classique au grand siècle.

Son héritage spirituel et matériel

Par testament, Mazarin fit réaliser le Collège des Quatre-Nations, devenu l'Institut de France. L'acquisition, en août 1643, de la bibliothèque du chanoine Descordes constitue l'acte fondateur de celle-ci : la Bibliothèque Mazarine, issue de la bibliothèque personnelle du cardinal.

La réussite de Mazarin constitua un véritable outrage à l'ordre social de son époque. La formidable réussite d'un homme sans naissance et de condition modeste ne pouvait que s'attirer les foudres d'une noblesse censée seule avoir été dotée par Dieu des vertus et qualités propres au commandement. Le souci de Mazarin de renforcer l'autorité royale attisa le ressentiment des nobles, et celui de poursuivre une guerre mal comprise celui du peuple. Les mazarinades diffusées pendant son ministère, ainsi que la qualité littéraire de nombre d'entre elles, contribuèrent à ruiner durablement sa réputation. Ses origines étrangères ne plaidèrent pas non plus en sa faveur. Ainsi, en dépit des indéniables réussites que compta sa politique, Mazarin ne laissa pas un bon souvenir dans la mémoire du peuple français, les mémorialistes préférant mettre en avant ses pratiques financières douteuses plutôt que ses victoires politiques.

La richesse du Cardinal Mazarin et sa volonté de se lier à la haute aristocratie par les mariages avantageux de ses nièces (moyen pour les Grands de bénéficier des grâces royales) créèrent une dynastie.

Les sœurs Olympe, Marie, Hortense et Marie Anne Mancini furent célèbres pour leur beauté, leur esprit et leurs amours libérées.

Marie Mancini fut le grand et platonique amour de jeunesse de Louis XIV, qui renonça à elle pour épouser sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche.

Hortense épousa le 28 février 1661 Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye, duc de Mayenne, puis duc de Mazarin.

Il est l’un des grands personnages de l’histoire de Mayenne. Il a acheté le duché en mai 1654.

Puis, par alliances successives, le duché passa dans d’autres familles jusqu’à échoir à Louise d'Aumont, épouse d’Honoré IV de Grimaldi, prince de Monaco, ancêtre de l’actuel souverain de la principauté Albert II de Monaco.

Olympe Mancini, comtesse de Soissons, était la mère du fameux Prince Eugène, passé au service des Habsbourgs, et tant de fois vainqueur des armées de Louis XIV.

Leur frère Philippe épousa Diane de Thianges, nièce de Madame de Montespan ; ils furent les grands-parents de l'académicien Louis-Jules Mancini-Mazarini et également des ancêtres des actuels Grimaldi.

Pour avoir conté les amours des nièces avec Louis XIV, Abraham de Wicquefort s'est retrouvé embastillé.

Blasonnement

Blason de Jules Mazarin (1602-1661)

Armes du cardinal Mazarin :

D’azur au faisceau de licteur d’or lié d’argent, la hache du même, à la faces de gueules brochant sur le tout chargée de trois étoiles d’or.

Oeuvres inspirées par Mazarin

Bréviaire des politiciens, ouvrage publié aux éditions Arléa, présenté par Umberto Eco qui indique que la première parution date de 1684. Umberto Eco indique que Dumas a dû en entendre parler et n’avoir qu’un résumé de ce bréviaire, ce qui expliquerait le personnage dont il a tracé le portrait dans Vingt ans après

Personnage de fiction

Alexandre Dumas le met en scène dans Vingt ans après. D'Artagnan ainsi que Porthos deviennent ses créatures. Athos et Aramis se glissent du côté des princes, opposés au cardinal.

Dumas le remet en scène dans Le Vicomte de Bragelonne : Mazarin y sépare Louis XIV de Marie de Mancini, marie le roi de France à l’infante d’Espagne, Marie-Thérèse, puis meurt en 1661.

Mazarin, série de 4 téléfilm, réalisé pour FR3-Telecip par Pierre Cardinal - scénario de Pierre Moinot sur une continuité historique de Philippe Erlanger. Mazarin : François Perier / Anne d'Autriche Martine Sarcey. Mazarin apparaît ici comme l'antithèse de Richelieu. Richelieu avait fait régner la terreur pour décapiter les factions. Mais de l'excès de terreur était née la révolte, la guerre civile. Mazarin plus politique fut un pacificateur. Selon la formule de Lamartine : « C'est Mazarin qui fut grand ministre, c'est Richelieu qui fut grand vengeur ». Passionnément dévoué à la France à laquelle il s'était identifié, il le fut encore plus à son filleul, cet enfant dont il fit un roi / texte de la série édité chez Gallimard en 1978.

Le téléfilm La Reine et le Cardinal, diffusé en février 2009 sur France 2, traite de ses relations avec la régente Anne d'Autriche. Ce dernier met l'accent sur une relation d'amants entre la Régente et Mazarin, ce qui n'a jamais été prouvé historiquement, même si la découverte d'une correspondance codée assez intime entre les deux a porté certains historiens à pencher pour cette version.

Le Diable rouge est une pièce de théâtre écrite par Antoine Rault et mise en scène par Christophe Lidon. La pièce retrace les derniers mois de la vie de Mazarin.

Quelques interprétations de Mazarin au cinéma et à la télévision :

Samson Fainsilber dans Si Versailles m'était conté... (1954).

Enrico Maria Salerno dans Le Masque de fer (1962).

Sergio Nicolaï dans D'Artagnan amoureux, mini-série en cinq épisodes (1977).

François Périer dans Mazarin, mini-série en cinq épisodes (1978).

Philippe Noiret dans Le Retour des Mousquetaires (1989).

Paolo Graziosi, dans Louis, enfant roi (1993).

Luigi Proietti dans La Fille de d'Artagnan (1994).

Jean Rochefort dans Blanche (2002).

Gérard Depardieu dans La Femme mousquetaire, téléfilm (2005).

Philippe Torreton dans La Reine et le Cardinal, téléfilm (2009).

Jean-Pol Dubois dans Le Roi, l'Écureuil et la Couleuvre, téléfilm (2010).

Liens à écouter

http://youtu.be/MQvjH6diV0I Mazarin par simone Bertière

http://youtu.be/jE5suj15IYA 2000 mille ans d'histoire 1

http://youtu.be/Xte5yFjTOsY 2000 mille ans d'histoire 2

http://youtu.be/varr2IgH1t8 2000 mille ans d'histoire 3

http://youtu.be/xlncuk4LYh0 1/4

http://youtu.be/oRVPzGPKNe4 2/4

http://youtu.be/f6k0yryOqqs 3/4

http://youtu.be/dHDzEQoRfw4 4/4

Posté le : 14/07/2013 14:28

|

|

|

|

|

Re: Lino Ventura |

|

Modérateur

Inscrit:

03/05/2012 10:18

De Corse

Niveau : 30; EXP : 5

HP : 0 / 726

MP : 395 / 25802

|

Est-ce que je me trompais quand, adolescent, j'imaginais qu'il était le modèle type du Français, représentant la France à l'étranger ? Et puis, son langage était le mien.

Posté le : 13/07/2013 23:05

|

|

|

|

|

Re: Léo Ferré |

|

Modérateur

Inscrit:

03/05/2012 10:18

De Corse

Niveau : 30; EXP : 5

HP : 0 / 726

MP : 395 / 25802

|

Sa façon de vous accrocher les tripes, de chanter une France qu'on ne retrouve plus, sa poèsie qui faisait vivre un Paris que l'on ne connaissait pas, c'était extra....

Posté le : 13/07/2013 22:58

|

|

|

|

|

Origine de la fète du 14 Juillet |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Origine de la Fête nationale Française

Le 14 Juillet, qui cette année tombe méchamment un dimanche, est le jour de la fête nationale, un jour férié, chômé et payé, qui nous laisse donc le temps de nous replonger dans l'histoire de cet évènement fondateur de la République Française

Le 14 Juillet comme tous les ans sera donc la fête de la France et de tous les Français.

Nous fêtons aujourd'hui le traditionnel 14 juillet : le défilé militaire sur les Champs-Elysées, feux d’artifices, bals des pompiers…

Petit aparté, sachez qu’un petit village (gaulois) résiste depuis plus de 130 ans – car ce jour férié a été fixé en 1880, voir plus bas – à l’enthousiasme révolutionnaire, et célèbre le 14 juillet… au mois d’août : le petit village de Viriat, à côté de Bourg en Bresse, fête effectivement le 14 juillet après la moisson. D’après certaines sources, ce décalage serait dû à la lenteur des représentants locaux du Tiers-Etat, qui auraient mis 15 jours à apporter à Viriat l’information de la prise de la Bastille : personnellement, je n’y crois pas une seconde, ou ce n’est du moins pas une explication suffisante car sinon il n’y aurait pas deux dates communes dans l’Hexagone (la simultanéité, tout ça…).En dehors de Viriat, la France fête donc le 14 juillet chaque 14 juillet (c’est un scoop !). Mais que fête-t-on exactement ?

A l’instar de l’excellentissime article sur le 8 mai, vous serez peut-être surpris d’apprendre que contrairement à ce que l'on pense d'ordinaire, la fête du 14 juillet n’est pas un hommage à la prise de la Bastille. Et oui…

Petit rappel historique :

La fête du 14 Juillet est la conjonction de divers évènements historiques. Peu de gens le savent, mais le 14 juillet ne commémore pas seulement la prise de la Bastille de 1789, elle célèbre avant tout la fête de la fédération, qui a eu lieu l’année suivante, en 1790. Ce jour est déclaré férié, (chomé, payé) pas de chance, cette année, il tombe un Dimanche !

Le 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille

Cet été là, une grande agitation règne à Paris. Face au mécontentement populaire, le roi a réuni les Etats généraux, une assemblée des représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état qui comprend donc les péons de base mais également la petite bourgeoisie. Ces derniers demandent une réforme profonde des institutions et, le 9 juillet, se proclament Assemblée nationale constituante. L’initiative inquiète le roi qui fait venir en secret des régiments suisses et allemands à proximité de Versailles. La rumeur court bientôt que les troupes royales se préparent à entrer dans Paris pour arrêter les députés. Le 12 juillet, un orateur harangue la foule qu’il appelle à réagir : ce député est Camille Desmoulins, qui monté sur un tonneau, annonce une « Saint Barthélemy des patriotes ».

Au matin du 14 juillet, des Parisiens en colère vont chercher des armes aux Invalides, puis se dirigent vers la vieille forteresse royale de la Bastille, en quête de poudre. Pour la grande majorité des Français, fêter le 14 Juillet dans les pétarades et les feux d'artifice commémore la chute de la Bastille, cette imposante forteresse où les rois emprisonnaient ceux qui leur déplaisaient par simple lettre de cachet. Ce jour-là, en plein été 1789, une foule de Parisiens parvient à investir la place forte en négociant avec son gouverneur : il aura la vie sauve contre l'ouverture du pont-levis. Les émeutiers promettent tout ce que l'on veut, ils veulent à tout prix récupérer la poudre pour utiliser leurs fusils contre les troupes du roi qui se font menaçantes.

On connaît la suite : la garnison se fait écharper, le gouverneur est traîné dans les rues, une épaule ouverte par un coup d'épée. Il supplie qu'on l'achève, ce qui est fait à coups de baïonnette, tandis qu'un garçon cuisinier s'applique à découper sa tête pour en garnir une pique. On libère les prisonniers du "despote" : deux fous - vite renfermés à Charenton -, quatre faussaires et un dangereux pervers, noble de surcroît... Mais qu'importe ! Un symbole de l'arbitraire, de l'ancien règime est tombé, Versailles tremble, les princes de sang prennent le large, la Révolution est cette fois bien lancée.

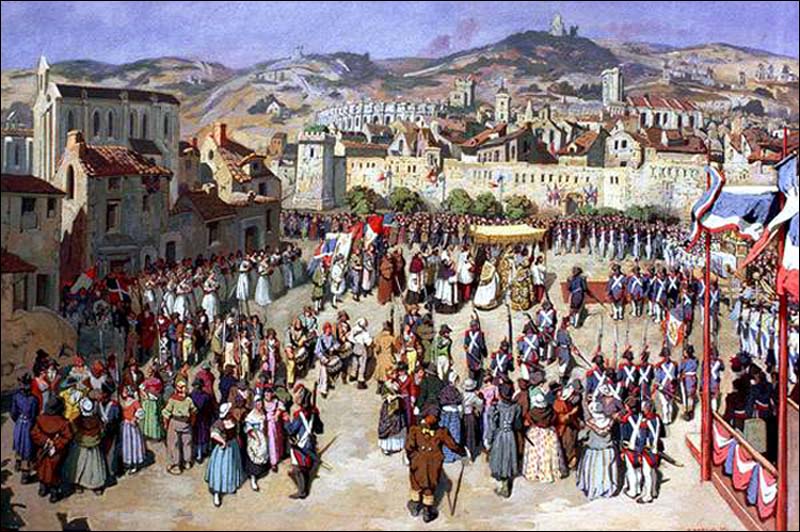

Le 14 juillet 1790 : fête de la Fédération

Un an plus tard, il s'agit donc de célébrer l’évènement de la prise de la bastille, et d'en faire perdurer le succès. Que faire ?

Depuis l’été 1789, partout dans les provinces françaises le gouvernement central autrefois fort s'est délité et se sont créées des « fédérations » régionales de gardes nationaux, réaction à l’affaiblissement du pouvoir central. Afin de contrôler ce mouvement spontané, la Commune de Paris, sous l’impulsion de Lafayette, décide de fonder une grande Fédération nationale regroupant des représentants des fédérations locales et de les réunir à Paris le 14 juillet. La cérémonie est censée célébrer la prise de la Bastille bien sûr, mais aussi apporter un semblant d’ordre et d’unité dans un pays en crise. Le jour dit, 14 000 soldats fédérés arrivent donc à Paris et défilent sous la bannière de leur département, de la Bastille jusqu’au Champ-de-Mars

Le roi est toujours là, aimé du peuple, la République n'est pas encore proclamée.

Le 14 juillet 1790, une grande fête de la Fédération est organisée sur le Champ-de-Mars, en face de l'école militaire. L'idée est de symboliser l'unité nationale autour des députés et du souverain. Sur la grande esplanade, entourée d'immenses tribunes où se pressent des dizaines de milliers de Français, se dresse l'autel de la patrie. Sur cette plate-forme de six mètres de haut, le cauteleux Talleyrand, alors évêque d'Autun, célèbre une grand-messe, assisté par trois cents prêtres et de quatre cents enfants de choeur ! Te Deum, coups de canon, défilés des représentants des départements français...

À la fin de la grandiose cérémonie, le roi s'avance et jure de maintenir la Constitution et d'être fidèle aux lois : «Moi, roi des Français, je jure d’employer le pouvoir qui m’est délégué par la loi constitutionnelle de l’État, à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par moi et à faire exécuter les lois». La reine, se levant et montrant le Dauphin dira également : «Voilà mon fils, il s’unit, ainsi que moi, aux mêmes sentiments».

Marie-Antoinette soulève son fils, la famille royale est acclamée, ainsi que le dauphin.

Ce sera l'une des dernières manifestations populaires d'adhésion à la royauté, dans un grand mouvement d'unité nationale.

En réalité, la réconciliation nationale sera de courte durée : deux ans plus tard, le roi est arrêté à Varenne alors qu’il cherchait à rejoindre les royalistes en exil, et condamné à mort.

Devant le renforcement de la majorité républicaine aux élections de 1879, le royaliste Mac-Mahon, découragé, démissionne de la présidence de la République et est remplacé par un vieux républicain modéré, Jules Grévy (1807-1891).

Désormais à toutes les commandes du pouvoir, les républicains prennent simultanément des mesures symboliques : transfert du siège des pouvoirs publics de Versailles en 1871, à Paris en 1879, amnistie accordée aux condamnés de la Commune le 10 juillet 1880, adoption de La Marseillaise comme hymne national en 1879 et du 14 juillet pour fête nationale le 6 juillet 1880.

Il fallut bien du temps et une volonté politique infaillible pour effacer les divisions et les effets négatifs de la révolution française. Cette première fête nationale se veut donc à la mesure des Evénements, à Paris comme en province, il est important de veiller à ménager les opinions locales comme par exemple, à Angers, dans le Maine-et-Loire, département catholique et conservateur.

Le vote pour la « République » a rassemblé les partisans de la liberté et de la laïcité qui veulent établir sans délai l’égalité par le suffrage universel et une véritable souveraineté populaire.

Cependant la France de 1880 n’est ni unanime ni paisible, et les nouveaux gouvernants n’affichent pas ouvertement leur doctrine : l’heure n’est pas à la propagande, mais à l’opportunisme républicain

1880 : le 14 juillet devient fête nationale

Pendant près d’un siècle, la commémoration du 14 juillet est abandonnée. Elle réapparaît en 1880, sous la IIIe République.

La fête nationale est née, mais ne survivra pas longtemps aux aléas de l'histoire, elle sera remplacée par des fêtes opportunistes durant un certain temps.

Les révolutionnaires multiplieront par la suite les fêtes symboliques, dont celle du 1er vendémiaire (septembre) en l'honneur de la République.

Ensuite, Bonaparte établira la Saint-Napoléon, vite reprise par son neveu l'empereur Napoléon III, arrivé au pouvoir.

Et lorsque les députés de la IIIe République naissante décident d'instaurer une fête nationale, la question divise la Chambre.

On cherche d'abord des dates et des symboles : le serment du Jeu de paume, la Déclaration des droits de l'homme ou encore l'instauration de la Ire république en septembre 1792 ?

Car si le 14 juillet est une date symbolique, une date que l’on reprend souvent dans les cours du secondaire, avec moult images, il n’allait pas de soi qu’on choisisse cette date précise : cela pouvait être l’anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août ou encore l’anniversaire de la I ère République le 21 septembre 1792, c'était là des concurrents sérieux !

Alors… quoi ? De fait, la commémoration du 14 juillet est abandonnée jusqu’à ce que les Républicains de la IIIème république, et notamment le grand personnage que fut Gambetta, cherchent à solidariser le peuple français au nouveau régime, et décident de célébrer ses fondements. C’est sur proposition du député de la Seine, Benjamin Raspail, que la loi du 6 juillet 1880 fait du 14 juillet la fête nationale de la République.

Que commémore-t-elle ? Non pas la prise de la Bastille en elle-même, mais la "fête de la Fédération", du 14 juillet 1790, qui, elle-même, reprend le souvenir de 1789.

En fait, Lorsqu'en en 1880, le député de la Seine, Benjamin Raspail, dépose une loi pour adopter le 14 juillet comme jour de fête nationale. Les débats font rage...

Faut-il célébrer l'émeute de la Bastille, sanglante et au final peu glorieuse aux yeux de certains, ou bien honorer la fête de la Fédération, qui symbolise davantage l'esprit national ? Finalement, les élus acceptent la deuxième solution : évoquer et perpétuer une grande fête pacifique qui célébrait elle-même une émeute populaire. "Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l'histoire de France, et peut-être de toute l'histoire !" s'enflamment les sénateurs. "Cette seconde journée n'a coûté ni une goûte de sang ni une larme... Elle symbolise l'union fraternelle de toutes les parties de la France." Le subtil compromis emporte les suffrages. C'est ainsi que, chaque 14 juillet, nous célébrons d'abord une ancienne fête patriotique, bénie par l'Église et présidée par un ancien roi de France...

Le régime, pour se consolider, cherche à construire un nouvel imaginaire national, autour de symboles républicains. C’est ainsi que la Marseillaise devient hymne officiel, et le 14 juillet fête nationale. Mais la proposition qui émane du député de la Seine Benjamin Raspail n’est pas accueillie unanimement par l’Assemblée, certains députés mettant en cause la violence du 14 juillet 1789.

Et c’est finalement autour du 14 juillet 1790 que se fait le consensus.

La commémoration du 14 juillet 1790, fut retenue car était symbolique d’une union nationale qui selon les débat du Sénat :

« n’a coûté ni une goutte de sang ni une larme » : « cette journée de la Grande Fédération, nous espérons qu’aucun de vous ne refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer, comme le symbole de l’union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans la liberté et l’égalité. Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l’histoire de France, et peut-être de toute l’histoire. C’est en ce jour qu’a été enfin accomplie l’unité nationale, préparée par les efforts de tant de générations et de tant de grands hommes, auxquels la postérité garde un souvenir reconnaissant ».

Depuis cette date, tous les 14 juillet, des troupes défilent sur les Champs Elysées, des cérémonies militaires sont organisées un peu partout dans le pays, ainsi que des feux d’artifice, cette journée symbolise pour les Français la fin de la monarchie absolue et le début de la République.

Partout le programme de la fête adopte le même rituel : concerts dans les jardins, décoration de certaines places, illuminations, feux d’artifice et distributions de secours aux indigents. À Paris doit dominer la distribution des nouveaux drapeaux à l’armée, à Longchamp. J

En 1880, pour la première fête nationale, la République fait les choses en grand.

Le ministre de l'Intérieur prescrit aux préfets de veiller à ce que cette journée "soit célébrée avec autant d'éclat que le comportent les ressources locales". Un défilé militaire est organisé sur l'hippodrome de Longchamp devant 300 000 spectateurs, en présence du Président Jules Grévy. Cette remise des drapeaux à l’hippodrome de Longchamp a visiblement été imaginée sans connaître le déroulement de la fête grandiose qu’illustrera Édouard Detaille.

Il s'agit de montrer le redressement de l'armée française après la défaite contre la Prusse en 1870. Ce défilé militaire, toujours en vigueur, s'inspire aussi du défilé des gardes fédérés de 1790.

Cette année là, on inaugure également le monument surmonté de la statue de la place de la République, et partout sont donnés concerts et feux d'artifices. "La colonne de Juillet" qui surplombe la place de la Bastille, elle, ne se réfère pas au 14 juillet 1789. Elle porte le nom des victimes des journées révolutionnaire de juillet 1830, les "Trois glorieuses".

Le 14 juillet 1880 à Paris

Cet exemplaire est même enjolivé de pastilles d’argent rehaussant les initiales républicaines. Marianne qui représente la République préside à la cérémonie en arborant le drapeau tricolore et l’épée, mais son bonnet phrygien orné d’une cocarde tricolore constitue un signe plus frappant pour les contemporains.

Cet attribut révolutionnaire de la Liberté encore officiellement interdit, même si la couronne de lauriers l’atténue quelque peu, révèle l’audace du courant radical et expressionniste qui porte alors la République dans la capitale. À Paris, l’opinion de la rue dépasse en hardiesse les hommes politiques : on expose la Marianne partout, sur les appuis de fenêtre, sur les marchés, et on l’y met avec son bonnet.

La cérémonie se veut le symbole du renouveau de l’armée française au lendemain de la guerre de 1870. Les régiments reconstitués après la chute de la Commune avaient reçu un drapeau provisoire en 1871. Leur emblème définitif n’est choisi qu’au début de 1879, et c’est le 14 juillet 1880 qu’ils reçoivent du président de la République les emblèmes qui sont encore aujourd’hui ceux de l’armée française.

Entre les nuages du ciel et ceux des canons d’artillerie, la prise de la Bastille commémore une aurore.

Mais la date qui vient d’être choisie pour fête nationale correspond malgré tout dans tous les esprits, à l' événement fondateur de 1789 et non à la fête de la Fédération nationale du 14 juillet 1790, invoquée lors des débats au Sénat.

La fête du 14 Juillet de 1880 à nos jours

Programme de la fête nationale du 14 juillet 1880

Distribution de secours aux indigents. Grands concerts au jardin des Tuileries et au jardin du Luxembourg. Décorations de certaines places, notamment de la place de la Bastille et de la place Denfert où l’on verra le fameux Lion de Belfort qui figurait au Salon de cette année, monument élevé au colonel Denfert-Rochereau, de glorieuse mémoire - illuminations, feux d’artifices - ajoutons les fêtes locales, comprenant des décorations, des trophées, des arcs de triomphe et le tout organisé par les soins des municipalités de chaque arrondissement avec le concours des habitants.

Deux cérémonies importantes doivent dominer toute la fête : la distribution des nouveaux drapeaux à l’armée et l’inauguration, sur l’ancienne place du Château d’eau, du monument surmonté de la figure de la République, monument qui a fait l’objet d’un concours ouvert l’année dernière par la Ville de Paris.

Les célébrations des années suivantes

Après 1790, le 14 juillet fut célébré mais il fut souvent estompé par d’autres évènements : l’anniversaire du 10 août 1792 date de la destitution de Louis XVI et création de la commune insurrectionnelle de Paris et/ou celui du 9 thermidor (27 juillet 1794).

Après les célébrations de 1790, Mirabeau se met au travail et prépare un rapport sur les fêtes publiques nationales et militaires, qui n'aura pas de suite.

La Fête de la Fédération, en tant que telle, n'est pas non plus reprise : le 14 juillet 1791, au lendemain de la fuite à Varennes, l'Assemblée ne s'y associe pas.

En 1792, la patrie a été déclarée en danger le 11 juillet : la fête a lieu, mais sans éclat.

En 1793, la fête est limitée à l'enceinte de l'Assemblée qui apprend alors la mort de Marat.

La fête est célébrée le 10 août, jour où le public court à Saint-Denis pour disperser les os du Roi de France.

Ce sera la dernière tentative de la période révolutionnaire. en attendant la décision du Sénat en 1880

En 1796, le Directoire décide de célébrer pèle-mêle les 27 et 28 juillet,

les anniversaires des 14 juillet,

10 août et 9 thermidor.

Ces jours-là, le cortège, qui défila dans Paris, comprenait notamment des jeunes gens et des jeunes filles de " 18 ans au moins ".

En 1797 a lieu la première cérémonie militaire.

Le 14 juillet est célébré par les troupes dans les pays conquis, notamment en Italie.

En 1799, le 14 juillet n’est plus celui de la " liberté " mais de la " Concorde " et se résume à un défilé militaire.

Le 14 juillet 1800, la garde consulaire défile des Tuileries au Champ de Mars.

Après 1804, le 14 juillet s’efface devant le 15 août, date de naissance de Napoléon.

Après 1814, c’est le 5 août, fête de Saint-Louis, qui lui est préféré.

Après la révolution de 1830, Louis-Philippe associe le souvenir de la " grande victoire nationale " du 14 juillet 1789 à la pose solennelle de la première pierre de la colonne érigée en l’honneur des martyrs de juillet sur la place de la Bastille, le 27 janvier 1831.

Chaque année, se déroulent les " Fêtes de juillet ".

La Deuxième République ne rétablit pas le 14 juillet mais fête la Première République par des discours et des banquets le 22 septembre.

Le Second empire fixe la date de la fête nationale au 15 août, date de la naissance de Napoléon Bonaparte.

Le 14 juillet reste célébré par les Républicains.

Malgré la proclamation de la République le 4 septembre 1870, il faudra encore attendre dix ans pour que le 14 juillet soit proclamé " Fête nationale ".

La Seconde Guerre mondiale

Pour cette première fête nationale, la République fait les choses en grand. Le Champ de Mars est abandonné au profit de l’hippodrome de Longchamp où se déroule désormais le défilé militaire qui marque la réconciliation de la République et de l’armée.

Devant 300 000 spectateurs et en présence du Président de la République Jules Grévy, le ministre de la guerre distribue de nouveaux drapeaux et étendards.

"Deux cérémonies importantes doivent dominer toute la fête : la distribution des nouveaux drapeaux à l'armée, et l’inauguration, sur l’ancienne place du Château d’eau, du monument surmonté de la figure de la République, monument qui a fait l’objet d’un concours ouvert l’année dernière par la Ville de Paris."

Extraits du programme de la célébration du 14 juillet 1880.

Egalement au programme : décorations de certaines places, notamment de la place de la Bastille, illuminations, feux d'artifices...

Et un grand concert au jardin du Luxembourg ! C'est en effet en 1880 que le Sénat s'installe au Palais.

Une fois la fête instituée, les célébrations se suivent, apportant leur lot de surprise et d'innovations.

Le 14 juillet 1886, par exemple, défile pour la première fois une femme, cantinière du 131e régiment d’infanterie, qui vient de recevoir la médaille militaire.

Le 14 juillet 1888, le nouveau Président de la République, Sadi Carnot, offre un banquet à tous les maires des chefs-lieux d’arrondissements et de cantons. 4.000 répondent à l’invitation.

Le 14 juillet 1915, pour la première fois, les troupes défilent sur les Champs Elysées.

De 1915 à 1917, la fête n’a, provisoirement, qu’un caractère " exclusivement patriotique et commémoratif ".

Après l'armistice du 11 novembre 1918, le traité de paix qui conclut quatre années de guerre mondiale est signé le 28 juin 1919.

Le 14 juillet 1919 coïncide donc avec le défilé de la victoire qui réunit sur les Champs-Elysées, les forces des pays alliés. : "c’était beau comme le tonnerre et les éclairs".

En 1936 : après le défilé militaire, un million de personne défile à l'appel des organisations syndicales.

De 1939 à 1945 : dans le Paris occupé, la journée n'est pas célébrée.

Le 14 juillet 1940, à Londres, le général de Gaulle réitère ses appels à la résistance.

En juillet 1945, on célèbre la Libération partout en France.

Toutes les armées alliées défilent dans l’ordre alphabétique. L’armée française clôt le défilé.

Les festivités du 14 juillet 2013 partout en France

Le 14 juillet est l'occasion de festivités au succès populaire. Dans de nombreuses villes, un défilé militaire a lieu dans la journée. Le soir, des bals et concerts sont organisés dans toutes les communes de France, suivis généralement d'un feu d'artifice. Les dates peuvent varier selon les communes : généralement le 13 juillet est consacré au bal populaire et le 14 au feu d'artifice, mais il peut arriver que le feu d'artifice soit tiré le 13 juillet dans certaines communes, de façon à ne pas interférer avec les festivités d'autres villes aux alentours. Si vous vous y prenez bien, vous pourrez donc assister à deux feux d'artifice dans deux endroits différents !

Les festivités parisiennes du 14 juillet 2013

En prélude au feu d’artifice, tiré depuis le Trocadéro, la Mairie de Paris, France Télévisions et Radio France créent un grand rendez-vous de la musique classique dès 21h30 avec « le Concert de Paris », organisé sur le Champ de Mars.

Le soir venu, nous pourrons assister au Feu d'artifice d’artifice qui commence à 23h. L'accès se fait par le Champ de Mars. Le thème 2013 est "Liberté, égalité, fraternité". Des effets visuels seront mis en place pour l'occasion : plus de 100 projecteurs de lumière, des projections d’images, un drapeau tricolore géant déployé sur la Tour Eiffel…

La veille, le 13 juillet, les casernes parisiennes vous ouvrent leurs portes pour les traditionnels bals des Pompiers de Paris.

----------------------------------------------------------

Séance du Sénat du 29 Juin 1880

relatif au projet de loi ayant pour objet l'établissement d'une fête nationale

Rapport

Projet de loi

Programme du 14 juillet 1880

Rapport: