|

|

Louise-Victorine Ackermann |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57700

|

Le 3 août 1890, à 76 ans, meurt près de Nice, Louise-Victorine Ackermann,

de son nom, Louise-Victorine Choquet naît à Paris le 30 novembre 1813, poétesse française du mouvement Parnasse, ses oeuvres principales sont Contes, Garnier, Paris en 1855, Contes et Poésies en 1863, Poésies philosophiques, Caisson et Mignon, Nice en 1861. Poésies, Premières Poésies, Poésies philosophiques, Lemerre, Paris en 1874, ma vie, Premières Poésies, Poésies philosophiques. Paris: Lemerre en 1885 puis 1893.

.

Sa vie

Louise-Victorine Choquet est née à Paris, de parents parisiens, d'origine picarde. Son père, voltairien et amoureux des lettres, lui fera donner une éducation éloignée de l'enseignement religieux. Il sera l'initiateur des premières lectures de sa fille. De tempérament indépendant, il quittera Paris à trente-trois ans pour la solitude de la campagne, emmenant avec lui sa femme et ses trois filles.

Louise vivra une enfance solitaire. Son tempérament studieux et méditatif se déclarera très tôt, la mettant à l'écart des enfants de son âge et de ses sœurs. Sa mère, qui se fait mal à la vie campagnarde, est rongée par l'ennui et sera peu conciliante envers sa fille aînée.

Elle exige que celle-ci fasse sa première communion, pour respecter les conventions mondaines. Louise découvre ainsi la religion en entrant en pension à Montdidier, et y porte tout d'abord une adhésion fervente, qui alarme son père. Ce dernier lui fait lire Voltaire, et l'esprit du philosophe créera le premier divorce entre Louise Choquet et le catholicisme.

De retour de pension, elle poursuit ses lectures et études dans la bibliothèque paternelle, et découvre Platon et Buffon.

C'est vers cette époque qu'elle commence à faire ses premiers vers. Sa mère s'en inquiète, ayant une prévention envers les gens de lettres. Elle demande conseil à une cousine parisienne, qui lui recommande au contraire de ne pas brider les élans de sa fille mais de les encourager.

Louise est alors mise en pension à Paris, dans une grande institution dirigée par la mère de l'abbé Saint-Léon Daubrée. Élève farouche, elle est surnommée l'« ourson » par ses camarades de classe, mais devient vite la favorite de son professeur de littérature, Félix Biscarrat ami intime de Victor Hugo.

Découvrant que Louise compose des vers, Félix Biscarrat porte même certaines de ses œuvres à Victor Hugo qui lui donne des conseils.

Félix Biscarrat nourrit les lectures de son élève en lui fournissant les productions des auteurs contemporains. Elle découvre également les auteurs anglais et allemands, Byron, Shakespeare, Goethe et Schiller.

La lecture parallèle de la théologie de l'abbé Daubrée la fait renoncer définitivement à la pensée religieuse, même si elle avoue dans ses mémoires avoir eu par la suite des rechutes de mysticisme.

Au terme de trois années de pension, elle regagne sa famille où elle poursuit l'étude et la composition en solitaire, faisant découvrir à ses proches les auteurs modernes, Hugo, Vigny, Musset, Sénancour.

Mais le décès de son père la privera bientôt du seul soutien familial qui valorisait ses compétences littéraires.

Sa mère lui interdit la fréquentation des auteurs, et Louise renonce pour un temps à la poésie. Elle obtient en 1838 qu'on la laisse partir à Berlin pour un an, dans une institution modèle de jeunes filles dirigée par Schubart. Ce dernier l'aidera à parfaire son allemand, et elle sera sous le charme de la ville de Berlin, qu'elle définit ainsi :

"La ville de mes rêves. À peu d'exceptions près, ses habitants ne vivaient que pour apprendre ou enseigner."

Elle y reviendra trois ans plus tard, après le décès de sa mère. Elle y rencontre le linguiste français Paul Ackermann, ami de Proudhon, qui en devient amoureux et qu'elle épouse sans réel enthousiasme :

Je me serais donc passée sans peine de tout amour dans ma vie ; mais rencontrant celui-là, si sincère et si profond, je n'eus pas le courage de le repousser. Je me mariai donc, mais sans entraînement aucun ; je faisais simplement un mariage de convenance morale.

À sa grande surprise, ce mariage sera parfaitement heureux, mais bref : Paul Ackermann décède de maladie le 26 juillet 1846, à l'âge de 34 ans.

Très éprouvée par son veuvage, Louise rejoint une de ses sœurs à Nice, où elle achète un petit domaine isolé. Elle consacre plusieurs années aux travaux agricoles, jusqu'à ce que lui revienne l'envie de faire de la poésie.

Ses premières publications ne suscitent que peu d'intérêt, mais retiennent tout de même l'attention de quelques critiques, qui en font la louange tout en blâmant son pessimisme qu'ils attribuent à l'influence de la littérature allemande.

Elle se défendra de cette influence, réclamant pour sienne la part de négativisme de ses pensées, et démontrant que celle-ci apparaissait déjà dans ses toutes premières poésies.

Son autobiographie révèle une pensée lucide, un amour de l'étude et de la solitude, ainsi que le souci de l'humanité qui transparaîtra dans ses textes.

Citations

Considéré de loin, à travers mes méditations solitaires, le genre humain m'apparaissait comme le héros d'un drame lamentable qui se joue dans un coin perdu de l'univers, en vertu de lois aveugles, devant une nature indifférente, avec le néant pour dénouement.

Mon enfance fut triste. Aussi haut que remontent mes souvenirs, je n'aperçois qu'un lointain sombre. Il me semble que le soleil n'a jamais lui dans ce temps-là. J'étais naturellement sauvage et concentrée. Les rares caresses auxquelles j'étais exposée m'étaient insupportables ; je leur préférais cent fois les rebuffades.

Ma paresse et mon indolence s'arrangeraient fort bien de garder mes Contes en portefeuille. Mon talent de fraîche date me fait l'effet de ces enfants survenus tard et sur lesquels on ne comptait pas. Ils dérangent terriblement les projets et menacent de troubler le repos des vieux jours.

Pour écrire en prose, il faut absolument avoir quelque chose à dire ; pour écrire en vers, ce n'est pas indispensable

La Nature sourit, mais elle est insensible : Que lui font vos bonheurs.

Œuvres

Louise-Victorine Ackermann, sur Wikimedia Commons Louise-Victorine Ackermann, sur Wikisource

Toute l'œuvre de Louise Ackermann, mise en lumière par Geruzez, Caro et Havet, se composait de trois volumes de contes et de poésies, plusieurs fois réimprimés et dont le mérite poétique était très loué par ceux-mêmes qui en blâmaient les tendances ou les prétentions philosophiques. Ils avaient pour titre :

Contes, Garnier, Paris, 1855. Réédités en 2011 avec un appareil critique de Victor Flori, aux éditions du Livre unique.

Contes et Poésies 1863

Poésies philosophiques, Caisson et Mignon, Nice, 1861.

Poésies. Premières Poésies. Poésies philosophiques, Lemerre, Paris, 1874.

Œuvres de Louise Ackermann : Ma vie, Premières Poésies, Poésies philosophiques. Paris: Lemerre, 1885 puis 1893.

Condensant en prose ses doctrines ou ses impressions pessimistes, elle a donné un recueil de poésie des Pensées d'une solitaire précédé d'une autobiographie (1883)

Pensées d'une solitaire, précédées de fragments inédits, Lemerre, Paris, 1903. Rééditées avec le Journal de Madame Ackermann par les éditions du Livre unique en 2008, avec un appareil critique de Victor Flori.

Bibliographie

Un poète positiviste, article de Elme-Marie Caro, dans l’édition du 15 mai 1874 de la Revue des deux mondes.

Pontmartin, Armand comte de, Madame Ackermann: la poésie athée , Nouveaux samedis

Madame Ackermann, Comte d'Haussonville, Paris, Alphonse Lemerre, 1892.

Préface de Louise Read à l’édition d’Alphonse Lemerre des Pensées d’une solitaire en 1903.

La Poésie philosophique au XIXe siècle, thèse de doctorat de Marc Citoleux, Paris, Plon, Nourrit et Compagnie, 1906.

Thérive, André, « À propos de Mme Ackermann », La Revue critique des idées et des œuvres, 24, janvier-mars 1914, p. 142-154.

Le Séjour de Madame Ackermann à Nice de Bernard Barbery, Toulouse, L’Archer, 1923.

La Conscience embrasée d’Aurel, Paris, Radot, 1927.

Préface de Marie Delcourt et Dorothée Costa à l’édition L’Harmattan des Œuvres en 2005.

Préface de Victor Flori à l’édition critique au Livre unique des Pensées d’une solitaire en 2008.

Préface de Victor Flori à l’édition critique au Livre unique des Contes en 2

[img width=600]http://ecimages.kobobooks.com/Image.ashx?imageID=zlfAPGHejku9m4Ib0Y1sWw[/img]

Posté le : 01/08/2014 22:05

|

|

|

|

|

Re: Défi du 26 juillet |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35559

|

Mais j'aime le saucisson Kjtiti et ta citation est tellement vraie !

à ta santé donc mon ami.

Posté le : 01/08/2014 18:35

|

|

|

|

|

Re: Défi du 26 juillet |

|

Administrateur

Inscrit:

30/05/2013 12:47

Niveau : 34; EXP : 7

HP : 0 / 826

MP : 540 / 26799

|

Chère couscous, voila une belle histoire qui est finalement une hymne à la vie, et quand celle ci n'est pas charitable, alors, il faut s'envelopper dans le cocon de son âme, se faire chrysalide et attendre la métamorphose, car elle arrive toujours.

De manière moins poétique , mais plus réaliste Cavana prétendait:'' La chenille devient papillon, le cochon devient saucisson, c'est une grande loi de la nature. ''

Merci couscous et mille excuses pour cette citation alimentaire, mais accompagnée d'un petit rosé de Touraine ...................!!!

Posté le : 01/08/2014 18:31

|

|

_________________

Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …

Titi

|

|

|

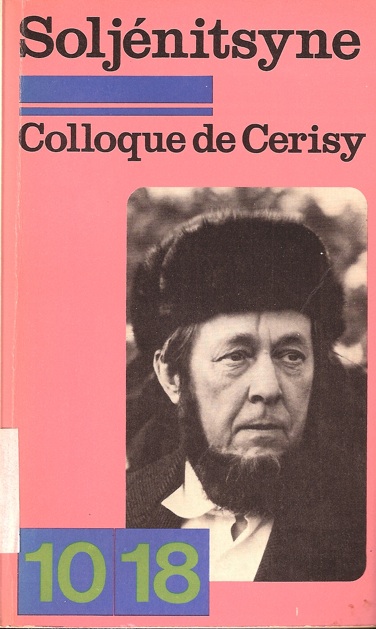

Alexandre Soljenitsine |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57700

|

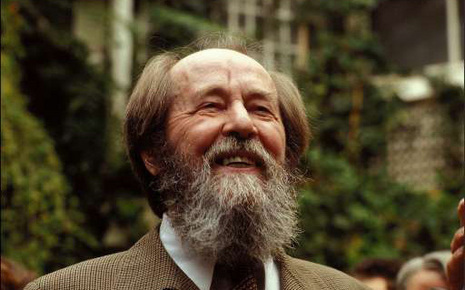

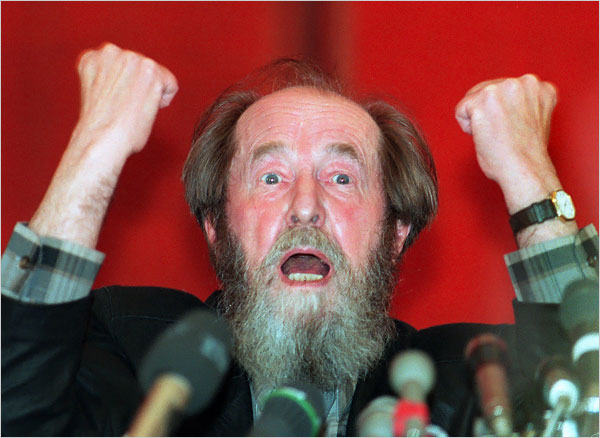

Le 3 août 2008 à Moscou à 89 ans, meurt Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne

en russe : Александр Исаевич Солженицын, ISO : Aleksandr Isajevič Solženicyn né le 11 décembre 1918 à Kislovodsk RSFS de Russie, écrivain et dissident russe, auteur notamment d'Une journée d'Ivan Denissovitch, de L'Archipel du Goulag et de La Roue rouge, autres Œuvres principales, Le Premier Cercle, Le Pavillon des cancéreux, il est distingué du Prix Nobel de littérature en 1970, le Prix Templeton en 1983, le Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques en 2000, et le Prix d'État en Russie en 2007.

En Bref

" Tout passe, seule la vérité reste " proclame un proverbe russe. Pour Soljenitsyne, toute sa vie sera une tentative obstinée pour répondre à cette grande question : Cette vérité, comment contribuer à la faire triompher ?

Proscrit d'U.R.S.S. en février 1974, Alexandre Soljénitsyne est rentré en Russie en juillet 1994. Vingt ans d'exil, vingt ans d'écriture forcenée en sa retraite américaine du Vermont n'avaient pas entamé l'énergie du dissident, ni la force du prophète. Il choisit de rentrer lentement, étape par étape, d'est en ouest. Son avion fit escale à Magadan, cette porte de l'enfer concentrationnaire de la Kolyma ; tel un pape, Soljénitsyne baisa ce sol foulé par les martyrs anonymes auxquels son monumental Archipel du Goulag avait donné parole. À chaque gare les anciens zeks détenus venaient à sa rencontre. Chaque soir, le maître écoutait les doléances d'un public désorienté par la chute du communisme, les réformes économiques, la perte d'un empire. Humiliés et offensés avaient trouvé leur porte-parole attentif. Une fois de plus, Soljénitsyne disait non. Non à la liberté économique débridée, non à la confiscation de la démocratie par les anciens profiteurs. Soljénitsyne n'est pas un politicien, il ne présente pas un programme susceptible de rassembler des adhésions. Il est avant tout un rebelle, un prophète qui dit non. Une grande part du malentendu actuel entre lui et l'Occident vient de ce que l'Occident a toujours mal perçu la racine spirituelle du non de Soljénitsyne. Cette racine est religieuse : l'homme Soljénitsyne a trouvé la foi dans le dénuement absolu des camps ; son premier refus a été celui de l'avilissement, de l'homme matriculaire. De ce refus central sont venus les autres : refus de la parole serve l'idéologie, refus des pouvoirs qui annihilent les personnes, refus du progrès économique transformé en veau d'or, du libéralisme politique en tant que fauteur d'une jungle économique et sociale. Ces refus ont leur histoire, Soljénitsyne ne les a pas tous articulés d'un coup, mais l'un contenait l'autre.

Un poète de l'énergie

On a parfois accusé Soljénitsyne de passéisme artistique. Parce qu'il croit encore au personnage de roman. Et il est vrai que Soljénitsyne croit au réel, à l'autonomie humaine, à la révélation de l'homme dans l'épreuve. Du camp il garde et gardera à tout jamais la rapidité de réflexe du zek, l'ironie libératrice, la haine des fabriques industrielles du déchet humain. Mais à la Quête du Graal et au Parzifal d'Eschenbach il emprunte une lumière mystique qui baigne ses chevaliers du renoncement.

Cette quête de l'énergie et du vrai marque entièrement sa langue : la langue de Soljénitsyne est immédiatement reconnaissable à sa poétique propre. Elle vise à une détente énergétique maximale, comme dans la langue populaire, et dans le proverbe. Elle élimine du russe les européanismes, gallicismes ou germanismes, elle restitue la syntaxe syncopée du parler populaire. Elle renoue avec les recherches linguistiques qui avaient marqué l'avancée poétique du début du siècle : Biely, Khlebnikov, et surtout Marina Tsvetaeva. Son œuvre de publiciste est également chargée de cette densité du langage, de cette énergie des raccourcis populaires. Ingénieur d'une histoire lourde qu'il grée de documents, de collages de matériaux et ponctue de la sanction ironique des proverbes-sentences, Soljénitsyne est aussi un maître de la forme courte : division des longs romans et brefs chapitres lyriques, condensation de l'histoire en nœuds, intenses pauses poétiques, poèmes en prose, tant ses Miettes en prose que les poèmes insérés dans le roman ; par exemple, dans Le Pavillon des cancéreux, le chapitre sur l'abricotier en fleur. Contre la langue de bois de l'idéologie, dénationalisée, énucléée, Soljénitsyne mène avec fureur et verve une lutte acharnée. Le premier péché de Lénine, pour lui, c'est son style.

Ainsi, le publiciste Soljénitsyne ne peut être lu et compris qu'à la lumière du poète, de l'historien, du réformateur du langage. De la Lettre aux dirigeants 1973)à Comment réorganiser notre Russie 1990 et Le Problème russe au XXe siècle 1994, Soljénitsyne reste un disciple du grand révolté religieux du XVIIe siècle : Avvakum, qui déclarait : Je n'ai cure de beau parler et n'humilie pas ma langue russe. Le commun dénominateur de toutes ses prises de position est la quête du vrai visage de la Russie, un visage altéré par l'occidentalisation forcenée de Pierre le Grand, occulté par le libéralisme athée des Milioukov et autres leaders bourgeois du début du XXe siècle, définitivement mutilé par le totalitarisme idéologique. Qu'il y ait chez Soljénitsyne un héritage de la tradition russe antioccidentale est évident. Il a lu avec soin le Journal d'un écrivain de Dostoïevski et les articles de Constantin Leontiev. Sa condamnation virulente des « rapaces » le rapproche tantôt des écologistes, tantôt des réformateurs religieux. Son œuvre d'historien est inséparable de celle du romancier et de son souffle de prophète. Ses imprécations contre l'Occident repu, sa conviction que la liberté sans la foi religieuse ne peut que dégénérer viennent d'un patriote russe qui prêche le renoncement à l'empire, d'un sceptique de la démocratie prêt à lutter pour restaurer en Russie le self-government local, les zemstvo. Insaisissable avec nos instruments occidentaux, l'homme au visage de prophète tire sa force d'avoir su lutter seul contre le Léviathan soviétique, et d'avoir senti vaciller le géant sous ses coups. Son retour en Russie est comparable à celui de Hugo en France. Il a su et faire vaciller le géant, et saisir dans ses mains fortes la matière historique de deux décennies fatales dans l'histoire russe. Sa « roue rouge » dévale à jamais l'histoire catastrophique de la Russie au XXe siècle. Mais le poète Soljénitsyne sait encore tendre tout son être dans l'extase d'une odeur de pommier.

Sa vie

Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne naît le 28 novembre/11 décembre 19184 à Kislovodsk, dans le nord du Caucase. La famille de Soljenitsyne, de souche paysanne, était relativement aisée. Son père, Issaïe, est le premier à faire des études supérieure, Issaaki Sémionovitch Soljenitsyne, étudiant en philologie et en histoire à l'université de Moscou, s'engage volontairement dans l'armée russe dès l'été 1914 et sert en Prusse-Orientale. Au printemps 1918, devenu officier, de retour du front, il se blesse grièvement lors d'un accident de chasse et meurt d'une septicémie le 15 juin 1918 à l'hôpital de Gueorguievsk. La mère d'Alexandre, Taïssia Zakharovna Chtcherbak, d'origine ukrainienne, qui est fille d'un self-made man paysan de la région de la Kouma, est alors étudiante en agronomie à Moscou. Les parents d'Alexandre se sont connus à Moscou lors d'une permission d'Issaaki en avril 1917 et se sont mariés le 23 août 1917 dans la brigade d'Issaaki.

Jusqu'à l'âge de six ans, le jeune Alexandre est confié à la famille de sa mère tandis que celle-ci travaille comme sténodactylo à Rostov-sur-le-Don. Il reçoit des rudiments d'instruction religieuse, tout en étant admis parmi les Pionniers. L'origine sociale dite "malsaine" de sa famille maternelle lui vaut d'ailleurs une exclusion temporaire de l'organisation. À Rostov, il partage avec sa mère un petit logement de neuf mètres carrés situé à proximité de l'immeuble de la Guépéou.

Épris très jeune de littérature, ayant fait ses premiers essais littéraires alors qu'il était collégien, Alexandre Soljenitsyne choisit néanmoins de poursuivre des études universitaires de mathématiques et de physique. À la fois parce qu'il n'y avait pas de chaire de littérature à l'université de Rostov et pour des raisons alimentaires. Il suit des cours de philosophie et de littérature par correspondance ; il s'inscrit à un cours d'anglais et suit également des cours de latin. Comme il le reconnaissait volontiers, à l'époque il adhère encore à l’idéologie communiste dans laquelle il a grandi.

Le 27 avril 1940, il épouse Natalia Alexeïevna Rechetovskaïa, une étudiante en chimie et pianiste dont il fait la connaissance en septembre 1936. Il passe avec succès ses examens finaux de mathématiques le 16 juin 1941. Il est à Moscou pour ses examens de littérature le 22 juin 1941, quand éclate la guerre contre le Troisième Reich.

La guerre

Lors de l'invasion allemande en 1941, il manque d'abord de se faire réformer, puis, à l'automne 1941, il est engagé comme soldat dans une troupe hippomobile à l'arrière avant d'obtenir le 14 avril 1942 — à sa demande — une place à l'école d'artillerie. Fin 1942, il est nommé commandant d'une batterie de repérage par le son. Il combat comme officier de l'Armée rouge, et sera décoré en 1944 de l'Étoile rouge pour sa participation à la prise de Rogatchov.

Le Goulag

En 1945, il est condamné à huit ans de prison dans les camps de travail pour activité contre-révolutionnaire, après avoir critiqué dans sa correspondance privée la politique de Staline ainsi que ses compétences militaires. Dans une lettre interceptée par la censure militaire, Soljénitsyne reprochait au génialissime maréchal, meilleur ami de tous les soldats, selon les qualificatifs officiels d'avoir décapité l'Armée rouge lors des purges, d'avoir fait alliance avec Hitler et refusé d'écouter les voix qui le mettaient en garde contre l'attaque allemande, puis d'avoir mené la guerre sans aucun égard pour ses hommes et pour les souffrances de la Russie Nous étions deux qui échangions nos pensées en secret : c'est-à-dire un embryon d'organisation, c'est-à-dire une organisation !.

Au début 1952, Natalia Rechetovskaïa, qui a été renvoyée de l'université d'État de Moscou en tant qu'épouse d'un ennemi du peuple en 1948, demande et obtient le divorce. À sa sortie du camp en février 1953, quelques semaines avant la mort de Staline, Soljenitsyne – matricule CH-262, anciennement matricule CH-232 – est envoyé en exil perpétuel au Kazakhstan. Il est réhabilité le 9 avril 1956 et s'installe à Riazan, à 200 km au sud de Moscou, où il enseigne les sciences physiques. Il se remarie avec Natalia le 2 février 1957, divorce à nouveau en 1972 pour épouser, l'année suivante, Natalia Dmitrievna Svetlova, une mathématicienne.

Auteur en URSS

C'est Une journée d'Ivan Denissovitch publié en 1962 dans la revue soviétique Novy Mir grâce à l'autorisation de Nikita Khrouchtchev en personne, qui lui acquiert une renommée tant dans son pays que dans le monde. Le roman décrit les conditions de vie dans un camp de travail forcé soviétique du début des années 1950 à travers les yeux d'un zek, Ivan Denissovitch Choukhov.

Il est reçu au Kremlin par Khrouchtchev. Cependant, deux ans plus tard, sous Léonid Brejnev, il lui est de plus en plus difficile de publier ses textes en Union soviétique. En 1967, dans une lettre au Congrès des écrivains soviétiques, il exige la suppression de toute censure – ouverte ou cachée – sur la production artistique .

Ses romans Le Premier Cercle et Le Pavillon des Cancéreux, ainsi que le premier tome de son épopée historique La Roue rouge, paraissent en Occident et lui valent le prix Nobel de littérature en 1970, récompense qu'il ne pourra recevoir que quatre ans plus tard, après avoir été expulsé d'URSS. Il n'a en effet pas pu se rendre à Stockholm de peur d'être déchu de sa nationalité soviétique et de ne pouvoir rentrer en URSS, le gouvernement suédois ayant refusé de lui transmettre le prix à son ambassade de Moscou. Sa vie devient une conspiration permanente pour voler le droit d’écrire en dépit de la surveillance de plus en plus assidue du KGB.

Une partie de ses archives est saisie chez un de ses amis en septembre 1965. En 1969, alors qu'il est persécuté par les autorités et ne sait plus où vivre, il est hébergé par Mstislav Rostropovitch. Il manque d'être assassiné en août 1971, par un parapluie bulgare. Une de ses plus proches collaboratrices échappe de justesse à une tentative d'étranglement et à un accident de voiture.

En décembre 1973, la version russe de L'Archipel du Goulag parait à Paris, car le manuscrit avait pu être clandestinement sorti d'URSS et remis à l'imprimerie Beresniak, rue du Faubourg du Temple à Paris, une des rares imprimeries françaises à disposer des caractères typographiques cyrilliques.

Il y décrit le système concentrationnaire soviétique du Goulag, qu'il a vécu de l'intérieur, et la nature totalitaire du régime. L'ouvrage avait été écrit entre 1958 et 1967 sur de minuscules feuilles de papier enterrées une à une dans des jardins amis, une copie étant envoyée en Occident, par amis interposés qui risquaient gros pour échapper à la censure. Il décida sa publication après qu'une de ses aides, Élisabeth Voronianskaïa, fut retrouvée pendue : elle avait avoué au KGB la cachette où se trouvait un exemplaire de l’œuvre. L'ouvrage est, comme d'autres avant lui, un témoignage, mais contrairement à ceux qui l'ont précédé, il est extrêmement précis, sourcé, et cite de nombreuses lois et décrets soviétiques servant à la mise en œuvre de la politique carcérale, de sorte qu'il est beaucoup plus difficile aux négationnistes du Goulag de nier la véracité des faits décrits. Cette publication connaît une grande diffusion et le rend célèbre, ce qui lui vaut d'être déchu de sa citoyenneté soviétique et d'être arrêté. Mais, au lieu d'être condamné et incarcéré, il est expulsé d’Union soviétique en février 1974. En URSS, ses textes continuent cependant d’être diffusés clandestinement, sous forme de samizdats.

Auteur en exil

Grâce à l'aide de l'écrivain allemand Heinrich Böll, il s'installe d'abord à Zurich en Suisse, puis émigre aux États-Unis. Soljénitsyne devient alors la figure de proue des dissidents soviétiques, mais déjà apparaît, à travers ses interviews, un clivage avec certains de ses interlocuteurs qui le soupçonnent d'être réactionnaire ; il se montre en effet méfiant vis-à-vis du matérialisme occidental et attaché à l'identité russe traditionnelle, où la spiritualité orthodoxe joue un grand rôle.

Après une période agitée faite d'interviews et de discours, comme le fameux discours de Harvard prononcé en 1978 aux États-Unis, Soljenitsyne fut souvent invité à d’importantes conférences. Le 15 juillet 1975, il fut même invité à donner une conférence sur la situation mondiale au Sénat américain. L'Occident découvre alors un chrétien orthodoxe et slavophile très critique sur la société occidentale de consommation, et que les médias français classent dès lors parmi les conservateurs13. Comme Victor Serge ou Victor Kravtchenko avant lui, l'écrivain doit affronter une campagne supplémentaire de diffamation.

Il se retire avec sa famille à Cavendish, dans le Vermont, pour écrire l'œuvre dont il rêvait depuis sa jeunesse, La Roue rouge, une épopée historique comptant des milliers de pages, qui retrace la plongée de la Russie dans la violence révolutionnaire.

En 1983, il reçoit le prix Templeton.

Le 25 septembre 1993, à l'occasion de l'inauguration du Mémorial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne, il prononce un célèbre discours sur les guerres de Vendée et la Révolution française, comparant ces événements, qu'il qualifie de génocide, aux soulèvements populaires anti-communistes en Russie. Il pose ainsi une réflexion sur l'idéalisme initial des révolutions, sur leur récupération par les plus violents des extrémistes, chaque fois que les conservateurs refusent de céder du terrain, et sur les bains de sang que cela représente pour les peuples. Aux yeux des révolutionnaires, il se classe ainsi parmi les réformistes qui visent à améliorer le capitalisme pour le rendre supportable.

Retour en Russie

Dans le cadre de la Glasnost menée par Mikhaïl Gorbatchev, sa citoyenneté soviétique lui est restituée, et L'Archipel du Goulag est publié en URSS à partir de 1989. Après la dislocation de l'Union soviétique, via la France où il participe à l'inauguration du Mémorial de la Vendée des Lucs-sur-Boulogne, en Vendée, le 25 septembre 1993, il rentre en Russie le 27 mai 1994, en arrivant par l'est, à Magadan, jadis grand centre de tri carcéral. Il met un mois à traverser son pays en train. Il résidera en Russie jusqu'à sa mort. Jusqu'en 1998, il conserve une activité sociale intense, il a sa propre émission de télévision, voyage à travers la Russie, rencontre une multitude de personnes et d'anciens déportés. La maladie interrompt cette activité.

Soljenitsyne vit ensuite retiré près de Moscou, au milieu de sa famille. Le Fonds Soljenitsyne aide les anciens zeks et leurs familles démunies en leur versant des pensions, en payant des médicaments. Après avoir pensé pouvoir jouer un rôle cathartique dans la Russie post-communiste, Soljenitsyne réalise que la nomenklatura a simplement changé d'idéologie, passant du communisme au nationalisme, mais qu'elle s'est maintenue aux affaires et que les démocrates, s'ils veulent convaincre, ne peuvent agir que sur les plans associatif et culturel, le plan politique étant entièrement verrouillé par Boris Eltsine, puis par Vladimir Poutine, seuls interlocuteurs agréés par l'Occident.

Déçus, les Russes, après l'avoir plus ou moins enterré, semblent ces derniers temps s'intéresser de nouveau à Soljenitsyne et redécouvrir la valeur de ses écrits politico-sociaux. Un colloque international a été consacré à son œuvre en décembre 2003 à Moscou. Le 12 juin 2007, le président Vladimir Poutine rend hommage à Soljenitsyne en lui décernant le prestigieux Prix d'État.

L'ancien dissident Viktor Erofeev estima que c'était vraiment un paradoxe douloureux de voir comment l'ancien prisonnier pouvait sympathiser avec l'ancien officier du KGB. Malgré plusieurs rencontres privées avec Poutine et des marques de sympathie réciproque, Soljenitsyne accusa la politique impérialiste du président russe d'épuiser à l'extérieur les forces vives de la nation et reprocha à son nationalisme de détourner les Russes des vrais enjeux de leur avenir. Ces positions sur la politique de la Russie sont expliquées dès 1990 dans son essai Comment réaménager notre Russie.

Il meurt à son domicile de Moscou à 89 ans dans la nuit du 3 au 4 août 2008 d'une insuffisance cardiaque aiguë. Il est enterré au cimetière du monastère de Donskoï. Ses funérailles sont retransmises en direct à la télévision russe.

Un engagement controversé, Œuvre et vision historique

Un des principaux symboles de la résistance intellectuelle à l'oppression soviétique, Alexandre Soljenitsyne a été régulièrement attaqué, ses ouvrages et interprétations historiques souvent dénoncés comme réactionnaires, principalement par la gauche occidentale. Les opérations de déstabilisation à son encontre n'ont pratiquement jamais cessé des années 1960 jusqu’aux années 1980, et au-delà jusqu'à sa mort.

Un zek détenu, manipulé par le KGB, l'a accusé d'être un informateur des autorités communistes, et a pour cela écrit une fausse dénonciation. Le KGB a fait écrire quelques livres contre lui par d'anciens amis, comme son ancien éditeur, Alec Flagon, et même par sa première femme.

Durant sa carrière littéraire, il aurait été successivement ou simultanément accusé d'être nationaliste, tsariste, ultra-orthodoxe, antisémite ou favorable à Israël, traître, complice objectif de la Gestapo, de la CIA, des francs-maçons, des services secrets français et même du KGB. Dans son autobiographie littéraire, Le grain tombé entre les meules, et plus récemment dans un article de la Litératournaïa Gazeta, Les barbouilleurs ne cherchent pas la lumière, Soljenitsyne a répondu à ces accusations en les juxtaposant pour montrer leur incohérence.

Soljenitsyne pense que si Staline n'avait pas décapité l'Armée rouge lors des Grandes Purges en 1937, s'il n'avait pas fait "aveuglément" confiance à Hitler, pacte germano-soviétique 1939-1941, s'il avait écouté les agents tels Richard Sorge qui le mettaient en garde contre l'attaque allemande du 22 juin 1941, l'invasion nazie aurait été moins désastreuse pour le pays. Soljenitsyne reproche aussi à Staline d'avoir envoyé au Goulag tous les soldats soviétiques prisonniers des Allemands se laisser capturer vivant étant considéré comme une trahison alors que la reconstruction du pays nécessitait la participation de tous.

Accusations d'antisémitisme

Soljenitsyne a fait régulièrement l'objet d'accusations d'antisémitisme, provenant d'auteurs juifs, en raison de ses travaux historiques sur la révolution bolchevique où il étudie l'implication des juifs au sommet de l'appareil d'État et de l'appareil répressif et, plus récemment, en raison de son opposition aux oligarques russes majoritairement juifs et de la publication de son ouvrage historique Deux siècles ensemble sur les relations entre Juifs et Russes de 1795 à 1995. L'écrivain et ancien dissident soviétique Vladimir Voïnovitch a ainsi voulu démontrer le caractère antisémite de ce livre dans une étude polémique.

En France, l'historien d'extrême gauche trotskiste Jean-Jacques Marie a consacré un article à chaque tome de Deux siècles ensemble, qu'il qualifie de bible antisémite. Selon lui, Soljenitsyne expose, dans Deux siècles ensemble, une conception de l'histoire des Juifs en Russie digne de figurer dans un manuel de falsification historique en écrivant une histoire des pogroms telle qu'elle a été vue par la police tsariste. L'historien britannique Robert Service a cependant défendu le livre de Soljenitsyne, arguant que les rapports de la police avaient intérêt à grossir, non à minimiser les faits et qu'une étude de la place des juifs dans le parti bolchevique n'était en rien antisémite par elle-même.

L'historien américain d'origine juive polonaise Richard Pipes, père du néoconservateur américain et ultrasioniste Daniel Pipes, dont les travaux sur l'histoire de la Russie soviétique avaient été qualifiés par Soljenitsyne de version polonaise de l'histoire russe a répondu à celui-ci en le taxant d'antisémitisme et d'ultra-nationalisme. En 1985, Pipes a développé son propos dans sa critique d'Août 14 : Chaque culture a une forme propre d'antisémitisme. Dans le cas de Soljenitsyne, celui-ci n'est pas racial. Cela n'a rien à voir avec le sang. Soljenitsyne n'est pas raciste, la question est fondamentalement religieuse et culturelle. Il présente de nombreuses ressemblances avec Dostoïevski, qui était un chrétien fervent, un patriote et un antisémite farouche. Soljenitsyne se place incontestablement dans la vision de la Révolution défendue par l'extrême droite russe, comme une création des Juifs.

Une comparaison avec Dostoïevski, reprise de manière plus flatteuse par le président français, Nicolas Sarkozy, qui déclara en 2008:

" Son intransigeance, son idéal et sa vie longue et mouvementée font d’Alexandre Soljenitsyne une figure romanesque, héritière de Dostoïevski. Il appartient au panthéon de la littérature mondiale. Je rends hommage à sa mémoire, l’une des plus grandes consciences de la Russie du XXe siècle. "

Les critiques apparaissent largement partisanes, provenant soit de l'extrême gauche soit des néoconservateurs, rien de proprement antisémite ne pouvant être relevé dans l'oeuvre de l'auteur et sa seconde épouse étant à moitié juive.

On peut rapprocher ces critiques de la campagne de presse menée en 1947 contre un des premiers dissidents Kravtchenko: la publication de son livre en France sous le titre J'ai choisi la liberté : La vie publique et privée d'un haut fonctionnaire soviétique donna lieu à une polémique retentissante et à de nombreuses attaques des milieux communistes. Le 13 novembre 1947, dans un article signé Sim Thomas, rédigé par le journaliste André Ullmann, l'hebdomadaire Les Lettres françaises, journal proche du Parti communiste français, l'accuse de désinformation et d'être un agent des États-Unis.

Positions politiques sur l'avenir de la Russie

Ses prises de position pour une période autoritaire de transition lui valurent de sévères critiques de la part de dissidents comme Andreï Siniavski et Andreï Sakharov, pour lesquels la Russie ne saurait se régénérer sans démocratie. En fait, Soljenitsyne n'est pas hostile à la démocratie en général, mais il ne croit pas que la Russie puisse passer du jour au lendemain d'un régime totalitaire à un régime de type occidental.

À la démocratie représentative à l'occidentale, qu'il perçoit comme génératrice d'une classe politique corrompue, coupée du peuple et soucieuse avant tout de ses propres intérêts, il oppose son souhait, pour la Russie, d'un pouvoir présidentiel fort, et d'une forme de démocratie locale constituée par un tissu d'associations gérant les affaires indépendamment du pouvoir qui, lui, ne devrait s'occuper que des affaires nationales, armée, politique étrangère, etc..

Il affirme dans son livre sur le réaménagement de la Russie que celle-ci peut emprunter à la Suisse le référendum d'initiative populaire.S’affirmant comme un fervent patriote, notion qu'il oppose au nationalisme du pouvoir, Soljenitsyne a désapprouvé la Première guerre de Tchétchénie, qui visait à empêcher l'indépendance tchétchène et luttait contre des patriotes, mais a approuvé la seconde alors que les indépendantistes étaient devenus islamistes, et selon lui, mafieux. Il a eu un commentaire favorable au président Poutine lors de son arrivée au pouvoir, espérant de lui des changements significatifs.

Alexandre Soljenitsyne n'a jamais démenti les accusations de royalisme portées contre lui par le pouvoir soviétique : pour lui, le bilan du tsarisme est supérieur à celui du communisme, en termes de satisfaction des besoins et d'élévation morale du peuple russe.

Ses convictions religieuses orthodoxes suscitent également de la méfiance dans les milieux républicains. Il fut également accusé d'être favorable aux dictatures militaires menées par Francisco Franco en Espagne et Augusto Pinochet au Chili : en fait, il déplorait surtout que l'occident s'émeuve beaucoup des crimes de ces dictateurs, et fort peu de ceux du régime soviétique, et il déclara en 1976 que l'on entendait plus parler du Chili que du mur de Berlin et que si le Chili n'existait pas, il faudrait l'inventer, ajoutant après la mort de Franco que les Espagnols vivaient dans la liberté la plus absolue de son vivant, soulignant la victoire du concept de vie chrétienne durant la guerre d'Espagne.

Toutefois, Alexandre Soljenitstyne admirait au moins deux formes de démocratie occidentale : celle des États-Unis, qu'il qualifia de « pays le plus magnanime et le plus généreux de la Terre. Il admirait aussi la démocratie suisse et dans son livre Le Grain tombé entre les meules, il écrit : Ah si l'Europe pouvait écouter son demi canton d'Appenzell. En revanche, il a parfois critiqué la politique menée par le gouvernement américain, par exemple sur la paix négociée au Vietnam, qu'il qualifie d' armistice stupide, incompréhensible, sans garantie aucune.

La Russie sous le fléau de Dieu

Août 14 est centré sur les dix jours d'août 1914 où se joua le sort de la IIe armée russe, commandée par le général Samsonov, qui se suicida à l'issue du désastre militaire. Le roman saisit les protagonistes en gros plan au moment mathématique où toutes les lignes du faisceau historique passent par eux. Contrairement à Tolstoï qui figure dans son roman, Soljénitsyne croit que l'histoire est faite par les individus ; il traque l'instant de vérité, où l'homme, seul, opte pour le bien ou le mal, le vrai ou le faux. En un sens, Soljénitsyne est existentialiste : l'homme est ce qu'il décide d'être. Les pages militaires de ce roman sont d'une grandiose poésie. La décision militaire, que ce soit celle du général en chef ou du simple fantassin, est un moment qui fascine Soljénitsyne : le moment de l'abnégation où l'homme, mystérieusement mû, se libère des lois de la pesanteur biologique et cesse de se protéger lui-même. Portraits de capitaines nés, dialogues de guerriers dans la nuit étoilée, complicité émouvante du simple soldat et de son chef, égaux dans le sacrifice de soi, violente satire des Q.G. de généraux incapables et couards : tout s'organise autour d'intenses moments poétiques : la métaphore de l'aire de battage et du fléau de Dieu, empruntée au poète paysan Essenine et celle de la forêt originelle, berceau d'innocence, de pureté, d'émotion liturgique. Dans le chaos de la défaite, des soldats épars regroupés en pleine forêt par le colonel Vorotyntsev reconstituent dans une symbolique clairière l'antique assemblée villageoise russe, le mir.

Cependant la deuxième partie d'Août 14, parue en 1983, apporte à l'économie du livre une retouche gigantesque, un flash-back de trois cents pages, intitulé « Extrait des nœuds précédents. Ce retour va de 1899 à 1914, mais se concentre sur l'assassinat du Premier ministre Stolypine, à Kiev, le 1er septembre 1911. Déséquilibrant le livre, lui conférant un véritable suspens policier, écrit dans un halètement de courtes séquences, cet épisode révèle les difficultés que rencontra Soljénitsyne dans l'élaboration de son œuvre : il introduit, en contrepoint, d'immenses chapitres didactiques, très enlevés, l'un sur Nicolas II – hésitant quoique bien intentionné – l'autre sur Stolypine, le réformateur national cher à Soljénitsyne. Le symbolisme même se modifie. Au duel des regards, moment de la relation interpersonnelle, se substitue la fascination de tous par un seul : l'image du terroriste-funambule montant vertigineusement au mât du cirque. Le funambule Bogrov, l'assassin de Stolypine, est un dandy terroriste qui berne une police corrompue et bureaucratique devant la Russie, changée en arène de cirque.

Dans cette fresque historique, chaque nœud a son rythme propre. Celui d'Octobre 16 est ralenti, à l'image du front où règne l'accalmie. Celui de Mars 17 est haletant, atomisé, le récit dédoublé à l'infini semble une quête unanimiste d'instants éphémères dans la vie des rues de Petrograd en révolte, instants de peur, de lâcheté, de cabotinage sur fond de houle sauvage. Les grands protagonistes de l'histoire, Milioukov ou Kerenski, deviennent des poupées gonflées de mots et vides d'énergie. La trame de la fiction se raréfie, le didactisme grandit. L'auteur, désespérément, cherche les restes de ce qui fut l'homme russe, bon, courageux, tempérant...

Un dialogue libérateur

Ce prophète qui dit non a connu la joie intense que procure précisément le refus. La jubilation de la révolte, le rire de l'esclave affranchi, la mordante ironie de l'imprécateur marquent son œuvre. La première de ses œuvres majeures, dans l'ordre de leur genèse, c'est Le Premier Cercle : transposition à peine romancée du séjour du zek Soljénitsyne dans une des nombreuses prisons-laboratoires où Staline tenait sous clé presque tous les savants de son pays. Cette prison, c'est le premier cercle, celui où Dante situe les sages de l'Antiquité, qui n'ont pas connu le Christ. Le Premier Cercle est un dialogue libérateur entre bagnards-savants. Revenus au point zéro de la condition humaine, ces zeks se libèrent mutuellement par le rire, par le débat philosophique et par le sacrifice de soi. Ils créent une sorte de fraternité les nouveaux rosicruciens et, détachés de la vie réelle, placés par leurs bourreaux dans une situation d'ascèse totale, ils recréent la valeur, la culture, l'égalité humaine. Les chapitres extérieurs à la prison, ceux du monde libre, sont, au contraire, entièrement plongés dans les ténèbres de la peur, de la délation, du mensonge. Le despote suprême, Staline, enfermé dans son caveau du Kremlin, soupçonneux de tous, se condamne lui-même à une existence nocturne, solitaire et apeurée. Le Premier Cercle a été la thérapeutique que Soljénitsyne s'est appliquée à lui-même : un transfert de la peur des victimes sur les bourreaux. Dans l'édition russe corrigée de 1978, cette symbolique est encore plus marquée : en acceptant l'enfermement dans le cercle des purs, le diplomate innocent Volodine échappe aux épouvantes du monde totalitaire. Le cercle des savants-bagnards devient une Arche, semblable à celle de Noé. En ce refuge qu'est la prison acceptée, l'homme se libère intérieurement, tel Épictète ou Marc Aurèle. Et ces nouveaux stoïciens aperçoivent fugitivement le futur Graal chrétien.

Le Dante du goulag

Une journée d'Ivan Denissovitch, dont la parution en 1962 dans le numéro 11 de la revue Novy Mir dirigée alors par Tvardovski révéla le nom de Soljénitsyne à l'univers entier, est une chute du grand roman dialogué et philosophique. Nous sommes au cinquième ou sixième cercle de l'enfer du goulag. Spiridon, l'homme de peine du Premier Cercle, s'appelle ici Ivan Denissovitch. Mais le thème central reste l'affranchissement intérieur de l'homme. Ce n'est plus un intellectuel qui est au centre de la quête de vérité, c'est un simple moujik russe, paysan et maçon. Du lever très tôt au coucher très tard, dans les affres du froid sibérien, la lutte de la brigade pour remplir la norme, la dure compétition pour le maigre brouet alloué, nous voyons Ivan Denissovitch survivre sans déshonneur et même connaître des instants d'une joie intense que procurent la solidarité avec d'autres hommes et la victoire sur soi, sur le froid et la faim dans la célèbre scène du mur que construit le vaillant petit maçon. Débrouillard mais jamais tricheur, serviable, digne, se découvrant majestueusement pour avaler son bol au réfectoire, comme s'il présidait à un repas familial chez lui, Ivan Denissovitch, par le seul fait que la brigade le nomme ainsi, respectueusement, par son prénom et son patronymique – et non par le matricule que les bourreaux font marquer sur ses habits –, représente la victoire de la dignité. Pierre Daix et Jorge Semprun, rescapés des camps nazis, ont dit comme tous les détails de cette journée leur étaient familiers : c'est que la civilisation concentrationnaire est partout la même. Sur son châlit, le soir, Ivan a pour voisin le baptiste Aliocha, et quand Ivan dit à son voisin : Tu as beau prier, c'est pas ça qui te raccourcira ta peine, le baptiste répond par le mot de saint Paul : Réjouis-toi d'être en prison ! car ici, au moins, les ronces ont moins de chance de pousser sur ton cœur.

La publication de ce récit, deux ans avant la chute de Nikita Khrouchtchev, marqua en U.R.S.S. l'apogée de la déstalinisation. Soljénitsyne, ex-bagnard circonspect, avait jusqu'alors soigneusement caché ses écrits. Le voici partiellement dévoilé. Il profite de la brèche pour publier La Maison de Matriona, centrée sur une inoubliable figure de vieille femme fruste qui est une vraie sainte. Mais en 1964 Khrouchtchev est limogé ; commence le long duel entre Soljénitsyne et le pouvoir soviétique.

L'opposition qui consruit

Un duel qui dure dix ans, passe par le refus de publier Le Pavillon des cancéreux, par l'attribution du prix Nobel de littérature 1970 et le bannissement 1974. Ce duel étonnant a marqué notre époque, comme autrefois ceux d'un Voltaire ou d'un Tolstoï avec les pouvoirs de leur temps. Ancien zek, Soljénitsyne a l'obstination d'un homme qui revient de l'Enfer, mais il a aussi la célébrité que le pouvoir lui a lui-même conférée en 1962 en publiant son fameux récit, aveu définitif de l'existence des camps au pays du socialisme. Le pouvoir soviétique est pris de court par un individu dont les faits et gestes ne sont pas calculés en fonction du principe de prudence.

En outre, le phénomène Soljénitsyne s'inscrit dans le phénomène plus vaste de la dissidence, qui ne sera liquidée, grosso modo, que vers 1975. Dans cette lutte, Soljénitsyne se révèle un extraordinaire tacticien : il sait choisir lui-même le moment pour asséner les coups. De plus, infatigable, il rédige alors, dans une retraite clandestine, L'Archipel du Goulag, qu'il envoie clandestinement en Occident et donne ordre de publier en 1973.

La chronique de cette lutte, il l'a écrite dans un livre dont le titre fait allusion à un proverbe russe : Le Chêne et le Veau. Écrit au fur et à mesure des rebondissements de la lutte mortelle entre un écrivain et un pouvoir, Le Chêne et le Veau a la respiration haletante du danger et de l'audace. L'auteur lui a ajouté en 1992 une belle galerie de portraits : Les Invisibles, ceux et surtout celles qui l'aidèrent dans sa lutte. Jamais combat littéraire n'a été aussi instantanément traduit en œuvre littéraire. Chronique de la décennie du « dégel », magistral et émouvant portrait de Tvardovski – lutteur enchaîné, comparable au Samsonov d'Août 14 –, tour à tour invocation de Dieu, prière ou déploration à l'instant d'abandonner le sol et la beauté russes, Le Chêne et le Veau, en marge du reste de l'œuvre de Soljénitsyne, est la meilleure introduction à cette œuvre ; comme Passé et méditation de Herzen, il est l'écriture faite combat.

L'Archipael du goulag

L'Archipel du Goulag, lui, est un gigantesque édifice qui se veut chronique, description historique, géographique, ethnographique du monde concentrationnaire, engendré par la révolution russe. Aidé par les témoignages secrets de nombreux rescapés des camps, Soljénitsyne s'est senti le porte-parole de millions de morts, de toute une humanité engloutie. Mais son livre est néanmoins l'œuvre d'un auteur bien présent. Elle a pour sous-titre : Essai d'investigation artistique », titre que Soljénitsyne a en quelque sorte explicité dans son Discours du Nobel. Et ce sens est double : d'une part, seul l'art – avec son ordonnancement émotionnel, poétique, ironique – peut pallier l'absence de documents, déjouer le systématique engloutissement d'une part énorme de la vérité humaine ; d'autre part, cet immense drainage de souffrances, cet archipel de l'inhumain sécrète, en définitive, une sorte de beauté. Et, en effet, Soljénitsyne, au terme d'une enquête aussi minutieuse que grondante de colère, nous montre une floraison de martyrs et de saints, preuve que le camp ne produit pas que de l'inhumain. Là, il polémique implicitement avec les autres grands chroniqueurs des camps : un Élie Wiesel pour les camps nazis, un Chalamov pour les camps soviétiques. Le camp, cette ascèse absolue, débroussaille définitivement l'âme. Un des chapitres les plus grandioses de cette Odyssée est celui qui décrit les révoltes dans les camps, en particulier les quarante jours de Kenguir. Porté par un souffle épique, cachant l'émotion sous la gouaille et l'ironie, Soljénitsyne y célèbre la naissance authentique d'un non au nouvel asservissement, un non naïf, primitif, quasi enfantin, originel.

Le pavillon des cancéreux

Ainsi, le monde entier lisait Le Pavillon des cancéreux, récit poétique sur la convalescence de l'homme, tandis que son auteur achevait les sept livres de L'Archipel et, cette besogne finie, enchaînait sur un gigantesque roman historique, entrevu dès l'âge de dix-huit ans, intitulé La Roue rouge et dont le premier nœud, Août 14, parut en 1971, suivi de chapitres tirés des nœuds suivants, encore inédits, groupés autour de Lénine à Zurich. Cette fresque historique, primitivement conçue en vingt nœuds, n'en comporte en définitive que quatre Août 14, Octobre 16, Mars 17, Avril 17, qui totalisent néanmoins six mille six cents pages. Le récit s'arrête en avril 1917 (allant jusqu'au retour de Lénine à Petrograd car, nous dit l'auteur, le poids spécifique s'est déplacé vers la révolution de Février 1917, à un moment où tout est déjà joué, c'est-à-dire perdu : Le putsch d'Octobre, déjà en avril, se dessine comme inéluctable. Néanmoins, en appendice, l'auteur fournit au lecteur un synopsis de la suite à laquelle il a renoncé, et qui conduisait jusqu'en 1945. Ainsi cet énorme vaisseau d'écriture est-il lesté d'une quille inachevée, virtuelle si l'on ose dire, ce qui en fait une sorte d'hapax dans la longue histoire du roman européen...

Une journée d'Ivan Denissovitch, livre de Alexandre Soljénitsyne

En 1962 Alexandre Soljénitsyne, un inconnu, envoie le manuscrit d'un récit écrit trois ans plus tôt à la revue soviétique réputée libérale, Novy Mir, Monde nouveau. Son directeur, Alexandre Tvardovski, obtient l'imprimatur de Nikita Khrouchtchev lui-même, qui, s'il est loin d'être un libéral, entend utiliser le livre contre ses adversaires conservateurs. Les lecteurs russes s'arrachent Une journée d'Ivan Denissovitch.

En France, les communistes organisent aussitôt la traduction et le lancement du livre qui, préfacé par Pierre Daix, connaît un grand succès. L'opération, supervisée par Aragon et Elsa Triolet, vise à faire croire que l'U.R.S.S. a changé, que le stalinisme fut une déviation ou une erreur mais que le régime fondé par Lénine est foncièrement sain. En fait, les communistes ne vont pas pouvoir longtemps contrôler la réception du récit. Un fait est désormais acquis : il a existé un système concentrationnaire de masse au pays des soviets.

C'est la vérité qui compte, écrit Soljénitsyne, il faut écrire pour que tout cela ne soit pas oublié, pour qu'un jour nos descendants l'apprennent. Rescapé de huit saisons en enfer, huit années au Goulag, l'écrivain sait quelles limites il lui est interdit de franchir : il a consenti à toutes les coupes que le pouvoir lui demandait. L'essentiel était que le livre paraisse et fasse son chemin. Il faudra attendre 1973 pour que le texte original soit connu et fasse l'objet d'une traduction plus fidèle que la première

Le quotidien concentrationnaire

Une journée d'Ivan Denissovitch est un récit semi-autobiographique, linéaire et laconique dont le titre indique clairement le contenu. Il ne se passe rien d'extraordinaire dans les quelque dix-huit heures de cette journée d'Ivan Choukhov : réveil, soupe à la cantine, appels et contre-appels, travail dans le froid, retour à la baraque. Des journées comme ça – conclut le narrateur – dans sa peine, il y en avait, d'un bout à l'autre, trois mille six cent cinquante-trois.

Le personnage focal du récit est un paysan russe qui fut soldat de deuxième classe. Du moujik tolstoïen, Ivan Choukhov a gardé quelques traits caractéristiques. Il est fruste, superstitieux mais roublard. Il aime la belle ouvrage et respecte son chef de brigade, mais il chaparde des suppléments. Ce n'est pas un révolté, il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas non plus un héros soviétique : il reste complètement étranger à l'idéologie officielle. Coupé des siens, il vit au présent et économise ses forces. L'essentiel est qu'il a su garder sa dignité. C'est pourquoi il a des chances de survivre.

D'autres figures traversent le récit, l'ex-commandant Bouynovski châtié pour s'être rebellé, César le planqué, Aliocha le baptiste. L'échantillon de la population concentrationnaire ruine le mensonge de la propagande officielle. Il n'y a là que des anciens prisonniers de guerre, des croyants, des paysans, des Baltes, des Ukrainiens. Leur culpabilité est sociologique ou ethnologique. Le seul délinquant de droit commun avéré se retrouve, comme par hasard, chef de baraque. Quand les Choukhov se comptent par millions, le pouvoir est contre le peuple, suggère Soljénitsyne.

Un regard sociologique

Le narrateur porte un regard sociologique sur le camp. Il dépeint au quotidien des mécanismes de domination et d'exploitation, une bureaucratie parasitaire, quelques brutes mais pas de tortionnaires. Les détenus les zeks ont perdu leur identité. Ce sont de simples matricules, taillables et corvéables à merci. Quelques-uns, en échange de menus privilèges, se font les auxiliaires zélés de l'administration ; les plus nombreux triment, mal nourris, dans le cadre d'une brigade. Au-delà du camp, Soljénitsyne donne de la société soviétique une image impitoyable : le mensonge, la gabegie, l'irresponsabilité et la corruption y règnent sans partage.

Le romancier livre une tranche de vie et s'interdit tout commentaire inutile. Il donne la priorité à la transmission de son expérience. Ignorant les recherches modernistes de ses contemporains occidentaux comme les médiocres platitudes du réalisme socialiste, le mémorialiste du Goulag s'inscrit dans la tradition du XIXe siècle, marquée notamment par les Récits de la maison des morts 1861-1862 de Dostoïevski. Il choisit une focalisation interne et restreinte. L'économie du récit est d'une rigueur extrême. Le récit n'est pas découpé en chapitres, l'espace-temps est resserré. Des détails concrets restituent l'univers oppressant d'un camp que Soljénitsyne transforme en métaphore de la société totalitaire.

Les traductions rendent malaisément le travail stylistique de l'auteur. S'étant dégagé de l'idiome idéologico-politique officiel, de la langue de bois , Soljénitsyne a forgé une langue populaire mi-écrite mi-orale, truffée de mots anciens, d'argotismes et de dialectalismes. Les ellipses et les discontinuités font éclater le moule de la syntaxe classique. Aux slogans officiels, le narrateur sarcastique oppose des dictons anciens ou fabriqués et des énoncés à l'humour ravageur.

Œuvres

L'œuvre d'Alexandre Soljenitsyne entend révéler la double injustice faite aux millions de Russes victimes d'un État traître à son propre peuple : celle de l'exil et des camps du Goulag et souvent de la mort, sans justice ni culpabilité, mais aussi l'injustice du silence et de l'oubli. Ainsi, L'Archipel du Goulag rapporte le témoignage de quelque 220 victimes, part infime du flot des déportés. La datation des œuvres d'Alexandre Soljenitsyne est difficile à établir avec précision, la plupart d'entre elles ayant connu une gestation très longue et plusieurs versions y compris parfois une réécriture quasi complète. En ce sens, l'exergue placé au début du Premier Cercle est significatif : Écrit de 1955 à 1958. Défiguré en 1964. Réécrit en 1968.

Une journée d'Ivan Denissovitch 1962

La Maison de Matriona 1963, qui contient aussi L'Inconnu de Krétchétovka et Pour le bien et la cause recueil de nouvelles

Le Pavillon des cancéreux 1968

Les Droits de l'écrivain 1969

Le Premier cercle commencé en 1955, version finale en 1968

La fille d'amour et l'innocent pièce en 4 actes et 11 tableaux 1971

Zacharie l'escarcelle 1971 nouvelles

Août quatorze, premier nœud (série de livres nœuds en plusieurs volumes tomes)réédités en 1983 sous le titre commun La Roue rouge 1972

L'Archipel du Goulag tomes I et II 1974

Le chêne et le Veau 1975

Discours américains 1975

Des voix sous les décombres 1975

Lénine à Zurich 1975

L'Archipel du Goulag tome III 1976

Flamme au vent, théâtre 1977

Le Déclin du courage 1978

Message d'exil 1979

L'Erreur de l'Occident 1980

Les Tanks connaissent la vérité 1982

Nos pluralistes 1983

La Roue rouge, tome 2 : Deuxième nœud - Novembre seize 1985

Comment réaménager notre Russie ? 1990

Les Invisibles 1992

La Roue rouge, tome 3 : Troisième nœud - Mars dix-sept 4 tomes 1993-1998

Le Problème russe à la fin du XXe siècle 1994

Ego, suivi de Sur le fil récits 1995

Nos jeunes récits 1997

Le Grain tombé entre les meules 1998, éd. Fayard, 500 pages.

La Russie sous l'avalanche 1998

Deux récits de guerre 000

Deux siècles ensemble, 1795-1995, tome 1 : Juifs et Russes avant la révolution 2002

Deux siècles ensemble, 1917-1972, tome 2 : Juifs et Russes pendant la période soviétique 2003

Esquisses d'exil – Le grain tombé entre les meules, tome 2, 1979-1994, traduit du russe par Françoise Lesourd, 2005

Aime la révolution !, roman inachevé 2007

Réflexions sur la révolution de février, 2007

Une minute par jour, entretiens 2007

La Roue rouge : Quatrième nœud : Avril dix-sept 2009

Récompenses, distinctions, Prix

Prix Nobel de littérature, 1970

Prix Templeton, 1983

Ordre de Saint-André, 199841

Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques, 2000

Docteur Honoris Causa de l'Université d'État de Moscou

Ordre de l'Étoile de Roumanie, 2008 à titre posthume

Liens

http://youtu.be/WH0zW5rBtJo Une journée d'Ivan Denissovitch H. Guillemin

http://youtu.be/X6FJM-Ncb44 Prophète ou réactionnaire

http://youtu.be/q5ZBKIpxn3o A propos de l'occident

http://youtu.be/s5jjU8YCqRc Et l'occident apostat

http://youtu.be/MQrL7jDEfc4 Dialogue

http://youtu.be/ot281lb91_8 Chez Pivot

http://youtu.be/1EuCtcBHsL4 Le courage d'écrire

http://youtu.be/t6pULYct-OA A propos de sa méthode de travail

http://youtu.be/7Vqf5zYzxvo Dans sa maison de Cavendish

http://youtu.be/WypcADANOXw a propos de sa célébrité

http://youtu.be/U6Kp3yoyAEI A propos de son écriture en occident

http://youtu.be/pN9t8q0ypJU interview

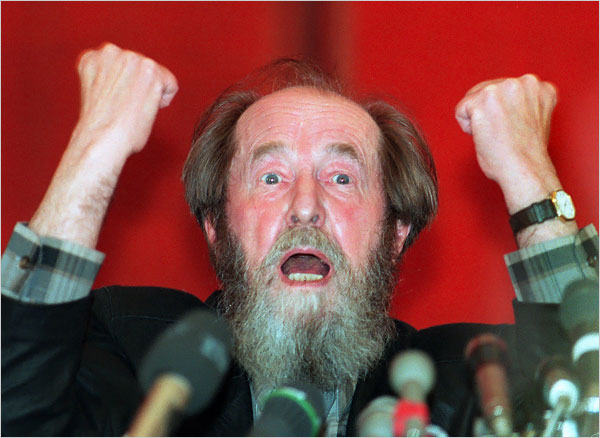

[img width=600]http://s.tf1.fr/mmdia/i/88/7/alexandre-soljenitsyne-2570887_1713.jpg?v=1[/img]

Posté le : 01/08/2014 16:53

|

|

|

|

|

Alexandre Soljenitsine |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57700

|

Le 3 août 2008 à Moscou à 89 ans, meurt Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne

en russe : Александр Исаевич Солженицын, ISO : Aleksandr Isajevič Solženicyn né le 11 décembre 1918 à Kislovodsk RSFS de Russie, écrivain et dissident russe, auteur notamment d'Une journée d'Ivan Denissovitch, de L'Archipel du Goulag et de La Roue rouge, autres Œuvres principales, Le Premier Cercle, Le Pavillon des cancéreux, il est distingué du Prix Nobel de littérature en 1970, le Prix Templeton en 1983, le Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques en 2000, et le Prix d'État en Russie en 2007.

En Bref

" Tout passe, seule la vérité reste " proclame un proverbe russe. Pour Soljenitsyne, toute sa vie sera une tentative obstinée pour répondre à cette grande question : Cette vérité, comment contribuer à la faire triompher ?

Proscrit d'U.R.S.S. en février 1974, Alexandre Soljénitsyne est rentré en Russie en juillet 1994. Vingt ans d'exil, vingt ans d'écriture forcenée en sa retraite américaine du Vermont n'avaient pas entamé l'énergie du dissident, ni la force du prophète. Il choisit de rentrer lentement, étape par étape, d'est en ouest. Son avion fit escale à Magadan, cette porte de l'enfer concentrationnaire de la Kolyma ; tel un pape, Soljénitsyne baisa ce sol foulé par les martyrs anonymes auxquels son monumental Archipel du Goulag avait donné parole. À chaque gare les anciens zeks détenus venaient à sa rencontre. Chaque soir, le maître écoutait les doléances d'un public désorienté par la chute du communisme, les réformes économiques, la perte d'un empire. Humiliés et offensés avaient trouvé leur porte-parole attentif. Une fois de plus, Soljénitsyne disait non. Non à la liberté économique débridée, non à la confiscation de la démocratie par les anciens profiteurs. Soljénitsyne n'est pas un politicien, il ne présente pas un programme susceptible de rassembler des adhésions. Il est avant tout un rebelle, un prophète qui dit non. Une grande part du malentendu actuel entre lui et l'Occident vient de ce que l'Occident a toujours mal perçu la racine spirituelle du non de Soljénitsyne. Cette racine est religieuse : l'homme Soljénitsyne a trouvé la foi dans le dénuement absolu des camps ; son premier refus a été celui de l'avilissement, de l'homme matriculaire. De ce refus central sont venus les autres : refus de la parole serve l'idéologie, refus des pouvoirs qui annihilent les personnes, refus du progrès économique transformé en veau d'or, du libéralisme politique en tant que fauteur d'une jungle économique et sociale. Ces refus ont leur histoire, Soljénitsyne ne les a pas tous articulés d'un coup, mais l'un contenait l'autre.

Un poète de l'énergie

On a parfois accusé Soljénitsyne de passéisme artistique. Parce qu'il croit encore au personnage de roman. Et il est vrai que Soljénitsyne croit au réel, à l'autonomie humaine, à la révélation de l'homme dans l'épreuve. Du camp il garde et gardera à tout jamais la rapidité de réflexe du zek, l'ironie libératrice, la haine des fabriques industrielles du déchet humain. Mais à la Quête du Graal et au Parzifal d'Eschenbach il emprunte une lumière mystique qui baigne ses chevaliers du renoncement.

Cette quête de l'énergie et du vrai marque entièrement sa langue : la langue de Soljénitsyne est immédiatement reconnaissable à sa poétique propre. Elle vise à une détente énergétique maximale, comme dans la langue populaire, et dans le proverbe. Elle élimine du russe les européanismes, gallicismes ou germanismes, elle restitue la syntaxe syncopée du parler populaire. Elle renoue avec les recherches linguistiques qui avaient marqué l'avancée poétique du début du siècle : Biely, Khlebnikov, et surtout Marina Tsvetaeva. Son œuvre de publiciste est également chargée de cette densité du langage, de cette énergie des raccourcis populaires. Ingénieur d'une histoire lourde qu'il grée de documents, de collages de matériaux et ponctue de la sanction ironique des proverbes-sentences, Soljénitsyne est aussi un maître de la forme courte : division des longs romans et brefs chapitres lyriques, condensation de l'histoire en nœuds, intenses pauses poétiques, poèmes en prose, tant ses Miettes en prose que les poèmes insérés dans le roman ; par exemple, dans Le Pavillon des cancéreux, le chapitre sur l'abricotier en fleur. Contre la langue de bois de l'idéologie, dénationalisée, énucléée, Soljénitsyne mène avec fureur et verve une lutte acharnée. Le premier péché de Lénine, pour lui, c'est son style.

Ainsi, le publiciste Soljénitsyne ne peut être lu et compris qu'à la lumière du poète, de l'historien, du réformateur du langage. De la Lettre aux dirigeants 1973)à Comment réorganiser notre Russie 1990 et Le Problème russe au XXe siècle 1994, Soljénitsyne reste un disciple du grand révolté religieux du XVIIe siècle : Avvakum, qui déclarait : Je n'ai cure de beau parler et n'humilie pas ma langue russe. Le commun dénominateur de toutes ses prises de position est la quête du vrai visage de la Russie, un visage altéré par l'occidentalisation forcenée de Pierre le Grand, occulté par le libéralisme athée des Milioukov et autres leaders bourgeois du début du XXe siècle, définitivement mutilé par le totalitarisme idéologique. Qu'il y ait chez Soljénitsyne un héritage de la tradition russe antioccidentale est évident. Il a lu avec soin le Journal d'un écrivain de Dostoïevski et les articles de Constantin Leontiev. Sa condamnation virulente des « rapaces » le rapproche tantôt des écologistes, tantôt des réformateurs religieux. Son œuvre d'historien est inséparable de celle du romancier et de son souffle de prophète. Ses imprécations contre l'Occident repu, sa conviction que la liberté sans la foi religieuse ne peut que dégénérer viennent d'un patriote russe qui prêche le renoncement à l'empire, d'un sceptique de la démocratie prêt à lutter pour restaurer en Russie le self-government local, les zemstvo. Insaisissable avec nos instruments occidentaux, l'homme au visage de prophète tire sa force d'avoir su lutter seul contre le Léviathan soviétique, et d'avoir senti vaciller le géant sous ses coups. Son retour en Russie est comparable à celui de Hugo en France. Il a su et faire vaciller le géant, et saisir dans ses mains fortes la matière historique de deux décennies fatales dans l'histoire russe. Sa « roue rouge » dévale à jamais l'histoire catastrophique de la Russie au XXe siècle. Mais le poète Soljénitsyne sait encore tendre tout son être dans l'extase d'une odeur de pommier.

Sa vie

Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne naît le 28 novembre/11 décembre 19184 à Kislovodsk, dans le nord du Caucase. La famille de Soljenitsyne, de souche paysanne, était relativement aisée. Son père, Issaïe, est le premier à faire des études supérieure, Issaaki Sémionovitch Soljenitsyne, étudiant en philologie et en histoire à l'université de Moscou, s'engage volontairement dans l'armée russe dès l'été 1914 et sert en Prusse-Orientale. Au printemps 1918, devenu officier, de retour du front, il se blesse grièvement lors d'un accident de chasse et meurt d'une septicémie le 15 juin 1918 à l'hôpital de Gueorguievsk. La mère d'Alexandre, Taïssia Zakharovna Chtcherbak, d'origine ukrainienne, qui est fille d'un self-made man paysan de la région de la Kouma, est alors étudiante en agronomie à Moscou. Les parents d'Alexandre se sont connus à Moscou lors d'une permission d'Issaaki en avril 1917 et se sont mariés le 23 août 1917 dans la brigade d'Issaaki.

Jusqu'à l'âge de six ans, le jeune Alexandre est confié à la famille de sa mère tandis que celle-ci travaille comme sténodactylo à Rostov-sur-le-Don. Il reçoit des rudiments d'instruction religieuse, tout en étant admis parmi les Pionniers. L'origine sociale dite "malsaine" de sa famille maternelle lui vaut d'ailleurs une exclusion temporaire de l'organisation. À Rostov, il partage avec sa mère un petit logement de neuf mètres carrés situé à proximité de l'immeuble de la Guépéou.

Épris très jeune de littérature, ayant fait ses premiers essais littéraires alors qu'il était collégien, Alexandre Soljenitsyne choisit néanmoins de poursuivre des études universitaires de mathématiques et de physique. À la fois parce qu'il n'y avait pas de chaire de littérature à l'université de Rostov et pour des raisons alimentaires. Il suit des cours de philosophie et de littérature par correspondance ; il s'inscrit à un cours d'anglais et suit également des cours de latin. Comme il le reconnaissait volontiers, à l'époque il adhère encore à l’idéologie communiste dans laquelle il a grandi.

Le 27 avril 1940, il épouse Natalia Alexeïevna Rechetovskaïa, une étudiante en chimie et pianiste dont il fait la connaissance en septembre 1936. Il passe avec succès ses examens finaux de mathématiques le 16 juin 1941. Il est à Moscou pour ses examens de littérature le 22 juin 1941, quand éclate la guerre contre le Troisième Reich.

La guerre

Lors de l'invasion allemande en 1941, il manque d'abord de se faire réformer, puis, à l'automne 1941, il est engagé comme soldat dans une troupe hippomobile à l'arrière avant d'obtenir le 14 avril 1942 — à sa demande — une place à l'école d'artillerie. Fin 1942, il est nommé commandant d'une batterie de repérage par le son. Il combat comme officier de l'Armée rouge, et sera décoré en 1944 de l'Étoile rouge pour sa participation à la prise de Rogatchov.

Le Goulag

En 1945, il est condamné à huit ans de prison dans les camps de travail pour activité contre-révolutionnaire, après avoir critiqué dans sa correspondance privée la politique de Staline ainsi que ses compétences militaires. Dans une lettre interceptée par la censure militaire, Soljénitsyne reprochait au génialissime maréchal, meilleur ami de tous les soldats, selon les qualificatifs officiels d'avoir décapité l'Armée rouge lors des purges, d'avoir fait alliance avec Hitler et refusé d'écouter les voix qui le mettaient en garde contre l'attaque allemande, puis d'avoir mené la guerre sans aucun égard pour ses hommes et pour les souffrances de la Russie Nous étions deux qui échangions nos pensées en secret : c'est-à-dire un embryon d'organisation, c'est-à-dire une organisation !.

Au début 1952, Natalia Rechetovskaïa, qui a été renvoyée de l'université d'État de Moscou en tant qu'épouse d'un ennemi du peuple en 1948, demande et obtient le divorce. À sa sortie du camp en février 1953, quelques semaines avant la mort de Staline, Soljenitsyne – matricule CH-262, anciennement matricule CH-232 – est envoyé en exil perpétuel au Kazakhstan. Il est réhabilité le 9 avril 1956 et s'installe à Riazan, à 200 km au sud de Moscou, où il enseigne les sciences physiques. Il se remarie avec Natalia le 2 février 1957, divorce à nouveau en 1972 pour épouser, l'année suivante, Natalia Dmitrievna Svetlova, une mathématicienne.

Auteur en URSS

C'est Une journée d'Ivan Denissovitch publié en 1962 dans la revue soviétique Novy Mir grâce à l'autorisation de Nikita Khrouchtchev en personne, qui lui acquiert une renommée tant dans son pays que dans le monde. Le roman décrit les conditions de vie dans un camp de travail forcé soviétique du début des années 1950 à travers les yeux d'un zek, Ivan Denissovitch Choukhov.

Il est reçu au Kremlin par Khrouchtchev. Cependant, deux ans plus tard, sous Léonid Brejnev, il lui est de plus en plus difficile de publier ses textes en Union soviétique. En 1967, dans une lettre au Congrès des écrivains soviétiques, il exige la suppression de toute censure – ouverte ou cachée – sur la production artistique .

Ses romans Le Premier Cercle et Le Pavillon des Cancéreux, ainsi que le premier tome de son épopée historique La Roue rouge, paraissent en Occident et lui valent le prix Nobel de littérature en 1970, récompense qu'il ne pourra recevoir que quatre ans plus tard, après avoir été expulsé d'URSS. Il n'a en effet pas pu se rendre à Stockholm de peur d'être déchu de sa nationalité soviétique et de ne pouvoir rentrer en URSS, le gouvernement suédois ayant refusé de lui transmettre le prix à son ambassade de Moscou. Sa vie devient une conspiration permanente pour voler le droit d’écrire en dépit de la surveillance de plus en plus assidue du KGB.

Une partie de ses archives est saisie chez un de ses amis en septembre 1965. En 1969, alors qu'il est persécuté par les autorités et ne sait plus où vivre, il est hébergé par Mstislav Rostropovitch. Il manque d'être assassiné en août 1971, par un parapluie bulgare. Une de ses plus proches collaboratrices échappe de justesse à une tentative d'étranglement et à un accident de voiture.

En décembre 1973, la version russe de L'Archipel du Goulag parait à Paris, car le manuscrit avait pu être clandestinement sorti d'URSS et remis à l'imprimerie Beresniak, rue du Faubourg du Temple à Paris, une des rares imprimeries françaises à disposer des caractères typographiques cyrilliques.

Il y décrit le système concentrationnaire soviétique du Goulag, qu'il a vécu de l'intérieur, et la nature totalitaire du régime. L'ouvrage avait été écrit entre 1958 et 1967 sur de minuscules feuilles de papier enterrées une à une dans des jardins amis, une copie étant envoyée en Occident, par amis interposés qui risquaient gros pour échapper à la censure. Il décida sa publication après qu'une de ses aides, Élisabeth Voronianskaïa, fut retrouvée pendue : elle avait avoué au KGB la cachette où se trouvait un exemplaire de l’œuvre. L'ouvrage est, comme d'autres avant lui, un témoignage, mais contrairement à ceux qui l'ont précédé, il est extrêmement précis, sourcé, et cite de nombreuses lois et décrets soviétiques servant à la mise en œuvre de la politique carcérale, de sorte qu'il est beaucoup plus difficile aux négationnistes du Goulag de nier la véracité des faits décrits. Cette publication connaît une grande diffusion et le rend célèbre, ce qui lui vaut d'être déchu de sa citoyenneté soviétique et d'être arrêté. Mais, au lieu d'être condamné et incarcéré, il est expulsé d’Union soviétique en février 1974. En URSS, ses textes continuent cependant d’être diffusés clandestinement, sous forme de samizdats.

Auteur en exil

Grâce à l'aide de l'écrivain allemand Heinrich Böll, il s'installe d'abord à Zurich en Suisse, puis émigre aux États-Unis. Soljénitsyne devient alors la figure de proue des dissidents soviétiques, mais déjà apparaît, à travers ses interviews, un clivage avec certains de ses interlocuteurs qui le soupçonnent d'être réactionnaire ; il se montre en effet méfiant vis-à-vis du matérialisme occidental et attaché à l'identité russe traditionnelle, où la spiritualité orthodoxe joue un grand rôle.

Après une période agitée faite d'interviews et de discours, comme le fameux discours de Harvard prononcé en 1978 aux États-Unis, Soljenitsyne fut souvent invité à d’importantes conférences. Le 15 juillet 1975, il fut même invité à donner une conférence sur la situation mondiale au Sénat américain. L'Occident découvre alors un chrétien orthodoxe et slavophile très critique sur la société occidentale de consommation, et que les médias français classent dès lors parmi les conservateurs13. Comme Victor Serge ou Victor Kravtchenko avant lui, l'écrivain doit affronter une campagne supplémentaire de diffamation.

Il se retire avec sa famille à Cavendish, dans le Vermont, pour écrire l'œuvre dont il rêvait depuis sa jeunesse, La Roue rouge, une épopée historique comptant des milliers de pages, qui retrace la plongée de la Russie dans la violence révolutionnaire.

En 1983, il reçoit le prix Templeton.

Le 25 septembre 1993, à l'occasion de l'inauguration du Mémorial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne, il prononce un célèbre discours sur les guerres de Vendée et la Révolution française, comparant ces événements, qu'il qualifie de génocide, aux soulèvements populaires anti-communistes en Russie. Il pose ainsi une réflexion sur l'idéalisme initial des révolutions, sur leur récupération par les plus violents des extrémistes, chaque fois que les conservateurs refusent de céder du terrain, et sur les bains de sang que cela représente pour les peuples. Aux yeux des révolutionnaires, il se classe ainsi parmi les réformistes qui visent à améliorer le capitalisme pour le rendre supportable.

Retour en Russie

Dans le cadre de la Glasnost menée par Mikhaïl Gorbatchev, sa citoyenneté soviétique lui est restituée, et L'Archipel du Goulag est publié en URSS à partir de 1989. Après la dislocation de l'Union soviétique, via la France où il participe à l'inauguration du Mémorial de la Vendée des Lucs-sur-Boulogne, en Vendée, le 25 septembre 1993, il rentre en Russie le 27 mai 1994, en arrivant par l'est, à Magadan, jadis grand centre de tri carcéral. Il met un mois à traverser son pays en train. Il résidera en Russie jusqu'à sa mort. Jusqu'en 1998, il conserve une activité sociale intense, il a sa propre émission de télévision, voyage à travers la Russie, rencontre une multitude de personnes et d'anciens déportés. La maladie interrompt cette activité.

Soljenitsyne vit ensuite retiré près de Moscou, au milieu de sa famille. Le Fonds Soljenitsyne aide les anciens zeks et leurs familles démunies en leur versant des pensions, en payant des médicaments. Après avoir pensé pouvoir jouer un rôle cathartique dans la Russie post-communiste, Soljenitsyne réalise que la nomenklatura a simplement changé d'idéologie, passant du communisme au nationalisme, mais qu'elle s'est maintenue aux affaires et que les démocrates, s'ils veulent convaincre, ne peuvent agir que sur les plans associatif et culturel, le plan politique étant entièrement verrouillé par Boris Eltsine, puis par Vladimir Poutine, seuls interlocuteurs agréés par l'Occident.

Déçus, les Russes, après l'avoir plus ou moins enterré, semblent ces derniers temps s'intéresser de nouveau à Soljenitsyne et redécouvrir la valeur de ses écrits politico-sociaux. Un colloque international a été consacré à son œuvre en décembre 2003 à Moscou. Le 12 juin 2007, le président Vladimir Poutine rend hommage à Soljenitsyne en lui décernant le prestigieux Prix d'État.

L'ancien dissident Viktor Erofeev estima que c'était vraiment un paradoxe douloureux de voir comment l'ancien prisonnier pouvait sympathiser avec l'ancien officier du KGB. Malgré plusieurs rencontres privées avec Poutine et des marques de sympathie réciproque, Soljenitsyne accusa la politique impérialiste du président russe d'épuiser à l'extérieur les forces vives de la nation et reprocha à son nationalisme de détourner les Russes des vrais enjeux de leur avenir. Ces positions sur la politique de la Russie sont expliquées dès 1990 dans son essai Comment réaménager notre Russie.

Il meurt à son domicile de Moscou à 89 ans dans la nuit du 3 au 4 août 2008 d'une insuffisance cardiaque aiguë. Il est enterré au cimetière du monastère de Donskoï. Ses funérailles sont retransmises en direct à la télévision russe.

Un engagement controversé, Œuvre et vision historique

Un des principaux symboles de la résistance intellectuelle à l'oppression soviétique, Alexandre Soljenitsyne a été régulièrement attaqué, ses ouvrages et interprétations historiques souvent dénoncés comme réactionnaires, principalement par la gauche occidentale. Les opérations de déstabilisation à son encontre n'ont pratiquement jamais cessé des années 1960 jusqu’aux années 1980, et au-delà jusqu'à sa mort.

Un zek détenu, manipulé par le KGB, l'a accusé d'être un informateur des autorités communistes, et a pour cela écrit une fausse dénonciation. Le KGB a fait écrire quelques livres contre lui par d'anciens amis, comme son ancien éditeur, Alec Flagon, et même par sa première femme.