|

|

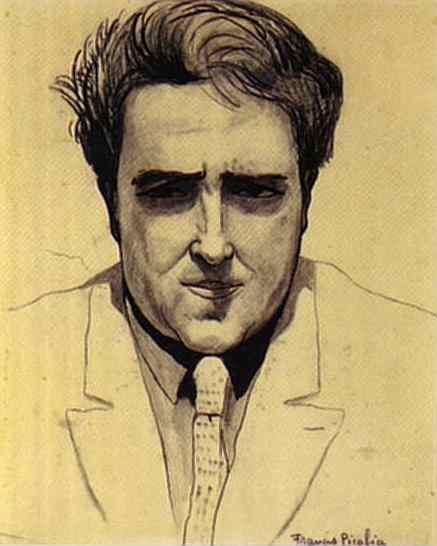

Francis Picabia |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 30 novembre 1953, à 74 ans meurt Francis-Marie Martinez de Picabia

à Paris, né le 22 janvier 1879 à Paris 2e, peintre, graphiste et écrivain proche des mouvements Dada et surréaliste.Artiste peintre, graphiste, écrivain, formé à l'École des beaux-arts, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, il appartient au mouvement artistique Dadaïsme, surréalisme, ses Œuvres réputées sont Corrida, 1926-1927, Le Matador dans l'arène, 1941-1943

Francis Picabia est le petit-fils de Juan Martinez Picabia, né à Cuba, puis émigré à New York et Madrid et, côté maternel, d'Alphonse Davanne 1824-1912, chimiste et photographe, et président de la SFP.

Sa mère meurt alors qu'il a sept ans. Il fait ses études chez les maristes au Collège Stanislas, puis au Lycée Monge, à Paris.

Sa vie

En 1894, voulant éprouver la vocation tôt manifestée de son fils, " Pancho " Picabia envoie au Salon des artistes français la toile de Francis intitulée Vue des Martigues. Le tableau ayant été non seulement accepté, mais primé, Francis entre à l'École des arts décoratifs l'année suivante ; mais il fréquente plus volontiers l'école du Louvre et l'académie Humbert, où il travaille aux côtés de Georges Braque et de Marie Laurencin. L'année 1897 marque un tournant dans sa carrière : la découverte de Alfred Sisley lui révèle l'Impressionnisme, pour lequel son enthousiasme se renforce avec la rencontre de la famille Pissarro en 1898. C'est pour lui le début d'une période extrêmement féconde, qui durera dix ans ; les centaines de toiles qu'il peint alors, où l'influence impressionniste reste toujours plus ou moins sensible, sont propres à séduire le public : sa première exposition personnelle de 1905, à la galerie Haussmann, est un triomphe. Les tableaux exposés, étrangers aux nouvelles recherches plastiques, relèvent de l'imitation du " pur luminisme impressionniste " Bords du Loing, 1905 Philadelphie, Museum of Art. Cependant, Picabia remet peu à peu en cause les valeurs plastiques qui lui valent son succès grandissant ; et, en 1908, sa rencontre avec Gabrièle Buffet — qui l'encourage à poursuivre de récentes recherches — détermine la rupture avec l'Impressionnisme comme avec ses marchands, rupture permise aussi par sa fortune personnelle.

Il étudie ensuite à l'École du Louvre puis à l'École des beaux-arts et à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. De 1903 à 1908, influencé par les peintres de Barbizon, il côtoie Alfred Sisley, Camille Pissarro et Marius Borgeaud. Son aquarelle Caoutchouc 1909, MNAM, Paris est considérée comme une des œuvres fondatrices de l'art abstrait.

À sa majorité il prend possession de l'héritage maternel qui lui assure de confortables revenus. Sa première exposition personnelle, 61 tableaux est organisée en 1905 à Paris à la Galerie Haussmann, chez Danthon, la suivante à Berlin à la Kaspar Kunstsalon. Il montrera ensuite ses œuvres à nouveau chez Danthon en 1907, puis à Londres, Munich, Barcelone.

De 1905 à 1908, Picabia séjourne deux fois à Martigues et réalise de nombreux paysages de style impressionniste de la ville et de ses canaux.

En 1909, il épouse Gabrièle Buffet, peut-être petite-nièce d'Alphonse de Lamartine et petite-fille de l'amiral de Challié et descendante d'un frère de Jussieu, l'homme qui rapporta le cèdre du Liban dans son chapeau, dixit Picabia. Une fille, Laure, Marie, Catalina naît en 1910; un garçon, Pancho, Gabriel, François en 1911. Ils auront encore une fille, Gabrielle, Cécile, dite Jeannine en 1913, et un garçon, Vincente, né en 1919.

En 1911, il rejoint le groupe de Puteaux qui se réunissait dans le studio du peintre Jacques Villon, frère de Marcel Duchamp qu'il a rencontré en 1910. Il devient aussi orphiste et créé en 1912, à Puteaux, le Salon de la Section d'or, avant de connaître un premier succès international à l'exposition de l'Armory Show de New York en 1913, où il fonde avec Marcel Duchamp et Man Ray la revue 291. Marqué par la Broyeuse de chocolat et le concept de ready-made de Marcel Duchamp, il confectionne dès 1913 une série d'œuvres où il reprend l'esthétique du dessin industriel, recopiant ou simplifiant des images qu'il trouvait dans le magazine scientifique La Science et la Vie.

Dada

De 1913 à 1915, Picabia se rend plusieurs fois à New York et prend une part active dans les mouvements d'avant-garde, introduisant l'art moderne sur le continent américain. En 1916, après une série de compositions « mécanistes » où il traite les objets manufacturés avec une distante ironie, il lance à Barcelone la revue 391 et se rallie au dadaïsme. Il rencontre Tristan Tzara et le groupe dada de Zurich en 1918. Il se fait alors le gateur de dada avec André Breton à Paris. Polémiste, iconoclaste, sacrilège, Picabia s'agite autour de Dada en électron libre, en étant en principe anti-tout, voire anti-Picabia. En 1921, il rompt avec ses anciens complices. J'ai inventé le dadaïsme ainsi qu'un homme met le feu autour de lui, au cours d'un incendie qui gagne, afin de ne pas être brûlé, dixit Francis Picabia en 1947. En 1917, il rencontre Germaine Everling avec laquelle il part, en 1918, pour Lausanne. Quand elle rentre à Paris, Picabia est assailli à coup de feu par Costica Gregori qui lui reproche d'avoir eu des relations avec son épouse Charlotte, peintre sous le nom de "Charles". Picabia revient alors vivre à Paris, voyageant souvent vers New York, la Normandie, la Côte d'Azur et joue souvent dans les casinos avec des fortunes diverses. Un fils, Lorenzo, naît de sa liaison avec Germaine. Olga Mohler, suisse, est embauchée pour s'occuper de Lorenzo qui a cinq ans en 1923.

Outre l'automobile et les jeux de hasard, il se passionne pour le cinéma et la photographie. Dans ses écrits sur le cinéma, il pressent le rôle prépondérant du cinéma américain. En 1924, il a écrit un scénario du court-métrage Entr'acte, réalisé par René Clair et destiné à être projeté à l'entracte de son ballet instantanéiste Relâche, chorégraphie de Jean Börlin et musique d'Erik Satie, celui-ci y figurant d'ailleurs au tout début. Il travaille ensuite pour les Ballets suédois de Rolf de Maré, pour lesquels il réalise de nombreux décors.

La guerre et après

En 1940, conviés sans doute par leur ami Robert Dumas - haut personnage des casinos qui sera préfet du Lot de la Résistance, dit "le préfet des bois" - qu'ils ont connu à Monte-Carlo, Francis Picabia et Olga se réfugient chez les Dumas à Calamane dans le Lot. Ils s'y marient le 14 juin. Mme Dumas est leur témoin. Ils reviendront, plus tard, à Golfe Juan. Ils s'installent ensuite à Tourette-sur-Loup, puis à Felletin dans la Creuse.

Après 1945, il renoue avec l'abstraction.

Son goût immodéré pour les fêtes et les voitures il en collectionnera plus de 150, le ruine. Il multiplie les petites toiles de nombreux genres, parfois même inspirées de magazines pornographiques. Ses derniers tableaux relèvent du minimalisme : des points de couleurs semés sur des fonds épais et monochromes, titrés Je n'ai plus envie de peindre, quel prix ?, Peinture sans but ou Silence.... Au printemps 1949, la galerie René Drouin à Paris, organise sa première rétrospective.

Il pèse sur Picabia et sur son œuvre différents malentendus qui ne facilitent pas la juste appréciation de son apport à l'art du XXe siècle ni l'élucidation des nombreuses zones d'ombre qui constituent la trame même d'une des entreprises artistiques les plus énigmatiques de son époque. Les difficultés d'analyse et d'interprétation que l'on y rencontre ont contribué à faire naître des lieux communs derrière lesquels on a souvent estimé plus commode, ou plus prudent, de se retrancher. C'est essentiellement sur la légende du dadaïste que s'est bâtie la réception de cette œuvre ; dans l'ensemble de la carrière de Picabia, la période de Dada a fonctionné comme une sorte d'étalon de modernité à l'aune duquel ont été comparées toutes les autres manifestations de sa démarche créatrice. Avec le risque que cette situation comporte : celui de tenir pour quantité négligeable tout ce qui se sépare trop visiblement de l'anti-peinture dadaïste, ou de ce qui l'annonce, ou de ce qui se place dans sa postérité immédiate. On a alors tôt fait d'assimiler certaines des expressions picturales contradictoires de Picabia à celles d'un anti-modernisme aussi radical que l'avait été la poussée dadaïste – et leur auteur lui-même à une sorte de renégat vis-à-vis de la cause avant-gardiste. C'est ainsi qu'ont longtemps été bannis (ou peu s'en faut des rétrospectives et des commentaires de vastes ensembles appartenant à l'œuvre postérieure au milieu des années 1920, comme les Transparences autour de 1930, la figuration réaliste des années de guerre, et même l'abstraction primitivisante qui leur succède. Or, dévoilement après dévoilement, les études picabiennes les plus récentes, et notamment celles qui portent sur la recherche des sources visuelles de l'artiste, et par conséquent sur sa méthode, ont contribué à réévaluer des pans entiers de l'œuvre sur lesquels pesaient des jugements aussi péremptoires qu'autoritaires, souvent mal fondés d'ailleurs sur le plan de l'information historique.

De sa confrontation permanente aux images mécaniques dont son époque voit le développement, photographie, cinématographe, carte postale, presse populaire..., Picabia développe, comme de nombreux autres artistes de sa génération, la conscience cruelle de la possible disparition de son art, rendu obsolète par l'irruption de nouvelles techniques de fabrication et de diffusion des images, en même temps qu'une fascination pour cette disparition même, qui pouvait faire naître l'insidieuse tentation d'en accélérer le processus. Mais de tous les assassins de la peinture, Picabia est sans doute celui qui aura le plus difficilement assumé son geste, et qui l'aura même secrètement déploré, incapable qu'il était de se résoudre au détachement cyniquement affiché par son principal complice, Marcel Duchamp. Son humeur créative, au contraire, oscille entre deux extrêmes : d'un côté, il semble prêt à croire jusqu'au bout en la puissance de la peinture, laissant supposer qu'elle pourrait être investie de pouvoirs démesurés, quasi magiques ; mais par ailleurs, il semble se résigner à devoir porter définitivement son deuil, à accepter sa fin et même à lui asséner de nouveaux coups fatals. Les atermoiements auxquels l'artiste aura été confronté toute sa vie, l'alternance épuisante de ses élans de vitalité et de ses phases dépressives profondes, montrent d'ailleurs à quel point ces contradictions auront été vécues sur le mode tragique.

Un art dévoyé

Contradictions et paradoxes sont d'ailleurs symboliquement présents aux sources mêmes de la vocation de Picabia, dans les deux récits originaires qu'il en a laissé accréditer. Picabia est né à Paris en 1879 de Francisco Vicente Martinez y Picabia, attaché à l'ambassade de Cuba, et de Marie-Cécile Davanne, fille d'Alphonse Davanne, haute figure patriarcale, président de la Société française de photographie, photographe lui-même et ardent défenseur de son art ; son atelier qui deviendra bien plus tard celui de son petit-fils dominait l'immeuble familial de la rue des Petits-Champs, où étaient accrochés les tableaux, Ziem, Roybet, Checa... collectionnés par le père et un oncle maternel de Picabia. C'est à leur sujet que naît le premier de ces récits : J'ai copié, étant jeune, les tableaux de mon père, déclare Picabia en 1923. J'ai vendu les tableaux originaux et les ai remplacés par les copies. Personne ne s'en étant aperçu, je me suis découvert une vocation. L'anecdote entretient la réputation du jeune homme surdoué, qui aurait exposé dès 1895 sous un nom d'emprunt une toile récompensée par le jury du Salon des Artistes français – mais d'un surdoué qui aurait malencontreusement placé ses dons précoces au service d'une conception dévoyée de son art, rompant le tabou de l'authenticité, la frontière éthique et morale de l'original. Il entre bien sûr une large part de provocation dans ce court récit, dont la véracité n'est même pas assurée ; il est remarquable à cet égard qu'il ait été délivré à un moment où la fièvre dadaïste n'était pas encore retombée, l'apologie du mensonge et du faux ayant fait partie des revendications de l'artiste à cette époque. De plus, cette anti-légende est contrebalancée par un second récit fondateur, fort opposé dans ses implications. Au jeune Picabia lui faisant part de sa vocation naissante, le grand-père Davanne aurait déclaré en substance : « Tu veux devenir peintre ? Pourquoi ? Bientôt, nous aurons rendu la peinture inutile. Nous reproduirons toutes les formes et toutes les couleurs, mieux et plus vite ! » À quoi son interlocuteur aurait répliqué : Tu peux photographier un paysage, mais non les idées que j'ai dans la tête. Nous ferons des tableaux qui n'imiteront pas la nature. A contrario de la pratique cynique dont il vient d'être question, voilà donc la peinture investie d'une ambition démesurée ; contre le réalisme trivial de l'image photographique, elle pourra renoncer à la copie des formes extérieures, aller voir plus loin et plus profond dans les régions de l'âme et du monde intérieur.

Cependant, les conditions dans lesquelles Picabia s'est lancé dans la carrière n'étaient pas de nature à faire naître en lui une haute idée de sa pratique ; au contraire, la soumission de la peinture à des objectifs purement commerciaux et mondains a certainement pu nourrir au moins le début d'une grave mésestime envers elle. L'autoportrait que Picabia donne de lui en faussaire est sans doute exagéré ; il suffit de présenter le Picabia des débuts en faiseur, en habile pasticheur de certains de ses célèbres précurseurs pour comprendre comment devait se déconsidérer à ses yeux la pratique artistique. On pourrait esquisser une liste très longue de ses nombreux emprunts à une tradition impressionniste s'académisant aimablement pour répondre aux attentes d'une clientèle aisée, encline à adopter certains signes de modernité sans trop se compromettre pour autant. Soutenu par de grands marchands parisiens, Picabia marche alors sur les brisées de Monet, de Pissarro, dont il connaît les fils, ou de Sisley, dans la filiation symbolique duquel il se place en présidant un Comité Sisley qui fera ériger un monument à la mémoire du peintre impressionniste. Picabia revient sur les motifs des pionniers de l'impressionnisme et s'approprie leur manière ; avec plusieurs années de retard, il adopte sans distinction et dans le plus grand éclectisme les transformations de la tradition impressionniste, sans que sa démarche corresponde pour autant à une évolution personnelle : il recycle plutôt des procédés, en y mettant d'ailleurs une très grande virtuosité, et puise dans un large stock d'images qui sont en passe de devenir des stéréotypes du paysage impressionniste – il ira même jusqu'au plagiat, avec L'Église de Moret 1904, qui démarque point par point le regard que Sisley avait précédemment porté sur ce motif.

Des méthodes de création de Picabia, une autre semble en plus totale contradiction encore avec l'idéologie impressionniste de la vérité et de la sincérité : il s'agit de celle qui le voit faire usage de documents photographiques, de cartes postales plus précisément, comme source directe ou transposée de nombreux dessins et de quelques peintures. De cette première confrontation à l'image mécanique, Picabia semble bien avoir développé une sorte de complexe – le complexe du peintre devant le progrès des techniques qui détermine si profondément cette génération d'artistes, de même nature que celui qui avait fait prendre conscience à Duchamp, Brancusi et Léger, devant la perfection d'une hélice d'avion, du danger d'obsolescence guettant leur art. L'artiste n'a plus le monopole de la fabrication des images ; lorsqu'il se place devant un site, un monde de représentations dont il est impossible de ne pas tenir compte préexiste déjà par rapport au sien. Les conséquences de cet état de fait s'observent chez Picabia dans un art qui non seulement n'arrive pas à marquer suffisamment sa distance et sa différence par rapport aux nouvelles images, mais montre même à leur égard une attirance inavouée, le début d'une fascination coupable. Au point que son auteur commence à en organiser le recyclage, à en faire le point de départ de certaines œuvres, suivant une procédure qui n'en est qu'à ses débuts et qui ira s'amplifiant – tout en restant secrète et cachée, cette dissimulation étant en réalité un aveu en creux et légèrement honteux : celui d'une possible faiblesse de la peinture face à sa concurrente.

La peinture de l'âme

La rupture qui intervient dans l'art de Picabia au cours de l'hiver 1908-1909, rupture avec son impressionnisme de convention, rupture avec ses marchands) a toutes les apparences d'un sursaut, d'une réaction instinctive de survie : il ne s'agit ni plus ni moins que de sauver la peinture, de se convaincre qu'elle peut être autre chose qu'un exercice de virtuosité pratiqué à des fins commerciales et dévalué par le recyclage de poncifs aimables. Pour contrer la trivialité qui la menace, la peinture doit désormais se recentrer sur son univers propre, s'arroger un domaine de compétence sur lequel la photographie ne pourrait empiéter. L'art que Picabia investira de cette mission sera un art abstrait, non figuratif, dont il est par là même l'un des premiers inventeurs dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. Dans ce laps de temps, il passe rapidement d'une figuration paysagère fortement simplifiée par l'aplat et le cerne, L'Arbre rouge, 1912, Musée national d'art moderne, Paris à un langage d'inspiration à la fois cubiste et futuriste où le vague souvenir de motifs dynamiques s'efface derrière l'émiettement de la surface en éclats kaléidoscopiques, Danses à la source II, 1912, Museum of Modern Art, New York, pour déboucher dans ces chefs-d'œuvre que sont Udnie, 1913, Musée national d'art moderne, Paris et Edtaonisl, 1913, Art Institute, Chicago, sommets de la peinture que Guillaume Apollinaire venait de baptiser du nom d'orphisme. Or il se trouve que Picabia en justifie la forme en prenant constamment comme repoussoir ce qui lui en semble la contradiction même : à savoir la photographie et le type de réalisme qu'elle impliquerait. La photographie, déclare Picabia en 1913 à l'occasion de la présentation de plusieurs de ses œuvres à l'Armory Show à New York, a aidé l'art à prendre conscience de sa nature propre, qui ne consiste pas à être un miroir du monde extérieur, mais à donner une réalité plastique à des états d'esprit intérieurs. ... L'appareil ne peut reproduire un fait mental. Logiquement, l'art pur ne sera pas celui qui reproduira un objet matériel, mais celui qui conférera la réalité à un fait immatériel, émotif. De sorte que l'art et la photographie s'opposent. À cette justification s'ajoute celle d'une théorie musicaliste de la peinture devant sans doute beaucoup à la première épouse de Picabia, la musicienne et brillante intellectuelle Gabrielle Buffet – leur rencontre en 1908 ayant déjà coïncidé avec le renoncement de l'artiste à son statut de peintre à succès.

La période orphique est un moment de grâce pour Picabia, qui semble croire en la possibilité d'un art susceptible d'exprimer tous les mouvements de l'âme humaine : Moi je ne peins pas ce que voient mes yeux. Je peins ce que voit mon esprit, ce que voit mon âme. Le drame de Picabia sera d'avoir ensuite désespéré de cette âme – et c'est ce qui pouvait arriver de pire au peintre qui avait retrouvé en elle la justification d'une peinture capable d'échapper au réalisme trivial de l'image mécanique. La sorte d'idéalisme auquel il s'était raccroché ou avait feint de se raccrocher n'est bientôt plus de mise : la guerre le rappelle aux plus cruelles réalités, et l'âme reste, avec un certain nombre d'autres croyances illusoires, Dieu, amour, raison, civilisation..., sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Après une courte période de mobilisation, il fuit à New York ce qu'il désigne comme l'agonie du monde en vertige et les valses hideuses de la guerre, Poèmes et dessins de la fille née sans mère, 1918.

L'art désenchanté

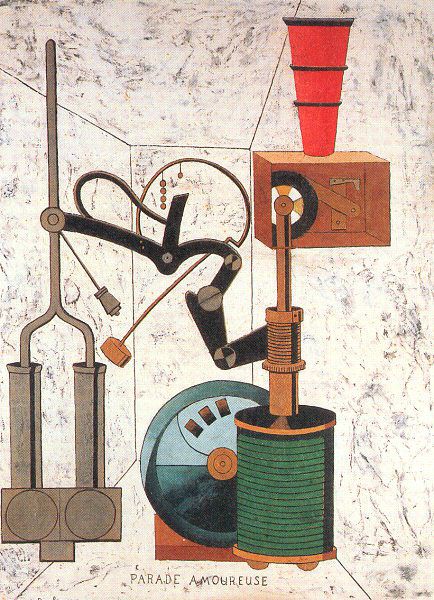

Or, si cette âme n'existe pas, que restera-t-il alors à la peinture, quel paysage mental reflétera-t-elle ? La mort de l'âme signe celle de l'art : c'est le début, pour Picabia, de la grande crise dadaïste et d'un premier cycle d'anti-peintures où, ce n'est certainement pas par hasard, l'artiste se met de nouveau à recycler des images dont il n'est pas l'auteur – schémas de machines, coupes, élévations, images ready-made, proches parentes des objets prélevés et élevés au rang d'œuvres d'art par Marcel Duchamp. Faire des images avec d'autres images : le fonctionnement des œuvres machinistes de Francis Picabia est emblématique d'une attitude envers la création typiquement dadaïste. Au déploiement démiurgique du savoir-faire de l'artiste, Picabia substitue l'image frustrante et déceptive de la machine, réalisée selon des codes graphiques d'une rigueur et d'une monotonie qui ne laissent plus aucune place ni à l'invention, ni à la recherche, ni à la sensibilité, ni à la main, Machine sans nom, 1915, Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh. Le dédain du métier et de la mythologie qui l'accompagne est à son apogée dans une œuvre-manifeste comme M'amenez-y 1919-1920, Museum of Modern Art, New York. Réalisée à partir d'un schéma publié à la même époque dans La Science et la vie, elle oppose la sécheresse du dessin technique à une parodie de touche appliquée avec des effets de brosse volontairement bâclés et exagérément visibles ; l'œuvre est en outre parsemée d'inscriptions qui tournent en dérision, par le biais de mauvais jeux de mots, le métier d'artiste et une certaine idée de la peinture : la première d'entre elles la désigne comme un portrait à l'huile, mais... de ricin ! ; une autre, râtelier d'artiste, porte atteinte à la dignité du lieu mythique de la création ; peinture crocodile, enfin, suggère une parenté avec l'expression larmes de crocodile, désignant de fausses larmes, des larmes d'hypocrite – il faudrait donc comprendre, peinture crocodile comme fausse peinture ou fausseté de la peinture... Ailleurs, les inscriptions qui parsèment certaines œuvres visent explicitement les clichés sentimentaux qui s'attachent, par exemple, à l'amour humain, assimilé à une sexualité absurde et répétitive de bielles et de pistons Parade amoureuse, 1918. Ces machines des idées actuelles dans l'amour, comme s'intitule l'une d'elles, sont les petites filles, nées sans mère du Grand Verre de Duchamp et ont leur équivalent dans la poésie que Picabia commence à produire, tout aussi dénuée d'émotion que sa peinture, ainsi que dans sa vaste production d'aphorismes : Notre phallus devrait avoir des yeux, grâce à eux nous pourrions croire un instant que nous avons vu l'amour de près. Ainsi, avec quelques autres esprits forts (Jarry, Roussel, Duchamp, Tzara, qu'il ira rencontrer à Zurich en 1919 avant de l'accueillir à Paris l'année suivante, Picabia chasse les derniers relents d'idéalisme légués par l'époque précédente et nous fait entrer de plain-pied dans la modernité désenchantée du XXe siècle.

Contre le retour à l'ordre

Lorsque, le conflit terminé, Picabia se réinstalle à Paris, il a dans ses bagages 391, une revue qui reste un des témoignages les plus forts de l'activisme dadaïste ; son anti-peinture prend aussi une dimension plus provocante encore dans le contexte de retour à l'ordre que connaissait alors le milieu de l'art parisien – spécialement chez certains de ses anciens amis cubistes. Leur chauvinisme, leur sacralisation du métier et de la tradition nationale deviennent les cibles de Picabia, de même que leur goût pour les références au passé historique, contre lequel il défend une salutaire conception de la table rase et de l'amnésie – l'amnésie que l'on entend justement dans M'amenez-y. Alors qu'elles ont invariablement été décriées comme le signe de son imposture, de l'insincérité de son engagement dadaïste, les Espagnoles réalistes que Picabia dessine et expose en même temps que ses machines servent exactement les mêmes fins subversives ; mais il faut pour cela s'apercevoir qu'elles détournent de célèbres effigies ingresques, comme celle de La Belle Zélie notamment en les affublant des accessoires dérisoires d'un hispanisme de pacotille (peignes ouvragés, châles et mantilles, coiffures fleuries plus extravagantes les unes que les autres. Au moment même où le nom d'Ingres sert systématiquement de caution aux tenants du rappel à l'ordre en peinture, Picabia détourne l'héritage du maître de Montauban et dévalorise ses emprunts en les faisant servir à la fabrication d'images sans aura, fondées sur les poncifs d'un exotisme et d'un érotisme de folklore. Ingres est la cible : c'est ce que montre très littéralement un grand tableau ripoliné, La Nuit espagnole, 1922, Wallraf-Richartz Museum und Ludwig Museum, Cologne, où la silhouette d'un nu empruntée à La Source d'Ingres est transformée en panneau de foire et parsemée d'impacts de tirs. Avec son pendant, La Feuille de vigne, 1922, Tate Gallery, Londres, qui détourne Œdipe et le sphinx d'Ingres, et un tableau immédiatement postérieur, Le Dresseur d'animaux, 1923, Musée national d'art moderne, Paris, La Nuit espagnole parodie les tableaux de salon dont ils ont les dimensions, les sujets, le nu essentiellement et les emprunts aux sources nobles – à la différence que ces œuvres de Picabia, les toiles au Ripolin mobilisant le moins de science picturale possible ne peuvent sérieusement passer pour le manifeste d'un quelconque rappel à la tradition et au beau métier. Ils connaîtront une importante descendance jusqu'au milieu des années 1920 avec la série des Monstres, qui montre des couples d'amoureux bariolés dérivant d'un genre de carte postale très populaire à cette époque, Jeunes Mariés, 1925, coll. part.. Bien après la date officielle du décès de Dada, ces œuvres prolongent très tard une tradition d'anti-peinture dont relèvent aussi plusieurs collages constitués de matériaux hétéroclites englués dans le Ripolin, Pot de fleurs, 1925-1926, musée d'Art moderne de la Ville de Paris.

Sources nobles et vulgaires se croisent dans une des premières œuvres significatives de la série des Transparences : il s'agit de Rocking-Chair, 1928, coll. part., dont le principal motif, une femme nue dans un fauteuil qui démarque une carte postale érotique de la Belle Époque, s'accompagne de citations botticelliennes. Cela pose le délicat problème du statut de ces œuvres à l'aspect porcelainé, exécutées dans une technique raffinée, glacis, vernis et multipliant, par système plus que par nécessité, les références aux exemples les plus accomplis de l'art du passé, entremêlées dans un jeu confus de superpositions créant d'insurmontables difficultés de lecture. Si parodie il y a, celle-ci heurte en tout cas beaucoup moins frontalement le sens commun, et il est intéressant de constater, à cet égard, que ces tableaux ont trouvé à satisfaire à la fois le goût du rêve et de l'énigme des surréalistes, comme celui d'une nouvelle clientèle mondaine, trop heureuse de pouvoir s'offrir les tableaux plus anodins en apparence d'un artiste à la réputation scandaleuse. L'époque des Transparences est en effet celle au cours de laquelle Picabia renoue avec les fastes de ses débuts – par penchant personnel certainement, mais aussi peut-être par nécessité, sa situation matérielle s'étant progressivement compliquée pendant l'entre-deux-guerres. Établi le plus clair de l'année sur la Côte d'Azur, il devient alors l'ordonnateur de fêtes brillantes et le pourvoyeur d'expositions qui sont autant de rendez-vous de la haute société, à laquelle il sert la soupe avec une propension au cynisme difficile à évaluer. Picabia se réserve cependant de discrètes marges de manœuvre, dont il profite par exemple pour produire, à la fin des années 1930, une nouvelle série d'œuvres abstraites, 7091, 1938, coll. part. ou encore un ensemble de paysages truellés qui anticipe curieusement sur la période vache de Magritte ou sur les croûtes de Gasiorowski.

La peinture : grandeur et servitude

Plus homogène, l'ensemble de toiles réalistes, des couples érotiques, des nus jeunes et sportifs, quelques scènes de genre... que Picabia entreprend pendant les années de guerre est celui qui a fait peser les plus graves soupçons sur la valeur du projet artistique de son auteur : soupçon d'attirance inavouée pour certains critères de la peinture académique, soupçon d'adhésion à l'idéologie de la jeunesse sur laquelle s'appuyait la Révolution nationale pétainiste.

Pourtant, sur le plan de la méthode comme du programme qui l'accompagne, la cohérence de cette peinture avec ce que l'on sait des obsessions de Picabia paraît remarquable. Cohérence de méthode, puisque toutes ces mises en scène sont strictement calquées sur les photographies que mettaient à la disposition du peintre les revues de charme de la fin des années 1930, Paris Plaisir, Paris Magazine, Paris Sex Appeal, Mon Paris... ; cohérence de programme, celui de la dévalorisation systématique des ressources de la peinture en soumettant tous ses effets à ceux des documents utilisés. Les toiles de Picabia imitent en effet les photographies dans leurs caractéristiques les plus brutales : éclairages fortement contrastés, points de vue inhabituels, décadrages, raccourcis et aberrations optiques, Nu, 1942-1943, coll. part.. Transposés en peinture, ces effets donnent aux toiles de Picabia leur aspect singulièrement âpre et tranchant, très loin de toute élégance et de toute tentation académique – il suffirait pour s'en convaincre de les comparer aux nus d'un authentique peintre mondain comme Jean-Gabriel Domergue. En outre, de la même manière qu'à l'époque des machines dadaïstes, l'utilisation de plusieurs sources éparses dans la confection de certaines toiles occasionne des étrangetés spatiales et des ruptures d'échelle qui désignent bien ces tableaux pour ce qu'ils sont : de véritables collages peints, comme dans le spectaculaire Cinq femmes env. 1942, coll. part.. Picabia, une fois de plus, se complaît dans la réalisation d'une peinture sans aura, brutalement confrontée au risque que Delacroix, à l'aube du nouvel art photographique, voyait planer sur le peintre qui en ferait mauvais usage, celui de ne plus rien devenir d'autre que cette machine attelée à une autre machine .

La couleur qui est dans ces toiles l'une des seules parts d'arbitraire que puisse s'autoriser Picabia renforce par les teintes outrées le kitsch de ces mises en scène, très peu bien-pensantes, qui utilisent tous les poncifs d'un érotisme de bas-étage, bordels exotiques, alcôves et bonbonnières de fausses marquises. Mais l'iconographie de ces tableaux est parfois aussi celle de la libération du corps, du naturisme et du développement des loisirs qui avait cours dans l'entre-deux-guerres et que les revues de charme détournaient à leurs propres fins en y cherchant systématiquement le côté scabreux, Printemps, 1942-1943, coll. part. ; c'est, par exemple, l'iconographie des photographes de la Nouvelle Vision, comme Jean Moral, un ami de Picabia, dont les clichés de baigneuses étaient parfois reproduits dans Paris Magazine. Replacées dans leur contexte, celui d'une sous-culture populaire, les effigies picabiennes sont ainsi les proches parentes des pin-up qui apparaissent au même moment dans les derniers collages de Schwitters, avant de passer chez Richard Hamilton et Eduardo Paolozzi et d'entrer dans le répertoire de base du pop art.

Après cette période une nouvelle fois hantée par le spectre de la photographie, Picabia se lance, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une nouvelle forme de peinture qui est, selon ses propres termes, l'expression de ce qu'il y a de plus vrai dans notre être intérieur et une prise de contact de plus en plus profonde avec un univers intérieur – c'est-à-dire que se rejoue, comme en 1912, l'exaltation des pouvoirs de la peinture contre la menace, sinon de sa disparition, du moins de sa réification dans un monde d'images de plus en plus homogène et dominé par un paradigme réaliste issu de la photographie. La peinture de Picabia se recentre alors sur un fort contenu de significations à la fois personnelles et universelles qu'il incarne dans un répertoire mi-abstrait mi-figuratif de signes idéographiques, de symboles archaïques et d'images archétypales, où dominent surtout les symboles sexuels plus ou moins éloquents, vulves ou phallus, Ça m'est égal, 1947, coll. part.. L'ensemble est traité dans un style qui témoigne d'un possible intérêt pour les arts archaïques et primitifs, et d'un goût certain pour les surfaces texturées qui renvoie aux tendances matiéristes de la peinture de ce temps. Cette dernière remarque vaut également pour la série des Points aux champs de couleurs unis parsemés de pastilles rondes, étonnants jalons dans l'histoire encore balbutiante du monochrome, interprétés en termes néo-dadaïstes par Michel Seuphor qui y voyait la même peinture anti-peinture qui est réellement la création, et sans doute le point final à toute possibilité de faire de la peinture.

Point final, en effet. Déjà affaibli par une première attaque en 1944, Picabia succombe à la suivante en 1951 ; lorsqu'il meurt en 1953, il ne peignait plus depuis deux ans. Dans une œuvre au sujet énigmatique Sans titre, 1951, coll. part., Marcel Jean a vu une forme indéfinissable mais précise, enveloppée de bandelettes : ainsi jadis on emmaillotait les nouveau-nés, comme les morts qu'on menait à la tombe. Cadavre ou tout petit enfant prometteur, cet objet indéfinissable et insaisissable n'est sans doute rien d'autre que la peinture elle-même, toujours engagée dans le cycle des morts et des résurrections auquel Picabia l'aura soumis sa vie durant.

À la fin de l'année 1951, Picabia souffre d'une artériosclérose paralysante qui l'empêche de peindre et meurt deux ans plus tard.

Œuvres

Peintures

Les Martigues, 1902, fusain sur papier, Musée Pierre André Benoit, Alès

La Rivière: bord de la Douceline à Munot près de La Charité sur Loire 1906

Udnie, 1913, huile sur toile, 290 × 300 cm, Musée national d'art moderne de Paris

Edtaonisl, 1913, Art institute of Chicago

La Ville de New York aperçue à travers mon corps, 1913, gouache, aquarelle, crayon et encre, 55 × 74,5 cm4

Prostitution universelle, 1916, Yale University Art Gallery, New Haven

Parade amoureuse, 1917, huile sur carton, 97 × 74 cm, Paris, collection particulière.

Danse de Saint-Guy Tabac Rat, 1919, MNAM Paris

L'Enfant Carburateur, 1919, huile, émail, feuille d'or, crayon sur contreplaqué, New York, musée Guggenheim

L'Œil cacodylate, 1921, huile sur toile, MNAM Paris

Chapeau de paille ?, 1921, MNAM Paris

La Nuit espagnole, 1922, Musée Ludwig, Cologne

Optophone II , 1923, huile sur toile, 116 × 88,5 cm, Musée d'art moderne de la Ville de Paris

Le dresseur d'animaux , 1923, Ripolin sur toile, 250 x 200 cm, Centre Pompidou, Musée d'art moderne de la Ville de Paris6

Cure-dents », 1925, huile et collage sur toile, 129 × 110 cm7

Corrida, 1926-1927, Gouache, 104.8 × 75.2, collection privée, Suisse

Idylle, 1927, Musée de Grenoble, huile sur caton 105,7 × 75,7cm

L'Autoportrait de dos avec femme enlacée et masque, 1927-30, Musée Picasso, Antibes

Le Masque et le Miroir, 1930-45, huile sur contre- plaqué, 85,2 × 69,9 cm, Musée national d'art moderne, Paris

Figure et fleurs, 1935-45, huile sur toile, 100 × 73 cm, Musée national d'art moderne, Paris

Maternité, 1936, huile sur toile, 162,4 × 130,3 cm, Musée national d'art moderne, Paris

Printemps, 1938, Galerie Rose Fried

Le Matador dans l'arène, 1941-1943, huile sur carton, 105 × 76 cm Musée du petit palais, Genève

Sans titre masque, 1946/47, huile sur carton, 64,5 × 52,5 cm, Musée national d'art moderne

Chose à moi-même, 1946, huile sur carton, 92 × 72,5 cm, collection particulière

Cherchez d'abord votre Orphée, 1948, huile sur toile, 169 × 70 cm, Musée Pierre André Benoit, Alès

L'Insensé, 1948, huile sur toile, 151 × 10 cm, Musée Ludwig, Cologne

Veuve, 1948, huile sur bois, 153,2 × 116,Musée national d'art moderne, Paris

Déclaration d'amour, 1949, huile sur panneau, 96 × 69 cm, Musée Pierre André Benoit, Alès

Symbole, 1950, huile sur contreplaqué, 100 × 85 cm, Musée Pierre André Benoit, Alès

Écrits

Première édition de Jésus-Christ Rastaquouère, 1920 illustrations de Georges Ribemont-Dessaignes)

Cinquante-deux miroirs, Barcelone, octobre 1917.

Poèmes et dessins de la Fille née sans mère, Lausanne, Imprimeries réunies, avril 1918.

L'Ilot de Beau-Séjour dans le Canton de Nudité, Lausanne, juin 1918.

L'Athlète des Pompes funèbres, Bégnins, décembre 1918.

Râteliers platoniques, Lausanne, décembre 1918.

Poésie ron-ron, Lausanne, février 1919.

Pensées sans langage, Paris, Figuière, avril 1919.

Unique Eunuque Paris, Au Sans Pareil, Coll. Dada, février 1920. Rééd. Paris, Allia, 1992.

Jésus-Christ Rastaquouère, Paris, Au Sans Pareil, « Dada », automne 1920. Rééd. Paris, Allia, 1996.

Caravansérail 1924. Ed. Luc-Henri Mercié. Paris, Belfond, 1975.

Choix de poèmes par Henri Parisot, Paris, Guy Lévis-Mano, 1947.

Lettres à Christine, édition établie par Jean Sireuil. Présentation, chronologie et bibliographie par Marc Dachy. Paris, Champ Libre, 1988.

Écrits, deux volumes. Ed. Olivier Revault d'Allonnes et Dominique Bouissou. Paris, Belfond, 1975 et 1978.

Écrits critiques, préf. Bernard Noël. Ed. Carole Boulbès. Paris, Mémoire du Livre, 2005.

Liens

http://www.ina.fr/audio/P11180790/int ... rancis-picabia-audio.html Interview de Piacabia

http://www.ina.fr/audio/00771740/francis-picabia-audio.html Une vie une oeuvre Picabia

http://youtu.be/sS2av7z7ofs Picabia

http://youtu.be/jTv-vNhPoZs Diaporama

http://youtu.be/SE-4Hxygl8o Les dernières toiles

http://youtu.be/0xtFAIMpFdc Transparence diaporama

http://youtu.be/DdejF4YAjLM Francis Picabia

Posté le : 29/11/2014 21:42

|

|

|

|

|

Fernando de Passoa |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

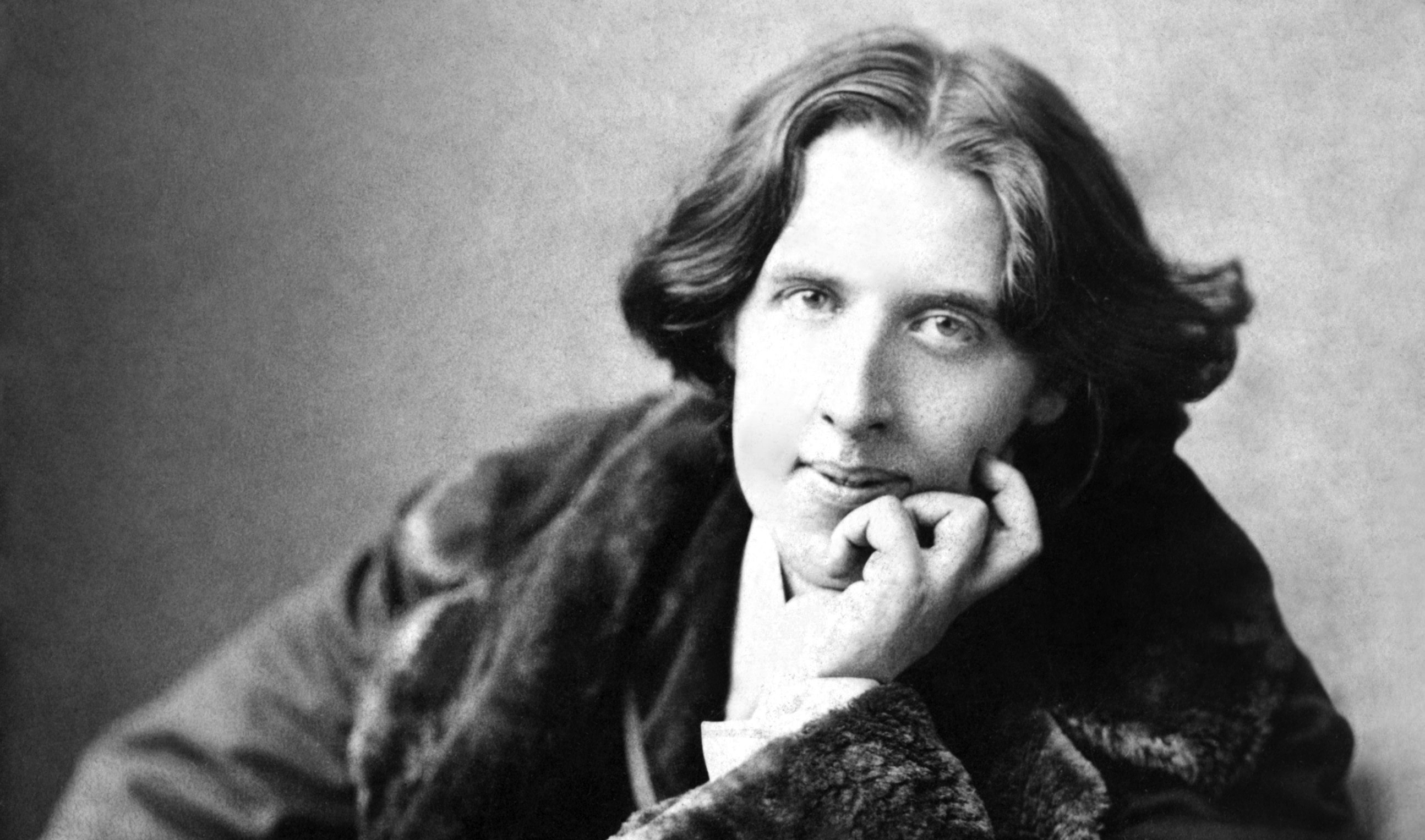

Le 30 novembre 1935, meurt Fernando António Nogueira Pessoa

à 47 ans, des suites de son alcoolisme, à Lisbonne Portugal, écrivain, critique, polémiste et poète portugais trilingue anglais, dans une faible mesure français, et principalement portugais.Il a pour autre pseudos Bernardo Soares, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos, né le 13 juin 1888 à Lisbonne, ville où il meurt , il a vécu une partie de son enfance en Afrique du Sud.

Théoricien de la littérature engagé dans une époque troublée par la guerre et les dictatures, inventeur inspiré par Cesário Verde du sensationnismecf, ses vers mystiques et sa prose poétique ont été les principaux agents du surgissement du modernisme au Portugal.

... est-ce que je sais que je vis, ou bien seulement que je le sais ?

— Poèmes inconnus d'Alberto Caeiro.

Pessoa flâneur, poète de l'errance, auteur d'une flânerie, Lisbon revisited, et d'un guide touristique posthume anglais

En bref

Né et mort à Lisbonne, mais élevé en Afrique du Sud, alors britannique, poète bilingue, à la fois cosmopolite et nationaliste, sentimental et cynique, rationaliste et mystique, classique et baroque, Fernando Pessoa éprouvait très fortement le sentiment de n'être personne, à moins d'être plusieurs. C'est autour de cette intuition que s'organise son œuvre. Incapable de gérer ses contradictions dans la vie, il en a fait la matière de ses livres. Prenant Shakespeare pour modèle, il définit son entreprise comme un drama em gente, drame en personnes ; il fait dialoguer entre eux les divers moi qui existent virtuellement en lui et leur donne une réalité fictive par l'écriture. Mais on peut aussi lire son œuvre comme une sorte d'épopée intellectuelle, qui décrit l'exploration non de terres lointaines, comme celle de Camões, mais de modes d'être inconnus.

Ce qui déconcerte ou fascine ses lecteurs, c'est l'existence en lui de tous ces auteurs hétéronymes dont il a écrit les œuvres et assumé les personnalités : le poète paysan Alberto Caeiro, le docteur Ricardo Reis, l'ingénieur Álvaro de Campos, l'employé de bureau Bernardo Soares et bien d'autres. L'auteur orthonyme, Fernando Pessoa lui-même c'est, paradoxalement, son vrai nom, qui signifie personne, joue sa partie dans ce concert, au même titre que les autres. Pessoa est donc à lui seul plus qu'une pléiade. Il est à la fois chacun des poètes qui la constituent et le poète total qui les contient tous. Mais cet éclatement de son être en plusieurs personnes distinctes ne serait qu'une curiosité clinique s'il ne s'agissait pas aussi d'un acte créateur, destiné à changer la vie.

Sa vie

L'enfant, qui a grandi en face de l'opéra de Lisbonne, 4 place Saint-Charles dans le quartier du Chiado, perd à l'âge de cinq ans son père, emporté le 13 juillet 1893 dans sa quarante quatrième année par la tuberculose. Ce père, Joaquim de Seabra Pessoa , fils d'un général qui s'était illustré durant la Guerre civile portugaise, travaillait comme fonctionnaire du secrétariat à la Justice et publiait régulièrement des critiques musicales dans le Diário de Notícias il a en outre publié une brochure sur le Hollandais Volant. Le 2 janvier 1894, c'est au tour de son frère né en juillet 1893, Jorge, de mourir. Le garçon, alors que la famille a dû en novembre emménager avec une grand-mère maternelle dans une maison plus modeste 104 rue Saint Marcel, s'invente un double, le Chevalier de Pas, et dédie un premier poème annonciateur de prédilections futures À ma chère maman.

Sa mère, Maria Magdalena Pinheiro Nogueira, îlienne de Terceira, femme de culture quadrilingue et versificatrice à ses heures, de qui le père, directeur général du ministère de la Reine, fréquentait entre autres personnalités le poète Tomás Ribeiro, avait appris l'anglais auprès du précepteur des infants. Elle s'était remariée, par procuration, en décembre 1895 avec le consul du Portugal à Durban, le commandant João Miguel Rosa, qui lui avait été présenté à Lisbonne quatorze mois plus tôt, avant la nomination de celui-ci. Elle embarqua avec son fils le 7 janvier 1896 pour rejoindre son nouvel époux au Natal, colonie autonome d'Afrique du Sud, où l'éducation de l'enfant se poursuivit en anglais. Celui-ci franchit en deux années les quatre de l'enseignement primaire dispensé par les sœurs irlandaises et françaises de l'école catholique Saint-Joseph.

Vie en Angleterre

Introverti et modeste dans ses échanges, Fernando Pessoa se montre un frère amuseur en organisant des jeux de rôles ou en faisant le clown devant la galerie, attitude ambivalente qu'il conservera toute sa vie.

Devenu le crac solitaire et inapte au sport du lycée de Durban il est premier en français en 1900, il est admis en juin 1901 au lycée du Cap de Bonne Espérance. C'est l'année où meurt sa seconde demi-sœur, Madalena Henriqueta, âgée de deux ans, et où il s'invente le personnage d'Alexander Search dans lequel il se glisse pour écrire des poèmes, en anglais, langue qui restera, sans exclusivité, celle de son écriture jusqu'en 1921. Il y en aura cent dix-sept, le dernier datant de 1909. Ses tentatives d'écrire des nouvelles, parfois sous le pseudonyme de David Merrick ou de Horace James Faber, sont des échecs.

Cependant, à la rentrée scolaire, il est avec sa famille sur le paquebot qui conduit via Alexandrie le corps de sa sœur jusqu'à une sépulture lisboète. En mai 1902, le voyage familial se prolonge aux Açores où habite la famille maternelle. Sa belle-famille, rentrant sans lui, le laisse visiter de son côté sa famille paternelle à Tavira en Algarve. C'est seul qu'il regagne Durban en septembre. Préparant seul son entrée à l'université, il suit parallèlement des cours du soir au Lycée de Commerce de Durban. En novembre 1903, il est lauréat d'anglais, sur huit cent quatre-vingt-dix-neuf candidats, à l'examen d'admission à l'Université du Cap de Bonne Espérance.

C'est toutefois de nouveau au lycée de Durban qu'il suit l'équivalent d'une khâgne. Ébloui par Shakespeare, il compose alors, en anglais, Le Marin, première et seule pièce achevée des cinq œuvres dramatiques qu'il produira. Il est publié pour la première fois en juillet 1904 par Le Mercure du Natal pour un poème signé Charles Robert Anon, comme anonyme. Le journal du lycée de décembre 1904 révèle par un article intitulé Macaulay ses talents de critique. Il achève ses études undergraduate en décembre 1904 en obtenant précocement le diplôme Intermediate Examination in Arts.

Immigré à Lisbonne, exilé à soi-même

La dictature ne favorise pas la jeunesse. Les plus riches s'exilent à Paris. Fernando Pessoa rêve alors de s'éditer lui-même. C'est un échec.

En 1905, à l'âge de dix-sept ans, il part pour Lisbonne vivre auprès de sa grand-mère paternelle atteinte de démence à éclipses, Dionísia Perestrelo de Seabra, laissant sa mère à Durban, ce dans le but de devenir diplomate. Une santé fragile qu'il tente de maintenir par psychothérapie et gymnastique suédoise lui fait perdre une année universitaire et en octobre de l'année suivante, il s'inscrit au Cours Supérieur de Lettres, qui n'était pas encore faculté, mais son cursus est compromis par sa participation aux grèves estudiantines suscitées par le coup d'État du dictateur João Franco.

Fernando Pessoa à vingt ans en 1908. Devenu indépendant, tout en poursuivant en autodidacte des études littéraires et philosophiques, il entre alors dans la vie active et simultanément en écriture.

À la mort de sa grand-mère en août 1907, il se fait engager par l'agence américaine d'information commerciale R.G. Dun & Company. En septembre, il utilise la part d'héritage que sa grand-mère lui a laissé, pour ouvrir, 38 rue de la Conception de Gloire, un atelier de typographie et d'édition intitulé Ibisnote 8 et écrit sa première nouvelle aboutie, A Very Original Dinner, récit d'humour noir et de cannibalisme. En quelques mois, l'affaire tourne au désastre financier et en 1908 il se fait embaucher au journal Comércio comme correspondant étranger.

Il trouve également à travailler comme rédacteur de courrier commercial et traducteur indépendant pour différents transitaires du port. C'est en tant que traducteur commercial qu'il tirera jusqu’à la fin de sa vie son revenu de subsistance, revenu précaire qui l'aura fait passer par vingt maisons différentes, parfois deux ou trois simultanément.

C'est encore en 1908 qu'il inaugure une recherche intérieure, une longue marche vers soi, vers la connaissance d'un soi qui se révèle multiple, sous la forme d'un journal intime transcrivant dans ce qui devait devenir un drame en cinq actes, Tragédie subjective, le monologue de Faust, monologue qui ne s’arrêtera qu'avec la mort de l'écrivain et dont seuls des fragments ont été publiés. Cette quête intérieure répond à une errance physique, de chambre louée en chambre louée, de quartier en quartier, qui ne cessera qu'en 1921 et se ponctue de crises cénestopathiques.

Conscient de son état, il lit en 1910 Max Nordau, qui décrit le fou comme un dégénéré enfermé dans une subjectivité artistique, lecture qui le persuade que son génie à objectiver la perception du monde l'écarte de la folie. Aussi, en 1911, commence-t-il la rédaction, en anglais, de poèmes sensationnistes. Dépassant l'interprétation symboliste des correspondances de Baudelaire, le poète tend à travers celles-ci à restituer une perception non teintée de subjectivité d'un au-delà présent. Il réalise ainsi le projet nietzschéen d'une tragédie délivrée du moi de l'artiste. Il est conforté dans le sens mystique d'un tel dépassement par les expériences de dépersonnalisation décrites par Edgar Poe, écrivain qu'il a beaucoup lu depuis son arrivée à Lisbonne et qu'il traduira à l'instar d'un Mallarmé qu'il a également étudié de façon approfondie. Après le refus de Constable & Robinson de l'éditer, le 6 juin 1917, l'expérience sensationniste s'achèvera là sous cette forme, laissant place entièrement au projet futuriste, avant d'être repris comme testament de l'artiste. Les cinquante-deux poèmes composant The Mad Fiddler ne seront publiés qu'après 1979, quatre autres volumes et une tragédie en anglais, que l'auteur jugeait imparfaits, restant inédits.

Du critique au pasticheur maniaque

En 1912, il publie sa première critique en portugais suivies de deux autresnote 10 dans la revue nostalgiste L'Aigle, organe de la Renaissance Portugaise . Introduit par le frère de son beau-père, le général retraité Henrique Rosa, il entre dans le groupe Orpheu, cercle littéraire qui se forme autour de celui-ci et qui se réunit au moderne café A Brasileira. Il propose régulièrement de publier leurs créations à Alvaro Pinto, rédacteur de L'Aigle dans laquelle il prophétise la venue d'un super Camoens. À la fin de l'année, il trouve un hébergement, qu'il conservera jusqu'à la guerre, chez sa marraine et tante maternelle, Ana Luísa Pinheiro Nogueira dite Anica, 18 place des Carmes.

C'est alors, en 1913, qu'il verse dans l'ésotérisme et qu'il entame en la personne lusophone de Bernardo Soares, la rédaction décousue du Livre de l'intranquillité qui s'étalera également jusqu'à la mort de l'écrivain. La même revue, L'Aigle, innove en en publiant un extrait, Dans la forêt du songe, premier poème en prose portugaise, et entérine la mutation, fortement encouragée par l'amitié du poète, dramaturge et nouvelliste Mário de Sá-Carneiro, du critique en poète. Cependant une divergence grandit entre les écrivains avides d'ouverture que soutient Fernando Pessoa et la ligne nostalgiste de L'Aigle. En deux jours, du 11 au 12 octobre, Fernando Pessoa reprend le manuscrit de sa pièce Le Marin qu'il destinait au public anglais dans le but de surpasser en raffinements le prix Nobel de littérature Maurice Maeterlinck, ce à quoi il parvient excessivement.

En février 1914, Renascença, Renaissance publie dans ce qui fut l'unique numéro de la revue ses poèmes Impressions du crépuscule et O cloche de mon village qui rallient la jeune garde littéraire à la bannière d'une forme de post-symbolisme initié par Camilo Pessanha, le paulisme ou succédentisme. Dès lors, il se sentira, comme maints de ses prédécesseurs portugais, investi d'une mission de promouvoir une sorte de révolution culturelle pour sauver la nation de la stagnation. En l'occurrence, il se fait une religion de l'intersectionnisme ou sensationnisme à deux dimensions, application à la littérature du simultanéisme qu'avaient expérimentée Apollinaire et Sá-Carneiro. Le 8 mars 1914, lui apparait au cours d'une transe l'hétéronyme Alberto Caeiro, syncope de Carneiro, qui, pendant plusieurs jours, lui dicte en portugais les trente neuf poèmes en vers libres du Gardeur de troupeau. Suivront les deux disciples de cette allégorie du Poète, le portuan Ricardo Reis, Richard Rois, figure intellectuelle auteur des Odes, et le judéo algarvois Alvaro de Campos, Aubéron des Champs, écrivain du cœur qui lui rédigera sans pause ni rature les quelque mille vers de l'Ode maritime.

Le génie du modernisme

Le n° du 28 juin 1915 dont la rédaction était dirigée par Pessoa & Sá-Carneiro sera le dernier de la revue.

L'effervescence du moment est amplifiée par le retour consécutif à l'entrée en guerre de la France d'une jeunesse exilée, durant le régime de João Franco, à Paris où elle a vécu les expériences d'un surréalisme naissant.

Le 28 mars 1915, avec son alter ego Mário de Sá-Carneiro et l'argent du père de celui-ci, ainsi que d'autres artistes engagés contre les mouvements réactionnaires opposés ou favorables à la Première République, Fernando Pessoa lance une revue, Orpheu , référence à l'orphisme. Plus qu'une revue moderne et plus qu'un objet d'art, Orpheu se veut un acte créateur et même l'art en acte. Calligrammes, vers libres, détournement de la ponctuation, éclectisme de l'orthographe et des styles, néologismes, archaïsmes, anachronismes, ruptures et synchronie du discours, paradoxes amphigouriques et antithèses ironiques, ekphrâsis à satiété, interjections, pornographie et allusions homosexuelles, outrances déclenchent le fracas dans toute la presse lisboète et jusqu'en province. L'avant-gardisme provocateur et suicidaire de la revue, la dénonciation d'une sexualité bourgeoise et hypocrite, le défi lancé à une littérature compassée et conformiste, le mépris affiché pour une critique étouffante choquent tant celle-ci que le public et révèlent au sein de la rédaction des clivages politiques envenimés par une diatribe de Fernando Pessoa contre le chef du Parti Républicain, Afonso Costa. C'est à cette occasion qu'il tue le maître sensationniste Alberto Caeiro. Malgré les maquettes qu'il s'obstinera à concevoir, la revue ne survit pas à l'opposition du pseudonote 16 éditeur, António Ferro et au suicide dandy de Mário de Sá-Carneiro. Elle ne comptera que deux numéros premier et deuxième trimestre 1915 ; le troisième numéro imprimé ne fut pas diffusé.

Thème astral de l'hétéronyme Ricardo Reis élaboré par Pessoa. Après le deuil de Sá-Carneiro, traduction des ouvrages de théosophie et séances de spiritisme lui ont été un secours au point d'envisager la carrière d'astrologue.

En septembre 1917, en pleine guerre, Alvaro de Campos, inspiré par le Manifeste du futurisme du nationaliste italien Marinetti, appelle, par un Ultimatum aux générations futuristes portugaises du XXe siècle publié dans le premier et dernier numéro de la revue Portugal futuriste, au renvoi de tous les mandarins européens et à l'avènement d'une civilisation technicienne de surhommes. Quelques mois après, en 1918, parce qu'ils contiennent des insultes tant contre les Alliés que contre le Portugal qui attisent les divisions entre germanophiles et républicains, la police de Sidónio Pais, dans les suites de l'arrestation d'Afonso Costa et du coup d'état du 5 décembre 1917 que pourtant Fernando Pessoa approuve, saisit les exemplaires restants et poursuit les auteurs au prétexte qu'un des dix poèmes d'Almada Negreiros y figurant, Apologie du triangle féminin, est pornographique. Inversement, Antinoüs, poésie où passion charnelle et spiritualité s'entremêlent, et 35 sonnets, plus élizabethains que Shakespeare lui-même et tout emprunts de métaphysique, valent à Fernando Pessoa une critique élogieuse venue de Londres.

L'écrivain mélancolique

En 1920, il s'installe à Campo de Ourique, un quartier de Lisbonne, au 16 rue Coelho da Rocha, avec sa mère invalide devenue une seconde fois veuve et bientôt reléguée dans un hospice de Buraca, campagne du nord-ouest de Lisbonne. Il déserte désormais le café A Brasileira pour l'antique café Martinho da Arcada, place du Commerce. Une correspondance amoureuse et une relation intense avec une secrétaire de dix-neuf ans très entreprenante rencontrée en janvier chez un de ses employeurs, Ofélia Queiroz, coïncide avec un état qui lui fait envisager son propre internement et se solde en octobre par la rupture.

La prestigieuse revue londonienne Athenaeum avait publié le 30 janvier de cette année Meantime, un des cinquante-deux poèmes de The Mad Fiddler qui avait été refusé en 1917, classant ainsi son auteur au Parnasse anglais. L'année suivante, il fonde avec deux amis la librairie Olisipo qui opère également comme maison d’édition. Celle-ci publie English Poems en trois séries. À partir de 1922, il donne de nombreux textes à la revue littéraire Contemporaine dont Le banquier anarchiste, brûlot à l'humour provocateur fustigeant tant l'ordre bourgeois que l'intellectualisme des révolutionnaires. Destinée à une traduction anglaise, ce fut la seule œuvre que l'auteur considéra comme achevée66 quoique la naïveté de sa construction la fit dédaigner des spécialistes. En octobre 1924, il fonde avec Ruy Vaz la revue de poésie Athena dans laquelle il continue de publier mais en portugais.

Fernando Pessoa martyr de la génération montante des modernes.

Le 17 mars 1925, il perd sa mère, dont il ne désespérera jamais retrouver par delà la mort l'affection69 éteinte par la maladie, renonce à poursuivre sa revue Athena, et c'est sa première demi-sœur Henriquetanote 25 et son beau-frère, le colonel Caetano Dias, qui viennent habiter avec lui. En 1926, alors qu'il envisage à son tour le suicide, un de ses demi-frères le fait venir à ses côtés à la direction de la Revue de Commerce et de Comptabilité.

À partir de 1927, il est, avec maints de ses jeunes admirateurs, un des collaborateurs de la nouvelle revue Presença, laquelle revendique la ligne moderne de l'éphémère revue Orpheu. En 1928, il publie dans la brochure gouvernementale L'interrègne une Justification de la dictature militaire au Portugal, appelant à la remise en ordre du pays et soutenant la répression militaire de février 1927, position qu'il regrettera et reniera après l'instauration de la dictature civile. Alvaro de Campos écrit son désenchantement ironique dans Bureau de tabac et lui-même entame à partir de son poème Mer portugaise publié en 1922 dans Contemporânea la rédaction de ce qui deviendra Message.

Fidèle à l'esthétique paronomastique du futurisme que lui avait fait partager Mário de Sá-Carneiro de trouver la poésie dans la réclame, il forge cette même année le slogan pour Coca-Cola nouvellement implanté au Portugal. Il concevra aussi la publicité d'une laque pour carrosseries d'automobiles.

Approfondissements intérieurs

En septembre 1929, il renoue avec Ofélia, seule histoire d’amour qui lui soit connue, mais leur liaison ne connaîtra pas de suite après 1931. En septembre 1930, il rencontre, en tant que disciple gnostique de la société secrète dite de l'Ordre des Templiers, le thélémite Aleister Crowley, qu'il avait impressionné au cours de leur correspondance par son érudition astrologique, alors que celui-ci est de passage en compagnie d'une magicienne de dix-neuf ans, Hanni Larissa Jaeger. La farce du faux suicide de son hôte à la Boca do Inferno à Cascais, rivage prédestiné à l'ouest de Lisbonne, est tout à fait dans l'esprit mystificateur du poète et devait servir, en alertant toutes les polices d'Europe, au lancement d'une série de romans policiers qui restera à l'état d'ébauche, les enquêtes du Docteur Parcequime, déchiffreur qui se seraient voulues une méthode d'investigation de la criminalité de l'homme. Fernando Pessoa fait l'objet d'un article paru à Paris.

En 1931, il écrit Autopsychographie, art poétique en trois quatrains. Il observe la mode du freudisme auquel il reproche de rabaisser l'homme au sexe tout en prétendant dépasser la psychanalyse et conçoit une nouvelle en forme d'étude psychiatrique, Marcos Alves. Sa candidature au poste de bibliothécaire du musée de Cascais est rejetée en 1932. En 1933, paraissent les premières traductions de ses textes. Dans un poème, il rationalise son sentiment d'une vie double, l'une rêvée et vraie, l'autre vécue et fausse.

En 1934, il publie son premier recueil en portugais, Message. Ces quarante cinq poèmes mystiques composent en trois parties une sorte d’épopée rosicrucienne dont le messianisme sébastianiste prophétise une humanité nouvelle et l'avénement du Cinquième Empire de paix universelle. Présentés par ses soins au jury du prix Antero de Quental fondé l'année précédente par l'ex éditeur de la revue Orpheu, António Ferro devenu chef de la propagande de l'Estado Novo, ils lui valent de remporter le second prix, sa création étant jugée trop éparse pour un premier prix.

Fernando Pessoa vieilli prématurément peu avant son décès à l'âge de 47 ans.

À la suite d'un projet de loi d'interdire les sociétés secrètes, il publie dans la presse une apologie de la franc-maçonnerie85 et des pamphlets contre Salazar. L’année suivante, il refuse d’assister à la cérémonie de remise de son prix présidée par celui-ci. En octobre, en guise de protestation contre la censure, il décide de cesser de publier au Portugal.

Il est enterré un mois et demi plus tard, le 2 décembre 1935, pauvre et méconnu du grand public, estimé d'un petit cercle d'amis. Le 29 novembre, veille de son décès et jour de son admission à l’hôpital Saint-Louis des Français pour une cirrhose décompensée, il écrivait son dernier mot, I know not what tomorrow will bring

Ses œuvres complètes seront éditées de 1942 à 1946. Des recherches plus complexes ont permis de faire resurgir son théâtre en 1952 et des inédits en 1955 et 1956. L'inventaire dressé par la Bibliothèque nationale du Portugal à la suite de son achat, à l'hiver 1978-197926, des manuscrits aux héritiers a permis de composer un certain nombre de publications dont Le Livre de l'intranquillité en 1982 et Faust en 1988. Les articles publiés de son vivant ainsi que les manuscrits inédits font l'objet de reconstitutions qui paraissent sous formes d'essais ou de recueils.

L'homme fait œuvre Hétéronymie

Fernando Pessoa. Hétéronymes.

Pessoa a créé une œuvre poétique multiple et complexe sous différents hétéronymes en sus de son propre nom :

Alberto Caeiro, qui incarne la nature et la sagesse païenne;

Ricardo Reis, l'épicurisme à la manière d'Horace;

Alvaro de Campos, le modernisme et la désillusion;

Bernardo Soares, modeste employé de bureau à la vie insignifiante s'il n'était l'auteur du Livre de l'intranquillité,

et alii soixante-douze en incluant les simples pseudonymes.

Bernardo Soares est considéré par lui comme son semi-hétéronyme, plus proche de l'auteur orthonyme. Il signe aussi quelques textes en prose sous son propre nom, comme Le Banquier anarchiste. L'hétéronymie deviendra sa façon d'être. De multiples autres hétéronymes auront des fonctions diverses, de l'astrologie à l'auteur de rébus.

Il reste que les grands hétéronymes littéraires auront une telle force, seront à l'origine d'une création littéraire si unique que l'auteur leur trouvera même à chacun une biographie justifiant leurs différences. Fernando Pessoa deviendra le cas Pessoa pour grand nombre d'intellectuels, de critiques, de littérateurs, de simples lecteurs.

Nombreux sont ceux qui vivent en nous ;

Si je pense, si je ressens, j’ignore

Qui est celui qui pense, qui ressent.

Je suis seulement le lieu

Où l’on pense, où l’on ressent..

— Version du "je" est un autre rimbaldien de Ricardo Reis, double philosophe de Fernando Pessoa.

Une œuvre transocéanique

Prolifique et protéiforme, Pessoa est un auteur majeur de la littérature de langue portugaise dont le succès mondial croissant depuis les années quatre-vingt a été consacré par la Pléiade. Son œuvre, dont de nombreux textes écrits directement en anglais, a été traduite dans un grand nombre de langues, des langues européennes au chinois. Des hommes de théâtre, des chorégraphes, des compositeurs se sont désormais emparés de cette œuvre très riche pour des spectacles. Le cinéma également a produit des films inspirés par ce poète.

Pessoa a la singularité d'être simultanément un écrivain anglophone. En volume, approximativement un dixième de sa production est anglaise, nonobstant l'apport qualitatif de cette production à la littérature. Élevé à Durban, capitale du Natal britannique, brillantissime diplômé de l'Université du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, c'est en tant que dramaturge shakespearien qu'il y commence en 1904 le métier d'écrivain et en tant que poète anglais qu'il le poursuit jusqu'en 1921 dans sa Lisbonne natale. De son vivant, sa production en portugais a été principalement celle d'un critique et les poèmes portugais qu'il a alors donnés l'ont été bien souvent pour le service de cette critique.

Pessoa a aussi écrit, souvent à des dates inconnues, en français, langue de la relation privilégiée avec une mère réinventée par delà les conflits familiaux. Cinq dossiers de ses archives regroupent ses poèmes français, sa prose française et les traductions qu'il a faites de ses poèmes anglais. De cette production, seuls trois poèmes ont été publiés : Trois chansons mortes, Aux volets clos de ton rêve épanoui, Le sourire de tes yeux bleus. Les poèmes français de Pessoa, tel Je vous ai trouvé, ressemblent plus souvent à des chansons.

Le portugais deviendra, cependant, la langue de sa grande créativité, la perfection de son anglais donnant en revanche à celui-ci un air factice. Il affirmera avec force ma patrie est la langue portugaise alors même qu'il ne cessera de penser en anglais, passant naturellement d'une langue à l'autre au cours d'un même écrit.

L'échec et la gloire

Sa sensibilité avait été blessée dès l'enfance par la mort de son père, le remariage de sa mère et l'arrachement à son village natal, le quartier du Chiado, au centre de Lisbonne. Pessoa passe toutes ses années de formation, de sept à dix-sept ans, à Durban, où son beau-père est consul du Portugal et où il reçoit une formation entièrement anglaise. À son retour, il se fixe à Lisbonne, qu'il ne quittera plus, et décide de se consacrer à la littérature. Il devra se contenter, pour gagner sa vie, d'emplois subalternes dans plusieurs maisons de commerce.

Il fait ses débuts littéraires en 1912 dans la revue du mouvement de la Renaissance portugaise. Dans ces premières années de la République proclamée en 1910, il partage l'exaltation messianique du poète Teixeira de Pascoaes. Il cherche sa voie du côté du symbolisme. La rencontre du jeune poète Mário de Sá-Carneiro, qui vit à Paris, l'oriente vers l'avant-garde. Le tournant de sa carrière se situe en 1914. L'apparition en lui des hétéronymes marque le début d'une période d'extraordinaire fièvre créatrice : il invente une philosophie, le néo-paganisme , découvre la théosophie et l'occultisme, participe au mouvement futuriste, propose une nouvelle esthétique, fonde des écoles littéraires intersectionnisme , sensationnisme. En 1915, il crée, avec Sá-Carneiro et quelques autres amis, dont Almada Negreiros, une revue d'avant-garde, Orpheu, dont la brève existence inaugure le modernisme portugais.

Le suicide de Sá-Carneiro, en 1916, l'affecte très profondément. Désormais, sans cesser de participer à la vie littéraire, il vit de plus en plus à l'écart, sacrifiant tout à son œuvre, y compris le seul amour qu'on lui connaisse, celui de la jeune Ophelia Queiroz. En près de vingt ans de solitude, Pessoa écrit des milliers de pages, mais il n'aura publié de son vivant que trois plaquettes de vers anglais, dont deux sur des sujets érotiques et, tout à la fin, un recueil épique et mystique, Mensagem, Message, considéré aujourd'hui par les Portugais comme leur grand poème national, au même titre que les Lusiades.

Un prix lui est décerné, en décembre 1934, pour ce livre, par le secrétariat à la propagande du gouvernement Salazar, dont il semble avoir, pendant quelque temps, approuvé l'idéologie. Quelques années plus tôt, il avait été redécouvert par les jeunes poètes de Coimbra réunis autour de la revue Presença. Ce n'est donc pas un inconnu qui meurt à quarante-sept ans, détruit par la boisson. Pessoa laisse une œuvre énorme, mais fragmentaire, dont il n'existe encore aujourd'hui aucune édition critique. C'est au fil des années, puis des décennies, que paraissent, dans le désordre, les ouvrages dont les manuscrits s'entassaient dans un coffre arca devenu légendaire, et que commence à se dessiner l'immense figure du poète qui prend place dans le panthéon national portugais auprès des deux gloires du passé, Vasco de Gama et Camões.

Pessoa avait désiré et prévu cet accomplissement posthume, comme il avait accepté l'échec de sa vie terrestre. Son héros emblématique est dom Sébastien, le roi caché, dont la défaite et la mort au combat, en 1578, ont précipité le déclin du Portugal, mais qui doit réapparaître un jour pour fonder en esprit un empire portugais éternel et universel.

Tout sentir de toutes les manières

On peut répartir les ouvrages de Pessoa en six grands massifs : l'œuvre poétique écrite en portugais sous son propre nom Cancioneiro, Message ; l'œuvre dramatique Le Marin, Faust ; l'œuvre poétique en anglais The Mad Fiddler, Sonnets, Antinoüs, Epithalame ; les fictions de l'interlude , regroupant tous les poèmes des hétéronymes Alberto Caiero, Ricardo Reis et Alvaro de Campos ; le Livro do desassossego Livre de l'intranquillité, journal intime attribué au demi-hétéronyme Bernardo Soares ; enfin l'ensemble des autres écrits en prose récits, essais, articles, presque tous posthumes, la plupart inachevés, qui traitent des sujets les plus variés : littérature, philosophie, théologie, beaux-arts, psychologie, sociologie, politique, économie et même comptabilité. Une place à part peut y être faite au seul récit publié du vivant de l'auteur, le Banquier anarchiste, dont l'humour tranche sur la tonalité tragique de l'ensemble de l'œuvre.

L'expérience fondamentale de Pessoa, c'est celle de l'excès de conscience de soi, qui lui donne le sentiment d'une totale irréalité de soi-même et du monde. Plus je vois clair en moi, plus obscur est ce que je vois, dit son Faust, qui éprouve à la fois la douleur d'être lui-même et « l'horreur métaphysique de l'Autre. La poésie élégiaque que Pessoa signe de son nom est la plainte d'une conscience privée d'être, qui s'analyse au lieu de sentir et qui feint l'émotion qu'elle ne ressent pas, ou même celle qu'elle ressent trop confusément pour pouvoir l'exprimer. Cette poésie est un lyrisme critique. Pessoa est le poète de l'ère du soupçon. Il a la nostalgie d'une culture primitive, antérieure au platonisme et au christianisme, où il était possible à l'homme de vivre en relation immédiate avec la nature. C'est pour retrouver cette innocence qu'il devient Alberto Caeiro, puis Ricardo Reis. Sous ces identités différentes, il fait l'expérience d'une autre forme de la condition humaine, où le critère de la vérité n'est plus intellectuel mais sensoriel, sensuel. Au lieu de postuler une valeur transcendante, le poète païen reconnaît dans la diversité des choses la présence concrète et plurielle des dieux, dont le philosophe du néo-paganisme, Antonio Mora encore un hétéronyme annonce le retour. Dans le Gardeur de troupeaux, Alberto Caeiro célèbre ses noces avec la terre : il refuse de penser le monde ; il se borne à constater son existence, pour s'en émerveiller. Ricardo Reis, dans ses Odes horatiennes, exprime la sérénité d'une conscience qui accepte sa condition mortelle et choisit de jouir de l'instant fugitif. Le troisième grand hétéronyme, Álvaro de Campos, choisit la voie dionysiaque. Il s'abandonne à la violence des sensations et des sentiments, jusqu'à éprouver le vertige du sacré. Disciple de Walt Whitman, il est le poète des grands espaces sauvages, mais aussi de la civilisation urbaine industrielle. Il crie l'intensité de son désir dans d'immenses Odes plus de mille vers pour la seule Ode maritime, dont l'éloquence délirante contraste avec la retenue de Caeiro et de Reis.

Pessoa va se débarrasser assez vite des deux premiers poètes païens. Il garde auprès de lui Campos, qui sera de plus en plus son double ; mais c'est un Campos différent. Sa soif de vivre ne peut pas être étanchée ; elle n'est pas à la mesure du réel. Il se fait le chantre de son propre échec et de l'échec humain en général. Si l'auteur orthonyme est le plus harmonieux des poètes de la constellation Pessoa, Caeiro le plus sobre, Reis le plus artiste, le jeune Campos le plus puissant, le Campos des dernières années en est le plus pathétique et le plus ironique. Dans ses poèmes en vers libres, dont le plus célèbre est Bureau de tabac, il met son cœur à nu comme jamais Pessoa « lui-même » n'aurait osé le faire. Insomniaque, alcoolique, angoissé mais cynique, il n'attend plus rien de son existence injustifiable, sinon le sommeil qui procure les rêves, ou alors cette forme d'éveil qu'est peut-être la mort.

Alberto Caeiro

C'est l'un des trois principaux personnages dans lesquels Fernando Pessoa s'est dédoublé. D'après les précisions de Pessoa lui-même, il ne s'agit pas d'un pseudonyme mais d'un hétéronyme, une création véritable tout à fait indépendante de son auteur, douée de sentiments particuliers et même d'un style propre. Il a été considéré comme un maître non seulement par Pessoa, mais aussi par les deux autres hétéronymes majeurs : Ricardo Reis et Álvaro de Campos. Il énonce dans ses poèmes des préceptes qui permettent de vivre sans angoisse, comme une plante, et de mourir sans panique, naturellement, comme le jour se meurt. Caeiro apparaît, en effet, comme une sorte de grande mère, Álvaro de Campos l'appelle dans un de ses poèmes : présence humaine de la terre maternelle, le giron où Pessoa et ses autres se cachent pour échapper à la mort en apprenant, par un certain mimétisme avec les bêtes et les plantes, à entrer pour toujours dans le cycle de la sève. Caeiro est tout le contraire de Pessoa, qui l'a justement créé pour qu'il lui apprenne à prendre le réel tel qu'il est, une présence qui finit en elle-même et ne renvoie à aucune absence. C'est pourquoi il privilégie le sens de la vue, il veut apprendre à ses disciples la sagesse de voir au détriment de la pensée. En écrivant sa biographie, Pessoa l'a conçue comme celle d'un autodidacte vivant à la campagne, une sorte de guérisseur avec lequel il voulait apprendre la santé d'exister des arbres et des plantes. Les poèmes-monologues de Caeiro ont été réunis après la mort de Pessoa dans un seul volume intitulé simplement Poèmes.

Álvaro de Campos

C'est l'hétéronyme le plus fécond de Fernando Pessoa. Tandis que Ricardo Reis et Alberto Caeiro ont été créés pour apprendre à leur auteur une certaine sérénité devant la vie et la mort, Campos feint la douleur que Pessoa réellement ressent. Ainsi, dans la présentation que Pessoa fait de lui, on voit que Campos est le portrait non seulement physique mais aussi moral de son auteur, qui exprime à travers ce personnage sa profonde inquiétude, son incapacité de trouver le chemin qui mène vers la vie. Le culte du paradoxe, si caractéristique de Pessoa – la seule façon pour lui d'approcher la vérité –, prend avec Campos une expression dramatique ; il y a, en effet, deux Campos : un personnage turbulent, provocateur, qui doit un peu au futurisme, et son contraire, un personnage nocturne, tourné vers l'intérieur de lui-même, penché vers le puits qu'il se sent être. Pessoa s'exprime, en prose et en vers, au nom de Campos tout au long de sa vie. Sous ce masque, il fait en quelque sorte son journal de voyage, celui de l'éternel voyageur, une valise à la main, tel que son compagnon de route Almada Negreiros l'a représenté. Pour Campos et pour Pessoa, tout est voyage : sensations Sentir, c'est voyager, aventure esthétique, Je n'évolue pas, je voyage , la vie même, Nous sommes tous nés à bord. Les poèmes d'Álvaro de Campos ont été réunis après la mort de Pessoa dans un volume intitulé Poésies et publié, ainsi que les poèmes des autres hétéronymes et de Pessoa lui-même, par l'éditeur Ática Lisbonne. Ses autres textes sont dispersés dans les recueils de prose de Fernando Pessoa.

Ricardo Reis

C'est le troisième hétéronyme du poète. Son créateur le fait naître à Porto en 1887 et élever dans un collège de Jésuites, où il devient un fervent latiniste. Brun, mat, petit et sec, il se réfugie, comme son modèle Horace, dans une sagesse épicurienne et des Odes qui laissent percer l'angoisse de la mort. Il est probablement le plus énigmatique des hétéronymes, ce qui lui valut de devenir le personnage d'un roman de José Saramago, l'Année de la mort de Ricardo Reis 1984. La postérité de Fernando Pessoa semble ainsi s'affirmer prodigue, et autonom

La vie est un songe

Rêver sa vie, à défaut de pouvoir vivre ses rêves : tel est le parti que prend Bernardo Soares. Petit employé perdu dans la foule anonyme, il domine pourtant le monde de toute la hauteur majestueuse de ses rêves. Dans son recueil de poèmes de jeunesse écrits en anglais, The Mad Fiddler, Pessoa affirmait que seul le rêve est vrai. Naufragé du réel, Soares veut bâtir sa demeure dans l'imaginaire. Il voyage abstraitement, sans sortir de sa chambre, comme Des Esseintes. Puisqu'il n'est pas possible d'atteindre le réel pour en exprimer la beauté, l'art consiste à exprimer la beauté de cette impossibilité même d'en exprimer la beauté.

Écrit dans une prose somptueuse, le Livre de l'intranquillité, révélé au public près d'un demi-siècle après sa mort, est sans doute l'ouvrage où Pessoa accomplit le plus parfaitement son projet paradoxal : vivre l'impossibilité de vivre. Mais le poète orthonyme, Pessoa lui-même, à certains moments, est allé encore beaucoup plus loin dans le refus du monde visible. À la devise que Soares emprunte à Calderón, la vie est un songe, répond, chez le Pessoa occultiste, celle qui s'inspire de la foi gnostique : il n'y a pas de mort. La vie est une forme de mort. C'est ce que nous appelons la mort qui est la vraie vie absente. Passionné par l'alchimie et la magie, pratiquant lui-même l'astrologie, héritier de la tradition secrète du christianisme, issue de la cabale juive et du spiritualisme néo-platonicien, qui affleure, au cours des siècles, dans l'ordre du Temple, la fraternité Rose-Croix ou la franc-maçonnerie, le poète initié décrit, dans Message et dans certains des poèmes lyriques du Cancioneiro, un univers dans lequel le mythe est la réalité absolue, l'échec la valeur suprême et l'absence l'attribut essentiel de Dieu. Il se voit lui-même sous l'apparence du moine-chevalier du Moyen Âge, appelé à poursuivre toute sa vie une quête sans objet, vers des plaines sans horizon.

Écrivain posthume

Les cendres de Fernando Pessoa, monument de la littérature, ont été transférées en 1988 pour le centenaire de sa naissance au Monastère des Hiéronymites à une centaine de pas de Camoens et Gama.

De son vivant, Fernando Pessoa a régulièrement écrit dans des revues littéraires portugaises dont celles qu'il a créées. En outre, il a fait paraître en anglais deux ouvrages mais sa mort prématurée ne lui a laissé le temps de publier qu'un seul livre en portugais, qui eut toutefois un succès retentissant : le recueil de poèmes Message, en 1934.

Le livre de la malle

À sa mort, on découvrit, enfouis dans une malle, 27 543 textes que l'on a exhumés peu à peu. Le Livre de l'intranquillité n'a été publié qu'en 1982 et son Faust en 1988. Tous ces manuscrits se trouvent depuis 1979 à la Bibliothèque Nationale de Lisbonne.

Son apport à la langue portugaise a été comparé au cours de l'hommage national officiel rendu le jour anniversaire de sa naissance, en 1988, à celui de Luís de Camões.

Le nom ou l'image-symbole de Fernando Pessoa ont été donnés à de nombreuses institutions portugaises. Depuis 1996, il existe une Université Fernando Pessoa à Porto.

Œuvres

Fiction

Alexander Search, Un souper très singuliernote 34 inédit en langue originale nouvelle gothique écrite en 1907 en anglais d'environ 60 pp.