|

|

7/9/2015RodolpheIII,MarioPraz,L.Pavarotti,V.Soudière,LaFayette,J.Green,DessalinesD'Orbigni,Colbert |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57700

|

Posté le : 13/09/2015 23:45

Edité par Loriane sur 19-09-2015 19:25:49

|

|

|

|

|

Clara Schumann |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57700

|

Le 13 septembre 1819, naît Clara Schumann

de son nom de naissance Clara Wieck, à Leipzig, royaume de Saxe pianiste et compositrice et éditrice allemande, épouse du musicien Robert Schumann, morte, à 76 ans, le 20 mai 1896 à Francfort-sur-le-Main alors royaume de Prusse.

Élève de son père, Friedrich Wieck, elle donna son premier concert en 1828 à Leipzig. En 1831, au début de sa première tournée qui la conduisit à Paris, elle joua devant Goethe. Au retour, elle compléta ses études de composition. Sa renommée précoce lui valut d'être nommée pianiste de la cour d'Autriche en 1838. L'année suivante, au cours d'un second séjour à Paris où elle songea à se fixer, elle fit connaître à un cercle restreint les premières œuvres qu'elle avait inspirées à Robert Schumann.

En bref

La pianiste et compositrice allemande Clara Schumann fut l' épouse du compositeur Robert Schumann et l' inspiratrice de Johannes Brahms.Elle l'épousa le 12 septembre 1840, au terme d'une longue et douloureuse attente provoquée par l'opposition de Wieck. Grâce à Schumann qui l'initia intensivement à J. S. Bach et à Beethoven, la virtuose qu'elle était devint l'une des premières interprètes de son temps.

Née le 13 septembre 1819, à Leipzig, en Saxe, Clara Josephine Wieck étudie le piano dès l'âge de cinq ans, sur les encouragements de son père, Friedrich Wieck. En 1835, elle jouit déjà de la réputation d'enfant prodige dans toute l'Europe. Trois ans plus tard, la jeune fille est honorée par la cour d'Autriche, dont elle est nommée pianiste virtuose, et elle est élue membre de la prestigieuse Société philharmonique Gesellschaft der Musikfreunde de Vienne.

En dépit des fortes objections de son père, la jeune Clara épouse le 12 septembre 1840 Robert Schumann, dont elle aura huit enfants entre 1841 et 1854. Bien que ses devoirs de mère de famille l'obligent à ralentir ses activités, elle enseigne au conservatoire de Leipzig, compose et réalise de nombreuses tournées. Le 1er janvier 1846, Clara Schumann crée à Leipzig, avec l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig placé sous la direction de Felix Mendelssohn, le Concerto pour piano et orchestre, en la mineur, opus 54, de son époux. À partir de 1853, le couple noue avec Johannes Brahms une étroite relation professionnelle en même temps qu'une profonde amitié que Clara Schumann entretiendra après la mort de son époux, survenue en 1856. Son répertoire s'étend de Bach à Brahms. Elle édite par ailleurs les œuvres complètes de son mari, publiées en 34 volumes, de 1881 à 1893. À son catalogue figurent des œuvres pour orchestre parmi lesquelles un Concerto pour piano, opus 7, 1835, de la musique de chambre Trio avec piano, opus 17, 1846 ; Trois Romances pour piano et violon, opus 22, 1853, trois remarquables recueils de lieder et de nombreuses pièces pour piano seul Scherzo, opus 10 ; Trois Romances, opus 11, 1838-1839 ; Trois Romances, opus 21, 1853. Clara Schumann meurt le 20 mai 1896, à Francfort-sur-le-Main.

Sa vie

La fille du professeur Wieck

Son père Friedrich Wieck, célèbre professeur de piano, fait d'elle une concertiste prodige dès l'âge de neuf ans.

En 1827, elle a déjà rencontré son futur époux, Robert Schumann elle a huit ans, il en a dix-sept, qui étudie auprès de son père. Clara donne son premier concert au Gewandhaus de Leipzig, où elle est remarquée par Goethe. En tournée à Paris, elle connaît un triomphe. Dès 1829, Clara publie ses premières œuvres, Quatre Polonaises tandis qu'en 1832, Robert publie Papillons ; Clara joue cette œuvre en concert l'année même. Entre 1834 et 1836, elle compose les Soirées musicales, qui connaissent un grand succès notamment auprès de Liszt.

L'épouse du musicien Schumann

À l'âge de seize ans, elle s'éprend de Robert Schumann. Robert demande sa main à son père lorsque la jeune fille atteint sa dix-huitième année. Mais Wieck s'oppose vigoureusement à leur mariage. Les amoureux sont séparés de force, mais communiquent par le biais d'amis et de messages musicaux dans les concerts de Clara. Le mariage est finalement célébré en 1840 à Schönefeld en exécution d'une décision judiciaire. Huit enfants, dont Felix Schumann, sont issus de leur union, ce qui tend à ralentir sérieusement le parcours musical de Clara.

Première interprète des œuvres de son mari, elle fait connaître et apprécier sa musique dont, selon ce dernier, elle est alors la seule à bien comprendre les délicatesses. Clara est elle-même l'auteur d'une quarantaine d'œuvres, mais elle a en partie négligé la composition au profit du piano et de son rôle d'inspiratrice auprès de son mari.

Jusqu'en 1856, elle n'effectua que deux tournées importantes, l'une au Danemark 1842, l'autre en Russie 1844, et créa à Leipzig, le 1er janvier 1846, le concerto pour piano que Schumann avait conçu pour elle. Un peu avant la mort de celui-ci, elle reprit par nécessité la vie errante de concertiste, moralement soutenue par l'amitié passionnée que lui vouait Johannes Brahms. De 1856 à 1891, année de son dernier concert public, elle se rendit seize fois en Angleterre, deux fois à Paris 1862 et 1863, où elle joua avec le quatuor Armingaud le quintette que Schumann lui avait dédié, fit une seconde tournée en Russie 1864 et donna plusieurs concerts avec le violoniste Joseph Joachim. Dans son répertoire qui s'étendait de Bach à Brahms, elle marqua toujours une prédilection pour les œuvres les plus brillantes de Schumann.

Son jeu, bien que puissant et timbré, était basé sur une technique opposée à celle de Liszt, pour qui elle avait peu de sympathie. D'esprit conservateur, elle prit parti pour Brahms contre Wagner. En 1878, elle fut nommée professeur au conservatoire de Francfort. Elle établit, en collaboration avec Brahms, une édition complète des œuvres de Schumann 1881-1893 et publia en 1885 sa correspondance de jeunesse. Inspiratrice et conseillère de deux des plus grands musiciens du romantisme, Clara Schumann a sous-estimé ses dons de compositeur. Sa production, une quarantaine d'œuvres, est d'une réelle qualité. L'ensemble des pièces pour piano écrites avant 1840, sous l'influence de Chopin et de Mendelssohn, est dominé par le concerto op. 7 1835. Ensuite, son évolution suit celle de Schumann et culmine avec le trio op. 17 1847. Ce sont surtout ses trois recueils de lieder 1840, 1844, 1853 qui sont remarquables. Schumann, qui avait déjà écrit ses Impromptus op. 5, ses Davidsbündlertänze op. 6 et sa 3e Sonate op. 14 à partir de motifs empruntés à des œuvres de sa fiancée, a inclus dans son Liebesfrühling op. 37 1840 trois lieder de l'opus 12 de Clara, qui égalent sa propre inspiration

En 1854, Robert Schumann est interné. Veuve dès 1856, Clara devient l'amie, la conseillère et l'inspiratrice de Johannes Brahms mais elle affirme désormais que ses seuls moments de bonheur sont ceux où elle joue ou écoute la musique de son cher disparu.

Une artiste reconnue

Clara se lance à corps perdu dans des tournées en Angleterre, en France, en Russie… jusqu'en 1891, date de son dernier concert. Elle enseigne par ailleurs le piano au Conservatoire de Francfort de 1878 à 1892. Elle est reçue dans le salon de la Landgravine de Hesse-Cassel, nièce de l'empereur, mélomane et musicienne au talent reconnu.

De 1881 à 1893, elle établit une édition complète des travaux de son mari, dont elle n'a de cesse de défendre l'œuvre. C'est précisément en écoutant son petit-fils, Ferdinand, interpréter une œuvre de son célèbre aïeul Romance en fa majeur, Op. 28 n° 2 qu'elle s'éteint le 20 mai 1896, ayant enduré vers la fin de sa vie des problèmes de surdité. Elle est enterrée aux côtés de son mari au Vieux-Cimetière de Bonn.

Elle fait partie des rares femmes compositrices de renom au XIXe siècle, avec Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc et Cécile Chaminade.

Catalogue des œuvres

Clara Schumann 1878/79

Pastel de Franz von Lenbach

Quatre Polonaises pour piano op. 1 1829/30

Caprices en forme de Valse pour piano op. 2 1831/32

Romance variée pour piano op. 31833

Valses romantiques pour piano op. 4 1835

Quatre Pièces caractéristiques op. 5 1833 ?, 1835/36

Soirées Musicales op. 6 1834-36

Premier Concerto en la mineur pour piano, avec accompagnement d'orchestre op. 7 1833-35

Variations de Concert pour piano sur la Cavatine du Pirate de Bellini op. 8

Souvenir de Vienne, Impromptu pour piano op. 9 1838

Scherzo pour piano op. 10

Trois Romances pour piano op. 11 1838/39

Douze chants sur Liebesfrühling de F. Rückert pour chant et piano de Robert et Clara Schumann op. 12 (Lieder Nr. 2, 4 et 11 de Clara, inclus dans l'op. 37 de Robert Schumann 1841

Six Lieder avec accompagnement de piano op. 13

Deuxième Scherzo pour piano op. 14 1841

Quatre Pièces fugitives pour piano op. 15 1840 - 44?

Trois Préludes et Fugues pour piano op. 16 1845

Trio en sol mineur pour piano, violon et violoncelle op. 17 1846

op. 18 et op. 19 perdus

Variations sur un thème de Robert Schumann pour piano, Ihm gewidmet op. 20 1853

Trois Romances pour piano op. 21 1853

Trois Romances pour piano et violon op. 22 1853

Six Lieder sur Jucunde de Hermann Rollet op. 23 1853

Posté le : 13/09/2015 23:37

|

|

|

|

|

Maurice Jarre |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57700

|

Le 13 septembre 1924 naît Maurice Jarre,

à Lyon 5ème, compositeur français de musiques de scènes et de musiques de films, mort le 29 mars 2009, à 84 ans, à Malibu États-Unis. Maurice Jarre est le fils du directeur technique de Radio Lyon, André Jarre. Compositeur, Chef d'orchestre, ses films les plus notables sont Lawrence d'Arabie

Le Docteur Jivago, Paris brule-t-il ?, La Fille de Ryan, Le Message, Le Lion du désert, La Route des Indes, Witness, Le Cercle des poètes disparus, Ghost

Dans les années 1940, il épouse France Pejot ancienne résistante 1914-2010. Leur fils Jean-Michel naît le 24 août 1948. Le couple divorce en 1953 et Maurice part aux États-Unis. En 1965, il épouse l'actrice Dany Saval et une fille, Stéphanie, naît en 1966. Ils divorcent peu après. Fin 1967, il épouse l'actrice Laura Devon 1931-2007 ; il adopte son fils, Kevin Jarre 1954-2011. Le couple divorce en 1984. Il épouse, en 1984, Fong F. Khong, d'origine chinoise, qui l'accompagnera jusqu'à sa mort.

En bref

Maurice Jarre s'est intéressé assez tard à la musique. Timbalier de formation, Jarre débute à la Compagnie Renaud-Barrault en 1946, formant un duo avec Pierre Boulez au piano et aux ondes Martenot, mais Jarre s'intéresse très vite à la composition.

On lui commande en 1948 sa première musique de scène pour Le Gardien du Tombeau, de Franz Kafka. Il devient directeur musical du Théâtre national populaire durant douze années 1951-1963. Il compose les mythiques trompettes, la fanfare d'accueil de Lorenzaccio, qui retentit en juillet lors de chaque représentation du Festival d'Avignon dans la Cour d'honneur du Palais des Papes. Parmi les musiques de scène composées alors pour le T.N.P. il faut remarquer, outre Lorenzaccio déjà cité, les musiques de Richard II, Macbeth, Le Prince de Hombourg, Nucléa, Meurtre dans la cathédrale, Don Juan, Le Médecin malgré lui, Ruy Blas, La Découverte du Nouveau-Monde. Il est à remarquer que Maurice Jarre compose une nouvelle musique de scène pour Lorenzaccio, cette fois lors de la reprise de cette pièce à la Comédie-Française dans la mise en scène de Franco Zeffirelli. Sa carrière dans la musique de film démarra dans les années 1950 pour des courts métrages des compositions pour les films de Georges Franju, Jacques Demy, Alain Resnais notamment puis des longs métrages à partir de 1958 La Tête contre les murs de Georges Franju.

C'est également dans les années 1950 que Maurice Jarre composa l'indicatif de fin d'émission de la station de radio française Europe .

Sa carrière hollywoodienne ne démarra véritablement qu'en 1962 avec Lawrence d'Arabie, un film qui scella la collaboration du réalisateur David Lean avec Jarre.

Il a composé de très nombreuses musiques de films dont celles de Lawrence d'Arabie 1962, Le Docteur Jivago 1965, Paris brûle-t-il ? 1966, Les Damnés 1969, Soleil rouge 1971, Le Message 1976, Jésus de Nazareth 1977, Shogun 1980, Le Lion du désert 1981, Witness 1985, Gorilles dans la brume 1988, Le Cercle des poètes disparus 1989, Ghost 1990 ou L'Échelle de Jacob 1990. En 1996, il compose la musique du film vivement critiqué de Bernard Henry-Lévy, Le Jour et la Nuit, qui a voulu reproduire le style de David Lean. Jarre a aussi composé des œuvres de concert majeures et écrit cinq ballets dont Notre-Dame de Paris pour l'Opéra de Paris.

Lors du Festival de Berlin en février 2009, il reçoit un Ours d'Or pour l'ensemble de sa carrière. C'est sa dernière apparition en public. Atteint d'un cancer, il meurt le 28 mars 2009 dans sa villa de Los Angeles à l'âge de 84 ans.

Il fait partie des très rares artistes français à avoir été honorés par une étoile au Hollywood Walk of Fame à Los Angeles.

Sa vie

Maurice Alexis Jarre naît à Lyon le 13 septembre 1924. Il envisage d'abord une carrière d'ingénieur et ce n'est qu'à l'âge de seize ans qu'il découvre véritablement la musique, lorsque son père, qui travaille à la Radio de Lyon, amène quelques disques à la maison. « J'en ai passé un, il s'agissait de la Deuxième Rhapsodie hongroise de Liszt, arrangée et enregistrée par Leopold Stokowski. Je venais de découvrir quelque chose qui allait bouleverser ma vie : le son. » Conscient que sa vocation est tardive, il travaille de manière acharnée et choisit d'apprendre les percussions car « il était déjà trop tard pour devenir violoniste ou clarinettiste ». Il intègre en 1943 le Conservatoire national supérieur de Paris, où il étudie les percussions avec Félix Passerone – dont un des élèves a été Pierre Henry–, l'orchestration avec Louis Aubert et la composition avec Arthur Honegger, qui l'initie à la musique de film.

Devenu un excellent percussionniste, Maurice Jarre est engagé par la Compagnie Renaud-Barrault, où il se lie d'amitié avec Georges Delerue et Pierre Boulez : Maurice Jarre y joue de toutes les percussions – des timbales au xylophone –, Pierre Boulez est au piano ou aux ondes Martenot. En 1951, Jean Vilar invite le jeune compositeur à écrire, pour le festival d'Avignon, la musique de scène de la pièce de Heinrich von Kleist Le Prince de Hombourg, où triomphe Gérard Philipe. En août 1951, Vilar est nommé directeur du Théâtre national populaire (T.N.P.) ; il demande immédiatement à Maurice Jarre d'en devenir le directeur musical et le chef d'orchestre. Jarre, qui conservera cette fonction jusqu'à la fin du mandat de Vilar, en 1963, va composer les musiques de scène de plus de soixante-dix pièces différentes, de Shakespeare, Brecht, von Kleist, Musset, Marivaux, Pirandello, Cocteau, Camus... Disposant d'un orchestre de trente musiciens, il dirige lui-même ses propres compositions. C'est à lui que l'on doit les célèbres sonneries du T.N.P.

Parallèlement à la musique de scène, Maurice Jarre commence en 1952 à composer pour l'image : il écrit une musique pour un court-métrage de Georges Franju, Hôtel des Invalides, qui connaît une certaine notoriété. Jarre va rapidement se consacrer quasi exclusivement à la musique de film, composant pour Franju (Le Théâtre national populaire, 1956 ; La Tête contre les murs, 1958 ; Les Yeux sans visage, 1960 ; Pleins feux sur l'assassin, 1961 ; Thérèse Desqueyroux, 1962 ; Judex, 1963), Alain Resnais (Toute la mémoire du monde, 1956), Jacques Demy (Le Bel Indifférent, 1958), Jean-Pierre Mocky (Les Dragueurs, 1958), Jean-Paul Rappeneau (Chronique provinciale, 1958), Henri Verneuil (Le Président, 1961)... La musique du documentaire d'Alain Resnais Toute la mémoire du monde repose essentiellement sur la répétition, sur un long ostinato qui n'enjolive à aucun moment le propos du film. L'étrangeté que secrète cet ostinato confère au film un caractère volontairement non réaliste, ce qui peut paraître paradoxal pour un documentaire. Mais il ne faut pas oublier que la Bibliothèque nationale, sujet du film, est un lieu de mémoire. Et c'est là que se situe le remarquable travail de Resnais et de Jarre : amener le spectateur à éprouver la sensation d'être hors de l'espace et hors du temps.

En 1962, Maurice Jarre signe la musique du film Cybèle, ou les Dimanches de Ville-d'Avray de Serge Bourguignon. Sam Spiegel, producteur de David Lean, voit ce film, en apprécie la partition et demande à Maurice Jarre de venir à Hollywood pour travailler sur Lawrence d'Arabie. C'est le début, pour le compositeur français, d'une longue et riche carrière aux États-Unis.

Avec Georges Delerue, Maurice Jarre est le plus important compositeur français de musiques de films de la seconde moitié du XXe siècle, mais aussi un des plus controversés : ses partitions flamboyantes pour Hollywood lui vaudront la notoriété auprès du grand public en même temps que le rejet de la part d'une critique rigoriste.

Hollywood

Pour beaucoup de cinéastes, la musique constitue une facette secondaire de leur œuvre. Mais, à l'instar de certains scénaristes ou directeurs de la photographie, des compositeurs ont su mener à bien des collaborations privilégiées et suivies avec des réalisateurs. Quelques exemples illustres inscrits dans l'histoire du cinéma – au premier rang desquels Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock, John Williams et George Lucas – prouvent heureusement qu'une véritable symbiose peut s'instaurer entre un réalisateur et un compositeur. C'est le cas de David Lean et de Maurice Jarre, dont la collaboration se concrétisera par quatre films et trois oscars pour la meilleure partition originale : Lawrence of Arabia (Lawrence d'Arabie, 1962, oscar), Doctor Zhivago (Docteur Jivago, 1965, oscar), Ryan's Daughter (La Fille de Ryan, 1970) et A Passage to India La Route des Indes, 1984, oscar.

Pour la bande originale de Lawrence d'Arabie, Lean avait tout d'abord pensé à Aram Khatchatourian pour la musique de caractère arabe et à Benjamin Britten pour la partition « britannique », Jarre étant censé signer la musique du générique. Khatchatourian ne put quitter l'U.R.S.S. et Britten exigea un an et demi pour écrire la partition. Sans demander l'avis de David Lean, Sam Spiegel décida que Richard Rodgers composerait 90 p. 100 de la musique et Maurice Jarre 10 p. 100. Mais les premiers envois de Rodgers au réalisateur ne furent pas convaincants et Lean réussit, en 1962, à imposer Maurice Jarre pour l'intégralité de la bande originale de Lawrence d'Arabie. Un thème unique parcourt tout le film, dont il accélère, anticipe, rompt ou fige le déroulement dramatique. Jarre déclarera : « Il me semblait important d'avoir un thème principal unique que l'on pouvait ensuite décliner à l'infini plutôt que de perturber le public avec une multitude de thèmes différents. » Pour Docteur Jivago, Maurice Jarre compose ce qui va devenir la référence classique pour Hollywood, le « leitmotiv » de cette partition – la célèbre « chanson de Lara » – constituant le plus sûr garant du romanesque.

Si le thème unique – que l'on retrouve avec la valse de Paris brûle-t-il ? de René Clément (1966) – constitue une sorte d'image de marque pour le compositeur, il établit cependant les limites de ses interventions à l'intérieur d'un film. Sans nier le bénéfice de l'impact au premier degré que représente la reconnaissance immédiate d'un thème pour le spectateur et la possibilité de le fredonner sans difficulté, force est de constater que le choix d'une politique thématique en matière de musique de film bloque le genre, et le relègue à un rang accessoire.

La musique de Maurice Jarre pour Lean dépassera heureusement ce simple rôle de médiateur entre le public et le film dans leurs deux dernières collaborations, La Fille de Ryan et La Route des Indes. Car Lean a toujours considéré que ce n'est pas par l'illusion de la réalité que le cinéma s'est donné un statut d'art réaliste, mais par le développement d'une toile de fond romanesque, le romanesque constituant la traduction culturelle de l'idée de réel. Et, par sa désuétude, la musique de Jarre contribue largement à ouvrir le champ romanesque.

Après le succès immense de Lawrence d'Arabie, Maurice Jarre va travailler avec les plus grands réalisateurs d'Hollywood : Fred Zinnemann (Behold a Pale Horse – Que vienne l'heure de la vengeance –, 1964), John Frankenheimer (The Train – Le Train –, 1964 ; Grand Prix, 1966 ; The Fixer – L'Homme de Kiev –, 1968), William Wyler (The Collector – L'Obsédé –, 1965), John Huston (The Life and Times of Judge Roy Bean – Juge et hors-la-loi –, 1972 ; The Man who would be King – L'Homme qui voulut être roi –, 1975), Peter Weir (The Year of Living Dangerously – L'Année de tous les dangers –, 1982 ; The Mosquito Coast, 1985 ; Witness, 1985 ; Dead Poets Society – Le Cercle des poètes disparus –, 1989 ; Fearless – État second –, 1994), Clint Eastwood (Firefox – L'Arme absolu –, 1982)... Il a également travaillé avec Roger Vadim (Barbarella, 1967), Luchino Visconti (La Caduta degli dei – Les Damnés –, 1969), Alfred Hitchcock (Topaz – L'Étau –, 1969), Volker Schlöndorff (Die Blechtrommel – Le Tambour –, 1979 ; Die Fälschung – Le Faussaire –, 1981)...

Utilisant à ses débuts des effectifs restreints, Maurice Jarre a adopté à Hollywood, un style symphonique tirant parti de toutes les ressources d'un grand orchestre. Il a également parfaitement su mettre à profit l'« exotisme » des films : la partition de Lawrence d'Arabie recourt ainsi largement aux modes chromatiques et inclut dans son instrumentation un instrument rarement utilisé au cinéma, les ondes Martenot ; celle de Docteur Jivago manifeste l'influence de Borodine, use de la balalaïka et de chants populaires russes. Dans les années 1980, Maurice Jarre s'intéressera aux sons électroniques, échantillonnés et mixés avec ceux d'instruments acoustiques – comme dans Witness, qui ne nécessite que cinq exécutants –, ou aux formations traditionnelles, comme dans The Year of Living Dangerously, dans lequel figure un gamelan javanais.

Maurice Jarre a également composé des ballets (le plus connu est Notre-Dame de Paris, composé pour l'Opéra de Paris en 1964) et de la musique pour orchestre (Mouvements en relief, 1954 ; Passacaille à la mémoire d'Honegger, 1956 ; Polyphonies concertantes, pour piano, trompette, percussion et orchestre, 1959 ; Mobiles, pour violon et orchestre, 1961.Juliette Garrigues

Œuvres de concert

Trois danses pour ondes Martenot et percussion

Passacaille à la mémoire d'Arthur Honegger pour orchestre

Ronde de nuit, pour orchestre

Mobiles pour violon et orchestre

Suite ancienne pour piano et percussion

Couleurs du temps pour 5 cuivres, cordes, timbales et percussion

Le Premier Jour du printemps pour percussion

Cantate pour une démente pour voix, chœur et orchestre

Étoiles de midi

Concerto pour cordes et percussion

Polyphonies concertantes pour piano, trompette, percussion et orchestre

Concerto pour EVI et orchestre

Mouvements en relief pour orchestre

Béatitudines pour chœur

Sinfonietta

Ballets

Fâcheuse Rencontre

Le Jardin de Tinajatama

Notre-Dame de Paris

Masques de femmes

Le Poète assassiné

Winter War

Les Filles du feu

Maldoror

Divers

Loin de Rueil, comédie musicale

Ubu

Le Palais du vent violent

Armida, opéra-ballet

Giubileo pour chœur et orchestre

Ruisselle, opéra

Récompenses

Une étoile porte son nom sur la promenade de la gloire d'Hollywood.

Il a été récompensé de trois Oscars de la meilleure musique de film, chaque fois pour un film de David Lean :

1963 : Lawrence d'Arabie

1966 : Docteur Jivago

1985 : La Route des Indes

Récompensé également de quatre Golden Globes de la meilleure musique de film :

1966 : Docteur Jivago

1985 : La Route des Indes

1989 : Gorilles dans la brume

1996 : Les Vendanges de feu

autres récompenses

1985 : 7 d'or, catégorie : Meilleure musique / Meilleure musique originale, pour Au nom de tous les miens

1986 : César d'honneur

1989 : BAFTA de la meilleure musique de film pour Le Cercle des poètes disparus

1991 : Récompense « Top Box Office Films » par l'American Society of Composers, Authors, and Publishers, pour Ghost

1997 : Prix SACD, catégorie : Musique

1999 : Hommage du Festival du cinéma américain de Deauville

2005 : Prix du cinéma européen European Award d'honneur-Contribution européenne au cinéma mondial

2009 : Ours d'Or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière

Nomination pour

1963 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec Lawrence d'Arabie

1964 : Oscar de la meilleure musique de film, avec Les Dimanches de Ville d'Avray

1967 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec Paris brûle-t-il ?

1973 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec Juge et Hors-la-loi

1973 : Oscar de la meilleure chanson originale, avec Juge et Hors-la-loi (pour la chanson Marmalade, Molasses & Honey)

1976 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec L'Homme qui voulut être roi

1978 : Oscar de la meilleure musique de film, avec Le Message

1986 : Oscar de la meilleure musique de film, avec Witness

1986 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec Witness

1987 : Golden Globe de la meilleure musique de film, avec Mosquito Coast

1989 : Oscar de la meilleure musique de film, avec Gorilles dans la brume

1991 : Oscar de la meilleure musique de film, avec Ghost

Filmographie cinéma

Années 1950

1957 : Le Feu aux poudres de Henri Decoin

1959 : La Tête contre les murs de Georges Franju

1959 : Les Dragueurs de Jean-Pierre Mocky

1959 : La Bête à l'affût de Pierre Chenal

1959 : Les Étoiles de midi de Marcel Ichac

1959 : Vous n'avez rien à déclarer ? de Clément Duhour

Années 1960

1960 : Les Yeux sans visage de Georges Franju

1960 : La Main chaude de Gérard Oury

1960 : La Corde raide de Jean-Charles Dudrumet

1960 : Drame dans un miroir (Crack in the Mirror) de Richard Fleischer

1960 : Recours en grâce de László Benedek

1961 : Le Puits aux trois vérités de François Villiers

1961 : Le Président d'Henri Verneuil

1961 : Pleins feux sur l'assassin de Georges Franju

1961 : Le Grand Risque (The Big Gamble) de Richard Fleischer

1961 : Amours célèbres de Michel Boisrond

1962 : Le Soleil dans l'œil de Jacques Bourdon

1962 : Les Oliviers de la justice de James Blue

1962 : L'Oiseau de paradis de Marcel Camus

1962 : Ton ombre est la mienne d'André Michel

1962 : Thérèse Desqueyroux de Georges Franju

1962 : Le Jour le plus long (The Longest Day) de Ken Annakin, Andrew Marton, Darryl F. Zanuck et Bernhard Wicki

1962 : Les Dimanches de Ville d'Avray de Serge Bourguignon

1962 : Lawrence d'Arabie (Lawrence of Arabia) de David Lean

1963 : Un roi sans divertissement de François Leterrier

1963 : Judex de Georges Franju

1964 : Et vint le jour de la vengeance (Behold a Pale Horse) de Fred Zinnemann

1964 : Le Train (The Train) de John Frankenheimer et Bernard Farrel

1964 : Week-end à Zuydcoote de Henri Verneuil

1965 : L'Obsédé (The Collector) de William Wyler

1965 : Le Docteur Jivago (Doctor Zhivago) de David Lean

1966 : Paris brûle-t-il ? de René Clément

1966 : Les Professionnels (The Professionals) de Richard Brooks

1966 : Un hold-up extraordinaire (Gambit) de Ronald Neame

1966 : Grand Prix de John Frankenheimer

1967 : La Nuit des généraux (The Night of the Generals) d'Anatole Litvak

1967 : La Vingt-cinquième heure d'Henri Verneuil

1968 : Pancho Villa (Villa Rides) de Buzz Kulik

1968 : Cinq cartes à abattre (5 Card Stud) de Henry Hathaway

1968 : L'Homme de Kiev (The Fixer) de John Frankenheimer

1968 : Isadora de Karel Reisz

1969 : The Extraordinary Seaman de John Frankenheimer

1969 : Les Damnés (La Caduta degli dei) de Luchino Visconti

1969 : L'Étau (Topaz) d'Alfred Hitchcock

Années 1970

1970 : Las Vegas, un couple (The Only Game in Town) de George Stevens

1970 : El Condor de John Guillermin

1970 : La Fille de Ryan (Ryan's Daughter) de David Lean

1971 : Une saison en enfer (Una stagione all'inferno) de Nelo Risi

1971 : Trois soirées au Plaza (Plaza Suite) d'Arthur Hiller

1971 : Soleil rouge de Terence Young

1972 : Jeanne, papesse du diable (Pope Joan) de Michael Anderson

1972 : Juge et Hors-la-loi (The Life and Times of Judge Roy Bean) de John Huston

1972 : De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites (The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds) de Paul Newman

1973 : Le Piège (The MacKintosh Man) de John Huston

1973 : Les Noces de cendre (Ash Wednesday) de Larry Peerce

1974 : Grandeur nature de Luis García Berlanga

1974 : L'Île sur le toit du monde (The Island at the Top of the World) de Robert Stevenson

1975 : Mandingo de Richard Fleischer

1975 : La Brigade du Texas (Posse) de Kirk Douglas

1975 : Mr. Sycamore de Pancho Kohner

1975 : L'Homme qui voulut être roi (The Man Who Would Be King) de John Huston et John Foreman

1976 : Le Message (The Message / Ar Risala) de Moustapha Akkad

1976 : Parole d'homme (en) (Shout at the Devil) de Peter R. Hunt

1976 : Le Dernier nabab (The Last Tycoon) d'Elia Kazan

1977 : Crossed Swords de Richard Fleischer

1977 : Il était une fois la légion (March or Die) de Dick Richards

1978 : La Tortue sur le dos de Luc Béraud

1978 : Two Solitudes (en) de Lionel Chetwynd

1979 : Le Tambour (Die Blechtrommel) de Volker Schlöndorff

1979 : Qui a tué le président ? (Winter Kills) de William Richert

1979 : The Magician of Lublin (en) de Menahem Golan

Années 1980

1980 : The Black Marble (en) de Harold Becker

1980 : The American Success Company de William Richert

1980 : The Last Flight of Noah's Ark (en) de Charles Jarrott

1980 : Resurrection de Daniel Petrie

1981 : Le Lion du désert (Lion of the Desert) de Moustapha Akkad

1981 : Le Faussaire (Die Fälschung) de Volker Schlöndorff

1981 : Le Dernier clairon (Taps) de Harold Becker

1982 : Firefox, l'arme absolue (Firefox) de Clint Eastwood

1982 : Docteurs in love (Young Doctors in Love) de Garry Marshall

1982 : Don't Cry, It's Only Thunder (en) de Peter Werner

1982 : L'Année de tous les dangers (The Year of Living Dangerously) de Peter Weir

1983 : Au nom de tous les miens de Robert Enrico

1984 : Top Secret! de Jim Abrahams, David Zucker et Jerry Zucker

1984 : Dreamscape de Joseph Ruben

1984 : La Route des Indes (A Passage to India) de David Lean

1985 : Witness: Témoin sous surveillance (Witness) de Peter Weir

1985 : Mad Max: au-delà du dôme du tonnerre (Mad Max Beyond Thunderdome) de George Miller et George Ogilvie

1985 : La Promise (The Bride) de Franc Roddam

1985 : Enemy (Enemy Mine) de Wolfgang Petersen

1986 : Tai-Pan (en) de Daryl Duke

1986 : Mosquito Coast (The Mosquito Coast) de Peter Weir

1986 : Les Guerriers du soleil (en) (Solarbabies) d'Alan Johnson

1987 : Le Palanquin des larmes de Jacques Dorfmann

1987 : Shuto shoshitsu de Toshio Masuda

1987 : Sens unique (No Way Out) de Roger Donaldson

1987 : Liaison fatale (Fatal Attraction) d'Adrian Lyne

1987 : Julia et Julia (Giulia e Giulia) de Peter Del Monte

1987 : Gaby: A True Story de Luis Mandoki

1988 : Wildfire de Zalman King

1988 : Pleine lune sur Parador (Moon over Parador), de Paul Mazursky de Paul Mazursky

1988 : Gorilles dans la brume (Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey) de Michael Apted

1988 : Distant Thunder (en) de Rick Rosenthal

1989 : Le Ciel s'est trompé (Chances Are) d'Emile Ardolino

1989 : Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society) de Peter Weir

1989 : Prancer de John D. Hancock

1989 : Ennemies, une histoire d'amour (Enemies: A Love Story) de Paul Mazursky

Années 1990

1990 : Ghost de Jerry Zucker

1990 : Solar Crisis de Richard C. Sarafian

1990 : La Mort sera si douce (After Dark, My Sweet) de James Foley

1990 : L'Échelle de Jacob (Jacob's Ladder) d'Adrian Lyne

1990 : Un ange... ou presque (Almost an Angel) de John Cornell

1991 : Ta mère ou moi (Only the Lonely) de Chris Columbus

1991 : Cruel dilemme (en) (Fires Within) de Gillian Armstrong

1992 : Rakuyô de Rou Tomono

1992 : La Différence (School Ties) de Robert Mandel

1992 : Agaguk (Shadow of the Wolf) de Jacques Dorfmann

1993 : Mr. Jones de Mike Figgis

1993 : État second (Fearless) de Peter Weir

1995 : Les Vendanges de feu (A Walk in the Clouds) d'Alfonso Arau

1996 : The Sunchaser de Michael Cimino

1997 : Le Jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy

1999 : Sunshine d'István Szabó

Années 2000

2000 : Je rêvais de l'Afrique (en) (I Dreamed of Africa) de Hugh Hudson

Télévision

1952 : Hôtel des Invalides de Georges Franju (documentaire)

1956 : Toute la mémoire du monde d'Alain Resnais (documentaire)

1956 : Le Théâtre national populaire de Georges Franju (documentaire)

1956 : Sur le pont d'Avignon de Georges Franju (documentaire)

1957 : Le Bel indifférent de Jacques Demy (court-métrage)

1959 : Vel' d'Hiv de Guy Blanc et Frédéric Rossif (documentaire)

1960 : De fil en aiguille (TV)

1961 : Loin de Rueil (TV)

1961 : Le Temps du ghetto de Frédéric Rossif (documentaire)

1962 : Othello (TV)

1962 : Les Travestis du diable (documentaire)

1963 : Les Rustres (TV)

1963 : Les Animaux de Frédéric Rossif (documentaire)

1963 : Pour l'Espagne de Frédéric Rossif (documentaire)

1963 : Mourir à Madrid de Frédéric Rossif (documentaire)

1965 : Le Dernier matin d'Arthur Rimbaud de Jean Barral (court-métrage)

1965 : Le Dernier matin de Guy de Maupassant de Maurice Fasquel (court-métrage)

1972 : Jean Vilar, une belle vie de Jacques Rutman (documentaire)

1974 : Great Expectations (TV)

1975 : The Silence (TV)

1977 : Jésus de Nazareth (Jesus of Nazareth) (feuilleton TV)

1978 : The Users (en) (TV)

1978 : Mourning Becomes Electra (feuilleton TV)

1978 : Ishi: The Last of His Tribe (en) (TV)

Année 1980

1980 : Shogun (TV)

1980 : Shogun (feuilleton TV)

1980 : Enola Gay: The Men, the Mission, the Atomic Bomb (TV)

1981 : Vendredi ou la vie sauvage (TV)

1982 : Coming Out of the Ice (TV)

1984 : The Sky's No Limit (TV)

1984 : Samson and Delilah (TV)

1985 : Au nom de tous les miens feuilleton TV

1986 : Apology TV

1988 : Le Meurtre de Mary Phagan The Murder of Mary Phagan TV

2001 : 'Topaz': An Appreciation by Film Critic/Historian Leonard Maltin vidéo

2001 : In Love with the Desert (vidéo)

2001 : 1943 l'ultime révolte Uprising TV

Films biographiques

Bandes Originales - Maurice Jarre

Posté le : 13/09/2015 23:18

|

|

|

|

|

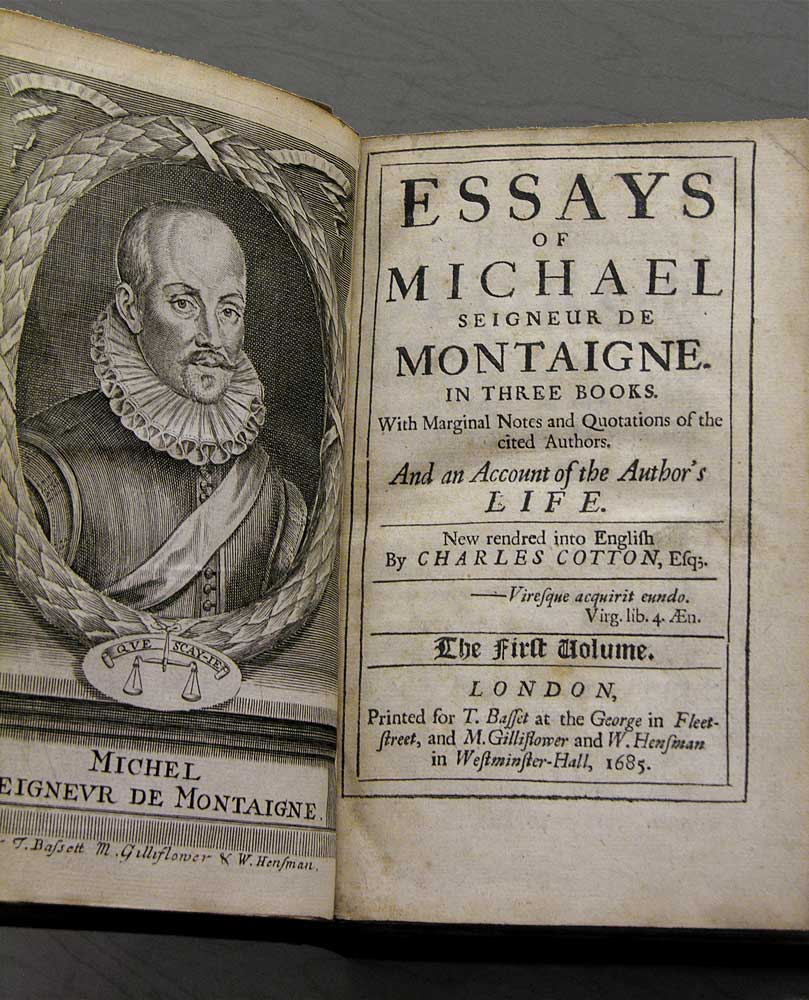

Re: Michel Eyquem de Montaigne 2 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

18/02/2015 13:39

De Dijon

Niveau : 39; EXP : 1

HP : 190 / 950

MP : 767 / 26014

|

Chère Loriane,

J'ai lu avec grand bonheur ce texte sur Montaigne.

Trois ouvrages occupent une place priviliégiée dans mon esprit car ils sont les livres dans lesquels je me replonge le plus : "les pensée sur moi-même" de Marc Aurèle, "les confessions" de Saint Augustin et "les Essais " de Montaigne.

Pour ma part, je trouve que Montaigne a su faire la synthèse, dans son évolution phylosophique, entre le stoïcisme, le scepticisme et l'épicurisme. je le considère comme le plus grand humaniste.

Merci pour ce texte magnifique.

Je te souhaite une magnifique semaine.

Amitiés de Bourgogne.

Jacques

Posté le : 13/09/2015 22:59

|

|

|

|

|

Michel Eyquem de Montaigne 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57700

|

L'exemplum...

Or le nombre de citations et d'exempla figurant dans les Essais et leur fréquence, notamment dans les chapitres du début, ont souvent amené les chercheurs à rapprocher l'ouvrage de Montaigne des recueils de « leçons » qui étaient à la mode à la Renaissance. Pierre Villey avait évoqué Adages et Apophtegmes d'Érasme, Lectiones antiquae de Celio Rodigino, De honesta disciplina de Pietro Crinito, Officina de Ravisius Textor, Épîtres dorées (traduction française des Epistolas familiares) de Guevara – bref, toutes ces collections d'anecdotes et de sentences où l'on repère effectivement l'origine des nombreuses histoires qui ponctuent les Essais. Il faudrait encore ajouter les Apophtegmata de Conrad Lycosthenes (dont Étienne Ithurria a retrouvé un exemplaire couvert d'annotations qui pourraient être de la main du futur auteur des Essais) et le Theatrum vitae humanae, ouvrage encyclopédique du médecin et philosophe bâlois Theodor Zwinger, qui se situe toutefois bien au-dessus d'une simple compilation. C'est là le cadre culturel où les Essais viennent prendre place, tout en le dépassant. Les matériaux de Montaigne en effet ne sont pas toujours de première main, il prend son bien où il le trouve : « Et moi ai pris des lieux assez ailleurs qu'en leur source. » Si les citations, poétiques ou en prose, qui émaillent sa page, viennent directement de ses auteurs préférés, pour les exemples, les « lieux » dits communs, c'est-à-dire la topique du savoir anthropologique transmise de l'Ad Herennium à Érasme, il est certain qu'il a souvent recours à ces collectes préparées dès l'Antiquité à l'usage de l'éducation rhétorique et de l'édification morale. Il peut même arriver parfois de remarquer une structure similaire entre quelques chapitres de Montaigne et certaines sections de tel ou tel recueil de leçons.

Cela n'entraîne pas cependant une filiation directe des Essais avec ces compilations dont le XVIe siècle était gourmand. Quelque chose change sous la plume de Montaigne : il y a d'abord le travail du jugement, qui opère la mise en œuvre des matériaux rassemblés et la greffe de l'analyse critique sur le tissu de la compilation. Mais l'extraordinaire nouveauté de l'œuvre réside surtout dans les métamorphoses par lesquelles ce texte transmue les modèles culturels de l' humanisme en une écriture de la subjectivité. Certes, Montaigne semble se laisser guider par des concepts ; mais aucun texte, même le plus spéculatif, n'est issu simplement d'un itinéraire mental au pays abstrait des idées. À la base, il y a toujours une expérience, concrète ou fantasmatique. Nous sommes là au cœur du grand débat autour des concepts de raison et d'expérience, et de son écho dans la littérature morale du XVIe siècle. Les exempla représentent justement les occasions où se vérifie et se diversifie l'expérience, sur laquelle seule peut se fonder le raisonnement. Or l'expérience de tout ce qu'on ne peut pas vivre directement, c'est précisément à travers les lectures qu'on la fait. La lecture est avant tout un apprentissage de soi.

Mais comment se trouver soi-même si ce n'est en s'identifiant à l'agent d'une action ou au sujet d'un acte moral, bref au personnage d'un récit ? Les « exemples » ne répondent pas chez Montaigne au besoin de composer une mosaïque des variétés et des contradictions de la nature humaine en général, intention habituelle des compilateurs. Il ne les choisit pas au hasard : « Je remarque plus volontiers les exemples qui me touchent. » Ces anecdotes signifient que le sujet est directement concerné par les attitudes qu'il observe chez ses semblables et qu'il enregistre comme autant de témoignages de dispositions qu'il reconnaît en lui-même, ou au contraire de tendances qui lui sont étrangères. Qu'il réfléchisse ainsi à la diversité et aux incohérences de notre nature, c'est d'une certaine façon secondaire. Le point principal est la question qui perce sous chaque exemple : que ferais-je, moi Michel de Montaigne, dans des circonstances analogues ? Interrogation qui résume, à la limite, toute l'entreprise des Essais : « s'essayer », c'est aussi se mettre dans la peau des autres (« Je m'insinue, par imagination, fort bien en leur place »), c'est essayer de vivre, par l'entremise d'autrui, toutes les expériences qu'on ne peut vivre dans son quotidien, c'est élargir sa vie réelle par les directions infinies de ses vies possibles. Celui qui a renoncé à être toujours un seul et même homme trouve dans les protagonistes des exempla le moyen d'être plusieurs personnes.

Montaigne, tout près d'être un romancier, doué d'un mimétisme imaginaire ? En un certain sens, pourquoi pas ? Les Essais ne reproduiraient-ils pas le dessein d'un roman de chevalerie, ce qui n'aurait rien d'extraordinaire dans la culture de l'auteur ? Le chevalier devenait lui-même, à travers une suite de mises à l'épreuve : il en va de même pour l'auteur dans la lice de l'esprit. Pour ce probabiliste pyrrhonien, les expériences fictives comptent autant que les réelles, et les « témoignages fabuleux » ont la même valeur et la même utilité que les « vrais » : « Avenu ou non avenu, à Paris ou à Rome, à Jean ou à Pierre, c'est toujours un tour de l'humaine capacité duquel je suis utilement avisé par ce récit. » Les personnages évoqués sont en somme les ego expérimentaux à travers lesquels l'écrivain examine quelques grands thèmes qui le hantent. Il y a dans son livre comme une mise en fiction du fonds de boutique des moralistes.

...et le fantasme

Le sens latent du choix des anecdotes n'est pas toujours délivré clairement dans le texte. Au contraire, la plupart des exemples peuvent paraître parfaitement opaques : d'où l'indifférence de la critique à l'égard des chapitres les plus anciens, considérés à peu près comme des assemblages bruts d'exempla et classés comme « impersonnels ». Alors qu'à la limite plus les exemples semblent difficiles à déchiffrer, plus ils sont susceptibles de révéler le sens profond qui travaille le sujet, et qui échappe au travail de son jugement. Il importe de se demander ce que ces exemples impliquent tacitement, de s'interroger sur le non-dit qui enveloppe l'anecdote citée, pour comprendre que peut-être l'écrivain découvre, en citant, beaucoup plus et autre chose qu'il ne croit ; l'accent est mis non sur un fait illustrant un certain comportement, mais sur le fait que ce comportement est un miroir où le sujet se regarde, parfois sans s'en douter. Lorsque, par exemple, Montaigne disserte « Du parler prompt ou tardif », derrière l'argumentation concernant l'éloquence et les dons nécessaires aux prêcheurs et aux avocats, apparaît le problème du sujet scripteur : l'obsession de rester muet, révélée par l'exemple d'un malheureux avocat qui fut incapable de prononcer la harangue dont il avait été chargé. Le roi égyptien Psammenitus, le cardinal de Lorraine et les autres personnages hébétés par la douleur et incapables de l'exprimer qui défilent dans le chapitre « De la tristesse » représentent eux aussi une peur de l'écrivain : le cauchemar de la parole inhibée. Car le langage est tout ce que nous avons pour faire obstacle à la mort, au silence, au vide (les Essais sont en ce sens une entreprise vitale, au sens littéral du terme). C'est ensuite la hantise de la survivance du cadavre qui nous est donnée à lire dans « Nos affections s'emportent au-delà de nous », où par ailleurs Montaigne reconnaît son propre problème dans la pudeur obsessionnelle de l'empereur Maximilien ; au niveau de la première rédaction, l'exemplum dit ce que Montaigne n'avouera que dans un ajout postérieur : « Moi, qui ai la bouche si effrontée, suis pourtant par complexion touché de cette honte [...]. J'y souffre plus de contrainte, que je n'estime bienséant à un homme, et sur tout, à un homme de ma profession. » Dans le chapitre « De la constance », le marquis Del Guasto et Laurent de Médicis, qui se sauvèrent de canonnades en s'accroupissant, sont dans une certaine mesure les interprètes du dialogue que le moi prudent et craintif de Montaigne engage avec son sur-moi héroïque, en se demandant implicitement ce qu'il ferait, lui, sous le feu des canonnades. Et ainsi de suite...

Masque ou miroir du sujet, l'anecdote est en quelque sorte le lieu où s'inscrit le fantasme du scripteur. Si Montaigne emprunte les tracés des recueils de leçons, c'est pour se poser des questions sur lui-même. C'est ainsi qu'il se met en jeu en tant que sujet de l'écriture : ses lectures donnent corps aux « chimères et monstres fantasques » engendrés par son esprit, dans lesquels il n'est sans doute pas abusif de reconnaître précisément les fantasmes de son inconscient. De toute façon, l'écriture suit d'autres cheminements que ceux de la logique. Ce qui guide l'écrivain n'est pas le souci de construire un texte plus ou moins bien agencé, d'obéir à un parcours conceptuel plus ou moins rigoureux, mais d'articuler de façon à peu près cohérente un propos dont l'origine est cependant émotionnelle. Pascal tenait pour les deux principaux défauts de Montaigne « qu'il faisait trop d'histoires » et « qu'il parlait trop de soi ». Mais l'auteur des Pensées ne savait pas que ces deux défauts n'en font qu'un : la tendance de Montaigne à multiplier les anecdotes est encore une façon de parler de soi. Cette utilisation de l'exemplum forme précisément la charnière entre le genre des leçons et l'écriture de la subjectivité telle qu'elle s'élabore dans les Essais : dans l'exemplum, le sujet se trouve et l'écriture devient engendrement de soi. C'est dans ce sens que Montaigne parvient à « ne faire montre que du [sien] » tout en utilisant le discours des autres, le discours de l'encyclopédie de la Renaissance.

Les lieux d'ancrage les plus profonds de la subjectivité se situent ainsi dans les parties dites « impersonnelles ». Montaigne ne parle pas directement des « monstres » qui l'obsèdent. Un certain nombre de passages dans les Essais montrent qu'il perçoit et indique l'existence du continent immergé de l'inconscient, mais il n'en fait pas l'objet de son propos. Il n'aime pas ces forces qui échappent au contrôle de sa raison. Ce qui le dépossède de lui-même, il n'en parle que peu. Le texte primitif – celui des deux premiers livres, parus en 1580 – est donc le plus souvent contracté, secret, énigmatique : Montaigne cherche à résister à ses pulsions, aux fantasmes qui le hantent, sans parvenir tout à fait à les maîtriser.

Le livre en devenir

Les additions ultérieures changent l'aspect du livre. Une force obscure fait saigner à nouveau les blessures non cicatrisées. Au-delà de l'intention de « représenter le progrès de [ses] humeurs », de la tension vers une adhérence maximale du « je » à la page, au-delà aussi de cette pratique d'écriture réflexive qui fonde la structure même de l'essai, quelque chose pousse Montaigne à revenir sans cesse sur son texte, à intervenir à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Les nouveaux exemples que l'écrivain ajoute et qui n'apportent parfois aucun élément nouveau signifient qu'en se relisant il se trouve aux prises avec un problème non réglé : s'il revient ainsi sur le point névralgique de sa première rédaction, ce n'est pas pour enrichir un répertoire d'anecdotes, mais pour continuer, à travers ces anecdotes, à répertorier – inconsciemment – ses fantasmes. En outre, les informations d'ordre confidentiel introduites au fur et à mesure, les fragments de description de soi, au physique et au moral, et de ses modes de vie semblent souvent autant d'aveux qui explicitent la première personne implicite dans la version précédente, en indiquant que le sujet est effectivement engagé dans ce qu'il avait d'abord relaté sur le mode du récit impersonnel. Ces insertions tendent parfois à nier la sujétion du « je » à une « passion » aliénante (dont les effets dévastateurs avaient été décrits à l'aide des exemples), ou à souligner l'effort accompli pour la dominer en la soumettant au contrôle de la raison, ou encore à se reconnaître victime des mêmes contraintes que les personnages dont il avait été question dans la première version. Mouvement de frayeur qui se masque en geste de bravoure, réaction crispée pour se rassurer dans sa normalité, aveu de faiblesse, l'ajout explicite en tout cas ce que taisait la première rédaction. En somme, lorsqu'il revient sur le déjà-écrit, Montaigne laisse parfois s'y glisser ce qu'il avait tenté d'abord de repousser : dans le dialogue du texte, de l'exemplum à la confidence, l'énigme du sujet se donne à lire désormais. De cette façon, les histoires racontées se chargent de la densité trouble de l'expérience personnelle de l'écrivain. Mais en même temps le « je » qui reconnaît sa défaillance désamorce la charge de trouble et de détresse qui se condensait dans le non-dit de la première version. Les réflexions d'ordre philosophique qui se développent dans le texte peuvent aussi avoir pour rôle, dans certains cas, de diluer l'angoisse, de noyer les « monstres » du sujet dans la mer de la condition humaine.

Quant au troisième livre, entièrement nouveau, avec ses treize « grands » chapitres, on dirait que les nœuds s'y défont. L'écrivain a en quelque sorte domestiqué ses monstres, il a appris à vivre avec, il s'est sauvé – il continue à se sauver – par l'écriture. Les Essais sont devenus un livre différent, celui que tout le monde lit : plus coulant, plus discursif et inventif, splendide, où Montaigne s'affirme comme un arpenteur lucide du chemin qui conduit au plus profond de soi, où il semble poursuivre dans ses phrases labyrinthiques les sinuosités de la nature humaine. Mais où il efface peut-être – et naturellement sans s'en rendre compte – ce qui lui tient trop à cœur. Ce livre inattendu, si étrange et si dérangeant, qui s'emploie à secouer les entraves des préjugés et à dérégler patiemment les oppositions fondatrices de nos cadres de pensée est en même temps le discours d'un « je » qui essaie de dominer les forces obscures : non pas pour imposer un individu sans faille, mais pour assurer l'emprise de la raison sur les ténèbres. De ce point de vue, le « je » est un garde-fou : il est le moyen de conserver, en toutes circonstances, son quant-à-soi critique, un regard froid, une position légèrement surplombante, en évitant l'immersion dans le pays inconnu. Ce « je » qui n'est sans doute jamais identique à lui-même, qui varie selon les circonstances de la vie et du discours, garde toujours sa prérogative essentielle, celle du jugement, et son rôle de sentinelle aux frontières de l'inconnaissable.

Les « allongeails » en somme – additions aux deux premiers livres, totalité du troisième, et interventions des dernières années sur l'ensemble – permettent au sujet, en s'exprimant à la première personne, de se démarquer des attitudes dont il a parlé de façon « impersonnelle », qu'il a illustrées à l'aide d'exemples, et où est enfoui son secret. Ici, le « je » du texte ne coïncide donc pas avec le sujet de l'écrivain. Il représente le moyen qu'a l'auteur de s'approprier l'ensemble de la réalité, d'intérioriser les choses conformément à sa nature et à son histoire. Mais c'est aussi en même temps ce qui l'arrête au seuil de l'analyse introspective : les interventions déchiffrent souvent le non-dit, mais ne sauraient lever tous les interdits.

Là où le « je » n'intervient pas, le trou noir est intact. Certains chapitres, ou certains passages restent opaques, véritables lieux de l'obscur : car il n'est pas permis de franchir la frontière de l'inconnu, il est défendu de lever certains masques. Les longs exercices de lucidité n'amènent qu'à prendre conscience de l'existence du trou noir, qui reste indescriptible. Tout ce qui est dans le trou est le partage du « il » (cet « il » qui recouvre le « ça » des psychanalystes), tandis que le rôle du « je » est l'observation, le jugement, le regard froid, parfois la distance ironique ou l'humour complaisant. L'écriture des Essais vit de ce balancement entre le « il » et le « je », et son enjeu est bien dans cette stratégie protectrice par laquelle « je » négocie le lieu de son énonciation.

Ce processus n'a en soi rien d'étonnant. La « personne » est dans l'écriture ce qui nous protège de nous-mêmes, le barrage qui nous sauve du vertige de l'abandon : c'est l'autodéfense du sujet contre les puissances qui surgissent des ténèbres. Elle seule empêche que l'écriture ne renverse les digues. Alors que le personnage de roman, qui est la « non-personne » (dans la terminologie de Benveniste), est ce qui donne la possibilité de se dire en dehors de la censure sociale et surtout de l'autocensure du sujet lui-même qui revendique son droit au secret. La fiction – plusieurs l'ont dit – permet de s'exprimer beaucoup plus librement que l'autobiographie ou les différentes formes de ce qu'on appelle « écriture du moi », où le sujet scripteur qui s'expose au premier plan exerce naturellement sa vigilance : le « je » signifie précisément la pleine présence à soi dans l'acte d'écrire. C'est bien une manière de fiction qui permet au Montaigne inconnu de se glisser malgré lui dans les Essais : l'exemplum est le passage par lequel l'« autre » s'introduit. Les anecdotes s'accumulent dans le texte, qui devient ainsi une galerie des glaces où se multiplient, dans les attitudes les plus imprévues, les images incontrôlées du sujet. Et le rôle du « je » est de raisonner sur les exemples afin de se raisonner, d'être le maître du sens qui, en niant la production du sens, empêche la dérive de l'écriture. Cas peut-être unique, les Essais sont un livre ainsi construit où l'on assiste tout à la fois au défilé des fantasmes et à l'émergence du « je », à son affirmation progressive sur l'irrationnel. Et cela grâce à l'intuition et à la décision fondamentale de Montaigne, de faire en sorte que son livre fût « toujours un », sans rien désavouer des rédactions primitives : « J'ajoute, mais je ne corrige pas. » Entre la mise en fiction et la mise en « je », entre l'impersonnel libérateur et la personne masquée, se joue la vie du « livre du sujet ». Fausta Garavini

Dernières années

Montaigne, mûri par ses expériences multiples, s’est remis à la rédaction des Essais, et commence le livre III dont la sensibilité s’est singulièrement enrichie. Mais la situation s’aggrave et la guerre est à sa porte (Henri III vient de s’allier avec Henri de Guise, chef de la Ligue, contre Henri de Navarre déclenchant la huitième guerre civile). En juillet 1586, l’armée royale met le siège, avec vingt mille hommes, devant Castillon défendu par Turenne, à huit kilomètres du château de Montaigne : « J’avais d’une part les ennemis à ma porte, d’autre part les maraudeurs, ennemis pires. » Il n’a pas répondu à l’appel convoquant la noblesse à combattre dans l’armée royale. Son abstention le rend suspect aux deux partis : « Je fus étrillé par toutes les mains : pour le Gibelin, j’étais Guelfe, pour le Guelfe, Gibelin. ». La peste fait son apparition en août et gagne toute la région. Le 1er septembre, Castillon tombe. Pour fuir la peste, Montaigne abandonne son château avec sa mère, sa femme et sa fille dans des chariots. Pendant six mois, il va errer, mal accueilli par les amis à qui il demande refuge, « ayant à changer de demeure aussitôt que quelqu’un de la troupe venait à souffrir du bout du doigt47 ». Il rentre chez lui en mars 1587 pour retrouver son domaine dévasté par la guerre et la peste. « Cet écroulement me stimula assurément plus qu’il ne m’atterra. (…) Je me résigne un peu trop facilement aux malheurs qui me frappent personnellement, et, pour me plaindre à moi, je considère non pas tant ce que l’on m’enlève que ce qui me reste. » Turenne reprend Castillon en avril. Le 23 octobre, Henri de Navarre, après sa victoire de Coutras arrive au château de Montaigne et y séjourne deux jours (pour solliciter ses conseils ?).

Montaigne embastillé 10 juillet 1588.

Note prise par Montaigne sur son Ephemeris historica à la fois mémento historique et agenda.

En janvier 1588, à 55 ans, Montaigne part à Paris pour faire imprimer son livre, chargé aussi par le roi de Navarre et le maréchal de Matignon (Son fils aîné accompagne Montaigne) d’une négociation avec Henri III. Le voyage est mouvementé. Arrêté, dévalisé par une troupe de protestants près d’Angoulême, il est relâché sur l’intervention du prince de Condé. Il arrive à Paris le 18 février. Les ambassadeurs anglais et espagnols, qui connaissent ses liens avec Henri de Navarre, le soupçonnent d’être chargé d’une mission secrète auprès du roi (une alliance militaire contre la Ligue ?). On n’en sait pas plus, Montaigne ayant toujours gardé le silence sur ses activités de négociateur. En mai, toujours à Paris (il doit surveiller l’impression des Essais de 1588), il assiste à la journée des Barricades qui accompagne l’entrée triomphante d’Henri de Guise. Le roi s’enfuit. Montaigne le suit. De retour à Paris en juillet, les autorités de la Ligue le font enfermer à la Bastille. La reine mère doit intervenir auprès du duc de Guise pour le faire libérer.

C’est à Paris qu’il rencontre Marie de Gournay (1565-1645), jeune fille de vingt-deux ans, admiratrice passionnée, à qui il propose de devenir sa « fille d’alliance » et qui, après la mort de Montaigne, consacrera sa vie et sa fortune à assurer jusqu’à onze éditions posthumes des Essais. Montaigne va la visiter à Gournay-sur-Aronde et y séjourne à plusieurs reprises. Marie de Gournay transmettra aux philosophes érudits du xviie siècle l'évêque Pierre-Daniel Huet ou La Mothe Le Vayer l'héritage dit « sceptique » de Montaigne ainsi que des livres hérités de son père d'élection.

En octobre ou en novembre 1588, il est à Blois où doivent se tenir les états généraux. Y est-il encore lors de l’assassinat des Guise le 23 décembre 1588 ou est-il de retour dans son château ? Jusqu’à l’été 1590, il va se rendre encore à Bordeaux pour aider Matignon à maintenir la ville dans l’obéissance au nouveau roi Henri IV (Henri III, assassiné le 1er août 1589 par un moine ligueur, a publiquement déclaré Henri de Navarre son successeur). Puis jusqu’à sa mort en 1592 il va demeurer dans son château, perfectionnant, complétant les Essais en vue d’une sixième édition : « Qui ne voit que j’ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans peine, j’irai autant qu’il y aura d’encre et de papier au monde? »

Mort de Montaigne

Les idées de Montaigne sur la mort ont évolué depuis 1572 quand il pensait, en stoïcien, que la grande affaire de l’homme est de se préparer à bien mourir. Il pense maintenant en épicurien qu’il faut suivre la nature : « Nous troublons la vie par le souci de la mort (…) Je ne vis jamais un paysan de mes voisins réfléchir pour savoir dans quelle attitude et avec quelle assurance il passerait cette heure dernière. La Nature lui apprend à ne songer à la mort que lorsqu’il est en train de mourir. » La mort est « une chose trop momentanée » : « Un quart d’heure de souffrance passive sans conséquence, sans dommage, ne mérite pas des préceptes particuliers. » « La mort est bien le bout, non pas le but de la vie ; la vie doit être pour elle-même son but, son dessein. » Et les Essais s’achèvent sur une invitation au bonheur de vivre : « C’est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir de son être. Nous cherchons d’autres manières d’être parce que nous ne comprenons pas l’usage des nôtres, et nous sortons hors de nous parce que nous ne savons pas quel temps il y fait. De même est-il pour nous inutile de monter sur des échasses, car sur des échasses il faut encore marcher avec nos jambes. Et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. »

Montaigne meurt dans son château le 13 septembre 1592, à 59 ans. Nous n’avons aucun témoignage direct de sa mort, mais trois lettres d’amis qui n’ont pas assisté à ses derniers moments : deux de Pierre de Brach, datées d’octobre 1592 et février 1593, ne donnant pas d’informations précises et parlant d’une mort « prise avec douceur » ajoutant : « Après avoir heureusement vécu, il est heureusement mort. » et une d’Étienne Pasquier écrite vingt-sept ans plus tard, en 1619, plus détaillée, parlant d’une « esquinancie » (tumeur de la gorge) qui l’empêcha de parler durant ses trois derniers jours. Pasquier rapporte que Montaigne fit convoquer par écrit dans sa chambre sa femme et quelques gentilshommes du voisinage et que, pendant qu’on disait la messe en leur présence, il rendit l’âme au moment de l’élévation.

Selon son vœu, sa veuve le fait transporter à Bordeaux en l’église des Feuillants où il est inhumé. Son cœur est resté dans l'église de Saint-Michel de Montaigne. Lors de la démolition du couvent des Feuillants, ses cendres sont transportées au dépositoire du cimetière de la Chartreuse. Un an après son décès, son épouse commande aux sculpteurs Prieur et Guillermain un cénotaphe monumental couvert par le gisant de Montaigne en armure, le heaume derrière la tête, un lion couché à ses pieds. En 1886, ce cénotaphe est transféré en grande pompe dans le grand vestibule de la faculté des lettres de Bordeaux, devenue à présent le Musée d'Aquitaine. Le monument a été depuis transféré dans une autre salle du musée. Les cendres du philosophe, mélées à celles des Dominicains des Feuillants, sont enfouies dans les murs du sous-sol du Musée d'Aquitaine.

Son œuvre Le style de Montaigne

La « librairie » où écrivait Montaigne, dans sa tour. Sur les poutres, les maximes lui rappellent les principes essentiels.

Montaigne choisit le français alors que les ouvrages philosophiques ou scientifiques sont écrits en latin et que le français, consacré comme langue administrative en 1539 par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, est en pleine évolution : « J’écris mon livre pour peu d’hommes et pour peu d’années. Si cela avait été une matière destinée à durer, il aurait fallu la confier à une langue plus stable. D’après la variation continuelle qui a accompagné la nôtre jusqu’à l’heure actuelle, qui peut espérer que sa forme actuelle sera en usage dans cinquante ans d’ici ? Depuis que je vis elle a changé pour la moitié. »

Son style s’est développé en même temps que sa pensée. Les premiers essais de 1580 laissent voir une certaine raideur. N’ayant pas de sujet personnel, Montaigne n’a pas non plus de forme qui soit sienne. Il cherche alors à imiter le style de Sénèque. Quand il conçoit le dessein de se peindre, il trouve son accent personnel. Pour l’analyse et pour la confidence il faut s’assouplir et se détendre. Il adopte l’allure de la causerie familière. Il a pris conscience de ce qu’il voulait faire, mais aussi de la manière de le faire. Son style arrive à la perfection dans les Essais de 1588 (Livre III).

Montaigne écrit son livre comme il parle : « Le langage que j’aime, c’est un langage simple et naturel, tel sur le papier qu’à la bouche. » Il virevolte d'une pensée à l'autre. Pas de plan. Aucune rigueur dans l’ordonnance d’ensemble, ni dans la composition de chaque chapitre : « J’aime l’allure poétique, par sauts et gambades (…) Je m’égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Mes idées se suivent, mais parfois c’est de loin, et se regardent, mais d’une vue oblique (…) Les noms de mes chapitres n’en embrassent pas toujours la matière (…) Mon style et mon esprit vagabondent l’un comme l’autre. Il faut avoir un peu de folie si l’on ne veut pas avoir plus de sottise. »

Ce qui caractérise son style, en même temps que le naturel et la simplicité, c’est une grande intensité d’expression. Montaigne veut une langue simple mais aussi expressive : « Ah ! si j’avais pu ne me servir que des mots qui sont employés aux halles de Paris » Sa langue abonde en emprunts au langage populaire (comme Rabelais qu’il lit avec plaisir). L’emploi de comparaisons et d’images prises souvent dans les faits de la vie quotidienne et les objets les plus familiers lui permet de concrétiser sa pensée et de nuancer des sentiments et des impressions qu’il est difficile d’exprimer par des mots. « Dans l’habitude et la continuité de son style, écrit Sainte-Beuve, Montaigne est l’écrivain le plus riche en comparaisons vives, hardies, le plus naturellement fertile en métaphores, lesquelles chez lui ne se séparent jamais de la pensée, mais la prennent par le milieu, par le dedans, la joignent et l’étreignent… Ce style dont on peut dire qu’il est une épigramme continue, une métaphore toujours renaissante, n’a été employé chez nous avec succès qu’une seule fois, et c’est sous la plume de Montaigne. »

Montaigne n’arrive pas sans travail à ce style si original. Il revoit inlassablement ses Essais pendant les quatre dernières années de sa vie. Les nombreuses corrections concernant le style ou le vocabulaire que l’on relève sur l’Exemplaire de Bordeaux, resté sur sa table de travail après sa mort, témoignent d’un idéal d’art très élevé et d’une extrême rigueur envers soi-même: « Mes ouvrages à moi, il s’en faut tellement qu’ils me plaisent qu’au contraire autant de fois que je les réexamine autant de fois je suis par eux déçu et chagriné. J’ai toujours dans l’esprit une meilleure forme que celle que j’ai mise en œuvre, mais je ne peux pas la saisir et l’expliciter. »

On peut s’étonner de voir Montaigne multiplier les citations latines (plus de 1300 !) pour orner et embellir ses réflexions, dans un livre aussi personnel, où il n’a d’autre objet que de se peindre. Il en est conscient : « Nos pédants ne cessent de grappiller la science dans les livres (…) Il est étonnant de voir comme cette sottise trouve exactement place chez moi. Je ne cesse d’écornifler par-ci, par-là, dans les livres, les pensées qui me plaisent (…) pour les transporter dans celui-ci où, à vrai dire, elles ne sont pas plus miennes qu’en leur première place. ». Il explique avoir cédé au goût de ses contemporains. Tout ce qui vient de l'Antiquité jouit alors d'une vogue considérable, un homme instruit doit faire des citations pour prouver son érudition : « J’ai concédé à l’opinion publique que ces ornements empruntés m’accompagnent ; mais je ne veux pas qu’ils me recouvrent et qu’ils me cachent : c’est là le contraire de mon dessein, qui ne veut exposer que ce qui est mien, et ce qui est mien par nature ; et si je m’étais cru à ce sujet, j’aurais, à tout hasard, parlé absolument seul. Je me charge tous les jours plus fortement d’emprunts, au-delà de mon dessein et de ma forme première, pour suivre la fantaisie du siècle et les exhortations d’autrui. Si cela ne me convient pas à moi, comme je le crois, peu importe ; cela peut être utile à quelque autre. »

Montaigne, qui subit l'influence du milieu littéraire, a pleinement partagé ce goût général mais il va faire une œuvre profondément originale : « Si le grand public lit encore aujourd'hui Les Essais, écrit Michel Magnien, c'est que leur auteur a su s'arracher à cette fascination pour la culture livresque qui empèse et alourdit tous les beaux esprits d'alors. Ils furent légion, mais leurs œuvres croupissent, désormais inutiles, au fond des bibliothèques. Franc-tireur de l'Humanisme, Montaigne ne se trouve jamais là où on l'attend. À la différence de ses confrères en « parlerie », il est le premier sur la brèche à combattre, auprès des gens de cour et de guerre, la culture livresque lorsqu'elle conduit au pédantisme et au dessèchement de l'être. » Et toujours, ajoute Pierre Villey, il leur oppose « sa méthode à lui, celle dont il se sent maître et qu'il pense posséder presque seul à l'époque : je veux dire l'expression franche et libre d'une pensée personnelle, qui s'éclaire sans doute par les idées des anciens, mais qui est originale néanmoins ».

La philosophie de Montaigne

Le scepticisme représente un moment important de l'évolution de Montaigne. La devise qu'il fait graver sur une médaille en 1576 « Que-sais-je ? » signifie la volonté de rester en doute pour rechercher la vérité. La balance dont les plateaux sont en équilibre, la difficulté de juger.

« La philosophie est la science qui nous apprend à vivre. » dit Montaigne. Il entend par philosophie le mouvement de la pensée vivante quand elle se confronte à l’essentiel (la mort, l’amour, l’amitié, l’éducation des enfants, la solitude, l’expérience…) et à soi. C’est pour lui l’apprentissage de la sagesse : philosopher c’est vivre heureusement, ou le plus heureusement possible. C’est « une très douce médecine que la philosophie, car des autres on n’en sent le plaisir qu’après la guérison, celle-ci plaît et guérit ensemble (…) On a grand tort de la peindre comme inaccessible aux enfants et avec un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Il n’est rien de plus gai, de plus allègre et peu s’en faut que je ne dise folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps.»

La philosophie de Montaigne, qui s’exprime le plus nettement dans les derniers essais à partir de 1588 et du livre III, est l’aboutissement de ses expériences (magistratures, guerres civiles, maladie, voyages) et de ses lectures philosophiques (systèmes qui l’ont influencé et modèles auxquels il a cherché à s’identifier : Caton, Épaminondas, Socrate enfin). Son évolution a été conforme à celle de la Renaissance elle-même, dit Pierre Villey, qui a commencé par répéter les leçons de l’Antiquité avant de produire des œuvres originales.

L'évolution de sa pensée.

Dans les premiers essais, Montaigne s’enthousiasme, comme beaucoup d’humanistes de son époque, pour le stoïcisme (celui des Lettres à Lucilius de Sénèque en particulier) : la raison bien préparée est toute puissante et la volonté suffit à supporter tous les malheurs. En 1572 il écrit un essai pour prouver « que le goût des biens et des maux dépend de l’opinion que nous en avons (I, 14) ». Dans l’essai Que philosopher c’est apprendre à mourir (I, 20) de même tonalité, il emprunte la fin à Lucrèce (De la nature des choses) et à l’épicurisme. Mais dès qu’il commence à s’étudier lui-même et qu’il découvre ses vrais besoins et sa nature, il sent que les remèdes de Sénèque sont trop violents pour lui et il va s’en éloigner peu à peu : « À quoi nous sert cette curiosité qui consiste à imaginer à l’avance tous les malheurs de la nature humaine et de nous préparer avec tant de peine à l’encontre de ceux mêmes qui peut-être ne sont pas destinés à nous atteindre ? C’est non seulement le coup, mais le vent et le bruit qui nous frappent (…) Au contraire, le plus facile et le plus naturel serait d’en délivrer même sa pensée? « Il est certain qu’à la plupart des savants la préparation à la mort a donné plus de tourment que n’a fait la souffrance même de la mort. »

Plutarque (Vies parallèles des hommes illustres, Œuvres morales), dont l’influence sur Montaigne est considérable (plus de 400 emprunts dans les Essais), l’aide à se montrer de plus en plus réservé à l’égard de ceux qui croient posséder la vérité absolue et incontestable. Le moraliste grec (traduit par Amyot en 1572) observateur de la vie courante, oriente sa pensée dans le sens de la complexité psychologique et de l’analyse intérieure. Sous son influence Montaigne va mêler de plus en plus la réflexion personnelle à ses Essais et développer son goût pour une morale familière, simple et pratique. Vers 1576, à la lecture du sceptique grec Sextus Empiricus (Esquisses pyrrhoniennes), Montaigne adopte comme mode de pensée le scepticisme qui représente un moment important de son évolution et un aspect définitif de sa sagesse : une grande circonspection dans le jugement et une extrême prudence à se défendre des préjugés qui envahissent l’esprit de l’homme, du seul fait qu’il appartient à une époque, à un milieu, qu’il est pris dans un engrenage d’habitudes et d’idées. Il en expose la doctrine dans son essai Apologie de Sebond qui est un véritable livre à lui tout seul (trois fois plus long que le plus long de ses essais). Enfin, à travers Platon et Xénophon, il a accès à Socrate, « le maître des maîtres», dont la personnalité domine le livre III.

Souffrant de la gravelle depuis 1578, il a du mal à supporter la douleur : « Je suis éprouvé un peu trop rudement pour un apprenti et par un changement bien soudain et bien rude, étant tombé tout à coup d’une condition de vie très douce et très heureuse dans la plus douloureuse et la plus pénible qui puisse s’imaginer. ». Il voit la mort tout près de lui. Il a là une ample matière à observations. Il se sent en possession d’idées bien siennes, originales. Il se jugera lui-même dans le chapitre Sur la présomption, et se reconnaitra un seul mérite celui d’avoir un jugement bon: « je pense avoir des opinions bonnes et saines (mais qui n’en croit pas autant des siennes ?) : l’une des meilleures preuves que j’en aie, c’est le peu d’estime que j’ai de moi ». Plus encore que ses idées, écrit Pierre Villey,il a une manière critique qui le distingue parmi ses contemporains : « il a le sentiment que tout est relatif, il sait qu’il ne faut pas affirmer trop vite, que les choses ont bien des faces, qu’il faut tourner autour et les examiner sous bien des aspects avant de prononcer un jugement … Il sait que ses idées sont relatives à lui-même, qu’elles n’ont pas l’ambition de régenter les autres, qu’elles présentent au public non ce qu’il faut croire, mais ce que croit Montaigne, qu’elles ne sont que la peintures de ses humeurs: « Les autres façonnent l’homme ; moi je le raconte, et je peins un homme particulier bien mal formé. »

La sagesse de Montaigne

Il aboutit ainsi peu à peu à une philosophie très personnelle qui est l’expression de sa personnalité bien qu’elle soit faite de pièces empruntées à la grande philosophie grecque dont il se sent si proche. « Ne cherchez pas quelque principe logique qui en cimente les différentes parties et bâtisse un système, dit Pierre Villey Il n’y a pas de système chez Montaigne. Le seul lien qui unisse entre elles toutes ses idées, c’est sa personne, ce sont ses goûts, ses besoins, ses habitudes, qui tous s’expriment par elles.

L’épicurisme de Montaigne ne fera que s’accentuer avec le temps (« Il faut étendre la joie, mais retrancher autant qu’on peut la tristesse. »), mais il reste un philosophe sceptique et n’arrive pas à croire que les autres aient pu se fier totalement à leurs propres conceptions : « Je ne me persuade pas aisément qu’Épicure, Platon et Pythagore nous aient donné pour argent comptant leurs atomes, leurs idées et leurs nombres. Ils étaient trop sages pour établir leurs articles de foi sur une chose aussi incertaine et contestable. »

La sagesse de Montaigne est une sagesse pour les gens ordinaires. « Qui ne se sent plus proche de Montaigne que de Socrate et d’Epicure, ou qui ne sent Montaigne plus proche de soi, tellement plus proche, tellement plus fraternel, oui, bouleversant de fraternelle proximité, plus intime que tout autre, plus éclairant, plus utile, plus vrai ? Montaigne accepte de n’être pas un sage, et c’est la seule sagesse peut-être qui ne mente pas, la seule, en tout cas, que nous puissions viser, nous, sans mentir ni rêver. Est-ce encore une sagesse ? Ceux qui ont lu les Essais savent bien que oui, et que c’est la plus humaine, la plus merveilleusement humaine (…) Montaigne est un maître, aussi grand que les plus grands, et plus accessible que la plupart. »

Il nous apprend à suivre la nature :

« La nature a maternellement observé ce principe que les actions qu’elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent très agréables également, et elle nous y convie non seulement par la raison, mais aussi par le désir : c’est une injustice de détériorer ses règles. »

à savoir rester libre :

Mon opinion est qu’il faut se prêter à autrui et ne se donner qu’à soi-même.

à ne pas se prendre au sérieux :

La plupart de nos occupations sont comiques. Il faut jouer notre rôle comme il faut, mais comme le rôle d’un personnage emprunté

à se méfier de tous les extrémismes :

« Le peuple se trompe : on va bien plus facilement par les bouts, là où l’extrémité sert de borne d’arrêt et de guide, que par la voie du milieu large et ouverte, mais bien moins noblement et de façon moins estimable79. »

à être tolérant :

« Je ne partage point cette erreur commune de juger d’un autre d’après ce que je suis. Je crois aisément qu’il y a des qualités différentes des miennes … Je conçois et crois bonnes mille manières de vivre opposées ; au contraire du commun des hommes, j’admets en nous plus facilement la différence que la ressemblance.

et surtout à aimer la vie telle qu’elle est et à la goûter pleinement :

« J’ai un dictionnaire tout à fait personnel ; je « passe » le temps quand il est mauvais et désagréable ; quand il est bon, je ne veux pas le ...

N’hésitons pas à bien accueillir les plaisirs voulus par la nature :

« Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; et même quand je me promène solitairement dans un beau verger82, si mes pensées se sont occupées de choses étrangères pendant quelque partie du temps, une autre partie du temps je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi83. »

et à savoir les amplifier :

Les autres ressentent la douceur d’une satisfaction et de la prospérité ; je la ressens comme eux, mais ce n’est pas en passant et en glissant. Il faut plutôt l’étudier, la savourer et la ruminer pour en rendre grâces comme il convient à celui qui nous l’accorde. Eux jouissent des autres plaisirs comme ils le font de celui du sommeil, sans les connaître. Afin que le « dormir » lui-même ne m’échappât point stupidement ainsi, j’ai trouvé bon autrefois qu’on me le troublât pour que je l’entrevisse.

sans toutefois en être la dupe, en sachant qu’en tout cela il n’y a que vanité :

Moi qui me vante d’accueillir avec tant de soin les agréments de la vie, je n’y trouve, quand je les considère ainsi avec minutie, à peu près que du vent. Mais quoi ! Nous sommes à tous égards du vent. Et encore le vent, plus sagement que nous, se complait à bruire, à s’agiter et il est content de ses propres fonctions, sans désirer la stabilité, la solidité, qualités qui ne sont pas siennes.

L'héritage de Montaigne

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !