Accueil >> newbb >> Michel Eyquem de Montaigne 2 [Les Forums - Coin de la Philosophie]

Parcourir ce sujet :

1 Utilisateur(s) anonymes

|

|

Michel Eyquem de Montaigne 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 96

HP : 629 / 1574

MP : 3170 / 61147

|

L'exemplum...

Or le nombre de citations et d'exempla figurant dans les Essais et leur fréquence, notamment dans les chapitres du début, ont souvent amené les chercheurs à rapprocher l'ouvrage de Montaigne des recueils de « leçons » qui étaient à la mode à la Renaissance. Pierre Villey avait évoqué Adages et Apophtegmes d'Érasme, Lectiones antiquae de Celio Rodigino, De honesta disciplina de Pietro Crinito, Officina de Ravisius Textor, Épîtres dorées (traduction française des Epistolas familiares) de Guevara – bref, toutes ces collections d'anecdotes et de sentences où l'on repère effectivement l'origine des nombreuses histoires qui ponctuent les Essais. Il faudrait encore ajouter les Apophtegmata de Conrad Lycosthenes (dont Étienne Ithurria a retrouvé un exemplaire couvert d'annotations qui pourraient être de la main du futur auteur des Essais) et le Theatrum vitae humanae, ouvrage encyclopédique du médecin et philosophe bâlois Theodor Zwinger, qui se situe toutefois bien au-dessus d'une simple compilation. C'est là le cadre culturel où les Essais viennent prendre place, tout en le dépassant. Les matériaux de Montaigne en effet ne sont pas toujours de première main, il prend son bien où il le trouve : « Et moi ai pris des lieux assez ailleurs qu'en leur source. » Si les citations, poétiques ou en prose, qui émaillent sa page, viennent directement de ses auteurs préférés, pour les exemples, les « lieux » dits communs, c'est-à-dire la topique du savoir anthropologique transmise de l'Ad Herennium à Érasme, il est certain qu'il a souvent recours à ces collectes préparées dès l'Antiquité à l'usage de l'éducation rhétorique et de l'édification morale. Il peut même arriver parfois de remarquer une structure similaire entre quelques chapitres de Montaigne et certaines sections de tel ou tel recueil de leçons.

Cela n'entraîne pas cependant une filiation directe des Essais avec ces compilations dont le XVIe siècle était gourmand. Quelque chose change sous la plume de Montaigne : il y a d'abord le travail du jugement, qui opère la mise en œuvre des matériaux rassemblés et la greffe de l'analyse critique sur le tissu de la compilation. Mais l'extraordinaire nouveauté de l'œuvre réside surtout dans les métamorphoses par lesquelles ce texte transmue les modèles culturels de l' humanisme en une écriture de la subjectivité. Certes, Montaigne semble se laisser guider par des concepts ; mais aucun texte, même le plus spéculatif, n'est issu simplement d'un itinéraire mental au pays abstrait des idées. À la base, il y a toujours une expérience, concrète ou fantasmatique. Nous sommes là au cœur du grand débat autour des concepts de raison et d'expérience, et de son écho dans la littérature morale du XVIe siècle. Les exempla représentent justement les occasions où se vérifie et se diversifie l'expérience, sur laquelle seule peut se fonder le raisonnement. Or l'expérience de tout ce qu'on ne peut pas vivre directement, c'est précisément à travers les lectures qu'on la fait. La lecture est avant tout un apprentissage de soi.

Mais comment se trouver soi-même si ce n'est en s'identifiant à l'agent d'une action ou au sujet d'un acte moral, bref au personnage d'un récit ? Les « exemples » ne répondent pas chez Montaigne au besoin de composer une mosaïque des variétés et des contradictions de la nature humaine en général, intention habituelle des compilateurs. Il ne les choisit pas au hasard : « Je remarque plus volontiers les exemples qui me touchent. » Ces anecdotes signifient que le sujet est directement concerné par les attitudes qu'il observe chez ses semblables et qu'il enregistre comme autant de témoignages de dispositions qu'il reconnaît en lui-même, ou au contraire de tendances qui lui sont étrangères. Qu'il réfléchisse ainsi à la diversité et aux incohérences de notre nature, c'est d'une certaine façon secondaire. Le point principal est la question qui perce sous chaque exemple : que ferais-je, moi Michel de Montaigne, dans des circonstances analogues ? Interrogation qui résume, à la limite, toute l'entreprise des Essais : « s'essayer », c'est aussi se mettre dans la peau des autres (« Je m'insinue, par imagination, fort bien en leur place »), c'est essayer de vivre, par l'entremise d'autrui, toutes les expériences qu'on ne peut vivre dans son quotidien, c'est élargir sa vie réelle par les directions infinies de ses vies possibles. Celui qui a renoncé à être toujours un seul et même homme trouve dans les protagonistes des exempla le moyen d'être plusieurs personnes.

Montaigne, tout près d'être un romancier, doué d'un mimétisme imaginaire ? En un certain sens, pourquoi pas ? Les Essais ne reproduiraient-ils pas le dessein d'un roman de chevalerie, ce qui n'aurait rien d'extraordinaire dans la culture de l'auteur ? Le chevalier devenait lui-même, à travers une suite de mises à l'épreuve : il en va de même pour l'auteur dans la lice de l'esprit. Pour ce probabiliste pyrrhonien, les expériences fictives comptent autant que les réelles, et les « témoignages fabuleux » ont la même valeur et la même utilité que les « vrais » : « Avenu ou non avenu, à Paris ou à Rome, à Jean ou à Pierre, c'est toujours un tour de l'humaine capacité duquel je suis utilement avisé par ce récit. » Les personnages évoqués sont en somme les ego expérimentaux à travers lesquels l'écrivain examine quelques grands thèmes qui le hantent. Il y a dans son livre comme une mise en fiction du fonds de boutique des moralistes.

...et le fantasme

Le sens latent du choix des anecdotes n'est pas toujours délivré clairement dans le texte. Au contraire, la plupart des exemples peuvent paraître parfaitement opaques : d'où l'indifférence de la critique à l'égard des chapitres les plus anciens, considérés à peu près comme des assemblages bruts d'exempla et classés comme « impersonnels ». Alors qu'à la limite plus les exemples semblent difficiles à déchiffrer, plus ils sont susceptibles de révéler le sens profond qui travaille le sujet, et qui échappe au travail de son jugement. Il importe de se demander ce que ces exemples impliquent tacitement, de s'interroger sur le non-dit qui enveloppe l'anecdote citée, pour comprendre que peut-être l'écrivain découvre, en citant, beaucoup plus et autre chose qu'il ne croit ; l'accent est mis non sur un fait illustrant un certain comportement, mais sur le fait que ce comportement est un miroir où le sujet se regarde, parfois sans s'en douter. Lorsque, par exemple, Montaigne disserte « Du parler prompt ou tardif », derrière l'argumentation concernant l'éloquence et les dons nécessaires aux prêcheurs et aux avocats, apparaît le problème du sujet scripteur : l'obsession de rester muet, révélée par l'exemple d'un malheureux avocat qui fut incapable de prononcer la harangue dont il avait été chargé. Le roi égyptien Psammenitus, le cardinal de Lorraine et les autres personnages hébétés par la douleur et incapables de l'exprimer qui défilent dans le chapitre « De la tristesse » représentent eux aussi une peur de l'écrivain : le cauchemar de la parole inhibée. Car le langage est tout ce que nous avons pour faire obstacle à la mort, au silence, au vide (les Essais sont en ce sens une entreprise vitale, au sens littéral du terme). C'est ensuite la hantise de la survivance du cadavre qui nous est donnée à lire dans « Nos affections s'emportent au-delà de nous », où par ailleurs Montaigne reconnaît son propre problème dans la pudeur obsessionnelle de l'empereur Maximilien ; au niveau de la première rédaction, l'exemplum dit ce que Montaigne n'avouera que dans un ajout postérieur : « Moi, qui ai la bouche si effrontée, suis pourtant par complexion touché de cette honte [...]. J'y souffre plus de contrainte, que je n'estime bienséant à un homme, et sur tout, à un homme de ma profession. » Dans le chapitre « De la constance », le marquis Del Guasto et Laurent de Médicis, qui se sauvèrent de canonnades en s'accroupissant, sont dans une certaine mesure les interprètes du dialogue que le moi prudent et craintif de Montaigne engage avec son sur-moi héroïque, en se demandant implicitement ce qu'il ferait, lui, sous le feu des canonnades. Et ainsi de suite...

Masque ou miroir du sujet, l'anecdote est en quelque sorte le lieu où s'inscrit le fantasme du scripteur. Si Montaigne emprunte les tracés des recueils de leçons, c'est pour se poser des questions sur lui-même. C'est ainsi qu'il se met en jeu en tant que sujet de l'écriture : ses lectures donnent corps aux « chimères et monstres fantasques » engendrés par son esprit, dans lesquels il n'est sans doute pas abusif de reconnaître précisément les fantasmes de son inconscient. De toute façon, l'écriture suit d'autres cheminements que ceux de la logique. Ce qui guide l'écrivain n'est pas le souci de construire un texte plus ou moins bien agencé, d'obéir à un parcours conceptuel plus ou moins rigoureux, mais d'articuler de façon à peu près cohérente un propos dont l'origine est cependant émotionnelle. Pascal tenait pour les deux principaux défauts de Montaigne « qu'il faisait trop d'histoires » et « qu'il parlait trop de soi ». Mais l'auteur des Pensées ne savait pas que ces deux défauts n'en font qu'un : la tendance de Montaigne à multiplier les anecdotes est encore une façon de parler de soi. Cette utilisation de l'exemplum forme précisément la charnière entre le genre des leçons et l'écriture de la subjectivité telle qu'elle s'élabore dans les Essais : dans l'exemplum, le sujet se trouve et l'écriture devient engendrement de soi. C'est dans ce sens que Montaigne parvient à « ne faire montre que du [sien] » tout en utilisant le discours des autres, le discours de l'encyclopédie de la Renaissance.

Les lieux d'ancrage les plus profonds de la subjectivité se situent ainsi dans les parties dites « impersonnelles ». Montaigne ne parle pas directement des « monstres » qui l'obsèdent. Un certain nombre de passages dans les Essais montrent qu'il perçoit et indique l'existence du continent immergé de l'inconscient, mais il n'en fait pas l'objet de son propos. Il n'aime pas ces forces qui échappent au contrôle de sa raison. Ce qui le dépossède de lui-même, il n'en parle que peu. Le texte primitif – celui des deux premiers livres, parus en 1580 – est donc le plus souvent contracté, secret, énigmatique : Montaigne cherche à résister à ses pulsions, aux fantasmes qui le hantent, sans parvenir tout à fait à les maîtriser.

Le livre en devenir

Les additions ultérieures changent l'aspect du livre. Une force obscure fait saigner à nouveau les blessures non cicatrisées. Au-delà de l'intention de « représenter le progrès de [ses] humeurs », de la tension vers une adhérence maximale du « je » à la page, au-delà aussi de cette pratique d'écriture réflexive qui fonde la structure même de l'essai, quelque chose pousse Montaigne à revenir sans cesse sur son texte, à intervenir à certains endroits plutôt qu'à d'autres. Les nouveaux exemples que l'écrivain ajoute et qui n'apportent parfois aucun élément nouveau signifient qu'en se relisant il se trouve aux prises avec un problème non réglé : s'il revient ainsi sur le point névralgique de sa première rédaction, ce n'est pas pour enrichir un répertoire d'anecdotes, mais pour continuer, à travers ces anecdotes, à répertorier – inconsciemment – ses fantasmes. En outre, les informations d'ordre confidentiel introduites au fur et à mesure, les fragments de description de soi, au physique et au moral, et de ses modes de vie semblent souvent autant d'aveux qui explicitent la première personne implicite dans la version précédente, en indiquant que le sujet est effectivement engagé dans ce qu'il avait d'abord relaté sur le mode du récit impersonnel. Ces insertions tendent parfois à nier la sujétion du « je » à une « passion » aliénante (dont les effets dévastateurs avaient été décrits à l'aide des exemples), ou à souligner l'effort accompli pour la dominer en la soumettant au contrôle de la raison, ou encore à se reconnaître victime des mêmes contraintes que les personnages dont il avait été question dans la première version. Mouvement de frayeur qui se masque en geste de bravoure, réaction crispée pour se rassurer dans sa normalité, aveu de faiblesse, l'ajout explicite en tout cas ce que taisait la première rédaction. En somme, lorsqu'il revient sur le déjà-écrit, Montaigne laisse parfois s'y glisser ce qu'il avait tenté d'abord de repousser : dans le dialogue du texte, de l'exemplum à la confidence, l'énigme du sujet se donne à lire désormais. De cette façon, les histoires racontées se chargent de la densité trouble de l'expérience personnelle de l'écrivain. Mais en même temps le « je » qui reconnaît sa défaillance désamorce la charge de trouble et de détresse qui se condensait dans le non-dit de la première version. Les réflexions d'ordre philosophique qui se développent dans le texte peuvent aussi avoir pour rôle, dans certains cas, de diluer l'angoisse, de noyer les « monstres » du sujet dans la mer de la condition humaine.

Quant au troisième livre, entièrement nouveau, avec ses treize « grands » chapitres, on dirait que les nœuds s'y défont. L'écrivain a en quelque sorte domestiqué ses monstres, il a appris à vivre avec, il s'est sauvé – il continue à se sauver – par l'écriture. Les Essais sont devenus un livre différent, celui que tout le monde lit : plus coulant, plus discursif et inventif, splendide, où Montaigne s'affirme comme un arpenteur lucide du chemin qui conduit au plus profond de soi, où il semble poursuivre dans ses phrases labyrinthiques les sinuosités de la nature humaine. Mais où il efface peut-être – et naturellement sans s'en rendre compte – ce qui lui tient trop à cœur. Ce livre inattendu, si étrange et si dérangeant, qui s'emploie à secouer les entraves des préjugés et à dérégler patiemment les oppositions fondatrices de nos cadres de pensée est en même temps le discours d'un « je » qui essaie de dominer les forces obscures : non pas pour imposer un individu sans faille, mais pour assurer l'emprise de la raison sur les ténèbres. De ce point de vue, le « je » est un garde-fou : il est le moyen de conserver, en toutes circonstances, son quant-à-soi critique, un regard froid, une position légèrement surplombante, en évitant l'immersion dans le pays inconnu. Ce « je » qui n'est sans doute jamais identique à lui-même, qui varie selon les circonstances de la vie et du discours, garde toujours sa prérogative essentielle, celle du jugement, et son rôle de sentinelle aux frontières de l'inconnaissable.

Les « allongeails » en somme – additions aux deux premiers livres, totalité du troisième, et interventions des dernières années sur l'ensemble – permettent au sujet, en s'exprimant à la première personne, de se démarquer des attitudes dont il a parlé de façon « impersonnelle », qu'il a illustrées à l'aide d'exemples, et où est enfoui son secret. Ici, le « je » du texte ne coïncide donc pas avec le sujet de l'écrivain. Il représente le moyen qu'a l'auteur de s'approprier l'ensemble de la réalité, d'intérioriser les choses conformément à sa nature et à son histoire. Mais c'est aussi en même temps ce qui l'arrête au seuil de l'analyse introspective : les interventions déchiffrent souvent le non-dit, mais ne sauraient lever tous les interdits.

Là où le « je » n'intervient pas, le trou noir est intact. Certains chapitres, ou certains passages restent opaques, véritables lieux de l'obscur : car il n'est pas permis de franchir la frontière de l'inconnu, il est défendu de lever certains masques. Les longs exercices de lucidité n'amènent qu'à prendre conscience de l'existence du trou noir, qui reste indescriptible. Tout ce qui est dans le trou est le partage du « il » (cet « il » qui recouvre le « ça » des psychanalystes), tandis que le rôle du « je » est l'observation, le jugement, le regard froid, parfois la distance ironique ou l'humour complaisant. L'écriture des Essais vit de ce balancement entre le « il » et le « je », et son enjeu est bien dans cette stratégie protectrice par laquelle « je » négocie le lieu de son énonciation.

Ce processus n'a en soi rien d'étonnant. La « personne » est dans l'écriture ce qui nous protège de nous-mêmes, le barrage qui nous sauve du vertige de l'abandon : c'est l'autodéfense du sujet contre les puissances qui surgissent des ténèbres. Elle seule empêche que l'écriture ne renverse les digues. Alors que le personnage de roman, qui est la « non-personne » (dans la terminologie de Benveniste), est ce qui donne la possibilité de se dire en dehors de la censure sociale et surtout de l'autocensure du sujet lui-même qui revendique son droit au secret. La fiction – plusieurs l'ont dit – permet de s'exprimer beaucoup plus librement que l'autobiographie ou les différentes formes de ce qu'on appelle « écriture du moi », où le sujet scripteur qui s'expose au premier plan exerce naturellement sa vigilance : le « je » signifie précisément la pleine présence à soi dans l'acte d'écrire. C'est bien une manière de fiction qui permet au Montaigne inconnu de se glisser malgré lui dans les Essais : l'exemplum est le passage par lequel l'« autre » s'introduit. Les anecdotes s'accumulent dans le texte, qui devient ainsi une galerie des glaces où se multiplient, dans les attitudes les plus imprévues, les images incontrôlées du sujet. Et le rôle du « je » est de raisonner sur les exemples afin de se raisonner, d'être le maître du sens qui, en niant la production du sens, empêche la dérive de l'écriture. Cas peut-être unique, les Essais sont un livre ainsi construit où l'on assiste tout à la fois au défilé des fantasmes et à l'émergence du « je », à son affirmation progressive sur l'irrationnel. Et cela grâce à l'intuition et à la décision fondamentale de Montaigne, de faire en sorte que son livre fût « toujours un », sans rien désavouer des rédactions primitives : « J'ajoute, mais je ne corrige pas. » Entre la mise en fiction et la mise en « je », entre l'impersonnel libérateur et la personne masquée, se joue la vie du « livre du sujet ». Fausta Garavini

Dernières années

Montaigne, mûri par ses expériences multiples, s’est remis à la rédaction des Essais, et commence le livre III dont la sensibilité s’est singulièrement enrichie. Mais la situation s’aggrave et la guerre est à sa porte (Henri III vient de s’allier avec Henri de Guise, chef de la Ligue, contre Henri de Navarre déclenchant la huitième guerre civile). En juillet 1586, l’armée royale met le siège, avec vingt mille hommes, devant Castillon défendu par Turenne, à huit kilomètres du château de Montaigne : « J’avais d’une part les ennemis à ma porte, d’autre part les maraudeurs, ennemis pires. » Il n’a pas répondu à l’appel convoquant la noblesse à combattre dans l’armée royale. Son abstention le rend suspect aux deux partis : « Je fus étrillé par toutes les mains : pour le Gibelin, j’étais Guelfe, pour le Guelfe, Gibelin. ». La peste fait son apparition en août et gagne toute la région. Le 1er septembre, Castillon tombe. Pour fuir la peste, Montaigne abandonne son château avec sa mère, sa femme et sa fille dans des chariots. Pendant six mois, il va errer, mal accueilli par les amis à qui il demande refuge, « ayant à changer de demeure aussitôt que quelqu’un de la troupe venait à souffrir du bout du doigt47 ». Il rentre chez lui en mars 1587 pour retrouver son domaine dévasté par la guerre et la peste. « Cet écroulement me stimula assurément plus qu’il ne m’atterra. (…) Je me résigne un peu trop facilement aux malheurs qui me frappent personnellement, et, pour me plaindre à moi, je considère non pas tant ce que l’on m’enlève que ce qui me reste. » Turenne reprend Castillon en avril. Le 23 octobre, Henri de Navarre, après sa victoire de Coutras arrive au château de Montaigne et y séjourne deux jours (pour solliciter ses conseils ?).

Montaigne embastillé 10 juillet 1588.

Note prise par Montaigne sur son Ephemeris historica à la fois mémento historique et agenda.

En janvier 1588, à 55 ans, Montaigne part à Paris pour faire imprimer son livre, chargé aussi par le roi de Navarre et le maréchal de Matignon (Son fils aîné accompagne Montaigne) d’une négociation avec Henri III. Le voyage est mouvementé. Arrêté, dévalisé par une troupe de protestants près d’Angoulême, il est relâché sur l’intervention du prince de Condé. Il arrive à Paris le 18 février. Les ambassadeurs anglais et espagnols, qui connaissent ses liens avec Henri de Navarre, le soupçonnent d’être chargé d’une mission secrète auprès du roi (une alliance militaire contre la Ligue ?). On n’en sait pas plus, Montaigne ayant toujours gardé le silence sur ses activités de négociateur. En mai, toujours à Paris (il doit surveiller l’impression des Essais de 1588), il assiste à la journée des Barricades qui accompagne l’entrée triomphante d’Henri de Guise. Le roi s’enfuit. Montaigne le suit. De retour à Paris en juillet, les autorités de la Ligue le font enfermer à la Bastille. La reine mère doit intervenir auprès du duc de Guise pour le faire libérer.

C’est à Paris qu’il rencontre Marie de Gournay (1565-1645), jeune fille de vingt-deux ans, admiratrice passionnée, à qui il propose de devenir sa « fille d’alliance » et qui, après la mort de Montaigne, consacrera sa vie et sa fortune à assurer jusqu’à onze éditions posthumes des Essais. Montaigne va la visiter à Gournay-sur-Aronde et y séjourne à plusieurs reprises. Marie de Gournay transmettra aux philosophes érudits du xviie siècle l'évêque Pierre-Daniel Huet ou La Mothe Le Vayer l'héritage dit « sceptique » de Montaigne ainsi que des livres hérités de son père d'élection.

En octobre ou en novembre 1588, il est à Blois où doivent se tenir les états généraux. Y est-il encore lors de l’assassinat des Guise le 23 décembre 1588 ou est-il de retour dans son château ? Jusqu’à l’été 1590, il va se rendre encore à Bordeaux pour aider Matignon à maintenir la ville dans l’obéissance au nouveau roi Henri IV (Henri III, assassiné le 1er août 1589 par un moine ligueur, a publiquement déclaré Henri de Navarre son successeur). Puis jusqu’à sa mort en 1592 il va demeurer dans son château, perfectionnant, complétant les Essais en vue d’une sixième édition : « Qui ne voit que j’ai pris une route par laquelle, sans cesse et sans peine, j’irai autant qu’il y aura d’encre et de papier au monde? »

Mort de Montaigne

Les idées de Montaigne sur la mort ont évolué depuis 1572 quand il pensait, en stoïcien, que la grande affaire de l’homme est de se préparer à bien mourir. Il pense maintenant en épicurien qu’il faut suivre la nature : « Nous troublons la vie par le souci de la mort (…) Je ne vis jamais un paysan de mes voisins réfléchir pour savoir dans quelle attitude et avec quelle assurance il passerait cette heure dernière. La Nature lui apprend à ne songer à la mort que lorsqu’il est en train de mourir. » La mort est « une chose trop momentanée » : « Un quart d’heure de souffrance passive sans conséquence, sans dommage, ne mérite pas des préceptes particuliers. » « La mort est bien le bout, non pas le but de la vie ; la vie doit être pour elle-même son but, son dessein. » Et les Essais s’achèvent sur une invitation au bonheur de vivre : « C’est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir de son être. Nous cherchons d’autres manières d’être parce que nous ne comprenons pas l’usage des nôtres, et nous sortons hors de nous parce que nous ne savons pas quel temps il y fait. De même est-il pour nous inutile de monter sur des échasses, car sur des échasses il faut encore marcher avec nos jambes. Et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. »

Montaigne meurt dans son château le 13 septembre 1592, à 59 ans. Nous n’avons aucun témoignage direct de sa mort, mais trois lettres d’amis qui n’ont pas assisté à ses derniers moments : deux de Pierre de Brach, datées d’octobre 1592 et février 1593, ne donnant pas d’informations précises et parlant d’une mort « prise avec douceur » ajoutant : « Après avoir heureusement vécu, il est heureusement mort. » et une d’Étienne Pasquier écrite vingt-sept ans plus tard, en 1619, plus détaillée, parlant d’une « esquinancie » (tumeur de la gorge) qui l’empêcha de parler durant ses trois derniers jours. Pasquier rapporte que Montaigne fit convoquer par écrit dans sa chambre sa femme et quelques gentilshommes du voisinage et que, pendant qu’on disait la messe en leur présence, il rendit l’âme au moment de l’élévation.

Selon son vœu, sa veuve le fait transporter à Bordeaux en l’église des Feuillants où il est inhumé. Son cœur est resté dans l'église de Saint-Michel de Montaigne. Lors de la démolition du couvent des Feuillants, ses cendres sont transportées au dépositoire du cimetière de la Chartreuse. Un an après son décès, son épouse commande aux sculpteurs Prieur et Guillermain un cénotaphe monumental couvert par le gisant de Montaigne en armure, le heaume derrière la tête, un lion couché à ses pieds. En 1886, ce cénotaphe est transféré en grande pompe dans le grand vestibule de la faculté des lettres de Bordeaux, devenue à présent le Musée d'Aquitaine. Le monument a été depuis transféré dans une autre salle du musée. Les cendres du philosophe, mélées à celles des Dominicains des Feuillants, sont enfouies dans les murs du sous-sol du Musée d'Aquitaine.

Son œuvre Le style de Montaigne

La « librairie » où écrivait Montaigne, dans sa tour. Sur les poutres, les maximes lui rappellent les principes essentiels.

Montaigne choisit le français alors que les ouvrages philosophiques ou scientifiques sont écrits en latin et que le français, consacré comme langue administrative en 1539 par l'ordonnance de Villers-Cotterêts, est en pleine évolution : « J’écris mon livre pour peu d’hommes et pour peu d’années. Si cela avait été une matière destinée à durer, il aurait fallu la confier à une langue plus stable. D’après la variation continuelle qui a accompagné la nôtre jusqu’à l’heure actuelle, qui peut espérer que sa forme actuelle sera en usage dans cinquante ans d’ici ? Depuis que je vis elle a changé pour la moitié. »

Son style s’est développé en même temps que sa pensée. Les premiers essais de 1580 laissent voir une certaine raideur. N’ayant pas de sujet personnel, Montaigne n’a pas non plus de forme qui soit sienne. Il cherche alors à imiter le style de Sénèque. Quand il conçoit le dessein de se peindre, il trouve son accent personnel. Pour l’analyse et pour la confidence il faut s’assouplir et se détendre. Il adopte l’allure de la causerie familière. Il a pris conscience de ce qu’il voulait faire, mais aussi de la manière de le faire. Son style arrive à la perfection dans les Essais de 1588 (Livre III).

Montaigne écrit son livre comme il parle : « Le langage que j’aime, c’est un langage simple et naturel, tel sur le papier qu’à la bouche. » Il virevolte d'une pensée à l'autre. Pas de plan. Aucune rigueur dans l’ordonnance d’ensemble, ni dans la composition de chaque chapitre : « J’aime l’allure poétique, par sauts et gambades (…) Je m’égare, mais plutôt par licence que par mégarde. Mes idées se suivent, mais parfois c’est de loin, et se regardent, mais d’une vue oblique (…) Les noms de mes chapitres n’en embrassent pas toujours la matière (…) Mon style et mon esprit vagabondent l’un comme l’autre. Il faut avoir un peu de folie si l’on ne veut pas avoir plus de sottise. »

Ce qui caractérise son style, en même temps que le naturel et la simplicité, c’est une grande intensité d’expression. Montaigne veut une langue simple mais aussi expressive : « Ah ! si j’avais pu ne me servir que des mots qui sont employés aux halles de Paris » Sa langue abonde en emprunts au langage populaire (comme Rabelais qu’il lit avec plaisir). L’emploi de comparaisons et d’images prises souvent dans les faits de la vie quotidienne et les objets les plus familiers lui permet de concrétiser sa pensée et de nuancer des sentiments et des impressions qu’il est difficile d’exprimer par des mots. « Dans l’habitude et la continuité de son style, écrit Sainte-Beuve, Montaigne est l’écrivain le plus riche en comparaisons vives, hardies, le plus naturellement fertile en métaphores, lesquelles chez lui ne se séparent jamais de la pensée, mais la prennent par le milieu, par le dedans, la joignent et l’étreignent… Ce style dont on peut dire qu’il est une épigramme continue, une métaphore toujours renaissante, n’a été employé chez nous avec succès qu’une seule fois, et c’est sous la plume de Montaigne. »

Montaigne n’arrive pas sans travail à ce style si original. Il revoit inlassablement ses Essais pendant les quatre dernières années de sa vie. Les nombreuses corrections concernant le style ou le vocabulaire que l’on relève sur l’Exemplaire de Bordeaux, resté sur sa table de travail après sa mort, témoignent d’un idéal d’art très élevé et d’une extrême rigueur envers soi-même: « Mes ouvrages à moi, il s’en faut tellement qu’ils me plaisent qu’au contraire autant de fois que je les réexamine autant de fois je suis par eux déçu et chagriné. J’ai toujours dans l’esprit une meilleure forme que celle que j’ai mise en œuvre, mais je ne peux pas la saisir et l’expliciter. »

On peut s’étonner de voir Montaigne multiplier les citations latines (plus de 1300 !) pour orner et embellir ses réflexions, dans un livre aussi personnel, où il n’a d’autre objet que de se peindre. Il en est conscient : « Nos pédants ne cessent de grappiller la science dans les livres (…) Il est étonnant de voir comme cette sottise trouve exactement place chez moi. Je ne cesse d’écornifler par-ci, par-là, dans les livres, les pensées qui me plaisent (…) pour les transporter dans celui-ci où, à vrai dire, elles ne sont pas plus miennes qu’en leur première place. ». Il explique avoir cédé au goût de ses contemporains. Tout ce qui vient de l'Antiquité jouit alors d'une vogue considérable, un homme instruit doit faire des citations pour prouver son érudition : « J’ai concédé à l’opinion publique que ces ornements empruntés m’accompagnent ; mais je ne veux pas qu’ils me recouvrent et qu’ils me cachent : c’est là le contraire de mon dessein, qui ne veut exposer que ce qui est mien, et ce qui est mien par nature ; et si je m’étais cru à ce sujet, j’aurais, à tout hasard, parlé absolument seul. Je me charge tous les jours plus fortement d’emprunts, au-delà de mon dessein et de ma forme première, pour suivre la fantaisie du siècle et les exhortations d’autrui. Si cela ne me convient pas à moi, comme je le crois, peu importe ; cela peut être utile à quelque autre. »

Montaigne, qui subit l'influence du milieu littéraire, a pleinement partagé ce goût général mais il va faire une œuvre profondément originale : « Si le grand public lit encore aujourd'hui Les Essais, écrit Michel Magnien, c'est que leur auteur a su s'arracher à cette fascination pour la culture livresque qui empèse et alourdit tous les beaux esprits d'alors. Ils furent légion, mais leurs œuvres croupissent, désormais inutiles, au fond des bibliothèques. Franc-tireur de l'Humanisme, Montaigne ne se trouve jamais là où on l'attend. À la différence de ses confrères en « parlerie », il est le premier sur la brèche à combattre, auprès des gens de cour et de guerre, la culture livresque lorsqu'elle conduit au pédantisme et au dessèchement de l'être. » Et toujours, ajoute Pierre Villey, il leur oppose « sa méthode à lui, celle dont il se sent maître et qu'il pense posséder presque seul à l'époque : je veux dire l'expression franche et libre d'une pensée personnelle, qui s'éclaire sans doute par les idées des anciens, mais qui est originale néanmoins ».

La philosophie de Montaigne

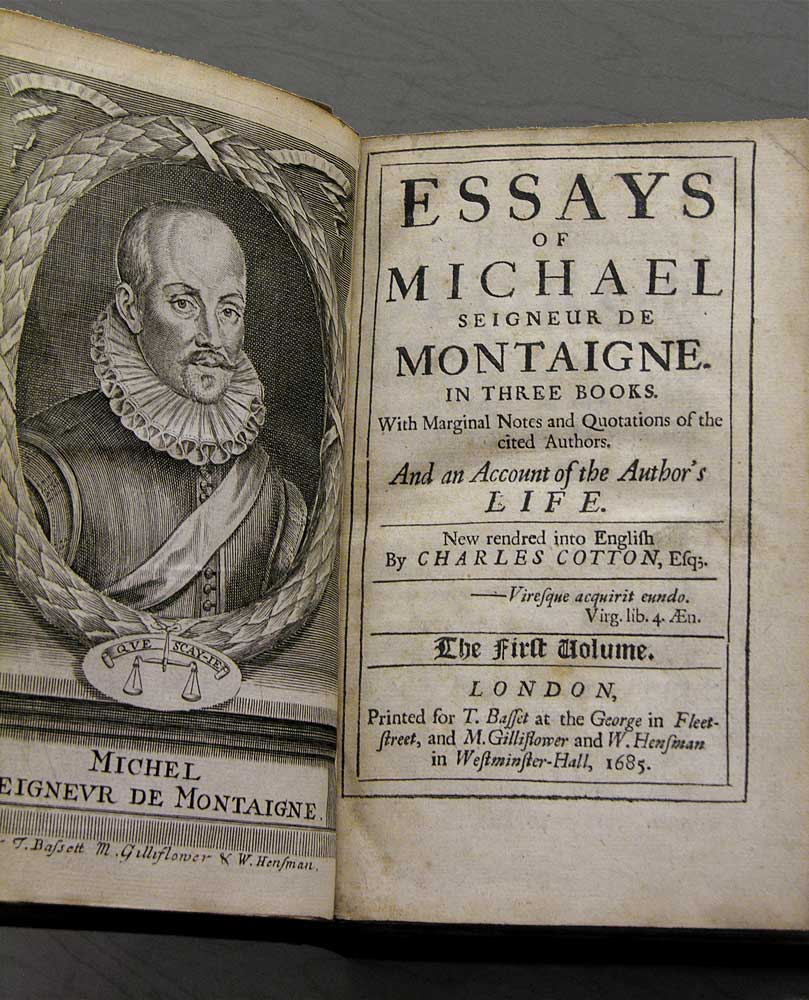

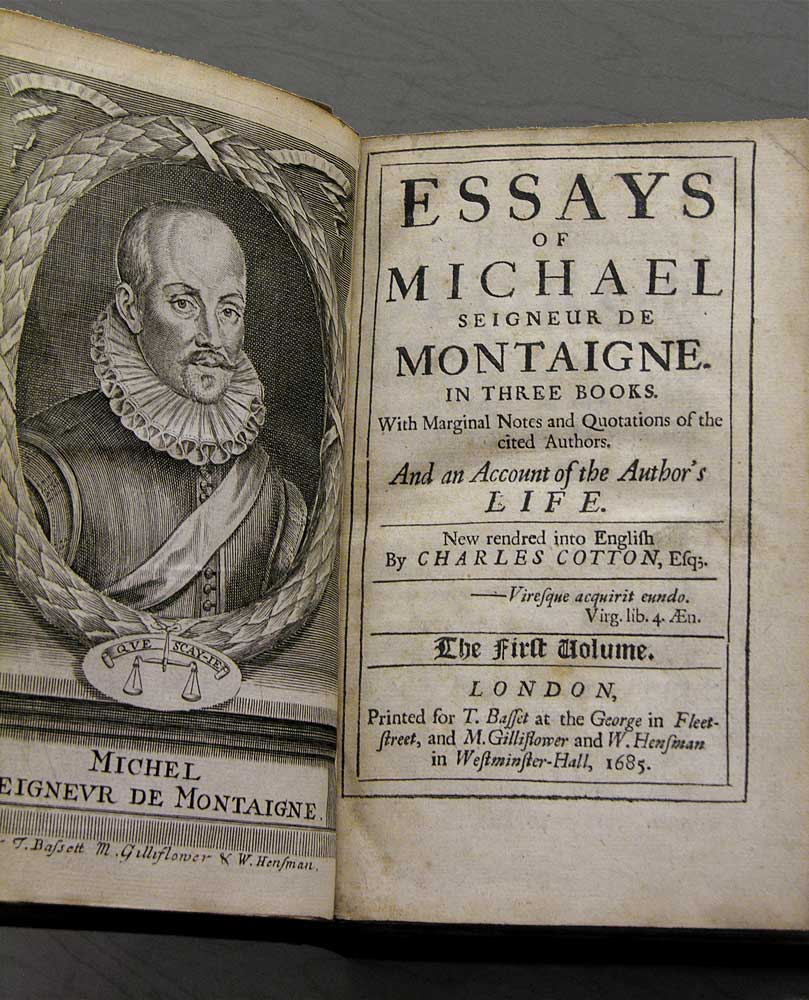

Le scepticisme représente un moment important de l'évolution de Montaigne. La devise qu'il fait graver sur une médaille en 1576 « Que-sais-je ? » signifie la volonté de rester en doute pour rechercher la vérité. La balance dont les plateaux sont en équilibre, la difficulté de juger.

« La philosophie est la science qui nous apprend à vivre. » dit Montaigne. Il entend par philosophie le mouvement de la pensée vivante quand elle se confronte à l’essentiel (la mort, l’amour, l’amitié, l’éducation des enfants, la solitude, l’expérience…) et à soi. C’est pour lui l’apprentissage de la sagesse : philosopher c’est vivre heureusement, ou le plus heureusement possible. C’est « une très douce médecine que la philosophie, car des autres on n’en sent le plaisir qu’après la guérison, celle-ci plaît et guérit ensemble (…) On a grand tort de la peindre comme inaccessible aux enfants et avec un visage renfrogné, sourcilleux et terrible. Il n’est rien de plus gai, de plus allègre et peu s’en faut que je ne dise folâtre. Elle ne prêche que fête et bon temps.»

La philosophie de Montaigne, qui s’exprime le plus nettement dans les derniers essais à partir de 1588 et du livre III, est l’aboutissement de ses expériences (magistratures, guerres civiles, maladie, voyages) et de ses lectures philosophiques (systèmes qui l’ont influencé et modèles auxquels il a cherché à s’identifier : Caton, Épaminondas, Socrate enfin). Son évolution a été conforme à celle de la Renaissance elle-même, dit Pierre Villey, qui a commencé par répéter les leçons de l’Antiquité avant de produire des œuvres originales.

L'évolution de sa pensée.

Dans les premiers essais, Montaigne s’enthousiasme, comme beaucoup d’humanistes de son époque, pour le stoïcisme (celui des Lettres à Lucilius de Sénèque en particulier) : la raison bien préparée est toute puissante et la volonté suffit à supporter tous les malheurs. En 1572 il écrit un essai pour prouver « que le goût des biens et des maux dépend de l’opinion que nous en avons (I, 14) ». Dans l’essai Que philosopher c’est apprendre à mourir (I, 20) de même tonalité, il emprunte la fin à Lucrèce (De la nature des choses) et à l’épicurisme. Mais dès qu’il commence à s’étudier lui-même et qu’il découvre ses vrais besoins et sa nature, il sent que les remèdes de Sénèque sont trop violents pour lui et il va s’en éloigner peu à peu : « À quoi nous sert cette curiosité qui consiste à imaginer à l’avance tous les malheurs de la nature humaine et de nous préparer avec tant de peine à l’encontre de ceux mêmes qui peut-être ne sont pas destinés à nous atteindre ? C’est non seulement le coup, mais le vent et le bruit qui nous frappent (…) Au contraire, le plus facile et le plus naturel serait d’en délivrer même sa pensée? « Il est certain qu’à la plupart des savants la préparation à la mort a donné plus de tourment que n’a fait la souffrance même de la mort. »

Plutarque (Vies parallèles des hommes illustres, Œuvres morales), dont l’influence sur Montaigne est considérable (plus de 400 emprunts dans les Essais), l’aide à se montrer de plus en plus réservé à l’égard de ceux qui croient posséder la vérité absolue et incontestable. Le moraliste grec (traduit par Amyot en 1572) observateur de la vie courante, oriente sa pensée dans le sens de la complexité psychologique et de l’analyse intérieure. Sous son influence Montaigne va mêler de plus en plus la réflexion personnelle à ses Essais et développer son goût pour une morale familière, simple et pratique. Vers 1576, à la lecture du sceptique grec Sextus Empiricus (Esquisses pyrrhoniennes), Montaigne adopte comme mode de pensée le scepticisme qui représente un moment important de son évolution et un aspect définitif de sa sagesse : une grande circonspection dans le jugement et une extrême prudence à se défendre des préjugés qui envahissent l’esprit de l’homme, du seul fait qu’il appartient à une époque, à un milieu, qu’il est pris dans un engrenage d’habitudes et d’idées. Il en expose la doctrine dans son essai Apologie de Sebond qui est un véritable livre à lui tout seul (trois fois plus long que le plus long de ses essais). Enfin, à travers Platon et Xénophon, il a accès à Socrate, « le maître des maîtres», dont la personnalité domine le livre III.

Souffrant de la gravelle depuis 1578, il a du mal à supporter la douleur : « Je suis éprouvé un peu trop rudement pour un apprenti et par un changement bien soudain et bien rude, étant tombé tout à coup d’une condition de vie très douce et très heureuse dans la plus douloureuse et la plus pénible qui puisse s’imaginer. ». Il voit la mort tout près de lui. Il a là une ample matière à observations. Il se sent en possession d’idées bien siennes, originales. Il se jugera lui-même dans le chapitre Sur la présomption, et se reconnaitra un seul mérite celui d’avoir un jugement bon: « je pense avoir des opinions bonnes et saines (mais qui n’en croit pas autant des siennes ?) : l’une des meilleures preuves que j’en aie, c’est le peu d’estime que j’ai de moi ». Plus encore que ses idées, écrit Pierre Villey,il a une manière critique qui le distingue parmi ses contemporains : « il a le sentiment que tout est relatif, il sait qu’il ne faut pas affirmer trop vite, que les choses ont bien des faces, qu’il faut tourner autour et les examiner sous bien des aspects avant de prononcer un jugement … Il sait que ses idées sont relatives à lui-même, qu’elles n’ont pas l’ambition de régenter les autres, qu’elles présentent au public non ce qu’il faut croire, mais ce que croit Montaigne, qu’elles ne sont que la peintures de ses humeurs: « Les autres façonnent l’homme ; moi je le raconte, et je peins un homme particulier bien mal formé. »

La sagesse de Montaigne

Il aboutit ainsi peu à peu à une philosophie très personnelle qui est l’expression de sa personnalité bien qu’elle soit faite de pièces empruntées à la grande philosophie grecque dont il se sent si proche. « Ne cherchez pas quelque principe logique qui en cimente les différentes parties et bâtisse un système, dit Pierre Villey Il n’y a pas de système chez Montaigne. Le seul lien qui unisse entre elles toutes ses idées, c’est sa personne, ce sont ses goûts, ses besoins, ses habitudes, qui tous s’expriment par elles.

L’épicurisme de Montaigne ne fera que s’accentuer avec le temps (« Il faut étendre la joie, mais retrancher autant qu’on peut la tristesse. »), mais il reste un philosophe sceptique et n’arrive pas à croire que les autres aient pu se fier totalement à leurs propres conceptions : « Je ne me persuade pas aisément qu’Épicure, Platon et Pythagore nous aient donné pour argent comptant leurs atomes, leurs idées et leurs nombres. Ils étaient trop sages pour établir leurs articles de foi sur une chose aussi incertaine et contestable. »

La sagesse de Montaigne est une sagesse pour les gens ordinaires. « Qui ne se sent plus proche de Montaigne que de Socrate et d’Epicure, ou qui ne sent Montaigne plus proche de soi, tellement plus proche, tellement plus fraternel, oui, bouleversant de fraternelle proximité, plus intime que tout autre, plus éclairant, plus utile, plus vrai ? Montaigne accepte de n’être pas un sage, et c’est la seule sagesse peut-être qui ne mente pas, la seule, en tout cas, que nous puissions viser, nous, sans mentir ni rêver. Est-ce encore une sagesse ? Ceux qui ont lu les Essais savent bien que oui, et que c’est la plus humaine, la plus merveilleusement humaine (…) Montaigne est un maître, aussi grand que les plus grands, et plus accessible que la plupart. »

Il nous apprend à suivre la nature :

« La nature a maternellement observé ce principe que les actions qu’elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent très agréables également, et elle nous y convie non seulement par la raison, mais aussi par le désir : c’est une injustice de détériorer ses règles. »

à savoir rester libre :

Mon opinion est qu’il faut se prêter à autrui et ne se donner qu’à soi-même.

à ne pas se prendre au sérieux :

La plupart de nos occupations sont comiques. Il faut jouer notre rôle comme il faut, mais comme le rôle d’un personnage emprunté

à se méfier de tous les extrémismes :

« Le peuple se trompe : on va bien plus facilement par les bouts, là où l’extrémité sert de borne d’arrêt et de guide, que par la voie du milieu large et ouverte, mais bien moins noblement et de façon moins estimable79. »

à être tolérant :

« Je ne partage point cette erreur commune de juger d’un autre d’après ce que je suis. Je crois aisément qu’il y a des qualités différentes des miennes … Je conçois et crois bonnes mille manières de vivre opposées ; au contraire du commun des hommes, j’admets en nous plus facilement la différence que la ressemblance.

et surtout à aimer la vie telle qu’elle est et à la goûter pleinement :

« J’ai un dictionnaire tout à fait personnel ; je « passe » le temps quand il est mauvais et désagréable ; quand il est bon, je ne veux pas le ...

N’hésitons pas à bien accueillir les plaisirs voulus par la nature :

« Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; et même quand je me promène solitairement dans un beau verger82, si mes pensées se sont occupées de choses étrangères pendant quelque partie du temps, une autre partie du temps je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi83. »

et à savoir les amplifier :

Les autres ressentent la douceur d’une satisfaction et de la prospérité ; je la ressens comme eux, mais ce n’est pas en passant et en glissant. Il faut plutôt l’étudier, la savourer et la ruminer pour en rendre grâces comme il convient à celui qui nous l’accorde. Eux jouissent des autres plaisirs comme ils le font de celui du sommeil, sans les connaître. Afin que le « dormir » lui-même ne m’échappât point stupidement ainsi, j’ai trouvé bon autrefois qu’on me le troublât pour que je l’entrevisse.

sans toutefois en être la dupe, en sachant qu’en tout cela il n’y a que vanité :

Moi qui me vante d’accueillir avec tant de soin les agréments de la vie, je n’y trouve, quand je les considère ainsi avec minutie, à peu près que du vent. Mais quoi ! Nous sommes à tous égards du vent. Et encore le vent, plus sagement que nous, se complait à bruire, à s’agiter et il est content de ses propres fonctions, sans désirer la stabilité, la solidité, qualités qui ne sont pas siennes.

L'héritage de Montaigne

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Pascal a jugé l'entreprise avec sévérité dans ses Pensées : « Le sot projet qu'il a de se peindre86», reprochant notamment à Montaigne son manque de piété et sa désinvolture vis-à-vis du salut. Mais Voltaire a écrit : « Savant dans un siècle d’ignorance, philosophe parmi des fanatiques, (Montaigne) qui peint sous son nom nos faiblesses et nos folies, est un homme qui sera toujours aimé87. » Et Nietzsche : Je ne connais qu'un seul écrivain que, pour l'honnêteté, je place aussi haut, sinon plus, que Schopenhauer, c'est Montaigne. En vérité, qu'un tel homme ait écrit, vraiment la joie de vivre sur cette terre en a été augmentée. »

Sa personnalité et sa vie ont suscité des images contradictoires : Sceptique retiré dans sa tour d’ivoire, égoïste ou généreux, lâche ou courageux, ambitieux ou sage souriant, stoïcien ou épicurien, chrétien sincère ou libre-penseur masqué, catholique convaincu ou sympathisant de la Réforme, esprit serein ou mélancolique redoutant la folie ? Les portraits qu’on a donnés de Michel de Montaigne sont aussi divers que les interprétations des Essais.

Œuvres de Montaigne Les éditions des Essais

Le fameux exemplaire de l’édition de 1588 – connu sous le nom d’Exemplaire de Bordeaux – sur lequel l’auteur a accumulé corrections et additions jusqu’à sa mort en 1592, longtemps considéré comme la dernière volonté littéraire de Montaigne.

Éditions originales :

Essais, livres I et II, Bordeaux, Simon Millanges, 1582

Essais, livres I et II, Bordeaux, Simon Millanges, 1582

Essais, livres I et II, Paris, Jean Richer, 1587.

Essais, livres I, II et III, Paris, Abel L'Angelier, 1588

Essais, éd. posthume, Paris, Abel Langelier, 1595 établie par Pierre de Brach et Marie de Gournay, préface de Mlle de Gournay.

Éditions scientifiques :

Essais, éd. F.Strowski, P.Villey, F.Gébelin, dite Édition municipale, 1906-1933.

Essais, reproduction phototypique de l’Exemplaire de Bordeaux, Paris, Hachette, 1912 réimpression Slatkine, 1988, 3 vol..

Essais, reproduction typographique de l’Exemplaire de Bordeaux, Paris, Imprimerie nationale, 1913-1931.

Essais, reproduction photographique du texte de 1580, Genève, Slatkine, 1976

Éditions de référence :

Essais, éd. Villey-Saulnier reproduisant l’Exemplaire de Bordeaux, Paris, PUF, 1965 réimpression en 2 vol., 1978) avec notices, notes et répertoire des sources par P.Villey dont la thèse sur Les sources et l’évolution des Essais 1933, fait toujours autorité. Réimpression dans la coll. Quadrige, PUF, 2004.

Cette édition distingue par des lettres les strates successives du texte des Essais A désigne le texte de 1580, B le texte de 1588, C le texte postérieur.

Essais, éd. J. Balsamo, C. Magnien-Simonin et M. Magnien reproduisant l'édition posthume publiée en 1595 par Marie de Gournay, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2007, suivis des sonnets de La Boétie supprimés en 1588, des annotations de Montaigne sur des livres de sa bibliothèque, et du recueil de sentences latines et grecques peintes sur les poutres de sa bibliothèque.

Cette édition prend à revers la tradition installée depuis le début du xxe siècle par F. Strowski et P. Villey, adoptant pour base l'Exemplaire de Bordeaux que les éditeurs de La Pléiade tiennent pour un premier état de l'édition de 1595, esquissé en marge du texte de 1588. Ils conjecturent l'existence d'un état définitif du texte en deux exemplaires disparus, l'un resté en Gascogne, l'autre envoyé à Paris pour établir l'édition de 1595.

Éditions en français moderne :

Les Essais, traduction en français moderne (en fait seule l'orthographe est modernisée par Claude Pinganaud, Arléa, 1994, 813 p.

Essais, traduction en français moderne par A. Lanly à partir de l’Exemplaire de Bordeaux, coll. Quarto, Gallimard, 2009. Cette traduction conserve la structure de la phrase de Montaigne.

Essais, traduction en français moderne par Guy de Pernon à partir de l'édition de 1595, parution sur Internet, 2008.

Des idées que l'on se fait sur soi De la présomption, traduction en français moderne à partir de l'édition de 1595 par Christophe Salaün, Mille et une nuits, 2014.

Journal de voyage

Journal du voyage de Michel de Montaigne en Italie par la Suisse & l'Allemagne en 1580 & 1581, Avec des Notes par M. de Querlon. Édition par Meusnier de Querlon du journal rédigé en route et non repris par Montaigne. Le Jay, Rome et Paris, 1774. lire en ligne sur Wikisource.

Numismate

Michel de Montaigne figure sur une pièce de 10 € en argent édité en 2012 par la Monnaie de Paris pour représenter sa région natale, l'Aquitaine

Sources

Les sources principales de cet article sont :

Pierre Villey, Les Sources et l’évolution des Essais de Montaigne, Hachette, 1908

Madeleine Lazard, Michel de Montaigne, Fayard, 1992

Posté le : 13/09/2015 22:01

Edité par Loriane sur 14-09-2015 22:33:12

|

|

|

|

|

Re: Michel Eyquem de Montaigne 2 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

18/02/2015 13:39

De Dijon

Niveau : 39; EXP : 1

HP : 190 / 950

MP : 767 / 28082

|

Chère Loriane,

J'ai lu avec grand bonheur ce texte sur Montaigne.

Trois ouvrages occupent une place priviliégiée dans mon esprit car ils sont les livres dans lesquels je me replonge le plus : "les pensée sur moi-même" de Marc Aurèle, "les confessions" de Saint Augustin et "les Essais " de Montaigne.

Pour ma part, je trouve que Montaigne a su faire la synthèse, dans son évolution phylosophique, entre le stoïcisme, le scepticisme et l'épicurisme. je le considère comme le plus grand humaniste.

Merci pour ce texte magnifique.

Je te souhaite une magnifique semaine.

Amitiés de Bourgogne.

Jacques

Posté le : 13/09/2015 22:59

|

|

|

|

|

Re: Michel Eyquem de Montaigne 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 96

HP : 629 / 1574

MP : 3170 / 61147

|

Merci Istenozot, ton passage me réchauffe le coeur.

Montaigne fait partie de ma famille humaine au travers des siècles, autant par sa personne que par son goût pour la littérature te la philosophie.

Il est "pays " avec moi et j'ai eu le désir de me balader jusqu'à son château- demeure pour le visiter et être au plus près,.

J'ai un souvenir précis de la visite de son bureau dont la dimension très moyenne et sans fioriture laisse une impression d'intimité propre à la réflexion, à l'introspection.

Toute mon amitié.

Loriane

Posté le : 16/09/2015 22:33

|

|

|

|

Mes préférences

Sont en ligne

104 Personne(s) en ligne ( 22 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)

Utilisateur(s): 0

Invité(s): 104

Plus ...

|

Transférer

Transférer