|

|

Re: Défi du 26 décembre 2015 |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35550

|

Bons vœux

Chère Angela,

Par cette lettre, je veux te dire qu’en cette période de fêtes, j’ai décidé d’enterrer la hache de guerre. J’espère que tu as compris ma colère et mes moments d’égarement. Tu as tout de même volé mon homme, mon pilier, le père de mes futurs enfants. Mon cœur s’est brisé au point que mes larmes étaient de sang. Je souhaite que tu me pardonnes pour les pneus dégonflés de ta Smart (sa couleur moutarde me l’a fait monter au nez), les crottes de chiens dans ta boîte aux lettres (bien que cela porte bonheur), les trente pizzas que tu n’avais pas commandées (tu les as terminées ?), les appels répétés à ton boulot (tu en as trouvé un autre ?) et ton seuil enduit de savon noir (toujours douloureux ce coccyx ?).

Personnellement, je vais mieux maintenant et c’est mon psy qui m’a encouragée à t’écrire. Cette lettre me fait du bien et elle représente l’occasion que je n’ai jamais eu de te souhaiter d’avoir une vie amoureuse aussi merveilleuse que les trois ans passés avec Bernard. C’est un amant exceptionnel (je suppose que c’est ce qui t’a plu en lui). Mais méfie-toi car il est volage (suis-je bête, tu le sais déjà !). Tu parviendras peut-être à le rendre heureux. Si vous avez des enfants, je souhaiterais être leur marraine. Ils seront magnifiques s’ils héritent des yeux de cocker de Bernard et tes oreilles décollées. Je ne sais ce qui lui a plu en toi. Tes rondeurs et ta forte pilosité ont sûrement dû lui rappeler le nounours de son enfance. Bien sûr, tu as aussi le privilège du jeune âge. Mais sache que la jeunesse n’est pas éternelle. C’est pourquoi tu trouveras avec cette lettre un présent pour la conserver.

En définitive, je vous souhaite d’être heureux ensemble (ou séparés), dans les difficultés financières (Bernard a la manie du jeu), dans la maladie (il a tendance à fumer trop), dans la perte de vos dents (il porte déjà un bridge) et de vos cheveux (il a une tendance familiale à la calvitie).

J’ai mis un cierge à Sainte Rita pour vous, la patronne des causes perdues. Si un jour vous êtes dans le besoin, tu peux me renvoyer Bernard, ma porte lui est grande ouverte. En ce qui te concerne, je pourrais la refermer sur tes doigts.

Embrasse le chat et caresse Bernard de ma part.

Ta meilleure ennemie, Mélanie

– Voici donc la lettre trouvée dans la demeure de la victime. On sent toute l’animosité qui ronge le cœur de l’accusée. C’est elle qui a offert une crème antirides à Angela dans le carton qui contenait ce courrier. Mais ce n’était pas un cadeau anodin car une dose de cyanure y a été introduite. En se badigeonnant de crème, Angela s’est peu à peu empoisonnée jusqu’à en mourir.

Le procureur du Roi se tourne alors vers Mélanie :

– Avouez que c’est votre fait et que vous souhaitiez la mort de celle qui avait volé votre amour !

La femme dans le box des accusés, se met à arborer un large sourire et un regard sournois, avant de lancer :

– Elle a voulu être plus belle mais c’était une cause perdue dans son cas. Même Sainte Rita ne pouvait rien pour elle !

La salle du Tribunal se met alors à raisonner de son rire diabolique.

Posté le : 27/12/2015 09:51

|

|

|

|

|

Re: Défi du 26 décembre 2015 |

|

Administrateur

Inscrit:

30/05/2013 12:47

Niveau : 34; EXP : 7

HP : 0 / 826

MP : 540 / 26786

|

OUF!!!.........du grand, du très grand Donald un tantinet désillusionné!!

Il est vrai que cette année qui se termine n'a pas été marquée par le sceau de l'amitié et du respect envers l'autre!

faisons fi des cons qui ternisse notre horizon, et laissons place aux poètes qui au travers des mots savent laisser la lumière pour éclaire l'année qui s'annonce.

Un vœu pour 2016: Donald, que tu nous abreuves de tes écrits, remplis de références et de justesse de ton, le tout enrobé de ce talent,

que ma part j'envie!!!

Bonne année 2016, cher Donald, ''Listen to the silence, let it ring on''.

Amitiés .

Posté le : 27/12/2015 09:48

|

|

_________________

Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …

Titi

|

|

|

Re: Défi du 26 décembre 2015 |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35550

|

Ben non mon canard, reviens !

Ton histoire sent le vécu dis donc...Tu en as profité pour vider ton sac. ça fait du bien parfois et ça permet de repartir du bon pied ! Et toujours au rythme de la musique !

Je t'embrasse et te souhaite le meilleur pour 2016.

Couscous

Posté le : 27/12/2015 09:20

|

|

|

|

|

Re: Défi du 26 décembre 2015 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

14/03/2014 18:40

De Paris

Niveau : 29; EXP : 25

HP : 0 / 706

MP : 370 / 21252

|

Nouvelle année

J’essaie d’écrire mes vœux de nouvelle année. Ian Curtis me chante son couplet : « c’est le chemin, marche dedans. ». Comme si j’avais encore envie de continuer dans cette voie. Lui, il a résolu le problème en se pendant dans sa cuisine, à vingt-trois ans. Par qui pourrais-je commencer dans ma longue liste de destinataires ? Ma copine, partie fêter les bonnes notes de ses filles trop gâtées ? Mes parents, largués au passage du vingt-et-unième siècle ? Mon chef de service, le gars qui me paie, qui m’apprend la vie parce que, forcément, il sait tout mieux que quiconque et surtout moi ? Je pense plutôt à mon collègue de travail, un pauvre ingénieur de mes deux, du genre à rire de ses blagues fatiguées, devant un parterre de développeurs usés par des semaines passées à ne rien foutre. J’imagine alors ma carte de vœux : « cher Jean-Tiburce, je te souhaite plein de petits programmes bancals, réalisés par tes esclaves habituels, de Mumbai et Bangalore ». Le pire dans l’histoire, c’est qu’il en rigolerait. Me rappeler sa médiocrité me consterne. Je m’enfile une rasade de vodka, juste pour effacer le gout d’amertume d’une journée mal terminée, dernière d’une année insipide, rythmée par les attentats dans Paris, les déclaration d’une hystérique à cheveux jaunes et les hommages à George Lucas, un prétendu génie absolu du septième art. Je n’y crois pas moi-même. D’ailleurs, c’est à lui que je devrais envoyer mes vœux : « cher George, je tenais personnellement à vous remercier d’avoir éclairé ma génération et les suivantes de votre saga géniale. Grâce à vous, nous oublierons nos erreurs du passé, Auschwitz, Hiroshima et Tchernobyl, pour célébrer la gloire de Luke Skywalker, sur une planète désolée. » Ian Curtis m’influence encore. « Où sont-ils passés ? » scande-t-il au son de l’orgue électrique et de la basse plombée. Je me pose la question. Je ne me souviens plus de mes copains d’enfance, à qui j’écrivais des cartes de Noël, un dictionnaire dans une main et mes rêves dans l’autre. J’espère seulement qu’ils ont gardé un peu de nos illusions, quand nous voulions conquérir le monde, découvrir le Pole Nord du capitaine Hatteras, sillonner la banquise comme Arthur Gordon Pym ou plonger vingt-mille lieues sous les mers. Et si j’écrivais au Grand Ordonnateur ? Parce que, dans les faits, il est un peu à l’origine de cette tradition. Le vingt-cinq décembre, c’est lui. Le calendrier grégorien et tout le tremblement, c’est une idée de ses fidèles, de vieux barbus perclus de certitudes qui croyaient la Terre plate comme une quiche lorraine. Du coup, à force de malentendus, de convictions enfoncées dans nos crânes à coups de masses d’armes, nous en sommes venus à écrire des cartes de vœux, à souhaiter le meilleur à nos proches d’abord, à nos voisins ensuite et enfin à nos relations professionnelles, parce que ça peut toujours servir. Ian Curtis me souffle la solution. Sa chanson, composée il y a déjà trente cinq ans sonne plus que jamais juste à mes oreilles. Ses paroles me hantent, dans une pénombre musicale inédite. « Nul doute que tes rêves se terminent toujours

Ils ne décollent jamais, juste retombent

Mais à présent je m'en fous

J'ai perdu la volonté d'en vouloir plus

Je n'ai pas peur, pas du tout

Je les regarde tous s'écraser

Et je me souviens quand nous étions jeunes. »Je dépose mon stylo sur la table, à côté des feuilles de papier. Boire une vodka de plus ne me tente pas. J’éteins la lumière, tire le rideau et me dirige vers la cuisine.

Posté le : 26/12/2015 22:56

|

|

|

|

|

Défi du 26 décembre 2015 |

|

Administrateur

Inscrit:

30/05/2013 12:47

Niveau : 34; EXP : 7

HP : 0 / 826

MP : 540 / 26786

|

C’est la période de fin d’année et par tradition celle des vœux.

Aussi, à l’intention de votre ou vos meilleurs ennemis, vous adressez vos voeux écrits, avec moult sous-entendus.

Pour exemple : Souhaitant qu’il disparaisse, vous lui adressez ‘’vos vœux les meilleurs’’

Celui à qui s’adresse le message s’en réjouira, sans doute. Pourtant mes « vœux les meilleurs » seraient qu’il lui arrive malheur !!!

Faites pour une fois…., ??? preuve de mauvaise foi, sous la forme d’écrit qui vous conviendra.

……..et moi par contre de bonne foi je vous adresse tous mes vœux de bonheur pour vous et vos famille, n’oubliez pas de leur dire combien vous les aimez et faites que sur le chemin de l’amitié jamais d’herbes ne poussent………..

Posté le : 26/12/2015 15:27

|

|

_________________

Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …

Titi

|

|

|

Serge Essénine |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 27 Décembre 1925 se suicide Serge Essénine

en russe : Сергей Александрович Есенин, Sergueï Aleksandrovitch Essenine, à Léningrad en Urss, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, il a alors 30 ans, poète marquant de la Russie du XXe siècle. Né le 3 octobre, 21 septembre 1895.

La Russie était un pays de civilisation paysanne. Essenine a exprimé la réaction de cette civilisation aux premières phases de la révolution. Il l'a fait avec un naturel et une chaleur, avec une science de la forme poétique qui ont enchanté, à l'époque, la jeunesse. Le meilleur de son œuvre lyrique demeure encore vivant.

En bref

Une enfance pastorale. Essenine est né dans un gros bourg de la province de Riazan ; il s'est pendu à Leningrad dans la nuit du 27 au 28 décembre 1925. Il a produit pendant une dizaine d'années.

Le petit Serge, blond comme les blés, eut une belle enfance chez son grand-père. Celui-ci, meunier, était aisé ; vieux-croyant, il aimait lire à haute voix la Bible et les vies des saints. La grand-mère recevait moines quêteurs, errants, diseurs de légendes, d'énigmes et de vers spirituels. L'enfant écoutait. Il goûtait les charmes d'une campagne amène : plongeons dans l'Oka, chevauchées, grimpades, cueillette des fruits et des baies, la compagnie des bêtes, les batailles entre gamins et le ciel étoilé. À l'école il apprenait facilement. Ces impressions d'enfance l'ont inspiré pour toute sa vie. Déjà à huit-neuf ans, il les énonçait en vers. Son village lui sera tour à tour joie, havre, regret ou désespoir.

Mais le voici, de quatorze à dix-sept ans, interne dans une école normale pour être instituteur : il étudie la littérature classique, s'éprend de Pouchkine, lit et rime passionnément. En 1913, il travaille comme correcteur à Moscou et fréquente l'excellente université populaire Chaniavski. Ainsi, Essenine n'est pas l'autodidacte que l'on s'est longtemps figuré.

En 1915, il fait son entrée dans la capitale Petrograd. Alexandre Blok, le prince des poètes, le reçoit ; Kliouev, poète paysan en renom, se fait son protecteur. En 1916 paraît un premier recueil : un choix de ses trente-trois pièces préférées.

Sa vie

Sergueï Essenine, né en Russie centrale, dans le bourg de Konstantinovo, gouvernement de Riazan, était le troisième enfant du couple Essenine, dont les deux filles aînées étaient mortes en bas âge. Alexandre Essenine, son père, travaillant comme garçon boucher à Moscou, et sa mère, Tatiana Titov, étant occupée à Riazan, il passa la majeure partie de sa petite enfance à Konstantinovo au domicile de ses grands-parents. Admis à l'école primaire en 1904, il la quitte en 1909, pour être placé, en septembre de cette année-là, comme interne à l'école religieuse de Spas-Kliopiki. Ses premiers vers connus remontent à cette période, écrits dès 1909. Il avait alors 14 ans.

À l'été 1912, ayant achevé sa scolarité à l'école paroissiale, il rejoint son père à Moscou et travaille un mois dans la même boutique que lui avant de se faire embaucher dans une maison d'édition. Il y reste jusqu'au printemps 1913. Prenant conscience de ses dons de poète, il commence également à fréquenter les milieux artistiques moscovites. Au printemps 1913, il entre comme correcteur dans une des imprimerie les plus importantes de Moscou et noue ses premiers contacts avec les milieux révolutionnaires sociaux-démocrates ouvriers dont il distribue les journaux, ce qui lui vaut d'être fiché par la police.

En septembre 1913, il s'inscrit à l'université populaire Chaniavski pour y suivre des cours d'histoire et de littérature et en janvier 1914, il se met en ménage avec une de ses collègues de travail, correctrice comme lui, Anna Izriadnova, tandis que ses premiers poèmes commencent à paraître en revues et dans les colonnes de La Voie de la Vérité, ancêtre de la Pravda.

La déclaration de guerre de l'Allemagne en juillet 1914, le surprend en Crimée. Début août, il est rentré à Moscou et reprend un travail à l'imprimerie Tchernychev, qu'il quitte très vite pour se consacrer à l'écriture, abandonnant également sa compagne Izriadnova qui vient de lui donner son premier enfant.

Il passe une grande partie de l'année 1915 à Pétrograd, qu'il considère comme le noyau de la vie culturelle russe, où Alexandre Blok, grand poète du moment, l'introduit dans les milieux littéraires. Il s'y lie d'amitié avec Nikolaï Kliouïev, rencontre Anna Akhmatova, Vladimir Maïakovski, Nikolaï Goumiliov, Marina Tsvetaïeva, qui apprécient ses vers. Commence alors pour lui une longue série de lectures et de récitals qui perdurent jusqu'à sa mort.

L'année 1916 voit paraître son premier recueil Radounitsa. C'est aussi l'année de sa rencontre avec le poète symboliste Andreï Biély, chef du groupe des Scythes, proche des socialistes-révolutionnaires, et celle de sa mobilisation dans le train sanitaire no 143, affectation qu'il obtient grâce à des protections auprès de cercles proches de l'impératrice Alexandra Féodorovna qui ont entendu ses récitals. Plus enclin à la poésie qu'à la guerre, il écope en août de vingt jours d'arrêt pour retard lors d'un retour de permission. Il déserte au printemps de 1917 d'une armée en perdition après le déclenchement de la Révolution et l'abdication de l'empereur Nicolas II. Et c'est débordant d'enthousiasme qu'il prend parti pour la révolution, participant activement à des meetings, écrivant dans les journaux. En juillet, il épouse Zinaïda Raïkh, secrétaire à La Cause du Peuple, avec laquelle il a deux enfants, un garçon Constantin, né en 1920 et une fille avant leur divorce en 1921. Ils passent ensemble la fin de l'année à voyager dans le Nord de la Russie. Pendant la Révolution bolchévique d'Octobre, ils sont à Pétrograd et, dans les mois qui suivent, le poète écrit deux longs poèmes : Transfiguration et Inonia où s'exprime son rêve mystique et révolutionnaire d'une autre Russie.

Au printemps 1918, le poète s'installe à Moscou, où paraît Golouben, son second recueil, et il reprend du service dans une maison d'édition. Fin 1918, il exprime sa conception de la poésie à travers un essai : Les Clés de Marie, fonde le mouvement imaginiste avec les poètes Marienhof, Cherchenevitch et Ivnev, et ils organisent des événements ponctuels dans des villes (en particulier Moscou, comme par exemple revêtir de poèmes les murs du monastère de la Passion. Il demande à adhérer au parti communiste bolchévique, mais il est refusé pour son manque de discipline et son individualisme.

L'année 1919 est marquée de nombreux récitals, de manifestations et de publications imaginistes, l'ouverture de leur librairie, mais aussi par les rivalités politiques à la tête de l'État, l'apparition de disettes dans une économie de guerre, un spectacle de désolation qui lui inspire son poème Les juments-épaves. C'est la prise de conscience pour Essenine que la Révolution ne peut répondre aux attentes de ses rêves.

Essenine et Marienhof voyagent ensemble à travers la Russie une bonne partie de l'année 1920, donnant des récitals en Ukraine, à Moscou et dans plusieurs villes du Caucase. Leur passage est aussi marqué très souvent de scandales et de rixes liés aux beuveries d'Essenine qui se trouve exclu de l'Union panrusse des poètes en mai à la suite d’une rixe avec le poète Ivan Sokolov, et incarcéré une semaine à Moscou à la mi-septembre. Trois recueils paraissent cette année-là : Treridnitsa, Triptyque, Transfiguration, un quatrième Confession d'un voyou en janvier 1921, et son grand poème dramatique Pougatchev en décembre.

Au printemps 1921, Essenine voyage au Turkestan. Il passe l'été à Moscou toujours aussi agité par les rivalités politiques : Maxime Gorki quitte la Russie ; le poète Nikolaï Goumiliov est fusillé. Début octobre, il rencontre Isadora Duncan, de dix-huit ans son aînée, invitée par le gouvernement soviétique. Il l'épouse le 2 mai 1922, avant de partir avec elle pour l'Europe et pour l'Amérique où l'impresario d'Isadora Duncan lui a aménagé une tournée.

Il publie deux nouveaux recueils et surtout la Confession d’un voyou en 1921. Bien qu’il ait une vie sociale très intense, il ressent une certaine solitude et écrit que, d’une façon générale, un poète lyrique ne devrait pas vivre très longtemps. Duncan et Essenine voyagent tous les deux en Europe occidentale et c’est durant cette période qu'Essenine connaît une grave dépression nerveuse. Sa santé physique et mentale décline et il commence à parler de suicide. Lors de son séjour à Paris, il est sujet à une grave crise due à l’alcool. Il est admis dans un hôpital psychiatrique. En 1923, il retourne à Moscou et quitte Isadora. Écœuré de tout et très déprimé, souffrant d’hallucinations et miné par l’alcoolisme, il ne peut trouver aucun secours dans la religion, en revanche, quand il écrit, il est sobre. Il ressent de plus en plus une incapacité à écrire comme un vrai poète : Je n’écris plus de poésie, je ne fais que des vers. En 1923, il publie Poèmes d’un faiseur de scandales. Il entre en clinique en 1925, la quitte un mois plus tard et recommence à boire puis repart pour Léningrad. C’est dans cette ville qu’il se pend à un tuyau dans la chambre nº 5 de l'hôtel d'Angleterre le 28 décembre 1925.

Il laissa un poème écrit avec son propre sang :

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей,-

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

Au revoir, mon ami, au revoir,

Mon tendre ami que je garde en mon cœur.

Cette séparation prédestinée

Est promesse d’un revoir prochain.

Au revoir, mon ami, sans geste, sans mot,

Ne sois ni triste, ni en chagrin.

Mourir en cette vie n'est pas nouveau,

Mais vivre, bien sûr n'y est pas plus nouveau.

Cette version — officielle — de la mort d'Essenine a cependant été mise à mal par plusieurs de ses proches et ne peut être prise comme l'expression de la pure vérité. La publication, le lendemain de sa mort, des deux strophes écrites par Essenine avec son sang se marie parfaitement avec l'image que l'on veut alors donner de la folie et du suicide prémédité du poète, mais il faut savoir que cette pratique curieuse d'utiliser son sang pour écrire n'était pas une nouveauté chez lui et qu'il trouvait commode de procéder ainsi quand il n'avait plus d'encre. L'hypothèse de l'assassinat a été avancée par ses amis et des chercheurs produisant un certain nombre d'indices pour le moins troublants : une enquête et une expertise médicale bâclées concluant trop rapidement au suicide, une heure de décès non établie, l'une fixée le 27 en fin de soirée, une autre contradictoire, au petit matin du 28, des traces de coups sur le visage du poète, la présence d'agents du gouvernement cette nuit-là à l'Hôtel d'Angleterre, la disparition des témoins ayant attesté son suicide, l'assassinat d'une de ses épouses, Zinaïda Raïkh, en 1939 alors qu'elle prétendait tout dire à Staline sur la mort d'Essenine et d'autres encore comme le fait que les fameux vers écrits du sang de la victime ne se trouvaient pas dans la chambre du suicidé mais avaient été remis à son ami poète Wolf Erlich dans la matinée du 27. Le mystère de la mort du poète reste entier. Dans ces temps troublés où les artistes qui n'étaient plus en accord avec le régime se suicidaient un peu trop facilement, quand ils n'étaient pas fusillés ou envoyés en camps de concentration, Essenine s'est-il réellement donné la mort ou bien l'a-t-on assassiné, nous ne le saurons vraisemblablement jamais. Ce qui par contre est bien démontré, c'est la vague de suicides que l'annonce de sa mort suscita chez ses admirateurs qui étaient déjà nombreux à l'époque.

Dans les livres des années 1990 consacrés à cette mort mystérieuse, d'autres faits viennent troubler l'hypothèse du suicide : tout d'abord, le tuyau sur lequel s'est pendu Essenine était vertical, ce qui n'était pas du tout pratique pour commettre le suicide et puis, l'élément le plus troublant issu de son dossier : les mains du poète portaient les marques apparentes, comme s'il était ligoté…

En 2005, le studio russe Pro-Cinema Production produisit une mini-série télévisée intitulée Yesenin sur la vie du poète ; sa mort y est décrite comme un homicide involontaire lors d’une bagarre avec des agents du NKVD s’étant introduits par effraction chez lui, ces derniers maquillant ensuite cela en suicide.

L'amour du paysage natal est là comme une religion :

Je prie les aubes pourpres,

Je communie au ruisseau.

Saint Nicolas chemine sur terre, et Dieu, de sa fenêtre au ciel, lui répond. La forêt est l'église où s'attarde Jésus.

Si la troupe des saints me crie :

Viens au ciel, laisse la Russie ?

Je dirai : « Du ciel ne veux mie,

Donnez-moi ma patrie !

La tonalité générale est joyeuse, malgré de curieux pressentiments de mort.

La révolution des enthousiastes

La révolution éclate. Pour les poètes, ce n'est pas la chute d'un trône, c'est une apocalypse, le royaume de Dieu, un nouvel univers, un christianisme régénéré. Essenine accueille Février par un Appel chantant Un nouveau Nazareth est sous vos yeux ! Après Octobre, il se fait l'Isaïe de l'autre univers dans un poème Inonia 1918 inoî signifie autre où, plus hardiment encore que naguère, le terrestre et le céleste, les cosmogonies paysannes, les idées révolutionnaires et la théologie chrétienne s'amalgament, engendrant des images que seuls peuvent éclaircir d'incongrus syllogismes : la révolution est le Christ et la Russie qu'elle enfante est le paradis ; or le Christ est fils de Dieu, qui est le ciel, et de la Vierge, qui est la terre ; d'autre part, la terre nourricière se résume dans la vache ; donc la Vierge est aussi la vache et, par suite, le Christ est veau. D'où l'apostrophe du poète à Dieu le Père : Ô Seigneur, mets bas ton veau !, ce qui signifie : Fais triompher la révolution ! Cela n'empêche pas Essenine d'évoquer très simplement sa vieille mère qui, sur le perron,

De ses doigts peine à retenir

Le rayon doré du couchant.

Cette période cosmique déborde d'optimisme et d'enthousiasme.

Troubles lendemains

Vient alors pour le poète une période de désarroi : la révolution n'a causé que guerre civile, misère, dictature. En 1921, la N.E.P. nouvelle politique économique, retour du bourgeois, abat les dernières illusions. Revenir au passé ? Le passé est condamné. Blok se laisse mourir. Essenine exhale son désespoir dans les cabarets la Stalle de Pégase, par exemple avec les imagistes, à qui il s'est joint sans avoir rien à en apprendre, puisqu'il a lui-même écrit son traité des images, Les Clés de Marie. Il boit, fait esclandre sur esclandre, ruine sa santé. Mais il garde la fierté de son talent, il travaille, il produit des chefs-d'œuvre. Ainsi, dans La Confession d'un voyou, ce cri à l'adresse de ses parents :

Pauvres, pauvres paysans !

Ah, si vous compreniez ceci

Que votre fils est en Russie

Le plus excellent des poètes !

Dans La Quarantaine des morts, à propos d'un poulain qui voulait rivaliser de vitesse avec le train :

Cher insensé, cher ridicule !...

Ne sait-il pas que les coursiers vivants

Sont maintenant vaincus par les chevaux d'acier ?

Dans Pougatchev 1920, drame d'un lyrisme puissant, cette soif éperdue de vivre... pour voir les souris sauter de joie dans l'eau, entendre les grenouilles chanter d'enthousiasme dans le puits.

En 1922, Essenine court les palaces d'Europe et d'Amérique avec Isadora Duncan. Cette tournée scandaleuse l'amuse, mais ne lui rend pas le bonheur.

Remontée, apogée, catastrophe

À son retour de Paris, Essenine publie " Moscou des cabarets 1923 ":

Je lis mes vers à des prostituées,

Avec des bandits me gorge d'alcool.

Le découragement est complet. L'Occident est pourri. À quoi s'accrocher ?

J'ai honte d'avoir cru en Dieu

Et je souffre de n'y plus croire !

Alors Essenine décide d'accepter la Russie soviétique. Il va chanter dans de longs poèmes les fastes révolutionnaires, la guerre civile, les vingt-six commissaires fusillés à Bakou par les Anglais, les trente-six déportés de 1905 en Sibérie, la transformation des campagnes. Nul ne lui en sut gré. D'ailleurs, c'était le passé. Au présent il n'arrivait pas à accorder sa lyre. Quand il retourne dans son village, il sourit aux labours et aux bois, mais sa sœur « ouvre comme une Bible le ventru Capital. Une vache éclaterait en sanglots En voyant ce pauvre coin dévasté... où Lénine a remplacé l'icône.

Il écrit beaucoup : dans ses trois dernières années, il composera deux fois plus de vers que de 1916 à 1922. Ce sont des vers graves et dépouillés, presque sans images : une manière nouvelle où dominent les mètres iambiques pouchkiniens et d'où ont disparu les vers purement toniques. Dans les pièces où s'épanchent avec simplicité ses regrets, sa mélancolie, son perpétuel amour de la nature, Essenine est parvenu à l'apogée de son talent. La Lettre à ma mère a fait couler bien des larmes, elle est toujours chantée :

Tu vis encore, ma chère bonne vieille...

Je suis toujours le même tendre enfant...

Vite quitter cet ennui désolant !...

Je reviendrai quand notre blanc verger

Pour le printemps épandra ses rameaux...

Alors qu'il voudrait se ranger, il cherche à se fuir en voyageant. Le Caucase lui inspire de beaux Motifs persans. Mais son mal est trop invétéré. Les Poèmes d'amour à Sophie Tolstoï, qu'il a épousée en juin 1925, sont glacés par l'amertume. Il n'arrête plus de boire. Il a des hallucinations, comme celle qu'il évoque dans son génial et tragique Homme noir. Il touche à la folie. Et ce sera la catastrophe. Pierre Pascal

Œuvres principales

Radounitsa 1916

Golouben 1918

Inonia 1918

Les Clés de Marie 1919

Les Juments-épaves 1919

Treriadnitsa 1920

Tranfiguration 1920

Confession d'un voyou 1921

Pougatchev 1921

Moscou des cabarets 1924

L'Homme noir 1925

La Ravine

Culture populaire

Posté le : 23/12/2015 22:13

Edité par Loriane sur 27-12-2015 20:27:19

|

|

|

|

|

Dom Jean Mabillon |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

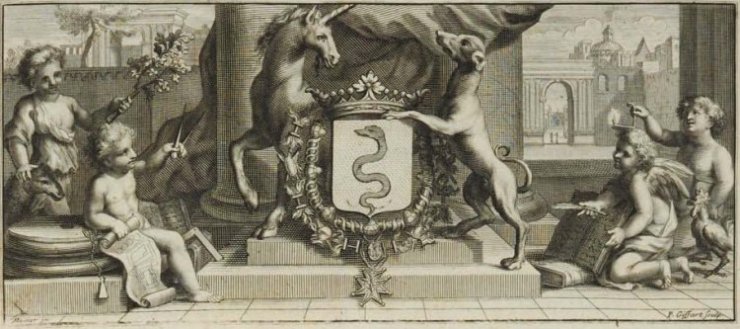

Le 27 décembre 1707 meurt Dom Jean Mabillon à Saint-Germain-des-Prés

né le 23 novembre 1632 à Saint-Pierremont, dans les Ardennes en France, moine bénédictin de la congrégation bénédictine réformée de Saint-Maur, érudit et historien français. ce bénédictin dont l' activité principale est historien, Érudit, il reçoit sa formation en 1644 au Collège des Bons Enfants à Reims, puis en 1650 au Séminaire diocésain de Reims. Il reçoit pour distinctions l'inscription à l'Académie royale des Inscriptions et Médailles. Il a utilisé pour pseudonyme Eusebius Romanus.

Cet intellectuel a exercé un rôle déterminant dans la transmission des savoirs au XVIIe siècle. Il a introduit pour la première fois un discours de la méthode sur l'analyse des documents, qui fait ensuite référence pour les historiens et les chartistes. Il est à ce titre connu comme le fondateur de la diplomatique, cette science nouvelle définissant les règles pour établir la date, la provenance, la nature, l’authenticité et les versions successives d’un document écrit. De même, la publication de son ouvrage De Re Diplomatica a été considérée a posteriori par l'historien Marc Bloch comme une grande date en vérité dans l’histoire de l’esprit humain.

Son esprit critique et rigoureux se retrouve également dans ses éditions des œuvres des Pères de l'Église et des grands théologiens. Les travaux de Jean Mabillon dans ce domaine ont donné un nouvel élan à l'étude des premiers textes chrétiens et de la patristique. Enfin, ce voyageur et épistolier a entretenu un réseau de contacts dans la République des Lettres européennes, notamment en Flandre, en Bourgogne, en Lorraine, en Champagne, en Suisse, en Allemagne et en Italie.

Sa vie est marquée par son caractère, fait à la fois de sérénité et de ténacité dans l'analyse et l'argumentation, et par sa capacité à associer sa vocation intellectuelle et scientifique à sa vocation religieuse.

En bref

Moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, où il aide dom Luc d'Achery à la bibliothèque, Jean Mabillon voyage beaucoup pour prendre copie d'actes conservés dans les abbayes d'Europe. Il est amené à tirer les conclusions de ce travail en publiant le De re diplomatica, qui fonde la diplomatique ou étude des actes officiels. Au cours de ses voyages, en Suisse, en Allemagne, en Italie, il s'intéresse à l'histoire de la liturgie, discipline dont il est le grand initiateur, notamment par son ouvrage De liturgia gallicana 1685.

Il est aussi l'éditeur des œuvres de saint Bernard, des Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti en neuf volumes, des Vetera Analecta et des Annales ordinis sancti Benedicti, qui restent des sources importantes pour les historiens, en raison de l'exactitude des renseignements donnés. La disparition de nombreux documents pendant la Révolution et aux époques troublées des Temps modernes donnent à ces publications une valeur considérable.

Dom Mabillon appartient au groupe des moines qui ont rendu la congrégation bénédictine de Saint-Maur illustre par la qualité de leurs travaux, par l'ampleur de leur érudition. Il a défendu la cause de l'érudition et le travail intellectuel des hommes d'Église contre l'abbé de Rancé, réformateur de l'ordre des Cisterciens : à cet effet, il a écrit le Traité des études monastiques en 1691. Anne Ben Khémis

Sa vie

Né en 1632, il est le cinquième enfant d'Estienne Mabillon, un paysan décédé le 24 mai 1692, âgé de 104 ans, et de sa femme, Jeanne Guérin. Le village de Saint-Pierremont, où il est né, est situé aux confins de l'Argonne ardennaise, sur un petit monticule. Il est à quelques kilomètres de la forêt de Belval et de l'abbaye de même nom, traversé par un ruisseau qui se jette dans la Bar. Cette famille de laboureurs habite dans une modeste maison à quelques pas de l'église. Jean Mabillon montre clairement, dans l'école du village, des capacités intellectuelles qui justifient de poursuivre d'autres études en d'autres lieux, ces petites écoles de village n'ayant d'autres ambitions que d'apprendre à lire, à écrire et à compter sommairement.

À l'âge de neuf ans, on l'envoie chez son oncle, Jean Mabillon, alors prêtre de paroisse à Neuville-Day, qui lui enseigne de façon correcte les rudiments et lui procure les ressources nécessaires pour lui permettre de continuer ses études. Grâce à ce dernier, il entre en 1644 au Collège des Bons Enfants à Reims, collège et université. Il est pensionné moitié comme élève, moitié comme domestique, dans la maison du chanoine de la cathédrale et abbé commendataire qui surveille ses progrès avec intérêt.

En 1650, ce chanoine le fait entrer au séminaire diocésain, où il reste trois ans. Mais en 1653, il quitte le séminaire, pour rejoindre la Congrégation de Saint-Maur, à l'abbaye de Saint-Remi de Reims. Cette évolution dans sa vocation religieuse s'explique, selon certains auteurs, par sa déception devant la conduite et le parcours de son oncle, prêtre séculier auprès de qui il a vécu en Ardennes avant que ce dernier ne soit nommé à Condé-sur-Marne, et, pour d'autres, par l'exemple des moines de l'abbaye Saint-Remi, et tout particulièrement des novices dont il admirait la ferveur. Le 29 août de cette année 1653, il est admis au nombre des postulants, et n'a pas vingt et un ans lorsqu'il promet obéissance, persévérance et conduite morale. Le 5 septembre, il revêt l'habit de saint Benoît dans la congrégation de Saint-Maur.

Une vie de bénédictin

De santé fragile, il doit renoncer à l'éducation des novices qui lui a été confiée. À partir de 1656, il est successivement envoyé à l'abbaye de Nogent-sous-Coucy, puis à Corbie. Même si des emplois à des tâches plus temporelles lui sont affectés, il s'adonne également à l'étude des Antiquités, c'est-à-dire des documents anciens. Il commence à élaborer progressivement les règles d'une méthode critique de l'usage des documents, en s'intéressant à la démarche historique d'un de ses illustres prédécesseurs à l'abbaye de Nogent-sous-Coucy, Guibert de Nogent.

Après un séjour comme trésorier à l'abbaye de Saint-Denis, en 1663 et 1664, rapidement remarqué par les membres de son ordre en raison de ses capacités, il est envoyé à Saint-Germain-des-Prés, en juillet 1664. Il a trente-et-un ans.

Il y rejoint un cercle d'érudits formés autour du bibliothécaire de l'abbaye, Luc d'Achery, auquel il est appelé à succéder. Il commence alors à assister ce dernier dans la collecte de documents en vue de la rédaction des Actes de l'Ordre de Saint-Benoît Acta Ordinis Sancti Benedicti : sa contribution se révèle tellement déterminante dans l'œuvre issue de ce projet, dont le premier volume paraît en 1703, qu'elle lui est attribuée en définitive. Il reprend également les travaux, qu'il porte à bonne fin, sur une édition des Œuvres de Saint-Bernard, entreprise par Dom Claude Chantelou. Bientôt, des associés lui sont adressés, qui deviennent des amis, notamment Claude Estien de la Serrée, Michel Germain et Thierry Ruinart. Ce dernier est originaire comme lui de la province de Champagne.

L'érudition dont il fait preuve dans ses œuvres, et la fiabilité de son interprétation des sources documentaires sont remarquées rapidement par ses contemporains qui accordent de plus en plus d'attention et de crédit à ses écrits. Chacune de ses publications est autorisée voire suscitée par sa hiérarchie au sein de l'abbaye et de la congrégation de Saint-Maur, dont il est devenu l'une des voix. Il intervient ainsi sur des controverses en cours, en particulier sur l'identification de l'auteur de L'Imitation de Jésus-Christ, ainsi que l'usage du pain azyme pour l'Eucharistie. Sur ce dernier sujet, il répond initialement à une publication de Jacques Sirmond, mais s'aperçoit que cet écrit contredit également un traité récent du cardinal Bona, qu'il connaît bien et avec qui il est en contact très régulièrement. Il s'excuse auprès de ce dernier, de façon très courtoise, d'être publiquement rentré en controverse mais maintient fermement, dans un traité définitif, son analyse.

En 1681, il publie le traité De re diplomatica, qu'il rédige à la demande de ses supérieurs en réponse à la mise en question de l'authenticité de certaines chartes de l'abbaye de Saint-Denis par un jésuite, le bollandiste Daniel van Papenbroeck. Il y propose des outils permettant d'authentifier un document et de le dater. Le retentissement de cette œuvre vaut à Jean Mabillon, à quarante-neuf ans, d'apparaître comme le fondateur d'une nouvelle science, la diplomatique, l'analyse critique des documents et chartes, dont l'intérêt est unanimement reconnu.

La préface de l’œuvre, écrite par Jean Mabillon, est significative de la sérénité et de la modération qu'il s'impose : Deux choses nous ont poussé à écrire ce livre : d'un coté l'utilité de cette science nouvelle, et de l'autre la nécessité d'une défense ... En réfutant les objections que nous ont faites des adversaires irrités, nous nous sommes efforcés de ne point aller trop loin dans la réplique et de dire toute la vérité ... Qu'il le lecteur se souvienne que s'il est plus difficile de défendre que d'accuser, à plus forte raison est-il plus facile de causer des blessures que de les guérir. . Daniel van Papenbroeck, son contradicteur, lui répond notamment, dans une lettre qui fait honneur à son auteur : Je vous avoue que j'ai plus d'autre satisfaction d'avoir écrit sur cette matière que celle de vous avoir donné occasion de composer un ouvrage aussi accompli.

Devenu le protégé de Colbert, Champenois comme lui, il effectue pour ce dernier deux voyages – en Bourgogne 1682, puis en Suisse et en Allemagne 1683 – afin de collecter et d'authentifier des documents sur l'histoire de la couronne, puis sur celle de l'Église en France. L'archevêque de Reims, Charles-Maurice Le Tellier, devient également un grand admirateur de Mabillon et fait en sorte qu'en 1685, le roi confie à ce dernier la tâche de visiter les principales bibliothèques d'Italie afin d'acquérir des livres et des manuscrits pour la Bibliothèque royale. Il accomplit cette mission avec l'aide et la compagnie de son ami et ancien collaborateur Dom Claude Estiennot de la Serrée, devenu procureur de la Congrégation de Saint-Maur près le Saint-Siège, avec lequel il a continué à entretenir une correspondance riche et assidue.

Son travail sans concession pour développer la critique historique, sa connaissance de la tradition monastique et son audience, le désignent naturellement lorsqu'il s'agit pour la congrégation de Saint-Maur de réagir à la controverse ouverte par l'abbé de La Trappe, Rancé, dans trois ouvrages successifs, sur la place que doivent tenir les études par rapport au travail manuel dans la vie monastique. Rancé remet en valeur le silence et le travail manuel, si possible pénible, et nie l'intérêt des études scientifiques dans un monastère. Mabillon répond à ce dernier par un Traité des études monastiques 1691. Ce traité est bien accueilli par une partie des érudits, savants et scientifiques, religieux ou non. Pierre-Daniel Huet lui écrit ainsi : Je suis ravi que vous aiez entrepris de désabuser ceux à qui on a voulu persuader, depuis quelques années, que l'ignorance est une qualité nécessaire à un bon religieux. Mais les thèses de Rancé conservent un certain succès auprès d'une autre partie de la communauté religieuse, ainsi qu'au sein de la noblesse et de la Cour. L'abbé de La Trappe écrit une réponse au traité, qui provoque de la part de Jean Mabillon la publication des Réflexions sur la Réponse de M. l'abbé de la Trappe au traité des Études monastiques, où il se garde bien d'adopter un ton polémique. En définitive, Jean Mabillon reçoit l'appui du roi qui déclare à son propos le considérer comme le plus savant et le plus humble religieux de son royaume , ce qui incite Rancé à clore l'échange, d'autant que son contradicteur prend soin de lui rendre visite, avec la cordialité requise.

En 1694, ayant été conduit à s'intéresser au sort d'un religieux condamné à la prison, il écrit un mémoire sur les conditions de détention dans les geôles réservées à cet effet, Réflexions sur les prisons des ordres religieux, plaidant pour un traitement plus humain. L'ouvrage reste au sein de la communauté de l'abbaye de Saint-Germain, sans que la hiérarchie n'ose ni le faire connaître ni le détruire. Thierry Ruinart ne le cite pas. Il n'est publié que bien plus tard, dans les Œuvres posthumes. En 1698, Jean Mabillon proteste en vain sous le pseudonyme d'Eusebius Romanus contre la vénération des reliques des saints anonymes dans les catacombes de Rome, ce qui lui vaut d'être convoqué pour s'expliquer et d'avoir à publier, en apparence de soumission, une défense de la Sainte Larme de Vendôme.

Finalement, en dépit des attaques qu'il subit, la réputation de Mabillon ressort intacte et, en 1701, il est nommé membre de l'Académie royale des Inscriptions et Médailles par le roi. En 1703, il publie le premier volume consacré à l'histoire de son ordre, les Annales de l'Ordre de Saint-Benoît, qui lui vaut les louanges de Bossuet25. Les autres volumes suivent et le cinquième sera publié après sa mort. D'ultimes controverses le décident également à apporter des précisions et des suppléments à son œuvre maîtresse, le De re diplomatica. Il se consacre aussi à un ouvrage sur La Mort chrétienne.

Il décède en 1707 à Saint-Germain-des-Prés. Les cendres de Mabillon, unies à celles de Descartes, ont été déposées dans une tombe scellée dans un mur de l'église Saint-Germain-des-Prés. À proximité, une rue de Paris porte son nom, à titre d'hommage, et une station de métro a également été nommée ainsi en 1925.

Les principaux apports

Une méthode d'analyse des documents et des écritures

Les travaux et recherches historiques des moines de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés sont indissociables de leur appartenance à la congrégation de Saint-Maur. Depuis le concile de Trente, les bénédictins s’efforcent de respecter de façon plus stricte leur règle. Pour mener à bien cette réforme, le besoin se fait sentir, en 1621, d'ériger une congrégation nouvelle propre au royaume de France qui adopte le nom du premier disciple de saint Benoît. Le développement des mauristes est tel qu’en 1707, moins d'un siècle plus tard, ils comptent environ 2 200 religieux, avec une forte implantation dans des provinces ecclésiastiques importantes telles que Reims et Paris.

Ce retour à la pureté initiale de la règle, souhaitée par cette congrégation, comporte une dimension historique : reconstituer l'histoire de l'ordre religieux et la vie de ses saints, mieux connaître les auteurs monastiques, etc. Sincèrement attaché à son ordre, attiré par les travaux historiques, Mabillon a également les aptitudes requises pour de telles recherches. C'est pour ces raisons qu'il est envoyé en 1664 à Saint-Germain-des-Prés comme adjoint au bibliothécaire de cette abbaye, dom Luc d’Achery. Il prône à partir de cet instant la recherche de la vérité historique dans le domaine des études religieuses.

L’ouvrage le plus connu de Mabillon, le De re diplomatica, publié en 1681, est une étape majeure dans l'élaboration d'une méthode d'analyse historique des documents qui peuvent ou non servir de référence. Dans cet ouvrage, Mabillon donne les règles qui permettent d’établir la date, la provenance, la nature et l’authenticité d'un document écrit, charte officielle ou autre ; il en analyse le style ; il propose d'en repérer les transcriptions successives, d'identifier les institutions qui le créent puis le diffusent, de s'intéresser au support de l’écrit, le papier, parchemin ou papyrus, mais aussi à l’écriture elle-même, à la signature, et au sceau clôturant le support. Les aspects méthodologiques, qu'il a forgés, sont apparus ensuite transposables à toute enquête historique ou scientifique s'appuyant sur des sources écrites.

Diplomatique.

Cette méthode est enseignée à l’École des chartes dès sa création, avec la volonté d'inculquer aux élèves des réflexes critiques face à toute affirmation. Deux siècles plus tard, le jugement de Marc Bloch sur cet apport méthodologique est sans équivoque : Cette année là — 1681, l’année de la publication du De Re Diplomatica, une grande date en vérité dans l’histoire de l’esprit humain — la critique des documents d’archives fut définitivement fondée. Tel fut bien, d’ailleurs, de toute façon, dans l’histoire de la méthode critique, le moment décisif.

L’ouvrage de Mabillon, De re diplomatica, initialise également une approche rigoureuse de la paléographie, autre science auxiliaire de l'histoire. Aux catégories d'écritures relativement arbitraires qui existaient précédemment, le bénédictin substitue des groupements chronologiques et géographiques, fondés sur des données historiques fiables. Ses successeurs en cette matière parmi les mauristes, René Prosper Tassin et Charles-François Toustain, écrivent quelques décennies plus tard : Son système est dans le vrai, et quiconque voudra se frayer des routes contraires à celles qu'il nous a tracées ne peut manquer de s'égarer ; quiconque voudra bâtir sur d'autres fondements bâtira sur du sable .

Paléographie.

Pourtant, malgré cette rigueur et son souci de vérité, Jean Mabillon commet des erreurs. C'est le cas sur la controverse concernant l'auteur de L'Imitation de Jésus-Christ, une question qui reste ouverte au début du XXIe siècle. L'hypothèse considérée aujourd'hui comme la plus probable attribue l’œuvre à un moine allemand, Thomas a Kempis, contrairement à la position appuyée par Jean Mabillon sur la base d'un manuscrit qui semblait antérieur à Thomas a Kempis mais dont la date était difficilement vérifiable.

L'autre affaire sur laquelle son expertise a été critiquée porte sur sa participation à l'analyse de la généalogie de la maison d'Auvergne, sujet d'autant plus délicat qu'il touche Emmanuel Théodose de La Tour d'Auvergne, cardinal de Bouillon, fâché avec le roi Louis XIV, conférant à cette affaire de filiation une dimension politique.

Un nouvel élan apporté à l'étude des Pères de l’Église

Jean Mabillon a été appelé à l'abbaye de Saint-Germain des Prés par le bibliothécaire Luc d'Achery pour le seconder dans l'étude de la vie et l’œuvre des Pères de l'Église et de ses saints, et dans l'histoire de l'ordre des Bénédictins. Il consacre à ces thèmes une grande partie de sa vie et insuffle une nouvelle dynamique à ces études historiques, tout en s'inscrivant dans un mouvement de recherche plus large.

Si l'on recueille alors avec plus de curiosité et d'exactitude que jamais les délibérations et les décrets des conciles, les lettres et les bulles de papes, les écrits des Pères, les rituels et missels primitifs, les rares manuscrits des anciennes hérésies, c'est que l'Antiquité est devenue une raison pour la croyance et que la foi des chrétiens de ce temps a besoin de se sentir soutenue par la foi des aïeux. Allazi, Schelstrate, Luc d'Achery, Cotelier, Emerie Bigot, Thomassin, Tillemont, Mabillon, Baluze, Valois, Ellies du Pin, Bochart, Blondel, Limborch, Beveridge, William Cave, Dodwell, Allix, furent les auxiliaires, les pourvoyeurs des théologiens militants ... La théologie, au milieu du dix-septième siècle, a rendu service à l'histoire en la suscitant à travailler pour elle.

Alfred Rébelliau.

Ses premiers travaux sont consacrés à l'édition des œuvres de Bernard de Clairvaux, entreprise par un autre bénédictin, Dom Chapelou, décédé en novembre 1664. L'accueil de ce travail, en 1667, six tomes en neuf volumes in-8°, l'encourage. La publication est portée à l'attention du pape Alexandre V.

Il lui est demandé ensuite de se consacrer à l’Édition des Actes des saints de l'ordre. Il se donne à cet ouvrage durant trois décennies, le résultat étant publié au fil des années, en neuf volumes, chaque volume correspondant à un siècle à compter de la fondation de l'ordre au vie siècle. Ces publications recueillent beaucoup d'intérêt. Mais une polémique, émaillée d'une suite de pamphlets et de réponses, est déclenchée dès la première publication, en 1668, par deux autres moines bénédictins, Dom Philippe Bastide et Dom Antoine-Joseph Mège. Elle dure une dizaine d'années et prend de l'ampleur jusqu'au volume correspondant au quatrième siècle bénédictin. Les deux moines contestent la remise en cause de quelques énoncés traditionnels associés à l'histoire de l'ordre, et de quelques saints qui, après vérification par Jean Mabillon des sources disponibles, ne sont pas, pour lui, des bénédictins. Ils attaquent aussi les raisons invoquées pour expliquer le relâchement de l'ordre, sujet délicat ayant abouti à la nécessité de réformes. Ces moines zélés ne demandent pas moins que la rétractation de Jean Mabillon, que lui soit imposée l'interdiction d'écrire et qu'il soit également interdit d'imprimer les ouvrages déjà diffusés. Pour clore la controverse, les supérieurs de la congrégation adressent l'ultime factum des adversaires de Jean Mabillon à celui-ci, lui demandant une ultime réponse Réponse aux remarques que le R.P. Bastide a faites sur la préface du quatrième siècle bénédictin, et soumettent l'ensemble à d'éminents prieurs de la congrégation. En avril 1678, ceux-ci se prononcent unanimement en faveur de Mabillon, faisant ainsi le choix de la sincérité historique. Ce n'est plus la tradition qui est le garant de l'authenticité, mais l'authenticité des sources qui fait autorité.

Parmi les défenses rédigées durant cette controverse, l'ouvrage de Mabillon intitulé Brèves réflexions sur quelques Règles de l'histoire, resté à l'état de manuscrit, n'est jamais publié de son vivant. L'auteur, sortant de la mission qui lui a été confiée par sa congrégation, rentre dans le domaine de l'épistémologie de l'histoire.

Les autres publications historiques de Jean Mabillon sont plus conformes au rôle qui lui était dévolu, telles les Analectes anciens, publiés en quatre volumes de 1675 à 168541, l'ouvrage sur la liturgie française en 1685, et la préface des œuvres de Saint-Augustin en 1701. Dans cette dernière préface, il s'emploie à disculper la congrégation de Saint-Maur des soupçons de jansénisme distillés, semble-t-il, par des jésuites. Puis dans les dernières années avant son décès, la documentation accumulée est utilisée pour écrire les Annales de l'Ordre de Saint-Benoît.

Citoyen de la République des Lettres

La respublica literaria l'expression apparaît pour la première fois en 1417 dans la correspondance de l’humaniste florentin Poggio Bracciolini est cette communauté, émergeant au moment de la Renaissance, rassemblant de façon virtuelle des savants et intellectuels italiens, français, flamands, anglais, allemands, transcendant les frontières, les différences religieuses, les appartenances sociales et les professions. Ces érudits échangent par des correspondances et des rencontres. Le but de ces échanges est de transmettre les savoirs et de réunir les ouvrages essentiels dans les bibliothèques européennes.

République des Lettres.

Jean Mabillon entreprend de fréquents voyages pour accéder aux chartes, diplômes et ouvrages, et pour rencontrer des correspondants. Avec Luc d'Achery, ils avaient à plusieurs reprises encouragé les correspondants de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés dans les différentes contrées européennes à leur transmettre des copies en leur faisant connaître leurs recherches et les ouvrages en préparation.

En 1672, choisi spécifiquement par la congrégation de Saint-Maur, il part, à pied, pour les Flandres, destination qu'il reprend en 1679. Puis il se rend en Lorraine en 1680, pour consulter des archives nécessaires à son ouvrage De re diplomatica. En 1682, c'est la Bourgogne, déplacement commandité par le ministre Jean-Baptiste Colbert, pour retrouver des pièces intéressant la maison royale. Il consacre cinq jours à l'abbaye de Cluny, et le compte-rendu de cette visite montre que, s'il n'oublie pas la commande du ministre, il s'intéresse aussi à l'institution religieuse et à son fonctionnement. En 1683, c'est la Suisse et l'Allemagne, déplacement toujours commandité par Colbert. Puis l'Italie en 1685 et 1686, sur proposition de l'archevêque de Reims, Charles-Maurice Le Tellier, pour compléter la bibliothèque du roi. Ce voyage, qui dure plus d'un an, le fait passer notamment à Milan, Venise, Rome, Naples, le mont Cassin, Florence, Gênes, etc., visitant les chartriers et les bibliothèques, pour ses recherches sur l'histoire religieuse et sur l'histoire politique. Il recense les sources existantes, et achète pour la bibliothèque royale quelque 4 912 ouvrages. Ses derniers voyages le conduisent en Lorraine, à nouveau, en 1696, en Alsace, en Touraine et Anjou en 1698, en Champagne en 1699 puis en Normandie en 1700, déplacement commandité cette fois par l'ordre des Bénédictins. Chaque fois que le trajet le permet et passe à proximité des frontières de la Champagne, il réapparaît également à Saint-Pierremont, son village natal, en Ardennes. C'est le cas lors du dernier voyage, en 1703, qui le mène à Reims.

Mabillon multiplie également les échanges épistolaires. Il écrit pour organiser ses voyages, il écrit pour faire suite à ses voyages, il écrit pour connaître et faire connaître les publications récentes, il écrit pour maintenir des contacts amicaux, par exemple avec les représentants de la congrégation à Rome, qui sont souvent d'anciens moines de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Cette correspondance, reconstituée partiellement, comprend plusieurs milliers de lettres. Il diffuse également des documents vers ses correspondants, et un Pierre-François Chifflet, par exemple, à Dijon, est très heureux d'être en contact avec un Luc d'Achery ou un Jean Mabillon : l'abbaye de Saint-Germain sert, de fait, de centre de diffusion et de point focal aux chercheurs provinciaux.

Et, pour rendre compte de l'activité de Jean Mabillon et des différents cercles lui permettant d’échanger des connaissances et des idées, faut-il encore citer les conférences de l'abbaye ou les réunions plus privées et quasiment hebdomadaires, pendant près d'un quart de siècle, avec des historiens tels que Jean-Baptiste Cotelier et Charles du Fresne, sieur du Cange.

Principales œuvres

Galliae ad Hispaniam lugubre nuntium ob mortem reginae Galliarum Annae Austriacae (lugubre nouvelle de la France à l'Espagne à l'occasion de la mort de la reine de France Anne d'Autriche 1666 : hommage à la régente Anne d'Autriche à l'occasion de sa mort, en reconnaissance de l'appui qu'elle a apporté à la congrégation de Saint-Maur.

Sancti Bernardi Abbatis Primi Clarevallensis, Et Ecclesiae Doctoris, Opera Omnia Œuvres de saint Bernard 1667.

Acta Sanctorum ordinis Sancti Benedicti Vies des Saints de l'Ordre de saint Benoît, 9 volumes, Paris, chacun correspondant à un siècle à compter de la fondation de l'ordre au vie siècle. :

t. 1, 1668 ;

t. 2, 1669 ;

t. 4, 1, 1677 ;

t. 4, 2, 1680 ;

t. 5, 1685 ;

t. 6, 2, 1701.

Dissertatio de Pane Eucharistico Azimo et Fermentano Traité sur le pain azyme et fermenté pour l'Eucharistie 1674.

Veterum Analectum Analectes anciens vol. 1 : 1675 ; vol. 2 : 1676 ; vol.3 : 1682 ; vol.4 : 1685.

Brèves réflexions sur quelques règles de l'histoire, 1677 : non publié et retrouvé dans ses manuscrits, cet ouvrage est publié en 1990 par les Éditions POL préfacé et annoté par Blandine Kriegel.

Animadversiones in Vindicias Kempenses a R.R... canonico regulari congregationis gallicanae adversus dom P.Delfau, monachus Benedictinus Sancti Mauri 1677.

De re diplomatica 1681.

Méthode pour apprendre l'histoire 1684.

De liturgia gallicana libri III 1685.

Museum italicum seu collectio veterum scriptorum ex bibliothecis italicis eruta a d. Johanne Mabillon, et d. Michaele Germain 1686, 2 volumes : récit du voyage en Italie.

Sancti Bernardi, Abbatis Priopprii Clarevallensis Opera Omnia Œuvres de saint Bernard 1690 : seconde édition, améliorée et complétée vingt-trois ans après la première.

Traité des études monastiques 1691

Réflexions sur la Réponse de M. l'Abbé de la Trappe 1692

Praefatio generalis in editionem operum S. Augustini Préface à l'édition des œuvres de Saint-Augustin 1701.

La mort chrétienne sur le modèle de celle de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de plusieurs saints et grands personnages de l'Antiquité, le tout extrait des originaux, 1702

Annales Ordinis Sancti Benedicti occidentalium monachorum patriarchae Annales de l'Ordre de Saint Benoît, patriarche des moines d'occident, ou Annales O.S.B., 6 vol., Paris, 1703-1739 ; 4 vol. publiés du vivant de l'auteur en 1703, 1704, 1706 et 1707 ; le tome 5 paru en 1713 ; il avait été préparé intégralement par Mabillon ; son impression fut assurée par Dom Thierry Ruinart. Autre édition avec pagination différente Lucques, L. Venturini, 1739-1745.

Supplementum au De re diplomatica 1704.

Dissertation sur le culte des saints inconnus 1705.

Principales œuvres posthumes.

Histoire des contestations sur la diplomatique avec l'analyse de cet ouvrage, 1708.

De re diplomatica, Editio Secunda ab ipso Auctore recognita, par D. Thierri Ruinart, Paris, 1709,.

Ouvrages posthumes de D. Jean Mabillon et de D. Thierri Ruinart, réunies par Vincent Thuillier, Paris, 1724.

Brèves réflexions sur quelques Règles d'histoire, préface et notes de Blandine Kriegel, Paris, Éditions POL, 1990.

Différents recueils de correspondance ont également été publiés, dont :

Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l'Italie, 1846

Orationes, dissertationes, prolusiones, epistolae, et cum Cl. Joanne Mabillonio epistolarum, commercium, Lodovico Sergardi, Lucques, P.Bonsigori, 1783.

Posté le : 23/12/2015 21:50

Edité par Loriane sur 27-12-2015 22:43:38

Edité par Loriane sur 27-12-2015 22:45:18

|

|

|

|

|

Re: Défi du 19 décembre 2015 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

18/02/2015 13:39

De Dijon

Niveau : 39; EXP : 1

HP : 190 / 950

MP : 767 / 25999

|

Chère Delphine,

Sourire. Ne déforme pas l'histoire. Mais voyons, les rois mages étaient le Père Noël, Saint Nicolas et Santa Klaus. C'est lumineux!

Je suis déjoué. Moi qui pensait encore pouvoir me cacher. Eh bien oui, chère Delphine, je suis un lutin permanent. Je suis Harold, le lutin, pas très malin finalement car tu m'as découvert!

Toujours est-il, sois encore remerciée de m'offrir des occasions de sortir un peu de mes soucis, en nous proposant ces défis.

Je te souhaite un magnifique Noël au milieu de toutes et de tous ceux qui te sont chers.

Pour ma part, je vais passer Noël avec mes soeurs, un grand frère peut être, mais sans l'Ermite, cette année. Je vais le regretter car nous aurions pu jouer à des jeux poétiques.

Bises.

Amitiés de Bourgogne.

Jacques

Posté le : 23/12/2015 21:43

|

|

|

|

|

Max Beckmann |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

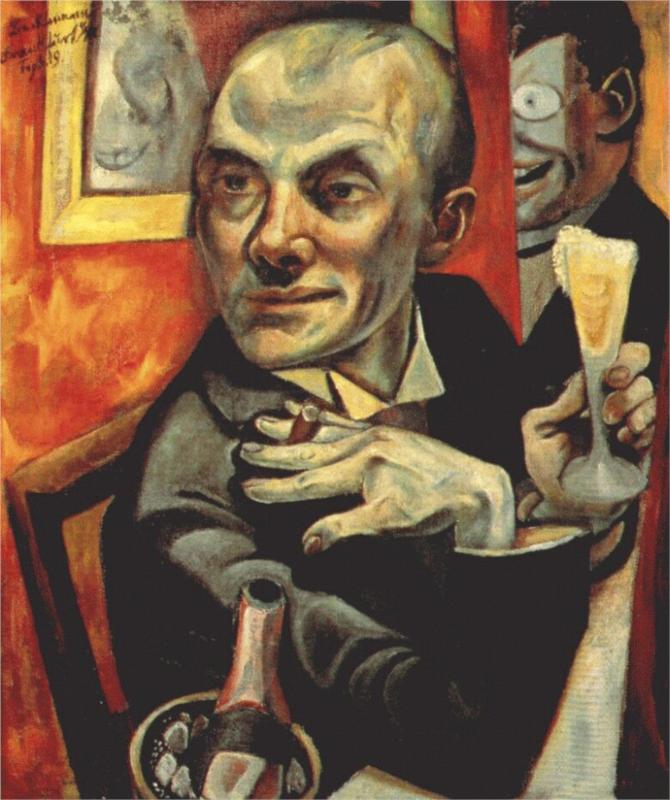

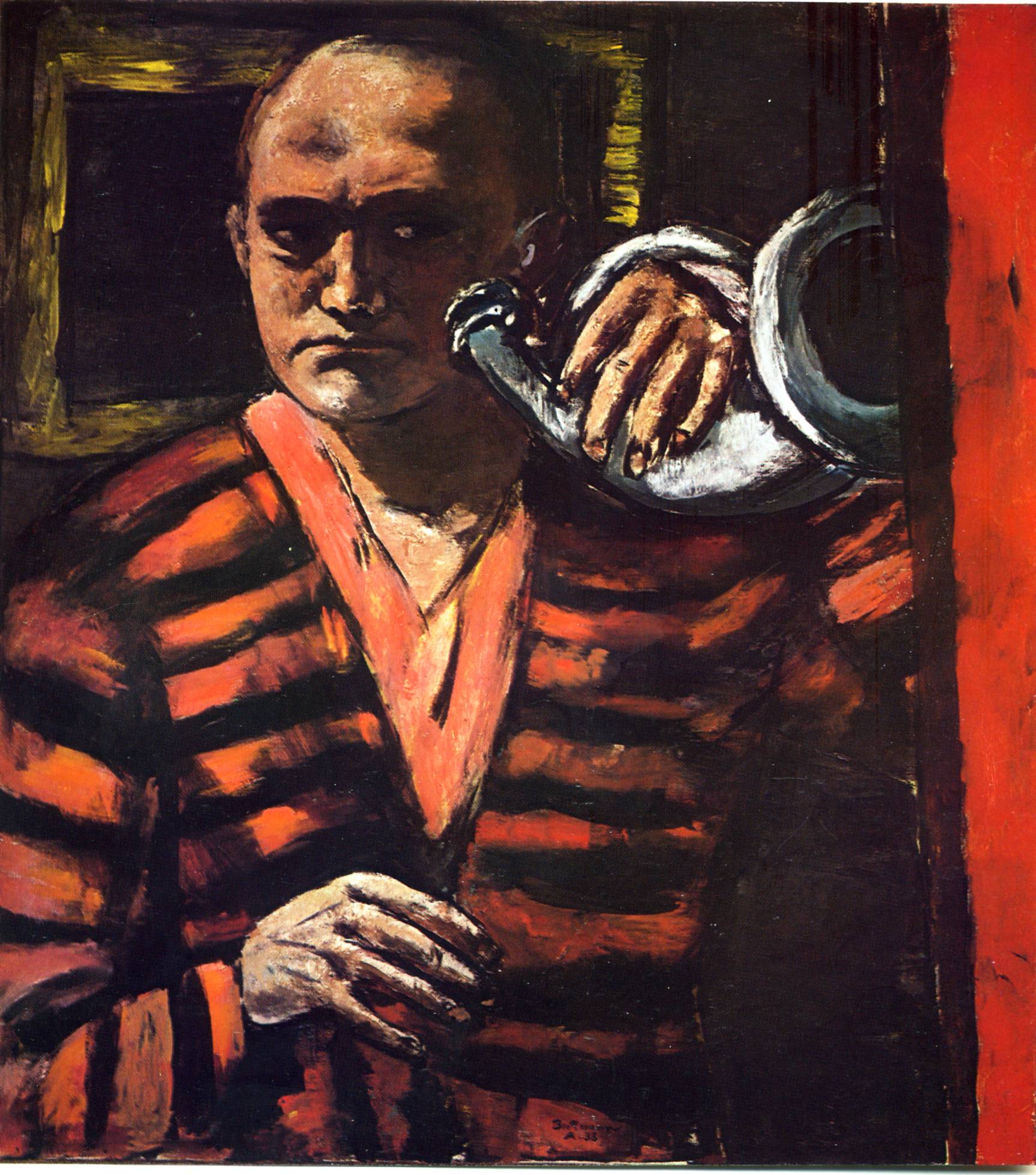

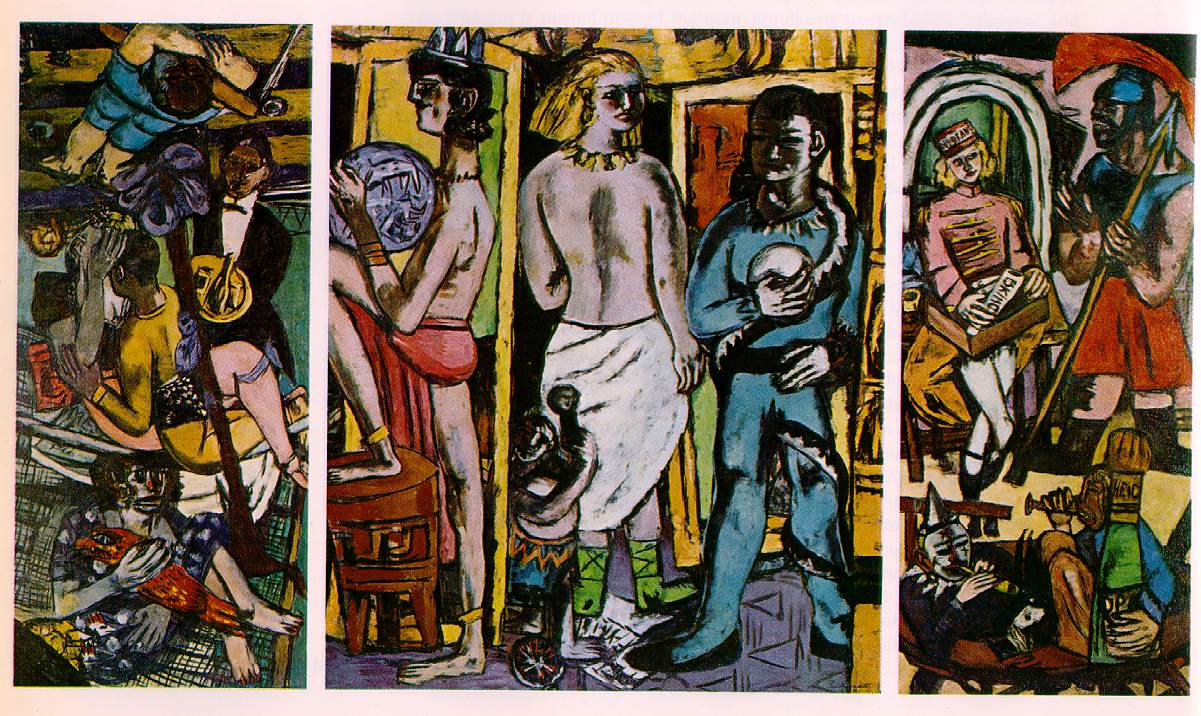

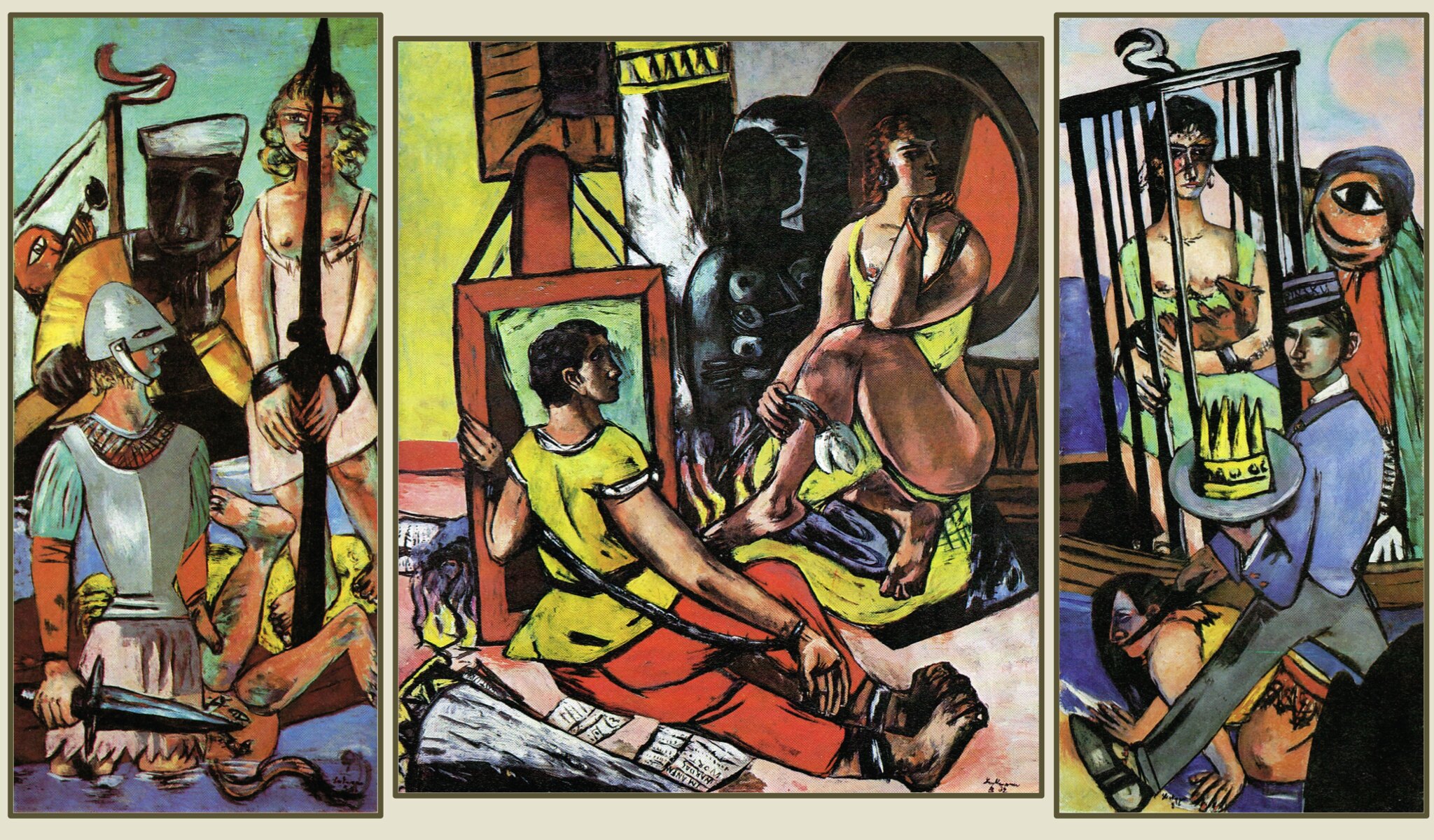

Le 27 décembre 1950 à New York meurt Max Beckmann

à 66 ans, né le 12 février 1884 à Leipzig, peintre et dessinateur, sculpteur, dessinateur en bâtiment, graveur, écrivain allemand. Il est formé à l' école des beaux-arts de Weimar, dans le mouvement expressionnisme, Nouvelle Objectivité. Il reçoit pour distinction le prix de peinture Biennale de Venise. Ses Œuvres les plus réputées sont : Autoportrait en smoking, Autoportrait au foulard rouge, Le Départ

En bref

En organisant une superbe exposition consacrée à Max Beckmann 1884-1950 au Centre Georges-Pompidou 10 septembre 2002-6 janvier 2003, la France rendait pour la première fois hommage à un peintre allemand qui, avant de rompre définitivement avec l'Europe en 1945, avait éprouvé une forte attirance pour Paris au point d'y louer un atelier en 1929. Ce qu'il s'était vu reprocher par l'École des arts décoratifs de Francfort où il était à la tête de l'atelier de maîtrise depuis 1925. Les éditions de l'École nationale supérieure des beaux-arts E.N.S.B.A. ont pris à cette occasion l'heureuse initiative de publier les Écrits 2002 de Max Beckmann dans une traduction malheureusement bâclée.

L'exposition, d'une belle simplicité, a fait découvrir la cohérence extrêmement forte d'une conception de la peinture qui refuse d'abandonner l'idée d'une transcendance, sans pour autant venir abonder dans le sens de ceux qui défendent le retour à la figure au nom d'un humanisme convenu ou par goût de la belle ouvrage d'antan. Beckmann pensait que la peinture était par excellence le moyen d'établir un passage entre l'œuvre sensible et l'idée : en ce sens il est pleinement platonicien ; que ce monde intermédiaire, où l'échange entre l'absolu et le concret est possible, peut réunir les hommes parce qu'il propose un monde d'images accessibles à tous et donc à ceux pour qui Dieu est une figure trop abstraite : en ce sens il est pleinement romantique. Il éprouvait d'ailleurs du mépris pour l'art abstrait et pour l'art décoratif, dont relevaient selon lui les papiers peints de Gauguin, les étoffes de Matisse ou encore les échiquiers de Picasso, véritables incitations à la paresse de l'âme, que Beckmann retrouvait aussi dans les trois grands maux de notre époque : la voiture, la photographie et le cinéma, qui nous transportent et coupent ainsi toute velléité de nous transporter nous-mêmes vers le spirituel.

Les nombreux autoportraits de Beckmann, et l'exposition en présentait plusieurs, nous montrent un homme abrupt, au visage austère, comme ce célèbre Autoportrait en smoking 1927, et pourtant les témoignages que nous possédons révèlent un homme très chaleureux avec ses interlocuteurs.

On peut reprocher à l'exposition son sous-titre ; il est tout à fait impropre, en effet, de dire que Beckmann est Un peintre dans l'histoire. La Première Guerre mondiale l'a certes plongé dans une grave dépression à laquelle il ne s'est arraché que par le dessin, mais il est le contraire d'un peintre dans l'histoire, car les spectacles auxquels il assiste sont intemporels, éternels, comme ces hommes à demi-nus, le corps couvert de sang attendant qu'on leur mette des bandages blancs... De nouvelles images de la flagellation du Christ ». Beckmann n'a jamais voulu convertir ce qu'il a vu en images de propagande, il ne fera jamais de politique et préféra la politique de l'art, en militant dans les associations d'artistes comme la Sécession.

Cet homme, qui admirait des penseurs ou des écrivains proches du romantisme les écrits de Schopenhauer ou le Titan de Jean Paul, son œuvre préférée, s'engagea pourtant dans les rangs de la Nouvelle Objectivité. Mais il ne s'agissait pas de « faitalisme », pour reprendre le terme de Nietzsche, d'approbation inconditionnelle de ce qui est, comme chez le photographe Albert Renger-Patzsch Die Welt ist schön, Le Monde est beau ; rien n'est plus étranger à Beckmann que cette attitude de soumission au fait. On sait qu'il appréciait Wilhelm Leibl 1844-1900, le peintre réaliste bavarois, mais l'objectivité transcendantale à laquelle il aspirait, et dont il trouvait des exemples chez Cézanne, Van Gogh ou chez son cher Douanier Rousseau, se confondait pour lui avec la possibilité de recouvrer un grand style universel ; sans exclure des images qui ne prétendaient à aucun écho dans la réalité comme ce Voyage sur le poisson 1934, Staatgalerie, Stuttgart, où on aurait tort de voir dans le poisson un symbole analogue à celui de l'âme chez les Celtes, ou de Jésus-Christ pour les chrétiens. Pour Beckmann, le symbole ou l'allégorie ne sont symbole ou allégorie de rien, ils visent une plénitude, un monde d'images où l'œil qui voit et l'objet regardé se confondent comme dans le très énigmatique Rêve de Paris Colette, tour Eiffel 1931, collection particulière.

S'il est quelque chose qui rend particulièrement attachante la figure de Max Beckmann, c'est qu'il a su, malgré sa chienne de vie, pour reprendre ses propres mots – vie presque toujours précaire et désargentée, vie exposée à la menace de la confiscation et de la destruction de son œuvre, vie accablée par les maux physiques –, rester fidèle à la vie et à son sens spirituel. Jean-François Poirier

Sa vie

Max Beckmann naît à Leipzig en 1884. Il connaîtra personnellement les grandes tragédies qui, dans cette première moitié du xxe siècle, bouleverseront l’Europe et le monde. Après sa formation à l'école des beaux-arts de Weimar, où il rencontre sa première épouse Minna Tube, Max Beckmann s'installe en 1907 à Berlin, où il organise des expositions de ses œuvres.

Pendant la Première Guerre mondiale, il sert à Wervicq-Sud près du front belge, en tant qu'infirmier. En 1914-1915, il peint des fresques dans la piscine en plein air de la commune, alors utilisée par l'armée impériale allemande1. Il est démobilisé en 1915 en raison d'une dépression nerveuse. Son art change alors de style pour devenir plus critique et moral.

À partir des années 1920, le peintre séjourne à plusieurs reprises à Baden-Baden, ville d'eau et de jeux du sud de l'Allemagne. Max quitte Minna Tube en 1925, pour épouser Mathilde 1904-1986. Sa seconde épouse Mathilde, surnommée Quappi, est la fille du peintre Friedrich August von Kaulbach. Jusqu'en avril 1933, il enseigne à Francfort, avant d'être déchu de son poste. Fatigué, dépressif, il est alors très inquiet de la montée du nazisme, comme le montrent les lettres qu'il écrit à son épouse à cette époque.

Il s'installe à Berlin, où il peint des vues de la Forêt-Noire au climat oppressant, aux arbres déracinés et aux chemins qui se perdent. Au lendemain du discours d'Adolf Hitler sur l'art, il est classé parmi les « peintres dégénérés » et il doit quitter l'Allemagne avec son épouse pour partir en exil à Amsterdam, où il connaît la précarité et la solitude, et sera pris dans l'étau national-socialiste après l'invasion des Pays-Bas par la Wehrmacht.

Ce n'est qu'après la fin de la guerre qu'il rejoint définitivement les États-Unis, en 1947, pour enseigner à Washington et à Brooklyn.

Beckmann décède à New York en 1950, l'année même où la Biennale de Venise lui décerne son premier prix de peinture.

L'œuvre de Max Beckmann occupe une place exceptionnelle dans l'art du XXe siècle. Dans un contexte largement dominé par le développement de l'abstraction, il est resté tout au long de sa carrière un fervent partisan de la figuration. Témoin privilégié d'une époque qui aura connu le désastre de deux guerres mondiales, Beckmann n'a jamais cessé de vouloir représenter la condition humaine universelle, thème central de son œuvre, tout en rendant compte du présent historique. Les rapports qu'il entretient avec la tradition picturale européenne, comme avec les avant-gardes de son époque, sont complexes. Figure isolée au sein de l'histoire de l'art moderne, la réception de son œuvre ne fut pas aisée et son interprétation longtemps problématique, notamment en raison d'un style jugé parfois agressif et dérangeant, et d'une iconographie combinant différents registres dans un syncrétisme personnel déroutant. Le regard qu'il pose, dans ses représentations d'un monde en plein bouleversement, sur l'existence humaine et sur la nature conflictuelle de l'être humain, demeure cependant, aujourd'hui encore, d'une intensité inégalée.

Formation et affirmation de soi

Né le 12 février 1884 à Leipzig, Max Beckmann montre très tôt une forte personnalité, ainsi qu'une vocation précoce. Il entre à l'âge de seize ans à l'École des beaux-arts de Weimar où il reçoit, sous le professorat de Carl Frithjof Smith, une solide formation classique. Il s'intéresse alors à la peinture moderne récente, à l'œuvre de Munch, de Cézanne, de Van Gogh et des impressionnistes. En 1903, il séjourne à Paris. Opposé au formalisme des imitateurs de l'impressionnisme, il lui préfère un art qui donne directement accès à ce qu'il y a d'atroce, de vulgaire, de grandiose, d'ordinaire, de banal et de grotesque dans la vie. Un art qui puisse nous être toujours immédiatement présent dans ce que la vie a de plus réel. Durant son séjour en France, il se rend à Colmar où il voit le retable d'Issenheim peint par Matthias Grünewald qui aura une profonde influence sur son œuvre, en particulier après 1916.

Invité à participer en 1906 à une exposition de la Sécession berlinoise, il adhère brièvement à ce courant de peintres rassemblés autour de Max Liebermann et Lovis Corinth et obtient en 1910 une bourse pour Florence, prix d'honneur pour ses Jeunes Hommes au bord de la mer 1905, Kunstsammlung Schloßmuseum, Weimar.

Dans la violente polémique qui l'oppose en 1912 à Franz Marc au sujet de la représentation de l'espace et de la plasticité en peinture, Beckmann défend ce qu'il considère être les « deux principes fondamentaux des arts plastiques ». Hostile à la nouvelle conception picturale qui insiste sur le caractère plan de l'image, qui relève selon lui davantage des arts décoratifs, il revendique, dans l'article « Réflexions sur l'actualité et la non-actualité de l'art », la modernité de sa recherche d'une nouvelle forme de peinture figurative.

Le choc de la Première Guerre mondiale

Engagé comme volontaire dans les services sanitaires de l'armée allemande, il connaît dès 1915 une profonde dépression physique et psychique. La guerre provoque une rupture radicale dans son existence et dans sa création ; son langage pictural en sort profondément modifié. L'Obus Sprengel Museum, Hanovre, une pointe-sèche de 1915, est significatif de ce tournant : la composition est éclatée, les traits brisés se heurtent et s'arrêtent brutalement. Dans Le Christ et la femme adultère 1917, Saint Louis Art Museum et La Descente de croix 1917, Museum of Modern Art, New York, il recourt aux thèmes religieux pour évoquer le conflit. Mais c'est avec La Nuit 1918, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, représentant une scène de persécution politique, que s'affirme véritablement son nouveau style, synthèse originale qui puise aussi bien aux sources de l'art gothique allemand, de l'art renaissant italien que de l'art moderne français. Il y exprime dans un réalisme symbolique, et au moyen d'un contraste de couleurs blafardes et criardes, la brutalité et la cruauté de la guerre. La distorsion de l'espace, l'aspect grotesque des personnages, la théâtralité de la mise en scène, tout rappelle l'importance dans son œuvre de l'ironie, nécessaire pour exorciser l'horreur.

Alors que l'Allemagne semble sortir de la crise et cherche un difficile équilibre dans le régime républicain de Weimar, Beckmann devient un peintre renommé. Il épouse en 1925 Mathilde von Kaulbach, surnommée Quappi, qui l'introduit dans un milieu aristocratique et mondain. Il est nommé, la même année, directeur de la Städelschule de Francfort. Sa peinture trouve un certain apaisement. Dans Autoportrait en smoking 1927, Harvard University Museums, Cambridge, un des nombreux autoportraits qu'il aura exécutés tout au long de sa vie et qui constituent l'épine dorsale de son œuvre, il apparaît sûr de lui ; une main posée au-dessus de la hanche, l'autre tenant une cigarette. En lui permettant de se représenter dans les costumes les plus divers et d'assumer les attitudes les plus variées, l'autoportrait est le moyen privilégié par l'artiste pour interroger non pas tant sa propre personne et son destin individuel que sa condition d'être humain. Ce regard impitoyable et infatigable qu'il pose sur son existence apparaît aussi dans son journal. D'autres peintures de cette époque reflètent sa fascination pour la théâtralité – implicite ou non – qui est le propre de la vie, comme Le Portrait de l'acteur russe, Zeretelli 1927, Harvard University Art Museums, Cambridge.

En 1928, à l'occasion d'une importante rétrospective de l'œuvre de Beckmann à Mannheim, Julius Meier-Graefe, célèbre critique d'art, dira de lui : Nous avons encore une fois un maître parmi nous. Il parvient en même temps à une certaine reconnaissance internationale.

Le tournant mythologique et l'exil

Le Départ 1932-1935, Museum of Modern Art, New York, premier d'une série de triptyques, marque l'apparition des motifs mythologiques dans son œuvre. Dans un contexte général de regain d'intérêt pour la pensée mythique, Beckmann puise dans la mythologie les éléments d'une représentation à la fois symbolique et actuelle de la torture et de l'exil. Artiste cultivé, lecteur de Shopenhauer et de Jean Paul, Beckmann revendique sa filiation avec les romantiques allemands et s'intéresse au mysticisme et à la théosophie, alors en vogue.

Contraint à la démission, il quitte son poste de directeur de la Städelschule en 1933 et s'installe à Berlin. Hostile aux nouvelles orientations politiques, il tente néanmoins de préserver autant que possible sa carrière prestigieuse, grâce aux soutiens dont il bénéficie dans les milieux culturels et aristocratiques. En 1937, des tableaux de Beckmann provenant pour la plupart des collections de musées allemands sont présentés à l'exposition sur l'« art dégénéré » organisée par les nazis. Le peintre quitte alors l'Allemagne et s'installe à Amsterdam. Il y restera dix ans, faute de pouvoir obtenir un visa pour les États-Unis. Après la guerre, Beckmann émigre aux États-Unis et enseigne un temps à l'École d'art de l'université de Washington à Saint Louis, où il occupe le poste laissé vacant par Philip Guston, puis à la Brooklyn Museum Art School. Il travaille toujours aussi intensément ; ses coloris deviennent plus variés et éclatants, les formes, plus séduisantes, se simplifient. Ses dernières œuvres représentent les paysages, les gratte-ciel, et la population de sa nouvelle terre d'accueil. Il meurt à New York le 27 décembre 1950, emporté par une crise cardiaque alors qu'il se rendait à l'exposition American Painting Today, où était présentée une de ses dernières peintures, l'Autoportrait au veston bleu 1950, The Saint-Louis Art Museum. Aurelia Elis

Son œuvre

Max Beckmann a développé son parcours en dehors des groupes ou des mouvements artistiques restés célèbres dans l'histoire de l'art du début du siècle.

Par le biais du dessin, de la gravure, de la lithographie, l’œuvre de Max Beckmann rend compte de chacun des drames du monde, sans que pour autant le peintre en soit un illustrateur ou une sorte de reporter.

Son œuvre reflète une approche du monde considéré comme une scène de théâtre où se joue la pièce qu'est la vie humaine avec des hommes qui sont des acteurs masqués ou des acrobates. le récit, nul mieux que lui n’a montré la crise sociale et morale de l’Allemagne des années 1920 ou dénoncé la monstruosité du nazisme. Et cela justement parce que, refusant l’engagement direct de l’artiste, lui fixant une mission plus haute, Beckmann, dans sa peinture des événements historiques, atteint une dimension universelle et intemporelle.

Klaus Gallwitz, directeur du Musée Frieder Burda et spécialiste de Max Beckmann, parle au sujet des tableaux d'avant-guerre de peinture subversive qui lui a permis de mûrir ses tableaux futurs. Ses premières œuvres ont une teinte plutôt naturaliste. Après la guerre, son style devient plus personnel et offre ses caractéristiques si connues : visages émaciés, contours marqués.

Ses œuvres

La Nuit Die Nacht 1918-1919

Danse à Baden-Baden 1923, caricature d'une société en crise - tableau appartenant à la Nouvelle Pinacothèque de Munich

Le Rêve de Monte-Carlo commencé en 1939, terminé en 1943

Le Parc de Baden-Baden

La Riviera

Voiture d'artistes, ce tableau témoigne de l'exil subi par l'artiste, avec ces personnages réfugiés autour de leur directeur, peint alors que la Wehrmacht s'apprête à envahir les Pays-Bas.

Le Départ

Hölle der Vögel L'Enfer des oiseaux

Les Accusés 1916

Beckmann et sa femme en exil, cet autoportrait montre un couple digne uni dans l'adversité.

Les Joueurs de rugby

Déclaration de guerre 1914

Autoportrait au foulard rouge 1917

Der Eiserne Steg La passerelle de fer 1922

Posté le : 23/12/2015 21:13

Edité par Loriane sur 27-12-2015 21:31:15

Edité par Loriane sur 27-12-2015 21:32:37

|

|

|

|

|

Julius Tuwin |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 27 décembre 1953 meurt Julian Tuwim à Zakopane

né à Łódź le 13 septembre 1894 poète polonais. Il fit ses études de droit et de philosophie à Łódź et à l'université de Varsovie. En 1919 Tuwim fut, avec Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń et Kazimierz Wierzyński, cofondateur du groupe Skamander qui postulait la rupture avec la poésie symboliste et professait le vitalisme et l'activisme. Figure importante de la littérature polonaise, connue aussi pour sa contribution à la littérature pour l'enfance et la jeunesse il était également grand traducteur de la poésie russe, française, américaine et latine ainsi qu'éditeur et collectionneur de curiosités littéraires: Czary i czarty polskie Diables et sortilèges polonais, Polski slownik pijacki Dictionnaire de soûlographie polonaise, Antologia bachiczna Anthologie bachique, Cicer cum caule czyli groch z kapusta Cicer cum caule ou pêle-mêle. Il a publié également: l'Anthologie de la nouvelle fantastique polonaise, Quatre siècles d'épigrammes polonais et Le livre de poèmes polonais du XIXe siècle.

En bref