|

|

Re: Défi du 23-01-2016 |

|

Administrateur

Inscrit:

30/05/2013 12:47

Niveau : 34; EXP : 7

HP : 0 / 826

MP : 540 / 26786

|

Donald, voila une histoire finement racontée avec le talent d'écriture que l'on connaît et dont je ne doute pas qu'elle soit, un tant soit peu, autobiographique………….

C'est toujours un délice de lire tes aventures, même si l'on perçoit une certaine désillusion du monde qui nous entoure, sous le finesse tes écrits, sans doute la détresse légendaire de l'écrivain de talent!!

''J’écoutai Muriel me raconter sa mutation de chrysalide sombre en papillon gris, ses longues études de journalisme, ses quatre enfants, son mari absent, son inéluctable divorce, ses nombreux reportages en Afrique et sa progression dans les cercles fermés de la gauche utopiste''

Je ressors juste cette phrase pour mettre en valeur la qualité de tes descriptions et de tes parallèles que tu nous proposes avec bonheur et avec une vraie richesse d'écriture!!!............

Seul peut être le :'' gauche utopiste'' serait de nature à me froisser, mais, sans doute, ne faut il voir là qu'un effet de style???

…..Bien que, par les temps qui courent.la vérité n'est, hélas peu être pas si éloignée….

Après tout, Antoine Blondin avait peut être raison :’’Etant jeune il faut éviter d’être de gauche, au risque de devenir de droite en vieillissant’’…………….

Mon cher Donald, je mégotte pour faire mon malin, mais très sincèrement et sans aucune flagornerie, j'envie cette vivacité d'écriture qui est tienne, cette faculté de décrire en quelques mots une situation, que c'en en est un vrai bonheur pour le lecteur assidu que je suis!! !!

Merci pour ce bel exercice, et pour ma part je vais tenter de faire une petite bluette sur le sujet, pour faire sourire, il faut avoir conscience de ses moyens et de ses limites:'':Le loup attaque de la dent et l'écrevisse de sa pince''

Amitiés Donald, et que ce dimanche te soit plaisant.

Posté le : 24/01/2016 08:07

|

|

_________________

Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …

Titi

|

|

|

Muzio Clémenti |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 24 janvier 1752 naît Muzio Clementi,

à Rome, de son nom de naissance Mutius Philippus Vincentius Franciscus Xaverius Clementi, mort à 80 ans le 10 mars 1832 à Evesham en Angleterre, compositeur, pianiste, italien et éditeur de musique à Londres, principalement connu de son vivant comme pianiste, mais également organiste et claveciniste. Ses Élèves sont Johann Baptist Cramer, John Field. Ses Œuvres principales sont Gradus ad Parnassum.

Il est considéré comme le premier à avoir composé spécifiquement pour le piano et surtout connu pour son recueil d'études pianistiques Gradus ad Parnassum dont le titre rappelle le fameux traité de contrepoint de Johann Joseph Fux.

En bref

Pianiste, compositeur et éditeur de musique italien né à Rome, Muzio Clementi fut sans doute le premier à avoir, dès les années 1780, non seulement écrit mais aussi et surtout adapté sa musique au piano « moderne », et à ce titre, il influença fortement Beethoven, dont il fut, dans le domaine de la sonate pour clavier, le prédécesseur principal. Enfant prodige, organiste à neuf ans et auteur à douze ans d'un oratorio, il est remarqué en 1766 par un mécène anglais, sir Peter Beckford, qui l'emmène en Angleterre (ce pays deviendra sa seconde patrie) et le fait travailler assidûment pendant sept ans. En 1773, il s'installe à Londres comme concertiste et professeur, et exerce de 1777 à 1780 les activités de maître de clavecin au King's Theatre de Haymarket. Mais il n'atteint sa pleine maturité stylistique qu'au cours de la première grande tournée qui, de 1780 à 1783, le mènera à Paris, à Strasbourg, à Munich, à Vienne (où il se livre avec Mozart à un duel pianistique demeuré célèbre), à Zurich et à Lyon. Son séjour à Vienne a coïncidé (1781) avec les débuts officiels du style classique (installation de Mozart dans cette ville et publication des quatuors op. 33 de Haydn). De retour à Londres, auteur déjà d'un nombre imposant de sonates, Clementi y compose ses premières œuvres didactiques (Preludi ed esercizi, 1790) ainsi que cinq symphonies perdues ; il a comme élèves Johann Baptist Cramer et John Field, et fonde en 1798 une affaire florissante d'édition musicale et de fabrique de pianos. Entre 1802 et 1810, de nouveaux grands voyages le conduisent notamment à Saint-Pétersbourg, ouil'accompagne John Field, et à Vienne, ainsi que, pour la première fois depuis quarante ans,

en Italie. Au cours de la dernière période de sa vie, il participe à la fondation de la Royal Philharmonic Society 1813, par le biais de laquelle il diffuse en Angleterre les œuvres de Beethoven et de Cherubini ; il voyage encore plusieurs fois à travers l'Europe, et publie, de 1817 à 1826, les trois volumes de son ouvrage didactique principal, le Gradus ad Parnassum. En 1828, il se retire dans sa propriété d'Evesham Worcestershire, et y meurt quatre ans plus tard.

Les quelques sonatines qu'on met entre les doigts de tout apprenti pianiste donnent de Clementi une image très incomplète, voire entièrement fausse. Musicalement, ses meilleures sonates il en composa plusieurs dizaines ne craignent aucune comparaison : ainsi celles en fa mineur op. 13 no 6 vers 1784, en si mineur op. 40 no 2 publiée en 1802, en sol mineur dite Didone Abbandonata, en fa dièse mineur, et bien d'autres. Ces sonates contiennent certaines particularités techniques passages brillamment virtuoses qui font le lien à travers Beethoven avec Weber par exemple, voire avec Liszt et Chopin. On a encore de Clementi quelques symphonies et ouvertures. Marc Vignal

Sa vie

Muzio Clementi, premier de sept frères et sœurs, naquit à Rome de la famille de Nicolo Clementi, honorable orfèvre de souche romaine et de son épouse, la suissesse Magdalena Kaiser. On décela ses talents pour la musique alors qu'il était très jeune : confié à l'âge de sept ans aux soins d'un organiste nommé Cordicelli, il en assimila si bien les leçons que, à l'âge de neuf ans, il put se présenter avec succès à un concours pour une place d'organiste d'église, après avoir interprété à l'orgue une transposition multitonale d'une basse figurée, tirée d'une œuvre de Corelli.

En 1766, Peter Beckford 1740–1811, un riche anglais qui était par ailleurs cousin de l'excentrique William Beckford, fut séduit par les talents musicaux du jeune garçon et conclut un marché avec Nicolo, le père, pour emmener Muzio en Angleterre dans son domaine de Steepleton Iwerne, au nord de Blandford Forum dans le comté de Devon. Backford s'engageait à financer l'éducation musicale de Clementi en échange de quoi celui-ci assurerait l'animation musicale de la propriété. Ce fut donc là que Clementi passa les sept années qui suivirent, se consacrant à l'étude et à la pratique du clavecin. Ainsi Clementi a pu connaître les œuvres de Ignazio Cirri, publiées à Londres. Les compositions qui remontent à cette période de jeunesse sont peu nombreuses et d'ailleurs toutes à peu près perdues.

En 1770, Clementi donna son premier concert public de piano. Le public fut très favorablement impressionné par son jeu et ce fut le début d'une des carrières pianistiques les plus prestigieuses. En 1774, il fut libéré de ses obligations vis-à-vis de Peter Beckford, et il partit s'installer à Londres où, entre autres activités, il donna plusieurs concerts de bienfaisance au bénéfice d'un chanteur et d'un harpiste et dirigea aussi de son clavier, pendant quelque temps des concerts au King's Theater de Haymarket. Sa renommée s'accrut en 1779-1780 avec la publication des sonates de son opus 2, Devenu très célèbre, il était considéré dans beaucoup de cercles musicaux comme le plus grand pianiste de son temps.

Clementi entreprit un voyage en Europe continentale en 1781, qui l'amena en France, en Allemagne, en Autriche. À Vienne, sur proposition de l'empereur Joseph II il accepta de participer à une joute musicale contre Wolfgang Amadeus Mozart pour l'agrément de l'empereur et de ses hôtes. Chacun des musiciens dut improviser et exécuter des œuvres de sa propre composition. Le talent de chacun d'entre eux, comme compositeur et comme virtuose, était tel que l'empereur dut déclarer match nul.

Le 12 janvier 1782, Mozart écrivait à son père : « Clementi joue bien, tant qu'il s'agit de la main droite. Sa plus grande force est dans les passages de tierces. Mis à part cela, il ne vaut pas Kreutzer quant au goût et à la sensibilité – en clair, c'est une vraie mécanique ». Dans une lettre postérieure il alla même jusqu'à écrire : « Clementi est un charlatan, comme tous les Italiens, il écrit presto mais ne joue qu'allegro, j'ai pu le constater.» En revanche, l'opinion de Clementi quant à Mozart a toujours été très positive.

Cependant le motif principal de la sonate en si bémol majeur de Clementi sembla avoir capté l'imagination de Mozart puisque dix années plus tard, il s'en serait servi pour l'ouverture de son opéra La Flûte enchantée, du moins on le suppose vu leur ressemblance. Ceci contraria tellement Clementi que ce dernier prit soin, chaque fois que la partition de sa sonate fut éditée, de faire inclure un commentaire expliquant qu'elle avait été composée dix ans avant la Flûte enchantée.

À partir de 1782 et pendant les vingt années qui suivirent, Clementi resta en Angleterre. Pendant les années 1790, ces œuvres furent jouées lors des concerts Salomon à Londres, avec celles de Joseph Haydn. Jouant du piano, dirigeant des orchestres et donnant des cours, deux de ses élèves acquirent une grande notoriété, Johann Baptist Cramer et John Field - ce dernier devait à son tour exercer son influence sur Frédéric Chopin. Clementi entreprit aussi la fabrication de piano, mais son atelier fut détruit par un incendie en 1807.

Cette même année, Clementi conclut un contrat avec Ludwig van Beethoven, qui était un de ses admirateurs, ce qui lui octroya tous les droits de reproduction et d'édition de sa musique.

En avril 1784, ayant séjourné à plusieurs reprises à Lyon, il eut une idylle amoureuse avec Marie-Victoire, 18 ans, la fille de l'échevin Jacques Imbert-Colomès, qu'il enleva après lui avoir dédicacé son opus 8. Jacques Imbert-Colomès furieux poursuivit les deux amants jusqu'à Chambéry et ramena sa fille, Clementi devant alors séjourner plusieurs semaines en Suisse, à Berne, où désespéré il composa un duo en mi bémol en hommage à son amour impossible.

Sa place dans l'histoire de la musique, en tant qu'éditeur et interprète de Beethoven n'est certainement pas moindre que celle qu'il a pu acquérir en tant que compositeur lui-même. Cependant on a pu lui reprocher certaines libertés éditoriales qu'il s'est autorisées comme lorsqu'il a opéré des corrections harmoniques de son cru à la musique de son illustre collègue. Le fait que Beethoven a entrepris de composer spécifiquement pour le public anglais, notamment dans le domaine de la musique de chambre est évidemment lié au fait que son éditeur était basé dans ce pays.

En 1810, Clementi arrêta de donner des concerts pour se consacrer à la composition et à la facture de pianos. En 1830 il déménagea pour vivre près de Lichfield puis termina sa vie, un peu oublié, à Evesham. Il y mourut âgé de 80 ans. Il fut inhumé à l'abbaye de Westminster. Il avait été marié trois fois.

Musique

Clementi est connu pour son recueil d'études pianistiques Gradus ad Parnassum auquel Claude Debussy fait allusion dans le premier mouvement de sa suite Children's Corner qui s'intitule Docteur Gradus Ad Parnassum. De la même manière, ses sonatines ont été le passage obligé dans l'apprentissage du piano pendant tout le xxe siècle. Erik Satie, qui était contemporain de Debussy en a fait une caricature dans sa Sonatine Bureaucratique

Sonatina, opus 36, no 1.ogg

Clementi composa près de 110 sonates pour le piano. Certaines des plus anciennes et des plus faciles furent rééditées sous la forme de sonatines après le succès obtenu par ses sonatines de l'opus 36. Elles continuent d'être très appréciées comme pièces d'exécution assez facile. Pourtant, à l'exception de l'opus 36, les sonates de Clementi sont souvent d'exécution plus difficile que celles de Mozart - ce dernier écrivit dans une lettre adressée à sa sœur qu'il ne lui conseillait pas de jouer les sonates de Clementi à cause des difficultés techniques, de l'écartement des doigts qu'elles nécessitent, et de la difficulté des accords dont il pensait qu'elle pouvait se faire du mal en les jouant.

Outre ses compositions pour piano solo, Clementi a composé une grande quantité de pièces musicales d'autres sortes, y compris des symphonies reconstituées depuis peu, sur lesquelles il a longuement travaillé et que l'on commence progressivement à considérer comme des œuvres intéressantes et de qualité. Si Clementi est généralement absent des programmes de concerts, on trouve de plus en plus d'enregistrements discographiques qui lui sont consacrés.

Mozart était animé d'un manque de respect patent pour Clementi : de ce fait, on les a généralement considérés comme des rivaux irréconciliables. Mais la réciproque n'était pas vraie, autant qu'on puisse en juger, de la part de Clementi, et de toute façon, les propos peu amènes de Mozart à l'encontre de Clementi n'étaient pas destinés, dans son esprit, à être révélés en public.

Le grand pianiste russe Vladimir Horowitz fut saisi d'une prédilection toute particulière pour Muzio Clementi après que son épouse, Wanda Toscanini lui eut offert les œuvres complètes de celui-ci. Horowitz les mettait au même niveau que les pièces les plus accomplies de Beethoven. C'est en grande partie à lui que Clementi doit d'être à nouveau considéré comme un musicien digne d'intérêt et aujourd'hui à Andreas Staier, Maria Tipo et à Constantino Mastroprimiano, au pianoforte.

Muzio Clementi est injustement sous-estimé dans l'histoire de la musique. Les experts d'aujourd'hui le considèrent en effet comme le vrai créateur de la technique pianistique moderne.

Clementi a eu la relative malchance d'être le contemporain des géants de la musique que furent Mozart et Beethoven : à côté d'eux, il passe pour un "petit maître" – ses œuvres sont un peu délaissées en concert – et pourtant il a joué un rôle capital dans le développement de la musique pour le piano et tout spécialement dans celui de la sonate.

Liste des œuvres

Article connexe : Sonate pour piano.

Opus 1 : Six sonates 1771

Opus 1 bis : Cinq sonates et Un duo pour 2 pianos 1780-1781

Opus 2 : Six sonates pour piano et violon ou flûte 1779

Opus 3 : Trois duos à 4 mains et Trois sonates pour piano et violon ou flûte 1779

Opus 4 : Six sonates pour piano et violon violon ou flûte 1790

Opus 5 : Trois sonates pour piano et violon et Trois fugues 1780-1781

Opus 6 : Un duo à 4 mains, Deux sonates pour piano et violon et Trois fugues 1780-1781

Opus 7 : Trois sonates 1782

Opus 8 : Trois sonates 1782

Opus 9 : Trois sonates 1783

Opus 10 : Trois sonates 1783

Opus 11 : Une sonate et Une toccata 1784

Opus 12 : Quatre sonates et Un duo pour 2 pianos 1784

Opus 13 : Six sonates, dont trois avec violon ou flûte 1785

Opus 14 : Trois duos à 4 mains 1786

Opus 15 : Trois sonates pour piano et violon 1786

Opus 16 : Sonate La Chasse 1786

Opus 17 : Capriccio 1787

Opus 18 : Deux symphonies 1787

Opus 19 : Clementi's Musical Characteristics 1787

Opus 20 : Sonate 1787

Opus 21 : Trois trios 1788

Opus 22 : Trois trios 1788

Opus 23 : Trois sonates 1790

Opus 24 : Deux sonates 1788

Opus 25 : Six sonates 1790

Opus 26 : Sonate 1791

Opus 27 : Trois trios 1791

Opus 28 : Trois trios 1792

Opus 29 : Trois trios 1793

Opus 30 : Sonate pour piano et violon rév. de l'opus 2 n°2 1794

Opus 31 : Sonate pour flûte et piano rév. de l'opus 2 n°4 1794

Opus 32 : Trois trios 1793

Opus 33 : Trois sonates 1794

Opus 34 : Deux sonates et Deux capricci 1795

Opus 35 : Trois trios 1796

Opus 36 : Six sonatines 1797

Opus 37 : Trois sonates 1798

Opus 38 : Douze valses 1798

Opus 39 : Douze valses 1800

Opus 40 : Trois sonates 1802

Sonate opus 40 nº 1

Sonate opus 40 nº 2

Sonate opus 40 nº 3

Opus 41 : Sonate 1804

Opus 42 : Introduction to the Art of Playing on the Piano Forte 1801

Opus 43 : Clementi's Appendix à l'opus 42 1811

Opus 44 : Gradus ad Parnassum 1817, 1819, 1826: Recueil de 100 études pour piano

Opus 46 : Sonate 1820

Opus 47 : Deux capricci 1821

Opus 48 : Fantaisie avec Variations sur l'Air « Au Clair de la Lune » 1821

Opus 49 : Douze monferrines 1821

Opus 50 : Trois sonates 1821

Posté le : 23/01/2016 23:17

Edité par Loriane sur 24-01-2016 17:27:57

Edité par Loriane sur 24-01-2016 17:29:16

|

|

|

|

|

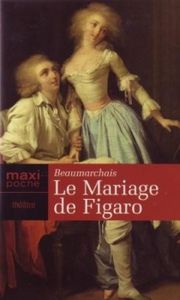

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

LE MARIAGE DE FIGARO ,

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Le Mariage de Figaro , comédie en cinq actes, créée à la Comédie-Française le 27 avril 1784, est sans aucun doute le grand succès théâtral du XVIIIe siècle (73 représentations au cours de la seule saison 1784-1785). C'est aussi l'œuvre dramatique la plus profondément novatrice entre la période classique et l'aube du XXe siècle. De 1781 à 1784, Beaumarchais (1732-1799) dut se débattre dans des difficultés sans nombre pour la faire représenter. Pour contourner les censures successives, il mena avec succès une campagne de lectures dans les salons de la grande noblesse dont il obtint l'appui. Louis XVI avait déclaré de façon péremptoire : « C'est détestable ; cela ne sera jamais joué. Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse. » Il céda pourtant, et ce recul du pouvoir fut sans doute la première raison du succès public de la pièce.

Un entrelacement d'intrigues

Le Mariage de Figaro compose, avec Le Barbier de Séville (1775) et La Mère coupable (1792), une trilogie dont il constitue l'épisode médian. Son sujet est esquissé dans la « Lettre modérée sur la chute et la critique du Barbier de Séville » que Beaumarchais rédigea en 1775. Le début de la pièce nous transporte au château d'Aguas Frescas où nous retrouvons les héros du Barbier de Séville : Rosine, devenue comtesse Almaviva, et son époux, le comte, ainsi que Figaro, valet de chambre et concierge du château, qui se prépare à épouser le soir même Suzanne, la camériste de la comtesse. Alors que Le Barbier de Séville développe une intrigue simple mais traversée de péripéties très complexes, Le Mariage de Figaro entrelace plusieurs intrigues dont le croisement détermine les péripéties. D'une longueur exceptionnelle, la comédie compte seize personnages actifs.

Le premier fil du tissu est celui des projets de mariage de Figaro et de Suzanne, entravés par une succession d'obstacles. Le second fil dessine un motif galant : le comte se détourne de son épouse et tente de séduire Suzanne ou d'acheter ses faveurs ; c'est à ce prix qu'il autorisera son mariage. Le troisième trace le roman familial de Figaro : Marceline veut épouser Figaro qui a contracté une dette à son égard ; mais on découvre qu'elle est sa mère et que Bartholo, le barbon, tuteur de Rosine dans le Barbier, est son père. Une quatrième intrigue vient perturber toutes les autres. Elle a pour héros le jeune Chérubin, amoureux de toutes les femmes de la maison, dont les entreprises de séduction viennent déranger les projets de tous les protagonistes. À l'intérieur de chacun des cinq actes, les scènes s'organisent en séquences. L'exposition a pour cadre la chambre encore démeublée promise au couple des domestiques. On y apprend le projet de mariage imminent de Suzanne et de Figaro, les deux premiers obstacles qu'il rencontre, le dessein libertin du comte et le projet conjugal de Marceline. L'apparition de Chérubin, puis de Bazile et du comte, constitue une première péripétie et marque le début du nœud.

La contre-attaque de Figaro (acte II) déclenche le retour intempestif du comte qui vient faire irruption dans la chambre de la comtesse, et perturbe une scène ambiguë où la comtesse et Suzanne font essayer un costume de Suzanne à Chérubin : leur intention est de prendre le comte en flagrant délit d'infidélité, à la faveur de ce travestissement. Le troisième acte se déroule dans la salle d'apparat du château. On y assiste à l'affrontement de Figaro et du comte qui tente de percer à jour les projets de son valet. Pris au piège d'un procès, Figaro n'échappe au mariage avec Marceline que par la soudaine révélation, au cours d'une scène de « reconnaissance », des liens de filiation qui l'unissent à elle. Le quatrième acte, dans une galerie du château, est surtout consacré au piège monté par la comtesse et Suzanne à l'insu de Figaro pour attraper le séducteur. Mais Figaro en découvre partiellement l'existence, sans en comprendre le sens. D'où la fureur jalouse qui l'anime au dernier acte : « Ô Femme ! femme ! femme ! créature faible et décevante !... nul animal créé ne peut manquer à son instinct ; le tien est-il donc de tromper ? » (V, 3). Celui-ci a pour cadre la « salle de marronniers » du parc. Il fait se succéder des moments de tension extrême, entrecoupés par un immense monologue de Figaro, et le soulagement qui naît de la confusion de « l'époux suborneur », avec la fantaisie comique qui caractérise la fête finale.

Beaumarchais, inventeur de la comédie moderne

Le succès premier du Mariage de Figaro, dans le milieu de la grande noblesse du royaume, reposait sur un paradoxe dont certains contemporains s'étaient avisés. La baronne d'Oberkirch écrit ainsi : « Le Mariage de Figaro est peut-être la chose la plus spirituelle qu'on ait écrite, sans en excepter peut-être les œuvres de Monsieur de Voltaire [...] Je rentrai chez moi en sortant de la comédie, le cœur serré de ce que je venais de voir et furieuse de m'être amusée. » Emportée par le tempo rapide de cette conversation à la mode dans les milieux des élites sociales de l'Ancien Régime, la comédie de Beaumarchais décoche une volée de traits brillants contre les abus qui caractérisent cette société. Elle se fait l'écho de toutes les insolences satiriques de l'époque et leur donne cette forme acérée qui emporte l'adhésion complice des spectateurs : la censure, la justice, les préjugés de la naissance, les privilèges de la noblesse, les mœurs libertines des « mâles », les relations de service, marquées par leur origine féodale et désormais insupportables, sont des cibles désignées pour un rire qui n'exclut pas la révolte. La fable elle-même, parce qu'elle raconte la rivalité d'un aristocrate et d'un plébéien qui parvient à ses fins, confirme une leçon politique et morale dans l'esprit des Lumières.

La virtuosité du jeu sur l'espace et le temps est d'autant plus sensible qu'ils sont « réalistes » dans leur détermination. Beaumarchais ne cesse de jouer sur des gageures : comment se cacher dans une chambre démeublée (au premier acte), comment escamoter cinq personnages dans un jardin, comment résoudre le mystère, déjà policier, qui s'offre au comte devant un cabinet fermé à clé, dans une chambre non moins fermée, qui devait bien receler un amant, mais qui est vide lorsqu'il y revient. Le théâtre du XIXe siècle tout entier s'en inspirera.

Beaumarchais introduit dans la comédie la tonalité « sensible » qui caractérisait ses deux drames (Eugénie, 1767, et Les Deux Amis, 1770) et dote ses « héros » d'une épaisseur romanesque soulignée par la temporalité spécifique de la trilogie. La comtesse, jeune femme délaissée par son époux, est l'âme poétique d'un gynécée où s'organise une sorte de résistance morale (Mozart et son librettiste Da Ponte se montreront très sensibles à cette dimension dans Les Noces de Figaro, opéra-comique représenté en 1786). Figaro, dont les entreprises ne parviennent qu'à embrouiller l'intrigue, ne parvient à ses fins que par la rencontre du hasard et des projets de Suzanne et de la comtesse. Nouveau héros bourgeois, le « bâtard conquérant » des romans suscite une interrogation profonde sur le sujet, sur l'identité d'un plébéien en même temps que sur la parole théâtrale, sur le « je » qui advient au théâtre.

Dans Le Mariage de Figaro, Beaumarchais invente les structures profondes de la comédie moderne, lisibles chez Labiche ou chez Feydeau comme dans le cinéma de René Clair ou de Renoir, et du drame romantique : l'hommage rendu par Hugo à Beaumarchais en qui il voit, aux côtés de Corneille et de Molière, l'un des trois fondateurs de la scène française, a valeur emblématique. Si le lien du Mariage de Figaro à la Révolution française a été longtemps surévalué, sa portée idéologique et poétique en fait une œuvre majeure de la littérature française. Pierre Frantz

LE BARBIER DE SÉVILLE ,

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

Le Barbier de Séville, ou la Précaution inutile fut créé à la Comédie-Française le 23 février 1775 dans une version en cinq actes et connut un échec retentissant. Mais Beaumarchais (1732-1799) sut revoir rapidement sa pièce pour la resserrer en quatre actes. Ce fut alors un triomphe mémorable, et le premier grand succès au théâtre de l'auteur. Le parfum de scandale qui flottait autour de Beaumarchais à la suite de diverses affaires et son goût immodéré pour les allusions piquantes donnèrent des armes à la censure qui tarda à autoriser la première représentation. La pièce est publiée avec une Préface, un morceau de bravoure, insolent, vif et drôle, la Lettre modérée sur la chute et la critique du « Barbier de Séville », où Beaumarchais dessine également les contours de son projet littéraire. Le Barbier de Séville frappe par son originalité : c'est une comédie qui, sur un canevas très classique, voire banal, brode des incidents, un suspense et une poésie comiques d'une radicale nouveauté.

L'imbroglio

Le Barbier de Séville constitue le premier épisode d'une trilogie dramatique qui comprendra ensuite Le Mariage de Figaro (1784) et La Mère coupable (1792). Ses protagonistes reviennent dans ces deux pièces (auxquelles il faudrait adjoindre, en toute rigueur, le Compliment de clôture), fictivement séparées dans le temps par quelques années. « Un vieillard amoureux prétend épouser demain sa pupille ; un jeune amant plus adroit le prévient, et ce jour même en fait sa femme, à la barbe et dans la maison du tuteur. Voilà le fond... », tel que le résume Beaumarchais. Rien de plus simple en apparence que cette intrigue. Voyons sa mise en œuvre.

Nous sommes dans une rue de Séville, à l'aube. Un jeune homme fait le guet sous le balcon de la jolie Rosine dont il espère être remarqué. C'est le comte Almaviva qui est tombé amoureux de la jeune fille sans lui avoir jamais parlé, et qui a quitté Madrid pour la suivre. Apparaît un personnage au costume pittoresque, Figaro, ancienne connaissance du comte et présentement « barbier de Séville », qui officie précisément chez le docteur Bartholo, tuteur de Rosine. Il apprend au comte que le vieillard s'apprête à épouser sa pupille – le soir même, on le saura plus tard –, mais se fait fort d'aider le galant à s'introduire dans la place. De sa fenêtre, Rosine laisse échapper un papier, une chanson au titre symbolique, La Précaution inutile, au grand dam de Bartholo. Elle y demande au jeune homme de se faire connaître en chantant une romance. Il se présente sous le nom de Lindor, bachelier de son état.

Dans les actes suivants, qui se déroulent à l'intérieur de la maison du docteur, nous assistons aux tentatives successives du comte, déguisé en soldat, puis en bachelier maître de musique, pour tromper la surveillance du barbon et entrer en contact avec Rosine – manœuvres facilitées par Figaro mais intelligemment contrées par Bartholo et son allié don Bazile, le maître de musique de la jeune fille. Au fil des scènes, Beaumarchais emmêle les fils de l'intrigue en un imbroglio d'une éblouissante virtuosité, qui atteint son sommet avec la « scène de la stupéfaction » : le comte affirme être envoyé par don Bazile, malade, pour donner une leçon de musique à Rosine ; il a convaincu Bartholo qu'il était dans son camp grâce à un stratagème complexe et compromettant (il lui a remis une lettre de Rosine) mais doit en informer Rosine de toute urgence. Les amoureux jouissent à peine d'un instant d'entretien, ménagé par Figaro, lorsque arrive inopinément don Bazile. Stupéfaction générale. Tension extrême. Chacun a intérêt, ou croit avoir intérêt, à éviter une explication générale. Le comte, sans aucun doute le plus directement menacé d'une révélation, manœuvre de telle façon qu'il réussit à pousser Bartholo contre Bazile, finalement renvoyé dans son lit : « LE COMTE.– Allez vous coucher, mon cher Bazile : vous n'êtes pas bien, et vous nous faites mourir de frayeur. Allez vous coucher./ FIGARO.– Il a la physionomie toute renversée. Allez vous coucher./ BARTHOLO.– D'honneur, il sent la fièvre d'une lieue. Allez vous coucher./ ROSINE.– Pourquoi êtes-vous donc sorti ! On dit que cela se gagne. Allez vous coucher./ BAZILE, au dernier étonnement.– Que j'aille me coucher !/ TOUS LES ACTEURS ENSEMBLE.– Eh ! sans doute./ BAZILE, les regardant tous.– En effet, Messieurs, je crois que je ne ferai pas mal de me retirer ; je sens que je ne suis pas ici dans mon assiette ordinaire. » Au dernier acte, Rosine, trompée par son tuteur, lui avoue que son amant doit venir la rejoindre en passant par la jalousie dont Figaro a dérobé la clef. Le temps que Bartholo file chercher main forte, Almaviva pénètre dans la maison, s'explique avec la jeune fille, révèle son identité et l'épouse devant le notaire qui devait la marier à son tuteur.

La poésie comique

Avant que Le Mariage de Figaro ne vienne fonder un théâtre radicalement nouveau, Beaumarchais transforme profondément la comédie en lui donnant une étonnante poésie. « L'embrouille », on l'a vu, provoque sur le spectateur un effet d'éblouissement obtenu non seulement par le mélange de complexité et de lisibilité, mais encore par l'utilisation simultanée ou par la succession en accéléré des procédés de l'intrigue comique traditionnelle. À tout instant, la complexité des situations donne aux répliques une multiplicité de significations : le spectateur les entend ainsi dans un « feuilletage » étonnant, car il sait immédiatement et ce que chacun des personnages peut comprendre, et ce que le personnage qui parle veut dire ; il mesure les risques, la provocation, la part d'implicite et les présupposés de chaque mot. L'art de la scène n'est pas moins admirable dans les scènes de chansons qui donnent à chaque personnage sa couleur poétique et campent son caractère, offrant au comédien des possibilités de jeu extrêmement riches.

La sécheresse du canevas ou de la comédie d'intrigue n'entraîne pas, comme à l'habitude, le schématisme de personnages. Almaviva est bien plus que l'amoureux de la commedia dell'arte ou du théâtre forain. C'est un jeune noble impérieux, plein d'énergie et de flamme, et qui veut être aimé pour lui-même. C'est aussi un joueur virtuose, un comédien farceur. Plus qu'une amoureuse, Rosine est une jeune fille hardie, éprise de liberté, révoltée par le sort qu'on lui prépare. Quant à Bartholo, « beau, gros, court, jeune vieillard, gris pommelé, rusé, rasé, blasé, qui guette et furète et gronde et geint tout à la fois », c'est un barbon à l'intelligence toujours en éveil, et non un monstre fascinant comme l'Arnolphe de L'École des femmes. Sa lucidité fait son malheur, et son malheur lui donne in extremis une dignité qu'on ne rencontre guère dans ce type comique. Figaro et don Bazile sont dessinés avec une sûreté de trait qui a fait d'eux, immédiatement, des types : le premier vif et ironique, à l'image de la langue qu'il emploie, le second, comme nous le dépeint Beaumarchais, « chapeau noir rabattu, soutanelle et long manteau ».

Relève enfin de cette poésie comique nouvelle un sens du mot brillant, qui frappe et ne se laisse pas oublier, comme cette réplique adressée par Figaro au comte et qui condense si bien l'insolence du personnage, celle de l'auteur et la portée sociale de la pièce : « Aux vertus qu'on exige dans un domestique, Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets ? » C'est ce sens de la formule que le théâtre de boulevard des XIXe et XXe siècles s'échinera si laborieusement à reproduire comme une recette destinée à entraîner le spectateur dans une complicité faite de distinction sociale. La complicité sollicitée par Beaumarchais est, au contraire de tout conformisme, celle de la fronde et de la jeunesse. Cette relation est le secret d'un théâtre que rien ne peut démoder.

En 1816, Gioacchino Rossini a donné une étincelante version pour l'opéra du Barbier de Séville. Pierre Frantz

Posté le : 23/01/2016 23:02

Edité par Loriane sur 24-01-2016 17:42:19

Edité par Loriane sur 24-01-2016 17:44:02

|

|

|

|

|

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 24 janvier 1732 naît Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

à Paris où il est mort, à 67 ans le 18 mai 1799 ; homme d'affaires français, philosophe, musicien, poète et dramaturge, il est surtout connu pour ses talents d'écrivain du mouvement des lumières Il fut également espion et marchand d'armes pour le compte du roi.Ses Œuvres principales sont Le Barbier de Séville en 1775, Le Mariage de Figaro en 1784 et La Mère coupable en 1792.

Une des figures emblématiques du siècle des Lumières, il est considéré comme un précurseur de la Révolution française et de la liberté d'opinion ainsi résumée dans sa pièce Le Mariage de Figaro : Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur.

L'apparition de Beaumarchais dans le théâtre et les lettres françaises de la fin du XVIIIe siècle relève de la magie. Il touche à tout, fait flèche de tout bois et apporte au théâtre le charme qui s'en est absenté après la mort de Marivaux. Ce séducteur écrit et agit dans un roman qui ne s'embarrasse que rarement du récit et de la rétrospection parce qu'il va son chemin sans s'arrêter longtemps. L'auteur et l'aventurier vont du même pas. Comme les « bâtards conquérants » des romans, Beaumarchais ne doit pas son succès à sa naissance mais à son talent et à sa propre énergie.

En bref

L'élégance roturière, Si Beaumarchais a peu de naissance, il n'en a pas moins une famille très présente et très aimée : Pierre-Augustin, fils de l'horloger Caron, qui doit le nom de Beaumarchais à une maison de sa première femme, et son anoblissement à l'argent, à la différence de tant de parvenus, revendique sa filiation roturière au même titre que sa noblesse, récente mais personnelle. Vif, ami des plaisirs et des femmes, il est aussi le bon fils des drames bourgeois, dévoué à sa famille et fort de son soutien, entouré par l'affection de ses cinq sœurs. Mais cette famille n'est pas fermée. La boutique de l'artisan est ouverte sur la ville. On y joue de la musique, on y lit des romans, on y parle d'abondance. Le travail d'horlogerie est créatif : Beaumarchais invente en juillet 1753 un nouveau système d'échappement pour le ressort des montres. Il doit défendre sa découverte contre un confrère de son père qui, abusant de sa confiance, s'en est attribué la paternité. Devant l'inertie judiciaire, il écrit au Mercure, en appelle à l'Académie des sciences et obtient gain de cause. Sa victoire lui permet d'être reçu par le roi et ses filles – à qui il donnera bientôt des leçons de musique – et d'être introduit à la cour. Il fait un premier mariage avantageux mais perd sa femme avant de pouvoir en hériter. Il se lie et s'associe avec le financier Pâris-Duverney, devient homme d'affaires, s'enrichit, et achète une charge qui l'anoblit. Il fréquente Le Normand d'Étioles, financier et mari de Mme de Pompadour ; pour divertir sa société, il écrit des Parades, courtes comédies à la mode, qui sont représentées sur la scène privée de son riche ami. Il part pour l'Espagne en 1764, où l'appellent des affaires de famille et d'argent : à Madrid, il s'emploie vainement à marier sa sœur Lisette avec son prétendu, Clavijo, qui se dérobait, et ne réussit pas plus dans les projets mirifiques qu'il agitait. Il racontera plus tard cet épisode qui devait inspirer Goethe, dans les Mémoires contre Goezman, avec un sens étonnant du drame et du roman. Pendant les années qui suivent son retour à Paris, il fait jouer un drame, Eugénie, à la Comédie-Française (1767) se remarie, puis perd sa femme en 1770 et, la même année, son ami Pâris-Duverney. Beaumarchais entre dans une période de grandes difficultés.

Sa réussite lui avait valu beaucoup d'ennemis, mais le procès qui l'oppose au comte de La Blache, l'héritier de Pâris-Duverney, va déboucher sur une véritable coalition d'obstacles placés sur son chemin. La mauvaise foi et la cupidité de son adversaire n'ont d'égales que celles du juge corrompu qui rapporte contre lui : le conseiller Goezman. Une méchante affaire de femme avec le duc de Chaulnes vient tout compliquer et le conduit en prison. Beaumarchais se débat et publie des Mémoires justificatifs où éclatent ses talents de rhéteur et son intelligence précise. Ce sont des textes travaillés à la manière de Voltaire, mais avec un humour et un sens de l'émotion qui n'appartiennent qu'à leur auteur et entraînent la conviction. Si, dans un premier temps, il n'obtient pas satisfaction devant le tribunal qui se contente de le blâmer à égalité avec son adversaire, il triomphe dans l'opinion publique. Il devient agent secret de Louis XV, puis de Louis XVI, en Angleterre et en Hollande, avec pour mission de faire disparaître des libelles injurieux contre la monarchie. Il convainc son maître de venir en aide aux insurgents d'Amérique et sert d'intermédiaire pour l'achat des armes nécessaires à cette guerre. L'intérêt personnel et l'attachement à une cause juste lui paraissent marcher de conserve.

Au milieu de toute cette agitation, Beaumarchais trouve le temps d'écrire un second drame, Les Deux Amis (1770) et une comédie, Le Barbier de Séville, qui est représentée pour la première fois le 23 février 1775. Il achève Le Mariage de Figaro en 1778. Il lance en 1780 (le prospectus paraît en janvier 1781) le projet d'une grande édition complète des Œuvres de Voltaire et va le mener à bien : c'est l'édition de Kehl dont le dernier volume paraît en 1790. Il est, dès 1776, en conflit avec la Comédie-Française et réussit à regrouper les auteurs dramatiques pour faire valoir leurs droits ; il jette ainsi les bases d'une réglementation de la propriété littéraire qui sera fixée une première fois en 1780 par le Conseil d'État puis par l'Assemblée constituante en 1791. C'est que sa vie d'homme de lettres ne constitue pas pour lui une alternative à son engagement dans la vie sociale. Le choix du théâtre est, à cet égard, significatif : l'esprit de divertissement, poussé au XVIIIe siècle jusqu'à l'ivresse, coexiste avec un sérieux didactique et moral qui le lie délibérément à la société. La campagne d'opinion menée par Beaumarchais pour faire représenter Le Mariage de Figaro en dépit des censeurs fait apparaître cette profonde unité. La pièce est reçue, dans une première version, à la Comédie-Française dès septembre 1781. L'action avait pour cadre la France et les allusions aux abus du régime étaient directes. Le roi, alerté par la rumeur, se fait lire la pièce et est scandalisé par le persiflage de Beaumarchais. Celui-ci révise son œuvre et en transporte l'action en Espagne. Elle est lue partout, dans les cercles de la grande noblesse. Le comte d'Artois en fait préparer la représentation à la cour, mais le 13 juin 1783, au moment où le rideau va se lever, l'interdiction royale est signifiée. La campagne d'opinion cristallise alors une véritable fronde aristocratique. En septembre 1783, le Mariage est joué à Gennevilliers, chez le comte de Vaudreuil, devant le comte d'Artois et l'assistance la plus brillante ; le roi s'est tu. Le 27 avril 1784, c'est la première, dans la nouvelle salle de la Comédie-Française. Le tout-Paris s'écrase dans la salle qui vibre d'enthousiasme et fait un triomphe à la représentation qui sera suivie de cent autres entre 1784 et 1787. La distribution était la meilleure qu'on pût trouver, avec Dazincourt, Molé, Mlles Contat, Saint-Val et Olivier. Cette soirée éblouissante est sans aucun doute l'événement théâtral majeur du XVIIIe siècle, à la fois par sa signification esthétique et son importance politique. La bataille qui va se poursuivre dans la presse, avec ses surprises (l'auteur est à nouveau momentanément incarcéré), prolonge le succès de la pièce. Dernière consécration : Le Barbier de Séville est repris à la cour, avec la reine dans le rôle de Rosine et le comte d'Artois dans celui de Figaro.

Mais, bientôt, l'auteur vient se jeter dans l'affaire Kornmann-Bergasse, dont l'épilogue judiciaire lui sera favorable alors que l'opinion se détachera de lui : Beaumarchais est enveloppé, piégé dans une guerre de pamphlets qui débute en 1787, et l'avocat Bergasse parvient à le faire passer, au début de la Révolution, pour l'incarnation même de la dépravation de l'Ancien Régime. Au reste, l'auteur, malgré quelques sympathies au début, ne se trouve pas en phase avec les événements. Il écrit, avec le musicien Salieri, un opéra, Tarare (1787), qui déconcerte mais connaît un vif succès et dont il modifiera certains éléments en fonction des changements politiques. Puis il donne une suite au Mariage, à La Mère coupable, achevant ainsi une véritable trilogie. Bergasse, sous le nom transparent de Bégearss, y fait figure du traître de mélodrame. Ce drame, après avoir connu un demi-échec en juin-juillet 1792 (du fait, probablement, des événements), réussit honorablement sous le Directoire. Beaumarchais entreprend une nouvelle opération politique et spéculative dans laquelle il va manquer de laisser la vie. L'Assemblée législative se prépare à la guerre et l'infatigable aventurier entreprend de fournir des armes à sa patrie : soixante mille fusils, déposés en Hollande, qu'il s'agit de faire entrer en France. Mais les affaires traînent et les événements vont vite. Il est accusé de cacher ces armes et, le 11 août, le peuple envahit la luxueuse maison qu'il s'était fait construire à côté de la Bastille. On ne trouve rien. Beaumarchais est incarcéré, libéré de justesse au milieu des massacres de septembre 1792 ; il ne renonce pas à défendre ses intérêts et, en pleine Terreur, quitte Londres où il s'était réfugié et vient à Paris où il publie un Mémoire justificatif. Sa tactique réussit : il se rétablit, quitte la France comme commissaire de la République mais se retrouve émigré. Il revient en 1796 et meurt le 17 mai 1799.

Sa vie

Pierre-Augustin Caron, né le 24 janvier 1732, est le septième enfant d'André-Charles Caron et de sa femme Louise Pichon. Des dix qui leur naîtront, six seulement vivront : Pierre-Augustin, dit Pierrot, et cinq filles Marie-Josèphe dite Dame Guilbert du nom de son époux, Marie-Louise dite Lisette - future héroïne de l'affaire Clavijo -, Madeleine-Françoise dite Fanchon, Marie-Julie dite Bécasse et Jeanne-Marguerite, dite Melle Tonton. Le père, issu d'une famille d'horlogers protestants, était lui-même devenu maître-horloger après avoir abjuré le protestantisme ; c'est un artisan réputé, créateur de la première montre-squelette, et la famille jouit d'une certaine prospérité. Pierre-Augustin, après des études à l’école des métiers d’Alfort de 1742 à 1745, entre en apprentissage dans l'atelier paternel à l’âge de 13 ans. Il donne du fil à retordre à son père, qui le chasse quelque temps de la maison familiale, mais finit par devenir un artisan compétent, puisqu'il invente en 1753 un nouveau mécanisme d'échappement, dit à hampe ou à double virgule peu utilisé aujourd'hui du fait des problèmes de frottement ; ce sera l'occasion d'une première controverse : l'horloger du Roi Jean-André Lepaute s'attribue l'invention et Beaumarchais doit faire appel à l'Académie des Sciences pour que lui soit reconnue la propriété de l'invention. Il devient fournisseur de la famille royale. Il ne tarde toutefois pas à abandonner l'horlogerie ; ce sera Jean-Antoine Lépine qui le remplacera dans l'atelier paternel, épousera Fanchon et deviendra l'associé, puis le successeur d'André-Charles Caron.

Beaumarchais est également l’inventeur d’un mécanisme de perfectionnement destiné aux pédales de harpes.

Il écrit sa première pièce de théâtre à 9 ans dans laquelle il crée le personnage de Figaro, alors chevalier du Roi de France. Cependant, cette pièce sera détruite dans un incendie.

Il se marie une première fois le 27 novembre 1756 avec Madeleine-Catherine Aubertin, veuve Franquet. L'épouse est de dix ans son aînée mais possède des biens. Il se fait dès lors appeler de Beaumarchais, nom d’une terre qui appartient à son épouse et qui donne l'illusion de la noblesse.

Madeleine-Catherine meurt subitement l'année suivante à 35 ans. Immédiatement, le jeune veuf est soupçonné et se trouve confronté au premier de la longue suite de procès et de scandales qui marqueront son existence.

Travaux et rencontres

Madame Adélaïde solfiant, les filles du roi étaient des musiciennes consommées.

Nonobstant les ennuis de sa vie privée, il commence à être connu. Il se lie d’amitié avec le financier de la Cour, Joseph Pâris Duverney qui favorise son entrée dans le monde de la finance et des affaires. Il se lance alors dans les spéculations commerciales et déploie un tel génie en ce genre qu’en peu d’années il acquiert une grande fortune et achète une charge de secrétaire du roi qui lui confère la noblesse.

En 1759, faveur insigne, il est nommé professeur de harpe de Mesdames, les quatre filles du roi Louis XV, qui résident à la cour.

Patronné par un prince du sang, Louis-François de Bourbon, prince de Conti, il devient bientôt lieutenant général des chasses et commence à écrire de petites parades pour des théâtres privés Les Bottes de sept lieues, Zirzabelle, Jean Bête à la foire qui jouent sur le comique de mots du langage populaire des Halles de Paris.

Menant un train de vie aisé mais toujours à la merci d'une disgrâce, il se remarie en 1768 avec Mme de Sotenville, la très riche veuve du garde général des Menus-Plaisirs, née Geneviève-Madeleine Wattebled. Celle-ci meurt dès 1770, à trente-neuf ans, après seulement deux ans de mariage, lui laissant une importante fortune. À l'occasion de ce second veuvage précoce, Beaumarchais est accusé de détournement d’héritage.

Procès

Les années 1770-1773 sont pour Beaumarchais des années de procès et de défaveur : outre ses démêlés judiciaires avec le comte de la Blache, engendrés par la succession testamentaire de Joseph Pâris Duverney, il est victime de la corruption régnant au sein de la Grande-Chambre du Parlement, ce qui va entraîner l’affaire Goëzman. Il y manifeste un art consommé des factums, allant jusqu’à renouveler le genre, mais il y perd sa fortune, ses alliés et ses droits civiques.

Beaumarchais se fait agent secret

Expert en intrigues et marchandages de toutes sortes et intégré au Secret du Roi — service personnel d'espionnage du roi —, il est en mars 1774 une première fois envoyé à Londres pour négocier la suppression du libelle les Mémoires secrets d’une femme publique de Théveneau de Morande, dirigé contre la comtesse du Barry, favorite royale, mission où il espère regagner les faveurs de la Cour. Cependant, le roi meurt en mai suivant et la comtesse du Barry est bannie de la cour par Louis XVI.

Le 8 avril 1775, sur les conseils de Sartine, il est chargé par le nouveau souverain d’empêcher la publication d’un nouveau pamphlet, l’Avis à la branche espagnole sur ses droits à la couronne de France à défaut d’héritiers, d’un certain Angelucci, qui prétend que le roi a l’aiguillette nouée

Cette mission, qui conduisit Beaumarchais en Angleterre, aux Pays-bas, dans les États allemands et en Autriche, où il fut pour un temps incarcéré pour motif d’espionnage, devient sous sa plume une aventure picaresque.

La même année, il est chargé à Londres de récupérer des documents secrets détenus par le chevalier d’Éon.

La guerre d’indépendance des États-Unis

À partir du mois de juin 1777, il se lance dans une nouvelle aventure et il se fait l’avocat d’une intervention française dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Il entame alors une correspondance enflammée avec le comte de Vergennes, où il défend la cause des Insurgents. Dès le mois de septembre 1775, Beaumarchais joue un rôle politique en tant qu’intermédiaire entre les Insurgents et la France, et il rencontre fréquemment Arthur Lee, député secret des Insurgents.

Le 10 juin 1777, le secrétaire d’État aux affaires étrangères lui confie une somme importante pour soutenir secrètement les Américains3. Initié secrètement par Louis XVI et Vergennes, Beaumarchais reçoit l’autorisation de vendre poudre et munitions pour près d’un million de livres tournois sous le couvert de la compagnie portugaise Rodrigue Hortalez et Compagnie qu’il monte de toutes pièces. La société Rodrigue Hortalez et Cie, devait lui permettre, pensait-il, de s’enrichir en vendant armes et munitions et en envoyant une flotte privée pour soutenir les Insurgés.

Cette péripétie, alors que Beaumarchais s'implique dans les grandes spéculations boursières sous Louis XVI, est le sujet central du roman historique de Lion Feuchtwanger intitulé Beaumarchais, Benjamin Franklin et la naissance des États-Unis, paru en 1946. En fin de compte, bien qu'il ait reçu plus tard les félicitations publiques du Congrès, il engagea dans cette opération une grosse somme plus de cinq millions dont, après d'interminables débats, ses héritiers ne purent recouvrer qu'une faible part.

Il milite au sein de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, fondée en 1777 à son initiative, et obtient à la Révolution la reconnaissance des droits d'auteur. Ceux-ci sont automatiques à la création d’une œuvre. Ils garantissent à son auteur ses droits patrimoniaux et moraux la reconnaissance de la paternité de l’œuvre notamment. Dans De la littérature industrielle, Sainte-Beuve présente l’action de Beaumarchais comme un tournant décisif de l’histoire de la littérature, car l’écrivain passe du statut de bénévole, de passionné ou de mendiant dépendant de ses mécènes à celui d’industriel et de gestionnaire : Beaumarchais, le grand corrupteur, commença à spéculer avec génie sur les éditions et à combiner du Law dans l’écrivain

Il se lance dans l'édition des Œuvres de Voltaire, et, après avoir acquis les caractères de Baskerville, loue pour vingt ans le fort à Kehl en décembre 17806.

En 1786, il épouse en troisièmes noces Marie-Thérèse Willer-Mawlaz. Née en 1751, la nouvelle épousée, âgée de 35 ans, a dix-neuf ans de moins que son mari. Ils se sont rencontrés en 1774 et ont eu une fille, Amélie-Eugénie, en 1777. Marie-Thérèse lui survivra et mourra au début de la Restauration en 1816.

En 1788, après d’importants travaux de reconstruction inachevés, il vend à Aimé Jacquot et Jean Hérisé la papeterie de Plombières-les-Bains qu’il avait acquise en 17807.

En février 1789, il cède aux frères Claude Joseph et François Grégoire Léopold Desgranges les papeteries qu'il possède en Lorraine à Arches et Archettes.

La Révolution française

En 1790, il a 58 ans et se rallie à la Révolution française qui le nomme membre provisoire de la commune de Paris. Mais il quitte bientôt les affaires publiques pour se livrer à de nouvelles spéculations ; moins heureux cette fois, il se ruine presque en voulant fournir des armes aux troupes de la République.

Devenu suspect sous la Convention, il est emprisonné à l’Abbaye pendant la Terreur. Il échappe cependant à l’échafaud et se tient caché quelques années. Il s’exile à Hambourg puis revient en France en 1796.

Il écrit ses Mémoires, chef-d’œuvre de pamphlet, et meurt d’apoplexie à Paris le 18 mai 1799 à l'âge de 67 ans. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise division 28 à Paris.

Sa descendance

De son union avec Marie Thérèse Willer-Mawlaz 1753-1816 qu’il épouse le 8 mars 1786, il eut une fille, Amélie-Eugénie de Beaumarchais 1777-1832.

Amélie-Eugénie épouse en 1796, André Toussaint Delarue 1768-1863, beau-frère du comte Mathieu Dumas dont elle aura quatre enfants :

Palmyre 1797-1835 qui intente, en 1814, un procès afin d’obtenir le remboursement des sommes avancées par son père pour financer la livraison d’armes destinées à la Révolution américaine. Palmyre aura une descendance directe sous l’Empire et la Restauration via les familles Poncet, puis Roulleaux-Dugage ;

Charles-Édouard 1799-1878 qui deviendra général de brigade. Il obtiendra en 1835, 800 000 dollars et la branche de la famille des deux petits-fils sera ensuite autorisée à relever le nom de Beaumarchais décret impérial de 1853. Il épouse Marthe Paule Roederer dont il aura un fils:

Raoul 1835-1900, colonel de cavalerie, épouse le 22 avril 1869 Caroline de Etcheverry de Préjan, dont il aura 4 enfants 2 fils et 2 filles.

Alfred-Henri 1803-? qui travaillera dans l'administration des finances.

Jean-Pierre Delarüe Caron de Beaumarchais, coauteur du Dictionnaire des littératures de langue française, figure parmi les desciption.

Une dramaturgie nouvelle

L'œuvre de Beaumarchais a traversé les siècles. L'œuvre, c'est-à-dire Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro ; mais des rééditions récentes des Mémoires contre Goezman et des Parades, tout comme les mises en scène de La Mère coupable et de Tarare incitent à moins de sévérité que n'en a témoigné la critique contre ces œuvres mineures. En 1990, on a pu voir représenter au cours de la même saison les trois pièces de la trilogie sur la scène du Théâtre-Français et on a joué Tarare à Strasbourg en 1991 ; cet heureux rapprochement rendait sensible la portée de l'étonnante révolution dramaturgique opérée par l'auteur, aussi bien dans la comédie que dans le drame et l'opéra. Cette dimension, essentielle pourtant, fut occultée par le scandale politique du Mariage, mais les contemporains, comme la comtesse d'Oberkirch, l'avaient perçue : ne s'étonnet-elle pas du succès d'une pièce si manifestement contre « les règles de l'art » ? Le dessein réformateur de Beaumarchais s'inscrit dans des réalisations de ton et d'intérêt variés, mais aussi dans des textes théoriques d'une grande clarté. Entre 1759 et 1767, il élabore sa théorie du théâtre sérieux et se réclame des innovations de Diderot ; Eugénie et l'Essai sur le genre dramatique sérieux (préface à la seconde édition de ce « drame ») en sont les fruits directs mais on en retrouve l'empreinte partout, dans la préface du Barbier de Séville (La Lettre modérée sur la chute et la critique du « Barbier de Séville ») et dans celle de Tarare (Aux abonnés de l'opéra qui voudraient aimer l'opéra), dans Le Mariage et dans La Mère coupable. Il s'agit de bousculer profondément le système des genres dramatiques français, fondé sur la distance tragique ou comique qui sépare le spectateur de la scène et sur le clivage des personnages nobles et bourgeois. Ce projet poétique repose sur une critique idéologique des formes du théâtre de cour. Beaumarchais choisit l'effet de proximité et de sympathie, visé dans le drame ou la tragédie domestique, et la complicité dans le comique. Le spectateur doit se retrouver dans le personnage parce que, comme lui, il est homme. C'est le « caractère », Figaro ou Tarare, qui compte plus que l'« état », Beaumarchais proclame brillamment l'idéologie humaniste et morale des Lumières.

Ce qui distingue vraiment les genres, c'est ainsi leur effet : le sérieux ou la gaîté ; encore peuvent-ils se mêler, comme on le voit dans Le Mariage de Figaro mais aussi dans Eugénie et dans Les Deux Amis : on passe sans rupture de l'attendrissement au sourire. Le genre sérieux, tournant le dos à la tragédie héroïque, doit être écrit en prose : sa beauté doit naître du naturel, de l'« énergie » des situations, des caractères et des émotions. De même, l' opéra doit être débarrassé d'un trop-plein de musique qui l'éloigne de la nature : « une abondance vicieuse étouffe, éteint la vérité : l'oreille est rassasiée et le cœur reste vide » (Aux abonnés de l'opéra). Contre le formalisme poétique, Beaumarchais affirme avec force la prépondérance de la qualité dramatique, proprement théâtrale, du texte : la réévaluation récente de La Mère coupable et de Tarare est directement liée à la réussite scénique de ces textes, qu'encombrent pourtant une rhétorique d'époque ou des vers de mirliton. Tarare n'est pas seulement intéressant par la qualité dramatique (assez rare en 1787) de son livret, mais aussi par l'équilibre obtenu entre drame et musique grâce à une collaboration étroite entre Beaumarchais et Salieri. Ce n'est certes pas non plus hasard si les pièces de Beaumarchais ont fourni des livrets d'opéra à Mozart et à Rossini, qui sont parmi les meilleurs (on peut encore mentionner pour mémoire Darius Milhaud).

Mais ces réformes, dessinées dans la théorie et consciemment mises en œuvre dans les pièces, ne constituent qu'un élément plus immédiatement lisible d'une transformation profonde qui atteint l'ensemble de la structure dramatique. C'est « une révolution théâtrale profonde, et si bien intégrée qu'elle est à présent à peine perçue » (A. Ubersfeld). Beaumarchais tire les leçons de l'évolution de la scène en France et des possiblités décoratives nouvelles qui permettent d'absorber la scène dans le décor, donc dans la fiction. L'espace de la scène devient tout entier mimétique ; il se prolonge fictivement et continûment au-delà de la toile de fond ou des coulisses. Dans Le Barbier de Séville, on est tantôt dans la rue sous la jalousie de Rosine, tantôt de l'autre côté, à l'intérieur de la maison. La scène n'est qu'un fragment prélevé sur l'espace fictif : la plupart des scènes essentielles du Mariage impliquent ce réalisme visuel. Le théâtre doit rivaliser avec la peinture et bien des scènes sont conçues comme des tableaux de genre. Il ne s'agit pas au reste d'un détail formel, car le conflit dramatique est formulé en termes spatiaux : effraction de la maison du bourgeois Bartholo par le noble comte Almaviva (Le Barbier), menaces sur la chambre domestique, arpentée et mesurée par Figaro, pénétrations de l'espace des femmes par Chérubin ou par le comte (Le Mariage). Le temps dramatique est, lui aussi, l'objet d'un travail de ce genre. Il s'agit de dénier la clôture du temps dramatique. De là les « jeux d'entracte » dans Eugénie, mais surtout l'extension de la trilogie selon un modèle d'illusion temporelle semblable à celui qu'on rencontre dans le roman. Du coup, le travail du temps sur le monde et sur les héros est rendu sensible : on passe de Séville, la ville des chansons et de la jeunesse, au château de la maturité, puis au Paris de la Révolution et aux tristesses du second versant de la vie. En 1990, à la Comédie-Française Jean-Pierre Vincent achevait La Mère coupable par un tableau qui regroupait tous les personnages de la famille, s'endormant au son de la bourgeoise pendule. Le temps intérieur et le temps de l'histoire agissent sur la scène. Beaumarchais « invente » la scène de Hugo, de Dumas, père et fils, et de Tchekhov. C'est enfin, comme l'a noté Anne Ubersfeld, la conception de l' action qui constitue le troisième axe de cette révolution. Dès Eugénie, mais de façon tout à fait nette dans Le Mariage, l'action n'est pas dirigée par le héros. Tout semble se faire en dépit de Figaro. Seules triomphent les forces du hasard, qui ne sont providentielles que parce qu'on se trouve dans un monde comique. Là encore, Beaumarchais est un précurseur de Hugo et de la comédie d'intrigue de Labiche ou de Feydeau.

La dernière fête : ambiguïtés et audaces

L'audace politique de la trilogie de Figaro, et surtout celle du Mariage, n'a pas frappé que les contemporains (Danton disait qu'il avait « tué la noblesse »). C'est la valeur subversive de cette pièce qui l'a portée, contre toutes les hypocrisies de l'ordre politique et moral, à travers le XIXe siècle. Elle tient à l'étincelante fête de mots décochés contre l'ordre privilégié et contre les abus de l'Ancien Régime dont Beaumarchais avait tant souffert. Ce verbe d'enfer s'est affûté dans la rédaction des Mémoires contre Goezman qui constituent l'un des plus brillants textes pamphlétaires du siècle : l'étude attentive des différentes phases de leur rédaction, tout comme celle des brouillons et versions successives du Barbier et du Mariage, fait apparaître le travail minutieux de Beaumarchais pour rendre le mot incisif ou percutant. Mais l'insolence du plébéien, paradoxalement, s'intègre merveilleusement dans l'art de la conversation des salons de l'Ancien Régime. L'« esprit » y est plus à l'aise que dans la rhétorique sentencieuse de ceux qui feront la Révolution et qui considèrent la comédie elle-même comme une inconvenance monarchiste : c'est là une autre raison de l'éclipse de Beaumarchais après 1789.

Tout aussi ambiguë est l'audace idéologique et structurelle de la trilogie. Le Barbier de Séville est construit sur le modèle de certaines des parades auxquelles l'auteur s'était essayé de si bonne humeur. Ces pièces en un acte mettent en œuvre un canevas conventionnel, adapté de la commedia dell'arte : Léandre, aidé par Arlequin, recherche une Isabelle peu farouche et s'oppose ainsi aux desseins du barbon, Cassandre. Zizabelle mannequin, Jean-Bête à la foire ou Léandre marchand d'agnus sont des variations sur ce schéma. Le Barbier l'enrichit. La jeunesse triomphe de cette comédie d'intrigue au rythme stupéfiant (c'est l'effet, entre autres choses, de la « contraction » de la pièce en quatre actes), mais aussi le grand seigneur, libertin quoique amoureux. Dans Le Mariage, le modèle se transforme, le valet Figaro n'est plus au service des desseins de son maître, il s'oppose à lui et tente de mener une action qui assure la réalisation de ses ambitions et de ses désirs propres : c'est déjà Ruy Blas. Le plébéien s'oppose ainsi à la pratique du « droit du seigneur » qui livrerait au comte Almaviva sa propre fiancée, Suzanne, et rameute autour de lui une véritable troupe populaire. Mais la jacquerie tourne à la fête réconciliatrice autour de l'union conjugale, celle du comte et de la comtesse, celle de Bartholo et de Marceline, celle de Figaro et de Suzanne. Les déguisements de la parade, le feu d'artifice, les fêtes traditionnelles font oublier les menaces et les insolences de Figaro ou de Chérubin. Ainsi tout finit par des chansons : Le Mariage de Figaro est la dernière fête de l'Ancien Régime, sa dernière utopie. Quant au dernier drame de Beaumarchais, il porte partout la trace de la politique, mais d'une politique qui se fait ailleurs et dont le foyer n'est nullement le discours dramatique ; la présence du buste de Washington, l'engagement de Léon au club, le renoncement aux marques extérieures de noblesse révèlent l'inscription de la pièce dans l'histoire.

Ce n'est pas non plus le moindre paradoxe de voir « monter » dans la trilogie le thème de la famille comme valeur et refuge, thème présent dès les deux drames de 1767 et 1770, en même temps que le travaillent ceux du désir, de l'adultère, de l'inceste et de la perversion. À cet égard, La Mère coupable révèle étonnamment les pulsions qui étaient à l'œuvre dans Le Mariage. Le jeune Chérubin, ce morveux sans conséquence, qui s'introduit si facilement chez les femmes du château et surtout chez sa belle marraine, ce joli valet de cœur n'en est pas moins promis à la mort par la jalousie du roi, et l'on apprend qu'il a violé la comtesse. Le désir, comme le ruban taché de sang, ne circule pas impunément. L'ombre de l'inceste plane sur les amours de Léon et de Florestine. Le double adultère de La Mère coupable appartient à la thématique du drame moderne. Beaumarchais lève un tabou de la scène d'Ancien Régime (on n'y évoquait que des « mariages secrets ») et annonce un topos du théâtre bourgeois des siècles suivants. Il inscrit aussi cet événement historique majeur qu'est l'instauration du divorce par la Révolution. Par une série d'opérations magiques, l'intrigue de la pièce débouche sur une réconciliation générale autour d'une famille reconstituée, et Figaro peut conclure par cette sentence : « On gagne assez dans les familles quand on en expulse un méchant. » Mais cette expulsion ne clôt pas l'imaginaire. Le traître satanique (ainsi est-il désigné par Figaro) part en proférant des menaces qui restent dangereuses. Le drame de famille naît de tous les secrets enfouis, chuchotés ou surpris, sans lesquels il n'est pas de famille. C'est cette structure détraquée qui donne au drame son actualité.

Beaumarchais, grâce à l'épaisseur d'histoire individuelle dont il les dote, fait de ses personnages de véritables sujets. Recentrant Le Barbier de Séville autour de Bartholo, admirablement interprété par Roland Bertin, la mise en scène de Jean-Luc Boutté (à la Comédie-Française en 1990) montrait à nu la mutation du statut du personnage conventionnel du barbon ou du docteur de la commedia dell'arte. Bartholo aime, mais il est vieux et laid, or sa jalousie lui confère une rare profondeur de souffrance et d'intelligence. Quand Beaumarchais se saisit de l'emploi du valet de comédie, il le traite tantôt en usant des ressources de la tradition (l'Éveillé et la jeunesse du Barbier, Guillaume de La Mère coupable), tantôt en le transformant totalement. Figaro (dont la personnalité s'esquisse avec Drink dans Eugénie) est un sujet avec son histoire, ses contradictions, avec sa conscience réfléchissante, en un mot avec son moi. Il peut s'interroger dans son monologue célèbre. Il est d'ailleurs plus qu'un personnage, il est encore le spectateur de son histoire et surplombe la comédie comme le spectateur lui-même, avec lequel il est en profonde sympathie. Et dans ce moi, comme dans le théâtre romantique, nous sentons, nous cherchons l'auteur et sa subjectivité. Son amour des femmes est présent dans chaque scène. C'est ce qu'a vu Mozart, qui a écrit les Nozze autour du sublime trio vocal de la comtesse, de Suzanne et de Chérubin. En elles est le secret du charme et de l'énergie de Figaro. En elles toutes les nuances de la vertu, de l'audace, de l'amour conjugal, mais aussi la fragilité, le désir et ses abandons. Beaumarchais, touché par la grâce, réussit l'alliance du libertinage et de la tendresse.

Si Le Mariage de Figaro est la plus indiscutablement réussie des comédies. c'est que Beaumarchais nous entraîne dans un rythme admirable, parce qu'il est celui de la vie et du désir. Même lorsqu'on sent l'amertume (dans le monologue de Figaro), on la devine passagère : l'insolence tourne à la fête et non pas au ressentiment. Quand on sent cette gaîté s'estomper, ce tempo se casser, le charme s'évanouit : c'est le temps du dernier drame et de la Révolution. Beaumarchais est en vérité l'homme de deux siècles : c'est qu'il est tout à fait libre. Il est libre des traditions, dont il sait pourtant retenir les ressources, libre dans l'idéologie même des Lumières, à laquelle il est attaché, libre dans sa parole et dans ses sentiments. Cette liberté est le secret de sa jeunesse Pierre Frantz

Œuvres

Statue de Beaumarchais par Louis Clausade, 4e arrondissement de Paris.

Théâtre

Eugénie, drame en 5 actes en prose avec un essai sur le drame sérieux. Première représentation : 29 janvier 1767.

Les Deux Amis, ou le Négociant de Lyon, drame en 5 actes et en prose, Vve Duchesne, Paris, 1770. Première donnée à la Comédie-Française le 13 janvier 1770.

Tarare, mélodrame en 5 actes, P. de Lormel, Paris, 1787. Première donnée à l’Académie royale de musique le 8 juin 1787. Livret de Beaumarchais, musique de Salieri.

Trilogie de Figaro, ou Le Roman de la famille Almaviva, selon l’appellation donnée par Beaumarchais dans une préface de La Mère coupable :

Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile, comédie en 4 actes, Ruault, Paris, 1775. Première donnée à la Comédie-Française le 23 février 1775 et 2e représentation du Barbier de Séville en 4 actes le 25 février 1775.

La Folle journée, ou le Mariage de Figaro, comédie en 5 actes et en prose, Ruault, Paris, 1778. Première donnée à la Comédie-Française le 27 avril 1784.

L’Autre Tartuffe, ou la Mère coupable, drame moral en 5 actes, Silvestre, Paris, 1792, an II. Première donnée le 6 juin 1792.

Factum

Concernant l’affaire Goëzman : « Le 17 juillet 1770, le financier Pâris-Duverney meurt et les dispositions qu’il a prises dans son testament en faveur de Beaumarchais sont contestées par le comte de La Blache, son légataire universel. Un procès s’ensuit et les biens de Beaumarchais sont finalement saisis lorsqu’en 1773 il publie à propos des agissements du rapporteur à son procès, le juge Goëzman, quatre mémoires dont l’esprit et la dialectique ont un retentissement considérable et font condamner le juge, le 26 février 1774. Michaud

Requête d’atténuation pour le sieur Caron de Beaumarchais, A Nosseigneurs de parlement, les chambres assemblées, Knapen, Paris, 1773

Supplément au mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Quillau, Paris, 1773.

Addition au supplément du mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (...) servant de réponse à madame Goëzman (...) au sieur Bertrand d’Airolles, ... aux sieur Marin, ... et Darnaud-Baculard ..., P.-D. Pierres, Paris, 1774.

Quatrième mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais... contre M. Goëzman, ... madame Goëzman et le sieur Bertrand, (...) les sieurs Marin, (...) Darnaud-Baculard ... et consorts ..., J.-G. Clousier, Paris, 1774.

Œuvre éditions

Œuvres complètes de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, publiées par P.-P. Gudin de La Brenellerie, L. Collin, Paris, 1809. 7 volumes in-8° avec gravures. I-II. Théâtre ; III-IX. Mémoires ; V. Époques ; VI-VII. Correspondance.

Le Tartare à la Légion, édition établie, présentée et annotée par Marc Cheynet de Beaupré, Le Castor Astral, Collection "Les Inattendus", 1998, 232 pp. Cet ouvrage retrace les liens entre Beaumarchais et Joseph Pâris Duverney, détaillant les phases du procès qui opposa Beaumarchais au comte de La Blache, relatif à la succession du financier. Outre le texte annoté du dernier mémoire à consulter de l’affaire, il donne un éclairage intéressant sur les circonstances ayant présidé à la rédaction du Mariage de Figaro et du Barbier de Séville.

Opéras

Le Nozze di Figaro, Vienne, Burgtheater, 1er mai 1786, par Mozart, livret de Lorenzo da Ponte ;

Il barbiere di Siviglia (Rossini), Paris, Comédie-Française, 23 février 1775, par Gioachino Rossini, livret de Cesare Sterbini.

Cinéma

Le Mariage de Figaro et Le Barbier de Séville ont fait l’objet de nombreuses adaptations cinématographiques en plusieurs langues, pour la télévision essentiellement. Le personnage historique lui-même a été porté à l’écran, notamment dans les films suivants :

Beaumarchais ou 60 000 fusils de Marcel Bluwal - Téléfilm, 1966, France. Avec Bernard Noël dans le rôle de Beaumarchais.

Beaumarchais, l'insolent d’Édouard Molinaro - 1996, France, 96 minutes, Couleur. D’après une pièce de Sacha Guitry. Avec Fabrice Luchini dans le rôle de Beaumarchais.

Posté le : 23/01/2016 22:57

|

|

|

|

|

L. Ronald Hubbard |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 24 janvier 1986 meurt à 74 ans Lafayette Ronald Hubbard,

à 74 ans à Creston en californie dit L. Ron Hubbard, né le 13 mars 1911 à Tilden dans le Nebraska, écrivain américain qui s'est d'abord fait connaître pour ses œuvres de fantasy à l'époque de l'âge d'or de la science-fiction.Ses Œuvres principales sont Terre, champ de bataille, Mission Terre.Il est également connu pour avoir élaboré, en 1950, la Dianétique, qu'il décrit comme une technique de développement personnel, et surtout comme fondateur de la Scientologie. Il la déclare comme une religion en décembre 1953, date à laquelle la première Église de Scientologie est fondée. Il supervise ensuite la croissance de ce qui devient une organisation mondiale, avant de revenir à l'écriture de science-fiction à la fin de sa vie.

Lorsque la Scientologie fut mise en cause dans les années 1970, il fut condamné par contumace à quatre ans de prison ferme pour escroquerie en France ; aux États-Unis, s'étant à cette époque retiré de la direction de l'organisation, il ne fut pas poursuivi lors de l'affaire d'espionnage Snow White où son épouse et d'autres dirigeants scientologues furent condamnés.

Sa vie

L. Ron Hubbard est né en 1911 à Tilden, au Nebraska, de Harry Ross Hubbard 1886-1975 et de Ledora May Waterbury.

Son père est né Henry August Wilson à Fayette en Iowa ; devenu orphelin encore enfant, il fut adopté par les Hubbard, des fermiers de Fredericksburg en Iowa. Harry, son père, a servi dans la marine américaine de 1904 à 1908. Sa mère, May, était une féministe qui suivit une formation d’enseignante. Les parents de L. Ron Hubbard se marient en 1909, et il naît en 1911. Son père se réengage en 1917 lors de la déclaration de guerre à l’Allemagne, et reste dans la marine jusqu'en 1946 avec un grade d’officier subalterne obtenu en 1934. Il est affecté à la base de Guam dans le Pacifique, où L. Ron Hubbard alla deux fois dans les années 1920 pour rendre visite à ses parents.

Dans sa jeunesse, Hubbard fut un Eagle scout dans les Boy Scouts of America1, et voyagea dans plusieurs régions des États-Unis au fil des diverses affectations de son père. Pour les scientologues, il aurait été dès l'époque de l'enfance et de l'adolescence un être hors du commun, tandis que leurs adversaires s'attachent à montrer qu'il n'en est rien. Selon une biographie de J. Gordon Melton, il aurait été initié à l'âge de 12 ans à la psychanalyse par un ancien élève de Sigmund Freud, Joseph Thompson, au cours du voyage qui menait la famille Hubbard à la côte est des États-Unis. Pour le policier Arnaud Palisson, cette initiation serait sujette à caution car même dans les biographies de l'Église sa durée et son lieu varieraient et le journal du jeune LRH ne la mentionnerait pas.

Après avoir été diplômé de l’école de Woodward pour garçons en 1930, Hubbard s’est inscrit à la George Washington University pour suivre des cours d’ingénieur civil. Ses résultats furent médiocres et il abandonna en 1931 sans aucune qualification. Selon d'anciens scientologues, Hubbard se serait proclamé physicien nucléaire sur la base d'un de ses cours s’intitulant phénomènes atomiques et moléculaires, bien qu’il n’ait jamais obtenu de notes supérieures à F dans cette matière8. En fait, lui-même déclarait dans une interview avoir eu des notes catastrophiques à l'université ainsi qu'un manque d'engouement pour sa matière principale.

Des années plus tard, Hubbard aurait également affirmé posséder un PhD doctorat de l’université de Sequoia en Californie ; cette université n’a jamais donné de cours reconnus par une autorité académique et attribuait des diplômes de complaisance par correspondance. Hubbard a renoncé ensuite à se prévaloir de ce doctorat.

En 1931, il monte une expédition en voilier aux Antilles, dont les visées scientifiques sont également contestées.

En 1933, Hubbard épousa Margaret Poly Grubb dont il eut deux enfants : Ronald Dewolf L. Ron, Jr 1934-1991 et Katherine May née en 1936. Ils vécurent à Bremerton, Washington, durant la fin des années 1930.

Hubbard commença à cette époque à publier de nombreuses histoires d'aventure et de science-fiction dans des Pulps. Auteur prolifique, il connut le succès à partir de 1939 pour des nouvelles de science-fiction et surtout des romans de fantasy parus dans Astounding ou Unknown dont il devient un auteur phare.

En juin 1941, Hubbard a rejoint l' United States Navy avec le grade de lieutenant junior sous-lieutenant et aura diverses affectations jusqu'à la fin de la guerre. Après l’attaque de Pearl Harbor, il a été affecté en Australie puis reçut le commandement d’un patrouilleur côtier USS YP-422 basé à Boston Massachusetts. Après un entraînement à l’école navale en Floride, il reçut le commandement du chasseur de sous-marin USS PC-815. Il affirma avoir repéré deux sous-marins japonais près de l’embouchure de la Columbia River et en avoir coulé au moins un. Ce fait d’armes n’a jamais été reconnu par l’US Navy, selon Gordon Melton parce que le gouvernement américain refusait d’admettre que les Japonais opéraient au large de la côte Ouest des États-Unis, et selon la Navy parce que Hubbard aurait pris pour un sous-marin un dépôt magnétique connu.

Les états de service de Hubbard sont controversés, en particulier sur cette affaire de sous-marin et le nombre de médailles et citations reçues. L’Église de Scientologie met en avant l’estime de ses subordonnés tandis que des adversaires de la scientologie comme Jon Atack ou Russel Miller citent des rapports concernant l'inaptitude au commandement de Hubbard.

Il fut hospitalisé à la fin de la guerre. Selon lui, c'est à cette époque, alors qu'il était entouré de blessés de guerre, qu'il commença à réfléchir sur l'importance du mental dans la santé humaine et à son influence sur le corps.

En 1945, il s'impliqua dans les activités de l'Ordo Templi Orientis au côté d'Aleister Crowley et Jack Parsons; sans être initié à cet ordre, il participa avec Parsons à la pratique de rituel sexuel magique destiné à appeler une déesse ou moonchild.

Selon Hubbard, il aurait agi dans le cadre d'une mission d'espionnage3 pour interrompre les activités magiques de Parsons et sauver une jeune fille que Parsons utilisait dans un but magique.

En 1946, Hubbard quitta son épouse Margaret, et épousa Sara Betty Northrup, la compagne de Jack Parsons ; le divorce de Hubbard pour bigamie et cruauté, devint un sujet de gros titres à la fin de l’année 1950 lorsque sa seconde épouse l'accusa de tortures et d'avoir enlevé leur fille de 13 mois Alexis.

Hubbard retourna à l’écriture de fiction en 1947 ; son œuvre la plus connue de cette période est le roman Return to Tomorrow parue dans le magazine Astounding Science-Fiction.