Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 94

HP : 629 / 1573

MP : 3168 / 59888

|

Le 16 août 1860 naît Jules Laforgue

à Montevideo en Uruguay mort à 27 ans dans le 7e arrondissement de Paris le 20 août 1887 écrivain, poète français. Connu pour être un des inventeurs du vers libre, il mêle, en une vision pessimiste du monde, mélancolie, humour et familiarité du style parlé. Ses Œuvres principales sont Les Complaintes, L'Imitation de Notre-Dame la Lune, Des Fleurs de bonne volonté, Derniers vers, Spleen.

Lecteur de l'impératrice Augusta à Berlin 1881-1886, il revint à Paris pour mourir de la tuberculose. Il n'avait fait paraître que deux recueils les Complaintes, 1885 ; l'Imitation de Notre-Dame de la Lune, 1886, mais ses amis publièrent les contes en prose des Moralités légendaires (887 et le recueil des Derniers Vers 1890. Il allie le dandysme à l'obsession de la mort, en un style précieux et impressionniste ; il fut un des créateurs du vers libre.

En bref

Devenu légendaire, Jules Laforgue naît à Montevideo. À six ans, il entre au lycée de Tarbes, à quatorze ans au lycée Fontanes aujourd'hui Condorcet, à Paris. Il échoue au baccalauréat, et, tandis que sa famille rejoint Tarbes, se livre à d'humbles travaux de copie pour Charles Ephrussi, directeur de la Gazette des beaux-arts. Il se lie d'amitié avec Charles Cros, Maurice Rollinat et Paul Bourget. Il collabore à quelques petites revues et correspond avec Gustave Kahn.

En décembre 1881, Laforgue obtient un poste de lecteur auprès de l'impératrice Augusta, grand-mère du futur Guillaume II. Il séjourne donc à Berlin, accompagnant l'impératrice à Bade, à Coblence et à Elseneur. C'est dans cette dernière ville, selon toute vraisemblance, qu'il conçut son Hamlet, ce conte des Moralités légendaires qui sera son autoportrait. Atteint par la tuberculose, il quitte Berlin en septembre 1886. Peu auparavant, il a rencontré une jeune Anglaise, Leah Lee, qu'il épouse le 31 décembre 1886. Le couple s'installe à Paris. Mais déjà le poète, miné par la maladie, doit limiter son travail à quelques collaborations, entre autres à La Vogue de Gustave Kahn et à la Revue indépendante d' Édouard Dujardin. Laforgue meurt à Paris l'année suivante, dans le dénuement le plus complet ; Leah Lee, qui avait contracté son mal, ne lui survécut que quelques mois.

Quatre vers extraits des Locutions des Pierrots dans L'Imitation de Notre-Dame la Lune peuvent s'entendre comme une simple fantaisie mineure à l'accent personnel ou comme le reflet de l'inquiétude moderne :

Ah ! oui, devenir légendaire,

Au seuil des siècles charlatans !

Mais où sont les Lunes d'antan ?

Et que Dieu n'est-il à refaire !

Tout Laforgue est dans cette double démarche et dans ce double écho. Son génie est d'avoir, dans le temps étroit qui lui fut imparti, mené à bien la tâche étrange de composer une œuvre sous laquelle n'apparaît d'abord que le masque, mais de l'avoir composée avec assez d'âme pour qu'apparaisse un visage posthume que l'on découvre peu à peu.

Sa brève existence pourrait être placée sous le signe du déracinement : quittant son Montevideo natal, il passe à Tarbes une adolescence sombre et solitaire, puis gagne Paris pour cultiver la pauvreté en même temps que des rêves de gloire littéraire. Là, il devient secrétaire d'un riche collectionneur, Charles Éphrussi, et, en 1881, il sera lecteur de l'impératrice Augusta. Commence alors l'exil allemand, triste et doré, qui le mène de villégiature en villégiature et approfondit un ennui Je m'ennuie, natal ! que ne parviennent à dissiper ni son amitié pour le pianiste Théodore Isaye, ni les soirées au concert, ni les visites des musées il acquit un goût sûr en peinture. Il quitte Berlin avec une jeune Anglaise, qu'il épouse à Londres, avant de revenir goûter, malgré l'aide de ses amis, à la misère parisienne. Il meurt quelques mois après son retour, phtisique, suivi de peu dans la tombe par sa femme.

Cette vie errante impose sa marque à une œuvre désinvolte, aérienne, grinçante, qui s'est voulue résolument moderne. Laforgue fréquente tout d'abord les Hydropathes, se lie d'amitié avec Gustave Kahn, qui l'aidera pour ses publications, voue une admiration fervente au jeune Paul Bourget ; on trouvera donc trace en lui d'un certain goût du grotesque, de réflexions sur la prosodie et d'un culte du nouveau mal du siècle. En six ans, son parcours est immense et exemplaire des nouvelles tendances de l'époque : des nombreuses influences qu'il subit, la première, celle de Baudelaire, lui fait définir un spleen acéré qui constitue une note fondamentale de sa poésie ; à Verlaine il empruntera quelque goût pour l'impair et, surtout, un travail assidu sur la métrique ; grâce aux Poètes maudits, il découvre Rimbaud et pressent immédiatement son importance. Mais c'est Mallarmé qu'il admire le plus et on le verra cultiver l'ellipse et raffiner sa syntaxe. Ces veines sont étayées par un substrat philosophique qui ira en s'atténuant : une crise religieuse aboutit à la tentation du néant et à un bouddhisme affirmé ; à l'hégélianisme s'ajoute la découverte de l'inconscient (par la Philosophie de l'inconscient de Hartmann, qui accentue le pessimisme nourri de la lecture de Schopenhauer et motive sa conception de l'art qui est tout, du droit divin de l'Inconscience . Si le syncrétisme de toutes ces tendances n'a pas eu vraiment le temps de s'opérer et si des lambeaux de théorie entachent la limpidité des premiers écrits le Sanglot de la terre, composé en 1880, l'ironie, la pirouette, le sourire cynique, bref, tout un art de la distance ou de la pose – suprême sincérité ? – empêchent l'œuvre de venir grossir le lot des poésies à thèse ou des plagiats.

L'emphase outrée des interrogations métaphysiques, l'humour qui bafoue la passion et défait le discours amoureux ou le corps féminin, tout concourt à la désacralisation des mythes ; et en particulier la parodie qui s'attaque pêle-mêle aux textes célèbres, aux rites ou aux personnages illustres surtout dans la prose. Laforgue travaille aussi à souligner la dérision de tout symbole, et il est bien plus décadent en ce sens que symboliste.

Sa vie

Né d'une famille qui avait émigré en Uruguay comme nombre de Pyrénéens espérant y faire fortune, il est le deuxième de onze enfants. Son père y avait ouvert un modeste établissement éducatif libre, dispensant des cours de français, de latin et grec ; après son mariage avec la fille d'un commerçant français, il se fit embaucher comme caissier à la banque Duplessis et où il finit par être pris comme associé.

À l’âge de six ans, Jules vient en France avec sa mère, ses grands-parents et ses cinq frères et sœurs, s'établir dans la ville de Tarbes d’où est originaire le père. Jules et son frère aîné Émile y sont confiés à des cousins. Entre 1868 et 1875, il est pensionnaire au lycée Théophile Gautier de Tarbes et s'y révèle un assez bon élève, mais sans excellence. Il a pour répétiteur Théophile Delcassé avec qui il restera en relation.

En octobre 1876, il rejoint à Paris sa famille, revenue entre-temps d’Uruguay en mai 1875, et s'installe au 66 rue des Moines. Sa mère meurt en couches en avril 1877 alors qu’il a 17 ans. Son père, souffrant, retourne à Tarbes tandis que Laforgue reste à Paris poursuivre ses études au lycée Fontanes maintenant appelé lycée Condorcet. Le père et ses onze enfants déménagent rive gauche au 5 rue Berthollet, Émile étant inscrit à l’École des beaux-arts. Laforgue trouve en sa sœur Marie, troisième de la fratrie, une vraie confidente.

Il échoue au baccalauréat de philosophie il aurait essayé à trois reprises, en partie à cause de sa timidité, incapable d'assurer l'oral. Il se tourne alors vers la littérature et la lecture des poètes et des philosophes en passant cinq heures par jour dans les bibliothèques et ne se nourrissant que très peu.

Un départ difficile

Après ces études avortées, il mène à Paris une vie relativement difficile.

Il collabore en 1879 à sept livraisons de La Guêpe, revue éditée à Toulouse par les anciens lycéens de Tarbes, et y produit critiques et dessins légendés au ton moins comique qu'ironique, ainsi qu'au premier numéro de l'éphémère revue L'Enfer.

Fin 1880, il publie ses trois premiers textes dans la revue la Vie moderne dirigée par Émile Bergerat qui lui en donne vingt francs.

Portrait posthume de Jules Laforgue par Félix Vallotton paru dans Le Livre des masques de Remy de Gourmont 1898

Sur la recommandation de son ami Gustave Kahn et par l’intermédiaire de Paul Bourget, alors auteur à peine connu, il devient secrétaire du critique et collectionneur d’art Charles Ephrussi, qui dirige la Gazette des beaux-arts et possède une collection de tableaux impressionnistes. Jules Laforgue acquiert ainsi un goût sûr pour la peinture. Il gagne 150 francs par mois et travaille sur une étude portant sur Albrecht Dürer que compte signer Ephrussi.

Il avait rencontré Gustave Kahn au tout début de l'année 1880 dans une réunion littéraire régulière de la rive gauche, le Club des Hydropathes où se croisaient Alphonse Allais, Charles Cros, Émile Goudeau, et nombre de poètes que l’on appellera plus tard les symbolistes. Kahn rapporte que Jules rencontra Stéphane Mallarmé et qu'ils s'apprécièrent.

Il vivait à cette époque dans une chambre meublée située rue Monsieur-le-Prince.

Gustave Kahn, encore : Il avait un aspect un peu clergyman et correct un peu trop pour le milieu. ... Je l'avais un peu remarqué à cause de sa tenue, et aussi pour cette particularité qu'il semblait ne pas venir là pour autre chose que pour écouter des vers ; ses tranquilles yeux gris s’éclairaient et ses joues se rosaient quand les poèmes offraient le plus petit intérêt... Il m'apprit qu'il voulait se consacrer à l'histoire de l'art et il méditait aussi un drame sur Savonarole.

Le masque

Laforgue apparut d'abord comme un clown, et il faut dire qu'il a tout fait pour cela. Mieux que n'importe qui, il fut ce Pierrot lunaire dont parlait Albert Giraud. Dans une époque sevrée des vérités de l'âme et dangereusement ballottée entre les excès romantiques et les sécheresses du naturalisme, il fut de ceux qui cherchèrent désespérément une issue poétique au drame humain. La pudeur – une pudeur toute naturelle – lui fit endosser cet habit d'Arlequin qui lui seyait à merveille. On n'y vit d'abord que l'affectation. Déjà, en 1896, dans le Livre des masques, Remy de Gourmont écrivait : Il avait trop froid au cœur ; il s'en est allé et parlait de sa glaciale affectation de naïveté. Il est vrai qu'il lui rendait un peu justice à la fin, en déclarant : Si son œuvre interrompue n'est qu'une préface, elle est de celles qui contrebalancent une œuvre.

Les masques ont la vie dure. Jean Cocteau l'a su et l'a dit, qui fut longtemps considéré comme un fantaisiste et qui doit tant à Laforgue. D'Alfred Jarry à Jacques Prévert, la liste est longue des poètes qui, avec plus ou moins de pureté, ont voulu se masquer pour faire entendre, à un monde résolument tourné vers la prose, des vérités qui, étant celles de l'agneau, ne pouvaient être que murmurées. Aussi Laforgue passe-t-il, pendant longtemps, pour un simple amuseur, tant il est vrai qu'il mit d'humour, un humour personnel et grinçant, à ne pas dévoiler son âme :

Et du plus loin qu'on se souvienne

Comme on fut piètre et sans génie.

Quand Ariel prend le masque de Caliban, le monde se reconnaît assez en lui pour ne plus chercher Ariel sous le masque.

Le visage

Dans Les Complaintes comme dans Les Moralités légendaires, dans les vers comme en prose, Laforgue n'écrivit pas un mot qu'il ne l'eût d'abord payé de toute son âme. Il fut ainsi, mais à visage couvert, plus innocent que Verlaine et que Rimbaud, et on ne peut le comparer qu'à William Blake. Il fallait être un vrai poète, et un poète très proche de son âme, pour reconnaître l'homme sous le masque. T. S. Eliot ne s'y est pas trompé, qui disait que Laforgue était plus proche de l'école de John Donne que n'importe lequel des poètes modernes anglais. Émile Verhaeren, qui fut lui-même plus proche de l'enfance qu'on ne l'a dit, portait sur Laforgue ce jugement extrêmement sûr : ... un enfant, doux, primitif et simple, bon supérieurement et clair. L'esprit et la blague ne sont chez lui que des masques. Ainsi apprit-on peu à peu à dégager Laforgue du personnage qu'il s'était composé.

Débarrassé du matériel de l'époque, ce Pierrot lunaire apparaît comme le frère de tous ceux qui, avec une angoisse vraie, cherchent vers la métaphysique une issue au destin de l'homme. L'actualité des thèmes de ce métaphysicien sentimental, son humour si particulier, sa sensibilité si neuve, son inquiétude déguisée en rêve, tout cela le rend non seulement proche mais nécessaire. On peut trouver une réponse aux problèmes d'aujourd'hui sans passer par Laforgue, mais on ne peut raisonnablement cerner l'inquiétude moderne sans l'avoir d'abord éprouvée en lui. Ainsi se vérifie la vieille loi selon laquelle les poètes, exclus de la cité, ouvrent la voie aux bâtisseurs et aux citoyens. Je n'aurai pas été là-bas, dans les étoiles, dit Laforgue avec le regret d'un enfant. N'est-ce pas là qu'il nous attend ? Gérard Prévot

L’Allemagne

Juste au moment de la mort de son père à l'enterrement duquel il ne put assister, il part le 18 novembre 1881 pour Berlin, où il vient d'être nommé lecteur de l'impératrice allemande Augusta de Saxe-Weimar-Eisenach, âgée de 71 ans et grand-mère du futur kaiser Guillaume II. C'est par le biais d'Amédée Pigeon, précédent lecteur d'Augusta, que Jules trouva ce poste : Amédée en parla à Paul Bourget et le lien fut fait.

Avant de partir, il abandonne sa part d'héritage au profit de sa fratrie. Il s'arrête dans un premier temps à Coblence au château de Stolzenfels et, de là, on le conduit à Berlin, au Prinzessinen-Palais, situé sur Unter den Linden. On lui donne un appartement situé au rez-de-chaussée et comprenant trois pièces.

Son travail consiste à lire à l’impératrice, deux heures par jour, les meilleures pages des romans français et des articles de journaux comme ceux de La Revue des deux Mondes. L'usage de parler le français à la cour remonte au XVIIIe siècle.

Il s’agit d’un emploi rémunérateur, payé tous les trois mois, pour un total de 9 000 francs annuel, qui lui laisse du temps libre et qui lui permet de voyager à travers l’Europe. Augusta partait en villégiature de mai à novembre : Jules devait l'accompagner. Mais surtout, une fois cette corvée impériale effectuée, il se consacre à la lecture et achète de nombreux livres. Le soir, il va au cirque ou dans des cafés9. Laforgue ne put effectuer un seul voyage à Paris durant cette période, bien qu'il disposât d'une période de quinze jours de congés par an.

Ses premiers contacts avec des Français vivants à Berlin sont rares : il croise le futur correspondant musical du Temps, Th. Lindenlaub, grâce auquel il va se lier d'amitié avec le critique Teodor de Wyzewa et le jeune pianiste belge Théo Ysaÿe. Malgré cela, il éprouve le poids de l'exil, de l'ennui et de la mélancolie, comme il l'exprime dans sa correspondance avec son ami le mathématicien Charles Henry 1859-1926.

Il rédige au cours de ces cinq années une série de textes sur la ville de Berlin et la cour impériale, dont quelques-uns seront envoyés à la Gazette des beaux-arts. En mars 1885, il publie quelques-unes de ses complaintes dans la revue Lutèce qui seront publiées ensuite par Léon Vanier aux frais de Laforgue et dédiées à Paul Bourget. Vanier, éditeur de Paul Verlaine, publiera également L’Imitation de Notre-Dame la Lune, toujours à compte d'auteur.

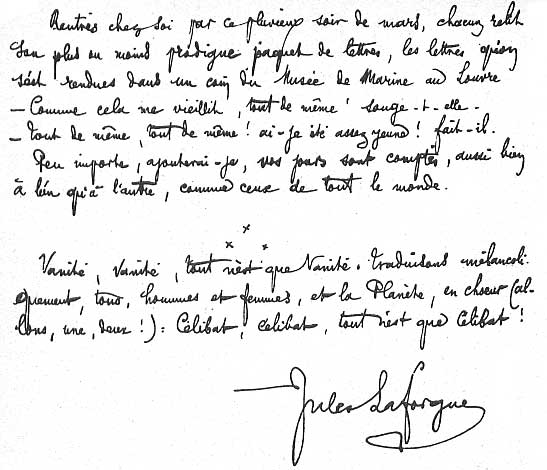

En 1886, il quitte son poste de lecteur. En janvier de cette année-là, à Berlin, il rencontre une jeune Anglaise, Leah Lee, qui lui donne des cours d'anglais. Elle devient sa maîtresse puis il l'épouse le 31 décembre, à Londres. Il rentre alors à Paris. Son état de santé se dégrade rapidement : atteint de phtisie, il meurt en août 1887 à son domicile du 8, rue de Commaille ; il venait d'avoir 27 ans ; sa femme, atteinte du même mal, succombera l’année suivante.

Il avait collaboré à des revues telles que la Revue indépendante, le Décadent, la Vogue, le Symboliste, la Vie moderne, l'Illustration. Il était proche d'écrivains et de critiques comme Édouard Dujardin et Félix Fénéon.

Il jouait avec les mots et en créait fréquemment. Il dessinait. Il était un passionné de musique. Il refusait toute règle de forme pour l’écriture de ses vers. Les écrits de Jules Laforgue sont empreints d’un fort mal de vivre – son spleen –, par le sentiment de malheur et la recherche vaine de l’évasion, et témoignent au fond d'une grande lucidité.

J’aurai passé ma vie le long des quais

À faillir m’embarquer

Dans de biens funestes histoires

Tout cela pour l’amour

De mon cœur fou de la gloire d’amour

— Poème sans titre extrait du 10e texte du recueil posthume Derniers vers.

Œuvres

Poésie

Les Complaintes 1885

L’Imitation de Notre-Dame la Lune 1886

Le Concile féerique 1886

Publications posthumes

Des Fleurs de bonne volonté 1890

Derniers Vers de Laforgue11 1890

Le Sanglot de la terre 1901

Premiers poèmes 1903

Anthologie poétique de Jules Laforgue 1952

Traduction

Feuilles d’herbe Leaves of grass, de Walt Whitman

Contes en prose

Les Moralités légendaires 1887

Varia

Une vengeance à Berlin14, nouvelle, L'Illustration, 7 mai 1887

Jean Vien, Berlin, la cour et la ville, préfacé par G. Jean-Aubry, 1922

Stéphane Vassiliew, nouvelle, 1946

Éditions illustrées

Les Complaintes, avec 25 eaux-fortes de Gabriel Dauchot, Société normande des amis du livre, 1957.

Posté le : 14/08/2015 19:22

Edité par Loriane sur 15-08-2015 18:58:07

|

Transférer

Transférer