Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 94

HP : 629 / 1573

MP : 3168 / 60190

|

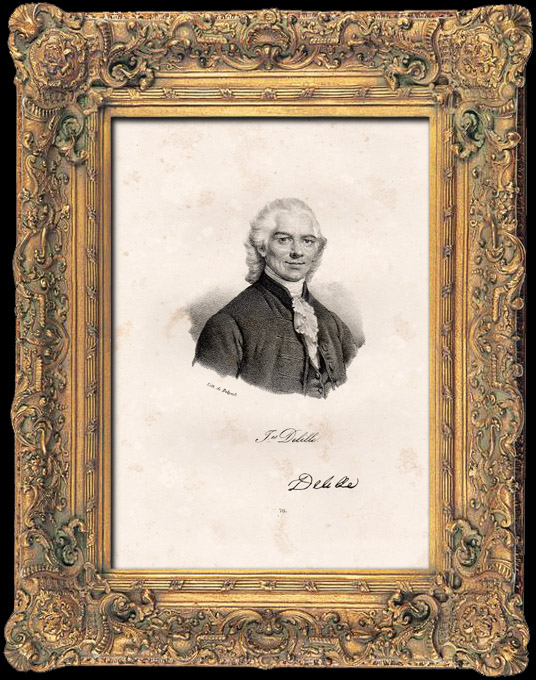

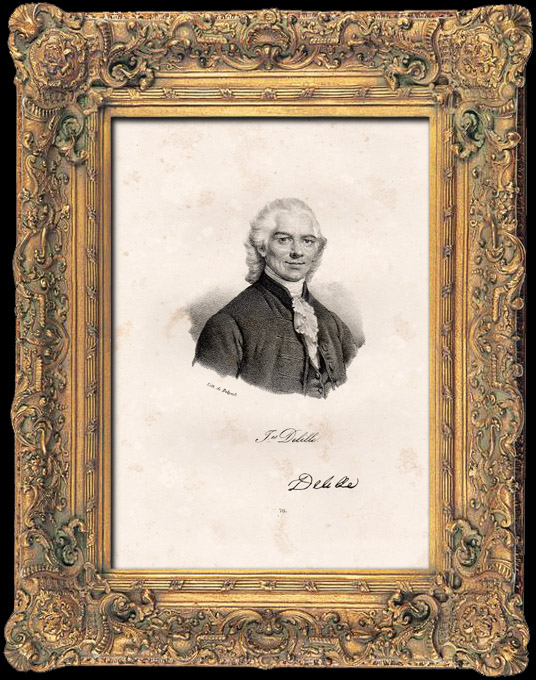

Le 22 Juin 1738 à clermont-ferrand Puy-de-Dôme naît Jacques Delille,

souvent appelé l'abbé Delille, mort à Paris, à 74 ans, dans la nuit du 1er au 2 mai 1813, poète et traducteur français.

En bref

Delille, en son temps, fut surnommé le Virgile français. Né en Limagne, près de Clermont, il compare son pays d'origine à la région de Mantoue. D'origine modeste, il travaille d'abord comme enseignant dans différents collèges, à Beauvais, à Amiens, puis à Paris

Un an avant sa mort, Jacques Delille était considéré comme le plus grand des écrivains français vivants. En 1813, on lui fait des funérailles magnifiques. Pourtant, un siècle et demi après sa mort, un groupe de chercheurs clermontois s'interrogent sur la destinée posthume de leur compatriote et intitulent leur ouvrage : Delille est-il mort ? C'est dire que cette poésie tantôt didactique et descriptive, tantôt morale et philosophique a vite et mal vieilli.

Il écrit un poème intitulé Les Trois Règnes de la nature, dans lequel il essaie d'exprimer poétiquement les lois et les définitions scientifiques. Voici par exemple comment il définit le baromètre : Des beaux jours, de l'orage, exact indicateur, / Le mercure captif ressent sa pesanteur.

L'idée du poète est qu'on peut tout dire, mais en ornant tout. Les romantiques lui reprochent beaucoup sa peur du mot propre. Stendhal dénonce « les amants tartufes de la nature, comme l'abbé Delille » ; Balzac, dans Les Paysans, met en scène un émule provincial de Delille, auteur d'une Bilboquéide riche en périphrases. À l'époque contemporaine, un critique, P. Citron, a pu voir dans cette condamnation de certains mots une « mince barrière contre le déferlement du réel, baptisée goût par une tout aussi mince société incapable de faire face à ce réel ». Pourtant, sous l'influence de Mallarmé, on a redécouvert la nécessité des mots interdits en poésie, et Delille est cité par ceux qu'intéressent les débats sur l'essence du langage poétique.

L'inspiration de Delille est aussi politique. Dans un poème intitulé La Pitié, qui paraîtra à Londres en 1803 après avoir subi la censure en France, il condamne en termes très énergiques les excès de la Révolution. On y trouve aussi des considérations sur l'esclavage aux colonies. Loin d'être abolitionniste, le poète s'étend surtout sur les malheurs des colons, et termine par un appel au calme : Ah ! que les deux partis écoutent la Pitié ; / Qu'entre les deux couleurs renaisse l'amitié !

déclare d'ailleurs en toutes circonstances ennemi de la violence. D'où sa réputation d'esprit facile et doux, d'homme modeste et indulgent. Pendant les dernières années de sa vie, il s'occupe de la publication de ses poèmes et il est le témoin de leur succès. On le trouve souvent désigné sous le nom de l'abbé Delille. En effet, il avait reçu en 1762, à Amiens, certains ordres mineurs, ce qui ne l'empêcha pas ensuite de vivre en parfait abbé du XVIIIe siècle. En 1786, il se met en ménage avec une « nièce » de Saint-Dié et se marie en 1799, pendant son exil à Londres.

Sa vie

Le lieu de sa naissance est sujet à controverse : certains biographes le font naître à Sardon ou à La Canière, d'autres à Pontgibaud, à Aigueperse Puy-de-Dôme où résidaient ses parents ou enfin à Clermont-Ferrand, ce qui est le plus probable, rue des Chaussetiers ou rue de l'Écu aujourd'hui avenue des États-Unis. Delille porta quelque temps le titre d'abbé parce qu'il possédait l'abbaye de Saint-Séverin ; mais il ne suivit pas la carrière ecclésiastique et obtint même une dispense pour se marier.

Jacques, enfant naturel, conçu dans un jardin d'Aigueperse, naît chez un accoucheur, rue des Chaussetiers, à Clermont-Ferrand, le 22 juin 1738 de Marie-Hiéronyme Bérard, de la famille du chancelier Michel de l'Hospital. Il est reconnu par Antoine Montanier, avocat au Parlement de Clermont-Ferrand, qui meurt peu de temps après en lui laissant une modeste pension viagère de cent écus. Sa mère, aussi discrète que belle, lui transmet un pré, sis à Pontgibaud, ce qui lui permit d'adjoindre à son prénom le nom de famille Delille.

Jusqu'à douze ou treize ans, il est placé chez une nourrice à Chanonat et reçoit ses premières leçons du curé du village. Envoyé à Paris, il fait de brillantes études au collège de Lisieux et devient maître de quartier au collège de Beauvais, puis professeur, d'abord au collège d'Amiens, ensuite au collège de la Marche à Paris. Il s'était déjà signalé par un remarquable talent de versificateur, notamment par une aptitude exceptionnelle à la poésie didactique.

Sa gloire est assurée d'un coup par sa traduction en vers des Géorgiques de Virgile, qu'il publie en 1770. Louis Racine avait tenté de le dissuader de cette entreprise, qu'il jugeait téméraire, mais Delille avait persisté dans son dessein et Louis Racine, convaincu par ses premiers essais, l'y avait encouragé. Son poème est accueilli par un concert de louanges, troublé seulement par la voix discordante de Jean-Marie-Bernard Clément de Dijon. Rempli de la lecture des Géorgiques de M. Delille, écrivit Voltaire à l'Académie française en mars 1772, je sens tout le prix de la difficulté si heureusement surmontée, et je pense qu'on ne pouvait faire plus d'honneur à Virgile et à la nation.

Le poème des Saisons de Jean-François de Saint-Lambert et la traduction des Géorgiques me paraissent les deux meilleurs poèmes qui aient honoré la France, après L'Art poétique de Nicolas Boileau.

Delille est élu à l'Académie française en 1772, mais le maréchal-duc de Richelieu fait bloquer son élection par le Roi au motif qu'il est trop jeune. Il est à nouveau élu en 1774 et, cette fois, il est reçu par l'illustre Compagnie. Jean-François de La Harpe ayant fait observer dans le Mercure de France qu'il était indigne qu'un talent aussi exceptionnel en soit réduit à dicter des thèmes latins à des écoliers, Delille est en outre nommé à la chaire de poésie latine du Collège de France.

L'ascension de Delille s'accélère encore après la mort de Voltaire, qui pouvait passer pour son seul rival. Tant la cour que le monde des lettres reconnaissent unanimement la supériorité de son talent. Il est à la fois le protégé de Madame Geoffrin et celui de Marie-Antoinette et du comte d'Artois. Ce dernier lui fait attribuer le bénéfice de l'abbaye de Saint-Séverin, qui rapportait 30 000 francs, tout en permettant de se borner aux ordres mineurs, que Delille avait reçus à Amiens en 1762.

À la suite d'un voyage à Constantinople et en Grèce, il écrit un poème intitulé L'Imagination, dans lequel il décrit les impressions qu'il reçut de ces superbes paysages. Mais c'est toujours de l'inspiration virgilienne qu'il se tient le plus proche. Au Collège de France, où il occupe la chaire de poésie latine depuis 1781, il récite ses propres vers après ceux de Virgile. Pendant la Révolution, s'étant retiré à Saint-Dié, la patrie de sa femme, pour trouver le calme nécessaire à ses travaux, il achève dans une solitude profonde sa traduction de L'Énéide commencée depuis trente ans.

Puis, en exil à l'étranger, il travaille avec acharnement. En témoignage de reconnaissance pour l'hospitalité anglaise, il traduit Le Paradis perdu de Milton, dont il avait déjà fait un haut éloge dans L'Imagination. Milton était alors considéré comme le poète moderne par excellence. Delille lui reconnaît beaucoup de génie, mais peu de goût. Il présente lui-même sa traduction comme un effort pour faire rentrer le lion au bercail à force de douceur ; il dit avoir adouci les bizarreries du modèle et amélioré ses passages faibles. De nos jours, on lui reproche d'avoir supprimé certaines audaces de pensée ou de langue, d'avoir affaibli le vocabulaire et le sens. Sans doute a-t-il tenté de transformer, d'élargir sa technique et ses goûts pour faire passer en français les beautés du texte anglais, mais ses efforts pour se dégager du vieil attirail poétique restent généralement vains. Bien que publiée en 1805, la traduction du Paradis perdu est l'œuvre d'un homme du siècle précédent.

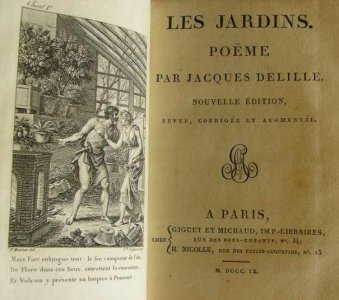

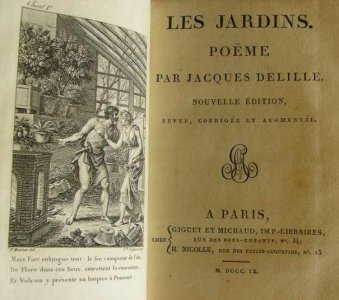

En 1782, la publication du poème des Jardins, sans doute l'œuvre la plus célèbre de Delille, est un nouveau triomphe, amplifié par le talent avec lequel l'auteur savait lire ses vers à l'Académie, au Collège de France ou dans les salons. Le comte de Choiseul-Gouffier parvient néanmoins à le persuader de s'arracher à tant d'adulation pour le suivre dans son ambassade de Constantinople. En 1786, il se met en ménage avec sa gouvernante, Marie-Jeanne Vaudechamps, qu'il épouse en 1799.

Sous la Révolution française, Delille perd le bénéfice qui était sa seule source de revenus et est inquiété, mais conserve la liberté, sacrifiant aux idées de l'heure en composant, à la demande de Pierre-Gaspard Chaumette, un Dithyrambe sur l'Être suprême et l'immortalité de l'âme. Sous le Directoire, il se retire à Saint-Dié, pays de sa femme, puis quitte la France après le 9 thermidor, au moment où d'autres y rentraient, et passe en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Durant cet exil, poussé par sa femme, qui avait pris beaucoup d'ascendant sur lui, il travaille énormément. Il compose L'Homme des champs et entreprend Les Trois règnes de la nature en Suisse, compose La Pitié en Allemagne et traduit Paradise Lost Le Paradis perdu de John Milton à Londres.

Il rentre en France en 1802 et reprend sa chaire au Collège de France et son fauteuil à l'Académie. Il effectue de longs séjours dans la maison de plaisance du baron Micout d'Umont à Clamart1, où il aurait écrit en 1808 Les Trois Règnes de la Nature. À la fin de sa vie, il devient aveugle, comme Homère, et cette infirmité ajoute encore à l'admiration proche de l'idolâtrie qui lui était vouée. Il meurt d'une attaque d'apoplexie dans la nuit du 1er au 2 mai 1813. Son corps est exposé pendant trois jours sur un lit de parade au Collège de France, le front ceint d'une couronne de laurier et, considéré comme le plus grand poète français, il reçoit des funérailles grandioses, suivies par une foule immense. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise.

Œuvre

Essai sur l'homme de Pope, 1765

Première traduction de Delille

Les Géorgiques de Virgile, 1770.

Les Jardins ou l'art d'embellir les paysages, poème en 8 chants, 1782

Bagatelles jetées au vent, 1799

L'Homme des champs, ou les Géorgiques françaises, 1800

Dithyrambe sur l'immortalité de l'âme, 1802

Poésies fugitives, 1802

La Pitié, poème en 4 chants, 1803

L'Énéide de Virgile, 1804

On y trouve le vers gravé au fronton des catacombes de Paris : Arrête ! C'est ici l'empire de la mort.

Le Paradis perdu de Milton, 1805.

L'Imagination, poème en 8 chants, 1806.

Les Bucoliques de Virgile, 1806

Les Trois Règnes de la nature, 1809.

La Conversation, poème, 1812.

Ses œuvres ont été publiées par Joseph-François Michaud, 1824, 16 vol. in-8, et éditées par Lefèvre, avec notes, 1833, 1 vol. grand in-8 ; parmi les annotateurs, Choiseul-Gouffier, Parseval-Grandmaison, Charles-Marie de Féletz, Descuret, Aimé-Martin, Barthélemy Philibert d'Andrezel, Elzéar de Sabran écrivain, Louis-Simon Auger. On les a réunies en un seul volume compact dans le Panthéon littéraire.

Poème de Jacques Delille

N'allez pas déguiser vos pressoirs et vos granges.

Je veux voir l'appareil des moissons, des vendanges ;

Que le crible, le van, où le froment doré

Bondit avec la paille et retombe épuré,

La herse, les traîneaux, tout l'attirail champêtre...

À LA PRINCESSE JABLONOWSKA

par Jacques Delille

Belle Jablonowska, de mon champêtre ouvrage

Daignez d'un doux sourire favoriser l'hommage.

La campagne inspira mes chants ;

Là sont unis l'agréable et l'utile ;

Vos agréments sont faits pour enchanter la ville,

Mais vos goûts purs vous ramènent aux champs.

Je ne puis vous offrir des sceptres, des couronnes,

Des temples fastueux, de superbes colonnes ;

Mais les divinités, d'un regard complaisant,

Daignent sourire au plus simple présent :

Ainsi la vive Amadryade,

Ou la Nymphe des bois, ou la jeune Oréade,

Chez la pieuse antiquité,

Dans un temple entouré d'une pompeuse arcade,

Ou d'une riche colonnade,

Par les grands et les rois voyait son nom fêté ;

Puis rentrait dans son arbre, et sous son frais ombrage,

Oubliant et son temple et les palais du ciel,

Se contentait de l'humble hommage

De quelque fleur ou d'un rayon de miel.

Peut-être un jour m'élançant sur vos traces,

Dans mon essor audacieux

Je chanterai vos vertus et vos grâces,

L'antique sang de vos aïeux,

Cette noble fierté qui n'a rien de farouche,

Qu'aucun titre n'enorgueillit ;

Ces entretiens charmants dont la grâce nous touche,

Et la bonté qui s'embellit

En s'exprimant par votre bouche.

Alors de mon succès je ne douterai plus ;

Votre nom, du public me vaudra le suffrage ;

Avec plaisir mes vers seront reçus,

Et le sujet consacrera l'ouvrage.

Avec bonté, dit-on, mes poèmes sont lus

Par votre aimable et vertueuse fille ;

Pour moi c'est un titre de plus :

L'indulgence chez vous est un goût de famille ;

Même l'on dit que ses heureux essais

Daignent de mes tableaux copier quelques traits ;

Si ses vers sont polis, doux, élégants comme elle,

Alors grâce à sa main noblement infidèle,

Les miens me sembleront parfaits ;

Alors, dans mes Jardins et plus verts et plus frais,

Pour couronner mon front je choisis l'immortelle.

Dans ses Jardins, où plus d'un connaisseur

Goûta la grâce naturelle

De la muse pleine d'appas

Qui prit la mienne pour modèle,

Les yeux ne rencontreront pas

Une fleur aussi fraîche, aussi charmante qu'elle.

À polir mes tableaux j'ai passé bien des ans ;

Mais la grâce n'est pas un ouvrage du temps :

Son maintien élégant, sa forme enchanteresse

Appartiennent à la jeunesse.

Souvent l'été flétrit les filles du printemps ;

Sur ce rosier que de ses pleurs arrose

La jeune amante de Titon,

Voyez ce tendre rejeton

Montrer la fleur nouvellement éclose

De son modeste et timide bouton :

Du plus brillant émail sa robe se colore,

En célestes parfums son souffle s'évapore,

Du coloris le plus éblouissant

Son teint varié se compose,

Le papillon léger lui-même s'y repose,

L'abeille y prend ses sucs, le zéphyr caressant

D'un murmure flatteur la courtise en passant,

Et le bouton fait envie à la rose :

Voilà mon sort ; mon vers ( c'est cette vieille tige )

Perd chaque jour de son prestige ;

L'aimable fleur qui l'embellit,

C'est le talent de votre fille,

Où la sagesse à l'agrément s'unit ;

Par lui mon vers se rajeunit,

Et de ce frais bouton où la jeunesse brille,

Le vieux rosier s'enorgueillit.

À M. CHARLES DE LACRETELLE

par Jacques Delille

Au tour facile, à la phrase nombreuse

De l'harmonieux Cicéron,

Vous unissez la touche vigoureuse

De l'historien de Néron ;

Tout seconde vos vœux ; la Discorde elle-même,

Qui des serpents du Styx tressant son diadème,

Excitait aux combats les peuples et les rois,

Vous rend hommage en rentrant dans l'abîme,

Et de ses dissonantes voix

Forme pour vous un concert unanime ;

Vos inexorables pinceaux,

Mieux que la hache et que les échafauds,

Par un supplice légitime,

Même après leur trépas punissent nos bourreaux.

J'aime à voir l'affreux Robespierre,

Dont le nom seul effraie encor la terre,

Sur les degrés sanglants de son trône abattu,

De son code assassin devenir la victime ;

Et je pense voir la Vertu

Écrivant l'histoire du Crime.

-

SUR LE PORTRAIT DE MLLE LA FOLLOTE

par Jacques Delille

La douce rêverie et la vivacité,

La gaîté jointe à la décence,

La finesse avec l'innocence,

Et la pudeur avec la volupté,

Voilà quel heureux assemblage

A dû composer votre image.

D'où vient qu'avec plaisir l'œil saisit chaque trait

De cette peinture fidèle ?

C'est qu'on trouve dans le portrait

Ce qu'on chérit dans le modèle.

Que dis-je ? Le pinceau ne parle ici qu'aux yeux :

Où sont ces chants délicieux,

Ces harmonieuses merveilles

Qui ravissent le cœur et flattent les oreilles ?

J'écoute, et n'entends point les accents enchanteurs

De cette voix si légère et si tendre.

Heureusement pour la paix de nos cœurs

L'art de Zeuxis ne peut les rendre.

Son image sur nous aurait trop de pouvoir,

Si le pinceau joignait le bonheur de l'entendre

Au plaisir si doux de la voir.

Et si je pénétrais dans cette âme si pure

Que dans un corps charmant enferma la nature,

Que de sentiments délicats !

Je voudrais bien les peindre ; mais, hélas !

La vertueuse Annette, à sa gloire s'oppose ;

D'un vain renom évitant les éclats,

La modeste pudeur qui dans son cœur repose,

Voile à nos yeux ses innocents appas :

C'est le calice de la rose

Dont le parfum s'exhale et ne se montre pas.

À MLLE JOSÉPHINE SAUVAGE

par Jacques Delille

(Qui avait dessiné le portrait de la sœur de Mme. Delille.)

Bénis soient tes crayons, ô toi, jeune beauté !

Qui de nos Rosalba suivant déjà les traces,

À mes yeux consolés retraces

Avec tant d'élégance et de fidélité,

Celle qui m'adoucit ma triste cécité :

C'est le portrait de la Bonté,

Dessiné par la main des Grâces.

Liens

http://youtu.be/NZem13XVERo

Posté le : 21/06/2014 21:59

|

Transférer

Transférer