|

|

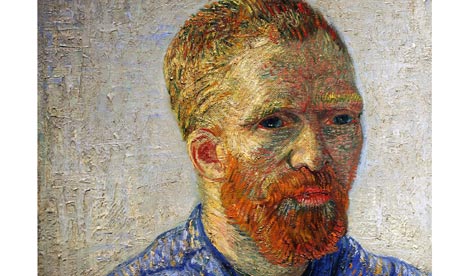

Théo Van Gogh |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57813

|

Le 25 janvier 1891 à Utrecht meurt Théodorus van Gogh

dit Théo van Gogh, né le 1er mai 1857 à Groot Zundert, marchand d'art néerlandais, frère cadet du peintre Vincent van Gogh. Les 652 lettres que Vincent écrivit à son frère Théo constituent un témoignage unique de la vie et de la pensée de l'artiste.

Sa vie

Alors que Vincent travaille à La Haye, aux Pays-Bas, au bureau des vendeurs d'arts parisiens Goupil & Cie, le 1er janvier 1873, Théo se joint au bureau bruxellois de cette même société en tant que jeune employé. Après la mutation de Vincent à Londres, Théo retourne à la Haye, où il perfectionne son métier de marchand d'art. Au cours de l'hiver 1880-1881, Théo est transféré à Paris, à la maison mère, et de là, il envoie tout un nécessaire à peinture à son frère afin que celui-ci puisse continuer à exercer son art.

Montmartre

En 1886, il invite Vincent à venir vivre avec lui, et en mars de cette année, ils louent un appartement à Montmartre, au no 54 de la rue Lepic. Théo fait rencontrer à Vincent d'autres artistes célèbres tels que : Paul Gauguin, Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Henri Rousseau, Camille Pissarro et Georges Seurat.

En 1888, il persuade Gauguin de rejoindre Vincent qui a déménagé à Arles.

Le sculpteur Antoine Bourdelle travaille pour Théo vers 1886 après avoir quitté l'École des beaux-arts.

Mariage

À Paris, Théo rencontre le collectionneur Andries Bonger et sa sœur Johanna, avec qui il se marie à Amsterdam le 17 avril 1889. Le jeune ménage vit à Paris, où leur fils Vincent Willem naît le 31 janvier 1890. Le 8 juin, la famille rend visite à Vincent qui habite près de la capitale, à Auvers-sur-Oise. La compagnie Goupil commence à avoir des difficultés financières et Théo considère qu'il est temps de fonder sa propre activité, et il y est encouragé par Vincent.

Rapports entre les frères

Théo ressentit une admiration inaltérable envers son frère pendant toute sa vie, mais leurs rapports étaient parfois difficiles à cause de la différence de leurs points de vue concernant leur façon de vivre. Cependant c'est Théo qui gardait le contact avec son frère en lui écrivant régulièrement et en l'aidant matériellement, faisant croire au début que c'est leur père qui envoyait cet argent. Vincent de son côté, qui avait envisagé une carrière littéraire avant de se décider tardivement — à l'âge de vingt-sept ans — de se consacrer à la peinture, lui répondait en évoquant tous ses états d'âme et l'évolution de sa sensibilité artistique, ainsi que sa production elle-même qui était toujours le reflet de ses réflexions poétiques et empreintes de symbolisme. Il dessinait aussi souvent des croquis pour expliquer sa vie et ses tableaux, ce qui ne manquait pas de ravir son frère. Théo était l'une des rares personnes à comprendre le tréfonds de l'âme de son frère et à suivre aussi l'évolution de sa maladie psychique. La plupart des lettres de Théo à son frère sont un témoignage aimant d'encouragement.

Mort

Atteint de syphilis, il devient fou et meurt de dementia paralytica dans une maison de santé d'Utrecht, le 25 janvier 18914, six mois après le suicide de Vincent. Théo a alors 34 ans et est de quatre ans son cadet. D'abord enterré au cimetière d'Utrecht, c'est en 1914 que Johanna fera transférer la dépouille de son mari, réunissant les deux frères l'un à côté de l'autre au cimetière d'Auvers-sur-Oise.

Littérature

Judith Perrignon, C'était mon frère... Théo et Vincent van Gogh, L'Iconoclaste, 2006, 161 p.

S'appuyant sur de nombreuses archives dont certaines inédites, Judith Perignon y construit, dans un style intime et délicat, un récit poignant : Vincent raconté par son frère Theo. La source majeure est la considérable correspondance entre les deux frères, mais aussi le journal intime de Johanna, la femme de Théo, et des documents glanés à la clinique du Dr Blanche ou à Utrecht.

Theo van Gogh, son arrière-petit-fils, réalisateur à controverse, assassiné en 2004.

Vincent van Gogh

Film La Vie passionnée de Vincent van Gogh 1956

Film Vincent et Théo 1990

Film Van Gogh 1991

Film Moi, Van Gogh 2009

Bande dessinée Vincent et Van Gogh de Gradimir Smudja

Posté le : 24/01/2015 18:27

|

|

|

|

|

Re: L'atelier de Mafalda |

|

Plume d'Or

Inscrit:

02/02/2013 11:24

Niveau : 25; EXP : 95

HP : 0 / 623

MP : 278 / 20851

|

Et un autre

Attacher un fichier:

IMG_1146.JPG (19.24 KB) IMG_1146.JPG (19.24 KB)

Posté le : 14/01/2015 02:13

|

|

|

|

|

Re: L'atelier de Mafalda |

|

Plume d'Or

Inscrit:

02/02/2013 11:24

Niveau : 25; EXP : 95

HP : 0 / 623

MP : 278 / 20851

|

Un petit portrait vite fait

Attacher un fichier:

IMG_1147.JPG (288.86 KB) IMG_1147.JPG (288.86 KB)

Posté le : 14/01/2015 02:11

|

|

|

|

|

Re: L'atelier de Mafalda |

|

Plume d'Or

Inscrit:

02/02/2013 11:24

Niveau : 25; EXP : 95

HP : 0 / 623

MP : 278 / 20851

|

Voici fenêtre sur tours

Attacher un fichier:

IMG_1142.JPG (340.31 KB) IMG_1142.JPG (340.31 KB)

Posté le : 14/01/2015 02:09

|

|

|

|

|

Alberto Giacometti |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57813

|

Le 11 janvier 1966, à 64 ans meurt Alberto Giacometti

à Coire, né à Borgonovo dans le Val Bregaglia le 10 octobre 1901, sculpteur et un peintre suisse surréaliste formé à l'académie de la grande chaumière, son oeuvre la plus réputée est "l'homme qui marche"en 1960.

En Bref

Élève d'Antoine Bourdelle 1922-1925, il évolue, sous l'influence des arts primitifs et du cubisme, vers des formes simplifiées ; il développe une thématique obsessionnelle Femme-cuillère, bronze, 1926, Kunsthaus de Zurich qui s'épanouit, vers 1930-1935, dans les œuvres à la fois simples et ambiguës de sa période surréaliste le Palais à quatre heures de l'après-midi, 1932, musée d'Art moderne de New York ; l'Objet invisible 1934-1935. Mais, à travers de multiples recherches, il revient à la figure humaine figure debout immobile, figure en marche, buste, d'abord dans des sculptures, puis dans des dessins et des peintures. Ses sculptures, d'une facture tourmentée Femme debout, 1948, Kunsthaus de Zurich ; Homme qui marche I et II, 1959-1960, Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, et ses toiles aux couleurs neutres et grises, structurées par des entrelacements linéaires Diego, 1951, Kunsthaus de Zurich, ont en commun un allongement et un déchargement caractéristiques, et répondent à une volonté de situer les figures dans l'espace vide plutôt que de les décrire. Avec l'aspect d'inachèvement, ce dépouillement participe à l'expression hagarde et angoissée qui domine sa production jusque dans les œuvres plus étoffées et plus réalistes d'après 1957 (Caroline, 1962, Bâle.

Il fréquenta l'École des arts et métiers de Genève. Après un séjour d'une année en Italie 1920-21, où Cimabue, Giotto et Tintoret le frappent , il gagne Paris 1922 et étudie chez Archipenko et Bourdelle. Dès 1925, il partage son atelier avec son frère Diego, qui, surtout après 1935, lui servira de modèle. Il passe la Seconde Guerre mondiale à Genève et, en 1949, épouse Annette Arm. Après une première période, où sa peinture se rattache au Néo-Impressionnisme, il se rallie quelque temps 1925-1928 au Cubisme, puis, en 1930, au Surréalisme, Femme, 1926, Zurich, Kunsthaus. Mais la puissance et l'originalité de son tempérament lui rendirent l'orthodoxie surréaliste rapidement intolérable. Aussi, dès 1935, s'ouvre une période de huit années de recherches centrées principalement sur la représentation de la figure humaine, presque exclusivement en sculpture. Dès 1945, Giacometti revient de façon constante aux expressions picturale et graphique : dessins, lithographies et eaux-fortes, illustrations d'André Breton (l'Air de l'eau), de Georges Bataille, Histoire de rats, de René Char (Poèmes des deux années), d'Eluard, de Genet et enfin une importante série de peintures comprenant de très nombreux portraits d'Annette et de Diego. Monochromes — gris sur gris — dominés par les éléments linéaires qui articulent l'espace, ses dessins et ses peintures prolongent et aident à définir son œuvre de sculpteur. Comme lorsqu'il crée dans trois dimensions, Giacometti organise et construit le dialogue dépouillé de la figure et de l'espace dans une relation qui tend à l'absolue vérité et à l'unicité du sujet (la Mère de l'artiste, 1950, New York, M.O.M.A. ; Diego, 1951, Zurich, Kunsthaus). Son œuvre se manifeste comme une totalité qui met en cause le sens même de notre existence : ces innombrables personnages, têtes, bustes, qui nous percent de leur regard intense au point que l'on craint de les approcher, surgissent dans leur immédiateté comme un cri désespéré, comme l'expression la plus humaine d'un monde qui se disloque, entraînant avec lui une humanité décharnée, déjà pourrissante. L'artiste est représenté à New York M.O.M.A., Pittsburgh (Carnegie Inst.), Paris (M.N.A.M., Portrait d'Isaku Yanaïhara, 1956 ; Caroline, 1965), Detroit (Inst. of Arts), Saint-Paul-de-Vence, fondation Maeght, Zurich (fondation Giacometti) et dans des coll. part. L'Orangerie des Tuileries à Paris lui a consacré une rétrospective en 1969-70. En 1986, une exposition portant exclusivement sur la période de son " retour à la figuration " 1933-1947 fut présentée au Musée Rath de Genève et au M.N.A.M., Paris. Une importante rétrospective a été consacrée à l'artiste M.A.M. de la Ville de Paris en 1991-92.

Sa vie

Alberto Giacometti naît en 1901 dans le canton des Grisons, l'ainé de quatre enfants. Son père, Giovanni Giacometti, lui-même peintre, le pousse à s'intéresser à l'art. Il peint ses premières œuvres dans le domicile familial, essentiellement des portraits des membres de sa famille ou de ses condisciples, reprenant le style postimpressionniste paternel. Au terme de ses écoles obligatoires, Alberto part étudier à l'École des beaux-arts de Genève avant d’arriver à Paris en janvier 1922. Il fréquente l'atelier d’Antoine Bourdelle à l’Académie de la Grande Chaumière à Montparnasse. Il découvre le cubisme, l’art africain et la statuaire grecque et s'en inspire dans ses premières œuvres1. Ses sculptures sont en plâtre, parfois peintes secondairement, ou coulées en bronze, technique qu'il pratiquera jusqu'à la fin de sa vie. Il étudia aussi au collège de Leonard de Vinci où il s'ennuya énormément.

Il emménage en décembre 1926 au 46 rue Hippolyte-Maindron 14e arrondissement dans la caverne-atelier qu'il ne quittera plus, malgré sa petite taille et son inconfort. Son frère Diego le rejoint de façon permanente en 1930. Bien que l'essentiel de sa production soit fait à Paris, Giacometti retourne régulièrement en Suisse où il travaille dans les ateliers de son père, à Stampa et Maloja. En 1927, Giacometti expose ses premières œuvres au Salon des Tuileries (Femme cuillère, 1927).

Peu de destins plus singuliers, dans l'histoire de l'art contemporain, que celui du sculpteur suisse Alberto Giacometti. Célèbre dans les années trente, fêté par les surréalistes, présent au sommaire de toutes les revues d'avant-garde, il semble s'effacer de la scène artistique à partir de la Seconde Guerre mondiale, car il apparaît comme à contre-courant des grands mouvements de l'esthétique du temps. C'est seulement vers 1960 que s'achève sa longue traversée du désert : rétrospectives, hommages, prix et grand prix celui de la Biennale de Venise en 1962 se succèdent, consacrant soudain une démarche sans précédent et restée sans héritier.

En 1969, l'exposition du musée de l'Orangerie à Paris, en rassemblant plus de trois cents numéros couvrant l'œuvre sculpté, l'œuvre peint et l'œuvre graphique, offrait les aspects successifs d'une recherche jusque-là restée presque secrète et la complexité d'une figure déjà devenue légendaire trois ans seulement après sa disparition. Dès 1950, cependant, des philosophes comme Sartre et Merleau-Ponty, des écrivains comme Jean Genet, Georges Bataille, Michel Leiris, des poètes comme Francis Ponge, René Char, Yves Bonnefoy, André Du Bouchet témoignaient de l'importance unique de cette œuvre en laquelle ils reconnaissaient une communauté de préoccupations avec leur propre démarche. C'est en effet par rapport aux courants existentialistes et phénoménologiques de l'après-guerre que l'œuvre de Giacometti prend toute sa signification. Elle est, dans les arts plastiques, le parallèle exemplaire de ces philosophies de l'humanisme athée qui devaient tirer les conséquences extrêmes de la « mort de Dieu ». L'érotisme et l'angoisse, le désir et l'absurde, l'être et l'étant, l'être-pour-la-mort enfin : d'Éros à Thanatos, l'œuvre de Giacometti a décrit les divers points d'une spirale rigoureuse dont on ne fait peut-être que commencer de saisir les lois de construction interne et la solidaire grandeur.

La tentation cubiste

Il est difficile de parler de Giacometti sans évoquer sa terre natale, le petit hameau de Stampa, dans la haute vallée des Grisons, au cœur de ce paysage métaphysique que venait d'illustrer la présence ou le passage d'un Nietzsche, d'un Rilke ou d'un Segantini, dominé par la crête aiguë et dépouillée des monts qui sont, écrit André du Bouchet, comme le surplomb aveuglant que toute figure de Giacometti suppose ; sans évoquer encore la caverne où, enfant, il passait des heures entières, et que le minuscule atelier du 46 de la rue Hippolyte-Maindron semblera plus tard reconstituer. Il est l'aîné des enfants d'Annetta et de Giovanni Giacometti 1868-1933, peintre post-impressionniste de renom. Deux artistes encore dans sa famille : son cousin, Augusto Giacometti 1877-1947, en qui l'on voit parfois un précurseur du tachisme, et son propre frère, Diego, sculpteur lui-même et ornemaniste, qui l'assistera fidèlement toute sa vie, fondant les plâtres au fur et à mesure de leur production, les sauvant souvent d'une ruine certaine, abandonnés qu'ils étaient aussitôt conçus, sans jamais qu'Alberto songeât à les considérer autrement que comme les approches imparfaites d'un projet toujours poursuivi et dont seule l'œuvre en cours concrétisait l'espoir.

La première œuvre qu'on connaisse de lui est un petit buste de son frère Diego, qu'il exécute à treize ans, d'une autorité étonnamment précoce, fruit d'une sorte de grâce innocente qui obtiendrait tout sans avoir eu à chercher. Dès 1921, cependant, apparaissent des déformations singulières qui traduisent les premières impossibilités à réaliser exactement la sensation d'un volume dans l'espace : les apparences semblent se dérober à mesure, se contredire les unes les autres et finalement se détruire ; du détail d'une figure à son ensemble, du frontal au profil, se creusent des espaces immenses comme la Voie lactée ou comme le Sahara qu'aucune continuité créatrice ne paraît pouvoir combler. Les visages tendent à se réduire à des plaques sans épaisseur niant la réalité sensible de l'espace, sur lesquelles les traits sont simplement incisés. Devant cette sorte d'impuissance à traduire l'infinie variété – et la variabilité – du visible, Giacometti choisit de n'en retenir que la solidité et la permanence : s'éloignant du rendu d'après nature, il va, selon le mot de Cézanne, briser le compotier pour aller droit à des formes pures dont une loi de construction interne peut garantir la vérité more geometrico. En 1922, il se rend à Paris, entre dans l'atelier de Bourdelle et, bientôt, sous l'influence de Laurens et de Lipchitz, se soumet à la discipline cubiste. Les formes sont d'abord compactes, massives, frontales, comme le Torse ou la Femme-Cuillère, inspirée de la statuaire africaine. À partir de 1928, elles se font plus légères et plus claires : plaques et tablettes délicatement gravées ou déprimées. À l'opposé, Giacometti cherche alors à rendre la sensation d'un squelette dans l'espace : l'œuvre, comme dans L'Homme ou dans la Femme couchée, s'évide, devient construction transparente, structure à travers laquelle l'air circule, cage, enfin, emprisonnant un espace imaginaire. Le symbolisme sexuel se fait aussi plus insistant.

La tentation surréaliste Giacometti et les surréalistes

Cette intrusion de l'imaginaire au sein du conceptualisme cubiste et la rencontre avec Aragon et Breton orientent Giacometti, à partir de 1930, vers les eaux surréalistes. Pendant cinq ans, il se fait l'animateur d'un étonnant « théâtre de la cruauté », réalisant de purs et parfaits objets à fonctionnement symbolique, qui seront tantôt des mécanismes à la fois absurdes et précis, basés sur la représentation de mouvements virtuels, imminents ou répétitifs, comme la Fleur en danger ou Circuit, tantôt des constructions qu'il nomme affectives, évocatrices de catastrophes intimes, tel Le Palais de quatre heures. La coloration de l'œuvre est alors souvent l'expression d'un érotisme violent, voire sadique, comme dans la Pointe à l'œil ou la Femme égorgée : projection d'un désir toujours impuissant à rencontrer son objet et à se satisfaire et qui, indéfiniment désirant, semble se retourner contre lui-même pour se déchirer. L'Objet invisible de 1934-1935, en quoi Breton, dans L'Amour fou, reconnaissait « le désir d'aimer et d'être aimé ... en quête de son véritable objet et dans sa douloureuse ignorance », est cette figure hallucinée, au mouvement entravé, dont les mains à demi tendues se referment sur un objet toujours recherché et toujours absent, pour se l'approprier en un geste dérisoire et pathétique.

Cette sorte d'échec de la théâtralité surréaliste, dans sa répétition vaine du désir érotique, Giacometti s'en détourne, en 1935, comme d'une imposture, tout comme, auparavant, il s'était détourné du cubisme qui lui avait paru une « entreprise complètement absurde ». Tournant définitivement le dos à ces esthétiques autoritaires et volontiers terroristes, il s'engage dans une Vita Nuova dont le retour au réel serait le propos et atteindre à la « ressemblance », le terme.

Après avoir créé des sculptures plates Femme, 1929 et ouvertes Homme et Femme, 1929, Giacometti se rapproche des surréalistes et expose à partir de 1930 aux côtés de Joan Miró et Jean Arp à la galerie Pierre, avec laquelle il passe un contrat en 1929. Il rencontre Tristan Tzara, René Crevel, Louis Aragon, André Breton, Salvador Dalí, André Masson. Il adhère officiellement au groupe surréaliste parisien en 1931. Il y crée diverses œuvres ainsi que des gravures et des dessins servant d'illustration pour des livres de René Crevel, Tristan Tzara et André Breton. Il participe à la rédaction des revues du groupe.

Avec La Boule suspendue, Giacometti crée le premier objet à fonctionnement symbolique 1930 et une série de sculptures surréalistes qui enchantent Breton : L’Objet invisible 1934, Le Palais à 4 heures du matin, à propos duquel il publie un texte capital. Depuis des années, je n'ai réalisé que des sculptures qui se sont offertes tout achevées à mon esprit ; je me suis borné à les reproduire dans l'espace sans y rien changer, sans me demander ce qu'elles pouvaient signifier. … Rien ne m’est jamais apparu sous la forme de tableau, je vois rarement sous la forme de dessin. Les tentatives auxquelles je me suis livré quelquefois, de réalisation consciente d'une table ou même d'une sculpture ont toujours échoué. … L’objet une fois construit, j’ai tendance à y retrouver transformés et déplacés des images, des impressions, des faits qui m’ont profondément ému souvent à mon insu, des formes que je sens m’être très proches, bien que je sois souvent incapable de les identifier, ce qui me les rend toujours plus troublantes… Minotaure, 1933

L'inquiétude, l'onirisme, l'incertitude, la violence sont les caractéristiques des sculptures de cette époque : Cube, Femme qui marche, Femme couchée qui rêve, Femme égorgée, Cage, Fleur en danger, Objet désagréable à jeter, Table, Tête crâne. La plupart de ses œuvres de jeunesse ou surréalistes sont connues par l'édition en bronze commencée dans les dix dernières années de la vie de l'artiste.

Exclu du groupe surréaliste en 1935, Giacometti garde toutefois des relations amicales avec Michel Leiris et Georges Limbour, et ses sculptures ne cesseront d'être présentées dans les diverses expositions surréalistes.

Le retour au réel

Pendant cinq ans, jusqu'en 1940, Giacometti travaille sur modèle et, de nouveau, sent la réalité lui échapper : Une tête devenait pour moi un objet totalement inconnu et sans dimensions. Il cherche alors à utiliser les ressources de la mémoire comme si la distance temporelle pouvait devenir le substitut bénéfique de cette distance spatiale qu'il ressent comme un écueil. Les sculptures deviennent de plus en plus petites, guère plus hautes de un ou deux centimètres et, parfois, d'un dernier coup d'ébauchoir, finissent en poussière. La légende veut que toute sa production, durant les années de guerre, ait pu tenir dans quelques boîtes d'allumettes. En 1945, la pratique du dessin lui permet de donner à ses figures une taille à peu près normale, mais elles deviennent alors de plus en plus hautes et minces, jusqu'à cet aspect caractéristique qu'on leur connaît. Trois thèmes reviennent sans cesse, traités en général par séries : celui du buste, celui de la figure debout, immobile et frontale, celui enfin de la figure en marche. À partir de 1948 des groupements s'organisent soit autour du thème du mouvement, Trois Hommes qui marchent, La Place, soit autour du thème de l'immobilité, des bustes et des figures en pied, sans souci des rapports d'échelle : La Cage, La Clairière, La Forêt. De tels groupements peuvent apparaître comme la réalisation dans le bronze des rapprochements spontanés qui s'opéraient dans l'atelier de Giacometti, où les œuvres voisinaient au sol sans souci d'ordre, comme les approches successives et toujours inadéquates d'une même réalité, comme les fragments d'un tout à jamais insaisissable, comme les divers témoins, enfin, d'une même et infinie recherche : celle de la ressemblance.

La ressemblance

"Ce qui m'intéresse dans toutes les peintures, écrivait Giacometti, c'est la ressemblance, c'est-à-dire ce qui pour moi est la ressemblance : ce qui me fait découvrir un peu le monde extérieur". Ainsi envisagée, la ressemblance n'a plus rien à voir avec le souci naturaliste du rendu ; plutôt que de reproduire la réalité, il s'agit de réaliser la sensation qu'on en peut avoir, de rendre réelle la vision que l'on en a. Or, qu'est-ce que voir un objet ? Cette question qu'à la même époque se posait la phénoménologie, Giacometti semble l'inscrire dans son œuvre. La vision courante est une vision perpétuellement « redressée » par la raison, par l'intellect, par l'habitude. Que serait une vision nue, délivrée de ces « redressements » ? Quelles sont les limites exactes d'une figure ? Où, exactement, se trouve l'objet que l'on considère ? Quelle est l'échelle de cet objet ? Par quel processus visuel éprouve-t-on qu'une chose est là ? Toute l'œuvre de Giacometti semble célébrer ce mystère de la visibilité des apparences et l'énigme de la présence du monde. De là ces figures élongées, aux limites imprécises, étirées comme un plasma vibrant au sein de l'espace. De là encore ces apparentes aberrations optiques, proches parfois de certaines anamorphoses maniéristes, où la minuscule figurine acquiert la qualité monumentale de la grande figure et la grande figure la minutie de la figurine, où la figure en marche acquiert le statisme de la figure immobile et la figure dressée la mouvance de la figure en marche, en une sorte de paradoxe zénonien sur le mouvement et l'immobilité, sur l'un et le multiple, où toutes les qualités du visible s'interpénétreraient et finiraient par s'abolir dans un espace indifférent qui, tout à la fois, les suscite et les engloutit. De là, enfin, ce besoin de redonner à ces figures perdues une échelle qui soit relative à l'œuvre elle-même, soit dans la sculpture au moyen d'une cage ou d'un socle par rapport auxquels la figure retrouve une taille, soit, dans les peintures, au moyen de caches dédoublant le cadre de la toile, dans lesquels la figure inscrit sa dimension vraie. La figure peut alors apparaître hiératique, impérieuse, et devenir, selon le mot de Sartre, cette apparition qui est aussi une disparition, une « apparition interrogative ».

L'art et la mort

Si proches et si saisissantes, les figures de Giacometti semblent aussi séparées de nous par une infranchissable distance. Immédiates, leur immédiateté est saisie comme dans une sorte d'éloignement définitif. Elles sont là depuis toujours et, en même temps, elles ont depuis toujours disparu : elles surgissent d'au-delà de notre propre mort. Les plus achevées recèlent en elles une qualité qui n'a appartenu qu'aux plus grands arts funéraires du passé, à la Chaldée, à l'Égypte, au Fayoum. Cette nécessité de la présence de la mort au sein de l'œuvre est une exigence qui apparaît très tôt, et que ne pouvaient satisfaire ni le cubisme, tourné vers une sorte d'éternité conceptualiste de la forme, ni l'imaginaire surréaliste, tourné vers la dynamique répétitive du désir. Dans un texte célèbre de 1946, Giacometti a expliqué comment la mort devait, pour lui, s'imposer dans sa réalité quotidienne et fascinante et, dès ce moment, comment il devait commencer de voir les apparences de la vie sous les aspects de la mort, c'est-à-dire le mouvement sous celui de l'immobilité, la diversité du vécu sous celui d'une fixité définitive, la multiplicité sous celui d'une impossible unité ; tout être lui apparaître enfin comme un être-pour-la-mort, « quelque chose de vif et mort simultanément ». Les dernières œuvres qu'il ait faites, entre 1960 et sa propre mort, à Coire, en 1966 – série des bustes d'Annette, sa femme, série des bustes d'Élie Lotar, le cinéaste – sont parmi les plus bouleversantes de l'art contemporain. Hallucinantes en leur présence, insaisissables en leur au-delà, elles posent inlassablement la question de savoir si, en une époque privée de transcendance, un art funéraire est encore possible et si l'art, à défaut d'une religion révélée, peut encore offrir un salut.

L'art de la maturité

À partir de 1935, Giacometti délaisse l'anecdote et les titres littéraires pour poursuivre une quête de la représentation de la réalité, produisant des séries de têtes pour lesquelles posent un modèle et son frère.

En décembre 1941, il quitte Paris pour Genève. Il travaille dans une chambre d'hôtel, poursuivant la production des sculptures minuscules commencée à Paris. L'impossibilité de réaliser une sculpture de grande taille le hante, et ce n'est qu'après avoir vaincu cet obstacle avec la Femme au chariot en 1944-45 qu'il décide de quitter la Suisse.

En septembre 1945, Giacometti revient à Paris, où il est rejoint en 1946 par Annette Arm, qu'il épouse en 1949. En octobre 1946, André Breton, de retour des États-Unis, déclare à la presse : Au terme de ses nouvelles recherches, j’ai vérifié avec enthousiasme qu’en sculpture Giacometti était parvenu à faire la synthèse de ses préoccupations antérieures, de laquelle m’a toujours paru dépendre la création du style de notre époque. Néanmoins Giacometti décline la proposition de Breton de le rejoindre et de participer activement à l'exposition que Breton prépare à la galerie Maeght, Le Surréalisme en 1947. Certaines de ses œuvres font néanmoins écho au surréalisme (Le Nez 1947-49, La Main 1947.

C'est pendant cette période 1946-1947 que s'affirme le nouveau style de Giacometti, caractérisé par des hautes figures filiformes. Sa production est stimulée par les relations qu'il renoue avec le marchand new-yorkais Pierre Matisse, qui accueille sa première exposition personnelle d'après-guerre en janvier 1948. Grâce à la reconduction des accords passés en 1936 avec le galeriste, Giacometti peut faire fondre en bronze en 1947 huit de ses nouvelles sculptures, dont L'Homme qui pointe et le premier Homme qui marche. Suivent en 1948 Les Trois hommes qui marchent et les Places. Mais c'est pour l'exposition qui ouvre en décembre 1950 dans la galerie de Pierre Matisse que Giacometti produit quelques-unes de ses plus fameuses sculptures, dont commence l'édition en bronze, parmi lesquelles : Quatre femmes sur socle, Quatre figurines sur piédestal, La Forêt, La Clairière, La Cage, Le Chariot, La Femme qui marche entre deux boîtes qui sont des maisons.

C'est seulement en juin 1951 qu'a lieu sa première exposition d'après-guerre à Paris, à la galerie Maeght, où son ami Louis Clayeux l'a convaincu d'entrer. Il y présente des œuvres déjà montrées chez Matisse, et plusieurs œuvres nouvelles, toutes en plâtre, dont Le Chat et Le Chien. Contrairement à la légende qui veut qu'Aimé Maeght ait permis à Giacometti de faire fondre ses œuvres en bronze, Giacometti peut faire fondre ce qu'il veut depuis 1947, grâce à Pierre Matisse.

En 1948, Jean-Paul Sartre avait signé la préface de sa première exposition à New York, La recherche de l'absolu. En 1951, ce sont Leiris et Ponge qui accompagnent l'exposition chez Maeght. En 1954, Sartre écrit un autre texte de référence sur l'artiste. La même année, Giacometti rencontre Jean Genet, dont il fait le portrait, et c'est pour la publication de la galerie Maeght, Derrière le miroir, que Genet écrit en 1957 un des plus brillants essais sur l'artiste, L'Atelier d'Alberto Giacometti.

À partir du milieu des années 1950, Giacometti réduit ses motifs à des têtes, à des bustes et à des figures. Représentant la France à la Biennale de Venise en 1956, Giacometti expose une série de figures féminines un peu moins grandes que nature, connues par la suite sous l'appellation de Femmes de Venise, même si certaines furent montrées pour la première fois à Berne la même année. À la fin de 1958, il obtient grâce à Pierre Matisse une commande pour une place à New York devant la Chase Manhattan Bank, projet qu'il abandonnera. Pour ce monument, il crée trois éléments : une grande femme, un homme qui marche, une grande tête, poursuivant ses recherches antérieures en grande taille. Ce monument ne sera installé finalement que dans la cour de la Fondation Maeght. Il comprend alors deux Hommes qui marchent, deux Grandes femmes et une tête monumentale.

À la fin de sa vie, Giacometti est comblé d'honneurs. Il remporte le prix Carnegie International en 1961, le grand prix de sculpture de la Biennale de Venise en 1962, le prix Guggenheim en 1964, et le Grand Prix international des Arts décerné par la France en 1965.

Opéré d'un cancer de l'estomac en février 1963, Giacometti en guérit. À cette époque, il participe activement au projet de la Fondation Maeght, en faisant cadeau pour le prix de la fonte d'un nombre important de bronzes Il y a un certain intérêt à ce que ces sculptures existent groupées ensemble, écrit-il à Pierre Matisse. Dans ses dernières années, il suit attentivement le projet de Fondation à son nom qui est créée en Suisse pour recueillir la collection de G. David Thompson, un industriel de Pittsburgh qui avait le projet d'ouvrir un musée aux États-Unis.

Alberto Giacometti meurt à l’hôpital cantonal de Coire, en Suisse, le 11 janvier 1966. Son corps est transféré à Borgonovo, et inhumé près de la tombe de ses parents.

Sa veuve se consacre à la défense de son œuvre et crée par testament une Fondation Alberto et Annette Giacometti, reconnue d'utilité publique en 2003, dont le siège se situe à Paris. Elle comprend un grand nombre de tableaux et de sculptures de l'artiste, ainsi qu'un centre de recherche et de documentation.[réf. nécessaire]2.

Peintures et dessins

Il s'agit d'un pan important de l'œuvre de l'artiste. Il est connu essentiellement pour ses portraits, même s'il a fait quelques paysages ou natures mortes dans sa jeunesse. Il a également peint des tableaux abstraits dans les années 1920 et 1930.

Ses portraits sont faits soit d'après modèles, soit de mémoire. Le nombre de ses modèles est relativement limité. Les plus connus sont son frère Diego et sa femme Annette. Il a également utilisé des modèles professionnels ainsi que certains de ses amis dont le professeur de philosophie Yanaihara à partir de 1955.

Les portraits de Giacometti se caractérisent par l'absence de décor, le caractère quasi monochrome et sombre de la palette, l'attitude figée du modèle, toujours de face, qui contraste avec l'abondance des retouches au niveau du visage, jusqu'à en effacer l'esquisse initiale.

Principales œuvres, Sculptures

Torse, 1926

Femme cuillère, 1927

Le Couple, 1927

Composition cubiste. Homme, 1927, bronze3

Tête qui contemple, 1927

Femme couchée qui rêve, 1929

Homme et femme », 1929

La Boule suspendue, 1930-1931

Projet pour un couloir, 1932

Cage, 1933

Objet désagréable à jeter, 1931

Pointe à l’œil, 1932

On ne joue plus, 1932

Femme égorgée, 1932

Main prise, 1932

Table surréaliste, 1933

Le Palais à quatre heures du matin, 1932

Fleur en danger, 1933

L’Objet invisible ou Mains tenant le vide, 1934

La Femme qui marche, 1932

Nuit, 1946

Femme assise, 1946

L’Homme au doigt, 1947

Le Nez, 1947 et 1949

Tête sur tige, 1947

Homme qui marche, 1947

Femme au chignon,1948

Grande figure, 1949

La Place, 1949

Le Chariot, 1950

Le Chien, 1951

Le Chat, 1951

Tête de Diego sur socle, 1953

Femme debout, 1953, bronze à patine brune signé et numéroté4.

Le Petit Lustre avec figurine, années 1950, adjugée pour 1,86 M€ aux enchères en octobre 2007 chez Artcurial Paris. Œuvre réalisée pour le critique et éditeur Tériade de la revue surréaliste Le Minotaure.

Bust of Diego, 1954

Femmes de Venise, 1956

Buste de femme aux bras croisés Francine Torrent, Madame Télé (Mrs. T.V.), 1960' 5.

Grande femme IV, 1960

Grandes figures II et III, 1960

L'Homme qui marche I, 1960 ; Palais de l'UNESCO, Paris

Arbre, sculpture pour le décor d’En attendant Godot de Samuel Beckett, 1961

Peintures

Auto-portrait, 1921

Le Couple, 1926

La Mère de l’artiste, 1937

Pomme sur un buffet, 1937

Stehende Figur, 1947

La rue, 1952

Paysage à Stampa, 1952

Diego in a Plaid Shirt, 1954

Rue d'Alésia, 1954

Annette dans le studio, 1954

Yanaihara, 1958

Annette, 1962

Jean Genet

Michel Leiris

Dessins

Paris sans fin, recueil de 150 dessins de Paris, dernière œuvre restée inachevée, publié à 200 exemplaires par Tériade en 19696.

Écrits

Olivier Larronde Rien voila l'ordre, illustré de 31 dessins de Alberto Giacometti, chez l'Arbalète / Barbezat, 1959

Écrits, préfaces de Michel Leiris et Jacques Dupin, éd. Hermann, 1991 ; édition revue et augmentée, 2007

Écrits, nouvelle édition revue et augmentée sous la direction de la Fondation Alberto et Annette Giacometti, Paris, Hermann Éditeurs des sciences et des arts, 2009

Postérité, Principales expositions

Rétrospective à Londres, New-York et Copenhague en 1965

Première rétrospective française au Musée de l'Orangerie à Paris en 1969

Alberto Giacometti 1901 -1966, peintures, sculptures, dessins et estampes au Gemeente museum à La Haye, Hollande en 1986.

Rétrospective au musée d’Art moderne de Paris en 1991

L'Atelier d'Alberto Giacometti, exposition au Centre Pompidou à Paris, du 17 octobre 2007 au 11 février 2008

Fondation Maeght à Saint Paul de Vence, du 27 juin au 31 octobre 2010

Giacometti et les Étrusques, Pinacothèque de Paris, du 16 septembre 2011 au 8 janvier 2012

Alberto Giacometti au Musée de Grenoble, du 9 mars au 9 juin 2013

Cote de l'artiste

Le 3 février 2010, L'Homme qui marche I est vendu pour 74,2 millions d'euros chez Sotheby's à Londres, trois fois plus cher que son estimation la plus élevée7. Deux petites sculptures, intitulées Projet pour un monument pour Gabriel Péri et Projet pour une place ont été vendues en 2007 à Cologne, chez Lempertz Kunsthaus, pour une valeur de 1 590 000 euros frais compris. L'estimation était de 1 300 000 euros8.

Hommages

Son portrait apparaît sur les billets de 100 francs suisses.

Bibliographie

Yves Bonnefoy, Alberto Giacometti : biographie d’une œuvre, Paris, Flammarion, 1991

Jean Clair, Le Nez de Giacometti, Paris, Gallimard, 1992

Jean Clair, Le résidu de la ressemblance. Un souvenir d’enfance d’Alberto Giacometti, Paris, l’Échoppe, 2000

Claude Delay, Giacometti, Alberto et Diego, l’histoire cachée, Paris, Fayard, 2007

Georges Didi-Huberman, Le cube et le visage, Paris, Éditions Macula, 1993, réédition 2007

André Du Bouchet, Alberto Giacometti. Dessins, Paris, Maeght éditeur, 1969, réédition 1991

Thierry Dufrêne, Giacometti, Genet : masques et portrait moderne, Paris, l’Insolite, 2006

Thierry Dufrêne, Alberto Giacometti. Les dimensions de la réalité, Genève, Éditions d’art Albert Skira, 1994

Thierry Dufrêne, Le Journal de Giacometti, Paris, Hazan, 2007

Jacques Dupin, Alberto Giacometti, Tour, Farrago, 1999.

Jean Genet, L’atelier d’Alberto Giacometti, Décines (Isère), L’Arbalète, 1958. Rééditions 1963 et 2007, Paris, Gallimard

Reinhold Hohl, Alberto Giacometti, Stuttgart, Gerd Hatje Verlag, 1971

Charles Juliet, Giacometti, POL, 1995

Michel Leiris, Pierre pour un Alberto Giacometti, dans Derrière le miroir, n° 39-40, juin-juillet 1951, réédition 1991 (Paris, L’Échoppe).

James Lord, Giacometti : biographie, New York, 1983 ; Nil éditions, 1997.

Suzanne Pagès (directrice de publication), Alberto Giacometti. Sculptures - peintures - dessins, catalogue de l’exposition du Musée d'art moderne de la ville de Paris, 1991-1992

Jean Soldini, Alberto Giacometti. Le colossal, la mère, le sacré, préface de René Schérer, Lausanne, Éditions L'Âge d'Homme, 1993

David Sylvester, Looking at Giacometti, éd. Henry Holt & Co., 1996

Giacometti, Paris sans fin, Les Cahiers dessinés, Buchet/Chastel, 2003 (ISBN 2-283-01994-X)

Véronique Wiesinger, Alberto Giacometti, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », 2007

Véronique Wiesinger, L'Atelier d'Alberto Giacometti. Collection de la Fondation Alberto et Annette Giacometti, cat. exp., Paris, Centre Georges Pompidou, 2007

Casimiro Di Crescenzo, Thierry Dufrêne, Marco Franciolli, Donat Rütimann, Nadia Schneider, Alberto Giacometti : Rétrospective, coédition du Musée d'art et d'histoire de Genève et des Presses du réel, Dijon, , 2009

Franck Maubert, Le Dernier Modèle, Mille et une nuits, 2  [img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Alberto-Giacometti,-etching-(author-Jan-Hlad%C3%ADk-2002).jpg/220px-Alberto-Giacometti,-etching-(author-Jan-Hlad%C3%ADk-2002).jpg[/img]

Posté le : 11/01/2015 15:33

|

|

|

|

|

Tomaso Masaccio |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57813

|

Le 21 décembre 1401 naît Tommaso di Giovanni Cassai

ou Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai, dit Masaccio, à San Giovanni Altura actuellement San Giovanni Valdarno, près de Arezzo, le 21 décembre 1401, et mort à Rome vers 1428, est un peintre italien, il a pour maîtres Bicci di Lorenzo du mouvement artistique Première Renaissance

En bref

Marquis de Belle-Isle, vicomte de Melun, vice-roi d'Amérique, procureur du roi au parlement de Paris et surintendant des Finances, Fouquet, mécène fastueux qui a construit Vaux, le premier Versailles du Grand Siècle, pensionné La Fontaine, découvert et fait travailler Molière, Lebrun, Le Nôtre, est le type accompli du grand seigneur en ce premier XVIIe siècle, le « siècle de Louis XIII », lequel s'est achevé en 1661 avec la carrière du surintendant. Pourtant Fouquet est issu de la grande bourgeoisie, de cette bourgeoisie anoblie par les charges et le service du roi ; ses armes parlantes : un foucquet (écureuil) avec cette devise : Quo non ascendo. Son ascension est en effet exceptionnelle. C'est Richelieu qui épaule ce jeune homme doué : conseiller au parlement de Metz à seize ans, maître des requêtes à vingt, il passe, à la mort du grand cardinal, au service de Mazarin. À trente-cinq ans, il achète la charge de procureur du roi au parlement de Paris. En 1653 enfin, la double protection d'Anne d'Autriche et de Mazarin lui vaut la charge de surintendant des Finances ordinaires et extraordinaires ; il est alors l'homme le plus puissant de France après le cardinal. Il est vrai que jusqu'en 1659 il a un collègue, Servien ; mais, après la mort de ce dernier, Fouquet ne doit plus de comptes qu'au roi ; et, si le roi mineur règne, c'est Mazarin qui gouverne.

[size=SIZE]Sa vie[/size]

Son père, Giovanni di Mone Cassai, est un artisan devenu notaire. Il meurt alors que Tommaso a 5 ans, en 1406, l'année où naît son jeune frère, Giovanni (qui deviendra peintre lui aussi..). Sa mère, Monna Jacopa di Martinozzo, se remarie à Tedesco del Maestro Feo, un marchand d'épices, veuf et bien plus âgé, qui garantit à la famille un niveau de vie confortable. Avec sa mère et son frère (qui vivront avec lui jusqu'à sa mort), il s'installe à Florence en 1417. Il entre dans l'atelier de Bicci di Lorenzo, où il se familiarise avec les œuvres de Donatello et Brunelleschi. Il doit son surnom, qui signifie « idiot », à sa distraction et à sa fantaisie. En 1419, il est déjà reconnu comme dipintore, c'est-à-dire peintre, à Florence. Le 7 janvier 1422, il est inscrit à l'Arte dei Medici e Speziali.

La fresque détruite

En 1422, Masaccio quitte l'atelier de Bicci di Lorenzo. Il assiste à la cérémonie de consécration de l'église Santa Maria del Carmine. Il est chargé de réaliser une fresque représentant la consécration, fresque qui sera détruite à la fin du xvie siècle, lors de travaux de restructuration du couvent de Santa Maria del Carmine1. Il n'en reste que des dessins préparatoires. Vasari affirme dans Les Vies que c'est avec la fresque de la Consécration que naît l'art du portrait chez Masaccio ; de même l'usage de la perspective pour l'Annonciation de San Niccolo oltr'Arno perdue que Vasari lui attribue en 1568.

L'association avec Masolino

En 1424 commence sa collaboration artistique avec Masolino da Panicale, de vingt ans son aîné.

Leur première œuvre commune est Sainte Anne, la Vierge à l'Enfant et cinq anges, conservé à la Galerie des Offices, à Florence. La Vierge, l'Enfant et deux anges sont attribués à Masaccio, Sainte-Anne et les autres anges à Masolino.

Mais c'est avec les fresques de la magnifique chapelle Brancacci, de l'église Santa Maria del Carmine, à Florence, que s'intensifie leur collaboration.

Ils peignent ensemble, en se partageant les scènes de la chapelle, à partir de 1424, et jusqu'en 1427 ou 1428. Ils laissent alors le travail inachevé. Filippino Lippi termine le cycle, en 1481 et 1482.

Masolino et Masaccio peignent ainsi chacun Adam et Ève : Masolino les représente au Paradis, et Masaccio chassés de l'Eden par la colère de Dieu.

Masaccio est remarquable par son réalisme. Nul autre avant lui n'a aussi bien représenté les expressions et les postures de ses personnages. Nul n'a été aussi loin dans la précision des décors, des paysages ou des rues florentines de son époque.

On lit sur le visage d'Eve et dans l'attitude d'Adam, chassés du Paradis, leur désespoir immense. En regard, la fresque de Masolino représentant le péché originel au Paradis fait preuve d'un manque évident de finesse psychologique.

Daniel Arasse fait remarquer le geste du Christ, redoublé par celui de saint Pierre, dans Le Tribut de saint Pierre. Le monde s'ouvre à l'action des hommes », note-t-il4. Finies les attitudes raides peintes par les contemporains et les prédécesseurs de Masaccio. Daniel Arasse souligne également comment, dans les peintures de Masaccio, les personnages ont les pieds solidement sur terre, contrairement aux figures gothiques, qui ont l'air de se tenir sur la pointe des pieds.

C'est vraisemblablement en 1674, sous le règne du bigot Cosme III de Médicis, que la nudité d'Adam et Ève a été habillée de feuilles. La restauration de 1980 a permis de revenir à l'état originel et non censuré.

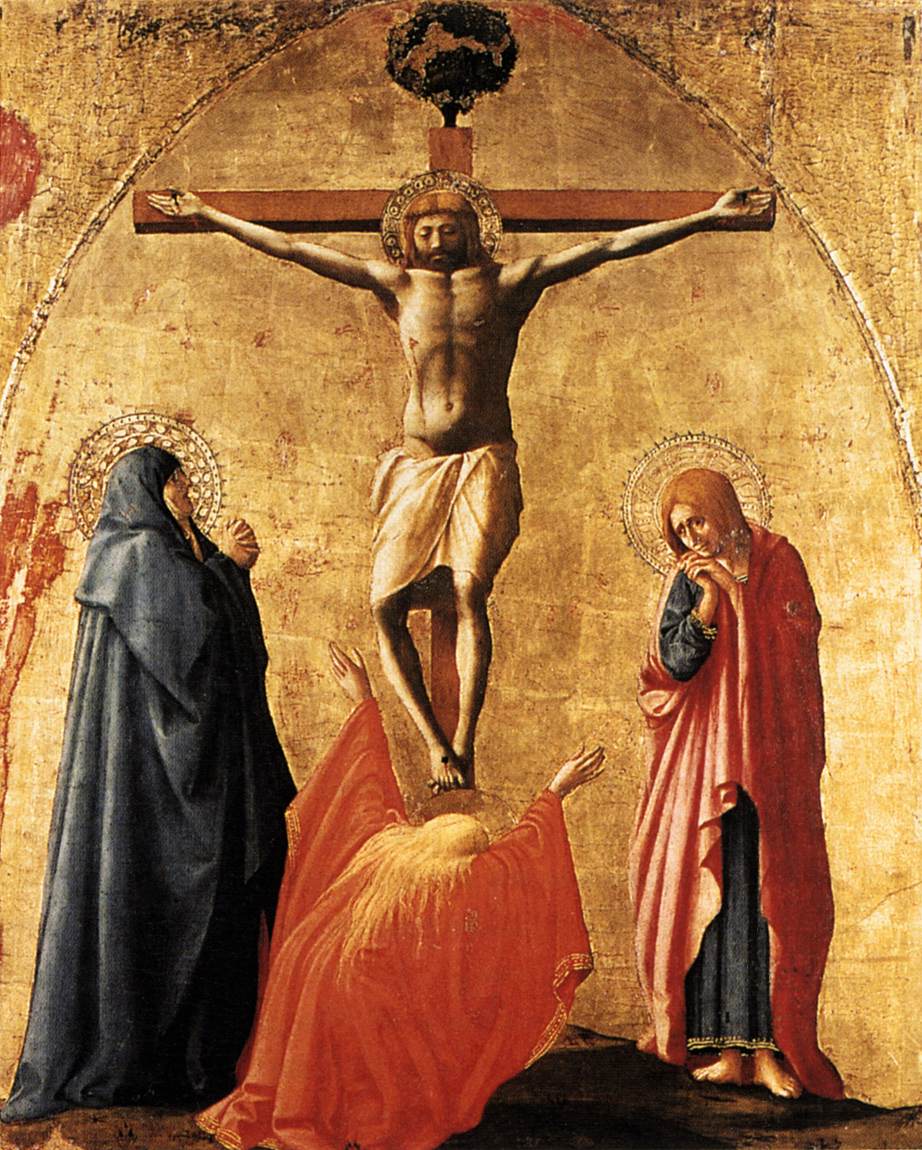

Le Trône de grâce ou La Trinité, 1425

La Crucifixion en trinité verticale

Santa Maria Novella

Au cours de l'année 1426, pendant les périodes d'interruption de son travail dans la chapelle Brancacci, Masaccio réalise le Polyptyque de Pise. C'est la commande d'un notaire, contre un salaire de 80 florins. Aujourd'hui, le polyptyque est incomplet, et dispersé en onze morceaux, dans cinq musées sur deux continents voir liste des œuvres. Il présente toutes les caractéristiques de la grande maturité de l'artiste. La physionomie des personnages profondément recueillis, le trône de la Madone en perspective, les lignes de fuite de la Crucifixion, placée au-dessus du panneau central, dépassent les conventions gothiques et créent un espace réel.

Autre œuvre majeure, la fresque de La Trinité , dans l'église Santa Maria Novella. Derrière le Christ en croix, un spectaculaire plafond voûté à caissons. Vasari, dans la seconde édition des Vies, en 1568, détaille cet extraordinaire trompe-l'œil. « C'est une voûte en berceau, tracée en perspective, et divisée en caissons ornés de rosaces qui vont en diminuant, de sorte qu'on dirait que la voûte s'enfonce dans le mur. » Cette Trinité, considérée comme une étape dans l'histoire de l'art, représente la traduction en peinture des lois de la perspective découvertes par Brunelleschi. Certains critiques estiment que Brunelleschi lui-même a tiré les traits de perspective. D'autres soutiennent que Masaccio a interprété les innovations de Brunelleschi.

Le peintre

Auteur d'un petit nombre d'œuvres, Masaccio représente dans la peinture ce bref moment de l'histoire de Florence au cours duquel, après la terrible crise de 1348 et la lente reprise de la seconde moitié du siècle, la ville est en train de devenir la capitale d'un État régional. Avec la conquête de Pise (1406), Florence réalise une aspiration séculaire et peut se donner l'illusion, pour la dernière fois, qu'elle constitue de nouveau, comme à la fin du XIIIe siècle, le centre de décision de l'histoire. C'est alors qu'on assista à une surprenante reprise de cette confiance en la raison qui avait déjà été au fondement de la révolution de Giotto. La mort prématurée du jeune artiste fit coïncider presque exactement son destin avec ce moment particulier de l'histoire florentine. Elle lui permit de ne pas connaître les désillusions et les crises que les temps nouveaux et moins heureux réserveront, par exemple, à son protecteur et maître, Donatello.

Florence, l'humanisme et les « hommes nouveaux »

Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai, dit Masaccio, est né à Castel San Giovanni in Altura (aujourd'hui San Giovanni Valdarno, près de Florence). Il est mort à Rome à une date qui est certainement antérieure de peu à novembre 1429. Il est le célèbre auteur d'une partie des fresques de la chapelle du cardinal Brancacci dans l'église de Santa Maria del Carmine à Florence, qui sont considérées comme une des œuvres essentielles de l'histoire du naturalisme moderne en peinture (ces fresques ont été l'objet d'une remarquable restauration en 1990). Il est le seul peintre que cite Leon Battista Alberti, dans la dédicace de son Traité de la peinture (1436), parmi les grands novateurs de la Renaissance, avec l'architecte Filippo Brunelleschi et les trois sculpteurs Donatello, Lorenzo Ghiberti et Luca Della Robbia, artistes dont le génie est tel qu'on ne peut « les faire passer après aucun artiste aussi ancien et fameux qu'il soit dans ces différents arts ».

Des initiateurs de la Renaissance, on peut parler, en effet – et c'est peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'art –, comme d'un groupe homogène qui forme un mouvement dont les membres sont unis par des liens très différents de ceux qui régnaient dans l'atelier artisanal. En outre, ce groupe élabore et adopte une nouvelle idéologie qui lui permet de justifier et de défendre sa propre diversité.

On peut même reconnaître dans le caractère « intellectuel » du groupe un signe indirect, mais clair, du désir de ces novateurs de marquer la distance qui les sépare des anciennes pratiques, ainsi que d'affirmer le nouveau statut, plus indépendant, de l'artiste dans la société. La preuve en est dans l'intérêt de Brunelleschi pour les expériences scientifiques, dans celui de Donatello pour la « philosophie », et dans le style de vie « distrait » et « fantaisiste » qui a valu à Maso di Ser Giovanni le surnom péjoratif de Masaccio.

À cause de la citation d'Alberti on a considéré les novateurs du groupe de Brunelleschi comme équivalents, dans les arts figuratifs, aux humanistes. Mais cela est loin d'être démontré. Les recherches de Tanturli semblent plutôt indiquer les liens de Brunelleschi avec la tradition littéraire « volgare » et une sympathie des milieux humanistes (à partir de Leonardo Bruni) pour son rival « gothique tardif » Lorenzo Ghiberti. D'ailleurs à cette époque, l' humanisme ne joue pas encore le rôle de déguisement idéologique et rhétorique qui a pour fonction de cacher la décadence effective de la cité italienne dans le domaine économique et politique. La découverte de l'antique s'est faite à Florence avec un esprit d'initiative proprement capitaliste et avec un réalisme tout à fait bourgeois. L'art des Romains aide à retrouver le vrai et à rompre avec les habitudes stylistiques de l'art gothique. Le style « héroïque », truffé de citations classiques, va de pair, en un certain sens, avec l'adoption du latin par les humanistes. Vers le milieu du siècle, dans les fresques des Hommes illustres peintes par Andrea del Castagno, ce style aura déjà des résonances fausses et ostentatoires. Mais, chez Brunelleschi, chez le jeune Donatello, chez Masaccio, ce style est encore parfaitement sincère parce que réaliste ; il convient, en effet, à l'opinion que la classe dirigeante de Florence pouvait encore avoir légitimement d'elle-même.

Le néo-giottisme et la tradition gothique

En ce sens, le néo-giottisme de Masaccio se distingue nettement des emprunts que beaucoup de ses contemporains font à des motifs du début du XIVe siècle : depuis le Maestro del Bambino Vispo jusqu'à Giovanni Toscani, depuis le Maestro della Madonna Straus jusqu'à Paolo Schiavo. Cette tendance à un retour aux sources et à un historicisme précoce est certainement commune à toute la culture florentine. Elle plonge ses racines dans les faits économiques auxquels on faisait allusion plus haut. Mais les variations sur le clair-obscur, schématiques et académiques, d'un Niccolò Gerini sont une chose ; les évocations nostalgiques et précieuses des artistes qu'on vient de nommer en sont une autre ; et c'est encore tout autre chose que la nouvelle interprétation que Masaccio propose de cet âge d'or de l'histoire florentine : il s'agit cette fois d'un retour à ce que Masaccio considère comme le « vrai » Giotto, dont la peinture est réduite à son essence plastique, « pure et sans ornement », ce que le Giotto de l'histoire ne réalisa jamais (sinon, peut-être, dans la chapelle Peruzzi). Dans le cadre de la perspective de Brunelleschi, les indications spatiales de Giotto retrouvent leur valeur d'organisation rationnelle de la réalité. Le sens du relief plastique, qui avait déjà opposé Giotto aux peintres de la génération précédente, prend des dimensions héroïques grâce à l'adoption systématique des ombres portées.

Ce lien avec la peinture de Giotto n'est qu'un des aspects de l'importance que la tradition de la peinture médiévale eut pour Masaccio. Cette importance fut proportionnellement plus grande que celle que put avoir, respectivement, pour Brunelleschi et pour Donatello, la tradition de l'architecture et de la sculpture. La tradition gothique fut brisée par les plus anciens novateurs, grâce à l'exemple qu'ils trouvèrent dans maints témoignages de la sculpture et de l'architecture classiques. Ce ne fut pas le cas pour Masaccio. Les œuvres d'art qui lui permettaient d'imaginer l'aspect des héros de l'Antiquité étaient en effet des sculptures. Ces modèles, pour lui qui était peintre, appartenaient encore à la réalité mais non à l'art (bien que cette réalité fût de marbre et non de chair et d'os). Le problème du langage restait entièrement à résoudre pour lui, et ne pouvait l'être que dans les termes de la langue vernaculaire gothique et moderne. C'est pourquoi la façon dont il se distingue de la tradition est beaucoup plus subtile. C'est pourquoi aussi son rapport avec le gothique tardif contemporain est beaucoup plus complexe. Masaccio ne put certainement pas rester indifférent à la peinture dense et empâtée, d'un effet plastique certain, mais ne faisant guère appel au dessin, du giottisme « frondeur » qui va de Maso à Stefano, de Giusto de' Menabuoi à Giovanni da Milano et à Giottino. C'est de cette tradition aussi que se réclament, à leur façon, des contemporains, tels que Gentile da Fabriano, Arcangelo di Cola da Camerino et Masolino da Panicale (1383-1440), le maître qu'une longue tradition historiographique assigne à Masaccio. Mais celui que la critique la plus récente semble préférer, son compatriote Mariotto di Cristofano, est un homme de culture encore plus traditionnelle, s'il est possible. Le clair-obscur sans hachures, peint et non dessiné, les figures « seulement illuminées avec des ombres sans contours » dont parle Lomazzo ont leurs sources les plus directes, en tant que technique picturale, non pas chez les épigones de la tradition giottesque florentine, mais dans les œuvres du plus célèbre peintre contemporain, Gentile da Fabriano (env. 1370-1427). Roberto Longhi a bien montré, à propos de La Madone du Palazzo Vecchio et du Polyptique de Pise (1426) comment les outils linguistiques traditionnels ont changé de fonction, et donc de sens, à l'intérieur du discours de Masaccio : le fond d'or qui fait fonction de paysage, comme un ciel incendié de soleil ; les auréoles mises en perspective ; la bordure dorée du manteau qui permet de détacher la masse plastique du fond ; le clair-obscur qui n'est plus discret et enveloppant mais qui met en contraste l'ombre et la lumière, qui est abrupt et crée le relief ; la ligne de contour, nettement marquée, qui ne fait pas ornement ni broderie, mais définit et délimite les formes dans l'espace.

Masaccio et les peintres contemporains

Quel que soit l'artiste qui ait enseigné à Masaccio à empâter les couleurs, il faut bien garder présent à l'esprit qu'il fut dès le début l'enfant chéri du groupe des novateurs qui se réunissait autour de Brunelleschi. Il faut se rappeler les dates des premières œuvres « renaissantes » de Brunelleschi et de Donatello pour comprendre comment, vers 1420, à l'âge de dix-neuf ans, Masaccio était un artiste entièrement formé et qu'il pouvait non seulement avoir son propre atelier, mais influencer d'autres jeunes peintres : le « Maestro del 1419 », Giovanni Toscani, Fra Giovanni da Fiesole, Andrea di Giusto, Francesco d'Antonio, Paolo Schiavo. En 1422, Masaccio avait déjà peint à fresque la grande scène de La Consécration de l'église du Carmine (dite Sagra del Carmine) dans un style qui, comme l'attestent les documents, devait être tout à fait moderne par le choix du sujet et par l'emploi de la perspective. La même année fut peint aussi le triptyque de l'église de San Giovenale à Cascia (Reggello) que, dans l'enthousiasme de la découverte, on considéra d'abord comme une œuvre de jeunesse de Masaccio lui-même (L. Berti). Mais, plus tard, on l'attribua plus justement à son jeune frère Giovanni, dit le Scheggia (F. Bologna), qui est probablement le même peintre que le Maestro del Cassone degli Adimari (L. Bellosi). On a là un témoignage indirect, mais très précieux, de l'accomplissement déjà tout personnel qu'avait atteint à cette date le style du jeune artiste. En se fondant sur cette hypothèse d'un Masaccio déjà entièrement formé et donc reconnaissable dès avant sa rencontre avec Masolino, Roberto Longhi a pu, avec une exactitude parfaite, distinguer rigoureusement la part qu'ont prise les deux artistes dans des œuvres comme Sainte Anne, la Vierge avec l'Enfant et des anges et les fresques de la chapelle Brancacci.

Masaccio et Masolino

Masaccio put précocement échapper au système humiliant de l'atelier pour s'installer à son compte. Cela entraîna pour lui des difficultés financières, attestées par les documents. Ce n'est pas là un fait secondaire si l'on veut comprendre la conception nouvelle, individualiste, que Masaccio, en homme de la Renaissance, se fit de son métier d'artiste. Le nouveau statut social du groupe des novateurs implique la recherche de nouvelles formes d'organisation du travail et celle de nouveaux débouchés sur le marché de la peinture. On sait par les documents historiques que Donatello, l'ami et le protecteur de Masaccio, choisit quant à lui les formes juridiques de la « compagnie ». Dans la « compagnie », deux artistes indépendants se lient pour un temps déterminé afin d'obtenir plus de commandes et contrôler plus facilement une grande partie du marché. Ce rapport de complémentarité économique élargit énormément l'horizon du vieil atelier. Dans la « compagnie », les personnalités ne tendent pas à se fondre. Mais les deux artistes collaborent selon des méthodes rationnelles de répartition du travail. Donatello, bien qu'il soit le meneur de jeu, n'arrivera jamais à faire de Michelozzo son alter ego, pas même d'un point de vue purement artistique. On ne connaît pas aujourd'hui, par insuffisance de documents historiques, quel type de rapports économiques Masolino et Masaccio décidèrent d'instaurer entre eux, en cette même année 1425 qui a vu naître la « compagnie » de Donatello et de Michelozzo. Cependant, tout laisse croire que les deux peintres furent, en droit et en fait, sur un pied d'égalité absolue. Il n'est pas douteux que l'« étourdi » Masolino n'a jamais été capable de comprendre et de s'approprier les innovations de son jeune compatriote. Mais il faut aussi se demander jusqu'à quel point il a vraiment voulu le faire, et s'il a vraiment cherché à dépasser un accord stylistique capable de donner à l'œuvre une cohérence suffisante pour que les commanditaires ne voient pas la différence de main. Il est vrai qu'en ce qui concerne les fresques de la chapelle Brancacci la présence des deux mains sur le même morceau de fresque (au centre de la scène qui comprend La Résurrection de Tabitha) montre que, au moins à un certain moment, les deux artistes travaillèrent côte à côte. Mais cela ne fut certainement pas le cas pendant toute la durée des travaux que Masolino commença probablement seul en 1424 et qui furent continués en 1425-1427 par le seul Masaccio. Il en fut de même pour les autres œuvres où les deux artistes collaborèrent : Sainte Anne, la Vierge avec l'Enfant et des anges (1424-1425, musée des Offices, Florence) ; les fresques de la chapelle Branda (1425-1431, Saint-Clément, Rome) ; enfin, le triptyque à deux faces qui se trouvait autrefois à Sainte-Marie-Majeure à Rome (1425-1431 ; la partie centrale avec La Fondation de Sainte-Marie-Majeure et L'Assomption est actuellement au musée Capodimonte de Naples ; le panneau de gauche avec Saint Jérôme et saint Jean-Baptiste et Saint Libère et saint Matthieu est à la National Gallery de Londres ; le panneau de droite avec Saint Pierre et saint Paul et Saint Jean l'Évangéliste et saint Martin appartient à la Johnson Collection de Philadalphie). En ce qui concerne les fresques de la chapelle Brancacci, on a déjà établi depuis longtemps que Masolino a travaillé aux deux figures d'Adam et d'Ève à une époque antérieure à sa rencontre avec Masaccio. Il continua ensuite, en cherchant à suivre comme il le pouvait les innovations de son compagnon. Il réalisa la majeure partie de La Prédication de saint Pierre et de la double scène avec La Guérison de l'infirme et la résurrection de Tabitha. À la chapelle Branda de Saint-Clément à Rome, ce sont au contraire les parties hautes, vraisemblablement les plus anciennes, l'arc d'entrée, l'intrados, la voûte et la paroi du fond avec la Crucifixion, qui montrent ce clair-obscur très dense et ces amples formes que peint Masolino quand il veut imiter Masaccio. Mais la distribution spatiale de la grandiose Crucifixion et l'ange de l'Annonciation ressortissent, comme on l'a observé, à la conception moderne de la perspective qui fut celle du jeune maître ; enfin l'on pense généralement que l'Histoire de sainte Catherine et de saint Ambroise, peinte sur les parois, est postérieure à sa mort. Quant au triptyque de Sainte-Marie-Majeure, on sait ce qui a été peint par Masaccio lui-même : Saint Jérôme et saint Jean-Baptiste, à quoi nous proposerons d'ajouter certaines parties de Saint Pierre et saint Paul, les pieds et la main gauche de saint Pierre, toute la draperie bleue du bras droit de saint Paul et sa main gauche qui tient le livre. Masolino, pour sa part, ne cherche à imiter la grande manière de son jeune confrère que dans les figures des saints des panneaux latéraux, cependant que, dans la narration miraculeuse qui couvre les deux faces du panneau central, même les traces de perspective renaissante qu'on y relève appartiennent à une conception essentiellement « cosmopolite » de la peinture. Du point de vue de la chronologie, cela ne signifie pas que ces œuvres aient été réalisées à une date antérieure à la rencontre avec Masaccio. Selon toutes probabilités (comme pour l'Histoire de sainte Catherine et de saint Ambroise de Saint-Clément), c'est le contraire qui est vrai. Cela est confirmé par les fresques splendides dont Masolino décorera après 1432, pour le même commanditaire que celui de la chapelle de Saint-Clément, le baptistère de Castiglione d'Olona. Dans l'Histoire de saint Jean-Baptiste, Masolino reviendra en effet, avec beaucoup de naturel, au style doux et fleuri, à la lumière pure, à l'espace modulé jusqu'à l'infini de ses œuvres de jeunesse, antérieures à sa brève collaboration – qui ne durera pas plus de quatre années (encore en passa-t-il la moitié en Hongrie) – avec le jeune novateur.

La logique qui préside à la distribution des parties exécutées par les deux maîtres dans toutes ces œuvres semblerait donc celle d'interventions successives. Ces interventions purent avoir lieu en des temps et en des lieux relativement espacés, sur des œuvres qui sont restées longtemps en chantier et que continuait celui qui à ce moment-là se trouvait sur place et avait le temps et la volonté d'y travailler. Si l'atelier médiéval est en décadence, il est évident que l'on est encore bien loin de l'« œuvre autographe », au sens moderne du terme. L'éventualité qu'un peintre (ou une équipe, ou une « compagnie » de peintres) puisse avoir en même temps deux chantiers dans deux villes différentes n'est nullement exclue. Sur ce point aussi, Giotto fut un précurseur. Il avait ouvert deux chantiers à la fois au temps où il peignait les fresques de Saint-François à Assise et de Saint-Jean-de-Latran à Rome. Aujourd'hui encore, c'est une pratique commune chez les artisans, en période de pénurie, que d'accepter n'importe quelle commande, indépendamment de toute possibilité réelle de les réaliser. On commence immédiatement les travaux, de façon qu'ils ne soient pas confiés à d'autres, sauf à les interrompre presque aussitôt pour mener à terme les tâches que l'on avait acceptées précédemment.

Le retour inattendu de Masolino, après la mort de Masaccio, dans le groupe des peintres du « gothique tardif » constitue, si l'on y réfléchit bien, la meilleure preuve que la collaboration de deux hommes avait eu une base éminemment pratique et qu'elle ne mettait pas profondément en cause les convictions artistiques des deux peintres.

La postérité

Masaccio mourut à l'âge de 27 ans dans des conditions mystérieuses dans un voyage à Rome avec Masolino da Panicale.

Il est considéré comme le plus grand peintre de la Première Renaissance et est traditionnellement présenté comme le premier peintre moderne. Il a en effet introduit dans l'art occidental la notion de vérité optique, de perspective et de volume.

Œuvres

Baptême des néophytes.

Chapelle Brancacci, église Santa Maria del Carmine (Florence), (1424-1428), fresque :

Adam et Ève chassés du Paradis, 208 × 88 cm

Le Paiement du tribut, 255 × 598 cm,

Le Baptême des néophytes, 255 x 162 cm

La Résurrection du fils de Théophile et L'Intronisation de saint Pierre5 (complété par Filippino Lippi)

Saint Pierre guérissant avec son ombre6

Saint Pierre distribuant les aumônes et la Mort d'Ananie, fresque, 230 × 162 cm

Polyptyque de Pise (1426)

Polyptyque de Pise, reconstitué

selon G. Von Teuffel.

Madonna col Bambino, National Gallery, Londres

Crucifixion (Christ en Croix entouré de Marie, Jean et Marie-Madeleine), musée Capodimonte de Naples

San Paolo, Museo Nazionale di San Matteo (Pise)

Sant'Andrea, Jean Paul Getty Museum, Los-Angeles

Storie di San Giuliano e Nicola, panneaux de polyptyque, Staatliche Museen, Berlin

L'Adoration des mages, panneau de la prédelle 21 × 61 cm, Gemäldegalerie, Berlin

Martyre de saint Pierre et saint Jean-Baptiste8, predelle, Staatliche Museen, Berlin

Santo Carmelitano, morceau de pilastre, Staatliche Museen

Santo Carmelitano, morceau de pilastre, Staatliche Museen

Santo Vescovo, morceau de pilastre, Staatliche Museen

San Girolamo, morceau de pilastre, Staatliche Museen

Saint André, Jean-Paul Getty Museum.

Arrivée des mages, détail d'une prédelle du polyptyque de Pise

(1426) démembré et dispersé.

Crucifixion, panneau supérieur

polyptyque de Pise

Musée Capodimonte de Naples.

Autres Œuvres

Triptyque de l'église San Giovenale (1422), tempera sur panneau, Pieve di Cascia, Reggello

Desco da parto , sur la face : Scène de Naissance, au recto : Putto con animaletto, 1424-1425, (plateau peint d'accouchée), Gemaldegalerie, Berlin

Histoire de saint Julien, panneau du triptyque Carnesecchi, Musée Horne, Florence

Sant'Anna Metterza di sua mano la Madonna col Bambino e l'angelo reggicortina in alto a destra9, 1424, (avec Masolino da Panicale) tempera sur panneau, Galerie des Offices, Florence

Madonna del "solletico"10, 1426, Galerie des Offices, Florence

La Trinité ou Le Trône de grâce (1426-1428), fresque, 667 × 317 cm, Santa Maria Novella, Florence

Madonna dell'Umiltà (1423 - 1434), National Gallery of Art, Washington (œuvre complètement repeinte11 et présentée comme telle12

Orazione nell'orto e San Girolamo penitente13, Lindenau Museum, Altenburg

Santi Girolamo e Giovanni Battista14, polyptyque de Santa Maria Maggiore, National Gallery, Londres

Plateau d'accouchée, 1424-1425,

Gemaldegalerie, Berlin.

Jeune homme de profil

National Gallery, Washington

Madonna del Solletico, 1426

Musée des Offices, Florence.

Traités sur ses peintures

(it) Roberto Longhi, Masolino et Masaccio, 1983

Maurice Guillaud, Les fresques de Masaccio à la chapelle Brancacci, Guillaud, décembre 1992

Posté le : 20/12/2014 19:27

Edité par Loriane sur 22-12-2014 00:02:40

|

|

|

|

|

Puvis de Chavannes |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57813

|

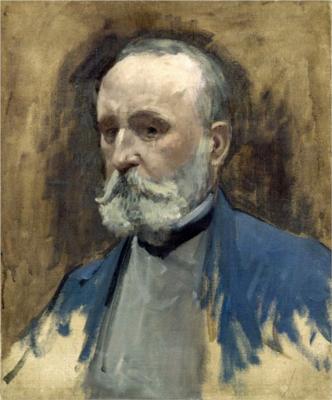

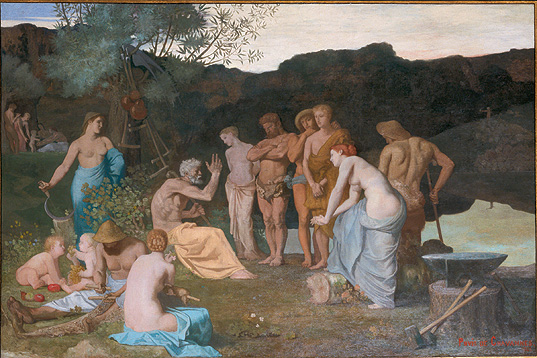

Le 14 décembre 1824 naît Pierre Cécile Puvis de Chavannes

à Lyon mort à 73 ans, à Paris le 24 octobre 1898, peintre français, considéré comme une figure majeure de la peinture française du XIXe siècle. Il a pour maîtres Henry Scheffer, Thomas Couture, et pour élèves Henry Daras - Émile Dezaunay, appartenant au mouvement artistique Symboliste, il est influencé par Ingres, Théodore Chassériau, et il influença Odilon Redon et Maurice Denis.

En Bref

La révélation des fresquistes primitifs lors de deux séjours en Italie 1846-1848 et l'exemple de Chassériau ont guidé ses premiers pas dans la peinture murale, moyen d'expression qu'il privilégiera tout au long de sa carrière : cycles des musées d'Amiens 1861-1882, de Marseille palais de Longchamp, 1867-1869, de Lyon le Bois sacré cher aux arts et aux Muses, 1884-1886 ; grands ensembles parisiens du Panthéon 1874-1898, Vie de sainte Geneviève, de la Sorbonne 1886-1889 et de l'Hôtel de Ville 1887-1894. Son art, classique et idéaliste, d'un symbolisme simple et d'une grande sobriété d'exécution, remarquable également dans ses tableaux de chevalet le Pauvre Pêcheur, 1881, musée d'Orsay, a influencé des peintres aussi divers que Redon, Gauguin, Seurat, Maurice Denis et les nabis, Matisse, etc.

Puvis n'est pas le peintre froid et académique dont l'image s'est peu à peu imposée au public au cours du XXe siècle. Jusqu'à la dernière décennie de sa vie, son œuvre fut l'objet de vives critiques et de controverses, surtout de la part des milieux officiels. En revanche, les peintres d'avant-garde, de Gauguin à Seurat, lui portèrent toujours la plus vive admiration, et l'on ne saurait oublier non plus que Puvis soutint un Courbet, un Bazille, un Degas, au moment où ils étaient le plus vivement attaqués. Né à Lyon, sa formation repose avant tout sur la tradition idéaliste de cette importante école provinciale et sur la leçon des maîtres de la Renaissance qu'il découvre en Italie, au milieu du siècle. L'exemple de Chassériau le marque aussi très fortement, et les décorations de celui-ci pour la Cour des comptes 1848 l'orientent définitivement vers la peinture murale qui constitue la part la plus importante de son œuvre, encore qu'il n'ait pas peint véritablement à fresque, mais sur des toiles collées ensuite sur le mur dites marouflées. Ses débuts sont difficiles, et il essuie plusieurs refus jusqu'à ce qu'une médaille vienne récompenser, en 1861, Bellum et Concordia Amiens. C'est le début d'une longue suite de décors muraux qui culmine avec la Vie de sainte Geneviève au Panthéon 1874-1878, puis 1896-1898, le grand escalier du musée de Lyon 1883-1886, l'Allégorie des sciences à la Sorbonne 1887, l'escalier de l'Hôtel de Ville 1891-1894 et la bibliothèque de Boston 1894-1896. Mais les peintures de chevalet ont leur importance ; L'Espérance env. 1871, musée d'Orsay, Paris et Le Pauvre Pêcheur 1881, musée d'Orsay sont des œuvres capitales dans l'histoire de la peinture : la nouveauté de leur conception formelle tout autant que leur inspiration pèsent d'un poids déterminant dans l'œuvre d'un Gauguin, d'un Seurat ou encore dans celle des nabis, comme Maurice Denis ; et Puvis est incontestablement l'un des patrons du mouvement symboliste, bien qu'il se soit toujours défendu lui-même de travailler en ce sens. La peinture plate, l'application très sobre de la touche, la construction savante de la toile, l'élaboration du sujet faisaient un contrepoids utile à la liberté et au bariolage impressionniste, délibérément tourné vers le temps qui passe. Puvis, auquel cinq cent cinquante artistes des tendances les plus opposées rendirent hommage lors d'un grand banquet présidé par Rodin, en 1895, est l'un des maîtres de la peinture française.

Sa vie

Appartenant à une famille de la grande bourgeoisie lyonnaise, il reçut une solide éducation classique. Après des études de rhétorique et de philosophie au lycée Henri-IV de Paris, il fait un premier voyage en Italie, puis commence à étudier la peinture auprès de Henry Scheffer. Attiré par la peinture, il passa un an dans l'atelier d'Henri Scheffer, mais ne découvrit sa vocation qu'en voyageant en Italie en compagnie de Bauderon de Vermeron. Celui-ci le présenta à Delacroix, qui l'accepta parmi ses élèves. Le maître ayant dispersé son atelier quelques semaines plus tard, Puvis étudia plusieurs mois chez Couture, puis, en 1852, s'installa dans un atelier de la place Pigalle, où il réunit, pour dessiner le modèle vivant, trois amis convaincus : Bida, Picard et le graveur Pollet.

Il fait ensuite un deuxième séjour en Italie et étudie brièvement auprès d'Eugène Delacroix, puis dans l'atelier de Thomas Couture. Il est marqué par les grandes peintures murales de Théodore Chassériau, exécutées pour l'escalier de la Cour des comptes entre 1844 et 1848 détruites en 1871. Il ne trouve véritablement sa voie qu'à l'âge de trente ans en réalisant le décor de la salle à manger de la résidence campagnarde de son frère Les Quatre Saisons, Le Retour de l'enfant prodigue.

Ses débuts au Salon sont difficiles. Il est plusieurs fois refusé et quand enfin il expose, il est sévèrement critiqué. Puis, en 1861, il remporte un premier succès avec La Guerre et La Paix. La première est achetée par l'État français. Puvis offre la seconde, complétée en 1863 par Le Repos et Le Travail, et en 1865 par Ave Picardie nutrix, puis quinze ans plus tard par Ludus pro Patria. Ce décor exceptionnel sur le plan thématique et stylistique est représentatif du traitement novateur que Puvis apporte au genre allégorique dont il devient à la fin du XIXe siècle le plus brillant représentant. A son petit atelier de Pigalle, il ajoute rapidement un plus grand, à Neuilly. Il vit avenue de Villiers, auprès de la princesse roumaine Marie Cantacuzène 1820- juillet 1898, qu'il rencontre en 1856, sans doute dans l'atelier du peintre Théodore Chassériau dont elle est l'amie. Il l'épouse en 1898. Elle a une influence considérable sur lui, devenant sa compagne, sa collaboratrice, son inspiratrice. Il en fait en 1883 un portrait, aujourd'hui visible au musée des beaux-arts de Lyon. Elle lui sert également de modèle pour la Salomé de la Décollation de Saint-Jean-Baptiste, pour Radegonde de l'Hôtel de ville de Poitiers, et pour la Sainte-Geneviève du Panthéon de Paris.

Puvis de Chavannes réalise de grands décors muraux : au Palais Longchamp à Marseille 1867-1869 à l'Hôtel de Ville de Poitiers 1870- 1875, à l'Hôtel de Ville de Paris 1887-1894, à la Bibliothèque publique de Boston 1881-1896. À ceux-ci s'ajoutent trois ensembles exceptionnels, celui du Panthéon de Paris, où il traite de la vie de Sainte Geneviève 1874-1878 et 1893-1898 ; le décor de l'escalier du musée des beaux-arts de Lyon 1884-1886 avec le Bois sacré cher aux Arts et aux Muses complété par Vision antique, Inspiration chrétienne et deux figures représentant le Rhône et la Saône ; et enfin le grand décor de L'amphithéâtre de la Sorbonne à Paris 1886-1889, qui développe le thème du Bois sacré. Chacun de ces décors donne lieu à des études, copies, répliques, cartons préparatoires qui popularisent l'œuvre de Puvis en particulier à l'étranger.

Par cette œuvre décorative immense, mais aussi avec des tableaux de chevalet d'un symbolisme novateur, il conquiert l'admiration d'une génération entière, influençant non seulement les idéalistes tels que Odilon Redon, Henri Martin, Alphonse Osbert, Alexandre Séon, Émile-René Ménard ou Ary Renan, mais aussi les Nabis, Paul Gauguin, Georges Seurat, Maurice Denis, et même le jeune Pablo Picasso dont nombre d'œuvres de jeunesse lui sont redevables.

En 1874, l'hôtel de ville de Poitiers reçut 2 nouvelles décorations de l'artiste, qui y abordait, pour la première fois, les thèmes religieux : Charles Martel sauvant la chrétienté par sa victoire sur les Sarrasins et surtout Sainte Radegonde écoutant une lecture du poète Fortunat expriment sa compréhension profane des vertus médiévales.

Devant ces œuvres si nouvelles, la critique réagit avec vigueur : d'aucuns, comme Charles Blanc, About, Castagnary, hurlèrent au barbouilleur ; d'autres, comme Delécluze, Théophile Gautier, Paul de Saint-Victor, Théodore de Banville, le défendirent avec enthousiasme et, plus particulièrement Claude Vignon, une des premières laudatrices de l'artiste à qui elle avait demandé, en 1866, le décor mural du hall de son hôtel parisien : quatre peintures allégoriques aujourd'hui dispersées trois à Paris, musée d'Orsay, une au musée de Kurashiki, Japon.

Puvis, maintenant sûr de lui, désirait arriver à l'accord parfait entre la surface plane du mur et ses compositions décoratives, où il supprimait volontairement tout modelé, jouant seulement de l'équilibre des masses, de l'arabesque de la ligne et de l'harmonie en camaïeu de couleurs adoucies. Il adaptait pour ces vastes toiles, marouflées sur le mur, mais traitées plastiquement comme des détrempes, la leçon picturale des fresques du quattrocento florentin et de Giotto. Paradoxe, d'ailleurs, que cet intérêt pour les débuts de la conquête de la troisième dimension de la part de l'artiste, qui, le premier, chercha à nier la grande tradition dont il était l'héritier. Il exécuta ensuite successivement ses trois plus célèbres décorations pour le musée de Lyon, la Sorbonne et le Panthéon. Dans son Bois sacré cher aux Arts et aux Muses, commandé en 1883 par la ville de Lyon pour le palais des Arts, il exprime ses convictions les plus intimes : les Muses, hiératiques et tendres, confient au poète et à l'artiste adolescents les secrets sublimes de l'esprit. Le peintre compléta cette délicate allégorie par sa Vision antique, à la sérénité mélancolique, et par son Inspiration chrétienne, où il rend un silencieux hommage à Fra Angelico. Il développa pour le grand amphithéâtre de la Sorbonne ce thème de la culture qu'il avait déjà effleuré dans son Inter artes et naturam 1890, musée de Rouen. L'équilibre rythmé de la composition et la beauté grave des figures en font une méditation plastique d'une grande qualité. L'Enfance de sainte Geneviève, au Panthéon, commandée en 1874, fut l'œuvre primordiale de sa carrière. Dans ce vaste ensemble décoratif, où l'histoire prime le style, on mesure l'apport original de Puvis de Chavannes, délaissant l'anecdote pour donner toute sa place au mur.

Le peintre atteint, dans ces 3 œuvres, à une solennité calme, à une grâce simple qui font de lui le plus grand des décorateurs de la fin du XIXe s. Mais il y mêlait parfois un peu de cette émotion purificatrice qu'inspirait la nature à Rousseau. Puvis de Chavannes se révéla, en effet, paysagiste sensible : il entourait ses allégories et ses idylles pastorales de paysages de prairies, de vallons et de forêts qui évoquent, transcrits poétiquement, la campagne d'Île-de-France, les molles collines de Picardie et les brumes lyonnaises sur les étangs. Il y plaçait, avec une grande justesse d'observation, le paysan au labour, le bûcheron et sa famille, le pâtre et ses troupeaux ; il ne s'agit pas ici d'un réalisme social à la Courbet, mais plutôt d'une vision virgilienne des travaux des champs.