Tous les messages Tous les messages

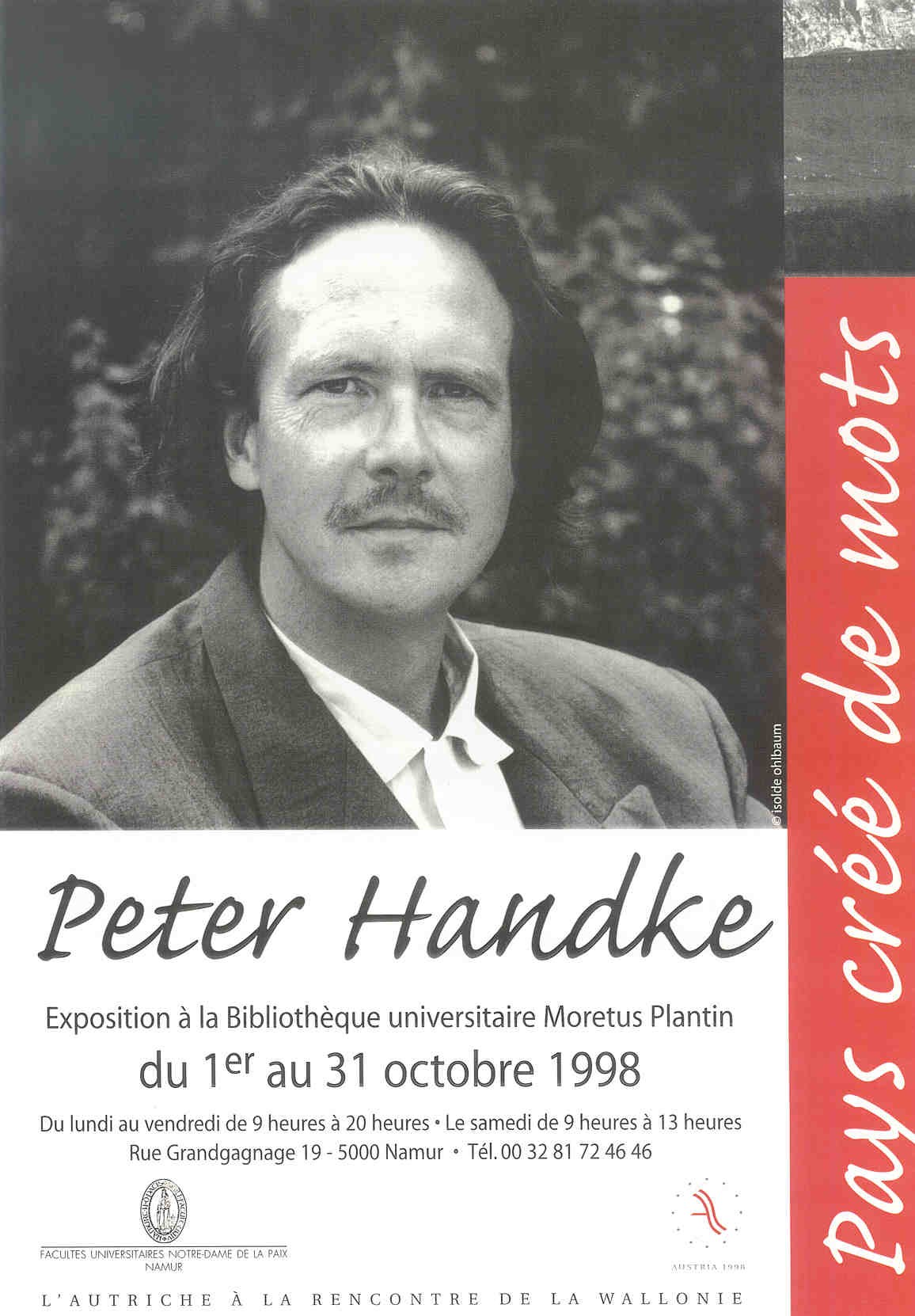

#91

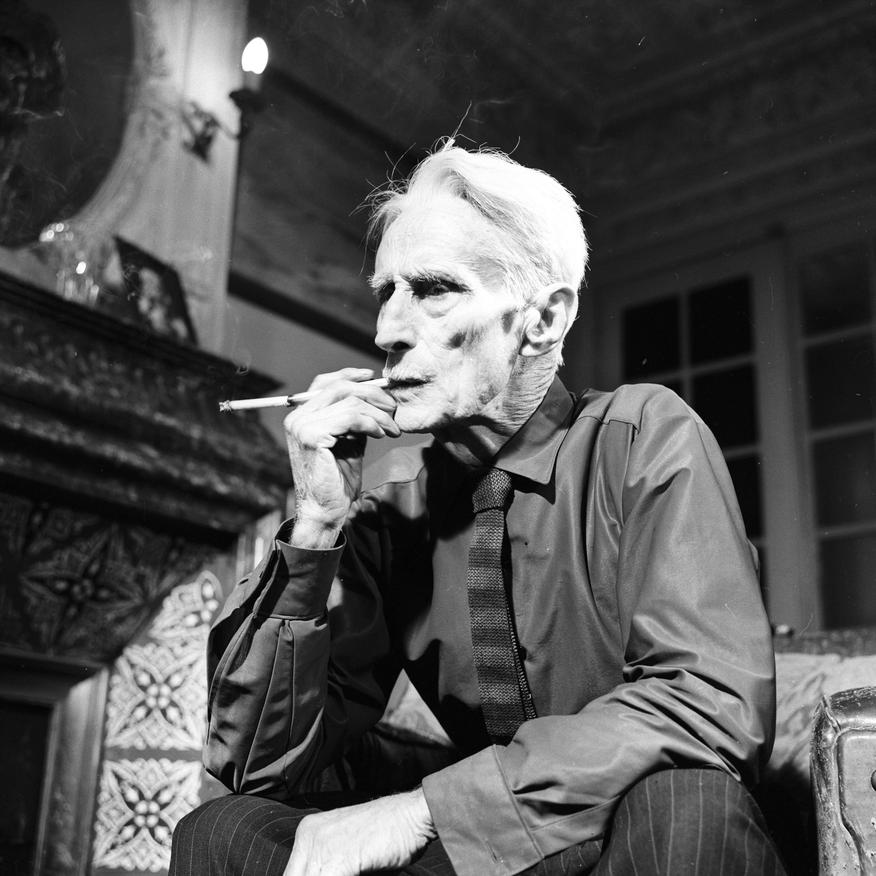

Henry de Monfreid

Loriane

Posté le : 13/12/2015 16:10

Le 13 décembre 1974 à 95 ans meurt Henry de Monfreid,

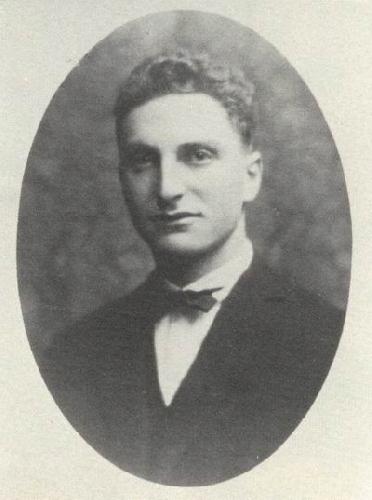

à Ingrandes dans l'Indre, il naît à La Franqui, commune de Leucate Aude le 15 novembre 1879 commerçant et écrivain aventurier et navigateur français.récits autobiographiques, roman d'aventures, souvenirs. Il écrit des Œuvres principales, ses ŒuvresLes les plus connues sont Secrets de la mer Rouge en 1931, Aventures de mer en 1932, La croisière du hachich en 1933. Il a mis en scène sa vie aventureuse, centrée sur la mer Rouge et l'Éthiopie de 1911 à la Seconde Guerre mondiale, dans de nombreux livres, autobiographies et romans, publiés à partir de 1931. Une exposition intitulée En mer Rouge, Henry de Monfreid photographe lui a été consacrée au Musée national de la Marine à Paris du 17 mai 2006 au 2 octobre 2006. En bref Aventurier, explorateur, écrivain, Henri de Monfreid est mort, à quatre-vingt-quinze ans, dans sa maison d'Ingrandes (Indre). Il passa la majeure partie de sa vie sur les rivages de la mer Rouge, où il mena une vie d'aventures qui lui inspira la plupart de ses romans. Rien ne semblait le destiner à une vie aventureuse. Après avoir échoué au concours d'entrée à Polytechnique, il rompt avec sa famille et subsiste en s'essayant aux métiers de courtier, de chimiste, de laitier en gros. Ce n'est qu'en 1911 qu'il débarque à Djibouti afin d'y occuper un emploi obscur dans une maison de commerce. Le choix de l'Afrique n'est pas fortuit : son père, peintre et graveur, lui a donné le goût de l'exotisme en lui parlant de son ami Gauguin, dont il reçoit des toiles de Tahiti. À trente-deux ans le voilà saisi par l'éblouissement des tropiques. À bord de son bâtiment, l'Altaïr, il commence à explorer les rivages de la mer Rouge où il deviendra, au gré de la fortune, pêcheur de perles, transporteur d'armes, contrebandier de tabac et de hachisch. Lors de la Première Guerre mondiale, qui ruine ses entreprises, il fait de l'espionnage contre les Turcs, au service de la France. La paix revenue, il rencontre Joseph Kessel. Sur ses conseils, il entreprend le récit de ses aventures. En 1932, il publie coup sur coup Les Secrets de la mer Rouge et Aventures de mer. Le voilà célèbre. Gagné par le goût d'écrire, il se livre, pendant cinq ans, à une production fiévreuse. En 1935, par exemple, il ne publie pas moins de huit volumes, parmi lesquels Le Drame éthiopien, Les Espions d'Ato Joseph, L'Île aux perles... Puis ce sont Trafic d'armes en mer Rouge, Le Roi du Toukan, L'Enfant sauvage, Le Roi des abeilles... Son dernier ouvrage, Le Feu Saint-Elme, paraît en 1973. Son séjour préféré, l'Éthiopie, lui est interdit en 1932 après une brouille avec le négus. Il y revient en 1936 avec l'armée italienne. Lorsque, au cours de la Seconde Guerre mondiale l'Éthiopie est libérée, il est jeté en prison par les Anglais. Échappant de justesse à la condamnation à mort, il gagne alors le Kenya avec sa seconde épouse. En 1947, il s'installe dans sa propriété d'Ingrandes, aux confins de la Sologne. Il y poursuit ses écrits : La Triolette, Le Bracelet d'argent, Du Harrar au Kenya à la poursuite de la liberté, Le Naufrageur, L'Homme sorti de la mer, Le Cimetière des éléphants, La Route interdite. Son œuvre supporte mal les analyses et les classifications. Ses romans, ses récits, inspirés d'une vie qui ressemble à un conte oriental, d'une psychologie sommaire et d'une écriture rapide, n'en sont pas moins attachants ; on y retrouve sans cesse le goût de l'action, la violence de l'aventure et la chaleur de l'amitié à travers des intrigues insolites ayant pour cadre l'Afrique abyssine. Pierre Ripert Sa vie Henry de Monfreid est le fils de George-Daniel de Monfreid, peintre, graveur et collectionneur d'art, et de Marie-Amélie Bertrand généralement appelée Amélie. Sa jeune enfance s'écoule à la petite station balnéaire de La Franqui Leucate où la famille de sa mère exploite un établissement pour vacanciers. Dès cette époque, le jeune Henry développe un goût marqué pour la voile et le large en naviguant avec son père sur les voiliers de ce dernier, d'abord le Follet, puis l'Amélie, un yacht de 22 mètres, notamment lors d'une traversée de Port-Vendres à Alger alors qu'il a 5 ans. À 7 ans, il va rejoindre ses parents à Paris où on l'inscrit à l'École alsacienne. Son père fréquente assidument la bohème, peintres ou écrivains, qu'il reçoit dans son appartement bourgeois. Monfreid va donc côtoyer des peintres comme Matisse et Gauguin. Durant l'été, et jusqu'à la mort de sa mère en 19028, il continuera de passer ses vacances à La Franqui. La Franqui. Henry devient le petit maître d'un domaine hôtelier en plein essor9. George-Daniel de Monfreid à bord du Follet. Ma première jeunesse passée à l'ombre du cap de Leucate et, plus tard, la navigation sur le voilier de mon père m'avaient mis au cœur la nostalgie de la mer, au point de me faire sacrifier les situations les plus enviables . Il a 13 ans lorsque ses parents se séparent et quittent Paris, et le jeune Henry est placé en pension pour qu'il n'ait pas à quitter son école. En 1892, il entre au lycée à Carcassonne où habite alors sa mère. Il passe son premier bac en 1896, retourne à Paris et prépare Centrale au Lycée Saint-Louis où il est interne. Il obtient d'assez bonnes notes et décroche même des distinctions mais il étouffe entre les quatre murs du lycée et se laisse aller à des frasques. Il se fait renvoyer, mais l'examen étant proche, il est réadmis comme externe. Il rate l'examen de peu. Henry de Monfreid ne fera donc pas carrière comme ingénieur des Chemins de fer et devra trouver un autre moyen d'existence. Il lui restera de ses études d'ingénieur un goût et une facilité pour les sciences et les techniques qui lui seront d'une grande utilité en mer Rouge lorsqu'il se mettra à construire des bateaux ou devra réparer en haute mer un moteur en panne. En 1900, Henry, qui vit depuis quelques mois avec sa nouvelle compagne Lucie, se voit contraint d'entamer son service militaire. Il cherche en vain à obtenir un sursis et finalement réussit à se faire réformer en simulant une congestion pulmonaire après avoir aspiré de l'hypochlorite de chaux mélangé à de l'acide chlorhydrique. Monfreid vit pendant plusieurs années de petits boulots. Il décroche un emploi de colporteur au Planteur de Caïffa, où il se tire assez bien d'affaire et monte même en grade, mais son père lui fait quitter ce métier de « tireur de sonnettes » en lui promettant une rente mensuelle. Après une brève carrière comme chauffeur de maître, il se fait engager à la société Maggi où il devient rapidement un contrôleur de la qualité du lait. Mais Monfreid rêve d'être son propre patron: il démissionne et achète une affaire d'élevage de volaille avec l'argent reçu de son oncle dans le cadre du procès en captation d'héritage. Manque de chance, les poulets meurent tous et l'entreprise fait faillite. Maggi le réengage et il réussit à se faire nommer chef de ramassage à Fécamp, pour être près de la mer. Traficoter avec la qualité du lait et du beurre est un fléau à l'époque et Monfreid s'y laisse prendre. Il est en mer sur sa barque lorsque le représentant juridique de son employeur arrive à Fécamp pour le congédier. Monfreid, qui rêve de plus en plus à une carrière maritime, songe à se présenter à l'examen de capitaine au long cours mais il se laisse convaincre de mettre à profit ses connaissances de l'industrie laitière et il achète une petite laiterie près de Melun. Manque de chance encore un fois: Melun est très touchée par les débordements de le Seine en 1910 et la laiterie, isolée pendant des semaines, perd ses clients. Au même moment, il est gravement atteint de la fièvre de Malte qui manque l'emporter et qui le cloue au lit pendant des mois. La laiterie est vendue à perte. Ses rapports avec Lucie se sont dégradés avec le temps et c'est au cours de sa convalescence chez son père qu'il décide de mettre fin à sa relation de dix ans. C'est aussi durant sa convalescence qu'il fait la connaissance d'Armgart Freudenfeld, une jeune Allemande à qui Georges-Daniel donne des cours de peinture, et qui épousera Henry en 1915. Je revois encore la silhouette de l'Oxus... Monfreid, qui termine sa convalescence, cherche une piste pour partir et mettre la plus grande distance possible entre son passé, notamment Lucie, et lui. Justement, un ami connaît un négociant en Éthiopie, Gabriel Guigniony. Quelques jours plus tard, Monfreid apprend qu’il est engagé à l’essai comme agent de factorerie au salaire de 150 francs par mois. Cet emploi est loin d’être le pactole, il doit payer son propre voyage pour Djibouti et n’a aucune garantie d’emploi. Mais cela n'a aucune importance: Monfreid veut partir. À la mi-août 1911, il embarque à bord du vapeur l'Oxus comme passager de troisième classe à destination de Djibouti. Dans la Corne de l'Afrique Il fait d'abord le négoce du café et de peaux en Éthiopie puis, attiré par la mer, il s'installe à Djibouti fin 1913 où il achète un boutre, baptisé le Fath-el-Rahman, et avec lequel il amorce la vie aventureuse qui fera l'objet de son premier récit autobiographique : Les Secrets de la Mer Rouge. Plus tard, installé à Obock, il construit ses navires avec ses propres moyens, dont le plus célèbre, l'Altaïr, goélette de 25 mètres avec seulement 2 mètres de tirant d'eau et gréé de voiles auriques, lui permettra de fréquenter les rives de la mer Rouge cernée de bancs de récifs. Sa connaissance des mouillages et des ports en fait une source de renseignements utile à la France pendant la Première Guerre mondiale. Le Djibouti colonial de Monfreid Il entame ensuite une vie de contrebandier, se convertit à l'islam en 191425, religion de son équipage, se fait circoncire, et prend le nom d'Abd-el-Haï (esclave du vivant). Selon Guillaume de Monfreid, sa conversion était une conversion de circonstance. Il continue : je ne crois pas qu'il fût plus attaché à un rite qu'à un autre, parce que de toute façon, ce n'était pas un homme pour qui le spirituel avait beaucoup d'importance. Il était trop noyé dans l'action. Et puis, ayant découvert la vraie liberté, il ne veut plus de carcan. De même, Henry de Monfreid a été enterré selon le rite catholique. Il vit de différents trafics, perles il arrête vite ce commerce qui n'est plus lucratif après que les Japonais inventent la perle de culture, armes, haschisch, et même morphine (qu'il achète en gros en Allemagne au laboratoire pharmaceutique qui produit la drogue, et qu'il revend aux riches Égyptiens, ce qui lui vaut des démêlés avec la justice et mêmes quelques brefs séjours en prison. Monfreid s'est toujours défendu d'avoir pratiqué la traite des Noirs entre l'Afrique et l'Arabie, qui persistait encore en 192526. Cependant dans sa correspondance il explique avoir des femmes asservies. Dans son journal de bord, il raconte que pendant la Première Guerre mondiale, les autorités françaises lui demandent d'aller espionner les positions turques sur la côte du Yémen en prenant des photographies. Obock. Maison de Monfreid. Obock, depuis qu’il a cessé d’être le chef-lieu de la colonie, est redevenu une bourgade indigène; son déclin a été consommé par l’abandon total dans lequel il a été laissé durant les années qui ont suivi la guerre. Vers la fin de la guerre, il s'installe définitivement avec sa famille à Obock, loin des regards inquisiteurs des gouverneurs et autres coloniaux de Djibouti ; sa maison est près du rivage, ce qui permet à sa femme de disposer des lumières sur la terrasse si la vedette des gardes-côtes est à l'affût. Entièrement absorbé dans ses projets, Monfreid est presque toujours absent et sa femme souffre de ses longues absences et de la chaleur accablante des lieux. Elle et les enfants se réfugient fréquemment aux monts Mabla dans l'arrière-pays d'Obock, qui offrent un peu de fraicheur. Au début des années vingt, il se fait construire une petite maison à Araoué, près de Harar en Éthiopie et il y passe la saison chaude avec sa famille. Avec ses trafics, en particulier la vente de hashish en Égypte, il a fait assez de bénéfices pour acheter une minoterie et construire une centrale électrique a Diré Dawa, ville-champignon surgie au pied de Harar lors de la construction du premier tronçon du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Les Secrets de la Mer Rouge, premier récit autobiographique Monfreid fait la connaissance de Paul Vaillant-Couturier ainsi que de Joseph Kessel, fascinés par sa personnalité. Kessel lui conseille d'écrire. Monfreid tire de ses aventures dans la mer Rouge, les eaux littorales de la Corne de l'Afrique et le détroit de Bab-el-Mandeb Porte des Pleurs en arabe des romans et nouvelles captivants, où les observations maritimes et ethnologiques pertinentes et vécues voisinent avec les descriptions cyniques d'exploits de contrebande exercés livraisons d'armes, de haschich ou de morphine. Ses romans remportent un franc succès dans les années 1930. Il est également correspondant de presse pour plusieurs journaux parisiens. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, il soutient les Italiens, notamment pendant leur conquête de l'Éthiopie en 1935. Proche conseiller du général Rodolfo Graziani, Henry de Monfreid fait tout pour rencontrer le Duce Mussolini afin de pouvoir se joindre aux troupes italiennes. Il participe à quelques missions aériennes italiennes sur les territoires éthiopiens et manque d'être blessé en vol Les Guerriers de L'Ogaden, 1935. Après la débâcle de l'armée du Duce en Éthiopie devant les armées alliées en 1941, Monfreid est arrêté par les Britanniques et déporté au Kenya. Il raconte cette épopée dans le livre Du Harrar au Kenya. Libéré, il vit de chasse et de pêche sur les pentes du Mont Kenya, épisode qui lui inspirera d'autres romans comme Karembo. Après la Seconde Guerre mondiale Il retourne en France en 1947 et s'installe dans une grande maison à Ingrandes, dans l'Indre, où il peint, joue du piano, et surtout écrit. Les habitants de ce petit village de la « France profonde » resteront en plusieurs circonstances perplexes devant le mode de vie de Monfreid, patriarche sans complexes. Ainsi, étant un opiomane d'habitudes régulières, il va à l'épicerie locale pour peser et diviser en doses journalières les têtes de pavots qu'il fait pousser dans son jardin. L'épicier n'y voit pas matière à s'alarmer, d'autant que Monfreid est un bon client : il achète de grosses quantités de miel, qui lui permettent de combattre la constipation opiniâtre entraînée par l'usage quotidien de l'opium. Quelqu'un s'avise cependant un jour de dénoncer Monfreid à la gendarmerie. L'affaire est abandonnée, l'opium n'étant à l'époque utilisé que par des artistes non conventionnels, tel que son ami Jean Cocteau. Par ailleurs Monfreid se flatte à plusieurs reprises dans son œuvre de savoir à merveille décourager et amadouer les officiels trop curieux, par la flatterie, le mimétisme, et l'étalage d'une apparente bonne foi. En 1958, à l'âge de 79 ans, Monfreid entreprend un voyage à La Réunion où réside son fils Daniel. Après une visite de l'île, il fait la connaissance de Guézé, un marin qui lui propose de rejoindre l'île Maurice à bord de son bateau portant le nom créole de Rodali ; Monfreid accepte à condition d'équiper le vaisseau d'une voile. Monfreid, son fils Daniel, Guézé et un matelot nommé Fanfan composent l'équipage, qui prend la mer le dimanche 3 août 1958. Malgré l'expérience du capitaine, le bateau dérive pendant plusieurs jours avant d'être finalement secouru au large de Tamatave, à Madagascar, plus de 8 jours après le départ de La Réunion. Monfreid et son équipage sont accueillis par M. Bossuet, un agent des Messageries maritimes. Après quelques jours de visite à Madagascar qui les conduisent de Tananarive où ils visitent le palais de la Reine et sont invités à dîner par le Haut Commissaire, André Soucadaux, puis à Mantasoa, Monfreid et son fils regagnent La Réunion. L'écrivain relate ce périple dans Mon Aventure à l'île des Forbans Grasset, 1958. À la mort de Monfreid, on se rend compte que les tableaux de maîtres qu'il disait tenir de son père, et qu'il hypothéquait quand le revenu tiré de ses livres était insuffisant, étaient des faux, peut-être peints par lui-même. Œuvres Récits autobiographiques Les secrets de la mer Rouge 1931 Aventures de mer Grasset, 1932 La croisière du hachich Grasset, 1934 La poursuite du Kaïpan Grasset, 1934 Le lépreux Grasset, 1935 Charras Pavois, 1947, réédité en 1962 sous le titre La cargaison enchantée, Grasset Du Harrar au Kénia Éditions du Triolet, 1949 L'homme sorti de la mer Grasset, 1951 Mon aventure à l’île des Forbans Grasset, 1958 Le Feu de Saint-Elme Laffont, 1973, réédité en 1992 sous le titre Mes vies d'aventures Contes et aventures Abdi - L'homme à la main coupée 1937 L'enfant sauvage Grasset, 1938 Karembo La Table Ronde, 1949 Djalia ou la Revanche de Karembo La Table Ronde, 1951 Le Cimetière des éléphants (La Table Ronde, 1952 Le Serpent rouge, ou la dernière mission de Karembo La Table Ronde, 1953 Wahanga La Vallée de la mort) Grasset, 1955 Pilleurs d’épaves Flammarion, 1955 L’esclave du batteur d’or Grasset, 1957 Le Sang du parjure Flammarion, 1958 Le Récif maudit Flammarion, 1961 La Sirène de Rio Pongo (lammarion, 1961 L’Homme aux yeux de verre Grasset, 1965 Les Deux Frères Grasset, 1969 Légende de Madjélis Grasset, 1997 Romans Le naufrage de la Marietta Grasset, 1934 Le Trésor du pèlerin Gallimard, 1938 Sir Henry Middleton ou l'amiral pirate Gallimard, 1938 Le secret du lac noir N.R.F, 1940 La triolette La Table Ronde, 1948 Le naufrageur La Table Ronde, 1950 Zulma Wapler, 1951 La route interdite Grasset, 1952 Sous le masque Mau-Mau Grasset, 1956 La Croix de fer forgé Grasset, 1966 Journalisme Vers les terres hostiles de l'Éthiopie Grasset, 1933 Le drame éthiopien Grasset, 1935 Les derniers jours de l'Arabie Heureuse N.R.F, 1935 Les guerriers de l'Ogaden N.R.F, 1936 Le masque d'or Grasset, 1936 L'avion noir Grasset, 1936 Ménélik tel qu’il fut Grasset, 1954 Le Radeau de la Méduse : comment fut sauvé Djibouti Grasset, 1958 Les Lionnes d’or d’Éthiopie Laffont, 1964 L'envers de l'aventure Dix volumes publiés chez Grasset entre 1953 et 1970 1 - La vocation de Caroline 1953 2 - L’oncle Locamus ou Caroline chez les bourgeois 1954 3 - Le capitaine à la caquette blanche 1957 4 - Le cap des Trois-Frères 1959 5 - L’exilé 1960 6 - L’abandon 1962 7 - Combat 1963 8 - La chute imprévue 1965 9 - L’ornière 1967 10 - L’escalade 1969 Correspondance Journal de bord Arthaud, 1984 Lettres d'Abyssinie. Écrits d'aventurier - Tome 1, édité par Guillaume de Monfreid, Paris, Flammarion, 1999, 233 p. Lettres de la mer Rouge. Écrits d'aventurier - Tome 2, édité par Guillaume de Monfreid, Paris, Flammarion, 2000, 315 p. Aventures extraordinaires 1911-1921, édité par Guillaume de Monfreid, Paris, Arthaud, 2007, 889 p. Contient Lettres d'Abyssinie Flammarion, 1999, Lettres de la mer Rouge Flammarion, 2000, des extraits de Journal de bord, Arthaud, 1984 et Lettres d'Égypte, Arabie, Érythrée, Inde et autres lieux Arthaud, 2007. Chanson Henry de Monfreid chante la mer, microsillon 33 tours, Polygram distribution, PY 899. Monfreid y interprète des chansons de marins accompagné à l'accordéon. L'enregistrement date de 1965. Il a paru également en CD en 1996 (RYM Music 191 677-2, Polygram distribution PY 899. Œuvres inspirées par Henry de Monfreid Ouvrages Giséle de Monfreid, Mes secrets de la Mer Rouge, France-Empire, 1982. Ce livre de mémoires écrit par sa fille apporte un éclairage latéral sur la vie et l'œuvre de Monfreid, personnalité narcissique et dédiée à l'action avec qui le quotidien n'était pas facile. Joseph Kessel, Fortune carrée, Les Éditions de France, 1932. Ce roman met en scène un personnage inspiré d'Henry de Monfreid. Hergé aurait dessiné sous les traits de Henry de Monfreid le capitaine qui sauve de la noyade Tintin et Milou en mer Rouge, dans Les Cigares du Pharaon. Radio Entretiens radiophoniques menés et produits par Paul Guimard, diffusés sous le titre « les Chemins de l'aventure ». Onze entretiens entre le 19 octobre et le 21 décembre 1956, archivés par la phonothèque de l'Institut national de l'audiovisuel INA et édités sous la forme de trois disques. Télévision Les Secrets de la mer Rouge série télévisée réalisée par Claude Guillemot et Pierre Lary, 1968. Scénario : Henry de Monfreid, Roland Laudenbach, Edmond Levy et Jean O'Neill. Musique : François de Roubaix. Interprétation : Pierre Massimi, Alex Lacaste, Miloud Khetib, Mustapha Chadli, Mostéfa Stiti, Hans Wyprächtiger, Baaron, Alphonse Beni, Jean-Claude Ballard, Christiane Krüger. Lettres de la mer rouge réalisation Éric Martin et Emmanuel Caussé. Première diffusion sur ARTE le 7 avril 200634. Arnaud Giovaninetti dans la série télévisée Lettres de la mer Rouge. « Coup de cœur du Jury du public » au Festival du film de télévision de Luchon, 2006. Lauriers de l'Audiovisuel, Prix Marcel Jullian de la première œuvre. Résumé : Dans le château de George Daniel de Monfreid, au début du xxe siècle, le fils Henry, gravement malade, qui s'est vu au seuil de la mort, décide de rompre avec son existence petite-bourgeoise et rangée (on l'orientait alors vers une carrière d'ingénieur35). Il confie ses deux enfants à une jeune Allemande proche de la famille et part le plus loin possible : à Djibouti, « dans ces pays où on n'allait pas, ou plutôt où on allait, mais dont on ne revenait pas »35. Il s'y livre au commerce de peaux, d'armes, de café, ce qui, dans ces contrées frontalières, se confond souvent avec trafic et contrebande. Il entame alors une correspondance régulière et aussi détaillée qu'un journal de bord, avec son père et son amie allemande et future épouse, Armgart Freudenfeld (jouée par Elodie Navarre). Scénario : Gilles Taurand, d'après Henry de Monfreid Image : Christophe Paturange Son : Erik Ménard Montage : Gérard Parisot Musique : Nathaniel Mechaly Interprétation : Arnaud Giovaninetti, Kalassahun Bekele, Élodie Navarre, Didier Pain, Bernard Blancan Production : Pierre Javaux Productions Coproduction ARTE France avec la participation de France 3

#92

Heinrich Heine 1

Loriane

Posté le : 13/12/2015 13:28

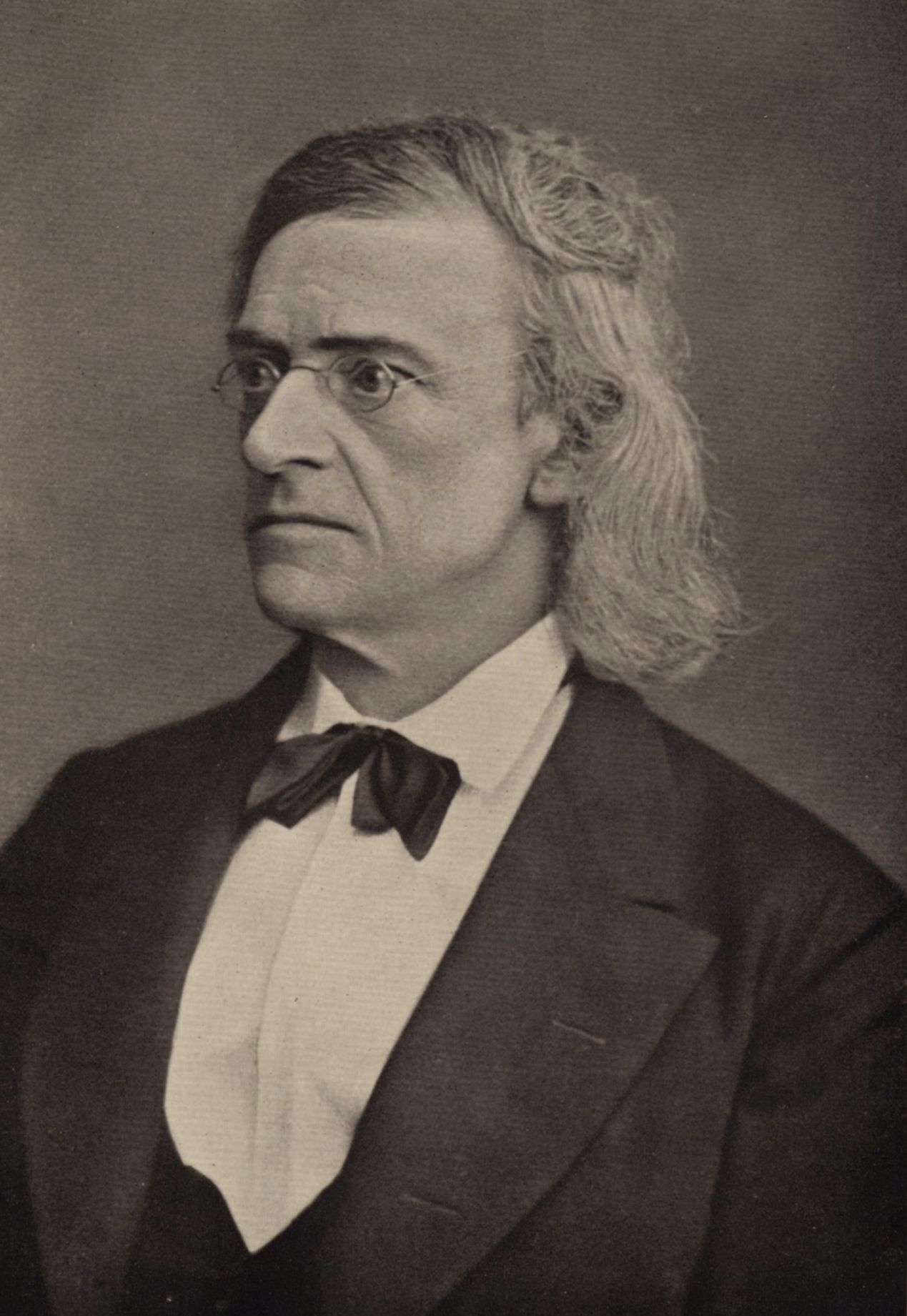

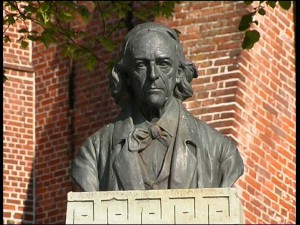

Le 13 décembre 1797 naît Christian Johann Heinrich Heine,

à Düsseldorf, Duché de Berg, sous le nom de Harry Heine et mort le 17 février 1856 à Paris 8e arrondissement sous le nom de Henri Heine, fut l'un des plus grands écrivains allemands du XIXe siècle. Heine est considéré comme le « dernier poète du romantisme » et, tout à la fois, comme celui qui en vint à bout. Il éleva le langage courant au rang de langage poétique, la rubrique culturelle et le récit de voyage au rang de genre artistique et conféra à la littérature allemande une élégante légèreté jusqu'alors inconnue. Peu d'œuvres de poètes de langue allemande ont été aussi souvent traduites et mises en musique que les siennes. Journaliste critique et politiquement engagé, essayiste, satiriste et polémiste, Heine fut aussi admiré que redouté. Ses origines juives ainsi que son positionnement politique lui valurent hostilité et ostracisme. Ce rôle de marginal marqua sa vie, ses écrits et l'histoire mouvementée de la réception de son œuvre. En bref Plus d'un siècle après sa mort, Heine demeure un écrivain discuté, en particulier dans son propre pays. Sans qu'on lui dénie du talent, sa personne est souvent mise en cause et son nom passionne les débats. Auteur de lieder, et parmi les plus populaires dans les pays de langue allemande, il semblerait devoir, par là, échapper aux polémiques ; mais son œuvre lyrique compte aussi de grandes parties satiriques dont les traits portent et réveillent d'anciennes blessures. Il a échoué au théâtre et ne s'est jamais essayé au roman, mais il a découvert, avec le récit de voyage, une forme flexible, capable de supporter toutes les digressions et toutes les variations, et il a su, avec une exceptionnelle virtuosité, y mêler la prose et les vers, la rêverie et la moquerie, les bons mots et les aperçus soudainement révélateurs. Aussi a-t-il été, sa vie durant, journaliste, principalement à Paris où il vint après la révolution de Juillet. Il lui apparut alors que sa mission serait de servir d'interprète aux deux littératures, analysant l'Allemagne pour le public français et faisant à ses lecteurs allemands le tableau de Paris. Ce dédoublement lui a été quelquefois reproché, surtout du côté allemand où on lui pardonne souvent mal sa liberté de jugement, son goût de l'irrévérence. Pourtant, c'est le chancelier Bismarck lui-même qui l'a défendu, un jour, au Reichstag : « N'oubliez pas, Messieurs, qu'il est, après Goethe, l'auteur des plus beaux lieder en langue allemande. » Heinrich Heine a écrit que toute sa carrière, au long de sa vie, s'expliquait par ses origines. Il voulait rappeler par là qu'il était né dans une famille juive, à Düsseldorf, au bord du Rhin, en un temps où cette ville était française (elle devait le demeurer durant la période napoléonienne). Les juifs de Düsseldorf jouissaient en 1799 de plus de libertés et de droits que dans la plupart des autres villes allemandes et, si l'on en croit ses souvenirs, le jeune Heinrich, d'abord appelé Harry, a beaucoup vécu dans les rues et dans les cours, avec les enfants du voisinage, à écouter le soir des histoires et des chansons. Légendes pieuses et histoires de bourreaux, chansons d'amour et de malheur, peuplées de spectres et de démons familiers, c'est le fond où le poète devait, plus tard, largement puiser ; c'est la source d'où sont sortis les « esprits élémentaires » qui revivent dans ses vers comme dans les contes romantiques. Beaucoup plus sensible aux sons qu'aux couleurs et aux formes, Heine a été, dès son enfance, très réceptif aux mots, avant même d'en mesurer toujours le sens, et il était encore écolier qu'il savait déjà conter et jeter sur le papier des histoires imaginées, à la grande joie de sa sœur Charlotte. Après les légendes du Rhin, ce sont les souvenirs de l'épopée napoléonienne qui ont marqué ses jeunes années : le tambour de la vieille garde qui raconte ses campagnes ; les cavaliers de Murat dans le Hofgarten de Düsseldorf ; enfin, quand tout est fini, la troupe misérable des grenadiers, revenus de leur captivité en Sibérie, que Heine raconte avoir vue un jour dans ce même Hofgarten et qu'il a immortalisée dans sa ballade. Pour assurer l'avenir du jeune Harry qui se révélait inapte au commerce, son oncle Salomon Heine, qui avait édifié une grande fortune à Hambourg, lui fit faire des études de droit. Médiocre étudiant, il fut bon patriote libéral, fervent d'un passé national que la génération romantique de la guerre de libération (1813-1815) venait de sauver de l'oubli et qu'on cultivait particulièrement à Bonn. Heine passa deux semestres dans cette ville, suivant les cours de Schlegel et de Arndt, souvent en compagnie de Simrock qui devait consacrer sa vie à la poésie allemande ancienne. À Göttingen, l'année suivante, rejeté par un milieu rétrograde et borné, il prit conscience de l'antisémitisme et dut quitter la place ; mais il avait découvert aussi des cibles de choix pour ses premiers Tableaux de voyage (Reisebilder I, 1826). C'est seulement à Berlin qu'il devait trouver, dans le salon de Rachel von Varnhagen, et en écoutant les cours de philosophie politique de Hegel en 1821-1822, le milieu intellectuel et mondain qui l'a accueilli et stimulé. Intitulé simplement Poèmes (Gedichte), son premier recueil a été publié à Berlin en 1822 ; ce sont les pièces, ballades et sonnets, qui forment aujourd'hui la première partie du Livre des chants (Das Buch der Lieder), et auxquels il devait donner ensuite le titre Jeunes Souffrances (Junge Leiden, 1817-1821). Chants de malheur et rêveries, appels et désespoirs, empoisonnés par le souvenir lancinant de la vaine cour qu'il fit à Amélie, sa belle cousine de Hambourg : « Il a perdu son trésor, c'est le tombeau qui lui convient ; c'est là qu'il aimerait le mieux reposer, jusqu'au jour du Jugement Dernier » (« Le Pauvre Pierre »). En 1823 paraissait l'Intermezzo (Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo), entre deux tragédies historiques dans le goût de Walter Scott, un intermède lyrique où se trouvent quelques-unes des brèves et fulgurantes plaintes d'amour qui inspireront le musicien Robert Schumann. En 1826, avec les premiers Tableaux de voyage, Heine publiait la série de poèmes intitulée Le Retour (Die Heimkehr) où le désenchantement déchirant, le rire sur son propre malheur se révèlent comme les modes d'expression favoris du poète. Un an plus tard, avec les deux cycles de La Mer du Nord (Die Nordsee) s'ajoutant aux précédents, Heine publiait ce Livre des chants qui devait connaître treize éditions successives du vivant de l'auteur et faire de lui un poète majeur. Ballades, chansons d'amour et de deuil, tableaux de genre piquants et touchants, enfin les vastes évocations, colorées et sifflantes de la mer du Nord, les premières en langue allemande, montraient la virtuosité d'un musicien du verbe, doué dans tous les registres lyriques. Docteur en droit en 1825, baptisé peu après dans une église luthérienne (il prend alors le prénom de Heinrich), Heine cherche, des années durant et sans succès, un emploi stable dans une administration, une université ou un journal. Ses espoirs se sont tournés vers Munich où régnait Louis Ier de Bavière, un roi ami des artistes. Mais Heine était ressortissant prussien, juif bien que baptisé ; sa plume redoutable lui avait fait beaucoup d'ennemis après les Tableaux de voyage, et il avait la réputation d'être joueur et libertin. Il ne demeura pas longtemps à Munich où il rédigeait un journal, et partit pour l'Italie ; il en revint, y retourna, et en rapporta les dernières parties des Tableaux de voyage qu'il acheva de rédiger à Berlin et à Potsdam, où il vécut un temps après la mort de son père. Berlin ne lui offrit pas l'emploi que Munich lui avait refusé et, en septembre 1829, il reprenait le chemin de Hambourg, « berceau de ses malheurs » où, naguère, il s'était juré de ne jamais retourner et où ses écrits polémiques faisaient scandale, en ville et dans sa famille. Le dernier de ses grands recueils poétiques, le Romanzero a été publié en 1851. Il est le plus riche et il contient ses pièces les plus émouvantes, en particulier ses méditations sur la maladie, la mort, le dieu des Hébreux et le destin des âmes. Depuis 1848, Heine était atteint de paralysie, et il était habité par la pensée de la mort (qui surviendra huit ans plus tard à Paris). Il faisait, à l'envers, le chemin de Lazare, et revenait à ses origines, aux sources de son être. Le retour était déjà le titre d'un de ses premiers recueils, les Lamentations (Lamentationen), les Mélodies hébraïques (Hebräische Melodien), le Livre de Lazare (Das Buch Lazarus), réunies dans le Romanzero, méritaient pleinement ce titre-là. C'est le retour à la Bible de son enfance et aux récits d'antan, présents tout au long de sa carrière poétique : « Oui, je suis revenu à Dieu, comme l'enfant prodigue, après avoir longtemps gardé les cochons avec les disciples de Hegel [...] Pour ce qui est de la théologie, je dois reconnaître que j'ai fait un retour en arrière ; comme je l'ai déjà avoué, je suis revenu à une vieille superstition, la croyance en un Dieu personnel » (Postface au Romanzero, Paris, 30 sept. 1851). Mais l'univers du poète demeurait aussi riche en évocations du Moyen Âge, des mondes exotiques, des scènes amères de sa jeunesse, du « château des affronts » de Hambourg. La lampe est la compagne de ses nuits sans sommeil : quand la flamme baisse jusqu'à s'éteindre, il pense s'éteindre lui-même. À la fin la mèche geint et siffle Désespérément, et elle s'éteint. Cette pauvre lumière c'était mon âme. Durant la période hitlérienne, son nom fut rayé, en Allemagne, partout où il pouvait l'être. Il avait disparu des anthologies, mais pas tout à fait sa poésie ; il avait fallu, au moins, y laisser la Lorelei, le plus populaire de ses chants ; trop d'écoliers allemands l'avaient appris par cœur. Alors, pour ne pas imprimer au bas de ses vers le nom du poète maudit, on avait mis seulement : « auteur inconnu ». Mais ceux qui le persécutaient ainsi rendaient à son génie un hommage involontaire : même sans son nom, ses vers demeuraient. Pierre Grappin Sa vie La ville de Dusseldorf est très belle, et quand au loin on pense à elle et que par hasard on y est né, on se sent tout drôle. J’y suis né, et dans ces cas-là je crois que je dois rentrer à la maison tout de suite. Et quand je dis rentrer à la maison, je veux dire la Bolkerstrasse et la maison où je suis né… Si le lieu de naissance de Heine n'a jamais fait le moindre doute, la date précise de sa naissance reste aujourd'hui incertaine. Tous les documents qui auraient pu fournir des indications à ce sujet ont été perdus au cours des deux derniers siècles. Heine lui-même s'est qualifié, en plaisantant, de "premier homme du siècle", car il serait né au Nouvel an 1800. De temps en temps, il mentionne aussi 1799 comme année de naissance. Les spécialistes de Heine considèrent aujourd'hui la date du 13 décembre 1797 comme la plus vraisemblable. À la suite de la Révolution française, son enfance et sa jeunesse se passent dans une époque de grands bouleversements. La présence de la famille Heine est attestée à Bückeburg depuis le XVIIe siècle. Harry Heine — de son nom de naissance — était l'aîné des quatre enfants du drapier Samson Heine * 19 août 1764 à Hanovre; † 2 décembre 1829 à Hambourg et de sa femme Betty à l'origine Peira, née van Geldern *27 novembre 1770 à Dusseldorf; † 3 septembre 1859 à Hambourg. Betty était l'arrière-petite-fille de Joseph Jacob van Geldern, banquier et membre de la Chambre des comptes du prince-électeur Jean-Guillaume de Neubourg-Wittelsbach. C'est dans la maison de Joseph Jacob van Geldern que fut aménagée la première synagogue de Dusseldorf, au début du xviiie siècle. sa famille: Gustav v. 18033 in Dusseldorf; † 15 novembre 1886 à Wien, le futur baron Heine-Geldern et éditeur de la Fremden-Blatt de Vienne, Maximilian v. 18043; † 1879, plus tard médecin à Saint Petersbourg. Tous, ils grandirent dans une famille imprégnée de l'esprit de la Haskala les Lumières juives et très largement assimilée. À partir de 1803, Harry Heine fréquenta l'école privée israélite de Hein Hertz Rintelsohn. Lorsqu'en 1804, le gouvernement de Bavière-Palatinat, dont dépendait le duché de Berg et sa capitale Dusseldorf, autorisa la fréquentation des écoles chrétiennes aux enfants juifs, il intégra la Grundschule école primaire de la ville, puis, en 1807, la classe préparatoire du lycée de Dusseldorf, qui dispensait un enseignement dans l'esprit des secondes Lumières. Il fréquenta le lycée lui-même à partir de 1810, mais le quitta en 1814, sans certificat de fin de scolarité, pour suivre la tradition familiale et se préparer à un métier marchand, dans une école de commerce. En 1811, Heine, âgé de 13 ans, assiste à l'entrée de Napoléon dans Dusseldorf. En 1806, le roi Maximilien Ier de Bavière avait cédé sa souveraineté sur le duché de Berg à l'Empereur des Français. Certaines biographies avancent l'hypothèse infondée, selon laquelle Heine aurait pu, pour cette raison, prétendre à la citoyenneté française. Contrairement aux assertions ultérieures de Heinrich von Treitschke, il ne le fit jamais. Son pays natal devint le grand-duché de Berg, gouverné par le beau-frère de Napoléon, Joachim Murat, de 1806 à 1808, puis par Napoléon lui-même jusqu'en 1813. État membre de la Confédération du Rhin, le grand-duché subissait une forte influence de la France. Durant toute sa vie, Heine admira l'Empereur pour l'introduction du Code civil, qui fit des juifs et des non-juifs des égaux aux yeux de la loi. Salomon Heine 1767–1844 par Friedrich Carl Gröger; Jusqu'à sa mort, cet oncle fortuné apporta son soutien à son neveu. En 1815 et 1816, Heine travailla, d'abord comme stagiaire chez le banquier francfortois Rindskoppf. C'est dans la Judengasse Juiverie de Francfort qu'il découvrit alors l'oppressante existence des Juifs dans les Ghettos, une vie qui lui était, jusqu'alors, restée étrangère. Heine et son père fréquentèrent à cette époque la loge franc-maçonnique francfortoise Zur aufgehenden Morgenröte ». Parmi les francs-maçons, ils connurent la reconnaissance sociale, qui, en tant que juifs, leur était souvent refusée. De nombreuses années plus tard, en 1844, à Paris, Heine devint membre de la loge Les Trinosophes. En 1816, il entra dans la banque de son oncle Salomon Heine à Hambourg. Salomon, qui, contrairement à son frère Samson, avait vu prospérer ses affaires et était plusieurs fois millionnaire, prit en charge son neveu. Jusqu'à sa mort en 1844, il lui apporta un soutien financier, bien qu'il n'eût que peu de compréhension pour les penchants littéraires de celui-ci. Salomon disait à propos d'Heinrich : « S'il avait appris quelque chose d'utile, il n'aurait pas à écrire des livres. Au cours de sa scolarité au lycée, Harry Heine s'était déjà essayé à la poésie. Depuis 1815, il écrivait régulièrement. En 1817, pour la première fois, des poèmes de sa main furent publiés dans la revue Hamburgs Wächter. Amalie Heine, une cousine d'Heinrich et son premier amour Puisque Heine ne montrait ni goût ni talent pour les affaires d'argent, son oncle lui ouvrit un commerce de draps. Mais, dès 1819, Harry Heine & Comp. se trouva dans l'obligation de déposer le bilan. Son propriétaire préférait déjà se consacrer à la poésie. Les amours malheureuses de Heine avec sa cousine Amalie vinrent également troubler la paix familiale. Par la suite, il fit de cet amour non partagé le sujet de poèmes amoureux romantiques dans Le Livre des Chants. Dans le poème Affrontenburg, il décrivit l'atmosphère oppressante qui régnait dans la maison de son oncle, dans laquelle il se sentait de plus en plus indésirable. Études à Bonn, Göttingen et Berlin Vraisemblablement les dissensions au sein de la famille ont-elles enfin convaincu Salomon de faire cesser les pressions sur son neveu et de lui permettre de faire des études loin de Hambourg. En 1819, Heine entreprit des études de droit et de science camérale, bien qu'il n'eût que peu d'intérêt pour ces deux disciplines' il écrit dans ses Mémoires qu'il a "gaspillé trois des belles années de ma jeunesse" et qualifie le Corpus juris de "Bible de l'égoïsme"7. Il s'inscrivit tout d'abord à l'Université de Bonn, mais n'y suivit que quelques cours de droit. August Wilhelm Schlegel En revanche, durant le semestre d'hiver 1819/20, il assista aux cours d'August Wilhelm Schlegel sur « L'histoire de la langue et de la poésie allemande ». Le cofondateur du romantisme exerça une grande influence sur le jeune Heine, ce qui n'empêcha pas ce dernier de tenir des propos moqueurs sur Schlegel dans ses œuvres ultérieures. La même chose arriva à un autre de ses professeurs bonnois, Ernst Moritz Arndt, dont il prit, par la suite, les opinions nationalistes pour cibles dans plusieurs de ses poèmes et textes en prose. Durant cette période passée à Bonn, Heine traduisit en allemand des ouvrages du poète romantique anglais Lord Byron. Durant le semestre d'hiver 1820, il fréquenta l'Université de Göttingen, qu'il dut cependant quitter, après quelques mois seulement, à la suite d'une affaire de duel : en raison du mépris dont les Juifs étaient l'objet dans la société allemande de l'époque, Heine avait tout fait pour dissimuler ses origines. Lorsqu'un autre étudiant l'insulta, du fait de sa judéité, il le provoqua en duel. L'Université le renvoya alors, en février 1821, ainsi que son adversaire, pour un semestre. Le même mois, il fut exclu de la Burschenschaft Société d'étudiant, pour cause d'atteinte à l'exigence de chasteté. À Bonn, en 1819, il avait adhéré à la communauté étudiante. En 1821, à Göttingen, il devint membre du Corps Guestphalia. Quelques années plus tard, avec beaucoup de sarcasmes et d'ironie, il écrivit dans Le voyage dans le Harz, à propos de Göttingen : En général, les habitants de Göttingen sont partagés en étudiants, en professeurs, en philistins et en bétail, quatre états entre lesquels les lignes de démarcation sont pourtant très marquées. Celui du bétail est le plus considérable. Rapporter ici les noms de tous les étudiants et de tous les professeurs ordinaires et extraordinaires serait trop long; d'ailleurs, je ne me rappelle pas en ce moment les noms de tous les étudiants, et parmi les professeurs il en est qui n'ont pas de nom du tout. La quantité de philistins de Göttingen doit être très grande, comme le sable, ou, pour mieux dire, comme la boue aux bords de la mer. En vérité, quand je les voyais, le matin, avec leurs figures sales et leurs blancs mémoires à payer, plantés devant la porte du sénat académique, je pouvais à peine comprendre comment Dieu avait pu créer tant de semblables canailles. Heine partit pour l'Université de Berlin, où il étudia de 1821 à 1823 et où il suivit les cours de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Bientôt il se lia avec les cercles littéraires de la ville et devint un hôte régulier du salon d'Elise von Hohenhausen 1789-1857 ainsi que du second salon de Rahel Varnhagen. Rahel et son époux, Karl August Varnhagen von Ense, restèrent très proches de Heine et lui apportèrent leur soutien, en faisant l'éloge de ses premières œuvres et en lui apportant d'autres contacts, par exemple avec la sœur de Varnhagen, Rosa Maria Assing, dont il fréquenta le salon à Hambourg. Jusqu'à la mort de Heine, Varnhagen von Ense entretint avec lui une abondante correspondance épistolaire. C'est durant sa période berlinoise que Heine débuta en tant qu'écrivain. Au début de l'année 1822, ses Poèmes parurent dans les librairies maçonniques, puis, en 1823, ses Tragédies avec un intermède lyrique aux éditions Dümmler. Heine avait d'abord accordé beaucoup d'importance à ses tragédies Almansor et William Ratcliff, elle n'eurent cependant aucun succès. La première d'Almansor, en 1823, à Brunswick, dut être interrompue, en raison des protestations du public. Ratcliff ne fut jamais joué de son vivant. De 1822 à 1824, Heine se consacra, pour la première fois, de façon intensive, au judaïsme : à Berlin, il fut membre actif du Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden Association pour la Culture et la Science des Juifs, il entra en relation avec Leopold Zunz, l'un des fondateurs de la « Science juive » et entreprit en 1824 l'écriture du roman Le Rabbin de Bacharach, resté inachevé. Lors d'un voyage à Poznań, qu'il fit en 1822, il découvrit, pour la première fois, le judaïsme hassidique, qui le fascina, avec lequel il ne put pourtant pas s'identifier. Au printemps 1823, deux ans avant sa conversion au christianisme, il écrivit, dans une lettre à son ami Immanuel Wohlwill : « Je n'ai pas la force de porter une barbe, de me faire insulter de « Judemauschel », de jeûner, etc. »11 Après sa conversion, les thèmes relatifs au judaïsme passèrent certes au second plan, mais ils l'occupèrent cependant toute sa vie et revinrent avec plus de force au premier plan dans son œuvre tardive, par exemple dans les Mélodies hébraïques, le troisième livre de Romancero. Doctorat, conversion et affaire Platen En 1824, Heine retourna à Göttingen. En mai de l'année suivante, il passa ses examens et devint docteur en droit en juillet 1825. Cependant, son projet de s'installer comme avocat à Hambourg échoua encore à la fin de cette même année. Pour augmenter ses chances de travailler en tant que juriste, Heine s'était fait baptiser selon le rite protestant, juste après son succès aux examens, en juin 1825, à Heiligenstadt et avait pris les prénoms de Christian Johann Heinrich. Désormais, il s'appela Heinrich Heine. Il tenta d'abord de tenir ce baptême secret : c'est ainsi qu'il n'eut pas lieu à l'église, mais dans la maison du pasteur, avec le parrain pour seul témoin. Alors tout à fait indifférent au fait religieux, il ne voyait, de toute façon, dans le certificat de baptême qu'un billet d'entrée vers la culture européenne. Il dut cependant constater que bien des porteurs de cette culture n'acceptaient pas un juif, même converti, comme faisant partie des leurs. Heine n'était cependant pas prêt à supporter les humiliations et les discriminations sans répliquer. Ceci fut démontré de façon très claire par la dite affaire Plate : une dispute littéraire avec le poète August von Platen, auquel il était reproché sa manie orientalisante, dégénéra en affrontement personnel, au cours duquel Heine fut attaqué du fait de ses origines juives. Ainsi, dans la comédie Der romantische Ödipus parue en 1829, Platen le décrivait comme le « Pétrarque de la fête des cabanes. Il lui reprochait sa fierté des synagogues et écrivait : « […] mais je ne voudrais pas être sa petite chérie […] Car ses baisers sécrètent une odeur d'ail. Heine considéra ces propos comme faisant partie d'une campagne destinée à faire échouer sa candidature à une chaire de professeur à l'Université de Munich. Lorsque, tout d'abord, les prêtres m'ont attaqué à Munich et s'en sont pris au juif dans Heine, je n'ai fait que rire : j'envisageais cette manœuvre comme une simple sottise. Mais, lorsque j'eus éventé le système, quand je vis le ridicule fantôme devenir peu à peu un vampire, quand je pénétrai l'intention de la satire de Platen, […] alors je ceignis mes reins, et je frappai aussi dru, aussi vite que possible. Le coup porta, sous forme littéraire, dans la troisième partie des Tableaux de voyage : dans les Bains de Lucques, Heine critique les poèmes de Platen jugés stériles et attribue cela à l'homosexualité du comte, qu'il rend ainsi publique. Il le décrivait sous les traits d'un « ami chaleureux et écrivait que le comte était plus un homme de croupe qu'un homme de tête. Le conflit porta gravement préjudice aux deux adversaires. Platen, socialement déconsidéré et menacé par une enquête policière, s'exila en Italie. Heine, pour sa part, ne rencontra que peu de compréhension et pas plus de soutien public pour son procédé. Jusqu'à un passé très récent, à cause de ses propos, des critiques lui reprochèrent constamment sa bassesse, sans évoquer les motifs et circonstances de l'affaire. D'autres, comme son contemporain, le critique littéraire Karl Herloßsohn, concédèrent en revanche à Heine qu'il n'avait fait que rendre à Platen la monnaie de sa pièce. Heine vit dans les attaques antisémites de Platen, mais pas seulement, la raison pour laquelle le roi Louis Ier de Bavière ne lui accorda pas la chaire de professeur, qu'il pensait déjà assurée. C'est pour cette raison qu'il gratifia, par la suite, le monarque de toute une série de vers moqueurs, par exemple dans les Chants de louange du roi Louis : « Voici Sire Louis de Bavière. De semblable il y en a peu ; Le peuple des Bavares honore en lui Le roi devant qui l'on balbutie. » Le baptême de Heine n'eut pas les conséquences espérées et il a, par la suite, à de multiples reprises, regretté explicitement sa conversion au christianisme. «Je me repens beaucoup de m'être fait baptiser ; je ne vois nullement que, dès lors, les choses aient mieux tourné pour moi : au contraire, je n'ai eu, depuis, que malheur. Presque toutes les biographies insistent sur le caractère significatif des origines juives de Heine pour sa vie et son œuvre. En particulier, le critique littéraire Marcel Reich-Ranicki est de l'avis que l'émigration de Heine vers la France est moins politique que, bien plus, motivée par son exclusion de la société allemande. En France, Heine était considéré comme allemand et donc comme un étranger, alors qu'en Allemagne il restait un juif et un pari. Avec l'affaire Platen avait échoué la dernière tentative de Heine pour obtenir un emploi de juriste dans un État allemand. Il décida alors de gagner sa vie en tant qu'écrivain indépendant, ce qui était plutôt inhabituel pour l'époque. Premiers succès littéraires En 1816, durant son séjour hambourgeois, Heine publia ses premiers poèmes Un rêve, certes bien étrange, De roses, de cyprès dans la revue Hamburgs Wächter, sous le pseudonyme de Sy. Freudhold Riesenharf anagramme de « Harry Heine, Dusseldorff. En décembre 1821, il publia son premier recueil de poésie, Poèmes, à Berlin, sous le nom de H. Heine. En 1823 suivirent les Tragédies avec un intermède lyrique. Dans la tragédie Almansor, parue en 1821, Heine s'intéresse pour la première fois, de façon détaillée, à la culture islamique en Andalousie mauresque, qu'il a célébré, toujours et encore, et dont il a déploré la disparition, dans de nombreux poèmes. Dans Almansor apparaît son premier propos politique : « Ce n’était qu’un début. Là où on brûle des livres, on finit par brûler des hommes. » Almansor En 1824 parut le recueil Trente-trois poèmes, dans lequel on trouve le texte de Heine aujourd'hui le plus célèbre en Allemagne : La Loreley. La même année, lors d'un voyage dans le Harz, il se rendit à Weimar pour rencontrer Johann Wolfgang von Goethe, pour lequel il avait une grande admiration. Deux ans auparavant, il lui avait déjà envoyé son premier volume de poèmes, avec une dédicace. Cette visite se révéla cependant décevante pour Heine, car il se montra inhibé et gauche - tout à l'opposé de son naturel habituel - et Goethe le reçut avec politesse, mais resta distant. Julius Campe, éditeur de Heine En 1826, Heine publia le récit de voyage Voyage dans le Harz, qui fut son premier grand succès public. La même année, il entra en affaires avec l'éditeur hambourgeois Hoffmann und Campe. Jusqu'à la mort de Heine, Julius Campe devait rester son éditeur. En octobre 1827, il édita le recueil Le Livre des Chants, qui fit la renommée de Heine et est resté populaire jusqu'à nos jours. La tonalité romantique, souvent proche des chants populaires, de ces poèmes et d'autres encore, qui furent, entre autres, mis en musique par Robert Schumann dans son œuvre Dichterliebe Les amours du poète, toucha le public au-delà de son temps. Mais Heine surmonta bientôt cette tonalité romantique. Pour la saper, il utilise l'ironie21 et use également des moyens stylistiques de la poésie romantique pour des vers à contenu politique. Lui-même se qualifiait de « romantique échappé. Voici un exemple de cette rupture ironique, dans lequel il se moque du rapport sentimentalo-romantique à la nature : « La demoiselle au bord de la mer Poussait de grands soupirs, Elle était émue profondément Par le coucher du soleil Ne vous tourmentez pas, mademoiselle, C'est une vieille chanson. Il disparaît par devant Pour réapparaître par derrière. » Paris Il était aux bains de mer, sur le rocher nu et rouge d'Héligoland, quand lui parvint la nouvelle des journées de juillet 1830 et du changement de régime à Paris. Patriote et libéral comme l'était alors la jeunesse universitaire allemande, victime de la politique de restauration qui lui avait fermé une porte après l'autre, se sentant à l'étroit dans le cadre provincial des cités dynastiques d'Allemagne, Heine regardait depuis longtemps vers Paris. C'était la capitale des lettres et de la liberté, la patrie d'élection des exilés, des révoltés et des prophètes. Après avoir, encore une fois, échoué dans une candidature à un emploi à Hambourg, Heine prend la route de Paris où il arrive au début de mai 1831 ; il devait y passer le reste de ses jours. Plus facilement que dans aucune ville allemande d'alors, on pouvait mener à Paris la vie libre d'un homme de lettres. Ses bons mots, son esprit lui ouvrent les salles de rédaction, et il devient rapidement une figure des cafés littéraires. Sur les boulevards et dans les salons du monde de la finance, il passe pour « l'homme le plus spirituel de l'Europe moderne ». « Quoiqu'il y eût encore en sa parole un restant d'accent tudesque, les maîtresses de maison suppliaient leurs amis de l'amener », rapporte ce même témoin qui a parlé aussi de la griserie de Heine quand il s'est vu introduit dans le milieu romantique parisien. Théophile Gautier a été son ami le plus sûr, il a été lié durablement aussi avec Gérard de Nerval qui a traduit ses poèmes en français. Ses amis parisiens parlent de lui comme d'un demi-dieu moqueur et douloureux : « Beau comme la beauté, avec un nez un peu juif ; c'est, voyez-vous, Apollon mélangé de Méphistophélès », a dit Théophile Gautier ; et Philarète Chasles : « Quand ces yeux bleus germaniques riaient de concert avec cette bouche qui mordait, on découvrait l'amertume de tant de gaieté. » L'auteur des lieder touchants et troublants du Livre des chants est aussi celui d'âpres satires, et il devait chanter les grisettes du Palais-Royal après avoir adoré Lorelei. Ses contradictions, son rire sans gaieté, ses larmes qui se donnent pour feintes et ne le sont peut-être pas, ses indignations rares et bientôt oubliées, sa subtilité et sa susceptibilité ont toujours attiré et dérouté. L'Allemagne et la France Continuant madame de Staël, Heine compose bientôt, à l'usage des Français, une histoire de L'École romantique allemande et une autre de La Religion et la philosophie en Allemagne publiées en 1835 dans la Revue des deux mondes. La seconde étude donne une vue rapide mais pénétrante des croyances, des confessions, des philosophies, du Moyen Âge à Hegel, en passant par Luther et Spinoza. L'ouvrage s'achève sur des pages célèbres où Heine prophétise le réveil de l'Allemagne de 1830, encore rêveuse, et où il souligne l'importance européenne de la pensée de Hegel. L'événement est venu confirmer la prophétie du poète. En même temps qu'il expliquait aux Parisiens les mystères de la Germanie, il faisait, pour le public des journaux allemands alors en plein essor, des tableaux de Paris. Ses correspondances pour la Augsburger allgemeine Zeitung font revivre avec vivacité le Parlement, la presse, le monde des arts et des théâtres sous la monarchie de Juillet ; elles furent rassemblées en plusieurs volumes : Les Peintres français (Die französischen Maler, 1830) ; De la France (Französische Zustände, 1839) ; Lutèce (Lutezia, 1854). La poésie engagée a fait aussi son apparition dans la vie de Heine durant sa première période parisienne, celle de sa liaison puis de son mariage avec une jeune normande rencontrée dans une boutique du Palais-Royal, Mathilde Mirat, celle aussi des combats politiques et philosophiques dont ses poèmes porteront la trace. Entre 1830 et 1848, les Allemands étaient nombreux à Paris où les ateliers attiraient des ouvriers et où les exilés politiques se rencontraient dans des associations que Heine a connues. Il y a retrouvé Ludwig Börne, qui venait de Francfort, et Karl Marx qui passa quelques mois à Paris en 1843-1844. Il a collaboré au Vorwärts, qui devait être, plus tard, un journal socialiste, et aux éphémères Annales franco-allemandes, où écrivait le jeune Marx. Pourtant, un des grands poèmes satiriques de Heine, Atta-Troll, est une charge contre les poètes libéraux allemands de son temps, signe de la difficulté qu'il éprouve à aimer tous ceux qui auraient dû être de ses amis politiques. Son esprit de franc-tireur incapable de résister au plaisir de railler fleurit avec une verve plus heureuse dans l'Allemagne, conte d'hiver (Deutschland, ein Wintermärchen, 1844). Heine a laissé quelques belles pièces politiques, ainsi Les Tisserands de Silésie (Die Schlesischen Weber) pour lequel il a même repris une image qu'il avait trouvée dans le chant des « canuts » insurgés de Lyon en 1832. Poète de la liberté, Heine savait donner de la résonance aux grands mots populaires ; il disait de lui-même qu'il était « un bon tambour ». Il se vantait volontiers aussi d'avoir marqué une date dans l'histoire de la poésie allemande en mettant fin à l'époque de l'art pour l'art, celle des classiques de Weimar ; il se voulait le premier poète « moderne » de langue allemande, divisé contre lui-même et tirant de son propre tourment une délectation subtile. Mais, au milieu de la vie parisienne, il entendait aussi le cor des postillons du Harz et le chant des filles du Rhin ; le premier, il a raconté à Richard Wagner l'histoire du Hollandais volant, qui devint Le Vaisseau fantôme, et celle de ce chevalier Tannhäuser, déchiré entre les maléfices de Vénus et la grandeur de sainte Elisabeth de Thuringe. Nouveaux poèmes Heine lui-même ne vit la mer pour la première fois que dans les années 1827 et 1828, durant ses voyages en Angleterre et en Italie. Il dépeignit ses impressions dans les Tableaux de voyage, qu'il publia entre 1826 et 1831. On y trouve le cycle Mer du Nord, ainsi que Les Bains de Lucques et Idées. Le Livre Le Grand, et enfin une profession de foi en faveur de Napoléon et des accomplissements de la Révolution française. La vénération de Heine pour Napoléon n'était cependant pas absolue. Il le formule dans les Tableaux de voyage : […] mon hommage ne vaut pas pour les actes, mais uniquement pour le génie de l'homme. Je ne l'aime inconditionnellement que jusqu'au jour du 18 Brumaire - il trahit alors la liberté. Il se révèle commentateur spirituel et sarcastique, lorsqu'il écrit, par exemple, pendant son voyage à Gènes, en Italie : « Oui, il me semble parfois que le diable, la noblesse et les jésuites n'existent qu'aussi longtemps que l'on y croit »24 Une citation du même ouvrage montre combien l'humour de Heine pouvait être méchant : « Les Tyroliens sont beaux, enjoués, probes, honnêtes, et d'esprit borné au-delà de toute idée. C'est une race d'hommes saine, peut-être parce qu'ils sont trop sots pour pouvoir être malades. » Heine s'entendait aussi à égratigner la censure, à laquelle étaient soumises toutes ses publications en Allemagne, comme en 1827, dans Le Livre Le Grand, avec le texte suivant, prétendument censuré : Heine connut la censure à partir de novembre 1827, lorsqu'il devint rédacteur des Neue allgemeine politische Annalen à Munich. C'est, à peu près, à partir de cette époque que Heine fut peu à peu perçu comme un grand talent littéraire. À partir du début des années 1830, sa renommée s'étendit en Allemagne et en Europe. Les années parisiennes C'est lors d'un séjour de détente sur l'île d'Heligoland, durant l'été 1830, que Heine apprit le début de la Révolution de Juillet, qu'il salua dans ses Lettres de Helgoland - qui ne parurent qu'en 1840, en deuxième livre de son mémoire sur Ludwig Börne. Le 10 août 1830, il écrivait : Moi aussi, je suis le fils de la révolution, et de nouveau je tends les mains vers les armes sacrées, sur lesquelles ma mère a prononcé les paroles magiques de sa bénédiction… Des fleurs ! Des fleurs ! je veux en couronner ma tête pour le combat. La lyre aussi, donnez-moi la lyre, pour que j'entonne un chant de guerre… Des paroles flamboyantes, qui en tombant incendient les palais et éclairent les cabanes… De plus en plus attaqué - surtout en Prusse -, à cause de ses prises de position politiques, et exaspéré par la censure en Allemagne, il partit pour Paris en 1831. C'est ici le début de la seconde période de sa vie et de son œuvre. Durant toute sa vie, Heine devait avoir la nostalgie de l'Allemagne, comme l'atteste son poème A l'étranger : « J'avais autrefois une belle patrie. Le chêne Y croissait si haut, les violettes opinaient doucement. C'était un rêve. Elle m'embrassait en allemand, et en allemand prononçait (On imagine à peine comme cela sonne bien) Les mots : "Je t'aime !" C'était un rêve. » Nouveaux poèmes Il ne devait plus revoir sa patrie que deux fois encore, mais il resta en contact constant avec ses relations sur place. Son premier écrit à Paris fut le compte-rendu de l'exposition de peinture au Salon de Paris de 1831 pour la revue allemande Morgenblatt für gebildete Stände. Il y traite, entre autres, en détail, du tableau de Delacroix peint en 1830, La Liberté guidant le peuple. À partir de 1832, Heine fut correspondant à Paris du journal augsbourgeois Allgemeine Zeitung, le quotidien en langue allemande le plus lu alors, créé par Johann Friedrich Cotta, l'incontournable éditeur des classiques de Weimar. Johann Friedrich von Cotta Pour ce journal, il rédigea une série d'articles, qui devaient paraître la même année sous la forme d'un livre, avec pour titre La Situation Française. Ces articles furent ressentis comme une bombe politique. Le journal de Cotta publiait certes les correspondances de façon anonyme, mais, pour tous ceux qui s'intéressaient à la politique, leur auteur ne faisait pas de doute. Autant les lecteurs étaient enthousiastes, autant les autorités étaient indignées de ces articles et exigeaient qu'ils soient censurés. En effet, à la suite de la révolution de juillet 1830 à Paris, l'opposition démocratique, nationale et libérale s'était formée en Allemagne et réclamait, avec toujours plus de force, des constitutions pour les états de la Confédération germanique. Le chancelier autrichien Metternich intervint auprès de Cotta, pour que la Allgemeine Zeitung arrête la série d'articles et ne publie plus le chapitre IX, écrit par Heine. Son éditeur hambourgeois, Julius Campe, réédita cependant l'ensemble des articles de La Situation Française, en décembre 1832, non sans avoir, contre la volonté de Heine, remis le manuscrit à l'autorité de censure. Les autorités réagirent par des interdictions, des perquisitions, des saisies et des interrogatoires. C'était surtout la préface de Heine à l'édition allemande du livre qui provoquait leur mécontentement. Aussi Campe édita-t-il alors un tiré à part, qu'il dut cependant à nouveau mettre au pilon. À la suite de cela, les ouvrages de Heine - présents et futurs - furent interdits, d'abord en Prusse, en 1833, puis dans tous les États membres de la Confédération germanique, en 1835, par décision Parlement de Francfort. Le même destin attendait les écrivains de la Jeune-Allemagne. Le Parlement expliquait sa décision en indiquant que les membres de ce groupe tentaient de s'attaquer à la religion chrétienne de la manière la plus impudente, de dégrader la situation actuelle et de détruire toute discipline et toute forme de moralité, sous couvert d'un style s'apparentant aux belles lettres et accessible à toutes les classes de lecteurs De l'avis de nombreux historiens et spécialistes de la littérature, avec La Situation Française, Heine fonda le journalisme politique moderne. Avec cette série d'articles, Heine commence son historiographie du présent, un nouveau genre, dans lequel les journalistes et écrivains rendent compte de leur temps. Son style influence, encore aujourd'hui, les pages culturelles allemandes. De ce fait, elle reste un fait marquant de l'histoire de la littérature et de la presse allemandes. De surcroît, Heine prit, dès lors, le rôle d'un médiateur spirituel entre l'Allemagne et la France et il se plaça également pour la première fois dans un cadre général européen. En 2010, les éditions Hoffmann und Campe ont publié un fac-similé du manuscrit de La Situation Française, dont l'original passait jusqu'alors pour avoir disparu. Après l'interdiction de ses œuvres en Allemagne, Paris devint définitivement le lieu d'exil de Heine. Durant ces années, apparurent les premiers symptômes de la maladie - crises de paralysie, migraines et problèmes de vue -, qui devaient le clouer au lit pendant les huit dernières années de sa vie. Mais, d'abord, il profita de la vie parisienne. Il entra en contact avec les grands noms de la culture européenne qui y vivaient, tels que Hector Berlioz, Ludwig Börne, Frédéric Chopin, George Sand, Alexandre Dumas et Alexander von Humboldt. Pendant un temps, il se rapprocha également des socialistes utopiques, comme Prosper Enfantin, un élève de Henri de Saint-Simon. L'espoir de Heine de trouver, dans le mouvement quasi-religieux de ses derniers, un nouvel évangile, un troisième testament, a contribué à sa décision de partir s'installer à Paris. Malgré sa fascination initiale, il se détourna bientôt des saint-simoniens, entre autres parce qu'ils attendaient de lui qu'il mette ses talents d'écrivain à leur service. En 1835, après que l'échec du mouvement fut devenu manifeste, Heine écrivit : « Nous [les panthéistes] ne voulons ni sans-culottes, ni bourgeoisie frugale, ni présidents modestes; nous fondons une démocratie de dieux terrestres, égaux en béatitude et en sainteté. […]Les saint-simoniens ont compris et voulu quelque chose d'analogue; mais ils étaient placés sur un terrain défavorable, et le matérialisme qui les entourait les a écrasés, au moins pour quelque temps. On les a mieux appréciés en Allemagne. Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne Paris inspira à Heine une abondance d'essais, d'articles politique, de polémiques, de mémorandums, poèmes et œuvres en prose. Alors qu'il cherchait à rapprocher les Allemands de la France et les Français de l'Allemagne, il mena à bien des analyses quasi prophétiques, par exemple en conclusion de Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne. Heine écrivit ce texte en 1834, à l'adresse des Français, 99 ans avant la prise du pouvoir par ceux qui allaient brûler ses livres : « Le christianisme a adouci jusqu'à un certain point cette brutale ardeur batailleuse des Germains, mais il n'a pu la détruire, et quand la croix, ce talisman qui l'enchaîne, viendra à se briser, alors débordera de nouveau la férocité des anciens combattants, l'exaltation frénétique des Berserkers que les poètes du Nord chantent encore aujourd'hui. Alors, et ce jour, hélas, viendra, les vieilles divinités guerrières se lèveront de leurs tombeaux fabuleux, essuieront de leurs yeux la poussière séculaire; Thor se dressera avec son marteau gigantesque et démolira les cathédrales gothiques. [...] Ne riez pas à ces avertissements, quoiqu'ils viennent d'un rêveur qui vous invite à vous défier de kantistes, de fichtéens, de philosophes de la nature; ne riez pas du poète fantasque qui attend dans le monde des faits la même révolution qui s'est opérée dans le domaine de l'esprit. […] La pensée précède l'action comme l'éclair le tonnerre. Le tonnerre en Allemagne est bien à la vérité allemand aussi : il n'est pas très leste, et vient en roulant un peu lentement ; mais il viendra, et quand vous entendrez un craquement comme jamais craquement ne s'est fait encore entendre dans l'histoire du monde, sachez que le tonnerre allemand aura enfin touché le but. À ce bruit, les aigles tomberont morts du haut des airs, et les lions, dans les déserts les plus reculés de l'Afrique, baisseront la queue et se glisseront dans leurs antres royaux. On exécutera en Allemagne un drame auprès duquel la révolution française ne sera qu'une innocente idylle. » — De l'Allemagne, 1835 Histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne Bien avant la plupart de ses contemporains, Heine prit conscience du caractère destructeur du nationalisme allemand, qui - à la différence de la France - s'éloignait de plus en plus des idées de démocratie et de souveraineté du peuple. Le poète y ressentait, plus exactement, une haine sous-jacente de tout ce qui était étranger, comme il l'écrivait dans le poème En deçà et au-delà du Rhin : Nous autres Allemands, nous nous entendions mieux à la haine. Elle sourd des profondeurs de l’âme, la haine allemande ! Et pourtant elle se gonfle, géante, et peu s’en faut qu’elle ne remplisse de ses poisons le tonneau de Heidelberg Poésies inédites La controverse avec Ludwig Börne L'École Romantique 1836, le roman inachevé Le Rabbin de Bacharach et le mémorandum Sur Ludwig Börne 1840 sont d'autres ouvrages importants de ces années-là. Heine y réagit aux Lettres de Paris de son ancien ami, dans lesquelles ce dernier lui reproche d'avoir trahi les idéaux de la Révolution. De même que lors du conflit avec Platen, des animosités personnelles jouèrent un rôle dans son affrontement avec Ludwig Börne, qui fut, en son temps, plus célèbre que Heine. Les causes profondes étaient cependant de nature fondamentale et reposaient sur l'idée que le poète et l'artiste se faisait de lui-même en général. L'ensemble de l'œuvre de Heine est marquée par ses efforts pour être un artiste au-dessus des partis. Il se voulait être un poète et journaliste libre, indépendant, et, sa vie durant, il ne se considéra jamais engagé dans aucun courant politique. Il se démarquait encore du publiciste, Ludwig Börne, républicain radical, d'une manière que Börne pouvait ressentir comme bienveillante : « Je suis une guillotine ordinaire et Börne une guillotine à vapeur. Mais quand il s'agissait d'art et de poésie, Heine accordait toujours un rang plus élevé à la qualité de l'œuvre qu'à l'intention ou à la manière de penser de l'artiste. Börne voyait de l'opportunisme dans cette attitude. À de multiples reprises, il reprocha à Heine son manque d'opinion et il exigeait d'un poète qu'il se positionnât clairement dans le combat pour la liberté. Avec cette controverse pour savoir si, et à quel point, un écrivain peut être partial, Heine et Börne annoncent des polémiques à venir sur la morale politique en littérature, telles que celles qui, au XXe siècle ont opposé Heinrich et Thomas Mann, Gottfried Benn et Bertolt Brecht, Georg Lukács et Theodor W. Adorno, Jean-Paul Sartre et Claude Simon. C'est pourquoi Hans Magnus Enzensberger a tenu la dispute entre Heine et Börne pour la controverse la plus importante de l'histoire de la littérature allemande. Le mémorandum ne parut qu'en 1840, trois ans après la mort de Börne, sous le titre équivoque, non autorisé par Heine, de Heinrich Heine sur Ludwig Börne. Même des lecteurs par ailleurs bien disposés à son égard en tinrent rigueur à Heine, ainsi que des railleries qu'il contenait, sur la relation triangulaire de Börne avec son amie Jeannette Wohl et l'époux de celle-ci, le marchand francfortois Salomon Strauss. Strauss, qui se sentit ridiculisé par cette publication, affirma par la suite qu'il avait giflé le poète en public, à cause de ses propos. Heine le provoqua alors en duel et fut légèrement blessé à la hanche, tandis que Strauss en sortit indemne. Mariage, voyage en Allemagne et conflit successoral Un peu avant le duel, Heine épousa, en 1841, à l'église St-Sulpice l'ancienne vendeuse de chaussures Augustine Crescence Mirat, qu'il appelait Mathilde et qu'il voulait savoir à l'abri du besoin, au cas où il viendrait à mourir. Le mariage eut lieu, selon son souhait à elle, selon le rite catholique. Toute sa vie durant, Heine lui a dissimulé ses origines juives. En 1833, il avait fait la connaissance de la jeune fille, alors âgée de 18 ans, et vivait avec elle, vraisemblablement, depuis octobre 1834. Depuis 1830, Mathilde était ce que l'on appelait une grisette parisienne, c'est-à-dire une jeune ouvrière, non mariée, qui, selon les normes de l'époque, n'était pas respectable. Elle était séduisante, avait de grands yeux sombres, une chevelure brune, un visage rond et une silhouette très admirée. Reconnaissable entre toutes, sa « voix de fauvette » haut perchée lui donnait un air infantile, mais fascinait Heine. Il semble s'être épris de Mathilde très soudainement38. Bon nombre de ses amis, en revanche, parmi lesquels Marx et Engels, désapprouvaient cette liaison avec une femme simple et joviale. Mais Heine semble aussi l'avoir aimée pour ces raisons, car elle lui apportait l'exact opposé de son entourage intellectuel. Au début de leur relation, il avait essayé de rehausser un peu le niveau d'instruction de son amie, issue de la campagne. Grâce à lui, elle apprit à lire et à écrire. Il lui finança plusieurs séjours dans des institutions d'éducation pour jeunes femmes. Leur vie commune connut des turbulences : à de violentes scènes de ménage, souvent provoquées par la prodigalité de Mathilde, succédaient les réconciliations. À côté d'affectueuses descriptions de sa femme, on trouve également chez Heine des vers pleins de méchanceté, comme ceux du poème Célimène: « Tes lubies, tes perfidies, Je les ai endurées en silence D'autres à ma place T'auraient depuis longtemps assommée. Heine l'estimait, bien que Mathilde ne parlât pas allemand ou - plus exactement - parce qu'elle ne parlait pas l'allemand et, de ce fait, ne pouvait se faire une idée réelle de sa valeur en tant que poète. Ce propos de Mathilde nous est parvenu : Mon mari écrivait des poèmes à longueur de temps ; mais je ne crois pas que cela avait beaucoup de valeur, car il n'en était jamais content. Pour Heine, cette ignorance était justement le signe de ce que Mathilde l'aimait pour l'homme qu'il était et non en tant que poète éminent. En 1843, Heine écrivit son poème Pensées nocturnes: « Quand je pense à l’Allemagne dans la nuit, C'en est fini de mon sommeil, Je ne peux plus fermer l’œil, Et mes larmes brûlantes s'écoulent. Il finit par ces vers : « Dieu merci ! par ma fenêtre se réfracte La lumière du jour, française et joyeuse ; Arrive ma femme, belle comme l'aube, Et d'un sourire chasse les préoccupations allemandes. Les préoccupations allemandes » de Heine ne concernaient pas seulement la situation politique outre-Rhin, mais aussi sa mère, désormais veuve et seule. C'est notamment pour la revoir et lui présenter son épouse, qu'il entreprit, en 1843 L'Allemagne. Un conte d'hiver et 1844 ses deux derniers voyages en l'Allemagne. À Hambourg, il rendit visite à son éditeur Campe et, pour la dernière fois, à son oncle et soutien de toujours, Salomon Heine. À la mort de Salomon, en décembre 1844, un conflit de succession éclata entre son fils Carl et son neveu Heinrich Heine, conflit qui allait durer plus de deux ans. Après la mort de son père, Carl cessa de payer la rente annuelle que Salomon avait accordée à son neveu en 1838, mais dont il n'avait pas prévu la poursuite dans ses dispositions testamentaires. Heinrich Heine, qui en éprouva de l'humiliation, usa également de sa plume au cours de ce conflit et fit ainsi publiquement pression sur son cousin. En février 1847, ce dernier finit par accepter la poursuite du paiement de la rente, à la condition que Heinrich Heine ne publiât plus d'écrits sur la famille sans son assentiment. Le conflit trouva son origine dans le souci constant qu'avait Heine d'assurer sa situation financière et celle de son épouse. Par ailleurs, en tant qu'écrivain, son succès n'était pas qu'artistique, mais aussi économique : durant ses meilleures années parisiennes, il gagna jusqu'à 34700 francs par an, ce qui correspondrait aujourd'hui 2007 à plus de 200 000 euros. Il devait une partie de ce revenu à un apanage de l'État français, qui sera cependant supprimé après la Révolution de février 1848. Heine ressentit cependant toujours sa situation financière comme incertaine et, en public, la décrivait souvent plus mauvaise qu'elle ne l'était en vérité. Durant les années qui suivirent, il s'agit surtout, pour lui, d'assurer l'avenir matériel de sa femme. Après la mort de Heine, Mathilde se révéla d'ailleurs particulièrement douée pour les affaires. C'est très favorablement qu'elle négocia avec Campe pour l'exploitation à venir des ouvrages de son époux. Elle lui survécut plus d'un quart de siècle et mourut en 1883. Leur union resta sans enfants.

#93

Heinrich Heine 2

Loriane

Posté le : 13/12/2015 13:20

Heine et le socialisme