|

|

Alfred Jarry |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 8 Septembre 1873 naît Alfred jarry,

écrivain, romancier et dramaturge français, créateur du mouvement de la "pataphysique"

Auteur au comique grinçant, il met en scène de façon insolite les traits humains les plus grotesques.

Il est l’inventeur du terme de "Pataphysique", science qui cherche à théoriser la déconstruction du réel et sa reconstruction dans l’absurde.

Jarry est l’un des inspirateurs des surréalistes et du théâtre contemporain. Une statue signée Zadkine consacre l’hommage de sa ville natale.

C'est lui qui a lancé lé théâtre de l'absurde.

Cet auteur est transformé par André Gide en personnage de roman dans Les Faux-monnayeurs.

Ubu est entré dans le ciel mythologique : ce qu'il y eut de prophétique dans les dits de ce "maroufle", abondamment illustrés par les événements de ce temps, manifeste une nécessité historique dont Alfred Jarry s'est trouvé l'instrument privilégié.

Tandis que les créateurs d'emblèmes universels, Cervantès ou Goethe, s'abritaient dans les coulisses d'où ils manœuvraient don Quichotte ou Faust, l'écrivain français s'est appliqué à faire de tout un pan de sa vie une interprétation théâtrale du rôle d'Ubu, pour révéler en ce personnage l'instance centrale de l'esprit humain.

Affirmation dénuée d'humilité, sur laquelle s'articulent les thèmes très divers du poète, du dramaturge et du romancier.

Sa vie

Alfred Jarry est le fils d’Anselme Jarry, négociant puis représentant en commerce, et de Caroline Quernest. Né d'une famille petite-bourgeoise, il étonne son entourage, dès son plus jeune âge, par une curiosité multidisciplinaire et la facilité avec laquelle il assimile les connaissances.

En 1878, il est inscrit comme élève dans la division des minimes du petit lycée de Laval.

L’année suivante, sa mère déménage à Saint-Brieuc avec ses deux enfants.

C’est donc au lycée de Saint-Brieuc que Jarry poursuit ses études jusqu’en 1888.

Dès 1885, il compose des comédies en vers et en prose, comme les Brigands de la Calabre en 1885, le Parapluie-Seringue du Docteur Thanaton, le Procès, les Antliaclastes, 1re version 1886, 2e version, 1888.

Il manifeste déjà le besoin de se distinguer, qu'il portera au plus haut point par l'utilisation quotidienne d'objets insolites, comme un revolver ou le port de tenues extravagantes, celle de cycliste par exemple.

Jarry entre en rhétorique au lycée de Rennes, actuel Lycée Émile-Zola de Rennes en octobre 1888.

Après des études brillantes aux lycées de Laval, de Saint-Brieuc et de Rennes, Jarry se rend à Paris dans l'intention de préparer l'École normale ou l'École polytechnique.

Mais il se plaît davantage dans la fréquentation des milieux symbolistes. Il entre au Mercure de France et se lie d'amitié avec Remy de Gourmont, Alfred Vallette, directeur du Mercure et Rachilde.

Il publie différents morceaux de vers et de prose, qu'il recueillera en 1894 dans les Minutes de sable mémorial, auquel succédera en 1895 César Antéchrist.

Jusque-là, rien ne distingue littérairement ce jeune homme curieux, excentrique, doué, avide de gloire.

Là, M. Hébert, professeur de physique, incarne aux yeux de ses élèves "tout le grotesque qui est au monde".

L'enseignant devient le héros d’une littérature scolaire abondante, dont un texte intitulé Les Polonais que Jarry, en classe de première, va mettre en forme de comédie : c’est la plus ancienne version d'Ubu roi.

En 1891-1892, il est élève d’Henri Bergson et condisciple de Léon-Paul Fargue et d’Albert Thibaudet au lycée Henri-IV.

Il échoue au concours d'entrée à l’École normale supérieure, trois échecs successifs suivis de deux échecs pour la licence ès lettres.

Le scandale d'Ubu roi

Le 10 décembre 1896, au théâtre de l'Œuvre, dirigé par A. Lugné-Poe, est présenté Ubu roi de Jarry, musique de Claude Terrasse, avec F. Gémier dans le rôle d'Ubu. Cette représentation provoque un chahut dans la salle et, parmi les critiques, les polémiques les plus vives.

Jules Lemaitre s'interroge : "C'est bien une plaisanterie, n'est-ce pas ?", pendant qu'Henry Bauër déclare :

"De cette énorme figure d'Ubu, étrangement suggestive, souffle le vent de la destruction, l'inspiration de la jeunesse contemporaine qui abat les traditionnels respects et les séculaires préjugés. Et le type restera…".

Tout commença, en effet, par une plaisanterie, un canular de collégiens du lycée de Rennes, qui tournèrent en ridicule leur ridicule professeur de physique, M. Hébert. C'est ainsi qu'on c'est à dire C. Chassé a pu accuser Jarry d'avoir usurpé à un de ses camarades, Ch. Morin, la paternité d'Ubu.

Que Jarry ait utilisé les idées de ses condisciples, cela ne fait aucun doute.

Mais c'est à lui que revient le privilège d'avoir distingué et porté à la connaissance du public – après l'avoir réécrite – cette farce énorme que Morin considérait comme une "connerie", lui donnant une qualité littéraire, enrichissant la langue française d'un mot nouveau : ubuesque.

Le succès de scandale d'Ubu roi sert à la gloire de Jarry, mais surtout à l'affirmation de plus en plus résolue de l'originalité de sa personne, qu'il fignole désormais comme une œuvre d'art.

Sans adopter l'idéologie du Père Ubu, stigmatisant la bêtise humaine, Jarry emprunte à son héros les formes excessives de son comportement pour pouvoir aller jusqu'au bout de lui-même : Aut numquam tentes, aut perfice, n'essaye rien ou va jusqu'au bout ; telle est sa devise.

Dans cette juxtaposition permanente de l'œuvre exemplaire et de la vie, celle-ci devient un théâtre où Jarry lance des répliques devenues fameuses.

À une dame qui se plaignait de la menace que faisait planer sur ses enfants les coups de revolver qu'il aimait à dispenser inconsidérément, Jarry répondra « Si ce malheur arrivait, nous vous en ferions d'autres. »

Une imagination qui va jusqu'à déformer les êtres et les choses ainsi que les mots

En 1900 paraît Ubu enchaîné, qui ne sera joué qu'en 1937 ; en 1901, c'est l'Almanach illustré du Père Ubu et, en 1906 Ubu sur la butte.

Mais si le ventripotent personnage d'Ubu qu'il avait lui-même dessiné le poursuit, il ne suffit pas à combler une imagination sans repos.

Dès 1897, Jarry a fait paraître les Jours et les Nuits, roman d'un déserteur ; en 1898, l'Amour en visites ; en 1901, Messaline ; en 1902, le Surmâle.

Cette série de romans se caractérise par une désinvolture qui permet à l'auteur de prendre une distance par rapport aux personnages envisagés.

Ceux-ci sont campés de telle sorte qu'ils semblent agir comme des automates.

Jarry décrit leur comportement avec une objectivité rigoureuse qui les érige en type universel. Il se sépare de la phraséologie symboliste et de la complaisance des romantiques, essentiellement par l'humour, et pose les premiers jalons de ce qu'il a appelé lui-même, à propos du Surmâle, le "roman moderne".

On ne peut passer sous silence le contenu social et éthique de l'œuvre de Jarry.

Ubu ridiculise le pouvoir abusif ; Sengle, le déserteur, refuse l'armée. Le Surmâle rejette les restrictions de l'être sous quelque forme que ce soit.

"Il importe au Surmâle de dépasser le rythme habituel de l'homme, des actes auxquels l'homme pense être naturellement limité".

Le Surmâle, comme Jarry lui-même, tend à l'appropriation de lui-même dans sa totalité, quitte à scandaliser.

Il n'est nullement question d'un surhomme dominateur, mais d'un homme qui combat le sous-développement aussi bien physique que moral infligé par la société à l'homme.

Dans l'Amour absolu (1899), Jarry use plus particulièrement d'une imagination qui va jusqu'à déformer les êtres et les choses ainsi que les mots.

Le formidable Merdre qui inaugure Ubu roi n'est qu'une préfiguration significative de la transformation à la fois des mots et du monde.

L'Amour absolu, "roman de la métamorphose", laisse la porte ouverte à tous les absolus, et plus particulièrement à celui de l'être libéré pulvérisant les limites d'ordre social, moral ou esthétique.

Il s'agit de cette "pataphysique" formulée dans Gestes et Opinions du docteur Faustroll (1911).

La pataphysique est la "science du particulier" et des "solutions imaginaires".

Elle conduit à une physique nouvelle qui démontrerait qu'il n'y a ni jours ni nuits et que "la vie est continue".

Surréaliste, Jarry l'est non seulement dans l'absinthe, comme l'affirme Breton, mais aussi dans sa vision du monde.

Préoccupé par ses créations, celles de ses œuvres, de son personnage et d'un monde à venir, il ne néglige pas pour autant la vie de ses contemporains.

Dans l'obligation de subvenir à ses besoins – après dilapidation inconsidérée de l'héritage familial – il fait paraître des articles dans la Revue blanche, le Canard sauvage, la Plume, articles qui seront réunis dans Gestes et Spéculations. Il peut ainsi faire valoir sa curiosité, portant un intérêt aux sujets les plus divers, inventions, mode, sport, sciences, arts.

Il fut aussi un cycliste et un escrimeur fervent.

Jarry ne se ménage pas dans sa résolution d'aller jusqu'au bout de lui-même.

Dans l'ouvrage Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, édité après sa mort, il définit la "Pataphysique comme la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité.

Science que perpétue le Collège de 'Pataphysique fondé en 1948.

S’identifiant à son personnage et faisant triompher le principe de plaisir sur celui de réalité, Jarry a vécu comme il lui plaisait avec ses trois attributs :

la bicyclette, le revolver et l’absinthe.

Il leur sacrifiera la respectabilité et le confort. Dans une petite baraque proche d’une rivière, à côté d’un lit-divan, Rabelais composait l’essentiel de sa bibliothèque.

L’humour lui a permis d’accéder à une liberté supérieure.

Jarry jouant Ubu, non plus sur scène mais à la ville, tend ainsi un terrible miroir aux imbéciles, il leur montre le monstre qu’ils sont. Il dit "Merdre aux assis".

Le 28 mai 1906, Jarry écrit à Rachilde :

"Le Père Ubu n’a aucune tare ni au foie, ni au cœur, ni aux reins, pas même dans les urines ! Il est épuisé, simplement et sa chaudière ne va pas éclater mais s’éteindre. Il va s’arrêter tout doucement, comme un moteur fourbu."

Épuisé, malade, harcelé par ses créanciers, malgré l'aide financière d'Octave Mirbeau et de Thadée Natanson, Jarry fait des allers et retours Paris-Laval.

L'"herbe sainte" : l'absinthe aura raison de ses jours et de ses nuits, et, malgré les efforts de ses amis, qui tentent de le soustraire par des séjours campagnards à cette vie qui l'épuise à Paris, il meurt d'une méningite tuberculeuse six mois plus tard, le 1er novembre 1907 à l’hôpital de la Charité, à Paris.

fidèle à lui-même : son dernier vœu, sa dernière volonté, sera qu'on lui apporte un cure-dent.

Il est enterré au cimetière parisien de Bagneux où sa tombe, aujourd'hui anonyme et non entretenue, est toujours en place

Postérité :

Une salle de l'Université Rennes 2 porte son nom.

Œuvres littéraires

Le Surmâle (dessin de Pierre Bonnard). éditeur CFL 1963

Les Antliaclastes (1886-1888) et premiers poèmes repris dans Ontogénie

La Seconde Vie ou Macaber (1888), repris dans Les Minutes de sable mémorial

Onénisme ou les Tribulations de Priou (1888), première version d’Ubu cocu

Les Alcoolisés (1890), repris dans Les Minutes de sable mémorial

Visions actuelles et futures (1894)

« Haldernablou » (1894), repris dans Les Minutes de sable mémorial

« Acte unique » de César-Antéchrist (1894)

Les Minutes de sable mémorial (1894), poèmes. Texte en ligne

César Antéchrist (1895) Texte en ligne

Ubu roi (1896, rédigé vers 1888) Texte en ligne

L’Autre Alceste (1896).Texte en ligne

Paralipomènes d’Ubu (1896)

Le Vieux de la montagne (1896)

Les Jours et les Nuits (1897), roman. Texte en ligne

Ubu cocu ou l'Archéoptéryx (1897)

L’Amour en visites (1897, publié en 1898), poème

Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien (achevé en 1898, publié en 1911), roman. Texte en ligne

Petit Almanach (1898)

L’Amour absolu (1899)

Ubu enchaîné (1899, publié en 1900)

Messaline (1900)

Almanach illustré du Père Ubu (1901)

« Spéculations », dans La Revue blanche (1901)

Le Surmâle (1901, publié en 1902), roman. Texte en ligne

« Gestes », dans La Revue blanche (1901). Publié en 1969 avec les « Spéculations » sous le titre La Chandelle verte.

L’Objet aimé (1903)

« Le 14 Juillet », dans Le Figaro (1904)

Pantagruel (1905, opéra-bouffe d'après Rabelais créé en 1911, musique de Claude Terrasse)

Ubu sur la Butte (1906)

Par la taille (1906), opérette

Le Moutardier du pape (1906, publié en 1907), opéra-bouffe

Albert Samain (souvenirs) (1907)

Publications post-mortem

La Dragonne (1907, publié en 1943)

Spéculations (1911)

Pieter de Delft (1974), opéra-comique

Jef (1974), théâtre

Le Manoir enchanté (1974), opéra-bouffe créé en 1905

L’Amour maladroit (1974), opérette

Le Bon Roi Dagobert (1974), opéra-bouffe

Léda (1981), opérette-bouffe

Siloques. Superloques. Soliloques Et Interloques De Pataphysique (2001), essais et écrits divers

Paralipomènes d'Ubu/Salle Ubu (2010), livre d'artiste

Ubu marionnette (2010), livre d'artiste

Traductions

La ballade du vieux marin (1893, d’après The ancient mariner de Coleridge)

Les silènes (1900, théâtre, traduction partielle d’une œuvre de l’allemand Christian Dietrich Grabbe)

Olalla (1901, nouvelle de Stevenson)

La papesse Jeanne (1907, traduit du grec d’après le roman d’Emmanuel Rhoïdès)

Principales collaborations à des revues

Écho de Paris

L’Art de Paris

Essais d’art libre

Le Mercure de France (dont «De l'inutilité du théâtre au théâtre» en septembre 1886).

La Revue Blanche

Le Livre d’art

La Revue d’art

L’Omnibus de Corinthe

Renaissance latine

Les Marges

La Plume

L'Œil

Le Canard sauvage (articles de 1901 à 1903)

Le Festin d'Ésope

Vers et prose

Poésia

Le Critique

Dessins et gravures

Gravures sur bois :

Ce est le Centaure vers 1890

Minutes de sable mémorial

Sainte Gertrude, 1895, signé sous le pseudonyme d'Alain Jans.

Dans L'Ymagier, revue trimestrielle qu'il fonde en 1894 avec Rémy de Gourmont, Alfred Jarry,

vise à publier des images et les études sur les images et les imagiers anciens et nouveaux , présentant des graveurs et gravures sur bois depuis Dürer jusqu'aux images d'Épinal.

Cette revue cessa sa publication dès 1896 et Alfred Jarry créa une nouvelle revue Perhinderion, à l'existence éphémère.

Liens

http://youtu.be/FznOszLTsfg UBU roi par JC. Averty

http://www.youtube.com/watch?v=FznOsz ... e&list=PL280D7C8516295D0A 8 vidéos

http://youtu.be/pw2voylmHuM Alfred Jarry lui même

http://youtu.be/XWmAWjrtBLQ Chronique sur Jarry

Posté le : 07/09/2013 18:29

|

|

|

|

|

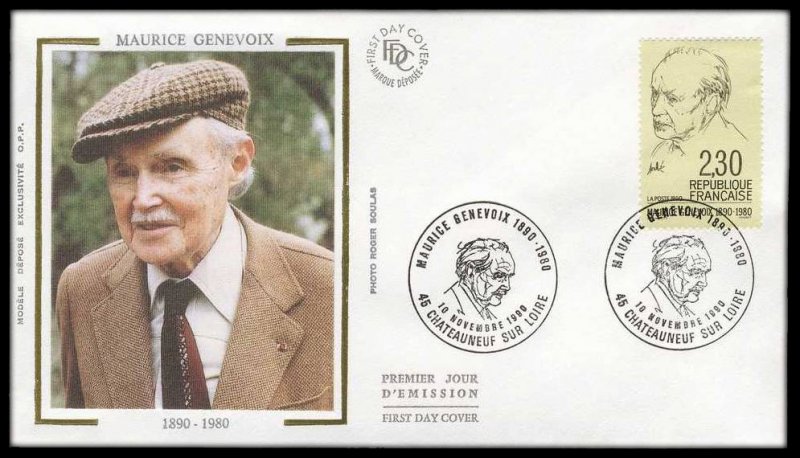

Maurice Genevoix |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 8 Septembre 1980 à Alicante décéde Maurice Genevoix,

Romancier-poète français, héritier du réalisme.

Il naît le 29 Novembre 1890 dans une île de la Loire, près de Nevers, Maurice Genevoix passe son enfance au contact de la nature.

Maurice Genevoix connut l'épreuve de la Première Guerre mondiale où il y fut gravement blessé, il se fit tout d'abord connaître avec "Ceux de Quatorze" inspiré par ses souvenirs de soldat. Habile à percevoir les liens familiaux, il s'attacha ensuite à célébrer son pays de Loire, évoquant avec une tendresse pudique gens et bêtes auprès des bois, landes et étangs de Sologne : Rémi des Rauches, puis Raboliot qui fut distingué par le prix Goncourt de 1925, ces ouvrages peignent des êtres, passionnés jusuq'à la violence, mais toujours en accord avec le pays qui les entoure, la nature étant pour eux le refuge et l'exemple.

Les récits de Genevoix illustrent sans emphase un naturalisme optimiste, que ce soit dans Marcheloup en 1934, dans La Forêt perdue en 1967 ou encore dans La chèvre aux loups. Particulièrement inspiré pour évoquer avec un réalisme poétique des figures d'animaux, l'écrivain a rattaché des réflexions morales à ses descriptions dans Tendres bestiaires en 1969, suivi de Bestiaire enchanté et Bestiaire sans oubli ouvrages tous nourris de sa vie intérieure.

Maurice Genevoix est également l'auteur de nombreux ouvrages pour enfants comme Milot et Bridinette, reprenant les thèmes qui lui sont chers.

Les étiquettes d'écrivain régionaliste et animalier, souvent utilisées à propos de Genevoix, sont réductrices, car l'amoureux de la nature et des gens du terroir est d'abord un profond humaniste.

Secrétaire perpétuel de l'Académie française de 1958 à 1973, il fut aussi un grand voyageur, Canada en 1945, Afrique noire, Afrique blanche en 1949

Ses études sont brillantes : une voie d'universitaire et d'enseignant toute tracée.

L’ensemble de son œuvre témoigne des relations d’accord entre les hommes, entre l’Homme et la Nature, mais aussi entre l'Homme et la Mort.

Son écriture est servie par une mémoire vive, le souci d'exactitude, et le sens poétique. Normalien, il admire tout autant l’éloquence des artisans ou des paysans. D’une grande vitalité malgré ses blessures reçues lors de la Première Guerre mondiale près du village des Éparges, en avril 1915, et animé de la volonté de témoigner, il écrit jusqu’à ses derniers jours.

Son œuvre, portée par le souci de perpétuer ce qu'il a tenu pour mémorable, produit d'une grande longévité littéraire, rassemble 56 ouvrages.

Maurice Genevoix est surtout connu pour ses livres régionalistes inspirés par la Sologne et le Val de Loire comme son roman Raboliot (Prix Goncourt 1925).

Il a cependant dépassé le simple roman du terroir par son sobre talent poétique qui, associé à sa profonde connaissance de la nature, a donné des romans-poèmes admirés comme la Dernière Harde (1938) ou la Forêt perdue (1967).

Genevoix a également témoigné des épreuves de la génération qui a fait la Grande Guerre de 14-18, particulièrement dans Ceux de 14, recueil de récits de guerre rassemblés en 1949. Il s'est aussi penché plus largement et plus intimement sur sa vie en écrivant une autobiographie : Trente mille jours, publiée en 1980.

Biographie

Enfance

Descendant d'un ancêtre genevois catholique ayant fui la Genève calviniste vers 1550-1560 pour rejoindre la Creuse, et dont le patronyme prend alors un x final, Maurice Genevoix est issu d'une famille de médecins et pharmaciens par sa lignée paternelle.

Son père, Gabriel Genevoix, rencontre en 1889 Camille Balichon, fille d'un épicier en gros, à Châteauneuf-sur-Loire. Il naît le 29 novembre 1890 à Decize, dans la Nièvre, à 35 km en amont de Nevers.

Un an plus tard, ses parents migrent à Châteauneuf-sur-Loire pour reprendre une affaire familiale, un « magasin » réunissant une épicerie et une mercerie.

Il puisera de cette période la plupart des souvenirs évoqués dans Trente mille jours et Au cadran de mon clocher.

Il tiendra pour un privilège d'avoir passé son enfance dans une bourgade rurale d'avant 1914. Son frère René, qui deviendra médecin, naît en 1893.

Alors qu'il n'a que douze ans, sa mère meurt le 14 mars 1903 d'une attaque d'éclampsie.

De cette perte, il gardera une éternelle déchirure qui transparaîtra dans plusieurs romans, comme Fatou Cissé ou Un Jour. Le veuvage de son père le laisse esseulé. Il trouve cependant un réconfort sur les bords de la Loire où il passe son temps libre et où il puisera l'inspiration de ses futurs écrits (Rémi des rauches, la Boîte à pêche, Agnès, la Loire et les garçons).

Études

Reçu premier du canton au certificat d’études, il entre interne au lycée Pothier à Orléans. Il découvre alors « l’encasernement, la discipline, les sinistres et interminables promenades surveillées. »

Il retracera cette période de sa vie dans l’Aventure est en nous. Puis il entre pensionnaire au lycée Lakanal à Sceaux, où il est khagneux durant trois années (1908-1911). Il est admis à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm. Il effectue une des deux années de service militaire, comme le permettait alors le statut particulier des jeunes Français admis aux grandes écoles. Il est affecté à Bordeaux, au 144e Régiment d’infanterie.

Il entre ensuite à l’École normale supérieure et, deux ans plus tard, présente son diplôme de fin d'études supérieures sur « le réalisme dans les romans de Maupassant ». C’est à cette période qu’il envisage une carrière littéraire. Mais ce seront les encouragements de Paul Dupuy l’incitant à écrire son témoignage de guerre qui l’emporteront sur l’orientation du jeune Genevoix.

Il est alors cacique de sa promotion.

Il lui reste à accomplir une dernière année d’études universitaires pour se présenter à l’agrégation et aborder une carrière universitaire. Il pense alors à se faire nommer comme lecteur dans une université étrangère pour connaître des formes de cultures originales, mais également afin de disposer de temps pour écrire.

La guerre

Il est mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, le 2 août 1914, et sert comme sous-lieutenant dans le 106e régiment d’infanterie.

Sa division, la 12e DI, appartient à la IIIe armée commandée par le général Ruffey. Il participe à la bataille de la Marne et à la marche sur Verdun. Le 17 février 1915, la 12e division est envoyée à l'assaut pour reprendre le village des Éparges. Pendant plusieurs mois, le commandement français tente de tenir les positions conquises.

C'est tout à la fin de cette bataille que Maurice Genevoix est très grièvement blessé de trois balles le 25 avril 1915 sur la colline des Éparges.

Son meilleur ami dans cette guerre, un saint-cyrien, le lieutenant Robert Porchon, avait été tué quelques jours plus tôt16. La lettre du docteur Lagarrigue, adressée à Maurice Genevoix le 2 mai 1915, témoigne de la gravité de ses blessures : « Je suis navré de vous savoir si grièvement touché. Mon pauvre vieux, c'est avec une émotion profonde que je vous ai vu, accablé de fatigue et j'oserais dire de « gloire », sur cette poussette incommode qui vous amenait à Morilly.

Je n'ai pensé qu'à vous expédier au plus vite à Verdun, car votre pâleur m'inquiétait beaucoup. Je suis navré certes, mais rassuré maintenant ; je craignais le pire, et l'absence de nouvelles m'impressionnait péniblement. ».

Il est soigné sept mois durant, conduit d'un hôpital à l'autre : Verdun, Vittel, Dijon, puis Bourges. Il doit peut-être en partie sa survie à sa remarquable condition physique.

Les blessures reçues au bras et au flanc gauche le marquèrent pour le restant de sa vie. Il est réformé à 70 % d'invalidité et perd l'usage de la main gauche.

Il retourne alors à Paris où il assure un service bénévole à la Father's Children Association, logeant à l'École normale. Le nouveau directeur de l'école, Gustave Lanson, lui propose de reprendre ses études afin de présenter l'agrégation. Maurice Genevoix refuse afin d'entreprendre la rédaction de son témoignage de guerre.

La rencontre des Vernelles

Maurice Genevoix avait cherché une maison sur les bords de la Loire : il n'en trouva pas à Chateauneuf-sur-Loire et « vala » ainsi jusqu'aux Vernelles, à Saint-Denis de l'Hôtel

Gravement atteint de la grippe espagnole en 1919, il retourne chez son père dans le Val de Loire, retrouvant le village de son enfance19.

Après avoir été écrivain de guerre, il entreprend la peinture du pays de Loire.

En 1927, tirant parti du prix Goncourt décerné pour Raboliot (1925), il rachète une vieille masure au bord de la Loire à Saint-Denis-de-l'Hôtel, au hameau des Vernelles « une vieille maison, rêveuse, pleine de mémoire et souriant à ses secrets.

» Il y passe un premier été avec le chat Roû, période dont

il tirera un roman du même nom. Après la mort de son père en juillet 1928, il s'y installe en 1929, pour un premier séjour de vingt ans. C'est dans cette maison, dans un bureau donnant sur la Loire, qu'il écrira la plupart de ses livres.

Le 25 aoüt 1937, il épouse Yvonne Louise Montrosier, médecin originaire d'un village proche de Saint-Affrique, qui mourra l'année suivante. Il apprend la déclaration de guerre française alors qu'il est en voyage au Canada.

De juin 1940 à début 1943, il quitte les Vernelles, en zone occupée, pour s'installer en Aveyron, chez ses beaux-parents. Il y écrit Sanglar (rebaptisé plus tard La Motte rouge), un épisode romanesque des guerres de religion, dont l'épigraphe d'un moine de Millau évoque à mi-mot l'Occupation : « c'était un temps fort calamiteux et misérable ».

Il épouse le 27 février 1943 Suzanne Neyrolles (1911-2012), veuve, déjà mère d'une fille prénommée Françoise, puis rejoint les Vernelles, qu'il retrouve saccagées.

En 1944 naît sa fille, Sylvie.

L’Académie française

Il est élu sans concurrent à l’Académie française le 24 octobre 1946, le même jour qu’Étienne Gilson, puis reçu le 13 novembre 1947 par André Chaumeix au fauteuil de Joseph de Pesquidoux. Il s’était porté candidat plus tôt la même année au fauteuil de Louis Gillet mais s'était retiré devant Paul Claudel.

Quatre ans plus tard, il s’installe à Paris, ville qu’il apprend à aimer, dans un appartement de l’Institut, quai Conti.

Il devient Secrétaire Perpétuel de l’Académie Française en octobre 1958, succédant à Georges Lecomte. De 1958 à 1963, il rédige personnellement le discours d'attribution à chaque lauréat des grands prix de littérature, du roman, de poésie, ou d’histoire (prix Gobert). Sous son impulsion, l’Académie française affirme sa présence et sa compétence au sein du Haut Comité de la langue française, créé en 1966, et du Conseil international de la langue française.

Sous son autorité, ont été créées les commissions ministérielles de terminologie qui proposaient des équivalents aux termes anglais proliférant dans les vocabulaires scientifiques et techniques.

Les propositions étaient soumises à l'Académie des Sciences et à l'Académie Française avant d'être officialisées par arrêté ministériel (le premier arrêté ministériel date de 1972, source Monique Feyry (Rapporteur du Haut Comité de la Langue Française de 1968 à 1973).

Il démissionne du poste de secrétaire général de l’Académie en janvier 1974, ce qu’aucun secrétaire perpétuel n'avait plus fait avant lui ni depuis Raynouard en 1826. À quatre-vingt-trois ans, il pense en effet qu’il a encore d'autres livres à écrire, devant pour cela se démettre de ses fonctions. D’aucuns verront dans cette démission l’expression de son goût pour la liberté.

La retraite aux Vernelles

Maurice Genevoix quitte alors Paris pour retrouver "Les Vernelles" qu'il considère comme son port d'attache. Devenu octogénaire, il écrit régulièrement et publie Un Jour (1976), puis Lorelei (1978) et Trente mille jours (1980).

À l'âge de 89 ans, il nourrit encore un projet de roman, traitant du passage de l'enfance à l'adolescence, avec l'intention de mettre en épigraphe une citation de Victor Hugo : « l'un des privilèges de la vieillesse, c'est d'avoir, outre son âge, tous les âges ».

Il conserve jusqu'à sa mort ses facultés intellectuelles.

Il succombe d'une crise cardiaque le 8 septembre 1980, alors qu'il est en vacances dans sa maison d'Alsudia-Cansades, près de Jávea (province d'Alicante) en Espagne. Sur sa table d'écrivain, il laisse inachevé son projet de roman30 intitulé Vent de mars, de même qu'un autre projet, Nouvelles espagnoles31. Il est enterré au cimetière de Passy à Paris.

L'œuvre

L'ensemble de l'œuvre de Maurice Genevoix procède du témoignage de ce qu'il tient pour mémorable : la vie dans une bourgade de province au bord de la Loire à la fin du xixe siècle, les premiers mois de la Grande Guerre, les scènes de la nature et de la chasse en Sologne ou au Canada, le quotidien des hommes dans les colonies françaises. Ses livres sont plus souvent des récits que des fictions. Il est généralement présenté comme un écrivain sensible animé du désir de perpétuer.

Il fait appel à sa mémoire sensorielle peu commune, mais chaque ouvrage est précédé d'une minutieuse recherche documentaire.

Les livres de guerre

L'œuvre de Maurice Genevoix doit à sa formation initiale d'écrivain de guerre. Il trouvera son registre dès le premier livre. Par la suite, il gardera le même souci d'exactitude et de précision dans l'évocation des instants gardés en mémoire. Il se révèle persuadé que toute exagération ne peut qu'affaiblir l'effet de la réalité, et n'aspire qu'à rester un témoin fidèle et scrupuleux. Ses lectures l'y avaient préparé : à l'école de Maupassant, comme à celle de Stendhal et de Tolstoï, Maurice Genevoix avait appris la simplicité de la narration.

En décembre 1915, ses carnets de guerre rassemblent quelques notes griffonnées (ordres de bataille, instructions diverses, liste des secteurs, dates). Les quatre premiers chapitres de Sous Verdun sont esquissés sur le front, dans les intervalles de repos. Le reste tient à l'exercice de la mémoire. Ces notes de guerre s'achèvent en effet très tôt, le 6 septembre 1914.

Maurice Genevoix regrettait que l'on eût souvent donné une importance exagérée à ces carnets. Les lettres de 1915 qu'il écrivit, du front, au secrétaire général de l'École normale supérieure, Paul Dupuy, sont davantage documentées.

Ernest Lavisse, directeur de l'école, avait chargé Paul Dupuy de conserver tout une correspondance des élèves envoyés au front, qui devait servir de documents pour rédiger plus tard une histoire de la guerre. Cette correspondance semble avoir depuis été égarée.

Quelques mois plus tard, au terme du séjour hospitalier de Genevoix, Dupuy devient l'intercesseur auprès des éditions Hachette, en la personne de Guillaume Bréton, qui remet alors à l'ancien normalien un contrat pour un livre qu'il rédigera en quelques semaines.

Entre-temps, Dupuy n'aura cessé d'exhorter Genevoix d'écrire, alors même que celui-ci n'avait pas encore quitté l'hôpital de Dijon, l'encourageant à reprendre jour par jour tous ses souvenirs. Ainsi écrit-il le 16 juin 1915 : « C'est votre pouvoir à vous de charger de sens les moindres mots ou les gestes les plus simples. » Puis le 20 juin 1915, se faisant plus pressant : « J'aurais un grand chagrin si tout ce qu'il y a d'art en toi demeure en l'état de puissance latente et ne se réalise pas dans la plus riche des matières. »

C'est le désir de témoigner qui le décide à écrire. Son récit, parfois interprété comme une thérapie par l'écriture, est servi par une mémoire sensorielle peu commune. Son témoignage de soldat, relaté dans cinq volumes écrits entre 1916 et 1923, tous parus chez Flammarion, et rassemblés par la suite sous le titre Ceux de 14, est un document précieux sur la vie des poilus.

La censure s'est attardée sur les deux premiers récits qui, la guerre n'étant pas encore achevée, montrait trop la réalité des combats et, plus encore, relatait parfois des paniques. Les coupes furent de ce fait nombreuses plus de 269 pages lors de la première édition. Ces écrits sont considérés comme l'une des plus grandes œuvres de guerre.

Les livres régionalistes

Une seconde période démarre avec Rémi des Rauches, roman publié en 1922, qui vaut à son auteur un Prix Blumenthal.

Le roman est une transposition littéraire de la guerre, la crue de la Loire évoquant la boue des Eparges, la nostalgie du village aimé, et le souvenir des camarades tués.

Cette période féconde est couronnée par Raboliot qui obtient le prix Goncourt en 1925.

Raboliot est un roman sur la Sologne où un anti-héros braconnier défend sa condition d'homme libre. Le soir même du prix, il reprend le train pour Châteauneuf, mettant comme son héros cette liberté au-dessus de tout. L'écrivain ne donnera pas suite à ce qui était alors, comme il s'en expliquera dans la préface à sa biographie Au cadran de mon clocher, les premiers volumes d'un cycle consacré au peuple de la Loire. Sa curiosité, tout autant qu'un constant besoin de poésie. Ses livres rapportant ses voyages à l'étranger, ses écrits de guerre, de même que les thèmes universels qu'il aborde, témoignent cependant d'une dimension beaucoup plus large de l'ensemble de son œuvre.

Les livres du voyageur

Maurice Genevoix voulait enseigner à l'étranger. Contraint par ses blessures de choisir une autre orientation, il conserve cependant le goût du voyage.Il visite les grandes villes d'Afrique du Nord en 1934, puis parcourt le Canada durant quelques mois en 1939, de la Gaspésie aux Rocheuses. De sa rencontre avec deux trappeurs « alliant une bonhommie et une morosité agressive », il tire un roman, La Framboise et Bellehumeur. Puis il visite l'Afrique, précisément le Sénégal, la Guinée, le Soudan (1947) et le Niger, quelques années plus tard (1954). De son voyage en Guinée naît Fatou Cisse, un roman sur la condition des femmes en Afrique Noire.

Il part également en Suède en 1945, et au Mexique en 1960. Mais il reste avant tout séduit par ce Canada sauvage qui le ramène à ses propres fondements : la forêt, le fleuve, mais aussi les bêtes libres.

Les romans-poèmes.

(Forêt voisine, la Dernière Harde, la Forêt perdue) que Maurice Genevoix écrit aux Vernelles sont des œuvres où il manifeste son talent poétique.

La Loire coule dans l'œuvre entière de Maurice Genevoix

Dans une interview relative à la Forêt perdue, il reconnaît que cette poésie convole avec la magie. Certains critiques considèrent ces romans-poèmes, qui accordent une grande part à la description de la vie animale et à la chasse, comme des romans spécialisés.

La Dernière Harde, pourtant dénué de péripéties mais touchant, comme la Forêt perdue, à une certaine grandeur épique, est considéré par certains écrivains comme le meilleur roman de Maurice Genevoix.

Le songe n'est jamais loin dans cette partie de l'œuvre. « L'histoire que voici, je l'ai rêvée à partir d'un mot », prévient-il en préface de la Forêt perdue. Les décors aquatiques de la Loire, présents dans plusieurs autres romans, invitent au rêve.

Maurice Genevoix fera partie des premiers comités de la Société des poètes et artistes de France à la fin des années 1950 et au début des années 1960

Les thèmes

Maurice Genevoix est marqué par son enfance où il puise son inspiration : « Il suffit que j'y songe encore pour retrouver une très lointaine ivresse : de joie de vivre, d'augmentation de l'être, de capiteux et éternel printemps. Et comment me tromper à ce délicieux vertige ? C'est l'enfance! ». C'est de l'enfance qu'il se réclame, la comparant à une plaque hypersensible.

Rares sont ses romans qui ne font pas directement référence à sa propre enfance. Rémi des Rauches (1922) puis la Boîte à pêche (1926), remettent à jour des souvenirs d'enfance parsemés de lieux-dits où il aimait pêcher, comme la Ronce, le Chastaing ou l'Herbe Verte. Les Compagnons de l'Aubépin (1938) rapporte le séjour au bord de l'eau d'un groupe de jeunes garçons « dépositaires du chevaleresque. »

Dans L'Aventure est en nous, se retrouve, sous les traits de François Montserrat, le lycéen Genevoix, vif et frondeur.

Mais c'est aussi dans les derniers écrits (Trente Mille jours, Jeux de glaces) que se révèle le plus fidèlement son enfance. L'amitié qu'il accorde à ses proches, est présente d'un bout à l'autre de son œuvre, du Porchon de Sous Verdun (1916) au d'Aubel de Un Jour (1976).

La mort

À l'âge de quatre ans, durant l'hiver 1894, il échappe de peu à la mort alors qu'il contracte le croup.

La mort continuera de hanter l'ensemble de son œuvre. À neuf ans, il voit pour la première fois « couler le sang », le sentant refroidir et se figer autour de sa jambe brisée qu'il s'agit de guérir dans l'échaudoir d'un boucher. « Une médication de Bantou », lâchera-t-il l'année précédant sa mort. À douze ans, la perte de sa mère le confronte à la réalité de la mort.

Mais c'est au Front qu'il la côtoie sous sa forme la plus effroyable. Il y fera l'expérience de ce « vide glacial » que laisse à ses côtés le compagnon fauché dans sa course, et qui ne cessera jamais de le poursuivre. Un épisode qu'il remettra notamment en scène dans la Dernière Harde où le Cerf rouge, fuyant avec sa mère sous les balles des chasseurs, sent à son tour contre lui ce même « vide glacial, extraordinairement profond, qui le suivait dans son élan". Il publie en 1972 un essai sur ce thème, La Mort de près, s'agissant d'une mort dont il s'attache à dépeindre la fréquentation quotidienne au cours de la guerre. Là encore, il se pose en simple témoin

.

La nature

Le procès de Renart

Tous les romans de Maurice Genevoix sont un hymne à la vie où il évoque notamment une complicité à la vie animale67. Qualifié parfois de naturaliste lyrique, il évite cependant l'excès de style, la profusion de sentiment, et s'en tient à la poésie des harmonies présentes dans la nature. Son travail est lié à son aptitude à capter et exprimer les sensations du fond de l'être, y compris dans sa nature la plus proche de l'animal, et à se mettre parfois à la place, par des procédés littéraires relevant de l'anthropomorphisme, d'un autre vivant, d'un cerf ou d'un chat.

La complicité avec l'animal trouve son apogée dans Le Roman de Renard, dont le héros se bat également pour une soif de liberté, et dont l'écriture évoque La Dernière Harde72. Genevoix s'affirme alors avec Louis Pergaud comme l'un des meilleurs écrivains animaliers.

Bien que ses romans s'y réfèrent il se défend d'aimer la chasse. La guerre lui en a ôté le goût, qu'il reconnaît avoir eu auparavant. Il y retrouve son propre goût de la quête, très présent dans Raboliot, mais il réprime ce qui s'apparente à la tuerie, qu'incarne le Grenou de La Dernière Harde.

La mémoire

Genevoix reste pour une bonne part de son œuvre le chantre de la mémoire. Les mots qu'il emploie montrent son travail de mémorisation puis de témoignage, tel le titre donné à l'un de ses Bestiaires, qualifié de Bestiaire sans oubli. Il conservera des traces de son enfance, notamment ses cahiers scolaires, et gardera les travaux de création de ses romans. L'homme est à ses yeux « comptable de ce qu'il est en mesure de transmettre ». Cette mémoire lui est un instrument d'investigation qu'il met au service de ses camarades de guerre, mais également afin de perpétuer les scènes de son enfance.

Les influences littéraires

Lectures d'enfance et d'adolescence

Il s'avoue marqué par l'Enfant des bois, d'Élie Berthet, qui l'invitera à de premières rêveries, puis par Le Livre de la jungle de Kipling dont il restera marqué76 et qui, bien plus tard, l'invitera au voyage. Adolescent, le besoin d'écrire se manifeste sous la forme de premiers poèmes. Il découvre Daudet, puis Balzac.

Il découvre également Stendhal, Tolstoï et Flaubert. Maurice Genevoix admire sa capacité à s'investir dans ses propres personnages. Devenu Normalien, il étudie Maupassant, qu'il apprécie pour la simplicité de son écriture, son honnêteté et son naturel. Mais si l'on retrouve l'ombre de Maupassant chez Genevoix, c'est sous un jour « moins amer, plus humain ».

Au lycée Pothier d'Orléans, il a pour professeur de lettres Émile Moselly (Émile Chenin de son vrai nom), auteur de Jean des Brebis, qui reçut le prix Goncourt en 1907. Celui-ci adressera à l'auteur frais émoulu de Sous Verdun une lettre émouvante datée du 28 mai 191680 : « Je désirerais savoir si l'auteur de Sous Verdun et le petit Genevoix, l'élève intelligent et vif que j'ai eu comme élève à Orléans, ne sont qu'une seule et même personne. Dans ce cas, permettez-moi d'embrasser tendrement et fortement le lieutenant Genevoix pour l'âme vaillante qu'il me révèle. Permettez-moi surtout de dire au Normalien Genevoix, qu'il est déjà un grand artiste, de la race des beaux écrivains, et que son maître un jour sera très fier de lui. »

Lectures universitaires

Conscient des limites de son art, il évite les controverses littéraires69. Il se tient en retrait de la psychanalyse et raille volontiers les critiques qui croient déceler chez lui les clés de l'écriture de certains de ses romans.

Il conduit son existence d'Académicien en dehors des chapelles littéraires », peu sensible aux thèses générales81 ». Dans Un Jour, Genevoix cite Thoreau : « Nous savons plus que nous n'assimilons ».

Place de l'écrivain dans la littérature du xxe siècle

Maurice Genevoix et "les écrivains de terroir"

Le terroir constitue dans l’entre deux-guerres un axe narratif essentiel. Les écrivains qui s’y consacrent visent l’universalité des relations de l’homme à la nature, recherchant par d’autres voies une réponse aux questions sur la condition humaine83. La description de la nature y présente des valeurs poétiques spécifiques, qui guident certaines œuvres de Charles-Ferdinand Ramuz, Henri Pourrat, Jean Giono, Henri Bosco et Maurice Genevoix.

Ces écrivains qualifiés de « régionalistes », ou « de terroir », renouvellent ainsi la tradition du roman rustique inaugurée par George Sand. Ils manifestent une adhésion à l’ordre naturel du monde face à une civilisation moderne, sorte de rousseauisme commun à ces écrivains de terroir. Descripteurs des scènes naturelles, ils s’identifient chacun à un peintre : Ramuz à Cézanne, Bosco à Van Gogh, et Genevoix à Maurice de Vlaminck. Ce réalisme optique sera développé par la suite par le nouveau roman. Mais les romans des écrivains de terroir sont aussi parfois de véritables études de mœurs. Chez Genevoix, la description de Raboliot, braconnier solognot, en constitue un exemple.

Chez Genevoix, le réalisme disparaît parfois sous des réseaux de correspondances et de symboles, telles que l’exigeaient leur considération romantique84. Le symbole, ou le signe, comme s’en exprimera Maurice Genevoix dans Un Jour, reste un moyen privilégié de relation entre l’homme et l’univers. Avec ces autres écrivains, Maurice Genevoix abolit parfois le temps.

Plusieurs de ses romans, comme La Forêt perdue, sont présentés comme relevant tout simplement de temps anciens. D’autres scènes, tel le mouvement en avant du Cerf Rouge de la Dernière Harde, consentant à sa propre mise à mort, sont propices à l’effacement du temps

Maurice Genevoix parmi les autres écrivains de guerre

À la remise du Prix Blumenthal pour Rémi des Rauches, Genevoix raconte que André Gide lui précisa que la littérature de guerre ne relevait pas à ses yeux de la création littéraire, mais que son roman l'avait rassuré. En retour, la littérature apparaissait incompatible avec la vérité historique. Or, Ceux de 14 inaugure l’association de la vérité documentaire et d’une technique littéraire qui autorise l’expression d’un point de vue scrupuleusement objectif86.

La plupart des témoignages de la Grande Guerre ont fait passer leur témoignage du niveau de la sphère intime à celui de la sphère publique. Les quelque 300 ouvrages publiés à Paris et analysés par Jean-Norton Cru, qui épingle Roland Dorgelès (les Croix de bois) comme Henri Barbusse (Le Feu), relèvent souvent de cette ve. Jean-Norton contribuera à porter Genevoix au pinacle des écrivains de guerre, d’où naîtront notamment les « classes Genevoix », mises en œuvre en 1998 et 1999. Il s'agissait pour les élèves d’appréhender la Grande Guerre à travers Ceux de 14, non seulement en confrontant les points de vue historique et littéraire lors d’une étude en classe, mais encore en se rendant sur la crête des Éparges. Ceux de 14 est souvent mise en vis-à-vis de Orages d’acier, le journal de guerre d’Ernst Jünger publié en Allemagne en 1921.

Le style

La volonté de témoigner accompagne les récits de Maurice Genevoix, où il relate les faits d'histoire dans leur exactitude objective, mais également dans ses romans-poèmes, où il s'attache à dépeindre les sentiments qui l'unissent à la nature. Il cède volontiers aux élans de la poésie, qu'il juge la mieux apte à faire apparaître les choses dans leur réalité première. Écrire, c'est à ses yeux livrer à autrui ce que l'on croit avoir en soi de plus précieux et de plus rare. Ainsi est-il conscient de sa singularité, de sa façon propre de percevoir et de sentir. Il revendique le don de création et raille les écrivains cédant aux tentations de la virtuosité. Il s'attache à voir les choses dans la fraîcheur de leur création. Il fut il est vrai, dès sa plus tendre enfance, initié par les « simples ». Ainsi dira-t-il de Daguet, un valet piqueux, qui deviendra La Futaie dans la Dernière Harde, puis La Brisée dans la Forêt perdue, qu'il lui a appris « à lire sur la feuille morte, dans la coulée de glaise, sur la grève du ru forestier ». Il en conservera à jamais le sens des signes, qu'il relève partout au cours de ses promenades.

Le mot est sûr et simple. Ses manuscrits sont peu raturés. « Mais cela ne prouve qu'une chose, précise-t-il : c'est que je ne fixe la phrase, noir sur blanc, qu'après l'avoir élaborée mentalement, orientée, affermie, retouchée. Les ratures, les corrections, ne sont guère qu'une dernière toilette : comme on lime ou polit les bavures, après la fonte. » Un lyrisme pudique81, dominé et serein, anime continuement le texte. La richesse du vocabulaire, qui intègre volontiers des termes régionaux ou de l'ancien Français, contribue à renforcer son écriture. Maurice Genevoix a la passion des mots exacts. On lui reprochera pourtant parfois une virtuosité sémantique, un excès verbal qu'il reconnaitra lui-même dans certains de ses romans, notamment à propos des dernières pages de Sanglar. C'est cependant par la précision du vocabulaire, qui permet de témoigner sans trahir, que Genevoix entend assurer le rôle de témoin qu'il s'est assigné. Au reste, il se garde d'en abuser. Il lui eût été aisé, dans ses romans du Moyen Âge (Le Roman de Renard et La Forêt perdue) d'y recourir, mais il a préféré l'exactitude de la narration.

Musée Maurice-Genevoix

Son domicile de Saint-Denis-de-l'Hôtel, "Les Vernelles", reste une demeure familiale à l'écart du village; sur la place de l'église (Place du Cloître), une vieille maison vigneronne a été transformée en musée.

L'entrée en est libre et assurée les samedi, dimanche et jours fériés, de 10 h à 12 h, et de 14 h à 18 h.

Une exposition permanente sur l'écrivain s'appuie sur la présentation de panneaux thématiques abondamment illustrés et nommés comme suit, dans l'ordre d'une visite en sept étapes :

l'Enfance, la Guerre, l'Écrivain, Les Vernelles, le Val de Loire et la Sologne, l'Académicien français, et un Univers enchanté. Des expositions temporaires sont présentées au premier étage. Une extension de la salle d'exposition est prévue.

À Saint-Denis-de-l'Hôtel, une promenade dite Promenade Maurice Genevoix a été aménagée le long du Chastaing en mémoire de l'écrivain.

WikipédiaLiens http://www.ina.fr/video/CPB80054907 maurice Genvoix "apostrophes" http://youtu.be/9ghlv7bNFAs Maurice Genevoix, son Techkel et sa chatte http://youtu.be/RfB3KT2oYcA Maurice Genevoix l'appel d'un homme http://youtu.be/RfB3KT2oYcA extrait de Rabolio en russe http://youtu.be/5em9fejOUWA Michel delpech Le chasseur

Posté le : 07/09/2013 17:00

|

|

|

|

|

François Mauriac |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 1 septembre 1970, à Paris meurt François Mauriac.

François Mauriac, né le 11 octobre 1885 à Bordeaux est un écrivain français. Lauréat du Grand prix du roman de l'Académie française en 1926, il est élu membre de l'Académie française au fauteuil no 22 en 1933. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1952.

Mauriac est sans conteste l'un des plus importants romanciers français du XXe siècle.

Son domaine est limité. Le décor, les personnages, les thèmes, les procédés, rétrospection, monologue intérieur varient peu d'un livre à l'autre.

Il est essentiellement le peintre de la province française, des combats entre la chair et l'esprit, entre la sensualité de tout jeunes hommes, ou de femmes mûres et insatisfaites, et l'attrait de la religion pour les cœurs inquiets et blessés.

Il s'est posé dans divers ouvrages de critique et dans son Journal bien des problèmes qui tourmentent le romancier catholique, soucieux de ne rien dissimuler de la vérité et des séductions du péché.

Ses livres sont remarquables par la création d'une atmosphère fiévreuse, par leur tension tragique et surtout par leur poésie.

Poète, il le demeura dans l'écrit politique qui, après 1945, devint progressivement sa préoccupation majeure et l'expression d'un engagement que la mort seule arrêta.

Il possédait le don de capter l’évènement pour le transposer de l'éphémère évanescent, qui est son milieu propre, dans l'éternel et situer le relatif dans le sillage de l'absolu. Il restitue l'actualité intégrée dans la durée du poème sous la double optique de la tendresse de l'homme et de l'espérance de Dieu.

Sa vie

Famille, enfance, et formation[modifier | modifier le wikicode]

François Mauriac naît le 11 octobre 1885 dans la maison familiale du 86, rue du Pas-Saint-Georges à Bordeaux, fils de Jean-Paul Mauriac, marchand de bois merrains et propriétaire terrien dans les Landes de Gascogne, et Claire Mauriac née Coiffard, héritière d'une famille du négoce bordelais.

Dernier d'une fratrie composée d'une sœur aînée : Germaine née en 1878 et de trois frères, Raymond né en 1880, Pierre né en 1883, et Jean né en 1884, François Mauriac est orphelin de père à vingt mois après la mort subite de celui-ci suite à un abcès au cerveau, le 11 juin 1887.

Il vit toute son enfance très entourée par une mère très pratiquante, dont il est le fils préféré et qui gère toutes les affaires de la famille, par sa grand-mère Irma Coiffard, née Abribat, et sous le tutorat de son oncle Louis Mauriac, magistrat et seul frère cadet de son père.

François Mauriac fait, à partir de 1892, ses études primaires puis secondaires chez les Marianistes de l'institution Sainte-Marie Grand-Lebrun à Caudéran, où il fera la rencontre d'un ami d'une vie, André Lacaze.

Outre les divers logements que la famille occupera à Bordeaux, son adolescence est marquée par plusieurs lieux girondins qui tous marqueront profondément son œuvre : Gradignan où sa grand-mère Irma possède le Château-Lange, les Landes de Gascogne autour de Langon, Verdelais et surtout l'été à Saint-Symphorien, bourgs dominés par la bourgeoisie viticole ou ayant fait fortune dans l'exploitation forestière, aux climats lourds de secrets étouffés qu'il peindra dans la plupart de ses romans.

Alors que jusqu'ici il n'a écrit que de petits textes et poèmes, il compose à treize ans sa première réelle œuvre, un mélodrame de jeunesse intitulé "Va-t-en" !, dédié à sa sœur Germaine.

En 1902, la mort de sa grand-mère Irma est un profond choc pour l'adolescent qu'il est, constatant la profonde hypocrisie de sa famille religieuse et bourgeoise qui se partage déjà l'héritage à côté de l'agonisante.

François Mauriac rate la seconde partie de philosophie et doit redoubler, préférant refaire son année au lycée public de Bordeaux.

Dans cet établissement il a notamment pour professeur, Marcel Drouin, beau-frère d'André Gide, qui lui fait découvrir les textes de Paul Claudel, Francis Jammes, Henri de Régnier, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Colette et Gide, notamment "L'Immoraliste" et "Les Nourritures terrestres" qui le marqueront, tous proscrits dans sa famille et chez les pères, finissant ainsi de constituer son corpus littéraire personnel.

Il découvre également à cette époque les textes et idées de Maurice Barrès qui marqueront sa jeunesse.

Après son baccalauréat obtenu en juillet 1904, il étudie la littérature à la faculté de Bordeaux, sous la direction de Fortunat Strowski.

Il a alors pour condisciple Jean de la Ville de Mirmont et se lie d'amitié avec André Lafon.

À cette époque, il habite toujours avec l'ensemble de sa famille, dans divers appartements et immeubles de Bordeaux, dont le 15 rue Rolland de 1903 à 1907 et fréquente à partir de 1905 les cercles bordelais du Sillon de Marc Sangnier, mouvement catholique ouvriériste , dont il se sent proche mais qui le laisse insatisfait; et dont il s'écarte définitivement en juin 1907.

Ces milieux catholiques étaient proches du modernisme, tendance d'exégètes et de philosophes qui mettaient en cause l'identité historique du Christ, voire la foi chrétienne.

Dans la préface à sa Vie de Jésus, Mauriac avoue qu'il fut durablement troublé par le modernisme, avant de se rendre compte de l'a priori contre le surnaturel de ce courant de pensée.

Si, dans le cas du Sillon, la rupture n'empêcha pas que Mauriac prenne des attitudes politiques qui, pour lui, en prolongeaient l'esprit, avec le modernisme, en revanche, la rupture fut complète et sans compromis, au point que la préface à la deuxième édition de la Vie de Jésus prend violemment à partie la principale figure du modernisme Alfred Loisy.

Sa famille l'envoie avec une rente annuelle de 10 000 francs à Paris, où il s'installe le 16 septembre 1907 — tout d'abord dans une pension étudiante de frères maristes au no 104 de la rue de Vaugirard où il réside un an avant d'être exclu, puis quelques mois dans l'hôtel l'Espérance voisin, et enfin seul en 1909 au cinquième étage du no 45 de la rue Vaneau— pour préparer l'École des chartes qu'il intègre mais finit très rapidement par abandonner pour se consacrer entièrement à l'écriture en publiant des poèmes, à son compte, dans la Revue du temps présent.

Son premier volume de poèmes, "Les Mains jointes", est publié en 1909. Bien que retenant l'attention des milieux littéraires et notamment de Maurice Barrès, auquel il voue un véritable culte, Mauriac ne sera connu du grand public qu'une dizaine d'années plus tard.

En 1913, il épouse Jeanne Lafon, rencontrée chez leur amie commune Jeanne Alleman, auteur qui publie sous le pseudonyme masculin de Jean Balde, et elle lui donne un premier fils, Claude, en 1914, année de la publication de La Robe prétexte.

Ses autres enfants, Claire, Luce, et Jean naîtront respectivement en 1917, 1919 et 1924

Sa carrière littéraire est interrompue par la Première Guerre mondiale, durant laquelle il s'engage un temps, bien que réformé et de santé précaire, dans un hôpital de la Croix-Rouge à Salonique.

Après la victoire de 1918, il reprend ses activités et publie, en 1921, Préséances, qui le brouille pour longtemps avec la bonne société bordelaise, puis, en 1922, Le Baiser au lépreux.

Le romancier

Né à Bordeaux, François Mauriac est resté attaché à cette ville, dont il a dépeint la bourgeoisie sans indulgence.

La plupart de ses romans sont placés dans ce décor de province, étroit, oppressant, parmi des gens soupçonneux et férocement attachés à leurs possessions et à leurs traditions.

Pour Mauriac comme pour Balzac, il n'y a qu'en province que l'on sache bien haïr, et peut-être aussi aimer.

Il a d'ailleurs grossi, par l'imagination ou le souvenir, et les passions de ses personnages, et les angoisses de malheureuses femmes de la province négligées par leurs maris, et la sensualité qui se dégage des étés brûlants, des pins des Landes assoiffées, des tilleuls et des lilas odoriférants des jardins solitaires.

Mais ses meilleurs romans doivent une partie de leur force de suggestion à ces vignettes poétiques par lesquelles la nature sans cesse influe sur les personnages.

Sa sensibilité très vive fut accrue par la perte de son père, mort comme celui de Gide avant qu'il eût atteint sa dixième année.

La mère, laissée veuve avec cinq enfants, le futur romancier était le dernier, dut les élever avec quelque sévérité ; elle était fort pieuse, et le tableau que le romancier a souvent tracé de son enfance est austère.

Il a parlé de son "éducation janséniste", sans qu'il ait aimé beaucoup le jansénisme plus tard.

Il en connut surtout les Pensées de Pascal, mais y regretta un abus de rationalisme dans les choses de la foi.

Il fut élevé d'abord par les Frères maristes, puis au lycée.

Se sentant, en raison de sa sensibilité, qui le rendait très vulnérable, mal armé pour la vie active, il songeait surtout à étudier le passé, il prépara à Paris l'École des chartes et à s'exprimer par la plume.

À Paris, il découvrit avec exaltation la liberté de la vie de l'esprit, mais aussi combien était grande, comme elle le sera chez ses personnages, la nostalgie de la petite patrie familiale et provinciale abandonnée.

"Chaque écrivain venu de sa province à Paris est une Emma Bovary évadée", s'écria-t-il.

Il a, après sa cinquantième année, prodigué les confidences sur sa jeunesse, dans Commencements d'une vie en 1932, Mémoires intérieurs en 1959 et 1965, Le Jeune Homme en 1926, La Province en 1926, Bordeaux en 1926.

Mais c'est dans ses romans qu'avec la liberté procurée par la fiction, plus vraie que le vrai, il s'est le mieux révélé. Longtemps, l'adolescent gauche, rêveur, tourmenté à la fois par le besoin d'idéaliser l'amour et de le souiller, rebelle aux contraintes familiales et se croyant incompris, va réapparaître dans les romans de Mauriac.

Il écrivit d'abord des vers, tendres mais fiévreux, que quelques aînés, dont Barrès, remarquèrent :

"il est revenu à la poésie en vers, influencée par Maurice de Guérin, dans Le Sang d'Atys en 1940."

Mais pas plus que Chateaubriand ou Gide, il n'est devenu un maître de la forme poétique.

Ses premiers romans, deux écrits juste avant la guerre de 1914, à laquelle il prit part, le troisième et le meilleur, au titre significatif, La Chair et le sang, en 1920, sont encore gauches, tendus, trop inclinés vers le lyrisme.

Écrivain Chrétien et journaliste politique

Grand interprète de la vie provinciale, François Mauriac dépeignit aussi les souffrances du chrétien troublé par les questions du monde moderne. Contrastant avec son œuvre romanesque, son activité de journaliste révéla un polémiste au ton volontiers voltairien.

Son œuvre porte fortement la marque de son enfance et de sa jeunesse : d'abord par les images de Bordeaux et des landes girondines qui reviennent constamment sous la plume du romancier, du poète ou du journaliste ; ensuite, et plus profondément, à cause de l'éducation chrétienne marquée de puritanisme, on a pu parler de jansénisme que le jeune François a reçue. C'est alors que s'est forgée la hantise du "péché de la chair" qui marque l'œuvre du romancier.

Des jeunes gens troublés et parfois troubles, l'Enfant chargé de chaînes, 1913 ; le Baiser au lépreux, 1922 ; Genitrix, 1923), des couples déchirés, le Désert de l'amour, 1925 ; le Nœud de vipères, 1932), des femmes révoltées et humiliées dans Thérèse Desqueyroux, 1927 témoignent de l'importance d'une sexualité partout présente et refusée comme le signe d'une dramatique misère humaine.

Cependant, chez cet écrivain chrétien, un attachement tout païen à la terre éclate dans les poèmes d'Orages en 1925 ou du Sang d'Atys en 1940.

De même, on devine, derrière certaines lignes proches de la révolte de Souffrances du chrétien en 1928, les manifestations d'une crise morale et religieuse.

Bonheur du chrétien en 1929 traduit la fin de la crise et marque la "conversion" de Mauriac.

Après une grave opération à la gorge en 1932, Mauriac, qui s'est cru perdu, est élu à l'Académie française en 1933 : s'ouvre alors une carrière prestigieuse où les succès se suivent.

Délaissant les romans centrés sur un drame individuel, Mauriac, sous l'influence d'œuvres contemporaines plus complexes, tente de diversifier et de multiplier les personnages dans les Anges noirs en 1936 et surtout les Chemins de la mer en 1939.

Malgré les critiques de Sartre, qui, en 1939, lui reproche d'intervenir trop souvent dans le destin de ses personnages et de ne pas leur laisser la liberté indispensable à l'indétermination de la créature romanesque, Mauriac reste toujours moins préoccupé des questions de technique romanesque que des répercussions spirituelles de ses écrits.

La Pharisienne en 1941, le Sagouin en 1951, Galigaï en 1952, l'Agneau en 1954" complètent une œuvre qui reste centrée sur les problèmes du péché et de la grâce.

En 1952, le prix Nobel de littérature est non seulement une consécration, mais le point de départ d'une nouvelle carrière : Mauriac, qui ne connaît pas au théâtre le succès escompté evec Asmodée, en 1937 ; et les Mal-aimés, en 1945 ; Passage du Malin, en 1947 ; le Pain vivant, en 1950, se voue désormais presque entièrement à une œuvre journalistique, souvent polémique et politique.

En fait, dès avant 1914, en réaction contre le conservatisme étroit et l'antidreyfusisme de son milieu, l'écrivain avait été touché par le catholicisme libéral du Sillon, le mouvement de Marc Sangnier.

Après 1920, au contraire, les articles de l'Écho de Paris traduisaient la pensée d'un homme de droite.

Il avait fallu la guerre civile espagnole et l'influence spirituelle exercée par les prêtres et les laïcs de l'Action catholique , autour des hebdomadaires Sept et Temps présent, entre 1937 et 1940, pour que Mauriac s'engageât peu à peu aux côtés des catholiques libéraux.

Le Cahier noir, publié dans la clandestinité en 1943 aux Éditions de Minuit, sous le pseudonyme de Forez, révèle une pensée politique nuancée, mais intransigeante sur la défense des droits de l'homme.

La crise marocaine en 1953, puis l'engagement aux côtés du général de Gaulle marquent le Bloc-Notes, publié successivement dans la Table ronde, l'Express puis le Figaro littéraire.

Jamais Mauriac n'a eu autant de lecteurs. Redoutable polémiste, il égratigne, voire déchire les médiocres de la vie politique.

Lorsque les crises marocaine puis algérienne sont réglées, le vieil homme tourne plus facilement sa pensée vers le passé ou vers la réflexion spirituelle : le Bloc-Notes s'élargit en méditation.

Plus qu'un journaliste, Mauriac est alors tantôt poète, tantôt philosophe dans des pages où le lyrisme affleure.

On retrouve alors les thèmes que la réflexion mauriacienne nourrit depuis les origines dans un certain nombre d'ouvrages théoriques ou autobiographiques comme le Journal en 1934-1950, les Mémoires intérieures 1959 et les Nouveaux Mémoires intérieurs en 1965, ou cette sorte de bilan spirituel que constitue Ce que je crois en 1962.

On peut mesurer dans ces ouvrages l'importance affective de Maurice Barrès, qui accueillit et lança le jeune poète des Mains jointes en 1909 et surtout la permanence de l'influence pascalienne, qui date des années de collège et ne se démentit jamais ' Je doute que sans lui je fusse demeuré fidèle '.

Pascal apparaît à Mauriac comme le modèle de l'homme de foi, d'une foi vécue plus que traduite intellectuellement dans des raisonnements.

Le Dieu de Pascal comme celui de Mauriac est le Christ vivant, souffrant et ressuscité, et non le Dieu des philosophes et des savants.

Non que Mauriac prêche le quiétisme : il est au contraire convaincu de l'importance des débats théologiques, mais il sait que sa vocation l'appelle à méditer sur des situations concrètes plus que sur des idées.

Dans cette perspective, les romans peuvent apparaître comme des sortes d'expériences qui poussent à l'extrême des situations réelles en les portant au point où elles éclatent en drames porteurs d'une signification philosophique. En fait, la seule question qui passionne vraiment Mauriac est de savoir comment la grâce parvient à triompher du péché le plus invétéré.

Mais ne serait-ce pas aussi sous l'influence du Pascal janséniste que le péché apparaît comme si puissant et la grâce si peu agissante parfois sur des créatures vouées à la médiocrité et à une quasi-mort spirituelle ?

La fidélité au Christ passe par la fidélité à l'Église, mais elle nourrit surtout la foi, l'espérance et la charité, dont retentissent de plus en plus les pages de Mauriac et qu'il résume dans les dernières lignes de Ce que je crois : "Tu existes puisque je t'aime... Croire, c'est aimer."

Ses romans

Le désert de l'amour

En 1922 et 1923, coup sur coup, parurent deux courts romans, condensés, linéaires, creusant l'analyse vivante de quelques âmes tourmentées et implacables dans leur peinture de la laideur morale et de l'égoïsme des familles :

Le Baiser au lépreux en 1922 et Génitrix en 1923.

Dans le premier, Jean Péloueyre, provincial riche, mais laid, affreusement timide, épouse, sur les conseils du curé et parce que sa richesse fait de lui "un bon parti ", une fille robuste et simple, Noémi.

Il sait vite qu'elle ne donne, à ce " lépreux qu'il croit être, ses baisers que par devoir ou par pitié.

En vain médite-t-il les écrits de Nietzsche pour apprendre à devenir un fort avec volonté de puissance.

Il analyse incessamment sa faiblesse et meurt, se disant presque que sa jeune épouse sera enfin soulagée et libre. Génitrix trace l'image d'une mère, veuve, dominatrice, qui veut maintenir son fils unique en dehors du mariage, pour le conserver tout à elle, entouré de soins qui l'emprisonnent.

Il se marie cependant. Et sa femme, malade, est en train de mourir, abandonnée, dans une chambre isolée de la maison, détestée par la belle-mère, car elle est l'intruse. Une fois disparue cependant, elle sera regrettée du fils bourrelé de remords, intérieurement révolté contre cet égoïsme paysan de sa mère qu'il sait porter aussi en lui.

D'autres œuvres bien connues allaient suivre : Le Désert de l'amour en 1925, peut-être la meilleure réussite technique de Mauriac. Il y use, comme il l'a souvent fait, de la technique de la rétrospection.

Un incident rappelle soudain à Raymond Courrèges, habitué des boîtes de nuit à Paris, son passé d'adolescent bordelais, sa solitude au sein de sa famille où il se croyait incompris et, par timidité, ne savait se faire comprendre.

Maladroitement et brutalement, il avait alors essayé de violer une femme de réputation douteuse, Maria Cross, que son père, médecin naïf et bon, idéalisait.

Elle l'avait repoussé et vexé dans sa jeune fierté. Tout ce passé et la figure pathétique de son père revivent dans ce long récit. Mauriac, grand admirateur de Proust bien qu'il reproche à son œuvre d'avoir laissé béant le trou immense que devrait remplir Dieu, était passé maître dans l'art de remémorer le passé et de l'enchâsser dans le présent.

Deux autres romans de sa quarantaine sont de grandes œuvres : Thérèse Desqueyroux en 1927 et Le Nœud de vipères en 1932.

Le premier, utilisant avec plus de virtuosité encore la technique de la rétrospection, est le dramatique monologue d'une épouse plus fine et plus intelligente que son mari, propriétaire campagnard plein de suffisance ; elle se laisse entraîner à tenter de l'empoisonner, est jugée et, par égard aux convenances familiales, acquittée.

Mise au ban de la famille, contrainte d'abandonner sa petite fille, elle ne se repent point, mais va habiter seule à Paris. Elle y vit en névrosée malheureuse ; dans une nouvelle, "Thérèse chez le docteur", et un autre roman, "La Fin de la nuit" en 1935, Mauriac est revenu à ce personnage maladif et attachant, l'un des rares protagonistes de ses romans qu'il s'est résigné à ne pas convertir in extremis.

Le Nœud de vipères est celui d'une famille avare et haineuse, et plus encore le réseau de méchanceté, de dépit, d'endurcissement dans l'égoïsme et la poursuite des biens matériels d'un riche avocat, Louis.

Il se meurt d'angine de poitrine, note dans un journal atroce de vérité le progrès de sa haine envers sa femme, ses enfants, la religion hypocrite et lui-même. Mais son " effrayante lucidité" ainsi que la quête d'un amour vrai ouvrent une voie à la grâce qui le mène à la conversion.

Controverses

Sept ou huit autres romans de Mauriac, tous reprenant un décor, une intrigue, un leitmotiv analogues, n'atteignent que par moments à la beauté de ces réussites.

La Pharisienne en 1941, atroce peinture d'une dévote rigide et privée de charité, que l'on prendrait pour une attaque contre la religion si Mauriac n'avait tant proclamé sa foi catholique, a quelques parties saisissantes.

Sartre a, dans un célèbre article, pris à partie, non sans injustice, La Fin de la nuit, pour reprocher à l'auteur de priver ses personnages de toute liberté.

Il est vrai que Mauriac a toujours été confronté au dilemme du romancier catholique : éviter le doucereux et la prédication des romanciers dits bien-pensants, peindre le mal et le vice dans leur noire vérité, ne pas fausser la vie, mais par là même risquer de rendre la chair, la passion et le mal pleins d'attraits pour le lecteur peu averti.

Aussi l'orthodoxie de Mauriac a-t-elle été mise en doute par bien des catholiques, qu'il a effarouchés, même après qu'il eut été élu à l'Académie française en 1933, décoré par les gouvernements successifs du pays, consacré par le prix Nobel en 1952 et qu'il eut prodigué depuis 1945 ses éloges éperdus au général de Gaulle.

Néanmoins, avec Bernanos et, par moments seulement, Julien Green, Mauriac représente, dans le roman de ce siècle, le sommet de la littérature catholique, hardie et jeune.

Un autre reproche a été adressé à Mauriac, dont il n'a eu nulle peine à se justifier : celui de monotonie.

Car non seulement le décor, mais les thèmes, les personnages, la technique ne varient guère d'un roman à l'autre, pas plus qu'ils ne le font chez l'auteur qu'il met au-dessus de tout autre, Racine.

Mauriac s'est expliqué sur son art dans divers écrits sur le roman, dans son Journal, dans ses Mémoires et dans de nombreux articles de journal et de revue : depuis 1951, sa veine de romancier s'étant tarie, le théâtre ne lui ayant qu'à demi réussi, il est devenu un journaliste et un moraliste, parfois bavard.

Il a du moins réfléchi assidûment sur son art : il n'a pas caché que son premier souci avait été de rester fidèle à son monde intérieur, de dépeindre le monde qu'il connaissait le mieux et les obsessions ou souvenirs qui l'habitaient, et, acceptant ses limites, de renouveler son mode d'expression, mais non ses sujets.

Il est le plus grand en effet dans sa peinture des Mal-Aimés, c'est le titre d'une de ses pièces de 1945, et de l'amour où la chair lutte contre l'esprit, mais aussi où l'esprit, selon une formule de saint Paul, convoite contre la chair.

L'amour, même quand il devrait être ennobli par le sacrement du mariage et par la progéniture, est présenté par le romancier sous un jour lugubrement féroce : femmes solitaires en vain amoureuses de jeunes hommes égoïstes, adolescents traînant dans la boue l'objet de leurs désirs, hommes mûrs endurant les tortures de la jalousie, démons de midi et du soir et démons plus avides encore de l'adolescence, " cherchant qui dévorer ".

Cette insuffisance de l'amour humain préserve les personnages de Mauriac de la satisfaction dite bourgeoise : le sentiment de l'incomplet de leur existence leur fait enfin désirer le seul vrai amour, celui de Dieu.

La vertu d'engagement

"De sorte que bien loin qu'ils aient le droit de fuir les hommes en Dieu, il leur est enjoint de retrouver Dieu dans les hommes. Qu'ils le cherchent d'abord et qu'ils le trouvent dans ceux qui souffrent persécution pour la justice, chrétiens ou païens, communistes ou juifs, car de ceux-ci, la ressemblance avec le Christ est en raison directe des outrages qu'ils endurent : le crachat sur la face authentifie cette ressemblance."

Ce texte du Cahier noir – manifeste clandestin paru sous l'occupation allemande – détient la clé d'une bonne part de l'aventure mauriacienne : l'inflexion progressive du grand bourgeois vers la gauche comme celle de l'écrivain d'imagination vers le journalisme politique, jusqu'au pamphlet.

La révolution espagnole de 1936 en fut le point de départ ; la guerre de 1940 détermina Mauriac à l'engagement qui prit de plus en plus le meilleur de son talent.

D'abord dans son Journal, ensuite au fil du"Bloc-Notes" qui passa de l'Express au Figaro littéraire, il assuma les soucis majeurs de la France et du monde et y prit résolument parti avec autant de courage que de générosité.

Polémiste redouté, il ne s'est pas montré indulgent pour les jeunes romanciers dont les tentatives allaient à l'encontre de sa technique, paraissaient renoncer à toute action nouée, à toute exploration d'un caractère, à toute poésie dans l'art romanesque. Il n'était pas tendre non plus pour les politiciens de gauche, et moins encore pour ceux de droite, qui lui semblaient incapables de reconnaître, ou de proclamer, que la France recherchait une grandeur morale et l'avait trouvée en de Gaulle. Mais, si ses mots à l'emporte-pièce et ses jugements critiques ne manquaient pas de venin, ils savaient aussi faire place à la bonté et à la compassion.

Si Mauriac a ainsi dépeint un enfer plutôt qu'une antichambre du Paradis, il exerce, moins par la noirceur de ses sujets que par la nostalgie de pureté et de poésie qui est partout en son œuvre, une fascination sur ses lecteurs.

Il a souvent répété que le roman de son époque – et il pensait sans doute au sien – ne se sauvait de la médiocrité que par la poésie qu'il exprimait.

Cette poésie éclate dans le cadre d'une technique sobre et classique, et donne à la prose de Mauriac une vibration et une richesse qui le mettent, avec Malraux et Bernanos, aussitôt après Proust parmi les romanciers modernes de la France.

Fin de vie

Son dernier roman, Un adolescent d'autrefois reçoit un accueil enthousiaste de la critique en 1969. Une suite, Maltaverne, demeure inachevée et sera publiée de manière posthume en 1972.

François Mauriac meurt à Paris le 1er septembre 1970 et est enterré au cimetière de Vémars (Val-d'Oise).

Ses œuvres complètes ont été publiées en douze volumes entre 1950 et 1956. Une édition complète de ses œuvres romanesques et théâtrales a été éditée dans la collection de la Bibliothèque de la Pléiade, en quatre volumes, parus entre 1978 et 1985 ; elle est suivie en 1990 d'une édition de ses œuvres autobiographiques.

Claude Mauriac et Jean Mauriac, ses fils, et Anne Wiazemsky, sa petite-fille, sont aussi écrivains. Luce Mauriac, sa fille, a publié un roman en 2008.

Le domaine de Malagar, à Saint-Maixant, qui fut le lieu de la fin de l'adolescence et que l'écrivain reçut en 1927 à la suite d'un partage familial, est aujourd'hui propriété du Conseil régional d'Aquitaine. Cette maison d'écrivain, transformée en centre culturel, est désormais ouverte à la visite.

Révélations sur l'homosexualité de Mauriac

S'appuyant sur des sources écrites, l'ouvrage biographique de Jean-Luc Barré s'attache au fait que François Mauriac aurait notamment brûlé de passion — dont la nature exacte n'est pas précisée — pour un jeune écrivain, diplomate suisse, Bernard Barbey22,23.

L'information selon laquelle Mauriac aurait vécu des passions, probablement platoniques pour des jeunes gens avait été donnée dans une interview de Daniel Guérin publiée dans le livre de Gilles Barbedette et Michel Carassou, Paris gay 1925 publié aux Presses de la Renaissance.

Daniel Guérin est venu confirmer cette information, vérifiable dans la correspondance qu'il a reçue de Mauriac, conservée à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, en contradiction avec la volonté de l'écrivain de la récupérer et de la détruire.

Au cours de sa vieillesse combative, courageusement acceptée, il sut retrouver également son inspiration romanesque d'antan.

Son ultime roman, Un adolescent d'autrefois, publié en 1969, ne renouvelle ni le cadre ni les thèmes de son œuvre antérieure.

Mais il est frémissant encore de vie et il constitue comme le testament d'un romancier qui, à plus de quatre-vingts ans, comprenait encore la passion, les remords et les conflits entre la chair et les aspirations de l'âme.

L' Œuvre

Romans, nouvelles, récits

1913 : L'Enfant chargé de chaînes

1914 : La Robe prétexte

1920 : La Chair et le Sang

1921 : Préséances

1921 : Dialogue d'un soir d'hiver

1922 : Le Baiser au lépreux

1923 : Le Fleuve de feu

1923 : Genitrix

1924 : Le Mal

1925 : Le Désert de l'amour (Grand prix du roman de l'Académie française, 1926)

1927 : Thérèse Desqueyroux

1928 : Destins

1929 : Trois récits : Coups de couteau, 1926 ; Un homme de lettres, 1926 ; Le Démon de la connaissance, 1928

1930 : Ce qui était perdu

1932 : Le Nœud de vipères

1933 : Le Mystère Frontenac

1935 : La Fin de la nuit

1936 : Les Anges noirs

1938 : Plongées comprenant Thérèse chez le docteur, 1933 ; Thérèse à l'hôtel, 1933 ; Le Rang ; Insomnie ; Conte de Noël

1939 : Les Chemins de la mer

1941 : La Pharisienne

1951 : Le Sagouin

1952 : Galigaï

1954 : L'Agneau

1958 : Le Fils de l'homme

1969 : Un adolescent d'autrefois

1972 : Maltaverne (posthume)

Théâtre

1938 : Asmodée

1945 : Les Mal-aimés

1947 : Passage du malin

1951 : Le Feu sur la terre

Poésie

1909 : Les Mains jointes

1911 : L'Adieu à l'adolescence

1925 : Orages

1940 : Le Sang d'Atys

Essais, recueils d'articles

1919 : De quelques cœurs inquiets (Société littéraire de France)

1926 : La Province (Hachette ; réédition Arléa, 1988)

1928 : Le Roman (L'artisan du livre)

1928 : La Vie de Jean Racine (rééd. Paris, Perrin, 1999)

1929 : Dieu et Mammon

1931 : Souffrances et bonheur du chrétien

1933 : Le Romancier et ses personnages

1936 : La Vie de Jésus (rééd. Seuil, 1999)

1945 : La Rencontre avec Barrès (rééd. La Table ronde, 1994)

1981 : Souvenirs retrouvés - Entretiens avec Jean Amrouche, éd. Fayard/INA

1993 : Bloc-notes, Seuil, 5 vol.

1996 : Mozart et autres écrits sur la musique, éd. Encre marine

2000 : La Paix des cimes : chroniques, 1948-1955, éd. Bartillat

2004 : D'un Bloc-notes à l'autre : 1952-1969, éd. Bartillat

2008 : Téléchroniques, 1959-1964, éd. Bartillat

Mémoires

1943 : Le Cahier noir

Publié sous le nom de Forez, qui était son pseudonyme, en clandestinité, par les éditions de Minuit

1948 : Journal d'un homme de trente ans (extraits) Editions Egloff