|

|

Arthur Rimbaud 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 20 Octobre 1854 naît Arthur Rimbaud Poète français ,inclassable issu du Parnasse et du romantisme laisse une oeuvre considérable en vers et en prose.

L'extraordinaire célébrité de Jean-Nicolas Arthur Rimbaud dit Arthur Rimbaud, l'évidente propagation d'un mythe que sa vie et son œuvre semblent avoir favorisé empêchent souvent d'estimer réellement ce qu'il fut.

Provoquant les admirations les plus sincères et les plus opposées, Claudel et les surréalistes, parfois même l'idolâtrie, il a pu donner lieu également à des jugements suspicieux, parmi lesquels, au premier chef, celui d'Etiemble, observateur scrupuleux du mythe, mais détracteur souvent partial du poète.

Adolescent rebelle, poète précoce et génial, Arthur Rimbaud est un phénomène de la littérature. Son abandon de la poésie à l’âge de vingt et un ans, puis sa disparition aux confins de l’Afrique et de l’Asie, ajoutent à l’attrait du personnage qu’il s’est créé et qui obsède l’époque moderne. Véritable "voyant" – suivant le terme qu’il a choisi – il exprime les vertiges de l’hallucination dans une langue audacieuse et pure, et apparaît comme un jalon essentiel entre romantisme et surréalisme.

Mieux vaut le restituer à son trajet inventif, conclu – on ne le sait que trop – par une distance prise vis-à-vis de la littérature qui d'ailleurs n'empêchera pas Rimbaud de poursuivre l'aventure de la fiction sous la forme de l'aventure géographique, ce qui marque de sa part moins de contradiction qu'on n'a bien voulu le croire.

Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes à quinze ans. Lui, pour qui le poète doit être "voyant" et qui proclame qu'il faut "être absolument moderne", renonce subitement à l’écriture à l'âge de vingt ans.

Ses idées marginales, anti-bourgeoises et libertaires le poussent à choisir une vie aventureuse, dont les pérégrinations l’amènent jusqu’au Yémen et en Éthiopie, où il devient négociant, voire explorateur. De cette seconde vie, ses écritures consistent en près de cent quatre-vingts lettres : correspondance familiale et professionnelle et quelques descriptions géographiques.

Bien que brève, la densité de son œuvre poétique fait d'Arthur Rimbaud une des figures considérables de la littérature française.

Jeunesse

Né à Charleville en 1854, Rimbaud, fort tôt, dut constater l'absence de son père, militaire de carrière, qui s'était séparé de sa mère, Vitalie Cuif, une paysanne de Roche, alors qu'il n'avait que six ans.

Le père d'Arthur Rimbaud, Frédéric Rimbaud, est capitaine d'infanterie né à Dole, le 7 octobre 1814. Sa mère, Marie Catherine Vitalie Cuif, paysanne, est née à Roche, le 10 mars 1825. Ils se sont mariés le 8 février 1853 et habitent un appartement au 12 rue Napoléon. Son père militaire est souvent absent, le couple n’est réuni qu’au gré de rares permissions, le temps d’avoir cinq enfants : Jean Nicolas Frédéric, le 2 novembre 1853, Jean Nicolas Arthur, le 20 octobre 1854, Victorine Pauline Vitalie, le 4 juin 1857, celle-ci mourra le mois suivant, Jeanne Rosalie Vitalie, le 15 juin 1858 et Frédérique Marie Isabelle, le 1er juin 1860.

Après la naissance de cette dernière, le couple vivra séparé, car, désormais, le capitaine Rimbaud ne reviendra plus à Charleville.

Se déclarant veuve, la mère déménage avec ses enfants en 1861 pour habiter au 73 rue Bourbon, dans un quartier ouvrier de Charleville. En octobre, le jeune Arthur entame sa scolarité à l'institution Rossat où il récolte les premiers prix.

L'étroit milieu carolomacérien, où Mme Rimbaud fait figure de personnalité revêche et rigoriste, où l'enseignement du collège est dispensé par un personnel mêlé de laïcs et de prêtres, constitue le monde où il doit vivre.

Fin 1862, la famille déménage à nouveau pour un quartier bourgeois au 13 cours d’Orléans.

En 1865, Arthur entre au collège municipal de Charleville, où il se montre excellent élève ; collectionnant les prix d'excellence en littérature, version, thème… Il rédige en latin avec aisance, des poèmes, des élégies, des dialogues. Mais, comme cet extrait de son poème Les Poètes de sept ans5 le laisse imaginer, il bout intérieurement :

Tout le jour il suait d'obéissance ; très Intelligent ; pourtant des tics noirs, quelques traits, Semblaient prouver en lui d'âpres hypocrisies.

"Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies,

En passant il tirait la langue, les deux poings

À l'aine, et dans ses yeux fermés voyait des points."

En juillet 1869, il participe aux épreuves du Concours académique de composition latine sur le thème "Jugurtha", qu'il remporte facilement. Le principal du collège Jules Desdouets aurait dit de lui :

"Rien d'ordinaire ne germe dans cette tête, ce sera "le génie du Mal ou celui du Bien.". En obtenant tous les prix dès l’âge de quinze ans, il s'affranchit des humiliations de la petite enfance.

Pendant ces années il a comme ami Ernest Delahaye, avec qui il échange de nombreuses lettres.

La poésie

Enfant précoce, halluciné et d’une extrême sensibilité, il découvre alors le superbe antidote de la poésie par le biais d'exercices scolaires tout d'abord, notamment de compositions en vers latins où il excelle par son savoir et son invention : ce seront ses premiers textes publiés, dans le Bulletin de l'académie de Douai. Les recueils poétiques qu'on lui prête ou qu'il vole, les récents fascicules du Parnasse contemporain lui révèlent bientôt un autre univers.

Théodore de Banville, Gautier, Leconte de Lisle, autant de modèles qu'il admire et saura démarquer avec toute la vivacité de son génie, cependant que Hugo reste encore pour lui un inévitable sommet, dont il rejette l'emphase, mais retient la fantasia verbale.

Déjà, parmi toutes ces voix, il entend celle qui, irrésistiblement, l'appelle : l'étrangeté maléfique de Baudelaire. En 1870, l'heure est venue pour lui d'entrer plus avant en poésie, d'autant qu'un jeune professeur de vingt et un ans, Georges Izambard, assure maintenant les cours de littérature en classe de rhétorique. Confident et lecteur, Izambard donne son avis, encourage, éveille cet esprit hors du commun. Rimbaud, qui n'a pas seize ans, n'hésite pas à s'adresser au plus illustre Parnassien, Banville, auquel il envoie en mai une longue lettre et trois poèmes : Ophélie, un tableau de genre ; Sensation, deux quatrains où s'annonce son sens du vagabondage ; Credo in unam surtout, une sorte de grand manifeste en faveur du paganisme et de la traditionnelle beauté antique.

Si l'envoi ne lui vaut pas encore de figurer dans une des livraisons du Parnasse, il n'en persiste pas moins à écrire, cherchant sa voie, mais se sentant déjà soulevé par une révolte de vie. De cœur, Rimbaud appartient aux antibonapartistes. Il lit La Lanterne de Rochefort, rime avec acrimonie son Forgeron tout à la gloire de la crapule .

Cependant montent en lui, en même temps que cette révolte, les désirs sensuels ; des pièces charmantes le montrent amoureux d'espiègles fillettes. Mais dans ce lot brille déjà la très offensive Vénus anadyomène qui ne sort plus de la mer comme celle de Bouguereau, mais d'une baignoire, "Belle hideusement d'un ulcère à l'anus".

Le sarcasme fait tout naturellement partie de son langage, et il commence à camper toute une série de grotesques – bourgeois de "À la Musique, ecclésiastiques d'Un cœur sous une soutane".

Portée par les événements, sa colère trouve un aliment tout frais dans la politique du second Empire. La guerre franco-prussienne éclate en juillet 1870.

Un instant, il imagine Le Dormeur du Val, un jeune soldat mort.

Il profite du désastre de Sedan pour s'enfuir à Paris. Arrêté, libéré grâce à l'intervention d'Izambard, il se réfugie à Douai chez celui-ci ; il en profite pour mettre au point son premier recueil, qu'il confectionne à l'intention de Paul Demeny, familier d'un éditeur parisien tenant la Librairie artistique. Après un prompt retour à Charleville, une autre fugue en octobre inaugure sa profonde bohémiennerie.

Poésie et voyance

Les mois suivants sont voués au désœuvrement. Les courses à travers bois et campagne remplacent des études dont il voit mal la nécessité. Cet état de vacances favorise sa création qui tend à une frénésie sombre.

Sous ses yeux, le milieu social se réduit à des caricatures : Les Douaniers, Les Assis. Le bon élève tend au voyou.

En février 1871, il n'y tient plus et fugue de nouveau à Paris où il vit au petit bonheur une dizaine de jours. Son retour à Charleville le replonge dans sa "cité supérieurement idiote" ; mais il apprend bientôt la proclamation de la Commune.

Sa poésie en ressent une accélération offensive.

On ne comprendrait pas, sinon, les lettres dites "du voyant" qu'il envoie, l'une le 13 mai, à Izambard, l'autre, le 15 mai, à Demeny. Elles ne peuvent se concevoir, en effet, sans l'urgence ressentie d'un changement, d'une révolution en accord avec celle des "travailleurs" et qui, cette fois, concernerait le langage lui-même, chargé d'accéder à l'inconnu.

Ainsi se trouve amplifiée la figure du voyant, déjà connue avant lui, Balzac, Gautier, Hugo, Leconte de Lisle, mais à laquelle on n'avait pas encore accordé une place aussi déterminante. Plus ingénieuse, plus originale paraît la méthode qu'il préconise pour atteindre cet état :

"le long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens".

Une modification consciente des circuits émotifs, un désenclavement des façons d'être et de sentir.

Les lettres du voyant ne seront pas connues de leur temps ; elles n'auront donc aucune influence, même sur la génération symboliste ; mais leur publication tardive (1912-1928) touchera les dadaïstes, les surréalistes, les collaborateurs de la revue Le Grand Jeu.

La notion d'une poésie-vie ou action à côté d'une poésie-écriture en naîtra, fertile en malentendus, mais appliquée à faire de celui qui écrit un "esprit et un corps" » motivant le poème.

De ces lettres, on retiendra encore la fameuse formule du "Je est un autre", et les poésies qui les illustrent : Le Cœur supplicié, Chant de guerre parisien, Mes Petites Amoureuses, Accroupissements. De tels poèmes s'expliquent surtout par la volonté négative de leur auteur, tentant sciemment, par la voie noire, de trouver l'inconnu poétique, tout en "encrapulant" la langue et le sujet traité.

Que Rimbaud ait participé à la Commune ou non, le problème reste entier, il devra bien faire son deuil de celle-ci après la Semaine sanglante.

Seul, compris de lui-même, inspiré et furieux, il compose alors d'étonnantes vues psychologiques : Les Poètes de sept ans, où il s'observe dans son propre rôle, à la naissance même de son écriture, et Les Premières Communions, une exceptionnelle mise en scène de la puberté féminine soumise à la tyrannique pudeur du christianisme. Une nouvelle fois, il s'adresse à Banville et signe du narquois pseudonyme d'Alcide Bava un véritable art poétique carnavalesque : Ce qu'on dit au Poète à propos de fleurs.

Vers 1970, Izambard, qui a prévenu Vitalie Rimbaud de la présence de son fils à Douai, en reçoit la réponse : "…chassez-le, qu’il revienne vite!".

Pour calmer les esprits, il décide de raccompagner son élève jusqu'à Charleville.

À leur arrivée, l’accueil est rude : une volée de gifles pour le fils, une volée de reproches, en guise de remerciements, pour le professeur qui, ébahi, "s’enfuit sous l’averse".

Le 6 octobre, nouvelle fugue. Paris étant en état de siège, il part à Charleroi — il relate cette arrivée dans le sonnet, Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir. Rêvant d’être journaliste, il tente, sans succès, de se faire engager comme rédacteur dans le Journal de Charleroi.

Dans l’espoir de retrouver Izambard, il se rend à Bruxelles puis à Douai où son professeur arrive quelques jours après, aux ordres de Vitalie Rimbaud, pour le faire revenir escorté de gendarmes. Ce fut fait le 1er novembre 1870.

Entre-temps, il s'était rendu chez Paul Demeny pour lui déposer les sept poèmes composés au cours de ce dernier périple (des versions antérieures seront remises au parnassien, Théodore de Banville et à Izambard).

Le 10 juin 1871, Rimbaud écrira à Demeny : "… brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai".

Ceux-ci seront répertoriés par les biographes sous l’appellation de Recueil de Douai ou "Recueil Demeny".

Rimbaud parviendra toutefois à publier dans Le Progrès des Ardennes du 25 novembre 1870, un récit satirique, Le Rêve de Bismarck, sous le pseudonyme de Jean Baudry. Rimbaud y développe, après Victor Hugo, la symbolique d'une ville de Paris qui est la lumière de la Révolution et qui sera autrement difficile à combattre pour les Prussiens. Rimbaud prédit que Bismarck s'y brûlera le nez.

Paris sous la Commune

La réouverture du collège est retardée d'octobre 1870 à avril 1871.

En février 1871, à l'issue du siège de Paris, Rimbaud fait une nouvelle fugue vers la capitale. La situation politique du pays est tendue et Rimbaud cherche à entrer en contact avec de futurs communards comme Jules Vallès et Eugène Vermersch, mais aussi avec le milieu des poètes ; il rencontre aussi le caricaturiste André Gill.

Rimbaud revient à Charleville avant le début de la Commune. Plusieurs témoignages prétendent qu'il est retourné à Paris à ce moment-là, bien que ceci reste impossible à démontrer dans l'état actuel des recherches. Quoi qu'il en soit, le poète a ressenti très profondément la tragédie de la Commune.

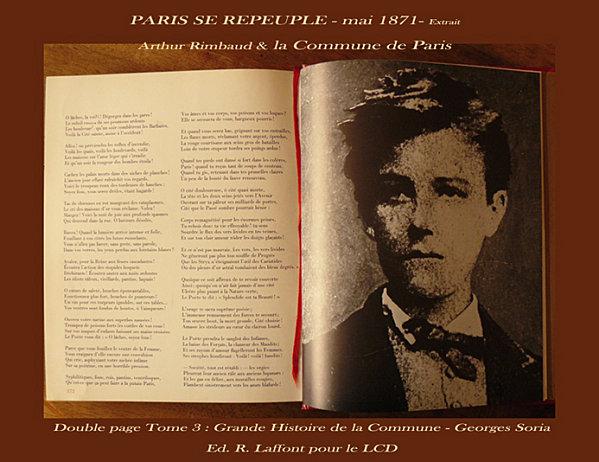

Dans un poème violent, L'orgie parisienne ou : Paris se repeuple, il dénonce la lâcheté des vainqueurs.

Sa poésie se radicalise encore, devient de plus en plus sarcastique : Les Pauvres à l’Église, par exemple. L'écriture se transforme progressivement. Rimbaud en vient à critiquer fortement la poésie des romantiques et des Parnassiens, et dans sa lettre à Izambard du 13 mai 1871, il affirme son rejet de la poésie subjective.

C'est également dans la lettre dite du Voyant, adressée le 15 mai à Paul Demeny, qu'il exprime sa différence en exposant sa propre quête de la poésie : il veut se faire voyant, par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens.

Selon Paul Verlaine, Rimbaud a composé son plus beau poème en vers suite à la semaine sanglante : "Les Veilleurs" ; son sujet était la douleur sacrée causée par la chute de la Commune.

Des lettres, des poèmes convainquent l'auteur déjà réputé des Fêtes galantes du génie de ce jeune homme dont il aime à distance l'âpre "lycanthropie".

Il lui dit de venir à Paris. Moment crucial dans l'existence de Rimbaud. Pour mieux assurer son élan, celui-ci compose Le Bateau ivre où il multiplie surprises et virtuosités.

Vilains Bonshommes

En automne et au début de l'hiver de 1871, Rimbaud fait partie d'un petit cercle fondé par Charles Cros, les Zutistes ; à maintes reprises, il collabore à leur Album, le couvrant de "Vieux Coppées" pornographiques et d'un long poème de la plus stupéfiante venue, Les Remembrances du vieillard idiot, pitié du sexe voué à ses obsessions les plus noires. De la même période daterait le Sonnet des voyelles, projections d'images et d'analogies, alpha et oméga du monde.

Il est difficile de situer le début de la relation épistolaire avec Verlaine. Celui-ci prétend avoir reçu très peu de courriers et ne parle que de l'envoi des Premières communions et des Effarés.

Charles Bretagne met Rimbaud en contact avec son ami Paul Verlaine et un courrier a dû sceller le prochain départ de Rimbaud pour Paris vers le mois d'août.

En août 1871, dans son poème parodique, Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs, Rimbaud exprime une critique ouverte de la poétique de Banville. Finalement Verlaine l'appelle à Paris : "Venez chère grande âme, on vous appelle, on vous attend !"

Bien que brillant élève, Arthur Rimbaud ne retournera pas au collège.

Il arrive dans la capitale vers le 15 septembre 1871. Il est présenté et très bien accueilli par ses pairs plus âgés, au dîner des Vilains Bonshommes le 30 septembre. Il y rencontre une part essentielle des grands poètes de son temps. Il est successivement logé par Verlaine, rue Nicolet, non sans heurts avec la femme de ce dernier, puis chez Charles Cros, André Gill, Ernest Cabaner et même quelques jours chez Théodore de Banville.

Le 20 octobre de cette année, Rimbaud a tout juste dix-sept ans. Il a atteint sa maturité poétique comme en témoignent plusieurs chefs-d'œuvre comme Les Premières communions et Le Bateau ivre.

En mars 1872, les provocations de Rimbaud excèdent le milieu parisien depuis quelque temps. L'incident Carjat au dîner des Vilains Bonshommes du 2 mars 1872 fut la goutte qui fait déborder le vase. Rimbaud complètement saoul y a blessé le célèbre photographe d'un coup de canne-épée. Pour sauver son couple et rassurer ses amis, Verlaine se condamne à éloigner Rimbaud de Paris.

Rimbaud se fait oublier quelque temps en retournant à Charleville, puis revient dans la capitale dans le courant du premier semestre 1872 pour de nouveau quitter Paris le 7 juillet, cette fois en compagnie de Verlaine. Commence alors avec son aîné une liaison amoureuse et une vie agitée à Londres, puis à Bruxelles.

Depuis son arrivée à Paris, Rimbaud semble avoir obtenu l'adhésion d'un aréopage qui lui était tout acquis, à vrai dire, celui des Vilains Bonshommes, société quasi bachique des meilleurs poètes du temps que Mallarmé ne dédaignait pas d'honorer de sa présence.

Mais les scandales n'en finiront pas de naître sur les pas du nouveau messie qui prend un malin plaisir à déstabiliser le ménage de Verlaine et de Mathilde récemment mariés. Le tort ne lui revenait pas uniquement, et il est fort vraisemblable que Verlaine, faune libertin, le convertit à l'homosexualité.

En 1872, Verlaine souhaitant "retaper" son couple, Rimbaud doit regagner sa province.

Bardé de rancœurs, le voici à revenu à l'ancre à Charleville. La recherche du naïf semble caractériser les poésies qu'il écrit alors.

Certes, on n'a que des présomptions touchant ces textes qui, grosso modo, correspondraient à ceux que, par la suite, on publiera sous le titre de "Vers nouveaux et chansons" ou "Derniers Vers".

Une étrangeté tissue de solitude s'en dégage. Citons Larme, La Rivière de Cassis, Comédie de la soif, Éternité. Rimbaud, libéré des influences parnassiennes, avance dans un domaine vierge où murmure la voix de son altérité.

De retour à Paris dès le mois de mai 1872, il tente une ultime fois d'entraîner Verlaine à sa suite pour trouver "le lieu et la formule". Il y réussit.

En juillet, les deux hommes franchissent la frontière. La Belgique, pour eux, devient terre de poésie, en attendant mieux.

Quelques poèmes en naissent, libres, détachés. Mais le goût de l'errance les pousse plus loin. Ils s'installent à Londres, où ils vont surtout fréquenter les communards exilés. Le couple semble traverser maintes crises. Une première fois, Rimbaud revient en France à la fin de l'année 1872, laissant Verlaine.

Mais il le rejoindra en janvier. On ignore, à vrai dire, ses moindres occupations. C'est en avril-mai 1873, en fait, alors qu'il est revenu momentanément à Roche, la ferme maternelle, et que Verlaine, de son côté, habite Jehonville dans le Luxembourg belge, qu'il semble avoir la première idée de ce qui deviendra Une saison en enfer. Mais l'enfer n'avait pas été tout à fait vécu.

À la fin de mai 1873, les deux amis, réconciliés, regagnent Londres, pour peu de temps du reste, car une nouvelle brouille les sépare. Verlaine s'en va à Bruxelles. Rimbaud, seul, inquiet, décide de le rejoindre. L'histoire finira mal : coup de revolver contre Rimbaud, le 13 juillet, arrestation, puis condamnation de Verlaine et incarcération. Cependant, Rimbaud, remis de sa blessure, retourne à Roche où il achève Une saison en enfer, son "carnet de damné " qui, publié chez Poot et Cie, Alliance typographique – une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages judiciaires –, paraît, grâce aux deniers avancés par Mme Rimbaud en octobre 1873, à Bruxelles, dans la plus grande clandestinité.

Seuls cinq ou six amis recevront cet opuscule, la quasi-totalité du tirage restant chez l'éditeur où on la retrouvera en 1901. En octobre 1873, la vie littéraire de Rimbaud est apparemment finie. Pourtant, rencontrant à Paris un jeune poète : Germain Nouveau, il convainc celui-là de le suivre.

Un séjour en Angleterre n'apportera rien aux deux compagnons ; G.Nouveau part au bout de deux mois.

On sait toutefois que quelques-unes des Illuminations furent alors recopiées – ce qui montre l'intérêt que Rimbaud continuait d'accorder à la littérature, même après l'"Adieu" formulé par Une saison en enfer.

Une aventure vraie ?

La suite de la vie de l'ancien "voyant" ne laisse plus de place aux effets de l'art – qu'il semble avoir définitivement abandonnés.

Il veut être précepteur, ingénieur ; le commerce et les sciences l'attirent, comme si la modernité se confondait avec ces activités.

En mars 1875, à Stuttgart où il étudie la langue allemande, il revoit pour la dernière fois Verlaine venu là tout exprès.

C'est au cours de ces retrouvailles qu'auraient été communiqués certains feuillets des Illuminations, à charge pour le "pauvre Lélian" soit Verlaine de les transmettre à G.Nouveau qui les aurait fait imprimer ! Nous devons nous contenter de ces vagues informations.

La même année, vagabondant en Italie avec l'intention d'aller jusqu'à Brindisi et de s'embarquer pour la Grèce, Rimbaud, éprouve encore le besoin de demander à son ami Ernest Delahaye "Une saison en enfer".

Dans quel dessein ? On l'ignore. Les années ultérieures seront marquées par de perpétuels déplacements – Vienne, Java, Stockholm, Chypre... – qu'il serait vain de rappeler si l'on ne devait penser qu'ils forment un véritable supplément à son odyssée spirituelle. On s'expliquerait mal sinon ce constant désir d'aller plus loin, comme si l'horizon géographique sans cesse repoussé devait livrer un secret, résoudre l'énigme de sa vie.

Rimbaud voyageur

Fin mars 1875, il quitte Stuttgart avec, maintenant, l’envie d’apprendre l’italien.

Pour ce faire, il traverse la Suisse en train et, par manque d’argent, franchit le Saint-Gothard à pied.

À Milan, une veuve charitable lui offre opportunément l'hospitalité. Il y reste une trentaine de jours puis reprend la route. Victime d’une insolation sur le chemin de Sienne, il est soigné dans un hôpital de Livourne puis est rapatrié le 15 juin, à bord du vapeur Général Paoli. Débarqué à Marseille, il est à nouveau hospitalisé quelque temps.

Après ces aventures "épastrouillantes" dixit Ernest Delahaye, il annonce à ce dernier son intention d’aller s’engager dans les carlistes, histoire d’aller apprendre l’español, mais ne la concrétisera pas.

Redoutant les remontrances de "la Mother", il traîne des pieds en vivant d’expédients dans la cité phocéenne.

Il fera son retour à Charleville mi-août où, entre-temps, sa famille a changé de logement.

Cette année-là, à l’instar de son ami Delahaye, Rimbaud envisage de passer son baccalauréat ès science avec l’objectif de faire Polytechnique, ce qu’il ne peut réaliser, car vingt ans est l’âge limite pour y accéder et, en cet automne 1875, il en a vingt et un.

Nouvelle foucade : il suit des cours de solfège et de piano et obtient le consentement de la mère pour installer l’instrument au logis.

À ce moment, Verlaine, qui reçoit des nouvelles de Rimbaud par l’échange d’une correspondance assidue avec Delahaye, est en demande d’anciens vers d’Arthur.

"Des vers de Lui ? Il y a beau temps que sa verve est à plat. Je crois même qu’il ne se souvient plus du tout d’en avoir fait"

Le 18 décembre 1875, sa sœur Jeanne Rosalie Vitalie meurt à dix-sept ans et demi d’une synovite tuberculeuse.

Le jour des obsèques, les assistants regardent avec étonnement le crâne rasé du fils cadet.

Vers l’Orient

Rimbaud aventurier

À partir de 1880, Rimbaud rayonne dans le même espace – fort vaste il est vrai : Aden, les ports de la mer Rouge, Harar, l'Abyssinie.

Mais d'autres noms brillent à sa pensée : Zanzibar, le canal de Panamá et même le Japon. Il va bientôt gagner la ville de Harar, dans la corne orientale de l'Afrique qui semble au fil des années lui avoir offert le hâvre le plus supportable.

Agent d'un comptoir, il mène une vie presque ascétique. Ses lettres trahissent le sentiment d'une fatalité, d'un destin négatif qu'il doit suivre jusqu'au bout, coûte que coûte, subissant la loi du travail, attaché à l'or et misérablement ébloui par la perspective d'un lointain repos qu'il sait trop bien se confondre avec la mort. Parfois, ce Rimbaud perdu prend les dimensions d'un véritable aventurier, reconnaissant de nouveaux territoires l'Ogadine ou, plus tard, la route d'Ankober à Harar, ou bien se lançant dans des expéditions au long cours comme celle qu'il tente en 1886 pour, depuis Tadjourah, livrer à Ménélik, roi du Choa, plusieurs milliers de vieux fusils.

Salatiga

Après avoir mûri quelques solutions pour découvrir d’autres pays à moindres frais, il reprend la route en mars 1876, pour se rendre en Autriche. Le périple envisagé tourne court : à Vienne, dépouillé par un cocher puis arrêté pour vagabondage, il est expulsé du pays et se voit contraint de regagner Charleville.

Aux environs de mai, il repart. Cette fois, en direction de Bruxelles. S’est-il fait racoler par les services d’une armée étrangère ? Toujours est-il qu’il se présente, au bureau de recrutement de l’armée coloniale néerlandaise, pour servir dans les colonies indiennes.

Muni d’un billet de train, il aboutit – après un contrôle à la garnison de Rotterdam – dans la caserne d’Harderwijk, le 18 mai, où il signe un engagement pour six ans.

Le 10 juin, Rimbaud et les autres mercenaires, équipés, formés, riches de leur prime, 300 florins au départ du bateau, trois cents florins à l'arrivée à destination et chargés de réprimer une révolte dans l’île de Sumatra, sont transportés à Den Helder, pour embarquer à bord du Prins van Oranje, direction Java, dans ce qui était alors les Indes néerlandaises, et aujourd'hui l'Indonésie.

Après une première escale à Southampton et le contournement de Gibraltar, le voyage connaît quelques désertions lors d’escales ou passages près des côtes : Naples, Port-Saïd, traversée du canal de Suez, Suez, Aden et Padang. Le 23 juillet, le vapeur accoste à Batavia, aujourd'hui Jakarta.

Une semaine après, les engagés reprennent la mer jusqu’à Semarang dans le centre de Java pour être acheminés en train puis à pied jusqu’à la caserne de Salatiga.

En possession de la seconde partie de sa prime, goûtant peu la discipline militaire, Rimbaud déserte.

Quelques semaines lui sont nécessaires pour se cacher et retourner à Semarang où il se fait enrôler sur le Wandering Chief, un voilier écossais qui appareille le 30 août pour Queenstown, en Irlande.

Au bout d’un mois de mer, le navire essuie une tempête en passant le cap de Bonne-Espérance. La mâture détériorée, il continue néanmoins sa route sur Sainte-Hélène, l’île de l’Ascension, les Açores… Arrivé à bon port le 6 décembre, "Rimbald le marin", comme le surnommera Germain Nouveau, quand il le rencontrera à Paris, poursuit par les étapes suivantes : Cork, Liverpool, Le Havre, Paris et toujours pour finir... à Charlestown.

L’Homme aux semelles de vent

La belle saison revenue, Arthur Rimbaud quitte à nouveau Charleville en 1877.

Son entourage et ses amis peinent à suivre son itinéraire durant cette année. Les seules sources de renseignements, souvent contradictoires, viennent de son ami Ernest Delahaye et de sa sœur Isabelle.

Seule certitude : sa présence à Brême où il a rédigé une lettre en anglais le 14 mai, au consul des États-Unis d’Amérique. Lettre signée John Arthur Rimbaud, et dans laquelle il demande à quelles conditions il pourrait conclure un engagement immédiat dans la Marine américaine, en faisant valoir sa connaissance des langues anglaise, allemande, italienne et espagnole.

Il ne reçut apparemment pas de réponse favorable, car, selon Delahaye, il se serait rendu à Cologne puis à Hambourg, pour divers projets inaboutis.

Le 16 juin, ce dernier écrit à Verlaine : Du voyageur toqué pas de nouvelles. Sans doute envolé bien loin, bien loin… Le 9 août, le même épistolier informe son ami Ernest Millot qu’il a été signalé dernièrement à Stockholm, puis à Copenhague, et pas de nouvelles depuis.

Dix-neuf ans plus tard, Delahaye rapportera dans une lettre à Paterne Berrichon, du 21 août 1896, qu’à Hambourg,

"Arthur s’engagea dans la troupe du cirque Loisset, comme interprète, il passa ainsi à Copenhague, puis à Stockholm d’où rapatrié par consul français."

Pour sa part, Isabelle Rimbaud, réfutera l’épisode du cirque, mais citera un emploi dans une scierie en Suède dans une lettre du 30 décembre 189632 à Paterne Berrichon, qu'elle épousera ensuite. Isabelle révélera également que son frère « visita les côtes du Danemark, de la Suède et de la Norvège, puis revint par mer jusqu’à Bordeaux, sans passer le moins du monde par Hambourg33 ».

Après une halte à Charleville, Rimbaud se rend à Marseille en septembre où il embarque pour Alexandrie en Égypte. Pris de douleurs gastriques, peu après le début de la traversée, il est débarqué à Civita-Vecchia, en Italie. Retour à Marseille et direction les Ardennes pour y passer l’hiver.

Vers cette période, Vitalie Rimbaud habite à Saint-Laurent, dans une propriété héritée de sa famille, les Cuif.

Si l’on fait abstraction d’hypothétiques témoignages, voyage à Hambourg et périple en Suisse pour Berrichon, vu dans le quartier latin, vers Pâques par un ami d’Ernest Delahaye, Les neuf premiers mois de l’année 1878 ne sont pas plus riches de renseignements fiables que ceux de l’année précédente.

En avril, les fermiers de Roche ne désirant pas renouveler leur bail, Vitalie Rimbaud s’installe définitivement dans la ferme pour la diriger.

Fin juillet, Ernest Delahaye écrit : L'homme aux semelles de vent est décidément lavé. Rien de rien.

Pourtant, Arthur revient et participe aux moissons auprès de son frère Frédéric, de retour de ses cinq années d’armée.

Le 20 octobre, jour de ses vingt-quatre ans, Rimbaud reprend la route ; passe les Vosges, franchit le Saint-Gothard sous la neige, traverse l’Italie jusqu’à Gênes.

Le dimanche 17 novembre, dans un dernier élan littéraire, il décrit les péripéties de son périple dans une longue lettre à sa famille. Le même jour, son père meurt à Dijon.

Le 19 novembre, Rimbaud s'embarque pour Alexandrie. Arrivé vers le 30 novembre, il se met à chercher du travail. Un ingénieur français, lui propose de l'employer sur un chantier situé sur l’île anglaise de Chypre. Pour conclure l'affaire, il demande un indispensable certificat de travail à sa mère, lettre écrite d’Alexandrie, en décembre 1878.

Le 16 décembre, le voilà chef de chantier à 30 kilomètres à l’est du port de Larnaca, dans l'entreprise Ernest Jean & Thial fils. Chargé de diriger l’exploitation d’une carrière de pierres, il tient les comptes et s’occupe de la paie des ouvriers, lettre à sa famille du 15 février 1879.

En 1879, atteint de fièvres paludisme ?, il quitte Chypre muni d’une attestation de travail, datée du 28 mai37. En convalescence à Roche, il se rétablit suffisamment pour apporter son aide aux moissons d’été.

Après une ultime visite de son ami Delahaye en septembre, Arthur n’attend pas la saison froide et part avec l’intention de retourner à Alexandrie.

Repris par un accès de fortes fièvres à Marseille, il se résout à passer l’hiver dans sa famille – hiver qui se révélera particulièrement rigoureux.

Sa santé recouvrée en mars 1880, le voilà de nouveau à Alexandrie.

Ne trouvant pas d’emploi, il débarque à Chypre. Ses anciens employeurs ayant fait faillite, il réussit à décrocher un travail de surveillant dans un chantier de construction. "Il s'agit de la future résidence d'été du gouverneur anglais, que l'on bâtit au sommet des monts Troodos", lettre aux siens, du 23 mai 1880.

À la fin du mois de juin, Arthur Rimbaud quitte l’île "après des disputes … avec le payeur général et son ingénieur," lettre aux siens du 17 août 1880. Rendu dans le port d'Alexandrie, Rimbaud n'envisage plus de retour en France.

Corne d' Afrique et Arabie

Après avoir navigué le long du canal de Suez jusqu’en mer Rouge, en cherchant du travail dans différents ports : Djeddah, Souakim, Massaouah, lettre à sa famille du 17 août 1880… À Hodeidah, au Yémen, où il tombe à nouveau malade, il rencontre Trébuchet, un représentant d’une agence marseillaise importatrice de café.

Constatant qu’il connaît suffisamment la langue arabe, ce dernier lui conseille de se rendre à Aden en le recommandant à P. Dubar, un agent de la maison Mazeran, Viannay, Bardey et Cie.

L’exportation de café connaissait un commerce florissant grâce à quoi le port de transit de Moka avait connu son heure de gloire avant qu’il fut supplanté par Hodeidah.

Après avoir débarqué à Steamer Point, le port franc anglais d’Aden, Arthur Rimbaud entre en contact avec Dubar, adjoint d’Alfred Bardey, parti explorer le continent africain pour implanter une succursale.

Après quelques jours d’essai, Rimbaud est embauché le 15 août 1880 comme surveillant du tri de café.

" Aden est un roc affreux, sans un seul brin d’herbe ni une goutte d’eau bonne : on boit de l’eau distillée. La chaleur y est excessive.", Lettre à sa famille du 25 août 1880.

Ayant le sentiment de se faire exploiter, Rimbaud compte partir à Zanzibar ou sur les côtes d’Abyssinie après avoir gagné suffisamment d’argent, lettre à sa famille du 22 septembre 1880. Revenu en octobre, Bardey lui propose de seconder Pinchard, l’agent du comptoir qu’il vient d’établir au Harar, une région d’Éthiopie colonisée par les Égyptiens. Un contrat de trois ans est signé le 10 novembre.

Accompagné du Grec Constantin Rhigas, un employé de Bardey, la traversée du golfe d’Aden se fait les jours suivants.

Premier séjour au Harar

En terres africaines, Rimbaud et son acolyte forment une caravane pour transporter des marchandises pour le Harar. Ils doivent parcourir trois cent cinquante kilomètres : traverser le territoire des Issas — réputés belliqueux — puis entrer dans celui des Gallas où les attaques ne seront plus à craindre.

Les portes de la cité fortifiée de Harar sont franchies en décembre

" après vingt jours de cheval à travers le désert somalien", lettre à sa famille du 13 décembre 1880, ils sont accueillis dans l’agence Bardey par l’agent Pinchard et un autre employé grec, Constantin Sotiro.

La tenue des comptes et la paie des démarcheurs lui sont imparties. Le 15 février 1881 il relate aux siens en quoi consiste le commerce :

"des peaux …, du café, de l’ivoire, de l’or, des parfums, encens, musc, etc" ,

leur fait part de ses déceptions : " je n’ai pas trouvé ce que je présumais …Je compte trouver mieux un peu plus loin ". Se plaint aussi d’une maladie qu’il aurait " pincée".

En mars, Pinchard, atteint de paludisme, s’en va. Rimbaud assure l’intérim du comptoir jusqu’à l’arrivée d’Alfred Bardey. Bardey arrive avec l’idée d’ouvrir un magasin de produits manufacturés. Ainsi, les indigènes venant vendre leur récolte de café dépensent leur argent en achetant toutes sortes d’ustensiles.

Arthur Rimbaud ayant toujours des velléités de fuites, Zanzibar, Panamá, son patron l’envoie faire des expéditions commerciales à partir du mois de mai.

Ces campagnes, dans des régions jamais explorées par les Européens, pour des trocs de cotonnades et bibelots contre peaux ou autres s’avèrent risquées et peu rentables.

Revenu épuisé à chaque fois, Rimbaud est à nouveau frappé de fièvre tout l’été.

Le 22 septembre, déçu de n’avoir pas été promu directeur de l’agence, il annonce à sa famille qu’il a donné sa démission, il y a une vingtaine de jours.

Cependant, son contrat s’achève dans deux ans…

Suite aux missives qu’il reçoit de Roche, concernant sa période militaire qui n’est pas réglée et, pour pallier d’éventuelles difficultés qu’il rencontrerait pour se rendre dans d’autres pays, il fait valoir sa situation auprès du consul de France à Aden.

De son côté, Alfred Bardey part pour le siège lyonnais de la société aux environs du début octobre. Le frère de celui-ci devant venir le remplacer, Rimbaud gère à nouveau le comptoir en l’attendant.

Pierre Bardey arrivé, Rimbaud quitte Harar en décembre.

Après le retour d’Arthur Rimbaud à la factorerie d’Aden, c’est au tour d’Alfred Bardey de revenir en février 1882 suite au départ de P. Dubar pour la France (Lyon). Rimbaud en vient donc à seconder son patron durant toute l'année.

En septembre il commande tout le matériel nécessaire pour faire des photographies, car il compte partir pour le Choa, en Abyssinie afin de réaliser un ouvrage sur cette contrée inconnue avec cartes, gravures et photographies et le soumettre à la Société de géographie de Paris dont Alfred Bardey est membre. Ce projet ne verra pas le jour, car, à défaut de Choa, un retour au Harar est prévu pour janvier 1883 ; il l’annonce à sa famille le 3 novembre.

Le début de l’année 1883 est marqué par une rixe entre Rimbaud et un magasinier indigène qui lui manque de respect. Ce dernier porte alors plainte pour coups et blessures.

Rimbaud évite la condamnation grâce à l’intervention du vice-consul, à qui il avait aussitôt écrit pour résumer les faits et solliciter sa protection : lettre à Monsieur de Gaspary, vice-consul de France à Aden, du 28 janvier 1883.

De plus, son patron se porte garant de son comportement à venir.

Son contrat — finissant en novembre — est renouvelé jusqu’à fin décembre 1885 et son prochain départ pour Zeilah est fixé pour le 22 mars, lettre à sa famille du 20 mars 1883.

Deuxième séjour au Harar

Arrivé à Harar en avril, Rimbaud remplace Pierre Bardey, destiné à succéder à son frère à Aden.

Dans une lettre écrite le 6 mai à sa famille, il formule quelques réflexions sur sa vie actuelle, son avenir. Il songe à se marier, à avoir un fils. Il joint aussi ses premiers travaux photographiques : trois portraits en pied de lui-même.

Secondé par Constantin Sotiro, Rimbaud prend l’initiative de l’envoyer explorer l’Ogadine dont il transcrira les notes à son retour en août pour en rédiger un texte descriptif que Bardey expédiera à la Société de géographie de Paris.

Intitulé Rapport sur l’Ogadine, par M. Arthur Rimbaud, agent de MM. Mazeran, Viannay et Bardey, à Harar, Afrique orientale, ce mémoire, dans lequel les mérites de Sotiro sont quelque peu occultés, sera publié par la Société de géographie en février 1884 et sera apprécié par les géographes français et étrangers.

À Paris, Verlaine publie une étude accompagnée de poèmes sur le poète Rimbaud, dans la revue Lutèce du 5 octobre au 17 novembre. Cette étude paraîtra l’année suivante dans l’ouvrage Les Poètes maudits.

Au Harar, plusieurs caravanes de marchandises sont organisées jusqu’au moment où les répercussions de la guerre des Mahdistes, contre les occupants Égyptiens et les Anglais obligent la société à abandonner le comptoir de Harar.

L’évacuation de la cité est organisée par le gouverneur d’Aden, le major Frederick Mercer Hunter, arrivé en mars, à la tête d’une colonne d’une quinzaine de soldats. L’officier britannique, insatisfait de l’hébergement offert par le pacha d’Égypte, provoque un scandale en préférant loger dans la maison de Rimbaud.

Le retour pour Aden se fait en compagnie de Djami Wadaï, son jeune domestique abyssin, et de Constantin Sotiro43.

La société Mazeran, Viannay, Bardey et Cie tombée en faillite, Rimbaud est licencié et se retrouve sans travail. Cependant, selon les termes de son contrat, il a reçu une indemnité de trois mois d’appointements, jusqu’à fin juillet. » et espère la réussite de Bardey, parti en France « pour rechercher de nouveaux fonds pour continuer les affaires, lettre aux siens du 5 mai 1884.

Pendant cette période de désœuvrement, il vit avec une Abyssine chrétienne, prénommée Mariam.

Le 1er juillet, il est engagé jusqu’au 31 décembre 1884 dans la nouvelle société créée par les frères Bardey, aux mêmes conditions. Les mois passent et les affaires ne sont pas brillantes — ruinées par la politique menée par les Anglais. Arthur Rimbaud va avoir vingt-neuf ans et sent qu’il se fait très vieux, très vite, dans ces métiers idiots, lettre aux siens du 10 septembre 1884, aussi cherche-t-il une occasion pour changer d’emploi.

Faute de mieux, le 10 janvier 1885, il se rengage pour un an avec la maison Bardey. Malgré la poursuite de l’offensive anglo-égyptienne au Soudan, Rimbaud continue donc à s’occuper des achats et des expéditions du moka. Sans aucun jour de congé, il supporte à nouveau la chaleur étouffante de l’endroit et souffre de fièvre gastrique.

Trafic d’armes au Choa

Lors d'un court séjour au Caire où il se repose, il confie au Bosphore égyptien le récit de son dernier voyage, publié les 25 et 27 août 1887 ; il n'a donc pas renoncé à une certaine forme d'écriture, celle du journalisme qui le requérait déjà dans sa jeunesse. C'est à ce moment qu'il s'informe pour envoyer des articles au Temps, au Figaro, voire au Courrier des Ardennes.

Il y renoncera cependant. Le sarcasme est désormais sa façon d'être,

En septembre 1885, Arthur Rimbaud se voit proposer un marché par le français Pierre Labatut, un trafiquant établi au Choa, royaume abyssin de Ménélik II.

Voyant là l’opportunité de faire fortune, et de changer le cours de sa vie tout en ayant un rôle géopolitique à jouer, il n’hésite pas à s’associer avec lui pour acheter des armes plutôt dépassées et des munitions en Europe.

Ainsi ils comptent réaliser de substantiels bénéfices en satisfaisant une commande du monarque, qu'ils auront de cette façon contribué à établir comme unificateur de la région. Après avoir conclu cet accord, Arthur rompt brutalement le contrat qui le lie avec la Maison Bardey.

Quant à Mariam, elle est renvoyée dans son pays avec quelques Thalers en poche.

Fin novembre, Rimbaud débarque dans le petit port de Tadjourah, en terre Dankalie, pour monter une caravane en attendant que les armes soient réceptionnées à Aden par Labatut. Lorsque ce dernier arrive fin janvier 1886 avec le chargement, deux mille quarante fusils et soixante mille cartouches, l’organisation de la caravane rencontre des difficultés.

D’abord entravés par les exigences financières du sultan qui tire profit de tous convois en partance, les voilà empêchés d’entamer leur expédition à la mi-avril : l’interdiction d’importer des armes vient d’être signée entre Anglais et Français.

Les deux associés écrivent alors au ministre des Affaires étrangères le 15 avril pour se sortir de cette impasse. Ils obtiennent gain de cause, mais tout est remis en question quand Labatut, atteint d’un cancer, est obligé de rentrer en France, il mourra en Octobre.

Muni d’une procuration de Pierre Labatut, Rimbaud se tourne vers Paul Soleillet, célèbre commerçant et explorateur, qui lui aussi attend une autorisation pour faire partir sa caravane. En associant leurs convois, ils s'assurent d'une meilleure sécurité pour la traversée du territoire des redoutables guerriers Danakils.

Hélas, ils ne partiront pas ensemble : frappé d’une embolie, Soleillet meurt le 9 septembre.

Se retrouvant seul, Rimbaud part en octobre, à la tête de sa caravane composée d’une cinquantaine de chameaux et d’une trentaine d’hommes armés.

La route pour le Choa est très longue : deux mois de marche jusqu'à Ankober..

Sur ces entrefaites, en France, "Illuminations" et "Une saison en Enfer" sont parus dans les numéros de mai à juin et de septembre de la revue symboliste La Vogue.

Après avoir traversé, les terres arides des tribus Danakils sous une chaleur implacable, le convoi franchit la frontière du Choa sans avoir été attaqué par les pillards. Et c’est dans un environnement verdoyant que la caravane atteint Ankober le 6 février 1887.

Rimbaud y trouve l’explorateur Jules Borelli. Ménélik est absent ; parti combattre l’émir Abdullaï pour s’emparer d’Harar. Rimbaud aussitôt arrivé, les chameliers, un créancier de Labatut et la veuve abyssinienne de ce dernier viennent lui réclamer avec insistance ce qui leur est soi-disant dû.

Agacé par leur rapacité, il refuse de céder à leurs demandes. Ils s’en plaignent auprès de l’intendant du roi qui abonde en leur sens et le condamne à verser les sommes demandées.

Au lieu d’Ankober, Ménélik va revenir en vainqueur à Entoto. Rimbaud se rend là bas avec Borelli. Sur place, en attendant l’arrivée du roi, Rimbaud entre en contact avec son conseiller, un ingénieur suisse nommé Alfred Ilg avec qui il entretient de bons rapports.

Suivi de sa colonne armée, Menelik arrive triomphalement le 5 mars. Il n’a plus vraiment besoin d’armes ni de munitions, car il en ramène en grande quantité. Il accepte néanmoins de négocier le stock à un prix très inférieur à celui escompté. De surcroît, il ne se prive pas d’exploiter la disparition de Labatut à qui il avait passé commande, pour retrancher du prix la somme de quelques dettes supposées. Suivant cet exemple, toute une horde de créanciers, réels ou opportunistes de Labatut, viennent le harceler pour être remboursés à leur tour. Menelik n’ayant pas d’argent pour le payer, Rimbaud est contraint d’accepter un bon de paiement devant lui être réglé à Harar par le ras Makonnen, cousin du roi.

Pour qu’il aille au plus court pour toucher son argent, Menelik lui donne l’autorisation de prendre la route qu’il a ouverte à travers le pays des Itous.

Cette route étant inexplorée, Borelli demande au roi la permission de l’emprunter.

Rimbaud quitte donc Entoto le 1er mai, en compagnie de Borelli.

L’itinéraire traverse des régions inexplorées. Leurs observations et descriptions sont scrupuleusement relevées et consignées à chaque étape. Jules Borelli les retranscrira dans son journal de voyage. Rimbaud, pour sa part, transmettra ses notes à Alfred Bardey qui les communiquera à la Société de Géographie, lettre à Bardey du 26 août 1887.

Au bout de trois semaines, la caravane arrive à Harar. Borelli retourne à Entoto quinze jours après. Rimbaud lui, doit attendre pour se faire payer, mais le ras n’a pas d’argent et transforme son bon de paiement par deux traites payables à Massaouah.

Après avoir repris la route en direction de Zeilah, Rimbaud regagne Aden le 25 juillet. Il fait un compte-rendu détaillé de la liquidation de sa caravane au vice-consul de France, Émile de Gaspary. Résultat de cette misérable affaire : une perte de 60 % sur son capital, sans compter vingt et un mois de fatigues atroces.

Avec l’intention de prendre un peu de repos en Égypte, Rimbaud embarque avec son domestique au début du mois d’août pour encaisser ses traites à Massaouah.

Arrêté à son arrivée pour défaut de passeport, l’intervention de Gaspary est nécessaire pour lui permettre de poursuivre sa route. Nanti d’un passeport, de l’argent de ses traites et d’une recommandation du consul de France de Massaouah à l'attention d'un avocat du Caire. Il débarque à Suez pour se rendre en train jusqu’à la capitale où il arrive le 20 août. Dans une lettre aux siens du 23 août il se plaint de rhumatismes dans l’épaule droite, les reins, la cuisse et le genou gauche.

Est-ce l’avocat pour qui il avait une lettre de recommandation qui le met en relation avec son confrère, Borelli Bey, Octave Borelli, ou est-ce Jules Borelli qui lui a donné les coordonnées de son frère aîné, Octave, directeur du journal, Le Bosphore égyptien ? Toujours est-il que Rimbaud lui adresse les notes de son expédition du Choa et qu’elles sont publiées les 25 et 27 août.

Après avoir placé sa fortune dans une succursale du Crédit lyonnais, il ne sait où aller pour travailler à nouveau : Zanzibar ? Madagascar ? Il sollicite une mission en Afrique à la Société de Géographie à Paris ; sans succès. Il retourne à Aden en début d’octobre.

.

Aden,

où les déconvenues de sa livraison d’armes le poursuivent. Il doit encore justifier le paiement d’une dette de Pierre Labatut à un certain A. Deschamps, l’affaire sera soldée le 19 février 1891, après d’interminables échanges de courriers.

En décembre 1887, malgré divers contacts entrepris, Rimbaud est toujours sans travail. Il revoit Alfred Ilg, de passage à Aden avant de se rendre à Zurich (à la suite de quoi ils correspondront fréquemment). Par ailleurs, le stock d’armes de Paul Soleillet, resté à Tadjourah après sa mort, a été racheté par Armand Savouré. Malgré l’embargo sur ce commerce, celui-ci compte les livrer au roi Ménélik. Pour former sa caravane, il propose à Rimbaud de tenter de se procurer des chameaux auprès du ras de Harar. Pour cela, Arthur retourne sur les terres africaines en février 1888, mais, n’ayant pu convaincre Makonnen, il en revient bredouille un mois plus tard56.

Dans le milieu littéraire parisien, le silence et disparition inexpliqués du poète Jean-Arthur Rimbaud entourent son nom de mystère et les interrogations qu'il suscite donnent libre cours à toutes sortes de fables — en 1887 on l'a dit mort, ce qui inspira Paul Verlaine pour écrire Laeti et errabundi57. En janvier 1888, le même publie à nouveau une étude biographique dans un numéro de la revue Les Hommes d’aujourd’hui, consacré au poète disparu.

Dernier séjour au Harar

La route d’Entoto à Harar étant maintenant ouverte, la cité harari devient une étape obligée pour commercer avec le royaume du Choa.

Rimbaud est déterminé à s’y installer pour se consacrer à un commerce plus orthodoxe; café, gomme, peaux de bêtes, musc de Civette, cotonnade, ivoire, or, ustensiles manufacturés et fournisseur de chameaux pour caravanes.

Il contacte César Tian, un important exportateur de café d’Aden, pour le représenter à Harar, offre sa collaboration à Alfred Bardey à Aden, à Alfred Ilg au Choa et à Constantin Sotiro qui s’est établi à Zeilah.

Ces accords conclus, il part édifier son comptoir, départ le 13 avril, arrivée le 3 mai 1888.

Après la satisfaction des débuts, l’humeur devient maussade. Rimbaud s'ennuie.

Il l’écrit à sa famille dans une lettre datée du 4 août 1888 :

"Je m'ennuie beaucoup, toujours ; … n’est-ce pas misérable, cette existence sans famille, sans occupation intellectuelle … ?"

Fin septembre il offre l’hospitalité à l’explorateur Jules Borelli qui, venant du Choa, fait une halte d’une semaine avant de regagner le port de Zeilah.

Quelques semaines après, c’est au tour d’Armand Savouré qui a enfin réussi à livrer son stock d’armes au roi Ménélik. Dans leurs témoignages tous deux le décriront comme un être intelligent, sarcastique, peu causant, ne livrant rien sur sa vie antérieure, vivant très simplement, s’occupant de ses affaires avec précision, honnêteté et fermeté.

Le ras Makonnen quitte la ville en novembre pour rejoindre son cousin le roi qui se prépare à entrer en guerre contre l’empereur Johannès IV.

Cette guerre n’aura pas lieu, " car au mois de mars, l’empereur eut l’idée d’aller d’abord flanquer une raclée aux mahdistes du côté de Metemma. Il y est resté, que le Diable l’emporte !", lettre à ses mère et sœur du 18 mai 1889.

Le 3 novembre, Ménélik devient Negusä nägäst d’Éthiopie sous le nom de Ménélik II.

De retour de Zurich, Alfred Ilg, est hébergé du 23 décembre 1888 au 5 février 1889 ; le temps d’attendre la fin des affrontements entre Issas et Gallas pour transporter en toute sécurité ses marchandises et celles de son hôte jusqu’à Entoto.

Les affaires avec le conseiller du roi marcheront en bonne entente jusqu’au bout. Il faut souligner ici que le mythe faisant de Rimbaud un négrier est infondé :

"N’allez pas croire que je sois devenu marchand d’esclave" avait-il déjà écrit à sa famille le 3 décembre 1885.

Il est seulement vrai qu'il demande à Ilg, dans une lettre datée du 20 décembre 1889, "ses deux garçons esclaves pour son service personnel".

Si la traite est interdite par Ménélik, elle se fait clandestinement et beaucoup d’Européens possèdent des esclaves comme domestiques sans que cela soit blâmable.

Le 23 août 1890, l’ingénieur lui répondra :

"pardonnez-moi, je ne puis m’en occuper, je n’en ai jamais acheté et je ne veux pas commencer. Je reconnais absolument vos bonnes intentions, mais même pour moi je ne le ferai jamais."

À la veille de Noël, une caravane est attaquée par une tribu sur la route de Zeilah à Harar. Deux missionnaires et une grande partie des chameliers sont assassinés. Suite aux représailles qui se soldent par des pertes importantes dans les rangs anglais, les routes commerciales sont coupées jusqu’à la mi-mars 1890.

Le manque à gagner que cela occasionne est sujet de conflit avec César Tian.

Rimbaud songe alors à se rendre à Aden pour liquider ses affaires avec lui. Ensuite, il se rendrait en France dans l'espoir de se marier.

À Paris, Anatole Baju, rédacteur en chef de la revue Le Décadent et de la série Les Hommes d’Aujourd’hui, divulgue des renseignements reçus sur Arthur Rimbaud : il est vivant et vit à Aden.

Le 17 juillet 1890, Laurent de Gavoty, directeur de la revue littéraire marseillaise, La France moderne, lui écrit par le biais du consul de France à Aden pour dire qu’il a lu ses beaux vers et qu’il serait heureux et fier de voir le chef de l’école décadente et symboliste collaborer pour sa publication.

Fin de vie

Cependant, un mal étrange le frappe. Une grosseur au genou le fait souffrir à crier. Il doit tout quitter. À Aden, le diagnostic médical des plus alarmants le force à revenir en France.

En 1891, dans une lettre écrite le 20 février, Arthur demande à sa mère de lui faire parvenir un bas à varices, car il en souffre à la jambe droite depuis plusieurs semaines. Il lui signale aussi une « douleur rhumatismale » au genou droit. Il en attribue les causes aux « trop grands efforts à cheval, et aussi par des marches fatigantes. » Un médecin, consulté un mois plus tard, lui conseille d’aller se faire soigner en Europe le plus rapidement possible. Bientôt, ne pouvant plus se déplacer, il dirige ses affaires en position allongée. Au vu de l’aggravation rapide de son genou et de l’état de raideur de sa jambe, il liquide à la hâte toutes ses marchandises pour quitter le pays.

Transporté par des porteurs sur une civière – construite selon ses plans –, la caravane prend le départ au matin du 7 avril. Djami, son domestique, est du voyage. Malgré les souffrances, accentuées par l’inconfort, les intempéries et la longueur du déplacement, il note les faits marquants de chaque étape jusqu’à son arrivée au port de Zeïlah, le 18 avril. Débarqué à Steamer Point trois jours après, Rimbaud est hébergé chez César Tian le temps de régler leurs comptes.

Hospitalisé aussitôt après, les médecins lui diagnostiquent une synovite rendue à un point si inquiétant qu’une amputation semble inévitable. Cependant, quelques jours de repos lui sont accordés pour en mesurer les éventuels bienfaits. Devant le peu d’amélioration, il lui est conseillé de rentrer en France.

Le 9 mai, on l’embarque sur l’Amazone, un trois-mâts goélette à vapeur des Messageries maritimes, à destination de Marseille.

Marseille, dernier voyage

Arthur Rimbaud est débarqué à Marseille le 20 mai 1891.

"Me trouvant par trop faible à l'arrivée ici, et saisi par le froid, j'ai dû entrer ici à l'hôpital de la Conception …. Je suis très mal, très mal, je suis réduit à l'état de squelette par cette maladie de ma jambe gauche, qui est devenue à présent énorme...". Les médecins diagnostiquent un néoplasme de la cuisse. Le 22, on lui annonce qu’il va falloir l’amputer.

Il envoie immédiatement un télégramme à sa famille pour que l’une ou l’autre vienne à Marseille régler ses affaires. Sa mère lui répond aussitôt en lui annonçant son arrivée pour le lendemain, 23 mai au soir.

Puis c'est l'amputation de la jambe droite à Marseille, la remontée, comme une fuite nouvelle, à Roche, un ultime mois de campagne française vécu sous un ciel pluvieux, enfin la redescente à Marseille, une descente affolée, comme pour embarquer à tout prix, avant qu'il ne soit trop tard.

Après l’opération, Rimbaud reçoit des lettres de sympathie de Constantino Sotiro et César Tian.

Le 8 juin, madame Rimbaud écrit à sa fille pour lui annoncer son nécessaire retour à la ferme de Roche malgré les supplications de son fils pour qu’elle reste auprès de lui.

La cicatrisation faite, il ne subsiste qu’une douleur localisée. Le 24 juin, il s’exerce à se déplacer avec des béquilles.

Le 2 juillet il écrit qu’il a commandé une jambe de bois. D’autre part, maintenant qu’il se trouve en France, il s’inquiète inconsidérément sur sa période d’instruction militaire à laquelle il a réussi à se soustraire jusqu’à présent. Craignant de se faire piéger en retournant auprès des siens, il les charge de faire le nécessaire pour éclaircir sa situation. Le 8 juillet, sa sœur l’informe qu’il peut obtenir son congé définitif comme réformé en se présentant devant les autorités militaires de Marseille ou de Mézières.

En juillet, Rimbaud ne peut se servir de sa jambe artificielle, car elle enflamme le moignon. En attendant qu’il se renforce, il continue à "béquiller", mais, à la longue, cela lui occasionne de fortes névralgies dans le bras et l’épaule droite ainsi que dans sa jambe valide.

Le 23 juillet, suivant le conseil de son médecin, il quitte l’hôpital. Arrivé en gare de Voncq le lendemain, il se fait conduire à la ferme de Roche.

Ni ses anciens amis ni son frère ne sont avertis de son retour. Au lieu de s’améliorer, son état paraît empirer. Les insomnies et le manque d’appétit le reprennent. Les douleurs occasionnées par les béquilles, la jambe de bois ou les promenades en carriole le contraignent bientôt à l’inactivité. Le médecin constate une augmentation de volume du moignon et une rigidité du bras droit.

Ne renonçant pas à retourner au Harar, il prend la résolution de retourner se faire soigner à Marseille, ainsi il serait "à portée de se faire embarquer pour Aden, au premier mieux senti".

Le 23 août, il reprend le train pour Marseille accompagné d’Isabelle. Après le calvaire subi tout au long du voyage, il est admis à l’hospice de la Conception le lendemain soir.

Isabelle, qui loge en ville, se rend tous les jours à son chevet. Un mois plus tard, elle rapporte à sa mère les réponses faites à ses questions par les médecins :

"Sa vie est une question de jours, de quelques mois peut-être.

Atteint d'un cancer généralisé, Rimbaud entre à l'hôpital Saint-Jean. Il attend d'y mourir.

Le 20 octobre, il a trente-sept ans. Selon la lettre exaltée qu’Isabelle écrit huit jours après à sa mère, son frère aurait retrouvé la foi catholique durant cette épreuve. Elle lui décrit aussi la progression du cancer : son bras droit enflé, le gauche à moitié paralysé, son corps en proie à de vives douleurs, sa maigreur.

Elle raconte ses délires, lors desquels il l’appelle parfois Djami.

Le 9 novembre, il lui dicte un message sibyllin :

" M. le Directeur,…envoyez-moi donc le prix des services d'Aphinar à Suez. Je suis complètement paralysé donc je désire me trouver de bonne heure à bord dites-moi à quelle heure, je dois être transporté à bord."

Il meurt le lendemain, mardi 10 novembre — à dix heures du matin selon le registre des décès de l’hôpital, à deux heures de l’après-midi selon sa sœur.

Son corps est ramené à Charleville. Les obsèques se déroulent dans l’intimité la plus restreinte, le 14 novembre.

Arthur Rimbaud est inhumé dans le caveau familial auprès de son grand-père, Jean Nicolas Cuif et de sa sœur Vitalie. Sa mère, morte à Roche le 1er août 1907, à l’âge de quatre-vingt-deux ans, les rejoindra. Son frère Frédéric mourra à cinquante-huit ans, des suites d’une fracture d’une jambe, le 2 juillet 1911, à Vouziers ; sa sœur Isabelle se mariera en 1897 avec Paterne Berrichon – tous deux se voudront les gardiens de la mémoire du poète, quitte à censurer et falsifier la vérité.

Elle mourra à cinquante-sept ans le 20 juin 1917, à Neuilly-sur-Seine, d'un cancer.

Lire la suite --> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=3639#forumpost3639

Posté le : 19/10/2013 18:16

Edité par Loriane sur 20-10-2013 20:22:00

|

|

|

|

|

Arthur Rimbaud suite 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

L'œuvre

Comparable en cela à celles d'un Pascal ou d'un Chénier, l'œuvre de Rimbaud pose le problème de sa publication.

Si "Une saison en enfer" fut réalisée selon ses vœux, il n'en va pas de même des autres textes que l'on regroupe sous des titres qui tentent soit de rendre compte de leur genre : Poésies, Vers nouveaux et chansons, soit de s'accorder avec un intitulé que l'auteur aurait lui-même suggéré : "Illuminations".

D'une façon générale, les Poésies désignent des textes qui vont des "Étrennes des orphelins", pièce de débutant, jusqu'au "Bateau ivre".

Il paraît légitime d'y constituer d'abord un ensemble correspondant au "recueil Demeny" ou "cahier de Douai", poèmes composés de janvier à octobre 1870, puis de considérer une zone plus floue, mais stylistiquement repérable, marquée entre autres par les lettres du voyant.

La publication des Vers nouveaux et chansons, appelés parfois "Derniers Vers", relève d'une histoire autrement plus complexe.

La plupart, datés par Rimbaud de mai, juin, juillet 1872, furent d'abord publiés en 1886 avec "les Illuminations", un peu comme s'il s'agissait d'un sous-genre en vers à l'intérieur de celles-là – le cas intermédiaire entre ces deux formes étant posé par "Marine" et "Mouvement" qu'une tradition déjà ancienne a désormais choisi de ranger au nombre des "Illuminations".

En 1912 encore, dans sa Préface pour les Œuvres à Mercure de France, Claudel considérait un "double état" de cette écriture, là où nous voyons maintenant des ensembles différents :

"C'est ce double état du marcheur que traduisent les Illuminations : d'une part les petits vers qui ressemblent à une ronde d'enfants et aux paroles d'un libretto, de l'autre des images désordonnées qui substituent à l'élaboration grammaticale ainsi qu'à la logique extérieure une espèce d'accouplement direct et métaphorique." Cependant, précisément dans cette même édition de 1912, ces Vers nouveaux et chansons pour la première fois allaient acquérir au cours du volume leur autonomie.

Les Illuminations

Le titre d'"Illuminations", quant à lui, si éblouissant soit-il, n'apparut jamais sous la plume de Rimbaud, aucun des manuscrits actuellement connus ne le comporte.

À plusieurs reprises, Verlaine, pour désigner des textes de Rimbaud, l'utilisera. D'abord dans des lettres envoyées à Charles de Sivry, où il les nomme "illuminécheunes" – ce qui laisse supposer une prononciation anglaise du mot. Dans la Préface qu'il donnera à leur première publication aux éditions de la revue La Vogue en 1886 ensuite, où il le répétera en y ajoutant un sous-titre, Coloured Plates – qu'il traduit par Gravures coloriées.

Ailleurs, il indiquera un sous-titre approchant : "Painted Plates".

Ces cinquante-quatre poèmes en prose étonnent par leur beauté, mais aussi leur disparate.

Quelques-uns sont groupés par séries : Vies, Enfances, Veillées, Villes, et laissent entrevoir un projet plus articulé, au point que l'on a pu parler d'une "poétique du fragment", André Guyaux.

D'autres sont de purs météorites, venus d'un monde en puissance chez l'écrivain et ne se révélant qu'à cette seule occasion.

En dépit d'une telle dispersion, Rimbaud projette là avec une intensité visionnaire, on peut penser à une sorte de lanterne magique mentale les éléments d'un univers intérieur qu'il tient à transmettre au lecteur ou, tout simplement, à l'autre.

Plus que des descriptions comme en faisait Aloysius Bertrand ou des situations symboliques comme Baudelaire en agençait dans son Spleen de Paris, il produit souvent une annonce, presque au sens évangélique du terme, propose un monde requalifié et fait accéder l'humanité à une dimension insoupçonnée avant lui.

Vigueur et rigueur, "luxe inouï" et parfois cruauté superbe.

Ainsi en est-il de À une Raison qui visiblement veut faire succéder à la nôtre, trop réduite, une conscience nouvelle.

La figure du génie apparaît par deux fois comme instance décisive, dans Conte d'abord où le Prince, lassé de tout, finit par rencontrer cet autre de lui qui est la force de son désir, sa santé essentielle; dans Génie ensuite, texte inscrit dans l'impossible et animé par l'optimisme de l'utopie.

Fréquemment aussi des vues magiques s'organisent, frappent par leur entraînement dynamique, leur célérité. Le moderne trouve ici une expression imprévisible, il n'est pas le mime de la science, il ne se construit pas à l'aide d'une nouveauté de strass, mais il formule une clarté majeure dans cette « prose de diamant » saluée par Verlaine et nous débarrasse des pesanteurs, atteste un cosmos inconnu, ventile et revitalise, éblouit.

À chaque texte, Rimbaud rejoue la poésie, sans profiter des acquis précédents, et nous avons toujours l'impression que le spectacle qu'il propose, à plat sur la page, rassemble une pluralité, comme l'aleph, point de parfaite ubiquité vu par Borges un certain jour.

Il s'agit bien d'une révélation, un peu à l'image de l'Aube d'été, longtemps poursuivie par, l'enfant Rimbaud lui-même, puis enfin dépouillée de ses immenses voiles et livrant son amour. Comme l'avait déjà constaté le premier rassembleur de ces textes, Félix Fénéon, une thématique à coup sûr s'en dégage, Jean-Pierre Richard, puis Jean-Pierre Giusto l'ont fort bien analysée, mais elle n'est rien si l'on néglige la cinétique de ces formes ou de ces substances.

L'écriture suscite ; elle développe des naissances, des événements, voire des avènements ; l'univers décomposé, recomposé s'ouvre à des virtualités magnifiques.

Une saison en enfer

Reste le seul texte publié par Rimbaud, Une saison en enfer. Il était inutile jusqu'à maintenant de soulever le problème de la datation des Illuminations comparée à ce livret. On ne saurait toutefois s'y dérober.

Rimbaud lui-même a tenu à inscrire à la dernière page de son "carnet de damné" : "avril-août 1873". La fin du livre semble prononcer un adieu. Signifie-t-elle pour autant que c'en était fini de la littérature ? Pour la beauté du geste, on l'a longtemps cru. Rimbaud, produisant cet ouvrage, coupait court avec son passé, il devenait "absolument moderne".

Les Illuminations lui seraient donc antérieures.

Il a bien fallu cependant nuancer une opinion aussi tranchée, depuis que Bouillane de Lacoste, en 1949, dans une thèse désormais célèbre, a montré que certains de ces poèmes en prose avaient été recopiés à Londres, du temps où Nouveau était au côté de Rimbaud. Rien ne prouve de façon assurée que les Illuminations furent rédigées quand Rimbaud écrivait Une saison en enfer, où il se borne à citer plusieurs de ses "Vers nouveaux" ; mais on ne doit pas davantage éliminer l'hypothèse d'un double adieu fait à la littérature, c'est ce que conjecture Maurice Blanchot ; une fois dans la Saison, une autre fois dans les Illuminations, où quelques poèmes comme Départ ou Solde résonnent manifestement comme un congé.

Avec Une saison en enfer, Rimbaud a sans doute écrit le livre du rebelle par excellence, mais également celui qui touche de plus près l'adolescence, quand se dessine sous le signe de l'incertitude la vie d'homme toujours improbable.

Verlaine parlera à son propos de "prodigieuse autobiographie psychologique", et certes il faut voir à quel point l'existence de Rimbaud y est questionnée ; mais l'auteur l'élève constamment à un exposant mythique.

Aucun des motifs personnels, excepté peut-être la narration de Délires II, ne se referme sur lui-même.

Tour à tour l'Histoire, la Famille, la Religion sont l'objet d'une traversée et de mises en crise. À travers ces pages de colère et de lucidité, l'Occident en son ensemble est accusé de façon si mordante qu'on ne retrouvera une telle âpreté que dans une œuvre contemporaine et elle aussi décisive, Ainsi parlait Zarathoustra, 1883 de Nietzsche.

Les griefs contre la religion chrétienne forment un motif dominant. Ils furent peut-être précédés par la rédaction de "paraphrases évangéliques" que l'on a retrouvées au verso de certains brouillons de la Saison. Le Christ que dans Les Premières Communions Rimbaud appelait l'"éternel voleur des énergies" ne l'en a pas moins retenu pour ses pouvoirs de thaumaturge et l'efficacité de sa parole.

Aussi la religion est-elle à l'origine de la Saison beaucoup plus que "le drame de Bruxelles", ce "dernier couac".

C'est aux environs de Pâques 1873 que Rimbaud envisagea d'abord de rédiger un "livre païen" ou "livre nègre", lequel sera bientôt infléchi en histoire satanique. L'Enfer permet ici ce que les Anciens nommaient une katabase, descente dans l'au-delà qui se confond aussi avec une anamnèse personnelle et mène plus loin encore : dans la mémoire collective de l'Occident.

C'est contre la loi du baptême que Rimbaud se cabre, en constatant que nous sommes tous ici-bas marqués par le péché originel.

Par multiples assauts se développe alors sa rébellion, avec des cris de réel damné, une syntaxe du gril et du sarcasme, une parole-écriture torturée qui se plaît à mettre à l'épreuve les plus sûres fondations de l'Europe "aux anciens parapets".

Au milieu de son livre, Rimbaud, par une manifeste mise en abyme, s'est représenté presque théâtralement selon deux chapitres qu'il a intitulés "Délires".

L'un retrace les démêlés d'une Vierge folle aux prises avec l'Époux infernal ; l'autre tente une singulière rétrospective de son parcours poétique de l'an passé. Délires I traduit au plus intense le débat qui put exister entre un individu de faiblesse et une personnalité dangereuse, mais investie des plus fabuleux pouvoirs ou, du moins, le prétendant.

Il serait mal venu de refuser d'y voir Verlaine d'une part, de l'autre Rimbaud, d'autant plus que l'Alchimie du verbe, pendant littéraire de ce premier délire " existentiel" et conjugal, citera des poèmes indubitablement écrits par Rimbaud.

"Je suis caché et je ne le suis pas", assure celui-ci, en affirmant ainsi nettement l'ambivalence de son propos qui relève, en ce cas, moins de l'équivoque que du plurivoque – la polyphonie faisant profondément partie de celui qui, une fois pour toutes, avait pu écrire :

"Je est un autre." Reste que l'autre n'est pas nécessairement le contraire.

Il correspond plutôt à la voix secrète, toujours prête à surgir démoniquement, comme une sorte de vérité oblique.

Délires II, sous-titré « Alchimie du verbe », demeure une manière de Bible pour ceux que tentent les pouvoirs de la poésie. Une lecture attentive prouve cependant que le procédé même de l'hallucination, au moment même où il est exposé, s'y trouve remis en cause.

Ses propres poésies que Rimbaud commente d'assez loin lui paraissent désormais caduques, comme la "romance" verlainienne. Remarquons, d'ailleurs, qu'au cours de cette intrigante anthologie personnelle nulle "illumination" n'est citée à comparaître au for intérieur du souvenir.

Vertigineusement placé sur le rebord du temps, Rimbaud, avant d'entrer dans l'ignoble vie française qui le réclame, citoyen et soldat, s'interroge, au cours des quatre dernières séquences, fort de sa puissante solitude." Posséder la vérité dans une âme et un corps" demeure à la page finale le dessein qu'il se donne.

Insatisfaits des réponses suggérées par Rimbaud, mais encouragés par les indices de son parcours interrompu, nous ne pouvons qu'admirer ce poète tout à la fois incomplet et absolu. La ferveur qui depuis 1886 sut accueillir ses œuvres, elles ne consistent pourtant qu'en jalons, en amorces et points du jour, est la preuve irréfutable de leur pouvoir.

Sans doute nous entraînent-elles à coopérer à ce qu'elles esquissent, à jouer, nous aussi, notre part de merveilleux. Claudel, Breton, Roger Gilbert-Lecomte, Jouve, Bonnefoy, d'autres encore, l'ont bien perçu, au contact de cet "horrible travailleur", qui nous a dotés de pures maximes d'existence.

Sa vie même, menée à son insu à la manière d'un poème supplémentaire, a brillé d'un éclat sacrificiel qui n'a pas peu contribué à ce que l'on y capte une leçon, celle d'une sainteté, comme l'a souhaité trop ardemment Isabelle sa sœur, ou d'une détermination ontologique, comme s'est appliqué à le montrer Alain Borer. Certes, devant Rimbaud, nul n'a le dernier mot.

Celui qui prétendait n'avoir " du goût “que” pour la terre et les pierres", au moment même où il laissait entrevoir l'indigence de la littérature à "changer la vie", lui a donné des gages extrêmes en vertu desquels nous sentons que, plus qu'un artifice, elle est moyen parfois de toucher l'impossible et de rencontrer une suffisante « minute d'éveil".

Le bateau ivre en Paris

Probablement composé avant le mois de novembre 1871, étant donné une caricature d'André Gill qui y fait allusion dans l’Album zutique dont les contributions rimbaldiennes datent d'octobre - novembre 1871 également.

Des poèmes tels que Voyelles, Oraison du soir, Les Chercheuses de poux, L'Étoile a pleuré rose..., Tête de faune ou Les Mains de Jeanne-Marie, semblent dater eux aussi de cette période parisienne. Le manuscrit connu du poème Les Mains de Jeanne-Marie est daté de février 1872 par Paul Verlaine.

Certains documents laissent à penser que nous avons perdu quelques poèmes en vers de Rimbaud pour l'année 1872, à commencer par la liste de nombres de vers par poème qui figure au dos d'un manuscrit de Fêtes de la faim. Nous aurions perdu également le texte de La Chasse spirituelle, texte que Verlaine prétend avoir oublié chez sa femme au moment de l'escapade en Belgique.

Toutefois, Jacques Bienvenu a clairement montré que Verlaine a voulu faire croire que le texte de La Chasse spirituelle se confondait avec le texte infamant des lettres échangées par Rimbaud et Verlaine en mars-avril 1872. Ces lettres furent retrouvées par la femme de Verlaine, Mathilde, qui s'en servit ultérieurement pour gagner son procès en demande de séparation en 1874. Une copie de ces lettres a dû être établie par un greffe, mais, si tel est bien le cas, ces précieuses archives nationales ont été détruites à une date indéterminée au cours du vingtième siècle ! Mathilde a-t-elle détruit des poèmes de Rimbaud ? Ces poèmes réapparaîtront-ils un jour ?

En 2004, une version inédite du poème Mémoire, sous le titre Famille maudite, a redonné espoir. Mais il n'est pas absolument certain que ce manuscrit provienne des héritiers de Verlaine et de son ex-épouse. Quant au texte de La Chasse spirituelle, s'il a existé, on peut se demander à quel point il serait proche des Déserts de l'amour, voire s'il ne s'agirait pas du même texte.

Sensation inventeur du vers libre

Sur le plan de la forme, Arthur Rimbaud a pratiqué une versification de plus en plus ambitieuse en fait d'enjambements à l'entre-vers et à la césure, avant de déglinguer littéralement la mécanique ancienne du vers, autour de 1872, dans les trois quatrains de Tête de faune puis dans un ensemble de compositions souvent réunies sous le titre apocryphe de Derniers vers.

Il a introduit le vers libre en France, avec deux poèmes des Illuminations : Marine et Mouvement.

Certains symbolistes, comme Gustave Kahn, s'attribueront "l'invention" du vers libre, mais ce dernier avait justement contribué à la première publication des Illuminations en 1886 et aucune version significative de poème en vers libre non rimbaldien n'a été attestée à une date antérieure.

Rimbaud a donné ses lettres de noblesse à un type de poème en prose distinct d'expériences plus prosaïques du type du Spleen de Paris de Baudelaire. Les ressources poétiques de la langue sont encore exploitées sous un jour différent dans le célèbre poème en prose, pseudo-autobiographique, Une saison en enfer. Avec un fort penchant à l'hermétisme qu’il partage avec d'autres de ses quasi contemporains, Gérard de Nerval, Stéphane Mallarmé, sinon Paul Verlaine parfois, Rimbaud a le génie des visions saisissantes qui semblent défier tout ordre de description du réel.

Deux compositions sont emblématiques à cet égard : "Le Bateau ivre" et "Voyelles".

Les propos radicaux des deux lettres dites "du voyant" et l'étrangeté des univers poétiques suggérés dans le sonnet Voyelles, les proses des Illuminations et l'ensemble dit des Derniers vers ont contribué à forger un mythique pouvoir démiurgique de la parole poétique.

Si le sens énigmatique des Illuminations est mieux cerné de nos jours, il demeure étrangement polysémique, pour les poèmes en vers de 1872 et le sonnet Voyelles.

Appréhendée intuitivement par l'intégralité des poètes successeurs, la poésie de Rimbaud a ouvert la voie à la poésie contemporaine du xxe siècle et nombreux sont les auteurs qui s'en réclamèrent tels Alfred Jarry, Antonin Artaud, Roger Vitrac, René Char, Jean Venturini et tous les surréalistes, sans oublier les poètes de la revue Le Grand Jeu comme René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte, ou encore Henri Michaux, ainsi que des artistes-interprètes, tels que Jim Morrison, Bob Dylan et Patti Smith

Liens

http://youtu.be/lbwJZaPiE7s Rimbaud par Henri Guillemin

http://youtu.be/bU-nGqq0kqY Rimbaud sa vie 1

http://youtu.be/_bCo9DQYntE Rimbaud 2

http://youtu.be/36qskz2VEzI Rimbaud 3

http://youtu.be/JHZbQ7AGh0E Rimbaud 4

http://youtu.be/q9vfI-hadFE La bâteau ivre dit par Gérard Philipe ou

http://youtu.be/nuJuJY_qCcM dit par Laurent Terzieff

http://youtu.be/YN_Agua6mwI Conférence sur Rimbaud poète de l'impatience

http://youtu.be/8kBXnq15Ijw Le dormeur du val

http://youtu.be/eTRvvd8V--4 Léo Ferré chante Rimbaud

http://youtu.be/gaOfWFIJSlw Une saison en enfer par Léo Ferré

.       Attacher un fichier:

rimbaudcadre.jpg (66.22 KB) rimbaudcadre.jpg (66.22 KB)

Posté le : 19/10/2013 18:13

|

|

|

|

|

Elfriede Jelinek romancière |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 20 Octobre 1946 naît à Mürzzuschlag, Elfriede Jelinek