|

|

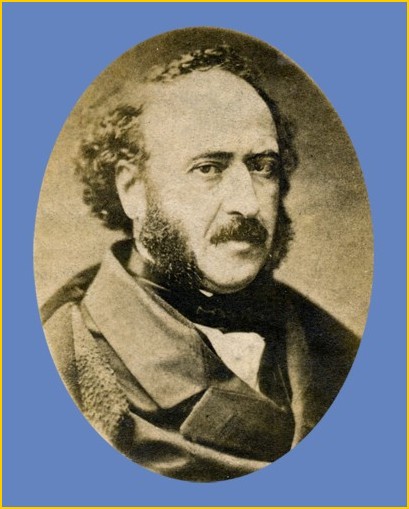

Jules Simon 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57687

|

Le 8 juin 1896 à Paris 8ème, meurt, à 81 ans François-Jules Suisse

dit Jules Simon

philosophe et homme d'État français diplomé et professeur de l'école nationale supérieure de la rue Ulm, né le 27 décembre 1814 à Lorient Morbihan 29e président du Conseil des ministres français et Ministre de l'intérieur, 41e chef du gouvernement du 12 décembre 1876 au 17 mai 1877

Président Patrice de Mac-Mahon, Ie législature, son prédécesseur était Jules Dufaure et son successeur Albert de Broglie

Sénateur inamovible du 13 décembre 1875 au 8 juin 1896

Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé et docteur en philosophie, Jules Simon est élu député en 1848. Il refuse de prêter serment à Napoléon III. Opposant à l'Empire, il est élu au Corps législatif en 1863 ; le 4 septembre 1870, il devient membre du gouvernement de la Défense nationale ; ministre de Thiers, il démissionne en mai 1871 par opposition à la droite monarchiste.

Sénateur inamovible à partir de 1875 et républicain modéré, il est appelé par Mac-Mahon à la succession de Dufaure à la présidence du Conseil en décembre 1875. Le clergé, par la voix de Mgr Dupanloup, fait preuve d'hostilité à son égard, à la suite de son action en faveur d'un enseignement primaire obligatoire. Mac-Mahon croit pouvoir, en lui confiant la présidence du Conseil, dissocier les républicains modérés des partisans de Gambetta. D'une vive intelligence, lui seul sait mettre en valeur les deux orientations possibles d'une même profession de foi :

"Je suis, vous le savez, profondément républicain et profondément conservateur "

dit-il, en se présentant tour à tour à la Chambre et au Sénat, après le choix de Mac-Mahon. Jules Simon entre dans l'histoire à l'occasion de la journée du 16 mai 1877.

Sa vie

Jules Simon était le fils d'Alexandre Simon-Suisse, marchand de draps originaire de Loudrefing en Moselle, d'abord établi à Lorient, puis à Saint-Jean-Brévelay 1818 et enfin à Uzel. Il fit de bonnes études aux collèges de Lorient et de Vannes et fut répétiteur au lycée de Rennes. Il commença de bonne heure à collaborer à la Revue de Bretagne.

Il entra à l'École normale supérieure en 1833 et devint professeur de philosophie à Caen 1836 puis à Versailles 1837. Agrégé puis Docteur en philosophie, il supplée Victor Cousin dans sa chaire à la Sorbonne, où il fit un cours, très suivi, sur les philosophes grecs, notamment Platon et Aristote.

Il collabora à la Revue des Deux Mondes, contribua à la fondation de la Liberté de penser 1847.

Il avait déjà songé à la politique et, malgré une campagne électorale des plus actives, il avait échoué aux élections législatives à Lannion en 1847 contre la coalition des partis d'extrême droite et d'extrême gauche. Il prit sa revanche, et une revanche éclatante, le 23 avril 1848. Le département des Côtes-du-Nord l'envoya à la Constituante où il siégea parmi les modérés.

Député républicain à l'assemblée constituante de 1848, puis de 1863 à 1871 sous l' Empire, il publie des études sur la condition ouvrière.

Le 7 décembre 1851, quelques jours seulement après le coup d'État du 2 décembre instaurant le Second Empire, Jules Simon se rendit à son cours de la Sorbonne et prononça l'allocution suivante, devenue célèbre :

"Messieurs, je vous fais ici un cours de morale. Je vous dois aujourd'hui non une leçon, mais un exemple. La France est convoquée demain dans ses comices pour blâmer ou approuver les événements qui viennent de se passer. N'y eût-il qu'un vote de blâme, je viens vous dire publiquement que ce sera le mien. "

Il fut révoqué le lendemain et privé, par suite, de sa conférence de l'École normale supérieure. Il se retira d'abord à Nantes où il employa ses loisirs à des recherches historiques. Pour marquer son opposition à l'Empire, il publia Le Devoir 1854 dont le retentissement fut énorme.

Bientôt suivirent La Religion naturelle 1856, La Liberté de conscience 1857, La Liberté 1859, et une série de conférences sur des questions de socialisme ou de philosophie.

Après la guerre de 1870, il devient ministre de l’Instruction publique du gouvernement provisoire au lendemain du 4 septembre 1870.

Il n'y a pas d'école neutre, disait-il, parce qu'il n'y a pas d'instituteur qui n'ait une opinion religieuse ou philosophique .

Jules Simon, qui savait être autoritaire sous des formes douces et aimables, mit de l'ordre dans l'Université et obligea à démissionner Francisque Bouillier et Octave Feuillet. Il déposa le projet d'enseignement primaire obligatoire et brusquement se retira le 17 avril 1873 à la suite d'un discours officiel où il attribuait à Thiers tout seul l'œuvre de la libération du territoire, discours qui souleva à l'Assemblée nationale d'assez vives polémiques.

Le 16 décembre 1875, il fut élu sénateur inamovible et le même jour membre de l’Académie française.

Le 13 décembre 1876, il prenait la présidence du conseil et le portefeuille de l’Intérieur. Dans le discours annonçant son programme ministériel, qu’il prononça pour obtenir l’investiture de l'Assemblée, une phrase est devenue historique, celle où il se déclare profondément républicain et résolument conservateur.

Dans la période difficile que le pays traversait alors, Jules Simon représentait une politique de conciliation entre la droite et l’extrême gauche, très agitées par la question religieuse. Il créa par une circulaire de 1877 le livret de famille.

Simon ne put maintenir longtemps la balance égale entre les partis, et son ministère prit fin suite à la crise du 16 mai 1877.

Jules Simon, au Sénat, continua à s'occuper surtout des questions d’enseignement et combattit les décrets sur les congrégations. Sa dernière mission officielle, d’un grand éclat d’ailleurs, fut sa représentation de la France à la conférence internationale de Berlin sur le Travail du 15 mars 1890.

De 1889 à 1896, Jules Simon a été le premier président de l’Association Valentin-Haüy, créée en 1889 par Maurice de La Sizeranne pour venir en aide aux aveugles. Il est le premier président de l'Union française pour le sauvetage de l'enfance créée en 1887 UFSE.

Jules Simon était marié à Louise, Marie, Émilie Boissonnet. Il est le père de l’écrivain et journaliste Gustave Simon et du dramaturge Charles Simon.

Les papiers personnels de Jules Simon sont conservés aux Archives nationales sous la cote 87AP4.

Distinctions et hommages

Membre de l'Académie des sciences morales et politiques

Membre de l'Académie française

Le Collège Jules-Simon de Vannes porte son nom. Un médaillon sculpté par Joseph Vallet orne la grille de l'établissement.

Décorations

Chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en 1845

Citations

" Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain."

"Je suis profondément républicain et résolument conservateur."

Œuvres

Couverture de Le Devoir.

Étude sur la théodicée de Platon et d'Aristote 1840

Histoire critique de l'école d'Alexandrie 1844-1845

tome deuxième En ligne sur archive.org

La Mort de Socrate 1853

Le Devoir 1854

La Religion naturelle 1856

La Liberté de conscience 185 ; La Liberté de conscience sur Google Livres

La Liberté 1859

L'Ouvrière 1861 En ligne sur archive.org

L'École 1864

Le Travail 1866

L'Ouvrier de huit ans 1867

La Politique radicale 1868

La Peine de mort Bordeaux, 1869 édité par les éditions MARPON et E FLAMMARION 1870 4 ° édition, 186 pages dédicacé à V H

La Famille Paris, 1869

Le Libre Échange 1870

La Liberté politique 1871

Le Gouvernement de Thiers 1871, 2 vol. in-8

La Réforme de l'enseignement secondaire 1874

Souvenirs du 4 Septembre 1874

Dieu, Patrie, Liberté 1883

Une Académie sous le Directoire 1884

Thiers, Guizot, Rémusat 1885

Nos Hommes d'État 1887

Discours de réception de Jules Simon Le 22 juin 1876

Jules SIMON

M. Jules Simon ayant été élu par l’Académie française à la place rendue vacante par la mort de M. de Rémusat, y est venu prendre séance le 22 juin 1876, et a prononcé le discours suivant :

Messieurs,

L’Académie, depuis sa création, a toujours compté dans son sein, en proportions heureusement fort inégales, deux sortes de personnes : d’abord, les grands auteurs, qui entrent chez vous par droit de conquête ; et ensuite les amis fervents de la littérature, que la politique ou les affaires ont trop absorbés, mais dont vous récompensez, à défaut de mérites plus éclatants, la fidélité et le zèle. Vous avez ici, en un mot, les membres de la famille, et les amis de la maison. Ces derniers vous doivent, Messieurs, une reconnaissance bien vive, quand vous consentez à leur ouvrir vos portes.

Je ne suis pas embarrassé pour dire à laquelle de ces deux classes d’académiciens appartenait M. Charles de Rémusat. Il a autant écrit, et il a produit d’aussi beaux livres, que s’il avait passé toute sa vie à faire de la philosophie et de la littérature. Un critique illustre, qui vous a appartenu, Messieurs, a laissé échapper cette parole : « C’est, dans tous les genres, le premier des amateurs » ; et j’ai entendu un grand philosophe, qui était aussi de l’Académie, qui a été mon maître, et un peu le sien, dire de lui : « C’est un sceptique. » Un amateur et un sceptique ! Voilà un jugement complet ; mais, quoiqu’il vienne de deux hommes très-compétents, qui aimaient et admiraient M. de Rémusat, j’oserai dire que je n’en connais pas de plus faux. Dans la philosophie, M. de Rémusat était un philosophe ; dans la philosophie et dans la vie, c’était un croyant. Je n’aurai pas de peine à le montrer : il me suffira de raconter sa vie et d’analyser ses livres. Peut-être aussi, chemin faisant, trouverons-nous l’excuse de la double erreur que je viens de signaler. M. de Rémusat n’a jamais rien fait pour mériter ce double reproche, mais il a bien fait quelque chose pour l’expliquer.

M. Charles de Rémusat est né à Paris le 14 mars 1797. Toutes les familles qui, par leur origine et leurs emplois, avaient appartenu à l’ancien régime étaient alors frappées ou menacées. Le père de M. de Rémusat, avocat général à la cour des aides de Provence, en avait été quitte pour perdre sa charge et la plus grande partie de sa fortune. Il épousa en 1796 Mlle de Vergennes, dont le père, neveu du ministre de Louis XVI, avait péri sur l’échafaud. La prudence conseillait aux nouveaux époux de vivre dans la retraite ; l’état de leur fortune leur en faisait une nécessité. On vécut d’abord à Saint-Gratien, puis à Sannois. Madame de Rémusat, qui n’avait que seize ans à l’époque de son mariage, devint mère de Charles de Rémusat l’année suivante. Admirablement élevée elle-même par sa mère, éprouvée déjà par le malheur, tendre mais grave et réfléchie, elle fut pour son fils la meilleure des institutrices, en attendant qu’elle devînt la meilleure des amies, et très-rapidement le plus docile, le plus encourageant et le plus aimable des disciples ; car, suivant la remarque de Sainte-Beuve, elle instruisit d’abord M. de Rémusat comme son fils, puis elle l’aima comme son compagnon, et enfin elle l’écouta comme son guide : semblable à une sœur aînée qui apprend à marcher à un très-jeune frère, qui le précède au commencement, marche ensuite à côté de lui, et bientôt a de la peine à le suivre, mais le surveille encore et l’avertit de loin avec tendresse. Charles de Rémusat conserva toute sa vie le souvenir de cette intimité charmante. Il aimait à rapporter à la douce et sérieuse influence de sa mère tout ce qu’il avait en lui de sentiments généreux et de pensées élevées. Elle avait écrit deux romans qui sont restés manuscrits, une nouvelle qu’elle laissa publier, des mémoires sur l’empire, écrits au jour le jour pendant qu’elle vivait à la cour impériale, et qu’elle a malheureusement jetés au feu, et enfin un Essai sur l’éducation des femmes qui a paru en 1824, trois ans après sa mort, et que vous avez, Messieurs, très-justement couronné. Ce livre, quoique très-féminin dans sa forme, aurait pu être écrit et surtout pensé par son fils. C’est lui qui s’en est fait l’éditeur avec un soin pieux, et il dit dans sa préface, en parlant de madame de Rémusat, qu’elle a été « le père » de son esprit.

La famille, à Sannois, avait des relations d’intimité avec madame d’Houdetot, l’amie de Jean-Jacques, et elle connut, par elle, les derniers survivants des écrivains à côté desquels Jean-Jacques avait vécu : Suard, Saint-Lambert, l’abbé Morellet. Madame de Vergennes, qui n’avait pas quitté sa fille, même après le mariage, connaissait aussi très-intimement celle qui fut l’impératrice Joséphine. En 1802, quand Bonaparte, devenu premier consul, réorganisa tous les services publics, madame de Vergennes demanda une place pour son gendre. Joséphine fit plus qu’on ne lui demandait, plus qu’on ne désirait ; elle prit auprès d’elle madame de Rémusat comme dame du palais, et fit nommer M. de Rémusat préfet du palais du premier consul. On quitta la petite maison de Sannois, où du moins on était libre, et le salon de Madame d’Houdetot, pour le palais de Saint-Cloud. La faveur alla grandissant pendant les premières années : c’était le temps où la France, enivrée de la gloire et du génie de Napoléon, ne voulait voir en lui que la personnification de l’unité et de la force. Plus tard, quand le joug s’appesantit, M. et Mme de Rémusat partagèrent le sentiment de malaise et de sourde inquiétude qui devenait très-général dans les classes éclairées. Le maître le sentit et fit comprendre qu’il le sentait. Ce fut moins une disgrâce que la cessation de la faveur. M. de Rémusat conserva sa place jusqu’au départ pour l’île d’Elbe ; madame de Rémusat avait suivi Joséphine à la Malmaison après le divorce. Au moment de la catastrophe, leur fils achevait ses études au lycée Napoléon ; et déjà, à dix-sept ans, malgré les liens officiels de sa famille, il manifestait, par des chansons, à la manière du temps, ses dispositions libérales. C’est aussi dans ces dernières années de collège qu’il sentit naître en lui un goût très-vif pour la philosophie.

Le professeur de philosophie du lycée Napoléon s’appelait M. Fercoc. Il enseignait une doctrine qui était au fond celle de Condillac, avec quelques-unes des « nouveautés » de la Romiguière, et un peu de la sentimentalité du Vicaire savoyard. On raconte que Charles de Rémusat entra un jour par hasard à sa leçon, et qu’il en sortit philosophe. Cette anecdote en rappelle une autre plus célèbre : M. Royer-Collard, nommé professeur de philosophie à la Sorbonne, se demandant, non sans effroi, ce qu’il pourrait bien enseigner sous ce beau nom, et trouvant sur les quais la réponse qu’il cherchait, sous la forme d’un volume dépareillé des œuvres de Thomas Reid.

Non, Messieurs, le hasard n’est pour rien dans les grandes vocations. Ce n’est pas une leçon de M. Fercoc qui apprit de bonne heure à M. de Rémusat qu’il aimerait la philosophie toute sa vie ; c’est ce qui se passait en France ; ce qu’il voyait, ce qu’il entendait autour de lui, le milieu même où il vivait : voilà ce qui le rendit philosophe. Non pas qu’on fit de la philosophie dans le salon de sa mère ; tout au contraire, les hommes et les femmes distinguées qui s’y rencontraient, madame d’Houdetot, madame de Vintimille, Pauline de Meulan, qui fut la première madame Guizot, Molé, Parquier, de Barante, Georges Cuvier, le cardinal Beausset, Talleyrand, venaient là chercher la liberté décente, les plaisirs de l’esprit, les grâces d’une société aimable, et se gardaient bien, même dans l’intimité, d’aborder des questions de politique ou de philosophie. En sortant de la Terreur, on avait, sous l’impulsion de Bonaparte, créé un nouveau gouvernement, une nouvelle société, et presque une nouvelle religion. Cette religion, pour les courtisans, n’était pas une croyance, mais une sorte de police des esprits qui dispensait de réfléchir. Ils avaient repris la religion par bienséance, comme ils avaient repris leurs titres et leurs décorations. Quelqu’un, vers ce temps-là, disait à Sieyes : « Que pensez-vous ? — Je ne pense pas », répondait le vieux métaphysicien, dégoûté et intimidé. Il disait le mot de tout le monde. Ces esprits très-ouverts, qui avaient été voltairiens et encyclopédistes et qui ne voulaient plus penser, ces muets volontaires qui avaient tonné dans les clubs, ces faiseurs de révolutions et d’utopies qui s’en tenaient aux constitutions de l’empire et à la religion des articles organiques comme un fidèle à son credo ; tous ces survivants de 93 qui faisaient alors pénitence, mais que, par un malheur, la pénitence ramenait du côté de la fortune, ne pouvaient que dépraver la jeunesse qui s’élevait à côté d’eux, ou la révolter ; l’habituer à ne rien croire, à tout subir, et à tirer profit de son abaissement, ou lui inspirer le généreux désir de se faire une croyance et d’y conformer sa conduite. C’est le spectacle de ce néant qui enseigna la philosophie à M. de Rémusat, bien plus que toutes les leçons de M. Fercoc. Il se montra, depuis, respectueux pour la mémoire de Napoléon ; mais il jugea toujours sans pitié cette société asservie, cette époque de découragement universel et d’abdication de la pensée. La France attristée en était venue à manquer de l’illusion des souhaits. Son gouvernement l’alarmait, et ne l’irritait pas. Elle n’en désirait pas la chute ; elle n’en espérait pas la réforme. Elle le regardait comme nécessaire et dangereux, et se sentait dans une égale impuissance de lui faire du mal ou du bien, de l’éclairer, de le contenir, ou de le renverser. Elle n’avait pas de but. « C’est un temps, dit-il avec amertume, où il fallait être soldat ou géomètre. » Pour lui, dès ce temps-là, encore enfant, à dix-sept ans qu’il avait alors, il fut et se sentit philosophe.

Vinrent les évènements de 1814. L’empereur, à son retour de l’île d’Elbe, trouva de l’enthousiasme dans les soldats et dans une partie du peuple, non chez les grands qu’il avait faits, ni chez les politiques. « Il revient pour nous déshonorer tous », dit M. de Barante en apprenant la nouvelle du débarquement. Le père de M. de Rémusat tenait le même langage. Il fut exilé à soixante lieues de Paris pendant les Cent jours. La seconde restauration le fit préfet, d’abord à Toulouse, et plus tard à Lille. Après l’orage qui dura du 31 mars 1814 au 21 juin 1815, nous retrouvons Charles de Rémusat à Paris où il fait ses études de droit.

Il avait déjà cette expérience que donnent le spectacle de la politique quand on le voit de près, et celui des révolutions. À mesure que le gouvernement s’écarta des promesses libérales de la Charte et revint aux idées et aux pratiques de l’ancien régime, Charles de Rémusat sentit croître son dégoût pour ce monde d’arrivés et de courtisans, qui fuyait les idées nouvelles comme des piéges, les idées générales comme des visions, et qui se reprochait d’avoir trop pensé pour son salut même en ce monde. Il s’était d’abord voué entièrement aux lettres, dans l’incertitude de ce que deviendrait la politique. « Mais, dit-il lui-même, la littérature de tous les siècles, prise dans son ensemble, est libérale ; elle habitue l’esprit à se compter pour beaucoup. D’ailleurs les évènements se précipitaient ; la restauration faisait la lumière sur elle-même. Nous ne savions pas la révolution, dit-il ; c’est la restauration qui nous l’apprit. Avec une rapidité singulière, la première vue de la restauration fit comprendre, même à ceux qui l’accueillaient sans vive inimitié, pourquoi l’ancien régime avait dû périr, pourquoi la révolution s’était faite. »

M. de Rémusat s’habituait, dès ce temps-là, à penser la plume à la main, comme il l’a fait toute sa vie. Ses articles étaient écrits pour lui-même, ou pour des conciliabules d’étudiants ; on en parlait dans le quartier des Écoles, et même dans les salons libéraux. Ils se ressentent, en bien et en mal, de la vingtième année ; mais bien peu d’hommes ont écrit et pensé ainsi à vingt ans. L’article sur la jeunesse est de 1817 ; l’année suivante, nous trouvons trois articles dont les titres mêmes racontent le mouvement de son esprit : la Situation des gouvernements, la Bonne Foi dans les opinions, la Révolution française. Ce dernier avait été inspiré par le livre de Mme de Staël, qui venait de paraître. On en parla à M. Guizot ; il le lut, et l’inséra avec quelques mots de présentation, dans les Archives, dont il était directeur. À partir de ce moment, les publications de M. de Rémusat se multiplièrent. Il traduisit le Traité des lois, de Cicéron, pour la grande édition de M. Victor Le Clerc, son ancien professeur, resté son ami ; il traduisit aussi le théâtre de Goethe avec M. de Guizard. La brochure sur la Procédure par jurés en matière criminelle parut en 1820. C’est plutôt un livre (200 pages) qu’une brochure, et même c’est un bon livre, et, pour l’époque, un livre courageux. Il écrivait dans le Lycée, dans les Tablettes universelles, un peu partout, un peu sur toutes choses ; défendant sans relâche la liberté, faisant la guerre aux hypocrites, aux apostats, et poursuivant de son invective éloquente la classe des esprits prétendus pratiques, prétendus positifs, qui se croient quittes envers leur conscience et envers leur pays parce qu’ils ont de la probité dans les affaires privées ; en un mot, la classe des honnêtes gens mauvais citoyens. « De quel prix serait la vie, s’écrie le jeune écrivain, de quel prix serait la vie avec les passions qui la corrompent et les chagrins qui la désolent, de quel intérêt serait la société, que l’erreur égare et que la force ravage, sans le besoin de chercher la vérité et le devoir de la dire ? »

Vers le même temps (1824), M. de Rémusat devient secrétaire général de la gauche. C’est l’année de la fondation du Globe. Le Globe n’était d’abord qu’un recueil purement littéraire et philosophique ; mais le groupe de jeunes libéraux qui l’avaient fondé aspiraient à régénérer la société par les lettres et par la philosophie, et ils entendaient bien refondre aussi la politique. Il y avait là des élèves de l’École normale, la plupart disgraciés, tous destinés à un grand avenir : Jouffroy, Damiron, Patin, Farcy ; des lettrés comme J.-J. Ampère, Magasin, Lerminier, des jeunes gens appartenant à ce qu’on pourrait appeler le grand monde libéral, Vitet, Duchâtel, M. Duvergier de Hauranne. M. Dubois (de la Loire-Inférieure) dirigeait cette brillante élite, aidé par Pierre Leroux, qui ne voulait encore transformer que la science et la religion. Sainte-Beuve et M. Barthélemy Saint-Hilaire vinrent aussi, mais plus tard. Au milieu de tous ces vaillants, M. de Rémusat était un des plus laborieux et des plus remarqués. Il devint sur la fin le principal rédacteur du Globe, transformé en journal politique. Sans le quitter, et à une époque même où il y écrivait quotidiennement, il entre à la Revue française fondée par M. Guizot. Au milieu de cette activité féconde et diverse, l’unité de sa vie et de son esprit se fait jour : il est le chef, l’un des chefs les plus en vue et les plus énergiques, de la réaction morale contre toutes les hypocrisies, et du mouvement libéral contre toutes les tyrannies. M. de Rémusat ne poursuivait pas le renversement de la restauration comme un but, mais il l’acceptait comme une chance. Il se défiait des improvisations en politique, précisément parce qu’il avait vu tous les partis improviser l’un après l’autre, et toutes les improvisations s’écrouler l’une après l’autre. Il disait que nous savons mieux bâtir que planter. Tous ses efforts tendaient à opérer une transaction entre le gouvernement et l’opposition libérale. Ce fut le roi Charles X qui voulut la guerre. Il la commença en en nommant le ministère Polignac. M. de Rémusat était alors directeur du Globe, pendant que le titulaire, M. Dubois (de la Loire-Inférieure), subissait un emprisonnement pour délit de presse. C’est comme directeur du Globe qu’il rédigea, de concert avec M. Thiers, la protestation contre les ordonnances. Pour dire la vérité exacte, je crois que le texte est tout entier de la main de M. Thiers ; qu’il fut seulement revu et modifié dans quelques passages par M. de Rémusat. Ce qui lui appartient en propre, c’est le Globe du 27 juillet 1830. J’en cite les premières paroles, parce qu’elles sont un acte. Elles ont été écrites au commencement du combat, et pouvaient coûter la vie à leur auteur. « Le crime est consommé ; les ministres ont conseillé au roi des ordonnances de tyrannie. Nous n’appelons que sur les ministres la responsabilité de pareils actes ; nous la demandons mémorable. Le moniteur que nous publions fera connaître à la France son malheur et ses devoirs. Nous ne céderons qu’à la violence, nous en prenons le solennel engagement. Le même sentiment animera tous les bons citoyens... »

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=5866#forumpost5866

Posté le : 08/06/2014 14:40

|

|

|

|

|

Jules Simon 2 (suite) |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57687

|

Discours de réception de Jules Simon (suite)

Vous me pardonnerez, Messieurs, d’avoir longuement raconté la jeunesse de M. de Rémusat. J’ai toujours éprouvé, pour la jeunesse de la restauration, une admiration que les derniers évènements de notre histoire ont encore augmentée. Libérale et sensée ; amie de la révolution sans être révolutionnaire ; déployant dans tous les sens son activité féconde ; ne trouvant rien de trop hardi pour son courage, ni de trop difficile pour sa noble ambition ; voulant à tout prix avoir une croyance, mais une croyance librement formée, librement débattue ; aimant le plaisir comme le veut son âge, mais préférant le travail au plaisir ; un peu enfiévrée de ses succès, ce qui ne messied pas aux jeunes et aux combattants ; gardant au milieu de cette lutte ardente la grâce et la fleur des jeunes années ; refaisant la France par son travail mieux que les hommes d’État ne la refaisaient par leurs lois ; reprenant en Europe la direction de la pensée, avant même d’avoir discipliné sa propre pensée : voilà comme je la vois, et comme M. de Rémusat m’en représente la vive image. Combien de fois, nous tous, depuis nos désastres, avons-nous demandé à Dieu qu’il nous envoie une jeune génération digne de celle qui a lutté pour la France et pour la liberté de 1815 à 1830 !

« La révolution est finie ; elle est fixée aux principes qui l’ont fait naître. » À cette grande parole de Napoléon répond, après vingt-six ans de guerres et d’agitations, le mot célèbre de la Fayette, lorsque, sur le balcon de l’Hôtel de Ville, montrant le roi Louis-Philippe à la foule, il lui dit : « Voilà la meilleure des républiques ! » M. de Rémusat avait fait son choix avant la Fayette. Le général hésitait au premier moment. Il était entouré d’amis qui croyaient la république immédiatement possible. « Il n’y a, lui dit M. de Rémusat, de choix à faire qu’entre une république dont vous seriez le président, et une monarchie constitutionnelle avec le duc d’Orléans. Voulez-vous être président de la République ? — Assurément non. — Alors, la question est jugée... »

Était-ce la meilleure des républiques ? Ou, ce qui est un peu différent, était-ce la seule république possible en 1830 ? Vous m’approuverez, Messieurs, de ne pas discuter cette question. Je l’ai discutée hier, je la discuterai encore demain, et il ne s’agit ici que de la façon de penser de M. de Rémusat. Je viens de vous la dire. La monarchie de Juillet mit sur son drapeau : « Liberté, ordre public » ; une devise que quelques-uns trouvent vulgaire, et que, pour moi, je trouve très-belle, parce qu’elle est très-sage. C’était alors, ce fut toujours celle de M. de Rémusat. Il a servi la liberté toute sa vie, puisque vous avez vu qu’il la servait à vingt ans ; et il a cru toute sa vie qu’elle était inséparable de l’ordre. Il a pu, comme un pilote habile, se porter tantôt d’un côté du navire, tantôt de l’autre, selon qu’il fallait un contre-poids à droite ou à gauche ; mais, quand on parcourt l’ensemble de tous ses actes politiques, quand on relit ses discours et ses écrits, on trouve la preuve que la liberté n’a jamais eu de plus ardent et de plus intelligent défenseur, qu’il n’a pensé qu’à la France, jamais à son ambition et à sa fortune, et que, comme il mettait l’intérêt de la patrie au-dessus de tous les intérêts, il ne voyait aussi l’intérêt de la patrie que dans la liberté unie à l’ordre. Se posséder soi-même, c’est, pour un peuple et pour un homme, la règle, l’honneur et le bonheur. M. de Rémusat a été l’un des serviteurs les plus résolus, les plus fidèles et les plus libres du gouvernement de Juillet. Je ne vous raconterai pas cette période de sa vie. M. Duvergier de Hauranne en a fait un récit d’autant plus attachant qu’il parle d’évènements auxquels il a pris une grande part, et d’un homme qu’il a connu jusqu’au fond de l’âme ; car, pendant plus de quarante ans, M. Duvergier de Hauranne et M. de Rémusat ont agi et pensé à l’unisson : on peut dire que c’est un grand honneur pour l’un et pour l’autre. M. de Rémusat, porté par ses relations de famille, et par le rôle considérable qu’il avait joué dans toutes les affaires du parti, serait facilement et promptement arrivé au pouvoir, s’il n’avait pas eu l’ambition patiente. Il avait sans doute de l’ambition, comme tout homme politique, mais encore plus de fierté que d’ambition ; et ce qu’il désirait par-dessus tout, c’était le triomphe de sa cause, aimant mieux faire le bien que de paraître l’avoir fait. Il ne devint ministre qu’en 1840 ; mais, dans les dix premières années du règne, il agit par ses conseils sur la Fayette ; il fut le collaborateur de Casimir Périer ; à la Chambre, où il était entré avec M. Thiers et Odilon Barrot, on le comptait comme un des plus influents et des plus capables. Lorsqu’en 1833, M. Guizot voulut tracer aux instituteurs qu’il venait de créer leur ligne de conduite, il emprunta la plume de M. de Rémusat, qui écrivit à cette occasion une circulaire longtemps attribuée à M. Guizot lui-même, et dont je ferai l’éloge d’un mot : elle est digne de la loi qu’elle commente. M. de Rémusat fut un moment sous-secrétaire d’État dans le ministère Molé. Enfin, M. Thiers l’appela, en 1840, au ministère de l’intérieur ; et je ne doute pas un instant que cet écrivain, ce polémiste, ce traducteur de Goethe et de Cicéron, qui faisait des circulaires pour le ministre de l’instruction publique, et écrivait des drames en secret, n’eût été un grand ministre si le temps lui avait été laissé. Il apportait à cette tâche difficile la connaissance des questions, celle du personnel politique, qui n’est pas moins nécessaire ; beaucoup de modération, beaucoup de résolution ; des aptitudes variées, ce qui, quoi qu’on en dise, est un signe de force, et cette sérénité philosophique de l’esprit, qui règle et tempère la passion, sans l’étouffer. Il n’eut pas même le temps de s’essayer. En quittant le ministère au bout de huit mois, il entra, pour n’en plus sortir, dans les rangs de l’opposition libérale.

On a lieu de s’étonner que, pendant cette longue vie parlementaire, il ait très-rarement abordé la tribune. Habitué à la lutte presque dès son enfance, ayant constamment vécu dans la politique, très au courant de toutes les matières, courageux autant que personne, ferme et décidé dans ses opinions, parlant dans le monde avec une facilité admirable, aimant à parler, plein de traits, de mouvements, de ressources, il avait un vrai tempérament d’orateur ; avec cela, presque toujours silencieux. J’ose à peine dire qu’il était un peu timide. Quand il ne voyait pas un devoir précis et impérieux, il n’aimait pas à se mettre en avant. Il avait une qualité précieuse pour un philosophe, un peu gênante pour un député : il voyait l’objection, et ne se résignait pas à discourir avant de l’avoir résolue pour lui-même. Il parla cependant quelquefois, et de façon à faire regretter qu’il ne le fît pas plus souvent. Il défendit à plusieurs reprises la politique du 1er mars contre les attaques de M. de Lamartine. Il avait pris en main, dans les dernières années du règne, la cause des incompatibilités parlementaires. Trois fois il porta cette grande question à la tribune, avec un grand succès personnel, sans pouvoir triompher de l’obstination du ministère et de la Chambre. Il se tenait sur la fin un peu à l’écart, n’approuvant pas la politique suivie, ne voulant pas s’allier à la partie active de l’opposition, fidèle à ses opinions constitutionnelles et à la famille royale, dont il était honoré et aimé. Il fut appelé, au moment du péril, avec M. Thiers, M. Odilon Barrot, M. Duvergier de Hauranne ; mais à une heure où le talent et le courage devaient être impuissants. Il ne put qu’assister à la chute de ce gouvernement constitutionnel qu’il avait regardé si longtemps comme le gouvernement le plus capable de fonder la liberté et de garantir l’égalité. Il s’est demandé depuis comment cette combinaison savante et, suivant lui, si conforme aux principes, si appropriée à nos besoins, avait pu être détruite en quelques heures, comme un, nuage que le vent chasse devant lui. « Serait-ce qu’il faut aux nations, pour obtenir et garder la libre possession d’elles-mêmes, autre chose que l’intelligence et la volonté ? Peut-être. L’homme peut beaucoup de ce qu’il pense et de ce qu’il veut ; il ne peut pas tout ce qu’il veut ni tout ce qu’il pense. Bien que mille et mille fois plus fortes que les individus, les sociétés sont cependant comme eux sujettes aux conditions de l’humaine destinée. Pour maîtriser le sort, pour réaliser leurs rêves, il leur faut réunir certaines circonstances qui ne dépendent pas toujours d’elles. Dans leurs plus chères et plus hautes entreprises, il ne suffit pas, pour réussir, de leurs pensées animées par leurs passions. Il y a dans les choses des difficultés, dans les évènements des traverses qu’on ne surmonte pas sans une sagesse persévérante, ou plutôt sans certains heureux accidents que la sagesse même ne procure pas. Il faut à la cause des serviteurs, et à la cause, à ses plus dignes serviteurs, il faut encore un don qu’on méconnaît trop aujourd’hui, et ce que tous les grands hommes ont appelé par son nom, — la fortune ( 1). »

Élu en 1848 membre de l’Assemblée constituante, M. de Rémusat y fut entouré du respect universel. Ses ennemis politiques s’accordaient pour rendre hommage à la dignité de sa conduite, à l’élévation de son esprit, et à ses sentiments de vrai et profond libéralisme. Très-persuadé qu’il faut être d’un parti, ou se résigner à n’être rien, il vota le plus souvent avec ses anciens amis, et se sépara d’eux pourtant dans quelques occasions capitales. Il vota notamment pour la présidence du général Cavaignac. C’était, au fond, voter pour la République. Il le fit, comme il faisait toutes choses, simplement et ouvertement. Il faut peut-être avoir été longtemps député, et connaître la violence des partis, pour comprendre combien cette conduite était courageuse.

Il y avait alors quelqu’un qui le jugeait très-bien. C’est un homme d’infiniment d’esprit, que je ne veux pas nommer, car il est possible qu’il soit ici, et qu’il m’écoute. Il s’est converti depuis à la possibilité de la République ; mais il la croyait impossible dans ce temps-là, et il en donnait à M. de Rémusat cette raison singulière : « Comment voulez-vous que la République s’établisse ? Il n’y a dans cette assemblée que deux républicains, Tocqueville et vous. » Cela fait sourire, Messieurs ; et cela fait réfléchir.

Le prince Louis-Napoléon, qui pourtant connaissait le vote de M. de Rémusat, ayant à former son premier ministère, s’adressa d’abord à lui. Mais il refusa son concours, prévoyant dès lors la révolution, et fermement résolu à ne jamais entrer dans un gouvernement pour le combattre. Une seule fois, pendant ces tristes années, il sortit de son silence. Ce fut le jour où le président commença l’exécution de son plan par la destitution du général Changarnier. M. de Rémusat monta à la tribune et annonça à la Chambre les évènements qui se préparaient. « L’empire est fait ! » s’écria M. Thiers dans cette même séance. Quelques mois après, M. Thiers était conduit prisonnier à la frontière. Un décret bannit M. de Rémusat. On lui dit bien qu’un mot, un seul mot suffirait pour que la mesure fût rapportée ; mais il partit. Il habita d’abord la Belgique, puis l’Angleterre. Il parcourait la Suisse, lorsqu’un journal tombé par hasard entre ses mains lui apprit qu’il pouvait rentrer dans son pays.

Il hésita presque à profiter de la liberté qui lui était rendue. La France, qu’il avait si constamment et si passionnément aimée, l’attirait ; il rougissait de cette société française, si prompte à accepter la prospérité matérielle comme un dédommagement de la liberté. Il revint cependant, et put assister de près au réveil des idées libérales. Il y contribua puissamment. Exclu de la vie politique jusqu’à la fin de l’empire, il se livra avec une nouvelle ardeur à la philosophie et aux lettres.

Il avait commencé de bien bonne heure à écrire. Ses premières œuvres, Messieurs, furent des chansons. On en faisait beaucoup alors ; on n’en fait plus aujourd’hui. Il croyait, et je crois aussi, que c’est un tort. Il paraît qu’on a du plaisir à les faire ; on en avait, dans ma jeunesse, à les chanter. Il en a fait beaucoup, je n’en rougis pas pour lui, en me rappelant que Voltaire a dit de Newton : « Je l’admirerais davantage si seulement il avait fait un vaudeville. » Dans le recueil de M. de Rémusat, — car il y a un recueil, encore inédit, — on trouve des chansons amoureuses, des chansons satiriques et des chansons politiques. La première de toutes est fort jolie ; il avait treize ans quand il l’a faite. La date de la dernière, si j’osais vous la dire, vous étonnerait bien davantage. Vous vous rappelez qu’à vingt ans, il écrivait, sur la politique, des articles qui faisaient sensation. M. Royer-Collard lui dit, en parlant de son article sur la révolution : « Jeune homme, je vous ai relu. » Un tel mot, dans ce temps-là, où l’on savait encore admirer et respecter, était un grand et sérieux succès. Faites comme Royer-Collard, Messieurs, relisez l’article sur la révolution, et vous serez frappés de tant de maturité chez un si jeune homme. La réflexion et le bon sens étaient venus vite à M. de Rémusat. En revanche, la jeunesse ne l’abandonna jamais. Il y a de lui un mot que je trouve adorable ; c’est dans son article sur Jouffroy. Il rappelle que Schiller a dit quelque part que l’homme fait doit porter respect aux rêves de sa jeunesse ; et il ajoute : « La première marque de respect qu’on leur doive donner, c’est de ne pas dire qu’ils soient des rêves. »

En dehors du Globe, qui fut quotidien assez peu de temps, je ne vois pas que M. de Rémusat ait beaucoup écrit dans les journaux ; mais il a écrit toute sa vie dans les revues. Il a commencé, je le rappelais tout à l’heure, par les Archives ; puis il écrivit dans le Lycée, que dirigeaient MM. Villemain et Loyson ; dans les Tablettes universelles, avec M. Thiers ; dans le Globe, où il avait la haute main ; dans la Revue française, de M. Guizot. Il entra à la Revue des Deux-Mondes dès qu’elle fut fondée, et il y a écrit jusqu’au moment de sa mort. Le nombre de ses articles, si on les additionnait depuis son début en 1818, serait formidable. Il en a recueilli une partie sous forme de volumes. Il était déjà, comme vous le savez, Messieurs, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, et de l’Académie française, quand il quitta la France en 1851. Il avait succédé à Jouffroy, en 1842, comme membre de l’Académie des sciences morales. Il me disait pendant sa candidature, qui du reste ne suscita d’objections dans aucun esprit, si ce n’est dans le sien : « Je n’ai pas publié de livres ! » Il publia, cette année-là, ses Essais de Philosophie, en deux volumes. Il aurait pu faire des volumes à volonté, rien qu’en rééditant ses articles du Globe ; ces deux-là suffirent pour le tranquilliser. Même en ne tenant pas compte de ses autres écrits, on peut dire que bien peu de ses nouveaux confrères auraient pu citer des titres équivalents. Parmi les essais qui composent ces deux volumes, j’en signale un, qui a pour titre : De l’Esprit. C’est une démonstration systématique, comme il le dit lui-même, de l’existence de l’esprit. Il est vrai qu’aussitôt après la démonstration systématique vient la critique de la démonstration ; mais la conclusion finale est dogmatique, formelle ; car il était spiritualiste, Messieurs, vous n’en doutez pas, et ceux qui l’ont accusé d’être un sceptique n’en doutaient pas davantage. Ce sceptique n’a jamais douté ni de l’esprit ni de Dieu ; il a passé sa vie à affirmer la morale, à la démontrer, à s’indigner contre ceux qui la nient, et plus encore contre ceux qui l’affirment sans y croire. Un essai plus considérable que celui-là, à tous les points de vue, comme étendue, comme puissance métaphysique et comme originalité, c’est le précédent, l’Essai IX, qui a pour titre : De la Matière. Dire que l’étendue se résout en atomes, et le mouvement en forces simples ; que la force ne peut être ramenée à l’étendue, et que l’étendue peut être ramenée à la force, c’est reprendre, en la modifiant, la théorie des monades : ce n’est pas être original. L’originalité est surtout dans la forme de la démonstration. L’auteur de ce traité, qui à lui seul est un livre, a certainement sa place marquée parmi les métaphysiciens. La métaphysique remplit ces deux volumes aux dépens de la psychologie, et la psychologie, quand elle y paraît, y revêt la forme d’une critique très-pénétrante de la doctrine de Kant. Jouffroy, dont il prenait la place, ne se serait pas retrouvé dans tout cela. Ils avaient de commun, Jouffroy et lui, de ne pas avoir de système ; mais Jouffroy regardait les systèmes du dehors, et les avait en profond dédain ; M. de Rémusat, au contraire, les recherchait, y entrait, les étudiait de tous les côtés, et les repoussait après examen. Quelque temps avant de se présenter à vos suffrages, pour succéder à Royer-Collard, il publia deux nouveaux ouvrages : l’un sur Abélard, en deux volumes ; l’autre sur la philosophie allemande.

Ce livre sur la philosophie allemande était originairement un rapport fait à l’Académie des sciences morales et politiques à l’occasion d’un concours. Il avait été remarqué. M. de Rémusat y montre déjà, comme historien de la philosophie, trois qualités qu’il a eues plus tard à un degré plus élevé. D’abord, quand il parle d’un auteur, il lit consciencieusement, et dans l’original, tous ses ouvrages ; ensuite, vous me pardonnerez ce mot, qui ressemble à une épigramme, il comprend toujours ce qu’il expose ; et enfin, dans ses jugements, il est toujours d’accord avec le sens commun. Parmi les philosophes de profession, il en est qui, sans se l’avouer, lui font un crime de ces deux derniers mérites, et qui parlent de scepticisme, parce qu’il est tout à fait exempt de parti pris, d’engouement et de charlatanisme. Il faut souvent, pour être résolument d’une école, ou ne pas tout voir, ce qui est une faiblesse intellectuelle, ou ne pas avouer tout ce qu’on voit, ce qui est une faiblesse morale. Ce n’était pas le cas de M. de Rémusat, dont le caractère en philosophie était fait de curiosité et de sincérité. Il avait joint à son rapport une longue préface sur les doctrines de Kant, Fichte, Schelling et Hegel. Il y juge le panthéisme, dans la personne de ses plus illustres représentants, avec sévérité et respect. « La science de l’absolu, dit-il, se termine toujours par une apothéose de l’humanité ; mais, quelque grande quelque solennelle que soit toute philosophie de ce genre, je doute qu’elle satisfasse et persuade jamais ce qu’elle divinise. L’homme résistera toujours à cette violence faite à ses croyances fondamentales ; et c’est pourquoi la foule du public lettré, condamnant les principes par leurs conséquences, fait trop souvent porter à la philosophie la peine des systèmes philosophiques. »

Le livre d’Abélard, publié la même année que le précédent, m’oblige à revenir en arrière pour vous parler d’une partie très-intéressante et très-inconnue de la vie littéraire de M. de Rémusat. Tout le monde a dans les mains ses deux volumes sur Abélard, et personne ne les lira sans émotion et sans admiration ; mais on ne sait pas généralement qu’avant de les écrire, il avait traité le même sujet sous une autre forme. Il avait composé un drame d’Abélard. Ce drame est demeuré inédit, quoiqu’il fût l’objet des secrètes prédilections de l’auteur. M. de Rémusat l’a seulement lu dans quelques salons, avec un succès que M. Duvergier de Hauranne, juge compétent, appelle prodigieux. C’était, selon Sainte-Beuve, de toutes les œuvres de M. de Rémusat, celle qui donnait l’expression la plus entière et la plus vraie de son talent. Ce drame d’Abélard n’était pas le seul qu’il eût composé. Ses amis ne lui permirent jamais de publier ces sortes d’écrits. Ils pensaient qu’on ne saurait être à la fois homme d’État et auteur dramatique. Je connais un pays voisin où l’on peut avoir écrit de beaux romans et devenir premier ministre ; mais nous avons ici, au théâtre, le goût des unités, et, dans la vie, celui des spécialités. Je dirai pourtant, sans souci du préjugé, et avec votre permission, Messieurs, quelques mots du théâtre de M. de Rémusat ; et ce sera, pour beaucoup de personnes, une révélation ; car, parmi les auditeurs privilégiés de 1844, combien reste-t-il de survivants ? J’ai eu entre les mains quatre compositions dramatiques de M. de Rémusat. Les deux premières sont des ouvrages de sa jeunesse, écrits en quelques jours avec une facilité aimable. En voici les titres : Jean de Montciel, ou le Fief. Il l’appelle une tragédie ; en tout cas, c’est une tragédie en prose. Elle fut écrite en 1824. Il la lisait et même il la jouait ; car il jouait la comédie avec talent ; et il a eu souvent beaucoup de succès en jouant le rôle du Misanthrope. L’autre drame, qui est presque du même temps, a pour titre : l’Habitation de Saint-Domingue, ou l’Insurrection. Quatre ans plus tard, en 1828, il fit une tentative bien autrement sérieuse : il composa un drame historique sur la Saint-Barthélemy. Pour celui-là, il ne l’écrivit pas, comme les autres, en douze jours. On voit, en le lisant, que la plupart des mémoires du temps lui sont familiers. On retrouve à chaque instant les récits de Tavannes, de Villeroy, de Marguerite de Valois, ou ceux de Sully, Bouillon, Lanoue, Montluc et Brantôme. On y reconnaît jusqu’à leurs expressions. Ce n’est pourtant pas une marqueterie ; c’est un récit original, saisissant, où les causes des évènements sont parfaitement déduites, et dont le principal mérite est peut-être une appréciation exacte, et souvent profonde, des caractères. Je renonce, bien malgré moi, à vous en lire quelques pages qui vaudraient mieux,pour vous faire apprécier le talent dramatique de l’auteur, que l’analyse la plus fidèle.

Le drame d’Abélard, auquel je reviens, se rattache beaucoup plus que la Saint-Barthélemy aux études ordinaires de M. de Rémusat. Il s’est occupé pendant longtemps de la philosophie du XIIe siècle. Il avait conçu le plan d’un ouvrage qu’il voulait appeler les Quatre Abbés ; je ne sais si le titre était bien choisi, et il en doutait lui-même. Les quatre abbés étaient saint-Bernard, abbé de Clairvaux, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, Suger, abbé de Saint-Denis, et Abélard, abbé de Saint-Gildas. Il aurait pu aussi y joindre saint Anselme, sur lequel il a écrit tout un volume, et qui, avant d’être archevêque de Cantorbéry, avait été abbé du Bec. Mais, dans sa première conception, c’était le XIIe siècle qu’il voulait étudier. Il était sans doute, comme philosophe, très-préoccupé de la scolastique ; mais ce qu’il cherchait en elle, ce n’était ni des idées nouvelles, qui n’y abondent pas, ni des systèmes bien profonds, car à cette époque, où la religion est toute-puissante, aussi bien dans le monde temporel que dans le monde spirituel, les systèmes ne sont que des efforts tentés par la raison pour se distinguer de la foi en se faisant accepter ou amnistier par elle. Chacun de ces quatre abbés représentait à un degré éminent un des caractères du siècle ; à eux quatre ils représentaient d’une façon complète la pensée générale de leur temps. Saint Bernard, c’est la domination morale de l’Église, intervenant en maîtresse dans les principales affaires de la société. Suger est tout autre chose, c’est le moine transformé en homme politique, en hommes d’affaires ; ne se contentant pas d’influer sur les évènements, de les diriger de haut dans le sens des doctrines de l’Église, mais les gouvernant en détail de ses propres mains. L’abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, semble personnifier, sous une forme auguste, la vie religieuse ; il est, dit M. de Rémusat, l’idéal du moine. En lui vit comme une image de la religion, telle que l’entendent les nobles âmes, qui aiment mieux voir en elle une foi et une vertu qu’une doctrine et une puissance. Abélard, c’est la science, la science soumise à la foi, ou du moins voulant être soumise, quoique ayant en soi l’instinct de la résistance, s’appuyant autant sur les textes que sur le raisonnement, se croyant et se disant orthodoxe, même dans ses plus grandes témérités. M. de Rémusat commença par Abélard, qui l’attirait le plus, par la nature de ses travaux, par le roman de sa vie, par cette longue, éclatante et douloureuse lutte contre saint Bernard ; et finalement il s’y arrêta sans pousser plus loin son entreprise. Son ouvrage, publié en 1845, n’a pas moins de deux gros volumes. Le drame, composé auparavant, a presque la même étendue. Abélard en est le héros, mais le XIIe siècle y est tout entier. C’est le morceau capital, l’œuvre maîtresse de l’auteur. Si l’on voulait n’étudier M. de Rémusat que dans un de ses ouvrages, et le connaître à fond, c’est le drame d’Abélard qu’il faudrait prendre.

Ce drame, en dépit du nom que l’auteur lui donne, n’est pas fait pour la scène. Il est trop long ; il contient trop de parties que le public n’entendrait pas, et qui supposent dans le lecteur une science très-étendue des matières philosophiques ; on y trouve des scènes d’amour dont la représentation serait impossible, en France surtout, où le public applaudit les équivoques et les gravelures, mais ne supporterait pas le langage un peu brutal de la passion. Dernier obstacle : nous sommes à peu près guéris de la manie des trois unités, même de l’unité d’action, mais nous tenons à l’unité absolue des caractères, oubliant que les héros faits tout d’une pièce ne sont pas dans la nature. Nous voulons à toute force qu’un homme soit toujours, qu’il soit complètement ce qu’il est beaucoup. On peut sans doute essayer de grandir la nature, c’est le moyen de ne pas rester trop au-dessous d’elle ; mais la changer, c’est se tromper sur les véritables sources de l’émotion. L’Abélard de M. de Rémusat est un homme. Comme il l’a étudié à fond, il le peint tel qu’il était. C’est un homme, dis-je, avec ses diversités et ses défaillances, mais aussi avec un caractère, et l’un des caractères les plus fortement trempés, qu’il y ait dans l’histoire. Mettons donc, Messieurs, qu’il s’agit d’un drame, que vous lirez, je l’espère bien, mais que vous ne verrez jamais représenter sur aucun théâtre.

Il y a cinq actes, dont voici les titres : la Philosophie, la Théologie, l’Amour, la Politique, la Mort. Vous le voyez ; tout un monde. L’auteur n’a pas donné à cet ouvrage l’épigraphe qu’il a inscrite sur le titre de ses Essais de Philosophie : « Templa Serena. »

La première scène se passe dans le cloître de Notre-Dame. Les écoliers attendent la leçon de Guillaume de Champeaux, leur maître : un maître illustre, qu’ils appellent l’Aristote de Paris. Abélard, pour la première fois, est au milieu d’eux. Il vient de loin, d’un pays presque inconnu, de Bretagne. Il a laissé les armes, quitté son fief pour la dialectique. Il rêve d’autres batailles ; il aspire à une autre royauté. On le questionne. Il répond avec une modestie à travers laquelle perce, comme malgré lui, le sentiment de sa force. On ouvre les portes, les écoliers se précipitent, et Guillaume de Champeaux fait sa leçon. Notez qu’il la fait très-réellement ; ce n’est pas une leçon de comédie, c’est un exposé très-fidèle, et clair autant qu’il peut l’être, du système de la réalité des universaux. Après cela, il ne faut pas oublier que Guillaume de Champeaux est cet homme qui, quand il faisait du feu, remplissait la maison de fumée et n’y donnait pas de chaleur.

GUILLAUME (après sa leçon).

Avant de passer outre, je vous ferai une seule interrogation. Êtes-vous satisfaits ? Ne subsiste-t-il aucun nuage dans vos esprits ? En est-il un de vous qui conserve des doutes ? Qu’il les produise, je les dissiperai. Ut potero, explicabo.

Tous les écoliers se regardent et témoignent par un murmure approbateur qu’ils n’ont rien à dire. À peine le silence se rétablit-il, que, du milieu de la foule, Abélard lève la main et dit :

Je demande à répondre.

GUILLAUME (surpris).

Ah ! ah !... approchez. Je ne vous connais pas.

ABÉLARD.

Je suis inconnu.

GUILLAUME.

Ah ! ah ! Êtes-vous clerc ?

ABÉLARD.

Je ne suis rien.

GUILLAUME.

Que demandez-vous ?

ABÉLARD.

À parler.

GUILLAUME.

Ah ah !... Mais je ne sais si je dois permettre.

ABÉLARD.

Vous avez fait une question, j’y réponds. Vous avez dit : Quelqu’un a-t-il des doutes ? J’ai des doutes, je viens les dire...

GUILLAUME.

Soyez bref.

ABÉLARD.

Je dirai tout ce qu’il faut pour être compris, car je veux, moi, être compris. C’est à la raison de tous et de chacun que je m’adresse, et je ne réclame d’autre autorité que celle de la raison même. Mais c’est une grande autorité que celle-là...

GUILLAUME.

Première erreur. Poursuivez, et faites vite.

ABÉLARD.

Erreur, maître ? Où est l’erreur ? Nous ne sommes pas ici en théologie, nous ne traitons pas de matières de foi. De quoi traitons-nous ? De dialectique. Qu’est-ce que la dialectique ? C’est la raison armée de toutes pièces. Qu’est-ce que les luttes de nos écoles ? Une lice où la raison fait ses preuves. Vous-même, il n’y a qu’un instant, que faisiez-vous ? Vous raisonniez. Vous n’aviez pas, que je sache, dés éclairs dans les yeux, ni la foudre dans les mains ; non, votre seule arme était la parole, la parole, ce lien commun des intelligences qu’elle unit par le consentement de la raison. Que fais-je à présent ? Moi aussi, j’ai la parole, et j’essaye de raisonner à mon tour. Pour un moment, nous sommes égaux. La vérité fixe seule les rangs entre les intelligences. Toutes ne sont-elles pas émanées de la même lumière et plongées dans le même limon ?

Et la dispute continue, mais en forme, avec les arguments mêmes puisés dans les livres d’Abélard et dans les récits des historiens sur Guillaume de Champeaux, Abélard toujours plus vif et plus pressant, Guillaume de Champeaux embarrassé, irrité, et, sur la fin, remplaçant le raisonnement par des invectives. L’auditoire prend parti pour le jeune contre le vieux, pour l’inconnu contre l’illustre. Il veut faire descendre Guillaume de sa chaire et y faire monter Abélard.

Oh ! les insensés ! s’écrie le maître. Satan est entré ici.

ABÉLARD.

Non, Satan n’est point entré, ô mes amis. Rassurez-vous, l’hérésie n’est ni dans mon cœur ni sur mes lèvres... Guillaume de Champeaux, tu les entends. Je pourrais te renverser de cette chaire, mais je ne suis pas venu pour forcer personne à se taire, je suis venu pour rendre à chacun le droit de parler. Je rouvre le combat des intelligences. Garde ton école, rassemble tes disciples, mais souffre qu’un nouvel enseignement s’élève en face du tien. Et vous, ô mes auditeurs... dirai-je mes disciples ?

VOIX NOMBREUSES.

Oui ! oui !

ABÉLARD.

Choisissez. Qu’on se sépare. Que les uns restent au pied de cette chaire de doute et d’ignorance ; que les autres viennent avec moi chercher la vérité. La vérité, la vérité ! qui l’aime me suive !

(Presque tous les écoliers se lèvent.)

L’auteur nous montre ensuite Abélard assistant à une orgie d’étudiants assez grossière. Le maître se lève tout à coup, au milieu des brocs d’hydromel et des filles, et adresse aux écoliers à moitié ivres un véritable sermon sur les grandeurs de la philosophie. Les cris s’apaisent d’abord ; à l’étonnement succède l’admiration, puis l’enthousiasme et des transports de tendresse. Il part de là avec eux pour aller fonder l’école de Paris. L’école est ouverte ; la vaste salle peut à peine contenir les disciples qui ont quitté l’école de Guillaume et ceux qui accourent de toutes les parties de l’Europe. Un grand bruit s’élève au dehors : c’est la foule qui veut entendre le Maître Pierre. Fermez les portes, crient les écoliers. Non, ouvrez-les, dit-il ; ouvrez-les toutes grandes ; et, descendant de sa chaire, il vient sur le seuil enseigner, pour la première fois dans l’histoire du monde, la philosophie à la multitude. Bientôt la philosophie ne lui suffit plus à lui-même, ou du moins il sent que le vrai champ de bataille n’est pas dans les questions philosophiques. La plus grande école de théologie est celle d’Anselme, doyen de l’église de Laon. Abélard quitte Paris, au fort même de son triomphe, et va se confondre dans les rangs de l’auditoire d’Anselme. L’enseignement de ce nouveau maître est rempli de science et d’idées ; ce qui lui manque, c’est l’unité, la méthode, la lumière. C’est une forêt épaisse où l’on ne peut ni voir le jour, ni se frayer un chemin. Abélard s’y retrouve cependant, et bientôt, maître de la théologie comme il l’était déjà des sciences philosophiques, il devient le roi incontesté des écoles. Il n’est plus seulement le premier des maîtres, il est le seul maître. Il est l’idole non-seulement des étudiants, mais des lettrés, de la foule, des femmes. Il est jeune, il est beau, il est poète : on ne chante plus que ses chansons, et lui-même les chante avec un art admirable. La curiosité qui s’attache aujourd’hui au théâtre, aux journaux, aux livres, aux débats des assemblées, se concentrait sur lui seul. Il avait cent autres moyens d’attraction que ces leçons arides, dont il nous a laissé, dans ses ouvrages, le résumé assez rebutant ; et ces leçons étaient pourtant son attraction la plus puissante. Les questions qu’il y agite, sous une forme barbare, sont au fond les plus grandes questions du monde ; et il n’y avait alors ni d’autres questions, ni d’autre façon de les discuter. Le nominalisme, le conceptualisme, la réalité des universaux : sous tous ces noms, c’était l’autorité même de la raison qui se discutait. Tout le monde, sans exception, condamnait la liberté, et la moitié du monde luttait inconsciemment pour elle. Orgueil, vanité, joie du triomphe, tout portait Abélard, tout l’enivrait, tout lui cachait le péril prochain. Amant de la lutte autant que de la vérité, il avait quitté la Bretagne, tout enfant, pour venir jouter contre Guillaume de Champeaux ; victorieux, il s’était arraché à l’enthousiasme de ses disciples pour aller écouter Anselme, le provoquer et le renverser. Il voyait croître de jour en jour les défiances et les colères de l’abbé de Clairvaux, presque aussi maître de l’Église que le pape lui-même ; mais, loin de l’effrayer, la perspective de cet antagonisme redoublait sa joie. C’est dans cette puissance et dans cet éclat que le prend le troisième acte, un acte admirable, consacré tout entier à l’amour d’Héloïse ; une histoire qui commence comme une idylle et se termine comme une tragédie. Après la vengeance de Fulbert, la vie d’Abélard, jusque-là si triomphante, n’est plus qu’une longue agonie. L’auteur ne nous mène pas sur le rocher de Saint-Gildas, où le nouvel abbé gouverne des brigands plutôt que des moines, et se défend à grand’peine contre le poison et le poignard ; le quatrième acte, franchissant cet intervalle, s’ouvre par une description animée de cette colonie ou plutôt de cette cohue d’écoliers, accourus pour entendre Abélard dans une sorte de désert, et qui construisent de leurs propres mains l’oratoire du Paraclet. Nous passons de là ensuite sans transition dans la salle du concile de Sens.

Ce serait pour les yeux un spectacle plein de majesté ; les Pères du concile entrent les premiers processionnellement en chantant une hymne ; les évêques se placent sur leur trône. Alors paraissent avec leur suite le roi de France et le comte de Champagne. Le roi et l’archevêque de Sens sont assis aux places d’honneur ; mais tous les regards se portent sur l’abbé de Clairvaux, qui est l’âme du concile. Les portes du fond s’ouvrent : on aperçoit la multitude au-delà du parvis. Elle s’écarte avec horreur quand Abélard paraît. Ses disciples l’entourent ou plutôt le portent ; mais les archers croisent leurs piques, ils enlèvent Abélard du milieu de la foule ; les portes se ferment derrière lui, et le voilà seul, dans un vaste espace laissé vide en face de ses juges. L’accusateur se lève et fulmine l’accusation. Abélard veut protester ; mais à chaque nouvel effort on crie de toutes parts : Taisez-vous ! Repentez-vous ! Après l’accusateur, l’accusé n’aura-t-il pas son tour ? Le voilà venu pour lui, ce moment si désiré où il va défendre sa doctrine, non plus devant des milliers de disciples obscurs, mais devant l’Église elle-même ! Non ; on l’arrête encore dès le premier mot. Il ne parlera pas ; c’est la volonté de ses juges. N’avait-on pas dit : « Il faut briser cette bouche avec des bâtons ? » L’archevêque fait lire la liste des hérésies qu’on lui impute :

ABÉLARD.

Mais je n’ai pas dit...

— Silence ! Il suffit d’entendre ces paroles pour reconnaître que ce docteur, réunissant en lui toutes les erreurs de plusieurs hommes et de plusieurs siècles, parle de la Trinité comme Arius, de la grâce comme Pélage, et de Jésus-Christ comme Nestorius. Abélard, vous avez entendu vos hérésies. Déclarez que vous les détestez.

ABÉLARD.

Mais ce que je n’ai pas dit...

— Vous refusez... Saint archevêque, qu’on prononce la sentence.

(Le président fait lever tous les Pères, qui vont aux opinions en cercle autour de lui. Pendant ce temps, Abélard reste pensif, les yeux fixés vers la terre. Après que les Pères ont opiné, ils reprennent chacun leur place.)

L’ARCHEVÊQUE DE SENS.

Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous, etc. (Suit la sentence.)

ABÉLARD.

J’en appelle au saint-siége.

— L’appel ne suspend rien. (Abélard veut fuir.) Retenez-le... Le feu est-il prêt ?

(On dépose devant Abélard un réchaud rempli de braise allumée.)

Mon frère, vous avez entendu la sentence. Soumettez-vous avec humilité : expiez vos fautes par le repentir. L’indulgence du Ciel confirmera celle du concile.

ABÉLARD.

C’en est trop. J’atteste ce Ciel...

— Point de parjure à l’appui du blasphème. À genoux !

ABÉLARD.

Non !

— À genoux. Rétractez.

ABÉLARD (tendant les bras vers le roi).

O roi !...

— À genoux. Rétractez.

ABÉLARD.

Mais... je veux parler !

— Rétractez. Rétractez.

LE DIACRE.

Le feu brille.

— Donnez-lui son livre.

ABÉLARD.

Je veux parler... Par grâce !... (Il fond en larmes.)

— Qu’il le brûle. Prenez-lui la main de force.

(On ouvre les portes. La foule se précipite.)

Peuple, venez voir Ananias tomber devant saint Pierre.

ABÉLARD.

Ah ! je meurs... (Il tombe évanoui.)

On sait qu’Abélard maintint son appel, et que, malade, ou plutôt mourant, il partit à pied pour aller à Rome plaider lui-même la cause devant le souverain pontife ; mais les forces lui manquèrent en chemin. Nous le retrouvons, au cinquième acte à l’abbaye de Cluny, auprès du doux apôtre qui écrivait saint Bernard : « Vous remplissez les devoirs pénibles et difficiles qui sont de jeûner, de veiller, de souffrir ; et vous ne pouvez supporter le devoir facile, qui est d’aimer. » Rien de plus touchant que le contraste entre cette âme, a qui le repos a été éternellement refusé, et cette abbaye de moines pieux et tranquilles, unis sous la houlette de Pierre le Vénérable, qui veulent ignorer le monde, et ne le connaissent que pour l’aimer et le soulager. Abélard meurt parmi eux, encore troublé, sur son lit de mort, par la passion de la controverse. La controverse a été, à cette époque de l’histoire, la forme des guerres de religion.

Je ne sais si la plus belle partie de cette vaste composition n’est pas le troisième acte, celui que l’auteur appelle « l’amour ». Le sujet y est traité avec beaucoup de grâce dans les détails et, en même temps, avec une force singulière. L’auteur nous fait assister à une des leçons d’Abélard à Héloïse : c’est une leçon véritable, sans aucun ménagement pour ceux des lecteurs que pourraient effaroucher plus de cent vers latins, et les citations multipliées de la Bible et des Pères. L’amour se glisse parmi cette scolastique avec un art infini, et bientôt, comme c’est son droit, il efface tout le reste ; mais cet amour-là n’est pas celui que nous montrent les poëtes, même les plus hardis. Comment le dirai-je ? Tout cela n’est possible à raconter que parce qu’on sait que cela est vrai. C’est Héloïse. C’est elle-même, c’est son histoire ; c’est le style de ses incomparables lettres. M. de Rémusat, dans le drame comme plus tard dans son livre, préfère ouvertement Héloïse à Abélard. Il est même dur pour Abélard ; et je me suis permis, il y a aujourd’hui trente ans, de prendre la défense de son héros contre lui. Mais, quoiqu’il y ait une sorte d’injustice à reprocher à Abélard une apparente froideur, que démentent ses actes, et le vœu, exprimé au moment de mourir, que leurs cendres fussent un jour unies, comment ne pas réserver, comme M. de Rémusat, la première place à Héloïse ; à cette noble femme, si grande par son intelligence, plus grande encore par son amour, dont l’héroïque fermeté ne se démentit jamais parmi tant d’épreuves, qui, dans un siècle à demi barbare, inspira au monde entier une admiration attendrie, et rendit son amour même respectable à l’Église comme ses vertus ?

Le volume sur Saint Anselme de Cantorbéry suivit de près la publication d’Abélard. Saint Anselme est un des devanciers d’Abélard, qui cependant lui a peu emprunté. Il tient le premier rang parmi les écrivains du XIe siècle, au-dessus de Lanfranc de Pavie. Il a laissé beaucoup de livres. Le principal est sans doute le Monologium, qui, aujourd’hui encore, mérite d’être étudié. De divinitatis essentia monologium, Monologue sur l’essence de Dieu : c’est un effort pour se rendre compte de la nature de Dieu, uniquement par la force de la raison, et sans recourir aux saintes Écritures. Le Dieu auquel sa raison le conduit est celui que la foi révèle ; mais la méthode suivie est bien la méthode philosophique ; et il est impossible de ne pas être frappé de l’analogie qui existe entre la méthode de saint Anselme et celle de Descartes. On n’est pas moins surpris en trouvant, dans un autre écrit de saint Anselme, le célèbre syllogisme par lequel Descartes démontra l’existence de Dieu. Cet argument, proposé par Descartes sous une forme très-serrée, développé et fortifié par Leibniz, est tout entier dans saint Anselme. M. de Rémusat n’a pas tort de considérer l’auteur du Monologium comme un des plus éminents métaphysiciens du moyen âge. Devenu, après Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, saint Anselme défendit contre le pouvoir civil, avec douceur et fermeté, les droits de l’Église. C’est un des côtés par lesquels son histoire attirait M. de Rémusat, toujours préoccupé des luttes soutenues parle pouvoir spirituel, tantôt contre le pouvoir temporel, et tantôt contre les efforts de la raison.

Il connaissait bien l’histoire d’Angleterre, ou, pour parler plus exactement, l’histoire des idées en Angleterre. Quand la révolution du 2 décembre le bannit de son pays, il traversa seulement la Belgique, et passa assez longtemps en Angleterre, où tous les moyens d’étude lui furent prodigués. On peut presque dire que ce pays devint, à partir de ce moment, l’objet principal de ses études. Il publia successivement l’Angleterre au XIIIe siècle, deux volumes dont Bolingbroke, Walpole et Fox occupent la plus grande partie ; un grand ouvrage sur Bacon ; une étude neuve et curieuse sur lord Herbert de Cherbury ; enfin, une Histoire de la philosophie anglaise depuis Bacon jusqu’à Locke. À l’exception de la réfutation de Locke par M. Cousin, nous n’avons dans notre langue aucun ouvrage qui expose la philosophie anglaise avec autant d’érudition, de clarté et de sagacité. Je signale surtout, à cause de la nouveauté du sujet, le travail sur lord Herbert de Cherbury. M. de Rémusat a fait là, en quelque sorte, une découverte. On connaissait un peu le livre d’Herbert, et pas du tout sa vie. C’est un méditatif qui, pour arriver à penser en philosophie comme le jésuite Buffler et le pasteur de village Thomas Reid, a passé par les camps, la cour d’Élisabeth, celle des Stuarts, celle de Louis XIII et le long parlement : vie amusante et intéressante, après tout, quoiqu’elle ne rappelle en rien celle des héros de Diogène Laërce. Lord Herbert de Cherbury est tout simplement un homme qui a résumé la philosophie écossaise quelques années avant qu’elle prît naissance. Comme méthode, c’est la philosophie de l’observation et du bon sens ; comme conclusion, c’est la religion naturelle. Cela n’est pas original comme Descartes, ni étendu comme Leibniz, ni profond comme Kant et Fichte ; mais cela est peut-être vrai, et, s’il en est ainsi, M. de Rémusat n’a pas trop perdu son temps en le remettant en lumière.

Il me resterait à parler de trois ouvrages de M. de Rémusat : vous voyez que la liste était longue, et pourtant je n’ai pas tout cité, il y a des articles importants qu’il n’a-pas recueillis, par exemple, les notes d’un voyage en Italie, publiées dans la Revue des Deux-Mondes, et qui mériteraient bien de paraître en volumes. Ces trois ouvrages sont : Passé et présent, la Politique libérale, la Philosophie religieuse.

Passé et présent, réédité depuis sous le titre de Critiques et études littéraires, c’est le Globe, ou du moins ce sont des articles écrits à la fin de la Restauration et au commencement du règne de Louis-Philippe. En publiant ces trois livres, Passé et présent, la Politique libérale et la Philosophie religieuse, j’oserais presque dire que l’auteur a voulu résumer sa jeunesse, sa politique et sa philosophie. Nous sommes un peuple qui ne savons que nous résigner à l’excès ou courir aux révolutions. Il disait plaisamment : « Il y a en France une foule de gens qui n’ont que deux goûts, recevoir des coups de bâton et tirer des coups de fusil. Quand ils sont las d’un exercice, ils passent à l’autre. » Notre histoire ne lui donne que trop raison. Peu de peuples ont passé aussi souvent que nous de la servitude à la liberté, et de la liberté à la servitude, et, pour surcroît de malheur, quand nous établissons la liberté, nous laissons subsister au milieu de nous, faute de temps et de prévoyance, tous les instruments du despotisme. Ce sont ces instruments que M. de Rémusat prend à partie dans sa Politique libérale, et ce qu’il veut démontrer, c’est qu’ils ne sont pas ou qu’ils ne sont plus nécessaires à l’ordre. Le grand principe de la philosophie politique est en effet que toute restriction à la liberté humaine cesse d’être légitime le jour où elle cesse d’être nécessaire.

La Philosophie religieuse est le plus court des livres de M. de Rémusat. C’est une suite d’articles critiques sur des ouvrages français et anglais ayant pour objet la religion naturelle. Après ces discussions vient un dernier chapitre où l’auteur conclut en son propre nom.

Quelques moments avant de boire la ciguë, Socrate disait à ses disciples qu’il était sûr de la bonté divine. Puisque ces paroles ont été prononcées, ou du moins écrites, aux environs de la quatre-vingt-quatrième olympiade, il est difficile de refuser à la raison humaine la faculté de s’élever par ses propres forces à la certitude de l’existence de Dieu. Et comme on ne saurait apparemment parler de Dieu sans en concevoir quelque idée, cette notion, quelle qu’elle soit, est déjà, suivant l’étymologie du mot, une certaine théologie. Et comme cette théologie est due à la lumière naturelle, il est donc vrai qu’il y a une théologie naturelle. Ainsi l’ont pensé, d’accord avec les philosophes, les plus grands docteurs de l’Église. Il suffit de contempler l’ordre visible du monde pour avoir le droit d’assurer que la cause en est intelligente, et il suffit de lire dans la conscience humaine pour avoir le droit d’affirmer que Dieu est le souverain bien. L’ordre excellent qui résulte dans le monde physique de la puissance des lois naturelles, et de l’autorité de la raison dans le monde moral, réalise pour nous le double idéal de la beauté créée, et c’est dans ce sens que Kant a pu dire que le sublime éclate dans le ciel étoilé et la conscience du devoir.

Messieurs, cette énumération rapide ne donne pas une idée complète des œuvres de M. de Rémusat, qui a été un de nos plus féconds écrivains. Peu de personnes chez nous ont mieux connu la philosophie allemande et la philosophie anglaise ; bien peu ont étudié comme lui la scolastique ; personne peut-être ne se tenait avec plus de soin au courant des ouvrages nouveaux, et ne les étudiait plus sérieusement. L’histoire politique et littéraire ne lui inspirait pas une curiosité moins active et moins éclairée. Sa vie serait évidemment très-remplie, s’il n’avait été qu’un homme de cabinet et d’Académie, vivant avec les livres et au milieu des lettrés ; mais nous avons aussi parcouru sa carrière politique. Nous l’avons vu sous la Restauration à la tête de la jeunesse libérale ; prenant à la révolution de Juillet une part prépondérante ; conseiller de la Fayette, collaborateur de Casimir Périer ; député très-influent pendant le règne de Louis-Philippe, sous-secrétaire d’État et ministre de l’intérieur ; nous l’avons retrouvé, dans les assemblées républicaines qui ont précédé l’empire, aussi ferme que ses amis dans la défense de la société, plus favorable que la plupart d’entre eux à l’établissement d’un gouvernement républicain, fuyant alors les occasions de paraître que tant d’autres recherchaient, et se dévouant avec son ancienne vigueur, toutes les fois qu’il fallait affronter un péril. La difficulté lui était un attrait, comme pour tous les vaillants et les forts. On a dit très-bien de lui (2 ) « Il aimait hardiment la vérité, comme il aimait hardiment la liberté ; il était de la race française, généreuse, brillante et fortement trempée, qui cache sa fermeté sous la bonne grâce et fait les grandes choses simplement, parce qu’il ne lui coûte pas de les faire. »

Avec ces grandes affaires où il fut constamment mêlé, avec ses habitudes littéraires, sa collaboration constante à la Revue des Deux-Mondes, ses fréquents et importants discours et rapports académiques, son assiduité dans les salons, il trouvait encore le moyen d’être le plus obligeant du monde, et l’on sait ce que c’est que d’être obligeant, pour un homme en vue. Il ne faisait pas beau lui demander un service ; il voyait sur-le-champ l’objection, et il la disait ; de promesses, il n’en faisait pas. Il agissait pourtant, avec beaucoup d’énergie et d’habileté, quand la cause lui paraissait juste, soit qu’il eût, ou non, promis de le faire. On apprenait ensuite par d’autres la peine qu’il s’était donnée, jamais par lui. Non qu’il se retînt de le dire ; il ne lui venait pas à l’idée de chercher des remercîments, de se faire des clients. En se rappelant cette constante et féconde activité, en des genres si divers, ceux qui avaient le bonheur de le voir dans l’intimité ne pouvaient assez admirer de le trouver toujours prêt à écouter et à répondre, pourvu que le sujet et l’interlocuteur en valussent à peu près la peine. Personne ne l’a jamais vu affairé. Où travaillait-il ? Ses amis mêmes ne le savaient pas. Nul ne portait dans le monde, où il était très-répandu, une conversation plus animée, plus variée, plus nourrie de connaissances sérieuses, plus instructive par les anecdotes nombreuses et choisies, par la connaissance approfondie des événements et des caractères, plus attrayante par l’abondance des aperçus, et par un ton de bonne compagnie qu’il devait en partie à son éducation, mais qui chez lui était naturel et tenait à toutes les qualités et à toutes les habitudes de son esprit, En affaires, je dis dans les plus graves affaires, on le retrouvait le même : attentif, clairvoyant, alerte, un peu pessimiste, et, malgré cela, disposant librement de ses idées et de son langage. Sans les malheurs de son pays et un affreux malheur personnel (la mort de son fils aîné), on pourrait dire que la fortune lui a été propice et favorable en toutes choses. Il avait dans sa jeunesse tout juste ce qu’il faut de bien pour n’avoir ni tentations à vaincre, ni inquiétudes à éprouver. La position de sa famille ne le mettait pas d’emblée en évidence, mais elle lui procurait des relations avec les hommes les plus éminents dans la politique et les lettres. L’avantage qu’il prisait le plus, et avec raison, c’était d’avoir eu pour mère une femme telle que madame de Rémusat. Il avait été neveu par alliance de Casimir Périer. Un second mariage le rendit petit-fils de la Fayette et beau-frère de Jules de Lasteyrie. Il avait pour compagne une de ces femmes qui sont incapables, je ne dirai pas de conseiller, mais de pardonner une faiblesse. Enfin le Ciel lui avait donné deux fils dignes de lui.

Hélas ! de ces deux fils, un seul portera le glorieux poids de ce nom, qui est désormais un grand nom. L’aîné est mort par accident, enlevé à vingt-cinq ans, en pleine santé et en plein bonheur.

Horace Walpole a dit un jour que la vie est une comédie pour ceux qui pensent, et une tragédie pour ceux qui sentent. À voir M. de Rémusat, à causer avec lui, on pouvait croire qu’il ne connaissait que la comédie. C’est qu’il n’avouait que ce côté-là ; mais, dans les très-rares moments où il s’échappait jusqu’à parler de lui, et à laisser lire dans son fond, il était facile de voir que la souffrance avait été intolérable et qu’elle était durable. Il a écrit, quelques années après soir un article vraiment tragique sur les tristesses humaines. Ce n’est pas de la déclamation, c’est de l’observation. Il n’était ni avec les stoïciens, qui nient la douleur, ou du moins s’efforcent de la dédaigner, ni avec les mystiques, qui la proclament bonne à titre d’expiation ou à titre d’épreuve. « Loin que la douleur soit bonne, disait-il, il n’y a de bon que de la vaincre, ou plutôt de nous vaincre nous-mêmes en dépit d’elle. » Mais cette victoire dont il parle a pour effet d’empêcher la douleur de nous abattre, et non pas de l’empêcher d’exister. Nous gardons jusqu’à la fin le trait empoisonné. Le temps, qu’on appelle le grand consolateur, n’agit qu’en forçant peu à peu l’attention à se porter sur de nombreux objets. Souffrir et penser, voilà la vie. La voilà, dans sa misère et dans sa grandeur.