Tous les messages Tous les messages

#31

Jorge Manrique

Loriane

Posté le : 23/04/2016 17:58

Le 24 avril 1479 meurt Jorge Manrique

à Santa María del Campo Rus Cuenca en Espagne, né en 1440 à Paredes de Nava, Palencia, militaire et poète espagnol d'écriture Castillane. Il est l'auteur des Stances sur la mort de son père Coplas por la muerte de su padre, un des classiques de la littérature espagnole. En bref Neveu de Gómez Manrique, fils du comte Rodrigo de Paredes, qui fut maître de l'ordre de Calatrava, Jorge Manrique participa, sous le règne du roi Henri IV, aux luttes politiques contre les ennemis d'Isabelle la Catholique. Hernando del Pulgar a laissé le récit de sa mort glorieuse devant le château de Garci-Muñoz (Cuenca). Son Cancionero est assez réduit ; il contient des poésies amoureuses, souvent émouvantes et délicates : « Porque estando él durmiendo » (Comme il était endormi...), « Es una muerte escondida, C'est une mort cachée, « Muerte que muero... » (Mort dont je me meurs...). On y trouve aussi des poésies burlesques : « Coplas a una beoda » (« Couplets pour une femme ivre »), « Un convite que hizo a su madrastra » (« D'une invitation à sa marâtre ») ; des compositions allégoriques dans le goût de l'époque : Castillo de amor », « La profesión que hizo en la orden del amor » (« La profession qu'il fit dans l'ordre de l'amour »). Les stances fameuses qu'il composa à la mort de son père sont un des plus beaux poèmes de la littérature espagnole du Moyen Âge : Coplas por la muerte de su padre don Rodrigo publiées en 1480. Elles ont été traduites en plusieurs langues (Longfellow en a fait la version anglaise), imitées par Camoens, commentées et glosées par les plus grands écrivains, de Montemayor à Antonio Machado. Ce long lamento de plus de quarante strophes sur la toute-puissance de la mort, la vanité du monde, la fragilité de toutes choses, le destin éphémère des hommes, l'exaltation des valeurs spirituelles reprend des thèmes communs à l'époque. Le discours parfois n'est pas dépourvu d'emphase. Mais le poète obtient le plus souvent des effets bouleversants, surtout quand il évoque les splendeurs périssables des cours royales ou la noble figure et les hauts faits du comte Rodrigo, et sa sérénité d'âme lorsque forme métrique (strophes octosyllabiques de douze vers avec quatre quebrados de quatre syllabes : ABc ABc DEf DEf est admirablement adaptée au sentiment » selon le jugement de Menéndez Pelayo. L'effet de refrain assourdi que provoque régulièrement le vers brisé produit une sensation intense de glas funèbre en contrepoint de la lamentation. L'ensemble laisse une impression profonde de beauté, d'élégance, de douleur et de dignité. Bernard Sesé Sa vie On sait peu de chose sur son enfance et son adolescence. Ce qui est certain c'est qu'il assuma pleinement la ligne politique et militaire de sa vaste famille castillane, il était partisan de la guerre contre les Maures et participa aux intrigues entourant la montée sur le trône des Rois catholiques, Ferdinand et Isabelle. Son père, Rodrigo Manrique, comte de Paredes de Nava, était l'un des hommes les plus puissants de son époque. Il mourut d'un cancer qui le défigura en 1476. Sa mère mourut lorsqu'il était enfant. Son oncle, Gómez Manrique, était un poète et auteur dramatique éminent, il ne manqua pas dans la famille de Jorge Manrique d'hommes de lettres et d'armes. La famille des Manrique de Lara était l'une des plus anciennes familles nobles de Castille et possédait certains des titres les plus prestigieux, tels que le duché de Nájera, le comté de Treviño et le marquisat d'Aguilar de Campo, ainsi que plusieurs titres ecclésiastiques. Jorge Manrique fit ses humanités et suivit une instruction militaire propre aux militaires castillans. À 24 ans, il participa au siège du château de Montizón Villamanrique, Ciudad Real au cours duquel il gagne en prestige en tant que guerrier. Sa devise était je ne mens ni ne me repens, ni miento ni m'arrepiento. Il fut fait prisonnier durant quelque temps à Baza lors de l'assaut de la ville qui était aux mains des Benavides. Il s'enrôla ensuite dans le camp d'Isabelle la Catholique en lutte contre les partisans de Juana la Beltraneja. Lors de cette guerre en 1479, il meurt au cours d'une échafourrée près du château de Garcimuñoz à Cuenca qui était défendu par le marquis de Villena. On retrouva sur lui deux stances qui commençaient par "Oh monde !, alors tu me tues " ¡" Oh mundo!, pues que me matas ". Il fut enterré dans l'ancienne chapelle du monastère d'Uclès, auprès de son père. Son œuvre est succincte, à peine une quarantaine de compositions dont la plus remarquable est Stances sur la mort de son père, Coplas sobre la muerte de su padre). Lope de Vega a dit de ce poème qu'il mériterait d'être écrit en lettres d'or. En son honneur, on célèbre aujourd'hui encore en Castille-La Manche les journées du "Triangle de Manrique" "Triángulo manriqueño" en espagnol dans les localités de Garcimuñoz, Santa María del Campo Rus et Uclès. À propos de Jorge Manrique Le monastère d'Uclès où reposent les restes de Jorge Manrique. Il faut … remarquer la froideur, littéralement pré-machiavélienne, avec laquelle l’auteur des Coplas 1440-1479 parle des gens que les Manrique ont eux-mêmes abattus, comme de purs exemples du caractère changeant des destinées humaines, et de la fragilité de toutes les possessions. Guy Debord, Note de présentation des Stances Les Coplas résument la sensibilité de toute une époque, celle du déclin du Moyen Âge, avec ses thèmes dominants Gerald Brenan, The Literature of the spanish people Œuvres Stances sur la mort de son père.

#32

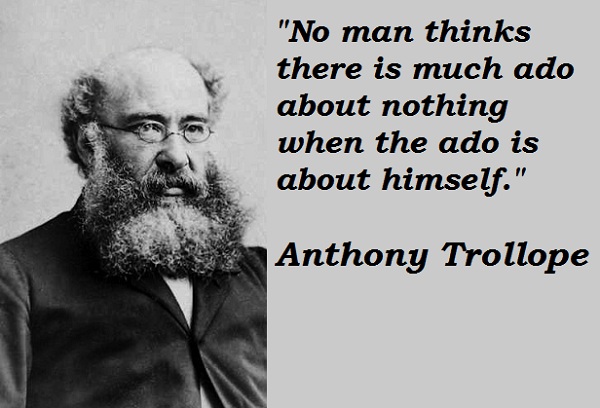

Anthony Trollope

Loriane

Posté le : 23/04/2016 17:53

Le 24 avril 1815 naît Anthony Trollope

à Londres, mort, à 67 ans le 6 décembre 1882 l'un des romanciers britanniques les plus célèbres, les plus respectés et les plus prolifiques de l'époque victorienne. Parmi les écrits de Trollope, on distingue les Chroniques du Barsetshire, qui tournent autour du comté imaginaire de Barsetshire, et des romans sur des sujets politiques, sociaux et sentimentaux, et aussi sur les conflits de son époque. Trollope a toujours été un romancier populaire. Sir Alec Guinness qui ne voyage jamais sans un roman de A.Trollope, le premier Ministre britannique John Major, l'économiste John Kenneth Galbraith, l'écrivain américain de romans policiers Sue Grafton et l'écrivain Harding Lemay peuvent être comptés au nombre des admirateurs de Trollope. Sa réputation littéraire décline quelque peu pendant les dernières années de sa vie, mais il regagne l'estime des critiques vers le milieu du XXe siècle. romancier, nouvelliste, essayiste, biographie, auteur de langue anglaise dans les genres : roman, nouvelle, essai, biographie, récit de voyage, autobiographie. Son Œuvre principale est : Les Chroniques du Barsetshire de 1855 à 1867 En bref Romancier anglais né le 24 avril 1815 à Londres. Longtemps après sa mort, ses succès d'écrivain ont fait écran à la véritable nature de ses mérites littéraires. Plusieurs de ses livres se déroulent dans le comté imaginaire de Barsetshire et demeurent ses œuvres les plus populaires, mais il écrivit également d'excellentes fictions sur la vie politique, ainsi que des textes qui témoignent d'un talent remarquable pour l'observation psychologique. Il se distingua particulièrement dans la peinture solidement charpentée qu'il sut brosser de l'Angleterre victorienne, réinventée avec une force peu commune. Trollope était le fils d'un érudit, juriste à ses heures et hobereau désargenté. Sa scolarité dans les public schools de Winchester et de Harrow ne fut pas des plus heureuses. Les tourments de l'adolescence le poursuivirent bien au-delà de ses vingt ans. Petit employé au General Post Office de Londres, de 1834 à 1841, il obtient une promotion qui l'emmène en Irlande, où il commence à goûter les plaisirs d'une vie sociale. En 1844, il épouse Rose Heseltine, une Anglaise, et s'installe à Clonmel, comté de Tipperary. Il entame alors une carrière littéraire féconde, qui frappe par sa richesse et sa diversité. Le Pasteur 1855 fut sa première œuvre à être remarquée. Il y dresse le portrait saisissant d'un bedeau au service de vieilles personnes qui se voit accusé de tirer trop grand profit de sa besogne charitable. Durant les douze années qui suivirent, Trollope produisit pas moins de cinq livres, tous situés, comme Le Pasteur, dans le Barsetshire : Les Tours de Barchester 1857, Le Docteur Thorne 1858, La Cure de Framley (1861), The Small House at Allington 1864 et La Dernière Chronique de Barset en feuilleton, de 1866 à 1867, puis livre publié en 1867. Les Tours de Barchester se singularisent par leur drôlerie. Le Docteur Thorne est sans doute la meilleure fresque d'un système social fondé sur la naissance et la richesse foncière, tandis que La Dernière Chronique, qui retrace les souffrances de M. Crawley, pauvre vicaire d'une misérable paroisse, est son livre le plus pathétique. Les romans du cycle de Barsetshire regorgent de personnages hauts en couleur et dépeignent parfaitement la geste dévote de l'aristocratie terrienne. En 1859, Trollope rentra à Londres. En 1868, un an après avoir démissionné de ses fonctions dans le service public, il se présenta comme candidat libéral au Parlement ; sans succès. Dans l'intervalle, il avait trouvé le temps d'écrire dix-huit romans en dehors du cycle de Barsetshire. Il travaillait principalement avant l'heure du petit déjeuner, au rythme immuable de mille mots par heure. Parmi les œuvres de cette période se dégagent Orley Farm en feuilleton 1861-1862 ; puis 1862, qui illustre l'intrigue classique du testament contesté, et Peut-on lui pardonner ? en feuilleton, 1864-1865 ; puis 1865, son premier roman à caractère politique où apparaît le personnage de Plantagenet Palliser, appelé à devenir duc d'Omnium et dont la saga allait s'étendre sur plusieurs volumes, jusqu'à The Duke's Children en feuilleton, 1879-1880 ; puis 1880, une analyse subtile des déconvenues du mariage. Dans ses romans politiques, Trollope se montre moins intéressé par les idées que par le fonctionnement du système, la mécanique du pouvoir. Vers 1869 s'ouvre la dernière période créatrice du romancier, à bien des égards la plus intéressante. On peut trouver des indices de ce nouveau style dans la narration lente de He Knew He Was Right en feuilleton, 1868-1869 ; puis 1869, récit subtil de la jalousie obsessionnelle d'un homme riche envers sa femme innocente. Dans une veine purement psychologique, citons Sir Harry Hotspur of Humblethwaite en feuilleton, 1870 ; puis 1871. D'autres ouvrages plus tardifs, en revanche, sont franchement satiriques : Les Diamants Eustace en feuilleton, 1871-1873 ; puis 1873, une étude de l'influence de l'argent sur les rapports entre les sexes ; The Way We Live Now (en feuilleton, 1874-1875 ; puis 1875 pour son remarquable personnage d'anti-héros, le financier Melmotte ; et Mr. Sarborough's Family publication posthume, 1883 qui montre ce qui peut advenir lorsque le tempérament nihiliste d'un homme prend le pas sur ses droits de propriétaire. Les dernières années de sa vie, Trollope les passa en reclus dans un petit village du Sussex, confronté à la désaffection du public, une santé déclinante et l'enfoncement dans la mélancolie. Il s'éteignit à Londres, le 6 décembre 1882, après avoir subi une attaque de paralysie. Sa vie Le père d'Anthony Trollope, Thomas Anthony Trollope, est barrister avocat plaidant. Thomas Trollope, homme pourtant intelligent et ayant reçu une excellente éducation, en particulier au New College d'Oxford, ne réussit pas au barreau, sans doute en raison de son caractère colérique. De plus, il monte une entreprise agricole qui lui fait perdre de l'argent, et l'héritage qu'il attend d'un vieil oncle lui échappe quand, contre toute attente, ce monsieur se marie et a des enfants. Néanmoins, il vient de la bonne société et est lié à l'aristocratie des propriétaires terriens gentry. À ce titre, il tient à ce que ses fils soient éduqués en gentlemen et fréquentent l'université d'Oxford ou l'université de Cambridge. Le contraste existant entre l'extraction sociale de la famille et sa pauvreté est une source de souffrance pour le jeune Anthony, qui ne peut, par manque d'argent, accéder aux occupations et aux divertissements auxquels il aspire. Né à Londres, Anthony étudie à la Public School de Harrow, Harrow School, en qualité d'externe pendant trois ans à partir de sa septième année, établissement choisi pour son excellence et aussi sa proximité, la ferme paternelle se trouvant dans le voisinage. Après quelque temps passé dans une autre école privée, il suit son père et deux de ses grands frères à Winchester, Winchester College, où il reste trois ans. Il retourne ensuite à Harrow en qualité d'externe afin de réduire les frais de scolarité. Trollope est plutôt malheureux dans ces deux prestigieux établissements, où il souffre de la brutalité des anciens et de ses pairs, de son manque d'argent chronique et aussi, les deux étant sans doute liés, de la solitude car il ne peut s'y faire aucun ami. Il se réfugie dans le monde de l'imagination et construit des univers complexes qui sont vraisemblablement à l'origine de sa vocation littéraire. En 1827, sa mère, Frances Trollope, déménage aux États-Unis avec trois des frères d'Anthony ; elle ouvre un bazar à Cincinnati, qui fait faillite. Thomas Trollope les rejoint brièvement avant de retourner à la ferme de Harrow, mais Anthony, lui, reste en Angleterre. Sa mère revient en 1831 et se fait rapidement un nom en tant qu'écrivain, ce qui lui donne une réelle aisance financière. L'affaire du père périclite rapidement au point que ce dernier doit, en 1834, s'enfuir précipitamment pour la Belgique afin d'éviter la prison pour dettes. La famille tout entière emménage dans une maison près de Bruges, où elle vit grâce à l'argent que Frances gagne avec ses livres. En 1835, Thomas Trollope meurt. Alors qu'il vit en Belgique, Anthony travaille comme professeur assistant dans une école, où il suit des cours de français et d'allemand en vue d'obtenir un poste d'officier dans un régiment de cavalerie autrichien, poste qu'il occupe pendant six semaines. Puis il est recruté comme fonctionnaire des Postes de Sa Majesté, grâce à l'entremise d'une relation de sa mère. Il retourne donc à Londres où il vit seul, ses nouvelles fonctions lui apportant la respectabilité qu'il recherche mais des revenus très modestes. En Irlande Trollope vit dans diverses pensions de famille, restant à l'écart de toute vie sociale ; il qualifiera plus tard cette période comme ayant été son "hobbledehoyhood", jeu de mots qu'on pourrait traduire par sa période grand dadais, référence, sans doute, à sa gaucherie physique naturelle et aussi à sa précarité sociale. Professionnellement, en effet, il ne progresse guère, mais tout change en 1841 lorsque l'administration des Postes le nomme en Irlande. En 1844, il épouse une Anglaise, Rose Heseltine, avec laquelle il s'installe dans ce pays où ils vivent jusqu'en 1859. Sur son séjour, alors qu'il a connu au plus près la désastreuse famine qui a décimé la population, Trollope ne fait, dans son Autobiographie Autobiography, qu'un commentaire plutôt laconique : Somme toute, ce fut une vie très agréable que je menais en Irlande. Les Irlandais ne m'ont ni tué ni fracassé la tête. Je les ai trouvés agréables de caractère et intelligents - le peuple y est beaucoup plus intelligent qu'en Angleterre -, et en plus, ils sont économes et hospitaliers. Son travail d'Inspecteur des Postes lui fait rencontrer beaucoup d'Irlandais. Trollope se met à écrire lors des longs trajets en train qu'il doit effectuer pour son travail et qui le mènent d'un bout à l'autre de l'Irlande. Dès le départ, il s'est fixé des règles très strictes concernant le nombre de pages à écrire chaque matin, rattrapant le lendemain ce qu'il n'a pas accompli la veille. Cette discipline, à laquelle il ne faillit jamais, lui permet de devenir l'un des écrivains les plus prolifiques de tous les temps. Ses premiers romans sont inspirés par la boite dite des « lettres mortes dead letters, dans laquelle il pioche lorsqu'il en éprouve le besoin. Là se trouvent les lettres non-distribuées pour cause de décès ou d'adresse incorrecte. Beaucoup de ses premiers romans ont l'Irlande pour cadre, ce qui, pour d'évidentes raisons politiques, lui vaut un accueil plutôt distant et réservé de la part de la critique. Retour en Angleterre Boîte aux lettres Au milieu des années 1860, Trollope est élevé à un grade important dans la hiérarchie des Postes. L'histoire de cette administration lui attribue l'introduction de la pillar box, l'omniprésente boîte à lettres rouge qu'on trouvait partout au Royaume-Uni. C'est l'époque où ses romans commencent à lui rapporter des sommes importantes. De plus, il a plus ou moins surmonté sa gaucherie naturelle, bien qu'il se décrit toujours cf. son Autobiographie comme de grande taille, plutôt massif et lourd. Dès lors, Trollope fréquentent les cercles où ils rencontrent certains grands noms de la littérature. De plus, Il dispose des moyens lui permettant de s'adonner à sa passion pour les chevaux et, en particulier, pour la chasse à courre fox hunting. Il quitte l'Administration des Postes en 1867 pour faire campagne sous l'égide du Parti Libéral lors des élections générales de 1868, Parlement parti libéral. Comme il n'est pas élu député MP Member of Parliament de sa circonscription, il consacre le reste de sa vie à sa carrière littéraire. Les romans se succèdent rapidement et plusieurs sont publiés en feuilletons instalments dans le St Paul's Magazine dont il est devenu l'éditeur. Son premier grand succès est The Warden 1855, petit chef-d'œuvre dont l'action se déroule dans le comté fictif du "Barsetshire". Ce roman, qui a pour héros malheureux un membre du bas clergé, est suivi de nombreux autres exploitant la même veine. Cette série constitue ce qu'on appelle les Chroniques du Barsetshire. La satire comique de Barchester Towers 1857 vaut peut-être à ce roman de figurer parmi les plus populaires de Trollope. L'autre série majeure, les Romans de Palliser, traitent de sujets politiques, avec, comme protagonistes principaux, le riche aristocrate Plantagenet Palliser et sa femme Lady Glencora, délicieusement spontanée et encore plus riche que lui. Tout au long des deux séries, les protagonistes reviennent sur la scène, entourés de certains personnages déjà rencontrés et aussi de nombreux autres qui y commencent une carrière fictive, parfois poursuivie et parfois interrompue selon les besoins de l'intrigue. La popularité de Trollope et son succès critique pâlissent dans les dernières années de sa vie, mais il continue d'écrire avec la même verve. Son œuvre satirique Quelle époque ! The Way We Live Now, 1875 est considérée comme son chef-d'œuvre. En tout, Trollope a écrit quarante-sept romans, ainsi que des douzaines de nouvelles et quelques livres de voyage. Anthony Trollope meurt à Londres en 1882. Il est inhumé au Kensal Green Cemetery, près de son contemporain Wilkie Collins. Réputation Un an après sa mort, parait l'autobiographie Autobiography de Trollope. La critique s'est toujours étonnée de l'abondance de la production littéraire de cet écrivain qui enchaîne les romans l'un après l'autre. On admire, comme on le fait de Charles Dickens, le génie créateur, source intarissable de longs récits touffus à l'intrigue palpitante, aux personnages fouillés, aux dialogues étincelants. Mais voilà que l'autobiographie étale au grand jour des méthodes d'écriture peu ordinaires. Apprendre d'un coup que ces belles pages ont été comptabilisées matin après matin, écrites non pas sous l'emprise d'une divine inspiration mais avec la régularité métronomique d'un commis aux écritures, cela ne correspond plus au portrait idéalisé qu'on s'est fait. Trollope change de stature et devient une sorte de rond de cuir des lettres. Pis, il ne fait nul mystère du fait qu'il n'écrit pas par plaisir mais pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Chaque livre publié représente un capital minutieusement répertorié en livres sonnantes et trébuchantes, et les bilans, avec actif et passif dûment retranscrits au farthing près un farthing valait un quart de penny, chagrinent les professionnels des lettres et, dans une certaine mesure, découragent le public des abonnés. Bref, les illusions se sont envolées et Trollope est passé de mode. Il sait tout cela, avant et par delà son Autobiography, persuadé qu'il est que toute écriture, même de fiction, révèle ipso facto l'auteur qui la produit. Dans sa Vie de Cicéron Life of Cicero, il écrit : The man of letters is, in truth, ever writing his own biography. What there is in his mind, is being declared to the world at large by himself. And if he can write that the world at large shall care to read what is written, no other memoir will perhaps be necessary. Quant à lui, Henry James a exprimé des opinions partagées sur Anthony Trollope. De The Belton Estate, il écrit que c'est « un livre stupide, vide de toute réflexion ou d'idée, ... une sorte de "pabulum"2 mental." » Il ajoute qu'il n'en aime pas la méthode narrative ; les interpolations joyeuses du narrateur montrant à l'envi comment l'histoire peut prendre n'importe quelle direction selon la fantaisie de son auteur, nuisent, selon lui, à l'intégrité de l'artiste . Cela dit, il apprécie « l'attention méticuleuse au détail » et, dans un essai publié peu après le décès de Trollope, il lui rend un hommage d'autant plus remarquable que James, dans ses Préfaces et dans son œuvre, présente une forme de roman aux antipodes de celle de l'auteur victorien : Son grand, son incontestable mérite, c'est une totale compréhension du routinier... Trollope sentait en même temps qu'il la voyait, la multiplicité du quotidien et de l'immédiateté ; il la sentait d'une façon simple, directe et salubre, avec sa tristesse, ses joies, son charme, son côté comique .... Il restera l'un des plus sûrs, bien que n'étant pas le plus éloquent, des écrivains qui ont aidé le cœur de l'homme à se connaître lui-même... Chanceuse est la race qui, comme celle de l'Angleterre, possède le sens de l'imaginaire dont a fait preuve Trollope. Il n'en reste pas moins que le postier des lettres anglaises a pu avoir quelque influence sur lui ; son traitement des tensions familiales, par exemple, notamment entre pères et filles, trouve son écho dans certains romans de James. Ainsi, Alice Vavasor et son égoïste de père, dans Peut-on lui pardonner ? Can You Forgive Her ?, premier roman de la série Palliser, semble préfigurer Kate Croy et l'insupportable Lionel de Les Ailes de la colombe The Wings of the Dove. Des écrivains comme William Makepeace Thackeray, George Eliot et Wilkie Collins admirent Trollope dont ils sont l'ami. George Eliot note même qu'elle n'aurait jamais pu entreprendre un projet aussi ambitieux que Middlemarch sans l'existence du comté imaginaire de Barsetshire qu'il a créé. Alors que le roman s'oriente de plus en plus vers la subjectivité et l'expérimentation artistique, la réputation critique de Trollope se ternit peu à peu. Au cours des années 1940, ses admirateurs, car il en reste, s'efforcent de la redorer, si bien que Trollope connait un regain d'intérêt dans les années 1960 et aussi 1990. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des grands romanciers victoriens et on accorde particulièrement d'attention aux portraits de femme qu'il a créés. Déjà, de son vivant, on avait remarqué et parfois apprécié sa clairvoyance à l'égard de la condition féminine. Une Trollope Society existe au Royaume-Uni, 9 A North Street, London SW4, tout comme aux États-Unis. Adaptations de œuvres de Trollope à la télévision La BBC a réalisé plusieurs séries fondées sur les œuvres d'Anthony Trollope : The Pallisers, une adaptation en 26 épisodes des six Romans de Palliser, diffusée pour la première fois en 1974. L'adaptation fut réalisée par Simon Raven ; la distribution comprenait Philip Latham dans le rôle de Plantagenet Palliser et Susan Hampshire dans le rôle de Lady Glencora. The Barchester Chronicles, une adaptation en 1982, en 7 épisodes des deux premiers romans du Barsetshire, The Warden et Barchester Towers. Adapté par Alan Plater , la distribution comprenait Donald Pleasence dans le rôle du Révérend Septimus Harding, Nigel Hawthorne dans le rôle de l'Archidiacre Grantly, Alan Rickman dans le rôle du Révérend Obadiah Slope, et Geraldine McEwan et Susan Hampshire coffret double vidéo, BBCV4658, 355 minutes. The Way We Live Now, une adaptation en 4 épisodes du roman du même nom ; il fut adapté par Andrew Davies, et joué par David Suchet dans le rôle de Auguste Melmotte et Matthew Macfadyen dans le rôle de Sir Felix Carbury. He Knew He Was Right diffusé entre le 18 avril et le 9 mai 2004 sur BBC One en 4 épisodes de 60 minutes. Produit par BBC Wales, et adapté par Andrew Davies, sa distribution comprenait entre autres, Bill Nighy, Laura Fraser, David Tennant, et Geoffrey Palmer. Aux États-Unis, PBS a diffusé les quatre séries : The Pallisers seul, et The Barchester Chronicles, The Way We Live Now, et He Knew He Was Right comme partie du Masterpiece Theater. Adaptations de œuvres de Trollope à la radio La BBC commanda une adaptation radiophonique en quatre parties de The Small House at Allington, le cinquième roman des Chroniques du Barsetshire, qu'elle diffusa en 1993. Les auditeurs réagirent si favorablement que la BBC adapta les cinq autres romans de la série et BBC Radio 4 diffusa la série entière entre décembre 1995 et mars 1998. Dans cette adaptation, Stephen Moore acteur jouait le rôle de l'Archidiacre Grantlly. BBC Radio 4 diffusa une adaptation radiophonique en plusieurs épisodes de The Kellys and the O'Kellys, avec Derek Jacobi, entre le 21 novembre 1982 et le 2 janvier 1983. BBC Radio 4 diffusa The Pallisers, une nouvelle adaptation en douze parties des Romans de Palliser, de janvier à avril 2004, dans l'espace de diffusion Classic Serial du week-end. Œuvres Les titres indiqués sont les titres originaux accompagnés du titre de la traduction française s'il en existe une. Romans Les Chroniques du Barsetshire The Warden 1855 Publié en français sous le titre Le Directeur, traduit par J. Staquet, Bruxelles, Éditions la Boétie, 1946 ; nouvelle édition sous le titre La Sinécure, traduit par Louis Rocher, Paris, Nouvelles Éditions latines, coll. Les Maîtres étrangers, 1947 ; réédition dans une nouvelle traduction de Richard Crevier sous le titre Le Directeur, Paris, Aubier, coll. Domaine anglais, 1992 Barchester Towers 1857 Publié en français sous le titre Les Tours de Barchester, traduit par L. Martel, Paris, Hachette, 1885 ; réédition dans une nouvelle traduction de Christian Bérubé, Paris, Fayard, 1991 Doctor Thorne 1858 Publié en français sous le titre Le Docteur Thorne, Paris, Revue britannique, 1864 ; réédition sous le même titre dans une nouvelle traduction d'Alain Jumeau, Paris, Fayard, 2012 ; réédition en format poche, Paris, Points no 3276, 2014 Framley Parsonage 1861 Publié en français sous le titre La Cure de Framley, traduit préfacé et annoté par Alain Jumeau, Paris, Fayard, 2015 The Small House at Allington 1864 The Last Chronicle of Barset 1867 Série Palliser Can You Forgive Her? 1864 Publié en français sous le titre Peut-on lui pardonner ?, traduit par Claudine Richetin, Paris, Albin Michel, coll. Les Grandes Traductions, 1998 Phineas Finn 1869 Publié en français sous le titre Phinéas Finn, traduit par Guillaume Villeneuve, Paris, Albin Michel, coll. Les Grandes Traductions, 1992 The Eustace Diamonds 1873 Publié en français sous le titre Les Diamants Eustace, traduit par Denise Getzler, Paris, Albin Michel, coll. Les Grandes Traductions, 1992 Phineas Redux 1874 Publié en français sous le titre Les Antichambres de Westminster, traduit par Françoise Du Sorbier, Paris, Albin Michel, coll. Les Grandes Traductions, 1994 The Prime Minister 1876 Publié en français sous le titre Le Premier Ministre, traduit par Guillaume Villeneuve, Paris, Albin Michel, coll. Les Grandes Traductions, 1995 The Duke's Children 1879 Publié en français sus le titre Les Enfants du duc, traduit par Alain Jumeau, Paris, Fayard, 2013 Autres romans The Macdermots of Ballycloran 1847 The Kellys and the O'Kellys 1848 La Vendée: An Historical Romance 1850 Publié en français sous le titre Vendée, traduit par Béatrice Vierne, Monaco, Éditions du Rocher, 1997 The Three Clerks 1858 Publié en français sous le titre Les Bertram, Paris, Charpentier, 1866 The Bertrams 1859 Castle Richmond 1860 Orley Farm 1862 The Struggles of Brown, Jones, and Robinson 1862 Rachel Ray 1863 Publié en français sous le titre Rachel Ray, traduit par L. Martel, Paris, Hachette, 1889 ; réédition dans la même traduction révisée et complétée par Laurent Bury, Paris, Éditions Autrement, 2011 Miss Mackenzie 1865 Publié en français sous le titre Miss Mackenzie, traduit par Laurent Bury, Paris, Éditions Autrement, 2008; réédition en poche, Paris, Le Livre de Poche. Biblio roman no 31966, 2010 The Belton Estate 1866 Publié en français sous le titre Le Domaine de Belton, traduit par Eugène Dailhac, Paris, Hachette, Bibliothèque des meilleurs romans étrangers, 1875 ; réédition dans la même traduction révisée par Charlotte Robert sous le titre L'Héritage Belton, Paris, Archipoche. Classiques d'hier et d'aujourdhui no 293, 2014 The Claverings 1867 Nina Balatka 1867 Linda Tressel 1868 He Knew He Was Right 1869 The Vicar of Bullhampton 1870 Sir Harry Hotspur of Humblethwaite 1871 Ralph the Heir 1871 The Golden Lion of Granpère 1872 Harry Heathcote of Gangoil 1874 Lady Anna 1874 The Way We Live Now 1875 Publié en français sous le titre Quelle époque !, traduit par Alain Jumeau, Paris, Fayard, 2009 ; réédition en poche, Paris, J'ai lu no 9666, The American Senator1877 Is He Popenjoy? 1878 John Caldigate 1879 An Eye for an Eye 1879 Publié en français sous le titre Œil pour Œil, traduit par Amy Davy, Paris, Sandoz & Fischbacher, 1881 ; réédition sous le même titre dans une traduction de Victor Staquet, Toulouse, Éditions Ombres, 1999 Cousin Henry 1879 Publié en français sous le titre Le Cousin Henry, traduit par Mme Honorine Martel, Paris, Hachette, Bibliothèque des meilleurs romans étrangers, 1881 Ayala's Angel 1881 Publié en français sous le titre L'Ange d'Ayala, traduit par Béatrice Vierne, Paris, L'Herne, 2013 Doctor Wortle's School 1881 The Fixed Period 1882 Kept in the Dark 1882 Marion Fay 1882 M. Scarborough's Family 1883 The Landleaguers 1883, roman inachevé An Old Man's Love 1884 Recueils de nouvelles Tales of All Countries—1st Series 1861 Tales of All Countries—2nd Series 1863 Lotta Schmidt, and Other Stories 1867 Tales of All Countries—3rd Series 1870 An Editor's Tales 1870 Why Frau Frohmann Raised Her Prices and Other Stories 1882 The Two Heroines of Plumpington(1882 Nouvelles isolées La Mère Bauche 1861 Publié en français sous le titre Un amour de jeunesse, traduit par Béatrice Vierne, Paris, L'Herne, 2011 The Château of Prince Polignac 1861 Publié en français sous le titre Le Château du prince de Polignac, traduit par Béatrice Vierne, Paris, L'Herne, Gentle Euphemia 1866 Katchen's Caprices 1866 Christmas at Kirkby Cottage 1870 Never, Nerver -- Nerver, Nerver 1875 Essais On English Prose Fiction as a Rational Amusement 1869 The Commentaries of Caesar 1870 Thackeray 1879 The New Zealander 1972 Théâtre Did He Steal It? 1869 The Noble Jilt 1923, pièce publiée de façon posthume Récits de voyages The West Indies and the Spanish Main 1859 North America 1862 Australia and New Zealand 1873 New South Wales & Queensland 1874 South Africa 1878 How the 'Mastiffs' Went to Iceland 1878 Iceland 1878 Autobiographie An Autobiography 1883 Publié en français sous le titre Autobiographie, traduit par Guillaume Villeneuve, Paris, Aubier, coll. Domaine anglais, 199 Autres publications Hunting Sketches 1865 Travelling Sketches 1866 Clergymen of the Church of England 1866 Life of Cicero 1880, biographie Lord Palmerston 1882, biographie London Tradesmen 1927, sketches posthumes

#33

Alfred de Vigny

Loriane

Posté le : 26/03/2016 18:50

Le 27 mars 1797 naît Alfred Victor Vigny

comte de Vigny, à Loches Indre-et-Loire, et mort, à 66 ans le 17 septembre 1863 à Paris 8e écrivain, romancier, dramaturge et poète français, auteur de Poésie, théâtre, roman historique, roman romantique Ses Œuvres principales sont : Poèmes antiques et modernes, 1822, Cinq-Mars,1826, Chatterton, 1835. Figure influente du romantisme, il écrit parallèlement à une carrière militaire entamée en 1814 et publie ses premiers poèmes en 1822. Avec la publication de Cinq-Mars en 1826, il contribue au développement du roman historique français. Ses traductions versifiées de Shakespeare s'inscrivent dans le drame romantique, de même que sa pièce Chatterton 1835. Son œuvre se caractérise par un pessimisme fondamental, et une vision désenchantée de la société. Il développe à plusieurs reprises le thème du paria, incarné par le poète, le prophète, le noble, Satan ou bien le soldat. Sa poésie est empreinte d’un stoïcisme hautain, qui s’exprime en vers denses et dépouillés, souvent riches en symboles, annonçant la modernité poétique de Baudelaire, Verlaine et Mallarmé. Alfred de Vigny naît à la fin du xviiie siècle, au sein d’une famille issue de la vieille noblesse militaire. Après une vie de garnison monotone – il passe quinze ans dans l'armée sans combattre–, il fréquente les milieux littéraires parisiens et notamment le cénacle romantique de Victor Hugo. De 1822 à 1838, il écrit des poèmes Poèmes antiques et modernes, des romans comme Stello, des drames comme La Maréchale d’Ancre et des nouvelles Servitude et grandeur militaires qui lui apportent la célébrité. En 1838, après une rupture sentimentale avec Marie Dorval et la mort de sa mère, Alfred de Vigny s'installe pour la première fois au Maine-Giraud, son domaine situé en Charente. Il goûte à la solitude et prend soin de sa femme malade et constamment alitée. De retour à Paris, il se mêle de nouveau à la vie politique et littéraire. Il parvient en 1845 à se faire élire, au bout de la cinquième tentative, à l'Académie française. En revanche, candidat en Charente, il échoue à la députation lors des élections de 1848. Par la suite, il effectue plusieurs séjours au Maine-Giraud, avec Mme de Vigny pour seule compagnie, mais vit surtout à Paris. Il écrit peu, publie rarement, mais médite et lit beaucoup. Il meurt d’un cancer de l’estomac, après une lente agonie qu’il supporte avec patience et stoïcisme. Son recueil posthume Les Destinées est publié en 1864. Son Journal est révélé en 1867. En bref Vigny, muré, dès la quarantaine, dans un curieux silence, ne connut pas la gloire que ses succès littéraires semblaient lui promettre. Mais il ne s'adressa pas vainement à la postérité, en lui destinant, comme le naufragé qui jette la bouteille à la mer, une œuvre mieux faite pour durer que pour plaire. Au cours de sa destinée posthume, il pâtit beaucoup moins que Lamartine, Hugo ou Musset du discrédit jeté sur le romantisme par toute une culture positiviste dont nous vivons la ruine. Dans chacune des générations qui suivirent la sienne, des fidèles recueillirent son message et perpétuèrent son souvenir. Ce furent, parmi d'autres, Baudelaire, dont il avait reconnu le génie, Henri de Régnier, Charles Péguy, André Breton. Des armes aux lettres. Alfred de Vigny naquit à Loches, en Touraine. Il appartenait à une famille aristocratique et militaire, que les rigueurs de la Révolution n'avaient pas épargnée. Son père, déjà âgé, était un vétéran de la guerre de Sept Ans. Son grand-père maternel, marquis de Baraudin, avait servi dans la marine royale comme chef d'escadre. Vigny fut élevé, à Paris, par une mère qui avait lu Rousseau. Elle inculqua à son fils unique une religion tout intérieure, le goût de la musique et de la peinture plutôt que des belles-lettres. Mais au lycée Bonaparte, où il prépara, sans persévérance, le concours d'entrée à l'École polytechnique, l'adolescent conçut « un amour désordonné de la gloire des armes », commun à beaucoup d'« enfants du siècle ». Attaché à la monarchie par tradition, il revêtit l'uniforme rouge des mousquetaires du roi, lors du retour en France de Louis XVIII, qu'il escorta pendant les Cent-Jours sur la route de l'exil. Il entrait alors dans sa dix-huitième année. Le métier des armes, exercé non sur des champs de bataille mais dans des cours de caserne, déçut le jeune officier, qui lui préféra l'aventure d'une carrière littéraire et donna sa démission en 1827. Vigny publia, en 1820, son premier poème, Le Bal, suivi, deux ans plus tard, de son premier recueil. Les revues et les salons de la capitale saluèrent la naissance d'un poète qui alliait à la grâce de Chénier une fermeté déjà originale et une profondeur bien romantique. Serait-il, ce lecteur de la Bible, qui ne quittait pas son sac de fantassin, le rédempteur d'une mythologie chrétienne que Chateaubriand, dans Le Génie du christianisme, avait donnée pour modèle à la littérature du XIXe siècle ? Bien que le souffle de d'Aubigné ou de Virgile lui fît défaut, les Poèmes antiques et modernes (1826) furent applaudis. Mais Vigny ne se contenta point d'exceller dans le poème, conçu par lui comme la « mise en scène », dramatique ou épique, d'une « pensée philosophique ». Il révéla ses dons de narrateur dans Cinq-Mars (1826), roman historique que Walter Scott admira et dont la quatrième édition (1829) devait s'enrichir des très pertinentes Réflexions sur la vérité dans l'art, où se déclare la nécessité esthétique de « déserter le positif pour apporter l'idéal jusque dans les annales ». Il s'efforça aussi d'imposer à Paris, contre les préjugés de la jeunesse libérale, dénoncés par Stendhal, le théâtre de Shakespeare. Il adapta Othello, qui fut joué à la Comédie-Française le 24 octobre 1829, avec Mlle Mars dans le rôle de Desdémone, puis Shylock, qui ne fut pas monté. Pendant ces années de jeunesse, Vigny parut être un écrivain et un homme heureux. Lamartine, son aîné, l'assura de son estime. Hugo et Sainte-Beuve le traitèrent en ami, bien qu'il se tînt à l'écart du cénacle romantique. Il forma quelque temps avec la blonde Delphine Gay, « Muse de la patrie », un couple séduisant, avant d'épouser, en février 1826, Lydia Benbury, une Anglaise rencontrée à Oloron et qui passait pour une riche héritière. Sa vie Il naît dans une famille qui a connu un passé des plus brillants. Hugo de Vigny, le grand-oncle d'Alfred, est admis chevalier de l'ordre de Malte en 1717. Son grand-père maternel, Didier de Baraudin, est écuyer et chef d'escadre dans la marine royale. Son manoir du Maine-Giraud, situé près d'Angoulême, n'est pas un fief mais un domaine acheté en 1768. Son père est un ancien officier vétéran de la guerre de Sept Ans, âgé de soixante ans et infirme lorsqu'Alfred vient au monde. Sa mère, Marie-Jeanne-Amélie de Baraudin, âgée, pour sa part, de quarante ans à la naissance d'Alfred, a déjà donné naissance à trois enfants, tous morts en bas âge. Alfred incarne le dernier espoir de continuer la lignée. En 1799, après la fin de la Révolution, les Vigny quittent Loches et s'installent à l'Élysée-Bourbon, alors divisé en logements privés. Alfred, dès son plus jeune âge, suit une éducation exemplaire, dirigée par sa mère, suivant à la lettre les préceptes de L'Émile : bains glacés, régime sec, exercices physiques, notamment escrime et tir, enseignement des mathématiques, de la musique, de la peinture. Il est l'âme du foyer, objet d'une affection tyrannique. Les murs de l'appartement sont recouverts de portraits de l'enfant. Son père lui fait embrasser la croix de Saint-Louis chaque soir avant de se coucher mais, surtout, en homme du XVIIIe siècle doué d'un talent de conteur peu commun, il plonge l'enfant dans un passé qu'il embellit certainement. De ces récits naît, chez Vigny, le sentiment d'appartenir à une lignée, d'où l'importance excessive qu'il attachera, sa vie durant, à l'illustration de sa maison. Alfred de Vigny vers l'âge de dix-sept ans en uniforme de sous-lieutenant de la Maison du roi, portrait attribué à François Joseph Kinson, Musée Carnavalet En mars 1804, Napoléon ayant fait don de l'Élysée à Murat, les Vigny déménagent, 1 rue du Marché d'Aguesseau, puis ultérieurement au 68, rue du Faubourg-Saint-Honoré5. En 1807 il devient pensionnaire à l'institution Hix, rue Matignon, où ses bonnes manières et ses excellentes notes lui attirent l'hostilité de ses camarades. Il y expérimente la solitude. Au lycée Bonaparte, il prépare avec sérieux mais sans enthousiasme Polytechnique. Après la chute de l'Empire, il est affecté le 6 juillet 1814 à la première Compagnie rouge, celle des gendarmes du roi, avec le grade de lieutenant. Carrière militaire Sa carrière militaire dure plus de dix ans et n'est guère exaltante. Blessé au genou lors d'une manœuvre, il escorte néanmoins la calèche de Louis XVIII fuyant le retour de Napoléon pendant les Cent-Jours. En 1816, à la Seconde Restauration, il passe dans l'Infanterie de la Garde royale, au grade de sous-lieutenant. Il végète dans les compagnies rouges, mène la vie de garnison monotone et sans éclat. En 1822 il est nommé lieutenant titulaire de son régiment, l'équivalent de capitaine. Il espère prendre part à l'expédition d'Espagne en 1823, mais un autre bataillon est désigné pour partir. Toutefois il sent qu'il peut concrétiser là-bas ses rêves de gloire militaire. Le 55e régiment de ligne étant supposé franchir les Pyrénées, il accomplit les démarches nécessaires à sa mutation. Lors d'une étape à Angoulême, il prend huit jours de congé pour visiter une de ses tantes, qui a pris possession du Maine-Giraud. Cette distraction compromet ses plans. Lorsqu'il retrouve son régiment à Bordeaux, la guerre d'Espagne est pratiquement finie, Ferdinand VII ayant été rétabli sur le trône. Il ne se passe plus rien jusqu'en 1827, date à laquelle il jette l'éponge et quitte l'armée. Il tire profit de son temps libre pour lire et faire des vers, préparant son entrée dans le monde littéraire. La figure du romantisme Othello traduit en vers devient Le More de Venise Son premier texte publié est un essai sur l'œuvre de Byron, dont les œuvres complètes sont parues en 1820. Le Bal, son premier poème, est publié la même année. Les deux textes paraissent dans Le Conservateur littéraire, la revue de Victor Hugo. Vigny le fréquente, ainsi que Charles Nodier, Alexandre Soumet et le reste du Cénacle. Il devient ami de Victor Hugo et publie en 1822 un recueil de poésie, sous couvert d'anonymat. L'ouvrage passe inaperçu. Le 22 octobre de la même année il est témoin du mariage de Hugo avec Adèle Foucher. Il est reçu chez Sophie Gay, désireuse de le voir épouser sa fille Delphine, la Muse de la patrie », mais Mme de Vigny fait obstacle au projet. Son « aventure » espagnole est pour lui l'occasion de composer Le Trappiste, Dolorida et Eloa, poèmes bien accueillis qui contribuent à éclairer son nom. En 1824 il collabore à La Muse française, fréquente le salon de Virginie Ancelot et fait la connaissance de Marie de Flavigny, future comtesse d'Agoult. Alors qu'il est en garnison à Bayonne, il s'éprend d'une Anglaise, Lydia Bunbury, qu'il épouse l'année suivante. En 1826, il s'installe à Paris avec sa femme et publie Les poèmes antiques et modernes et Cinq-Mars, premier vrai roman historique à la française. Considéré comme le Walter Scott français, il s'essaye également au théâtre, avec une adaptation en vers d'Othello. La première représentation à la Comédie-Française, le 24 octobre 1829, est houleuse, et préfigure celle d’Hernani. Il assiste sagement à la création de la pièce le 25 février 1830, aux côtés notamment de Théophile Gautier et Gérard de Nerval. Un mois plus tard, Christine d'Alexandre Dumas enfonce le clou du théâtre romantique. Après la première du 30 mars, Dumas prie Hugo et Vigny de corriger son texte, ce qui est chose faite dans la nuit même. Le dramaturge à succès La révolution de Juillet réveille en lui le pessimisme. Il réagit vivement devant les erreurs répétées des gouvernements de la Restauration. Les ordonnances du ministère Polignac le font douter de la politique. La Maréchale d’Ancre, représentée à l’Odéon le 25 juin 1831, avec laquelle il fait sa véritable entrée au théâtre, exprime ces doutes. À travers ce drame historique il se prononce pour l'idée de l’abolition de la peine de mort en matière politique. C'est à cette époque qu'il entame une liaison tumultueuse avec Marie Dorval, après lui avoir fait une cour respectueuse. Mais Vigny, d'un tempérament jaloux et possessif, s'accommode mal du mode de vie de l'actrice, sans cesse sur les routes au sein d'une troupe de comédiens ambulants. La promiscuité des chambres fait craindre le pire au poète. Dorval est alors célèbre pour ses rôles dans Antony ou Marion Delorme — drames romantiques par excellence. Comme elle a l'ambition de brûler les planches de la Comédie-Française, il lui écrit Quitte pour la peur 1833, gracieux proverbe qui doit prouver qu'elle peut tout jouer. Il écrit ensuite pour elle un drame cette fois : Chatterton. La pièce, écrite en douze jours et créée le 12 février 1835 à la Comédie-Française, rencontre un succès prodigieux. Sand, Musset, Sainte-Beuve, Du Camp, Berlioz figurent parmi le public et applaudissent en chœur l'auteur et la comédienne, qui triomphe dans le rôle de Kitty Bell. Marie Dorval joue ensuite le rôle dans de nombreuses villes de France où elle défend avec ferveur la pièce de Vigny. Désillusions et pessimisme Chatterton est tiré d'un roman philosophique que Vigny venait de publier : Consultations du Docteur Noir : Stello ou les Diables bleus 1832. Stello est un récit mêlé d’histoire, de philosophie et de roman qui rappelle Sterne et Diderot. À travers les trois exemples d'André Chénier, Nicolas Gilbert et Thomas Chatterton, Vigny développe, dans un ton amer et désabusé, l'idée que la vie moderne transforme le poète en paria. Le poète est un être à part, un génie malheureux, inadapté au quotidien, que le monde trivial fait souffrir, qui vit dans une profonde solitude. Écrasé par les matérialités de la vie, il est contraint, s'il veut subsister, d'accepter des fonctions utilitaires qui le détournent de sa mission. Cette conception amère de la poésie préfigure la vogue des poètes maudits. Servitude et Grandeur Militaires 1835, est une autre œuvre en prose. Vigny se penche sur la figure du soldat, autre paria de la vie moderne. Trois récits illustrent la condition humaine du militaire, écartelé par son devoir d'obéissance et sa conscience d'homme libre. L'avenir semble lui appartenir mais aux alentours de 1837 tout s'assombrit : la mort de sa mère, sa rupture avec Marie Dorval et des brouilles successives avec ses anciens amis du Cénacle le font quitter le devant de la scène. Il cesse brusquement de publier, à l'exception de quelques poèmes qui paraissent dans la Revue des deux Mondes en 1843-44, puis en 1854. La coupe du scepticisme Cependant, à partir de 1830, Vigny s'assombrit. La révolution de Juillet l'obligea à prendre conscience d'un pessimisme politique que les erreurs répétées des gouvernements de la Restauration avaient éveillé en lui et qui perçait dans Cinq-Mars, roman de la noblesse écrasée par le pouvoir monarchique. Devait-il reprendre du service et voler au secours d'un roi déconsidéré ? La rapidité du dénouement des Trois Glorieuses l'empêcha de conclure posément son examen de conscience. Engagé dans la garde nationale, dont il commanda, pendant deux années, une compagnie, il ne put accorder toute sa confiance à Louis-Philippe, hissé sur le trône par une bourgeoisie d'argent qu'il méprisait. Il espéra trouver un réconfort politique du côté des saint-simoniens et des chrétiens regroupés autour de Lamennais. Mais, dès 1831, il confessa son désappointement dans « Paris », composition d'un genre nouveau, plus ambitieuse que le « poème », qu'il appelait « élévation ». Il se sentait d'autant plus morose que, dans le même temps, il mesurait toute la distance qui le séparait désormais de la croyance en la divinité de Jésus. Il était bien le frère de ces « Amants de Montmorency » dont le suicide venait de lui inspirer une autre « élévation », amèrement conclue : « Et Dieu ? – Tel est le siècle, ils n'y pensèrent pas. » Il ne lui restait plus, pour vider la coupe du scepticisme, qu'à douter de l'amour humain. C'est la leçon qu'il tira de sa liaison avec Marie Dorval, laquelle créa, dans Chatterton (1835), le rôle de Kitty Bell. Déçu, trompé peut-être, il se persuada que la lutte des sexes était inscrite dans la destinée de l'humanité, et il se prit pour un nouveau Samson. Les œuvres contemporaines de cette crise décisive se signalent par leur lucidité et, le plus souvent, par leur noirceur. L'isolement du poète : telle est l'« idée » qui gouverne les trois récits de Stello (1832), selon la technique romanesque recommandée dans la préface de Cinq-Mars. La légèreté de Louis XV condamne Gilbert à mourir de faim. Le fanatisme de Robespierre, tyran républicain, mène Chénier à l'échafaud. L'égoïsme de Beckford, lord-maire de Londres, provoque le suicide de Chatterton. Le pouvoir, quel qu'il soit, frappe donc le poète d'un « ostracisme perpétuel ». Tout en dénonçant une malédiction qui le menaçait lui-même, Vigny entreprit de la comprendre et de la combattre. Au lieu de rejeter l'entière responsabilité du conflit sur les ennemis du poète, il soumit Stello à une sorte d'examen psychanalytique, mené par le « docteur Noir ». Ce dernier, qui traite la victime en malade, lui prescrit de « séparer la vie poétique de la vie politique » et d'observer vis-à-vis de la société une « neutralité armée ». Mais Vigny voulut aussi exorciser le mal en portant sur la scène l'agonie de Chatterton. Ce fut le triomphe de sa carrière d'homme de théâtre. Le drame de Chatterton éclipsa le mélodrame de La Maréchale d'Ancre (1831) et l'acte comique de Quitte pour la peur (1836). Le pessimisme de Stello et de Chatterton n'a d'égal que celui de Servitude et grandeur militaires (1835). Il convenait que Vigny rendît témoignage de ses déboires militaires comme de ses désillusions politiques. Il composa de nouveau un triple récit, dont il tirait l'argument de ses propres souvenirs. Du soldat il fit un frère du poète, un « paria », tenu à l'écart de la communauté par l'exercice de l'« obéissance passive » ou la fascination du séidisme. Mais il associa au constat de sa servitude la révélation de sa grandeur. Il donna en exemple à ses contemporains, accablés par le « naufrage universel des croyances », la destinée du capitaine Renaud, martyr de la non-violence, prophète d'une religion de la conscience, aïeul du « saint sans Dieu » d'Albert Camus. Sublimant l'abnégation requise par le métier des armes, il exalta l'honneur, « vertu tout humaine que l'on peut croire née de la terre, sans palme céleste après la mort [...] vertu de la vie ». Et il s'émerveilla, en sa double qualité de poète et de moraliste, que la parole d'honneur pût restaurer le pouvoir sacré du langage. Ce sursum corda ne suffit pourtant pas à contenir les progrès du doute. Tandis que le dramaturge et le romancier donnaient l'illusion de surmonter l'épreuve dans laquelle leurs personnages se débattaient, le poète se tenait dans une inquiétante réserve. Au vrai, l'orgueilleux Vigny, plutôt que de succomber comme un « faible » à la tentation du suicide, rêvait de prendre une retraite volontaire, où « l'âme puisse se recueillir en elle-même, jouer de ses propres facultés et rassembler ses forces pour produire quelque chose de grand ». Après avoir réédité ses Poèmes, conduit sa mère à sa dernière demeure et rompu avec Marie Dorval (1837-1838), il franchit le pas. Il s'enferma, sans bruit, dans sa « tour d'ivoire », selon l'expression malveillante de Sainte-Beuve. Il préféra de plus en plus au babillage parisien le calme de son manoir charentais du Maine-Giraud. Des accès de sociabilité le reprenaient parfois. En 1841, il mena toute une campagne pour la reconnaissance du droit de l'écrivain à disposer de ses écrits. Balzac l'approuva. Lamartine lui promit son aide au Parlement. L'article qu'il publia dans La Revue des Deux Mondes, du 15 janvier : « De Mlle Sédaine et de la propriété littéraire », émut l'opinion. Mais un projet de loi qui s'en inspirait fut repoussé par la Chambre le 29 mars. Vigny, soucieux de fortifier son autorité d'avocat d'une juste cause, posa sa candidature à l'Académie française. Il subit cinq échecs. Élu enfin, il fut accueilli sous la coupole par un discours perfide de Molé. Au jeu de la consécration sociale il manquait décidément d'efficacité. Il y fut tout à fait perdant sous la IIe République, puisqu'il n'obtint ni le poste d'ambassadeur à Londres ni même un modeste mandat de député de la Charente. Le second Empire ne le traita guère mieux. Napoléon III, qu'il avait rencontré, exilé, en 1839, négligea ses avances. Le désenchantement de Stello était-il sans remède ? Le poète de « L'Esprit pur » Avant de quitter ce monde, qu'il comparait à une prison, le solitaire du Maine-Giraud reçut la consolation d'un dernier amour. Il venait de dépasser la soixantaine. Alors qu'il soignait Lydia avec le dévouement d'un « frère hospitalier » et qu'il commençait à souffrir lui-même d'un cancer, il obtint les faveurs d'une jeune préceptrice, rencontrée peut-être dans le salon de Louise Colet, Augusta Bouvard. En la personne de sa compagne il reconnut l'Eva de ses rêveries. Mais il fallut bientôt lui dire adieu. Vigny mourut à Paris le 17 septembre, moins d'un mois après Lydia, dont il n'avait pas eu de descendance. Le 28 octobre, Augusta mit au monde un fils auquel certains vers de « L'Esprit pur », achevé le 10 mars, semblaient destinés : Jeune postérité d'un vivant qui vous aime !Mes traits dans vos regards ne sont pas effacés ;Je peux en ce miroir me connaître moi-même. Vigny laissait, entre les mains de son exécuteur testamentaire, Louis Ratisbonne, et de sa filleule, Louise Lachaud, née Ancelot, de nombreux et précieux inédits. La publication des Destinées (1864), du Journal d'un poète (1867), de Daphné (1913) et des Mémoires inédits (1958) permit de percer le secret d'un long silence qui n'avait été interrompu que par la publication, dans La Revue des Deux Mondes, de quelques « poèmes philosophiques » : « La Sauvage », « La Mort du loup » et « La Flûte » (1843), « Le Mont des Oliviers » et « La Maison du Berger » (1844), « La Bouteille à la mer » (1854). Il apparaît aujourd'hui que la retraite au Maine-Giraud ne cachait ni une démission de l'homme ni une défaillance de l'artiste. Le Journal retrace toute l'évolution intime du solitaire, depuis la dernière prière au Dieu de la Bible, le 21 décembre 1837, devant la dépouille d'une mère vénérée, jusqu'à l'annonce du règne de l'Esprit pur (mars 1863), en passant par les détours d'une méditation persévérante sur la fonction des rites, des idoles et des signes. Au cours de sa recherche, Vigny s'identifia, d'abord, à Julien l'Apostat, spiritualiste malheureux, vaincu par les barbares adorateurs de la Croix. Mais, au moment même où il relatait, dans Daphné, achevé dès 1837, la défaite de son héros, il convenait, dans le Journal, qu'« une religion sans culte serait comme un amour sans caresses » et que « l'image soutient l'âme dans l'adoration comme le chiffre dans le calcul ». Il se mit donc en quête, sans transiger avec son refus de l'idolâtrie, des symboles qui pourraient envelopper le trésor de l'Esprit d'un « cristal préservateur ». C'est ainsi qu'il inventa, à défaut d'une religion épurée, une poésie nouvelle, dépouillée de l'éloquence ou du pittoresque de ses premiers chants. Rare, parfois austère, elle s'anime dans le chef-d'œuvre des Destinées, « La Maison du Berger » ; elle s'y concentre aussi dans des formules qui la définissent : Poésie ! Ô trésor ! perle de la pensée !Ô toi des vrais penseurs impérissable amour ! Qui contesterait l'heureux résultat de l'ascèse que Vigny s'imposa ? Plusieurs des symboles qu'il chargea de « profondes pensées » : la Mort du loup, la Maison du Berger, la Bouteille à la mer, figurent dans la fable moderne. Le vœu formé par le poète de « L'Esprit pur » dans les derniers vers qu'il trouva la force de scander s'est accompli : Flots d'amis renaissants ! Puissent mes destinées Vous amener à moi, de dix en dix années, Attentifs à mon œuvre, et pour moi c'est assez ! Paul Viallaneix La retraite au Maine-Giraud Il fait alors quatre séjours dans son domaine de Charente, le logis du Maine-Giraud à Champagne-de-Blanzac renommée Champagne-Vigny en 1983, en 1838, 1846, 1848-49 et 1850-53, soit, au total, pendant cinq des vingt-cinq dernières années de sa vie. Là il veille sur sa femme Lydia, quasiment infirme et silencieuse. Au cours de ses passages en Charente, il s’intéresse à la vie du domaine, qu’il restaure et entretient, tandis qu’il poursuit son œuvre, rédigeant une partie de ses Mémoires de famille, puis de ses Mémoires politiques, et travaillant à quelques poèmes. C’est ainsi qu’en 1838 il met au net La Mort du loup dans sa tour du Maine-Giraud; en 1846, il y dresse le plan de La Bouteille à la mer qu'il termine, au même endroit, en 1853 ; en 1849, il y achève Les Destinées, texte qui donnera son titre au recueil de 186413. Éloigné des salons parisiens, il n'en demeure pas moins attentif à la vie littéraire et politique de son temps. En octobre 1852 il dîne même à Angoulême avec le prince-président Louis-Napoléon qui voyage en province à des fins de propagande les deux hommes s’étaient rencontrés en 1839, à Londres. Entre ses séjours charentais, Vigny se présente vainement à cinq reprises à l’Académie. Il endure les visites et réceptions des académiciens, pour la plupart hostiles au romantisme et à ses idées. Il est finalement élu le 8 mai 1845. La réception a lieu le 29 janvier 1846. Son discours, célébrant le romantisme, est d'une longueur inhabituelle. De plus il a refusé de faire, à cette occasion, l'éloge de la branche cadette et du roi Louis-Philippe. La réponse de Mathieu Molé est cinglante. Molé critique ouvertement le courant romantique et les œuvres du poète. Il ne se prive pas pour nier leur mérite et condamner leur manque de vérité, ce qui achève de mortifier l'auteur15. Par ailleurs, Vigny échoue à faire élire Balzac à l'Académie le 18 janvier 1849, malgré le soutien de Hugo. Le poète ne réussit pas davantage à se faire élire député de Charente, après s'être présenté deux fois aux élections en 1848 et 1849. Vigny retourne à Paris en octobre 1853. Il revoit le prince-président, rencontré l’année précédente, et devenu Empereur des Français. L'écrivain ne tarde pas à devenir partisan du Second Empire. Il reçoit par ailleurs la visite d'un Jules Barbey d’Aurevilly admiratif et de Charles Baudelaire lors de sa candidature à l'Académie, campagne qui se révèlera désastreuse. Les deux poètes sympathisent. À cette époque, il multiplie les liaisons amoureuses, avec Louise Colet, l'ancienne maîtresse de Flaubert et de Musset, puis avec Elisa Le Breton et enfin avec Augusta Bouvard, toutes deux à peine âgées de vingt ans. Vigny 1879 Quelques années plus tard, en décembre 1862, sa femme Lydia Jane Bunbury décède. Vigny la rejoint le 17 septembre 1863 à une heure du soir. Il souffrait depuis quelques années d’un cancer à l’estomac. Il meurt en son domicile, au 6, rue des Écuries d'Artois, son décès est déclaré le 18 par Louis Ratisbonne, homme de lettres, 36 ans, demeurant 121 avenue de Saint-Cloud Paris, 16e arrondissement et par son cousin Louis Joseph de Pierres, 36 ans, demeurant 11, rue de La Soudière Saint-Honoré. Il est enterré dans le cimetière de Montmartre à Paris 13e division. Nul autre, parmi les romantiques, n'est aussi personnel que Vigny : dans la plupart de ses poèmes, il exprime un « moi » hautain et jaloux. Cependant, il se met rarement en scène : Il est tantôt Moïse, tantôt Samson, tantôt Jésus même cf. le Mont des Oliviers, et ses plus belles pièces se présentent presque toutes comme des symboles; à l'expression de ses sentiments, il donne, en les détachant pour ainsi dire de sa personnalité, une valeur et une portée générales. La solitude, à laquelle condamnent le génie, l'indifférence des hommes, la trahison de la femme cf. sa relation avec Marie Dorval, l'impassibilité de la Nature et le silence de la Divinité en présence de nos maux, la résignation stoïque qu'il convient de leur opposer, telles sont les idées maîtresses de ce poète philosophe. On le dit souvent artiste laborieux et chagrin, l'invention verbale lui manquerait, et la veine, et le souffle. Il n'a fait, d'ailleurs, en tout, qu'une quarantaine de morceaux dont on a pu dire que beaucoup sont obscurs, entortillés. Dix ou douze seulement mériteraient de survivre, comme Moïse, la Bouteille à la mer, la Mort du loup, la Maison du berger, le Mont des Oliviers, la Colère de Samson, Eloa ou la sœur des anges, etc. Mais ceux-là valent ce que la poésie française a produit de plus beau. Le précurseur du roman historique Cinq Mars n'est pas le premier roman historique français. Victor Hugo, après avoir rédigé Bug-Jargal, l'histoire d'une romance sur fond de révolte des esclaves à Saint-Domingue en 1791 publié dès 1820, publie en 1823 Han d'Islande, un roman d'inspiration gothique. L'intrigue, située en Norvège en 1699, et les personnages sont conçus à partir « de matériaux historiques et géographiques. L'idée du livre est née des romans de Walter Scott. Les Waverley novels sont traduits par Defauconpret en France dès 1816. La popularité de Scott acquiert une dimension sans équivalent en France et en Europe. Hugo, comme Vigny, puis Balzac et Mérimée, est un héritier de Walter Scott. Il est le premier à s'emparer de cet héritage et à tenter d'adapter les conceptions de l'écrivain écossais au récit français, démarche louée par Vigny : « Vous avez posé en France les fondements de Walter Scott. Votre beau livre sera pour nous comme le pont de lui à nous et le passage de ses couleurs à celles de la France. » Cette lettre annonce son travail à venir sur Cinq Mars. En même temps qu'il loue le roman de Hugo, Vigny regrette qu'il n'ait pas fait un pas de plus et naturalisé le roman historique aux couleurs de la France. Il considère Han d'Islande comme une étape et une œuvre de transition. Il souhaite créer une œuvre en prose assez large, comparable aux grands poèmes épiques. Dans les romans de Scott, les personnages principaux sont fictifs, l'histoire et les grands hommes apparaissent en toile de fond du récit. Vigny renverse ce choix narratif et place les hommes illustres au premier plan, procédé qui contribue à créer un genre hybride entre le roman et l'histoire, mais aussi à créer un décalage entre le fait historique et l'action. De fait, Cinq-Mars cristallise l'épineux problème du rapport entre histoire et fiction, et de la vraisemblance narrative. Sainte-Beuve juge le roman « totalement manqué en tant qu'historique ». Il reproche à l'auteur de mal peindre l'histoire — reproche récurrent auquel n'a pas échappé Scott. Il relève, dans cet « ingénieux roman », « calculé comme une partie d'échec », « la fausseté de la couleur, le travestissement des caractères, les anachronismes de ton perpétuels ». Pour être le Walter Scott français, « M. Vigny n'eut jamais, pour réussir à pareil rôle, la première des conditions, le sentiment et la vue de la réalité. » Vigny publie sa théorie du roman historique dans la troisième édition de Cinq-Mars 1827, dans une préface intitulée « Réflexions sur la vérité dans l'art ». Il défend l'idée d'un récit qui « perfectionne l'évènement pour lui donner une grande signification morale ». Répondant aux critiques qui lui reprochent ses écarts d'imagination et de poésie, il affirme que la liberté qu'il prend avec l'histoire est « la liberté que les Anciens portaient dans l'histoire même », car « à leurs yeux l'histoire était aussi une œuvre d'art » — Clio était la Muse de l'Histoire sous l'Antiquité. En 1829, il aura l'honneur de certifier le mot lyrisme. Les poèmes philosophiques Réception et postérité Vigny est d'abord, pour la critique, le poète d'Éloa et de Moïse : Sainte-Beuve : « Il est de cette élite de poètes qui ont dit des choses dignes de Minerve. Les philosophes ne le chasseront pas de leur république future. », « il a eu le droit de dire à certains jours et de se répéter à son heure dernière : J'ai frappé les astres du front. » Éloa est qualifiée d'« acte de haute poésie », « éclatant produit d'un art tout pur et désintéressé. » Théophile Gautier : « Peu d'écrivains ont réalisé comme Alfred de Vigny l'idéal qu'on se forme du poète », Éloa étant qualifié de « poème le plus beau, le plus parfait peut-être de la langue française. » Gautier apprécie de manière générale « la proportion exquise de la forme et de l'idée. » Barbey d'Aurevilly : Vigny est « un de ces poètes pour lesquels on donnerait toutes les Académies de la terre. » Pour lui Vigny « avait résolu le problème éternel manqué par tous les poètes, d'être pur et de ne pas être froid. » Éloa représente « le fond incommutable de son génie », c'est « l'Athalie du romantisme ». Barbey, évoquant Moïse, parle de « grandeur du sentiment et de l'idée », d'« ineffable pureté des images », de la « solennité de l'inspiration », de la « transparence d'une langue qui a la chasteté de l'opale. » Leconte de Lisle : « La nature de ce rare talent le circonscrit dans une sphère chastement lumineuse et hantée par une élite spirituelle très restreinte, non de disciples, mais d’admirateurs persuadés. (...) De ce sanctuaire sont sortis, avec une discrétion un peu hautaine à laquelle j’applaudis, ces poèmes d’une beauté pâle et pure, toujours élevés, graves et polis comme l’homme lui-même. », « l’élévation, la candeur généreuse, la dignité de soi-même et le dévouement religieux à l’art, suffisent à l’immortalité de son nom. » Flaubert : « Ça m'a l'air d'un excellent homme, ce bon de Vigny. C'est du reste une des rares honnêtes plumes de l'époque : grand éloge ! Je lui suis reconnaissant de l'enthousiasme que j'ai eu autrefois en lisant Chatterton. (Le sujet y était pour beaucoup. N'importe.) Dans Stello et dans Cinq-Mars il y a aussi de jolies pages. Enfin c'est un talent plaisant et distingué, et puis il était de la bonne époque, il avait la Foi ! Il traduisait du Shakespeare, engueulait le bourgeois, faisait de l'historique. On a eu beau se moquer de tous ces gens-là, ils domineront pour longtemps encore tout ce qui les suivra. Rémy de Gourmont : «Vigny, au milieu de sa poésie incertaine et techniquement inhabile, a eu le bonheur de créer cinq ou six vers qui sont entrés et qui restent dans toutes les mémoires ; mais quand on se reporte au texte, ils sont trop souvent encadrés d’expressions assez médiocres. Il traîne après lui trop d’images usées, trop de déités, trop de songes livides, trop de savants penseurs et trop de fronts d’albâtre ! Ce romantique l’est vraiment resté bien peu, après avoir devancé dans la forme comme dans l’inspiration presque tous ses contemporains. Il les a influencés tous, et Victor Hugo, pour se faire une philosophie, n’a eu qu’à contredire celle de Vigny. Mais Hugo est tombé dans une grande banalité de pensée. Alfred de Vigny, du moins, n’est jamais banal, sa pensée est toujours haute en même temps que hautaine. On peut détester son parti pris, ses dédains, son mépris ; on ne lui reprochera jamais d’avoir humilié l’esprit, car il a écrit Le Cor, La Maison du berger, La Mort du loup, et, malgré quelques faiblesses de verbe, il y a peu de choses qui soient plus belles Le jeune Marcel Proust, dans son célèbre questionnaire, déclare que Baudelaire et Vigny sont ses deux poètes préférés31, jugement qu'il confirme à la fin de sa vie : « je tiens Baudelaire — avec Alfred de Vigny — pour le plus grand poète du xixe siècle. Parlant de La colère de Samson, il relève « l'extraordinaire tension » du poème. L'un des vers de ce poème servira d'épigraphe et fournira le titre de Sodome et Gomorrhe. Pour Proust, le mystère ajoute aux qualités du poète : «Tout aussi bien dans ses poésies calmes Alfred de Vigny reste mystérieux, la source de ce calme et de son ineffable beauté nous échappe. Distinctions Officier de la Légion d'honneur. Liste chronologique des œuvres Poèmes antiques et modernes, page de titre de l'édition 1829 Poèmes 1822 Éloa, ou La Sœur des Anges 1824 Poèmes antiques et modernes 1826 Cinq-Mars 1826 Roméo et Juliette 1828, traduction en vers de la pièce de Shakespeare Shylock 1828, adaptation en vers du Marchand de Venise Le More de Venise 1829, traduction en vers d'Othello, précédé de la Lettre à Lord *** La Maréchale d'Ancre 1830 L'Almeh Scènes du Désert 1831 inachevé Les Consultations du Docteur Noir : Stello ou les Diables bleus : première consultation 1832 Quitte pour la peur 1833 Servitude et grandeur militaires 1835 Chatterton 1835 Daphné : seconde consultation du Docteur Noir 1837 inachevé Les Destinées 1864 Journal d'un poète 1867 ; réédité par Gallimard dans la collection Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres complètes 1883-1885 Poésie Le cor I J'aime le son du Cor, le soir, au fond des bois, Soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois, Ou l'adieu du chasseur que l'écho faible accueille, Et que le vent du nord porte de feuille en feuille. Que de fois, seul, dans l'ombre à minuit demeuré, J'ai souri de l'entendre, et plus souvent pleuré ! Car je croyais ouïr de ces bruits prophétiques Qui précédaient la mort des Paladins antiques. O montagnes d'azur ! ô pays adoré ! Rocs de la Frazona, cirque du Marboré, Cascades qui tombez des neiges entraînées, Sources, gaves, ruisseaux, torrents des Pyrénées ; Monts gelés et fleuris, trône des deux saisons, Dont le front est de glace et le pied de gazons ! C'est là qu'il faut s'asseoir, c'est là qu'il faut entendre Les airs lointains d'un Cor mélancolique et tendre. Souvent un voyageur, lorsque l'air est sans bruit, De cette voix d'airain fait retentir la nuit ; A ses chants cadencés autour de lui se mêle L'harmonieux grelot du jeune agneau qui bêle. Une biche attentive, au lieu de se cacher, Se suspend immobile au sommet du rocher, Et la cascade unit, dans une chute immense, Son éternelle plainte au chant de la romance. Ames des Chevaliers, revenez-vous encor? Est-ce vous qui parlez avec la voix du Cor ? Roncevaux ! Roncevaux ! Dans ta sombre vallée L'ombre du grand Roland n'est donc pas consolée ! II Tous les preux étaient morts, mais aucun n'avait fui. Il reste seul debout, Olivier prés de lui, L'Afrique sur les monts l'entoure et tremble encore. "Roland, tu vas mourir, rends-toi, criait le More ; "Tous tes Pairs sont couchés dans les eaux des torrents." Il rugit comme un tigre, et dit : "Si je me rends, "Africain, ce sera lorsque les Pyrénées "Sur l'onde avec leurs corps rouleront entraînées." "Rends-toi donc, répond-il, ou meurs, car les voilà." Et du plus haut des monts un grand rocher roula. Il bondit, il roula jusqu'au fond de l'abîme, Et de ses pins, dans l'onde, il vint briser la cime. "Merci, cria Roland, tu m'as fait un chemin." Et jusqu'au pied des monts le roulant d'une main, Sur le roc affermi comme un géant s'élance, Et, prête à fuir, l'armée à ce seul pas balance. III Tranquilles cependant, Charlemagne et ses preux Descendaient la montagne et se parlaient entre eux. A l'horizon déjà, par leurs eaux signalées, De Luz et d'Argelès se montraient les vallées. L'armée applaudissait. Le luth du troubadour S'accordait pour chanter les saules de l'Adour ; Le vin français coulait dans la coupe étrangère ; Le soldat, en riant, parlait à la bergère. Roland gardait les monts ; tous passaient sans effroi. Assis nonchalamment sur un noir palefroi Qui marchait revêtu de housses violettes, Turpin disait, tenant les saintes amulettes : "Sire, on voit dans le ciel des nuages de feu ; "Suspendez votre marche; il ne faut tenter Dieu. "Par monsieur saint Denis, certes ce sont des âmes "Qui passent dans les airs sur ces vapeurs de flammes. "Deux éclairs ont relui, puis deux autres encor." Ici l'on entendit le son lointain du Cor. L'Empereur étonné, se jetant en arrière, Suspend du destrier la marche aventurière. "Entendez-vous ! dit-il. - Oui, ce sont des pasteurs "Rappelant les troupeaux épars sur les hauteurs, "Répondit l'archevêque, ou la voix étouffée "Du nain vert Obéron qui parle avec sa Fée." Et l'Empereur poursuit ; mais son front soucieux Est plus sombre et plus noir que l'orage des cieux. Il craint la trahison, et, tandis qu'il y songe, Le Cor éclate et meurt, renaît et se prolonge. "Malheur ! c'est mon neveu ! malheur! car si Roland "Appelle à son secours, ce doit être en mourant. "Arrière, chevaliers, repassons la montagne ! "Tremble encor sous nos pieds, sol trompeur de l'Espagne ! IV Sur le plus haut des monts s'arrêtent les chevaux ; L'écume les blanchit ; sous leurs pieds, Roncevaux Des feux mourants du jour à peine se colore. A l'horizon lointain fuit l'étendard du More. "Turpin, n'as-tu rien vu dans le fond du torrent ? "J'y vois deux chevaliers : l'un mort, l'autre expirant "Tous deux sont écrasés sous une roche noire ; "Le plus fort, dans sa main, élève un Cor d'ivoire, "Son âme en s'exhalant nous appela deux fois." Dieu ! que le son du Cor est triste au fond des bois !

#34

Bruno Bettelheim

Loriane

Posté le : 13/03/2016 18:20

Le 13 mars 1990 meurt Bruno Bettelheim