Tous les messages Tous les messages

#151

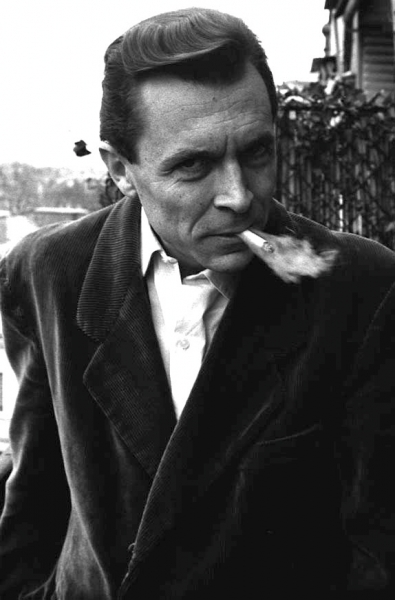

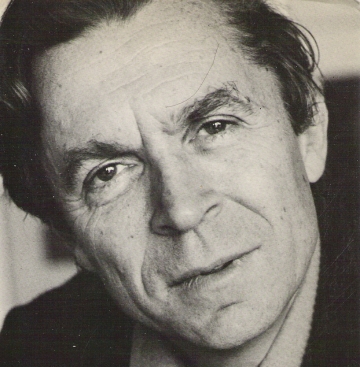

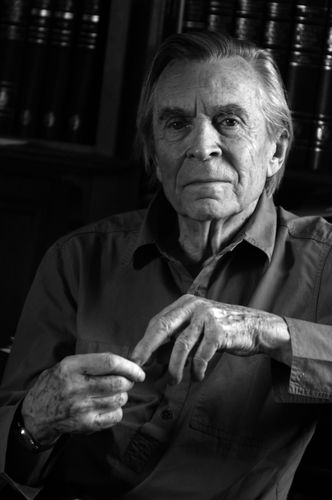

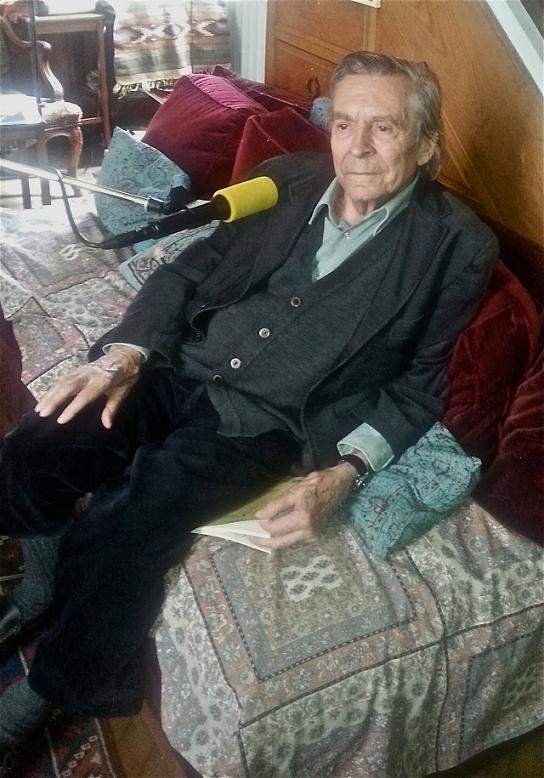

Jean-Pierre Faye

Loriane

Posté le : 19/07/2015 16:21

Le 19 juillet 1925 naît Jean-Pierre Faye

dans le 6e arrondissement de Paris, écrivain, poète et philosophe français. Il reçoit le prix Renaudot en 1964 pour " L'écluse ".Inaugurée par la poésie, ses premiers textes sont publiés en 1946 dans les Cahiers de la Table ronde, son œuvre s'oriente ensuite vers le roman. Dans Entre les rues 1958, le personnage principal est un malade lobotomisé, présenté comme foyer problématique de la conscience du monde et d'un métadiscours sur le récit, car explorer l'espace de la narration, c'est entrer matériellement dans l'ossature et le cerveau connaissant. Cette veine déconcertante engage Faye dans la voie d'une esthétique de la divagation, confirmée par la Cassure 1961, Battement 1962, Analogues 1964 et l'Écluse 1964, où l'auteur s'oppose à la fois à l'illusion référentielle de la mimesis et à une littérature qui se voudrait autonymique. S'impose ainsi « la saisissante illustration littéraire d'une phénoménologie de la perception Olivier de Magny, servie par un réalisme subjectif qui explore l'imaginaire urbain des capitales de la douleur. Cet ensemble, complété par les Troyens 1970, forme le cycle de l'Hexagramme, qui s'accompagne d'une réflexion sur le Récit hunique 1967, en même temps que le romancier devient aussi dramaturge Théâtre et Hommes et pierres, 1964 ; les Grandes Journées du père Duchesne, 1983. Philosophe de formation, Faye est une figure importante de l'avant-garde littéraire des années 1960, en rupture avec l'engagement sartrien. Il participe aux travaux de Tel Quel à partir de 1963, quitte ce groupe en 1967, par refus de l'outrance et du dogmatisme, et fonde, l'année suivante, le collectif Change. Il y poursuit, dans une perspective marxiste, ses analyses sur le diptyque Théorie du récit – Langages totalitaires 1972 et ses essais Dictionnaire politique portatif en cinq mots : démagogie, terreur, tolérance, répression, violence, 1982, tandis que sa prosodie du désir Inferno, versions, 1975 ; l'Ovale, détail, 1975 ; Yumi, 1983 ; Grandes Narrations de Bourgogne, 1983, mêlant intrigue amoureuse, affaire criminelle et histoire politique, engendre une complexité métrique peu commune Couleurs pliées, 1965 ; Verres, 1978 ; Syeeda, 1980. Ce questionnement idéologique et littéraire sans cesse renouvelé Commencement d'une figure en mouvement, 1980 débouche finalement sur le retour à la poésie le Livre du vrai, événement violence, 1998. En bref Après avoir passé l'agrégation de philosophie en 1950, Jean-Pierre Faye, né à Paris, enseigne à Reims, Chicago, Lille. Entre 1958 et 1970, il publie six romans – Entre les rues 1958, La Cassure 1961, Battement 1962, Analogues 1964, L'Écluse prix Renaudot 1964 et Les Troyens 1970 – qui constituent L'Hexagramme, réseau de récits entrecroisés où le lecteur est convié à lire plus que ce qui lui est raconté, à soupçonner, au-delà de la narration, le mythe, l'histoire, le philosophie et la littérature. Grand lecteur d'Homère et de Dante, Jean-Pierre Faye a voulu donner à ses recherches sur le texte les plus modernes un souffle et une ampleur épiques. Outre L'Hexagramme, trois ensembles peuvent se distinguer à l'intérieur de cette œuvre éclectique et polymorphe : les essais sur le langage et le pouvoir du récit, les ouvrages d'analyses historiques, les poésies. Parmi les essais théoriques, deux titres s'imposent : Langages totalitaires 1972 et La Critique du langage et son économie 1973. Parallèlement au travail entrepris par un Noam Chomsky, par exemple, Jean-Pierre Faye élabore une critique littéraire qui s'inscrit, autant que son objet d'étude, dans le champ narratif. Lecture et écriture sont désormais considérées comme un seul état de la langue, à un moment donné de l'histoire. Dans Les Grandes Journées du père Duchesne, ses joyeuses et horribles narrations 1978, Jean-Pierre Faye a mis en évidence ce rapport étroit, ambigu, entre histoire et récit, c'est-à-dire entre la vérité et la fiction. Dans ses ouvrages plus spécifiquement consacrés à l'histoire contemporaine, il s'est attaché à démonter des systèmes sociaux, économiques ou politiques à partir du langage qui les portait Luttes de classes à Dunkerque, les morts, les mots, les appareils d'État, 1973 ; Migrations du récit sur le peuple juif, 1974 ; Le Portugal d'Otelo ; la révolution dans le labyrinthe, 1976 ; L'Europe une : les philosophes et l'Europe, 1992. Quant à sa poésie, influencée par Mallarmé, Hölderlin et une certaine tradition philosophique allemande, elle veut écrire la parole et le silence. Couleurs pliées 1965, Verres 1977, Syeeda 1977 ou Ode Europe 1992 témoignent de cette exigence. Mais si la philosophie cherche à instituer des vérités, la poésie, comme le roman, reconnaît au mensonge — aux rêves, aux fables, aux légendes — une valeur réelle. La multiplicité d'écritures de Jean-Pierre Faye traduit sans doute son souci de capter tous les discours humains et de s'approcher au plus près de leur source pour comprendre ce désir, original, d'écrire, de parler, de communiquer avec les autres hommes. Dans la logique de son livre Langages totalitaires, Jean-Pierre Faye a par ailleurs développé une réflexion d'une grande richesse sur le XXe siècle et ses dérives (La Déraison antisémite et son langage, 1913 ; Le Piège : La philosophie heideggerienne et le national-socialisme, 1994 ; Le Siècle des idéologies, 1996 ; Le Vrai Nietzsche : guerre à la guerre, 1998 ; Voies nouvelles de la philosophie, 2008 ; L’Histoire cachée du nihilisme, avec Michèle Cohen-Halimi, 2008 Après avoir été, à partir de 1963, membre du comité de rédaction de la revue Tel Quel, Jean-Pierre Faye fonde en 1967 la revue Change avec Maurice Roche et Jacques Roubaud. Placée sous le signe des formalistes russes, elle jouera jusqu’en 1985 un rôle important dans le domaine de l'expérimentation poétique. François Poirié. Sa vie Né à Paris, Jean-Pierre Faye prix Renaudot en 1964 pour L'Écluse passe, pour cause d'exode, son adolescence près d'Hendaye où il est marqué à la fois par l'afflux des réfugiés républicains espagnols et par les récits journaux, radio) des premiers bombardements nazis en Pologne, événements vus, lus ou entendus qui lui racontent l'histoire en train de se faire et sont les éléments déclencheurs de ses premiers poèmes dont certains seront publiés en 1945 par Les Cahiers de la Table ronde. Licencié en droit et sciences économiques 1947, Diplôme d'études supérieures 1948 avec Gaston Bachelard, Jean-Pierre Faye obtient, en 1950, son agrégation de philosophie, puis son Doctorat d'État en 1972. Il a également été l'élève de Claude Lévi-Strauss et André Leroi-Gourhan au Musée de l'Homme. Jean-Pierre Faye enseigne ensuite à Reims 1951, Chicago 1954-1955, Lille 1955 et Paris-Sorbonne 1956-1960. En 1964 il rejoint le CNRS dont il sera Directeur de recherche en 1983. De 1963 à 1967, il est membre du comité de rédaction de la revue Tel Quel et fait partie de l'avant-garde littéraire en rupture avec Sartre, auquel il reproche, entre autres, de ne pas connaître Saussure. En désaccord personnel avec Philippe Sollers et avec ce qu'il nomme la dictature structuraliste de cette publication, il la quitte pour créer, en 1967, la revue Change avec Maurice Roche et Jacques Roubaud. La dispute Sollers-Faye se poursuivra de longs mois, notamment dans les colonnes de L'Humanité en septembre 1969, chacun accusant l'autre d'inspiration fasciste et revendiquant la légitimité d’une référence à Derrida et, à travers lui, à Heidegger. À Change, Faye est rejoint par Philippe Boyer, Jean-Claude Montel, Jean Paris, Léon Robel, Mitsou Ronat, Saul Yurkiévich, Geneviève Clancy et Félix Guattari, il en est le directeur jusqu'en 1985. En se réclamant des formalistes russes et des linguistes tchèques; en ouvrant ses pages à la grammaire générative de Noam Chomsky, il y développe le Mouvement du change des formes, base de regroupements transversaux et de variations théoriques dont le but se comprend autour de cette formule : La langue, en se changeant, change les choses. Jean-Pierre Faye, octobre 2010 Le 21 mai 1968, Jean-Pierre Faye fonde l'Union des écrivains aux côtés notamment d'Alain Jouffroy, Bernard Pingaud, Nathalie Sarraute et Michel Butor. Ce regroupement de quelque 200 écrivains est conçu à la fois comme un mouvement solidaire des écrivains tchèques à Prague, soumis à une censure totale, et comme un lieu de réflexion sur le sens de la littérature dans un monde en crise. En 1977, il analyse encore le Printemps de Prague de 1968 essentiellement sous l'angle des conseils ouvriers. En septembre 1981, il conçoit avec Félix Guattari les bases d’une Université philosophique, qui sera fondée en 1983 comme Collège international de philosophie avec François Châtelet, Jacques Derrida et Dominique Lecourt. En 1985 le Collège international de philosophie est refondé comme Université européenne de la recherche dont il est, depuis lors, le Président. En 2013, lors des 30 ans du Collège international de philosophie, Jean-Pierre Faye suscite un esclandre en affirmant dans une Lettre sur Derrida éd. Germina que dès ses commencements le nazi Heidegger devient le maître à penser du Collège international de philosophie. Un collectif de philosophes condamne ce qu'il nomme un brûlot et une démonstration... aussi inconsistante que rapide. Selon ces philosophes, une rancune macérée depuis trente ans à l'égard de Derrida balaye la plus élémentaire précaution d’analyse. Spécialiste de la philosophie allemande, Jean-Pierre Faye est, aussi auteur d'essais sur les fonctions sociales et politiques du langage tels que Langages totalitaires—étude de la formation du système de discours propre aux idéologies fascistes; La raison narrative—réflexion sur les entrelacs entre énoncé philosophique et logique de la narrativité ou, encore, Migrations du récit sur le peuple juif—analyse des invariants sur le judaïsme, de la chrétienté médiévale aux temps modernes. Son œuvre se répartit également entre fictions éclatées sous l'appellation Hexagramme Entre les rues, La Cassure, Battement qui explorent la transformation des lieux, théâtre Les grandes journées du Père Duchesne et poésie Fleuve renversé, Couleurs pliées, Verres, Syeeda. Son fils, Emmanuel Faye, est professeur de philosophie à l'Université de Paris, Nanterre. Œuvres Fiction L'Hexagramme Entre les rues, Paris, Le Seuil, 1958. La Cassure, Paris, Le Seuil, 1961. Battement, Paris, Le Seuil, 1962. Analogues, Paris, Le Seuil, 1964. L'Écluse, Paris, Le Seuil, 1964 réédition, Paris, Hermann, 2009. Les Troyens, Paris, Le Seuil, 1970. L'Hexagramme. Autres Inferno, versions, Paris, Seghers /Laffont, 1973. L’Ovale détail, Paris, Robert Laffont, 1973. Les Portes des villes du monde, Paris, Belfond, 1977. Yumi, visage caméra, Paris, Lieu commun, 1983, réédition Notes de Nuit, 2012 La Grande Nap, Paris, Balland, 1992. Didjla, le Tigre, Paris, Balland, 1994, réédition Notes de Nuit/L'Harmattan La bataille de Léda, Paris, Hermann, 2008. Essais Introduction à Epicure, Paris, Hermann, 1965. Le récit hunique, Paris, Le Seuil, 1967. Langages totalitaires, Hermann, 1972; réédition augmentée, Paris, Hermann, 2004. Introduction aux langages totalitaires, Paris, Hermann, 1972, Poche, 2009. La critique du langage et son économie, Paris, Galilée, 1973. Migrations du récit sur le peuple juif, Paris, Belfond, 1974. Prague, la révolution des conseils ouvriers 1968-1969, avec Vladimir Claude Fišera, Seghers/Laffont, Paris, 1977, 287 p. Dictionnaire politique portatif, Paris, Gallimard, collection "Idées", 1982. La raison narrative, Paris, Balland, Metaphora, 1990; L’Europe une. Les philosophes et l’Europe, Paris, Gallimard, collection "Arcades", 1992. La déraison antisémite et son langage (avec Anne-Marie de Vilaine), Arles, Actes Sud, collection "Babel", 1993. Le piège. La philosophie heideggerienne et le nazisme, Paris, Balland, 1994. La frontière. Sarajevo dans l’archipel, Arles, Actes Sud, 1995. Le langage meurtrier, Paris, Hermann, 1996. Le siècle des idéologies, Paris, Armand Colin 1996, Pocket, 2002. Qu’est-ce que la philosophie ? Paris, Armand Colin, 1997. Le vrai Nietzsche : guerre à la guerre, Paris, Hermann, 1998. Dialogue et court traité sur le transformat avec Henri Maccheroni, Al Dante 2000. Nietzsche et Salomé. La philosophie dangereuse, Paris, Grasset, 2000. Journal du voyage absolu, Paris, Hermann, 2003. La philosophie désormais, Paris, Armand Colin, 2003. Voies nouvelles de la philosophie. Philosophie du transformat, Paris, Hermann, 2008. L’histoire cachée du nihilisme avec Michèle Cohen-Halimi, La Fabrique 2008 La crise, la bulle et l’avenir, suivi de La plus grande tragédie philosophique et la crise, Paris, Hermann, 2010. L'expérience narrative et ses transformations, Paris, Hermann, 2010. Poésie Fleuve renversé, GLM 1959 Couleurs pliées, Gallimard 1965 Verres, Seghers/Laffont 1977 Sacripant furieux, Change errant 1980 Syeeda, Shakespeare & Company 1980. Reliefs 1984 Le livre de Lioube, Fourbis 1992, dessins de Gérard Titus-Carmel Guerre trouvée, Al Dante 1995 Ode Europe, Imprimerie nationale 1992 Le livre du vrai . événement violence, L’Harmattan 1999 Herbe hors d’elle, Rémy Maure 2006, lithographies d’Anne Slacik désert fleuve respirés, L’Ariane 2005, estampes et dessins d’Arman Éclat rançon, La Différence 2007 Diwan Sertão, Notes de Nuit 2011, peintures d'Anne Slacik Anthologie Comme en remontant un fleuve anthologie poétique, L'Act Mem, 2010 Livre audio Choix de poèmes lus par l'auteur, Notes de Nuit, Éditions L'Harmattan, 2011 Traductions Hölderlin, Douze poèmes, G L M 1965, L’Amourier 2000 Jack Spicer, Langage, Seghers/ Laffont, Change 28. 1975 Jaroslav Seifert, Sonnets de Prague, Change errant 1979, Seghers 1985 Jerome Rothenberg, Poèmes pour le jeu du silence, Christian Bourgois 1978 Vasko Popa, La tour des crânes, Migrations littéraires, 1989 Eva Diamanstein, Matière de miroir, L’Harmattan 2000 Théâtre Théâtre Hommes et pierres, Latvia, Vitrine, Centre, Seuil 1964 Iskra, suivi de Cirque, Seghers/Laffont 1973 Les Grandes Journées du Père Duchesne, Seghers/Laffont 1981 La Fête de l’Ane de Zarathustra, L’Harmattan 2009, dessins de Vladimir Veličković Ouvrages collectifs Hypothèses, Seghers/Laffont 1972, avec Roman Jakobson, Noam Chomsky, Jacques Roubaud, Mitsou Ronat Les morts, les mots, les appareils d’Etat, Galilée 1973 Portugal : la révolution dans le labyrinthe, Lattès 1976 La Révolution des conseils ouvriers, Seghers/Laffont, Change 1977 Langue, théorie générative étendue, Hermann 1977, avec Mitsou Ronat Commencement d’une figure en mouvement, Stock 1980, avec Philipe Boyer Les chambres à gaz, secret d’Etat, Minuit 1984, E. Kogon, H. Langbein, A. Rückerl avec Germaine Tillion, Geneviève De Gaulle Paroles à la bouche du présent, Al Dante 1997, avec Natacha Michel, Alain Badiou Le transformat, le littoral, éd. Sils Maria : Concepts, 2003 Change, première suite, 10/18, 1974 Change de forme, I, 10/18, 1975 Change matériel, II, 10/18, 1975 Change, Seuil, et Seghers/Laffont, 1968/1985, 45 volumes La Sorte, Pleine Page collection L'un dans l'autre, 2007, avec Henri Maccheroni Divers « Ce que Change a fait », revue Faire Part no 16/17, 2005, 178 p. « Jean-Pierre Faye et la philosophie », revue Concepts no 7, Éditions Sils Maria, 2004, 206 p. contient 2 inédits de Jean-Pierre Faye : Goering et Carl Schmitt dans le IIIe Reich et un texte d'une soixantaine de pages, Le transformat, le littoral Scénarios Grandes narrations de Bourgogne, Publisud 1983, avec Hugo Santiago Amants et autre animaux, avec Stephen Hamel Mita’a, le danger d’or Études Maurice Partouche, Jean-Pierre Faye, Seghers, 1980 Mitsou Ronat, Faye, L'Âge d'homme, 1980. Marie-Christine Balcon, Lire Jean-Pierre Faye, L'œuvre narrative, entre poésie et philosophie : un terrain d'aventure. Fragments recueillis, coll. Espaces Littéraires, L'Harmattan, 2008, (ISBN 2-7475-9882-9), 302 p. Patrick Combes, Mai 68, les écrivains, la littérature, L'Harmattan, 2008, 350 p., chapitres II et VI sur Jean-Pierre Faye et l'Union des écrivains en 1968 Distinctions Chevalier de la Légion d'honneur Commandeur des Arts et des Lettres

#152

Robert Pinget

Loriane

Posté le : 19/07/2015 15:54

Le 19 juillet 1919 naît Robert Pinget

à Genève en Suisse, romancier et dramaturge français d'origine suisse, mort, à 78 ans le 25 août 1997 à Tours, indre et Loir. Robert Pinget parle de lui : " Une fois venu le moment de la rédaction, c'est en toute conscience que je déclenche le mécanisme ou, si l'on veut, que j'ouvre le robinet du subconscient, disons de la sensation. Ce travail est on ne peut plus volontaire. Une manière presque d'écriture automatique en pleine conscience, c'est-à-dire avec filtrage immédiat des possibles, de ce qui pourrait être développé, et dont je m'efforce de développer une minime partie malgré mon dégoût de tout développement, et du roman en particulier." Aux côtés de ses grands romans, Passacaille et L'Apocryphe, notamment, Robert Pinget a su donner place à ce qu'on pourrait appeler de petites formes, davantage à même de garantir cet espace du possible dont il parle dans ses Pseudo-principes d'esthétique. La fiction s'y donne alors comme passage, entrevision, fable suscitée au plus près de l'écriture. Ce qui, outre son goût pour l'écriture théâtrale, le rend proche de Beckett, dont il partage l'humour grinçant. En bref Né en 1919 à Genève où il fait ses études de droit, Robert Pinget abandonne une voie toute tracée pour suivre à Paris sa vocation artistique. Après trois années d'atelier et une exposition à Saint-Germain-des-Prés, il opte définitivement pour la littérature. En dépit de tout ce qu'on a pu écrire contre le terrorisme stérilisant des avant-gardes des années 1950, l'école du Nouveau Roman aura donné à Robert Pinget une rigueur certaine. Il n'est que de comparer ses premières tentatives littéraires, pleines de fantaisie, de désinvolture, de naïveté, de parodie de Entre Fantoine et Agapa, 1951, à Graal flibuste, 1956 aux textes portant véritablement l'estampille des éditions de Minuit pour voir la différence. Le Fiston 1959, Clope au dossier 1961, Quelqu'un prix Femina 1965 se caractérisent par la complexité de la composition. Le roman avance pour ainsi dire à reculons, l'exposé revenant à chaque instant sur lui-même pour introduire une variante, une hypothèse, un décalage temporel qui remettent en question l'ensemble du récit. Le comble de la virtuosité technique est atteint dans L'Inquisitoire 1962, l'œuvre phare de Pinget : le domestique sur la sellette improvise à mesure, sous la pression d'une voix énigmatique, une histoire labyrinthique d'une extraordinaire complexité, mêlant plusieurs centaines de personnages et de noms de lieux où l'interlocuteur perd le fil. Les romans qui accompagnent la période « dure » du Nouveau Roman, Passacaille, 1969, Cette Voix, 1975, L'Apocryphe, 1980 rivalisent avec la musique : composition presque abstraite, en forme de fugue, d'une intense poésie, rythmée par les saisons, les commérages, les deuils, les citations liturgiques. Plus de narrateur clairement identifiable, cette fois, mais une polyphonie de voix narratives se faisant concurrence, alternant sentences, clichés, allusions mythologiques ou anecdotes triviales. La mise en scène de l'écriture et de l'oralité, l'épurement du matériau narratif au profit du symbole, l'ambition métaphysique clairement affichée appellent le commentaire et la collaboration du lecteur. Les derniers textes de Robert Pinget, Monsieur Songe, 1982, et ses quatre carnets ; Théo, ou le Temps neuf, 1991 illustrent à leur façon le repli du Nouveau Roman sur l'autobiographie fictive. Monsieur Songe est un vieil écrivain raté, un double pâlot de Pinget qui aurait affronté sans succès l'expérience de la création. Le narrateur de Théo aspire à l'innocence enfantine, au non-savoir, pour exprimer la vérité qui le possède. Il ne s'agit plus de graver dans la pierre une sentence magistrale, mais de tracer sur une ardoise d'écolier une fugitive épitaphe. Cette apparente simplicité qui a conquis à l'écrivain un nouveau public, est en réalité retorse. Monsieur Songe est un composé de Ménalque, l'élégiaque berger virgilien et du sarcastique Monsieur Teste. Pinget retrouve la voie de l'aphorisme, la forme brève, la syntaxe rompue cultivée à l'époque classique. La contradiction logique, l'esprit d'indécision du sujet narrateur, si irritantes pour l'esprit cartésien, prend sa source dans les Confessions de saint Augustin. Sa vie Né le 19 juillet 1919 à Genève, Robert Pinget, après avoir terminé des études de droit, exerce le métier d'avocat à Genève durant un an. Il quitte la Suisse en 1946 pour Paris, où il entre aux Beaux-Arts. Il publie son premier ouvrage, Entre Fantoine et Agapa en 1951. En 1952, Robert Laffont publie son premier roman, Mahu ou le Matériau, sous l'impulsion de Georges Belmont. Ensuite c'est Le Renard et la Boussole chez Gallimard, en 1953, grâce au soutien d'Albert Camus, Alain Robbe-Grillet et surtout Samuel Beckett, qui restera un grand ami de Pinget, le conseillent à Jérôme Lindon, patron des Éditions de Minuit. Graal Flibuste paraît donc chez Minuit en 1956, après avoir été refusé par Raymond Queneau chez Gallimard. Désormais, Minuit sera l'éditeur de Pinget. Son roman intitulé Quelqu'un a remporté le prix Femina en 1965. En 1966, il acquiert la nationalité française et s'installe en Touraine, dans ce qu'il appelle sa chaumière, où il écrira la plupart de ses livres. Il y construit une tour, et invente ce qui est considéré comme sa dernière veine, à savoir la série des carnets, dont la parution commence en 1982, avec la publication de Monsieur Songe, du nom de ce personnage vieillissant dont Robert Pinget n'a jamais nié qu'il était une forme d'alter ego. Peu après le colloque qui lui est consacré à Tours, en 1997, il succombe à une attaque cérébrale dans cette même ville, le 25 août 1997. L'œuvre théâtrale Comme Nathalie Sarraute, Robert Pinget a su transposer à la scène son univers romanesque. Lettre morte 1959 est une adaptation du Fiston, montée au Théâtre Récamier en 1960 ; Architruc 1961, un doublon de Baga, créé par Olivier Hussenot en 1962 et repris à la Comédie-Française en 1971 ; La Manivelle 1960, un épisode de Clope au dossier, créé au théâtre de Lutèce en 1962 et repris à Avignon par la Comédie-Française en 1987, en même temps qu'Abel et Bela 1972, qui est un savoureux dialogue sur l'art dramatique entre deux faiseurs de théâtre. Deux pièces méritent une mention spéciale, parce qu'elles illustrent parfaitement ce théâtre des nouveaux romanciers et qu'elles témoignent de la solitude existentielle de l'auteur et de l'échec de l'artiste auprès de ses contemporains. L'Hypothèse a été jouée par Pierre Chabert en 1965 au théâtre de l'Odéon dans la mise en scène de Beckett. Une nouvelle version, interprétée par David Warrilow, en a été proposée par Joël Jouanneau au festival d'Avignon en 1987, en partie consacré à l'œuvre théâtrale de Pinget. C'est une conférence tragi-comique d'un auteur qui se voit peu à peu dépossédé de son texte et qui finit par l'anéantir ou par se supprimer lui-même. Autour de Mortin, pièce radiophonique à huit personnages, contemporaine de Quelqu'un, a été adaptée par Jacques Seiler en 1979 au Théâtre Essaïon et reprise avec un vif succès huit ans plus tard. Trois acteurs se partagent les divers rôles et portent sur l'écrivain disparu les jugements les plus contradictoires et les plus infamants, allant jusqu'à lui dénier la paternité de son œuvre. Robert Pinget est également l'auteur d'un important théâtre radiophonique. Il a toujours tenu sous le boisseau sa production poétique, jamais interrompue, et ses travaux critiques sur Max Jacob, Jules Renard, Samuel Beckett, saint Augustin..., en dehors de ses contributions aux colloques sur le Nouveau Roman Cerisy, 1971, et New York, 1982. Installé en Touraine depuis 1964, il laisse un important fonds manuscrit, partiellement déposé à la bibliothèque municipale de Tours. Jean-Claude Liéber et Madeleine Renouard Études de l'œuvre Textes inédits - Bibliographie - Mélanges : Recueil des actes du colloque de Tours Revue Europe Revue Histoires littéraires : dossier Robert Pinget Robert Pinget : matériau, marges, écriture Robert Pinget : inédits Monographies : Ecriture et intériorité dans quatre romans de Robert Pinget7: Passacaille, Fable, Cette voix, L'Apocryphe. Robert Pinget : Le vieil homme et l'enfant8 : vagabondage à travers les thèmes qu'aborde l'œuvre. Citation Il me semble que lorsqu'on est attiré par un écrivain, ce n'est pas sa biographie qui intéresse. Je m'étonne toujours qu'on aborde un écrivain avec des questions qui n'ont rien à voir, ou peu à voir, avec son œuvre. Je n'ai pas de vie autre que celle d'écrire. Mon existence est dans mes livres… — Entretien avec Louis-Albert Zbinden, Gazette de Lausanne, 4 décembre 1965 Œuvre Romans Mahu ou le matériau, 1952, roman Le Renard et la Boussole, 1953, roman Graal Flibuste, 1956, roman Baga, 1958, roman Le Fiston, 1959, roman Clope au dossier, 1961, roman L'Inquisitoire, 1962, roman Quelqu'un, 1965, roman. Prix Femina Le Libera, 1968, roman Passacaille, 1969, roman Cette voix, 1975, roman L'Apocryphe, 1980, roman Monsieur Songe, 1982, roman L'Ennemi, 1987, roman Mahu reparle, 2009, roman La Fissure, précédé de Malicotte-la-Frontière théâtre, 2009 Jean Loiseau, 2009, premier roman inédit, in Histoires littéraires no 40 Recueil de nouvelles Entre Fantoine et Agapa, 1951, nouvelles Théâtre Lettre morte, 1959, pièce en deux actes La Manivelle, 1960, pièce radiophonique L'Hypothèse, 1961, théâtre Ici ou ailleurs, Architruc-L'Hypothèse, 1961, théâtre Autour de Mortin, 1965, dialogues Abel et Bela, 1961, théâtre Identité, 1971, théâtre Paralchimie, suivi de Architruc-L'Hypothèse-Nuit, 1973, théâtre Un testament bizarre, et autres pièces Mortin pas mort, Dictée, Sophisme et sadisme, Le chrysanthème, Lubie, 1986, théâtre De rien, 1992, théâtre L'Affaire Ducreux, et autres pièces De rien, Nuit, Le bifteck, 1995, théâtre Autres publications Cette chose, 1967 Fable, 1971, récit Le Harnais, 1984, carnets Charrue, 1985, carnets Du nerf, 1990, carnets Théo ou Le temps neuf, 1991 Gibelotte, 1994 Taches, 1997, carnets Jérôme Lindon a réalisé sous le pseudonyme de Louis Palomb un pastiche de Robert Pinget publié par les Editions de Minuit

#153

Ferdinand Brunetière

Loriane

Posté le : 18/07/2015 18:13

Le 19 juillet 1849 naît à Toulon Ferdinand Brunetière ,

de son nom complet, Vincent-de-Paul Marie Brunetière, mort à 57 ans à Paris le 9 décembre 1906, est un historien de la littérature et critique littéraire de langue française, il apparient au mouvement Classicisme rationaliste, Il est nommé à l'académie française Sa vie Fils d’un inspecteur général de la Marine, Brunetière s’éloigne rapidement de la Provence pour passer son enfance à Fontenay-le-Comte. Il échoue à l’École normale supérieure en 1869 et 1870, devient répétiteur dans des institutions privées. Il collabore à partir de 1875 à La Revue des Deux Mondes, dont il devient le secrétaire de rédaction de 1877 à 1893, puis le directeur en 1893. Il devient un proche de l'écrivain Paul Bourget. Maître de conférences à l’École Normale Supérieure en 1886, il est décoré, en 1887, de la Légion d'honneur. Il devient ensuite professeur à la Sorbonne. Élu membre de l’Académie française le 8 juin 1893, il succède à John Lemoinne au fauteuil 28. Il est reçu le 15 février 1894 par Paul-Gabriel d'Haussonville. En 1897, il donne des conférences aux États-Unis. Il se convertit au catholicisme en 1900. Brunetière était essentiellement un tenant du classicisme rationaliste du XVIIe siècle, ce qui l’amena à s’opposer parfois durement aux écoles littéraires de son époque. Il écrivit ainsi des articles contre Gustave Flaubert notamment pour Trois Contes, contre Zola dans Le Roman naturaliste et protesta en 1892 contre le projet d’un monument à Charles Baudelaire. Il était également hostile au scientisme dominant, ce qui l’a rapproché un temps d’un anarchiste comme Octave Mirbeau. Antidreyfusard, mais non antisémite, il a accusé, en 1898, les intellectuels dreyfusards de se dévoyer en intervenant sur un terrain qui n’était pas de leur compétence. Son amie Flore Singer, dreyfusarde, tenta à plusieurs reprises de lui faire changer positions1. Brunetière défendit une théorie de l’évolution des genres littéraires, inspirée des thèses de Darwin. Historien de la littérature et critique français, Ferdinand Brunetière poursuit une brillante carrière universitaire en enseignant d'abord à l'École normale supérieure, puis à la Sorbonne à partir de 1886. Dans le même temps, il collabore à La Revue des Deux Mondes, dont il devient directeur en 1893. Il critique sans aucune complaisance ses contemporains et, en 1883, dans Le Roman naturaliste, il condamne l'entreprise de Zola et son matérialisme scientifique, ainsi que ce qu'il appelle son mépris des valeurs morales et du Beau. Selon les convictions de Brunetière, on ne peut dissocier l'art et la morale. Aussi juge-t-il avec beaucoup de sévérité Baudelaire et tous ses successeurs du Parnasse, qui se réclament de la gratuité de l'art. Historien de la littérature, il manifeste le même dogmatisme ; il trouve dans le principe de l'évolution la méthode rigoureuse d'une critique systématique. Séduit par les théories de Darwin, il considère les genres littéraires comme des espèces vivantes soumises aux actions de la vie. Créant ainsi l'histoire des genres, il écrit successivement L'Évolution de la critique 1890, où il met au point son instrument dans l'étude de la critique elle-même, Les Époques du théâtre français 1892 et Évolution de la poésie lyrique au XIXe siècle 1894. Très attaché à l'idéal classique, il veut remettre à l'honneur le XVIIe siècle. Il y trouve la force morale et la vérité humaine dont il regrette l'absence chez les écrivains contemporains. Les aspirations spirituelles de Brunetière, jointes à un positivisme sans faille, rendent parfois ses jugements discutables. Très bon orateur, il retrouve dans son style l'ampleur et la fermeté de la période classique. Sa pensée et son style fortement architecturés fondent ses Études critiques 1880-1925 et son Manuel d'histoire de la littérature française 1898. Il aimait trop le XVIIe siècle pour ne pas se sentir attiré par le catholicisme ; dans cet attrait, les considérations sociales et politiques l'emportaient d'ailleurs, fort classiquement, sur le sens du mystère ou l'appel de la mystique. Sa conversion, tardivement parachevée, lui inspira Sur les chemins de la croyance 1905. Antoine Compagnon Il combattit à la fois la critique impressionniste et l'esthétique naturaliste Études critiques, 1880-1925 ; le Roman naturaliste, 1883. Académie française, 1893. Principales publications Études critiques sur l’histoire de la littérature française 1849-1906, 8 volumes, 1880-1907 : Première série : La littérature française du Moyen Âge, Pascal, Molière, Racine, Voltaire, La littérature française sous le premier Empire, le naturalisme au xviie siècle Deuxième série : Bossuet, Fénelon, Massillon, Marivaux, Diderot Troisième série : Descartes, Pascal, Le Sage, Marivaux, Voltaire, Rousseau Quatrième série : Alexandre Hardy, Pascal, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Madame de Stael Cinquième série : Bossuet, Bayle, etc... Sixième série : Maurice Scève, Corneille, Boileau, Bossuet, ... Septième série : Ronsard, Vaugelas, La Fontaine, Molière, Bossuet, Hugo, Balzac Huitième série: Montaigne, Molière, Bourdaloue, Joseph De Maistre Le Roman naturaliste, 1883 ; Histoire et littérature, 3 volumes, 1884 ; Questions de critique, 1888 ; Influence des femmes en littérature, Montesquieu, Schopenhauer, Théophile Gautier, Baudelaire, etc... Nouvelles questions de critique, 1890 ; Évolution de la critique, 1890 ; Évolution des genres dans l’histoire de la littérature, 2 volumes, 1890 : volume 1 : L'évolution de la critique depuis la renaissance jusqu'à nos jours, volume 2 : Epoques du théâtre français 1636-1850, 2 volumes, 1891-1892 ; Conférences de l'Odéon, 1892 Histoire de la littérature française classique 515-1830, 4 volumes, 1891-1892 ; tome 1: De Marot à Montaigne, Tome 2 : Le dix-septième siècle, Tome 3 : Le dix-huitième siècle, Tome 4 : Le dix-neuvième siècle Essais sur la littérature contemporaine, 1892 ; (la critique impressionniste, Alfred de Vigny, la philosophie de Schopenhauer, Sully-Prudhomme, Alexandre Vinet, le symbolisme contemporain, critique et roman, etc... Évolution de la poésie lyrique en France au dix-neuvième siècle, 2 volumes, 1892-1894 : Volume 1 : Objet, méthode et esprit du cours ; les origines du lyrisme contemporain ; Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand et André Chénier ; la poésie de Lamartine ; l'émancipation du moi par le Romantisme ; la première manière de Victor Hugo ; l'œuvre poétique de Sainte-Beuve ; Alfred de Musset ; la transformation du lyrisme par le roman. Volume 2 : Alfred de Vigny ; l'œuvre de Théophile Gautier ; la seconde manière de Victor Hugo ; la renaissance du naturalisme ; M. Leconte de Lisle ; MM. de Heredia, Sully Prudhomme et François Coppée ; le Symbolisme ; conclusions. Nouveaux essais sur la littérature contemporaine, 1895 ; (Bernardin de Saint Pierre, Lamennais, Victor Hugo, Octave Feuillet, Baudelaire, Leconte de Lisle, Paul Bourget,... Bases de la croyance, 1896 ; La renaissance de l'idéalisme, 1896 ; Manuel de l’histoire de la littérature française, 1898 ; Discours académiques 1894-1900, 1901 ; Les raisons actuelles de croire, 1901 ; Victor Hugo, 2 volumes, 1902 ; Variétés littéraires, 1904 ; Cinq lettres sur Ernest Renan, 1904 ; Sur les chemins de la croyance, 1904 ; Honoré de Balzac, 1799-1850, Calmann-Lévy, Paris, 1906. Discours de combat, 3 volumes : Première série, 1900 : la renaissance de l'idéalisme Besançon, 2 février 1896 ; l'art et la morale Paris, 18 janvier 1898 ; l'idée de patrie Tours, 23 février 1901 ; les ennemis de l'âme française Lille, 15 mars 1899 ; la nation et l'armée Paris, 26 avril 1899 ; le génie latin Avignon, 3 août ; le besoin de croire Besançon, 19 novembre 1898 ; Nouvelle série, 1903 : les raisons actuelles de croire Lille, 18 novembre 1900 ; l'idée de solidarité Toulouse, 16 décembre 1900 ; l'action catholique Tours, 23 février 1901 ; l'œuvre de Calvin Genève, 17 décembre 1901 ; les motifs d'espérer Lyon, 24 novembre 1901 ; l'œuvre critique de Taine Fribourg, 18 janvier 1902 ; le progrès religieux Florence, 8 avril 1902 ; Dernière série, 1907 : le génie breton ; la liberté d'enseignement dans la morale contemporaine ; les difficultés de croire ; l'évolution du concept de science ; la modernité de Bossuet ; la renaissance du paganisme ; l'action sociale du christianisme ; le dogme et la libre pensée ; la réunion des Églises. Écrit posthume Lettres de combat, 1912.      [img width=600]http://journaux-collection.com/phototag.php?ref=897366-1.jpg[/img]

#154

A.J. Cronin

Loriane

Posté le : 18/07/2015 16:53

Le 19 juillet 1896 naît Archibald Joseph Cronin

à Cardross en Écosse, Médecin, romancier, dramaturge, auteur de langue anglaise, mort à 84 ans le 6 janvier 1981 à Montreux en Suisse, signant ses œuvres A. J. Cronin, est considéré comme un des plus grands écrivains écossais. Plusieurs de ses ouvrages sont considérés comme des chefs d'œuvre, en particulier La Citadelle et surtout Les Clés du royaume. Écossais catholique avec des origines irlandaises et une mère protestante, orphelin de père à sept ans, brillant élève, il est d'abord médecin des pauvres en milieu industriel, puis a une brillante clientèle à Londres. Son itinéraire et ses origines inspirent nombre de ses personnages romanesques. Au delà des personnages, ses romans contiennent de nombreux éléments biographiques, tel que le lieu où se déroule La Citadelle, l'un de ses plus grands succès. Médecin dans la marine, il dit la ténacité des hommes de bonne volonté, la loi morale sous un ciel vide, la droiture dans un monde vil le Chapelier et son château, 1935 ; Sous le regard des étoiles, 1934 ; les Clés du royaume, 1941 ; les Vertes Années, 1944 ; l'Arbre de Judas, 1961. La Citadelle 1937 reste son titre le plus connu : un médecin, pris entre son métier et la mine qui l'emploie, perd sa femme et sa foi, mais reconquiert in extremis son honneur et son idéal. Ses Œuvres principales sont : Le Chapelier et son château, La Citadelle, Les Clés du royaume, Sous le regard des étoiles, Les Vertes années, Le Destin de Robert Shannon Sa vie A. J. Cronin est né dans la maison Rosebank Rosebank Cottage à Cardross, dans le Dunbartonshire aujourd'hui dans l'Argyll and Bute en Écosse. Il est le fils de Patrick Cronin, agent d'assurances et représentant de commerce, catholique d'origine irlandaise, et de Jessie Cronin née Montgomerie, protestante, fille d'un chapelier. Archibald a sept ans lorsque son père meurt de tuberculose. Il déménage alors avec sa mère chez ses grands-parents maternels, à Dumbarton en Écosse. Sa mère devient la première femme inspectrice de santé en Écosse. Il est un élève précoce, remporte de nombreux prix et se distingue aussi en athlétisme et en football. Il devient médecin des pauvres dans une région industrielle du Pays de Galles, puis inspecteur des mines en 1924. Après sa thèse sur les anévrismes 1924, il s'installe à Londres avec une brillante clientèle. Un repos forcé lui donne alors l'occasion d'écrire en 1931 son premier roman : Le Chapelier et son château. Il publie ensuite une vingtaine de romans. Il écrit principalement des romans tragiques ; beaucoup sont adaptés au cinéma. On pourrait le rapprocher d'autres médecins écrivains à succès de la même époque comme Frank Gill Slaughter, Lloyd C. Douglas ou André Soubiran. Un de ses fils, Vincent Cronin, est également écrivain. Son épouse Agnès Mary est décédée le 10 juin 1981 à 83 ans. A. J. Cronin demeure l'un des romanciers les plus traduits, les plus diffusés, les plus adaptés par le cinéma et par la télévision. Citons quelques titres parmi les plus célèbres : The Citadel La Citadelle, 1937 ; film de King Vidor en 1938, The Stars Look Down, Sous le regard des étoiles, 1935 ; film de Carol Reed en 1939, The Keys of the Kingdom, Les Clés du royaume, 1941 ; film de John M. Stahl en 1944, etc. Ce romancier est le type même de l'écrivain qui, du fait de son expérience humaine, a quelque chose à dire et, par là, bénéficie – ou pâtit – d'une réputation de transparence, de limpidité, d'émotion directe qui ne s'embarrasse pas de complications d'ordre littéraire. D'origine irlandaise, Archibald Joseph Cronin est né à Cardross, Dumbartonshire, Écosse. Il suit des études de médecine à Glasgow, exerce dans la Royal Navy au cours de la Première Guerre mondiale, devient praticien en pays minier, puis médecin inspecteur au pays de Galles, chargé des maladies professionnelles relatives à l'industrie du charbon. En 1925, il soutient une thèse sur les anévrismes. En 1926, il s'installe à Londres. Pour raison de santé, il doit interrompre bientôt la médecine et se met à écrire. Lorsque paraît Hatter's Castle, Le Chapelier et son château, 1931, son premier roman, il a trente-cinq ans. Le roman bénéficie d'un accueil triomphal : Cronin ne sera plus qu'écrivain. Dans Adventures in Two Worlds Sur les chemins de ma vie, 1952, il raconte son cheminement personnel et les événements vécus qui vont former la matière essentielle de ses livres, matière plus ou moins romancée selon les titres. Cronin est un homme profondément marqué par l'intolérance. Au fil des pages, on trouve souvent de ces Irlandais catholiques tenus de vivre leur enfance en terre protestante, donc hostile. Ainsi de Robert Shannon, l'orphelin de The Green Years, Les Vertes Années, 1944, mais aussi de Francis Chisholm, le prêtre peu conformiste des Clés du royaume. Le fanatisme religieux est une tare en soi qui sera dénoncée tout autant chez la hiérarchie catholique que chez les protestants. Il demeure chez Cronin une religiosité humaniste que décrit ainsi Francis Chisholm, missionnaire peu zélé du point de vue des comptabilités de conversions et qui se réfère autant à Laozi et à Confucius qu'aux Évangiles. Autre thème fameux des romans de Cronin : la question sociale, les milieux de la mine... Mais n'est-ce pas essentiellement de réussite sociale que le romancier nous entretient ? Considérons ce personnage type : l'enfant doué des Vertes Années, originaire d'un milieu modeste où règnent souvent des individus incroyablement avares. Une malédiction de classe s'acharne sur Robert Shannon... jusqu'à ce qu'un miracle digne d'un conte de fées le sorte de sa condition. Au reste, Cronin n'est pas toujours aveugle aux conflits de classe ! La dénonciation contenue dans Sous le regard des étoiles est même assez surprenante, mais les problèmes socio-économiques finissent toujours par se réduire à des tares psychologiques simples qui, comme le bon sens, sont également partagées entre les ouvriers et leurs patrons. Les efforts de David Fenwick, élu député à la Chambre des communes pour défendre les revendications ouvrières, se soldent par un échec. La nationalisation des charbonnages n'est pas du goût de la Chambre et Fenwick, non réélu, retourne sans plus d'espoir à la mine. Nulle surprise, dès lors, que le héros positif des romans de Cronin soit ce curé-médecin ou ce médecin-curé, comme on voudra, plein de droiture, qui possède le pouvoir du guérisseur mais dont la sagesse lui interdit d'abuser, personnage de basse extraction, monté à la force du poignet malgré l'adversité, héros que la société peu ou prou décourage, mais qui garde pour lui son indéfectible honnêteté. Tout cela donne naissance à des personnages souvent fort conventionnels, sans zones d'ombre, promettant de s'opposer courageusement à la stupidité, à la bigoterie, à la cruauté. Dans leur réalisme moral peu ancré dans l'histoire, politiquement neutres, les meilleurs romans de Cronin valent surtout par la part de reportage et de souvenirs qu'ils comportent l'Écosse des Vertes Années ; le pays minier de Sous le regard des étoiles. C'est là ce qui les distingue positivement de toute une littérature qui se suffit d'être édifiante. Jacques Jouet Œuvres Romans Par ordre de publication originale Le Chapelier et son château Hatter's Castle, 1931, Albin Michel, 1940. Adapté au cinéma par Lance Comfort en 1941. Trois Amours Three Loves, 1932, Albin Michel, 1941 Aux Canaries Grand Canary, 1933, Albin Michel, 1938. Adapté au cinéma par Irving Cummings en 1934. Sous le regard des étoiles The Stars Look Down, 1935, Albin Michel, 1937. Adapté au cinéma par Carol Reed en 1939. La Dame aux œillets, 1935-36 Lady with Carnations, collection pourpre, 1941 et Éditions de la paix, 1945. La Citadelle The Citadel, 1937, Albin Michel, 1938. Adapté au cinéma par King Vidor en 1938. Sœurs Vigil in the Night, 1939, Éditions de la paix, 1947 : Nouvelle. Adapté au cinéma par George Stevens en 1940. Les Années d'illusion The Valorous Years, 1940, Albin Michel, 1952. Les Clés du royaume The Keys of the Kingdom, 1941, Albin Michel, 1959. Adapté au cinéma par John M. Stahl en 1944. Les Vertes années The Green Years, 1944, Éditions de la paix, 1946. Adapté au cinéma par Victor Saville en 1946. Le Destin de Robert Shannon Shannon's Way, 1948, Albin Michel, 1949. Le Jardinier espagnol The Spanish Gardener, 1950, Albin Michel, 1951. Adapté au cinéma par Philip Leacock en 1956. Deux Sœurs The Sisters, 1952, Albin Michel, 1961. Réécriture et réédition de « Sœurs, 1947, Éditions de la paix ». L'Épée de justice Beyond This Place, 1953, Albin Michel, 1954. Roman adapté au cinéma par Jack Cardiff en 1959. La Tombe du croisé Crusader's Tomb ; A Thing of Beauty, 1956, Albin Michel, 1956. La Lumière du nord The Northern Light, 1958, Albin Michel, 1958. Étranger au paradis The Native Doctor, 1959, Albin Michel, 1961. L'Arbre de Judas The Judas Tree, 1961, Albin Michel, 1962. Le Signe du caducée A Song of Sixpence, 1964, Albin Michel. La misère et la gloire A Pocketful Of Rye, 1969, Albin Michel, 1970. La neige enchantée Enchanted Snow, 1971, Albin Michel, 1977. Gracie Lindsay, Albin Michel, 1973. Le Chant du paradis The Minstrel Boy, 1975, Albin Michel, 1976. Le Porte-bonheur nouvelles, 1975. L'aventure de Bryan Harker, Albin Michel, 1978. Autres œuvres Chairs vives ou Kaléidoscope Kaleidoscope in 'K', 1933, Éditions de la paix, 1946. Les Confidences d'une trousse noire Adventures of a Black Bag, 1943, Éditions de la paix, 1948. Sur les chemins de ma vie Adventures in Two Worlds, 1952, Albin Michel, 1953. Autobiographie. Nouvelles confidences d'une trousse noire Further Adventures of a Black Bag 1964. Les Hommes proposent Jupiter Laughs 1940: Pièce en 3 actes. Adaptée au cinéma par Irving Rapper en 1941, puis adaptée par O.W. Fischer en 1955.

#155

Re: Henry-David Thoreau 2

Loriane

Posté le : 13/07/2015 21:13

Je me suis doutée que ça ne pouvait que t’intéresser.

Thoreau est ce que nous pouvons appeler une très belle personne. Ses livres sont d'une très grande profondeur et portent un message qui ne peut que nous toucher. Il m'a souvent fait rêver et son courage d'opposant tranquille était pour moi un bel exemple. Sa cabane de bois me reste toujours en mémoire, c'est vraiment mon univers. Vérité, profondeur, sensibilité, humanité et authenticité, cet amoureux de notre mère-nature est tout ce qui me parle. Il faut relire "Walking" : "I wish to speak a word for Nature, for absolute freedom and wildness, as contrasted with a freedom and culture merely civil—to regard man as an inhabitant, or a part and parcel of Nature, rather than a member of society". "Let me live where I will, on this side is the city, on that the wilderness, and ever I am leaving the city more and more, and withdrawing into the wilderness". " 'How near to good is what is fair.' So I would say: 'How near to good is what is wild.'" "Here is this vast, savage, hovering mother of ours, Nature, lying all around, with such beauty, and such affection for her children, as the leopard; and yet we are so early weaned from her breast to society, to that culture which is exclusively an interaction of man on man"... "So we saunter toward the Holy Land, till one day the sun shall shine more brightly than ever he has done, shall perchance shine into our minds and hearts, and light up our whole lives with a great awakening light, as warm and serene and golden as on a bankside in autumn". In Wildness is the preservation of the world. Merci pour l'échange Attacher un fichier:  5384806_orig.jpg (48.79 KB) 5384806_orig.jpg (48.79 KB)  iges.jpg (16.30 KB) iges.jpg (16.30 KB)

#156

Re: Henry-David Thoreau 2

emma

Posté le : 13/07/2015 20:23

Très sympa, cet article !

Nous avons tous été tôt ou tard, en contact avec Thoreau, même sans nous en rendre compte, ne serait-ce que par ces quelques vers magnifiques repris dans le film "le cercle des poètes disparus" : "Je m'en allais dans les bois Parce que je voulais vivre sans hâte Vivre, intensément, Et sucer toute la moelle de la vie Mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie Pour ne pas découvrir, à l'heure de ma mort Que je n'avais pas vécu" Ce "parce que je voulais vivre sans hâte", c'est un vers qui me hante. C'est d'une grande simplicité et d'une grande profondeur poétique. Thoreau est un auteur majeur de la littérature américaine. Il influence des œuvres modernes, riches et profondes comme le magnifique et dramatique : "into the wild" Merci pour le partage !

#157

Anne-Thérese de Marguenat de Courcelles

Loriane

Posté le : 11/07/2015 18:50

Le 12 juillet 1733 meurt Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles

à Paris, par son mariage elle devient madame de Lambert, marquise de Saint-Bris, généralement appelée la marquise de Lambert, née à Paris en 1647 femme de lettres et salonnière française. Sous la Régence, quand la cour de la duchesse du Maine, au château de Sceaux, s'amusait à des frivolités et quand celle du duc d'Orléans, au Palais-Royal, se livrait à des débauches, le salon de la marquise de Lambert passait pour le temple des bienséances et du bon goût, en réaction contre le cynisme et la vulgarité de l'époque. Pour les beaux esprits du temps, c'était un véritable honneur d'être admis aux célèbres mardis, où l'on respirait encore l'esprit de dignité et le bon ton du Grand Siècle. Sa vie Fille unique d'Étienne de Marguenat, seigneur de Courcelles, et de sa femme, Monique Passart † 1692, Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, perdit son père, maître-des-comptes à la chambre des comptes de Paris, en 1650, alors qu'elle n'était âgée que de trois ans. Elle fut élevée par sa mère, qui se signalait par la légèreté de ses mœurs, et par le second mari de celle-ci, le poète Bachaumont, qui lui inculqua l'amour de la littérature. Toute jeune, écrit son ami Fontenelle, elle se dérobait souvent aux plaisirs de son âge pour aller lire en son particulier, et elle s'accoutuma dès lors, de son propre mouvement, à faire des extraits de ce qui la frappait le plus. C'étaient déjà ou des réflexions fines sur le cœur humain, ou des tours d'expression ingénieux, mais le plus souvent des réflexions. Le 22 février 1666, elle épousa Henri de Lambert, marquis de Saint-Bris, officier distingué qui devait être lieutenant général et gouverneur du Luxembourg. Leur union fut très heureuse et ils eurent deux enfants1 : un fils, Henri François, et une fille, Marie-Thérèse †1731, par son mariage comtesse de Sainte-Aulaire. La marquise de Lambert devint veuve en 1686 et éleva ses deux enfants, encore jeunes, en soutenant de longs et pénibles procès contre sa belle-famille pour sauver leur fortune. En 1698, elle loua la moitié nord-ouest de l'hôtel de Nevers, situé rue de Richelieu, à l'angle de la rue Colbert. À partir de 1710, dans son beau salon décoré par Robert de Cotte, elle lança son célèbre salon littéraire. Selon son ami l'abbé de La Rivière : Il lui prit une tranchée de bel esprit ... C'est un mal qui la frappa tout d'un coup et dont elle est morte incurable. Elle recevait deux fois par semaine : les gens de lettres les mardis et les personnes de qualité les mercredis, sans chercher cependant à établir une barrière infranchissable entre les deux mondes ; tout au contraire, elle aimait intéresser la bonne société à la littérature et montrer aux écrivains les avantages de la fréquentation du monde, et les habitués pouvaient passer sans contrainte d'un jour à l'autre. Les mardis commençaient vers une heure de l'après-midi. Après le dîner, qui était très fin, avaient lieu des conférences académiques sur un thème de philosophie ou de littérature. Les discussions politiques ou religieuses étaient absolument proscrites. Chaque invité se devait d'émettre une opinion personnelle ou de lire quelques morceaux de ses dernières œuvres : dès le matin, dit l'abbé de La Rivière, les invités préparaient de l'esprit pour l'après-midi. La maîtresse de maison, qu'on comparait à Minerve, dirigeait ce que les plus critiques appelaient un bureau d'esprit. Elle encourageait les littérateurs à la meilleure tenue morale et contribuait à orienter le mouvement des idées vers les formes nouvelles : c'est de son salon que partirent les attaques de Houdar de la Motte contre la règle des trois unités, contre les vers ou contre Homère, que Mme de Lambert trouvait ennuyeux, ce qui ne l'empêchait pas de recevoir des partisans des Anciens comme Anne Dacier, le Père d'Olivet ou Valincour. Fort peu dévote, la marquise de Lambert soutint les Lettres persanes et parvint à faire élire Montesquieu à l'Académie française. Elle fut l'une des premières femmes du monde à ouvrir sa porte aux comédiens comme Adrienne Lecouvreur ou Michel Baron. Fontenelle et Houdar de la Motte étaient les grands hommes de son célèbre salon, où l'on pouvait croiser aussi Marie-Catherine d'Aulnoy, la poétesse Catherine Bernard, l'abbé de Bragelonne, le père Buffier, l'abbé de Choisy, Mme Dacier, le mathématicien Dortous de Mairan, Fénelon, le président Hénault, Marivaux, l'abbé Mongault, Montesquieu, l'avocat Louis de Sacy, l'un des favoris de la maîtresse de maison, le marquis de Sainte-Aulaire, la baronne Staal, Madame de Tencin qui recueillit les hôtes de la marquise à sa mort en 1733 ou encore l'abbé Terrasson. Le salon de la marquise de Lambert passait pour l'antichambre de l'Académie française. Selon le marquis d'Argenson, elle avait fait nommer la moitié des académiciens Mme de Lambert, dit Fontenelle, n'était pas seulement ardente à servir ses amis, sans attendre leurs prières, ni l'exposition humiliante de leurs besoins ; mais une bonne action à faire, même en faveur des personnes indifférentes, la tentait toujours vivement, et il fallait que les circonstances fussent bien contraires, si elle n'y succombait pas. Quelques mauvais succès de ses générosités ne l'avaient point corrigée, et elle était toujours également prête à hasarder de faire le bien. Œuvres Postérité littéraire Mme de Lambert s'intéressait particulièrement aux questions d'éducation. Elle a composé des Avis d'une mère à son fils 1726 et des Avis d'une mère à sa fille 1728 qui sont pleins de noblesse et d'une grande élévation de pensée, et dont elle a reconnu ce qu'ils devaient aux maximes de Fénelon : J'ai trouvé dans Télémaque les préceptes que j'ai donnés à mon fils et dans l’Éducation des filles les conseils que j'ai donnés à la mienne. Ses Réflexions sur les femmes n'étaient pas destinées à l'impression, et lorsqu'elles furent publiées sur la foi de copies destinées aux amis de l'auteur, celle-ci en fut vivement affligée et se crut déshonorée. Elle fit racheter une grande partie de l'édition pour la détruire, ce qui n'empêcha pas plusieurs réimpressions clandestines et même une traduction en anglais. Ce texte évoque avec finesse les paradoxes de la condition féminine : J'ai examiné si on ne pouvait pas tirer un meilleur parti des Femmes : j'ai trouvé des Auteurs respectables qui ont cru qu'elles avaient en elles des qualités qui pouvaient les conduire à de grandes choses ; comme l'imagination, la sensibilité, le goût : présents qu'elles ont reçu de la Nature. J'ai fait des réflexions sur chacune de ces qualités. Comme la Sensibilité les domine, et qu'elle les porte naturellement vers l'Amour, j'ai cherché si on ne pouvait point les sauver des inconvénients de cette passion, en séparant le Plaisir de ce qu'on appelle Vice. J'ai donc imaginé une Métaphysique d'amour : la pratiquera qui pourra. Sans rejeter les attraits de la féminité, l'auteur s'insurge contre la vanité de l'éducation des femmes, reprochant à Molière d'avoir attaché au savoir la honte qui était le partage du vice. Or, estime-t-elle, c'est la vacuité intérieure qui conduit à la dépravation morale : une éducation relevée est donc un rempart contre le vice. Elle a également publié des traités L'Amitié, La Vieillesse et quelques portraits et discours rédigés pour ses hôtes. Elle avait un véritable talent pour forger des maximes en leur donnant un tour neuf et original : C'est toujours bien pensé, écrit Sainte-Beuve4, mais c'est encore mieux dit. Pêchant parfois par excès de recherche, elle montre souvent de l'énergie et de la concision. Ses écrits sont remarquables, selon Fontenelle, par le ton aimable de vertu qui y règne partout et, selon Auger, par la pureté du style et de la morale, l'élévation des sentiments, la finesse des observations et des idées. La marquise de Lambert n'était nullement dévote, même si elle condamnait l'irréligion comme de mauvais ton : La religion de Mme de Lambert, note Sainte-Beuve, est plutôt une forme de l'esprit qu'une source intérieure et habituelle jaillissant du cœur, ou qu'une révélation positive. Elle annonce ainsi le Siècle des Lumières et ses idées philosophiques. Liste chronologique Lettre de madame la Marquise de ***, sur les Fables Nouvelles d'Antoine Houdar de La Motte. Avec la réponse servant d'apologie, Paris, 1719, in-12 Avis d'une mère à son fils, Paris, 1726, in-12 Réflexions nouvelles sur les femmes, ou Métaphysique d'amour, Paris, 1727, in-12 (réimpr. La Haye, 1729, in-12 ; Londres, chez J. P. Coderc, 1730, in-8) (texte intégral sur la base Gallica) Avis d'une mère à sa fille, 1728 Traité de l'Amitié, 1732 La Vieillesse, 1732 Lettres à diverses personnes, Paris, 1748, in-12 Les Avis d'une mère à son fils et les Avis d'une mère à sa fille ont été réimprimés ensemble sous le titre de Lettres sur la véritable éducation (Amsterdam, 1729, in-12 et souvent réédités, soit ensemble, soit séparément, notamment avec une préface et des notes par Mme Dufresnoy Paris, 1822, 2 vol. in-18. Les Œuvres de Mme de Lambert ont été publiées à diverses reprises : Lausanne, 1748, in-12 ; 1751, in-12 ; éd. Auger, 1808, in-8 ; éd. Robert Granderoute, Paris, Librairie Honoré Champion, coll. Classiques Français des Temps Modernes, 1990. Outre les ouvrages précités, elles renferment des écrits qui n'avaient pas été publiés en volume : Psyché, en grec Âme ; La Femme ermite, nouvelle ; des Portraits, Dialogues, Discours. Œuvres de Mme la marquise de Lambert, Paris, 1808 texte intégral sur la base Gallica Bibliographie Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • WorldCat Robert Dauvergne, La marquise de Lambert à l'hôtel de Nevers, 1947 Bernard Le Bouyer de Fontenelle, Éloge de la marquise de Lambert Ch. Giraud, Le Salon de Mme de Lambert Robert Granderoute, Fénelon et Mme de Lambert, Revue d'Histoire Littéraire de la France, janvier-février 1987 Octave Gréard, L'Éducation des femmes par les femmes, 1886 Cardinal Georges Grente dir., Dictionnaire des lettres françaises. Le XVIIIe siècle, nlle. édition revue et mise à jour sous la direction de François Moureau, Paris, Fayard, 1995 P. de Lescure, Les Femmes philosophes, 1881 R. Marchal, Mme de Lambert et son milieu », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century no 289 E. Mc Niven Hine, Mme de Lambert, her Sources and her Circle, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century no 102 G. Menant-Artigas, Boulainvilliers et Mme de Lambert, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century no 219 Sainte-Beuve, Causeries du Lundi, tomes III et IV « Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, dans Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette, 1876, 2 volumes Jean de Viguerie, Histoire et dictionnaire du temps des Lumières. 1715-1789, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2003 Études littéraires sur la marquise de Lambert et Mme de Staal, Mémoires de l'académie d'Aix, 1873 Une amie de Fontenelle, Mémoires de l'Académie de Toulouse, 1878 Vie de la marquise de Courcelles, écrite en partie par elle-même, Suite de la vie de la marquise de Courcelles par le président Bouhier, ses lettres, correspondance italienne de Gregorio Leti relative à cette dame, publié par Chardon de La Rochette, Paris, Xhrouet, 1808

#158

Henry-David Thoreau 1

Loriane

Posté le : 11/07/2015 18:47

Le 12 juillet 1817 naît Henry David Thoreau