Tous les messages Tous les messages

#121

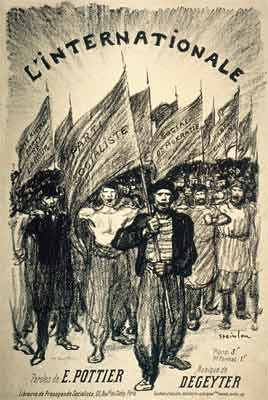

Eugène Pottier

Loriane

Posté le : 03/10/2015 18:29

Le 4 octobre 1816 à Paris naît Eugène Pottier

où il est mort le 6 novembre 1887, goguettier, révolutionnaire poète, homme politique, écrivain du Parti politique ouvrier socialiste d'Amérique . Il est membre de l'association internationale des travailleurs français, IL est l'auteur des paroles de L'Internationale. En bref Il fut sous l'Empire un des promoteurs du syndicalisme illégal et prit part à la Commune de Paris. Il est l'auteur des paroles de l'Internationale (1871). Le destin prodigieux de L'Internationale a rejeté dans l'ombre l'œuvre et la vie son auteur. Conséquence injuste, car Eugène Pottier est peut-être le chansonnier socialiste le plus important du XIXe siècle. Après une période d'inspiration épicurienne, où prévaut l'influence de Béranger La Jeune Muse, il s'oriente vers la chanson ouvrière. Ses textes reflètent largement les étapes de sa vie militante : il est babouviste, puis, après 1848, fouriériste ; ces influences idéologiques n'éclipsent cependant pas totalement la veine épicurienne première. Ne pouvant vivre de la vente de ses œuvres, publiées sur des feuilles volantes, dans des fascicules ou des journaux, Pottier n'abandonne jamais son métier de dessinateur sur étoffes. En 1871, il est élu membre de la Commune de Paris et fait partie de la commission des Services ainsi que de la Fédération des artistes. Réfugié aux États-Unis après la Semaine sanglante, il célèbre alors le souvenir d'une expérience qui le marque pour le reste de ses jours. L'orientation résolument socialiste, mais surtout le souffle épique qui anime ses meilleures chansons confèrent à la production de cette période une force que Jules Vallès compare à celle des Châtiments de Victor Hugo, En avant la classe ouvrière et Jean Misère, 1880 ; L'Insurgé, 1884 ; La Question sociale, 1885 ; Elle n'est pas morte, 1886. Pourtant la renommée ne l'atteindra qu'à la veille de sa mort, grâce à un recueil, Quel est le fou 1884, publié avec l'aide financière du chansonnier Gustave Nadaud. Malgré ses faiblesses, L'Internationale, écrite par Pottier en juin 1871 à Paris, est l'un de ses textes les plus riches du point de vue idéologique. Parce qu'« elle offre cet avantage qu'elle condense en six couplets les conceptions essentielles du prolétariat socialiste A. Zévaès et qu'elle est portée par une musique, composée par un ouvrier tourneur belge, Pierre Degeyter, en 1888 parfaitement adaptée aux nécessités d'un chant de combat, L'Internationale devint, en moins de trente ans, l'hymne du mouvement socialiste international. Jean-Claude Klein Sa vie Dessinateur sur étoffes, Eugène Pottier compose sa première chanson, Vive la Liberté, en 1830. En 1840, il publie Il est bien temps que chacun ait sa part. Il participe à la Révolution de 1848. Sous le Second Empire, il crée une maison d'impression sur étoffes et, en 1864, il est à l'origine de la création de la chambre syndicale des dessinateurs, qui adhère ensuite à la Première Internationale. Membre de la garde nationale, il participe aux combats durant le siège de Paris de 1870, puis il prend une part active à la Commune de Paris, dont il est élu membre pour le 2e arrondissement. Il siège à la commission des Services publics. Il participe aux combats de la Semaine sanglante. En juin 1871, caché dans Paris, il compose son poème L'Internationale et se réfugie en Angleterre. Condamné à mort par contumace le 17 mai 1873, il s’exile aux États-Unis, d'où il organise la solidarité pour les communards déportés. C'est de là aussi qu'il adhère à la franc-maçonnerie1, puis au Parti ouvrier socialiste d'Amérique. Ruiné et à demi paralysé, il revient en France après l’amnistie de 1880. Eugène Pottier fréquente les goguettes. En 1883 il présente une chanson au concours de la célèbre Lice chansonnière et remporte la médaille d'argent. Il retrouve à cette occasion le chansonnier Gustave Nadaud qu'il a croisé en 1848 et à qui il avait alors fait une forte impression. Grâce à ces retrouvailles une cinquantaine de chansons sont publiées pour la première fois en 1884 et sauvées de l'oubli par Nadaud qui admire beaucoup le talent poétique de Pottier tout en étant très loin de partager ses opinions politiques. Nadaud qui a financé l'impression du recueil de Pottier termine sa préface élogieuse par un distique : La politique nous sépare Et la chanson nous réunit. Cette initiative de Nadaud incitera les amis politiques de Pottier à publier en 1887 ses Chants révolutionnaires volume comprenant une préface de Henri Rochefort3, et incluant pour la première fois le texte de L'internationale. C'est la même année qu'un jeune professeur guesdiste, Charles Gros, lui-même poète, remarque le texte et le communique à la section lilloise du parti ouvrier. Le maire de Lille demande alors à Pierre Degeyter, autre lillois quoique né le 8 octobre 1848 à Gand Belgique de le mettre en musique. Eugène Pottier acquiert la célébrité un an après sa mort, en 1888. Jean Ferrat évoque Pottier dans sa chanson La Commune. Ses chansons sont reprises après sa mort, que ce soit par des artistes d'inspiration socialiste, communiste, anarchiste ou libertaire comme Pierre Degeyter. En 2010, Sébastien Ducret a mis en musique plus d'une vingtaine de textes d'Eugène Pottier4. Le premier disque entièrement consacré à Eugène Pottier est sorti en décembre 2011, il s'intitule Quel est le fou ?. Eugène Pottier est inhumé au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Recueils de poèmes et chansons Poésies d'économie sociale et chants socialistes révolutionnaires, Paris : H. Oriol, 1884 Quel est le fou ? chansons, préface de Gustave Nadaud, Paris : H. Oriol, 1884 Chants révolutionnaires, préface de Henri Rochefort, appréciations de Gustave Nadaud et de Jules Vallès, Paris : Dentu, 1887 Œuvres complètes, rassemblées, présentées et annotées par Pierre Brochon, Paris : F. Maspero, 1966 Poèmes, chants & chansons, précédés d'une notice par Jules Vallès, illustré par Steinlen, Willette, Grün et al., Cœuvres-&-Valsery : Ressouvenances, 1997 Poèmes et chansons, choisis et présentés par Jacques Gaucheron, Pantin : Le Temps des cerises, 1999 Sources historiques Ernest Museux, Eugène Pottier et son œuvre : les défenseurs du prolétariat, Paris : J. Allemane, 1898 Ernest Museux, Almanach Eugène Pottier pour 1912, Paris, Saint-Quentin, s. n., s. d.

#122

Edouard Corbière

Loriane

Posté le : 25/09/2015 21:00

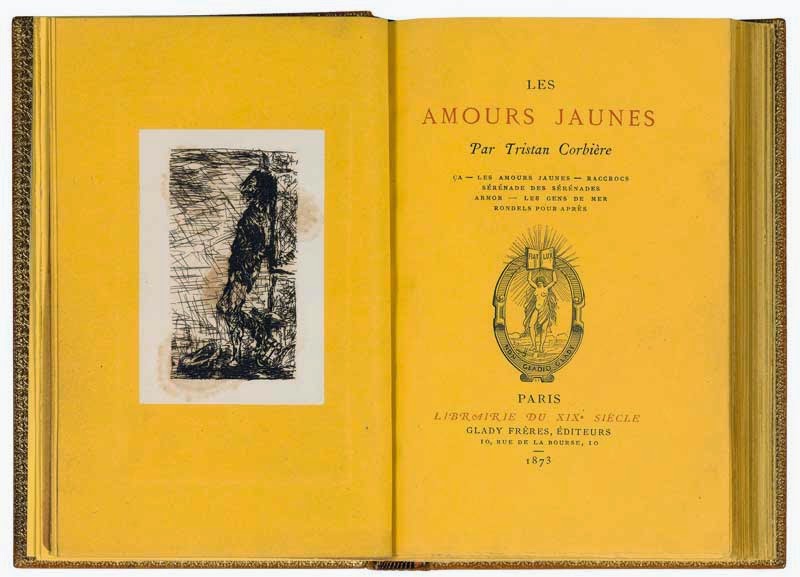

Le 27 septembre 1875 meurt Jean Antoine René Édouard Corbière

à Morlaix, né à Brest Finistère le 1er avril 1793, marin, armateur, journaliste et écrivain français, considéré comme le père du roman maritime en France. En bref " On m'a manqué ma vie ", écrit celui qui dès l'adolescence fut voué par la maladie rhumatisme aigu, peut-être tuberculose à l'infirmité, à la difformité, à la mort précoce. Pires, la vie rognée par l'insomnie, et surtout, brusquement brisés, les rêves si vastes de naviguer, de dominer. Quelques mois en Italie, quelques séjours à Paris, une passion éphémère et mauvaise, des farces de rapin à Roscoff, cette résidence obligée pour son climat si doux : pitre et bourreau de soi-même, Corbière est rivé au dérisoire. Je suis là mais comme une rature..., écrit-il face au père puissant, Édouard 1793-1875, brillant auteur du Négrier, navigateur et notable, qui jamais, dit-on, ne lira la grande œuvre de Tristan, à lui dédiée, jamais n'entendra ce rire jaune des Amours jaunes 1873, son unique recueil. Celui-ci fut publié à compte d'auteur chez les frères Gladys en août 1873. Les Amours jaunes, de la couleur d'un rire glacé et grinçant, témoignent d'une œuvre de rupture, que seul Verlaine révélera dix ans après leur parution. Tout pouvait sembler rature et chaos dans les six parties de cette œuvre, où les thèmes de la mer, de la Bretagne ou de l'amour n'étaient pas l'essentiel : la désarticulation de la versification érigée en système, le lexique bariolé où l'archaïsme jouxte le néologisme et où triomphe un cosmopolitisme grotesque, la syntaxe brisée, et tout un langage presque prosaïque avec sa prédilection pour l'argot maritime, la complainte populaire ou l'exclamation triviale. Et pourtant, réduite à une quintessence osseuse, cette poésie qui condamne le chant, qui cultive l'absurde et l'humour railleur annonce aussi bien Laforgue, pour son goût du blasphème désespéré et cynique, que Joyce, T. S. Eliot, Céline et Queneau pour son recours au style oral, ou que les surréalistes, qui lui reconnurent d'ailleurs leur dette, pour ses vertus provocatrices. Sa dissonance même, Ses vers faux furent les plus vrais, qui la voue à l'imperfection, fonde, dans un nihilisme sans pathétique, sa modernité. Sa vie La famille Corbière est originaire du Haut-Languedoc le hameau de Valès, aujourd'hui sur la commune du Bez, à l'est de Castres, dans le Tarn. À la naissance d'Édouard, son père est capitaine d'infanterie de Marine. Sa mère, Jeanne-Renée Dubois, est née à Morlaix en 1768. Édouard est le troisième de quatre enfants. Orphelin de père en 1802, le jeune Édouard n'a alors d'autre choix que d'entrer dans la Marine pour subvenir aux besoins de sa famille. Mousse en 1804, novice en 1806, aspirant dès 1807, Édouard Corbière connaît la dure expérience d'un ponton britannique, celui de Tiverton Devon en 1811-1812. Il est écarté de la Marine à la Restauration en raison de ses opinions libérales. Les voyages Devenu pamphlétaire, il connaît quelques déboires avec la justice royale, d'abord à Brest en 1819, à cause de ses écrits dans La Guêpe, puis à Rouen en 1823, dans La Nacelle, qui le poussent à reprendre la mer, cette fois au commerce. Pendant cinq ans, il navigue surtout entre Le Havre et la Martinique, comme capitaine au long cours, sur un vieux trois-mâts de prise britannique, la Nina, ce qui lui vaudra de la part de ses critiques littéraires des accusations de s'être livré à la traite négrière. Les débuts littéraires Ayant définitivement posé sac à terre au Havre, en 1828, il est aussitôt sollicité par Stanislas Faure, gérant du Journal du Havre, pour en devenir le rédacteur en chef, poste qu'il occupe jusqu'en 1839. Il demeure dans l'équipe du journal jusqu'en 1843. Sous son impulsion, ce quotidien, qui n’était qu’une maigre feuille d’annonces , devient un organe d'information commercial et maritime de première importance. Entre-temps, il rédige plus de dix romans à succès dont le plus connu, Le Négrier 1832, lui confère une célébrité nationale. Il devient le maître français, aujourd'hui oublié, du roman d'aventure. En 1839 a lieu la création de la Compagnie des paquebots à vapeur du Finistère, qui assure la liaison entre Le Havre et Morlaix. Édouard Corbière en est l’un des administrateurs, puis le directeur, jusqu'à sa mort. Les dernières années En 1844, son mariage avec Marie-Angélique-Aspasie Puyo, fille cadette de son ami Joachim Puyo, négociant, entraîne son installation définitive à Morlaix. Il y lance des régates en 1851, puis propose, sans succès, l'ouverture d'une souscription nationale. Il souhaite en effet que la France aligne un yacht lors d'une régate autour de l'île de Wight, animée par le Royal Yacht Squadron. Le 22 août 1851, le schooner America remporte le trophée historique qui, depuis, porte le nom de coupe de l'America . Corbière est aussi membre du conseil municipal de Morlaix en 1855 et 1860. Entré à la Chambre de commerce en 1848, il en est le vice-président de 1866 à 1868, puis le président de 1868 à mars 1875. Il meurt le 27 septembre 1875. Quelques mois plus tôt, la disparition de son fils aîné, Édouard-Joachim, plus connu sous le nom de Tristan Corbière, l'a profondément affecté. La mort d'Édouard Corbière est ressentie comme un véritable deuil public tant au Havre qu’à Morlaix. Le Morlaix, de la Compagnie des paquebots à vapeur du Finistère, ainsi que tous les autres navires du port finistérien, mettent leurs pavillons en berne dès l'annonce du décès. Lors des obsèques, le cercueil est porté par des marins du Morlaix. En 1880, Le Havre honore sa mémoire en donnant son nom à une petite rue du centre ville. Plus tard, un hommage similaire est rendu par la ville de Brest. Morlaix et Roscoff font de même en 1905 et 1911. En 1906, le conseil d'administration de la Compagnie des paquebots à vapeur du Finistère décide de baptiser son cinquième et dernier vapeur Édouard Corbière. L'armement fondé par Édouard Corbière en 1839 disparaît en 1921, à défaut d'avoir été intégralement remboursé par l'État pour la perte de son dernier vapeur, torpillé en Méditerranée en 1917. Publications À la Liberté publique, dithyrambe, 1819 Le Dix-Neuvième Siècle, satire politique, 1819 La Marotte des Ultra, ou Recueil des chansons patriotiques, 1819 Trois Jours d'une mission à Brest, 1819 La Lanterne magique, pièce curieuse représentant la Chambre des Députés de 1819, 1819 Les Philippiques françaises, poème, 1820 Notre Âge, satire, 1821 Élégies brésiliennes, suivies de Poésies diverses, et d'une Notice sur la traite des noirs, 1823 Brésiliennes, 1825 Corbière à Corbière. Épître à Son Excellence le comte de Corbière, 1827 Poésies de Tibulle, traduites en vers français, 1829 Les Pilotes de l'Iroise, roman maritime, 1832 Contes de bord, 1833 Texte en ligne La Mer et les marins, scènes maritimes, 1833 Le Prisonnier de guerre, roman maritime, 1834 Le Négrier, aventures de mer, 4 vol., 1834 Scènes de mer, 2 vol., 1835 Le Banian, roman maritime, 2 vol., 1836 Les Folles-brises, 2 vol., 1838 Les Trois Pirates, 2 vol., 1838 Tribord et bâbord, roman maritime, 2 vol., 1840 Pelaio, roman maritime, 2 vol., 1843 Les Îlots de Martin Vaz, roman maritime, 2 vol., 1843 Cric-Crac, roman maritime, 2 vol., 1846 Pétition maritime à l'Assemblée nationale, 1848 Questions soumises à l'enquête sur la marine marchande, 1851

#123

Bernard Manciet

Loriane

Posté le : 25/09/2015 20:54

Le 27 septembre 1923 naît Bernard Manciet

à Sabres, mort à Mont-de-Marsan le 3 juin 2005, écrivain originaire des Landes et un des plus importants auteurs gascons du XXe siècle. Il pratique d'abord l'ode Ode à notre Dame de la Peur, 1950, mais c'est avec Accidents 1955, évoquant un séjour prolongé dans l'Allemagne d'après-guerre, qu'il apporte un souffle véritablement nouveau à la poésie occitane. En 1972, avec Gesta, il se retourne contre l'occitanisme militant. Roncevaux 1977 dit l'attachement fort aux racines, en même temps que la fierté de la renaissance moderne d'une langue. Le lyrisme se déploie sur un mode épique dans cette sorte d'opéra monde qu'est l'Enterrement à Sabres 1989, son chef-d'œuvre, somme d'une vie organisée autour de la puissante figure, largement mythique, de la Dauna, épicentre d'un monde entre terre et ciel, entre nature panique et forces de la mort, entre petites gens et Dieu. Ses sonnets Sonets, 1996 au lyrisme baroque sont marqués par la lecture des poètes occitans du XVIIe siècle. En bref On pourrait croire que l'écriture de Bernard Manciet est essentiellement centrée autour du bourg de la Grande Lande où il est né, Sabres, et au voisinage duquel il a fini ses jours, après y avoir passé la plus grande partie de son existence. Son œuvre la plus connue n'est-elle pas un immense poème en seize chants, L'Enterrement à Sabres 1989 ? L'omniprésence du paysage landais et de ses habitants chez Bernard Manciet, comme l'usage quasi exclusif qui fut le sien, en littérature, de l'occitan gascon de ses origines, ne font pas de doute. On ne niera pas davantage que la trilogie romanesque composée du Jeune Homme de novembre 1964, mais son écriture est bien plus ancienne, du Chemin de terre 1976 et de La Pluie 1976, ainsi que, plus récemment, le court roman Hélène 1992 soient profondément marqués par ces lieux dont Manciet s'est constamment présenté comme le chantre, aussi bien dans ses essais en français Le Triangle des Landes, 1981 ; Le Golfe de Gascogne, 1987 que dans son œuvre occitane : Là subsiste, sache-le, une peuplade bafouée par l'Histoire. Moi, je lui donnerai mieux : de la légende. Sa vie À l'école publique de Sabres, puis au petit lycée de Talence où il passe trois années heureuses chez ses oncles curés à apprendre le latin et le grec malgré sa maladie au cœur, et enfin au lycée Montaigne de Bordeaux où il passe le bac un dimanche de juin 1940, il forge une grande érudition dont il n'aimait pas que l'on parle mais qui imprégnait la moindre des conversations avec lui. Cueilli par la tourmente de la guerre, il fait des études de lettres et de sciences politiques à Paris avant d'entrer dans la carrière diplomatique. Il part en Allemagne, dans l'administration française d'occupation : il est assistant de français à Spire, puis à Ludwigshafen, en 1947-1948 ; en 1949, il est chargé d'études générales à l'usine IG Farben de Ludwigshafen. Il devient haut-commissaire en Allemagne auprès de Koenig au moment de la reconstruction de l'État allemand.Le voici aussi au procès de Nuremberg. À côté du procès, comme il disait. En 1955, il poursuit sa carrière diplomatique qui le conduit quelques mois au Brésil puis à Montevideo en Uruguay. Il en gardera un regard géopolitique aigu. Il revient à Sabres pour se marier à Mme Marie-Geneviève Dayon, avoir cinq enfants Marie-Joseph, Jean-Romain, Marc, Anne ainsi que Claire, vivre dans une maison qu'il fit construire à Trensacq et gérer l'entreprise de sa belle-famille L'entreprise alors est appelée Manciet-Dayon dans le secteur du bois, laquelle fit faillite dix ans plus tard. Il anima la revue Òc mais refusa d'entrer dans le mouvement politique occitaniste, même s'il entretenait des relations amicales avec Robert Lafont et Max Rouquette. Cette prégnance bien réelle de la Lande et de ses habitants ne saurait cependant masquer l'essentiel : depuis ses premiers poèmes, publiés dès la fin des années 1940, et, plus encore, depuis son premier livre imprimé, un recueil de vers et de proses mêlés intitulé de façon lourde de sens Accidents (1955), Manciet est demeuré avant tout un franc-tireur, toujours fidèle aux failles et aux fractures qui ont sans relâche traversé et façonné en profondeur son écriture. Accidents, évocation apocalyptique de la « catastrophe allemande », que Manciet a connue de près, dès 1946, quand il y fut mobilisé, puis comme diplomate travaillant à la reconstruction pendant les années suivantes avant de partir pour l'Amérique du Sud, donne le ton de toute l'œuvre à venir. Et ce ton est celui de la rupture, de la transgression, du pas de trop qui fait pencher le poème ou le récit du côté du vide, de l'interdit, de ce qui fait peur ou risque d'anéantir. Esquisse autobiographique énonçant par avance la genèse de toute une aventure d'écriture, Le Jeune Homme de novembre dit la quête du souffle contre la maladie et l'effroi, et la guerre sans relâche livrée contre cet autre, créature du dedans et du dehors à la fois, qui hante le narrateur jusqu'à lui faire frôler la mort. Le poème, comme le récit, naît toujours chez Manciet d'une limite franchie ou d'une cassure, d'un tremblement du temps ou du corps qui repousse les frontières du dicible. Ce sont souvent les tempêtes du monde qui ont inspiré, littéralement, le poète : Aux portes de fer 2001, évocation de Belgrade bombardée sur fond de paysage biblique, Le Dire de Guernica 2001, Le Grand Vent 2002, Pour l'enfant de Bassora 2003 sont autant de déchaînements élémentaires dont le souffle se confond avec celui du verbe qu'ils font surgir. Mais ces tempêtes sont aussi tempêtes des corps, dont les attirances sont toujours luttes, et déflagrations : les Odes recueillies en 1984, Un hiver 1990 ou les Sonnets 1996, dans des genres différents, sont tous traversés par ces désastres intimes et cosmiques dont Accidents, déjà, explorait les retentissements. On ne s'étonnera pas que Manciet, le personnage comme l'œuvre, ait trouvé chez certains musiciens (Bernard Lubat, Michel Portal, Christian Vieussens... ou chez des hommes de théâtre Gilbert Tiberghien : une Iphigénie, un Orphée des alliés essentiels. Multiple et insaisissable, l'écriture de Manciet atteint sans doute son unité la plus authentique quand elle prend le temps de contempler les abîmes dont elle est issue comme dans les proses des Vigilantes réunies en 1999 et plus encore dans les très brefs récits rassemblés en 1986 puis 2005 sous le titre de Jardins perdus. Écrivain solitaire, fuyant les modes et les engouements passagers, mais toujours attentif aux écritures de son temps, proches ou plus lointaines, Bernard Manciet fut également à sa manière un militant opiniâtre de la langue et de la culture occitanes. Hostile par principe à toute orientation nationaliste de son combat culturel, et fidèle en cela aux idées constamment développées depuis les temps de la Libération par son ami l'essayiste et poète Félix-Marcel Castan, il a animé avec passion pendant plus de vingt-cinq ans, et jusqu'à sa mort, la rédaction de la revue littéraire Òc, créée en 1923 par un autre de ses compagnons en occitanisme, Ismaël Girard. Philippe Gardy Son œuvre Poète, romancier, auteur dramatique, essayiste, directeur de revue littéraire, peintre, performeur, Bernard Manciet laisse une œuvre aux multiples facettes mais dont le fil conducteur fut ce parler noir des Landes dont il se disait le "renard". Il montait aussi sur scène pour dire sa poésie : il a participé à des spectacles avec Bernard Lubat, à Uzeste, Eysines et Bordeaux notamment. En 1972 déjà, René Nelli écrivait à son propos dans l’anthologie en édition bilingue La poésie occitane parue aux éditions Seghers : Une étude d’ensemble sur l’œuvre de Manciet ne se fera pas attendre longtemps. Elle permettra peut-être de mieux cerner ce monstre d’originalité, dont le renouvellement verbal incessant et le jaillissement lyrique intérieur ne doivent rien aux dernières modes littéraires de Paris. Entre René Char et Quasimodo, Bernard Manciet est certainement l’un des grands poètes – méconnus – de l’Europe moderne. Du point de vue linguistique, Bernard Manciet reste fidèle au parler gascon très localisé de sa région des Landes. Une citation "Je ne parle guère, dit-il dans la présentation de Compresseur, que de la lumière de la forêt, du matin, de la nuit. Je vis dedans. Je suis du grand soleil, de la lumière de la nuit." Bernard Manciet Répliques "Antonio, à taoule !" Œuvres Bernard Manciet a écrit une œuvre importante, qui comprend des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre et des poèmes dont la plupart sont écrits à la fois en français et en occitan : Le Triangle des Landes, éditions Arthaud, 1981, et Éditions In 8 Serres-Morlaàs, 2005 nouvelle édition corrigée. L'Enterrament a Sabres, Éditions Ultreïa, Garein Landes, 1989; Éditions Mollat, 1996; Poésie/Gallimard, Paris, 2010. Accidents, I.E.O. Institut d'études occitanes, 1955 et Éditions L’Escampette, Bordeaux, 1999. Strophes pour Feurer, Éditions L’Escampette, 1995. Jeune Homme de novembre / Lo Gojat de noveme, Éditions Reclams / Escòla Gaston Febus, Pau, 1995 et Edicions Reclams, Pau, 2003. Per el Yiyo, Éditions L’Escampette, 1996. Véniels, Éditions L’Escampette, 1996. Impromptus, Éditions L’Escampette, 1998. Les Émigrants ou Iphigénie devant la gare Los Hòra-trèits o Ifigenia davant la gara, Éditions L’Escampette, Bordeaux, 1999. Accidents, Éditions L’Escampette, 1999. Les Vigilantes, Éditions L’Escampette, 1999. Compresseur, suivi de Poussière, Éditions L’Escampette, 2000. Pastel, alchimie du bleu, livre fait à la main, la part des anges éditions, 2001. Cobalt, Éditions Cadratins, Bagnères de Bigorre, 2002. Éloge de la Rose, Éditions L’Escampette, 2003. De nouveau Cordoue/'Cordoa enqüèra, Éditions Cadratins, Bagnères de Bigorre, 2004. Casaus perduts, novelas, Edicions Reclams, 2005. Jardins perdus, L'Escampette Éditions, 2005. Les Murmures du mal, L'Escampette Éditions, 2006. Ecorchés, photographies Eric Chabrely, la part des anges éditions, 2006. Lo Brèc, poèma, Edicions Reclams, 2006. L'Eau mate, Éditions L’Escampette, 2007. L'Enterrement à Sabres, Gallimard, Mollat, 2010 Il s'est longuement exprimé sur son parcours dans : Entre Gascogne et Provence - Itinéraire en lettres d'Oc, Entretiens réalisés par Jean-Luc Pouliquen avec Serge Bec et Bernard Manciet, Edisud, Aix-en-Provence, 1994.

#124

Georges R.R. Martin

Loriane

Posté le : 19/09/2015 13:54

Le 20 septembre 1948 naît Georges R.R. Martin

à Bayonne New Jersey, de son nom complet George Raymond Richard Martin, romancier, nouvelliste, scénariste, producteur de cinéma écrivain américain de science-fiction et de fantasy, également scénariste et producteur de télévision. Son œuvre la plus connue est la série romanesque du Trône de fer, adaptée sous forme de série télévisée par HBO sous le titre Game of Thrones. Il a été récompensé par de nombreux prix littéraires et a été sélectionné par le magazine Time comme l'une des personnes les plus influentes du monde en 2011. Il est aujourd'hui considéré comme le Tolkien américain. Il a reçu pour distinction le prix E. E. Smith Memorial, le prix Hugo, le pe prix Nebula, Prix Locus, le prix World Fantasy, le prix Bram Stoker. Ses Œuvres principales sont : L'Agonie de la lumière, Chanson pour Lya, Armageddon Rag, Cycle du Trône de fer En bref Auteur de fantasy américain, George R. R. Martin est surtout connu pour le cycle A Song of Ice and Fire, écrit à partir de 1996, traduit en français sous le titre Le Trône de fer, une sanglante saga qui oppose plusieurs factions en lutte pour le contrôle d'un royaume imaginaire. George Raymond Richard Martin, de son vrai nom George Raymond Martin naît le 20 septembre 1948, à Bayonne, New Jersey. Il étudie à la Northwestern University, où il obtient une licence 1970, puis une maîtrise 1971 en journalisme. Fan de science-fiction et de fantasy depuis son enfance, il fait paraître sa première nouvelle en 1971. Objecteur de conscience pendant la guerre du Vietnam, il effectue un service civil bénévole auprès d'une association d'assistance judiciaire à Chicago. Il gagne alors sa vie en organisant parallèlement des tournois d'échecs et en écrivant de courtes fictions. Il se rend par ailleurs régulièrement à des salons de science-fiction et de fantasy. George Martin remporte en 1974 le prix Hugo, décerné à des auteurs de ces deux genres, pour son court roman de science-fiction A Song for Lya, Chanson pour Lya. Deux ans plus tard, il accepte un poste au Clarke College de Dubuque Iowa, où il enseigne le journalisme. En 1977, il publie son premier long ouvrage de fiction, Dying of the Light L'Agonie de la lumière, un roman qui se déroule, le temps d'un festival, sur une planète à l'abandon. Deux ans plus tard, il s'installe à Santa Fe Nouveau-Mexique pour se consacrer à plein temps à l'écriture. Il reçoit le prix Hugo et le prix Nebula, lui aussi attribué à des auteurs de science-fiction et de fantasy, pour sa nouvelle Sandkings 1981, Les Rois des sables. Cette année-là, il fait également paraître Windhaven coécrit avec Lisa Tuttle, paru en France sous le titre Elle qui chevauche les tempêtes, puis réédité sous celui de Windhaven, où il brosse le portrait d'une enfant qui acquiert le pouvoir de voler. Sa carrière littéraire se poursuit avec deux romans : l'histoire de vampires Fevre Dream 1982, Riverdream et le récit d'épouvante The Armageddon Rag 1983, Armageddon rag, situé dans l'univers du rock. Bien que ce dernier ouvrage ne rencontre pas le succès escompté, un producteur en achète les droits cinématographiques. L'adaptation ne sera jamais réalisée, mais le producteur propose George Martin comme scénariste pour le remake en 1985 de la série The Twilight Zone, diffusée en France à l'origine sous le titre La Quatrième Dimension et relancée à cette occasion sous celui de La Cinquième Dimension. L'écrivain signe plusieurs épisodes avant d'accepter de travailler sur la série télévisée Beauty and the Beast 1987-1990, La Belle et la Bête, dont il sera par la suite l'un des producteurs. George Martin ne parvient cependant pas à vendre ses pilotes et ses scénarios et reprend l'écriture de fictions longues en 1991. Il signe notamment A Game of Thrones, 1996, traduit en deux volumes : Le Trône de fer et Le Donjon rouge, premier opus de ce qu'il conçoit au départ comme une trilogie, le cycle A song of Ice and Fire. Le récit se déroule dans un monde imaginaire, le royaume des Sept Couronnes, sur le continent de Westeros. Bien qu'il soit explicitement rattaché à la fantasy, ce cycle évite ostensiblement certaines des images les plus mièvres du genre, privilégiant un réalisme austère. La plupart des personnages – même les plus sympathiques – rencontrent souvent une fin sinistre, et les multiples trames du récit sont dominées par les intrigues politiques et la barbarie sans pitié des personnages partis à la conquête du trône. Au second opus, intitulé A Clash of Kings, 1999, paru en France en trois volumes : La Bataille des rois, L'Ombre maléfique et L'Invincible Forteresse, succède A Storm of Swords (2000, traduit en quatre volumes : Les Brigands réédité sous le titre Intrigues à Port-Réal L'Épée de feu, Les Noces pourpres et La Loi du régicide. Viennent ensuite le troisième volet, A Feast for Crows, 2005, traduit en trois volumes : Le Chaos, Les Sables de Dorne et Un festin pour les corbeaux, puis le quatrième, A Dance with Dragons, 2011, paru en France en trois volumes : Le Bûcher d'un roi, Les Dragons de Meereen et Une danse avec les dragons. La chaîne américaine H.B.O. adapte le cycle et le diffuse à partir de 2011. George Martin, co-producteur exécutif de la série, signe le scénario de plusieurs épisodes. Il dirige par ailleurs la publication de nombreuses anthologies de science-fiction et de fantasy, tandis que ses nouvelles sont rassemblées sous le titre GRRM : A RRetrospective 2003. Richard Pallardy Sa vie George Raymond Richard Martin grandit dans un milieu modeste, avec un père docker. Il a deux sœurs cadettes, Darleen et Janet. Au lycée, il développe un intérêt pour les comics, et notamment les histoires de super-héros de Marvel. Il écrit des fanfiction et remporte en 1965 un Alley Award, récompenses consacrées aux comics, de la meilleure fanfiction pour son histoire Powerman vs. the Blue Barrier. En 1971, il sort diplômé en journalisme de l'université Northwestern6 mais, après être retourné dans sa ville natale, il ne peut y trouver un emploi de journaliste et passe l'été à écrire des nouvelles, se découvrant une vocation d'écrivain. Objecteur de conscience, il accomplit au lieu de partir au Viêt Nam deux ans de volontariat dans le cadre du programme de la guerre contre la pauvreté entre 1972 et 1974. Entre 1973 et 1976, il est superviseur de tournois d'échecs, puis professeur de journalisme à la Clarke University de Dubuque de 1976 à 1978. Dans le même temps, il écrit des nouvelles de science-fiction qui lui valent une certaine reconnaissance. Il remporte en 1975 le prix Hugo du meilleur roman court pour Chanson pour Lya. En 1975, il se marie avec Gale Burnick mais le couple divorce en 1979. La même année, Martin devient écrivain à plein temps6. En 1980, il remporte le prix Hugo, le prix Locus et le prix Nebula pour sa nouvelle Les Rois des sables. Outre ses nombreux récits de science-fiction, Martin aborde aussi le genre de l'horreur avec ses romans Riverdream 1982 et Armageddon Rag 1983. Au milieu des années 1980, il travaille pour la télévision comme scénariste pour les séries télévisées La Cinquième Dimension et La Belle et la Bête, participant aussi à la production de cette dernière série. Une de ses nouvelles, Le Volcryn, est adaptée au cinéma avec le film Nightflyers en 1987. Parallèlement à ces travaux, il entame dès 1987 un travail d'éditeur avec une série nommée Wild Cards et composée de recueils de nouvelles et de romans de science-fiction mettant en œuvre des super-héros. Au début des années 1990, las de voir son imagination restreinte par les limitations imposées par le format télévisé, il revient à l'écriture en entamant le cycle de fantasy Le Trône de Fer A Song of Ice and Fire. Le prix Locus du meilleur roman de fantasy et la saga connaît un succès commercial grandissant. Martin connaît ensuite des difficultés pour écrire les volumes suivants, A Feast for Crows et A Dance with Dragons, qui sortent respectivement en 2005 et 2011 et se classent tous les deux à la première place de la liste des bestsellers du New York Times. A Dance with Dragons reçoit le prix Locus du meilleur roman de fantasy. En janvier 2007, la chaîne de télévision HBO acquiert les droits d'adaptation du Trône de fer dans l'intention d'en faire une série télévisée. Le pilote est tourné à la fin 2009 et la série commence à être diffusée en avril 2011. Martin participe à sa production et écrit le scénario d'un épisode par saison. Martin vit désormais à Santa Fe, où il possède un cinéma, et s'est marié le 15 février 2011 avec Parris McBride, sa compagne depuis les années 1980. Thèmes L'univers de Martin est souvent sombre et cynique et empreint de mélancolie. Ses personnages sont souvent malheureux ou au moins insatisfaits. Ils ont une dimension tragique et un sort fatal leur est souvent réservé. Cet aspect sombre et pessimiste peut être un obstacle pour certains lecteurs. Dans Le Trône de Fer, l’écriture de chaque chapitre met en scène un des personnages principaux, ce qui permet au lecteur de voir l’histoire progresser par différents lieux et points de vue. En outre, Martin en vient rapidement à utiliser les perspectives des méchants, renversant ainsi toute vision manichéenne qu'aurait pu avoir le lecteur puisque, bien souvent, les méchants eux aussi ont leurs raisons. Dans ses nouvelles de science-fiction, les principaux thèmes abordés sont la solitude, les relations humaines, l'amour tragique, le romantisme et l'opposition entre une dure vérité et un mensonge réconfortant. Œuvres Il existe une catégorie consacrée à ce sujet : Œuvre de George R. R. Martin. Auteur Cycle du trône de fer. Article détaillé : Le Trône de fer. Le Trône de fer, Pygmalion, 1998 A Game of Thrones 1/2, 1996 Réédité par J'ai lu en 2000 Le Donjon rouge, Pygmalion, 1999 A Game of Thrones 2/2, 1996 Réédité par J'ai lu en 2001 La Bataille des rois, Pygmalion, 2000 A Clash of Kings 1/3, 1998 Réédité par J'ai lu en 2001 L'Ombre maléfique, Pygmalion, 2000 A Clash of Kings 2/3, 1998 Réédité par J'ai lu en 2002 L'Invincible Forteresse, Pygmalion, 2000 A Clash of Kings 3/3, 1998 Réédité par J'ai lu en 2002 Les Brigands, Pygmalion, 2001 A Storm of Swords 1/4, 2000 Réédité par J'ai lu en 2003 sous le titre Intrigues à Port-Réal L'Épée de feu, Pygmalion, 2001 A Storm of Swords 2/4, 2000 Réédité par J'ai lu en 2002 Les Noces pourpres, Pygmalion, 2001 A Storm of Swords 3/4, 2000 Réédité par J'ai lu en 2004 La Loi du régicide, Pygmalion, 2003 A Storm of Swords 4/4, 2000 Réédité par J'ai lu en 2004 Le Chaos, Pygmalion, 2006 A Feast for Crows 1/3, 2005 Réédité par J'ai lu en 2007 Les Sables de Dorne, Pygmalion, 2006 A Feast for Crows 2/3, 2005 Réédité par J'ai lu en 2007 Un festin pour les corbeaux, Pygmalion, 2007 A Feast for Crows 3/3, 2005 Réédité par J'ai lu en 2008 Le Bûcher d'un roi, Pygmalion, 2012 A Dance with Dragons 1/3, 2011 Réédité par J'ai lu en 2013 Les Dragons de Meereen, Pygmalion, 2012 A Dance with Dragons 2/3, 2011 Réédité par J'ai lu en 2014 Une danse avec les dragons, Pygmalion, 2013 A Dance with Dragons 3/3, 2011 Réédité par J'ai lu en 2015 (en) The Winds of Winter À paraître (en) A Dream of Spring À paraître Préludes au Trône de fer Les Aventures de Dunk et de l’Œuf. Le Chevalier errant, 1999 The Hedge Knight, 1998 Parue dans l'anthologie Légendes aux éditions J'ai lu. Rééditée par J'ai lu en 2009 dans un volume de poche intitulé Préludes au Trône de fer, qui réunit Le Chevalier errant et L'Épée lige. L'Épée lige, 2005 The Sworn Sword, 2004 Parue dans l'anthologie Légendes de la fantasy T1 aux éditions Pygmalion et J'ai lu. Rééditée par J'ai lu en 2009 dans un volume de poche intitulé Préludes au Trône de fer, qui réunit Le Chevalier errant et L'Épée lige. L'Œuf de dragon, Pygmalion, 2014 The Mystery Knight, 2010 Parue dans l'anthologie Warriors The Princess and the Queen, 2013 Parue dans l'anthologie Dangerous Women et se déroulant à l'époque de la danse des dragons. The Rogue Prince or the King’s Brother, 2014 Parue dans l'anthologie Rogues et se déroulant durant les années antérieures aux événements relatés dans The Princess and the Queen. Chroniques du chevalier errant, Pygmalion, 2015 Recueil contenant les trois premières nouvelles, équivalent au recueil A Knight of the Seven Kingdoms, à paraître le 6 octobre 2015. Divers Games of Thrones - Le Livre des festins, Huginn & Muninn, 2014 A Feast of Ice and Fire: The Official Game of Thrones Companion Cookbook, 2012 Livre de recettes de cuisine Maximes et pensées de Tyrion Lannister, J'ai lu, 2014 The Wit and Wisdom of Tyrion Lannister, 2013 Recueil de citations Games of Thrones - Les Origines de la saga, Huginn & Muninn, 2014 The World of Ice and Fire : The Untold History of the World of A Game of Thrones, 2014 Game of Thrones - Les Cartes du monde connu, Huginn & Muninn, 2015 The Lands of Ice and Fire, 2014 Living Language Dothraki, 2014 Romans L'Agonie de la lumière, J'ai lu, 1980 Dying of the light/After the festival, 1977 Le Volcryn, Presses de la Cité, 1982 Nightflyers, 1980 Réédité par ActuSF en 2010 - Prix Locus du meilleur roman court 1981 Armageddon Rag, La Découverte, 1985 The Armageddon Rag, 1983 Réédité par Pocket en 2000 puis par Denoël en 2012 avec une nouvelle traduction de Jean-Pierre Pugi et les éditions Gallimard, collection Folio SF, en 2014 Riverdream, Mnémos, 2005 Fevre Dream, 1983 Réédité par J'ai lu en 2008 Le Voyage de Haviland Tuf, Mnémos, 2006 Tuf Voyaging, 1986 Réédité par J'ai lu en 2009 Skin Trade, ActuSF, 2012 The Skin Trade, 1989 Prix World Fantasy du meilleur roman court 1989 - Réédité par J'ai lu en 2014 Le Chasseur et son ombre, Bragelonne, 2008 Réédité aux éditions Gallimard, collection Folio SF, en 2013 Recueils de nouvelles Chanson pour Lya, J'ai lu, 1982 A Song for Lya and Other Stories, 1976 Prix Locus du meilleur recueil de nouvelles 1977 - Réédité en 2013 sous le titre Une chanson pour Lya et autres nouvelles Chanson pour Lya, 1982 A Song for Lya, 1974 Prix Hugo du meilleur roman court 1975 Au matin tombe la brume, 1982 With Morning Comes Mistfall, 1973 Il y a solitude et solitude, 1979 The Second Kind of Loneliness, 1972 Première parution française sous le titre Solitude du deuxième type dans l'anthologie Univers 17 aux éditions J'ai lu Pour une poignée de volutoines, 1982 Override, 1973 Le Héros, 1982 The Hero, 1971 L'Éclaireur, 1982 Dark, Dark Were the Tunnels, 1973 VSL, 1982 FTA, 1974 La Sortie de San Breta, 1982 The Exit to San Breta, 1972 Diaporama, 1982 Slide Show, 1973 Le Run aux étoiles, 2013 Run to Starlight, 1974 Des astres et des ombres, J'ai lu, 1983 Songs of Stars and Shadows, 1977 Tour de cendres, 1983 This Tower of Ashes, 1974 Saint Georges ou Don Quichotte, 1983 Patrick Henry, Jupiter, and the Little Red Brick Spaceship, 1976 La Bataille des Eaux-Glauques, 1983 Men of Greywater Station, 1976 Coécrit avec Howard Waldrop. Un Luth constellé de mélancolie, 1981 The Lonely Songs of Laren Dorr, 1976 Première parution française sous le titre Comme un chant de lumière triste dans l'anthologie Le Livre d'or de la science-fiction : Le Monde des chimères aux éditions Pocket La Nuit des Vampyres, 1983 Night of the Vampyres, 1975 Les Fugitifs, 1982 The Runners, 1975 Première parution française dans la revue Fiction no 330 aux éditions OPTA Équipe de nuit, 1983 Night Shift, 1973 « ... Pour revivre un instant », 1983 "...for a Single Yesterday", 1975 Sept fois, sept fois l'homme, jamais !, 1983 And Seven Times Never Kill Man, 1975 Elle qui chevauche les tempêtes, Denoël, coll.Lunes d'encre, 1999 Windhaven, 1981 Coécrit avec Lisa Tuttle. Réédité par J'ai lu en 2007 sous le titre Windhaven Tempête, 1999 The Storm of Windhaven, 1975 Première parution en France en 1978 dans la revue Futurs no 5 traduit par Charles Canet sous le titre Les Tempêtes de Port-du-Vent - Prix Locus du meilleur roman court 1976 Une-Aile, 1999 One-Wing, 1980 La Chute, 1999 The Fall, 1981 Les Rois des sables, J'ai lu, 2007 Sandkings, 1981 Prix Locus du meilleur recueil de nouvelles d'un auteur unique 1982 Par la croix et le dragon, 1981 The Way of Cross and Dragon, 1979 Nouvelle précédemment parue dans l'anthologie Univers 1981 aux éditions J'ai lu - Prix Hugo de la meilleure nouvelle courte et prix Locus de la meilleure nouvelle courte 1980 Âprevères, 2007 Bitterblooms, 1977 Vifs-amis, 2007 Fast-Friend, 1976 La Cité de pierre, 2003 The Stone City, 1977 La Dame des étoiles, 2007 Starlady, 1976 Les Rois des sables, 1981 Sandkings, 1979 Parue dans l'anthologie Univers 1981 aux éditions J'ai lu, sous le titre Rois des sables - Prix Nebula de la meilleure nouvelle longue en 1979, prix Hugo de la meilleure nouvelle longue et prix Locus de la meilleure nouvelle longue en 1980 Dans la maison du ver, 2013 In The House of The Worm, 1976 (fr) Dragon de glace, ActuSF, 2011 Le Dragon de glace, 2002 Ice Dragon, 1980 À paraître en un seul volume chez Flammarion-Jeunesse en octobre 2015 Dans les contrées perdues, 2003 In the Lost Lands, 1982 L'Homme en forme de poire, 2004 The Pear-Shaped Man, 1987 Prix Bram Stoker de la meilleure nouvelle longue 1987 Portrait de famille, 2011 Portraits of His Children, 1985 Prix Nebula de la meilleure nouvelle longue 1985 (fr) Au fil du temps, ActuSF, 2013 La Forteresse, 2013 The Fortress, 2003 Et la mort est son héritage..., 2013 And Death His Legacy, 2003 Week-end en zone de guerre, 2013 Weekend in a War Zone, 1977 Une affaire périphérique, 1983 A Peripheral Affair, 1973 Vaisseau de guerre, 1980 Warship, 1979 Coécrit avec George Florance-Guthridge. Variantes douteuses, 2013 Unsound Variations, 1982 Assiégés, 2013 Under Siege, 1985 La Fleur de verre, ActuSF, 2014 Fleur de verre, 2014 The Glass Flower, 1986 Une nuit au Chalet du Lac, 2013 A Night at the Tarn House, 2009 Cette bonne vieille Mélodie, 2014 Remembering Melody, 1981 Le Régime du singe, 2012 The Monkey Treatment, 1983 Prix Locus de la meilleure nouvelle longue 1984 Les Hommes aux aiguilles, 1982 The Needle Men, 1981 Y a que les gosses qui ont peur du noir, 2014 Only Kids Are Afraid of the Dark, 1967 On ferme !, 2014 Closing Time, 1982 Autres nouvelles Retour aux sources..., 1983 Meathouse Man, 1976 Parue dans l'anthologie Le Livre d'or de la science-fiction : Orbit, L'anthologie de Damon Knight aux éditions Pocket Gardiens, 1983 Guardians, 1981 Parue dans l'anthologie Univers 1983 aux éditions J'ai lu - Prix Locus de la meilleure nouvelle longue 1982 Partir à point, 2014 Shell Game, 1987 Parue dans le recueil Wild Cards aux éditions J'ai lu Un hiver bien long, 2015 Winter's Chill, 1987 Parue dans le recueil Aces High aux éditions J'ai lu Éditeur Série Wild Cards Wild Cards, J'ai lu, coll. Nouveaux Millénaires, 2014 Wild Cards, 1987 Aces High, J'ai lu, coll. Nouveaux Millénaires, 2015 Aces High, 1987 Jokers Wild, J'ai lu, coll. Nouveaux Millénaires, 2015 Jokers Wild, 1987 Aces Abroad, J'ai lu, coll. Nouveaux Millénaires, 2015 Aces Abroad, 1988 À paraître le 4 novembre 2015 Down & Dirty, 1988 Ace in the Hole, 1990 Dead Man's Hand, 1990 One-Eyed Jacks, 1991 Jokertown Shuffle, 1991 Double Solitaire, 1992 Roman écrit par Melinda Snodgrass Dealer's Choice, 1992 Turn of the Cards, 1993 Roman écrit par Victor Milán Card Sharks, 1993 Premier recueil de la trilogie New Cycle Marked Cards, 1994 Deuxième recueil de la trilogie New Cycle Black Trump, 1995 Troisième recueil de la trilogie New Cycle Deuces Down, 2002 Death Draws Five, 2006 Roman écrit par John J. Miller Inside Straight, 2008 Premier recueil de la trilogie Committee Busted Flush, 2008 Deuxième recueil de la trilogie Committee Suicide Kings, 2009 Troisième recueil de la trilogie Committee Fort Freak, 2011 Anthologie de nouvelles écrites par Paul Cornell, David Anthony Durham, Ty Franck, Stephen Leigh, Victor Milán, John Jos. Miller, Mary Anne Mohanraj, Kevin Andrew Murphy, Cherie Priest et Melinda Snodgrass Lowball, 2014 Anthologie de nouvelles écrites par Michael Cassutt, David Anthony Durham, Melinda Snodgrass, Mary Anne Mohanraj, David D. Levine, Walter Jon Williams, Carrie Vaughn et Ian Tregillis Chansons de la Terre mourante Songs of the Dying Earth, 2009 Chansons de la Terre mourante - 1, ActuSF, 2013 Robert Silverberg, Le Cru véritable d'Erzuine Thale The True Vintage of Erzuine Thale, 2009 Terry Dowling, La Porte Copse The Copsy Door, 2009 Glen Cook, Le Bon Magicien The Good Magician, 2009 Byron Tetrick, L'Université de maugie The Collegeum of Mauge, 2009 Walter Jon Williams, Abrizonde Abrizonde, 2009 George R. R. Martin, Une nuit au Chalet du Lac A Night at the Tarn House, 2009 Jeff VanderMeer, La Dernière Quête du mage Sarnod The Final Quest of the Wizard Sarnod, 2009 Chansons de la Terre mourante - 2, ActuSF, 2013 Tanith Lee, Evillo l'ingénu Evillo the Uncunning, 2009 Paula Volsky, Les Traditions de Karzh The Traditions of Karzh, 200 Tad Williams, La Tragédie lamentablement comique ou la comédie ridiculement tragique de Lixal Laqavee The Lamentably Comical Tragedy or The Laughingly Tragic Comedy of Lixal Laqavee, 200 Lucius Shepard, La Proclamation de Sylgarmo Sylgarmo's Proclamation, 2009 Matthew Hughes, Gorlion d'Almérie Grolion of Almery, 2009 Elizabeth Moon, Incident à Uskvosk An Incident in Uskvosk, 2009 John C. Wright, Guyal le Conservateur Guyal the Curator, 2009 Neil Gaiman, Invocation de l'incuriosité An Invocation of Incuriosity, 2009 Autres anthologies avec Gardner R. Dozois Warriors, 2010 Songs of Love and Death, 2010 Down These Strange Streets, 2011 Dangerous Women, 2013 Old Mars, 2013 Rogues, 2014 Old Venus, 2015 Récompenses Prix Bram Stoker Meilleure nouvelle longue 1987 pour L'Homme en forme de poire Prix Hugo Meilleur roman court 1975 pour Chanson pour Lya Meilleure nouvelle longue 1980 pour Les Rois des sables Meilleure nouvelle courte 1980 pour Par la croix et le dragon Meilleur roman court 1997 pour Blood of the Dragon Prix Locus Meilleur roman court 1976 pour Les Tempêtes de Port-du-Vent avec Lisa Tuttle Meilleur recueil de nouvelles 1977 pour Chanson pour Lya Meilleure nouvelle longue 1980 pour Les Rois des sables Meilleure nouvelle courte 1980 pour Par la croix et le dragon Meilleur roman court 1981 pour Le Volcryn Meilleure nouvelle longue 1982 pour Gardien Meilleur recueil de nouvelles 1982 pour Les Rois des sables Meilleure nouvelle longue 1984 pour Le Régime du singe Meilleur roman de fantasy 1997 pour A Game of Thrones Meilleur roman de fantasy 1999 pour A Clash of Kings Meilleur roman de fantasy 2001 pour A Storm of Swords Meilleure anthologie 2011 pour Warriors Meilleur roman de fantasy 2012 pour A Dance with Dragons Meilleure anthologie 2014 pour Old Mars Meilleure anthologie 2015 pour Rogues Prix Nebula Meilleure nouvelle longue 1979 pour Les Rois des sables Meilleure nouvelle longue 1985 pour Portrait de famille Prix World Fantasy Meilleur roman court 1989 pour Skin Trade Grand maître 2012 Meilleure anthologie 2014 pour Dangerous Women

#125

Edmée de la Rochefoucauld

Loriane

Posté le : 18/09/2015 22:02

Le 20 septembre 1991 meurt à Paris Edmée de La Rochefoucauld

née Edmée Frisch de Fels le 28 avril 1895 à Paris, femme de lettres française, duchesse de La Rochefoucauld par son mariage avec le duc Jean de La Rochefoucauld. Sa vie Fille cadette du comte Edmond de Fels et de la comtesse, née Jeanne Lebaudy, Edmée Frisch de Fels est née à Paris XVII au 3 rue de Monchanin, et passera son enfance dans le splendide hôtel de Rigny, résidence de ses parents au no 135 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Elle a une enfance dorée dans un milieu très cultivé, passionné d'art son père fut un spécialiste de l'architecture du XVIIIe siècle et extrêmement fortuné par l'héritage maternel des sucres Lebaudy. Le 26 décembre 1917, Edmée de Fels épouse le comte Jean de La Rochefoucauld 1887-1970, qui deviendra le treizième duc de La Rochefoucauld à la disparition de son père en 1926, et dont elle aura quatre enfants : Isabelle, François, Philippe et Solange. Solange de La Rochefoucauld deviendra à son tour une femme de lettres, connue sous son nom d'épouse : Solange Fasquelle. Mathématiques et peinture d'art S'intéressant aux mathématiques, Edmée de La Rochefoucauld publie en 1926 Fonction de x et Nombre. Elle s'adonne également à la peinture, prenant les leçons du peintre symboliste Lucien Lévy-Dhurmer, qui lui enseigne les techniques du pointillisme et du chromatisme. Le portrait qu'elle peint de Paul Valéry obtient une mention au concours de la mairie de Paris et orne la couverture d'un des livres qu'elle lui a consacrés, Images de Valéry. Elle est l'auteur, entre autres, d'un portrait de l'abbé Mugnier. Féminisme Edmée de La Rochefoucauld dirige, à partir de 1927, l'Union nationale pour le vote des femmes et publie un manifeste féministe : La femme et ses droits. Littérature, philosophie et poésie Mais elle s'illustre surtout dans la littérature, notamment la poésie. Abel Bonnard qui l'encourage à publier ses poésies. Ses premiers recueils, suivis d'essais littéraires, paraissent chez l'éditeur Kra sous le pseudonyme de Gilbert Mauge. L'influence de Paul Valéry est manifeste dans une œuvre hantée par la mort et la fuite du temps, notamment dans des recueils comme : La Vie humaine 1928. Elle fut pendant des années la présidente du jury du prix Femina. Avec son frère André elle posséda la société éditrice de la Revue de Paris, revue littéraire. À la demande de Pierre de Boisdeffre, elle publie des études littéraires mettant à profit sa familiarité avec les écrivains de son temps : En lisant les cahiers de Paul Valéry 3 vol., 1964, un essai sur Léon-Paul Fargue, une biographie d'Anna de Noailles. Elle s'intéresse également à la philosophie morale avec des textes comme : Le Voyage dans l'esprit 1931, Les Moralistes de l'intelligence 1945, Pluralités de l'être 1957, Spectateurs 1972, De l'ennui 1976, L'Acquiescement 1978. Elle connut et fréquenta des gens aussi divers que le peintre Georges Mathieu, l'ethnologue Marcel Griaule ou l'écrivain André Malraux et s'intéressait aussi à la culture canaque. Trois volumes de mémoires paraissent en 1982, 1984 et 1989, sous le titre général de Flashes. Les anecdotes et les portraits y sont finalement peu abondants, alors que la duchesse de La Rochefoucauld a, pendant des décennies, reçu le Tout-Paris des lettres et de la pensée dans les salons de son hôtel particulier 8 place des États-Unis, réputé être l'antichambre de l'Académie française. Disparition Edmée de La Rochefoucauld est morte le 20 septembre 1991 à Paris et a été inhumée dans le caveau des La Rochefoucauld au château de Montmirail. Distinctions À partir de 1927 : dirige l'Union nationale pour le vote des femmes 1962 : élue à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique2 le 10 novembre. Présidente du jury du Prix Femina Depuis 2000 : le Prix Edmée-de-La-Rochefoucauld récompense chaque année un écrivain pour son premier roman. Œuvres sélection 1926 : Fonction de x et Nombre mathématique Images de Valéry 1928 : La Vie humaine philosophie morale aux éditions Kra sous le pseudonyme de Gilbert Mauge 1929 : Une enquête relative aux raisons qu'invoquent les Françaises pour obtenir le droit de suffrage, Paris, Alcan, 18 p. 1931 : Le Voyage dans l'esprit philosophie morale 1935 : A la veille du suffrage féminin, l'Avenir français, Paris, Pedone, 201 p. 1935 : "Le vote des femmes", L'encyclopédie française, t. X, chap. II. 1937 : "La capacité civile de la femme mariée", La Revue de Paris, 15 mars. 1939 : La femme et ses droits manifeste féministe 1945 : Les Moralistes de l'intelligence philosophie morale 1957 : Pluralités de l'être philosophie morale 1964 : En lisant les cahiers de Paul Valéry, Paris, éditions universitaires, 1964, 3 vol. 1964 : essai sur Léon-Paul Fargue 1964 : biographie d'Anna de Noailles. 1972 : Spectateurs philosophie morale 1976 : De l'ennui philosophie morale 1978 : L'Acquiescement philosophie morale 1982, 1984 et 1989 : Flashes mémoires en trois volumes

#126

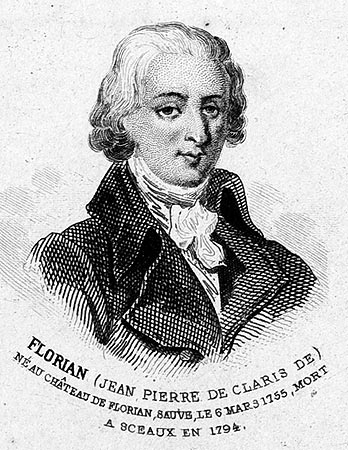

Jean-Pierre Claris de Florian

Loriane

Posté le : 13/09/2015 19:27

Le 13 septembre 1794 meurt Jean-Pierre Claris de Florian

à 39 ans à sceaux, né à Sauve dans le Gard le 6 mars 1755, auteur dramatique, romancier, poète et fabuliste français. Petit-neveu de Voltaire, il servit longtemps le duc de Penthièvre. Il laissa des chansons, dont la célèbre Plaisir d'amour, des pastorales Galatée, 1783, d'après Cervantès, des romans historiques Numa Pompilius, 1786, des Fables 1792, des Nouvelles. Académie française, 1788. Il écrivit d'abord des comédies sentimentales représentées en société le Bon Fils, 1785 ; la Bonne Mère, 1785. Auteur de chansons dont le célèbre Plaisir d'amour, de récits dans le genre pastoral Galatée, 1783 ou historique Numa Pompilius, 1786, Fables 1792, il donne à ses Nouvelles 1792 un rythme rapide et un style sobre. On lui doit aussi une traduction fortement abrégée de Don Quichote. En Bref Surtout connu pour ses Fables 1792 qui font de lui un disciple et un imitateur de La Fontaine, plus moralisateur et moins poète. En fait, son œuvre fut en son temps assez riche et variée, même s'il ne s'y trouve point de chef-d'œuvre de premier plan. Né au château de Florian, dans les basses Cévennes, il a même été considéré comme un écrivain languedocien et comme le premier des félibres. Sa famille s'était distinguée dans les armes et il s'oriente lui-même vers cette profession. Mais il sait bientôt se faire apprécier pour sa sensibilité littéraire. Un de ses oncles, époux d'une nièce de Voltaire, le conduit à Ferney et il reçoit les encouragements de l'écrivain consacré. Surtout, il est protégé par le duc de Penthièvre, qui lui permet de se livrer à son goût pour la littérature, dans les châteaux d'Anet et de Sceaux ou à Paris. Sa mère étant d'origine espagnole, il a le goût de cette langue, et ses premières œuvres, qui chantent l'amour pastoral, sont inspirées de Cervantès. C'est le cas de Galatée, qu'il publie en 1783 : l'ouvrage, parsemé de romances, obtint un grand succès. Sa pastorale Estelle et Némorin 1788, qui chante les innocentes mœurs cévenoles, fut moins bien reçue, sans doute parce que l'imminence des troubles politiques agitait les esprits de passions plus violentes ; Sainte-Beuve en a plaisanté l'excessive naïveté : Il faut lire Estelle à quatorze ans et demi ; à quinze ans, pour peu qu'on soit précoce, il est déjà trop tard. Florian a écrit aussi des pièces de théâtre : Les Deux Billets, Le Bon Ménage, Le Bon Père et La Bonne Mère, où l'auteur met en scène un personnage d'Arlequin à son image, naïf et doux. Numa Pompilius, roman chevaleresque paru en 1786, est une imitation un peu froide du Télémaque de Fénelon. Mais Gonzalve de Cordoue 1791, dans le même genre, paraît plus digne d'intérêt, d'autant qu'il comporte en introduction un Précis historique sur les Maures. Florian entre à l'Académie française en 1788, à l'âge de trente-trois ans. Mais la Révolution lui porte un coup fatal. Il perd son protecteur, se trouve lui-même obligé de quitter Paris en 1793 et, quoique réfugié à Sceaux, il est arrêté et emprisonné. Relâché après le 9-Thermidor, mais brisé par l'épreuve, il meurt en 1794 laissant inachevées une traduction de Don Quichotte ainsi que d'autres œuvres. Denise Brahimi Sa vie Issu d'une famille noble et vouée à la carrière des armes, il naît à Sauve dans le Gard, et passe sa prime jeunesse au château de Florian, sur la commune de Logrian, près de Sauve, au pied des Basses-Cévennes. Sa mère, d'origine espagnole meurt lorsqu'il est enfant et il est élevé au château de Florian. Son oncle ayant épousé la nièce de Voltaire, c'est à dix ans, en juillet 1765 lors d'un séjour à Ferney, qu'il est présenté au célèbre écrivain, son grand-oncle par alliance, qui le surnomme Florianet et parle de lui dans sa correspondance comme étant son neveu par ricochets. Il s'installe ensuite chez ses oncle et tante qui prennent en charge son éducation dans le quartier du Marais, à Paris. À treize ans, il devient page au service du duc de PenthièvreN 2 puis entre quelques années plus tard à l'école royale d'artillerie de Bapaume. À sa sortie, il sert quelque temps comme officier dans le régiment des dragons de Penthièvre. La vie de garnison ne lui convenant pas, il sollicite et obtient une réforme qui lui conserve son grade dans l'armée mais lui permet de suivre le duc de Penthièvre à Anet et Paris un petit appartement lui était réservé à l’hôtel de Toulouse et de s'adonner entièrement à la poésie. Le duc de Penthièvre, qui lui avait donné à sa cour le titre de gentilhomme ordinaire, resta sa vie durant son ami et son protecteur. En 1779, une première comédie écrite sur le mode des comédies italiennes (Les Deux Billets, lui vaut le succès. L'année suivante il fait jouer Jeannot et Colin, pièce inspirée du conte de Voltaire. Le poème satirique, Voltaire et le serf du Mont-Jura 1782, lui vaut la reconnaissance de l'académie qui lui attribue un prix. Florian condamne, dans cette œuvre la servitude et préconise son abolition. La même année, il revient au théâtre et obtient un véritable triomphe avec Les Jumeaux de Bergame. En 1783, Florian publie un conte en vers inspiré d'une nouvelle de Miguel de Cervantes, Galatée. L’œuvre est précédée d'une préface qui retrace la vie de Cervantes. il s'inspire de la Bible pour écrire un poème narratif, Tobie, et une églogue, Ruth, récompensée par l'académie française en 1784. Avec le succès, vient l'ambition : Florian se lance dans un roman épique Numa Pompilius qui soit digne de concurrencer le Télémaque de Fénelon. Ce sera un échec. Il est élu membre de l'Académie française en 1788. Contraint, en tant que noble, de quitter Paris lors de la Révolution française, il se réfugie à Sceaux. Il entreprend de traduire et d'adapter Don Quichotte de Cervantes. Malgré l'appui de son ami François-Antoine de Boissy d'Anglas, il est arrêté en 1794, l'épître dédicatoire de Numa Pompilius qu'il avait écrite à la reine huit ans plus tôt, le desservant devant le Comité de sûreté générale. Remis en liberté à la chute de Robespierre le 9 thermidor an II grâce à Boissy d'Anglas, il meurt subitement le 27 fructidor an II1, à l'âge de trente-neuf ans, probablement des suites de sa détention qui aggrava une tuberculose contractée plusieurs années auparavant. Il est enterré à Sceaux, . Sa tombe et son buste, entouré de ceux de célèbres Félibres, se trouvent dans le jardin des Félibres. Chaque année, à la fin du printemps s'y déroulent les Fêtes félibréennes de Sceaux. Héraldique Blasonnement : D’or à l’aigle éployée de sable, au chef d’azur chargé d’un soleil du champ (à la ville française Florian avec l'aigle contemplant le soleil pour la différence. Œuvre littéraire En 1792, Florian publie un recueil de cent fables réparties en cinq livres, auxquelles s’ajouteront 12 fables publiées à titre posthume. Ce sera son principal titre de gloire et la raison de sa survie littéraire. Ses fables sont unanimement considérées comme les meilleures après celles de Jean de La Fontaine. Le critique Dussault 1769-1824 écrit dans ses Annales littéraires : Tous ceux qui ont fait des fables depuis La Fontaine ont l’air d’avoir bâti de petites huttes sur le modèle et au pied d’un édifice qui s’élève jusqu’aux cieux : la hutte de M. de Florian est construite avec plus d’élégance et de solidité que les autres, et les domine de quelques degrés. L'académicien André Theuriet 1833-1907 est sensiblement du même avis. À propos de ces fables, il pense qu'elles l'ont sauvé. Après La Fontaine, il est le seul fabuliste qui ait surnagé. Cependant il se hâte d'ajouter qu'il n'y a pas de comparaison à établir entre les deux. Taine lui reproche de ne pas bien connaître les animaux qu'il met en scène et pose un jugement extrêmement sévère sur la sentimentalité douce qui règne dans son recueil : Florian, en manchettes de dentelles, discret, gracieux, coquettement tendre, aimable comme le plus aimable des abbés de cour, proposait aux dames mignonnes et fardées, en façon de fables, de jolies énigmes, et leur arrangeait un bouquet de moralités fades; il peignait d'après l' Émile la tendresse conjugale, les leçons maternelles, le devoir des rois, l'éducation des princes. Florian était certes conscient de ne pas pouvoir rivaliser avec le divin La Fontaine et, dans son avant-propos, il se justifie de s'être malgré tout essayé au genre des fables, car beaucoup de places infiniment au-dessous de la sienne La Fontaine sont encore très belles. Il s'intéresse surtout au jeu de l'allégorie, comme le montre la fable qu'il place en tête de son recueil. Au lieu d'oppositions tranchées et irréconciliables entre les personnages, il recherche les dénouements heureux et les compromis. Pour son inspiration, même s'il invente quelques sujets, il puise surtout dans le fonds commun des fables que constituent les ouvrages d'Ésope, de Pilpay, d'Iriarte, de Gay et des fabulistes allemands, tout en prenant soin d'éviter les sujets déjà traités par La Fontaine. Les morales de certains de ses apologues sont encore citées couramment, comme Pour vivre heureux, vivons cachés Le Grillon, Chacun son métier, les vaches seront bien gardées Le Vacher et le Garde-chasse ou L'asile le plus sûr est le sein d'une mère La Mère, l'Enfant et les Sarigues. Quant aux expressions éclairer sa lanterne ou rira bien qui rira le dernier, elles sont tirées respectivement des fables Le Singe qui montre la lanterne magique et Les Deux Paysans et le Nuage. Outre ses fables, il a écrit des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des contes en prose ou en vers, une traduction très libre du Don Quichotte de Cervantès et de nombreux poèmes dont la plupart ont été mis en musique plus de deux cents partitions. La romance la plus connue est Plaisir d’amour, qui figure dans la nouvelle Célestine, mise en musique par Jean Paul Égide Martini. Bibliographie Fables Jean-Pierre Claris de Florian, Fables de M. de Florian : de l’académie françoise, de celles de Madrid, Florence, etc., Paris, impr. de P. Didot l'aîné, 1792, in-12°, 224 p. Jean Pierre Claris de Forian, Fables, introduction et notes de Stéphane Labbe, l'école des loisirs, Les Deux Billets 1779 Jeannot et Colin 1780 Les Jumeaux de Bergame, Le Bon Ménage 1782 Nouvelles Bliombéris, Nouvelle françoise – Pierre, Nouvelle allemande – Célestine, Nouvelle espagnole – Sophronime, Nouvelle grecque – Sanche, Nouvelle portugaise – Bathmendi, Nouvelle persanne 1784. Nouvelles nouvelles - 1792 - Selmours, Nouvelle angloise – Sélico, Nouvelle africaine – Claudine, Nouvelle savoyarde – Zulbar, Nouvelle indienne – Camiré, Nouvelle américaine – Valérie, Nouvelle italienne. Rosalba, Nouvelle sicilienne (publiée à titre posthume en 1800; Pastorales Galatée imité de la Galatée de Cervantès, 1783 Numa Pompilius roman imité de Télémaque, 1786 Estelle et Némorin 1788 Gonzalve de Cordoue 1791 précédé d’une étude Précis historique Ruth 1784 Œuvre couronnée par l'Académie française Tobie 1788 Contes Les Muses Le Vizir Inès de Castro Autres genres Voltaire et le Serf du Mont Jura 1782 Dialogue en vers entre Voltaire et un paysan, primé par l'Académie française. Le sujet est l’abolition de la servitude dans les domaines du roi. Don Quichotte traduction libre ; publication posthume en 1798 Guillaume Tell ou la Suisse libre publication posthume en 1800. Eliézer et Nephtali (publication posthume en 1803 Mémoires d'un jeune Espagnol

#127

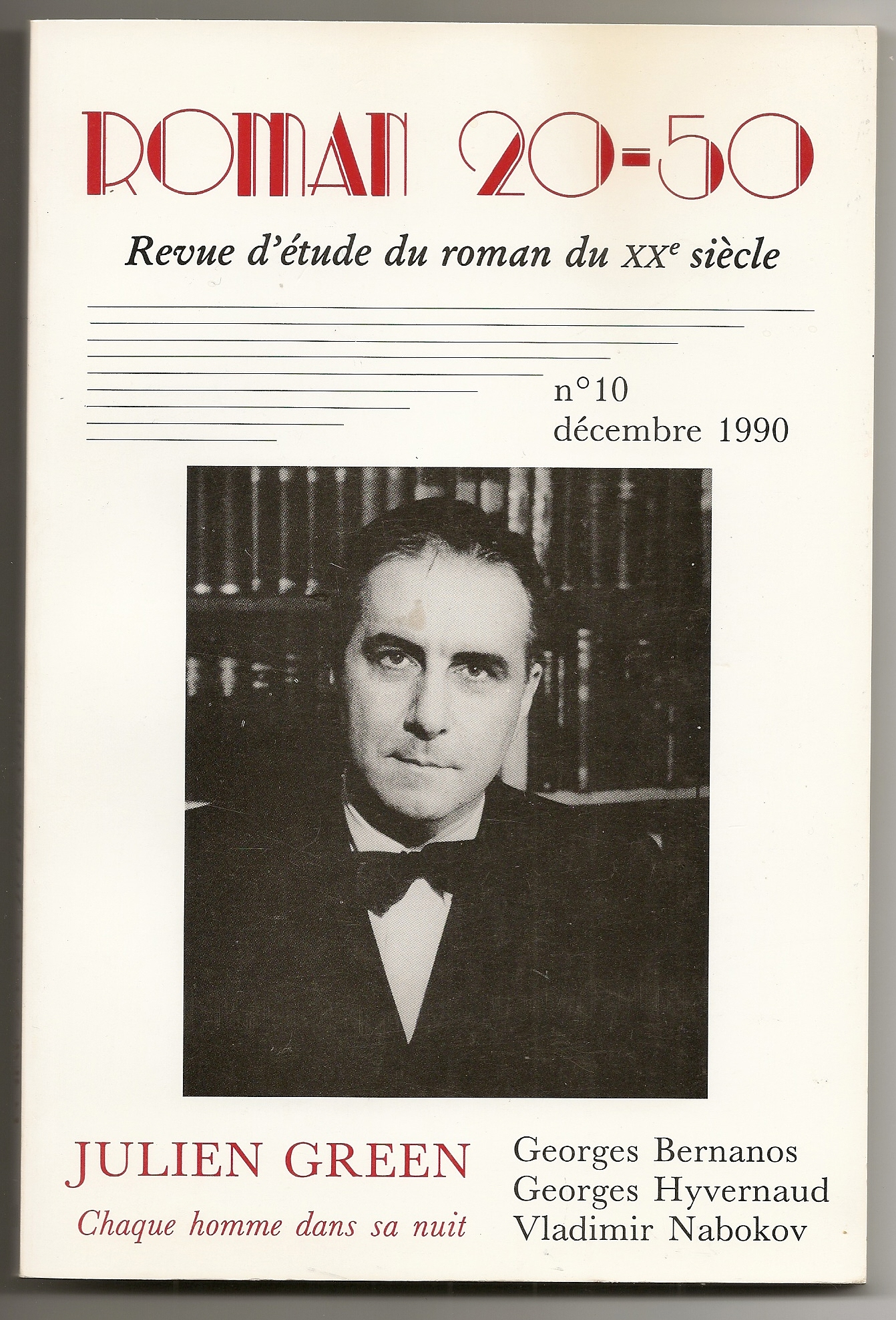

Julien Green

Loriane

Posté le : 04/09/2015 17:20

Le 6 septembre 1900 à Paris 17e naît Julien Green