Tous les messages Tous les messages

#111

Raymond Queneau

Loriane

Posté le : 23/10/2015 21:44

Le 25 octobre 1976 meurt à Paris Raymond Queneau

à 73 ans, né au Havre le 21 février 1903, romancier, poète, dramaturge français, cofondateur du groupe littéraire Oulipo. Il appartient au mouvement Surréalisme, Pataphysique, Queneau était Satrape du Collège de ’Pataphysique, Cofondateur de l'Oulipo. Derrière des lunettes souriantes et une œuvre ouvertement bon enfant, Raymond Queneau apparaît comme un écrivain mystérieux : pas enveloppé, mais rempli de mystère. Au moment même où l'on croit saisir une intention, une propriété, une morale, c'est tout autre chose qui se présente, chaque fil tirant sur le précédent. On ne sait jamais par quel bout le saisir, ou, plutôt, ce qui va jaillir de la boîte que l'on s'apprête à ouvrir. Autre paradoxe ou, tout au moins, autre curiosité : cet écrivain, qui a traversé le surréalisme, la littérature engagée et le nouveau roman sans daigner se plier à aucune de ces modes, n'est cependant jamais passé pour un plumitif rétrograde. Il est resté tout au long de sa vie, et restera longtemps encore, un auteur résolument moderne. Ce refus de la mode et du sérieux qui l'accompagne toujours a toutefois longtemps fait prendre Raymond Queneau pour un plaisantin – on disait parfois, poliment, un humoriste, mais cela ne valait guère mieux. Pourtant, cette œuvre souriante et grave, conduite avec rigueur et obstination à travers d'assez grandes difficultés dans l'attente puis sous le poids d'un succès tardif, fait de Raymond Queneau un écrivain exemplaire. En bref " Je naquis au Havre un 21 février 1903..." Né au Havre, où ses parents possédaient une boutique de confection et de mercerie, Raymond Queneau fréquente le lycée de la ville jusqu'à son baccalauréat. En 1920, il se rend à Paris pour préparer une licence de philosophie. En 1924, Pierre Naville le fait entrer au groupe surréaliste. D'octobre 1925 à février 1927, il effectue son service militaire dans les zouaves et participe, de ce fait, à la guerre du Rif. En 1928, il trouve du travail comme employé de banque et collabore aux activités de la rue du Château, où se réunissent les dissidents, Prévert, Duhamel, Tanguy du groupe surréaliste. En 1929, il rompt avec André Breton pour des raisons uniquement personnelles, il évoquera cette période quelques années plus tard dans Odile. En 1932, il fait un voyage en Grèce, au cours duquel il commence à écrire Le Chiendent, roman qui paraît en 1933. Dès lors, la vie de Raymond Queneau s'efface derrière son œuvre. En voici les pulsations principales. En 1937 paraît Chêne et chien, important recueil de poèmes. En 1938, Queneau entre au comité de lecture des éditions Gallimard. En 1945, il crée, avec Michel Gallimard, l'Encyclopédie de la Pléiade, qu'il dirigera pendant trente ans. En 1949, Yves Robert met en scène Exercices de style, et Juliette Gréco rend célèbre Si tu t'imagines. En 1951, Queneau est élu à l'Académie des Goncourt, et admis au Collège de Pataphysique. En 1953, il écrit les dialogues du film Monsieur Ripois, de René Clément. En 1959, paraît Zazie dans le métro, qui connaît un succès considérable et inattendu. En 1960, suite à la publication de Cent Mille Milliards de poèmes, il fonde, avec François Le Lionnais et quelques amis, l'Ouvroir de Littérature Potentielle OuLiPo. En 1968, paraît Le Vol d'Icare, son dernier roman, puis, en 1973, Le Voyage en Grèce, recueil d'articles publiés, pendant les années trente, dans différentes revues. Son dernier livre, Morale élémentaire, paraît en 1975 : c'est un recueil de poèmes à la fabrication énigmatique. Raymond Queneau meurt, le 25 octobre 1976, à Neuilly-sur-Seine. Première prose, premiers vers : Raymond Queneau reprenait volontiers à son compte la remarque de La Fontaine : J'écris des poèmes comme un pommier produit des pommes. On pourrait étendre cette image à l'ensemble de son œuvre. En effet, celle-ci a poussé, dans une époque bien précise, dans une terre littéraire parfaitement définie : elle est le fruit de cette époque et de ce sol. Mais elle se développe à sa manière, sans se laisser influencer par les va-et-vient de la mode : le goût de ses pommes dépend évidemment du terroir et du climat, mais elles ne sentiront jamais l'orange ni le melon. Ce phénomène est assez curieux pour qu'on s'y arrête un instant : Queneau est le seul écrivain qui, ayant fréquenté le groupe surréaliste (orthodoxe) pendant cinq ans, n'en ait retenu aucune influence. Bien mieux : il en a tiré la conviction définitive que ce n'est pas du tout comme cela qu'il convenait d'écrire. Les auteurs qui, dès ce moment-là, l'ont le plus directement influencé sont Flaubert, Joyce et Faulkner. Quelques poèmes, pourtant, plus tard recueillis dans Les Ziaux, peuvent faire songer à l'approche discrète d'un univers rêveur. En fait, le premier ouvrage publié par Raymond Queneau, Le Chiendent 1933, manifeste sans ambiguïté deux préoccupations profondément étrangères aux surréalistes et qui ne l'abandonneront jamais : le souci de la construction romanesque et l'attention méthodique portée au langage il faudrait dire : aux langages. Le Chiendent est né d'un projet singulier : celui d'une transposition du Discours de la méthode en français moderne. Bien entendu, il ne reste à peu près rien de cette chimère initiale, hormis l'illustration romanesque, subtile et délectable, du Cogito ergo sum. Il est impossible de résumer l'intrigue du Chiendent, roman touffu où foisonnent les personnages, où s'enchevêtrent les situations. Une partie de l'histoire tourne autour d'une porte mystérieuse, détenue par un sordide brocanteur, puis court derrière un hypothétique trésor. Dès ce premier roman, Queneau met au point un style parlé » qui lui est déjà personnel, différent de celui de Céline, qui, d'ailleurs, n'est qu'à lui et de celui de la rue qui, d'ailleurs, n'est pas un mais mille. En fait, il faudrait préciser davantage : le style de Raymond Queneau ne réside pas tant dans une forme, syntaxique et lexicale, du français populaire que dans la façon très nuancée dont il introduit ledit français populaire dans une langue fort bien écrite, et même sévèrement châtiée. Cet apport de tournures et de vocables nouveaux présente deux avantages, entre autres : un enrichissement du matériau dont dispose l'écrivain ; de multiples possibilités de ruptures de ton. Ces ruptures de ton sont nécessaires à Raymond Queneau, d'abord parce que c'est un procédé qui l'amuse, mais surtout parce qu'elles s'intègrent fort bien à son souci d'une construction très élaborée. Le plan du Chiendent n'a aucunement été confié au hasard : quatre-vingt-onze sections, 13 × 7, dont chacune occupe une place parfaitement définie ; entrées et sorties des personnages, déroulement des péripéties, développement des situations, tout est soumis à des règles d'arithmétique élémentaire et de symétrie. Un tel projet aurait pu donner, entre les mains d'un écrivain médiocre, un roman sec et plat. Raymond Queneau en a fait un chef-d'œuvre d'intelligence et de grâce, de drôlerie, de tendresse et de cruauté. Le premier recueil de vers de Queneau, Chêne et chien, a été publié en 1937. C'est un ouvrage curieux, dans lequel on trouve des souvenirs d'enfance et de jeunesse, le récit d'une psychanalyse puis celui d'une fête au village. Dans ce recueil, qui se sous-titre « roman en vers », le poète rejette, d'une manière à la fois éclatante et modeste, vingt ans de terrorisme surréaliste et un demi-siècle de verroterie sophistiquée. Usant d'une écriture volontairement terne et banale, ne décrivant que les faits les plus ordinaires, parfois jusqu'au plus trivial, il retrouve les traces d'une poésie quotidienne qui n'apparaissait plus en 1930 et jusque vers 1970) que dans les chansons. On peut considérer que Le Chiendent et Chêne et chien représentent les fondements de toute l'œuvre romanesque et poétique de Raymond Queneau : on y trouve déjà, au moins en germe, tout l'éventail de ses curiosités, de ses soucis, de ses humeurs ; on y trouve aussi, et pas du tout en germe mais très au point, les différents procédés d'écriture qu'il n'abandonnera jamais. Sa vie Raymond Queneau a grandi dans une famille de commerçants. Il rejoint Paris pour faire des études de philosophie à la Sorbonne et à l’École pratique des hautes études où il suit notamment les cours d’Alexandre Kojève sur Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Il fréquente le groupe surréaliste auquel il adhère en 1924. À la suite de son exclusion en 1930, il participe au pamphlet Un cadavre contre André Breton avec un texte intitulé Dédé. Raymond Queneau a relaté de façon satirique son expérience du surréalisme dans Odile, où Breton apparaît sous les traits du personnage d’Anglarès. Après la rupture avec le surréalisme, Raymond Queneau se lance dans l’étude des fous littéraires et travaille à une Encyclopédie des sciences inexactes. Refusée par les éditeurs, cette encyclopédie lui servira pour le roman Les Enfants du Limon 1938. Son service militaire en Algérie et au Maroc 1925-1927 lui permet de s’initier à l’arabe. Au cours d’un voyage en Grèce en 1932 Odile, il prend conscience du danger de laisser la langue littéraire s’éloigner de la langue parlée. Rapprocher ces deux extrêmes deviendra son grand projet littéraire. Dans cet esprit, il jettera les bases du néo-français caractérisé par une syntaxe et un vocabulaire typiques du langage parlé et par une orthographe plus ou moins phonétique. Dans les dernières années de sa vie, il reconnaîtra l’échec de ce projet, et que la télévision, par exemple, ne semblait pas avoir eu l’effet négatif sur la langue écrite qu’il craignait. Il collabore à la revue La Critique sociale de Boris Souvarine (ainsi qu'au Cercle communiste démocratique fondé par ce dernier2), puis au quotidien L'Intransigeant. C’est en 1933 qu’il publie son premier roman, Le Chiendent, qu’il construisit selon ses dires comme une illustration littéraire du Discours de la méthode de René Descartes. Ce roman lui vaudra la reconnaissance de quelques amateurs qui lui décernent le premier prix des Deux-Magots de l'histoire. Suivront quatre romans d’inspiration autobiographique : Les Derniers Jours, Odile, Les Enfants du limon et Chêne et Chien, ce dernier entièrement écrit en vers. Après avoir été journaliste pendant quelques années et avoir fait plusieurs petits métiers, Queneau entre en 1938 aux éditions Gallimard où il devient lecteur, traducteur d’anglais, puis membre du Comité de lecture. Il est nommé en 1956 directeur de l'« Encyclopédie de la Pléiade ». Parallèlement, il participe à la fondation de la revue Volontés et commence une psychanalyse. C’est avec Pierrot mon ami, paru en 1942, qu’il connaît son premier succès. En 1947 paraît Exercices de style, un court récit décliné en une centaine de styles, dont certains seront adaptés au théâtre par Yves Robert. Ces Exercices de style lui furent inspirés par L’Art de la fugue de Johann Sebastian Bach, lors d’un concert auquel il avait assisté, en compagnie de son ami Michel Leiris, et qui avait fait naître en lui l’envie de développer différents styles d’écriture. Sous le nom de Sally Mara, auteur fictif qu'il a créé, il publie la même année On est toujours trop bon avec les femmes qui lui vaut des démêlés avec la censure. En 1949 est publiée sa traduction du roman de George Du Maurier Peter Ibbetson, et en 1950 un second ouvrage sous pseudonyme, le Journal intime de Sally Mara, pour lequel il reçoit le prix Claire Belon. À la Libération, il fréquente Saint-Germain-des-Prés. Son poème Si tu t’imagines, mis en musique par Joseph Kosma à l’initiative de Jean-Paul Sartre, est un des succès de la chanteuse Juliette Gréco. D’autres textes sont interprétés par les Frères Jacques. Il écrit des paroles pour des comédies musicales, des dialogues de films dont Monsieur Ripois, réalisé par René Clément, et aussi le commentaire du court métrage d’Alain Resnais Le Chant du styrène. Il réalise et interprète le film Le Lendemain. Il publie de nouvelles chroniques fantaisistes de la vie de banlieue : Loin de Rueil 1944, Le Dimanche de la vie 1952, dont le titre est emprunté à Hegel. Un roman plus expérimental, Saint-Glinglin 1948, rassemble des textes publiés séparément depuis 1934. Amoureux des sciences, Raymond Queneau adhère à la Société mathématique de France en 1948. Il s’évertue à appliquer des règles arithmétiques à la construction de ses œuvres, à la façon de la méthode lescurienne S + 7 : prendre un texte, n’importe lequel, prendre un dictionnaire, n’importe lequel, généraliste ou thématique, et remplacer tous les substantifs dudit texte par d’autres substantifs trouvés dans le dictionnaire choisi et situés sept places plus loin ou sept places avant par rapport à la place initialement occupée par le substantif à remplacer ou qu’il aurait occupée s’il y figurait. En 1950, il publie un texte d’inspiration scientifique, Petite cosmogonie portative. Il publie également cette année-là un recueil d’études critiques, Bâtons, chiffres et lettres. Toujours en 1950, il entre comme satrape au Collège de ’Pataphysique, et est élu à l’Académie Goncourt en 1951. En 1959 paraît Zazie dans le métro qui s’ouvre par l’expression Doukipudonktan ! Le succès de ce roman surprit Queneau lui-même et fit de lui un auteur populaire. Une adaptation au théâtre par Olivier Hussenot et au cinéma par Louis Malle suivront. À la suite d’un colloque en septembre 1960 une décade de Cerisy intitulée Raymond Queneau et une nouvelle illustration de la langue française, dirigé par Georges-Emmanuel Clancier et Jean Lescure, il fonde en décembre 1960, avec François Le Lionnais, un groupe de recherche littéraire, le Séminaire de littérature expérimentale Selitex qui allait très vite devenir l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle. Sa soif de mathématiques combinatoires s’étanchera aussi à la coupe de l’Ouvroir qui accueille, entre autres, le père de la théorie des graphes, Claude Berge. Raymond Queneau publie également deux articles de recherche mathématique en théorie des nombres, en 1968 aux Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris3 et en 1972 au Journal of Combinatorial Theory4. Quant à l’Oulipo, il aura une grande descendance, plus ou moins sécessionniste, avec d’autres groupes comme l’Oupeinpo, l’Outrapo, l’Oubapo… Avec Cent mille milliards de poèmes 1961, Raymond Queneau réussit un exploit tant littéraire qu’éditorial. C’est un livre-objet qui offre au lecteur la possibilité de combiner lui-même des vers de façon à composer des poèmes répondant à la forme classique du sonnet régulier : deux quatrains suivis de deux tercets, soit quatorze vers. Cent mille milliards est le nombre de combinaisons possibles calculé par Queneau : C’est somme toute une sorte de machine à fabriquer des poèmes, mais en nombre limité ; il est vrai que ce nombre, quoique limité, fournit de la lecture pour près de deux cents millions d’années en lisant vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le roman Les Fleurs bleues 1965, nouveau succès public, illustre l’apologue du penseur taoïste chinois Tchouang-Tseu se demandant s’il est Tchouang-Tseu rêvant d’un papillon ou un papillon rêvant qu’il est Tchouang-Tseu… Il poursuit son œuvre poétique avec Courir les rues, Battre la campagne, Fendre les flots. Raymond Queneau meurt le 25 octobre 1976 d'un cancer du poumon. Il est inhumé au cimetière ancien de Juvisy-sur-Orge Essonne. Son épouse Janine est décédée en 1972. Une partie importante des manuscrits de Raymond Queneau est aujourd'hui conservée par la Bibliothèque municipale du Havre. Ce fonds, constitué à partir de 1991, contient de nombreux manuscrits, des œuvres romanesques et poétiques, des correspondances, des peintures de l'auteur. Un outil de choix : le langage La curiosité de Raymond Queneau est immense : elle s'étend à tous les domaines de la science, avec une préférence marquée pour les mathématiques. Cette disposition encyclopédique réunit notamment deux penchants complémentaires : le goût pour l'acquisition du savoir et l'intérêt pour les méthodes de la découverte. Le deuxième point est naturellement essentiel : c'est lui qui fait de Raymond Queneau un esprit scientifique véritable, et non un compilateur du type Bouvard et Pécuchet. On se gardera de négliger cet aspect de sa personnalité qui l'a conduit à diriger l'Encyclopédie de la Pléiade. Enfin, on se souviendra, toujours à ce propos, de la jolie question posée dans Odile : Quelle satisfaction peut-on bien éprouver à ne pas comprendre quelque chose ? C'est au langage, qui allait devenir son principal outil de travail, que la curiosité de Queneau s'est appliquée avec le plus de constance et de pénétration. C'est aussi cet aspect de son art qui a le plus vivement frappé les critiques. Tous ses commentateurs, et ils commencent à devenir nombreux, ont insisté sur le français parlé de Queneau, et plus précisément sur ce qui leur sautait immédiatement aux yeux : les trouvailles phonétiques, comme Polocilacru, Le Dimanche de la vie et le célèbre Doukipudonktan sur quoi s'ouvre Zazie dans le métro. Il est bien vrai que le langage de Queneau constitue un apport dont il est peu d'exemples dans la littérature contemporaine. Comme toutes les propositions réellement révolutionnaires, il joue sur deux niveaux : le corrosif et le bâtisseur. Le corrosif traque les lieux communs, fanfaronnades et vacuités, les met en évidence avec malice, les rend inutilisables à jamais. Le bâtisseur offre de nouvelles formes d'écriture, plus directes, plus efficaces ou plus subtiles. Allant jusqu'au bout de ce souci, en 1960, avec son ami le mathématicien François Le Lionnais, Raymond Queneau fonde l'Ouvroir de Littérature Potentielle, qui se propose de créer de nouvelles « structures » poétiques et romanesques de nouvelles formes fixes, comparables au sonnet, par exemple, ou des contraintes analogues à la règle des trois unités. L'OuLiPo, dont les membres actuels continuent à travailler dans le même sens, ne fut pas un simple club littéraire de plus, mais une création véritable : l'œuvre de Raymond Queneau la plus insaisissable et la plus riche. Le romancier L'évidente importance des recherches et des découvertes langagières dans le travail de l'écrivain a conduit la plupart des analystes à négliger ses exceptionnelles qualités de romancier : Queneau est un admirable créateur de figures et un merveilleux conteur d'histoires. Ses personnages sont divers, bien qu'on puisse les répartir en deux familles assez homogènes : les héros et les gens ordinaires. Pour aller vite, nous dirons que les héros, ce sont ceux qui pensent : ils ne pensent pas forcément comme leur auteur, mais enfin ils font fonctionner leur cervelle, comme un outil d'investigation. Les gens ordinaires sont rebelles à tout effort cérébral, et absorbent benoîtement les idées des autres quand elles parviennent jusqu'à eux. Il faut ici réserver un paragraphe particulier aux personnages féminins. Les « héroïnes » sont décrites par Queneau avec une force et une tendresse peu communes. Ainsi, c'est presque toujours à leur énergique obstination que les hommes leurs maris, leurs amants doivent leur salut. C'est le cas d'Odile Odile, de Noémi Les Enfants du limon, d'Annette Un rude hiver, de LN Le Vol d'Icare. Mieux, même : en y regardant de plus près, on découvrira que les femmes que l'on peut tenir pour ordinaires jouent elles aussi, dans leur ménage ou leur famille, un rôle déterminant : Sidonie Cloche Le Chiendent et Julia Le Dimanche de la vie sont les éléments moteurs des romans qu'elles habitent. Ces personnages, Queneau les place dans des situations généralement insolites, pleines de développements nombreux et de péripéties surprenantes. Plusieurs de ses romans présentent même différentes intrigues enchevêtrées, ce qui les rend impossibles à résumer : c'est le cas du Chiendent et de Pierrot, déjà cités, mais aussi des Derniers Jours, des Enfants du limon, de Saint-Glinglin. On remarquera également qu'en un temps où les écrivains « sérieux » abandonnaient volontiers les émotions sentimentales aux auteurs populaires, Raymond Queneau publiait, avec Odile et Un rude hiver, deux romans d'amour graves, profonds et bouleversants. On ne peut pas quitter le chapitre des personnages sans observer que, parmi d'autres, plus fugitives, une question têtue court d'un livre à l'autre, de la prose à la poésie, et c'est : Qu'est-ce qu'un personnage de roman ? Cette question, qui forme la trame du Chiendent, se trouve explicitement posée dans Le Vol d'Icare. On observera que Raymond Queneau, en écrivain rebelle à toute confession publique, a subtilement déplacé le traditionnel problème d'identité, devenu, sous la forme : Mais qui suis-je donc ? le pont-aux-ânes des littérateurs contemporains. Une morale Malgré la méfiance que professait Raymond Queneau à l'égard des faiseurs de systèmes et le peu d'empressement qu'il mettait à donner des leçons, il est clair que l'on peut distinguer, dans son œuvre, l'ombre d'une morale : c'est là le propre de tout univers cohérent, qu'il soit réel ou imaginaire. Cette morale, assez curieusement, ne coïncide pas tout à fait avec celle de la société des hommes. Cet écrivain réaliste ne restitue pas le monde tel qu'il est : il le corrige. Mais, comme il le corrige par de simples (quoique pas innocentes) omissions, ce qu'il nous en montre nous paraît parfaitement authentique. Par exemple, il n'y a pas un seul salaud dans cette œuvre qui fait vivre pourtant des centaines de personnages – en réalité, il y en a un : Bébé Toutout, le gnome diabolique du Chiendent ; et ce n'est pas exactement un homme. Je crois qu'il faut faire ici la part de la malice : Queneau choisit, parce que c'est plus agréable, de ne parler que des gens sympathiques, de ceux qu'il aurait du plaisir à fréquenter. Il fait même un instant semblant de croire aux rossignols humanistes, et que tous les hommes sont de bonne volonté. Mais il laisse traîner, ici ou là, un signe révélateur, un indice de sa fausse naïveté. Le mot malice est préférable au mot humour, et pas seulement parce que, de celui-ci, on use à tort et à travers. L'humour est plein de replis ombreux, d'âcres touffeurs et de ricanements que l'on ne découvre jamais au fond des choses, chez Queneau. C'est peut-être à son ascendance campagnarde qu'il doit cela : les paysans, même les plus rusés, sont doués d'une trop bonne humeur pour avoir de l'humour ! La malice, en revanche, convient tout à fait à leur façon de voir, de comprendre et de raconter les choses. Enfin, si l'on se posait sérieusement la question, on pourrait se reporter à l'article « L'Humour et ses victimes », publié en 1938 dans Volontés, et repris, trente-cinq ans plus tard, dans Le Voyage en Grèce. Il ne résout pas le problème : il jette le lecteur de bonne foi dans une saine perplexité, ce qui est bien préférable. Le dernier envol De 1952 à 1960, Raymond Queneau a écrit les dialogues de plusieurs films : outre Monsieur Ripois, de René Clément, on peut citer La Mort en ce jardin, de Luis Buñuel, et Le Dimanche de la vie, de Jean Herman, tiré de son propre roman. Malgré le grand amour qu'il a toujours manifesté pour le cinématographe (et qui se matérialise dans Loin de Rueil), il ne semble pas que cette activité ait entièrement répondu à son attente. On peut supposer qu'un esprit aussi précis, un artisan aussi pointilleux, n'allait pas supporter longtemps la sympathique mais épuisante approximation qui accompagne souvent le travail des cinéastes. Le dernier roman de Raymond Queneau, Le Vol d'Icare, n'est pas seulement le dernier. Il semble qu'au faîte d'une œuvre nombreuse et dense, l'écrivain ait voulu réunir tout ce qu'il savait faire et tout ce qu'il aimait en un somptueux bouquet final. On y remarquera, en effet, que ce livre conçu comme un scénario de film est très soigneusement construit ; que son écriture utilise le mode du récit, très elliptique, et des dialogues qui ressemblent à ceux du cinéma ; que l'on y trouve des personnages fort divers, dont un héros en voie de développement et plusieurs femmes énergiques ; que la présence de l'Exposition universelle de 1889 symbolise la passion encyclopédiste, et l'affrontement entre les écrivains, la passion littéraire... Enfin, Raymond Queneau apporte une héroïque réponse à l'obscure question sur la nature et l'identité du personnage de roman, une réponse mélancolique et fière, celle-là même que l'on pouvait attendre et que l'on n'espérait pas : c'est celui qui s'envole et qui meurt à la fin. Jacques Bens Influence L'influence de René Guénon sur Raymond Queneau : Un utilisateur prévoit de modifier cet article pendant quelques jours. Vous êtes invité(e) à en discuter en page de discussion et à participer à son amélioration de préférence en concertation pour des modifications de fond. Raymond Queneau était un lecteur assidu et attentif de l'œuvre de René Guénon, qu'il avait découvert en lisant en 1921 l'Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues5. À partir de cette date et jusqu'à ce que les fin des années '20, Queneau avait lu tous les livres et les articles de Guénon6, et a eu aussi une brève correspondance avec lui. Œuvres Les Œuvres complètes sont éditées aux éditions Gallimard dans la Bibliothèque de la Pléiade. Romans Le Chiendent, 1933, Prix des Deux Magots Gueule de pierre, 1934 Les Derniers Jours, 1936 Odile, 1937 Les Enfants du limon, 1938 Un rude hiver, 1939 Les Temps mêlés (Gueule de pierre II), 1941 Pierrot mon Ami, 1942 Loin de Rueil, 1944 En passant, 1944 On est toujours trop bon avec les femmes, 1947 Saint-Glinglin, 1948 Le Journal intime de Sally Mara, 1950 Le Dimanche de la vie, 1952 Zazie dans le métro, 1959 Les Fleurs bleues, 1965 Le Vol d'Icare, 1968 Poésies Chêne et chien, 1937 Les Ziaux, 1943 L'Instant fatal, 1946 Analyse logique, 1947 Petite cosmogonie portative, 1950 Si tu t'imagines, reprenant les trois premiers recueils, 1952 Cent mille milliards de poèmes, 1961 Le Chien à la mandoline, 1965 Courir les rues, 1967 Apprendre à voir, 1968 Battre la campagne, 1968 Fendre les flots, 1969 Morale élémentaire, 1975 Essais et articles Traité des vertus démocratiques, manuscrit de 1937, édité pour la première fois en 1993. Bâtons, chiffres et lettres, 1950 Pour une bibliothèque idéale, 1956 Entretiens avec Georges Charbonnier, 1962 Bords, 1963 Une Histoire modèle, 1966 Le Voyage en Grèce, 1973 Divers Exercices de style, 1947 Contes et propos, 1981 Journal 1939-1940, 1986 Journaux 1914-1965, 1996 Lettres croisées 1949-1976 : André Blavier-Raymond Queneau, correspondance présentée et annotée par Jean-Marie Klinkenberg, 1988 Sur les suites s-additives, Journal of Combinatorial Theory 12 1972, p. 31-71 La légende des poules écrasées, texte théâtral publié dans le Magazine Littéraire no 523, septembre 2012 Traductions Le Mystère du train d'or d'Edgar Wallace, avec sa femme Janine, sous le nom de Jean Raymond, 1934 Peter Ibbetson de George du Maurier, 1946 L'Ivrogne dans la brousse The Palm wine drinkard d'Amos Tutuola, 1953 Impossible ici It Can't Happen Here, Sinclair Lewis, 1953 Certains l'aiment chaud Some Like it Hot, film de Billy Wilder, 1959. Adaptation française des dialogues. Correspondances Correspondances Raymond Queneau - Élie Lascaux, Verviers, Temps Mêlés, octobre 1979 126 p. Une correspondance Raymond Queneau - Boris Vian, Les amis de Valentin Brû, no 21, 1982 48 p. Raymond Queneau et la peinture, Jean Hélion, Les amis de Valentin Brû, no 24-25, 1983 100 p. Raymond Queneau et la peinture, II, Enrico Baj, Les amis de Valentin Brû, no 26, 1984 50 p. Raymond Queneau et la peinture, IV, Élie Lascaux, Les amis de Valentin Brû, 1985 88 p. 30 lettres de Raymond Queneau à Jean Paulhan, Revue de l'association des amis de Valentin Brû, 1986 102 p. Discographie Raymond Queneau mis en musique Raymond Queneau mis en musique et chanté, par Jean-Marie Humel, Paris : Jacques Canetti, 1991, Jacques Canetti 107752 François Cotinaud fait son Raymond Queneau, par l'ensemble Text'up 2004, Label Musivi Si tu t'imagines, musique Joseph Kosma, par Juliette Gréco, 1949 L'instant fatal, musique Max Unger, 20107 9 chansons sur des poèmes de Raymond Queneau, par Gilles Maugenest, 2002 Tant de sueur humaine, musique Guy Béart, par Guy Béart, 1965. Disques Temporel Les fleurs bleues du pianiste Stéfano Bollani Filmographie En 1951, le cinéaste Pierre Kast réalisa Arithmétique leçon d'arithmétique de 8 minutes donnée par Raymond Queneau avec mise en évidence du zéro, l'une des découvertes les plus importantes de l'esprit humain, et du nombre googol, le 1 suivi de cent zéros. Raymond Queneau interpréta le rôle de Georges Clemenceau dans le film Landru de Claude Chabrol, sorti le 25 janvier 1963.

#112

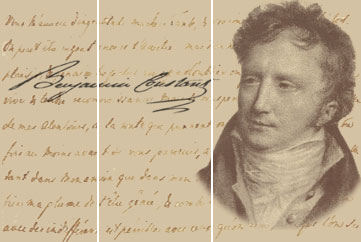

Benjamin Constant

Loriane

Posté le : 23/10/2015 20:08

Le 25 octobre 1767 naît Benjamin Constant de Rebecque

romancier, du mouvement libéralisme, romantisme, essayiste, homme politique, et intellectuel français d'origine vaudoise, mort à 63 ans, à Paris le 8 décembre 1830, inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Ses Œuvres principales sont : " Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs,essai de 1815 et Adolphe, roman en 1816. Républicain et engagé en politique depuis 1795, il soutiendra le Coup d'État du 18 fructidor an V, puis celui du 18 Brumaire. Il devient sous le Consulat le chef de l'opposition libérale dès 1800. Après avoir quitté la France pour la Suisse puis l'Allemagne, il se rallie à Napoléon pendant les Cent jours, et revient en politique sous la Restauration. Élu député en 1818, il le sera encore à sa mort en 1830. Chef de file de l'opposition libérale, connue sous le nom des « Indépendants », il est l'un des orateurs les plus en vue de la Chambre des députés et défend le régime parlementaire. Lors de la Révolution de juillet, il soutient l'installation de Louis-Philippe sur le trône. Auteur de nombreux essais sur des questions politiques ou religieuses, Benjamin Constant est aussi l'auteur de romans psychologiques sur le sentiment amoureux comme Le Cahier rouge 1807, où se retrouvent des éléments autobiographiques de son amour pour Madame de Staël, et Adolphe 1816. En bref Né le 25 octobre 1767 à Lausanne, descendant de protestants français réfugiés en Suisse, Constant appartient à une famille de hobereaux qui louait ses services aux armées étrangères. Il reçoit une éducation très disparate, qu'il a décrite avec humour dans le Cahier rouge. Livré à des précepteurs médiocres, il fait preuve néanmoins de talents précoces, surtout dans le domaine des langues anciennes et de la musique. À douze ans, il écrit un roman héroïque, Les Chevaliers. Ballotté à travers l'Europe par son père Bruxelles, 1774 ; Londres, Oxford, 1780 ; Erlangen, 1782 ; Édimbourg, 1785 ; Paris, 1785 et 1787, son instruction très vaste souffre pourtant d'un manque de continuité. De 1788 à 1794, Constant exerce durant six ans la fonction de chambellan à la cour de Brunswick. Séjour morose, qu'un triste mariage, bientôt rompu, rend encore plus sombre. Il trompe son ennui en se dévouant pour sauver l'honneur et la fortune de son père compromis dans un interminable procès militaire. Le jeune Vaudois en conçoit de la haine à l'égard de l'aristocratie bernoise ; il affiche son goût pour la démocratie, se lie avec Jacob Mauvillon et s'intéresse de plus en plus à la Révolution. Cette évolution l'émancipe peu à peu du mentorat d'Isabelle de Charrière, avec laquelle il était lié depuis 1787. Ses déboires ne l'empêchent pas de travailler ; il découvre la théologie allemande et nourrit sa réflexion de l'exemple de Frédéric II et du joséphisme. C'est donc un jeune homme très brillant, mais un peu amer et désabusé, que rencontre Mme de Staël le 18 septembre 1794 à Lausanne. L'amour qu'il éprouve pour cette femme déjà célèbre lui procure en même temps l'enthousiasme et une raison d'être. Mme de Staël lui offre l'occasion de se révéler intellectuellement grâce à sa conversation et à son esprit et matériellement grâce à ses relations. Constant peut ainsi passer de l'obscurité d'une petite cour allemande à la scène parisienne sur laquelle il arrive avec la fille de Necker en mai 1795. Dès lors, jusqu'en 1802, il va participer au combat des républicains modérés contre les tentatives des royalistes ou celles des néo-jacobins. Cette politique qui vise à terminer la Révolution le place évidemment du côté de la bourgeoisie et de ceux qui ont tout à redouter d'un retour des privilèges ou d'un égalitarisme babouviste. Mais, contrairement à la légende, Constant n'a rien d'un muscadin, et il est faux de voir dans son action l'ambition d'un arriviste sans scrupule. Quatre brochures remarquées De la force du gouvernement actuel, 1796 ; Des réactions politiques suivi de Des effets de la Terreur, 1797 ; Des suites de la contre-révolution de 1660 en Angleterre, 1798, la traduction de la Justice politique de Godwin, la fondation d'un club républicain, des discours politiques, tout cela contribue à faire de Constant un propagandiste écouté, sinon toujours suivi. Conscient des défauts de la Constitution de l'an III, il approuve le courant révisionniste qui aboutit au 18-Brumaire. Mais, dès le lendemain, il se méfie de Bonaparte, dont il pressent l'aspiration au pouvoir personnel. Bel exemple de lucidité, à un moment où l'euphorie était générale dans le clan républicain ! C'est de Brumaire en effet que date pour l'écrivain la prise de conscience de plus en plus nette de la nocivité du pouvoir, quand celui-ci ne trouve aucune limite à son action. Par ses discours au Tribunat et dans sa vaste étude sur la Possibilité d'une constitution républicaine dans un grand pays inédit, Constant va essayer de parer au progrès du despotisme et de l'arbitraire. Son opposition, mal comprise, ne vise pas tant la personne du Premier consul que ses principes de gouvernement. Appartenant par sa formation à l'époque des Lumières, par sa carrière au XIXe siècle, Benjamin Constant est l'un des représentants les plus illustres et les plus controversés de cette période charnière. Témoin privilégié des bouleversements révolutionnaires, il tenta très tôt de les inscrire dans une explication générale, en faisant intervenir le principe de l'évolution progressive des sociétés. Héritier du XVIIIe siècle, il a voulu en confronter les leçons avec l'expérience récente, afin de réaliser une synthèse d'inspiration résolument libérale. Cette tentative pour combiner l'histoire et la théorie représente un aspect très intéressant de sa démarche intellectuelle. L'importance attribuée dans cette perspective au rôle de l'écrivain est un des traits typiques du groupe de Coppet où se forgèrent de nouveaux concepts et dont Constant ne doit pas être séparé. C'est avec Mme de Staël, Sismondi, les frères Schlegel, notamment, qu'il élabora ses recherches dans des domaines très variés : religion, politique, histoire, littérature, théâtre. De là une œuvre abondante qui fait apparaître une autre caractéristique propre aux mêmes auteurs : Constant fut un intermédiaire entre plusieurs cultures allemande, anglaise, française et entre deux grands courants de pensée, le classicisme et le romantisme. Malheureusement, une tradition historiographique malveillante a longtemps retardé la juste appréciation du rôle du groupe de Coppet. Constant, comme Mme de Staël à laquelle il fut longtemps attaché, eut le triste privilège d'être la cible d'une critique qui s'est trop appesantie sur les aspects anecdotiques de sa vie. Il est vrai que ses biographes ont été longtemps tributaires d'une documentation partielle, mutilée et faussée par des amateurs incompétents. La version authentique et intégrale du Journal intime n'existe que depuis 1952 ; les archives n'ont été accessibles que depuis 1953, 1974 et 1980. C'est pourquoi on assiste actuellement à une redécouverte progressive de l'œuvre. Sa vie Benjamin Constant naît le 25 octobre 1767 à Lausanne, fils de Louis-Arnold-Juste Constant de Rebecque, colonel dans un régiment suisse au service de la Hollande stationné à Huningue en septembre 1772 et d'Henriette-Pauline de Chandieu, qui meurt des suites de ses couches le 10 novembre 1767. Originaire de l'Artois et devenue protestante au XVIe siècle, la famille Constant de Rebecque s'était fixée dans la région de Lausanne après la révocation de l’Édit de Nantes 1685. Suivant son père constamment en voyage, il achève ses études à l'université de Nuremberg en Bavière 1782, puis en Écosse à l'université d'Édimbourg 1783. Il passe la plus grande partie de sa vie en France, en Suisse et en Grande-Bretagne. En 1787, il rencontre à Paris Mme de Charrière, avec laquelle il entame une liaison et une longue correspondance. Son père l'attache en mars 1788 comme chambellan à la cour de Brunswick, où il épouse le 8 mai 1789 Johanne Wilhelmine Luise, dite Minna, baronne de Cramm 1758-1825 et dame d'honneur de la duchesse de Brunswick Augusta de Hanovre, puis devient conseiller de légation. Le 11 janvier 1793, il rencontre Charlotte de Hardenberg 1769-1845, fille d'un conseiller de légation et nièce de Hardenberg, mariée depuis 1787 à Wilhelm Albrecht Christian, baron de Mahrenholz 1752-1808, avec laquelle il se lie d'amitié. Charlotte divorce, tandis que les Constant se séparent fin mars 1793, avant d'engager en juin 1794 une procédure de divorce, lequel est prononcé le 18 novembre 1795. Après le départ de Constant en août 1794, Charlotte se remarie à Brunswick le 14 juin 1798 avec le vicomte Alexandre-Maximilien du Tertre 1774-1851, un émigré français dont elle divorce en mai 1807. Le 5 juin 1808, Benjamin et Charlotte se marient en secret. Charlotte restera l'épouse de Benjamin jusqu'à la mort de celui-ci en 1830, et mourra elle-même en juillet 1845. Il entretient de 1794 à 1810 une liaison fameuse avec Germaine de Staël, et la richesse de leurs échanges intellectuels au sein du Groupe de Coppet en fait l'un des couples les plus en vue de leur époque. Il échange une longue correspondance avec sa cousine Rosalie, pour qui il a beaucoup d'affection. Il est très actif dans la vie publique durant la deuxième moitié de la Révolution française puis sous la Restauration française. Sous la Révolution française Quittant la Suisse, Benjamin Constant arrive à Paris avec Mme de Staël le 25 mai 1795, peu après la journée de prairial, et fait ses débuts politiques. Il commence par publier un violent réquisitoire contre le projet de décret des deux-tiers, avant de faire volte-face, un mois plus tard, et d'appeler, sous l'influence de Jean-Baptiste Louvet de Couvray, avec lequel il s'est lié d'amitié, au soutien de la constitution de l'an III et des conventionnels qui l'ont enfantée. Il publie les Lettres à un député de la Convention dans les Nouvelles politiques, nationales et étrangères de Suard 24-26 juin 1795. Le 15 octobre 1795, le Comité de salut public exilant Mme de Staël, il la suit dans sa propriété de Coppet sur les rives du lac Léman, en Suisse. Entre la journée de vendémiaire et celle de fructidor, il s'émancipe de la tutelle et du salon de Mme de Staël et se lie avec Paul Barras, s'engageant en faveur de la politique directorial. Mi-avril 1796, il publie sa première brochure politique importante : De la force du gouvernement actuel et de la nécessité de s'y rallier, insérée dans Le Moniteur. Fin mai-début juin 1797, il publie Des effets de la Terreur à la suite de la seconde édition de De la force du gouvernement actuel et de la nécessité de s'y rallier. Devenu orateur au Cercle constitutionnel de la rue de Lille, qui réunit les républicains modérés, il s'oppose au club de Clichy. Après le coup d'État du 18 fructidor an V, il sollicite auprès de Barras, dans une lettre datée du 27 mars 1798, d'être agréé par le gouvernement comme candidat officiel, mais sans succès. Le virage à gauche du Directoire et la poussée électorale des Néo-jacobins le marginalisent. La presse directoriale et néo-jacobine lancent de vives campagnes de presse contre ce professeur d'oligarchie. Lors des élections de l'an VI, il subit un échec cuisant. Malgré la mobilisation des réseaux de Mme de Staël, il ne parvient pas à devenir député du Léman. De retour à Paris, exclu de la compétition électorale de l'an VII, il se lie avec Sieyès, nommé au Directoire le 16 mai 1799, et soutient ses projets de révision constitutionnelle. Absent de Paris du 14 au 17 brumaire pour se porter à la rencontre de Mme de Staël, alors de retour dans la capitale, il y arrive en sa compagnie le soir du 18 brumaire 9 novembre 1799. Le lendemain, il assiste à Saint-Cloud au coup d'État de Bonaparte. Le 24 décembre, Sieyès, qui est alors occupé à placer ses amis et alliés, le fait nommer au Tribunat, malgré de nombreuses oppositions et les réticences de Bonaparte. Avec d'autres libéraux, il s'y oppose bientôt à la monarchisation du régime, s'opposant à l'établissement des tribunaux spéciaux, et participe à la rédaction définitive du Code civil. Le 5 janvier 1800, il prononce au Tribunat son premier discours, qui le fait apparaître comme le chef de l'opposition libérale, dans lequel il dénonce le régime de servitude et de silence qui se prépare. L'été 1801 voit son départ pour la Suisse, et, le 17 janvier 1802 il est écarté du Tribunat. Éloigné de Paris avec Mme de Staël sur l'ordre de Napoléon en 1803, il passe en Allemagne. À Weimar, il rencontre Friedrich von Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Christoph Martin Wieland et Johann Gottfried von Herder. Nommé membre de l'académie de Göttingen, il traduit en vers français le Wallenstein de Schiller 1809. Sous l'Empire En décembre 1804, il retrouve à Paris Charlotte de Hardenberg, avec laquelle il entame une liaison en octobre 1806. Mme de Staël ayant refusé de l'épouser après le décès de son époux, Charlotte et le vicomte du Tertre ayant divorcé en 1807, Benjamin Constant se marie secrètement avec Charlotte à Besançon, le 5 juin 1808. Entré vers la même époque en relations avec Bernadotte, il est décoré de l'Étoile polaire. En 1814, il fait paraître De l'esprit de conquête et d'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation actuelle, hostile à Napoléon. Par l'entremise de Mme Récamier, il est chargé par Caroline Bonaparte, reine consort de Naples de défendre ses intérêts au Congrès de Vienne. Sous la Première Restauration, il défend l'alliance des Bourbons avec l'héritage issu de la Révolution dans Le Journal des Débats. Aussi, quand lui parvient la nouvelle du retour de l'île d'Elbe de Napoléon, il publie le 19 mars 1815 un article dans lequel il le traite d'Attila, de Gengis Khan, plus terrible, plus odieux encore, affirmant : Je n'irai pas, misérable déserteur, me traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie par le sophisme, et bégayer des paroles profanées pour racheter une existence honteuse. Puis il part pour Nantes avec l'idée de s'exiler aux États-Unis, avant de rentrer à Paris, où Napoléon le fait appeler le 14 avril pour lui demander un projet de constitution. Les Cent-Jours Rallié à l'Empire, il est nommé au Conseil d'État 20 avril 1815 et participe à la rédaction de l'Acte additionnel 24 avril 1815. Il formule sa théorie du régime parlementaire dans Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs 29 mai 1815. Après la seconde abdication de Napoléon, il se réfugie à Bruxelles 1er novembre 1815, puis en Angleterre 27 janvier 1816, bien que sa condamnation à l'exil, prononcée le 19 juillet 1815, ait été révoquée par le Roi le 24 juillet suivant, et y publie Adolphe. Sous la Restauration Benjamin Constant reprend la route de Paris le 27 septembre 1816, à la suite de la dissolution de la Chambre des députés des départements, le 10. Opposé aux Ultras, il fait paraître Des moyens de rallier les partis en France, et collabore au Mercure. Une fois celui-ci interdit par la censure, Constant est l’un des fondateurs et des principaux rédacteurs de La Minerve française, puis de La Renommée. Il y rédige aussi bien des analyses que des comptes rendus d’ouvrages, dont la teneur politique est généralement marquée. Cette activité fait de Constant l’une des personnalités en vue de la vie politique et l’un des leaders d’opinion du courant libéral. Il donne par ailleurs une série de cours à l’Athénée royal, dont la célèbre conférence « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes » ; Constant y insiste sur le nécessaire intérêt des citoyens modernes à la vie politique: le système représentatif moderne décharge certes les citoyens du travail politique professionnel mais il exige cependant leur extrême vigilance et leur engagement participatif pour garantir l’exercice de leurs droits et la préservation de leurs jouissances privées. Dès 1817, Constant aspire à compléter son activité journalistique par un mandat électif ; mais sa personnalité, son passé ainsi que ses livres et ses articles lui suscitent de tenaces inimitiés auprès du gouvernement et des royalistes. Conscient que l’épisode des Cent-Jours lui a valu autant d’incompréhensions que d’ennemis, Constant ressent le besoin de se justifier, et il fait alors paraître les Mémoires sur les Cent-Jours ; de même cherche-t-il à faire valoir l’immutabilité de ses opinions libérales en publiant un recueil de ses textes, le Cours de politique constitutionnelle. Cela ne suffit pas immédiatement à lui valoir une élection : battu une première fois à Paris en 1817, Constant est encore vaincu de quelques voix l’année suivante lorsque le ministère lui fait obstacle en lui opposant le grand industriel Ternaux, pourtant lui-même plus proche des libéraux que de la majorité ministérielle. Lors d’une élection complémentaire au printemps 1819, Constant est finalement élu le 26 mars par la Sarthe 667 voix sur 1 051 votants et 1 490 inscrits, dont la délégation au Palais Bourbon comprend déjà le général La Fayette. Constant monte pour la première fois à la tribune le 14 avril ; tout au long de son mandat, Constant essaiera d’orienter dans un sens plus libéral la marche du ministère, sans grand succès puisque le centre ministériel, la droite et les ultras seront toujours majoritaires au cours de cette législature, surtout après l’assassinat du duc de Berry et le virage à droite pris alors par le gouvernement en réaction. Siégeant parmi le côté gauche de la Chambre, au sein de l'opposition libérale en compagnie de Voyer d’Argenson, Lafayette, Chauvelin, Laffitte, Dupont, Manuel, Foy, Martin de Gray ou Daunou, Constant défend les principes de la Charte, la liberté de la presse, les acquéreurs de biens nationaux, la liberté individuelle, la liberté religieuse, s’oppose aux lois d'exception, combat l’esclavage. En juin 1822, après une polémique dans la presse, il se bat en duel avec Joseph Forbin des Issarts. Réélu aux élections de 25 février 1824 député du 4e arrondissement de Paris par 737 voix sur 1 355 votants 1 475 inscrits. D'abord contestée à cause de sa nationalité suisse, son élection est finalement validée. Puis, aux élections du 17 novembre 1827, il est réélu à la fois dans la circonscription de la Seine, où il obtient 1 035 voix sur 1 183 votants et 1 291 inscrits, et dans le 2e arrondissement électoral du Bas-Rhin Strasbourg, avec 124 voix sur 243 votants et 268 inscrits ; il choisit la seconde. Durant ces deux législatures, il s'oppose aux lois sur le sacrilège, sur le droit d'aînesse 1826 et de justice et d'amour contre la presse 1827. L'un des 221 en 1830, il est réélu à Strasbourg le 23 juin 1830 par 201 voix sur 275 votants et 296 inscrits. Chef de file de l'opposition libérale de gauche connue sous le nom des Indépendants, il est l'un des orateurs les plus éloquents de la Chambre des députés. Passé sans enthousiasme dans l'opposition dynastique après les ordonnances de juillet, il contribue à l'avènement de Louis-Philippe, qui le soulage de ses soucis financiers en lui faisant un don de 300 000 francs, tout en protestant que la liberté passe avant la reconnaissance. Le 27 août 1830, après l'abdication de Charles X, le 2 août, il est nommé président d'une section au Conseil d'État. Réélu le 21 octobre 1830 avec 208 voix sur 237 votants et 279 inscrits, il prononce son dernier discours à la Chambre le 19 novembre. Malade, il décède le 8 décembre 1830. Des funérailles nationales lui sont organisées le 12 décembre 1830 ; entre cent et cent cinquante mille personnes suivent le convoi funèbre, ce qui en fait l'un des cortèges les plus importants de la Restauration et du début de la monarchie de Juillet en l’honneur d’un homme politique. Au cours de la cérémonie, des jeunes gens veulent porter son cercueil au Panthéon, mais ils en sont empêchés. Un député ayant également sollicité cet honneur pour le défunt, la proposition est mise au vote, et n'obtient pas la majorité. Benjamin Constant est donc inhumé au cimetière parisien du Père-Lachaise 29e division. L'affaire Wilfrid Regnault En 1817, il prend fait et cause pour Wilfrid Regnault. Celui-ci, accusé d'avoir assassiné une veuve à Amfreville, un village de Normandie, est condamné à mort le 29 août 1817 par la Cour d'assises de l'Eure. Ce jacobin normand avait vécu à Paris et était soupçonné d'avoir participé aux massacres de septembre sous la Révolution. Benjamin Constant, à la suite du jeune Odilon Barrot, avocat de Regnault, estime que la réputation de Regnault a contribué grandement à sa condamnation. Le maire d'Amfreville-la-Campagne est en effet un noble, ancien député ultra de la Chambre introuvable de 1815. Il a participé à l'enquête, et s'est par la suite avéré l'auteur d'une note, parue dans la presse, calomnieuse à l'égard de Regnault. Constant reprend tous les éléments de l'enquête et poursuit comme publiciste la démarche que les avocats de Regnault avaient commencée : il confronte les témoignages, fait dresser un plan du village d'Amfreville, répertorie les incohérences et les contradictions des témoignages et lance une campagne de presse en faveur de Regnault, analysant toutes les incohérences de l'accusation une à une, avec autant de précision, de verve et de rigueur que Voltaire dans l'affaire Calas. Les différentes voies judiciaires n'ayant pas abouti à sauver la tête de Regnault, le dernier recours est en effet l'instance royale, au moyen de l'opinion publique. Constant obtient, à la suite de la publication de deux brochures intitulées Lettres à Odilon Barrot, et de la campagne de presse qui suit, la commutation de la peine en vingt ans d'emprisonnement au grand dam des ultras à défaut de la reconnaissance de son innocence et de la grâce. Regnault sortira de prison en octobre 1830, et n'aura jamais rencontré Benjamin Constant. À travers cette affaire particulière, c'est le droit, pour chaque personne, de combattre une décision judiciaire inique que défendait Constant. Dans un article paru dans La Minerve en mars 1818, il explique : Encore un mot sur le procès de Wilfrid-Regnault, il écrit : C'est aujourd'hui plus que jamais que les formes doivent être respectées …, que tout Français a le droit de s'enquérir si on les observe, si toutes les vraisemblances ont été pesées, tous les moyens de défense appréciés à leur juste valeur. Il ajoutait que mille motifs se réunissent pour entraîner les hommes, sans qu'ils s'en doutent, hors de la ligne, devenue étroite et glissante, de la scrupuleuse équité. Une retraite forcée Exclu du Tribunat en 1802 avec une fournée d'idéologues, Benjamin Constant commence alors sa traversée du désert. Jusqu'en 1814, il partagera l'ostracisme qui frappe Mme de Staël. Période extrêmement féconde, malgré la censure et l'état général des esprits qui ôtent à l'écrivain tout espoir de publication. Il accumule des matériaux abondants dont il tirera profit sous la Restauration. En 1803 et 1806, il achève deux gros traités politiques. Le second, intitulé Principes de politique, fixe quasi définitivement sauf pour ce qui concerne la propriété sa doctrine libérale. En 1806, Constant commence un roman qui deviendra Adolphe. En 1809, il publie Wallstein d'après la pièce de Schiller, dont la préface peut être considérée comme un premier manifeste d'une esthétique non classique. En 1813, il compose un poème épique : Florestant, ou le Siège de Soissons. Cependant, quelque importants que ces textes puissent paraître pour l'histoire littéraire, ils ont été pour l'auteur négligeables en regard de sa gigantesque recherche sur les religions antiques, qui l'occupe presque continuellement, et dont nous pouvons suivre la réalisation grâce aux fonds manuscrits. Son mariage avec Charlotte née Hardenberg en 1808, sa rupture avec Mme de Staël, si longtemps différée, accentuent son goût déjà prononcé pour l'introspection. Dès 1803, Amélie et Germaine révélait son hésitation entre deux types de femmes ; puis le Journal intime rédigé de 1804 à 1807 et repris de 1811 à 1816 se fait entre autres l'écho de cette difficulté qu'il a de prendre parti. Enfin, Cécile 1810 ? et Ma Vie ou Cahier rouge, 1811 tentent de conjurer, par le biais de l' autobiographie, une profonde angoisse. Ces écrits, connus au XXe siècle seulement, font de Constant un maître de l'analyse psychologique. Adolphe, reconnu de nos jours comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature, met en scène un jeune homme incapable de rompre une liaison sentimentale et qui souffre de faire souffrir. Longtemps interprété comme un portrait moral à peine dissimulé de son auteur, et comme un récit de sa vie amoureuse on a voulu reconnaître Anna Lindsay dans Ellénore, et l'impossible rupture évoque évidemment ses relations avec Mme de Staël, Adolphe séduit aujourd'hui la critique par ses procédés de narration particulièrement subtils et par son style dépouillé, très classique dans sa forme et qui rend admirablement l'atmosphère fatale du roman. Le statut des œuvres autobiographiques est à son tour réexaminé dans une perspective plus littéraire : il ne s'agit plus en effet d'y voir le simple décalque de la réalité vécue, mais déjà la transposition de celle-ci dans une dimension romanesque. Amélie et Germaine, malgré l'authenticité des personnages et des situations, ne doit pas être considéré comme un vrai journal intime, car on peut observer dans son écriture un dérapage vers la forme du roman. Ma Vie, Cécile, Adolphe représentent ainsi les étapes non chronologiques de la recherche du genre narratif le mieux adapté à l'évocation de problèmes intimes, mais qui confinent, grâce à ces procédés, à l'universel. Le retour à la vie publique Si le triomphe de Napoléon avait relégué dans l'ombre l'activité de Constant, la chute de l'empereur l'autorise à revenir sur la scène politique. Dès 1813-1814, dans le sillage de Bernadotte, puis lors de l'intermède des Cent-Jours, Constant, jusqu'à sa mort qui eut lieu le 8 décembre 1830, va progressivement devenir l'un des phares de l'école libérale, luttant pour le respect des libertés individuelles dans le cadre de la Charte et contre les exigences ultraroyalistes. Ce combat est poursuivi dans la presse le Mercure, la Minerve, la Renommée, le Courrier français, à la Chambre des députés de 1819 à 1822 et de 1824 à 1830, et par la publication de nombreux ouvrages Cours de politique constitutionnelle, 1818 ; Mémoires sur les Cent-Jours, 1820 ; De la religion, 5 vol. de 1824 à 1831 ; Mélanges de littérature et de politique, 1829.... Activité débordante, qu'il assure malgré une santé déficiente, des procès, des menaces, des embarras financiers, mais qui lui apporte la popularité et l'estime de la jeunesse. Une foule immense accompagne son cercueil au Père-Lachaise le 12 décembre 1830, selon un rite qui rappelle les funérailles de Foy, de Manuel et, plus tard, de Lamarque. Une œuvre à redécouvrir ? Deux facteurs ont contribué à masquer l'importance de l'œuvre constantienne. D'une part, la gloire posthume d'Adolphe et des écrits intimes (qui n'étaient pas destinés à la publication) a attiré la critique vers l'aspect le plus brillant de son œuvre, tandis que les progrès de l'érudition n'étaient pas encore en mesure d'éviter les pièges de la fascination biographique. D'autre part, il faut noter l'absence de concordance parfaite entre l'œuvre publiée par l'auteur et celle qu'il a laissée à l'état manuscrit. Or cette dernière permet précisément de mieux saisir l'unité profonde d'un travail en perpétuel recommencement. La recherche récente tente donc d'appréhender globalement l'homme et l'œuvre dans son contexte social, politique et culturel. Les options fondamentales de Constant étant en général connues, on n'attend plus de révélations surprenantes ; mais la critique veut mettre en premier plan les procédés d'écriture, la genèse des textes et tout ce que les archives peuvent nous apprendre sur le travail intellectuel entre la période des Lumières et le positivisme. Peu importe ou tant mieux si l'homme ressort différent de cette enquête ; l'essentiel est de restituer une œuvre conforme à son élaboration progressive, dans la perspective qui fut celle de l'auteur. Étienne Hofmann Œuvre Les commentateurs ont longtemps tenu le libéralisme de Constant pour une simple rationalisation de l'égoïsme et de l'intérêt matériel ou comme un écran idéologique au triomphe d'un gouvernement élitiste. Ces reproches, comme ceux qui associent Constant à une girouette, datent de l'époque même de Constant, et l'historien polémiste Henri Guillemin s'en est fait l'un des plus bruyants porte-parole. Depuis une trentaine d'années cependant, les travaux sur les écrits, les manuscrits et la pensée de Constant ont complètement invalidé cette vision. L'édition des Principes de politique 1806-1810, manuscrit resté inédit jusqu'en 1980, a constitué un moment important à cet égard. On s'est de même rendu compte de l'unité de l'œuvre de Constant, loin des images de girouette : tant que les principes qu'il promeut peuvent être appliqués, peu lui importe en somme le mode de gouvernement république, Empire ou monarchie constitutionnelle, d'où cette image qui lui a longtemps collé à la peau de serviteur déloyal aux régimes qui l'emploient. Les sources : Benjamin Constant, lecteur Avant d'être un philosophe, Constant fut un lecteur passionné et un écrivain. Il avait une excellente connaissance de la philosophie et du romantisme allemand Kant, Schelling, Schlegel. Il entra en 1796, dans une vive polémique avec le philosophe de Koenigsberg qui soutenait que dire la vérité était un devoir moral indépendant du contexte. Il fut également volontiers lecteur des nombreux libéraux français dont Voltaire et des écrits de Condillac, il a fréquenté le milieu de Fauvel et de Cabanis. Adolphe, l'écrivain Constant est connu pour son abondante correspondance, son journal intime, ses récits autobiographiques dont Adolphe publié en 1816 à Paris. Le critique Charles Du Bos 1882-1939 a dit de lui : l'égal de quiconque ... mais, pas plus que son esprit, sa langue ne témoigne d'aucun indice national. Elle est classique mais sans le tour classique. La liberté chez les Modernes Constant se distingue de ses aînés Rousseau et Montesquieu quant à sa vision du pouvoir de l'État. Pour lui, en schématisant, peu importe l'origine ou la nature du pouvoir, monarchie, république… du moment qu'il est déployé de façon acceptable : le peuple reste souverain, sans quoi ce serait le règne de la force, mais son pouvoir doit s'arrêter au seuil de l'individu. Le bonheur et les besoins de la société ne recouvrent pas nécessairement ceux des individus : il faut donc conjuguer le pouvoir du peuple avec la protection de ceux-là. La société ne saurait avoir tous les droits sur l'individu ; il est des choses sur lesquelles la collectivité et les lois n'ont pas à s'exprimer, qu'elles n'ont pas le droit d'interdire, et que les individus ont le droit de faire : c'est ainsi que Constant donne une définition de la liberté. Il ajoute que l'homme souffrant naturellement du besoin d'agir et du plaisir à se croire nécessaire, le pouvoir occupé par un homme tend en général à s'accroître : il faut ainsi prendre des précautions contre le pouvoir lui-même plutôt que contre l'homme qui le possède, comme d'une arme qui pourrait tomber en des mains incertaines : c'est contre l'arme et non contre le bras qu'il faut sévir. Toute autorité qui n'émane pas de la volonté générale est incontestablement illégitime. … L'autorité qui émane de la volonté générale n'est pas légitime par cela seul …. La souveraineté n'existe que d'une manière limitée et relative. Au point où commence l'indépendance de l'existence individuelle, s'arrête la juridiction de cette souveraineté. Si la société franchit cette ligne, elle se rend aussi coupable de tyrannie que le despote qui n'a pour titre que le glaive exterminateur. La légitimité de l'autorité dépend de son objet aussi bien que de sa source. Constant théorise ainsi l'expérience vécue sous la Terreur : le peuple souverain sans limite conduit à des formes aussi abominables que la plus brutale monarchie de droit divin. La multiplication des pouvoirs pour limiter les pouvoirs entre eux peut mener, selon Constant, à une escalade indésirable et à une forme de tyrannie du nombre : plus les bénéficiaires et les lieux du pouvoir sont nombreux, plus violente risque d'être leur tyrannie ainsi démultipliée. Pour Constant, les garanties constitutionnelles et l'opinion publique constituent les plus sûrs garde-fous à un emballement du pouvoir étatique, d'où l'importance qu'il accorde dans ses écrits, particulièrement pendant la Restauration, à la liberté de la presse : Toutes les barrières civiles, politiques, judiciaires deviennent illusoires sans liberté de la presse. Sans elle, le peuple se détacherait entre autres des affaires publiques ; l'activité et l'émulation des écrits permettent aux esprits d'être stimulés, de parvenir à plus de pénétration et de justesse. Constant a une vision perfectibiliste de l'histoire. Il insiste également sur la garanties des formes, en particulier judiciaires, en tant que rempart contre l'arbitraire et les abus, arguant que la seule utilité n'est pas un principe satisfaisant ni suffisant : L'on peut trouver des motifs d'utilité pour tous les commandements et pour toutes les prohibitions. … C'est avec cette logique que de nos jours on a fait de la France un vaste cachot. À la Chambre, le 3 mai 1819, il combattra aussi ce système qui dit qu'il vaut mieux prévenir les délits que les punir, système toujours mis en avant par le despotisme pour enchaîner les innocents, sous le prétexte qu'ils pourraient bien devenir coupables ; système qui s'étend d'un individu à tous les individus, d'une classe à toutes les classes, et ourdit un vaste filet dans lequel tous, sous le prétexte d'être garantis, se trouvent enveloppés. Constant soutient que le gouvernement doit absolument respecter les formes, c'est-à-dire ne pas céder à la violence illégitime, à l'arbitraire, à l'injustice ou à l'irrégularité, même contre ses ennemis, sous prétexte de perdre de sa légitimité, du respect qu'il doit inspirer, et de sacrifier le but qu'il veut atteindre aux moyens trop importants qu'il y emploie. Auteur libéral, c'est de l'Angleterre plus que de la Rome antique qu'il tire son modèle pratique de la liberté dans de vastes sociétés commerçantes. Il établit en effet une distinction entre la liberté des Anciens et celle des Modernes. Il définit la première comme une liberté républicaine participative conférant à chaque citoyen le pouvoir d'influer directement sur la politique à travers des débats et des votes à l'assemblée publique. Le pendant de ce pouvoir politique est l'asservissement de l'existence individuelle au corps collectif, la liberté individuelle étant totalement soumise aux décisions du corps politique. Pour assurer la participation à la vie politique, la citoyenneté est un lourd fardeau et une obligation morale nécessitant un investissement considérable en temps et en énergie. En général ceci ne peut se faire sans une sous-société d'esclaves chargée de l'essentiel du travail productif, permettant ainsi aux citoyens de se consacrer aux affaires publiques. En outre, la liberté des Anciens concerne des sociétés homogènes et de petite taille, dans lesquelles la totalité des citoyens peut sans difficulté se rassembler en un même lieu pour débattre. La liberté des Modernes, par opposition, est selon Benjamin Constant fondée sur les libertés civiles, l'exercice de la loi, et l'absence d'intervention excessive de l'État. La participation directe des citoyens y est limitée : c'est la conséquence nécessaire de la taille des États modernes. C'est aussi le résultat inévitable du fait d'avoir créé une société commerçante dépourvue d'esclaves dont tous les membres ou presque sont dans l'obligation de gagner leur vie par leur travail. Dans ces sociétés, les citoyens élisent des représentants, qui délibèrent en leur nom au parlement et leur épargnent ainsi la nécessité d'un engagement politique quotidien. De plus, Constant pense que le commerce, qui vaut mieux que la guerre, est naturel aux sociétés modernes. En conséquence, il critique les appétits de conquête de Napoléon comme non libéraux et non adaptés à l'organisation des sociétés modernes, fondées sur le commerce. La liberté ancienne tendrait naturellement vers la guerre, tandis qu'un État organisé selon les principes de la liberté moderne serait en paix avec toutes les nations pacifiques. Sentiment religieux et méliorisme En plus de ses travaux littéraires et politiques, Constant a travaillé durant une quarantaine d'années sur la religion et le sentiment religieux. Ses ouvrages témoignent d'une ambition de saisir un phénomène social inhérent à la nature humaine qui, dans les formes qu'il prend, est soumis au concept de perfectibilité. Si les formes se figent, la rupture est inévitable : les formes que prend le sentiment religieux doivent donc s'adapter et évoluer. Constant refuse à l'autorité politique le droit de se mêler de la religion de ses sujets, même pour la défendre. Il estime que chaque individu doit pouvoir conserver le droit de trouver où il le souhaite consolation, morale et foi : L'autorité ne peut agir sur la conviction. Elle n'agit que sur l'intérêt »15. Il condamne de même la vision d'une religion vulgairement utile, au nom de la dégradation du sentiment. Il considère le déclin du polythéisme comme un fait nécessaire depuis le progrès de l'humanité. Plus l'esprit humain se perfectionne, plus les résultats du théisme doivent être heureux. Le théisme connait lui-aussi une évolution. Le christianisme, en particulier sous sa forme protestante est, à ses yeux, la forme la plus tolérante et le degré supérieur de l'évolution intellectuelle, morale et spirituelle. Édition de son œuvre Pour toutes les œuvres de Constant, l'édition de référence, riche en introductions, notes et variantes, est celle des Œuvres Complètes, en cours d'édition 17 tomes parus dont dix d'œuvres et sept de Correspondance, 21 volumes. Un volume de ses œuvres regroupées sous le titre Écrits autobiographiques – Littérature et politique – Religion est paru dans la Bibliothèque de la Pléiade édition et préface d'Alfred Roulin, 1957. Essais De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s'y rallier 1796 Des réactions politiques 1797 Des effets de la Terreur 1797 Fragments d'un ouvrage abandonné sur la possibilité d'une constitution républicaine dans un grand pays publié en 1991 chez Aubier, ouvrage inédit probablement rédigé entre 1795 et 1810 De l'esprit de conquête et de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne 1814 Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs et les garanties dans une monarchie constitutionnelle 1814 Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs 1815 Mémoires sur les Cent-Jours Cours de politique constitutionnelle 1818-1820 De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes célèbre discours prononcé en 1819 Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri 1822-1824 De la religion considérée dans sa source, ses formes et son développement 1824-1830 Appel aux Nations chrétiennes en faveur des Grecs. 1825 Mélanges de littérature et de politique 1829 Du polythéisme romain considéré dans ses rapports avec la philosophie grecque et la religion chrétienne 1833 Correspondance de Benjamin Constant et d'Anna Lindsay - L'Inconnue d'Adolphe, publiée par la baronne Constant de Rebecque. Plon, 1933. Romans Dennis Wood, Isabelle de Charrière et Benjamin Constant. À propos d'une découverte récente. [Sur Les Lettres d'Arsillé fils, Sophie Durfé et autres, roman écrit par Benjamin Constant et Madame de Charrière. In : Studies on Voltaire and the eighteenth century ; 215. Oxford, Voltaire Foundation, 1982, p. 273-279. Adolphe 1816 — consultez quelques citations Le Cahier rouge 1807, publication posthume 1907 Cécile 1811, publication posthume 1951 Lettres Lettre à M. Odillon-Barrot, avocat en la Cour de cassation, sur l'affaire de Wilfrid Regnault, condamné à mort 1818 puis publié chez P. Plancher en 1819 Deuxième lettre à M. Odillon-Barrot, avocat en la Cour de cassation, sur l'affaire de Wilfrid Regnault, condamné à mort 1818 puis publié chez P. Plancher en 1819 De l'appel en calomnie de M. le marquis de Blosseville, contre Wilfrid-Regnault 1818 puis publié chez P. Plancher en 1819 Correspondance Isabelle de Charrière et Benjamin Constant 1787-1805, Éd. Jean-Daniel Candaux. Paris, Desjonquères, 1996 Renée Weingarten, Germaine de Staël & Benjamin Constant. A dual Biography, Yale, 2008. Postérité Ses essais sur l'évolution des religions et le sentiment religieux soumis au concept de perfectibilité sont parfois rapprochés avec Auguste Comte et Ernest Renan. Benjamin Constant a fasciné Jacques Chessex ; il est indirectement le héros de son roman L'Imitation 1998, dont le personnage principal, Jacques-Adolphe Jacques comme Jacques Chessex, Adolphe qui renvoie à l'œuvre la plus connue de Constant, agit et vit dans l'imitation de son modèle, Benjamin Constant.

#113

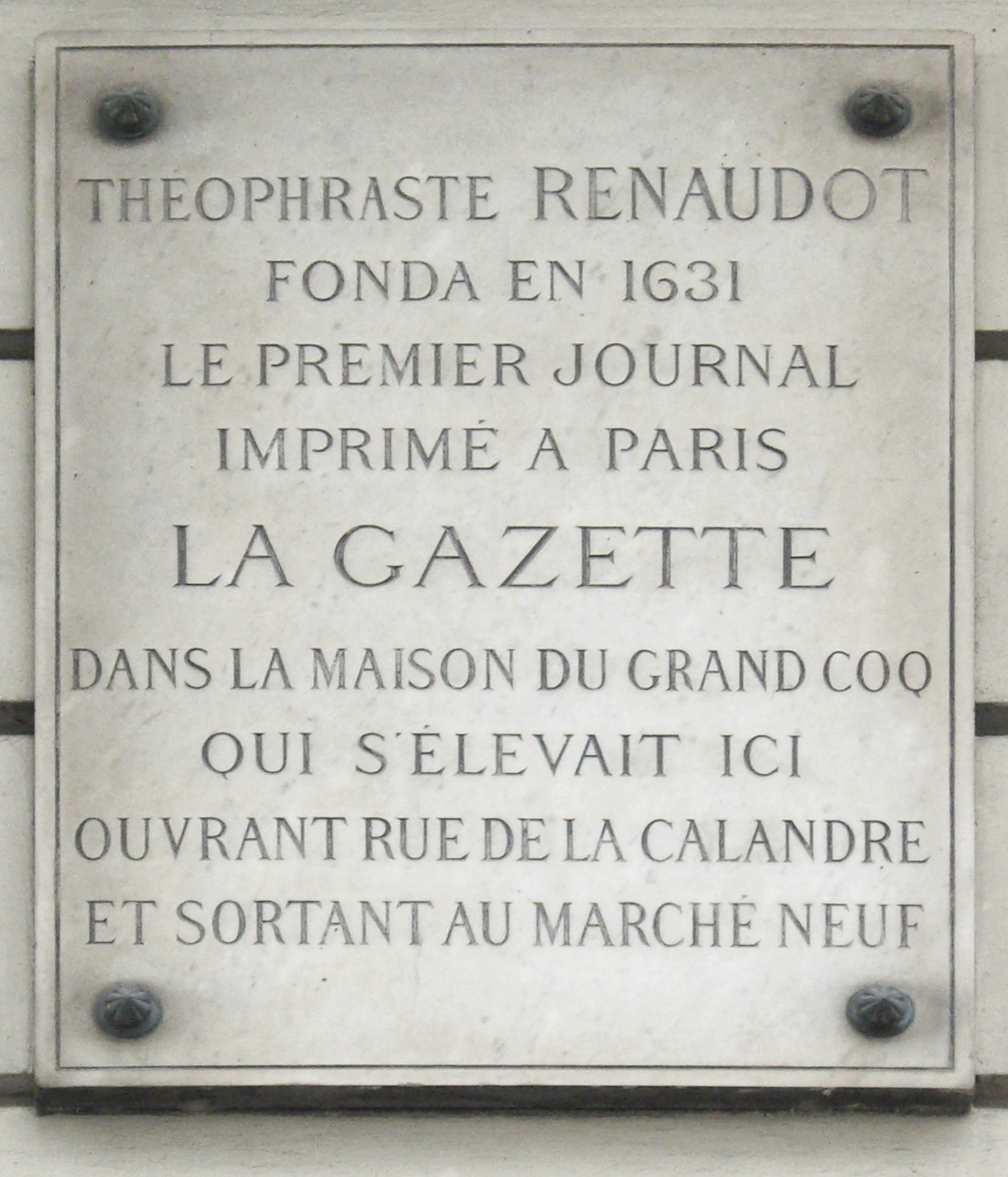

Théophraste Renaudot

Loriane

Posté le : 23/10/2015 18:48

Le 25 octobre 1653 à Paris meurt Théophraste Renaudot