Tous les messages Tous les messages

#101

Re: Théophraste Renaudot

Loriane

Posté le : 30/10/2015 23:26

Oui, Théophraste. Renaudot a eut une grande importance dans l'éthique de notre presse et surtout il est en quelque sorte le père spirituel du journal officiel.

Ton passage me fait plaisir Merci Poutous

#102

Re: Théophraste Renaudot

Istenozot

Posté le : 30/10/2015 22:59

Chère Loriane,

J'ai beaucoup appris sur T.Renaudot dont je ne connaissais pas bien la vie. J'ignorais qu'il avait largement inspiré la déontologie des journalistes. Merci vraiment. Je te souhaite un magnifique week end. Amitiés de Dijon. Jacques

#103

Jean Dorat

Loriane

Posté le : 30/10/2015 22:30

Le 1er novembre 1588, à 80 ans meurt Jean Dorat

à Paris, en latin Auratus, dit d'Aurat, de son vrai nom Jean Dinemandi, né le 3 avril 1508 à Limoges, écrivain et helléniste français, poète, enseignant. Auteur du mouvement se la Pléiade, il eut pour élèves Ronsard et du Bellay. Auteur de Hymne à Bacus, et Ad belli ciuilis auctores et eorum socios en 1576. En bref Cet humaniste français né à Limoges en 1508 et mort à Paris en 1588 fut le professeur de Ronsard et de Du Bellay, et, plus tard, membre de la Pléiade, il composa des poésies latines Poematia, 1586, d'inspiration politique. Engagé par Lazare de Baïf comme précepteur de son fils Jean Antoine, il a pour élève, en même temps que ce dernier, le jeune Ronsard. En 1547, il devient principal du collège de Coqueret, où, à ses deux élèves précédents, vient s'adjoindre, parmi d'autres, le jeune Joachim Du Bellay. C'est sous son égide que se constitue, de 1547 à 1549, la doctrine poétique de la nouvelle école de la Pléiade. Précepteur, à partir de 1555, des enfants du roi Henri II, il est, en 1556, nommé lecteur de grec au Collège royal, poste qu'il conservera dix ans. En 1586, il publiera, sous le titre de Poematia, un recueil de ses vers grecs, latins et français. Le principal titre de gloire de Dorat est d'avoir été le maître des plus grands parmi les poètes de la Pléiade : Ronsard, Du Bellay, Baïf. Esprit ouvert à tous les aspects du savoir de son temps autour de lui, à Coqueret, se constitua une académie fréquentée par les meilleurs esprits de l'époque et curieux de l'actualité, il célébra le voyage du cosmographe André Thevet dans le Nouveau Monde, il sut éveiller chez ses élèves l'amour des écrivains anciens et le désir de rivaliser avec eux. C'est à lui que les poètes de la Pléiade doivent leur connaissance approfondie de la littérature antique et l'un des traits les plus originaux de leur doctrine : l'ouverture de la poésie aux grands sujets moraux, philosophiques et scientifiques. Sa vie Il naît à Limoges, de parents pauvres surnommés les Dinemandi du limousin Disnamandy : Mangematin. Humaniste et poète français. D'origine limousine, il abandonnera le nom familial de Dinemandi dîne-matin pour celui de Dorat ou en latin auratus, d'où les innombrables jeux de mots sur sa bouche d'or et ses vers dorés. Il fait de solides études à Paris, devient l'un des meilleurs hellénistes de l'époque et l'un des poètes néo-latins les plus appréciés. En 1544, Lazare de Baïf lui confie l'éducation de son fils Jean-Antoine, ainsi que celle de Pierre de Ronsard, son ancien secrétaire qu'il a recueilli. Trois ans plus tard, Baïf meurt et Dorat, devenu professeur, et sans doute principal, au collège de Coqueret, y emmène ses deux élèves, que rejoindra Joachim Du Bellay. Pédagogue et érudit exceptionnel, il donne à ses disciples, par une méthode nouvelle, une maîtrise parfaite du latin et du grec ; connaisseur passionné et interprète chaleureux des textes antiques, poétiques en particulier, il leur fait faire des lectures immenses. Il leur communique son enthousiasme et joue ainsi un rôle décisif non seulement dans la formation de plusieurs des membres de la future Pléiade et dans l'élaboration de leurs premières œuvres, il est en partie à l'origine des odes horaciennes et pindariques de Ronsard, mais aussi dans l'orientation de leur poésie : celle-ci restera marquée par l'hellénisme auquel il les a initiés. Dorat quitte Coqueret pour devenir précepteur de quelques-uns des enfants d'Henri II. Après un passage bref, mais pénible, à la Cour, il devient, en 1556, titulaire de la chaire de grec au Collège royal. Il obtient un immense succès par sa science philologique, son sens critique et la passion avec laquelle il lit et commente les œuvres. Il abandonne sa chaire en 1567 pour se consacrer au préceptorat privé. Dorat figure dans la dernière liste des membres de la Pléiade que Ronsard, selon son biographe, aurait arrêtée avant sa mort et qui a été traditionnellement retenue : dernier hommage au maître vénéré que justifient, sinon l'œuvre qu'il a écrite, du moins celles que, pour une part, il a rendu possibles. Édouard Guitton En 1537, il quitte sa région natale pour s'inscrire à la Faculté des arts de Paris. Ce personnage étonna ses contemporains par sa mémoire prodigieuse. En 1544, le père de Jean Antoine de Baïf engage Dorat comme précepteur de son fils, et de son jeune secrétaire Pierre de Ronsard. Les deux amis seront les disciples fervents de l'humaniste qui se servait du grec pour apprendre à ses élèves le latin, dans la tradition des humanistes du siècle précédent qui se perpétua au XVIe siècle. Ronsard a souvent reconnu sa dette envers cet homme prodigue de son savoir, qui lui avait appris la Poésie. Il se fait d'abord remarquer par des poésies françaises, qui lui valent la faveur de François Ier. Quand le père de Baïf meurt, en 1547, on offre à Dorat le poste de principal du Collège de Coqueret. Le 21 décembre 1548, il épouse Marguerite de Laval en l'Église Saint-André-des-Arts et emménage dans la Maison du Chef Saint-Jean, rue de la Grande Bretonnière, à l'emplacement de l'actuelle rue Soufflot. De cette union naquirent deux enfants : Madeleine et Louis Dorat. En 1549, un nouveau venu nommé Joachim du Bellay vient rejoindre le groupe de ses élèves. La Défense et illustration de la langue française, vraie bombe littéraire, fut composée sous les yeux de Dorat. Celui-ci recherchait peu les honneurs et s'est peu préoccupé de sa gloire posthume. Il est nommé en 1560 professeur de grec au Collège des lecteurs royaux, créé par François Ier, et se fait une grande réputation par ses vers latins et grecs. Personne n'a recueilli les pièces grecques, latines et françaises que Dorat éparpillait un peu partout, car chacun le sollicitait et il satisfaisait chacun. En 1586, des élèves et des amis s'unissent pour publier un ensemble fort incomplet de ses Poemata : elles contiennent des poèmes, des épigrammes, des anagrammes, des odes, des églogues. On y remarque le Tumulus Cearoli Charles IX. Dorat, déjà très malade, meurt deux ans plus tard. Il laisse deux fils et une fille qui se sont distingués aussi comme poètes et érudits. Son rôle auprès du groupe de la Pléiade est peut-être d'être l'humaniste porteur de la tradition, pour qui le latin ne pouvait s'étudier correctement sans la connaissance du grec. Il est presque exclusivement un poète d'expression latine et grecque. Œuvres Hymne de Bacus... avec la version latine de Jean Dorat avec Pierre de Ronsard, Paris, André Wechel, 1555. Il a paru d'abord dans le recueil des Meslanges publié la même année 1555. C'est le plus important poème français consacré à Bacus à l'époque de la Renaissance. "Que scauroi-je mieux faire en ce temps de vendanges Après avoir chanté d'un verre les louanges Si non louer Bacus et ses festes, à fin De celebrer le Dieu des verres et du vin" Ad belli ciuilis auctores et eorum socios, 1576.

#104

Etienne de La Boétie

Loriane

Posté le : 30/10/2015 21:37

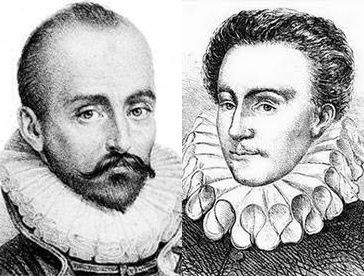

Le 1er novembre 1530 à Sarlat naît Étienne de La Boétie

écrivain, philosophe humaniste et poète français, mort, à 32 ans le 18 août 1563 à Germignan dans la commune du Taillan-Médoc, près de Bordeaux. Son Œuvre principale est le " Discours de la servitude volontaire " La Boétie célèbre pour son Discours de la servitude volontaire fut également l'ami intime de Montaigne qui lui rendit hommage dans ses Essais.Son œuvre, entièrement posthume, comprend Vingt-Neuf Sonnets, que son ami Montaigne insérera dans ses Essais, d'autres Vers françois, des traductions de Xénophon et de Plutarque, et surtout le Discours de la servitude volontaire ou Contr'un. Mort prématurément avant ses 33 ans, il doit l'essentiel de sa célébrité à Montaigne, qui publiera leur amitié et se fera le promoteur de sa reconnaissance posthume. Toutefois, La Boétie a vécu, pensé, écrit avant qu'ait lieu la rencontre légendaire. Le Discours est écrit à la suite de l'implacable répression 1548 de la révolte des provinces du Sud-Ouest par le connétable de Montmorency. Essayant de secouer la passivité des opprimés, La Boétie dénonce avec passion la tyrannie. Montaigne éprouvera le besoin de justifier son ami et de désamorcer la bombe : Parce que j'ai trouvé que cet ouvrage a été depuis mis en lumière, et à mauvaise fin, par ceux qui cherchent à troubler l'état de notre police … ce sujet fut traité par lui en son enfance par manière d'exercitation seulement … Plus prudent que cette œuvre de première jeunesse, le Mémoire sur l'édit de janvier 1562 prône une réforme catholique sans violence. Citation : "Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres." En Bref Fils d'un lieutenant du sénéchal du Périgord, d'une famille de magistrats, Étienne de La Boétie appartient à cette bourgeoisie cultivée sur laquelle la monarchie s'est appuyée dans ses efforts pour affermir son pouvoir contre les restes de la féodalité. Après des humanités classiques, il étudie le droit à Orléans, où professait entre autres Anne du Bourg, protestant qui fut brûlé à Paris en 1559. L'école de droit était, alors, en même temps une école de philosophie (en particulier averroïste) et constituait un foyer actif pour la diffusion de l'humanisme et même de la Réforme. Conseiller à la cour de Bordeaux à vingt-trois ans, il a pour collègue Montaigne et se distingue par sa fidélité aux thèses modérées de Michel de L'Hospital. Il meurt en 1563 à trente-trois ans. De ses œuvres, traductions de Xénophon et de Plutarque, poèmes latins et français dans le goût pétrarquisant, seul le Discours sur la servitude volontaire a survécu. Ce texte étonnant fut publié pour la première fois, en 1574, dans un recueil collectif, d'inspiration protestante, souvent violent, le Réveille-matin des Français. Très tôt considéré comme un pamphlet contre la monarchie, ce texte fut réimprimé à chaque période de lutte pour la démocratie, en 1789, en 1835, et en 1857 à Bruxelles contre Napoléon III. On lui a donné pour titre le Contr'un. Les interprétations qu'on en a proposées diffèrent curieusement. Certains ne veulent voir là qu'une dissertation scolaire, farcissure de citations de Plutarque, bref, un « discours » sans effets. Ils sont encouragés par le commentaire de Montaigne qui prend nettement position : « ... ce sujet fut traité par lui en son enfance, par manière d'exercitation seulement, comme sujet vulgaire et tracassé en mille endroits des livres. » Ce commentaire est sans doute trop prudent. D'autres, en revanche, attribuent à La Boétie des opinions non seulement parlementaristes, mais républicaines, voire socialistes. Cette interprétation est sans doute anachronique et même outrée. Le texte, très oratoire, est fondé sur une idée originale et qui s'est depuis beaucoup répandue : lorsqu'un homme prend le pouvoir, roi ou tyran, il ne fait que recevoir ce dont les autres se démettent ; il est impossible à un homme d'asservir un peuple si ce peuple ne s'asservit pas d'abord lui-même. « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres », dit-il. Passant ensuite à l'inventaire des moyens par lesquels un homme assure son pouvoir — ignorance, corruption, paternalisme, superstition —, le Discours décrit avec une grande rigueur logique la pyramide des intérêts qui servent le tyran : « Cinq ou six ont eu l'oreille du tyran [...]. Ces six ont six cents qui profitent sous eux [...]. Ces six cents tiennent sous eux six mille. » La fameuse question : « Qui garde le tyran quand il dort ? » termine ce curieux mélange de violence (appel au tyrannicide) et d'élévation morale. On gagnerait sans doute à comparer ce texte avec les Discours de Machiavel, plus tranchants, plus cyniques, plus décidément politiques ; alors que, pour le théoricien florentin, fondateur réel de la théorie politique moderne, le droit n'est que l'expression humaine de la raison du plus fort, La Boétie considère des hommes abstraits, essences plus ou moins déviées qu'il s'agit d'exhorter à la dignité pour que soit restitué l'homme dans sa bonté originelle. Cette attitude volontariste, fondamentalement optimiste, suppose l'homme libre de penser à la liberté, même dans l'esclavage, suppose l'histoire produite par l'intention des hommes, sans considération de rapports de forces extérieurs à eux. Les esclaves sont des pourceaux satisfaits qu'il suffit de sermonner pour qu'ils reconquièrent leur dignité. Le texte peut ainsi apparaître comme un témoin parfait de l'idéalisme humaniste. Le commentaire qu'en fait Montaigne est peut-être moins naïvement rusé qu'on ne l'a cru, il peut être l'avis d'un homme un peu désabusé qui a reconnu au domaine politique son autonomie et sa spécificité. Le Discours sur la servitude volontaire peut sentir le fagot ; c'est, par son éloquence, comme une contre-utopie. Sa vie Fils d’Antoine de La Boétie, un lieutenant particulier du sénéchal du Périgord, Étienne de La Boétie grandit dans une famille de magistrats, un milieu éclairé dont l'entourage est principalement composé de bourgeois cultivés. Peu d’informations sont connues sur l'enfance, l'éducation et les études de la Boétie. Il est encore fort jeune à la mort de son père et c'est son oncle et parrain Estienne de La Boétie, sieur de Bouilhonnas et prêtre, qui prend en charge son éducation. Il est pour ce dernier un second père, ce qui fait dire à Étienne "qu’il lui doit son institution et tout ce qu’il est et pouvait être ". Vers la fin de ses humanités, La Boétie développe une passion pour la philologie antique qui l’attire comme elle attire d’ailleurs tout son siècle. Il compose en manière de délassement, des vers français, latins ou grecs. Il rédige vingt-neuf sonnets amoureux et devient plus tard le traducteur des ouvrages de Plutarque, Virgile et L'Arioste. Par la suite il entame des études de droit à l’université d'Orléans. C'est alors qu'il écrit son premier et plus célèbre ouvrage, le Discours de la Servitude Volontaire ou le Contr’un. Ce court réquisitoire contre la tyrannie surprend par son érudition et sa profondeur, puisque rédigé par un jeune homme d'à peine 18 ans ; il pose la question de la légitimité de toute autorité sur une population et essaie d'analyser les raisons de la soumission de celle-ci, rapport domination / servitude. Les nombreux exemples tirés de l'Antiquité qui, comme de coutume à l'époque, illustrent son texte, lui permettent de critiquer, sous couvert d'érudition, la situation politique de son temps. Son manuscrit sera publié en 1576 mais Montaigne a connaissance du manuscrit et cherche à en connaître l'auteur, dès qu'il exerce des fonctions au Parlement de Bordeaux. De sa rencontre avec La Boétie naît une amitié virile qui va durer jusqu'à la mort de ce dernier. La Boétie se lie également d'amitié avec Lambert Daneau, auquel il soumet sans doute les premières esquisses de Contr’un, Jean-Antoine de Baïf qui lui découvre les motifs secrets des conjurés de la Pléiade et Jean Dorat. La Boétie obtient sa licence de droit le 23 septembre 1553 et, grâce à sa réputation acquise au cours de ses études, est élevé à l’office de conseiller en la cour par lettre patente d'Henri II le 13 octobre 1553. Le 17 mai 1554, il est admis en qualité de conseiller au Parlement de Bordeaux, deux ans avant l’âge légal. À partir de 1560, La Boétie est chargé par Michel de L'Hospital d’intervenir dans diverses négociations pour parvenir à la paix dans les guerres de religion opposant Catholiques et Protestants. Entre-temps La Boétie se marie avec Marguerite de Carle, fille du président du Parlement de Bordeaux Pierre de Carle, sœur de l'évêque de Riez Lancelot de Carle et veuve de Jean d'Arsac. Le 8 août 15634, un mal terrible terrasse La Boétie : "c’est un flux de ventre avec des tranchées " – il s’agit sans doute d’une dysenterie. La Boétie tente alors de regagner le Médoc, où sont situées les terres de son épouse, pour se reposer. Il espère que l’air pur des champs hâtera son rétablissement, mais son état s'aggrave rapidement et il doit s’arrêter en route, au Taillan-Médoc, chez Richard de Lestonnac, son collègue au Parlement et beau-frère de Montaigne. Se rendant compte de la gravité de son état, La Boétie dicte son testament le 14 août et attend l’issue de la lutte avec courage et philosophie jusqu'à sa dernière heure. Dans une lettre adressée à son père, Montaigne décrit les particularités de cette maladie et de la fin de son ami. Il se met à calculer et termine sa lettre en des termes émouvants : Le 18 du mois d’août de l’an 1563, Étienne de La Boétie expire. Il n’est âgé que de 32 ans 9 mois 17 jours. C'est à l'intention de son ami que Montaigne écrit le fameux chapitre sur l'amitié dans ses Essais. Il y livre un témoignage de leur amitié au chapitre 28 du livre 1. Après avoir longuement développé la question sur l'amitié qui le liait à La Boétie, il finit par dire : Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié dont je parle, elles se mêlent et se confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel, qu'elles effacent, et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant : Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Montaigne et La Boétie Une amitié profonde lia le brillant Estienne de La Boétie à son nouveau collègue Michel Eyquem, de leur rencontre en 1558, jusqu'à la mort, en la fleur de son âge, du conseiller au parlement de Bordeaux – sans doute de la peste en 1563. L'affection indéfectible et le talent de Montaigne en ont fait un symbole éternel de l'amitié. C'est de leur attachement que parle Montaigne lorsqu'il explique : Parce que c'était lui ; parce que c'était moi, au chapitre « De l'amitié » dans les Essais.. Après la mort de son ami, Montaigne s'occupe de l'édition de ses œuvres, notamment la traduction du de la Consolation de Plutarque, tandis qu'il publie au livre premier des Essais chapitre XXVIII les Vingt-Neuf Sonnets, dont il dit à Mme de Grammont qu'il n'en est point sorty de Gascoygne qui eussent plus d'invention et de gentillesse, et qui témoignent estre sortis d'une plus riche main. Discours de la servitude volontaire Lorsqu'il écrit ce texte, vers 1548, Étienne de La Boétie est un étudiant en droit de 18 ans, à l'université d'Orléans, qui se prépare à une carrière dans la magistrature. Sans doute marqué par la brutalité de la répression d'une révolte anti-fiscale en Guyenne en 1548, il traduit le désarroi de l'élite cultivée devant la réalité de l'absolutisme. Le Discours de la servitude volontaire constitue une remise en cause de la légitimité des gouvernants, que La Boétie appelle maîtres ou tyrans. Quelle que soit la manière dont un tyran s'est hissé au pouvoir élections, violence, succession, ce n'est jamais son bon gouvernement qui explique sa domination et le fait que celle-ci perdure. Pour La Boétie, les gouvernants ont plutôt tendance à se distinguer par leur impéritie. Plus que la peur de la sanction, c'est d'abord l'habitude qu'a le peuple de la servitude qui explique que la domination du maître perdure. Ensuite viennent la religion et les superstitions. Mais ces deux moyens ne permettent de dominer que les ignorants. Vient le secret de toute domination : faire participer les dominés à leur domination. Ainsi, le tyran jette des miettes aux courtisans. Si le peuple est contraint d'obéir, les courtisans ne doivent pas se contenter d'obéir mais doivent aussi devancer les désirs du tyran. Aussi, ils sont encore moins libres que le peuple lui-même, et choisissent volontairement la servitude. Ainsi s'instaure une pyramide du pouvoir : le tyran en domine cinq, qui en dominent cent, qui eux-mêmes en dominent mille... Cette pyramide s'effondre dès lors que les courtisans cessent de se donner corps et âme au tyran. Alors celui-ci perd tout pouvoir acquis. Dans ce texte majeur de la philosophie politique, repris à travers les âges par des partis de colorations diverses, La Boétie oppose l'équilibre de la terreur qui s'instaure entre bandits, égaux par leur puissance et qui se partagent à ce titre le butin des brigandages, à l'amitié qui seule permet de vivre libre. Le tyran, quant à lui, vit dans la crainte permanente : n'ayant pas d'égaux, tous le craignent, et par conséquent, il risque à chaque instant l'assassinat. Elias Canetti fera une peinture similaire du despote paranoïaque dans Masse et puissance. Si La Boétie est toujours resté, par ses fonctions, serviteur fidèle de l'ordre public, il est cependant considéré par beaucoup comme un précurseur intellectuel de l'anarchisme10 et de la désobéissance civile. Également, et surtout, comme l'un des tout premiers théoriciens de l'aliénation. Pour comprendre les intentions qui conduisent Étienne de la Boétie à écrire le Discours de la Servitude Volontaire ou le Contr’un, il faut remonter au drame qui a lieu vers 1548. En 1539, François Ier, roi de France, tente d'unifier la gabelle. Il impose des greniers à sel près de la frontière espagnole, dans les régions qui en sont dépourvues. En réaction de cette tentative des soulèvements ont lieu. Le premier en 1542, puis le plus grand en 1548 à Bordeaux. Le connétable de Montmorency rétablit l'ordre de manière impitoyable. Si l’on s’en rapporte à l’écrivain Jacques-Auguste de Thou, ce serait sous l’impression de ces horreurs et cruautés commises à Bordeaux, que la Boétie compose le Discours de Servitude Volontaire. La Boétie s'attache a démontrer que de petites acceptations en compromis et complaisances, la soumission en vient à s'imposer à soi tel un choix volontaire fait dès les premiers instants. La question avec laquelle il interpelle ses lecteurs touche à l'essence même de la politique : pourquoi obéit-on ?. Il met en évidence les mécanismes de la mise en place des pouvoirs et interroge sur ceux de l'obéissance. Il en vient à observer qu'un homme ne peut asservir un peuple si ce peuple ne s’asservit pas d’abord lui-même par une imbrication pyramidale. Bien que la violence soit son moyen spécifique, elle seule ne suffit pas à définir l’État. C’est à cause de la légitimité que la société lui accorde que les crimes sont commis. Il suffirait à l’homme de ne plus vouloir servir pour devenir libre ; Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. À cet égard la Boétie tente de comprendre pour quelles raisons l’homme a perdu le désir de retrouver sa liberté. Le Discours a pour but d’expliquer cette soumission. Tout d’abord la Boétie distingue trois sortes de tyrans : « Les uns règnent par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par succession de race. Les deux premiers se comportent comme en pays conquis. Ceux qui naissent rois, en général ne sont guère meilleurs, puisqu’ils ont grandi au sein de la tyrannie. C’est ce dernier cas qui intéresse la Boétie. Comment se fait-il que le peuple continue à obéir aveuglément au tyran ? Il est possible que les hommes aient perdu leur liberté par contrainte, mais il est quand même étonnant qu’ils ne luttent pas pour regagner leur liberté. La première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c’est qu’il y a ceux qui n’ont jamais connu la liberté et qui sont accoutumés à la sujétion. La Boétie décrit dans son Discours : Les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés et ne pensent point avoir d’autres biens ni d’autres droits que ceux qu’ils ont trouvés ; ils prennent pour leur état de nature l’état de leur naissance. La seconde raison, c’est que sous les tyrans les gens deviennent lâches et efféminés. Les gens soumis n’ont ni ardeur ni pugnacité au combat. Ils ne combattent plus pour une cause mais par obligation. Cette envie de gagner leur est enlevée. Les tyrans essaient de stimuler cette pusillanimité et maintiennent les hommes stupides en leur donnant du pain et des jeux. Ces absolutistes iront même jusqu’à dire qu’ils ont le pouvoir de guérir certaines maladies ; par exemple Hugues Capet, le premier Roi de France, prétendait avoir le pouvoir de guérir la maladie des écrouelles. La dernière raison est sans doute la plus importante, car elle nous dévoile le ressort et le secret de la domination, le soutien et fondement de toute tyrannie. Le tyran est soutenu par quelques hommes fidèles qui lui soumettent tout le pays. Ces hommes sont appelés par le tyran pour être les complices de ses cruautés ou se sont justement rapprochés du tyran afin de pouvoir le manipuler. Ces fidèles ont à leur tour des hommes qui leur sont obéissants. Ces derniers ont à leur dépendance d’autres hommes qu’ils élèvent en dignité. À ces derniers est donné le gouvernement des provinces ou le maniement des deniers. Ce maniement est attribué à ces hommes afin de les tenir par leur avidité ou par leur cruauté, afin qu’ils les exercent à point nommé et fassent d’ailleurs tant de mal qu’ils ne puissent se maintenir que sous leur ombre, qu’ils ne puissent s’exempter des lois et des peines que grâce à leur protection. Tout le monde est considéré comme tyran. Ceux qui sont en bas de la pyramide, les fermiers et les ouvriers, sont dans un certain sens libres : ils exécutent les ordres de leurs supérieurs et font du reste de leur temps libre ce qui leur plaît. Mais s’approcher du tyran, est-ce autre chose que s’éloigner de sa liberté et, pour ainsi dire, embrasser et serrer à deux mains sa servitude ? En d’autres termes, ceux qui sont en bas de l’échelon sont bien plus heureux et en quelque sorte bien plus ‘libres’ que ceux qui les traitent comme des forçats ou des esclaves. Est-ce là vivre heureux ? Est-ce même vivre ?, se demande la Boétie. Ces favoris devraient moins se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup auprès des tyrans que de ceux qui, s’étant gorgés quelque temps, y ont perdu peu après les biens et la vie. Par ailleurs il est impossible de se lier d’amitié avec un tyran, parce qu’il est et sera toujours au-dessus. Il ne faut pas attendre de l’amitié de celui qui a le cœur assez dur pour haïr tout un royaume qui ne fait que lui obéir. Mais ce n’est pas le tyran que le peuple accuse du mal qu’il souffre, mais bien ceux qui le gouvernent. Pour achever son Discours la Boétie a recours à la prière. Il prie un Dieu bon et libéral pour qu’il réserve là-bas tout exprès, pour les tyrans et leurs complices, quelque peine particulière. Œuvres Œuvres complètes, William Blake & Co., 1991 Mémoire touchant l'Édit de janvier 1562. Discours de la servitude volontaire, Paris, Mille et Une Nuits, 1997. Discours de la servitude volontaire, Paris, Flammarion, 1993 Discours de la Servitude volontaire, Paris, Payot, coll. « Petite bibliothèque », 2002 (deux versions du texte + études complémentaires Abensour, Clastres, Lefort... Galerie Discours de la servitude volontaire.

#105

Nicolas Boileau

Loriane

Posté le : 30/10/2015 19:42

Le 1er novembre 1636 naît à Paris Nicolas Boileau

dit aussi Boileau-Despréaux, ou encore le législateur du Parnasse, poète, écrivain et critique littéraire français du mouvement classicisme, mort à 74 ans le 13 mars 1711 à Paris, ses Œuvres principales L'Art poétique, Le Lutrin, Les Satires. Si l'on n'y inclut pas une importante collection de Lettres à Brossette et à Racine principalement, l'œuvre en prose est mince et comprend surtout le Traité du sublime, traduit du rhéteur grec Longin 1674, et les Réflexions sur Longin, à quoi s'ajoutent les pièces liminaires, qui introduisent les poèmes et qui sont le plus souvent riches de contenu. L'œuvre en vers, elle, comprend quelques milliers de vers Boileau a mis son orgueil à écrire peu : les douze Satires, discours en vers sur divers sujets, caractérisés par leur ton mordant les neuf premières entre 1666 et 1668, les trois dernières en 1694, 1701 et 1706 ; les douze Épîtres, discours de ton plus neutre, bien que n'excluant pas la raillerie les neuf premières s'échelonnent entre 1669 et 1683 ; les trois dernières paraissent en 1698 ; l'Art poétique 1674, poème didactique en quatre chants, qui expose les préceptes généraux de la doctrine classique ainsi que les règles des principaux genres ; le Lutrin 1674 et 1683, épopée parodique en six chants, narrant en vers héroïques une querelle de préséance entre des chanoines ; deux odes, dont la plus connue, Ode sur la prise de Namur 1694, se voulait une illustration de la manière pindarique et une réplique à Perrault, sont les seules tentatives de Boileau dans la voie du lyrisme. Bilan d'une carrière En bref Après avoir eu dix enfants d'un premier lit, son père, greffier au Parlement, s'était remarié et en avait eu encore six, dont Boileau fut le cinquième. Dans sa famille, on prit de bonne heure l'habitude de l'appeler Despréaux. Son enfance semble avoir été triste. Il perd sa mère à vingt mois. Il fait ses humanités au collège de Beauvais, commence des études de théologie, puis se tourne vers le droit ; il est reçu avocat, mais ne plaide pas. Son frère Gilles, de cinq ans son aîné, s'est fait connaître comme satirique ; il a été élu académicien dès 1659. Comme lui, Despréaux est hostile aux poètes qui flattent les ministres et les gens en place. Les deux frères se brouillent, au moins provisoirement, quand Gilles accepte une pension de Chapelain. Sa première grande admiration, c'est Molière. Il est à ses côtés dans la querelle de L'École des femmes. Ses rapports avec La Fontaine seront toujours des plus tièdes. Il ne se liera sans doute pas avec Racine avant 1670. Vers 1663, il commence à réciter ses premières satires et, trois ans plus tard, son dialogue des Héros de roman, au cabaret, en assez libre compagnie. Sa diction très expressive fait valoir les allusions polémiques et parodiques dont il a semé ses vers et sa prose. L'influence de Molière est sensible sur les premières Satires : la deuxième lui est dédiée ; la quatrième est adressée à son meilleur ami, l'abbé Le Vayer ; la cinquième contient un couplet imité d'une tirade de Dom Juan à moins que Molière n'ait mis Boileau en prose ; la troisième renouvelle le thème du « repas ridicule » : ce n'est plus le dîner manqué qui fait rire, mais le gourmand lui-même, qui se plaint d'un mauvais repas comme d'un malheur public ; le début de cette satire a la vivacité et l'imprévu d'une scène d'exposition moliéresque. Les premières Satires sont d'une langue saine et vigoureuse ; le mouvement en est vif, en général : Boileau est poète de verve. Son vers est bien moins monotone qu'on ne le croit. Il n'observe que rarement pour lui-même la règle fatale de la coupe à l'hémistiche qu'il formulera dans L'Art poétique. Par la variété du rythme, il produit des effets de surprise que ses auditeurs devaient trouver fort plaisants. On ne saurait du reste sans beaucoup de complaisance tirer de ces Satires des idées originales sur la poésie et sur l'art ; les attaques qu'elles contiennent procèdent moins en général d'une opposition de goûts ou de doctrine que de griefs personnels. Entre 1668 et 1670, poussé par Molière, Boileau s'en prend à la Sorbonne et à la scolastique. Il fait donc figure de moderne, au moins en matière de philosophie et de sciences. La satire VIII et « L'Arrêt burlesque » sont, à cet égard, des témoignages très frappants. Gilles Boileau meurt à trente-huit ans, en octobre 1669. Despréaux, qui s'était sans doute réconcilié avec lui, hérite de ses papiers. Il y trouve la matière d'un mince recueil d'œuvres posthumes. Mais il semble avoir gardé par devers lui une traduction du Sublime de Longin qu'il publiera sous son nom (en la retouchant peut-être) en 1674. La Dissertation sur Joconde, que Brossette attribue à Despréaux, est aussi presque entièrement de Gilles. Sa vie Quinzième enfant de Gilles Boileau, greffier de la Grand' Chambre du Parlement de Paris, Nicolas Boileau est, dès son plus jeune âge, destiné au droit. Il a deux frères : Gilles Boileau et Jacques Boileau. Nicolas Boileau est d'abord un enfant de constitution fragile qui doit se faire opérer de la taille à l'âge de onze ans. Il commence ses études au collège d'Harcourt. Ce n'est qu'en troisième, après avoir rejoint le collège de Beauvais pour étudier le droit, qu'il se fait remarquer par sa passion pour la lecture des grands poètes de l'Antiquité. Boileau, aidé de sa famille, a probablement forgé de toutes pièces une généalogie qui lui accordait un titre de noblesse et qu'il faisait remonter jusqu'au xive siècle, à Jean Boileau, un notaire royal anobli par Charles V. Nicolas Boileau revendiquait un blason dont les armes étaient de gueules à un chevron d'argent accompagné de trois molettes d'or. Cependant, rien dans la condition de Boileau ne laisse à penser qu'il ait pu avoir de véritables titres nobiliaires. Fils d'un commis au greffe du parlement, il appartient à cette bourgeoisie des offices, cultivée et traditionaliste, d'où sont issus la plupart des écrivains de profession à l'âge classique. Sa carrière est bien significative de la condition de l'homme de lettres au XVIIe s. : l'estime d'un protecteur, l'entrée chez les Grands, la faveur royale, la charge à la Cour, le fauteuil académique sont les étapes exemplaires d'une réussite dont la dépendance est la contrepartie. Issu de la bourgeoisie de robe, il entre très tôt dans le monde littéraire, grâce à son frère Gilles. Sa vie durant, il est mêlé à toutes les grandes affaires qui remuent la cour et la ville. Pour toutes les questions d'esthétique, de morale, de religion, il a son mot à dire. La théologie et le Droit Étant donné que son père le destine à une vie de clerc, il entreprend des études de théologie à la Sorbonne, mais elles ne sont pas couronnées de succès. Boileau se voit cependant attribuer le bénéfice du prieuré de Saint-Paterne, doté de 800 livres de rente, qu'il restitue à la mort de son père en 1657. Celui-ci lui permet de vivre modestement et de se consacrer tout entier à la littérature6. Admis au barreau le 4 septembre 1656, il en est rapidement dégoûté. Après avoir été reçu avocat, il abandonne Cujas et Alciat au grand scandale de sa famille et surtout de son beau-frère Dongois, greffier, qui juge dès lors « qu'il ne sera qu'un sot toute sa vie Les Satires Les premiers écrits importants de Boileau sont les Satires composées à partir de 1657 et publiées à partir de 1666, inspirées des Satires d'Horace et de Juvénal. Il y attaque ceux de ses contemporains qu'il estime de mauvais goût, comme Jean Chapelain, Philippe Quinault ou encore Georges de Scudéry. Au contraire, il est un admirateur de Molière et, plus tard, de La Fontaine et de Jean Racine. Sa première satire paraît dans un temps où, malgré les succès de Pierre Corneille et de Molière, Jean Chapelain est encore la principale autorité en littérature. Les sept premières satires, qui paraissent en 1666, obtiennent un succès considérable qu'accroit encore la haine maladroite des auteurs que le jeune poète avait critiqués. Il leur répond dans une nouvelle satire, la neuvième, où se trouvent réunies élégance du style et plaisanterie piquante. Toutes ses Satires sont violemment attaquées par l'abbé Charles Cotin qui lui reproche son manque de tact et de diplomatie face aux autres poètes. Inversement l'abbé Cotin fait partie des cibles les plus fréquentes des Satires. La douzième satire, Sur l’Équivoque, a été interdite par Louis XIV sur l'intervention du père Le Tellier, confesseur du roi, malgré les démarches contraires du duc de Noailles. Elle circula cependant, après avoir été imprimée clandestinement sur instruction de l'abbé Boileau qui se vengeait ainsi des Jésuites, en même temps que pour venger son frère. François-Marie Arouet le futur Voltaire s'en procura un exemplaire. D'après Roger Peyrefitte Voltaire, p. 63, il sourit du passage sur Socrate, l'honneur de la profane Grèce, – Très équivoque ami du jeune Albiciade et admira les vers qu'il eût voulu avoir écrits : Quel lion, quel tigre, égale en cruauté Une injuste fureur qu'anime la Piété ? Les Épîtres Parvenu à l'âge de la maturité, il compose ses Épîtres, parues de 1669 à 16953 dans un style peut-être plus mûr et plus serein. Parallèlement, il traduit en 1674 le Traité du sublime du pseudo-Longin. Il commence la même année son Art poétique ainsi que Le Lutrin, œuvre entreprise sur un défi du président de Lamoignon où Boileau fait référence à Accurse. Il définit les différents genres avec précision, et donne les règles du beau en même temps qu'il en offre le modèle. Représentant de la bourgeoisie Sous le règne de Louis XIV, la bourgeoisie ne cesse de s'élever. Boileau est, dans l'ordre des lettres, le représentant le plus authentique de cette bourgeoisie. Il est issu d'une longue suite de greffiers, d'avocats et de petits officiers de finance. C'est à peine si, parmi les ascendants de sa grand-mère paternelle, on rencontre quelques magistrats. Il est du Palais et un peu d'Église ; à onze ans, il reçoit des lettres de tonsure, et sera huit ans prieur de Saint-Paterne. Peu dévot, moins encore mystique, il vivra entouré de prêtres, de religieux, même de jésuites, malgré les sympathies que Port-Royal lui inspire et qu'il ne cache pas. Il est bourgeois par l'entêtement, l'avarice, l'âpreté à réclamer son dû. Mais de la bourgeoisie il a aussi les vertus fortes, en particulier une grande liberté de jugement et de parole, et un sentiment assez fier de sa dignité. Chargé, bien malgré lui, d'écrire l'histoire du roi, il est le contraire d'un flatteur. Reçu à l'Académie en 1684, il n'a pas un mot dans son discours pour célébrer la politique de Louis XIV contre les protestants : aucun de ses confrères n'a eu le même courage. Son jansénisme n'est, en un sens, qu'une forme de son indépendance en face des pouvoirs. C'est au XVIIIe siècle et surtout au XIXe, lorsque la bourgeoisie devient la classe dirigeante, que le culte de Boileau s'organise en France. Nous avons Boileau dans le sang, écrivait encore Lanson en 1892. L'abdication de la bourgeoisie marquera le déclin de sa gloire. On a fait de lui l'oracle du bon sens et de la froide raison. Or, il était avant tout homme d'impressions, partial, impulsif, incapable de maîtriser ses fureurs. Mme de Sévigné le montre dans la discussion « criant comme un fou, courant comme un forcené ». Opéré de la taille à onze ans par un maladroit, il resta pour la vie, comme dit Pradon, « privé des dons de la nature ». Sa haine de toute littérature amoureuse procède peut-être en partie de cette infirmité. Le théoricien du classicisme L'influence du Grand Arnauld, rencontré chez le premier président Lamoignon, va entraîner Boileau dans une direction nouvelle. Il renonce pour vingt-cinq ans à la satire et se tourne vers les Épîtres morales. Il se détache de ses amis pyrrhoniens et de ses admirateurs de cabaret. Son épître III, assez faible littérairement, atteste cette évolution. Il prend part aux séances de la docte académie Lamoignon. On l'y invite à composer un art poétique, et on lui propose le sujet du Lutrin. Mme de Montespan étend sa protection sur lui et sur Racine devenu son ami. Boileau est présenté au roi en 1674 ; une pension de deux mille livres lui est accordée. L'Art poétique paraît pendant l'été de 1674. C'est un résumé de la doctrine classique telle qu'elle avait été élaborée en France dans la première moitié du siècle. L'ouvrage n'a rien, et ne pouvait rien avoir d'original dans son inspiration. Mais ce qui le distingue de tous les traités de ce genre, c'est qu'il est en vers et qu'il cherche à plaire plus qu'à instruire. Composé à l'usage des gens du monde, il obtient auprès d'eux le plus éclatant succès. Le Lutrin est une parodie un peu longuette du style épique, à propos d'une querelle de chanoines. Certains passages sont d'une verve agréable. D'ailleurs Boileau est ici dans le cadre de toute sa vie : l'action se déroule à la Sainte-Chapelle, au Palais et dans la boutique de Barbin. La querelle de Phèdre en 1677 voit se dresser contre Racine et Boileau de puissants ennemis. Mme de Montespan, pour mettre les deux poètes à l'abri, obtient du roi qu'ils soient nommés historiographes. Boileau se croit obligé d'accepter, mais s'en repentira amèrement. Tout le fruit de ce travail ingrat disparaîtra en 1726 dans un incendie. La querelle des Anciens et des Modernes En 1687, Charles Perrault fait lire à l'Académie un poème où il assure que les lettres et les arts ont au moins autant d'éclat en France, sous le règne de Louis, qu'ils en purent avoir en Grèce et à Rome, aux temps de Périclès et d'Auguste. Tel est alors l'avis à peu près général. Mais Boileau est, de tempérament, ennemi de son siècle. Sous couleur de défendre les Anciens, il attaque surtout ceux de ses contemporains qu'il n'aime pas, et au premier rang desquels figure depuis longtemps Perrault lui-même. Boileau admire sincèrement sans doute quelques poètes latins, mais les raisons qu'il invoque pour démontrer la supériorité d'Homère ou de Pindare sont d'une grande faiblesse. En fait, la question est mal posée par deux adversaires aussi dépourvus l'un que l'autre d'esprit historique. Cette querelle, dont on a démesurément grossi l'importance, montre surtout combien Boileau était isolé en son temps. La Fontaine qui, lui, aime les Anciens avec tendresse plaide aussi pour eux, mais dans une épître qu'il adresse à un ennemi juré de Boileau, Huet, l'évêque de Soissons. En 1694, Boileau revient à la satire. C'est aux femmes qu'il s'en prend avec une verve rajeunie. Il avait toujours été misogyne, mais il profite surtout des prétextes que lui offre son sujet pour se moquer des modernes et des casuistes. Le dernier combat : contre les casuistes C'est contre la casuistique qu'il mènera son dernier combat. Il n'avait jamais masqué sa sympathie pour la logique et la dure morale de Port-Royal, alors persécuté. Les Provinciales lui semblaient le seul ouvrage de son siècle qui pût être comparé aux chefs-d'œuvre des Anciens. Contre la dispense d'aimer Dieu, si libéralement accordée par les Jésuites, contre l'« honneur du monde », contre l'équivoque enfin, il écrit sa dernière épître et ses deux dernières satires. Elles valent par la chaleur de la conviction et par le courage dont elles témoignent. Seules purent paraître, non sans bien des retouches et des adoucissements, l'épître XII et la satire XI. Pendant sept ans, Boileau s'épuise en démarches pour obtenir le droit de publier la satire XII, la plus importante, celle où il s'en prend à l'Équivoque. Le 3 janvier 1711, Louis XIV lui-même, sur le conseil de son confesseur le Père Le Tellier, interdit qu'elle soit imprimée. Boileau mourut le 13 mars. Un homme libre Il ne fut pas plus un grand critique qu'un grand poète. Ni sur Corneille, dont il condamne sommairement les dernières œuvres, ni sur La Fontaine, ni sur Racine dont le vrai génie lui échappe, il n'a jamais formulé un jugement personnel et pénétrant ; mais il a parmi ses contemporains une figure bien à part. Il déteste l'artifice, la fadeur, l'emphase, toutes ces dorures dont on s'émerveille autour de lui. Les modes du jour ne lui en imposent pas. Il a au moins l'intuition d'un sublime à la fois hardi et simple. Il aime le mot juste, fût-il peu académique, le détail pris sur le vif, la vérité telle qu'elle est. Hugo, Flaubert, Claudel prenaient à lire ses vers un plaisir de connaisseurs. Enfin, en un siècle courtisan, ce prétendu « flatteur de Louis » a montré, tout au long de sa vie et de son œuvre, une rare indépendance. Pierre Clarac Regards sur l'œuvre Il est au XVIIe siècle l'un des principaux théoriciens de l'esthétique classique en littérature, ce qui lui vaudra plus tard le surnom de « législateur du Parnasse »8. Il est l'un des chefs de file du clan des Anciens dans la querelle des Anciens et des Modernes, une polémique littéraire et artistique qui agite l'Académie française à la fin du xviie siècle, et qui oppose deux courants antagonistes sur leurs conceptions culturelles9. Comme poète, Boileau entreprend de définir le goût, et cherche à fixer d'une manière claire et précise les lois et les ressources de la poésie classique. Prenant modèle auprès des grands poètes de l'Antiquité, qu'il défend et qu'il admire, il travaille avec une lente rigueur et cherche à ne pas être injuste dans ses satires. Malgré la prévention des philosophes du xviiie siècle, Boileau est aujourd'hui encore souvent pris comme référence scolaire pour la justesse, la solidité et le goût, l'art de conserver à chaque genre la couleur qui lui est propre, l'objectivité dans ses tableaux comme dans ses jugements, l'art de faire valoir les mots par leur arrangement, de relever les petits détails, d'agrandir son sujet, d'enchâsser des pensées fortes et énergiques dans des vers harmonieux mais toujours dominés par la raison. Mme de Sévigné dit de lui qu’il était tendre en prose et cruel en vers. Louis Simon Auger fait un éloge de Boileau couronné par l'Institut en 1805. Œuvres Les Satires 1666–1668. Réédition : 2002. Épîtres 1669-1698. Réédition : 1937. Poésies diverses avec Amitié Fidéle (1674 Le Lutrin(Poème héroï-comique 1672-1683 L’Art poétique 1674 Longin, Traité du sublime, trad. par Nicolas Boileau, Paris, 1674 : avec introduction et notes par Francis Goyet, Paris, 1995 Dialogue sur les héros de roman 1688. Une analyse de cet ouvrage se trouve dans l'article Réflexions sur le roman au XVIIIe siècle. Réflexions critiques sur Longin 1694-1710 Lettres à Charles Perrault 1700 Œuvres de Boileau 1740 Correspondance avec Brossette 1858 Citations les plus fréquentes De L'Art poétique 1674 Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. Chant I Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, Polissez-le sans cesse, et le repolissez, Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. Chant I Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire. Chant I Il n'est point de serpent ni de monstre odieux, Qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux, D'un pinceau délicat l'artifice agréable Du plus affreux objet fait un objet aimable. Chant III Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Chant III Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent. Chant IV Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose : Les yeux en le voyant saisiront mieux la chose ; Mais il est des objets que l'art judicieux Doit offrir à l'oreille et reculer des yeux. Chant III Des Satires 1668-1716 J'appelle un chat un chat, et Rollet un fripon. Satire I Du langage français bizarre Hermaphrodite, De quel genre te faire, équivoque maudite ? Satire XII

#106

Nicolas Boileau

Loriane

Posté le : 30/10/2015 19:41

Le 1er novembre 1636 naît à Paris Nicolas Boileau

dit aussi Boileau-Despréaux, ou encore le législateur du Parnasse, poète, écrivain et critique littéraire français du mouvement classicisme, mort à 74 ans le 13 mars 1711 à Paris, ses Œuvres principales L'Art poétique, Le Lutrin, Les Satires. Si l'on n'y inclut pas une importante collection de Lettres à Brossette et à Racine principalement, l'œuvre en prose est mince et comprend surtout le Traité du sublime, traduit du rhéteur grec Longin 1674, et les Réflexions sur Longin, à quoi s'ajoutent les pièces liminaires, qui introduisent les poèmes et qui sont le plus souvent riches de contenu. L'œuvre en vers, elle, comprend quelques milliers de vers Boileau a mis son orgueil à écrire peu : les douze Satires, discours en vers sur divers sujets, caractérisés par leur ton mordant les neuf premières entre 1666 et 1668, les trois dernières en 1694, 1701 et 1706 ; les douze Épîtres, discours de ton plus neutre, bien que n'excluant pas la raillerie les neuf premières s'échelonnent entre 1669 et 1683 ; les trois dernières paraissent en 1698 ; l'Art poétique 1674, poème didactique en quatre chants, qui expose les préceptes généraux de la doctrine classique ainsi que les règles des principaux genres ; le Lutrin 1674 et 1683, épopée parodique en six chants, narrant en vers héroïques une querelle de préséance entre des chanoines ; deux odes, dont la plus connue, Ode sur la prise de Namur 1694, se voulait une illustration de la manière pindarique et une réplique à Perrault, sont les seules tentatives de Boileau dans la voie du lyrisme. Bilan d'une carrière En bref Après avoir eu dix enfants d'un premier lit, son père, greffier au Parlement, s'était remarié et en avait eu encore six, dont Boileau fut le cinquième. Dans sa famille, on prit de bonne heure l'habitude de l'appeler Despréaux. Son enfance semble avoir été triste. Il perd sa mère à vingt mois. Il fait ses humanités au collège de Beauvais, commence des études de théologie, puis se tourne vers le droit ; il est reçu avocat, mais ne plaide pas. Son frère Gilles, de cinq ans son aîné, s'est fait connaître comme satirique ; il a été élu académicien dès 1659. Comme lui, Despréaux est hostile aux poètes qui flattent les ministres et les gens en place. Les deux frères se brouillent, au moins provisoirement, quand Gilles accepte une pension de Chapelain. Sa première grande admiration, c'est Molière. Il est à ses côtés dans la querelle de L'École des femmes. Ses rapports avec La Fontaine seront toujours des plus tièdes. Il ne se liera sans doute pas avec Racine avant 1670. Vers 1663, il commence à réciter ses premières satires et, trois ans plus tard, son dialogue des Héros de roman, au cabaret, en assez libre compagnie. Sa diction très expressive fait valoir les allusions polémiques et parodiques dont il a semé ses vers et sa prose. L'influence de Molière est sensible sur les premières Satires : la deuxième lui est dédiée ; la quatrième est adressée à son meilleur ami, l'abbé Le Vayer ; la cinquième contient un couplet imité d'une tirade de Dom Juan à moins que Molière n'ait mis Boileau en prose ; la troisième renouvelle le thème du « repas ridicule » : ce n'est plus le dîner manqué qui fait rire, mais le gourmand lui-même, qui se plaint d'un mauvais repas comme d'un malheur public ; le début de cette satire a la vivacité et l'imprévu d'une scène d'exposition moliéresque. Les premières Satires sont d'une langue saine et vigoureuse ; le mouvement en est vif, en général : Boileau est poète de verve. Son vers est bien moins monotone qu'on ne le croit. Il n'observe que rarement pour lui-même la règle fatale de la coupe à l'hémistiche qu'il formulera dans L'Art poétique. Par la variété du rythme, il produit des effets de surprise que ses auditeurs devaient trouver fort plaisants. On ne saurait du reste sans beaucoup de complaisance tirer de ces Satires des idées originales sur la poésie et sur l'art ; les attaques qu'elles contiennent procèdent moins en général d'une opposition de goûts ou de doctrine que de griefs personnels. Entre 1668 et 1670, poussé par Molière, Boileau s'en prend à la Sorbonne et à la scolastique. Il fait donc figure de moderne, au moins en matière de philosophie et de sciences. La satire VIII et « L'Arrêt burlesque » sont, à cet égard, des témoignages très frappants. Gilles Boileau meurt à trente-huit ans, en octobre 1669. Despréaux, qui s'était sans doute réconcilié avec lui, hérite de ses papiers. Il y trouve la matière d'un mince recueil d'œuvres posthumes. Mais il semble avoir gardé par devers lui une traduction du Sublime de Longin qu'il publiera sous son nom (en la retouchant peut-être) en 1674. La Dissertation sur Joconde, que Brossette attribue à Despréaux, est aussi presque entièrement de Gilles. Sa vie Quinzième enfant de Gilles Boileau, greffier de la Grand' Chambre du Parlement de Paris, Nicolas Boileau est, dès son plus jeune âge, destiné au droit. Il a deux frères : Gilles Boileau et Jacques Boileau. Nicolas Boileau est d'abord un enfant de constitution fragile qui doit se faire opérer de la taille à l'âge de onze ans. Il commence ses études au collège d'Harcourt. Ce n'est qu'en troisième, après avoir rejoint le collège de Beauvais pour étudier le droit, qu'il se fait remarquer par sa passion pour la lecture des grands poètes de l'Antiquité. Boileau, aidé de sa famille, a probablement forgé de toutes pièces une généalogie qui lui accordait un titre de noblesse et qu'il faisait remonter jusqu'au xive siècle, à Jean Boileau, un notaire royal anobli par Charles V. Nicolas Boileau revendiquait un blason dont les armes étaient de gueules à un chevron d'argent accompagné de trois molettes d'or. Cependant, rien dans la condition de Boileau ne laisse à penser qu'il ait pu avoir de véritables titres nobiliaires. Fils d'un commis au greffe du parlement, il appartient à cette bourgeoisie des offices, cultivée et traditionaliste, d'où sont issus la plupart des écrivains de profession à l'âge classique. Sa carrière est bien significative de la condition de l'homme de lettres au XVIIe s. : l'estime d'un protecteur, l'entrée chez les Grands, la faveur royale, la charge à la Cour, le fauteuil académique sont les étapes exemplaires d'une réussite dont la dépendance est la contrepartie. Issu de la bourgeoisie de robe, il entre très tôt dans le monde littéraire, grâce à son frère Gilles. Sa vie durant, il est mêlé à toutes les grandes affaires qui remuent la cour et la ville. Pour toutes les questions d'esthétique, de morale, de religion, il a son mot à dire. La théologie et le Droit Étant donné que son père le destine à une vie de clerc, il entreprend des études de théologie à la Sorbonne, mais elles ne sont pas couronnées de succès. Boileau se voit cependant attribuer le bénéfice du prieuré de Saint-Paterne, doté de 800 livres de rente, qu'il restitue à la mort de son père en 1657. Celui-ci lui permet de vivre modestement et de se consacrer tout entier à la littérature6. Admis au barreau le 4 septembre 1656, il en est rapidement dégoûté. Après avoir été reçu avocat, il abandonne Cujas et Alciat au grand scandale de sa famille et surtout de son beau-frère Dongois, greffier, qui juge dès lors « qu'il ne sera qu'un sot toute sa vie Les Satires Les premiers écrits importants de Boileau sont les Satires composées à partir de 1657 et publiées à partir de 1666, inspirées des Satires d'Horace et de Juvénal. Il y attaque ceux de ses contemporains qu'il estime de mauvais goût, comme Jean Chapelain, Philippe Quinault ou encore Georges de Scudéry. Au contraire, il est un admirateur de Molière et, plus tard, de La Fontaine et de Jean Racine. Sa première satire paraît dans un temps où, malgré les succès de Pierre Corneille et de Molière, Jean Chapelain est encore la principale autorité en littérature. Les sept premières satires, qui paraissent en 1666, obtiennent un succès considérable qu'accroit encore la haine maladroite des auteurs que le jeune poète avait critiqués. Il leur répond dans une nouvelle satire, la neuvième, où se trouvent réunies élégance du style et plaisanterie piquante. Toutes ses Satires sont violemment attaquées par l'abbé Charles Cotin qui lui reproche son manque de tact et de diplomatie face aux autres poètes. Inversement l'abbé Cotin fait partie des cibles les plus fréquentes des Satires. La douzième satire, Sur l’Équivoque, a été interdite par Louis XIV sur l'intervention du père Le Tellier, confesseur du roi, malgré les démarches contraires du duc de Noailles. Elle circula cependant, après avoir été imprimée clandestinement sur instruction de l'abbé Boileau qui se vengeait ainsi des Jésuites, en même temps que pour venger son frère. François-Marie Arouet le futur Voltaire s'en procura un exemplaire. D'après Roger Peyrefitte Voltaire, p. 63, il sourit du passage sur Socrate, l'honneur de la profane Grèce, – Très équivoque ami du jeune Albiciade et admira les vers qu'il eût voulu avoir écrits : Quel lion, quel tigre, égale en cruauté Une injuste fureur qu'anime la Piété ? Les Épîtres Parvenu à l'âge de la maturité, il compose ses Épîtres, parues de 1669 à 16953 dans un style peut-être plus mûr et plus serein. Parallèlement, il traduit en 1674 le Traité du sublime du pseudo-Longin. Il commence la même année son Art poétique ainsi que Le Lutrin, œuvre entreprise sur un défi du président de Lamoignon où Boileau fait référence à Accurse. Il définit les différents genres avec précision, et donne les règles du beau en même temps qu'il en offre le modèle. Représentant de la bourgeoisie Sous le règne de Louis XIV, la bourgeoisie ne cesse de s'élever. Boileau est, dans l'ordre des lettres, le représentant le plus authentique de cette bourgeoisie. Il est issu d'une longue suite de greffiers, d'avocats et de petits officiers de finance. C'est à peine si, parmi les ascendants de sa grand-mère paternelle, on rencontre quelques magistrats. Il est du Palais et un peu d'Église ; à onze ans, il reçoit des lettres de tonsure, et sera huit ans prieur de Saint-Paterne. Peu dévot, moins encore mystique, il vivra entouré de prêtres, de religieux, même de jésuites, malgré les sympathies que Port-Royal lui inspire et qu'il ne cache pas. Il est bourgeois par l'entêtement, l'avarice, l'âpreté à réclamer son dû. Mais de la bourgeoisie il a aussi les vertus fortes, en particulier une grande liberté de jugement et de parole, et un sentiment assez fier de sa dignité. Chargé, bien malgré lui, d'écrire l'histoire du roi, il est le contraire d'un flatteur. Reçu à l'Académie en 1684, il n'a pas un mot dans son discours pour célébrer la politique de Louis XIV contre les protestants : aucun de ses confrères n'a eu le même courage. Son jansénisme n'est, en un sens, qu'une forme de son indépendance en face des pouvoirs. C'est au XVIIIe siècle et surtout au XIXe, lorsque la bourgeoisie devient la classe dirigeante, que le culte de Boileau s'organise en France. Nous avons Boileau dans le sang, écrivait encore Lanson en 1892. L'abdication de la bourgeoisie marquera le déclin de sa gloire. On a fait de lui l'oracle du bon sens et de la froide raison. Or, il était avant tout homme d'impressions, partial, impulsif, incapable de maîtriser ses fureurs. Mme de Sévigné le montre dans la discussion « criant comme un fou, courant comme un forcené ». Opéré de la taille à onze ans par un maladroit, il resta pour la vie, comme dit Pradon, « privé des dons de la nature ». Sa haine de toute littérature amoureuse procède peut-être en partie de cette infirmité. Le théoricien du classicisme L'influence du Grand Arnauld, rencontré chez le premier président Lamoignon, va entraîner Boileau dans une direction nouvelle. Il renonce pour vingt-cinq ans à la satire et se tourne vers les Épîtres morales. Il se détache de ses amis pyrrhoniens et de ses admirateurs de cabaret. Son épître III, assez faible littérairement, atteste cette évolution. Il prend part aux séances de la docte académie Lamoignon. On l'y invite à composer un art poétique, et on lui propose le sujet du Lutrin. Mme de Montespan étend sa protection sur lui et sur Racine devenu son ami. Boileau est présenté au roi en 1674 ; une pension de deux mille livres lui est accordée. L'Art poétique paraît pendant l'été de 1674. C'est un résumé de la doctrine classique telle qu'elle avait été élaborée en France dans la première moitié du siècle. L'ouvrage n'a rien, et ne pouvait rien avoir d'original dans son inspiration. Mais ce qui le distingue de tous les traités de ce genre, c'est qu'il est en vers et qu'il cherche à plaire plus qu'à instruire. Composé à l'usage des gens du monde, il obtient auprès d'eux le plus éclatant succès. Le Lutrin est une parodie un peu longuette du style épique, à propos d'une querelle de chanoines. Certains passages sont d'une verve agréable. D'ailleurs Boileau est ici dans le cadre de toute sa vie : l'action se déroule à la Sainte-Chapelle, au Palais et dans la boutique de Barbin. La querelle de Phèdre en 1677 voit se dresser contre Racine et Boileau de puissants ennemis. Mme de Montespan, pour mettre les deux poètes à l'abri, obtient du roi qu'ils soient nommés historiographes. Boileau se croit obligé d'accepter, mais s'en repentira amèrement. Tout le fruit de ce travail ingrat disparaîtra en 1726 dans un incendie. La querelle des Anciens et des Modernes En 1687, Charles Perrault fait lire à l'Académie un poème où il assure que les lettres et les arts ont au moins autant d'éclat en France, sous le règne de Louis, qu'ils en purent avoir en Grèce et à Rome, aux temps de Périclès et d'Auguste. Tel est alors l'avis à peu près général. Mais Boileau est, de tempérament, ennemi de son siècle. Sous couleur de défendre les Anciens, il attaque surtout ceux de ses contemporains qu'il n'aime pas, et au premier rang desquels figure depuis longtemps Perrault lui-même. Boileau admire sincèrement sans doute quelques poètes latins, mais les raisons qu'il invoque pour démontrer la supériorité d'Homère ou de Pindare sont d'une grande faiblesse. En fait, la question est mal posée par deux adversaires aussi dépourvus l'un que l'autre d'esprit historique. Cette querelle, dont on a démesurément grossi l'importance, montre surtout combien Boileau était isolé en son temps. La Fontaine qui, lui, aime les Anciens avec tendresse plaide aussi pour eux, mais dans une épître qu'il adresse à un ennemi juré de Boileau, Huet, l'évêque de Soissons. En 1694, Boileau revient à la satire. C'est aux femmes qu'il s'en prend avec une verve rajeunie. Il avait toujours été misogyne, mais il profite surtout des prétextes que lui offre son sujet pour se moquer des modernes et des casuistes. Le dernier combat : contre les casuistes C'est contre la casuistique qu'il mènera son dernier combat. Il n'avait jamais masqué sa sympathie pour la logique et la dure morale de Port-Royal, alors persécuté. Les Provinciales lui semblaient le seul ouvrage de son siècle qui pût être comparé aux chefs-d'œuvre des Anciens. Contre la dispense d'aimer Dieu, si libéralement accordée par les Jésuites, contre l'« honneur du monde », contre l'équivoque enfin, il écrit sa dernière épître et ses deux dernières satires. Elles valent par la chaleur de la conviction et par le courage dont elles témoignent. Seules purent paraître, non sans bien des retouches et des adoucissements, l'épître XII et la satire XI. Pendant sept ans, Boileau s'épuise en démarches pour obtenir le droit de publier la satire XII, la plus importante, celle où il s'en prend à l'Équivoque. Le 3 janvier 1711, Louis XIV lui-même, sur le conseil de son confesseur le Père Le Tellier, interdit qu'elle soit imprimée. Boileau mourut le 13 mars. Un homme libre Il ne fut pas plus un grand critique qu'un grand poète. Ni sur Corneille, dont il condamne sommairement les dernières œuvres, ni sur La Fontaine, ni sur Racine dont le vrai génie lui échappe, il n'a jamais formulé un jugement personnel et pénétrant ; mais il a parmi ses contemporains une figure bien à part. Il déteste l'artifice, la fadeur, l'emphase, toutes ces dorures dont on s'émerveille autour de lui. Les modes du jour ne lui en imposent pas. Il a au moins l'intuition d'un sublime à la fois hardi et simple. Il aime le mot juste, fût-il peu académique, le détail pris sur le vif, la vérité telle qu'elle est. Hugo, Flaubert, Claudel prenaient à lire ses vers un plaisir de connaisseurs. Enfin, en un siècle courtisan, ce prétendu « flatteur de Louis » a montré, tout au long de sa vie et de son œuvre, une rare indépendance. Pierre Clarac Regards sur l'œuvre Il est au XVIIe siècle l'un des principaux théoriciens de l'esthétique classique en littérature, ce qui lui vaudra plus tard le surnom de « législateur du Parnasse »8. Il est l'un des chefs de file du clan des Anciens dans la querelle des Anciens et des Modernes, une polémique littéraire et artistique qui agite l'Académie française à la fin du xviie siècle, et qui oppose deux courants antagonistes sur leurs conceptions culturelles9. Comme poète, Boileau entreprend de définir le goût, et cherche à fixer d'une manière claire et précise les lois et les ressources de la poésie classique. Prenant modèle auprès des grands poètes de l'Antiquité, qu'il défend et qu'il admire, il travaille avec une lente rigueur et cherche à ne pas être injuste dans ses satires. Malgré la prévention des philosophes du xviiie siècle, Boileau est aujourd'hui encore souvent pris comme référence scolaire pour la justesse, la solidité et le goût, l'art de conserver à chaque genre la couleur qui lui est propre, l'objectivité dans ses tableaux comme dans ses jugements, l'art de faire valoir les mots par leur arrangement, de relever les petits détails, d'agrandir son sujet, d'enchâsser des pensées fortes et énergiques dans des vers harmonieux mais toujours dominés par la raison. Mme de Sévigné dit de lui qu’il était tendre en prose et cruel en vers. Louis Simon Auger fait un éloge de Boileau couronné par l'Institut en 1805. Œuvres Les Satires 1666–1668. Réédition : 2002. Épîtres 1669-1698. Réédition : 1937. Poésies diverses avec Amitié Fidéle (1674 Le Lutrin(Poème héroï-comique 1672-1683 L’Art poétique 1674 Longin, Traité du sublime, trad. par Nicolas Boileau, Paris, 1674 : avec introduction et notes par Francis Goyet, Paris, 1995 Dialogue sur les héros de roman 1688. Une analyse de cet ouvrage se trouve dans l'article Réflexions sur le roman au XVIIIe siècle. Réflexions critiques sur Longin 1694-1710 Lettres à Charles Perrault 1700 Œuvres de Boileau 1740 Correspondance avec Brossette 1858 Citations les plus fréquentes De L'Art poétique 1674 Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément. Chant I Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, Polissez-le sans cesse, et le repolissez, Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. Chant I Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire. Chant I Il n'est point de serpent ni de monstre odieux, Qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux, D'un pinceau délicat l'artifice agréable Du plus affreux objet fait un objet aimable. Chant III Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli Tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Chant III Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent. Chant IV Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose : Les yeux en le voyant saisiront mieux la chose ; Mais il est des objets que l'art judicieux Doit offrir à l'oreille et reculer des yeux. Chant III Des Satires 1668-1716 J'appelle un chat un chat, et Rollet un fripon. Satire I Du langage français bizarre Hermaphrodite, De quel genre te faire, équivoque maudite ? Satire XII [img width=600]http://bayle-correspondance.univ-st-etienne.fr/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=77&g2_serialNumber=2[/img]        [img width=600]http://fr.muzeo.com/sites/default/files/styles/image_moyenne_def/public/oeuvres/peinture/classique/portrait_de_nicolas_boileaudee50303.jpg?itok=ue0OBqIZ[/img]

#107

Nicolas Boileau

Loriane

Posté le : 30/10/2015 19:40

Le 1er novembre 1636 naît à Paris Nicolas Boileau