|

|

Création de la fête des mères |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

25 mai 1941 Institution de la fête des mères

La fête des Mères a été officiellement instaurée en France par le régime de Vichy. C’était le 25 mai 1941.

L’événement n’avait rien d’anodin ou d’anecdotique. Dès son arrivée au pouvoir en juin 1940, Philippe Pétain avait placé les Françaises au cœur de la propagande de son régime. Le principal slogan fondateur de Vichy, Travail, Famille, Patrie, attestait bien de cette volonté de redonner à la France les valeurs destinées, selon Pétain, à raviver la force du pays.

Toute une propagande attribuait la défaite du pays à l’abaissement des valeurs morales et à la chute de la natalité au lendemain de la Première Guerre mondiale. Comme l’écrivent Éric Alary et Bénédicte Vergez-Chaignon dans leur Dictionnaire de la France sous l’occupation Éditions Larousse, la Journée nationale des mères de famille nombreuse, créé en 1920, devient une quasi-fête nationale à partir du 25 mai 1941.

Selon les deux auteurs, le régime de Vichy utilise cette fête pour créer un grand moment de consensus national. En glorifiant les mères, la propagande magnifie la Révolution nationale et son chef, Pétain. 80 000 affiches sont tirées pour cette première.

Citation :25 MAI 1941

Le maréchal Pétain prononce un discours à l'occasion de la "journée des mères"

Mères de famille françaises,

La France célèbre aujourd'hui la famille. Elle se doit d'honorer d'abord les mères.

Depuis six mois, je convie les Français à s'arracher aux mirages d'une civilisation matérialiste. Je leur ai montré les dangers de l'individualisme. Je les ai invités à prendre leur point d'appui sur les institutions naturelles et morales auxquelles est lié notre destin d'homme et de Français.

La famille, cellule initiale de la société, nous offre la meilleure garantie de relèvement. Un pays stérile est un pays mortellement atteint dans son existence. Pour que la France vive, il faut d'abord des foyers. Un foyer, c'est la maison où l'on se réunit. C'est le refuge où les affections se fortifient, c'est cette communauté spirituelle qui sauve l'homme de l'égoïsme et lui apprend à s'oublier pour se donner à ceux qui l'entourent.

Maîtresse du foyer, la mère, par son affection, par son tact, par sa patience, confère à la vie de chaque jour sa quiétude et sa douceur. Par la générosité de son cœur, elle fait rayonner autour d'elle l'amour qui permet d'accepter les plus rudes épreuves avec un courage inébranlable.

Mères de notre pays de France, votre tâche est la plus rude, elle est aussi la plus belle.

Vous êtes, avant l'État, les dispensatrices de l'éducation ; vous seules savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui fait les hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne et voici qu'aujourd'hui dans nos deuils, dans nos misères, vous portez la plus lourde croix.

Mères de France, entendez ce long cri d'amour qui monte vers vous.

Mères de nos tués, mères de nos prisonniers, mères de nos cités qui donneriez votre vie pour arracher vos enfants à la faim, mères de nos campagnes qui, seules à la ferme, faites germer les moissons, mères glorieuses, mères angoissées, je vous exprime aujourd'hui toute la reconnaissance de la France.

Affiche pour lancer la fête des mère. Cette fete a pour obectif de promouvoir la politique familiale dans le cadre de la révolution nationale

Fête en l'honneur des mères dans le monde

La fête des Mères est une fête annuelle célébrée par les enfants en l'honneur de leur mère dans de nombreux pays.

À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère, des gâteaux ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école.

Cette fête est également célébrée par les adultes de tous âges pour honorer leur mère.

La date de la fête des Mères varie d'un pays à l'autre, mais la majorité d'entre eux a choisi de la célébrer en mai.

En France, la fête des Mères est célébrée le dernier dimanche de mai. Si ce jour coïncide avec la Pentecôte, alors la fête est repoussée au premier dimanche de juin.

Au Canada et en Australie, la fête des Mères est célébrée le deuxième dimanche de mai.

Histoire

Les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la Grèce antique lors des cérémonies printanières en l'honneur de Rhéa ou Cybèle, la Grande Mère des dieux et notamment mère de Zeus. Ce culte était célébré aux Ides de Mars dans toute l'Asie Mineure.

Une fête religieuse romaine célébrait les matrones le 1er mars, lors des Matronalia matronales.

Au XVe siècle, les Anglais fêtaient le Mothering Sunday, d'abord au début du carême puis le quatrième dimanche du carême.

En 1908, les États-Unis développent la Fête des mères moderne telle qu'on la fête de nos jours, en instaurant le Mother's Day, en souvenir de la mère de l'institutrice Anna Jarvis.

Le Royaume-Uni adopte à son tour cette fête en 1914, puis l'Allemagne l'officialise en 1923. D'autres pays suivent comme la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie, la Turquie ou l'Australie.

En France

Une affiche illustrée par Félix Régamey fait la promotion d'une Fête placée sous le patronage de toutes les mères françaises qui a eu lieu le 28 mai 1906 dans les salons de la mairie du 16e arrondissement de Paris.

Le village d'Artas revendique cependant être le berceau de la fête des Mères.

En effet le 10 juin 1906, à l'initiative de Prosper Roche, fondateur de l'Union fraternelle des pères de famille méritants d'Artas, une cérémonie en l'honneur de mères de familles nombreuses eut lieu.

Deux mères de 9 enfants reçurent, ce jour-là, un prix de Haut mérite maternel. Le diplôme original créé par Prosper Roche est conservé dans la bibliothèque de l'Institut de France avec les archives de l'association.

En 1918, la ville de Lyon célèbre la journée des Mères en hommage aux mères et aux épouses qui ont perdu leurs fils et leur mari pendant la Première Guerre mondiale. En 1920 est élaborée une fête des Mères de familles nombreuses puis le gouvernement officialise une journée des Mères en 1929, dans le cadre de la politique nataliste encouragée par la République.

Ce n'est donc pas, contrairement à ce qui est souvent relayé dans les médias, une création du maréchal Pétain : en 1941, le régime de Vichy ne fait qu'inscrire la fête des Mères au calendrier, instaurant de façon officielle la fête des mères, le maréchal Pétain voulant redonner à la France les valeurs destinées, selon lui, à raviver la force du pays.

Après-guerre, la loi du 24 mai 1950 dispose que la République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la Fête des mères, organisée par le ministre chargé de la Santé avec le concours de l'UNAF .

Elle en fixe la date au dernier dimanche de mai sauf si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, auquel cas elle est repoussée au premier dimanche de juin, et prévoit l'inscription des crédits nécessaires sur le budget du ministère. Ces dispositions ont été intégrées au Code de l'action sociale et des familles lors de sa création en 1956, et l'organisation de la fête a été assignée au ministre chargé de la Famille à partir de 2004.

Dates de la fête des mères dans le monde

Deuxième dimanche de février

Norvège

30 Shevat selon le calendrier hébreu, entre le 30 janvier et le 1er mars

Israël

3 mars Géorgie

8 mars Journée internationale des femmes

Albanie • Bulgarie • Moldavie • Roumanie • Serbie

Quatrième dimanche de Carême

troisième dimanche avant Pâques

Mothering Sunday

Irlande • Nigeria • Royaume-Uni

Équinoxe de mars

Arabie saoudite • Liban • Palestine • Qatar • Soudan • Syrie • Yémen

21 mars Égypte

25 mars Slovénie

7 avril Arménie

Premier dimanche de mai

Espagne • Hongrie • Lituanie • Portugal

8 mai Corée du Sud Fête des parents : les Coréens célèbrent les deux parents le même jour

10 mai Guatemala • Mexique •

Salvador Día de la Madre ou Día de las Madres

Deuxième dimanche de mai

Afrique du Sud • Allemagne Muttertag • Aruba • Australie • Autriche • Bahamas • Barbade • Bangladesh • Belgique sauf à Anvers • Belize • Bermudes • Birmanie • Bonaire • Brésil • Brunei • Burkina Faso8 • Canada9 • Chili • Chine • Chypre • Colombie • Croatie • Cuba • Curaçao • Danemark • Dominique • Équateur • Estonie • États-Unis • Finlande • Ghana • Grèce • Grenade • Honduras • Hong Kong • Inde • Islande • Italie • Jamaïque • Japon • Lettonie • Malaisie • Malte • Nouvelle-Zélande • Pakistan • Pays-Bas • Pérou • Philippines • Porto Rico • Sainte-Lucie • Singapour • Slovaquie • Suisse • Suriname • Taïwan • République tchèque • Trinité-et-Tobago • Turquie • Ukraine • Uruguay • Viêt Nam • Venezuela • Zimbabwe

14 mai Samoa

15 mai Paraguay

Día de la Madre ou Día de las Madres

26 mai Pologne

27 mai Bolivie

30 mai Nicaragua, Día de la Madre

Dernier dimanche de mai

Tunisie · Algérie · Côte d'Ivoire · République dominicaine · Haïti · Libye · Maurice · Mauritanie · Sénégal · Suède · Maroc

Dernier dimanche de mai ; si ce jour coïncide avec la Pentecôte, la fête est repoussée au premier dimanche de juin

Bénin • France •

République du Congo • Gabon • Madagascar • Monaco • Cameroun

1er juin

Mongolie la fête des Mères est célébrée le même jour que la fête des enfants

Deuxième dimanche de juin

Luxembourg Mammendag

Dernier dimanche de juin

Kenya

12 août Thaïlande même jour que l'anniversaire de la Reine Sirikit Kitiyakara

15 août, jour de l'Assomption

Belgique à Anvers, Costa Rica

Deuxième lundi d'octobre

Malawi

Troisième dimanche d'octobre

Argentine Día de la Madre ou Día de las Madres

Dernier dimanche de novembre Russie

8 décembre

Panama

Día de la Madre ou Día de las Madres

22 décembre Indonésie

Dates de la Fête des Mères en France

la Fête des Mères en France est prévue aux dates suivantes :

dimanche 25 mai 2014

dimanche 31 mai 2015

dimanche 29 mai 2016

La date est variable, chaque année elle a lieu le dernier dimanche de mai, sauf si celui-ci coïncide avec la Pentecôte. Dans ce cas, la Fête des Mères est décalée au premier dimanche de juin.

Dates de la Fête des Mères en Suisse, au Québec et en Belgique

Dans de nombreux pays du monde, y compris la Suisse, la Belgique et le Québec, la Fête des Mères est prévue aux dates suivantes :

dimanche 11 mai 2014

dimanche 10 mai 2015

dimanche 8 mai 2016

La date est variable, chaque année elle a lieu 2e dimanche de mai.

Célébration de la Fête des Mères Les cadeaux les plus fréquents

La fête des Mères est une journée spécialement consacrée à nos mamans. L'organisation en est généralement confiée à leurs enfants qui peuvent décider de leur préparer le repas. La complicité du papa leur permet de garder un effet de surprise.

On doit aux instituteurs le fameux collier de pâte et autres petits cadeaux fabriqués avec amour par les enfants tout fiers d'offrir ce cadeau. Quand ils grandissent, fleurs, parfum, bijoux remplacent ce présent traditionnel.

Chaque année, la Fête des Mères est l'occasion rêvée d'offrir un joli cadeau choisi avec minutie à sa maman. Pour vous aider dans cette tâche, voici quelques idées de cadeaux dont vous pourriez vous inspirer :

Plantes et fleurs : Les plantes et les fleurs sont des cadeaux appréciés qui sentent bon le printemps !

Un bouquet de fleurs : c'est un classique, mais les fleurs restent un cadeau indémodable qui fait toujours plaisir.

Une plante d'intérieur, plus ou moins grande, elle peut faire office de cadeau déco et donner une touche de verdure à un logement.

Une jardinière peut aussi être un cadeau sympa qui peut être une alternative viable au bouquet et ne nécessite pas de vase.

Pour trouver un fleuriste pour la fête des Mères, vous pouvez utiliser Fleuriste 365, mais aussi commander sur internet, consultez ce comparatif des sites livraisons de bouquet à domicile.

Carte de voeux : Une carte de voeux est une attention qui permet de coucher sur le papier quelques mots doux. Elle peut accompagner d'autres cadeaux, être faite main, de manière dactylographiée ou manuscrite.

Chocolats : Les chocolats peuvent facilement se trouver dans les moyennes surfaces ou dans une chocolaterie qui aura certainement des chocolats spéciaux pour la circonstance.

Bijoux : Les bijoux sont des cadeaux plus onéreux, mais qui gagnent en durée de vie (surtout par rapport au chocolat). Vous aurez alors tout un éventail de parures : paire de boucles d'oreilles, bague, bracelet, collier, pendentif ou montre.

Poème : Un poème est un cadeau qui pourra être offert par les plus petits comme par les plus grands, il pourra être orné d'un dessin ou mis en valeur par un bricolage.

Dessin et peinture : Les bricolage, dessin, peinture, origami ou paper-toy sont des cadeaux qui permettent de faire travailler sa créativité. Les créations faites soi-même gagnent en valeur sentimentalement et affectivement. Alors à vos colliers de pâtes !

Gâteau : Un gâteau peut aussi faire office de cadeau pour la fête des Mères, il peut être acheté en grande surface, fait maison ou commandé dans une pâtisserie.

Bouteille de vin : Une bonne bouteille de vin ou de spiritueux est un cadeau moins populaire que les fleurs ou les bijoux, mais ravira sans doute beaucoup de mamans !

Parfum : Le parfum est une bonne idée de cadeau pour peu que vous connaissiez les flagrances de prédilection de la personne concernée.

Crème ou maquillage : Un produit cosmétique comme une crème de jour ou du maquillage peut se révéler être un cadeau judicieux qui fera plaisir aux mères qui aiment prendre soin d'elles.

Livre : Un livre est un cadeau de fête des Mères à prix relativement raisonnable, vous pourrez par exemple offrir le dernier best-seller, un roman policier, un ouvrage spécialisé ou un livre de photos.

Sac à main : Les accessoires tels que les sacs, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles ou parapluies sont des cadeaux originaux à offrir en fonction des besoins exprimés.

Coffret-cadeau : Un coffret-cadeau tel qu'en propose Smartbox, Vipbox, Dakotabox ou Wonderbox peut offrir une expérience, un séjour, un soin ou une activité insolite.

Chèque-cadeau : Un chèque-cadeau reste une solution viable si l'on veut laisser le champ totalement libre dans le choix de l'objet du cadeau.

Liens

http://youtu.be/GhK6lqPM4Dw une mère de Lynda Lemay

http://youtu.be/KFRR4lcWoGA Embrasse là de Pierre Bachelet

http://youtu.be/ANj6StScGYU Mama tu es la plus belle ... Luis Mariano

http://youtu.be/p9saK_-XLdc D'où vient la fête des mères

http://youtu.be/sY0hTcpwQ20 Cadeau de Marie Laforêt

http://youtu.be/g2mFMQsZ5FY C'es toi qui m'a fait François Fleldman

[img width=-00]http://p3.storage.canalblog.com/39/07/978451/76292952.jpg[/img]         [img width=600]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Mother's_Day_cake.jpg[/img]

Posté le : 17/05/2014 23:33

Edité par Loriane sur 20-05-2014 14:59:18

Edité par Loriane sur 25-05-2014 17:16:27

|

|

|

|

|

Haroun Tazieff |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

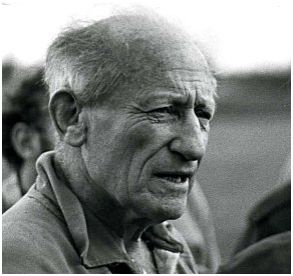

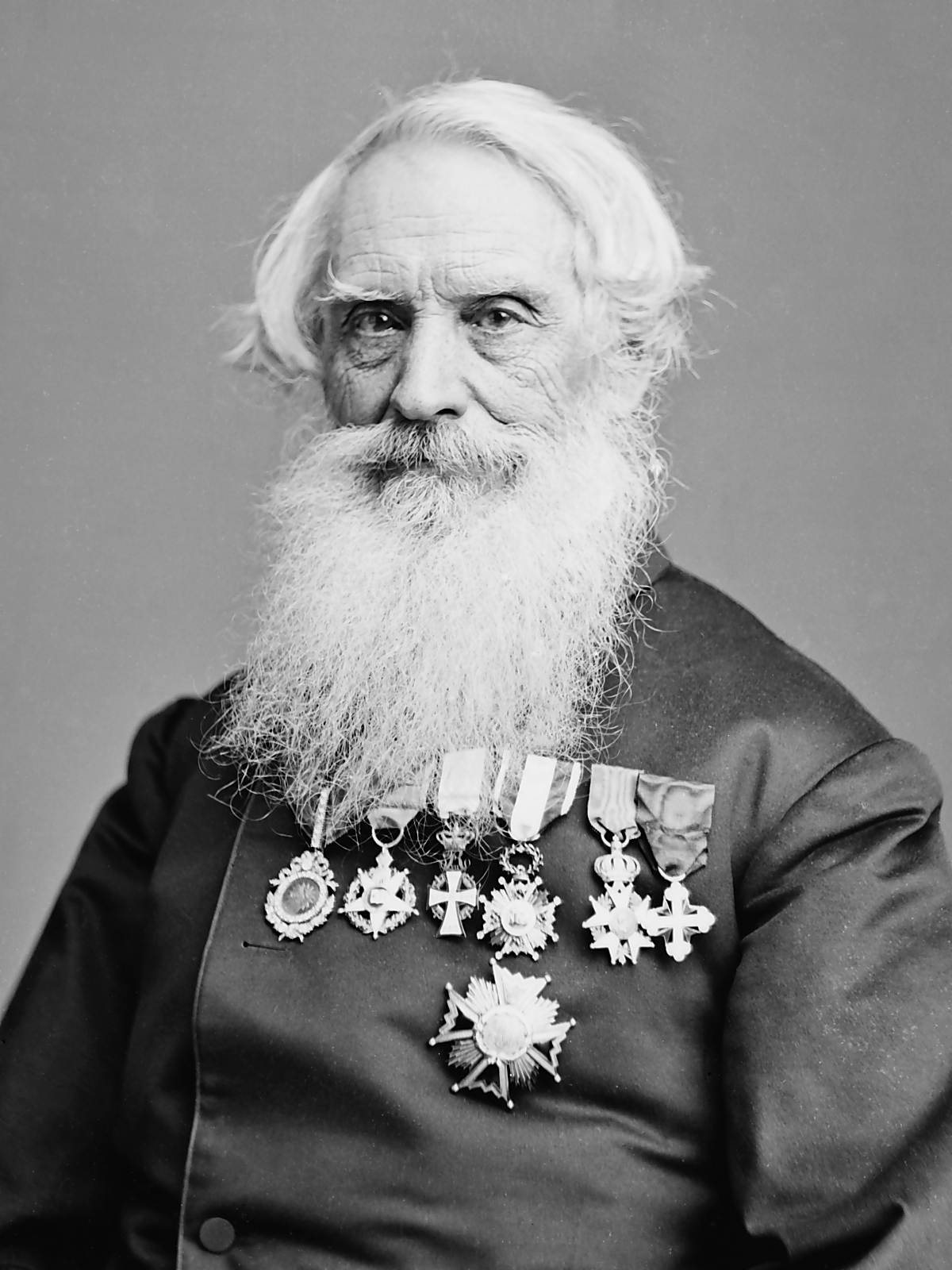

Le 11 mai 1914 naît à Varsovie Haroun Tazieff, ingénieur agronome,

ingénieur géologue, ingénieur des mines, volcanologue et écrivain de nationalité russe naturalisé successivement belge puis français. Personnage médiatique, il a été l'un des pères de la volcanologie contemporaine et un pionnier du filmage des volcans pris sur le vif et de la communication entre les volcanologues et le grand public. Il meurt, à 83 ans, à Paris le 2 février 1998,

Haroun Tazieff a démontré la nécessité d'expéditions pluridisciplinaires sur les volcans actifs et les volcans en éruption. Avec les collaborateurs qu'il s'est choisis au long de quarante années d'expéditions, il a développé la recherche sur le rôle des gaz dans les dynamismes éruptifs, sur la présence d'eau dans les magmas, sur le volcanisme sous-marin, sur les techniques de mesure des variations de champ magnétique en liaison avec l'activité éruptive, sur l'observation directe de la dérive des continents, sur les échanges de masses et d'énergie entre les appareils volcaniques et l'atmosphère. Il a largement contribué à révolutionner une science qui n'était guère reconnue sinon quasiment inconnue en Belgique et oubliée en France.

Géologue et volcanologue français, Haroun Tazieff s'est consacré à l'étude des volcans à partir de 1948 et se trouve à l'origine de l'Institut international de recherches volcanologiques, dont le siège est à Catane. Outre des travaux de recherche, en particulier sur les mécanismes des éruptions et sur les gaz volcaniques, on lui doit des ouvrages de vulgarisation et des films documentaires.s'est notamment fait connaître du grand public par la réalisation de documentaires sur les volcans. Sa mère est polonaise, son père, médecin, est russe ; celui-ci meurt au cours de la Première Guerre mondiale. Les enfants de l'école primaire ne seront pas tendres avec ce jeune garçon à l'accent étranger. Il saura se servir de ses poings pour se défendre, ce qui, peut-être, l'amènera à aimer la boxe et à être sélectionné dans l'équipe belge pour les jeux Olympiques de Berlin. Par la suite, outre la boxe, il pratiquera de nombreux sports dont l'alpinisme, la spéléologie, le ski et le rugby. Tout en poursuivant ses études d'agronomie à Liège et une spécialité de géologie aux Mines, Haroun Tazieff participe activement à la résistance contre l'occupant nazi.

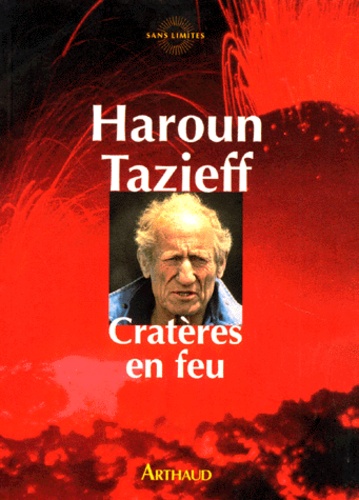

En 1948, une fissure sur le flanc sud-ouest du Nyamuragira dans la république démocratique du Congo s'ouvre en vomissant deux coulées de lave très spectaculaires. À cette époque, Haroun Tazieff est prospecteur dans cette région pour le Service géologique centrafricain. Il se précipite pour suivre l'éruption. Les jours et les nuits qu'il passe à observer ce phénomène grandiose vont bouleverser sa vie. De prospecteur, il deviendra volcanologue. Après cette éruption, il publie son premier livre, Cratères en feu en 1951.

Avec le peintre Pierre Bichet, de 1955 à 1957, il parcourt le monde, de volcan en volcan et en tire, en 1959, un premier film, Les Rendez-Vous du diable, et un livre du même nom. Cette même année, Haroun Tazieff épouse France Depierre, une amie d'université.

Sa vie

Haroun Tazieff est né en 1914 à Varsovie, alors partie de la Russie tsariste, d'un père tatar, né à Yangi-Yer ou Tachkent selon les sources, docteur en médecine, et d'une mère russe, née à Dvinsk qui était chimiste et docteur en sciences politiques. Son père mourut au front dès le début de la Première Guerre mondiale. Avec sa mère, il émigra en Belgique en 1921 où il résida quelque temps en apatride, avant de partir une année en France en 1922, puis de revenir en Belgique et d'y recevoir la nationalité belge en 1936.

Étudiant, footballeur affilié au Daring Club de Bruxelles Société Royale de 1930 à 1932 et, en 1935, à Gembloux Sport pendant ses études à la Faculté Agronomique, mais surtout joueur de rugby qu'il pratiqua en passionné. En 1958, alors qu'il était en expédition au Katanga, province du Congo belge, il adressa un télégramme d'encouragement à l'équipe de France de rugby à XV dont il connaissait certains membres et qui était en tournée en Afrique du Sud. Il fit aussi de la boxe et fut champion de Belgique universitaire, sélectionné pour les Jeux Olympiques de Berlin, en 1936, mais sa mère lui interdit de s'y rendre, il n'était pas question qu'il défile sous Hitler. Il fut aussi champion du Katanga, alors qu'il y travaillait comme ingénieur-prospecteur de gisements de minerais de zinc.

Haroun Tazieff fit ses études primaires successivement en Russie, principalement en Belgique puis en France. Après ses études secondaires à Bruxelles, il obtint le diplôme d'ingénieur agronome de la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux. En 1938, il effectue son service militaire dans l'armée belge et, en 1939, est mobilisé dans une unité d'élite de l'armée belge, les chasseurs ardennais pendant que la France était entrée dans la drôle de guerre. Il milita ensuite dans la Résistance et obtint, en 1944, son diplôme d'ingénieur géologue et d'ingénieur des mines de l'Université de Liège où il s'était inscrit après la fermeture de l'Université libre de Bruxelles.

Après la guerre, alors qu'il travaillait au Congo belge, il eut l'occasion d'observer au plus près l'éruption d'un volcan né quelques jours auparavant, qu'il a baptisé du nom du lieu-dit le plus proche, Kituro, cratère voisin du Nyamulagira et de découvrir le lac permanent de magma du Nyiragongo. Ce fut une révélation pour lui et, dès lors, il se consacra à la volcanologie, inaugurant avec son ami Armand Delsemme, un astronome belge qu'il avait rencontré à l'université de Liège, d'audacieuses descentes dans la bouche des volcans pour y effectuer des prélèvements de lave et de gaz et y prélever, par les soins de Delsemme, les premières spectrographies de flammes volcaniques jamais réalisées.

Il devint aussi le compagnon de Jacques-Yves Cousteau sur la Calypso, dès 1951. Suivent alors plusieurs campagnes d'étude au Congo belge et ailleurs dans le monde. De 1956 à 1958, il réalisa le film Les Rendez-Vous du Diable

Il s'installe en France en 1953, tout en poursuivant sa carrière de volcanologue sous le contrôle scientifique du professeur Ivan de Magnée de l'Université libre de Bruxelles dont il fut l'assistant à son retour du Congo en 1949. Il se décidera à demander la naturalisation française après le départ du Général de Gaulle et l'obtiendra en 1971, perdant automatiquement la nationalité belge.

En 1971, Haroun Tazieff est nommé directeur de recherche au C.N.R.S. et accepte la direction des observatoires volcanologiques de l'Institut de physique du globe de Paris (I.P.G.)

Son soutien à François Mitterrand au long de la traversée du désert de celui-ci, et sa renommée mondiale, lui valurent d'être chargé de la prévention des risques naturels et technologiques majeurs par le Président François Mitterrand en 1981. Dénonçant ce qu'il estimait être les excès de l'écologie politique au détriment d'une étude sérieuse de l'écologie et déçu par la politique politicienne, il retourna à ses recherches.

Il exposa celles-ci à l'intention du grand public dans une série de vingt-quatre ouvrages publiés de 1951 à 1996. Dans plusieurs d'entre eux, il a combattu le catastrophisme en vogue avec le trou de la couche d'ozone et le réchauffement climatique, phénomènes qu'il ne niait pas, mais dont il estimait les causes mal analysées et la menace surfaite. Il intitula ironiquement l'un de ces ouvrages La Terre va-t-elle cesser de tourner ?

À partir de 1978, il organisera deux expéditions en Antarctique pour étudier le lac de lave de l'Erebus, un des volcans les plus fabuleux de la planète. Il est nommé en 1981 commissaire à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs – plus tard délégation aux risques majeurs – et, en 1984, secrétaire d'État chargé de la Prévention des risques naturels et technologiques majeurs. Bien que maire de sa commune (Mirmande, Drôme) et conseiller général de l'Isère, ce n'était pas un politique : ses déclarations fracassantes le montrent bien.

Haroun Tazieff était avant tout un explorateur et un écrivain, promoteur d'une discipline, la volcanologie, comme le furent Paul-Émile Victor pour l'étude de l'Arctique et du continent Antarctique et Jacques-Yves Cousteau pour l'océanographie. Homme de communication, par ses nombreux livres accessibles à tous, par ses films spectaculaires et par de nombreuses émissions de télévision bien documentées, il a fait connaître et aimer les volcans à un très vaste public.

Mort le 2 février 19987, il est enterré au cimetière de Passy à Paris.

Carrière scientifique et politique.

Il fut successivement :

assistant de faculté en entomologie ;

assistant de minéralogie professeur E.M. Denaeyer à la faculté des sciences de l'université de Bruxelles en 1944 ;

assistant de géologie appliquée et de géophysique professeur I. de Magnée à la faculté des sciences de l'université de Bruxelles en 1945 ;

ingénieur aux mines d'étain du Katanga Congo belge, en 1945 ;

géologue au service géologique du Congo belge. L'éruption du Kituro volcan - qu'il étudia en 1948 - détermina sa passion pour la volcanologie, et il se lança dans l'étude, sur le vif, de la phénoménologie des éruptions et de leur prévision, et dans la vulgarisation de la volcanologie ;

assistant de géologie appliquée et de géophysique professeur I. de Magnée faculté des sciences de l'université de Bruxelles 1949 et 1950 ;

chargé de cours volcanologie à l'université libre de Bruxelles, de 1957 à 1960, où il crée et anime le Centre national de volcanologie ; H. Tazieff s'installe en France en 1953 ;

chargé de cours à la faculté des sciences de Paris, en 1958, il est nommé directeur du laboratoire de volcanologie de l'Institut de physique du globe de Paris. Il se consacra à une longue série d'expéditions volcanologiques vallée des Dix mille fumées en Alaska, dépression de l'Afar, Nyiragongo, Erta Ale, mont Erebus, et bien d'autres volcans comme l'Etna et le Stromboli, Faial, la Soufrière de la Guadeloupe, Mérapi… ;

expert de l'UNESCO au Chili 1961, au Costa Rica 1964, en Indonésie 1964-1965 et en Islande 1973 ;

chargé de cours volcanologie à la faculté des sciences de l'université de Paris VI en 1966 ;

responsable de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique en 1967 ;

maître de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique CNRS en 1969 ;

directeur de recherche au CNRS en 1972, au laboratoire de volcanologie du Centre des faibles radioactivités de Gif-sur-Yvette qui se spécialisait notamment dans les gaz éruptifs ;

président du conseil scientifique de l'Institut International de Recherches Volcanologiques I.I.R.V.Rome, Catane, Pise ;

responsable du service volcanologique de l'Institut de Physique du Globe de Paris et responsable de la surveillance de la Montagne Pelée à la Martinique et de la Soufrière Guadeloupe de 1973 à 1976 ;

commissaire à l'étude et à la prévention des catastrophes naturelles en 1981 ;

chargé de mission au ministère de la Recherche et de l'Industrie en 1981 ;

corédacteur avec Philippe Chartier du rapport Maîtriser l'énergie à destination du ministère de la Recherche et de l'Industrie en 1981. Ce rapport fut largement préparé par son collaborateur, le volcanologue Jacques Varet. Cette action aboutira à la création de l'Agence Française pour la Maîtrise de l’Énergie AFME dès 1982.

La direction scientifique du CEA a cautionné la démarche d’Haroun Tazieff et lui a accordé sans restriction son soutien financier et l'assistance de ses équipes de terrain, participant au programme de recherches coordonnées qu'il dirigeait en tant que Directeur de recherche au CNRS et responsable des observatoires de surveillance volcanologique des départements d'Outre-Mer.

D'un point de vue politique, Haroun Tazieff a également été conseiller municipal de la ville de Grenoble, maire de la commune de Mirmande dans la Drôme provençale, de 1979 à 1989, conseiller général de l'Isère de 1988 à 1994 et conseiller régional de Rhône - Alpes de 1992 au 1er janvier 1995, date de sa démission.

Le gouvernement Mauroy a créé un Commissariat à l'étude et à la prévention des risques naturels majeurs décret 81-1012 du 12 novembre 1981, à la tête duquel fut nommé Haroun Tazieff. Ce Commissariat est devenu par décret du 23 juillet 1984 relatif à la composition du gouvernement, le Secrétariat d'état aux risques naturels et technologiques majeurs. Enfin, le décret no 84-284 du 10 avril 1984 porte création d'une Délégation aux risques majeurs, secrétariat d’État et délégation étant rattachés au Premier ministre.

De 1984 à 1986, cet homme politique de gauche fut secrétaire d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs auprès de Laurent Fabius, Premier ministre de François Mitterrand. Ce poste de secrétaire d'État sera supprimé dans le gouvernement Chirac en 1986.

La loi no 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée - relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles art. L.125-1 à L.125-6 du code des assurances - a fixé pour objectif d’indemniser les victimes de catastrophes naturelles en se fondant sur le principe de solidarité nationale. Elle comporte cependant dans son article 5 l'obligation pour l'État d'élaborer et de mettre en application des Plans d'Exposition aux Risques Naturels prévisibles P.E.R..

Ces plans sont élaborés et révisés dans les conditions définies par le décret no 84-328 du 3 mai 1984. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés aux plans d'occupation des sols, conformément à l'article R 123-10 du code de l'urbanisme. Les risques pris en compte sont :

les inondations ;

les avalanches ;

les mouvements de terrain au sens large glissements de terrains, chutes de pierres, éboulements, effondrements et laves torrentielles ;

les séismes.

Il fut président du Comité supérieur des risques volcaniques de 1988 à 1995, et membre de la société Philomatique et de l'Explorers club de New York. Il obtint le Prix André de Saint-Sauveur de l'Académie des sports en 1971, pour exploit sportif exceptionnel et de caractère original. Il fut également président de l'association Mountain Wilderness.

Dès 1948, il se lance dans l'étude sur le vif de la phénoménologie des éruptions. Il révèlera l'importance des éruptions sous-marines, qu'il fut le premier à observer, décrire et analyser de 1957 à 1963 aux Açores Faïal, Capelinhos, expérience reprise lors de la formation de l'île de Surtsey en 1963, en Islande, puis lors de l'exploration de l'Afar Éthiopie et en Polynésie. Il fit de même pour les lacs de magma qu'il a découverts Nyragongo, Erta Ale, Erebus ainsi que pour les éruptions phréatiques Indonésie, Afar, Soufrière de la Guadeloupe, Dieng, lac Nyos.

Il est l'un des fondateurs de la volcanologie moderne, science dont il s'est fait l'apôtre du développement multidisciplinaire. Les innovations qu'il a apportées, suscitées ou favorisées portaient autant sur les concepts que sur les instruments de mesure, dont plusieurs sont restés des éléments de référence, ou sur les moyens d'accès aux bouches éruptives actives et la méthodologie de la protection des chercheurs de terrain, comme de la prévention des risques pour les populations locales.

Haroun Tazieff fut aussi l'un des pionniers de la validation de la théorie de la tectonique des plaques. À partir de 1967, les expéditions Tazieff en Afar Éthiopie, ont apporté la démonstration de l'origine océanique des systèmes volcaniques axiaux actifs de la région.

Initié dans les années 1940 aux travaux de Wegener par son professeur le tectonicien belge Paul Michot, Haroun Tazieff cherchait depuis 1948-49, après sa découverte du volcanisme dans la branche sud-occidentale du grand rift africain dans le Kivu, à en explorer la partie septentrionale, qu'il ne put explorer qu'en 1967, après plusieurs tentatives avortées. Les travaux de recherche décrivant les mécanismes d'expansion en Afar se sont poursuivis de 1967 à 1976, donnant lieu à une multitudes de publications. Franco Barberi et Jacques Varet, prenant le relais d'Haroun Tazieff et de Giorgio Marinelli, se sont vus décerner le prix L.R. Wager par la Royal Society et l'Association Internationale de Volcanologie et de Chimie de l'Intérieur de la Terre AIVCIT, 1972.

Haroun Tazieff était également un ami proche du dessinateur belge Hergé qu'il avait bien connu à Bruxelles. Le dessinateur le comparait à Jules Verne.

Tazieff et ses équipiers ont réalisé en Afar les premières mesures directes d'écartement des lèvres d'un rift océanique. Si l'ouverture augmente de 2 cm en moyenne par an, il s'agit en réalité d'une succession d'ouvertures brutales de segments actifs, à compter en mètres sur des espaces de temps de l'ordre de 100 ans. Les événements récents mesurés par interférométrie sur images satellites le long de la chaîne axiale de Manda Harraro sont venus confirmer ce type de phénomène en 2006.

L'apport de Barberi et Varet a été de démontrer que les chaînes volcaniques axiales de l'Afar étaient de type océaniques au plan tectonique et magmatique et assuraient le relais entre les vallées axiales de la Mer Rouge et celles du Golfe d'Aden. De sorte que la frontière des plaques entre l'Afrique et l'Arabie ne passe pas en mer par le détroit de Bab-el-Mandeb, mais à terre à travers l'Afar. La nature de la tectonique et du volcanisme de l'Afar se distingue ainsi de celle de la Vallée du grand rift africain, qui reste un rift continental n'ayant pas donné lieu à la génération de croûte océanique nouvelle. Varet et Barberi ont dû batailler avec leur ami Tazieff pour le convaincre de la nature océanique et non continentale des laves de l'Erta Ale.

Éruption de la Soufrière

Suite à des manifestations inquiétantes du volcan de la Soufrière en Guadeloupe en 1976, une violente polémique opposa Haroun Tazieff à Michel Feuillard, directeur de l'observatoire volcanologique de la Guadeloupe, et à Claude Allègre, alors son supérieur à l'Institut de physique du globe de Paris. Feuillard, Allègre et le professeur Brousse, sur place, se fondant sur des analyses alarmantes montrant de la présence de magma frais dans les laves et cendres recueillis après les éruptions du volcan, conseillaient l'évacuation de 70 000 habitants proches, tandis que Tazieff, de retour d'un déplacement en Équateur, et se fondant sur son expérience de terrain après une visite sur le site où il faillit être tué par une éruption de vapeur expulsant d'énormes blocs de lave ancienne affirmait que le volcan n'avait pas de magma frais, et qu'il n'y avait pas de risque imminent de nuées ardentes, ajoutant que la surveillance du volcan permettrait d'avoir vingt-quatre heures pour évacuer la zone habitée en cas de remontée de magma. Des mots peu aimables furent échangés, Claude Allègre cherchant à empêcher Tazieff et les membres de son équipe de communiquer les résultats de leurs analyses. Dans le doute, les pouvoirs publics préférèrent évacuer. Finalement, il s'avéra que les analyses montrant la présence de magma frais étaient erronées, et la Soufrière n'explosa pas, mais se calma sans provoquer de dégâts.

La polémique rebondit en partie quatre ans plus tard, en 1980, lors de l'explosion spectaculaire du Mont Saint Helens État de Washington, États-Unis survenue le 18 mai, qui tua 57 personnes. Haroun Tazieff avait en effet, quelques semaines plus tôt, qualifié le mont Saint Helens de Petite Soufrière mais s'était contenté d'un survol du volcan, à l'encontre de ce qu'il a toujours préconisé en matière de diagnostic : la répétition de longues observations au plus près du volcan. De même qu'il avait préconisé la surveillance de la Soufrière, indiquant que l'on aurait certainement vingt-quatre heures pour évacuer en cas de remontée de magma frais, lorsqu'il a affirmé que le St Helens était une petite Soufrière, c'était à la suite d'une éruption phréatique, bien avant la catastrophe. Ce n'était à l'évidence pas pour nier le risque ultérieur de montée de magma, puisque telle était son appréciation des risques à la Soufrière de Guadeloupe.

Ses adversaires le tinrent aussi à tort pour moralement responsable de la gestion de la crise du Nevado del Ruiz, en 1985, en Colombie, car cette crise fut en partie gérée par un conseiller qui avait vécu la polémique de la Soufrière, et qui ne voulait pas reproduire l'erreur de 1976. L'éruption du volcan provoqua un lahar, entraînant la mort de 25 000 personnes. En réalité, le conseiller en question, le volcanologue italien Franco Barberi, avait informé les autorités colombiennes sur les mesures à prendre, mais il ne fut pas écouté. Tazieff fut ensuite appelé par le président colombien pour évaluer le risque de nouveaux lahars. Il conclut de son inspection qu'il n'y avait plus de risque. Il n'y eut pas de second lahar.

Notoriété Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre

Les apports d'Haroun Tazieff à la volcanologie et à la politique de prévention des risques naturels et technologiques majeurs et l'actualité des enjeux au centre desquels il s'est trouvé fortement impliqué, font l'objet des travaux d'une association née en juillet 2008, le Centre Haroun Tazieff pour les Sciences de la Terre, dont le siège social est à Arette, commune des Pyrénées Atlantiques où se trouve le célèbre gouffre de la Pierre Saint-Martin dont Tazieff fut l'un des explorateurs en 1951 et 1952, et dont le siège administratif est à Chaudeyrolles, en Haute-Loire, au cœur du massif volcanique du Mézenc-Gerbier-de-Jonc.

Une autre implantation majeure de l'association est prévue à Borée, sur le versant ardéchois du mont Mézenc, pour 2013.

Soutenue par de nombreux scientifiques, dont plusieurs anciens des équipes Tazieff, cette association inscrit son travail dans le terrain du développement local en zone rurale de moyenne montagne, notamment par des actions d'éducation populaire aux enjeux des sciences de la Terre. Elle est animée et présidée par le fils d'Haroun Tazieff, Frédéric Lavachery.

Depuis septembre 2011, le Centre Haroun Tazieff conduit avec Christine Hainaut, la directrice de l'école publique primaire Lancelot, à Privas, un projet intitulé Volcans et Paysages Européens qui a pour but de marier l'enseignement scolaire et l'éducation populaire. Ce projet a été distingué au printemps 2012, l'école Lancelot ayant reçu le prix Hippocrène de l'éducation à l'Europe et sa directrice, Christine Hainaut, le prix du Jury au 5e Forum des enseignants innovants.

APANAGE : Association PAtrimoine NAturaliste Géologique

Ebauchée dès 2000, cette association créée en 2009 en Auvergne milite pour le recensement, la sauvegarde et la promotion du patrimoine géologique, qu'il soit naturel ou issu des travaux des scientifiques et des naturalistes. Cette association est présidée par Thierry del ROSSO, ingénieur géologue professionnel diplômé de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy et membre notamment du conseil scientifique du Centre Haroun Tazieff, avec qui il travaille depuis 2009 au recensement, à l'acquisition, à la sauvegarde et à la valorisation de l'héritage scientifique et naturaliste laissé par Haroun Tazieff.

Mentions diverses

Dans le film Adieu Berthe de Bruno Podalydès, l'un des personnages, Haroun, explique que le célèbre volcanologue s'appelle en réalité Haroun Taziouff.

Haroun Tazieff est évoqué dans le 406e des 480 souvenirs cités par Georges Perec dans Je me souviens.

Bibliographie

Il a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation, ainsi que plus d'une centaine de publications scientifiques et réalisé plusieurs films documentaires.

Ouvrages

Cratères en feu - éd. Arthaud, 1951, 1956, 1957, 1961, 1967, 1970, 1973, 1974, 1976, 1978 et 1996.

Le gouffre de la Pierre Saint-Martin - éd. Arthaud, 1952, 1954, 1964 et 1966.

L'eau et le feu - éd. Arthaud, 1954, 1956, 1966 et 1967.

Les rendez-vous du diable illustrations de Jean Reschofsky - éd. Hachette, 1959, 1960, 1970 et 1975.

Volcans et éruptions - éd. Nestlé, 1960.

Les volcans - éd. Delpire, 1961 et 1964.

Quand la terre tremble - éd. Fayard, 1962, 1967, 1975 et 1981.

Histoires de volcans, illustrations de Jean Lavachery - éd. Le Livre de poche, 1964, 1972, 1975 et 1978.

15 aventures en montagne (le lac de lave), éd. Gautier - Langereau, série 15, 1966.

15 aventures sous terre auteurs : Clément Borgal, Norbert Casteret et Haroun Tazieff (Au gouffre de la Pierre Saint Martin, pp 175 à 188), illustrations de Georges Pichard - éd. Gautier-Languereau, série 15, 1970, 1971 et 1972

L'Etna et les volcanologues éd. Arthaud, 1971 et 1972

Les volcans et la dérive des continents - éd. Presses universitaires de France, 1972, 1973 et 1984.

De l'autre côté de la nuit de Eugene Oustiev - préface Haroun Tazieff, traduit du russe par Zenitta Tazieff-Vivier, Robert Vivier & Haroun Tazieff - 217 p. éd. Arthaud, 1973.

Vingt-cinq ans sur les volcans du globe, dessins de Pierre Bichet, 2 volumes - éd. Nathan, 1974 : apprentissage.

Vingt-cinq ans sur les volcans du globe, dessins de Pierre Bichet, 2 volumes - éd. Nathan, 1975 : volcanologues au travail.

L'odeur du soufre : expédition en Afar - éd. Stock, 1975 et 1976 (post-face sur la Soufrière).

Cordillères, séismes et volcans - éd. Laffont, 1975, coll. Laffont Les grands thèmes.

Niragongo ou le volcan interdit illustrations de Pierre Bichet - éd. Flammarion, 1975.

Jouer avec le feu, entretiens avec Jean Lacouture et Marine Barrere, éd. Seuil 1976 et 1977.

L'Etna - Uno del vulcani piu attivi del mondo 1977 et 1989.

Erebus, volcan antarctique - éd. Arthaud, 1978 et 1994.

La Soufrière et autres volcans - la volcanologie en danger - éd. Flammarion, 1978.

Ouvrez donc les yeux : conversations sur quelques points brûlants d'actualité conversations avec Claude Mossé - éd. Laffont, 1980.

Ça sent le soufre en collaboration avec Claude Villers - éd. Nathan, 1981.

Maîtriser l'énergie avec Philippe Chartier - la Documentation française, 1983.

Quand la terre tremble documentation Valérie Thomas, IIIe édition - éd. Fayard. 1986.

La prévision des séismes - éd. Hachette, 1989.

La terre va-t-elle cesser de tourner ? : pollutions réelles, pollutions imaginaires, IIè édition - éd. Seghers, 1989, 1991 et 1992.

Le volcanisme et sa prévention, en collaboration avec Max Derruau - éd. Masson, 1990.

Natura nostra - auteurs : Haroun Tazieff - Yann Le Pichon - Béatrice Becquart - Paul-Emile Victor - préface : Brice Lalonde - Great events éditions, 1990.

Sur l'Etna IIIe édition avec la collaboration de Bernard Amy et Florence Trystram - éd. Flammarion, 1991.

Les défis et la chance : ma vie - éd. Stock - L. Pernoud, c.1991-1992 et 1998. - 2 volumes : vol. 1 : De Pétrograd au Niragongo.

Les défis et la chance : ma vie - éd. Stock - L. Pernoud, c.1991-1992. - 2 volumes : vol. 2 : Le vagabond des volcans.

Volcans - éd. Bordas, 1996.

Documents de vulgarisation scientifique et résumés de conférences :

Où les volcans puisent-ils leur fantastique puissance ? - article Science et Vie no 398, p. 267 à 274, novembre 1950.

Les volcans et leur secret compte-rendu écrit Connaissance du monde, 1957.

Stromboli et autres volcans compte-rendu écrit Connaissance du monde, 1958.

Les volcans et leur secret compte-rendu écrit Connaissance du monde, 1961.

La vie secrète des volcans - Le Courrier de l'Unesco, octobre 1963.

Volcans sous-marins : la fantastique éruption des Açores, compte-rendu écrit Sciences et Voyages, 1964.

Les leçons du volcan Irazu - Le Courrier de l'Unesco, novembre 1965.

Le grand péril des volcans éteints, Le Courrier de l'Unesco, octobre 1967 (article repris en septembre 1969 et juin 1986).

Bibliothèque de travail BT sonore - no 8 Les tremblements de Terre - Publication École Moderne Française, 1973.

Bibliothèque de travail BT sonore - no 9 Sur les volcans du monde - Publication École Moderne Française.

Bibliothèque de travail BT sonore - no 838 (mai 1969) : sur les volcans du monde. 1.

Bibliothèque de travail BT sonore - no 839 (juin 1969) : sur les volcans du monde. 2.

Lac de feu au coeur de l'Afrique - compte-rendu écrit - Sélection du Reader's Digest - Terres vierges Mondes interdits, 1973.

Bibliothèque de travail BT sonore - no 870 (1978).

Bibliothèque de travail BT supplément mensuel - no 415 (décembre 1978).

Les forces violentes de la nature : les volcans, Revue trimestrielle de l'Unesco - impact science et société, no 32, 1982.

Connaissance des volcans - Dossier chocolat Poulain (1984 ?).

Objectif Terre : la tectonique des plaques, compte-rendu écrit du premier festival (à Digne) du film télévisé sur les Sciences de la Terre, 1985.

Les volcans - Le Courrier de l'Unesco, juillet 1986.

Les volcans - éd. Hachette - collection : en savoir plus no 22 (vulgarisation scientifique), 1987.

Préfaces d'Haroun Tazieff :

Le pays vierge - Robert Vergnes 1959

Idylle au pays des volcans - Jean Issarlès 1960

Sous le vent des bêtes sauvages - Dr James Lartizien 1967

La jeunesse - Une enfance - La maison brûle - Loyen - Marouzeau - Heron 1972

Les métiers de la nature - Anne Galey - Mady Caen 1973

De l'autre côté de la nuit de Eugene Oustiev 1973

Les volcans d'Auvergne - Aimé Rudel 1974

Le procès des étoiles - Florence Trystram 1979

140 dessins contre le nucléaire - 1980

L'ascension sur la mer - Christian Zuccareli 1980

Le pétrole on s'en fout - Vive(nt) les énergies naturelles - Pierre Kohler 1980

Nous sommes condamnés à vivre ensemble - Romulus 1981

Terre opération survie - Lucien matthieu 1981

Rivières sous la pierre - Jean-François Pernette 1983

Le sport à la Une - 1870 - 1914 - Nicole Priollaud 1984 -

Les 5 trésors de la grande neige - Pierre Beghin 1985

Des pyramides aux obélisques - Manuel Minguez 1985

Les forêts meurent aussi - Christian Kempf et Thierry Piantanida 1986

Séisme Côte d'Azur - René Leucart 1987

Urgence d'une nouvelle mentalité préventive - Elie Griguer 1987

Djibouti - Nation carrefour - André Laudouze 1989

Le parfum des étoiles - François Virot 1990

les incendies de forêt - Jérôme Strazzulla 1991

Pyrénées sauvages - François Merlet 1991

La grande peur de la Provence - Jean-Claude Rey 1992

L'air en péril - jacques Breton 1992

Ozone - Un trou pour rien - Maduro 1992

Tête brûlée - Houot 1995

Filmographie[modifier | modifier le code]

Grêle de feu, éruption du Kituro, 1948.

Stromboli, 1949.

Le Réveil de l'Etna, 1949.

Etna, 1950.

Le gouffre de la Pierre Saint Martin, 1953, documentaire 18 min, réalisé avec Michel Bernheim

Les Eaux souterraines, 1956, film 16 mm, 25 min, narrateur Bernard Blier - lauréat du prix documentaire au festival de Venise en 1957 - 1er prix université de Padoue.

Les Volcans, 1957.

Les Rendez-vous du diable, production indépendante, Bruxelles, 1958 - sortie janvier 1959, 80 min (Sakurajima, Aso-San, Taal, AnakKrakatoa, Sumbing, Mérapi, Izalco - Stromboli - Etna - Faïal des Açores) Prix Pellman du cinéma 1959, lauréat meilleur court métrage au festival international du film de Melbourne (Australie) en 1962.

Stromboli , Production Ciné-documents Tazieff, film 16 mm noir et blanc, 1963, 13 minutes.

Le Volcan interdit, 1966 Gaumont 90 min, film nominé aux oscars en 1967, catégorie meilleur documentaire - Grand prix du Cinéma pour la Jeunesse - Prix¨Parkin.

Erta Ale, 1973 Production Ciné-documents Tazieff - CNRS images, film 16 mm, 22 min.

Izalco + Stromboli - Etna - Faïal des Açores, Les Volcans, Film Office, 1974.

Niragongo et éruptions fantastiques, Film Office, 1974

Afar - la dérive des continents, 1975, Gaumont, 45 min.

Le Nyiragongo, 1976 Gaumont, 45 min.

L'Etna, 1977 Gaumont, 45 min.

L'Erebus - volcan antarctique, 1977, Gaumont, 45 min.

Gunung Merapi, 1980, CNRS images, film 16 mm, 54 min.

7 films documentaires pédagogiques CNDP : La naissance d'un volcan - Stromboli - Solfatares et fumerolles - Coulées de lave - Lac de lave - Explosions - La naissance d'un océan, 1982, 13 min.

La Terre, son visage de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 1, 52 min.

La Mécanique de la Terre de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 2, 50 min.

Les Colères de la Terre de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 3, 57 min.

Déserts arides et déserts de glace de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 4, 57 min.

Les Éléments naturels qui façonnent le paysage de la Terre de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 5, 50 min.

Haroun Tazieff et les volcans de Jean-Luc Prévost - éd. Société nationale de télévision française, 1984, 2 films - éd. Radio-France, 1984, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 6 et vol. 7, 57 min et 52 min.

Volcans d'Europe et de France, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, vol. 8.

Les mystères des abysses, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, 1984, 51 min.

Les profondeurs de la planète, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, 1984, 57 min.

Le cycle de l'eau, série Haroun Tazieff raconte sa Terre, 1984, 52 min.

L'Etna 1989, sortie en 1990.

Retour à Samarkand - 1991 (série télévisée de quatre émissions de 52 min) : 1. Au Battistan, 2. En pays Hunza, 3. En Kashgarie, 4. En pays Ouzbek.

Le feu de la Terre 1 : Du volcan interdit à la montagne de Dieu (Tanzanie - Kenya - Zaïre), Gaumont, 1991, 52 min.

Le feu de la Terre 2 : Au royaume de Vulcain - Sur les traces d'Empédocle (Italie - Sicile), Gaumont 1991, 52 min.

Le feu de la Terre 3 : Le triangle de l'Afar (Éthiopie - Djibouti), Gaumont, 1991, 52 min.

Le feu de la Terre 4 : Le boulevard des volcans ou Cordillères des volcans (Chili - Guatemala), Gaumont 1991, 52 min.

Le feu de la Terre 5 : Java - Les cratères fertiles (Indonésie), Gaumont 1991, 52 min.

Le feu de la Terre 6 : Prévoir l'imprévisible (Japon - Philippines - Antilles - Antarctique), Gaumont 1991, 52 min.

Les volcans, Ciné Documents Tazieff Gaumont, 1992, 90 min.

Publications scientifiques

1949 : Premières explorations du cratère du Nyiragongo. - Ann. soc. belge de géologie, Bruxelles, t. LVIII, p. 165-172.

1950 : L’éruption du volcan Kituro (Kivu, Congo belge) de mars à juillet 1948. – mém. no 1 - Direction générale des affaires économiques, Service géologique. 158 p et 22 planches photos.

1952 : Une récente campagne océanographique dans la mer Rouge. - Bulletin de la soc. belge de géologie, Bruxelles, t. LXI, p. 84-90.

1953 : H. Tazieff, J.-Y. Cousteau et W. Nesteroff : coupes transversales de la mer Rouge. - Congrès géol. international Alger IV, p. 75-78.

1957 : M.E. Denayer et H. Tazieff : nature de la lave actuelle et de quelques laves plus anciennes de la caldère du Nyiragongo. - C. R. Acad. Sci. , Paris, t. 244, p. 218-221.

1958 : L’éruption de 1957-1958 et la tectonique de Faial, Açores. - Ann. Soc. belge de géologie. Bruxelles, t. LXVII, p. 14-49.

1960 : M. Chaigneau, H. Tazieff, et R. Fabre : Sur l’analyse des émanations volcaniques de l’archipel des Nouvelles-Hébrides - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 250, p. 1760-1765.

1960 : M. Chaigneau, R. Fabre et H. Tazieff : Composition des gaz volcaniques du lac de lave permanent du Nyiragongo (Congo). - C. R. Acad. Sci., Paris, 250, p. 2482-2485.

1960 : Exploration géophysique et géochimique du volcan Nyiragongo - Congo Belge - Bull. volc - vol. XXIII, p. 69-71.

1960 : M. Chaigneau, R. Fabre et H. Tazieff : Sur l’extraction et l’analyse des gaz occlus dans la lave du volcan Nyiragongo. - Ann. geophys, t. XVI, fasc. 4.

1960 : À propos de la signification tectonique des importants glissements de terrains provoqués par le grand séisme du Chili de mai 1960. - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 251, p. 2204-2206.

1960 : Interprétation des glissements de terrain accompagnant le grand séisme du Chili .- Bull. soc belge de géologie, t. LXIX, p. 374-384.

1961 : Cl. Blot et H. Tazieff : Quelques résultats de séismologie volcanique au volcan de Tanna, Nouvelles-Hébrides. - Bull. séances acad. royale sci. O.M (A.R.S.O.M.), t. VII, fasc. 2, p. 270-279.

1962 : Observations sur la crise volcano-sismique de mai 1960 au Chili. - Bull. volc. - vol. XXIV.

1962 : E. Perterschmitt et H. Tazieff : Sur un nouveau type de secousse volcanique enregistrée au Stromboli. - C. R. Acad. Sci., Paris. t. 255, p. 1971-1973.

1963 : B. Gèze et H. Tazieff : Le renouveau des études européennes sur les volcans actifs. - Bull. Soc. géol. France, t. V, p. 173-175.

1963 : Dissolved gases in East african lakes in Nature, London, t. 200, p. 1308.

1963 : H. Tazieff et F. Tonani : Fluctuations rapides et importantes de la phase gazeuses éruptive. - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 257, p. 3985-3987.

1963 : P. Bordet, G. Marinelli, M. Mittenbergher et H. Tazieff : Contribution à l’étude volcanologique du Katmaï et de la Vallée des Dix-Mille-Fumées.- Mém. de la Soc. Belge de Géologie. Série 8, no 7, p. 1-114.

1963 : Il vulcano Tinakula (Pacific occidentale). - Att. Soc. Toscana Sci. Nat. Vol 70, p. 443-451.

1963 : édition française traduite et introduite par H. Tazieff du livre d'Alfred Rittmann : les volcans et leur activité, éd. Masson.

1964 : I. Elskens, H. Tazieff et F. Tonani : A new method for gas analysis in the field.- I.U.G.G. Gen.Ass. Bull. Volc. XXVII. p. 1-4.

1965 : Convective Origin of Lunar craters. - Ann. of the New York Acad. of Sci. t. 123, p. 525-527.

1966 : Indonesia volcanological report. - Unesco p. 1-23.

1966 : Volcano Survey. - Earth Sciences Reviews I, volume 1, p. 235-299, Elsevier.

1966 : État actuel des connaissances sur le volcan Niragongo (République Démo. du Congo). - Bull. Soc. géol. France, t VIII, p. 176-200.

1967 : Turbidites - C. R. som. Soc. géol. fr., p. 1-20.

1967 : I. Gibson et H. Tazieff : Additional theory of origin of fiamme in ignimbrites. - Nature 215, 5109, p. 1473-1474.

1967 : I. Gibson et H. Tazieff : Genèse de l’ignimbrite pantelléritique de Fantalé - C. R. Acad. Sci, . Paris, t. 265, p. 950-953.

1967 : Menace of extinct volcanoes, Impact of Science on Society 1967, t. 17, p. 135-148.

1968 : Sur le mécanisme des éruptions sous-marines basaltiques à faibles profondeurs et la genèse d’hyaloclastites associées. - Géologische Rundschau, Vol 57.3, p. 955-966.

1968 : H. Tazieff, J.L. Boulay, M. Garand et J. Maulard : Mesure des variations rapides des paramètres thermiques des gaz éruptifs. - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 267, p. 1253-1256.

1968 : G. Marinelli et H. Tazieff : L’ignimbrite et la caldera du Batur (Bali, Indonésie) .- Bull. Volc. vol. XXXII, p. 89-120.

1968 : Rapports de la tectonique de l'Afar (Éthiopie)avec celle de la mer Rouge. - Compte-rendu sommaire des séances de la Soc. géol. France, vol. 6, p. 177.

1968 : Relations tectoniques entre l’Afar et la mer Rouge. -Bull. Soc. géol. France. t. X, p. 468-477.

1969 : Tectonique de l’Afar septentrional. - C. R. Acad. Sci. Paris, t. 268, p. 2030-2033.

1969 : Volcanisme sous-marin de l’Afar (Éthiopie). - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 268, p. 2657-2660.

1969 : I. Elskens, H. Tazieff et F. Tonani : Investigations nouvelles sur les gaz volcaniques. - Bull. Volc. vol. XXXII, p. 522-574.

1969 : Potash-bearing evaporates, Danakil area, Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists, 64 ( 2 ), p. 228-229.

1969 : La Dankalie, point crucial de la tectonique des rifts, Bulletin des séances de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, Belgique, no 4.

1969 : H. Tazieff et M. Jatteau : Mesure dans l’infra-rouge de paramètres physiques des gaz éruptifs - C.R.A.S. , Paris, t. 268, p. 767-770.

1969 : H. Tazieff et M. Jatteau : Infrared measurement of physical parameters of eruptive gases - Geochemistry international, t. 6, p. 1171.

1969 : H. Tazieff, Boulay et Garand : Measurement of rapid variations of thermal parameters of eruptives gases, Geochemistry international t. 6, p. 1168.

1969: H. Tazieff et J. Varet : Signification tectonique et magmatique de l’Afar septentrional ( Éthiopie ), Revue de géographie physique et de géologie dynamique, t. XI.

1969: H. Tazieff, G. Marinelli, F. Barberi et J. Varet : Géologie de l’Afar septentrional, première expédition du CNRS France et du CNR Italie (décembre 67 - février 68). - Bull. Volc., vol. XXXIII-4, p. 1039-1072.

1969: H. Tazieff, G. Marinelli et F. Barberi : Geologia della Dancalia settentrionale, Rendiconti della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, 25(1), p. 170-172.

1970 : The mecanism of ignimbritic eruption, Geol. Jnl. special issue on mechanism of igneous intrusion no 2. Liverpool, p. 157-164.

1970 : New investigations on eruptive gases, Bull. Volc. vol. XXXIV, p. 421 - 438.

1970 : The Afar Triangle, Scientific American, vol 222-2, p. 32-40.

1970 : The Afar triangle Continents, Adrift: reading from Scientific American, p. 133-141, W. Freeman, San Francisco. (Sur l’expédition internationale de 1967).

1970 : I.L. Gibson et H. Tazieff : The structure of Afar and the northern part of the Ethiopian rift. - Philosophical Transactions of the Royal Soc. of London, t. 267, p. 331-388.

1970 : E. Bonatti et H. Tazieff : Submarine volcanoes in the Afar rift. - Amer. Geoph. Un Transactions.

1970 : E. Bonatti et H. Tazieff : Exposed guyot from the Afar Rift - Ethiopia, Science, Washington, 168, p. 1087-1089.

1970 : Tectonics of the northern Afar ( or Danakil ) rift ; in : Graben problems ( Muller J. H., Illies, St, editor ), E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, p. 280-283. (International upper mantle project science report no 27).

1970 : New investigations in Afar ( Ethiopia and French Somaliland ), Proceedings of the Geological Society of London, no 1663, p. 170-171.

1971 : Sur la tectonique de l’Afar Central - C. R. Acad. Sci., Paris . t. 272, p. 1055-1058.

1971 : F. Barberi, G. Giglia, G. Marinelli, H. Tazieff, J. Varet : Carte géologique de la dépression des Danakils ( Afar septentrional, Éthiopie ), au 1/50.0000ème, Paris, C.N.R.S.

1971 : H. Tazieff et F. Le Guern : Signification tectonique et mécanisme de l’éruption d’avril-mai-juin 1971 de l’Etna- C. R. Acad. Sci., Paris, t. 272, p. 3252-3255.

1971 : New investigations on Eruptive Gases - Bull. Volc. vol. XXXIV, p. 421-438.

1971 : Volcanisme et géothermie - Annale des mines, p. 123-133.

1971 : Volcanologie en Afar et en Italie, Le Courrier du C.N.R.S., no 1, p. 27-31.

1971 : About the paper « Volcanic activity related to the formation of the Kuroko-type deposits in the Kosaka district, Japan », Mineralium deposita, t. 6, p. 89 - 90.

1972 : About deep-sea volcanism - Geol. Rundschau, t. 61, p. 470-480.

1972 : P. Zettwoog, J. Carbonelle, F. Le Guern, H. Tazieff : Mesures de transferts d’énergie et de transferts de masse au volcan Erta’Ale (Afar, Éthiopie). - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 274, p. 1265-1268.

1972 : H. Tazieff, J. Varet, F. Barberi et G. Giglia : Tectonic signifiance of the Afar (or Danakil) Depression. - Nature, London. vol. 235, no 5334, p. 144-147.

1972 : F. Barberi, S. Borsi, G. Ferrara, G. Marinelli, R. Santacroce, H. Tazieff et J. Varet : Evolution of the Danakil Depression (Afar, Ethiopia) in light of radiometric age determinations. - Jour. Geol., 80, p. 720-729.

1972 : Tectonics of Central Afar. - Jour. Earth. Sci. Leeds, 8, p. 171-181.

1972 : F. Barberi, H. Tazieff et J. Varet : Volcanism in the Afar Depression : its tectonic and magmatic significance. - Tectonophysics, Elsevier, 15, p. 19-29.

1972 : G. Marinelli, F. Barberi, J. Varet et H. Tazieff : Carte géologique de la Chaîne volcanique de l’Erta’Ale. - CNRS.

1972 : F. Le Guern, J. Cabonelle, P. Zettwoog et H. Tazieff : étude chimique des fluctuations des gaz éruptifs du volcan Erta ale (Afar, Éthiopie) C.R.A.S. série D 274 p. 1003 - 1006.

1972 : a dynamic approach to the problem of forecasting volcanic paroxysm - The surveillance and prediction of volcanic activity - A review of methods and techniques - UNESCO Paris Earth sciences no 8, p. 127 - 130.

1972 : Ethiopias geothermal possibilities.

1972 : Les volcans et la dérive des continents, Paris, PUF, coll. Sup., 136 p.

1973 : Tazieff et alii : La signification tectonique de l’Afar, numéro spécial de la revue de géographie physique et géologie dynamique sur l'Afar, 2ème série - XV, fascicule 4.

1973 : H. Tazieff et J. Varet : About air and space photo interpretation of Afar, Eos, Transactions , American Geophysical Union, 54 ( 4 ), p. 470.

1973 : P. Zettwoog et H. Tazieff : Instrumentation for Measuring and Recording Mass and Energy Transfer from Volcanoes to Atmosphere. - Bull. Volc. vol XXXVI, no 1, p. 1-19.

1973 : Structural implications of the 1971 Mount Etna eruption. - Phil. Trans. roy. Soc. Lond. t 274, p. 79-82.

1973 : F. Barberi, G. Marinelli, R. Santacroce, H. Tazieff, J. Varet, E. Chedeville, H. Faure, G. Giglia, Geology of northern Afar ( Ethiopia ), Rev. Géog. Phys. Géol. Dyn., série 2, vol. 15, no 4, p. 443-490.

1975 : F. Le Guern, W. Giggenbach, H. Tazieff et P. Zettwoog : Étude des fluctuations de la phase gazeuse à l’étang de lave de l’Erta’Ale (Éthiopie). - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 280, p. 1959-1962.

1975 : F. Le Guern, W. Giggenbach et H. Tazieff : Equilibres chimiques des gaz éruptifs du volcan Erta’Ale (Éthiopie). - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 280, p. 2093-2095.

1977 : An exceptional Eruption : Mount Niragongo, Jan. 10th, 1977 - Bull. Volc. vol XXXX, p. 189-200.

1977 : La Soufrière, volcanology and forecasting. - Nature, t. 269, p. 96-97.

1978 : L’éruption de l’Ardoukôba, Le Réveil de Djibouti, p. 5-6, 16 novembre 1978 et 23 novembre 1978 (colloque CCAR Djibouti).

1978 : J. Demange et H. Tazieff : L’éruption tectonique de l’Ardoukôba (Djibouti). - C. R. Acad. Sci., Paris, t. 287, p. 1269-1272.

1978 : About Antarctic hyaloclastites. - Bull. Volc., vol. XXXXI, p. 1-2.

1979 : P. Allard et H. Tazieff : Phénoménologie et cartographie thermique des principales zones fumeroliennes du volcan Mérapi (Indonésie). - C. R. Acad. Sci., Paris. t. 288, p. 747-750.

1979 : F. Le Guern, P. Biocchi, A. Nohl et H. Tazieff : Analyse directe des gaz volcaniques. - C. R. Acad. Sci., Paris. t. 288, p. 867-870.

1979 : Le volcanisme africain actuel, Colloque de Géologie Africaine à Montpellier du 25 au 27 avril 1979, Résumés, 10, p. 146-148.

1979 : What is to be forecast : outbreak of eruption or possible paroxysm ? The example of the Guadeloupe Soufrière. - Jour. Geol. Soc. Lond., 136, p. 327-330.

1979 : P. Allard, H. Tazieff et D. Dajlevic : Observations of sea floor spreading in Afar during the novembre 1978 fissure eruption. - Nature, vol 279, p. 30-33.

1979 : F. Le Guern, J. Carbonnelle et H. Tazieff : Erta’Ale lava lake : heat and gas transfer to the atmosphere. - Jour. Volc. Geoth. Res., t. 6, p. 27-48.

1980 : D. Westercamp et H. Tazieff : Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, La Desirade. Guides géologiques régionaux. Masson, Paris.

1980 : F. Le Guern, P. Morel, H. Tazieff et C. Vavasseur : Volcanic plume thermal radiation : 1972 eruption of Piton de la Fournaise, Réunion Island. - Jour. Volc. Geoth. Res., 12, p. 167-175.

1980 : P. Allard, H. Tazieff et D. Daljevic : Caractéristiques géochimiques des volatils émis par le volcanisme des zones de rift : l'éruption d'Ardoukoba, rift d'Assal, Djibouti, novembre 1978 - Institut national d'astronomie et de géophysique, Bulletin PIRPSEV, 35.

1980 : lettre à l'éditeur, Jour. of Volc. and Geoth. Research, v. 8, Issue 1, p. 3-6.

1982 : Dômes de magmas et dômes de laves. - C. R. Acad. Sci. , Paris. t. 294, II, p. 151-153.

1982 : F. Le Guern, H. Tazieff et R. Faivre - Pierret : An exemple of health hazard : People killed by gas during a phreatic eruption : Diëng plateau (Java, Indonesia), february 20 th 1979. Bull. Volc, vol. XXXXV, p. 153-156.

1982 : F. Le Guern, H. Tazieff, C. Vavasseur et P. Zettwoog : Resonance in the gas discharge of the Bocca Nuova, Etna (Italy), 1968-1969. - Jour. Volc. Geoth. Res., t. 12, p. 161-166.

1982 : Seismic and volcanic hazards, Impact of Science on Society, t. 32, p. 89 - 92.

1983 : H. Tazieff et J.C. Sabroux Eds : Forecasting volcanic events. Elsevier, Amsterdam, 635 p.

1984 : Mount Niragongo : renewed activity of the lava lake. - Jour. Volc. Geoth. Res. t. 20, p. 267-280.

1984 : Organisation des secours en situation de catastrophes majeures - Mai 1984 - Convergences médicales (Créteil), p. 529 - 540.

1984 : Délégation aux risques majeurs : rapport annuel au Président de la République présenté par M. Haroun Tazieff, délégué aux risques majeurs, le 17 juillet 1984.

1985 : Recent activity of Niragongo and lava lake occurences - Bull. Geol. Soc. Finland 57 part. 1-2, p. 11-19.

1986 : La catastrophe de Nyos, République du Cameroun, le 21 août 1986 - Ministère de la coopération, , SPI Paris, 76 p.

1986 : Médicalisation des secours lors de catastrophes majeures, Médecine et hygiène, t. 44, p. 2225 - 2226.

1986 : Le tremblement de terre du Chili en 1960, Geologia Applicata e Idrogeologia, t. 21, p. 27 - 30.

1986 : La désertification, facteur de risques, Aménagement et nature, t. 23, p. 4 - 8.

1989 : Mechanisms of the Nyos carbon dioxide disaster and of so-called phreatic eruptions. - Jour. Volc. Geoth. Res., t. 39, p. 109-116.

1990 : Etna 1989 - Bull. of Volc. Eruptions, Volc. Society of Japan.

1990 : H. Tazieff et M. Derruau. Le volcanisme et sa prévention. Masson. Paris 256 p.

1994 : Permanent lava lakes : observed facts and induced mechanisms. - Jour. Volc. Geoth. Res. t. 63, p. 3-11.

1996 : H. Tazieff, F. Le Guern et R.-X. Faivre Pierret : l’expertise en volcanologie. Colloque « Risques majeurs en géologie », Association des Géologues de Besançon, Besançon 30 mars 1996.

Liens

http://youtu.be/2GQ6cEl6I9c Scories et torchères

http://youtu.be/T2UNnMui4Pc Tazieff et Brice Lalonde

http://youtu.be/lTH_kMHUywc Tazieff par son fils

[img width=600]http://2.bp.blogspot.com/-emMFNu2ma_s/Ue3gemGAXiI/AAAAAAAAJY4/GjZEDSWU4o8/s1600/Une+interview+exclusive+de+Haroun+Tazieff+(27.10.1980).jpg[/img]

Posté le : 09/05/2014 17:07

Edité par Loriane sur 10-05-2014 22:25:41

Edité par Loriane sur 11-05-2014 23:16:08

|

|

|

|

|

Incendie du bazar de la Charité 4 Mai 1897 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

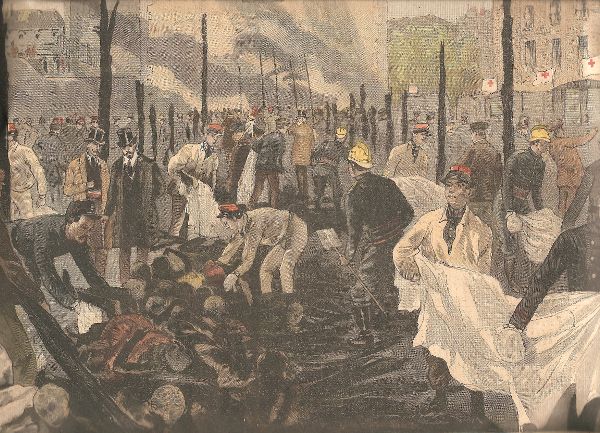

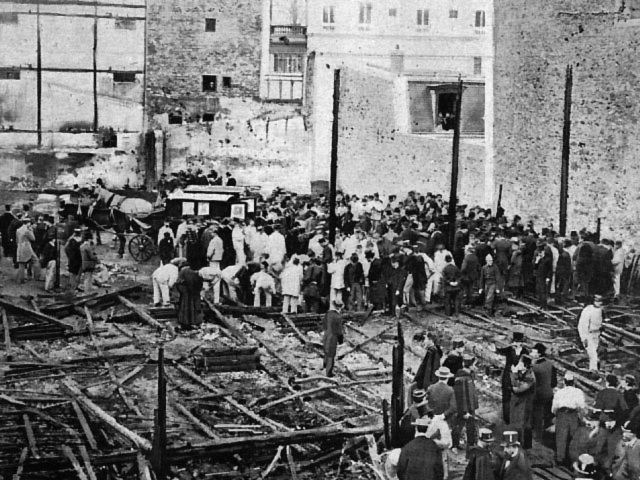

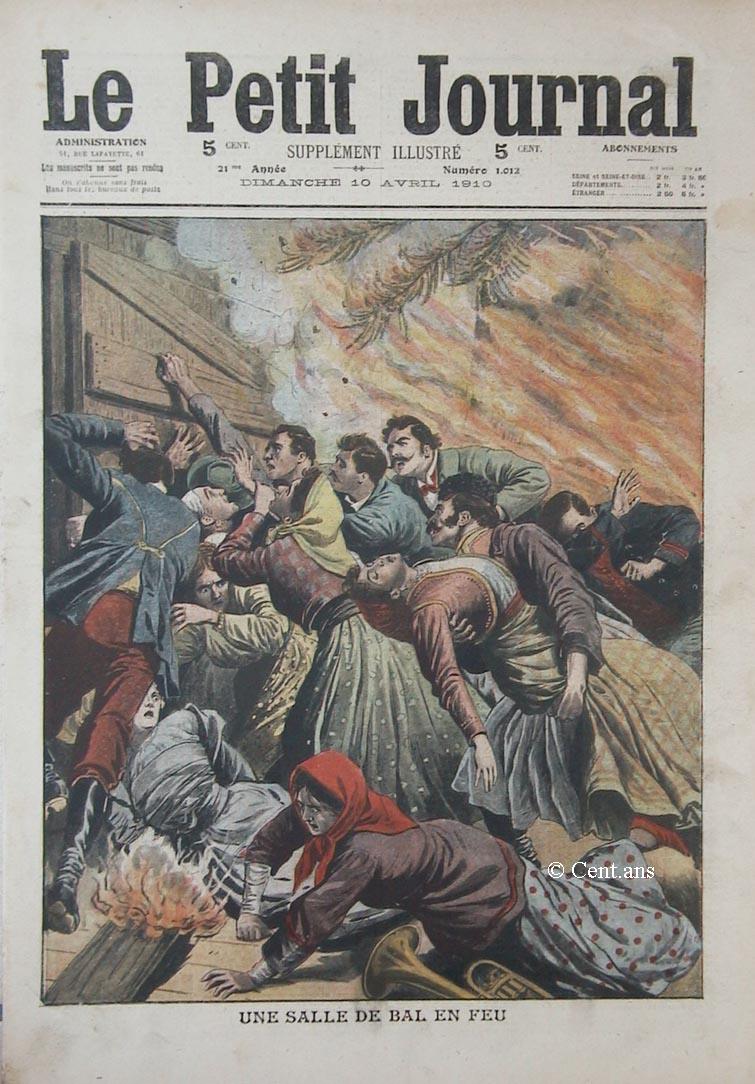

Le 4 Mai 1897, un incendie dramatique au bazar de la Charité "

Le Bazar de la Charité est une vente de bienfaisance mise sur pied en 1885 par Henri Blount et présidée par le baron de Mackau. Le principe en était de vendre des objets – lingerie et colifichets divers –, au profit des plus démunis.

Organisé rue Jean-Goujon à Paris, le Bazar est le théâtre, le 4 mai 1897, d'un dramatique incendie, causé par la combustion des vapeurs de l'éther utilisé pour une projection de cinématographe, encore une nouveauté à l'époque.

Le 4 mai 1897 une vente de bienfaisance se tient à Paris, bien connue des notables parisiens de l’époque sous le nom de Bazar de la Charité. A deux pas des Champs-Elysées, dans un vaste hangar en bois de plus de 1000 m², une foule allègre papillonne parmi les échoppes pittoresques d’un Vieux-Paris reconstitué. Un décor tout en poutrelles de bois, toiles peintes et bois blanc où se pressent les longues et riches robes de satin et velours et où se bousculent les élégantes cannes à pommeau des honnêtes hommes. Bordant la chaussée, une succession d’enseignes médiévales, d’auberges et de façades en trompe-l’œil accueille les comptoirs de dames de la haute aristocratie venues vendre bijoux, bibelots et breloques. Il est trois heures de l’après-midi quand le nonce apostolique fait un tour rapide et béni les lieux. A cette heure, parmi les 1200 visiteurs, nombreux sont ceux qui attendent fébrilement l’attraction principale de cette fête : l’attrayant cinématographe des frères Lumières. Une salle de projection a même été aménagée pour l’occasion. Partout on salue l’originalité de l’installation. On applaudit. Pour cinquante centimes versés aux nécessiteux, le gotha parisien assiste à la projection de La sortie des usines Lumière à Lyon, de L’arrivée du train en gare de La Ciotat et de L’arroseur arrosé.

Mais vers quatre heures vingt, la lanterne à lumière oxyéthérique du projectionniste prend feu. Aussitôt, la cabine du cinématographe s’embrase et la panique gagne immédiatement l’ensemble des spectateurs. L’incendie se propage à une vitesse inouïe parmi les tentures destinées à faire le noir dans la salle.

La catastrophe coûte la vie à plus de cent vingt personnes, la plupart étant des femmes charitables issues de la haute société parisienne. On retrouvera parmi les victimes, entre autres, Sophie-Charlotte, duchesse d'Alençon sœur de l'impératrice Sissi, la peintre et céramiste Camille Moreau-Nélaton et Madame de Valence et ses deux filles.

La catastrophe, qui a marqué bien des esprits de l'époque, a suscité de nombreuses réactions, dont certaines mettant en question l'avenir du cinéma – jugé responsable –, considéré alors non comme un art, mais comme un simple divertissement de foire.

Organisation et installation de l'évènement

Le Bazar de la Charité est, à l'origine, un consortium de plusieurs œuvres de bienfaisance, qui louent un local ou un espace d'exposition en commun, afin de réduire leurs dépenses et de permettre de grouper acheteurs et invités. Installé, de 1885 à 1887, rue du Faubourg-Saint-Honoré, en 1889 place Vendôme et, en 1888 et de 1890 à 1896, rue La Boétie, il est transféré en 1897, année du drame, au no 15 et 17 de la rue Jean-Goujon dans le 8e arrondissement, sur un terrain mis gracieusement à disposition par le banquier Michel Heine.

Ce terrain était alors occupé par un hangar en bois de quatre-vingts mètres de long sur treize de large, loué le 20 mars 1897 par le baron de Mackau au curé Delamair

Le 6 avril 1897, le baron de Mackau réunit les responsables du Bazar de la Charité : la duchesse d'Alençon, sa belle-fille, la duchesse de Vendôme – Henriette de Belgique, nièce du roi Léopold II et du roi Charles Ier de Roumanie –, la duchesse d'Uzès, la marquise de Saint-Chamans, la comtesse Greffuhle, la générale Février, la marquise de Sassenay, et leur annonce que le Bazar sera décoré pour représenter une rue de Paris au Moyen Âge avec ses éventaires, ses échoppes aux enseignes pittoresques, ses étages en trompe-l'œil, ses murs tapissés de lierre et de feuillage.

En prime, le Bazar proposera, sous un appentis, un spectacle de cinématographe où l'on pourra, pour cinquante centimes, voir les images animées des frères Lumière projetées par un appareil de 35 mm Normandin et Joly : La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat et L'Arroseur arrosé. Le bâtiment est organisé de la façon suivante : une porte à double battant ouvre sur une vaste allée, bordée de vingt-deux comptoirs en bois, d’une longueur de 80 mètres ; à gauche de l’entrée, une loggia accueille les bureaux, à droite se trouve le salon des dames.

Les comptoirs portent des noms évocateurs : À la tour de Nesle, À la truie qui file, Au lion d’or, Au chat botté. Face à l’entrée se trouve un buffet, assorti d’une cuisine et d’une cave. L’arrière du hangar donne sur une cour intérieure, bordée par l’« Hôtel du Palais » ; adossé à la façade arrière du hangar se trouve un local abritant le cinématographe.

Monsieur Normandin, l'entrepreneur chargé des représentations cinématographiques, n'est cependant pas très satisfait de ce local et s'en ouvre au baron de Mackau :

"Je n'ai pas assez de place pour loger mes appareils, les tubes d'oxygène et les bidons d'éther de la lampe Molteni. Il faut aussi séparer le mécanicien du public. Les reflets de la lampe risquent de gêner les spectateurs."

"Nous ferons une cloison en toile goudronnée autour de votre appareil. Un rideau cachera la lampe. Et mes bouteilles et mes bidons ? Vous n'aurez qu'à les laisser sur le terrain vague, derrière votre local."

Catastrophe

Les ventes sont organisées pour avoir lieu les 3, 4, 5 et 6 mai 1897.

La première journée, le lundi 3 mai, sera honorée par la présence de Mlle de Flores, fille de l'ambassadeur d'Espagne.

La vente du 4 mai sera, quant à elle, honorée de la présence de Sophie-Charlotte, duchesse d'Alençon. Belle-sœur de l'empereur d'Autriche, François-Joseph Ier et plus jeune sœur de la célèbre Sissi et de l'ex-reine des Deux-Siciles, ayant épousé un petit-fils du roi des Français, Louis-Philippe Ier, la princesse, qui vient de fêter ses cinquante ans, est apparentée à tout le gotha européen.

Les comptoirs sont tenus par des dames appartenant à la plus haute aristocratie française.

Le Bazar est béni par le nonce apostolique Mgr Eugenio Clari dès 15 heures : celui-ci vient, fait un tour rapide, et s'en va sans que la foule qui se presse là s'en rende bien compte.

Vers 16 heures, la duchesse d'Alençon, qui préside le stand des noviciats dominicains situé à une extrémité de la galerie, murmure à l'une de ses voisines, Mme Belin : "J'étouffe…" Mme Belin répond : " Si un incendie éclatait, ce serait terrible ! "

Le drame

Vers 16 h 30 survient l'accident fatal : la lampe de projection du cinématographe a épuisé sa réserve d'éther et il faut à nouveau la remplir.

Monsieur Bellac, le projectionniste, demande à son assistant Grégoire Bagrachow d'allumer une allumette, mais l’appareil est mal isolé, et les vapeurs d'éther s’enflamment.

Quelques instants après, alors que les organisateurs – parmi lesquels figurent le duc d'Alençon – ont été informés de l'accident et commencent déjà à faire évacuer, dans le calme, les centaines de personnes présentes dans le hangar, un rideau prend feu, enflamme les boiseries, puis se propage au velum goudronné qui sert de plafond au Bazar. Un témoin dira :

"Comme une véritable traînée de poudre dans un rugissement affolant, le feu embrasait le décor, courait le long des boiseries, dévorant sur son passage ce fouillis gracieux et fragile de tentures, de rubans et de dentelles."

Au grondement de l'incendie répondent les cris de panique des 1 200 invités qui tentent de s'enfuir en perdant leur sang-froid. Certaines personnes tombent et ne peuvent se relever, piétinées par la foule tâchant désespérément d'échapper aux flammes.

La duchesse d'Alençon dira à la jeune comtesse Mathilde d'Andlau :

" Partez vite. Ne vous occupez pas de moi. Je partirai la dernière. "

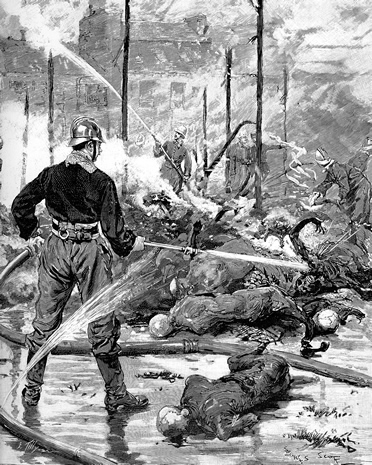

À l'extérieur, les pompiers arrivent sur les lieux cependant que des grappes humaines surgissent du bazar, transformé en brasier. Quelques-uns des visiteurs tentent de se sauver par la cour intérieure : ils seront sauvés grâce à l’intervention des cuisiniers de l’hôtel du Palais, MM. Gomery et Édouard Vaudier, qui descellèrent trois barreaux des fenêtres des cuisines pour les aider à s’extirper de la fournaise.

L'hôtel du Palais était la possession de la famille Roche-Sautier8.

Un quart d’heure à peine après le début de l’incendie, tout est consumé : le hangar n’offre plus l’aspect que d’un amoncellement de poutres de bois calcinées, mêlées de cadavres atrocement mutilés et carbonisés.

"On vit un spectacle inoubliable dans cet immense cadre de feu formé par l'ensemble du bazar, où tout brûle à la fois, boutiques, cloisons, planchers et façades, des hommes, des femmes, des enfants se tordent, poussant des hurlements de damnés, essayant en vain de trouver une issue, puis flambent à leur tour et retombent au monceau toujours grossissant de cadavres calcinés. "

Mort de la duchesse d'Alençon

La duchesse d’Alençon figure parmi les victimes. Demeurée au comptoir du Noviciat en compagnie de quelques fidèles, elle tente un moment de s'enfuir par la porte principale, croyant y retrouver son époux, puis elle rebrousse chemin.

Une religieuse vient s'effondrer à ses pieds :

"Ô Madame, quelle mort !"

; elle lui répond :

"Oui, mais dans quelques minutes, pensez que nous verrons Dieu !", qui seront ses dernières paroles.

Elle mourra en compagnie de la comtesse de Beauchamp, qu'elle prendra dans ses bras pour lui masquer la mort qui l'attend.

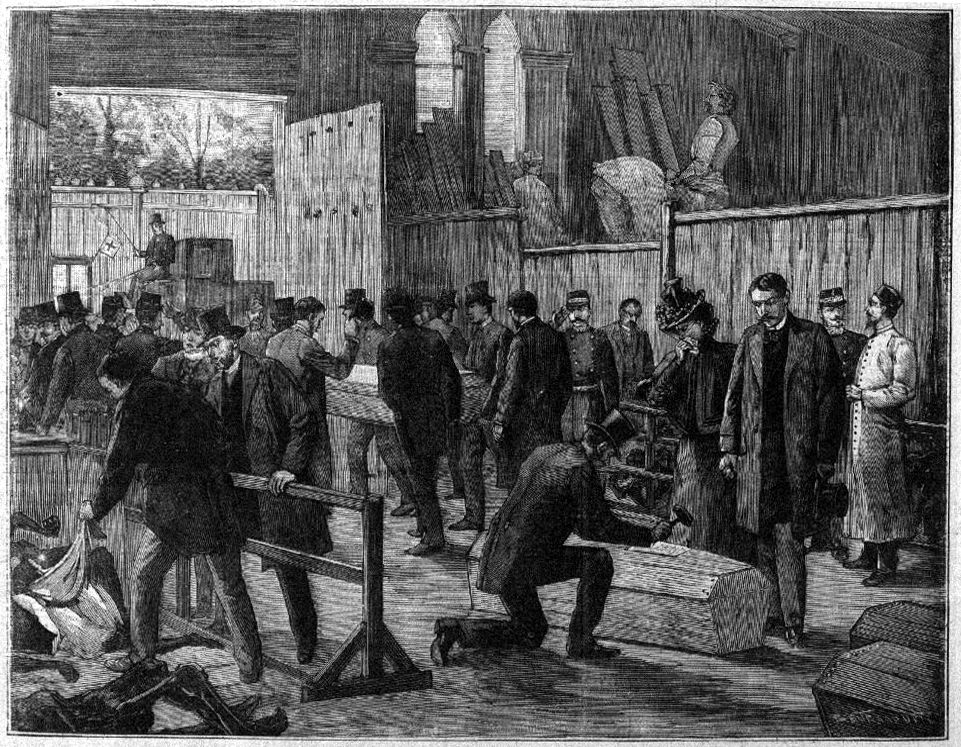

Nul ne sait si elle mourut asphyxiée ou brûlée vive, mais les contractions de son corps montrent qu'elle avait dû souffrir atrocement. Son corps, méconnaissable, sera finalement authentifié par son dentiste qui, seul, pourra reconnaître ses dents immaculées et son bridge en or.

Après cette identification ainsi que ceux de nombreuses autres victimes, par l’examen de sa mâchoire, les spécialistes de l’odontologie légale retiennent-ils la date du 4 mai 1897 comme celle de la naissance de cette spécialité.

Après une messe funèbre célébrée le 14 mai en l'église Saint-Philippe-du-Roule, elle sera inhumée dans la chapelle funèbre des Orléans, à Dreux.

Les victimes : presque toutes des femmes

Le nombre de victimes directes de l'incendie varie suivant les sources :

Le site officiel de l'association Mémorial du Bazar de la Charité donne 126 victimes et une liste nominative de 124 victimes 118 femmes et 6 hommes,

Dans La Terrible Catastrophe du 4 mai 1897.

Liste complète des victimes, des blessées et des blessés, des sauveteurs et des bienfaiteurs, ouvrage publié en juillet 1897, sont cités les noms de 132 victimes soit 123 femmes et 9 hommes, auxquelles il faut ajouter 3 corps non identifiés.

Dans son édition du 14 mai 1897, Le Petit Journal publie les statistiques officielles des victimes, service de la statistique municipale, liste arrêtée au 8 mai au soir, 106 morts pendant l'incendie et identifiés, 10 morts des suites de l'incendie, 5 morts pendant l'incendie et non identifiés au 8 mai, soit un total de 121 personnes 110 femmes, 6 hommes, 5 non identifiés13.

Parmi les morts, on compte une très large majorité de femmes, quasiment toutes de souche aristocratique, un enfant, un groom de douze ans et une petite poignée d'hommes quatre en tout : trois vieillards, et un médecin volontaire, la galanterie faisant souvent place à une brutalité sauvage comme dans la majorité de catastrophes maritimes.