|

|

Une histoire aux poils |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Beauté Poils et barbe, que d'histoires !

Il suffit de se promener dans les rues pour le remarquer : le poil est de retour ! Ce nouveau béguin n'est qu'une étape de plus dans une histoire longue et particulièrement touffue.

Avant l'arrivée, au pied du sapin, du barbu préféré des enfants, penchons-nous de près sur cet accessoire de séduction masculine.

La barbe à laquelle il ne faut pas s’accrocher…

Bien sûr, c’est celle du père Noël ! Il l’aurait héritée de saint Nicolas qui, en tant qu’évêque du IIIe siècle, avait une fort belle toison certainement blanche, symbole de sagesse et de bonté. N’avait-il d’ailleurs pas ressuscité des enfants ? Il devint logiquement le protecteur des plus jeunes et acquit une immense popularité dans les pays germaniques qui le fêtent toujours le 6 décembre.

Arrivé dans le Nouveau Monde dans les bagages des migrants hollandais du XIXe siècle, il est renommé Santa-Claus (déformation du néerlandais Sinter-Klaas) et apparaît sous diverses apparences, vieil homme ou lutin.

C’est en 1931 qu’il prend son aspect définitif de grand-père bienveillant grâce au talent de Haddon Sundblom. Celui-ci, jusque-là connu pour ses dessins de pin-up, est à la recherche d’un personnage attachant pour faire la publicité de Coca-Cola. Il va s’inspirer des représentations déjà existantes d’un vieux barbu débonnaire, en lui associant les couleurs symboliques de la marque. Cette création géniale va nourrir de façon incroyable la légende du père Noël, qui va certainement continuer longtemps à envahir pacifiquement nos mois de décembre.

Nos ancêtres velus

Rhinocéros, mammouth... tous ont été qualifiés de velus par les spécialistes admiratifs de leur toison impressionnante.

Et l'homme de cette époque ?...

Paradoxalement, celui-ci n'a pratiquement plus un poil sur le dos. Si son ancêtre Homo erectus, il y a 2,5 millions d'années, était protégé par une fourrure particulièrement dense, ce n'est plus le cas pour Homo sapiens.

Ce « singe nu » (Desmond Morris) aurait perdu la plus grande partie de sa toison en s'exposant à la fournaise de la savane, pour aider la peau à respirer !

Ce dépouillement lui aurait aussi permis de chasser les parasites, nombreux dans les régions tropicales... et d'attirer et séduire les femelles.

Le processus se serait poursuivi lors de son émigration sous des cieux plus septentrionaux, où sa peau aurait eu besoin de mieux capter les rayons ultraviolets...

Ou est-ce l’effet dévastateur du frottement des premiers vêtements sur les poils ? Cette hypothèse évolutionniste semble bien improbable : pourquoi en effet les cinq millions petits follicules qui continuent à protéger nos zones érogènes et crâniennes auraient-ils dans ce cas échappé à l'hécatombe ?

Dis-moi combien tu as de poils...

Le poil a alimenté nombre de thèses plus ou moins racistes lorsque les explorateurs et les scientifiques se sont aperçus que les groupes humains étaient plus ou moins velus.

La découverte de l'Amérique et de ses habitants imberbes, en particulier, les a plongés dans une grande perplexité. Voici l'explication de Georges Buffon, au XVIIIe s. : « Le Sauvage est faible et petit par les organes de la génération ; il n'a ni poils, ni barbe, ni nulle ardeur pour sa femelle […]. » Le faible peuplement de l'Amérique serait donc dû à l'absence de poils, révélateur d'une vigueur sexuelle défaillante...

Un siècle plus tard, Charles Darwin avance l'hypothèse d'un retour à un stade inférieur : « [ …] il ne faut pas supposer que les races les plus velues, telles que celle des Européens, ont conservé leur condition primordiale d’une façon plus complète que les races nues, tels que les Kalmouks ou les Américains. Il est plus probable que la pilosité des premiers soit due à un retour partiel […]. Nous avons vu que les idiots sont souvent très velus et qu’ils ont tendance à faire retour, pour d’autres caractères, à un type animal inférieur » (La Filiation de l’Homme et la sélection liée au sexe, 1877).

Aujourd’hui on met en avant un mélange de génétique et de climat pour expliquer les différences de pilosité à travers le monde. Plus d’harmonie aurait-il bouleversé le cours de l’Histoire ? On peut se le demander quand on sait, comme l’explique Montaigne, que les habitants du Nouveau Monde ont été terrifiés « de voir arriver aussi inopinément des gens barbus, différents d'eux par le langage, la religion, par l'aspect extérieur et le comportement » (Essais, 1580). Si Colomb avait eu un rasoir, la face du monde en aurait peut-être été changée !

Barbes, bouclettes et balayettes

Une chose est sûre : dès l'arrivée des premières civilisations, le poil commence à en voir de toutes les couleurs. Il rappelle en effet l'animal en nous, qu'il faut apprivoiser à force de tresses et de coups de rasoirs.

À Babylone, le roi se doit lors de son couronnement d'être pur, c'est-à-dire parfaitement imberbe : le mot « rasé » est d'ailleurs utilisé pour indiquer sa consécration en tant que souverain. Cet exemple rappelle la phobie du poil dans le monde sacerdotal, toujours d'actualité dans certaines religions, notamment dans l'Asie bouddhiste.

Pour les nobles, la barbe fait office de carte de visite : bichonnée pendant des heures, elle est disposée en de multiples boucles sur une grande partie du visage et peut descendre au milieu de la poitrine dans de savants entrelacs.

Les Assyriens vont suivre cette mode en portant une attention toute particulière à la moustache, qu'ils n'hésitent pas à collectionner comme trophée de guerre.

Mais pas de pitié pour les vaincus : ils doivent balayer le sol avec leur barbe, en signe de total respect. On ne plaisante pas en effet avec la portée symbolique des poils du visage : ne sont-ils pas symboles de virilité et de puissance ?

Les poils entrent en religion

C'est clair : « Tu ne couperas pas les coins de ta barbe » (Lévitique, 19, 27). Les Hébreux en effet la chérissaient au point de lui confier leur honneur. C'est pourquoi le roi David, dont les émissaires avaient eu la barbe coupée à moitié par le roi des Ammonites qui craignait qu'ils ne soient des espions, refusa de les recevoir tant que leurs poils n'auraient pas repoussé. On ne plaisante pas avec le protocole !

Difficile de savoir précisément quelle était la mode de l’époque faute de représentation iconographique de l’Homme, interdite par les textes. On sait par contre à quoi ressemble Dieu ! L’Homme n’a-t-il pas été formé à son image ? Barbu, donc… tout comme sera représenté le Christ.

Cela n’a pourtant pas toujours été le cas : à l’origine, on le trouve très souvent imberbe sous les traits du Bon Pasteur.

Mais alors, pourquoi cette barbe qui nous est si familière ? Il semble qu’elle soit apparue à Byzance après la crise iconoclaste qui avait vu disparaître pendant plus de 100 ans (723-843) les images divines.

Pour représenter de nouveau Jésus, les peintres se seraient simplement inspiré du modèle parfait du croyant : le moine.

Par opposition aux eunuques et aux jeunes hommes glabres, considérés comme attirants, les religieux avaient choisi de laisser disparaître leur visage sous une énorme barbe.

Un peu plus loin à la même époque, en terres d’islam, le prophète Mahomet l’aurait lui aussi adoptée, encourageant dans un hadith (communication orale) ses fidèles à faire de même.

Notons que, même si le culte des reliques est interdit dans le monde musulman, on conserve au palais de Topkapi à Istanbul des poils qui seraient issus de la barbe du Prophète. Aujourd’hui la barbe est pour beaucoup d’Occidentaux perçue comme un des premiers signes de radicalisation et d’appartenance à l’islam radical, au point d’avoir donné naissance au surnom de « barbus » pour désigner les extrémistes musulmans.

Honni soit le poil

L'Égypte, célèbre pour son raffinement, ne pouvait que faire la guerre aux poils.

Priorité est donnée aux peaux parfaitement nettes, que ce soit celle des prêtres bien sûr, mais aussi de tout un chacun. Pas trace d'un reflet de moustache sur les représentations !

Pourtant les anciens Égyptiens avaient bien compris la charge symbolique de la barbe puisqu'ils en imposaient le port à leurs pharaons comme ci-contre l'immortel Toutânkhamon, mais il ne s'agissait que de postiches !

Même Hatshepsout ne put prévaloir de sa féminité pour y échapper !

De l'autre côté de la Méditerranée, en Grèce, le poil retrouve un peu de son lustre sous la forme de belles barbes bien viriles qui vont agrémenter les joues des dieux et des héros comme Ulysse.

Ne dit-on pas que les guerriers de Sparte coupaient la moitié de la moustache de leurs hommes accusés de lâcheté ?

Les philosophes ne sont pas en reste : « Plus le menton est broussailleux, plus la sagesse est grande » aurait pu dire Socrate, surnommé « le maître poilu ».

Par contre, si l'on accepte la représentation de quelques toisons pubiennes masculines, pas question de détailler le moindre duvet intime chez la femme ! Vous ne trouverez également pas de jambes velues, à l'exception des belles gambettes des satyres : à l'exemple des gymnastes, tous multiplient les séances d'épilation par application de noix brûlantes ou arrachage avec de la résine. Il faut souffrir pour être beau !

Je te tiens par la barbichette !

Il suffit d'une bataille pour voir le poil disparaître des joues des Hellènes...

Alexandre le Grand, lui-même glabre et néanmoins rusé, se rendit compte un jour que l'ennemi n'hésitait pas à s'accrocher aux barbes de ses soldats pour mieux les immobiliser.

Qu'à cela ne tienne : il ordonna à toute la troupe de passer chez le barbier avant le choc de la plaine de Gaugamèles (ou Arbèles) contre Darius. Victoire !

Rome ne suivit pourtant pas l'exemple, allant jusqu'à faire du premier coup de rasoir une cérémonie solennelle marquant l'entrée dans l'âge adulte.

Ce n'est qu'après 49 ans que l'on redécouvrait le feu de la lame, pour paraître plus jeune !

Par la suite, les habitudes ne cessèrent de varier : les intellectuels ou ceux qui voulaient passer comme tels continuèrent à chérir la pilosité même au point que Plutarque dut rappeler que « la barbe ne fait pas le philosophe ».

Pour les nobles, si chaque grande demeure devait avoir son tonsor à domicile, il ne fallait tout de même pas devenir phanérophobique, comme l'apprit César à ses dépens : « Il portait le soin de lui-même jusqu'à la gêne : on lui reprocha de se faire arracher les poils après qu'on l'avait rasé » (Suétone, Vie des douze Césars, 121 ap. J.-C.).

Il faut attendre l'empereur Hadrien, au IIe siècle, pour voir réapparaître de belles barbes dans un but de dissimulation : l'empereur souhaitait recouvrir en effet d'un voile efficace les cicatrices ou taches qui le défiguraient. Ses descendants suivirent son exemple, comme Julien l'Apostat (331-363) surnommé Capella (la chèvre) lors de son séjour dans l'imberbe Antioche. Pour se venger, celui qui voulait ressembler aux philosophes antiques rédigea une satire intitulée Misopogon (L'Ennemi de la barbe). Comme quoi les affaires de poils peuvent occuper au plus haut sommet de l'État !

Autoportrait d'un empereur poilu

« Et d'abord commençons par le visage. La nature, j'en conviens, ne me l'avait donné ni trop beau, ni agréable, ni séduisant, et moi, par une humeur sauvage et quinteuse, j'y ai ajouté cette énorme barbe, pour punir, ce semble, la nature de ne m'avoir pas fait plus beau. J'y laisse courir les poux, comme des bêtes dans une forêt : je n'ai pas la liberté de manger avidement ni de boire la bouche bien ouverte : il faut, voyez-vous, que je prenne garde d'avaler, à mon insu, des poils avec mon pain. Quant à recevoir ou à donner des baisers, point de nouvelles : car une telle barbe joint à d'autres inconvénients celui de ne pouvoir, en appliquant une partie nette sur une partie lisse, cueillir d'une lèvre collée à une autre lèvre cette suavité dont parle un des poètes inspirés de Pan et de Calliope, un chantre de Daphnis. Vous dites qu'il en faudrait faire des cordes : j'y consens de bon cœur, si toutefois vous pouvez l'arracher et si sa rudesse ne donne pas trop de mal à vos mains tendres et délicates. Que personne de vous ne se figure que je suis chagriné de vos brocards : j'y prête moi-même le flanc, avec mon menton de bouc, lorsque je pourrais, ce me semble, l'avoir doux et poli comme les jolis garçons et comme toutes les femmes à qui la nature a fait don de l'amabilité. [...] Mais pour moi ce n'est pas assez de cette longue barbe, ma tête aussi n'est pas bien ajustée : il est rare que je me fasse couper les cheveux ou rogner les ongles, et mes doigts sont presque toujours noircis d'encre. Voulez-vous entrer dans les secrets ? J'ai la poitrine poilue et velue, comme les lions, rois des animaux, et je ne l'ai jamais rendue lisse, soit bizarrerie, soit petitesse d'esprit. II en est de même du reste de mon corps ; rien n'en est délicat et doux. Je vous dirais bien s'il s'y trouvait quelque verrue, comme en avait Cimon ; mais c'en est assez ; parlons d'autre chose » Julien, Misopogon, .

(...)

Posté le : 22/12/2015 16:30

|

|

|

|

|

Maximilien de Sully |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

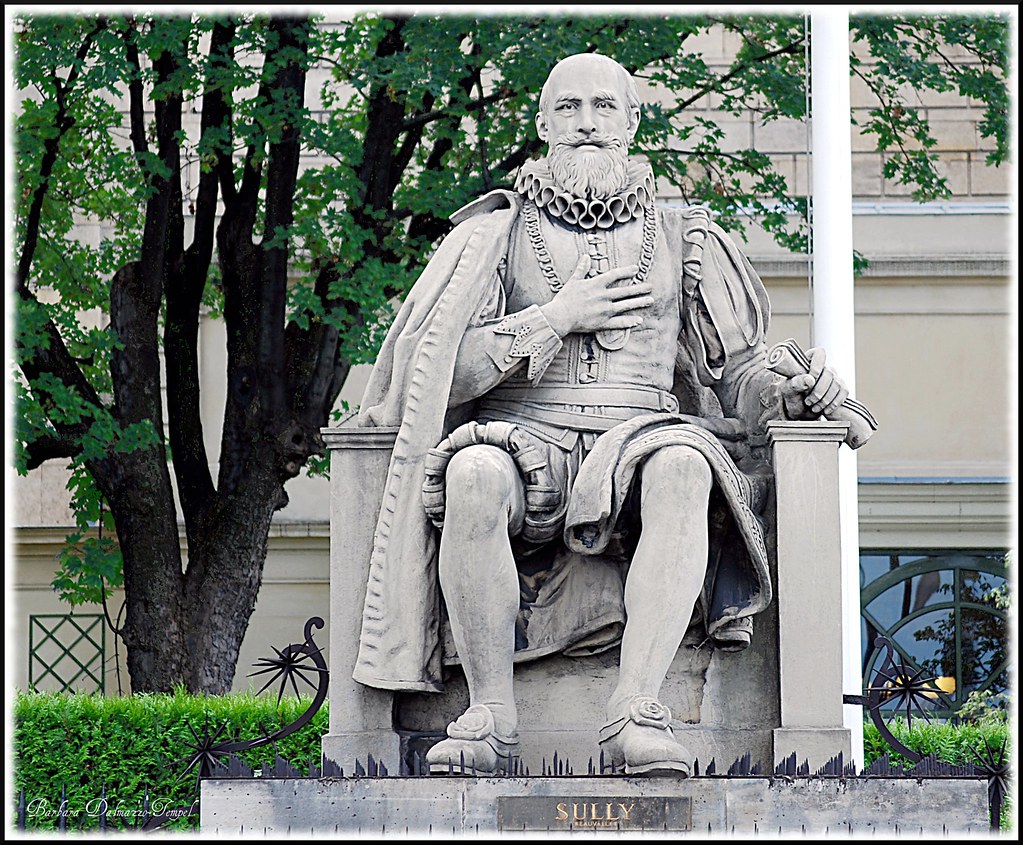

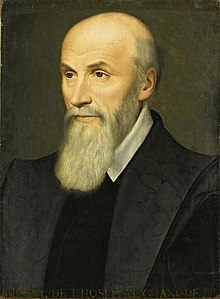

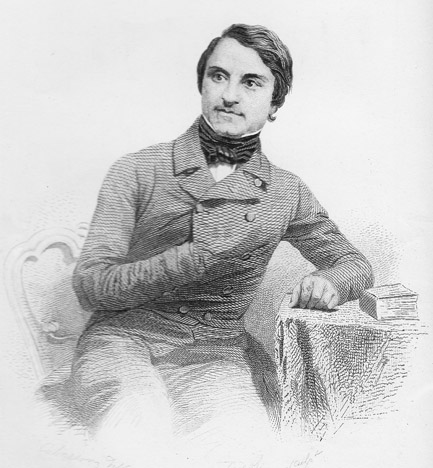

Le 13 décembre 1559 naît Maximilien de Béthune, duc de Sully

né à Rosny et mort à Villebon le 22 décembre 1641, pair de France, maréchal de France, prince souverain d'Henrichemont et de Boisbelle, baron puis marquis de Rosny, marquis de Nogent-le-Rotrou, comte de Muret et de Villebon, vicomte de Meaux, est un militaire protestant et un compagnon d'armes du roi Henri IV de France dont il devint l'un des principaux conseillers.

Ses grades militaires sont Maréchal de France, il participe aux conflits de Guerres de religion, guerre franco-savoyarde, ses faits d'armes sont la bataille de Coutras, la bataille d'Arques, la bataille d'Ivry, le siège d'Amiens, le siège de Charbonnières, le siège de Montmélianses distinctions sont Pair de France, ses autres fonctions sont surintendant des finances en 1598, grand maître de l'artillerie de France en 1599, grand voyer de France en 1599, gouverneur de la Bastille en 1602, surintendant des fortifications. Il appartient à la maison de Béthune, son père est François de Béthune, sa mère Charlotte Dauvet, il a pour épouse Anne de Courtenay, puis Rachel de Cochefilet, ses enfants sont Maximilien, François, Marguerite et Louise

En bref

L'une des figures les plus populaires de l'histoire française, Sully est devenu presque légendaire avec sa phrase sur le labourage et le paturage. Cadet d'une famille protestante, il prend part aux campagnes du jeune Henri IV, ce qui lui vaut une ascension politique rapide : directeur des Finances et surintendant général en 1596, grand maître de l'artillerie et des fortifications ainsi que grand voyer en 1599, surintendant des Bâtiments en 1604, gouverneur du Poitou, enfin duc et pair en 1606. L'historien doit nuancer une image trop classiquement univoque : souple plus qu'on ne l'a dit, capable d'entrer en négociations secrètes avec les Guise, Sully a été poussé au pouvoir par Gabrielle d'Estrées. Tallemant des Réaux, qui ne l'aime guère, assure que « jamais il n'y eut surintendant plus rébarbatif. Comme il est ladre et intéressé, sa politique financière manque de dynamisme. Il faut, cependant, mettre à son actif une stricte économie qui permet de réaliser, à partir de 1600, des excédents budgétaires notables. Les moyens utilisés sont très empiriques. La réduction réelle mais temporaire de la taille est compensée par une conversion de la dette, procédé classique, indispensable et efficace, mais mené sans ménagement aucun, surtout pour les petits rentiers. L'augmentation des recettes provient de celle des impôts indirects. Au-delà de ces mesures techniques, Sully est un terrien ne voyant de prospérité que par la terre : il encourage les réformes de l'agriculture et l'élevage du ver à soie préconisés par Olivier de Serres. Sully se méfie des innovations commerciales, mais facilite la circulation des marchandises par l'abolition de nombreux péages et la construction de ponts et de routes. Il est responsable, avec Paulet, de l'institution de l'impôt intitulé la paulette 1604 qui légalise progressivement l'hérédité des charges. Cet impôt constitue l'une des innombrables ressources extraordinaires dont Sully fait usage. Après l'assassinat de Henri IV, Sully fit partie du conseil de Régence jusqu'en 1616. Quoique directement visé par la création de la Chambre royale de 1617 et refusant d'abjurer le protestantisme, il s'abstient de participer aux révoltes des Rohan et utilise ses loisirs pour rédiger son autobiographie justificatrice, intitulée Mémoires des sages et royalles économies d'estat, domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand. Il s'y attribue un rôle extraordinaire. Dans la réalité, Henri IV a toujours su équilibrer dans son entourage tous les courants importants, quitte à imposer sa volonté. Jean Meyer

Sa vie

Né le 13 décembre 1559 au château de Rosny-sur-Seine, il appartient à la branche cadette, peu fortunée et calviniste, d'une famille descendante des comtes souverains d'Artois, apparentée aux comtes de Flandres. Second fils de François de Béthune et de Charlotte Dauvet1, il devient l’héritier de la baronnie de Rosny à la mort de son frère aîné, Louis de Béthune, en 1578. En 1572, élève au collège de Bourgogne, à Paris, il échappe au massacre de la Saint-Barthélemy, et devient le compagnon du roi Henri III de Navarre, futur roi de France, qu'il suit dans toutes ses guerres. À ses côtés il se distingue par son intrépidité. En 1576, il combat dans les armées protestantes en Hollande pour récupérer la vicomté de Gand dont il n'avait pu hériter de son parrain, un catholique convaincu.

En 1583, au château de Bontin, le seigneur de Rosny épouse Anne de Courtenay, une riche héritière. Des spéculations commerciales très heureuses, comme le commerce des chevaux pour l'armée, voire les dépouilles des villes prises par les Protestants l’enrichissent en peu de temps. En 1580, il devient chambellan ordinaire, puis membre du Conseil de Navarre. Il est chargé de négocier avec Henri III de France, afin de poursuivre une lutte commune contre la Ligue des Guise. Mais le traité de Nemours en 1585 rapproche le roi de France des Guise aux dépens du roi de Navarre. En 1587 commence son compagnonnage avec le roi Henri de Navarre, il combat à côté d'Henri de Navarre à Coutras, puis devant Paris, ensuite à Arques en 1589, puis à Ivry en 1590 où il est blessé. Il est de nouveau blessé à Chartres en 1591. Devenu veuf, il épouse en 1592 Rachel de Cochefilet, fille de Jacques de Cochefilet seigneur de Vaucelas. Entretemps le roi Henri III de France a été assassiné.

Le ministre

En 1593, Sully conseille au nouveau roi de se convertir au catholicisme, afin de pacifier le royaume, mais refuse lui-même d’abjurer. Il négocie alors le ralliement de quelques chefs de la Ligue, marquis de Villars, duc de Guise. Lors du siège d'Amiens en 1597, il s'illustre à la tête de l’artillerie.

Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des Finances puis, vers 1598, surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre dans les comptes, en créant en 1601, une Chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières.

Sully a de brillants conseillers, comme l'économiste Barthélemy de Laffemas, qui développe les manufactures, l'artisanat, et donne un coup de pouce à l'histoire de la soie par la plantation de millions de mûriers.

Il fait rentrer un arriéré fiscal considérable, paie des dettes écrasantes près de 30 millions de livres, suffit aux dépenses des guerres en Espagne et en Savoie, et à l'achat des places qui restent encore aux mains des chefs ligueurs. En 1598, il fait annuler tous les anoblissements décrétés depuis 20 ans. Il supprime les petits offices de finances et judiciaires. Il crée de grands approvisionnements de guerre, lutte contre l'abus et les prodigalités et amasse un trésor, 300 000 livres tournois par an, soit 4 millions d'euros actuels tout en diminuant les impôts. Il fait restituer au roi une partie du domaine royal qui avait été aliénée. L’arrivée en Europe des métaux précieux américains, depuis le début du siècle, a permis à Sully comme à ses prédécesseurs de bénéficier de rentrées fiscales, mais lui va équilibrer le budget et faire des économies. Il se fait nommer gouverneur de la Bastille en 1602, où il entrepose une partie du trésor royal qui s'élève à 12 millions de livres.

Aux environs du 25 août 1600, durant la guerre franco-savoyarde, le Roi Henri avait envoyé le duc de Sully visiter plusieurs citadelles qui étaient investies. Sully vint coucher à Bourg-en-Bresse où il fut bien accueilli par Biron. Le jour de son départ pour Lyon, Sully reçut un avis qu'un groupe de 200 hommes ennemis venaient d'arriver dans un château proche du lieu où il devait passer la nuit. Sully demanda à Biron de lui donner une escorte jusqu'à Lyon. Biron donna comme escorte ses propres gardes qui accompagnèrent Sully jusque Villars où l'escorte le quitta. Je fis recharger mes mulets et fis encore environ 4 lieues et ne m'arrêtai qu'à Vimy ou je me crus en sûreté. Le doute que j'avais, que Biron avait entrepris de me livrer au duc de Savoie, se changea alors en certitude. Trois heures après que je fut parti de Villars, les 200 hommes vinrent fondre sur la maison ou ils croyaient que j'étais, et parurent très fâchés d'avoir manqué leur coup.

Le 29 août, Sully est à pied d’œuvre lors du siège du château de Charbonnières en tant que grand maître de l'artillerie de France.

La paulette est instaurée en 1604, pour instituer l'hérédité des offices et augmenter les recettes de l'État.

En 1599, il est nommé Grand maître de l'artillerie de France et Grand voyer de France, il contrôle alors toutes les voies de communication. Les routes principales sont retracées, remblayées, pavées. En prévision des besoins en constructions et de la marine, il fait planter des ormes aux bords des routes les fameux ormes de Sully.

Il encourage surtout l'agriculture en répétant une phrase devenue célèbre : Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou. Dans ce but, il proclame la liberté du commerce des grains, et abolit un grand nombre de péages qui sont autant de barrières entre les provinces, il ouvre de grandes voies de communication, et il fait creuser plusieurs canaux, notamment le canal de Briare qui relie la Seine à la Loire, commencé en 1604 et terminé en 1642.

Il va pousser les paysans à produire plus que nécessaire afin de vendre aux autres pays. Pour cela, il décide d'augmenter la surface cultivée en faisant assécher des marais. Afin de les protéger du fisc, il interdit la saisie des instruments de labour et accorde aux paysans une remise sur les arriérés de la taille. Il va aussi faire cesser la dévastation des forêts, étendre la culture de la vigne…

Comme surintendant des fortifications il fait établir un arsenal et fortifie les frontières. En 1606, il est nommé duc et pair de Sully et acquiert, la même année, le château de Montrond, le rénove entièrement pour en faire la plus forte place du Berry.

La mise à l'écart

Mémoires, édition originale de 1639

Il était devenu impopulaire, même parmi les protestants, et auprès des paysans qu'il avait dû accabler d'impôts pour faire face aux dépenses en vue de la guerre contre l'Espagne

Après l'assassinat d'Henri IV en 1610, il est nommé membre du Conseil de régence et prépare le budget de 1611. En complet désaccord avec la régente Marie de Médicis, il démissionne de ses charges de surintendant des finances et de gouverneur de la Bastille 1611 ; il conserve cependant le gouvernement du Poitou. En 1616, il abandonne la majeure partie de ces fonctions et vivra désormais loin de la cour, d'abord sur ses terres de Sully puis surtout en Quercy, tantôt à Figeac et plus précisément à Capdenac-le-Haut tantôt sur sa seigneurie de Montricoux, à quelques lieues de Montauban. Il se consacre à la rédaction de ses mémoires, mais reste très actif sur le plan politique et religieux. Son fils François de Béthune, comte d'Orval est le gouverneur de Figeac, place de sûreté calviniste.

Ce dernier épouse Jacqueline de Caumont, fille du marquis de la Force, qui commande la défense militaire de Montauban en 1621.

Cette même année, il est intervenu en conciliateur et a intercédé en modérateur dans les luttes entre les protestants français et la royauté, après les 96 jours du siège de Montauban par Louis XIII, en 1627-1628, lors du siège de La Rochelle et avant la reddition de Montauban. Proche du réseau diplomatique de Richelieu, il a été nommé maréchal de France en 1634.

Il décède au château de Villebon Eure-et-Loir le 22 décembre 1641. Son tombeau est à Nogent-le-Rotrou7.

Alliances et descendance

Maximilien de Béthune se marie deux fois :

en 1583, avec Anne de Courtenay 1564-1589, à l'église Saint-Eustache de Paris dont :

Maximilien II de Béthune, qui continue la lignée ;

en 1592, avec Rachel de Cochefilet, veuve du seigneur de Châteauperse 1562-1659, dont :

François de Béthune, duc d'Orval ;

Marguerite qui épouse Henri II de Rohan, et postérité ;

Louise qui épouse Alexandre de Lévis Mirepoix, maréchal de la Foi.

Sources manuscrites

Les papiers personnels de Maximilien de Béthune sont conservés aux Archives nationales sous la cote 120AP.

Sources imprimées

Les Œconomies royales de Sully, éditées par David Buisseret et Bernard Barbiche, tome I 1572-1594, tome II 1595-1599, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1970-1988. Consultable sur Google Livres

Travaux historiques

Bernard Barbiche et Ségolène de Dainville-Barbiche, Sully, l'homme et ses fidèles, Paris, Fayard, 1997.

Isabelle Aristide, La fortune de Sully, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, collection Histoire économique et financière de la France, 1990.

Laurent Avezou, Sully à travers l'histoire. Les avatars d'un mythe, École des Chartes, collection « Mémoires et documents de l'École des Chartes, 2001.

Laurent Avezou, Du retour aux sources à la nostalgie du bon vieux temps. Sully dans les arts de Louis XVI à Louis-Philippe, in Bibliothèque de l'école des chartes, no 163-1, 2005, p. 51-78.

Collectif, Sully tel qu'en lui-même. Journée d'études tenue à Sully-sur-Loire le 23 octobre 1999, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, collection « Histoire économique et financière de la France , 2004.

Germán A. de la Reza, La invención de la paz. De la República cristiana del duque de Sully a la Sociedad de naciones de Simón Bolívar, Siglo XXI Editores, México, 2009 170 p..

Divers

Hôtel de Sully

Maison de Béthune

Château de Sully-sur-Loire

Principauté souveraine de Boisbelle

Henrichemont

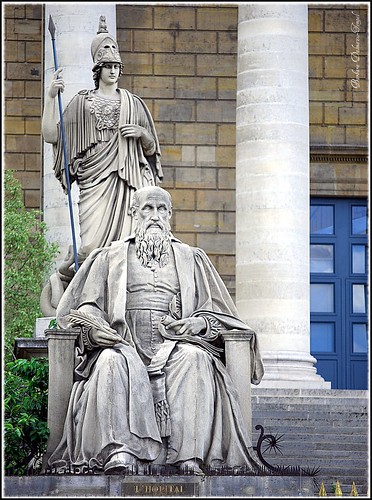

Sully a sa statue parmi les Hommes illustres Louvre

Chronologies

Maximilien de Béthune duc de Sully Précédé par Suivi par Nicolas de Harlay sieur de Sancy Surintendant des finances, Guillaume de L'Aubespine, Pierre Jeannin, Jacques-Auguste de Thou création du poste

Ministre Principal d'Henri IV 1589-1610

Posté le : 12/12/2015 21:22

Edité par Loriane sur 13-12-2015 19:11:20

|

|

|

|

|

Henri IV 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

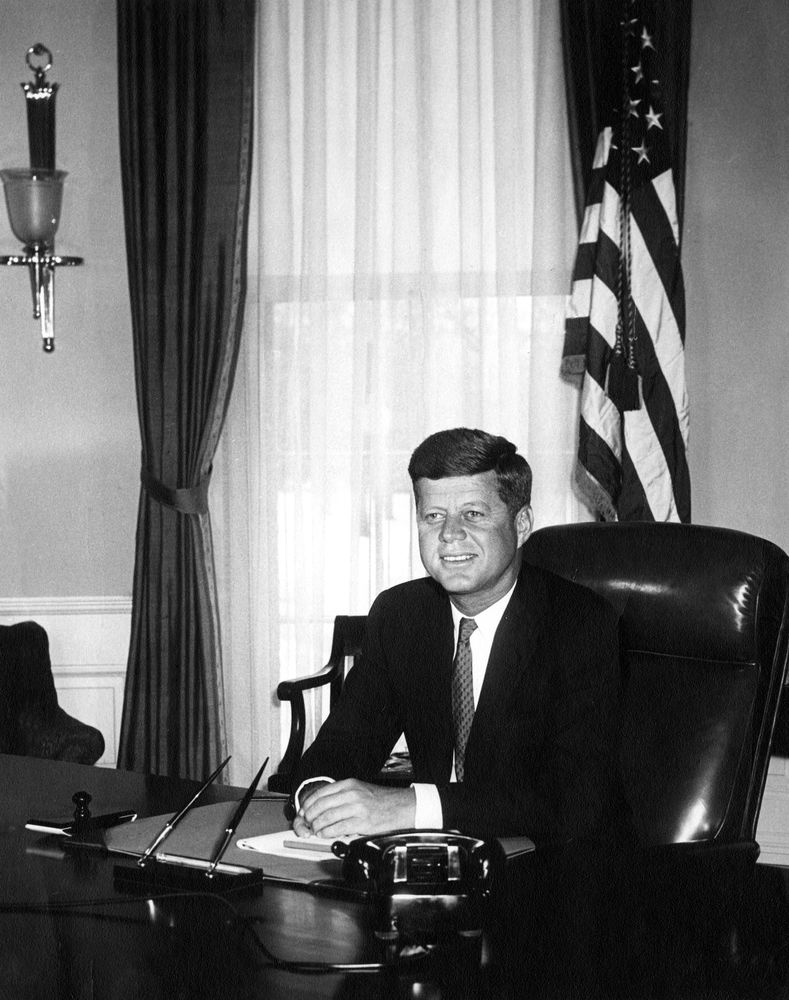

Le 13 décembre 1553 à Pau naît Henri IV

surnommé Henri le Grand, né Henri de Bourbon et assassiné le 14 mai 1610 à Paris, roi de Navarre Henri III de Navarre, 1572-1610 puis roi de France et de Navarre 1589-1610, premier souverain de la branche dite de Bourbon de la dynastie capétienne.

Il était le fils de Jeanne III, de son nom patronymique Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et d'Antoine de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, descendant du roi Louis IX et premier prince du sang. En vertu de la loi salique cette filiation fera d'Henri le successeur naturel du roi de France à la mort de François, duc d'Anjou frère et héritier du roi Henri III, en 1584.

Roi de France du 2 août 1589 au 14 mai 1610 soit 20 ans 9 mois et 12 jours. Le Couronnement a lieu le 27 février 1594, en la cathédrale de Chartres son premier ministre est Maximilien de Béthune. Son prédécesseur est Henri III. son successeur Louis XIII. Il est Roi de Navarre sous le titre Henri III du 9 juin 1572 au 14 mai 1610 durant donc 37 ans 11 mois et 5 jours. Son prédécesseur est Jeanne III, son successeur est Louis XIII. Il appartient à la maison de Bourbon. Son père est Antoine de Bourbon, duc de Vendôme et sa mère est Jeanne III de Navarre. Il épouse Marguerite de Valois de 1572 à 1599, puis Marie de Médicis de 1600 à 1610. Ses Enfantsspnt Louis XIII, Élisabeth de France, Christine de France, Monsieur d’Orléans, Gaston de France, Henriette de France, Héritier Charles de Bourbon 1589-1590, Henri de Bourbon-Condé

dr1590-1601, Louis de France de 1601 à 1610. Il a sa résidence au Palais du Louvre

Confronté aux guerres de religion, il y fut d'abord impliqué en tant que prince du sang et chef protestant avant d'accéder au trône de France baptisé catholique à sa naissance, il changea plusieurs fois de religion avant son accession au trône. Pour être accepté comme roi de France, il se reconvertit à sa religion d'origine, le catholicisme, et signa l'Édit de Nantes, traité de paix tolérant dans certaines limites le culte protestant, qui mit fin à deux décennies de guerres de religion. Alors qu'il préparait une guerre contre l'Espagne, il fut assassiné le 14 mai 1610 par un fanatique charentais, François Ravaillac, rue de la Ferronnerie à Paris.

En bref

Nul roi ne fut, de son vivant, plus passionnément discuté. Nul non plus ne fut, mort, plus pleuré, adulé. Nul crime politique n'a tant « choqué » les contemporains que l'assassinat du 14 mai 1610. Personnalité complexe, Henri IV est entré dans l'histoire française comme le symbole d'un monarque idéal, tel que pouvait le rêver l'opinion française de 1789 ; de même, il a servi de porte-drapeau à la Restauration.

En fait, ce Gascon était capable des pires coups de tête. Sceptique, indulgent, politique sachant pardonner, chef de guerre avisé payant de sa personne, il est, tout autant, l'autoritaire né. Peu porté à croire aux hommes, il s'est tourné passionnément vers les femmes, qu'il a aimées au point de leur donner, par moments, barre sur sa politique. Il serait aisé de multiplier ces contradictions. Suivre le destin de l'homme, le confronter à l'atmosphère générale d'une France en pleine crise, dont la moins grave n'est pas celle des mentalités : telle est la double nécessité qui, d'emblée, s'impose. Plus que l'atavisme, plus que les doctrines, ce sont les circonstances qui ont forgé le monarque. Et cependant, l'étonnant personnage qu'il s'est, en partie et très complaisamment, forgé lui-même domine une génération troublée. La conquête du royaume De l'adolescent au chef de parti : Né à Pau en 1553, il tient de son père Antoine de Bourbon (1518-1562) sa versatilité. Les trois conversions du roi ont été précédées par celles de son père, d'abord passé au protestantisme, puis retourné en 1560 au catholicisme. Mais il est surtout marqué par sa mère, Jeanne d'Albret, huguenote énergique et souveraine efficace d'une Navarre défendue contre vents et marées. Dès 1568, elle emmène l'adolescent de quinze ans participer au siège de La Rochelle, puis, en 1570, à la défense de la Navarre, pour le conduire enfin, le 18 août 1572, à ce mariage manqué d'avance avec Marguerite de Valois. Orphelin de père depuis 1562, sa mère morte peu de jours avant son mariage, Henri IV se retrouve sans famille. Il finira par faire annuler en 1599 ce mariage raté, et la raison d'État, ici financière, lui fera épouser l'année suivante l'acariâtre Marie de Médicis. Son premier mariage eut, du moins, l'avantage de le sauver de la Saint-Barthélémy, au prix, il est vrai, d'une première abjuration et d'une longue captivité dorée à la cour, dont il réussit à s'échapper au bout de quatre ans, en 1576. Il se retrouvait à vingt-trois ans chef du parti protestant écrasé par l'événement de 1572, quand, en juin 1584, mourut le duc d'Alençon. Henri IV devenait l'héritier virtuel du trône de France. La guerre civile rebondit. Par-delà les épisodes de ce soubresaut suprême, la décennie 1584-1594 marque l'apogée d'une Ligue hostile à tout roi protestant. Le chef de guerre eut beau prouver son efficacité, battre le duc de Joyeuse à Coutras (1587), s'allier aux protestants allemands ou anglais, la Ligue, aidée par l'Espagne et la Savoie, bloquait l'accès d'un trône au demeurant chancelant. D'où le rapprochement avec Henri III qui, sur son lit de mort, le désignait comme seul héritier légitime 1er août 1589. Le roi en quête de capitale : Face à l'homme de trente-six ans mûri sur les champs de bataille, la France se dresse divisée en trois partis : le protestant, le catholique, le « mal content ». Il fallait, dans une première étape, souder catholiques et « mal-contents », transformer ces derniers en catholiques loyaux, amalgamer ces éléments hétérogènes en une armée cohérente. Les grands qui, presque par hasard, le soutenaient, n'entendaient pas jouer perdant. Une aisance personnelle déconcertante, un panache militaire éclatant, une prise directe sur les hommes lui permirent de réussir. Au surplus, la déclaration de Saint-Ouen lui avait rallié quelques évêques, dont celui de Nantes et l'archevêque de Bourges. Politique partielle qui devait, pensait le « roi titulaire », se décider par la prise de la capitale. Il tenta trois fois l'aventure : deux sièges (1589, 1590) soldés par un double échec, mal compensé par les brillantes victoires remportées sur le duc de Mayenne à Arques (23 sept. 1589) et à Ivry (14 févr. 1590). La décision militaire se révélant impossible, il fallait laisser jouer les divisions du parti adverse, attendre le moment propice. La manœuvre fut double. D'une part, le roi gagna progressivement le monde parlementaire et la haute bourgeoisie parisienne, épouvantés par les excès de la Ligue. D'autre part, le roi abjura le 25 juillet 1593 à Saint-Denis, pour se faire sacrer à Chartres le 27 juin 1594. Il pouvait, de ce fait, entrer enfin à Paris le 22 mars 1594.

On a longuement épilogué sur cette conversion. Qui ne connaît la phrase fameuse : « Paris vaut bien une messe » ? Il serait vain de méconnaître le caractère politique de l'opération, recommandée par Sully, lui-même protestant convaincu. Il serait tout autant hasardeux de ne pas croire à la sincérité du roi. Quoi qu'il en soit, la reddition de Paris, si elle ne signifia pas la fin de la guerre, marquait cependant le début du règne effectif. Le « roi de droit et fort peu de fait, monarque d'un double parti jaloux l'un de l'autre » devenait le roi tout court. La fin de la guerre étrangère : La situation demeurait trouble. Toute une partie de l'opinion catholique ne désarmait pas. Le 27 décembre 1594, Jean Châtel manquait tuer le roi. L'absolution pontificale de Clément VIII (17 sept. 1595) contribua à apaiser les consciences. Le calme ne fut, cependant, jamais général. Les paysans, victimes des exactions militaires et accablés de charges, se révoltaient (Croquants du Limousin, du Périgord, du Languedoc, etc.). Les Espagnols, installés en Bretagne et dans le Nord, restaient menaçants. Combiner la négociation avec l'achat des « consciences », pardonner sans illusions, séduire toujours ne suffisait pas. La victoire de Fontaine-Française (5 juin 1595), l'expulsion par le maréchal d'Aumont des Espagnols hors de la presqu'île de Roscanvel et, enfin, l'épuisement complet des deux adversaires en présence, décidèrent de la paix. Le 2 mai 1598, le traité de Vervins confirmait la paix de Cateau-Cambrésis. Une expédition militaire eut raison de la dernière résistance du duc de Mercœur en Bretagne, et la chevauchée royale s'acheva par l'acte hautement politique de l'édit de Nantes, signé le 13 avril 1598 dans l'ancien château des ducs. Le règne effectif La remise en ordre : La reprise en main du royaume devait, nécessairement, s'appuyer sur un certain nombre de forces politiques. Apparemment, trois groupes coexistèrent : le parti protestant, le groupe des catholiques royalistes, celui des catholiques ligueurs ralliés à temps, composé des parlementaires parisiens et des puissances « féodales », princes et grands nobles redoutables par leurs clientèles. Il existait entre ces groupes un consensus politique (l'urgence de la paix et de la reprise des affaires) et un support social commun (propriétaires seigneuriaux et acquéreurs d'offices). Enfin, la bourgeoisie d'affaires se retrouvait à la fois dans le camp protestant, catholique et parlementaire. Les divergences de détail restaient innombrables, les oppositions fondamentales profondes. Mais, momentanément, le dénominateur commun de la paix intérieure incarnée en Henri IV, ressenti comme une nécessité étatique par tous ceux qui étaient sensibles au « bien public », allait dans le sens de l'action royale. Le gouvernement de Henri IV représente donc une coalition de riches, regroupant provisoirement tous les détenteurs de grandes fortunes, ce qui explique la présence d'un entourage des plus composites. On y trouve le fidèle Sully, entré en 1596 au Conseil des finances (en droit seulement en 1601), grand voyer et grand maître de l'artillerie en 1599. Il n'occupe pas encore la première place au Conseil. À ses côtés, l'autre personnage protestant de marque est Barthélemy de Laffemas qui, dès 1596, exposait ses vues mercantilistes à l'assemblée des notables de Rouen. Face aux protestants, Villeroy, rallié de 1594, est chargé des affaires étrangères. Il est secondé par le président Jeannin, négociateur du traité de Vervins. Ainsi s'établit un premier équilibre de forces, les catholiques détenant le gage capital de la direction de la politique extérieure, qu'ils infléchissent souvent dans un sens pro-espagnol. L'économie et les finances reviennent aux protestants. Le personnage de premier plan est Pomponne de Bellièvre. Chancelier en 1599, l'ancien conseiller du Sénat de Savoie est devenu, pour un temps, une sorte de Premier ministre, marquant l'accord avec les Parlements.

À l'hétérogénéité de cet entourage politique correspond celui de la cour. Le mariage florentin, acte non seulement financier, mais aussi d'engagement politique catholique, a renforcé le groupe italien déjà solidement implanté depuis Catherine de Médicis. Pourtant le raffinement de l'ancienne cour des Valois est singulièrement compromis par l'arrivée en force des anciens chefs de guerre, bretteurs, querelleurs, avides au jeu. Henri IV s'entoure d'un sérail mêlé, où dominent les Gabrielle d'Estrées, Jacqueline de Bueil, Charlotte des Essarts, la marquise de Verneuil, toutes sensibles aux intrigues politiques. Cohabitant, sans trop de difficultés, avec ces aimables pécheresses, la cohorte des réformateurs religieux, tribu fort bien traitée, tente, non sans succès, d'influencer le roi. Parmi eux, la figure exceptionnelle d'un François de Sales ou d'un Bérulle annonce le « renouveau » de l'Église de France.

Il est difficile de qualifier cette politique. Elle est faite de pardons, de générosités calculées au plus juste, d'achats de consciences, tragi-comédie qu'interrompt parfois un indispensable coup de force du maître. La finesse narquoise du prince excelle à ces jeux subtils qui, cependant, l'impatientent de plus en plus. Partout « l'œuvre » progresse.

Au-dehors, Lyon, deuxième ville du royaume, restait très exposée. De plus, l'une des grandes voies royales de l'empire espagnol, conduisant de Milan aux Flandres par l'intermédiaire de la Franche-Comté, longeait la France. Une promenade militaire, amplement justifiée par la non-restitution du marquisat de Saluces et les incessantes intrigues savoyardes, aboutit au traité de Lyon (1601). La Bresse, le Bugey, le Valromey et le pays de Gex parurent aux contemporains une médiocre compensation à l'abandon du marquisat de Saluces. Mais Lyon était désormais mieux protégée, et la route espagnole occidentale coupée.

À l'intérieur, Sully procédait aux trop classiques mesures de rétablissement des finances : annulation des lettres de noblesse accordées entre 1578 et 1598, économies, ventes d'offices, mais aussi diminution progressive des tailles (1598-1609), entérinée par le règlement de 1604. En même temps, il réussissait à reconstituer l'intégrité du domaine royal, plus ou moins démantelé aux époques précédentes. L'essentiel du règne se trouve cependant ailleurs. Les gouverneurs de province, dont les guerres de la Ligue avaient révélé le danger, voient se restreindre leurs prérogatives. Doublés par des lieutenants généraux, quelques-uns regimbent. En 1602, il fallut exécuter le maréchal de Biron, gouverneur de Bourgogne, puis, plus tard, ramener à raison le duc de Bouillon : l'un était catholique, l'autre protestant. La grande nouveauté est la systématisation du procédé d'envoi de commissaires départis, ancêtres des intendants. La monarchie centralisatrice s'installe. jean Meyer

Sa vie

Henri IV naît dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553 à Pau, alors capitale de la vicomté souveraine de Béarn, dans le château de son grand-père maternel le roi de Navarre. Henri d’Albret désirait depuis longtemps que sa fille unique lui donnât un héritier mâle. Selon la tradition rapportée par les chroniqueurs Jean-Baptiste Legrain, André Favyn, Henri, aussitôt né, est donc remis entre les mains de son grand-père qui l'emmène dans sa chambre, lui frotte les lèvres avec une gousse d'ail et lui fait respirer une coupe de vin, sans doute de Jurançon, où le roi de Navarre possédait une vigne achetée en 1553. Ce baptême béarnais est une pratique courante avec les nouveau-nés, dans le but de prévenir les maladies et ce type de bénédiction persiste les siècles suivants pour les baptêmes des enfants de la maison de France. Henri d’Albret lui offre une carapace de tortue, qu'on montre encore dans une pièce du château de Pau qu'une tradition incertaine donne pour être la chambre d'Henri IV qui faisait partie de l’appartement de Jeanne d'Albret. Suivant l'usage de la couronne de Navarre, il reçoit en tant que fils aîné le titre de prince de Viane.

Le futur Henri IV est baptisé dans la religion catholique quelques semaines après sa naissance, le 6 mars 1554, dans la chapelle du château de Pau, par le cardinal d'Armagnac. Ses parrains sont le roi de France Henri II et Henri II de Navarre d'où le choix du prénom Henri , ses marraines sont la reine de France Catherine de Médicis et Isabeau d'Albret, sa tante, veuve du comte de Rohan. Pendant la cérémonie, le roi de France Henri II est représenté par le cardinal de Vendôme, frère d'Antoine de Bourbon.

Henri passe une partie de sa petite enfance dans la campagne de son pays au château de Coarraze. Il fréquente les paysans au cours de ses parties de chasse, et acquiert le surnom de meunier de Barbaste. Fidèle à l'esprit du calvinisme, sa mère Jeanne d'Albret prend soin de l'instruire dans cette stricte morale, selon les préceptes de la Réforme.

À l'avènement de Charles IX en 1561, son père Antoine de Bourbon l'amène vivre à la cour de France. Il y côtoie le roi et les princes de la maison royale qui sont de son âge. Ses parents s'opposent sur le choix de sa religion, sa mère désirant l'instruire dans le calvinisme, et son père dans le catholicisme.

Durant la première guerre de religion, Henri est placé par sécurité à Montargis sous la protection de Renée de France. Après la guerre et le décès de son père, il est retenu à la cour comme garant de l'entente entre la monarchie et la reine de Navarre. Jeanne d'Albret obtient de Catherine de Médicis le contrôle de son éducation et sa nomination comme gouverneur de Guyenne 1563.

De 1564 à 1566, il accompagne la famille royale durant son grand tour de France et retrouve à cette occasion sa mère qu'il n'avait pas revue depuis deux ans. En 1567, Jeanne d'Albret le fait revenir vivre auprès d'elle dans le Béarn.

En 1568, Henri participe à titre d'observateur à sa première campagne militaire en Navarre. Il poursuit ensuite son apprentissage militaire durant la troisième guerre de religion. Sous la tutelle de l'amiral de Coligny, il assiste aux batailles de Jarnac, de La Roche l'Abeille et de Moncontour. Il combat pour la toute première fois en 1570, lors de la bataille d'Arnay-le-Duc.

Roi de Navarre À la cour de France

En 1572, succédant à sa mère Jeanne d'Albret, Henri de Navarre devient roi de Navarre sous le nom de Henri III. Le 18 août 1572, il est marié à Paris à la sœur du roi Charles IX, Marguerite de Valois davantage connue à partir du XIXe siècle sous le sobriquet romancé de reine Margot Ce mariage auquel s'était opposée Jeanne d'Albret dans un premier temps, a été arrangé pour favoriser la réconciliation entre catholiques et protestants. Comme Marguerite de Valois, étant catholique, ne peut se marier que devant un prêtre, et que Henri ne peut entrer dans une église, leur mariage fut célébré sur le parvis de Notre-Dame. C'était d'ailleurs coutume au Moyen Âge que le mariage fût célébré devant le porche de l'église. S'ensuivent plusieurs jours de fête.

Cependant, dans un climat très tendu à Paris, et à la suite d'un attentat contre Gaspard de Coligny, le mariage est suivi quelques jours plus tard du massacre de la Saint-Barthélemy. Épargné par les tueries du fait de son statut de prince du sang, Henri est contraint quelques semaines plus tard de se convertir au catholicisme. Assigné à résidence à la cour de France, il se lie politiquement avec le frère du roi François d'Alençon et participe au siège de La Rochelle 1573.

Après sa participation aux complots des Malcontents, il est retenu prisonnier avec le duc d'Alençon au donjon de Vincennes Avril 1574. La clémence du roi lui fait éviter la peine de mort mais il reste retenu à la cour. À l'avènement de Henri III, il reçoit à Lyon un nouveau pardon du roi et participe à la cérémonie de son sacre à Reims.

La cour de Nérac

Après avoir passé plus de trois ans comme otage à la cour, il profite des troubles de la cinquième guerre de religion pour s'enfuir, le 5 février 1576. Ayant rejoint ses partisans, il renoue sans éclat avec le protestantisme, en abjurant le catholicisme le 13 juin. Il soutient naturellement la cause des Malcontents association de catholiques et de protestants modérés contre le gouvernement, mais animé d’un esprit modéré, il ne s’entend pas avec son cousin le prince de Condé qui, d’un tempérament opposé, se bat avec zèle pour le triomphe de la foi protestante. Henri de Navarre entend ménager la cour de France et s'assurer en Guyenne la fonction de gouverneur représentant administratif et militaire du roi. En 1577, il participe timidement à la sixième guerre de religion menée par son cousin.

Henri est désormais confronté à la méfiance des protestants qui lui reprochent son manque de sincérité religieuse. Il se tient à l’écart du Béarn qui est fermement tenu par les calvinistes. Henri est plus encore confronté à l’hostilité des catholiques. En décembre 1576, il manque de mourir dans un piège organisé dans la cité d’Eauze ; Bordeaux, pourtant capitale de son gouvernement, refuse même de lui ouvrir ses portes30. Henri s’installe alors le long de la Garonne à Lectoure et à Agen qui a l’avantage d’être situé non loin de son château de Nérac. Sa cour est composée de gentilshommes appartenant aux deux religions. Ses conseillers sont essentiellement protestants, tels Duplessis-Mornay et Jean de Lacvivier.

D’octobre 1578 à mai 1579, la reine mère Catherine de Médicis lui rend visite pour achever la pacification du royaume. Espérant le maintenir plus facilement en obéissance, elle lui ramène son épouse Marguerite.

Pendant plusieurs mois, le couple Navarre mène grand train au château de Nérac. La cour s’amuse notamment en parties de chasse, de jeux et de danses, ce dont se plaignent amèrement les pasteurs. Sous l’influence de l’idéal platonique imposé par la reine, une atmosphère de galanterie règne sur la cour qui attire également un grand nombre de lettrés comme Montaigne et Du Bartas. Henri se laisse aller lui-même aux plaisirs de la séduction — il s'éprend tour à tour de deux filles de la reine : Mlle Rebours et Françoise de Montmorency-Fosseux.

Henri participe ensuite à la septième guerre de religion relancée par ses coreligionnaires. La prise de Cahors, en mai 1580, où il réussit à éviter pillage et massacre malgré cinq jours de combats de rue, lui vaut un grand prestige à la fois pour son courage et son humanité.

Henri de Navarre entretient entre 1582 et 1590 une relation avec la catholique Diane d'Andoins à laquelle il promet le mariage et qui le soutient financièrement, la seule de ses maîtresses à être associée à ses affaires : elle semble avoir joué le rôle tant de conseillère politique que de confidente36. Les aventures féminines du roi créent la discorde au sein du couple qui n'a toujours pas d'enfants et provoquent le départ de Marguerite pour Paris. Le coup d'éclat de Marguerite à Agen 1585 consommera leur rupture définitive.

Héritier du trône de France

En 1584, le frère cadet du roi de France, François d'Anjou, meurt sans héritier. N'en ayant pas lui-même, le roi Henri III envisage de confirmer Henri de Navarre comme son héritier légitime. Il lui envoie le duc d'Épernon pour l'inviter à se convertir et à revenir à la cour. Mais quelques mois plus tard, contraint par les Guise de signer le traité de Nemours, il lui déclare la guerre et met hors la loi tous les protestants. La rumeur dit qu'en une nuit, la moitié de la moustache du futur Henri IV blanchit.

Commence alors un conflit où Henri de Navarre affronte à plusieurs occasions le duc de Mayenne. Relaps, Henri est de nouveau excommunié par le pape, puis il doit affronter l'armée royale qu'il bat à la bataille de Coutras en 1587.

Plusieurs revirements apparaissent en 1588. La mort du prince Henri de Condé le place clairement à la tête des protestants. L'élimination violente du duc de Guise l'amène à se réconcilier avec Henri III. Les deux rois se retrouvent tous les deux au château de Plessis-lèz-Tours et signent un traité le 30 avril 1589. Alliés contre la Ligue qui contrôle Paris et la plus grande partie du royaume de France, ils parviennent à mettre le siège devant Paris en juillet. Le 1er août 1589, avant de mourir le lendemain des blessures que vient de lui infliger le moine fanatique Jacques Clément, le roi Henri III reconnaît formellement son beau-frère et cousin issu de germain le roi de Navarre comme son successeur légitime, et celui-ci devient le roi Henri IV.

Pour Henri IV commence la longue reconquête du royaume, car les trois quarts des Français ne le reconnaissent pas pour roi. Les catholiques de la Ligue refusent de reconnaître la légitimité de cette succession.

Roi de France : la reconquête du royaume

La guerre contre la Ligue

Conscient de ses faiblesses, Henri IV doit d’abord commencer par conquérir les esprits. Les royalistes catholiques lui demandent d’abjurer le protestantisme, lui qui à neuf ans avait déjà changé trois fois de religion. Il refuse, mais dans une déclaration publiée le 4 août, il indique qu’il respectera la religion catholique. Beaucoup hésitent à le suivre, certains protestants comme La Trémoille quittent même l’armée, qui passe de 40 000 à 20 000 hommes.

Affaibli, Henri IV doit abandonner le siège de Paris car les seigneurs rentrent chez eux, ne voulant pas servir un protestant. Appuyés par l'Espagne, les ligueurs relancent les hostilités, le contraignant à se replier personnellement à Dieppe, en raison de l'alliance avec la reine Élisabeth Ire d'Angleterre, tandis que ses troupes refluent partout.

Cependant, Henri IV est victorieux de Charles de Lorraine, duc de Mayenne, le 29 septembre 1589 lors de la bataille d'Arques. Au soutien des nobles, huguenots et politiques rassurés par ce chef de guerre solide et humain, s’ajoutent ceux de Conti et Montpensier princes du sang, Longueville, Luxembourg et Rohan-Montbazon, ducs et pairs, des maréchaux Biron et d’Aumont, et d’assez nombreux nobles Champagne, Picardie, Île-de-France.

Il échoue par la suite à reprendre Paris, mais prend d’assaut Vendôme. Il arrive devant Le Mans, après avoir pris en passant quelques villes de Touraine. Là aussi, il veille à ce que les églises restent intactes, et à ce que les habitants ne souffrent pas du passage de son armée. Grâce à cet exemple, toutes les villes entre Tours et le Mans se rendent sans combat. La plupart des villes voisines, suite à la chute du Mans, n'essaient pas de résister. Beaumont, Sablé, Château-Gontier ouvrent leurs portes. Guillaume Fouquet de La Varenne est dépêché dans le Maine et l'Anjou pour y répandre la nouvelle de ce succès. Laval se rend à son tour, Henri de Navarre y entre le 9 décembre 1589. En quittant Laval, Henri se dirige vers Mayenne dont il s'assure, puis vers Alençon où Biron l'attend.

Il bat à nouveau les Ligueurs et les Espagnols à Ivry le 14 mars 1590, assiège Dreux sans succès puis affame Paris, mais ne peut prendre la ville, qui est ravitaillée par les Espagnols. L'approche du duc de Mayenne et du duc de Parme lui fait lever le siège.

Les protestants lui reprochent de ne pas leur donner la liberté de culte : en juillet 1591, il rétablit par l’Édit de Mantes à ne pas confondre avec l'Édit de Nantes de 1598 les dispositions de l’édit de Poitiers 1577, qui leur donnait une liberté très limitée du culte. Le duc de Mayenne, alors en guerre contre Henri IV, convoque les États généraux en janvier 1593, dans le but d’élire un nouveau roi. Mais il est déjoué : les États négocient avec le parti du roi, obtiennent une trêve, puis sa conversion. Encouragé par l'amour de sa vie, Gabrielle d'Estrées, et surtout très conscient de l'épuisement des forces en présence, tant au niveau moral que financier, Henri IV, en fin politique, choisit d'abjurer la foi calviniste. Le 4 avril 1592, par une déclaration connue sous le nom d'expédient, Henri IV annonce son intention d'être instruit dans la religion catholique.

Henri IV abjure solennellement le protestantisme, le 25 juillet 1593 en la basilique Saint-Denis. On lui a prêté, bien à tort, le mot selon lequel Paris vaut bien une messe » 1593, même si le fond semble plein de sens. Afin d’accélérer le ralliement des villes et des provinces et de leurs gouverneurs, il multiplie les promesses et les cadeaux, pour un total de 25 millions de livres. L’augmentation des impôts consécutive multiplication par 2,7 de la taille provoque la révolte des croquants dans les provinces les plus fidèles au roi, Poitou, Saintonge, Limousin et Périgord.

Au début de 1594, Henri IV assiège avec succès Dreux puis il est sacré le 27 février 1594 en la cathédrale de Chartres : il est l'un des trois rois de France sacrés ailleurs qu'à Reims et Paris, qui étaient en effet tenus par l'armée de la Ligue. Son entrée dans Paris le 22 mars 1594, l'expression de son pardon royal[pas clair et, pour finir, l'absolution accordée par le pape Clément VIII le 17 septembre 1595, lui assurent le ralliement progressif de toute la noblesse et du reste de la population, malgré des réticences très fortes des opposants les plus exaltés, tel ce Jean Châtel qui tente d'assassiner le roi près du Louvre le 27 décembre 1594. Il bat de manière définitive l'armée de la Ligue à Fontaine-Française.

Le développement économique

Sur le plan économique, Henri IV fait appel à Olivier de Serres. En 1601, vingt mille mûriers sont plantés dans les jardins des Tuileries. Mieux encore – et ceci témoigne d'une conception nouvelle de l'action administrative – le chapitre « sériciculture » du Théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres est tiré à part, à raison de 16 000 exemplaires, un par paroisse. En 1599, Laffemas fait venir l'ingénieur hollandais Humfroy Bradley. En douze ans, la petite Flandre du bas Médoc et la partie aval des marais poitevins sont asséchées. Les édits mercantilistes se succèdent, tout comme fleurissent les essais d'industries nouvelles : tapisserie des Gobelins, verrerie de Melun, soierie de Dourdan, dentelles de Senlis, draperies de Reims et de Senlis. Le but est clair : diminuer les importations coûteuses d'étoffes de luxe, faire du pays un exportateur de ces mêmes produits. En 1602, Laffemas devient contrôleur général du commerce. Les corporations elles-mêmes n'échappent pas à la réglementation, limitée, il est vrai, par les privilèges et les monopoles accordés aux artisans et aux manufacturiers novateurs (édit de 1597 sur l'extension des maîtrises et des corporations).

Le renforcement de l'autoritarisme royal

L'équilibre précaire des forces antagonistes ne pouvait durer longtemps. Dès 1602, les signes de crise se multiplient. En fait, les ultras des deux bords s'accommodaient d'autant plus mal de l'état de choses existant qu'il ne manquait pas, dans l'Europe, de boutefeux intéressés. La paix avec l'Espagne faillit être rompue en 1604 ; Henri IV céda. Mais l'allié hollandais, déçu, réclama un soutien financier accru. Expéditions internes préventives, accroissement de l'effort d'équipement militaire français, exigences financières des alliés de l'intérieur et de l'extérieur ne pouvaient que compromettre les effets du redressement financier. Dès 1603, il faut de nouveau recourir aux expédients, aux traitants. Villeroy passe au second plan tandis que s'impose l'autorité bougonne de Sully. Gouverneur du Poitou en 1604, il prend la première place au Conseil l'année suivante. Sa mission est de trouver de l'argent. Le plus spectaculaire des expédients est, toujours en 1604, la création de la paulette, concession majeure accordée aux parlementaires. À longue échéance, la mesure marque tout aussi profondément la monarchie française que celles qui concernent les commissaires départis. Elles sont contradictoires entre elles et contiennent virtuellement quelques-unes des raisons majeures de l'écroulement de l'Ancien Régime. Mais Henri IV pouvait-il faire autrement ? Face à l'instabilité de la situation extérieure, face aux dangers intérieurs, le renforcement de la bureaucratie royale et la diminution des pouvoirs traditionnels, il fallait lâcher du lest. La garantie donnée par l'édit de la Paulette aux propriétaires d'offices devenus propriété privée, constituait la concession indispensable.

Le renforcement de l'autorité royale, inscrite dans les faits, correspond bien à l'évolution de la personnalité du souverain. En 1604, Henri a cinquante et un ans. Il éprouve, après huit ans d'exercice du pouvoir, une sorte d'impatience devant l'accumulation des obstacles. Il s'accommode de plus en plus mal des réticences, discute moins, ordonne plus. Bellièvre perd son poste de chancelier en 1605, quitte le Conseil en 1607. L'étoile de Sillery, l'adversaire de Sully, monte. C'est vraisemblablement le signe de la nécessité qu'éprouve le roi de donner des gages. Le rappel des Jésuites, en 1603, procède de cette même optique, tout comme le choix du père Coton comme confesseur. La pression financière s'accentue. Les réserves sont constituées au prix d'acrobaties financières discutables. Plus que jamais, les grands financiers se tiennent dans l'ombre du trône, dont ils sont l'un des plus sûrs soutiens. Les dépenses non politiques diminuent, l'effort mercantiliste se ralentit.

La guerre contre l'Espagne puis la Savoie

En 1595, Henri IV déclare officiellement la guerre à l'Espagne. Le roi éprouve alors d'énormes difficultés à repousser les attaques espagnoles en Picardie. La prise d'Amiens par les Espagnols et le débarquement d'une troupe hispanique en Bretagne, où le gouverneur Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, cousin des Guise et beau-frère du feu roi Henri III, ne reconnaît toujours pas Henri IV pour roi, laisse celui-ci dans une situation périlleuse.

Le roi perd également l'appui de la noblesse protestante. À l'imitation de La Trémoille et de Bouillon, elle s'abstient de paraître au combat. Choqués par sa conversion et par les nombreuses personnalités qui l'imitent, les protestants en plein désarroi reprochent au roi de les avoir abandonnés. Ils se réunissent régulièrement en assemblée pour réactiver leur organisation politique. Ils vont jusqu'à se saisir de l'impôt royal pour leur propre compte.

Après avoir soumis la Bretagne et avoir repris Amiens aux Espagnols, Henri IV signe, le 13 avril 1598, l'Édit de Nantes qui met en place une paix entre protestants et catholiques. Les deux armées étant à bout de forces, le 2 mai 1598 est signée la paix de Vervins entre la France et l'Espagne. Après plusieurs décennies de guerres civiles, la France connaît enfin la paix.

Toutefois, l'article de la paix de Vervins concernant le duc de Savoie devint la cause d'une nouvelle guerre. Le 20 décembre 1599, Henri IV reçut Charles-Emmanuel Ier de Savoie à Fontainebleau afin de régler le différend. En mars 1600, le duc de Savoie demanda un délai de réflexion de trois mois et repartit pour ses États. Le terme de trois mois étant écoulé, Henri IV fit sommer Charles-Emmanuel de se déclarer. Le prince répondit que la guerre lui serait moins préjudiciable qu'une paix comme celle qu'on lui offrait. Immédiatement, Henri IV lui déclara la guerre, le 11 août 1600.

Posté le : 12/12/2015 18:50

|

|

|

|

|

Henri IV 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Guerre franco-savoyarde . Roi de France : la pacification Le mariage

Henri IV approche de la cinquantaine et n'a toujours pas d'héritier légitime. Depuis quelques années, Gabrielle d'Estrées partage sa vie mais, n'appartenant pas à une famille régnante, elle ne peut guère prétendre devenir reine. Se comportant tout de même comme telle, Gabrielle suscite de nombreuses critiques, tant de l'entourage royal que des pamphlétaires, qui la surnomment la duchesse d'Ordure. Sa mort survenue brutalement en 1599, sans doute d'une éclampsie puerpérale, permet au roi d'envisager de prendre une nouvelle épouse digne de son rang.

En décembre 1599, il obtient l'annulation de son mariage avec la reine Marguerite, et épouse, à la cathédrale Saint-Jean de Lyon, le 17 décembre 1600, Marie de Médicis, fille de François Ier de Médicis et de Jeanne d'Autriche, et nièce de Ferdinand Ier, grand-duc de Toscane alors régnant. La naissance d'un dauphin l'année suivante assure l'avenir de la dynastie de Bourbon.

Henri IV compromet son mariage et sa couronne en poursuivant sa relation extraconjugale, commencée peu de temps après la mort de Gabrielle d'Estrées, avec Henriette d'Entragues, jeune femme ambitieuse, qui n'hésite pas à faire du chantage au roi, pour légitimer les enfants qu'elle a eus de lui. Ses requêtes repoussées, Henriette d'Entragues complote à plusieurs reprises contre son royal amant.

En 1609, après plusieurs autres passades, Henri se prendra de passion pour la jeune Charlotte-Marguerite de Montmorency.

Reconstruction et pacification du royaume

Henri IV s'appuie, pour gouverner, sur des ministres et conseillers compétents comme le baron de Rosny, futur duc de Sully, le catholique Villeroy et l'économiste Barthélemy de Laffemas. Les années de paix permettent de renflouer les caisses. Henri IV fait construire la grande galerie du Louvre qui relie le palais aux Tuileries. Il met en place une politique d'urbanisme moderne. Il poursuit ainsi la construction du Pont Neuf commencé sous son prédécesseur. Il fait bâtir à Paris deux nouvelles places, la place Royale aujourd'hui Place des Vosges et la place Dauphine.

Son règne voit cependant le soulèvement des paysans dans le centre du pays et le roi doit intervenir à la tête de son armée.

En 1601, après la guerre franco-savoyarde, le traité de Lyon établit un échange territorial entre Henri IV et Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie : le duc céda à la France les territoires de la Bresse et du Bugey et en plus les pays de Gex et de Valromey, de plusieurs siècles possession du Duché de Savoie, au lieu du marquisat de Saluces, situé en territoire italien. Après le traité, Henri IV doit faire face à plusieurs complots dirigés depuis l'Espagne et la Savoie. Il fait ainsi exécuter le duc de Biron et embastiller le duc d’Angoulême, le dernier des Valois, fils bâtard de Charles IX.

Pour rassurer les anciens partisans de la Ligue, Henri IV favorise également l'entrée en France des jésuites qui pendant la guerre avaient appelé à l'assassinat du roi, crée une « caisse des conversions » en 1598. Il se réconcilie avec le duc de Lorraine Charles III et marie avec le fils de celui-ci, sa sœur Catherine de Bourbon. Henri IV se montre fervent catholique — sans être dévot — et pousse sa sœur et son ministre Sully à se convertir aucun d'eux ne le fera.

Une période d'essor économique et des arts et métiers

Petit à petit, la France doit être remise en état. La production agricole retrouve son niveau de 1560 en 1610. Le désir de paix est unanime : il favorise la mise en place de l’édit de Nantes, la reconstruction, dans le Languedoc et le Nord de la France, a un effet d’entraînement sur toute l’économie.

La manufacture des Gobelins est créée, les arts et techniques encouragés. Barthélemy de Laffemas et le jardinier nîmois François Traucat s'inspirent des travaux de l'agronome protestant Olivier de Serres et jouent un rôle majeur dans l'histoire de la soie en faisant planter des millions de mûriers dans les Cévennes, à Paris et d'autres régions.

Le canal de Briare reliant la Seine et la Loire pour le développement agricole est le premier canal de transport fluvial creusé en France. D'autres projets sont préparés mais ensuite abandonnés à la mort d'Henri IV. Le roi n'institua pas la poule au pot comme le plat national français comme on l'a dit. Mais dans une querelle avec le duc de Savoie, il aurait prononcé son désir que chaque laboureur ait les moyens d'avoir une poule dans son pot. Le duc de Savoie, en visite en France, apprenant que les gardes du roi ne sont payés que quatre écus par mois, propose au roi de leur offrir à chacun un mois de paye ; ce à quoi le roi, humilié, répond qu'il pendra tous ceux qui accepteront, et évoque alors son souhait de prospérité pour les Français, symbolisé par la poule au pot. Son ministre Sully explique dans ses mémoires intitulés Les Œconomies royales sa conception de la prospérité de la France, liée au développement de l'agriculture : « pâturage et labourage sont les deux mamelles de la France.

La société reste cependant violente : les soldats congédiés forment des bandes organisées militairement qui écument les campagnes, et qui doivent être poursuivies militairement pour disparaître progressivement dans les années 1600. La noblesse reste elle aussi violente : 4 000 morts par duel en 1607, les enlèvements de jeunes filles à marier provoquent des guerres privées, où là aussi le roi doit intervenir.

Implantation française en Amérique

Dans la continuité de ses prédécesseurs, Henri soutient les expéditions navales en Amérique du Sud et favorise le projet d'une implantation au Brésil. Mais c'est en Nouvelle-France que les Français parviennent à se fixer durablement. Dès 1599, le roi accorde le monopole du commerce des fourrures à Tadoussac, en Nouvelle-France, à François Dupont-Gravé et à Pierre Chauvin. Par la suite, Henri IV donne le monopole du commerce des fourrures et charge Pierre Dugua de Mons protestant de monter une expédition, sous les ordres de Samuel de Champlain, et d'établir un poste français en Acadie. Ce sera en premier sur l'Île Sainte-Croix maintenant Dochet Island au Maine), en 1604 et par la suite à Port-Royal, en Nouvelle-France au printemps 1605. Mais le monopole est révoqué en 1607, ce qui mettra fin à la tentative de peuplement. Le roi charge Samuel de Champlain de lui faire rapport de ses découvertes. En 1608, le monopole est rétabli pour un an seulement. Champlain est envoyé, avec François Dupont-Gravé, pour fonder Québec, qui est le départ de la colonisation française en Amérique, pendant que de Mons reste en France pour faire prolonger le monopole.

L'assassinat de Henri IV, rue de la Ferronnerie à Paris

La fin du règne d'Henri IV est marquée par des tensions avec les Habsbourg et la reprise des hostilités contre l'Espagne. Henri IV intervient dans le conflit de succession qui oppose l'empereur de confession catholique aux princes allemands protestants qu'il soutient, dans la succession de Clèves et de Juliers. La fuite du prince de Condé en 1609 à la cour de l'infante Isabelle ravive les tensions entre Paris et Bruxelles. Henri IV estime son armée prête à reprendre le conflit qui s'était arrêté dix ans plus tôt. Le 25 avril 1610, François de Bonne de Lesdiguières, représentant d'Henri IV de France dans le château de Bruzolo en Val de Suse, signe le traité de Bruzolo, avec Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie.

Le déclenchement d'une guerre européenne ne plaît ni au pape, soucieux de la paix entre princes chrétiens, ni aux sujets français, inquiets de leur tranquillité. Ne pouvant accepter une alliance avec des princes protestants contre un souverain catholique, des prêtres ravivent par leurs sermons les esprits échauffés des anciens Ligueurs. Le roi voit également un parti qui s'oppose à sa politique au sein même de l'entourage de la reine. Le roi est dans une position fragile qui n'est pas seulement le fait des catholiques, puisque les protestants cherchent à maintenir grâce à l'édit de Nantes leurs privilèges politiques.

Tout en préparant la guerre, on s'apprête au couronnement officiel de la reine à Saint-Denis qui se déroule le 13 mai 1610. Le lendemain, Henri IV meurt poignardé par François Ravaillac, catholique fanatique, dans la rue de la Ferronnerie à Paris. L'enquête conclut à l'action isolée d'un fou. Un examen des archives au XXie siècle suggère pourtant l'idée d'un possible complot.

Après autopsie et embaumement son cœur placé dans une urne de plomb contenue dans un reliquaire d'argent est envoyé à l’église Saint-Louis de La Flèche, le roi ayant promis sa relique royale au collège des jésuites de La Flèche, le corps est exposé dans une chambre de parade du Louvre puis son effigie dans la salle des Cariatides.

Henri IV est enterré à la basilique Saint-Denis le 1er juillet 1610, à l'issue de plusieurs semaines de cérémonies funèbres qui commencent déjà à faire naître la légende du bon roi Henri. Au cours du lit de justice tenu le 15 mai, son fils aîné Louis futur Louis XIII, âgé de neuf ans, proclame la régence de sa mère la reine Marie de Médicis

Ascendance d'Henri IV de France

Enfants légitimes et Enfants légitimes

Son premier mariage avec Marguerite de France fut stérile. Le roi était en effet atteint d'une malformation congénitale des organes reproducteurs connue sous le nom d'hypospadias ayant pour conséquence une courbure de la verge accompagnée d'un phimosis. Sa malformation ne fut corrigée que par une opération alors que le roi avait plus de quarante ans. Henri IV eut six enfants de son mariage avec Marie de Médicis :

Louis XIII 27 septembre 1601-14 mai 1643, roi de France de 1610 à 1643 épouse en 1615 Anne d'Autriche, infante d'Espagne 1601-1666 ;

Élisabeth de France 22 novembre 1602-6 octobre 1644, épouse Philippe IV 1605-1665, roi d'Espagne le 25 novembre 1615 à Bordeaux ;

Christine de France 10 février 1606-27 décembre 1663, épouse Victor-Amédée Ier de Savoie 1587 - 1637 le 10 février 1619 à Paris ;

Monsieur d’Orléans, à tort prénommé « Nicolas » par certains auteurs, mort avant d'avoir été solennellement baptisé et nommé, titré à sa naissance duc d'Orléans 13 avril 1607-17 novembre 1611 ;

Gaston de France, duc d'Anjou puis d'Orléans à la mort de son frère 24 avril 1608-2 février 1660, épouse en 1626 Marie de Bourbon 1605-1627 puis en 1632 Marguerite de Lorraine 1615-1672 ;

Henriette de France 25 novembre 1609-10 septembre 1669, épouse Charles Ier d'Angleterre le 13 juin 1625, à la Cathédrale de Cantorbéry.

Descendants illégitimes Henri IV eut également au moins 12 enfants illégitimes :

Un seul avec Louise Borré :

Hervé Borré 1576-1643.

Un seul avec Françoise de Montmorency-Fosseux:

Une fille mort-née en 1581.

Un seul avec Esther Imber ou Ysambert, rochelaise :

Gédéon, dit Gédéon Monsieur, né fin 1587 ou début 1588 et mort le 30 novembre 1588.

Trois avec sa maîtresse Gabrielle d'Estrées : ces trois enfants furent légitimés :

César de Bourbon, 1594-1665, duc de Vendôme,

Catherine Henriette de Bourbon 1596-1663, dite Mademoiselle de Vendôme, mariée à Charles II de Lorraine, duc d'Elbeuf ;

Alexandre de Vendôme 1598-1629, dit le Chevalier de Vendôme.

Trois également avec Catherine Henriette de Balzac d'Entragues, marquise de Verneuil :

Henri de Verneuil, né en 1600, mort peu après ;

Henri de Bourbon, duc de Verneuil 1601-1682, évêque de Metz ;

Gabrielle-Angélique de Verneuil 21 janvier 1603-1627, Mademoiselle de Verneuil, qui épouse Bernard de Nogaret de La Valette d'Epernon.

Un seul avec Jacqueline de Bueil :

Antoine de Bourbon-Bueil 1607-1632, comte de Moret.

Deux avec Charlotte des Essarts :

Jeanne-Baptiste de Bourbon 11 janvier 1608-1670, abbesse de Fontevrault ;

Marie Henriette de Bourbon 1609-1629, abbesse de Chelles.

La légende du bon roi Henri Un culte tardif

Dès son règne, à la demande de ses conseillers tel Philippe Duplessis-Mornay, Henri IV utilise des imprimeries itinérantes pour diffuser portraits et tracts tentant de le faire passer pour un prince idéal. Néanmoins les catholiques le considèrent comme un usurpateur, certains protestants l'accusent de trahison puisqu'il a changé six fois de religion et le peuple voit en lui un tyran prélevant de nombreux impôts. Son assassinat par François Ravaillac le transforme en martyr.

C'est au XVIIIe siècle que s'est formée et développée la légende du bon roi Henri. Icône devenue si populaire qu'elle en est restée une image d'Épinal. En l'honneur d'Henri IV, Voltaire écrit en 1728 un poème intitulé La Henriade.

Malgré cette image positive, son tombeau de Saint-Denis n'échappe pas à la profanation en 1793, due à la haine des symboles monarchiques sous la Révolution française. La Convention avait ordonné l'ouverture de toutes les tombes royales pour en extraire les métaux. Le corps d'Henri IV est le seul de tous les rois à être trouvé dans un excellent état de conservation en raison de son exsanguination. Il est exposé aux passants, debout, durant quelques jours. Les dépouilles royales sont ensuite jetées, pêle-mêle, dans une fosse commune au nord de la basilique, excepté quelques morceaux de dépouilles qui sont conservés chez des particuliers. Louis XVIII ordonnera leur exhumation et leur retour dans la crypte, où elles se trouvent encore aujourd'hui.

Dès 1814, on pense à rétablir la statue équestre du roi détruite sous la Révolution. Fondue en 1818, la nouvelle statue équestre a été réalisée à partir du bronze de la statue de Napoléon de la colonne Vendôme. Le siècle romantique pérennisera la légende du Bon Roy Henry, roi galant, brave et bonhomme, jouant à quatre pattes avec ses enfants et grand chantre de la fameuse Poule-au-pot.

En fait, l'État avait, après les troubles récents, grand besoin de restaurer, une image positive de la Monarchie ; Chilpéric et Charlemagne semblaient trop lointains ; les Louis :… VII, VIII, X, XII étaient trop obscurs ou mieux trop pâles ; Louis IX jugé, sans doute, trop religieux. Les autres Louis : XI, XIII, XIV, etc. éveillaient de bien mauvais souvenirs… Il fallait donc dans une véritable opération publicitaire trouver un monarque qui recueillît le maximum de suffrages : le bon Roy tint ce rôle pour la postérité. Alexandre Dumas en fait ainsi un héros épique dans son œuvre Les Grands Hommes en robe de chambre : César, Henri IV, Richelieu en 1856.

Le château de Pau continue de cultiver la légende du bon roi Henri. On peut encore y voir son berceau fait d'une carapace de tortue de mer. C'est dans la tradition béarnaise que son premier baptême se fit : ses lèvres furent humectées de vin de Jurançon et frottées d'ail, ceci pour lui donner force et vigueur. Il doit son surnom de Vert-galant à son ardeur envers ses 73 maîtresses officielles recensées, lui donnant 22 enfants légitimes ou non reconnus qui vivent à la Cour.

Dans le premier chapitre de L'Homme aux quarante écus, Voltaire mentionne pour le peuple un âge d'or sous Henri IV et Louis XIII en raison de la modicité relative de l'impôt.

Plus récemment, l'historiographie contemporaine a rétabli l'image d'un roi qui fut peu apprécié par ses sujets et qui eut beaucoup de mal à faire accepter sa politique. De plus, ses allées et venues d'une confession à l'autre, l'abjuration d'août 1572 et celle solennelle du 25 juillet 1593, lui valurent l'inimitié des deux camps. Ce roi en avait bien conscience et on lui prête vers la fin de sa vie les paroles suivantes : « Vous ne me connaissez pas maintenant, vous autres, mais je mourrai un de ces jours, et quand vous m'aurez perdu, vous connaîtrez lors ce que je valais.

Un objet de haine

Avant d'être aimé du peuple, Henri IV fut donc l'un des rois les plus détestés, surtout par le parti catholique, son effigie brûlée et son nom associé au diable ou à l'Antéchrist comme dans les sermons fanatiques du ligueur Jean Boucher. À cause du martèlement quotidien des prêtres ligueurs durant la dernière guerre de religion, on dénombre pas moins d'une douzaine de tentatives d'assassinat, contre lui, dont le batelier orléanais Pierre Barrière arrêté à Melun armé avec intention déclarée le 27 août 1593 et qui fut roué et brulé sur la place du Martroy à Melun et Jean Châtel qui, lui, blessa le roi au visage rue saint-Honoré, chez sa maîtresse, le 27 décembre 1594. Son assassinat par Ravaillac est même vécu par certains comme une délivrance, au point qu'une rumeur d'une nouvelle Saint-Barthélemy se répand durant l'été 1610.

Attaques incessantes : physiques ou morales ou religieuses… sans même parler de l'affaire Marthe Brossier grossièrement montée par la Ligue (voir la : « Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France », de Joseph Fr. Michaud, Jean Joseph François Poujoulat - 1838 - France.

Une popularité essentiellement posthume

Vitrail de Linard Gontier provenant de l'ancien hôtel des arquebuses de Troyes XVIIe siècle