|

|

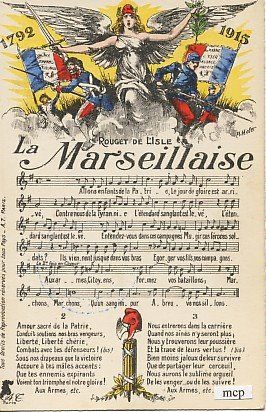

La Marseillaise |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 14 Février 1879 La Marseillaise est décétée Hymne national

sous la IIème république. La Marseillaise est un chant patriotique de la Révolution française, appelé aussi chant de guerre pour l'armée du Rhin, écrit en 1792 sur la musique de Rouget de Lisle, adopté par la France comme hymne national : une première fois par la Convention pendant neuf ans du 14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 1804, puis définitivement en 1879 sous la Troisième République.

Les six premiers couplets sont écrits par Rouget de Lisle en 1792 pour l'Armée du Rhin à Strasbourg, à la suite de la déclaration de guerre de la France à l'Autriche. Dans ce contexte originel, la Marseillaise est un chant de guerre révolutionnaire, un hymne à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale et une exhortation au combat contre la tyrannie et l'invasion étrangère.

La Marseillaise est décrétée chant national le 14 juillet 1795 26 messidor an III par la Convention, à l'initiative du Comité de salut public. Abandonnée en 1804 sous l’Empire et remplacée par le Chant du départ, elle est reprise en 1830 pendant la révolution des Trois Glorieuses qui porte Louis-Philippe Ier au pouvoir. Berlioz en élabore une orchestration qu’il dédie à Rouget de Lisle.

La IIIe République en fait l'hymne national le 14 février 1879 et, en 1887, une version officielle est adoptée en prévision de la célébration du Centenaire de la Révolution. Le 14 juillet 1915, les cendres de Rouget de Lisle sont transférées aux Invalides.

Pendant la période du régime de Vichy, bien qu'elle soit toujours l'hymne national, elle est souvent accompagnée par le chant Maréchal, nous voilà !2. En zone occupée, le commandement militaire allemand interdit de la jouer et de la chanter à partir du 17 juillet 1941.

Son caractère d’hymne national est à nouveau affirmé dans l’article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 par la IVe République, et en 1958 — par l’article 2 de la Constitution de la Cinquième République française.

Valéry Giscard d'Estaing, sous son mandat de président de la République française, fait diminuer le tempo de la Marseillaise afin de retrouver le rythme originel.

Histoire Création et contexte historique

Elle est écrite par Claude Joseph Rouget de Lisle, capitaine du Génie alors en poste à Strasbourg dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 à la suite de la déclaration de guerre à l'Autriche du 20 avril 1792.

Différents titres pour un même chant

Elle porte initialement différents noms, tous éphémères : Chant de guerre pour l'armée du Rhin ; Chant de marche des volontaires de l'armée du Rhin.

Le Dr François Mireur, futur général des armées d'Italie et d'Égypte, venu à Marseille afin d'organiser la marche conjointe des volontaires du Midi Montpellier et Marseille, publie ce chant, à Marseille, pour la première fois, avec un nouveau titre : Chant de guerre des armées aux frontières. De fait, ce sont les troupes des Fédérés marseillais qui, l'ayant adopté comme chant de marche, l'entonnent lors de leur entrée triomphale, aux Tuileries, à Paris, le 30 juillet 1792. Immédiatement, la foule parisienne, sans se préoccuper de ses différents noms, baptise ce chant : La Marseillaise. Ce titre, outre sa simplicité, a l'avantage de marquer de Strasbourg à Marseille, de l'Est au Midi, l'unité de la Nation.

Circonstances de sa création

Le maire de Strasbourg, le baron Philippe-Frédéric de Dietrich, demande à Rouget de Lisle, en garnison à Strasbourg d'écrire un chant de guerre. Retourné en soirée à son domicile, rue de la Mésange entre la place de l'Homme-de-Fer et la place Broglie, Rouget de Lisle compose un Hymne de guerre dédié au maréchal Bavarois de Luckner qui commande l'armée du Rhin. Cette scène est immortalisée, notamment dans le tableau d'Isidore Pils, présenté au musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Le chant retentit ensuite publiquement pour la première fois sur la place Broglie, devant l'hôtel de ville de Strasbourg.

L'historien strasbourgeois Claude Betzinger conteste cependant le lieu de la première exécution de la Marseillaise : elle aurait eu lieu chez le maire, Philippe-Frédéric de Dietrich, domicilié alors au 17, rue des Charpentiers à Strasbourg et non à la maison familiale des Dietrich.

Le texte est fortement inspiré d'une affiche apposée à l'époque sur les murs de Strasbourg par la Société des amis de la constitution9 ou la municipalité10. L'expression les enfants de la Patrie fait référence aux engagés volontaires du Bas-Rhin, dont faisaient partie les deux fils du maire. De même, un parent de Rouget de L'Isle rapporte qu'il aurait affirmé, lors d'une réunion, s'être inspiré d'un chant protestant de 1560 exécuté lors de la conjuration d'Amboise. Enfin, certains ont suggéré que Rouget a pu songer à l'ode de Nicolas Boileau sur un bruit qui courut, en 1656, que Cromwell et les Anglais allaient faire la guerre à la France.

En ce qui concerne les influences, la Marseillaise compte peu de précédents, contrairement aux hymnes anglais ou allemand. En 1889, Wilhelm Tappert, un musicologue allemand, prétend que plusieurs airs allemands font penser à La Marseillaise mais que Rouget de Lisle ne les a sans doute pas entendus. Il réfute par ailleurs la thèse selon laquelle elle serait l'œuvre de Holtzmann, maître de chapelle dans le Palatinat — on a parlé du Credo de la Missa solemnis no 412 —, de Grisons — l’air du début de l'Oratorio Esther, intitulé Stances sur la Calomnie a été évoqué— ou d'autres. La première phrase allons enfants de la patrie apparaît dans deux trios, La Flûte enchantée et l'allegro maestoso du concerto pour piano no 25 datant de 1786 de Wolfgang Amadeus Mozart.

L'origine de la musique est plus discutée, puisqu'elle n'est pas signée contrairement aux autres compositions de Rouget de Lisle. Plusieurs écrivains et musiciens émettent des doutes sur la paternité de Rouget de Lisle réputé être un amateur incapable de composer un hymne dont la valeur musicale est reconnue. Même si son ami André Grétry juge que l'air des Marseillais a été composé par un amateur qui n'a que du goût et ignore les accords, d'autres comme Louis Garros et Philippe Barres avancent qu'il peut s'agir d'Ignace Pleyel, par ailleurs compositeur de L'Hymne de la liberté, dont Rouget de Lisle a écrit les paroles. Toutefois, il est absent de Strasbourg en décembre 1791 pour diriger les Professional Concerts à Londres, où il va résider jusqu'en mai 1792. Plus tardivement, en 1863, François-Joseph Fétis prétend que Guillaume Navoigille est l'auteur de la musique.

La cinquième strophe évoque les complices de Bouillé, général en chef de l'armée de Sarre et Moselle de 1790 à 1791, à qui on reproche alors son rôle dans l'affaire de Nancy et la fuite du roi. Rouget de Lisle écrit le chant neuf jours seulement après la libération, le 15 avril, des Suisses de Nancy emprisonnés à Brest. De son côté, le Courrier de Strasbourg du 4 septembre 1792 a imprimé les complices de Condé. Puis, le 5 décembre, François Boissel propose au club des Jacobins de remplacer le vers par Mais ces vils complices de Motier.

Le septième couplet, dit couplet des enfants, a été ajouté en octobre 1792 par Gossec lors de la représentation à l'Opéra de l'Offrande de la liberté, scène religieuse sur la chanson des Marseillais ; le poète normand Louis Du Bois et l'abbé Antoine Pessonneaux en ont revendiqué la paternité, qui a également été attribuée à André Chénier ou à son frère Marie-Joseph.

Du chant révolutionnaire à l'hymne national

Le 22 juin 1792, un délégué du Club des amis de la Constitution de Montpellier, le docteur François Mireur, venu coordonner les départs de volontaires du Midi vers le front, entonne pour la première fois à Marseille ce chant parvenu de Strasbourg à Montpellier par un moyen incertain les historiens estiment que la circulation de voyageurs a pu contribuer à ce que les milieux patriotes de Montpellier aient eu connaissance de ce chant, donné à l'occasion de funérailles au printemps 1792. Après un discours prononcé le 21 juin devant le Club des amis de la Constitution de Marseille, rue Thubaneau, Mireur est l'invité d'honneur d'un banquet le lendemain et, prié de prononcer un nouveau discours, il entonne le chant entendu à Montpellier quelques jours ou semaines plus tôt. Dans l'ardente atmosphère patriotique de l'heure, Mireur suscite l'enthousiasme et le chant est imprimé dès le lendemain par le journal des départements méridionaux daté du 23 juin 1792 et dirigé par Alexandre Ricord. Ce périodique donne sur sa seconde colonne de sa quatrième et dernière page le texte du Chant de guerre aux armées des frontières sur l'air de Sarguines. Cette édition locale de la future Marseillaise pose un problème par son titre et par sa référence à l'opéra-comique de Nicolas Dalayrac21. Il est probable que les rédacteurs du journal ont voulu indiquer un air connu de leur lecteur qui offre quelque ressemblance avec celui de Rouget de Lisle. En juillet 1792 un tiré à part de ce chant sera distribué aux volontaires marseillais qui l'entonneront tout au long de leur marche vers Paris en juillet 1792.

De la rue Thubaneau aux Champs-Élysées, le chant de Rouget de Lisle devient l'hymne des Marseillais et bientôt La Marseillaise. De fait, on lui attribue souvent à tort d'avoir été écrite à Marseille mais elle a bien été écrite à Strasbourg, rue de la Mésange. François Mireur, lui, parti de Marseille en avant des Marseillais pour rejoindre le bataillon des volontaires de l'Hérault, fera une brillante carrière militaire et mourra général, en Égypte, à l'âge de 28 ans.

La Marseillaise est déclarée chant national le 14 juillet 1795. Mais elle est concurrencée au début par un autre chant patriotique écrit en 1795 en réaction contre la Terreur : il s'agit du Réveil du Peuple.

Interdite sous l'Empire qui lui préfère Veillons au salut de l'Empire mais aussi le Chant du départ et la Marche consulaire puis la Restauration qui essaye de lui substituer l'hymne de la monarchie française Vive Henri IV !, elle est reprise après la révolution de 1830. En 1871, la Marseillaise de la Commune de Mme Jules Faure devient l'hymne de la Commune de Paris. Les élites politiques de la IIIe République, soucieuses d'ordre moral dans le début des années 1870, considèrent la Marseillaise comme une chanson blasphématoire et subversive et, après maintes hésitations, commandent en 1877 à Charles Gounod la musique d'un hymne qu'il compose sur des paroles du poète patriote Paul Déroulède, Vive la France, un chant de concorde plus pacifique que la Marseillaise. Mais, craignant un retour de la monarchie, les députés républicains redécouvrent les vertus émancipatrices de la Marseillaise et en font l'hymne national par la loi de 14 février 1879 — le Président de la République de l'époque était alors Jules Grévy — qui indique que le décret du 14 juillet 1795 est toujours en vigueur. Une version officielle est adoptée par le ministère de la guerre en 1887. Maurice-Louis Faure, ministre de l'Instruction Publique, instaure en 1911 l'obligation de l'apprendre à l'école. Une circulaire de septembre 1944 du ministère de l'Éducation nationale préconise d'en pratiquer le chant dans toutes les écoles, pratique qui est dorénavant obligatoire à l'école primaire proposition de loi du 19 février 2005, adoptée le 23 avril 2005, modifiant l'article L321-3 du Code de l'éducation. Les Constitutions de 1946 IVe République et de 1958 Ve République conservent La Marseillaise comme hymne national article 2 de la Constitution de la Cinquième République française.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marseillaise est interdite dans la Zone occupée mais reste autorisée dans la Zone libre, quoique sous une forme amendée. Le chef de l'État, Philippe Pétain, choisit de ne conserver qu'un certain nombre de strophes en fonction de leur pertinence par rapport à son projet politique Travail, famille, patrie, notamment celles commençant par Amour sacré de la patrie et Allons enfants de la patrie. On jouait l'hymne chaque fois que le Maréchal faisait un discours ou qu'il se rendait dans une ville. En 1941, François Darlan, chef du gouvernement de Vichy, demande que l'hymne et le drapeau soient honorés comme il sied à des symboles de la nation. Une demande d'autorisation sera désormais exigée pour chanter l'hymne sauf, toutefois, si un représentant du gouvernement est présent. Cette mesure vise à donner au régime le monopole de l'hymne et à empêcher la Résistance de se l'approprier. Cela n'empêchera pas pour autant les boîtes de nuit parisiennes de mêler quelques bribes de Marseillaise à leurs morceaux en défi à l'occupant allemand.

Avec les évolutions actuelles de la société individualisation, démythification du roman national français, la Marseillaise a tendance aujourd'hui à être parfois désacralisée et remise en question.

Dans le monde

La Marseillaise n'est pas seulement l’hymne français. Comme chant révolutionnaire de la première heure, elle est reprise et adoptée par nombre de révolutionnaires sur tous les continents.

Il existe une version vénitienne Bibioteca Civica A. Hortis Trieste Italie datant de juin 1797 publiée à Padoue à la même date en langue italienne texte original italien pour fêter la chute de la république Serenissima des doges de Venise en mai 1797 précipitée par le général Napoléon Bonaparte.

Une adaptation en russe, la Marseillaise des Travailleurs, publiée en 1875, est réalisée par le révolutionnaire Piotr Lavrovitch Lavrov. Vers 1900, ceux qui la chantent en public en Russie sont arrêtés par la police. Ce qui explique qu'après la Révolution d'Octobre, les bolcheviks l'adoptent pour hymne en 1917, avant de reprendre un autre chant révolutionnaire français : L'Internationale. En avril 1917, lorsque Lénine retourne en Russie, il est accueilli à Pétrograd au son de la Marseillaise. L'Internationale remplace progressivement La Marseillaise chez les révolutionnaires socialistes, parce qu'étant devenue l'hymne national français, elle est maintenant associée au pouvoir étatique de la France.

En 1931, à l'avènement de la Seconde République espagnole, certains Espagnols ne connaissant pas leur nouvel hymne Himno de Riego accueillent le nouveau régime en chantant La Marseillaise, dans une version espagnole ou catalane. Durant la Seconde Guerre mondiale, la loge maçonnique Liberté chérie, créée dans les camps de concentration nazis, tire son nom de cet hymne des combattants de la liberté.

Arsène Wenger, ancien entraîneur de l'équipe de football Nagoya Grampus, de Nagoya Japon, lui ayant fait gagner la Coupe du Japon de football, les supporters de cette équipe encouragent encore aujourd'hui leur équipe sur l'air de La Marseillaise.

Le carillon à l'hôtel de ville de Cham Bavière sonne La Marseillaise pour commémorer Nicolas Luckner.

Paroles La Marseillaise

La Marseillaise interprétée par Fédor Chaliapine

En réalité, la version complète de la Marseillaise ne compte pas moins de 15 couplets, mais le texte a subi plusieurs modifications. On compte aujourd'hui 6 couplets et un couplet dit des enfants. Seul le premier couplet est chanté lors des événements. Deux couplets les couplets des enfants ont été ajoutés ultérieurement ; l'un d'eux a depuis été supprimé de la version officielle. Enfin, eu égard à son caractère religieux, le 8e couplet a été supprimé par Joseph Servan, ministre de la Guerre, en 1792. Un autre couplet a été supprimé car il a été jugé trop violent.

Sur un manuscrit autographe de Rouget de Lisle, on voit clairement le refrain noté comme deux alexandrins : Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, / Marchez, qu'un sang impur abreuve vos sillons, les verbes marchez et formez étant tous deux à la 2e personne du pluriel. La transcription officielle » est pourtant sur cinq vers avec une 1re personne du pluriel Marchons, marchons, qui tenterait d'établir une rime avec bataillons et sillons.

En réalité, Rouget de Lisle était capitaine. En qualité d'officier, il commandait ses hommes, d'où la formule impérative. Néanmoins, la Marseillaise est une marche et on peut imaginer que les soldats en manœuvre en reprenaient le refrain, en chantant marchons et non marchez. Cette version se serait imposée par transmission orale.

La version dite officielle est la suivante :

La Marseillaise

Premier couplet

Allons enfants de la Patrie,

Le jour de gloire est arrivé !

Contre nous de la tyrannie

L'étendard sanglant est levé, bis

Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?

Ils viennent jusque dans vos bras

Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain :

Aux armes, citoyens,

Formez vos bataillons,

Marchons, marchons !

Qu'un sang impur

Abreuve nos sillons !

Couplet 2

Que veut cette horde d'esclaves,

De traîtres, de rois conjurés ?

Pour qui ces ignobles entraves,

Ces fers dès longtemps préparés ? bis

Français, pour nous, ah ! quel outrage !

Quels transports il doit exciter !

C'est nous qu'on ose méditer

De rendre à l'antique esclavage !

Refrain

Couplet 3

Quoi ! des cohortes étrangères

Feraient la loi dans nos foyers !

Quoi ! ces phalanges mercenaires

Terrasseraient nos fiers guerriers ! bis

Grand Dieu ! par des mains enchaînées

Nos fronts sous le joug se ploieraient

De vils despotes deviendraient

Les maîtres de nos destinées !

Refrain

Couplet 4

Tremblez, tyrans et vous perfides

L'opprobre de tous les partis,

Tremblez ! vos projets parricides

Vont enfin recevoir leurs prix ! bis

Tout est soldat pour vous combattre,

S'ils tombent, nos jeunes héros,

La terre en produit de nouveaux,

Contre vous tout prêts à se battre !

Refrain

Couplet 5

Français, en guerriers magnanimes,

Portez ou retenez vos coups !

Épargnez ces tristes victimes,

À regret s'armant contre nous. bis

Mais ces despotes sanguinaires,

Mais ces complices de Bouillé,

Tous ces tigres qui, sans pitié,

Déchirent le sein de leur mère !

Refrain

Couplet 6

Amour sacré de la Patrie,

Conduis, soutiens nos bras vengeurs

Liberté, Liberté chérie,

Combats avec tes défenseurs ! bis

Sous nos drapeaux que la victoire

Accoure à tes mâles accents,

Que tes ennemis expirants

Voient ton triomphe et notre gloire !

Refrain

Couplet 7

dit couplet des enfants »

Nous entrerons dans la carrière

Quand nos aînés n'y seront plus,

Nous y trouverons leur poussière

Et la trace de leurs vertus bis

Bien moins jaloux de leur survivre

Que de partager leur cercueil,

Nous aurons le sublime orgueil

De les venger ou de les suivre

couplet pour les enfants 2e

Enfants, que l'Honneur, la Patrie

Fassent l'objet de tous nos vœux !

Ayons toujours l'âme nourrie

Des feux qu'ils inspirent tous deux. bis

Soyons unis ! Tout est possible ;

Nos vils ennemis tomberont,

Alors les Français cesseront

De chanter ce refrain terrible :

Refrain

Le septième couplet dit des enfants

Rouget de Lisle n’ayant écrit que six couplets, le site officiel de l’Élysée indique que l’auteur du 7e couplet reste inconnu.

Dans son ouvrage posthume Sous le bonnet rouge de sa collection La Petite Histoire, paru en 1936, G. Lenotre rapporte la rumeur viennoise traditionnelle, selon laquelle ce couplet aurait été composé par l’abbé Antoine Pessonneaux. Cette version a été reprise par Claude Muller dans Les Mystères du Dauphiné. Selon lui, l'abbé, professeur de rhétorique au collège de Vienne de 1788 à 1793 né à Lyon le 31 janvier 1761, jugeant que le texte était incomplet, puisqu'il n'évoquait pas les nouvelles générations, écrivit le couplet des enfants qu'il fit chanter par les élèves lors de la fête de la fédération du 14 juillet 1792 en présence de la population et de soldats de bataillon de fédérés marseillais alors en transit dans la ville. Ce couplet passa ensuite à Paris, grâce au député Benoît Michel de Comberousse. Traduit devant le tribunal à Lyon — le 1er janvier 1794 12 nivôse an II selon G. Lenotre —, l'abbé aurait été sauvé de la mort en se présentant comme l'auteur du septième couplet de la Marseillaise. L'abbé Pessonneaux mourut le 10 mars 1835.

Un autre personnage, Louis Du Bois, ancien sous-préfet né à Lisieux le 16 novembre 1773, mort le 9 juillet 1855, en a clairement revendiqué la paternité dans sa Notice sur la Marseillaise publiée en 1848 : Au mois d'octobre 1792, j'ajoutai un septième couplet qui fut bien accueilli dans les journaux : c'est le couplet des Enfants, dont l'idée est empruntée au chant des Spartiates, rapporté par Plutarque »35. Cette revendication est également mentionnée par Claude Muller.

Statut légal

L'article 2 de la Constitution de la République française affirme :

La langue de la République est le français ;

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge ;

L'hymne national est La Marseillaise ;

La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité ;

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Le 24 janvier 2003, l'ensemble des députés adopte, dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure Lopsi, un amendement créant le délit d'outrage au drapeau français et à l'hymne national, La Marseillaise. Délit sanctionné par un emprisonnement de 6 mois et 7 500 euros d'amende. Un certain nombre de citoyens et d'associations de défense des droits de l'homme se sont insurgés contre ce qu'ils considèrent comme une atteinte manifeste à la liberté d'expression et contre le flou entretenu par le mot outrage.

Le Conseil constitutionnel en limite les possibilités d'application :

[...] Sont exclus du champ d'application de l'article critiqué les œuvres de l'esprit, les propos tenus dans un cercle privé, ainsi que les actes accomplis lors de manifestations non organisées par les autorités publiques ou non réglementées par elles ; que l'expression manifestations réglementées par les autorités publiques, éclairée par les travaux parlementaires, doit s'entendre des manifestations publiques à caractère sportif, récréatif ou culturel se déroulant dans des enceintes soumises par les lois et règlements à des règles d'hygiène et de sécurité en raison du nombre de personnes qu'elles accueillent.

La loi Fillon, visant à réformer l'éducation et adoptée en mars 2005, a rendu obligatoire l'apprentissage de La Marseillaise dans les classes maternelles et primaires à partir de la rentrée 2005, conformément à la loi du 23 avril 2005. On retrouve l'obligation d'enseigner l’hymne national dans d'autres pays, comme les États-Unis, la Serbie ou encore l’Autriche.

Interprètes, adaptations, réutilisations

Pierre Dupont 1888-1969, chef de la musique de la Garde républicaine de 1927 à 1944, compose l'arrangement officiel de l'hymne national. C'est cette version qui est encore actuellement en usage.

Mais La Marseillaise a eu de nombreux interprètes, dont :

Fédor Chaliapine qui l'a chantée plusieurs fois en Russie ou en France mais en a fait un seul enregistrement entre 1911 et 1914 ;

Johnny Hallyday, le 14 juillet 1963 à Trouville ;

The Beatles, ils ne la chantent pas mais les premières notes de l'hymne national français sont jouées cuivres pour l’introduction de leur titre de 1967 All You Need Is Love, immédiatement suivies des mots love, love, love ;

Intro et petite évocation aussi sur le titre "Frog princess" du groupe The divine comedy 1996 ;

Michel Sardou 1976 et 1988 ;

Marc Cerrone, à la fin de son titre Rocket in the Pocket tiré de l'album Je Suis Music 1978, en référence à ses concitoyens français l'ayant déprécié, à l'inverse des États-Unis où il s'est depuis établi.

Serge Gainsbourg 1979 sous le titre de Aux armes et cætera. Il s'agit d'une version reggae qui déclencha de nombreux émois. Le 4 janvier 1980, à Strasbourg, au cours de l'une de ses représentations, des parachutistes le prirent à partie et distribuèrent des tracts auprès du public, mais Gainsbourg, prit le micro, énonça être un insoumis, avoir dû annuler le concert du fait de la désaffection de ses musiciens jamaïcains effrayés par l'ambiance ainsi que par des alertes à la bombe et après avoir déclaré redonner son "sens initial" à La Marseillaise l'entonna a cappella, contraignant ainsi plusieurs dizaines de porteurs de bérets rouges à se mettre au garde à vous. Gainsbourg termina la prestation en leur adressant un bras d'honneur avant de se retirer. En décembre 1981, Serge Gainsbourg acheta le manuscrit original du Chant de guerre de l'armée du Rhin lors d'une vente aux enchères : J'étais prêt à me ruiner, déclara-t-il ;

Oberkampf, version punk en 1983 ;

Jessye Norman, pour la commémoration du bicentenaire de la Révolution 1989 ;

Nino Ferrer, avec les Voix des Gens de Montcuq en Quercy, 45 tours 1989 ;

Claude Bolling, version jazz, The Victory Concert, 1994 ;

Jean-Loup Longnon, version brésilienne dans l’album Cyclades, 1996 ;

Big Red 1999 avec le titre Aux armes etc. tiré de l'album Big Redemption. C'est une version reggae-ragga en clin d'œil à celle de Gainsbourg ;

Yannick Noah avec les Enfoirés pour Les Restos du cœur de 1999 ;

Rohan, version enfant 2005 ;

Laibach sur l'album Volk, sorti en 2006, chants partiellement en anglais ;

Amel Bent 2007; sous le titre Nouveau Français ;

Mireille Mathieu l'interprète sur la scène du Bolchoï à Moscou avec les Chœurs de l'Armée rouge en 1976, avec la garde républicaine le 14 juillet 1989 à l'Arc de triomphe de l'Étoile et le 6 mai 2007 sur la place de la Concorde après l'élection de Nicolas Sarkozy ;

Psy 4 de la Rime introduction de Jeunesse France, sorti en 2008 ;

Lââm, le 14 octobre 2008, a interprété la Marseillaise sous les sifflets lors d'un match de football France - Tunisie ;

Stéphane Grappelli et Django Reinhardt au sein du quintette du Hot Club de France, titre traduit en anglais Echoes of France ;

Marcel Mouloudji ;

Marc Ogeret ;

Édith Piaf ;

Placido Domingo ;

Pierre Rodriguez, avec l'orchestre de la musique des équipages de la flotte de Toulon. France productions 2006 ;

Graeme Allwright, dans une version où les paroles sont changées et adoptent des propos de paix et de liberté ;

Ben Heppner, sur un disque d'airs français ;

Roberto Alagna, dans un récital d'airs français ;

Carl Davis à la tête du Wren Orchestra de Londres, Teaching the Marseillaise, pour la présentation du film d'Abel Gance Napoleon Silva Screen, FILMCD 149 ;

Igor Stravinsky en a fait une transcription pour le violon solo ;

Angelo Debarre et Boulou Ferré sur Django 100 ;

Coco Briaval dans une version pour guitares manouches en 1979, La Marseillaise-L'Internationale 45 tours Unidisc, censurée par l'ORTF ;

Valéry Giscard d’Estaing avec son accordéon ;

William Sheller reprend le refrain Allons enfants de la patrie, le jour de gloire... dans sa chanson La navale, sur l'album Albion 1994 ;

Vincent Niclo.

Sarah Schachner, dans la bande originale du jeu vidéo Assassin's Creed Unity. La Marseillaise peut être entendue en fond musical dans le titre Rather Death Than Slavery 2014

Olivier Latry, organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 novembre 2015, lors de la messe "en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015 et pour la France".

Paternité et antériorité

De nombreux compositeurs ou critiques ont cherché à attribuer la musique de la Marseillaise à un autre auteur. Le seul cas indécidable, selon Frédéric Robert, serait celui de l'introduction d'Esther, un oratorio de Jean-Baptiste Grisons, contredisant ainsi l'avis de Constant Pierre, pour qui Esther est postérieur à la Marseillaise. Toutefois, Robert constate que dès 1786, « des accents, des rythmes, des figures mélodiques annoncent la Marseillaise On trouve l'ébauche de la mélodie de La Marseillaise dans le concerto pour piano et orchestre no 25 ut majeur kV 503 de Mozart composé en 1786 : les douze premières notes de l'hymne sont jouées au piano par la main gauche à la fin du premier mouvement allegro maestoso. Jacques-Gabriel Prod’homme retrouve les quinzième et seizième mesures de la Marseillaise dans les mesures 7 et 8 du Chant du 14 juillet 1791 de François-Joseph Gossec.

Réemplois non parodiques

À partir d'un certain moment, l'air et la trame de construction de la Marseillaise étaient connus d'un large public. Il était tentant et commode d'inscrire des couplets proches, sur le même air, pour la défense et l'illustration d'une cause. C'est ce que firent certains auteurs qui, en agissant ainsi, ne prétendaient pas nécessairement parodier l'hymne original. Ce fut, par exemple, le cas de Léo Taxil, en 1881, qui rédigea Le chant des électeurs, plus connu sous le nom de la Marseillaise anticléricale. C'était une chanson politique, comique, violemment anticléricale, appelant à voter aux élections pour le Parti radical.

Dès 1792, de très nombreux compositeurs se livrent à des adaptations du thème outre l'harmonisation, sont apparus en France et à l'étranger : variation, insertion, superposition contrapuntique et même développement symphonique avec Le Patriote de Cambini.

Claude Balbastre écrit des variations sur le thème : Marche des Marseillois et l’Air Ça ira / Arrangés pour le Forte Piano / Par le Citoyen C. Balbastre / Aux braves défenseurs de la République française l’an 1792 1er de la République.

Giuseppe Cambini a pris le thème à Airs patriotiques pour deux violons, où il est cité et repris avec variations, avec d'autres mélodies patriotiques. On trouve aussi dans la même période Jean-François Gossec avec Offrandes à la liberté 1792, Giovanni Battista Viotti avec Six quatuors d'air connus, dialogués et variés, op. 23 1795, aux côtés de Ferdinand Albert Gautier, Albert Gautier, et de nombreux autres.

L'air de l'hymne officieux du Royaume de Wurtemberg rappelle la Marseillaise mais les paroles dues à Justinus Kerner sont d'une tout autre inspiration. Cet hymne a pour titre : Preisend mit viel schönen Reden ou Der rechte Fürst.

Au Stade Félix-Bollaert à Lens, la Marseillaise lensoise accompagne l'entrée des joueurs en première mi-temps et reprend le premier couplet ainsi que le refrain, l'adaptant à un chant de supporter.

En 1830, Hector Berlioz arrange l'hymne dans une première version pour grand orchestre, double chœur, et « tout ce qui a une voix, un cœur et du sang dans les veines. Il en réalise une seconde version pour ténor solo, chœur et piano, en 1848.

En 1839, Schumann l'a inclus aussi dans le premier mouvement du Carnaval de Vienne, par défi envers Metternich, qui avait interdit la Marseillaise à Vienne. Schumann l'évoquera également dans l'Ouverture d'Hermann et Dorothée en 1851 opus 136

En 1848, la Marseillaise des cotillons est un hymne féministe de L. de Chaumont publié dans La République des femmes, journal des cotillons et organe des Vésuviennes, jeunes femmes suivant la tradition saint-simonienne d'émancipation féminine.

En 1871, le texte du célèbre hymne communiste l'Internationale a été écrit à l'origine sur l'air de la Marseillaise. Il a fallu attendre 1888 pour que soit composé l'air actuel de l'Internationale par Pierre Degeyter. En 1979, Coco Briaval enregistra ces deux œuvres sur un disque 45 tours, La Marseillaise - l'Internationale, paru chez Unidisc.

En 1872, le compositeur hongrois Franz Liszt a composé une fantaisie pour piano sur l'air de la Marseillaise.

En 1880, le thème de La Marseillaise a été repris par Piotr Ilitch Tchaïkovski dans son Ouverture 1812 opus 49 célébrant la victoire russe de 1812 sur les armées napoléoniennes. On peut y entendre les premières notes de la mélodie utilisées comme motif mélodique récurrent, en opposition aux thèmes mélodiques de différents chants patriotiques russes.

Vers 1888 une version boulangiste fut composée.

À l'occasion du 1er mai 1891, le mineur Séraphin Cordier a écrit La Nouvelle Marseillaise des mineurs, hymne de protestation contre l'exploitation des mineurs.

En 1914, Erik Satie introduit une brève citation des premières notes de la Marseillaise dans « Les Courses », treizième morceau de Sports et Divertissements.

Durant la Première Guerre Mondiale, une version corse, La Corsica, fut composée par Toussaint Gugliemi :Adieu, Berceau de Bonaparte / Corse, notre île de Beauté….

En 1929, Dmitri Chostakovitch l'a utilisé dans sa musique pour le film La Nouvelle Babylone, en la superposant parfois avec le french cancan d'Offenbach. De la même manière, en 1999, le compositeur polonais Wojciech Kilar a repris des fragments du thème de la Marseillaise dans le film Pan Tadeusz - Quand Napoléon traversait le Niémen, également dans le passage intitulé Rok 1812 L'année 1812.

En 1942, un arrangement au ton dramatique de la Marseillaise sert de générique au film américain Casablanca de Michael Curtiz avec une musique de Max Steiner. Le thème est réutilisé au cours du film dans différents tons. Une des scènes du film voit par ailleurs la confrontation entre la Marseillaise et Die Wacht am Rhein, hymne officieux de l'Allemagne nazie.

En 1967, dans la chanson All You Need Is Love, les Beatles se sont servis de l'intro de la marseillaise pour illustrer le début de leur chanson.

En 1981, Mel Brooks en a aussi fait une reprise, en introduction, sur son morceau It's Good To Be The King.

En 2006, Charlélie Couture a repris le thème musical dans une chanson intitulée Ma Marseillaise à moi.

L'APRA, principal parti politique péruvien, a repris l'air de la Marseillaise pour son hymne.

Le Parti socialiste du Chili utilise également la musique de la Marseillaise pour son hymne La Marseillaise socialiste.

Les fans de l'équipe de football de Manchester United reprennent encore aujourd'hui l'air de la Marseillaise en l'honneur d'Éric Cantona, remplaçant Aux armes citoyens ! par Oh ah, Cantona !.

Parodies

Comme tout chant ou chanson célèbre, la Marseillaise a été souvent parodiée par divers artistes ou confréries, à des fins humoristiques ou politiques. On peut citer, comme exemples :

Le Retour du soldat, connue sous le nom de la Marseillaise de la Courtille, œuvre d'Antignac, parue en 1792, chez l'éditeur Frère.

Le 5 juillet 1793, La Marseillaise des Montagnards s'adresse aux sans culottes des fédérés bretons.

En 1867, Camille Naudin à la Nouvelle Orléans écrit La Marseillaise noire.

En 1888, on trouve La Marseillaise des libres penseurs, chanson anonyme.

En 1891, Émile Voillequin écrit La Marseillaise fourmisienne.

En 1893, Louis Pinède de Vals-les-bains écrit La Marseillaise des catholiques.

En 1911, Gaston Couté écrit La Marseillaise des requins, qui dénonce le colonialisme.

L'hymne de Springfield dans Les Simpson - Le Film en 2007.

En 2008, Karl Zero oppose La Marseillaise et L'Internationale dans son film Sego et Sarko sont dans un bateau.

En 2009, Chanson Plus Bifluorée interprète la Marseillaise de la Paix. Selon les auteurs, cette version de la Marseillaise fut d’abord chantée dans l’orphelinat expérimental de Cempuis Oise dirigé par le pédagogue libertaire Paul Robin 1837-1912.

On trouve aussi Le chant des blancs, une Marseillaise milanaise, En avant peuple d'Italie, la Marseillaisa dos Peréreus, la Marseillaise des femmes, etc.

Une version rugby anglais existe également.

Réemplois du nom de « Marseillaise

Le nom même de Marseillaise a été employé au sens d' hymne, dans divers textes ou chansons. Ainsi :

La Marseillaise des vidangeurs est le nom alternatif, attesté en 1911, de la célèbre chanson estudiantine La Pompe à merde, mais celle-ci n'utilise ni l'air ni la structure de l'hymne national.

Accueil et appréciations

« L’hymne qu’on aime le plus reprendre en chœur »

Selon une étude faite par deux musicologues, l’air entraînant de La Marseillaise, le fait que le public puisse chanter à pleins poumons sans crainte de se tromper, rendent particulièrement accessible ce chant national. Ces chercheurs ayant comparé six hymnes nationaux sur la base d’une trentaine de variables effort vocal requis, longueur des strophes, vocabulaire, etc., il s'avère que La Marseillaise, devant les hymnes australien, allemand et canadien, se distingue par sa facilité à être chantée ; les hymnes américain et britannique étant, pour leur part, qualifiés par les musicologues de véritables épreuves.

Qu'un sang impur abreuve nos sillons, polémiques et critiques

L’hymne national français est un chant guerrier hérité des guerres révolutionnaires et un hymne à la liberté. Le 20 avril 1792, l’Assemblée législative déclare la guerre à l’empereur romain germanique Léopold II. Dans la nuit du 25 au 26 avril, Rouget de Lisle compose le Chant de guerre pour l’armée du Rhin, destiné à encourager les troupes.

En France, certaines paroles de La Marseillaise, notamment le vers Qu'un sang impur abreuve nos sillons, n'ont pas été sans susciter des polémiques et des critiques.

Selon une théorie défendue par Dimitri Casali62 ou Frédéric Dufourg, ces vers font référence indirectement au sang bleu des aristocrates, sang noble et pur, les révolutionnaires se désignant par opposition comme les sangs impurs, prêts à donner leur vie pour sauver la France et la République trahies par la famille royale.

Cependant pour les historiens Jean Jaurès66, Jean-Clément Martin, Diego Venturino, Élie Barnavi et Paul Goossens, aux yeux de Rouget de Lisle et des Révolutionnaires, le « sang impur » est celui de leurs ennemis. De même, les discours et les déclarations des révolutionnaires de l'époque attribuent le sang impur aux contre-révolutionnaires.

C'est au Dieu des armées que nous adressons nos vœux : notre désir est d'abreuver nos frontières du sang impur de l'hydre aristocrate qui les infecte : la terreur est chez eux et la mort part de nos mains. Citoyens ! nous serons vainqueurs

— Lettre écrite par 45 volontaires du 3e bataillon de la Meurthe à la municipalité de Lunéville, le 10 août 1792.

J’ai démontré la nécessité d’abattre quelques centaines de têtes criminelles pour conserver trois cent mille têtes innocentes, de verser quelques gouttes de sang impur pour éviter d’en verser de très-pur, c’est-à-dire d’écraser les principaux contre-révolutionnaires pour sauver la patrie.

— Jean-Paul Marat, Journal de la République française, le 7 novembre 1792.

Cette partie de la République française présente un sol aride, sans eaux et sans bois; les Allemands s'en souviendront, leur sang impur fécondera peut-être cette terre ingrate qui en est abreuvée

— Discours de Dumouriez devant la Convention nationale, le 10 octobre 1792.

Nous sommes ici à exterminer le restant des chouans, enfouis dans des bois ; le sang impur des prêtres et des aristocrates abreuve donc nos sillons dans les campagnes et ruisselle à grands flots sur les échafauds dans nos cités. Jugez quel spectacle est-ce pour un républicain animé, comme je le suis, du plus pur amour du feu le plus sacré de là liberté et de la patrie qui brûle dans mes veines.

— Lettre de Cousin à Robespierre, à Cossé le 27 nivôse an II 16 janvier 1794.

Eh bien, foutre, il n'en coûtera pas plus pour anéantir les traîtres qui conspirent contre la République. La dernière heure de leur mort va sonner; quand leur sang impur sera versé, les aboyeurs de l'aristocratie rentreront dans leurs caves comme au 10 août.

— Jacques-René Hébert, Le Père Duchesne

Quel espoir peut rester à l’empereur et au roi d’Espagne depuis que la justice nationale a scellé la liberté française par le sang impur de ses tyrans?

— Discours de Jacques Nicolas Billaud-Varenne devant la Convention nationale, le 20 avril 1794.

« Par toute la France le sang a coulé mais presque partout cela a été le sang impur des ennemis de la Liberté, de la Nation et qui depuis longtemps, s'engraissent à leurs dépens.

— Napoléon Bonaparte, lettre écrite à son frère Joseph, le 9 août 1789.

En 1903, Jean Jaurès publie une défense des chants révolutionnaires socialistes, et notamment de l'Internationale, à laquelle ses détracteurs opposent la Marseillaise. Admirateur de la Marseillaise, Jaurès en rappelle cependant la violence et critique le couplet sur le sang impur, jugé méprisant envers les soldats étrangers de la Première Coalition :

Mais ce n'est pas seulement sur la forme que porte la controverse ; c'est sur les idées. Or, je dis que la Marseillaise, la grande Marseillaise de 1792, est toute pleine des idées qu'on dénonce le plus violemment dans L'Internationale. Que signifie, je vous prie, le fameux refrain du sang impur? — Qu'un sang impur abreuve nos sillons !, l'expression est atroce. C'est l'écho d'une parole bien étourdiment cruelle de Barnave. On sait qu'à propos de quelques aristocrates massacrés par le peuple, il s'écria : Après tout, le sang qui coule est-il donc si pur? Propos abominable, car dès que les partis commencent à dire que le sang est impur qui coule dans les veines de leurs adversaires, ils se mettent à le répandre à flots et les révolutions deviennent des boucheries. Mais de quel droit la Révolution flétrissait-elle de ce mot avilissant et barbare tous les peuples, tous les hommes qui combattaient contre elle ?

Quoi! tous ces Italiens, tous ces Autrichiens, tous ces Prussiens qui sous le drapeau de leur gouvernement combattent la France révolutionnaire, tous les hommes qui, pour obéir à la volonté de leurs princes, c'est-à-dire à ce qui est alors la loi de leur pays, affrontent la fatigue, la maladie et la mort ne sont que des êtres vils ? Il ne suffit pas de les repousser et de les vaincre; il faut les mépriser. Même la mort ne les protège pas contre l'outrage; car de leurs larges blessures, c'est « un sang impur » qui a coulé. Oui, c'est une parole sauvage. Et pourquoi donc la Révolution l'a-t-elle prononcée? Parce qu'à ses yeux tous les hommes qui consentaient, sous le drapeau de leur roi et de leur pays, à lutter contre la liberté française, espoir de la liberté du monde, tous ces hommes cessaient d'être des hommes ; ils n'étaient plus que des esclaves et des brutes. ...

Et qu'on ne se méprenne pas : toujours les combattants ont essayé de provoquer des désertions chez l'ennemi. Mais ici il y a quelque chose de nouveau : c'est qu'aux yeux de la Révolution, le déserteur, quand il quitte le camp de la tyrannie pour passer dans le camp de la liberté, ne se dégrade pas, mais se relève au contraire; le sang de ses veines s'épure, et il cesse d'être un esclave, une brute, pour devenir un homme, le citoyen de la grande patrie nouvelle, la patrie de la liberté, les déserteurs, bien loin de se méfier d'eux, elle les traite en citoyens. Elle ne se borne pas à leur jeter une prime, elle leur assure sur les biens nationaux des petits domaines et elle les inscrit, par là, dans l'élite révolutionnaire ; elle les enracine à la noble terre de France, elle leur réserve la même récompense qu'elle donne aux vétérans de ses propres armées. Bien mieux, elle les organise en bataillons glorieux, elle les envoie en Vendée pour combattre la contre-révolution, non pas comme des mercenaires mais comme des fils en qui elle met sa complaisance. Seul Marat, avec son bon sens irrité et son réalisme aigu, rappelle la Révolution à plus de prudence. Que pouvez-vous attendre, écrit-il, des hommes qui, quoique vous en pensiez, ne sont venus à vous que pour de l'argent?

— Jean Jaurès, La Petite République socialiste, 30 août 1903.

Selon Diego Venturino, l'expression sang bleu est inexistante au XVIIIe siècle, à cette époque avoir le sang pur est synonyme de vertu et le sang impur est synonyme de vice : Lorsque les Révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle chantaient marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, voulaient-ils discriminer le sang pur de la race française du sang impur des étrangers ? ou bien évoquer les traîtres à la patrie et les ennemis des valeurs de la révolution en particulier, ces hommes qui sont devenus impurs par leur refus de la nouvelle religion révolutionnaire. Il s'agit là d'une genèse historique non biologique de la pureté ou de l'impureté.

Pour Élie Barnavi et Paul Goossens Rouget de Lisle utilisera cette notion de sang impur dans La Marseillaise mais sans l'associer à un peuple. Pour lui, le sang impur est celui de l'ennemi.

Pour Jean-Clément Martin, les paroles de La Marseillaise sont à replacer dans le contexte de l'époque, où les diverses factions révolutionnaires sont fortement divisées et rivales. Rouget de Lisle, révolutionnaire monarchien, surenchérit dans la violence des paroles pour s'opposer à Marat et aux Sans-culottes :

Le Chant de guerre de l'armée du Rhin, devenu quelques mois plus tard la Marseillaise, est une chanson initialement proposée en alternative aux couplets jugés dangereux de La Carmagnole qu'il fallait contrer dans l'esprit du compositeur Rouget de Lisle et de son promoteur le Strasbourgeois Dietrich. La chanson est popularisée, sur les routes vers Paris, par les fédérés marseillais, autant fervents patriotes que fermement opposés à Marat ! Selon un schéma fréquent au sein de toute période révolutionnaire, les divisions, d'origine politiques, sociales, culturelles, régionales aussi, ne jouent donc pas entre deux camps mais aussi à l'intérieur de chacun. Il faut ainsi comprendre la véhémence des paroles de la Marseillaise dénonçant la horde d'esclaves et poussant à répandre le sang impur des complices de Bouillé et des traîtres. Dans la lutte contre les barbares, le plus révolutionnaire est le plus radical. On attend aussi que les troupes étrangères se rallient à la Révolution, rejoignant leurs frères véritables. Ce ne sera que par la suite que l'ennemi sera identifié à l'étranger et que la Révolution s'engagera dans une défense de l'identité nationale.

— Jean-Clément Martin, Violence et Révolution: Essai sur la naissance d'un mythe national.

Le ministre Éric Besson a rappelé le sens de ces paroles de la Marseillaise sur France-Inter le 8 février 2010 :

Sur la Marseillaise, … je pense que tous nos concitoyens et notamment les plus jeunes d’entre eux, doivent comprendre et connaître les paroles de la Marseillaise, et notamment pour une raison qui ne vous a pas échappé, c’est que la formule, la phrase qu’un sang impur abreuve nos sillons en 2010, elle n’a rien d’évident. Qu’est-ce qu’il faut expliquer ? Que le sang impur ce n’est pas le sang des étrangers, c’est historiquement le sang de ceux qui voulaient abattre la Révolution française, le sang de ceux qui voulaient mettre fin à notre République.

Propositions de révision du texte

Nombreuses furent les tentatives de réécriture du texte. Ainsi peut-on citer la version d'Alphonse de Lamartine, celle de Victor Hugo, de Serge Gainsbourg, et de Graeme Allwright.

Pour une Marseillaise de la Fraternité fut une initiative conduite dans les années 1990 par le Père Jean Toulat pour obtenir une révision des paroles avec le soutien de personnes telles que l'Abbé Pierre et Théodore Monod.

En octobre 2007, Christine Boutin, présidente du Forum des républicains sociaux, a proposé de changer l'ordre des couplets de La Marseillaise en cas d'élection à la fonction présidentielle, afin de rendre l'hymne national moins sanguinaire et moins révolutionnaire.

Aujourd'hui, plusieurs personnes et associations proposent des textes de révision de la Marseillaise

Irrespect lors des matchs de football

Outrage aux symboles nationaux en France.

L'interprétation de l'hymne en accompagnement de manifestations sportives auxquelles participent des représentants français a été, depuis les années 1990, l'occasion de certaines polémiques, principalement dans le domaine du football.

Une controverse, épisodique mais récurrente, concerne l'interprétation de l'hymne par les joueurs de l'équipe de France de football avant le début des rencontres. En 1996, durant le championnat d'Europe, Jean-Marie Le Pen déplore qu'une partie des membres de l'équipe de France, venus selon lui de l'étranger, ne reprennent pas en chœur l'hymne national. Dans le courant des années 2000, la polémique autour de la nécessité ou non, pour des athlètes français, d'entonner la Marseillaise, refait surface au point de devenir un sujet de débat régulier. En 2010, la secrétaire d'état aux sports Rama Yade et sa ministre de tutelle Roselyne Bachelot s'expriment ainsi sur le sujet, la première jugeant qu'il ne faut pas imposer aux joueurs de chanter l'hymne avant les rencontres, la seconde émettant le souhait qu'il soit chanté. Une partie de la classe politique française réclame que les Bleus entonnent systématiquement la Marseillaise ; en 2010, le sélectionneur Laurent Blanc incite ses joueurs à reprendre l'hymne, soulignant que les gens sont très sensibles à ce sujet. Michel Platini rappelle pour sa part qu'il n'a jamais, au cours de sa carrière, chanté la Marseillaise, précisant qu'il aime la France mais pas cet hymne guerrier qui n'a rien à voir avec le jeu En 2012, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, déplore que des joueurs de l'équipe de France ne chantent pas la Marseillaise, ce qui lui apparaît comme un problème de savoir-vivre, de culture, de respect »96, et dit souhaiter que l'hymne, sinon chanté, soit au moins ressenti,.

Parallèlement aux controverses sur l'attitude des sportifs représentant la France envers leur hymne national, la Marseillaise est à plusieurs reprises, durant les années 2000, victime d'outrages dans le contexte de matches de football, ce qui entraîne d'importantes polémiques publiques, puis des conséquences législatives. Le 6 octobre 2001, lors du match France – Algérie au stade de France qui a été par la suite interrompu par l'irruption sur le terrain des spectateurs, La Marseillaise avait été sifflée par une partie du public ; ceci avait provoqué une vive réaction à travers le pays. Au printemps 2002, certains supporters corses du Sporting Club de Bastia avaient sifflé à nouveau l'hymne national à l'occasion de la finale de la Coupe de France, provoquant l'ire du président Jacques Chirac, qui avait décidé en conséquence de boycotter la remise du trophée au vainqueur. À la suite de ces affaires, en mars 2003, un amendement à la loi pour la sécurité intérieure crée en France le délit d'outrage au drapeau ou à l'hymne national.

Ce type d'événement s'est reproduit lors des matchs amicaux de football lors d'un déplacement en 2005 en Israël. Comptant pour les qualifications pour le Mondial 2006, les spectateurs du stade Ramat-Gan de Tel-Aviv sifflent l'hymne français et conspuent Fabien Barthez tout au long de la partie.

Ce type d'événement s'est reproduit lors des matchs amicaux de football France – Maroc, le 17 novembre 2007, et France – Tunisie, le 14 octobre 2008, là encore au stade de France. L'ambassade de Tunisie en France, sollicitée par la presse, émet un communiqué dont le dernier point invite à éviter les amalgames afin de ne pas donner du grain à moudre aux intolérants de tous bords.

Michel Platini, ancien capitaine international français et président de l'UEFA estime que ces sifflets représentent des manifestations contre un adversaire d'un soir, en l'occurrence l'équipe de France et ne sont pas une insulte à la France. Il déplore ce qu'il appelle la récupération politique qui est faite de ces sifflets, inhérents au monde du football et du sport en général. Il rappelle les manifestations de joie au lendemain de la victoire des Black-Blancs-Beurs de la coupe du monde de 1998, les drapeaux français tenus à bout de bras et la Marseillaise chantée par les supporters français.

La Marseillaise a également été sifflée, de même que le sélectionneur Raymond Domenech lors de l'apparition de son portrait sur écran géant dans le stade, par des supporters italiens lors du match Italie-France le 8 septembre 2007 et Tunisie-France en 2008, dans le cadre d'une rencontre de qualification pour l'Euro 2008 disputée à San Siro Milan. Ces sifflements ont été commis en réponse aux attaques répétées du sélectionneur français dans la presse contre la sélection italienne avant ce match. Selon le sociologue Emmanuel Todd, ce type de manifestation lors des matchs de football qui survient en pleine crise financière en 2008 serait instrumentalisé par les hommes politiques pour masquer les réels problèmes que connaît la France comme la crise de la démocratie » et les menaces qui pèsent sur son industrie.

Posté le : 14/02/2016 17:17

|

|

|

|

|

Pogrom de Strasbourg |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

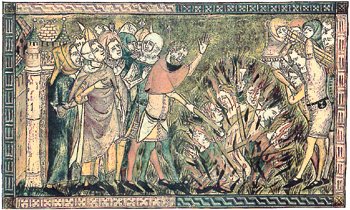

Le 14 février 1349 Pogrom de Strasbourg

le massacre par des habitants de Strasbourg de plus de 900 des 1 884 habitants juifs de la ville, il a lieu le jour de la Saint-Valentin. Il est connu aussi sous la désignation de massacre de la Saint-Valentin.

Dès le printemps 1348, de nombreux pogroms se produisent tout d'abord en France faisant des milliers de victimes parmi la population juive, puis à partir de novembre, par la Savoie, ils se propagent à de nombreuses villes du Saint-Empire2, en particulier de Rhénanie. En janvier 1349 le Pogrom de Bâle a lieu ainsi qu'un autre à Fribourg-en-Brisgau où dans les deux cas les Juifs sont envoyés par centaines au bûcher. Le 14 février, c'est au tour de la communauté juive de Strasbourg d'être anéantie. Le 21 mars 1349 viendra ensuite la destruction de la communauté d'Erfurt lors du Massacre d'Erfurt.

A Strasbourg, cet événement tragique est étroitement lié à la révolte des corporations de métiers qui se déroule cinq jours auparavant et qui renverse le pouvoir en place depuis 1332, composé de riches bourgeois dont le juge Sturm et Conrad Kuntz von Winterthur, les deux stadtmeister équivalents au maire de la ville et Pierre Schwaber, l'ammeister chef des corporations de métiers, qui garantissaient jusqu'alors une protection aux Juifs de la ville. Les artisans, aidés par une grande partie de la population, se sont insurgés plus particulièrement contre Schwaber, jugeant son pouvoir trop important, et sa politique envers les Juifs trop favorable.

Pogrome ou Pogrom

Terme russe désignant un assaut, avec pillage et meurtres, d'une partie de la population contre une autre, et entré dans le langage international pour caractériser un massacre de Juifs en Russie. Perpétrés entre 1881 et 1921, les pogromes furent si nombreux qu'une typologie a pu être établie à leur propos. Ils survenaient lors d'une crise politique ou économique et s'effectuaient grâce à la neutralité parfois aussi grâce à l'appui discret des autorités civiles et militaires.

Le première vague de pogromes eut lieu entre 1880 et 1884 : les principaux sont ceux d'Elisabethgrad l'actuelle Kirovohrad 15 avr. 1881, de Kiev 26 avr., d'Odessa 3-5 mai 1880, de Varsovie déc. 1881-janv. 1882, de Balta 22 mars 1882. Partout l'assaut était donné par des employés et des ouvriers, rejoints par des paysans des alentours. Le gouvernement russe prit prétexte des pogromes pour limiter les droits économiques des Juifs et les expulser des villages. En pleine crise révolutionnaire, entre 1903 et 1906, la deuxième vague de pogromes fut marquée par ceux de Kichinev 6 avr. 1903, de Jitomir mai 1905, de Bialystok 1er juill. 1906. La troisième vague, la plus féroce, fut consécutive à la guerre civile en Russie 1917-1921. L'Ukraine indépendante en fut le théâtre majeur : des bandes de paysans en lutte contre l'Armée rouge massacrèrent les Juifs, sous la conduite de leurs ataman et avec l'appui des troupes ukrainiennes et du Premier ministre Simon Petlioura, dans maintes villes, en particulier Proskourov 15 févr. 1919. En Russie même, l'Armée blanche de Denikine organisa plusieurs pogromes, notamment à Fastov 15 sept. 1919. La victoire de l'Armée rouge y mit fin.

Le bilan des pogromes est malaisé à établir : on peut dénombrer quelque 887 pogromes majeurs et 349 mineurs, qui auraient fait plus de 60 000 morts. Les conséquences des pogromes sont parfois contradictoires. Celui de Kichinev inspira au poète hébreu H. N. Bialik son poème Dans la ville du massacre, par lequel il appelait son peuple à se défendre avec ses propres forces ce qui était interdit depuis 1903 par une circulaire du gouvernement de Plehve. Un des objectifs russes fut en partie atteint : l'émigration juive vers l'Occident s'accrut brusquement. Le sionisme apparut alors comme la seule solution à proposer aux masses juives en danger de disparition violente. Lors de la troisième vague des années 1918-1921, les pogromes placèrent les Juifs aux côtés des Soviets. Enfin, conséquence lointaine des pogromes, Simon Petlioura fut assassiné à Paris, en 1926, par Shalom Schwarzbard, dont les parents avaient péri durant les pogromes ukrainiens. Défendu par Henri Torrès, Schwarzbard fut acquitté.

Sur les pogromes, on dispose d'ouvrages d'érudition et de reportages, cf. Die Judenpogrome en Russland, rapport de la Commission d'enquête de l'Organisation sioniste de Londres, Cologne-Leipzig, 1909-1910 ; et le livre de Bernard Lecache, Au pays des pogromes, quand Israël meurt, Paris, 1927. Gérard Nahon

Les faits détaillés La haine des Juifs dans la population

Les raisons du développement de la haine des Juifs sont facilement identifiables. Au cours des siècles, elles trouvèrent un terreau favorable dans le ressentiment religieux et sociétal à l'encontre des juifs qui était basé sur des accusations récurrentes comme le meurtre du Christ, la profanation d'hosties, les meurtres rituels, le complot juif, le vol et l'usure.

Souvent dans l'interdiction de pratiquer d'autres métiers, les Juifs exercent le rôle de prêteur et assurent ainsi une position importante dans l'économie urbaine. Mais cette activité leur attire de nombreuses inimitiés. Les chroniqueurs relatent que les Juifs font l'objet de nombreux griefs: ils sont considérés comme présomptueux, durs en affaires et ne désirent s'associer avec personne. Ce manque d'égard apparent des Juifs n'est pas dû à une dureté particulière, mais trouve sa véritable raison dans l'énormité des droits et taxes qui leur est imposée pour l'octroi d'une protection. Les Juifs formellement appartenaient toujours à la maison du roi, mais celui-ci avait depuis longtemps fait don des droits à la ville. En 1347, Charles IV avait reconfirmé l'attribution des droits à la ville Strasbourg reçoit donc la plus grande partie des impôts juifs, mais en contrepartie doit prendre à sa charge la protection des Juifs. Le montant exact des impôts est fixé dans une lettre datant de 1338, à la suite des rançonnements et des massacres de Juifs en Alsace par les bandes d'Armleder. Pour pouvoir répondre aux exigences pécuniaires de la ville, les Juifs devaient se montrer très stricts sur leurs créances, ce qui provoquait la haine de la population et surtout de leurs débiteurs.

Dans ce contexte déjà tendu, survient la menace de la peste noire, une épidémie de peste bubonique qui fit en tout près de 25 millions de morts en Europe. Les Juifs sont accusés d'empoisonner les puits. En ce début de 1349, la peste n'a pas encore atteint Strasbourg, mais les nouvelles de sa propagation à travers l'Empire germanique, créent un climat de panique parmi la population, climat entretenu par certains provocateurs dont le but inavoué est de se libérer des dettes contractées auprès des Juifs et de s'approprier leurs biens. Le peuple réclame leur extermination.

La protection politique des Juifs par le gouvernement

Contrairement à la grande majorité de la population, le conseil de la ville et le chef des corporations de métiers appliquent une politique de retenue et de protection des Juifs, et tentent de calmer le peuple afin d'empêcher le déclenchement d'un pogrom incontrôlé et sanguinaire.

Mesures tactiques

Le Conseil essaye tout d'abord d'infirmer la rumeur d'empoisonnement des puits par les Juifs. Il procède à l'arrestation de plusieurs Juifs et les fait torturer pour qu'ils avouent leurs fautes. Comme prévu, il n'obtient aucune confession des accusés, malgré le supplice de la roue. En plus, le quartier réservé aux Juifs est gardé par des gens en armes afin de les protéger et écarter tout excès de la population. Le gouvernement désire respecter la voie légale vis-à-vis des Juifs pour éviter que la situation dégénère et que leur pouvoir même soit remis en question. Un pogrom peut dégénérer facilement en soulèvement populaire incontrôlable comme cela s'était produit une dizaine d'années auparavant avec la révolte d'Armleder.

Une lettre du 12 janvier 1349 du conseil municipal de Cologne adressée à la mairie de Strasbourg, met en garde contre le risque très élevé d'une rébellion, en avertissant que dans d'autres villes, le peuple s'était révolté et qu'il en était résulté déjà de nombreux maux et de grandes dévastations. En outre, les opposants pouvaient profiter des troubles pour s'emparer du pouvoir. Les bourgeois eux-mêmes, de façon similaires aux hommes politiques, pouvaient profiter des querelles ouvertes entre les familles nobles des Zorn et des Müllenheim pour accéder au pouvoir.

La protection des Juifs

En tant que suzerain effectif des Juifs, la ville se doit de les protéger, d'autant plus que ceux-ci versent pour cela en contrepartie des sommes considérables. Peter Schwaber attire l'attention que la ville en étant payée a donné par une lettre frappée de son sceau, des gages de sécurité et qu'elle a donc un devoir à l'égard de sa minorité juive. Aussi, il ne peut approuver et refuse tout massacre de la population juive, avec en plus la crainte que cela pourrait avoir des conséquences économiques négatives pour la ville. Un affaiblissement de la ville conduirait immanquablement à un affaiblissement du patriciat bourgeois qui gère la politique de la ville de façon à pouvoir assurer une économie saine. En plus, les Juifs jouaient un rôle important en prêtant de l'argent pour tous les investissements importants et par leurs activités financières interrégionales assuraient une balance commerciale positive à la ville de Strasbourg et remplissaient les caisses de la municipalité. Il y avait donc suffisamment de raisons pour que la municipalité protège les Juifs.

La chute du conseil

La motivation des Meisters est considérée comme suspecte par les autres citoyens de Strasbourg. Pour eux au contraire, la cause évidente de la bienveillance du conseil à l'égard des Juifs, est que les maîtres se sont fait séduire par les Juifs et qu'ils agissent ainsi contre la volonté du peuple. C'est la raison pour laquelle le peuple va tout d'abord chasser les Meisters avant de se retourner contre les Juifs.

La révolte des artisans

Grâce aux récits faits par les chroniqueurs, nous possédons une chronologie assez détaillée des événements qui ont conduit à la destitution des Meisters. Le lundi 9 février, les artisans se réunissent devant la cathédrale et déclarent aux Meisters que le peuple rassemblé ne veut plus d'eux car ils ont trop de pouvoir. Cette action semble avoir été préméditée et concertée entre les différentes corporations, car tous les artisans se retrouvaient regroupés sous la bannière de leur corporation. Les Meisters essayent de leur côté de disperser le rassemblement mais sans succès et ils n'envisagent nullement dans un premier temps d'obtempérer aux exigences des séditieux.

Les artisans décident alors de nommer un nouveau conseil, mais en y incluant, à côté des artisans, des chevaliers, des employés municipaux et des bourgeois. Cette fois ci, les anciens Meisters sont conscients que plus personne ne les soutient et décident alors de rendre leur charge. Betscholt le Boucher, un artisan, est nommé Ammeister chef des corporations de métier. Ainsi, les corporations ont atteint pleinement leurs objectifs : le dernier obstacle sur la voie de l'extermination des Juifs a été éliminé et ils ont obtenu une plus grande participation dans la gestion politique de la ville. Jusqu'à présent, cela leur avait été refusé, bien que depuis 1332 le patriciat bourgeois leur avait théoriquement procuré une telle prédominance.

Les hommes derrière ce renversement

La noblesse écartée du pouvoir au profit des patriciens joue un rôle non négligeable au cours de ce soulèvement. Les familles Zorn et Müllenheim veulent récupérer leurs anciennes prérogatives même si pour cela elles doivent s'allier avec les artisans. Les chroniqueurs relèvent que les nobles se sont rassemblés en arme sur la place de la cathédrale en même temps que les artisans, qu'ils ont participé aux discussions et imposé leurs exigences aux Meisters au nom des artisans. Les nobles ne s'associent pas seulement avec les corporations, mais aussi avec l'évêque de Strasbourg. Un jour seulement avant le soulèvement, ils avaient rencontré l'évêque et discuté du problème juif. Lors de cette réunion, la discussion avait porté sur la façon de se débarrasser des Juifs, et non sur le fait de savoir si on devait se débarrasser des Juifs. Ce point était déjà décidé un mois auparavant.

Lors de cette réunion qui s'est déroulée le 8 février à Benfeld, l'évêque de Strasbourg, des représentants des villes de Strasbourg, de Fribourg et de Bâle, ainsi que des représentants de l'autorité alsacienne discutent du comportement à adopter vis-à-vis des Juifs. Tous les participants avaient en 1345 scellé entre eux une alliance de paix dans le but déviter toute forme de révolte. Peter Schwaber met en garde l'évêque et la noblesse terrienne alsacienne concernant la Question juive, en les avertissant que toute action contre les Juifs aurait de graves répercussions. Mais il ne peut convaincre personne.

Le résultat du renversement

Le renversement du conseil profite à tous les participants: les nobles retrouvent une grande partie de leurs anciens pouvoirs, les corporations participent à la vie politique, et enfin une solution rapide peut être trouvée à la Question juive. De 1332 à 1349, aucun noble n'avait un poste de Meister de la ville. Dorénavant deux des quatre Meisters sont des nobles. En plus, il est demandé une réduction du pouvoir des Meisters. Les anciens Meisters sont punis: les deux Stadtmeisters ne peuvent être élus au Conseil pendant dix ans. Quant à Peter Schwaber, particulièrement détesté, il est chassé de la ville et ses biens sont confisqués. Le Conseil est dissous et un nouveau conseil est constitué dans les trois jours qui suivent, et un jour plus tard, la Question juive est traitée.

Le pogrom Le déroulement

La passerelle des Juifs se trouve près de la Porte des Juifs de l’ancienne enceinte de Strasbourg qui menait au cimetière où furent brûlés les Juifs de la ville.

Le pogrom est résumé par un des chroniqueurs, Closener page 130, en vieil allemand,: An dem fritage ving man die Juden, an dem samestage brante man die Juden, der worent wol uffe zwei tusend alse man ahtete.Le vendredi on a capturé les juifs, le samedi on les a brûlés, ils étaient environ deux mille comme on les a estimés. Les nouveaux dirigeants décident de traiter rapidement la question juive en les exterminant, sans tenir compte de l'accord de protection signé par la ville, ni des conséquences financières pour la ville de Strasbourg. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, le quartier juif est cerné et ses habitants conduits au cimetière de la communauté. Là, on bâtit un immense bûcher où ils sont brûlés vifs. Certains autres sont enfermés dans une maison en bois à laquelle on met le feu. Celui-ci dure six jours. Seuls échappent au massacre, ceux qui abjurent leur foi, les petits enfants et quelques belles femmes. ’

Bilan

Toutes les dettes dues aux Juifs sont automatiquement effacées et les gages et lettres de crédit que possédaient les Juifs rendus à leurs débiteurs. Puis après la mort des Juifs, il s'agit de distribuer leurs avoirs. Le chroniqueur Twinger von Königshofen voit là la véritable raison de l'assassinat des Juifs : S'ils avaient été pauvres et si les nobles ne leur devaient rien, ils n'auraient pas été brûlés. Le meurtre des Juifs permet ainsi à de nombreux débiteurs de se rétablir financièrement. Beaucoup de ceux qui ont favorisé le renversement du conseil avaient des dettes chez les Juifs. À côté des nobles et des bourgeois de Strasbourg, il y a l'évêque Berthold II de Bucheck, dont les droits chez les Juifs étaient insignifiants par rapport à ses dettes, mais aussi des nobles terriens et des princes tels que le margrave de Bade et les comtes de Wurtemberg. L'argent liquide des Juifs, est selon la volonté du Conseil, réparti entre les artisans, comme une sorte de récompense pour leur soutien à la destitution des anciens Meisters. Cette promesse d'une partie de la richesse des Juifs, sans doute surestimée, qui leur avait été faite auparavant, les avait donc encouragés au massacre. La mauvaise conscience semble cependant avoir tourmenté certains.

[img width=600]http://www.harissa.com/forums/file.php?56,file=13289,filename=Strasbourg.jpg[/img]

Posté le : 14/02/2016 16:24

|

|

|

|

|

Nicolas Pache |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

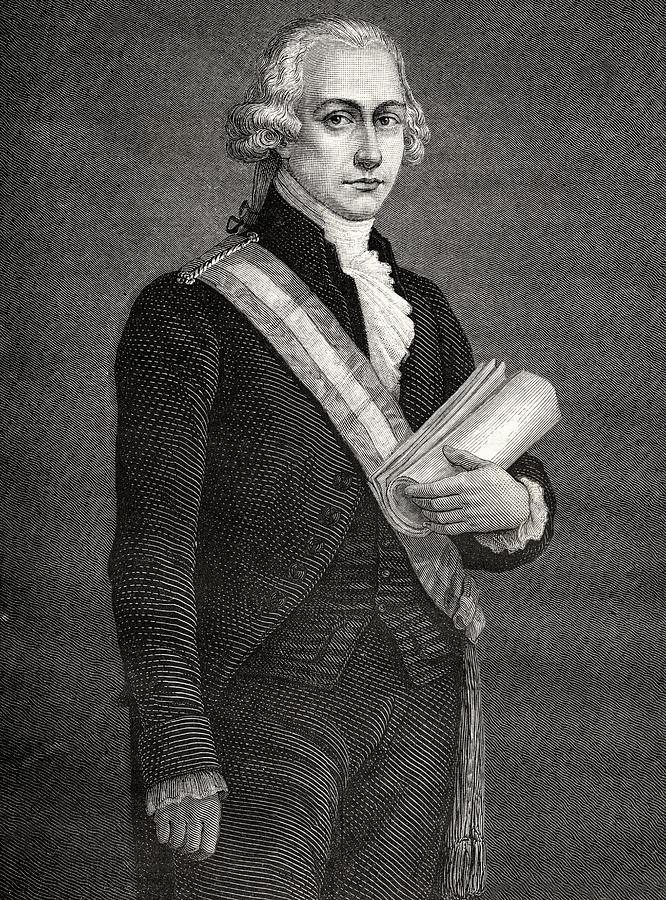

Le 14 février 1793 Nicolas Pache

est proclamé maire de Paris avec 11 881 suffrages sur 15 191 votants. À la commune de Paris, il retrouva Hébert élu peu de temps auparavant substitut du procureur.

Jean-Nicolas Pache, né à Verdun le 5 mai 1746 et mort à Thin-le-Moutier Ardennes le 18 novembre 1823 à 77 ans, est un homme politique français, actif pendant la Révolution. ministre de la Guerre du 3 octobre 1792 au 31 janvier 1793, dansle Groupe politiquehébertiste, puis maire de Paris du 14 février 1793 au 10 mai 1794 représentant le Groupe politique hébertiste. Né le 5 mai 1746 à Verdun dans la Meuse. Il décède le 18 novembre 1823 à 77 ans à Thin-le-Moutier Politique Français, son père est Nicolas Pache et sa mère Jeanne Lallemand, sa conjointe est Marie-Marguerite Valette 1746-1786, ses enfants sont Marie-Sylvie 1777.

Sa vie

Son père, Nicolas Pache, originaire d’Oron en pays de Vaud, est venu s’installer en Lorraine où il se maria avec Jeanne Lallemand. Jean-Nicolas Pache est né à Verdun le 5 mai 1746. On ignore presque tout de son enfance sinon que son père a été garde suisse au service de la comtesse de La Marck, puis gardien de l'hôtel du maréchal de Castries.

Le maréchal de Castries s’intéressa au jeune Pache comme s’il était son fils, l'emmena en 1774 à l’École royale du génie de Mézières où il connut Gaspard Monge. Cette rencontre fut le point de départ d'une longue amitié entre les deux hommes, Gaspard Monge et Jean-Nicolas Pache. Le duc de Castries l'employa aussi, dans les années 1770, comme précepteur de ses enfants.

Lorsqu'il devint ministre de la Marine, Castries offrit à son protégé un emploi de Premier secrétaire et de munitionnaire général des Vivres qu'il quitta en 1784 tout en continuant à recevoir un traitement.

La protection de Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries tenait beaucoup au fait qu'on avait prévu de marier le jeune homme à Marie-Marguerite Valette 1746-1786, la fille naturelle de Castries et de Marie-Anne Françoise de Noailles 1719-1793 ce qui fut fait. Le couple eut une fille, Marie-Sylvie, née en 1777, puis un fils, Jean, né en 1779 qui prit le nom de Marin-Pache. Mais Mme Pache mourut en 1786 et la mère du futur maire de Paris, Jeanne Lallemand, s’occupa de l’éducation des deux petits-enfants.

Probablement par la famille Curchod, Pache était en relation avec les représentants de la banque suisse à Paris et avec le plus célèbre d'entre eux, Jacques Necker, qui le fit pensionner avec l'emploi de contrôleur de la Maison du roi. Ces fonctions ne convenaient pas au caractère de Jean-Nicolas Pache, qui démissionna en 1784, et se retira quelques années avec les siens en Suisse, probablement à Genève, où deux ans plus tard il perd son épouse.

Revenu à Paris, peu après la Révolution de 1789, sous l'injonction de Gaspard Monge, Pache occupa avec sa mère et ses deux enfants un appartement dans l'hôtel du maréchal de Castries. Or ce dernier était connu pour son hostilité fondamentale à la Révolution. Une émeute envahit cet hôtel au début de la Révolution et le mit au pillage.

Pache avait, auprès de certains de ses contemporains la réputation d’un personnage calme épris des idées de Jean-Jacques Rousseau, bon père de famille que rien ne semblait prédisposer à devenir un des hommes politiques et révolutionnaires de la Commune de Paris

En août 1791, alors qu'il n'avait encore aucune fonction officielle, il fit l'acquisition d'une ancienne abbaye, de ses dépendances et des terres agricoles, à Thin-le-Moutier, petite commune des Ardennes. C'était un bien ayant appartenu au Séminaire de Reims, vendu comme bien national et revendu aux enchères, le premier acquéreur n'ayant pu effectué les versements. Pache est désigné dans l'acte de vente comme simple citoyen de Paris, et ancien premier Secrétaire de la Marine.

Les débuts politiques

Membre de la section du Luxembourg, il créa en janvier 1792 la société patriotique du Luxembourg où furent reçus ses amis les scientifiques Gaspard Monge, Meusnier de la Place et Vandermonde, également Hassenfratz. Les statuts de cette société précisent qu’elle agissait pour répandre dans le peuple la connaissance des devoirs et du rôle de chaque citoyen dans le fonctionnement de la Constitution. Il habitait rue de Tournon au n° 1133, l'actuel n°6. Il s'agit de l'ancien hôtel Terrat appelé par la suite hôtel de Brancas, lequel appartient jusqu'en l'an VIII à Louis Paul de Brancas et son épouse Marie-Anne Grandhomme de Gisieux. Pendant cette période Pierre-Simon Laplace y est aussi noté comme locataire.

Jean-Marie Roland le prit comme chef de cabinet dans le premier ministère girondin composé par Dumouriez et accepté par Louis XVI. Bien que d'opinion plus radicale, il avait attiré l'attention de Monsieur Roland, comme de Madame, par son calme, par sa capacité de travail, et par sa simplicité. Madame Roland, dans ses Mémoires, le décrit arrivant tous les jours à sept heures du matin, un morceau de pain dans la poche. Puis Pache assista Joseph Servan dans son ministère, à la demande de ce dernier, submergé de travail. En juin 1792, il partagea la disgrâce de ces ministres girondins avec lesquels il avait pris ses distances, et retourna à sa section. Il refusa ultérieurement plusieurs postes, dont l'intendance du garde-meuble.

Le ministre de la guerre

En septembre 1792, Jean-Nicolas Pache fut sollicité pour devenir ministre de la Marine, mais il refusa, proposant son ami Gaspard Monge. À la demande de ce dernier, il accepta une mission à Toulon. Puis, le 3 octobre 1792, alors qu'il se trouvait toujours à Toulon, il fut nommé ministre de la Guerre sur les recommandations de Jean Marie Roland qui le croyait sans doute attaché à sa personne, mais dont il s'écartait de plus en plus en termes d’idées : Mme Roland le lui reprocha amèrement dans ses Mémoires.

Au ministère, il fit procéder à des recrutements d’hommes se consacrant avec passion aux événements révolutionnaires, alors que s'opérait dans l'armée un renouvellement similaire des cadres. Le plus célèbre des nouveaux entrants au ministère était Jacques-René Hébert, auteur du journal le Père Duchesne qui fut témoin, à la mi-janvier 1793, au mariage de la fille de Pache, Sylvie avec François-Xavier Audouin. Ce dernier, révolutionnaire devenu haut fonctionnaire du ministère de la guerre, y avait été nommé également par son futur beau-père. Le ministre réforma également l'administration des vivres, celle des hôpitaux, celle de l'habillement, et celle de l'armement, réformes critiquées par ses adversaires politiques et par le général Dumouriez, alors à la tête de l'armée de la République.

Pache s'employa également à contenir dans son rôle militaire ce général Dumouriez, ayant de grandes ambitions politiques, et auréolé de son succès de Valmy puis de Jemmapes. Ce militaire intriguait au sein des milieux politiques parisiens et gardait également des contacts avec les puissances étrangères alors opposées à la République Française. Plus encore que La Fayette et bien avant Napoléon Bonaparte, il tentait d'inventer une figure nouvelle dans la politique française, de général, dernier recours des politiques, mettant à bas la frontière entre la chose militaire et la chose politique, et critiquant son ministre. Pache a réussi à se maintenir quatre mois au ministère alors que huit ministres s'étaient succédé à ce poste en 1792 avant son arrivée en octobre de la même année.

Pour un de ses adversaires politiques, le conventionnel Louis Sébastien Mercier, son rôle a été plus néfaste aux intérêts du pays que toutes les armées de la coalition. Pourtant, nommé ministre un mois après Valmy, il a su accompagner les succès des armées révolutionnaires. Celles-ci, après Jemmapes, occupèrent la Belgique et la rive gauche du Rhin, dépassant les limites naturelles que l'ancienne monarchie avait vainement tenté d'obtenir par le passé. Il s'est battu pour maintenir les prérogatives des politiques vis-à-vis de la hiérarchie militaire. Il a renouvelé l'encadrement du ministère pour en garantir le contrôle politique, ce qui bénéficiera à ses successeurs. Par contre, les révolutionnaires qu'il a introduit au sein de ce ministère, et dont il a favorisé l'ascension, se sont souvent comportés en apparatchiks.

Finalement, fin janvier 1793, les Girondins, ayant subi la démission de Jean-Marie Roland du ministère de l'Intérieur, firent partir Pache du ministère de la Guerre et le remplacèrent, le 4 février 1793, par un ami de Dumouriez, Beunonville.

Le maire de Paris

Au moment même où il quitta le ministère du travail, Nicolas Chambon, un Girondin, maire de Paris difficilement élu quelques mois auparavant, démissionna, ouvrant la porte à de nouvelles élections. Les élections municipales d'octobre-novembre 1792 puis de février 1793 furent les seules élections municipales tenues au suffrage élargi, c'est-à-dire sans condition fiscale ou de ressources, pendant la décennie révolutionnaire. Il y eut 50 % de plus de votants qu'aux élections précédentes de 1791, même si la proportion de votants représentent moins du dixième des électeurs potentiels. Le 11 février 1793, Pache était élu puis, le 14 février, proclamé maire de Paris avec 11 881 suffrages sur 15 191 votants. À la commune de Paris, il retrouva Hébert élu peu de temps auparavant substitut du procureur.