|

|

Jeanne D'Arc boute les anglais 4 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Les enseignes

Envoyée à Tours par le roi pour y prendre livraison de son armure avant de se diriger vers Orléans, Jehanne d'Arc réside dans la ville du 5 au 21 avril 1429 et se fait faire deux enseignes : une petite qui fut brûlée accidentellement au moment de l’entrée à Orléans et une grande qu'elle tenait toujours au moment de sa capture par les Bourguignons à Compiègne. Cette dernière n'était plus disponible lors de son procès et Pierre Cauchon ne l'avait pas vue, puisqu'il en demande à Jehanne une description détaillée. On a conservé, au 13e compte de Hémon Raguier, trésorier des guerres du roi Charles VII, la mention de la dépense: Et a Hauves Poulnoir, paintre demorant a Tours, pour avoir paint et baillé estoffes pour ung grant estendart et ung petit pour la Pucelle, 25 livres tournois.

L'étendard : les voix conduisirent Jeanne d'Arc à substituer à l'oriflamme de Reims un étendard de couleur blanche avec sur le premier tiers de la hampe une représentation de l'apocalypse par Hauves Poulnoir « l'image de notre Sauveur assis en jugement dans les nuées du ciel et un ange tenant une fleur de lys avec inscrit Jhésus Maria description de Jean Pasquerel ; selon les déclarations de Jeanne d'Arc, lors du procès, le champ était blanc semé de fleurs de lys, sur lequel se trouvait " le monde figuré et deux anges sur les côtés, et il était de couleur blanche, de toile blanche ou boucassin, et étaient là ces devises : Jhésus Maria, ainsi qu’il lui semble, et les franges étaient de soie. Selon la représentation courante des apocalypses à cette époque, l'ange de droite tenant un lys est celui de la miséricorde et le second ange, placé à gauche tenant une épée, est celui de la justice. L'inscription Jhesus Maria mentionnée par la déposition de Jeanne d'Arc est confirmée par le Journal du siège... Selon la manière dont ces bannières se faisaient, le verso représentait les mêmes motifs et les mêmes inscriptions à l'envers mais, selon Perceval de Cagny qui la décrit lors de la bataille de Jargeau, la mandorle du Christ était remplacée par un écu d'azur semé de fleurs de lys d'or : La Pucelle prit son étendard auquel était peint Dieu en majesté ... manque et de l'autre côté un écu de France tenu par des anges.

Le pennon fanion de forme triangulaire : sur ce pennon, on pouvait voir Notre-Dame ayant devant elle un ange lui présentant un lys. Selon le témoignage du greffier de La Rochelle en 1431, ce pennon portait aussi un cri de guerre : Par le Roi du Ciel.

En 1894, un étendard fut réalisé pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, en suivant le mieux possible les indications de Jeanne d'Arc et des autres témoins du temps.

En 1909, le conservateur du musée Jeanne-d'Arc d'Orléans fit fabriquer une nouvelle restitution s'inspirant de l'étendard de Notre-Dame et de la représentation de la bannière de Jehanne d'Arc se trouvant sur la tapisserie d'Azeglio découverte et achetée en 1858 à Lucerne par le Marquis d'Azeglio, ministre plénipotentiaire de Sardaigne en Angleterre et sur deux autres miniatures découvertes ensuite près de Strasbourg. L’actuel étendard des fêtes de Jeanne d’Arc date de 1936 et reprend la disposition de l’étendard réalisé en 1909.

Une copie du drapeau de Jehanne d'Arc a été remise par Lord Tyrrell, ambassadeur d'Angleterre à M. Paul Doumer le 1er janvier 1932. Cet exemplaire de très grande taille, destiné à la cathédrale de Reims, est placé dans une chapelle absidiale derrière la statue de Jeanne sculptée par Prosper d'Épinay en 1901.

D'autres essais de reconstitutions ont été faits, par Henri de Barenton en 1909, pour les fêtes de la canonisation, etc. Une étude approfondie et critique de toutes les sources avec leurs variantes a été faite par le colonel Ferdinand de Liocourt en 1974.

L'armure

Charles VII paya à Jeanne une armure coûtant 100 écus, soit 2.500 sols ou 125 livres tournois. Cette somme n'est pas extraordinaire, il suffit de la rapprocher de l'inventaire établi par Jeanne lors de son procès : Elle dit ensuite que ses frères ont ses biens, ses chevaux, épées, à ce qu'elle croit, et autres qui valent plus de 12.000 écus. Elle répondit qu'elle avait dix ou douze mille écus qu'elle a vaillant… Le comte de Laval par témoignage nous apprend qu'il s'agissait d'un harnois blanc, c'est-à-dire de pièces d'armure d'un seul tenant, et non d'une brigandine. Par comparaison, cette armure valait deux fois le prix de l'équipement le moins coûteux, et huit fois moins que le plus cher. Cette armure fut offerte à Saint-Denis en ex-voto après l'échec de l'assaut sur Paris. À partir de ce moment, elle porta une armure prise sur un Bourguignon, sans qu'on connaisse la valeur de ce nouvel équipement. L'armure de Saint-Denis ne fut certainement pas détruite mais a peut-être subi le sort de l'épée qui fut déposée à Sainte-Catherine de Fierbois par un soldat et empruntée par Jeanne.

Sur la tapisserie d'Azeglio, Jeanne d'Arc qui fait son entrée à Chinon est montée sur un cheval blond clair, et armée de toutes pièces; elle porte une huque vermeille, frangée de jaune, et un chaperon de même couleur avec aigrette, par-dessus lequel est posé une chapeline de fer; ses cheveux sont entièrement enveloppés et cachés; à la main droite elle tient son étendard...".

L'épée

L'épée qui accompagna Jeanne d'Arc pendant toutes ses batailles fut découverte sur son indication sous les dalles de l'église de Sainte-Catherine-de-Fierbois (Indre-et-Loire), parmi d'autres épées enterrées par des soldats de passage. Cette épée fort ancienne était décorée de cinq croix. La rouille qui la recouvrait aurait disparu aussitôt que Jeanne d'Arc eut l'épée en main.

Jean Chartier, dans Journal du siège et Chronique de la Pucelle, mentionne l'épée et les circonstances de son acquisition par la Pucelle : le roi voulut lui donner une épée, elle demanda celle de Sainte-Catherine de Fierbois, on lui demanda si elle l'avoit oncques veue, et elle dit que non. Un forgeron fut envoyé depuis Tours et découvrit l'épée parmi plusieurs ex-voto déposés là, apparemment dans un coffre derrière l'autel. Jeanne brisa cette épée sur le dos d'une prostituée, à Saint-Denis, selon le duc d'Alençon, vraisemblablement après la tentative manquée contre Paris. Il semble qu'elle ait pris l'habitude de frapper avec cette épée sur le dos des filles de joie qu'elle rencontrait, de tels incidents étant précédemment mentionnés à Auxerre par le chroniqueur Jean Chartier et par son page, Louis de Coutes, pour l'étape Château-Thierry. Charles VII se montra très mécontent du bris de l'épée. Celle-ci avait en effet pris des allures d'arme magique parmi les compagnons de Jeanne, et sa destruction passa pour un mauvais présage. On n'a aucun indice sur ce que sont devenus les morceaux.

Suivant une légende locale, Lyonnel de Wandonne récupéra l'épée de Jeanne d'Arc qu'il emmura dans l'église de Wandonne.

Il ne faut pas confondre l'épée réelle et l'épée virtuelle qui se trouve décrite et dessinée dans les armoiries de la famille d'Arc. Dans le blason de Jeanne, l'épée est représentée avec cinq fleurs de lys alors que les textes concernant l'épée de Fierbois ne mentionnent que cinq croix.

Les anneaux de Jeanne d'Arc un événement en cours.

Ces informations peuvent manquer de recul, ne pas prendre en compte des développements récents ou changer à mesure que l’événement progresse. Le titre lui-même peut être provisoire. N’hésitez pas à l’améliorer en veillant à citer vos sources.

Dernière modification de cette page le 2 mai 2016, à 18:11.

Le jeudi 1er mars 1431, lors de la cinquième séance du procès de condamnation à Rouen, les juges demandent à Jeanne d'Arc si les saints qu'elle déclare avoir vu portaient des anneaux. Ils l'interrogent ensuite au sujet de ses propres anneaux. S'adressant à Pierre Cauchon, la Pucelle rétorque que l'évêque en détient un qui lui appartient ; elle demande que cet objet — cadeau de son frère — lui soit rendu, avant de charger son juge d'en faire don à l'Église. En outre, la prisonnière déclare qu'un autre de ses anneaux a été gardé par les Bourguignons. Elle décrit ce second bien, cadeau de son père ou sa mère, comme portant l'inscription « Jésus Marie » Jhesu Maria, sans aucune pierre précieuse. Jeanne d'Arc affirme n'avoir jamais utilisé ses anneaux pour guérir quelqu'un.

L'après-midi du samedi 17 mars 1431, les juges s'intéressent derechef à l'anneau gardé par les Bourguignons, questionnant Jeanne d'Arc au sujet de sa matière. La Pucelle répond de manière imprécise, ne sachant pas si l'objet est en or pas d'or fin dans ce cas, précise-t-elle ou en laiton. Outre les noms Jésus Marie, elle précise que l'anneau porte également trois croix et pas d'autre signe.

Le mardi 27 mars 1431, le promoteur autrement dit le procureur Jean d'Estivet expose à Jeanne d'Arc les soixante-dix articles composant le réquisitoire à son encontre. Le vingtième chef d'accusation affirme que la Pucelle a ensorcelé son anneau ainsi que son étendard et l'épée de Sainte-Catherine.

Il existe un anneau présenté comme celui porté au doigt par Jeanne d’Arc jusqu'à son procès. En vermeil, décoré de trois croix, il porte les inscriptions I et M et IHS et MAR pour Jhesus Maria. D'après le journaliste Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine, l'histoire de cet anneau serait la suivante : censément confisqué au cours du procès par l’évêque Cauchon, il aurait été vendu ou donné au cardinal anglais Henri Beaufort. Porté par le roi Henri VI d’Angleterre, il serait demeuré la propriété des Anglais depuis 1431. Cet anneau devint ensuite la propriété d’Ottoline Morrell, une aristocrate anglaise, qui en fit cadeau à son conjoint de l’époque, le peintre Augustus John qui le vendit en 1914 à un gardien des armoiries royales. Le dernier propriétaire, le fils d'un médecin ayant servi le général de Gaulle et les Forces françaises libres à Londres durant la Seconde Guerre mondiale, l'a présenté au cours d’une vente aux enchères le 26 février 2016, à Londres. Prévenu de cette vente par l'avocat et écrivain Jacques Trémolet de Villers, auteur d'un ouvrage sur le procès de condamnation de Jeanne d'Arc103, Philippe de Villiers transmet l'information à son fils Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, qui rachète l'anneau pour la somme de 376 833 € afin de l'exposer dans son parc d'attraction à thème historique.

Cependant, l'historien médiéviste Olivier Bouzy ainsi que le comité scientifique de l'Historial Jeanne d'Arc de Rouen émettent des doutes sur l'authenticité de la relique, soulignant la différence entre la nature du métal de l'anneau en vermeil vendu aux enchères et celui en laiton ou en or — mais pas en or fin — décrit par Jeanne elle-même lors de son procès. De surcroît, Bouzy indique que les indications fournies par la Pucelle — la nature du métal, l'inscription Jésus Marie, Jhesu Maria, les trois croix, l'absence de pierre précieuse — correspondent à l'anneau gardé par les Bourguignons et non à celui détenu par l'évêque Cauchon, pour lequel il n'existe aucune description. Enfin, l'historien médiéviste estime que rien ne prouve que les Bourguignons ... ont donné l'anneau au cardinal anglais Henri Beaufort, avant de rappeler l'imprécision inhérente aux expertises de métaux antérieurs au XVIe siècle, établissant à cette fin une comparaison avec les nombreuses armures censément associées à Jeanne d'Arc.

L'historienne médiéviste Colette Beaune se montre également circonspecte quant à l'historique de l'objet, sinon quant à sa datation : Tous les trois ou quatre ans des fausses épées, armures ou reliques de Jeanne d'Arc apparaissent. On m'avait demandé il y a quelques années de donner mon avis sur un bocal à Chinon, en fait c'était de la momie égyptienne... Il faut être prudent, dans ce cas l'analyse scientifique semble sérieuse mais si l'on peut prouver qu'une bague est bien du XVe siècle, il est plus difficile d'établir par quelles mains elle est passée.

Les rapports d'experts du Puy du Fou confirment que l'anneau semble bien dater du XVe siècle et qu'il aurait été plaqué or, ainsi qu'en attestent des traces de métal jaune » en plusieurs endroits. Le parc d'attraction identifiait initialement l'objet acheté aux enchères au bijou offert à Jeanne d'Arc par son frère, anneau que l'héroïne réclamait à l'évêque Cauchon lors du procès rouennais. Se ravisant, le président du Puy du Fou associe désormais le bien acquis en Grande-Bretagne à l'autre anneau de Jeanne d'Arc, cadeau de son père ou de sa mère, dont la description nous est parvenue par le biais des questions insistantes que les juges rouennais posaient à la Pucelle. Celle-ci affirmait, lors de son procès, que l'objet était détenu par les Bourguignons, vraisemblablement à la suite de sa capture à Compiègne en mai 1430. Nicolas de Villiers conjecture que les sujets du duc de Bourgogne auraient vendu simultanément l'héroïne et son anneau aux Anglais, nonobstant les affirmations de Jeanne d'Arc elle-même à ce sujet.

Outre cette contradiction, le dossier d'archives obtenu par le parc d'attraction ne permet pas d'établir le suivi de la transmission du bijou puisque ces documents évoquent uniquement ses propriétaires présumés, presumed owners. De surcroît, ce même dossier indique que l'anneau a été agrandi et modifié vraisemblablement au XIXe ou XXe siècle. Les historiens médiévistes Olivier Bouzy et Philippe Contamine soulignent que ces multiples incertitudes ne permettent pas de trancher quant à l'authenticité ou non de l'objet.

Lors d'une cérémonie d'hommage au Puy du Fou le 20 mars 2016, Philippe de Villiers proclame que l’Arts Council England, conseil national des Arts se réservait la possibilité de préempter, pour le compte de l'État britannique, l'anneau. L'organisme en question est chargé, entre autres, de gérer les autorisations d'exportation d'objets d'arts en Grande-Bretagne pour le compte du gouvernement britannique. Tout objet d'art bijoux inclus dont la valeur dépasse une certaine somme ne peut être exporté que muni d'une autorisation d'exportation, procédure non accomplie par le Puy du Fou. En conséquence, l’Arts Council England demande simultanément le retour de l'anneau sur le territoire britannique et au propriétaire de se mettre en règle. Il n'existe pas en Grande-Bretagne de droit de préemption de l'État dans les ventes aux enchères.

Reliques

Jeanne au bûcher

Hermann Anton Stilke.

De prétendues reliques de Jeanne d'Arc sont conservées au musée d'art et d'histoire de Chinon. Propriété de l'archevêché de Tours, elles ont été mises en dépôt dans ce musée en 1963. Le bocal de verre qui les contient a été découvert à Paris en 1867 dans le grenier d'une pharmacie, située rue du Temple, par un étudiant en pharmacie, M. Noblet. Le parchemin qui fermait l'ouverture du bocal portait la mention : Restes trouvés sous le bûcher de Jeanne d'Arc, pucelle d'Orléans.

Le bocal contient une côte humaine de dix centimètres de long recouverte d'une couche noirâtre, un morceau de tissu de lin d'une quinzaine de centimètres de longueur, un fémur de chat et des fragments de charbons de bois.

Le médecin-légiste français Philippe Charlier, spécialiste de pathographie, qui a analysé les restes à partir de février 2006 avec son équipe de l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches Hauts-de-Seine, conclut qu'il s'agit de restes de momies, à la fois momie humaine et momie animale, d'origine égyptienne datés de la Basse époque et qui auraient pu faire partie soit de la collection d'un cabinet d'amateur soit de la pharmacopée d'un apothicaire, avant d'être employés à la confection de ces pseudo-reliques.

Une analyse microscopique et chimique du fragment de côte montre qu'il n'a pas été brûlé, mais imprégné d'un produit végétal et minéral de couleur noire. Sa composition s'apparente plus à celle du bitume ou de la poix qu'à celle de résidus organiques d'origine humaine ou animale ayant été réduits à l'état de charbon par crémation.

Les nez de grands parfumeurs Guerlain et Jean Patou ont notamment décelé sur le morceau de côte une odeur de vanille. Or ce parfum peut être produit par la décomposition d'un corps, comme dans le cas d'une momification, pas par sa crémation.

Le tissu de lin, quant à lui, n'a pas été brûlé, mais teint et a les caractéristiques de celui utilisé par les Égyptiens pour envelopper les momies.

D'autre part, concernant le pollen, il a été noté une grande richesse de pollens de pin, vraisemblablement en rapport avec l'usage de résine en Égypte au cours de l'embaumement.

Enfin, une étude au carbone 14 a daté les restes entre le vie et le IIIe siècle av. J.-C., et un examen spectrométrique du revêtement à la surface des os a montré qu'il correspondait à ceux de momies égyptiennes de cette période tardive.

Œuvres inspirées par Jeanne d'Arc

L'Inspiration et la Vision de Jeanne d'Arc

Louis-Maurice Boutet de Monvel 1911.

Les œuvres inspirées par la Pucelle sont innombrables dans tous les domaines des arts et des médias : architecture, bande dessinée, chansons, cinéma, radio et télévision, jeux vidéo, littérature poésie, roman, théâtre, musique notamment opéras et oratorios, peinture, sculpture, tapisserie, vitrail, etc.

Œuvres inspirées par Jeanne d'Arc. Œuvres littéraires

Le personnage, dans son ambivalence et sa grande complexité, a fasciné les écrivains et les dramaturges à travers les époques.

Charles Péguy en fit la figure centrale de son œuvre écrite. Jeanne d'Arc, bataillant à la réalisation sur terre de la cité harmonieuse, et incarnant en plus du salut, l'âme paysanne et pieuse de la France. Plusieurs volumes sont consacrés à des périodes distinctes de son existence. D'abord un drame, en trois actes, puis une épopée en trois parties distinctes publiée dans les cahiers de la Quinzaine. Enfin, la fresque des trois mystères, débutée par "le Mystère de la Charité de Jeanne d'Arc".

Les pièces les plus connues qui offrent une large diversité d'interprétation sur sa vie, ont été écrites par Shakespeare Henri VI, Voltaire La Pucelle d'Orléans, Schiller La Pucelle d'Orléans, George Bernard Shaw Sainte Jeanne, Jean Anouilh L'Alouette et Bertolt Brecht Sainte Jeanne des abattoirs. En 1894, Thérèse de Lisieux écrit une pièce de théâtre inspirée par la Pucelle d'Orléans, dont elle interprète aussi le rôle.

Samuel Clemens a écrit une biographie de fiction sous le nom de plume de Sieur Louis de Conte, sans utiliser son pseudonyme de Mark Twain. Thomas de Quincey, qui est l'un des seuls Anglais à prendre la défense de Jeanne d'Arc, a écrit une Jeanne d'Arc en 1847. Louis-Maurice Boutet de Monvel en fit un livre d'illustration pour enfants en 1896 qui connut un grand succès.

Adaptations à l'écran

Jeanne d'Arc Joan the Woman de Cecil B. De Mille, 1916.

Jeanne d'Arc a inspiré près d'une centaine de films et téléfilms :

Cinéma muet

1898 : Jeanne d'Arc, court métrage muet de Georges Hatot.

1899 : Domrémy, court métrage des Frères Lumière.

1899 : Jeanne d'Arc, court métrage muet de Georges Méliès, avec Bleuette Bernon.

1909 : La Vie de Jeanne d'Arc d'Albert Capellani.

1913, Italie : Giovanna d'Arco d'Ubaldo Maria Del Colle et Nino Oxilia, tourné à Turin.

1916, États-Unis : Jeanne d'Arc Joan the Woman de Cecil B. De Mille, avec Geraldine Farrar - Ce film fut conçu pour convaincre les Américains du bien-fondé de leur intervention aux côtés des alliés dans la Grande Guerre.

1928 : La Passion de Jeanne d'Arc, de Carl Theodor Dreyer, avec Renée Falconetti - Inspiré du roman Jeanne d'Arc de Joseph Delteil.

1929 : La Merveilleuse Vie de Jeanne d'Arc, fille de Lorraine, de Marco de Gastyne, avec Simone Genevois

Cinéma parlant

1935, Allemagne : Das Mädchen Johanna, de Gustav Ucicky, avec Angela Salloker.

1948, États-Unis : Jeanne d'Arc Joan of Arc, de Victor Fleming, avec Ingrid Bergman.

1953 : Destinées, film à sketches - séquence réalisée par Jean Delannoy, avec Michèle Morgan

1954, Italie : Jeanne au bûcher Giovanna d'Arco al rogo, de Roberto Rossellini, avec Ingrid Bergman qui reprend donc le rôle qu'elle avait déjà tenu en 1948

1957, États-Unis : Sainte Jeanne Saint Joan, d'Otto Preminger, avec Jean Seberg, d'après la pièce Sainte Jeanne de George Bernard Shaw 1924.

1962 : Procès de Jeanne d'Arc, de Robert Bresson, avec Florence Delay. Les mots de Jeanne sont scrupuleusement tirés des minutes du procès.

1970, Russie : Le Début de Gleb Panfilov avec Inna Tchourikova.

1989 : Jeanne d'Arc, le pouvoir de l'innocence, téléfilm en 3 parties de Pierre Badel d'après le livre de Pierre Moinot, avec Cécile Magnet.

1994 : Jeanne la Pucelle, de Jacques Rivette, avec Sandrine Bonnaire - film divisé en deux époques : les Batailles et les Prisons sur plus de 5 heures et demie.

1999 : Jeanne d'Arc, de Luc Besson, avec Milla Jovovich.

1999 : Jeanne d'Arc, film-TV de Christian Duguay, avec Leelee Sobieski.

2011 : Jeanne captive, de Philippe Ramos avec Clémence Poésy.

Philatélie

En 1929, un timbre de 50 centimes bleu est émis à l'occasion du 5e centenaire de la délivrance d'Orléans. Jeanne y est représentée à cheval.

En 1946, un timbre de 5 f surtaxé 4 f outremer appartient à la série Célébrités du XVe siècle. Ce timbre grand format est un portrait.

En 1968, sur un timbre de 30 centimes surtaxé 10 centimes, brun et violet, elle est représentée pour illustrer l'œuvre de Paul Claudel Jeanne d'Arc au bûcher, sujet principal dont on célébrait le centenaire de sa naissance.

La même année, la poste en fait le sujet principal dans un timbre à 60 centimes, gris-bleu, bleu et brun pour représenter le départ de Vaucouleurs en 1429. Ce timbre fait partie de la série Grands noms de l'Histoire.

Astronomie

L'astéroïde Johanna a été nommé en son honneur.

Botanique

La rose Jeanne d'Arc obtenteur Vibert

Posté le : 05/05/2016 21:26

Edité par Loriane sur 07-05-2016 15:29:53

Edité par Loriane sur 07-05-2016 15:31:45

|

|

|

|

|

Jeanne d' Arc boute les anglais 3 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Jeanne d'Arc, son procès le 15 mars 1431 Condamnation, exécution

Le 24 mai, au cimetière Saint-Ouen de Rouen, les juges mettent en scène un simulacre de bûcher pour effrayer Jeanne et la presser de reconnaître ses fautes. Jeanne, sous la promesse orale donc invérifiable du tribunal de l'incarcérer dans une prison ecclésiastique, signe d'une croix alors qu'elle savait écrire son nom l'abjuration de ses erreurs, reconnaissant avoir menti à propos des voix et se soumet à l'autorité de l'Église. Elle est alors renvoyée dans sa prison aux mains des Anglais. S'estimant trompée, elle se rétracte deux jours plus tard, endosse de nouveau des habits d'homme dans des conditions obscures.

Le tribunal la déclare relapse retombée dans ses erreurs passées, la condamne au bûcher et la livre au bras séculier. Le 30 mai 1431, après s'être confessée et avoir communié, Jeanne en tunique de toile soufrée est conduite vers neuf heures, sous escorte anglaise, dans la charrette du bourreau Geoffroy Thérage, place du Vieux-Marché à Rouen où l'on a dressé trois estrades : la première, pour le cardinal Winchester et ses invités, la seconde pour les membres du tribunal civil représenté par le bailli de Rouen Raoul le Bouteiller ; la troisième, pour Jeanne et le prédicateur Nicolas Midi, docteur en théologie. Après le prêche et la lecture de sa sentence, les soldats la conduisent au bûcher dressé en hauteur sur une estrade plâtrée pour qu'elle soit bien vue.

Le supplice de Jeanne suscite de nombreux témoignages de mythographes comme celui du chevalier Perceval de Caigny qui prétendent que sur le bûcher, un écriteau décrivant ses péchés masquait Jeanne, ou que Jeanne était coiffée de la mitre d'infamie qui dissimulait son visage. Ces témoignages donnent naissance quelques années plus tard à la légende survivantiste selon laquelle Jeanne aurait survécu au bûcher grâce à la substitution d'une autre condamnée.

Le cardinal de Winchester avait insisté pour qu'il ne reste rien de son corps. Il désirait éviter tout culte posthume de la pucelle. Il avait donc ordonné trois crémations successives. La première vit mourir Jeanne d'Arc par intoxication par les gaz toxiques issus de la combustion, dont notamment le monoxyde de carbone. Le bourreau écarta les fagots, à la demande des Anglais qui craignaient qu’on ne dise qu’elle s’était évadée, pour que le public puisse voir que le cadavre déshabillé par les flammes était bien celui de Jeanne. La seconde dura plusieurs heures et fit exploser la boîte crânienne et la cavité abdominale dont les morceaux furent projetés sur le public en contrebas, laissant au centre du bûcher les organes calcinés à l'exception des entrailles et du cœur organes plus humides brûlant moins vite restés intacts. Pour la troisième, le bourreau ajouta de l'huile et de la poix et il ne resta que des cendres et des débris osseux qui furent dispersés à quinze heures par Geoffroy Thérage dans la Seine non pas à l'emplacement de l'actuel pont Jeanne d'Arc, mais du pont Mathilde, jadis situé près de l'emplacement de l'actuel pont Boieldieu afin qu'on ne puisse pas en faire de reliques ou des actes de sorcellerie.

Procès en nullité de la condamnation

Peu après qu'il eut repris Rouen, Charles VII publia, le 15 février 1450, une ordonnance où il était dit que les ennemis de Jeanne l'ayant fait mourir contre raison et très cruellement, il voulait savoir la vérité sur cette affaire. Mais il fallut attendre que Calixte III succédât à Nicolas V pour qu'un rescrit papal ordonnât enfin, en 1455 et sur la demande de la mère de Jeanne, la révision du procès. Le pape avait ordonné à Thomas Basin, évêque de Lisieux et conseiller de Charles VII, d'étudier en profondeur les actes du procès de Jeanne d'Arc. Son mémoire fut la condition juridique du procès en réhabilitation. Celui-ci aboutit à casser le premier jugement pour corruption, dol, calomnie, fraude et malice grâce au travail de Jean Bréhal, qui enregistra les dépositions de nombreux contemporains de Jeanne, dont les notaires du premier procès et certains juges. Le jugement, prononcé le 7 juillet 1456, déclare le premier procès et ses conclusions nuls, non avenus, sans valeur ni effet et réhabilite entièrement Jeanne et sa famille. Il ordonne également l'apposition d'une croix honnête pour la perpétuelle mémoire de la défunte au lieu même où Jeanne est morte. La plupart des juges du premier procès, dont l'évêque Cauchon, sont morts entre-temps. Aubert d'Ourches, ancien compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, comparait à Toul comme vingt-huitième témoin, voici sa déposition du 14 février 1456 lors de la neuvième séance : La Pucelle me parut être imbue des meilleures mœurs. Je voudrais bien avoir une fille aussi bonne… Elle parlait moult bien.

Jeanne d'Arc et son époque : enjeux et problèmes

Statue de Jeanne d'Arc à Paris : le modèle de la femme guerrière s'inspire du De mulieribus claris de Boccace

Problèmes des sources historiques

Les deux sources principales sur l'histoire de Jeanne d'Arc sont le procès de la condamnation de 1431, et le procès en nullité de la condamnation de 1455-1456. Le procès-verbal, l’instrumentum publicum, est rédigé quelques années plus tard sous le contrôle du principal greffier Guillaume Manchon par Thomas de Courcelles59. Étant des actes juridiques, elles ont l'immense avantage d'être les retranscriptions les plus fidèles des dépositions. Mais elles ne sont pas les seules : des notices, des chroniques ont également été rédigées de son vivant, telle que la Geste des nobles François, la Chronique de la Pucelle, la Chronique de Perceval de Cagny, la Chronique de Monstrelet ou encore le Journal du siège d'Orléans et du voyage de Reims, le Ditié de Jeanne d'Arc de Christine de Pizan, le traité de Jean de Gerson. Il faut ajouter également les rapports des diplomates et autres informateurs écrits de Jacques Gelu à Charles VII, registres du greffier du Parlement de Paris Clément de Fauquembergue. C'est Jules Quicherat qui rassemblera de manière quasi exhaustive, en cinq volumes, l'historiographie johannique entre 1841 et 1849. Entre le XVe siècle et le XIXe siècle, une foule d'écrivains, de politiciens, de religieux se sont approprié Jeanne d'Arc, et leurs écrits sont nombreux. Il faut donc être prudent dans la manipulation des sources : peu lui sont contemporaines et elles réinterprètent souvent les sources originelles dans le contexte de leur interprète.

Les procès sont des actes juridiques. Les deux procès ont la particularité d'avoir subi une influence politique évidente, et la méthode inquisitoire suppose bien souvent que l'accusée et les témoins ne répondent qu'aux questions posées. De plus le procès de 1431 fut retranscrit en latin vraisemblablement à l'insu de Jeanne, alors que les interrogatoires étaient en français.

Philippe Contamine, au cours de ses recherches, a constaté une abondance d'écrits dès 1429, et le formidable retentissement au niveau international dont cette abondance témoigne. Il remarque également que Jeanne d'Arc fut d'emblée mise en controverse et suscita le débat parmi ses contemporains. Enfin, dès le début des légendes coururent à son sujet, concernant son enfance, ses prophéties, sa mission, les miracles ou les prodiges dont elle était l'auteur. Au commencement était le mythe.

Il apparaît donc qu'aucun document contemporain de l'époque — hormis les minutes des procès — n'est à l'abri de déformation issue de l'imaginaire collectif. Au cours du procès de réhabilitation, les témoins racontent d'après des souvenirs vieux de 26 ans.

Aucune source ne permet de déterminer exactement les origines de Jeanne d'Arc, ni ses dates et lieu de naissance : les témoignages d'époque sont imprécis, Domrémy ne possédait pas de registre paroissial, et les discussions restent nombreuses sur ces points, néanmoins sa biographie peut s'établir à partir des réponses de Jeanne d'Arc aux questions des juges à son premier procès de condamnation sur son éducation religieuse et ses occupations ainsi que les souvenirs des habitants de Domrémy qui veulent convaincre les juges du procès en réhabilitation de sa piété et sa bonne renommée.

L'anoblissement accordé à Jeanne d'Arc par le roi Charles VII pose un autre problème. Il ne reste en effet aucune charte originale pour l'attester, mais uniquement des documents attestant de cet anoblissement rédigés postérieurement. Ces documents dont nous ne savons s'ils sont faux ou déforment une partie de la vérité historique font apparaître que Jeanne d'Arc avait été anoblie par Charles VII et avec elle ses parents, comme il était d'usage pour asseoir la filiation nobiliaire sans contestation, et par conséquent la filiation présente et à venir de ses frères et sœur. En 1614, la descendance fort nombreuse de la famille d'Arc montra qu'elle s'établissait uniquement vers la roture, et le roi leur retira leur titre de noblesse. Par ailleurs, le trésor y gagna en nombreuses pensions, car chaque membre de la lignée pouvait prétendre à indemnisation de la part du trésor pour le sacrifice de Jeanne d'Arc.

Une des copies de la charte d'anoblissement qui nous est parvenue dit que le roi Charles VII la fit Jeanne dame du Lys, sans lui concéder un pouce de terre, ni à elle ni à ses frères et sœur, ce qui était contraire à l'usage de l'anoblissement, car le titre visait à asseoir la propriété de façon héréditaire. En d'autres termes, la faisant dame du Lys, le roi Charles VII la liait au royaume et à la nation mais puisqu'elle s'était vouée à la chasteté et à la pauvreté, il ne lui allouait aucun bénéfice terrestre, ce qui privait du même coup sa parentèle de la possibilité d'user convenablement de cet anoblissement puisqu'elle demeurait sans possibilité de s'élever dans la société nobiliaire. Les d'Arc restèrent des roturiers par la force des choses.

Lettres d'anoblissement accordées à Jehanne la Pucelle et à sa famille

Jeanne d'Arc et ses contemporains

Jeanne d'Arc fut très populaire de son vivant, la chevauchée vers Reims la fait connaître également à l'étranger. Le caractère exceptionnel de son épopée nourrit d'innombrables rumeurs en France, et même au-delà. Elle commence à recevoir des courriers sur des questionnements théologiques venant de nombreuses contrées. On lui demandera son avis sur lequel des papes, alors en concurrence, est le vrai. Jeanne se rapproche des ordres mendiants. Elle était une des nombreux prédicateurs en cette époque se disant directement envoyés de Dieu. Même si l'objet principal de sa mission est la restauration du trône de France, la Pucelle prend parti de fait sur le plan théologique et fait débat. Les conflits d'intérêts autour d'elle dépassent la rivalité politique entre les Anglais et les partisans du dauphin.

Ainsi l'université de Paris, qui était remplie des créatures du roi d'Angleterre ne la voit pas d'un bon œil, à l'opposé des théologiens de Poitiers, composée des universitaires parisiens exilés par les Anglais, et également à l'inverse de l'archevêque d'Embrun, des évêques de Poitiers et de Maguelonne, Jean de Gerson auparavant chancelier de l'université de Paris, l'Inquisiteur général de Toulouse, ou encore l'Inquisiteur Jean Dupuy qui ne voyait que comme enjeux à savoir la restitution du roi à son royaume et l'expulsion ou l'écrasement très juste d'ennemis très obstinés. Ces gens d'Église, et autres, soutenaient la Pucelle.

Pour l'éminente autorité religieuse qu'était alors la Sorbonne, le comportement religieux de Jeanne dépasse l'enjeu de reconquête du royaume, et les docteurs en théologie de cette institution la considèrent comme une menace contre leur autorité, notamment à cause du soutien des rivaux de l'université à Jeanne, et pour ce qu'elle représente dans les luttes d'influence à l'intérieur de l'Église.

Jeanne n'a pas eu non plus que des amis à la Cour du Dauphin. Au Conseil du Dauphin, le parti du favori – La Trémouille – dont était Gilles de Rais s'opposa régulièrement à ses initiatives. Cependant, de nombreux clercs du roi, notamment son confesseur Jean Girard, soutinrent la jeune fille, notamment après la prise d'Orléans, jusqu'à commander à l'archevêque d'Embrun, Jacques Gélu, une défense argumentée de Jeanne d'Arc.

Son rôle dans la guerre de Cent Ans

Jeanne d'Arc, à elle seule, n'a pas influé sur la phase finale de la guerre, qui s'est achevée en 1453. Elle n'a pas été non plus inexistante dans le rôle tactique et stratégique de sa campagne : Dunois parle d'une personne douée d'un bon sens indéniable et tout à fait capable de placer aux points clés les pièces d'artillerie de l'époque. Les faits d'armes sont donc à porter à son crédit. Elle fut en outre un chef indéniablement charismatique.

Sur le plan géopolitique, le royaume de France, privé de tout ce qui était situé au nord de la Loire et à l'ouest de l'Anjou-Auvergne, bénéficiait de ressources humaines et matérielles à peu près identiques à celles de l'Angleterre, proprement dite, qui était moins peuplée. Mais l'Angleterre tirait de ses possessions selon les Anglais de ses conquêtes selon les Français du Nord et de l'Ouest du royaume de France, des ressources en hommes et en impôts largement supérieures à celle du roi de Bourges, Charles VII. De plus, l'Angleterre était à l'aise pour mobiliser ses ressources continentales, car les Anglais connaissaient parfaitement tout le Grand Ouest de la France, lequel était leur domaine avant confiscation par Philippe Auguste un siècle plus tôt. Les Anglais n'ont jamais eu de difficulté pour lever des troupes et des fonds. La tactique de Charles V et de Du Guesclin, qui misaient sur le temps, en évitant les combats frontaux, et en assiégeant une par une les places fortes, tactique que Charles VII a adoptée faute de moyens, a parfaitement montré son efficacité. Cette tactique avait déjà montré les limites de l'invasion anglaise sous Charles V. Charles VII, avec l'appui de Jeanne, puis, après, des frères Gaspard et Jean Bureau, en a confirmé l'efficacité.

Cependant, avant l'intervention de Jeanne d'Arc, les Anglais bénéficiaient d'un avantage psychologique extrêmement important lié à plusieurs raisons :

la réputation d'invincibilité de leurs troupes ;

le traité de Troyes qui déshéritait le dauphin Charles et mettait en doute sa filiation à l'égard du roi Charles VI ;

un état d'abattement et de résignation de la population ;

l'alliance avec la Bourgogne.

L'avantage numérique du royaume de France pesait peu. Cette situation faisait qu'en 1429 la dynamique était anglaise.

Jeanne a eu indéniablement le mérite d'inverser l'ascendant psychologique en faveur de la France, en remontant le moral des armées et des populations, en légitimant et sacrant le roi, et en montrant que la réputation d'invincibilité des Anglais était fausse. Charles VII a eu, lui, l'initiative de se raccommoder avec les Bourguignons, étape indispensable pour la reconquête de Paris. Jeanne d'Arc visiblement ne portait pas les Bourguignons dans son cœur à cause de leur proximité avec son village de Domrémy et des heurts qu'il avait pu y avoir.

Le pape Pie II évoqua Jeanne d'Arc en ces termes :

… Ainsi mourut Jeanne, l'admirable, la stupéfiante Vierge. C'est elle qui releva le royaume des Français abattu et presque désespéré, elle qui infligea aux Anglais tant et de si grandes défaites. À la tête des guerriers, elle garda au milieu des armées une pureté sans tache, sans que le moindre soupçon ait jamais effleuré sa vertu. Était-ce œuvre divine ? était-ce stratagème humain ? Il me serait difficile de l'affirmer. Quelques-uns pensent, que durant les prospérités des Anglais, les grands de France étant divisés entre eux, sans vouloir accepter la conduite de l'un des leurs, l'un d'eux mieux avisé aura imaginé cet artifice, de produire une Vierge divinement envoyée, et à ce titre réclamant la conduite des affaires ; il n'est pas un homme qui n'accepte d'avoir Dieu pour chef ; c'est ainsi que la direction de la guerre et le commandement militaire ont été remis à la Pucelle. Ce qui est de toute notoriété, c'est que, sous le commandement de la Pucelle, le siège d'Orléans a été levé ; c'est que par ses armes a été soumis tout le pays entre Bourges et Paris ; c'est que, par son conseil, les habitants de Reims sont revenus à l'obéissance et le couronnement s'est effectué parmi eux ; c'est que, par l'impétuosité de son attaque, Talbot a été mis en fuite et son armée taillée en pièces ; par son audace le feu a été mis à une porte de Paris ; par sa pénétration et son habileté les affaires des Français ont été solidement reconstituées. Événements dignes de mémoire, encore que, dans la postérité, ils doivent exciter plus d'admiration qu'ils ne trouveront de créance.

Mémoires du pape Pie II, traduites et citées par Quicherat

L'enjeu de sa virginité

Si pucelle signifiait à l'époque simplement fille et pas particulièrement vierge, Jeanne mettait aussi en avant sa virginité pour prouver, selon les mœurs de son temps, qu'elle était envoyée de Dieu et non une sorcière et affirmer clairement sa pureté, aussi bien physiquement que dans ses intentions religieuses et politiques.

Si vous connaissez le sujet dont traite l'article, merci de le reprendre à partir de sources pertinentes en utilisant notamment les notes de fin de page. Vous pouvez également laisser un mot d'explication en page de discussion.

L'opinion de cette époque était en effet formée à ces miracles où la Vierge et les saints venaient délivrer les prisonniers ou sauver des royaumes, comme le prophétisaient Merlin, Brigitte de Suède ou la recluse d'Avignon66. Dès lors vérifier sa virginité devient un enjeu important, étant donné l'importance politique des projets de Jeanne : restaurer la légitimité du roi Charles VII et l'amener au sacre.

Par deux fois, la virginité de Jeanne fut constatée par des matrones, à Poitiers en mars 1429, mais aussi à Rouen, le 13 janvier 1431. Pierre Cauchon celui-là même qui la fit brûler avait ordonné ce deuxième examen pour trouver un chef d'accusation contre elle, en vain.

Il est en revanche difficile de savoir ce qui s'est passé entre le jugement et le constat de relapse, période où Jeanne a été durement maltraitée, défigurée, par ses geôliers. Selon Martin Ladvenu, un lord anglais aurait essayé de la forcer dans sa prison, en vain.

Les autres pucelles

Jeanne des Armoises et Jeanne de Sermaises

On trouve une représentation de Jeanne d'Arc portant armure et coupe en sébile 1937 dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.

Plusieurs femmes se présentèrent comme étant Jeanne d'Arc affirmant avoir échappé aux flammes. Pour la plupart, leur imposture fut rapidement décelée, mais deux d'entre elles parvinrent à convaincre leurs contemporains qu'elles étaient réellement Jeanne d'Arc : il s'agit de Jeanne des Armoises et de Jeanne de Sermaises.

D'après une source tardive (trouvée en 1645 à Metz par un prêtre de l'oratoire le père Jérôme Viguier et publiée en 1683 par son frère Benjamin Viguier, La Chronique du doyen de Saint-Thiébaud, Claude, dite Jeanne des Armoises apparut pour la première fois le 20 mai 1436 à Metz où elle rencontra les deux frères de Jeanne d'Arc, qui la reconnurent pour leur sœur. Il semble impossible d'affirmer s'ils crurent vraiment qu'elle fut leur sœur ou non. La belle-sœur de son mari Alarde de Chamblay devenue veuve s'était remariée en 1425 avec Robert de Baudricourt, le capitaine de Vaucouleurs. Claude-Jeanne guerroya avec les frères d'Arc et Dunois dans le sud-ouest de la France et en Espagne. En juillet 1439, elle passa par Orléans, les comptes de la ville mentionnent pour le 1er août : À Jehanne d'Armoise pour don à elle fait, par délibération faite avec le conseil de ville et pour le bien qu'elle a fait à ladite ville pendant le siège IICX lp, soit 210 livres parisis. Elle mourut vers 1446 sans descendance.

En 1456, après la réhabilitation de la Pucelle, Jeanne de Sermaises apparut en Anjou. Elle fut accusée de s'être fait appeler la Pucelle d'Orléans, d'avoir porté des vêtements d'homme. Elle fut emprisonnée jusqu'en février 1458, et libérée à la condition qu'elle s'habillerait honnêtement. Elle disparaît des sources après cette date.

Les consœurs

Jeanne d'Arc n'est pas un cas unique, bien qu'on fasse à l'époque plus confiance à des enfants ayant des visions qu'à des hommes ou femmes prophètes les prophétesses sont des mulierculae, petites bonnes femmes dans le traité De probatione spirituum de 1415 de Jean de Gerson, théologien qui déconsidère notamment Brigitte de Suède ou Catherine de Sienne et met au point des procédures d'authentification des vraies prophétesses car désormais seule l'Église a le jugement d'autorité en matière de visions, apparitions et prophéties. En 1391, l'université de la Sorbonne et en 1413 l'université de Paris publient une affiche appelant à tous ceux qui ont des visions et se croyant appelés à sauver la France à leur communiquer leurs prophéties, les vrais prophètes selon les critères de l'époque devant être humbles, discrets, patients, charitables et avoir l'amour de Dieu. Le Journal d'un bourgeois de Paris rapporte un sermon entendu le 4 juillet 1431 faisant référence à trois autres femmes :

Encore dist il en son sermon qu'ilz estoient IIII, dont les III avoit esté prinses, c'est assavoir ceste Pucelle, et Perronne et sa compaigne, et une qui est avec les Arminalx Armagnacs, nommée Katherine de La Rochelle ; … et disoit que toutes ces quatre pouvres femme frère Richart le cordelier … les avoit toute ainsi gouvernées ; … et que le jour de Noel, en la ville de Jarguiau Jargeau, il bailla à ceste dame Jehanne la Pucelle trois foys le corps de Nostre Seigneur … ; et l'avoit baillé à Peronne, celui jour, deux fois …

De ces trois autres femmes, le même Bourgeois de Paris relate l'exécution de Piéronne, qui estoit de Bretaigne bretonnant et fut brûlée sur le parvis de Notre-Dame le 3 septembre 1430. Et s'il ne la nomme pas, le Formicarium du frère Jean Nider semble décrire la même exécution.

Interrogée au sujet de Katherine de La Rochelle lors de son procès, Jeanne d'Arc déclara l'avoir rencontrée et lui avoir répondu qu'elle retournât à son mari, faire son ménage et nourrir ses enfants. Elle ajouta : Et pour en savoir la certitude, j'en parlai à sainte Marguerite ou sainte Catherine, qui me dirent que du fait de cette Catherine n'était que folie, et que c'était tout néant. J'écrivis à mon Roi que je lui dirais ce qu'il en devait faire ; et quand je vins à lui, je lui dis que c'était folie et tout néant du fait de Catherine. Toutefois frère Richard voulait qu'on la mît en œuvre. Et ont été très mal contents de moi frère Richard et ladite Catherine.

Avec l'essor de l'astronomie et de la futurologie à la fin du Moyen Âge, les cours à cette époque aimaient s'entourer de ces prophètes, parfois pour les instrumentaliser à des fins politiques. Ainsi, une bataille autour des prophètes eut lieu notamment entre les Anglais et les Français, chaque camp fabriquant de fausses prophéties.

Sa reconnaissance

Reconnaissance littéraire et politique Mythes de Jeanne d'Arc.

Le culte de son vivant ayant rapidement décliné, les siècles suivants ne lui portent qu'un intérêt inconstant. C'est principalement à partir du xixe siècle que la figure historique de Jeanne d'Arc a été reprise par de nombreux auteurs pour illustrer ou cristalliser des messages religieux, philosophiques ou politiques.

Christine de Pisan est un des rares auteurs contemporains à avoir fait l'éloge de Jeanne d'Arc, la nouvelle Judith. Villon mentionne en deux vers, parmi les Dames du temps jadis, Jeanne la bonne Lorraine / Qu'Anglois brûlèrent à Rouen . Avant le XIXe siècle, l'image de Jeanne d'Arc est défigurée par la littérature. Seule la notice d'Edmond Richer, surtout prolifique sur le plan théologique, apporte un volet historique cependant entaché d'inexactitudes. Chapelain, poète officiel de Louis XIV, lui consacre une épopée malheureusement très médiocre sur le plan littéraire. Voltaire ne consacre qu'un vers et demi à la gloire de Jeanne d'Arc dans son Henriade, chant VII «… Et vous, brave amazone, La honte des Anglais, et le soutien du trône. et en consacra plus de vingt mille à la déshonorer. La figure de Jeanne d'Arc connaît son âge d'or sous la Restauration des Bourbon.

Depuis le XIXe siècle, les exploits de Jeanne d'Arc sont usurpés pour servir certains desseins politiques au mépris de l'histoire. Les arcanes de cette exploitation d'une héroïne qui symbolise la France de façon mythique, voire mystique sont innombrables. On retint surtout les thèses évoquées lors de son procès : la mandragore suggérée par Cauchon, l’instrument politique destiné à jeter la terreur dans les troupes anglaises, et la si romanesque main de Dieu qu’on y voit de l’hérésie ou des desseins monarchiques.

Jeanne d'Arc a été réhabilitée en 1817, dans le livre de Philippe-Alexandre Le Brun de Charmettes : Histoire de Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans, tirée de ses propres déclarations, de cent quarante-quatre dépositions de témoins oculaires, et des manuscrits de la bibliothèque du roi de la tour de Londres. Le travail scrupuleux de cet historien, fondé sur des enquêtes rigoureuses, et l'étude de documents originaux, a souvent été réutilisé comme base de travail par des écrivains français et étrangers, tels Jules Quicherat ou Joseph Fabre, qui ont contribué à redonner ses titres de noblesse à la Pucelle d'Orléans.

Les enjeux politiques et religieux du XIXe siècle expliquent l'émergence de thèses révisionnistes : la théorie surviviste ou survivaliste se développe avec l'ouvrage en 1889 La Fin d'une légende, vie de Jeanne d'Arc de 1409 à 1440 d'Ernest Lesigne alléguant que Jeanne fut sauvée du bûcher par substitution avec une autre femme et devenue Jeanne des Armoises. Cette théorie est reprise par des auteurs laïcs comme Gaston Save qui cherchent à minimiser le rôle de Jeanne d'Arc et enrayer son processus de canonisation. La théorie bâtardisante apparaît sur le plan littéraire pour la première fois en 1805 naît avec Pierre Caze qui écrit la pièce de théâtre La Mort de Jeanne d'Arc : la Pucelle y serait une bâtarde royale mise en scène à dessein, et dont la mère aurait été Isabeau de Bavière et le père Louis d'Orléans. Dans son livre La vérité sur Jeanne d'Arc en 1819, Caze développe cette théorie qui est généralement relayée par des monarchistes comme Jean Jacoby Le secret de Jeanne, pucelle d'Orléans en 1932 pour qui le peuple ne serait pas en mesure de donner naissance à des héros. La théorie « survivo-bâtardisante fusionne les deux précédentes en faisant de Jeanne une princesse royale qui a échappé au bûcher et survécu sous le nom de Jeanne des Armoises. Lancée par Jean Grimod Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée, 1952, elle est reprise par des auteurs comme Maurice David-Darnac, Étienne Weill-Raynal, Robert Ambelain, André Cherpillod Les deux mystères de Jeanne "d'Arc": sa naissance, sa mort, 1992 ou Marcel Gay et Roger Senzig L'affaire Jeanne d'Arc, 2007.

Reconnaissance par l'Église catholique Canonisation

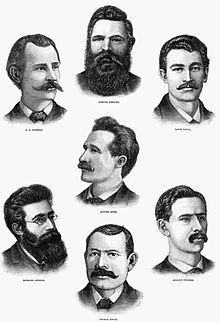

La délégation pour la canonisation de Jeanne d'Arc.

Jeanne d'Arc est béatifiée le 18 avril 190978 et canonisée le 16 mai 1920. Sa fête religieuse est fixée au 30 mai, jour anniversaire de son martyre. Pie XI la proclame sainte patronne secondaire de la France en 1922.

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... hp?topic_id=4583&forum=24

Posté le : 05/05/2016 20:29

|

|

|

|

|

Jeanne D'Arc boute les anglais 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Contexte politique du royaume de France 1407-1429

1429

Territoires contrôlés par Henri VI d'Angleterre

Territoires contrôlés par le duc de Bourgogne

Territoires contrôlés par le dauphin Charles

Principales batailles

Raid anglais de 1415

Itinéraire de Jeanne d'Arc vers Reims en 1429

Sujet à des crises intermittentes de maladie mentale suivies de phases de rémissions, le roi de France Charles VI, dit le Fol, se voit fréquemment contraint de délaisser le pouvoir au profit de son Conseil, devenu bientôt le siège de sourdes luttes d'influences entre son frère Louis d'Orléans et son oncle Philippe de Bourgogne, dit Philippe le Hardi.

L'affrontement entre les ducs d'Orléans et de Bourgogne s'intensifie lorsque Jean sans Peur, fils de Philippe le Hardi, succède à son père. Le nouveau duc de Bourgogne finit par faire assassiner son rival et cousin Louis d'Orléans en novembre 1407, acte déclencheur d'une guerre civile entre les Bourguignons et les Orléans. Ces derniers sont ultérieurement appelés Armagnacs en raison de l'engagement de Bernard VII d'Armagnac en faveur de son beau-fils Charles d'Orléans, fils et successeur du défunt duc Louis.

Profitant de ce conflit, Henri V, roi d'Angleterre relance les hostilités en brisant une longue trève franco-anglaise. La seconde phase de la Guerre de Cent Ans se caractérise donc par une guerre étrangère couplée à une guerre civile. Le monarque de la dynastie usurpatrice des Lancastre débarque en Normandie en 1415. La chevalerie française subit un désastre à Azincourt, face au Corps des Long Bow, archers gallois. En effet, les Anglais disposent d'un corps gallois ayant une maîtrise meurtrière de l'arc long longbow. Toujours bien abrités des charges de cavalerie par des pieux disposés à l'avance, ces gallois déciment sous une pluie de flèches la chevalerie française, dont les chevaux ne sont pas encore protégés. Ils vont ainsi devenir maîtres des batailles à terrain découvert malgré leur nette infériorité numérique. Mais après Orléans, Jeanne ayant obtenu des chefs militaires français — sur sa grande insistance — de poursuivre les troupes anglaises, le Corps des Long Bow est surpris faisant une pause à Patay et, inorganisés, quasiment tous ses archers sont massacrés par des charges de cavalerie. Le Corps ne sera pas reconstitué et sera totalement éliminé une décennie plus tard par l'apparition de l'artillerie nouvelle des frères Gaspard et Jean Bureau - notamment l'artillerie de campagne - aux batailles de Formigny et Castillon, avantages combinés qui mettront fin au conflit.

À Domrémy, on apprend que le duc Édouard III de Bar, son frère, Jean de Bar, seigneur de Puysaye et son petit-fils le comte de Marle, sont tombés au combat. Le duché échoit au frère survivant du duc défunt, Louis, évêque de Verdun, lequel est un temps contesté par le duc de Berg, gendre du feu duc.

Lors de l'entrevue de Montereau, le 10 septembre 1419, le dauphin Charles et Jean sans Peur doivent se réconcilier pour faire face à l'ennemi. Cependant, le duc de Bourgogne est poignardé au cours de cette rencontre, peut-être à l'instigation du dauphin lui-même et de certains de ses conseillers dont Tanneguy III du Chastel, entre autres motifs par vengeance de l'assassinat du duc Louis d'Orléans. En réaction à cet assassinat, le fils de Jean sans Peur et nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, se rallie aux Anglais, imité en cela par la puissante université de Paris.

Alliés au puissant duc de Bourgogne, les Anglais peuvent imposer en 1420 le traité de Troyes, signé entre le roi Henri V d'Angleterre et Isabeau de Bavière, reine de France et régente. Selon les termes de ce traité, Henri V se marie à Catherine de Valois, fille de Charles VI. À la mort de Charles VI, la couronne doit revenir à leur descendance, réunissant les deux royaumes.

Ce traité est contesté par la noblesse française car il spolie le Dauphin - stigmatisé en tant qu'assassin du duc de Bourgogne - de son droit à la succession. À la mort de Charles VI en 1422, la France n'a donc plus de roi ayant été sacré. La couronne de France est alors revendiquée par le roi d'Angleterre encore mineur, Henri VI qui vient de succéder à son père.

La situation territoriale devient alors la suivante : le Sud-Ouest du territoire français est contrôlé par les Anglais de même que la plupart des régions du Nord, excepté le duché de Bretagne, État indépendant, qui se remet d'une guerre de succession et dont la neutralité réglée par le traité de Guérande de 1381 se poursuivra sous le règne de Jean V. La Bretagne jouera néanmoins un rôle décisif dans la dernière phase de cette guerre de Cent Ans en assurant le blocus de Bordeaux.

Traité de Troyes. De Domrémy à Chinon : 1428 - février 1429

À treize ans, Jeanne affirme avoir entendu dans le jardin de son père les voix célestes des saintes Catherine et Marguerite et de l'archange saint Michel lui demandant d'être pieuse, de libérer le royaume de France de l'envahisseur et de conduire le dauphin sur le trône. Dès lors, elle s'isole et s'éloigne des jeunes du village qui n'hésitent pas à se moquer de sa trop grande ferveur religieuse, allant jusqu'à rompre ses fiançailles probablement devant l'official de l'évêché de Toul. Elle craint le pillage et les massacres pour son village de Domrémy : les intrusions anglo-bourguignonnes menacent toute la Lorraine. Ses expériences mystiques se multiplient à mesure que les troubles dans la région augmentent mais, effrayée, elle ne les révèle à son oncle, Durand Laxart en fait, un cousin qu'elle appelle oncle car plus âgé, qu'à l'âge de 16 ans. Après beaucoup d'hésitations, son oncle l'emmène — sans permission parentale — rencontrer Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, forteresse voisine de Domrémy, sous prétexte d'aller aider aux relevailles d'une cousine germaine. Demandant à s'enrôler dans les troupes du Dauphin pour répondre à une prophétie locale qui voulait qu'une pucelle des Marches de Lorraine sauvât la France, elle demande audience à Robert de Baudricourt en vue d'obtenir de lui la lettre de crédit qui lui ouvrirait les portes de la Cour. Le seigneur local la prend pour une affabulatrice ou une illuminée et conseille Laxart de ramener sa nièce chez ses parents avec une bonne gifle.

L'année suivante, les Anglo-bourguignons attaquent Domrémy ; avec sa famille, elle se réfugie à Neufchâteau. Jeanne tenace revient s'installer à Vaucouleurs en 1429 pendant trois semaines. Elle loge chez Henri et Catherine Le Royer, famille bourgeoise, et la population — avide en ces temps troublés de prophéties encourageantes — l'adopte et la soutient. Dotée d'un grand charisme, la jeune paysanne illettrée acquiert une certaine notoriété de guérisseuse lorsque le duc malade Charles II de Lorraine lui donne un sauf-conduit pour lui rendre visite à Nancy : elle ose promettre au souverain de prier pour sa guérison en échange de l'abandon par le duc de sa maîtresse la belle Alison Du May et d'une escorte menée par René d'Anjou, gendre du duc et beau-frère du Dauphin Charles pour libérer la France. Elle finit par être prise au sérieux par Baudricourt après qu'elle lui a annoncé par avance la journée des Harengs et l'arrivée concomitante de Bertrand de Poulengy, jeune seigneur proche de la maison d'Anjou et de Jean de Novellompont, dit de Metz. Il lui donne une escorte de six hommes : les deux écuyers Jean de Metz et Bertrand de Poulengy qui resteront fidèles à Jeanne tout au long de son aventure, ainsi qu'un courrier, le messager royal Colet de Vienne, chacun accompagné de son serviteur Julien et Jean de Honnecourt ainsi que Richard L'Archer. Avant son départ pour le royaume de France, Jeanne se recueille dans l'ancienne église de Saint-Nicolas-de-Port, dédiée au saint patron du duché de Lorraine.

Portant des habits masculins et arborant la coupe en écuelle ou en sébile à la mode masculine de l'époque, autrement dit la chevelure taillée en rond au-dessus des oreilles, avec la nuque et les tempes rasées — ce qu'elle fera jusqu'à sa mort, excepté pour sa dernière fête de Pâques — elle traverse incognito les terres bourguignonnes et se rend à Chinon où elle est finalement autorisée à voir le Dauphin Charles, après réception d'une lettre de Baudricourt. La légende raconte qu'elle fut capable de reconnaître Charles, vêtu simplement au milieu de ses courtisans. En réalité, arrivée à Chinon le mercredi 23 février 1429, elle n'est reçue par le roi que deux jours plus tard, non dans la grande salle de la forteresse mais dans ses appartements privés lors d'une entrevue au cours de laquelle elle parle au Dauphin de sa mission, la grande réception devant la Cour à l'origine de la légende n'ayant lieu qu'un mois plus tard. Jeanne est logée dans la tour du Coudray. Jeanne annonce clairement quatre événements : la libération d'Orléans, le sacre du roi à Reims, la libération de Paris et la libération du duc d'Orléans.

Après l'avoir fait interroger par les autorités ecclésiastiques à Poitiers où des docteurs en théologie réalisent son examen de conscience et où des matrones, supervisées par la duchesse douairière d'Anjou, belle-mère du Dauphin, constatent sa virginité exigence pour une envoyée de Dieu ? Vérification qu'elle n'est pas un homme ? Pour ne pas donner prise à ses ennemis qui la qualifient de putain des Armagnac, et après avoir fait une enquête à Domrémy, Charles donne son accord pour envoyer Jeanne à Orléans assiégée par les Anglais.

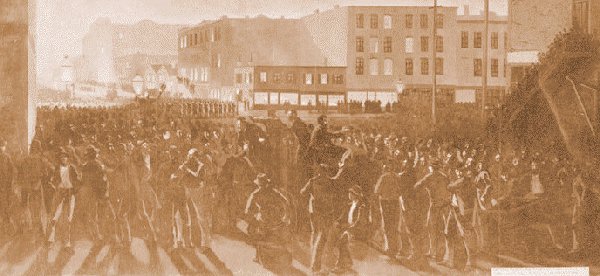

Campagnes militaires avril - décembre 1429 Orléans

En avril 1429, Jeanne d'Arc est envoyée par le roi à Orléans, non pas à la tête d'une armée, mais avec un convoi de ravitaillement. Ses frères la rejoignent. On l'équipe d'une armure et d'une bannière blanche frappée de la fleur de lys, elle y inscrit Jesus Maria, qui est aussi la devise des ordres mendiants les dominicains et les franciscains. En partance de Blois pour Orléans, Jeanne expulse ou marie les prostituées de l'armée de secours et fait précéder ses troupes d'ecclésiastiques. Arrivée à Orléans le 29 avril, elle apporte le ravitaillement et y rencontre Jean d'Orléans, dit le Bâtard d'Orléans, futur comte de Dunois. Elle est accueillie avec enthousiasme par la population, mais les capitaines de guerre sont réservés. Avec sa foi, sa confiance et son enthousiasme, elle parvient à insuffler aux soldats français désespérés une énergie nouvelle et à contraindre les Anglais à lever le siège de la ville dans la nuit du 7 au 8 mai 1429.

Siège d'Orléans 1428-1429.

En raison de cette victoire encore célébrée à Orléans au cours des Fêtes johanniques, chaque année du 29 avril au 8 mai, on la surnomme la Pucelle d'Orléans, expression apparaissant pour la première fois en 1555 dans l'ouvrage Le Fort inexpugnable de l'honneur du sexe féminin de François de Billon.

Reims

Après le nettoyage de la vallée de la Loire grâce à la victoire de Patay où Jeanne d'Arc ne prit pas part aux combats, le 18 juin 1429, remportée face aux Anglais, Jeanne se rend à Loches et persuade le Dauphin d'aller à Reims se faire sacrer roi de France.

Pour arriver à Reims, l'équipée doit traverser des villes sous domination bourguignonne qui n'ont pas de raison d'ouvrir leurs portes, et que personne n'a les moyens de contraindre militairement. Selon Dunois, le coup de bluff aux portes de Troyes entraîne la soumission de la ville mais aussi de Châlons-en-Champagne et de Reims. Dès lors, la traversée est possible.

Chevauchée vers Reims et Bataille de Patay.

Le 17 juillet 1429, dans la cathédrale de Reims, en la présence de Jeanne d'Arc, Charles VII est sacré par l'archevêque Regnault de Chartres. Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, en tant que pair du royaume, est absent ; Jeanne lui envoie une lettre le jour même du sacre pour lui demander la paix. L'effet politique et psychologique de ce sacre est majeur. Reims étant au cœur du territoire contrôlé par les Bourguignons et hautement symbolique, il est interprété par beaucoup à l'époque comme le résultat d'une volonté divine. Il légitime Charles VII qui était déshérité par le traité de Troyes.

Cette partie de la vie de Jeanne d'Arc constitue communément son épopée : ces événements qui fourmillent d'anecdotes où les contemporains voient régulièrement des petits miracles, le tout conforté par leurs références explicites dans les procès, ont grandement contribué à forger la légende et l'histoire officielle de Jeanne d'Arc. La découverte miraculeuse de l'épée dite de Charles Martel sous l'autel de Sainte-Catherine-de-Fierbois, en est un exemple. Le mythe de la chef de guerre commandant les armées de Charles VII en est un autre. C'est le duc de Bedford, régent du royaume de France pour les Anglais, qui lui attribue le rôle de chef de guerre de l'ost du roi envoyé par le diable, pour minimiser la portée de la délivrance d'Orléans et des défaites ultérieures. Les conseillers du roi se méfiant de son inexpérience et de son prestige, ils la font tenir à l'écart des décisions militaires essentielles tandis que le commandement est successivement confié à Dunois, au duc d'Alençon, à Charles d'Albret ou au maréchal de Boussac36. Les historiens contemporains la considèrent soit comme un porte-étendard qui redonne du cœur aux combattants, soit comme un chef de guerre démontrant de réelles compétences tactiques.

Siège de Paris 1429.

Dans la foulée du sacre, Jeanne d'Arc tente de convaincre le roi de reprendre Paris aux Bourguignons et aux Anglais, mais il hésite. Jeanne mène une attaque sur Paris mais elle est blessée lors de l'attaque de la porte Saint-Honoré ; l'attaque est rapidement abandonnée et Jeanne est ramenée au village de la Chapelle. Le roi finit par interdire tout nouvel assaut : l'argent et les vivres manquent et la discorde règne au sein de son conseil. C'est une retraite forcée vers la Loire, l'armée est dissoute.

La prise de Jeanne d'Arc à Compiègne

Jeanne repart néanmoins en campagne : désormais elle conduit sa propre troupe et se considère comme une chef de guerre indépendante, elle ne représente plus le roi. Entraîneur d'hommes qu'elle galvanise par son charisme et son courage elle est plusieurs fois blessée, elle dispose d'une maison militaire avec une écurie de coursiers. Ses troupes lutteront contre des capitaines locaux, mais sans beaucoup de succès. Le 4 novembre 1429, la Pucelle et Charles d'Albret s'emparent de Saint-Pierre-le-Moûtier. Le 23 novembre, ils mettent le siège devant La Charité-sur-Loire pour en chasser Perrinet Gressart. Pour Noël, Jeanne a regagné Jargeau à la suite de l'échec du siège.

Capture par les Bourguignons et vente aux Anglais 1430

Jeanne est alors conviée à rester dans le château de La Trémoille à Sully-sur-Loire. Quittant le roi sans prendre congé, elle s'échappe rapidement de sa prison dorée pour répondre à l'appel à l'aide de Compiègne, assiégée par les Bourguignons. Finalement, elle est capturée par les Bourguignons lors d'une sortie aux portes de Compiègne le 23 mai 1430. Elle essaie de s'échapper par deux fois, mais échoue. Elle se blessa même sérieusement en sautant par une fenêtre au château de Beaurevoir. Elle est vendue aux Anglais le 21 novembre 1430, pour dix mille livres tournois, et confiée à Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et allié des Anglais. Les Anglais l'emmènent à Rouen où se situe leur quartier-général.

Capture de Jeanne d'Arc par les Bourguignons.Le procès et la condamnation 1431

Le procès

Tour Jeanne-d'Arc, donjon du château de Philippe-Auguste à Rouen, où elle fut amenée pour être soumise à la question.

Lors de son procès qui dura du 21 février au 23 mai 143142, Jeanne d'Arc était accusée d'hérésie. Elle fut emprisonnée dans une tour du château de Philippe Auguste à Rouen, dite plus tard tour de la Pucelle » ; seul le donjon de la construction est parvenu jusqu'à nous. Il est appelé à tort tour Jeanne-d'Arc, cependant les substructions de la tour de la Pucelle ont été dégagées au début du xxe siècle et sont visibles dans la cour d'une maison sise rue Jeanne d'Arc. Jugée par l'Église, Jeanne d'Arc resta néanmoins emprisonnée dans cette prison civile, au mépris du droit canon.

L'enquête préliminaire commence en janvier 1431 et Jeanne d'Arc est interrogée sans ménagement à Rouen. Si ses conditions d'emprisonnement étaient particulièrement difficiles, Jeanne n'a néanmoins pas été soumise à la question, bien qu'elle en ait été menacée.

Le procès débute le 21 février 1431. Environ cent vingt personnes y participent, dont vingt-deux chanoines, soixante docteurs, dix abbés normands, dix délégués de l'université de Paris. Leurs membres furent sélectionnés avec soin. Lors du procès de réhabilitation, plusieurs témoignèrent de leur peur. Ainsi, Richard de Grouchet déclare que c'est sous la menace et en pleine terreur que nous dûmes prendre part au procès ; nous avions l'intention de déguerpir. Pour Jean Massieu, il n'y avait personne au tribunal qui ne tremblât de peur. Pour Jean Lemaître, Je vois que si l'on n'agit pas selon la volonté des Anglais, c'est la mort qui menace.

Une dizaine de personnes sont actives lors du procès, tels Jean d'Estivet, Nicolas Midy et Nicolas Loyseleur. Mais les enquêteurs, conduits par l'évêque de Beauvais Pierre Cauchon, ne parviennent pas à établir un chef d'accusation valable : Jeanne semble être une bonne chrétienne, convaincue de sa mission, différente des hérétiques qui pullulent dans un climat de défiance vis-à-vis de l'Église en ces temps troublés. Le tribunal lui reproche par défaut de porter des habits d'homme, d'avoir quitté ses parents sans qu'ils lui aient donné congé, et surtout de s'en remettre systématiquement au jugement de Dieu plutôt qu'à celui de l'Église militante, c'est-à-dire l'autorité ecclésiastique terrestre. Les juges estiment également que ses voix, auxquelles elle se réfère constamment, sont en fait inspirées par le démon. Soixante-dix chefs d'accusation sont finalement trouvés, le principal étant Revelationum et apparitionum divinorum mendosa confictrix imaginant mensongèrement des révélations et apparitions divines.L’université de Paris Sorbonne, alors à la solde des Bourguignons, rend son avis : Jeanne est coupable d'être schismatique, apostate, menteuse, devineresse, suspecte d'hérésie, errante en la foi, blasphématrice de Dieu et des saints. Jeanne en appelle au Pape, ce qui sera ignoré par les juges.

Sur l'amour ou la haine que Dieu porte aux Anglais, je n'en sais rien, mais je suis convaincue qu'ils seront boutés hors de France, exceptés ceux qui mourront sur cette terre.

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... t_id=10944#forumpost10944

Posté le : 05/05/2016 20:23

|

|

|

|

|

Jeanne d'arc boute les anglais 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 8 mai 1429 Jeanne D'arc " boute " les anglais hors d'Orléans

et met fin au siège de la ville qui durait depuis 1428. En raison de cette victoire encore célébrée à Orléans au cours des Fêtes johanniques, chaque année du 29 avril au 8 mai, on la surnomme la Pucelle d'Orléans, expression apparaissant pour la première fois en 1555 dans l'ouvrage " Le Fort inexpugnable de l'honneur du sexe féminin " de François de Bienne. Elle s'illustre pendant le conflit de la Guerre de Cent Ans, elle participe au Siège d'Orléans, à la bataille de Jargeau, à la bataille de Meung-sur-Loire et à la chevauchée vers Reims. Elle est la fille de Isabelle Romée et de Jacques d'Arc; elle a 3 frères et 1 sœur : Jacques, Jean, Pierre, et Catherine d'Arc.

En avril 1429, Jeanne d'Arc est envoyée par le roi à Orléans, non pas à la tête d'une armée, mais avec un convoi de ravitaillement. Ses frères la rejoignent. On l'équipe d'une armure et d'une bannière blanche frappée de la fleur de lys, elle y inscrit Jesus Maria, qui est aussi la devise des ordres mendiants les dominicains et les franciscains. En partance de Blois pour Orléans, Jeanne expulse ou marie les prostituées de l'armée de secours et fait précéder ses troupes d'ecclésiastiques. Arrivée à Orléans le 29 avril, elle apporte le ravitaillement et y rencontre Jean d'Orléans, dit le Bâtard d'Orléans, futur comte de Dunois. Elle est accueillie avec enthousiasme par la population, mais les capitaines de guerre sont réservés. Avec sa foi, sa confiance et son enthousiasme, elle parvient à insuffler aux soldats français désespérés une énergie nouvelle et à contraindre les Anglais à lever le siège de la ville dans la nuit du 7 au 8 mai 1429.

Jeanne d'Arc, née vers 1412 à Domrémy village du duché de Bar en Lorraine actuelle,et dont une partie relevait du royaume de France pour le temporel et de l'évêché de Toul pour le spirituel actuellement dans le département des Vosges en Lorraine, et morte, à 19 ans sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché de Normandie alors possession du royaume d'Angleterre, est une héroïne de l'histoire de France, chef de guerre et sainte de l'Église catholique, surnommée depuis le XVIe siècle la Pucelle d'Orléans et, depuis le XIXe siècle, mère de la nation française.

Au début du XV e siècle, cette jeune fille de dix-sept ans d'origine paysanne affirme avoir reçu de la part des saints Michel, Marguerite d'Antioche et Catherine la mission de délivrer la France de l'occupation anglaise. Elle parvient à rencontrer Charles VII, à conduire victorieusement les troupes françaises contre les armées anglaises, à lever le siège d'Orléans et à conduire le roi au sacre à Reims, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de Cent Ans.

Capturée par les Bourguignons à Compiègne en 1430, elle est vendue aux Anglais par Jean de Luxembourg, comte de Ligny, pour la somme de dix mille livres. Elle est condamnée à être brûlée vive en 1431 après un procès en hérésie conduit par Pierre Cauchon, évêque de Beauvais et ancien recteur de l'université de Paris. Entaché de nombreuses irrégularités, ce procès voit sa révision ordonnée par le pape Calixte III en 1455. Un second procès est instruit qui conclut, en 1456, à l'innocence de Jeanne et la réhabilite entièrement. Grâce à ces deux procès dont les minutes ont été conservées, elle est l'une des personnalités les mieux connues du Moyen Âge.

Béatifiée en 1909 puis canonisée en 1920, Jeanne d'Arc est devenue une des quatre saintes patronnes secondaires de la France. Sa fête nationale est instituée par la loi en 1920 et fixée au 2e dimanche de mai.

Elle est dans le monde entier une personnalité mythique qui a inspiré une multitude d’œuvres littéraires, historiques, musicales, dramatiques et cinématographiques.

En bref

Jeanne d'Arc qui, grâce à la documentation d'une exceptionnelle richesse constituée par les dossiers de ses deux procès (condamnation en 1431, réhabilitation en 1456), est l'un des personnages les mieux connus du XVe siècle reste pourtant mystérieuse. Cela tient d'abord au contraste qui rend son action et les sources historiques qui la présentent déconcertantes. Paysanne qui ne sait ni lire ni écrire, dont tout le bagage savant se limite à la récitation du Pater, de l'Ave et du Credo et aux échos de sermons et de conversations entendus, elle est portée ou se porte (l'initiative de son action paraît bien lui revenir) au premier rang de la société.

Les procès ont bien consigné ses déclarations authentiques, mais ils sont rédigés dans la langue des juristes et des théologiens, alors que les paroles de Jeanne expriment une mentalité, une culture populaires. Ce contraste a rendu Jeanne incompréhensible ou suspecte à la plupart de ses contemporains (de Charles VII à ses juges) et des historiens, du XVe siècle à nos jours. Mais ceux qui ont saisi l'importance du caractère populaire de son comportement, de ses idées, de ses croyances ont faussé l'image de la Jeanne d'Arc historique soit par leur conception erronée du peuple (en partie Michelet, et surtout Péguy), soit par leur ignorance de la culture et de la mentalité populaires dans la France du début du XVe siècle.

Le fossé culturel séparant Jeanne de son entourage politique, militaire et ecclésiastique au XVe siècle et, depuis lors, de ses historiens a permis toutes les interprétations. L'historiographie de Jeanne d'Arc est ainsi devenue le condensé de l'évolution historiographique du XVe siècle à nos jours. Pour l'historien d'aujourd'hui, cette évolution n'est pas moins intéressante que l'histoire même de Jeanne. Il y a notamment une Jeanne d'Arc gothique, une Jeanne d'Arc Renaissance, une Jeanne d'Arc classique, une Jeanne d'Arc des « Lumières », une Jeanne d'Arc romantique, une Jeanne d'Arc nationaliste, etc.

Les deux caractères qui, au XXe siècle, sont passés au premier plan : la sainteté et le nationalisme, sont liés au moment historique et chargés d'équivoques et d'erreurs de perspective historique. Jeanne d'Arc, au XVe siècle, ne pouvait apparaître comme une sainte à personne et l'idée n'a effleuré aucun de ses plus chauds partisans. L'interprétation qui a été faite de paroles prononcées par certains témoins qui l'auraient traitée de « bona et sancta persona » repose sur un contresens. L'expression ne signifie pas « bonne et sainte personne », mais « personne de bonnes mœurs et de religion droite ». S'il est vrai que Jeanne a été animée par un sentiment « national » et a suscité des passions « nationales » en son temps, elle n'a ni créé ni même cristallisé ce sentiment qui existait en France bien auparavant, notamment dans les milieux populaires ; la nature du « nationalisme » du XVe siècle est différente de celle du nationalisme moderne et contemporain.

Si la plupart des interprétations de Jeanne d'Arc depuis le XVe siècle sont issues de déformations de bonne foi dues à l'outillage mental et scientifique de l'époque, si l'on comprend comment, de son vivant, ses ennemis, mal intentionnés sans doute, ont pu cependant confondre, plus ou moins de bonne foi, piété populaire et hérésie ou sorcellerie, il faut dénoncer les entreprises modernes qui, au mépris des textes les plus clairs et des données les plus certaines, reprennent inlassablement certaines erreurs. Il en est trois surtout, qui sont autant de contre-vérités assurées. Jeanne n'était pas une bâtarde royale ou noble, fruit par exemple des amours secrètes de la reine Isabeau de Bavière et du duc d'Orléans. Jeanne a bien été brûlée à Rouen, et les fausses Jeanne apparues après 1431 sont des folles ou des imposteurs. Jeanne n'a pas été démonolâtre, n'a pas appartenu à une secte « luciférienne » et, elle l'a dit sans ambiguïté, si elle partageait les traditions de son entourage paysan (fêtes autour d'un « arbre de fées », légendes du « Bois chenu »), elle « n'y croyait pas » comme le faisaient des compagnes et des compagnons d'une mentalité plus traditionnelle. Sa « simplicité » était celle d'une chrétienne du peuple très « orthodoxe ». Il est piquant de noter que les anthropologues anglais qui, au XXe siècle, ont eu le souci de replacer les croyances de Jeanne dans un cadre de mentalités traditionnelles sont tombés dans le piège de la sorcellerie. Une fausse science a renoué – innocemment – avec les superstitions savantes de leurs compatriotes mal intentionnés, ennemis de Jeanne au XVe siècle. En revanche, on peut penser que, à côté de l'histoire des mentalités et traditions populaires, les tentatives ébauchées par des spécialistes de l'histoire comparée des religions, de la psychiatrie et de la psychanalyse contribueront à mettre en lumière la vérité d'un personnage qui reste, en son temps et dans l'histoire, exceptionnel et, à travers les documents authentiques, souvent bouleversant.

Les événements. Jeanne est née probablement le 6 janvier 1412 dans un bourg du Barrois, Domrémy. Ses parents étaient des « laboureurs », c'est-à-dire des paysans assez aisés. Le nom de famille est écrit dans les documents d'époque Darc, Tarc, Dare, Day, etc. Le nom de Jeanne d'Arc apparaît pour la première fois dans un poème en 1576. De son enfance on connaît ce qu'elle-même et certains témoins en ont évoqué aux procès : sa dévotion, marquée par l'enseignement des ordres mendiants (confession et communion fréquentes, pratique des œuvres de miséricorde – surtout aumône aux pauvres –, culte spécial à certains saints et surtout à la Vierge et au nom de Jésus qu'elle prononcera sur le bûcher) ; sa participation aux fêtes et aux jeux de ses compagnons, à l'égard de qui elle manifestait toutefois une certaine distance, inspirée par sa piété et son goût pour la solitude. Domrémy, dans la vallée de la Meuse, était situé sur une route fréquentée par les marchands, les pèlerins, les clercs voyageurs, les soldats – le monde médiéval de la route, colporteur de nouvelles, de légendes et d'histoires plus ou moins savantes qui se mêlaient au fonds traditionnel local.