|

|

Apollo 11, le 21 Juillet 1969 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 21 Juillet 1969 l'Amérique décrochait la Lune

Des hommes ont marché sur la lune !!...

La science l'a fait, le rêve inaccessible, le fantasme des poètes, des rêveurs, est devenu ce jour là, réel, il nous ébranlait comme un choc qui atteint toute l'humanité, le nez au ciel, à imaginer l'incroyable, ce miracle qui avait lieu là-haut au dessus de nos têtes d'humains, d'humains si petits, tout petits, et soudain si puissants.

Nous avions atteint le ciel, pendant que nos radios, nos télévisions, envahies de voix nasillardes, de ces voix désincarnées et aussi étranges que celles de robots, échangeaient des messages venus de l'au-delà, nous, humains du vingtième siècle nous étions, à l'instar des dieux, propulsés à cet instant dans les étoiles, dans l'inconnu du firmament.

Ce jour du 21 Juillet 1969, reste en mémoire de tous ceux qui étaient nés à cette époque, ce jour là, la terre est devenue plus petite et notre pouvoir plus grand.

L’évènement fût sidérant, incroyable à ce point que l'incrédulité naquit chez beaucoup et fut à l'origine d'un fort scepticisme, de négations, de doutes, de légendes, de thèses, d'hypothèses, de démonstrations parfois plus farfelues encore que ce fait inimaginable qu'est l'alunissage de trois astronomes, sur notre satellite éloigné. Comment concevoir, la possibilité, d'une proximité avec ce morceau de ciel trop distant, pensaient et pensent encore les adeptes d'une mystification.

"Décrocher la lune" est sans conteste synonyme d'impossibilité et pour les esprits qui doutent ce dicton ne peut qu'être réalité, fondé, et notre lune, elle, ne peut que rester lointaine, et fille de l'autre monde hors de portée humaine.

Malgré les partisans de la négation de cet exploit scientifique hors pair, l'Amérique a fêté, récemment, ses héros de la conquête lunaire avec, en point d'orgue, la réception à la Maison-Blanche des trois astronautes de la mission Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins qui ont été honorés par le président Barack Obama en personne.

La Nasa a contribué à l’évènement en publiant sur son site Internet les photos de cinq des six sites d'alunissage des missions Apollo.

Ces documents inédits, où l'on voit nettement la partie du module lunaire, le LEM, abandonnée sur la Lune, ont été pris par la sonde LRO lancée le mois dernier par la Nasa. I

ls apportent, s'il en était encore besoin, un cinglant démenti à tous ceux qui, depuis 40 ans, doutent que l'homme a bel et bien marché sur la Lune.

Le Figaro revient en quatre questions sur cette singulière épopée.

Pourquoi être allé sur la Lune ?

Pour des raisons essentiellement politiques. En pleine guerre froide, les États-Unis ne pouvaient laisser indéfiniment l'Union soviétique lui damer le pion dans la course à l'espace. Après les succès de Spoutnik en 1957 et surtout du premier vol orbital de Youri Gagarine, en avril 1961, le président Kennedy décidait, le mois suivant, «de mettre un Américain sur la Lune avant la fin de la décennie». Pari tenu. Dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin seront les premiers hommes à marquer le sol lunaire de leurs empreintes. Ils seront suivis, jusqu'en 1972, par dix autres de leurs compatriotes. Pour réussir cet exploit, les Américains, forts de leur prospérité et de leur avance technologique, investiront dans l'ensemble du programme Apollo la bagatelle de 25,4 milliards de dollars, soit l'équivalent de 150 milliards de dollars actuels (106 milliards d'euros) ! Mais la compétition entre les deux superpuissances de l'époque n'explique pas tout. En marchant sur la Lune, les astronautes de la Nasa ont réalisé l'un des plus vieux rêves de l'humanité qui, de Christophe Colomb à Magellan, en passant par Alexandre le Grand et Marco Polo, a toujours cherché à repousser les limites de l'inconnu.

• Pourquoi n'y est-on pas retourné depuis ?

Depuis la mission Apollo 17, en décembre 1972, plus aucun homme n'a foulé la surface de l'astre sélène.

Plusieurs raisons à cela. Après l'émotion planétaire suscitée par les premiers pas d'Armstrong, les missions suivantes n'eurent pas le même impact auprès du public.

En outre, «les États-Unis, une fois l'exploit réalisé, n'avaient plus rien à démontrer au reste du monde», explique François Spiero, responsable des vols habités au Centre national d'études spatiales (Cnes). Parallèlement, le projet de navette spatiale commençait à émerger et la Nasa n'avait plus les moyens d'assumer de front deux projets aussi coûteux. « Au début des années 1970, la notion d'espace utile montait en puissance avec l'observation de la Terre, les télécommunications et bien sûr l'espionnage militaire.

L'orbite basse fut donc privilégiée au détriment des vols habités », poursuit M. Spiero. Résultat : les trois dernières missions initialement prévues après Apollo 17 furent annulées.

• Pourquoi projette-t-on d'y revenir ?

Pour pouvoir mieux aller sur Mars… Le programme Constellation, lancé par l'ancien président George W. Bush en 2004, conçoit la Lune comme une étape intermédiaire sur le chemin de la planète rouge. Il est notamment question d'installer sur notre satellite des bases lunaires occupées en permanence par des équipes d'astronautes se relayant tous les six mois. « L'exploration lunaire permettra de tester nos technologies, nos systèmes, nos opérations de vols spatiaux et d'explorer des techniques qui réduiront le risque et le coût potentiel de futures missions humaines vers des astéroïdes, Mars et au-delà », estime la Nasa. L'installation de grands radiotélescopes ainsi que l'exploitation de certaines ressources, comme l'hélium 3 un isotope de l'hydrogène utilisé dans la fusion nucléaire, sont également évoquées.

Pour le moment, le grand retour sur la Lune est prévu avant 2020. Le tout au moyen du nouveau système de lancement Ares-Orion, largement inspiré du programme Apollo.

Mais le développement a pris du retard et les coûts se sont envolés. Une commission d'experts indépendants mise sur pied au printemps dernier par le président Barack Obama pour évaluer le programme Constellation doit rendre ses conclusions fin août, sur fond de crise économique et de creusement du déficit fédéral. Alors que les Américains s'interrogent sur l'ampleur de leur futur programme spatial et sur le prix qu'ils sont prêts à y mettre, d'autres pays affichent leurs ambitions. À commencer par les Chinois, qui rêvent d'envoyer leur premier taïkonaute sur la Lune avant que les Américains n'y retournent… Sans oublier les Russes mais aussi les Japonais et les Indiens qui viennent chacun d'envoyer un petit orbiteur autour de l'astre de la nuit.

À moins que l'exploration planétaire prenne une dimension internationale. C'est en tout cas l'option prise par l'Europe, et notamment la France, qui plaident pour une coopération approfondie entre les puissances spatiales autour d'un projet commun.

• À quoi cela a-t-il servi ?

Selon certains, à pas grand-chose. N'aurait-il pas mieux valu dépenser tous ces milliards dans la lutte contre la faim et la misère ? Certes. Mais c'est oublier que la conquête spatiale a permis le développement de technologies qui bénéficient aujourd'hui au plus grand nombre, y compris dans les pays pauvres.

S'exprimant en avril, devant l'Académie américaine des sciences, M. Obama a tenu lui-même à rappeler que « le programme Apollo a produit des technologies qui ont amélioré les systèmes de dialyse rénale et d'assainissement de l'eau, des capteurs pour tester des gaz dangereux, des matériaux de construction permettant des économies d'énergie, et des tissus résistant au feu utilisés par les pompiers et les soldats ».

Sans oublier les cellules photovoltaïques, les piles à combustible, la navigation par satellites (GPS) ou encore les matériaux composites, dérivés eux aussi de l'industrie spatiale. Enfin, comme le rappelle Francis Rocard, responsable des programmes d'exploration planétaire au Cnes, « l'analyse des 382 kilos de roches ramenées par les missions Apollo a permis de connaître l'origine de la Lune dont la formation est due à l'impact d'un astéroïde géant avec la Terre », il y a plus de 4 milliards d'années.

Apollo 11 est une mission du programme spatial américain Apollo au cours de laquelle pour la première fois des hommes se sont posés sur la Lune le 20 juillet 1969. Apollo 11 est la troisième mission habitée à s'approcher de la Lune, après Apollo 8 et Apollo 10, et la cinquième mission habitée du programme spatial américain Apollo.

Par cet exploit, l'agence spatiale américaine, la NASA, remplit l'objectif fixé par le président John F. Kennedy en 1961, qui était de poser un équipage sur la Lune avant la fin des années 1960 et démontre sans contestation possible la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique dans le domaine des vols spatiaux habités. Apollo 11 est l'aboutissement d'un projet qui a mobilisé des moyens humaiIl y a 40 ans, l'Amérique décrochait la Lunens et financiers considérables permettant à l'agence spatiale de rattraper son retard sur l'astronautique soviétique puis de dépasser celle-ci.

La mission est lancée depuis le centre spatial Kennedy le 16 juillet 1969 par la fusée géante Saturn V développée pour ce programme.

Elle emporte un équipage composé de Neil Armstrong, commandant de la mission et pilote du module lunaire, Buzz Aldrin qui accompagne Armstrong sur le sol lunaire et Michael Collins pilote du module de commande qui restera en orbite lunaire. Armstrong et Aldrin, après un atterrissage comportant quelques péripéties, séjournent 21 h 30 à la surface de la Lune et effectuent une sortie extravéhiculaire unique d'une durée de 2 heures 30.

Après avoir redécollé et réalisé un rendez-vous en orbite lunaire avec le module de commande, le vaisseau Apollo reprend le chemin de la Terre et amerrit sans incident dans l'Océan Pacifique à l'issue d'un vol qui aura duré en tout 195 heures.

Au cours de la mission Apollo 11 sont collectés 21,7 kg de roche et de sol lunaire et plusieurs instruments scientifiques sont installés sur la surface de notre satellite.

Bien que l'objectif scientifique d'Apollo 11 ait été limité par la durée du séjour sur la Lune et la capacité d'emport réduite de la version des vaisseaux spatiaux utilisés, la mission fournit des résultats substantiels.

Le déroulement de la mission et en particulier les premiers pas sur la Lune filmés et retransmis en direct par une caméra vidéo constituent un évènement planétaire suivi sur toute la planète par des centaines de millions de personnes.

Le programme Apollo

Le programme Apollo est lancé par le président John F. Kennedy en 1961 avec comme objectif de faire atterrir un homme sur la Lune ; il s'agit de démontrer la supériorité des États-Unis sur l'Union soviétique dans le domaine spatial, devenu un enjeu politique dans le contexte de la Guerre froide qui oppose les deux superpuissances de l'époque. L'objectif semble particulièrement ambitieux car à cette date aucun vol orbital habité américain n'a encore été réalisé. Pour remplir l'objectif fixé par le président, l'agence spatiale américaine, la NASA, lance plusieurs programmes spatiaux destinés à préparer les futures expéditions lunaires : le programme Gemini pour mettre au point les techniques de vol spatial et des programmes de reconnaissance, Programme Surveyor, Ranger, etc. pour, entre autres, cartographier les zones d'atterrissage et déterminer la consistance du sol lunaire.

Pour atteindre la Lune, les responsables finissent par se rallier à la méthode audacieuse du Rendez-vous en orbite lunaire, qui nécessite de disposer de deux vaisseaux spatiaux dont le module lunaire destiné à l'atterrissage sur la Lune. La fusée géante de 3 000 tonnes Saturn V, capable de placer en orbite basse 118 tonnes, est développée pour lancer les véhicules de l'expédition lunaire. Le programme draine un budget considérable, 135 milliards de dollars US valeur 2005 et mobilise jusqu'à 400 000 personnes. L'incendie au sol du vaisseau spatial Apollo 1, dont l'équipage périt brûlé, entraine un report de près de deux ans du calendrier.

Les missions spatiales préparatoires : d'Apollo 7 à Apollo 10

Après plusieurs missions sans équipage destinées à tester en orbite terrestre basse la fusée Saturn V et les deux vaisseaux spatiaux, la NASA lance dans un laps de temps très court de 7 mois quatre missions avec équipage qui permettent d'achever la qualification des vaisseaux en effectuant une répétition des différentes phases d'une mission lunaire hormis l'atterrissage. Toutes ces missions se déroulent sans anomalie majeure :

Apollo 7 octobre 1968 est la première mission habitée du programme Apollo.

Son but est de valider les modifications effectuées sur le vaisseau spatial à la suite de l'incendie d’Apollo 1, CMS version 2.

Une fusée Saturn 1B est utilisée car le module lunaire ne fait pas partie de l'expédition.

Au cours de son séjour en orbite, l’équipage répète les manœuvres qui seront effectuées lors des missions lunaires.

Apollo 8 décembre 1968 est le premier vol habité à quitter l’orbite terrestre.

À ce stade d'avancement du programme, il s'agit d'une mission risquée car une défaillance du moteur du vaisseau Apollo au moment de sa mise en orbite lunaire ou de son injection sur la trajectoire de retour aurait pu être fatale à l'équipage d'autant que le module lunaire a été remplacé par une maquette.

Mais les dirigeants de la NASA redoutent un coup d'éclat des Soviétiques pour la fin de l'année et décident de courir le risque.

Les astronautes font au total 10 révolutions autour de la Lune. Durant ce vol, ils réalisent de nombreux clichés de la Lune dont le premier lever de Terre.

Apollo 8 permet pour la première fois à un homme d'observer directement la « face cachée » de la Lune.

L'une des tâches assignées à l'équipage consistait à effectuer une reconnaissance photographique de la surface lunaire, notamment de la mer de la Tranquillité où doit se poser Apollo 11.

Apollo 9 mars 1969 constitue le premier essai en vol de l’ensemble des équipements prévus pour une mission lunaire : fusée Saturn V, module lunaire et vaisseau Apollo.

Les astronautes effectuent toutes les manœuvres de la mission lunaire tout en restant en orbite terrestre. Le module lunaire simule un atterrissage puis réalise le premier rendez-vous réel avec le vaisseau Apollo.

Les astronautes effectuent également une sortie extravéhiculaire de 56 minutes pour simuler le transfert d'équipage du module lunaire au vaisseau Apollo en passant par l'extérieur, manœuvre de secours mise en œuvre en cas d'amarrage infructueux entre les deux vaisseaux.

En outre, ils testent l'utilisation du module lunaire comme « canot de sauvetage » dans la perspective d'une défaillance du vaisseau Apollo.

Avant le lancement d'Apollo 10 mai 1969 les dirigeants de la NASA ont envisagé que cette mission soit celle du premier atterrissage sur le sol lunaire, car l'ensemble des véhicules et des manœuvres ont été testés sans qu'aucun problème majeur n'ait été détecté. Mais, dans la mesure où les Soviétiques ne semblent pas préparer de mission d'éclat, ils préférèrent opter pour une dernière répétition au réalisme encore plus poussé. Une fois le train spatial placé en orbite autour de la Lune, le module lunaire, surnommé « Snoopy », entame la descente vers le sol lunaire qui est interrompue à 15,6 km de la surface. Après avoir largué l'étage de descente non sans quelques difficultés dues à une erreur de procédure, le LEM réalisa un rendez-vous avec le vaisseau Apollo.

L'équipage d'Apollo 11

Les trois astronautes de l'équipage Apollo 11 se familiarisent avec la disposition des équipements à l'intérieur du module de Commande

L'équipage d'Apollo 11 est composé de Neil Armstrong, qui commande la mission et qui doit piloter le module lunaire jusqu'à la surface lunaire, Buzz Aldrin, deuxième membre de l'équipage à aller sur le sol lunaire et Michael Collins qui est le pilote du module de commande.

Neil Armstrong, diplômé de l'Université Purdue débute sa carrière comme pilote de chasseur dans la Marine américaine entre 1949 et 1952 et participe à la guerre de Corée. Il rentre en 1955 comme pilote d'essai à la NACA, l'ancêtre de la NASA où il vole sur de nombreux prototypes dont l'avion-fusée X-15.

Il est recruté comme astronaute par la NASA en 1962. Il est le commandant de la mission Gemini 8 qui réussit le premier amarrage avec un autre vaisseau spatial.

Il décède le 25 août 2012, à 82 ans suite à des complications cardiovasculaires.

Buzz Aldrin, après des études à l'académie militaire de West Point, devient pilote de chasse dans l'Armée de l'Air. Il participe à la guerre de Corée.

En 1959, il entame un cycle d'études supérieures en Ingénierie spatiale au MIT (MIT) et décroche en 1963, un doctorat en sciences astronautique avec une thèse sur les « techniques de rendez-vous orbital entre vaisseaux avec équipage ». Il est sélectionné en 1963 par la NASA dans le groupe 3 des astronautes.

En 1966 il est le commandant et le pilote de la mission Gemini 12 dont le principal objectif est de démontrer qu'un astronaute peut travailler dans l'espace.

Michael Collins, après des études à l'académie militaire de West Point, devient pilote de chasse dans l'Armée de l'Air. Il est sélectionné comme astronaute par la NASA en 1963 dans le même groupe qu'Aldrin. Il participe à la mission Gemini 10 au cours de laquelle il effectue deux sorties extravéhiculaires.

En cas de défaillance de l'équipage titulaire avant l'envol, maladie, accident,..., celui-ci doit être remplacé par Jim Lovell commandant, Fred Haise, copilote du module lunaire et Bill Anders, pilote du module de commande.

Support au sol

Durant le déroulement de la mission, une équipe installée au centre de contrôle des vols habités à Houston maintient le contact avec l'équipage en transmettant les instructions des techniciens et des scientifiques au sol et en répondant aux demandes des astronautes d'Apollo 11. Les hommes qui forment cette équipe, baptisés CAPCOM , Capsule Communicator interlocuteur vaisseau, sont des astronautes qui se relaient pour assurer une couverture permanente 24 heures sur 24 : Charles Moss Duke, Jr., Ronald Evans, Owen Garriott, CAPCOM, Don L. Lind, Ken Mattingly, Bruce McCandless II, Harrison Schmitt, Bill Pogue, Jack Swigert.

Les responsables au sol de la mission, chargés de prendre les décisions importantes en cas d'imprévu, sont Cliff Charlesworth (lancement et activité extravéhiculaire), Glynn Lunney, Gene Kranz, (Atterrissage sur la Lune) et Milt Windler.

Les objectifs de la mission Apollo 11

Apollo 11 est la première mission Apollo à poser des hommes sur le sol lunaire et même si une partie de son déroulement a fait l'objet d'une répétition au cours du vol Apollo 10, des phases cruciales comme l'atterrissage et le décollage de la Lune ainsi que l'utilisation de la combinaison spatiale sur le sol lunaire n'ont encore jamais été réalisées et présentent des risques importants.

Dans ce contexte la recherche scientifique joue un rôle secondaire dans la mission : l'équipage d'Apollo 11 a pour objectif principal de réaliser une sortie extravéhiculaire sur le sol lunaire et de revenir sain et sauf sur Terre. Il aura ainsi atteint le but fixé par le président John F. Kennedy dans son discours du 25 mai 1961 : déposer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie.

Les objectifs secondaires de la mission sont :

Fournir des éléments permettant de valider les solutions techniques retenues pour l'atterrissage examen du train d'atterrissage, le séjour sur la Lune et les sorties extravéhiculaires,

Évaluer les capacités et les limitations d'un équipage humain se déplaçant sur le sol lunaire,

Déterminer les coordonnées du site d'atterrissage,

Collecter des échantillons du sol et des roches lunaires à proximité immédiate du module lunaire, tester la résistance mécanique du sol, évaluer la visibilité,

Déployer 4 instruments scientifiques puis récupérer les résultats de deux des expériences :

Le sismomètre passif est un des deux composants de l'Early Apollo Scientific Experiments Package.

Il s'agit d'un prototype de l'instrument qui fera partie de la suite instrumentale ALSEP des quatre missions Apollo suivantes.

Cet équipement d'une masse de 47,7 kg comporte 3 capteurs à longue période (15 secondes) disposés orthogonalement pour mesurer les déplacements de la surface à fois dans le plan vertical et horizontal et un capteur à courte période pour mesurer les déplacements verticaux à haute fréquence (période de résonance de 1 seconde).

L'instrument comprend un système de télécommunications qui permet de recevoir une quinzaine de types d'instruction préparés par les scientifiques sur Terre et de transmettre les données sismiques recueillies vers les stations terrestres.

L'étalonnage de l'instrument (verticalité des sismomètres avec une précision de 2 secondes d'arc - est effectuée depuis la Terre en agissant sur des moteurs télécommandés.

L'instrument est alimenté en énergie par deux panneaux solaires qui fournissent jusqu'à 46 Watts d'électricité. Durant la longue nuit lunaire où la température chute à -170 °C, l'instrument est maintenu à une température supérieure à -54 °C grâce à la décomposition radioactive de deux pastilles de 34 grammes de plutonium 238 qui génèrent 15 Watts de chaleur.

Le réflecteur laser est le deuxième composant de l'EALSEP.

Il s'agit d'un dispositif optique passif qui permet de réfléchir une impulsion lumineuse dans la direction exacte de sa source.

Un faisceau lumineux homogène et concentré est émis à l'aide d'un laser vers l'emplacement du rétroréflecteur ; en mesurant le temps mis par ce rayon pour revenir vers sa source, on peut déterminer avec une grande précision la distance entre l'émetteur et le réflecteur.

En mesurant la distance Terre-Lune avec une précision qui devrait atteindre 15 cm au lieu des 500 mètres à la date de l'expérience, les scientifiques devraient obtenir de manière indirecte de nombreuses informations sur la Terre telles que l'évolution de sa vitesse de rotation, le déplacement des pôles ainsi que sur la physique de la Lune (libration, déplacement du centre de masse, taille et forme).

Le réflecteur installé par l'équipage d'Apollo 11 comporte 100 coins de cube en quartz de 3,8 cm de diamètre disposés en 10 rangées de 10.

Le sismomètre passif.

Le site d'atterrissage sur la Lune devait répondre à un grand nombre de contraintes:

Le site doit se situer sur la face de la Lune visible depuis la Terre pour permettre les échanges radio entre l'expédition et le contrôle au sol et sur la partie éclairée de celle-ci.

La quantité de carburant consommée par les vaisseaux Apollo durant les manœuvres lunaires est d'autant plus importante que la latitude du site d'atterrissage est élevée.

La latitude du site retenu est pour cette raison inférieure à 5°.

La zone d'atterrissage ne doit pas être cernée de falaises, de reliefs trop élevés ou de cratères profonds qui pourraient fausser les mesures du radar d'atterrissage du module lunaire chargé de déterminer l'altitude du vaisseau.

La zone d'atterrissage ne doit pas comporter un trop grand nombre de cratères, ni de rochers et la pente doit être inférieure à 2 % pour limiter le risque d'un atterrissage violent qui pourrait interdire le décollage et être donc fatal à l'équipage.

Pour que le pilote du module lunaire puisse repérer le site retenu pour l'atterrissage, il doit bénéficier de conditions d'éclairage très particulières :

Le Soleil doit éclairer le sol depuis l'est sous un angle compris entre 4° et 14° pour que les ombres des cratères permettent à l'équipage d'identifier ceux-ci.

La fenêtre de lancement résultante est de 16 heures tous les 29,5 jours pour un site d'atterrissage donné l'élévation du Soleil change à une vitesse de 0,5° par heure.

Les responsables du programme souhaitent disposer de plusieurs fenêtres de lancement par mois, pour limiter le décalage du calendrier de lancement en cas de report du tir pour des raisons techniques.

Le site d'atterrissage primaire doit donc se situer à l'est pour qu'un ou plusieurs sites de rechange puissent être trouvés plus à l'ouest.

Trente sites d'atterrissage avaient été passés en revue par un comité de sélection interne de la NASA en s'appuyant sur les observations réalisées à l'aide de télescopes terrestres.

Les sondes lunaires du programme Lunar Orbiter ont effectué entre 1966 et 1967 une reconnaissance photographique de la Lune des sites présélectionnés.

Un seul site, situé dans la mer de la Tranquillité, parvient à satisfaire l'ensemble des contraintes énoncées ci-dessus.

Le déroulement de la mission

Le décollage

Le 16 juillet 1969 à 13 h 32 UTC 9 h 32 heure locale le lanceur Saturn V, pesant plus de 3 000 tonnes, décolle du complexe de lancement 39 de Cap Canaveral.

Près de un million de personnes ont fait le déplacement pour assister à cet évènement.

Après une phase propulsée sans incident le troisième étage de la fusée Saturn le Module de commande et de service (CSM) et le Module Lunaire (LEM) se placent en orbite basse autour de la Terre pour attendre que le positionnement relatif de la fusée, de la Terre et de la Lune permettent d'arriver à proximité de la Lune à la distance et au moment prévus.

Deux heures trente plus tard conformément au planning et alors que le vaisseau Apollo a effectué une révolution et demi autour de la Terre, le troisième étage est rallumé durant six minutes, manœuvre de TLI Translunar Injection pour permettre au « train spatial » de s'arracher à l'attraction terrestre et le placer sur une trajectoire qui doit le conduire à proximité de la Lune.

Le transit entre la Terre et la Lune

Environ une demi-heure après cette manœuvre, le Module de Commande et de Service (CSM) se détache du reste du train spatial puis pivote de 180° pour venir repêcher le module lunaire Eagle (le LEM) dans son carénage.

Après avoir vérifié l'arrimage des deux vaisseaux et pressurisé le LEM, les astronautes déclenchent par pyrotechnie la détente des ressorts situés dans le carénage du LEM : ceux-ci écartent le LEM et le CSM du troisième étage de la fusée Saturn à une vitesse d'environ 30 cm/s.

Le troisième étage va alors entamer une trajectoire divergente qui le place en orbite autour du Soleil.

Après un périple de près de trois jours, le vaisseau Apollo se place en orbite lunaire.

Le module lunaire Eagle, après avoir réalisé treize révolutions autour de la Lune, se sépare du CSM désormais occupé par le seul Collins et entame sa descente vers le sol lunaire.

Atterrissage de Eagle

Le module lunaire Eagle se pose dans la mer de la Tranquillité, après une phase d'approche finale plus longue que prévue.

Le site sélectionné pour l'atterrissage est dépassé de 7 km à la suite de problèmes rencontrés durant la descente. Neil Armstrong a été gêné par des alarmes de l'ordinateur de bord qui gère le pilote automatique et assure la navigation. L'ordinateur, qui a une puissance équivalente à celle d'une calculatrice bas de gamme des années 2000, est saturé par des signaux en provenance du radar de rendez-vous, conséquences d'une erreur de conception.

Accaparé par ces alarmes, Neil Armstrong laisse passer le moment où, selon la procédure, il aurait dû exécuter une dernière manœuvre de correction de la trajectoire.

Le LEM s'approchant d'un site encombré de rochers, Armstrong doit prendre le contrôle manuel du module lunaire et survoler à l'horizontale le terrain afin de trouver un site adapté à l'atterrissage. Cette manœuvre entame dangereusement la faible réserve de carburant qui subsiste : il ne reste plus que 45 secondes du propergol réservé à l'atterrissage lorsque l’appareil se pose à 7 km du lieu prévu à l'origine.

S'ensuit alors une longue séquence avant la sortie des astronautes : listes de vérification, pose des combinaisons spatiales et vérifications, dépressurisation du LEM.

Sortie des astronautes

Dans les premiers plans établis pour cette première mission sur la Lune la sortie extravéhiculaire devait durer 4 heures soit la durée maximale autorisée par les réserves d'oxygène et d'énergie électrique des combinaisons spatiales A7L.

Ce temps était nécessaire notamment pour installer l'ensemble des instruments scientifiques de la station ALSEP.

Le développement de celle-ci ayant pris du retard, elle avait été remplacée pour Apollo 11 par l'ensemble EALSEP limité à deux instruments et la durée de la sortie avait été ramenée à deux heures même si les combinaisons spatiales permettaient une durée double.

Armstrong effectue ses premiers pas sur la Lune le 21 juillet 1969 à 2 h 56 UTC (3 h 56, heure française) ou le 20 juillet 21 h 56 à Houston, devant des millions de téléspectateurs écoutant les premières impressions de l'astronaute.

Celui-ci en posant le pied sur le sol lunaire lance son message resté célèbre « C'est un petit pas pour un homme, mais un pas de géant pour l'humanité ».

Premiers pas sur la Lune

La consistance du sol lunaire avait été la source de beaucoup d'interrogations depuis le lancement du programme Apollo toutefois les observations effectuées par les sondes lunaires du programme Surveyor avaient fourni des indications importantes sur sa consistance et avaient en particulier permis d'écarter à priori le scénario d'un engloutissement des engins spatiaux par une épaisse couche de poussière.

Néanmoins pour certains une part de mystère subsistait. Armstrong avant de poser son pied sur le sol lunaire constate que celui-ci semble poudreux.

Après avoir posé son pied tout en se tenant fermement à l'échelle, il observe que l'empreinte de sa semelle s'est parfaitement moulée dans le sol.

En grattant celui-ci avec sa chaussure il constate que le matériau lunaire adhère sur celle-ci comme du charbon de bois pulvérisé.

Armstrong fixe ensuite sur son torse un appareil photo Hasselblad que Aldrin lui a descendu à l'aide d'une corde depuis l'intérieur du module lunaire puis, après s'être éloigné de quelques mètres du LEM, il collecte rapidement un peu de régolithe et quelques petites roches lunaires en utilisant une petite pelle pliable munie d'un sac à échantillons : le prélèvement est effectué en grattant superficiellement la surface car le sol est très ferme à quelques centimètres de profondeur.

L'objectif de cette collecte rapide est que les scientifiques à Terre soient certains de disposer d'échantillons de sol au cas où les astronautes auraient à décoller prématurément.

Armstrong tente d'enfoncer le manche de son instrument dans le sol mais il est stoppé dans ses efforts à environ 15 cm de profondeur.

Quinze minutes après son coéquipier, Buzz Aldrin descend à son tour l'échelle du module lunaire. Sa sortie est photographiée par Armstrong. Alors qu'il pose le pied sur le sol lunaire il s'exclame « Belle vue » avant de préciser son sentiment par un « Magnifique désolation ».

Armstrong se joint alors à lui pour dévoiler une plaque commémorative apposée sur un des pieds de l'étage de descente qui doit rester sur la Lune après le départ des astronautes. Sur celle-ci figure le dessin des deux hémisphères terrestres, un texte avec le nom et la signature des trois astronautes et du président Richard Nixon. Armstrong lit le texte à haute voix : « Ici des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune, juillet 1969 ap JC.

Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. ».

Armstrong enlève ensuite la caméra de télévision de son support sur l'étage de descente d'où elle avait filmé les premiers pas sur la Lune ; il l'installe sur un pied tripode à 20 mètres au nord ouest du module lunaire pour que les activités de l'équipage puissent être filmés.

Le déploiement des instruments scientifiques

Aldrin transporte les deux instruments scientifiques de l'EASEP jusqu'au site d'installation.

Les astronautes disposent de relativement peu de temps pour accomplir le volet scientifique de leur mission. Aldrin déploie le capteur de particules du vent solaire SWC qui se présente sous la forme d'une feuille d'aluminium tendue par une hampe.

Malgré la fermeté du sol, Aldrin parvient à planter le dispositif à la verticale en orientant la feuille vers le Soleil.

Pendant ce temps, Armstrong déroule et plante dans le sol le drapeau américain qui en l'absence d'atmosphère et donc de vent est maintenu tendu par une baguette.

Cet acte ne reflète pas une revendication territoriale mais a pour objectif de marquer cette "victoire" américaine dans la course à l'espace engagée avec l'Union soviétique.

Tandis que Armstrong déballe les deux petites valises qui doivent être utilisées pour stocker les échantillons de sol lunaire, Aldrin réalise conformément au programme un ensemble d'exercices destinés à tester sa mobilité sur le sol lunaire.

Il effectue plusieurs allers et retours devant la caméra vidéo en courant : il ne ressent aucune gêne pour se déplacer mais lorsqu'il change de direction il doit prendre en compte que son centre de gravité se situe plus haut que sur Terre.

Les astronautes doivent interrompre leurs tâches pour un échange téléphonique de quelques minutes avec le président des États-Unis Richard Nixon qui suivait la retransmission télévisée de l'atterrissage sur la Lune depuis la Maison-Blanche.

Les astronautes reprennent leur travail : tandis que Armstrong collecte rapidement des échantillons avec sa pelle, Aldrin effectue une série de photos : une empreinte de botte sur le sol lunaire, des images du train d'atterrissage du module lunaire pour permettre d'évaluer son comportement ainsi que plusieurs photos panoramiques du site. L'équipage a accumulé à ce stade 30 minutes de retard par rapport à l'horaire prévu.

Armstrong effectue des prises de vue stéréoscopiques de la surface avec un appareil dédié tandis que Aldrin décharge les deux instruments scientifiques de l'Early Apollo Scientific Experiments Package, EALSEP qui sont stockés dans la baie arrière gauche de l'étage de descente du LEM baptisée MESA, Modularized Equipment Stowage Assembly Il les transporte rapidement à 20 mètres au sud-ouest du module lunaire et commence à installer le sismomètre tandis que Armstrong le rejoint pour mettre en place le réflecteur laser. Ce dernier, complètement passif, doit simplement être orienté vers la Terre avec une précision de 5°. L'installation du sismomètre nécessite par contre plus de manipulations : Aldrin doit d'abord orienter les panneaux solaires correctement vers le Soleil puis placer l'appareil parfaitement à l'horizontale ce qu'il a réalise avec quelques difficultés.

Le fonctionnement de l'appareil est immédiatement vérifié par les opérateurs sur Terre : ceux-ci constatent que le sismomètre est suffisamment sensible pour détecter le déplacement des deux astronautes.

Normalement les deux astronautes devaient disposer ensuite de 30 minutes pour effectuer une collecte d'échantillons de sol et de pierres lunaires dans leur contexte géologique c'est-à-dire en les photographiant sur le sol avant de les ramasser. Mais avec le retard pris sur l'horaire, MCCandless, leur interlocuteur au centre de contrôle, ne leur accorde que 10 minutes.

Aldrin a la charge de prélever une carotte du sol mais, malgré les vigoureux coups de marteau assénés sur le tube prévu à cet effet, il ne parvient pas à enfoncer celui-ci. Les ingénieurs ont conçu l'instrument en partant de l'hypothèse que le sol serait peu compact et un renflement à l'intérieur du tube, qui est destiné à empêcher la carotte de retomber, gêne l'enfoncement dans le sol ferme rencontré.

Aldrin effectue une nouvelle tentative trois mètres plus loin avec le même résultat. Finalement il renonce à enfoncer le tube jusqu'au bout.

Aldrin ramène ensuite la carotte obtenue ainsi que la feuille d'aluminium du collecteur de particules jusqu'à la MESA pour qu'Armstrong puisse les inclure dans le paquetage.

Après avoir été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par MCCandless, Aldrin réintègre l'habitacle du module lunaire. Durant ce temps, Armstrong décide d'aller voir de plus près le cratère qu'il a dû éviter immédiatement avant l'atterrissage et qui se situe à seulement 45 mètres du module lunaire.

Il se dirige rapidement vers le rebord du cratère sans commenter sa décision. Parvenu sur le rebord du cratère, il constate que celui-ci est suffisamment profond pour que des morceaux du socle rocheux situé sous la couche de régolithe aient été arrachés par l'impact.

Il ne ramasse aucune de ces pierres mais effectue un panorama du cratère avec le module lunaire en arrière-plan. Il collecte ensuite rapidement plusieurs rochers qu'il place dans une des deux valises à échantillons qu'il cale en ajoutant 6 kg de régolithe.

Il hisse ensuite les deux valises d'échantillons avec un système à poulie jusqu'au niveau du sas de l'habitacle où celles-ci sont récupérées par Aldrin. Puis Armstrong réintègre sans un mot l'habitacle.

Les astronautes ont récolté 21,7 kg d'échantillons de sol lunaire et la sortie extravéhiculaire a duré 2 h 31 durant laquelle ils ont parcouru 250 mètres. Alors que Buzz Aldrin réintègre le module lunaire, il casse par inadvertance dans l'habitacle étroit l'interrupteur permettant de mettre à feu le moteur de l'étage de remontée du LEM. Comme il s'agit d'un bouton poussoir, il se servira de la pointe d'un stylo pour l'enclencher, et permettre aux deux astronautes de quitter la Lune.

Retour sur Terre

Les astronautes sont restés 21 heures et 36 minutes sur la Lune.

Le LEM effectue avec succès la manœuvre de Rendez-vous en orbite lunaire avec le module de commande et de service resté en orbite lunaire avec Collins à bord.

Le module de service est largué 15 minutes avant d'entamer la rentrée atmosphérique.

Le vaisseau pénètre dans l'atmosphère à environ 11 km/s et amerrit 15 minutes plus tard à 16 h 50 min 59 s TU dans l'Océan Pacifique à 3 km du point visé : l'amerrissage a lieu à 2 660 km à l'est de l'atoll de Wake et à 380 km au sud de l'Atoll Johnston.

Le porte-avion USS Hornet chargé de récupérer l'équipage se trouve à 22 km du point d'amerrissage (13° 19′ N 169° 9′ O).

Il s'est écoulé 195 heures et 19 minutes depuis que le vaisseau a décollé.

Conclusion

Les trois astronautes sont mis en quarantaine pendant 21 jours, une pratique qui perdura pendant les trois missions Apollo suivantes, avant que la Lune ne soit déclarée stérile et sans danger de contamination.

Le 21 juillet, la sonde soviétique Luna 15, qui devait aussi ramener des échantillons de Lune, s'écrase sur le sol lunaire après 52 révolutions autour de l'astre, témoignant de l'avance prise par les Américains dans la course à l'espace.

Chronologie de l'ensemble de la mission

Temps

écoulé Date (UTC) Événement Remarques

00h00 16/7 à 13h32 Décollage du centre spatial Kennedy

00h12 Insertion en orbite basse Premier arrêt du troisième étage Saturn V

02h44 Injection orbite transit vers la Lune Rallumage 3ème étage Saturn V durant 6 minutes

03h15 Début du largage du troisième étage Manœuvre de retournement et amarrage au module lunaire

75h50 19/7 à 17h22 Insertion en orbite lunaire Propulseur principal utilisé durant 6 minutes et demi

100h12 20/7 à 17h44 Séparation du LEM et du CSM

102h46 20/7 à 20h18 Atterrissage du LEM sur la Lune

124h22 21/7 à 17h54 Décollage du LEM de la Lune

128h3 21/7 à 21h35 Amarrage du LEM et du CSM

130h10 21/7 à 23h42 Largage du LEM

135h24 22/7 à 4h56 Insertion sur une orbite de retour vers la Terre

194h49 24/7 à 16h21 Largage du module de service

195h19 24/7 à 16h51 Amerrissage de la capsule Apollo

Retransmission en Mondovision;

Article détaillé : Mondovision.

Une caméra fixe est installée sur le hublot droit du LEM et permet de voir la plateforme de départ, l'échelle, le pied du LEM et une partie du sol lunaire. C'est cette caméra qui retransmet les premières images de la Lune. Elle est activée par Neil Armstrong pendant sa descente des neuf marches du LEM.

Retransmis en direct sur l'ensemble de la planète, on estime que 500 millions de téléspectateurs et d'auditeurs ont suivi l'atterrissage et la marche du premier homme sur la Lune.

Trente-six chaînes de télévision sont présentes au centre de Houston, dont celle de la télévision publique roumaine, seul pays du bloc de l'Est présent.

La salle de presse de Houston a accueilli 3 497 journalistes accrédités dont des délégations étrangères composés de 111 journalistes japonais, 80 italiens, 64 britanniques, 57 français, 44 allemands, 38 argentins, 38 mexicains, 32 canadiens, 21 australiens, 20 espagnols et 19 brésiliens.

Les images et sons en provenance de l'Eagle depuis la mer de la Tranquillité sont récupérés par le Goldstone Deep Space Communications Complex.

En août 2006, la Nasa a annoncé avoir égaré les cassettes contenant les vidéos et les éléments télémétriques d'origine de la mission Apollo 11 et ne plus disposer que d'enregistrements résultant des conversions dans des formats plus récents. L'agence a nommé une équipe chargée de les retrouver.

La Nasa a indiqué en juillet 2009 ne pas avoir retrouvé les cassettes originales de l'enregistrement.

À défaut, elle a récupéré auprès de diverses sources - chaînes de télévision notamment - des retransmissions de la mission Apollo 11, qui ont été restaurées.

Résultats scientifiques

Étude des roches lunaires

Échantillon de roche lunaire conservé dans le laboratoire de Houston.

Au retour de la mission les échantillons de roches et du sol lunaire ramenés par l'équipage d'Apollo 11 sont stockés et examinés dans le laboratoire LRL, Lunar Receiving Laboratory créé à cet effet à Houston et conçu pour empêcher toute diffusion d'éventuels organismes extraterrestres.

Des échantillons de roche lunaire sont confiés pour analyse à 150 spécialistes scientifiques sans distinction de nationalité. Les pierres lunaires de taille importante se révèlent être des basaltes riches en fer et en magnésium qui se sont cristallisés il y a 3,57 à 3,84 milliards d'années.

Ils sont très proches dans leur composition des roches terrestres bien que plus riches en titane : cette particularité est à l'origine de la couleur plus foncée des mers lunaires.

Leur existence constitue la preuve que la Lune est un corps différencié invalidant la théorie d'une Lune constituée du matériau primitif du système solaire défendue par Urey.

Une des caractéristiques les plus frappantes est l'absence de minéraux hydratés.

La faible proportion en sodium a entraîné une grande fluidité des laves qui ont formé le basalte ce qui explique l'absence de relief à la surface des mers lunaires.

Mesures sismiques

Le sismomètre passif a été installé le 21 juillet 1969. Il a fonctionné durant une journée lunaire complète, survécu à une nuit lunaire mais est tombé en panne le 27 aout 1969 à la suite d'une défaillance du système de réception et de traitement des commandes transmises depuis la Terre. L'instrument a été opérationnel durant 21 jours, il ne fonctionnait pas durant la nuit lunaire faute d'énergie.

Les données fournies ont permis de démontrer que l'activité sismique de la Lune était très faible : la composante verticale du bruit de fond sismique est de 10 à 10000 fois plus faible que celui de la Terre.

Du fait des limitations du prototype, dont la correction était planifié avant même le débarquement sur la Lune, sur le sismomètre embarqué par Apollo 12, aucune donnée exploitable n'a pu être obtenue sur la structure interne de la Lune. Plusieurs recommandations émergent du rapport scientifique rédigé quelques mois après la mission.

Les phénomènes de dilatation/contraction de la structure de l'étage de descente du module lunaire resté sur la Lune ont été source d'un bruit de fond qui a perturbé les mesures : il est recommandé pour les missions suivantes que le sismomètre soit disposé le plus loin possible du module lunaire.

Du fait de la faiblesse de la sismicité de la Lune, il est nécessaire d'augmenter la sensibilité de l'instrument.

Pour la même raison, il est recommandé de recourir à la génération d'ondes sismiques artificielles en faisant s'écraser sur la Lune l'étage Saturn ou le module de remontée du module lunaire.

Mesure de la distance Terre-Lune à l'aide du réflecteur laser

Le réflecteur laser installé par l'équipage d'Apollo 11 est utilisé de manière continue depuis 1969.

Des tirs laser sont effectués depuis plusieurs observatoires installés sur Terre en direction des réflecteurs laser déposés par la mission Apollo 11 ainsi que par les missions Apollo 14 et 15.

Au cours des premières années la précision de la distance entre la Terre et la Lune est passée grâce à ces tirs d'environ 500 mètres à 25 cm. En améliorant les techniques utilisées, de nouvelles mesures ont permis de ramener cette incertitude à 16 cm en 1984.

L'Observatoire McDonald aux États-Unis puis l'Observatoire de la Côte d'Azur en France se sont dotés d'équipements spécifiques qui ont permis de réduire l'imprécision à 3 cm à la fin des années 1980/début des années 1990.

Enfin depuis mi 2005 l'observatoire du Point Apache au Nouveau-Mexique a pris le relais en utilisant un équipement encore plus perfectionné et effectue des mesures avec une précision inférieure au millimètre.

Liens

http://youtu.be/Tbd2bpEdWUE Le film complet de Apollo 11

http://youtu.be/HBhzRY6UuVA post interview

http://youtu.be/JC-cyoqKjpQ moonwalk one

Posté le : 20/07/2013 23:15

|

|

|

|

|

Achévement de la grand muraille de Chine |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

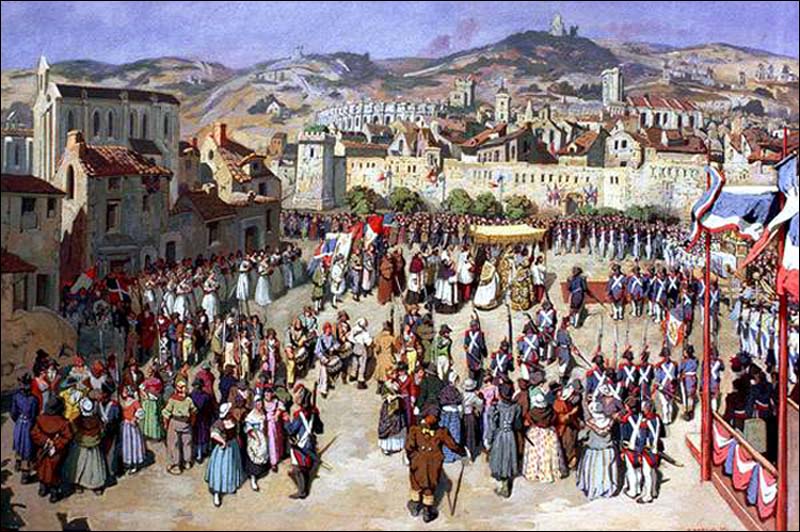

ACHÈVEMENT DE LA GRANDE MURAILLE DE CHINE

La Grande Muraille fut achevée sous les Ming par un dernier tronçon construit au nord de Lanzhou (Gansu) en 1598. C'était l'aboutissement d'une entreprise ayant connu de très longues périodes d'interruption, mais commencée dès l'époque des Printemps et des Automnes (vers — 500) par les Chinois pour se protéger de leurs voisins du Nord. Son tracé a changé au cours des siècles. Aussi l'expression « Grandes Murailles » conviendrait-elle mieux pour définir cet ensemble dont la longueur dépasse 5 000 kilomètres, si on en additionne les différents tronçons qui suivent la crête des collines. Couvrant une distance d'environ 2 700 kilomètres depuis le golfe de Bohai, au nord-est de Pékin (passe de Shanhaiguan), jusqu'à Jiuquan au Gansu (passe de Jiayuguan), la Grande Muraille des Ming coupe en biais la boucle du fleuve Jaune et suit le couloir du Gansu. Sa construction se compose de deux parements de pierres enserrant un blocage de pierrailles et de terre. Son sommet, que recouvrent des briques, est bordé de murs crénelés et forme une voie large d'environ 5 mètres. À intervalles plus ou moins réguliers – compte tenu des accidents du terrain –, elle comprend des passes fortifiées, des bastions et des tours d'alarme. De caractère défensif, elle servait également de voie de communication et de voie de transmission des messages à longue distance.

Posté le : 18/07/2013 23:39

|

|

|

|

|

Mazarin |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 14 Juillet 1602 naquit Jules Mazarin

De son nom de naissance, Giulio Mazzarino, Mazarini, ou Mazzarini,

nom qu'il il francisa pendant son ministère en France en écrivant simplement "Mazarin", malgré tout il signera encore Mazarini, à l'italienne, à la fin de sa vie, au bas du Traité des PyrénéeS.

Il est né dans une famille modeste, à Pescina, dans les Abruzzes devenue aujourd'hui une province Italienne.

Mieux connu sous le nom de cardinal Mazarin, il fut un diplomate et homme politique, dans un premier temps, il fut au service de la Papauté, puis il servit les rois de France Louis XIII et Louis XIV, succédant à Richelieu en tant que principal ministre de 1643 à 1661.

Il passa son enfance à Rome où ses parents demeuraient. Son père, Pietro Mazzarini, avait coutume d'aller de temps en temps chez son beau-frère, l'abbé Buffalini, lequel convia son épouse Hortensia, enceinte, à venir passer les dernières semaines de sa grossesse loin des miasmes de l'été romain.

Elle accoucha ainsi de son premier fils qui naquit coiffé et doté de deux dents.

On pensait alors que de tels signes présageaient d'une haute fortune. Plus tard, le cardinal s'en prévalait souvent.

La famille Mazzarini était d'origine génoise. Le grand-père de Mazarin, Giulio, partit s'installer en Sicile et s'établit en tant que simple citoyen palermitain, non noble. L'oncle Hieronimo et le père du cardinal, Pietro Mazzarini, eux, naquirent en Sicile. La relative réussite de la famille dans l'artisanat ou le commerce, les sources sont imprécises, permit d'envoyer les fils à l'école.

À quatorze ans, le fils de Pietro fut envoyé à Rome afin de terminer ses études, muni de lettres de recommandation pour Filippo Colonna, connétable du Royaume de Naples.

Mazarin fut d'ailleurs toujours reconnaissant envers la famille Colonna, répétant toujours que sa fortune lui était venue de la faveur de cette maison.

Fort de ses recommandations, son père sollicita en effet un emploi. Pietro plut au connétable, mais les fonctions qu'il exerça au départ pour ce dernier sont inconnues.

Sans doute lui confia-t-il la gestion de certains de ses domaines. Par sa conduite habile et prudente, Pietro se vit proposer par son maître de réaliser un beau mariage avec Hortensia Buffalini, filleule du connétable, appartenant à une famille noble mais désargentée de Città di Castello en Ombrie. La jeune fille avait une réputation de beauté et de vertu. Le couple eut deux fils et quatre filles.

Sa famille d'origine

Pietro Mazzarini Palerme, 1576 - Rome, 13 novembre 1654.

En 1600 il épouse Hortensia Buffalini . Sept enfants suivent.

Le 1er janvier 1645 il épouse Portia Orsini. Sans postérité.

Enfants du premier lit :

1. Geronima, née à Rome le 11 janvier 1601 et morte dans l'été qui a suivi.

2. Giulio, né à Pescina le 14 juillet 1602. Cardinal. Mort à Vincennes le 9 mars 1661.

3. Alessandro, baptisé à Pescina le 1er septembre 1605.

En religion, Michele Mazzarini, dominicain, cardinal de Sainte-Cécile. Mort à Rome le 31 août 1648.

4. Margarita Rome, 14 octobre 1606 - Rome, 1687. épouse le 16 juillet 1634 Geronimo Martinozzi mort en septembre 1639, fils du comte Vicenzo Martinozzi mort le 1er octobre 1646. Dont 2 filles :

Laure Martinozzi Rome, début 1636 - Rome, 1687. épouse en 1655 Alphonse IV, duc de Modène, 1634-1662. Deux de leurs enfants survécurent :

un fils, François II, duc de Modène 1660-1694,

une fille, Marie Béatrice 1658-1718, épouse en 1672 Jacques II, roi d'Angleterre.

Anne-Marie Martinozzi Rome, 1637-Paris, 1672, épouse en 1654 Armand de Bourbon, prince de Conti 1629-1666. d'où deux fils.

5. Anna-Maria (d'abord nommée Geronima en souvenir de la petite morte), née à Rome le 14 janvier 1608. Morte en 1669. Religieuse.

6. Cléria, Rome le 10 avril 1609 baptisée le 13 avril- vers le 12 juillet 1649, épouse en avril 1643 Pietro Antonio Muti, fils du marquis Fabrizio Muti. Sans postérité.

7. Geronima Mazzarini, dite Girolama, Rome, 29 décembre 1614 baptisée le 2 janvier 1614- Paris le 29 décembre 1656 épouse le 6 août 1634 le baron Lorenzo Mancini mort en octobre 1650. Neuf enfants :

Vittoria, dite Laure Mancini Rome, 1635 - Paris, 8 février 1657, épouse en 1651 Louis II de Vendôme, duc de Mercœur 1612-1668. Trois fils.

Paolo, dit Paul Mancini 1637 - Paris, 18 juillet 1652.

Olympe Mancini Rome, 1638 - Bruxelles, 9 octobre 1708, épouse le 20 février 1657 Eugène-Maurice de Savoie-Carignan, comte de Soissons 1635 - 1673. Entre autres enfants, deux fils :

Louis-Thomas de Savoie-Carignan, 4e comte de Soissons, né le 1er août 1657 - Landau, 14 août 1702.

Eugène de Savoie-Carignan, 1663 - 1736, capitaine et diplomate au service de l'Autriche.

Marie Mancini Rome, 28 août 1639 - Madrid, 1715, épouse en 1661 Lorenzo Onofrio Colonna, connétable de Naples 1636 - 15 avril 1689). Trois fils.

Philippe Mancini 26 mai 1641 - Rome, 8 mai 1707, duc de Nevers. épouse le 15 décembre 1670 Diane-Gabrielle de Damas-Thianges, nièce de Madame de Montespan. Deux fils et deux filles.

Alphonse Mancini Rome, 1644 - Paris, 5 janvier 1658.

Hortense Mancini Rome, 6 juin 1646 - Chelsea, Angleterre, 1699, épouse le 28 février 1661 Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye, puis duc de Mazarin, duc de Mayenne 1632 - 9 novembre 1713. Trois filles et un fils.

Une fillette, en 1647, qui meurt à l'âge de deux ans.

Marie Anne Mancini Rome, 1649 - 1715. épouse en 1662 Godefroy Maurice de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon et neveu de Turenne. Dix enfants.

Une enfance d’élève brillant

Bien qu’elle demeure peu documentée, l’enfance de Mazarin laisse déjà deviner un garçon doué, remarqué dès son plus jeune âge pour son habileté à séduire et son aisance intellectuelle. C’est là ce qui fera tout au long de sa jeunesse la force du futur cardinal : une étonnante capacité à plaire et à savoir se rendre indispensable.

À sept ans, le petit prodige entra au Collège romain tenu par les Jésuites. Élève brillant, il eut à soutenir sa thèse de fin d’études sur la comète qui provoqua tant de polémiques en 1618 sur l’incorruptibilité des cieux et conduisit Galilée à publier le célèbre Saggiatore, L'Essayeur. Mazarin sut manifestement éviter les nombreux pièges que le sujet comportait et obtint l’approbation unanime du jury.

Mazarin grandit avec les enfants de la Famille Colonna ce qui lui permit, sans qu’il en fasse partie, de fréquenter le grand monde et ses palais. Il semble que dès son adolescence, Giulio a développé une passion pour le jeu qui ne l’a jamais quitté. Sans doute ce vice lui offrit d’abord un moyen de gagner ce que l’on appellerait aujourd’hui de l’« argent de poche ».

Il est établi que le futur cardinal passa trois ans en Espagne de 1619 à 1621 ? pour accompagner Jérôme-Girolamo Colonna qui sera nommé cardinal le 30 août 1627 par Urbain VIII et qu'il y termina ses études de droit civil et canon à l'université d'Alcalá de Henares. De cette expérience, Mazarin tira une maîtrise parfaite de l’espagnol qui devait s’avérer très utile tout au long de sa carrière. Les légendes sont nombreuses quant à la vie du jeune homme en Espagne. Une chose est certaine, il dut rentrer en Italie car son père, accusé de meurtre, avait été contraint de se tenir à l’écart de Rome pendant quelque temps. Cet épisode fit basculer Mazarin dans le monde des adultes : il était à présent tenu de soutenir sa famille. Il s’engagea alors dans des études de droit canon, qu’il termina en avril 1628, renonçant à une carrière artistique pour laquelle il présentait pourtant des dispositions. Comme la plupart des jeunes Romains, il s’engagea ensuite au service du pape et devint secrétaire du nonce apostolique à Milan, voie qui lui offrait les meilleures perspectives.

Au service du Pape

Durant la guerre de Trente Ans, un conflit opposa la France à l’Espagne au sujet de la vallée de la Valteline dans les Grisons. Le pape Urbain VIII envoya des troupes en tant que force d’interposition. Mazarin se vit offrir une commission de capitaine d’infanterie au sein du régiment équipé par la famille Colonna.

Il fit, avec sa compagnie, quelques séjours à Lorette et à Ancône. Sans jamais avoir à mener de combat, il montra dans l'exercice de ses fonctions, et notamment dans la gestion des troupes et des vivres, la supériorité de son esprit et un grand talent pour discipliner les soldats.

Il se fit alors remarquer par le commissaire apostolique Jean-François Sacchetti. Le Traité de Monzón en 1626 régla temporairement la situation sans que les troupes du Pape ne soient intervenues.

En 1627 éclata en Italie du nord le conflit appelé guerre de succession de Mantoue. Il opposait d'une part, l'empereur Ferdinand II, le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier et la maison des Gonzague de Guastalla, représentée par Ferdinand II de Guastalla, candidat des Habsbourg au duché et, d'autre part, le roi de France Louis XIII venu secourir Charles Gonzague, duc de Nevers, candidat français à l'héritage de la branche aînée des Gonzague. Une légation papale fut envoyée à Milan afin d'apaiser le conflit qui menaçait de dégénérer.

Elle fut conduite par Jean-François Sacchetti, en tant que nonce extraordinaire. Mazarin l'accompagna en qualité de secrétaire.

La légation arriva trop tard et surtout Sacchetti dut rentrer rapidement à Rome. Une autre légation fut programmée, dirigée cette fois par le neveu du pape Urbain VIII, Antonio Barberini, mais elle tarda à se mettre en place. Ce fut la chance de Mazarin qui resta à Milan et continua le travail entrepris, sachant parallèlement provoquer en sa faveur une réelle campagne de publicité à Rome, relayée par sa famille, les Sacchetti et les Colonna. Il bombarda le Saint-Siège de rapports, espérant attirer la bienveillance papale. En préparation de l'arrivée de la nouvelle légation, Mazarin fut finalement chargé en septembre 1629 de sonder les vues des parties prenantes. Il faisait son entrée officielle dans la diplomatie.

Lorsque le légat pontifical arriva dans le Montferrat, pour traiter de la paix entre la France et l'Espagne, Giulio resta attaché à la légation au titre de secrétaire. Le légat apostolique négociait la paix avec grand zèle. Mazarin, comme secrétaire, allait d'un camp à l'autre, pour hâter la conclusion d'un traité. Le jeune homme avait l'avantage d'avoir pris la mesure des évolutions en Europe : le rêve papal d'un retour à l'unité de l'Église n'aboutirait pas et la paix en Europe ne pourrait reposer que sur un équilibre des puissances.

À court terme, il ne mit pas longtemps à s'apercevoir que le marquis de Santa-Cruz, qui représentait la couronne d'Espagne, avait une peur violente de perdre son armée, et un ardent désir d'arriver à un accommodement.

Comprenant tout le parti qu'il pouvait tirer de cette faiblesse, il pressa le général espagnol, lui représentant avec exagération la force des Français. Pour éviter les conflits, Mazarin lança son cheval au galop entre les deux armées, et agitant son chapeau, criait « Pace ! Pace ! ».

Cette intervention empêcha la bataille. Après le « coup » de Casale, en octobre 1630, la tâche du diplomate pontifical qu'est devenu Mazarin consiste à faire respecter les trêves conclues entre Espagnols, Impériaux, Français et Savoyards, puis à jeter les bases d'un traité de paix, spécialement entre Louis XIII et son beau-frère de Turin.

Les négociations de Mazarin comme ambassadeur extraordinaire en Savoie d'Abel Servien aboutirent le 6 avril 1631 au traité de Cherasco par lequel l'empereur et le duc de Savoie reconnaissaient la possession de Mantoue et d'une partie du Montferrat à Charles Gonzague et surtout l'occupation française de la place forte de Pignerol, porte de la vallée du Pô. Elles apportèrent à Louis XIII et au cardinal de Richelieu une telle satisfaction que celui-ci en regarda l'auteur comme un homme inépuisable en ressources, fécond en ruses et stratagèmes militaires et qu'il en conçut le vif désir de le connaître personnellement.

Il le manda à Paris, où Mazarin se rendit avec un plaisir inexprimable. Richelieu l'accueillit avec de grandes démonstrations d'affection, l'engagea par les plus belles promesses, et lui fit donner une chaîne d'or avec le portrait de Louis XIII, des bijoux et une épée d'une valeur considérable.

Ses premiers contacts avec la France

Il est d’abord vice-légat d'Avignon en 1634, puis nonce à Paris de 1634 à 1636), où il déplut par ses sympathies pour l'Espagne, ce qui le fit renvoyer à Avignon en 1636 et l'empêcha, malgré les efforts de Richelieu, de devenir cardinal.

Richelieu, se sentant accablé par l'âge, bien qu'il fût infatigable au travail, pensa que Mazarin pouvait être l'homme qu'il cherchait pour l'aider au gouvernement.

Dès son retour en France après un bref voyage à Rome, il retint Mazarin près de lui et lui confia plusieurs missions dont il s'acquitta fort honorablement, puis il le présenta au roi qui l'aima beaucoup. Mazarin s'établit alors dans le palais royal.

Toujours très habile au jeu, un jour qu'il gagnait beaucoup, on accourut en foule pour voir la masse d'or qu'il avait amassée devant lui.

La reine elle-même ne tarda pas à paraître.

Mazarin risqua tout et gagna. Il attribua son succès à la présence de la reine et, pour la remercier, lui offrit cinquante mille écus d'or et donna le reste aux dames de la cour. La reine refusa d'abord, puis finit par accepter, mais quelques jours après, Mazarin reçut beaucoup plus qu'il n'avait donné.

Mazarin envoya à son père, à Rome, une grosse somme d'argent et une cassette de bijoux pour doter ses trois sœurs et s'affermit dans l'idée de servir la Couronne, dont la faveur, pensait-il, était le plus sûr moyen d'obtenir la pourpre, car seul moyen pour lui étant sans naissance d'accéder aux responsabilités auxquelles il aspirait.

Mais Richelieu, qui l'estimait beaucoup et le jugeait digne du chapeau de cardinal, n'avait pas hâte de le combler.

Un jour, il lui offrit un évêché avec trente mille écus de rente.

Mazarin, craignant de se voir enterré loin de Paris et des affaires, ne voulut pas courir le risque d'arrêter là sa fortune et refusa aimablement.

Il attendit encore longtemps puis, las d'attendre, rentra en Italie en 1636, pensant qu'à Rome, au service du cardinal Antonio Barberini, neveu du pape, il serait plus en mesure d'avoir la pourpre.

La carrière de Mazarin fut donc d'abord romaine et, même s'il devint ensuite un serviteur incontestablement fidèle de la monarchie française, il conserva des goûts et un style de vie romains et son habileté diplomatique doit beaucoup à la formation qu'il avait reçue à la cour pontificale.

Mazarin fut un pur produit de la Rome baroque dont la culture et le décor s'éloignaient de la raideur dogmatique et artistique des deux grands papes de la Contre-Réforme que furent dans la seconde moitié du XVIe siècle pie V et Sixte Quint.

À partir de 1623 et pendant seize ans la carrière de Mazarin se déroula essentiellement au service de la diplomatie pontificale, en particulier comme négociateur dans la difficile succession de Mantoue et comme nonce à Paris.

Ces missions le mirent en rapport dès 1630 avec Richelieu et Louis XIII qui apprécièrent son charme, son intelligence son habileté, sa puissance de travail et la générosité de ses cadeaux.

Richelieu, grand collectionneur, le mit de plus en plus à contribution pour réaliser en Italie des acquisitions d'antiques et autres œuvres d'art destinées à son palais parisien et à son château du Poitou. Lorsque, en 1639, Mazarin, appelé par Louis XIII et Richelieu, quitta définitivement Rome pour la France, il fit embarquer " 50 statues antiques de marbre et d'autres gentillesses... pour les donner à Sa Majesté Chrétienne, au Seigneur cardinal de Richelieu et aux autres grands de cette cour ".

Ministre en France

En avril 1639, naturalisé français, il retourne à Paris et se met à la disposition de Richelieu. En décembre 1640, il fait un heureux début en gagnant à la cause française les princes de Savoie ; un an plus tard, le pape lui accordait le chapeau de cardinal.

Lors de la conspiration de Cinq-Mars et du duc de Bouillon, celui-ci n'obtint sa grâce qu'en livrant la Principauté de Sedan ; Mazarin signa la convention et vint occuper Sedan.

Le 5 décembre 1642, lendemain de la mort de Richelieu, Mazarin fut nommé Principal Ministre de l'État, comme l'avait recommandé Richelieu qui voyait en lui son digne successeur.

Louis XIII le choisit comme parrain du dauphin, futur Louis XIV.

Après la mort de Louis XIII, il créa la surprise en obtenant le soutien de la régente. Longtemps opposée à Richelieu et estimée comme favorable à un rapprochement avec l'Espagne, étant elle-même espagnole, Anne d'Autriche fait volte-face à la surprise de la plupart des observateurs de l'époque.

En réalité, le rapprochement entre Mazarin et la régente fut antérieur à la mort de Louis XIII et de son principal ministre. Le souci de préservation de la souveraineté de son fils et la conscience des dommages qu'aurait causés pour celle-ci un rapprochement avec Madrid, furent des arguments de poids dans sa décision de poursuivre la politique du feu roi et du cardinal de Richelieu – et donc d'appuyer Mazarin.

Les inestimables compétences de ce dernier en politique extérieure furent un prétexte pour justifier ce soutien. Mazarin sut par la suite très vite se rendre indispensable à la régente, se chargeant habilement de compléter son éducation politique et l'incitant à se décharger entièrement sur lui du poids des affaires.

Ainsi, à partir de 1643, à la mort de Louis XIII, alors que Louis XIV n'est encore qu'un enfant, la régente Anne d'Autriche nomme Mazarin Premier Ministre.

En mars 1646, il devient également « surintendant au gouvernement et à la conduite de la personne du roi et de celle de Monsieur le duc d'Anjou ».

À Rome, Mazarin avait vécu jusque-là dans l'entourage des cardinaux-neveux successifs, à la fois ministres des papes et grands amateurs d'oeuvres d'art. L'un d'eux, Antonio Baberini, fut son principal padrone romain.

Son exemple l'a certainement marqué. Avant même d'être promu cardinal mais déjà au service de la France Mazarin acheta à Rome le prestigieux palais Bentivoglio qui aurait pu lui servir de lieu de repli en Italie en cas de nécessité mais où, en fait, il n' a pas vécu, conservant toutefois d' étroites relations avec la ville des papes où il avait des agents et son père.

Un de ses proches lui écrivait lors de cet achat : " Ce palais est le plus beau de Rome ; mais, à vrai dire, plus celui d'un grand cardinal que celui d'un prélat ". À quoi Mazarin répondit : " servant un grand roi et jouissant de la protection de Son Eminence le cardinal-duc (de Richelieu), je crois ne pas devoir entreprendre des choses ordinaires ". En fait Mazarin, qui reçut en 1639 des " lettres de naturalité " françaises, espérait certainement devenir bientôt cardinal. Ce qui effectivement advint dès 1641 sur proposition de Richelieu. Or en 1630 Urbain VIII Barberini avait octroyé aux cardinaux le titre d'" éminentissimes " qui faisait d'eux sur le plan protocolaire des princes de l'Église et les égaux des rois ou chefs de gouvernement. Être cardinal constituait donc une promotion considérable, même pour un ministre et, le cas échéant, une brillante position de repli: Un cardinal était quasiment intouchable. C'est pourquoi les ennemis de Mazarin, au temps de la Fronde, demandèrent au Pape de l'appeler à Rome, de lui faire un procès et de le priver de son cardinalat. Si cette procédure avait abouti, Mazarin ne s' en serait sans doute pas relevé.

À l'époque il n'était pas nécessaire d'être prêtre pour devenir cardinal.

Mazarin reçut seulement la tonsure en 1632, ce qui faisait de lui un " clerc " et lui permettait de se faire conférer des bénéfices ecclésiastiques.

Peu après Urbain VIII le fit prélat dit "monsignore" avec obligation de porter la soutane et l'intégra au collège des " protonotaires apostoliques ".

Ceux-ci avaient peu d'obligations mais, dans les cérémonies romaines, ils venaient à égalité avec les évêques.

Cardinal en 1641, Mazarin, bénéficiant de dispenses constamment, mais souvent tardivement renouvelées, n'effectua pas la visite ad limina, ne reçut jamais les ordres même mineurs, ni l'anneau de cardinal, ni le chapeau, ne prit jamais possession de son titulus, le vieux sanctuaire de Rome affecté à chaque cardinal.

Le pape dut lui envoyer la " barrette rouge " que Louis XIII lui remit solennellement le 26 février 1642 dans la cathédrale de Valence.

Mazarin ne s'est donc habillé de pourpre qu'à partir de quarante ans et il aurait pu, comme d'autres le firent en son temps, renoncer au cardinalat pour se marier.

En revanche son frère Michele, dominicain, lui aussi cardinal, était prêtre et fut archevêque d'Aix-en-Provence.

En résumé, Mazarin fut au service de la diplomatie papale jusqu'en 1639.

Il resta ensuite " romain " aux yeux de l' administration pontificale. Mais ses " lettres de naturalité " donnaient à cet étranger le droit de posséder, d'acquérir et de léguer des biens et des revenus en France, y compris des bénéfices ecclésiastiques.

La première abbaye que Mazarin reçut en commende fut celle de Saint Médard de Soissons.

En un temps où l'Église et l'État, dans le système de chrétienté , étaient imbriqués l'une dans l'autre Mazarin, premier ministre du roi de France, eut évidemment à prendre des décisions ayant des incidences religieuses.

On peut globalement affirmer que, dans ce type de difficultés, son souci majeur fut celui de l'autorité royale et de la tranquillité de l'État et que son statut d'homme d'Église ne fut jamais sa première considération, soit dans la politique extérieure, soit dans les affaires intérieures.

S'agissant de la première, il continua l'action de Richelieu et, durant la guerre de Trente ans, cette série de conflits européens, puis dans le conflit avec l'Espagne, au grand dam du parti dévot en France, il maintint les alliances protestantes, s'entendant même avec le régicide Cromwell pour mettre un terme à la guerre contre l'Espagne : ce qui scandalisa beaucoup de catholiques.

Mazarin et le protestantisme

Dans les négociations qui conduisirent aux traités de Westphalie il considéra Innocent X Pamphili, il est vrai pro-espagnol et qu' il détestait, comme quantité négligeable, imposa le français comme langue diplomatique à la place du latin et fit triompher un statut de l'empire qui consacrait la consolidation du protestantisme en Allemagne, le calvinisme y étant, en outre, reconnu désormais officiellement à côté du luthéranisme.

Le pape protesta en vain.

Comme son maître Richelieu qui, lui, était évêque, Mazarin fit donc passer ce qui lui paraissait l'intérêt de la France avant celui du catholicisme.

De même, à l'intérieur, son attitude dans les questions religieuses fut essentiellement dictée par la volonté de faire respecter le pouvoir royal.

Dans la mesure où les protestants, vaincus militairement depuis la Paix d'Alès (l629), faisaient désormais preuve de fidélité envers le roi, il ne chercha pas à les faire rentrer dans le giron de l'Église romaine.

En 1643 et, encore en 1652 en pleine Fronde, il fit renouveler l'Édit de Nantes par déclarations royales.

Dans celle de 1652 on pouvait lire : " nos sujets de la Religion Prétendue Réformée nous ont donné des preuves de leur fidélité, notamment dans les circonstances présentes, dont nous demeurons très satisfait ".

Sept ans plus tard, au moment du synode réformé de Loudun, Mazarin écrivit aux délégués : " Je vous prie de croire que j'ai une grande estime pour vous, étant de si bons et si fidèles serviteurs du roi ".

Quelles qu'en fussent les raisons, guerre à l'extérieur, troubles à l'intérieur, relative indifférence personnelle, Mazarin resta sourd aux demandes de l'assemblée du clergé de France qui, en 1651, avait suggéré une tactique au gouvernement pour que " ce mal " le protestantisme ne fasse pas de progrès : si le roi ne peut " l'étouffer tout d'un coup ", qu'il le rende " languissant " et le fasse " périr peu à peu par le retranchement et la diminution de ses forces ".

Mazarin fit de Bartélemy Hervart, homme d'affaires depuis longtemps en relation avec lui, un contrôleur général des finances. Or Hervart était protestant et refusa d'abjurer.

Toutefois certains indices conduisent à se demander si, à la fin de son gouvernement, Mazarin, désormais assuré de la paix intérieure et extérieure, ne songeait pas à une application plus rigoureuse de l'édit de Nantes.

Quoiqu'il en soit, ce n'est pas au protestantisme que Mazarin se heurta, mais au jansénisme. Il n'avait, certes, aucun penchant personnel pour le rigorisme, notamment celui des jansénistes.

D'autre part, il ne semble pas avoir eu le goût des discussions théologiques. Quand il qualifia le jansénisme de " calvinisme rebouilli ", il ne retenait que la doctrine de la prédestination sans voir que les jansénistes maintenaient les sept sacrements, les rites et la hiérarchie de l'Église romaine.

Mazarin et le jansénisme

Mais Mazarin, politiquement, rencontra le jansénisme sur sa route, Car il lui parut plus ou moins lié aux cercles frondeurs, donc dangereux pour la paix publique et l'autorité du roi.

Aussi bien Richelieu avait-il fait emprisonner Saint-Cyran, ami de Jansénius et de la famille Arnauld et favorable à une politique extérieure pro-espagnole. Mazarin libéra Saint-Cyran qui mourut bientôt.

Mais, durant les Frondes successives, Mazarin dut constater que, si les défenseurs déclarés de l'Augustinus n'étaient pas eux mêmes frondeurs, leurs amis l'étaient, à commencer par son ennemi personnel, Paul de Gondi, bientôt cardinal de Retz.

Mazarin rangea donc les jansénistes parmi les contestataires de l'autorité royale.

Mais il avait une autre raison de les combattre.

A une époque où ses relations avec Rome étaient détestables en raison de la continuation de la guerre avec la catholique Espagne il trouvait dans le conflit doctrinal avec les jansénistes une occasion de faire une bonne manière au pape et de diminuer ses rancoeurs à l'égard de la politique française.

Aussi appuya-t-il la demande du syndic de la Sorbonne et de 93 évêques français qui, en 1651, souhaitèrent voir Rome se prononcer sur cinq propositions tirées de l'Augustinus et, à leurs yeux , suspectes d'hérésie. Mazarin fut ravi de voir ces propositions condamnées par la bulle cum occasione de 1653 et il fit immédiatement le nécessaire pour que la bulle fût reçue en France.

À quoi les jansénistes répondirent par la distinction du droit et du fait : les cinq propositions sont bien hérétiques, mais, dirent-ils, nous ne les trouvons pas dans le livre de Jansénius.

D'où l'idée de faire signer aux prêtres, religieux et religieuses et même aux enseignants laïcs un " formulaire " d'obéissance aux décisions romaines sur les cinq propositions.

Mazarin réunit en 1655 une quinzaine d'évêques qui proposèrent ce formulaire, lequel fut approuvé par l'assemblée du clergé de France en 1656 et par le pape l'année suivante.

Il est vrai qu'il ne fut vraiment exigé qu'après la mort de Mazarin qui, sans doute impressionné par le succès des Provinciales, semble avoir pris du champ par rapport au problème janséniste dans les dernières années de sa vie. Mais, auparavant, il avait tout de même contribué à poser une bombe à retardement dans ce conflit religieux.

L'attitude de Mazarin face au jansénisme est à rapprocher de sa défiance à l'égard de la Compagnie du Saint-Sacrement. Créée vers 1630 par le duc de Ventadour, celle-ci voulait promouvoir le culte de l'eucharistie, suivre les consignes du concile de Trente, secourir les pauvres, lutter contre la prostitution et toutes les formes d'immoralité. Saint Vincent de Paul, saint jean eudes, Bossuet notamment en firent partie.

Mais, " pour se conformer à la vie cachée de Jésus-Christ au Très-Saint Sacrement " et pour fuir tout amour propre la société voulait rester secrète. En outre, elle était surtout composée de laïcs, plus difficiles à contrôler que des ecclésiastiques.

Vers 1660 elle émit des critiques sur le style de vie de Mazarin. Celui-ci fit prendre par le Parlement un arrêt qui interdisait toute réunion à Paris sans l'autorisation du roi.

La compagnie disparut définitivement en 1666.

On sait, par ailleurs, que les rapports entre Mazarin et saint-Vincent-de-Paul ne furent pas excellents.

M. Vincent souhaitait, dans l'esprit du concile de Trente, que les candidats aux fonctions ecclésiastiques fussent animés de motivations seulement spirituelles.

Mais, selon le concordat de Bologne de 1516, c'est le roi de France qui choisissait les titulaires de la plupart des évêchés et abbayes du royaume. Richelieu avait créé un " Conseil de conscience " pour s'occuper de l'ensemble des affaires ecclésiastiques et, notamment, des candidatures aux charges épiscopales et abbatiales.

M. Vincent y fut nommé.

Devenu régente, Anne d'Autriche maintint ce conseil auquel participait, bien entendu, Mazarin. Mais le cardinal se méfiait du fondateur des Lazaristes, selon lui, trop lié avec Paul de Gondi et trop écouté d'Anne d'Autriche.

En outre, sa stratégie de nominations ecclésiastiques ne rejoignait pas les idéaux de M. Vincent. Il s'arrangea donc pour réunir de plus en plus rarement le Conseil de conscience, en fait pour en écarter quelqu'un qui venait en travers de ses projets.

C'est ici le lieu de rappeler que Mazarin, imitant Richelieu, accumula un nombre impressionnant de bénéfices ecclésiastiques. On l'a surnommé " le cardinal aux vingt-cinq abbayes ".

Parmi celles-ci figuraient notamment, lors de sa mort, les plus célèbres et les plus riches du royaume : Saint-Denis, Cluny, Saint-Médard de Soissons Moissac, Saint-Etienne de Caen, La Chaise-Dieu, Saint-Germain d'Auxerre, Saint-Honorat de Lérins.

Il s'agit d'un record dans l'histoire de France.

Plusieurs indices conduisent à penser qu'à la fin de sa vie Mazarin songea à devenir prêtre, à un moment où la Paix des Pyrénées avait porté sa gloire au zénith et où il avait réussi à réconcilier les deux grandes puissances catholiques.

Prêtre, il aurait pu se faire élire pape à un prochain conclave. Alexandre VII était en mauvaise santé et Mazarin avait ses chances.

Mais Alexandre VII vécut jusqu'en 1667 et Mazarin, au contraire, mourut dès 1661 à cinquante-neuf ans.

A bien des égards Mazarin est une énigme et tout jugement simpliste sur l'homme paraît anti-historique.

Ainsi, abbé commendataire de Cluny, il essaya réellement mais, il est vrai, sans succès d'y rétablir la discipline monastique.

Sa vie privée a, bien sûr, fait l'objet de " mazarinades ", mais contradictoires entre elles.