|

|

La Corse est cédée à la France 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57649

|

Le 15 mai 1768 la Corse est cédée à la France

par la république de Gênes et a été conquise militairement par le Royaume de France lors de la bataille de Ponte-Novo, le 9 mai 1769. La Corse est une île et une collectivité territoriale française, située en mer Méditerranée. Elle a une superficie de 8 680 km2 et 1 047 km de côtes son point culminant est le Monte Cinto avec 2 706 m de hauteur. Son administration est assurée par la collectivité territoriale de Corse, la corse est composée de deux départements, la Corse-du-Sud, 2A et la Haute-Corse 2B. Au Ier Janvier 2013 sa population était de 320 208 hab, c'est à dire une densité de 36,89 hab./km2. Le Gentilé de ses habitantt est les Corses. La plus grande ville de l'île est Ajaccio

Quatrième île de Méditerranée par sa superficie, la Corse a fait partie durant près de quatre siècles de la République de Gênes avant de se déclarer indépendante le 30 janvier 1735 et d'adopter la première Constitution démocratique de l'histoire moderne 1755.

Divisée en deux départements Corse-du-Sud et Haute-Corse, avec une superficie de 8700 Km2, la Corse constitue une collectivité territoriale à statut particulier administrée par une Assemblée et un conseil exécutif.

Toponymie : Corsica et Cyrnos

Bien des légendes existent sur l'origine du nom donné à l'île de Corse. Parmi les plus tenaces, celle qui veut que les Grecs l'aient appelée Kallistê, en grec ancien Καλλίστη : la plus belle et dont on sait maintenant qu'elle est fausse.

En bref

Terre de caractère et de beauté la Corse n’a pas volé son surnom d’Île de Beauté. Du Nord au Sud, d’Ouest en Est, les merveilles qu’elle offre à ses visiteurs sont innombrables. On peut dire que la Corse a su préserver une certaine authenticité. D’ailleurs l’île se caractérise par ses minuscules villages accrochés à la montagne, ses produits du terroir et ses chants polyphoniques traditionnels. En sortant de sentiers battus, on finit toujours par dénicher une petite crique, un village de montagne au charme redoutable ou un restaurant pittoresque. La Corse, on l’ignore trop souvent, est une montagne dans la mer dont les sommets culminent à plus de 2700 mètres comme le mont Cinto, éternellement enneigé ! En un rien de temps, on passe ainsi des plages dorées à la haute montagne. la Corse possède un patrimoine naturel hors du commun. Chaque coin et recoin de Corse a de quoi surprendre, endroit magique comme il en existe nul part ailleurs, la Corse offre des paysages étonnants, du Cap Corse, au Golfe de Porto ; des Calanches de Piana, classées à l’UNESCO à la réserve de Scandola ; des gorges de la Spelunca, à la forêt d’Aïtone ou encore aux Aiguilles de Bavela ; des îles Lavezzi, au large de Bonifacio, aux îles sanguinaires, face au golfe d’Ajaccio, tout en Corse n’est que beauté et tempérament. Pour ceux qui ont le bonheur de posséder u bateau découvrir la corse côté mer est aller au paradis. Avec des plages et des côtes magnifiques, la Corse est un vrai bijou pour ceux qui abordent ses rivages en bateau ou qui font de la plongée.

http://www.curagiu.com/histoire.htm

Des historiens ont écrit :

« De vieux auteurs l'assurent et, dans la légende qu'ils nous ont transmise, une réalité précise apparaît sans doute. Une femme de la côte de Ligurie, voyant une génisse s'éloigner à la nage et revenir fort grasse, s'avisa de suivre l'animal dans son étrange et longue course. Sur le récit qu'elle fit de la terre inconnue qu'elle venait de découvrir, les Liguriens y firent passer beaucoup de leurs compagnons. Cette femme s'appelait Corsa, d'où vint le nom de Corse. C'est la légende éponyme que nous retrouvons à l'origine de toutes les cités antiques ; mais elle est de formation récente, car le premier nom de l'île est Cyrnos et non pas Corsica.

La difficulté n'était point pour embarrasser les vieux chroniqueurs, grands amateurs de merveilleux et habitués à ne douter de rien. Il y a d'autres légendes, et plus prestigieuses, sinon moins fantaisistes. Un fils d'Héraclès, Cyrnos, aurait colonisé la Corse en lui donnant son nom. Giovanni della Grossa croit que la Corse a été peuplée par un chevalier troyen, appelé Corso ou Cor, et une nièce de Didon, nommée Sica, que Corso a bâti les villes de l'île et leur a donné les noms de ses fils et de son neveu, Aiazzo, Alero, Marino, Nebbino. C'est ainsi que la Grande-Bretagne a eu son Brut, la France son Francus et que la Corse a son Corso, neveu d'Enée ».

« L'île de Corse, nommée Cyrnos par les Grecs, était baignée au nord par la mer de Ligurie Ligusticum mare, à l'est par la mer Tyrrhénienne, au sud par le détroit Taphros ou Gallicum qui la séparait de la Sardaigne Sardinia, à l'ouest par la mer Ibérique ».

Plus loin, dans son étude sur l'occupation de l'île, Xavier Poli écrit : « L'unique texte sur lequel nous pouvons nous appuyer, pour avancer que les Libyens ont occupé la Corse, est tiré de la Phocide de Pausanias, qui écrivait au iie siècle de notre ère : « A peu de distance de la Sardaigne il est une île appelée par les Grecs Cyrnos et par les Libyens qui l'habitent Corsica ». Une partie non minime de la population, écrasée dans une sédition, passa de cette île dans celle de Sardaigne et se tailla dans la montagne un territoire où elle s'établit. Les Sardes nomment ces émigrés du nom qu'ils ont apporté de leur pays, Corses ».

« La légende est plus précise, Sardus fils d'Hercule et fondateur mythique de la Sardaigne aurait eu un frère Cyrnos. À la tête d'une nombreuse armée de Libyens, l'un et l'autre auraient quitté l'Afrique pour venir s'installer, le premier en Sardaigne, le second en Corse, donnant leurs noms aux deux îles ».

Selon Ptolémée « L'île de Cyrnos, qui est aussi appelée Corsica variantes : Corsa, Corsi, Corsia, est bornée au nord et à l'ouest par la mer de Ligurie, à l'est par la mer Tyrrhénienne, au sud par la mer qui la sépare de l'île de Sardaigne ... ».

Et Xavier Poli de conclure : « C'est de Chalcis, principale ville de l'Eubée, que partit la plus ancienne colonie que la Grèce envoya vers l'Occident ; elle alla fonder Cumes entre le xie et viiie siècles av. J.-C.. Nous savons qu'un des points du territoire de Carystos, une des plus jolies villes de l'Eubée, portait le nom de Cyrnos. Il semblerait donc vraisemblable que Corsica fut baptisée Cyrnos par les colons de Cumes ; mais il convient aussi de dire que Cyrnos est un nom propre d'homme que nous trouvons dans Hérodote et dans Stobée ».

Pour sa part, dans son ouvrage Histoire de la Corse depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours édité en 1839, Camille De Friess-Colonna exprime : « Aucun historien n'a jusqu'à ce jour donné une étymologie satisfaisante des noms de Cyrnos et de Corse. Les uns assurent que Cyrnos était un fils d'Hercule, qui donna son nom au pays que nous connaissons. Les autres, et Samuel Bochard est de ce nombre, prétendent que le nom de Cyrne voulant dire, en langue phénicienne, couvert de forêts, ce nom dut être imposé à la Corse d'aujourd'hui par les voyageurs phéniciens, qui furent frappés de la richesse de ses forêts.

Quant au nom de Corse, il y a également des historiens qui veulent qu'il ait été donné à la Corse par Corsus, fils d'Hercule ; Bochart le fait dériver d'un mot phénicien, qui voudrait dire cornue, nom qui lui aurait été imposé à cause des nombreux promontoires qui s'avancent en pointe dans la mer, et des pics élevés qu'on aperçoit de loin, avant de l'atteindre. Filippini rapporte deux versions, que nous croyons devoir transcrire ici, pour faire voir jusqu'où peut aller la manie des étymologies. Voici la première : une femme de Ligurie, appelée Corsica, ayant suivi un taureau qui se rendait à la nage dans une terre inconnue, fut rejointe par ses parents, qui, étant arrivés sur ses traces dans un pays de très belle apparence, et où les pâturages étaient excellents, s'y établirent et appelèrent ce pays Corsica, du nom de la femme qui les y avait attirés. La seconde est qu'un neveu d'Énée appelé Corsus, ayant enlevé une nièce de Didon, appelée Sica, s'enfuit dans l'île à laquelle il donna le nom de Corsica.

Du géographe grec Strabon :

« L'île de Cyrnos que les Romains appellent Corsica, est un pays affreux à habiter, vu la nature âpre du sol et le manque presque absolu de routes praticables, qui fait que les populations confinées dans les montagnes et réduites à vivre de brigandages, sont plus sauvages que les bêtes fauves. C'est ce qu'on peut, du reste, vérifier sans quitter Rome, car il arrive souvent que les généraux romains font des descentes dans l'île, attaquent à l'improviste quelques-unes des forteresses de ces barbares et enlèvent ainsi un grand nombre d'esclaves ; on peut alors observer de près la physionomie étrange de ces hommes farouches comme les bêtes des bois ou abrutis comme les bestiaux, qui ne supportent pas de vivre dans la servitude, ou qui, s'ils se résignent à ne pas mourir, lassent par leur apathie et leur insensibilité les maîtres qui les ont achetés, jusqu'à leur faire regretter le peu d'argent qu'ils leur ont coûté. Il y a cependant certaines portions de l'île, qui sont à la rigueur habitables, et où l'on trouve même quelques petites villes, telles que Blésinon, Charax, Eniconiæ et Vapanes. »

— Strabon, liv. V, ch. II, 7. - Traduction d'Amédée Tardieu

Géographie de la Corse Site et situation

La Corse est située à 177 km environ au sud-est de la Côte d'Azur, à l'ouest de la Toscane 85 km et au nord de la Sardaigne 12 km. Île plutôt boisée et montagneuse, sa côte méridionale est formée de hautes falaises Bonifacio.

La distance la plus courte entre la France continentale et l'île, du cap Martin Alpes-Maritimes à la pointe de la Revellata près de Calvi, est de 170 km. L'île est située à 85 km de l'Italie continentale et à 28 km des îles de l'archipel toscan Capraia.

Faisant partie de la région géographique italienne , la Corse se situe avec la Sardaigne sur une microplaque continentale : "... c'est au cours de l'Oligo-Miocène au milieu du Cénozoïque entre environ 22 à 25 millions d'années que le bloc corso-sarde et la lanière continentale s'écartent progressivement du bloc ibérique, ouvrant derrière eux le bassin provençal, la mer d'Alboran, le bassin algérien et la mer Tyrrhénienne. La dynamique cesse avec le blocage de l'arc contre les domaines externes, apulien et africain.

La distance entre le point nord île de la Giraglia et le point sud îles Lavezzi de la Corse est de 184 kilomètres. Elle est de 83 kilomètres entre les extrémités est Alistro et ouest île de Gargalo.

Les principales villes et bourgs de l'île :

Nom corse Politonyme officiel

Aiacciu Ajaccio

Aleria Aléria

Bastìa Bastia

Bunifaziu Bonifacio

Calvi Calvi

Cervioni Cervione

Corti Corte

Lìsula L'Île-Rousse

Portivechju Porto-Vecchio

Prupià Propriano

Ruglianu Rogliano

San Fiurenzu Saint-Florent

Sartè Sartène

Vicu Vico

Zìcavu Zicavo

Environnement

Liste des sites Natura 2000 de la Haute-Corse et Liste des sites Natura 2000 de la Corse-du-Sud.

Le golfe de Porto, patrimoine mondial de l'UNESCO

Bien que de nombreuses espèces endémiques aient disparu lors de la Préhistoire ou peu après, comparativement au continent et aux îles bretonnes, la Corse bénéficie d'un environnement relativement préservé, tant sur terre que sur la côte et en mer.

L'île abrite un parc marin international, des réserves naturelles de Scandola, Finocchiarola, Biguglia, Cerbicale, Bouches de Bonifacio et Tre Padule de Suartone et le parc naturel régional de Corse, et des zones communautaires pour les oiseaux. Un observatoire conservatoire des insectes de Corse vise à conserver les espèces patrimoniales et de la biodiversité ordinaire.

Le risque d'incendie constitue une menace pour la biodiversité, alors que (en 2006) plus de 50 % des dégâts découleraient de 12 % des mises à feu liées aux pratiques d'entretien de pâturages ou chemins et zones de chasse. 15 % des incendies seraient dus à la foudre, mais n'étant responsables que de 1 % des destructions en surface. Durant la canicule de 2003, près de 20 000 ha ont brûlé avec environ 500 mises à feu13, le problème des incendies pourrait croître avec le réchauffement climatique. 402 000 hectares sont couverts de forêt en Corse.

En 1972, s'est déroulé l'affaire des boues rouges, impliquant la société italienne Montedison qui déversa du dioxyde de titane au large du Cap Corse et qui provoqua des boues rouges.

L'Assemblée de Corse loi du 13 mai 1991 bénéficie d'une compétence particulière en environnement, avec un Office de l'environnement de la Corse et un observatoire de l'environnement.

À la suite de l'adoption du SDAGE le 18 septembre 2015 par l'Assemblée de Corse pour la période 2016-2021, le comité de bassin et la collectivité territoriale de Corse indiquent dans un communiqué commun que la Corse affiche le meilleur score de rivières en bon état en France mais que certains habitants ruraux attendent encore une eau potable de qualité et un assainissement performant .

Histoire de la Corse et Révoltes et épisodes révolutionnaires en Corse.

Préhistoire

Dans son étude sur la Corse, de ses origines à l'expulsion des Sarrasins, Xavier Poli se propose de remonter aux sources, de réunir tous les textes des écrivains grecs et romains et toutes les inscriptions intéressant la Sardinia en général, et la Corsica en particulier. Il débute son ouvrage avec ces propos :

Les savantes recherches du capitaine Ferton, du commandant Caziot, des docteurs Deperet et Caujolle, du professeur Testut nous font faire connaissance avec le squelette de l'homme de ces temps reculés et posent des bases sûres à une question qui ne peut manquer de passionner les esprits que l'histoire de la Corse intéresse.

La race néolithique corse aurait été d'assez grande taille. Par son crâne allongé et sous-dolichocéphale, par la ligne âpre et assez saillante de son fémur incarné, par son tibia remarquablement platycnémique, le squelette retrouvé présente les caractères principaux de la race néolithique de l'Europe occidentale.

Cet homme, ajoute M. Ferton, utilisait pour la confection de ses armes et de ses outils, non seulement les roches du pays : le silex, le quartz et diverses roches des terrains granitiques, mais aussi les os d'animaux, et une roche étrangère à la Corse, l'obsidienne, qu'il devait recevoir du Monte-Arci, en Sardaigne. ... Les relations de commerce entretenues à Bonifacio, avec les peuplades de la Sardaigne, l'emploi coûteux qu'on y faisait de l'obsidienne, bien que le silex du pays, d'égale valeur, fût connu et utilisé, permettent de supposer que le Bonifacien des temps néolithiques était un immigré venu de la Sardaigne, peut-être originaire de l'Afrique.

Et de poursuivre : « La conclusion du capitaine Ferton serait sans réplique s'il était prouvé, après de sérieuses recherches, que l'obsidienne ne se trouve pas en Corse où l'on constate des roches d'origine volcanique.

à partir de -10 000, fréquentation humaine de l'île

vers -6500, présence humaine sur l'ensemble de l'île qui a laissé des traces, avec la Dame de Bonifacio, et au Cap Corse à Pietracorbara.

-5000 : début de la civilisation proto-corse issue de peuplements dont l'origine reste encore incertaine. La Corse aurait à cette époque connue l'influence et le peuplement de Ligures et d'Ibères. Certains évoquent également la présence possible de populations venues d'Afrique du Nord Libyques durant cette période.

-1500/-1300 : début de la civilisation torréenne. Les Korsi développent la construction de statues-menhirs et de tours.

Antiquité Chronologie

-660 : les Étrusques, installés en Toscane en -780, commercent avec les Vanacini, peuplade du Cap Corse qui travaillaient le fer et cultivaient la vigne et le blé

-616 : les Carthaginois installent des comptoirs en Corse, commerçant avec Cagnano

-565 : les Phocéens fondent Alalia, la cité du sel actuelle Aléria

-535 : après une longue bataille navale où les Phocéens perdent environ soixante de leurs navires, les Étrusques de Toscane alliés aux Carthaginois chassent les Grecs ; cette bataille marque l'effondrement de la thalassocratie phocéenne. Les Corses utilisent l'alphabet qu'ils apportent.

-453 : les Syracusains de Sicile menés par Gélon chassent les Étrusques. Apelles, amiral de Syracuse, fonde Syracusenus Portus actuelle Porto-Vecchio

-384 : Denys Dionysos Ier, tyran de Syracuse et successeur de Gélon, décide d'anéantir les prétentions puniques sur toute la mer Tyrrhénienne. Pour cela il occupe les petites îles, les points forts de la côte orientale et fait de Syracusenus Portus une base avancée dont il se sert pour surveiller les régions alentour

-280 : les Carthaginois, appuyés par des mercenaires torréens servant déjà dans les rangs de l'armée depuis le ve siècle av. J.-C., chassent les Syracusains

-259 : à la suite d'une décision prise cinq ans plus tôt au début de la Première guerre punique, les Romains entreprennent la conquête de la Corse. À la tête d'une importante flotte, Lucius Cornelius Scipio, dit Scipion l'Africain, surprend Alalia de nuit. À l'époque, il semblerait que la cité était libre, peuplée à la fois d'Étrusques et de Carthaginois. Scipion la brûle et la rebaptise Aleria

-238 : seconde expédition romaine menée par Tiberius Gracchus. La Corse est réunie à la Sardaigne et devient la province romaine de Corse-Sardaigne. Les Corses traités en vaincus et non en libérés s'insurgent

-235 : cinquième expédition de Rome en Corse dirigée par Spurius Carvilius Maximus

-232 : les Annales romaines citent un jeune Romain nommé Cristino comme étant celui qui a donné la victoire à Carvilius

-227 : à la suite d'une nouvelle révolte, Rome accorde à la Corse un régime provincial ainsi que les droits des peuples latins

-162 : début de la paix romaine après un siècle de guerre et une douzaine d'expéditions. Malgré quelques aides puniques, les Corses se sont fait massacrer : en un siècle, les deux tiers des Corses sont tués

-105 : fondation de Mariana au sud de l'actuelle Bastia

Sources

Lorsqu'ils évoquent la Corse, les écrivains antiques sont unanimes à y représenter l'homme - à l'image de la nature qui l'environne - comme hostile :

L'île de Cyrnos est connue des Romains sous le nom de Corsica. La vie y est partout misérable, la terre n'est que rocs, la plus grande partie du pays totalement impénétrable. Aussi les bandits qui occupent ces montagnes et vivent de rapines sont-ils plus sauvages que des bêtes fauves. Parfois les généraux romains y font des incursions, et après les avoir vaincus ramènent de très nombreux esclaves, et Rome voit alors avec stupéfaction à quel point ils tiennent du fauve et de la bête d'élevage. En effet, ils se laissent mourir par dégoût de la vie, ou excèdent à tel point leur propriétaire par leur apathie et leur insensibilité qu'ils lui font regretter son achat, si peu qu'il ait dépensé. Il y a cependant certaines portions de l'île qui sont, à la rigueur, habitables, et où l'on trouve même quelque petites villes, telles que Blésinon, Charax, Eniconiae et Vapanes

Haut Moyen Âge

Le port de Bonifacio

455 : fin de l'occupation romaine et invasion par des Vandales du roi Genséric, qui a conquis l'Africa romana. Premières épidémies de malaria

534 : les troupes byzantines du général Bélisaire, conquérant du royaume vandale d'Afrique, chassent les Vandales des îles de la Méditerranée occidentale, dont la Corse

550 : les Goths d'Italie du roi Totila, en guerre contre Byzance, font plusieurs incursions dans l'île

590 : le pape Grégoire le Grand s'oppose à la politique de l'empereur byzantin Maurice Ier en Corse et Italie, l'empereur étant hostile au rapprochement entre la Papauté et les Lombards

704 : première incursion des pirates sarrasins

725 : invasion par des Lombards d'Italie du roi Liutprand qui prend l'île aux byzantins

Vers la moitié du VIIIe siècle départ des Lombards et retour du Nord de l'île à l'empire byzantin, qui n'en contrôle que la côte ; les Sarrasins s'emparent du sud

771 : légende du prince romain Ugo Colonna, envoyé sur l'île par le pape Étienne III avec 1000 fantassins et 200 cavaliers, qui expulse les Sarrasins du roi Negolone après trente ans de lutte ; les garnisons de l'empereur romain d'orient Caballino perdent définitivement la Corse du Nord au profit des Francs soutenus par les Papes

774 : Le roi des Francs Charlemagne, devenu roi des Lombards, cède la Corse à la Papauté

806 : nouvelle incursion sarrasine : les envahisseurs sont chassés par une flotte envoyée par le roi Pépin d'Italie, l'un des fils de Charlemagne, devenu en 800, empereur d'Occident

807 : incursion de musulmans venus d'Espagne; ils sont délogés par un certain Burchard, un connétable envoyé par Charlemagne. Une bataille navale a lieu aux alentours de Porto-Vecchio coûtant treize navires et des milliers de morts aux envahisseurs

809 : l'Annaliste de Saint Bertin de Sithiu écrit que les Maures, partis d'Espagne, envahissent la Corse, et le samedi de Pâques détruisent une cité où ils ne laissent survivre que son évêque et quelques vieillards et infirmes. Cette cité pourrait être Aléria

825 : l'empereur d'Occident Louis le Pieux, l'un des fils de Charlemagne, envoie en Corse son fils Lothaire, puis en 828, le comte Boniface II de Toscane, pour en chasser les Maures. Ce dernier, après avoir reconquis la quasi-totalité de l'île, pourchasse les Maures jusqu'en Afrique. C'est lui qui fondera Bonifacio en 830

les moustiques anophèles ayant été introduits dans les lagunes de l'île peut-être par les eaux de ballast des chébecs sarrasins et véhiculant la malaria, les Corses fuient les côtes et rejoignent la montagne, d'autres s'embarquent pour l'Italie. Une bonne partie d'entre eux sont accueillis à la fin du IXe siècle par le pape Léon IV 845-857, qui les installe dans la ville fortifiée de Porto, à quelques centaines de mètres du port ensablé d'Ostie, à l'embouchure du Tibre

1014 : dernière incursion sarrasine de l'émir Abu Hosein Mogehid, battu par une flotte pisano-génoise.

Période de Pise, d'Aragon et de Gênes

les Cinarchesi.

Depuis le Xe siècle les marquis Obertenghi détiennent probablement des droits sur la Corse en raison de leur titre de comte de la cité de Luni à laquelle l'île est rattachée.

1077 : Grégoire VII tente de reconquérir la Corse par son vicaire Landolfo, évêque de Pise. Il le charge de réorganiser les diocèses de l'île. De 1077 à 1092, dans le cadre de la réforme ecclésiastique, un maillage religieux du territoire par un réseau de pièves est mis en place .

1091, le pape Urbain II inféode la Corse à l'un des successeurs de ce dernier, Daiberto.

1092 : Urbain II nomme archevêque Daibertus évêque de Pise qui devient métropolitain-suzerain des 6 diocèses corses : Nebbio, Mariana, Accia, Sagone, Ajaccio et Aléria.

1095 : le marquis Ugo apparaît avec le titre de marquis de Corse et exerce une autorité sur toute l'île

1119 : consécration de la cathédrale de Mariana.

1124 : le marquis Ugo meurt sans doute peu après 1124 ?, sans descendance directe.

1130 : sous l'influence de l'Église, les morts jusque là enterrés aux bords des routes, sont inhumés autour et dans les églises.

1133 : les évêchés sont séparés en deux groupes un pour Gênes et un pour Pise. Gênes obtient du pape Innocent II les diocèses de Nebbio, Mariana, Accia, Pise conservant Sagone, Ajaccio et Aléria.

Entre 1150 et 1250 environ, naissance des seigneuries. Profitant du déclin de l'autorité du marquis de Massa, l'aristocratie locale s'approprie leurs droits. Les premières fortifications privées sont construites.

1195 : installation des Génois à Bonifacio

1268 : Sinucello Della Rocca, dit « Giudice della Rocca » ou de Cinarca, est maître de toute la Corse sauf le Cap Corse et Bonifacio, avec l'aide de Pise. Gênes porte la guerre en Balagne et s'installe à Calvi, édifiant une citadelle

1284 : Bataille navale de la Meloria ; Enrico Da Mare fils d'Ansaldo, cosseigneur de Rogliano, amiral de Gênes défait la marine pisane

1284 : la Corse et toute la Ligurie deviennent la propriété de Gênes qui devient dominante en Méditerranée ; Pise est évincée

1297 : le pape Boniface VIII crée le royaume de Sardaigne et de Corse, concédé en zone inféodée à la couronne d'Aragon

1336 : mort de Jean Avogari fils d'Oberto ; son fief est partagé entre ses fils : Brando à Piero, Nonza à Lucchino et Canari à André.

1347 : la Corse est génoise.

1347 - 1348 : la peste noire qui toucha toute l'Europe ne laissa en Corse que le tiers des habitants, aux dires du chroniqueur florentin Giovanni Villani

1348 : mort de Galeotto Da Mare dit Giachetto, arrière-petit-fils d'Ansaldo ; son fief est partagé entre ses enfants : Babiano a tout sauf Centuri pour Crescione ; Morsiglia va à Nicolas fils de Crescione mais il est peu après aussi seigneur de Centuri ; Pino va à Bartolomeo frère de Crescione

1358 : Sambucucciu d'Alandu dirige une révolte populaire et chasse de leurs fiefs les seigneurs, remplacés par des Caporali. Tous les châteaux sont démolis, à part 6 dont ceux de Nonza et San Colombano. Le peuple s'administre et les communes émancipées s'unissent en une confédération de la Terra del Comune, opposée au Cap Corse et à la Terra dei Signori

1359 : le territoire compris entre Brandu et Aléria, Corte et la mer, qui s'est libéré, s'allie à la république de Gênes.

1363 : persécution des Ghjuvannali. 20 000 personnes sont excommuniées.

1372 : l'Aragon réalise ses droits sur la Corse. Il aide Arrigo Della Rocca, descendant de Giudice, comte de Corse. Gênes inféode l'île à des gentilshommes génois. Arrigo s'entend avec eux pour fonder la société de la Maona et être gouverneur de la Rocca

1378 : 27 août, Gênes afferma l'île à une société industrielle et financière, composée de six membres et désignée sous le nom de Maona

1383 : fondation de Bastia par Gênes

1394 : Arrigo Della Rocca chasse tous les seigneurs de leurs châteaux et se déclara seigneur de l'île tout entière pour former la principauté italienne de Corse, au même titre que les autres régions-états d'Italie.

1397 : Arrigo, maître de presque toute la Corse durant douze ans, est vaincu par Gênes et les Corses qui se soulèvent contre lui.

1401 : mort du comte de Corse Arrigo Della Rocca. Son fils passe dans le camp de Gênes car il s'aperçoit des intentions d'invasion étrangère, sur la Corse en particulier, de la France et du royaume d'Aragon.

1420 : intervention, avec sa flotte, du roi Alphonse V d'Aragon. Vincentello d'Istria prend Bastia, échoue après son siège à Bonifacio dont la population subira la famine, et ne peut conserver longtemps Calvi. Le roi d'Aragon veut conquérir les îles italiennes de Corse, de Sardaigne et de Sicile.

1430 : rejetant la tutelle de Vincentello, les caporali de Terra del Comune proclament Simon 1er da Mare, frère d'Urbain, gouverneur général de la Corse. Ce dernier d'abord battu à Biguglia, bloque Vincentello dans Bastia en 1433.

1434 : le comte et vice-roi de Corse Vincentello d'Istria est décapité à Gênes sur demande du peuple corse qu'il aura affamé dans sa tyrannie et ses guerres.

1434 : Simon Ier Da Mare se retrouve comte de Corse, mais ne règne durant quelques années que sur les deux tiers de l'île, malgré l'appui de Gênes, des Caporali et de son fils Carlo.

1439 : mort de Simon 1er da Mare.

1453 : à la demande des Corses, l'île est gérée par l'Office de Saint Georges avec l'assentiment du pape. La domination génoise devient fondée en droit.

1454 : le château de Petralerata est cédé à l'Office de Saint Georges par son occupant, Carlo di Luciano, suivant une convention ratifiée par l'Office le 13 février

1455 : après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les Barbaresques commencent à razzier les côtes ils le feront durant environ trois siècles. Les villages côtiers commencent à être abandonnés. Pour rassurer les populations, Gênes impose la construction de tours littorales aux frais des pievi et communautés pour protéger la population de l'île qui subit des razzias des maures.

1457 : Gênes conçoit le projet de construire une forteresse à Ajaccio.

1460 : devant la Cortès catalane, Jean d'Aragon jure l'union perpétuelle de la Sicile et de la Sardaigne à la couronne. Il n'est plus question de la Corse. C'est la reconnaissance tacite de la souveraineté génoise.

1464 : Francesco Maletta vient prendre possession de la Corse au nom du duc de Milan ; Polo della Rocca et les seigneurs du Cap Corse lui font leur soumission.

1481 : Rinuccio di Leca soulève le peuple et offre la Corse à Appiano IV, seigneur de Piombino, qui envoie immédiatement son frère Gherardo, comte de Montegna, sur l'île où on l'acclame comte de Corse.

1483 : De nombreux personnages corses prêtent serment de fidélité devant Matteo de Flisco, capitaine général de l'île de Corse, représentant de l'Office de Saint Georges.

1492 : la citadelle d'Ajaccio est en construction. Le 2 mai 1492, Alfonso d'Ornano à qui ont été confiés les travaux, écrit aux Protecteurs de San-Giorgio que les murailles de la ville étaient assez avancées pour couper les jambes à toute espèce d'ennemis.

1511 : toute l'île passe sous le contrôle direct de Gênes

1515 : mort en exil à Rome du dernier comte de Corse, Giovan Paolo di Leca

1525 : début d'une période d'épidémie de peste qui dure quatre ans.

1540 : les capucins vinrent pour la première fois dans l'île ; ils y bâtirent six monastères, à Bastia, à Brando, à Luri, en Balagne, dans le Nebbio et en Casinca.

Les Génois conduits par Giovanni d'Oria et la flotte du prince Andrea Doria son oncle, capturent à Girolata Dragut, amiral turc et l'un des corsaires les plus célèbres de l'Empire ottoman, avec neuf galères ou galiotes.

L'Office de Saint Georges permet aux Niolins de rentrer dans leur pays, à condition qu'ils n'y bâtiraient que des maisons très basses.

1541 : Dragut racheta sa liberté, puis, avec une flotte plus considérable que la première fois, il pilla et brûla Castellare, en Casinca, Monticello, en Balagne, Sarla, dans le Delà des Monts, ainsi que beaucoup d'autres villages qu'il rencontra sur son passage.

1544 : l'Office de Saint Georges fait fortifier en toute hâte Calvi où il transporte la résidence du gouverneur Niccolò Imperiale.

1545 : un certain nombre de familles prises dans toutes les localités de l'île, vont établir à Portovecchio et au Niolo.

1547 : 3 septembre, Jacopo da Mare renouvelle tous les engagements pris par son aïeul envers l'Office de Saint Georges.

1551 : Sampiero Corso occupe la Corse avec les Turcs pour le compte de la France

1555 : les Français s'allient aux Turcs qui ravagent Bonifacio, et le Cap Corse. Le corsaire turc Acarèse base ses galiotes dans l'anse d'Agnellu et occupe durant plusieurs années le pays d'Ersa. Les Génois interviendront et chasseront les ennemis.

1559 : traité du Cateau-Cambrésis. La Corse est rendue à Gênes

1569 : Gênes dote l'île de Statuts civils et criminels en vigueur presque jusqu'en 1789.

1571 : octobre - Ambroise de Negroni et quatre felouques cap-corsines construites à Santa Severa participent à la victoire de Lépante (les Ottomans perdent leur légendaire invincibilité et 117 navires.

1573 : le drapeau de la Corse apparaît pour la première fois. Dans un atlas des possessions de Philippe II roi d'Espagne avec des armoiries pour chaque province qu'il établit en 1573, le géographe italien Mainaldi Galerati décide d'y faire figurer la Corse. Comme il n'en connaît pas les armes, il décide d'y mettre une tête de maure26.

1579 : épidémie de peste à Gênes et en Corse

1583 à 1590 : famine et misère en Corse. Les Barbaresques razzient toutes les côtes de l'île. Des personnes sont enlevées, 76 villages sont ruinés ou abandonnés dans le sud, 21 dans le nord. Gènes ne parvient pas à cette période à protéger entièrement l'île car affaiblie par les guerres européennes.

1594 : parution de la première histoire de la Corse

1676 : 14 mars, arrivent des exilés Grecs à qui les Génois accordent le territoire de Paomia pour protéger les Chrétiens d'Orient.

Article détaillé : Exode des Grecs en Corse.

1715 : les Corses obtiennent l'interdiction des armes moyennant une imposition supplémentaire de deux seini par feu

1725 : naissance de Pascal Paoli

1726 : Alessandro Saluzzo est élu gouverneur

1728 : Felice Pinelli qui lui succède, surexcite les Corses par sa maladresse et sa rigueur

1729 : premier soulèvement des Corses contre Gênes à la suite de mauvaises récoltes et de nouvelles taxes

1730 : juin, arrivées du nouveau gouverneur Giovanni Francesco Gropallo, et du commissaire Camillo Doria chargé des pleins pouvoirs militaires

1730 : en décembre, consulte de Saint-Pancrace ; la Corse déclare son indépendance

1731 : à la demande de Gênes, des troupes impériales commandées par le baron de Wachtendonck arrivent en Corse

1732 : 14 janvier, le colonel de Vins avec six cents soldats allemands tentent d'occuper Calenzana et subit une lourde défaite

1732 : 26 mars, Paolo Battista Rivarola est nommé commissaire général

1732 : 7 avril, Le prince de Wurtemberg arrive à Calvi avec de nouvelles troupes allemandes

1732 : paix de Corte qui ne sera pas respectée

1733 : Wachtendonck et les dernières troupes allemandes quittent la Corse

Pascal Paoli

1733 : juillet, Paolo Geronimo Pallavicini commissaire général en remplacement de Rivarola

1733 : deuxième soulèvement des Corses contre Gênes

1734 : début septembre, Ugo Fieschi et Pier Maria Giustiniani, sénateurs, sont nommés commissaires généraux, en remplacement de Pallavicini. Ils s'annoncent comme messagers de paix

1735 : 30 janvier, déclaration d'indépendance par la consulta d'Orezza

1735 : 2 mai, Gênes envoie un commissaire général pour l'Au-delà des monts, Ottavio Grimaldi. Felice Pinelli revient en Corse comme commissaire général de l'En-deçà des monts

1735 : première Constitution corse première constitution écrite au monde

1736 : fin janvier, arrive le commissaire général Rivarola

1736 : un aventurier, Théodore de Neuhoff, ex-espion en Écosse pour étudier le rétablissement des Stuart, devient roi des Corses

1737 : 10 novembre à Fontainebleau, convention entre la France et Gênes pour l'envoi de troupes en Corse

1737 : décembre, le marquis Giovan Battista de Mari est nommé commissaire général en remplacement de Rivarola

1738 : février, Louis de Frétat, comte de Boissieux, maréchal de camp, chef du corps expéditionnaire français arrive en Corse. Il vient négocier, suivant les ordres reçus, et refuse d'ouvrir les hostilités comme le lui demandent les Génois.

1738 : 24 septembre, Frédéric de Neuhoff, neveu du roi Théodore, débarque à Ajaccio et Sagone pour tenter de soulever la Corse occidentale.

1738 : 18 octobre, ratification à Fontainebleau, entre la France et Gênes, d'un Règlement de gouvernement de la Corse

1738 : 14 décembre, les Français qui se dirigent vers le Borgu, sont attaqués. Le détachement installé dans le village réussit à se dégager. Ils battent en retraite avec des pertes

1739 : 13 janvier, le lieutenant-général Jean-Baptiste-François des Marets, marquis de Maillebois, reçoit les instructions pour aller commander l'armée du Roi en Corse, en remplacement de Boissieux malade il meurt dans la nuit du 1er au 2 février

1739 : avril, Maillebois organise en Balagne, des compagnies de volontaires corses au service de la France. Ces compagnies constituent les premiers noyaux du futur régiment Royal-Corse

1739 : mai, les pieve de Casinca, Ampugnani, Campulori, ainsi que Corte et le Nebbiu, fournissent des compagnies de volontaires corses à Maillebois, qui disposera avec les six bataillons d'infanterie, des hussards et de l'artillerie débarqués à Bastia, d'une armée de 16 bataillons à 510 hommes chacun, deux escadrons de hussards à 100 hommes et 60 miquelets. Avec les troupes génoises, les effectifs s'élèvent à dix ou onze mille soldats

1739 : décembre, l'île est en grande partie soumise. Les troupes françaises commencent à réembarquer

1740 : juin, le marquis Domenico Maria Spinola, ancien doge, est nommé commissaire général en remplacement de Giovan Battista de'Mari

1740 : 3 octobre, Frédéric de Neuhoff qui s'est soumis, et sa suite quittent la Corse

1741 : fin juin, publication du dénombrement de la population commandé par Maillebois promu maréchal le 11 février : la Corse compte 339 paroisses, 427 villages, 26 854 feux, 120 389 habitants

1741 : 6 septembre, les dernières troupes françaises quittent Calvi pour Antibes

1742 : pour faire face à une agitation naissante, les Génois envoient de nouvelles troupes sur l'île

1743 : 1er février, Théodore réapparaît à bord d'un vaisseau anglais devant L'Île-Rousse

1743 : 22 février, mort à Bastia du commissaire Spinola. Gian Benedetto Speroni prend la suppléance

1743 : 28 février, Théodore est dans le golfe d'Ajaccio avec cinq navires anglais. L'escadre attaque un navire espagnol placé sous la protection des canons génois. Il compte s'emparer d'Ajaccio. Ses partisans commencent le blocus de la ville que la population est autorisée à quitter. La flotte anglaise en repartira le 5 mars.

1743 : dans la nuit du 16 au 17 mars, le Folkestone dépose Théodore à l'embouchure de l'Arno en Toscane. Le roi a quitté la Corse pour toujours.

1747 : seconde intervention française : le commandement supérieur est exerçé par le colonel Choiseul-Beaupré ; il est renforcé en 1748 par le marquis de Cursay, colonel du régiment de Tournaisis.

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... hp?topic_id=4606&forum=24

Posté le : 14/05/2016 22:08

|

|

|

|

|

La Corse est cédée à la France 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57649

|

Le Gouvernement de Pascal Paoli 1755-1769

1755 : avril, au couvent San Francescu de Caccia, la Cunsulta de Caccia, assemblée de députés convoqués par Pascal Paoli, jette les bases de la Constitution de la future Corse indépendante.

1755 : 14 juillet, Pascal Paoli est proclamé général de la Nation par la consulte de Sant'Antone di a Casabianca, c'est le début de l'indépendance bien que celle-ci ne soit dans les faits pas reconnue.

1755 : seconde Constitution corse.

1756 : novembre, troisième intervention française. Six bataillons français débarquent en Corse, commandés par le marquis de Castries qui installe son QG à Calvi. Il sera remplacé par le comte de Vaux 1757-59.

1764 : quatrième intervention française sous le commandement supérieur de Marbeuf 1764.

1765 : ouverture de l'Université de Corse Pascal-Paoli.

La Corse française

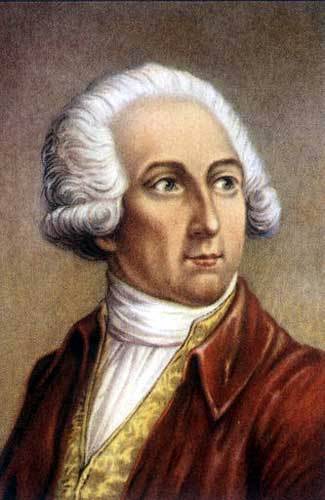

Napoléon Ier

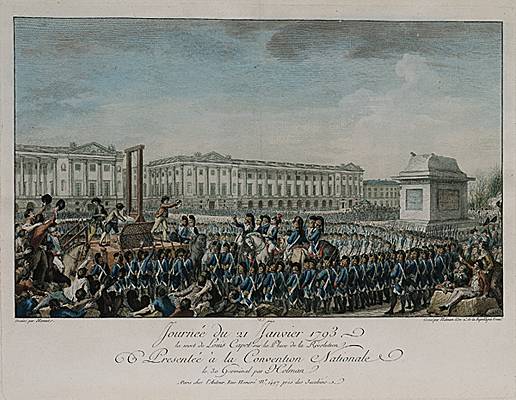

1768 : 15 mai, par le traité de Versailles Gênes cède la Corse, que dans les faits elle ne contrôle plus, à la France. Louis XV, qui refuse à dessein de reconnaître la République corse comme légitime, envoie son armée prendre possession de l'île. En échange, il annule la dette de Gênes.

1768 : 18 mai, le marquis de Chauvelin reçoit le commandement des troupes françaises. lieutenant-général des troupes il est nommé gouverneur général du Royaume de Corse

1768 : 9 octobre, les troupes paolistes mettent en déroute l'armée française à Borgo.

1769 : 20 février, De Vaux est nommé commandant en chef des troupes françaises en Corse.

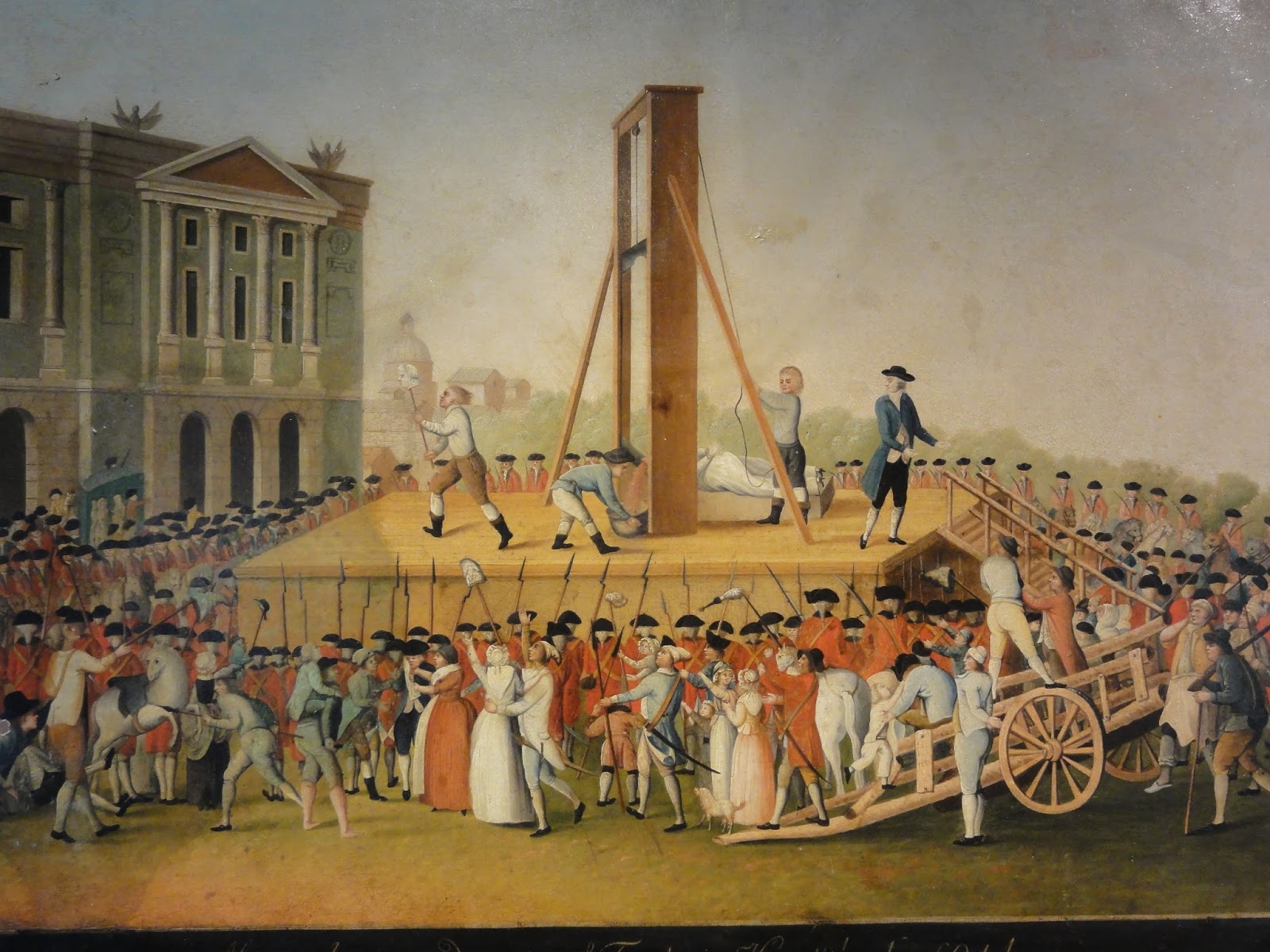

1769 : 9 mai, les troupes de Pascal Paoli perdent la bataille de Ponte-Novo. La Corse passe sous domination militaire française. Des philosophes des Lumières, tels que Rousseau et Voltaire, s'indignent de l'injustice de cette guerre qui vient détruire une nation démocratique.

1769 : 13 juin, Pascal Paoli quitte la Corse pour la Grande-Bretagne.

1769 : 15 août, naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio.

1769 : Fermeture de l'université de Corte par Louis XV.

1773 : Marbeuf, noble breton, commandant en chef des troupes françaises et gouverneur de l'île, accorde aux Grecs le droit de s'installer à Cargèse

1774 : Niolo, Talcini et Vallerustie se soulèvent. La ferme répression du général Narbonne saccage le Niolo, et six cents Corses sont envoyés au terrible bagne de Toulon.

1786 : Une enfant de Corbara, Marthe Franceschini, enlevée par des pirates en 1778, attire le Sultan alawite du Maroc. Elle deviendra Davia et impératrice du Maroc.

1789 : avril, la Corse compte 11 juridictions royales Aiacciu, Aleria, Bastia, Bonifaziu, Calvi et Balagna, Capicorsu, Corti, A Porta d'Ampugnani, Nebbiu, Sartè, Vicu et 65 pievi.

1789 : 30 novembre, le décret de réunion de la Corse à la France est adopté par l'Assemblée nationale constituante, sur la proposition de Christophe Saliceti, à la suite de la lecture des lettres de la commune de Bastia et d'habitants d'Ajaccio, réitérant les cahiers de doléances.

1789 : 22 décembre, la Constituante divise la France en 83 départements.

1790 : 21 janvier, dernière réaction des Génois avec une lettre de protestation du doge Pallavicini lue à l'Assemblée nationale. Les anciennes communautés ou paroisses prennent le nom de communes.

1790 : 26 février, par décret la Corse qui était divisée en onze juridictions royales Aiacciu, Aleria, Bastia, Bonifaziu, Calvi et Balagna, Capicorsu, Corti, A Porta d'Ampugnani, Nebbiu, Sartè et Vicu, est partagée en neuf districts ex-juridictions : Bastia, Oletta, A Porta, Cervioni, Corti, l'Isula Rossa, Aiacciu, Tallà et Vicu. Le district est partagé en cantons ex-pievi, le canton en communes. Le Conseil supérieur, créé en 1768, est supprimé.

1790 : 4 mars, lettres patentes du roi sur le décret du 26 février : L'île de Corse ne formera provisoirement qu'un seul département. L'assemblée des électeurs se tiendra dans la pieve d'Orezza ».

1790 : 7 juillet, l'Assemblée nationale décide que la Corse n'aura qu'un seul évêque comme les autres départements. Le siège est fixé à Bastia. La Corse comptait auparavant cinq diocèses : Aiacciu, Aleria, Bastia, Mariana et Nebbiu.

1790 : 14 juillet, après avoir été accueilli à Paris, Paoli amnistié rentre en Corse via Macinaggio avec le commandement militaire insulaire.

1790 : 24 septembre, Bastia est choisi provisoirement comme chef-lieu du département, avec possibilité pour le Conseil de se réunir ailleurs suivant les besoins.

1790 : 30 septembre au 14 octobre, à Bastia, première session du premier Conseil général chargé de l'administration du département. Pasquale Paoli est élu président à l'unanimité.

1791 : 27 mai, le département de la Corse obtient six députés pour la prochaine législature.

1791 : 28 juin, l'Assemblée nationale confirme la décision du Directoire du département concernant le transfert du gouvernement de l'île à Corti et fixe le siège provisoire de l'évêché à Aiacciu.

1791 : 29 septembre, en vertu du décret de la Constitution du 18 juin, l'Assemblée fixe le chef-lieu du département à Corti et le siège de l'évêché à Aiacciu.

1791 : 1er juillet, décret de la Convention : 8° L'île de Corse sera divisée en deux départements, l'un en deçà et l'autre en delà des monts ; le Comité de division fera sans délai son rapport sur l'emplacement des chefs-lieux et sur la division en districts et en cantons.

1793 : 11 août, séparation de la Corse en deux départements, le Liamone chef-lieu : Aiacciu, districts : Aiacciu, Vicu et Sartè, et le Golo chef-lieu : Bastia, districts : Bastia, Calvi et Corti.

1794 : Négociations des Anglais avec Pascal Paoli sur la cession de la Corse à la Grande-Bretagne après en avoir chassé les Français. Hood aide Paoli à occuper Saint-Florent, Patrimonio, Bastia, Calvi. Mais Hood saccage Centuri et Macinaggio. Les Anglais chassent les Français. Dernier bastion français, Calvi se rendra le 20 août. Mise en place du Royaume Anglo-Corse. Londres impose le vice-roi Gilbert Elliot.

Article détaillé : Royaume de Corse 1794-1796.

1796 : les troupes françaises reprennent l'île qui a été évacuée par les Britanniques.

1796 : la Corse compte 150 000 habitants.

1797 ; le rétablissement des lois contre le clergé provoque en Castagniccia l'insurrection de La Crucetta écrasée par le général Vaubois. Le général Augustin Giafferi, 80 ans, chef des insurgés, est fusillé à Bastia.

1801 : Le général Joseph Morand est chargé de pacifier l'île.

1804 : Napoléon Bonaparte devient empereur des Français.

1805 : Décret de sur-séance qui accorde un délai pour l'emploi de la langue française dans les actes publics en Corse, région de langue italienne jusqu'en 1858.

1807 : février, mort de Pascal Paoli à Londres.

1808 : à Isolaccio, dans le Fiumorbo le général Joseph Morand fait arrêter 167 hommes, en fusille 9 et envoie au bagne de Toulon les autres.

1811 : Golo et Liamone sont réunis, le département de Corse est restauré avec Ajaccio pour chef-lieu.

1812 : Chaque paroisse ouvre un cimetière, les morts ne sont plus inhumés dans les églises.

1814 : Napoléon Ier abdique ; il devient souverain de l'île d'Elbe. Les Anglais occupent un mois durant Bastia, Calvi, Ajaccio, Bonifacio. Napoléon de retour au pouvoir à Paris, puis battu à nouveau en juin 1815 à Waterloo par l'Europe coalisée, est déporté, cette fois sur l'île de Sainte-Hélène.

1815 : Le marquis de Rivière fut appelé, en novembre, au commandement de la 23e division militaire la Corse. Sa prudence et sa fermeté dissipèrent les troubles insurrectionnels qui désolaient cette île.

1816 : mille Fium'Orbais s'insurgent contre Louis XVIII anti-bonapartiste ; 8 000 soldats ne peuvent les soumettre. Le général Amédée Willot réconcilie tout le monde

1821 : Napoléon Bonaparte meurt à Sainte-Hélène.

1830 : les cantons ne portent plus les noms des anciennes pieves mais ceux des chefs-lieux.

1840 : voyage de Prosper Mérimée dans l'île.

1849 : 10 août, nomination du premier Monsieur Corse de l'histoire de l'île. Louis-Napoléon Bonaparte alors président de la République donne mission à Jacques Pierre Abbatucci futur garde des Sceaux de faire un rapport sur les besoins de la Corse, et le charge du suivi des dossiers relatifs à l'Île auprès des différents ministères concernés.

Le coup d'État du 2 décembre 1851 de Napoléon III est largement soutenu en Corse, département catholique, conservateur et monarchiste ; elle fait même partie des quatre départements où aucun opposant n'est arrêté.

1859 : 4 août, la Cour de cassation réaffirme que la langue française est la seule langue officielle en Corse, l'italien étant jusqu'alors la langue la plus utilisée dans l'île[réf. nécessaire]. La langue corse est désormais interdite dans l'administration.

1881 : la Corse compte 273 000 habitants.

1890 : en l'espace d'un siècle la population de l'île a presque doublé.

1905 : création de l'équipe de football du Sporting Club de Bastia.

1907 : naissance à Ajaccio du célèbre chanteur corse Tino Rossi, né Constantin Rossi.

1908 : création de l'équipe de football cortenaise.

1910 : création de l'équipe de football ajaccienne Athletic Club d'Ajaccio.

1918 : avec 11 300 morts au terme de quatre ans de guerre, la Corse est l'un des départements qui paye, proportionnellement à sa population, le plus lourd tribut en vies humaines.

1921 : le 15 mai à 2 heures, le paquebot délabré Rion venant de Constantinople, arrive dans la baie d'Ajaccio avec à son bord 3 422 réfugiés Russes. Après une mise en quarantaine sanitaire, les passagers débarquent. Certains restent définitivement, faisant souche sur l'île.

Article détaillé : Exode des Russes blancs en Corse.

1939 : interdiction du journal A Muvra, considéré comme pro-italien.

La Première Guerre mondiale

48 000 hommes sont mobilisés en Corse, outre les 9 000 hommes déjà sous les drapeaux au moment où le conflit éclate. Ce chiffre relativement élevé s'explique par le fait que l'île a le statut de place forte, qui permet l'enrôlement dans l'armée territoriale et dans sa réserve de soldats plus âgés 37 ans au minimum et 48 ans au maximum. La mission de l'infanterie territoriale est la protection des côtes et places fortes, et non l'engagement en première ligne. Toutefois, dans la confusion des premiers mois de guerre, certains soldats plus âgés sont envoyés sur le front continental, ce qui engendre en avril 1915 des protestations à l'Assemblée nationale.

Après la guerre, il sera longtemps affirmé que le nombre de tués aurait été de 30 000, voire 40 000. Ce chiffre élevé est tout à la fois dans l'intérêt des courants jacobins, qui pensent ainsi démontrer l'engagement des Corses pour le drapeau français, et des courants nationalistes, qui affirment quant à eux que la France aurait réservé un sort défavorable aux soldats corses, en les surexposant en première ligne. De fait, le 173e régiment d'infanterie composé de soldats corses fut largement utilisé en première ligne. Le maréchal Foch déclara à son sujet : Les Corses arrivent par bateaux entiers, mais des barques suffisent pour ramener les survivants. La mobilisation des conscrits corses obéissait à des règles plus sévères que celles en vigueur en France continentale, ainsi que le reconnut plus tard l'ancien Premier ministre Michel Rocard devant l'Assemblée nationale, lors de son discours du 12 avril 1989.

Selon Sébastien Ottavi, agrégé d'histoire au lycée Fesch d'Ajaccio, ce nombre est situé dans une fourchette de 12 000 à 15 000 tués, dont 10 000 morts natifs de Corse. Jean-Paul Pellegrinetti et Georges Ravis-Giordani estiment que le nombre de Corses morts au cours de cette guerre est compris entre 10 000 et 12 000 soldats insulaires. Le nombre officiel de Corses morts pour la France est de 9 751.

Ces chiffres ramènent la proportion de pertes chez les Corses à un pourcentage un peu supérieur à celui enregistré au niveau national, soit 18,2 % contre 16,8 %.

Parmi les combattants corses de la Marne, de Verdun et d'autres batailles meurtrières, se sont illustrés : le 173e régiment de ligne Aio Zitelli, le général Grossetti et les aviateurs Jean Casale et Jean-Paul Ambrogi.

L'arrivée irrégulière des bateaux entraîne de graves problèmes de ravitaillement : pain, sucre, pétrole sont rationnés. La pénurie est aggravée par l'hébergement de 2 000 prisonniers de guerre allemands, cantonnés dans les couvents et pénitenciers, puis utilisés comme main-d'œuvre dans les campagnes. De plus, la Corse devient une terre d'asile pour les réfugiés 4 000 Serbes et Syriens. Pour subvenir aux besoins de la population, les terres abandonnées à la friche sont remises en culture suivant les pratiques traditionnelles. En septembre 1918, la grippe espagnole ravage certains villages et oblige le préfet à prendre des mesures pour limiter l'épidémie cercueil plombé, ensevelissement profond.

L'armistice de 1918 est accueilli dans l'allégresse et l'anxiété du retour des blessés. Des souscriptions locales permettront d'élever dans chaque village des monuments en l'honneur des morts. En 1933, la Borne de la Terre sacrée est inaugurée à Ajaccio. Ces pertes humaines affecteront durablement la vitalité de l'île, ce qui accentuera le déclin économique.

La Seconde Guerre mondiale

1941 : à la demande de l'Italie, l'armée allemande regroupe les prisonniers de guerre corses dans des camps spéciaux : le Stalag VB et l'Oflag VC.

novembre 1942 - septembre 1943 : la Corse est occupée par les troupes italo-allemandes. À partir de novembre 1942, 80 000 soldats italiens envahissent la Corse.

14 décembre 42 : La mission secrète Pearl Harbour débarque par le sous-marin Casabianca en baie de Topiti Piana

mars 1943 : Fred Scamaroni, prisonnier à la Citadelle d'Ajaccio, se suicide afin de ne pas livrer ses compagnons sous la torture

août 1943 : exécution de Pierre Griffi le 18 août et de Jean Nicoli le 31 août à Bastia

8 septembre 1943 : à la suite de la chute du régime fasciste à Rome, les troupes allemandes occupent l'île.

Article détaillé : Libération de la Corse.

9 septembre 1943 au 5 octobre 1943 : la population se soulève, les Italiens 80 000 soldats rallient les partisans locaux 1 000 combatants et environ 4 000 soldats français pour combatre la Wehrmacht. Ajaccio devient la première ville française à être libérée. Plus de 700 soldats italiens auront été tués, mais les troupes italiennes laissent à l'armée française l'honneur d'entrer en premier à Bastia.

5 octobre 1943 : 13 000 Allemands fuient l'île, repoussés vers la mer.

8 octobre 1943 : le général de Gaulle proclame à Ajaccio : Nous devons sur le champ tirer la leçon de la page d'histoire que vient d'écrire la Corse française.... La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France. Ce qu'elle a fait éclater de ses sentiments et de sa volonté, à la lumière de sa libération, démontre que ce sont les sentiments et la volonté de la Nation tout entière.

1944 : l'île devient une base importante - surnommée l'USS Corsica, le porte-avion - pour la poursuite des opérations en Italie puis pour le débarquement en Provence août 1944.

1944 : l'armée américaine éradique le paludisme, présent en Corse depuis le xiiie siècle, par épandages de DDT.

1945 : procès contre les irrédentistes. Condamnation de Petru Rocca à 15 ans de prison pour collaborationnisme.

La Corse contemporaine

1957 : création de le SETCO Société pour l'Équipement Touristique de la Corse afin de favoriser la réalisation de complexes touristiques hôtels, villages de vacances, etc.. Création de la SOMIVAC Société pour la mise en valeur agricole de la Corse. 90 % des terres ayant été promises auparavant aux paysans corses seront réservées aux rapatriés d'Algérie.

1957 : arrivée massive de rapatriés d'Algérie jusqu'en 1965; attribution de vastes terres agricoles aux agriculteurs pieds-noirs rapatriés, au détriment des agriculteurs locaux.

1960 : en avril, le gouvernement Debré décide de créer un centre d'expérimentations nucléaires souterraines dans les mines désaffectées de l'Argentella, au sud de Calvi : manifestation de protestation unanime. Le Gouvernement recule. Les essais nucléaires, qui ne peuvent plus se faire en Algérie, se feront désormais en Polynésie.

1960 : la population de l'île est retombée à 160 000 habitants.

de 1965 à mi-1970 : radicalisation des revendications d'abord régionalistes puis autonomistes et enfin nationalistes. L'île est dans un état d'isolement et de retards techniques considérables : peu de routes, des communications difficiles et coûteuses avec le continent, des installations sanitaires médiocres, une carte scolaire déplorable, pas d'université.

1970 : la Corse est administrativement détachée de Provence-Côte d'Azur et devient la 22e région métropolitaine décret du 9 janvier 1970.

1972 : affaire des boues rouges de la Montedison, déversements de produits toxiques au large du Cap Corse. Après diverses manifestations, un commando clandestin dynamitera le navire pollueur.

1975, 21 août : « affaire d'Aléria » : une douzaine d'hommes armés de fusils de chasse, représentée par le docteur Edmond Simeoni, occupe la ferme d'un viticulteur rapatrié accusé d'être mêlé à un scandale financier. En réaction, 1 200 Gendarmes et CRS, des blindés et hélicoptères cernent les bâtiments. Bilan : deux gardes mobiles tués et un militant gravement blessé. Cet événement tragique est considéré comme l'acte de renaissance du nationalisme corse.

1975 : à la suite de cette affaire, entre le 23 et le 26 août, des manifestations nocturnes ont lieu à Bastia. Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, envoie les blindés sur Bastia. La ville connaît alors des scènes de guerre civile faisant un mort du côté des forces de l'ordre. C'est le début d'une longue période de troubles dont l'île n'émergera qu'au début du XXIe siècle. La loi du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse divise l'île en deux départements.

1976 : le 5 mai, au cours d'une nuit bleue création du FLNC réclamant la reconnaissance des droits nationaux du peuple corse, le droit à l'autodétermination et un pouvoir populaire démocratique en Corse.

1976 : mise en place de la bidépartementalisation : l'île est organisée en deux départements, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud

1981 : ouverture de l'Université de Corse Pascal-Paoli à Corte.

1982 : les lois du 2 mars et 30 juillet donnent un statut particulier à la région corse et la première assemblée de Corse est élue au suffrage universel direct le 8 août. Les nationalistes jugent ces mesures insuffisantes, le FLNC reprend ses actions.

1983 : décès du célèbre chanteur corse Tino Rossi.

1989 : entre mars et avril, la Corse est paralysée par une grève des fonctionnaires sans précédent, visant à dénoncer, entre autres, la cherté de la vie sur l'île.

1989-1990 : Le mouvement nationaliste connaît ses premières divisions internes qui aboutissent à des scissions.

1991 : statut Pierre Joxe voté, l'assemblée de Corse dispose de compétences élargies, et en particulier d'un Conseil exécutif.

1992 : aux élections territoriales, les nationalistes toutes tendances confondues : Corsica Nazione, MPA, etc. dépassent 25 % des voix.

1995/1996 : les deux principales branches issues du FLNC de l'époque, le FLNC Canal Historique et le FLNC-Canal Habituel, se livrent à des règlements de comptes fratricides qui font plus d'une quinzaine de morts.

1996 : Plusieurs centaines de militants du FLNC Canal Historique tiennent une conférence de presse à Tralonca pour annoncer un cessez-le-feu. Cette manifestation, qui ressemble plus à une démonstration de force qu'à un message pacifique, en raison de l'arsenal présent lance-roquettes, fusil d'assaut, etc. et du nombre impressionnant de militants, provoque l'incompréhension et la stupéfaction générale. Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur de l'époque, sera par la suite critiqué pour avoir laissé faire et écarté du dossier corse par le gouvernement.

1998 : assassinat du préfet Claude Érignac.

1999 : affaire des paillotes. La paillote Chez Francis, construite illégalement, est incendiée tout aussi illégalement par les gendarmes du GPS au cours d'une action clandestine sur ordre du préfet Bernard Bonnet.

2000 : en août, le premier ministre Lionel Jospin propose un nouveau statut pour la Corse connu sous le nom de processus de Matignon qui est voté par l'Assemblée nationale le 4 décembre.

2002 : loi élargissant à nouveau les compétences de la collectivité territoriale de Corse et lui confiant notamment de nouvelles responsabilités dans des domaines tels la gestion des ports et aéroports, la carte des formations ou la préservation des monuments historiques.

2003 : 6 juillet : rejet par une majorité d'électeurs habitant sur l'île du projet de collectivité unique. Marquant une victoire des républicains anti-nationalistes conduits par Émile Zuccarelli, ce référendum est, selon ces derniers, un tournant décisif dans l'histoire politique récente avec l'arrêt provisoire des réformes institutionnelles.

2007 : lors de l'élection présidentielle, la Corse est l'une des régions de France qui votent le plus massivement en faveur de Nicolas Sarkozy plus de 61 % des voix, candidat élu.

2008 : 12 janvier: à la suite d'une manifestation nationaliste, ceux-ci, qui devaient initialement se diriger vers la préfecture, occupent l'Assemblée territoriale corse pendant près de trois heures s'ensuit un incendie qui ravage des bureaux dont celui du président de l'Assemblée.

2009 : le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse PADDUC initié par la majorité UMP de l'Assemblée de Corse suscite la polémique sur l'île. Accusé, entre autres, d'être basé sur le tout-tourisme, de ne pas respecter assez l'environnement et d'empêcher le développement de l'agriculture, le projet rencontre une vive opposition. Il est finalement repoussé, et figure parmi les enjeux des élections territoriales de 2010.

2010 : la gauche, menée par Paul Giacobbi, remporte pour la première fois depuis 24 ans les élections territoriales. Les nationalistes, toute tendances confondues Femu a Corsica, autonomiste, et Corsica Libera, indépendantiste, atteignent le score historique 36 % des voix et se positionnent au centre du débat politique.

2011 : 30 juin : l'Assemblée de Corse jette les bases d'une nouvelle politique foncière et évoque des mesures qui devront s'insérer dans un nouveau statut de la Corse, que l'Assemblée devra négocier avec l'État. La gauche y est majoritairement favorable, tout comme les partis nationalistes. La gauche républicaine aujourd'hui minoritaire, y reste hostile. La droite, elle, s'est abstenue. Le débat institutionnel est relancé Corse Matin, 10 juillet 2011.

2012 : novembre : à la suite des assassinats de l'avocat Antoine Sollacaro et du Président de la Chambre de Commerce de Corse-du-Sud Jacques Nacer, le gouvernement français reconnait pour la première fois l'existence d'une mafia en Corse, et promet des mesures judiciaires spécifiques.

2013-2014: L'Assemblée de Corse vote plusieurs propositions allant dans le sens d'une nouvelle évolution institutionnelle et d'une autonomie élargie pour la Corse. Le 17 mai 2013, au terme d'un vote largement majoritaire 36 voix sur 51, soit 70 % des votants), elle vote l'adoption d'un statut de coofficialité pour la langue corse, assorti d'un programme de revitalisation linguistique. L'opinion corse, de son côté, est quasi unanimement favorable au bilinguisme et à la réintroduction de la langue (90% des personnes interrogées, selon un sondage Opinion of Corsica publié en avril 2013. Le 27 septembre de la même année, les élus corses se prononcent pour une nouvelle évolution des institutions de l'île par le biais de l'inscription d'une mention spécifique à la Corse dans la Constitution (à 46 voix sur 51. Le 25 avril 2014, à l'issue d'un vote majoritaire de 29 voix sur 51, les conseillers territoriaux proposent l'adoption d'un statut de résident permanent d'au moins cinq ans pour devenir propriétaire dans l'île afin de contrer la flambée des prix et la spéculation foncière et immobilière. À la suite de ces nouvelles propositions, un dialogue s'ouvre à nouveau entre le gouvernement français et les élus corses.

2014 : 25 juin : dans un communiqué envoyé à la presse locale, le FLNC annonce l'abandon de la lutte armée. L'organisation déclare sans préalable et sans équivoque aucune » avoir décidé unilatéralement d'enclencher un processus de démilitarisation et une sortie progressive de la clandestinité et estime qu'il est temps de passer à une phase nouvelle : celle de la construction d'une force politique pour gouverner la Corse et la conduire à l'indépendance. L'annonce est historique, et accueillie positivement par la classe politique insulaire qui y voit le début d'une nouvelle ère dans les rapports politiques en Corse.

2014 : 31 octobre : Un nouveau PADDUC, initié cette fois-ci par la majorité territoriale de gauche, est adopté par l'Assemblée de Corse. Plus consensuel que le précédent, le projet fait cependant l'objet de longues et intenses discussions avant de recevoir l'appui des élus nationalistes. Ces derniers votent le texte après avoir obtenus plusieurs garanties fondamentales, notamment sur la protection des espaces remarquables et des terrains agricoles. Malgré l'opposition de la droite et d'une élue de gauche, le texte est adopté à une large majorité, voté par 38 élus sur 51.

2015 : 1er juillet : l’Assemblée nationale adopte le projet de collectivité unique pour la Corse, voté un an plus tôt par les élus de l'Assemblée de Corse 42 voix sur 51. Ce projet prévoit notamment la fusion de la Collectivité territoriale de Corse et des deux conseil départementaux Haute Corse et Corse du Sud. L'entrée en vigueur de ce nouveau statut pour l'île est prévue pour le 1er janvier 2018.

2015 : 13 décembre : Victoire des nationalistes à l'issue du second tour des élections territoriales, la liste unie "Pè a Corsica" fusion des autonomistes de Femu a Corsica et des indépendantistes minoritaires de Corsica Libera menée par Gilles Simeoni arrive en tête avec plus de 35% des voix, conséquence de la fragmentation des partis traditionnels tant à gauche qu'à droite. Pour la première fois depuis la création de la Collectivité territoriale de Corse les nationalistes accèdent aux responsabilités territoriales.

Politique en Corse.

Les partis nationalistes, opposés à une économie uniquement axée sur le tourisme, ont réalisé une percée historique aux dernières élections régionales de mars 2010. Le 30 mars 2014, l'avocat Gilles Simeoni est devenu le premier maire nationaliste de Bastia.

Politique et administration avant la Révolution française

Liste des pievi de Corse.

Avant que soit voté à l'Assemblée nationale constituante L'Île de Corse est déclarée partie intégrante de l'empire français le 30 novembre 1789, l'île, sous domination italienne Rome, Pise, Gênes, était divisée en diocèses, pievi paroisses, communautés et fiefs. Elles étaient administrées par des évêques, piévans ou coévêques, des caporali tribuns et des seigneurs locaux jusqu'en 1641.

Le 14 décembre 1789, les communautés et paroisses deviennent des communes par la loi d'organisation municipale votée par la Constituante.

Administration de 1790 à 1982

Lorsque les circonscriptions d'action régionale CAR, équivalent des régions actuelles, sont organisées en 1960, la Corse fait partie de la CAR de Provence-Côte d'Azur-Corse. Elle en est détachée par un décret de 197038. En 1974, la Corse devient l'un des vingt-deux établissements publics régionaux et est dotée d'un conseil régional et d'un comité économique régional.

En 1975, en application de la loi du 25 mai, la Corse est divisée en deux départements, la Corse du Sud, avec Ajaccio pour chef-lieu, et la Haute-Corse, avec Bastia pour chef-lieu.

Administration depuis 1982

La Corse constitue la Collectivité territoriale de Corse CTC, statut particulier institué en vertu de la loi du 13 mai 1991. Cette loi a substitué ce nouveau statut de collectivité territoriale de la République, qui lui confère plus de pouvoir, à l'ancien statut de région.

La Corse est donc dotée d'une organisation institutionnelle originale, unique en France métropolitaine, mais comparable à celle de la plupart des autres régions européennes largement décentralisées, également comparable à celle des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution française. Le statut de la Corse est ainsi très proche de celui de la Martinique, toutes les deux administrées par une collectivité territoriale comprenant un Conseil exécutif, une assemblée et un conseil consultatif. La spécificité de la Corse dans la République a en effet été reconnue par le pouvoir national puis traduite dans plusieurs réformes statutaires 1982, 1991, 2002 à partir d'un double fondement : favoriser l'expression du débat politique dans le cadre d'une démocratie locale rénovée, permettre la recherche de solutions adaptées aux problèmes insulaires à travers l'octroi de compétences étendues en matière d'identité et de développement. Ainsi la collectivité territoriale de Corse apparaît à l'avant-garde de la République décentralisée : par ses responsabilités accrues mais aussi une organisation rationalisée et des moyens plus importants, parmi lesquels le statut fiscal.

La collectivité territoriale de Corse comprend trois organes :

le Conseil exécutif de Corse

l'Assemblée de Corse

le Conseil économique social et culturel de Corse. Conseil exécutif

Le Conseil exécutif de Corse est l'organe exécutif de la collectivité. Il comprend neuf membres, élus par l'Assemblée parmi ses membres pour six ans.

C'est cet organe qui fait la particularité de la Corse. Il faut toutefois noter, qu'au sein de la République française, la Martinique a une organisation institutionnelle comparable à celle de la Corse. Alors que dans les autres régions françaises, c'est le président du conseil régional qui exerce à la fois l'exécutif et la présidence de l'assemblée délibérante, en Corse (et en Martinique, ces deux fonctions sont séparées.

L'Assemblée peut cependant renverser le Conseil en votant contre lui une motion de censure par 26 voix majorité absolue.

C'est actuellement Gilles Simeoni FC qui préside le Conseil.

Démographie de la Corse.

La Corse comptait 294 118 habitants au 1er janvier 200641 et 302 966 au 1er janvier 2008.

Au 1er janvier 2012, l'INSEE recense une population légale 2009 de 305 674 habitants .

Au 1er janvier 2014, l'INSEE recense une population légale provisoire de 323 092 habitants, soit une forte croissance depuis 30 ans, mais comparable à la Sardaigne, 5 fois plus peuplée avec 1,66 million d'habitants, et moins peuplée que les Baléares 1,11Mh ou la Sicile 5Mh. La Corse est donc la 4e île la plus peuplée de Méditerranée occidentale, dont les habitants insulaires sont près de 9 millions. La Corse est aussi la 4e île française la plus peuplée après la Réunion près de 850 000 habitants en 2015), la Guadeloupe plus de 400 000 habitants en 2015, la Martinique environ 380 000 habitants en 2015, et devant la Polynésie française près de 280 000 habitants en 2015), la Nouvelle-Calédonie (près de 270 000 habitants en 201 et Mayotte environ 230 000 habitants en 2015.

Immigration

En 2009, la Corse comptait 28 961 immigrés nés étrangers à l'étranger, dont 13 319 nés au Maghreb, sur une population de 305 674 soit 9,5 %.

31,2 % des nouveau-nés en 2011 en Corse, soit 962 sur 3 084, ont au moins un parent né à l'étranger quelle que soit sa nationalité, soit la plus forte proportion après la région Île-de-France 46,3 % et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 32,6 %. Parmi ces nouveau-nés, 17,6 % ont un père né au Maghreb, soit la plus forte proportion au niveau des régions, devant les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur 14,9 %, Languedoc-Roussillon 14,1 % et Île-de-France 13,1 %.

Résidents étrangers

Au 1er janvier 2008, on recensait en Corse 24 747 étrangers déclarés sur une population totale de 302 966 habitants, soit 8 % de la population.

Résidents étrangers Population

1er janvier 2008

Maroc 10 454

Portugal 5 667

Italie 2 284

Tunisie 1 796

Algérie 825

Espagne 264

Turquie 5

Autres pays 3 155

Total 24 747

Économie de la Corse. Présentation

Les répartitions dans les trois secteurs économiques (en %) :

Primaire : 5,30

Secondaire : 15,30

Tertiaire : 79,40

La Corse possède une population active d'environ 122 300 habitants au 31 décembre 2014, en hausse de 13.000 en 7 ans 2007.

Le taux des chercheurs d'emplois sur la population active était de 10,6 % en 2002 et relativement stable.

Le PIB par habitant 24 232 euros en 2008 et de 26 554 euros en 2012, soit de 18 % inférieur à la moyenne nationale, en rattrapage de 3% en 4 ans.

L'économie corse se caractérise par la faiblesse du tissu productif et la surreprésentation du secteur tertiaire, notamment non marchand et public. La deuxième caractéristique majeure concerne les structures de production : il s'agit en très grande partie de très petites entreprises avec peu ou pas de salariés. D'un autre côté, on trouve les plus grosses structures dans la grande distribution ou dans le secteur du BTP soumis aux commandes publiques. À ceci s'ajoute une population faiblement active et vieillissante. Le secteur tertiaire, premier employeur de l'île, est marqué par la prépondérance du secteur public fonction publique d'état et collectivités territoriales.

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... hp?topic_id=4605&forum=24

Posté le : 14/05/2016 22:04

|

|

|

|

|

La corse est cédée à la France 3 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57649

|

Le secteur primaire

Chèvres corses

L'agriculture reste le secteur productif le plus important malgré sa faible part dans le PIB. On ne peut comprendre la situation actuelle sans connaître un minimum l'histoire agraire de l'île. Les systèmes vivriers traditionnels disparaissent au début du vingtième siècle sous la pression conjuguée de la concurrence des céréales des pays neufs et de tarifs douaniers défavorables. Ces systèmes se basaient sur la culture des céréales en sec sur terrasses avec jachère biennale, voire culture sur brûlis en cas de crise alimentaire, de cultures d'appoint soignées jardins, vignes, vergers et d'un élevage semi-nomade inverse alliant terres de plaine d'hivernage et montagnes d'été avec village de montagne Niolo, Alta Rocca, Ascu, etc.. Certaines régions remplacent les cultures de céréales par le châtaignier.

La brebis corse est une composante essentielle de cette agriculture vivrière de montagne grâces à sa rusticité et ses aptitudes mixtes en lait, viande et laine. À partir de la fin du XIXe siècle, l'arrivée des industriels laitiers de roquefort sur l'île bouleverse cette économie et fait passer progressivement ses éleveurs dans l'ère industrielle.

L'autre composante est la chèvre corse, une race autochtone élevée en isolement des autres races, reconnue en 2003. D'ailleurs, tous les produits laitiers sont ici faits à base de lait de brebis et de chèvre.

Au tournant de 1945, l'intérieur est ruiné, en pleine déprise rurale et agricole. Les propriétaires fonciers ont bien souvent émigré. A 10 ans d'intervalle se produisent deux phénomènes qui vont redessiner le paysage agricole actuel : la mise en valeur de la plaine orientale et la reconquête de l'intérieur par l'agriculture et l'élevage pastoral.

Face au marasme ambiant et aux première agitations en 1950 la Corse compte environ 150 000 habitants, soit son minimum démographique le gouvernement entreprend de drainer la vaste plaine orientale, terre d'hivernage des bergers de brebis. Il s'agit d'y installer une agriculture moderne au sens des lois Pisani. À l'origine conçue pour les Corses, cette politique vient à propos pour accueillir les pieds noirs de retour d'Algérie. C'est l'origine d'une agriculture essentiellement orientée vers les cultures permanentes vignes, agrumes, kiwis, fruitiers, exercée au sein de grosses structures, à fort capital, grandes SAU, employeuse de main d'œuvre salariée souvent d'origine marocaine. Cette agriculture a connu des cycles : vin de table, kiwi, agrumes mais connaît des difficultés récurrentes, du fait de la forte capitalisation nécessaire et à l'endettement important des entrepreneurs. Si les performances se sont améliorées, l'avenir reste incertain car les exploitations ont du mal à honorer leur en-cours.

Au contraire, l'intérieur a connu une certaine reprise agricole dans les années 1970 en liaison avec le slogan vivre au pays / campà in paese. Il s'agit au contraire de structures légères peu d'investissements d'élevages de petits ruminants laitiers organisés en systèmes de types pastoraux : races rustiques, surfaces vastes mais peu productives, résultats techniques moyens ou médiocres mais d'une grande stabilité.

D'autres secteurs agricoles connaissent une belle croissance, tels la castanéiculture châtaignes et l'oléiculture. S'y ajoutent souvent une production de produits fermiers pour valoriser la main-d'œuvre familiale : fromages, agneaux, cabris, huile d'olive, veaux, charcuterie, miel. C'est un secteur en pleine évolution et organisation qui construit des démarches de qualité mais qui doit faire face à des problèmes de maîtrise du foncier, de manque de repreneurs, de difficultés financières et de mises aux normes des ateliers de transformation.

Dans ce cadre, dans les années 1990 et 2000 la brebis corse connaît un renouveau grâce à l'intégration de lait dans le cahier des charges d'appellations d'origine contrôlées de fromage fermier de Corse comme le brocciu et d'autres.

La viticulture en cave particulière combine des caractéristiques hybrides : forte capitalisation mais orientation vers une production labellisée. Ceci n'empêche pas que de vastes zones de l'intérieur soient devenues presque vides d'habitants et que certains villages n'aient plus assez de résidents permanents pour constituer un conseil municipal.

Le secteur secondaire

Le Vieux-port de Bastia

L'industrie, comme partout en Europe, a un effet d'entrainement fort pour l'économie, avec 4 à 6 emplois tertiaires induits par chaque emploi industriel local, d'où l'importance cruciale de ce tissu pour développer l'emploi en Corse.

Le secteur industriel est surtout développé dans le BTP qui dépend pour ses carnets de commande : des marchés publiques de routes et de grands bâtiments pour les plus grosses entreprises et une demande locale de résidences et de maisons très diversifiée ou touristique pour les PME et TPE de 0 à 3 salariés. Les industries agro-alimentaires, dites IAA, se développent aussi grâce à leur appui sur des entreprises de transformation des céréales, vignes, laits, fromages, viandes, huiles, poissons, produits de façon locale.

Parmi les nombreuses entreprises faisant des produits de qualité, on peut citer sans être exhaustif, le secteur des eaux minérales Saint Georges, Zilia, Orezza, des boissons notamment la brasserie Pietra qui développe outre les bières, les sodas et limonades; on peut aussi citer Torra, de la biscuiterie produisant selon des recettes locales, des plats cuisinés corses, de la charcuterie de type corse sans aucune garantie sur l'origine de la matière première mais aussi des fromageries et laiteries semi-industrielles.

D'autres ressources sont exploitées mais de façon plus marginale bois, lauze, pierres ornementales ou de construction.