|

|

Re: Louis XVII |

|

Débutant

Inscrit:

19/07/2016 22:18

De LIMOGES

Niveau : 1; EXP : 0

HP : 0 / 0

MP : 0 / 0

|

cerclederichemont.centerblog.net

Posté le : 19/07/2016 22:20

|

|

|

|

|

Éxécution du couple Rosenberg |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 19 juin 1953 sont éxécutés, à Sing-Sing les époux Rosenberg

Julius Rosenberg ingénieur électricien, né le 12 mai 1918 à New York et son épouse Ethel Rosenberg, née le 28 septembre 1915 à New York sont un couple de new-yorkais communistes arrêtés pour espionnage au profit de l’URSS. Julius fut arrêté le 17 juillet 1950 et Ethel le 11 août. Ils furent jugés coupables le 5 avril 1951 et exécutés sur la chaise électrique.

Cette affaire d’espionnage eut lieu durant la guerre froide. En 1945, les États-Unis avaient l'exclusivité de la bombe atomique mais l’URSS put se doter dès 1949 de cette technologie, en partie grâce à l'espionnage. Le sénateur Joseph McCarthy lança ce que l’on a appelé le maccarthysme, une chasse aux sorcières qui dura de 1950 à 1953 et qui visait les sympathisants, militants ou agents communistes, qui étaient poursuivis par le HUAC House Un-American Activities Committee.

La condamnation à mort des époux Rosenberg pour espionnage, alors qu’ils avaient toujours clamé leur innocence, attira des appels internationaux à la clémence et une campagne très médiatisée parlant d'un complot et d'une erreur judiciaire. Les époux Rosenberg furent d’ailleurs les seules personnes condamnées à mort puis exécutées pour espionnage dans le monde occidental après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Différentes sources postérieures au jugement, dont des témoignages soviétiques, confirment l’espionnage de Julius au profit de l’URSS, mais pas celui d'Ethel. Les partisans des Rosenberg soulèvent toujours le caractère injuste d’un jugement qu'ils estiment politique.

En bref

Des lustres après leur exécution, en 1953, la culpabilité des époux Rosenberg reste à démontrer. À cette question, les réponses demeurent controversées, le plus souvent marquées au coin de l'idéologie : coupables si l'on se situe dans une optique anticommuniste... et innocents dans le cas inverse. Faute d'une ouverture des archives du K.G.B., le seul témoignage d'anciens agents dans leurs mémoires plus ou moins objectifs permet aujourd'hui d'établir les activités d'informateur du K.G.B. de Julius Rosenberg, mais en aucun cas la fourniture des secrets de la bombe atomique.

Procès Rosenberg 3Ethel et Julius Rosenberg, à l'ouverture de leur procès, le 6 mars 1951 à New York. Inculpé au départ pour conspiration en vue d'espionnage, le couple est accusé, à l'issue d'un procès perverti par la guerre froide et le maccarthysme, d'«actes de trahison» au profit d'une puissance étrangère : il aurait fourni les secrets de la bombe atomique à l'U.R.S.S.

À la fin de 1949, le président Truman, en annonçant que l'U.R.S.S. a fait exploser une bombe atomique, rappelle qu'il avait prévu un tel développement dès 1945 ; le général Eisenhower, alors président de l'université Columbia, déclare : « L'information donnée par notre président confirme simplement les prévisions scientifiques. » Cette analyse est vigoureusement combattue par ceux qui proclament l'incapacité de l'Union soviétique à atteindre le niveau de la science et de la technique atomiques des États-Unis autrement qu'en volant à ceux-ci leurs secrets. Les Soviétiques ont-ils bénéficié d'une aide occidentale ?

Le 3 février 1950, Klaus Fuchs, un physicien allemand qui avait travaillé pendant la guerre à Los Alamos (où fut expérimentée la première bombe atomique), est arrêté à Londres après avoir avoué qu'il avait communiqué des informations sur la bombe à l'U.R.S.S. Il est condamné à quatorze ans de prison. Ses aveux vont indirectement permettre le 15 juin 1950 l'arrestation d'un certain David Greenglass, soldat mécanicien à Los Alamos durant la guerre. Il reconnaît, selon le F.B.I., un vol de « secrets atomiques », fait à l'instigation de son beau-frère Julius Rosenberg, ingénieur en électricité, auquel l'opposent de nombreux différends personnels et financiers, et à qui il aurait remis croquis et explications sur la bombe atomique en septembre 1945. Julius Rosenberg est interrogé dès le 16 juin mais, relâché sur-le-champ, n'est arrêté que le 17 juillet 1950. L'« espion » ne profite pourtant pas de ce mois de répit pour s'enfuir, bien que le F.B.I. se plaigne des difficultés rencontrées à surveiller le bloc d'immeubles où il réside. David Greenglass avait d'abord impliqué sa propre épouse. À la suite d'un accord avec le ministère de la Justice, Ruth Greenglass ne sera pas poursuivie et ce sera sa propre sœur, Ethel Rosenberg, que David Greenglass accusera dorénavant. Elle est arrêtée le 11 août 1950.

Les preuves dont dispose l'accusation sont minces : les pièces à conviction présentées au procès ne sont pas des preuves de la participation des Rosenberg à un réseau d'espionnage ou de la transmission d'informations sur la bombe atomique à l'Union soviétique, laquelle, au moment des faits, était l'alliée des États-Unis. L'inculpation précise donc que, selon la loi sur l'espionnage de 1917 (pourtant modifiée – en un sens plus laxiste – pour les questions atomiques par le Atomic Energy Act de 1947) : « Vers le 6 juin 1944 [...], Julius Rosenberg [et ses co-accusés] [...], les États-Unis étant en guerre [...], ont conspiré [...] en vue d'espionner [...] dans le dessein et avec toute raison de croire que ce serait à l'avantage d'une nation étrangère, en l'occurrence l'U.R.S.S. »

Le procès de Julius et Ethel Rosenberg commence le 6 mars 1951, devant le tribunal fédéral de Foley Square, à New York. Le 29 mars 1951, le jury rend son verdict : les accusés sont coupables. Les Rosenberg ont été victimes de nombreuses circonstances défavorables. On est en plein maccarthysme et en pleine guerre de Corée ; leur avocat est médiocre. Surtout, le juge et le procureur (dont la collusion sera ultérieurement mise en évidence) cherchent des coupables : ils glissent constamment du chef d'accusation proclamé (conspiration en vue d'espionner) à des chefs d'accusation qui, volontairement, n'avaient pas été retenus. Ils ne sont pas accusés de trahison. Néanmoins, dans ses propos liminaires au jury, le procureur Saypol parle de ces « Américains traîtres », de ces « actes de trahison ». Ils ne sont pas accusés d'avoir livré la bombe atomique à l'U.R.S.S. Pourtant, le procureur affirme : « Nous vous prouverons que les Rosenberg ont ourdi une machination [...] qui leur a permis, grâce à Greenglass, de voler [...] la bombe atomique. » Ils ne sont pas accusés d'avoir déclenché la guerre de Corée. Cependant, le juge Kaufman, en rendant sa sentence le 9 avril 1951, déclare : « En remettant entre les mains des Russes la bombe A des années avant qu'ils puissent la réaliser, [...] vous avez, selon moi, causé par votre conduite l'agression communiste en Corée, dont il a résulté des pertes excédant 50 000 morts. Qui sait si des millions d'innocents ne paieront pas le prix de votre trahison ? De fait, par votre traîtrise, vous avez changé le cours de l'histoire aux dépens de notre pays. » Julius et Ethel Rosenberg sont condamnés à mort. Comme le souligne le juge Frankfurter de la Cour suprême, les Rosenberg ont été jugés pour complot mais condamnés pour trahison.

Malgré des mouvements d'opinion dans le monde entier ou des demandes de clémence émanant de personnalités telles que Albert Einstein ou Pie XII, toutes les tentatives faites pour obtenir la révision du procès ou la grâce présidentielle échoueront. À la veille de l'exécution, encore, la Cour suprême refuse de se saisir de l'affaire. Comme le note le juge Black dans sa décision (que le New York Times publie le 20 juin 1953, le lendemain de l'exécution des Rosenberg) : « Il n'est pas mal à propos de souligner que ce tribunal n'a jamais reconsidéré ce procès ni affirmé son équité. Ainsi, des interrogations pourraient subsister quant à la légitimité et à la légalité de ces exécutions. » Le 19 juin 1953, Julius et Ethel Rosenberg sont exécutés. Marie-France Toinet

Sa vie

Julius Rosenberg est né dans une famille juive le 12 mai 1918 à New York. Son père, créateur de textiles industriels, avait immigré de Pologne, tandis que sa mère, tout à la charge d’élever ses cinq enfants, n’avait jamais appris à lire ni à écrire. Julius, lui, est allé à l’école talmudique du quartier puis à la Seward Park High School. En sortant de cette école, Julius renonça à poursuivre des études rabbiniques, et choisit d’entrer au New York City College pour suivre des cours d’ingénieur. … c’était une discipline assez courue chez les étudiants politisés, car elle permettait d’adhérer à la fédération des architectes, ingénieurs, chimistes et techniciens FAECT, un syndicat de cols blancs pro-communiste. Très vite, il se retrouva dans le noyau du Steinmetz Club Ligue des jeunesses communistes et distribue des tracts, participe aux manifestations ou à un meeting.

Ethel Greenglass est née le 28 septembre 1915 à New York, également d’une famille juive. Elle sauta plusieurs classes dans une école talmudique du quartier et à 15 ans, elle sortit de la Seward Park High School pour entrer directement dans la vie active. Moins d’un mois plus tard, elle trouve un emploi dans le bureau d’une compagnie de navigation ; elle s’en fit renvoyer quatre ans après pour avoir organisé la grève des cent cinquante femmes avec qui elle travaillait, grève qui culmina le jour où les femmes se couchèrent sur la chaussée de la 36e rue pour bloquer les camions de livraison de la compagnie. Se retrouvant au chômage, Ethel fit rapidement deux choses : d’abord elle porta plainte contre ses anciens employeurs devant le Conseil national des Relations du travail, et gagna ; ensuite, elle trouva un nouvel emploi au double de son salaire précédent.En 1939, elle signa une pétition du Parti communiste, signature qui fut reprochée à Julius lors d’une enquête de loyauté de routine en 1941 alors qu’il venait juste d’arriver au service des transmissions de l’armée.

Lors d’une soirée de la Saint-Sylvestre, Ethel Greenglass et Julius Rosenberg firent connaissance lors d’un gala du syndicat international des marins. En 1939, Julius obtient son diplôme d’ingénieur et se marie avec Ethel. À l’automne 1940, après quelques petits boulots temporaires, Julius trouva du travail comme employé civil au service des transmissions de l’armée. En 1942, il fut promu ingénieur inspecteur. Au début de l’année 1943, les Rosenberg sont de fervents communistes, Julius étant par ailleurs président de la cellule 16-B de la section industrielle du Parti communiste des États-Unis. À cette époque, en pleine Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l’URSS sont militairement alliés contre le nazi. À l’époque, avec la bénédiction du gouvernement américain, Hollywood produisait des films tels que Chant de Russie ou Mission to Moscow, qui représentaient une image idyllique de l’Union soviétique ; et des personnalités aussi conservatrices que Winston Churchill ou le général Douglas MacArthur comblaient d’éloges les héroïques alliés russes. Le président Roosevelt avait même accepté d’être membre d’honneur du FAECT.

À la naissance de leur premier enfant, au printemps 1943, Ethel et Julius Rosenberg quittèrent leurs activités militantes auprès du parti communiste des États-Unis.

Dans le courant de l’année 1944, « le FBI avait envoyé au service de renseignement de l’armée la photocopie d’une carte de membre du parti communiste, indiquant qu’un certain Julius Rosenberg avait adhéré au parti le 12 décembre 1939. … À l’automne 1944, le FBI fournit un deuxième document qui faisait part de l’adhésion de Julius Rosenberg à la cellule du parti de l’East Side - adhésion qui, comme on l’a vu, n’a pourtant jamais eu lieu. … En février 1945, Rosenberg fut renvoyé. Dans le dossier à charge contre lui que lui montra le capitaine John W. Henderson, Julius Rosenberg constata que pas une preuve de son appartenance au Parti communiste n’était apportée. Par contre, son appartenance à la fédération des architectes, ingénieurs, chimistes et techniciens FAECT était retenue comme la seule raison du motif de licenciement. Julius fit part de ces faits à la FAECT, laquelle protesta énergiquement auprès du département de la Défense. L’officier qui avait montré son dossier à Julius Rosenberg John W. Henderson reçut un blâme et le ministère déclara que l’appartenance de Julius Rosenberg à la FAECT était secondaire dans son dossier de licenciement.

L’affaire Contexte

6 et 9 août 1945 : Les États-Unis larguent les deux premières bombes atomiques utilisées en opérations sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki.

1946 : Face à une très puissante vague de grève, Edgar Hoover, directeur du FBI, lance l'anathème sur les 100 000 communistes américains et leurs alliés prétendument progressistes.

1947 :

Truman fait le fameux discours du 12 mars 1947, prônant l'endiguement du communisme.

Un décret présidentiel sur le loyalisme des fonctionnaires malgré l’opposition de Truman aboutira à la mise en place, par le sénateur McCarthy, de la Commission des activités anti-américaines.

1949 :

L'URSS possède à son tour la bombe A. Les États-Unis sont stupéfaits par la rapidité des recherches russes mais on découvre en janvier 1950 que Klaus Fuchs, un réfugié allemand et physicien, a fourni des documents aux Soviétiques. L'enquête remonte à David Greenglass qui avoue avoir transmis des documents. Il nie que sa sœur, Ethel Rosenberg, soit impliquée mais affirme que son mari, Julius, a convaincu Ethel de le recruter en 1944 et que Julius a transmis des secrets aux Soviétiques.

La République populaire de Chine est proclamée.

Certains signes annonciateurs de la guerre de Corée se font jour.

1950 : La guerre de Corée débute.

Les faits L'espionnage

L'espionnage atomique des Rosenberg fut inefficace. Cependant, ils transmirent aux soviétiques une grande quantité de documents secrets importants tels que, selon l'historien Ronald Radosh, initialement acquis à la cause des Rosenberg, des informations relatives au design des premiers avions MIG, les dernières informations sur le radar et le sonar, ou encore les proximity fuse qui permirent d'abattre le U-2 de Gary Powers.

L’arrestation

Le 15 juin 1950, le FBI arrête David Greenglass, un ancien mécanicien des usines atomiques de Los Alamos Nouveau-Mexique, États-Unis. Greenglass finit par reconnaître qu’il a touché de l’argent d’un espion, Harry Gold, en échange d’informations sur les projets des usines de Los Alamos. Il est inculpé d’espionnage au profit de l’URSS le 6 juillet 1950.

Le 16 juin 1950, Julius Rosenberg, beau-frère de David Greenglass qui l’accuse d’être le cerveau de cette affaire d’espionnage, est arrêté. Il est relâché le soir même, le FBI n’ayant aucune preuve ni aucune charge contre lui. Pendant un mois, le FBI maintient une surveillance sur Julius Rosenberg, qui ne cherche pas à fuir. Tant que David Greenglass se refuserait à reprendre et à détailler les accusations qu’il avait formulées dans la nuit du 15 juin, ils n’auraient pas de motifs suffisants pour arrêter Rosenberg. Selon Ronald Radosh8 et Joyce Milton, David Greenglass subissait des menaces notamment d’extradition au Nouveau-Mexique en échange d’aveux sur les Rosenberg : Les comptes rendus que la presse donnait de l’arrestation de Greenglass et de l’audience sur son extradition au Nouveau-Mexique soulignaient au contraire l’attitude indocile de David Greenglass et l’affrontement manifeste entre son avocat O. John Rodge et le procureur Irving H. Saypol. Ce n’est qu’à partir de la deuxième audience sur le problème de l’extradition, le 12 juillet quatre jours avant l’arrestation de Julius Rosenberg, que la presse commença à spéculer sur la possible collaboration de Greenglass, au vu de la requête d’ajournement de toute décision déposée par le procureur. Le 15 juillet 1950, David Greenglass finit par faire une longue déposition dans laquelle il accusait notamment Julius Rosenberg d’être un espion.

Le 17 juillet 1950, Julius Rosenberg est arrêté. Selon Ronald Radosh et Joyce Milton, Alan H Belmont, l’assistant de Hoover, recommandait aux agents de New York "d’envisager de faire parler Julius Rosenberg par tous les moyens et d’étudier à cette fin la possibilité d’inculper Ethel Rosenberg". le 19 juillet 1950 J. Edgar Hoover, patron du FBI, envoyait une note confidentielle au ministre de la Justice, J. Howard McGrath, lui faisant part de sa tactique : Il n’y a pas de doute que si Julius Rosenberg nous fournit des détails sur ses activités d’espionnage, nous serons en mesure d’inculper d’autres individus …. De ce point de vue la mise en accusation de sa femme pourrait nous servir de levier. Le 11 août 1950, Ethel Rosenberg est arrêtée.

Selon la Cour d’appel,sans la déposition des Greenglass, le jugement n’aurait pas pu être confirmé.

Le procès L'acte d'accusation

Dès le 6 mars 1951, Ethel et Julius Rosenberg étaient accusés de conspiration en vue d'espionnage. Le procès suscitait un intérêt extraordinaire pour plusieurs raisons10, la principale étant que l'accusation était menée par le procureur général Irving H. Saypol, réputé pour être la terreur des rouges » les communistes. Dès le début du procès la salle fut bondée de curieux. Le jury fut sélectionné en un jour et demi, écrivent Radosh et Milton11, par le juge Kaufman lui-même, comme cela se faisait pour les procès fédéraux .... Un journaliste avoua connaître quelques publications de gauche : il fut récusé par la cour .... Certains étaient contre la peine de mort et furent récusés pour ce motif. Dans son discours liminaire, Irving H. Saypol fit l'amalgame entre l'inculpation de conspiration pour espionnage et celle, toute différente, de trahison. Les preuves pour établir la gravité de ce crime sont extrêmement strictes. D'abord, il aurait été impossible à l'accusation de trouver deux témoins à charge pour chacun des chefs d'inculpation. Mais surtout, à l'époque des faits, les États-Unis étaient en paix avec l'URSS, et il aurait été rigoureusement impossible de prouver toute tentative de trahison. En revanche, les éléments nécessaires à une condamnation pour conspiration étaient si minces que la loi sur la conspiration était surnommée "le dernier recours du peuple" ou "l'amie du procureur", selon le point de vue. En effet, les rumeurs sont acceptées comme témoignages, les accusés peuvent être condamnés pour les actes des autres, même s'ils n'ont pas eu connaissance de ces actes. Il n'est même pas du tout utile de prouver que la conspiration a été menée à bien : une simple tentative peut entrainer la condamnation ! Dans le procès Rosenberg, l'accusation n'entendait pas se satisfaire d'une simple reconnaissance de culpabilité. Elle tenait absolument à obtenir de lourdes peines et, si possible, la peine de mort pour Julius.

Les parties en présence

Roy Cohn a été le procureur chargé du dossier pendant le procès des époux Rosenberg et de Sobell, et assista à ce titre le procureur général Irving H. Saypol. Roy Cohn est alors un homme de 23 ans, influent et très proche des milieux maccarthistes.

Il fréquente les tribunaux depuis deux ans et demi. Avec une certaine efficacité. Sur les 200 accusés auxquels il a eu affaire du côté du ministère public, pas un seul acquittement…. Par l’intermédiaire de Generoso Pope, Cohn obtient l’assentiment de Frank Costello, parrain de la mafia, formalité indispensable, ce qui permet à Irving H. Saypol d’être nommé procureur général, alors qu’il est considéré par tous comme un être détestable. - Cohn devient l’assistant d'Irving H. Saypol. Le juge Irving Kaufman, qui a déjà présidé un procès en espionnage (Abraham Brothman et Miriam Moscowitz veut absolument être chargé du procès Rosenberg. Il talonne Roy Cohn, l’appelle au téléphone 50 fois par jour pour donner des directives et s’enquérir des résultats…. La réponse positive arrive. Irving Kaufman se rend compte que ce procès peut aussi lui valoir des inconvénients, mais il ira jusqu’au bout C’est mon devoir.

Roy Cohn déclarera : Avant, pendant et après le procès, Irving H. Saypol et moi qui représentions le ministère public, l’accusation nous avons été en constante communication avec le juge Kaufman. Des conversations privées, en dehors de la présence des avocats de la défense. Tout le monde était au courant, y compris les avocats de la défense, mais à cette époque c’était considéré comme normal. Roy Cohn explique cependant, toujours dans son autobiographie, comment le juge Kaufman et lui-même communiquaient lors du procès : la secrétaire du juge Kaufman indiquait à Roy Cohn quelle cabine téléphonique appeler et à quelle heure, et les deux hommes parlaient ainsi en privé par cabines téléphoniques interposées.

Roy Cohn a affirmé dans son autobiographie avoir exercé des pressions illicites sur le juge Kaufman, qui lui avait promis, avant même l’ouverture du procès, qu'il condamnerait Julius Rosenberg à la peine capitale. Cohn avait ensuite insisté pour qu’Ethel soit elle aussi exécutée.

L’accusation le gouvernement américain cita 118 témoins, dont seulement 23 ont comparu à la barre. Sur ces 23, cinq mentionnèrent les Rosenberg et seulement trois les impliquèrent dans l’affaire d’espionnage des usines atomiques de Los Alamos. Le Monde dénonça en 1952 l’importance des seuls témoignages dans l’accusation, disqualifiant le procès : Aucune preuve matérielle n’a pu être produite contre les Rosenberg, qui sont ainsi envoyés sur la chaise électrique sur de simples témoignages oraux.

Le témoignage des Greenglass

Selon Radosh et Milton, David Greenglass nourrissait un profond ressentiment à l'égard des Rosenberg, peut-être plus profond qu'il ne le pensait lui-même. Mais quelle en était la cause ? S'agissait-il d'un parent vindicatif qui donnait à une affaire de famille des proportions gigantesques, comme le prétendit Bloch avocat de la défense dans sa déclaration préliminaire ? Ou bien Greenglass en voulait-il à Julius et à Ethel pour avoir trop facilement risqué sa vie, ainsi que la leur, pour la cause à laquelle ils croyaient ?

Dès le début du procès, la CIA espérait que certaines informations que David avouait avoir livrées aux Russes comme les croquis des lentilles à implosion de type sphérique ou la description d'une série d'expériences sur la réduction du plutonium, ne seraient pas évoquées à l'audience et avait peur que l'avocat de Rosenberg les fasse parler sur ce point par simple vengeance. A leur plus grande surprise c'est tout le contraire qui allait se passer.

David Greenglass dessina deux lentilles de mémoire et Walter Koski, l'expert de l'accusation, fut appelé à la barre. Il expliqua qu'à la fin de l'année 1944 et au début de l'année 1945, il avait transmis des plans de ces lentilles à implosion de type plat à l'atelier Theta de Los Alamos où travaillait David Greenglass... Koski garantissait l'exactitude des croquis de Greenglass.

Cependant, Si ces renseignements étaient réellement secrets en 1951, pourquoi aurait-on autorisé leur divulgation à l'audience ? Et à quoi pourrait servir de classer "secret" des informations livrées à une salle pleine de reporters et de spectateurs ? Le juge Kaufman invita Bloch à présenter ses objections : "N'avez-vous rien à redire à cela ?" - Non, rien. Je l'avais déjà lu dans les journaux avant que Monsieur Irving H. Saypol m'en parle.", répondit Bloch. Consciemment ou non, Manny Bloch venait de reconnaître implicitement que ces renseignements étaient classés top secret en 1945 lorsque Greenglass les avaient obtenus, mais aussi en 1951. Bloch ne put que faire reconnaître à Koski que Greenglass était un "mécanicien ordinaire" et que les croquis ne spécifiaient pas les dimensions de la lentille à implosion ... Personne n'avait osé demander en quoi les informations émanant d'un "simple mécanicien" pouvaient intéresser les Russes alors qu'ils étaient déjà en possession des rapports d'un collègue de Koski, Klaus Fuchs Radosh et Milton, p. 136-139.

La sentence

La sentence envers les époux Rosenberg a été décidée avant le procès par le juge Kaufman en concertation avec le FBI. Un mois avant le début du procès, vingt-huit personnages, dont cinq sénateurs, six députés, trois membres de la Commission atomique et deux représentants de la Justice, se réunissent pour réexaminer la tactique à suivre. Myles Lane, substitut du procureur, fait valoir que le seul moyen de faire céder Julius Rosenberg qui n’a désigné aucun des complices qu’on lui suggère est de le menacer de la chaise électrique et de condamner son épouse, dont le dossier est vide, à vingt-cinq ou trente ans d’emprisonnement. Proposition adoptée.

Le 19 juin 1953, Ethel et Julius Rosenberg sont exécutés à quelques minutes d’intervalle dans la prison de Sing-Sing. Contrairement à son époux, Ethel survit aux premières électrocutions infligées ce qui conduit à lui en infliger davantage, au point de faire fumer sa tête. Leurs deux enfants Robert et Michael ont été adoptés par un ami du couple, Abel Meeropol, également connu comme l'auteur de la chanson de jazz Strange Fruit. Ethel et Julius Rosenberg reposent au cimetière Beth Moses à Long Island.

Le Monde écrit le 11 décembre 1952 : aucune condamnation à mort n’avait jusqu’à présent été prononcée aux États-Unis pour crime d’espionnage, même en temps de guerre. D’autres espions d’une plus grande envergure ayant commis et avoué des faits beaucoup plus graves n’ont été condamnés qu’à des peines de prison bien que durant la Seconde Guerre mondiale, des espions allemands participant à l’opération Pastorius, capturés sur le sol américain furent exécutés. Ainsi Axis Sally et Tokyo Rose, convaincus d’avoir trahi leur pays en travaillant pour l’Allemagne et le Japon en temps de guerre, avaient été condamnés à moins de dix ans de prison. Le savant Klaus Fuchs, arrêté et jugé en Grande-Bretagne pour avoir fourni à l’Union soviétique d’importants renseignements sur la séparation des isotopes et la fabrication de la bombe A est condamné à la peine maximum : quatorze ans d’emprisonnement. Alan Nunn May, arrêté en mars 1946, reconnaît avoir transmis à l’URSS le 9 mai 1945 des informations sur la bombe d’Hiroshima ; sentence : dix ans de prison. Harry Gold, pour espionnage atomique : dix ans. Ruth Greenglass, qui a reconnu avoir participé à un réseau d’espionnage : absolument rien. David Greenglass, son mari, qui s’est déclaré espion : quinze ans, réduits à dix. Pour ces deux derniers, leur collaboration avec la justice a été prise en compte. Morton Sobell, espion au profit de l'URSS : trente ans de prison.

Selon le procureur adjoint Roy Cohn, Irving Kaufman a refusé d’infliger la peine de mort au coaccusé des Rosenberg, Morton Sobell, parce que selon le juge, il n’était aucunement impliqué dans l’espionnage atomique.

Les critiques soulevées contre la conduite du procès

Le Monde du 11 décembre 1952 se demande si on peut « considérer ces témoins comme ayant déposé "sans haine et sans crainte", alors que les Greenglass avaient tout intérêt à charger les Rosenberg pour se sauver eux-mêmes ». Le Monde ajoute : quel étrange personnage au demeurant que ce Greenglass qui tue pratiquement par son accusation sa sœur et son beau-frère, avec lequel il avait eu jadis de sordides discussions d’intérêts.

Le Monde du 11 décembre 1952 se demande également si les informations transmises avaient bien la valeur et l’importance que l’accusation le gouvernement américain leur donnait. Le principal témoin de l’accusation, David Greenglass, prétendait avoir reconstitué le croquis d’une bombe atomique alors qu’il reconnaissait avoir échoué à de nombreux examens. Par ailleurs, les savants atomistes Robert Oppenheimer et Harold Clayton Urey, cités par l’accusation, n’ont jamais été appelés à comparaître.

Ensuite, la même édition du journal Le Monde du 11 décembre 1952 s'interroge : la décision du jury et la sentence prononcée par le juge n’ont-elles pas été faussées par l’atmosphère dans laquelle s’est déroulé le procès ?. On était alors en pleine période du maccarthysme, une campagne violemment anticommuniste aux États-Unis de 1950 à 1956, pendant la guerre de Corée. L’accusation s’efforça, lors du procès des Rosenberg, de leur faire dire s’ils étaient communistes. Ceux-ci refusèrent de répondre, écrit Le Monde de l’époque, mais aucun doute n’était possible sur leurs opinions. Le passé des accusés Julius avait été renvoyé pour opinion subversive d’un emploi administratif, leurs relations, leurs lectures et leurs propres déclarations indiquaient aux jurés qu’ils se trouvaient bien en présence de communiste.

Enfin, Le Monde du 11 décembre 1952 mentionne le fait que les accusés étaient juifs. La question de l’antisémitisme se pose, souligne Le Monde de l’époque, parce qu’aucun juré n’était juif ce qui peut paraître surprenant dans une ville comme New York où la communauté juive représente le tiers de la population. Le Monde se demande si le juge Kaufman, juif lui-même, n’a pas fait preuve d’une plus grande sévérité pour dissocier la communauté juive américaine des accusés et de ne pas faire porter sur tous les membres de la communauté juive une suspicion d’espionnage accusation antisémite classique. Un geste de clémence, poursuit Le Monde, suffirait à dissiper le malaise que crée dans l’esprit de tout observateur impartial un procès que le procureur Irving H. Saypol qualifia lui-même de sous-produit nécessaire de l’âge atomique…

Robert Meeropol, fils de Julius et d’Ethel, lorsqu'il a été interrogé à l’émission Frontline sur PBS, a admis la possibilité que son père puisse avoir participé à l’espionnage, après avoir lu les transcriptions Venona qui parlent de la rencontre de Julius Rosenberg avec le KGB et des agents du NKVD. Cependant, Meeropol argumente dans son livre, An Execution in the Family St. Martin's Press, 2003, que Venona exonère complètement sa mère, et que, quoi qu'il en soit, ses parents ont été tués pour des crimes qu’ils n’ont pas commis. David Greenglass, qui est mentionné dans des transcriptions Venona comme un personnage important de l’espionnage, n’a pas été ni interrogé ni poursuivi après avoir dénoncé Ethel et Julius comme espions.

Ce que l’on sait cinquante ans après Les historiens

L’implication des Rosenberg a longtemps fait débat, jusqu'à ce que la diffusion d'informations secrètes des Soviétiques confirme leur culpabilité. La conduite du procès et notamment la rétention d’informations est critiquée, et les archives du projet Venona qui ont établi la culpabilité sont ponctuellement mises en doute.

La publication des archives Venona, accablantes pour les Rosenberg, a mis un terme à la controverse. D'autres sources, notamment des mémoires, sont venues dans le même sens. L'historien Ronald Radosh, de sensibilité de gauche et défenseur des Rosenberg lors de l'affaire, passé au néo-conservatisme, a enquêté sur l'affaire et a conclu finalement à la culpabilité des Rosenberg. Les historiens reconnaissent aujourd'hui largement cette culpabilité. Les services de désinformation soviétiques ont fait croire à l'innocence du couple.

Quelques historiens partisans des Rosenberg

L'historien américain Eric Foner, de l'université Columbia, doute néanmoins de la possibilité d'utiliser les documents Venona comme preuve de la culpabilité des Rosenberg. Radosh a répliqué en qualifiant les allégations de Foner de pathétiques et écrit qu'il ne savait pas de quoi il parlait.

L’historien français André Kaspi attribue la mise à mort des époux Rosenberg à ce mouvement d’intolérance qu’était le maccarthysme.

L’historien américain Howard Zinn parle de son côté d'un procès truqué sur fond d’anticommunisme et dénonce le climat de terreur qui régnait chez les communistes, qui n’ont pas osé soutenir les Rosenberg.

Le projet Venona

Le 11 juillet 1995, la Central Intelligence Agency CIA annonce la déclassement de quelque 2 900 messages archivés depuis 1939 et déchiffrés pour l’essentiel entre 1947 et 1949, connus sous le nom de projet Venona. Ces archives montrent la culpabilité des Rosenberg, qui sont désignés dans celles-ci sous des noms de code.

Les services secrets américains expliquent que ces documents n’avaient pas été produits au procès pour ne pas compromettre la couverture de ses agents. L’universitaire Gildas Le Voguer montre que dès décembre 1944, les États-Unis avaient fait connaître aux Soviétiques leur entrée en possession de codes secrets du NKVD, mais ils ne s’en étaient pas servis.

Pour Aaron Katz, président depuis quarante ans du National Committee to Reopen the Rosenberg Case Comité national pour la réouverture de l'affaire Rosenberg, les documents du projet Venona qui mentionneraient les Rosenberg, qui contiennent quelques bizarreries de date et de contenu, ne seraient que des faux. L'opinion de Katz est partagée par l'écrivain Sidney Zion, Eric Foner professeur d’histoire à l’université Columbia et l’avocat William Kunstler, ex-directeur de l'American Civil Liberties Union. Citant ces noms, la journaliste américaine Schofield Coryell écrit ainsi : Le nom de Julius Rosenberg figurerait dans vingt des quarante-neuf messages rendus publics par la CIA, sous le nom de code d’Antenne d’abord, puis de Liberal, mais peut-on être sûr que ces pseudonymes le désignent réellement ? De toute façon, il y a de fortes raisons d’adopter une attitude plus que prudente quant à l’authenticité totale de ces documents.

Pour les partisans d'un réexamen de la culpabilité des Rosenberg, une anomalie réside dans la date des documents: selon les archives Venona, Julius Rosenberg aurait été repéré en 194616. Pourtant, il n'a été arrêté que quatre ans plus tard, en 1950, ce qui provoque quelques interrogations. Cependant les Américains n'avaient pas décrypté les Venona en 1946, ils avaient seulement trouvé une première faille le 20 décembre 1946 et n'allaient que lentement progresser dans le décodage. Ces partisans soutiennent également que les Venona n'établissent pas d'espionnage atomique16 mais les Rosenberg n'ont pas été condamnés pour espionnage atomique.

Depuis 1948, l’URSS connaissait, par sa taupe William Weisband, démasqué et incarcéré durant peu de temps, l’existence de l’opération Venona. Les services secrets russes pouvaient penser que les services secrets nord-américains connaissaient leur code de cryptage. Dans L’Orchestre rouge, l’écrivain Gilles Perrault explique les phénomènes d’intoxication des services secrets les uns envers les autres lorsque les uns savent que les autres savent décrypter leurs secrets. Il explique ce phénomène d’intoxication nommé Funkspiel qui consiste à faire comme si les services ignorent que les ennemis possèdent leur code et d’envoyer des informations fausses au milieu d’informations secondaires vraies. Il convient donc de prendre toute révélation effectuée par des services secrets eux-mêmes avec prudence et rigueur, qu’ils aient fabriqués eux-mêmes de fausses informations ou qu’ils aient été intoxiqués par des renseignements erronés.

Les mémoires de l’agent secret soviétique Alexandre Feklissov

Dans ses mémoires parus en français en 1999 sous le titre Confessions d’un agent soviétique et aux États-Unis en 2001, Alexandre Feklissov écrit que ce fut grâce à Klaus Flauch, à Theodore Hall, au couple Cohen, et à quelques agents non identifiés à ce jour que l’URSS parvint à créer sa bombe atomique. Un autre réseau de première importance, mais qui travaillait dans le domaine de l’électronique, de l’aviation et de l’armement, était celui de Julius Rosenberg. Il se trouve que j’ai dirigé, de 1943 à 1946, le groupe clandestin de Rosenberg.

Dans le livre qu’il a coécrit avec Sergei Kostin et publié aux États-Unis en 2001 sous le titre The Man Behind the Rosenbergs, l’agent secret soviétique Alexandre Feklissov détaille comment Julius Rosenberg était au service de l’Union soviétique et avait transmis des documents secrets. Selon cet ancien formateur du KGB, Julius Rosenberg est recruté à l’occasion de la fête du travail de 1942, par l’ancien espion en chef du KGB Semyon Semyonov. Quand Semyon Semyonov est rappelé à Moscou en 1944, Feklissov prend sa suite. Julius, animé par ses convictions idéalistes et désintéressées, prend l’initiative d’inclure dans le réseau plusieurs de ses amis, il fournit à Feklissov à chaque rencontre de 600 à 1 000 pages de documents. Pour Feklissov, Rosenberg n’est pas qu’une source en elle-même de grande valeur, c’est encore la cheville ouvrière d’un réseau qui monte en importance de mois en mois. Rosenberg et ses amis travaillent à la production de nouveaux avions, pièces d’artillerie, balles, radar et calculateurs électroniques. Feklissov fournit un appareil photo à Julius de façon à constituer des microfilms. Pour que Julius n’attire pas l’attention, il lui demande de cesser de participer à des rallies de soutien à l’Armée rouge, de moins fréquenter ses amis communistes. Julius lui parle de David Greenglass lors d’un dîner, qui travaille sur un projet ultrasecret la bombe atomique et pousse à la décision de son recrutement, qu’il prend en charge. Le recrutement de Greenglass ne permettra cependant pas d’obtenir de bons documents secrets et aura des conséquences catastrophiques pour le réseau puisqu’il permettra son démantèlement.

Alexandre Feklissov, qui considère que, de tous les agents qu’il a gérés, Julius fut le seul qu’il considérait comme un ami, affirme que le procès contre les Rosenberg n’avait rien à voir avec la justice. Ce fut un jugement politique. Ses vrais protagonistes ne sont jamais venus devant la cour. En fait, les Rosenberg et Sobell n’étaient que des boucs émissaires. L’affaire aurait tout aussi bien pu être appelée "Le sénateur McCarthy contre le communisme". Ce fut également un procès où les parties étaient très inégales. D’un côté, l’ensemble des institutions du pouvoir américain : la cour, le parquet, le ministère de la justice, le FBI, l’agence d’information officielle, la presse, et même le président Truman en personne. De l’autre, trois particuliers, sans appuis qui sympathisaient avec un parti aux abois .... Il ne faut pas oublier, non plus, à quel point les cartes étaient truquées. Dès le départ, les accusés étaient considérés comme coupables et le procès n’était destiné qu’à satisfaire un rituel... La culpabilité des Rosenberg et de Morton Sobell n’a jamais été vraiment démontrée : ni le fait d’avoir transmis des informations secrètes à une puissance étrangère, ni, encore moins, celui d’avoir volé les secrets de la bombe atomique. Le plus scandaleux et le plus tragique, c’est qu’avec deux hommes qui nous ont aidés par idéalisme dans une période difficile pour tous les habitants du globe, se trouvait une femme innocente, mère de deux enfants... Comme les procès staliniens des années trente et tant d’autres montages judiciaires de par le monde, l’affaire Rosenberg-Sobell restera comme un éternel réquisitoire contre une justice au service de l’État, pour laquelle le bien public prime les destins individuels.

Les mémoires de l’agent secret soviétique Pavel Soudoplatov

Pavel Soudoplatov, qui a dirigé le département des missions spéciales russes et qui s’occupait à ce titre des actes de sabotage, des enlèvements, des assassinats hors des frontières de l’URSS, a écrit dans ses mémoires que les Rosenberg ne furent jamais rien d’autre que des messagers sans envergure et n’appartinrent jamais à nos principaux réseaux, mais leur arrestation subséquente eut des répercussions sur tout le globe. Il soutient aussi que les Rosenberg auraient été des agents de liaison sans importance et qu’ils ont joué un rôle mineur dans la collecte de secrets atomiques.

Témoignage tardif de Morton Sobell

Faisant suite aux preuves accablantes déclassifiées par le gouvernement américain entre-temps, Morton Sobell qui a purgé une peine de 18 ans de prison dans la même affaire, a reconnu en septembre 2008 la culpabilité du couple et la sienne en ce qui concerne l'activité d'espionnage dans une interview donnée au New York Times, en rapportant la faible efficacité de l'espionnage atomique.

Autres documents

L’espionnage des Rosenberg serait encore attesté par les mémoires de Nikita Khrouchtchev, qui lui attribue une grande importance. Des notes d'Edgar Hoover et d'autres documents intéressants du FBI peuvent être extraits des auditions de Klaus Fuchs. En 1995 l'ouverture d'archives soviétiques a révélé que Julius Rosenberg faisait bien partie d'un réseau d'espionnage appelé "Libéral". Le nom de sa femme Ethel y est seulement mentionné.

Les soutiens

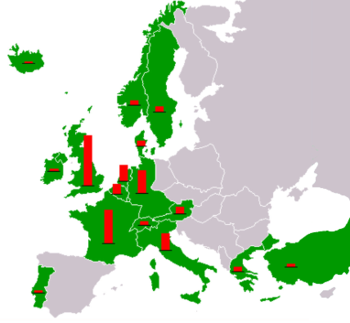

Ronald Radosh et Joyce Milton écrivent : L’essor soudain que connut, en novembre 1952, le Comité de défense des Rosenberg faisait partie d’un vaste mouvement international. Du jour au lendemain, le monde entier s’était levé pour protester contre la condamnation à mort de Julius et Ethel Rosenberg. La branche anglaise du Comité fut créée à Londres le 27 novembre ; la campagne débuta en France six jours plus tard, le 3 décembre. Avant la fin de l’année, on trouvait des comités de défense des Rosenberg en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Italie, en Suède, en Suisse, en Allemagne, en Irlande, en Israël et bien sûr en Europe de l’Est.

La dénonciation d’un procès injuste et de l’erreur judiciaire a commencé après le procès et fut lancée en 1952. L’Union soviétique entretient et exploite l’affaire ; elle accuse les États-Unis de fascisme et d’antisémitisme, alors qu’au même moment Staline monte le complot antisémite des blouses blanches53. Le sort des époux Rosenberg émeut alors l’opinion mondiale Amérique, Europe, Algérie, Israël, Japon, etc. par-delà les clivages politiques. Cette affaire ainsi que celle des Sacco et Vanzetti participent d’une tradition initiée en France dès le XIXe siècle, l’antiaméricanisme.

Il reste difficile de déterminer dans quelle mesure les manifestations en faveur du couple Rosenberg étaient influencées par l’activisme communiste, mais les opinions mondiales ont été frappées par la publication d’une photographie prise par un inconnu intitulée Le Baiser. Cette photographie reste une des plus connues du xxe siècle.

Le comité de défense des Rosenberg en France

Dès 1952 s’est créé un comité de défense des Rosenberg comprenant notamment Aragon, Maurice Druon, Jean Effel, Fernand Léger, Yves Montand, Picasso, Simone Signoret, Hervé Bazin, Jean Pierre-Bloch, etc.

Les grands noms des arts et des lettres français

.

D’une façon ou d’une autre, les écrivains, artistes et universitaires les plus célèbres ont tenu à s’associer à ce profond mouvement populaire, en signant des télégrammes en rédigeant des articles et des messages, en prenant part à des manifestations. Citons dans les listes rendues au fil des mois : Marcel Aymé, Albert Beguin, Claude Bourdet, Francis Carco, Jean Cocteau Jean-Marie Domenach, Roland Dorgelès, Marguerite Duras, Jean Dutourd, Gaston Gallimard, René Julliard, Michel Leiris, François Mauriac, Claude Mauriac, Jean Mercure, Gérard Philipe, André Barsacq, Jacques Prévert, Armand Salacrou, Vercors, Vladimir Pozner, Jean Wiener...

Ou encore : Colette, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Pierre Mac Orlan, Roger Martin du Gard, Louis Martin-Chauffier, Gilles Martinet, Roger Nimier, Raymond Queneau, Maurice Rostand, Pierre Seghers, Georges Duhamel, André Maurois, Jean Cassou, Elsa Triolet, Fernand Gregh, Etiemble, Jacques Madaule, Gabriel Marcel, Simone de Beauvoir, Léopold Senghor, les professeurs Robert Debré, Evry Schatzman, les peintres Henri Matisse, Gromaire, Jean Picart Le Doux, Roberto Matta...

Ainsi que : Maria Casarès, Bernard Blier, Loleh Bellon, Joseph Kosma, Serge Lifar, Pierre Fresnay, Louis Daquin Jean Grémillon, Henri Decoin, Henri-Georges Clouzot, Georges Sadoul...

Association pour le réexamen de l’affaire Rosenberg

En 1993, le Comité devient le Groupe d’initiative pour le réexamen de l’affaire Rosenberg. En 1995, il prend le nom d’Association pour le réexamen de l’affaire Rosenberg.

L’association des juristes américains

Manifestation la plus marquante de ces dernières années, la reconstitution du procès devant cinq cents personnes - en majorité des avocats et des magistrats - par l’influente Association des juristes américains, à l’occasion de sa convention annuelle du 9 au 10 août 1993. Verdict unanime : non coupables.

Ethel Rosenberg a écrit quelques heures avant son exécution : Mon mari et moi sommes innocents, nous ne pouvions trahir notre conscience Ndlr : on a proposé la vie sauve en échange d’aveux au couple, aucune puissance ne nous séparera dans la vie ou dans la mort. Je ne vous demande qu'une chose : consolez mes petits.

Posté le : 18/06/2016 18:07

Edité par Loriane sur 19-06-2016 16:58:32

Edité par Loriane sur 19-06-2016 16:59:54

|

|

|

|

|

Histoire du Zéro |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Un chiffre pas comme les autres LE ZÉRO

Un nombre qui n’a pas toujours été considéré comme tel. Son apparition fut longue et délicate suivant les civilisations qui n'ont pas toutes ressenti le besoin d'inventer un symbole pour représenter l'absence d'objets ! Et quand ce besoin s'est fait sentir, son introduction a suscité beaucoup de crainte et de mystère. Le zéro est par sa nature différent des autres chiffres.

Pour les grecs de l’Antiquité par exemple, est « un » ce qui existe. A cette époque, ils ne possédent pas encore un degré d’abstraction suffisant pour pouvoir imaginer et de surcroît écrire ce qui n’est pas.

Citons d'Euclide d'Alexandrie (-320? ; -260?) :

"Est unité ce selon quoi chacune des choses existantes est dite une."

Pourtant les astronomes grecs emploient dans leurs tables un zéro, l'omicron, noté o qui ressemble à notre zéro actuel mais il s'agit vraisemblablement d'une coïncidence. Les grecs comprennent l'utilité d'un zéro pour leurs calculs mais le rejettent pour des croyances philosophiques. Comme l'infini, le zéro fait peur aux grecs. Selon la conception aristotélicienne, le vide et l'infini n'existent pas, bien qu'elle conçoive un infini potentiel au sens d'une éventualité utopique impossible à réaliser.

Il y a donc peu de chance pour que le zéro grec soit l'ancêtre de notre zéro.

La première trace du zéro nous parvient des babyloniens (3e siècle avant J.C.).

Leur système de numération tenant sur la combinaison du principe de position et du principe additif est parfois ambigu.

Comment écrire par exemple le nombre « 305 » si on ne dispose pas du symbole « 0 ». On peut écrire « 3 5 », mais ne risque-t-on pas de confondre avec « 35 » ? Les scribes ont l’idée d’un signe de séparation des symboles se présentant sous la forme d’un double chevron exprimant qu’il n’y a rien.

C’est le plus vieux zéro connu mais ce n’est pas encore un nombre ni même une quantité. On le qualifierait plutôt de «pense bête» ou de «marque-place» qui ne servait à autre chose que de fixer la bonne place des chiffres dans le système de numération de position.

Indépendamment des autres civilisations, les savants mayas développent au cours du 1er millénaire de notre ère un système de numération performant et inventent un « zéro ». Le symbole connaît des formes très diverses telles que celle d'un coquillage.

Quelques représentations de zéros mayas

Mais le coup de génie vient encore de l’Inde où le zéro apparaît vers le Veme siècle.

A l'opposé des grecs, la religion hindoue intègre totalement le vide et l'infini. Elle voit le cosmos comme un univers qui s'étend à l'infini alors que pour les pythagoriciens, le cosmos est "prisonnier" dans des sphères de différentes tailles qui émettent de la musique : l'harmonie des sphères.

Le zéro n’est plus seulement un symbole utilisé pour marquer un vide, mais il devient un nombre à part entière.

En 628, dans un traité d'astronomie appelé le Brahma Sphuta Siddhanta, Brahmagupta (598 ; 660) définira le zéro comme la soustraction d’un nombre par lui-même (a - a = 0). Il établira aussi qu’un nombre multiplié par zéro est égal à zéro. A cette époque, on l’appelle « sunya » qui se traduit par « vide » en sanskrit (la langue indienne).

Brahmagupta tente en vain de calculer 1:0 et 0:0. Pour la 2ème division, il affirme que le résultat est 0. Ce qui est faux, il s'agit d'une forme indéterminée.

Quant à la première, il faudra attendre un autre mathématicien indien, Bhaskara (1114 ; 1185) pour apporter la solution. Effectué à la calculatrice, 1:0 provoque une erreur. En effet, la division par zéro est interdite en mathématiques. Il s'agit en fait d'un calcul de limite. En prenant des valeurs de x de plus en plus proches de zéro, on s'aperçoit que 1:x prend des valeurs de plus en plus grandes. Bhaskara découvre que le zéro et l'infini sont intimement liés par le fait que 1:0 n'est autre que l'infini !

En même temps que l'Islam s'étend dans le monde arabe, les musulmans abandonnent la théorie d'Aristote (-384 ; -322) rejetant le vide et l'infini. Ils emprunteront le zéro aux indiens et le mot deviendra « sifr ».

Le zéro arrive en occident au XIIeme siècle. Mais comme pour les autres chiffres, le zéro fait une entrée laborieuse dans le langage mathématique.

Il souffre des vestiges de la pensée aristotélicienne, mais aussi de la méfiance de l'Eglise.

Léonard de Pise, dit Fibonacci (1170 ; 1250), utilise dans son Liber Abaci le nom de «zefirum» qui fait son apparition pour les besoins du commerce. Le mot deviendra ensuite «zefiro» pour devenir «zero» à partir de 1491. Notons que le «sifr» arabe dérivera aussi vers le mot «chiffre».

Posté le : 04/06/2016 15:38

|

|

|

|

|

Diane de Joannis marquise de Ganges |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 5 juin 1667 meurt Diane de Joannis de Chateaublanc

dame de Ganges, marquise de Castellane, puis marquise de Ganges, elle meurt à Ganges dans l'Hérault, elle était née en 1635 -dame de la noblesse française assassinée au XVIIe siècle.

Sa vie

Diane de Joannis, que l'on dit être une arrière-petite-nièce de Nostradamus, était appelée « Mademoiselle de Chateaublanc », du nom d'une propriété que possédaient ses parents près d'Avignon.

Très jeune, elle épouse Dominique de Castellane, qui l'emmène avec lui à la cour à Versailles. Brune, d'une très grande beauté, la marquise de Castellane, surnommée « la belle Provençale », fut remarquée par le roi Louis XIV et eut l'honneur en octobre 1655 de danser avec lui le septième ballet de la Nuit dans le rôle d'Artémise.

Nommé gouverneur des galères royales, son mari fut envoyé en Méditerranée où, à la suite d'une tempête, ses navires coulèrent et il mourut noyé.

Devenue veuve, la marquise se retire dans un couvent d'où elle ne se décide à sortir que quelques années plus tard à la suite d'une visite de son ami, le duc de Candale.

Le 8 août 1658, elle se remarie avec un jeune et brillant aristocrate languedocien, Charles de Vissec de Latude, comte de Ganges 1639 - 1737, baron des États de Languedoc, gouverneur de Ganges, lieutenant du roi de la Finance du Languedoc, commandant du Fort Saint-André à Villeneuve-lès-Avignon, dont le fief sera, le 30 juin 1666 date d'enregistrement au Parlement de Toulouse, érigé en marquisat.

Le 30 mars 1663, la marquise devient la légataire de son riche grand-père. Se sentant menacée, le 19 mai 1664 elle rédige en faveur de ses enfants un testament qui déshérite son mari, ce qui est contraire aux usages de l'époque.

Elle se heurte très vite à l'agressivité de ses deux beaux-frères, Henri, dit l'abbé, bien qu'il ne fut pas homme d'église, et Bernardin, le chevalier de Ganges. Certains auteurs prétendent que ce fut en raison des avances qu'ils lui avaient faites et qu'elle avait repoussées avec mépris, d'autres pensent que le but était de faire pression sur elle et de la contraindre à annuler ce testament qui, en défavorisant leur frère, les désavantageaient aussi, eux qui vivaient fréquemment au château de Ganges.

Après avoir vainement essayé plusieurs tentatives d'empoisonnement à l'arsenic avec la complicité d'un prêtre, l'abbé Perrette, ils la contraignent à avaler un breuvage brunâtre qu'elle s'empresse de vomir en se glissant dans la gorge une de ses nattes. Elle s'enfuit alors en sautant par la fenêtre de sa chambre et réussit à s'enfuir dans le village et à se réfugier chez des amis. Cependant les assassins la poursuivent et l'achèvent à coups de poignard.

Elle meurt quelques jours plus tard, le 5 juin 1667.

Il est difficile de mesurer le degré de culpabilité du marquis de Ganges. D'une part, il siégeait aux États de Languedoc tenus à Toulouse au moment du crime, et il fut, d'autre part, innocenté par son épouse avant qu'elle mourût, car elle souhaitait sans doute ainsi préserver l'honneur de la famille de ses enfants.

L'abbé et le chevalier sont condamnés par contumace, par le Parlement de Toulouse dès le 21 août 1667 à être rompus vifs et l'abbé Perrette, envoyé aux galères, mourra de mauvais traitement avant même de monter sur un navire.

Après le crime, l'abbé s'est enfui en Hollande et le chevalier en Grèce où il trouvera la mort au siège de Candie aujourd'hui Héraklion en Crète contre les Turcs.

Le marquis de Ganges sera condamné au bannissement pour sa complicité passive et à la confiscation de ses biens. Rentré clandestinement en France, il mourut semble-t-il à l'Isle-sur-la-Sorgue, à l'âge de 99 ans. Selon d'autres auteurs il mourut au siège de Candie avec son frère puiné.

Le marquis et la marquise de Ganges avaient eu deux enfants :

Alexandre, 2e marquis de Ganges, capitaine puis colonel de Dragons, baron des États de Languedoc, ami du comte de Grignan, gendre de la marquise de Sévigné.

Marie-Esprite 1662 - 1711, qui épousera en premières noces Henri de Fay, marquis de Peyraud, baron de Vézenobres, et en deuxièmes noces Paul de Fortia d'Urban, marquis de Fortia.

Entre vérité et légende

L'assassinat de la marquise de Ganges eut un grand retentissement dans tout le royaume pour différentes raisons : la première était l'atrocité du crime ; la seconde la personnalité de la marquise, fort belle et fort sage, qui, jusqu'au décès du marquis de Castellane son premier mari, avait vécu à la Cour, où elle était fort appréciée du roi et amie, dit-on, de Mme de Sévigné qui parle d'elle dans une de ses lettres ; la troisième en était la réputation de la famille de Vissec de Latude, l'une des plus anciennes et des plus nobles du Languedoc et enfin la personnalité des assassins, deux de ses beaux-frères, Henri, dit l'abbé, et Bernardin, le chevalier, qui avait été remarqué pour ses exploits militaires. Si le degré exact de complicité du marquis de Ganges ne fut pas réellement connu, celui-ci fut toutefois condamné au bannissement et à la confiscation de ses biens. Cette histoire n'a pas manqué de faire l'objet de nombreux canards, ces petits journaux contenant un seul article teinté de sensationnel, que les colporteurs allaient vendre à travers villes et campagnes.

Si les minutes du procès des assassins contiennent des faits proches de la vérité, comme le démontre Claude Dionne, les écrivains qui reprirent l'histoire n'hésitèrent pas à ajouter des détails et des anecdotes de plus en plus romanesques, tout en affirmant avoir les informations les plus fiables. C'est le cas notamment du marquis de Sade qui n'avait semble-t-il comme source pour sa Marquise de Gange, écrit sans "s", que le récit déjà déformé de Gayot de Pitaval. Voici donc la liste non exhaustive des biographies de la marquise et des sources de cette notice.

Posté le : 03/06/2016 17:36

Edité par Loriane sur 04-06-2016 22:25:38

Edité par Loriane sur 04-06-2016 22:27:04

|

|

|

|

|

Pancho Villa |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 5 Juin 1878 naît à la Coyotada, Francisco Villa dit Pancho Villa

de son nom réel José Doroteo Arango Arámbula, il naît non loin de Río Grande à huit kilomètres du village de San Juan del Río, Durango, et reçoit le surnom d'El centauro del Norte, ou le centaure du nord; hors-la-loi mexicain devenu chef de la División del Norte México et général de division de l'armée fédérale au cours de la révolution mexicaine. il meurt le 20 juillet 1923 à Parral, Chihuahua

.

En bref

La légende a longtemps attribué à Pancho Villa, héros du panthéon mexicain, les débuts d'un « bandit social » très populaire. La réalité est plus prosaïque. Né au Rancho de la Coyotada, dans l'État de Durango, de son vrai nom Doroteo Arango, métayer dans un grand domaine, il mène dès son adolescence la vie d'un petit hors-la-loi, ce qui lui vaut d'être versé dans la troupe. Déserteur en 1902, il adopte le pseudonyme sous lequel il deviendra célèbre et s'installe dans l'État voisin de Chihuahua, où une économie minière prospère et une « société de frontière » ouvrent le champ à de multiples activités, entre vol de bétail et transport de fonds pour le compte de nombreuses compagnies américaines. En 1910, il rejoint les rangs des révolutionnaires qui, derrière Francisco Madero, mettront fin au régime de Porfirio Díaz mai 1911.

L'assassinat du président Madero en février 1913, à l'issue du coup d'État du général Huerta, le pousse à reprendre les armes. Il donne alors toute sa mesure de meneur d'hommes. Après la prise de la ville de Torreón, il transforme en quelques mois ses troupes de guérilla en une armée professionnelle. À la tête de la « division du Nord, il est un acteur militaire majeur de la révolution mexicaine : utilisant les trains pour le transport de troupes et manœuvrant des charges de cavalerie meurtrières, il balaie devant lui l'armée fédérale. En juillet 1914, lorsque Victoriano Huerta, vaincu, quitte le pays, ses quarante-cinq mille soldats permettent à Villa de tenir tête aux autres vainqueurs. Contre la faction dirigée par Venustiano Carranza, qui prétend incarner la légitimité madériste et entend lui disputer le contrôle du nord du pays, il s'allie avec Emiliano Zapata, avec qui il entre dans Mexico novembre 1914.

Quoique très populaire lui aussi, le villisme n'est pas comparable au mouvement agraire des zapatistes. Sa base sociale, hétérogène, comprend des agriculteurs, des mineurs, des ouvriers, une partie des classes moyennes urbaines et même des grands propriétaires, comme la famille Madero. C'est pourquoi, à la différence de Zapata, Villa n'a pas de programme agraire national. Si, comme gouverneur provisoire du Chihuahua à la fin de l'année 1913, il décrète la confiscation des grands domaines, il en utilise les revenus pour acheter des armes aux États-Unis et financer son armée. Certes, il annonce pour l'après-guerre la distribution d'une partie des terres aux vétérans, mais aussi leur restitution partielle aux anciens propriétaires. Son projet politique reste cantonné au Chihuahua : il n'envisage pas de devenir président de la République, bien qu'il bénéficie du soutien des États-Unis, qui misent sur sa puissance militaire pour ramener l'ordre au Mexique.

Redoutable tireur, cavalier hors pair, à la fois chaleureux avec ses hommes et impitoyable sur la discipline, ne buvant jamais d'alcool, géniteur d'innombrables enfants naturels, Villa incarne une forme extrême, quoique sans postérité, du caudillisme. Quasi illettré mais doté d'un charisme exceptionnel, il attire auprès de lui de brillants officiers de carrière comme Felipe Ángeles, artisan de la professionnalisation de la division du Nord, ainsi que de nombreux intellectuels, mais son homme de confiance est le boucher Rodolfo Fierro, tristement célèbre pour ses exécutions sommaires de prisonniers.

Dans la guerre civile qui ravage le Mexique en 1915, le général Obregón, génie militaire des carrancistes, inflige à Villa des défaites cinglantes devant les villes de Celaya et de León. La division du Nord, démoralisée, voit ses effectifs fondre. Dès lors, à Washington, le gouvernement Wilson reconnaît le président Carranza et décrète un embargo sur les ventes d'armes aux villistes. En représailles, Villa effectue avec cinq cents hommes un raid meurtrier contre la ville de Colombus, au Nouveau-Mexique mars 1916. Il subit en retour l'expédition punitive du général Pershing au Chihuahua. Malgré sa campagne militaire victorieuse de 1916-1917, il ne parvient pas à tirer parti, sur le plan politique, des sentiments populaires antiyankees. Durant les deux années suivantes, la guérilla villiste ravage l'État de Chihuahua, autant que les troupes du président Carranza. Lorsque ce dernier meurt, assassiné sur l'ordre de son rival Álvaro Obregón, Villa négocie son retour à la vie civile 1920. Il s'installe dans l'hacienda de Canutillo (État de Durango), dont il fait une entreprise agricole modèle, dotée d'une école, du téléphone et du télégraphe. Il meurt victime d'une embuscade, organisée probablement en raison de son hostilité croissante et notoire à l'égard du gouvernement de Mexico. Annick Lempérière.

Sa vie

Pour l'historien mexicain Enrique Krauze, il est le fils d'Agustín Arango, lui-même fils illégitime de Jésus Villa. D'autres sources lui attribuent d'autres parents.

Orphelin à douze ans, il doit subvenir aux besoins de sa famille en travaillant dans le ranch d’El Gorgojito, propriété de la famille López Négrete. Plus tard, le propriétaire du ranch, le fils de celui-ci ou peut-être son régisseur, tente de violer sa sœur Martina Arango ; il la défend à coups de pistolet. Arrêté, il s'évade en blessant son geôlier. Dès 1891, il alterne les périodes de banditisme et de vie plus rangée. Il rencontre deux fameux bandits, Antonio Parra et Refugio Alvarado, qui lui apprennent à voler et à tuer.

Selon le docteur Ramón Puente, qui a été son secrétaire et a écrit une de ses biographies les plus connues, Villa n'admit jamais que son changement de nom pût en quelque façon être un hommage à un bandit célèbre dont actuellement on ne sait rien, mais simplement la reprise du nom de son grand-père maternel.

Dans Le Mexique insurgé 1914 John Silas Reed affirme qu'entre 1901 et 1909, Villa commit au moins quatre homicides, participa à dix incendies prémédités, à de nombreux vols et enlèvements pour la plupart perpétrés dans des fermes. Parallèlement à cette vie de bandit, il mène une vie d'honnête boucher. Les journaux de l'époque parlèrent beaucoup de lui. En mai 1910, Villa et sa bande brûlent la mairie de Rosario, y volent le sceau officiel et l'utilisent pour fabriquer de faux documents légitimant la propriété du bétail volé dont Villa vend la viande dans sa propre boucherie. En mai 1910, il se présente au ranch de San Isidro en se faisant passer pour un acheteur de bétail. Lui et sa bande y tuent le propriétaire et son fils encore enfant ; en juillet il tue d'un coup de poignard un des membres de sa bande qui l'avait dénoncé aux autorités. En octobre 1910 il attaque et pille le ranch de Talamantes dans le district Jiménez État de Chihuahua.

Dans sa jeunesse, Villa ne buvait pas d'alcool et ne proférait jamais de jurons, habitudes qu'il conserva, sauf en ce qui concerne l'alcool sur les derniers moments de sa vie. Il était inculte et apprit à lire en captivité à Tlatelolco. Il fut toujours loyal à Madero. On l'appela le Centaure du Nord.

Pancho Villa et la révolution mexicaineVilla et Madero

En 1910, la révolution mexicaine changea le destin de Villa. Francisco I. Madero, qui s'était porté candidat aux élections présidentielles de 1910 contre Porfirio Díaz, avait été arrêté et emprisonné. Après la réélection de Díaz, Madero, qui s'était réfugié aux États-Unis, résolut de passer à l'action armée. Il fixa la date d'une insurrection au 20 novembre 1910.

C'est en vue de ce soulèvement que Villa fut recruté par le madériste Abraham González - peut-être en échange d'une promesse d'amnistie. Il rejoignit un groupe de madéristes de l'État de Chihuahua, dirigés par Castulo Herrera, un politicien madériste de Chihuahua, qu'il éclipsa lors de la prise de la petite ville de San Andrès le 21 novembre. Le 10 décembre 1910, Villa se joignit à un autre chef de bande, Pascual Orozco, pour attaquer la petite ville de Cerro Prieto le lendemain. L'assaut tourna au désastre. Après une querelle avec Orozco, Villa, opéra désormais indépendamment. Il alterna succès et échecs, mais ses hommes lui restèrent loyaux.

En mars 1911, il se rendit à Bustillos pour se joindre à Madero, qui était rentré au Mexique. Villa embrassa avec enthousiasme la cause du chef de la révolution. Peu après son arrivée, Villa rendit service à Madero. Parmi les forces assez disparates dont ce dernier disposait, se trouvaient des partisans de Ricardo Flores Magón, qui voulaient conserver leur autonomie d'action. Contrairement à Orozco, qui se montra réticent, Villa obéit à Madero et parvint par une ruse à désarmer les magonistes. En signe de reconnaissance, Madero le nomma major, tout en prenant soin de nommer Orozco colonel pour ne pas se l'aliéner. Plus tard, Villa fut nommé colonel et Orozco général.

La prise de Ciudad Juárez décida du sort de Díaz, qui partit en exil en Europe, espérant éviter une guerre civile à son pays.

Alors que Villa, après sa démobilisation, s'était marié et avait ouvert une boucherie à Chihuahua, Orozco poursuivit sa carrière politique. Lorsque, se posant en champion des idées de la révolution que Madero aurait trahies, il se lança dans une révolte contre ce dernier au début du mois de mars 1912, Villa refusa de se joindre à lui. Le 23 mars, les forces fédérales du général Salas furent battues par Orozco. À la fin du mois, Villa, qui n'avait plus que 60 hommes, pénétra dans Parral, la dernière ville du Chihuahua à ne pas être tombée aux mains des Orozquistes. Le 4 avril, ces derniers délogèrent Villa et mirent la ville à sac. Madero confia le commandement des troupes fédérales au général Victoriano Huerta. Villa, qui avait été nommé général de brigade, devait se mettre sous ses ordres. Lorsque Villa, dont les rapports avec Huerta s'étaient rapidement détériorés, manifesta l'intention de quitter l'armée, Huerta ordonna de l'exécuter sous prétexte qu'il voulait déserter. Sur les instances du président Madero et de ses frères, l'exécution fut suspendue et Villa expédié à Mexico sous les accusations d'insubordination, de rébellion et de vol. L'affaire traîna en longueur et le 26 décembre 1912, Villa s'échappa de la prison militaire de Santiago de Tlatelolco et se réfugia à El Paso aux États-Unis.

Villa contre Huerta Débuts modestes

Le 9 février 1913, au début de la Décade tragique, le coup d'État militaire qui devait s'achever par le renversement du président Madero, Abraham González, gouverneur du Chihuahua et ancien mentor de Villa, lui envoya un message lui demandant de rentrer au Mexique. Les événements se précipitèrent : le 19 février, le général Huerta devint président de la république, tandis que Madero était assassiné le 22. Le même jour, Abraham González fut arrêté puis assassiné par des hommes de Huerta le 6 mars. Villa entra alors en contact avec le gouverneur de l'État de Sonora, José Maria Maytorena, qui refusait de reconnaître Huerta. Maytorena fournit un peu d'argent à Villa, qui franchit le Rio Grande, à la tête de seulement huit hommes. Il se lança à nouveau dans la guérilla dans l'État de Chihuahua. Il gagna progressivement la sympathie de la population en s'attaquant aux grands propriétaires, tout en évitant soigneusement de s'en prendre aux Américains, pour ne pas s'aliéner le soutien du président américain Woodrow Wilson. D'autres groupes de guérilleros qui opéraient dans le Chihuahua, étaient réticents à reconnaître toute autorité, sinon celle, nominale, de Venustiano Carranza, le gouverneur du Coahuila, qui s'était proclamé «Premier chef de la révolution. Face à une contre-offensive des troupes fédérales en août, lors d'une réunion tenue le 26 septembre 1913, tous les combattants du chihuahua élurent Villa à la tête d'une armée révolutionnaire du Chihuahua connue sous le nom de División del Norte. À la tête d'une force importante, Villa se sentit suffisamment fort pour s'attaquer à la ville de Torreón, un nœud ferroviaire. La prise de la ville consacra sa renommée. Il avait mis la main sur d'importantes quantités d'armement, mais surtout du matériel ferroviaire, qui lui permit de se déplacer rapidement dans les immenses étendues du nord du Mexique. Il imposa à ses troupes une discipline stricte, qui rassurait la population et les résidents américains.

Stature nationale

Après un échec cuisant devant Chihuahua, il rebondit, devenant mondialement célèbre en s'emparant de la ville de Ciudad Juárez au moyen d'une ruse. Il fit monter 2 000 hommes à bord d'un train qui se dirigea vers la ville. En chemin, il envoya des messages télégraphiques destinés à tromper la garnison fédérale, qui fut prise par surprise lorsque les villistes surgirent du train. Huerta, qui prenait maintenant la menace au sérieux, envoya contre lui une force supérieure. Du 24 au 25 septembre 1913, Villa remporta cependant la bataille de Tierra Blanca. Après cette victoire, il était maître de l'État de Chihuahua et le 8 décembre 1913, il fut désigné comme gouverneur par les généraux de ladivisión del Norte. Carranza, que la popularité de Villa indisposait, nomma un autre commandant révolutionnaire, Manuel Chao, qu'il estimait plus malléable, au poste de gouverneur du Chihuahua. Villa finit pars'incliner. Le 9 janvier 1914, il accepta que Chao lui succède.

En février 1914, une dispute à propos d'une banale affaire de bétail éclata entre Villa et un ressortissant britannique, William S. Benton, qu'il détestait. Villa - ou son lieutenant Fierro selon une autre version - l'abattit, créant un incident international, qui mit les autorités américaines dans l'embarras. L'affaire prit des proportions internationales inattendues qui déconcertèrent Villa. Le président américain Woodrow Wilson, qui venait de lever l'embargo d'armes contre les révolutionnaires, dut faire face à l'irritation du gouvernement britannique, qui soutenait Huerta. Carranza prit en main ce problème potentiellement embarrassant pour lui, mais qui tourna finalement à son avantage : après avoir mis sur pied une commission d'enquête, il parvint à étouffer l'affaire et son prestige international en sortit grandi, tandis que la réputation de Villa en souffrit.

Pouvoir villiste au Chihuahua

Au pouvoir à Chihuahua, Villa contrôlait des centres miniers et put faire frapper en 1914 des pesos d'argent pour payer ses troupes, ce qui lui permit d'augmenter les effectifs, les soldes étant payées en monnaies d'argent et non en papier monnaie sans valeur, ainsi que des pièces de cuivre. Il fit aussi imprimer des billets sans contre-valeur mais échangeables en argent métal dans les territoires sous son contrôle. Cela lui permit aussi de payer en argent métal les livraisons américaines de chevaux, de matériel, d'armes et de munitions.

Le 3 janvier 1914, Francisco Villa signa avec la compagnie cinématographique Mutual Film Corporation un contrat de 25 000 dollars le double en pesos lui donnant l'exclusivité pour filmer ses combats. Ces films existent encore, on peut y voir la violence des combats et les nombreuses exactions commises de part et d'autre. Mutual Film tourna aussi The Life of General Villa, avec Francisco Villa dans son propre rôle, Raoul Walsh incarnant Villa jeune homme. S'il faut en croire Walsh, Mutual Film payait aussi 500 dollars à Villa pour les exécutions qu'elle filmait.

Victoire sur le terrain et dissensions entre chefs

Au printemps 1914, la división del Norte était une machine de guerre bien rodée. C'est à cette époque que Villa fut rejoint par le général Felipe Ángeles, un brillant artilleur, qui contribuerait notablement aux victoires de Villa dans les combats qui allaient suivre. Villa attaqua la ville de Torreón, que les troupes de Huerta durent évacuer le 3 avril. Les premières frictions se produisirent entre Villa et Carranza, deux hommes que beaucoup de choses séparaient : l'âge mais aussi le tempérament. Carranza était froid et calculateur, tandis que Villa était impulsif et émotionnel. Par ailleurs, les manifestations d'indépendance de Villa irritaient Carranza, qui le considérait comme un rival potentiel.

Sur le terrain, l'étau s'était resserré autour de Huerta. Carranza s'efforça par tous les moyens d'éviter que Villa ne soit le premier à entrer dans Mexico. Dans un premier temps, il lui ordonna de s'emparer de Saltillo, la capitale du Coahuila. Villa renâcla, mais obtempéra. Carranza recourut alors à d'autres manœuvres. Il confia à un général médiocre, Panfilo Natera, placé à la tête d'une armée du Centre, la tâche de s'emparer de Zacatecas, qui constituait le dernier verrou sur la route de Mexico. Après que Natera eut lamentablement échoué, Carranza ordonna à Villa de détacher 5 000 hommes de la división del Norte pour les confier à Natera. Fou de colère, Villa offrit alors sa démission à Carranza, qui l'accepta. Il se heurta alors à l'opposition de tous les lieutenants de Villa, qui réaffirmèrent leur fidélité à leur chef. La rupture entre Villa et Carranza était consommée, bien qu'elle ne fût pas rendue publique.

La división del Norte se dirigea à nouveau vers le sud. Le 23 juin 1914, après plusieurs jours de combat, elle remporta à Zacatecas une victoire sanglante qui lui ouvrit la route de Mexico. Carranza coupa alors l'approvisionnement de Villa en charbon, qui lui était indispensable pour faire parvenir ses troupes à Mexico en train. Lors d'une rencontre à Torreón entre les envoyés de Carranza et Villa qui s'acheva le 8 juillet par le Pacte de Torreón, il fut notamment convenu que Villa reconnaissait Carranza comme Primer Jefe» de la révolution tandis que Villa gardait le commandement de la División del Norte, que Carranza serait président intérimaire après la victoire et qu'aucun chef révolutionnaire ne serait candidat aux élections présidentielles à venir.

Le 15 juillet 1914, Huerta, aux abois, abandonna la présidence et quitta le Mexique. Francisco Carbajal assura la présidence par intérim. Il essaya de négocier un transfert de pouvoir avec Pancho Villa, qui refusa, puis avec Emiliano Zapata, en échange de la reconnaissance du plan d'Ayala, mais Zapata, qui avait atteint les faubourgs de Mexico, rejeta également cette proposition. C'est finalement le général carranciste Alvaro Obregón qui conclut un marché avec les troupes fédérales à Teoloyucan et fit son entrée à Mexico le 15 août. Zapata et Villa étaient tous deux frustrés. Le 21 août, Zapata écrivit une lettre à Villa, lui faisant part de son mécontentement devant cette situation et de sa méfiance à l'égard de Carranza

Guerre des factions révolutionnaires Rupture

Le 23 août 1914, Obregón se rendit auprès de Villa pour régler un conflit qui opposait dans l'État de Sonora deux généraux carrancistes, Plutarco Elías Calles et Benjamin Hill, d'une part et le gouverneur de l'État, José Maria Maytorena, allié de Villa d'autre part. Les deux hommes arrivèrent à un accord sur ce point mais également sur la future succession à la présidence : Carranza serait président provisoire mais ne pourrait pas être candidat aux élections présidentielles. Carranza refusa aussitôt qu'une décision aussi importante puisse être prise par quelques personnes et convoqua à Mexico pour le 1er octobre 1914 une convention des représentants des gouverneurs et des commandants des unités de l'armée constitutionnaliste.

Comme la situation au Sonora restait bloquée, Obregón retourna voir Villa le 16 septembre. La confrontation entre les deux hommes est un des épisodes les plus dramatiques et les plus connus de la révolution mexicaine. Elle illustre le caractère impulsif et émotionnel de Villa et le sang-froid d'Obregón. Villa soupçonnait, non sans raison, Obregón de vouloir détacher certains de ses lieutenants de lui. Lors d'un entretien, Villa se mit en colère, accusa son interlocuteur de duplicité et menaça de le faire fusiller. Obregón rapporte dans son autobiographie "Ocho mil kilómetros en campaña" qu'il lui répondit : Vous me ferez personnellement une grande faveur, car la mort me donnera une personnalité que je n'ai pas, et c'est à vous qu'elle causera du tort. Le calme de son interlocuteur désarçonna Villa qui finit par annuler l'ordre et lui dit en pleurs : Francisco Villa n'est pas un traître ; Francisco Villa ne tue pas des hommes sans défense, et toi encore moins, compañerito, qui es mon hôte. Les lieutenants de Villa étaient divisés sur l'opportunité de fusiller Obregón. Villa hésita pendant plusieurs jours, puis autorisa Obregón à reprendre le train vers Mexico et donna ensuite l'ordre de le fusiller en chemin. Obregón échappa une deuxième fois à la mort grâce à l'intervention d'officiers villistes qui laissèrent passer le train.

La convention des représentants des gouverneurs et des commandants des unités de l'armée constitutionnaliste, convoquée par Carranza, fut un fiasco. Sous la pression de certains généraux, qui souhaitent éviter un affrontement entre Carranza et Villa, il fut décidé qu'elle se poursuivrait en terrain neutre, à Aguascalientes.