|

|

Le Général De Gaulle 3 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Bibliographie

Charles de Gaulle, qui commence a écrire à l'âge de quinze ans, est considéré comme un écrivain de talent. Dans les années 1920, Pétain, qui souhaitait entrer à l'Académie française, fit appel à lui pour la rédaction d'un ouvrage, Histoire du soldat français, qui devait être publié sous le nom du maréchal. Pétain n'en écrivit que la partie sur la Première Guerre mondiale La Guerre mondiale 1914-1918. Suite à des dissensions entre les deux hommes, le livre ne fut jamais publié et De Gaulle reprendra ses écrits pour la rédaction de la La France et son Armée, sorti en 1938.

En 1963, il fait partie des lauréats potentiels du Prix Nobel de littérature et ses Mémoires de guerre lui valent d'entrer dans la prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade en 2000. Le tome 3 de ses Mémoires de guerre, Le Salut, 1944-1946, est inscrit au programme du baccalauréat littéraire en 2011-2013.

Œuvres de Charles de Gaulle

Une mauvaise rencontre, Imp. de Montligeon, 1906 écrit à 15 ans

La Congrégation, Hors de France, Revue du collège d'Antoing no 6 1908

Carnet de campagne d'un officier français, Revue de Paris no 6 1920

La Discorde chez l'ennemi, Berger-Levrault 1924

Le Flambeau 1re et 2e parties Revue militaire, no 69 et 70 1927

La Défaite, question morale, 1927-1928

Philosophie du recrutement, Revue de l'Infanterie no 439 1929

La Condition des cadres dans l'armée, 1930-1931

Histoire des troupes du Levant, Imp. nationale 1931 en collaboration avec le cdt Yvon, le col de Mierry collaborant à la préparation du texte final

Le Fil de l'épée, éd. Berger-Levrault, 1932

Combats du Temps de paix, Revue de l'Infanterie no 476 1932

Pour une politique de défense nationale, Revue Bleue no 3 1933

Le soldat de l'Antiquité, Revue de l'Infanterie 1933

Forgeons une armée de métiers, Revue des Vivants 1934

Vers l'armée de métier, Berger-Levrault 1934

Le problème belge, Revue Défense Nationale 1936

La France et son Armée, Plon 1938

Discours de guerre, Paris ; Fribourg : LUF Librairie universelle de France Egloff, 1944-1945, 3 vol.Collection Le Cri de la France. Série 2 ; 1 ; 2 ; 3), imprimés à Genève.

Trois études, Berger-Levrault 1945, Rôle historique des places fortes ; Mobilisation économique à l'étranger ; Comment faire une armée de métier suivi par le Mémorandum du 26 janvier 1940.

Mémoires de guerre

Volume I - L'Appel, 1940-1942 Plon 1954

Volume II - L'Unité, 1942-1944 Plon 1956

Volume III - Le Salut, 1944-1946 Plon 1959

Mémoires d'espoir

Volume I - Le Renouveau, 1958-1962 Plon 1970

Volume II - L'effort, 1962… Plon 1971

Discours et Messages

Volume I - Pendant la Guerre, 1940-1946 Plon 1970

Volume II - Dans l'attente, 1946-1958 Plon 1970

Volume III - Avec le Renouveau, 1958-1962 Plon 1970

Volume IV - Pour l'Effort, 1962-1965 Plon 1970

Volume V - Vers le Terme, 1966-1969 Plon 1970

Lettres, Notes et Carnets

Tome 1 - 1905-1918 Plon 1980

Tome 2 - 1919-juin 1940 Plon 1980

Tome 3 - juin 1940-juillet 1941 Plon 1981

Tome 4 - juillet 1941-mai 1943 Plon 1982

Tome 5 - juin 1943-mai 1945 Plon 1983

Tome 6 - mai 1945-juin 1951 Plon 1984

Tome 7 - juin 1951-mai 1958 Plon 1985

Tome 8 - juin 1958-décembre 1960 Plon 1985

Tome 9 - janvier 1961-décembre 1963 Plon 1986

Tome 10 - janvier 1964-juin 1966 Plon 1986

Tome 11 - juillet 1966-avril 1969 Plon 1987

Tome 12 - mai 1969-novembre 1970 Plon 1988

Tome 13 - Compléments de 1924 à 1970 Plon 1997

Textes, allocutions déclarations et notes. La Documentation française no 216 25 septembre 1967

Voyage en Pologne du général de Gaulle, président de la République 6 - 11 septembre 1967

Œuvres consacrées à Charles de Gaulle L'homme

Marc Alloueteau, Charles de Gaulle, 1890-1970, album souvenir, Histoire pour tous, 194 p., 1980,

Yves Amiot, La Capture - De Gaulle à Douaumont 2 mars 1916, Éditions Ulysse, 1997

Claire Andrieu, Philippe Braud, Guillaume Piketty, Dictionnaire de Gaulle, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2006

Pierre Louis Blanc, Charles de Gaulle au soir de sa vie, Fayard, 1990 Prix Pierre Lafue

Pierre Louis Blanc, Valise Diplomatique, Éditions du Rocher, 2004 Grand prix de l'Académie Française

Pierre Louis Blanc, Retour à Colombey, Éditions Pierre Guillaume de Roux, 2011

Jacques Boissay, De Gaulle en campagne, textes de Jean-Louis Lemarchand, préface de Jean Mauriac, Le Cherche Midi éditeur, 192

Alain de Boissieu : Pour combattre avec de Gaulle ; Souvenirs 1940-1946, Omnibus, 1999 et Pour servir le Général ; 1946-1970, Plon, 1990

Christine Clerc, « Tout est fichu ! ». Les coup de blues du général, Albin Michel, 2014, 218 p.

Paul-Marie Coûteaux, Le génie de la France. Tome I : De Gaulle philosophe, Paris, Jean-Claude Lattès. 323 p., 2002

Alexandre Duval-Stalla, André Malraux - Charles de Gaulle : une histoire, deux légendes, Gallimard, 2008

Christian Fouchet, Au service du général de Gaulle Plon, 1971 et Les Lauriers sont coupés Plon, 1973

Guy Forzy, Ça aussi, c’était de Gaulle, Dualpha, 2004

Max Gallo, De Gaulle 4 tomes : L’Appel du Destin 1890-1940, La Solitude du Combattant 1940-1946, Le Premier des Français 1946-1962 et La Statue du Commandeur 1962-1970, Éditions Robert Laffont et Pocket, 1998

Max Gallo (avec la participation d’Yves Guéna, De Gaulle, les images d’un Destin, Éditions du Soleil, Fondation Charles de Gaulle

Philippe de Gaulle – Michel Tauriac, Mon père en images, Michel Lafon, 2006 ouvrage de photos inédites

Philippe de Gaulle, De Gaulle, mon Père. Entretiens avec Michel Tauriac, Paris, Plon, 2000

Henri-Christian Giraud dir., Réplique à l’amiral de Gaulle, Monaco, éd. du Rocher, col. Documents, 2004

Yves Guéna, De Gaulle, Gründ, collection Histoire sur le vif, 2007, 64 pages illustrations couleurs, plus de 60 fac-similés

Henri Guillemin, Le Général clair obscur, Paris, Le Seuil

Riccardo Brizzi et Michele Marchi, Charles de Gaulle, Bologna, Il Mulino, 2008

Julian Jackson, De Gaulle. Au-delà de la légende, Alvik, 2004

Jean Lacouture, De Gaulle, Paris, Éditions du Seuil 3 volumes : 1 — Le Rebelle 1890-1944, 1984, 2 — Le Politique 1944-1959, 1985, 3 — Le Souverain 1959-1970, 1986

Paul-Marie de La Gorce, De Gaulle, Éditions Perrin, 2000

Alain Larcan, De Gaulle : le soldat écrivain, Paris : Textuel, col. Passion, 2005, 191 p., 29 cm

Jacques Laurent, Mauriac sous de Gaulle, La Table Ronde, 1964

Adrien Le Bihan, De Gaulle écrivain, Fayard/Pluriel, 2010

Adrien Le Bihan, Le Général et son double. De Gaulle écrivain, Paris, Flammarion, 1996.

Corinne Maier, Le Général de Gaulle à la lumière de Jacques Lacan, L’Harmattan, 2001

Charles Morazé, Le Général de Gaulle et la République, Flammarion, 1993, col. Vieux Fonds Fic,

Jean-François Revel, Le Style du Général, éd. Complexe, 1988

Anne et Pierre Rouanet, Les Trois Derniers Chagrins du général de Gaulle, Paris, Grasset, 1980

Éric Roussel, De Gaulle, Éditions Gallimard, 2002 ; rééd. Perrin, coll. Tempus, 2 tomes : 1890-1945 et 1946-1970, 2007 ; coll. Folio biographies, un tome, 2008 (la biographie de référence)

Odile Rudelle, De Gaulle pour mémoire, Éditions Gallimard, 1991

Dominique Venner, De Gaulle, la grandeur et le néant, Monaco, éditions du Rocher, 2004, 300 p.

Henri De Wailly, De Gaulle sous le casque, Abbeville 1940, Librairie académique Perrin, 1990

La politique, Ouvrages généraux

Maurice Agulhon, De Gaulle : histoire, symbole, mythe, Paris, Plon, 2000, 163 p

Serge Berstein, Histoire du gaullisme, Paris, Rémi Perrin, 2001, 568 p.

Gérard Dalmaz, De Gaulle à la une, Paris, Hoëbeke, 2000, 124 p.

Max Lagarrigue, La France sous l'Occupation, Montpellier, SCÉRÉN-CRDP Académie de Montpellier (no 46), 2007, 239 p.

René Rémond, Les droites en France, Paris, Aubier Montaigne, coll. historique , 1982, 544 p.

Henry Rousso, Le syndrome de Vichy : 1944-198--, Paris, Seuil, 1987, 378 p.

Études thématiques

François Audigier, Histoire du S.A.C. : la part d'ombre du gaullisme, Paris, Stock, 2003, 521 p.

Philippe Bedouret, L'influence du monde germanique sur Charles de Gaulle : Une clé décisive pour comprendre la pensée, l'action et la production littéraire de Charles de Gaulle, Sarrebruck, Editions universitaires europeennes, 25 octobre 2011

François Broche, Une histoire des antigaullismes : des origines à nos jours, Paris, Bartillat, 2007, 627 p.

Alexandre Gerbi, Histoire occultée de la décolonisation franco-africaine : imposture, refoulements et névroses, Paris, Éditions L'Harmattan, coll.Études africaines,

Vincent Jauvert, L’Amérique contre de Gaulle, Paris, Éditions du Seuil, 2000

Guy Penaud, De Gaulle-Pétain : l'affrontement du printemps 1940, Paris, L'Harmattan, coll. Historiques, 2012, 338 p.

Pierre Quatrepoint, L'aveuglement : De Gaulle face à l'Indochine : essai, Paris, R. Perrin, 2003, 165 p.

Thierry J. Laurent, Camus et de Gaulle, Paris, L'Harmattan, 2012, 100 p.

La Résistance

Fondation et Institut Charles de Gaulle, Avec de Gaulle : témoignages, t. 1 : La Guerre et la Reconstruction, Paris, Nouveau Monde éditions, 2003

Robert Belot, La Résistance sans de Gaulle : politique et gaullisme de guerre, Paris, Fayard, 2006, 668 p.

Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France libre: de l'appel du 18 juin à la Libération, Paris, Gallimard, 1996, 969 p.

Yves Maxime Danan, La vie politique à Alger de 1940 à 1944, Paris, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1963

Patrick Girard, De Gaulle, le mystère de Dakar, Paris, Calmann-Lévy, 2010, 366 p.

François Kersaudy, De Gaulle et Churchill: la mésentente cordiale, Paris, Perrin, 2001, 496 p.

François Kersaudy, De Gaulle et Roosevelt: le duel au sommet, Paris, Éditions Rémi Perrin, 2004, 522 p.

Elisabeth de Miribel préf. Pierre Emmanuel., La liberté souffre violence, Paris, Plon, 1981, 259 p

Philippe Ratte, Charles de Gaulle, Paris, Nouveau monde éd, coll. Les petits illustrés no 1, 2005

De Gaulle, opposant à la IVe République

Fondation Charles de Gaulle et Centre aquitain de recherches en histoire contemporaine, De Gaulle et le rassemblement du peuple français, 1947-1955 : actes du colloque, Bordeaux, 12-14 novembre 1997, Paris, A. Colin, 1998, 864 p.

Jean Charlot (préf. Georgette Elgey), Le gaullisme d'opposition, 1946-1958 : histoire politique du gaullisme, Paris, Fayard, 1983, 436 p.

Frédéric Turpin, De Gaulle, les gaullistes et l'Indochine : 1940-1956, Paris, Les Indes savantes, 2005, 666 p.

Le retour au pouvoir en 1958

Christophe Nick, Résurrection : naissance de la Ve République : un coup d'Etat démocratique, Paris, Fayard, 1998, 835 p.

Michel Winock, L’agonie de la IVe République. 13 mai 1958, Paris, Éditions Gallimard, coll. Les journées qui ont fait la France , 2006

Dimitri Kitsikis, L'attitude des États-Unis à l'égard de la France, de 1958 à 1960, vol. 16 : no 4, Revue française de science politique, 1966, p. 685-716

La guerre d’Algérie

Pierre Abramovici et Gabriel Periès, La Grande Manipulation, Hachette, 2006

Jacques Baumel, Un tragique malentendu - De Gaulle et l'Algérie, Plon, 2006.

Georges-Marc Benamou, Un mensonge français, Robert Laffont, 2003

Jean-Paul Brunet, Charonne. Lumières sur une tragédie, Flammarion, 2003

Alain Dewerpe, Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Gallimard, col. Folio-histoire, 2006

Mohamed Harbi et Benjamin Stora dir., La Guerre d’Algérie, Éditions Robert Laffont, 2004, rééd. Hachette, Pluriel-histoire, 2005

Benjamin Stora, Le Mystère de Gaulle, son choix pour l’Algérie, Éditions Robert Laffont, 2009

Irwin M. Wall, Les États-Unis et la guerre d’Algérie, Éditions Soleb, 2006

La présidence

Serge Berstein, La France de l’expansion, t.1 La République gaullienne 1958-1969, Seuil, col. Points Histoire, 1989

Jean-Paul Bled dir., Le général de Gaulle et le monde arabe, Beyrouth, Éditions Dar An-Nahar, 2009

Jean Charlot, Le Phénomène gaulliste, Fayard, 1970

Jean Clémentin, L’Affaire Fomasi, Grasset, 1969

Jean Cosson, Les Industriels de la fraude fiscale, Jean de Bonnot, 1986

François Mitterrand, Le Coup d'État permanent, Plon, 1964, rééd. Julliard, 1984, et 10/18, 1993

Pierre Péan, Affaires africaines, Paris, éd. Fayard, 1983 ; L’Homme de l’ombre. Éléments d’enquête sur Jacques Foccart, l’homme le plus mystérieux et le plus puissant de la Ve République, Fayard, 1990

Pierre Viansson-Ponté, Histoire de la République gaullienne, Hachette, Pluriel, deux volumes, 1994, 1re édition, 1970

Bernard Krouck, De Gaulle et la Chine : la politique française à l'égard de la République populaire de Chine 1958-1969, Éditions Les Indes savantes, Paris, 2012

Maurice Vaisse, La Grandeur, politique étrangère du général de Gaulle 1958-1969, Fayard, Paris, 1998.

Témoignages et souvenirs

André Malraux, Les Chênes qu'on abat..., Gallimard, 1971,

Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, 3 tomes, Fayard, 1994-2000

Fondation Charles de Gaulle, Avec de Gaulle : témoignages. Tome 2, Le temps du rassemblement, 1946-1958, Paris, Nouveau Monde, 2005, 502 p., 23 cm

Lucien Bitterlin, Nous étions tous des terroristes, Paris, éd. Témoignage chrétien, 1983

François Flohic, De Gaulle intime. Un aide de camp raconte, Archipel, 2010

Jacques Foccart, Journal de l’Élysée, Paris, éd. Fayard/Jeune Afrique, tomes 1 Tous les soirs avec de Gaulle. 1965-1967, 1997 et 2 Le Général en mai. 1967-1968, 1998

Claude Guy, En écoutant de Gaulle. Journal. 1946-1949, Paris, Grasset, 1996

Constantin Melnik, Mille jours à Matignon. Raisons d’État sous de Gaulle. Guerre d’Algérie, 1959-1962, Grasset, 1988 ; La mort était leur mission Paris, Plon, 1996 ; Politiquement incorrect, Plon, 1999

Jules Moch, Rencontres avec Charles de Gaulle, Plon, 1971

Jean Pierre-Bloch, De Gaulle ou le temps des méprises, Paris, La Table Ronde, 1969

Michel Tauriac, Vivre avec de Gaulle, Plon, 2008

Divers

Jean-Yves Ferri, De Gaulle à la plage bande dessinée humoristique, Dargaud, coll. Poisson Pilote, 2007

Guy Lehideux, Jean-Marie Cuzin, Yves Guéna, De Gaulle, un destin pour la France bande dessinée historique, éd. du Signe, 2010

Filmographie

Laurent Herbier, Adieu de Gaulle, adieu inspiré du roman La Fuite à Baden d’Hervé Bentégeat, téléfilm diffusé sur Canal+ en avril 2009 et prix 2009 au Festival du film de télévision de Luchon

Serge Moati, Je vous ai compris : De Gaulle, 1958-1962, France Télévision, diffusé le 2 novembre 2010

Bernard Stora, Le Grand Charles, France Télévision, 2006, ASIN B000E5OARA

Félix Olivier, Ce jour-là, tout a changé - L'appel du 18 juin, France Télévision, série en 3 épisodes, diffusée le 8 juin 2010

Discographie

Charles de Gaulle, Discours historiques 1940-1969 disque 33 t

Liens

http://youtu.be/tjPeo1IY05o Appel du 18 juin 1940

http://www.ina.fr/video/CPD10001911/n ... l-22-juin-1940-video.html

http://fresques.ina.fr/de-gaulle/fich ... -liberation-de-paris.html Libération de Paris

http://www.ina.fr/video/I00012416 Paris libérée

http://youtu.be/pj6v3mSWkwA Biographie

http://youtu.be/uNKlgmpW1hU Le dernier des géants

http://youtu.be/wwC_OflXeTw Le grand Charles (film ) 1

http://youtu.be/et3rYFqZCn8 Le grand Charles 2

http://youtu.be/1K-24CQ_Qhg Véritable histoire du général de Gaulle

http://youtu.be/MNHakPLJiVg Interview

http://youtu.be/ZprDRpof3UQ Conférence de presse

http://www.ina.fr/video/I06188302/le- ... atre-de-france-video.html Avec Mme de gaulle

http://youtu.be/o8uRawU7B2E Petite phrase "une idée de la France"

http://www.ina.fr/video/I00012914/cha ... s-!-en-avant-!-video.html Français en avant !

http://youtu.be/_Uv5XGq4Iyo Vive le Quebec libre

http://youtu.be/ZymAKKM1QMg Obsèque du général de Gaulle

http://www.ina.fr/video/I00012416

Posté le : 08/11/2014 19:09

|

|

|

|

|

Marie-Antoinette |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

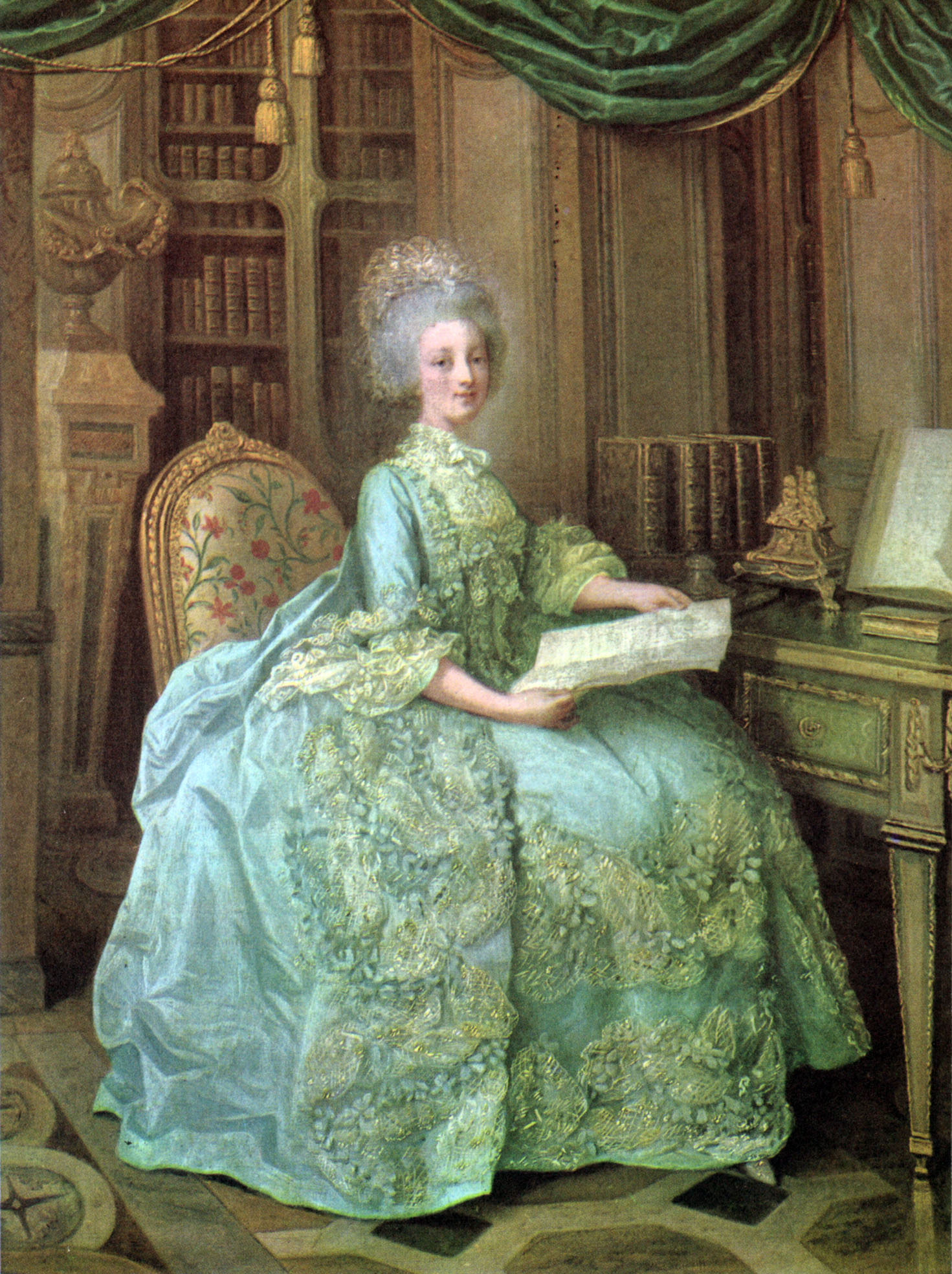

Le 2 novembre 1755 à Vienne naît Marie-Antoinette Josèphe Jeanne de

Habsbourg-Lorraine,

en allemand, Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen, archiduchesse d’Autriche, de la maison de Habsbourg-Lorraine, princesse impériale, princesse royale de Hongrie et de Bohême, morte guillotinée à 37 ans, place de la révolution à Paris, le 16 octobre 1793 à Paris, fut la dernière reine consort des Français du 4 septembre 1791 au 10 août 1792 soit 11 mois et 6 jours, puis Reine consort de France et de Navarre du 10 mai 1774 au 4 septembre 1791 soit 17 ans, 3 mois et 25 jours 1774–1792, elle reçut pour surnom L’Autrichienne, Madame Déficit, puis plus tard, Madame Véto. Elle est inhumée à la nécropole de Saint-Denis, épouse de Louis XVI de France avec qui elle eut 4 enfants, Marie-Thérèse de France,

Louis-Joseph de France, Louis-Charles de France et Sophie-Béatrice de France

Fille de l'empereur François Ier du Saint-Empire, et de Marie-Thérèse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, elle était par son père, arrière-petite-fille de Philippe, duc d’Orléans, frère de Louis XIV, donc une lointaine descendante des rois de France Henri IV et Louis XIII.

En bref

Fille de Marie-Thérèse d'Autriche et de François de Lorraine, celle que les siens nommaient Antonia est destinée tout enfant à sceller la réconciliation de la monarchie française avec celle des Habsbourg. Elle n'a pas encore quinze ans lorsque, au printemps de 1770, elle épouse le dauphin Louis, petit-fils de Louis XV. Les fêtes données à cette occasion sont magnifiques, impayables selon le mot du contrôleur général Terray ; à Paris, le feu d'artifice est l'occasion d'une bousculade monstre qui fait cent trente-deux morts ; c'est le premier contact entre la future reine et sa capitale. La petite archiduchesse est aussitôt la coqueluche de la cour ; elle est délicieuse selon ses contemporains, toute menue, blonde, blanche et rose avec déjà cette grâce et ce port de tête qui faisait dire à son page que, comme on offrait une chaise aux autres femmes, on avait envie de lui avancer un trône. Mais c'est une tête légère qui se laisse vite entraîner dans les coteries et les intrigues et d'autant plus facilement que son nouvel époux ne semble guère s'intéresser à elle. Elle doit attendre huit ans, dans l'inquiétude d'être reconnue stérile, la naissance de sa fille, la petite Madame Royale. En attendant, elle s'étourdit : fêtes et bals, tables de jeu où elle perd des sommes énormes, escapades avec ses compagnons favoris qui font d'autant plus jaser que l'on connaît ses problèmes conjugaux. Mercy d'Argenteau, ambassadeur de Vienne, fait régulièrement des rapports à Marie-Thérèse qui à son tour écrit à sa fille pour lui prodiguer ses conseils : moins de folles dépenses, plus de considération pour le roi, pour les duchesses à tabouret, pour l'étiquette pesante mais inséparable du trône. En 1775, Marie-Thérèse écrit à Mercy : Ma fille court à grands pas vers sa ruine.

Marie-Antoinette est devenue reine l'année précédente ; Louis et elle n'ont pas trente-huit ans à eux deux et la balourdise, l'apathie du jeune roi font penser à beaucoup que c'est elle qui va gouverner. Elle se mêle en effet de politique : pour faire avoir des places à ceux de sa coterie, pour faire chasser ceux qui lui ont déplu. Marie-Thérèse ne pourra plus bientôt prodiguer ses conseils ; elle meurt en 1780. En 1784, Marie-Antoinette soutient les intérêts de son frère Joseph II dans sa querelle avec les Pays-Bas à propos d'Anvers ; Vergennes, appuyé par Louis XVI, refuse de prendre le parti de l'Autriche ; les manœuvres de la reine ayant abouti à un accord désavantageux pour la France, le peuple lui donne son surnom : l'Autrichienne. En 1785 éclate l'affaire du Collier, préface de la Révolution selon Goethe. Dans cette affaire, la reine est victime à la fois d'une audacieuse escroquerie montée par une aventurière qui se fait appeler La Motte-Valois, de la sottise d'un grand seigneur, le cardinal de Rohan, et des rancunes de tous ceux qu'elle a méprisés, égratignés de son esprit ; mais, surtout, elle est prise au piège de sa légèreté, de ses imprudences qui ont donné prise à toutes les calomnies. Pénétrée de son innocence, elle exige l'arrestation de Rohan et un procès public devant le Parlement qui condamne la fausse comtesse de La Motte, mais innocente le cardinal et éclabousse le trône d'un scandale aux dimensions européennes. Malgré les quatre enfants qu'elle a donnés à la France, la reine est maintenant détestée. La misère engendrée par les mauvaises récoltes successives, c'est elle ; la faillite du Trésor, révélée en 1787, c'est elle. Elle pleure et se réfugie dans son amour pour Axel de Fersen, le bel officier suédois qui lui a été présenté en 1774, amour partagé et révélé par la correspondance échangée entre les amants et qui ne cessera qu'à la mort de la reine. Dès le début de la Révolution, elle refuse tout compromis avec les députés de l'Assemblée, cet amas de fous. Ses lettres à Fersen, à Joseph II montrent que, jusqu'à la chute du trône, elle demeure murée dans un orgueil intransigeant, qu'elle ne comprend pas l'idée, si nouvelle d'ailleurs, de nation. Elle repousse successivement l'appui de La Fayette, de Mirabeau, de Barnave qui est tombé amoureux d'elle lors du retour de Varennes et avec lequel elle entretient quelque temps une correspondance secrète ; ce n'est qu'une feinte de sa part pour temporiser, attendre le secours de son frère. En 1792 encore, elle refuse le secours de Dumouriez. Elle pousse à la guerre, persuadée que c'est de là que viendra le salut, la délivrance. Depuis les terribles journées d'octobre 1789, elle est quasi captive de la nation avec sa famille ; les épreuves ont fait d'elle une mère admirable, une épouse exemplaire qui, à défaut d'amour, a de l'estime et de l'affection pour l'homme maladroit mais bon que le sort lui a donné. Elle fait face avec courage et dignité aux grandes journées révolutionnaires, c'est sur elle que se cristallisent les haines populaires ; elle n'est plus que l'infâme, la bête féroce dont il faut arracher le cœur. Le 13 août 1792, elle se retrouve enfermée avec les siens dans le vieux donjon du Temple. Tous ses amis lui sont arrachés, emprisonnés, exécutés, massacrés : les restes sanglants de la princesse de Lamballe sont présentés sous ses fenêtres. Après l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, on lui arrache son fils âgé de huit ans qu'elle entend bientôt jurer avec ses geôliers dans la cour de la prison.

En octobre c'est la dernière étape : la Conciergerie, le procès. Mêlant dans son réquisitoire les arguments les plus fondés sur les dépenses de la reine et son action politique avec des récits fantaisistes sur les orgies de la cour, Fouquier-Tinville y joint, à l'instigation d'Hébert, d'infâmes accusations sur des pratiques sexuelles auxquelles elle aurait initié son fils. Elle répond à tout avec une grande dignité. Marie-Antoinette ne sait pas que sa mort est déjà décidée et garde jusqu'au bout l'espoir, un espoir entretenu par les nombreux dévouements qu'elle inspire jusqu'à la fin. Ses deux avocats Chauveau-Lagarde et Tronson du Coudray épuisent en vain leur éloquence et sont arrêtés en pleine audience. Condamnée à quatre heures du matin, elle est conduite à l'échafaud quelques heures plus tard. Âgée de trente-huit ans, elle en paraissait alors soixante : depuis le retour de Varennes, ses cheveux étaient devenus blancs.

Sa vie

Marie-Antoinette est la quinzième et avant-dernière enfant de l’empereur germanique François Ier de Lorraine et de l’archiduchesse d’Autriche, reine de Hongrie et de Bohême Marie-Thérèse dite la Grande, au milieu de leurs cinq fils, Joseph l’héritier du trône, Léopold, Charles, Ferdinand et Maximilien et de leurs huit filles, Marie-Anne, Marie-Christine, Marie-Élisabeth, Marie-Amélie, Marie-Jeanne, Jeanne-Gabrielle, Marie-Josèphe, Marie-Caroline.

Elle naît le 2 novembre 1755, au palais de la Hofburg, à Vienne. Ses parrain et marraine sont le roi Joseph Ier de Portugal et son épouse la reine Marie Anne Victoire d'Espagne. On apprend quelques jours plus tard qu'un tremblement de terre a ravagé Lisbonne la veille de la naissance de l'archiduchesse, jour de la Toussaint. D'aucuns y verront — surtout après coup — un mauvais présage.

L'archiduchesse est baptisée sous les prénoms de Maria Antonia Josepha Joanna . Elle est aussitôt confiée aux ayas, les gouvernantes de la famille royale comme Mme de Brandeis et partage son enfance entre le palais de la Hofburg à Vienne et le château de Schönbrunn. Son enfance est ponctuée de belles rencontres, comme celle avec le tout jeune enfant prodige Mozart dans le Salon des Glaces du palais de Schönbrunn le 13 octobre 1762, ce dernier l’ayant ingénument demandée en mariage à cette occasion.

Marie-Antoinette reçoit une éducation où le maintien, la danse, la musique et le paraître occupent l’essentiel de son temps et ne bénéficie d’aucune instruction politique. Cependant, à l'âge de dix ans, elle a encore du mal à lire ainsi qu’à écrire en allemand, parle peu et difficilement le français, et très peu l’italien – trois langues qui étaient alors parlées couramment dans la famille impériale, sans compter son apprentissage des rudiments de latin. Mme de Brandeis, rendue responsable par l'impératrice du retard de la jeune princesse, est congédiée et est remplacée par Mme de Lerchenfeld, plus sévère. Maria Antonia est à cette époque une enfant débordante de vie, espiègle, étourdie, volontiers moqueuse

À cette époque, la cour d’Autriche possède une étiquette beaucoup moins stricte que celle de Versailles : les danses y sont moins complexes, le luxe y est moindre et la foule moins nombreuse. La jeune Maria Antonia Josepha est très proche de sa plus jeune sœur aînée, Marie-Caroline, qui deviendra reine consort de Naples en épousant Ferdinand Ier des Deux-Siciles.

Promise au roi de France

Sa mère Marie-Thérèse, comme tous les souverains de l’époque, met le mariage de ses enfants au service de sa politique diplomatique, qui vise à réconcilier, après des décennies de guerres fratricides, les Habsbourg et les Bourbons, contexte du renversement des alliances et de la fin de la guerre de Sept Ans, et faire ainsi face aux ambitions de la Prusse et de la Grande-Bretagne.

Ainsi, parmi les sœurs aînées de Marie-Antoinette, seule Marie-Christine, l’enfant préféré de l’impératrice, peut épouser en 1766 - après la mort de leur père qui y était opposé - le prince Albert de Saxe, fils cadet du roi Auguste III de Pologne et frère de la dauphine Marie-Josèphe de Saxe, mère du futur Louis XVI de France. Le prince cadet Saxon est même créé duc de Teschen par Marie-Thérèse. Marie-Christine et Albert seront nommés avec lui régents des Pays-Bas en 1780.

En revanche, Marie-Amélie épouse contre son gré, en 1769, Ferdinand Ier, duc de Parme, et Marie-Caroline épouse en 1768 Ferdinand IV, le roi de Naples et des Deux-Siciles, après que deux sœurs successivement promises au jeune monarque soient mortes prématurément.

Désormais veuve depuis le décès de François Ier, extrêmement douloureux pour Marie-Antoinette, Marie-Thérèse prend en mains la vie de ses filles et le mariage entre le dauphin – futur Louis XVI – et Marie-Antoinette qui doit concrétiser la réconciliation des deux Maisons les plus prestigieuses d'Europe semble poindre. Louis XV ne voit pas d'inconvénient au mariage de la princesse avec son petit-fils à condition que celle-ci soit capable de parler convenablement français. Cela semble perdu d'avance. C'est pourquoi Mathieu-Jacques de Vermond est envoyé à la Cour pour s'occuper de la future dauphine. Celle-ci semble bien progresser. Elle est alors prise en charge par de grands professionnels français afin d'améliorer entre autres sa dentition, alors très mauvaise, et sa coiffure.

Le 7 février 1770 au soir, Marie-Antoinette est réglée, prête à être donnée en mariage. Cela ne tarde pas, le 17 avril 1770, Marie-Antoinette renonce officiellement à ses droits sur les couronnes dépendant de la Maison d’Autriche. Le 19 avril 1770, on célèbre son mariage par procuration, à cinq heures du soir, dans l'église des Augustins. Seul le mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne un siècle auparavant avait eu un semblable retentissement. Par ailleurs, on n'avait pas vu une archiduchesse d'Autriche sur le trône de France depuis Élisabeth d'Autriche, épouse de Charles IX en 1570.

Deux jours plus tard, au petit matin, elle quitte Vienne pour ne jamais y revenir. Elle a quatorze ans. Sa mère lui laisse alors un grand nombre de recommandations. De douloureux pressentiments entourent alors son départ de Vienne. Weber dira, dans ses mémoires : On a peine à se défendre de la superstition des pressentiments quand on a vu les adieux de Marie-Antoinette à sa famille, à ses serviteurs et à son pays, en 1770. Hommes et femmes se livrèrent aux mêmes expressions de la douleur. Les avenues, comme les rues de Vienne en retentirent. On ne rentrait chez soi qu'après avoir perdu de vue le dernier courrier qui la suivait, et l'on y rentrait que pour gémir en famille d'une perte commune. L'impératrice sa mère semble aussi touchée par le phénomène. Une anecdote raconte que Joseph Gassner, ecclésiastique venu chercher l'asile à Vienne, se croyant inspiré par Dieu, à une question de Marie-Thérèse lui demandant comment allait sa fille, ne répondit pas, pâlit, et finit par articuler : Madame, il est des croix pour toutes les épaules.

En chemin pour la France, Marie-Antoinette croise le cortège de sa tante paternelle Anne Charlotte de Lorraine, qui, comme toute sa famille, est résolument opposée à l'alliance avec la France qui a dépossédé ses ancêtres des duchés sur lesquels ils avaient régné près de 700 ans. Marie-Thérèse demanda à Charlotte et Louise de Hesse-Darmstadt, amie de Marie Antoinette d'accompagner cette dernière en France.

L'arrivée en France

Après près de trois semaines de voyage, le 7 mai 1770, la jeune Marie-Antoinette arrive à Kehl où elle doit participer au rite de remise de l'épouse, tradition de l'Ancien Régimea 13. Au moment de quitter le Saint-Empire, tous les biens venant de son pays d’origine, même ses vêtements, lui sont retirés dans un bâtiment construit, en bois, à cet effet sur l'île aux Épis, au milieu du Rhin, entre les villes de Kehl et de Strasbourg, formant ainsi une sorte de rite de passage de sa vie de jeune fille à sa vie de femme.Le choix de cette île, entre l'Allemagne et la France représente également une sorte de zone neutre. Les deux entrées de ce bâtiment sont disposées de telle manière qu’elle y entre du côté autrichien et en ressort en France. C'est alors qu'elle fait la connaissance de sa première femme d'honneur, Mme de Noailles qui lui présente alors la duchesse de Villars, sa femme d'atour ainsi que les comtesses de Mailly, de Tavannes, la duchesse de Picquigny et la marquise de Duras, ses secondes femmes d'honneur.

Une fois le rituel achevé, elle sort du bâtiment par la porte côté français, sous une pluie battante. Arrivée à Strasbourg, le temps redevenu clément, elle est complimentée de toutes parts et à M. d'Autigny, maire de la ville, qui s'adresse à elle en allemand, elle répond : Non ! Ne parlez point allemand, s'il vous plaît. À dater d'aujourd'hui je n'entends plus d'autre langue que le français. Parvenue à l'Évêché, elle fait la connaissance du vieux cardinal de Rohan qui l'attend et reçoit trente-six jeunes femmes de la noblesse d'Alsace. Puis elle se rend le soir-même à la comédie où l'on donne alors Dupuis et Desronnais ainsi que la Servante maîtresse. Le lendemain, remerciant M. d'Autigny du bel accueil qui lui avait été réservé, elle quitte Strasbourg pour cinq jours de voyage, au bout duquel elle rencontrera enfin le dauphin à qui elle est promise.

À Saverne, sa première escale, elle voit pour la première fois une résidence princière française, le château des princes évêques de Strasbourg, alors récemment embelli. Le 9 mai 1770, elle s'arrête à Nancy. La ville, ancienne-capitale du Duché de Lorraine c'est là le lieu de naissance de son père et la capitale ancestrale de sa famille, n'est devenue française que quatre années auparavant. Elle se recueille en l'église des cordeliers, devant les tombeaux de ses ancêtres paternels, les ducs de Lorraine et de Bar. Le 10, elle passe à Bar-le-Duc, le 11 à Châlons-sur-Marne,aujourd'hui Châlons-en-Champagne où elle assiste à la représentation de La Partie de chasse de Henri IV, le 12 à Soissons où elle séjourne quarante-huit heures. Weber écrit aussi, à propos de ce voyage : Sur la route, tous les habitants des campagnes abandonnent leurs travaux pour venir la saluer. Les chemins sont jonchés de fleurs ; les jeunes filles, dans leurs plus belles parures, présentent leurs bouquets à la dauphine, qui sourit à la naïveté des unes, daigne répondre aux compliments des autres, et les accueille toutes avec bonté. À vingt lieues de Strasbourg, les habitants des villages voisins se sont rassemblés. On entendait de toutes parts retentir les cris de : Vive la dauphine ! Vive le dauphin ! Le chemin était obstrué par la foule. Les stores de sa voiture étaient levés et tous les spectateurs pouvaient contempler à loisir sa beauté, son sourire enchanteur, sa douce physionomie. De jeunes paysans se disaient l'un à l'autre : Qu'elle est jolie, notre dauphine!. Le 14 mai enfin, à deux pas de Compiègne, la jeune dauphine rencontre le premier ministre, le duc de Choiseul, venu au devant d'elle.

La jeune princesse va ensuite attendre la cérémonie de son mariage près de Paris au château de la Muette, dont le dauphin avait pris possession en 1764.

Elle fut surnommée l’Autrichienne dès son arrivée à Versailles, puis Madame Déficit et, plus tard, Madame Veto.

Mariage

Le 16 mai 1770, Marie-Antoinette épouse le dauphin à Versailles.

Le jour même des noces, un scandale d’étiquette a lieu : tout comme l'avaient fait leurs ancêtres en 1698 lors du mariage d'Élisabeth-Charlotte d'Orléans, nièce de Louis XIV avec le duc Léopold Ier de Lorraine, grand-père de Marie-Antoinette, les princesses de Lorraine, arguant de leur, lointaine parenté avec la nouvelle dauphine, ont obtenu de danser avant les duchesses, au grand dam du reste de la noblesse qui, suivant l'exemple des filles de Louis XV, murmure déjà contre l’Autrichienne .

Le soir du 30 mai 1770, où l'on fête place Louis XV, à Paris, le mariage princier, est tiré un magnifique feu d'artifice dont une fusée tombe sur les pièces d'artifice destinées au bouquet final, créant un incendie, puis une véritable panique, conduisant à la mort de plusieurs centaines de victimes,131 selon les chiffres officiels, mais en réalité vraisemblablement autour de 400. Bouleversés, le dauphin et la dauphine - qui n'ont que 15 ans - financeront sur leur cassette personnelle une importante aide aux victimes et à leurs familles.

La jeune fille, au physique agréable, est assez petite et ne possède pas encore la gorge si appréciée en France. Elle est blonde, d'un blond assez soutenu tirant sur le roux, qui, sous la poudre, prend des reflets rosés. Ses yeux bleu pâle sont un peu trop saillants. Son visage, au vaste front bombé, considéré comme trop haut, offre un ovale très allongé. Le nez, qui promet d'être légèrement aquilin, offre peu de finesse. La jeune dauphine a néanmoins beaucoup de grâce et une légèreté presque dansante dans sa façon de se mouvoir. Archiduchesse d’Autriche, arrière-petite nièce de Louis XIV, par sa grand-mère paternelle Élisabeth-Charlotte d'Orléans duchesse de Lorraine et de Bar, objet vivant du renversement des alliances du roi Louis XV, elle attire dès son arrivée l’inimitié d’une partie de la cour. De plus, la jeune dauphine a du mal à s’habituer à sa nouvelle vie, son esprit se plie mal à la complexité et à la rouerie de la vieille cour, au libertinage du roi Louis XV et de sa maîtresse la comtesse du Barry. Son mari l’aime mais l’évite, partant très tôt chasser ; elle peine à s’habituer au cérémonial français, au manque d’intimité et subit péniblement l’étiquette, rigide mode d’emploi de la cour.

Elle est manipulée par Mesdames Tantes, les filles du roi Louis XV, qui lui enseignent l’aversion pour la comtesse du Barry, ce qui agace Louis XV. Par ailleurs, Marie-Antoinette s’en fera bientôt une ennemie : pendant les premiers temps, elle refuse de lui parler mais, forcée par Louis XV, et poussée par Marie-Thérèse sa mère, et Mercy-Argenteau, elle finit par adresser la parole à la comtesse avec ces quelques mots il y a bien du monde à Versailles aujourd'hui. Marie-Antoinette ressortira humiliée de cet incident, surtout que Mesdames tantes verront en son acte une haute trahison. En outre, Vienne tente de la manipuler par le biais de la volumineuse correspondance qu’entretient sa mère avec le comte de Mercy-Argenteau, ambassadeur d’Autriche à Paris. Ce dernier est le seul sur lequel elle puisse compter, car le duc de Choiseul, celui qui avait permis le rapprochement de la France avec l’Autriche, est tombé en disgrâce moins d’un an après le mariage, victime d’une cabale montée par Mme du Barry. Cette fameuse correspondance secrète de Mercy-Argenteau est une large source d’information sur les détails de la vie de Marie-Antoinette depuis son mariage en 1770 jusqu’au décès de Marie-Thérèse Ire en 1780. Selon l’auteur du livre regroupant cette correspondance : Ces documents originaux ne se contentent pas de nous introduire dans son intimité, ils nous révèlent aussi comment Marie-Antoinette, dépourvue d’expérience et dénuée de culture politique, fut manipulée par sa famille autrichienne à laquelle elle demeura toujours attachée.

Elle se fait une amie en la personne de Rosalie de Beauchamp, présentée à la cour par Honoré III, prince de Monaco et le comte d'Angiviller. Mademoiselle de Beauchamp devint la lectrice de la future reine.

Une tradition fait de Marie-Antoinette d'Autriche celle qui aurait officiellement introduit et popularisé en France le croissant à partir de 1770, d'où le nom de viennoiserie.

Reine de France

Le roi Louis XV meurt le 10 mai 1774 et Marie-Antoinette devient reine de France et de Navarre à 18 ans. Toujours sans héritier à offrir à la France et toujours considérée comme une étrangère même par la famille royale qu'elle n'aime pas, en fait le mariage entre elle et Louis XVI met sept ans à être consommé, la reine devient, dès l’été 1777, la cible de premières chansons hostiles qui circulent de Paris jusqu’à Versailles.

Une véritable coterie se monte contre elle dès son accession au trône, des pamphlets circulent, d'abord de courts textes pornographiques puis des libelles orduriers. Ses déboires conjugaux étant publics, on l’accuse d’avoir des amants le comte d’Artois son beau-frère, le comte suédois Hans Axel de Fersen ou même des maîtresses, la duchesse de Polignac, la princesse de Lamballe, de dilapider l’argent public en frivolités, robes de Rose Bertin, parfums de Jean-Louis Fargeon ou pour ses favoris, de faire le jeu de l’Autriche, désormais dirigée par son frère Joseph II. Elle y est clouée au pilori comme une nymphomane perverse et insatiable et bien vite la certitude de son insatiable érotisme se répand. Elle est décrite comme une prostituée babylonienne, une infâme tribade ayant l'habitude, à Trianon, d'épuiser quotidiennement plusieurs hommes et plusieurs femmes pour satisfaire sa diabolique lubricité. De plus, le couple royal n'arrive pas à procréer, ce qui alimente les rumeurs sur l'impuissance de Louis XVI ou la stérilité de Marie-Antoinette. Le premier se révèle en fait inexpérimenté et intimidé par sa femme avec qui il ne s'entend pas. Cette dernière, peu attirée par son époux, se montre réticente à accomplir le devoir conjugal. Sa mère Marie-Thérèse, craignant pour la survie de l'Alliance franco-autrichienne et que sa fille puisse être répudiée, envoie son fils aîné Joseph le 19 avril 1777 à la Cour de France afin d’analyser au mieux la situation du couple. Un an plus tard, le couple donne naissance à leur première fille, Marie-Thérèse-Charlotte mais cette naissance tant attendue apparaît suspecte et fait naître la rumeur de bâtardise de l'enfant, la paternité de la princesse étant attribuée au Comte d'Artois ou au duc de Coigny.

Son portrait

Sa beauté n'est pas régulière. …. D'aucuns lui reprochent aussi la mâchoire trop forte des Habsbourg et une poitrine trop abondante. …. Elle est grande, admirablement faite avec des bras superbes Mme Vigée-Lebrun. …. Sa peau, dit encore sa portraitiste, était si transparente qu'elle ne prenait point d'ombre. …. C'était la femme de France qui marchait le mieux Vigée-Lebrun …. On n'a jamais fait la révérence avec tant de grâce s'émerveille Tilly. Elle salue dix personnes en se ployant une seule fois. De la tête et du regard elle donne à chacun ce qui lui revient. …. L'intelligence n'est pas moins vive. La correspondance le montre.

Son caractère

Marie-Antoinette ne peut souffrir les personnages ennuyeux. On dit d'elle qu'elle a un bon caractère mais qu'elle est en même temps partiale. Le trait déplaisant de son caractère est la partialité. …. Beaucoup accusent Marie-Antoinette de légèreté. À commencer par sa propre mère. …. Elle aime seulement à se divertir, ….

Ses goûts

Marie-Antoinette aime le théâtre, la comédie, le jeu, pharaon, tric-trac, billard, .... Elle aime la danse On dit qu'elle ne danse pas en mesure, écrit Horace Walpole, mais alors c'est la mesure qui a tort et la musique. Elle chasse également. Le duc de Croÿ rapporte qu'elle monte supérieurement. Elle aime les toilettes, les voyages dans les différents châteaux de la Cour autour de Paris, l'aménagement intérieur et la décoration. Elle lit même si la lecture n'est pas son passe-temps préféré.

On lui passe difficilement ses bals et ses soirées dansantes chez ses amies ou ses beaux-frères. On ne lui pardonne pas les bals masqués de l'Opéra, inconvenants, juge-t-on, pour une reine de France. Malheureusement elle en raffole, et s'y fait conduire plusieurs fois pendant le carnaval. …. On lui reproche aussi sa passion du jeu. Tous les soirs, elle joue au Pharaon jusqu'à deux ou trois heures du matin. …. L'opinion publique lui fait grief de ses goûts dispendieux en matière de toilettes et de réceptions. Elle aime les toilettes, c'est vrai, mais ses fournisseurs en profitent abusivement. …. Pour les réceptions et les voyages, Marie-Antoinette manifeste parfois des exigences coûteuses. …. La reine agit de même pour les aménagements et décorations de ses appartements. Tout doit être fait tout de suite, et sans avoir égard au coût de l'opération. …. En décoration son goût n'est pas toujours le meilleur, mais il est parfait en musique. Musicienne elle-même - elle chante et joue de la harpe et de la flûte -, elle exerce dans cet art un intelligent mécénat. Elle protège Gluck, son ancien professeur de musique, et surtout elle réalise fort bien le caractère novateur de son art.

Sa piété

Souvent même, elle paraît plus proche de la philosophie nouvelle que de la religion. Sa piété est jugée tiède.

Son rôle politique

Elle tente d’influencer la politique du roi, de faire et défaire les ministres, toujours sur les conseils intéressés de ses amis. Mais, contrairement à la rumeur, son rôle politique s’avère extrêmement limité. Le baron Pichler, secrétaire de Marie-Thérèse Ire, résume poliment l’opinion générale en écrivant : Elle ne veut être ni gouvernée ni dirigée, ni même guidée par qui que ce soit. C’est le point sur lequel toutes ses réflexions paraissent jusqu’à présent s’être concentrées. Hors de là, elle ne réfléchit encore guère, et l’usage qu’elle a fait jusqu’ici de son indépendance le prouve assez, puisqu’il n’a porté que sur des objets d’amusement et de frivolité.

Sa vie à la Cour de France

S’entourant d’une petite cour d’amis vite qualifiés de favoris, la princesse de Lamballe, le duc de Lauzun, le baron de Besenval, le duc de Coigny puis la comtesse de Polignac plus enjouée et spirituelle que la princesse de Lamballe qu'elle juge trop pieuse et timorée, elle suscite les jalousies des autres courtisans surtout après avoir évincé dans sa cour les vieux aristocrates11. Ses toilettes et les fêtes coûteuses qu’elle organise profitent au rayonnement de la France, notamment pour la mode et le commerce du textile, mais sont critiquées, bien qu’elles soient une goutte d’eau dans les dépenses générales de la cour, des administrations, ou comparées au niveau de vie de certains princes de sang ou seigneurs menant grand train. Au total, les dépenses de la cour ne représentent que 7 % du budget du royaume, soit guère plus que les règnes précédents.

Elle tient grand couvert et reçoit trois fois par semaine à Versailles.

Pour retrouver à Versailles ce qu’elle a connu à Vienne – une vie plus détendue en famille avec ses amis –, elle va souvent avec quelques privilégiés au Petit Trianon construit par Louis XV sous l'impulsion de sa maîtresse, Madame de Pompadour, qui décèdera avant que celui-ci ne soit terminé, puis que Louis XVI offrit à Marie-Antoinette. Elle fait construire un village modèle, le Hameau de la Reine, où elle installe des fermiers. Dans son petit théâtre, elle joue notamment Le Barbier de Séville de Beaumarchais et tient souvent des rôles de servante devant un Louis XVI amusé. Par son désir de plaisirs simples et d’amitiés exclusives, Marie-Antoinette va vite se faire de plus en plus d’ennemis, même à la cour de Versailles.

Les escapades de Marie-Antoinette sont aussi fréquentes. Si Marly est délaissé - le cérémonial paraissant encore plus gênant qu'à Versailles - le petit Trianon a toute la faveur de la reine. … Enthousiaste, la baronne d'Oberkirch ne s'étonne pas que la reine y reste "la plus grande partie de la belle saison". Les usages ne sont pas ici ceux de la Cour, ils imitent plutôt la simplicité de vie de la gentilhommerie. La reine "entrait dans son salon sans que le piano-forte ou les métiers de tapisserie fussent quittés par les dames, et les hommes ne suspendaient ni leur partie de billard ni celle de trictrac". Trianon offre peu de logements. Aussi les invités dînent-ils avec la reine, passent l'après-midi, soupent puis reviennent coucher à Versailles. Le roi et les princes sauf Madame Élisabeth viennent en galopins. Dames d'honneur et du palais n'y sont pas davantage établies, mais, par grâce royale, peuvent y venir souper les mercredis et samedis, nommés ainsi "jours du palais". Vivre en particulier loin de la pompe monarchique, échapper à la tyrannie de l'étiquette, abandonner les fastueux mais encombrants habits de Cour pour "une robe de percale blanche, un fichu de gaze, un chapeau de paille", fait le bonheur de Marie-Antoinette. Au hameau - auquel on a donné "à grands frais l'aspect d'un lieu bien pauvre" - la reine joue à la fermière, regarde pêcher dans le lac ou assiste à la traite des vaches.

Après la mort de la Marquise de Pompadour 1764, l'arrivée en France de l'archiduchesse Marie-Antoinette en 1770 ranime la vie musicale à Versailles. La dauphine cultive le chant, touche le clavecin et la harpe. …. Plus que son talent de harpiste, la protection qu'elle accorde aux musiciens "constitue son vrai mérite musical". Négligeant peintres et écrivains, la reine met son influence au service des musiciens, attire à la Cour Gluck 1773, Piccini - le maître le plus célèbre d'Italie 1776 -, Sacchini 1781, favorise la carrière de Grétry. Très attachée à l'auteur de Richard Cœur de Lion, elle le nomme directeur de sa musique particulière 1787, lui obtient dons et pensions, accepte d'être la marraine d'une de ses filles, favorise la création de ses opéras-comiques à Versailles, Fontainebleau ou Trianon. Dès son arrivée à la Cour, le chevalier Gluck, son ancien professeur à Vienne, est comblé d'honneurs. Six mille livres de pension et autant pour chaque opéra qu'il fera jouer doivent le retenir à Versailles.

Marie-Antoinette suit son exemple de Madame de Pompadour. Dauphine, elle courait avec son mari les salles parisiennes. Reine, elle ne change pas ses habitudes. "Sa Majesté, écrit Mercy-Argenteau en 1777, est venue aux spectacles de Paris deux ou trois fois chaque semaine." Avec ses belles-sœurs elle anime agréablement sa société intime : elle apprend à jouer et possède son théâtre à Trianon. Au printemps 1780, elle devient actrice, avec une prédilection pour les comédies à ariettes.

Vrai et gai. La cour de France lui doit pour une bonne part le charme riant de ses derniers feux. Se plaisant à la vie de famille et aux simples réunions amicales, elle fait aménager pour sa vie intime à Versailles, Fontainebleau, Compiègne et Saint-Cloud, des petits appartements tapissés de toiles peintes à motifs de fleurs et d'oiseaux, ornés de lambris blancs et de glaces. Ennemie du cérémonial et de l'étiquette, elle invente un nouveau style de vie et de divertissement. À Marly, par exemple, en 1788, elle établit une espèce de café, où les seigneurs et les dames vont prendre leur petit déjeuner le matin. On se met à une petite table, et chacun se fait servir ce qu'il veut.

Descendance

Huit ans et demi après son mariage, Marie-Antoinette accouche de son premier enfant, le seul qui parviendra à l'âge adulte. Trois autres suivront.

Marie-Thérèse-Charlotte 1778-1851, dite Madame Royale ;

Louis Joseph Xavier François 1781 -1789, Dauphin ;

Louis-Charles 1785-1795, duc de Normandie 1785 puis Dauphin 1789 puis Prince Royal 1790-1792 puis roi sous le nom de Louis XVII 1793-1795 ;

Sophie-Béatrice 1786-1787, morte à 11 mois.

Dans une entreprise de calomnie sciemment orchestrée, les libelles ne manquent cependant pas d'affirmer que ses enfants, en particulier ses fils, ne sont pas de Louis XVI.

Après le scandale de l'affaire du collier, Marie-Antoinette se tourne davantage vers sa famille et s'emploie à montrer d'elle l'image d'une mère de famille comme les autres. Enceinte, elle se fait peindre par Madame Vigée-Lebrun entourée de ses enfants, mais perd sa fille Sophie-Béatrice au berceau en 1787 âgée de 11 mois.

Marie-Antoinette vivra très douloureusement cette perte. À l'origine, se trouvait peinte dans le berceau, sa fille Sophie Béatrice. La reine a souhaité laisser le berceau vide comme un symbole de deuil et de douleur. Constante source de chagrin pour la reine qui ne pouvait retenir ses larmes à la vue de l'œuvre, le tableau sera expédié à Vienne, Louis XVI l'offrant à son beau-frère Joseph II du Saint-Empire.

Elle perdra ensuite un deuxième enfant, Louis Joseph Xavier, âgé de presque 8 ans, en juin 1789, en pleine session des États-Généraux.

La Maison de la Reine Maison ecclésiastique Grand Aumônier de la Reine

1774 - Mgr François de Fontanges, archevêque de Toulouse

1774 - 1780 - Le cardinal André Hercule de Fleury, évêque de Chartres

1780 - 1789 - Mgr Louis Hector Honoré Maxime de Sabran, évêque de Laon

Premier Aumônier de la Reine

1774 - 1780 - Mgr de Sabran

1780 - 1789 - Mgr Camille de Polignac, évêque de Meaux

Aumônier ordinaire

Roch-Étienne de Vichy, vicaire général d'Évreux

Aumôniers de quartier

Chapelain ordinaire

Chapelains de quartier

Clerc ordinaire

Clerc de quartier

Sommiers

Confesseurs de la Reine

1770 - 1789 - l'abbé Mathieu-Jacques de Vermond, professeur de français, lecteur et confident, secrétaire de cabinet.

1792, l'abbé Poupart

1793, l'abbé Magnin et l'abbé Cholet, prêtre vendéen, qui lui donna les sacrements la veille de sa comparution devant le Tribunal révolutionnaire.

Affaire du collier de la reine.

En juillet 1785, éclate l’affaire du Collier : les joailliers Boehmer et Bassange réclament à la reine 1,6 million de livres pour l’achat d’un collier de diamants dont le cardinal de Rohan a mené les tractations, au nom de la reine. La reine ignore tout de cette histoire et, quand le scandale éclate, le roi exige que le nom de sa femme soit lavé de l’affront. Le cardinal est arrêté en pleine journée dans la Galerie des Glaces, sous les yeux des nombreux courtisans. Le roi confie l’affaire au Parlement, l’affaire est jugée par Étienne François d'Aligre, qui conclut à la culpabilité du couple d’aventuriers à l’origine de l’affaire, les prétendus comte et comtesse de la Motte et disculpe le cardinal de Rohan et le comte de Cagliostro, abusés mais innocents.

Le cardinal de Rohan, aussi innocent que la Reine dans cette affaire, s’est laissé manipuler par Madame de La Motte. Le Cardinal, frivole et volubile, est ignoré par la Reine depuis qu'il a mécontenté sa mère, Marie-Thérèse, alors qu'il était ambassadeur de France à la Cour d'Autriche, des années plus tôt. Lorsque Madame de la Motte, qui se dit amie et cousine de Marie-Antoinette, lui confie les tractations avec le bijoutier, le Cardinal demande des preuves et Madame de La Motte va jusqu’à lui présenter une fausse Marie-Antoinette en réalité une prostituée Nicole Leguey qui ressemblait à s’y méprendre à la reine un soir dans le parc de Versailles et inventer une fausse correspondance ; le naïf mais ambitieux Cardinal accepte donc sa mission avec zèle, clamant à qui voulait l'entendre qu'il était enfin devenu intime de Sa Majesté.

La reine, bien qu’innocente, sort de l’affaire du collier déconsidérée auprès du peuple. Non seulement l'affront ne fut pas lavé, mais il généra une réelle campagne de désinformation étendue à tout le royaume. C'est à la même époque qu'est diffusée une littérature diffamante à propos des amours de la reine et du roi. Parmi ces représentations, l'une fut très populaire : Les Amours de Charlot et Toinette, caricatures du couple royal 1789, un succès de librairie.

Marie-Antoinette se rend enfin compte de son impopularité et tente de réduire ses dépenses, notamment en réformant sa maison, ce qui déclenche plutôt de nouveaux éclats quand ses favoris se voient privés de leurs charges. Rien n’y fait, les critiques continuent, la reine gagne le surnom de « Madame Déficit et on l’accuse de tous les maux, notamment d’être à l’origine de la politique anti-parlementaire de Louis XVI.

La Révolution française 1789

Le 5 mai 1789 s’ouvrent les États généraux. Lors de la messe d’ouverture, Mgr de La Fare, qui est à la chaire, attaque Marie-Antoinette à mots à peine couverts, dénonçant le luxe effréné de la cour et ceux qui, blasés par ce luxe, cherchent le plaisir dans une imitation puérile de la nature, rapporté par Adrien Duquesnoy, Journal sur l’Assemblée constituante, allusion évidente au Petit Trianon.

Le dauphin qui mourut à 7 ans pendant les États Généraux

Le 4 juin, le petit dauphin meurt. Pour éviter la dépense, on sacrifie le cérémonial de Saint-Denis. L’actualité politique ne permet pas à la famille royale de faire son deuil convenablement. Bouleversée par cet événement et désorientée par le tour que prennent les États généraux, Marie-Antoinette se laisse convaincre par l’idée d’une contre-révolution. En juillet, Necker démissionne. Le peuple interprète cette démission comme un renvoi de la part du roi. La reine brûle ses papiers et rassemble ses diamants, elle veut convaincre le roi de quitter Versailles pour une place-forte sûre, loin de Paris. Il faut dire que, depuis le 14 juillet, un livre de proscription circule dans Paris. Les favoris de la reine y sont en bonne place et la tête de la reine elle-même est mise à prix. On l’accuse de vouloir faire sauter l’Assemblée avec une mine et de vouloir faire donner la troupe sur Paris, ce qui est faux. Il est néanmoins vrai que la reine prônera l’autorité et restera toujours ancrée dans la conviction de la légitimité du pouvoir royal.

Le 1er octobre, un nouveau scandale éclate : lors d’un banquet donné par les gardes du corps de la Maison militaire, au régiment de Flandre qui vient d’arriver à Paris, la reine est acclamée, des cocardes blanches sont arborées, et selon la presse révolutionnaire des cocardes tricolores auraient été foulées. Paris est outré par ces manifestations contre-révolutionnaires, et par la tenue d’un banquet alors que le pain manque à Paris. Il en résulte les journées révolutionnaires d'octobre, dont l'historiographie tel le récit romancé de Jules Michelet a retenu la marche des femmes sur Versailles, disant aller chercher le boulanger, le roi, la boulangère, la reine et le petit mitron le dauphin.

Journées des 5 et 6 octobre 1789

Bien des gens attribuent faussement à Marie-Antoinette une boutade cynique : S’ils n’ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche !. On lui a attribué cette phrase en 1789 alors qu’elle figure dans le Livre vi des Confessions de Jean-Jacques Rousseau publiées en 1782. Aucune personne n'attribua la boutade à Marie-Antoinette à l'époque, les partisans de la Révolution compris.

La monarchie constitutionnelle

Louis XVI et Marie-Antoinette auraient pu se résoudre à demander de l’aide aux souverains étrangers, le roi d’Espagne Charles IV et Joseph II, frère de la reine. Mais le roi d’Espagne répond évasivement et, le 20 février 1790, Joseph II meurt. Des doutes et des controverses entre historiens subsistent sur ce possible appel à l’étranger. La Fayette suggère froidement à la reine le divorce. D’autres parlent à mots à peine couverts d’un procès en adultère, et de prendre la reine en flagrant délit avec le comte de Fersen.

Il est à noter que durant cette période, la famille royale est assignée à résidence et ne peut quitter son palais : il lui a notamment été interdit de quitter les Tuileries pour aller fêter Pâques à Saint- Cloud.

Breteuil propose alors, fin 1790, un plan d’évasion. L’idée est de quitter les Tuileries et de gagner la place-forte de Montmédy, proche de la frontière. La reine est de plus en plus seule, surtout depuis qu’en octobre 1790 Mercy-Argenteau a quitté la France pour sa nouvelle ambassade aux Pays-Bas et que Léopold II, le nouvel empereur, un autre de ses frères, élude ses demandes d’aide, car, monarque philosophe, il pousse au contraire sa sœur à jouer le jeu de la nouvelle Constitution. Le 7 mars, une lettre de Mercy-Argenteau à la reine est interceptée et portée devant la Commune. C’est le scandale, une preuve, pense-t-on, du comité autrichien, des tractations de la reine pour vendre la patrie à l’Autriche.

Le 20 juin 1791 débute la tentative d’évasion, stoppée le lendemain par l’arrestation à Varennes-en-Argonne.

Fuite de Louis XVI et arretation Après Varennes

Interrogé à Paris par une délégation de l’Assemblée constituante, Louis XVI répond évasivement. Ces réponses, rendues publiques, suscitent le scandale, et certains révolutionnaires réclament la déchéance du roi. Marie-Antoinette, elle, correspond secrètement avec Barnave, Duport et Lameth qui veulent convaincre le roi d’accepter son rôle de monarque constitutionnel. Mais elle joue là un double jeu car elle espère seulement les endormir et ... leur donner confiance ... pour les mieux déjouer après, lettre de la Reine à Mercy. Elle écrit même à Fersen ces mots : Quel bonheur si je puis un jour redevenir assez puissante pour prouver à tous ces gueux que je n’étais pas leur dupe. Le 13 septembre, Louis XVI accepte la Constitution. Le 30, l’Assemblée constituante se dissout et est remplacée par l’Assemblée législative, cependant que des bruits de guerre avec les monarchies alentour, au premier rang desquelles l’Autriche, se font plus pressants. Le peuple est alors monté contre Marie-Antoinette, toujours appelée l’Autrichienne. Les pamphlets et journaux révolutionnaires la traitent de monstre femelle ou encore de Madame Veto, et on l’accuse de vouloir faire baigner la capitale dans le sang. Le 20 avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche et elle subit dans un premier temps de sérieux revers. Le 3 août 1792, le manifeste de Brunswick, largement inspiré par Fersen, achève d’enflammer une partie de la population.

Le 10 août, c’est l’insurrection. Les Tuileries sont prises d’assaut, les gardes massacrés, le roi et sa famille doivent se réfugier à l’Assemblée, qui vote sa suspension provisoire et leur internement au couvent des Feuillants. Le lendemain, la famille royale est finalement transférée à la prison du Temple. Pendant les massacres de septembre, la princesse de Lamballe, proche amie de la reine et victime symbolique, est sauvagement assassinée, démembrée, mutilée, déchiquetée et sa tête est brandie au bout d’une pique devant les fenêtres de Marie-Antoinette pendant que divers morceaux de son corps sont brandis en trophée dans Paris. Les auteurs du meurtre veulent "monter dans la tour et obliger la reine à embrasser la tête de sa grue". Ils veulent lui montrer la tête et le corps nu et profané de la princesse sur lequel, ils en sont convaincus, la reine se serait si longtemps livrée à ses penchants saphiques. Peu après, la Convention déclare la famille royale otage. Début décembre, a lieu la découverte officielle de l’armoire de fer dans laquelle Louis XVI cachait ses papiers secrets et dont l’existence est aujourd’hui sujette à débats. Le procès est désormais inévitable. Le 11 décembre, Louis XVI est séparé de sa famille pour être emmené dans un autre logement de la prison du Temple.

Le 26 décembre, la Convention vote la mort avec une majorité étroite, en partie à cause du duc d'Orléans, cousin du roi, connu alors sous le nom de Philippe Égalité. Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793. Le 27 mars, Robespierre évoque le sort de la reine pour la première fois devant la Convention. Le 13 juillet, le dauphin est enlevé à sa mère et confié au savetier Simon. Le 2 août, c’est Marie-Antoinette qui est séparée des princesses, sa fille Madame Royale et sa belle-sœur madame Élisabeth et est conduite à la Conciergerie. Durant son séjour dans sa prison, Marie-Antoinette aurait développé un cancer de l'utérus, un cancer cervical, un fibrome ou aurait été affectée d'une ménopause précoce : Robespierre inquiet la fait suivre par son propre médecin Joseph Souberbielle qui rapporte à L'Incorruptible des métrorragies récurrentes, aussi Robespierre fait accélérer la procédure judiciaire. Lors du transfert, alors qu’elle s’est violemment cogné la tête, elle répond à ses geôliers qui s’en inquiètent son fameux Rien à présent ne peut plus me faire de mal. Son interrogatoire commence le lendemain.

Le Procès de Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine.

Le 3 octobre 1793, Marie-Antoinette comparaît devant le Tribunal révolutionnaire, mené par l’accusateur public Fouquier-Tinville. Si le procès de Louis XVI avait conservé quelques formes de procès équitable, ce n’est pas le cas de celui de la reine. Le dossier est monté très rapidement, il est incomplet, Fouquier-Tinville n’ayant pas réussi à retrouver toutes les pièces de celui de Louis XVI. Pour charger l’accusation, il parle de faire témoigner le dauphin contre sa mère qui est alors accusée d’inceste par Jacques-René Hébert. Il déclare que la reine et Mme Élisabeth ont eu des attouchements sur le jeune Louis XVII. Marie-Antoinette ne répond rien et un juré en fait la remarque. Marie-Antoinette se lève et répond. Si je n’ai pas répondu c’est que la nature elle-même refuse de répondre à une telle accusation faite à une mère. J’en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici !. Pour la dernière fois, la foule, et surtout les femmes applaudit la reine. Une fois la séance terminée, celle-ci demande à son avocat. N’ai je pas mis trop de dignité dans ma réponse ? Selon Gaspard Louis Lafont d'Aussonne dans ses mémoires publiés en 1824, des personnes dans la foule dirent le matin du jugement Marie-Antoinette s'en retirera : elle a répondu comme un ange, on ne fera que la déporter.

On l’accuse également d’entente avec les puissances étrangères. Comme la reine nie, Herman, président du Tribunal, l’accuse d’être l’instigatrice principale de la trahison de Louis Capet : c’est donc bien un procès pour haute trahison. Le préambule de l’acte d’accusation déclare également : Examen fait de toutes les pièces transmises par l’accusateur public, il en résulte qu’à l’instar des Messaline, Frédégonde et Médicis, que l’on qualifiait autrefois de reines de France et dont les noms à jamais odieux ne s’effaceront pas des fastes de l’histoire, Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, a été, depuis son séjour en France, le fléau et la sangsue des Français. Il ajoute la cause des troubles qui agitent depuis quatre ans la nation et ont fait tant de malheureuses victimes.

Les dépositions des témoins à charge s’avèrent bien peu convaincantes. Marie-Antoinette répond qu’elle n’était que la femme de Louis XVI, et qu’il fallait bien qu’elle se conformât à ses volontés. Fouquier-Tinville réclame la mort et fait de l’accusée l’ennemie déclarée de la nation française. Les deux avocats de Marie-Antoinette, Tronçon-Ducoudray et Chauveau-Lagarde, jeunes, inexpérimentés et n’ayant pas eu connaissance du dossier, ne peuvent que lire à haute voix les quelques notes qu’ils ont eu le temps de prendre.

Quatre questions sont posées au jury :

Marie-Antoinette devant le Tribunal révolutionnaire.

1. Est-il constant qu’il ait existé des manœuvres et des intelligences avec les puissances étrangères et autres ennemis extérieurs de la République, lesdites manœuvres et des intelligences tendant à leur fournir des secours en argent, à leur donner l’entrée du territoire français et à leur faciliter le progrès de leurs armes ?

2. Marie-Antoinette d’Autriche … est-elle convaincue d’avoir coopéré à ces manœuvres et d’avoir entretenu ces intelligences ?

3. Est-il constant qu’il ait existé un complot et une conspiration tendant à allumer la guerre civile à l’intérieur de la République ?

4. Marie-Antoinette est-elle convaincue d’avoir participé à ce complot et à cette conspiration ?

Aux quatre questions, le jury répond oui. Lorsque le jury rend son verdict, il n’existe aucune preuve de l’accusation de haute trahison que l’on impute à la reine. Le dossier est vide de toute pièce.

Techniquement, au vu des pièces du procès, la condamnation n’est pas basée sur des faits avérés. On apprit plus tard que la reine entretenait une correspondance avec le comte Hans Axel de Fersen où il apparaît que l'Autriche et les monarchies d'Europe se préparaient à la guerre contre la France, ainsi lit-on dans une lettre du 19 avril 1792 adressée au comte que la reine écrivait : ... "Les ministres et les jacobins font déclarer demain au roi la guerre à la maison d'Autriche, sous prétexte que par ses traités de l'année dernière elle a manqué à celui d'alliance de cinquante-six, et qu'elle n'a pas répondu catégoriquement à la dernière dépêche. Les ministres espèrent que cette démarche fera peur et qu'on négociera dans trois semaines. Dieu veuille que cela ne soit point et qu'enfin on se venge de tous les outrages qu'on reçoit dans ce pays-ci! ...". La reine, captive, n'était pour autant personnellement pas en mesure d'organiser ou d'ordonner directement quelque directive militaire que ce soit. Sa correspondance avec le comte de Fersen indique néanmoins qu'elle y incite par divers courriers.

En réalité, il fallait condamner la veuve Capet. Robespierre a donc intégré au jury le médecin qui soignait la reine à la Conciergerie, lequel a indiqué aux autres jurés que de toute façon Marie-Antoinette était médicalement condamnée à brève échéance car elle avait de forts épanchements sanguins.

La condamnation à mort, pour haute trahison, est prononcée le 16 octobre 1793 vers 4 heures du matin.

La dernière lettre de Marie-Antoinette

À l'annonce de la sentence, Marie-Antoinette rédige une dernière lettre à l'attention de Madame Élisabeth, sœur de feu le roi Louis XVI.

Cette lettre, qui n'est jamais parvenue à sa destinataire, a été conservée par Robespierre, puis récupérée par le conventionnel Courtois, avant d'être saisie par Louis XVIII. Elle est aujourd'hui conservée dans "l'armoire de fer" des Archives nationales cote AE/II/1384 et un fac-similé est exposé au Musée des Archives nationales.

Cette lettre, à usage privé, ne contient aucun message d'ordre politique. Marie-Antoinette l'a rédigée dans son cachot de la Conciergerie juste après l'annonce de sa condamnation. L'en-tête porte la mention :

Ce 16 octobre, 4 heures 1/2 du matin.

Elle n'est pas signée et ne mentionne aucun nom propre même pas celui de sa destinataire la sœur de Louis XVI, qui partage la captivité des enfants royaux au Temple :

C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois ; je viens d'être condamnée non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ces derniers moments. Je suis calme comme on l'est quand la conscience ne reproche rien ; j'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants ; vous savez que je n'existais que pour eux, et vous, ma bonne et tendre sœur, vous qui avez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse ! J'ai appris par le plaidoyer même du procès que ma fille était séparée de vous. Hélas ! la pauvre enfant, je n'ose pas lui écrire, elle ne recevrait pas ma lettre, je ne sais même pas si celle-ci vous parviendra, recevez pour eux deux ici ma bénédiction. J'espère qu'un jour, lorsqu'ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous, et jouir en entier de vos tendres soins.

Malgré son exécution très proche et son isolement, Marie-Antoinette récuse d'avance toute assistance d'un prêtre assermenté qui aurait prêté le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé condamnée par Rome :

Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle où j'ai été élevée, et que j'ai toujours professée, n'ayant aucune consolation spirituelle à attendre, ne sachant pas s'il existe encore ici des prêtres de cette religion, et même le lieu où je suis les exposerait trop s'ils y entraient une fois. Adieu, adieu ! Je ne vais plus m'occuper que de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre dans mes actions, on m'amènera peut-être un prêtre, mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot,et que je le traiterai comme un être absolument étranger.

Celle qui vient de vivre seule une captivité de deux mois et demi, sans pouvoir communiquer avec ses enfants, tente de leur faire passer ses dernières recommandations. La femme autrefois décrite comme autoritaire et superficielle s'exprime à ce dernier instant en toute humilité. Sa préoccupation essentielle concerne l'état d'esprit dans lequel ses enfants assumeront la mort de leurs parents, dans leur vie à venir dont elle ne veut pas douter, alors que le dauphin mourra en captivité. Sans un mot de plainte ni de regret, Marie-Antoinette ne songe plus qu'à laisser un héritage spirituel à ses enfants :

Qu'ils pensent tout deux à ce que je n'ai cessé de leur inspirer : que les principes et l'exécution de leurs devoirs sont la première base de la vie ; que leur amitié et leur confiance mutuelle en feront le bonheur ; qu'ils sentent enfin tous deux que, dans quelque position où ils pourront se trouver, ils ne seront vraiment heureux que par leur union, qu'ils prennent exemple de nous : combien dans nos malheurs, notre amitié nous a donné de consolations, et dans le bonheur on jouit doublement quand on peut le partager avec un ami ; et où en trouver de plus tendre, de plus cher que dans sa propre famille.

Le dernier conseil n'est pas celui de l'Autrichienne perverse que le Tribunal s'efforcera de montrer pour justifier la condamnation à mort :

Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père que je lui répète expressément : qu'il ne cherche jamais à venger notre nom.

et plus loin

Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et mots rayés et à tous mes frères et sœurs.

Resteront sans doute de cette lettre retrouvée en 1816 ces mots touchants :

Mon Dieu ayez pitié de moi ! Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous mes pauvres enfants. Adieu, Adieu !

Exécution de Marie-Antoinette d'Autriche.

Marie-Antoinette est exécutée après un procès injuste le même jour à midi et quart. Le matin du 16 octobre, Marie-Antoinette est menée, mains entravées et sur une charrette – alors que Louis XVI avait eu droit à un carrosse –, de la Conciergerie, jusqu'à la place de la Révolution ancienne place Louis-XV, actuelle place de la Concorde. D'après certains historiens, elle subit avec dignité les sarcasmes et les insultes lancés par la foule massée sur son passage, elle mettra une heure pour traverser la place et monter à l'échafaud. Le peintre et révolutionnaire Jacques-Louis David, observant le cortège depuis la rue Saint-Honoré, en dessine un croquis resté légendaire. Selon ces mêmes historiens, c'est avec courage qu'elle monte à l'échafaud. En marchant sur le pied du bourreau Sanson, elle lui aurait demandé pardon. Ce seront ses dernières paroles.

Selon une légende, ses cheveux auraient entièrement blanchi, phénomène connu sous le nom de syndrome de Marie-Antoinette les jours suivant son retour de Varennes.

Le jour de son exécution, la reine aurait trébuché et perdu un escarpin, récupéré par un fidèle et conservé actuellement au musée des Beaux-Arts de Caen. Cette chaussure a fait l'objet d'une exposition en 1989.

L'inhumation

Tout comme pour Louis XVI, il a été ordonné que les bières des membres de la monarchie soient recouvertes de chaux. Marie-Antoinette est inhumée avec la tête entre les jambes dans la fosse commune de la Madeleine, rue d’Anjou-Saint-Honoré, Louis XVIII fera élever à cet endroit la chapelle expiatoire située de nos jours sur le square Louis-XVI, seul endroit de Paris portant le nom du roi. Ses restes et ceux de Louis XVI furent exhumés le 18 janvier 1815 et transportés le 21 en la basilique de Saint-Denis.

Le premier crime de la Révolution fut la mort du Roi, mais le plus affreux fut la mort de la Reine dit Chateaubriand.

Napoléon prononça ces mots : La mort de la reine fut un crime pire que le régicide.

Acte de décès de Marie Antoinette dans l'état-civil de Paris

L'acte de décès de Marie Antoinette est rédigé le 24 octobre 1793. L'original de l'acte a disparu lors de la destruction des archives de Paris en 1871 mais il avait été recopié par des archivistes et des historiens. Voici ce que dit le texte, on remarquera que de nombreuses informations n'avaient alors pas été indiquées par les officiers publics de l'état civil :

Du trois du second mois de l'an Second de la République française 24 octobre 1793.

Acte de décès de Marie Antoinette Lorraine d'Autriche du vingt-cinq du mois dernier 16 octobre 1793, âgée de trente-huit ans, native de..., domiciliée à..., veuve de Louis Capet.

Sur la déclaration faite à la commune par..., âgé de... ans, profession..., domicilié à..., ledit déclarant a dit être..., et par..., âgé de..., profession..., domicilié à..., ledit déclarant a dit être...

Vu l'extrait du jugement du tribunal criminel révolutionnaire et du procès-verbal d'exécution, en date du 25 du mois dernier.

Signé : Wolff, commis-greffier ;

Vu le certificat d... ;

Claude-Antoine Deltroit, officier public.

Signé : Deltroit

Le mythe

Marie-Antoinette est une femme célèbre et controversée de l'histoire de France. Après sa mort sur l'échafaud, les royalistes ont composé la légende de la reine martyre. Alors que de son vivant, la reine eut à subir des paroles ou des écrits malveillants, bien des souvenirs furent oubliés plus ou moins volontairement et camouflés après sa mort. L'un des principaux doutes qui subsistèrent concerne la nature de sa liaison avec Hans Axel de Fersen. Ce roman d'amour a tourmenté plusieurs générations de fidèles inconditionnels, qui considéraient que la soupçonner de quelque faiblesse amoureuse revenait tout simplement à commettre un crime contre la monarchie même. Pour les républicains, la dernière reine de l'Ancien Régime ne figure plus parmi les grandes criminelles de l'Histoire mais apparaît plutôt comme une princesse sotte, égoïste, et inconséquente, dont on minimise le rôle politique. Cependant, Marie-Antoinette suscite généralement intérêt et compassion jusqu'à nos jours. Marie-Antoinette est la dernière souveraine à avoir porté le titre de reine de France. Marie-Amélie de Bourbon-Siciles 1782-1866, épouse de Louis-Philippe Ier, régna de 1830 à 1848 sous le titre de reine des Français.

Tous les 16 octobre, jour anniversaire de sa mort, de nombreuses personnes se rendent en pèlerinage au château de Versailles afin d'y déposer des fleurs dans ses jardins.

Liens

http://youtu.be/DUGGD5Q5cu4 L'histoire de Marie-Antoinette

http://youtu.be/TrVC_FIW7oQ L'ombre d'un doute, Fallait-il condamner Marie-Antoinette ?

http://youtu.be/VSE5PoxgRdo Le meurtre d'une femme, d'une mère

http://youtu.be/PbDNHha3WwY L'éxécution de Marie-Antoinette

http://youtu.be/qmCsy0f1B9E Marie-Antoinette par H. Cuillemin

http://youtu.be/0A2Mdf7Ewnc Marie-Antoinette Les dernières heures 1

http://youtu.be/bUgL1LkEhrI Marie Antoinette Les dernières heures 2

http://youtu.be/0A2Mdf7Ewnc?list=PLD87628DFF7CAE7EF 11 vidéos Marie-Antoinette

Posté le : 01/11/2014 17:50

Edité par Loriane sur 02-11-2014 18:26:01

|

|

|

|

|

Gille de Rais / de Retz 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

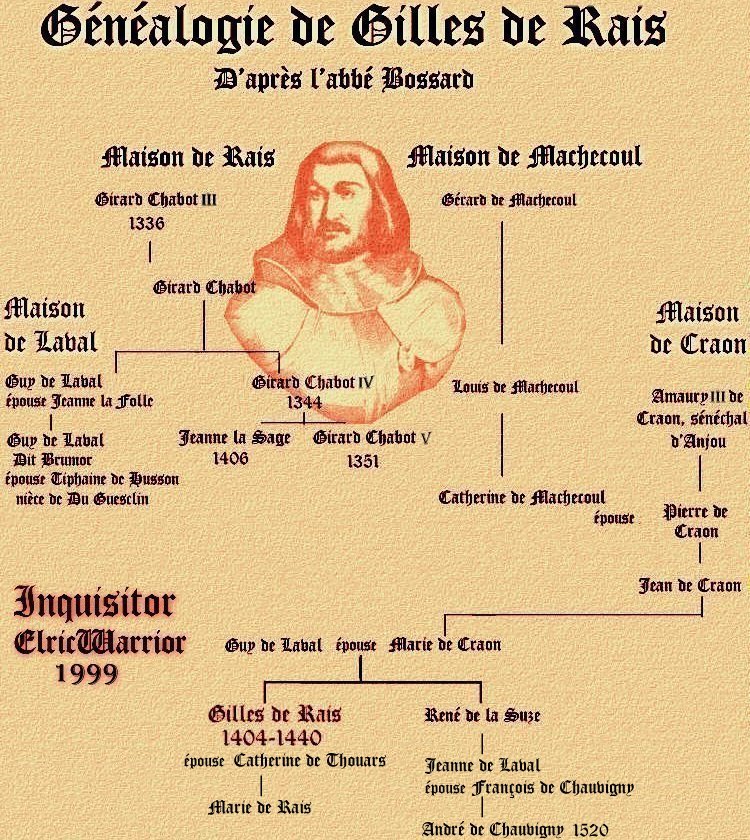

Le 26 octobre 1440 à 35 ans, à Nantes est exécuté Gilles de Rais ou Retz,

de son véritable nom Montmorency-Laal, Gilles de Rais ou, selon la graphie contemporaine, Gilles de Retz en référence à son titre de baron de Retz, né au château de Champtocé-sur-Loire à une date inconnue, vraisemblablement durant l'année 1405 peut-être vers le 1er septembre 1405, chevalier et seigneur de Bretagne, d'Anjou, du Poitou et du Maine.