|

|

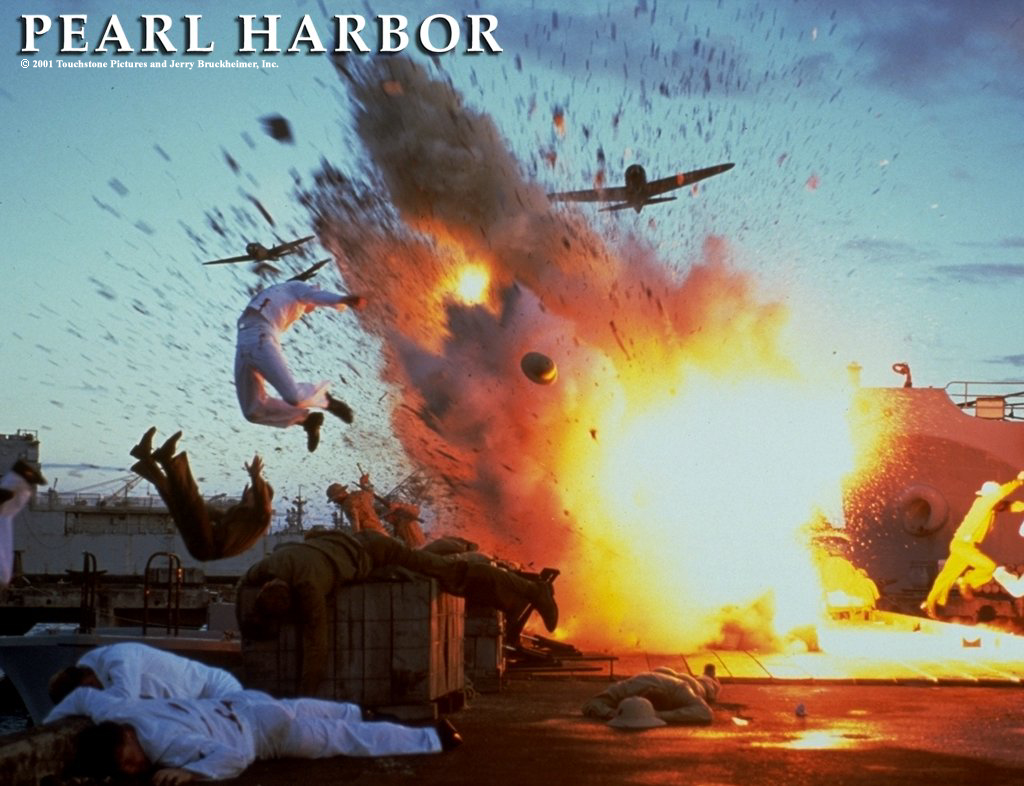

Attaque de Pearl Harbour |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 7 décembre 1941 les japonais attaquent Pearl Harbor

base américaine aéronavale d'HawaÏ, construite à partir de 1906. La flotte américaine du Pacifique y fut attaquée par surprise, sans déclaration de guerre, par des avions japonais. Les cuirassés de la flotte étaient hors combat, ainsi que 3 croiseurs et des detroyers ; 159 avions furent détruits.Cette attaque détermina l'entrée en guerre des États-Unis.

L'attaque de Pearl Harbor est une attaque surprise par l'aéronavale japonaise le 7 décembre 1941 de la base navale américaine de Pearl Harbor située sur l’île d’Oahu, dans l’archipel du territoire américain d’Hawaï, au cœur de l'océan Pacifique. Cette attaque visait à détruire la flotte de l'United States Navy qu'elle abritait et entraîna l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale des États-Unis. ELLe est dirigée et commandée par les commandants Amiral Husband Kimmel, Général Walter Short Amiral Isoroku Yamamoto, Amiral Chuichi Nagumo, il y avait en présence 8 cuirassés, 6 croiseurs, 29 destroyers, 9 sous-marins, ~390 avions sur 6 porte-avions, 2 cuirassés

3 croiseurs, 9 destroyers, 441 avions, et 5 sous-marins de poche. Les pertes furent : 2 cuirassés et un bateau cible coulés, 6 cuirassés endommagés, 5 autres navires diversement endommagés, 188 avions détruits, 155 avions endommagés, 2 403 tués ou disparus, 29 avions détruits, 55 pilotes tués, 4 sous-marins de poche coulés, un pris par l'ennemi, 9 sous-mariniers tués et 1 sous-marinier capturé.

Cette attaque eut lieu au cours de la seconde Guerre mondiale dans la Guerre du Pacifique

Au cours de cette guerre se déroulèrent les batailles et opérations de : Chine · Indochine française 1940 · Guerre franco‑thaïlandaise · Eaux australiennes · Nauru · Pearl Harbor · Atoll de Wake · Hong Kong · Philippines · Invasion japonaise de la Thaïlande · Attaque du Prince of Wales et du Repulse · Malaisie · Ceylan · Bataan · Singapour · Indes orientales néerlandaises · Bornéo · Birmanie · Nouvelle-Guinée · Timor · Java · Mer de Java · Détroit de la Sonde · Îles Salomon · Australie · Taungû · Île Christmas · Yenangyaung · Mer de Corail · Corregidor · Midway · Îles Aléoutiennes · Komandorski · Attu · Îles Gilbert et Marshall · U-Go · Kohima · Imphal · Peleliu · Angaur · Tinian · Guam · Opération Forager · Saipan · Mer des Philippines · Philippines · Morotai · Leyte · Golfe de Leyte navale · Singapour air · Cabanatuan · Luçon · Manille · Kita · Iwo-Jima · Indochine française 1945 · Okinawa · Opération Ten-Gō · Bornéo · Détroit de Malacca · Bombardements navals sur le Japon · Invasion soviétique de la Mandchourie Kouriles · Bombardements de Hiroshima et Nagasaki · Reddition du Japon

Le contexte international

Sans déclaration de guerre, l'aviation et la flotte japonaises ont détruit la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, à 6 000 kilomètres de Yokohama. Les États-Unis sont surpris car ils n'y étaient absolument pas préparés, mais ils entreprennent aussitôt de convertir une grande partie de leur industrie, qui va faire d'eux l'arsenal de la coalition contre l'Axe. L'agression japonaise a comme effet de galvaniser une véritable unanimité nationale derrière le président Roosevelt, qui déclare : "La guerre nazie est une répugnante affaire. Nous ne voulions pas y entrer ; mais nous y sommes et nous allons combattre avec toutes nos ressources ! "

"En 1941, le Japon mène depuis déjà dix ans une politique d'expansion impérialiste. Après avoir imposé l'État satellite du Mandchoukouo en 1931, il a entamé la conquête de la Chine en 1937. En 1940, la défaite française lui permet de pénétrer en Indochine et de prendre la Thaïlande sous sa protectio…

En attendant, le Japon se rend maître de l'Extrême-Orient. Il prend Hong Kong et entreprend la conquête de la Birmanie, qu'il achève entre janvier et mai 1942. Cependant, l'armée japonaise ne pousse pas son avance en direction de l'Inde. Par l'Indochine et le Siam, elle envahit la Malaisie et s'empare de Singapour (févr. 194

Poursuivant sa progression vers le nord de la Birmanie, la 33e division d'infanterie japonaise atteint les champs pétrolifères de la Burma Oil Company et s'apprête à encercler le corps expéditionnaire allié du général Slim le Burma Corps.

Après l'occupation par la marine japonaise des îlots d'importance stratégique dans le Pacifique, l'Indonésie hollandaise est conquise, et la résistance américaine réduite dans les Philippines après le siège de Corregidor en Avril 1942. Ainsi les Occidentaux ont-ils perdu la face en Asie ; les empires coloniaux britannique, français, hollandais et américain sont disloqués. D'un coup, le Japon a conquis les matières premières dont son économie avait besoin.

Les Japonais ont débarqué dans l'île néerlandaise de Java, le 28 février 1942; dès le 8 mars, les Néerlandais capitulent.

Le drapeau américain est descendu par les soldats japonais après la chute de Corregidor, Philippines, en mai 1942 et la défaite des Américains.

Le Japon entreprend d'organiser la Grande Asie sous sa domination. Après avoir encouragé les nationalismes indigènes contre les puissances coloniales, il tend à se substituer à celles-ci et à exploiter à son profit les territoires occupés. D'autre part, toutes ses conquêtes ont été faites sans aucun lien avec la guerre que l'Allemagne mène en U.R.S.S. ; elles se sont arrêtées aux lisières de l'Australie sans avoir pu l'attaquer. Les territoires occupés sont si éloignés les uns des autres que la marine japonaise, disséminée dans le Pacifique, navigue en convois mal protégés, proies faciles pour les sous-marins américains.

L'attaque fut ordonnée par le général Hideki Tojo lancée par surprise le matin du dimanche 7 décembre par le service aérien de la marine impériale japonaise contre la flotte américaine du Pacifique dans le port et d’autres forces qui stationnaient aux alentours. Cette attaque s’inscrit dans la politique d’expansion impériale. L’anéantissement de la principale flotte de l'US Navy devait permettre à l’empire du Soleil levant d’établir sa « sphère de coprospérité de la grande Asie orientale ». Le quartier-général impérial souhaitait également répondre aux sanctions économiques prises par Washington en juillet 1941 après l'invasion de la Chine et celle de l'Indochine française par l'armée impériale japonaise.

À l'issue de l'attaque, conduite en deux vagues aériennes parties de 6 porte-avions japonais et impliquant plus de 400 avions, les pertes américaines furent importantes : 2 403 morts et 1 178 blessés. Quatre navires de ligne, trois croiseurs, trois destroyers et 188 avions furent détruits. Cependant, beaucoup de navires purent être remis en état dans les mois qui suivirent, et les trois porte-avions américains du Pacifique, alors absents de Pearl Harbor, échappèrent à l'attaque.

Les Japonais perdirent 64 hommes, 29 avions et cinq sous-marins de poche ; un marin fut capturé.

En moins de vingt-quatre heures, l'Empire du Japon attaqua également les États-Unis aux Philippines et ouvrit les hostilités avec le Royaume-Uni, en envahissant Hong Kong et en débarquant en Malaisie.

L'attaque de Pearl Harbor provoqua l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Aux États-Unis, cette attaque reste un des évènements les plus marquants de l'histoire du pays — chaque année le drapeau est mis en berne à la date anniversaire de l'attaque — synonyme de désastre national. Les historiens ont mis en évidence l’audace du plan de l’amiral Isoroku Yamamoto, le manque de préparation et les négligences américaines. Le rôle du président Roosevelt reste un sujet de polémique.

L’expansionnisme japonais

Expansionnisme du Japon Shōwa, Empire du Japon et Seconde Guerre mondiale.

Pendant l’ère Meiji 1868-1912, l’Empire du Japon s’engagea dans une période de croissance économique, politique et militaire afin de rattraper les puissances occidentales. Cet objectif s’appuyait également sur une stratégie d’expansion territoriale en Asie orientale qui devait garantir au Japon son approvisionnement en matières premières indispensables à son développement.

L’expansionnisme nippon se manifesta dès la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle avec l’annexion de l’île de Formose 1895, du sud de l’île de Sakhaline 1905 et de la Corée (1910). Pendant la Première Guerre mondiale, le Japon s’empara des possessions allemandes d’Extrême-Orient et du Pacifique et gagna des parts de marché au détriment des Européens et des Américains présents dans la région. Après 1920, la croissance économique nipponne ralentit et le chômage augmenta ; l’industrie souffrit du manque de matières premières et de débouchés.

Dans l’entre-deux-guerres, l’archipel se dota d’une marine de guerre moderne. La Grande Dépression des années 1930 n’épargna pas l’économie du Japon. Aux effets de la crise économique s’ajouta une montée des nationalistes et des militaires au cours de l'ère Shōwa. L'armée impériale japonaise envahit la Mandchourie en 1931 et ce territoire devint l'État fantoche du Mandchoukouo. Le Japon prit ensuite progressivement le contrôle d'autres régions de la Chine. En 1937, le Japon envahit le reste de la Chine à partir de Shanghai sans toutefois déclarer officiellement la guerre.

La dégradation des relations entre Tokyo et Washington

L'empereur Showa et Osami Nagano, chef d'état-major de la Marine

Les conquêtes nipponnes en Asie orientale menaçaient les intérêts américains et Washington intervint contre le Japon, sans aller jusqu’à la confrontation armée. Ainsi, le Traité de Washington de 1922 limita le tonnage de la flotte de guerre japonaise au troisième rang mondial. En réponse aux pressions diplomatiques internationales à la suite de l'invasion de la Mandchourie, Tokyo décida de quitter la Société des Nations en 1933. Entre 1935 et 1937, les États-Unis choisirent la non-intervention en promulguant une série de lois sur la neutralité.

Le Japon signa le pacte anti-Komintern en 1936. En 1937, le président des États-Unis Franklin Roosevelt prononça à Chicago le Discours de la quarantaine dans lequel il condamnait les dictatures, y compris celle du Japon. L'année suivante, son discours sur l'état de l'Union propose d'augmenter les dépenses militaires. En décembre 1937, au moment du massacre de Nankin, les avions japonais coulèrent la canonnière américaine Panay sur le Yang-tse-Kiang. Washington obtint des excuses mais la tension monta rapidement entre les deux pays. En 1939, le gouvernement américain mit fin au traité de commerce signé en 1911, prélude à l’embargo commercial.

En 1940, l'Empire rejoignit les forces de l’Axe en signant le Pacte tripartite. La même année, le quartier-général impérial, profitant de la défaite de la France et de l’affaiblissement du Royaume-Uni, autorisa l'implantation de bases militaires en Indochine française. Immédiatement après un accord conclu le 22 septembre avec le gouverneur-général de l'Indochine Française, le Japon déclencha une offensive sur Lang Son et bombarda Haiphong.

1941 fut l'année de l’escalade entre les deux pays : en mai, Washington accorda son soutien à la Chine par l’octroi d’un prêt-bail. À la suite du refus du Japon de se retirer de l'Indochine et de la Chine, à l'exclusion du Mandchoukouo, les États-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas décrétèrent à partir du 26 juillet 1941 l’embargo complet sur le pétrole et l’acier ainsi que le gel des avoirs japonais sur le sol américain.

La conférence impériale tenue le 6 septembre 1941 décida qu'une guerre serait entreprise contre les États-Unis et le Royaume-Uni, à moins qu'un accord ne soit trouvé à bref délai avec Washington. L'attaque de Pearl Harbor n'est pas un plan préparé conjointement par l'Allemagne et par le Japon mais une initiative japonaise, les Allemands y ayant vu leur intérêt. Le 16 octobre, le Premier ministre du Japon Fumimaro Konoe, jugeant avoir perdu la confiance de l'empereur Showa et des militaires, démissionna de son poste en proposant le prince Naruhiko Higashikuni, un oncle de l'empereur, pour le remplacer. Hirohito refusa cette candidature, proposée également par les militaires, et choisit plutôt le général Tōjō, un ferme partisan de la guerre mais également un homme renommé pour sa fidélité envers l'institution impériale.

Le prince Nobuhito Takamatsu

Sans même attendre la fin des pourparlers auxquels ils ne croyaient plus, les Japonais commencèrent à préparer l'attaque. Le 3 novembre, l'amiral Osami Nagano expliqua en détail à Hirohito la version finale du plan d'attaque contre Pearl Harbor. Le 5 novembre 1941, l'empereur approuva en conférence impériale le plan d'opération pour une guerre contre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Hollande prévu pour le début décembre6. Le jour même, le quartier-général impérial mit en application la décision adoptée à la conférence et ordonna au commandant en chef de la flotte combinée, l’amiral Isoroku Yamamoto, de mettre en branle la mission sur Pearl Harbor. Les négociations avec les États-Unis demeurant dans une impasse, Hirohito approuva finalement le 1er décembre en conférence impériale la guerre de la Grande Asie orientale, après que Nagano et le ministre de la Marine Shigetaro Shimada, l'eurent rassuré la veille sur les chances de succès de l'entreprise en réfutant l'argument du prince Nobuhito Takamatsu qui jugeait que la Marine impériale ne pourrait tenir plus de deux ans contre les États-Unis.

Les forces en présence

À partir du XIXe siècle, la puissance militaire japonaise se renforça et se modernisa grandement. Pour pallier la hausse du chômage provoquée par la Grande Dépression, le gouvernement multiplia les commandes d'armement. Les dépenses militaires augmentèrent fortement. Au total, le Japon possédait en 1941 une quinzaine de cuirassés, une dizaine de porte-avions, 50 croiseurs, 1 destroyers, 80 sous-marins et quelque 1 350 avions. Surtout, le pays comptait 73 millions d'habitants animés d'une fierté patriotique et d'un esprit de sacrifice. Les militaires japonais étaient confiants dans la supériorité de leur armée ; en outre, Tokyo était assuré du soutien allemand en cas de contre-attaque des Américains.

En 1941, les États-Unis n'étaient pas prêts à entrer en guerre. Certes, le pays était une puissance démographique 132 millions d’habitants et industrielle de premier ordre. En 1941, l'aviation américaine pouvait avancer plusieurs milliers d'avions mais beaucoup étaient obsolètes. En 1940, face aux trois millions de soldats japonais, l'United States Army était en position d'infériorité numérique 250 000 hommes.

Surtout, l’opinion américaine n'était pas prête à entrer en guerre. Le souvenir de la Première Guerre mondiale et des soldats américains morts en Europe était encore très présent. Les emprunts contractés par les belligérants auprès des États-Unis n'avaient pas été remboursés et beaucoup d'Américains étaient isolationnistes. Le président Franklin Roosevelt 1933-1945 ne voulait pas s'aliéner les Américains d'origine allemande, italienne et japonaise. Le comité America First, une association pacifiste influente, faisait également pression pour maintenir les États-Unis hors de la guerre.

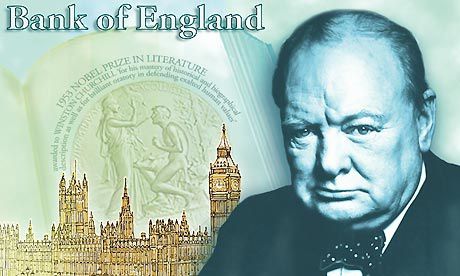

En janvier 1941, Roosevelt promit à Winston Churchill que son pays interviendrait d'abord contre l'Allemagne nazie et non contre le Japon. Pour soulager le Royaume-Uni dans la bataille de l'Atlantique, d'avril à juin 1941, trois cuirassés, un porte-avions, quatre croiseurs et deux flottilles de destroyers sont transférés du Pacifique à l'Atlantique soit 20 % de la flotte du Pacifique ce qui laisse la supériorité numérique dans la zone à la marine japonaise.

La base de Pearl Harbor

Pearl Harbor constituait la plus grande base navale américaine dans l'océan Pacifique. Elle se trouvait sur la côte sud de l’île d’Oahu, dans l’archipel d’Hawaï, 15 km à l’ouest d’Honolulu. Elle était relativement isolée dans l'océan Pacifique, à 3 500 km de Los Angeles et à 6 500 km de Tokyo. L'île d'Oahu était la plus peuplée de l'archipel hawaïen et se trouvait sur la route des bases américaines de Guam, Wake et Midway. Au début de la Seconde Guerre mondiale, 140 à 180 000 Japonais résidaient à Hawaï.

La base de Pearl Harbor s'étendait autour d'une rade peu profonde. L'entrée de cette rade se faisait par un chenal très étroit 400 mètres de large. La plupart des navires de guerre mouillaient à l'intérieur de la rade, à l'est et au nord de l'île de Ford. Trois se trouvaient à l’ouest l’USS Utah, l'USS Raleigh et l'USS Curtiss. Les bâtiments de guerre étaient amarrés deux par deux, par souci d'économie et par manque de place.

La flotte de guerre américaine du Pacifique, composée alors de la Battle Force, la Scouting Force, la Base Force et de la Amphibious Force avaient, le dimanche 7 décembre, 86 unités dans la base : 28 destroyers, 9 croiseurs, 8 cuirassés, 4 sous-marins, un cuirassé-cible l’USS Utah et une trentaine de bâtiments auxiliaires. On comptait enfin 25 000 hommes sur la base25 et environ 300 avions et hydravions de l'USAAF et de l'aéronavale dans l’île. Le général Walter Short était le commandant des forces terrestres tandis que la flotte du Pacifique était sous les ordres de l'amiral Husband Kimmel. La défense des installations et des ateliers de réparation était assurée par la DCA et les défenses littorales ainsi que 35 B-.

La stratégie et les plans japonais.Marine impériale japonaise.

L'objectif de l'attaque était d'anéantir la flotte américaine stationnée à Pearl Harbor afin de conquérir sans difficulté l'Asie du Sud-Est et les îles de l'océan Pacifique. Le but était de contraindre les forces américaines à quitter Hawaï pour se replier sur les bases de Californie. Il fallait par ailleurs réduire en cendres les docks, les ateliers de réparation et le champ de réservoirs contenant les approvisionnements en mazout pour la flotte du Pacifique, sans oublier les aérodromes de Wheeler Field et d'Hickham Field. Le Japon voulait aussi effacer l’humiliation des sanctions économiques prises par Washington. Les préparatifs de l'attaque furent confiés au commandant en chef de la flotte Isoroku Yamamoto.

Les préparatifs de l'opération Isoroku Yamamoto

Approuvé officiellement le 5 novembre 1941 par Hirohito, le plan d’attaque de Pearl Harbor avait quant à lui été élaboré dès le début de l’année 1941.

Ce plan devait surmonter deux difficultés. Premièrement, l’isolement relatif d’Hawaï rendait impossible le recours aux navires de guerre classiques. Deuxièmement, les eaux peu profondes de la rade de Pearl Harbor empêchaient l’utilisation de torpilles conventionnelles qui auraient explosé sur le fond marin avant d’atteindre leur cible.

La stratégie japonaise reprenait les éléments décisifs de deux batailles sur mer : le premier était l'effet de surprise de l'attaque japonaise menée par l'amiral Heihachirō Tōgō contre la flotte russe à Port-Arthur en février 1904 ; le second était le lancement de plusieurs bombardiers-torpilleurs Fairey Swordfish depuis un porte-avions de l'escadre menée par l’amiral britannique Andrew Cunningham contre la flotte italienne à la bataille de Tarente en novembre 1940.

En 1941, l’amiral Isoroku Yamamoto envoya des experts japonais en Italie pour recueillir des informations qui permettraient de transposer cette stratégie dans le Pacifique. La délégation revint avec des renseignements sur les torpilles que les ingénieurs de Cunningham avaient imaginées. Les plans japonais ont sans doute été aussi influencés par ceux de l’amiral américain Harry Yarnell qui anticipait une invasion d’ Hawaï. Au cours d’un exercice militaire du 7 février 1932, ce dernier avait mis en évidence la vulnérabilité d’Oahu en cas d’attaque aérienne par le nord-ouest. La simulation avait montré que des avions ennemis pourraient infliger de sérieux dommages et que la flotte ennemie, restée à l'écart des côtes, serait indétectable pendant 24 heures. À l'académie navale de Tokyo, les jeunes officiers savaient qu’ au cas où le gros de la flotte de l’ennemi serait stationné à Pearl Harbor, l’idée devrait être d’ouvrir les hostilités par une attaque aérienne surprise.

Le jeune officier Minoru Genda, concepteur du plan d'attaque de Pearl Harbor.

Yamamoto eut du mal à faire accepter son plan d'attaque : par exemple, l’amiral Nagano jugeait l’entreprise particulièrement risquée. L’empereur ne souhaitait pas une attaque surprise sans déclaration de guerre. Les réticences venaient du fait que l’opération devait engager une grande partie de la marine de guerre et parcourir des milliers de kilomètres sans être repérée. Il s'agissait d'une attaque exceptionnelle. Yamamoto menaça de démissionner pour que son plan soit finalement adopté, en octobre 1941. Cela laissa donc peu de temps à Minoru Genda pour préparer l’expédition, essayer les nouvelles torpilles et entraîner les hommes pour la mission.

Pour que la bataille ait des chances de réussir, il fallait qu’elle soit précisément définie et menée dans le plus grand secret. Les ingénieurs militaires japonais créèrent des torpilles spéciales Type 91 munies d’ailerons pour les stabiliser. Ils produisirent également des bombes capables de percer la coque des navires.

Le 3 novembre, l'amiral Nagano expliqua en détail le plan d'attaque à Hirohito. Le 5 novembre, l'empereur approuva en conférence impériale le plan d’attaque. Les renseignements fournis par des Japonais d’Hawaï furent déterminants dans la réussite de l’opération : il fallait attaquer un dimanche car la flotte américaine n’était pas en manœuvre le week-end et de nombreux équipages n’étaient pas complets. Il n’y avait aucune patrouille ce jour-là. Les espions japonais fournirent également des informations sur la situation de la flotte américaine.

Le départ de la flotte japonaise

Le 14 novembre 1941, la flotte combinée se concentra dans la baie d’Hito-Kappu, au sud des îles Kouriles. Elle se composait d'une force de choc avec sa force aéronavale, le Kidô Butai, qui comportait notamment six porte-avions Akagi, Hiryū, Kaga, Shōkaku, Sōryū, Zuikaku et plus de 400 avions : des avions de chasse Mitsubishi A6M les Zéros, des bombardiers-torpilleurs Nakajima B5N Les Kate et des bombardiers en piqué Aichi D3A les Val. Une flotte de reconnaissance comprenait 22 sous-marins, cinq sous-marins de poche Ko-hyoteki, emportant chacun deux hommes et deux torpilles de 450 mm et trois croiseurs légers. Huit bateaux de ravitaillement en carburant accompagnaient l’expédition.

Le 26 novembre, alors que les deux gouvernements étaient encore en pourparlers, l'armada de la marine impériale japonaise quitta secrètement le Japon. Elle se dirigea vers l'archipel d'Hawaï par le nord en empruntant une route peu fréquentée.

Le 1er décembre, Hirohito approuva en conférence impériale la Guerre de la Grande Asie orientale et autorisa le bombardement de Pearl Harbor. Lorsque la flotte reçut l'ordre officiel d'attaquer le 2 décembre, les pourparlers se poursuivaient encore. Le 6 décembre, la flotte qui se trouvait à 200 milles marins 370 km au nord de Pearl Harbor, reçut le signal d’attaque : Grimpez sur le mont Niitaka

Rupture des négociations et déclaration de guerre

Les négociations entre le Japon et les États-Unis, reprises en novembre 1941, se trouvaient bloquées à la veille de l'attaque : les Japonais exigeaient l'arrêt du soutien américain aux Chinois. Le secrétaire d'État Cordell Hull réclamait quant à lui le retrait des troupes nipponnes de Chine. Le 6 décembre 1941, Roosevelt transmit un télégramme à l’empereur Hirohito afin de reprendre les négociations qui avaient lieu à Washington.

Le même jour, le ministère des affaires étrangères japonais envoya à ses négociateurs et à l'ambassadeur Kichisaburo Nomura en place à Washington un document codé en 14 points, texte diplomatique signifiant la rupture des relations diplomatiques ; ils avaient pour consigne de le remettre au secrétaire d’État américain le lendemain à 13 h, soit 7 h 30, heure d’Hawaï. Mais le message ne fut pas remis à l’heure prévue en raison de retards dans le décryptage de ce texte long et complexe. Les services américains de renseignement réussirent à décoder le message bien avant l’ambassade japonaise : seul le dernier point du mémorandum, c’est-à-dire la déclaration de guerre, n’avait pas été déchiffré par les Américains. Le dimanche 7 décembre à 11 h 58, heure de Washington 6 h 28 à Hawaï, le général George Marshall lut le message ; inquiet par sa teneur, Marshall fut persuadé qu'une attaque se préparait. Il expédia un télégramme pour donner l'alerte aux bases américaines situées aux Philippines, à Panama, à San Diego et à Pearl Harbor. En raison de défaillances techniques, l'alerte arriva trop tard à Hawaï, plusieurs heures après les bombardements. Le message parvint à l’ambassadeur américain au Japon environ dix heures après la fin de l’attaque.

La préparation de l’attaque

L’attaque est préparée pendant plusieurs semaines sur une maquette de la base.

Deux des six porte-avions, le Kaga et le Zuikaku, en route pour les îles Hawa

Une partie des pilotes du porte-avion Kaga prennent la pose la veille de l’attaque.

Les pilotes du Kaga en briefing sur un dessin de la rade, la veille de l’attaque.

À l’aube du 7 décembre, sur le Shokaku, la première vague d’assaut s’apprête à décoller.

L'attaque

Isoroku Yamamoto et d’autres généraux avaient prévu une attaque en trois vagues mais le vice-amiral Chuichi Nagumo décida de n’en retenir que deux. Le nombre total d’avions impliqués dans l’attaque était de 350. 91 avions furent engagés dans la protection des porte-avions et des navires.

Ce fut dans la nuit du 6 au 7 décembre que les opérations débutèrent massivement, l'aube permettant de réduire les précautions à prendre pour éviter d'être repéré et accélérer ainsi la vitesse de progression.

Il est à noter que l'attaque sur la Malaisie, le 8 décembre, a lieu en fait au même moment, car de l'autre côté de la ligne de changement de jour.

Les missions de reconnaissance

Vers minuit, les sous-marins de haute mer lancèrent cinq sous-marins de poche qui se dirigèrent vers l'île d'Oahu.

À 3 h 58, le dragueur de mines USS Condor signala la présence d’un sous-marin dans la rade de Pearl Harbor au destroyer USS Ward. Ce dernier se mit alors à sa recherche sans succès : l'intrus avait rapidement disparu. L'amirauté de Pearl Harbor ne donna pas l'alerte. À 6 h 37, le Ward repéra un autre sous-marin qui était chargé de renseigner la flotte japonaise et le détruisit.

La première vague

C'est entre 6 h et 7 h 15 que la première vague de 183 avions, conduite par le capitaine Mitsuo Fuchida, s'envola vers Pearl Harbor. Elle comprenait :

49 bombardiers moyens d'altitude horizontaux Nakajima B5N2 Kate,

51 bombardiers en piqué Aichi D3A1 Val,

40 bombardiers torpilleurs Nakajima B5N2 Kate

43 avions de combat Mitsubishi A6M2 Zéro.

Leur présence ne fut détectée que vers 7 h par deux soldats américains George Elliot Jr. et Joseph Lockard à la station d’Opana Point un radar SCR-270 situé près de la pointe nord d'Oahu. Ces derniers ne sont pas pris au sérieux par un nouvel officier, le lieutenant Kermit A. Tyler, convaincu qu’il s’agissait de six bombardiers B-17 qui arrivaient de Californie42 et qui étaient attendus pour se ravitailler avant de rejoindre leur destination finale de Clark Field dans les îles Philippines43.

Vers 7 h 30, le premier avion japonais fit une reconnaissance dans les alentours et donna le signal : Pearl Harbor dort.

Les premiers avions survolèrent la base américaine à 7 h 40. Les avions torpilleurs volaient à basse altitude et provenaient de différentes directions. Les bombardiers volaient quant à eux à haute altitude.

À 7 h 53, les premières bombes nipponnes furent larguées et les avions se mirent en formation d’attaque. Le contre-amiral Patrick Bellinger donna l'alerte.

Cinq sous-marins Ko-hyoteki torpillèrent les bateaux américains après le début des bombardements. Sur les dix hommes qui se trouvaient à bord des sous-marins, neuf trouvèrent la mort ; le seul survivant, Kazuo Sakamaki, fut capturé et devint le premier prisonnier de guerre japonais fait par les Américains au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une étude de l’institut naval américain conduite en 1999 indique qu’une torpille toucha l'USS West Virginia qui devint la première cible de l’attaque japonaise.

Cette première attaque était divisée en six unités dont une dirigée sur le poste militaire de Wheeler Field. Les Japonais exploitèrent les premiers moments de surprise pour bombarder les navires les plus importants, surtout à l'est de la rade. Chacune des attaques aériennes commençait par les bombardiers et finissait par les unités de combat afin de contrer les poursuites éventuelles. La première attaque engagea le flanc droit de l’ennemi.

La deuxième vague

À 8 h 30, la deuxième phase de l'attaque forte de 167 appareils visa le flanc gauche et utilisa davantage de bombardiers en vol horizontal. Elle comprenait :

54 bombardiers moyens d'altitude horizontaux Nakajima B5N2 Kate,

78 bombardiers en piqué Aichi D3A1 Val, et

35 chasseurs Mitsubishi A6M2 Zéro.

Elle fut menée par le lieutenant-commandant Shigekazu Shimazaki. Elle était divisée en quatre unités dont l’une fut lancée sur la base de Kānehohe, à l'est de Pearl Harbor. Les différentes formations arrivèrent presque en même temps sur le site depuis plusieurs directions.

Au cours de la deuxième vague, un sous-marin de poche venu en surface fut pris pour cible par le Curtiss et coulé par le destroyer USS Monaghan. La seconde vague s’acheva à 9 h 45. Après l'attaque, des avions survolèrent le site afin d’étudier les dommages et de faire un rapport.

Défense américaine

Les hommes qui se trouvaient à bord des navires américains furent réveillés par les explosions. Le fameux message Air raid Pearl Harbor. This is not a drill, Attaque aérienne sur Pearl Harbor. Ceci n’est pas un exercice fut prononcé par le commandant Logan Ramsey à 7 h 58, cinq minutes après les premières bombes. L'amiral Husband Kimmel alerta Washington quelque temps après.

En dépit du manque de préparation et des scènes de panique, plusieurs militaires se sont illustrés durant la bataille. L’amiral Isaac C. Kidd et le capitaine Franklin Van Valkenburgh se ruèrent sur le pont de l'USS Arizona afin d’organiser la défense et furent tués par l’explosion d'un dépôt d’armes tout proche. Les deux hommes furent honorés de manière posthume par la médaille d’honneur. L’enseigne Joe Taussig mit l'USS Nevada en route pendant l’attaque. L’un des destroyers, l’USS Aylwin, fit de même avec seulement quatre officiers à son bord, le reste de l'équipage étant composé d'enseignes qui avaient peu d’expérience en mer. Le capitaine Mervyn Bennion, commandant l'USS West Virginia, dirigea son équipage jusqu’à ce qu'il fut tué par des fragments de bombes. Les premières victimes de l’attaque aérienne se trouvaient sur le sous-marin USS Tautog qui abattit également le premier Japonais. L'Afro-Américain Doris Dorie Miller, qui servait comme cuisinier sur l'USS West Virginia, prit le contrôle d’une mitrailleuse de lutte anti-aérienne et s’en servit pour tirer sur des avions japonais : il en toucha au moins un alors que son navire était bombardé dans le même temps. Il reçut la croix de la marine Navy Cross après la bataille. Quatorze marins et officiers furent par ailleurs récompensés par la médaille d’honneur. Une distinction militaire spéciale, la Pearl Harbor Commemorative Medal, fut par la suite décernée à tous les vétérans de l’attaque. Dans le ciel, la seule opposition importante vint d’une poignée de Curtiss P-36 Hawk et de Curtiss P-40 Warhawk qui firent vingt-cinq sorties et par les défenses anti-aériennes. Des avions décollèrent pour tenter de repérer la flotte japonaise, en vain.

Une troisième vague avortée

Certains officiers pressèrent l'amiral Nagumo de lancer une troisième attaque afin d'anéantir les dépôts de carburant et les infrastructures de Pearl Harbor. Certains historiens ont suggéré que la destruction des réserves de carburant et des équipements de réparation aurait fortement handicapé la flotte du Pacifique, bien plus que la perte des navires de ligne. Cependant, Nagumo décida de renoncer à une troisième attaque pour plusieurs raisons : en premier lieu, les succès des défenses antiaériennes furent plus nombreux au cours de la seconde vague et occasionnèrent les 2/3 des dommages nippons. L'effet de surprise avait disparu et une troisième vague risquait d’accroître les pertes japonaises. Ensuite, la préparation d'une troisième attaque aurait pris beaucoup trop de temps, laissant aux Américains la possibilité d'attaquer les forces de Nagumo situées à moins de 400 km au nord d'Oahu. L'armada pouvait rapidement être localisée et prise en chasse par les sous-marins ennemis. En outre, les Japonais ignoraient toujours la position des porte-avions américains et avaient atteint la limite de leurs capacités logistiques : rester plus longtemps augmentait le danger de manquer de carburant. La deuxième vague avait atteint l'objectif initial de la mission, à savoir neutraliser la flotte américaine du Pacifique. On se souvient que les autorités japonaises avaient été réticentes devant cette opération, c'est pourquoi l'expédition devait s'arrêter là. Il était donc temps de partir, d'autant que le Japon avait d'autres objectifs stratégiques dans le Sud-Est asiatique.

Bilan de l'attaque

Les pertes de l’US Navy classées par durée d’immobilisation des navires

Nom Type Mise en service Touché par Tués Retour au combat Mois d’immob° et

commentaires

Navires détruits

1 Arizona Cuirassé 1916 2 bombes de 800 kg 1 177 Définitif

2 Oklahoma Cuirassé 1916 5 torpilles 429 Définitif

3 Utah Bateau cible 1911 2 torpilles 58 Définitif

Navires endommagés

4 West Virginia Cuirassé 1923 7 torpilles, 2 bombes de 800 kg 1 défectueuse 106 juillet 1944 31

5 Oglala Mouilleur de mines 1917 1 torpille dommages indirects 0 février 1944 26

6 Cassin Destroyer 1936 2 bombes de 250 kg 0 février 1944 26

7 California Cuirassé 1921 2 torpilles, 1 bombe de 250 kg 105 janvier 1944 25

8 Downes Destroyer 1937 1 bombe de 250 kg 12 novembre 1943 23

9 Nevada Cuirassé 1916 1 torpille, 5 bombes de 250 kg 57 octobre 1942 10

Échoué pour éviter la submersion dans le chenal.

10 Vestal Navire atelier 1913 2 bombes de 250 kg 1 défectueuse 7 août 1942 8

11 Shaw Destroyer 1936 3 bombes de 250 kg 24 juin 1942 6

12 Helena Croiseur léger 1939 1 torpille 34 juin 1942 6

13 Pennsylvania Cuirassé 1916 1 bombe de 250 kg 32 mars 1942 3

14 Tennessee Cuirassé 1920 2 bombes de 800 kg défectueuses 5 février 1942 2

15 Maryland Cuirassé 1921 2 bombes de 800 kg défectueuses 4 février 1942 2

16 Raleigh Croiseur léger 1924 1 torpille, 1 bombe de 250 kg 0 février 1942 2

17 Curtiss Porte-hydravions 1940 1 bombe de 250 kg 21 janvier 1942 1

18 Honolulu Croiseur léger 1938 1 bombe de 250 kg dommages indirects 0 janvier 1942 1

19 Helm Destroyer 1937 2 bombes de 250 kg dommages indirects 0 décembre 1941 0

20 New Orleans croiseur lourd 1931 Dommages indirects 0 décembre 1941 0

Dommages légers

Du côté américain

Le bilan humain de l'attaque fut lourd : 2 403 Américains sont morts et 1 178 ont été blessés. Les pertes se répartissent ainsi :

US Army; 218 morts et 364 blessés.

US Navy; 2008 morts et 710 blessés.

US Marine Corp, 109 morts et 69 blessés.

Civils, 68 morts et 35 blessés, tués ou blessés par les bombes ou les éclats de bombes tombés dans les zones civiles, jusqu'à Honolulu.

Près de la moitié des pertes américaines, soit 1 177 hommes, fut provoquée par l'explosion et le naufrage de l'USS Arizona. Celui-ci explosa à cause d'un obus de marine de 400 mm modifié de façon telle qu'il puisse être utilisé comme une bombe par un avion, largué par Tadashi Kusumi. La bombe frappa le navire au niveau de la tourelle avant de 356 mm. Ayant un blindage de pont plus fin cette bombe s’arrêta dans la soute à munitions et explosa. La coque de l'Arizona sert aujourd'hui de mémorial. Il continue d’ailleurs de perdre un peu de carburant, plus de 70 ans après l’attaque.

L'attaque avait visé les cuirassés stationnés dans la rade :

l'USS Nevada fut endommagé par une torpille et un incendie ; il fut la cible de nombreuses bombes japonaises lorsqu'il se mit en route pour éviter la submersion dans le chenal et finit par toucher le fond de la rade par l'avant. Il fut renfloué par la suite.

L'USS California fut touché par deux bombes et deux torpilles. L'équipage reçut l'ordre d'évacuer le navire. Il fut renfloué par la suite.

L'USS Utah, ce cuirassé d’un modèle ancien était utilisé comme cible de bombardement mobile. Il constituait une cible facile et fut touché deux fois par des torpilles.

Sept torpilles affectèrent l'USS West Virginia et la dernière eut pour conséquence de détacher le gouvernail.

L'USS Oklahoma fut frappé par cinq torpilles et chavira.

L'USS Maryland fut atteint par deux obus de marine de 400 modifiés sans subir de dommages sérieux.

L'USS Pennsylvania fut touché par une bombe de 250 kg au cours de la deuxième vague d'attaque alors qu'il était en cale sèche sans subir de dommages sérieux.

L'USSWest Virginia fut touché par 7 torpilles et 2 bombes de 800 kg. Il fut renfloué par la suite.

L'USS Tennessee fut touché par 2 bombes de 800 kg défectueuses occasionnant seulement des dommages légers

Même si les Japonais ont concentré leurs tirs sur les navires de ligne, ils n'ont pas épargné les autres cibles. Le croiseur léger USS Helena fut torpillé et le choc provoqua le chavirement du mouilleur de mines USS Oglala situé à côté. Deux destroyers en cale sèche furent détruits lorsque des bombes touchèrent leur réservoir de carburant. L’incendie se propagea à d'autres navires. Le croiseur léger USS Raleigh fut touché par une torpille qui ouvrit une brèche. Le croiseur léger USS Honolulu fut endommagé mais resta en service. Le destroyer USS Cassin chavira et le destroyer USS Downes fut sérieusement endommagé. Le bateau de réparation USS Vestal, rangé bord à bord avec l’Arizona alors en feu, fut gagné par les flammes qui ravageaient ce dernier et finit par sombrer à son tour. Le navire ravitailleur USS Curtiss fut également endommagé.

La quasi-totalité des 188 avions stationnés à Hawaï furent détruits ou endommagés. Lorsque les Japonais arrivèrent au-dessus des aérodromes américains, ils trouvèrent 155 avions stationnés aile contre aile pour éviter le sabotage 40 % de la population de l'île d'Oahu étant des Américano-japonais mais constituant ainsi des cibles idéales. Les attaques sur les casernes tuèrent des pilotes et d’autres membres du personnel. Des tirs amis ont abattu plusieurs avions américains.

L'aéronavale perdit 13 chasseurs, 67 bombardiers, trois avions de transport et quatre forteresses volantes en plus de la moitié des avions de combat qui se sont retrouvés cloués au sol parce qu'ils avaient été disposés aile contre aile ce qui les empêcha de décoller rapidement. L'aviation de l'armée de terre fut aussi gravement touchée : 12 B-18, 20 A-9, 2 A-20, 4 P-26, 20 P-36 et 32 P-40.

Dans le camp japonais

Du côté japonais, les pertes humaines furent beaucoup moins lourdes : 64 morts 55 aviateurs et neuf sous-mariniers ; l'enseigne Kazuo Sakamaki fut capturé, premier prisonnier de guerre japonais du conflit.

Le bilan matériel fut aussi limité : les cinq sous-marins de poche engagés furent coulés ou capturés et un sous-marin de croisière a été coulé le 10 décembre le I-70 avec 121 membres d'équipage fut détruit par des avions de l'USS Enterprise. Sur les 441 avions japonais disponibles, 350 prirent part à l’attaque et 29 furent abattus durant la bataille, neuf au cours de la première vague, vingt dans la seconde. 74 autres furent touchés par les défenses antiaériennes et l’artillerie au sol. Le plan audacieux de Yamamoto et de Genda avait atteint ses objectifs.

Un succès à relativiser

Vengez Pearl Harbor - Nos balles le feront.

Cependant, l'armada japonaise s'en retourna sans qu'aucun porte-avions américain ne fût détruit car ils ne se trouvaient pas à Pearl Harbor. L'USS Enterprise rentrait au port et se trouvait à 300 km au début de l'attaque six des dix-huit SBD qu'il avait fait décoller à 6 h 20 en direction d'Hawaï ont été détruits, l'USS Lexington livrait des avions aux îles Midway et l'USS Saratoga était à San Diego en train d'embarquer son groupe aérien et de subir des réparations. D'autre part, presque tous les navires touchés étaient des vieux bâtiments ; 80 % d'entre eux furent remis en état et modernisés après l'attaque. Les destroyers Cassin et Downes furent gravement endommagés mais leurs machines furent sauvées et elles équipèrent d’autres bâtiments portant leur nom d’origine. Les pertes matérielles les plus graves furent celles des 155 avions et des dégâts matériels dans la base.

Finalement, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor fut une brillante réussite tactique mais un échec du point de vue stratégique. Malgré les pertes, la base resta opérationnelle le port, les pistes, les réservoirs de carburant et les ateliers de réparation n'ont pas été détruits ou marginalement. Yamamoto aurait dit : Je crains que tout ce que nous avons réussi à faire est de réveiller un géant endormi et de le remplir d'une terrible résolution.

Contrainte de se battre sans cuirassés, la marine américaine développa par la suite de nouvelles tactiques navales reposant sur des Task forces combinant des porte-avions et des sous-marins, reprenant la stratégie japonaise employée à Pearl Harbor. Ces nouvelles méthodes permirent de freiner l'avance japonaise en 1942, délai que l'amiral Yamamoto estimait avoir donné au Japon avant que la capacité industrielle démultipliée des États-Unis ne leur donne une supériorité écrasante. Paradoxalement, la doctrine navale japonaise continuait à ce moment à considérer les cuirassés comme les navires les plus importants.

Conséquences, entrée en guerre des États-Unis

Après l'attaque japonaise sur la base navale américaine, le président Roosevelt engagea son pays dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Les Japonais firent une déclaration de guerre officielle mais à cause de divers contretemps, elle ne fut présentée qu'après l'attaque.

Le 8 décembre 1941, le président Roosevelt déclara :

" Hier, 7 décembre 1941 - une date qui restera à jamais marquée dans l'Histoire comme un jour d’infamie - les États-Unis d'Amérique ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'empire du Japon. Les États-Unis étaient en paix avec le Japon et étaient même, à la demande de ce pays, en pourparlers avec son gouvernement et son empereur sur les conditions du maintien de la paix dans le Pacifique. Qui plus est, une heure après que les armées nippones eurent commencé à bombarder Oahu, un représentant de l'ambassade du Japon aux États-Unis a fait au secrétariat d'État une réponse officielle à un récent message américain. Cette réponse semblait prouver la poursuite des négociations diplomatiques, elle ne contenait ni menace, ni déclaration de guerre …. J'ai demandé à ce que le Congrès déclare depuis l'attaque perpétrée par le Japon dimanche 7 décembre, l'état de guerre contre le Japon. "

Le Congrès américain déclara la guerre au Japon à la quasi unanimité ; seule la pacifiste Jeannette Rankin députée républicaine du Montana s'opposa à cette décision. Roosevelt signa la déclaration le jour même. Avec la loi sur la conscription du 20 décembre 1941, la mobilisation s'élargit à tous les Américains entre 20 et 40 ans. Le 22 décembre 1941 débuta la conférence Arcadia au cours de laquelle Churchill et Roosevelt décidèrent d'unir leurs forces contre l'Allemagne nazie. La Déclaration des Nations unies du 1er janvier 1942 prévoyait la création de l'ONU. Enfin, le pays dut convertir son économie pour répondre aux besoins de la guerre, un processus qui commença le 6 janvier 1942 avec l'annonce du Programme de la Victoire. L'entrée en guerre des États-Unis marquait un tournant dans la mondialisation du conflit.

Le lendemain, 9 décembre, l'Angleterre déclarait la guerre au Japon et Winston Churchill écrira plus tard dans ses Mémoires : Aucun Américain ne m'en voudra de proclamer que j'éprouvai la plus grande joie à voir les États-Unis à nos côtés. Je ne pouvais prévoir le déroulement des événements. Je ne prétends pas avoir mesuré avec précision la puissance guerrière du Japon, mais je compris que, dès cet instant, la grande République américaine était en guerre, jusqu'au cou et à mort. Nous avions donc vaincu, enfin ! .

Réaction du Japon et de ses alliés

Dans les heures qui suivirent, le Royaume-Uni et son empire colonial, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud entrèrent en guerre contre le Japon.

L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste déclarèrent la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, quatre jours après l'attaque de Pearl Harbor. Selon les termes du pacte tripartite, Hitler et Mussolini n'étaient pourtant pas obligés de déclarer la guerre. Cependant, les relations entre les pays européens de l’Axe et Washington s'étaient détériorées depuis 1937.

Les adversaires du New Deal de Roosevelt, notamment le Chicago Tribune, rendirent public le plan de guerre américain pour l’Europe. Hitler estimait qu'un conflit avec les États-Unis était inévitable. Ce sentiment fut renforcé par la publication du plan américain, par l’attaque de Pearl Harbor et par le discours de Roosevelt. Le Führer méprisait les Américains, en particulier les Noirs qu'il tenait pour inférieurs. Il sous-estima également la puissance productive des États-Unis, leur capacité à combattre sur deux fronts à la fois (en Europe et dans le Pacifique) et les conséquences du prêt-bail sur ses adversaires. Les nazis escomptaient qu'à la suite de la déclaration de guerre contre les États-Unis, le Japon s'engagerait davantage contre l'URSS (avec laquelle il est en paix depuis la conclusion du pacte nippo-soviétique du 13 avril 1941) et les possessions européennes en Asie55. Toutefois, le front chinois et le théâtre d'opération méridional accaparèrent l'essentiel des forces de l'empire du Japon.

Dans les heures qui ont suivi l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais attaquèrent diverses colonies et bases militaires britanniques et américaines en Asie et dans le Pacifique : la Malaisie, Hong Kong, Guam et Wake. Peu après les événements de Pearl Harbor, les bombardiers de la 11e flotte aérienne japonaise s'en prirent à la 7e flotte de l'Air Force américaine basée aux Philippines et à la force Z britannique ce qui ouvrait la voie à la capture des deux premiers objectifs visés. Le 16 décembre, les forces nippones contrôlaient le nord de l'île de Bornéo, Hong Kong capitula le 25 décembre et Singapour tomba en janvier 1942.

L’évènement vu par les Japonais

Bien que la propagande anti-américaine eût préparé l'opinion publique japonaise à la guerre contre les États-Unis, il semble que la plupart des Japonais furent surpris lorsqu'ils apprirent la nouvelle : l'attaque avait en effet été menée dans le plus grand secret. Elle était présentée et ressentie comme un coup d'éclat et finit par rallier les sceptiques face à la guerre. Pour l'état-major et le gouvernement japonais, l'attaque de Pearl Harbor n’était qu’une réponse juste à la politique agressive de Washington. Il considérait que les Alliés, et particulièrement les États-Unis, multipliaient depuis longtemps les provocations à l'égard des Japonais. Aussi, l’attaque de Pearl Harbor ne relèverait pas de la trahison car Washington se préparait depuis longtemps à la guerre. Aujourd'hui encore, un certain nombre de Japonais pensent que leur pays a été poussé à se battre pour protéger la sécurité nationale et leurs intérêts. En 1991, le ministre japonais des affaires étrangères rappela que le Japon avait donné une déclaration de guerre à 13h00 le message en 14 points, heure de Washington DC, 25 minutes avant le début de l’attaque de Pearl Harbor.

Le sentiment anti-japonais aux États-Unis

Les photographies des bâtiments en flamme et des destructions à Pearl Harbor soulevèrent une émotion certaine dans le monde entier. L'attaque japonaise galvanisa la nation américaine et l'unit pour atteindre un but : celui de faire capituler l'Empire du Soleil Levant. Le comité pacifiste America First décida lui-même sa dissolution et les adversaires politiques de Roosevelt cessèrent provisoirement leurs attaques. Le sentiment de trahison et la peur du sabotage ou de l’espionnage rendirent suspects les Japonais vivant sur le sol américain et les Américains d'origine japonaise. Le général John DeWitt et le secrétaire à la Marine Frank Knox évoquèrent l'existence d'une cinquième colonne sur le sol américain.

Dans les jours qui suivirent l’attaque, plusieurs rumeurs circulèrent : les ouvriers nippons de l’île auraient coupé les champs de canne à sucre pour former des flèches indiquant le chemin vers Pearl Harbor. D'autres rumeurs touchèrent le président Roosevelt et Marshall qui auraient été au courant de l’attaque. Enfin, la crainte d'un débarquement japonais à la suite de l'attaque ajouta un élément à la confusion qui régnait à Hawaï.

C'est dans ce contexte que 110 000 Japonais et citoyens américains d'origine japonaise60 furent rassemblés et surveillés dans des camps d'internement War Relocation Centers. L'ordre exécutif 9066 du 19 février 1942 fut signé par Roosevelt et concerna l'ouest du pays où se concentraient les populations japonaises ; des camps furent ouverts dans des régions isolées des États de Washington, de Californie et de l'Oregon. Cependant, les Japonais des îles Hawaï ne furent pas internés car l'armée et la marine avaient besoin de main d'œuvre. Des Américains d'origine japonaise furent incorporés dans l'armée américaine notamment dans le 442nd Regimental Combat Team qui combattit en Europe à partir de 1943 et subit de lourdes pertes. En 1988, le Congrès présenta officiellement ses excuses pour ces arrestations arbitraires en votant une loi qui indemnisait les victimes encore vivantes.

Pearl Harbor peut également expliquer la détermination des États-Unis à procéder aux bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki.

Portée et signification

Pearl Harbor est toujours considéré par les Américains comme l'un des événements les plus importants de leur histoire : c'était en effet la première fois depuis la guerre de 1812 que le sol américain était attaqué par un pays étranger. Soixante ans plus tard, les journalistes comparèrent les attentats du 11 septembre 2001 à l'attaque du 7 décembre.

De nombreux films japonais et américains ont relaté cet épisode de la Seconde Guerre mondiale. Tant qu'il y aura des hommes réalisé en 1953 par Fred Zinnemann évoque la vie des militaires à Pearl Harbor. Le film Tora! Tora! Tora! de Richard Fleischer en 1970 donne une description assez réaliste des événements, prenant à la fois les points de vue américain et japonais. Le film documente notamment la longue liste d'erreurs et d'accidents qui rendirent cette attaque si destructrice pour les forces américaines. Le titre reprend le mot Tora qui signifie « tigre ». Il s'agit du message radio envoyé par Mitsuo Fuchida, le commandant de la mission. Le film 1941, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1979, évoque le climat de panique après l'attaque. Dans Nimitz, retour vers l'enfer de Don Taylor 1980, un porte-avions nucléaire voyage dans le temps et se retrouve à Pearl Harbor, la veille de l'attaque, avec la possibilité de changer l'Histoire. Pearl Harbor 2001 de Michael Bay reprend des scènes de Tora! Tora! Tora! comme celle du cuisinier-mitrailleur.

Un événement controversé

L'attaque de Pearl Harbor fit l'objet de nombreuses polémiques dès les lendemains des événements : entre décembre 1941 et juillet 1946, sept commissions administratives et une commission spéciale enquêtèrent pour établir les responsabilités et les négligences.

Les commissions d'enquête

La première commission, dirigée par Owen Roberts, fut constituée dès le mois de décembre 1941 et rendit ses conclusions au Congrès des États-Unis en janvier 1942. Elle accusa les officiers de la base (Walter Short et Husband Kimmel) de manquement à leur devoir, en particulier dans la défense de Pearl Harbor ; les deux hommes furent relevés de leurs fonctions. Cependant, le Sénat des États-Unis vota leur réhabilitation en mai 1999 (non signée ni par Clinton ni par Bush).

Les négligences et erreurs américaines

Walter Short

L'attaque de Pearl Harbor par les Japonais provoqua un choc immense dans l'opinion publique, à la tête de l'armée et de l'État. Les journalistes et les politiques posèrent rapidement la question des responsabilités. Il paraissait en effet évident que plusieurs erreurs avaient été commises : encore fallait-il déterminer si elles l'avaient été de manière intentionnelle ou non. Une série de défaillances se sont accumulées et permettent de comprendre le désastre : l'entrée de la rade n'était pas protégée par des filets anti torpilles. Les navires américains, alignés côte à côte sur ordre de Claude C. Bloch à cause du manque de place, offraient des cibles idéales. Les soldats américains de Pearl Harbor croient lors des premiers bombardements qu'il s'agit d'exercice, pensant que les avions venaient de Californie, les Japonais ayant longé les côtes russes.

Le général Short estimait que le danger le plus immédiat pour les terrains d'aviation était le sabotage, et avait par conséquent ordonné que les avions soient concentrés en des endroits faciles à surveiller, situation qui facilita leur destruction par l'attaque aérienne ; Short ne croyait pas à l’efficacité du radar, une invention relativement nouvelle. L'équipe de surveillance du radar n'avait pas été remplacée après 7 heures ; aucune patrouille n'était de service le dimanche matin. Les diverses installations militaires n'étaient pas camouflées. La cryptanalyse des codes secrets Code 97 des purple machines aurait dû aider Pearl Harbor mais les Japonais pratiquaient la contre-information et ils n’ont pas été transmis à temps George Marshall préféra utiliser le télégraphe au téléphone qu'il pensait être victime d'interceptions par les Japonais, d'autant plus qu'il n'y avait aucun décodeur à Hawaï. Enfin, les divergences qui existaient entre Short et Kimmel expliquent en partie le manque de coordination et les dysfonctionnements dans le système de défense de Pearl Harbor.

Les révélations d'un agent double

De nombreux signes et avertissements n'ont pas été entendus ou compris. Quatre mois avant l'attaque, l'espion serbe Dušan Popov, à l'instar de Richard Sorge, informe les services secrets anglais, puis américains des intentions nippones. Les actualités de Paramount dès le 13 novembre 1941 montraient qu'une attaque pourrait avoir lieu sur Pearl Harbor.

Dans sa synthèse historique récente Comment Roosevelt fit entrer les États-Unis dans la guerre, Arnaud Blin indique65 que l'agent double Dusko Popov avait dévoilé par un questionnaire des services secrets britanniques MI:5 que les amiraux japonais avaient réclamé à l'Abwehr une étude détaillée du bombardement par la RAF de la flotte italienne dans le port de Tarente les 11 et 12 novembre 1940. Bien que le directeur du FBI J. Edgar Hoover ait reçu l'espion Popov le 12 août 1941 dans son bureau, il ne transmit qu'un échantillon du questionnaire à la Maison Blanche.

L’amiral Harold Rainsford Stark, chef des opérations navales américaines, avait envoyé un message d’alerte au commandant en chef des flottes de l’Asie orientale et du Pacifique à Hawaï. L'état-major américain redoutait donc une attaque japonaise, il ne l'attendait pas à Pearl Harbor : ils avaient une confiance aveugle dans l'isolement de l'île, située à plusieurs milliers de kilomètres du Japon. L'état-major américain était pour sa part convaincu que l’attaque aurait lieu aux Philippines ou à Singapour, ce qui ne constituait pas une cause de guerre selon les déclarations de Roosevelt.

Arnaud Blin a donc la conviction que la surprise de Roosevelt était bien réelle lorsque Frank Knox l'informa de l'attaque.

Le 7 décembre 1941, lorsqu'il apprend que Pearl Harbor a été attaquée, le secrétaire à la marine Frank Knox s'écria incrédule :

" Mon Dieu, ça ne peut pas être vrai. Il s'agit sûrement des Philippines ! "

Les défenses naturelles de Pearl Harbor semblaient la protéger efficacement. Les officiers américains craignaient davantage un acte de sabotage ou un débarquement plutôt qu'une attaque aérienne, jugée impossible. Les menaces qui leur furent transmises ne furent pas prises au sérieux.

La mise en cause du président Roosevelt

L'amiral Kimmel, déchu de son poste, contributeur de la thèse sur Roosevelt.

Une thèse très controversée affirme que Roosevelt était au courant de l'attaque et qu'il laissa faire pour provoquer l'indignation de la population et faire entrer son pays dans la guerre. Cette théorie fut d'abord avancée par les officiers déchus par les commissions d'enquête : Husband Kimmel se dit victime d'un complot visant à cacher la responsabilité du gouvernement et de l'état-major. Il diffusa cette idée dans ses Mémoires parus en 1955. Le contre-amiral Robert Alfred Theobald, qui à Pearl Harbor commandait les destroyers, écrivit dans un ouvrage traduit en français :

" Notre conclusion principale est que le président Roosevelt contraignit le Japon à faire la guerre en exerçant en permanence sur lui une pression diplomatique et économique, et l'incita à ouvrir les hostilités par une attaque surprise en maintenant la flotte du Pacifique dans les eaux hawaïennes comme appât."

Cette thèse fut ensuite reprise par les adversaires de Roosevelt et de sa politique extérieure. Les négligences furent utilisées par les républicains pour discréditer le camp démocrate après 1945. Plus tard, plusieurs historiens américains, tels que Charles Beard et Charles Tansill ont essayé de prouver l'implication du président.

Les faits cités à l'appui de cette hypothèse sont notamment l'absence supposée providentielle des trois porte-avions en manœuvre le jour de l'attaque et qui n'ont pas été touchés, le fait que les nombreux messages d'avertissement aient été ignorés et enfin les négligences locales. Certains soupçonnent le gouvernement américain d'avoir tout fait pour ne recevoir la déclaration de guerre japonaise qu'après le bombardement. Les partisans de cette thèse sont convaincus que Roosevelt a poussé les Japonais à la guerre tout au long des années 1930 afin de convaincre le peuple américain majoritairement isolationniste et partisan de la neutralité.

Le président américain Roosevelt signant la déclaration de guerre contre le Japon, une fois son discours prononcé devant le Congrès.

Il est cependant difficile d'imaginer que Roosevelt ait laissé détruire autant de bâtiments de la marine juste pour engager son pays dans la guerre. En effet, la valeur tactique des porte-avions était méconnue en 1941, même si d'évidence, compte tenu des investissements réalisés, les Japonais et les Américains fondaient de gros espoirs sur cette nouvelle unité marine. C'était encore le cuirassé qui faisait figure de navire principal dans les flottes de guerre et même l'amiral Yamamoto envisageait la confrontation finale entre les deux pays sous la forme d'un combat entre cuirassés. Dès lors, tout officier au courant de l'attaque aurait fait en sorte de protéger les cuirassés qui seraient alors partis au large en sacrifiant les porte-avions. Ce choix aurait été logique pour les autorités de la marine et aurait été paradoxalement plus néfaste aux Américains dans la poursuite de la guerre. L'amiral Chester Nimitz livre une analyse similaire dès 1945 :

" Si l'amiral Husband Kimmel, alors commandant des forces américaines à Pearl Harbor, avait reçu 24 heures à l'avance la nouvelle de l'attaque, il aurait fait partir toutes nos forces à la rencontre des Japonais. Nous n'avions pas un seul porte-avions capable de s'opposer à la formation des porte-avions de l'amiral Nagumo, et les Japonais auraient coulé chacun de nos bateaux en haute mer. Nous aurions perdu 60 000 hommes et la quasi-totalité de notre flotte du Pacifique. "

Quant au message d’alerte, il est arrivé trop tard à Pearl Harbor à cause du décalage horaire, du jour un dimanche, de maladresses et de problèmes techniques38. En outre, les services de renseignement américains travaillaient séparément et étaient souvent incompétents. Si la plupart des messages secrets ennemis étaient déchiffrés, ceux de la marine japonaise restaient souvent mystérieux. Les services japonais pratiquaient le jeu de la désinformation

Par conséquent, rien ne permet d’affirmer que Roosevelt était au courant de l'attaque de Pearl Harbor, même s'il fait peu de doute qu'il a accumulé les actes contraires à la neutralité durant les années 1930. Cependant, les sanctions économiques visaient avant tout les Allemands, et le président américain donnait la priorité au théâtre d’opération européen comme le montre par exemple la conférence Arcadia, et la guerre contre le Japon ne fut jamais sa priorité absolue.

Si Roosevelt et son entourage étaient conscients des risques de guerre provoqués par la politique de soutien au Royaume-Uni, à l'URSS et à la Chine, il n'y a pas d'indication qu'il ait souhaité l'attaque de Pearl Harbor. Le désastre fut provoqué par la préparation minutieuse des Japonais, par une série de négligences locales et par des circonstances particulièrement défavorables aux Américains.

Liens

http://youtu.be/pHBc4casyyo Pearl Harbour extrait de film en Français

http://youtu.be/Ni_C4Ui06ck La bataille de Pearl Harbour et la chute de Singapour ( en anglais)

http://www.ina.fr/video/AFE85000888/a ... aux-iles-hawai-video.html L'attaque jamponaise

http://www.ina.fr/video/AFE86001080/i ... que-en-flammes-video.html Le pacifique en feu

http://www.ina.fr/video/CPF91008495/l ... -partie-banzai-video.html La bataille du Pacifique

[img width=600]http://ww2history.com/uploaded_files/show/131_Pearl_Harbour_key_m

Posté le : 06/12/2014 17:58

|

|

|

|

|

William Bligh |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 7 décembre 1817 meurt William Bligh

à 63 ans, à Londres, né le 9 septembre 1754, administrateur colonial britannique et un officier de la Royal Navy.Il était marié avec Elizabeth Betham.

Il est surtout connu pour la mutinerie qu'il subit alors qu'il commandait la Bounty, en avril 1789. Après celle-ci, nommé gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, son administration est encore à l'origine d'une insurrection, la Révolte du rhum, dirigée par John MacArthur en 1808.

Il fera toutefois une carrière honorable dans la Royal Navy, ayant commencé comme mousse à sept ans et terminant Vice-amiral.

En bref

La Bounty, vaisseau britannique commandé par un ancien officier de Cook, le lieutenant William Bligh, était venue chercher à Tahiti en 1789 des plants d'arbre à pain pour les colonies anglaises des Antilles. Le 29 avril, une mutinerie éclata à bord. Les causes en ont été discutées : il est possible que l'autorité de Bligh, exercée sévèrement, ait été contestée par certains de ses officiers. L'un deux, Fletcher Christian, suivi de quelques autres, se débarrassa de Bligh et de dix-huit de ses hommes en les abandonnant en pleine mer à bord d'une chaloupe. Après une traversée de plus de 5 000 kilomètres, la chaloupe réussit à gagner l'île de Timor le 12 juin, tandis que Fletcher Christian ramenait la Bounty à Tahiti, espérant s'y établir avec les mutins.

Le projet échoua en partie puisque seulement seize mutins restèrent à Tahiti ; les autres, au nombre de vingt-sept Européens et dix-huit Tahitiens et Tahitiennes, Fletcher en tête, durent repartir pour atteindre une île, inconnue des cartes maritimes de l'époque, celle de Pitcairn, dans laquelle ils établirent une colonie. En 1791, Bligh ayant survécu, la frégate Pandora commandée par le capitaine Edward est envoyée dans les mers du Sud à la recherche des mutins.

Ceux qui étaient restés à Tahiti, vivant dans l'entourage du roi Pomaré Ier, sont livrés par celui-ci. Le retour en Angleterre est mouvementé et la Pandora fait naufrage près de l'Australie. Parmi les survivants, arrivés en Angleterre et traduits en justice, cinq seront acquittés, deux bénéficieront des circonstances atténuantes, et les trois derniers seront pendus. Quant à Fletcher Christian et à ses compagnons, ils s'entretuèrent et il ne resta qu'un survivant mâle, Alexander Smith, sur l'île de Pitcairn. La colonie demeura dans l'île jusqu'en 1831, date à laquelle elle fut ramenée à Tahiti.

Un des officiers de la Bounty a écrit un Journal qui, le premier, a fourni une documentation précieuse sur la société et l'histoire de l'île de Tahiti Société des océanistes, Paris, 1966. Mark Twain a repris le thème de cette mutinerie dans l'une de ses nouvelles.

Sa vie

William Bligh naît à Tinten Manor, dans le village de St Tudy en Cornouailles. Il est le fils unique de Francis Bligh décédé le 27 décembre 1780 et de Jane Pearce elle meurt lorsque William a quatorze ans, une veuve dont le nom de jeune fille était Balsam.

William a son premier contact avec la mer en 1762, à l'âge de sept ans. Il embarque comme serviteur personnel du capitaine du HMS Monmouth.

En 1770, il s'engage dans la Royal Navy sur le HMS Hunter et devient midship, l'équivalent d'aspirant l'année suivante en 1771, il sert ensuite sur le HMS Crescent et le HMS Ranger.

Très tôt, il est remarqué pour son intelligence et ses dons en sciences et en mathématiques, ainsi que pour son talent pour le dessin et l'écriture.

Il embarque avec James Cook sur le Resolution comme maître d'équipage.

Ce voyage est marqué par la fin tragique de James Cook le 14 février 1779 aux îles Hawaï. Durant cette période, Bligh a observé les méthodes de Cook pour maintenir son équipage en bonne santé, notamment l’usage des agrumes contre le scorbut et l’exercice physique quotidien de l’équipage par de la danse sur le pont avec un musicien. Il reprendra tout cela à son compte, mais il ne sera pas compris par ses hommes sur la Bounty.

Le 14 février 1781, profitant d’une période d'inactivité de douze mois, il épouse Elizabeth Betham, la fille d’un contrôleur des douanes dans l’église paroissiale d’Onchan, sur l’Île de Man. Il est déjà lieutenant de vaisseau, et il a effectué d’importants travaux hydrographiques pour la Navy. Peu de temps après son mariage, il réintègre le service et prend part à la bataille de Dogger Bank le 5 août 1781 et combat aussi aux côtés de Lord Howe à Gibraltar en 1782.

Mutinerie de la Bounty.

Le 16 août 1787, il prend le commandement du HMAV Bounty, à l’âge de trente-trois ans. Il appareille le 23 décembre 1787 du port de Spithead, laissant derrière lui sa femme et leurs deux filles.

La suite est bien connue : Bligh tente de rallier Tahiti, but de sa mission. Il doit y embarquer des plants d’arbre à pain pour nourrir les esclaves des plantations des Antilles en passant par l’ouest. Pendant un mois, l'équipage tente en vain de franchir le cap Horn pour finalement rebrousser chemin et prendre la route du Cap de Bonne-Espérance où il fait escale. Après une deuxième escale à Adventure Bay en Tasmanie, l'expédition relâche à Tahiti le 26 octobre 1788. Ce contre-temps fait arriver la Bounty à la mauvaise saison pour récolter les arbres à pain, et Bligh doit patienter six mois pour embarquer sa précieuse cargaison. Pendant ce laps de temps la discipline se relâche, d’autant que l’accueil de la population est plus qu’amical. Finalement la Bounty appareille le 4 avril 1789 et fait route à l’ouest, prenant le même chemin qu’à l’aller.

Le 27 avril Bligh annonce à son équipage son intention de faire route à l’est en passant par le cap Horn et de faire ainsi le tour du globe. Cette idée n’enchante guère l’équipage, l'échec du passage du cap Horn étant encore dans toutes les mémoires. Profitant du mécontentement d’une partie de l’équipage, le lieutenant Fletcher Christian prend la tête d’une mutinerie et s’empare du navire dans la nuit du 28 au 29 avril. Il décide d’abandonner Bligh et une partie de ceux qui lui sont fidèles 18 personnes dans une chaloupe...

Il faut noter que la chaloupe ne pouvait pas accueillir plus de 19 personnes en tout, on peut supposer que parmi les personnes restées à bord du navire certaines ne faisaient pas partie du groupe des mutins, elles y prirent part malgré elles.

C’est ici que commence l’exploit maritime, Bligh ne trace pas la route la plus facile pour atteindre un port espagnol d'où lui et ses hommes pourront être rapatriés, avec une attente probable, vers la Grande-Bretagne. Au lieu de cela, confiant dans ses dons de navigateur et considérant qu'il est de sa mission d'informer au plus vite l'Amirauté de la mutinerie, de façon à faire poursuivre les mutins, il prend la direction de Timor, ce qui implique une navigation de 3 618 milles marins soit 6 701 km. Bligh, sur une chaloupe non pontée d'à peine sept mètres de long, surchargée de dix-neuf hommes, sans carte ni boussole et avec à peine une semaine de vivres au départ, va naviguer de mémoire au travers du Pacifique, de la Grande barrière de corail pour arriver quarante et un jours plus tard à Kupang, dans l'île alors sous la souveraineté hollandaise. Il aura parcouru tout ce périple en bravant les tempêtes et les peuplades hostiles, ainsi que le début d’une nouvelle mutinerie, tant les conditions de survie sont dures, ne perdant qu’un seul homme, le premier maître Norton sur l’île de Tofoa. Un tel exploit ne peut être que le fait d’un marin exceptionnel.

Bligh, de retour en Grande-Bretagne, passe en cour martiale devant l’Amirauté qui l'acquitte le 15 mars 1790 pour la perte du HMAV Bounty et même le félicite pour son exploit dans la chaloupe.

À ce jour, les raisons de la mutinerie sont toujours discutées. Pour certains, c'est la tyrannie de Bligh qui força l'équipage à s'emparer du navire. D'autres pensent que l'équipage, ayant goûté à la vie facile de son escale tahitienne, ne pouvait se résoudre à se plier de nouveau à la discipline de bord, très dure à cette époque, et qu'en s'emparant du navire, il pouvait espérer retourner sur l'île pour y poursuivre une vie de confort et de plaisirs.

Suite de sa carrière

Bligh se voit confier le commandement de la HMS Falcon, puis il embarque sur la HMS Medea. En 1792, il commande la HMS Providence et se voit désigné pour recommencer la même mission qu’avec la Bounty. Il réussit sa mission avec succès cette fois-ci, en fait les esclaves des Antilles ne voudront jamais manger des fruits de l’arbre à pain, mais Bligh n’y est pour rien. Au cours de cette dernière mission, Bligh a pu aussi introduire le aki dans les Caraïbes, mais on n'a pas de certitudes sur ce fait ; néanmoins, cette plante a été nommée d'après lui, dans la classification, sous la forme Blighia sapida.

En 1797 Bligh est commandant du HMS Director. Comme beaucoup de commandants, Bligh eut à subir la mutinerie du Nore en avril 1797.

Il fut simplement déposé à terre par l'équipage de son navire au mouillage du Nore situé dans l'estuaire de la Tamise face à la mer du Nord. À l'issue de la mutinerie, Bligh toujours sur le HMS Director participe le 11 octobre 1797 à la bataille de Camperdown, il engage trois vaisseaux hollandais — le Haarlem, le Alkmaar et le Vrijheid. Alors qu'il inflige de lourdes pertes aux vaisseaux ennemis, seuls sept de ses hommes seront blessés durant le combat.

Il reçoit la reddition du Haarlem.

Au XIXe siècle, Dublin était considérée comme la deuxième ville des îles Britanniques, les bateaux y affluaient, mais le risque de s’ensabler dans la baie et le port trop étroit empêchaient le développement économique de la ville. Bligh suggère dans une étude faite en 1801 la construction d’un mur-digue parallèle à celui existant sur la rive sud de l’embouchure de la rivière Liffey. En canalisant le courant les deux digues doivent se resserrer vers la sortie du port la force de la rivière sera augmentée et elle creusera plus profond le lit de la baie, facilitant l’entrée des gros bâtiments qui seront ensuite à l’abri des digues par mauvais temps. La construction du North Bull Wall s’est déroulée de 1819 à 1824 pour une longueur de 1,7 km.

Au fil du temps et des marées, le sable s’est accumulé le long du mur pour former aujourd’hui des dunes de 6 mètres de haut qui ne cesse de croître en direction de la mer, refuge artificiel des oiseaux et des phoques.

Puis le 2 avril 1801, c'est en tant que commandant du HMS Glatton qu'il prend part à la bataille de Copenhague sous les ordres de l'amiral Nelson. Ce dernier le félicite pour sa bravoure lors du combat. C'est aussi cette année qu'il est élu membre de la Royal Society, elle l'avait déjà recommandé pour la mission du Bounty en considération de ses services tant en navigation qu’en botanique.

1805 le voit nommé comme gouverneur de la toute jeune colonie de Nouvelle-Galles du Sud. Encore une fois, son administration rigide mais surtout la corruption des militaires du 102e régiment d’infanterie de la garnison seront à l'origine d'une insurrection, la Révolte du rhum dirigée par John MacArthur, un marchand de laine, à Sydney en 1808. Il est déposé de son poste par le Major George Johnston et emprisonné durant deux années. C’est son remplaçant, envoyé pour remettre de l’ordre avec un nouveau régiment, qui le délivre.

À son retour, la Cour le lave de toute responsabilité et fait enfermer Johnston à l’hôpital de Chelsea.

Bligh est ensuite promu Contre-amiral de la Flotte bleue en 1810 puis finit Vice-amiral en 1814.

Il passe les dernières années de sa vie dans son manoir de Farningham, dans le Kent, mais c'est à Londres, dans Bond Street qu'il meurt le 7 décembre 1817 à l’âge de 63 ans.

Il est enterré dans la partie est du cimetière de l’église de Lambeth, où il repose à côté de son épouse qui lui a donné six filles.

Sa tombe est surmontée d'une sculpture d'un fruit de l'arbre à pain.

Dans les années 1980, un de ses lointains descendants qui vivait en Australie tenta de rééditer l'exploit de la traversée en chaloupe faite depuis la Bounty avec une équipe de sportifs et de scientifiques, mais ils durent arrêter en cours de route leur challenge devant la difficulté et la mésentente.

Le cinéma au travers de trois films a donné l'image d'un William Bligh, capitaine tyrannique qui malmène l'équipage de son navire, la Bounty, face à l'un de ses officiers, Fletcher Christian, défenseur des opprimés. Il est probable que Bligh n'ait pas été plus cruel que les autres commandants britanniques de son époque. Il a été, sans aucun doute, un marin hors pair ; sa navigation après la mutinerie de la Bounty, aussi bien que son comportement lors des batailles navales, en sont les preuves incontestables.

Ces qualités lui furent d'ailleurs reconnues par ses supérieurs, puisqu'il fit une carrière honorable dans la Royal Navy, ayant commencé mousse à sept ans et terminant Vice-amiral.

Carrière militaire

Dates Grade et navire ou fonction

1er juillet 1762 engagement comme mousse et serviteur du commandant sur le HMS Monmouth

27 juillet 1770 Matelot breveté sur le HMS Hunter.

5 février 1771 Aspirant sur le HMS Hunter.

22 septembre 1771 Aspirant sur le HMS Hunter.

2 septembre 1774 Matelot breveté sur le HMS Ranger.

30 septembre 1775 Second maître HMS Ranger.

20 mars 1776 Maître d'équipage sur le HMS Resolution dernière expédition de James Cook.

14 février 1781 Maître d'équipage sur le HMS Belle Poule.

5 octobre 1781 Lieutenant sur le HMS Berwick.

1er janvier 1782 Lieutenant sur le HMS Princess Amélia.

20 mars 1782 Lieutenant HMS Cambridge.

14 janvier 1783 Bligh rejoint la marine marchande comme Lieutenant.

1785 Commandant en tant que Lieutenant du navire marchand Lynx.

1786 Lieutenant sur le navire marchand Brittania.

1787 Bligh retourne au service actif de la Royal Navy.

16 août 1787 promu en tant que Lieutenant comme commandant du HMAV Bounty.

14 novembre 1790 promu Capitaine de vaisseau, commandant du HMS Falcon.

15 décembre 1790 Capitaine de vaisseau HMS Medea.

16 avril 1791 Capitaine de vaisseau HMS Providence.

30 avril 1795 Capitaine de vaisseau HMS Calcutta.

7 janvier 1796 Capitaine de vaisseau HMS Director.

18 mars 1801 Capitaine de vaisseau HMS Glatton.

12 avril 1801 Capitaine de vaisseau HMS Monarch.

8 mai 1801 Capitaine de vaisseau HMS Irresistible.

2 mai 1804 Capitaine de vaisseau HMS Warrior.

14 mai 1805 Gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud Australie.

27 septembre 1805 Capitaine de vaisseau HMS Porpoise.

31 juillet 1808 promu Commodore, HMS Porpoise.

3 avril 1810 Commodore HMS Hindostan.

31 juillet 1810 nommé Contre-amiral de la flotte Bleue Rear Admiral of the Blue.

4 juin 1814 nommé Vice-amiral de la flotte Bleue Vice Admiral of the Blue.

Liens

http://www.ina.fr/video/CPB78051961/l ... ltes-du-bounty-video.html Les révoltés de la Bounty

http://youtu.be/_hmhY7ETetk Les révoltés de la bounty (anglais)

http://youtu.be/MXHp0WATp8k Les révoltés sur Pitcairn

http://youtu.be/BPrWYgcl9AQ Révoltés du Bounty

[img width=600]http://media.liveauctiongroup.net/i/9882/10658278_2.jpg?v=8CE70FE1D1F1900[/img]

Posté le : 06/12/2014 17:45

|

|

|

|

|

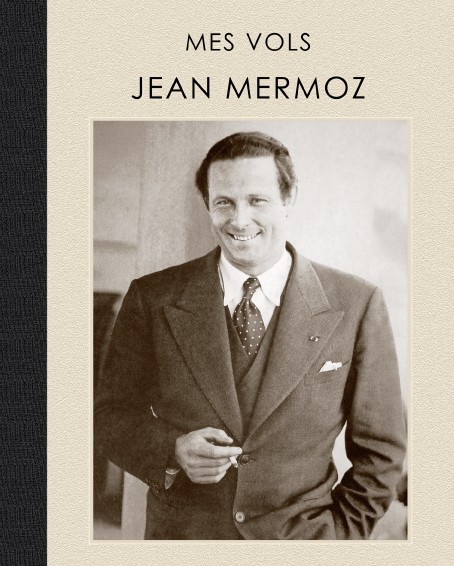

Jean Mermoz 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 7 décembre 1936, à 34 ans, disparaît Jean mermoz

dans l'Atlantique sud, né le 9 décembre 1901à Aubenton dans l'aisne, aviateur français, figure légendaire de l'Aéropostale, surnommé l"Archange .Il est aussi un des fondateurs en 1936 du Parti social français PSF avec le colonel de La Rocque.

Après avoir appartenu, de 1920 à 1924, à l'armée de l'air, il entra chez Latécoère et devint l'un des pilotes de l'Aéropostale, s'illustrant notamment par l'établissement de la ligne Buenos Aires-Rio de Janeiro 1928 et le franchissement de la cordillère des Andes (1929). Le 12 mai 1930, il réussit la traversée de l'Atlantique sud sans escale, dans le sens est-ouest, puis, le 15 mai 1933, la traversée en sens inverse, de Natal à Saint-Louis du Sénégal. Il disparut en mer, au large de Dakar, à bord de l'hydravion Croix-du-Sud.