|

|

Alan Stewart Patton |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 11 janvier 1903 naît Alan Stewart Paton

dans la province du Natal en Afrique du sud, il meurt le 12 avril 1988, écrivain et un homme politique sud-africain, fondateur du parti libéral.Descendant de colon Anglais, il lutte contre l'aparteid et fonde le parti libéral.

En bref

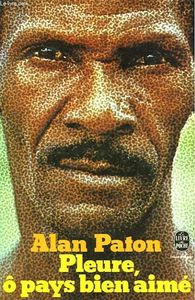

Célèbre pour un roman pathétique, Pleure, ô pays bien-aimé (1948), il évoque la dure réalité politique et humaine de l'Afrique du Sud dans une série de récits : Quand l'oiseau disparut (1953), le Bal des débutants (1961), Instruments de ta paix (1968). Président du parti libéral (1956-1958 ; 1961-1969), il a également écrit une biographie de l'ancien ministre libéral Hofmeyr et réuni ses essais et articles dans la revue Contact de 1958 à 1966. Après avoir évoqué sa femme disparue en 1967, il revient sur sa propre vie (Vers la montagne, une autobiographie, 1980) et fait un retour au roman avec Ah, mais ta terre est belle (1982).

Sa vie

Il est né dans la province du Natal, aujourd'hui appelée KwaZulu-Natal. Sa famille descendait des colons anglais en Afrique du Sud. Ses parents appartenaient à la communauté religieuse protestante des christadelphians. Alan Paton obtint à l'université du Natal une licence de sciences ainsi qu'un diplôme d'enseignement.

Il devint enseignant en lycée, puis, de 1935 à 1948, proviseur d'un centre de rééducation pour mineurs délinquants. Il y introduisit des réformes progressistes en assouplissant les conditions de vie et en proposant toutes sortes de permissions en cas de bonne conduite : dortoirs plus ouverts, autorisation de travail hors du centre. Il autorisa aussi l'hébergement dans des familles d'accueil avec contrôle par l'institution.

Alan Paton voulut s'engager lors de la Seconde Guerre mondiale mais fut réformé. Il décida alors de voyager, à ses propres frais, pour découvrir les systèmes éducatifs étrangers et tout particulièrement leurs centres de rééducation. Il visita ainsi une partie de l'Europe et les États-Unis. Lors de son passage en Norvège, il commença à écrire son premier roman, Pleure, ô pays bien-aimé. Il en finit l'écriture fin 1946 à San Francisco, où il rencontra également son éditeur.

Rentré au pays en 1947, il fonda en 1953 le parti libéral sud-africain qui militait pacifiquement contre l'apartheid fraîchement instauré. Il en resta président jusqu'à sa dissolution en 1968, la loi interdisant alors les partis multiraciaux.

En 1971, dans un texte publié dans Knocking on the Door 1975, Alan Paton — né au Natal — revient, avec une pointe d'humour attendri, sur sa jeunesse : « Pinky [« Socialo naquit dans une maison qui n'avait pas de fenêtres... Et puis un jour, avec stupéfaction, Pinky découvrit que le monde extérieur existait. » Si l'on tient compte du contexte sud-africain, on comprend mieux pourquoi cet homme a pu passer sa vie à prôner le risque de l'ouverture et de la découverte des autres, armé de sa seule foi, et du culte qu'il voue à saint François d'Assise. Il fait sienne sa prière, qu'il cite dans Instrument of Thy Peace 1968 : C'est en donnant que nous recevons, c'est en pardonnant que nous sommes pardonnés. Paton ne cesse de frapper aux portes de l'indifférence.

Son ardeur et sa ferveur l'amènent à se partager en de multiples activités : membre de la communauté anglaise, il tente de comprendre le monde fermé des Afrikaners, tout en se consacrant, de 1935 à 1948, à de jeunes délinquants noirs, à Diepkloof ; il devient secrétaire, puis président du Parti libéral de 1956 à 1968, date de dissolution de cette espérance en l'avenir du pays. Il se heurte, ici comme ailleurs, aux foudres du pouvoir. Il s'intéresse au journalisme, Contact, 1958-1968, au théâtre, à la prière, à la poésie, et plus particulièrement à l'élégie, Kentakion for You Departed, dédié à sa femme Dorrie décédée en 1967, à la biographie historique Hofmeyr, 1964. En 1946, il parcourt le monde pour dénoncer un système pénal qui réprime au lieu d'assister. Mais il revient souvent au roman, qui est sans doute le plus apte à porter son message.

La réconciliation demeure le thème essentiel de Cry, the Beloved Country : Pleure, ô pays bien-aimé, 1948, dont le récit dépouillé a le rythme d'une tragédie grecque. Les deux premiers temps sont constitués par la quête des pères, l'un noir et l'autre blanc, partis chercher leurs enfants dans une ville qui demeure le lieu de la perdition. Le troisième temps est celui de la rédemption et du retour à la terre : le fils du Blanc mettra ses compétences au service du Noir.

Dans Too Late the Phalarope en 1953, Paton l'anglophone nous brosse le portrait poignant d'un policier afrikaner déchiré entre son éducation puritaine et ses amours impossibles pour une femme de couleur. L'œuvre frappe par sa force et sa pudeur.

En 1961, il se tourne vers la nouvelle, qu'il maîtrise admirablement, Debbie Go Home. L'expérience cruciale de Diepkloof s'extériorise dans la nouvelle intitulée Sponono, dont Paton titre une pièce en 1963 ; l'éducateur se voit interpellé par sa propre charité : du donneur et du receveur, qui donc demande le plus à être reconnu par l'autre ; La structure d'un roman comme Ah, But Your Land is Beautiful 1981 annonce de grandes ambitions : l'édifice romanesque s'organise autour de trames qui s'enchevêtrent et accueillent les faits divers ainsi que les lettres d'un corbeau.

L'appel à la réconciliation est aussi fort que dans The Quarry, nouvelle parue au Cap en 1967, où l'on voit un jeune Noir voler au secours d'un jeune Blanc, en dépit des interdits, sur la muraille abrupte d'une carrière.

Le héros est acclamé par la foule qui s'est agglutinée au pied de la paroi et où toutes les races se côtoient, comme si les personnages étaient tout à coup touchés par le « Christmas Spirit » cher à Dickens : une foule semblable à celle qui s'était recueillie sous les voûtes d'une église, lors des obsèques d'Edith Jones, une militante blanche, ce qui fit dire à Paton : J'eus là une vision qui ne devait jamais plus me quitter.

Dès la parution de Pleure, ô pays bien-aimé, des écrivains noirs comme L. Nkosi et B. Modisane avaient dénoncé ce roman comme une version sud-africaine de l'Oncle Tom. Une ferveur toute franciscaine et la foi opiniâtre du charbonnier peuvent-elles être assez fortes pour renverser l'ordre des privilèges établis ; Mais Paton ne se fait pas trop d'illusions. Ce qu'il affirme, en tant qu'écrivain, c'est le devoir d'Antigone, le droit à protester. Ce qu'il maintient, c'est qu'une société n'a plus rien de chrétien lorsqu'elle pense « consolider son avance en la refusant aux autres ».

Il prit sa retraite à Botha's Hill, dans sa province natale, où il mourut le 12 avril 1988.

Ouvrages

Pleure, ô pays bien-aimé Cry, The Beloved Country, 1948 édition française en 1950, Albin Michel, traduction Denise Van Moppès

Lost in the Stars 1950

Quand l'oiseau disparut Too Late the Phalarope, 1953 édition française en 1970

The Land and People of South Africa, 1955

South Africa in Transition, 1956

Debbie Go Home, 1960

Tales from a Troubled Land, 1961

Hofmeyr, 1964

South African Tragedy, 1965

Spono, 1965

The Long View, 1967

Instrument of Thy Peace, 1968

Kontakio For You Departed, 1969

Case History of a Pinky, 1972

Apartheid and the Archbishop: the Life and Times of Geoffrey Clayton, Archbishop of Cape Town, 1973

Knocking on the Door, 1975

Towards the Mountain, 1980

Ah, but Your Land is Beautiful, 1981

Journey Continued: An Autobiography, 1988

Save the Beloved Country, 1989

Posté le : 11/01/2015 15:20

|

|

|

|

|

Le nouvel an : dates traditions, coutumes |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

La date du nouvel an Bonne Année!

Ces deux mots qu’on souhaite sans y penser ont une très longue histoire derrière eux et n’ont pas toujours été souhaités à la date du 1er janvier.

L’Histoire du Nouvel an

La célébration du Nouvel An est la plus vieille célébration au monde. La toute première daterait de plus de 4000 ans et était célébrée à Babylone. La nouvelle année commençait alors avec la première Nouvelle Lune qui suivait le solstice de printemps.

Le début du printemps est en effet un moment logique pour commencer la nouvelle année. Car après tout c’est la saison de la renaissance, le moment où l’on plante la nouvelle récolte et où les plantes refleurissent. Les célébrations babyloniennes du Nouvel An duraient onze jours. On y célébrait le dieu Mardouk qui protégeait les récoltes. Chaque jour avait sa propre célébration, et il est certain que nos festivités modernes de la Saint-Sylvestre sont bien pâles en comparaison.

Pourquoi l'année commence-t-elle le 1er janvier ?

Le nouvel an tombe le 1er janvier : l'affirmation semble évidente, mais cela n'a pas toujours été le cas. Pourquoi ce jour a-t-il été choisi ? Quelles ont été les autres premiers jours de l'an ? Remontez le temps et découvrez les tribulations de la nouvelle année.

Le 1er mars, premier jour du calendrier julien fondé par Jules César

En 46 Av. J-C, Jules César, établi le Calendrier Julien, le 1er janvier représente alors le jour du Nouvel An et pour synchroniser le calendrier avec le soleil, César a dû créer une année de 445 jours. Les Romains dédiaient ce jour à Janus, Dieu des portes et des commencements.

A la chute de l’empire romain, cette tradition tend à disparaître pour reprendre au Moyen Âge. Mais les dates sont différentes selon les pays, pour les Anglais le nouvel an avait lieu en mars, pour les Français le dimanche de Pâques et pour les Italiens à Noël.

Il faut attendre l'instauration du calendrier grégorien par le pape Grégoire XIII en 1582 pour que l'année commence le 1er janvier sans avoir à jouer avec les dates.

Jules César décide donc de remplacer le calendrier lunaire jusque-là en vigueur par un calendrier solaire, dit "julien" du nom de l'empereur. Tout comme notre calendrier actuel, il est divisé en 12 mois et 365 jours, une journée supplémentaire étant ajoutée tous les quatre ans année bissextile. Seule différence : le premier jour de l'année est fixé au 1er mars, mois très important à Rome car associé au dieu de la guerre. Cette répartition a laissé des traces aujourd'hui : nos derniers mois de l'année actuels s'appellent ainsi octobre, de "octo", le huitième, novembre, de "novo" le neuvième et décembre, de "decem" le dixième alors qu'ils sont désormais les dixième, onzième et douzième mois de l'année.

Le nouvel an, une spécificité régionale

En 532, l'Église décide de faire commencer l'année au 1er janvier, mois qui suit immédiatement la naissance du Christ fixée au 25 décembre 753 de l'an de Rome, la fondation de la ville éternelle servant de point de départ au calendrier romain par le Pape Libère. Pour autant, le 1er janvier n'est pas le premier jour de l'année pour tous. Dans certaines régions de France, c'est Pâques, date anniversaire de la résurrection du Christ, qui fait office de nouvel an. Mais cela pose quelques problèmes : Pâques est une date mobile qui correspond au premier dimanche après la pleine lune de printemps 21 mars. On peut donc se retrouver aussi bien avec des années de longueur variable… ce qui s'avère bien compliqué à l'usage. Dans d'autres pays ou régions, c'est Noël qui est choisi comme début de l'année : ainsi, à Lyon, dans le Poitou, en Normandie ou en Anjou...

De l'Edit de Roussillon au calendrier grégorien

L'Edit de Roussillon impose le 1er janvier comme début de chaque année.

Le 9 août 1564, par l'Edit de Roussillon, le roi Charles IX impose le 1er janvier comme point de départ obligatoire de chaque année. La mesure prend effet au 1er janvier 1567. En 1582, un nouveau calendrier naît : le calendrier dit grégorien, du nom du pape Grégoire XIII (pape de 1572 à 1582). La structure du calendrier grégorien est analogue à celle du calendrier julien. Le calendrier grégorien donne un temps moyen de l'an de 365,2425 jours. Pour assurer un nombre entier de jours par année et pour correspondre à la réalité solaire, on y ajoute régulièrement (tous les 4 ans en principe) un jour bissextile, le 29 février. Quand les catholiques européens se réveillent le lendemain du jeudi 4 octobre, ils sont en réalité le vendredi 15 octobre selon le nouveau calendrier. L'année 1582 compte dix jours de moins pour rattraper le décalage avec le soleil. Le calendrier julien n'était en effet pas en accord avec l'année solaire, il avançait d'environ 11 minutes. C'est pour rétablir ce décalage que la réforme du Pape est entrée en vigueur.

En revanche, pas de modification de la date du nouvel an. C'est ce calendrier qui est toujours en vigueur aujourd'hui.

Le 22 septembre, nouvel an révolutionnaire

Personnification de Pluviose

Le 22 septembre 1792, la Convention proclame la République. Symbolisant une rupture avec l'ordre ancien, l'élaboration du calendrier républicain demande plus d'un an de débats auxquels participent notamment David, Chénier et Fabre d'Eglantine. Le projet définitif est adopté le 24 octobre 1793 : le début de la nouvelle ère est fixé au 22 septembre 1792 qui devient ainsi le 1er vendémiaire an I. Chaque année commence le jour de l'équinoxe d'automne, moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, ce qui, selon les années, peut correspondre au 22, 23 ou 24 septembre, date qui est fixée par décret. L'année est divisée en douze mois de trente jours, eux-mêmes divisés en trois "décadi " de dix jours, pour supprimer toute référence biblique à la semaine de sept jours, suivis de cinq jours "complémentaires" appelés aussi "sans-culottides". L'année bissextile est appelée "franciade" et le jour rajouté tous les quatre ans, jour de la Révolution.

Retour au 1er janvier

En 1805, un retour à l'ancien système devient nécessaire : la France doit avoir le même calendrier que le reste de l'Europe. Le 1er janvier 1806 11 nivôse an XIV marque ainsi l'abandon du calendrier révolutionnaire pour le calendrier grégorien. Depuis lors, le 1er janvier est resté premier jour de l'année.

Les Traditions autour du nouvel an

-Les bonnes résolutions :

C’est l’une des plus importantes traditions de cette période. Là aussi cette coutume date des Babyloniens. Si nos résolutions modernes les plus populaires sont celles d’arrêter du fumer ou de faire du sport, sous Babylone, la résolution la plus populaire était celle de rendre l'équipement agricole emprunté.

-L’échange de présents :

Dans la Rome antique on s'échangeait des pièces et des médailles à l'occasion du changement d'année. Ces présents étaient des échanges de bons présages pour l'année à venir et des gages d'amitié entre romains.

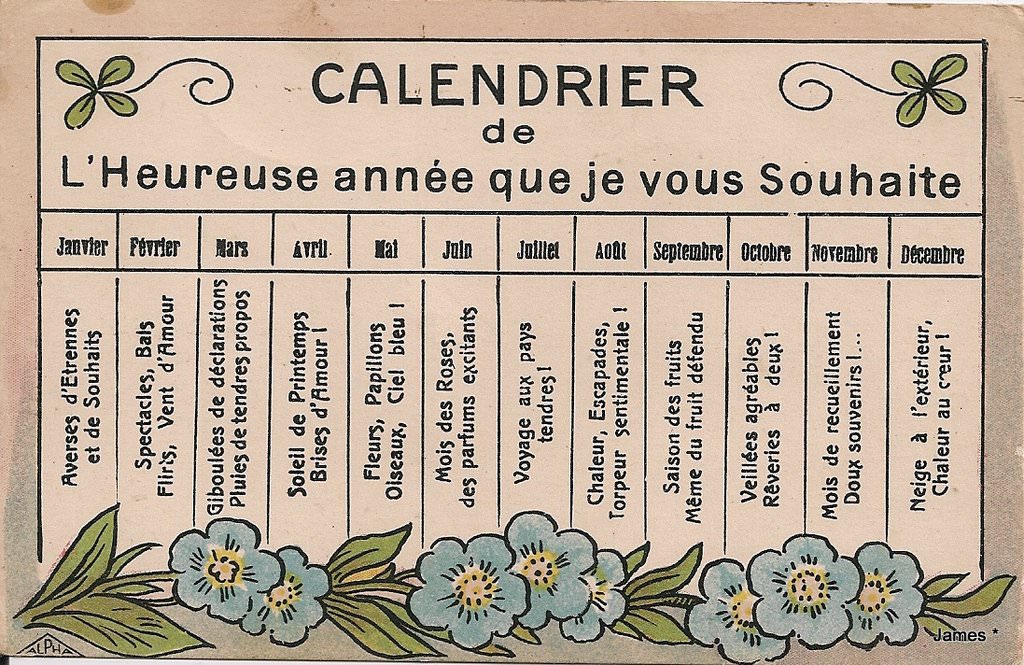

Les cartes de vœux :

C’est au Moyen âge que la carte de vœux fait son apparition. On envoyait alors un petit présent à sa famille en l'accompagnant d'une lettre de vœux peinte à la main. Cette tradition a complètement disparu au XVI ème siècle pour revenir en force XVIII ème siècle.

La première carte de vœux moderne est anglaise. Elle date de 1843 et a été dessinée par John Calcott. Dès 1860 l'envoi des cartes de vœux remporte un franc succès et se généralise partout.

-S’embrasser sous le gui :

Ce geste est lui aussi un héritage des traditions et croyances anciennes. Le feuillage vert et persistant du gui lui conférait des pouvoirs surnaturels, car son feuillage « ne mourrait jamais ». Pour les druides le gui portait bonheur. Il avait aussi d’autres pouvoirs qui permettaient aux femmes d’avoir des enfants, qui garantissaient de bonnes récoltes et protégeait du mauvais sort. Aujourd’hui, nous avons gardé l'habitude de nous embrasser sous le gui, le soir du réveillon de la nouvelle année, afin de connaître le bonheur sentimental et le mariage pour les célibataires.

-Manger certains produits :

Beaucoup de cultures pensent que manger quelque chose en forme d'anneau apporterait la chance. En effet le cercle symbolise l’achèvement du cycle d'une année. Ainsi, les hollandais mangent des beignets ronds (les donuts) le jour de l’an afin d’avoir de la chance durant toute l’année.

-En Espagne :

A chaque coup des 12 coups de minuit, on mange un grain raisin.

-En Italie :

On mange des plats spéciaux, censés apporter richesse et abondance. Ces sont en général des brioches, des plats de lentilles ou des gâteaux enrobés de miel.

-En Russie :

Pendant les 12 coups de minuit, on boit du champagne. Ensuite, à la fin des 12 coups, on ouvre la porte ou la fenêtre afin que le nouvel an entre dans la maison.

-Les Nouvels Ans du bout du monde

-En Chine :

Le nouvel an est fêté entre le 21 janvier et le 20 février. Comme le calendrier chinois est un calendrier luni-solaire, la date du Nouvel An chinois varie d'une année sur l'autre.

-Au Cambodge :

Le Nouvel An est fêté du 13 au 15 avril.

-Le nouvel an persan :

Norouz, est célébré depuis au moins 3000 ans et découle de rituels et de traditions du Zoroastrisme. Aujourd'hui, cette fête est célébrée dans les pays qui ont été soit conquis soit influencés par l'Empire Perse.

On trouve bien sûr l'Iran, mais aussi l'Irak, l'Afghanistan, certaines parties du Moyen-Orient ainsi qu’au Tadjikistan, en Ouzbékistan, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan, et au Kyrgyzstan. Cette fête est aussi célébrée par les Parsis zoroastriens d’Inde et de Turquie. Certaines communautés la célèbre le 21 mars, d'autres le jour de l'équinoxe vernal, qui a lieu le 20, 21 ou 22 mars.

Les étrennes

En parlant des étrennes, on ne peut se dispenser de remonter, non pas aux Grecs, mais du moins aux Romains, inventeurs de cet usage. Le premier endroit de l’histoire romaine nous apprenant cette coutume est de Symmachus, auteur ancien, qui nous rapporte qu’elle fut introduite sous l’autorité du roi Tatius Sabinus, qui reçut le premier la verbène (verveine) du bois sacré de la déesse Strénia, pour le bon augure de la nouvelle année.

Soit que les Romains imaginassent quelque chose de divin dans la verbène, soit qu’ils faisaient allusion au nom de cette déesse Strénia, dans le bois de laquelle ils prenaient la verbène, avec le mot de strenuus, qui signifie vaillant et généreux : aussi le mot strena, qui signifie étrenne, se trouve quelquefois écrit strenua chez les Anciens, pour témoigner que c’était proprement aux personnes de valeur et de mérite qu’était destiné ce présent, et à ceux dont l’esprit tout divin promettait plus par la vigilance que par l’instinct d’un heureux augure.

Après ce temps-là, l’on vint à faire des présents de figues, de dattes et de miel, comme pour souhaiter aux amis qu’il n’arrivât rien que d’agréable et de doux pendant le reste de l’année. Ensuite les Romains, quittant leur première simplicité, et changeant leurs dieux de bois en des dieux d’or et d’argent, commencèrent à être aussi plus magnifiques en leurs présents, et à s’en envoyer ce jour-là de différentes sortes, et plus considérables ; mais ils s’envoyaient particulièrement des monnaies et médailles d’argent, trouvant qu’ils avaient été bien simples, dans les siècles précédents, de croire que le miel fût plus doux que l’argent, comme Ovide le fait agréablement dire à Janus.

Avec les présents, ils se souhaitaient mutuellement toute sorte de bonheur et de prospérité pour le reste de l’année, et se donnaient des témoignages réciproques d’amitié : et comme ils prenaient autant d’empire dans la religion que dans l’Etat, ils ne manquèrent pas d’établir des lois qui la concernaient, et firent de ce jour-là un jour de fête, qu’ils dédièrent et consacrèrent particulièrement au dieu Janus, qu’on représentait à deux visages, l’un devant et l’autre derrière, comme regardant l’année passée et la prochaine. On lui faisait ce jour des sacrifices, et le peuple allait en foule au mont Tarpée, où Janus avait quelqu’autel, tous habillés de robes neuves.

Néanmoins, quoique ce fût une fête, et même une fête solennelle, puisqu’elle était encore dédiée à Junon, qui avait tous les premiers jours de mois sous sa protection, le peuple ne demeurait pas sans rien faire ; chacun commençait à travailler à quelque chose de sa profession, afin de n’être pas paresseux le reste de l’année.

Enfin, l’usage des étrennes devint peu à peu si fréquent sous les empereurs, que tout le peuple allait souhaiter la bonne année à l’empereur, et chacun lui portait son présent d’argent, selon son pouvoir. Auguste en recevait en si grande quantité, qu’il avait accoutumé d’en acheter et dédier des idoles d’or et d’argent, comme étant généreux, et ne veillant pas appliquer à son profit particulier les libéralités de ses sujets.

Tibère, son successeur, qui était d’une humeur plus sombre et n’aimait pas les grandes compagnies, s’absentait exprès les premiers jours de l’année, pour éviter l’incommodité des visites du peuple, qui serait accouru en foule pour lui souhaiter la bonne année. Ces cérémonies occupaient même si fort le peuple, les six ou sept premiers jours de l’année, qu’il fut obligé de faire un édit par lequel il défendait les étrennes, passé le premier jour. Caligula, qui posséda l’empire immédiatement après Tibère, fit savoir au peuple, par un édit, qu’il recevrait les étrennes le jour des calendes de janvier, qui avaient été refusées par son prédécesseur ; et pour cet effet il se tint tout le jour dans le vestibule de son palais, où il recevait à pleines mains tout l’argent et les présents qui lui étaient offerts par le peuple.

Claude, qui lui succéda, abolit ce que son prédécesseur avait voulu rétablir, et défendit, par arrêt, qu’on n’eût point à lui venir présenter des étrennes, comme on avait fait sous Auguste et Caligula. Depuis ce temps, cette coutume demeura encore parmi le peuple. Les Romains pensaient qu’il y avait quelque chose de divin dans les commencements.

Plus tard, le concile d’Auxerre, tenu en 587, défendit de faire, le premier jour de l’an, des sacrifices de génisses ou de biches et d’aller faire des vœux devant les arbres consacrés aux faux dieux. Les étrennes, jointes à des sacrifices, étaient véritablement diaboliques.

Lorsqu’en France l’année débutait encore à Pâques, continuait-on de donner des étrennes le premier jour de janvier ? Il semble que oui. Dans les lettres du roi Jean, en date de juillet 1362 et contenant des statuts pour la confrérie des drapiers, il est dit « que ladite confrérie doit seoir le premier dimanche après les estraines, si celle de Notre-Dame n’y eschoit. » Le dimanche dont il est question ici est le premier dimanche de janvier, si l’on s’appuie sur le témoignage de Du Cange qui, dans son Glossaire, prouve, par différents passages, que lorsque l’année ne commençait qu’à Pâques, on ne laissait pas de regarder le premier jour de janvier comme le premier jour de l’année.

Jour des étrennes. 1er janvier 1564

L’ancienne chronique de Louis, duc de Bourbon, comte de Clermont, grand-chambrier de France conforte ce témoignage. On y lit au chapitre second : « De Clermont partit ledit duc Loys, s’en vint à son duché de Bourbonnois à Souvigny, où il arriva deux jours avant Noël, l’an de grâce 1363 ; et là vindrent par devers luis ses chevaliers et écuyers, et le quart jour des fêtes, dit aux chevaliers, le duc en riant : Je ne vous veux point mercier des biens que vous m’avez faicts, car si maintenant je vous en merciois, vous vous en voudriez aller, et ce me seroit une des grandes déplaisances que je pusse avoir... ; et je vous prie à tous que vous veuillez estre en compagnie le jour de l’an en ma ville de Molins, et là je vous veux étrenner de mon cœur et de ma bonne volonté que je veux avoir avec vous. »

Et au troisième chapitre : « L’an qui courait 1363, comme dit est, advint que la veille du jour de l’an fut le duc Loys en sa ville de Molins, et sa chevalerie après lui... ; et le jour de l’an, bien matin, se leva le gentil duc pour recueillir ses chevaliers et nobles hommes pour aller à l’église de Notre-Dame de Molins ; et avant que le duc partist de sa chambre, les vint étrenner d’une belle ordre qu’il avait faicte, qui s’appeloit l’écu d’or. » Au chapitre cinq on lit enfin : « Si les commanda le duc à Dieu, et eux pris congé de lui se partirent... Les gens partis de cour, vint le jour des Rois, où le duc de Bourbon fit grande feste et lye-chère. »

Rappelons que si sous les Mérovingiens, l’année commençait le 1er mars dans plusieurs de nos provinces, elle débuta à Noël sous Charlemagne, dans tous les territoires soumis à sa juridiction. Sous les Capétiens, le jour de l’an coïncidait avec la fête de Pâques, usage presque général au Moyen Age. En certains lieux, l’année changeait le 25 mars, fête de l’Annonciation. Le concile de Reims, tenu en 1235, mentionne cette date comme « l’usage de France ». C’est le roi Charles IX qui rendit obligatoire, en 1564, la date du 1er janvier comme origine de l’année.

A la fin du XIXe siècle, avec l’apparition du Père Noël dans la publicité des grands magasins, la coutume d’offrir des cadeaux le 1er janvier disparut, le jour des étrennes se confondant dès lors avec celui de Noël : on offrit les cadeaux le 25 décembre.[/font]

Posté le : 27/12/2014 23:29

Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:04:58

Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:10:06

Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:13:00

Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:16:16

Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:19:04

Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:25:14

Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:28:51

Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:30:50

Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:33:30

Edité par Loriane sur 28-12-2014 15:36:21

|

|

|

|

|

Benjamin Disraeli 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

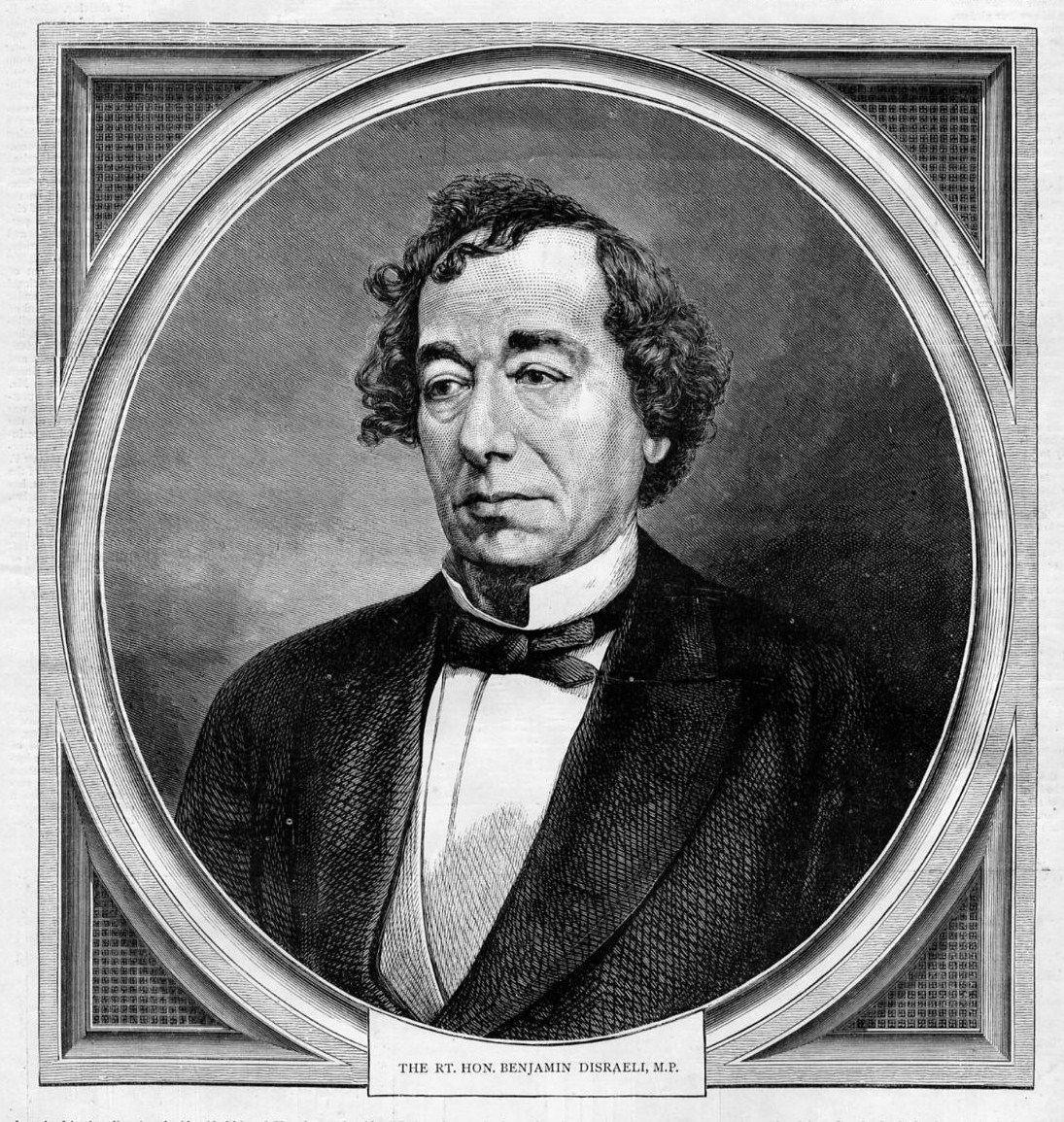

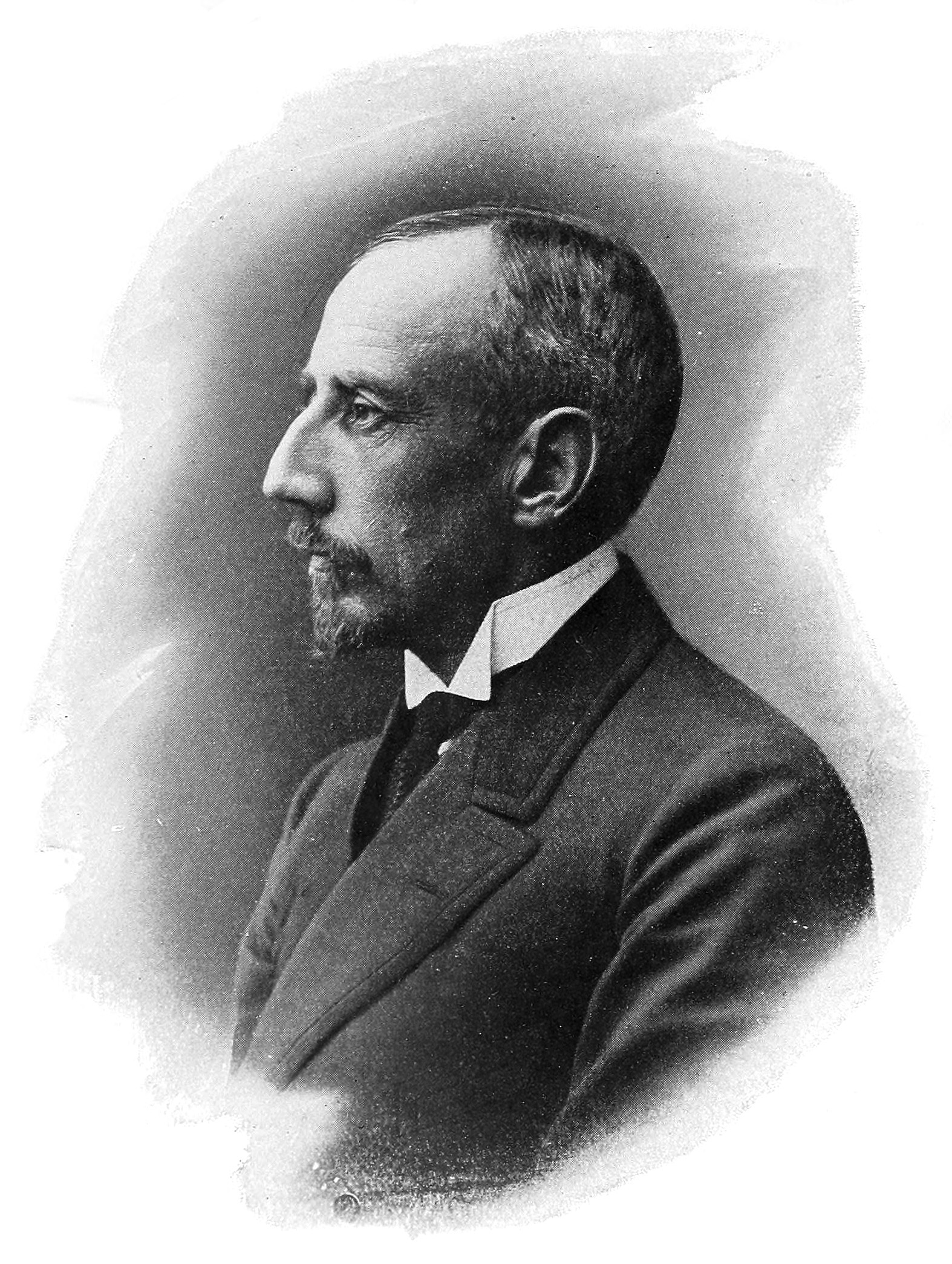

Le 21 décembre 1804, à Londres, naît Benjamin Disraeli

mort le 19 avril 1881, à 79 ans, homme politique et auteur britannique, nommé deux fois premier ministre du Royaume-Uni. Il joue un rôle central dans la création du parti conservateur moderne dont il formalise la doctrine. Par sa grande influence sur la politique étrangère, il a associé les conservateurs à la gloire et à la puissance de l'Empire britannique. Il est marié à Mary Anne Disraeli, et a pour religion le Judaïsme puis se convertit à l'église d'Anglicanne. Il est Chef de l'opposition sous la reine Victoria du 27 février 1852 au 17 décembre 1852, puis du 26 février 1858 au 11 juin 1859, 6 juillet 1866 – 29 février 1868, et du 1er décembre 1868 au 17 février 1874. Il occupe la fonction 40e et 42e premier ministre du Royaume-Uni, il occupera ce poste du 27 février 1868 au 1er décembre 1868 sous le règne de la reine Victoria son prédécesseur est Lord Derby, son successeur William Ewart Gladstone, puis du 20 février 1874 au 21 avril 1880, toujours sous le règne de la reine Victoria

Né à Londres dans une famille juive, Benjamin Disraeli est élevé dans la foi anglicane car son père est en conflit avec sa synagogue. Il entame une carrière d'avocat mais se tourne vers la politique dans les années 1830 et est élu à la chambre des Communes comme député de Maidstone en 1837. Lorsque les conservateurs prennent le pouvoir en 1841, Disraeli n'intégre pas le gouvernement du premier ministre Robert Peel. Cinq ans plus tard, Peel divise le parti en demandant l'abrogation des Corn Laws qui limitaient les importations de céréales : il est violemment attaqué par Disraeli. Peu de notables conservateurs rompent avec Peel, et Disraeli devient alors une figure importante du parti même si beaucoup se méfient de lui. Il est trois fois chancelier de l'Échiquier et leader de la chambre des Communes au sein des cabinets de Lord Derby dans les années 1850 et 1860. Il développe à cette période une forte rivalité avec le libéral William Ewart Gladstone.

Lorsque Derby démissionne pour des raisons de santé en février 1868, Disraeli devient premier ministre mais perd les élections à la fin de l'année. Il représente alors l'Opposition avant de mener son parti à la victoire en 1874. Il développe une forte amitié avec la reine Victoria qui le fait comte de Beaconsfield en 1876. Le second mandat de Disraeli est dominé par la Question d'Orient, désignant le déclin de l'Empire ottoman et les actions des autres pays européens, notamment la Russie, pour en profiter. Il pousse ainsi les intérêts britanniques à prendre des parts dans la compagnie du canal de Suez en Égypte ottomane. En 1878, devant les victoires russes contre les Ottomans, Disraeli mène la délégation britannique au congrès de Berlin et négocie des termes favorables au Royaume-Uni.

Même si Disraeli est félicité pour ses actions à Berlin, d'autres événements affectent le soutien à son gouvernement : les guerres en Afghanistan et en Afrique du Sud sont critiquées, et il irrite les agriculteurs britanniques en refusant de rétablir les Corn Laws. Gladstone mène une campagne efficace et le parti libéral remporte les élections de 1880.

Auteur de plusieurs romans depuis 1826, Benjamin Disraeli publie sa dernière œuvre, Endymion, peu avant sa mort à l'âge de 76 ans.

En bref

Fils du critique et historien de la littérature Isaac Disraeli 1766-1848, il donna des récits où le romantisme sentimental s'allie à la satire Vivian Grey, 1826 ; Contarini Fleming, 1832, avant de plaider dans sa trilogie Jeune Angleterre pour la démocratie tory Coningsby, 1844 ; Sybil, 1845 ; Tancred, 1847. Déjà les Voyages du capitaine Popanilla 1828 attestaient l'acuité de son regard sur le snobisme et l'ambition : la suite de son œuvre critique et romanesque Endymion, 1880 prouve la consanguinité de l'écrivain et du politique

Homme d'État britannique. Fils d'un père juif converti à l'anglicanisme, Benjamin Disraeli se fait d'abord connaître par ses talents d'écrivain. Après plusieurs œuvres mineures, dont Vivian Grey en 1827, il publie en 1844, 1845 et 1847 ses trois grands romans : Coningsby ; Sybil, or The Two Nations et Tancred, or The New Crusade. Le premier pose le problème de la société de son temps ; il dénonce dans le deuxième les maux de la vie ouvrière à Manchester et y déplore l'existence dans un même pays de deux nations ; dans le troisième s'exprime le rêve d'une nouvelle révélation divine et l'espérance d'un spiritualisme régénérateur qui viendrait d'Asie. Il traduit ainsi les aspirations d'un groupe de jeunes tories dits sociaux. C'est qu'entre-temps il s'est tourné vers l'action politique. Tenté au départ par le radicalisme, il a rompu à partir de 1836 avec le parti libéral pour adopter les couleurs des conservateurs et pour se faire élire sous leur égide, en 1837, aux Communes. Son éloquence extraordinaire, sa mise, sa réputation d'extravagance contribuent à son succès, et il est récompensé, après 1846, de sa fidélité à un parti déchiré par la « trahison » de Robert Peel et des libre-échangistes. Ami personnel de lord Derby, il devient son chancelier de l'Échiquier en 1852 et servira encore sous sa direction en 1858 et en 1867, avant de devenir Premier ministre lui-même en 1868. Vaincu aux élections de décembre 1868, il revient au pouvoir de février 1874 à avril 1880. Nourri de la nostalgie de la vieille alliance de la couronne et du peuple, il a eu l'intuition des nécessités du monde contemporain et, comme Gladstone, son grand rival, il s'est fait l'apôtre de la démocratisation progressive du régime. On lui doit l'inspiration de la réforme de 1867, considérée alors comme un « saut dans l'inconnu » parce qu'elle accordait le droit de vote à l'aristocratie ouvrière. Convaincu que l'« élite naturelle » s'imposerait aux suffrages de la masse, il lui demande de consentir aux réformes sociales qui scelleront ce destin. Ses années de gouvernement ont été marquées par le vote de lois importantes dont le fameux Employer and Workman Act de 1875, abolissant les différences entre patrons et ouvriers sur le plan du témoignage judiciaire, ou encore la nouvelle loi syndicale votée la même année et qui rendait légal le piquet de grève, ainsi que d'autres textes législatifs sur le logement ou la santé publique. Dans son discours célèbre de Crystal Palace en 1872, Disraeli avait tenté de définir les voies d'un conservatisme moderne, attaché à la tradition, mais ouvert à l'évolution. La nouvelle organisation du parti, définie à la même époque, essaie d'allier le militantisme de sections locales plus vigoureuses et l'autoritarisme d'un comité directeur tout-puissant dans la détermination de la politique générale et dans le choix des candidats à la députation. Disraeli est l'apôtre d'une plus Grande-Bretagne et l'un des pères de l'impérialisme britannique. La reine Victoria lui doit d'être devenue, en 1876, impératrice des Indes. L'Angleterre se fait, sous son égide, plus entreprenante et plus audacieuse dans l'œuvre coloniale, plus interventionniste dans les affaires extérieures : une politique « au bord du gouffre » permettra à Disraeli, en 1878, de contenir les ambitions méditerranéennes de la Russie et d'obtenir de la Turquie la concession de l'île de Chypre. Ainsi est mieux assuré le contrôle de la route des Indes, déjà amélioré par l'acquisition, trois ans plus tôt, d'un gros paquet d'actions du canal de Suez. Très liée à son Premier ministre, Victoria l'anoblit dès août 1876. Elle déplore son échec électoral de 1880, suivi, en avril 1881, d'une mort soudaine. Une plaque apposée à Westminster sur le vœu du Parlement célèbre le souvenir du fondateur véritable de l'esprit conservateur britannique d'aujourd'hui.

Sa vie

Benjamin Disraeli est né le 21 décembre 1804 dans le quartier londonien de Bloomsbury. Il était le second enfant et le premier fils d'Isaac D'Israeli, un historien et critique littéraire, et de Maria, Miriam née Basevi. La famille descendait de marchands italiens séfarades et tous les grands-parents et arrière-grands-parents de Benjamin étaient nés en Italie ; le père d'Isaac, également prénommé Benjamin, quitta Venise en 1748 pour s'installer en Angleterre. Disraeli romança par la suite ses origines en avançant que la famille de son père était issue de l'aristocratie espagnole ou vénitienne ; en réalité, il n'y avait aucun noble dans la famille d'Isaac mais du côté de sa mère, auquel il ne s'intéressa pas, il possédait plusieurs illustres aïeuls. Les historiens sont partagés sur les motivations de Disraeli pour récrire son histoire familiale ; Bernard Glassman avance que cela était destiné lui donner un statut comparable celui de l'élite dominante anglaise tandis que Sarah Bradford suppose que son aversion de l'ordinaire ne lui permettait pas d'accepter le fait que sa naissance soit aussi banale qu'elle était en réalité.

Benjamin Disraeli avait une sœur aînée Sarah 1802-1859 et trois frères cadets Naphtali né et mort en 1807, Raphael 1809-1898 et Jacobus 1813-1868. Il était proche de sa sœur et plus distant avec ses frères. On sait peu de choses sur son éducation. À l'âge de six ans, il fut scolarisé dans une dame school à Islington que l'un de ses biographes décrivit comme un excellent établissement pour l'époque. Environ deux ans plus tard, il fut envoyé à l'école du révérend John Potticary à Blackheath. C'est à cette époque que son père renonça au judaïsme et ses quatre enfants furent baptisés dans la foi anglicane en juillet et août 1817.

Isaac D'Israeli n'avait jamais accordé un grand intérêt à la religion mais il était resté membre de la synagogue de Bevis Marks. Son père en était un membre influent et c'est probablement par respect pour lui qu'Isaac ne la quitta pas lorsqu'il se disputa avec les autorités du lieu en 1813. Après la mort de son père en 1816, Isaac décida de quitter la congrégation après une nouvelle dispute. Son ami et avocat, Sharon Turner, le convainquit que s'il lui était possible de n'être rattaché à aucune religion, cela serait préjudiciable à ses enfants s'ils faisaient de même. Turner fut ainsi le parrain de Benjamin lors de son baptême à l'âge de 12 ans le 31 juillet 1817.

Sa conversion au christianisme permit à Disraeli d'envisager une carrière en politique. La société britannique du début du xixe siècle n'était pas particulièrement antisémite et plusieurs juifs avaient été députés depuis Sampson Eardley en 1770. Cependant, jusqu'en 1858, les députés devaient prêter un serment d'allégeance à la véritable foi chrétienne ce qui imposait au minimum une conversion de forme. On ne sait pas si Disraeli avait déjà des ambitions politiques au moment de son baptême mais il est certain qu'il regretta amèrement la décision de ses parents de ne pas l'envoyer au Winchester College. Il s'agissait de l'une des plus prestigieuses public schools d'Angleterre qui formait une partie de l'élite politique. Ses deux frères cadets y furent scolarisés et on ignore précisément pourquoi Isaac décida d'envoyer son fils aîné dans une institution bien moins cotée. Il intégra ainsi une école de Walthamstow à l'automne 1817.

Années 1820

En novembre 1821, peu avant son 17e anniversaire, Disraeli fut embauché comme apprenti dans un cabinet d'avocat de la cité de Londres. L'un de ses directeurs, T. F. Maples était non seulement son premier employeur et un ami de son père mais il faillit également devenir son beau-père. Une amitié se développa entre Benjamin et la fille de Maples mais cela n'alla pas plus loin. Les affaires du cabinet étaient fructueuses et le biographe R. W. Davis note que le travail était le type de fonction stable et respectable dont beaucoup de pères rêvaient pour leurs enfants. Même si ses biographes comme Robert Blake et Sarah Bradford avancent que ce poste était incompatible avec la nature ambitieuse et romantique de Disraeli, il donna satisfaction à ses employeurs et indiqua par la suite qu'il avait beaucoup appris en travaillant dans le cabinet.

Environ un an après avoir rejoint le cabinet de Maples, Benjamin changea son nom de D'Israeli à Disraeli. Ses raisons sont inconnues mais son biographe Bernard Glassman suggère que cela était destiné à éviter toute confusion avec son père. Les frères et sœurs de Disraeli adoptèrent cette nouvelle version tandis que leurs parents conservèrent l'ancienne.

Disraeli visita la Belgique et la vallée du Rhin avec son père à l'été 1824 ; il écrivit plus tard que ce fut le long du Rhin qu'il décida de démissionner. À son retour en Angleterre, il quitta le cabinet pour, sur les conseils de Maples, devenir barrister. Il s'inscrivit au Lincoln's Inn et rejoignit le cabinet de son oncle, Nathaniel Basevy, puis celui de Benjamin Austen, qui persuada Isaac que Disraeli ne réussirait pas dans cette voie et qu'il devrait être autorisé à mener une carrière littéraire. Il avait en effet déjà soumis un manuscrit à un ami de son père, l'éditeur John Murray, mais l'avait retiré avant que ce dernier n'ait décidé de le publier ou non. Après avoir quitté le droit, Disraeli écrivit quelques textes pour Murray mais se concentra sur des activités de spéculation à la bourse.

En raison de la fin de la domination espagnole en Amérique du Sud, les compagnies minières étaient en pleine expansion et émettaient de nombreuses actions. Sans fonds propres, Disraeli emprunta de l'argent pour investir. Il se rapprocha du financier John Diston Powles qui était l'un de ceux encourageant le boom minier. Durant l'année 1824, Disraeli rédigea trois pamphlets anonymes faisant la promotion des sociétés minières pour le compte de Powles. Les articles furent publiés par John Murray qui avait beaucoup investi dans le secteur.

Murray avait un temps envisager de créer un nouveau journal du matin pour rivaliser avec The Times et en 1825, Disraeli le convainquit de se lancer. La nouvelle publication, The Representative, fit la promotion des compagnies minières et des hommes politiques qui les soutenaient comme George Canning. Disraeli impressionna Murray par son enthousiasme et son engagement dans le projet mais il ne parvint pas à convaincre l'influent écrivain John Gibson Lockhart d'éditer son journal. Après cela, l'influence de Disraeli sur Murray diminua et il fut, à son grand regret, écarté de la rédaction du périodique. La publication du journal ne dura que six mois en partie du fait de l'éclatement de la bulle spéculative à la fin de l'année 1825 et parce que, selon Blake, il était atrocement édité et aurait échoué tôt ou tard.

L'éclatement de la bulle ruina Disraeli et en juin 1825, ses associés et lui avaient perdu 7 000 £ environ 574 000 £ de 2011 ; Disraeli ne remboursa complètement sa dette qu'en 1849. Il revint alors à l'écriture pour essayer d'obtenir de l'argent et pour prendre sa revanche sur Murray et ceux qui, selon lui, l'avaient abandonné. À cette époque, le genre littéraire en vogue était la silver-fork fiction fiction de la cuillère en argent mettant en scène la vie de l'aristocratie dans des romans généralement rédigés anonymement et destinés aux classes moyennes. En 1826 et 1827, Disraeli publia anonymement les quatre volumes de son premier roman Vivian Grey qui se basait largement sur l'échec du Representative. Les ventes furent satisfaisantes mais l'œuvre fit scandale dans les cercles littéraires quand l'identité de son auteur fut découverte. Les nombreux solécismes démontraient que Disraeli, alors âgé de seulement 23 ans, n'évoluait pas dans la haute-société et les critiques furent sévères. De plus, Murray et Lockhart, qui disposaient d'une grande influence dans les cercles littéraires, estimèrent qu'ils avaient été caricaturés et trompés ; ces accusations furent rejetées par l'auteur mais reprises par beaucoup de ses biographes. Dans les éditions ultérieures, Disraeli apporta de nombreuses modifications au texte pour adoucir la satire mais sa réputation en fut longuement ternie.

Le biographe Jonathan Parry avance que l'échec financier et les critiques à son encontre affectèrent fortement Disraeli et il souffrit d'une grave crise nerveuse pendant près de quatre ans : Il avait toujours été lunatique, sensible et solitaire par nature, mais il devint alors profondément déprimé et léthargique. Il vivait encore avec ses parents à Londres mais les médecins lui recommandèrent de changer d'air et il occupa plusieurs maisons à la campagne et sur la côte.

Années 1830

Avec le fiancé de sa sœur, William Meredith, Disraeli voyagea en Méditerranée en 1830 et 1831. Le voyage fut en partie financé par un autre de ses romans, The Young Duke, écrit en 1829 et 1830. L'expédition fut écourtée car Meredith mourut de la variole au Caire en juillet 1831. Malgré cette tragédie, Disraeli sortit enrichi de cette expérience. Il devint, selon Parry, conscient des valeurs qui semblaient échapper à ses concitoyens en métropole. Le voyage développa sa conscience de lui-même, son relativisme moral et son intérêt pour les opinions religieuses et raciales de l'Orient. Blake considère l'expédition comme l'une des expériences les plus formatrices de toute sa carrière : L'influence qu'elle eut sur lui fut durable. Elle conditionna son attitude envers les problèmes les plus importants qu'il affronta dans ses dernières années, en particulier la Question d'Orient ; elle colora également nombre de ses romans.

Disraeli rédigea deux romans à son retour. Contarini Fleming publié en 1832 était un autoportrait revendiqué. Sous-titré une autobiographie psychologique, il illustre les éléments contradictoires du caractère de son héros : la dualité de son ascendance nordique et méditerranéenne, l'artiste rêvé et l'homme d'action courageux. The Wondrous Tale of Alroy l'année suivante dépeint les problèmes d'un juif important du Moyen Âge devant décider entre un petit État exclusivement juif et un grand empire multireligieux.

Après la publication des deux romans, Disraeli déclara qu'il n'écrirait plus rien sur lui-même. Il avait commencé à s'intéresser à la politique en 1832 durant la crise de la Reform Bill. Il avait participé à un pamphlet anti-whig édité par John Wilson Croker et publié par Murray intitulé England and France: or a cure for Ministerial Gallomania. Le choix d'une publication tory fut jugé étrange par les amis et les proches de Disraeli qui considérait qu'il était plus proche des radicaux. Au moment de la publication de l'article, Disraeli faisait en effet campagne à High Wycombe pour la cause radicale.

À cette époque, les politiques nationales étaient dominées par des membres de l'aristocratie. Les whigs descendaient de la coalition de nobles qui avaient imposés l'adoption de la charte des droits et libertés en 1689. Les tories étaient plus en faveur du roi et de l'Église et étaient opposés à tout changement politique. Un petit nombre de radicaux, généralement issus des conscriptions du Nord de l'Angleterre, étaient les plus farouches partisans de réformes politiques et sociales. Au début des années 1830, les tories et les intérêts qu'ils défendaient semblaient perdus. Les whigs, qui formaient l'autre grand parti, étaient détestés par Disraeli : Le torysme est à bout de souffle et je ne peux m'abaisser à être un whig. Lors des deux élections générales de 1832, Disraeli tenta sans succès d'être élu à High Wycombe sous l'étiquette radicale.

Disraeli partageait certaines idées politiques des radicaux comme le besoin de réformes du système électoral et d'autres défendues par les tories comme le protectionnisme. Il commença à se rapprocher de ces derniers et en 1834, il fut présenté à l'ancien Lord Chancelier John Copley par Henrietta Sykes, l'épouse de Francis Sykes. Elle entretenait une relation amoureuse avec Copley et en entama une autre avec Disraeli. Disraeli et Copley développèrent immédiatement une forte amitié. Ce dernier propageait imprudemment les commérages et aimait les intrigues ce qui plut fortement à Disraeli qui devint son adjoint et intermédiaire. En 1835, Disraeli se présenta pour la dernière fois comme un radical mais échoua à nouveau à être élu à High Wycombe.

En avril 1835, Disraeli participa à une élection partielle à Taunton comme tory. Le député irlandais Daniel O'Connell, induit en erreur par des dépêches de presse incorrectes, pensa que Disraeli l'avait calomnié durant sa campagne et il lança une violente attaque faisant référence à Disraeli comme à :

« un reptile... tout juste bon maintenant, après avoir été deux fois rejeté par le peuple, à devenir un conservateur. Il possède tous les prérequis nécessaires en perfidie, en égoïsme, en dépravation, en corruption, etc. pour pouvoir prétendre à ce changement. Son nom montre qu'il est d'origine juive. Je n'utilise pas ce terme comme un reproche ; il y a nombreux juifs respectables. Mais il y en a, comme dans tout autre peuple, du plus bas et du plus méprisable niveau de turpitude morale ; et de ceux-ci, je considère M. Disraeli comme le pire.

Les échanges publics entre les deux hommes furent largement reproduits dans The Times58 dont une demande en duel avec le fils de O'Connell, pour laquelle Disraeli fut temporairement incarcéré par les autorités, une référence à la haine inépuisable avec laquelle il Disraeli poursuivra son existence et l'accusation selon laquelle les partisans de O'Connell avaient un revenu princier extirpé d'un race affamée d'esclaves fanatisé. Disraeli fut grandement satisfait par la dispute qui le propulsa sur le devant de la scène nationale pour la première fois. Il ne remporta pas l'élection face au whig sortant Henry Labouchère mais la circonscription de Taunton était jugée impossible à gagner par les tories. Disraeli fit néanmoins un bon score et cela en faisait un candidat potentiel pour une circonscription plus facile lors des prochaines élections.

Avec le soutien de Copley, Disraeli se mit à écrire des pamphlets pour son nouveau parti. Son Vindication of the English Constitution, fut publié en décembre 1835 sous la forme d'une lettre ouverte à Copley et, selon Bradford, présentait la philosophie à laquelle il adhéra jusqu'à sa mort. Il y défendait les vertus d'un gouvernement aristocratique bienveillant, le mépris des dogmes politiques et la modernisation des politiques tories. L'année suivante, il rédigea une série de satires sur les politiciens de l'époque qui furent publiées dans The Times sous le pseudonyme Runnymede. Il s'attaqua ainsi aux whigs, aux nationalistes irlandais et à la corruption de la classe politique. Disraeli se trouvait à présent fermement ancré dans le camp tory et il fut élu au Carlton Club, un club exclusivement tory, en 1836. En juin 1837, le roi Guillaume IV mourut et sa nièce Victoria monta sur le trône. Le Parlement fut dissous et, sur recommandation du Carlton Club, Disraeli fut choisi pour être candidat à l'élection générale.

Parlement Simple député

Lors de l'élection générale de juillet 1837, Disraeli fut élu à la chambre des Communes comme l'un de deux députés tories de la circonscription de Maidstone. L'autre était Wyndham Lewis, qui participa au financement de la campagne électorale de Disraeli et mourut l'année suivante68. La même année, Disraeli publia le roman Henrietta Temple, une histoire d'amour et une comédie sociale basée sur son aventure avec Henrietta Sykes. Il avait rompu sa relation avec elle à la fin de l'année 1837, déçu qu'elle eut pris un nouvel amant. Il rédigea une autre romance dans Venetia en se basant sur Percy Bysshe Shelley et George Gordon Byron pour obtenir rapidement de l'argent.

Disraeli réalisa son premier discours devant le Parlement le 7 décembre 1837. O'Connell le précéda et il critiqua son « discours long, décousu et embrouillé. Les partisans de O'Connell le firent taire en criant plus fort que lui et Blake rapporte que ses derniers mots furent Je vais à présent m'asseoir mais le jour viendra où vous m'entendrez. Après ce début peu prometteur, Disraeli fit profil bas durant toute sa mandature. Il fut un partisan loyal du chef de parti Robert Peel et de ses politiques même s'il fit part de sa sympathie personnelle pour le mouvement chartiste que de nombreux tories ne partageaient pas.

En 1839, Disraeli épousa Mary Anne Lewis, la veuve de Wyndham Lewis. De douze ans son aînée, Mary Lewis disposait d'un revenu annuel confortable de 5 000 £ environ 516 000 £ de 2011. Ses biographes considèrent que cette union était intéressée mais les deux devinrent très proches jusqu'à la mort de Mary trois décennies plus tard. Elle déclara plus tard : Dizzy m'a épousé pour mon argent mais s'il en avait à nouveau la possibilité, il m'épouserait par amour.

Estimant que les exigences financières de son siège de député étaient trop élevées, Disraeli obtint la nomination tory pour Shrewsbury et fut élu en 1841 malgré une forte opposition. Le scrutin fut une grave défaite pour les whigs et Peel devint premier ministre. Disraeli s'attendait de manière irréaliste à être nommé au sein du Cabinet. Même s'il était déçu de n'être qu'un simple député, il continua à soutenir Peel en 1842 et 1843 et chercha à s'établir comme un expert en politique et commerce international.

Bien qu'il soit un tory, ou un conservateur comme certains membres du parti se désignaient, Disraeli était favorable au chartisme et défendait une alliance de l'aristocratie foncière et de la classe ouvrière contre le pouvoir grandissant des marchands et des industriels de la classe moyenne. Il fut unanimement salué en mars 1842 après avoir remporté un débat contre le grand orateur Lord Palmerston et fut rejoint par plusieurs nouveaux députés tories avec lesquels il forma le groupe Young England Jeune Angleterre pour promouvoir l'idée selon laquelle les intérêts fonciers devraient utiliser leur pouvoir pour protéger les pauvres de l'exploitation par les hommes d'affaires de la classe moyenne.

En obtenant l'abrogation des Corn Laws, le premier ministre conservateur Robert Peel entraîna la scission de son parti.

Disraeli devint progressivement un critique virulent du gouvernement de Peel et prenait souvent délibérément des positions opposées à celles de son chef de parti. Ses oppositions les plus connues portèrent en 1845 sur la Maynooth Grant désignant la subvention gouvernementale à un séminaire catholique irlandais et en 1846 sur l'abrogation des Corn Laws. Ces dernières imposaient des taxes douanières sur les importations de céréales pour protéger les agriculteurs britanniques mais elles accroissaient le prix du pain. Peel espérait que leur abrogation et la baisse des coûts qui en résulterait améliorerait les conditions de vie des pauvres et en particulier de ceux souffrant de la famine en Irlande causée par les mauvaises récoltes de pommes de terre. Les premiers mois de l'année 1846 au Parlement furent ainsi dominés par l'affrontement entre les libre-échangistes et les protectionnistes avec ces derniers menés par Disraeli et George Bentinck. Une alliance des conservateurs libre-échangistes, les peelites , des radicaux et des whigs parvint à obtenir l'abrogation de la législation85 et le parti conservateur se divisa : les peelites se rapprochèrent des whigs tandis qu'un nouveau parti conservateur se forma autour des protectionnistes menés par Disraeli, Bentinck, et Lord Stanley.

La scission du parti conservateur eut de profondes implications sur la carrière politique de Disraeli : presque tous les tories avec une expérience gouvernementale suivirent Peel laissant la base privée de direction. Dans les mots de Blake, Disraeli se retrouva le seul personnage de son camp capable de mettre en œuvre les talents d'orateur essentiels à un responsable parlementaire. Depuis la chambre des Lords, George Campbell écrivit que Disraeli était comme un officier subalterne dans une grande bataille où tous les officiers supérieurs étaient morts ou blessés. Si le parti conservateur pouvait rassembler le soutien électoral nécessaire à la formation d'un gouvernement, Disraeli semblait à présent certain d'y obtenir une fonction importante. Il serait néanmoins contraint de gouverner avec un groupe d'hommes ne disposant d'aucune ou de peu d'expérience et qui lui restaient hostiles sur le plan personnel. Finalement, ce problème ne se posa pas car le parti tory divisé perdit rapidement le pouvoir et ne le reprit qu'en 1852. Le parti conservateur ne disposa pas d'une majorité à la chambre des Communes avant 1874.

Direction du parti

Peel fit adopter l'abrogation des Corn Laws par le Parlement mais fut battu par une alliance de tous ses adversaires sur la question du rétablissement de l'ordre en Irlande ; il démissionna en juin 1846. Les tories restèrent divisés et la reine fit appel au chef des whigs, John Russell. Durant l'élection générale de 1844, Disraeli fut élu député du Buckinghamshire. La nouvelle chambre des Communes comptait plus de conservateurs que de whigs mais la scission du parti tory permit à Russel de rester au pouvoir. Les conservateurs étaient menés par Bentinck à la chambre des Communes et par Stanley à la chambre des Lords.

Le manoir Hughenden acheté par Disraeli en 1848 et dans lequel il résida jusqu'à sa mort.

En 1847, une crise politique mineure souligna les différences de Disraeli avec son propre parti. Durant l'élection générale, Lionel de Rothschild avait été élu député de la cité de Londres. En tant que juif pratiquant, il ne pouvait prêter serment sous la forme chrétienne imposée et ne pouvait donc pas siéger au Parlement. Le premier ministre John Russell, qui comme Rothschild avait été député de la cité de Londres, proposa à la chambre des Communes que le serment d'allégeance soit amendé pour permettre aux juifs d'entrer au Parlement.

Disraeli défendit la mesure en avançant que le christianisme était le judaïsme achevé et demanda à la chambre des Communes : Où est votre chrétienté si vous ne croyez pas en leur judaïsme. Russell et son futur rival, William Ewart Gladstone, le félicitèrent pour cet acte courageux car son discours fut mal reçu par son propre parti. L'establishment conservateur et anglican était hostile à la loi et l'évêque d'Oxford Samuel Wilberforce insinua que Russell récompensait les juifs pour l'aider à être élu. Le texte fut adopté à la chambre des Communes mais rejeté par la chambre des Lords.

À la suite du débat, Bentinck quitta la direction des conservateurs et fut remplacé par Charles Manners ; Disraeli, dont le discours avait été jugé blasphématoire par beaucoup au sein de son parti, fut écarté. Durant cette crise, Disraeli échangea avec la famille Bentinck pour obtenir les fonds nécessaires à l'acquisition du manoir Hughenden dans le Buckinghamshire. Disposer d'une maison de campagne et être député étaient considérés comme essentiels à un tory pour pouvoir briguer la direction du parti. Disraeli et son épouse alternèrent entre Hughenden et plusieurs résidences londoniennes pendant le reste de leur mariage. Les négociations furent compliquées par la mort soudaine de Bentinck le 21 septembre 1848 mais Disraeli obtint un prêt de 25 000 £, environ 2,8 millions de livres de 2011 de la part de ses frères Henry et William.

Moins d'un mois après sa nomination, Charles Manners, qui ne se sentait pas à la hauteur de la tâche, démissionna de la direction des conservateurs à la chambre des Communes ; le parti fonctionna sans chef jusqu'à la fin de la session parlementaire. Au début de la mandature suivante, les affaires furent gérées par un triumvirat formé de Manners, de Disraeli et de John Charles Herries; cette direction compliquée témoignait des tensions entre Disraeli et le reste du parti qui avait besoin de ses talents mais se méfiait de lui.

Mandats gouvernementaux Premier gouvernement Derby

Lord Derby fut premier ministre en 1852, 1858-1859 et 1866-1868

En mars 1851, le premier gouvernement de John Russell chuta à l'occasion d'une motion de censure essentiellement du fait des divisions au sein de son parti. Il démissionna et la reine fit appel à Lord Stanley ; ce dernier considérait cependant qu'un gouvernement minoritaire ne pourrait pas durer très longtemps et Russell resta premier ministre. Disraeli regretta cette décision car il espérait profiter de cette opportunité, aussi brève qu'elle soit, pour démontrer ses capacités. À l'inverse, Lord Stanley avança l'inexpérience de ses soutiens comme raison pour ne pas devenir premier ministre : Ce ne sont pas des noms que je peux présenter à la reine.

À la fin du mois de juin 1851, le père de Lord Stanley mourut et son fils devint comte de Derby. Le parti whig était également traversé par des divisions internes durant la seconde moitié de l'année 1851 et Russell limogea Lord Palmerston. Le 4 février 1852, ce dernier et les tories de Disraeli s'allièrent pour renverser le gouvernement et Russell démissionna. Lord Derby accepta de devenir premier ministre. Il proposa à Lord Palmerston de devenir chancelier de l'Échiquier mais ce dernier déclina toute proposition pour intégrer le gouvernement ; Disraeli était son second choix et il accepta le poste tout en reconnaissant qu'il n'était pas particulièrement expérimenté dans le domaine économique103. Il est possible que Disraeli ait été attiré par le salaire annuel de 5 000 £ qui pouvait lui permettre de rembourser ses dettes. Peu de membres du nouveau cabinet avaient été ministres ; quand Lord Derby informa Arthur Wellesley de la composition du gouvernement, le duc de Wellington octogénaire et malentendant donna sans le vouloir son surnom au nouveau gouvernement en répétant Who ? Who ?, Qui ? Qui ? à chacun des noms.

Au cours des semaines qui suivirent, Disraeli siégea comme chancelier de l'Échiquier et leader de la chambre des Communes. Il rédigea régulièrement des rapports sur le déroulement des échanges à la chambre pour la reine qui les décrivit comme très curieux et semblables au style des livres. Le Parlement fut ajourné le 1er juillet 1852 car les tories en minorité ne pouvaient plus gouverner. Disraeli espérait qu'ils pourraient obtenir une majorité d'environ 40 voix mais l'élection fit peu évoluer les lignes partisanes et le gouvernement Derby resta au pouvoir jusqu'à la reprise de la session parlementaire.

William Ewart Gladstone fut l'un des plus virulents opposants à Disraeli

En tant que chancelier de l'Échiquier, Disraeli devait établir un budget permettant de satisfaire les protectionnistes soutenant les tories tout en évitant l'opposition des libre-échangistes. Sa proposition, présentée à la chambre des Communes le 3 décembre, réduisait les taxes sur le malt et le thé et comprenait des provisions destinées à apaiser la classe ouvrière. Pour équilibrer le budget et obtenir les fonds nécessaires à la construction de défenses contre les Français, il doubla l'impôt foncier et poursuivit la collecte de l'impôt sur le revenu. L'objectif général de Disraeli était de mettre en place des politiques qui bénéficieraient à la classe ouvrière afin de rendre son parti plus attractif à cette frange de la population. Même si le budget ne comprenait pas d'éléments protectionnistes, l'opposition était résolue à s'y opposer en partie pour se venger des actions de Disraeli contre Peel en 1846 ; le député Sidney Herbert avança que le budget serait rejeté car les juifs ne font pas de convertis.

Disraeli présenta le budget le 3 décembre 1852109 et les débats se poursuivirent jusqu'au 16 décembre. Il était de coutume pour le chancelier d'avoir le dernier mot et alors qu'une grave défaite était annoncée, Disraeli attaqua individuellement ses opposants ; son discours de trois heures fut rapidement considéré comme un chef-d'œuvre. Alors que les députés de l'opposition semblaient hésiter, Glasdtone se leva et se lança dans un discours furieux malgré les députés tories tentant de le faire taire en criant plus fort que lui. Les interruptions diminuèrent alors que Gladstone prenait le contrôle de la chambre et durant deux heures présenta Disraeli comme frivole et son budget comme subversif. Le texte fut rejeté avec une majorité de 19 voix et Lord Derby démissionna quatre jours plus tard. Il fut remplacé par le peelite Lord Aberdeen et Gladston devint chancelier de l'Échiquier. Du fait l'impopularité de Disraeli auprès des peelites, aucune réconciliation n'était possible et il resta le chef des tories à la chambre des Communes.

Opposition

Après la chute du gouvernement Derby, Disraeli et les conservateurs retournèrent sur les bancs de l'opposition ; Disraeli passa les trois-quarts de sa carrière parlementaire dans l'opposition. Lord Derby ne souhaitait pas renverser la nouvelle administration pour éviter une répétition du gouvernement Who ? Who ? et car il savait que malgré les forces de ses soutiens, la coalition au pouvoir s'était en partie formée pour contrer Disraeli. Ce dernier, à l'inverse, était impatient de revenir au sein du cabinet et en tant que chef des conservateurs à la chambre des Communes, s'opposa au gouvernement sur toutes les principales législations.

En juin 1853, Disraeli reçut un diplôme honoraire de l'université d'Oxford ; il avait été recommandé par Lord Derby, le chancelier de l'institution. Le début de la guerre de Crimée en 1854 entraîna une accalmie dans les luttes politiques et Disraeli fit des discours patriotiques en sa faveur. Les revers et l'incompétence du haut-commandement britannique poussèrent le Parlement à envisager la mise en place d'une commission sur la conduite de la guerre. Le gouvernement de Lord Aberdeen choisit d'en faire une motion de confiance ; Disraeli mena l'opposition et le texte fut rejeté par 305 voix contre. Lord Aberdeen démissionna et la reine fit appel à Lord Derby qui refusa le poste. Lord Palmerston était jugé essentiel à tout gouvernement whig et il refuserait d'y participer s'il ne le présidait pas. La reine lui demanda alors avec réticence de former un gouvernement. Le déroulement de la guerre s'améliora avec l'arrivée de la nouvelle administration et le conflit s'acheva par le traité de Paris en mars 1856. Disraeli avait été l'un des premiers à demander la paix mais il eut peu d'influence sur le cours des événements.

Lorsqu'une révolte éclata en Inde en 1857, Disraeli s'y intéressa de près car il avait fait partie en 1852 d'une commission chargé de définir la manière de gouverner au mieux le sous-continent. Après le retour du calme en 1858, Lord Palmerston présenta une législation pour un contrôle direct de l'Inde par la Couronne et la fin du pouvoir de la compagnie anglaise des Indes orientales. Disraeli s'y opposa mais de nombreux conservateurs refusèrent de le suivre et le texte fut facilement adopté.

Le gouvernement Palmerston fut affaibli par sa réaction à l'affaire Orsini du nom d'un révolutionnaire italien qui avait tenté d'assassiner l'empereur français Napoléon III avec une bombe fabriquée à Birmingham. À la demande de l'ambassadeur français, Lord Palmerston présenta des amendements à la définition du conspiracy to murder pour que la fabrication d'une machine infernale soit un crime et non un délit. La proposition fut rejetée avec l'appui de nombreux libéraux. Il démissionna immédiatement et fut remplacé par Lord Derby.

Second gouvernement Derby

Lord Derby prit ses fonctions à la tête d'une administration purement conservatrice et non au sein d'une coalition. Il offrit à nouveau un poste à Gladstone mais ce dernier refusa. Disraeli redevint chancelier de l'Échiquier. Comme en 1852, Lord Derby mena un gouvernement minoritaire dépendant pour sa survie, de la division de ses opposants. En tant que leader de la chambre des Communes, Disraeli reprit ses compte-rendus réguliers à la reine Victoria qui avait demandé qu'il inclut ce qu'elle ne pouvait pas rencontrer dans les journaux.

Durant sa brève existence, le gouvernement Derby fut modérément progressiste. Le Government of India Act de 1858 mit fin à l'administration de la compagnie anglaise des Indes orientales dans le sous-continent. Disraeli avait soutenu les tentatives visant à autoriser les juifs à siéger au Parlement. Il présenta des lois permettant aux deux chambres du Parlement de définir la rédaction des serments d'allégeance. Le texte fut adopté avec réticence par la chambre des Lords et en 1858, Lionel de Rothschild devint le premier député juif.

À la suite de la démission d'Edward Law de la présidence de l'Indian Board chargé de l'administration de l'Inde, Disraeli et Derby tentèrent à nouveau de convaincre Gladstone, toujours nominalement un député conservateur, d'entrer au gouvernement. Disraeli lui écrivit personnellement une lettre pour lui demander de placer le bien du parti au-dessus des animosités personnelles. Dans sa réponse, Disraeli nia que des différends personnels aient joué un rôle dans ses décisions pour accepter maintenant et auparavant un poste tout en reconnaissant qu'il existait des oppositions entre Derby et lui plus profondes que vous pouviez supposer.

En 1859, les tories présentèrent une loi visant une extension mineure du droit de vote. Les tensions entre les partisans de Russell et ceux de Palmerston au sein du parti libéral furent apaisées et à la fin du mois de mars 1859, le gouvernement fut renversé. Lord Derby dissolut le Parlement et l'élection de 1859 fut une victoire conservatrice qui fut néanmoins insuffisante pour prendre le contrôle de la chambre des Communes. Lors de la reprise de la session parlementaire, le gouvernement Derby fut battu par 13 voix sur un amendement au discours du Trône. Il démissionna et la reine fit à nouveau appel avec réticence à Lord Palmerston.

Opposition et troisième gouvernement Derby

Après la chute de Lord Derby, Disraeli fut attaqué par les membres de son parti qui le rendaient responsable de la défaite et l'ancien premier ministre l'avertit que certains députés cherchaient à l'écarter de la direction du parti. Parmi les conspirateurs figurait Robert Cecil, un jeune député conservateur qui devint un quart de siècle plus tard premier ministre en tant que Lord Salisbury ; il écrivit qu'avoir Disraeli comme chef à la chambre des Communes réduisait les chances des conservateurs de prendre le pouvoir. Quand son père témoigna son désaccord, Cecil répondit : Je ne fais qu'imprimer ce que tous les gentlemen du pays disent en privé

Disraeli mena une opposition incapable de renverser Lord Palmerston car Lord Derby avait décidé de ne pas chercher la défaite du gouvernement. Lorsque la guerre de Sécession éclata en 1861, Disraeli fit peu de déclarations publiques mais, comme la plupart des Britanniques, il s'attendait à une victoire du Sud. Lord Palmerston, Gladstone à nouveau chancelier et Russell furent moins réticents et leurs déclarations en faveur du Sud contribuèrent à créer quelques années d'une vive animosité avec les États-Unis. En 1862, Disraeli rencontra le responsable prussien Otto von Bismarck pour la première fois et dit de lui : Faisons attention à cet homme, il sait ce qu'il veut.

La trêve politique cessa en 1864 car les tories furent outrés par la gestion de Lord Palmerston du différend frontalier entre la confédération germanique et le Danemark au sujet du Schleswig-Holstein. Disraeli reçut peu de soutien de la part de Lord Derby, qui était malade, mais il rassembla suffisamment le parti pour pouvoir réduire la majorité gouvernementale. Malgré les rumeurs concernant la santé de Lord Palmerston alors âgé de 80 ans, il restait populaire et les libéraux accrurent leur majorité lors de l'élection de 1865. Du fait des mauvais résultats des conservateurs, Lord Derby dit à Disraeli qu'aucun d'eux ne reviendrait jamais au pouvoir.

Le cabinet Derby de 1867. Ce dernier est debout à droite et Disraeli est à droite tenant un journal.

Les tactiques politiques furent bousculées par la mort de Palmerston le 18 octobre 1865. Russell redevint premier ministre avec Gladstone à la tête du parti libéral et Disraeli, leader de la chambre des Communes, comme son principal opposant. L'un des premiers actes de Russell fut de présenter une réforme du suffrage mais le texte divisa le parti. Les conservateurs et les dissidents libéraux attaquèrent la législation et le gouvernement tomba finalement en juin. Les dissidents ne souhaitaient pas servir sous Disraeli à la chambre des Communes et Lord Derby forma un troisième gouvernement minoritaire avec Disraeli à nouveau au poste de chancelier de l'Échiquier. En 1867, les conservateurs présentèrent une réforme électorale. Sans majorité à la chambre des Communes, les conservateurs furent contraints d'accepter des amendements qui modifièrent considérablement la législation mais Disraeli refusa d'accepter toutes les modifications proposées par Gladstone.

Le Reform Act adopté en août accrut considérablement le nombre d'hommes pouvant voter, élimina les bourgs pourris de moins de 10 000 habitants et augmenta la représentativité des grandes villes comme Liverpool et Manchester. La loi était impopulaire au sein de l'aile droite des conservateurs dont Robert Cecil qui démissionna du gouvernement et se prononça contre le texte en accusant Disraeli d'avoir commis « une trahison politique sans équivalent dans nos annales parlementaires. Cecil fut cependant incapable de mener une opposition efficace à Disraeli et Lord Derby. Disraeli fut célébré et devint un héros de son parti pour les merveilleux talents parlementaires avec lesquels il obtint le passage de la réforme à la chambre des Communes.

Lord Derby souffrait depuis longtemps de la goutte et avait de moins en moins d'influence sur la politique. Alors que l'ouverture de la nouvelle session du Parlement en février 1868 approchait, il était cloué au lit dans sa résidence de Knowsley Hall près de Liverpool. Il ne souhaitait cependant pas démissionner en avançant qu'il n'avait que 68 ans et était donc bien plus jeune que Palmerston ou Russell à la fin de leurs mandats. Il savait néanmoins que sa santé l'obligerait un jour ou l'autre à renoncer à ses responsabilités. À la fin du mois de février, Lord Derby, toujours absent, écrivit à Disraeli pour lui demander de confirmer qu'il ne se déroberait pas face à ces nouvelles importantes responsabilités. Rassuré, il présenta sa démission à la reine et recommanda Disraeli comme le seul à pouvoir recevoir le soutien de ses collègues. Ce dernier se rendit à Osborne House sur l'île de Wight où la reine lui demanda de former un gouvernement. Elle écrivit à sa fille, Victoria de Prusse, M. Disraeli est premier ministre ! Un noble accomplissement pour un homme issu du peuple !. Le nouveau premier ministre déclara à ceux venus le féliciter Je suis arrivé au sommet du mât de cocagne.

Premier gouvernement Disraeli 1868

Les conservateurs restèrent en minorité à la chambre des Communes mais aucun des deux camps ne souhaitait d'élection avant l'actualisation des registres électoraux. Le mandat de premier ministre de Disraeli qui commença en février serait donc bref à moins que les conservateurs ne remportent l'élection générale à l'automne. Il réalisa deux changements majeurs au sein de son cabinet en remplaçant le Lord chancelier Lord Chelmsford par Lord Cairns et en nommant George Ward Hunt pour lui succéder au poste de chancelier de l'Échiquier. Lord Derby avait prévu de remplacer Chelmsford dès qu'une vacance dans une sinécure convenable apparaîtrait mais Disraeli ne voulait pas attendre pour nommer Cairns qu'il jugeait bien plus efficace.

Le premier mandat de Disraeli fut dominé par les débats concernant l'Église d'Irlande. Même si l'île était très majoritairement catholique, l'Église protestante restait l'église officielle et la perception de la dîme était très mal acceptée par la population. Des tentatives de Disraeli pour négocier la création d'une université catholique à Dublin avec l'archevêque Henry Edward Manning échouèrent en mars quand Gladstone présenta une législation visant à supprimer l'Église officielle d'Irlande. La proposition rassembla le parti libéral sous la direction de Gladstone et divisa les conservateurs. Lors des élections générales avec les nouveaux registres électoraux, les libéraux reprirent le pouvoir avec une majorité renforcée.

Malgré sa brève existence, le premier gouvernement Disraeli parvint à faire adopter plusieurs législations relativement consensuelles. Il mit fin aux exécutions publiques et le Corrupt Practices Act permit de réduire sensiblement la corruption politique. Il lança une version primitive de nationalisation en faisant racheter les compagnies télégraphiques par le General Post Office via le Telegraph Act de 1869 et fit adopter des amendements aux lois sur l'éducation et au système judiciaire écossais. Disraeli ordonna également l'expédition de Robert Napier contre Téwodros II d'Éthiopie visant à libérer des captifs britanniques.

Chef de l'opposition

Face à la majorité libérale à la chambre des Communes, Disraeli ne pouvait que protester contre les législations présentées par le gouvernement. En conséquence, il décida d'attendre et de profiter des erreurs des libéraux. Ayant plus de temps libre, il écrivit un nouveau roman intitulé Lothair qui fut publié en 1870. Il s'agissait de la première œuvre de fiction rédigée par un ancien premier ministre et le livre devint un best-seller.

En 1872, l'incapacité à s'opposer à Gladstone entraîna des tensions au sein du parti conservateurs. Disraeli prit des mesures pour asseoir son autorité et les dissensions s'apaisèrent alors que les divisions éclataient au sein du parti libéral. Le soutien populaire à Disraeli fut démontré lors d'une réception destinée à souhaiter un prompt rétablissement au prince de Galles ; Disraeli fut acclamé lors de son discours tandis que celui de Gladstone ne rencontra que le silence. Encouragé par Disraeli, John Eldon Gorst réorganisa l'administration du parti conservateur pour la moderniser.

Lors de son départ du 10 Downing Street en 1868, Disraeli avait convaincu la reine Victoria d'anoblir son épouse et Mary Anne devint vicomtesse de Beaconsfield. Après avoir souffert d'un cancer de l'estomac durant toute l'année 1872, la comtesse octogénaire mourut le 15 décembre. Après sa mort, Gladstone, qui avait toujours apprécié Mary Anne, envoya une lettre de condoléances à son veuf.

En 1873, Gladstone présenta une législation pour fonder une université catholique à Dublin. Cela divisa les libéraux et le 12 mars, les conservateurs et les catholiques irlandais renversèrent le gouvernement avec une majorité de trois voix. Gladstone démissionna et la reine fit appel à Disraeli qui refusa la proposition car le gouvernement conservateur serait en minorité au Parlement. Disraeli estima qu'il aurait plus à gagner en laissant les libéraux rester temporairement au pouvoir. L'administration Gladstone partiellement remaniée resta donc en place malgré de nouveaux scandales.

En janvier 1874, Gladstone demanda la tenue d'une élection générale considérant que plus il attendrait et plus son score serait mauvais. Le scrutin fut étalé sur deux semaines à partir du 1er février. Dès les premiers résultats, il devint clair que les conservateurs allaient disposer d'une majorité pour la première fois depuis 1841. Finalement, ils remportèrent 350 sièges contre 242 pour les libéraux et 60 pour la Home Rule League irlandaise. La reine fit appel à Disraeli qui devint premier ministre pour la deuxième fois.

Second gouvernement Disraeli 1874-1880

Le cabinet de Disraeli composé de six pairs et de six roturiers était le plus réduit depuis le Reform Act de 1832. Sur les six pairs, cinq avaient été membres du précédent gouvernement conservateur ; le sixième, Lord Salisbury, s'était réconcilié avec Disraeli et il fut nommé secrétaire d'État à l'Inde. Lord Stanley devenu Lord Derby à la mort de son père, l'ancien premier ministre, en 1869 et Stafford Northcote furent respectivement nommés aux Affaires étrangères et aux Finances.

En août 1876, Disraeli fut anobli comte de Beaconsfield et vicomte Hughenden. La reine lui avait proposé cet anoblissement dès 1868 mais il avait refusé et le fit à nouveau alors qu'il était malade en 1874 ; il ne souhaitait en effet pas quitter la chambre des Communes pour la chambre des Lords dans laquelle il n'avait aucune expérience. Les problèmes de santé persistants durant son second mandat de premier ministre lui firent envisager une démission mais Lord Derby y était réticent car il ne se sentait pas capable d'obtenir le soutien de la reine. Pour Disraeli, la chambre des Lords, où les débats étaient moins intenses, était une alternative à la démission. Cinq jours avant la fin de la session parlementaire le 11 août 1874, Disraeli quitta la chambre des Communes visiblement à regret. Les journaux annoncèrent son anoblissement le lendemain matin. Concernant cette élévation, Disraeli écrivit à Lady Bradford le 8 août : Je suis assez las de ce lieu la chambre des Communes mais quand un ami lui demanda s'il aimait la chambre des Lords, il répondit : Je suis mort ; mort mais aux Champs Élysées.

Politique intérieure