|

|

Les académies 3 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

LES ACADÉMIES

L'académie telle qu'elle se développe à partir du Quattrocento italien, dans le grand mouvement de retour à l'Antiquité qui caractérise la Renaissance, est inspirée du modèle grec de l'akademia, le jardin où enseignait Platon. Elle s'épanouit dans toute l'Europe à l'âge classique, pour décliner ensuite à l'époque romantique jusqu'à revêtir une connotation plus souvent péjorative qu'emphatique : académicien peut être encore un titre envié par certains, et si même des arts récents, tel le cinéma, se dotent à leur tour de leurs propres académies, l'adjectif académique n'en est pas moins devenu, dans les milieux artistiques éclairés, une forme d'invective.

L académisme est, on le sait, un phénomène particulier aux activités culturelles, celles-ci pouvant s'entendre, en l'occurrence, de diverses façons : au sens large (celui de l'anthropologie, qui assimile plus ou moins « culture » et « civilisation »), l'académie est un instrument parmi d'autres de ce processus de « civilisation des mœurs » décrit par l'historien Norbert Elias, et qui touche aussi bien l'élite intellectuelle que l'aristocratie – dont les enfants allaient apprendre le maniement de l'épée, les règles de l'équitation et l'art de la danse dans ce qu'on appelait, justement, des « académies ». Au sens étroit de la familiarité avec les arts tel que l'entend la sociologie, la « culture » des académies fut avant tout celle des arts libéraux, enseignés par ailleurs à l'université et non soumis à rétribution directe (activités littéraires et poétiques, musicales et mathématiques essentiellement) ; elle ne s'étendra que progressivement à certains des arts dits mécaniques, en particulier la peinture qui, paradoxalement, finira par symboliser le lieu par excellence de l'académisme.

Ainsi, en tant qu'elle opère un regroupement plus ou moins formalisé – ne serait-ce que par son titre – de certaines catégories d'activités, l'académie se définit par opposition à d'autres formations collectives : le cercle d'amis ou le salon, dont elle constitue un avatar plus formel ou moins mondain ; l'Université, contre laquelle elle s'est parfois explicitement constituée ; ou encore l'atelier ou la boutique, la corporation ou la manufacture, par rapport auxquels elle affirme sa rupture avec l'univers du « métier » (artisanal ou industrialisé mais, en tout cas, ressortissant du negotium) pour revendiquer l'accès à la « profession », intellectuelle et libérale, autrement dit désintéressée (telle que la pratique ceux qui vivent dans l'oisiveté, l'otium).

On conçoit ainsi l'importance du mouvement académique dans la culture des Temps modernes même si, comme le fait remarquer l'historien Daniel Roche, il ne concerne guère qu'une élite très limitée (de l'ordre de 1 à 5 p. 100 tout au plus de l'ensemble de la population au siècle des Lumières). Il est en tout cas partie prenante de l'histoire de ces lieux universitaires que les Américains désignent encore, justement, du terme academic.

L'expansion européenne de la Renaissance

Avant de se trouver officialisées par une protection princière ou royale, les académies de la Renaissance ne furent à l'origine que des cercles privés ou, selon l'expression de N. Pevsner, des « regroupements informels d'humanistes ». La première à avoir été ainsi recensée fut l'Accademia platonica de Marsile Ficin et Pic de la Mirandole, fondée à Florence en 1462 sous le règne de Laurent le Magnifique. Sur ce même modèle d'une culture à la fois encyclopédique et humanistes, par opposition à la scolastique, se développèrent dans l'Italie du XVIe siècle un grand nombre d'académies ; on en compte environ 500 vers 1530, dont 70 à Bologne, 56 à Rome, 43 à Venise, ainsi qu'à Naples, à Vérone, etc., et, bien sûr, à Florence, où l'Accademia degli Umidi devint en 1540 l'Accademia fiorentina, sous l'égide de Cosme de Médicis qui présida également la fondation par Vasari en 1563 de l'Accademia del disegno, première académie pour la peinture et la sculpture. C'est à Florence également que fut créée, puis officialisée en 1584, l'Accademia della Crusca, autre académie importante.

Mais avec le succès, dont témoigne cette multiplication, la formule évolua très vite. D'une part, en se spécialisant : à l'encyclopédisme humaniste des premiers temps se substituèrent des spécificités (ainsi furent créées des académies exclusivement consacrées au théâtre ou à la musique, à l'italien ou aux langues classiques, à la théologie ou au droit, à la médecine ou aux sciences, etc.) ; et, d'autre part, en s'institutionnalisant, notamment grâce à la protection d'un prince ou d'un prélat, par le choix d'un nom, d'une devise, d'un emblème allégorique, ou par l'instauration de réunions régulières et, parfois, d'un enseignement. Or une telle évolution ne pouvait que ré-activer, par rapport aux institutions concurrentes (en particulier l'Université ou, dans certains cas, les corporations), une rivalité qui n'était plus seulement intellectuelle, mais aussi structurelle, et qui pouvait aboutir, selon les cas, soit à un rapprochement (comme lorsque le consul de l'Accademia fiorentina devint recteur de l'Université), soit au contraire à une « autonomisation » plus radicale encore : c'est ainsi que, grâce aux efforts des académiciens concernés (et de Vasari au premier chef), peintres et sculpteurs florentins furent, par un décret de 1571, libérés de l'obligation de s'affilier aux corporations. Il en fut de même un peu plus tard à Rome, où fut créée en 1593 l'Accademia di San Luca, sous la protection du cardinal Borromée et sous la direction du peintre Federico Zuccari, qui s'efforça de donner à la peinture ses lettres de noblesse intellectuelle grâce à une production théorique importante. Ce même processus d'académisation affecta ultérieurement d'autres villes italiennes : Bologne, Venise, Milan, etc.

Mais le XVIIe siècle fut, en Italie, le grand siècle des académies scientifiques : à la suite de l'Accademia dei Segreti, apparue à Naples en 1560, fut créée à Rome en 1603 la célèbre (et toujours active) Accademia dei Lincei, puis, en 1657, l'Accademia del Cimento, qui rompait d'une certaine façon avec la tradition humaniste en privilégiant un travail d'expérimentation au sens moderne.

Au même moment, et dans la même perspective, apparut en Angleterre la Royal Society, créée sous forme privée en 1645 puis officialisée par Charles II en 1662. En revanche, les arts n'y furent pas « académisés » avant 1720. On constate le même décalage en Allemagne, où les académies littéraires et scientifiques furent les premières à émerger (avec, notamment, le Collegium Naturae Curiosum de Rostock en 1652), alors que les académies d'art ne s'y formèrent qu'entre 1650 et 1750 (à Nuremberg, Augsbourg, Dresde, Berlin, Vienne). De même, la Hollande ne connut sa première académie de peinture que dans la seconde moitié du XVIIe siècle.

C'est à cette époque également que la France connut le plus grand essor du mouvement académique à l'échelle européenne, sous sa forme la plus officielle et la plus institutionnalisée. Il avait été précédé, dès le XVIe siècle, d'une floraison d'académies privées, à Paris et en province. On a pu compter au total plus de 70 académies au XVIIe siècle : par exemple celle de saint François de Sales à Annecy ou encore celle des frères Dupuy ou le cercle du père Mersenne à Paris, etc. La fondation de l'Académie française sous Richelieu, en 1635, marque dans le domaine littéraire le départ d'une série d'académies royales créées sur ce même modèle dans les dix premières années du siècle de Louis XIV : l'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée sous Mazarin en 1648 mais officiellement protégée et pensionnée à partir de 1661 ; l'Académie de danse (1661 également) ; la Petite Académie (future Académie des inscriptions et belles-lettres) en 1663 ; l'Académie des sciences (1666) ; l'Académie de musique (1669) ; L'Académie d'architecture (1671) ; on mentionnera également l'Académie de France à Rome (sorte de filiale italienne de l'Académie de peinture) en 1666, ainsi qu'une Académie royale des spectacles, projetée en 1673 mais qui ne vit jamais le jour.

Cette floraison du mouvement académique parisien, spectaculaire tant par son caractère systématique que par son haut degré d'officialisation par la royauté, fit du cas français le paradigme, pour ainsi dire, des académies telles qu'elles se multiplièrent ensuite dans le courant du XVIIIe siècle : soit en province, où elles furent autorisées par Colbert en 1676 (pour les seules peinture et sculpture, près d'une quarantaine d'académies de ce type y furent créées jusqu'à la Révolution, surtout à partir de 1740) ; soit à l'étranger, où on peut citer notamment les académies de Berlin en 1697 et 1700, de Vienne en 1705 et 1726, de Madrid en 1713, de Lisbonne en 1720, de Saint-Pétersbourg en 1726, de Stockholm en 1739, et jusqu'en Amérique (Philadelphie en 1744), etc.

L'institutionnalisation de l'âge classique

Les académies royales créées avant ou pendant le règne de Louis XIV avaient en commun le nom et la structure, ainsi qu'une fonction de sociabilité, d'information et de reconnaissance mutuelle, venant d'ajouter au prestige conféré à leurs membres à l'extérieur des académies. Mais, par-delà ces similitudes formelles, d'importantes différences les opposaient dans leur rôle et leur fonctionnement, selon le statut antérieur des disciplines concernées. Un statut « libéral », autrement dit affilié aux arts libéraux (littéraires, avec le Trivium, ou scientifique, avec le Quadrivium), impliquait un exercice peu ou pas professionnalisé (service du roi, salons, cercles privés), auquel l'académisation apportait essentiellement une légitimation des pratiques extra-universitaires et, par là même, extrascolastiques : par exemple, la défense de la langue vulgaire ou, dans le cas de la science, le recours à l'expérimentation et à une certaine spécialisation. En revanche, lorsque le statut antérieur était – comme dans le cas de la peinture et de la sculpture et, dans une moindre mesure, de l'architecture – du ressort des arts mécaniques, donc des corporations, l'académie représentait avant tout un instrument d'intellectualisation et de « libéralisation », donc de promotion sociale, de ces arts et de leurs représentants. On va le voir avec les trois cas les plus significatifs à cet égard : celui de l'Académie française, de l'Académie des sciences et de l'Académie de peinture et de sculpture.

Première non seulement par sa date de fondation, mais aussi par son impact, l'Académie française fut créée en 1635 avec la protection de Richelieu, comme une compagnie de personnes libres et détachées de l'obligation d'instruire le public, qui voulussent joindre ensemble leur étude et leur travail, selon la définition de l'abbé d'Aubignac en 1663. Instrument, donc, d'autonomisation par rapport à l'Université et, dans une certaine mesure, à l'égard des mécènes, elle constituait également un moyen de distinction vis-à-vis des doctes et de toutes sortes d'esprits qui ne sont pas propres à cet exercice comme les gens du peuple, les gens de robe, les gens d'Église ou les gens de Cour qui défigurent la langue, de sorte que les académiciens doivent la nettoyer des ordures qu'elle a contractées, Projet de l'Académie pour servir de préface à ses statuts de Nicolas Faret en 1635. Cette fonction d'expertise se concrétisera par le projet, longtemps retardé, d'établissement d'un dictionnaire. L'Académie française aura également en propre l'instauration immédiate d'un numerus clausus, ainsi qu'un haut degré de ritualisation port de l'uniforme, rituels d'intronisation.

Fondée en 1666, l'Académie des sciences eut, pour sa part, deux origines distinctes : la première, issue du pouvoir politique Colbert et son conseiller Charles Perrault, consistait en un projet éclectique d'« académie générale » rassemblant toutes les disciplines, et où l'on aurait également pu traiter de droit, de politique, de théologie ; la seconde, issue du milieu savant et, notamment, de l'académie de Montmort, préconisait une « compagnie » spécialisée dans les matières spécifiquement scientifiques – l'astrologie et l'alchimie en étant explicitement exclues. Cette seconde formule s'imposa très vite, non pas tant d'ailleurs sous la pression des savants qu'en raison de l'hostilité des institutions concurrentes, la Sorbonne et l'Académie française ainsi que la toute récente « Petite Académie » qui en était issue, chargée notamment de l'établissement des devises royales.

Les trente premières années d'existence de l'Académie des sciences furent relativement informelles, l'activité consistant exclusivement en assemblées bi-hebdomadaires sans public, sans règlement écrit, sans bulletin le Journal des savants », fondé en 1665, ne proposait que des notes critiques mais aucun compte rendu suivi des séances, au contraire de la Royal Society qui publiait régulièrement ses Transactions). Si les mathématiciens et, en particulier, les géomètres y étaient en position dominante, numériquement et hiérarchiquement, par rapport aux physiciens, chimistes, botanistes et anatomistes, la spécialisation y était encore embryonnaire – les académiciens étant par exemple censés assister à toutes les séances. À cette structure hiérarchique, en grande partie héritée du découpage médiéval entre les « arts » (libéraux et mécaniques), une atténuation va être apportée en 1699 avec l'instauration de règlements très formalisés et l'introduction d'académiciens « honoraires » (amateurs) et « associés » (étrangers), mais avec, en contrepartie, un renforcement de la hiérarchie interne.

Par rapport à l'activité scientifique telle qu'elle s'exerçait à la Renaissance, l'« académisation » va donc engendrer, directement ou indirectement, des transformations structurelles fondamentales : concentration de l'activité et de l'information (qui auparavant tendait à circuler par les voyages et les correspondances), fixation des hiérarchies entre disciplines et spécialisation. C'est là la base d'un processus de professionnalisation qui, sur le plan proprement scientifique, va prendre une triple forme : d'une part, l'extension du rôle accordé à la pratique et, notamment, à l'expérimentation, par opposition aux discussions scolastiques ; d'autre part, la systématisation et l'organisation des publications, sous l'égide de l'Académie, qui gère collectivement les travaux individuels ; enfin, l'instauration de plus en plus fréquente et régulière d'une rémunération qui, de pension irrégulière et arbitraire qu'elle était du temps où elle était négociée directement entre les représentants de l'État et l'individu, prendra peu à peu la forme d'un traitement automatiquement attribué par le biais de l'appartenance à l'Académie.

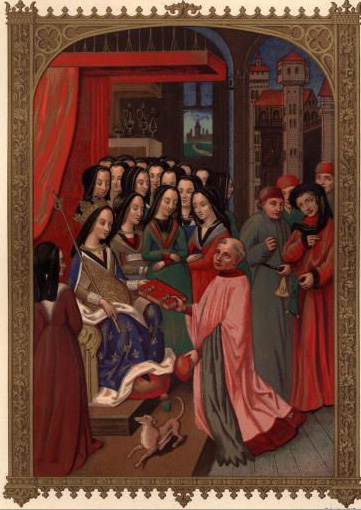

Si donc, dans le cas des sciences, la structure académique tend à une professionnalisation proche du fonctionnariat – auquel on est effectivement parvenu aujourd'hui, alors que l'Académie française consistait essentiellement en un instrument de regroupement des pairs et d'accumulation du prestige –, à l'opposé, l'Académie royale de peinture et de sculpture détache ses membres des structures de métier dont ils dépendaient jusqu'alors. L'affiliation traditionnelle à l'artisanat, à une époque où la catégorie « mécanique » renvoyait aux plus bas degrés de l'échelle sociale, était en effet une entrave suffisamment puissante aux velléités d'ascension sociale des peintres et des sculpteurs, pour que ceux-ci – dont les plus privilégiés pouvaient fréquenter l'univers des courtisans – tentassent par tous les moyens d'échapper à une corporation qui s'ingéniait en outre, par toutes sortes de pressions juridiques, à restreindre les possibilités d'accès au métier (notamment avec les « privilèges » ou brevets octroyés par le roi ou la famille royale et qui permettaient d'échapper au contrôle corporatif). Et ce furent, justement, des peintres et sculpteurs du roi, avec à leur tête Charles Le Brun, qui décidèrent en 1648 de fonder une académie de peinture et de sculpture, à l'encontre de la tradition académique qui réservait cette faveur aux arts libéraux, mais avec, cependant, l'exemple du précédent italien et, notamment, de l'académie de Saint-Luc à Rome dont revenaient, entre autres, Le Brun, ainsi que le diplomate Martin de Charmois. C'est ce dernier qui se chargea de présenter à Mazarin et à la reine (le roi n'étant alors qu'un enfant) une requête en faveur de ces « excellents artisans », auxquels se joignirent très vite une douzaine d'autres confrères – requête vraisemblablement inspirée du Trattato della nobiltà della pittura composé en 1585 par Romano Alberti pour la fondation de l'Académie romaine, qui s'appuyait lui-même en grande partie sur le livre XXXV de l'Histoire naturelle de Pline. Explicitement dirigée contre la maîtrise, qu'elle attaque violemment au nom de la liberté des peintres et des intérêts de la royauté, cette requête défend, avec un luxe d'arguments lettrés, la nécessité du rétablissement de la peinture et de la sculpture. Celles-ci doivent échapper à la « troupe abjecte » des « artisans les plus mécaniques », en vertu de leurs qualités éthiques (noblesse, honneur, vertu, étude) et aussi de leur nécessaire utilisation des règles de la rhétorique, de la musique, de la géométrie, de l'arithmétique, de l'astronomie – autrement dit des arts libéraux, parmi lesquels il convient non seulement de compter la peinture et la sculpture, mais encore de leur y rendre le « premier rang ». On observe ainsi que cette requête ne touche guère à des questions de « liberté », mais bien plutôt de « libéralité », autrement dit de légitimité du statut ou – selon un euphémisme qui n'en était pas un à l'époque – de « dignité » : revendiquer la libertas (Libertas artibus restituta sera la devise de l'Académie), ce n'était pas tant exiger plus de liberté, juridique ou morale, que réclamer plus de considération. Il ne s'agissait pas de récuser la distinction entre le « mécanique » et le « libéral » mais, simplement de déplacer au profit des peintres et sculpteurs la frontière entre les deux : de sorte que le mépris affiché par les aspirants-académiciens et leur porte-parole envers les artisans n'est qu'une arme supplémentaire pour faire de ces derniers les marchepieds de leur ascension – ascension dont leur déclaration d'allégeance au roi est destinée à garantir l'efficacité politique et symbolique, et dont la fondation de l'académie représente, au sens fort du terme, l'institution.

Mais prendre le parti du roi, contre la corporation soutenue par le Parlement, n'était pas, en ces temps troublés par la Fronde, un pari gagné d'avance. De contre-attaques juridiques en tentatives de conciliation, d'alliances éphémères en créations d'institutions concurrentes (la corporation fonda peu après sa propre « académie de Saint-Luc », qui connut une existence durable mais confidentielle malgré la nomination à sa tête de l'illustre Simon Vouet), de coups de force politiques en astuces juridiques, le sort des académiciens suivit peu ou prou les aléas du parti du Mazarin durant la Fronde, jusqu'à la première normalisation en 1656 suivie – à l'avènement de Louis XIV, puis à la nomination de Colbert à la surintendance des Bâtiments – d'une protection officielle, définitive et concrète (nouveaux statuts, pension, logement, etc.).

La réussite de l'académie est donc désormais assurée, et sur tous les plans : institutionnellement, le soutien royal se renforce par la création en 1666 de l'Académie de France à Rome, dont l'une des fonctions essentielles était, explicitement, l'importation des antiques, au moins par les nombreuses copies que les élèves, sélectionnés parmi les meilleurs éléments de l'académie parisienne, étaient incessamment invités à réaliser. Sur le plan géographique, l'ancienne domination de l'Italie tend à se renverser au profit de Paris (ainsi les peintres français seront beaucoup moins nombreux à faire le voyage à Rome dans la seconde moitié du XVIIe siècle). Sur le plan fonctionnel, on organise tant bien que mal un enseignement (exclusivement consacré au dessin, à la perspective et à l'anatomie, le reste de la formation demeurant du ressort des ateliers) et, plus tard, des conférences, destinées à parfaire l'intellectualisation des arts du dessin. Sur le plan matériel, l'académie attire les commandes d'État les plus prestigieuses. Sur le plan honorifique, enfin, le statut d'arts libéraux ne tardera pas à être accordé à la peinture et à la sculpture, comme en témoignent en particulier les dictionnaires de la fin du siècle, tel le Dictionnaire de l'Académie française (1694) qui, à l'article « Académie », propose : « Lieu où s'assemblent des gens de lettres ou d'autres personnes qui font profession de quelqu'un des arts libéraux, comme la peinture, la sculpture, etc. »

Triomphe et déclin

Cette incontestable réussite ne fut pas éphémère, et marqua profondément toute la peinture française du XVIIIe siècle, époque ou l'Académie exerça quasiment un monopole non seulement sur la « grande » peinture – dont on établit les règles au cours des conférences et dans les nombreux écrits qui se mirent à paraître sur le sujet – mais également sur des genres plus marginaux, représentés notamment par Watteau ou Chardin qui, formés ailleurs, ne tardèrent pas à s'y faire admettre. Il faut dire que, en l'absence de tout numerus clausus, l'appartenance à l'académie n'exigeait guère que la fourniture d'un morceau de réception, pas forcément représentatif de la manière habituelle du peintre ; elle permettait, en contre-partie, une carrière fonctionnalisée, organisée de poste en poste (professeur et, pour les peintres d'histoire exclusivement, « officier »), ainsi qu'une position avantageuse sur le marché des commandes d'État ainsi que des amateurs privés. Ceux-ci en effet se multipliaient, qu'ils fussent collectionneurs, commanditaires ou simples connaisseurs. Ces derniers apparurent avec les salons, organisés régulièrement à partir du début du XVIIIe siècle, et qui avaient notamment pour fonction de compenser l'interdiction d'exposer en boutiques, que les artistes s'étaient imposés dans les premiers statuts de l'académie afin de marquer la rupture avec l'univers artisanal et commercial. Ces salons, longtemps réservés aux seuls académiciens, entraînèrent l'apparition d'une forme particulière de littérature artistique : la critique d'art, dont Lafont de Saint-Yenne fut le premier représentant et Diderot, le plus illustre.

Ce grand règne de l'académie n'alla pourtant pas sans conflits. Ainsi, le développement du marché privé des amateurs entraîna une vogue des genres considérés comme mineurs (le paysage, la scène de genre, la nature morte, et, particulièrement prisé, le portrait), qui engendra à son tour une réaction des défenseurs de la peinture d'histoire, directement subordonnée au marché prestigieux mais fragile des commandes d'État. Or cette domination de la peinture d'histoire, inséparable de l'esthétique académique, n'était elle-même qu'une séquence de la subordination aux références littéraires (les tableaux d'« histoire » ayant en commun de s'appuyer sur un texte), qui dans la première génération académique ne tardèrent pas à supplanter – autre conflit – les références mathématiques et, plus généralement, scientifiques (observance des règles anatomiques et, surtout, perspectives). Cette prégnance du littéraire n'est sans doute pas non plus étrangère à la lutte qui opposa, vers la fin du XVIIe siècle, les partisans du dessin (représenté par Poussin) aux partisans de la couleur (représentée par Rubens) qui prônaient des critères de perception et d'évaluation plus spécifiquement plastiques.

L'académie, quoi qu'il en soit, cumulait les instruments de prestige qui en faisaient une institution d'État et d'élite tout à la fois. C'est sans doute ce qui lui valut sa suppression par la Convention, tout comme sa reconstitution quasi immédiate, en 1795, sous une forme quelque peu différente, celle de l'« institut », dont peinture et sculpture occupèrent, avec les belles-lettres, la troisième classe, jusqu'en 1803, date où les beaux-arts conquirent leur autonomie dans une classe séparée. Mais ces transformations nominales s'accompagnèrent d'une réforme structurelle importante : l'instauration, comme à l'Académie française, d'un numerus clausus, entraînant une forte sélection des membres et une élévation de leur âge. Ce durcissement des frontières à l'entrée, qui imposa notamment l'instauration d'un jury pour les salons, ne fut sans doute pas pour rien dans les attaques et les contestations répétées qui, s'ajoutant à des transformations numériques (augmentation du nombre des peintres) et sociologiques (élévation de leur origine sociale), ébranlèrent peu à peu la légitimité de l'institution. Les grands fondements de l'esthétique académique furent ainsi, de génération en génération, battus en brèche : la domination du dessin sur la couleur, contestée par Delacroix dans les années 1830 ; la domination de la peinture d'histoire sur tous les autres genres (encore qu'un grand prix ait été créé en 1817 pour le paysage), domination malmenée par Courbet et le courant réaliste dans les années 1840-1850 ; la domination du « fini » sur l'esquisse, transgressée par Manet puis par les impressionnistes à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. L'organisation en 1863 (année où, sur 5 000 œuvres présentées au Salon officiel, plus de 3 000 avaient été refusées) du premier Salon des refusés marque le début de la fin du grand règne académique, de plus en plus marginalisé à l'intérieur d'un nouveau système, hautement complexe, où les courants dominants se renouvellent à un rythme accéléré, selon le jeu des intérêts convergents ou contradictoires des groupes d'artistes, des critiques, des marchands, des conservateurs, des collectionneurs. Ce n'est plus, quoi qu'il en soit, la reproduction plus ou moins fidèle des règles enseignées par l'académie qui fonde la légitimité des modernes mais, au contraire, la capacité à inventer de nouveaux sujets, de nouvelles formes, de nouvelles matières, de nouvelles manières d'occuper la position d'artiste.

L'effet académique

Cet impératif d'innovation apparaîtra-t-il à la postérité comme une autre forme d'académisme ? Il est trop tôt pour en juger, mais il est certain que le phénomène académique au sens strict qu'il revêtait du temps de son triomphe, et non pas sous la forme négative, péjorative, qui tend à lui être assignée depuis lors renvoie à un ensemble de caractéristiques tout à fait spécifique.

Il s'agit, tout d'abord, d'un effet d'institution, à travers une formalisation à plusieurs niveaux : formalisation juridique confirmation par lettres patentes ; privilèges tels que l'exemption du service militaire ou de certaines taxes ; tenue de registres, comptes rendus, procès verbaux ; formalisation politique, à travers la signature du roi et l'engagement de l'État, attestant la reconnaissance de l'utilité publique de l'académie, ainsi distinguée d'une académie privée ; formalisation, enfin, au niveau de la pratique, par la fixation d'un mode de fonctionnement le règlement, d'un lieu et de dates régulières de réunion.

Un autre effet spécifique du phénomène académique est l' effet de corps : le regroupement des pairs, par un processus de dé-singularisation, autorise la formation d'une identité collective fondée sur l'exercice d'une activité donnée et sur l'universalisation des intérêts. Cette identité collective dont la première concrétisation est le choix du nom de l'académie se soutient d'un double processus d'identification ou d'assimilation entre semblables, et de distinction ou de différenciation vis-à-vis des profanes.

Autant dire que toute académie est, foncièrement, un processus élitaire, un instrument de sélection et de regroupement des meilleurs, selon les critères en vigueur. Ainsi, on ne s'étonnera pas d'y trouver à l'œuvre divers principes de sélection, tel le sexe : les femmes étant soit exclues, comme ce fut le cas durant trois siècles et demi de l'Académie française, soit admises en nombre très limité par un numerus clausus elles se comptaient sur les doigts d'une main dans l'Académie de peinture au XVIIIe siècle, et encore presque uniquement dans les genres réputés mineurs tels que la nature morte. Mais il convient de remarquer, avant tout, que le principe de sélection était, pour la première fois dans l'histoire, proprement culturel. En effet, mis à part le cas de quelque honoraires admis pour leur nom ou leurs bonnes œuvres au moins autant que pour la qualité de leurs ouvrages, l'académie a ceci de particulier qu'elle ne sélectionne et ne rassemble ni des noms, privilège de la noblesse, ni des fortunes, privilèges de certaines couches de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, ni même des diplômesl'Université y pourvoit – mais cette qualité, purement individuelle et relativement impondérable en l'absence des critères formalisés et universellement reconnus, qu'on appelle le talent, qu'il soit fondé sur le travail et l'étude, comme on tendra à le supposer à l'âge classique, ou sur un don inné, comme on voudra le croire à partir de l'époque romantique. Toujours est-il que l'effet de distinction ou, si l'on préfère, de prestige, propre à l'académie, opère dans un univers à la fois intellectualisé et désintéressé, les académiciens ne sont pas directement rémunérés, si l'on excepte les « jetons de présence » distribués à certaines époques dans les séances de l'Académie française pour assurer un minimum de présence, nécessaire à l'avancement du dictionnaire qui est celui des professions qu'on appelle aujourd'hui culturelles.

Deux remarques s'imposent pour finir. La première tient à ce qu'on pourrait appeler les perversions propres au phénomène académique : perversion de l'effet d'institution, par la routine qui s'installe dans les pratiques, facteur d'immobilité ; perversion de l'effet de corps, par la fermeture aux éléments extérieurs, facteur de conformisme. Ce sont bien ces effets pervers que l'on a aujourd'hui en tête lorsqu'on parle d'académisme, sans bien voir peut-être à quel point ils sont indissociables du principe même de toute académie, de sorte qu'il paraît tout à fait vain de rêver d'une académie qui ne devienne pas, tôt ou tard, académique, quels que soient la forme et le nom qu'elle se donne.

La seconde remarque tient au rôle de l'État, qu'une certaine tendance de l'analyse historique, modernisée à peu de frais, se plaît à hypertrophier, faisant de l'« État » (toutes nuances confondues) le grand responsable et le grand bénéficiaire du processus académique. Or, responsable, il ne l'est que dans une faible mesure, étant en général appelé pour légitimer une entreprise pré-existante, comme on le voit bien par exemple avec l'Académie de peinture et de sculpture qui mit quinze ans à se voir, après force manœuvres, officialisée et protégée par le roi (seules en fait la « Petite Académie » et l'Académie de France à Rome peuvent apparaître comme des émanations directes de la politique colbertiste). L'État tire certes un certain prestige de l'académie (notamment vis-à-vis de l'étranger) et l'assurance de services sans doute plus sûrs, plus réguliers ou plus homogènes que ne lui en assuraient des commandes individuelles (encore qu'il ne s'agisse ni plus ni moins que d'une systématisation des rapports d'échange traditionnels entre demandeurs et producteurs, les pressions esthétiques ne pouvant d'ailleurs guère s'exercer que sur les sujets des travaux) ; mais on ne peut en aucune manière parler de « mainmise du pouvoir » : l'académie, loin de se réduire à un simple instrument politique aux mains des fractions qui se disputent le pouvoir, est bien la première responsable, et la première bénéficiaire, de l'allégeance à l'État et à ses mandataires instrument essentiel de sa légitimité.

Ainsi, par-delà les différences de professionnalisation des activités concernées par le mouvement académique, celui-ci a pour principe un double effet d'élitisme – institutionnel (par les carrières) et culturel (par les œuvres) – propre à assurer l'existence et la reconnaissance d'une nouvelle catégorie, constituée grâce à des critères d'excellence spécifiques : à la fois dématérialisés (par le désintéressement et l'intellectualisation) et individualisés. Cette nouvelle élite se trouve ainsi dotée d'un double facteur de distinction : temporel, par la notoriété que confère l'appartenance à une institution au prestige en principe illimité (les « Immortels ») ; et social, par l'obtention d'une sorte de titre de noblesse culturelle, propre à assurer, à défaut d'un véritable anoblissement, une forme inédite, et spécifiquement culturelle, d'ennoblissement.Nathalie Heinich

Posté le : 21/02/2015 16:17

|

|

|

|

|

Charles VII |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 22 février 1403 naît Charles VII, en l'hôtel St Pol à Paris

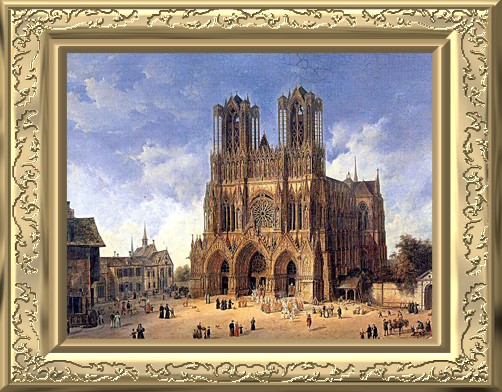

on le nomme aussi Charles le victorieux ou Charles le Bien Servi, mort, à 58 ans, au château de Mehun-sur-Yèvre, résidence royale située à Mehun-sur-Yèvre, entre Bourges et Vierzon, le 22 juillet 1461, fut roi de France de 1422 à 1461 soit 38 ans et 9 mois et 1 jour, couronné le 17 Juillet 1429 en la cathédrale de Reims, son prédessesseur est Anne de Luxembourg et son successeur Louis XI. Il est le cinquième roi de la branche dite de Valois de la dynastie capétienne. Son père est Charles VI, sa mère est Isabeau de Bavière, son conjoint Marie d'Anjou, il réside au château de Bourges, son héritier est Louis de France.

Roi indissociable de l'épopée de Jeanne d'Arc, il réussit à renverser une situation compromise :

-en échappant en 1418, à l'âge de quinze ans, à l'invasion de Paris par les Bourguignons qui tentaient de le capturer et en se réfugiant à Bourges où il se proclame lui-même régent du Royaume de France, eu égard à l'indisponibilité de son père resté à Paris, atteint de folie et tombé au pouvoir du duc de Bourgogne, Jean sans Peur.

-en se proclamant lui-même roi de France, depuis Bourges, en 1422, à l'âge de 19 ans, à la mort de son père, en dépit du traité de Troyes de 1420 qui le déshéritait du royaume de France depuis l'âge de 17 ans, au profit de la dynastie anglaise des Plantagenêt.

-en se faisant sacrer à Reims le 17 juillet 1429.

-en combattant les Bourguignons, alliés des Anglais, et en ratifiant le traité d'Arras de 1435, qui met fin à la guerre civile engagée depuis l'année 1407 entre Armagnacs et Bourguignons.

-en combattant les Anglais et en obtenant la victoire finale de Castillon-la-Bataille, dans l'actuel département de la Gironde, en 1453, qui met fin à la guerre de Cent Ans.

Contesté, Charles VII est devenu roi en 1422 en pleine guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, compliquée d'une intervention militaire anglaise victorieuse depuis la bataille d'Azincourt 1415. Chef de fait du parti Armagnac, il est déshérité par son père au traité de Troyes 1420 au profit du roi Henri V d'Angleterre puis du fils de ce dernier, Henri VI. Replié au sud de la Loire, le roi de Bourges, comme on le surnomme par dérision, voit sa légitimité et sa situation militaire s'arranger nettement grâce à l'intervention de Jeanne d'Arc. Celle-ci délivre Orléans et conduit Charles VII à la cérémonie du sacre à Reims.

Souvent critiqué par la postérité pour avoir ralenti la reconquête de la France commencée par Jeanne d'Arc et pour l'avoir abandonnée à son sort après la victoire, Charles la fait néanmoins réhabiliter solennellement en 1456 et laver de toute accusation d'hérésie. Achevant de chasser les Anglais du royaume, il s'emploie également à rétablir l'économie grâce à Jacques Cœur, le gallicanisme et l'autorité royale.

En bref

Fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, le futur Charles VII était comte de Ponthieu et devint dauphin de Viennois à la mort de son frère Jean en 1417. Il apparut donc tardivement aux côtés de Bernard d'Armagnac, comme le chef du parti hostile à la politique réformatrice et souvent démagogique du duc de Bourgogne, parti lui-même discrédité par la violence de la réaction anticabochienne des années 1413-1418. Éloigné de Paris par la domination bourguignonne en 1418, puis déshérité par son père et déclaré bâtard par sa mère traité de Troyes, 1420, il prit cependant le titre de roi à la mort de Charles VI 21 octobre 1422, mais il ne fut vraiment reconnu comme tel qu'après le sacre. Jusque-là, l'usage courant de la Cour ne lui accordait que le titre de dauphin.

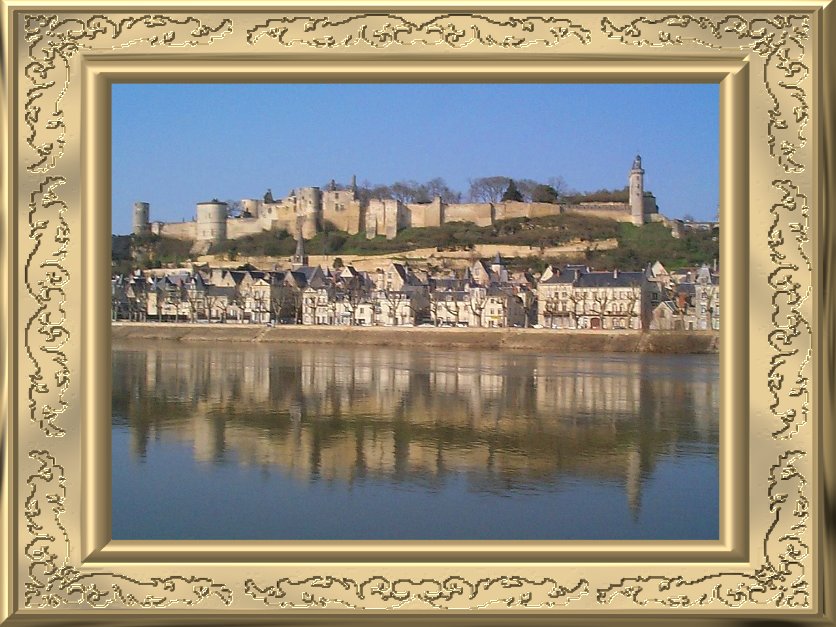

Établi en Berry et en Touraine notamment à Loches et à Chinon, Charles VII était fort de la fidélité des provinces du Centre et du Languedoc, d'où il tira l'essentiel de ses ressources. Pour gouverner, au contraire, il dut improviser avec un personnel généralement nouveau et peu au fait des affaires. Le Parlement qu'il organisa à Poitiers et la Chambre des comptes qui fut établie à Bourges furent, pour l'essentiel, peuplés d'officiers naguère éliminés à Paris par les Bourguignons, de telle sorte que l'administration fut plus facilement efficace que le gouvernement. La défection d'officiers demeurés à Paris et tardivement ralliés à Charles VII renforça, surtout à partir de 1430, les structures administratives de la monarchie.

L'intervention de Jeanne d'Arc et l'énergie de quelques capitaines, parmi lesquels le bâtard de Louis d'Orléans, Dunois, sauva Charles VII de la catastrophe qu'eût été la prise d'Orléans par les Anglais, symbole de la résistance à l'étranger. Le sacre de Reims 17 juill. 1429, terme d'une randonnée où purent se manifester la fidélité des populations il n'y eut de réticences qu'à Troyes et parfois leur enthousiasme, apparut surtout comme le jugement de Dieu, reconnaissant la légitimité de l'héritier, auquel l'opinion publique fut d'autant plus sensible que le prétendant anglais Henri VI dut se contenter, deux ans plus tard, d'un sacre parisien, faute de pouvoir gagner Reims en toute sécurité.

La reconquête des régions au nord de la Loire fut entreprise dès le temps de Jeanne d'Arc. La réconciliation de Charles VII et du duc de Bourgogne, rendue possible par la modération des deux princes et par l'obstination des Anglais traité d'Arras, 1435, facilita la reprise des villes où l'adhésion au parti bourguignon ne soutenait plus la résistance militaire de garnisons anglaises souvent insuffisantes. Paris fut livré par les Parisiens aux troupes de Richemont 1436. La chute de Pontoise, en 1441, permet le rétablissement des relations avec le nord du royaume. Le pays de Caux et la région de Vire se soulevèrent. Les Anglais négocièrent une trêve Tours, 1444, que le roi de France mit à profit pour renforcer sa puissance. Il réorganisa en particulier son armée et resserra l'alliance bretonne, précieuse pour la reconquête de la Normandie. Au cours de la dernière phase de la guerre 1449-1453 furent successivement occupées la Normandie Formigny, 1450 et la Guyenne Castillon, 1453, où le roi eut l'habileté de confirmer les privilèges et d'empêcher toute réaction contre les anciens fidèles du Lancastre. Rares furent ceux qui jugèrent opportun de fuir en Angleterre.

Le règne de Charles VII n'est pas seulement un difficile parcours de l'humiliation à la victoire. C'est aussi le temps de l'organisation définitive d'institutions essentielles au gouvernement monarchique. Ayant obtenu des assemblées locales et des états généraux ou provinciaux les impôts nécessaires au financement de la guerre, Charles VII sut, avec l'aide de Jacques Cœur, son grand argentier, habituer ses sujets à la permanence de l'impôt et put, dès le milieu du siècle, éviter de convoquer les états généraux et se passer du consentement qui semblait indispensable pour la levée de toute ressource extraordinaire. L'impôt permanent, c'était la reconnaissance d'un droit monarchique étranger au droit coutumier selon lequel le roi devait vivre de son revenu domanial, comme une personne privée. C'était aussi le moyen d'une puissance assurée par une force militaire permanente. Dès 1445, Charles VII dotait son armée de structures adaptées au maintien d'une force armée en tout temps : les compagnies de l'ordonnance étaient soldées régulièrement, cependant que les autres compagnies étaient dissoutes, la guerre finie ; les unes assuraient la soumission des autres. L'efficacité des grandes institutions judiciaires et financières fut accrue, de même que satisfaction fut donnée au particularisme des provinces, par une multiplication des ressorts qui décentralisa partiellement la fonction administrative.

La crise du Grand Schisme d'Occident avait été favorable au renforcement de l'autorité royale sur le clergé français. La publication en France des canons du Concile de Bâle fournit l'occasion d'assurer cette autorité : le roi fit examiner ces canons par l'assemblée réunie à Bourges en 1438 et il les publia, amendés, en une pragmatique sanction qui fonda en droit la position du roi comme « première personne ecclésiastique du royaume ». Ce fut surtout, pour trois quarts de siècle, la base de négociations avec la papauté.

Charles VII se méfiait de Paris, où il avait vécu des jours difficiles dans son enfance. Il fit passer la prévôté des marchands aux mains d'officiers de justice ou de finance qui assurèrent la tutelle de la capitale. Pour sa résidence, le roi continua de préférer les petites villes du Val de Loire et ses châteaux de Touraine et de Berry. Capitale administrative, Paris cessa d'être la résidence principale du roi, de la cour et de l'aristocratie.

La personnalité de Charles a sensiblement évolué en quarante ans de règne. Médiocrement énergique, très affecté par la maladie de son père et par le reniement de sa mère, le roi de Bourges apparaît parfois comme un velléitaire qui laisse condamner Jeanne d'Arc, peut-être afin de ménager ses adversaires avec lesquels il espère traiter. Plus puissant que ses ancêtres et maître d'un royaume où, passée la tentative féodale dite de la Praguerie 1440, la monarchie l'emporte sur tout système de partage de la puissance publique, il apparaît encore comme très influençable, souvent dominé par des favoris Richemont, La Trémoille, Brézé et même par sa maîtresse Agnès Sorel, du moins de 1444 à 1450. Mais la seule faiblesse sérieuse de la fin du règne est l'insoumission du dauphin Louis, flagrante dès 1447 et sans cesse aggravée ; à la mort de Charles VII, le dauphin, futur Louis XI, était en révolte ouverte et réfugié à la cour de Bourgogne.

Sa vie

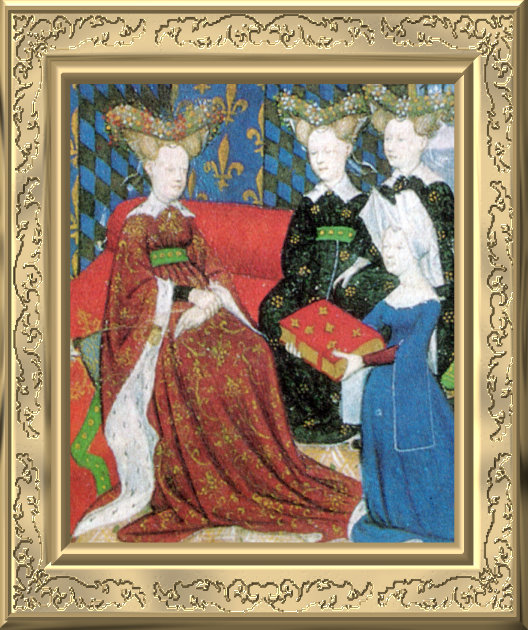

Jean Fouquet a représenté le roi Charles VII en roi mage. Il s'agit de l'un des très rares portraits du roi. D'après certaines sources[Lesquelles ?], les deux autres rois mages sont le dauphin Louis, futur Louis XI, et son frère.

L'héritier du trône de France

Charles est le onzième et avant-dernier enfant de Charles VI et d'Isabeau de Bavière. Il est le troisième à porter le prénom de Charles, les deux Charles précédents étant morts, l'un au berceau, l'autre à l'âge de neuf ans. Il reçoit le titre de comte de Ponthieu et, en tant que cadet de famille, ne présente aucune perspective de succéder à ses deux frères aînés, Louis et Jean, comme dauphin de France : son seul destin est de recevoir un apanage dont il rendrait hommage au roi de France. Il est élevé à Paris, dans l'hôtel Saint-Pol, alors résidence royale. Ses fiançailles avec Marie d'Anjou sont décidées. Elles sont célébrées au Louvre en décembre 1413 : les enfants, n'ont respectivement que dix et neuf ans.

La mère de Marie, Yolande d'Aragon, duchesse consort d'Anjou, ne souhaitait pas, depuis la sanglante Révolte des Cabochiens survenue au printemps 1413 à Paris, laisser les jeunes fiancés dans la capitale, les hôtes royaux de l'hôtel Saint-Pol étant notamment menacés par les Bourguignons. Elle réussit à emmener sa fille et son futur gendre en Anjou le 5 février 1414. Puis, au début de l'année 1415, sa belle-famille emmène Charles en Provence au château de Tarascon. Il revient en Anjou à la fin de l'année. Aussi, le prince peut-il passer, avec sa fiancée, quelques heureuses et paisibles années, jusqu'en 1417. Pendant son séjour, le dauphin Charles est instruit par les meilleurs maîtres et il leur doit d'être le prince le plus cultivé de son époque, comme son grand-père, Charles V.

Dauphin de France

Ses frères aînés sont morts prématurément à l'âge de 19 ans, les dauphins Louis, duc de Guyenne en 1415 et Jean, duc de Touraine en 1417. Charles, comte de Ponthieu, dernier héritier vivant de la couronne de France, devient dauphin de France, sous la dénomination traditionnelle de dauphin de Viennois, à l'âge de 14 ans, à partir du 5 avril 1417. À l'initiative de Yolande d'Aragon, il était rentré à Paris au début de l'année 1417 en compagnie de son mentor, Jean Louvet, président de Provence, pour assister au Conseil de Régence. À l'hôtel Saint-Pol, il est placé sous la tutelle de son père, Charles VI, dont l'état de démence s'est aggravé. Sa mère, Isabeau de Bavière, prétend assumer seule la direction de la régence, sous l'influence du duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Pour s'en débarrasser, son fils l'envoie sous bonne garde à Tours, en résidence surveillée par les Armagnacs : elle ne pardonnera jamais au dauphin cette mésaventure !

Le dauphin prend part à la régence du royaume avec ses conseillers Armagnacs. Il est fait duc de Touraine, duc de Berry et comte de Poitiers, sous le nom de Charles II de Poitiers. En mai 1417, il est nommé lieutenant-général du royaume, chargé de suppléer son père en cas d'empêchement. Il bénéficie de la garde rapprochée de quelques officiers de la couronne affiliés au parti d'Armagnac.

Cependant, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, dévoré d'ambition, vient de libérer la reine Isabeau de sa prison tourangelle. Il l'installe à Troyes le 23 décembre 1417, après l'avoir ralliée à sa cause contre le dauphin. Il publie un manifeste pour réclamer les pleins pouvoirs, eu égard à la maladie du roi et à la jeunesse du dauphin.

Il décide de prendre le contrôle de la situation à Paris en enlevant le dauphin Charles et en éliminant les Armagnacs, afin d'assumer seul la régence du royaume.

Le roi de Bourges

1418- Devant les menaces qui se précisent contre sa personne, en pleine guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons, l’héritier du trône de France, sous la protection d'officiers de la couronne, doit quitter Paris envahi par les Bourguignons, dans la nuit du 29 mai 1418. Il échappe ainsi à l'influence du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, dont les gens aux ordres du redoutable tueur Capeluche procèdent au massacre du chancelier Henri de Marle, du connétable de France, le comte d'Armagnac et de leurs partisans Armagnacs.

Le dauphin se réfugie à Bourges, capitale de son duché de Berry6, entouré des fidèles officiers de la couronne affiliés au parti d'Armagnac, qui deviendront ses premiers conseillers, ce qui lui vaut, de la part des chroniqueurs bourguignons, le sobriquet péjoratif de roi de Bourges, tandis que ses conseillers sont traités d' aventuriers sans scrupules, avides de pouvoir et accusés de cupidité. Les mêmes chroniqueurs répandent le bruit que le jeune dauphin, âgé de 15 ans, est totalement livré à l'influence de ses conseillers et qu'il manque singulièrement de caractère: le parcours de Charles VII prouvera au contraire sa conduite avisée.

Il apparaît comme l'héritier légitime du royaume de France dont il porte toujours le titre de lieutenant-général, conféré par son père, Charles VI. Il est allié des Armagnacs et hostile à la politique du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, secrètement allié des Anglais. C'est dans cette ville de Bourges qu'il se proclame régent du royaume de France, au grand dam de Jean sans Peur. Ce dernier fait promulguer à Paris un édit par le roi Charles VI - toujours en état de démence - pour révoquer les pouvoirs du lieutenant-général et pour stigmatiser les méfaits de ses conseillers.

Le dauphin Charles établit le Parlement à Poitiers et la Cour des Comptes à Bourges. Il prend les armes pour reconquérir son royaume. Entouré de grands féodaux et de chefs de guerre, il soumet plusieurs villes telles que Tours, Melun, Meaux, Compiègne et Montereau.

Montereau

1419- Jean sans Peur est soucieux de faire rapatrier le dauphin à Paris sous la tutelle de son père, pour mieux le contrôler, comme il l'avait déjà fait avec les dauphins précédents. En vain, car Charles est déjà en campagne pour recouvrer son royaume. En outre, l'union entre les Bourguignons et les Anglais se délite devant les ambitions du roi Henri V d'Angleterre. Jean sans Peur décide alors de négocier avec le dauphin et avec ses conseillers un traité d'alliance contre les Anglais. Une première rencontre a lieu le 8 juillet 1419 à Pouilly-le-Fort. Elle se solde par un traité provisoire signé le 11 juillet 1419, connu sous le nom de paix du Ponceau, qui devra être confirmé ultérieurement. La seconde rencontre a lieu le 10 septembre 1419, à Montereau, résidence royale où s'est transporté le dauphin, entouré de sa garde. On dresse un enclos au milieu du pont : le dauphin et Jean sans Peur s'y retrouvent avec chacun 10 hommes armés, le gros de chaque troupe attendant sur l'une et l'autre rive. La discussion est orageuse : le dauphin reprocherait à son cousin de maintenir secrètement son alliance avec les Anglais en dépit du traité provisoire de Pouilly. Ce dernier répliquerait qu'il avait fait ce qu'il avait à faire ! Les entourages sont nerveux et, alors que le ton monte, les hommes d'armes brandissent leur épée. Tanguy du Châtel, qui avait sauvé le jeune prince lors de l'entrée des Bourguignons à Paris en 1418, écarte le dauphin de la mêlée. Jean sans Peur est tué. Les Bourguignons vont accuser le dauphin d'assassinat prémédité. Celui-ci s'en défendra et devra affronter longtemps la vengeance de Philippe le Bon, fils de Jean sans Peur.

Le traité de Troyes

Dès la mort de son père, Philippe le Bon s'est allié avec les Anglais pour combattre le dauphin.

Les chroniqueurs bourguignons répandent le bruit que le dauphin Charles est le fils naturel de feu son oncle Louis de Valois, duc d'Orléans, frère cadet de Charles VI, qui fut assassiné en 1407 sur l'ordre du duc de Bourgogne, Jean sans Peur, et dont il aurait voulu venger le meurtre. Ils désignent Charles sous le sobriquet de soi-disant dauphin. Selon la rumeur, c'est parce qu'il est bâtard qu'un décret le bannit du royaume le 17 janvier 1420. Cette théorie n'est pas démontrée.

La véritable cause du déshéritement est la complicité dans le meurtre de Jean sans Peur dont on accuse le dauphin Charles. À ce titre, il est considéré comme indigne de prétendre désormais à la succession du royaume de France, du fait de ses crimes abominables.

En réalité, la dynastie anglaise des Plantagenêts revendique le trône de France et obtient l'élimination du dauphin et la disparition programmée de la dynastie directe de Valois, avec la complicité du duc Philippe le Bon de Bourgogne qui entend ainsi venger la mort de son père.

Le 21 mai 1420, en pleine crise de folie, le roi de France Charles VI est représenté par Isabeau de Bavière. Elle confirme la destitution de son propre fils qui s'exercera au profit du roi d'Angleterre, en signant avec le duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon, et Henri V d'Angleterre, le traité de Troyes. Ce traité tripartite stipule que la couronne de France sera cédée à Henri V d'Angleterre, à la mort du roi Charles VI, à condition qu'il épouse une de ses filles. Le dimanche de la Trinité, en l'église Saint-Jean de Troyes, son mariage est donc célébré avec Catherine de Valois, dont il aura un fils, le futur Henri VI.

Pour parvenir à ce subterfuge historique, le traité de Troyes abroge en tant que de besoin la Loi salique, qui interdit, dans le royaume de France, la succession monarchique en ligne féminine : le petit roi de Bourges, descendant de Saint Louis, dernier représentant de la dynastie directe de Valois, est virtuellement écarté du trône de son royaume de France.

À Troyes, le roi Henri V d'Angleterre, héritier du trône de France, avait répété que le dauphin est le seul chef et la seule cause de la guerre civile et que, par le meurtre du duc Jean, il avait bien montré son mauvais naturel et ses dispositions cruelles. Il avait ordonné aux seigneurs, conformément à leur devoir, leur consentement de venir avec lui et de l'aider à réduire ce fils obstiné et déloyal sous l'obéissance du roi son père.

1429

Territoires contrôlés par Henri V

Territoires contrôlés par le duc de Bourgogne

Territoires contrôlés par le dauphin Charles

Principales batailles

Raid Anglais de 1415

Itinéraire de Jeanne d'Arc vers Reims en 1429

Le dauphin Charles, en évoquant à juste raison l’incapacité mentale de son père, refuse les termes du traité qui devait, selon les protagonistes, abréger la guerre de Cent Ans. L'avenir démontrera que les savantes manœuvres diplomatiques concoctées par les Anglais et les Bourguignons, ont échoué. Les droits des Plantagenêts sur le trône de France sont définitivement révoqués en 1453.

Le roi de France

Rappelons que le traité de Troyes organise la future succession du roi Charles VI au profit du roi d'Angleterre, Henri V. Or, ce scénario n'aura pas lieu, car Henri V meurt le 31 août 1422 au château de Vincennes, avant Charles VI qui trépasse à l'hôtel Saint-Pol de Paris à moins de deux mois de distance, le 21 octobre 1422.

Il s'ensuit que le jeune Henri VI d'Angleterre, bébé de neuf mois, succède à son père comme roi d'Angleterre le 1er septembre 1422 et qu'il double la mise le 22 octobre 1422 en devenant également roi de France, sous la régence de son oncle le duc de Bedford qui va gouverner à Paris.

Bien entendu, cette double couronne, programmée avec la complicité des Bourguignons, n'est pas admise à la cour du petit roi de Bourges : le dauphin se proclame roi de France sous le nom de Charles VII le 30 octobre 1422. Il siège pour la première fois en majesté en la cathédrale Saint-Étienne de Bourges.

Après une chevauchée en territoire contrôlé en partie par l'ennemi, Charles VII est sacré roi de France en la cathédrale Notre-Dame de Reims le 17 juillet 1429 en présence de Jeanne d'Arc.

De son côté, Henri VI d'Angleterre est sacré, à son tour, roi de France à l'âge de neuf ans en la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 16 décembre 1431, par le cardinal de Winchester, entouré du duc de Bedford et de nombreux lords anglais.

Le roi Charles VII doit affronter les Anglais et les Bourguignons dans de durs combats pour recouvrer l'intégralité du royaume de France dont il est le légitime héritier.

La nef sans gouvernail

De 1422 à 1425, le roi Charles VII consolide ses positions. Il contrôle le Berry, la Touraine, le Poitou, l'Aunis, et la Saintonge, une part de l'Auvergne et du Limousin, Lyon, le Dauphiné, le Languedoc, l'Agenais, le Rouergue et le Quercy. L'Anjou, le Maine, le Bourbonnais, l'Orléanais et le Vendômois sont également placés sous son contrôle. En 1425 Charles VII place son armée sous les ordres du comte de Richemont, frère du duc de Bretagne, à qui il remet l'épée de connétable de France. L'alliance avec le duché de Bretagne va renforcer les armes de France, nonobstant quelques atermoiements relevés de part et d'autre au fil des années. Cette même année 1425 voit l'éviction du pouvoir des premiers conseillers de Charles VII, à l'instigation de Philippe le Bon, beau-frère du comte de Richemont, qui est intervenu pour éliminer ceux qu'il considère comme les auteurs du meurtre de son père sur le pont de Montereau en 1419. De 1425 à 1429, les troupes royales confrontées aux Anglais et aux Bourguignons, subissent des revers entrecoupés de quelques victoires... Le sort du royaume de France semble indécis. L'historiographe de Charles VII, Alain Chartier déclare : Nous allons comme la nef sans gouvernail. Les Anglais reviennent en force et le 4 septembre 1428 envahissent le Gâtinais. Ils investissent Beaugency, Notre-Dame de Cléry et d'autres places : leur objectif est de prendre Orléans, ville-clef de la défense française sur la Loire.

Le 1er octobre 1428, pour faire face au péril, Charles VII réunit les États généraux à Chinon, afin d'obtenir les ressources nécessaires pour résister à l'ennemi. Il obtient à la fois des subsides et des renforts qui serviront utilement à la défense de la ville d'Orléans.

Jeanne d'Arc à Chinon

Le duc de Bedford, régent des royaumes de France et d'Angleterre, met le siège devant Orléans, et veut poursuivre jusqu'à Bourges pour s'emparer du roi Charles VII. Mais celui-ci s'était d'ores et déjà réfugié à Chinon. C'est dans le château de Chinon que le 25 février 1429, une jeune fille vient le trouver et lui demande audience. Elle lui dit : Gentil dauphin, je te dis de la part de Messire Dieu que tu es vrai héritier du trône de France.

Cette jeune fille de seize ans lui affirme qu'elle a eu des visions qui lui ont intimé l'ordre de sauver Orléans et de le faire couronner roi de France. Charles VII la fait examiner par des ecclésiastiques, qui se montrent convaincus de sa sincérité et de sa catholicité. Cette jeune fille, qui dit venir de Lorraine et s’appeler Jeanne d'Arc, pousse Charles à se faire sacrer roi et à lever son armée pour bouter les Anglais hors de France.

Le siège d'Orléans

Commencé en juillet 1428, le siège d'Orléans s'est poursuivi pendant près de dix mois, entrecoupé de revers et de succès. Les Français, aux ordres de Jean de Dunois et leurs alliés écossais, conduits par John Stuart de Darnley, se font tailler des croupières lors de la journée des Harengs, du 12 février 1429. Mais les forces fidèles à Charles VII vont réagir et le siège d'Orléans s'est achevé le 8 mai 1429 par une éclatante victoire française. Les historiens considèrent que cette victoire est due à Jeanne d'Arc et à son compagnon d'armes Dunois.

Les ultimes combats de Jeanne d'Arc

Depuis la levée du siège d'Orléans, Jeanne d'Arc participe sans interruption à des combats victorieux contre les Anglais au cours du mois de juin 1429 :

– le 10 juin à la bataille de Jargeau ;

– le 14 juin à la bataille de Meung-sur-Loire ;

– le 15 juin à la bataille de Beaugency ;

– le 18 juin à la bataille de Patay.

Puis, en traversant des régions occupées en partie par les Anglais et les Bourguignons, elle s'engage dans la marche triomphale de Charles VII jusqu'à Reims où il est sacré le 17 juillet 1429, en recevant l'onction sacrée de la Sainte Ampoule, par Mgr Renault de Chartres, archevêque de Reims et ancien chancelier de France. En la cathédrale, lors de la cérémonie, Jeanne d'Arc est à ses côtés, en armure et munie de son étendard: les prédictions de Domrémy étaient heureusement avérées.

Enfin, après une période de négociations et de trèves entre les Armagnacs et les Bourguignons, ces derniers rouvrent les hostilités. Le 10 mai 1430, Jean de Luxembourg entame le siège de Compiègne. Alertée par ses habitants, Jeanne d'Arc vient à leur secours à la tête de 400 lances. Mais, tombée dans une embuscade, elle devient prisonnière des Bourguignons. Elle est vendue aux Anglais, jugée à Rouen par le tribunal ecclésiastique présidé par l'évêque de Beauvais, Pierre Cauchon. Elle est condamnée à mort comme hérétique et relapse, et meurt en martyre, brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431, à l'âge de 19 ans.

Le roi Charles VII, après avoir libéré Rouen en 1449, fait ouvrir une enquête sur les circonstances de son procès et de son supplice. Il obtient pour celle qui l'avait si fidèlement servi, une solennelle réhabilitation le 17 juillet 1456. Sa fête, devenue fête nationale française, est fixée au dimanche suivant le 8 mai, jour anniversaire de la délivrance d'Orléans.

Depuis le xve siècle, les historiens ont cherché à définir le rôle exact de celle que les Français ont adoptée comme leur sainte patronne. Sur le plan militaire, elle n'est pas considérée comme chef de guerre, mais plutôt comme l'auxiliaire de la victoire, par ses encouragements et ses incitations à se battre résolument contre les Anglais et leurs alliés bourguignons. Sur le plan politique, elle sert admirablement les desseins du roi Charles VII, au moment où il était atteint de découragement devant les progrès de l'ennemi et la faiblesse de son camp : cette jeune fille inspirée religieusement, énergique et enthousiaste, entraîne le roi à un total changement de cap. Elle est surtout à l'origine de sa légitimation en le faisant sacrer à Reims. Enfin, elle incarne le symbole de la résistance du peuple de France contre l'occupant étranger.

La paix d'Arras

Le 1er juillet 1435, sous la présidence des légats du pape et en présence de nombreux princes français et étrangers, le congrès de la paix entre Bourguignons et Armagnacs s'ouvre en la ville d'Arras. Le roi Charles VII est représenté par le duc de Bourbon, le comte de Vendôme et le connétable de Richemont. Philippe le Bon est accompagné de son fils, le futur duc de Bourgogne Charles le Téméraire et assisté du chancelier Rolin.

Le 21 septembre 1435, dans la liesse populaire, la paix d'Arras est proclamée en l'église Saint-Waast, mettant fin à la guerre civile déclenchée en 1407 entre les Armagnacs et les Bourguignons, à la suite de l'assassinat du duc Louis d'Orléans par les sbires du duc de Bourgogne, Jean sans Peur.

La Pragmatique Sanction de Bourges

En 1438, le roi Charles VII, soucieux d'affirmer son autorité sur l'Église de France, décide de convoquer une assemblée composée d'évêques, de religieux et de théologiens, ainsi que des représentants du pape Eugène IV, en la Sainte-Chapelle de Bourges, afin de bien définir et de renforcer les pouvoirs du roi de France face aux prérogatives du souverain pontife. La Pragmatique Sanction de Bourges, promulguée le 7 juillet 1438, lui permet ainsi de s'imposer comme le chef naturel de l'Église de France. Il détient désormais le pouvoir de désigner les principaux représentants du clergé français dans les abbayes et les différents sièges épiscopaux français, avec l'approbation des conciles et de celle du souverain pontife. En outre, il a un droit de regard et d'intervention sur les modalités de redistributions des redevances vers le Saint-Siège. C'est le premier pas vers une institution bien française connue sous le nom de gallicanisme.

L'ordonnance d'Orléans

En 1439, les États généraux de langue d'oïl, réunis sous la présidence du roi Charles VII à Orléans, émettent le vœu qu'une réforme intervienne pour mettre fin aux désordres provoqués par les routiers et les écorcheurs. Ces supplétifs des troupes combattantes de l'armée royale, le plus souvent aux ordres des grands féodaux, se signalaient en effet par leurs nombreuses exactions. Entre deux combats, leurs groupes armés pillaient et rançonnaient la population, en échappant à tout contrôle des autorités constituées.

Par l'ordonnance d'Orléans, donnée le 2 novembre 1439 par le roi Charles VII, deux réformes sont décidées :

Le roi se réserve désormais le droit exclusif de lever les compagnies de gens d'armes, les compagnies libres étant désormais interdites. Seuls les paysans restent autorisés à se rassembler et à s'armer pour détruire les bandes de pillards.

L'armée royale est tenue de respecter un règlement disciplinaire rigoureux.

Le roi décrète l'unité de l'impôt, au détriment des tailles seigneuriales, pour financer l'armée permanente du royaume de France.

La Praguerie

L'ordonnance d'Orléans provoque la réaction des féodaux du royaume qui refusent toute atteinte de leurs prérogatives médiévales au profit du pouvoir royal centralisateur.

En 1440, les grands vassaux s'engagent dans une révolte armée contre le roi Charles VII. Cette conspiration est connue sous le nom de Praguerie, par allusion à la Révolte des Hussites à Prague au début du xve siècle. Parmi les comploteurs se retrouvent Jean II d'Alençon, Jean IV d'Armagnac, Charles Ier de Bourbon et jusqu'au dauphin Louis, futur Louis XI, pressé de prendre le pouvoir en éliminant son père.

Les conjurés prennent les armes, mais ils essuient le refus des seigneurs qui restent fidèles au roi Charles VII. Après de nombreux combats, les troupes royales, dirigées en personne par le roi Charles VII, finissent par venir à bout des révoltés le 19 juillet 1440. Ces derniers demandent grâce et l'obtiennent de la part du roi. Son fils Louis est éloigné jusqu'en Dauphiné dont il va assumer le gouvernement.

Les compagnies d'ordonnance

Profitant d'une accalmie dans la guerre de Cent Ans, le roi Charles VII crée, par l'ordonnance de 1445, les premières unités militaires permanentes à disposition du roi de France, appelées compagnies d'ordonnance.

Elles visent à la fois à une plus grande efficacité au combat de l’armée royale, et à une diminution des dégâts causés par l’armée en déplacement. Elles joueront un grand rôle dans la victoire de la France à la fin de la guerre de Cent Ans en 1453.

La bataille de Normandie

Le 31 juillet 1449, le conseil du roi approuve la décision de Charles VII d'ouvrit les hostilités afin de libérer définitivement cette province.

Trois corps d'armée dirigés par le comte de Saint-Pol, par Jean de Dunois et Pierre de Brézé et par le duc François Ier de Bretagne, investissent les Places-Fortes du Cotentin, de Basse et Haute Normandie. Les troupes anglaises rendent les armes sous la pression des forces de l'intérieur et de l'armée royale.

Le 21 octobre 1449, la ville de Rouen est libérée. Dans la liesse populaire, le roi Charles VII prend part en majesté au grand défilé de la Libération le 10 novembre 1449.

Après de nombreux combats auxquels le roi prend part directement, les troupes royales libèrent Caen, le 6 juillet 1450, puis Cherbourg capitule le 12 août 1450 après un siège meurtrier.

La Normandie est ainsi libérée définitivement de l'occupation anglaise après un an de combat.

La bataille de Guyenne

La libération de la Guyenne devait se révéler plus longue et plus difficile que celle de Normandie. Car, en effet, les Bordelais considéraient les Anglais comme des amis et surtout des clients privilégiés dans le commerce du vin.

Le roi envoie en septembre 1450 un détachement sous les ordres de Jean de Blois, comte de Périgord. Les royaux investissent Bergerac, Jonzac et plusieurs Places-Fortes aux environs de Bordeaux.

En mai 1451, une armée forte de 20 000 hommes, aux ordres de Jean de Dunois, procède au siège de Bordeaux. La capitale de la Guyenne est libérée le 24 juin 1451 et occupée par les royaux qui administrent la cité. Mais les Bordelais se révoltent et le 22 octobre 1452, ouvrent les portes aux forces anglaises commandées par John Talbot. Les Français sont faits prisonniers et la ville est à nouveau occupée et défendue par les Anglais.

Ce n'est que le 2 juin 1453 que le roi parvient à envoyer des renforts, après avoir défendu les côtes normandes d'une nouvelle et menaçante invasion anglaise. Ils battent les troupes de Talbot le 17 juillet 1453 lors de la bataille de Castillon et reprennent le siège de Bordeaux, avec l'appui de l'artillerie des frères Bureau. Les assiégés résistent vaillamment, tous Bordelais et Anglais confondus, mais ils finissent par capituler le 5 octobre 1453 auprès de l'amiral de Bueil.

Le roi Charles VII, fait grâce aux rebelles bordelais, cependant que les Anglais rembarquent définitivement le 19 octobre 1453.

Ainsi s'achève la libération de la France, à l'exception de Calais qui ne sera libéré qu'en 1558. La prédiction de Jeanne d'Arc est réalisée, les Anglais sont définitivement boutés hors de France .

Les personnalités de la cour Agnès Sorel

C'est en 1443, à l'âge de quarante ans, que Charles VII fait connaissance d'Agnès Sorel, demoiselle d'honneur d'Isabelle Ire de Lorraine, épouse du duc René d'Anjou. Elle fut admise à la cour royale et devint la favorite du roi. Elle lui donna trois filles, les princesses Marie de Valois, Charlotte de Valois et Jehanne de Valois, qui furent officiellement légitimées et mariées à de grands seigneurs de la cour.

Agnès Sorel rayonnait par sa grâce et sa beauté. Le peintre Jean Fouquet nous en a laissé un portrait éloquent. Elle avait reçu en présent du roi le château de Beauté et elle fut surnommée la dame de Beauté.

Agnès Sorel est morte prématurément avant d'avoir atteint l'âge de trente ans, le 9 février 1450, peu de temps après avoir mis au monde une quatrième fille qui n'a pas survécu, au grand désespoir du roi. Le Tombeau d'Agnès Sorel est érigé en l'église abbatiale jouxtant le château de Loches. Un deuxième tombeau contenant une partie de ses cendres est érigé en l'abbaye de Jumièges.

Jacques Cœur

Né vers 1395 à Bourges, Jacques Cœur est le fils de Pierre Cœur, riche marchand pelletier, fournisseur de la cour du duc Jean Ier de Berry.

Jacques Cœur prend la suite de son père et devient en 1427 fournisseur attitré de la cour du roi Charles VII, qui a fait de Bourges sa capitale. Il s'engage dans le commerce international et dirige une flotte de 12 navires marchands.

En 1435, il obtient la charge de maître de la monnaie de Bourges, puis de celle de Paris. Le 2 février 1439, il est nommé grand argentier de France, chargé de recevoir les redevances des trésoriers généraux au nom du roi. Il crée des impôts nouveaux ou les remet en vigueur : la taille, le fouage, les aides et la gabelle.

Toujours chargé de son commerce international, Jacques Cœur est anobli en 1441. Il est nommé conseiller du roi en 1442. Il devient son confident et reçoit de nombreuses missions diplomatiques. Il intervient aussi pour assainir les finances du royaume. Devenu richissime, Jacques Cœur est sollicité pour financer la bataille de Normandie contre les Anglais en 1447.

Il avait fait construire en 1443 un somptueux palais à Bourges, aujourd'hui connu sous le nom de palais Jacques-Cœur, qui dépassait en magnificence le palais royal de Bourges et celui des archevêques. Il suscita de nombreuses jalousies et fut la victime, notamment de ceux qui lui avaient emprunté de l'argent. Ils témoignèrent contre lui lorsqu’un procès pour concussion lui fut intenté en 1451. Condamné à la confiscation de ses biens et au bannissement en 1453, il s'évade du château de Poitiers et se réfugie à Rome. Le pape Calixte III lui confie en 1456 le commandement de l'expédition sur l'île génoise de Chios contre les Ottomans. Il meurt au cours de l'expédition le 25 novembre 1456.

Georges de La Trémoille

Né en 1384, le comte Georges Ier de La Trémoille, après avoir servi les ducs de Bourgogne, rejoint les rangs du roi Charles VII à Bourges en 1422, tout en conservant des intelligences dans le camp des Bourguignons.

Il entre au conseil du roi et devient son confident. Il s'oppose au connétable de Richemont et trempe dans de nombreuses intrigues pour finalement subir une tentative d'attentat le 3 juin 1433 dont il ressort blessé et captif du connétable.

En 1440, il complote avec les grands féodaux dans la conspiration de La Praguerie, mais défait, il se retire dans son château de Sully-sur-Loire où il meurt le 6 mai 1446.

Les autres personnages de la cour

Les premiers conseillers du dauphin de 1418 à 1425 : Notamment, Robert Le Maçon, Jean Louvet, Tanneguy III du Chastel, Arnault Guilhem de Barbazan et Pierre Frotier. Ils adhèrent au Parti d'Armagnac et protègent le jeune dauphin de France, lors de l'invasion de Paris par les Bourguignons en 1418. Repliés à Bourges avec l'héritier du trône, ils l'assistent fidèlement lors de ses négociations avec les Bourguignons. Ils constituent sa garde rapprochée dans ses combats contre les Anglais et les Bourguignons. Ils sont partie prenante à l'entrevue de Montereau en 1419, accusés du meurtre de Jean sans Peur. Ils sont poursuivis par la vindicte du duc Philippe le Bon de Bourgogne qui entend venger la mort de son père .Ils sont jugés par contumace dans la cour de Justice de Paris en 1420 et passibles de la peine de mort pour crime de lèse-majesté. Le procès traine en longueur et n'aboutira jamais.

Ils sont évincés du pouvoir en 1425, par le comte de Richemont, nouveau connétable de France, à l'instigation de son beau-frère, Philippe le Bon. Puis, ils seront menacés dans leur vie et dans leurs biens lors de la signature du traité d'Arras en 1435 mettant fin à la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons. En dépit des clauses du traité imposées par les Bourguignons, le roi Charles VII reste fidèle à ceux qui l'ont si bien servi à ses débuts et il les maintient ou les rétablit dans de nouvelles fonctions dès l'année 1444.

Les chefs de guerre : Le roi Charles VII a combattu les Anglais et les Bourguignons à la pointe de son épée, appuyé par d'excellents capitaines et chefs de guerre, parmi lesquels se sont distingués Jean II d'Alençon, Charles II d'Albret, Jean d'Aulon, Guillaume d'Avaugour, Arnault Guilhem de Barbazan, Raoul du Bouchet, Charles Ier de Bourbon, Pierre de Brézé, Jean de Brosse, Jean V de Bueil, Gaspard Bureau, Jean Bureau, Jacques Ier de Chabannes de La Palice, Antoine de Chabannes, Tanneguy III du Chastel, Prégent de Coëtivy, Louis de Culant, Philippe de Culant, Jean de Dunois, Joachim de Gamaches, Raoul de Gaucourt, Louis Giribaut, Jean VIII d'Harcourt, Tugdual de Kermoysan, La Hire, Guy XIV de Laval, André de Lohéac, Ambroise de Loré, Guillaume II de Narbonne, Gilles de Rais, le connétable de Richemont, Pierre de Rieux, les Écossais, John Stuart de Buchan et John Stuart de Darnley, Jean de Xaintrailles,

Fin de règne

Les dernières années de Charles VII sont troublées par l'ambition de son fils, le futur Louis XI, qui s'était déjà manifesté dans le passé en participant activement à la Praguerie en 1440.

En 1451, Jacques Cœur, grand argentier du roi, est arrêté sans doute à cause de ses créanciers et débiteurs jaloux de sa réussite personnelle. Il est banni en 1453.

L'année 1453 marque la fin de la guerre de Cent Ans et le triomphe de Charles VII, le Victorieux. Le roi Henri VI d'Angleterre sombre dans la démence comme son grand-père maternel, le roi de France Charles VI. Pendant ce temps, Charles VII est vainqueur des Anglais à la bataille de Castillon où périt le chef militaire anglais John Talbot. Puis, pour achever son règne si combattu par les Bourguignons et les Anglais, il triomphe des forces ennemies en reprenant Bordeaux le 15 octobre 1453.

Le 19 octobre 1453 les Anglais capitulent à Bordeaux : c'est la fin de la guerre de Cent Ans. Le roi Charles VII recouvre la souveraineté de la Guyenne et de l'ensemble du royaume de France, à la seule exception de la ville de Calais qui restera aux mains des Anglais.

Le roi Charles VII meurt le 22 juillet 1461 à Mehun-sur-Yèvre. Son tombeau est érigé en la basilique Saint-Denis, nécropole des rois de France. Son fils lui succède sous le nom de Louis XI.

Le dauphin, futur roi Charles VII, échappe de justesse en 1418, à l'âge de quinze ans, grâce aux officiers fidèles à la couronne de France, à l'invasion bourguignonne de Paris commandée par le duc Jean sans Peur, en pleine guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignon. Protégé par ses conseillers, il se réfugie à Bourges et se proclame régent de France.

À la mort de son père, Charles VI, il se proclame roi de France en 1422, en dépit des clauses du traité de Troyes instituant la primauté de la dynastie anglaise des Plantagenêt sur le trône de France, et il n'aura de cesse que de chasser les forces armées anglaises du royaume de France.

Par la voie diplomatique, il obtient le rapprochement du royaume de France et du duché de Bourgogne grâce au traité d'Arras du 20 septembre 1435, mettant ainsi fin à la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons.

Il combat, l'épée à la main, en chevalier, pour recouvrer le trône de France et la totalité de son royaume, confisqués par la dynastie anglaise des Plantagenêt. Il a bénéficié de l'aide rapprochée de nombreux fidèles, dont Jeanne d'Arc est la plus belle illustration, pour obtenir la libération définitive de la France de ses occupants anglais en 1453, par la capitulation de Bordeaux.

Charles VII restaure le pouvoir royal : il soumet notamment le clergé par la pragmatique sanction de Bourges en 1438 et brise la révolte des grands féodaux, lors de la Praguerie de 1440.

Le roi Charles VII laisse un royaume pacifié à son fils Louis XI en 1461.

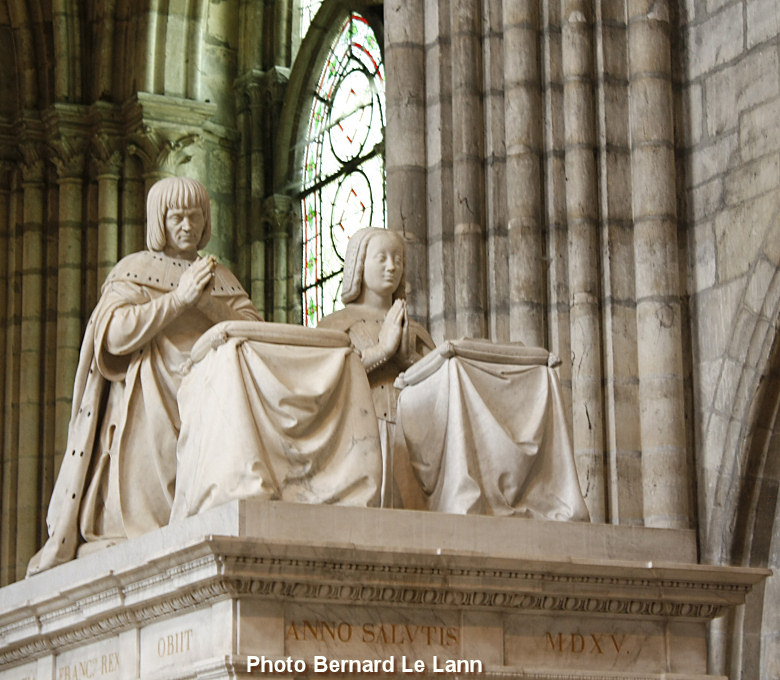

Sépulture

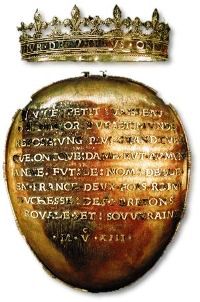

Il fut inhumé en l'église abbatiale de Saint-Denis, où il reposa avec son épouse jusqu'à la Révolution, dans la chapelle caroline de Saint-Jean-Baptiste. Les travaux de construction du tombeau débutèrent avant même le décès de la reine et furent achevés entre 1464 et 1465. Le socle de marbre noir n'était pas entouré de pleurants ni de statuettes princières, à la différence des tombeaux de Charles V et de Charles VI. Deux colonnes de marbre blanc sculpté bordaient les gisants sur la dalle. On retrouvait dais, coussins et chiens traditionnels. Une inscription funéraire était gravée au dos du dais de Marie d'Anjou. La réalisation des gisants est attribuée à Michel Colombe 1430-1513. Le grand sculpteur, célèbre pour la réalisation du tombeau de François II de Bretagne, n’a guère séjourné en Île-de-France mais il a suivi les rois dans leur déplacement de Bourges à Tours.

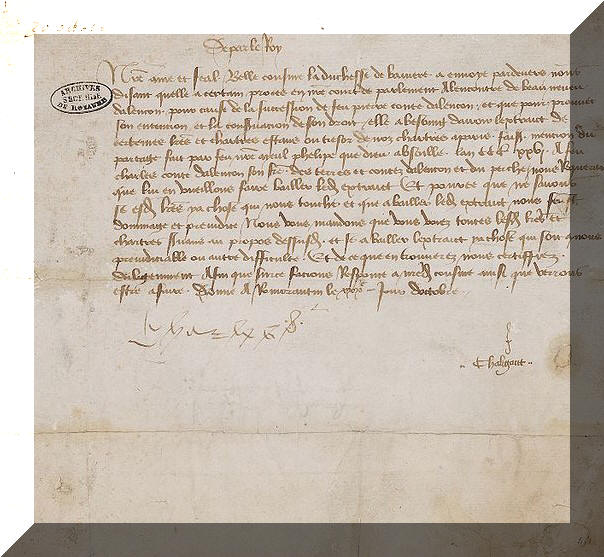

Le document de la collection Gaignières, aujourd'hui à Oxford, à la Bodleian Library montre qu'au XVIIe siècle, le tombeau n'était plus intact. Les bras des souverains avaient été cassés et les couronnes amputées. On ne sait à quelle période eurent lieu ces dégradations marginales.

Cependant, le monument était relativement bien préservé comme le prouve l'état du décor gothique entourant les deux gisants, tout au moins jusqu'à la fin du XVIIe siècle car si le dessin de Gaignières reproduit les deux colonnettes horizontales gothiques sur les côtés de la dalle, le plan de dom Félibien de 1706 ne les montre plus. Ce plan, très détaillé, les maintient pour les tombeaux de Charles V et Charles VI, ce qui peut laisser penser qu'il y eut des travaux inachevés au début du XVIIIe siècle qui motivèrent un retrait temporaire de cette décoration.

Le tombeau fut détruit du 5 au 8 août 1793. À la différence des gisants de Charles V, de Charles VI et d’Isabeau de Bavière, ceux de Charles VII et de Marie d’Anjou furent brisés à coup de masse. Alexandre Lenoir put sauver les bustes des gisants qu’il fit détacher des parties supérieures amputées et s’émiettant. Aussi fit-il découper horizontalement à la scie ce qui restait de récupérable pour le transporter dans les réserves du musée des monuments français.

Au XIXe siècle, les deux vestiges ne retournèrent pas à Saint-Denis mais subirent une restauration nouveaux nez, nouvelles couronnes, peut-être à l’initiative de Viollet-le-Duc. Ils furent ensuite envoyés aux Archives nationales puis au Louvre et enfin retournèrent à la fin des années 1990 dans la basilique Saint-Denis, juste à côté du tombeau de Charles VI et d’Isabeau de Bavière, sur des colonnes se faisant face.

Généalogie

Arbre généalogique des Valois.

Ascendance de Charles VII de France