|

|

Pierre Minuit |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 24 Mai 1625 Pierre Minuit, Achète l'île de Manhattan

dite Manna Hata, aux indiens Algonquins pour la somme de 60 florins soit environ 30 dollars. Il conclut cet achat pour la compagnie des indes occidentales, Il fondera la colonie de La Nouvelle-Amsterdam. Les Anglais s'empareront ensuite de ce territoire en 1664 et la rebaptiseront New York en l'honneur du duc d'York, le futur roi Jacques II.

L'île fut découverte lors de l'expédition de Henry Hudson le 11 septembre 1609.

Son nom a pour origine la langue des indiens Algonquins qui y résidait et l'appelait Manna Hata l'île aux collines. Dès 1625 des colons des pays bas, belges et français s'installent... Peu après l'île est rachetée par Pierre Minuit aux indiens - On estime le montant de cet achat à 60 florins Soit moins de 30$.

La vente de l'île fut négocier sous un tulipier qui se trouvait sur l'île de Manhattan

La En février 1653, la ville naissante fut baptisée New York en l'honneur du Duc de York. New York fut également le théâtre de la guerre d'Indépendance entre Les Etats Unis d'Amérique et l'Angleterre. D'abord prise par les anglais en 1776 la ville fût ensuite restituée en 1783 après la signature du traité de Versailles proclamant la victoire des Insurgés. Plus de détails : Guerre d'Indépendance des Etats Unis d'Amérique.

Au XIXe siècle, poussée par un incroyable dynamisme économique et une immigration massive, l'île de Manhattan connut une croissance fulgurante - La population passa en effet de 60.000 âmes en 1800 à plus de 2.000.000 en 1900 ! Les premiers gratte-ciels font alors leur apparition. La première moitié du XXème siècle est marqué par la terrible Grande Dépression de 1930 qui plonge de nombreux habitants dans la misère. New York City devient après la seconde guerre mondiale la capitale culturelle des Etats Unis et la principale place financière. En savoir plus : Histoire de New York

Pierre Minuit

Peter Minuit ou Pieter Minnewit, né à Wesel vers 1580, mort à Saint-Christophe le 5 août 1638, est le 3e gouverneur de la colonie de la Nouvelle-Néerlande.

Les parents de Pierre Minuit, calvinistes wallons originaires de Tournai, s’étaient installés en Rhénanie pour fuir les persécutions religieuses alors que la ville faisait partie des Pays-Bas espagnols. Leur fils Pierre naquit alors dans le duché de Clèves car la ville de Wesel était devenue un refuge pour les protestants dès 1540.

De nombreux noms de famille sont néerlandisés à l’époque, dont Rapalje pour Rapaille ou Minnewit pour Minuit. Un autre usage courant était de donner aux gens comme patronyme le nom de la ville dont ils étaient originaires dans les Provinces-Unies des Pays-Bas.

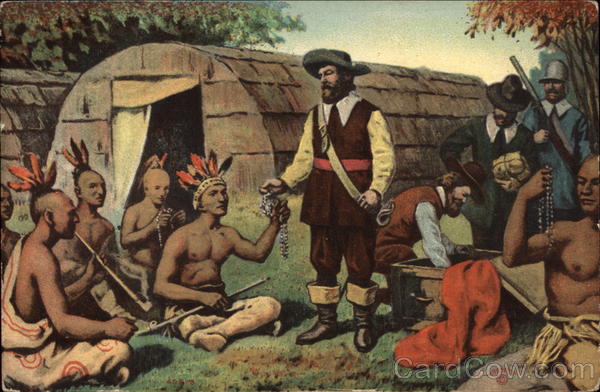

La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales fait remplacer Willem Verhulst, gouverneur impopulaire de la Nouvelle-Amsterdam, par Minuit qui débarque sur l’île de Manhattan le 4 mai 1626. Selon la légende, Pierre Minuit se rend célèbre en achetant, le 24 mai 1626, l’île de Manhattan aux Amérindiens Manhattes, en échange de verroterie et autres colifichets, pour l’équivalent de 60 florins néerlandais, équivalant à 24/30 dollars US du XIXe siècle.

Soucieux de défendre les intérêts des colons, il se distingue par son attention à préserver aussi les intérêts des Indiens, en vertu du principe qu’une intégration harmonieuse de deux cultures vaut mieux que le rejet de la moins civilisée, qui amène, le plus souvent, des conflits.

Afin de garantir un monopole aux importations en provenance des Provinces-Unies des Pays-Bas, la compagnie des Indes occidentales interdit aux colons le tissage de la laine ou de la toile, ainsi que la fabrication de drap ou de tout autre tissu sous peine d’être bannis ou punis comme parjures.

En 1631, la compagnie néerlandaise des Indes occidentales a suspendu Minuit de son poste. L’année suivante, il est rappelé aux Provinces-Unies pour expliquer ses actions, suite aux démêlés qui l’avaient opposé au ministre de la colonie, ainsi qu’à la convoitise et aux intrigues d’un directeur de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales voulant imposer son neveu en tant que gouverneur. En août, il est licencié et remplacé comme directeur-général par Wouter van Twiller.

Son ami Willem Usselincx, également déçu par la compagnie des Indes, a attiré l’attention de Minuit sur les efforts entrepris par les Suédois en vue de fonder une colonie sur le fleuve Delaware au sud de la Nouvelle-Hollande. En 1636 ou 1637, Minuit conclut des arrangements avec en:Samuel Blommaert et la couronne suédoise pour créer la première colonie suédoise dans le Nouveau Monde et en devenir le premier gouverneur. Située sur le cours inférieur du fleuve Delaware, dans le territoire auparavant revendiqué par les Hollandais, elle reçut le nom de Nouvelle-Suède. Au printemps 1638, Minuit et sa compagnie arrivent à bord du Fogel Grip et du Kalmar Nyckel à Swedes’ Landing, Débarquement des Suédois, aujourd’hui Wilmington, Delaware. Ayant été directeur de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, et le prédécesseur du gouverneur d’alors, William Kieft, Minuit connaissait le statut des terres bordant le Delaware. Il savait que les Néerlandais avaient établi des actes pour les terres à l’est du fleuve New Jersey, mais pas pour les terres à l’ouest, le Maryland, le Delaware et la Pennsylvanie. Ils se sont donc principalement installés au Delaware où Minuit construit Fort Christina cette année.

Le Kalmar Nyckel était l'un des navires sous le commandement de Pierre Minuit lorsque la Suède était une puissance coloniale. Photo de la réplique construite en 1997, basée à Wilmington, Delaware.

En choisissant la rive ouest du fleuve, Minuit s’affranchit des contraintes territoriales imposées par les Néerlandais et il rassembla les sachems des tribus Delawares locales. Les sachems des Susquehannocks étaient aussi présents. Ils tinrent un conclave dans sa cabine sur le Kalmar Nyckel, et il persuada les sachems de signer quelques actes qu’il avait préparés afin de résoudre d’éventuels problèmes avec les Néerlandais. Ces actes ne survécurent pas. En effet, les Suédois déclarèrent que le segment de terre acquis incluait les terres à l’ouest du fleuve Sud et en dessous le fleuve Schuylkill ; en d’autres termes, l’actuelle Philadelphie, le sud-est de la Pennsylvanie, le Delaware, et le Maryland. Le sachem Delaware Mattahorn, qui était un des participants de la transaction, soutenait au contraire que la taille des terres achetées était égale à celle qu’il faut pour planter six arbres, et que le reste des terres occupées par les Suédois était volé.

Le directeur Kieft s’opposa à l’accostage des Suédois, mais Minuit ignora sa missive car il savait que les Néerlandais étaient militairement impuissants à ce moment. Minuit termina Fort Christina en 1638, puis repartit pour Stockholm pour embarquer un deuxième groupe de colons. C’est alors qu’il fit un détour par les Caraïbes à embarquer une cargaison de tabac à revendre en Europe pour rentabiliser le voyage. Un ouragan survenu à Saint-Christophe lui fut fatal. Les fonctions officielles du gouvernorat furent reprises par le lieutenant Måns Nilsson Kling, dont le grade fut élevé à celui de capitaine pendant les deux ans nécessaires au gouvernement pour nommer et envoyer le nouveau gouverneur en Amérique. Les Suédois eurent le temps de réaliser neuf expéditions à la colonie jusqu’en 1655, date à laquelle les Hollandais capturèrent la colonie.

Patrimoine

Plaque commémorative sur la cathédrale Saint-Willebrord de Wesel, en Allemagne, dont Pierre Minuit fut Diacre

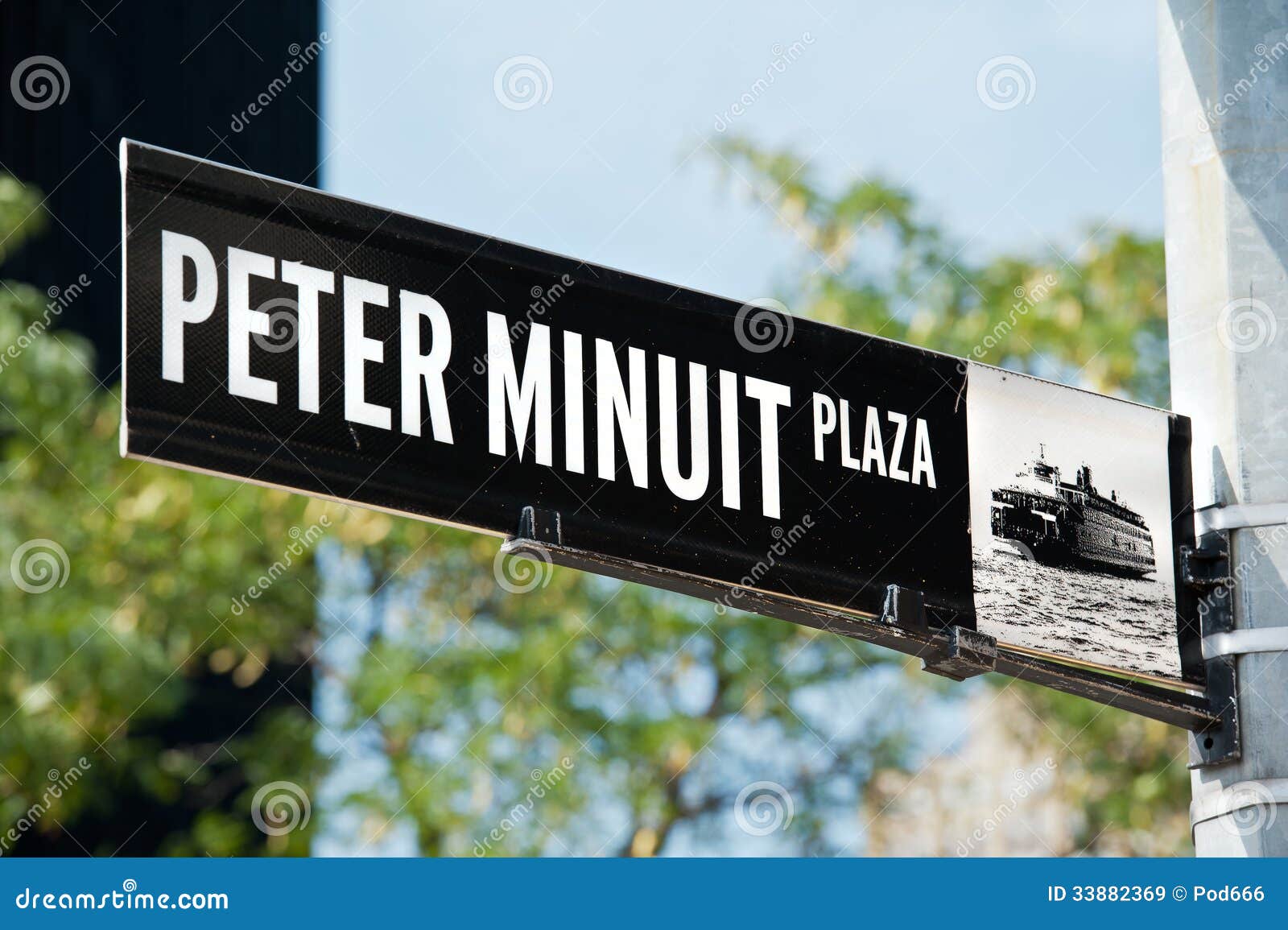

Aujourd’hui, une place située à proximité de Battery Park, sur la pointe sud de Manhattan porte le nom de Pierre Minuit.

Une pierre et une plaque commémorative, "Shorakkopoch Rock", ont été élevées, à Inwood Hill Park à New York, à l'endroit où s'élevait un tulipier sous lequel, selon la légende, la vente de l'île de Manhattan a été négociée

Un peu d'histoire New York

L'histoire de New York est un résumé des grandes dates de l'histoire des États-Unis.

New York précolombien

et premiers peuplements européens

À l'origine, les Indiens occupent la place. L'endroit s'appelait Mannahatta ou l'île aux Collines. Les premiers habitants sont probablement les Lenape, une tribu de langue algonquienne.

Si Christophe Colomb découvre officiellement l'Amérique en 1492, la tranquillité des peuples algonquiens ne sera pas troublée pendant encore un siècle.

Quelques décennies après Colomb, en 1524, François Ier missionne le Florentin Verrazano pour explorer les côtes, dans le but de trouver un passage vers l'Ouest.

Durant son périple, Verrazano ne découvre pas la route vers l'Ouest, mais recense clairement la baie de New York qu'il baptise Nouvelle Angoulême. Toutefois, il ne débarquera pas.

C'est l'Anglais Henry Hudson, pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui débarque le premier dans la baie qui, désormais, porte son nom.

De La Nouvelle-Amsterdam à La Nouvelle-York

Les premiers colons affluent, et le comptoir se transforme en un village qu'ils baptisent La Nouvelle-Amsterdam. La naissance de New York se fait pacifiquement : en 1626, Peter Minuit, gouverneur de la colonie, achète l'île de Manhattan aux Indiens. Les premières relations avec les Indiens du coin sont commerciales.

Très vite, ils vont demander plus aux colons, et ceux-ci vont devoir les payer avec de l'alcool et des armes à feu en quantité.

En 1643, de premiers affrontements éclatent. Ceux-ci deviennent ensuite si fréquents qu'en 1653, Peter Stuyvesant est obligé de faire construire une palissade Wall protectrice sur ce qui correspond aujourd'hui à Wall Street.

La palissade sert aussi de protection contre les Anglais, dont la continuité territoriale des colonies est entravée par la petite colonie néerlandaise.

Les Anglais font le forcing et, en septembre 1664, ils s'emparent de la ville. La Nouvelle-Amsterdam devient La Nouvelle-York, en anglais « New York ».

La prospérité économique

et les années sombres de l'esclavage

La croissance démographique se fait raisonnablement : à la fin du XVIIe siècle, la ville de New York compte près de 20 000 personnes.

Les 11 premiers esclaves africains débarquent d'un navire hollandais en 1626 pour satisfaire le besoin de main-d'œuvre dans les plantations. En 1740, la population de New York se compose de près de 21 % d'esclaves.

En 1817, la ville et l'État de New York abolissent l'esclavage. Mais malgré cette abolition, le commerce persiste jusqu’en 1865 aux États-Unis. De plus, même libres, ces nouveaux citoyens, pour la plupart noirs ou métis, n'avaient pas la vie facile : ils sont souvent victimes de préjugés raciaux sur le marché du travail. Le 13 juillet 1863, la tension raciale se traduit par les draft riots, des émeutes anticonscription qui sont détournées en émeutes raciales contre les populations noires de la ville.

La guerre d'indépendance des États-Unis

Après la Déclaration d'indépendance et durant la guerre qui suivit, New York fut au centre de toutes les convoitises, en raison d'intérêts stratégiques et commerciaux. Les combats firent de nombreuses victimes.

De 1784 à 1790, New York assure provisoirement le rôle de capitale des jeunes États-Unis.

L'urbanisation : du port à la ville

La ville continua son extension. En 1811, le Common Council, l'équivalent de notre conseil municipal, décide d'un plan en damier. On oriente les rues d'est en ouest et les avenues du nord au sud. Seul Broadway, fait exception à la règle.

Ce n'est qu'après la construction du canal Érié en 1825 que l'intérieur de l'État commença à se développer économiquement. C'est grâce à cette croissance industrielle et agricole que les capitalistes de Wall Street firent fortune.

Le 1er janvier 1898, 40 municipalités se sont jointes à Manhattan et au Bronx pour devenir la première ville mégalopole : New York City. New York devient la ville la plus peuplée des États-Unis et la deuxième du monde après Londres.

Les premiers parcs urbains apparaissent dès 1860 : Central Park, puis Riverside Park dans Manhattan et Prospect Park à Brooklyn. Après de terribles incendies en 1835 et 1845, la ville se dote d'un corps de sapeurs-pompiers professionnels et une loi est instaurée qui oblige les propriétaires d’immeubles à construire des fire escapes, ces fameux escaliers métalliques à l’extérieur des buildings.

La ville des superlatifs

Au XIXe siècle, New York devient la ville de tous les superlatifs : la plus active, la plus riche de toutes, etc. ; son port est le plus grand du monde de 1820 à 1960. Il périclitera ensuite, victime de l’invention du conteneur, qui entraînera la délocalisation des installations portuaires dans le New Jersey. Et ruinera Brooklyn pour quelques décennies.

À la fin du XIXe siècle, tout l'argent de cette prospérité est investi. De grands projets immobiliers voient le jour. Le premier d'entre eux est la construction du pont de Brooklyn.

Les immigrants

Les tout premiers immigrants arrivent en 1624. Fuyant la misère, la famine, les persécutions politiques, raciales ou religieuses, ils sont 12 millions en un peu plus de 30 ans, de 1892 à 1924, à faire le voyage jusqu’au pied de la statue de la Liberté. Irlandais, Allemands, Italiens, juifs d’Europe centrale, tous viennent chercher en Amérique une vie meilleure.

Depuis la fin de la guerre froide, beaucoup de Russes vivent à New York.

À la fin du XIXe siècle, New York compte à elle seule 146 journaux quotidiens en une demi-douzaine de langues différentes.

La loi sèche

Après la Première Guerre mondiale, une nouvelle bataille ronge l'Amérique : celle de la lutte contre l'alcool. En 1919, la prohibition, votée par le Congrès, interdit de consommer de l'alcool sur le territoire américain. New York devient la tête de pont d'un gigantesque réseau de contrebande.

La crise de 1929

Durant l'été 1929, l'indice de référence de la Bourse monte de 110 points. Tout le monde achète, sûr de revendre plus cher rapidement. Mais, le 24 octobre 1929, le tristement célèbre Jeudi noir, les cours s'écroulent. Une vraie panique. Les ventes se succèdent à un rythme hallucinant durant 22 jours. Le krach est total.

De boursière, la crise devient économique puis sociale. Une telle crise ne pouvait manquer de favoriser la corruption.

En 1933, les New-Yorkais en ont assez et ils élisent un maire bien décidé à nettoyer tout cela. Fiorello La Guardia fait un grand ménage. Pour contrer la crise, il lance un vaste programme de construction duquel naquirent l’Empire State Building (de 1929 à 1931) et le Rockefeller Center dont l’édification débute en 1932.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, New York devient la capitale intellectuelle du monde occidental.

Une ville en pleine banqueroute

L’après-guerre est prospère du point de vue économique, comme c’est souvent le cas, mais c’est là le seul point positif. Car New York est rongée par les problèmes de logement et d’insalubrité. La ville est très sale, et des millions de rats hantent les égouts. La dégradation rapide des logements favorise la spéculation immobilière sous toutes ses formes. Peu à peu, les classes aisées désertent le centre-ville, entraînant la fermeture de nombreux commerces. L’insécurité augmente et de graves émeutes noires éclatent à Harlem durant les années 1960.

Résultat : en octobre 1975, New York échappe de peu à la faillite.

En 1989, Edward Koch fut remplacé par David Dinkins, le premier maire black. Rien d’étonnant dans une ville où les Noirs et les Hispaniques représentent la moitié de la population.

En novembre 1993, après 30 ans d’absence, les conservateurs reprennent la mairie. Rudolph Giuliani est élu maire. Il le restera jusqu’en 2001.

La renaissance de New York

Comme il l'avait promis dans sa campagne électorale, Rudolph Giuliani « nettoye » littéralement New York. Il fait tomber le parrain des Latin King et celui de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne.

Mais Giuliani ne s’attaque pas qu’aux gros poissons. Rue par rue, il reconquiert la ville en appliquant la « tolérance zéro » en matière de vandalisme. Aux antipodes de la tolérance chère aux New-Yorkais, cette politique entraîne de nombreuses bavures, mais connaît un succès indéniable, faisant de New York l’un des endroits les plus difficiles pour obtenir un permis de port d’arme et aujourd’hui la ville la plus sûre des États-Unis. Les crimes en tout genre diminuent de moitié, le nombre de meurtres chute de 60 %, les rues deviennent plus propres et près de 320 000 emplois sont créés.

Enfin, durant son premier mandat, Giuliani remet les caisses de la mairie à flot.

11 septembre 2001

Le 11 septembre 2001 marque d'une pierre noire l'entrée dans le XXIe siècle. Ce matin-là, quatre avions commerciaux américains sont détournés par des terroristes kamikazes et transformés en bombes volantes. Trois appareils atteignent leur cible : deux avions s’écrasent sur les Twin Towers, symboles de Manhattan et de la puissance économique américaine, et le troisième sur le Pentagone à Washington, symbole de sa puissance militaire. C'est la plus grosse attaque terroriste jamais commise contre un État. Le bilan est tragique et les pertes humaines sont les plus lourdes pour les États-Unis depuis la guerre du Vietnam : près de 3 000 morts et autant de blessés.

Ce qui frappe dans ces attentats, c’est la démesure de la violence et l’atteinte mondiale : 80 nationalités furent recensées parmi les victimes du World Trade Center, un des lieux les plus cosmopolites de la planète.

Les conséquences économiques de ces événements sont sévères. La zone proche des attaques est paralysée pendant de nombreuses semaines, et les cours immobiliers chutent. Les assurances enregistrent les plus grosses pertes de leur histoire, les compagnies aériennes vivent une crise financière sans précédent, sans parler du coût de la reconstruction.

L’impact psychologique est au moins aussi important : les attaques ont porté le coup de grâce à une croissance déjà moribonde en entamant la confiance de tous les agents économiques : investissements et consommation en berne, licenciements à la pelle.

L'après-11 Septembre : New York veut rebondir

Pourtant, plus que jamais, la Grosse Pomme veut croquer la vie à pleines dents, bien décidée à ne pas vivre dans le spectre du 11 Septembre. Puisant dans son exceptionnel réservoir d’énergie, la ville réagit aux incroyables défis qui se présentent à elle.

Si, sur le site du World Trade Center, un nouveau projet architectural sort de terre, la reconstruction est d’abord économique. Le 11 septembre 2001 précipite une récession déjà en embuscade. À l’arrivée à la tête de la ville de Michael Bloomberg, homme d’affaires élu grâce au parrainage de Giuliani mais surtout grâce à sa fortune, les finances municipales sont en état de crise aiguë. C’est sans compter sur le dynamisme de la ville des villes. Faisant mentir ceux qui annonçaient son déclin après September 11th, New York garde la tête haute et balaie la crise.

2011 : le come-back de New York

La nouvelle de la mort de Ben Laden en mai 2011, provoque une explosion de joie dans tous les États-Unis, et particulièrement à New York.

New York a retrouvé toute sa vitalité et son énergie créatrice. Les signes de reprise se multiplient, et la crise financière appartient désormais au passé.

Une vague écolo, encouragée par Michael Bloomberg, déferle sur la ville. La Big Apple se mue en Green Apple, une ville plus zen où l'on prend le temps de vivre, de respirer. New York renaît de ses cendres jusque dans ses boroughs, Brooklyn en tête, mais aussi le Bronx et Queens. Quant à Harlem, il devient une destination culturelle et gastronomique privilégiée.

Cependant, si New York se porte mieux, la jeunesse prend la crise de plein fouet. Le 17 septembre 2011, un millier de personnes occupent le parc Zuccotti près de Wall Street pour dénoncer les abus du capitalisme financier et le scandale des inégalités sociales. C'est le début du mouvement Occupy Wall Street, qui s'étend à l'ensemble du pays, sur le modèle des Indignés espagnols et du Printemps arabe.

L'ouragan Sandy

Fin octobre 2012, une semaine avant l’élection présidentielle, un redoutable ouragan baptisé Sandy est annoncé sur la côte est des États-Unis. New York est en ligne de mire. 500 000 New-Yorkais sont évacués, les autres, barricadés chez eux, vivent dans un calme olympien une nuit de cauchemar.

D’une violence « historique », Sandy touche de plein fouet le sud de Manhattan et certains quartiers de Brooklyn, mais épargne le nord. Une quarantaine de morts seront recensés dans la seule ville de New York et les dégâts se chiffrent en milliards de dollars. Toute la moitié sud de Manhattan se retrouve privée d’électricité plusieurs jours durant, et les transports publics, inondés, sont paralysés. Une pénurie d’essence fait rage. Même le célèbre marathon doit finalement être annulé. Quant au symbole de New York, la statue de la Liberté, elle restera fermée 8 mois…

Le retour des démocrates

Fin 2013, après trois mandats à la tête de la ville, Michael Bloomberg passe la main. De tous ses prédécesseurs, il est celui qui aura le plus marqué New York. Certes, les mauvaises langues estiment qu’il a surtout embourgeoisé la ville et accru les inégalités, mais le multimilliardaire s’est battu sur tous les fronts pour redonner à la Big Apple sa vitalité perdue après le 11 Septembre.

Il n’empêche, c’est un démocrate, quasi inconnu jusque-là, qui emporte la mairie, en prenant l’exact contre-pied de son prédécesseur. Dénonçant une ville à deux vitesses, Bill de Blasio, 52 ans, promet de s’attaquer aux inégalités sociales, de rouvrir des hôpitaux publics, de construire 200 000 logements sociaux, de taxer plus lourdement les plus riches afin de financer l’école maternelle pour tous dès 4 ans.

Dans une ville plus que jamais multiethnique, il fait de sa famille atypique un argument de campagne. Sa femme, poétesse et ancienne lesbienne, est afro-américaine, ses enfants, deux ados, sont évidemment métis. Son fils tourne même un spot de campagne pour dénoncer la pratique policière du « stop and frisk » que son père entend réformer, une arrestation arbitraire de passants avec fouille superficielle qui touche en priorité les minorités (Noirs et Hispaniques).

Bill de Blasio est élu largement, avec 73 % des voix. Un score à relativiser, seul un quart des New-Yorkais étant allé voter.

Posté le : 16/05/2015 10:58

|

|

|

|

|

Bartholomew Roberts |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 17 mai 1682 naît Bartholomew Roberts

à Casnewydd-Bach, mort le 10 février 1722,près du Cap Lopez, au Gabon, boucanier britannique de son vrai nom John Roberts, dit Le Baronnet Noir, est un des pirates les plus célèbres de son époque.

Né à Casnewydd-Bach, près de Haverfordwest dans le Pembrokeshire au Pays de Galles, on raconte qu’il a mené la carrière de pirate la plus réussie de toute l’histoire, en capturant plusieurs centaines de navires jusqu’à 22 navires en une seule prise en seulement deux ans. Le prénom qu'il a choisi pourrait être un hommage au pirate Bartholomew Sharp.

Ses premiers pas

Il est supposé avoir pris la mer à l'âge de 13 ans en 1695, mais il n'y a aucune trace de lui jusqu'en 1718, lorsqu’il est le second d'un sloop de la Barbade. En 1719, à l’âge de 37 ans, il embarque en tant que second à bord du navire Princess, destiné au transport d’esclaves, qui sera capturé en juin 1719 par le pirate Howel Davis à Anomabu près de la Côte-d'Or devenue le Ghana aujourd’hui. Six semaines après sa capture, certains parlent plutôt de quatre semaines, la flottille de Howel Davis est prise en embuscade par le gouverneur de l’île de Príncipe, Île du Prince. Au cours de la bataille, Howel Davis est lui-même tué. Bartholomew Roberts, décrit comme un homme grand et noir, a eu le temps, en quelques semaines, de montrer son talent et sa supériorité au combat ; il est alors élu capitaine du bateau pirate Royal Rover par son équipage. À cette occasion, Bartholomew Roberts aurait dit à ses hommes :

" Il vaut mieux être un commandant qu’un homme normal, puisque j’ai plongé mes mains dans l’eau boueuse et dois être un pirate."

Plus tard, il dirigera successivement le Fortune, le Royal Fortune, et le Good Fortune. Il subsiste cependant de nombreuses imprécisions sur le nombre de navires qui portèrent ces noms, on pense qu’il y aurait eu un seul Fortune, deux Royal Fortune et un seul Good Fortune.

L’âge d’or des pirates des Caraïbes Bartholomew Robert

Quittant l’île de Príncipe Île du Prince, aujourd’hui faisant partie de Sao Tomé-et-Principe, Bartholomew Roberts fait route avec le Royal Rover vers le Brésil. Au cours de ce trajet, il capture un navire hollandais et coule un navire britannique transportant des esclaves. En septembre 1720, le Royal Rover croise la route d’un convoi de 42 navires marchands portugais, escortés par deux navires de combat chacun équipé de 70 canons. Bartholomew Roberts décide d’attaquer ce convoi et capture, entre autres, un navire plus gros que le Royal Rover, à bord duquel se trouve une quantité importante de pièces d’or, d’une valeur de plus de 30 000 livres sterling. Pendant que Bartholomew Roberts se trouve à bord d’un des autres navires capturés, Walter Kennedy pirate, qui était aux commandes en l’absence de son capitaine, s’enfuit avec ce navire chargé d’or et le Royal Rover. Bartholomew Roberts donne alors au sloop sur lequel il se trouve le nom de Fortune, pille quatre autres navires et doit s’enfuir avec ce qui restait de son équipage pour échapper à un navire britannique lancé à leur poursuite.

En juin 1720, Bartholomew Roberts écume les côtes du Nouveau Monde, capturant 26 sloops et 150 bateaux de pêche et détruisant de nombreuses constructions et machines. Il capture également une galère possédant 18 canons et l’échange contre un navire français possédant 28 canons, qu’il aurait renommé Royal Fortune. Bartholomew Roberts continue ensuite sa route vers le sud et pille au moins une douzaine de navires marchands britanniques.

En septembre 1720, Bartholomew Roberts atteint les Antilles où il attaque le port de Saint Kitts. Il y capture un navire et en coule deux autres. Il quitte le port et tente d’y retourner le lendemain, mais des tirs de canon endommagent le Royal Fortune et plusieurs autres navires, les forçant à se rendre à Saint-Barthélemy afin d’y être réparés. En octobre 1720, il repart à l’attaque de Saint Kitts, où il pillera 15 navires britanniques et français.

À l’assaut de la Martinique

En janvier 1721, Bartholomew Roberts ajoute à sa flotte un navire hollandais destiné au transport d’esclaves. Il l’utilise pour tromper les habitants de la Martinique : il passe sans encombre à proximité des ports martiniquais, signalant aux Français son intention d’aller à Sainte-Lucie pour y faire du commerce d’esclaves. Installé incognito à Sainte-Lucie, Bartholomew Roberts n’a plus qu’à attendre ses proies : il capture et détruit ainsi 14 navires français. Les prisonniers sont férocement torturés, certains sont tués. L’un des navires, un brigantin, devient alors le navire amiral de la flottille, Bartholomew Roberts le baptise Good Fortune. Il capture ensuite un bâtiment de guerre français, armé de 52 canons, à bord duquel se trouve le gouverneur de la Martinique. Après avoir pendu le gouverneur, Bartholomew Roberts décide de garder son navire et le renomme Royal Fortune. Il conserve alors trois navires dans sa flotte : le Fortune, le Royal Fortune, et le Good Fortune. C’est à ce moment qu’il arrêta brutalement d’écumer la côte de la Nouvelle-Espagne, après avoir passé plus d’un an dans les Caraïbes infestées par la Royal Navy. Il traverse l’Atlantique afin de vendre ses marchandises de contrebande et piller la côte africaine.

Le pillage des côtes africaines

En avril 1721, Bartholomew Roberts devient plus tyrannique envers son équipage. Durant son trajet vers l’Afrique, le Good Fortune est volé par Thomas Anstis, qui le dirigeait alors. En juin 1721, Bartholomew Roberts atteint l’Afrique où il capture quatre navires, il n’en gardera qu’un seul, qu’il nommera le Ranger. Il met le cap vers le Liberia où il capture le Onslow, navire de la Compagnie royale d'Afrique. Ce navire avait à bord une cargaison d’une valeur de 9 000 livres sterling, Bartholomew Roberts décide de l’utiliser à la place du Royal Fortune.

Il prend ensuite pour cible la Côte d'Ivoire, où il capture au moins six navires et leur cargaison. Le 11 juin 1721, Bartholomew Roberts capture onze navires transportant des esclaves, il demandera une rançon de huit livres de poudre d’or par navire. Le capitaine de l’un des navires refuse de payer le tribut, Bartholomew Roberts coule son navire et tout ce qu’il transporte à bord, équipage et esclaves inclus. Il ajoute alors un nouveau navire à sa flotte : un bâtiment de guerre français, armé de 32 canons, qu’il renomme le Great Ranger. Il devient alors une menace pour les compagnies de commerce britanniques, qui lancent plusieurs chasseurs de pirates à sa poursuite, dont l’Hirondelle, un navire de guerre envoyé en Afrique occidentale par la couronne britannique à la poursuite des pirates, commandé par Chaloner Ogle.

La dernière bataille

Sa carrière de capitaine pirate s’arrête brutalement en février 1722 près du Cap Lopez, au Gabon. Le 5 février 1722, un bâtiment de guerre britannique, l’Hirondelle attaque la flotte de Bartholomew Roberts. À ce moment, les avis sur la fin de l’aventure divergent. Certains pensent que Bartholomew Roberts aurait confondu l’Hirondelle avec un navire marchand portugais et décide de l’attaquer. D’autres racontent que Chaloner Ogle aurait trouvé la flotte de Bartholomew Roberts ancrée sur la côte, la plupart des hommes saouls après avoir fêté une victoire de la veille ; Bartholomew Roberts aurait alors foncé avec le Royal Fortune en direction de l’Hirondelle, tentant ainsi de le prendre de vitesse avec l’aide du vent. Dans un cas comme dans l’autre, la fin de l’histoire est la même. Arrivé à portée de tir, les canons du Swallow tirent une salve, le Royal Fortune riposte. Bartholomew Roberts est tué dès la première et dernière salve : une volée de chaînes tirée d’un canon lui brise les os du cou.

Avant qu’il n’ait pu être emporté par Chaloner Ogle, le corps de Bartholomew Roberts est jeté par-dessus bord, conformément à son souhait de reposer dans la mer à tout jamais. Son équipage tente désespérément de prendre la fuite mais sera vite rattrapé et fait prisonnier. Les navires ne peuvent plus naviguer tellement les mâts et les voiles sont endommagés. Les membres d'équipage seront jugés à Cape Coast, au Ghana. 74 hommes sont acquittés, 70 pirates noirs retournent à l’esclavage, 54 pirates sont pendus et 37 sont condamnés à des peines plus légères. Peu de temps après ces événements, ce fut la fin de l’âge d'or de la piraterie.

Personnalité

Bartholomew Roberts ne correspondait pas au stéréotype du pirate. Voici certaines informations à son sujet, rapportées par certains écrits:

Il était toujours bien habillé.

Il avait d’excellentes manières.

Il ne partageait pas sa cabine avec n’importe qui et violait « uniquement » les filles de plus de 15 ans.

Il ne buvait pas d’alcool.

Il avait une excellente écriture manuscrite.

Il était toujours rasé de près.

Il aimait la musique classique et avait des musiciens à bord de son navire.

Il avait intimé l’ordre à ses hommes de jeter son corps à la mer s’il mourait dans la bataille.

Ce fut lui qui fit entrer dans l'histoire une bonne partie du fameux Code des Pirates.

Le code des pirates

I. Chaque pirate pourra donner sa voix dans les affaires d'importance et aura un pouvoir de se servir quand il voudra des provisions et des liqueurs fortes nouvellement prises, à moins que la disette n'oblige le public d'en disposer autrement, la décision étant prise par vote.

II. Les pirates iront tour à tour, suivant la liste qui en sera faite, à bord des prises et recevront pour récompense, outre leur portion ordinaire de butin : une chemise de toile. Mais, s'ils cherchent à dérober à la compagnie de l'argenterie, des bijoux ou de l'argent d'une valeur d'un dollar, ils seront abandonnés sur une île déserte. Si un homme en vole un autre, on lui coupera le nez et les oreilles et on le déposera à terre en quelque endroit inhabité et désert.

III. Il est interdit de jouer de l'argent aux dés ou aux cartes

IV. Les lumières et les chandelles doivent être éteintes à huit heures du soir. Ceux qui veulent boire, passé cette heure, doivent rester sur le pont sans lumière

V. Les hommes doivent avoir leur fusil, leur sabre et leurs pistolets toujours propres et en état de fonction.

VI. La présence de jeunes garçons ou de femmes est interdite. Celui que l'on trouvera en train de séduire une personne de l'autre sexe et de la faire naviguer déguisée sera puni de mort.

VlI. Quiconque déserterait le navire ou son poste d'équipage pendant un combat serait puni de mort ou abandonné sur une île déserte.

VIII. Personne ne doit frapper quelqu'un d'autre à bord du navire ; les querelles seront vidées à terre de la manière qui suit, à l'épée ou au pistolet. Les hommes étant préalablement placés dos à dos feront volte-face au commandement du quartier-maître et feront feu aussitôt. Si l'un d'eux ne tire pas, le quartier-maître fera tomber son arme. Si tous deux manquent leur cible, ils prendront leur sabre et celui qui fait couler le sang le premier sera déclaré vainqueur.

IX. Nul ne parlera de changer de vie avant que la part de chacun ait atteint 1000 livres. Celui qui devient infirme ou perd un membre en service recevra 800 pièces de huit sur la caisse commune et, en cas de blessure moins grave, touchera une somme proportionnelle.

X. Le capitaine et le quartier-maître recevront chacun deux parts de butin, le canonnier et le maître d'équipage, une part et demie, les autres officiers une part et un quart, les flibustiers une part chacun.

XI. Les musiciens auront le droit de se reposer le jour du sabbat. Les autres jours de repos ne leur seront accordés que par faveur.

Réutilisation

Dans le manga One Piece, l'auteur Eiichiro Oda se sert de lui pour créer Bartholomew Kuma, un des sept Capitaines Corsaires. Dans ce même manga, Mihawk alias Œil-de-faucon, un autre Corsaire, est aussi comparé à Roberts.

Dans Peter Pan, le capitaine James Crochet, créé par le dramaturge James Barrie, partage beaucoup de similarités avec le Baronnet Noir : l’élégance vestimentaire, les goûts raffinés, ainsi que les bonnes manières. On peut pousser la comparaison au fait que les deux pirates semblent suivre un certain code d'honneur, Batholomew étant à l'origine d'une bonne partie du Code des pirates, et Crochet suivant sa philosophie de la bonne et due forme ou du savoir-vivre, selon les traductions.

Il apparaît dans le jeu Assassin's Creed IV: Black Flag 2013. Il est considéré dans le jeu comme étant un Sage, c'est-à-dire une réincarnation d'Aita, un des êtres de la Première Civilisation. Il trahit le protagoniste principal pour finalement mettre la main sur un artéfact lui permettant d'assurer sa domination sur ses adversaires. Certaines de ses caractéristiques le rapprochent de sa version historique, de par le fait qu'il ne buvait pas d'alcool ou qu'il souhaitait être jeté à la mer après sa mort.

Posté le : 16/05/2015 09:26

|

|

|

|

|

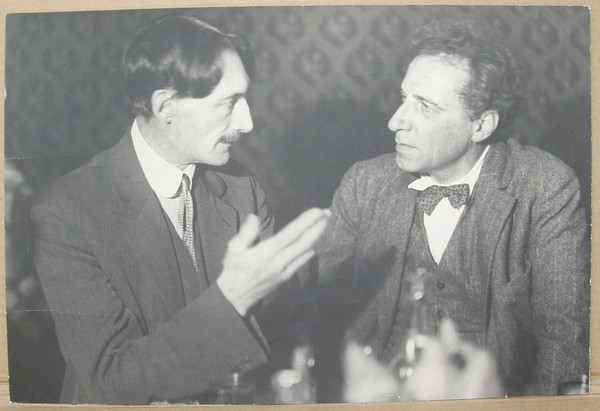

Henri Barbusse |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 17 mai 1873, naît Adrien Gustave Henri Barbusse

à Asnières-sur-Seine, mort, à 62 ans à Moscou le 30 août 1935, écrivain français. Il reçoit le prix Goncourt en 1916

il appartient au mouvement prolétarien.

En bref

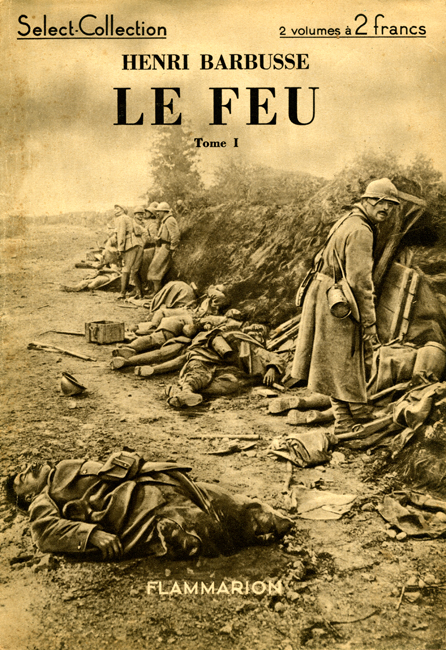

Journaliste dès l'âge de seize ans, Henri Barbusse fut d'abord influencé par le Parnasse et par le symbolisme. Ses premiers poèmes, réunis en recueil en 1894 sous le titre Le Mystère d'Adam, furent salués par Mallarmé et par Barrès. Puis cet ami de Heredia évolue vers le naturalisme, et son roman L'Enfer 1908 est une fresque sociale à la manière de Zola. La guerre vient accentuer son engagement : dès qu'elle est déclarée, ce pacifiste convaincu s'engage en première ligne, et c'est sur un lit d'hôpital qu'il écrira Le Feu 1916. Il s'agit donc du livre de guerre d'un combattant, et son sous-titre, Journal d'une escouade, indique que Barbusse souhaite donner à son témoignage la dimension collective de l'épopée. Les scènes quotidiennes des tranchées, la pluie, la faim, l'absurdité des combats et des morts sont décrits avec un réalisme dépouillé qui conquiert l'émotion. Barbusse s'intéresse uniquement aux combattants de base, cette énorme masse ignorante et méprisée par ses chefs : les soldats ne savent rien, ni ce qui les attend au combat ni même pourquoi ils combattent, pour la défense de quels intérêts. Barbusse ne mêle aucune grandiloquence à sa condamnation de la guerre, à son exaltation de la fraternité entre les hommes ; si dans ces combats se forge un idéal, ce n'est pas un idéal humaniste mais un idéal révolutionnaire qui le conduit au communisme. Chez beaucoup des combattants de la guerre resta l'espoir qu'elle serait la dernière, mais peu firent suivre cette prise de conscience d'un engagement politique et du procès de la société qui avait conduit au combat. Barbusse adhère en 1923 au Parti communiste français. Ses deux romans, Clartés 1919 et La Lueur de l'aube 1921, sont empreints de conviction révolutionnaire. En 1935, Barbusse meurt à Moscou au cours d'un voyage. Antoine Compagnon

Prix Goncourt 1916 avec le Feu, description non conventionnelle de la vie du simple soldat, il tenta, après la guerre, dans l'Humanité et dans la revue Monde, de fixer les critères d'une littérature prolétarienne .

Sa vie

Il est issu d'une famille protestante d'origine cévenole attestée au XVIIe siècle dans un hameau d'Anduze, près d'Alès. Né à la fin du siècle, il partage le pessimisme de son temps : on le voit à la mélancolie de son recueil les Pleureuses 1895, dans son roman noir l'Enfer 1908, dans ses recueils de nouvelles désenchantées datant d'avant 1914, Nous autres 1914, l'Illusion 1919, l'Étrangère 1922, Quelques coins du cœur 1921. Engagé volontaire dès le 2 août 1914, il participe longtemps à la terrible réalité de la guerre, et son livre le Feu – à la fois reportage sur une guerre concrète et atroce, création littéraire et romanesque, épopée réaliste du peuple en guerre, message pacifiste et révolutionnaire – obtient le prix Goncourt en 1916.

Dès lors, l'écrivain devient combattant social : il fonde en 1917 l'Association républicaine des anciens combattants et, en 1919, le mouvement international d'intellectuels Clarté. Il écrit trois essais politiques, la Lueur dans l'abîme, Paroles d'un combattant, le Couteau entre les dents, où il défend les idées du communisme. Mais il reste un écrivain, en publiant son roman Clarté 1919 – où dominent, dans un style expressionniste, les thèmes individuels du sexe et de la mort comme ceux de l'oppression idéologique et sociale –, sa vaste fresque historique des Enchaînements 1925 et sa trilogie religieuse sur Jésus 1926-1927, passionnante aventure poétique, mythique et épique.

Le milieu littéraire le reconnaît très jeune comme l'un des siens à la suite de sa participation remarquée au concours de poésie de L'Écho de Paris de Catulle Mendès. Son premier recueil de poèmes, Pleureuses, est publié en 1895 réédité en 1920. Il s'exerce alors professionnellement dans la presse, se tourne vers la prose et publie un premier roman, empreint de décadence et de naturalisme à la fois : L'Enfer, en 1908. En 1914, âgé de 41 ans et malgré des problèmes pulmonaires, il s'engage volontairement dans l'infanterie malgré ses positions pacifiques d'avant-guerre et réussit à rejoindre les troupes combattantes en décembre 1914 au 231e régiment d'infanterie avec lequel il participe aux combats en premières lignes jusqu'en 1916.

Par ailleurs, sa conception de l'écrivain homme public lui fait déployer une vaste activité contre l'oppression, le fascisme et la guerre, et pour le communisme, avec une foi aveugle en l'U.R.S.S. : s'enchaîneront ainsi les Bourreaux la terreur blanche dans les Balkans, 1926, le Comité Amsterdam-Pleyel contre la guerre 1933, Connais-tu Thachmann ? 1934, Russie 1930 et Staline, Un monde nouveau vu à travers un homme 1935.

La postérité se souviendra surtout du roman qu'il écrivit sur cette expérience Le Feu, prix Goncourt 1916, récit sur la Première Guerre mondiale dont le réalisme souleva les protestations du public de l'arrière autant que l'enthousiasme de ses camarades de combat. En 1917, il sera cofondateur et premier président de l'Association républicaine des anciens combattants ARAC. Il adhère au Parti communiste français en 1923 et se lie d'amitié avec Lénine et Gorki. En 1928 il fonde la revue Monde, publiée jusqu'en 1935 avec des collaborations mondiales prestigieuses.

Admirateur de la Révolution russe Le Couteau entre les dents, 1921; Voici ce qu'on a fait de la Géorgie, 1929, il anima le mouvement et la revue Clarté et chercha à définir une littérature prolétarienne.

Il fonde Monde 1928-1935, revue indépendante de tout parti, qui se heurte à divers sectarismes. Bienveillant mais prudent à l'égard de la littérature prolétarienne, il préfère laisser à chaque créateur ses responsabilités artistiques. Cela ne l'empêche pas d'avoir ses conceptions personnelles, dans le sens d'un réalisme qui dépasserait celui de Zola 1932.

Il fut l'un des instigateurs du mouvement pacifiste Amsterdam-Pleyel, dont il devient le président avec Romain Rolland et auquel adhéra notamment Albert Camus, dès la prise du pouvoir d'Hitler en Allemagne. Il fit plusieurs voyages en URSS et écrivit une biographie de Staline 1935. C'est à l'occasion d'un de ces voyages qu'il décède à Moscou le 30 août 1935. Selon Arkadi Vaksberg, il serait mort empoisonné, sur l'ordre de Staline. Lors de ses funérailles à Paris, la population parisienne lui rendit un dernier hommage particulièrement important.

Durant les dix dernières années de sa vie, il diversifie dans ce sens sa production : Force Trois films 1926 tente de fonder un renouveau d'écriture à la fois sur l'art cinématographique et sur le récit idéologique, Faits divers 1928 est sans fiction,

Élévation 1930 mêle l'homme-point et l'homme-monde. On ne peut manquer de trouver de l'intérêt à cet ensemble de préoccupations idéologiques et esthétiques. Barbusse est un écrivain qui a poussé le plus loin qu'il a pu la convergence entre questions artistiques et sollicitations politiques.

Il a été marié à Hélyonne, fille de Augusta Holmès et Catulle Mendès.

Henri Barbusse est enterré au cimetière du Père-Lachaise division 97, près du mur des Fédérés.

Un musée lui est dédié à Aumont-en-Halatte Oise.

Soutien de l'espéranto

Barbusse n’était pas espérantiste, simplement sympathisant. En 1922 paraît la brochure de SAT For la Neŭtralismon ! A bas le Neutralisme, écrite par Eugène Lanti - le fondateur de SAT- pour justifier l’existence du mouvement espérantiste des travailleurs, séparé du mouvement neutre. Sur la page de titre de cette brochure se trouve la citation suivante de Barbusse : les espérantistes bourgeois et mondains seront de plus en plus étonnés et terrorisés par tout ce qui peut sortir de ce talisman : un instrument permettant à tous les êtres humains de se comprendre.

Barbusse fut également Président d'honneur du premier congrès de Sennacieca Asocio Tutmonda qui se tint à Prague en 1921.

Œuvres

Pleureuses 1895, réédité en 1920

Les Suppliants 1903

L'Enfer 1908

Nous autres 1914

Le Feu Journal d'une escouade 1916, prix Goncourt

Carnets de guerre

Paroles d'un combattant. Articles et discours 1917-1920 1917

Clarté 1919

L'Illusion 1919

La Lueur dans l'abïme 1920

Quelques coins du cœur 1921

Le Couteau entre les dents 1921

Les Enchaînements 1925

Envoi de Barbusse à Abel Hermant

Les Bourreaux 1926

Force Trois films 1926

Jésus 1927

Les Judas de Jésus 1927

Manifeste aux Intellectuels 1927

Faits divers 1928

Voici ce que l'on a fait de la Géorgie 1929

Élévation 1930

Ce qui fut sera 1930

Russie 1930

Zola 1932

Staline. Un monde nouveau vu à travers un homme 1935

Lénine et sa famille 1936

Lettres de Henri Barbusse à sa femme 1914 - 1917 1937

Ouvrages sur Barbusse

Jean Relinger, Henri Barbusse écrivain combattant, Presses universitaires de France, 1994, 289 pages.

Philippe Baudorre : Barbusse, Le Pourfendeur de la Grande Guerre, Paris, Flammarion, Grandes Biographies, 1995.

Jean Sanitas, Paul Markides, Pascal Rabate, Barbusse La passion d'une vie, Valmont, 1996 Müller, Horst F.: Henri Barbusse: 1873-1935; Bio-Bibliographie. Die Werke von und über Barbusse mit besonderer Berücksichtigung der Rezeption in Deutschland. - Weimar, VDG, 2003

Liens

Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel • International Standard Name Identifier • Bibliothèque nationale de France • Système universitaire de documentation • Bibliothèque du Congrès • Gemeinsame Normdatei • Bibliothèque nationale de la Diète • Bibliothèque nationale d'Espagne • WorldCat

Œuvres numérisées sous format image sur Internet Archive

Œuvres numérisées sous format image sur Internet Archive

Œuvres numérisées sous format image sur Internet Archive

Courte biographie de Henri Barbusse

Pierre Michel, Octave Mirbeau, Henri Barbusse et l’enfer

Un site consacré à Henri Barbusse, créé par l'association des Amis d'Henri Barbusse AHB

Allocution de Pierre Gamarra pour le centenaire d'Henri Barbusse, site des Cahiers Henri Barbusse.

Posté le : 16/05/2015 09:23

Edité par Loriane sur 17-05-2015 16:39:14

|

|

|

|

|

René Caillé |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

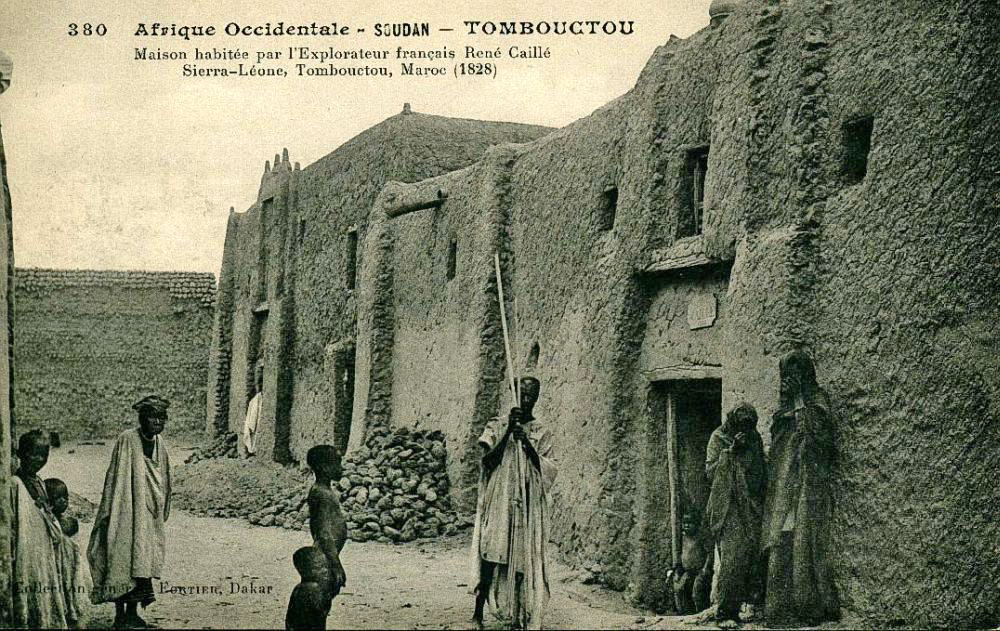

Le 17 mai 1838, à 38 ans meurt René Caillié

à La Gripperie-Saint-Symphorien dans les Charente-Maritime, né le 19 novembre 1799 à Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres, est un explorateur français, connu comme le premier Occidental à revenir de la ville de Tombouctou, au Mali. Son exploit tient au fait que cette ville était considérée comme sacrée, tabou et donc interdite aux étrangers et plus encore aux occidentaux.

En bref

Après une enfance passée à Rochefort, où son père est détenu au bagne pour vol, René Caillié, apprenti cordonnier attiré par l'aventure, s'embarque en 1816 pour le Sénégal comme domestique ; il quitte ensuite Saint-Louis pour la Guadeloupe, où il reste six mois, avant de revenir en France. À la fin de 1818, il est de nouveau à Saint-Louis et, l'année suivante, il fait partie de la caravane qui porte secours au major Gray, à Boundou. Ramené malade à Saint-Louis, il rentre en France. Entre 1820 et 1823, il voyage entre Bordeaux et les Antilles pour le compte d'un négociant en vins. De retour au Sénégal, en 1824, il obtient l'appui du gouverneur Roger pour pénétrer chez les Maures, de l'autre côté du fleuve Sénégal. Il part le 3 août et se fait passer pour un Égyptien captif des Français et désireux de rejoindre son pays. Il vit misérablement au milieu des Maures, apprend leurs coutumes et leur langue. En 1825, il revient à Saint-Louis, puis se rend à Freetown, capitale de la Sierra Leone, en 1826. Le gouverneur anglais refuse de financer son projet d'exploration vers Tombouctou, mais l'engage pour diriger une fabrique d'indigo. Ayant épargné quelque argent 2 000 francs, Caillié quitte la Sierra Leone, achète de la pacotille, se rend au Río Núñez vêtu comme un musulman, traverse avec une caravane le Fouta Djalon et parvient le 11 juin 1827, sur le haut Niger, à Kouroussa. Il se dirige ensuite vers Djenné, mais il est obligé de s'arrêter, atteint de scorbut, et échappe de peu à la mort. Il ne peut reprendre sa route que le 1er janvier 1828. Il arrive à Djenné deux mois plus tard, s'embarque sur une pirogue et atteint, le 20 avril, Tombouctou. Il séjourne très peu de temps dans Tombouctou, ville en pleine décadence, et la quitte dès le 4 mai pour aller toucher le prix de 10 000 francs offert par la Société de géographie de Paris au premier Européen qui atteindrait ce centre. Il fait partie d'une caravane qui se rend au Maroc. Le 12 août, il est à Fès, le 27 septembre à Tanger, d'où il s'embarque pour la France. Reçu triomphalement à Paris, il se voit attribuer le titre honorifique de résident à Bamako, ainsi qu'un traitement de 6 000 francs. Ayant obtenu gloire et fortune, René Caillié se consacre à la rédaction du Journal d'un voyage à Tombouctou et à Djenné dans l'Afrique centrale Paris, 1830 ; mais, miné par la tuberculose, il meurt le 15 mai 1838. Alfred Fierro

Sa vie

René Caillié est né dans les Deux-Sèvres le 19 novembre 1799 à Mauzé-sur-le-Mignon. Il est un homme du peuple, fils d'un ouvrier-boulanger, son père est condamné au bagne pour un petit vol l'année de sa naissance. Certains biographes, défenseurs de l'explorateur, clamèrent l'innocence de ce père, ce qui n'a pas été avéré. En revanche, la plupart des biographes posent la volonté de redorer le blason familial comme l'un des motifs du voyage de Caillié. Il ne connaît pourtant pas son père qui meurt au bagne de Rochefort en 1808. À onze ans, il devient orphelin car sa mère meurt en 1811. Fasciné par la lecture de Robinson Crusoé de Daniel Defoe5, il quitte Mauzé à l'âge de dix-sept ans, à pied, pour Rochefort.

Pauvre et orphelin, attiré dès son enfance par les voyages, il part pour le Sénégal en 1816. Il se joint en 1819 à l'expédition du major Gray au Boundou et, de Bakel, revient à Saint-Louis. En 1824-1825, il séjourne chez les Maures braknas, sous prétexte de se convertir à l'islam, puis se rend en Sierra Leone. Le grand départ pour le Soudan a lieu du rio Nuñez le 19 avril 1827, Caillié se faisant passer pour un Égyptien musulman regagnant son pays. Il traverse la Guinée par le Fouta-Djalon, puis le Ouassoulou et est immobilisé par le scorbut à Timé, non loin de Tengrela, d'août 1827 à janvier 1828. Par le nord de la Côte-d'Ivoire, il gagne la région de Sikasso, le Minianka et Djenné, où il séjourne un mois avant de descendre en pirogue le Bani, puis le Niger. Il arrive ainsi à Kabara et entre dans Tombouctou le 20 avril ; il en part le 4 mai pour Araouan avec une caravane. Après la traversée du Sahara, il parvient à Fès, Rabat et Tanger, où il embarque le 27 septembre sur une goélette française. À Paris, il reçoit la médaille d'or promise par la Société de géographie au premier voyageur qui rapporterait le récit de sa visite à Tombouctou. Jomard, secrétaire général de la Société, l'aide à rédiger son Journal d'un voyage à Tombouctou et à Jenné publié en 1830, qui sera un grand succès, quoique les Anglais l'aient accusé d'imposture. Si Caillié n'était pas un savant comme Barth, son esprit d'observation s'est révélé remarquable, et son témoignage reste fondamental. Il se retira en Saintonge et mourut oublié.

Son périple

Désirant parcourir des terres inconnues, il quitte la France le 17 juin 1816 à bord de La Loire un navire de l'escadre de La Méduse qui échappe au naufrage et atteint le Sénégal, mais ne réalise son rêve que onze ans plus tard. Il connaît d'abord deux échecs, doit revenir en France. Enfin, il se rend chez les Maures braknas, dans l'actuelle Mauritanie, d'août 1824 à mai 1825, pour apprendre la langue arabe et la religion musulmane. Comme l'a fait Jean Louis Burckhardt avant lui au Levant, il s'invente une nouvelle identité de musulman, qu'il endossera durant son voyage pour éviter de se faire tuer. Après avoir appris l'existence du prix offert par la Société de géographie au premier Européen qui pénètrerait dans la ville de Tombouctou rendue mythique par les récits des voyageurs arabes du Moyen Âge et interdite aux chrétiens, il décide de partir seul, par ses propres moyens, sans aide financière, sans escorte militaire, se faisant passer pour un humble lettré musulman. Parti de Boké en Guinée, le 19 avril 1827, il est ensuite retenu cinq mois — gravement atteint du scorbut — à Tiémé dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Enfin, il atteint le 20 avril 1828, Tombouctou, il est déçu de trouver une cité tombant quelque peu en ruines, c'est finalement Fès qu'il qualifie de la ville la plus belle qu'il ait vue en Afrique . Toutefois on sait aujourd'hui que René Caillé ne fut pas le premier Européen à entrer dans Tombouctou. Avant lui, Paul Imbert, poitevin comme lui, y pénétra en tant qu'esclave du pacha Ammar el Feta, à l'époque du sultanat de Zaidan el-Nasir.

Tombouctou

Tombouctou, ville mythique, symbole du désert, des caravanes de sel, des empires lointains ?

Tombouctou ? On la voit ocre, mystérieuse, on la devine labyrinthe de ruelles incertaines, de maisons aux volets clos renfermant des pans d'histoire sagement gardés à l'abri des importuns.

Tombouctou, autrefois interdite aux étrangers, a assuré la gloire des explorateurs britannique, français et allemand qui, voici plus de cent ans, ont forcé son intimité. Les Gordon Laing, René Caillié et Heinrich Barth l'ont immortalisée.

La ville de 30.000 habitants, posée sur le sable, est de toute beauté. De vastes maisons en banco d'un étage, le toit en terrasse, s'ouvrent sur le désert ou serpentent d'une venelle à l'autre, à l'ombre des mosquées, dont Djinguereber, la plus ancienne, date du 14e siècle.

"Tombouctou ? J'y suis allé", dira-t-on avec fierté. A tel point que des Américains ont créé un club très fermé des "visiteurs de Tombouctou". Il faut montrer son "visa" tamponné à Tombouctou même pour pouvoir en être membre.

Les touristes européens y cherchent les maisons où vécurent Laing, Caillié et Barth.

Bien que le mot "Tombouctou" soit utilisé comme désignant un endroit "fort fort lointain", Tombouctou est bien réelle. Elle est une ville du Mali qui fut jadis le centre intellectuel et spirituel de l'Afrique. La ville de Tombouctou est située au sommet de la boucle du Niger et on y parle principalement Sonrhaï et Tamasheq. Les débuts de la ville remontent aux premiers siècles de l'histoire écrite. Des nomades berbères ou touaregs s'y sont établis au Xe siècle. L'Empereur du Mandé, Mansa Moussa, y fit construire une prestigieuse mosquée au XIVe siècle.

Tombouctou, autrefois

Tombouctou fut une plaque tournante du commerce entre le Maghreb et le Sahel africain assuré par les caravanes du moment. Elle connut son apogée au XVIe siècle. A cette époque, la ville était peuplée d'environ 100 000 habitants dont pas moins de 25000 étudiants fréquentant l'Université Sankoré. Elle compte maintenant un peu plus de 32 000 habitants.

Tombouctou, maintenant

La ville abrite la célèbre Université Sankoré, qui résulta de la construction de la mosquée Sankoré au XVe siècle, une université islamique connue sous le nom "d'Oxford de l'Afrique Occidentale", plusieurs médersas des écoles qui ont intégré l'enseignement du coran dans leurs programmes) et 2 mosquées historiques datant du moment de son apogée au XVIe siècle : Djingareyber et Sidi Yahya.

La ville aux rues pavées d'or

Tombouctou fut célèbre quand le roi Mansa Moussa fit un voyage à la Mecque en transportant une remarquable quantité d'or. Son passage en Égypte valut à celle-ci la dévalorisation de sa monnaie. C'est alors que le mythe de la ville aux rues pavées d'or fut créé. Le succès de Tombouctou venait du fait qu'elle était le terminus de la route transsaharienne du commerce de l'or et du sel. Les experts estiment qu'au moins une centaine de milliers de manuscrits inestimables largement rédigés en arabe et en peulh et remontant au XIIe siècle seraient détenus par des familles à Tombouctou comme propriétés privées sacrées. Ces documents traiteraient de sujets sur l'astronomie, la botanique, la musique, le droit, les sciences, l'histoire, la religion, ou le commerce. La ville de Tombouctou a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Elle est aujourdhui le centre administratif de la région du même nom au Mali.

Son retour en Europe

Son retour en France en 1830, à travers le désert du Sahara puis le Maroc, est un véritable calvaire. Il reçoit de la Société de géographie un prix de 10 000 francs, ainsi que le Grand Prix des explorations et voyages de découvertes, partagé symboliquement avec le major Alexander Gordon Laing. Il publie en 1830 son Journal d'un voyage à Temboctou et à Jenné, dans l'Afrique centrale, précédé d'observations faites chez les Maures Braknas, les Nalous et autres peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828 Paris, Imprimerie Royale, 1830, avec le concours d'Edme François Jomard, qui lui assurera une grande renommée. Les Anglais ont contesté la véracité de ses écrits et de son voyage. Les attaques de ses détracteurs lui sont très pénibles, il clôt ainsi son journal : Quoi qu'il en soit, j'avouerai que ces injustes attaques me furent plus sensibles que les maux, les fatigues et les privations que j'avais éprouvés dans l'intérieur de l'Afrique Mais ses écrits sur Tombouctou seront confirmés par le voyageur allemand Heinrich Barth en 1858, encore que ce dernier soit très critique vis-à-vis de la qualité des observations de Caillié.

Il écrit à son arrivée en France : Ceux qui ont été longtemps absents de leur pays, et qui ont pu craindre de ne jamais y rentrer, ceux-là peuvent se faire une idée de ce que j'éprouvai en revoyant cette chère patrie !. Le public l'oublie vite et il semble s'ennuyer sur son domaine de La Baderre devenu l'Abadaire sur la commune de La Gripperie-Saint-Symphorien alors qu'il est devenu maire de Champagne. Il rêve de partir une nouvelle fois en Afrique. Il meurt sur ses terres le 17 mai 1838, usé par son périple, des suites d'une maladie contractée en Afrique et est enterré dans la commune voisine de Pont-l'Abbé-d'Arnoult.

Legs

Le voyage de René Caillié a été interprété de différentes façons. Jules Verne le qualifie du plus intrépide voyageur des temps modernes Il est admiré comme ouvreur de l'empire colonial français africain à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle ; ainsi, en 1885, ses biographes E. Goepp et E. Cordier écrivent ceci :

René Caillié a été le précurseur des grandes choses qui, plus de cinquante ans après lui, s'accomplissent sous nos yeux. Il n'a pas créé de mer, ni percé d'isthme ; mais il a tracé une route, et cette route que durant de longs mois il a cheminée douloureusement aux prix de fatigues inouïes, voilà que déjà nous pouvons prévoir le jour, où sillonnée par des machines à vapeur, elle nous livrera toutes les richesses de l'Afrique centrale.

Il a été plus récemment considéré comme le premier africaniste : respectueux des hommes et civilisations qu'il a rencontrés, il dénonce l'esclavage et la condition des femmes.

Son récit de voyage, constitue une peinture minutieuse des paysages naturel et culturel rencontrés : de la géographie des pays traversés, de leur faune et de leur flore, des mœurs de leurs populations, etc.

Sa ville natale, Mauzé-sur-le-Mignon, organise chaque année la Fête à Caillié et le Festival de l'Aventure individuelle où est décerné le prix René Caillié des écrits de voyages ainsi qu'une bourse de l'aventure. Quoiqu'il ne soit plus très connu en France ailleurs que dans sa région natale, l'explorateur reste connu et étudié dans trois des pays qu'il a traversés : la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali.

Citations

Les intérêts de la science ne sont ni Anglais, ni Français, ni Chinois : les découvertes utiles appartiennent au Monde En effet, la découverte de l'intérieur des terres en Afrique fit l'objet d'une concurrence et de querelles entre la France et l'Angleterre.

C'est un rêve, n'est-ce pas, mes aventures ?

René Caillié

Journal d'un voyage à Temboctou et à Jenné, dans l'Afrique centrale, précédé d'observations faites chez les Maures Braknas, les Nalous et autres peuples ; pendant les années 1824, 1825, 1826, 1827, 1828 : par René Caillié. Avec une carte itinéraire, et des remarques géographiques, par M. Jomard, membre de l'institut. Imprimé à Paris en mars 1830, par l'imprimerie royale. Tome 1, Tome 2, Tome 3, Tome 4, Tome 5 annexes, Atlas

Une réédition en fac-similé a été réalisée par les éditions Anthropos en 1965.

édition actuelle : Voyage à Tombouctou deux volumes, La Découverte, 1996

À propos de René Caillié

Notice historique sur la vie et les voyages de René Caillié par E. F. Jomard, 1839

Un Ouvrier voyageur: René Caillié par Jules Duval, 1867

Edouard Goepp et E. Cordier, René Caillié, 1885

Voyage d'un faux musulman à travers l'Afrique : Tombouctou, le Niger, Jenné et le désert 1885

THOMAS P.-Félix Vie de René Caillié par P.-Félix Thomas, 1884

André Lamandé et Jacques Nanteuil, La vie de René Caillié, vainqueur de Tombouctou, Plon, 1928.

Oswald Durand, René Caillié à Tombouctou, Mame, 1938.

Henriette Célarié, La prodigieuse Aventure d'un enfant du peuple René Caillé 1799-1838, Librairie Gedalge, Collection Les Loisirs de la Jeunesse, 1938

Alain Kerjean, La piste interdite de Tombouctou, Flammarion, 1984.

Roger Frison-Roche, L'esclave de Dieu, Flammarion, 1985.

Numa Broc et al., Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIXe siècle. Afrique, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1988-2003

Yves Baron et Alain Quella-Villéger, René Caillié. Un Voyageur controversé. in Aventures scientifiques. Savants en Poitou-Charentes du xvie au xxe siècle J. Dhombres, dir., Les éditions de l’Actualité Poitou-Charentes Poitiers : 44-57, 1995

Alain Quella-Villéger, René Caillié, une vie pour Tombouctou, préface de Théodore Monod, Atlantique, 1999.

Henry Viaux, Sur les traces des grands marcheurs de tous les temps, Éditions Ouest-France, 2001

Georges Page, De Mauzé à Tombouctou, Éditions PG, 2004.

Christophe Dabitch (scénario) et Jean-Denis Pendanx dessin, 2006, Abdallahi, Futuropolis. Deux tomes albums de bande-dessinée

L'Afrique Noire à l'Époque Charnière 1783, Elisabeth Noël Le Coutour, L'Harmattan, avril 2006

Jean-Marc Pineau, Mon voyage à Tombouctou, sur les pas de René Caillié, Presses de la Renaissance, 2007.

Jean-Marc Pineau, Mon voyage au Maroc, sur les pas de René Caillié, Editions Les 2 Encres, 2010.

Alain Quella-Villéger, René Caillié, l'Africain : une vie d'explorateur 1799-1838, Aubéron, 2012.

Posté le : 16/05/2015 09:10

|

|

|

|

|

Georges Vancouver |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 10 mai 1798 à Petersham Surrey meurt George Vancouver

à 40 ans, né le 22 juin 1757 à King's Lynn dans le comté de Norfolk, navigateur britannique, officier de marine de la Royal Navy, qui est plus particulièrement renommé pour son exploration de la côte Pacifique le long de ce qui est aujourd'hui la province canadienne de la Colombie-Britannique et des États américains de l'Oregon, de Washington et de l'Alaska. Il explore également l'archipel d'Hawaï et la côte sud de l'Australie.

La ville de Vancouver et l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique Canada, ainsi que la ville de Vancouver État de Washington et le Mount Vancouver à la frontière entre le Yukon et l'Alaska ont été nommés en son honneur.

Sa vie

Origines et début de sa carrière

George Vancouver est le sixième enfant de John Gasper van Couverden et Bridget Bernes. Le nom qu'il portera est donc une contraction du nom d'origine néerlandaise van Couverden d'après la ville de Coevorden aux Pays-Bas.

Il entre dans la Royal Navy à treize ans1. En 1772, à quinze ans, il s'embarque comme à midshipman à bord du HMS Resolution lors du deuxième voyage 1772-1775 du captain James Cook à la recherche de la Terra Australis. Il accompagne également Cook lors de son troisième voyage 1776-1780, cette fois à bord du sister-ship du Resolution', le HMS Discovery et participe à la première reconnaissance et exploration, par des Européens de l'archipel d'Hawaï.

À son retour en Grande-Bretagne en 1779, il est nommé au grade britannique de lieutenant, équivalent à lieutenant de vaisseau dans la marine royale française de l'époque. Il est nommé à bord du sloop HMS Martin, chargé de surveiller les côtes anglaises.

À la fin des années 1780, l'empire espagnol envoie une expédition dans le Nord-Ouest Pacifique. Cependant, la Controverse de Nootka intervient en 1789. L'Espagne et la Grande-Bretagne sont prêtes à se déclarer la guerre à propos de la souveraineté sur la baie de Nootka sur l'actuelle île de Vancouver et, plus important encore, à propos du droit de coloniser et de s'établir sur la côte Nord-Ouest du Pacifique. Henry Roberts et Vancouver rejoignent les vaisseaux de guerre que la Grande-Bretagne arme en vue du conflit. Vancouver est sous les ordres de Joseph Whidbey sur le HMS Courageux. Lorsque la première Convention de Nootka met fin à la crise en 1790, Vancouver reçoit le commandement du HMS Discovery pour prendre possession de la baie de Nootka et pour en cartographier les côtes.

Voyage d'exploration de 1791-1795 Expédition Vancouver.

Puis, George Vancouver passe une dizaine d'années sur des navires de guerre avant d'être chargé d'une expédition de cartographie des côtes américaines de 1791 à 1794. À l'époque les spéculations sur l'existence d'un passage maritime qui relierait les océans Atlantique et Pacifique à travers l'Amérique du Nord, le fameux passage du nord-ouest, reprennent de la vigueur. Au cours de ce voyage, il rencontre le commerçant américain Robert Gray de Boston en avril 1792. Gray faisait lui-même des explorations dans la région avec son navire le Columbia, pour des raisons liées au commerce de fourrures de loutres de mer. Gray informa Vancouver qu'il avait découvert l'embouchure d'un grand fleuve qu'il avait nommé la Columbia d'après son vaisseau, mais Vancouver décida de ne pas pousser ses investigations sur ce fleuve, n'ayant pas suffisamment de confiance dans les rapports de Gray.

Vancouver passa l'été en naviguant autour de la grande île au nord du détroit de Juan de Fuca qui porte aujourd'hui son nom. Il baptisa plusieurs éléments géographiques pour les hommes de ses vaisseaux, tels que Puget Sound, Mount Baker et Burrard Inlet. Cependant, comme les navigateurs espagnols s'engageaient aussi à l'exploration de cette région, Vancouver respecta plusieurs noms déjà conférés par les espagnols, tels que l'île Galiano. Ayant achevé le voyage autour de l'île, et afin de rencontrer le navigateur et homme militaire espagnol Juan Francisco de la Bodega y Quadra, Vancouver se dirigea en l'automne de 1792 à Friendly Cove, à Nootka Sound une anse sur la côte Pacifique de l'île de Vancouver, où les espagnols maintenaient un poste depuis plusieurs années. Les gouvernements de l'Espagne et de la Grande-Bretagne avaient arrangé cette rencontre pour permettre la discussion des prétentions de ces deux pays au territoire de la côte Pacifique de l'Amérique du Nord. Les relations entre Vancouver et Quadra étaient si amicales que Vancouver proposa nommer la grande île où ils se trouvaient Quadra's and Vancouver's Island. Quadra avait des instructions d'offrir à Vancouver que la frontière entre les territoires britanniques et espagnols soit le détroit de Juan de Fuca, qui rendrait nécessaire la retraite des espagnols de Friendly Cove. Vancouver, sans instructions de Londres et ne voulant pas compromettre la position de son pays, déclina cet offre et les deux hommes décidèrent remettre la question à leurs gouvernements respectifs.

Le rencontre historique entre Vancouver et Quadra eut lieu dans le territoire traditionnel des Nuu-chah-nulth, un peuple amérindien appelés alors les Nootka. Le grand chef Maquinna des Nuu-chah-nulth jouait le rôle d'hôte, ce qui augmentait sa fortune ainsi que son prestige parmi les autres peuples indigènes de la région.

En revenant de Nootka Sound, après la rencontre avec Bodega y Quadra, Vancouver décida d'envoyer le lieutenant Broughton dans le Chatham pour explorer le fleuve Columbia que Vancouver avait négligé à la suite de sa première rencontre avec Robert Gray. Broughton poussa dans le fleuve une centaine de milles et en prit possession pour la Grande-Bretagne. Vancouver le croyait le premier européen à naviguer sur le fleuve Columbia, étant ignorant des explorations plus poussées de Gray après leur rencontre.

Rentré en Grande-Bretagne en septembre 1795, il prend sa retraite à Petersham, aujourd'hui dans le borough londonien de Richmond upon Thames, où il se consacre à la rédaction du récit de son voyage d'exploration, mais meurt en mai 1798, à l'âge de quarante ans, le laissant inachevé. Une querelle avec Thomas Pitt, un jeune aristocrate d'une famille politique puissante qui avait accompagné Vancouver pendant le voyage en Amérique et qu'il avait renvoyé à Londres, aurait pu contribuer à la réception tiède dont Vancouver souffre à son retour.

Les villes de Vancouver, West Vancouver, et North Vancouver en Colombie-Britannique et une autre ville du même nom dans l'État de Washington, ainsi que l'île de Vancouver portent aujourd'hui leurs noms en l'honneur de George Vancouver.

Publication

George Vancouver, Voyage de découvertes à l'océan Pacifique du nord et autour du monde, complété par son frère John et publié en 1798

Édition originale en anglais : Voyage Of Discovery To The North Pacific Ocean, And Round The World In The Years 1791–95,

Réédité en 1984 par W. Kaye Lamb sous le nom The Voyage of George Vancouver 1791–1795, publié par la Hakluyt Society de Londres.

Posté le : 09/05/2015 17:39

|

|

|

|

|

Anne Robert Jaccques Turgot |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 10 mai 1727 à Paris naît Anne Robert Jacques Turgot

baron de l'Aulne, souvent appelé Turgot, mort, à 53 ans, le 18 mars 1781, est un homme politique et économiste français. Partisan des théories libérales de Quesnay et de Gournay, il est nommé Secrétaire d’État à la Marine, puis contrôleur général des finances du roi Louis XVI. Il fait parti des hommes illustres du louvre. Néanmoins, ses mesures pour tenter de réduire la dette nationale et d'améliorer la vie du peuple échouèrent ou furent révoquées par son successeur, le baron Jean Clugny de Nuits. Il est le fils de Michel-Étienne Turgot, prévôt des marchands de Paris, et de Madeleine Françoise Martineau de Brétignolles.

En bref

Fils du prévôt des marchands de Paris, Turgot fait des études à Louis-le-Grand, puis au collège de Plessis. Destiné à l'état ecclésiastique, il entre au séminaire de Saint-Sulpice, où il révèle un esprit distingué capable de traduire des textes en hébreu, en grec, en latin, en allemand et en anglais. Élu prieur à la Sorbonne en 1749, il prononce, en 1750, le discours Des progrès successifs de l'esprit humain et celui des Avantages que le christianisme a procurés au genre humain. Il discute les théories de Maupertuis sur le langage et il écrit une géographie politique. À la mort de son père, il renonce à l'état ecclésiastique, collabore à l'Encyclopédie, s'oriente vers la magistrature, devenant conseiller puis maître des requêtes au parlement de Paris. Il unit un certain stoïcisme à la philanthropie de son siècle ; Malesherbes devine en lui le cœur de L'Hôpital et la tête de Bacon. Turgot prend part aux discussions religieuses, écrit les Lettres sur la tolérance en 1753, Lettre à un magistrat en 1754 ; il y préconise la tolérance et même la séparation de l'Église et de l'État. Intéressé par les questions économiques, il partage les idées des physiocrates et accompagne Gournay dans ses tournées d'intendant de commerce en 1755-1756, puis il voyage en Suisse et en Alsace.

Nommé intendant de Limoges par Bertin en 1761, il essaie d'appliquer ses théories dans ce pays pauvre, réalise une répartition plus juste de la taille, supprime la corvée, allège les charges du paysan. Il encourage les cultures nouvelles pomme de terre, autorise la libre circulation des grains ; il construit des routes, embellit Limoges. Il écrit des Lettres sur la liberté de commerce des grains, un essai intituléRéflexions sur la formation et la distribution des richesses 1766 qui devance le célèbre traité d'Adam Smith, un Mémoire légitimant le prêt à intérêt 1770. À l'avènement de Louis XVI, il est nommé secrétaire d'État à la Marine, puis contrôleur général des Finances. Décidé à repousser la banqueroute, ainsi que toute augmentation d'impôt et tout emprunt, il veut réduire les dépenses au-dessous des recettes et généralise les réformes tentées en Limousin. Il envisage l'abolition de la dîme et de la plupart des droits féodaux. Il veut libérer l'industrie et le commerce de leurs entraves. Il désire instruire le peuple pour obtenir plus d'efficacité dans le travail et une participation à l'élection d'une hiérarchie d'assemblées représentatives.

Selon Mme du Deffand, le nouveau Sully réalise quelques économies. Reprenant les idées de Bertin et de Laverdy, il proclame la liberté de circulation des grains et de leur importation en 1774. Il supprime les corporations et la corvée royale, il institue une subvention territoriale sans privilèges pour l'entretien du réseau routier. Il crée une Caisse d'escompte.

Le temps a manqué à Turgot pour parachever ses réformes et peut-être sauver la monarchie. Il se fait des ennemis par ses innovations et son manque d'aménité. La première phase de son ministère, dominée par les problèmes techniques, déclenche l'incompréhension populaire et la guerre des farines. La seconde phase, dominée par les problèmes politiques, suscite l'incompréhension parlementaire. Tous se liguent contre Turgot. La cabale, conduite par la reine et le comte de Provence, persuade Louis XVI de se détacher de ce ministre. Le roi est blessé par la mise en garde de Turgot : N'oubliez pas, sire, que c'est la faiblesse qui a mis la tête de Charles Ier sur un billot. Il lui intime l'ordre de quitter Versailles, sans reparaître à la Cour. Turgot meurt cinq ans plus tard.

Sa vie

Il est le plus jeune fils de Michel-Étienne Turgot, prévôt des marchands de Paris, et de Madeleine Françoise Martineau de Brétignolles, issue d’une ancienne famille normande. Il est éduqué par l’Église, et à la Sorbonne, où il est admis en 1749. Il s’appelle alors l’abbé de Brucourt. Il remet deux dissertations latines remarquées, Les avantages que la religion chrétienne a apportés à l’espèce humaine, et sur L'Histoire du progrès dans l’esprit humain. Le premier signe de son intérêt pour l’économie est une lettre de 1749 sur le billet de banque, écrit à son camarade l’abbé de Cicé, et réfutant la défense par l’abbé Terrasson du système de Law. Il se passionne pour la poésie et tente d’introduire dans la poétique française les règles de la prosodie latine. Sa traduction du quatrième livre de l'Énéide est accueillie par Voltaire comme la seule traduction en prose où il ait trouvé le moindre enthousiasme.

En 1750, il décide de ne pas entrer dans les ordres et s’en justifie, selon Pierre Samuel Dupont de Nemours, en disant qu’il ne peut porter un masque toute sa vie. En 1752, il devient substitut, et plus tard conseiller au Parlement de Paris, et, en 1753, maître des requêtes. En 1754, il fait partie de la chambre royale qui siège pendant un exil du Parlement. En 1755 et 1756, il accompagne Gournay, alors intendant de commerce, dans ses tournées d’inspection dans les provinces, et en 1760, pendant qu’il voyage dans l’est de la France et en Suisse, il rend visite à Voltaire, avec qui il se lie d’amitié. À Paris, il fréquente les salons, en particulier ceux de Françoise de Graffigny – dont on suppose qu’il a voulu épouser la nièce, Anne-Catherine de Ligniville Minette, plus tard épouse du philosophe Helvétius et son amie à vie – Marie-Thérèse Geoffrin, Marie du Deffand, Julie de Lespinasse et la duchesse d’Envilie. C’est pendant cette période qu’il rencontre les théoriciens physiocrates, Quesnay et Gournay, et avec eux Dupont de Nemours, l’abbé Morellet et d’autres économistes.

Parallèlement, il étudie les diverses branches de la science, et des langues à la fois anciennes et modernes. En 1753, il traduit les Questions sur le commerce de l’anglais Josiah Tucker, et rédige ses Lettres sur la tolérance, et un pamphlet, Le Conciliateur, en défense de la tolérance religieuse. Entre 1755 et 1756, il compose divers articles pour l'Encyclopédie, et entre 1757 et 1760, un article sur les Valeurs des monnaies, probablement pour le Dictionnaire du commerce de l’abbé Morellet. En 1759, paraît son Éloge de Gournay.

Intendant

En août 1761, Turgot est nommé intendant de la généralité de Limoges, laquelle inclut certaines des régions les plus pauvres et les plus surtaxées de France. Il y resta 13 ans. Il est déjà profondément marqué par les théories de Quesnay et Gournay, et s’emploie à les appliquer autant que possible dans sa province. Sa première idée est de continuer le travail, déjà commencé par son prédécesseur Tourny, de faire un relevé du territoire cadastre, afin d’arriver à une estimation plus exacte pour la taille. Il obtient également une large réduction dans la contribution de la province. Il publie un Avis sur l’assiette et la répartition de la taille 1762–1770, et comme président de la Société d’agriculture de Limoges, offre des prix pour des expérimentations sur le principe de taxation. Quesnay et Mirabeau ont eux proposé une taxe proportionnelle impôt de quotité, mais c’est une taxe distributive impôt de répartition que propose Turgot. Une autre idée est la substitution en ce qui concerne les corvées d’une taxe en monnaie levée sur la province entière, la construction de routes étant donnée à des contracteurs, ceci afin d’établir un réseau solide tout en distribuant plus justement les dépenses de sa construction.