|

|

Georges II de Grèce 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 19 juillet 1890 naît au palais de Tatoï Georges II de Grèce

en grec moderne : Γεώργιος Β΄ της Ελλάδας / Geórgios II tis Elládas, roi des Hellènes et prince de Danemark, en Grèce, décédé, à 56 ans, le 1er avril 1947 au palais royal d’Athènes. Il est roi des Hellènes de 1922 à 1923 puis de 1935 à 1941/1944 et enfin de 1946 à 1947.Sa mère est Sophie de Prusse, son père Constantin 1er de Grèce, il est mariée à Elisabeth de Roumanie. Il appartient à la maison de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg. Il succede à Paul du 18 mars 1913 au 10 juin 1917, soit pendant 4 ans 2 mois et 23 jours, sous le règne de Constantin 1er; Il est diadoque de Grèce du 19 décembre 1920 au 27 septembre 1922, soit 1 an 9 mois et 8 jours, Il est chef de l'État grec du 27 septembre 1922 au 25 mars 1924 soit 1 an 5 mois et 27 jours, premiers ministres : Dimitrios Gounaris, Nikolaos Stratos, Petros Protopapadakis, Nikólaos Triantaphyllákos, Anastasios Charalabis, Sotírios Krokidás, Stylianós Gonatás. Il est régent de Grèce du 3 novembre 1935 au 23 mai 1941, soit 5 ans 6 mois et 20 jours, le premier ministre est Geórgios Kondýlis, Konstantínos Demertzís Ioánnis Metaxás, Alexandros Korizis, Emmanouil Tsouderos prédécesseur, Geórgios Kondýlis régent de Grèce, successeur Lui-même, roi de la Grèce libre et Georgios Tsolakoglou. il est Roi des Hellènes du 1er septembre 1946 au 1er avril 1947 durant 7 mois, le premier ministre est Konstantinos Tsaldaris, Dimitrios Maximos, son prédécesseur Damaskinos d'Athènes. Il est régent de Grèce après Paul Ier de Grèce duu 23 mai 1941 au 31 décembre 1944 pendant 3 ans 7 mois et 8 jours, le premier ministre est Emmanouil Tsouderos, Sophoklís Venizélos, Geórgios Papandréou

L’enfance et la jeunesse de Georges II sont marquées par l’effervescence nationaliste que connaît le royaume hellène au tournant des XIXe et XXe siècles. Après la défaite de la Grèce face à l’Empire ottoman en 1897, la famille royale est en effet accusée d’être responsable de l’échec de la Grande Idée et l’opposition républicaine augmente dans le pays jusqu’au coup de Goudi de 1909. Les victoires militaires grecques durant les Guerres balkaniques 1912-1913 rapprochent quelque temps la famille royale de son peuple mais l’éclatement de la Première Guerre mondiale renverse la situation. Après l'implication indirecte du pays dans le conflit en 1915, Georges, qui n’est alors que diadoque, assiste au Schisme national, autrement dit à la rupture violente entre son père, le roi Constantin Ier, et le Premier ministre Elefthérios Venizélos.

Acculé par la montée en puissance de l’Entente et des vénizélistes, Constantin Ier doit quitter le pouvoir et partir en exil en 1917. Jugé tout aussi germanophile que son père parce qu’il a été formé militairement en Allemagne, le prince Georges doit lui aussi quitter la Grèce tandis que son frère cadet, le jeune Alexandre Ier, monte sur le trône. Exilé avec sa famille en Suisse, Georges mène dès lors une existence relativement simple et morne. En octobre 1920, il se fiance cependant à l’une de ses cousines éloignées, la princesse Élisabeth de Roumanie, avec laquelle il est en contact depuis plusieurs années. Peu de temps après, son frère meurt à Athènes et une nouvelle crise politique secoue la Grèce, permettant à Constantin Ier de reprendre le pouvoir. La restauration de l’ancien souverain est toutefois éphémère puisque la défaite de la Grèce face aux nationalistes turcs commandés par Mustafa Kemal, l’oblige à abdiquer en faveur de son fils aîné en 1922.

Bien que reconnu roi des Hellènes, Georges II est écarté de la direction des affaires et il doit composer avec une classe politique de plus en plus radicale. Après la victoire électorale des républicains en décembre 1923, le souverain et sa famille partent une nouvelle fois en exil. D’abord réfugié dans la patrie de sa femme, Georges choisit de s’installer au Royaume-Uni en 1932. Vers la même époque, son couple se désagrège et son épouse obtient le divorce en 1935. Les malheurs conjugaux du souverain sont toutefois compensés par le retour en force des monarchistes en Grèce et par la tenue d’un référendum demandant son retour à la tête du pays le 3 novembre. De nouveau roi des Hellènes, Georges II tente de normaliser la situation politique de son pays mais la montée en force des communistes l'incite finalement à soutenir le coup d’État du général Ioannis Metaxas et la mise en place du Régime du 4-Août 1936.

Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale est une nouvelle épreuve pour la Grèce. Après un important succès contre les forces italiennes en 1940-1941, le pays est envahi par les armées de l’Axe en avril-mai 1941. De nouveau exilé, Georges II prend la tête des forces grecques libres. Cependant, ses liens avec la dictature de Metaxas affaiblissent son image auprès de la résistance grecque, très marquée à gauche. Devant l’opposition qu’il soulève, Georges II doit accepter de ne pas rentrer en Grèce dès la Libération et de remettre le pouvoir à une régence en 1944. Les portes de son pays lui étant à nouveau fermées, le souverain envisage de s’installer définitivement au Royaume-Uni mais le succès des monarchistes au référendum institutionnel du 27 septembre 1946 l’en dissuade finalement.

De retour en Grèce, Georges II trouve un pays ravagé par l’occupation et la guerre civile qui l'a suivie. Il reprend alors les affaires du pays mais trouve la mort seulement sept mois après la restauration de la monarchie.

En bref

Georges II est le fils aîné du roi Constantin Ier de Grèce 1868-1923 et de son épouse la princesse Sophie de Prusse 1870-1932, elle-même fille de l’empereur Frédéric III d'Allemagne 1831-1888 et de sa femme la princesse royale Victoria du Royaume-Uni 1840-1901.

Georges II a donc la particularité généalogique d'être à la fois l'arrière-petit-fils du roi Christian IX de Danemark 1818-1906, surnommé le beau-père de l'Europe , et de la reine Victoria Ire du Royaume-Uni 1819-1901, surnommée la grand-mère de l'Europe .

Le 27 février 1921, Georges épouse, à Bucarest, la princesse Élisabeth de Roumanie 1894-1956, fille du roi Ferdinand Ier de Roumanie 1865-1927 et de son épouse la princesse anglo-allemande Marie de Saxe-Cobourg-Gotha 1875-1938, surnommée la Belle-mère des Balkans. Par sa mère, Élisabeth est donc la petite-fille du duc Alfred Ier de Saxe-Cobourg-Gotha 1844-1900, que les Grecs avaient élus par plébiscite à la tête de leur royaume en 1862.

De l'union de Georges II et d'Élisabeth ne naît aucun enfant et le couple divorce le 6 juillet 1935. Après cette séparation, le souverain entretient une relation suivie avec une divorcée, sans jamais se remarier. Le roi n'ayant pas d'héritier direct, c'est donc le plus jeune de ses frères qui lui succède sous le nom de Paul Ier en 1947.

Sa vie

Un petit prince conscient de sa position

Fils du diadoque Constantin et de la princesse Sophie de Prusse, le futur Georges II voit le jour un peu moins de neuf mois après le mariage de ses parents, le 19 juillet 1890, au palais de Tatoï. Légèrement prématuré, l'enfant vient au monde de façon très rapide, mais néanmoins difficile. De fait, pendant l'accouchement, son cordon ombilical se place autour de son cou et il faut tout le savoir-faire de la sage-femme allemande que lui a envoyée sa grand-mère, l'impératrice douairière Victoria, pour que la naissance se déroule sans problème. Baptisé le 18 août suivant, le prince Georges compte, parmi ses multiples parrains et marraines, son arrière-grand-mère maternelle, la reine Victoria du Royaume-Uni.

Bientôt entouré de nombreux frères et sœurs Alexandre, Hélène, Paul, Irène et Catherine viennent agrandir la famille entre 1893 et 1913, le prince passe son enfance à Athènes, dans une villa de l'avenue Kifissias et dans le palais du diadoque, actuelle demeure du président grec, ainsi qu'à Tatoï, résidence secondaire de ses grands-parents paternels. L'enfant effectue par ailleurs de nombreux séjours à l'étranger puisque, chaque année, le diadoque et sa famille se rendent plusieurs semaines en Angleterre, où ils fréquentent les plages de Seaford et d'Eastbourne. L'été se passe à Friedrichshof, chez la mère de Sophie, mais aussi à Corfou et à Venise, où la famille royale se rend à bord du yacht Amphitrite.

Décrit comme le plus introverti, froid et même distant de sa fratrie, le prince Georges semble avoir pris conscience très jeune de son rôle d'héritier présomptif. L'historien John Van der Kiste le présente ainsi comme un enfant pas toujours très sage, surtout lors de ses visites chez sa grand-mère maternelle mais nettement moins turbulent que son frère cadet, l'espiègle Alexandre, jamais à court de bêtises, ou que sa sœur, la sportive Hélène, qui passe pour un garçon manqué.

Le coup de Goudi et ses conséquences Coup de Goudi.

En tant qu'héritier présomptif, le prince Georges reçoit une éducation à la tonalité fortement militaire. Formé à Athènes, à l'École des Évelpides, le jeune homme rejoint l'infanterie hellénique avec le grade de sous-lieutenant le 27 mai 1909. Or, cette promotion arrive à un très mauvais moment. Le 15 août 1909, un groupe d’officiers, réunis dans la Ligue militaire en grec : Στρατιωκικός Σύνδεσμος / Stratiotikos Syndesmos, organise en effet un coup d’État contre le gouvernement de Georges Ier : c’est le coup de Goudi. Bien que se déclarant monarchistes, les membres de la Ligue, dirigée par Nikólaos Zorbás, demandent au roi de démettre les princes de l’armée. Officiellement, il s'agit de protéger la famille du souverain des jalousies que pourraient faire naître ses amitiés avec certains militaires. Dans les faits, la réalité est bien différente : les officiers accusent le diadoque Constantin d'être responsable de la défaite de la Grèce face à l'Empire ottoman en 1897 et considèrent que la famille royale monopolise indûment les plus hauts postes de l'armée.

Dans le pays, la situation est si tendue que certains envisagent déjà de renverser le souverain et de le remplacer par l'aîné de ses petits-enfants autrement dit le prince Georges lui-même ou par un autre candidat un fils naturel d'Othon Ier, le duc des Abruzzes, le duc de Teck, voire un Hohenzollern. Moins impopulaire que son père Constantin, déjà majeur et ne nécessitant donc pas de régence, mais jeune et politiquement inexpérimenté, le prince Georges semble plus facilement contrôlable. L'option qu'il représente reste donc ouverte pour les insurgés jusqu'en février 1910.

Dans ce contexte tendu, les membres de la famille royale sont obligés de démissionner de leurs postes militaires afin d’épargner au souverain la honte de devoir les renvoyer. Le diadoque et son épouse doivent par ailleurs quitter précipitamment la Grèce avec leurs enfants et la famille s'installe, pour plusieurs mois, en Allemagne. Pour sauver les apparences, les jeunes officiers ont demandé un congé d'instruction de trois ans. Ainsi, le prince Georges poursuit sa formation militaire et intègre, pendant deux ans, le prestigieux 1er régiment d'infanterie de la garde prussienne. Ce départ à l'étranger lui évite, de surcroît, d'apparaître comme une alternative potentielle à son grand-père et à son père pour le trône.

De la garde prussienne à la Première Guerre balkanique Grèce dans les guerres balkaniques.

Après bien des tensions, la situation politique finit par s'apaiser en Grèce et le diadoque Constantin est autorisé à rentrer dans son pays avant d'être restauré dans ses fonctions militaires par le Premier ministre Elefthérios Venizélos, en 1911. En dépit d'un séjour de quelques mois dans son pays natal à la fin de l'année 1910, Georges retourne poursuivre sa formation militaire à Berlin, dans le 1er régiment d'infanterie de la garde prussienne.

C'est seulement avec le déclenchement de la Première Guerre balkanique, qui oppose les nations chrétiennes des Balkans à leur ancien suzerain ottoman, que le jeune homme regagne définitivement le royaume de Grèce en octobre 1912. Avec son frère cadet, le prince Alexandre, il sert alors comme officier dans l'État-major de son père27,28. Au grand dam de certains Grecs qui craignent pour la vie de l'héritier présomptif, Georges prend part à différentes batailles et est à plusieurs reprises exposé au feu ennemi. Il participe ainsi à la prise de la ville de Thessalonique, le 8 novembre 1912, qui constitue l'un des moments phares du conflit.

Diadoque de Grèce

De l’assassinat de Georges Ier à la Première Guerre mondiale.

Le 18 mars 1913, le roi Georges Ier est assassiné par un anarchiste grec près de la Tour blanche de Thessalonique pendant qu'il y effectue sa promenade quotidienne. Son fils, qui est alors au faîte de sa popularité grâce au succès du premier conflit balkanique, lui succède à la tête du pays sous le nom de Constantin Ier. Âgé de vingt-trois ans, le prince Georges devient, quant à lui, héritier du trône et prend les titres de diadoque de Grèce et de duc de Sparte.

Dans les jours qui suivent, Constantin Ier et sa famille déménagent dans le nouveau palais royal ex-palais du diadoque, tandis que le prince Georges prend pleinement possession de leur ancienne résidence de l'avenue Kifissias. Il y mène une vie simple et reçoit fréquemment son oncle, le prince Christophe de Grèce, qui n'a que deux ans de plus que lui et avec lequel il entretient une relation amicale très étroite.

Le 30 juin 1913, éclate la Deuxième Guerre balkanique qui oppose, cette fois, la Grèce et ses alliés à la Bulgarie et qui aboutit à une nouvelle victoire pour le royaume hellène. Dans les Balkans, un nouvel ordre géopolitique se dessine, marqué notamment par le rapprochement du royaume hellène et de la Roumanie. C'est apparemment vers cette époque que s'esquisse le projet d'union matrimoniale entre le diadoque et sa future épouse, la princesse Élisabeth de Roumanie.

La paix revenue, Georges effectue plusieurs séjours à l'étranger avec sa famille. À l'automne, il accompagne ainsi le roi dans un voyage diplomatique à Berlin, durant lequel son oncle, le Kaiser Guillaume II, lui confère l'ordre de l'Aigle rouge avec des épées. L'été suivant, le diadoque se rend au Royaume-Uni avec le prince Christophe et il se trouve à Londres lorsque se produit l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et de son épouse, le 28 juin 1914.

La Première Guerre mondiale Grèce dans la Première Guerre mondiale.

Pendant la Première Guerre mondiale, le roi Constantin Ier cherche à maintenir la Grèce dans une position de neutralité. Il considère en effet que son pays n'est pas prêt à participer à un nouveau conflit après les Guerres balkaniques. Mais, formé en Allemagne et lié au Kaiser Guillaume II dont il est le beau-frère, Constantin est rapidement accusé de soutenir la Triple-Alliance et de souhaiter la défaite des Alliés. Bientôt, le souverain rompt avec son Premier ministre, Elefthérios Venizélos, qui est quant à lui convaincu de la nécessité de soutenir les pays de la Triple-Entente pour rattacher les minorités grecques de l'Empire ottoman et des Balkans au royaume hellène. Protégé par les pays de l'Entente, et par la République française en particulier, l'homme politique forme, en octobre 1916, un gouvernement parallèle à celui du monarque à Thessalonique. Le centre de la Grèce est alors occupé par les forces alliées et le pays est en passe de sombrer dans la guerre civile : c'est le Schisme national.

En dépit de ces difficultés, Constantin Ier refuse de modifier sa politique et doit faire face à l'opposition toujours plus nette de l'Entente et des vénizélistes. Ainsi, le 14 juillet 1916, un incendie criminel, dont on accuse des agents de la France, ravage le domaine de Tatoï et manque de tuer une bonne partie des membres de la famille royale. Le diadoque Georges n'est pas touché mais sa mère sauve sa plus jeune sœur de justesse en la portant dans les bois sur plus de deux kilomètres. Parmi le personnel du palais et les pompiers venus éteindre le feu, seize à dix-huit personnes selon les sources trouvent par ailleurs la mort.

Finalement, le 10 juin 1917, Charles Jonnart, le Haut-Commissaire de l'Entente en Grèce, ordonne au roi de quitter le pouvoir. Sous la menace d'un débarquement de l'Entente au Pirée, le souverain accepte de partir en exil, sans toutefois abdiquer officiellement. Les Alliés ne souhaitant pas instaurer la république en Grèce, l’un des membres de sa famille doit lui succéder. Or, le diadoque Georges est jugé tout aussi germanophile que son père parce qu'il a lui-aussi été formé en Allemagne. Il est par ailleurs considéré comme peu malléable, alors que c'est un souverain fantoche que les ennemis de Constantin veulent mettre sur le trône. C’est donc d’abord à l’un des frères du monarque déposé un autre Georges, marié à une princesse française que les Alliés pensent pour le remplacer. Cependant, celui-ci refuse catégoriquement de monter sur le trône par loyauté envers le souverain45. C’est donc finalement le frère cadet du diadoque, Alexandre, que Venizélos et l’Entente choisissent comme nouveau roi des Hellènes.

Le prince Alexandre succède à Constantin Alexandre Ier de Grèce.

La cérémonie par laquelle Alexandre Ier monte sur le trône, le 10 juin 1917, est entourée de tristesse. Hormis l’archevêque-primat Théoclète Ier d’Athènes, qui reçoit le serment du nouveau souverain, seuls y assistent le diadoque Georges, l'ex-roi Constantin et le Premier ministre Alexandros Zaimis. Aucune festivité ni aucune pompe n’entourent l’événement, qui demeure d’ailleurs secret. Alexandre, qui a alors vingt-trois ans, a la voix cassée et les larmes aux yeux lorsqu’il prête serment de fidélité sur la constitution grecque. Il sait qu’il s’apprête à jouer un rôle difficile dans la mesure où l’Entente et les vénizélistes sont opposés à la famille royale et ne sont pas prêts à lui obéir. Surtout, il est conscient que son règne est de toute façon entaché d'illégitimité. De fait, ni son père ni son frère aîné n’ont renoncé à leurs droits à la couronne et, avant la cérémonie, Constantin a longuement expliqué à son fils qu’il est désormais l’occupant du trône mais pas le véritable monarque.

Le soir même de la cérémonie de prestation de serment, la famille royale décide de quitter le palais d’Athènes pour se rendre à Tatoï. Cependant, une partie des habitants de la capitale refuse de voir leurs souverains partir en exil et des foules se forment autour du palais pour empêcher Constantin et les siens d’en sortir. Le 11 juin, l'ex-roi et sa famille parviennent toutefois à s’enfuir en cachette de leur résidence. Dès le lendemain, Constantin, Sophie et tous leurs enfants hormis leur deuxième fils gagnent le petit port d’Oropos et prennent le chemin de l’exil. C’est la dernière fois que Georges et sa famille sont en contact avec Alexandre Ier, désormais considéré comme prisonnier des vénizélistes.

Du premier exil au second règne de Constantin Ier

De la Suisse à la Roumanie

Après avoir traversé la mer Ionienne et l’Italie, le prince Georges et sa famille s'installent en Suisse alémanique, d’abord à Saint-Moritz, puis à Zurich. Dans leur exil, ils sont bientôt rejoints par la quasi-totalité des membres de la dynastie hellénique, qui quitte la Grèce avec le retour d'Elefthérios Venizélos à la tête du cabinet et l’entrée en guerre d'Athènes aux côtés de l’Entente. Or, la situation financière de la famille royale n’est pas des plus brillantes et l'ex-roi Constantin, déjà très affaibli, ne tarde pas à tomber malade. En 1918, il contracte ainsi la grippe espagnole et manque de trouver la mort.

Avec la fin de la Première Guerre mondiale et la signature des traités de Neuilly et de Sèvres, le royaume hellène réalise d'importantes acquisitions territoriales en Thrace et en Anatolie. Pourtant, la Grèce est loin d'avoir retrouvé sa stabilité avec le départ des anciens souverains et la guerre contre la Turquie reprend dès 1919. En outre, les tensions entre Venizélos et les Oldenbourg se poursuivent. La décision d'Alexandre Ier d'épouser Aspasía Mános, une jeune aristocrate d'ascendance phanariote, plutôt qu'une princesse européenne déclenche en effet la colère du chef du gouvernement. L'homme politique crétois voit dans cette mésalliance une occasion perdue de se rapprocher de la Grande-Bretagne et de son gouvernement.

Plus conventionnel que son frère cadet, le prince Georges se fiance, quelques mois plus tard, en octobre 1920, à la princesse Élisabeth de Roumanie. Le couple est en relations depuis 1911 et Georges a déjà demandé la main de la jeune fille en 1914. Mais, conseillée par sa grand-tante, la fameuse Carmen Sylva, la princesse a d’abord décliné la proposition du diadoque, le jugeant trop petit et trop anglais dans ses manières. Dédaigneuse, la future reine des Hellènes aurait même déclaré à cette occasion que Dieu avait commencé le prince mais avait oublié de le terminer. Ses sentiments n’ont d’ailleurs pas vraiment évolué lorsqu’elle retrouve le jeune homme lors d'un voyage en Suisse. Mais, peut-être davantage consciente de ses propres imperfections sa mère, la reine Marie de Roumanie, la décrit comme grosse et peu intelligente, Élisabeth finit par accepter le mariage lorsque Georges se tourne une nouvelle fois vers elle.

À cette époque, l’avenir du prince est pour le moins incertain : exilé, désargenté et sans aucune situation, il n’a guère à offrir à sa fiancée qu'un hypothétique droit de succession sur la couronne de Grèce. Pourtant, la combinaison matrimoniale satisfait tout autant les parents du jeune homme que sa future belle-famille et la reine Marie de Roumanie ne tarde pas à inviter le prince à se rendre, avec deux de ses sœurs Hélène et Irène, à Bucarest afin d'y annoncer publiquement les fiançailles. C'est d'ailleurs dans cette ville que se trouve Georges lorsqu'il apprend le décès de son frère Alexandre.

La Restauration de Constantin et les mariages gréco-roumains

À Athènes, la disparition d’Alexandre Ier, le 25 octobre 1920, donne lieu à une grave crise institutionnelle. Tandis que le Parlement hellénique réitère l'exclusion de l'ex-roi Constantin et du diadoque Georges de la succession au trône, le gouvernement d'Elefthérios Venizélos offre la couronne hellénique au prince Paul, troisième fils du souverain déposé. Cependant, celui-ci refuse de monter sur le trône avant son père et son frère aîné à moins qu’un référendum ne l’appelle à la tête de l’État. Le trône restant vacant et la guerre gréco-turque faisant toujours rage, les nouvelles élections législatives donnent lieu à un conflit ouvert entre venizélistes et monarchistes. Le 14 novembre 1920, les partisans de l'ex-roi l'emportent et Dimitrios Rallis est nommé Premier ministre. Vaincu, Venizélos part en exil à Constantinople. Avant son départ, il demande cependant à la reine douairière Olga d’accepter la régence en attendant la restauration de son fils.

Le 5 décembre 1920, un référendum au résultat contesté appelle la famille royale à rentrer en Grèce. Constantin Ier, la reine Sophie et le diadoque Georges regagnent donc Athènes le 19 décembre suivant. Leur retour s’accompagne d’importantes manifestations de liesse populaire. Un peu partout, des portraits de Venizélos sont arrachés et remplacés par ceux de la famille royale. Surtout, une foule immense entoure les souverains et l'héritier du trône dans les rues de la capitale et, une fois rentrés au palais royal, ceux-ci doivent apparaître à de nombreuses reprises au balcon pour saluer le peuple qui les acclame.

D'autres réjouissances touchant la famille royale se déroulent dans les semaines qui suivent. Deux mariages unissant les Oldenbourg de Grèce aux Hohenzollern de Roumanie sont en effet célébrés en quelques jours d'intervalle. Le 27 février 1921, le diadoque Georges épouse ainsi, à Bucarest, la princesse Élisabeth de Roumanie tandis que le frère de celle-ci, le prince royal Carol se marie, à Athènes, à la princesse Hélène de Grèce, le 10 mars.

Pourtant, le retour de la famille royale de Grèce dans son pays n'amène pas la paix escomptée par la population. Bien plus encore, elle empêche la nation de recevoir l’appui des grandes puissances dans la guerre qui l’oppose à la Turquie de Mustafa Kemal depuis 1919. De fait, les anciens alliés de la Première Guerre mondiale n’ont pas pardonné aux Oldenbourg leur attitude durant le conflit et ils ne sont pas prêts à leur apporter leur soutien. La haine des grandes puissances pour les souverains apparaît d’ailleurs clairement à l’occasion des noces princières de 1921. Invités au mariage d'Hélène et de Carol, l’ambassadeur de Grande-Bretagne et son épouse refusent ostensiblement de saluer le roi et la reine des Hellènes alors qu’ils montrent publiquement leurs respects à la reine Marie de Roumanie, venue assister aux épousailles de son fils aîné.

La guerre gréco-turque et la fausse-couche d’Élisabeth

Le front anatolien en 1921-1922. Guerre gréco-turque 1919-1922 et Occupation de Smyrne par la Grèce.

Peu de temps après le retour de la famille royale en Grèce, Constantin Ier endosse la charge de commandant suprême de l’armée hellénique et séjourne en Asie mineure de mai à septembre 1921 afin d’y soutenir l’effort de guerre contre la résistance turque menée par Mustafa Kemal. Le diadoque Georges ayant intégré l’État-major de son père, il accompagne le souverain à Smyrne et sur le front anatolien, où il visite champs de bataille et hôpitaux de campagne. Or, après une série de victoires qui mènent l’armée grecque aux portes d’Ankara, les forces helléniques connaissent une importante défaite à la bataille de la Sakarya d’août-septembre 1921.

Déjà affaiblie par le conflit toujours latent avec les vénizélistes, la famille royale est touchée de plein fouet par le désastre militaire. Le prince André l'un des oncles du diadoque a en effet quitté le front peu de temps avant la défaite de la Sakarya et il est donc accusé de désertion par l'opposition.

Les mois suivants la bataille, la situation militaire ne cesse de se dégrader et l'armée grecque bat peu à peu en retraite en direction de Smyrne. Tandis que le diadoque effectue de nouveaux séjours auprès de l'armée en Ionie, son épouse, la princesse Élisabeth, intègre la Croix-Rouge et s'implique dans le secours aux soldats blessés et aux réfugiés chrétiens qui fuient devant les forces turques. Cependant, l'éloignement de son mari pèse à la princesse royale, qui éprouve beaucoup de difficulté à s'intégrer à son nouveau pays et à sa belle-famille. De plus en plus incertaine face à l'avenir de la dynastie grecque, Élisabeth jalouse le sort de sa sœur, la reine Marie de Yougoslavie, et de sa belle-sœur, la princesse Hélène, qui ne connaissent pas ses difficultés financières et sa solitude.

Déjà tendues par la guerre, les relations du diadoque et de sa femme sont assombries par leur incapacité à donner un héritier au royaume de Grèce. Élisabeth tombe en effet enceinte quelques mois après son mariage mais elle perd l'enfant qu'elle porte lors d'un voyage officiel dans la ville de Smyrne. Gravement affectée par sa fausse couche, la princesse royale tombe malade. Atteinte d'une typhoïde bientôt suivie de pleurésie aggravée de dépression, elle trouve alors refuge auprès de sa famille à Bucarest. Mais, malgré les efforts de sa mère et de son époux, ni la santé de la princesse ni son mariage ne se remettent complètement de la perte de son enfant.

Dans les mêmes moments, la contre-offensive turque s'intensifie en Anatolie et les forces de Mustafa Kemal organisent la reconquête de Smyrne, qui tombe le 9 septembre 1922. Durant plusieurs jours, la ville est mise à sac et incendiée. Des milliers de Grecs et d'Arméniens sont assassinés tandis que d'autres fuient vers les îles de l'Égée et le Péloponnèse. Dans ce contexte difficile, la propagande vénizéliste et républicaine trouve de nouveaux échos en Grèce. Le 11 septembre, une partie de l’armée, conduite par les colonels Nikolaos Plastiras et Stylianós Gonatás, se soulève et demande l’abdication de Constantin Ier ainsi que la dissolution du parlement hellénique.

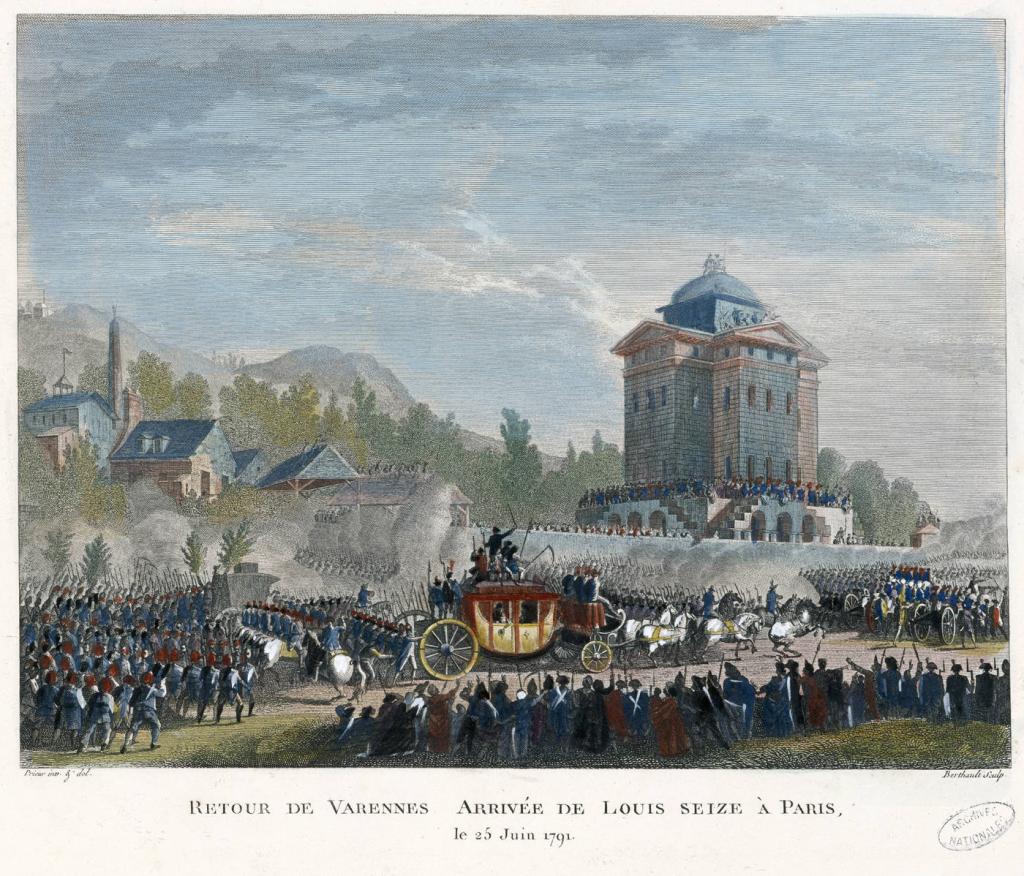

Un premier règne sous surveillance

Entre accession au trône et Grande catastrophe Nikolaos Plastiras

Désireux d'éviter des troubles supplémentaires, le roi Constantin Ier finit par abdiquer le 27 septembre 1922 et part en exil avec son épouse et ses filles en Italie. Le diadoque quitte alors Bucarest, où il s'était rendu pour retrouver sa femme, afin de succéder à son père à la tête de la Grèce. Le nouveau souverain, qui prend le nom de Georges II, arrive au pouvoir dans un contexte difficile. Il hérite en effet d’un pays en proie à d’énormes tensions politiques depuis la révolution du 11 septembre et soumis à un afflux massif de réfugiés victimes de la Grande catastrophe qui se déroule en Asie mineure.

Comme son frère le roi Alexandre Ier avant lui, Georges II devient en réalité un souverain fantoche soumis au bon vouloir des vénizélistes. Sans réel pouvoir, il vit sous la menace constante du comité révolutionnaire dirigé par Nikolaos Plastiras et Stylianós Gonatás. Reclus au palais de Tatoi avec son épouse, qui l’a rejoint une fois guérie, le roi est étroitement surveillé. Très inquiet des événements qui secouent son pays et de la façon dont sont traités les membres de sa famille, il ne bénéficie même pas de soutien à l’étranger puisque les Alliés refusent de le reconnaître, comme ils avaient refusé de reconnaître son père lors de sa restauration.

Le Procès des Six

Parmi tous les événements qui contribuent au profond malaise de Georges II, le procès des Six, autrement dit les poursuites judiciaires menées par le comité révolutionnaire contre les hommes politiques et les généraux monarchistes qu’il tient pour responsables de la défaite face à la Turquie, a une place particulière. De fait, en dépit des protestations internationales, les anciens Premiers ministres Dimitrios Gounaris, Petros Protopapadakis et Nikolaos Stratos ainsi que trois autres personnalités de premier ordre Georgios Baltatzis, Nikolaos Theotokis et Geórgios Hatzanéstis sont fusillés le 28 novembre 1922, après seulement deux semaines de procès. Le roi est d'autant plus atterré par les événements qu'il a été privé de son droit de grâce et qu'il ne peut intervenir en faveur de ces hommes qui se sont toujours montrés loyaux envers sa famille.

Or, les Six ne sont pas les seules victimes des révolutionnaires et un climat de chasse aux sorcières, qui n'épargne pas la dynastie, se développe dans le pays. Le prince André est ainsi arrêté dans son palais de Mon Repos le 26 octobre, conduit à Athènes sur un navire de la marine nationale, emprisonné puis jugé à son tour pour son rôle dans le désastre militaire à partir du 2 décembre. Afin d'éviter que le scénario du 28 novembre se reproduise, les membres de la famille royale exilés à l'étranger utilisent alors tous leurs contacts pour que des pressions diplomatiques fortes soient exercées sur le gouvernement athénien. Finalement, André de Grèce est déclaré coupable par le tribunal révolutionnaire qui ne le condamne toutefois qu'au bannissement perpétuel dans le but d'éviter au pays les sanctions internationales. Évacué par un navire britannique, l'oncle de Georges II quitte alors le royaume hellène avec son épouse et leurs cinq enfants le 5 décembre.

Du coup d’État royaliste au deuxième exil

Coup d'État grec d'octobre 1923.

Très choqué par les procès mis en place par le comité révolutionnaire et par le refus de celui-ci d'organiser des funérailles officielles pour son père, l'ex-roi Constantin Ier mort en exil à Palerme le 11 janvier 1923, Georges II envisage d'abdiquer et de quitter la Grèce avec son épouse. Sur les conseils du général monarchiste Ioannis Metaxas, le souverain choisit toutefois de rester à la tête du pays, dans l'espoir que la situation politique se renverse.

Alors que les relations du roi avec le gouvernement révolutionnaire, présidé par le Premier ministre républicain Stylianós Gonatás, sont de plus en plus tendues, une tentative de coup d'État est organisée par des militaires royalistes peut-être appuyés par Metaxas en octobre 1923. Après quelques succès, les contre-révolutionnaires sont défaits et leur échec rejaillit sur la couronne. Bien qu'étranger au complot, Georges II est en effet accusé d'avoir initié le soulèvement. Plus que jamais, le souverain et la dynastie sont les cibles de violentes critiques et des militaires comme Nikolaos Plastiras ou Theodoros Pangalos réclament ouvertement l'abolition de la monarchie et le bannissement des Oldenbourg.

Après la victoire des venizélistes aux élections législatives du 16 décembre 1923, le Premier ministre Gonatás demande à Georges II de quitter le pays pendant que la nouvelle Assemblée nationale délibère sur la forme future du régime politique de la Grèce. Placé dans une situation similaire à celle de son père en 1922, le roi se soumet à la pression des politiques mais refuse d’abdiquer. Il prend alors prétexte d'une visite officielle dans le pays de sa belle-famille, en Roumanie, pour partir en exil avec son épouse, la reine Élisabeth et son jeune frère, le prince Paul, le 19 décembre 1923.

Exil et séparation

En Roumanie Deuxième République hellénique.

Sans surprise, la Deuxième République hellénique est proclamée par le parlement le 25 mars 1924, avant d'être confirmée par un référendum deux semaines et demie plus tard. Officiellement déposés et bannis, Georges et Élisabeth sont par ailleurs déchus de leur nationalité grecque et voient leurs biens confisqués par le gouvernement. Désormais apatrides comme tous les membres de la famille royale, ils reçoivent cependant du chef des Oldenbourg, leur cousin le roi Christian X de Danemark, un nouveau passeport.

Exilés en Roumanie depuis décembre 1923, les anciens souverains grecs s'installent à Bucarest, où le roi Ferdinand Ier et la reine Marie de Roumanie leur mettent quelque temps à disposition une aile du palais Cotroceni. Après plusieurs semaines cependant, le couple déménage et établit sa résidence dans une villa plus modeste de la Calea Victoriei. Hôtes réguliers des souverains roumains, Georges et Élisabeth participent alors aux cérémonies qui ponctuent la vie des Hohenzollern-Sigmaringen. Mais, malgré la bonté avec laquelle le traite sa belle-mère dont il dit plus tard qu'elle a été la seule à rendre sa vie supportable à cette époque, l'ex-roi des Hellènes se sent désœuvré à Bucarest et peine à cacher l'ennui que lui procurent les fastes de la Cour roumaine.

Éprouvées par les humiliations de l'exil, les difficultés financières et l'absence de descendance, les relations de Georges et d'Élisabeth se dégradent. Après avoir d'abord trompé sa lassitude dans la nourriture trop riche et les jeux d'argent, l'ex-reine des Hellènes entretient des relations extra-conjugales avec différents hommes mariés. Elle profite ainsi d'une visite à sa sœur malade, à Belgrade, pour flirter avec son propre beau-frère, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie. Plus tard, elle noue une liaison avec le banquier de son mari, un Grec du nom d'Alexandros Scavani, dont elle fait son chambellan pour étouffer le scandale. Il reste qu'Élisabeth n'est pas la seule responsable de l'échec de son mariage. Au fil des années, Georges passe en effet de moins en moins de temps auprès de son épouse et transporte progressivement sa résidence au Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni

Au début de sa vie d'exilé, Georges séjourne la moitié de l'année en Roumanie avec Élisabeth. Seul ou en compagnie de son épouse, il partage les six mois restant entre la Toscane, où il réside chez sa mère, à la Villa Bobolina, et la Grande-Bretagne, où il a de nombreux amis. Après la mort de la reine douairière Sophie, en 1932, Georges choisit cependant de quitter définitivement Bucarest et sa femme pour établir sa résidence à Londres. Accompagné de son écuyer, le major Dimitrios Levidis, et d'un fidèle serviteur, Mitso Panteleos, l'ex-souverain loue une petite suite de deux pièces au Brown's hotel de Mayfair.

Toujours aussi désargenté, Georges mène une vie relativement simple et éloignée du protocole. Pas toujours bien reçu par les membres de la haute société britannique, qui lui reprochent volontiers sa parenté avec le Kaiser Guillaume II, il n'en a pas moins de nombreux amis, qui l'invitent régulièrement à leurs fêtes et à leurs parties de chasse, en Écosse ou ailleurs. Proche de la famille royale britannique, qui l'accueille à plusieurs reprises dans ses palais, il fréquente également les pubs et les antiquaires, devenant ainsi expert en vieux meubles et en argenterie anglaise.

Toujours soucieux de ne pas représenter une gêne pour ses hôtes, Georges s'abstient de toute déclaration ou action à caractère politique. Mais s'il se contente de répondre aux Grecs qui lui demandent de rentrer à Athènes qu'il ne peut le faire que si la nation l'appelle librement, il continue à se considérer comme un membre à part entière du peuple hellène. C'est ainsi en uniforme de l'armée grecque qu'il assiste au mariage de sa cousine la princesse Marina avec le duc de Kent en 1934.

Amour et divorce

Peu après l'union de sa cousine, Georges part pour un voyage de plusieurs mois dans les Indes britanniques. Hôte du vice-roi Freeman-Thomas, il est reçu dans la colonie en souverain étranger et y rencontre de nombreux officiels. Invité régulier des maharajas, il se montre avide de découvrir leur culture et participe avec enthousiasme aux chasses que ces derniers organisent en son honneur.

Durant ce séjour, l'ex-roi des Hellènes fait par ailleurs la connaissance d'une jeune femme mariée dont il ne tarde pas à tomber amoureux. D'origine roturière, Joyce Wallach est l'épouse malheureuse de John Britten-Jones ou Brittain-Jones, l'aide de camp du gouverneur des Indes, et la mère d'une petite fille. Séduite par Georges, elle ne tarde pas à demander le divorce et à quitter le joyau de la couronne britannique » pour suivre son amant, après son retour à Londres. C'est le début d'une liaison discrète et heureuse, qui dure jusqu'à la mort de Georges, en 1947.

Quelques mois après avoir regagné le Royaume-Uni, l'ex-souverain grec apprend par un journal, le 6 juillet 1935, la nouvelle de son propre divorce. Accusé de désertion du foyer familial » par Élisabeth de Roumanie, il voit son mariage dissout par un tribunal de Bucarest sans avoir été même invité à s'exprimer sur la question.

Un deuxième règne sous le signe de la dictature

Une restauration inattendue

Entre 1924 année où la Deuxième République hellénique est proclamée et 1935 date à laquelle cette dernière est abolie, la Grèce connaît une forte instabilité politique et financière. En un peu plus de dix ans, vingt-trois gouvernements, une dictature et treize coups d'État se succèdent. En moyenne, chaque cabinet reste en place durant six mois tandis qu'une tentative de putsch est organisée toutes les quarante-deux semaines. Incapables de rétablir l'ordre dans le pays et décrédibilisés par leur implication dans les différents coups d'État, les républicains perdent progressivement du terrain face aux monarchistes et des voix de plus en plus nombreuses réclament le retour sur le trône de Georges II ou d'un autre membre de sa famille comme le duc de Kent.

Finalement, le 10 octobre 1935, les forces armées grecques destituent le Premier ministre Panagis Tsaldaris et le président de la République Aléxandros Zaïmis, avant de les remplacer par le ministre de la guerre Geórgios Kondýlis. Ancien vénizéliste, Kondylis est un militaire déçu de la république, qu'il juge coupable d'avoir amené l'anarchie en Grèce. Sous son impulsion, l'Assemblée hellénique proclame la restauration de la monarchie et nomme l'homme politique régent en attendant le retour de Georges II au pouvoir. Or, en Angleterre, le roi des Hellènes fait savoir au nouveau gouvernement que seule la tenue d'un référendum peut le conduire à remonter sur le trône.

Kondylis organise alors une consultation nationale truquée visant à légitimer son entreprise et à pousser le roi à rentrer à Athènes. Officiellement, plus de 95 % des électeurs grecs réclament le retour de la monarchie, le 3 novembre 1935. La consultation populaire se déroule dans des conditions plus que contestables : le vote n’est pas secret et la participation est obligatoire. Time magazine décrit ainsi l’événement : un électeur a le choix entre placer dans l’urne un bulletin bleu en faveur de Georges II et de plaire ainsi au général Georges Kondylis … ou d’y mettre un bulletin rouge pour la République et de risquer les problèmes.

En fait, la fraude électorale est si manifeste qu'elle finit par indisposer le gouvernement, qui craint de voir la tricherie dénoncée. Le soir même du référendum, le ministre de l'Intérieur grec détruit ainsi une grande quantité de bulletins de vote en faveur de la restauration tout en s'écriant : Non ! Non ! je ne voulais pas qu'ils aillent aussi loin ! Il reste qu'après décompte des résultats, seuls 32 454 des 1 527 714 suffrages exprimés demandent le maintien de la république alors que 1 491 992 soutiennent le retour de la monarchie et que 3 268 autres sont déclarés invalides.

Vers la réconciliation nationale ?

Une fois le résultat du référendum annoncé, une délégation hellène rencontre officiellement Georges II et son frère Paul à l'ambassade de Grèce, à Londres, pour leur demander de rentrer à Athènes et le 5 novembre 1935, le roi accepte officiellement de remonter sur le trône. Après avoir réglé leurs affaires, le souverain et son héritier quittent la capitale britannique le 14 novembre et gagnent Paris. Là, ils sont reçus par le président de la République française Albert Lebrun et ont une entrevue avec leur oncle, le prince André. Les deux frères se rendent ensuite en Italie, où ils retrouvent leurs sœurs toutes trois installées à la Villa Sparta et d'autres membres de leur parentèle, comme le prince Christophe. À Florence, ils se recueillent par ailleurs sur les tombes de leurs parents, provisoirement ensevelis à l'église russe de la ville. Après un bref passage à Rome, où le roi Victor-Emmanuel III leur confère l’ordre de l’Annonciade, les deux frères partent ensuite pour Brindisi, où le croiseur grec Elli les attend pour les ramener à Athènes. Finalement, le souverain et son héritier retrouvent le sol de leur patrie le 25 novembre et sont accueillis à Phalère par une foule en liesse.

Une fois le roi rentré en Grèce, Geórgios Kondýlis perd son statut de régent mais le souverain le nomme Premier ministre et le fait Grand-croix de l'ordre de Georges Ier pour le remercier de son rôle dans la restauration monarchique. Pourtant, les relations entre les deux hommes se tendent rapidement. Georges II désire en effet faire table rase du passé et déclarer l'amnistie générale pour les opposants politiques. De son côté, Kondylis ne peut accepter que les leaders de la tentative de coup d’État qu’il a lui-même écrasée en mars 1935 soient pardonnés par le roi. Face à l’entêtement du souverain, Kondylis présente sa démission le 30 novembre et Georges II nomme à sa place le professeur de droit Konstantínos Demertzís.

L'Assemblée hellénique est dissoute et de nouvelles élections législatives sont convoquées le 26 janvier 1936. Cependant, l'arrivée de nombreux réfugiés issus d'Asie mineure après 1922 a renforcé le poids de la gauche dans le pays et les gains électoraux du Parti communiste, qui obtient quinze élus, lui permettent de jouer le rôle d'arbitre au moment où les deux principales organisations politiques le Parti libéral d'Elefthérios Venizélos et le Parti populaire de Panagis Tsaldaris obtiennent sensiblement le même nombre de députés. Une série de morts naturelles inattendues au sein de la classe politique hellène dont celles de Venizélos, de Kondylis, de Tsaldaris et de Demertzís ainsi qu’une situation politique de plus en plus incertaine conduisent à la nomination du général monarchiste Ioannis Metaxas comme Premier ministre le 13 avril.

Bientôt autorisé par le Parlement à gouverner par décrets, Metaxas doit faire face à l’opposition des communistes qui cherchent, par tous les moyens, à contrecarrer sa politique. L’incapacité des partis traditionnels à s’entendre a rendu la machine parlementaire presque totalement inefficace et les a définitivement déconsidérés. La répression sanglante de la grève des ouvriers du tabac de Thessalonique en mai 1936, plus le contexte de la guerre d’Espagne et de la guerre en Éthiopie poussent les syndicats communiste Syndicat unitaire communiste et conservateur Syndicat général des ouvriers grecs à appeler à une grève générale prévue le 5 août .

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=9275#forumpost9275

Posté le : 18/07/2015 18:37

|

|

|

|

|

Georges II de Grèce 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

La dictature de Metaxas

Ioannis Metaxas et Régime du 4-Août.

La veille de la grève générale, Metaxas convoque les membres de son cabinet et les informe de son intention de demander à Georges II de dissoudre l’Assemblée hellénique sans convoquer de nouvelles élections. Le Premier ministre souhaite également suspendre certains articles de la constitution pour établir sa dictature. Trois des ministres donnent alors leur démission mais Metaxas les fait arrêter au moment où ils s’apprêtent à quitter le siège du gouvernement.

Confronté à l’instabilité politique et à la montée du communisme, le roi se range rapidement derrière le Premier ministre et l’autorise à proclamer la loi martiale : c’est le début du Régime du 4-Août, qui dure jusqu’à la mort de Metaxas, en 1941. Tandis que la Troisième Civilisation Hellénique est proclamée, les partis politiques sont interdits et les opposants arrêtés. Une stricte censure est imposée et un Index de livres interdits, incluant les œuvres de Platon, de Thucydide et de Xénophon, est mis en place. En fait, s’il n’est pas à proprement parler fasciste, le nouveau régime qui apparaît alors en Grèce copie bien des aspects des dictatures fondées par Mussolini en Italie et Hitler en Allemagne.

Dans le système qui se met en place, Georges II perd l’essentiel de ses prérogatives et n’est plus qu’un souverain nominal. Certes, Metaxas est un monarchiste fervent et son comportement avec le roi est loin de rappeler celui de Venizélos avec Alexandre Ier. Pourtant, le monarque se méfie du dictateur, qui jouit du soutien de l’armée et qui pourrait facilement le renverser. En fait, Georges II se sent si isolé dans son pays qu’il en vient à douter de tous ceux qui l’entourent, déclarant un jour à sa cousine, la duchesse de Brunswick, qu’en Grèce il ne peut avoir confiance en personne.

Il reste qu’une fois le régime de Metaxas établi, le souverain ne se meut pas en opposant à la dictature. Au contraire, il déclare, en 1938, à l’ambassadeur du Royaume-Uni, qu’il soutient la politique de son Premier ministre. Bien plus encore, il ajoute, méprisant : les Grecs sont des Orientaux, ils considèrent la modération dans l’exercice du pouvoir comme de la faiblesse. Ils sont le peuple le plus démocrate du monde, mais une fois qu’ils prennent le pouvoir, ils deviennent automatiquement tyranniques. Tous le savent et l’acceptent.

Un souverain soucieux de sa famille

Entre réinstallation et nostalgie de l’Angleterre

Depuis son retour en Grèce, en 1935, Georges II vit dans des conditions relativement modestes, pour un monarque. Durant la période républicaine, la plupart des biens du roi et de sa famille ont été confisqués. Le palais royal d'Athènes a, par exemple, été presque entièrement vidé de ses meubles pour en faire un lieu de réceptions. Une fois la monarchie restaurée, ni le souverain ni sa parentèle ne demandent cependant à être dédommagés pour les pertes subies. Malgré tout, des travaux doivent être engagés dans les résidences royales et, l'argent manquant, Georges II décide de prendre lui-même en charge leur redécoration. Seul ou avec son frère Paul, qui vit à ses côtés jusqu'à son mariage en 1938, le roi visite ainsi les salles des ventes et les marchés afin d'y trouver les tentures et autres objets nécessaires à l'aménagement de ses appartements.

Divorcé depuis 1935, le souverain poursuit sa relation amoureuse avec Joyce Wallach mais, conscient qu'il ne peut épouser une roturière divorcée et déjà mère sans causer de grave scandale dans son pays, il ne cherche pas à rendre officielle sa liaison. La fonction royale nécessitant toutefois la présence d'une femme pour jouer, à ses côtés, le rôle de première dame, Georges II appelle auprès de lui ses sœurs Irène et Catherine, encore célibataires.

Toujours aussi anglophile, Georges II effectue des séjours réguliers au Royaume-Uni. Il se rend ainsi chaque fin d'année à Londres afin d'y retrouver ses amis et la vie qu'il menait avant la restauration. Mais s'il profite de ses voyages pour se reposer et oublier un peu la dictature de Metaxas, le roi n'en garde pas moins en mémoire ses obligations. Ses séjours à l'étranger sont en effet l'occasion de rencontres diplomatiques avec le gouvernement anglais. Ils sont également le prétexte de négociations destinées à l'acquisition, par la Grèce, d'armes et d'équipements militaires.

Le retour des dépouilles royales

Soucieux d'effacer le souvenir de l'exil et des humiliations subies par sa famille durant les années 1920-1930, Georges II décide de faire rapatrier les dépouilles de ses parents enterrées à l'étranger. En novembre 1936, il envoie ainsi le prince Paul à Florence pour y récupérer les cendres du roi Constantin et des reines Olga et Sophie, qui reposaient jusque-là dans l'église russe de la ville. Transférés en Grèce sur le navire Averoff et escortés par des evzones, les catafalques des anciens souverains sont ensuite exposés durant six jours à la cathédrale d'Athènes. Enfin, le 23 novembre, une cérémonie solennelle qui réunit tous les membres de la famille royale et d'autres membres du gotha européen est organisée pour accompagner le retour des dépouilles royales dans le mausolée de Tatoi.

Quatre ans plus tard, en 1940, Georges II obtient du gouvernement soviétique qu'il lui rende les restes de sa tante, la princesse Alexandra, morte en Russie en 1891. De cette manière, le souverain réalise la promesse faite à sa grand-mère paternelle, profondément choquée par la révolution russe et le massacre des Romanov.

Mariages princiers

Georges II n'ayant pas d'enfant et son remariage étant de moins en moins probable, c'est son frère Paul qui assume la fonction d'héritier du trône. Or, le prince a fêté ses 34 ans un mois après la restauration de la monarchie et il est toujours célibataire. La Grèce appliquant une succession semi-salique, ce serait à l'un de ses oncles Nicolas, Georges, André ou Christophe ou à l'un de ses rares cousins Pierre ou Philippe de monter sur le trône s'il décédait sans descendance. Cependant, les oncles de Georges II sont déjà âgés et ils ne jouissent pas d'une très bonne réputation dans leur pays : la figure de Nicolas reste ainsi associée à celle de son frère, Constantin Ier, et aux événements malheureux de la Première Guerre mondiale141 ; Georges a été déconsidéré par son échec en tant que gouverneur de la Crète autonome, en 1898-1906 ; l'honneur d'André a été durablement entaché par la défaite de la Grèce contre la Turquie, en 1919-1922, et par le procès des Six ; seul Christophe, l'oncle préféré du souverain, échappe à ce rejet généralisé, mais il n'est nullement intéressé par la politique et l'idée de devenir roi. Quant aux cousins de Georges II, ils connaissent très mal la Grèce, dont ils ont longtemps été éloignés par l'exil. Il est donc capital que le prince Paul contracte une union dynastique et donne le jour à un fils pour affermir le trône et assurer la continuité de la dynastie.

Après avoir vaincu les réticences de ses cousins, le duc et la duchesse de Brunswick, l'héritier du trône épouse finalement leur fille, la princesse Frederika de Hanovre, le 9 janvier 1938. La cérémonie du mariage réunit, à Athènes, une bonne partie du gotha européen mais ne soulève guère d'enthousiasme du côté de la population. Les Grecs craignent en effet l'arrivée d'une nouvelle Allemande qui plus est descendante du Kaiser Guillaume II au sein de la famille royale. Ils sont par ailleurs choqués par les dépenses occasionnées pour l'événement à un moment où l'économie nationale n'est guère florissante. Du côté des chancelleries, les épousailles princières créent également un certain malaise. Tandis que les Occidentaux s'interrogent sur l'influence que peut avoir Frederika sur l'héritier du trône et la dynastie, Adolf Hitler tente, sans succès, de profiter de la cérémonie matrimoniale pour imposer la présence de l'hymne et du drapeau nazis dans la capitale hellénique.

Mais si Georges II parvient à éviter la présence de symboles fascistes au mariage de son frère et héritier, il ne peut faire de même lors des épousailles de sa sœur Irène. Le 1er juillet 1939, la jeune femme épouse en effet le prince Aymon de Savoie-Aoste, duc de Spolète et cousin du roi Victor-Emmanuel III d'Italie. La cérémonie, qui se déroule à Florence, ne bénéficie pas du soutien du dictateur Benito Mussolini et donne lieu à des tensions entre les patries des fiancés. Désireux d’humilier la Grèce, dont il revendique une partie du territoire, le Duce interdit en effet que soit hissé le drapeau hellène dans son pays. Choqué par ce qu’il considère comme un affront, Georges II menace de boycotter la cérémonie nuptiale. Depuis Athènes, cependant, Ioannis Metaxas conseille au souverain de participer aux festivités afin d’éviter de donner une excuse à Mussolini de transformer l’affaire en incident diplomatique.

La Grèce dans la Seconde Guerre mondiale.

La guerre contre l’Italie Guerre italo-grecque.

Le 2 juin 1940, la princesse Frederika donne le jour au futur Constantin II, procurant ainsi une grande joie au souverain et à sa famille. Les festivités qui accompagnent la naissance de l'héritier du trône sont toutefois de courte durée. Au même moment, les troupes allemandes s'emparent progressivement de l'Europe et la France s'effondre sous les coups de la Blitzkrieg. Devant les succès hitlériens, l'Italie fasciste entre à son tour dans le conflit, le 10 juin. Immédiatement, Mussolini lance une violente campagne de propagande contre la Grèce, accusant le gouvernement de Georges II d'abriter des navires britanniques dans ses eaux territoriales et de violer ainsi sa propre neutralité. Quelques semaines plus tard, le 15 août, un sous-marin italien coule le croiseur grec Elli alors qu'il escorte un navire rempli de pèlerins, au large de Tinos, dans la mer Égée.

L'Épire, théâtre des opérations de la guerre italo-grecque.

Dans ce contexte difficile, la diplomatie allemande s'empresse d'intervenir auprès du gouvernement hellène pour lui proposer sa médiation avec le royaume d'Italie. En échange de l'abdication de Georges II, jugé beaucoup trop anglophile, le Troisième Reich propose non seulement à Athènes d'empêcher Rome de l'attaquer mais encore de lui octroyer les territoires qu'elle revendique depuis longtemps dans les Balkans. Averti de cette proposition, le souverain éclate dans une violente colère et fait répondre aux nazis qu' ils feraient mieux de ne pas mettre leur nez dans les affaires de son pays s'ils savent ce qui est bon pour eux ! .

Quelques mois plus tard, le 28 octobre, Mussolini transmet à Metaxas un ultimatum lui demandant d’accepter, dans les trois heures, le stationnement de troupes italiennes sur le sol hellène et l'occupation de certaines bases stratégiques. Sans surprise, le dictateur hellène refuse, déclenchant ainsi la guerre italo-grecque. Face au danger imminent, l’opposition en exil, incarnée par le général républicain Nikolaos Plastiras, proclame son soutien au gouvernement de Georges II.

Dans le même temps, à Athènes, le souverain prend la tête des forces armées. En contact permanent avec les alliés, il préside quotidiennement le conseil de guerre à l’Hôtel Grande-Bretagne, sur la place Syntagma, et visite à plusieurs reprises le théâtre des opérations, dans le nord-ouest du pays. Contrairement aux attentes de Mussolini, la Grèce se défend avec succès et parvient même à occuper le Sud de l'Albanie, pays sous domination italienne depuis 1939.

L’invasion de la Grèce par les puissances de l’Axe

L'invasion de la Grèce continentale par les forces de l'Axe, en avril 1941.

Campagne des Balkans, Bataille de Grèce et Bataille de Crète.

Alors que la guerre avec l’Italie fait rage en Épire, le général Ioannis Metaxas s’éteint le 29 janvier 1941. Pourtant, Georges II refuse de mettre en place un gouvernement d’unité nationale et nomme comme nouveau Premier ministre le gouverneur de la Banque nationale, Alexandros Korizis. L’attitude équivoque du souverain, qui maintient ainsi la dictature mise en place en 1936, contribue à ternir davantage son image et lui vaut de nombreuses critiques, tant en Grèce que du côté des Alliés.

Or, après une série de victoires grecques en Albanie, la situation militaire se dégrade avec l’invasion des Balkans par l’armée allemande. Le 6 avril 1941, la Luftwaffe déclenche en effet l’opération Châtiment qui vise à punir le gouvernement de Belgrade pour avoir renversé le régent Paul et dénoncé le pacte tripartite. C’est le début d’une campagne militaire qui aboutit au dépeçage du royaume de Yougoslavie et à l’arrivée des soldats allemands aux portes de la Grèce. Rapidement, l’armée hellénique et le corps expéditionnaire envoyé en soutien par Londres sont dépassés et Thessalonique est occupée par les Allemands le 9 avril. Le même jour, la ligne Metaxas, sorte de ligne Maginot grecque, est franchie et la IIe armée capitule face aux assauts de l’ennemi.

Dans ces conditions, les forces helléniques et alliées n’ont d’autre choix que de se retirer plus au sud. Durant sa retraite, la Ire armée grecque est prise à revers et doit offrir sa reddition aux Allemands le 20 avril. En fait, dès la mi-avril, la situation est devenue si alarmante que le Premier ministre Korizis a demandé à Georges II d’accepter la capitulation. Mais le souverain a alors éclaté dans une terrible colère et s’est opposé catégoriquement à toute forme de compromission avec l’ennemi. Ne pouvant supporter la situation, Korizis s’est suicidé à son domicile athénien le 18 avril, laissant le cabinet vacant jusqu’à la nomination d’Emmanouil Tsouderos comme chef du gouvernement, le 21 avril.

Conscient que l’arrestation de la famille royale constitue un objectif majeur pour la Wehrmacht, le souverain et son gouvernement envisagent, dès le 9 avril, de quitter la Grèce continentale pour trouver refuge en Crète. Mais l’île étant également vulnérable aux attaques allemandes, Georges II demande officiellement au gouvernement britannique l’autorisation de s’installer à Chypre avec son cabinet et 50 000 recrues grecques. De là, une contre-offensive pourrait en effet être facilement organisée en direction du Dodécanèse italien. Dans un premier temps, la Grande-Bretagne semble acquiescer. Cependant, le Colonial Office ne tarde pas à s’opposer à ce qui lui apparaît comme une tentative déguisée de réaliser l’énosis, autrement dit l’annexion de l’île par la Grèce et c’est donc la Crète qui est choisie comme situation de repli par le gouvernement.

Le 22 avril, la majeure partie de la famille royale est évacuée en Crète mais le roi et le diadoque Paul restent à Athènes jusqu’au lendemain. Georges II établit alors son quartier-général à La Canée, où il fait de son cousin, le prince Pierre, son aide de camp personnel. Après le début de l’attaque aérienne allemande sur la Crète, le 20 mai, le souverain et son gouvernement doivent tout de même se résoudre à évacuer l’île. Gratifié du titre d’ennemi numéro 1 du Reich en Grèce par Hitler, le roi échappe de peu aux parachutistes allemands et parvient à rejoindre un navire britannique à Chóra Sfakíon. Avec son cousin et son fidèle écuyer, le major Dimitrios Levidis, il gagne alors Alexandrie, où il retrouve le reste de la famille royale, réfugiée en Égypte depuis la fin avril. Le courage dont le souverain fait preuve durant ces événements lui vaut tout de même d’être le seul monarque de l’histoire à être décoré de l’ordre du Service distingué.

L’occupation de la Grèce et l’exil

L'occupation tripartite de la Grèce par les troupes de l'Axe entre 1941 et 1944. On peut voir sur cette carte les régions occupées par l'Allemagne en rouge, par la Bulgarie en vert et par l'Italie en bleu. Le Dodécanèse, italien depuis 1911, apparaît quant à lui en bleu foncé.

Occupation de la Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale, État grec 1941-1944, Gouvernement grec en exil et Résistance grecque.

Tandis qu'à Athènes un gouvernement grec collaborateur est mis en place par les occupants, en Égypte, la présence des Oldenbourg indispose fortement Farouk Ier et ses ministres pro-Italiens. La famille royale grecque doit donc chercher un autre lieu de refuge pour passer la guerre et poursuivre sa lutte contre les forces de l'Axe. Le souverain britannique s'opposant à la présence de la princesse Frederika et de ses enfants dans son pays, il est finalement décidé que Georges II et son frère Paul pourraient s'installer à Londres mais que le reste de la famille royale devrait s'établir en Afrique du Sud jusqu'à la fin du conflit.

Après un bref séjour au Cap, Georges II s'installe avec son gouvernement dans la capitale anglaise. Accompagné de sa maîtresse et du major Dimitrios Levidis, le souverain établit sa résidence à l'hôtel Claridge's de Mayfair. En contact permanent avec Winston Churchill et le cabinet britannique, Georges II organise, avec Tsouderos, la lutte des armées grecques libres au Moyen-Orient mais cherche également à épurer les forces helléniques de leurs éléments vénizélistes et communistes. Or, en agissant de cette manière, le souverain provoque la colère des groupes républicains, qui organisent plusieurs mutineries au sein des forces terrestres et navales grecques, manquant ainsi d'affaiblir l'effort de guerre allié en Afrique du Nord et au Levant.

Sous la pression des Britanniques et de l’opposition républicaine, le roi et son cabinet émettent, le 22 octobre 1941, un décret qui jette les bases d'un nouveau régime parlementaire. Cependant, ce n’est que le 4 février 1942 que la dictature établie par Metaxas en 1936 est totalement abolie. Un mois plus tard, en mars, Georges II et Tsouderos retournent en Égypte afin d’y rencontrer les forces armées et de normaliser leurs relations avec les combattants hellènes. Les deux hommes restent dans le pays jusqu’en juin mais leur voyage rencontre un succès mitigé. Après un bref séjour aux États-Unis, où il rencontre le président Franklin Delano Roosevelt, le souverain retourne à Londres puis au Caire, où son gouvernement s’installe finalement à partir de mars 1943.

Pendant ce temps, dans la Grèce occupée, la résistance s’organise. Tandis que la gauche, et surtout les communistes, offre son soutien au Front de libération nationale EAM et à son Armée populaire de libération nationale ELAS, les vénizélistes et les libéraux intègrent plutôt la Ligue nationale démocratique grecque EDES. Or, malgré leurs tendances clairement républicaines, ces deux mouvements reçoivent le soutien du gouvernement britannique et de ses services secrets, ce qui n’est pas sans causer la fureur de Georges II.

Un roi mis à l’écart

ADamaskinos d'Athènes, Geórgios Papandréou et Nikolaos Plastiras.

La Libération approchant, la perspective de retour de Georges II en Grèce provoque de plus en plus de dissensions au sein des résistants de l’intérieur comme de l’étranger. Bien que le souverain ait officiellement promis, lors d’une émission de radio, le 4 juillet 1943, de restaurer la constitution de 1911 et d'organiser des élections libres dans les six mois suivant sa restauration, de nombreux Grecs ne lui font plus confiance et s'opposent à son retour. Or, avec la reddition des forces italiennes le 8 septembre 1943, les communistes grecs s'emparent des armes de l'occupant, gagnant ainsi en importance dans le camp allié.

Les mois passant, de plus en plus de voix demandent au souverain de conditionner son retour à la tenue d'un référendum et de nommer un régent pour assurer la transition, une fois le pays libéré. Bientôt, le nom de l'archevêque-primat de l'Église grecque s'impose, tant du côté des Alliés que de la résistance nationale. Or, monseigneur Damaskinos est bien connu pour ses opinions républicaines et Georges II s'oppose avec force à sa nomination à la tête de l'État. Devant l'entêtement du souverain, un gouvernement rival mené par les communistes, le Comité politique de libération nationale ou PEEA, est mis en place dans la Grèce occupée en mars 1944. Peu de temps après, une mutinerie pro-EAM éclate parmi les forces grecques libres afin de renverser le roi et son gouvernement.

Afin d'apaiser les esprits, Georges II n'a alors d'autre choix que d'accepter la démission de Tsouderos, le 8 avril 1944, et de le remplacer par le libéral Sophoklis Venizélos. Une fois la mutinerie réprimée et ses responsables arrêtés, le nouveau Premier ministre est cependant remplacé par un autre libéral, Georges Papandréou, qui nomme à ses côtés plusieurs ministres républicains. Quelques semaines plus tard, en mai 1944, une conférence de trois jours est organisée au Liban afin d'y discuter du sort de la Grèce une fois les forces de l'Axe chassées. À la suite de cette conférence, Papandréou demande à Georges II d'attendre la tenue d'un référendum pour rentrer à Athènes. N'ayant pas d'autre alternative, le souverain accepte.

En novembre 1944, le territoire national est totalement libéré et les exilés grecs regagnent leur foyer, sans que ni Georges II ni la famille royale ne puissent faire de même. Le monarque doit par ailleurs accepter, sous la pression de Churchill et d'Eden, de nommer régent monseigneur Damaskinos le 29 décembre 1944. Or, l'archevêque-primat forme immédiatement un gouvernement à majorité républicaine et place le général Nikolaos Plastiras à la tête du cabinet. Humilié, malade et sans plus aucun pouvoir, Georges II envisage d'abdiquer en faveur de son frère mais décide finalement de n'en rien faire. Persuadé que les portes de la Grèce lui sont à jamais fermées, il achète une maison à Chester Square, à Londres, et s’y retire avec sa maîtresse anglaise, Joyce Wallach.

Un difficile retour en Grèce Entre restauration et guerre civile

Une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, la situation politique reste très tendue en Grèce, où des violences opposent communistes, modérés et forces britanniques commandées par le général Ronald Scobie. Après plusieurs mois d'instabilité, des élections finissent tout de même par être organisées, le 3 mars 1946, sous l'égide d'observateurs britanniques, français et américains. Le Parti populaire royaliste obtient alors une nette majorité au parlement et un référendum sur la monarchie est programmé par le nouveau gouvernement de Konstantinos Tsaldaris. Entre-temps, les registres électoraux sont contrôlés sous la supervision des Alliés.

Finalement, lorsque le référendum est organisé, le 1er septembre suivant, les résultats officiels indiquent que 90 % des électeurs ont voté et que, parmi ceux-ci, 69 % ont exprimé leur désir de voir le roi revenir à la tête de l'État. L'interprétation la plus souvent proposée est que le retour du roi est, aux yeux de la population, la moins mauvaise des solutions, dans un contexte de découragement politique généralisé. Quatre jours plus tard, Tsaldaris se rend à Londres afin d'y inviter Georges II à revenir en Grèce. Une fois ses affaires réglées, le souverain quitte le Royaume-Uni à bord d'un avion, le 27 septembre, et arrive le jour même près d'Éleusis, où il retrouve le diadoque Paul et son épouse Frederika. De là, le monarque et sa parentèle gagnent Phalère puis Athènes, où ils sont reçus par une foule en liesse et par un Te Deum célébré par monseigneur Damaskinos.

Malgré tout, le retour des Oldenbourg dans leur patrie d'origine ne suffit pas à faire oublier les souffrances de la population grecque. Le pays est totalement dévasté, les résidences royales ont été pillées et saccagées et une violente guerre civile, opposant communistes et monarchistes, frappe le nord du pays depuis la proclamation de la restauration de la monarchie.

L’annexion du Dodécanèse

Carte du Dodécanèse italien.

Le palais royal d'Athènes ayant été très endommagé par la guerre, Georges II s'installe dans la résidence construite pour son père à l'occasion de son mariage. Il y retrouve bientôt la plus jeune de ses sœurs, la princesse Catherine, qui reprend, auprès de lui, le rôle d'hôtesse de la monarchie qu'elle avait déjà tenu dans les années 1930. Dans un pays toujours frappé par le rationnement, la famille royale mène un train de vie modeste et le souverain passe la majeure partie de ses journées à travailler dans son bureau, ouvrant consciencieusement tous les courriers qui lui sont adressés.

Tandis que la guerre civile frappe toujours le nord du pays, le traité de Paris du 10 février 1947 permet à la Grèce d'annexer les îles du Dodécanèse, possession de Rome depuis la Guerre italo-turque de 1911-1912. Georges II nomme alors comme premier gouverneur de l'archipel l'amiral Periklís Ioannídis, deuxième époux de sa tante, la princesse Marie de Grèce. Malgré le vote, en 1944, d'une résolution du sénat américain en ce sens, le royaume hellène n'obtient par contre pas la cession de l'Épire du Nord, qui reste sous l'administration de l'Albanie.

Une disparition inattendue

Alors que la famille royale s'apprête à célébrer le mariage de la princesse Catherine de Grèce avec le major britannique Richard Brandram, la santé de Georges II décline, sans que ses médecins s'en inquiètent. Le 31 mars 1947, le roi assiste à une représentation d’Henry V, à l'ambassade britannique, à l'occasion d'un gala de charité. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, il déclare à un domestique qu'il se sent fatigué et est retrouvé inconscient quelques minutes plus tard dans son bureau. À quatre heures, la radio grecque annonce que le monarque vient de décéder d’artériosclérose. La nouvelle est si soudaine que certains croient d’abord à un poisson d'avril, avant de se rendre à l’évidence.

Georges II est enterré quatre jours plus tard dans le mausolée royal du palais de Tatoï. Son frère cadet lui succède à la tête du pays sous le nom de Paul Ier.

Bilan du règne

Le règne de Georges II a été assombri par une série de graves crises politiques, sociales et militaires qui ont fait dire un jour au souverain que « le seul instrument nécessaire à un roi de Grèce est une valise »91,186. De fait, si l’on considère que Georges II n’a jamais abdiqué et qu’il a été de jure roi des Hellènes de 1922 à 1947, alors on constate qu’il n’a réellement gouverné la Grèce que durant sept de ses vingt-cinq années de règne théorique. Le pouvoir du souverain a en outre été étroitement limité par la dictature instituée par Ioannis Metaxas à partir de 1936 et qui a duré au moins jusqu’en 1941. Pourtant, l’acceptation tacite du régime du 4-Août par le monarque a fortement contribué à affaiblir sa réputation et celle de la famille royale à un moment où le communisme se développait en Grèce.

Ordres et décorations Créations de Georges II

En janvier 1936, le roi Georges II fonde les ordres des Saints-Georges-et-Constantin et des Saintes-Olga-et-Sophie. Il s'agit là d'ordres dynastiques créés en l'honneur de ses parents Constantin Ier et Sophie de Prusse)et de ses grands-parents Georges Ier et Olga de Russie.

Décorations reçues par Georges II

En 1909, il est fait chevalier grand-croix de l’ordre royal de Victoria GCVO par le roi Édouard VII.

En 1913, le Kaiser Guillaume II d’Allemagne, lui confère l’ordre de l’Aigle rouge avec des épées.

En 1935, le roi Victor-Emmanuel III d'Italie confère l’ordre de l’Annonciade au souverain à l’occasion de sa restauration sur le trône hellénique.

En 1941, Georges II est décoré par le gouvernement britannique de l’Ordre du Service distingué pour le courage qu’il a montré sous le feu de l’ennemi. Il est le premier et le seul souverain à avoir jamais reçu cette décoration.

En 1942, le roi reçoit également de son cousin Haakon VII la Croix de Guerre norvégienne.

Georges II dans la culture populaire Dans la propagande de guerre

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés utilisent la figure de Georges II comme instrument de propagande afin de renforcer le sentiment patriotique grec. Plusieurs courts-métrages centrés sur le souverain et son gouvernement sont ainsi tournés, comme Heroic Greece! de l'Américain Frank Norton 1941.

À la télévision

La relation amoureuse du roi Georges II et de sa maîtresse, surnommée Mrs Brown, est évoquée brièvement dans le troisième épisode The New King de la mini-série britannique Edward and Mrs. Simpson, qui met en scène la croisière du roi Édouard VIII du Royaume-Uni et de Wallis Simpson dans les îles grecques, en 1936190.

En musique

À l’occasion de la restauration de Georges II, en 1935, le chanteur de rebetiko Markos Vamvakaris a écrit la chanson Nous te souhaitons la bienvenue, Roi en grec : Καλώς μας ήρθες Βασιληά.

En philatélie

Différents timbres à l'effigie de Georges II ont été émis par la Poste grecque durant son règne. Une série de quatre timbres représentant le souverain a ainsi été éditée, peu de temps après sa restauration sur le trône, le 1er novembre 1937, avec des valeurs faciales de 1, 3, 8 et 100 drachmes192.

En numismatique Pièces de monnaie grecques.

Différentes pièces de monnaie à l'effigie de Georges II ont été émises par la banque nationale de Grèce. Parmi celles-ci, on trouve :

une série de pièces commémoratives frappées en 1940 afin de célébrer le cinquième anniversaire de la restauration du roi pièces de 20 et de 100 drachmes de cuivre, d'argent et d'or mentionnant la date du 25 novembre 1935 ;

une pièce de 30 drachmes d'argent mise en circulation en 1963 à l'occasion du centenaire de la monarchie grecque et montrant les portraits des rois Georges Ier, Constantin Ier, Alexandre Ier et Georges II et Paul Ier.

Arbres généalogiques

Georges II et les monarchies balkaniques

Quartiers du souverain

Quartiers de Georges II

Bibliographie Sur Georges II

Ricardo Mateos Sainz de Medrano, Jorge II: una vida de contratiempos, dans La Familia de la Reina Sofίa, La Dinastίa griega, la Casa de Hannover y los reales primos de Europa, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004, p. 182-193

Panayótis Pipinélis, Γεώργιος Β’, Athènes, Στέγη του Βιβλίου, 1951

Dwight Wales Beach, The Question of the Return of King George II of Greece 1941-1946, Cincinnati, University of Cincinnati, 1974

Sur la famille royale de Grèce en général

Panagiotis Dimitrakis, Greece and the English, British Diplomacy and the Kings of Greece, Londres, Tauris Academic Studies, 2009

Michael of Greece, Arturo B. Eéche et Helen Hemis-Markesinis, The Royal Hellenic dynasty, Eurohistory, 2007

Alan Palmer et Michael of Greece, The Royal House of Greece, Weidenfeld Nicolson Illustrated,

Ricardo Mateos Sainz de Medrano, La Familia de la Reina Sofίa, La Dinastίa griega, la Casa de Hannover y los reales primos de Europa, Madrid, La Esfera de los Libros, 2

John Van der Kiste, Kings of the Hellenes: The Greek Kings, 1863-1974, Sutton Publishing, 1994

Sur les membres de la famille royale de Grèce

Célia Bertin, Marie Bonaparte, Paris, Perrin, 1982

Julia Gelardi, Born to Rule: Granddaughters of Victoria, Queens of Europe, Headline Review, 2006

Hugo Vickers, Alice, Princess Andrew of Greece, Londres, Hamish Hamilton, 2000

Sur la famille royale de Roumanie

Hannah Pakula, The Last Romantic: A Biography of Queen Marie of Roumania, Weidenfeld & Nicolson History, 1996

Regina Maria a Romaniei, Însemnari zilnice, vol. 3, Editura Historia, 2006

John Wimbles, Elisabeta of the Hellenes: passionate woman, reluctant queen (série d'articles en 4 parties, Royalty Digest, vol. 12#5, 12#6, 12#7 et 13#1, no 137,138, 139 et 145, 2002 et 200

Sur l'histoire de la Grèce

Anthony Beevor, Crete : The Battle and the Resistance, Athènes, Govostis Publications, 2003

Christopher Buckley, Greece and Crete 1941, Londres, P. Efstathiadis & Sons S.A., 1984

D. J. Cassavetti, Hellas and the Balkan Wars, Londres, Fisher Unwin, 1914

Richard Clogg, A Short History of Modern Greece, Cambridge, University Press, 1992

Georges Contogeorgis, Histoire de la Grèce, Hatier, 1992

Édouard Driault et Michel Lhéritier, Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours, t. V, PUF, 1926

S. Victor Papacosma, The Military in Greek Politics : The 1909 Coup d'Etat, Kent (Ohio), Kent State University Press, 1977, 254 p.

Apostolos Vacalopoulos, Histoire de la Grèce moderne, Horvath, 1975

Panayiotis J. Vatikiotis, Popular Autocracy in Greece, 1936-41 : A Political Biography of General Ioannis Metaxas, Frank Cass Publishers, 1998

Autres ouvrages

A. Karamitsos, Hellas stamp catalogue, vol. 1, 2008

Milica Zarkovic Bookman, The demographic struggle for power: the political economy of demographic engineering in the modern world, Routledge, 1997

Posté le : 18/07/2015 18:35

|

|

|

|

|

La constitution civile du clergé |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

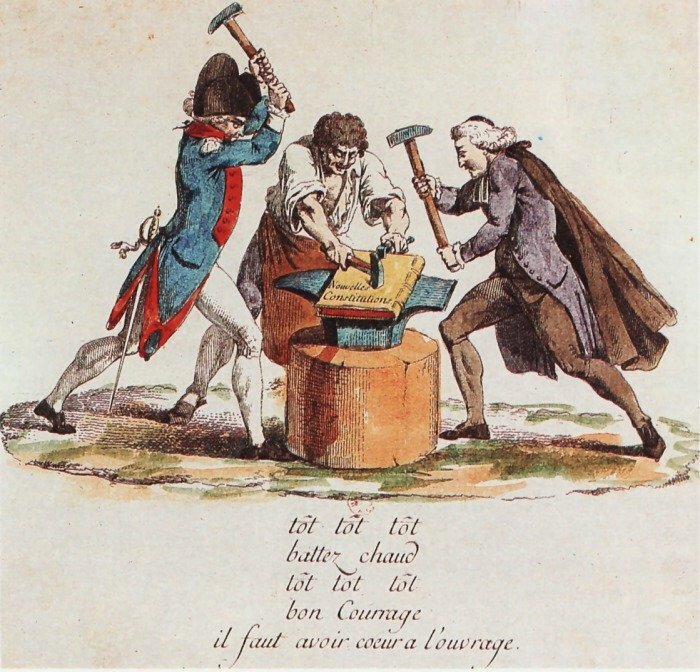

Le 12 juillet et 24 août 1790 vote de La Constitution civile du clergé.

est un décret adopté en France par l'Assemblée nationale constituante le 12 juillet 1790. Sanctionnée par Louis XVI le 24 août 1790, elle devient la loi des 12 juillet et 24 août 1790. Elle réorganise le clergé séculier français, et provoque la division de celui-ci en clergé constitutionnel et clergé réfractaire. La Constitution civile du clergé est une série de décrets sur la Constitution civile du clergé dans le royaume de France. L' adoption par l'Assemblée nationale constituante prise le 12 juillet 1790 et sanctionnée par Louis XVI le 24 août 1790.

Elle sera condamnée par le pape Pie VI et abrogée par le Concordat de 1801.

Le clergé constitutionnel en bref.