|

|

César Borgia |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 13 septembre 1475 naît à Rome César Borgia

en valencien et en Catalan, César de Borja Llançol, dit le Valentinois Il Valentino, est un seigneur italien de la Renaissance, mort, à 31 ans, le 12 mars 1507 à Viana, en Navarre, Espagne. Il succède à son frère Giovanni Borgia Juan Borgia en tant que Duc de Gandie.

Il fait allégeance aux États pontificaux sous le Grade de Capitaine général de l'Église, Commandement de l'armée papale, il fut Pair de France, Chevalier de l'ordre de Saint-Michel, Prince de Romagne, d'Andria et de Venafro, Duc de Gandie, de Romagne et de Valentinois, Comte de Diois, Seigneur d'Issoudun, de Piombino, Camerino et Urbino, Gonfalonier de la Sainte Eglise, Capitaine général de L'Eglise universelle, condottière et cardinal.

Cardinal de l’Église catholique Créé cardinal en 1493 par le pape Alexandre VI sous le titre cardinalice Cardinal-prêtre de S. Marcello, Évêque et cardinal général de l’Église catholique romaine. Fonctions épiscopales Évêque de Pampelune, Archevêque de Valence

Il doit sa notoriété en grande partie à Machiavel qui le cite fréquemment dans Le Prince.

En bref

Fils naturel du futur pape Alexandre VI, né vers 1476, probablement à Rome, mort le 12 mai 1507, près de Viana Espagne, César Borgia a élargi le pouvoir politique de la papauté et a tenté d'établir sa propre principauté dans le centre de l'Italie. Sa politique inspira le Prince de Machiavel.

César Borgia est le fils du cardinal Rodrigo Borgia, alors vice-chancelier de l'Église, et de Vannozza Catanei. Éduqué pour faire carrière dans les ordres, il est nommé protonotaire apostolique et chanoine de la cathédrale de Valence dès l'âge de sept ans, les Borgia sont originaires d'Espagne.

Les premiers précepteurs de César Borgia reconnaissent en lui un élève exceptionnellement brillant. En 1489, il entre à l'université de Pérouse pour étudier le droit. Il suit ensuite les cours du juriste Filippo Decio à l'université de Pise, où il obtient un diplôme de droit canon et civil. Nommé évêque de Pampelune en 1491, il est fait archevêque de Valence en 1492 après l'élection de son père au Saint-Siège. Cet événement change la destinée de César Borgia, qui obtient en outre le titre de cardinal en 1493. S'il est désormais l'un des principaux conseillers de son père, il est clair qu'il n'a pas de réelle vocation religieuse. Il est en effet plus réputé à la cour pontificale pour sa vie de débauche que pour la stricte observance de ses charges ecclésiastiques.

À la mort de son frère aîné Pier Luigi en 1488, le titre de duc de Gandie échappe à César Borgia et revient à son cadet Giovanni. C'est ce dernier qui est chargé de commander l'armée pontificale en 1496 pour les premières campagnes d'Alexandre contre la rébellion des Orsini. Lorsque Giovanni est mystérieusement assassiné en 1497, César est suspecté de complicité. Son caractère guerrier et son engagement politique répondent alors parfaitement au profil de lieutenant séculier que cherche son père. César renonce ainsi à la dignité de cardinal en 1498. Il épouse alors Charlotte d'Albret, sœur du roi de Navarre. Parallèlement, il reçoit de Louis XII, roi de France, le titre de duc de Valentinois.

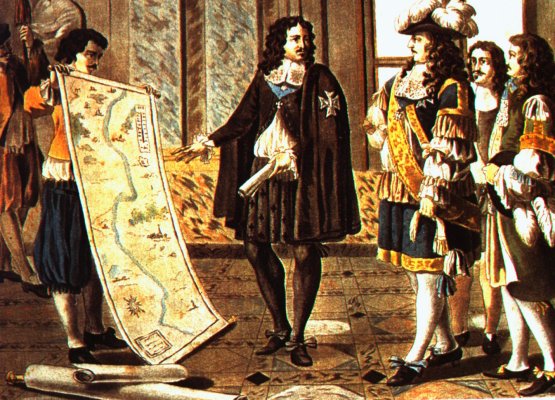

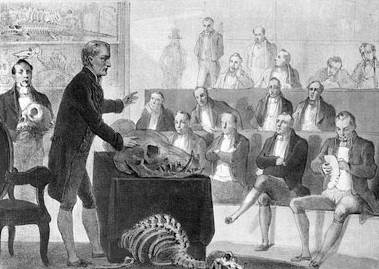

Grâce à ce mariage, César et son père obtiennent l'aide des Français dans leur projet de reprendre le contrôle des États pontificaux et de fonder un royaume permanent en Italie pour César. Fort de cet appui, César, capitaine général de l'Église, se lance en 1499 dans une occupation systématique des villes de Romagne et des Marches aux mains de feudataires du Saint-Siège. La campagne de 1499 est marquée par la conquête d'Imola et de Forli. Celle de 1500-1501 ramène dans le giron de César les villes de Rimini, Pesaro et Faenza. Urbino, Camerino et Senigallia tombent en 1502. C'est lors de cette dernière campagne que Machiavel, ambassadeur florentin auprès de César Borgia, observe directement les méthodes de l'homme qui inspirera son œuvre.

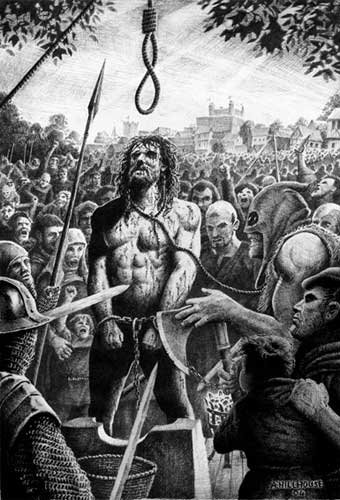

Les activités d'Alexandre et de César, bien que peu différentes de celles des papes précédents du XVe siècle, suscitent l'opposition des États pontificaux et d'autres États italiens. La guerre de propagande acharnée menée contre les Borgia a des répercussions durables. César est décrit comme un monstre de luxure et de cruauté qui exerce une influence surnaturelle sur son père après avoir assassiné son frère Giovanni, le favori du pape. Il semble néanmoins que père et fils travaillent de concert : Alexandre est un fin politicien, tandis que César est un homme d'action impitoyable. Ambitieux et arrogant, ce dernier est déterminé à devenir prince avant que la mort de son père le prive du soutien politique et financier de la papauté.

La troisième campagne de Romagne 1502-1503 illustre au mieux les méthodes de César. Il lance une marche éclair sur Urbino qui, surprise, se rend sans un seul coup de feu. Il se lance alors vers Camerino, qui tombe aussi rapidement. Ses capitaines, craignant son pouvoir, se retournent alors contre lui, à Magione. César, privé de l'essentiel de ses troupes, est forcé de battre en retraite en Romagne. Utilisant les fonds du Saint-Siège, il reconstitue cependant son armée tout en luttant sur le front diplomatique pour briser la conspiration. Une fois cet objectif atteint, il convie, au motif de réconciliation, certains conspirateurs à Senigallia et les fait exécuter décembre 1502.

Doté d'une armée puissante et dévouée, César semble alors à l'apogée de sa carrière. Il prévoit probablement d'attaquer la Toscane, pour fonder l'État indépendant dont il rêve, lorsque son père meurt le 18 août 1503. Son farouche ennemi, Giuliano della Rovere, est alors élu pape Jules II. Il lui retire son titre de duc de Romagne et de capitaine général de l'Église et lui demande de libérer les villes de Romagne. César est arrêté. Il répond favorablement à la proposition pontificale pour gagner du temps et s'enfuit à Naples, où il est rattrapé par Gonzalve de Cordoue, vice-roi d'Espagne. Ce dernier refuse de se liguer avec lui contre le pape. César est alors emprisonné en Espagne, dans le château de Chinchilla près de Valence, puis à Medina del Campo, dont il s'échappe en 1506. Dans l'impossibilité de rentrer en Italie, il se met au service de son beau-frère, le roi de Navarre, et est tué en 1507 dans une échauffourée avec des rebelles navarrais près de Viana. Michael Edward Mallett

Sa vie

César est le fils de Roderic Llançol i de Borja, issu d'une famille espagnole et futur cardinal Rodrigo Borgia puis pape Alexandre VI, et de sa maîtresse Vannozza Cattanei. Il est aussi le frère de Giovanni Borgia 1474-1497, duc de Gandie, de Lucrèce Borgia, de Gioffre Jofré, prince de Squillace, et le demi-frère de Pedro Luis de Borja Pere Lluis de Borja et de Girolama de Borja, nés de mères inconnues.

La famille Borgia Borja en Catalan est originaire du royaume de Valence et voit son influence augmenter au XVe siècle, quand le grand-oncle paternel de Cesare devient pape sous le nom de Calixte III en 1455, puis Roderic Rodrigo en espagnol sous le nom d'Alexandre VI en 1492.

Bien que les précédents papes aient eu parfois des maîtresses, son père est le premier à reconnaître publiquement ses enfants, ce qui vaudra à César d'être souvent appelé « le neveu du pape », par pudeur, tout comme ses frères et sœurs.

Comme pratiquement tous les aspects de sa vie, la date de naissance de César Borgia est sujette à débat. En général on admet qu'il est né à Rome en 1475.

Jeunesse

Décrit comme un enfant gracieux, il grandit vite et devient un homme beau et ambitieux, comme son père. Ce dernier, dans sa volonté de développer l'influence de sa famille en Italie, a de grandes ambitions pour ses fils. Alors que les affaires temporelles reviennent à son frère Giovanni, nommé capitaine général de l'Église et fait duc de Gandie, César suit une carrière dans l'Église afin de succéder à son père. Sacré protonotaire de la papauté à 7 ans, il est fait évêque de Pampelune à 15 ans, et nommé par son père, fraîchement élu pape, cardinal de Valence en Espagne à 17 ans, même si ses goûts le portent plutôt vers la corrida, les chevaux et l'exercice des armes. À cette époque, il étudie le droit à Pérouse et à Pise.

En 1497, on retrouve le corps poignardé de son frère Giovanni dans le Tibre. César est soupçonné du crime, qu'il aurait commis soit pour des raisons politiques, soit par jalousie : Sancha d'Aragon, fille du roi de Naples et épouse de Gioffre, aurait été la maîtresse de César comme de Giovanni. Rien n'est alors prouvé, mais César a désormais la voie libre : le 17 août 1498, il devient le premier cardinal de l'histoire à abandonner sa fonction.

À cette époque, Louis XII, roi de France cherche à faire annuler son mariage afin d'épouser Anne de Bretagne et ainsi annexer son duché au royaume de France. Alexandre VI annule le mariage, en échange de quoi César devient duc de Valentinois, ce qui lui vaudra son surnom Il Valentino. Il se voit aussi accorder la main de Charlotte d'Albret, dame de Châlus et sœur de Jean III, roi de Navarre. Leur mariage a lieu le 12 mai 1499.

Ascension

Alexandre VI s'allie avec Louis XII qui poursuit les guerres d'Italie, espérant en tirer profit, notamment obtenir le trône de Naples4. En 1498, il est honoré par Louis XII du titre de gouverneur du Lyonnais.

En 1499, le roi entre en Italie, et après que Gian Giacomo Trivulzio a chassé le duc de Milan Ludovico Sforza, César chevauche à ses côtés à son entrée dans la ville.

Les Borgia, père et fils, passent alors à l'action : ils débarrassent les États pontificaux de leurs dirigeants censés être sous l'autorité du pape mais qui en réalité se considéraient indépendants depuis plusieurs générations. Ainsi en Romagne et dans les Marches.

César est nommé gonfalonier de l'armée papale dite « Armée des clefs », du nom de l'emblème héraldique de la papauté qui comprend des mercenaires italiens, et des régiments suisses envoyés par le roi de France environ 4 000 fantassins et 300 cavaliers. La seule qui parvient à lui tenir tête dans sa campagne est Caterina Sforza, mais le 9 mars 1499 elle est vaincue, ce qui permet à César d'ajouter Imola et Forlì à ses possessions.

En 1500, Alexandre VI nomme douze nouveaux cardinaux, ce qui lui donne assez d'argent pour permettre à César d'engager les condottieri Vitellozzo Vitelli, Gian Paolo Baglioni, les frères Orsini Giulio et Paolo et Oliverotto da Fermo qui poursuivent sa campagne en Romagne. Giovanni Sforza, premier mari de sa sœur Lucrèce, perd Pesaro et Pandolfaccio Malatesta perd Rimini la même année.

En 1501, Faenza se rend, son jeune seigneur Astorre III Manfredi est envoyé au Château Saint-Ange, à Rome. On retrouve son corps dans le Tibre, peu de temps après. En mai de cette année César prend le titre de duc de Romagne, et ajoute Castel Bolognese à son domaine. Alors que ses condottieri assiègent Piombino, qui tombe en 1502, César se bat à Naples et à Capoue avec les Français. Le 24 juin 1501, la ville, défendue par Prospero et Fabrizio Colonna, tombe, entraînant le début du conflit du roi de France avec Ferdinand II d'Aragon pour le contrôle de Naples.

En juin 1502, il retourne dans les Marches et capture Urbino et Camerino. Florence, craignant sa puissance, lui envoie deux émissaires : Machiavel et le cardinal Soderini pour connaître ses intentions, mais c'est surtout Louis XII qui va s’opposer à ses velléités d’attaquer la ville. Son ambition se porte alors sur Bologne. Mais ses condottieri complotent contre lui Congiura di Magione : avec leur aide, Guidobaldo da Montefeltro et Giovanni Maria da Varano poussent Camerino et Fossombrone à la révolte. César l'apprend et organise une réconciliation au château de Sinigaglia le 31 décembre 1502. Vitellozzo Vitelli, les frères Orsini et Oliverotto da Fermo viennent sans leurs troupes. Au milieu du banquet, César les fait arrêter puis étrangler. Paolo Giovio qualifie cet acte de « merveilleuse tromperie ». Après cela César Borgia est au sommet de sa puissance :

« Certains voudraient faire de César le roi de l'Italie, d'autres le voudraient faire empereur, parce qu'il réussit de telle façon que nul n'aurait le courage de lui refuser quoi que ce soit », écrira le Vénitien Priuli.

César Borgia fut mécène de Léonard de Vinci durant dix mois. Durant cette période, celui-ci réalisa des travaux de cartographie, en particulier de la ville d'Imola.

Chute

Bien que général et homme d'État de talent, son empire s'effondre très rapidement. Le 10 août 1503, César et son père assistent à un banquet chez Adriano Castelli, cardinal tout juste nommé. De nombreux invités ressentent de violentes douleurs, Alexandre VI meurt huit jours plus tard. Avant que sa mort ne soit révélée publiquement, César, malade lui aussi, envoie Don Michelotto piller les caisses papales, prévoyant de conquérir la Toscane mais sa mauvaise condition l'empêche de faire pression sur le Conclave pour désigner un pape à sa solde.

Le nouveau pape est Pie III, considéré comme neutre entre le parti des Borgia César étant resté à Rome pour influer sur l'élection et celui du cardinal Giuliano della Rovere, ennemi farouche de ces derniers. Mais il meurt à peine un mois après son élection et, cette fois, della Rovere est élu. Il prend le nom de Jules II, et fait tout pour affaiblir César. Alors que celui-ci se rend en Romagne pour mater une révolte, il est capturé par Gian Paolo Baglioni, près de Pérouse, et emprisonné. Jules II va alors démembrer son domaine, soit en le rattachant aux États pontificaux Imola, soit en rétablissant dans leurs droits ceux que César a chassés du pouvoir Rimini et Faenza.

En 1504, César est livré au roi d'Espagne, contre qui il a lutté avec Louis XII, et est emprisonné à la forteresse de Medina del Campo. Il parvient à s'évader et entre au service de son beau-frère Jean III de Navarre. Il meurt au cours du siège de Viana le 10 mars 1507, tombant dans une embuscade à l'âge de 31 ans.

Sa devise est restée célèbre :

« Aut Caesar aut nihil » « Ou César, ou rien »,

qui joue sur l'ambiguïté de son prénom et du titre porté par les empereurs romains.

Mariages et descendance

Le 12 mai 1499 César Borgia épouse Charlotte d'Albret 1480-1514, dame de Châlus et sœur de Jean III de Navarre. De cette union nait une fille, Louise Borgia, dite Louise de Valentinois 1500-1553, qui épouse, le 7 avril 1517, Louis II de la Trémoille mort en 1524, en secondes noces, le 3 février 1530, Philippe de Bourbon 1499-1557, baron de Busset.

Outre Louise, César Borgia eut au moins onze enfants, tous illégitimes, dont Girolamo Borgia, qui épouse Isabella, comtesse de Carpi et Camilla Borgia 1502-1573, abbesse de San Bernardino de Ferrare5.

César Borgia et Machiavel

Sa vie d'aventurier sans scrupule, d'habile diplomate, d'excellent administrateur de la Romagne, a inspiré Machiavel dans son portrait du « Prince »

On considère généralement que César Borgia servit de modèle au Prince de Machiavel. Il le présente comme le modèle du tyran : outre ses crimes politiques, dont il se fait un jeu, on l'accuse d'avoir fait assassiner son frère aîné, Giovanni Borgia 1474-1497, dont il est jaloux, et d'entretenir un commerce incestueux avec sa sœur, Lucrèce.

Machiavel reste auprès de César d'octobre 1502 à janvier 1503, en tant que secrétaire de la seconde chancellerie envoyé par Florence, période pendant laquelle il écrit souvent à ses supérieurs, correspondance qui a survécu jusqu'à nos jours.

Le chapitre VII « Des principautés nouvelles qui s'acquièrent par les forces et la fortune d'autrui » revient en effet sur sa conquête de la Romagne et le piège de Sinigaglia. César y est présenté comme un modèle pour tout homme d'État :

« je ne saurais proposer à un prince nouveau de meilleurs préceptes que l'exemple de ses actions », sa chute n'étant pas de sa responsabilité mais due « seulement à une extraordinaire malignité de la fortune ».

Cet éloge est sujet à controverse. En effet, certains universitaires voient dans le Borgia de Machiavel le précurseur des crimes commis au XXe siècle au nom de l'État. D'autres, dont Macaulay et lord Acton expliquent que l'admiration pour la violence et le manque de parole ne sont qu'un effet de la criminalité et de la corruption généralisées à cette époque8.

Sources bibliographiques

Marcel Brion, Les Borgia, Tallandier, Paris, 2011,

Ivan Cloulas,

Les Borgia, Fayard, 1987

César Borgia : Fils de pape, prince et aventurier, Tallandier, Paris, 2005. 287 p., [8] p. de pl.

Marion Johnson, Les Borgia

Nicolas Machiavel, Le Prince

Rafael Sabatini, La Vie de César Borgia

Antonio Spinosa, La Saga des Borgia, Mondadori, 1999

Paul Rival, César Borgia, Grasset, Paris, 1931

César Borgia vu par…La littérature

Alexandre Dumas, Les Borgia, roman appartenant aux volumes III et IV des Crimes célèbres, 1839

Le sang doré des Borgia, Françoise Sagan, Jacques Quoirez, 1977

Le sang des Borgia, the Family par Mario Puzo l'auteur du Parrain, 2001

Manuel Vázquez Montalbán, Ou César ou rien, une biographie largement romancée de César Borgia

Les Borgia, le roman d'une famille, par Klabund, Max Milo Editions, 2011

Assassin's Creed, Brotherhood d'Oliver Bowden, 2011

Les séries TV

The Borgias est un feuilleton télévisé canadien créé par Neil Jordan avec François Arnaud dans le rôle de César Borgia, Holliday Grainger dans celui de sa sœur Lucrèce Borgia et Jeremy Irons dans celui de son père Rodrigo Borgia.

Les Borgia ou le sang doré est un feuilleton télévisé français de 1977 avec Jean-Claude Bouillon dans le rôle de Cesar Borgia, Maureen Kerwin dans celui de sa sœur Lucrèce Borgia et Julien Guiomar dans celui du pape Alexandre VI.

Borgia, série télévisée produite par Atlantique Productions et Lagardère Entertainment, a été diffusée sur Canal + en octobre 2011. César Borgia est interprété par Mark Ryder.

Les mangas et la BD

César Borgia est le personnage principal du manga Cantarella, de You Higuri (2001). Ce manga retrace l'histoire de César et de la famille Borgia, bien que, malgré son côté historique et précis, l'auteur a pris plusieurs libertés dans son adaptation. Dans le manga, César n'est pas totalement humain : il aurait été vendu aux démons par son père, ce dernier espérant devenir Pape grâce à cela. Mais, paradoxalement, dans cette œuvre César apparaît comme un personnage attachant, malgré son côté froid et calculateur.

Un autre manga centré sur César Borgia intitulé Cesare de Fuyumi Soryo se veut quant à lui plus fidèle historiquement. L'auteur a même fait appel à un spécialiste de la Renaissance Italienne9.

Borgia, Jodorowsky, Manara

Dans Kakan no madonna de Chio Saito, Césare Borgia y tient le rôle du principal méchant, amoureux de sa sœur puis de la protagoniste.

Les jeux vidéo

César Borgia est présent dans le jeu vidéo Assassin's Creed: Brotherhood, dont il est le principal antagoniste. L'image du personnage est proche de celle dépeinte par Machiavel également présent dans le jeu : tyrannique, hautain, jaloux des aventures de sa sœur, Lucrèce Borgia, avec qui il entretient des rapports proches de l'inceste. Il y serait également responsable de la mort de son père, à qui il aurait fait avaler de force une pomme empoisonnée après l'avoir lui-même croquée. Le héros du jeu tuera César en 1507 à Viana, sur les murailles de la ville assiégée.

Posté le : 13/09/2015 16:52

|

|

|

|

|

Colbert |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 6 septembre 1683 meurt Jean-Baptiste Colbert

à 64 ans, à Paris, né le 29 août 1619 à Reims, un des principaux ministres de Louis XIV. Contrôleur général des finances de 1665 à 1683, secrétaire d'État de la maison du roi et secrétaire d'État de la Marine de 1669 à 1683.

Contrôleur général des finances 1665-1683, il est également Secrétaire d'État de la Maison du roi, Secrétaire d'État à la Marine. Il est marié à Marie Charron ilq ont trois fils, ses descendants sont Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, Jacques Nicolas Colbert, Jean-Jules-Armand Colbert

Il entre au service du roi à la mort de son protecteur Mazarin, incite Louis XIV à disgracier son rival Nicolas Fouquet. Inspirateur et promoteur d'une politique économique interventionniste et mercantiliste ultérieurement désignée sous le vocable de colbertisme il favorise le développement du commerce et de l'industrie en France par la création de fabriques étatiques. Il passe pour s'être inspiré des idées de Barthélemy de Laffemas, économiste et conseiller d'Henri IV1 ; Laffemas avait en particulier développé le commerce colonial et l'industrie textile, les deux secteurs auxquels Colbert s'est particulièrement consacré pour devenir à son tour l'éminence grise du royaume.

En bref

Une légende tenace faisait de Colbert le fils d'un marchand drapier de Reims. Les historiens ont eu raison de ce mythe en montrant que le grand ministre était issu d'une dynastie de grands marchands internationaux, banquiers et financiers. Laboureurs à la fin de la guerre de Cent Ans, entre Reims et les Ardennes, ils firent du transport de pierres pour reconstruire les villes détruites et devinrent maçons. Marchands grossistes à Reims au XVIe siècle, ils donnent des échevins à la ville et appartiennent à la bourgeoisie riche de la cité. Très liés à la fin du siècle aux milieux bancaires italo-lyonnais, proches du pouvoir sous Henri IV et sous Louis XIII, ils atteignent leur apogée sous Louis XIV. Colbert n'est pas en effet devenu ministre par un coup de baguette magique, en sortant de la boutique du Long-Vêtu. Il fut poussé dans les allées du pouvoir par un groupe où se mêlaient des ministres comme Le Tellier (père de Louvois), des gens d'affaires comme Particelli d'Émery, Lumagne, Camus, rapprochés par un ensemble d'intérêts et des alliances matrimoniales. L'enfance et la jeunesse de Jean-Baptiste Colbert sont mal connues. On suppose qu'il fit ses études chez les Jésuites. Dès 1634, il fait son apprentissage chez Mascranny, banquier à Lyon, puis il travaille à Paris dans une étude de notaire, chez un procureur au Châtelet, avec un ancien munitionnaire devenu officier de finance ; il reçoit en somme une éducation de marchand et d'officier de finance, avec des notions juridiques acquises par la pratique. En 1640, il devient commissaire des guerres, charge lucrative s'il en fût, commis du secrétaire d'État à la Guerre, François Sublet de Noyers. Ces fonctions l'obligent à voyager dans le royaume pour connaître troupes et garnisons : expérience précieuse pour un futur ministre. En 1645, il entre comme commis au service de Michel Le Tellier, secrétaire d'État à la Guerre, qui lui fera obtenir un brevet de conseiller d'État. En 1648, son mariage avec la fille d'un intendant des turcies et levées de France lui apportera 100 000 livres de dot.

Colbert passa du service de Le Tellier à celui de Mazarin, dont il géra les immenses biens et auquel il servit d'intermédiaire avec la reine pendant son exil. Le cardinal le recommanda à Louis XIV comme étant fort fidèle. Sa valeur personnelle fit le reste. Il travailla à la disgrâce de Fouquet, réussit à influencer le roi, dut subir les assauts de la compagnie du Saint-Sacrement qui soutenait le surintendant, entra au conseil d'En-Haut et cumula peu à peu les responsabilités : bâtiments et manufactures, contrôle général des Finances, Maison du roi et Marine. Seules les Affaires étrangères et la Guerre lui échappèrent, quoiqu'il parvînt très vite à installer son frère Croissy au poste de ministre des Affaires étrangères. Pour venir à bout de tant de tâches, il fallait un homme exceptionnel. Michelet le compare à un bœuf de labour, mettant ainsi en évidence sa qualité fondamentale : l'archarnement au travail. Esprit méthodique, il sait rédiger pour le roi — à qui il voue une inébranlable fidélité — des rapports très clairs. Il esquisse tout un système de réformes afin de rétablir l'ordre dans le royaume, après les lourdes épreuves de la guerre. Ses idées ont souvent servi de modèle pour décrire le mercantilisme qu'il incarne.

Citadin, homme du commerce international, Colbert a le souci d'exporter pour accumuler à l'intérieur des frontières le maximum d'or et d'argent, et d'importer le moins possible pour éviter d'en perdre. À cette fin, les manufactures fourniront l'essentiel de l'effort, le grand commerce sera relancé et les paysans soulagés par la diminution de leurs impôts. Colbert n'est pas le père de ces idées, élaborées avant lui, mais il les a mises en application avec une rare énergie. Il est de bon ton d'en critiquer le bilan, qui n'est pourtant pas mince : les bourgeois, qui préféraient certes l'achat des offices et des biens fonciers, n'ont pas dédaigné d'investir dans l'industrie et le commerce, ce qui est significatif ; de plus, l'expansion économique du XVIIIe siècle trouve son origine à cette époque. Malgré les structures archaïques du temps, Colbert a réussi à modifier l'état des esprits et à entraîner derrière lui beaucoup d'imitateurs ; il a fait fonctionner un embryon d'administration, utilisé au mieux clientèles et membres du lignage ; il s'est conduit en chef de clan : ses frères sont devenus, l'un évêque de Luçon puis d'Auxerre, l'autre, Croissy, ministre des Affaires étrangères, le troisième, enfin, lieutenant général des armées du roi. Son fils, Seignelay, lui succéda à la Marine mais n'eut jamais les honneurs du conseil. Colbert eut en quelque sorte la chance de mourir en 1683, avant le temps des guerres difficiles et des catastrophes. Il a laissé une image de réformateur, de grand initiateur besogneux, luttant de toutes ses forces pour le progrès. Voltaire a fait l'éloge de Colbert, le XIXe siècle a reconnu en lui l'un des siens, un bourgeois conquérant, homme d'ordre et d'économie, glorificateur du travail, peu aimé de la Cour : Mme de Sévigné le nommait le Nord et Saint-Simon vilipendait en lui le règne de vile bourgeoisie. Jean-Marie Constant

Sa vie

Jean-Baptiste Colbert appartient à une famille de riches marchands et banquiers, parfois spéculateurs et souvent usuriers de la cité de Reims. Cette famille - de petite noblesse - se prétendait descendante d'une illustre et antique noblesse écossaise ce qui est plus que douteux. En réalité l'aïeul à la 6e génération, Édouard III Colbert, était déjà, au XVe siècle, seigneur de plusieurs terres Magneux et Crèvecoeur.

Jean-Baptiste Colbert est le fils de Nicolas Colbert, seigneur de Vandières et de son épouse Mariane Pussort, fille du seigneur de Cernay. Contrairement à une tenace légende son père ne fut jamais marchand de drap mais receveur général et payeur des rentes de la ville de Paris et négociant. Colbert se trouve être le neveu du conseiller d'État Henri Pussort, qui l'aidera dans sa carrière.

La jeunesse de Colbert, en revanche, est mal connue : après des études dans un collège jésuite, en 1634, il est employé chez un banquier de Saint-Étienne, Mascranny, puis chez un notaire parisien, père de Jean Chapelain.

Une ascension due à ses relations 1640-1651

Jean-Baptiste Colbert entre au service de son cousin Jean-Baptiste Colbert de Saint-Pouange, premier commis du département de la guerre sous Louis XIII.

En 1640, alors qu'il est âgé de 21 ans, son père utilise ses relations et sa fortune pour lui acheter la charge de commissaire ordinaire des guerres, commis du Secrétaire d'État à la guerre, François Sublet de Noyers. Cette fonction l’oblige à inspecter les troupes et lui donne une certaine notoriété auprès des officiers, tous issus de la noblesse.

En 1645, Saint-Pouange le recommande à Michel Le Tellier père du marquis de Louvois, son beau-frère, alors secrétaire d'État à la Guerre. Celui-ci l'engage comme secrétaire privé puis le fait nommer conseiller du roi en 1649.

En 1651, Le Tellier le présente au cardinal Mazarin qui lui confie la gestion de sa fortune, l'une des plus importantes du royaume.

La disgrâce de Fouquet 1659-1665

Chargé de veiller à la gestion des Finances de l'État, Colbert rédige dès octobre 1659 un mémoire sur de prétendues malversations du surintendant des finances Nicolas Fouquet, pointant que moins de 50 % des impôts collectés arriveraient jusqu’au roi.

Réputé cassant et peu disert, il n’est guère aimé de la Cour. Madame de Sévigné le surnomme Le Nord.

Le cardinal Mazarin, peu avant sa mort le 9 mars 1661, recommande à Louis XIV de prendre Colbert à son service par la phrase célèbre : Sire, je dois tout à votre Majesté, mais je m'acquitte de ma dette en lui présentant Colbert. Celui-ci devient intendant des finances le 8 mars 1661.

Le 5 septembre 1661, le surintendant Fouquet tombé en disgrâce est arrêté à Nantes par d'Artagnan. À la suite de cette arrestation, Louis XIV supprime la charge de surintendant des Finances et décide de l'exercer lui-même avec l'aide d'un Conseil créé le 15 septembre à l'instigation de Colbert : le Conseil royal des finances.

A partir de 1663, il est la main du roi dans la mise au pas des provinces et notamment pour juguler la puissance des nobles et mettre fin à une certaine impunité nobiliaire. Ainsi, les Grands Jours d'Auvergne de septembre 1665 à janvier 1666, qui veulent purger la montagne d'une infinité de désordres statuent sur 1.360 affaires concernant des officiers corrompus et des nobles auteurs d'exactions. Les condamnations de 87 nobles, 26 officiers et 4 ecclésiastiques sont accompagnées d'annonces aux carrefours et durant les prônes vantant les mérites du roi protecteur et justicier. La réformation de la noblesse étendue à l'ensemble du royaume à partir de 1666-1668 s'efforce de dresser un catalogue de l'ordre nobiliaire pour mieux le contrôler.

Éminence grise du royaume

Colbert est l'un des trois conseillers qui forment ce conseil et le chef effectif de l'administration des Finances. Le 12 décembre 1665 il reste seul contrôleur général des finances et est désormais désigné le plus souvent par ce titre.

Mémoire sur les travaux de Versailles, adressé à Louis XIV en 1665 par Jean Baptiste Colbert, contrôleur général, où celui-ci exprime son hostilité à tout projet de quelque ampleur. Archives nationales

Le 16 février 1669, il renforce son pouvoir en devenant secrétaire d'État de la Maison du Roi et secrétaire d'État de la Marine. Ses diverses charges lui permettent d'exercer une grande influence dans plusieurs secteurs d'intervention de l'État : finances, industrie, commerce, marine, police, justice, administration, travaux publics, postes, agriculture, aménagement du territoire, culture. Seules lui échappent la guerre et les affaires étrangères, confiées à Hugues de Lionne et à Michel Le Tellier, puis à son fils François Michel Le Tellier de Louvois.

Colbert et le colbertisme

Portrait de Colbert en tenue de l'ordre du Saint-Esprit, par Claude Lefèbvre 1666, musée du château de Versailles

Article principal : Colbert, l'économie et la marine française.

Sous le contrôle de Louis XIV, il n'aura de cesse de donner une indépendance économique et financière à la France. Colbert souhaitait réduire l'attrait des rentes constituées et de la préférence française pour la rente, en incitant à investir dans les manufactures et les Compagnies coloniales françaises.

Pour Colbert, la puissance d'un royaume se définit par la richesse de son souverain. Pour ce faire, il faut disposer d'une balance commerciale excédentaire et accroître le produit des impôts.

Pour enrichir la France, il met en place un système économique : le mercantilisme. Il veut importer des matières premières bon marché pour les transformer en produits de qualité qui pourront se vendre plus cher.

Dans ce but il convient de :

– créer une puissante marine qui importera les matières premières et exportera les produits finis ;

– réglementer la production de corporations ;

– créer une manufacture avec monopole qui fabriquera les produits de qualité à partir des matières premières.

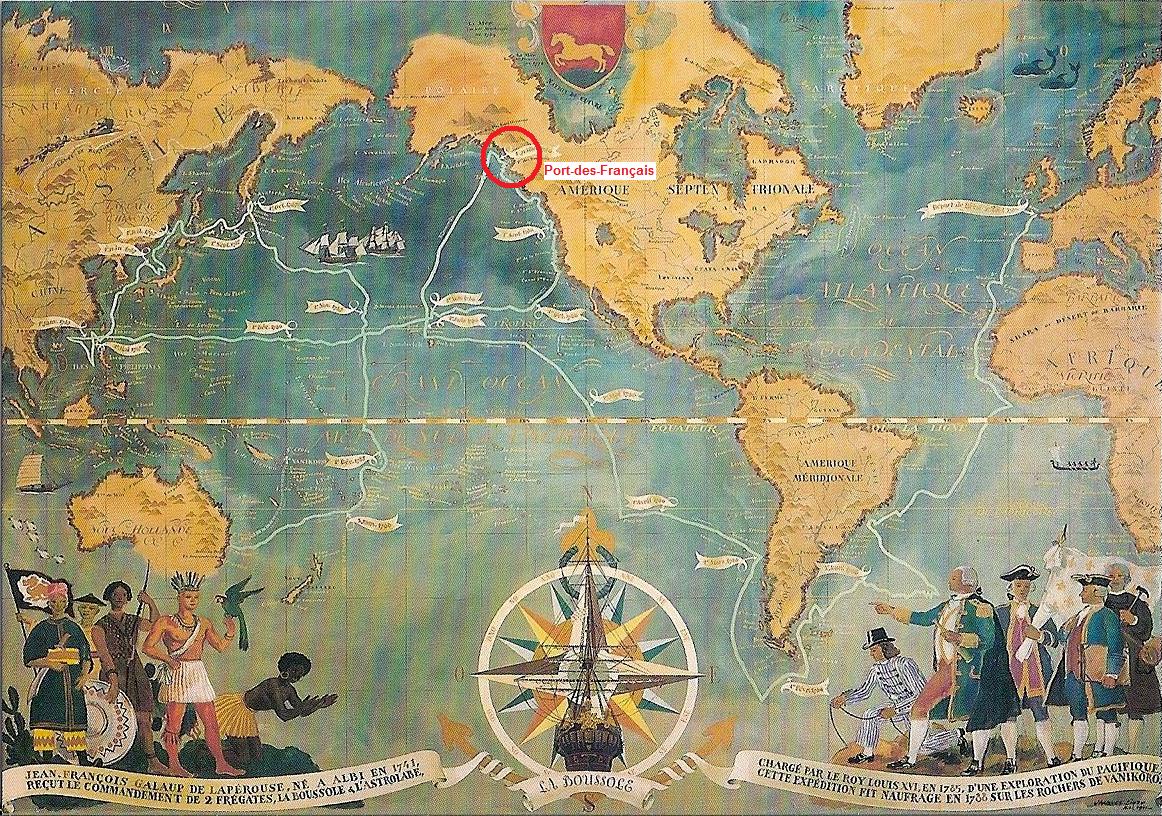

À partir de 1661 Colbert dirige officieusement la Marine. En 1663, il est nommé Intendant de la Marine. Louis XIV dissout la Compagnie des Cent-Associés et fait de la Nouvelle-France une province royale sous juridiction de la Marine de Colbert.

En 1663, il fonde l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

En 1664, nommé surintendant des Bâtiments et manufactures :

– il fonde la Compagnie des Indes Occidentales française, dissoute en 1674:

– il décide de copier les productions des États voisins pour rendre la France indépendante de leurs fournitures ;

– il n'hésite pas à débaucher des ouvriers étrangers pour former les ouvriers des manufactures françaises ;

– il utilise fréquemment l'octroi de monopoles, rétablit les anciennes manufactures, en crée de nouvelles. Il favorise ainsi la production de glaces Manufacture royale de glaces de miroirs, composante de la future compagnie de Saint-Gobain et de tapisseries Les Gobelins.

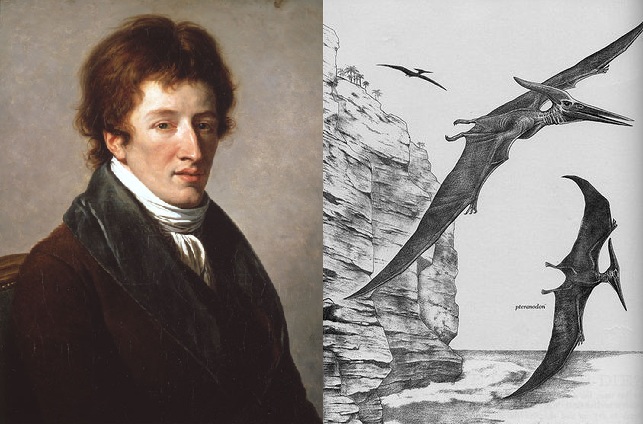

Carte de la Nouvelle-France dédiée à Colbert XVIIe siècle.

En 1664, il met en place le premier tarif des douanes modernes, le tarif Colbert. Cette mesure protectionniste fut revue sévèrement à la hausse en 1667 par Louis XIV envers les Anglais et les Hollandais en particulier, créant une guerre économique qui fut suivie d'un conflit militaire.

Il protège les sciences, les lettres et les arts et est élu à l'Académie française en 1667. Il favorise également la recherche en créant l'Académie des sciences 1666, l'Observatoire de Paris 1667 où Huygens et Cassini sont appelés, l'Académie d'architecture 1671.

Le 16 février 1669, nommé secrétaire d'État de la Maison du Roi, il agrège la Marine à ce département le 7 mars suivant et passe commande de 276 navires de guerre triplant ainsi les capacités de la France N 1. Il lance une grande réformation des forêts royales pour la construction navale, afin que les navires du royaume aient des mâts en l'an deux mille Colbert s’inquiète beaucoup que la France puisse un jour périr faute de bois. Il fait aménager les forêts avec l'obligation de conserver une partie de chaque forêt en haute futaie le quart en réserve et fait limiter le pâturage en forêt.

La grande réformation des forêts royales est aussi un choix stratégique pour réparer le patrimoine forestier français à une époque ou le bois est non seulement le premier matériau de construction mais également la première source d'énergie. Avec le défrichage, la surexploitation, la contrebande et le relâchement de l’administration des forêts, celles-ci sont décimées quantitativement et qualitativement : c'est un danger sur le long terme pour la France qui doit même importer du bois de chêne de Scandinavie pour sa marine. La grande réformation est un succès et permet de ressusciter la marine royale : dès 1670, on n’utilise plus que des bois français. La grande réformation des forêts inspirera par-delà la Révolution le code forestier moderne de 1827.

En 1673, il ordonne la création de la Caisse des emprunts pour permettre de financer les dépenses extraordinaires de l’État.

L’édit du 21 mars 16736, dit de Colbert, institue la législation sur les hypothèques, applicable dans l’ensemble du royaume. Destiné à protéger les créanciers par la publicité effective des hypothèques, l’édit souleva une vive opposition tant de la noblesse, qui préférait le secret à la sécurité afin de ne pas révéler au grand jour son endettement hypothécaire, que du notariat, qui craignait une mise en cause de ses prérogatives. L’édit fut temporairement suspendu dès l’année suivante, en avril 1674. Mais, pour la première fois dans l'histoire de la publicité foncière, Colbert met au premier plan la nécessaire sécurité juridique des transactions immobilières et du crédit Il faut rétablir la bonne foi qui est perduë, & assurer la fortune de ceux qui prêtent leur argent. Il faut aussi rétablir le crédit des particuliers qui est perdu sans ressources …Il faut faire voire clair à ceux qui vous secoureroient s'ils y trouvaient leur seureté. Il faut aussi ôter le moien à ceux qui veulent tromper les autres, de le pouvoir faire ….

Pour favoriser le commerce, Colbert développe encore les infrastructures : il fait améliorer les grandes routes royales et en ouvre plusieurs ; il fait relier la Méditerranée à l'Océan par le canal des Deux-Mers.

Il fait paver et éclairer Paris, embellit la ville de quais, de places publiques, de portes triomphales Portes St-Denis et St-Martin. On lui doit aussi la colonnade du Louvre et le jardin des Tuileries.

Avec son fils, Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, il fait venir des villes hanséatiques des artisans, constructeurs, cordiers, pour installer des chantiers ou arsenaux de construction navale dans les principaux ports du royaume. Pour assurer le recrutement des équipages, il n'a pas recours, comme l'Angleterre, à la presse, ou enrôlement forcé des matelots de la marine marchande, mais à un nouveau procédé, appelé l'inscription maritime. En revanche, il demande aux juges de privilégier la condamnation aux galères, y compris pour le délit de vagabondage.

Il institue des compagnies commerciales : Compagnie des Indes Orientales Océan indien, Compagnie des Indes Occidentales Amériques, et Compagnie du Levant Méditerranée et Empire ottoman. Il est aussi à l'origine de la création de comptoirs : Pondichéry 1670 et de ce qui fut le début du peuplement en Nouvelle-France Amérique du Nord et encore l'île Bourbon.

Il pensait s'emparer des comptoirs hollandais du golfe de Guinée, particulièrement sur la Côte de l'Or Ghana aujourd'hui, mais ne mit jamais ce projet à exécution8.

Il s'oppose au secrétaire d'État de la Guerre, Louvois, jugé trop prodigue des fonds publics. Celui-ci intrigue contre lui auprès de Louis XIV à tel point que Colbert se trouve dans une position difficile quand il meurt le 6 septembre 1683, rue des Petits-Champs, laissant Claude Le Peletier lui succéder au poste de contrôleur général des finances.

Colbert donne un cadre juridique à l'exercice de l'esclavage dans les Antilles. Il élabore la première version du Code noir, promulgué par Louis XIV en 1685.

Tout en gérant les affaires de l'État, Colbert amasse une fortune personnelle considérable s'élevant à environ 4,5 millions de livres. C'est pourquoi le peuple, croyant voir dans cette fortune un signe de prévarication, insulte son cercueil. Il est enterré à Saint-Eustache, où sont conservées ses jambes tandis que le reste de sa dépouille est transféré dans les catacombes de Paris en 1787.

Ayant refusé de recevoir Louis XIV sur son lit de mort, officiellement parce que son état ne le lui permettait pas, il disait, selon ses proches : J'ai tout donné de moi au roi ; qu'il me laisse au moins ma mort et si j'avais fait pour Dieu tout ce que j'ai fait pour cet homme, je serais sauvé dix fois !.

Postérité de Colbert

Statue de Colbert par Gayrard fils, cour Napoléon du palais du Louvre.

Hommes illustres Louvre.

Il laisse l'image d'un excellent gestionnaire, même si les résultats économiques du règne peuvent paraître très discutables en raison des fortes ponctions causées par les dépenses militaires, les constructions et les largesses du roi. Il ne faut pas oublier que Louis XIV a encore régné 32 ans après la mort de Colbert : tant que le ministre fut aux affaires, les budgets ont été à peu près maîtrisés ; les déficits ne cessent de s'accumuler après lui.

Le terme de colbertisme souligne la part plus importante de l'intervention de l'État dans l'économie en comparaison des autres pays occidentaux.

Les manuels d'histoire du XXe siècle Mallet et Isaac ont forgé l'image populaire d'un homme entièrement dévoué à sa tâche et se frottant les mains de plaisir lorsqu'il était surchargé de travail.

Le clan Colbert Famille Colbert.

Le 13 décembre 1648, Jean-Baptiste Colbert épouse Marie Charron, fille d’un membre du conseil royal, sœur de Jean-Jacques Charron de Menars et cousine par alliance avec Alexandre Bontemps. Sa dot fut de 100 000 livres. Ensemble, ils eurent neuf enfants :

Jeanne-Marie 1650-1732 mariée à Charles-Honoré d'Albert de Luynes ;

Jean-Baptiste 1651-1690, marquis de Seignelay ;

Jacques-Nicolas 1654-1707, archevêque de Rouen ;

Antoine-Martin 1659-1689 ;

Henriette-Louise 1657-1733 mariée à Paul de Beauvilliers, marquis de Saint-Aignan ;

Jean-Jules-Armand 1664-1704, marquis de Blainville ;

Marie-Anne 1665-1750 mariée à Louis de Rochechouart, duc de Mortemart (neveu de Madame de Montespan), avec postérité dont notamment Talleyrand ;

Louis 1667-1745, comte de Linières, garde de la Bibliothèque du roi et militaire ;

Charles-Édouard 1670-1690, comte de Sceaux.

Après avoir débuté au sein du clan Le Tellier, Colbert devient lui aussi adepte du népotisme et décide de créer son propre clan en plaçant tous ses proches à des postes clés tel ses frères Charles et Nicolas ou son cousin germain, Charles Colbert de Terron. De fait, il devient un rival du clan Le Tellier et particulièrement du secrétaire d'État à la guerre, Louvois.

En 1657, il achète la baronnie de Seignelay dans l'Yonne, puis en 1670, la baronnie de Sceaux dans le sud de Paris. Il fait du domaine de Sceaux l'un des plus beaux de France grâce à André Le Nôtre qui dessine les jardins et à Charles Le Brun qui est chargé de toute la décoration tant des bâtiments que du parc.

Armoiries et devise

Blasonnement :

Coupé : D'or à une couleuvre ondoyante, en pal d'azur.

Commentaires : Blason de la famille Colbert. Armes parlantes en latin, couleuvre se dit coluber.

Devise : Pro rege, saepe, pro patria semper, en français : Pour le roi souvent, pour la patrie toujours.

Généalogie

Ascendance de Jean-Baptiste Colbert

Fonctions

Buste de Colbert par Antoine Coysevox.

de 1661 à 1665 Intendant des Finances

de 1661 à 1683 Surintendant des Postes

de 1661 à 1683 Surintendant des Bâtiments, arts et manufactures

de 1665 à 1683 Contrôleur général des Finances

de 1669 à 1683 Secrétaire d'État de la Maison du Roi

de 1669 à 1683 Secrétaire d'État de la Marine

de 1670 à 1683 Grand Maître des Mines et Minières de France

de 1671 à 1683 Surintendant des Eaux et Forêts

Ouvrages anciens

Courtilz de Sandras La Vie de Jean-Baptiste Colbert Ministre d'état sous Louys XIV Roy de France, Cologne, 1695

Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang, Jean-Baptiste Colbert dans Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878

Ouvrages récents

Sur la France à l'époque de Louis XIV

Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris, Fayard, .

Thierry Sarmant et Mathieu Stoll, Régner et gouverner : Louis XIV et ses ministres, Paris : Perrin, 2010.

Sur la famille Colbert

Jean-Louis Bourgeon, Les Colbert avant Colbert, Presses Universitaires de France, Paris, 2002 2e édition.

François de Colbert, Histoire des Colbert du xve au xxe siècle, Grenoble, 2000 'Histoire des Colbert du xve au xxe siècle', prix Hugo 2002 de l'Institut de France.

Luc-Normand Tellier, Face aux Colbert : les Le Tellier, Vauban, Turgot... et l'avènement du libéralisme, Presses de l'Université du Québec, 1987, 816 pages.Etexte

Sur Colbert

Daniel Dessert, Le Royaume de Monsieur Colbert 1661-1683, Paris, Perrin, 2007.

Olivier Pastré, La Méthode Colbert ou le patriotisme économique efficace, Paris, Perrin, 2006.

Philippe Minard, La Fortune du colbertisme, État et industrie dans la France des Lumières, Paris, Fayard, 1998.

Jean Villain La Fortune de Colbert, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 1994,

Jean Meyer, Colbert, Paris, Hachette, 1981.

Inès Murat, Colbert, Paris, Fayard, 1980.

François d'Aubert, Colbert, la vertu usurpée, Paris, Perrin, 2010.

Jacob Soll, The Information Master : Jean-Baptiste Colbert’s State Intelligence System, The University of Michigan Press, 2011.

Sur le département de la Marine

Jean-Philippe Zanco, Dictionnaire des Ministres de la Marine 1689-1958, Paris, S.P.M. Kronos, 2011.

Posté le : 04/09/2015 17:23

|

|

|

|

|

La Fayette 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 6 septembre 1757 naît Gilbert du Motier, marquis de La Fayette

dit La Fayette, au château de Chavaniac, paroisse de Saint-Georges-d'Aurac dans la province d'Auvergne, actuellement Chavaniac-Lafayette dans la Haute-Loire et mort à 76 ans, le 20 mai 1834 à Paris, ancien 1er arrondissement aristocrate d'orientation libérale, officier et homme politique français, qui a joué un rôle décisif aux côtés des Américains dans leur Guerre d'indépendance contre le pouvoir colonial britannique, ainsi que dans l'émergence en France d'un pouvoir royal moderne, avant de devenir une personnalité de la Révolution française jusqu'à son émigration, son arrestation et sa mise en prison pour cinq ans en 1792, puis un acteur politique majeur des débuts de la monarchie de Juillet. Surnommé le héros des deux mondes, il est l'un des huit citoyens d'honneur des États-Unis d'Amérique. Homme politique et militaire de la famille Motier de La Fayette, Il fait allégeance au Royaume de France et aux États-Unis. Son arme est la Cavalerie, la Garde nationale, son Grade est Major-général, Lieutenant général, Général de division de 1775 – 1830. Il participe aux Conflits, de la Guerre d'indépendance des États-Unis, des Guerres de la Révolution. Il assure le commandement des Troupes de la américaines, dont la division des Virginiens, Dragons du roi, puis brigade d'infanterie, Garde nationale, de l'armée du Nord, de la garde nationale en 1831. Ces faits d'armes sont : Bataille de Brandywine Bataille de Barren Hill, Bataille de Gloucester, Bataille de Monmouth, Bataille de Rhode Island, Bataille de Yorktown

Il reçoit les distinctions suivantes : Ordre de Cincinnatus , Chevalier de Saint-Louis. Hommages Citoyen d'honneur de plusieurs états après 1781, Citoyen d'honneur des États-Unis d'Amérique, son nom est gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile 3e colonne

Après la révolution de 1789, La Fayette décide de signer tous ses courriers d'un Lafayette en un seul mot, en réaction contre le système nobiliaire. C'est aussi la graphie utilisée par ses contemporains jusqu'à sa mort.

En bref

Héros de trois révolutions : celle d'Amérique, celle de 1789, celle de 1830, La Fayette est issu d'une vieille famille noble d'Auvergne, et participe à la guerre d'Indépendance de l'Amérique. À son retour en 1779, héros du jour, il s'efforce d'allier la grâce aimable d'un grand seigneur d'Ancien Régime à une simplicité toute républicaine rapportée d'Amérique. À l'Assemblée des notables en 1787, il conseille l'adoption de l'édit sur les protestants. Un des principaux animateurs de la Société des Trente, il est élu député de la noblesse d'Auvergne aux États généraux et nommé, le 15 juillet 1789, commandant général de la milice parisienne, à laquelle il donne le nom de garde nationale et la cocarde tricolore, dont il est l'inventeur. Partisan du veto suspensif pour le roi et du bicamérisme, il devient après les journées d'octobre 1789 le personnage le plus considérable de France, le maire du palais, dira Mirabeau. La fête de la Fédération le 14 juillet 1790 marque l'apothéose de sa carrière révolutionnaire. Mais son esprit manque de profondeur et son caractère, de décision : il subit plus les événements qu'il ne les dirige, veut défendre la Révolution à la fois contre les aristocrates et contre les sans-culottes, qui, eux, souhaiteraient des décisions plus radicales, et anime avec Bailly et Condorcet la très modérée Société de 1789. Pour assurer le maintien de l'ordre, il fait voter la loi martiale et il s'imagine que le roi et la cour accepteront l'œuvre de la Constituante. Après la fuite à Varennes en 1791, il fait admettre, avec Barnave, Duport et les Lameth, la fiction de l'enlèvement, puis tire sur le peuple lors de la manifestation républicaine du Champ-de-Mars le 17 juillet 1791, ce qui lui enlève toute popularité. À la déclaration de guerre le 20 avril 1792, il reçoit le commandement de l'armée du Centre, mais il entre en négociation avec les Autrichiens et, après le 20 juin 1792, il menace de faire marcher son armée sur Paris si de nouvelles atteintes sont portées à la majesté royale. Décrété d'accusation le 19 août 1792, il passe dans le camp autrichien, mais il est gardé prisonnier jusqu'en 1797. N'ayant joué aucun rôle pendant la période napoléonienne, il se rallie aux Bourbons en 1814. Lors des Cent-Jours, il refuse la pairie, mais se fait élire député de Seine-et-Marne, devient vice-président de la Chambre, puis participe, avec Fouché, à la déchéance de l'Empereur. Élément actif de l'opposition libérale sous la seconde Restauration, il entre dans la conspiration groupant des bonapartistes et les républicains de la société des Amis de la vérité qui voulaient s'emparer du pouvoir par un coup de force prévu pour le 19 août 1820 ; il participe également au premier complot de la charbonnerie en décembre 1820 et proteste contre l'expédition d'Espagne en 1822-1823. En juillet 1830, il retrouve sa popularité de 1789-1790. Les révolutionnaires lui eussent, volontiers, offert la présidence de la République, mais il se rallie à la solution orléaniste, intronise Louis-Philippe au balcon de l'Hôtel de Ville, reçoit de nouveau le commandement de la garde nationale, mais se laisse jouer par Louis-Philippe, qui, pour se débarrasser de mylord protecteur, l'amène à démissionner de son commandement à la fin de décembre 1830. Il ne cessera, dès lors, jusqu'à sa mort, de condamner l'évolution rétrograde du régime de Juillet. Roger Dufraisse.

Sa vie

Issu d'une ancienne famille militaire d'Auvergne dont les origines connues remonteraient au XIe siècle, un de ses illustres ancêtres, Gilbert Motier de La Fayette, est maréchal de France au XVe siècle, Gilbert du Motier naît au château de Chavaniac le 6 septembre 1757. Le nom de la famille trouve son origine à La Fayette, actuelle commune d'Aix-la-Fayette Puy-de-Dôme, site d'une motte castrale documentée. Le nom complet, Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, est rarement utilisé : il est généralement désigné comme marquis de La Fayette ou Lafayette. Son biographe Louis R. Gottschalk précise que Gilbert orthographie son nom aussi bien en Lafayette qu'en La Fayette.

Son père, Michel Louis Christophe du Motier, marquis de La Fayette 13 août 1733 – 1er août 1759, colonel aux Grenadiers de France, est tué en Westphalie à l'âge de vingt-six ans par un boulet lors de la bataille de Minden, le 1er août 1759, dans les bras du duc de Broglie. Sa mère, Marie Louise Jolie de La Rivière, riche aristocrate de Saint-Brieuc, née en 1737, se retire à Paris au Palais du Luxembourg ; elle meurt le 3 avril 1770. Élevé, en son absence, par ses tantes et sa grand-mère, il passe à Chavaniac une enfance libre et protégée et rêve, à neuf ans, de chasser la bête du Gévaudan.

À l'âge de 12 ans, le marquis de La Fayette se trouve orphelin et seul héritier potentiel de la fortune de son grand-père maternel, le marquis de La Rivière, qui meurt à son tour le 24 avril 1770 et lui laisse une rente de 25 000 livres. À la même époque un autre oncle meurt et lui laisse un revenu annuel de 120 000 livres, faisant de lui l'un des hommes les plus riches de France. C'est son arrière-grand-père, le comte de La Rivière, ancien lieutenant général des Armées du Roi, qui le fait venir à Paris pour son éducation.

Il étudie jusqu'en 1771 au collège du Plessis actuel lycée Louis-le-Grand et suit parallèlement une formation d'élève-officier à la compagnie des mousquetaires noirs du roi. L'armée deviendra pour lui une deuxième famille. Il suit également les cours de l'Académie militaire de Versailles.

Le 11 avril 1774, à 17 ans, il épouse Marie Adrienne Françoise de Noailles 1759-1807 fille du duc d'Ayen, dotée de 200 000 livres. C'est un mariage arrangé, qui peu à peu se muera toutefois en une belle histoire d'amour même si Gilbert trompera régulièrement sa femme. Sa belle-famille, une des plus anciennes de la Cour de France et apparentée à Madame de Maintenon, permet à La Fayette d’être présenté à la Cour au printemps 1774. De ce mariage naîtront quatre enfants, un fils et trois filles :

Henriette 1776-1778

Anastasie 1777-1863, qui épouse Juste-Charles de Latour-Maubourg 1774-1824 le 23 février 1798. Par elle, le marquis est l'aïeul de Paola Ruffo di Calabria, l'ancienne Reine des Belges, épouse du Roi Albert II.

Georges Washington de La Fayette 1779-1849, qui épouse Émilie d'Estutt de Tracy.

Virginie 1782-1849, qui épouse le 20 avril 1803 Louis de Lasteyrie du Saillant 1781-1826.

À la cour de Louis XVI, il n'obtient aucun succès. Attaché à ses libertés et dépourvu d'esprit courtisan, il fait avorter les tentatives de son beau-père visant à lui faire obtenir une situation intéressante.

Après son mariage, il quitte volontiers la Cour dont il maîtrise mal les codes et rejoint le régiment de Noailles de son beau-père avec d'abord un grade de sous-lieutenant avant d'être progressivement promu au rang de capitaine des dragons. Son chef est le duc de Broglie, ancien ami de son défunt père. À l'exemple de ce dernier, il choisit alors de suivre une carrière militaire et entre dans la Maison militaire du roi.

La guerre d'indépendance américaine

La participation de La Fayette à la Guerre d'indépendance des États-Unis 1775-1783 lui a valu une immense célébrité et une place symbolique pour avoir été le trait d'union entre les Américains et la France, lui valant d'être surnommé le héros des deux mondes. Et ce qui fait de La Fayette le symbole du soutien français aux insurgés d'Amérique, comme ce qui en fait la figure du héros romantique qu'on en conserve, c'est son jeune âge 19 ans et les circonstances de son départ de France sans l'autorisation officielle du roi encore favorable à la paix, finançant le voyage de ses propres deniers. Cependant, bien qu'il ait eu un rôle notable sur le plan militaire, celui-ci est moindre par rapport au bilan politique qu'il suscsité.

L'arrivée de La Fayette en Amérique

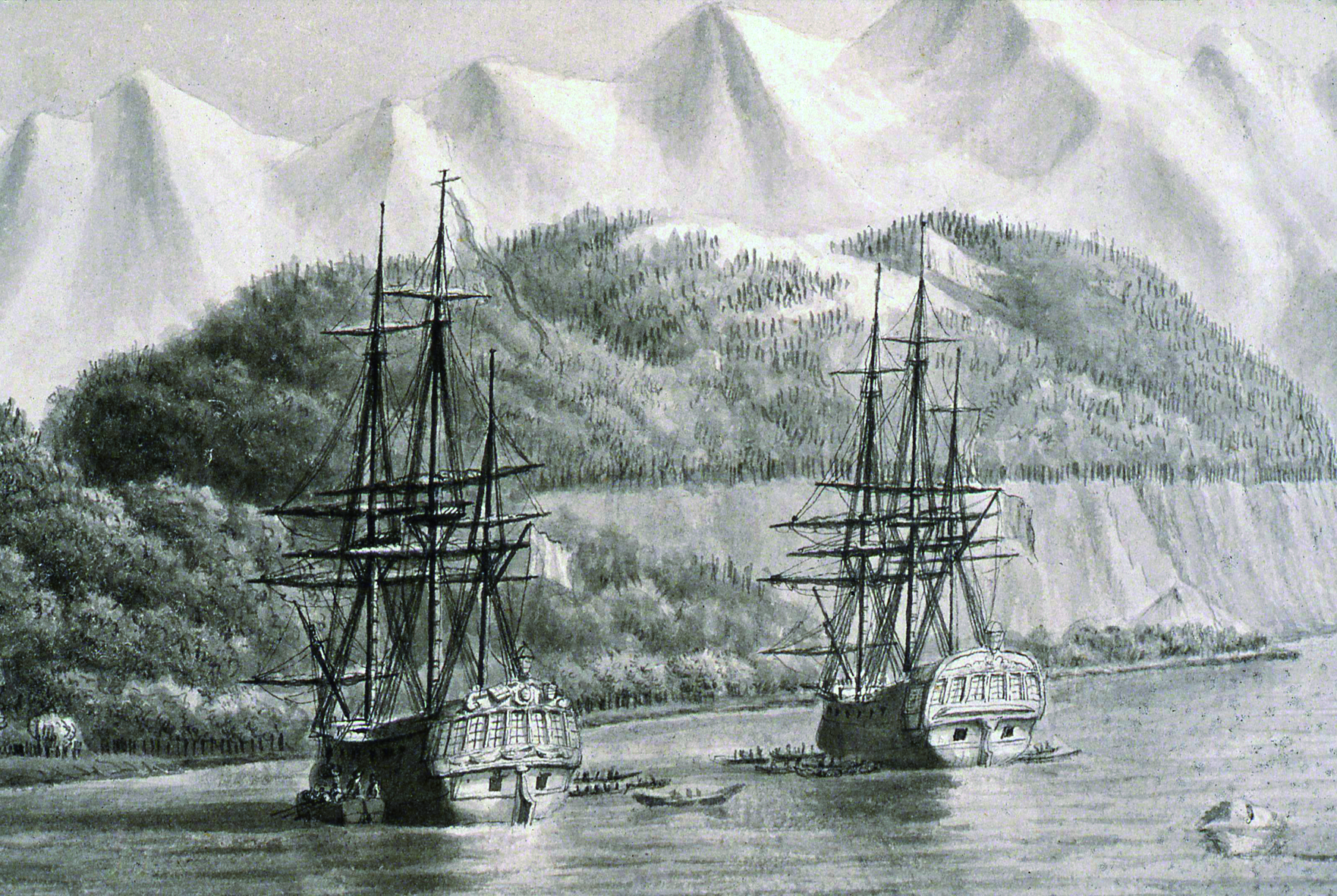

Histoire de la marine française sous Louis XV et Louis XVI.

En août 1775, le capitaine Gilbert de La Fayette est envoyé par son beau-père, le duc d'Ayen, en garnison à Metz pour y parfaire sa formation militaire. Il raconte dans ses Mémoires qu'il participe le 8 août à un dîner offert par le comte de Broglie au duc de Gloucester, frère du roi d'Angleterre, qui y évoque le soulèvement des Insurgents. C’est le jour même de ce fameux dîner de Metz que le jeune officier prend la décision de partir combattre pour l'indépendance de l'Amérique.

De retour à Paris à l’automne, La Fayette participe à des sociétés de pensée qui débattent de l'engagement de la France dans la Révolution américaine. Lors de ces réunions, un conférencier, l'abbé Raynal, insiste sur les Droits de l'homme et la fin des colonies, critique le clergé comme la noblesse. Censuré, il exprime dès lors secrètement ses vues auprès de loges maçonniques, entre autres celle dont La Fayette est membre.

Le jeune capitaine se fait réformer de l'armée le 11 juin 1776 puis, grâce au soutien du comte de Broglie et à ses futurs protecteurs le baron de Kalb et Silas Deane, diplomate et commissaire des Insurgents, signe à Paris le 7 décembre 1776 son engagement dans l'armée américaine comme major général. Le comte de Broglie, chef du cabinet secret » de Louis XV qui souhaite aider discrètement les Insurgents contre la Couronne britannique, lui fait financer secrètement l'achat de La Victoire, un navire de 200 tonneaux, avec seulement 2 canons, trente hommes d’équipage et comme cargaison 5 à 6 000 fusils.

Après un voyage en Angleterre destiné à tromper espions anglais et opposants français à son entreprise, il s'échappe et gagne Bordeaux. Là, il embarque ouvertement pour l'Espagne et le port basque de Pasajes de San Juan Le Passage près de Saint-Sébastien, drôle de destination pour qui veut partir pour les Amériques. Revenu rapidement à Bordeaux, il y apprend qu'il serait sous le coup d'un ordre d'arrestation à l'origine duquel se trouve son beau-père qui réclamerait à son encontre une lettre de cachet auprès du roi qui lui avait déjà interdit officiellement de quitter le pays après que des espions britanniques eurent découvert son plan.

Obéissant à un ordre lui enjoignant de partir pour Marseille, il feint d'en prendre la route en chaise de poste mais après quelques lieues, la voiture change de direction et file sur Bayonne. Arrivé à Pasajes de San Juan le 17 avril 1777, il embarque sur la Victoire avec quelques fidèles et, le 26 avril, appareille pour l'Amérique. Suivant une route passant bien au large des Antilles où les flottes anglaises et françaises pouvaient lui faire barrage et après une traversée longue de sept semaines, il touche terre le 13 juin à South Inlet, près de Georgetown où les fusils sont vendus pour armer la milice de Géorgie.

Il fait prêter à ses compagnons le serment de vaincre ou de périr, puis rencontre le major Benjamin Huger ; il est adopté par George Washington qu'il rencontre le 1er août 1777 il est affecté à son état-major comme aide de camp avec le titre de major général et, malgré un accueil au début mitigé des membres d'un Congrès à Philadelphie, il participe aux combats dès l’été. Il reçoit une balle à la jambe à la bataille de Brandywine, le 11 septembre 1777.

Mission de propagande en France

Par sa motivation, son désintéressement, et sa constante présence à la tête du régiment de Virginie, même pendant l'hiver rigoureux qu'ils passèrent à Valleyforge, il finira par convaincre les chefs de la Révolution américaine qu'il pouvait leur être utile. Le 6 février 1778, une alliance officielle est enfin instaurée entre la France et le nouveau pays. Une flotte d'une douzaine de bateaux, commandée par l'amiral d'Estaing est envoyée. Le mois suivant, il établira également des alliances avec plusieurs tribus indiennes.

En février 1779, de retour en France, La Fayette sait très habilement rendre populaire la cause des Insurgents et son expédition américaine auprès de l'opinion publique en France21. La sanction qu'il reçoit pour avoir désobéi et quitté la France n'est que symbolique, puisqu'elle n'est limitée qu'à une dizaine de jours d'arrêts, qu'il passe chez lui auprès de sa femme, Adrienne.

La Fayette en Virginie ; Yorktown

Préparation du corps expéditionnaire français de 1780 aux États-Unis, Bataille du cap Henry, Défense de la Virginie par La Fayette, Bataille de la baie de Chesapeake et Bataille de Yorktown.

De retour aux États-Unis en 1780 à bord de L'Hermione, il reçoit de George Washington le commandement des troupes de Virginie. Chargé d'opérer en Virginie contre des forces quatre fois supérieures en nombre, il sacrifie encore une partie de sa fortune pour maintenir ses soldats sous ses ordres et arrive, par des marches forcées et des retours subits, à tellement fatiguer Cornwallis et harceler ses troupes que le général britannique est forcé de le considérer comme un adversaire redoutable.

La Fayette fait sa jonction avec les troupes de George Washington et du comte de Rochambeau, commandant le corps expéditionnaire français de 6 000 hommes dont Axel de Fersen, pour se concentrer sur l'encerclement de Cornwallis à Yorktown. Les troupes anglaises sont bientôt coincées sur la rive ouest de la baie de Chesapeake, dans l'impossibilité de recevoir des secours ou d'évacuer par mer du fait du blocus effectué par l'amiral de Grasse, qui, le 5 septembre 1781, a repoussé victorieusement la Royal Navy à la bataille de la Chesapeake. Ce verrouillage permet aux alliés franco-américains de remporter, le 17 octobre 1781, la victoire décisive de Yorktown.

La Fayette est fait citoyen du Maryland par l'Assemblée générale de cet État le 28 décembre 1784 ce qui lui confère de fait la nationalité américaine. Il rentre en France en 1782 et est promu maréchal de camp.

La fin de l'Ancien Régime 1789 Paris

La Fayette rentre en France vers la fin de 1781. Sa participation aux opérations militaires sur le sol américain est sa première tentative pour appliquer les théories d'indépendance américaine à la société française. L'intention de La Fayette est de brusquer les réformes qu'il méditait. Mais Washington, avec qui il ne cesse de correspondre, le ramène à plus de mesure : C'est une partie de l'art militaire de connaître le terrain avant de s'y engager. On a souvent plus fait par les approches en règle que par une attaque à force ouverte. Cette observation ralentit un peu la fougue du jeune réformateur, et il renonce à emporter de haute lutte ce que Louis XVI opèrera de lui-même sans secousse, peu de temps après.

En mai 1784, La Fayette écrit une lettre enthousiaste à propos des travaux du médecin allemand Franz Anton Mesmer à George Washington, moins convaincu, et influencé par Benjamin Franklin fortement dubitatif : Un docteur allemand nommé Mesmer, ayant fait la plus grande découverte sur le magnétisme animal, a formé des élèves, parmi lesquels votre humble serviteur est appelé l'un des plus enthousiastes. Cette lettre est suivie d'une lettre de Mesmer lui-même le 16 juin à laquelle Washington répond cinq mois plus tard en confirmant qu'il a bien rencontré La Fayette. Ce dernier a entre-temps donné une ou deux leçons de magnétisme animal et rencontré une communauté de Shakers ayant vu une similarité entre les pratiques de transe de ces derniers et les crises mesmériennes. Lafayette participa également à des rituels nord-amérindiens, persuadé que le magnétisme animal était la redécouverte d'une pratique ancienne et primitive.

La Fayette repart pour l'Amérique le 1er juillet 1784. C'est un voyage privé, sur invitation de Washington. Le 4 août 1784, il est acclamé à New York par la foule qui l’accueille. Après trois jours de réceptions, il part faire un grand tour des provinces, partout accueilli avec la même chaleur. De grands banquets lui sont offerts à Philadelphie, Baltimore et Boston. Après un séjour à Mount-Vernon, chez Washington, La Fayette passe par New York, avant de remonter l’Hudson et de signer un traité de paix avec des Hurons et des Iroquois. La Fayette continue son voyage par Boston, Chesapeake, Yorktown et Richmond, avant de quitter le pays à New York le 21 décembre 1784.

La Fayette vient à Paris dans les derniers jours de 1785. Son retour excite un enthousiasme considérable. La reine Marie-Antoinette, qui assistait alors à une fête à l'hôtel de ville, veut conduire madame de La Fayette dans sa propre voiture à l'hôtel de Noailles, où vient de descendre son époux. Le lendemain, il est reçu à la cour, et ne cesse d'être, pendant plusieurs jours, l'objet des hommages et de la curiosité publics. Accueilli en héros à Paris, il peut jeter son dévolu avec succès sur l'une des plus célèbres beautés de l'époque, Aglaë de Barbentane, comtesse d'Hunolstein puis la comtesse de Simiane dont le mari, le comte de Simiane, se tue en 1787 en apprenant que sa femme est la maîtresse de La Fayette.

La Guyane

L'émancipation graduelle des esclaves est une de ses utopies favorites. Désireux d'appeler à son secours un commencement d'expérience, il achète une plantation considérable dans la Guyane française, et s'y livre à divers essais encore aujourd'hui méconnus et qu'interrompent les événements de la Révolution française. Il provoque, en 1787, la formation d'un comité chargé de discuter l'abolition du monopole des tabacs, et il y plaide avec chaleur la cause du commerce américain, que ce monopole frappait d'un préjudice de près de trente millions.

Les efforts plus heureux qu'il déploie en faveur de la nation américaine, lors de la négociation du traité que la France conclut avec elle, provoquent de sa part de nouveaux témoignages de reconnaissance, en resserrant les liens d'amitié qui l'unissent à George Washington, son glorieux libérateur. La correspondance établie entre ces deux hommes si unis d'intentions, si différents de caractère, ne prend fin qu'à la mort de Washington, qui survient le 14 décembre 1799.

L'assemblée des notables 1787

La Fayette participe à la première assemblée des notables, réunie à Versailles au mois de février 1787, et appartient au bureau présidé par le comte d'Artois. Il saisit avidement cette occasion de produire quelques-unes des réformes qu'il a méditées, fait voter la suppression de la gabelle et la mise en liberté des personnes détenues à l'occasion de cet impôt, réclame l'abolition des lettres de cachet et des prisons d'État, et la révision des lois criminelles. Il est de ceux qui obtiennent le renvoi du ministre Calonne en 1787. Il formule même le vœu d'une convocation des États généraux, comme le seul remède efficace aux maux de la situation ; mais ce vœu demeure sans écho. Il fait la motion expresse mot prononcé pour la première fois de la convocation de la nation représentée par ses mandataires.

L'année 1789

Porte-parole de l'aristocratie libérale, député de la noblesse d'Auvergne aux États généraux et chef de la Garde Nationale, il est membre de la société des amis des Noirs. Comme de nombreux militaires à cette époque, il a été initié comme franc-maçon dès 1775.

Les États-Généraux de 1789

D'abord favorable à des réformes, La Fayette fait partie des États généraux comme député de la noblesse d'Auvergne. Il ne remplit aucun rôle dans ces premiers engagements, où domine presque seule la figure de Mirabeau. II appuie la motion de Mirabeau sur l'éloignement de la menace des troupes qui encerclent la capitale, et présente un projet de Déclaration des Droits de l'homme à l'Assemblée constituante, fait décréter la responsabilité des ministres, et, ce qui est peut-être le plus marquant de son action, l'établissement d'une garde civique, dont il sera élu commandant.

Projet de Déclaration des droits de l'Homme juillet

Cent jours après le rapport de Jean-Joseph Mounier sur la constitution française, le 11 juillet 1789, il inaugure sa carrière parlementaire par la présentation d'un des projets de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que l'Assemblée ne retient pas. Ce projet, emprunté à la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, est le premier monument direct de cet esprit d'assimilation entre deux peuples si divers d'origine, de situation et de caractère. La Déclaration des droits qu'il proposait constituait un véritable corps de jurisprudence révolutionnaire qui considérait que le peuple français était abusivement soumis au roi de France, comme celui de l'Amérique l'était à la couronne de Grande-Bretagne, et qu'il convenait qu'il prît son indépendance et se gouvernât lui-même.

Commandant de la Garde nationale fin juillet

La Garde nationale est née sous la pression des troubles qui ensanglantent Paris dans les journées des 12 et 15 juillet, et composée de quarante-huit mille citoyens, enregistrés en un jour. L’assemblée élit La Fayette à la tête de la Garde nationale, au moment où, comme vice-président de l'assemblée, il vient de féliciter les électeurs de Paris, réunis à l'hôtel de ville, de la conquête de la Bastille. Le vicomte de Noailles, son beau-frère, lui est adjoint en qualité de major général, et Bailly est élevé au poste de maire de la capitale.

Son acte suivant comme commandant de la garde nationale est de faire démolir la Bastille 16 juillet. Le 26 juillet, il présente aux électeurs de Paris les nouvelles couleurs nationales, la cocarde tricolore.

Par sa fermeté, La Fayette sauve la vie à un grand nombre de personnes que menacent les fureurs populaires, et contient la faction d'Orléans, qui aspire à réorganiser les anciennes gardes françaises. Mais il ne peut empêcher le massacre de Foulon et de Berthier de Sauvigny, et ce témoignage de son impuissance le porte à se démettre du commandement dont il est revêtu ; des acclamations unanimes viennent de le rappeler à ses fonctions, lorsque surviennent les évènements des 5 et 6 octobre.

Les journées des 5 et 6 octobre Journées des 5 et 6 octobre 1789.

Lors de la Journées des 5 et 6 octobre 1789, où des Parisiens montent à Versailles pour demander du pain à Louis XVI, la Garde nationale est en retard, laissant dans un premier temps le roi face au peuple. Chargé de la sécurité du château, il se montre incapable d'empêcher son invasion. Le 6, il sauve à Versailles la famille royale, et la ramène à Paris où vient s'établir aussi l'Assemblée constituante. Il demande le jury britannique, les droits civils des hommes de couleur, la suppression des ordres monastiques, l'abolition de la noblesse héréditaire, l'égalité des citoyens.

1790 L'insurrection est le plus saint des devoirs

Les premiers jours de 1790 sont marqués par l'arrestation et le supplice du marquis de Favras, accusé d'un complot contre-révolutionnaire avec la participation de Monsieur, frère du roi. Le discours que ce prince prononce à l'Hôtel de ville, pour désavouer son loyal et infortuné mandataire, excite l'indignation de La Fayette, qui s'est fort exagéré l'importance de cette affaire, et devient entre ces deux personnages la source d'une inimitié jamais démentie.

C’est dans ce contexte que l'assemblée a à discuter la loi sur les attroupements, et dans cette discussion, La Fayette fait entendre à la tribune une phrase devenue célèbre : Pour la révolution, il a fallu des désordres, car l'ordre ancien, n'était que servitude, et, dans ce cas, l'insurrection est le plus saint des devoirs ; mais pour la constitution, il faut que l'ordre nouveau s'affermisse, et que les lois soient respectées. Il faut reconnaître que La Fayette, fidèle, du moins à cette époque, aux conditions du principe qu'il avait posé, ne cesse de se montrer le plus ferme adversaire du chaos. Sa fermeté déconcerte plusieurs séditions qui pouvaient devenir fatales à la sécurité publique. Le 11 février 1790, il fait arrêter 234 émeutiers.

Le club des Feuillants

Il s'entend avec Bailly pour fonder le club des Feuillants, société destinée à contrebalancer l'influence du club des Jacobins. Lorsque l'assemblée promulgue la constitution du clergé, La Fayette, plein des idées américaines sur l'égalité pratique des religions, protège, dans l'intérêt même de la liberté, le culte non assermenté, et ce culte est constamment en usage dans sa propre famille. Enfin, il propose au roi le rappel de ses gardes du corps, licenciés après les évènements d'octobre ; mais la reine s'y oppose de peur de mettre en péril la vie de ces fidèles militaires.

La fête de la Fédération 14 juillet

Il prend en charge l'organisation de la fête de la Fédération 14 juillet 1790 qui symbolise la réconciliation du roi avec la révolution. Le général paraît avec éclat à la fête de la Fédération, à la tête d'une députation de dix-huit mille gardes nationaux, entouré d'un nombreux état-major et monté sur le cheval blanc qui lui sert ordinairement dans ces solennités, il favorise avec beaucoup de zèle les acclamations adressées au roi, et dont la chaleur ranime chez tous les amis de l'ordre et du trône des espérances qui devaient trop promptement s'évanouir.

Le retour du duc d'Orléans devient le signal des premières hostilités du parti jacobin contre les constitutionnels et contre La Fayette, que les clubs et les groupes populaires commencent à désigner du nom de traître. L'énergie avec laquelle il se prononce pour la répression des désordres occasionnés par l'affaire de Nancy, la révolte de trois régiments de ligne qui avaient chassé leurs officiers, fortifie ces dispositions. Sa popularité décline visiblement. Un nouvel épisode révolutionnaire vient constater cette défaveur.

1791 Les troubles du début de 1791

Le 28 février 1791, La Fayette est informé qu'un attroupement conduit par Santerre s'est porté sur le donjon de Vincennes, pour faire éprouver sans doute à ce château le même sort qu'à la Bastille. Aidé de quelques cavaliers, il attaque les factieux, qui se replient sur le faubourg Saint-Antoine, dont ils disputent avec acharnement l'accès au corps demeuré fidèle. La Fayette triomphe de leur résistance et rentre dans Paris aux acclamations de tous les amis de l'ordre public.

Au même instant, une scène d'une autre nature se passe au château des Tuileries. Les périls de la famille royale, évidemment menacée par ce mouvement séditieux, y ont attiré un certain nombre de royalistes en armes. L'accueil empressé que leur font la reine et Madame Elisabeth excite l'ombrage et les murmures de la garde nationale, et Louis XVI, informé de ces rumeurs, ordonne à ces gentilshommes de déposer leurs armes entre ses mains. Ils obéissent avec résignation, lorsque La Fayette arrive au château. Il prend avec ardeur le parti de la garde qu'il commande ; il souffre que ce petit nombre de chevaliers fidèles soit chargé de menaces et d'outrages, et expulsé, sous ses yeux, du palais qu'ils sont venus défendre. Le lendemain, dans un ordre du jour, le commandant général flétrit le zèle très justement suspect qui a porté quelques hommes à oser se placer entre la garde nationale et le roi et ajoute que le roi de la constitution ne devait et ne voulait être entouré que des soldats de la liberté.

Les problèmes politiques

Ces timides ménagements sont désormais impuissants à sauver la royauté. Chaque jour aggrave les périls qui la menacent. L'émigration, commencée dès le 15 juillet 1789, se propage avec une effrayante activité. Quelques esprits songent à appeler l'intervention étrangère dans les débats intérieurs français ; Louis XVI a secrètement adressé, dès le 3 décembre 1790, un mémoire aux cabinets européens pour solliciter l'établissement d'un congrès continental destiné à en imposer, par sa seule existence, aux factieux qui conjuraient la ruine du trône. Ces démarches sont activement secondées par le comte d'Artois et par les nombreux émigrés qui ont fui d'imminentes persécutions.

La Fayette sert l'ordre sans zèle pour le roi. La mort de Mirabeau porte le dernier coup à la cause royale.

Le 18 avril, Louis XVI, qui a annoncé hautement l'intention d'aller remplir à Saint-Cloud ses devoirs religieux, en est empêché par une multitude ameutée sur le bruit que ce départ n'est qu'un commencement d'évasion. La Fayette ordonne vainement à la garde nationale de rendre la circulation libre : il n’est point obéi ; et le roi, forcé de rentrer dans ses appartements, se plaint, sans plus d'effet, à l'assemblée, de la violence qui lui a été faite.

Du 11 au 15 mai, après l'annonce de la mort du mulâtre de Saint-Domingue, Vincent Ogé, se déroule à la Salle du Manège le débat sur les droits des hommes de couleur discriminés par les assemblées coloniales dominées par les Blancs. Conformément à ses opinions de membre de la Société des amis des Noirs, La Fayette défend la cause des Noirs. À la suite du premier vote parlementaire du 12 mai, son nom figure dans une liste de colons hostiles de 276 députés qui ont voté pour l'Angleterre dans l'affaire des colonies.

La fuite et l'arrestation du roi juin

Le général conçoit alors et exécute le projet de se démettre du commandement qu'il exerce. Mais sa résolution fléchit une seconde fois devant les instances et les protestations de la milice citoyenne, et il a le malheur de se trouver à sa tête, lorsque la fuite et l'arrestation du roi 20 juin aggravent la responsabilité de ce commandement.

Lors de la fuite du Roi et de sa famille jusqu'à Varennes 20 juin 1791, il répand le bruit que l'on a enlevé la famille royale. Cette tentative du roi n'a été en aucune façon prise au sérieux par La Fayette, depuis la mort de Mirabeau, tête pensante du projet, en avril, et que rassurent, indépendamment de précautions minutieuses, les affirmations précises du roi.

Fuite de Louis XVI et arrestation à Varennes.

L'exaspération populaire est très vive contre La Fayette, qu'on accuse hautement de connivence avec la cour ; il calme par degrés ces dispositions menaçantes en s'avançant seul et sans escorte au-devant de la multitude, répandue sur la place de Grève. Mandé à l'assemblée, il se borne à confirmer les explications qu'a fournies son adjoint Gouvion, à qui la garde du château était spécialement confiée. Cependant il demande secrètement au président Beauharnais et au maire de Paris si, dans leur opinion, l'arrestation du roi importe au salut de l'État ; et, sur leur réponse affirmative, il dépêche un aide de camp sur la route de Montmédy, présumant que ce prince chercherait à s'y réunir au corps commandé par Bouillé.

Lorsque Louis XVI fut descendu aux Tuileries, La Fayette se présente à lui avec attendrissement et respectN 20. L'effet de cette infructueuse tentative rend plus étroite la surveillance à laquelle est soumise la famille royale, et La Fayette se trouve, par ses fonctions, l'instrument naturel de ces sévérités.

Au milieu de ces rigueurs, La Fayette ne dément point un reste de sentiments monarchiques. Il appuie la motion de Barnave tendant à maintenir l'autorité royale à Louis XVI, et il ajoute à cette occasion que ce prince est le meilleur de sa famille et le meilleur des souverains de l'Europe. Inculpé de tyrannie envers le roi par le marquis Louis de Bouillé, son cousin, dans une lettre menaçante à l'assemblée, il se borne à répondre qu'il est prêt à verser son sang pour le gouvernement établi.

Le 13 juillet, Muguet de Nanthou, rapporteur de l'enquête ouverte sur l'évènement de Varennes, conclut que ce voyage n'avait rien de coupable, et que d'ailleurs le roi était protégé par son inviolabilité constitutionnelle. Cette conclusion pacifique est accueillie par un décret de l'assemblée qui arrache de vives clameurs au parti jacobin, et il est décidé qu'une pétition ayant pour objet le report de ce décret sera portée le dimanche au Champ de Mars, où chaque citoyen pourra la signer sur l'autel de la patrie.

L'épisode du Champ de Mars 17 juillet

La Fayette se joint à Bailly pour empêcher la réunion des patriotes au Champ de Mars le 17 juillet 1791 pour signer la pétition relative au pouvoir royal ; mais il ne peut réussir.

Une foule considérable se réunit au lieu et au jour indiqués. La Fayette s'y présente bientôt, à la tête d'un détachement de la garde nationale ; il renverse quelques barricades et essuie un coup de feu qui ne l'atteint pas. Deux invalides, qu'une imprudente curiosité avait attirés sous l'autel, sont saisis, entraînés au comité du Quartier du Gros-Caillou et égorgés par le peuple.