|

|

Re: Le prince youssoupov |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Oui, ces gens ont connu une période bien troublée et dont les conséquences sont encore présentes dans la politique de nos jours, même si certains pensent que prendre le contre-pied des voies choisies par nos ancêtres est une solution, ce qui n'est pas bien sûr.

La naissance du communisme fut un tremblement ethnologique qui a mis beaucoup de monde sur les routes.

Ils ont traversé des épreuves bien cruelles.

Ioussoupov croyait bien naïvement que tuer Raspoutine ramènerait le calme du passé, et ... ! en définitive, non !

Quand l'histoire est en marche, elle est en marche et il semble que rien ne puisse l'arrêter

Merci de ton passage.

Posté le : 04/10/2015 22:13

|

|

|

|

|

Re: Le prince youssoupov |

|

Plume d'Or

Inscrit:

18/02/2015 13:39

De Dijon

Niveau : 39; EXP : 1

HP : 190 / 950

MP : 767 / 25999

|

Chère Loriane,

J'ai lu avec grand intérêt la vie du prince Youssoupov et de sa femme Irène que je ne connaissais pas réellement.

Quelle histoire que celle des femmes et des hommes qui ont connu l'exil!

Je te souhaite un bon week end.

Amitiés de Dijon.

Jacques

Posté le : 03/10/2015 18:25

|

|

|

|

|

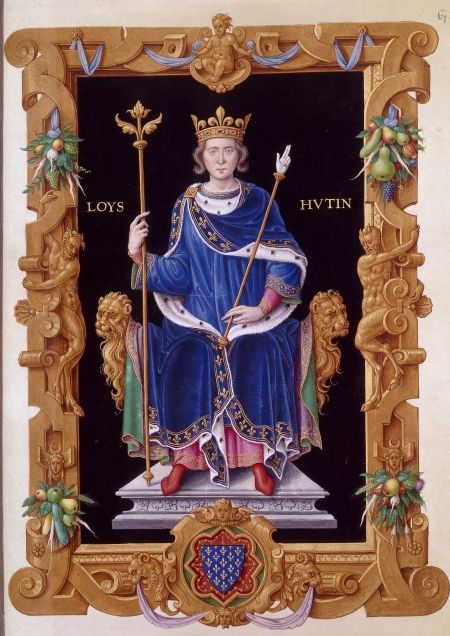

Louis X le hutin |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 4 octobre 1289 à Paris naît Louis X de France

dit le Hutin c'est-à-dire l'entêté, mort à 26 ans, le 5 juin 1316 à Vincennes, est roi de Navarre de 1305 à 1316 sous le nom de Louis Ier et roi de France de 1314 à 1316 sous le nom de Louis X, douzième de la dynastie dite des Capétiens directs.

Fils du roi de France, Philippe IV le Bel, et de la reine de Navarre, Jeanne Ire, Louis X ne laisse pas de descendance au trône de France ; son seul fils, Jean Ier le Posthume, né après sa mort, ne vit que quelques jours. Il est roi de France du 29 novembre 1314 au 5 juin 1316 soit 1 an 6 mois et 7 jours, il est couronné le 24 août 1315, en la cathédrale de Reims, sont prédécesseur est son père Philippe IV le Bel, sont successeur naturel est Jean Ier le Posthume qui ne vit que quelques jours. Il est roi de Navarre sous le nom de Louis Ier du 4 avril 1305 au 5 juin 1316 soit durant 11 ans 2 mois et 1 jour, il est précédé par Jeanne Ire et Philippe IV le Bel

Son successeurest là encore Jean Ier le Posthume son fils décèdé jeune. Sa sépulture se trouve dans la basilique de Saint-Denis près de Paris. Il est l'époux de

Marguerite de Bourgogne 1305-1315 avec qui il a une fille Jeanne II, puis de Clémence de Hongrie 1315-1316, avec qui il a un fils Jean 1er le postume

En bref

La Cour, sous l'influence de son oncle, Charles de Valois, s'en prend à l'entourage de l'ancien monarque, dont la plupart des officiers sont destitués.

Sans mettre en cause le principe monarchique et l'autorité du gouvernement, les nobles demandent au roi de leur confirmer les chartes qui, dans chaque province, précisent leurs droits et coutumes. Le « mouvement des chartes » aboutit à la concession par le roi de diverses chartes aux Languedociens, aux Bourguignons, aux Picards, aux Champenois, aux Auvergnats, aux Berrichons, aux Nivernais, aux seigneurs des basses Marches, etc. 1315.

Louis X réussit cependant à limiter la portée de ces privilèges et parvient à obtenir le concours des barons pour mener campagne contre la Flandre, sans résultat d'ailleurs.

Il meurt alors que la reine, Clémence de Hongrie, attendait un enfant : ce sera le roi Jean Ier qui mourra aussitôt. De ce fait, la couronne passe au frère de Louis X, Philippe V le Long. Louis X avait épousé, en premières noces, Marguerite de Bourgogne, qui fut condamnée pour adultère.

Fils aîné de Philippe le Bel et de Jeanne de Navarre, Louis X hérite d'un domaine agrandi la Champagne et le royaume de Navarre, d'une souveraineté renforcée, mais aussi des problèmes qui ont freiné l'action de son père à la fin de son règne.

Sa première femme, Marguerite, fille de Robert II duc de Bourgogne, épousée en 1305, est mêlée au scandale de la tour de Nesle. Elle meurt, étouffée dans des conditions mystérieuses, à Château-Gaillard. Louis X, aux yeux de l'opinion largement informée, apparaît plutôt comme un roi fragile et malchanceux.

Son avènement favorise une recrudescence de l'agitation. En fait, face à une situation économique et politique difficile, l'apparente résignation du roi le sert.

L'expansion de la société féodale XIe-XIIIe s. atteint alors ses limites. La crise de subsistance de 1315-1317 marque le retournement de la conjoncture. Des milliers de personnes meurent de faim dans le nord du royaume. La hausse des prix, encore accélérée par la crise, provoque un mécontentement général. Les revendications sont surtout politiques. La petite noblesse en est le moteur. Des ligues, constituées dès 1314, pays par pays, présentent leurs doléances dans de longs rouleaux.

Les nobles ruinés par la hausse des prix, n'admettent pas que l'administration royale locale empiète sur leurs pouvoirs et réduise leurs finances. Plutôt que de briser la résistance, Louis X choisit de négocier.

Avec habileté, il met les abus sur le compte des officiers royaux et joue sur les particularismes locaux. Il octroie ainsi une série de chartes provinciales dans lesquelles il prend soin de réserver ses droits de roi. Le mouvement, peu cohérent, est vite désamorcé.

Mais, quand Louis X disparaît de façon prématurée, deux graves problèmes ne sont pas résolus. Les grands, hostiles aux méthodes de gouvernement de Philippe le Bel, et en particulier à l'entrée des légistes au Conseil, obtiennent, en 1315, l'exécution de l'impopulaire Enguerrand de Marigny. Le roi le sacrifie à la vindicte de tous. Cependant, les grands, menés par l'oncle du roi, Charles de Valois, ne désarment pas. Ils veulent à nouveau dominer le Conseil et diriger à leur profit les affaires du royaume. Mais, surtout, Louis X est le premier Capétien à ne pas laisser d'héritier mâle.

De son premier mariage, il a eu une fille, Jeanne. Le sort de la monarchie est suspendu à l'héritier qu'attend sa seconde femme, épousée en 1315, Clémence de Hongrie. Celui-ci, un garçon, Jean Ier Posthume, ne vit que quelques jours.

Le problème de la succession reste ouvert. Période de réaction violente sur un arrière-plan de crise, le règne de Louis X marque le pas dans les progrès de la monarchie. Le dialogue du roi et de la nation est devenu nécessaire. Claude Gauvard

Sa vie

Roi de Navarre

En 1305 Louis X hérite de la couronne de Navarre au décès de sa mère, Jeanne de Champagne, reine de Navarre. Le royaume est administré localement par un gouverneur nommé par les souverains français. Philippe IV le Bel qui maintient ses fils sous sa dépendance et son strict contrôle selon les habitudes héritées de Philippe Auguste, ne l'autorise à se rendre en Navarre qu'en 1307 pour s'y faire couronner par l'assemblée des nobles, les Corte. Louis X se rend en Navarre avec son épouse Marguerite de Bourgogne et une forte délégation de nobles français. Ils sont couronnés à Pampelune, le 1er octobre 1307, roi et reine de Navarre.

Roi de France

Bien que Louis X n'ait régné que deux courtes années, on peut tout de même noter certains éléments de sa politique. Succédant à Philippe le Bel, de 1314 à 1316, il doit faire face aux révoltes suscitées par la politique de son prédécesseur et menées par les barons qu'il calme par des concessions.

Isolé dans un conseil étroit, Louis X doit rechercher l'appui de ses frères Philippe de Poitiers et Charles de la Marche. Les trois frères, dont la descendance est douteuse depuis l'affaire de la tour de Nesle, n'ont pas d'héritier mâle. Leurs épouses sont en prison. Le comte de Valois est tout puissant et il a trois fils dont l'aîné est le futur Philippe VI ; il est un de ceux qui mènent la révolte des seigneurs.

Louis X s'allie à son frère Philippe de Poitiers en échange de l'héritage du comté de Bourgogne. Philippe IV a acheté les droits de la Comté Franche à Othon IV de Bourgogne en échange d'une alliance matrimoniale. Les deux filles d'Othon IV de Bourgogne épousent respectivement Philippe de Poitiers et Charles de la Marche. En acceptant de perdre ses droits de succession sur le comté de Bourgogne, l'ainée d'Othon, Jeanne II de Bourgogne, en conserve la jouissance et le titre, tandis que sa cadette Blanche de Bourgogne reçoit en dot 20 000 marcs d'argent. Selon le testament de Philippe IV le comté doit revenir à la couronne si Philippe de Poitiers et Jeanne de Bourgogne n'ont pas de fils. Philippe de Poitiers monnaye son appui en exigeant que son épouse Jeanne puisse léguer la Franche-Comté à sa fille ainée, en plus de l'Artois qui lui vient de sa mère Mahaut d'Artois. Cet accord, par lequel Louis X paye la stabilité de son début de règne, doit amener sous le règne de Louis XI la difficile succession de la Bourgogne et de l'Artois, réunies entre les mains des Habsbourg par mariage, et sous Louis XIV la guerre de Dévolution de l'Artois et de la Franche-Comté.

Ne pouvant briser la résistance des nobles, Louis X choisit de négocier. Avec habileté, il met les abus sur le compte des officiers royaux et joue sur les particularismes locaux. Il octroie ainsi une série de chartes provinciales durant l'année 1315 qui ont pour fonction de répondre aux attentes de la population. Les baillis et sergents royaux intervenant dans tout le comté d'Amiens ainsi que celui de Vermandois, au mépris des droits du comte, ont interdiction sur ordonnance de Louis X d'exercer leurs prises, ajournements et autres faits de justice. Il répond donc aux attentes des ligues nobiliaires en garantissant leurs privilèges, leurs droits de haute justice et y compris celui de port d’armes à travers ces chartes provinciales destinées à satisfaire les différentes requêtes nobiliaires dans les différentes provinces du royaume. D’autres chartes régionales de ce type ont été certainement concédées dans les mêmes conditions. Ces ordonnances qui redonnent un certain pouvoir aux nobles et à l'aristocratie ainsi que les droits et prérogatives qu'ils ont perdu sous Philippe IV le Bel contribuent à affaiblir le pouvoir royal au détriment de l'idée d'unité souveraine qu'ont menée ses prédécesseurs.

La fronde menée par les nobles est soutenue par le peuple oppressé par les taxes et impôts et par les ligues nobiliaires. Elle fait de nombreuses victimes, notamment Enguerrand de Marigny qui est pendu, Pierre de Latilly ou encore Raoul de Presles qui sont torturés. Louis X renonçe à les défendre, tant la parole du roi est devenue inaudible. La monarchie subit un véritable recul pendant ces deux années de règne, surtout dans le domaine fiscal. Le roi ne peut plus lever d'impôts indirects puisque la noblesse veut battre sa monnaie. Les provinces restent fidèles à la couronne, mais rebelles à de nouveaux impôts.

Louis X doit faire face à un conflit avec les Flamands, pour lequel il promulgue l'édit du 3 juillet 1315 qui tourne au fiasco. L'expédition, montée grâce au rappel des Lombards, s'enlise dans la Lys en crue. Louis X doit rebrousser chemin piteusement. C'est au retour qu'il épouse Clémence de Hongrie à Troyes le 19 août 1315.

Décès

Louis X est pris de malaise après une partie de jeu de paume à Vincennes. Il a bu un vin glacé alors qu'il était échauffé. Pris de remords de n'être pas intervenu, il fait dédommager les enfants d'Enguerrand de Marigny qu'il n'a pas pu sauver et fait rendre à Raoul de Presles les biens dont il a été spolié.

Mariages et descendance

Louis X a deux enfants.

En 1305, il épouse en premières noces Marguerite de Bourgogne, capétienne comme lui, fille de Robert II, duc de Bourgogne et d'Agnès de France. Convaincue d'adultère avec la complicité de ses belles-sœurs scandale de la Tour de Nesle, Marguerite est condamnée à l'enfermement à Château-Gaillard et la rumeur voudrait qu'elle y ait été étouffée ou étranglée à l'instigation de son royal époux. De cette union est issue la future Jeanne II, reine de Navarre de 1328 à 1349.

Le 19 août 1315, Louis X épouse en secondes noces Clémence de Hongrie, elle aussi capétienne, fille de Charles d'Anjou, dit Charles-Martel de Hongrie, roi titulaire de Hongrie et de Clémence de Habsbourg. De cette union est issu un unique enfant, posthume de plusieurs mois, qui ne vit que quelques jours, Jean Ier le Posthume, roi de France et de Navarre.

Une succession disputée

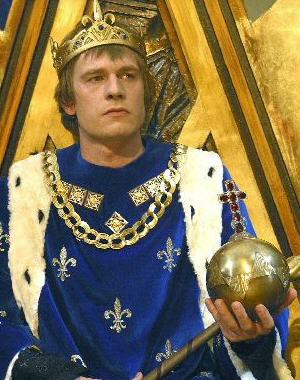

La question d'une éventuelle illégitimité de la princesse Jeanne, issue de la première union, à la succession au trône de France se pose à la noblesse française. En effet, l'absence d'héritier mâle direct ne s'est encore jamais produite. C'est ce que l'on a appelé le miracle capétien. La succession à la couronne française, préalablement élective, s'était faite peu à peu par l'usage. La noblesse française préfére selon le principe de la masculinité qui régissait les fiefs offrir le trône au frère de Louis X, Philippe V le Long, qui est déjà régent depuis la mort de Louis X. Cet épisode de l'histoire de France a donné lieu à une interprétation romancée, Les Rois maudits, de Maurice Druon.

Posté le : 03/10/2015 17:27

|

|

|

|

|

Le prince youssoupov |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

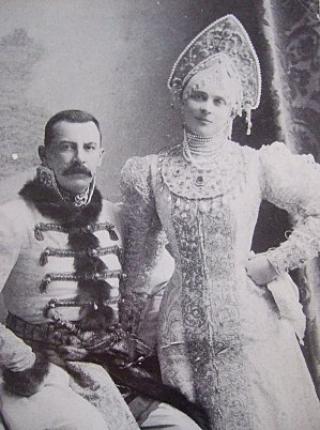

Le 27 septembre 1967 à Paris meurt Félix Ioussoupov

prince Russe, de son nom complet Félix Felixovitch Ioussoupov, translittération récente ou Félix Youssoupoff orthographe traditionnelle en français ou Youssoupov orthographe moderne en russe Феликс Феликсович Юсупов, prince Ioussoupov et comte Soumakorov-Elston russe : Князь Юсупов и Граф Сумакоров-Эльстон, né le 11 mars 1887 à Saint-Pétersbourg, prince russe, au prédicat d’altesse sérénissime.

Il est particulièrement célèbre comme maître d’œuvre de la conjuration qui conduisit à l’assassinat de Raspoutine, le favori du couple impérial, le 16 décembre 1916, peu de temps avant la Révolution de Février. Le prince et la princesse Félix Youssoupov. Epoux d'Irina de Russie, nièce du tsar Nicolas II, Félix Youssoupov est devenu une figure de légende par le rôle qu'il joua dans l'élimination de Raspoutine. Les premiers temps de l'émigration se passent dans une relative aisance grâce à la vente de bijoux et de deux toiles de Rembrandt que Félix avait réussi à emporter, enroulées autour de la taille. Créant tour à tour une organisation de secours aux réfugiés, participant à l'ouverture d'un restaurant et d'un cabaret russes, lançant une maison de couture et de parfum qui connût une certaine notoriété, à la prospérité du moment se succèdent des fins de mois difficiles. Adepte de l'adage propre à certains aristocrates ruinés par les circonstances de la vie - ne pas avoir d'argent est déjà fort désagréable, mais si en plus il faut se priver - pratiquant une vie mondaine très cosmopolite, tenant maison et table ouverte à la russe, jamais le prince Youssoupov ne refusera d'aider ceux qui venaient lui demander du secours.

En bref

Félix Felixovitch Youssoupoff ou Félix Ioussoupoff ou encore Félix Youssoupov, prince Youssoupoff et comte Soumakoroff-Elston, né en 1887 et mort en 1967, était un prince russe, au prédicat d'Altesse Sérénissime admis comme l'équivalent du russe сиятельство.

Il est particulièrement célèbre comme maître-d'oeuvre de la conjuration qui conduisit à l'assassinat de Grigori Raspoutine, le favori du couple impérial, le 30 décembre 1916, peu de temps avant la révolution russe de février.

Plus riche que le tsar. Fils cadet de la princesse Zénaïde Youssoupoff et du comte Félix Soumarokoff-Elston, il reçoit en 1894, par oukase spéciale du Tsar Alexandre III le droit de prendre les noms, titres et armes de la prestigieuse famille Youssoupoff dont sa mère était la dernière descendante.

La famille Youssoupoff, d'origine arabe et tartare descendait en ligne directe de ‘Ali et des Khans Nogai et fut russifiée au XVIIème siècle. Par son père, Félix Soumarokoff-Elston, Prince Youssoupoff, il est l'arrière-petit-fils du roi Fréderic-Guillaume IV de Prusse. La mort de son frère aîné, Nicolas, lors d'un duel en 1908 fait de lui l'héritier de la plus grosse fortune de Russie et l'homme le plus riche d'Europe.

Sa mère, la princesse Zénaïde, était en effet réputée être plus riche que le tsar lui-même. En 1917, sa fortune était estimée à 600 millions de dollars de l'époque près de 100 milliards de dollars actuels!et était composée de plusieurs millions d'hectares de terres – une des propriétés Youssoupoff, sur la Caspienne, s'étendait sur près de 250 kilomètres de long – de participations dans plus de 3000 sociétés, de quartiers entiers de Moscou et Saint-Pétersbourg et d'une superbe collection d'œuvres d'art.

La famille résidait le plus souvent dans son palais du 94, quai de la Moïka à Saint-Pétersbourg mais également dans son domaine moscovite d'Arkhangelskoye, ou aux villas de Koreiz et de Kokoze en Crimée ainsi que dans l'immense domaine de Rakitnoïe, en Ukraine.

Cette fortune provenait des terres des Khans Nogai, conservées par leurs descendants mais également des dons reçus des Tsars en récompense des services rendus par les Youssoupoff. Le grand-père de Félix, le prince Nicolas Borisovitch Youssoupoff sera également, au milieu du XIXe siecle, un des premiers membres de la haute noblesse russe à investir une partie importante de sa fortune dans l'industrialisation de la Russie. Certaines propriétés Youssoupoff, comme Rakitnoïe, devinrent ainsi de véritables centres industriels, employant plusieurs dizaines de milliers de personnes

Une personnalité complexe. Après une jeunesse dorée, Félix Youssoupoff épousa la grande-duchesse Irina Alexandrovna, nièce de Nicolas II. De cette union naquit la princesse Irina Felixovna Youssoupova dite Baby, morte en 1983, épouse du comte Nicolas Cheremeteff. Le couple Youssoupoff, a priori si dissemblable, résistera à toutes les épreuves. Doté d'une grande intelligence et de goûts artistiques très sûrs, le prince Félix Youssoupoff causait scandale durant sa jeunesse par sa vie dissolue. Sa beauté et son aspect androgyne lui donnent la possibilité de se travestir en femme. Lors d'une soirée pétersbourgeoise, grimé en chanteuse légère, il sera reconnu grâce aux fastueux bijoux empruntés à l'écrin de sa mère… Il s'amusera également à errer dans Saint-Pétersbourg déguisé en mendiant.

Bisexuel assumé, il sera d'ailleurs lié avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin germain de Nicolas II.

Il multipliera également les liaisons féminines. Ces comportements ne l'empêchent pas d'être un proche de la grande duchesse Elisabeth, sœur de la tsarine et veuve du grand duc Serge. Cette dernière, devenue religieuse après l'assassinat de son mari en 1905, sera la directrice spirituelle et la confidente du jeune Félix, passablement bouleversé par la mort de son frère. En 1909, il part continuer ses études en Angleterre. Le prince Félix Youssoupoff est en 1913 diplômé d'Oxford où il fonda le cercle des étudiants russes. Raspoutine et Félix Youssoupoff : De retour en Russie, l'ascendance qu'exerce Raspoutine sur la famille impériale le fait souffrir et le plonge dans une profonde tristesse. Le staretz envoûte la tsarine et met en péril le trône de Russie.

Une autre hypothèse, évoquée notamment par Vladimir Volkoff, expliquerait le résolution du jeune Félix par son appartenance aux services secrets anglais. Ceux-ci, effrayés par l'influence du très germanophile Raspoutine, poussèrent le prince Youssoupoff à le supprimer en s'appuyant sur ses relations et sa quasi immunité juridique.

En tuant Raspoutine, Félix Youssoupoff exercera sans doute une vengeance. Son père, le général Youssoupoff, gouverneur-général de Moscou, avait été spectaculairement limogé en 1915 pour avoir critiqué le régime impérial. Sa mère, la princesse Zenaïde, avait également été déclarée indésirable à la Cour après avoir demandé à la Tsarine de renvoyer Raspoutine.

L'organisation du complot. En 1916, il entendit une conversation concernant "Grichka" diminutif de Gregori Raspoutine. Cette conversation eut lieu entre des monarchistes russes parmi lesquels se trouvait Vladimir Pourichkevitch. Sa décision fut prise : il faut, par tous les moyens, empêcher le staretz de nuire à la sainte Russie. Pour cela, Félix commence, malgré sa répulsion pour Raspoutine, à se lier avec lui prétextant une quelconque maladie qui nécessite des séances d'hypnotisme. Puis il cherche des complices qui pourront lui venir en aide pour mener à bien son entreprise. Dans le même temps, il imagine un plan pour attirer Raspoutine chez lui au palais de la Moïka à Saint-Pétersbourg, afin de l'assassiner.

Félix Youssoupoff informe certaines personnes sur ses intentions à l'égard du staretz. Un groupe d'hommes excédés par la vie scandaleuse et le danger que fait courir "Grichka" au trône de Russie se rapproche du prince. Il s'agit du député de droite Vladimir Pourichkevitch, du grand-duc Dimitri Pavlovitch, du chevalier garde Soukhotine et du docteur de Lazovert qui fournira le cyanure.

L'assassinat accompli, le prince Youssoupoff et ses complices seront incapables de garder le silence. La Tsarine réclamera l'exécution immédiate de Youssoupoff et de Dimitri Pavlovitch. Mais les autorités pétersbourgeoises refusèrent d'arrêter les responsables d'un acte soutenu par la population. Félix sera finalement assigné à résidence dans son domaine de Rakitnoïe oblast de Koursk par Nicolas II de Russie après avoir été entendu par le président du Conseil.

"En exil". En 1919, Il fut contraint de quitter la Russie à bord d'un dreadnough de la marine de guerre britannique envoyé à Yalta (Crimée) par le roi d'Angleterre pour sauver ses cousins russes, membres de la famille impériale. Sa présence d'esprit et son sens de la négociation lui permettront de sauver une partie de sa belle-famille.

Installé dans un premier temps à Londres, le prince Youssoupoff fut une des chevilles ouvrières de la Croix-Rouge russe.

En 1920, il s'établit avec sa femme à Paris où il crée en 1924 la maison de couture Irfé, installée rue Duphot. Son épouse lui sert de mannequin pour présenter les différents modèles de ses collections. Ami de Kessel, Cocteau ou du comte Boniface de Castellane, il resta, jusqu'à sa mort et malgré son refus de tout engagement politique, une des grandes figures de l'émigration russe et de la société mondaine parisienne.

La fortune colossale des Youssoupoff avait été confisquée par les Soviets dès 1917. Les avoirs placés à l'étranger avaient été rapatriés dès 1914 pour des motifs patriotiques. Mais les Youssoupoff réussirent à sauver nombre d'objets précieux au premier rang desquels on trouve deux Rembrandt, vendus au début des années-20 et la perle Pelegrina, vendue en 1953. Leurs ventes leur assureront de solides moyens de subsistances.

Le prince Youssoupoff intenta par ailleurs un procès au département du Finistère et entra, en 1956, en possession du château de Kériolet, ancienne propriété de son arrière grand-mère, la princesse Zénaïde Narichkine-Youssoupoff. La charité du prince Youssoupoff, bien que discrète était importante. Ainsi, il se rendait au chevet des malades dépourvus de famille et il aida financièrement le grand-duc Théodore Alexandrovitch qui vivait dans la pauvreté. Anti-communiste viscéral et résolument anti-nazi, il donna également d'importantes sommes d'argent à des mouvements de résistance.

Le prince Félix Youssoupoff est l'auteur de plusieurs ouvrages.

Famille Ioussoupov.

La famille Ioussoupov était d'origine tatare. Elle descendait du khan de la horde Nogaï Youssouf-Mourza, mort en 1556.

Le comte Félix Felixovitch Soumarokov-Elston et la princesse Zénaïde

Le prince Félix Felixovitch Ioussoupov est le fils du comte Felix Felixovitch Soumarokov-Elston 1856-1928 et de la princesse Zénaïde Nikolaïevna Ioussoupova 1861-1939.

Ainsi par sa mère, le prince Félix Ioussoupov descend du khan de la Horde Nogaï Youssouf-Mourza, du prince Potemkine et des comtes Louvradoux de Ribeaupierre et, par son père, le prince Félix Ioussoupov descend de deux des plus anciennes familles de la noblesse russe, les Soumarokov et les Tiesenhausen, et serait l'arrière-petit-fils du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV.

La fortune des Ioussoupov : plus riches que le tsar

La mère du prince Félix Felixovitch, la princesse Zénaïde, était réputée être plus riche que le tsar lui-même. En 1917, sa fortune était estimée à 600 millions de dollars de l’époque, près de 11 milliards de dollars actuels et était composée de plusieurs millions d’hectares de terres — une des propriétés Ioussoupov, sur la Caspienne, s’étendait sur près de 250 kilomètres de long, de participations dans plus de 3 000 sociétés, de quartiers entiers de Moscou et Saint-Pétersbourg et d’une superbe collection d’œuvres d'art. La famille résidait le plus souvent dans son palais du 94 quai de la Moïka à Saint-Pétersbourg mais également dans son domaine moscovite d’Arkhangelskoïe, ses villas de Koreiz et de Kokoze en Crimée, ou encore dans l’immense domaine de Rakitnoïe, en Ukraine. En outre, au cours des siècles, la famille amassa des mines de charbon et de fer, des industries diverses, des gisements pétrolifères, des moulins à farine…

Cette fortune provenait des terres des khans de la horde Nogaï, conservées par leurs descendants mais également des dons reçus des tsars en récompense des services rendus par les Ioussoupov. L'arrière-grand-père de Félix, le prince Nicolas Borisovitch Ioussoupov, était également, au milieu du XIXe siècle, un des premiers membres de la haute noblesse russe à investir une partie importante de sa fortune dans l’industrialisation de la Russie. Certaines propriétés Ioussoupov, comme Rakitnoïe, devinrent ainsi de véritables centres industriels, employant plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Jeunesse et études

Le prince Félix Felixovitch Ioussoupov était le fils cadet de la princesse Ioussoupova et du comte Felix Felixovitch Soumarokov-Elston.

La princesse Zénaïde Nikolaïevna Ioussoupov apporta à ses deux fils toute son affection maternelle, les gâtant outre mesure. Les liens unissant la princesse Zénaïde Nikolaïevna Ioussoupova à son fils Félix furent très forts. Entre la mère et le fils existait une similitude de caractère, de goût et une ressemblance physique. La beauté de la princesse subjugua le prince Félix : Ma mère était charmante. Avec une taille svelte et mince, élégante, avec des cheveux très foncé, un teint basané et ses yeux bleus qui brillaient comme des étoiles, elle n'était pas seulement intelligente, elle était instruite, artiste, pleine de charme, d'une grande bonté de cœur, rien ne peut résister à ses charmes.

Quant au comte Félix Felixovitch Soumarokov-Elston, il fut un père distant. En cette fin du XIXe siècle, les familles de l'aristocratie russe tentaient d'éloigner leurs enfants du luxe et de la magnificence des palais. En revanche, les deux enfants de la princesse Ioussoupov vécurent dans la splendeur et le luxe des palais de la famille, leur mère craignant de se séparer d'eux. Nikolaï et Félix devinrent des enfants capricieux à qui l'on ne pouvait rien refuser. Cette éducation laxiste donna de mauvais résultats, les deux jeunes garçons manquant de discipline et de maintien. Seul leur père, souvent absent, possédait un ascendant sur eux. Les jeunes garçons livrés à eux-mêmes dans ces immenses palais imposaient leurs lois aux domestiques, précepteurs, professeurs. Connaissant à l'avance la réaction de la princesse, aucun n'osait contredire les jeunes garçons. Malgré leur jeune âge, les deux enfants comprirent très vite l'ascendant que leur permettait leur position et devinrent tyranniques avec le personnel.

Le prince Nikolaï Felixovitch, frère aîné de Félix, fut un jeune homme suffisant à l'orgueil incommensurable. Dès son plus jeune âge, il vécut une vie dissolue. En 1908, le prince Nikolaï Felixovitch Ioussoupov s'éprit de Maria Manteuffel, une femme mariée. Six mois avant son 26e anniversaire, le jeune prince fut tué en duel par le comte Arvid Manteuffel, le mari jaloux 1908. Cette mort prématurée fit écho à la malédiction qui planait sur la maison princière des Ioussoupov : le fils aîné de cette richissime famille ne devait pas atteindre ses 26 ans. Selon la croyance, cette punition infligée aux Ioussoupov avait pour origine la conversion de leurs ascendants musulmans à l'orthodoxie russe. La mort de son frère aîné fait de Félix l’héritier de la plus grosse fortune de Russie et l’homme le plus riche d’Europe.

Après des études à l'école secondaire Gourevitch à Moscou dont il sortit diplômé, de 1909 à 1912, le prince Félix Felixovitch effectua de nombreux voyages en Europe. Dans le même temps 1910, il dirigea l'Automobile Club installé dans le bâtiment de la Compagnie d'assurances russe et étudia à l'University College d'Oxford où il fonda l'Oxford University Russian Society et dont il sortit diplômé. De 1915 à 1916, afin de se préparer aux examens d'officier, il entra au corps spécial des pages.

Une personnalité complexe

En Russie, on disait du prince Félix Felixovitch Ioussoupov qu'il était le plus bel homme de tout l'Empire. Ces paroles, tenues par l'aristocratie saint-pétersbourgeoise, n'étaient pas des paroles exagérées. Comme sa mère, la princesse Zinaïda, le prince était d'une grande beauté, son visage aux traits fins de type asiatique, ses yeux d'un bleu foncé attirait les compliments des membres de la famille et ravissait sa mère.

Ce prince élégant, raffiné, doté d’une grande intelligence, amateur d'art, au goût très sûr, vouant un véritable culte à la beauté, mena une double vie. Cette personnalité angoissée et émotive éprouva pour Oscar Wilde une véritable fascination : comme le célèbre écrivain, il afficha son homosexualité. Félix éprouva également une attirance pour les sciences occultes.

Le jeune Félix Felixovitch Ioussoupov mena une vie extravagante, scandalisant son entourage par sa vie dissolue. Dans son autobiographie, il expliqua avoir passé beaucoup de temps avec les tziganes. Sa beauté et son aspect androgyne, sa taille souple lui donnent la possibilité de se travestir en femme. Il aimait revêtir les robes et les bijoux de sa mère ; ainsi paré, il se rendait dans différents restaurants et autres célèbres endroits de Saint-Pétersbourg captant l'intérêt des officiers de la garde impériale, ces derniers se méprenant sur sa véritable identité lui faisaient une cour empressée. Il semblerait que son frère aîné et sa jeune maîtresse Polia l'avaient incité à se travestir. Selon d'autres sources, la princesse Zénaïde espérait une fille, mais ce fut un garçon, elle lui donna le prénom de Félix mais l'habilla en fille jusqu'à l'âge de cinq ans, ce qui, pour certains expliquerait les tendances du jeune homme pour les travestissements. Il s’amuse également à errer dans Saint-Pétersbourg déguisé en mendiant. Il consomme volontiers de l'opium. Après son union avec la grande-duchesse Irina Alexandrovna de Russie, il continue à avoir des aventures homosexuelles12. Il a une préférence pour les hommes virils.

Un soir, le jeune prince revêtit l'une des plus belles robes de sa mère, se para de bijoux et de précieuses fourrures pour se rendre dans l'un des endroits les plus en vue de Saint-Pétersbourg. Au cours de la soirée, le collier de perles se rompit, celles-ci se répandirent sur le sol. Sans attendre, les amis du prince se mirent à leur recherche, beaucoup furent retrouvées mais d'autres échappèrent aux regards des convives ; elles furent ramassées par le propriétaire des lieux. Ce dernier connaissant le prince travesti les rapporta à ses parents. Son attirance pour le travestissement fut découverte. Son père entra dans une grande colère et lui ordonna d'abandonner ses déguisements féminins et de se conduire en homme. Pendant quelque temps, le prince abandonna ses habitudes de travesti, mais très vite il retourna à ses penchants.

Plus tard, le grand-duc Dimitri Pavlovitch de Russie, l'un des complices dans l'assassinat de Raspoutine, fut vraisemblablement l’amant du prince Félix Ioussoupov.

Ces comportements ne l’empêchèrent pas d’être un proche de la grande-duchesse Élisabeth, sœur de la tsarine et veuve du grand duc-Serge. La grande-duchesse, devenue religieuse après l’assassinat de son mari en 1905, sera la directrice spirituelle et la confidente du jeune Félix, passablement bouleversé par la mort de son frère. Il rendit également visite à l'impératrice Alexandra dans son boudoir mauve, cette dernière l'avait pris sous sa protection. Incorrigible, en l'absence de l'impératrice, le prince critiqua les tenues vestimentaires et le goût d'Alexandra Fiodorovna pour la décoration de ses appartements.

Son mariage avec Irène

Après une jeunesse dorée, Félix Youssoupoff se fiance à la villa Youssoupoff, près de Yalta avec la nièce de Nicolas II, la princesse Irène, jeune fille d'une rare beauté. Le 22 février 1914, le mariage est célébré avec le consentement de l'empereur à l'église du palais Anitchkov. Des mains du tsar, le couple reçoit en cadeau de mariage un sac contenant vingt-neuf diamants. De cette union naît la princesse Irène Félixovna, future épouse du comte Nicolas Dmitrievitch Cheremetiev, et décédée en 1983. Le couple Youssoupov était d'une grande beauté. Pourtant si dissemblable de caractère, le ménage résista à toutes les épreuves. Uni à une des plus belles princesses de l'Empire, ce prince si futile resta jusqu'au terme de sa vie un époux respectueux, éprouvant des sentiments très forts pour son épouse.

Le complot contre Raspoutine son assassinat.

Dépliant anti-monarchiste représentant Raspoutine, Nicolas II de Russie et son épouse Alexandra Fiodorovna, avant 1916 - avant l'assassinat du starets

De retour en Russie, Félix Ioussoupov souffre de l’ascendant qu’exerce Raspoutine sur la famille impériale et plonge dans une profonde tristesse. Le starets envoûte la tsarine et met en péril le trône de Russie.

En tuant Raspoutine, Félix Felixovitch Ioussoupov exerça sans doute une vengeance. Son père, le général Ioussoupov, gouverneur-général de Moscou, avait été spectaculairement limogé en 1915 pour avoir critiqué le régime impérial. Sa mère, la princesse Zenaïde, avait également été déclarée indésirable à la cour après avoir demandé à la tsarine de renvoyer Raspoutine.

Auparavant, ce prince émotif et superficiel montra un total désintérêt pour la politique ou l'Empire. Selon certaines thèses, Raspoutine menaçait de révéler à l'impératrice certains scandales impliquant le prince et son ami, le grand-duc Dmitri Pavlovitch de Russie. Dans ses Mémoires, le prince révéla ses sentiments profonds pour le cousin de Nicolas II, mais à aucun moment il ne révéla avec exactitude la nature de ses sentiments pour le grand-duc. Selon certains témoignages, la nature de ces sentiments furent volontairement dissimulés.

Avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch, le député Vladimir Pourichkevitch, le lieutenant Sergueï Soukhotine et le Docteur Stanislas Lazovert le prince Ioussoupov organisa et perpétra l’assassinat de Raspoutine dans la nuit du 29 au 30 décembre 1916.

Sanctions

L’assassinat accompli, le prince Ioussoupov et ses complices furent incapables de garder le silence. L'enquête sur l'assassinat de Raspoutine fut dirigée par le major-général Popel. Le docteur Stanislas Lazovert et le jeune officier du régiment Preobrajenski, Sergueï Mikhaïlovitch Soukhotine, avaient déjà quitté Saint-Pétersbourg, le prince Ioussoupov fut arrêté dans la gare alors qu'il allait prendre le train pour s'enfuir en Crimée. Seuls le prince Félix Felixovitch Ioussoupov, le grand-duc Dmitri Pavlovitch de Russie et Vladimir Mitrofanovitch Pourichkevitch subirent un interrogatoire. L’impératrice réclama l'exécution immédiate du prince et du grand-duc Dimitri, mais les autorités pétersbourgeoises refusèrent d’arrêter les responsables d’un acte soutenu par la population. Nicolas II ordonna l'exil pour les trois hommes16. Au cours de l'interrogatoire mené par le Président du Conseil, Alexandre Fiodorovitch Trepov, le prince nia toute implication dans le complot. Félix Felixovitch fut finalement assigné à résidence dans son domaine de Rakitnoïe, oblast de Koursk par Nicolas II10. Quant au grand-duc Dmitri Pavlovitch, de par sa haute naissance, il dépendait de la justice de l'empereur qui l'envoya sur le front en Perse où il servit à l'état-major des armées impériales18. En raison de sa fonction de député de la Douma mais surtout grâce à sa place de leader du parti de la droite monarchiste, Vladimir Mitrofanovitch Pourichkevitch bénéficiait d'un tel prestige que l'empereur n'osa pas le sanctionner et qu'il ne fut pas inquiété. Sur ordre du tsar, il quitta la capitale de l'Empire russe.

Une relation ambiguë

Dans son journal, le grand-duc Nikolaï Mikhaïlovitch de Russie évoqua une vraisemblable non neutre relation intime avec Raspoutine.

" Félix Ioussoupov me narra toute l'histoire, son affection, sa relation homosexuelle avec Raspoutine. Le starets se prit d'affection pour lui. Peu après, le prince lui fit entièrement confiance. Ils se sont vus presque chaque jour et parlèrent de tout. Raspoutine l'initia à ses projets. Une chose incroyable se produisit, Raspoutine était épris et avait une passion charnelle pour Félix. Je suis convaincu qu'il y avait des manifestations physiques de cette amitié sous forme de baisers, d'attouchements de part et d'autre et peut-être quelque chose de plus cynique. Le sadisme de Raspoutine laisse un doute. Je comprenais peu les perversités sexuelles de Félix. Bien avant son mariage, des rumeurs circulèrent sur sa lascivité."

La Révolution russe

Assigné à résidence dans son domaine de Rakitnoïe, le prince trouva la vie monotone ; sa principale occupation fut les promenades en traîneau. Mais de la capitale, des signes alarmants vinrent troubler la quiétude du prince et de la princesse Ioussoupov. Les mauvaises nouvelles se succédèrent, Georgi Ievgenievitch Lvov devint le chef du gouvernement provisoire, puis le 3 mars 1917, Nicolas II abdiqua.

La Révolution russe resta pour le prince un souvenir douloureux.

En mars 1917, lors de son séjour au palais de la Moïka à Saint-Pétersbourg, des personnalités illustres rendirent visite au prince, des officiers, des politiciens, des popes. L'amiral Alexandre Koltchak, le grand-duc Nikolaï Mikhaïlovitch de Russie, ce dernier lui tint ces propos : Le trône de la Russie n'est ni héréditaire, ni électif : il est usurpateur. Profitez de la situation ; vous détenez tous les atouts, la Russie ne peut pas continuer sans un monarque, et les Romanov sont discrédités, les gens ne veulent pas les voir revenir. Ces propos laissèrent le prince dans un grand état d'abattement : lui, l'un des assassins de Raspoutine, il était sollicité pour s'approprier indûment du trône de la Russie impériale.

Au printemps 1917, le prince Félix Felixovitch Ioussoupov, accompagné de son épouse et de sa fille, quittèrent Saint-Pétersbourg pour la Crimée.

En mai 1917, désireux de visiter son hôpital installé dans sa maison rue de Litenaïa et passer dans son palais de la Moïka, le prince, accompagné du grand-duc Fiodor Alexandrovitch de Russie, se rendit à Saint-Pétersbourg.

En quittant le palais de la Moïka, le prince Ioussoupov décrocha deux tableaux de Rembrandt, aujourd'hui exposés au National Gallery of Art à Washington et un de Floris Claesz van Dijck après les avoir ôtés de leur cadres, il les enroula, ils récupéra également des bijoux, les produits de leur vente contribuèrent au soutien financier de la famille en exil. À Saint-Pétersbourg, le couple princier et le grand-duc Fiodor Alexandrovitch de Russie prirent le train en partance pour la Crimée. Ce fut un voyage éprouvant. Le prince écrivit dans ses Mémoires : Une foule de soldats, déserteurs, ont assiégé le train. Rempli les couloirs, montèrent sur le toit. Tous étaient ivres et beaucoup tombèrent du train en chemin. Après ce voyage fastidieux, le prince et le grand-duc arrivèrent à Aï-Todor, près de Yalta.

Lors du séjour du prince Ioussoupov à Saint-Pétersbourg, un matin, des bolcheviks surgirent dans la villa Aï-Todor, les différents membres de la famille Romanov, le prince et son épouse furent retenus prisonniers par 25 soldats armés. En août 1917, le prince fut informé du transfert de Nicolas II de Russie et de sa famille dans la ville de Tobolsk en Sibérie occidentale.

À l'automne de la même année, afin de cacher les biens les plus précieux de la famille Ioussoupov, le prince se rendit à Saint-Pétersbourg. Les serviteurs restés fidèles au prince l'aidèrent dans cette tâche. Sur la demande de Maria Fiodorovna, Félix Felixovitch se rendit au palais Anitchkov afin de prendre un portrait d'Alexandre III, un bien précieux pour la veuve de l'empereur, mais les bijoux de l'impératrice douairière avaient déjà été saisis par le gouvernement provisoire et transférés à Moscou. Puis, le prince ramassa tous les bijoux de la famille, et, aidé de Grigori, l'un des serviteurs de Félix Felixovitch, les deux hommes prirent la route de Moscou. Arrivés à destination, tout en ordonnant au serviteur de ne jamais révéler la cachette aux Bolcheviks, même sous la torture, les deux hommes dissimulèrent les joyaux sous un escalier. Malheureusement, huit ans plus tard, au cours de travaux de rénovation, les ouvriers découvrirent les bijoux.

Un jour, un détachement de soldats est venu occuper ma maison. Je la leur ai montrée et j'ai essayé de leur faire comprendre qu'elle était plus appropriée à être un musée qu'une caserne. Ils partirent sans insister, mais évidemment avec la volonté de revenir. Quelques jours plus tard, en quittant ma chambre je suis tombé sur les corps de certains soldats endormis, complètement armés, et sur le sol de marbre. Un officier est venu vers moi et m'a dit qu'il avait été commandé pour garder ma maison. Je n'ai pas du tout aimé cela ; cela signifiait que les bolcheviks me considéraient comme un sympathisant, ce qui était un compliment que je n'appréciais pas le moins du monde, j'ai décidé de partir immédiatement pour la Crimée…

La veille de son départ pour Aï-Todor, il rencontra la grande-duchesse Elizaveta Fiodorovna. Le lendemain, 7 novembre 1917, les Bolcheviks prirent le pouvoir. À Saint-Pétersbourg, le prince Félix Felixovitch Ioussoupov fut le témoin de crimes commis par les Bolcheviks. Le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk fut signé, le prince, son épouse et les membres de la famille impériale présents dans la Villa Aï-Todor furent libérés par les Allemands.

L'exil Le départ

Le 11 avril 1919, Il est contraint de quitter la Russie à bord d’un cuirassé de la Royal Navy, le HMS Marlborough envoyé à Yalta Crimée par le roi d’Angleterre pour sauver ses cousins russes, membres de la famille impériale. Sa présence d’esprit et son sens de la négociation lui permettent de sauver une partie de sa belle-famille. Debout sur le pont, le prince voit disparaître à jamais sa terre natale. À bord du navire, tous pensent au jour de leur retour en Russie.

Passant le Bosphore, le cuirassé croisa d'autres navires transportant des émigrés russes ayant également embarqué en Crimée. La présence de l'impératrice Dagmar de Danemark à bord du HMS Malborough était connue de tous, les émigrés russes entonnèrent l'hymne Dieu sauve le tsar.

Lors de leur escale à Constantinople, le prince et son épouse visitèrent la cathédrale Sainte-Sophie. Sur l'îles des Princes, le grand-duc Nikolaï Nikolaïevitch de Russie et les membres de sa famille quittèrent le cuirassé pour embarquer sur le Lord Nelson et prirent la direction de Malte puis Gênes. Quant au prince et sa famille, ils débarquèrent à Malte.

Après un bref séjour dans la villa d'été du gouverneur à San Antonio, le 9 mai 1919, le prince, son épouse et sa fille embarquèrent à bord d'un ferry à Syracuse ; quelques plus jours plus tard, le couple arriva à Rome.

En Italie, faute de visas pour la famille, le prince soudoya des fonctionnaires avec un collier de diamants appartenant à la grande-duchesse Irina. Ils séjournèrent quelques jours à l'hôtel de Vendôme à Paris, puis la famille Ioussoupov s'installa à l'hôtel Ritz à Londres.

L'exil en Angleterre puis en France

Installé dans un premier temps à Londres, le prince Ioussoupov est une des chevilles ouvrières de la Croix-Rouge russe. En 1920, il s’établit avec sa femme à Paris où il crée en 1924 la maison de couture Irfé, Ir pour Irina - Fé pour Félix installée rue Duphot. Son épouse lui sert de mannequin pour présenter les différents modèles de ses collections. Ami de Kessel, Cocteau ou du comte Boniface de Castellane, il reste, jusqu’à sa mort et malgré son refus de tout engagement politique, une des grandes figures de l’émigration russe et de la société mondaine parisienne. Il aimait passer ses vacances à Biarritz.

La fortune colossale des Ioussoupov est confisquée par les Soviets dès 1917. Les avoirs placés à l’étranger ont été rapatriés dès 1914 pour des motifs patriotiques. Mais les Ioussoupov réussissent à sauver nombre d’objets précieux au premier rang desquels on trouve deux Rembrandt, vendus au début des années 1920 et la perle Pelegrina, vendue en 1953. Leurs ventes leur assurent de solides moyens de subsistance. Le prince Ioussoupov, avide, intente par ailleurs un procès au département du Finistère et entre en 1956 en possession du château de Kériolet, ancienne propriété de son arrière-grand-mère, la princesse Zénaïde Narichkine-Ioussoupov, expertisée à 400 millions de francs de l’époque, anciens francs. Aussitôt, ce château néogothique est fermé à la visite du public, c’était auparavant un musée, selon les volontés de la princesse Narichkine, ses collections disparates dispersées et le château vendu au plus offrant. La charité du prince Ioussoupov, bien que discrète, est importante. Ainsi, il se rend au chevet des malades dépourvus de famille et il aide financièrement le grand-duc Théodore Alexandrovitch qui vit dans la pauvreté. Anti-communiste viscéral et résolument anti-nazi, il donne également d'importantes sommes d'argent à des mouvements de résistance.

Le prince Félix Felixovitch Ioussoupov est l’auteur de plusieurs ouvrages. En 1927, il publie un opuscule intitulé La Fin de Raspoutine, éclaircissant les circonstances du meurtre du gourou de la tsarine. Cet ouvrage lui vaut un procès de la part de Maria Raspoutine, fille de la victime. Dans les années 1950, le prince publie ses mémoires, en deux volumes, sous les titres Avant l’exil 1887-1919 et Après l’exil 1919-. Ces différents ouvrages rencontrent un succès certain et sont encore régulièrement réédités.

L’assassinat de Raspoutine hante le prince Ioussoupov jusqu’à sa mort : il est en proie à des cauchemars tenaces et peint des tableaux inquiétants représentant des monstres mi-homme, mi-animal. Ne pouvant plus supporter ces tableaux représentant des figures hideuses, sa fille les vendra à la mort de ses parents.

Le prince et la princesse Ioussoupov ont vécu en exil en France de 1920 à leur mort en 1967 et 1970. Leurs adresses à Paris et en région parisienne étaient les suivantes :

1920-1939 : 37, rue Gutenberg puis 19, rue de La Tourelle à Boulogne-sur-Seine.

1939-1940 : ils louèrent une maison à Sarcelles, rue Victor-Hugo.

1940-1943 : ils habitèrent successivement rue Agar et 65, rue La Fontaine, 16e arrondissement de Paris, quartier d'Auteuil.

de 1943 jusqu'à leurs morts : 38, rue Pierre-Guérin, 16e arrondissement de Paris, quartier d'Auteuil, dans une maison achetée à Madame Bottin, propriétaire du dictionnaire du même nom.

Décès du prince Félix Felixovitch Ioussoupov

Le prince mourut le 27 septembre 1967 à Paris, quelques mois après son interview par l'historien Alain Decaux.

Il est inhumé au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, à Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne, Île-de-France, où il repose en compagnie de son épouse la princesse Irina Alexandrovna, de sa mère et du comte et de la comtesse Cheremetiev. À noter la simplicité de la tombe du prince, une simple croix orthodoxe surmonte un carré de terre orné de quelques fleurs entouré d'un carré de ciment.

Le rapatriement des dépouilles des Ioussoupov au mausolée d’Arkhangelskoïe est régulièrement évoqué.

Les Ioussoupov aujourd’hui

En 2004, Xenia Sfiris, petite-fille et unique héritière de Félix Felixovitch Ioussoupov, a demandé à la Fédération de Russie de lui restituer une partie de la fortune familiale, arguant du fait que la propriété était maintenant un droit constitutionnel en Russie et que les bases juridiques des nationalisations de 1917 étaient inexistantes. Elle conclut sa lettre au président Poutine en faisant part de son incompréhension du fait que lors de ses visites à Saint-Pétersbourg, elle soit contrainte de descendre à l’hôtel au lieu de résider dans l’un des palais familiaux. Ces démarches n’ont abouti qu’à un refus des autorités russes.

Xenia Sfiris reste néanmoins très liée à la Russie. Un Ukase spécial de Vladimir Poutine lui a rendu la nationalité russe en 2000. L’héritière des Ioussoupov préside par ailleurs l’association française des amis du théâtre Mariinsky.

En 2008, grâce à Olga Sorokina directrice et styliste, aidée par la princesse Ksenia Nikolaïevna Cheremeteva, née Sfiris, la maison de couture IRFE connaît une nouvelle vie. Le 25 mars 2009, cette maison de couture créée en 1924 par son grand-père et sa grand-mère présenta sa première collection au palais de Tokyo, de nombreux journalistes assistèrent au défilé de mode. La confection de ces vêtements rappelle un autre temps les collections lancées par le prince et la princesse Ioussoupov entre 1924 et 1929. Jusqu'à nos jours, la princesse garda précieusement la composition des parfums héritée de la famille Ioussoupov. Ksenia Nikolaïevna Cheremeteva profita de cet évènement pour annoncer le lancement d'une nouvelle ligne de parfums. Après avoir ouvert un magasin à Paris, IRFE projette également d'ouvrir des maisons de couture à Moscou en 2010 ensuite à Milan puis dans d'autres villes dans le monde. La Maison de couture IRFE projette également de lancer une ligne de bijoux et de montres copiés sur les bijoux détenus par la famille Ioussoupov, Cheremetev et sur les prestigieux joyaux de la Maison Romanov.

Depuis la mort de Félix Felixovitch Ioussoupov, personne n'a été autorisé à relever le titre de prince Ioussoupov, même si sa petite-fille s’intitule souvent ainsi.

Le palais de la Moïka aujourd'hui

De nos jours, le palais de la Moïka est ouvert au public. Dans la pièce du sous-sol où fut perpétré l'assassinat de Raspoutine, la scène est reproduite à l'aide de mannequins de cire, dont un représente le prince Ioussoupov offrant des gâteaux à la crème rose au starets. Dans une autre pièce, une scène représente les complices du prince.

Depuis la mort de Félix Félixovitch, personne n'a été autorisé à relever le titre de prince Youssoupoff même si sa petite-fille s’intitule souvent comme tel.

1920 à leurs morts en 1967 et 1970. Leurs adresses à Paris et en région parisienne étaient les suivantes: Raspoutine hantera le prince Youssoupoff jusqu'à sa mort ; il était en proie à des cauchemars tenaces et peignait des tableaux inquiétants représentants des monstres mi-homme, mi-animal. Ne pouvant plus supporter ces tableaux représentant des figures hideuses, sa fille les vendra à la mort de ses parents.1927, il publie un opuscule intitulé "J'ai tué Raspoutine" éclaircissant les circonstances du meurtre du gourou de la Tsarine. Cet ouvrage lui vaudra un procès de la part de Maria Raspoutine, fille de la victime. Dans les années 1950, le prince publiera ses mémoires, en deux volumes, sous les titres "Avant l'exil" 1887-1919 et "Après l'exil" 1919-. Ces différents ouvrages rencontrèrent un succès certain et sont encore régulièrement réédités.

L'héritage du prince Félix Felixovitch Ioussoupov

Les différents objets papiers personnels, sculptures, peintures et photos de famille ayant appartenu au prince Félix Felixovitch Ioussoupov sont aujourd'hui la propriété de Victor Contreras, un sculpteur mexicain, qui fut dans les années 1960 étudiant en art et vécut pendant cinq ans auprès de la famille Ioussoupov. Victor Contreras, aujourd'hui propriétaire d'une maison située au sud de Mexico, désire faire un musée où il exposera les objets ayant appartenu au prince.

Publications

Félix Youssoupov, La Fin de Raspoutine, Plon

Félix Youssoupov, Mémoires, 1953 ; édition révisée par Félix Bonafé, 1990, Paris, V & O éditions

www.rummuseum.ru

Voir sur yusupov.ucoz.net

www.spartacus.schoolnet.co.uk

Filmographie

1967 : J'ai tué Raspoutine de Robert Hossein et Alain Decaux, récit de la vie de Raspoutine et du complot. Le rôle du prince Ioussoupov est interprété par Peter McEnery.

1996 : Raspoutine de Uli Edel, met l'accent sur la relation entre Raspoutine et la tsarine Alexandre. Le prince Ioussoupov est joué par James Frain.

2011 : Raspoutine de Josée Dayan, couvre d'une façon assez fidèles les évènements survenus dans la vie de Raspoutine. Le prince Ioussoupov tient un rôle majeur dans la seconde partie du film et est interprété par Filipp Yankovsky.

Le Film

J'ai tué Raspoutine

Film historique de Robert Hossein, avec Gert Fröbe, Peter Mac Enery, Geraldine Chaplin, Robert Hossein.

Pays : France

Date de sortie : 1967

Son : couleurs

Durée : 1 h 30

Résumé

Les souvenirs du prince Félix Youssoupov, en exil à Paris après avoir échappé à la révolution d'Octobre. C'est lui qui fut l'instigateur et le principal exécutant du meurtre du fameux Raspoutine.

Raspoutine GIrigori Efimovitch Novykh 1872-1916

Paysan sibérien, surnommé Raspoutine le Dépravé à cause de sa vie dissolue, il n'était ni moine, ni pratiquant de l'Église orthodoxe, mais appartenait très probablement à l'une des sectes chrétiennes fort nombreuses en Russie. Il fut recommandé à l'impératrice parce qu'il avait le pouvoir d'arrêter les hémorragies et pouvait soulager le grand-duc héritier, atteint d'hémophilie ; il ne put cependant jamais le guérir. Il mène une vie débauchée et s'entoure de gens sans aveu et d'aventuriers qui désirent profiter de son crédit.

Dès 1912, toute la Russie bien pensante est dressée contre Raspoutine, mais celui-ci, usant de chantage à l'amour maternel, impose sa volonté à l'impératrice et, par elle, à l'empereur.

Le rôle politique de Raspoutine a été beaucoup exagéré, mais certaines nominations de hauts fonctionnaires sont dues à son influence. Quand, au mois de décembre 1916, le grand-duc Dimitri Pavlovitch, cousin du tsar, le prince Youssoupov et le député d'extrême droite Pourichkevitch organisent l'assassinat de Raspoutine, cet acte et surtout la manière dont il est perpétré desservent la dynastie. Raspoutine est empoisonné pendant un dîner avec les conjurés et, comme il n'arrive pas à mourir, il est achevé à coups de revolver.

Raspoutine ne manquait pas de clairvoyance et répétait souvent qu'une guerre mènerait la Russie vers une révolution, d'où peut-être les rumeurs l'accusant d'être à la solde de l'Allemagne. Pierre Kovalewsky

Posté le : 25/09/2015 21:09

|

|

|

|

|

Louis XIII |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 27 septembre 1601 au château de Fontainebleau naît Louis XIII

Roi de France et de Navarre. Louis XIII, surnommé Louis le Juste, décédé à 52 ans, le 14 mai 1643 au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, inhumé à la basilique de Saint-Denis, est roi de France et de Navarre entre 1610 et 1643. Couronné dans la cathédrale de Reims le 17 octobre 1610, il succède à son père Henri IV et précède son fils louis XIV Il est le fils de Henri IV et de Marie de Médicis, qui sera régente de 1610 à 1614. Il est dauphin de France du 27 Septembre 1601 au 14 Mai 1610, soit pendant 8 ans 7 mois et 17 jours. Il réside au Château neuf de Saint-Germain-en-Laye, puis Palais du Louvre.

Son règne est marqué par l’affaiblissement des grands et des protestants, la lutte contre la maison de Habsbourg et l'affirmation de la domination militaire française en Europe pendant la guerre de Trente Ans. L’image de ce roi est inséparable de celle de son principal ministre, le cardinal de Richelieu.

Il est le père du roi Louis XIV et de Philippe, fondateur de la maison Orléans dont est issu le roi Louis-Philippe Ier.

En bref

Fils de Henri IV et de Marie de Médicis, Louis XIII est l'une des figures les plus énigmatiques de la royauté française. Son personnage, cette singulière et si efficace alliance politique qu'il a constituée avec Richelieu ont donné lieu aux interprétations les plus diverses. Du tableau, à la fois critique et ambigu, de Tallemant des Réaux à l'admiration inconditionnelle de Saint-Simon, de la quasi-victime romantique d'Alexandre Dumas aux portraits contrastés de l'historiographie contemporaine, autant de points de vue divers, mais qui tendent, tous, à privilégier Richelieu. Le roi timide, secret, pudique ne manque ni de dons naturels, artistiques en particulier, ni de bon sens. Quasi abandonné par sa mère, veule et peu intelligente, il a, peut-être, souffert du mystère qui planait sur la mort de son père. Il a probablement détesté sa mère et peu aimé sa femme. Roi dès l'âge de neuf ans, mais roi à l'éducation négligée, il laisse éclater sa rancœur et son orgueil bafoué en faisant assassiner Concini, favori de sa mère, en 1617. Cet événement démontre que la raison d'État et le peu de scrupules quant au choix des moyens ne sont pas des créations exclusives du cardinal de Richelieu. Non que la politique de Luynes de 1617 à 1621 eût été très différente de celle de Concini : catholique, pro-espagnole, elle ne s'en différencie que par l'éloignement de la régente Marie de Médicis. Il faut attendre 1624 et l'entrée de Richelieu au gouvernement pour que, très progressivement, après maintes expériences, se dégage une nouvelle politique dont le mérite revient à ce dernier. L'important est de voir ce que signifie le ministériat. Sa courte durée de 1624 à 1661, avec Richelieu puis avec Mazarin, l'importance de l'hostilité qu'a suscitée cette forme de gouvernement, la grandeur des deux personnages qui s'y sont succédé posent des problèmes. On a l'habitude de mettre la série de complots contre les cardinaux Premiers ministres sur le compte de la politique extérieure. C'est oublier qu'ils visent d'abord le système inauguré en 1624, autant et plus que les hommes qui l'incarnent. Richelieu, comme Mazarin, ont fait la fortune de leur famille et de leur clientèle. Et il existe, de ce fait, une certaine rivalité entre clientèle royale et clientèle ministérielle, comme l'a bien entrevu Alexandre Dumas. Au vrai, la question ne se serait pas posée avec une telle acuité si les nécessités de la guerre de Trente Ans n'avaient, dans la décennie 1630-1640, formidablement augmenté, par l'accroissement de l'armée et de la pression fiscale, la puissance réelle du pouvoir monarchique. L'installation des intendants dans les provinces, la centralisation administrative qui joue au bénéfice de la ville de Paris et se traduit, entre autres, par l'essor, définitif, de l'atelier de frappe monétaire parisien au détriment des ateliers provinciaux, tout prouve combien le poids de l'État s'appesantit sur l'ensemble de la société française. Ces novelletés », justement attribuées au ministériat, font de lui le point de mire non seulement des tenants d'une politique extérieure plus pacifique, mais aussi des partisans d'une structure d'État moins pesante. Or Louis XIII ne s'est guère éloigné de la ligne tracée par Richelieu et a souvent renchéri sur les rigueurs du cardinal. En vérité, le seul vrai ministériat a été celui de Mazarin, maître exclusif, et par moments désinvolte, d'Anne d'Autriche. Richelieu doit d'abord convaincre le roi, et l'on connaît sa célèbre phrase sur la difficulté à conquérir et à garder les quelques pieds carrés du cabinet royal. Louis XIII a tenu à rester le maître de ses décisions et il a eu à maintes reprises, comme lors de la journée des Dupes, à trancher entre son ministre et les clans adverses. Henri IV devait encore équilibrer les diverses tendances politiques dans son entourage. Louis XIII a pu se permettre de donner son appui à un homme dont la politique ne représentait probablement pas la tendance majeure de l'opinion de la cour et de la ville. Ce qui paraît démontrer le rôle prééminent du cardinal souligne, paradoxalement, la profondeur du renforcement de l'absolutisme royal, et explique aussi la violence des tentatives de réaction ultérieures. N'exagérons cependant pas l'opposition entre le rationalisme déjà classique du couple politique roi-Premier ministre et la réaction féodale de cette première moitié du XVIIIe siècle français étonnamment baroque. Chez le roi comme chez le cardinal, on rencontre aussi quelques-uns des désirs politiques fondamentaux de l'époque : souhait de voir réaliser l'unité religieuse, à tout le moins de briser l'État dans l'État qu'avait formé, sous la régence, l'appareil politique protestant groupé autour des Rohan ; volonté de rénovation religieuse et d'épuration des mœurs. Mécène à sa manière, doué pour la musique, quelque peu sculpteur, Louis XIII se révèle peut-être le mieux dans ses goûts. Il a fait, entre autres, de Georges de La Tour un peintre royal et, ce qui est plus significatif, il a collectionné les œuvres de celui-ci : éclairage oblique, mais combien typique, de l'homme. Ambigu, secret, jaloux de son autorité et pénétré de ses devoirs, Louis XIII a eu, à défaut de génie propre, celui de voir et d'utiliser celui du cardinal. Y a-t-il tant d'hommes, surtout dans le monde politique, qui ont possédé ce genre de clairvoyance et, plus encore, qui sont capables de supporter sans ombrage un esprit qui les dépasse ? Jean Meyer

Le fils de Henri IV et de Marie de Médicis

Louis XIII, premier fils du roi Henri IV et de la reine Marie de Médicis, naît au château de Fontainebleau. L'enfance du dauphin Louis nous est assez bien connue grâce au journal qu'a laissé son médecin, Jean Héroard. Tous les détails de son alimentation, sa santé et de sa vie intime y sont notés. Le futur roi est installé dès le mois de novembre au château de Saint-Germain-en-Laye, où il retrouve les enfants illégitimes de son père, puis plus tard ses frères et sœurs le rejoignent au château1. Il est baptisé le 14 septembre 1606 à Fontainebleau, son parrain est, comme il est d'usage, le pape Paul V, représenté par le cardinal de Joyeuse, sa marraine est sa tante, Éléonore de Médicis, duchesse de Mantoue, sœur de la reine Marie. Du château de Saint-Germain, le jeune Louis XIII sort peu, sa mère Marie n'aime pas beaucoup que son fils entre en contact avec les habitants. Le dauphin est rapidement attiré par la musique et reçoit souvent des musiciens dans ses appartements. Il joue lui aussi de certains instruments et chante. La danse, la peinture et le dessin seront aussi parmi les distractions du futur souverain, mais ce qu'il préfère, ce sont les armes et ce qui touche au militaire.

Très tôt, il se découvre une passion pour les armées et les chevaux et parle souvent de guerre. Il s'exerce très jeune à l'arc et à l'arquebuse4 et aime faire appliquer les obligations cérémoniales à ses gardes. Il reçoit sa première leçon à l'âge de sept ans de la part de son précepteur le poète Nicolas Vauquelin des Yveteaux ; il ne montre pas un grand intérêt pour les lettres, que ce soit en français ou en latin, pour la géométrie, les mathématiques. Seule l'histoire semble le passionner un peu, en dehors des activités artistiques et militaires. Jugé insuffisant, des Yveteaux est remplacé en 1611 par le philosophe Nicolas Le Fèvre, qui meurt en novembre 1612, remplacé par M. de Fleurence. Il a pour gouverneur le militaire Gilles de Courtenvaux de Souvré.

Le futur Louis XIII a une profonde adoration pour son père, malgré le fait que ce dernier n'hésite pas à le fouetter dès son plus jeune âge et à l'humilier moralement selon un ancien usage qui veut que le dauphin soit dressé pour servir le Roi et la Reine8. Son père montre toutefois des signes d'affection en demandant à ses enfants de l'appeler papa et non Monsieur comme le veut l'usage. Ses relations avec sa mère sont tout autres. Cette dernière cache rarement sa préférence pour son cadet Gaston d'Orléans. Il n'est jamais ravi de la voir et refuse plusieurs fois de la servir, contrairement à son père, avec lequel il n'hésite pas à jouer le rôle de valet de chambre.

Louis, l'orphelin de père

À la mort d'Henri IV en 1610, Louis XIII monte sur le trône. Il n'a que 8 ans. Le pouvoir est alors assuré par sa mère Marie de Médicis, qui gouverne le royaume comme régente. La majorité du roi est proclamée en 1614, mais Marie déclare que Louis est trop faible de corps et d'esprit pour assumer les devoirs de sa charge ; elle l'écarte du Conseil et laisse gouverner ses favoris Concino Concini et Léonora Galigaï qui accaparent les plus hautes charges de l'État.

Traumatisé par la mort brutale d'un père qu'il chérissait, le petit roi n'a pas une enfance joyeuse. Tout d'abord, il ne trouve aucun substitut à l'amour paternel auprès de sa mère Marie de Médicis, qui le considère comme quantité négligeable. Louis se renferme assez vite sur lui-même, il a des troubles d'élocution, voire de bégaiement et souffre d'un manque d'affection.

Louis face à la régence de sa mère

Par ailleurs, le mépris des favoris italiens à son égard accroît son mal-être. En grandissant, Louis XIII devient taciturne et ombrageux. Il y a pourtant en lui, en regard de ces défauts, une forte volonté d'être digne de son père Henri IV. Il s'indigne de voir Concini, un étranger incapable selon lui, d'usurper le gouvernement de son État, tandis qu'on le relègue, lui, jeune roi, dans un coin du Louvre.

Or la régence de Marie de Médicis est très difficile : la gestion des affaires par son gouvernement est mauvaise, et les forces du royaume, hostiles à la centralisation du pouvoir qu'avait initiée Henri IV, en profitent. De graves troubles éclatent dans le royaume religieux, nobiliaires, sociaux, ce qui provoque des États Généraux inutiles et une instabilité politique. La politique pro-italienne et pro-espagnole de la Reine fait naître chez le petit roi un très lourd sentiment d'amertume. Alors que Henri IV avait songé à marier son héritier avec la princesse Nicole de Lorraine héritière des duchés de Lorraine et de Bar, ce qui aurait porté pacifiquement la frontière française jusqu'aux Vosges, le 21 novembre 1615 à Bordeaux, Marie de Médicis marie le jeune roi à Anne d'Autriche, infante d'Espagne. Pour Louis, c'est une humiliation de plus, car, conformément à la mémoire des choix de son père, il ne voit en Anne qu'une Espagnole et par conséquent une ennemie. Louis XIII, qui n'a que quatorze ans, pour éviter toute demande de divorce par l'Espagne, est obligé de consommer le mariage comme en témoigne son médecin dans ses notes personnelles, prises heure par heure et qui relatent avec précision la vie du jeune Louis XIII. Le roi est traumatisé par ce rapport obligatoire, au point qu'il attendra quatre ans avant de regagner, poussé par le duc de Luynes, le lit de la reine, son épouse.

Assassinat de Concini dans la cour du Louvre 24 avril 1617

À la mort de son père 1610, il n'a que 9 ans. Sa mère, qui exerce la régence, le marie à Anne d'Autriche en 1615. La politique catholique et pro-espagnole suivie par Marie de Médicis et la faveur dont jouit Concini, véritable chef du gouvernement, provoquent une opposition gallicane au parlement et le mécontentement des protestants et des grands, qui se livrent à des prises d'armes et exigent de la régente la réunion des états généraux 1614-1615.

Tenu à l'écart du gouvernement par sa mère malgré sa majorité déclarée le 2 octobre 1614, Louis XIII, pénétré du sentiment de la grandeur royale, souffre de cette humiliation. Sur les conseils de Luynes, il fait assassiner Concini 24 avril 1617, puis disgracie les ministres de sa mère, qu'il exile à Blois.

Un souverain qui affirme son autorité.

Après la régence mouvementée et pro espagnole de sa mère, Louis XIII rétablit progressivement l'autorité royale en brisant les privilèges des protestants, ceux des Grands, et l'encerclement des Habsbourg par une politique conflictuelle conduite par son ministre Richelieu.

Sortir de la régence de la reine-mère

C'est par un coup de force, le 24 avril 1617, que Louis XIII accède au pouvoir. Poussé par son favori Luynes il ordonne l'assassinat du favori de sa mère, Concino Concini et fait exécuter la Galigai sa femme, dame de compagnie de sa mère. Il exile Marie de Médicis à Blois et prend enfin sa place de roi. Louis XIII remplace Concini par son propre favori, Charles d'Albert, duc de Luynes. Très rapidement, Luynes accumule les titres et les fortunes. Son avancement crée des mécontentements, d'autant que le favori du roi est un très mauvais homme d'État.

En 1619, la reine-mère s'échappe du château de Blois et lève une armée contre son fils qui choisit de se réconcilier avec elle, lors du Traité d'Angoulême le 30 avril 1619, lui cède les villes d'Angers et de Chinon, mais lui interdit de revenir au Conseil. En 1620, Marie de Médicis déclenche une guerre civile qui se conclut par sa défaite totale à la bataille des Ponts-de-Cé le 7 avril 1620, où le roi commande personnellement. Par crainte de voir sa mère poursuivre des complots, le roi accepte son retour à la cour de France, et se réconcilie avec elle sous l’influence de Richelieu.

Contre les protestants

Le roi se rend à Pau en Béarn, dont il est le souverain, pour y rétablir la religion catholique comme religion officielle. Dès lors, il entend mettre fin aux privilèges politiques et militaires dont bénéficient les protestants depuis l'Édit de Nantes et imposer le catholicisme d'État à tous ses sujets. De 1620 à 1628 siège de La Rochelle, il combat et massacre les protestants, pille et détruit les fortifications de leurs places-fortes.

Il mène une première campagne contre les protestants en 1621 et permet la prise de Saint-Jean-d'Angély, mais il échoue devant Montauban défendue par le duc de Rohan en grande partie du fait de l'incompétence de Luynes. Celui-ci meurt de la scarlatine durant le siège de Monheurt, alors qu'il était déjà tombé en disgrâce.

Les hostilités reprennent en 1622. Le 16 avril, par une habile manœuvre, le roi écrase le duc de Soubise réfugié dans l'île de Riez. Puis il attaque son frère le duc de Rohan retranché dans Montpellier. Finalement un accord est conclu entre les deux parties, le 19 octobre 1622 au bout de deux mois de siège. Louis XIII signe l'Édit de Montpellier confirmant l'Édit de Nantes : extension de la liberté d'exercice de culte des protestants et limitation à deux du nombre de leur places de sûreté La Rochelle et Montauban.

Le duc de Luynes

Mais le roi ne prend pas effectivement le pouvoir : il laisse gouverner Charles d'Albert de Luynes, qui poursuit la politique catholique de la régente. Aussi l'opposition des grands, qui intriguent avec Marie de Médicis, se reconstitue-t-elle, ainsi que celle des protestants. Après avoir dispersé l'armée des princes et de sa mère aux Ponts-de-Cé 7 août 1620, Louis XIII mène une expédition contre les protestants qui se sont soulevés dans le Midi, sous la direction de Rohan, après le rétablissement du culte catholique en Béarn et Basse-Navarre et la réunion à la Couronne de ces provinces 1620. L'armée royale ayant échoué devant Montauban 1621, puis Montpellier 1622, le roi confirme l'édit de Nantes paix de Montpellier, 18 octobre 1622.

Avec Richelieu, souverain confident

Après la mort de Luynes décembre 1621, Louis XIII, conscient de ses propres limites et de la nécessité d'une ferme direction des affaires du royaume, décèle chez Richelieu le ministre d'envergure qui lui manque. Bien qu'il se défie du cardinal, qui est un protégé de sa mère, il l'appelle au Conseil le 29 avril 1624. Devenu principal ministre quatre mois plus tard, Richelieu le demeurera jusqu'à sa mort 1642.

Ainsi s'établit dans la France d'Ancien Régime une nouvelle forme de gouvernement, le ministériat, système fondé sur l'étroite association du roi et de son ministre, leur collaboration et mutuelle confiance. Richelieu souverain confident suggère au roi les décisions qui s'imposent, mais Louis XIII est seul à décider ; la puissance du ministre lui vient de ce que la confiance royale lui délègue l'autorité. Le système qui ne fonctionne réellement qu'à partir de 1630 restera précaire en raison de la nature très complexe de Louis XIII, dont Richelieu redoutera toujours les crises d'instabilité. Une santé médiocre, une enfance privée d'affection expliquent en partie le caractère timide, secret et ombrageux du roi, ainsi que ses amitiés passionnées qui le lient notamment à Marie de Hautefort, à Mlle de La Fayette, à Luynes et à Cinq-Mars.

Profondément pieux, Louis XIII vouera son royaume à la Vierge 10 février 1638. Jaloux de son autorité et imbu de ses droits et de ses devoirs de roi, il est passionné pour les choses de la guerre mais a peu de goût pour la politique. Avec Richelieu, homme d'État plus qu'administrateur, il va s'efforcer, pendant huit ans, de restaurer l'autorité royale et de rétablir en Europe la puissance de la monarchie française.

La mise au pas des huguenots et l'édit de grâce d'Alès

En 1624, le royaume est en proie à l'anarchie : les huguenots partageaient l'État avec le roi, les grands se conduisaient comme s'ils n'eussent pas été ses sujets et les plus puissants gouverneurs des provinces comme s'ils eussent été souverains en leurs charges ...; la dignité de la majesté royale était tel qu'il était presque impossible de la reconnaître Richelieu. Dès 1629, le parti huguenot est brisé : vaincus à La Rochelle 1628 et en Languedoc 1629, les protestants sont privés de leurs privilèges politiques assemblées et militaires places de sûreté par l'édit d'Alès 28 juin 1629. Mais cet édit, qui maintient les dispositions religieuses de l'édit de Nantes, indigne le parti dévot, hostile à la tolérance.

Le choix de Richelieu

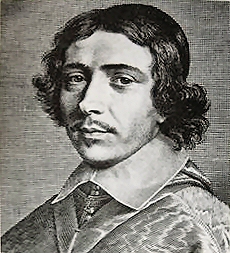

Le Cardinal de Richelieu, premier ministre du Roi, 1633 par Philippe de Champaigne

Louis XIII, décidé à participer davantage aux affaires de l’État et de se lier à un seul ministre, gouverne avec Brûlart de Sillery et son fils, le marquis de Puisieux, ainsi qu’avec La Vieuville qui sont vite disgraciés pour incompétence.

En 1624, Marie de Médicis parvient à faire entrer le cardinal de Richelieu au conseil du roi, prélat qui a été le représentant du clergé aux États généraux de 1614 et ministre du gouvernement Concini. La plupart des historiens mettent en évidence l'étroitesse des relations entre Louis XIII et Richelieu qui écrit : Je soumets cette pensée comme toutes les autres à votre majesté pour signifier au roi qu'il ne tentera jamais de gouverner à sa place. La relation du Roi avec Richelieu est assez complexe et a sans doute évolué avec le temps vers une affection réelle. Il est l'auteur de cet éloge sur le cardinal : Le cardinal de Richelieu est le plus grand serviteur que la France ait eu.

Les deux hommes partagent une même conception de la grandeur de la France et des priorités qui s’imposent dans le domaine politique. Mais le Cardinal, beaucoup plus posé et responsable, semble respecter beaucoup plus la fonction que l'homme. Le programme politique de Richelieu se décline de plusieurs manières : l'abaissement des grands féodaux, la rationalisation du système administratif et la lutte contre la maison de Habsbourg à l'extérieur Guerre d'Italie 1624-1625, Guerre franco-espagnole, Guerre de Trente Ans.

Richelieu combat les protestants moins d'une façon planifiée que pour assurer l'autorité de l'État. Toutes les guerres contre les huguenots sont déclenchées par le soulèvement d'un de leurs chefs duc de Rohan, Benjamin de Rohan, duc de Soubise. Même le siège de La Rochelle n'est sans doute pas souhaité jusqu’à ce que Rohan déclenche les hostilités. La reddition de cette dernière ville, après un très long siège qui s'achève en 1628, est suivie de la promulgation de l’édit de grâce d’Alès 28 juin 1629, interdisant les assemblées politiques et supprimant les places de sûreté protestantes, mais maintenant la liberté de culte dans tout le royaume sauf à Paris.

Le choix décisif

Appuyé sur la très grande majorité des Français sensibles à la renaissance catholique, ce parti réprouve les alliances protestantes et la guerre contre les Habsbourg, champions de la Contre-Réforme, que préconisent Richelieu et le parti des bons Français : il réclame la paix pour réformer l'administration du royaume plein de séditions Michel de Marillac et soulager le peuple misérable et accablé d'impôts. Le parti des bons Français estime, au contraire, que le salut de l'État exige que l'on abatte la maison d'Autriche, qui prétend à la monarchie universelle, et que le roi doit séculariser sa politique pour défendre l'indépendance de la Couronne de France. Désavouant les dévots lors de la journée des Dupes 10 novembre 1630, Louis XIII choisit la politique de guerre et de grandeur suggérée par Richelieu, abandonnant toute pensée de repos, d'épargne et de règlement du dedans du royaume. Toute la politique intérieure va être subordonnée aux exigences de la lutte contre les Habsbourg.

Politique conduite par Richelieu contre les Grands et l'Espagne

Affaiblir les Grands

Louis XIII doit faire face à l’hostilité d’une partie de la famille royale à l'égard de Richelieu et de sa politique anti-espagnole.

Il se brouille avec sa femme. Après 11 ans de mariage, le couple, qui s'entend mal, n'a toujours pas donné d'héritier à la couronne. En 1626, la reine, poussée par la duchesse de Chevreuse, participe au complot du comte de Chalais, ayant pour but d'assassiner le roi et mettre son frère et héritier, le joyeux Gaston de France, sur le trône. À partir de cette date, le couple vit séparé.

Dès le début de l'implication de la France dans la guerre de Trente Ans 1635, Anne d'Autriche tente de renseigner secrètement l'Espagne sur les dispositions militaires et politiques françaises bien qu'elle soit tenue à l'écart de toutes les décisions du roi. La trahison est découverte mais l'affaire est finalement étouffée par le roi lui-même, qui est trop pieux pour penser sérieusement à un divorce de répudiation, qui provoquerait en outre des difficultés avec le Saint-Siège.