|

|

21 Juillet F.H.Thiéfaine, fête Nationale Belge, Isaak Stern, 1er pas sur la Lune, R. Burns, Hémingwa |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57662

|

Posté le : 28/07/2013 15:55

|

|

|

|

|

Le bon mot de la semaine 31 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

22/01/2012 16:15

De Alsace

Niveau : 16; EXP : 64

HP : 0 / 391

MP : 105 / 14211

|

J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé...

De Voltaire.

Posté le : 28/07/2013 14:55

|

|

|

|

|

Re: Les expressions |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57662

|

« Clés en main »

Complètement terminé, prêt à être utilisé

Il suffit d'imaginer le garagiste qui remet à l'acheteur la clé de sa voiture flambant neuve fraîchement livrée et préparée pour comprendre le sens de l'expression : la voiture est prête à être utilisée et l'heureux acheteur peut partir avec, après avoir toutefois été délesté de quelques milliers d'euros mais, théoriquement, sans rien avoir à dépenser de plus (à part pour un peu d'essence, si jamais il tient vraiment à rouler avec).

Cette expression nous vient du XVIIIe siècle où, semble-t-il, sous la forme les clés à la main, elle a d'abord été utilisée dans le monde du bâtiment pour désigner une construction complètement terminée à un prix forfaitaire.

La chose semblait être difficile à obtenir à l'époque ; non pas la construction terminée, mais le prix forfaitaire, car, en l'absence d'un maître d'œuvre, chaque artisan y allait de son devis personnel, évoluant au fil de l'avancement du bâtiment et des difficultés rencontrées.

D'ailleurs, en 1863, Charles Nisard, dans son Curiosités de l'étymologie française, évoque un dialogue entre un individu et un architecte où le premier se plaint des devis du second qui sont toujours largement dépassés ; ce dernier se défend en invoquant ceux des artisans qui ne sont pas stables ; l'individu évoque alors un concurrent qui est prêt à lui bâtir une maison pour un montant fixe, la clé à la main ; l'architecte, craignant de voir le marché lui échapper, propose alors de lui bâtir sa maison pour un montant un peu inférieur, mais également la clé à la main.

Il ne fait donc aucun doute que l'expression indique à la fois une maison finie prête à être habitée et pour un montant forfaitaire, sans surprise.

Avec le temps, on a définitivement droit à plusieurs clés et cette locution peut maintenant être employée partout où il est question de mettre à disposition de quelqu'un quelque chose de terminé, directement utilisable et pour un montant fixé, même s'il n'y a pas réellement besoin de clé pour en profiter.

Posté le : 28/07/2013 12:37

|

|

|

|

|

Re: présentation de monlokiana |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57662

|

Bonjour Monlokania, bonne idée, invente, invente, tu nous réjouiras.

Bienvenue parmi nous et j'espère que tu te sentiras bien sur L'ORée.

A bientôt de te lire

Posté le : 28/07/2013 00:50

|

|

|

|

|

présentation de monlokiana |

|

Débutant

Inscrit:

23/07/2013 22:48

De saint-louis, sénégal

Niveau : 1; EXP : 0

HP : 0 / 0

MP : 0 / 0

|

alors, j'ai 20 ans je suis sénégalaise, j'adore écrire même si j'ai pas eu le temps de beaucoup le faire à cause de la fac...

J'aimerais beaucoup reprendre mes stylos et inventer, inventer...

Posté le : 27/07/2013 23:37

|

|

|

|

|

Karl Popper |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57662

|

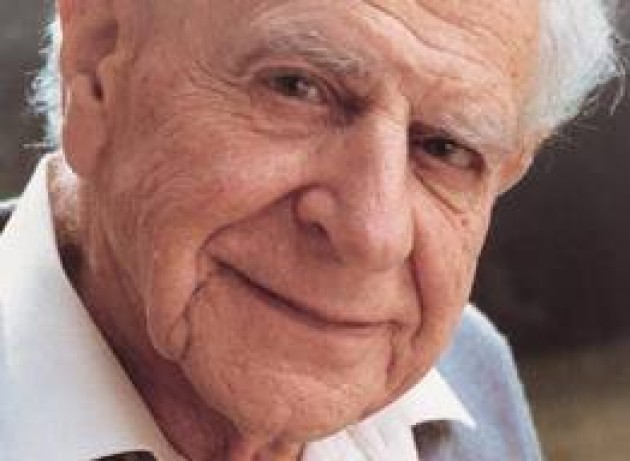

Le 28 Juillet 1902 naît Karl Popper

Sir Karl Raimund Popper 28 juillet 1902 à Vienne, Autriche - 17 septembre 1994 à Londres, Croydon, Royaume-Uni, est un philosophe des sciences du XXe siècle.

Philosophe et épistémologue britannique d'origine autrichienne.

Influencé par Socrate, Xénophane, Carnéade, Kant, Bolzano, Frege, Russell, Einstein, Carnap, Hayek, Tarski, Lorenz, Brouwer, Darwin

Il a influencé Hayek, Lakatos, Feyerabend, Soros, Gombrich, Schmidt, Lorenz, Medawar, Albert.

Ces principaux intérêts : Philosophie des sciences, épistémologie, logique, mathématiques, physique, théorie de l'évolution, philosophie politique

ces idées remarquables : Réfutabilité, société ouverte, épistémologie évolutionniste

En repensant les questions de méthode et de théorie dans une perspective critique, Karl Popper redéfinit les critères de différenciation entre science et métaphysique.

Il fut au XXe s. le dernier philosophe capable d’embrasser dans une ample réflexion la culture dans toute la diversité des sciences expérimentales, humaines et sociales.

Il critique la théorie vérificationniste de la signification et invente la réfutabilité comme critère de démarcation entre science et pseudo-science.

Rejetant d'abord la métaphysique comme système irréfutable et invérifiable, il admet par la suite la nécessité de fonder les recherches scientifiques sur des programmes de recherche métaphysique et inscrit son propre travail dans le cadre de l'épistémologie évolutionniste.

Dans son Autobiography, il se présente comme ayant une vie humainement riche et équilibrée et un grand bonheur privé, mais aussi une vive sensibilité aux menaces politiques.

Son style offre souvent une verdeur et une vivacité très stimulantes pour le lecteur ; parfois, il se fait presque sommaire à force de radicalité, ou bien il s'alourdit par excès de scrupule et par surcroît d'information. Sa formation s'est effectuée à partir de Frege et de Tarski, puis dans un dialogue avec Quine et avec Carnap, à qui revient, en l'occurrence, le rôle laborieux et constructif du proposant.

Popper ne veut être ni un philosophe du langage ni un philosophe de la croyance : plus que les significations lui importent les vérités. Dans le domaine des sciences exactes comme dans celui des sciences humaines, cet épistémologue, qui est l'un des grands de notre temps, n'a cessé de nous avertir que le roi est nu .

Dans la logique de la découverte scientifique, comment distinguer, plus précisément comment démarquer la science véritable des pseudo-sciences : mythologies, gnoses, idéologies, métaphysiques ?

Telle est l'une des questions initiales auxquelles Popper se trouva très jeune confronté, lorsqu'il rencontra la psychanalyse, puis le marxisme, enfin – rencontre décisive – les théories d'Einstein. En premier lieu, Popper rejette la thèse classique selon laquelle les sciences se caractériseraient par leur méthode inductive. Il fait une critique radicale de cette dernière et résout de manière drastique le fameux problème de Hume : il n'existe ni méthode ni logique inductives.

Ce n'est pas par un quelconque procédé inductif que l'on parvient aux théories scientifiques. La formation d'une hypothèse est un exercice actif et créateur, non un enregistrement passif de régularités données. Et même si l'induction elle-même permettait d'arriver aux hypothèses, ce n'est certes pas elle qui les justifierait. Une telle critique vise, après Hume, les néo-positivistes du Cercle de Vienne. Ceux-ci, en effet, s'efforçaient de distinguer énoncés pourvus de sens et énoncés dépourvus de sens, la vérifiabilité empirique fournissant la condition nécessaire, et donc le critère, pour qu'un énoncé soit pourvu de sens et puisse bénéficier d'un statut scientifique.

Popper substitue à cette thèse une idée moins ambitieuse, qui lui avait été suggérée par Einstein et selon laquelle ce qu'il appellera du terme désormais classique de testabilité constitue la marque de la scientificité des énoncés comme des théories.

Ce qui m'a impressionné le plus, note Popper à propos d'Einstein, est qu'il considérait sa théorie comme insoutenable si elle ne résistait pas à l'épreuve de certains tests.

L'attitude scientifique est ainsi l'attitude critique qui ne cherche pas des vérifications mais des tests cruciaux, des tests qui peuvent réfuter la théorie, mais ne parviennent jamais à l'établir définitivement.

L'une des conséquences de l'adoption d'un tel critère de démarcation est le statut à jamais hypothétique des théories scientifiques. Une hypothèse qui résiste aux épreuves n'est jamais confirmée de manière concluante.

Elle survit , elle est corroborée, dans la mesure même où elle était réfutable. La science n'est pas un système d'énoncés certains ou bien établis ; notre science n'est pas savoir "épistémè", elle ne peut jamais prétendre avoir atteint la vérité .

Nous ne savons pas, nous pouvons seulement conjecturer.

La démarche de la science se présente ainsi comme une méthode de conjectures audacieuses et de tentatives ingénieuses et sévères pour réfuter celles-ci .

C'est à partir de l'élaboration effective de la science que Popper peut récuser toute prétention de type dogmatique et scientiste, sans pour autant verser dans le scepticisme qui suit les exigences déçues : que toutes nos théories restent des suppositions, des conjectures, des hypothèses , c'est là tout le solide et la meilleure part de la connaissance humaine.

La position de Popper entraîne une autre conséquence qui concerne les discours de type gnostique, totalisant, dialectique : elle souligne qu'ils sont capables de tout expliquer et de tout absorber, qu'ils trouvent partout des vérifications et des confirmations de leur bien-fondé. On imaginerait difficilement quel type de fait ou d'expérience aurait pour eux valeur de réfutation, voire de simple objection.

Biographie

Karl Popper est né de parents juifs convertis au protestantisme. Il commence sa vie active comme apprenti ébéniste.

Puis il étudie à l'Université de Vienne.

Il adhère un temps au Parti social-démocrate d'Autriche à l'époque marxiste.

Il devient enseignant au Lycée en mathématiques et physique. Il côtoie le Cercle de Vienne néopositiviste, qui le fit connaître, mais sans jamais y entrer.

Sa pensée fut influencée par ses lectures de Frege, Tarski et Carnap.

En 1936, il donna des conférences en Grande-Bretagne, où il rencontra ses compatriotes Hayek et Gombrich.

En 1937, il accepta une proposition de conférencier lecturer à Christchurch en Nouvelle-Zélande, où il resta le temps de la Seconde Guerre mondiale.

Début 1946, il revint s'installer à Londres. Sur une proposition de Hayek, il devint professeur à la London School of Economics.

Il y fonda en 1946 le département de logique et de méthodologie des sciences.

Il participa également à de nombreux séminaires et conférences dans d'autres universités, notamment américaines.

Il était membre de la British Academy.

Il prit sa retraite d'enseignant en 1969 et mourut le 17 septembre 1994, sans avoir eu le temps de rédiger la préface de son dernier recueil de conférences Toute vie est résolution de problèmes.

Sa pensée

Philosophie des sciences

Le problème de la démarcation

Dans "Les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance" K. Popper. Ed. Hermann que sont pour Popper le problème de l'induction ou "problème de Hume", et le problème de la démarcation ou "problème de Kant", l'auteur précise que puisqu'aucune théorie universelle stricte n'est justifiable à partir d'un principe d'induction sans que cette justification ne sombre dans la régression à l'infini, ceci implique, notamment, qu'aucun énoncé de ce genre ne peut être vérifié sur la base d'un dénombrement d'énoncés particuliers.

Il s'ensuit qu'il faut donc considérer l'induction comme un mythe dans l'élaboration de toute connaissance objective, et que le passage à un autre mode d'évaluation des théories, devient, par cette voie, logiquement nécessaire : si l'on ne peut évaluer le contenu empirique des énoncés universels stricts de la Science, sur la base de leur sous-classe d'énoncés particuliers permis par eux, il est par contre possible de les évaluer à partir de tests permettant de confirmer ou d'infirmer l'occurrence d'un seul de leurs énoncés interdits, ou, comme l'écrit Popper dans La logique de la découverte scientifique, les falsificateurs potentiels des énoncés universels stricts.

Pour Popper, le problème fondamental en philosophie des sciences est donc celui de la démarcation : c'est la question de la distinction entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la métaphysique, sachant que pour Popper, son critère de démarcation est avant tout un critère permettant de distinguer deux types d'énoncés : scientifiques et métaphysiques.

D'où, par exemple, son opposition aux thèses du Cercle de Vienne, lesquelles proposaient d'éliminer complètement la métaphysique, à tous les stades de l'élaboration de la science, alors que Popper défendait l'idée que toute science nécessite, à ses débuts, dans ses engagements ontologiques, des énoncés métaphysiques, lesquels doivent être, soit éliminés progressivement , soit transformés en énoncés testables.

Pour comprendre ce problème, il s'interroge d'abord sur la place de l'induction dans la découverte scientifique : toutes les sciences sont basées sur l'observation du monde. Comme cette observation est par nature partielle, la seule approche possible consiste à tirer des lois générales de ces observations remarquons que c'est l'approche générale et fondamentale de tout organisme vivant qui apprend de son milieu.

Si cette démarche permet d'avancer, elle ne garantit en aucun cas la justesse des conclusions.

Pour Popper, il faut donc prendre au sérieux l'analyse de Hume qui montre l'invalidité fréquente de l'induction.

Par exemple, une collection d'observations.

Je vois passer des cygnes blancs, ne permet jamais d'induire logiquement une proposition générale, Tous les cygnes sont blancs, car la présente observation ne dit rien des observations à venir.

Il reste toujours possible qu'une seule observation contraire, J'ai vu passer un cygne noir, invalide la proposition générale.

Cette critique de l'induction conduit Popper à remettre en cause l'idée que l'on attribue un peu rapidement à tous les positivistes de vérification. Plutôt que de parler de vérification d'une hypothèse, Popper parlera de corroboration, c’est-à-dire d'un test ou d'une séries de tests indépendants mais inscrits dans une tradition de recherche, et qu'une théorie testée aurait passée avec succès. Même par un grand nombre de tests, la corroboration ne permet pas de conclure à la « vérité » d'une hypothèse générale supposée vérifiée pour toutes les observations jusqu'à la fin des temps. La corroboration, pour Popper, demeure donc une sorte de vérité relative aux tests, et n'est jamais identifiable à une vérité absolue, ou un déterminisme absolu.

Une proposition scientifique n'est donc pas une proposition vérifiée avec certitude - ni même vérifiable par l'expérience c'est-à-dire par l'intermédiaire de tests scientifiques-, mais une proposition réfutable ou falsifiable dont on ne peut affirmer qu'elle ne sera jamais réfutée. La proposition « Dieu existe » est pour Popper dotée de sens, mais elle n'est pas scientifique, car elle n'est pas réfutable. La proposition Tous les cygnes sont blancs est une conjecture scientifique.

Si j'observe un cygne noir, cette proposition sera réfutée. C'est donc la démarche de conjectures et de réfutations qui permet de faire croître les connaissances scientifiques.

Il est par ailleurs important de souligner que pour Popper, aucune corroboration, ni même aucune réfutation ne peut être certaine.Cf. K. Popper, in "Le réalisme et la science". Ed. Hermann, ce qui l'écarte de toute accusation de « falsificationnisme naïf. La certitude d'une réfutation est impossible parce que les conditions initiales permettant d'échafauder les tests, dépendent, elles aussi, d'énoncés universels, et il est toujours possible de sauver une théorie d'une réfutation, grâce à des stratagèmes ad hoc. Mais ceci, loin d'être un défaut du critère de démarcation de Popper, représente au contraire une possibilité pour continuer la voie de la recherche, en imaginant des tests toujours plus sévères. Ce sont donc toujours en dernier ressort, des « décisions méthodologiques » reconnue par une communauté de chercheurs, qui permettent d'accepter ou de rejeter les résultats d'une corroboration ou d'une réfutation scientifique. Ceci est la raison pour laquelle, Popper précise que son critère de démarcation doit être compris comme étant un « critère méthodologique » de démarcation. Cf. K. Popper. in "Le réalisme et la science", Ed. Hermann.

Dans cette démarche, la théorie doit donc précéder l'observation.

Il rejette cette méthode de l'induction et formule ainsi une critique méthodologique, indépendante de notre capacité à modéliser les raisonnements inductifs, l'induction étant un type de raisonnement courant d'un point de vue cognitif voir à ce propos le théorème de Cox-Jaynes.

Il va lui substituer le principe de la réfutabilité empirique anglais : falsifiability. C'est ce principe qui va devenir le critère de démarcation entre science et non-science proposé par Popper.

Il peut être ainsi formulé : Si on entend par énoncé de base un rapport d'observation, une théorie est dite scientifique si elle permet de diviser en deux sous-classes les énoncés de base :

la classe des énoncés qui la contredisent, appelés falsifieurs potentiels si ces énoncés sont vrais, la théorie est fausse, la classe des énoncés avec lesquels elle s'accorde si ces énoncés sont vrais, ils la corroborent.

Le critère de falsificabilité de Popper peut être apparenté dans son principe à un test de falsificabilité bayésien, hormis le fait qu'il travaille uniquement en logique discrète vrai/faux tandis que les bayésiens font varier les valeurs de vérité sur une plage continue de l'intervalle.

Le principe de réfutabilité de Popper a été critiqué notamment par Imre Lakatos 1922-1974 et Paul Feyerabend (1924-1994).

Réfuter ou falsifier, une question de vocabulaire

L'accès à l'œuvre épistémologique de Karl Popper est compliqué par l'utilisation du mot falsifier et ses dérivés pour traduire l'anglais falsify et ses dérivés. Comme le signale Catherine Bastyns dans sa Note et remerciements de la traductrice de la version partielle de La connaissance objective publiée en 1978 par les Éditions Complexe : « (Le terme falsifier) construit sur un des termes de l'opposition vrai-faux, (…) avait l'avantage de marquer par son étymologie qu'il s'agissait de démontrer la fausseté, et le désavantage de n'être pas recensé au dictionnaire avec cette signification.

Karl Popper lui a signalé son souhait que « le terme alors en usage falsifier soit remplacé par réfuter et ses dérivés. En effet, ... si en anglais et en allemand, les termes concernés signifient à la fois réfuter et adultérer, en français par contre le terme falsifier n'a que ce dernier sens. Un point intéressant est que, même en anglais, « to falsify » est pour lui le synonyme de to refute.

En pratique, cette recommandation de Popper permet d'éviter une phrase comme La psychanalyse n'est pas une science car elle est infalsifiable pour s'en tenir au plus compréhensible La psychanalyse n'est pas une science car elle est irréfutable.

Les limites du champ d'application

C'est principalement en prenant appui sur des exemples tirés des sciences dites "dures" physique, chimie, etc., que Popper démontre le caractère applicable de son critère. Cf. K. Popper, in Le réalisme et la science". En outre, puisque tout projet scientifique consiste, in fine, à établir par des tests des explications des phénomènes étudiés, lesquelles sont exprimables sous la forme d'énoncés universels au sens strict, Popper en vient à proposer l'indiscutable unité de la méthode scientifique. Pour lui, toute vraie science nécessite des énoncés généraux, mais des énoncés réfutables, et par conséquent un certain type de test qui ne peut obéir, logiquement, qu'à des procédures visant à corroborer ou réfuter les théories.

On considère souvent qu'un domaine est une science si le corpus des théories qui y sont généralement admises respecte les critères de Popper.

En outre, ce caractère scientifique ou non, n'est en rien un indicateur de la vérité scientifique (puisqu'une théorie n'est considérée comme "possiblement" vraie ou proche du vrai que jusqu'à sa réfutation), ni de l'intérêt scientifique : l'histoire des sciences enseigne que beaucoup de théories scientifiques sont nées sur un terreau qui ne respectait pas les critères actuels pour une science.

Le caractère non scientifique d'une théorie est souvent considéré comme synonyme de « sans intérêt scientifique », ce qui sous-entendrait que la science ne se préoccupe que de ce qui est scientifique, alors que la science tente de codifier, justement, ce qui ne l'est pas, par exemple, voir histoire des sciences.

Ceci finit par desservir l'épistémologie et provoquer le rejet de cette théorie par les défenseurs des domaines attaqués. Pour Popper en revanche, la science est "fille de la métaphysique" et celle-ci peut avoir eu de grands mérites heuristiques.

Selon ce critère, l'astrologie, la métaphysique, l'épistémologie, la plupart des sciences humaines ou encore la psychanalyse ne relèvent pas de la science, puisqu'on ne peut en tirer aucun énoncé prédictif testable et qu'en conséquence, aucune expérience ne permet d'en établir ou non la réfutation - et donc une confirmation non plus. En pratique cependant, il n'est pas toujours facile de réfuter une théorie qui échoue à expliquer un fait expérimental, en particulier si on ne dispose pas d'une meilleure théorie.

Dans certains cas, deux théories contradictoires peuvent cohabiter, car l'une et l'autre sont soutenues par certains faits et contredites par d'autres, faute d'une meilleure théorie capable d'unifier ces théories contradictoires.

La physique, qui est pourtant l'exemple type d'une science gouvernée par l'épistémologie de la réfutabilité, nous donne un bon exemple, avec l'énigme de la précession de Mercure que la mécanique newtonienne ne parvenait pas à expliquer, et qui a été résolue par la théorie de la relativité générale, elle-même entrant ensuite en conflit avec certaines des expériences qui soutiennent la mécanique quantique. Différents auteurs ont défendu qu'une démarche scientifique devait reposer sur l'induction, hors les mathématiques et la logique.

Le cas des sciences humaines

Les critères de scientificité de Popper posent problème dans les sciences humaines, où ils sont difficiles voire impossibles à appliquer. En effet :

l'expérimentation contrôlée y est la plupart du temps impossible, notamment dans les sciences sociales ; mais c'est le cas aussi en astronomie, paradigme de la science.

la comparaison de situations observées n'est pas probante car il est impossible d’être sûr que toutes les conditions sont les mêmes ; mais il faut procéder à des analyses situationnelles , lesquelles intègrent des généralités de tout ordre.

il est difficile de séparer les effets des différentes causes qui interviennent dans les situations observées. Mais ce problème est tout à fait général.

Il en résulte que le critère de réfutabilité n’est opératoire que dans les sciences expérimentales ou d’observation, comme l'astronomie ou l'histoire observation critique des documents de tous ordres.

Cette position est celle du dualisme méthodologique, selon lequel les méthodes applicables aux sciences de la nature d'une part, et celles applicables aux sciences humaines d'autre part, sont différentes.

Elle est l'un des fondements de l'École autrichienne d'économie.

Popper quant à lui soutient à la fois l'unité méthodologique de toutes les sciences, et la spécificité des sciences humaines, où un « principe de rationalité est souvent à l'œuvre.

Popper a donc défendu l'unicité du modèle scientifique. Dans une controverse fameuse avec Theodor Adorno, il défend même l'idée que la sociologie comme science sociale, peut se soumettre à la falsifiabilité.

L'ensemble de ce débat est résumé dans un ouvrage : De Vienne à Francfort.

La querelle allemande des sciences sociales, 1979 voir à l'intérieur de cet ouvrage la conférence de Popper : La logique des sciences sociales , et la réponse d'Adorno Sur la logique des sciences sociales.

À l'extrême et à des degrés divers, ce problème donne lieu à des controverses autour de domaines tels que la psychanalyse.

Si ce domaine n'offre aujourd'hui ni preuves expérimentales fiables, ni critères de réfutabilité, il ne peut être totalement exclu que l'évolution technique ou des développements scientifiques futurs changent cet état des choses, non neutre, ce qui est la règle selon Popper.,

Le statut non-scientifique conduit une partie plus ou moins importante selon le domaine incriminé de la communauté scientifique à rejeter ces domaines comme des charlatanismes, surtout si, comme c'est le cas pour l'astrologie, les données disponibles contredisent les thèses des tenants de l'astrologie cf. le fameux effet mars qui n'a jamais été démontré de façon probante.

Mais Popper met en garde aussi contre l'exclusion trop rapide des charlatans , car il y a des idées fécondes parfois apparemment absurdes.

La critique de l'historicisme : pour une vision indéterministe du monde

Les deux ouvrages ouvertement politiques de Popper sont Misère de l'historicisme et La Société ouverte et ses ennemis, écrits tous les deux au titre d'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont pour point focal la critique de l'historicisme et des théories politiques qui en découlent.

Dans la préface à l'édition française chez Plon, 1955 de Misère de l'historicisme, Karl Popper explique :

Qu'il me suffise de dire que j'entends par historicisme une théorie, touchant toutes les sciences sociales, qui fait de la prédiction historique leur principal but, et qui enseigne que ce but peut être atteint si l'on découvre les rythmes ou les motifs patterns, les lois , ou les tendances générales qui sous-tendent les développements historiques.

Le nœud de son argumentation est la preuve strictement logique qu'il est impossible de déterminer le futur, Popper s'étant attaché à défendre l'indéterminisme.

Partant du fait que toutes les théories s'appuyant sur une prophétie ou sur un prétendu cours de l'histoire sont invalides, il critique ainsi particulièrement le marxisme qui ramène toute l'histoire connue à la lutte des classes, ce qui n'est qu'une interprétation féconde parmi d'autres, et surtout prétend prédire la chute du capitalisme et la venue nécessaire du communisme via la dictature du prolétariat.

L'ouvrage est dédié À la mémoire des innombrables hommes, femmes et enfants de toutes les convictions, nations ou races, qui furent victimes de la foi communiste ou fasciste en des Lois Inexorables du Destin de l’Histoire.

Ce qui devait initialement constituer des notes de Misère de l'historicisme prend petit à petit de la consistance et devient La Société ouverte et ses ennemis. Dans cet ouvrage, Karl Popper tente de montrer comment ce qu'il appelle l'historicisme a conduit aux totalitarismes.

Plus particulièrement, il s'attache à critiquer trois philosophes reconnus : Platon, Hegel et Karl Marx.

Il leur reproche l'erreur fondamentale de mettre en place des systèmes philosophiques historicistes, centrés sur une loi "naturelle" d'évolution du monde : la décadence des choses réelles chez Platon, le développement de l'Esprit chez Hegel et la lutte des classes conduisant à la société sans classes chez Marx.

Au système historiciste, Popper oppose une philosophie essentiellement fondée sur l'indéterminisme.

Cette conception suit celle de son épistémologie, selon laquelle la connaissance progresse par essai/erreur, trial and error ce qui se traduit en français par méthode par essais et erreurs : pour résoudre un problème donné le problème est toujours premier, on propose plusieurs hypothèses/solutions qu'il s'agit de tester et on élimine celles qui aboutissent à une erreur.

Popper tire de cette conception une position politique et idéologique : comme il est impossible de prédire le cours de l'histoire, il faut progresser petit à petit par essai/erreur, d'où une conception fragmentaire des sciences sociales piecemeal social engineering dans laquelle rien n'est joué d'avance.

Au lieu de prévoir un plan d'ensemble pour réorganiser la société, il s'agit, au contraire, de procéder par petites touches, afin de pouvoir comprendre l'effet de telle ou telle mesure, et d'en corriger les inévitables conséquences inattendues.

Popper reste toutefois ambigu sur ce point car il reste "progressiste" au sens où il témoigne d'une foi dans le progrès des sciences.

Il pense que les théories successives progressent vers une approximation de plus en plus fine du réel, ce qui a pu provoquer l'accusation absurde de positivisme à son encontre.

Philosophie politique

L'œuvre de Popper ne se limite pas à l'épistémologie.

Même s'il s'est toujours refusé à se présenter comme un philosophe politique, il n'en reste pas moins qu'il s'est beaucoup attardé sur la politique et notamment sur le fonctionnement de la démocratie.

Une vision politique libérale

Les idées politiques de Popper sont donc fondamentalement libérales, comme en témoigne sa participation à la fondation de la Société du Mont Pèlerin au côté de libéraux très engagés comme Ludwig von Mises, Milton Friedman et Friedrich Hayek. Popper propose en effet une vision du monde dans laquelle la liberté de l'homme est fondamentale et doit être protégée.

En particulier, dans sa critique du marxisme et de l'historicisme hégélien, il combat une conception du monde dans laquelle l'homme serait impuissant face à la marche de l'histoire.

Popper soutient au contraire que les idées influencent le monde et l'histoire, et que l'homme, en particulier les philosophes, ont une importante responsabilité.

Le libéralisme de Popper n'exclut pas l'intervention de l'État, y compris dans le domaine économique.

Au contraire, il en fait une condition de l'exercice des libertés des individus, en raison du paradoxe de la liberté :

La liberté, si elle est illimitée, conduit à son contraire ; car si elle n’est pas protégée et restreinte par la loi, la liberté conduit nécessairement à la tyrannie du plus fort sur le plus faible.

Aussi l'État a le devoir de limiter la liberté de telle sorte qu'aucun individu ne doit être amené à être aliéné à un autre :

C'est pourquoi nous exigeons que l'État limite la liberté dans une certaine mesure, de telle sorte que la liberté de chacun soit protégée par la loi.

Personne ne doit être à la merci d'autres, mais tous doivent avoir le droit d'être protégé par l'État.

Je crois que ces considérations, visant initialement le domaine de la force brute et de l'intimidation physique, doivent aussi être appliquées au domaine écrit.

Nous devons construire des institutions sociales, imposées par l’État, pour protéger les économiquement faibles des économiquement forts.

Théorie de la démocratie

Popper ne distingue que deux types de régimes politiques : la démocratie et la tyrannie.

Comme à son habitude, Popper n'attribue pas plus d'importance qu'il n'en faut aux mots ; on ne doit comprendre, par ces deux termes, que des repères terminologiques.

Ainsi, ce n'est pas par l'étymologie que Popper va définir la démocratie, qui serait alors le gouvernement du peuple.

La question classique depuis Platon Qui doit gouverner ? est rejetée par Popper comme étant essentialiste, terme qu'il a inventé, pour celui de réalisme des universaux .

À ce problème, il propose d'en substituer un plus réaliste : Existe-t-il des formes de gouvernement qu'il nous faille rejeter pour des raisons morales ?

Et inversement : existe-t-il des formes de gouvernement qui nous permettent de nous débarrasser d'un gouvernement sans violence ? .

Sera ainsi qualifié de démocratique, un régime dans lequel les dirigeants peuvent être destitués par les dirigés sans effusion de sang.

Tout autre gouvernement dans lequel la destitution des dirigeants ne peut passer que par la violence pourra être qualifié de tyrannique.

Le problème auquel s'attachera Popper sera alors de penser l'organisation de la démocratie de telle sorte que celle-ci permette au mieux la destitution des dirigeants.

C'est pourquoi Popper rejette sans appel la démocratie directe et plus tard le scrutin proportionnel.

En effet, avec la démocratie directe, le peuple est responsable devant lui-même, ce qui est une contradiction : le peuple ne peut se destituer lui-même.

Avec le scrutin proportionnel, la plupart des partis sont nécessairement représentés dans les assemblées dans une plus ou moins grande proportion, quoi qu'il arrive lors des élections, et les partis majoritaires sont alors souvent forcés de devoir gouverner avec eux en créant des coalitions, ce qui signifie en clair que certains partis pourraient toujours participer au pouvoir et ne jamais être destitués.

C'est pourquoi la préférence de Popper va à la démocratie représentative avec scrutin majoritaire, et ce en raison de ce qu’il pense être les faiblesses de la démocratie directe et du scrutin proportionnel.

De plus, il semble marquer une nette préférence pour le bipartisme, où le parti opposant a la charge de critiquer les hypothèses formulées par le parti majoritaire, et inversement.

Le système des primaires internes aux partis permet de rajouter une autocritique des hypothèses à l'intérieur même des partis.

Théorie de l'évolution Une épistémologie évolutionniste

Selon Popper, la sélection des hypothèses scientifiques relèverait d'une sélection naturelle identique à celle régissant l'évolution des espèces, voir Charles Darwin.

Théorie de la vie et théorie de la connaissance répondraient ainsi d'un même processus de progression par essai et élimination de l'erreur, une position assez proche de celle d'Erwin Schrödinger.

C'est pourquoi l'on parle d'épistémologie évolutionniste.

En montrant les analogies existant entre l'évolution des espèces et le développement de la connaissance scientifique, Popper naturalise ce faisant les principes fondamentaux de son épistémologie :

1. Le rejet de l'induction : Selon Popper, la théorie vient avant les faits : les hypothèses précèdent et orientent l'observation.

De même, lorsqu'ils varient, les organismes vivants créent de nouvelles théories sur le monde, de nouvelles hypothèses, que Popper nomme des attentes et qui s'assimilent aux théories scientifiques.

Seules seront retenues celles qui correspondent à une réalité de l'environnement, celles que l'expérience, la confrontation au milieu ne réfute pas. Par exemple, en augmentant leur vitesse de déplacement et leur réactivité face au danger, les antilopes ont théorisé la nécessité de pouvoir fuir rapidement, notamment pour échapper à leurs prédateurs.

Schématiquement, les antilopes actuelles descendent donc de celles qui, par le passé, ont su courir assez vite pour échapper aux lions.

Elles ne l'ont bien sûr pas fait de manière consciente voir Konrad Lorenz et l'imprégnation.

C'est à travers les modifications héréditaires, les mutations génétiques, que le vivant essaie différentes adaptations à l'environnement, différentes solutions - qui génèrent à leur tour de nouveaux problèmes, dans une course au perfectionnement que Popper explique notamment à travers l'hypothèse d'un dualisme génétique.

2. L'élimination de l'erreur : Sélection naturelle darwinienne et sélection naturelle des hypothèses sont identiques dans la mesure où toutes deux mènent à l'élimination de l'erreur.

La seule différence résidant entre Albert Einstein et une amibe est ainsi, selon Popper, que le premier est capable d' extérioriser son erreur à travers le langage, tandis que la seconde est condamné à disparaître avec elle.

Une erreur de calcul ne coûtera pas la vie à Einstein. Une erreur d'adaptation pour l'amibe, si.

3. La résolution de problèmes : En procédant par élimination de l'erreur, la démarche scientifique, tout comme l'évolution, permet de résoudre des problèmes qui, la plupart du temps, n'apparaissent tout à fait clairement qu'une fois résolus. Dans le cas des espèces vivantes, par exemple de l'amibe, ces problèmes doivent être objectifs puisque cette dernière n'est pas consciente.

La résolution de ces problèmes mènent à des niveaux de connaissance et d'évolution supérieurs - en ce qui concerne la biologie à l'émergence de formes de vie plus hautes.

Ainsi, en se basant sur une série d'analogies visant peut-être à fonder ontologiquement le falsificationisme, Popper estime que la science est une activité biologique, en ce qu'elle ressemble à un processus de sélection naturelle, fût-il conscient et orienté.

Ce schéma de sélection naturelle s'articule en trois temps. Soit :

P1 : Problème initial ;

TS : Essai de solution (tentative solution en anglais) ;

EE : Élimination de l'erreur ;

P2 : Nouveau problème.

P1→TS→EE→P2

Un problème initial amène la production d'hypothèses visant à le résoudre (de P1 à TS). Ces hypothèses sont testées par le moyen de l'expérimentation scientifique (de TS à EE). Enfin, la résolution du problème P1 entraîne l'émergence d'un nouveau problèmeP2. La logique de la science tout comme celle de la vie répondent, selon Popper, de ce schéma tétradique.

Le statut épistémologique de la théorie darwinienne

Popper a soutenu que la théorie de l'évolution darwinienne par sélection naturelle n'était pas véritablement scientifique, car irréfutable et quasi tautologique.

En effet, cette théorie énonce que si une espèce survit c'est parce qu'elle est adaptée, et on sait qu'elle est adaptée car on constate sa survie.

Il la qualifia ainsi de programme de recherche métaphysique, ce qui suscita certaines polémiques, parfois très vives.

Les créationnistes tentèrent notamment d'utiliser les thèses poppériennes pour discréditer la théorie de l'évolution.

Le philosophe finit par rectifier ces interprétations dans une lettre adressée au magazine scientifique The New Scientist. Ultimement, il reconnut à la théorie de la sélection naturelle le statut de science véritable : il l'estimait entre autres capable d'expliquer les multiples processus de causation vers le bas. Une position que sa propre métaphysique évolutionniste ne pouvait que renforcer.

Métaphysique des trois mondes

Au contraire des néo-positivistes du Cercle de Vienne, Popper n'oppose pas la science à la métaphysique.

Il a lui-même élaboré une métaphysique mêlant réalisme, indéterminisme et évolutionnisme.

Au cœur de cette métaphysique poppérienne, on trouve la théorie des Mondes :

Le Monde est celui des phénomènes physico-chimiques.

Par Monde, j'entends ce qui, d'habitude, est appelé le monde de la physique, des pierres, des arbres et des champs physiques des forces.

J'entends également y inclure les mondes de la chimie et de la biologie.

Le Monde est celui de la conscience, de l'activité psychique essentiellement subjective.

Par Monde j'entends le monde psychologique, qui d'habitude, est étudié par les psychologues d'animaux aussi bien que par ceux qui s'occupent des hommes, c'est-à-dire le monde des sentiments, de la crainte et de l'espoir, des dispositions à agir et de toutes sortes d'expériences subjectives, y compris les expériences subconscientes et inconscientes.

Le Monde est celui de la connaissance objective des contenus de pensée ou idées.

Par Monde, j'entends le monde des productions de l'esprit humain.

Quoique j'y inclue les œuvres d'art ainsi que les valeurs éthiques et les institutions sociales, et donc, autant dire les sociétés, je me limiterai en grande partie au monde des bibliothèques scientifiques, des livres, des problèmes scientifiques et des théories, y compris les fausses.

Ces différents mondes exercent les uns sur les autres un contrôle plastique, rétroactif.

Mais si les deux premiers sont communs aux animaux et aux hommes, le troisième est exclusivement humain car directement lié à l'émergence d'un langage argumentatif.

Par ailleurs, le Monde possède une autonomie partielle La réalité et l'autonomie partielle du Monde.

Popper : Cela vient principalement du fait qu'une pensée, dès qu'elle est formulée en langage, devient un objet extérieur à nous-mêmes ; un tel objet peut alors être critiqué inter-subjectivement : par les autres aussi bien que par nous-mêmes. . Popper dit lui-même reprendre à Frege cette idée d'un troisième monde, tout en la modifiant.

Les quatre fonctions du langage

Aux trois fonctions du langage distinguées par son ancien professeur viennois Karl Bühler, Popper en ajoute une quatrième : la fonction argumentative. Ces 4 fonctions sont les suivantes :

la fonction expressive ou symptomatique, où l'animal exprime une émotion, par exemple un cri de douleur ;

la fonction de signal, par laquelle l'animal fait passer un message, par exemple par un cri d'alerte ;

la fonction de description, par laquelle l'être doué de langage articulé peut décrire à autrui quelque chose, par exemple le temps qu'il fait ;

la fonction de discussion argumentée, qui permet à l'homme de discuter rationnellement en exerçant ses facultés critiques, en argumentant, par exemple lorsqu'on débat d'un problème philosophique.

Au développement de ces fonctions du langage est corrélée l'émergence des différents Mondes poppériens. En particulier, le Monde, apparaît avec la quatrième fonction du langage, et se développe à partir de la troisième.

Tout comme pour les Mondes, Popper estime que les quatre fonctions du langage exercent les unes sur les autres un contrôle plastique.

Le dualisme néo-cartésien de Karl Popper

Par analogie, Popper affirme pouvoir résoudre le principal problème de la philosophie de l'esprit, celui de la relation corps/âme.

L'âme exercerait un contrôle plastique sur le corps : par exemple, lorsque je me tiens debout, les muscles de mes jambes sont agités d'infimes et indétectables mouvements musculaires visant à assurer la stabilité.

L'âme corrige l'équilibre du corps en éliminant les mouvements non appropriés : elle exerce sur lui un contrôle souple ou plastique.

Ainsi, Popper s'est posé en défenseur du dualisme et plus précisément de l'interactionnisme. Il estimait en outre que l'hypothèse de René Descartes selon laquelle le lieu de cette interaction se situerait dans l'épiphyse ou glande pinéale n'est pas si inepte et improbable que les générations postérieures l'ont laissé entendre.

Mais selon lui, l'esprit n'est pas une substance immatérielle, mais un processus émergent, semblable à une force ou à un champ.

Distinctions et honneurs

Chevalier (Kt - 1965)17

Membre de l'Ordre des compagnons d'honneur (CH - 1982)18

Membre de la British Academy (FBA), élu en 195819

Membre de la Royal Society (FRS), élu en 197620

Titulaire du Prix Tocqueville (1984).

Lauréat du Prix de Kyōto (1992)

Œuvres

Les deux problèmes fondamentaux de la théorie de la connaissance (titre original : Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, 1930-1933).

Note de l'éditeur, Hermann : Loin d'être une simple esquisse - bien au contraire, puisque la célèbre logique de la découverte scientifique n'en était à l'origine qu'un résumé - , cette première formulation du falsificationnisme poppérien anticipe certaines idées qui ne réapparaîtront que bien plus tard.

Logique de la découverte scientifique, titre original : Logik der Forschung, Logique de la recherche ; The Logic of Scientific Discovery, 1934)

Misère de l'historicisme (The Poverty of Historicism, 1944-1945)

La Société ouverte et ses ennemis (The Open Society and Its Enemies, 1945) ; la traduction française est un résumé.

Conjectures et réfutations (Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 1963)

La connaissance objective (Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, 1972) ; traduction partielle de l'anglais (trois premiers chapitres), 1977, Éditions Complexe, (ISBN 978-2-87027-020-2) ; traduction complète de Jean-Jacques Rosat, Éditions Aubier, 1991.

La quête inachevée (Unended Quest; An Intellectual Autobiography, 1976)

La Télévision, un danger pour la démocratie (1995)

La Leçon de ce siècle, (1993)

The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism, (1977) [coécrit avec le neurophysiologiste John Carew Eccles].

The Open Universe: An Argument for Indeterminism, (1982)

Realism and the Aim of Science, (1982); trad. Hermann 1990.

The Myth of the Framework: In Defence of Science and Rationality, (1994)

Knowledge and the Mind-Body Problem: In Defence of Interactionism, (1994)

Toute vie est résolution de problèmes, 2 tomes, (1997).

Un univers de propensions : deux études sur la causalité, L'Eclat, (1992).

Citations

-« Le succès de Hegel marqua le début de l'âge de la malhonnêteté, ainsi que Schopenhauer décrivait la période de l'idéalisme allemand et de l'âge de l'irresponsabilité, ainsi que K. Heiden qualifiait l'âge du totalitarisme moderne ; d'une irresponsabilité d'abord intellectuelle puis, ce fut l'une de ses conséquences, d'une irresponsabilité morale ; d'un nouvel âge régi par la magie des mots éclatants et par le pouvoir du jargon. La société ouverte et ses ennemis, ch.1

-Libéralisme et intervention de l'État ne sont pas contradictoires ; aucune liberté n'est possible si l'État ne la garantit pas. in La Société ouverte et ses ennemis (1962)

-Cette vague et intangible entité qu'on appelle opinion publique révèle parfois une lucidité sans sophistication ou, plus habituellement, une sensibilité morale supérieure à celle du gouvernement en place.

Néanmoins, elle représente un danger pour la liberté si elle n'est pas limitée par une forte tradition libérale. En tant qu'arbitre du goût, elle est dangereuse ; en tant qu'arbitre de la vérité, elle est inacceptable.Conjectures et réfutations, ch.17, section 8

-Les intellectuels ne savent rien (dira-t-il à 83 ans) dans sa conférence de Zurich La recherche de la paix, Toute vie est résolution de problème.

Plus qu'une provocation, c'est un symbole de la relativité du savoir, et de la stérilité des conflits de doctrines.

-Le seul moyen d’accéder à la science, c’est de rencontrer un problème, d’être frappé par sa beauté, d’en tomber amoureux, de lui faire des enfants problèmes, de fonder une famille de problèmes. (Le réalisme et la science, p. 28)

Liens

http://youtu.be/Qz9wwRc0gUg Conférence Français

http://youtu.be/ztmvtKLuR7I Anglais

Posté le : 27/07/2013 22:08

Edité par Loriane sur 28-07-2013 14:52:54

Edité par Loriane sur 28-07-2013 14:57:47

|

|

|

|

|

Michel Audiard |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57662

|

Le 28 juillet 1985, décès de Michel Audiard.

Présenté par Iktomi.

L’an dernier, aux obsèques de l’époux d’une collègue, selon la volonté du défunt, on a entendu Ne me quitte pas juste avant que le cercueil passe la porte du crématoire. En sortant du funérarium, un autre collègue m’a fait cette réflexion :

« Tout de même, Brel, c’est pas d’une franche gaieté… », à quoi j’ai répondu du tac au tac :

« T’aurais préféré qu’on passe La bonne du curé ? »

« On dirait du Audiard… » a murmuré mon collègue d’un ton pénétré.

Objectivement, j’ignore si notre petit dialogue était vraiment audiardien. Et de toute façon : « Objectivement est une locution foireuse dont je n’ai que foutre. », dixit Delon dans Mort d’un pourri.

Et c’est diablement vrai, tout bien considéré.

Avec Audiard, on n’est pas dans le domaine de l’objectif.

Avec Audiard, on tourne résolument le dos à l’objectivité, au relativisme, bref, à toutes les minauderies bo-boïsantes qui sont souvent sincères et généreuses mais plus souvent encore cucul la praline.

Avec Audiard, les formules sont brèves, voire expéditives, mais ça veut dire ce que ça veut dire, et tant pis pour ceux qui préfèrent comprendre de travers. Pourtant on trouverait difficilement moins équivoque que la prose d’Audiard. Ce qui n’a pas empêché certains de l’habiller pour l’hiver (du coup, lui, pour les emmerder, il est mort en plein été).

Que n’ai-je pas lu ou entendu sur son compte ? Anarchiste de droite, mais plus de droite que vraiment anar… Xénophobe, voire raciste…

C’est du racisme rampant, ça ? : « Je n'engage que des domestiques idiots, les autres me volent. Où alors, des nègres... Mais on ne trouve plus de nègres. Ils font tous la révolution ou leur licence de lettres. » (Jacqueline Maillan dans Archimède le clochard). « Si le crédit n'existait pas, y'a longtemps qu'l'Afrique serait morte ! » (Belmondo dans Cent mille dollars au soleil). « Le monde est plein d'ennemi du Reich, camouflés, clandestins, têtus... Essayez donc de faire avouer à un Japonais qu'il est juif. Vous verrez si c'est facile... » (Francis Blanche dans Babette s’en va-t-en guerre).

Quant à ses vues en matière politique, il ne faut pas les confondre avec ce qu'il fait dire par exemple à Pierre Larquey et Jean Gabin dans Le président, et dont je ne vous livrerai que ces deux morceaux choisis, qui, avec plus de cinquante ans de recul, restent très actuels : « On est gouvernés par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis. », « C'est une habitude bien française que de confier un mandat aux gens et de leur contester le droit d'en user. »

Au vrai, Audiard n'a jamais fait son mystérieux sur ses antipathies. Exemple : "Je suis un vétéran de l'antigaullisme depuis le 18 juin 1940". Et pourquoi donc, Monsieur Audiard, s'il vous plaît ? "Les gens qui étaient à Londres, je n'ai pas été voir s'ils s'amusaient... mais ils n'avaient pas les emmerdements qu'on avait ici, ils n'avaient pas la Gestapo aux trousses. Ce qui était dangereux sous l'Occupation, c'était pas d'être derrière un micro à Londres, c'était d'écouter Radio-Londres à Paris." Et aussi : "Rien ne m'irrite davantage que ces films sur l'Occupation où l'on voit les Français, courageux et débrouillards, ridiculiser les Allemands. Les Français ont tremblé de peur pendant quatre ans, c'est sans doute le peuple qui s'est conduit le plus mochement..."

Se conduire mochement ou pas, n'est-ce pas un thème récurrent dans tous les films qu'il a dialogués et tournés ? Au fond, Audiard était un moraliste. Il n'y a pas un de ses films dont la leçon finale ne soit pas "Le crime ne paie pas." Après ça, qu'on ne vienne pas raconter qu'il n'a pas fait oeuvre utile. D'ailleurs je lui laisse le mot de la fin : "Vivant, je veux bien être modeste, mais mort, il me paraît naturel qu'on reconnaisse mon génie..."

Biographie

Paul Michel Audiard naît au 2 de la rue Brézin, dans le 14e arrondissement de Paris, quartier populaire à cette époque, où il est élevé par son parrain. Il y poursuit sans grand intérêt des études qui le mènent jusqu'à un certificat d’études et un CAP de soudeur à l’autogène. Passionné très jeune de littérature et de cinéma, il se forge une solide culture en lisant notamment Rimbaud, Proust et Céline et découvre les dialogues de Jeanson et de Prévert. Passionné également de bicyclette, il traîne du côté du vélodrome d'hiver où il rencontre André Pousse, qu'il introduira plus tard dans le métier d’acteur. Songeant un temps à faire carrière dans le vélo, il y renonce toutefois car il « ne montait pas les côtes ». La Seconde Guerre mondiale, à laquelle il ne participe pas, est pour lui une période de privations et la Libération, le spectacle de tristes règlements de comptes.

Le 3 mai 1947, il épouse Marie-Christine Guibert en l'église Saint Dominique (Paris XIVe). « Cri-Cri » lui donnera deux garçons : François (né en 1949, mort en 1975) et Jacques (né le 30 avril 1952). Bien que toujours marié, il a en 1953 un troisième garçon non reconnu, Bruno Meynis de Paulin qui écrit en 2004 Être le fils de Michel Audiard (éd. Michel Lafon).

Au lendemain de la guerre, il vivote comme livreur de journaux, ce qui lui permet d’approcher le milieu du journalisme. Il entre ainsi à l’Étoile du soir où il commence une série d'articles sur l'Asie rédigés sur les comptoirs des bistrots parisiens. La découverte de l'imposture lui valant d'être rapidement remercié, il devient alors critique pour Cinévie. En 1949, le réalisateur André Hunebelle le fait entrer dans le monde du cinéma en lui commandant le scénario d’un film policier, Mission à Tanger, bientôt suivi de deux autres films, trois romans policiers, et des premiers succès d’adaptation de romans au cinéma : (Le Passe-muraille, Les Trois Mousquetaires). Sa notoriété s’étend et, en 1955, il rencontre Jean Gabin à qui il propose le scénario de Gas-oil. Ainsi commence une collaboration de sept ans et 17 films, dont plusieurs grands succès : (Les Grandes Familles, Les Vieux de la vieille, Le Baron de l'écluse, Un singe en hiver), et qui ne s’est que peu interrompue : (Babette s'en va-t-en guerre, Un taxi pour Tobrouk).

Michel Audiard est à présent un scénariste populaire, ce qui lui attire les foudres des jeunes cinéastes de la Nouvelle Vague pour lesquels il symbolise le « cinéma de papa ». En 1963, après s’être un peu fâché avec Jean Gabin, il écrit pour Jean-Paul Belmondo (100 000 dollars au soleil d'Henri Verneuil) et toute une équipe d’acteurs talentueux, dont Lino Ventura, Francis Blanche, Bernard Blier, Jean Lefebvre, (Les Tontons flingueurs et Les Barbouzes de Georges Lautner). Mais la fâcherie avec Jean Gabin ne dure pas et ils se retrouvent en 1967 pour Le Pacha et collaboreront encore occasionnellement (Sous le signe du taureau de Gilles Grangier ou Le drapeau noir flotte sur la marmite).

En 1966, il entame une carrière de réalisateur et tourne des films dont les titres sont parmi les plus longs du cinéma français : (Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause !, Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages). Mais après huit films et un documentaire, dont les succès restent médiocres, il revient à sa véritable vocation.

Le 19 janvier 1975, alors qu’il travaille avec le réalisateur Philippe de Broca au scénario de L'Incorrigible, il est durement touché par la nouvelle de la mort de son fils François, tué dans un accident de voiture. Il en conservera une profonde tristesse qui donnera désormais à son œuvre une tonalité plus sombre (Garde à vue et Mortelle randonnée de Claude Miller), même s’il continue par ailleurs à participer à de gros succès populaires (Le Grand Escogriffe, Tendre Poulet, Le Guignolo, Le Professionnel, Canicule). En 1978, il publie un roman en partie autobiographique La nuit, le jour et toutes les autres nuits, pour lequel il reçoit le prix des Quatre jurys. Il obtient la reconnaissance de ses pairs en remportant le César du meilleur scénario en 1982 pour Garde à vue.

Il meurt le 28 juillet 1985 dans sa maison de Dourdan dans le département de l' Essonne, des suites d'un cancer, à l'âge de 65 ans. Il repose au cimetière de Montrouge.

Hommages

Une place dans le 14e arrondissement de Paris porte son nom (place Michel-Audiard).

Michel Sardou lui consacre une chanson en 1992, Le cinéma d'Audiard, coécrite avec Didier Barbelivien, mise en musique par Jean-Pierre Bourtayre. Elle reprend ses répliques les plus célèbres.

Les dialogues des films scénarisés par Michel Audiard font l'objet d'un véritable culte populaire, comme en témoigne le nombre de sites web consacrés au sujet.

Alexandre Astier (créateur de la série Kaamelott) est un inconditionnel de Michel Audiard et affirme s'en inspirer pour les dialogues de sa propre série. Il en a été de même pour Bruno Solo et Yvan Le Bolloc'h pour la série Caméra Café4.

Œuvres[modifier]

Romans

Priez pour elle (Fleuve Noir, 1950)

Méfiez-vous des blondes (Fleuve Noir, 1950)

Massacre en dentelles (Fleuve Noir, 1952)

Ne nous fâchons pas (Plon, 1966)

Le Terminus des prétentieux (Plon, 1968)

Mon petit livre rouge (Presses Pocket, 1969)

Vive la France (Julliard, 1973)

Le Petit cheval de retour (Julliard, 1975)

Répète un peu ce que tu viens de dire (Julliard, 1975)

La Nuit, le jour et toutes les autres nuits (Denoël, 1978) - rééd. 2010

Filmographie

Scénariste et dialoguiste

Années Titres Réalisations Crédité en tant que

1949 Mission à Tanger André Hunebelle Scénariste, adaptation et dialoguiste

On n'aime qu'une fois Jean Stelli Adaptation du scénario

1950 Brune ou blonde (court-métrage) Jacques Garcia scénariste et dialoguiste

Méfiez-vous des blondes André Hunebelle Scénariste, adaptation et dialoguiste

1951 Vedettes sans maquillage (court-métrage) Jacques Guillon Scénariste

Une histoire d'amour Guy Lefranc Scénariste, Adaptation et Dialoguiste

Garou-Garou, le passe-muraille Jean Boyer Adaptation du scénario et dialoguiste

Caroline chérie Richard Pottier non crédité au générique

Ma femme est formidable André Hunebelle non crédité au générique

Massacre en dentelles André Hunebelle Scénariste, adaptation et dialoguiste

L'Homme de ma vie Guy Lefranc adaptation du scénario

Bim le petit âne Albert Lamorisse à confirmer

1952 Adorables Créatures Christian-Jaque non crédité au générique

Pour vous, mesdames Jacques Garcia dialoguiste (non crédité au générique)

Elle et moi Guy Lefranc adaptation et dialoguiste

Le Feu quelque part (court-métrage) Pierre Foucaud Scénariste

Le Duel à travers les âges (Court-métrage) Pierre Foucaud Scénariste

1953 Les Dents longues Daniel Gélin Adaptation et dialogue

Quai des blondes Paul Cadéac Scénariste

Les Trois Mousquetaires André Hunebelle Scénariste et dialoguiste

L'Ennemi public numéro un Henri Verneuil Adaptation et dialoguiste

1954 Destinées Christian-Jaque, Jean Delannoy

et Marcello Pagliero non crédité au générique

Sang et lumières Georges Rouquier Dialoguiste

Les Gaietés de l'escadron Paolo Moffa Scénariste et dialoguiste

Poisson d'avril Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste

1955 Série noire Pierre Foucaud Dialoguiste

Gas-oil Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste

1956 Jusqu'au dernier Pierre Billon Dialoguiste

Le Sang à la tête Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste

Mannequins de Paris André Hunebelle Adaptation et dialoguiste

Courte tête Norbert Carbonnaux Dialoguiste

1957 Le rouge est mis Gilles Grangier Scénariste

Mort en fraude Marcel Camus Scénariste et dialoguiste

Trois Jours à vivre Gilles Grangier Scénariste et dialoguiste

Retour de manivelle Denys de La Patellière Dialoguiste

Maigret tend un piège Jean Delannoy Scénariste et dialoguiste

Jusqu'au dernier Pierre Billon Dialoguiste

1958 Les Misérables Jean-Paul Le Chanois Scénariste et dialoguiste

Le Désordre et la Nuit Gilles Grangier Adaptation et dialogue

Les Grandes Familles Denys de la Patellière Scénariste et dialoguiste

Marchands de rien (court-métrage) Daniel Lecomte Scénariste

1959 Le fauve est lâché Maurice Labro non crédité au générique

Archimède le clochard Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste

Pourquoi viens-tu si tard ? Henri Decoin Dialoguiste

Maigret et l'affaire Saint-Fiacre Jean Delannoy Dialoguiste

125, rue Montmartre Gilles Grangier Dialoguiste

Rue des prairies Denys de la Patellière Scénariste et dialoguiste

Babette s'en va-t-en guerre Christian-Jaque Dialoguiste

Les Yeux de l'amour Denys de la Patellière Dialoguiste

Vel d'Hiv' (court-métrage) Guy Blanc Scénariste

La Bête à l'affût Pierre Chenal Scénariste

Péché de jeunesse Louis Duchesne Scénariste

1960 Le Baron de l'écluse Jean Delannoy Dialoguiste

La Française et l'Amour

sketch « L'Adultère » Henri Verneuil Dialoguiste

Les Vieux de la vieille Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste

Spécial Noël : Jean Gabin (TV) Frédéric Rossif Scénariste

Un taxi pour Tobrouk Denys de la Patellière Dialoguiste

1961 Les lions sont lâchés Henri Verneuil Dialoguiste

Le Président Henri Verneuil Adaptation et dialoguiste

Les Amours célèbres

sketch « Les Comédiennes » Michel Boisrond Dialoguiste

Le cave se rebiffe Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste

Le Bateau d'Émile Denys de la Patellière Adaptation et dialoguiste

1962 Un singe en hiver Henri Verneuil Dialoguiste

Le Gentleman d'Epsom Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste

Le Diable et les Dix Commandements

sketch « Tu ne déroberas point » Julien Duvivier dialogue

Le Voyage à Biarritz Gilles Grangier Scénariste (non crédité au générique)

1963 Mélodie en sous-sol Henri Verneuil Scénariste et dialoguiste

Carambolages Marcel Bluwal Dialoguiste

Les Tontons flingueurs Georges Lautner Dialoguiste

Teuf-teuf (TV) Georges Folgoas Scénariste

Des pissenlits par la racine Georges Lautner Dialoguiste

Cent mille dollars au soleil Henri Verneuil Dialoguiste

1964 Les Barbouzes Georges Lautner Scénariste et dialoguiste

Une foule enfin réunie (court-métrage) Monique Chapelle Scénariste

Un drôle de caïd ou Une souris chez les hommes Jacques Poitrenaud Adaptation et dialoguiste

Par un beau matin d'été Jacques Deray Dialoguiste

La Chasse à l'homme Édouard Molinaro Scénariste

1965 La Métamorphose des cloportes Pierre Granier-Deferre Scénariste et dialoguiste

Quand passent les faisans Édouard Molinaro Dialoguiste

Les Bons Vivants Gilles Grangier & Georges Lautner Scénariste, adaptation et dialogues

L'Arme à gauche Claude Sautet non crédité au générique

1966 Sale temps pour les mouches Guy Lefranc Scénariste et dialoguiste

Ne nous fâchons pas Georges Lautner Scénariste et dialoguiste

Tendre Voyou Jean Becker Dialoguiste

1967 La Grande Sauterelle Georges Lautner Scénariste et dialoguiste

Un idiot à Paris Serge Korber Scénariste

Toutes folles de lui Norbert Carbonnaux Dialoguiste

Johnny Banco Yves Allégret Dialoguiste

Fleur d'oseille Georges Lautner Scénariste

Max le débonnaire (Série TV) Gilles Grangier, Yves Allégret et Jacques Deray Scénariste

1968 La Petite Vertu Serge Korber Scénariste et dialoguiste

Le Pacha Georges Lautner Scénariste et dialoguiste

1969 Sous le signe du taureau Gilles Grangier Adaptation et dialoguiste

1973 Baxter ! Lionel Jeffries Scénariste

1974 OK Patron ! Claude Vital non crédité au générique

1975 L'Incorrigible Philippe de Broca Scénariste et dialoguiste

1976 Le Grand Escogriffe Claude Pinoteau Dialoguiste

Le Corps de mon ennemi Henri Verneuil Scénariste et dialoguiste

1977 Mort d'un pourri Georges Lautner Scénariste et dialoguiste

L'Animal Claude Zidi Scénariste et dialoguiste

1978 Le Cavaleur Philippe de Broca Scénariste et dialoguiste

Tendre Poulet Philippe de Broca Scénariste et dialoguiste

1979 Flic ou voyou Georges Lautner Scénariste et dialoguiste

Les Égouts du paradis José Giovanni Dialoguiste

La Fabuleuse histoire de Roland-Garros Charles Gérard Scénariste

Le Guignolo Georges Lautner Dialoguiste

On a volé la cuisse de Jupiter Philippe de Broca Scénariste et dialoguiste

1980 Le Coucou Francesco Massaro Dialoguiste

L'Entourloupe Gérard Pirès Scénariste et dialoguiste

Pile ou face Robert Enrico Scénariste et dialoguiste

1981 Le Professionnel Georges Lautner Dialoguiste

Garde à vue Claude Miller Dialoguiste

Est-ce bien raisonnable ? Georges Lautner Dialoguiste

1982 Espion lève-toi Yves Boisset Scénariste et dialoguiste

1983 Mortelle randonnée Claude Miller Adaptation et dialoguiste

Le Marginal Jacques Deray Dialoguiste

1984 Canicule Yves Boisset Scénariste et dialoguiste

Les Morfalous Henri Verneuil Scénariste et dialoguiste

1985 On ne meurt que deux fois Jacques Deray Adaptation et dialoguiste

La Cage aux folles III, « Elles » se marient Georges Lautner Scénariste

Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages en 1968

Une veuve en or en 1969

Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause ! en 1969

Sortie de secours de Roger Kahane en 1970

C'est jeune et ça sait tout de Claude Mulot en 1973

Comment réussir quand on est con et pleurnichard en 1974

Chantons sous l'Occupation de André Halimi en 1975

Tendre Poulet de Philippe de Broca en 1977 (voix)

Réalisations, dialogues et scénarios[modifier]

(Les films dont Michel Audiard a signé réalisation scénario et dialogues)

1951 : La Marche (moyen métrage)

1968 : Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages

1969 : Une veuve en or

1969 : Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause !

1970 : Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques

1971 : Le drapeau noir flotte sur la marmite

1972 : Elle cause plus... elle flingue

1973 : Vive la France (documentaire satirique d'histoire de France)

1974 : Comment réussir quand on est con et pleurnichard

1974 : Bons baisers à lundi

Michel Audiard et le box-office :

Films classés par nombre d'entrées :

1953 : Les Trois Mousquetaires 5 534 739 entrées

1981 : Le Professionnel 5 243 511 entrées

1983 : Le Marginal 4 956 822 entrées

1960 : Un Taxi pour Tobrouk 4 945 868 entrées

1959 : Babette s'en va-t-en guerre 4 657 610 entrées

1958 : Archimède le clochard 4 073 891 entrées

1958 : Les Grandes Familles 4 042 041 entrées

1978 : Flic ou voyou 3 950 691 entrées

1953 : L'ennemi public numéro un 3 754 112 entrées

1983 : Les Morfalous 3 621 540 entrées

1963 : Mélodie en sous-sol 3 518 083 entrées

1960 : Les Vieux de la vieille 3 477 455 entrées

1963 : 100 000 dollars au soleil 3 436 161 entrées

1959 : Rue des prairies 3 412 201 entrées

1963 : Les Tontons Flingueurs 3 321 121 entrées

1959 : Le Baron de l'écluse 3 160 233 entrées

1977 : L'Animal 3 157 789 entrées

1955 : Gas-oil 3 096 411 entrées

1957 : Maigret tend un piège 3 076 005 entrées

1960 : La Française et l'Amour (Sketch: L'Adultère) 3 056 737 entrées

1955 : La Bande à papa 2 913 256 entrées

1979 : Le Guignolo 2 876 016 entrées

1959 : Maigret et l'Affaire Saint-Fiacre 2 868 465 entrées

1961 : Le Cave se rebiffe 2 812 814 entrées

1961 : Le Président 2 785 528 entrées

1976 : L'Incorrigible 2 568 325 entrées

1950 : Garou-Garou Le Passe-Muraille 2 566 767 entrées

1950 : Méfiez-vous des blondes 2 525 659 entrées

1964 : Les Barbouzes 2 430 611 entrées

1962 : Un singe en hiver 2 416 520 entrées

(source : site officiel de Michel Audiard catégorie Top Box office)

Liens :

http://www.michelaudiard.com/

http://www.dailymotion.com/video/x2b3 ... michel-audiard_shortfilms

http://www.ina.fr/video/I04216737/mic ... facon-d-ecrire-video.html

http://www.ina.fr/video/I04204282/mic ... -de-faire-rire-video.html

http://www.ina.fr/video/I04203243/les ... michel-audiard-video.html

http://www.babelio.com/livres/Audiard-Audiard-par-Audiard/5028

Posté le : 27/07/2013 21:21

Edité par Loriane sur 28-07-2013 14:37:22

Edité par Loriane sur 28-07-2013 14:43:57

|

|

|

|

|

Re: Câlin ??? |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35541

|

Il ressemble à ma chienne Gypsi qui était un teckel super intelligent !

Posté le : 27/07/2013 19:30

|

|

_________________

Belge et drôle et vice versa.

|

|

|

Robespierre |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57662

|

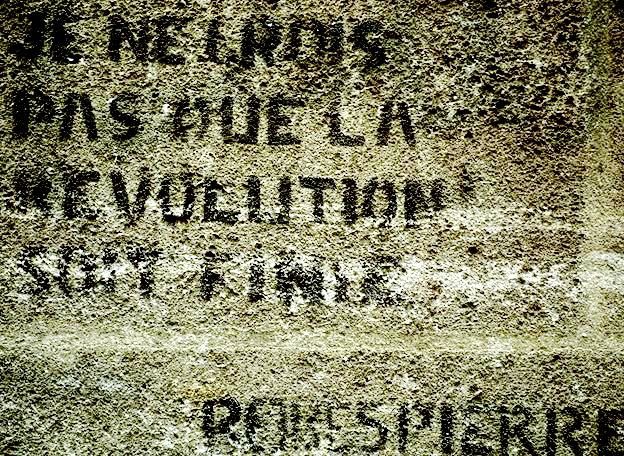

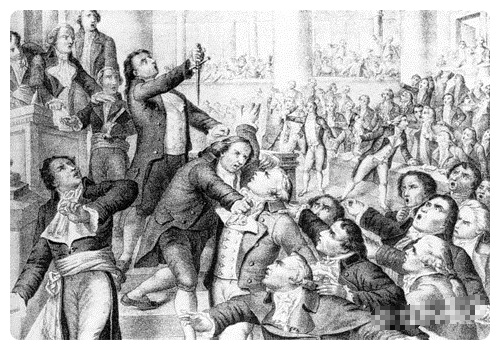

* Le 28 Juillet 1794 est guillotiné Robespierre

Maximilien Marie Isidore de Robespierre, ou Maximilien Robespierre est un avocat et un homme politique français, né le 6 mai 1758 à Arras et mort guillotiné le 28 juillet 1794 à Paris, place de la Révolution.

Aîné d'une fratrie de cinq enfants, il perd sa mère à l'âge de six ans. Puis son père abandonne ses enfants, et il est pris en charge par son grand-père maternel. Après d'excellentes études au collège d'Arras et au collège Louis-le-Grand de Paris, licencié en droit, il devient avocat et s'inscrit en 1781 au Conseil provincial d'Artois, occupant même une charge d'avocat

Robespierre incarne la Révolution française dans sa tendance démocratique et ses méthodes terroristes, ce qui lui vaut, selon la règle, des admirateurs et des détracteurs. Toutefois, les premiers sont longtemps demeurés rares, parce que Robespierre déplaisait à beaucoup de révolutionnaires en raison de ses convictions morales et religieuses.

Les détracteurs au contraire ont toujours abondé, parce que Robespierre dès sa chute a servi de bouc émissaire.

Entre ces deux courants, des flottements se sont produits au gré des fluctuations de l'histoire et des idéologies de 1794 à nos jours.

Enfance et jeunesse;

Par ses origines, Maximilien de Robespierre se rattache à la petite bourgeoisie de robe qui peupla les assemblées révolutionnaires, en même temps qu'il s'en distingue par les infortunes de sa famille. Il naquit à Arras, quatre mois après le mariage de ses parents ; il perdit sa mère dès 1764, son père délaissa les enfants et disparut, ses grands-parents moururent trop tôt pour l'élever.

Il lui manqua l'affection, la considération et la richesse.

Boursier, il s'acharna au collège pour conquérir ce qui lui faisait défaut.

Maximilien de Robespierre était le fils ainé de Maximilien-Barthélémy-François de Robespierre né en 1732, avocat au Conseil supérieur d'Artois, et de Jacqueline-Marguerite Carraut née en 1735, fille d'un brasseur d'Arras.

Après leur rencontre en 1757, les deux jeunes gens s'étaient mariés le 2 janvier 1758.

Né à Arras le 6 mai suivant, Robespierre fut donc conçu hors mariage.

Par son père, il descendait d'une famille de gens de robe artésiens: son grand-père Maximilien 1694-1762 était également avocat au Conseil supérieur d'Artois, son bisaïeul Martin 1664-1720 procureur à Carvin, son trisaïeul Robert notaire à Carvin et bailli d'Oignies.

Le couple eut encore quatre autres enfants :

Charlotte en 1760, Henriette-Eulalie-FrançoiseEulalie-Françoise en 1761 et Augustin en 1763 ; le puîné vit le jour le 4 juillet 1764.

Mais la mère mourut huit jours plus tard, à vingt-neuf ans, suivie de près par le nouveau-né.

Robespierre avait six ans. À en croire les Mémoires de Charlotte, François de Robespierre aurait abandonné ses enfants peu après la mort de son épouse.

En revanche, selon Gérard Walter, on trouve des traces de lui à Arras jusqu'en mars 1766, puis de nouveau en octobre 1768. Ensuite, deux lettres de François de Robespierre, envoyées de Mannheim, confirment qu'il vivait en Allemagne en juin 1770 et en octobre 1771.

L'année suivante, d'après le registre d'audiences du Conseil d'Artois, il était de retour à Arras, où il plaida quinze affaires du 13 février au 22 mai.

Enfin, en mars 1778, à la mort de son beau-père, un jugement de l'Échevinage d'Arras indique qu'étant absent, il s'était fait représenter. Par la suite, si l'on prête foi à ce document, on perd sa trace.

L'abbé Proyart qui semble avoir connu personnellement le père de l'Incorruptible) prétend qu'après avoir habité quelque temps à Cologne, il aurait annoncé le dessein de se rendre à Londres, et de là aux Îles, où il serait possible qu'il vécût encore en 1795, mais cette hypothèse, discutée par Albert Mathiez, est rejetée par Auguste Paris et Gérard Walter. Un acte d'inhumation le fait mourir à Munich le 6 novembre 1777, version reprise par Henri Guillemin ou Catherine Fouquet Après la mort de leur mère, les deux filles furent recueillies par leurs tantes paternelles, les garçons par leur grand-père maternel, Jacques Carraut 1701-1778.

Maximilien entra, en 1765, au collège d'Arras ancienne institution jésuite qui n'appartenait pas encore aux Oratoriens, étant gérée par un comité local nommé par l'évêque.

Charlotte, dans ses Mémoires, affirme que l'attitude de Maximilien avait connu un grand changement, à l'époque et que, conscient d'être en quelque sorte le chef de la famille, il avait pris un tour plus grave et sérieux.

En 1769, grâce à l'intervention du chanoine Aymé auprès de l’évêque d’Arras, Louis-François-Marc-Hilaire de Conzié, il obtint une bourse de 450 livres annuelles de l'abbaye de Saint-Vaast et entra au collège Louis-le-Grand, à Paris.

Malgré son extrême dénuement, il fit de brillantes études au collège Louis-le-Grand 1769-1781, où il eut pour condisciples Camille Desmoulins et Louis-Marie Stanislas Fréron.

Son nom fut plusieurs fois proclamé aux distributions de prix du Concours général : deuxième prix de thème latin et sixième accessit de version latine en 1772, quatrième accessit de vers latins et de version latine en 1774, deux seconds prix en latin et le quatrième accessit de version grecque en 1775, le premier prix de rhétorique en 1776, etc..

D'après l'abbé Proyart, préfet du collège, c'était un élève studieux, se consacrant uniquement au travail, solitaire et rêveur, peu expansif.

Très bien vu par ses maîtres, il fut choisi, en 1775, pour prononcer le compliment en vers du nouveau roi Louis XVI. Il rencontra Jean-Jacques Rousseau à la fin de sa vie, entre 1775 et 1778 - ou l'aperçut, selon Gérard Walter.

Selon les Mémoires posthumes de Brissot, témoignage rejeté par Gérard Walter comme invraisemblable pour des raisons chronologiques, il aurait été un temps clerc chez le procureur Nolleau fils, où le futur girondin l'aurait croisé.

Reçu bachelier en droit de la faculté de Paris le 31 juillet 1780, il obtint son diplôme de licence le 15 mai 1781 et s'inscrivit sur le registre des avocats du Parlement de Paris deux semaines après.

Le 19 juillet, sur rapport du principal du collège, une récompense de 600 livres lui fut octroyée. Par ailleurs, sa bourse passa à son frère Augustin.

À vingt-deux ans, il terminait donc, ses études pourvu d'un certificat de bonne conduite, d'une gratification et d'une licence en droit. Avocat, il avait rétabli sa position sociale et ses chances quand il s'installa à Arras.

Son séjour prolongé à Paris au collège Louis-le-Grand l'avait ouvert à la philosophie des Lumières, détaché du catholicisme et engagé sur les traces de Rousseau avec une ferveur de disciple admiratif : "Homme divin, tu m'as appris à me connaître bien jeune, tu m'as fait apprécier la dignité de ma nature et réfléchir aux grands problèmes de l'ordre social. "

Il parut pourtant s'intégrer aisément à cet ordre. Il se fit une réputation d'avocat, de lettré, de bel esprit.

Il entra à l'académie d'Arras et à la société des Rosati, comme Lazare Carnot ; comme lui et comme Rousseau, il concourut pour gagner les prix et la notoriété des académies provinciales.

La réussite fut imparfaite, les lauriers trop rares, et les confrères déjà parvenus faisaient peser une lourde tutelle sur les jeunes. Il s'en indignait en 1788, tout comme Carnot déplorant la stagnation des jeunes talents dans le corps des ingénieurs militaires. Le climat de 1788 était à la contestation.

Mais Robespierre étendait ses griefs à la société tout entière et projetait de libérer les pauvres de l'oppression et de l'injustice.

À cette époque, il se défendait contre certaines tendances profondes de sa nature, pressentant qu'elles l'empêcheraient d'aboutir : "Une idée absolue de perfection, de pureté, déclarait-il, ne peut être qu'une erreur politique."

Il se limitait à des vues réformistes et plaçait ses espérances en Necker.

La convocation des états généraux lui fournit l'occasion d'agir.

Député du tiers état

Élu député, il se sentit soudain revêtu de toute l'autorité que donnait une souveraineté du peuple toute neuve, en même temps qu'investi d'une haute mission, celle de régénérer la nation dans sa structure et son esprit.

Du coup Robespierre devint un homme nouveau, libéré de la timidité et du souci des autorités, si apparents dans ses mémoires de concours.

D'emblée, il sentait la puissance des résistances opposées à ses aspirations, comprenait l'un des premiers qu'il faudrait combattre farouchement et se persuadait de l'existence et de la force d'un "complot des ennemis du peuple ".

Il lui appartenait de dénoncer inlassablement, énergiquement, tout ce qui s'opposait à la promulgation et à l'application des "principes , des axiomes qui guideraient l'action révolutionnaire et sur lesquels s'édifierait la société nouvelle, harmonieuse et définitive : singulièrement l'égalité de droits, la bonté et la quasi-infaillibilité du peuple, l'efficacité souveraine de la vertu pour assurer le bonheur.

Orateur inlassable, minutieux et inflexible, il devint l'un des chefs des démocrates, censurant l'oubli des principes, réclamant le suffrage universel, l'admission de tous dans la garde nationale, dans les jurys des tribunaux, s'opposant à la répression brutale des mouvements populaires.

Il gagna ainsi l'admiration du jeune Saint-Just, dès 1790, les acclamations des Parisiens et des Arrageois à la fin de l'assemblée et l'offrande de son buste couronné par les Jacobins.

Chemin faisant, à la suite d'échecs répétés, il avait perdu toute considération pour la plupart des députés, il s'était convaincu de la nocivité des factions, il avait récusé la valeur immuable du verdict de la majorité.