|

|

Canicule : une signification détourné |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57612

|

Canicule : une signification détournée

D’après Les Annales politiques et littéraires, paru en 1893

La canicule actuelle est une fausse canicule ; ce n’est plus la canicule des anciens ; mais elle est restée cependant vraie en général. Nous voulons dire que la définition s’est faussée, mais comme elle représentait un fait exact dépendant surtout du mouvement du soleil, ce mouvement étant resté le même, les choses se passent encore aujourd’hui comme autrefois

L’origine de l’expression « canicule » remonte très haut, à plus de deux mille ans avant Jésus-Christ. Elle a son berceau en Egypte. Tout le monde connaît la constellation du Grand Chien, petite constellation située près d’Orion ; c’est là que se trouve une étoile admirable d’un grand éclat : Sirius.

Les Egyptiens avaient un grand faible pour Sirius, qu’ils appelaient Soth, ou Sothis ou Sirbâd. De là le nom moderne de Sirius. Or, autrefois, Sirius se levait et se couchait exactement quand le soleil se couchait et se levait en juin et juillet. Sirius appartenant à la constellation du Grand Chien (Canis), les jours compris entre ces levers et ces couchers concordants furent appelés Caniculaires. De là la canicule.

L’année civile des Egyptiens était égale à 365 jours, ce qui fait que chaque année réelle était trop courte d’un quart de jour. Tous les quatre ans, ces écarts faisaient rétrograder l’année d’un jour entier. Après 1400 ans, il y avait erreur d’une année entière. On ajoutait cette année aux précédentes. La constellation du Grand Chien, par suite de la réunion des équinoxes fait donc, par rapport aux levers solaires, un tour de ciel complet en 1460 ans.

C’est là le cycle caniculaire. Les 1460 années solaires faisaient 1461 années égyptiennes. Les fêtes civiles et religieuses se célébraient à jour fixe et après 1461 ans elles avaient accompli un cycle complet parcourant toutes les saisons. Le jour initial rétrogradant, les fêtes et les travaux des champs étaient continuellement changés de date. Les prêtres égyptiens possédaient seuls le secret des cycles caniculaires, ce qui leur permettait de rétablir la date des événements et de les prédire, au grand étonnement du commun des mortels. A vrai dire, c’était le chaos, les fêtes et les saisons se renouvelant à toutes les époques de l’année.

C’était surtout le Nil qui par ses débordements donnait aux Egyptiens la notion des jours caniculaires. Les grandes crues coïncidaient avec l’apparition au ciel de Sirius, c’est-à-dire au mois de juin. Pendant quarante jours, il fallait subir la canicule. Grandes chaleurs, maladies, fièvres. Elle n’était pas rassurante, la canicule des Egyptiens ! Aussi les recommandations pleuvaient. Il y a deux mille ans, on écoutait les conseils d’Hippocrate. Ne pas se baigner, peu manger, peu dormir, boire peu et frais, mais pas glacé, marcher lentement, ne se livrer à aucun travail, etc.

Aujourd’hui, le lever héliaque (moment où elle devient visible à l’Est au-dessus de l’horizon à l’aube) de Sirius a lieu en août. Sirius ne s’occupe plus du tout du mois de juillet. Nous traversons par conséquent une pseudo canicule. Mais encore une fois, à la définition près, faussée par les déplacements de la constellation du Grand Chien, la canicule subsiste et c’est bien en juillet-août que surviennent généralement les plus grandes chaleurs. Les conseils des Anciens peuvent dans certaines limites plus raisonnables, l’appliquer à la canicule moderne.

Il est curieux de voir persister encore de nos jours, après de nombreux siècles d’intervalle le préjugé des jours caniculaires, jours pleins de maléfices, disaient les sorciers du Moyen Age. Et non moins intéressant de voir se rattacher à cette vieille expression le rôle prédominant de l’étoile Sirius dont nous ne nous préoccupons plus guère aujourd’hui. Sirius est si loin ! Plus loin que ne le soupçonnaient les Egyptiens.

La lumière parcourt environ 300 000 kilomètres à la seconde et met 8nbsp ;minutes pour nous arriver du soleil, elle met 16 ans pour parcourir la distance qui sépare Sirius de la Terre. Le diamètre de cette étoile est d’environ 2 400 000 km. On peut, certes, sous ce apport imiter les Egyptiens et admirer un astre aussi gros et aussi étincelant. N’oublions plus les rapports qui existent entre l’étoile Sirius et la canicule.

Posté le : 06/08/2013 16:44

|

|

|

|

|

Grandes Sécheresses, étés caniculaires à travers les siècles |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57612

|

Les Grandes canicules, étés et sécheresses dans le monde

Grandes Sécheresses, étés caniculaires à travers les siècles

D’après Des changements dans le climat de la France, paru en 1845

Quel est le degré de température de nos grands étés ? Ici revient l’insurmontable difficulté de fixer au juste, avant l’usage du thermomètre, l’intensité du froid ou de la chaleur. Un artifice fondé sur les rapports reconnus entre certains phénomènes naturels et les mouvements du thermomètre, fournit les mesures approximatives de nos grandes chaleurs et sécheresses.

De Humboldt a posé en principe que la végétation des arbres exige au moins une température moyenne égale à 11°. Le chiffre de cette température répond encore au point où la chaleur de l’air commence à devenir sensible. Ce degré assez fixe peut être pris pour le premier terme d’une échelle de nos grandes chaleurs. Messier a quant à lui constaté que le maximum de la chaleur à Paris, le 8 juillet 1793, a marqué 40°. C’est à peu près la plus haute température, excepté celle de l’été 1705 à Montpellier, observée en France, le thermomètre au nord, isolé, à l’ombre, à l’abri des réverbérations et à l’air libre.

DATES DE NOS GRANDS ÉTÉS ET GRANDES SÉCHERESSES :

* VIe siècle : 580, 582, 584, 585, 586, 587, 589, 591

* VIIe siècle : 675, 700

* VIIIe siècle : 783

* IXe siècle : 874, 892

* Xe siècle : 921, 987, 994

* XIe siècle : 1078, 1094

* XIIe siècle : 1137, 1183, 1188

* XIIIe siècle : 1204, 1212, 1226, 1287

* XIVe siècle : 1305, 1306, 1325, 1331, 1334, 1361, 1384, 1392

* XVe siècle : 1473

* XVIe siècle : 1540, 1553

* XVIIe siècle : 1632, 1674, 1684, 1694

* XVIIIe siècle : 1701, 1712, 1718, 1719, 1726, 1727, 1767, 1778, 1793

* XIXe siècle : 1803, 1811, 1817, 1825, 1842, 1858, 1875, 1893

Les graduations intermédiaires peuvent se déduire des rapports de la température avec les mouvements de la végétation. Par exemple, les fruits à noyau fleurissent ordinairement au milieu du mois de mars, sous une chaleur extrême de 17°. La floraison des vignes et la maturité des premiers fruits se rencontrent, vers le même temps, du 15 au 30 juin : le maximum moyen de la température indique alors 32°. Les récoltes d’été, depuis celle du seigle jusqu’à celle du vin, ont lieu, année commune, entre le 20 du mois de juin et le 20 du mois de septembre ; or, la température extrême des mois de mai, juin, juillet et août, qui influent le plus sur ces récoltes, égale moyennement 35° ; enfin, au delà de 35°, si cet excès de chaleur dure assidûment plusieurs jours ou se répète trop souvent, les plantes se dessèchent et les récoltes périssent. Ainsi, on peut estimer, d’après ces évaluations approximatives, la chaleur thermométrique de nos anciens étés.

En 580, les arbres fleurirent une seconde fois aux mois de septembre ou d’octobre. Des pluies abondantes et des inondations terribles avaient précédé cette floraison inaccoutumée ; et la chaleur, dont elle était la suite, fut accompagnée de tremblements de terre, d’incendies et de grêles, spécialement à Bordeaux, à Arles et à Bourges. Cette seconde floraison fait supposer au moins une température printanière prolongée, soit 12° à 14° de chaleur moyenne, et 24° à 25° de chaleur extrême.

La chaleur de l’année 582 fit fleurir les arbres au mois de janvier. En 584, on eut des roses en janvier : une gelée blanche, un ouragan et la grêle ravagèrent successivement les moissons et les vignes ; l’excès de la sécheresse vint consommer ensuite les désastres de la grêle passée : aussi ne vit-on presque pas de raisins cette année ; les cultivateurs désespérés livrèrent leurs vignes à la merci des troupeaux.

Cependant les arbres, qui avaient déjà porté des fruits au mois de juillet, en produisirent une nouvelle récolte au mois de septembre, ce qui implique régulièrement 20° à 24° de chaleur moyenne, et 32° à 34° au moins de chaleur extrême ; quelques-uns refleurirent encore au mois de décembre, et les vignes offrirent à la même époque des grappes bien formées, augurant 12° à 14° de chaleur moyenne, et 24° à 25° de chaleur extrême. Les arbres refleurirent au mois de juillet 585 ; ils refleurirent encore au mois de septembre 586, et un grand nombre de ces derniers, qui avaient déjà porté des fruits, en produisirent une seconde fois jusqu’aux fêtes de Noël. Au mois d’octobre 587, après la vendange, les vignes présentèrent de nouveaux jets avec des raisins bien formés.

Les arbres refleurirent pendant l’automne de 589, et ils donnèrent ensuite d’autres fruits : on eut aussi des roses au mois de novembre. La sécheresse excessive de 591 consuma toutes les prairies. Celle du long été de 874 fit manquer les foins et les blés. Les mois d’avril et de mai 892 furent en proie à une extrême sécheresse. L’année 921 se fit remarquer par de nombreux orages. Des chaleurs intenses et une sécheresse extrême régnèrent depuis, presque sans interruption, pendant les mois de juillet, août et septembre. L’extrême chaleur de l’été de 987 réduisit de beaucoup les récoltes. En 994, la disette des pluies tarit les fleuves, fit périr les poissons dans la plupart des étangs, dessécha beaucoup d’arbres, brûla les prairies et les moissons.

L’été de 1078 fut encore très sec : la vendange s’avança d’un mois ; c’est un signe de chaleurs précoces et d’une intensité moyenne de 24° à 25° au moins, et d’une intensité extrême de 35° au moins. Le vin fut abondant et fort bon. En 1094 la sécheresse fut extraordinaire. Celle de 1137 se déclara au mois de mars et persévéra jusqu’au mois de septembre, tarissant aussi les puits, les fontaines et les fleuves. Une sécheresse insolite accompagna la grande chaleur de 1183 ; elle sécha dans plusieurs endroits les rivières, les fontaines et les puits. Les mêmes phénomènes trahissent la sécheresse de 1188 : un grand nombre d’incendies se déclarèrent à Tours, à Chartres, à Beauvais, à Auxerre, à Troyes, etc.

Il ne plut pas ou presque pas pendant les mois de février, mars et avril 1204 : de fortes chaleurs succédèrent à ces trois mois de sécheresse. L’année 1212 fut très sèche. L’extrême sécheresse de l’année 1226 entraîna la ruine de presque toutes les récoltes d’été : l’automne de cette année se montra encore chaud et sec ; enfin, un hiver sec, très froid prolongea la sécheresse jusqu’au mois de février suivant. Cette chaleur sèche continue produisit dans toute la France une quantité prodigieuse de vin. Il ne plut pas pendant tout l’été 1287 ; les puits et les fontaines tarirent. En 1305, il y eut une grande sécheresse en été ; la sécheresse fut aussi excessive en 1306 au printemps et en été. La sécheresse fut si grande en 1325, qu’on eut à peine la valeur de deux jours de pluie dans le cours de quatre lunaisons : il y eut cette année-là une chaleur excessive mais sans éclairs, tonnerres ni tempêtes, peu de fruits, seulement les vins furent meilleurs que de coutume. En 1331, aux longues pluies qui avaient duré depuis le commencement du mois de novembre de l’année précédente jusqu’au commencement de cette année, succéda une si grande sécheresse qu’on ne put labourer la terre à cause de sa dureté. L’hiver suivant fut pluvieux et très peu froid ; il n’y eut presque pas de gelées.

La sécheresse de l’été 1334 fut suivie d’un hiver très humide ; il y eut beaucoup de vins, mais moins chauds que l’année précédente. Les sources tarirent pendant l’été de 1384 par le manque de pluies et la sécheresse insupportable qui régna dans toute la France. La sécheresse opiniâtre de l’été 1392 tarit les sources et empêcha les plus grands fleuves de la France d’être navigables. L’été de 1473 fut très chaud : la chaleur se prolongea depuis le mois de juin jusqu’au 1er décembre ; il n’y eut ni froid, ni gelées avant la Chandeleur. Labruyère-Champier et Fernel ont signalé les grandes chaleurs générales de l’été de 1540. En 1553, la chaleur brûlait tout au mois de juin.

La sécheresse de 1632 dura depuis le 12 juillet jusqu’au 15 septembre. Nous mesurons plus sûrement, grâce aux observations thermométriques, les degrés de chaleur des grands étés suivants. L’année 1684, classée par J.-D. Cassini au nombre des plus chaudes, dans un tableau des grandes chaleurs de Paris, qui comprend quatre-vingt-deux ans, a présenté, seulement sous ce climat, soixante-huit jours d’une température de 25°, entre midi et trois heures ; seize jours d’une température de 31°, et trois jours d’une température de 35°. Ainsi le thermomètre s’éleva trois fois, de midi à trois heures, le 10 juillet, le 4 et le 8 août, à 35° au moins. Les observations udométriques commencées en France par Lahire, en 1689, ne fournissent pas moins d’exemples de ces grandes sécheresses. Les plus considérables depuis cette époque appartiennent aux années 1694, 1719, 1767, 1778, 1793, 1803, 1817, 1825, 1842, 1858, 1875, 1893. A Paris, le thermomètre marqua 40° à trois heures et demie le 17 août 1701.

Vignoble de Meursault au XVIIIe siècle, près de Beaune. Dessin de J.-B. Lallemand.

Les deux années de 1718 et 1719 eurent l’une et l’autre des chaleurs sèches, violentes, longues et soutenues. A Paris, le 7 août 1718, le thermomètre de Lahire, malgré son exposition défavorable, indiqua néanmoins vers trois heures de l’après-midi 35° ou 36° : il s’éleva aux mêmes chiffres le 11, le 21 et le 23. Un hiver très doux succéda à ces chaleurs. La plupart des arbres se couvrirent de fleurs dès le mois de février et de mars 1719.

Les fortes chaleurs reparurent avec le mois de juin. Plus intenses que celles de l’année précédente, elles durèrent aussi beaucoup plus longtemps. A Paris, le thermomètre de Lahire indiqua au maximum une température de 37° ; en outre, la table de Cassini attribue à cet été quarante-deux jours d’une température de 31° ; enfin, les chaleurs ont persévéré trois mois et demi, depuis le mois de juin jusqu’à la moitié du mois de septembre. L’extrême abaissement des eaux de la Seine au pont de la Tournelle, durant cette année si sèche, donna le zéro des mesures pour les hauteurs variables de ce fleuve. Le père Feuillée, cité par Maraldi, écrivait en même temps de Marseille que des chaleurs insolites y avaient fait refleurir les arbres au mois d’octobre, et qu’ils s’étaient plus tard chargés de nouveaux fruits. Les froids survenus au mois de décembre empêchèrent ces fruits de grossir comme à l’ordinaire, mais ils ne les empêchèrent pas d’aboutir à une parfaite maturité. Le père Feuillée ajoute qu’il a cueilli, le 18 décembre, des cerises et des pommes complètement mûres.

L’été de 1726 débuta vers la fin du mois de mai, continua ensuite durant les mois de juin, de juillet et d’août. Cassini y a compté à Paris soixante-deux jours d’une température de 25°, et dix jours d’une température de 31°, sa plus grande chaleur, observée le 27 et le 28 août, ayant égalé environ 34°. Les fruits mûrirent un mois plus tôt qu’à l’ordinaire. Le maximum de la chaleur fut beaucoup plus précoce en Provence. A Toulon et à Aix, il eut lieu le 13 et 14 juillet. C’est en 1726 que Delande vit à Brest son baromètre parfaitement immobile depuis le 2 février jusqu’au 1er septembre.

Les chaleurs de l’année 1727 ont duré bien davantage. Après un hiver modéré, le thermomètre commença à monter le 7 février. Le 10 mai suivant, il marquait déjà, au lever du soleil, 18°, et à deux heures le soir près de 27°. Les chaleurs se soutinrent en augmentant pendant les mois de juillet et d’août. Le 7 de ce dernier mois, à trois heures de l’après-midi, elles atteignirent le maximum de 35° ; depuis, la température ne cessa d’être élevée le reste du mois d’août et dans le cours du mois de septembre.

L’été de 1778 eut aussi des chaleurs fortes, longues et constantes. Sous leur influence, plusieurs arbres fruitiers fleurirent une seconde fois ; deux ceps de vigne en espalier contre le mur de l’ancien corps de garde du quai Malaquais, à Paris, offrirent même le 10 octobre, après avoir refleuri, des grappes assez grosses. Mourgue et Lamanon ont signalé les mêmes chaleurs, l’un à Montpellier et l’autre à Salon. Ces chaleurs insolites régnèrent principalement dans les mois de juillet et d’août ; elles furent sèches et sans nuages : ce grand été se fit d’ailleurs remarquer par la fréquence des inondations, des orages, des ouragans et des tremblements de terre.

Les chaleurs de l’été 1793 éclatèrent brusquement. Les mois de mai et de juin avaient été très froids ; il avait gelé à glace durant ces deux mois, il était tombé beaucoup de neige sur les Alpes et d’autres montagnes ; enfin, on avait vu dans la basse Autriche des chariots chargés traverser une rivière à la fin du mois de juin. Les grandes chaleurs commencèrent à paris le 1er juillet ; à Montmorency, après le 4. Elles augmentèrent si rapidement, que la journée du 8 figure déjà parmi les époques de leur maximum. Pendant tout le mois, le thermomètre se balança, au milieu du jour, entre 40° et 25° à 26°, en indiquant douze fois 24° à 34°, et dix fois 34° à 40° ; son élévation ne fut guère moindre les dix-sept premiers jours du mois d’août. Le maximum de la chaleur a donné 38°4 le 8 juillet à l’Observatoire royal de paris, et 40° le 16 du même mois à l’Observatoire de la marine. Durant ces grandes chaleurs, le vent resta fixé au nord, le ciel fut presque toujours beau, clair et sans nuages.

Ces grandes chaleurs ont été très sèches, quoique entrecoupées de violents orages, lourdes et accablantes ; elles différèrent peu du jour à la nuit et du matin au soir. Les objets exposés au soleil s’échauffaient à un tel degré qu’ils étaient brûlants au toucher. Des hommes et des animaux moururent asphyxiés, les légumes et les fruits furent grillés ou dévorés par les chenilles. Les meubles et les boiseries craquaient, les portes et les fenêtres se déjetaient ; la viande, fraîchement tuée, ne tardait pas à se gâter. Une transpiration incessante macérait la peau, et le corps nageait continuellement dans un bain de sueur fort incommode. C’est surtout le 7 juillet qu’on a pu constater de semblables effets. Le vent du nord vint apporter ce jour-là une chaleur si extraordinaire, qu’il paraissait s’exhaler d’un brasier enflammé ou de la bouche d’un four à chaux. Cette chaleur était étouffante, régnait par un ciel très clair, arrivait par bouffées intermittentes, et produisait à l’ombre une impression aussi brûlante que celle des rayons du soleil le plus ardent.

En 1803, il plut très peu du 4 juin au 1er octobre. La pluie augmenta vers le commencement d’octobre ; après quoi, la sécheresse reprit et se soutint de nouveau jusqu’au 9 novembre. Cette sécheresse continua donc quatre mois de suite et plus de cinq mois en tout, sauf la courte interruption des premiers jours d’octobre. Les puits et les fontaines tarirent. A Paris, le petit bras de la Seine resta presque à sec, et le niveau du fleuve indiqua, le 21 et le 27 novembre, 24 centimètres au-dessous de zéro. Dans quelques départements, l’eau manquait absolument ; on allait en chercher à trois ou quatre lieues, et il en coûtait trente sous pour abreuver un cheval.

En 1811, les chaleurs furent partout précoces, intenses et prolongées. Les moyennes mensuelles de la température de Paris dépassent, cette année, de plusieurs degrés, les mois de janvier et d’août exceptés, les moyennes mensuelles déduites de vingt-et-un ans. Cet excès de chaleur éclata tout d’un coup dès le mois de février ; elle se soutint presque sans interruption, ou plutôt en augmentant de mois en mois, pendant les mois de mars, d’avril et de mai, avant de marquer une pause.

A Nancy, la chaleur commença le 15 mars, et persista avec opiniâtreté jusqu’au 6 août. Cette chaleur sèche tarit de bonne heure un grand nombre de ruisseaux que personne n’avait jamais vus à sec, compromit les prés et les semailles printanières, avança toutes les récoltes et rendit fort abondante celle des grains et des raisins. La vigne fleurit le 24 mai, au lieu de fleurir vers le 24 juin. La moisson eut lieu du 10 au 20 juillet, et la vendange dès le 8 septembre. Dans le Midi, les vents du sud, vents chauds, humides et étouffants, se prolongèrent en Provence jusqu’à la fin de l’année. Au midi comme au nord, la chaleur et la sécheresse de 1811 épuisèrent la plupart des sources, desséchèrent les torrents et les fleuves, précipitèrent la maturité des fruits, consumèrent les plantes fourrageuses, et favorisèrent, en général, les récoltes de vin.

L’été de 1842 mérite aussi de compter parmi nos grands étés, sa chaleur étant plus intense dans le nord que dans le Midi. A Paris, elle commença dès le 5 juin, et se prolongea à travers de rares intermittences jusqu’au mois de septembre. Le caractère de cette chaleur, en générale orageuse et sèche, la rendait encore plus sensible. Beaucoup de marronniers de nos jardins publics, qui avaient perdu leurs feuilles au mois de juillet, refleurirent à la fin du mois d’août.

Posté le : 06/08/2013 16:37

|

|

|

|

|

La canicule est-elle dangereuse |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57612

|

Canicule : son influence néfaste à l’origine de maladies ?

D’après « La Science illustrée », paru en 1890

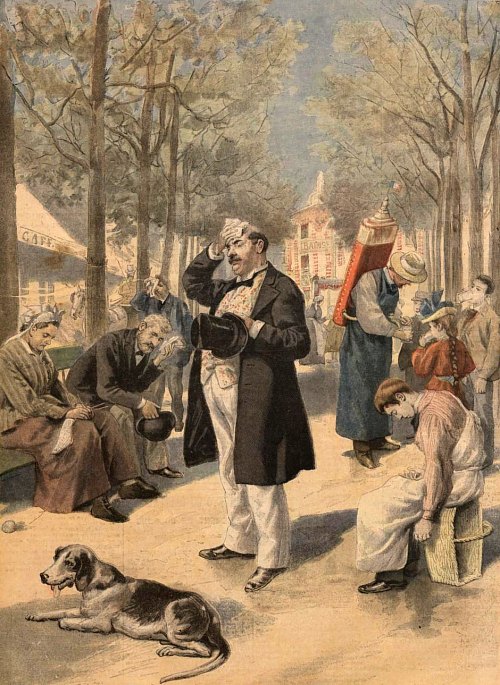

Parmi les préjugés qui se sont enracinés dans l’esprit public, la croyance aux influences malignes des canicules est de même établie ; selon les uns, ce sont les fièvres qui sévissent à cette époque ; suivant les autres, c’est un moment redoutable où les maladies se font le plus généralement sentir

« Qui veut mentir n’a qu’à parler du temps. » Ce proverbe fort répandu, semble n’avoir jamais reçu d’application plus rigoureuse que dans ce moment. Qui le croirait ? Nous sommes dans la canicule, c’est-à-dire dans la période la plus chaude de l’année ! écrit l’astronome Gabriel Dallet en juin 1890.

D’où viennent ces croyances et quelle foi peut-on y ajouter ? La notion de l’influence néfaste des canicules remonte au temps des Égyptiens ; mais, comme pour la plupart des traditions, la signification que ces superstitions avaient à leur origine, ainsi que l’importance qu’on y attachait, ont singulièrement changé.

Tous les écrivains qui ont parlé de l’Egypte s’accordent à dire que les prêtres égyptiens, seuls dépositaires de la science, faisaient jouer un grand rôle à l’étoile Soth, Sothis, Siriad ou Sirius. Ce fut au moyen des observations, faites dans les collèges de prêtres, des levers et des couchers héliaques de cette brillante étoile qu’on détermina la période célèbre connue sous le nom de période sothiaque, dont la durée était de 1461 ans.

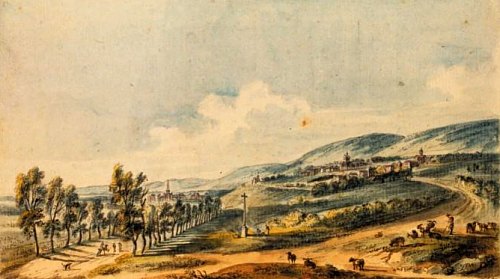

Les méfaits de la chaleur. Victime d’une insolation.

Voici de quelle manière ils étaient parvenus à la déterminer. L’année civile était égale, en Egypte, à 365 jours au lieu de 365 jours 1/4 ; ces quarts de jour accumulés faisaient tous les 4 ans rétrograder l’année solaire d’un jour entier, ce qui la rendait vague et indéterminée. Après 1460 ans, on comptait donc 1460 quarts de jours ou 365 jours, soit une année de plus qui s’ajoutait aux précédentes et le cycle caniculaire recommençait, car 1460 années solaires faisaient exactement 1461 années civiles égyptiennes.

Les prêtres égyptiens crurent avoir fait une découverte de génie en inventant leur période sothiaque et des fêtes religieuses furent instituées pour célébrer le retour de cette époque qu’ils connaissaient seuls et qu’ils exploitaient. Ils faisaient prêter serment à tous les rois, dès leur avènement, de laisser l’année vague et de ne jamais consentir à l’intercalation de bissextiles qui eussent rendu l’année fixe.

Le jour initial rétrogradant, les fêtes et les travaux se trouvaient changés et l’inondation du Nil, ce bienfait de l’Egypte, arrivait pour les Égyptiens à une date indéterminée. Les prêtres, au moyen du cycle caniculaire, connu d’eux seuls, rétablissaient les dates de ces événements et pouvaient les prédire.

C’est également à l’aide des levers héliaques qu’ils annonçaient les jours caniculaires, c’est-à-dire l’époque des grandes chaleurs et des maladies qu’elles amènent avec elles, qui coïncidait à peu près avec les grandes crues du Nil, ce qu’on attribuait à Sirius (canicule). C’est là, nous explique Dallet, l’origine des jours caniculaires, qui, pour nous, durent du 12 juillet au 23 août, et pour les Anglais (dog days), du 3 juillet au 11 août.

Ce cycle caniculaire, suivant les croyances superstitieuses, devait ramener les mêmes événements, et les mêmes phénomènes, parce qu’on pensait que tout ce qui se passait sur la terre dépendait des aspects célestes.

On a remarqué que chaque renouvellement de la période sothiaque était signalé par un règne heureux. Antonin gouvernait en 138 et Henri IV en.1598. Or, ces deux dates correspondent à l’année initiale d’un nouveau cycle caniculaire.

A celte période de 1461 ans, correspond la fable du Phénix, qui, après une vie errante de 1461 ans, mourait et renaissant de ses cendres, recommençait une nouvelle carrière du même nombre d’années ; c’était ainsi la base de la période de l’âge d’or si souvent chanté par les poètes.

Chez les Romains et chez les Grecs, les canicules avaient déjà perdu leur véritable signification, bien que le souvenir de la mauvaise étoile (Sirius) se soit répandu chez eux, car ils avaient coutume de lui sacrifier tous les ans un chien roux. On ne voyait déjà plus à cette époque, dans les canicules, que le moment où soufflaient les vents du Sud (élésiens), que l’on redoutait comme funestes. Ces vents, engendrés au-dessus du Sahara, ont de tout temps reçu le nom de samoun, simoun, samiel, de l’arabe samma, qui veut dire chaud et vénéneux.

Toutes les maladies qui accompagnent les grandes chaleurs étaient imputées aux canicules ; aussi, les médecins ordonnaient-ils, d’après les préceptes d’Hippocrate et de Pline « de ne pas se faire saigner, de boire médiocrement, de peu dormir et d’éviter de prendre des bains ».

On peut accepter, à la rigueur, écrit encore notre astronome, que, dans l’origine, on ait fait coïncider certaines maladies avec le lever héliaque de Sirius ; mais on ne doit pas admettre que cette croyance persiste, car, outre que la raison nous indique la fausseté de semblables hypothèses, nous savons que, par l’effet de la précession des équinoxes, le lever héliaque de Sirius (autrement dit la canicule) n’a plus lieu que lorsque les jours caniculaires sont passés.

Posté le : 06/08/2013 16:02

|

|

|

|

|

Re: Les expressions |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57612

|

« Baisser les bras »

Renoncer à agir, à poursuivre une action entreprise.

Pour justifier l'existence de cette expression, Alain Rey en fait une métaphore liée à la boxe où, le boxeur trop fatigué pour se protéger efficacement, baisse un peu les bras, diminuant ainsi sa capacité à se défendre et à limiter les coups ; il est alors à peu près assuré de perdre.

Mais on peut peut-être remonter beaucoup plus loin dans le temps, aux époques où l'ordalie étaient un des moyens utilisés pour déterminer qui était coupable ou qui avait de justes prétentions.

En effet, parmi les différentes sortes existantes de "jugement de Dieu", il y avait celle, prisée par Charlemagne, qui servait à déterminer qui, parmi deux individus, avait raison de réclamer quelque chose ; elle consistait à imposer aux personnes impliquées de maintenir les bras à l'horizontale le plus longtemps possible ; celui qui "baissait les bras" en premier devait alors renoncer à ses exigences.

Posté le : 06/08/2013 11:20

|

|

|

|

|

Re: Louis Armstrong |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57612

|

Yaa, Yeeeah, yeeeah !

On danse, balance ...

Posté le : 06/08/2013 09:22

|

|

|

|

|

Re: Louis Armstrong |

|

Modérateur

Inscrit:

03/05/2012 10:18

De Corse

Niveau : 30; EXP : 5

HP : 0 / 726

MP : 395 / 25779

|

Bechet, Armstrong...Le jazz à la portée de tous....

La sonorité inégalable de la trompette de Satchmo...Oua dou be da be da be dou.. oh yaaa !

Posté le : 06/08/2013 00:41

|

|

|

|

|

Re: Percy Bysshe Shelley |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57612

|

Coucou Madame Emma !!! hi hi hi

Ce poète est un monument, c'est un personnage est passionnant.

Il est bon excellentissime, tu as raison "cloud" est un enchantement, c'est absolument superbe est on ne s'en lasse pas.

C'est le genre d'ambiance qui me touche beaucoup.

J'ai trouvé la traduction sur un bouquin de poésie anglaise traduite prêté par une copine.

Merci

Posté le : 05/08/2013 16:15

|

|

|

|

|

Re: Percy Bysshe Shelley |

|

Modérateur

Inscrit:

02/02/2012 21:24

De Paris

Niveau : 32; EXP : 96

HP : 0 / 799

MP : 498 / 28960

|

Bonjour !

J'aime la poésie anglaise que j'essaye de lire et de traduire de temps en temps.

J'ai été vraiment intéressée par cet article de ce personnage que je ne connaissais que de nom et que je découvre véritablement.

Son poème : the cloud mérite plusieurs lectures tant il y a de choses à lire et à entendre.

Pourrais-tu me dire où tu as trouvé la traduction ?

Merci

Posté le : 05/08/2013 14:35

|

|

|

|

|

Re: Les expressions |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57612

|

« Dans les clous »

Dans le respect ou les limites de ce qui est attendu, demandé, édicté, imposé

Si vous êtes jeune, vous vous êtes peut-être bien déjà demandé pourquoi, dans la rue, on appelle également les passages pour piétons des passages cloutés. Si, par contre, vous avez de nombreuses années à votre compteur personnel, vous avez forcément la réponse.

Alors je m'adresse d'abord aux jeunes :

Sachez qu'autrefois, entre la période du jurassique et la deuxième moitié du XXe siècle, les rues, qu'elles soient pavées (oui, ça a existé, même que les pavés ont pu servir de munitions anti-CRS en mai 68) ou goudronnées, étaient à certains endroits également traversées de passages pour piétons. Sauf que ces passages n'étaient pas matérialisés par des bandes blanches peintes sur la route, comme de nos jours, mais bordés par des gros clous fichés dans le sol et dont la partie visible était bombée[1].

Le piéton voyait donc deux lignes de clous, perpendiculaires aux trottoirs et délimitant la zone dans laquelle il fallait traverser lorsque le feu passait au rouge pour les voitures.

Passer ou être dans les clous, c'était donc respecter le code de la route, traverser là où le piéton en avait le droit.

Et voilà comment peut naître une métaphore ! Il suffit d'étendre ce respect d'une règle bien spécifique à tous les autres domaines en conservant le vocabulaire initial, pour se retrouver avec une locution dont l'origine peut paraître bizarre lorsque ce qui l'a fait naître n'existe quasiment plus.

Cette expression semble n'apparaître qu'au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, au moment où, justement, ces clous-là étaient en voie de disparition.

[1] Mais ces clous ne venaient pas forcément d'Inde.

Posté le : 05/08/2013 12:03

|

|

|

|

|

Re: Les expressions |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57612

|

« Battre sa coulpe »

Se repentir

Reconnaître ses torts

Vous avez probablement tous lu ou entendu dire "mea culpa" qui, s'il se prononce exactement comme "méat coule pas", n'a pourtant rien à voir avec des problèmes urinaires.

"Mea culpa, mea maxima culpa" (c'est ma faute, c'est ma très grande faute) est un extrait du Confiteor (), l'acte de contrition du catholique qui reconnaît devant Dieu avoir péché, et qui devrait normalement prononcer ces paroles en se frappant la poitrine (mais tout se perd, ma bonne dame).

Bien entendu, vous n'êtes pas sans remarquer la similitude entre le mot latin 'culpa' (faute) et notre 'coulpe'. C'est parfaitement normal, puisque le deuxième vient du premier qui a aussi donné 'culpabilité', entre autres.

En français, le mot 'coulpe' n'existe plus que dans notre expression qui apparaît au XIIe siècle, et qui veut d'abord dire "se frapper la poitrine en se repentant de ses fautes" ; il était en effet d'usage, au Moyen Âge, d'être démonstratif lorsqu'il s'agissait de montrer sa foi.

Ce n'est qu'au XVe siècle qu'elle prend les sens qu'on lui connaît encore aujourd'hui.

Pour lire (peut-être) un exemple d'utilisation de l'expression du jour, voyez la rubrique 'Exemple' à cette page.

Le mot 'coulpe' a existé dans d'autres expressions maintenant tombées dans l'oubli, comme :

- Rendre sa coulpe : reconnaître sa faute

- Dire sa coulpe : avouer et regretter sa faute

Posté le : 05/08/2013 09:23

|

|

|

|

Mes préférences

Sont en ligne

35 Personne(s) en ligne ( 24 Personne(s) connectée(s) sur Les Forums)

Utilisateur(s): 0

Invité(s): 35

Plus ...

|

Tous les messages

Tous les messages Tous les messages

Tous les messages