|

|

Re: Les expressions |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

« Brève de comptoir »

Histoire très courte et amusante, typique d'une conversation de bistrot.

Le mot 'brève' a ici le sens qui lui est donné dans les publications journalistiques : il s'agit d'une nouvelle brève, tenant sur à peine quelques lignes.

L'expression brève de comptoir semble avoir été imaginée ou, en tous cas, popularisée par Jean-Marie Gourio en 1988 lorsqu'il a ainsi titré ses premières anthologies de bon mots directement captés au cours de ces conversations de bistrot où les interlocuteurs, généralement installés au comptoir du bar, passent leur temps à commenter l'actualité et la météo à leur manière et à refaire le monde.

Pour ceux qui n'auraient pas idée de ce que ces recueils contenaient, en voici quelques extraits hautement philosophiques :

Le plus grand silence, c'est quand on est mort, sauf des fois y'a une taupe qui se cogne...

Ma mère ne buvait pas, mon père ne buvait pas, je suis autodidacte.

Pas d'eau dans mon vin, je préfère le boire a capella

L'eau est transparente pour qu'on voie bien en quoi c'est fait.

Elle se f'ra jamais violer, parce que violer c'est quand on veut pas

Ma femme peut pas me quitter, je suis jamais là !

Je n'achète rien quand c'est fabriqué par des enfants du tiers-monde, ça se casse tout de suite.

Je suis chômeur occasionnel et en ce moment c'est l'occasion.

Quand tu tues ta femme, c'est pas la peine de prendre la fuite, elle va pas te courir après.

Ça m'inquiète de prendre la voiture bourré mais en ce moment j'ai pas le choix, je suis tout le temps bourré.

L'eau conduit l'électricité, mais si tu mets du vin dedans, elle a plus le droit de conduire.

Posté le : 28/09/2014 12:45

|

|

|

|

|

P 21/9/14S.King,PhilippeOrléans,HGWells, W.Scott,Schopenhauer, F.Giroud,Virgile,Montherlant |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Posté le : 27/09/2014 21:11

|

|

|

|

|

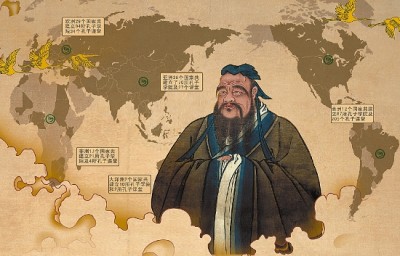

Confucius 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 28 septembre 551 av.JC naît à Zou 陬 dans le pays de Lu en Chine.

Confucius

en chinois simplifié : 孔子 ; pinyin : Kǒng Zǐ ; Wade : K'ung³-tzu³, de son patronyme Kong et de son prénom Qiu, son nom social étant Zhongni, mort le 11 mai 479 av. J.-C. à Qufu 曲阜 dans l’actuelle province du Shandong, personnage historique ayant le plus marqué la civilisation chinoise, considéré comme le premier éducateur de la Chine. Son enseignement d'éthique et politique inspiré de Zi Chan, Lao Zi, Zhou Gong

à influencé Mencius, Xun Zi, Zhu Xi et a donné naissance au confucianisme, doctrine politique et sociale érigée en religion d'État dès la dynastie Han et qui ne fut officiellement bannie qu'au début du XXe siècle, avec une résurgence en 1973, voir Critique de Lin Piao et de Confucius.

Il est généralement appelé Kǒngzǐ 孔子 ou Kǒng Fūzǐ 孔夫子 par les Chinois, ce qui signifie Maître Kong et a été latinisé en Confucius par les Jésuites. Les Coréens l'appellent Kong-ja, et les Japonais, Kô

Sa figure mi-historique, mi-légendaire est retracée dans sa première biographie issue de Shiji, 史記 / 史记, Shǐjì, œuvre de l'historien chinois Sima Qian écrite de -109 à -91, soit plus de quatre siècles après sa disparition.

Il avait pour nom personnel Kong Qiu 孔丘, en vieux chinois Khong Khwe, Kʰˤoŋʔ Kʷʰə et pour nom social Zhongni 仲尼, en vieux chinois Drunghnrei druŋhnrǝj. Aussi appelé respectueusement Kongfuzi 孔夫子, en vieux chinois Khongpace Kʰˤoŋʔpacǝ́ ou simplement Kongzi 孔子, en vieux chinois Khongce Kʰˤoŋʔcǝ́.

Origines

La famille Kong chinois archaïque Khong, était originaire de l'état de Song. Son arrière-grand-père était le ministre de la guerre de l'état de Song, Kong Fu Jia. Après que celui-ci fut assassiné, son fils Fang Shu, se réfugia dans l'état de Lu, où il mena une carrière militaire. Son fils, Shu Liang He allait suivre ses traces et aussi faire une brillante carrière militaire. La famille Kong était une famille de grands guerriers et Confucius fut le premier de sa lignée à abandonner la voie des armes.

Confucius, est né le 28 septembre 551 avant notre ère, à Zou 陬 ville dont son père était le gouverneur, non loin de la ville de Qufu 曲阜, pays de Lu, actuelle province de Shandong. Sa mère Zheng Zai étant allée prier sur le mont Qiū 丘, le prénomma ainsi.

Une naissance légendaire

D'après la légende, des événements extraordinaires auraient précédé sa naissance; une licorne aurait en outre, prédit sa naissance. Elle vomit une tablette de jade qui prédisait la naissance d'un enfant qui soutiendrait la déclinante dynastie Zhou. Au cours de la nuit de sa naissance, deux dragons se seraient posés sur le toit de sa maison. Cinq vieillards, qui restituaient les essences des Cinq Planètes, arrivèrent dans sa cour. Des chants célestes se seraient fait entendre. Puis finalement, des voix prophétisèrent; Le Ciel favorisera la naissance d'un fils saint.

Les historiens chinois, depuis deux mille ans, parlent de ce temps très ancien comme étant celui des Printemps et des automnes 春秋, faisant ainsi référence à une chronique racontant ce qu'il advint entre 771 et 481 avant J.-C. précisément dans cette région, que l'on nommait alors le pays de Lu.

Famille

Selon la tradition, son père Shu Liang He 叔梁紇 était un descendant de Yi Yin 伊尹, premier ministre de Cheng Tang 湯, le fondateur de la dynastie Shang 商. Gouverneur de la principauté de Lu 鲁, dans le sud-est de l’actuelle Shandong, il épousa en secondes noces à l'âge de 65 ans la jeune Zheng Zai, alors âgée de 15 ans. Il mourut alors que Confucius n’avait que trois ans, laissant sa famille dans la pauvreté.

Selon le Shiji, Confucius faisait neuf pieds six pouces de haut. Ce qui équivaut aujourd'hui à deux mètres quinze. Non seulement Confucius était un grand homme, mais il était en plus un homme grand. Cette haute stature lui venait de son père qui était un vrai colosse, lui-même mesurant plus de deux mètres vingt.

Enfance et jeunesse

Dès l’âge de dix-sept ans, grâce à un goût précoce pour les livres et les rites, Confucius serait devenu précepteur. Il se maria à dix-neuf ans et eut son premier fils, Kong Li 孔鯉, un an plus tard. Celui-ci fut suivi de deux filles. Pour vivre, il effectuait probablement des tâches administratives pour le chef de province.

Rencontre avec Lao Tseu

La légende veut qu’il ait rencontré Lao Zi (老子), père du taoïsme. Il serait allé le trouver, à Luoyi, pour s'enrichir de connaissances concernant les rites du deuil. Ils auraient eu un long échange et au moment où Confucius allait le quitter, Lao Dan lui aurait dit;

"Selon les traditions, les gens fortunés donnent des présents à leur hôte et les gens pauvres donnent des mots. N'étant pas aisé, je puis néanmoins vous donner des mots; Un homme intelligent, grand observateur, se trouvera toujours en danger de mort, car il se plaît à parler des autres. Par son vaste savoir et son solide jugement, il en vient à découvrir ce que les autres ont de plus méprisable. Être fils comme être un simple sujet dépossède du soi."

Après, Confucius resta sidéré et renonça à parler pendant trois jours ou un mois, tellement Lao Zi l'avait troublé.

Carrière

Après la mort de sa mère en -530, il enseigna sa connaissance des textes anciens au petit groupe de disciples qui le suivait. Après quelques emplois subalternes à la cour du duc de Lu, il devint Grand Ministre de la Justice de Lu à l'âge de 53 ans. Cependant, après que ce duc eut préféré prendre du plaisir trois jours durant avec des danseuses au lieu d'assurer sa tâche de gouvernement, Confucius décida de quitter son poste de ministre et, en -496, partit pour quatorze années d’errance, à la recherche d’un souverain capable de l’écouter. Il rentra définitivement à Lu pour se consacrer jusqu’à sa mort, le 11 mai -479, à l’enseignement et à la compilation de textes anciens.

Les années d'errance Séjour au pays de Wei Piégé entre Chen et Cai

Confucius et ses disciples étaient alors dans l'état de Chen, quand le roi de Chu envoya des cadeaux à Confucius. Le roi Zhao de Chu voulait solliciter Confucius à exercer une charge dans son gouvernement. Cependant, Chen et Cai, qui étaient des ennemis de Chu, voulaient empêcher cela de se produire et cernèrent Confucius et ses disciples, les amenant dans un état de siège. Le roi de Chu l'ayant appris, qui tenait son camp à Chengfu, détacha un corps d'armée pour les dégager de leur position fâcheuse. L'opération fut un succès et Confucius et ses disciples purent s'échapper. Confucius était tout disposé à exercer une charge au sein du pays de Chu et voulut rencontrer son roi. Mais Zixi, grand conseiller de Chu, sentant sa position au sein du gouvernement de Chu menacée, ne ménagea pas ses efforts pour faire changer d'idée au roi de Chu qui, finalement, renonça.

Les dangers du bourg de Kuang, Le retour au pays de Lu et mort, Le piège de Yang Huo

Tombe de Confucius

Yang Huo — tyran qui vivait en ce temps — était déterminé à rencontrer Confucius ; aussi décida-t-il de lui envoyer un cadeau au moment où Confucius n'était pas chez lui. D'après la tradition, un lettré qui n'est pas chez lui et qui reçoit un cadeau d'un seigneur doit aller chez ledit seigneur à pied le remercier de ses bonnes grâces. Or Confucius s'est résolu à ne pas le voir, estimant qu'il s'agissait d'un piège tendu par cet homme fourbe et cruel. Aussi décide-t-il d'aller le remercier au moment où il n'est pas chez lui, pour ne pas le voir. Cependant Yang Huo anticipe la manœuvre et prend les devants, tant et si bien que les deux se rencontrent sur le chemin. Quand il voit Yang Huo, il réalise qu'il est bel et bien piégé. Sa vivacité d'esprit le sort de cette mauvaise situation. Yang Huo voulait en fait solliciter Confucius à exercer des charges dans son pseudo-gouvernement, dans le but de semer le trouble dans le gouvernement légitime du prince Ting.

Sa pensée

L'essentiel de la pensée de Confucius nous est parvenu à travers les Analectes, ou Entretiens, recueil de propos de Confucius et de ses disciples ainsi que de discussions entre eux, compilés par des disciples de deuxième génération.

Bien qu’il n’ait jamais développé sa pensée de façon théorique, on peut dessiner à grands traits ce qu’étaient ses principales préoccupations et les solutions qu’il préconisait. Partant du constat qu’il n’est pas possible de vivre avec les oiseaux et les bêtes sauvages, et qu’il faut donc vivre en bonne société avec ses semblables, Confucius tisse un réseau de valeurs dont le but est l’harmonie des relations humaines. En son temps, la Chine était divisée en royaumes indépendants et belliqueux, les luttes pour l’hégémonie rendaient la situation instable et l’ancienne dynastie des Zhou avait perdu le rôle unificateur et pacificateur que lui conférait le mandat du Ciel. Confucius voulait donc restaurer ce mandat du Ciel qui conférait le pouvoir et l’efficacité à l’empereur vertueux. Cependant, bien qu’il affirme ne rien inventer et se contenter de transmettre la sagesse ancienne, Confucius a interprété les anciennes institutions selon ses aspirations, il a semé les graines de ce que certains auteurs appellent l'humanisme chinois.

Mettant l’homme au centre de ses préoccupations et refusant de parler des esprits ou de la mort, Confucius n’a pas fondé de religion au sens occidental du terme, même si un culte lui a été dédié par la suite. Cherchant à fonder une morale positive, structurée par les « rites » et vivifiée par la « sincérité », mettant l’accent sur l’étude et la rectitude, Confucius représente pour les Chinois d’avant la Révolution l’éducateur par excellence, mais la lecture attentive des Entretiens montre qu’il n’a pas voulu s’ériger en maître à penser, et qu’au contraire il voulait développer chez ses disciples l’esprit critique et la réflexion personnelle : Je lève un coin du voile, si l’étudiant ne peut découvrir les trois autres, tant pis pour lui.

À une époque où l'éducation et la culture, dans l'ancienne Chine, n'étaient plus le privilège de la haute aristocratie émergea une classe de lettrés dont Confucius est représentatif. Avec lui se mit en place une école philosophique dont la doctrine fut celle de l'État pendant deux millénaires.

La vie d'un lettré

En réalité, Confucius connaît le sort des intellectuels de l'époque – celle des cent écoles philosophiques –, se déplaçant de principauté en principauté pour proposer, sans réussite durable, ses services de conseiller à différents seigneurs. Mais aucun d'entre eux ne mettra réellement en pratique ses idées. Son enseignement, en revanche, se propagera grâce à de nombreux disciples, qui compileront, après la mort du Maître, un recueil de ses préceptes : le Lunyu Entretiens. La tradition veut qu'il ait classé et arrangé les Classiques qui existaient de son vivant. Il est en revanche très improbable qu'il ait pris part à leur rédaction.

Le projet confucianiste

Former l'homme

Les grands problèmes de l'époque de Confucius sont d'ordre politique : comment gouverner ? Comment faire régner l'ordre dans un État et dans l'empire tout entier ? Comment assurer au peuple une vie prospère et heureuse ? La solution que propose Confucius est celle d'un précepteur, d'un éducateur : éduquer l'homme, aussi bien celui qui gouverne que celui qui est gouverné. Pour sauver la société, il faut d'abord sauver les hommes.

Gouverner par la vertu

Aussi gouverner est-ce, en premier lieu, éduquer le peuple, former les individus. Celui qui gouverne a la responsabilité d'un éducateur. Mais, pour pouvoir former les autres, il faut être formé soi-même. Et, en formant les autres, on se forme à son tour. Un prince idéal gouverne par sa vertu. Mais le prince qui ne sait pas se gouverner lui-même ne saurait gouverner les autres.

Le seigneur Ji Kang, interrogeant Confucius sur la manière de gouverner, lui dit : Ne ferais-je pas bien de mettre à mort les malfaiteurs afin de rendre le peuple vertueux ? Confucius répondit : Pour gouverner le peuple, avez-vous besoin de la peine de mort ? Soyez vous-même vertueux et votre peuple sera vertueux. La vertu du prince est comme le vent ; celle du peuple est comme l'herbe. Au souffle du vent, l'herbe se courbe.

Trouver en soi le ren

Or, qu'est-ce qu'être vertueux ? Qu'est-ce que former l'homme ? La vertu ne saurait être imposée de l'extérieur ; au contraire, c'est une force innée que nous pouvons découvrir en nous-même. Former l'homme, c'est réveiller cette force intérieure et la développer. Confucius appelle cette qualité le ren. On traduit ce terme de différentes façons : amour, altruisme, bonté, humanité, vertu parfaite, etc. La difficulté de lui trouver un équivalent tient au fait que Confucius lui-même l'emploie dans des sens très différents.

Le ren est l'essence de l'homme. Confucius ne l'affirme pas, mais sa pensée philosophique l'implique. En général, quand le Maître parle de l'homme qui possède le ren, il veut dire celui qui est conscient de le posséder et a, par conséquent, l'ardent désir de se perfectionner tout en aidant les autres à se perfectionner. Le célèbre aphorisme Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse est l'aspect négatif du ren, que Confucius nomme shu. L'aspect positif du ren est Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, que Confucius nomme zhong.

Formuler un programme d'éducation

En tant qu'éducateur, Confucius a un programme précis. Il veut faire de ses disciples des hommes accomplis, utiles à l'État et à la société. Il affirme que son enseignement n'apporte rien de nouveau et qu'il se contente de transmettre la culture ancienne, ce qui n'est qu'à moitié vrai. Il enseigne les six Classiques : le Yijing, Livre des mutations, le Shijing, Livre des odes, le Shujing, Livre des documents, le Liji, Mémoire des rites.

Ces Classiques, qui ont été les fondements de l'éducation aristocratique, Confucius les enseigne à tout le monde, que le disciple soit noble ou non. Car, pour être un homme accompli, il faut, d'une part, posséder le ren et, d'autre part, être cultivé. Il arrive à Confucius de faire des remaniements dans la composition des textes afin d'en donner des interprétations dérivées de ses propres concepts moraux. Il veut justifier la culture existante par une pensée philosophique. Plus encore, il cherche à dégager le sens de la culture de son temps et à y insuffler une nouvelle vie.→ confucianisme.

Confucius

Un apport très important, et révolutionnaire en quelque sorte, de Confucius, est à chercher dans la notion de Junzi, gentilhomme qui, avant lui, dénotait une noblesse de sang et dont il a modifié le sens pour le transformer en noblesse du cœur, un peu comme le mot anglais gentleman. Son enseignement, bien que principalement orienté vers la formation de futurs hommes de pouvoir, était ouvert à tous, pas seulement aux fils de princes. On peut faire remonter à cette impulsion de départ la longue tradition des examens impériaux, chargés de pourvoir l’État en hommes intègres et cultivés, que le plus humble paysan pouvait, en théorie tenter. Bien que cette institution méritocratique ait subi différents avatars et distorsions, elle a certainement joué un rôle prépondérant dans la pérennité de la culture chinoise et dans la relative stabilité de l’Empire Céleste pendant deux millénaires.

Selon Confucius, la soumission au père et au prince va de soi et garantit la cohésion des familles et du pays, mais elle s’accompagne d’un devoir de respectueuses remontrances si le père ou le prince vont dans la mauvaise direction. De très nombreux lettrés chinois, se réclamant à juste titre de l’enseignement de leur Maître, ont péri ou été bannis, pour avoir osé critiquer l’empereur quand celui-ci, sous l’influence de courtisans ou de prêtres taoïstes, ne prenait plus soin de son peuple et laissait le pays sombrer dans la famine ou la guerre civile.

Sa postérité

La postérité de Confucius, en Chine et en Extrême-Orient, ne saurait être sur-évaluée. Ses commentateurs et ses continuateurs proches comme Mencius et Xun Zi ont formé un corps de doctrine, appelé confucianisme, choisi comme philosophie d’État en Chine pendant la dynastie Han.

Les Jésuites en Chine réalisent un transfert culturel de la pensée confucéenne aux élites européennes du XVII au XVIIIe siècles, favorisant la sinophilie, voire la sinomanie des intellectuels. Ils font de Confucius un saint, ce qui est un des éléments déclencheurs de la Querelle des rites

Jusqu’à la fin de l’Empire, en 1911, le système des examens, basé sur le corpus confucéen, est resté en vigueur. Certains analystes, chinois ou occidentaux, pensent que l’influence du confucianisme est toujours prépondérante à l’époque actuelle. La Corée du Sud (cf. art. I I) et Singapour se réclament toujours de cette doctrine politique 2007. Le Japon se revendique également de cette doctrine pour les bases de sa société, depuis la transformation de la société par Hayashi Razan, sous l'ère Edo, et aujourd'hui encore, on considère que les racines de la société nippone sont shinto-confucianistes. Une seconde mondialisation après celle des jésuites est véhiculée après la Seconde Guerre mondiale par le sinologue James Legge en ou le philosophe pragmatiste Herbert Fingarette en auteur de Confucius, The Secular as Sacred, Confucius, le séculier en tant que sacré, paru en 1972.

Cette continuité apparente du confucianisme en Chine ne doit cependant pas cacher les constants renouvellements, suivis de retours aux sources ou d’éclipses temporaires, qui ont animé l’histoire de la pensée chinoise. Ainsi le renouveau du confucianisme, instauré par Zhu Xi pendant la dynastie Song, après une relative mise en retrait durant la dynastie des Tang, a intégré les apports anciens de la pensée taoïste et les apports plus récents du bouddhisme en une orthodoxie restée relativement incontestée depuis lors. C'est depuis la fondation de la République de Chine que l’enseignement des Quatre Livres et des Cinq Classiques confucéens n'est plus obligatoire :

Les Quatre Livres 四書 Sì shū sont

La Grande Étude, 大學 Dà Xué.

L’Invariable Milieu 中庸 Zhōng Yóng.

Les Entretiens de Confucius 論語 Lùn Yǔ.

Le Mencius Livre 孟子 Mèng Zǐ.

Le Livre des Rites.

Les Cinq Classiques 五經 Wǔ jīng sont

Le Canon des Poèmes 詩經 Shī Jīng.

Le Canon de l'Histoire 書經 Shū Jīng.

Le Livre des mutations ou Yi King 易經 Yì Jīng.

Le Livre des Rites 禮記 Lǐ Jì.

Les Annales des Printemps et des Automnes 春秋 Chūn Qiū, alias 麟經 Lín Jīng.

Un sixième classique a été perdu : Le Canon de la musique 樂經.

Deux mouvements inverses s'observent actuellement : développement en Chine continentale d’écoles confucéennes privées qui inculquent aux élèves l'apprentissage par cœur des classiques de Confucius dont la figure est reconstruite et réinventée ; à l'opposé, surtout chez les sinologues occidentaux, un mouvement de déconstruction de la figure de Confucius et du texte des Entretiens.

Bibliographie

Publications anciennes

Tous ses livres moraux ont été mis en latin et paraphrasés par Prospero Intorcetta, Christian Herdtrich, François de Rougemont et Philippe Couplet, sous le titre de Confucius, Sinarum philosophus, Paris, 1687, in-folio.

Le Shū Jīng a été traduit en français, par le Père Antoine Gaubil, 1770; le Zhōng Yóng a été publié en chinois, avec traduction latine et française, par Abel-Rémusat, 1817, in-4; le Ta hio, par Guillaume Pauthier (chinois, latin et français), 1837, in-8.

On trouve aussi plusieurs des ouvrages de Confucius dans les Sinensis imperii libri classici sex du Père François Noël, Prague, 1711, collection traduite en français par l'abbé François-André-Adrien Pluquet, 1784, 7 volumes in-18.

La Vie de Confucius a été écrite par le Père Joseph-Marie Amiot dans les Mémoires sur les Chinois. On a publié la Morale de Confucius, Amsterdam, 1688, 1 volume in-8.

Traductions

Philosophes confucianistes, Gallimard, coll. "La Pléiade", 1536 p. Les Entretiens Lun Yu de Confucius, Meng Zi, La Grande Étude (Da Xue), La pratique équilibrée (Zhong Yong), Le classique de la piété filiale Xiao-jing, Xun Zi.

Anne Cheng, Entretiens de Confucius, Paris, 2004 1re éd. 1981

Pierre Ryckmans, Les Entretiens de Confucius, Paris, 2005 1re éd. 1987

André Lévy, Confucius, Entretiens avec ses disciples, Paris, 1993

Source ancienne

Sima Qian, Kong zi, chapitre 47 du Shiji, traduction Édouard Chavannes 1905 : Mémoires historiques volume 5, réédition Adrien-Maisonneuve, Paris, 1967; en ligne : université du Québec et Wikisource

Études Ouvrages généraux

Anne Cheng, Histoire de la pensée chinoise, Paris, 2002, p. 61-93

Ouvrages sur Confucius

Pierre Do-Dinh : Confucius et l'humanisme chinois Éditions du Seuil Collection Maîtres Spirituels, 1958.

Karl Jaspers, Confucius. Éditions Noé 2006

Etiemble, Confucius, Gallimard 1966. Édition augmentée 1985 Folio-Essais

Yasushi Inoue, Confucius, Éditions Stock pour la traduction française

Lin Yutang, La sagesse de Confucius, éd. Picquier poche, 2008

Yu Dan : Le bonheur selon Confucius Éditions Belfond 2009

Michèle Moioli : "Apprendre à philosopher avec Confucius", Éditions Ellipses, 2011

Danielle Elisseeff, Confucius, Les Mots en Action, Paris, 2003

Jean Lévi, Confucius, Paris, 2003

Jean-Paul Desroches et al., Confucius, à l'aube de l'humanisme chinois, Paris, 2003

José Frèches, Moi, Confucius, XO édition, 2013

Livres-audio

Dialogue avec ses disciples de Confucius, Éditions Thélème, Paris, 2007.

Confucius et confucianisme

Deux millénaires et demi durant, ou peu s'en faut, la pensée, la fable et l'influence de Kongzi, notre Confucius, ont formé une grande part des Chinois, des Coréens, des Vietnamiens, des Japonais et jusqu'à certains Européens. Si même on la compare à celle de Mahomet ou du Bouddha, la marque de ce moraliste semble exceptionnellement tenace :

Il ne parla qu'en sage, et jamais en prophète Cependant on le crut, et même en son pays.

Voltaire avait raison : il est vrai qu'on le crut, hélas, au lieu de s'en inspirer. Au milieu du XXe siècle, notamment, à l'heure même où le président Mao vouait le vieux maître aux gémonies, alors que dans Comment devenir un bon communiste ? Liu Shaoqi se référait aux empereurs modèles de la doctrine, Yao et Shun, une société d'études confucéennes, un peu naïve peut-être, mais à plus d'un égard digne de sympathie, s'organisait discrètement à Genève, sous l'impulsion d'un citoyen suisse. Si peu nombreuse qu'on la sût, et si peu efficace, on remarquait avec des sentiments mêlés qu'elle écrivait à ses correspondants en restaurant un comput censément confucéen. Vers le même temps, le sinologue américain Herrlee Glessner Creel publiait Confucius, the Man and the Myth, pour célébrer en Kongzi un précurseur de la démocratie libérale.

Qu'on la juge mauvaise ou bonne, une action aussi générale, aussi durable, aussi profonde, aussi tyrannique parfois, hélas, mérite qu'on l'examine avec objectivité.

Confucius et son temps Le trop célèbre auteur du Lun yu

Du mythe...

De l'homme, on ne sait presque rien : des dates 551-479 avant notre comput ; des anecdotes fabuleuses cette licorne, avant la naissance du Maître, qui vomit un livre orné de pierres précieuses ; cette autre licorne, qui lui présage sa mort, etc. ; un nom lui-même qui prête aux gloses abigotantes n'y trouve-t-on pas le caractère hirondelle ? Or le fondateur de la dynastie des Shang ou Yin, à laquelle remonterait notre homme, naquit de Jiandi, laquelle fut agréablement fécondée par un œuf d'hirondelle qu'en jouant elle déglutit. Quant au nom personnel du philosophe, Qiu, Marcel Granet prouva qu'il est en rapport, ainsi que faire se doit, avec la nature de celui qui le porte : ce mot veut dire tertre ; or Confucius avait le crâne relevé sur les bords et creux au centre, anomalie qui s'éclaire très bien si l'on se rappelle que sa mère, après avoir conclu avec un vieillard un mariage disproportionné – selon la traduction d'Alexis Rygaloff – s'en fut prier sur le tertre Ni qiu. Or ni signifie tertre à sommet renversé, qui recueille les eaux.

D'autres preuves par l'étymologie sont ainsi laïcisées dans les travaux de Granet. De sorte que, si Voltaire n'a point tort de célébrer en son idole un homme qui ne se donnait nullement pour un prophète, la sociologie contemporaine a raison de découvrir en lui un système d'allusions à toutes sortes de mythes. Les dates de sa vie elles-mêmes nous deviennent suspectes. Si Confucius naquit en 551, s'il avait cinquante ans lors de l'entrevue de Jiagu au cours de laquelle il transforma un traquenard en véritable paix, s'il mourut à soixante-douze ans, ne serait-ce point parce qu'il fallait qu'un si grand homme naquît cinq cents ans tout juste après le duc de Zhou, autre grand sage ; parce que cinquante ans, c'est en Chine l'âge de la plénitude, de la perfection, et que soixante-douze, dans le système classificatoire et protocolaire de la numération chinoise, constitue un repère d'importance capitale. Si donc Maître Kong naquit en 551, c'est peut-être parce que l'entrevue en question eut lieu en 500, à moins que l'entrevue n'ait eu lieu en 500 que parce que Confucius était né en 551. Ainsi du reste. Henri Maspero estime qu'on ne peut dater au juste ce philosophe, dont le nom et la vie officielle sont décidément trop chargés de fables. Quand on ne pousserait pas l'évhémérisme aussi loin que nos meilleurs sinologues, comment admettre avec la légende que Laozi, l'auteur présumé du Dao de jing, ait ridiculisé le jeune Confucius ? Cet ouvrage composite est bien postérieur à l'œuvre de celui-ci.

L'œuvre

L'œuvre ? De même que nous devons renoncer à prendre pour documents d'histoire la biographie que nous transmet Sima Qian, il nous faut consentir à ne plus attribuer au Maître tout ce qui compte avant lui dans les lettres chinoises. Ni le Canon des poèmes, qu'il est censé avoir classé, ni le Canon des documents, qu'il aurait compilé, ni le Canon des mutations, dont on lui attribue les « dix ailes » ou appendices, ne sont de lui ; non plus que les Printemps et les Automnes, cette chronique du pays de Lu dont il serait originaire.

Pour parler de son œuvre avec prudence et probité, il faut donc se borner à examiner le Lun yu, les Entretiens familiers : anecdotes, maximes, brèves paraboles et propos familiers, en effet, arbitrairement répartis en vingt sections, et le plus souvent mal situés historiquement ; oui, des anas, sans plus : recueillis par des disciples, ou des disciples de disciples.

Sous un empire décadent

En ce temps-là, l'empire chinois des Zhou agonisait : des principautés rivales s'entre-déchiraient ; durant cette décadence politique à quoi mit fin en 256, avant notre comput le fondateur de l'empire centralisé mais totalitaire Qin Shi Huangdi, une société féodale se survivait plutôt mal que bien. Libres, affiliés à un clan, les nobles s'adonnaient au tir à l'arc, à la guerre, célébraient des sacrifices minutieux et fréquents, raffinaient sur le luxe ; à côté de cette aristocratie vivotaient certaines familles pourvues d'émoluments héréditaires, nobles peu fortunés dont sortirent, si l'on en croit Maspero et Creel, presque tous les scribes de cette période, y compris Confucius. Le reste de la société – plébéiens illettrés, artisans, marchands, esclaves – était universellement méprisé. De la femme, on ne se souciait guère : encore qu'elle contribuât aux sacrifices domestiques, elle « ne doit point se mêler des affaires publiques Canon des poèmes. Malheur à qui épouse une femme audacieuse et forte ! Canon des mutations.

Tel était le milieu dont sortait et sur lequel voulut agir, si jamais il vécut, celui que les Chinois appelaient Maître Kong, ou Kongfuzi, nom que les jésuites latinisèrent en Confucius.

Contrairement à certaines allégations d'un marxisme simplet, ces lettrés issus de la noblesse pauvre n'étaient nullement des valets de la haute aristocratie : très souvent, nous les voyons qui contredisent un noble, contrecarrent l'action d'un prince, adressent des remontrances, se déclarent prêts à mourir pour exercer le privilège de rappeler aux puissants qu'ils se doivent de gouverner dans l'intérêt des petits sires, des xiao ren. Au reste, la diversité des philosophies alors combattantes nous garantit la liberté d'esprit de beaucoup de ces prétendus serviteurs de l'aristocratie. La solution que propose Confucius n'est en effet ni la seule, ni, convenons-en, la plus efficace.

Par dégoût d'un monde atroce, ceux qu'on appellera les taoïstes refuseront toute intervention de l'homme dans le cours naturel des choses ; d'autres, avec Mozi, organiseront une façon de féroce république platonicienne, aussi pacifiste que militarisée, hostile elle aussi aux arts, à la poésie, et qui oppose aux valeurs féodales un amour mutuel sans charité ; ceux qui finiront par l'emporter – les réalistes, légalistes ou légistes – se réclament d'un empirisme organisateur, remplacent les liens personnels par une bureaucratie centralisée, fondent l'État sur la notion de loi qu'appuient rudement, à l'intérieur une police méticuleuse, à l'extérieur une armée bien entraînée.

Parce qu'il voulait résoudre par la seule morale toutes les difficultés d'un monde finissant, Confucius, il faut l'avouer, échoua politiquement : c'est en vain qu'on veut nous persuader qu'il lui suffit d'exercer en 496 la charge de Premier ministre et de faire exécuter un prédécesseur incapable pour qu'aussitôt les bouchers vendent la viande au juste prix. Nous ne sommes pas dupes de cette fable. Mais quoi ! en un siècle d'anarchie, de félonie, de cruautés, il offrit aux hommes des recettes de bien public, une politique fondée sur la morale. Ce n'est pas rien.

Une doctrine ouverte

Dissipons à ce propos une légende. Sur la foi d'une belle image qui présente l'enfant Confucius plein de zèle pour ranger des vases rituels, on condamne parfois en lui un maniaque de l'étiquette. Quelle erreur ! Soit qu'il rendît visite à une princesse de mauvaise vie, soit qu'il pleurât ses amis plus longuement que ne le prescrivaient les rites, il montra, par son exemple, que la droiture du cœur et de l'esprit l'emporte sur les simagrées, et même sur l'étiquette : Trop de manières ennuie ; ou bien : Plus de vertus naïves que de manières, tu es un rustre ; plus de manières que de vertus naïves, tu es un cuistre ; autant de manières que de vertus, voilà l'homme de qualité.

La morale du junzi

Mais la vertu, la correction morale dépendent strictement de la qualité, de l'ordre du langage. Quand tout va mal dans une principauté, quand les mœurs y sont corrompues, les princes indignes de leur fonction, et que par conséquent le peuple ne sait plus où situer le bien et le mal, un seul remède : Rendre correctes les dénominations. Une fois définis les concepts, l'homme de qualité veille toujours à y conformer ses paroles et ses actes. Si le père agit en père, le fils en fils, tout va bien ; si le fils échange sa dénomination avec celle du père, s'il se comporte en père, comme avec sa mère le fils de la princesse Nanzi, c'est l'inceste : le désordre, le crime.

La réforme langagière garantit donc la cohésion du groupe humain : en se conformant au concept de prince, le prince gouvernera dans l'intérêt de tous, et sera le plus efficace. Du point de vue machiavélien, Confucius est probablement dans l'erreur : Saint Louis perd sa croisade, mais Louis XI accroît la France. Du point de vue de la morale personnelle, assurément il a raison : point de junzi qui ne se conforme aux dénominations correctes.

Qu'est-ce au juste que ce junzi, ce modèle humain proposé par Confucius, cet équivalent chinois du καλ̀ος κ́αγαθ́ος des Grecs, ou du cortigiano ? Les Anglais le traduisent souvent par gentleman. Pour Granet, c'est le Sage. J'incline à préférer homme de qualité, qui marque mieux la révolution politico-morale proposée par Maître Kong. Avant lui, on était junzi par droit de naissance ; avec et après lui, la naissance n'est rien où la vertu n'est pas. Bien qu'il prétende avant tout s'attacher aux anciens avec confiance et affection, il s'efforça de préparer un avenir où les qualités du cœur et de l'esprit l'emporteraient sur la naissance. Fidélité aux principes de notre nature : zhong, et application bienveillante à autrui de ces principes : shu, voilà quelques-unes des vertus dont l'heureuse conjonction compose la vertu suprême, celle de ren, terme si malaisé à définir que Confucius doit recourir au je ne sais quoi. J'y discerne l'essentiel de cette générosité que proposera chez nous Charles Sorel dans le Francion, que Descartes définira plus explicitement et dont, tel que nous le présentent ses Entretiens familiers, le Maître nous offre un modèle.

Nul système en lui ; nulle orthodoxie, en dépit du fameux texte II, 16, que le père Couvreur traduisit à dessein fort mal : Le Maître dit : étudier des doctrines différentes, des enseignements des anciens sages, c'est nuisible ; texte qui veut dire tout autre chose : S'appliquer aux doctrines extravagantes, voilà qui fait du mal. Interprétation que confirme plus d'un autre ana, celui en particulier où l'on rapporte qu'il ne parlait jamais des prodiges, des esprits, de la mort. Au reste : Toi qui ne sais rien de la vie, que saurais-tu de la mort ?

Morale qui fait confiance, un peu trop sans doute, à la nature humaine ; point de village de dix feux où l'on ne puisse trouver, c'est du moins sa conviction, un homme au cœur généreux. Ce qui manque aux humains, c'est de connaître les vertus vraies et de s'y appliquer humblement, inlassablement. Tel en effet ne naît pas vertueux qui, par une étude appropriée, par un constant effort sur soi, peut acquérir toutes celles des qualités humaines qui ne sont pas incompatibles avec son tempérament. Trois de ces vertus font de vous un bon père de famille ; six, un prince acceptable ; neuf, un grand roi.

Cette morale, du moins, n'est pas déduite d'une foi, d'une métaphysique, ou descendue d'un Sinaï.

L'agnosticisme

On a disputé, on dispute encore, sur l'agnosticisme ou non de Confucius. Max Weber le considérait comme un rationaliste qui, dégagé de toute métaphysique, de toute tradition religieuse, a construit une morale fondée sur la nature de l'homme et les besoins de la société. Morale que nos contemporains, épris de mystère, de vague à l'âme, considèrent souvent comme un peu courte. C'est pourquoi sans doute H. G. Creel essaya de contester l'agnosticisme du philosophe. Tout dépend d'un texte qu'on traduit d'ordinaire : le sage respecte les esprits et garde à leur égard les distances requises, tant par les rites que par l'horreur sacrée. Convenons que tel qui extrait l'idée de bien de l'expérience que filtre la raison peut sauver en soi un coin secret pour les sentiments ou les pratiques religieuses. À tel de ses disciples qui protestait contre le sacrifice d'un mouton, nous savons qu'un jour Confucius répliqua : Vous aimez les moutons, et moi la cérémonie. Apparemment convaincu que nulle société ne peut subsister sans des fêtes, il ne voyait aucune raison d'éliminer celles des traditions religieuses qui ne blessaient point sa morale positive. Toujours est-il que, lorsque, le voyant sur le point de mourir, ses disciples lui proposèrent de célébrer des sacrifices, il répondit altièrement : Il y a beau temps que ma prière est faite. Quant aux principales notions métaphysiques dont il daigne parler – le tian, le dao, le ming –, voici sa position : le tian, le ciel, garde chez lui le sens cosmique et lyrique à la fois qu'il a souvent dans les textes chinois ; le décret du ciel, le ming, tantôt ce serait notre destin biologique, tantôt notre fatum, tantôt le hasard ou l'accident ; le dao, lui, coïncide avec l'ordre du monde, qui est ordre en mouvement : Le Maître, qui se trouvait au bord d'une rivière, déclara : tout passe comme cette eau ; rien ne s'arrête, ni jour ni nuit. Sur quoi, un glossateur officiel : L'homme de qualité imite ce mouvement.

Maître et disciples

Que Kongzi ait formé trois mille disciples, c'est douteux. Qu'il en ait conduit soixante-douze jusqu'à la perfection de la vertu de ren, disons de la générosité, au sens que donnèrent à ce mot Charles Sorel, puis Descartes, c'est évidemment fabuleux, autant que les douze disciples du Christ. En Chine, soixante-douze est le nombre caractéristique des confréries Granet.

Mais que son enseignement fût avant tout modeste, empirique et moral, voilà qui semble assuré : Le Maître enseignait quatre choses, les lettres, la morale, la loyauté et la bonne foi. Se référait-il au Canon des poèmes, jamais il n'en commentait la beauté ; toujours il en éludait l'érotisme pourtant charmant, et vif à l'occasion ; il n'en retenait, au prix de quelle virtuosité, qu'un cours rimé de vertu : le Canon nous enseignerait à cultiver en nous des intentions droites.

Gardons-nous cependant d'imaginer un enseignement solennel et gourmé. Les Entretiens familiers nous permettent d'imaginer le maître avec ses disciples : tout se passe à la bonne franquette ; à propos de n'importe quoi, un disciple interroge ; ou bien c'est le maître qui pose une question. Il advient que, durant la conversation, l'un des auditeurs continue à toucher son luth. Déférents, mais curieux, les disciples écoutent. On répond à la chinoise : par des anecdotes, des images exemplaires. Point de jargon d'école, de sophismes, d'arguments abstrus, d'arguties logiques ou théologiques. L'expérience, elle seule, enseigne. Zilu avait si parfaitement assimilé la méthode qu'il ne recevait aucune idée neuve avant de l'avoir vérifiée dans la pratique : bien avant les marxistes, Kongzi enseignait donc ce qu'on appelle maintenant la dialectique de la théorie et de la praxis.

Morale insoucieuse à l'excès de la technique administrative, et, plus généralement, de toutes les techniques, et qui, par conséquent, n'avait guère de prise sur une civilisation en pleine mue économique. Tout au plus insistait-on sur une technique, celle de la politesse, des manières, ou, si l'on préfère, des rites li, dans la mesure où cette technique-là contribue à former les gens de qualité, les junzi. Le sage confucéen, l'homme qui incarne la vertu de ren, jamais ne sera réduit au statut de technicien. Zigong lui ayant demandé : Que pensez-vous de moi ? – Tu es un qi », répliqua Kongzi, c'est-à-dire : un outil, quelqu'un qui ne sert qu'à une fin ; par conséquent, tu n'es pas ou pas encore un homme accompli. Cette formation, grâce à laquelle Confucius s'efforçait de révéler à chacun ce que Montaigne appellera plus tard sa forme maîtresse, n'était point destinée à fabriquer en série des cerveaux interchangeables. C'est tout le contraire. Ici, chacun dit ce qu'il pense, déclarait le Maître ; ou bien : Les traînards, je les pousse ; les fougueux, je les retiens. Persuadé que sa discipline rendait les bénéficiaires habiles à gouverner les hommes, il estimait qu'il est contraire à la justice de refuser les charges publiques. Dans un pays alors avant tout agricole, il refusait pourtant d'enseigner l'agriculture. On lui en fait grief, surtout de nos jours, où prévaut le technicien, et règne le technocrate. Peut-être ferait-on mieux de louer en lui celui qui condamnait son disciple Ran Qiu parce que, profitant de ses fonctions, il avait prévariqué.

Hélas, pour peu qu'on l'admire et le propage, tout enseignement, et le moins contraignant, et le moins cérémonieux, finit par se durcir en dogmes et se figer en rites. Bien qu'il pensât que toute notre vie, intime et officielle, que tout ordre familial et social sont garantis par l'ordre du langage, la droiture du cœur, un difficile équilibre de quelques vertus et de quelques manières, bien qu'il se souciât plutôt d'expériences vécues que de référence autoritaire à des livres, à des gloses, assuré que la vertu agit d'autant plus efficacement que plus discrètement, Confucius, comme tant de moralistes réformateurs, fut trahi, sinon par ses disciples immédiats – ce qui est difficile à déceler –, du moins par les disciples de ses disciples.

L'histoire sainte du confucianisme veut que, sitôt mort le héros, ses disciples prirent son deuil comme celui d'un père, pour trois ans, et que Zigong resta trois autres années près de la tombe. D'après le Canon des documents, les mêmes disciples se dispersèrent comme selon nous après la Pentecôte les disciples du Christ ; les meilleurs, en cela fidèles à leur maître les uns comme les autres, se faisant nommer ministres, ou du moins conseillers de princes, à moins qu'ils ne choisissent la retraite.

Mais, au bourg de Kong, un culte bientôt s'organise : on vénère des reliques. Le duc de Lu y célèbre des sacrifices. Le petit-fils du Maître est censé avoir joué un rôle décisif en rédigeant cette Grande Étude Da xue et ce Milieu juste Zhong yong, ouvrages par lesquels Zhu Xi conseillera plus tard d'aborder l'étude de la doctrine. Ainsi commence une dynastie qui se perpétuera jusqu'au XXe siècle.

Tant s'en faut que ces traités transmettent le pur esprit confucéen ; d'autres doctrines affleurent, celle en particulier qu'on lui oppose d'ordinaire, le taoïsme. Tant s'en faut également que tout soit clair dans ces pages. Ainsi la Grande Étude enseigne en particulier qu'il faut ge wu, formule en chinois très ambiguë et dont certains glossateurs déduiront : scruter la nature concrète des êtres et des choses ; d'autres, en revanche, concluront qu'il importe de scruter le mystère de l'Être. Deux écoles, ou deux tendances divergentes peuvent sortir, sortent en effet de ces deux mots : l'une qui aurait pu fonder les sciences de la nature, l'autre qui s'oriente vers la métaphysique. Dans le Milieu juste, une proposition taoïsante nuance heureusement, au point de la contredire, la thèse du Maître sur les femmes : homme ou femme, peu importe, tout être humain désormais peut connaître la norme, et y atteindre, du moins en principe. Autre déviation taoïsante, le sage devrait imiter les saisons, l'eau, la terre, etc.

On ne saurait tirer au fixisme, au conservatisme, une pensée morale fondée sur un ordre en mouvement, et qui recommande un constant effort sur soi-même. Regrettons toutefois que le Maître ait accepté sans gêne apparente le statut qui était en son temps celui de la femme ; déplorons chez lui une propension puritaine à gloser de travers mais pudibondement les chansons d'amour du Canon des poèmes. De l'anecdote ou de la poésie, on aimerait, quand on l'aime qu'il sût mieux goûter la beauté. Telle n'était point sa vocation : s'il est d'accord pour reconnaître, avec les taoïstes proprement dits, que le dernier mot de la sagesse c'est probablement de vivre en paix dans la montagne, il pense que l'avant-dernier, c'est de transformer le monde : Si l'Empire était bien gouverné, aurais-je besoin de le changer ?

Premières mues du confucianisme Les écoles combattantes

Après la mort de Confucius, sa pensée fut violemment prise à partie, et de tous côtés. Le plus âpre et l'un des plus doués parmi ses adversaires, Mozi, condamnait en lui un ennemi du genre humain : rites funèbres, relations de clan, arts libéraux tenaient à son avis trop de place chez Kongzi, qui, d'autre part, néglige de former le peuple. Dans une période de guerres civiles et féodales, Mozi tenta d'opposer au confucianisme une confrérie de moines-soldats disciplinés, fanatisés : l'amour universel qu'il prônait exigeait une organisation tyrannique de la société !

Les taoïstes, eux, reprochaient aux mohistes et aux confucéens de se planter sur leurs jambes, de retrousser leurs manches et de se cogner aussi dur que possible au lieu de contribuer non pas tant à reconstruire la société qu'à restaurer l'ordre du monde, en se soumettant à la dialectique de la nature, ainsi qu'au chacun pour soi» d'un égoïsme contemplatif et joyeusement ascétique.

Comme il arrive toujours en ces périodes où le pouvoir spirituel et temporel tombe en décrépitude, la pensée prospère : contre le confucianisme combattaient encore les sophistes chinois, à tant d'égards comparables à ceux de la Grèce ; cette fois, c'était au nom de l'épistémologie et de la philosophie du concept. Il est vrai que Kongzi n'avait guère traité d'épistémologie, sinon en définissant la théorie des dénominations correctes, celle du zheng ming. Mais Huizi et Gongsun Long tentèrent d'élaborer contre le confucianisme, ou du moins en marge de lui, une philosophie du concept, avec sa compréhension et son extension ainsi qu'une philosophie de la contradiction. Sous les Royaumes combattants, les sophistes s'appelaient les philosophes du xing ming, c'est-à-dire ceux qui établissent des rapports entre les noms (ming) et les substances xing ; moins contestable est leur autre désignation : bianzhe, les disputeurs, les dialecticiens. Ces hommes florissaient entre 350 et 250 avant notre comput : Huizi avait réponse à tout, déclare un ouvrage ancien, au point que Guo Moruo voit en lui un homme très proche denos savants et logiciens. De fait, il s'intéressait à la géographie, à l'astronomie, à tous les savoirs de son temps en cela, fort peu confucéen ; mais c'est surtout sa philosophie du concept et de la contradiction qui l'oppose aux ru, aux lettrés confucéens.

Le confucianisme de Mencius

Au milieu de ces violentes polémiques, un philosophe doublé d'un écrivain, Mengzi, que les jésuites latinisèrent en Mencius 370-290, avait élaboré et sur plus d'un point renouvelé la doctrine. Comme son maître, il entendait préparer un gouvernement fondé sur la bienveillance : Tous les grands officiers de la Chine tout entière accourront se mettre à vos ordres, tous les laboureurs voudront cultiver vos terres en friche ; les marchands fourniront vos marchés de leurs produits ; tous les voyageurs emprunteront vos routes ; tous ceux qui ont à se plaindre de leurs princes viendront vous soumettre leurs griefs, annonçait-il au prince qui accepterait d'être un vrai roi. Mais, contre son maître, il accordait à l'économie politique un rôle que Confucius avait trop négligé : pour Mencius, la morale ne commence qu'une fois rempli l'estomac : À chaque famille donnez cinq arpents de mûriers et nul quinquagénaire ne manquera de vêtements de soie. Donnez-lui le moyen d'élever des poules, des chiens, des porcs, et nul septuagénaire ne manquera de viande. Avec cent arpents de terre, si vous lui laissez le loisir de les cultiver, une famille de huit personnes jamais ne connaîtra la faim .... Quand les gens d'âge sont vêtus de soie et mangent de la viande, quand les petits sires ne souffrent ni la faim ni le froid, ne seriez-vous pas encore un vrai roi, vous le deviendrez, disait-il à quelque hégémon seigneur, dont il voulait faire un bon prince, un vrai roi. Un autre prince l'ayant, dit-on, consulté parce que ses sujets ni ne croissaient ni ne multipliaient : Sire, lui répondit Mencius, vous aimez trop la guerre ; sur ce, il lui administra un nouveau cours, très judicieux, d'économie politique : laissez aux champs les laboureurs ; organisez la conservation des eaux et forêts ; réglementez la pêche de sorte qu'on n'emploie plus de filets à mailles trop serrées ; distribuez avec attention les coupes de bois ; dès lors, les vivants vivront bien, les morts mourront avec les honneurs nécessaires.

Alors que Confucius avait surtout insisté sur la justice et les vertus de l'homme, Mencius, qui vivait en un siècle où la décadence de l'empire des Zhou ne faisait que s'aggraver, avait tenté fort éloquemment – car il écrivait mieux que son maître ne parlait – de définir ce que serait une économie raisonnable. Il exposa un système de tenure à la fois collective et individuelle, celui qu'on appelle en chinois jing : huit champs privés enveloppent un champ public ; chaque famille de la communauté cultive à son profit le champ privé qui lui est alloué, et participe à la mise en valeur du champ public, dont le prince perçoit les revenus. Non content d'opposer aux hégémons les vrais rois, aux tyrans, dirions-nous, les souverains éclairés, Mencius pousse plus avant que son maître l'analyse du concept de junzi, de généreux, ou, encore, d'homme de qualité. À son avis, et, sous le régime communiste, le président de la République chinoise Liu Shaoqi reprendra mot pour mot la formule, n'importe qui peut devenir Yao et Shun, les souverains parfaits de la légende dorée. Avant Pascal, il distingue des grandeurs d'établissement, qu'il appelle terrestres, la vraie grandeur, celle du sage, qu'il qualifie de céleste. Et qui donc avant lui osa dire aux princes que, deviennent-ils des tyrans, le premier venu a le droit de les tuer, car un brigand, un scélérat, ce ne sont que simples particuliers ?

Son maître lui avait néanmoins légué la conviction que la nature de l'homme est foncièrement bonne, qu'il ne faut qu'en développer les rudiments. Sous un bon prince, tout le monde serait vertueux.

Le confucianisme deXunzi

La pensée de Mencius éclipsa longtemps celle de Xunzi ; les confucéens ultérieurs reprochaient à celui-ci d'avoir contribué à ruiner le confucianisme ; nous voyons les choses d'un autre œil, et le sinologue américain Homer H. Dubs a pu écrire tout un ouvrage qui définit Xunzi comme l'organisateur du confucianisme sous sa forme ancienne. Durant sa vie, env. 300-237, l'État de Qin commençait la longue entreprise qui allait le rendre maître des principautés chinoises affaiblies par leurs luttes intestines. Tout ce que le jeune Xunzi a pu voir, guerres incessantes, avec leurs séquelles de cruautés, de félonies, de misère, le persuade sans peine que tant s'en faut que les hommes possèdent ces quatre rudiments de vertu, compassion, vergogne, modestie, sens du juste que discernait en eux Mencius. Plus proche de nos psychiatres que de l'optimisme confucéen, Xunzi voit en chaque humain un pervers capable de tout. Pour lui, c'est l'étude, sans doute aussi la contrainte, c'est-à-dire la société, qui conduisent l'homme vers la justice et les bienséances. Outrant les thèses de Mencius, il ose écrire, ce qui l'honore : Telle est la nature de l'homme que, s'il a faim, il s'empiffre ; s'il a froid, il veut se chauffer ; s'il travaille, il a envie de se reposer. Il pense lui aussi que n'importe qui peut devenir Yu le Grand, un démiurge ; mais, alors que Mencius s'en remet naïvement à la nature et à la culture du moi, qui n'est pas culte du moi, Xunzi préférait se fier à l'intelligence critique et à l'éducation.

Voici percer son scepticisme, ou sa prudence : « Il est vrai que le premier venu peut devenir un Yu, mais il y a peu de chance qu'il le devienne. » Aussi, les anciens rois ont-ils été contraints d'instituer une morale, un savoir-vivre, des lois, des récompenses et des châtiments. Morale positiviste, on le voit, utilitariste, et qui, plutôt qu'à l'individu – chargé par Confucius et même par Mencius de travailler sur soi –, confie à la société, c'est-à-dire à la répression, le soin de diriger l'homme, de corriger ce qu'il recèle de méchant, ou du moins de mauvais.

Pour la première fois dans l'histoire du confucianisme, la doctrine tend à se figer, à se durcir en système, à requérir l'obéissance au lieu de solliciter la réflexion. On feint par conséquent que les sages d'autrefois connaissaient toute la vérité, et que les hommes d'aujourd'hui n'ont qu'à se conformer aux canons anciens : surtout, qu'on ne les discute pas ! Quand il voit ses contemporains jouer du tambour afin de chasser l'éclipse, Xunzi est assez intelligent pour les traiter d'idiots. N'espérez pas qu'il fasse confiance à des nigauds pareils.

Ni cette insistance sur les châtiments, ni le peu de cas qu'il fait de l'intelligence des hommes en général ne devaient le mettre au ban de la pensée chinoise. Des siècles durant, ce fut néanmoins son lot, par une décision délibérée des confucéens orthodoxes. Son crime ? Avoir formé deux hommes, Han Feizi et Li Si, qui s'illustrèrent comme théoriciens de l'école de la loi, ou du légisme, et qui furent les conseillers du terrible Qin Shi Huangdi. On le tient donc en Chine, ce Xunzi, pour responsable de la persécution qui s'ensuivit contre les disciples du Maître.

Du martyre au triomphe

On a tort en un sens ; car s'il ne se cacha point d'admirer la poigne du roi de Qin, et l'ordre que ce prince imposait à ses sujets, il était trop marqué d'esprit confucéen pour ne pas réprouver la tyrannie patente, et pour ne pas souffrir de constater que la terreur fascine ceux-là mêmes qu'elle opprime. Il vécut assez vieux pour ne pas douter du succès de Qin, mais fut assez heureux pour ne pas assister aux épreuves que ses disciples Li Si et Han Feizi firent subir aux lettrés confucéens.

Le confucianisme sur la sellette

Comme on a pu déduire de Hegel un hégélianisme de droite, disons Croce et un de gauche, disons Marx, rien n'était plus facile que de tirer de Xunzi des conclusions cyniques. Puisque l'homme n'est point naturellement bon, puisque son propre serait plutôt la méchanceté, puisque le Ciel n'est qu'un mot, il n'appartient ni au Ciel ni à l'individu de fixer les normes de la vertu. D'ailleurs, la vertu, pour quoi faire ? Le seul fondement de la morale, c'est la crainte de la police et du magistrat. La seule fin de la société, l'ordre et le rendement. Le prince légifère. Les fonctionnaires fixent les châtiments. Au lieu de gouverner par les rites, les bienséances, on dominera par les codes et la peur.

Lorsque le roi de Qin eut enfin unifié sous son autorité les dernières principautés qui lui résistaient encore, le ministre Li Si choisit d'appliquer à l'ensemble de la Chine les méthodes qui avaient rendu invincible le Qin. On convoqua donc les fonctionnaires, pour leur demander un avis sur cette révolution autoritaire et centralisatrice. Un confucéen crut de son devoir de critiquer les projets de Qin Shi Huangdi, et de se référer aux fameux anciens rois, à Yao et à Shun. C'est qu'il savait par cœur le chapitre du Li ji sur la conduite du lettré : Si tyrannique soit le gouvernement, le lettré ne change point ses principes ; encore : ils pourront bien lui faire perdre la vie : ils ne pourront lui arracher sa volonté. Li Si répliqua très durement, accusa ces prétentieux confucéens d'attaquer en toute occasion un gouvernement qu'ils devraient admirer, et auquel ils se bornent à opposer les mœurs, les manières des anciens : Ô mon maître, prenez garde, ces gens-là sont plus à craindre que vous ne le pensez. Il les accuse donc de complot contre Qin Shi Huangdi, d'exciter le peuple à une révolte ouverte, de se constituer en caste, ou classe spéciale , tandis que ce ne sont que pédants inutiles à toute société bien gérée. Le ministre conseilla donc au prince de jeter au feu tous les écrits pernicieux du confucianisme, et de ne sauver que les ouvrages traitant de médecine et d'agriculture, de divination, et ceux des ouvrages d'histoire qui célèbrent la glorieuse dynastie de Qin.

L'empereur approuva ; mais on découvrit bientôt que les confucéens connaissaient par cœur les classiques, et pouvaient les transmettre de la bouche à l'oreille. À quoi bon détruire tous les écrits sauf un exemplaire de chaque titre, qui figurait dans la bibliothèque personnelle du souverain ? Il fallait faire disparaître ces bibliothèques circulantes, les lettrés confucéens. On assure que Li Si fit arrêter en masse les confucéens et que quatre cent soixante d'entre eux furent enterrés vifs. Les tyrans n'ont guère d'imagination : ils tuent qui pense. Mais l'Empire cette fois dura trop peu pour obtenir les résultats qu'il se proposait. Après onze ans de règne, Qin Shi Huangdi mourut ; son débile successeur disparut au bout de quatre ans. En 206 avant notre ère, un homme du peuple, Liu Bang, dirigea une rébellion qui mit fin à la dynastie de Qin et fonda la sienne, celle des Han, non sans avoir pillé la capitale de Qin Shi Huangdi et mis le feu à cette bibliothèque impériale où l'on avait entreposé une collection de tous les livres condamnés.

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=6821#forumpost6821

Posté le : 27/09/2014 21:07

Edité par Loriane sur 28-09-2014 17:17:57

|

|

|

|

|

Confucius 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Les classiques confucéens

Qu'étaient-ce donc que ces classiques confucéens qui faisaient trembler Li Si ?

«Je m'attache aux Anciens avec confiance et affection , disait prudemment Kongzi. Tout en se proposant de corriger le désordre présent, ce novateur se défendait de rien changer à l'ordre ancien.

L'ordre ancien, tel que l'avaient consigné quelques livres : le Yi jing ou Canon des mutations, le Shu jing ou Canon des documents, le Shi jing ou Canon des poèmes, le Yi li, Cérémonial, et le Li ji, Mémorial des rites, le Yue jing ou Canon de la musique. À quoi Confucius était censé avoir ajouté le Chunqiu, Les Printemps et les Automnes, chronique de l'État de Lu. Comme le Canon de la musique s'est perdu à l'exception d'un chapitre, sauvé dans le Mémorial des rites, et d'un autre qui se trouve dans le Zhou li ou Rituel des Zhou, cet ensemble forma ce qu'on appela les six puis les cinq classiques.

À l'exception du Canon des mutations qui traitait de divination, et qui pour cette raison fut sauvé du feu, tels sont les ouvrages qu'en 213 on proscrivit.

Les plus anciens d'entre eux, les Canons des mutations, des documents et des poèmes, datent vraisemblablement de 800 à 600 et même d'un peu plus tard. Au Ve siècle avant notre ère, les « cent écoles » de pensée s'y réfèrent constamment. Dérivé d'un vieux système de divination par les branches de l'achillée sternutatoire, le Canon des mutations est constitué de soixante-quatre hexagrammes commentés en termes abstrus. Outre les commentaires des hexagrammes et certains poèmes yao, probablement dérivés de dictons paysans, le Canon des mutations comporte des textes plus tardifs qu'on attribue parfois à Confucius, et dont l'un des plus anciens – peut-être le plus important philosophiquement – s'appelle le Xici. Pour la première fois, on y trouve élaborée une philosophie de l'alternance dialectique du yin et du yang avec la formule fameuse yi yin yi yang zhe wei dao : Un temps de yin, un temps de yang, voilà le dao. Avec leurs combinaisons de lignes pleines yang, mâles, et de lignes brisées yin, femelles, les hexagrammes exprimeraient en quelque sorte la dialectique chinoise de la nature.

Recueil de documents de dates et de valeur diverses, le Canon des documents fut censément compilé, classé par Confucius. Il ne s'agit point de documents historiques, au sens que nous donnerions à ce mot, mais d'élaborations littéraires, morales et philosophiques ; on y trouve en particulier un exposé de la doctrine du mandat céleste, sans laquelle on ne comprend rien à la monarchie chinoise. Conformément à cette doctrine, Yu le Grand, le fondateur de la première dynastie chinoise, celle des Xia, obtint l'empire parce que sa vertu parfaite lui mérita l'investiture céleste. Un temps vint où les souverains de sa dynastie manquèrent à leurs devoirs ; lorsque Jie exerça, non plus l'empire, mais la tyrannie, il perdit le mandat céleste, que le Ciel confia au fondateur des Shang, ou Yin, Tang le Victorieux. Cela se serait passé en 1400 avant notre ère. La vertu déclina dans cette famille, si bien qu'un vilain jour le pouvoir échut à l'indigne Shouxin que le Ciel abandonna en 1122 pour confier le mandat au roi Wu, fondateur supposé de la dynastie des Zhou.

Une seule vertu, mais essentielle, qualifie un souverain pour le mandat céleste : l'imitation des anciens souverains, les parfaits, en qui s'incarnaient toutes les vertus cardinales. Théorie capitale, puisque chaque fois que décline un pouvoir l'usurpateur peut invoquer en sa faveur le mandat céleste. Thèse en tout cas plus satisfaisante pour les sujets que notre philosophie du droit divin, que ne corrige qu'imparfaitement – sauf chez certains théologiens – une théorie du tyrannicide.

Outre une morale dynastique, le Canon des documents propose, dans le Hong fan, la Grande Règle, une vue philosophique de l'univers, par une généralisation radicale des correspondances avec spéculations numériques ; cinq éléments forment l'univers : l'eau = 1, le feu = 2, le bois = 3, le métal = 4, la terre = 5. Ces éléments constituent autant de classificatoires : espace, temps, saveurs, viscères, activités, régulateurs, vertus, bonheurs, tout se distribue selon ce système à cinq entrées. La société reflète la nature. Symbole de cette correspondance entre le Ciel et la Terre, entre les Temps, les Orients et les Saisons, un temple appelé ming tang signalait la capitale et permettait l'exercice de la fonction politique et cosmique du souverain. Encore que des sinologues aussi grands que Paul Pelliot et Marcel Granet souvent aient divergé touchant le rôle et la fonction du ming tang, on peut considérer que Granet n'a pas tort de voir en ce temple une maison du calendrier, un concentré de l'univers. Carrée, comme la Terre dans la cosmologie des anciens Chinois, coiffée d'un toit circulaire de chaume, parce que le Ciel est rond, la Maison du calendrier est ainsi disposée que le souverain, en y circulant, anime l'espace et favorise la ronde des saisons. C'est donc dans les salles de ce ming tang qu'il promulgue les ordonnances mensuelles qui harmonisent les tâches des hommes et les rythmes de la nature.

Quant au Canon des poèmes, dont, d'après une tradition, Confucius aurait choisi les trois cent cinq textes, il se compose de chansons populaires, de petites et grandes odes, d'hymnes enfin, au style plus majestueux que les chansons : si gracieuses, si lestes parfois celles-ci, qu'il faut tout le moralisme confucéen pour en tirer des enseignements édifiants. Comme le Canon des documents, le Canon des poèmes fut condamné au feu par les ministres de Qin Shi Huangdi.Encore qu'on les range parmi les classiques, les rituels confucéens ne furent composés, dans certains groupes qui se réclamaient du Maître, que vers le IIIe siècle avant notre comput. Le Yi li et le Li ji échappèrent, semble-t-il, à la proscription de 213, et ce bien que les rites aient joué un rôle dans la morale confucéenne : rôle moins impérieux qu'on ne le prétend parfois : Confucius n'hésitait pas à les violer chaque fois que l'intensité du sentiment l'y invitait. En revanche, on mit au feu Les Printemps et les Automnes, la chronique du royaume victorieux – celle de Qin – ayant seule paru digne de passer à la postérité : ainsi écrit-on l'histoire. Par bonheur, ce document qui nous renseigne sur la Chine entre 722 et 481 survécut à la proscription, le vainqueur ayant bientôt succombé, ce qui permit au confucianisme de renaître et de prospérer.

Le seul ouvrage sur lequel on puisse raisonnablement se fonder pour fixer ce que fut l'enseignement de Confucius, les Entretiens familiers, fut condamné lui aussi, et brûlé, de sorte que le Lun yu que nous étudions n'est pas le texte ancien et fut reconstitué à partir de deux versions différentes retrouvées sous les Han. Au feu, également, le Canon de la piété filiale, le Xiao jing, qui fut restauré à partir d'un exemplaire prétendument caché par un confucéen courageux, et d'un texte ancien miraculeusement retrouvé dans les murs de la maison de Confucius, avec un texte ancien des Entretiens familiers. Ne soyons pas dupes de ces miracles : conjuguées avec la proscription de 213, les idées que les Chinois anciens se faisaient de la littérature nous imposent quelque prudence touchant l'authenticité et par suite l'interprétation de ce premier canon confucéen.

En tout cas, Paul Demiéville pense que l'incinération de 213 et la tyrannie de Qin Shi Huangdi mettent fin une fois pour toutes dans l'histoire chinoise à l'exceptionnelle liberté de pensée qu'avait favorisée la décadence politique des Zhou.

La situation peut se comparer à ce que fut la conquête de la Grèce par Rome, conquête assurément qui permit l'hellénisation des vainqueurs, mais qui remplaça par un État pragmatique, organisé, impérialiste, l'anarchie de cités combattantes. Ainsi l'Empire des Han, qui allait succéder en 206 à celui de Qin Shi Huangdi et, durant quatre siècles, de 206 avant notre ère à 220 de notre ère, donner à la Chine une organisation qui la marquera pour deux millénaires au moins.

Le confucianisme sous les Han

Paradoxalement, cet Empire centralisateur et conquérant allait pourtant accorder au confucianisme un rôle quasi officiel dans l'État, ce dont la doctrine allait pâtir autant que profiter. Si l'édit de proscription resta en vigueur sous le régime de l'usurpateur Liu Bang qui régna sous le nom de Gaozu, et bien que ses premiers successeurs aient marqué plus de sympathie personnelle pour deux doctrines, le taoïsme et le bouddhisme, fort étrangères à l'esprit confucéen, l'empereur Wu 140-87, par intérêt politique, choisit de s'appuyer sur une philosophie qui, pourvu qu'il eût des vertus, faisait un sort à l'homme de basse extraction : ainsi appliquait-il déjà une politique qui sera en gros celle de Louis XIV, quand, pour contrebalancer l'influence des féodaux, celui-ci confia le pouvoir réel à des bourgeois. En adoptant la doctrine, on l'adapta il est vrai aux conditions sociales et politiques nouvelles. Reste qu'on choisit de préférence les fonctionnaires parmi les gens formés par le confucianisme. Ainsi prenait forme ce qui allait devenir le système des examens et le mandarinat, qui consacre ou suppose la compétence administrative de qui sait par cœur le canon confucéen.

C'est en grande partie à Dong Zhongshu que la doctrine officielle doit son succès, et le rôle qu'elle joua sous les Han. Unifiant la théorie du yin yang et celle des cinq éléments, il élabora une philosophie syncrétiste et prétendit découvrir dans Les Printemps et les Automnes des sens secrets, qu'il révéla dans sa Rosée abondante des Printemps et des Automnes. Non moins tyrannique en son ordre que Li Si, il tenta d'obtenir que l'empereur interdît tout autre enseignement que le sien : Il faut éliminer tout ce qui n'est pas du domaine des six classiques. Sans aller jusque-là, l'empereur Wu créa en 124 avant notre comput une École d'administration où l'on enseignait les Six Canons pour former de bons fonctionnaires. Il refusa pourtant de proscrire les autres écoles ; car sa préférence – et quel homme d'État ne le comprendrait ? – le portait vers la doctrine du fajia, celle des légistes. En fait, la doctrine confucéenne devint sous les Han une grande religion syncrétique, où s'amalgament des superstitions populaires et le culte de l'État, le tout sommairement rationalisé et vaguement camouflé de textes confucéens, Hu Shi, au XXe siècle. Textes sur lesquels on discutait ferme entre partisans du texte moderne et tenants de l'ancien. Si l'on en juge par les textes classiques gravés sur stèles de pierre que l'on peut encore lire à Luoyang, le texte moderne d'abord l'emporta. Après la chute des Han, la dynastie des Wei donna la préférence au texte ancien, et fit à son tour inscrire dans la pierre cette version du Canon des documents, ainsi que Les Printemps et les Automnes.

Ancienne ou moderne, la version du confucianisme qui s'impose alors, et qu'on imposa par la suite, s'interpose entre le lecteur d'aujourd'hui et ce que fut sans doute la forme première de l'enseignement confucéen ; ainsi en va-t-il de toute orthodoxie : il s'agit toujours de se rapprocher autant que possible d'un idéal, d'un dieu, d'un paradis, exaltés dans le plus lointain passé. Quand la dynastie des Han perdit le mandat céleste, l'orthodoxie confucéenne était à peu près constituée, excluant pour son interprétation tout recours à tout autre ouvrage qu'officiel. De sorte qu'une pensée qui avait eu pour objet de développer en chacun sa forme maîtresse allait devenir, en conquérant la Chine, un dogmatisme, une sorte de pensée, pour ne pas dire de religion d'État. Ces querelles de sectes, cette volonté de restaurer l'orthodoxie eurent au moins l'heureux effet de développer là-bas l'érudition, la glose et la critique de textes. Aux environs de l'ère chrétienne, deux bibliothécaires, Liu Xiang et son fils Liu Xin, furent pour beaucoup dans cet effort, dont l'équivalent ne se retrouve guère dans notre civilisation qu'avec l'école alexandrine.

Le privilège d'administrer l'Empire se payait parfois cher, d'autant que, rendons-leur cette justice, les confucéens recrutés par examen avaient souvent le courage d'exercer la périlleuse fonction de remontrance. Ajoutons que, sous couleur de penser selon le confucianisme, un esprit aussi libre et agile que Wang Chong, le Voltaire ou le Lucien de cette Chine, allait opposer aux dogmes un scepticisme sans illusion, cependant que, devançant de plus d'un millénaire et demi le dictionnaire philosophique et critique de Bayle, le Chinois Xu Shen, auteur du premier grand dictionnaire chinois, le Shuo Wen, allait exposer, dans ses Incompatibilités entre les cinq canons, toutes les incohérences qu'on pouvait déjà déceler dans les textes devenus sacrés d'un confucianisme dont il démontrait avec acuité qu'ils ne pouvaient constituer une doctrine homogène. On serait donc inique en ne célébrant pas ceux des confucéens que les empereurs Han condamnèrent à mort parce que fidèles à la conduite du lettré qui impose à celui-ci de ne jamais oublier les souffrances du peuple, ils avaient censuré les iniquités des princes. N'oublions pas non plus que, sous le règne de Wudi, quand l'empereur transformait en esclaves cent mille sujets, appliquait un code conforme à l'esprit des légistes et prenait pour ministre un membre de cette école d'administrateurs implacables, il feignait de favoriser en la personne de Dong Zhongshu la doctrine de Confucius. Comment le peuple aurait-il su à qui imputer ses malheurs ? À l'idéologie officielle, ou à ceux qui exerçaient en fait le pouvoir, mais sans souci des principes confucéens ? Comment aurait-il décidé s'il devait s'en prendre au souverain en titre, ou plutôt à celui que sous les Han on appelait officiellement le « roi sans couronne », l'infortuné Confucius ? Et puis, bien que ceux qui se réclamaient de lui se soient très tôt scindés en groupes, dont l'un se réclamait du patronage de son disciple Zigong, tel autre de Ziyou, le troisième de Zixia, et ainsi de suite, l'école confucéenne, de loin, semblait un tout. Dès le temps de Sima Qian, les jeux sont faits : Ceux qui se livrent à l'étude le considèrent comme leur chef. Depuis le fils du Ciel, les rois et les seigneurs, tous ceux qui dans le royaume du Milieu dissertent sur les six arts libéraux se décident et se règlent d'après le Maître. C'est là ce que l'on peut appeler la parfaite sainteté ! Tels sont les derniers mots de la biographie de Kongzi dans les Mémoires historiques.

Vers le mandarinat

Lorsque les Han postérieurs perdirent le mandat céleste, le bouddhisme avait pénétré en Chine depuis plus d'un siècle, assurément, et depuis plus longtemps encore, sans doute. Dans le chaos qui s'aggravait, tandis qu'une douzaine de dynasties se combattaient puis se partageaient les lambeaux de ce qui avait été un Empire centralisé, puissant, bien administré, une doctrine de l'impermanence des choses humaines avait de quoi séduire les masses, qui souffraient plus que jamais. Quelques souverains de la dynastie des Wei, au IIIe siècle, certains autres de la dynastie des Jin, entre le IVe et le Ve, tentèrent en vain de rouvrir des écoles confucéennes. Avec une habileté scandaleuse, certains essayaient même de démontrer que le confucianisme n'est qu'un déguisement du taoïsme, et le bouddhisme une métamorphose de ce taoïsme-là. Cette subtile façon d'accommoder les pensées s'appelait alors ge yi, analogisme. Elle s'apparente à notre teilhardechardinisme, qui se donne pour une synthèse du marxisme et du catholicisme. Comme quoi, dès qu'on abandonne la raison, l'esprit critique, on est mûr pour le syncrétisme, l'analogisme, l'œcuménisme : la confusion mentale.

Le système des examens

Pour redresser la situation, il fallut attendre le VIe siècle et la dynastie des Sui. Les Tang, qui lui succédèrent en 618, achevèrent la restauration. Les Sui avaient déjà institué l' examen de lettré accompli, et l'examen sur les classiques ; on les conserva sous les Tang en y ajoutant trois nouveaux examens : ceux de droit, de mathématiques et d'écriture purent conférer le doctorat. L'examen sur les classiques comportait plusieurs variantes : sur cinq, sur trois, sur deux classiques ; sur un seul classique, mais étudié à fond ; sur les rituels ; sur les historiens... On proposait aux candidats des citations à identifier ; on les interrogeait sur le sens général des textes ; on leur posait enfin de longues questions auxquelles ils devaient répondre sous forme de ce que nous appellerions des dissertations, dont un certain nombre nous sont parvenues. Grâce aux Traités des examens, des fonctionnaires et de l'armée, du Xin Tang shu, ou Nouvelle Histoire des Tang, que traduisit et publia R. Des Rotours, nous pouvons étudier dans le dernier détail ce que fut alors ce confucianisme figé en fonctionnariat.

Les grands romans chinois ultérieurs, comme le Jin Ping Mei ou le Rulin wai shi, la Chronique indiscrète des mandarins, et nombre de documents littéraires tant chinois qu'européens, nous ont familiarisés avec le type du mandarin cruel, vaniteux, incompétent, prévaricateur. On avait pourtant pris mainte et mainte précaution pour éviter ce genre de dégénérescence.

D'abord en élargissant le recrutement de façon que les fils de grande famille ne fussent pas seuls à se présenter aux concours : enfants pauvres mais doués, ceux qu'on appelait le tribut des provinces, et que les sous-préfets ou préfets avaient déjà recrutés par examen dans leurs ressorts, participaient au grand concours, espèce d'équivalent de notre Concours général. Toutefois, à la différence de notre Concours général qui ne décerne que des prix honorifiques, ces examens chinois étaient de recrutement, comme nos agrégations de droit, de lettres, de médecine ou de sciences, comme notre inspection des Finances, nos anciens concours d'accès aux Affaires étrangères, qui du reste en sont une imitation délibérée, ainsi que le Civil Service des Anglais. Selon l'examen qu'on passait et le rang qu'on y obtenait, on entrait à un certain niveau dans la hiérarchie, laquelle comprenait de nombreuses classes, et, dans chaque classe, des échelons.

Ce n'est pas tout : une fois cadré, le fonctionnaire qui briguait une promotion subissait diverses épreuves théoriques ; après quoi, on lui faisait passer un oral : belle occasion de contrôler ses manières. On ne négligeait pas même son talent, sa vertu, ses mérites acquis. Réussissait-il, on lui offrait trois postes, comme chez nous, naguère encore, aux maîtres de conférences en faculté ; les refusait-il tous les trois, il perdait tous ses droits, comme le maître de conférences. En Chine, il devait en outre se présenter aux prochaines épreuves.

Ce n'est pas tout : chaque année, on notait tous les fonctionnaires, en les jugeant d'après les quatre qualités et les vingt-sept perfections imaginables, en tout cas imaginées. De supérieur-supérieur à inférieur-inférieur en passant par supérieur-moyen, supérieur-inférieur, etc., on vous évaluait selon un système minutieux qui vous destinait automatiquement à une promotion de rang ou de salaire, à moins que ce ne fût à une amputation de salaire, et à rétrograder. Système tatillon, tant qu'on voudra, mais qui semble supérieur aux nôtres où, veut-on se débarrasser d'un fonctionnaire incapable, on le promeut ; l'anglais dispose même d'un mot pour ça : to kick up faire progresser à coup de pied au derrière. En 800, l'un des sujets de dissertation pour le titre de lettré accompli proposait aux candidats un texte de Confucius Entretiens familiers, XVII, 2 qui affirme que les hommes se ressemblent par leur nature, se distinguent par leurs habitudes. Celui qui deviendra l'illustre poète Bo Juyi 771-846 remit une composition qui nous est parvenue, et que traduisit R. Des Rotours. Le ton poétique de la copie ne nous en cache pas le ressassement perpétuel, qui est la loi de toute orthodoxie.

Pour les élus, les fonctions ne manquent pas, dont plusieurs périlleuses : grands conseillers de droite de l'empereur, conseillers censeurs de droite de l'empereur, fonctionnaires de droite chargés de reprendre les omissions de l'empereur, fonctionnaires de droite chargés de reprendre les oublis de l'empereur, etc.

Conséquences et réactions