|

|

Re: Les bons mots de Grenouille |

|

Plume d'Or

Inscrit:

22/01/2012 16:15

De Alsace

Niveau : 16; EXP : 64

HP : 0 / 391

MP : 105 / 14214

|

De l'humour sarcastique, ironique ou grinçant, il est des moments où il faut savoir rire de tout ... PAYER NOS IMPOTS AVEC HUMOUR :

===============================

Quelques citations pour faire passer la pilule au moment des prélèvements …

«[ [b] Rien ne fait plus mal que de devoir payer l'impôt sur le revenu, à part ne pas avoir à payer l'impôt sur le revenu. »

de Thomas Robert Dewar

« Je te prie d'agréer, Mon Trésor, l'expression de mes sentiments distingués. »

de Pierre Desproges

« Les fonctionnaires du fisc sont des personnes qui croient précisément le double de ce qu'on leur dit. »

de Ugo Tognazzi

« Le jour est proche où nous n'aurons plus que l'impôt sur les os. »

de Michel Audiard

« La réforme fiscale, c'est quand vous promettez de réduire les impôts sur les choses qui étaient taxées depuis longtemps et que vous en créez de nouveaux sur celles qui ne l'étaient pas encore. »

de Edgar Faure

« Si Dieu était élu démocratiquement par tous les fidèles, si sesrevenus étaient soumis à l'impôt et s'il était tenu de prendre saretraite à soixante cinq ans… Je deviendrais peut-être croyant. »

de Philippe Geluck

« Le bavardage ne paie pas d’impôt. »

de Proverbe anglais

« On fait les cadeaux avant les élections et on décide les impôts tout de suite après. »

de Jacques Chirac

« Payez moins d’impôts ! Enlevez un zéro. »

de François Cavanna

« J'ai gardé des preuves pour montrer que j'ai toujours payé mes impôts : regardez, j'ai gardé les chèques ! »

de Laurent Ruquier

« J'ai déjà essayé de payer mes impôts avec le sourire, ils préfèrent un chèque. »

de Jean Yanne

L'Impôt est un luxe que je ne peux plus me permettre...

Un grand économiste, c’est quelqu’un qui saura très bien expliquer demain pourquoi ce qu’il a prévu hier ne s’est pas produit aujourd’hui.

Jacques Attali

Si pour gagner deux fois plus, il faut travailler deux fois plus, je ne vois pas où est le bénéfice.

Raymond Castans

Il faut mépriser l’argent, surtout la petite monnaie.

François Cavanna

Banquier : Homme secourable qui vous prête un parapluie quand il fait beau, et qui vous le réclame dès qu’il commence à pleuvoir

René Bergeron,

« Un moyen de réduire les impôts serait d’organiser une élection chaque année, car il semble que l’année des élections il n’y ait jamais d’augmentation d’impôts. »

de Anonyme

« Il y a deux choses inadmissibles sur la terre : la mort - et les impôts. Mais j'aurais dû citer en premier les impôts. »

de Sacha Guitry

Un contribuable, c'est quelqu'un qui travaille pour l'État, mais qui n'a jamais eu besoin de passer un concours.

Ronald Reagan

Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer.

Michel Audiard

Puisque l'impôt a une assiette, pourquoi mange-t-il toujours dans la nôtre ?

Pierre Véron

La France est un pays extrêmement fertile : on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts.

Clemenceau

Les impôts ont été inventés pour que tout le monde n'ait pas envie de réussir.

Philippe Bouvard

Mon percepteur des contributions m'abandonne généreusement une partie de ce que je gagne.

Hergé

La seule différence entre la taxation et la taxidermie est qu'avec la taxidermie on sauve sa peau.

Mark Twain

La fiscalité, c’est le vol et le brigandage par lesquels une partie de la population, à savoir la classe dirigeante, s’enrichit au détriment du reste de la population, à savoir les gouvernés.

Hans-Hermann Hoppe

L'impôt est tenu comme mieux réparti quand il est payé par les autres.

Alain Dumait

« L'argent n'a de valeur que quand il sort de votre poche. Il n'en a pas quand il y rentre. »

— Sacha Guitry

Le fraudeur fiscal est un contribuable qui s'obstine à vouloir garder un peu d'argent pour son propre usage.

Philippe Bouvard

C'est au moment de payer ses impôts qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de s'offrir l'argent que l'on gagne.

Frederic Dard

Source : Les pensées de San-Antonio

Chaque fois que mon percepteur revenait, je payais un impôt sur le revenu.

Raymond Devos (Humoriste français)

Deux milliards d'impôts ! J'appelle plus ça du budget, j'appelle ça de l'attaque à main armée !

Michel Audiard

Source : Le film "La chasse à l'homme"

En trayant sans cesse la vache à lait, on tue la poule aux oeufs d'or.

Henri Jeanson

Rien ne rapproche plus une femme et son mari que l'arrivée de la feuille d'impôts.

Gil Stern

L'idéal, ce serait de pouvoir déduire ses impôts de ses impôts.

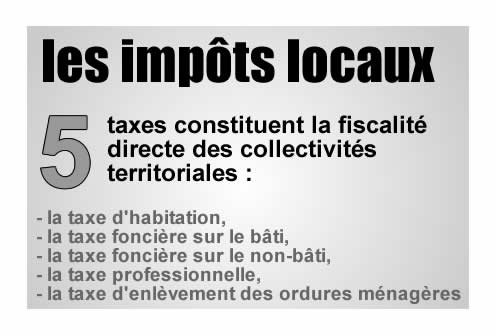

Jean Yanne[ Quels sont les différents impôts perçus par l’État ?

Dans la loi de finances initiale (LFI) de 2013, les recettes fiscales nettes, c’est-à-dire après les dégrèvements et remboursements d’impôts, du budget général de l’État, s’élèvent à 298,6 milliards d’euros (Mds€) (soit 95,5% des recettes nettes de l’État). Elles se répartissent comme suit :

- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 141,2 Mds€, soit près de la moitié des recettes fiscales nettes (47,28%) ;

- Impôt sur le revenu (IR) : 71,9 Mds€ (24,07%) ;

- Impôt sur les sociétés (IS) : 53,5 Mds€ (17,91%) ;

- Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) : 13,7 Mds€ (4,58%) ;

autres : 18,3 Mds€ (6,12%). LA PLUS ANCIENNE ENTREPRISE DU MONDE : LA PLUS ANCIENNE ENTREPRISE DU MONDE :

( ne vous méprenez pas …)Hoshi Ryokan ou Hoshi ( 法師?) est un ryokan, une auberge traditionnelle japonaise, créée en 717 dans la ville de Komatsu, actuelle préfecture d'Ishikawa, sur l'île de Honshu.

Elle fut toujours une entreprise familiale. Aujourd'hui (mai 2014), elle en est à sa 46e génération et a 1296 ans d'exploitation continue. Elle est considérée comme l'entreprise la plus ancienne au monde1 depuis le dépôt de bilan de Kongō Gumi, une entreprise de construction japonaise en 2006. ET LES PLUS ANCIENNES DE FRANCE :Date de création : 1800

Garlock, après le train à vapeur, les centrales nucléaires

Nous faisons de l'étanchéité pour fluides à usage industriel". A écouter François Luneau, directeur commercial de Garlock France, on ne croirait pas que les joints de sa société équipent autant les moteurs de la fusée Ariane que les réacteurs des centrales nucléaires d'Areva, sans oublier les infrastructures de Total et autres EDF. Depuis sa création en 1800, ce qui en fait la plus ancienne des sociétés françaises de plus de 200 salariés, Garlock France, qui s'appelait à l'époque Vital-Fargère, a toujours travaillé avec les industries de pointe de son époque. Ce fut d'abord les machines à vapeur des trains puis le nucléaire. Dès le lancement du programme français dans les années 70, Garlock est le partenaire attitré du gouvernement. D'abord pour les cuves puis pour les dechets. Sur ce marché de la très haute étanchéité, "Garlock réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'export", précise François Luneau. Une proportion en très forte croissance ces dernières années grâce au dynamisme du nucléaire, du gaz liquéfié et bien sûr du pétrole. En 2006, son chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 36 millions d'euros grâce à l'international.

Effectifs : 280 salariés

--------------- Date de création : 1803Arthus-Bertrand, créé en même temps que la légion d'honneurSans la légion d'honneur, Arthus-Bertrand n'existerait probablement pas. La société parisienne ne fabriquerait aujourd'hui ni médailles et décorations, ni bijoux en or et argent, ni ne réaliserait des commandes aussi spéciales que des épées d'académiciens. C'est grâce à la plus haute distinction française, apparue en France en 1803, qu'Arthus-Bertrand s'est créée la même année. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, les médailles, dont les très nombreuses médailles du travail, et décorations resteront son unique métier. Après le conflit, le père et le grand père de l'actuel PDG Nicolas Arthus-Bertrand se lanceront progressivement dans le monde de la bijouterie. Cette seconde activité, avec aujourd'hui 400 points de vente en France et bientôt trois magasins en propre à Paris et à Lille, représente le tiers de son activité, à égalité avec les médailles et décoration. La troisième activité, la création d'objets promotionnels, est apparue en 1983 quand Nicolas Arthus-Bertrand, après 25 ans passés dans la publicité, intègre l'entreprise et lance pour la première fois en France le pin's, à l'occasion d'un Roland Garros. Le succès phénoménal de ces petits bouts de métal -"Je ne pouvais plus aller nulle part sans que l'on m'en demande", raconte Nicolas Arthus-Bertrand- a permis à l'entreprise d'investir fortement. Enfin, il y un an et demi, la société s'est lancée dans la médaille souvenir, "une activité au potentiel de développement très important", explique Nicolas Arthus-Bertrand

Effectifs : 280 salariés--------------- [ ]Date de création : 1820Potel & Chabot, petites et grandes réceptions haut de gamme

Depuis 1820, Potel & Chabot organise petites et grandes réceptions haut de gamme pour particuliers et sociétés. Quelles sociétés ? "Presque toutes", répond l'entreprise parisienne. Bien sûr, elle ne parle que des plus grandes. Potel & Chabot ne fait que du sur-mesure. Elle peut se charger de fournir le lieu : elle gère cinq pavillons prestigieux. Elle peut proposer sa propre ligne de vaisselle : elle a ses propres ateliers de porcelaine et renouvelle chaque année une partie de sa gamme. Elle peut aussi concevoir la décoration florale ou même des sculptures de verre grâce à d'autres ateliers intégrés. Surtout, "Potel & Chabot travaille partout dans le monde, nous allons là où le client le souhaite", précise-t-elle. Depuis 1988, une filiale est installée en Russie. Une autre a suivi deux ans plus tard à New York

Effectifs : 400 salariés (1.200 en période de pointe)

--------------- BACCARAT, CRISTALLERIE AUTORISEE PAR LOUIS XV

DATE DE CRETATION : 1823

EFFECTIFS / 1.130 salariés - 800 en France

MARNIER-LAPOSTOLLE : SPIRITUEUX DONT LE GRAND MARNIER REPUTE DANS LE MONDE ENTIER

DATE DE CREATION : 1827

EFFECTIFS : 430 salariés.

BUREAU VERITAS : CONTRÔLE ET VERIFICATION

DATE DE CREATION : 18238

EFFECTIFS : 26.000 COLLABORATEURS

THELEM ASSURANCES

DATE DE CREATION: 1820

EFFECTIFS : 363 SALARIES

LAFARGE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

DATE DE CREATION :1833

EFFECTIFS : 71.000 COLLABORATEURS

LES PEPEINIERES MINIER : HORTICULTURE

DATE DE CREATION 1833

EFFECTIFS :350 SALARIES

HERMES : MAROQUINERIE DE LUXE

DATE DE CREATION: 1831

EFFECTIFS: 6.150 SALARIES

------------ Les abus fiscaux ont suscité jadis maintes épigrammes. En voici une dans laquelle un vieux poète du temps d'Henri IV imagine un dialogue entre le roi et son ministre des finances, à propos des impôts :- Dans le besoin pressant qui vous menace,

Sire, il faudrait recourir aux impôts.

- Ah ! des impôts, laissons cela, de grâce,

Mon pauvre peuple a besoin de repos.

Le voulez-vous sucer jusqu'à la moelle ?

Je prétends, moi, qu'il n'en soit pas ainsi.

- Sire, songez quel est en tout ceci

Mon embarras ; songez que de la poêle

Qui tient la queue est le plus mal loti.

- Qui dit cela ? - Qui ? le proverbe, Sire.

- Ventre-Saint-Gris, le proverbe a menti,

Car, de par Dieu, c'est celui qu'on fait frire.

De tous les contrôleurs généraux des finances, le plus vilipendé par l'opinion fut, au XVIIIe siècle, l'abbé Terray. En ce temps-là, les hommes portaient manchon en hiver. A l'inauguration de l'hôtel des Monnaies, en 1775, Ferray arriva, portant, suspendu à son cou, un ample manchon de fourrure.

- Qu'a-t-il besoin d'un manchon ? s'écria la spirituelle Sophie Arnould, il a toujours les mains dans nos poches.

C'est pour Ferray qu'on fit cette épitaphe :

Ci-gît le père des impôts.

Dont chacun à l'âme ravie.

Que Dieu lui donne le repos

Qu'il nous ôta pendant sa vie !

Épigramme à propos de l'augmentation des impôts sous le ministère de Calonne :

Calonne fait la chattemite

Et nous promet la poule au pot

Mais il demande double impôt.

Or, comment profiter d'un présent hypocrite,

Quand chacun, pour payer, a vendu sa marmite ?

Des vers d'Ernest Legouvé :

L'impôt ressemble fort au chiendent. Dans un pot,

En plein champ, au soleil, au froid, à la rafale,

Il prospère partout, grandit partout, s'étale

En toute climature ... Un ennemi survient ?

L'impôt monte ! ... De nous la peste se souvient ?

L'impôt monte ! ... L'on part un jour pour la croisade ?

L'impôt ! ... On en revient ? Impôt ! ... Le temps malade

Fait tout sécher ? Impôt ! ... Fait tout moisir ? Impôt ! ...

Guerre, inondation, grand trouble, grand repos ?

Impôts ! Impôts ! Impôts ! ... Et le beau, dans l'espèce,

C'est qu'une fois monté jamais l'impôt ne baisse !

Autre épitaphe d'un contrôleur des finances, M. de Silhouette, qui avait exprimé le désir de ne pas mourir avant d'avoir éteint la dette nationale :Ci-gît un contrôleur digne qu'on le citât,

Aimant beaucoup la France et plus encor la vie,

Souhaitant seulement qu'elle lui fût ravie

Quand il aurait payé les dettes de l'État.

LES IMPOTS AU MOYEN - AGE:

==========================Les paysans payent beaucoup d’impôts au Moyen-Age.

il existe plusieurs catégories de paysans :

- Les serfs

- les alleutiers

- les vilains

Les paysans propriétaires de leurs terres et qui ne dépendent pas d’un seigneur s’appelle les alleutiers.

Ils sont peu nombreux.

Les serfs sont des paysans qui appartiennent corps et âme au seigneur qui peut les vendre ou les donner à un autre seigneur.

Ils doivent payer au seigneur le chevage, c’est une taxe qui leur est propre, seuls les serfs doivent la payer.

Ils payent aussi la mainmorte pour hériter de leurs parents et le formatage pour pouvoir se marier à l’extérieur de la seigneurie,

A partir du XI-XII°s, il y a de moins en moins de serfs car les seigneurs leurs donnent la liberté contre une somme d’argent.

Ils deviennent des vilains.

Les vilains :

Ils dépendent d’un seigneur , sont libres mais payent beaucoup d’impôts au seigneur.

Les tenures sont les terres accordées aux paysans par le seigneur. En échange de ces terres, les paysans doivent faire des corvées et payer le cens.

La corvée est un travail qui n’est pas payé par le seigneur. Les paysans travaillent alors sur les terres de la réserve qui sont réservées au seigneur. Ils travaillent sans être payés : par exemple, ils moissonnent les terres du seigneur gratuitement. Ils peuvent travailler jusqu’à 57 jours par an.

Les paysans doivent aussi payer le cens. Le cens est une taxe en argent versée par les paysans au seigneur pour pouvoir cultiver les tenures.

Ils doivent aussi payer des droits seigneuriaux pour être protégés par le seigneur.

Ils doivent enfin payer des banalités pour utiliser le four (qui sert à cuire le pain), le moulin (qui sert à écraser le blé pour la farine) et le pressoir (qui sert à écraser le raisin pour le vin) ; ce sont des outils qui appartiennent au seigneur.

Ils versent aussi un dixième de leur récolte à l’Eglise : c’est la dîme.

DE TOUT……UN PEU ….

======================

- Le tabou donne toujours naissance à des jumeaux

- La peau de l’ours blanc est noir

- La girafe est le selle mammifère qui naît avec deux cornes

- Les rats sont incapables de vomir

- L’ours koala a des empreintes digitales qi présentes de grandes similarités avec celles des humains

- La langue d’un caméléon fait presque deux fois la longueur de son corps

- Un nouveau né kangourou mesure environ 2.54 cm. de longueur

- Les chiens et es humains sont les seuls a avoir une glande de la prostate

- Les femelles des marsupiaux ont deux ovaires, deux trompes de Fallope et deux utérus qui s’ouvrants sur deux vagins séparés.LE DICTIONNAIRE DU DIABLE :

=========================

ANNEE : Période de trois cent soixante-cinq déceptions

ANTIPATHIE: Sentiment inspiré par l’ami d’un ami

BONHEUR : Sensation agréable qu’éveille la contemplation des misères d’autrui

GLOUTON: Personne qui échappe aux maux de modération en s’adonnant à la dyspepsie

PROJETER : Se soucier de la meilleure méthode à employer pour parvenir à un résultat accidentel

RESPECTABILITE : Fruit d’une liaison entre une calvitie et un compte en banque

SEUL : En mauvaise compagnie

DOUBLE VISION:

==============

LA PHOTO : LA PHOTO :

========== bonne semaine bonne semaine

Grenouille

Posté le : 05/10/2014 07:28

Edité par Grenouille sur 05-10-2014 22:05:56

Edité par Grenouille sur 07-10-2014 14:42:10

Edité par Grenouille sur 08-10-2014 09:36:16

|

|

|

|

|

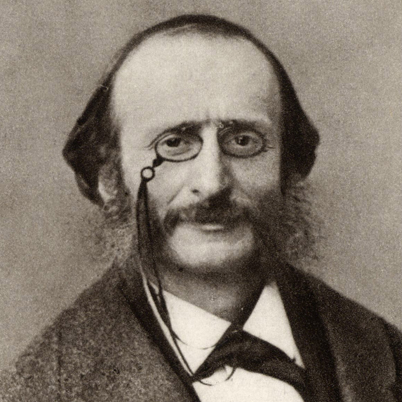

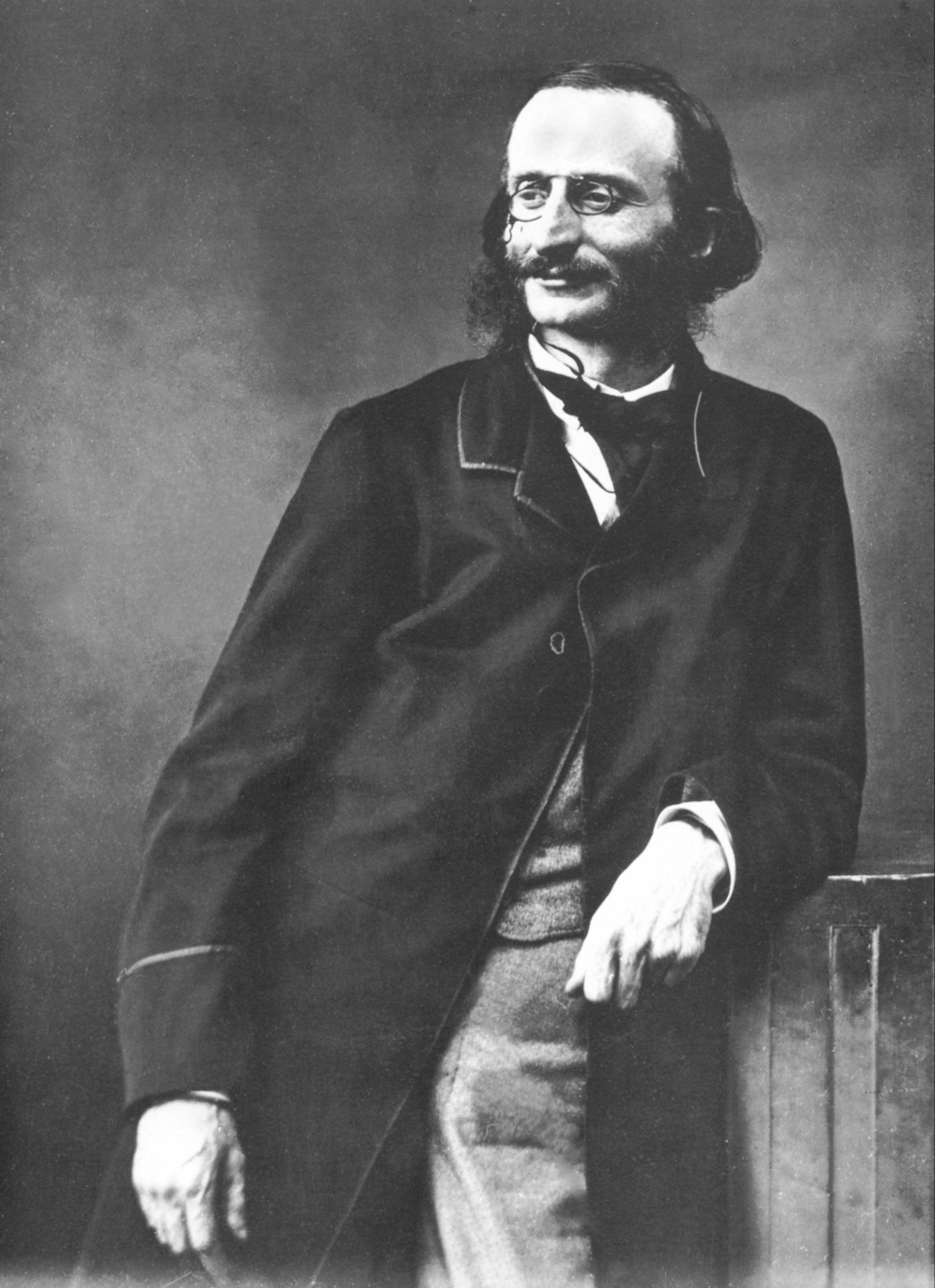

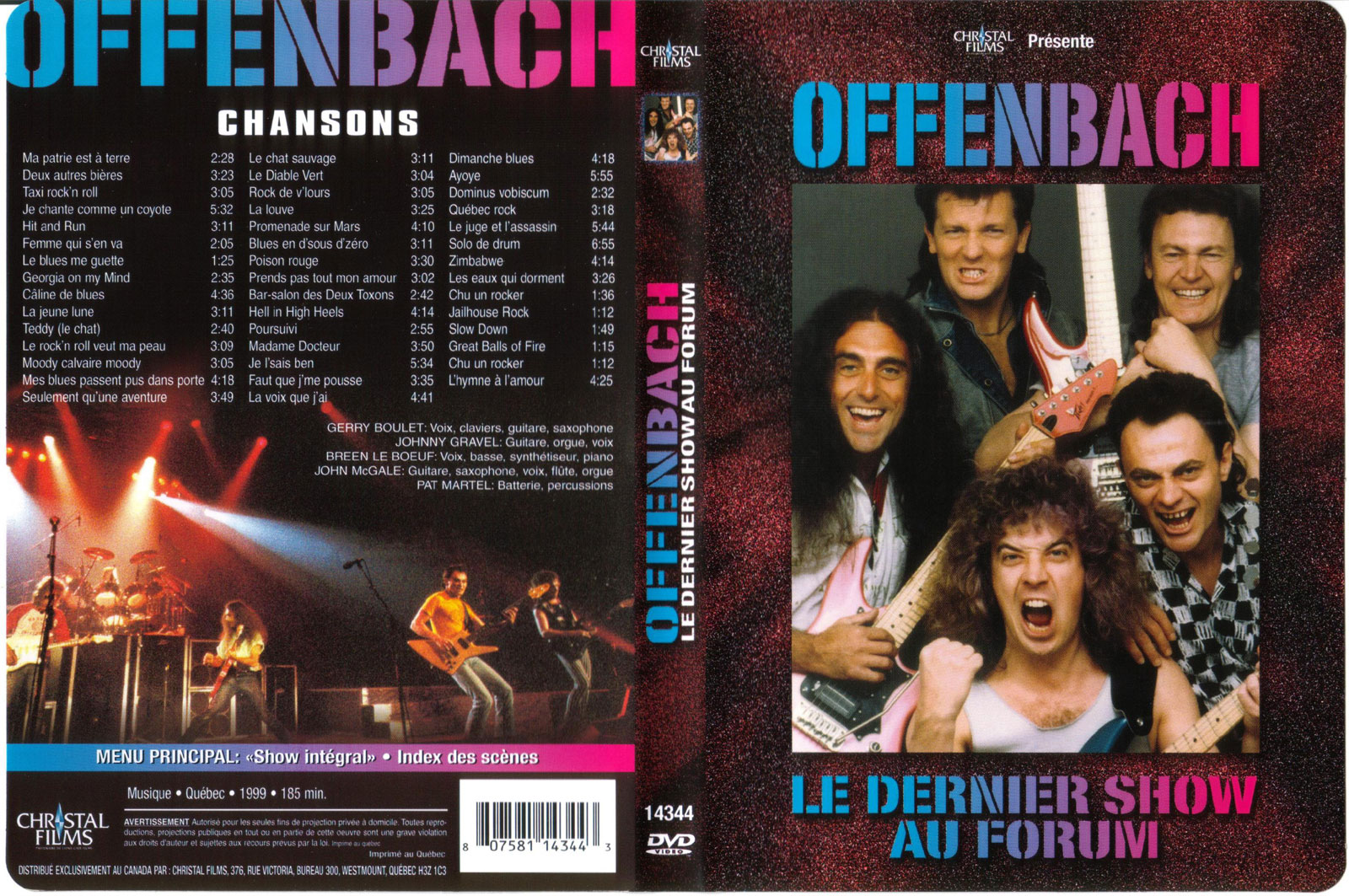

Jacques Offenbach |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

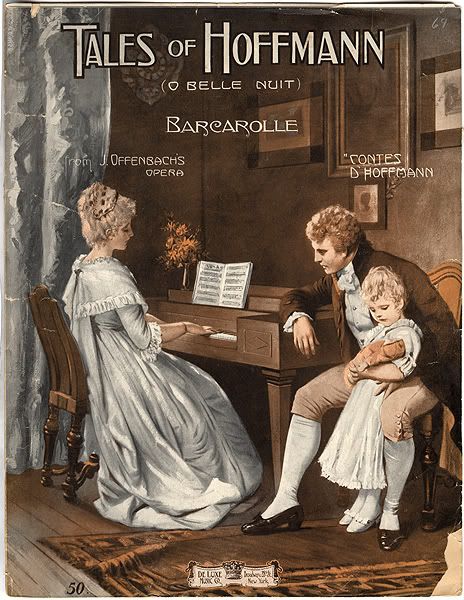

Le 5 octobre 1880, à 61 ans, meurt à Paris Jacques Jacob Offenbach

surnommé, Le Petit Mozart des Champs-Élysées, compositeur et violoncelliste de musique classique et opérette, opéra-bouffe, français d'origine allemande, né à Cologne en Allemagne le 20 Juin 1819. Il est Directeur de la musique à la Comédie-Française, directeur de théâtre à Paris, Vienne et Baden-Baden de 1838 à 1880, il Collabore avec Ludovic Halévy, Henri Meilhac, il est édité par Brandus, Heugel et Choudens, il reçoit sa formation au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, il a pour élèves Léo Delibes. Ses Œuvres principales sont Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Vie parisienne, La Grande-duchesse de Gérolstein, La Périchole, La Fille du tambour-major , Les Contes d'Hoffmann, il se produit seu les scènes du Théâtre des Bouffes-Parisiens il est directeur, du Théâtre de la Gaîté directeur, Théâtre des Variétés, Théâtre du Palais-Royal

En bref

Le père de l'opérette

Le nom d'Offenbach est indissociable de la forme musicale de l'opérette. Même s'il s'agit d'un genre dont il s'est progressivement détaché et qui n'est pas associé à ses plus grands succès, il en reste le créateur. Doué d'une étonnante invention mélodique, il sait rire et faire rire en musique car il observe et élabore, aidé de ses librettistes, des caricatures parfaites. Sa musique est divertissante mais elle réclame de ses interprètes une grande attention, car elle est difficile à restituer dans son authenticité. Pendant trop longtemps, elle fut l'apanage de « spécialistes » qui, vivant de traditions, portent de lourdes responsabilités dans la désaffection du public pour ce qui devenait un genre mineur et vieillissant.

À l'occasion du centenaire de la mort d'Offenbach, un nouveau courant s'est cependant dessiné, qui a remis en cause les traditions désuètes et les mutilations subies par ses ouvrages : la vieille passion du public français revit depuis lors.

Dans l'histoire de la musique, Offenbach est un cas. Né pour divertir, il adapte les formes de la musique à ses objectifs. Après quelques essais baptisés vaudeville, pantomime, anthropophagie ou bouffonnerie musicale, le mot opérette apparaît en 1855, pour qualifier une forme lyrique dérivée de l'opéra, courte, gaie et entrecoupée de dialogues. C'est l'époque de la création des Bouffes-Parisiens : elle voit la naissance d'une vingtaine de pièces en un acte, d'essence satirique, mettant en scène des personnages de la vie courante, sans trop s'attaquer aux grands de ce monde. Mais Offenbach voit plus loin et la forme évolue pour devenir le digne successeur de l'opera-buffa italien. L' opéra-bouffe est plus ambitieux que l'opérette : il comporte des intrigues plus consistantes, une satire des valeurs établies le bel canto, l'opéra historique, plus tard la cour et, très vite, l'acte unique et les quatre personnages sont abandonnés.

Dès 1856, Le Savetier et le financier porte ce nouveau qualificatif ; cette œuvre sera suivie d'une demi-douzaine d'ouvrages annonçant Orphée aux enfers 1858, opéra-bouffon, et Le Pont des soupirs 1861, premier opéra-bouffe de grande dimension. Le vocable est adopté ; l'opérette ne désignera plus – à deux exceptions près : La Jolie Parfumeuse 1873 et La Boîte au lait 1876 – que des pièces en un acte.

Parallèlement, le style évolue : Orphée marque le début d'une période dominée par une invraisemblance outrancière des personnages : la société du second Empire est déjà visée sous les traits d'une Antiquité caricaturale. À la verve comique s'ajoute l'entrain du cancan, qui a fait son apparition dans Croquefer et deviendra le symbole du divertissement parisien. Ce sont les débuts de la collaboration avec Halévy, qui formera dès 1863 un tandem fameux avec Meilhac, réalisant les meilleurs livrets d'Offenbach La Belle Hélène, Barbe-Bleue, La Vie parisienne, La Grande-Duchesse de Gerolstein, La Périchole, Les Brigands. Car on ne saurait dissocier le musicien de ses librettistes : les échecs qu'a connus Offenbach sont souvent imputables à des textes médiocres.

L'apogée de la carrière du musicien se situe à la fin du second Empire 1866-1870, lorsqu'il donne coup sur coup ses plus grands succès, composés sur mesure pour Hortense Schneider, actrice et chanteuse au timbre sombre dont les rôles restent toujours difficiles à attribuer, car ils réclament une forte présence scénique, une voix pas trop lourde et une tessiture, à la limite du mezzo-soprano, que possèdent peu de cantatrices. Les ouvrages de cette époque ne s'embarrassent pas de formes inutiles pour railler : chacun se reconnaît dans La Vie parisienne et la censure croit découvrir Catherine de Russie sous les traits de la Grande-Duchesse. Mais Offenbach est l'homme d'une époque. Après 1870, il ne retrouvera jamais sa verve satirique. Paradoxalement, il réussira là où il avait toujours échoué, dans le genre sérieux, avec Les Contes d'Hoffmann. Sur un livret de Jules Barbier, il reprend une idée vieille de plus de vingt-cinq ans et réalise un opéra fantastique. Le rire est toujours là, bien qu'à présent sarcastique. Le cynisme sous-jacent de la satire du second Empire est devenu grinçant. Offenbach est peut-être un peu aigri d'avoir été oublié ; mais la vie qu'incarne la mélodie demeure, symbole de celui que Rossini appelait le petit Mozart des Champs-Élysées.

Sa vie

De son vrai nom Jakob Eberst, Jacob Offenbach naît à Cologne en Allemagne, où son père, Isaac Judas Eberst 1779-1850, est cantor de la synagogue. Originaire d'Offenbach-sur-le-Main près de Francfort-sur-le-Main, Isaac adopte le patronyme d'Offenbach vers 1810, en vertu du décret napoléonien du 28 juillet 1808.Son père est un cantor de la synagogue. Il lui enseigne des rudiments de violon.Mais Jakob se tourne vers le violoncelle, qu'il vient étudier à Paris

Le jeune Jacob révèle très jeune ses dons pour le violoncelle, ce qui conduit son père à lui faire poursuivre ses études musicales à Paris dès 1833, seule ville dans laquelle un artiste juif peut faire carrière à cette époque. Offenbach est admis à titre dérogatoire au Conservatoire de Paris dans la classe de violoncelle d'Olivier-Charlier Vaslin. Indiscipliné, il quitte l'établissement au bout d'un an pour rejoindre l'orchestre de l'Ambigu-Comique puis de l'Opéra-Comique. Ayant francisé son prénom en Jacques, il mène parallèlement une carrière de soliste virtuose. En 1847, il devient directeur musical de la Comédie-Française, grâce à la notoriété acquise par ses mélodies. Il crée son propre théâtre en 1855, les Bouffes-Parisiens, alors situé sur les Champs-Élysées, afin qu'y soient exécutées ses propres œuvres. Il travaille entre autres avec les librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy et y engage ses interprètes fétiches Hortense Schneider et Jean Berthelier.

Émule de Rossini et de Mozart, il est le créateur de l'opéra-bouffe français, que l'on confondit par la suite avec l'opérette, genre dans lequel il excelle également mais dont on doit la paternité à son rival – et néanmoins ami – le compositeur-interprète Hervé. Parmi la centaine d'œuvres qu'il compose en 40 ans d'activité, plusieurs sont devenues des classiques du répertoire lyrique, d’Orphée aux Enfers en 1858, son premier grand succès grâce notamment à son galop infernal, aux Contes d'Hoffmann, en passant par La Grande-duchesse de Gérolstein, La Belle Hélène, La Vie parisienne ou Les Brigands et le fameux bruit de bottes des carabiniers qui arrivent toujours trop tard. Son succès populaire est l'objet de nombreuses jalousies et critiques, Théophile Gautier propageant son image de jettatore, jeteur de sorts qu'il avait lui-même créée. "Je vis qu'il y avait quelque chose à faire pour les jeunes musiciens qui, comme moi, se morfondaient à la porte du théâtre lyrique. "

Des Bouffes-Parisiens à l'Opéra-Comique

L'occasion se présente en 1855 lors de l'Exposition universelle : Offenbach obtient, sur les Champs-Élysées, à côté du palais de l'Industrie, la concession d'un petit théâtre, qu'il baptise Bouffes-Parisiens. D'emblée, la bouffonnerie du compositeur enivre un public affamé de plaisir. Au mois de décembre, les Bouffes s'installent dans le théâtre du passage Choiseul. Une autorisation ministérielle permet à Offenbach de diriger les nouveaux Bouffes-Parisiens pendant cinq ans. Ses pièces ne doivent compter qu'un acte et quatre personnages au maximum. Il présente Der Schauspieldirektor de Mozart et organise un concours d'opérette remporté ex aequo par Georges Bizet et Charles Lecocq, tous deux auteurs d'un Docteur Miracle.

Mais les contraintes de la censure l'étouffent. Croquefer 1857 lui permet de tourner la difficulté en faisant intervenir un cinquième personnage, muet, qui s'exprime en brandissant des pancartes ! Rapidement, Offenbach se voit délivré de cette réglementation absurde et vole vers des ouvrages à grand spectacle. Le succès d'Orphée aux enfers 1858 arrive à point nommé pour l'arracher à des créanciers embarrassants, car sa gestion est assez catastrophique. Son vieux rêve resurgit alors ; il sollicite à nouveau les directeurs des théâtres impériaux et, cette fois, obtient satisfaction : en 1860, l'Opéra présente son ballet Le Papillon, que danse Emma Livry, et l'Opéra-Comique monte Barkouf ; deux échecs qui ne le guérissent pas. En 1864, à l'Opéra de Vienne, il donne Die Rheinnixen, opéra romantique en trois actes (où figure le thème qui deviendra celui de la barcarolle des Contes d'Hoffmann, et, à nouveau, s'égare hors de son domaine...

La Belle Hélène 1864 le ramène à la réalité : il continue d'exploiter la veine mythologique et construit un rôle sur mesure pour Hortense Schneider. Cette grande actrice, qu'il a engagée pour la première fois en 1855 dans Le Violoneux, devient sa tête d'affiche : La Vie parisienne 1866, La Grande-Duchesse de Gerolstein donnée en 1867, à l'occasion de l'Exposition universelle et La Périchole 1868 sont écrites pour elle. Cette époque est particulièrement faste pour Offenbach, qui a trouvé en Henri Meilhac et Ludovic Halévy des librettistes complices. Deux nouvelles tentatives à l'Opéra-Comique – Robinson Crusoé 1867 et Vert-Vert 1869 – précèdent Les Brigands 1869, où les bottes des carabiniers annoncent l'arrivée des Prussiens. Cette période est difficile pour Offenbach, attaqué de tous côtés : bien qu'il soit naturalisé français depuis 1860, les Français l'accusent d'être prussien de cœur et d'avoir composé des hymnes patriotiques pour l'empire allemand en 1848, et les Allemands trouvent dans son œuvre des attaques contre son pays natal !

[size=SIZE]La chute du second empire

[/size]

La chute du second Empire est un peu celle d'Offenbach. Les mentalités changent. Le plaisir et la frivolité cèdent le pas à un nouvel ordre moral qui veut effacer les souvenirs ; la popularité d'Offenbach décline ; pour la IIIe République, il est devenu le grand corrupteur. Il va d'échec en échec. Il remanie ses grands succès d'autrefois pour en faire des productions grandioses et faire rêver le public. En 1873, il prend ainsi la direction du Théâtre de la Gaîté ; mais sa gestion est toujours aussi déficiente et, deux ans plus tard, c'est la faillite. En 1876, il entreprend aux États-Unis une tournée, triomphale, qui assainit sa situation financière. L'Exposition universelle de 1877 est l'occasion d'un sursaut, mais son projet de pièce féerique ne voit même pas le jour. Son centième ouvrage, La Fille du tambour-major 1879, lui permet de renouer avec le succès. Il est bien davantage occupé, cependant, par Les Contes d'Hoffmann, que Carvalho s'engage à monter à l'Opéra-Comique ; mais la mort l'empêchera de mener à terme son premier ouvrage sérieux et d'importance, Ernest Guiraud en complétera l'orchestration et les récitatifs, qui deviendra l'une des pièces maîtresses du répertoire lyrique français.

La guerre franco-prussienne de 1870 met brutalement fin à cette fête impériale dont Offenbach est devenu en quinze ans l'une des figures emblématiques. Cible d'attaques virulentes des deux côtés du Rhin en raison de son origine germanique les uns l'accusant d'être un traître, les autres un espion, il quitte Paris quelques jours avant que l'armée prussienne n'en débute le siège 19 septembre 1870. Durant l'année qui suit, on le retrouve à Bordeaux, Milan, Vienne, Saint-Sébastien5.

Il est de retour à Paris en mai 1871, mais l'heure n'est plus à l'humour bouffon et son Boule-de-neige, créé aux Bouffes-Parisiens (d'après Barkouf, en fait les frais tout comme son opéra-comique Fantasio, d'après la pièce homonyme de Musset. Il lance alors vers un nouveau genre : l'opéra-bouffe-féerie : Le Roi Carotte sur un livret de Victorien Sardou attire à nouveau les foules au théâtre de la Gaîté, dont Offenbach prend la direction en juin 1873. Ses capacités de gestionnaire sont néanmoins inversement proportionnelles à ses qualités artistiques : le coût exorbitant des productions (par exemple le canon géant dans Le Voyage dans la Lune ou les costumes de La Haine le conduit à la faillite en 1875. Il règle ses dettes grâce à sa fortune personnelle et une tournée de concerts aux États-Unis en 1876.

Toujours à l'affût des aspirations du public, il adopte avec succès la mode de l'opéra-comique patriotique ou historique dans lequel Charles Lecocq est passé maître depuis l'immense succès de La Fille de madame Angot en 1873, en créant Madame Favart 1878 et La Fille du tambour-major 1879, qui est encore à ce jour une de ses œuvres les plus populaires.

Il meurt dans la nuit du 4 au 5 octobre 1880 à 61 ans des suites de la goutte, quatre mois avant la création de son opéra fantastique Les Contes d'Hoffmann, alors en répétitions à l'Opéra-Comique6, sans imaginer que cet ouvrage lui apportera enfin la reconnaissance officielle à laquelle il avait aspiré tout au long de sa carrière, devenant l'un des opéras français les plus joués au monde.

Il est enterré au cimetière de Montmartre dans la 9 ème division. Sa tombe a été réalisée par Charles Garnier et est ornée d'un buste à son effigie, sculpté par Jules Franceschi .

Postérité

La popularité d'Offenbach s'est manifestée, dès son époque, par l'adaptation de nombre de ses thèmes musicaux par d'autres compositeurs. Une importante quantité de musiques de danse quadrilles, polkas, valses a ainsi été fournie par les arrangeurs de l'époque, parmi lesquels Arban, Louis-Antoine Jullien, Olivier Métra, Philippe Musard, Léon Roques ou Isaac Strauss.

D'autres arrangements ont été réalisés dans des circonstances particulières, comme les ouvertures de concert, bien plus développées que les originales, souvent spécialement composées pour les créations autrichiennes des œuvres d'Offenbach, ou Les Contes d'Hoffmann, laissés inachevés à la mort du compositeur et complétés par plusieurs musiciens tels Ernest Guiraud, Raoul Gunsbourg, Karl-Fritz Voigtmann ou Fritz Œser avant que les partitions d'origine ne soient retrouvées par les musicologues Michael Kay et Jean-Christophe Keck dans les années 1990.

Cette habitude ne s'est pas démentie au fil des siècles, notamment pour le ballet, le plus célèbre étant la Gaîté parisienne composé par Manuel Rosenthal pour les Ballets russes en 1938.

Parmi les principales adaptations, on peut citer :

Ouvertures de concert :

Barbe-Bleue, La Grande-duchesse de Gérolstein, Vert-Vert, arrangées par Fritz Hofmann entre 1867 et 1870 ;

La Belle Hélène, arrangée par Friedrich Lehner ;

Orphée aux Enfers, arrangée par Carl Binder en 1860 ;

La Vie parisienne, arrangée par Antal Doráti puis par Bernhard Wolff.

Ballets :

Gaîté parisienne : arrangements que le compositeur et chef d'orchestre Manuel Rosenthal écrivit en 1938 pour les ballets de Monte-Carlo ;

Offenbachiana : arrangements de Manuel Rosenthal en 1953 ;

Barbe-Bleue : ballet arrangé par Antal Dorati pour Michel Fokine et l'American Ballet Theatre en 1941 ;

La Belle Hélène : ballet-bouffe sur des thèmes d'Offenbach adaptés par Manuel Rosenthal et Louis Aubert en 1957 pour l'Opéra de Paris.

Suites orchestrales :

Offenbachiana : pot-pourri orchestral composé en Autriche vers 1869, sans parenté avec l’Offenbachiana de Rosenthal ;

Offenbach in der Unterwelt Offenbach aux Enfers : suite pour orchestre d'harmonie contenant, entre autres, deux extraits de Fantasio, l'opéra-comique qu'Offenbach composa d'après l'œuvre de Musset;

Les Nuits parisiennes : suite pour orchestre de René Leibowitz et Janet Maguire.

Liste des œuvres de Jacques Offenbach.

Principales œuvres scéniques

1858 : Orphée aux Enfers, opéra-bouffe livret de Ludovic Halévy et Hector Crémieux- Suivi d'une 2e version en 1874

1864 : La Belle Hélène, opéra-bouffe livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy

1866 : Barbe-Bleue, opéra-bouffe livret de Meilhac et Halévy

1866 : La Vie parisienne, opéra-bouffe livret de Meilhac et Halévy - Suivi d'une 2e version en 1873

1867 : La Grande-duchesse de Gérolstein, opéra-bouffe livret de Meilhac et Halévy

1867 : Robinson Crusoé, opéra-comique livret d'Eugène Cormon et Hector Crémieux

1868 : La Périchole, opéra-bouffe livret de Meilhac et Halévy- Suivi d'une 2e version en 1874

1869 : Les Brigands, opéra-bouffe livret de Meilhac et Halévy - Suivi d'une 2e version en 1878

1869 : La Princesse de Trébizonde, opéra-bouffe livret de Charles Nuitter et Étienne Tréfeu, créé en juillet 1869 en deux actes, suivi d'une seconde version en trois actes en décembre 1869

1872 : Le Roi Carotte, opéra-bouffe-féerie livret de Victorien Sardou

1875 : Le Voyage dans la Lune, opéra-féerie livret d'Eugène Leterrier, Albert Vanloo et Alfred Mortier

1877 : Le Docteur Ox, opéra-bouffe livret d'Alfred Mortier et Philippe Gille

1878 : Madame Favart, opéra-comique livret d'Henri Chivot et Alfred Duru

1879 : La Fille du tambour-major, opéra-comique livret d'Henri Chivot et Alfred Duru

1881 : Les Contes d'Hoffmann, opéra fantastique livret de Jules Barbier - opus posthume, orchestration achevée par Ernest Guiraud

Mélodies

Espoir en Dieu sur le poème de Victor Hugo 1851, manuscrit inédit, réarrangé pour soprano et chœur puis utilisé dans une première version du finale des Contes d'Hoffmann.

J'aime la rêverie, romance sur des paroles de Mme la baronne de Vaux 1839

Jalousie !, romance dédiée à Mlle Léonie de Vaux 1839

Fables de La Fontaine, recueil de six fables 1842

Le Berger et la Mer

Le Corbeau et le Renard

La Cigale et la Fourmi

La Laitière et le Pot au lait

Le Rat de ville et le Rat des champs

Le Savetier et le Financier

Das deutsche Vaterland La Patrie allemande ou Vaterland's Lied deviendra Rêverie au bord de la mer pour violoncelle solo en 1848 pour être ensuite introduite dans le final des Fées du Rhin en 1864

Les Voix mystérieuses, six mélodies pour voix et piano 1852

Musique symphonique

Grande scène espagnole, op. 22 1840, manuscrit inédit

Concerto pour violoncelle et orchestre Concerto militaire 1847-1848

Polka des mirlitons pour cornet, trois mirlitons et orchestre 1857

Offenbachiana, pot-pourri 1876

Offenbach-Waltz ou American Eagle Waltz pour cornet à pistons et orchestre 1876

Musique pour violoncelle

Cours méthodique de duos pour violoncelles, op. 49 à 54 éd. Schoenberger, 1847

Fantaisies sur :

Jean de Paris de Boieldieu, op. 70

Le Barbier de Séville de Rossini, op. 71 ~1854

Les Noces de Figaro de Mozart, op. 72

Norma de Bellini, op. 73

Richard Cœur-de-Lion de Grétry, op. 69 ~1855

Guillaume Tell ou Grande fantaisie sur des motifs de Guillaume Tell de Rossini 1848

La Course en traîneau dédiée à Mme Léon Faucher, pour violoncelle et piano 1849

Les Chants du crépuscule, op. 29

Musette, musique de ballet du dix-huitième siècle pour violoncelle et orchestre à cordes, op. 24 1842

Musique pour piano

Le Décaméron dramatique, album du Théâtre-Français danses pour piano dédiées aux comédiennes de la Comédie-Française 1854

Les Arabesques 1841-1852

Les Roses du Bengale, six valses sentimentales 1844

Analyse de l'œuvre

Peut-on effectuer aujourd'hui une analyse de l'œuvre du compositeur? Jean-Christophe Keck préconisait la parution critique des ouvrages, puisque Ce n’est qu’à ce moment que les musicologues auront en main un matériel leur permettant de s’exprimer sérieusement sur Offenbach.

Étendue de l'œuvre

D'après le musicologue Jean-Christophe Keck, directeur de l'Offenbach Édition Keck , le catalogue de Jacques Offenbach compte plus de 650 opus14, dont environ 100 ouvrages lyriques mais aussi « de nombreuses pièces de musique de chambre, de musique de danse, ou encore de grands tableaux symphoniques ou concertants. Parmi celles-ci on peut citer, par exemple, sa mélodie Espoir en Dieu 1851, réécrite plus tard pour soprano solo et chœur, son ballet Le Papillon 1860 ou encore sa musique de scène pour La Haine 1874, drame de Victorien Sardou.

État des sources

À la mort de Jaques Offenbach, c'est à son fils Auguste que revenait naturellement la charge de veiller sur l'œuvre de son père mais il meurt le 7 décembre 1883, 3 ans après son père. À la mort d'Herminie, l'épouse de Jacques Offenbach, les manuscrits restent dans la famille, cachés, jusqu'à ce qu'en 1938 Jacques Brindejont-Offenbach en fasse un rapide inventaire dans sa biographie Offenbach, mon grand-père. L'accès à ces archives a donc été longtemps impossible et Jean-Claude Yon dans sa biographie note que La situation actuelle est du reste à peine plus favorable..

Nombre de partitions originales d'Offenbach n'ont pas survécu, ce qui explique la diversité des orchestrations utilisées au cours du XXe siècle, la seule référence étant la partition chant-piano, quand celle-ci était publiée et qui servait traditionnellement de conducteur pour le chef d'orchestre. Depuis les années 1990, les éditions Boosey & Hawkes ont entrepris la publication de l'intégralité des œuvres du compositeur partitions d'orchestre, chant-piano et livret au travers de l'Offenbach Édition Keck OEK. Ces matériels critiques donnent également des indications sur la genèse et les différentes versions de chaque œuvre. En 2010, seules 26 œuvres lyriques ont été éditées.

Le 15 juillet 2004, alors qu'on la croyait détruite, la partition d'orchestre de l'opéra fantastique Les Contes d'Hoffmann a été retrouvée dans les archives de l'Opéra de Paris. Cette partition, créée le 10 février 1881, avait disparu dans l'incendie de la salle Favart, le 25 mai 1887 ; la partition de la version allemande fut également réduite en cendres lors de l'incendie du Ringtheater de Vienne, en décembre 1881, conférant à l'œuvre une réputation maudite.

Le 3 mars 2009, le bâtiment des archives municipales de Cologne, où étaient conservés plusieurs manuscrits originaux d'Offenbach ainsi que la partition autographe du Tristan und Isolde de Richard Wagner, s'effondre causant la perte de nombreux documents.

Citations et avis

Le 18 mars 1857, après une soirée passée aux Bouffes-Parisiens, Léon Tolstoï note : Une chose véritablement française. Drôle.

En 1869, Richard Wagner - qui, après avoir loué son confrère, s'est fâché avec lui suite aux caricatures dont il avait fait les frais - écrit dans ses Souvenirs sur Auber : Offenbach possède la chaleur qui manque à Auber ; mais c'est la chaleur du fumier ; tous les cochons d'Europe ont pu s'y vautrer.

En 1876, Albert Wolff écrit dans la préface de Notes d'un musicien en voyage, publié par Offenbach à son retour des États-Unis : ... Il y a de tout dans son inépuisable répertoire : l’entrain qui soulève une salle, les gros éclats de rire qui plaisent aux uns, l’esprit parisien qui charme les autres et la note tendre qui plaît à tous, parce qu’elle vient du cœur et va droit à l’âme.

Bibliographie

Jacques Offenbach, Offenbach en Amérique. Notes d'un musicien en voyage, 1877

Arnold Mortier, Les Soirées parisiennes de 1874, 1875 - Préface de J. Offenbach

Biographies

André Martinet, Offenbach, sa vie et son œuvre, Dentu, Paris, 188722.

Siegfried Kracauer, Offenbach ou le Secret du second Empire, Paris, 1937.

Florian Bruyas, Histoire de l'opérette en France, 1855-1965, E. Vitte, 1974.

Claude Dufresne, Offenbach ou la Joie de vivre, Perrin, 1998.

Jean-Claude Yon, Jacques Offenbach, coll. Biographies, Gallimard, Paris, 2000.

Philippe Luez, Jacques Offenbach, musicien européen, Anglet, Séguier, 2001.

Jean-Claude Yon, Jacques Offenbach » in Dictionnaire de la musique en France au xixe siècle Joël-Marie Fauquet, dir., Fayard, 2003

,

Discographie sélective

Bien des œuvres d'Offenbach ne sont plus jouées en France. Les grands classiques mis à part, seuls des extraits sont en général disponibles. Certaines ne sont même disponibles que dans des adaptations en langue étrangère tel Robinson Crusoé, une des rares œuvres du compositeur créée à l'Opéra-Comique, uniquement en version anglaise direction Alun Francis chez Opéra Rara.

Néanmoins, depuis la mise en chantier de l'édition critique chez Boosey & Hawkes, on assiste à la publication de nouveaux enregistrements ou d'enregistrements historiques, la plupart réalisés par l'ORTF dans les années 1950-1960, jusque lors indisponibles.

Œuvres originales

Parmi les enregistrements historiques reparus en CD dans les années 1980, la plupart sont des productions de l'ORTF. Parmi elles :

Barbe-Bleue avec Henri Legay, Christiane Gayraud, Aimé Doniat, René Terrasson, Jean Doussard dir.– Bourg

Barbe-Bleue avec Anna Ringart, Janine Capderou, Michel Sénéchal, Jean Giraudeau, Luis Masson, Michel Fusté-Lambezat (ir. et Pépito avec Mady Mesplé, Yves Bisson, Albert Voli. Catherine Comet dir. – UORC

Les Bavards et Ba-ta-clan avec Lina Dachary, Huguette Boulangeau, Aimé Doniat, Raymond Amade, René Terrasson, Marcel Couraud dir.– Erato, 1967

La Belle Hélène avec Danièle Millet, Charles Burles, Jean-Christophe Benoît, Michel Dens, Jean-Pierre Marty – EMI, 1970

La Chanson de Fortunio, Lischen et Fritzchen et La Leçon de chant électromagnétique avec Lina Dachary, Freda Betti, Michel Hamel,Joseph Peyron,Jean-Claude Hartemann– Bourg

La Chanson de Fortunio et Madame l'Archiduc avec Lina Dachary, Jeannette Levasseur, Dominique Tirmont, Pierre Miguel, Jean-Claude Hartemann – Musidisc

Le Château à Toto et L'Île de Tulipatan avec Lina Dachary, Monique Stiot, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Joseph Peyron – EJS

La Créole avec Huguette Boulangeot, Lina Dachary, Aimé Doniat, Michel Hamel, Marcel Cariven dir.– Bourg version révisée par George Delance et Albert Willemetz en 1934

Croquefer ou le Dernier des paladins et Tromb-al-ca-zar, Alfred Walter – TPL

L'Île de Tulipatan ; Pomme d'Api, Emmanuel Koch – TPL

Croquefer ou le Dernier des paladins, Les Deux Aveugles et Le Violoneux, Louis-Vincent Bruère – Bourg

Geneviève de Brabant, Marcel Cariven – Bourg

La Fille du tambour-major, avec Christiane Harbell, Étienne Arnaud, Louis Musy, Richard Blareau – Accord, 1962

Madame Favart, avec Suzanne Lafaye, Lina Dachary, Camille Maurane, Joseph Peyron, Marcel Cariven – Musidisc

La Périchole avec Suzanne Lafaye, Raymond Amade, Raymond Noguera, Igor Markevitch – EMI, 1959

Le Pont des soupirs avec Claudine Collart, Monique Stiot, Michel Hamel, Aimé Doniat, Joseph Peyron, Jean Doussard – Bourg

Une Anthologie d'enregistrements rares en 4 volumes est parue également aux éditions Forlane en 1997.

Le chef d'orchestre Michel Plasson a été le premier à réenregistrer avec des distributions prestigieuses les grandes œuvres d'Offenbach dans les années 1970-1980, la plupart chez EMI :

La Vie parisienne avec Régine Crespin, Mady Mesplé et Michel Sénéchal – 1976

La Grande-duchesse de Gérolstein avec Régine Crespin, Alain Vanzo et Robert Massard – CBS-Sony, 1977

Orphée aux Enfers avec Mady Mesplé, Jane Rhodes, Michel Sénéchal, Jane Berbié et Charles Burles – 1979

La Périchole avec Teresa Berganza, José Carreras et Gabriel Bacquier – 1982

La Belle Hélène avec Jessye Norman et John Aler, Gabriel Bacquier et Charles Burles – 1985

Parmi les autres enregistrements «odernes, on peut citer :

La Belle Hélène avec Jane Rhodes, Rémy Corazza, Jules Bastin, Jacques Martin, Alain Lombard, Barclay/Accord, 1978

Les Brigands avec Colette Alliot-Lugaz, Tibère Raffalli, Michel Trempont, John Eliot Gardin – EMI, 1989

Les Contes d'Hoffmann : nombreuses versions, de la traditionnelle Choudens dirigée par André Cluytens avec Raoul Jobin, Renée Doria, Vina Bovy, Géori Boué et Bourvil – EMI, 1948, à l'édition critique Kaye dirigée par Kent Nagano avec Roberto Alagna, José van Dam, Natalie Dessay, Leontina Vaduva et Sumi Jo – Erato, 1996.

Les Fables de la Fontaine, François Le Roux, Jeff Cohen– EMI, 1991

Le Financier et le Savetier, et autre délices, Jean-Christophe Keck – Accord, 2007

Die Rheinnixen en allemand, Friedemann Layer– Accord, 2003

La Périchole avec Régine Crespin, Alain Vanzo, Jules Bastin, Alain Lombar– Erato, 1977

Pomme d'Api ; Monsieur Choufleuri ; Mesdames de la Halle avec Mady Mesplé, Léonard Pezzino, Charles Burles, Jean-Philippe Laffont, Michel Trempont, Manuel Rosenthal – EMI, 1983

Vert Vert avec Jennifer Larmore, David Parry – Opera Rara, 2010

Robinson Crusoe – Opéra Rara, 1980 en anglais.

Le chef d'orchestre Marc Minkowski a entrepris depuis une dizaine d'années l'enregistrement de plusieurs œuvres-maîtresses, mises en scène par Laurent Pelly et basées sur le travail de l'édition critique OEK :

Orphée aux Enfers avec Natalie Dessay, Yann Beuron et Laurent Naouri – EMI Classics, 1998

La Belle Hélène avec Felicity Lott, Yann Beuron, Michel Sénéchal et Laurent Naouri – Virgin Classics, 2001

La Grande-Duchesse de Gérolstein avec Felicity Lott, Yann Beuron et François Le Roux – Virgin Classics, 2005

Parmi les œuvres instrumentales, on peut citer :

Concerto pour violoncelle et orchestre Concerto militaire, Jérôme Pernoo violoncelle– Archiv Produktion, 2006

Ballade symphonique, Jean-Christophe Keck, Orchestre national de Montpellier – Accor, 2006

Ouvertures, préludes et mélodrames La Vie parisienne, Barbe-Bleue, Les Bergers, Ba-ta-clan, La Périchole, Orphée, Sur un volcan, Souvenirs d'Aix-les-Bains

Le Papillon, Richard Bonynge – Decca, 1973

Cello Concertos – CPO, 2004,

Les miniatures Deux âmes au ciel, Introduction et Valse mélancolique et La Course en traîneau, originellement pour piano, sont orchestrées par Heinz Geese.

Cell'Offenbach, Ligia Digital

Piano Works 3 vol. – CPO, 2005-2008,

La plupart des œuvres de ce disque sont des réductions pour piano.

Offenbach romantique – Archiv produktion, 2008,

Adaptations

La Gaîté parisienne est certainement l'adaptation la plus enregistrée d'où généralement une confusion du public avec l'œuvre originale d'Offenbach

On peut citer :

Manuel Rosenthal, Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, EMI Classics ;

Arthur Fielder , Boston Pops Orchestra, RCA, 1954 ;

Herbert von Karajan , Philharmonia Orchestra, EMI Classics ;

Lorin Maazel, Orchestre national de France, Sony, 1980 ;

Charles Munch New Philharmonia Orchestra, Decca, 1964 ;

André Previn, Orchestre symphonique de Pittsburgh, Philips Classics, 1994 ;

Yutaka Sado , Orchestre philharmonique de Radio-France, Warner, 2006 ;

Autres adaptations

Offenbachiana + Gaîté parisienne Manuel Rosenthal , Orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo, Naxos, 1997

Offenbachiana, Manuel Rosenthal Orchestre de l'Opéra de Paris, Accord, 2002

Operetten Zauber, Josef Drexler , Orchester der Wiener Staatsoper, Elite Special, 2005 – Enregistrement de l’Offenbachiana de 1869.

La Belle Hélène, ballet + Gaîté parisienne, Robert Blot , Orchestre de l'Opéra de Paris, EMI Classics, 1957

Offenbach Overtures, Bruno Weil, Wiener Symphoniker, Sony, 1993 – Ouvertures de concert et ouvertures originales.

Offenbach in America, Arthur Fielder, Boston Pops Orchestra, RCA, 1956 – Ouvertures de concert et musique de danse.

Folies dansantes chez Jacques Offenbach, Jean-Christophe Keck, Solistes de l'Orchestre Pasdeloup, Orphée 58, 2008 – Quadrilles et fantaisies par Strauss, Métra, Marx et Dufils.

Christopher Columbus, opéra-bouffe en 4 actes, livret en anglais de Don White, Opéra Rara, 1977

Pastiche reprenant des extraits d'œuvres rares d'Offenbach entre autres, Le Docteur Ox, La Princesse de Trébizonde, Fantasio, La Boîte au lait, Maître Peronilla, Vert-Vert, Les Bergers, Les Braconniers, La Boulangère a des écus, La Créole, Les Trois Baisers du Diable, Dragonnette, etc. auxquels les paroles sont substituées pour illustrer l'intrigue.

Liens

http://youtu.be/SNtAlXq6weg Offenbach

http://youtu.be/bFFyJW5wH0U La belle Héléne

http://youtu.be/f4_9wZd8YRA l'entrée des rois

http://youtu.be/4UYS_MU4ABY La grande duchesse de Gerolstein

http://youtu.be/jZnnUmhJz4U Les contes d'Hoffmann

http://youtu.be/EQThQv7Sadc La Périchole

http://youtu.be/UNLCdL2-HCI La vie Parisienne    [img width=600]http://www.franceculture.fr/sites/default/files/2012/04/26/4430411/images/offenbach.jpg?1335446212[/img]

Posté le : 05/10/2014 00:24

Edité par Loriane sur 06-10-2014 00:05:01

|

|

|

|

|

Re: Défi du 04/10/2014 |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35550

|

Ah le petit Igor a des soucis. La Clotilde a dû passer un sale quart d'heure. N'oublie pas de rendre sa dépouille à Arielle, elle peut encore servir.

Finalement, il a bien fait de suivre ce gourou à la robe blanche. Mais il paraît que ce dernier a fugué...

Bon, je te préviens que je t'emprunte Igor pour ma nouvelle mais je l'expédie au paradis... Du moins artificiel ! Rendez-vous demain dès que ma rédactrice en chef aura donné son feu vert.

Merci

Couscous

Posté le : 04/10/2014 20:24

|

|

|

|

|

Re: Défi du 20-09-2014 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

06/08/2013 20:30

De Le Havre

Niveau : 25; EXP : 53

HP : 0 / 613

MP : 268 / 19535

|

Profession : purificatrice Je regarde mon jardin et je me sens particulièrement bien. J’ai fait un rêve bizarre, un homme marchait dans la campagne, il avait un chien et un bâton de marche. Il m’abordait et m’annonçait que j’étais un ange, pas plus pas moins ! Comme je ne le prenais pas au sérieux, il m’expliquait le plus simplement du monde les raisons qui faisaient qu’il était temps que je m’en rende compte, que j’avais une mission à accomplir sur la terre, et qu’il était là pour m’aider. - Rendu compte de quoi ? Je n’ai pas d’ailes dans le dos, pas de pouvoirs surnaturels, et de toute façon je ne crois pas à ces bêtises. Il a semblé contrarié. - Tu n’as pas à croire ou ne pas croire, c’est un fait ! Comment t’appelles-tu ? Cet illuminé me raconte que je suis un ange, mais il ne sait pas comment je m’appelle… - Arielle, je pensais que vous le saviez ! - Bien sûr que je le sais. Mais tu es bien ignorante. Ariel est un ange, comme Raphaël. Je m’appelle Raphaël, et mon chien s’appelle Tobie. Nous devons travailler ensemble. - Ecoutez Raphaël, j’ai assez à faire comme ça, je n’ai pas besoin de missions supplémentaires. Ma préoccupation actuelle est de m’occuper de mes enfants et de pourvoir à nos besoins, c’est une occupation à plein temps, je vous assure ! - Bien sûr, mais le temps est venu. Tu accomplis déjà beaucoup de choses sans le savoir. Connais-tu la signification de ton prénom ? - La gardienne de l’Autel je crois. - Oui c’est cela. Le Lion de Dieu aussi. Quel est ton signe astrologique ? - Lion mais ça ne veut rien dire. - Peut-être, peut-être. L’ange Ariel apparait aux gens dans un halo de lumière rose pâle. Les humains savent qu’il s’adresse à eux, quand ils aperçoivent cette teinte, ou quand ils voient des représentations de lion. La mission d’Ariel est de protéger la Terre et tous les êtres vivants qui la peuplent. - Pas mal comme mission, et moi qui pensait adhérer à un parti politique qui défendrait l’écologie ! - Ce n’est pas un hasard. - Ecoute Raphaël, merci pour cette révélation. Les histoires d’anges gardiens, ce n’est pas trop mon truc. C’est très sympa, mais ce n’est pas quelques coïncidences qui font que j’y croirai. Des milliers de personnes s’appellent Ariel, ils seront peut-être plus motivés que moi. - C’est tout à fait vrai, mais tous ne sont pas comme toi. Tu ne peux rien faire contre. Je te laisse réfléchir. Nous nous reverrons, nous n’avons pas le choix. Tu verras c’est formidable. Raphaël me sourit, il a un visage spécial, radieux, des cheveux bouclés. Il a un visage d’ange. Je rêve, c’est donc normal. A mon réveil, le souvenir de mon nouvel ami est encore très présent. En ouvrant les volets, je me rends compte que de nouvelles fleurs sont encore apparues, c’est une explosion, de rose, rouge et mauve. Des merles ont élu domicile dans le laurier, ils doivent avoir des petits, il y a un bruit pas possible. J’ai vu un nid d’hirondelles sous le toit, et les chats du quartier semblent penser que mon carré de verdure fait partie de leur territoire. Depuis que j’habite dans cette maison, j’aurais pu adopter une dizaine de matous, ils semblent tous décidés à venir habiter chez moi. Si je me laissais faire, j’aurais aussi quelques chiens. A chaque fois que je me promène dans la campagne, je me retrouve avec un compagnon à quatre pattes sur mes talons. C’est vrai que je suis entourée de fleurs roses et d’animaux. C’est amusant. J’allume la radio : - Lion : belle journée en perspective. Restez près de la nature, c’est votre élément. Vos amis écouteront vos conseils avisés. Qu’on est bien à vos côtés ! Sympa cet horoscope ! J’ai bien fait de l’écouter, bon c’est un peu flippant aussi, j’ai l’impression d’entendre Raphaël me dire : - Tu vois bien que j’ai raison ! Je prends mon caddie et je pars au marché retrouver mes copains, le maraîcher, le boulanger et un ou deux clients qui viennent à la même heure que moi. On s’échange les potins, et des recettes de cuisine. Le stand de fruits et légumes est très coloré : - Le boulanger a perdu son chien, je préfère vous prévenir. Ça ne fait pas longtemps que je viens sur cette place, pourtant j’ai déjà l’impression que tout le monde me connait, on me sert la main et le boulanger me tutoie et me fait même la bise ! Le papy que je rencontre chaque samedi est là aussi. - Vous êtes radieuse ! Je suis impressionné par votre élégance ! Le rose de votre pantalon et le noir de votre blouson se retrouvent sur votre écharpe et même sur votre caddie à roulettes, bravo ! C’est vrai que je n’ai pas fait attention, mais toutes les couleurs de ma tenue sont assorties, j’aime beaucoup le rose, j’ai pas mal de vêtements et d’accessoires de cette teinte… Je vous entends, vous, lecteur, ça n’a aucun rapport !! Je fais le plein de végétaux comestibles, mon admirateur me donne la recette de la soupe glacée aux fanes de radis et me conseille d’acheter plutôt des kiwis jaunes qui sont plus sucrés que les verts. Le boulanger m’accueille avec les yeux rougis. - Bonjour, tu es lumineuse. Ça me fait du bien de te voir. Il me claque la bise. Lumineuse, hum. - J’ai perdu mon boxer de 12 ans, elle s’est couchée sur la pelouse hier soir, et elle est morte, c’est dur. Je compatis, le pauvre il a l’air si malheureux ! - Merci, tu vois rien que de t’en parler, je me sens déjà mieux. Ce rêve m’a vraiment perturbée, j’ai l’impression que tout ce que m’a dit Raphaël se vérifie. Il faut que je chasse ces idioties de mon esprit. Devant ma maison, je rencontre ma voisine. - Vous avez le temps ? Bien sûr que j’ai le temps, elle n’a pas l’air bien. - Mon mari a la maladie de Parkinson, c’est insupportable. Il veut tout repeindre dans la maison, je le laisse faire. Il perd le moral quelquefois, je dois le soutenir, mais j’avoue que je n’ai pas toujours l’énergie de le faire. Après une demi-heure de discussion sur le trottoir, elle a retrouvé le sourire, et arrive même à plaisanter. J’ai pris du retard sur mon planning. Cet après-midi je voudrais aller me balader sur les sentiers de randonnées de la région. J’ai prévu une marche de trois heures avec pique-nique. Je prépare mon sac : le fromage de la fermière du marché accompagné de ma baguette tradition, une banane, et une petite bouteille d’eau. C’est parti ! Il y a de superbes paysages, j’ai besoin de respirer l’odeur de l’herbe et des fleurs des champs, de voir des vaches dans des prés bien verts. C’est mon côté proche de la nature, vous l’avez deviné. Beaucoup de gens sont comme moi, ça n’a aucun rapport je vous dis ! En marchant sur les chemins, je me retourne plusieurs fois. Et si je rencontrais Raphaël avec son chien et son bâton de randonneur ? Heureusement, pas d’ange à l’horizon. J’ai un peu peur de perdre la boule. Je me sens bien après ma petite balade. Le soir, j’ai un mail d’une amie : « Merci d’avoir pris de mes nouvelles, tu es un ange ! » Aïe ! Ça continue ! Sur mon portable, j’ai deux messages que je n’ose pas lire jusqu’au bout : « Bonjour mon ange » « Tu es vraiment un ange » Ça suffit ! Il faut que je me renseigne un peu, voyons ce qu’internet dit de ce soi-disant ange, voilà un site : http://angels.about.com/« Dans le Livre de Salomon Ariel est décrit comme un ange qui punit les démons. Dans des textes plus récents, le rôle d’Ariel est de soigner la nature et dans La Hiérarchie des Anges, Ariel est appelé « Dieu de la Terre ». Ariel fait partie des anges appelés les Vertus, ils inspirent les gens sur Terre, créent l’Art et inspirent les grandes découvertes scientifiques. Ariel est le patron des animaux sauvages. Certains chrétiens considèrent qu’Ariel est le saint patron des nouveaux départs. » Le saint patron des nouveaux départs, je m’en serais bien passée de tous ces nouveaux départs que la vie m’a obligée à faire. « Dieu donnerait à Ariel la tâche d’éduquer ceux qui ont calomnié leur prochain. » C’est un sacré boulot ça ! Je ne vais pas chômer ! « Pour les punir, ils sont conduits devant Yaldabaoth et ses 49 démons. Ils sont fouettés violemment pendant onze mois et vingt-et-un jours. Ensuite, ils sont jetés dans des cours d’eau et des mers bouillonnants et brûlés pendant encore onze mois et vingt et un jours. » Joli programme ! «Après cela, ils seront amenés dans l’Ordre du Milieu où les dirigeants les châtieront à nouveau pendant onze mois et vingt et un jours. Ensuite, ils sont conduis devant la Vierge de la Lumière qui juge les vertueux et les pêcheurs. Ils sont plongés dans une eau qui se transforme en feu purifiant. Ce jugement n’est donc pas une punition mais une purification» Quel tissus de bêtises, comment est-ce que des gens saints d’esprit peuvent croire à des âneries pareilles ! Les pauvres, ça m’étonnerait que la Vierge de la Lumière en reçoive beaucoup, ils sont morts avant d’arriver jusqu’à elle. - Détrompe-toi, tout cela est symbolique. Ton travail est bien de purifier les personnes qui n’ont pas respecté la Terre et ses occupants. Tu dois leur enseigner la vertu. C’est Raphaël qui a parlé, je ne sais pas comment il est entré, mais il est bien présent dans mon salon avec son chien que mon chat n’attaque même pas. - Il y a bien des façons d’amener les gens à changer leur comportement, il faut être patient, et expliquer inlassablement. Une fois que tu t’es intéressée à eux, que le mal qu’ils font est identifié et qu’ils n’ont pas suivi tes conseils, le processus se met en branle. - Tu plaisantes j’espère ! Je ne vais plus oser parler aux gens. De toute façon, je ne crois pas à ces fadaises. Je dois avouer que quand même ça ne me déplairait pas de me venger de certaines personnes… - Il ne s’agit pas de vengeance mais de purification, et je suis chargé de t’aider dans cette tâche. Il entend tout ce que je pense celui-là ! Il me sourit malicieusement… - Tu enseignes aux gens ce qu’il faut faire pour ne plus faire de mal, c’est ton métier je crois ? Tu vois, c’est encore un signe. Je suis le « médecin du ciel », je suis chargé de les guérir. Tu comprends ? - Je comprends, mais si je suis déjà un ange, le travail a peut-être commencé ? - Il a commencé en effet. Il me tend une pile de journaux. J’y découvre des gens qui ont croisé mon chemin. Des personnes qui avaient fait du mal autour d’eux, que j’avais conseillé, mis en garde ou combattus. Ils ont tous subis des accidents ou des blessures psychologiques très graves, qui font que le cours de leur vie a complètement changé. Tiens mon ex ! Pas mal la purification qu’il a enduré, à mon avis il a compris la leçon. C’est sympa ce boulot finalement !

Posté le : 04/10/2014 18:10

|

|

|

|

|

Re: Défi du 04/10/2014 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

14/03/2014 18:40

De Paris

Niveau : 29; EXP : 25

HP : 0 / 706

MP : 370 / 21252

|

Igor a le blues Igor avait le blues. Sa vie ne ressemblait pas à ses rêves de petit garçon, quand il courait pieds nus dans les champs de sa Transylvanie natale en faisant l'avion avec ses bras. Pourtant, il en avait parcouru du chemin depuis son enfance et désormais il travaillait pour le comte Donaldo, quelque part dans la banlieue parisienne. Igor savait qu'il était parti pour longtemps avec ce boulot, surtout depuis qu'il était devenu immortel. C'était d'ailleurs pour cette raison que son maître l'avait engagé. « Au moins, je n'aurais pas à vous pleurer le jour de votre enterrement » lui avait-il dit à la signature du contrat. Igor s'ennuyait ferme. L'immortalité, c'était mortel en fait. Il partageait ce triste constat avec le comte Donaldo, lui aussi affligé de cette plaie depuis qu'il avait croqué un buvard lysergique. Au début, lors de son installation dans le village, il s'amusait à faire peur aux manants. Avec son physique atypique, du haut de son double-mètre, il terrorisait les ignorants du coin, persuadés de l'origine démoniaque de l'aristocrate et de son régisseur. Le comte Donaldo avait alimentée leur légende, en organisant de bruyantes soirées sataniques avec de belles succubes, rythmées par le rock gothique des fils du Nephilim. « Qu'est-ce qu'on se marrait à cette époque. » disait son maître quand il évoquait cette période dorée. Tout avait changé depuis une dizaine d'années. Le comte Donaldo était rentré dans une profonde dépression, suite à la rencontre d'une ancienne amour de lycée. Il était devenu renfermé, lointain et peu sociable. C'en était fini des orgies du week-end et des blagues de potache ; l'aristocrate s'enfermait des heures dans son cercueil et s'abrutissait à coup de stupéfiants. Igor n'avait pas cette chance, celle de pouvoir échapper à la triste réalité grâce à des paradis artificiels. Il avait pourtant essayé à plusieurs reprises, sous l'impulsion de son maître mais il n'y avait rien à faire. Que ce soit en fumette, en boisson ou en suppositoire, aucune substance ne modifiait sa perception du monde extérieur. Inquiet de ce manque de réaction, Igor s'en était allé consulter des spécialistes. Les découpeurs de neurones, les géomètres de la cervelle et les attaqués du bulbe avaient résumé son mal par une conclusion simple : Igor n'était plus humain. Igor se souvint son retour de chez le dernier médecin. Il avait été déprimé et le comte Donaldo s'en était aperçu. — D'où vient cette tête de déterré, Igor ? — Je reviens de chez le docteur Gronk. — Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez ce dingo ? — Je voulais un avis éclairé sur mon manque de réaction aux narcotiques et autres drogues. — Et alors, que conclut le taré de service ? — Que je ne suis plus humain. — Et c'est ça qui vous met le bourdon ? — Oui. Je ne peux même pas échapper à mon ennui avec des alcools ou des élixirs lysergiques. Je suis condamné à vivre éternellement, telle une machine. — Allez casser quelques têtes au village, ça vous dégourdira les synapses. A ce seul souvenir, Igor sentit la déprime le reprendre. Le comte Donaldo ne lui était d'aucune aide, tout simplement parce qu'il était lui-même trop loin, détaché des autres et enfermé dans sa propre immortalité. Igor avait suivi le conseil de son maître, plus par obéissance que par conviction et il n'en avait tiré aucun plaisir. Ce dernier indice lui avait montré à quel point il n'était plus humain. — Alors Igor, ça fait du bien de briser de la rotule, lui avait dit l'aristocrate à son retour. — Pas tant que ça. — Comment ça ? Vous n'avez pas savouré de rosser du gueux ou de décapiter du manant ? — Non. — C'est plus grave que je ne le croyais alors. — Je n'éprouve pas d'émotion à ces activités ludiques. — Vous avez essayé le sexe ? — Oui. Même constat. — Pareil avec les garçons qu'avec les filles ? — Idem. — Vous avez goûté à une de mes copines succubes ? — Oui, j'ai fait appel à la perverse Clotilde, celle que vous aimez tant fouetter. — Et ? — Résultat identique. — Elle n'a pas du apprécier de vous faire si peu d'effets, la Clotilde. — Je confirme. J'ai été obligée de la découper en deux et de l'enterrer au fond du jardin. — Elle s'en remettra. Igor avait pourtant tenté d'autres paradis artificiels. Les alcools, les stupéfiants et le sexe ne fonctionnaient pas avec lui mais il restait d'autres façons de s'occuper inutilement. — Et si vous essayiez le golf ? C'est aussi un paradis artificiel, proposa le comte Donaldo. — C'est fait. Pas mieux. — Et quand vous regardez la télévision, vous ne planez pas ? — Je ne comprends pas. — Je parle des émissions débiles, les jeux ou les shows de variétés du samedi soir. Moi, quand je les regarde, j'hallucine gravement et j'avoue que j'ai du mal à m'en remettre. Je vous conseille celle de l'autre abruti, le Corrézien au gros nez. Un must chez les beaufs. — Je m'ennuie quand j'allume le poste, quel que soit le programme. — Ne me dites pas que le foot ne vous fait pas marrer. Vous savez, ce truc sur un pré où des petits veaux courent bêtement derrière une sphère de cuir, devant des milliers de spectateurs avinés. — Pas plus que le tennis, l'équitation ou la Formule Un. — Vous êtes grave, Igor. — Le pire, c'est que je n'ai pas d'autre solution à l'ennui que de m'inventer un paradis artificiel. — Mais j'y pense, pourquoi un paradis ? Et si vous changiez de la routine, en créant un enfer artificiel ? — Je ne vous suis pas. — On rêve tous de ce qui est bon mais si on inverse le raisonnement, regardons ce qui est mauvais et souffrons. C'est du masochisme mais cela fonctionne pour les gars qui s'ennuient dans leur vie bien huilée. — Je sais que ça ne marchera pas avec moi. — Pourquoi ? — Je vous rappelle d'où je viens : la Transylvanie. La-bas, la vie est tellement pourrie que la Roumanie à côté c'est le Pérou. Souffrir, j'ai donné. C'est tout aussi ennuyeux. — Il ne vous reste qu'une option, puisque même le suicide vous est impossible. — Laquelle ? — Rentrer dans les ordres. Rejoindre un monastère et recopier les Saintes Écritures sur de vieux grimoires miteux, en priant le Seigneur douze fois par jour. Igor se signa et quitta la chapelle. « La religion est l'opium du peuple. » lui avait dit un jour le comte Donaldo. Igor l'avait pris au mot et il consacrait désormais son existence à Jésus-Christ, au sein d'une obscure confrérie, loin de l'immortel aristocrate. C'était toujours une vie ennuyeuse mais il espérait en gagner un peu d'humanité.

Posté le : 04/10/2014 15:24

|

|

|

|

|

Roberto Juarroz |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

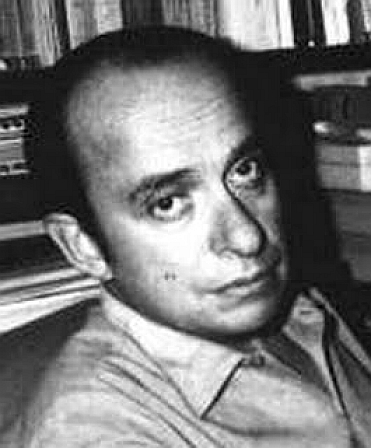

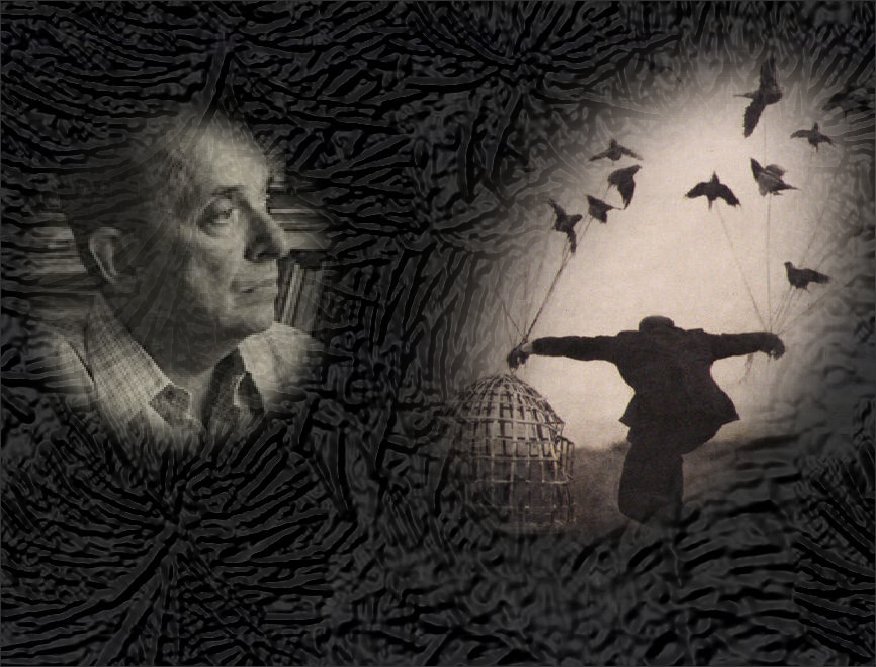

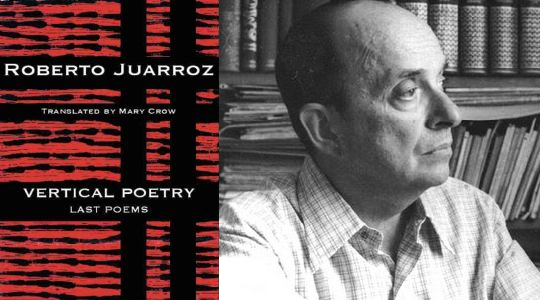

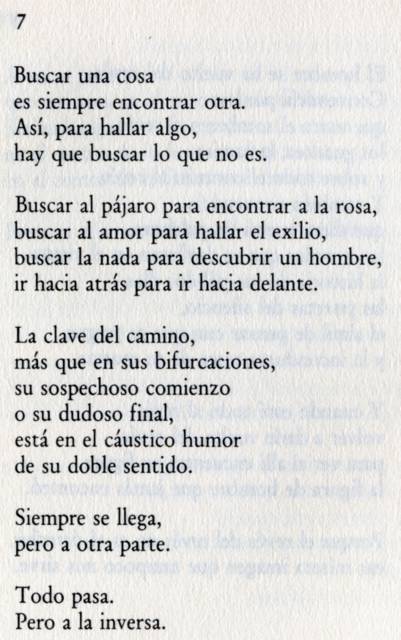

Le 5 octobre 1925 naît, Roberto Juarroz

à Coronel Dorrego dans la province de Buenos Aires, Argentine Roberto Juarroz, mort le 31 mars 1995 à Buenos Aires, poète argentin, considéré comme un des poètes majeurs de ce temps, dont l'œuvre est rassemblée sous le titre unique de " Poesía vertical ". Seul varie le numéro d’ordre, de recueil à recueil : Segunda, Tercera, Cuarta… Poesía Vertical. Nul titre non plus à aucun des poèmes qui composent chaque recueil.

Par ce titre unique et chargé de sens de Poésie Verticale qu'il a donnée à toute son œuvre depuis son premier livre, Roberto Juarroz a cherché à traduire la verticalité de la transcendance, « bien entendu incodifiable », précise-t-il dans un entretien. Sa poésie est une poésie différente, un langage de débuts et de fins, mais en chaque moment, en chaque chose. La verticalité s'exprime vers le bas et vers le haut, chaque poème se convertissant en une présence qui représente ce double mouvement, cette polarité qui définit la parole de l'homme lorsque cette parole ne se situe pas dans des limites conventionnelles.

Juarroz, en choisissant de donner ce titre unique à chacun de ses recueils, et en ne donnant pas de titre à ses poèmes, a voulu d'une certaine façon tendre vers l’anonymat des couplets ou des refrains populaires que l’on répète sans en connaître l’auteur, depuis longtemps disparu et oublié. Il explique qu'il a fait ce choix, parce que, selon lui chaque titre, surtout en poésie, est une espèce d’interruption, un motif de distraction qui n’a pas de vraie nécessité. Sans titre, le recueil s’ouvre directement sur les poèmes, un peu comme ces tableaux dont l’absence de titre vous épargne les détours de l’interprétation.

Dans l'un de ses derniers recueils, Treizième poésie verticale, publié en 1993, Roberto Juarroz forme le vœu de parvenir à dessiner les pensées comme une branche se dessine sur le ciel.

Sa vie

Roberto Juarroz était le fils du chef de gare de la petite ville de Coronel Dorrego, dans la Pampa Húmeda proche de Buenos Aires. Il a d'abord suivi des études de lettres et de philosophie à l’Université de Buenos Aires, où il s’est spécialisé dans les sciences de l’information et de la bibliothécologie. Il s'est ensuite rendu en France pour poursuivre ses études à la Sorbonne à Paris, où il obtient des diplômes en philosophie et en littérature.

Après avoir publié son premier recueil de « Poesia vertical à compte d’auteur en 1958, il a dirigé, avec le poète Mario Morales, la revue Poesia=Poesia , 20 numéros de 1958 à 1965, diffusée dans toute l'Amérique latine, tout en collaborant à de nombreux journaux, revues et périodiques. Il sera notamment critique littéraire du quotidien La Gaceta et critique cinématographique de la revue Esto Es. Dans un entretien avec Jacques Meunier, publié en avril 1993 dans Les Lettres françaises, Juarroz précise, à propos de la revue de poésie qu'il a dirigée : Nous voulions défendre, avec ce titre-manifeste, l’idée que la poésie n’est égale qu’à elle-même, qu’elle ne peut être politique, sociologique ou philosophique. Dans cette revue, il a publié de nombreux auteurs sud-américains, d’Octavio Paz à Antonio Porchia, ainsi que des traductions. Il s’y est révélé fin découvreur et subtil traducteur de poètes étrangers, notamment Paul Éluard ou Antonin Artaud.

En dehors de son œuvre poétique, Roberto Juarroz a publié divers essais sur la poésie, parmi lesquels on peut citer : Poésie et création, Dialogue avec Guillermo Boido ; Poésie et Réalité ; Poésie, littérature et herméneutique Conversations avec Teresita Saguí. Ses reflexions sur la poésie étaient d'une telle cohérence qu'il semblait parfois difficile de l'écarter de son discours.

Entre 1971 et 1984, il a été directeur du Département de Bibliothécologie et de Documentation à l’Université de Buenos Aires.

Contraint à l’exil sous le régime de Perón, il fut pendant quelques années expert de l’Unesco dans une dizaine de pays de l’Amérique latine.

En janvier 1991, les Rencontres des Écritures Croisées, organisées chaque année à Aix-en-Provence, ont rendu hommage à Roberto Juarroz, qui a profité de sa venue en France pour faire des lectures de ses poèmes au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à Paris, et à la Villa Gillet à Lyon.

Son œuvre

La poésie de Roberto Juarroz constitue une experience créatrice unique dans le domaine de la poésie moderne en langue espagnole.

Pour saisir la vision poétique particulière de Roberto Juarroz, il faut avoir à l’esprit une démarche proche de celle du poète romantique allemand Novalis 1772-1801, dont l'éducation religieuse stricte traverse l'œuvre et pour lequel la poésie est l’absolu réel, qui existe indépendamment de toutes conditions. Novalis unit le mysticisme à une explication allégorique de la nature. Chez Roberto Juarroz il n’y a pas d’approche théologique mais plutôt une démarche métaphysique, c’est-à-dire une approche transpoétique de l’être en tant qu’être placé dans un infini sans nom.

L'œuvre de Roberto Juarroz répond à « une sorte de loi de la gravité paradoxale », selon sa propre expression. Il explique que très tôt dans sa vie, il a eu le sentiment qu’il y avait en l’homme une tendance inévitable vers la chute. L’homme doit tomber. Et l’on doit accepter cette idée presque insupportable, l’idée de l’échec, dans un monde voué au culte du succès. Mais, symétriquement de la chute, il y a dans l’homme un élan vers le haut. La pensée, le langage, l’amour, toute création participent de cet élan. Il y a donc un double mouvement de chute et d’élévation dans l’homme. Entre ces deux mouvements, fait-il remarquer, il y a une dimension verticale. La poésie qui l’intéresse possède l'audace pour atteindre ce lieu où se produit le double mouvement vertical de chute et d’élévation. Parfois on oublie l’une des deux dimensions. Ses poèmes tentent de rendre compte de cette contradiction vitale. Le poème agit comme un temps d'une autre dimension, un temps vertical. C’est pourquoi, ajoute-t-il, Gaston Bachelard a écrit que le temps de la poésie est un temps vertical.

Silvia Baron Supervielle, à propos du style de Roberto Juarroz, fait remarquer, dans un article de la La Quinzaine littéraire 1er-15 avril 1993, publié après la parution des Douzième poésie verticale et Treizième poésie verticale, que chez Juarroz « de même qu’ils s’énoncent lentement, avec force, comme si les syllabes qui les composent s’eussent prolongées à l’intérieur d’elles-mêmes pas à pas, comme ceux du pèlerin rythmés de son bâton, les mots montrent le haut et le bas, le recto et le verso, la lumière et l’obscurité de chaque chose.

Roberto Juarroz précise que la poésie est une méditation transcendantale du langage, une vie non fossilisée ou défossilisée du langage.

La poésie, affirmait-il, est une tentative risquée et visionnaire d’accéder à un espace qui a toujours préoccupé et angoissé l’homme : l’espace de l’impossible qui parfois semble aussi l’espace de l’indicible.

Roberto Juarroz était un poète qui aura été salué par les plus importants de ses pairs : René Char, Vicente Aleixandre, Octavio Paz, Julio Cortázar, Philippe Jaccottet, entre autres… Pour Octavio Paz, « chaque poème de Roberto Juarroz est une surprenante cristallisation verbale : le langage réduit à une goutte de lumière, et il ajoute que Juarroz est un grand poète des instants absolus. Et Julio Cortázar affirme que les poèmes de Juarroz lui paraissent les plus hauts et les plus profonds l'un pour l'autre évidemment qui aient été écrits en espagnol ces dernières années. Et Antonio Porchia conclut, avec sa vision pénétrante que « dans ces poèmes chaque mot pourrait être le dernier, depuis le premier. Et cependant le dernier suit.

Traducteur de plusieurs poètes et écrivains français, et notamment d'Antonin Artaud, Roberto Juarroz dirige la revue Poesía-Poesía entre 1958 et 1965. À partir de 1958, il attribue à toutes ses œuvres un titre unique et énigmatique, Poésie verticale, les volumes se distinguant par leur seul numéro d'ordre. Nul titre non plus à ses poèmes, où la parole poétique prend naissance dans le sans-nom. De son œuvre, aujourd'hui largement traduite en français, principalement par Roger Munier et Fernand Verbesen, on se souviendra de Poésie verticale, Quinze Poèmes, Nouvelle Poésie verticale, Neuvième Poésie verticale, Fragments verticaux

Reconnu comme une des grandes voix poétiques de ce siècle par des écrivains de l'envergure de René Char, Julio Cortázar ou Octavio Paz, l'Argentin Roberto Juarroz, né à Coronel Dorrego province de Buenos Aires, a professé, tout au long de sa vie, une modestie et une discrétion qui ont parfois nui à la diffusion et à la reconnaissance de son œuvre. Sur le plan personnel, il y a très peu à dire d'un homme qui s'est toujours retranché derrière ses poèmes. Dans une interview de 1980, il déclarait que, ce qui est intéressant, c'est beaucoup moins les liens entre la poésie et la biographie que ceux qui unissent poésie et vie intérieure

En 1958, Juarroz publie son premier livre, intitulé Poésie verticale. Douze autres volumes suivront le dernier est paru en 1994, portant tous le même titre, avec pour seule variante un adjectif ordinal. Cette verticalité constamment affirmée illustre la volonté du poète de descendre au fond des choses ou de se hisser au cœur de la transcendance. Cette démarche, comme celle de Paz, est destinée à faire tomber les masques de nos habitudes les plus routinières, de nos mensonges les plus mesquins ou d'un langage dévoyé, afin de nous confronter à certaines réalités inéluctables : la mort, le doute sur le sens de l'existence, le vertige du vide, l'appel du sacré, la tenaille du souvenir et de l'oubli. D'où l'extrême dépouillement de l'expression poétique de Juarroz et aussi les multiples occurrences, dans ses poèmes, de néologismes précédés du préfixe dé : dénaître ,démourir, dévivre , se dénéantiser .