|

|

Re: Défi du 24-10-2014 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

23/10/2013 18:00

Niveau : 32; EXP : 86

HP : 0 / 796

MP : 493 / 24872

|

@ Donald Comment osez-vous me dire que je suis une anguille et un pitre ? Je vais corriger ça !

Posté le : 25/10/2014 17:47

|

|

|

|

|

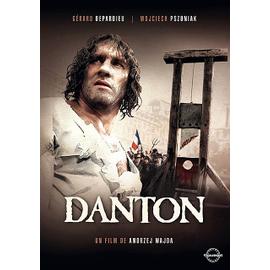

Danton 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 26 octobre 1759 naît à Arcis-sur-Aube Georges Jacques Danton

guillotiné à 34 ans le 5 avril 1794 16 germinal an II à Paris, avocat au Conseil du Roi et un homme politique français.Président de la Convention nationale du 25 juillet 1793 au 8 août 1793 dans le groupe politique la "Montagne", membre du Comité de salut public du 6 avril 1793 au 10 juillet 1793, puis député de la Seine du 6 septembre 1792 au 8 août 1793 à l'assemblée nationale législative, Convention nationale puis ministre de la Justice du 10 août 1792 au 9 octobre 1792, il épouse en première noce Antoinette Gabrielle Charpentier 1760-1793, ensuite Louise Sébastienne Gély 1777-1856 il 4 enfants François Danton 1788-1789, Antoine Danton 1790-1858, François Georges Danton 1792-1848, N Danton 1793, enfant mort-né

Danton est une des figures emblématiques de la Révolution française, tout comme Mirabeau, avec qui il partage un prodigieux talent oratoire et un tempérament impétueux, avide de jouissances,les ennemis de la Révolution l'appellent le Mirabeau du ruisseau, ou comme Robespierre, à qui tout l’oppose, le style, le tempérament et le type de talent. Il incarne la Patrie en danger dans les heures tragiques de l’invasion d’août 1792, quand il s'efforce de fédérer contre l'ennemi toutes les énergies de la nation et d'user de tous les expédients : pour vaincre, dit-il, il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France sera sauvée !, et il n'hésite pas, par pragmatisme, à entamer des négociations secrètes avec les monarques coalisés pour négocier une paix rapide.

En bref

Comme pour Robespierre, il s’est vite constitué autour de sa personne une légende. Et s’est déchaînée entre historiens robespierristes et dantonistes une polémique idéologique et politique qui a culminé sous la IIIe République. Pour les premiers, Danton est un politicien sans scrupules, vénal, capable de trahir la Révolution ; pour les seconds, il est un ardent démocrate, un patriote indéfectible, un homme d’État généreux.

Tribun populaire, Danton est une des figures majeures de la Révolution française. Ministre de la Justice au moment de la chute de la royauté, il a été ensuite le premier président du Comité de salut public, avant d’être éliminé par Robespierre, en raison de son opposition au régime de la Terreur. Sa personnalité est complexe et il faut dissocier deux questions trop souvent emmêlées : celle de la vénalité de Danton, celle de la portée et du sens de son action politique. Sur sa vénalité, le débat semble tranché. Bon vivant, jouisseur et truculent, Danton n'appartient pas à la race des révolutionnaires puritains, vertueux jusqu'au scrupule ; il n'a rien de l'incorruptible et, par là, ne cesse de séduire ou d'indigner ceux qui s'inquiètent des rapports de l'éthos révolutionnaire avec la morale. Mais, si Danton ne refusait guère les cadeaux, il est difficile de prouver qu'il en ait jamais tenu compte pour déterminer sa politique : toujours acheté, jamais vendu ! Un homme comme moi est impayable, disait-il.

Dans ces quarante jours qui créèrent la République, de la prise des Tuileries à Valmy et la réunion de la Convention, Danton va mériter toutes les admirations qui s'égareraient sur les autres moments de sa carrière. Seul, dans un conseil des ministres dominé par Roland et les Girondins, il impose la résistance à l'offensive prussienne et le refus d'abandonner Paris ; seul, devant une Assemblée pusillanime et toujours royaliste en secret, il défend les initiatives de la Commune insurrectionnelle de Paris ; il seconde cette dernière dans les mesures de surveillance et de défense de la capitale ; il envoie des commissaires dans les départements pour impulser partout les mesures civiques et les préparatifs militaires. Pas plus que les autres dirigeants, il ne fait rien pour empêcher les massacres de septembre, mais il intervient pour empêcher l'arrestation de personnalités compromises. La postérité a surtout conservé un grand souvenir de ses harangues galvanisatrices De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace !; c'est pourtant par des actes plus que par des phrases que, dans ces jours critiques, Danton a bien mérité de la patrie en danger. Audace, bien sûr, mais aussi sang-froid et habileté manœuvrière : c'est grâce à ses agents doubles qu'il entrave le déclenchement d'une première rébellion vendéenne, et avec ses émissaires qu'il achève de démoraliser le haut état-major prussien après Valmy.

Lui fallait-il le stimulant de cette crise décisive pour donner le plus efficace de lui-même ? Quittant son ministère pour exercer à la Convention son mandat de député de Paris, attaqué comme l'un des triumvirs de la Montagne, avec Robespierre et Marat par la Gironde, mis en demeure de présenter les comptes de sa gestion ministérielle, Danton se défend malaisément ; il échoue dans sa tentative de regrouper au sein d'un club de la Réunion un tiers parti centriste ; rejeté vers la Montagne par la haine du couple Roland, il prend part de loin aux débats sur le procès de Louis XVI, stipendié par l'ambassadeur d'Espagne – pour s'opposer au régicide, il empoche – et vote quand même la mort. Il est surtout occupé par ses missions auprès de Dumouriez, dans la Belgique conquise après Jemmapes ; il louvoie entre la constitution d'un proconsulat base stratégique d'une opération plus vaste et l'annexion pure et simple ; il résiste mal à la tentation de mettre cette belle proie en coupe réglée pour lui et ses amis les plus affairistes ; il ne renonce pas à utiliser le duc de Chartres, futur Louis-Philippe, alors lieutenant de Dumouriez, en vue d'une éventuelle monarchie constitutionnelle orléaniste. Aussi, en mars 1793, quand Dumouriez se fait battre et trahit en passant à l'ennemi avec le duc de Chartres, Danton, suspecté de toute part, manque-t-il d'être dénoncé comme complice.

Robespierre, d'abord ébranlé, semble prêt à s'unir à Danton, puis se reprend. Démasqué, Fabre est arrêté. Desmoulins est exclu des Jacobins. Philippeaux est débouté de ses accusations. Un dernier espoir pour les Indulgents : la répression qui s'abat en ventôse sur leurs ennemis jurés, les Cordeliers et Hébert. C'est mal se rendre compte que Robespierre, après avoir décapité sa gauche, ne peut éviter de frapper sa droite. Pourtant l'Incorruptible hésite encore ; il a plusieurs entretiens secrets, qui tournent mal, avec Danton chez des amis communs ; il se décide enfin, sous la pression de Billaud-Varenne, qui n'a consenti à avaliser la condamnation des Cordeliers qu'en exigeant en contrepartie celle des Indulgents. Prévenu, Danton avait refusé d'émigrer On n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers ; il se savait trop compromis par ses amis, et en même temps trop coupé des masses, pour garder une illusion ; il se sentait las sauf en de rares occasions, ce colosse était d'une extrême indolence. Arrêté le 10 germinal au soir 30 mars 1794, traduit devant le Tribunal révolutionnaire, il se défend avec des éclats de voix si éloquents qu'il faut extorquer à la Convention un décret, assez immonde, pour clore les débats hors de sa présence. Il est guillotiné le 16 germinal 5 avril. Son dernier mot sera pour dire au bourreau : Tu montreras ma tête au peuple ; elle en vaut la peine.

S'intéresser à Danton aujourd'hui, c'est parcourir un champ de bataille ; le champ d'une des batailles les plus acharnées de l'historiographie révolutionnaire, mais dont l'intérêt stratégique actuel apparaît de plus en plus minime et où l'on ne gaspille plus guère de cartouches. Les jugements de ses contemporains sur lui sont presque tous sévères. C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle que Danton devient, malgré ses détracteurs robespierristes, Louis Blanc, Ernest Hamel, Jean Jaurès, le héros de la bourgeoisie libérale puis radicale : Jules Michelet, puis le positiviste Jean-François Eugène Robinet, puis surtout Alphonse Aulard l'exaltent toujours davantage. La contre-attaque décisive sera menée par Albert Mathiez qui, procureur passionné s'appuyant sur un dossier bien fourni, renverse de son socle la statue de l'idole pourrie. Georges Lefebvre admettra la plupart des accusations de Mathiez, mais les assortira de plus d'estime et d'une curieuse sympathie. Aujourd'hui, qui songerait encore à ranimer le duel Robespierre-Danton, à voir l'essentiel de l'histoire révolutionnaire à la lumière des cultes contradictoires de ces deux personnalités ?

Sa vie

période avant la Révolution

Les parents de Danton sont Jacques Danton 1722-1762, huissier royal à Arcis-sur-Aube, et sa seconde épouse, Jeanne-Madeleine Camut, fille d'un entrepreneur en charpenterie, commissionné pour l'entretien des ponts et chaussées1, sa première épouse étant morte en couches en donnant naissance à son cinquième enfant. Marié en 1754, le couple a quatre enfants. Son père Jacques Danton vient de Plancy 10, gros village situé à quatre lieues d’Arcis, où son grand-père prénommé lui-aussi Jacques 1690-1733 cultive encore la terre en 1760.

Georges Jacques Danton est né le 26 octobre 1759 à Arcis-sur-Aube, dans la province de Champagne, et il est baptisé le même jour en l'église Saint-Étienne d'Arcis-sur-Aube : son parrain est Georges Camus, charpentier, et sa marraine est Marie Papillion, fille du chirurgien Charles Papillion.

Le jeune Danton a un an lorsqu’un taureau, se jetant sur une vache qui l’allaite selon la coutume répandue dans les campagnes champenoises, le blesse d’un coup de corne, lui laissant une difformité à la lèvre supérieure gauche. À sept ans, comme il est doué d'une grande force, il veut se mesurer à un taureau qui lui écrase le nez d’un coup de sabot. Enfin, renversé par un troupeau de cochons, il manque de se noyer et contracte dans sa jeunesse la petite vérole, dont il conserve des traces sur son visage grêlé. Ainsi se forment et se transmettent les légendes.

Son père meurt en 1762 à l'âge de 40 ans en laissant deux enfants vivants, lui et sa soeur aînée Anne-Marguerite, mariée en 1784 avec Pierre Menuel, marchand. Sa mère se remarie en 1770 à un marchand de grain, Jean Recordain. Danton est mis au petit séminaire de Troyes, puis au collège des Oratoriens, plus libéral, où il reste jusqu'à la classe de rhétorique.

En 1780, il part pour Paris, où il se fait engager comme clerc chez un procureur, équivalent de l'époque de l'avoué, Me Vinot, qui l'emploie de 1780 à 1787. En 1784, il se rend à la faculté de droit de Reims pour obtenir une licence en droit grâce au système de la dispense, puis regagne Paris comme avocat stagiaire.

Au café du Parnasse, qu’il fréquente, un des établissements de limonadier les plus considérés de Paris, presque en face du Palais, au coin de la place de l’École et du quai, il rencontre sa future femme, Antoinette Gabrielle Charpentier, fille du propriétaire, jeune, jolie et de manières douces, son portrait peint par David est au musée des beaux-arts de Troyes. Avec la dot de 20 000 livres qu’elle lui apporte et des prêts cautionnés par sa famille d’Arcis, il peut acheter en 1787 la charge d'avocat de Me Huet de Paisy pour la somme de 78 000 livres, somme qu'il payera en plusieurs fois, la dernière échéance le 3 décembre 1789 grâce notamment à l’argent du roi Louis XV1 ou celui de son cousin le duc d'Orléans, sans que l'on puisse conclure que sa vénalité s'est traduite par des services rendus à ces hauts personnages.

Il se marie le 14 juin 1787 en l'église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris avec Antoinette Gabrielle Charpentier, fille de François-Jérôme, riche marchand cabaretier, tenancier du café de l'École, receveur des fermes du roi, et s’installe cour du Commerce. L’État actuel de Paris de 1788 indique au no 1 de cette cour : Cabinet de M. d'Anton, avocat ès conseils. Il est vraisemblable que le couple ait habité par la suite rue des Cordeliers comme l'indique un état des scellés apposés par les juges de paix sur les biens d'Antoinette Gabrielle Charpentier, décédée le 12 février 1793, épouse du citoyen Georges-Jacques Danton, ex-ministre, député à la Convention nationale, rue des Cordeliers.

La Révolution

Avocat modeste et inconnu à la veille de la Révolution, Danton va faire ses classes révolutionnaires à la tête des assemblées de son quartier et en particulier du club des Cordeliers, dont il devient un orateur réputé. C’est la chute de la monarchie, journée du 10 août 1792 qui le hisse à des responsabilités gouvernementales et en fait un des chefs de la Révolution.

Un agitateur de quartier 1789-10 août 1792

À l’emplacement de la maison de Danton12, la Ville de Paris a inauguré le 14 juillet 1891, en hommage à l’âme de la défense nationale, une statue, œuvre du sculpteur Auguste Paris, qui représente le tribun debout en redingote, entouré de deux volontaires, en train de haranguer la foule. Sur le socle, une citation : Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple.

En 1789, Danton habite le district des Cordeliers, devenu en mai 1790 la section du Théâtre-Français dans le quartier du Luxembourg, quartier de libraires, de journalistes et d’imprimeurs. Il demeure au no 1 de la cour du Commerce-Saint-André, passage bordé de boutiques reliant la rue Saint-André-des-Arts à la rue de l'École-de-Médecine, qui connait son heure de gloire sous la Révolution : Marat y a son imprimerie au no 8, Camille Desmoulins y séjourne, la guillotine est expérimentée sur des moutons en 1790 dans la cour du no 918.

Appartenant à la moyenne bourgeoisie, titulaire d’un office, il participe aux élections du tiers état aux États Généraux de 1789, 412 votants dans le district des Cordeliers; 11 706 pour Paris qui compte environ 650 000 habitants et doit élire 40 députés et s'enrôle dans la garde bourgeoise de son district.

Il acquiert sa renommée dans les assemblées de son quartier : assemblée de district dont il est élu et réélu président, puis assemblée de section qu’il domine comme il domine le club des Cordeliers qui se réunit au café Procope, crée en avril 1790 dans l’ancien couvent des Cordeliers avant de s’inscrire au club des Jacobins.

Car Danton, comme Mirabeau, est une gueule, un personnage théâtral, figure repoussante et atroce, avec un air de grande jovialité selon Mme Roland qui le hait. Orateur d’instinct, ses harangues improvisées, il n'écrit jamais ses discours enflamment ses auditeurs. Les contemporains disent que ses formes athlétiques effrayaient, que sa figure devenait féroce à la tribune. La voix aussi était terrible. "Cette voix de Stentor, dit Levasseur, retentissait au milieu de l'Assemblée, comme le canon d'alarme qui appelle les soldats sur la brèche." Un autre témoin oculaire, Thibaudeau, le décrit aux Cordeliers :

Je fus frappé de sa haute stature, de ses formes athlétiques, de l’irrégularité de ses traits labourés de petite vérole, de sa parole âpre, brusque, retentissante, de son geste dramatique, de la mobilité de sa physionomie, de son regard assuré et pénétrant, de l’énergie et de l’audace dont son attitude et tous ses mouvements étaient empreints… Il présidait la séance avec la décision, la prestesse et l’autorité d’un homme qui sent sa puissance

.

L’historien Georges Lefebvre en trace le portrait suivant :

Il était nonchalant et paresseux ; c’était un colosse débordant de vie, mais dont le souci profond et spontané était de jouir de l’existence, sans se mettre en peine de lui assigner une fin idéologique ou morale, en se tenant le plus près possible de la nature, sans souci du lendemain surtout. On le comprend encore mieux quand on le voit fier de sa force, de l’abus qu’il en faisait et de ses prouesses amoureuses ; si solide qu’il fût, il avait des moments de dépression qui aggravaient sa paresse, et dégénéraient en atonie. Et enfin, il me parait vraiment qu’il fut magnanime comme le dit Royer-Collard. S’il ignorait les scrupules, il ne connaissait pas non plus la haine, la rancune, la soif de vengeance qui ont tant contribué à déformer la Terreur et à l’ensanglanter.

… Avec son goût très vif, mais sain, pour les plaisirs de la vie, le cœur sur la main, et la dépense facile, insouciant et indulgent, d’une verve intarissable et primesautière, qui n’épargnait pas les propos salés, Danton plaisait naturellement à beaucoup de gens. … Aimant l’existence, il était optimiste ; débordant de sève, il respirait ordinairement l’énergie ; ainsi devait-il s’imposer aisément comme un chef : c’était un entraineur d’hommes.

On sait aujourd'hui sans contestation possible que Danton a touché de l’argent de la Cour selon le plan de corruption, proposé à Louis XVI par Mirabeau, qui visait notamment les journalistes et les orateurs de club. On sait qu’avec cet argent il a remboursé les emprunts faits pour acquérir son office d’avocat et acheté des biens nationaux à Arcis-sur-Aube. Mais on ne sait rien de précis sur les services qu’il a pu rendre à ceux qui le payaient. Ils sont imperceptibles dit Mona Ozouf. Sur ce que la Cour obtint de lui, nous ne savons rien » écrit Georges Lefebvre.

Sa renommée grandit vite. Le district qu’il préside s’illustre dans la lutte contre Bailly, le maire de Paris et contre La Fayette. Il s’insurge en janvier 90 pour soustraire Marat aux poursuites judiciaires. Si Danton ne participe pas directement aux grandes journées révolutionnaires – 14 juillet, 6 octobre, 20 juin, 10 août – il les arrange, les prépare. Le 13 juillet, il harangue les troupes cordelières. Début octobre, il rédige l’affiche des Cordeliers qui appelle les Parisiens aux armes. Le 16 juillet 1791 dans l’après-midi, la veille de la fusillade du Champ-de-Mars, il va lire la pétition des Jacobins au Champ-de-Mars sur l’autel de la patrie. Mais le 17, il est absent lorsque la garde nationale commandée par La Fayette tire sur les pétitionnaires, faisant une cinquantaine de victimes. Une série de mesures répressives contre les chefs des sociétés populaires suit cette journée dramatique, l’obligeant à se réfugier à Arcis-sur-Aube, puis en Angleterre.

Après l'amnistie votée à l'Assemblée le 13 septembre, il revient à Paris. Il tente de se faire élire à l'Assemblée législative mais l'opposition des modérés à l'assemblée électorale de Paris l'en empêche. En décembre 1791, lors du renouvellement partiel de la municipalité, marqué par une forte abstention la défaite de La Fayette à la mairie au poste de Bailly démissionnaire marque le déclin du parti constitutionnel qui a jusque-là dominé l'Hôtel de Ville, il est élu second substitut adjoint du procureur de la Commune Manuel.

Dans le débat sur la guerre aux Jacobins qui commence au début de décembre 1791 et voit naître l'opposition entre Montagne et Gironde, il hésite sur la nécessité de la guerre, penchant plutôt du côté de Robespierre que de Brissot mais ne s'engageant pas activement.

À la veille de la chute de la monarchie journée du 10 août 1792, Danton est un des hommes en vue des clubs parisiens Cordeliers, Jacobins.

Premier passage au gouvernement août/sept 1792 - Ministre de la Justice

Le nouveau conseil général de la Commune 88 membres se réunit en permanence comme une assemblée nationale. Un homme se détache : Robespierre.

Le comité de surveillance de la Commune est chargé de la police politique et de la coordination des comités de surveillance des sections. Dix membres y siègent, dont Marat.

Danton est un des grands bénéficiaires de cette journée à laquelle il n’a pas participé personnellement. Il s’est targué au Tribunal révolutionnaire d’avoir fait le 10 août. Sa section, le Théâtre-français, a joué un rôle actif dans l'insurrection mais on ne sait rien de précis sur le sien, les témoignages étant rares et contestés.

Face à la Commune insurrectionnelle qui s’appuie sur les sections insurgées et qui tient Paris, l’Assemblée législative n’a d’autres choix que de suspendre Louis XVI et de lui substituer un Conseil exécutif provisoire de six membres composé des anciens ministres girondins, Roland à l’Intérieur, Servan à la Guerre, Clavière aux Finances avec Monge à la Marine et Lebrun aux Affaires étrangères. Les Girondins, hostiles au Paris révolutionnaire, ont besoin d’un homme populaire et engagé avec les insurgés pour faire la liaison avec la Commune insurrectionnelle. Ils font nommer Danton au ministère de la Justice.

Condorcet, qui bien qu’adversaire malheureux de Danton aux élections de substitut et dans le débat sur la guerre, soutient sa candidature, explique son vote :

Il fallait dans le ministère un homme qui eût la confiance de ce peuple dont les agitations venaient de renverser le trône … qui par son ascendant pût contenir les instruments très méprisables d’une révolution utile, glorieuse et nécessaire … qui par son talent pour la parole, par son esprit, par son caractère, n’avilît point le ministère. Danton seul avait ces qualités.

Et Condorcet ajoute cette considération significative :

D’ailleurs Danton a cette qualité si précieuse que n’ont jamais les hommes ordinaires : il ne hait ou ne craint ni les lumières, ni les talents, ni la vertu.

Danton s’installe place Vendôme, devenue place des Piques, et fait aussitôt entrer ses amis au ministère : Desmoulins est nommé secrétaire du Sceau, Fabre d'Églantine secrétaire général de la Justice jusqu'alors un seul fonctionnaire occupait les deux postes, Robert chef des secrétaires particuliers

Dans un climat de violence et de peur où s’opposent des autorités rivales, il va devenir, par sa personnalité et son autorité naturelle, le vrai chef du Conseil exécutif.

La Commune insurrectionnelle force l’Assemblée à faire emprisonner Louis XVI au Temple, à convoquer une Convention nationale élue au suffrage universel chargée d’élaborer une Constitution et met en place le dispositif de ce que l’on a appelé la première Terreur qui préfigure celle de 1793 : suppression des journaux d’opposition, perquisitions, visites domiciliaires, arrestations de prêtres réfractaires, des notables aristocrates, des anciens ministres feuillants, premier Tribunal révolutionnaire, qui ne fera guillotiner que trois conspirateurs. Là où commence l’action des agents de la nation doit cesser la vengeance populaire dit Danton.

Paris vit à l’heure des préparatifs militaires, de la patrie en danger, des volontaires. Le 21 août, on apprend la première insurrection vendéenne. À la fin du mois, les frontières sont franchies. Le duc de Brunswick avec une armée de 80 000 austro-prussiens s’avance vers Paris. Les soldats de la Révolution reculent.

Le 28 août, Roland, soutenu par Servan et Clavière, propose d’abandonner Paris et de se retirer au-delà de la Loire avec l’Assemblée et le roi. Seul des ministres Danton s’y oppose avec tant d’indignation et de menaces que les autres y renoncent. Le même jour, devant l’Assemblée, il félicite la Commune pour les mesures déjà prises, puis fait décider l’envoi dans les départements de commissaires c’est lui qui les choisira, presque tous parmi les membres de la Commune qui procéderont aux levées de volontaires, 30 000 hommes à Paris et dans les départements voisins et à la réquisition des denrées nécessaires au ravitaillement des armées. Il fait enfin autoriser les visites domiciliaires de suspects, décidées par la Commune.

Le 2 septembre, Paris apprend que le duc de Brunswick a occupé Verdun, que ses troupes sont à deux jours de la capitale. Danton, en costume rouge, monte à la tribune de l’Assemblée et prononce son célèbre discours, salué par une ovation assourdissante :

Il est bien satisfaisant, messieurs, pour les ministres d’un peuple libre, d’avoir à lui annoncer que la patrie va être sauvée. Tout s’émeut, tout s’ébranle, tout brûle de combattre ! … Le tocsin qu’on va sonner n’est point un signal d’alarme, c’est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, il nous faut de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et la France sera sauvée !

Grâce à lui, grâce aux décrets qu’il fait voter à l’Assemblée, une impulsion nouvelle sera donnée à la poursuite de la guerre. L’armée sent que le gouvernement, désormais, est résolu à lutter. Jusqu’à Valmy, c’est lui qui va incarner le mieux cette volonté de vaincre et cette passion de l’union révolutionnaire, mieux que la Commune et les Girondins, obsédés par leur haine réciproque.

À Paris, du 2 au 6 septembre, dans un climat de panique et de peur lié à l’invasion du territoire et aux appels au meurtre des journaux de Marat et d’Hébert, des sans-culottes massacrent entre 1 100 et 1 400 personnes détenues dans les prisons. Les contemporains et certains historiens ont attribué à Danton un rôle dans ces événements, mais rien ne prouve que les massacres aient été organisés par lui, ni par aucun autre. On sait seulement que, ministre de la Justice, il n’a rien fait pour les arrêter. L’attitude des autorités est, sur le moment, embarrassée écrit François Furet. Toutes se sentent débordées et intimidées. Ni la Commune, ni son Comité de surveillance, n’ont préparé les massacres : ils les ont laissé faire en cherchant à en limiter la portée. Ministre de la Justice, Danton s’est abstenu de toute intervention. L’opinion révolutionnaire a, dans son ensemble, non pas approuvé mais justifié l’événement.

Le 4 septembre, pendant les massacres, le Comité de surveillance de la Commune où siège Marat lance des mandats d’arrestation contre Roland et Brissot. Cette fois Danton intervient et, s’opposant à Marat en une altercation caractéristique des deux hommes, fait révoquer les mandats ; de même, il réussit habilement à faire échapper Adrien Duport, Talleyrand et Charles de Lameth.

Le 20 septembre, Valmy sauve la France de l’invasion et donne le signal de la détente. Le même jour, la Convention se réunit, première assemblée élue au suffrage universel à deux degrés, mais seuls les militants révolutionnaires ont osé paraître aux assemblées primaires. À Paris, Robespierre est élu le premier, puis c’est le tour de Danton qui obtient le plus grand nombre de voix : 638 sur 700 présents. Ses amis, Camille Desmoulins, Legendre et Fabre d’Eglantine sont élus avec lui. Il opte pour la députation, quittant le Conseil exécutif.

La Convention nationale

Élus par moins de 10 % de la population, les 749 Conventionnels sont tous issus du mouvement révolutionnaire. Deux factions rivales, les Montagnards et les Girondins entrent aussitôt en lutte pour le contrôle de la Convention. La majorité des députés, la Plaine ou le Marais, qui ne sont pas des modérés, suivent les Montagnards ou les Girondins selon qu’ils estiment que les uns ou les autres incarnent le mieux les espoirs collectifs. Danton siège à gauche avec la Montagne. Malgré les attaques des Girondins, il sera longtemps le défenseur de l’union entre les factions.

À la Convention, le 4 octobre, Danton propose de déclarer que la patrie n’est plus en danger. Il ne demande qu’à renoncer aux mesures extrêmes. Surtout, il mesure les risques que font courir à la Révolution les querelles fratricides entre républicains. Il prêche la conciliation et appelle plusieurs fois l'assemblée à la sainte harmonie. C'est en vain que l'on se plaignait à Danton de la faction girondine, écrira Robespierre, il soutenait qu'il n'y avait point là de faction et que tout était le résultat de la vanité et des animosités personnelles. Mais les attaques des Girondins se concentrent sur lui, Marat et Robespierre — les triumvirs — accusés d’aspirer à la dictature. Danton défend Robespierre. Tous ceux qui parlent de la faction Robespierre sont, à mes yeux, ou des hommes prévenus ou de mauvais citoyens mais se désolidarise de Marat Je n’aime pas l’individu Marat. Je dis avec franchise que j’ai fait l’expérience de son tempérament : il est volcanique, acariâtre et insociable. Les Girondins l’attaquent sur sa gestion des fonds secrets du ministère de la Justice. Roland, ministre de l’Intérieur donne scrupuleusement ses comptes. Danton en est incapable. Harcelé par Brissot, il n’échappe que par la lassitude de la Convention et longtemps les Girondins crieront Et les comptes ? pour l’interrompre à la tribune. Son influence est en baisse, au profit de Robespierre qui devient le vrai chef de la Montagne.

Peut-être écœuré par ces attaques et par l’échec de ses tentatives de conciliation, Danton se fait envoyer fin novembre par la Convention en Belgique avec trois autres commissaires, pour enquêter sur les besoins de l'armée du nord. Le général Dumouriez se plaignait du directoire d’achats, mis en place par la Convention en remplacement de son fournisseur aux armées, et ami de Danton l’abbé d’Espagnac, et accusait le directoire de laisser l’armée dans le dénuement. Il part le 30 novembre alors que débute le procès de Louis XVI.

Danton aurait souhaité sauver Louis XVI. Il aurait cru que c’était une des conditions de la paix. Robespierre écrira en mars 1794 : Il voulait qu’on se contentât de le bannir. La force de l’opinion détermina la sienne. Théodore de Lameth, venu de Londres pour tenter de sauver le roi, raconte dans ses Mémoires que Danton lui a promis de l’aider : Je ferai avec prudence mais hardiesse tout ce que je pourrai. Je m’exposerai si je vois une chance de succès, mais si je perds toute espérance, je vous le déclare, ne voulant pas faire tomber ma tête avec la sienne, je serai parmi ceux qui le condamneront. Ajoutant cependant sans illusion : Peut-on sauver un roi mis en jugement ? Il est mort quand il paraît devant ses juges. Pour sauver le roi, il faut des fonds. Talon, interrogé en 1803 par la police de Bonaparte, déclare avoir proposé, de la part de Danton, à William Pitt et au roi de Prusse de faire sauver, par un décret de déportation, la totalité de la famille royale et ajoute : Il me fut démontré, n'ayant pu avoir aucune réponse, que les puissances étrangères se refusaient aux sacrifices pécuniaires demandés par Danton. On sait cependant que le banquier Le Couteulx versa deux millions à Ocariz, qui représentait l’Espagne à Paris pour acheter des voix durant le procès du roi. Dans ses mémoires l'ancien montagnard René Choudieu admit mais sans donner de nom l'existence d'une telle corruption. Georges Lefebvre conclut J’admets qu’on laisse en suspens la question de savoir si Danton entendait ou non garder pour lui une portion des millions qu’il demandait, mais qu’il les ait sollicités, je ne parviens pas à en douter. De retour à Paris, les 16 et 18 janvier, double jeu ou pas, il vota la mort et rejeta le sursis.

D’ordre économique, sa mission en Belgique déborde vite sur le terrain politique et militaire. La Belgique doit-elle s’ériger en république indépendante ou être réunie à la France ? Qui doit faire les frais de la guerre ? Si la République doit payer, dit Cambon, le contrôleur général des finances de la Convention, il est impossible de continuer la guerre. Danton se décide pour l’annexion. Il prépare à Bruxelles, contre l’avis de Dumouriez soucieux de ménager les Belges, le célèbre décret sur l'administration révolutionnaire française des pays conquis. Ce décret qui, selon la formule de Georges Lefebvre, entreprend, sous la protection des baïonnettes françaises, de rendre les peuples heureux sans les consulter, et à leurs frais, présenté à la Convention par Cambon le 15 décembre et adopté par acclamation, proclame la souveraineté du peuple dans les pays occupés, l’abolition de la noblesse et des privilèges, la confiscation des biens du clergé et de la noblesse pour servir de gage aux assignats émis et la création d’une administration provisoire. C'est aussi la période où il est décidé de réglementer la spéculation.

Le 31 janvier, Danton vient demander à la Convention la réunion de la Belgique. Il développe dans un fameux discours la théorie des frontières naturelles qui va orienter pendant deux décennies la politique de la France :

Ses limites sont marquées par la nature. Nous les atteindrons toutes, des quatre coins de l’horizon : du côté du Rhin, du côté de l’océan, du côté des Alpes. Là doivent finir les bornes de notre République et nulle puissance ne pourra nous empêcher de les atteindre.

Danton est renvoyé en Belgique avec Camus et Delacroix. Dans cette seconde mission, les commissaires, presque occupés que de leurs plaisirs dit leur collègue Merlin de Douai, vont faire appliquer le décret par la force. Aux contributions et réquisitions va s'ajouter le pillage individuel. Danton et Delacroix vont acquérir une réputation de violence et de débauche sinon de déprédation.

Sa femme, âgée de 28 ans meurt en son absence le 10 février 1793 peu après avoir mis au monde son troisième enfant. De retour en France le 16 février, désespéré, il fait exhumer le corps et mouler le buste par le sculpteur Deseine. Il reçoit une lettre de condoléance de Robespierre : Si, dans les seuls malheurs qui puissent ébranler une âme comme la tienne, la certitude d’avoir un ami tendre et dévoué peut t’offrir quelque consolation, je te la présente. Je t’aime plus que jamais, et jusqu’à la mort. Dès ce moment, je suis toi-même. Embrasse ton ami. On ne le voit pas, du 17 février au 8 mars, reparaître à la Convention. Il se remarie six mois plus tard le 12 juin 1793 avec une jeune fille de 16 ans, Sébastienne-Louise Gély 1776-1856, fille d'un huissier audiencier au Parlement de Paris. Il demandera sa démission du Comité de Salut Public le 10 juillet suivant.

Jacobin, ministre des Affaires étrangères dans le ministère girondin de mars 1792, général en chef de l’armée du Nord en août 1792, vainqueur à Valmy, Dumouriez occupe la Belgique après la victoire de Jemmapes. Après la défaite de Neerwinden, il échoue dans une marche sur Paris pour rétablir la monarchie au profit du futur Louis-Philippe, lieutenant général dans son armée, et passe à l’ennemi début avril 1793. Très lié avec lui dans les premiers mois de 1793, Danton le soutiendra jusqu’au bout et sera accusé, sans aucune preuve, de complicité.

Reparti en Belgique le 5 mars à l’appel de Delacroix, il trouve une situation désastreuse. Alors que Dumouriez vient d'entrer en Hollande, les Autrichiens battent le général Miranda qui doit abandonner Liège. Les habitants se révoltent contre l’armée française. Le 7, les commissaires, réunis à Bruxelles, décident de dépêcher à Paris Danton et Delacroix pour hâter les grandes mesures .

Outre les revers militaires en Belgique la situation de la République est grave : soulèvements dans les campagnes après la décision le 23 février de lever 300 000 hommes, insurrection de la Vendée, difficultés économiques entraînant à Paris une vague d’agitation orchestrée par les Enragés qui réclament le maximum des prix et des changements sociaux. Face à cette situation, il n’y a pas de direction homogène et efficace. Le gouvernement est tiraillé entre les généraux, les ministres du Conseil exécutif, qui depuis la Constituante ne peuvent être députés et la Convention, toujours plus divisée entre Girondins et Montagnards et soumise à la pression des sans-culottes parisiens.

Le printemps 1793 fournit à Danton, qui a maintes fois proposé avec la Plaine, par la voix de Barère, un gouvernement d’union nationale, l’occasion de mettre son énergie et son éloquence au service de la Révolution. Les onze discours qu’il prononce du 8 mars au 1er avril sont empreints d’une sorte de frénésie. Sitôt arrivé à Paris le 8 mars, il monte à la tribune :

Nous avons, dit-il, fait plusieurs fois l’expérience que tel est le caractère français qu’il faut des dangers pour retrouver toute son énergie. Eh bien, ce moment est arrivé ! Oui, il faut le dire à la France entière ; si vous ne volez pas au secours de vos frères de la Belgique, si Dumouriez est enveloppé, si son armée était obligée de mettre bas les armes, qui peut calculer les malheurs incalculables d’un pareil évènement. La fortune publique anéantie, la mort de 600 000 français pourrait en être la suite. Citoyens, vous n’avez pas une minute à perdre !

Il fait voter l’envoi de commissaires dans les sections pour engager les citoyens à voler au secours de la Belgique et provoquer une nouvelle expression de patriotisme.

Le 9 mars, il appelle avec succès à la libération des prisonniers pour dettes ; proposition transformée en loi d'interdiction absolue de ce type d'emprisonnements, sur l'initiative de Jeanbon Saint-André. Le 10, Danton prononce deux discours ; le matin, un appel à l’énergie et à l’union :

Vos dissensions sont nuisibles. Vos discussions sont misérables. Battons l’ennemi et ensuite nous disputerons. Eh ! Que m’importe, pourvu que la France soit libre, que mon nom soit flétri ! J’ai consenti à passer pour un buveur de sang ! Buvons le sang des ennemis de l’humanité, mais enfin que l’Europe soit libre ! Remplissez vos destinées, point de passions, point de querelles, suivons la vague de la Liberté !

Le discours s’achève dans une ovation « universelle » dit le compte rendu. Le soir, les commissaires envoyés dans les sections évoquent la création d’un Tribunal révolutionnaire, celui institué le 17 août 1792 avait été supprimé le 29 novembre), tribunal extraordinaire jugeant sans appel et dont les jugements sont applicables sous 24 heures. La majorité de l’assemblée effarouchée est hésitante. Il est 6 heures. Pour en sortir, le président déclare la séance levée.

Soudain Danton s’élance à la tribune en rugissant : Je somme tous les bons citoyens de ne pas quitter leur poste !. Les députés, éberlués, regagnent leur place.

Danton :

Quoi, citoyens, au moment où, Miranda battu, Dumouriez enveloppé va être obligé de mettre bas les armes, vous pourriez vous séparer sans prendre les grandes mesures qu’exige le salut de la chose publique ? Je sais à quel point il est important de prendre des mesures qui punissent les contre-révolutionnaires…

Une voix dans la salle : Septembre !

Le salut du peuple exige de grands moyens et des mesures terribles. Puisqu’on a osé dans cette assemblée rappeler les journées sanglantes sur lesquelles tout bon citoyen a gémi je dirai, moi, que si un tribunal révolutionnaire eût existé le peuple auquel on a si souvent, si cruellement reproché ces journées ne les aurait pas ensanglantées. Faisons ce que n’a pas fait l’Assemblée législative, soyons terribles pour éviter au peuple de l’être et organisons un tribunal non pas bien, c’est impossible, mais le moins mal qui se pourra, afin que le peuple sache que le glaive de la liberté pèse sur la tête de tous ses ennemis. Je demande que, séance tenante, le tribunal révolutionnaire soit organisé, et que le pouvoir exécutif reçoive les moyens d’action et d’énergie qui lui sont nécessaires.

Une voix dans la salle : Tu agis comme un roi !

Danton : Et toi comme un lâche !

Après une intervention de Robespierre visant à empêcher qu'il ne puisse toucher les patriotes, la loi instituant le Tribunal révolutionnaire - devant lequel, après la reine et les Girondins, il devait lui-même comparaître un an après - est votée

C'est dans la salle du Manège des Tuileries que se réunit la Convention jusqu’au 9 mai 1793.

Le 15 mars, la Convention reçoit une lettre menaçante de Dumouriez, la rendant responsable de ses défaites. Malgré l’indignation générale, Danton s’oppose à un décret d’accusation contre lui et se fait envoyer en Belgique pour le raisonner. Il le rejoint le 20 ; dans l’intervalle, Dumouriez s’est fait écraser à Neerwinden le 18. Danton n’obtient qu’un vague billet de soumission J’ai épuisé tous les moyens de ramener cet homme aux bons principes. dira-t-il ; il rentre à Paris, mais au lieu de venir rendre compte de sa mission, disparaît plusieurs jours. Parti de Bruxelles le 21, il ne réapparait au Comité de défense général que le 26, ce qui a intrigué contemporains et historiens. Lorsque la Convention apprend la défaite de Neerwinden et les tractations de Dumouriez avec les Autrichiens, elle renouvelle le 25 mars, dans un élan d’union, son Comité de défense générale en y élisant des Girondins, des hommes de la Plaine et des Montagnards, Danton, Desmoulins, Dubois-Crancé et Robespierre. À la première séance, le 26, Danton, enfin réapparu, prend encore la défense de Dumouriez, reconnaît que le général a des torts, mais se porte garant de son désintéressement. Robespierre s’étonne de l’attitude de Danton et demande la destitution immédiate du général en chef. Les Girondins font bloc avec Danton pour la faire refuser. Le lendemain 27, à la Convention, Robespierre fait de nouveau le procès de Dumouriez. C’est seulement le 30 mars qu’elle se décide à envoyer des commissaires pour le citer à comparaître. Dumouriez les fait arrêter le 1er avril et les livre aux Autrichiens. Il tente ensuite d’entrainer son armée contre Paris mais se heurte à ses propres troupes et passe à l’ennemi accompagné de quelques généraux, dont Égalité fils, le duc de Chartres, futur Louis-Philippe, fils du duc d’Orléans, Philippe-Égalité, qui va être arrêté à Paris par les comités.

Jusqu'au dernier moment, Danton a cherché à établir l’union entre les républicains, contrairement à Robespierre et aux Montagnards qui jugeaient l’union avec les Girondins impossible Quoique assis au sommet de la Montagne, écrit le robespierriste Levasseur, il avait été jusque-là, sinon l’homme de la Droite, du moins en quelque sorte le chef du Marais. La trahison de Dumouriez va provoquer la rupture de Danton avec la Gironde. Le 1er avril, à la Convention, les Girondins l’accusent de complicité. Danton, soutenu par la Montagne qui comprit, dit Levasseur, que son impétueuse éloquence allait rompre toutes les digues répond en attaquant à son tour. Se tournant vers la Montagne, il s’écrie :

Je dois commencer par vous rendre hommage, citoyens qui êtes placés à cette Montagne : vous avez mieux jugé que moi. J’ai cru longtemps que, quel que fût l’impétuosité de mon caractère, je devais tempérer les moyens que la nature m’a départis, je devais employer, dans les circonstances difficiles où m’a placé ma mission, la modération que m’ont paru commander les évènements. Vous m’accusiez de faiblesse ; vous aviez raison, je le reconnais devant la France entière… Eh bien ! je crois qu’il n’est plus de trêve entre la Montagne, entre les patriotes qui ont voulu la mort du tyran et les lâches qui, en voulant le sauver, nous ont calomniés dans toute la France.

Au cours d’une séance dramatique, la Gironde et lui se renvoient l’accusation d’avoir trempé dans le complot monarchique du général en chef. Seul résultat immédiat de cette mêlée : les Girondins font décréter que les députés suspects de complicité avec l’ennemi ne seront plus protégés par l’inviolabilité parlementaire. Le soir, aux Jacobins, Robespierre prend la défense de Danton et demande la mise en accusation des Girondins.

La Plaine ne songe pas à suivre Robespierre, mais les circonstances l’inclinent vers Danton. Le 6 avril, la Convention crée enfin le Comité de Salut public, réclamé par Danton et Robespierre dès le 10 mars et y place des hommes qui ne sont pas trop impliqués dans le conflit entre Gironde et Montagne et qui souhaitent l’unité: sept députés de la Plaine, Barère en tête, la Montagne n’est représentée que par Danton et son ami Delacroix.

Second passage au gouvernement avril/ Juil 1793 – Comité de salut public

Le Comité de salut public, chargé de surveiller et d’animer le Conseil exécutif des ministres devient très vite le véritable pouvoir exécutif de la Convention. Composé de neuf membres rééligibles tous les mois par la Convention, il se réunit au deuxième étage du pavillon de Flore, devenu le pavillon de l’Égalité et ses délibérations demeurent secrètes. Dominé par Danton, il va être réélu intégralement le 10 mai et le 10 juin, il s’agrandit à cette date de 4 adjoints, 3 robespierristes, Saint-Just, Couthon, Jean Bon Saint-André, et un ami de Danton, Hérault de Séchelles.

Danton, le plus modéré des Montagnards, se refuse aux mesures révolutionnaires réclamées par les sections et les clubs parisiens économie dirigée, levée en masse, loi des suspects face à une situation extérieure et intérieure de plus en plus menaçante invasion étrangère, contre-révolution intérieure. La Terreur ne sera mise à l’ordre du jour qu’après son départ. Chargé au Comité de salut public des Affaires étrangères, il rêve d’un compromis avec l’Europe et essaie de négocier en secret pour fissurer le bloc de la coalition, prêt à offrir la libération de la reine. Le 13 avril, il détermine la Convention à désavouer la guerre de propagande et à déclarer qu’elle ne s’immiscerait en aucune manière dans le gouvernement des autres puissances. Mais ses tentatives n’aboutissent pas et se heurtent à une situation militaire défavorable. La Belgique et la rive gauche du Rhin reprises par les coalisés, la France ne disposait plus de monnaie d'échange. Que pouvait offrir Danton ? se demande Georges Lefebvre L’abandon des conquêtes de la République ? Les coalisés les avaient reprises et comptaient démembrer la France ; ils se moquaient des propositions dérisoires d’un régicide aux abois. Cette diplomatie, souvent louée depuis, supposait la victoire ou la capitulation déguisée en compromis.

Cette politique de ménagements mécontente les sans-culottes exaspérés par la cherté des denrées de première nécessité ainsi que Robespierre et ses amis qui aspirent à le remplacer. Tes formes robustes, dira Saint-Just dans son réquisitoire, semblaient déguiser la faiblesse de tes conseils … Tous tes exordes à la tribune commençaient comme le tonnerre et tu finissais par faire transiger la vérité et le mensonge.

À la Convention, la lutte entre la Gironde et la Montagne s’exacerbe. Pour écraser les Girondins, les Montagnards vont s’allier aux sans-culottes, en acceptant certaines de leurs revendications sociales. Le 13 avril, malgré Danton qui tente de s’y opposer, N’entamez pas la Convention ! s’écrie-t-il, les Girondins font voter la mise en accusation de Marat, mais le jury du Tribunal révolutionnaire l’acquitte et il est ramené en triomphe par la foule à l’assemblée. Le 18 mai, la Convention élit une commission de douze membres, tous girondins, pour enquêter sur les agissements de la Commune. Le 24, cette commission arrête Hebert et Varlet. Le 25, Isnard répond par des menaces à une délégation de la Commune venue demander leur libération. Le 26, Robespierre lance aux Jacobins un appel à une insurrection des députés « patriotes contre leurs collègues accusés de trahisons. Danton tente de désamorcer la journée qui se prépare en faisant voter le 27 à minuit la cassation de la Commission des Douze ; en vain car elle est rétablie le lendemain. Le 31 mai, la Convention est encerclée par les sans-culottes qui réclament l’arrestation des Girondins et des mesures sociales. L’assemblée se contente de supprimer de nouveau la Commission et renvoie les pétitions au Comité de salut public. Le lendemain 2 juin, une foule de 80 000 hommes armés de 150 canons investit la Convention. Après une tentative de sortie en cortège qui se heurte aux canons de Hanriot, l’assemblée doit se résigner à décréter l’arrestation de 29 de ses membres. Danton a laissé faire. Les Cordeliers l’accuseront d’avoir voulu empêcher sinon modérer l’action des sans-culottes.

Danton va essayer de ne pas achever d’anéantir la droite. Les députés girondins consignés chez eux sont gardés si mollement qu’une partie s’échappe. Encouragés par l’attitude du Comité de salut public, 73 députés signent une protestation contre le 2 juin. Le 6, Barère et Danton proposent la suppression de tous les comités révolutionnaires de sections, la destitution d’Hanriot et l’envoi d’otages aux départements dont on avait arrêté les députés (preuve que Danton ne voulait pas la mort des Girondins mais Robespierre fait repousser ces mesures. Danton n’insiste pas.

Le 16 juin, Danton se remarie. Il épouse Louise Gély, jeune fille qui s’occupe de ses enfants, amie de sa première femme. Elle est charmante, jeune 16 ans et pieuse. Pour l’épouser, il consent se marier devant un prêtre insermenté échappé aux massacres de septembre. La dot de 40 000 livres apportée par la jeune fille est en réalité payée par lui et le régime est celui, rare à l’époque, de la séparation des biens.

Plus occupé par son bonheur privé que par les soucis d’État, il ne vient plus aux Jacobins. Ses absences à la Convention sont remarquées. Il néglige même le Comité. Les clubs et la Commune l’accusent d’inertie. Le 23 juin Vadier dénonce les endormeurs du Comité. Marat attaque le Comité de la perte publique. Même son ami Chabot lui reproche aux Jacobins d’avoir perdu son énergie .

Danton semble las, usé par les défaites de l’été. Attaqué vivement le 8 à la Convention, il ne se défend pas. Le 10 juillet, lors du renouvellement du Comité de salut public, il demande à la Convention de l’écarter, par fatigue ou par calcul, ou les deux à la fois.

Peut-être, écrit François Furet, fait-il un calcul politique qui va se révéler redoutable : puisque le pouvoir l’a compromis, que les autres se compromettent à leur tour et le laissent se refaire une virginité ! Le 10 juillet, à sa demande, la Convention l’écarte du Comité qu’elle renouvelle. Élu malgré lui le 5 septembre, il refuse encore sa participation au pouvoir. Jaurès a bien vu quel danger cette attitude faisait planer sur la majorité et sur lui-même : un ministrable puissant qui refuse le pouvoir risque d’être demain le pôle autour duquel se cristallisera l’opposition.

Les robespierristes entrent au Comité. Robespierre lui-même s’y fait porter deux semaines plus tard. Jamais substitution d’une équipe à l’autre ne se fit plus simplement écrit Louis Madelin.

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7013#forumpost7013

Posté le : 25/10/2014 17:06

|

|

|

|

|

Danton 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le chef des Indulgents

Camille Desmoulins 1760-1794, l’homme du 14 juillet, l’ami de Danton et de Robespierre. À la fin de 1793, il veut, avec Danton et ceux qui le soutiennent, les Indulgents, arrêter la Terreur et négocier la paix. Il écrit dans son journal Vieux Cordelier, no 4 : Ouvrez les prisons à 200 000 citoyens que vous appelez suspects, car, dans la Déclaration des Droits, il n’y a point de maisons de suspicion… Vous voulez exterminer tous vos ennemis par la guillotine ! Mais y eut-il jamais plus grande folie ! … Croyez-moi, la liberté serait consolidée et l’Europe vaincue si vous aviez un Comité de Clémence ! Portrait posthume par Jean-Sébastien Rouillard.

Le nouveau Comité de Salut public à peine installé, les événements désastreux se multiplient pendant l’été 1793 : soulèvements dans les provinces après l’élimination des Girondins Lyon, Bordeaux, Marseille, victoire des vendéens à Vihiers, 17 juillet, aux frontières capitulation de Valenciennes, 28 juillet et Mayence, Toulon livrée aux Anglais 29 août. La République n’est plus, dit Barère le 23 août dans son discours sur la levée en masse, qu’une grande ville assiégée. À Paris, où la crise économique s’accentue, les luttes pour le pouvoir entre les factions révolutionnaires s’exacerbent. Les revers militaires résultent surtout de la confusion et des désaccords sur le plan de la direction politique et du commandement militaire.

Hébert 1757-1794, rédacteur du Père Duchesne, le journal des sans-culottes, se veut le successeur de Marat. Les Hébertistes veulent renforcer l'économie dirigée et radicaliser la terreur. Ils dirigent le mouvement sans-culotte et contrôlent le club des Cordeliers, le ministère de la Guerre dont le secrétaire général est Vincent et l’armée révolutionnaire parisienne, dont le chef est Ronsin. Autre appui : la Commune dont le maire Pache, le procureur Chaumette et le commandant de la garde nationale Hanriot leur sont favorables.

Danton, de retour aux Jacobins dès le 12 juillet où il se fait applaudir, participe à ces luttes en essayant de déborder le Comité avec tous ceux que mécontente Robespierre et va faire pendant l’été de la surenchère révolutionnaire. Avec Delacroix, le 11 août 1793, il va demander la dissolution de la Convention et l'application immédiate de la nouvelle Constitution de l'an I, ce que leur reprochera Robespierre en mars 1794; votée le 24 juin 1793, son exécution fut repoussée par le reste de la Montagne pour la fin de la guerre. Le 25, il est élu président de la Convention. Mais les Hébertistes, qui sont aussi candidats à la succession du pouvoir avec l’appui des sans-culottes, l’accusent de modérantisme : Cet homme peut en imposer par de grands mots, cet homme sans cesse nous vante son patriotisme, mais nous ne serons jamais dupes… dit Vincent aux Cordeliers, le vieux club de Danton. Le 2 septembre, à la nouvelle que Toulon s’est livrée aux Anglais, les sans-culottes, soutenus par la Commune, préparent une nouvelle journée. Les Jacobins s’y rallient pour canaliser le mouvement. Le 5, la Convention, cernée par les manifestants, me la Terreur à l’ordre du jour. La pression sans-culotte accélère les mesures révolutionnaires et fait entrer Billaud-Varennes et Collot d’Herbois au Comité, mais elle ne parvient pas à le remettre en cause. Désormais ce qu’on est convenu d’appeler le Grand Comité, dominé par Robespierre, va reprendre la situation en main et exercer une dictature de fait jusqu’en juillet 1794.

Le 5 et le 6 septembre, Danton prononce des discours révolutionnaires très applaudis à la Convention qui décrète qu’il soit adjoint au Comité. Après deux jours de réflexion, il refuse. Je ne serai d’aucun Comité, s’écrie-t-il le 13 septembre, mais l’éperon de tous.

Et puis, subitement, du 13 septembre au 22 novembre 1793, il va disparaître. Le 13 octobre, le président communique à la Convention la lettre suivante :

Délivré d’une maladie grave, j’ai besoin, pour abréger le temps de ma convalescence, d’aller respirer l’air natal ; je prie en conséquence la Convention de m’autoriser à me rendre à Arcis-sur-Aube. Il est inutile que je proteste que je reviendrai avec empressement à mon poste aussitôt que mes forces me permettront de prendre part à ses travaux.

Garat raconte : Il ne pouvait plus parler que de la campagne… Il avait besoin de fuir les hommes pour respirer. Telle attitude indique que la neurasthénie l’assaillait et déjà le terrassait, dit son biographe Louis Madelin. J'ai trop servi. La vie m'est à charge. dira-t-il à son procès.

En son absence, ses amis continuent leurs attaques à la Convention contre le Comité. Le 25 Thuriot met en cause sa politique économique et sociale. L’assemblée applaudit et élit au Comité Briez, qui était en mission à Valenciennes lors de la capitulation. Robespierre doit menacer de quitter le Comité pour faire repousser la décision : celui qui était à Valenciennes lorsque l’ennemi y est entré n’est pas fait pour être membre du Comité de Salut public. Ce membre ne répondra jamais à la question : pourquoi n’êtes-vous pas mort ? Il faut, exige-t-il, proclamer que vous conservez toute votre confiance au Comité. La Convention, se dressant alors en fait le serment. Fin octobre, vingt-deux Girondins comparaissent devant le Tribunal révolutionnaire. Je ne pourrai les sauver dit Danton à Garat, les larmes dans les yeux. Le 1er novembre, ils sont guillotinés en chantant encore la Marseillaise au pied de l’échafaud. Suivent Mme Roland, Bailly, Barnave, Houchard, Biron, 177 condamnations à mort dans les trois derniers mois de 1793.

Danton rentre le 20 novembre pour venir au secours de ses amis, députés montagnards compromis dans l'affaire de la falsification du décret de suppression de la Compagnie des Indes, voir l’article : Chabot et Bazire, ont été arrêtés le 19 novembre par le Comité de Salut public. Fabre d'Églantine, lié politiquement à Danton, reste libre bien que le Comité soit au courant de sa signature de complaisance. Car Robespierre a besoin de Danton et des modérés pour combattre la déchristianisation dans laquelle il voit une manœuvre politique de débordement par les Hébertistes.

L’offensive des Indulgents décembre 1793 - janvier 1794

Pendant plus d’un mois, de décembre au milieu de janvier, il se forme comme un axe Robespierre-Danton sur la base d’une vigoureuse offensive contre la déchristianisation et les ultra-révolutionnaires. Les amis de Danton attaquent les leaders hébertistes avec l’approbation tacite de Robespierre. Camille Desmoulins lance un nouveau journal, Le Vieux Cordelier, dont les premiers numéros qui s’attaquent aux Hébertistes et à tout le courant déchristianisateur, obtiennent un énorme succès. En même temps, on apprend les premières victoires révolutionnaires. Les menaces militaires s’atténuent sans disparaître : la première guerre de Vendée est gagnée, Lyon révoltée capitule en octobre, l’insurrection de Toulon est battue en décembre, l’armée repousse les coalisés sur les frontières.

Danton incarne alors un courant plus modéré de la Montagne qui pense qu’avec le redressement de la situation militaire il convient de mettre fin à la Terreur et de faire la paix : Je demande qu’on épargne le sang des hommes, s’écrie-t-il le 2 décembre à la Convention. Il semble qu’il ait espéré détacher Robespierre des membres du Comité liés aux Hébertistes, Billaud-Varennes et Collot et partager avec lui les responsabilités gouvernementales.

Le 12 décembre, Danton prononce un discours sur l'instruction publique à la Convention, dans lequel il déclare :

Il est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître : que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Personne plus que moi ne respecte la nature. Mais l'intérêt social exige que là seulement doivent se réunir les affections.

Le 12 décembre, Bourdon demande à la Convention le renouvellement du Comité de Salut public dont les pouvoirs expirent le lendemain et Merlin de Thionville propose de le renouveler tous les mois par tiers. La majorité ne les suit pas. Le 15, le no 3 du Vieux Cordelier a un grand retentissement dans l’opinion. Il ne se borne plus à attaquer les Hébertistes mais s'en prend au système de la Terreur et au Gouvernement révolutionnaire lui-même. Le 17, Fabre, Bourdon et Philippeaux font décréter d’arrestation par la Convention deux chefs hébertistes Ronsin et Vincent, sans même en référer aux Comités. Le 20, des femmes viennent supplier la Convention de délivrer les patriotes injustement incarcérés et Robespierre lui-même fait nommer un comité de clémence chargé de réviser les arrestations. Le 24, le no 4 du Vieux Cordelier réclame pratiquement la libération des suspects.

Mais le revirement a eu lieu le 21 décembre. Collot d’Herbois, de retour de Lyon et se voyant directement menacé, défend ses amis Ronsin et Vincent aux Jacobins et obtient que le club proteste contre leur arrestation. Billaud-Varennes fait révoquer par la Convention le comité de clémence. Robespierre met fin le 25 décembre aux espoirs d’alliance de Danton en impliquant les deux factions adverses dans un même complot : Le Gouvernement révolutionnaire doit voguer entre deux écueils, la faiblesse et la témérité, le modérantisme et l’excès ; le modérantisme qui est à la modération ce que l’impuissance est à la chasteté ; et l’excès qui ressemble à l’énergie comme l’hydropisie à la santé. Le 7 janvier, le 5e numéro du Vieux Cordelier est attaqué aux Jacobins. Robespierre affecte d’abord de traiter Camille en bon enfant gâté qui a d’heureuses dispositions et qui est égaré par de mauvaises compagnies ; mais celui-ci, l’entendant demander que son journal soit brûlé, riposte par une citation de Rousseau : Brûler n’est pas répondre. Robespierre éclate alors : L’homme qui tient aussi fortement à des écrits perfides est peut-être plus qu’égaré . Pour isoler Danton de Robespierre, Billaud et Collot font manœuvrer le Comité de sûreté générale qui découvre le faux décret de liquidation de la Compagnie des Indes signé par Fabre d’Eglantine, dont le gouvernement connaît l’existence depuis un mois. Fabre est arrêté le 12 janvier. Le lendemain, Danton prend sa défense mais il est isolé. Malheur à celui qui a siégé aux côtés de Fabre, s’écrie Billaud-Varenne, et qui est encore sa dupe. C’est l’échec de l’offensive des Indulgents.

La contre-offensive des Hébertistes février 1794

Provisoirement, les divers courants de la Montagne tombent d'accord à la Convention pour voter le 4 février l’abolition de l'esclavage dans les colonies sur proposition de Levasseur après un rapport d’un des trois députés de Saint-Domingue arrivés à Paris. Danton intervient presque seul avec son ami, Delacroix, dans un célèbre discours où il proclame : Lançons la liberté dans les colonies, liant le fait de libérer les esclaves à la volonté de ruiner l’Angleterre c’est aujourd’hui que l’Anglais est mort. Mais il se félicite également de l'entrée, la veille 3 février 1794, des deux nouveaux députés de couleur à la Convention, et place l'abolition sous le signe philosophique du "compas des principes" et du "flambeau de la raison". L’abolition sera fêtée au Temple de la Raison, Notre-Dame par la Commune en présence de Chaumette, d’Hébert et des nouveaux députés de Saint-Domingue le 18 février. Trois ans plus tôt, le 10 juin 1791, dans l'affaire des hommes de couleur libres, Danton avait enclenché au club des Jacobins une politique d'expulsion des députés des colonies, défenseurs de l'aristocratie de la peau.

Mais la crise des subsistances, aggravée par la loi du maximum général, taxation des denrées et des salaires et la libération de Ronsin et de Vincent 2 février vont marquer une reprise de l’agitation des sans-culottes : attroupements devant les boutiques, pillages, violences. Le club des Cordeliers, dirigé par Vincent, mène l’attaque. Le 12 février, Hébert dénonce la clique qui a inventé le mot ultra-révolutionnaire ; le 22, il réclame des solutions à la crise des subsistances. Le Comité répond par les décrets de ventôse : nouveau maximum général Barère, confiscation des biens des suspects au profit des patriotes indigents Saint-Just. Mais, le 2 mars, Ronsin parle d’insurrection. Le 4, Hébert affirme que Robespierre est d’accord avec les Indulgents ; les Cordeliers voilent, en signe de deuil, la Déclaration des droits de l’homme affichée derrière le président dans la salle des débats. Carrier réclame une sainte insurrection ; Hébert s’y rallie. Mais, mal préparée, non suivie par la Commune, elle échoue.

La liquidation des factions mars - avril 1794

Isolés, les dirigeants cordeliers sont arrêtés dans la nuit du 13 au 14 mars. Le procès se tient du 21 au 24 mars. La technique de l’amalgame permet de mêler à Hébert, Ronsin, Vincent et Momoro des réfugiés étrangers Cloots, Proli, Pereira, afin de les présenter comme des complices du complot de l’étranger. Tous sont exécutés le 24 mars sans que les sans-culottes bougent.

Le lendemain de l’arrestation des Hébertistes, Danton et ses amis qui ont gardé le silence pendant ces évènements, reprennent l’offensive. Le numéro 7 du Vieux Cordelier, qui ne paraîtra pas, réclame le renouvellement du Comité et une paix aussi rapide que possible, en même temps qu'il attaque pour la première fois Robespierre accusé par Camille Desmoulins de tenir le langage belliciste de Brissot justement combattu autrefois. Mais Robespierre est décidé à frapper les chefs des Indulgents. Toutes les factions doivent périr du même coup dit-il à la Convention le 15 mars. Il semble néanmoins qu'il ait hésité à mettre Danton sur la liste en considération du passé commun et des services rendus à la République. Il a accepté de le rencontrer. On ne sait pas ce qui s’est dit entre les deux hommes mais on sait que Robespierre est sorti de l’entretien avec une froideur que tous les témoins ont notée. D’après les confidences de Barère, Robespierre aurait voulu sauver Camille, son ancien camarade de collège, celui qui l’avait choisi comme témoin de son mariage. Mais les pressions de Collot d’Herbois, Billaud-Varennes, Barère et surtout Saint-Just ont emporté la décision.

On a l’impression que ces quelques lignes raturées et surchargées ont été écrites au cours d’une discussion dans un certain désarroi. Barère aurait tenu la plume. Billaud-Varenne signe fermement le premier. Carnot aurait dit en mettant sa signature : Songez-y bien, une tête comme celle de Danton en entraîne beaucoup d’autres. Robespierre signe tout en bas un des derniers. Du Comité de Salut public, seul Lindet refuse de signer.

Danton n'écoute pas ceux qui lui conseillent de fuir : On n'emporte pas sa patrie sous la semelle de ses souliers. Le 30 mars, le Comité ordonne son arrestation et celle de Delacroix, Desmoulins et Philippeaux. C’est Saint-Just qui est chargé du rapport devant la Convention. Soutenu par Robespierre, il veut que les accusés soient présents à la lecture du rapport et qu’on les arrête en fin de séance. La majorité du Comité s’y oppose par crainte d’un débat dangereux. Si nous ne le faisons pas guillotiner, nous le serons. De rage, Saint-Just aurait jeté son chapeau au feu.

Le lendemain, à la Convention consternée, Legendre demande que les accusés puissent venir se défendre. Une partie de l’assemblée est prête à le suivre. C’est Robespierre qui intervient : Legendre a parlé de Danton, parce qu’il croit sans doute qu’à ce nom est attaché un privilège. Non, nous ne voulons point de privilèges ! Nous ne voulons pas d’idoles ! Nous verrons dans ce jour si la Convention saura briser une prétendue idole pourrie depuis longtemps, ou si dans sa chute elle écrasera la Convention et le peuple français !. Et fixant Legendre : Quiconque tremble est coupable. Après son intervention et celle de Barère, Saint-Just présente son rapport rédigé à partir des notes de Robespierre, ces notes ont été publiées en 1841; Comme pour les Hébertistes, on associe aux accusés politiques, les prévaricateurs, Fabre, Chabot, Basire, Delauney et des affairistes comme l’abbé d’Espagnac, les banquiers autrichiens Frey et le financier espagnol Guzman, étrangers de surcroit pour rattacher les accusés à la conspiration de l’étranger.

Le procès, ouvert le 2 avril, est un procès politique, jugé d’avance. Au bout de deux séances, l’accusateur Fouquier-Tinville et le président Herman doivent réclamer l’aide du Comité : Un orage horrible gronde… Les accusés en appellent au peuple entier… Malgré la fermeté du tribunal, il est instant que vous vouliez bien nous indiquer notre règle de conduite, et le seul moyen serait un décret, à ce que nous prévoyons. Un projet de complot en vue d’arracher les accusés de leur prison, Lucile Desmoulins aurait proposé de l’argent « pour assassiner les patriotes et le Tribunal permet à Saint-Just de faire voter par la Convention un décret mettant les accusés hors des débats. La défense de Danton est étranglée comme avait été étouffée celle des Girondins. Le procès-verbal du Tribunal révolutionnaire a été très "arrangé" et son grand discours purement supprimé. Certaines de ses réponses ont été conservées : Moi vendu ! Moi ! Un homme de ma trempe est impayable !, interrogé sur ses nom, prénoms, domicile : Bientôt dans le néant, et mon nom au Panthéon.

Danton est guillotiné le 5 avril à trente-quatre ans. Passant en charrette devant la maison de Robespierre guillotiné le 28 juillet, il s'écrie : Robespierre, tu me suis ! Ta maison sera rasée ! On y sèmera du sel ! .

Il existe un récit de son exécution par Arnault :

L’exécution commençait quand, après avoir traversé les Tuileries, j’arrivai à la grille qui ouvre sur la place Louis XV. De là, je vis les condamnés, non pas monter mais paraître tour à tour sur le fatal théâtre, pour disparaître aussitôt par l’effet du mouvement que leur imprimait la planche ou le lit sur lequel allait commencer pour eux l’éternel repos … Danton parut le dernier sur ce théâtre, inondé du sang de tous ses amis. Le jour tombait. Je vis se dresser ce tribun, à demi éclairé par le soleil mourant. Rien de plus audacieux comme la contenance de l’athlète de la Révolution ; rien de plus formidable comme l’attitude de ce profil qui défiait la hache, comme l’expression de cette tête qui, prête à tomber, paraissait encore dicter des lois. Effroyable pantomime ! Le temps ne saurait l’effacer de ma mémoire. J’y trouve toute l’expression du sentiment qui inspirait à Danton ses dernières paroles, paroles terribles que je ne pus entendre, mais qu’on répétait en frémissant d’horreur et d’admiration : N’oublie pas surtout, n’oublie pas de montrer ma tête au peuple : elle est bonne à voir.

Son acte de décès est dressé le 7 floréal an II 26 avril 1794 par l'état civil de Paris.

Le 13 avril, une dernière fournée envoie à la guillotine Lucile Desmoulins, la femme de Camille, Chaumette et la veuve d’Hébert.

Ayant obligé la Convention à livrer Danton, le Comité se croyait sûr de sa majorité. Il se trompait, écrit Georges Lefebvre, elle ne lui pardonnait pas ces sacrifices. Tant de places vides répandaient une terreur secrète qui, aisément, tournerait en rébellion, car c’était sa position de médiateur entre l’assemblée et les sans-culottes qui avaient fait la force du Comité; en rompant avec ces derniers, il libérait l’assemblée et, pour achever de se perdre, il ne lui restait plus qu’à se diviser.

Historiographie

Au XIXe siècle, la tradition républicaine a vite réhabilité Danton. Michelet, qui va se consacrer pendant dix ans aux sept volumes de son histoire de la Révolution française, parus entre 1847 et 1853, fait de Danton l’incarnation de la Révolution, le vrai génie pratique, la force et la substance qui la caractérise fondamentalement. Son génie ? L’action, comme dit un ancien. Quoi encore ? L’action. Et l’action comme troisième élément. Edgar Quinet, dans sa Révolution de 1865 voit dans le triple appel de Danton à l’audace la devise de tout un peuple. Pour Auguste Comte et les positivistes, la philosophie encyclopédiste a produit au moins deux héros : l’un théorique – c’est Condorcet, l’autre pratique – c’est Danton.

Le véritable promoteur du culte de Danton est le docteur Robinet, un disciple de Comte, qui consacre 25 ans de sa vie à militer pour Danton. Son premier livre Danton. Mémoire sur sa vie privée date de 1865 ; son dernier, Danton, homme d’État, de 1889.

Les républicains fondateurs de la IIIe République qui veulent une incarnation républicaine de la Révolution, ce qui exclut Mirabeau non compromise dans la Terreur, ce qui exclut Robespierre, font de Danton le héros par excellence de la Révolution française. Danton a alors des voies publiques ou des établissements scolaires portant son nom, des statues et un cuirassé. Son nom est évoqué dans de nombreuses cérémonies officielles.

Le début du XXe siècle va être marqué par une célèbre polémique entre deux grands historiens universitaires de gauche, Aulard et Mathiez, le premier est radical, le second socialiste au sujet de Danton et Robespierre. Alphonse Aulard, le premier à occuper la chaire d’histoire de la Révolution française à la Sorbonne, créée en 1886, est un admirateur de Danton qui incarne pour lui la synthèse de la Révolution française et en qui il voit un précurseur de Gambetta, Danton était avant tout un homme d'État… C'est aussi et surtout un esprit français. Il y a de la gaieté, de la verve, un bon sens endiablé et une bonhomie fine dans le discours. La réaction a lieu en 1908 avec Albert Mathiez, ancien collaborateur d’Aulard qui a été son directeur de thèse. C’est lui qui va établir de façon quasi irréfutable, en épluchant minutieusement ses comptes et en faisant un inventaire systématique de ses amis douteux, la corruption de Danton. Il fonde sa propre revue destinée à exalter l’œuvre de Robespierre et va reprendre, en l’étayant de documents, le réquisitoire de Robespierre et de Saint-Just contre Danton. Pour lui et pendant longtemps pour les historiens de la Société des études robespierristes qui se réclament de lui, Danton est un vendu et un débauché qui a mené une politique de double-jeu, Mathiez résumant sa pensée en écrivant Danton était un démagogue affamé de jouissances, qui s'était vendu à tous ceux qui avaient bien voulu l'acheter, à la Cour comme aux Lameth, aux fournisseurs comme aux contre-révolutionnaires, un mauvais Français qui doutait de la victoire et préparait dans l'ombre une paix honteuse avec l'ennemi, un révolutionnaire hypocrite qui était devenu le suprême espoir du parti royaliste .

En 1932, Louis Barthou, homme politique de la IIIe République, conteste dans son Danton les arguments de Mathiez et refait l'apologie du grand révolutionnaire au service de la patrie.

Georges Lefebvre, qui occupe à son tour en 1937 la chaire d’histoire de la Révolution à la Sorbonne et sera jusqu’à sa mort en 1959 le spécialiste incontesté du domaine, adopte en 1934 une position moins partisane et plus équilibrée : admettant la vénalité, il n’en tire pas toutes les conséquences qu’en déduit Mathiez sur la politique de Danton.

La position de Lefebvre a été adoptée par les historiens contemporains François Furet et Mona Ozouf qui s’intéressèrent surtout aux contradictions et à la complexité du personnage. François Furet reconnait que les documents mis au jour par Mathiez permettent d'établir, ou au moins de rendre très vraisemblable, la corruption de Danton. Mais il lui reproche de tirer de ces preuves plus qu'elles ne peuvent offrir et de mélanger politique révolutionnaire et vertu privée : Danton n'est ni chaste, ni vertueux, ni convaincu comme l'est Robespierre, le héros de Mathiez. Pour François Furet, Danton est un homme politique opportuniste, intermittent, peu délicat sur les moyens, en même temps qu'un orateur un peu génial dans l'improvisation, et un vrai tempérament politique dans les grandes occasions : la Patrie en danger, la levée en masse, le Salut public, son procès enfin.

Gérard Walter écrit dans son introduction au procès de Danton Actes du Tribunal révolutionnaire, Mercure de France, 1986 :

Que demandons-nous à Danton? Est-ce de savoir combien d’argent il a gagné au cours de sa carrière politique, et comment ? Ou quels sont les services qu’il a rendus à la Révolution ? Si l’on entend le juger sous ce dernier rapport, ce n’est pas le bilan de sa fortune qu’il y a lieu de dresser, mais celui de ses actes. Si celui-ci, en fin de compte, est en mesure d’établir que l’activité de Danton a contribué effectivement au triomphe de la Révolution, peu importe s’il a reçu de la Cour ou ailleurs, 30 000 livres, ou 300 000, ou même 3 millions. Par contre, s’il avait été démontré qu’il n’eût jamais touché un sol de personne, mais qu’il ne fut pas le sauveur de la France révolutionnaire à l’époque où les Allemands et les émigrés marchaient sur Paris, on aurait bien le devoir de le proclamer grand honnête homme, mais aussi celui de le rayer définitivement du nombre des grands révolutionnaires.

À propos de notes rédigées par Robespierre à la veille du procès de Danton

Ces notes, une vingtaine de pages étaient destinées à Saint-Just pour son rapport d'accusation à la Convention :

Le mot de vertu faisait rire Danton ; il n'y avait pas de vertu plus solide, disait-il plaisamment, que celle qu'il déployait toutes les nuits avec sa femme.

Quand je montrais à Danton le système de calomnie des brissotins développé dans les papiers publics, il me répondait : "Que m'importe ! L'opinion publique est une putain, la postérité une sottise !.

C'est en vain que l'on se plaignait à Danton de la faction girondine : il soutenait qu'il n'y avait point là de faction et que tout était le résultat de la vanité et des animosités personnelles.

Une autre maxime de Danton était qu'il fallait se servir des fripons. Aussi était-il entouré des intrigants les plus impurs. Il professait pour le vice une tolérance qui devait lui donner autant de partisans qu'il y a d'hommes corrompus dans le monde. C'était sans doute le secret de sa politique.

Il ne faut pas oublier les thés de Robert, ou d'Orléans faisait lui-même le punch, ou Fabre, Danton et Wimpffen assistaient. C'était là qu'on cherchait à attirer le plus grand nombre de députés de la Montagne pour les séduire ou pour les compromettre.

Il ne voulait pas la mort du tyran; il voulait qu'on se contentât de le bannir, comme Dumouriez.

Il a vu avec horreur la révolution du 31 mai ; il a cherché à la faire avorter ou à la tourner contre la liberté, en demandant la tête du général Hanriot, sous prétexte qu'il avait gêné la liberté des membres de la Convention.

Danton voulait une amnistie pour tous les coupables; il s'en est expliqué ouvertement; il voulait donc la contre-révolution. Il voulait la dissolution de la Convention, ensuite la destruction du gouvernement : il voulait donc la contre-révolution.

Il y avait un trait de Danton qui prouve une âme ingrate et noire : il avait hautement préconisé les dernières productions de Desmoulins : il avait osé, aux Jacobins, réclamer en leur faveur la liberté de la presse, lorsque je proposai pour elles les honneurs de la brûlure. Dans la dernière visite dont je parle, il me parla de Desmoulins avec mépris : il attribua ses écarts à un vice privé et honteux, mais absolument étranger à la Révolution.

Danton et le procès de Louis XVI