|

|

Re: Défi du 24-10-2014 |

|

Administrateur

Inscrit:

30/05/2013 12:47

Niveau : 34; EXP : 7

HP : 0 / 826

MP : 540 / 26786

|

Mon cher EXEM, tu as mis la barre haute, avec ce dialogue de sourdingues,un sourds et un peu dingues!!

Je vais creuser mes neurones anémié pour tenter d'approcher le maître!!!

A bientôt sur le site!!!!!!!!!!

Posté le : 25/10/2014 20:00

|

|

_________________

Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …

Titi

|

|

|

Gille de Rais / de Retz 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 26 octobre 1440 à 35 ans, à Nantes est exécuté Gilles de Rais ou Retz,

de son véritable nom Montmorency-Laal, Gilles de Rais ou, selon la graphie contemporaine, Gilles de Retz en référence à son titre de baron de Retz, né au château de Champtocé-sur-Loire à une date inconnue, vraisemblablement durant l'année 1405 peut-être vers le 1er septembre 1405, chevalier et seigneur de Bretagne, d'Anjou, du Poitou et du Maine.

Origine Duché d'Anjou, il fait allégeance au Royaume de France, Duché de Bretagne, il est Maréchal de France de 1420 à 1436 pendant la guerre de cent ans, ses Faits d'armes son le siège d'Orléans, bataille de Jargeau, la bataille de Patay, il est baron de Retz, seigneur de Machecoul, seigneur de La Bénate en Corcoué-sur-Logne, seigneur du Coutumier en Bois-de-Céné, seigneur de Bourgneuf-en-Retz, seigneur de l'île de Bouin, seigneur de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, seigneur de Pornic, seigneur de Princé en Chéméré, seigneur de Vue, seigneur de Tiffauges, seigneur de Pouzauges, seigneur de Champtocé-sur-Loire, seigneur d'Ingrandes,il appartient à la maison de Montmorency-Laval, Maison de Laval, la maison de Montmorency

Durant la guerre de Cent Ans, il se range dans le camp du roi Charles VII de France et du grand chambellan Georges Ier de La Trémoille, son propre cousin et allié. Gilles de Rais est ainsi amené à combattre les Anglais aux côtés de Jeanne d'Arc, campagnes militaires au cours desquelles il est promu maréchal de France le jour du sacre royal de Reims 17 juillet 1429.

Après la mort de son grand-père Jean de Craon en 1432 et la disgrâce de son cousin Georges de La Trémoille en 1433, le maréchal de Rais se retire de la vie militaire. Il se voit accusé par sa famille, et notamment par son frère cadet René de La Suze, de dilapider son patrimoine en aliénant ses terres au plus offrant afin de pallier ses fastueuses dépenses.

En octobre 1440, Gilles de Rais est condamné dans le duché de Bretagne par un tribunal ecclésiastique pour hérésie, sodomie et meurtres de cent quarante enfants, ou plus tandis qu'une cour séculière le condamne à la pendaison et au bûcher pour s'être emparé indûment du château de Saint-Étienne-de-Mer-Morte ainsi que pour des crimes commis sur plusieurs petits enfants sans précision de leur nombre.

Postérieurement à sa mort, suivant une tradition orale attestée dès le XIXe siècle, un fréquent amalgame entre la figure historique du baron de Rais et le personnage mythique de Barbe Bleue survient dans certaines traditions folkloriques locales, des ballades, des complaintes et des contes, avant d'être exploité dans des œuvres littéraires.

Depuis la progressive reconnaissance scientifique du phénomène des tueurs en série à partir de la fin du XIXe siècle, Gilles de Rais est parfois comparé à ce type de criminel ou qualifié lui-même en ces termes.

En bref

Ancien compagnon de Jeanne d'Arc, retiré dans ses terres vers 1435 et immensément riche, il se consacra à l'alchimie et à la magie noire, qui le mena aux pires scélératesses. Accusé d'assassin d'enfants, de 140 à 300, selon les évaluations, il fut exécuté.

Arrière-petit-neveu de Du Guesclin, fils de Marie de Craon et de Guy de Laval de Blaison, Gilles de Rais appartient à l'une des plus hautes et des plus influentes familles du début du XVe siècle. Orphelin à onze ans, il est élevé par son grand-père Jean de Craon, qui ne réfrène aucune des passions de l'enfant et lui enseigne au contraire la désobéissance à l'égard de l'autorité, tant religieuse que royale. L'enfant, qui avait appris le latin jusqu'à la mort de ses parents, n'est initié ensuite qu'aux jeux de la guerre et de la chasse. Pour des raisons d'intérêt, il est fiancé deux fois, à treize et à quinze ans, mais c'est à seize ans qu'il sera uni secrètement à Catherine de Thouars, le mariage officiel avec autorisation de Rome n'ayant lieu que deux ans plus tard. En 1424, Gilles décide d'administrer tous ses biens et, à l'instigation de son cousin La Trémoille, entreprend une carrière militaire, ajoutant à sa fortune une compétence guerrière et un courage dont témoignent ses nombreuses victoires sur les Anglais. À Chinon, quand Charles VII reçoit Jeanne d'Arc, il se voit confier les troupes et part avec la Pucelle pour Orléans. Au combat décisif des Tourelles, il est près d'elle quand elle est blessée et entre dans la ville. Après d'autres victoires comme celle de Patay, c'est Gilles qui est chargé de porter à Reims le saint chrême du sacre ; ce même jour de juillet 1429, il est fait maréchal de France. Trois mois plus tard, lorsqu'elle est blessée sous les murs de Paris, c'est le sire de Rais que Jeanne veut près d'elle, mais la Pucelle doit abandonner, cependant que le roi accorde à Gilles, privilège qu'il partage seul avec Jeanne, d'ajouter à ses armes un semis de fleurs de lys.

Jusqu'en 1433, Gilles guerroie, dilapide sa fortune. À partir de la mort de son grand-père, il apparaît cependant sous cet autre jour, qui lui vaudra d'être le vrai Barbe-Bleue de la légende sans qu'on sache s'il est bien à l'origine du personnage ou s'il représente sa concrétisation dans l'esprit populaire. Désormais, et jusqu'à son arrestation, avec la complicité de serviteurs qui partagent ses passions et enlèvent les enfants, Gilles de Rais se rend coupable de très nombreux meurtres officiellement cent quarante, commis surtout sur des jeunes garçons au cours de scènes d'orgie. Entièrement adonné à sa débauche, Gilles ne néglige pas pour autant les fondations pieuses : il crée à Machecoul, pour le bien et le salut de son âme, la fondation des Saints-Innocents, dépense une fortune pour monter à Orléans, en 1435, une grande machine théâtrale en mémoire de Jeanne d'Arc. Il mène grand train et s'attache surtout à sa maison ecclésiastique, digne des plus grands. Mais, en 1437, deux squelettes ayant été découverts dans son château, une rumeur naît que les petits n'osent amplifier et que les grands écoutent peu : sans être inquiété, Gilles installe près de lui François Prelati et commence à Tiffauges, en Vendée, des évocations de Satan... qui ne lui répond d'ailleurs jamais, même quand il lui offre dans un verre le cœur et le sang d'un enfant. Toujours homme d'armes, Gilles confie une partie de ses hommes à Jeanne d'Arc ressuscitée, la dame des Armoises, mais ce n'est qu'un intermède dans sa vie partagée entre le meurtre, l'appel de Satan et le désir d'aller pleurer en Terre sainte pour la rémission de ses péchés. En mars 1440, il se confesse, communie au milieu des paysans, mais les crimes continuent.

Cependant, l'évêque de Nantes ayant secrètement mené une enquête, Gilles est arrêté le 15 septembre 1440 ; il est accusé de crime et de sodomie sur des enfants, d'évocation des démons, de violation de l'immunité ecclésiastique. Après un temps de silence, et pour éviter la torture à moins que ce ne fût aussi chez ce monstre qui se voulut jusqu'à sa mort bon chrétien et dévot la preuve d'un remords sincère, d'un souci du salut de son âme, Gilles passe aux aveux : il reconnaît tous les méfaits qui lui sont reprochés, donnant, avec ses complices, les plus horribles détails sur ses pratiques, implorant le pardon de ses juges et exhortant le peuple à vénérer notre Sainte Mère l'Église.

Le 23 octobre, ses complices Henriet et Poitou sont condamnés à mort ; le 25, la cour ecclésiastique excommunie Gilles pour apostasie hérétique ... évocation des démons ... crime et vice contre nature avec des enfants de l'un et de l'autre sexe selon la pratique sodomite. À genoux, avec des soupirs et des gémissements, Gilles demande à être réincorporé dans l'Église et se confesse. Il est ensuite remis à la cour séculière, qui le condamne à verser une amende de 50 000 écus d'or, puis à être pendu et brûlé, le lendemain même. Après la procession demandée par Gilles et suivie par une foule immense qui prie pour son âme, il est pendu, livré aux flammes, mais son corps est retiré du brasier à temps pour qu'il puisse reposer en terre chrétienne. Sa dépouille est portée et ensevelie par quatre ou cinq dames ou demoiselles de grand état dans l'église de Notre-Dame-du-Carmel de Nantes. Trois siècles plus tard, lors du pillage de l'église par les révolutionnaires, le corps de Barbe-Bleue disparaîtra. Au reste, Gilles de Rais dut sa gloire durable à l'excès de ses crimes.

Sa vie

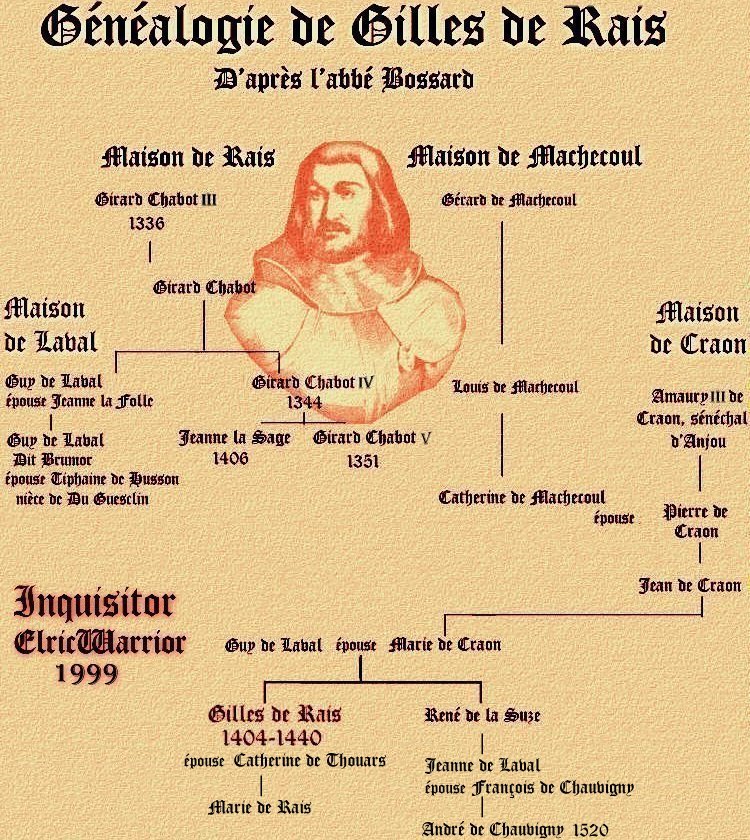

Ascendance de Gilles de Rais

En 1371, la maison de Rais s'éteint à la mort de Girard V Chabot. Sa sœur Jeanne Chabot la Sage † 1407 recueille son héritage, convoité par le duc Jean IV de Bretagne. Le roi Charles V confie alors la garde du pays de la dame de Rays à un proche parent de Jeanne, Guy Brumor de Montmorency-Laval † après 1375. Nonobstant, le duc de Bretagne exige de Jeanne Chabot qu'elle lui cède ses biens puis, devant le refus de celle-ci, la séquestre et fait occuper militairement les places fortes de la baronnie de Rais, notamment le château de Machecoul. Ces violences occasionnent de longues procédures judiciaires jusqu'au décès de Jean IV le 1er novembre 1399.

Le 29 septembre 1401, Jeanne Chabot, restée sans enfant et désireuse de régler sa succession, désigne comme son héritier le fils de Guy Brumor, Guy II de Montmorency-Laval † 1415, à la condition que ce dernier relève le nom et les armes de Rais.

Jean de Craon vers 1355 - 25 novembre 1432, seigneur de La Suze-sur-Sarthe et de Champtocé, sieur des Jamonières s'oppose judiciairement à cette dévolution mais les deux parties parviennent finalement à un compromis, scellant leur entente par un projet de mariage entre Guy de Laval et la fille de Jean de Craon, Marie † avant octobre 1415. Deux actes datés des 5 et 17 février 1404 précisent notamment les conditions du mariage, subordonnant celui-ci à l'approbation préalable de l'accord par le parlement de Paris. Les 24 et 25 avril 1404, Jean de Craon et Guy de Laval constituent à cet effet des procureurs chargés de soumettre leur convention à la cour souveraine, qui homologue l'accord le 2 mai 1404. Enfin, Jeanne Chabot la Sage cède quatre seigneuries à Guy de Laval, moyennant une rente viagère, le 24 juillet 1404. Guy de Laval et Marie de Craon s'unissent vraisemblablement à une date postérieure.

Guy de Laval devient conséquemment le nouveau baron de Retz, prenant le nom de Guy II de Laval-Rais, doyen des barons de Bretagne, titre dont héritera son fils aîné Gilles. Guy II de Montmorency-Laval hérite des seigneuries de Machecoul, de La Bénate, du Coutumier, de Bourgneuf, de Bouin, de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, de Pornic, de Princé, de Vue, etc., qui forment la baronnie de Rais, correspondant peu ou prou à l'actuel Pays de Retz.

Gilles de Rais est aussi un arrière-petit-neveu du connétable de France Bertrand Du Guesclin 1320-1380, héros breton de la Guerre de Cent Ans.

Ascendance de Gilles de Rais

Descendant des maisons de Montmorency-Laval, Craon et Retz, Gilles de Rais naît en une chambre appelée la Tour Noire au château de Champtocé, à une date inconnue. Sa naissance a été située de manière variable entre 1396 et 1406, et plus fréquemment vers la fin de l'année 1404. Toutefois, le futur baron voit vraisemblablement le jour au plus tôt en 1405 en raison des délais occasionnés par les procédures juridiques qui conditionnèrent le mariage de ses parents.

Gilles a un frère cadet : René de Montmorency-Laval, dit René de La Suze vers 1407 - 30 octobre 1473, qui succèdera à son frère comme baron de Retz sous le nom de René de Rais .

À la suite de la mort de leur mère Marie de Craon à une date inconnue puis de leur père Guy II de Laval-Rais fin octobre 1415 à Machecoul, le jeune Gilles et son frère cadet René sont élevés par leur grand-père maternel, Jean de Craon, seigneur de La Suze et de Champtocé. Dans son testament, Guy II de Laval-Rais désignait pourtant son beau-frère, Jean II Tournemine de la Hunaudaye, comme gardien, tuteur, protecteur, défenseur et administrateur légitime de ses deux fils.

Projets matrimoniaux

Le 14 janvier 1417, Jean de Craon fiance son petit-fils Gilles, 12 ans, à une riche héritière de Normandie, Jeanne Paynel, fille de Foulques IV Paynel, seigneur de Hambye et de Bricquebec. Toutefois, le Parlement de Paris interdit le mariage jusqu'à ce que Jeanne Paynel ait atteint sa majorité. Ce projet matrimonial n'aboutit pas.

Le 28 novembre 1419, le seigneur de La Suze fiance le jeune baron à Béatrice de Rohan, fille d'Alain IX de Rohan et de Marguerite de Bretagne, et nièce du duc Jean V de Bretagne. Le contrat, daté de Vannes, n'a pas de suite pour une raison indéterminée.

Gilles de Rais finit par se fiancer avec sa cousine Catherine de Thouars, fille de Miles II de Thouars et de Béatrice de Montjean. Outre l'obstacle posé par la consanguinité de Gilles et Catherine, des litiges opposent alors la maison de Craon à Miles II de Thouars, seigneur de Pouzauges et de Tiffauges. Négligeant ces contraintes et sans attendre de dispense ecclésiastique, Gilles enlève Catherinenote 12 puis l'épouse dans une chapelle sise en dehors de son église paroissiale, sans publier de bans. En dépit d'un contrat de mariage établi le 30 novembre 1420, les deux jeunes gens voient leur union annulée et déclarée incestueuse par l'Église.

À la suite du décès de Miles II de Thouars, des alliances matrimoniales finissent par rapprocher les maisons de Craon et de Thouars, contribuant ainsi à régulariser la situation de Gilles de Rais et Catherine de Thouars. Le 24 avril 1422, le légat pontifical s'adresse à Hardouin de Bueil, évêque d'Angers, afin que ce dernier prononce une sentence de séparation à l'encontre de Gilles et Catherine, leur impose une pénitence avant de les absoudre du crime d'inceste et de permettre leur mariage en bonne et due forme. Après avoir diligenté une enquête, Hardouin de Bueil marie en grande pompe Gilles et Catherine le 26 juin 1422 au château de Chalonnes-sur-Loire.

Catherine donne à Gilles de Rais une fille unique, Marie de Rais 1429-1457, qui se mariera à l'amiral Prigent de Coëtivy puis au maréchal André de Lohéac, et qui succèdera à son père en tant que baronne de Retz.

Conflits familiaux

Conformément aux clauses du contrat de mariage de sa fille Catherine de Thouars, Béatrice de Montjean conserve en douaire un certain nombre de possessions de feu Miles II de Thouars, dont les châteaux de Tiffauges et Pouzauges. Jean de Craon et Gilles de Rais escomptent récupérer ultérieurement l'héritage constitué par l'ensemble des châteaux poitevins de Béatrice.

Cependant, Béatrice de Montjean se remarie avec Jacques Meschin de la Roche-Aireault, chambellan du roi Charles VII, ce qui compromet les projets du seigneur de La Suze et de son petit-fils. Les deux compères chargent alors leur acolyte Jean de la Noe ou la Noue, capitaine de Tiffauges, d'enlever Béatrice. Jean de la Noe profite de l'occasion pour s'emparer également de la sœur cadette de Jacques Meschin.

Béatrice de Montjean est emprisonnée au Loroux-Bottereau, puis à Champtocé. Son beau-fils Gilles de Rais et Jean de Craon menacent de la coudre dans un sac avant de la jeter dans une rivière si elle ne renonce pas à son douaire.

Afin de libérer sa femme et sa sœur, le chambellan Jacques Meschin de la Roche-Aireault fait assigner Jean de Craon et Gilles de Rais à plusieurs reprises devant le parlement de Paris, en pure perte. Jacques Meschin dépêche un huissier à Champtocé avant d'y déléguer son propre frère, Gilles Meschin, placé à la tête de ses envoyés. Jean de Craon jette en prison tous les porteurs de l'assignation, Gilles Meschin inclus, puis consent à relâcher Béatrice de Montjean. Les otages finissent par être libérés moyennant rançon mais Gilles Meschin meurt quelques jours plus tard, probablement éprouvé par les conditions de sa détention champtocéenne. La sœur cadette de Jacques Meschin, envoyée en Bretagne, est contrainte d'épouser Girard de la Noe, le fils du capitaine de Tiffauge.

Poursuivis judiciairement devant le parlement de Paris par le chambellan, Jean de Craon et Gilles de Rais n'en parviennent pas moins à lui extorquer tour à tour Tiffauges et Pouzauges, molestant au passage Adam de Cambrai, le premier président du parlement lui-même. Les multiples condamnations qui frappent les deux complices ne sont pas suivies d'effets.

Titres et patrimoine

Armorial des Montmorency. Armes des Montmorency-Laval Blasonnement :

D'or, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'argent, et cantonnée de seize alérions d'azur ; au franc-canton d'argent au lion de gueules.

Commentaires : Il s'agit des armes de la branche des seigneurs de Challouyau de famille de Montmorency-Laval, dont faisait partie Guy II de Laval-Rais, le père de Gilles de Rais.

Armes de Retz Blasonnement :

D'or à la croix de sable. Armes de la baronnie de Retz, que Guy II de Laval-Rais a repris lorsqu'il est devenu baron de Retz.

Armes personnelles de Gilles de Rais à partir de septembre 1429 Blasonnement :

D'or à la croix de sable qui est de Retz, à la bordure d'azur semé de fleurs de lis d'or qui est de France.

En septembre 1429, Charles VII honore Gilles de Rais pour services rendus lors de la guerre de Cent Ans, en lui octroyant le privilège d'ajouter une bordure de France au blason de la baronnie de Retz.

Carrière militaire Premières armes

Le 13 février 1420, le duc Jean V de Bretagne est enfermé à Champtoceaux par les Penthièvre, ses ennemis. Jean de Craon prend le parti du duc dans le cadre des querelles résiduelles de la guerre de succession de Bretagne entre les Montfort et les Penthièvre. Les bandes de ces derniers assaillent les fiefs du seigneur de La Suze et de son petit-fils Gilles de Rais.

Une fois le parti des Penthièvre vaincu, Jean V de Bretagne est libéré. Rentré triomphalement à Nantes, le duc dédommage de leurs pertes et récompense Jean de Craon ainsi que son fils de Rays. Celui-ci accomplit sans doute ses premiers faits d'armes en prenant une part active dans cette guerre féodale.

En mai 1420, le roi Henri V d'Angleterre devient l'héritier du roi Charles VI de France par le traité de Troyes. Jean V de Bretagne reconnaît Henri V, avant de louvoyer entre les couronnes de France et d'Angleterre afin de préserver l'indépendance de son duché.

En tant que vassaux du duc Louis III d'Anjou, Jean de Craon et Gilles de Rais prennent peut-être part à la bataille de la Gravelle le 26 septembre 1423, puis à la bataille de Verneuil le 17 août 1424.

Rapprochement avec le roi Charles VII

À partir de 1423, Yolande d'Aragon, dirigeante de la maison d'Anjou et belle-mère du roi Charles VII, œuvre de concert avec son conseiller Jean de Craon au rapprochement de la France et de la Bretagne. En mars 1425, cette politique promeut Arthur de Richemont, frère cadet du duc Jean V de Bretagne, à la dignité de connétable de France.

Courant juillet 1425, Charles VII envoie Jean de Craon et d'autres ambassadeurs auprès du duc de Bretagne afin de l'informer officiellement du renvoi des conseillers royaux impliqués dans le complot des Penthièvre. Après avoir consulté ses États, Jean V accepte de rencontrer son suzerain sur la rivière de Loire, entre Angers et Tours. En septembre 1425, accompagné par de nombreux seigneurs dont Gilles de Rais, le duc se rend à Saumur. Flanqué du connétable de Richemont, Charles VII parvient à son tour dans cette ville afin d'y signer un traité d'alliance avec Jean V, le 7 octobre 1425, en présence de la duchesse douairière d'Anjou.

Selon certains auteurs, Gilles de Rais rencontre le roi de France pour la première fois à l'occasion des fêtes et conciliabules saumurois. Cependant, le jeune baron est gratifié d'un don royal de 200 livres dès le 16 janvier 1425. Il paraît donc probablement à la cour de Charles VII avant la signature du traité de Saumur.

Campagne en pays manceau contre les Anglais

Le 19 juin 1427, Yolande d'Aragon établit Jean de Craon lieutenant général en Anjou et dans le Maine. Cette dignité permet probablement au seigneur de La Suze de favoriser l'ascendant à la cour royale de Georges Ier de La Trémoille, cousin de Gilles de Rais par la branche des Craon.

Le lieutenant général dote alors son petit-fils d'un mentor militaire en la personne de Guillaume de la Jumellière, seigneur de Martigné-Briant, également conseiller de Yolande d'Aragon à la cour ducale d'Anjou. L'influence curiale de sa famille engage Gilles dans la lutte contre les Anglais, entraînant la nomination du jeune baron comme capitaine de la place de Sablé au nom du duc d'Anjou.

Menant campagne dans le comté du Maine en compagnie de son parent Jacques de Dinan, seigneur de Beaumanoir et du chevalier Ambroise de Loré, Gilles de Rais reprend aux Anglais la forteresse de Rennefort, anciennement Rainefort, Ramefort, Ramessort et le château de Malicorne-sur-Sarthe. Les capitaines respectent leur promesse d'épargner les garnisons anglaises qui ont rendu ces places fortes, mais font pendre les hommes de la langue française qu'ils y trouvent, possible manifestation d'un fort sentiment national à l'encontre des combattants considérés comme des Français reniés.

Par la suite, les seigneurs de Rais, de Loré et de Beaumanoir emportent d'assaut le château du Lude. Le commandant de la garnison, un capitaine anglais dénommé Blackburn, est tué ou fait prisonnier.

En juin 1427, le grand chambellan La Trémoïlle domine le conseil royal, et en éloigne le connétable Arthur de Richemont, tombé en disgrâce suite à ses revers militaires face aux Anglais.

Peu de temps après, le duc Jean V de Bretagne, lui-même en butte aux assauts anglais, procède à un nouveau revirement d'alliance en reconnaissant le traité de Troyes le 8 septembre 1427 et en ordonnant à ses vassaux de cesser la lutte contre les troupes du duc de Bedford. Gilles de Rais est l'un des plus notables seigneurs bretons à désobéir à son suzerain en demeurant fidèle au roi de France. Il participe en 1428 à la rançon fournie par libérer André de Lohéac avec plusieurs membres de la famille de Laval.

Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc

Le 6 mars 1429, Gilles de Rais est présent à la cour de Chinon lorsque Jeanne d'Arc arrive de Vaucouleurs. Un mois plus tard, par lettre datée du 8 avril 1429, signée de sa main et munie de son sceau, le jeune baron noue une alliance avec son cousin Georges de La Trémoille, s'engageant à le servir de toute sa puissance jusques à mort et à vie, envers tous et contre tous seigneurs et autres, sans nul excepté..., dans la bonne grâce et amour du roi.

Gilles est un des principaux capitaines qui aident Jeanne d'Arc à faire entrer des vivres dans Orléans et contribuent à la levée du siège de la ville par les Anglais65. Conjointement à d'autres chevaliers, écuyers et gens de guerre, il accompagne la Pucelle lorsque celle-ci rend compte au roi de la levée du siège.

Le sacre de Charles VII à Reims.

Le baron participe ensuite avec Jeanne à la campagne de la Loire, qui vise la reconquête des villes occupées par les Anglais dans la région. Il est ainsi présent à la prise de Jargeau le 12 juin 1429 puis à la victoire de Patay le 18 juin 1429.

Durant le trajet menant le gentil dauphin à Reims afin qu'il y soit sacré roi de France, l'armée - commandée à l'avant-garde par Gilles de Rais et Jean de Brosse, maréchal de Broussac - réduit à l'obéissance Troyes ainsi que d'autres villes et de nombreux châteaux. Le 17 juillet 1429, lors du sacre royal, Gilles est chargé avec trois autres seigneurs d'apporter la sainte ampoule de la basilique Saint-Remi de Reims à l'église métropolitaine. Ce même jour, le jeune baron de Rais est élevé à la dignité de maréchal de France.

Le lundi 15 août 1429, les troupes royales et anglo-bourguignonnes se font face à Montépilloy. Charles VII confie les ailes de son armée à ses deux maréchaux, Jean de Boussac et Gilles de Rais.

Le 8 septembre 1429, lors du siège de Paris, Jeanne d'Arc souhaite avoir le maréchal de Rais et Raoul de Gaucourt à ses côtés lors de l'assaut donné à la porte Saint-Honoré. Gilles se tient toute la journée auprès de la Pucelle, parmi de nombreux gens d'armes, tentant en vain d'atteindre et de franchir l'enceinte parisienne depuis un arrière-fossé. À la tombée du jour, Jeanne est blessée à la jambe par un vireton d'arbalète. Le siège de Paris est rapidement levé, l'armée royale - dite armée du sacre - se replie vers la Loire avant d'être licenciée à Gien le 21 septembre 1429.

En septembre 1429, le roi honore derechef Gilles pour ses recommandables services en lui octroyant le privilège d'ajouter à son blason une bordure aux armes de France, fleurs de liz d'or semées sur champ d'azur.

Campagnes post-johanniques

Gilles de Rais se signale, en 1430, à la prise de Melun et à la bataille d'Anthon le 11 juin. L'année suivante, il contribue à la levée du siège de Lagny-sur-Marne par les Anglais.

En 1434, il commande avec le maréchal Pierre de Rieux l'avant-garde de l'armée française, sous les ordres du connétable de Richemont. Cette armée étant arrivée devant Sillé-le-Guillaume dans le Maine en présence des Anglais, les deux partis se séparent sans combattre.

Dilapidation du patrimoine

Gilles de Rais a une garde de deux cents hommes à cheval, dépense que les plus grands princes peuvent à peine soutenir dans ce temps-là, et il traîne en outre à sa suite plus de cinquante individus, chapelains, enfants de chœur, musiciens, pages et serviteurs. Sa chapelle est tapissée de drap d'or et de soie. Les ornements, les vases sacrés sont d'or et enrichis de pierreries. Il a aussi un jeu d'orgues qu'il fait toujours porter devant lui. Ses chapelains, habillés d'écarlate doublé de menu vair et de petit gris, portent les titres de doyen, de chantre, d'archidiacre, et même d'évêque, et il a de plus député au pape pour obtenir la permission de se faire précéder par un porte-croix. Il donne à grands frais des représentations de mystères.

Mais tout cela occasionne des frais énormes qui l'obligent, en 1434, à vendre au duc Jean V de Bretagne les places de Mauléon, de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, du Loroux-Bottereau, de Pornic et de Champtocé-sur-Loire.

Pour se livrer à ses profusions, Gilles de Rais aliène une partie de ses terres. Parmi les acheteurs, on compte les bourgeois d'Angers et les manieurs d'argent de la cour bretonne, l'évêque-chancelier Jean de Malestroit et Geoffroy Le Ferron, futur trésorier général.

Les difficultés financières du baron de Retz prennent un tour dramatique. Face à cela, sa famille, son frère cadet René de La Suze en tête lui intente un procès afin d'interdire à quiconque d'acheter des terres lui appartenant81. Elle obtient un arrêt du parlement de Paris qui défend au maréchal d'aliéner ses domaines. Le roi ne voulant pas approuver les ventes déjà faites, le duc Jean V de Bretagne s'oppose à la publication de ces défenses et refuse d'en donner de semblables dans ses États.

René de La Suze, frère de Gilles, et ses cousins André de Lohéac et Guy XIV de Laval, irrités de ce refus, s'efforcent de conserver ces places dans leur famille et résistent au duc Jean V ; mais ce dernier les reprend et enlève à son gendre Guy XIV de Laval, cousin de Gilles, la lieutenance générale de Bretagne pour la confier à Gilles de Rais lui-même, avec lequel il consomme tous ses marchés en 1437.

Crimes Coup de force de Saint-Étienne-de-Mer-Morte

En 1434, Gilles de Rais confie la châtellenie de Saint-Étienne-de-Mer-Morte à son frère René de la Suze. Se ravisant, le maréchal récupère le château par un coup de force puis s'accorde avec son cadet à Nantes le 15 janvier 1439 afin de conserver son bien.

Gilles aliène de nouveau cette terre à la suite d'une transaction avec Geoffroy Le Ferron, trésorier et homme de confiance du duc Jean V de Bretagne. L'officier ducal confie l'administration de la châtellenie à son frère Jean Le Ferron, clerc tonsuré. Le baron tente derechef de se réapproprier le château afin de le revendre à son cousin, le sire de Vieillevigne, mais Jean Le Ferron s'y oppose.

En représailles, le jour de la Pentecôte ou au lendemain de cette fête religieuse, le 15 ou le 16 mai 1440, Gilles de Rais place en embuscade une troupe de cinquante à soixante hommes dans un bois voisin de Saint-Étienne-de-Mer-Morte. Le maréchal pénètre en armes dans l'église paroissiale et interrompt la grand-messe de l'officiant Jean Le Ferron, injuriant ce dernier et menaçant de le tuer avec une guisarme s'il ne sort pas du sanctuaire. Effrayé, le clerc tonsuré s'exécute en emboîtant le pas du marquis Lenano de Ceva, capitaine piémontais au service de Gilles. Après avoir ouvert les portes du château de Saint-Étienne-de-Mer-Morte à ses agresseurs, Jean Le Ferron y est incarcéré avec un receveur et Jean Rousseau, sergent général du duché de Bretagne.

De la sorte, Gilles de Rais porte simultanément atteinte aux majestés ducale et divine. En violant les immunités ecclésiastiques, il commet un sacrilège et encourt l'excommunication88. Qui plus est, l'église de Saint-Étienne-de-Mer-Morte se situe dans le diocèse de l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, chancelier du duc Jean V de Bretagne.

Le duc breton condamne son vassal à rendre la place forte à Jean Le Ferron sous peine d'avoir à payer une amende de 50.000 écus d'or89. Gilles de Rais fait alors conduire son prisonnier à Tiffauges, en Poitou, hors de la juridiction bretonne.

En juillet 1440, le baron de Rais se rend à Josselin afin d'y rencontrer son suzerain Jean V de Bretagne mais la teneur de leurs propos demeure inconnue.

Enquêtes ecclésiastique et séculière

Probablement peu de temps après l'attentat de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, une enquête secrète est lancée sur les rumeurs qui courent à l'encontre de Gilles de Rais. Le 29 juillet 1440, les résultats de l'enquête ecclésiastique sont publiés sous forme de lettres patentes par l'évêque Jean de Malestroit : Rais est accusé par la rumeur publique de viols et meurtres commis sur de nombreux enfants ainsi que d'évocations et pactes démoniaques. Parallèlement, l'enquête de la justice séculière procède à l'audition des mêmes témoins.

Le 24 août 1440, le duc Jean V de Bretagne s'entretient à Vannes avec son frère, le connétable de France Arthur de Richemont. Compromis dans la Praguerie contre le roi Charles VII au printemps 1440, Jean V souhaite obtenir de Richemont, grand officier royal, une promesse d'assistance mutuelle. Pour ce faire, le duc octroie notamment au connétable la terre de Bourgneuf-en-Retz, bien de Gilles de Rais. Richemont retourne ensuite dans le domaine royal et s'empare de Tiffauges, libérant l'otage Jean Le Ferron.

Le 13 septembre 1440, Gilles de Rais est cité à comparaître devant le tribunal ecclésiastique de Nantes, sous les accusations de meurtres d'enfants, de sodomie, d'évocations de démons, d'offense à la Majesté divine et d'hérésie .

Le 15 septembre 1440, le baron est arrêté en son château de Machecoul par Jean Labbé, capitaine d'armes au service du duc de Bretagne. Deux des gens de Gilles de Rais sont également arrêtés, Henriet et Étienne Corillaut dit Poitou ou Pontou. Certains de ses complices, dont Gilles de Sillé et Roger de Briqueville, ont déjà pris la fuite.

S'ouvre alors l'instruction du procès civil qui va être l'instrument de sa chute. Le maréchal est emprisonné dans le château de Nantes tandis que le duc de Bretagne charge son commissaire, Jean de Toucherond, de commencer une enquête.

Procès Premières audiences

Suite à son arrestation le 15 septembre 1440, Gilles de Rais comparaît à une date inconnue devant la cour séculière de Nantes, présidée par Pierre de l'Hôpital, président et juge universel de Bretagne, grand officier du duc Jean V. Le baron doit répondre des chefs d'accusation relatifs aux assassinats d'enfants et à l'attentat de l'église de Saint-Étienne-de-Mer-Morte suivi de l'occupation du château du même lieu. Cependant, la relation officieuse de cette première audience ne mentionne que la réponse de Gilles aux juges civils à propos de l'affaire de Saint-Étienne-de-Mer-Morte, sans aucune référence aux meurtres96. Le 18 septembre, le clerc Jean de Touscheronde, commis par le duc, commence à recueillir les témoignages des parents des enfants disparus.

Le 19 septembre 1440, dans la grande salle supérieure du château de la Tour Neuve, Gilles de Rais comparaît pour la première fois devant la cour ecclésiastique présidée par Jean de Malestroit, tout à la fois évêque de Nantes, président de la Chambre des comptes de Bretagne et chancelier du duc Jean V. Cette dernière charge fait de Malestroit le supérieur hiérarchique de toute l'administration judiciaire, y compris celui de Pierre de L'Hôpital, président et juge universel.

Le promoteur procureur aux causes de la foi Guillaume Chapeillon accuse le baron d'avoir commis l' hérésie doctrinale et l'assigne donc à comparaître le 28 du mois devant le représentant de l'Inquisition pour la ville et le diocèse de Nantes : le dominicain Jean Blouyn, vicaire de l'inquisiteur du royaume de France Guillaume Merici.

Gilles de Rais consent à comparaître devant ses deux juges, l'évêque-chancelier et le vice-inquisiteur, à la date convenue par le tribunal de l'Église. À l'instar de la cour séculière, la cour ecclésiastique n'évoque apparemment pas les chefs d'accusation relatifs aux meurtres d'enfants au cours de cette première audience.

Témoignages des parents

La cour ecclésiastique consacre finalement la séance du 28 septembre 1440 à l'audition de dix plaignants hors de la présence de Gilles de Rais, la comparution du baron étant ajournée au 8 octobre. Parallèlement, du 27 septembre au 8 octobre, Jean de Touscheronde entend de nombreux parents d'enfants disparus dans le cadre de l'enquête civile.

Accumulation des charges

Le samedi 8 octobre 1440, dans la salle basse du château de la Tour Neuve, les dix plaignants de la séance du 28 septembre sont entendus derechef par la cour ecclésiastique.

Le même jour, dans une grande salle supérieure du château, le seigneur de Tiffauges comparaît de nouveau devant cette même cour, composée cette fois de l'évêque Malestroit et de l'inquisiteur dominicain Jean Blouyn, assistés de notaires publics et de scribes. Le président de Bretagne Pierre de l'Hôpital, responsable de la cour séculière, est également présent.

Le promoteur aux causes de la foi Guillaume Chapeillon expose oralement les articles de l'accusation, dévoilant l'ensemble des délits et crimes reprochés à Gilles de Rais. Ce dernier en appelle alors de ses juges mais Jean de Malestroit et le frère Blouyn rejettent aussitôt l'appel, considéré comme frivole. Le baron nie la vérité desdits articles et conteste qu'il y ait matière à procès, tout en s'affirmant comme vrai chrétien. Le promoteur jure de dire la vérité puis il prie Gilles de prêter le même serment, en vain. Malestroit et Blouyn somment Gilles de jurer, le menaçant d'excommunication, mais l'accusé persiste dans son refus et ses dénégations. En réaction, l'évêque de Nantes et le vicaire de l'inquisiteur assignent le promoteur Guillaume Chapeillon et le maréchal de Rais à comparaître le mardi 11 octobre.

Gilles de Rais s'emporte et se révolte, ce qui entraîne en réaction son excommunication par l'évêque qui préside le procès. Cette excommunication l'effraie, et il se résout alors à faire des aveux en échange de la levée de cette sanction, ce qui lui est accordé. Certains auteurs y voient une preuve de sa foi en l'Église et dans le jugement de Dieu.

Sa première confession, dite confession hors jugement est prononcée volontairement, librement et douloureusement le 21 octobre 1440 dans la chambre haute du château nantais de la Tour Neuve, où il est emprisonné L'accusé répète, en l'assortissant de nouvelles précisions, cette confession à l'audience du 22 octobre.

Alchimie et évocations diaboliques

Afin de pallier ses dépenses, Gilles de Rais s'adonne à l'alchimie en vue de trouver la pierre philosophale. Il envoie quérir dans le royaume de France et à l'étranger des maistres qui se entremetoient de l'art d'arquemie .

En 1438, Eustache Blanchet, prêtre au service de Gilles de Rais, recrute ainsi à Florence le clerc toscan Francesco François Prelati, originaire de Montecatini Terme près de Pistoia108. Outre les expériences alchimiques, Prelati déclare avoir tenté d'invoquer les démons à Tiffauges en présence de Gilles de Rais.

Jugement et exécution de la peine

Le jugement est prononcé le 25 octobre au château du Bouffay par le tribunal présidé par le juge universel de Bretagne, Pierre de l'Hôpital. Gilles de Rais a été excommunié pour apostasie hérétique ... évocation des démons ... crime et vice contre nature avec des enfants de l'un et de l'autre sexe selon la pratique sodomite. La sentence de la cour ecclésiastique reproche à Gilles de Rais cent quarante meurtres ou plus tandis que la sentence de la cour séculière n'arrête pas de chiffre exact. Gilles de Rais et ses deux valets sont condamnés à être pendus, puis brûlés. À sa demande, le tribunal lui accorde trois faveurs : le jour de l'exécution, les familles des victimes pourront organiser une procession, il sera exécuté avant ses complices et son corps ne sera pas entièrement brûlé pour être inhumé.

Le lendemain matin, le mercredi 26 octobre 1440, après une messe à la cathédrale Saint-Pierre de Nantes, l'exécution est accomplie en prairie de Biesse. Tandis que ses valets, Poitou et Henriet, sont laissés sur le bûcher, le corps de Gilles de Rais en est retiré, avant d'être trop abîmé par les flammes.

Conformément à la requête qu'il avait formulée et qu'on lui avait accordée avant son exécution, son corps est enseveli dans l'église du couvent des Carmes, à Nantes. Ce couvent et le monument funéraire dédié à sa mémoire seront détruits durant la Révolution française, et son corps sans doute jeté dans la Loire.

Construit sur le lieu du supplice afin d'en commémorer le souvenir, un monument expiatoire - croix de pierre ou calvaire - devient un lieu de pèlerinage pour femmes enceintes. Les vestiges de ce petit monument dit de Notre-Dame-de-Crée-Lait sont actuellement conservés au musée archéologique de Nantes.

Sort des acolytes Francesco Prelati et Eustache Blanchet

Condamné à la prison perpétuelle, Francesco Prelati réussit probablement à s'évader puis trouve refuge à la cour du duc René d'Anjou, hors de la juridiction du duc de Bretagne. Par des tours de prestidigitateur, le jeune clerc parvient à valoriser ses soi-disant talents d'alchimiste auprès du bon roi de Sicile, qui le nomme capitaine du château de La Roche-sur-Yon. Adoptant désormais l'identité de François de Montcatin, d'après le nom francisé de sa commune natale, l'aventurier toscan profite de sa nouvelle position pour assouvir sa vengeance sur Geoffroy Le Ferron, devenu entretemps trésorier de France.

Ce dernier, se rendant à Taillebourg auprès de l'amiral Prigent de Coëtivy, est de passage à La Roche-sur-Yon le 7 décembre 1444. Invité au château par le capitaine-alchimiste, Le Ferron y est injurié par le prêtre Eustache Blanchet avant d'être emprisonné arbitrairement sur ordre de Prelati, qui lui reproche sa propre incarcération nantaise du temps du procès de Gilles de Rais. Afin d'extorquer une énorme rançon au trésorier, les deux anciens serviteurs du maréchal lui font subir de mauvais traitements durant deux mois et demi. Entre autres tortures morales et physiques, Francesco Prelati et Eustache Blanchet tentent d'effrayer Le Ferron en feignant de découvrir parmi ses papiers une lettre factice qui le compromet dans une trahison imaginaire de Prigent de Coëtivy.

Informés de la situation, des officiers de René d'Anjou demandent à Prelati d'amener Le Ferron devant le conseil ducal. Le capitaine fait mine d'obtempérer avant de reconduire le trésorier de France dans son cachot. Douze jours plus tard, le chevalier Guy d'Aussigny, seigneur de Trèves et lieutenant du roi ès pays de Poitou, Saintonge, gouvernement de La Rochelle et Angoumois, se présente avec une compagnie de cinquante hommes de guerre devant la forteresse yonnaise. Refusant de délivrer Geoffroy Le Ferron, Francesco Prelati s'oppose à la reddition de la place et effectue une sortie avec sa propre troupe, accrochage qui provoque la mort d'un soldat de Guy d'Aussigny.

Peu après, deux officiers de René d'Anjou essayent derechef d'obtenir de Francesco Prelati qu'il leur livre Geoffroy Le Ferron. Le capitaine italien finit par y consentir après versement de la rançon du trésorier de France. Ce dernier est transféré à Angers, où il dépose vainement une plainte auprès de la chambre des comptes d'Anjou. Le Ferron parvient à être conduit sous escorte auprès du roi René d'Anjou à Nancy mais il demeure un temps en détention dans cette ville, où séjourne alors le roi de France. Charles VII a finalement vent de l'affaire ; le parlement de Paris est saisi puis le conseil royal rend un arrêt condamnant à mort Francesco Prelati et Jacques Chabot, son principal complice. Vers la fin de mars 1446 ou au début du mois suivant, l'ex-évocateur de démons subit le supplice du feu pour ses crimes.

Renvoyé devant la cour du parlement avec plusieurs autres comparses de Prelati, Eustache Blanchet fait constamment défaut de janvier 1448 à mars 1451. Le 18 mai 1453, le parlement rend son arrêt définitif, condamnant le prêtre et ses acolytes à restituer les biens de Geoffroy Le Ferron, à faire amende honorable au roi et au trésorier de France, au paiement d'une amende ainsi qu'au bannissement perpétuel et à la confiscation de leurs biens.

Roger de Briqueville.

Descendance et postérité

De son épouse Catherine de Thouars 1405-02/12/1462, Gilles de Rais ne laisse qu'une fille dont la paternité serait par ailleurs contestée : Marie de Montmorency-Laval dite Marie de Rais 1429-01/11/1457, qui lui succédera à la tête de la baronnie de Retz.

Sa veuve Catherine de Thouars se remariera le 14 janvier 1441 avec Jean II de Vendôme, vidame de Chartres, et aura deux autres enfants : Jean de Vendôme né vers 1443 et Jacqueline de Vendôme.

Marie de Rais se mariera deux fois : le 5 juillet 1444 avec Prigent VII de Coëtivy 1399-20/07/1450, amiral de France, gouverneur de La Rochelle, puis en 1451 avec André de Montfort-Laval dit André de Lohéac 1408-29/12/1486, seigneur de Lohéac et de Montjean, amiral de France puis maréchal de France et cousin de Gilles de Rais. De ses deux unions, Marie de Rais n'aura aucun enfant..

C'est ensuite son oncle René de La Suze 1407/30/10/1473, frère cadet de Gilles de Rais, qui hérita de la baronnie de Retz, René de Rais. Marié à Anne de Champagne-au-Maine, il en aura une fille : Jeanne de Montmorency-Laval dite Jeanne de Rais, qui lui succèdera. Elle sera mariée le 13 avril 1457 à François de Chauvigny 1430-15/03/1491, vicomte de Brosse.

Par la suite, le baronnie de Retz quittera alors la famille de Montmorency-Laval pour passer à la famille de Chauvigny, André de Chauvigny, fils de François de Chauvigny et de Jeanne de Rais, puis aux familles de Tournemine, d'Annebault, de Clermont-Tonnerre, de Gondi, de Blanchefort-Créquy, de Neufville-Villeroy et de Brie-Serrant, jusqu'à la Révolution française.

Historiographie Georges Bataille

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !

Dans son livre Le Procès de Gilles de Rais, paru en 1959, Georges Bataille voit en Gilles de Rais la figure exemplaire d'une époque de la féodalité où la raison balbutiante n'avait pas encore muselé la fête archaïque de la violence : Sa noblesse a le sens d'une violence ne regardant rien et devant laquelle il n'est rien qui ne cède.

Matei Cazacu

La pratique de l'alchimie et de messes noires est avérée chez Gilles de Rais, on peut, selon l'historien et archiviste paléographe Matei Cazacu, relever le viol — et peut-être de l'assassinat — de huit enfants dont on connaît le nom exact de leurs parents, leurs parents témoignant lors de son procès de leur disparition.

Physionomie

Il n'existe ni description, ni portrait de Gilles de Rais réalisé de son vivant qui soit parvenu jusqu'à nous. On ignore donc à quoi il ressemblait physiquement.

Selon la traduction par Georges Bataille et Pierre Klossowski de la confession en jugement incluse dans les minutes en latin du procès, le seigneur de Tiffauges déclare qu'il a toujours été de nature délicate durant sa jeunesse. L'écrivain Michel Hérubel entend ces propos au sens de complexion physique, mais l'historien Matei Cazacu signale que la traduction de Bataille et Klossowski est quelque peu hâtive, l'adjectif delicatus pouvant également signifier mignon, recherché, luxueux, efféminé, galant, licencieux.

Descriptions littéraires

La première description du sire de Tiffauges, homme de bon entendement, belle personne et de bonne façon, apparaît tardivement dans l'Histoire de Bretaigne 1582 du juriste breton Bertrand d'Argentré. Dans le tome V de son Histoire de France 1841, Jules Michelet cite intégralement ce signalement apocryphe sans mentionner nominalement d'Argentré comme source, popularisant ainsi l'image d'un seigneur aux traits séduisants. Dans le tome II de son Histoire de Charles VII, roi de France, et de son époque, 1403-1461 1863, Auguste Vallet de Viriville modernise et enrichit de nouveaux détails imaginaires la description de Gilles de Rais selon d'Argentré : C'était un beau jeune homme, gracieux, pétulant, d'un esprit vif et enjoué, mais faible et frivole.

Dans ses récits romancés intitulés Curiosités de l'histoire de France 1858, le polygraphe Paul Lacroix alias le bibliophile Jacob affuble fictivement Gilles d'une chevelure blonde détonnant avec une barbe noire aux reflets presque bleuâtres, qui avaient fait donner au sire de Rays le surnom de Barbe Bleue, surnom populaire en Bretagne, où son histoire s'est métamorphosée en conte fantastique. Entre autres détails inventés par le bibliophile Jacob et promis à une belle fortune littéraire, cette pilosité faciale particulière et ce sobriquet prêtés au seigneur de Tiffauges assimilent ce dernier au personnage de Charles Perrault.

Iconographie

Toutes les effigies de Gilles de Rais sont posthumes et imaginaires, à l'exception probable d'une gravure publiée dans Les monumens de la monarchie françoise, qui comprennent l'histoire de France, avec les figures de chaque règne que l'injure des tems a épargnées 1731 de Dom Bernard de Montfaucon. Cette représentation équestre de Gilles de Laval Seigneur de Rais Maréchal de France pourrait reproduire un document plus ancien, remontant peut-être au xve siècle. Les traits du visage de Gilles sont dissimulés par le casque au plumet de son armure tandis que les armoiries de Laval figurent de manière visible sur son écu et le caparaçon de son cheval. Ces caractéristiques semblent rapprocher la gravure d'une représentation d'ordre héraldique plutôt que d'un portrait physique.

Par ailleurs, Gilles de Rais est représenté imberbe et les cheveux mi-longs dans deux miniatures qui dépeignent respectivement son procès et son exécution. Sur les deux miniatures figurent les armes de la famille Bouhier, d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants d'argent, et en pointe d'une tête de bœuf d'or. Le juriste et historien Jean Bouhier 1673-1746, président à mortier au parlement de Dijon, conservait des recueils de manuscrits de son grand-père, selon la pratique des collectionneurs érudits qui rassemblaient, aux XVIIe et XVIIIe siècles, des copies de procès relatifs aux crimes de lèse-majesté. Sa copie du procès civil de Gilles de Rais est ornée de la miniature représentant l'exécution du maréchal ; cette peinture, ou plutôt le recueil qui la comporte, daterait du XVIe siècle. L'autre miniature, représentant Gilles de Rais durant son procès, date du XVIIe siècle ; elle orne une copie du procès canonique, à savoir le manuscrit latin 17663 également conservé à la Bibliothèque nationale de France.

La plus célèbre vue d'artiste demeure l'huile sur toile 1835 d'Éloi Firmin Féron, commandée au peintre le 29 décembre 1834 par le gouvernement du roi Louis-Philippe Ier afin de légitimer la monarchie de Juillet en récupérant et instrumentalisant les représentations historiques de l'ancienne France. Campé sur des moellons délabrés, s'appuyant sur une hache et se détachant d'un arrière-plan encombré de chevaliers, Gilles de Rais en armure damasquinée prend place, en tant que figure militaire de la Guerre de Cent ans, dans le cortège des maréchaux de France des galeries historiques du château de Versailles. Le versant criminel du personnage y est occulté.

Par la suite, de nombreuses représentations s'inspireront de l'œuvre picturale de Féron, portraiturant le plus souvent un baron de Retz barbu, aux cheveux mi-longs bruns ou noirs. La toile de Féron ou les différentes œuvres gravées d'après celle-ci sont fréquemment reproduites en première de couverture ou hors-texte des ouvrages consacrées à Gilles de Rais.

Le neuvième art a également puisé dans les traditions littéraire et picturale relatives au sire de Rais. Par exemple, le baron correspond physiquement à la description romanesque de Paul Lacroix, amalgame entre les figures historique et mythique du personnage, dans la série de bande dessinée Jhen écrite par Jacques Martin. Le dessinateur Jean Pleyers y représente l'ogre de Tiffauges avec une barbe noire qui contraste avec des cheveux roux en conformité avec la symbolique médiévale évocatrice du Malin.

Conjectures à propos de Gilles de Rais et de Jeanne d'Arc

Le fait qu'un criminel de cette ampleur ait côtoyé Jeanne d'Arc a fasciné de nombreux auteurs, qui ont retracé les destinées à la fois parallèles et radicalement opposées » d'une sainte et d'un damné supposément proches. Pourtant, les sources d'époque ne permettent pas d'établir une quelconque relation privilégiée entre les deux compagnons d'armes.

Gilles de Rais était allié à Georges Ier de La Trémoille, traditionnellement dépeint comme un adversaire méfiant et jaloux du prestige de la Pucelle. Ainsi, le grand chambellan semble être à l'origine de l'abandon du siège de Paris le 9 septembre 1429, début du reflux de l'épopée johannique. Toutefois, certains historiens ont relevé des sources prouvant le soutien de La Trémoïlle à Jeanne d'Arc, du moins jusqu'au sacre de Charles VII1.

La présence attestée de Gilles de Rais le 26 décembre 1430 à Louviers, ville sise à sept lieues (environ 28 kilomètres) de Rouen où Jeanne d'Arc était alors détenue prisonnière, a parfois été interprétée comme une velléité de libérer la Pucelle155. Il ne s'agit que d'une hypothèse ; de surcroît, une telle tentative ne semble pas avoir eu lieu.

Le Mystère du siège d'Orléans a été régulièrement associé à Gilles de Rais par plusieurs auteurs, qui ont qualifié le baron de mécène, inspirateur ou coauteur de cette œuvre théâtrale. Le personnage du « mareschal de Rais », également dénommé « le sire de Rais ou simplement Rais, y est dépeint constamment comme un fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, à l'instar des autres capitaines entourant l'héroïne. Cependant, Rais n'y tient pas un rôle prépondérant, ses interventions représentant quantitativement assez peu dans les 20 538 vers que compte le mystère. En outre, le Mystère du siège d'Orléans ne semble ni être antérieur à 1450, ni avoir été joué sur scène.

L'épisode des relations de Gilles de Rais avec Jeanne des Armoises en 1439 demeure difficile à interpréter. Gilles confie des troupes à la fausse Jeanne mais il est impossible d'en conclure une quelconque dévotion vis-à-vis de la Pucelle, ou de prouver que le seigneur de Machecoul ait reconnu ou non l'imposture.

Faute de sources, il s'avère donc ardu de spéculer sur les relations entre Gilles et Jeanne. Les sentiments de la Pucelle vis-à-vis de son compagnon d'armes demeurent inconnus.

Barbe-Bleue

Gilles de Rais va devenir au fil des siècles un personnage légendaire, entouré de fantasmes. Il deviendra l'inspiration du personnage de Barbe Bleue, l'ogre du conte La Barbe bleue 1697 de Charles Perrault, bien que sa vie et ses actions soient loin de celles du personnage

Prosper Mérimée et Stendhal s'étaient préalablement contentés d'interpréter Barbe Bleue comme un souvenir mythisé de Gilles de Rais.

Aujourd'hui encore, au Pays de Retz, on désigne toujours Gilles de Rais par l'appellation de Barbe Bleue : le château de Machecoul, où Gilles commit ses crimes et où il fut arrêté, est communément appelé château de Barbe Bleue.

Doutes et tentatives de réhabilitation Siècle des Lumières

Dans son Essai sur les mœurs en 1756, Voltaire évoque laconiquement Gilles de Rais comme un supplicié ayant été accusé de magie, et d'avoir égorgé des enfants pour faire avec leur sang de prétendus enchantements. Sur la base de ce passage succinct, le philosophe a été présenté par certains partisans de l'innocence de Gilles comme leur plus fameux précurseur. Bien qu'il émette des réserves quant à la culpabilité du seigneur de Tiffauges, Voltaire évite toutefois de se prononcer définitivement sur la question. Sa brève mention du procès d'octobre 1440, parmi d'autres procès médiévaux d'hérésie et de sorcellerie, lui permet principalement de vilipender le fanatisme composé de superstition et d'ignorance, travers qu'il juge de tous temps mais caractérisant particulièrement sa conception d'un Moyen Âge obscurantiste en contraste avec les Lumières.

Dans un court passage de leur ouvrage L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur… 1784, des bénédictins de la congrégation de Saint-Maur semblent rejoindre l'opinion du philosophe en proposant également la superstition comme cause plausible du supplice de Gilles de Rais. Les érudits religieux assurent dans un premier temps que le maréchal se déshonorait en Bretagne par des actions infâmes qui excitaient le cri du public contre lui. Mais, abandonnant ensuite le ton affirmatif, ils emploient des termes similaires à la prose voltairienne lorsqu'ils évoquent le cortège de prétendus devins et magiciens possiblement à l'origine des horreurs imputées au seigneur de Tiffauges, horreurs dont il n'était peut-être point coupable. À l'instar de l'Essai sur les mœurs, L'art de vérifier les dates… amalgame ici les évocations diaboliques et les meurtres d'enfants, contrairement aux aveux de Gilles qui dissociaient en pratique les deux accusations. Distinguées des horreurs, les actions infâmes alléguées de manière évasive au début du passage ne concerneraient donc pas les crimes eux-mêmes mais peut-être les pratiques sodomites. Les bénédictins laissent finalement planer le doute sur la réalité des horreurs , sans conclure à l'innocence.

XIXe siècle

À deux exceptions près, les actes des procès ne mentionnent pas clairement de découvertes macabres dans les demeures et lieux de passage du maréchal, bien que l'exhumation d'importants restes humains soit évoquée erronément par certains historiens durant le XIXe siècle.

Ainsi, Pierre-Hyacinthe Audiffret, dans l'article RETZ, Gilles de LAVAL, seigneur de de la Biographie universelle ancienne et moderne 1824 affirme que Pour éliminer les traces de ses forfaits, Gilles de Rais faisait précipiter les cadavres dans les fosses d'aisances quand il était en voyage ; mais dans ses châteaux, il les brûlait et en jetait les cendres au vent. Malgré ces précautions, on en trouva quarante-six à Champtocé et quatre-vingts à Machecoul.

Prenant la suite de la Biographie Universelle, Jules Michelet désigne également par un pronom indéfini les auteurs de l'exhumation présumée des cendres compromettantes : On trouva dans la tour de Chantocé une pleine tonne d'ossements calcinés, des os d'enfants en tel nombre qu'on présuma qu'il pouvait y en avoir une quarantaine. On en trouva également dans les latrines du château de la Suze, dans d'autres lieux, partout où il avait passé.. Le célèbre professeur du Collège de France s'appuie sur les dépositions des chambriers Henriet Griart et Étienne Corillaut pour alléguer cette macabre découverte champtocéenne, entre autres lieux, mais sa formulation ambiguë semble évoquer le résultat de fouilles entreprises par la justice ducale ou ecclésiastique.

Beaucoup d'auteurs et d'historien jusqu'au Grand dictionnaire universel du XIXe siècle emboiteront le pas à Jules Michelet, souvent par le biais d'une longue citation de son Histoire de France, reproduisant ainsi à l'envi cette légende issue d'une mauvaise lecture des documents . Autre réminiscence micheletiste, le récit romancé de Pitre-Chevalier dans La Bretagne ancienne et moderne en vient même à évoquer la libération de jeunes filles prisonnières du sire de Rais, version fantaisiste réfutée notamment par l'abbé Eugène Bossard.

Dans la première monographie consacrée au châtelain de Tiffauges, Gilles de Rais, maréchal de France, dit Barbe-Bleue, 1404-1440 en1885, l'abbé Bossard ne doute pas de la réalité des crimes mais il relève que le récit micheletiste n'est qu'une extrapolation due à une lecture approximative des sources primaires, voire la réminiscence de l'œuvre d'un historien mal informé. De fait, selon les actes des procès, il apparaît des propos des chambriers Henriet Griart et Étienne Corillaut que les restes des victimes ont été exhumés par les propres familiers et serviteurs de Gilles de Rais : Gilles de Sillé, Hicquet de Brémont, Robin Romulart ainsi que les chambriers eux-mêmes. Ces deux derniers attestent aux procès d'octobre 1440 que leur maître leur avait enjoint de retirer d'une tour près du château fort de Machecoul les ossements desséchés d'une quarantaine de victimes afin de les faire disparaître avant que René de La Suze et le sire de Lohéac ne s'emparent de cette forteresse bretonne

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7024#forumpost7024

Posté le : 25/10/2014 19:40

|

|

|

|

|

Gilles de Rais 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

XXe siècle Salomon Reinach

Salomon Reinach utilise la presse pour faire connaître ses vues au grand public. Dans Le Signal du 2 octobre 1902, il fait paraître une Lettre sur Gilles de Rais, innocent, qu'il signe Un amateur d'histoire vraie. Dans L'Éclair du 16 janvier 1905, il publie un Exposé de la question Gilles de Rais.

Gilbert Prouteau

Le poète et écrivain Gilbert Prouteau prête à l'avocat Maurice Garçon des doutes concernant la culpabilité de Gilles de Rais ainsi que la velléité de rédiger un ouvrage plaidant la thèse de l'innocence. Le livre projeté n'a pas vu le jour.

Postérieurement au décès de Maurice Garçon, l'écrivain affirme avoir été sollicité à Nieul-sur-l'Autise par un dignitaire de la Région dans le cadre de la préparation de la route Gilles de Rais, un circuit touristique consacré aux châteaux du maréchal. L'ouvrage de commande doit étayer la démarche des promoteurs en remettant en cause la légende et en éclairant les zones d'ombre du procès .

À l'en croire, le romancier laisse dormir son manuscrit pendant un an par crainte du refus d'un éditeur. Il finit par présenter son texte à l'avocat Jean-Yves Goëau-Brissonnière. Celui-ci accepte de devenir le défenseur de Gilles de Rais et de réunir une cour arbitrale, collège composé de personnalitésnote 50 chargées de se livrer à une révision du procès tenu en 1440. Le texte romancé de Prouteau aurait servi d'inspiration au plaidoyer attribué à Goëau-Brissonnière, que l'avocat prononce dans l'amphithéâtre de l'UNESCO en mai 1992 puis au Palais du Luxembourg, siège du Sénat, en novembre 1992. Cette cour arbitrale n'inclue aucun historien médiéviste et ne sollicite jamais l'avis d'experts de cette discipline historique.

Le roman et la plaidoirie sont reproduits dans l'ouvrage Gilles de Rais ou la Gueule du loup, mai 1992, juxtaposition de textes narratifs, d'extraits de minutes, de lettres romancées et d'un journal fictif tenu par un Gilles de Rais présenté comme un féru d'alchimie, esthète alcoolique et pédophile éloquent, sinon meurtrier. Négligeant les analyses des études historiques, Gilbert Prouteau reprend à son compte la thèse de Salomon Reinach et Fernand Fleuret en faveur de l'innocence de Gilles de Rais, à savoir une machination judiciaire orchestrée par l'évêque-chancelier Jean de Malestroit. Les contradicteurs de Reinach et Fleuret sont traités de cuistres et de trissotins de l'histoire tandis que les romanciers Jean-Marie Parent et Roger Facon sont qualifiés d historiens de grand talent en raison de leur œuvre littéraire développant également la théorie du complot judiciaire ourdi à l'encontre du maréchal.

La Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public dont son vice-président Jean Kerhervé réagit en faisant part de ses objections méthodologiques devant cette histoire-spectacle. Les historiens Jean Kerhervé et Olivier Bouzy publient des comptes rendus critiques, respectivement dans le journal Le Peuple breton en novembre 1992 et dans le bulletin Connaissance de Jeanne d'Arc en 1993 ; Philippe Reliquet effectue une mise au point dans un courrier publié par Le Monde le 5 septembre 1992.

Ainsi, Jean Kerhervé remarque qu'en dépit des considérations de Prouteau relatives aux sources soi disant manipulées ou mal interprétées par les précédents chercheurs, l'écrivain lui-même ne paraît ni avoir étudié les sources primaires originales rédigées en moyen français et essentiellement en latin ni maîtriser les compétences paléographiques nécessaires au déchiffrement de la cursive gothique du XVe siècle. Prouteau est régulièrement pris en défaut sur ses connaissances en histoire de la religion, du droit et des institutions médiévales, notamment dans le cadre du duché de Bretagne. En raison de ses erreurs, approximations ou inventions forgées délibérément pour les besoins de la réhabilitation, il est reproché à Gilles de Rais ou la Gueule du loup de créer la confusion la plus totale entre les éléments historiques et l'imaginaire de l'auteur.

De surcroît, la couverture médiatique du procès de révision est blâmée pour son manque de recul critique. Des journalistes reproduisent parfois, sans vérification préalable, certains propos entendus à la séance publique du 9 novembre 1992 ou imprimés dans Gilles de Rais ou la Gueule du loup, erreurs et manipulations comprises. Le jeudi 18 juin 1992, une dépêche de l'AFP évoque ainsi un seigneur de Rais plus grande fortune du royaume de France, en sus de faire état de ses prétendus aveux concernant 800 meurtres, chiffre inventé par Fernand Fleuret puis repris par Gilbert Prouteau et Goëau-Brissonnière.

La révision du procès aboutit à l'acquittement du seigneur de Tiffauges199 mais ce jugement ne peut prétendre à une valeur légale car aucune juridiction constituée n'est compétente pour réviser un procès du XVe siècle ; sa portée est d'ordre moral, symbolique… et médiatique.

Auteur de canulars littéraires avec Simenon ou Robert Desnos, le poète Gilbert Prouteau a parfois été qualifié de facétieux et de provocateur. Le procès de révision tenu en 1992 aurait ainsi été une farce monumentale ... mont[ée] avec des comparses de haute volée, mystification dont Prouteau se serait amusé encore plusieurs années après les faits.

Paru la même année que le procès de révision, Plaidoyer pour Gilles de Rais octobre 1992 est un ouvrage de Jean-Pierre Bayard, auteur spécialisé dans l'ésotérisme, le rosicrucianisme, les sociétés secrètes et la Franc-maçonnerie. Présentant le seigneur de Tiffauges comme une victime de l'Inquisition, l'écrivain dédie son livre à Jean-Yves Goëau-Brissonnière en témoignage de notre communion d'esprit et, en conclusion, remercie ce dernier et Gilbert Prouteau pour leur heureuse et courageuse campagne. La quatrième de couverture précise que ce Plaidoyer… va dans le sens spirituel du Comité de réhabilitation du Maréchal Gilles de Rais. En 2007, Goëau-Brissonnière préface la réédition chez Dualpha de l'ouvrage de son frère maçon de la Grande Loge de France.

Liens

http://youtu.be/udSJHxAPUGg Gille de Rais de Matei Cazacu,

http://youtu.be/9f3_10kSz-M?list=PLB1654B0EA3F06C5F Secrets d'histoire Gille de Rais

http://youtu.be/MGBjsfW44Fc Les procès de l'histoire

http://www.ina.fr/video/RXC00001212/u ... gilles-de-rais-video.html Le chateau de Gilles de Rais

http://www.ina.fr/video/CPC11003472/barbe-bleue-blanchi-video.html Barbe bleu blanchi

Fiction

http://youtu.be/-3l8SdCSr54 Monstrum

Posté le : 25/10/2014 19:38

|

|

|

|

|

Re: Défi du 24-10-2014 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

23/10/2013 18:00

Niveau : 32; EXP : 86

HP : 0 / 796

MP : 493 / 24872

|

@ COUSCOUS, Génial, je me suis marré. En plein dans le sujet. Bravo ! Bon boulot. Au fait ! J'ai une belle-mère que je voudrais nettoyer. Tu sais ! La laver un peu. L'aérer.  .

Posté le : 25/10/2014 19:32

|

|

|

|

|

Carlo Collodi / Lorenzini |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

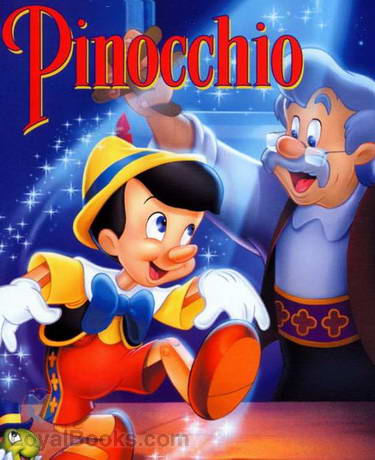

Le 26 octobre 1890, à 63 ans meurt à Florence, Carlo Collodi

pseudonyme de Carlo Lorenzini né le 24 novembre 1826 cette même ville, écrivain italien surtout connu pour être l'auteur du chef-d'œuvre de la littérature enfantine mondialement connu Pinocchio 1883..

Il s'est imposé comme un classique de la littérature pour l'enfance dans le monde entier avec le roman les Aventures de Pinocchio. Publié d'abord en feuilleton (de 1881 à 1883 dans le Journal des enfants sous le titre Histoire d'un pantin, puis en volume en 1883, celui-ci narre les aventures d'une marionnette qui se transforme en petit garçon. Le merveilleux n'est qu'un prétexte. Pinocchio est à la fois un conte réaliste qui fait vivre l'Italie de la fin du xixe s., et un roman de formation. Chaque aventure de Pinocchio donne lieu à une leçon de morale qui a moins une valeur pédagogique que la fonction d'une critique de la relation adulte-enfant pour valoriser la fantaisie et l'esprit enfantin.

En France, la robinsonnade fait son apparition pour la première fois avec Le Robinson de douze ans, histoire intéressante d'un jeune mousse français abandonné dans une île déserte par Mme Mallès de Beaulieu en 1818. Le héros, Félix Franœur, est un jeune Breton catholique qui n'a pas l'industrie de son homonyme protestant et que sa mère viendra rejoindre dans un ultime enfermement. Ce récit a influencé Jules Verne dans l'écriture de L'Île mystérieuse 1874, où triomphe l'image du père énigmatique. On voit ici comment une série d'échanges entre masculin et féminin, protestantisme et catholicisme, au gré des passages d'une langue à une autre, suscite une floraison de réécritures dont l'aboutissement sera la publication de L'Île au trésor de Robert Louis Stevenson 1883, et, plus tard, Sa Majesté des mouches 1954 de William Golding, inspiré lui aussi par L'Île de corail de R. M. Ballantyne 1857, Le Royaume de Kensuké de Michael Morpurgo 2000. Cet exemple montre qu'une intertextualité naît spontanément du croisement des classiques dans le champ de la littérature pour la jeunesse. Celle-ci est bien un lieu dans lequel le lecteur peut expérimenter ses peurs comme ses plaisirs, dans des œuvres situées au plus près de ses fantasmes. Il en va ainsi pour les nombreuses réécritures des Aventures de Pinocchio 1881-1883 de Carlo Collodi, qui promènent la marionnette dans le monde entier : par exemple, traduit en 1912 en Espagne, Pinocchio, sous la plume de Salvador Bartolozzi, s'en fut jusqu'au pôle Nord, dans la lune et même au centre de la terre. Remarquable est aussi le nombre d'éditions, d'adaptations en films et en dessins animés, notamment japonais, de Sans famille d'Hector Malot, roman de la reconstruction du bonheur familial dont la publication commença en 1877.

Sa vie

Carlo Collodi naît le 24 novembre 1826 à Florence. Il prend le pseudonyme de Collodi en hommage à sa mère, native de ce village toscan (à mi-chemin entre Florence et Pise. Il débute dans le journalisme, dans des journaux humoristiques, puis s'engage dans la lutte pour l'indépendance italienne en 1859. Il redevient journaliste en mai 1860. Il a écrit quelques romans et pièces de théâtre qui n'ont pas eu un grand succès.

Ce n'est qu'en 1875 qu'il commence à écrire pour les enfants en adaptant les Contes de Charles Perrault en italien.

À la suite, dit-on, de dettes de jeux, il commence à écrire Pinocchio en 1881, qui paraît en feuilleton dans le Giornale per i bambini (Journal des enfants) jusqu'en 1883. Ce roman lui amène le succès, mais Collodi ne retrouva jamais la même inspiration pour ses œuvres ultérieures.

Un de ses neveux, écrivain également, eut une certaine célébrité, notamment aux États-Unis et grâce à la notoriété de son oncle sous le pseudonyme de Collodi Nipote, de son vrai nom Paolo Lorenzini.

L'auteur de Pinocchio, récit pour l'enfance traduit dans toutes les langues, est bien moins connu que son pantin de bois, tant il est vrai que les figures mythiques des œuvres d'art échappent à leur créateur pour vivre leur propre vie. Né à Florence en 1826, Carlo Lorenzini, qui lutte pour le Risorgimento de la nation italienne, est invité, après avoir participé aux campagnes de libération de 1849 et 1859, à ne plus se mêler de politique et il adopte par prudence le pseudonyme de Collodi, qui est le nom du village natal de sa mère. L'unité italienne achevée, il traduit des fables de Perrault et de Mme d'Aulnoy, puis publie des histoires pour enfants Giannettino, 1877, et Minuzzolo, 1878 dont les petits héros ne parviendront jamais à conquérir l'immortalité.

C'est en feuilleton que paraît entre 1881 et 1883 l'Histoire d'un pantin, Storia di un burattino dans le Giornale per i bambini ; le directeur de la publication doit souvent réclamer le prochain épisode à un auteur négligent ; lorsque l'histoire tourne court sur la mort de Pinocchio pendu à une branche, les petits lecteurs protestent contre cette fin prématurée en écrivant au journal et exigent une suite : Collodi est obligé d'inventer de nouveaux rebondissements ! C'est dire que sans cette participation du public enfantin, fréquente de la part des adultes dans les feuilletons de l'époque les mésaventures du pantin de bois ne seraient pas ce qu'elles sont. Collodi est en partie un auteur malgré lui et Pinocchio un personnage indirectement façonné par les enfants eux-mêmes.

Le succès ainsi remporté incite l'auteur à publier le tout sous le titre de Les Aventures de Pinocchio Le Avventure di Pinocchio, 1883. Les avatars et la désinvolture de la rédaction peuvent expliquer les méandres de l'intrigue et certaines erreurs de finition, Pinocchio analphabète lisant l'inscription sur la tombe de la fée. La critique moderne, plus sensible à l'humour, considère volontiers que ces erreurs sont volontaires, que les redondances sont la règle d'un récit mythique et insiste au contraire sur la cohérence et la logique interne de l'imaginaire collodien jusqu'à proposer une analyse structurale fort savante de l'œuvre. Comment en effet rendre compte du succès universel de ce conte si ce n'est par l'efficacité symbolique de cette trouvaille du pantin de bois qui accède à la fin de l'histoire à la condition d'enfant ? Il s'agit d'un véritable itinéraire initiatique durant lequel le petit lecteur qui s'identifie à Pinocchio subit lui-même toute une série d'épreuves pour que soient en fin de compte reconnus aussi bien les droits que les devoirs d'un enfant.

Le succès peut également s'expliquer par la manière concrète dont est posé le problème du bien et du mal dans la conscience enfantine, surtout à une époque où le souci moralisateur était la règle dans une littérature enfantine trop didactique. L'originalité de Collodi, c'est un certain réalisme des personnages et du décor paysan. Notre pantin ne rencontre point d'ogres, de sorcières et de dragons conventionnels mais un grillon, un serpent, un pêcheur, un montreur de marionnettes tels qu'un enfant toscan pouvait en rencontrer au détour du chemin. La fée, si l'on excepte ses cheveux bleus, est une simple jeune fille puis une mère que Pinocchio appelle mammina. Néanmoins, c'est un réalisme magique — correspondant à la vision enfantine — par le caractère emblématique des lieux et du bestiaire.

Si vivante qu'elle soit, on peut trouver assez conformiste la morale d'une histoire qui transforme en ânes les enfants qui font l'école buissonnière. Néanmoins l'humour du récit a des aspects subversifs ; un donneur de leçon comme le grillon reçoit un bon coup de marteau alors que les animaux les plus sympathiques comme le mâtin ou le dauphin sont ceux qui secourent Pinocchio sans aucun prêchi-prêcha. Le bon cœur du héros n'apparaît d'ailleurs qu'au terme d'une laborieuse conquête sur un égoïsme tenace ; nous sommes loin des petits garçons modèles de la littérature édifiante à la De Amicis. Le cinéaste Luigi Comencini a pris le contre-pied d'une lecture moralisante en faisant dans son adaptation de cette épopée de l'enfance une sorte d'apologie de la liberté et de la désobéissance.

Pinocchio, ce n'est pas seulement un texte, écrit dans un italien sententieux et archaïsant, mais des images. Les illustrateurs successifs sont légion. Mazzanti est l'auteur des dessins encore timides de l'édition originale. Gramsci préférait les vignettes de la deuxième édition dues à Carlo Chiostri dont les traits sont vigoureux et soignés mais qui a conservé au pantin sa physionomie première, à la luxueuse illustration du peintre florentin Attilio Mussino, fort colorée et plus aérée, mais qui a modifié la tenue de Pinocchio. Nicouline et Angoletta ont tenté de dédramatiser les épisodes les plus durs par une illustration rassurante et infidèle, de même que Walt Disney dans son dessin animé de 1940. Mosca et Jacovitti ont enfin mis Pinocchio en bandes dessinées en italien moderne et familier. La diversité des textes et des images dans les multiples traductions et adaptations n'a en rien altéré l'efficacité du mythe : tous les enfants du monde, lorsqu'ils mentent, s'inquiètent de savoir si leur nez ne s'allonge pas !

Carlo Collodi meurt le 26 octobre 1890. Il est enterré au cimetière des Portes Saintes près de la basilique San Miniato al Monte de Florence dans le tombeau familial des Lorenzini.

Œuvres

Gli amici di casa. Dramma in due atti, Riva, Florence, 1856 ; Romei, Florence, 1862.

Un romanzo in vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico-umoristica, Mariani, Florence, 1856.

I misteri di Firenze. Scene sociali, Fioretti, Florence, 1857.

Il sig. Albèri ha ragione! , Cellini, Florence, 1859.

La manifattura delle porcellane di Doccia. Cenni illustrativi, Grazzini, Giannini e C., Florence, 1861.

Gli estremi si toccano, in Il Lampione, 1861.

La coscienza e l'impiego, 1867.

Antonietta Buontalenti, 1867-1871.

L'onore del marito, 1870.

I racconti delle fate. Voltati in italiano, Paggi, Florence, 1876.

Giannettino. Libro per i ragazzi, Paggi, Florence, 1877.

Minuzzolo. Secondo libro di lettura, Paggi, Florence, 1878.

Macchiette, Brignola, Milan, 1880.

Occhi e nasi, Paggi, Florence, 1881.

La grammatica di Giannettino per le scuole elementari, Paggi, Florence, 1883.

Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Les aventures de Pinocchio Paggi, Florence, 1883; 1886; 1887; 1888; Bemporad, Florence, 1890.

Il regalo del Capo d'Anno, Paravia, Turin, 1884.

L'abbaco di Giannettino. Per le scuole elementari, Paggi, Florence, 1884.

Libro di Lezioni per la seconda classe elementare, secondo gli ultimi programmi, Paggi, Florence, 1885.

Un'antipatia. Poesia e prosa, Perino, Rome, 1885.

La geografia di Giannettino. Adottata nelle scuole comunali di Firenze, Paggi, Florence, 1886.

Il viaggio per l'Italia di Giannettino, 3 voll., Paggi, Florence, 1880-1886.

I, L'Italia superiore, Paggi, Florence, 1880.

II, L'Italia centrale, Paggi, Florence, 1883.

III, L'Italia meridionale, Paggi, Florence, 1886.

Storie allegre. Libro per i ragazzi, Paggi, Florence, 1887.

Libro di Lezioni per la terza classe elementare secondo gli ultimi programmi, Paggi, Florence, 1889.

La lanterna magica di Giannettino. Libro per i giovanetti, Bemporad, Florence, 1890.

La Chapelle des Lorenzini, lieu de sépulture de Carlo Collodi au Cimetière des Portes Saintes à Florence.

Publications posthumes

Divagazioni critico-umoristiche, recueillies par Giuseppe Rigutini, Bemporad, Florence, 1892.

Note gaie, recueillies par Giuseppe Rigutini, Bemporad, Florence, 1892.

Bettino Ricasoli, Camillo Cavour, Luigi Carlo Farini, Daniele Manin. Biografie del Risorgimento pubblicate in occasione delle onoranze fiorentine a Carlo Lorenzini, Marzocco, Florence, 1941.

I ragazzi grandi. Bozzetti e studi dal vero, par Daniela Marcheschi; Sellerio, Palerme, 1989.

Cronache dall'Ottocento, par Daniela Marcheschi, ETS, Pise, 1990.

Opere, A. Mondadori, Milan, 1995. ISBN 88-04-40075-7.

Il viaggio per l'Italia di Giannettino, collection Il Genio Vagante, Leading Edizioni, Bergame, 2006.

Liens

http://youtu.be/AP-pKCGbmNI Village de Carlo Collodi

http://youtu.be/bAo82dsXV-Y Pinocchio 1940

http://youtu.be/fbLPe52DOWA Les aventures de Pinochio

http://youtu.be/IyIIQzYGlZ8 Comment Pinocchio vint au monde

http://youtu.be/Q-VNTqvB6V4 Histoire de Pinocchio

http://youtu.be/_sXJk26XSRg Pinicchio

http://youtu.be/kXtPDep0xcQ Pinocchio 1

http://youtu.be/2aTDPF2nEkU Pinocchio 2

Posté le : 25/10/2014 19:01

|

|

|

|

|

Re: Défi du 24-10-2014 |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35550

|

Un homme, la cinquantaine, gabardine sombre et élimée sur le dos, sonne à une porte en chêne massif. Une voix nasillarde sort de l’interphone et demande :

« Oui ?

– Bonjour, je suis Monsieur Du… Vansteenbrugge et j’ai rendez-vous. »