|

|

Re: défi du 8/11/14 au 14/11/14 |

|

Plume d'Or

Inscrit:

14/03/2014 18:40

De Paris

Niveau : 29; EXP : 25

HP : 0 / 706

MP : 370 / 21252

|

Rigolus Jones et le village des Hurlus Rigolus Jones arriva au siège de la prestigieuse entreprise belge HURLU, en plein centre de Mouscron. Il jeta un rapide coup d’œil à l’architecture du bâtiment, un ensemble de champignons en matière synthétique et à la texture tellement réaliste qu’il aurait cru l’entendre chanter. Muni de sa convocation, Rigolus Jones se dirigea vers l’accueil où se tenaient quatre personnes : deux hommes et deux femmes. — Bonjour mesdames et messieurs, dit-il. Je viens pour le recrutement des Gentils Amuseurs. — Bonjour monsieur, répondit une très jolie blonde aux yeux bleus. Avez-vous le sésame ? — Oui, bien sûr ! Le voici. L’hôtesse prit le papier et le lut attentivement. — Parfait monsieur Jones, vous êtes attendu au septième ciel. Vous pouvez prendre le cinquième tube sur la gauche. Une collègue de la direction des ressources humaines viendra vous chercher. — Merci mademoiselle. — Bonne chance, monsieur Jones. Rigolus Jones se dirigea vers le lieu indiqué. Il appuya sur un bouton rose bonbon et les portes s’ouvrirent, découvrant un intérieur de la même couleur et décoré d’étoiles vertes. Il s’engagea d’un pas assuré et une voix féminine s’adressa immédiatement à lui. — Où dois-je vous emmener ? — Au septième ciel, s’il vous plait. — En voiture, Simone ! Les portes se refermèrent et une douce odeur de guimauve envahit l’espace alentour. Rigolus Jones se laissa emporter par ce délice olfactif et le voyage lui sembla une merveilleuse pâtisserie. Il ferma les yeux et il savoura l’instant. — Bonjour monsieur Jones et bienvenu parmi nous. Rigolus Jones sortit de son rêve sucré. Une jeune femme, parfaitement identique à celle de l’accueil, se tenait en face de lui. — Je m’appelle Barbie et je suis en charge de la sélection des candidats. Je vous invite à me suivre. Rigolus Jones prit le pas de Barbie et ils se dirigèrent vers une grande salle multicolore. Barbie ouvrit la porte et lui montra une chaise. — Je vous prie de vous assoir, monsieur Jones. Si vous souhaitez des boissons ou des friandises, faites signe à Ken, mon assistant. Rigolus Jones regarda sur sa droite et il vit le prénommé Ken, un très joli garçon blond aux yeux bleus et taillé en surfer californien. — Je prendrais bien un jus de papaye si vous avez cela, Ken, demanda-t-il. — Je vais vous en chercher, répondit Ken. Désirez-vous des fraises Tagada ? C’est très couru à Mouscron et le mélange des deux est délicieux. — Je n’osais pas mais si vous le proposez. — Je vous amène un plateau. — Merci Ken, conclut Barbie avec un sourire éclatant de mille dents dans une bouche parfaite. Rigolus Jones scruta le reste de la pièce. Il était conscient de la concurrence, inévitable pour un poste aussi fabuleux au sein d’une entreprise de ce calibre. Barbie lui évita de se poser la grande question. — Je vous propose de faire un rapide tour de table, dit-elle en clignant des cils. Tout le monde se regarda en chien de fayence. Visiblement, le stress lié à l’importance de la session bloquait les autres candidats. Rigolus Jones s’étonna de ce silence car justement le rôle du Gentil Amuseur était de décontracter une ambiance coincée et de transformer une assemblée crispée en joyeuse troupe de turlurons. Il décida de prendre les devants. — Bonjour à toutes et à tous. Je m’appelle Rigolus Jones et je viens d’Amérique, de la petite ville de Springfield dans le Colorado. J’adore la Belgique et sa grande tradition de bonne humeur. J’ai quitté ma ferme natale et ma famille pour tenter ma chance ici. — Bonjour Rigolus Jones, répondirent en chœur les autres attablés. — Comme vous le savez certainement si vous avez lu notre formulaire d’inscription, le processus de sélection démarre dès votre première présentation. Ainsi, Rigolus Jones va nous raconter une courte et plaisante anecdote et notre zygomatomètre va mesurer l’énergie comique dégagée par vos réactions. Vous faites donc aussi office de public test. L’assemblée accepta la règle imposée par le recrutement et Rigolus Jones raconta une histoire de vol commercial privé, emprunté dans les années mille-neuf-cents-vingt par cinq voyageurs de commerce venus du Mexique, des Etats-Unis, de France, d’Allemagne et de Grande-Bretagne. — Nous rencontrons des turbulences et un de nos réacteurs vient de lâcher, prévint soudain Simpson, le commandant de bord. Je vais devoir larguer les bagages pour alléger le jet sinon nous serons rapidement à court de carburant et nous nous écraserons dans les montagnes. — D’accord, commandant Simpson, dirent les passagers. — Nous sommes toujours trop lourds, informa Simpson quelques minutes plus tard. Je vais vous demander un difficile sacrifice. L’un de vous doit quitter l’avion et se jeter dans le vide. Nous ouvrons le panneau latéral à cet effet. Accrochez vous aux harnais de sécurité. — Dieu sauve la Reine ! cria l’Anglais en prenant un parachute et en se précipitant dans l’éther. — C’est un beau geste de la part de notre client britannique, malheureusement cela ne suffit pas, précisa Simpson après quelques minutes d’attente. Un autre doit se sacrifier. — Vive la France et vive la République ! hurla le Français en se projetant dans les nuages. — Je dois reconnaître le courage de notre passager parisien mais c’est toujours insuffisant, avoua Simpson après un quart d’heure. Qui veut se dévouer cette fois-ci ? — Pour le Kaiser et le Reich Eternel, aboya l’Allemand en se ruant vers l’ouverture. — Je n’en attendais pas moins et nous y sommes presque, concéda Simpson. Toutefois, il reste encore un peu de surcharge et je dois vous demander un ultime geste héroïque. — Pour Fort Alamo et Davy Crockett ! rugit l’Américain en jetant le Mexicain à travers l’ouverture. Rigolus Jones termina son récit debout sur la table. Il avait mimé chacun des personnages en prenant l’accent propre à leur origine, ce qui rajoutait au charme de sa diction anglo-saxonne. Barbie et Ken étaient tordus de rire et le reste de l’assistance avait également du mal à garder son sérieux. — Merci Rigolus Jones pour cette fort amusante narration, conclut Barbie, les yeux encore brillants tellement elle en avait pleuré. Qui se propose pour prendre la suite ? — Je veux bien, allez, répondit un grand garçon à l’allure gauche et habillé d’un improbable pull vert pomme sur un blue-jean aux ourlets d’un autre temps. — Nous vous écoutons. — Bonjour à toutes et à tous. Je m’appelle Gaston Lagaffe et je viens de Charleroi. Je me suis inscrit sous la pression de ma collègue, mademoiselle Jeanne, parce que je l’aime bien. Je vais vous raconter comment j’ai adopté et dressé une mouette rieuse. Le Belge démarra son histoire en se tortillant dans tous les sens tel un lombric perdu dans un plat de patates. Rigolus Jones l’écouta avec attention, se demandant quand est-ce qu’il allait se marrer. Barbie attendit patiemment la fin des présentations. A part Rigolus Jones, tout le monde avait oublié la signification du qualificatif « court » et la session consomma l’essentiel de l’après-midi. Elle ne s’en formalisa pas car ce type de sélection comportait invariablement quatre-vingt-dix-neuf pour cent de déchet. Elle avait déjà vu beaucoup de candidats qui se croyaient capables d’électriser une foule, de la dynamiser et d’en recharger l’énergie positive par des électrons comiques et des protons rigolards. Presque chaque fois, ils étaient tous recalés pour des raisons diverses et variées, allant du rire forcé digne d’un médiocre présentateur de jeux télévisés jusqu’à la stupide vulgarité des rois de la blague potache qu’on entendait trop souvent dans les bars d’Anderlecht. — Je vous remercie de vos excellentes prestations, dit-elle à l’assistance. Ken va vous raccompagner et nous vous recontacterons pour la suite de ce recrutement car, comme vous l’avez certainement compris, nous avons dépassé l’horaire prévu et nous devons rendre la salle maintenant. — Nous allons passer par derrière afin de visiter l’un de nos clubs pilotes, proposa Ken. — Chic ! hurlèrent en chœur les candidats. La joyeuse troupe, revigorée par la surprise de visiter un vrai village de Hurlus, suivit Ken en file indienne. Barbie retint Rigolus Jones par la manche et lui intima discrètement l’ordre de rester. Elle agrémenta son geste d’un sourire à dérider un croque-mort neurasthénique. Rigolus Jones laissa ses concurrents partir avec le joueur de flute au corps d’éphèbe. Il comprit que les choses sérieuses allaient commencer quand Barbie lui indiqua la chaise centrale. La belle blonde posa son superbe séant sur la table puis elle croisa ses longues jambes galbées. — Je crois, mon cher Rigolus Jones, que vous avez saisi la teneur de mon prochain message. — Je pense, oui. J’ai réussi la première étape ? — Exactement ! Vous avez fait exploser le zygomatomètre et je peux vous confier un petit secret car vous le méritez. — Allez-y ! Je suis curieux d’en savoir plus. — Vous avez établi un nouveau record. Rien que ça. Félicitations ! — Merci. — Je vais vous indiquer la suite des événements vous concernant. D’abord, je dois appeler votre coach personnel, la personne en charge de vous pendant le stage de formation. — Parce que je suis engagé ? — Bien entendu ! Rares sont les élus dans la sélection des Gentils Amuseurs et ils sont toujours désignés dès le premier jour. Sinon, cela signifie qu’ils ne sont pas amusants mais juste gentillets. Nous sommes Le Numéro Un du Bonheur, au niveau mondial, essentiellement grâce à notre processus de recrutement. Barbie arrêta là son discours commercial et elle appuya sur un minuscule losange bleu. Presque aussitôt, la porte de la salle de réunion coulissa et laissa apparaitre une splendide jeune femme, identique à Barbie à l’exception de sa chevelure rousse et de ses yeux verts. — Je vous présente Cindy, votre mentor. Elle vous accompagnera dans notre Village Fondateur, là où tout a commencé pour l’entreprise HURLU. Vous passerez trois mois sur place à apprendre nos valeurs, nos techniques et nos astuces. — Comment travaillerons nous ensemble ? demanda Rigolus Jones, peu habitué au coaching individuel. — Nous avons une approche originale, avoua Barbie. Elle permet d’obtenir des résultats exceptionnels et de fidéliser nos Gentils Amuseurs. — Nous serons toujours ensemble, enchaîna Cindy. Je mangerai, je vivrai et je dormirai avec vous. Chaque jour pendant un trimestre. Vous verrez, ça paraît envahissant sur le papier mais vous adorerez passer la nuit en ma compagnie durant votre training. — J’ai hâte d’y être, confessa Rigolus Jones subitement excité à l’idée d’une telle proximité.

Posté le : 08/11/2014 22:02

|

|

|

|

|

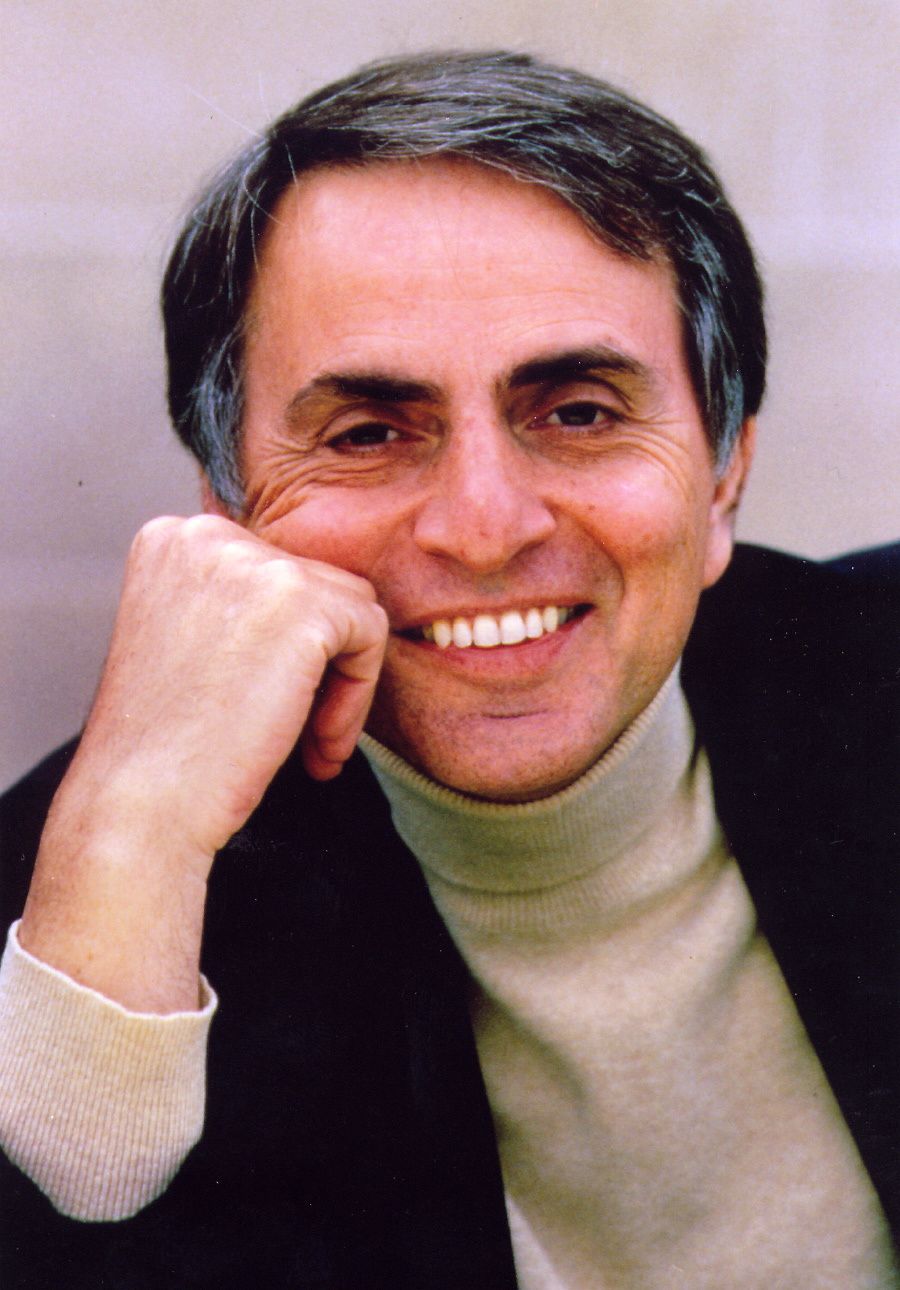

Carl Sagan |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 9 novembre 1934 à Brooklyn, New York, naît Carl Edward Sagan

mort, à 62 ans, le 20 décembre 1996 à 62 ans à Seattle, Washington, scientifique et astronome américain. Il est l'un des fondateurs de l'exobiologie. Il a mis en place le programme SETI de recherche d'intelligence extraterrestre et réalisé pour la télévision la série de vulgarisation scientifique Cosmos, diffusée sur plusieurs continents. Il est aussi renommé pour son scepticisme. Il reçoit le Oersted Medal en 1990, la NASA Distinguished Service Medal, le Prix Pulitzer 1978, le Prix Hugo, la National Academy of Sciences et le Prix Solstice.

En bref

Le conteur charismatique qui révéla au grand public les splendeurs et les mystères de l'Univers à travers livres et séries d'émissions télévisées ne doit pas éclipser l'homme de science, dont la contribution à la toute jeune planétologie demeure fondamentale.

Sa notoriété de vulgarisateur n'aura pas été sans lui attirer la suspicion de certains membres de la communauté scientifique, qui le trouvaient trop brillant et doté d'un trop grand sens des affaires. Force est cependant de constater que le pouvoir de conviction de Carl Sagan est à l'origine de l'engouement du public pour l'astronomie et l'espace dans les années 1970 et le début des années 1980.

Cofondateur et président de la Planetary Society – une organisation privée à but non lucratif chargée de promouvoir l'exploration planétaire –, consultant et conseiller de la N.A.S.A., il est distinguished visiting scientist du Jet Propulsion Laboratory, à Pasadena, en Californie. À ce titre, il fait partie des équipes scientifiques des missions martiennes Mariner-9 et Viking, de l'équipe d'imagerie de la mission Voyager vers les planètes géantes et de celle de la mission Galileo vers Jupiter. C'est lui qui a l'idée de doter les sondes Pioneer-10 et 11 et Voyager-1 et 2 de messages, plaques gravées de symboles pour les Pioneer ou vidéodisques pour les Voyager destinés à d'éventuelles civilisations extraterrestres ; il se fait le champion de la recherche de signaux radio qui auraient été émis par des civilisations éloignées.

Sa vie

Carl Edward Sagan naît le 9 novembre 1934 à Brooklyn New York ; son père est un immigré ukrainien, sa mère est d'origine austro-hongroise. Dès sa tendre enfance, il s'abreuve de livres scientifiques, se passionne pour l'astronomie et, selon ses propres dires, se drogue à la science-fiction.

Il commence, dans les années 1950, à s'intéresser à l'origine de la vie, une préoccupation qui ne l'abandonnera plus. En 1960, il obtient, à l'université de Chicago, un doctorat en astrophysique. Pendant un temps, il est assistant de recherche des généticiens Hermann JosephMuller et Joshua Lederberg, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1946 et en 1958, respectivement.

Carl Sagan était professeur et directeur de laboratoire à l'Université Cornell et a contribué à la plupart des missions automatiques d'exploration spatiale du système solaire. Il eut l'idée d'apposer sur les sondes un message inaltérable et universel qui pourrait être compris par une intelligence extraterrestre, la plaque de Pioneer. Il est également connu pour avoir coécrit un article annonçant les dangers de l'hiver nucléaire.

Les connaissances de Carl Sagan en astronomie et en biologie le conduisent à s'intéresser à un vaste éventail de problèmes : l'étude des atmosphères et des surfaces planétaires, l'histoire de la Terre, l'exobiologie... Il contribue à expliquer, avec le planétologue James B. Pollack la température élevée du sol et de l'atmosphère de Vénus, due à un effet de serre, les changements d'aspect saisonniers de Mars, du fait de violentes tempêtes de poussière et élucide la nature des aérosols de l'atmosphère de Titan, un des satellites de Saturne, la couleur rougeâtre de ces aérosols provient de molécules organiques complexes.

En 1968, il gagne l'université Cornell, à Ithaca, État de New York, où, en 1971, il est nommé professeur d'astronomie et de sciences spatiales et directeur du Laboratory for Planetary Studies, postes qu'il conservera jusqu'à sa mort. Son enthousiasme va y faire naître de nombreuses vocations : la plupart des grands noms de la recherche planétologique du dernier quart du XXe siècle furent ses étudiants ou ses proches collaborateurs. Carl Sagan sera président de la division des sciences planétaires de l'American Astronomical Society, et, durant douze ans, rédacteur en chef de la plus importantes des revues de planétologie, Icarus.

Au début des années 1970, il commence à vulgariser l'astronomie à la télévision, en particulier dans le « Tonight Show » de Johnny Carson, sur la chaîne N.B.C. Puis c'est le succès mondial : son livre Cosmos, issu de la série d'émissions télévisées du même nom, diffusée en 1980 aux États-Unis – pour laquelle il avait créé sa propre maison de production et qui sera couronnée par les Emmy et Peabody Awards –, prend la première place des best-sellers scientifiques. Sagan avait déjà reçu le prix Pulitzer de littérature en 1978 pour The Dragons of Eden, brillant essai sur l'émergence et la nature de l'intelligence humaine.

Il s'intéresse également à la protection de l'environnement et attire l'attention du monde sur les conséquences dramatiques d'une guerre nucléaire totale, qui aboutirait à ce qu'il appelle l'hiver nucléaire. Il se fait l'avocat de l'arrêt de toute expérimentation nucléaire et se présente comme un farouche opposant à l'initiative de défense stratégique de l'administration Reagan. Dans le même esprit, il œuvre au rapprochement et à la collaboration des agences spatiales américaine, européenne, soviétique puis russe. Il est également cofondateur du Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal C.S.I.C.O.P..

Pendant la première guerre du Golfe, Sagan a prédit que la fumée engendrée par les bombardements américains des puits et raffineries de pétrole irakiens entraînerait des conséquences proches de l'hiver nucléaire. Au cours d'un débat, Fred Singer, en a prédit qu'au contraire les vents dissiperaient la fumée en quelques jours.

Sagan est surtout connu du grand public pour ses œuvres de vulgarisation scientifique. Il a écrit et raconté la série télévisée Cosmos, treize épisodes vues par 10 millions de téléspectateurs dans laquelle il développe, entre autres, un calendrier cosmique. Celui-ci sera souvent repris par la suite dans plusieurs livres et documentaires de vulgarisation de l'astronomie.

Il est également l'auteur de plusieurs livres de vulgarisation, dont Cosmos tiré de la série et Un point bleu pâle sur la place de l'Homme et de la Terre dans l'Univers. Il a aussi écrit un roman, Contact, qui fut adapté au cinéma. Ce livre a reçu le prix Locus du meilleur premier roman en 1986.

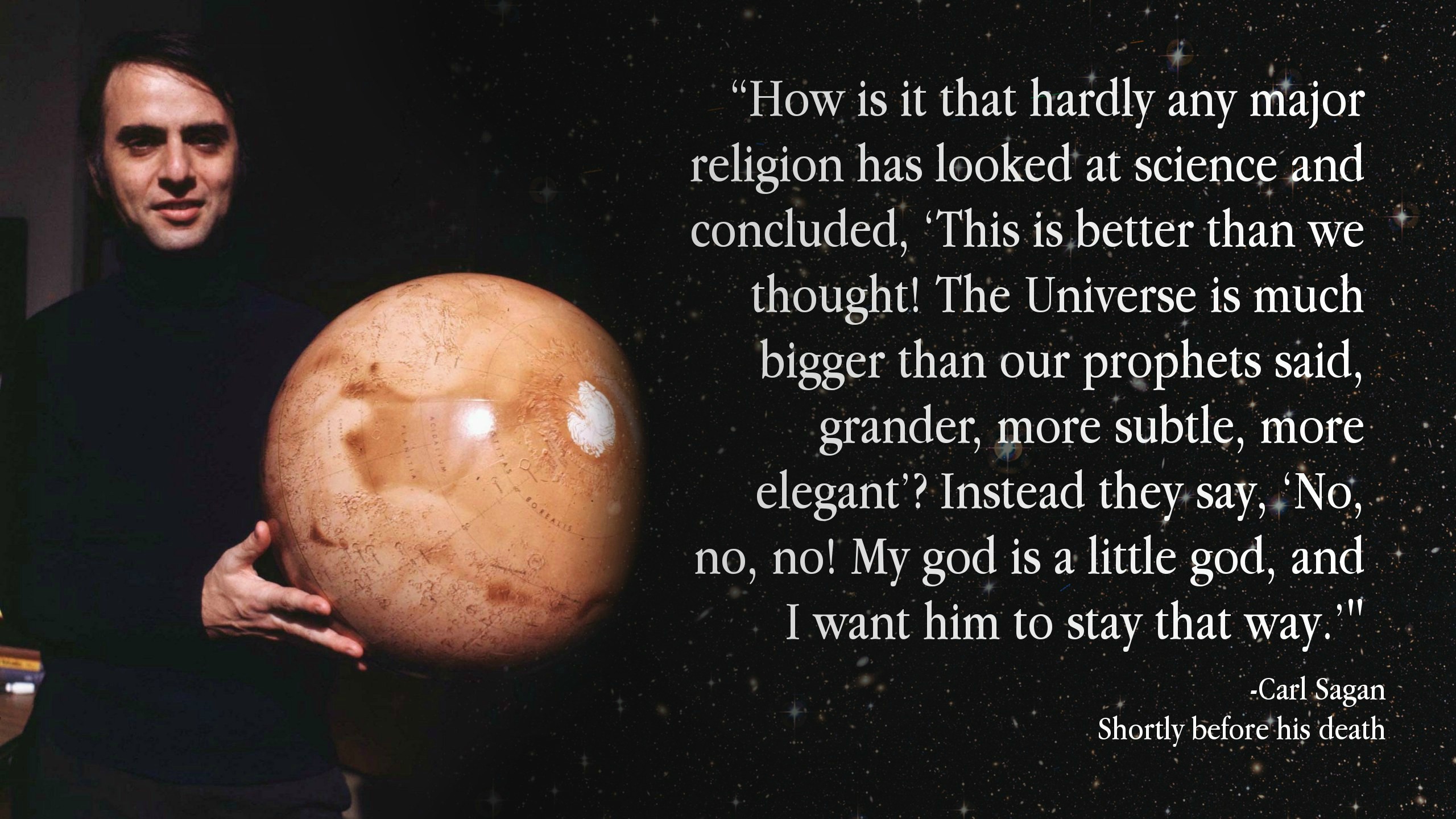

Sagan fut l'un des pères fondateurs d'un des groupes sceptiques américains, le Committee for Skeptical Inquiry, qui considère qu'aucune preuve de l'existence du paranormal n'a été apportée à ce jour. Son ouvrage The Demon-Haunted World est considéré comme un classique du scepticisme scientifique. Si son ouvrage UFO's - A scientific debate est ouvert à la possibilité que l'hypothèse extraterrestre puisse expliquer le phénomène ovni, il devint de plus en plus sceptique, au fur et à mesure qu'il vieillissait, vis-à-vis des prétentions de l'ufologie, voir à ce sujet le modèle sociopsychologique du phénomène ovni. Il critique énormément l'ufologie - en tant que pseudo-science - dans son dernier ouvrage, The Demon-Haunted World: Science As a Candle in the Dark.

En 1994, il attaque Apple pour avoir nommé le projet de développement du Macintosh 7100 "Carl Sagan". Les juges l'ont débouté, néanmoins Apple a décidé de renommer le projet en "BHA", pour "Butthead Astronome".

L'astéroïde 2709 Sagan a été nommé en son honneur, ainsi qu'un prix, le Carl Sagan Memorial Award.

Vision of Mars: A message to the Future

La mission Phoenix, qui a quitté la Terre le 4 août 2007, a emmené avec elle un message audio de Carl Sagan destiné aux futurs Martiens.

La mission a atterri sur Mars en mai 2008. Le message de Carl Sagan fait partie du mini-CD Vision of Mars : A message to the future, un projet de la Planetary Society, qui contient des romans et des nouvelles de science-fiction à propos de la planète rouge.

Atteint depuis longtemps de myélodysplasie, il meurt, à 62 ans, le 20 décembre 1996 au Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle, État de Washington, après avoir lutté durant plus de deux ans contre une affection maligne de la moelle osseuse.

Bibliographie

UFO's - A scientific debate avec Thornton Page 1972, Cornell University Press, puis Barles & Noble 1996 - Livre tiré des déclarations préparées lors du Symposium sur les ovnis de l'AAAS les 26 et 27 décembre 1969 à Boston Massachusetts, où Sagan développe le chapitre consacré à l'HET et aux autres hypothèses pour expliquer les ovnis.

Carl Sagan trad. Vincent Bardet, Cosmic connection : L'Appel des étoiles Cosmic connection : an Extraterrestrial Perspective, Éditions du Seuil, coll. Points Sciences , chap. S14

Dragons of Eden ou Les Dragons de l'Éden, 1980, anglais ou français.

Cosmos, 1981, anglais ou français.

Shadows of Forgotten Ancestors, en collaboration avec Ann Druyan 1993, .

Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space, 1st edition 1994, Random House, New York.

The Cold and the Dark: The World After Nuclear War ou Le froid et les ténèbres: le monde après une guerre atomique en collaboration avec P. R. Ehrlich, D. Kennedy et W. Orr. Roberts, 1985.

Comète, Édition Calmann-Lévy, 1985, en collaboration avec Ann Druyan.

L'Hiver Nucléaire en collaboration avec Richard Turco, 1991.

Contact, 1985, roman qui donna lieu à l'adaptation cinématographique Contact de Robert Zemeckis et avec Jodie Foster,

Sagan, Carl, The Demon-Haunted World: Science As a Candle in the Dark, Ballantine Books, mars 1997.

Carl Sagan, Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective, Cambridge Press, 2000

Liens

http://youtu.be/HKQQAv5svkk Sagan Hawkings Clarke. (anglais)

http://youtu.be/Q9XbgTBbrlw Cosmos 1

http://youtu.be/UnURElCzGc0 Le cosmos 4éme dimension

http://youtu.be/fNh5_3CBH-0 Cosmos 4 ciel et enfer (anglais)

http://youtu.be/OrqWF2GmXE4 Contact musique

[img width=600]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_4nT_NEwcfkF1sHBiO-f-Oa3WyVEKP5ipaVyLvRQaXcS3XepXu-aEeoJ_5g[/img]

Posté le : 08/11/2014 21:48

|

|

|

|

|

Général De Gaulle 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, à 79 ans meurt

Charles de Gaulle,

souvent nommé le général de Gaulle et parfois appelé de façon absolue le Général,son nom de naissance est Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle né le 22 Novembre 1890, résistant, écrivain et homme d'État français de religion catholique. Il est à la tête de la France du 3 juin 1944 au 20 janvier 1946 en exerçant le poste de premier président du Gouvernement provisoire de la République française, puis du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969 en tant que 18e président de la République française.Il épouse Yvonne Vendroux avec qui il a trois enfants Philippe de Gaulle, Élisabeth de Gaulle épouse de Boissieu et Anne de Gaulle.

Il est Sous-secrétaire d'État à la Guerre et à la Défense nationale du 6 juin 1940 au 16 juin 1940 sous le Président Albert Lebrun, Président du Conseil Paul Reynaud avec pour Prédécesseur Hippolyte Ducos.Il est Chef de la France libre du 18 juin 1940 au 1er août 1943 avec le Gouvernement de Conseil de défense de l'Empire

Comité national français CFLN. Il est Président du Comité national français du 24 septembre 1941 au 3 juin 1943 dans le Gouvernement Comité national français

Prédécesseur Conseil de défense de l'Empire où il se Succède à lui-même avec Henri Giraud CFLN. Il est Président du Comité français de Libération nationale du 3 juin 1943 au 3 juin 1944 dans le Gouvernement CFLNP CNF-France libre avec Henri Giraud, Commandement en chef français civil et militaire. Il est 1er Président du Gouvernement provisoire de la République française, Chef de l’État de facto, 124e chef du gouvernement du 3 juin 1944 au 20 janvier 1946 Gouvernement de Gaulle I après celui de Philippe Pétain chef de l'État, et Pierre Laval, chef du gouvernement du régime de Vichy. Il est Ministre de la Défense nationale du 1er juin 1958 au 8 janvier 1959, sous le Président René Coty, Président du Conseil Lui-même dans le Gouvernement de Gaulle III, son prédécesseur était Pierre de Chevigné le ministre des Forces armées et son successeur Pierre Guillaumat. Il est 132e président du Conseil des ministres français, 148e chef du gouvernement du 1er juin 1958 au 8 janvier 1959, Président René Coty, dans le Gouvernement de Gaulle III, Législature IIIe législature, son prédécesseur est Pierre Pflimlin, son successeur est Michel Debré, Premier ministre. Il est 18e président de la République française du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969 soit pendant 10 ans, 3 mois et 20 jours, élu le 21 décembre 1958, Réélu le 19 décembre 1965 ses premiers ministres sont successivement Michel Debré, Georges Pompidou, Maurice Couve de Murville, sont prédécesseur était René Coty pendant la IVe République, son successeur Alain Poher par intérim, puis Georges Pompidou élu.

En bref

Naître dans une famille de la bourgeoisie patriote à la fin du XIXe siècle, choisir la carrière des armes pour la revanche, traverser malgré les blessures et la captivité la Première Guerre mondiale avant d'aller vingt ans durant d'une unité à un état-major pour se retrouver – à l'approche de la cinquantaine et, déjà, de la retraite – simple colonel. Puis, quatre ans plus tard, surgir en héros national, libérateur du territoire et restaurateur de la république, personnage historique de première grandeur, c'est un singulier destin.

Se retirer dans son village pour écrire ses Mémoires de guerre, fonder un régime à 68 ans, le diriger en maître pendant onze années, puis accepter l'échec et le désaveu.

Survivre à cinq générations de grands de ce monde, s'asseoir à la table de Churchill, de Staline, de Roosevelt, puis voir défiler Attlee, Truman, apparaître Adenauer, traiter avec Macmillan, Eisenhower, Khrouchtchev, avec Harold Wilson, J. F. Kennedy, Brejnev et encore avec Edward Heath, L. B Johnson ou Nixon, Kiesinger ou Brandt, c'est une extraordinaire carrière.

Pourtant, ce furent là le destin et la carrière de Charles de Gaulle. Dans la vie de ce personnage hors série, on pourrait distinguer trois actes ou plutôt trois incarnations successives : de l'enfance à la Seconde Guerre mondiale, l'officier ; du 18 juin 1940 à la retraite de 1953, le résistant et l'homme politique ; et, après l'entracte de la traversée du désert, de 1958 à 1970, l'homme d'État.

L'empreinte qu'il aura laissée sur l'histoire de son temps, le caractère à la fois tragique et décisif de ses interventions dans la vie du pays, l'originalité exubérante de son personnage, l'ampleur de ses vues, les talents d'orateur, d'artiste et d'écrivain qu'il aura déployés pour les faire prévaloir, font sans doute de Charles de Gaulle le Français capital du XXe siècle

De quelque façon que l'on juge la décision prise le 18 juin 1940 par ce général de brigade à titre temporaire, son comportement avec ses alliés, ses rapports avec la résistance intérieure, la politique menée à la Libération, son départ brusqué en janvier 1946, la création du Rassemblement du peuple français, les conditions de son retour en 1958 et de l'émancipation de l'Algérie, le caractère donné au régime de la Ve République et sa conception de la grandeur, – on ne saurait nier que le général de Gaulle aura orienté un tiers de siècle de l'histoire de France, rendu à ce pays brisé par l'invasion nazie une espérance dont il ne dépendit pas de lui qu'elle fût plus créatrice et conféré à sa patrie, pendant dix ans, un poids dans les affaires du monde qui excédait manifestement les réalités matérielles de l'époque.

Chef de la France libre puis dirigeant du Comité français de Libération nationale pendant la Seconde Guerre mondiale, président du Gouvernement provisoire de la République française de 1944 à 1946, président du Conseil des ministres français de 1958 à 1959, instigateur de la Ve République fondée en 1958, il devient le 18e Président de la République française du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969. Il est le premier à occuper la magistrature suprême sous la Cinquième République.

Élevé dans une culture de grandeur nationale, Charles de Gaulle choisit la carrière d'officier. Prisonnier lors de la Première Guerre mondiale, il sert et publie dans l'entourage de Philippe Pétain, prônant l'usage des divisions blindées dans la guerre moderne auprès de personnalités politiques. En mai 1940, colonel, il est placé à la tête d'une division blindée et mène plusieurs contre-attaques pendant la bataille de France ; il est promu général de brigade à titre temporaire le 25 mai 1940. Il est nommé sous-secrétaire d'État à la Guerre et à la Défense nationale dans le gouvernement Reynaud, pendant l'exode de 1940.

Il rejette l'armistice demandé par Pétain à l'Allemagne nazie. De Londres, il lance, à la BBC, l'appel du 18 juin 1940 au peuple français pour résister et rejoindre les Forces françaises libres. Condamné à mort, et déclaré déchu de la nationalité française par décret du 8 décembre 1940 par le régime de Vichy, il veut incarner la légitimité de la France et être reconnu en tant que puissance par les Alliés. Ne contrôlant que quelques colonies mais reconnu par la Résistance, il fusionne, en 1943, la France libre au sein du Comité français de Libération nationale, dont il finit par prendre la direction. Il dirige le pays à la Libération. Favorable à un exécutif fort, il s'oppose aux projets parlementaires des partis et démissionne en 1946. Il fonde le Rassemblement du peuple français RPF, mais son refus de tout compromis avec le régime des partis l'isole dans une traversée du désert.

De Gaulle revient au pouvoir lors de la crise du 13 mai 1958, pendant la guerre d'Algérie. Investi président du Conseil, il fait approuver la Ve République. Élu président de la République, il veut une politique de grandeur de la France. Il affermit les institutions, la monnaie, nouveau franc et donne un rôle de troisième voie économique à un État planificateur et modernisateur de l'industrie. Il renonce par étapes à l'Algérie française, malgré l'opposition des Pieds-Noirs et des militaires, qui avaient favorisé son retour. Il décolonise aussi l'Afrique noire, en y maintenant l'influence française. De Gaulle prône l'indépendance nationale en rupture avec le fédéralisme européen et le partage de Yalta : il préconise donc une Europe des nations qui irait de l'Atlantique à l'Oural, réalise la force de dissuasion nucléaire française, retire la France du commandement militaire de l'OTAN, pose un veto à l'entrée du Royaume-Uni dans la Communauté européenne, soutient le Québec libre, condamne la guerre du Viêt Nam et reconnait la Chine communiste.

Sa vision du pouvoir, c'est-à-dire un chef directement approuvé par la Nation, l'oppose aux partis communiste, socialiste, centristes pro-européens et d'extrême droite, qui critiquent un style de gouvernance trop personnel, voire un coup d'état permanent, selon la formule de François Mitterrand. Il est réélu en 1965 au suffrage universel direct. Il surmonte la crise de mai 68 après avoir semblé se retirer, convoquant des élections législatives qui envoient une écrasante majorité gaulliste à l'Assemblée nationale. Mais en 1969 il engage son mandat sur un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation et démissionne après la victoire du non. Il se retire dans sa propriété de Colombey-les-Deux-Églises où il meurt, dix-huit mois plus tard.

Charles de Gaulle, considéré comme l'un des dirigeants français les plus influents de son siècle, est aussi un écrivain de renom. Il a notamment écrit des Mémoires, dans lesquels il s'identifie à une certaine idée de la France.

Sa vie

Les travaux généalogiques du grand-père et du père du général de Gaulle prétendaient rattacher la famille de Gaulle à une très ancienne famille de noblesse d'épée, inconnue cependant des nobiliaires français, issue d'un Richard de Gaulle, écuyer du roi Philippe Auguste qui l'avait doté d’un fief à Elbeuf-en-Bray, en Normandie, en 1210. Vers 1420 un Jehan de Gaulle, après le désastre d’Azincourt, résista pendant près de deux ans aux Anglais à Vire, dans l’ouest de la Normandie, avant de s'exiler en Bourgogne2 où, aux XVBI et XVIIe siècles, on retrouve trace de capitaines-châtelains de Gaulle à Cuisery : Gaspard de Gaulle, qualifié par le roi Charles IX de chevalier , fut délégué du bailliage de Chalon-sur-Saône aux états généraux de Blois en 1576. Ils se seraient ensuite installés en Champagne où, à Châlons-en-Champagne aux XVII et XVIIIe siècles, exerçant des charges de justice, ils se seraient intégrés à la noblesse de robe.

Les de Gaulle s'installent à Paris vers le milieu du XVIIIe siècle. L’arrière-arrière-grand-père du général de Gaulle, Jean-Baptiste de Gaulle 1720-1797 était procureur auprès du Parlement de Paris. Il est le père d'un autre Jean-Baptiste de Gaulle 1759-1832, cité dans les généalogies comme avocat au parlement de Paris qui comparut devant le Tribunal révolutionnaire pendant la Terreur mais réussit à éviter la guillotine3. Les de Gaulle résidaient depuis près de cent cinquante ans à Paris quand Charles de Gaulle naquit à Lille en 1890.

La famille maternelle de Charles de Gaulle, les Maillot, était originaire de la Flandre française. C'est du côté de cette famille maternelle que le général de Gaulle avait des ancêtres irlandais, les MacCartan, Jacobites réfugiés en France après la Glorieuse Révolution, écossais, les Fleming, et allemands, les Kolb, du duché de Bade. Le grand-père maternel du général de Gaulle était un industriel lillois.

Bien que la famille de Gaulle vécût à Paris, la mère du général de Gaulle se rendit dans sa famille à Lille pour donner naissance à son fils, en accord avec la tradition familiale de la famille Maillot.

Éducation et famille

Issu d'une famille catholique résidant à Paris au 15 de l'avenue de Breteuil, Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle est le fils de Jeanne Maillot et d'Henri, professeur de lettres, d'histoire et de mathématiques au collège de l'Immaculée-Conception de Paris, dirigé par les Jésuites.

Charles de Gaulle a trois frères et une sœur :

Xavier de Gaulle 1887-1955, prisonnier de guerre, puis résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est notamment le père de Geneviève de Gaulle-Anthonioz ;

Marie-Agnès de Gaulle 1889-1982, nommée à titre honorifique colonel dans l'armée russe en 1950;

Jacques de Gaulle 1893-1946, handicapé en 1926 à la suite d'une encéphalite, père de quatre fils : François père blanc, Bernard 27 août 1923, Jean et Pierre, 13 août 1926 ;

Pierre de Gaulle 1897-1959, résistant, homme politique et administrateur de sociétés.

Très tôt, grâce à son père, Charles découvre les œuvres de Maurice Barrès, Henri Bergson et Charles Péguy. Son père se dit monarchiste de regret et lit L'Action française, mais croit en l'innocence de Dreyfus. Sa mère est davantage passionnée de politique : dès la première page des Mémoires de guerre, Charles de Gaulle rend hommage à sa mère admirée, qui portait à la patrie une passion intransigeante à l'égal de sa piété religieuse.

Ascendance de Charles de Gaulle

Charles de Gaulle fait une partie de ses études primaires à l'école des Frères des écoles chrétiennes de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin. Il a son père comme enseignant. Lors de la crise politico-religieuse résultant des lois de 1901 et 1904, Charles de Gaulle est inscrit pour poursuivre ses études chez les jésuites français en Belgique au collège du Sacré-Cœur installé au château d'Antoing8, vivant ainsi sa première expérience d'exil.

Il a quinze ans quand, en 1905, il rédige un récit dans lequel il se décrit en général de Gaulle sauvant la France, témoignage d'une ambition nationale précoce9. Plus tard, il expliquera à son aide de camp Claude Guy avoir eu dès son adolescence la conviction qu'il serait un jour à la tête de l'État.

Entré 119e sur 221 à l'École militaire de Saint-Cyr en 1908, après avoir suivi une année de préparation au collège Stanislas11 à Paris, il en sort diplômé en 1912, se classant à la 13e place, et rejoint l'infanterie. Il choisit d'être affecté au 33e régiment d'infanterie à Arras et se retrouve sous les ordres du colonel Pétain.

Première Guerre mondiale Charles de Gaulle

Allégeance France

Arme Armée de terre

Grade Général de brigade

Années de service 1908 – 194012

Conflits Première Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale

Faits d'armes Bataille de Dinant

Bataille de Verdun

Bataille de Montcornet

Bataille d'Abbeville

Bataille de Dakar

Autres fonctions Homme d'État

Président du gouvernement provisoire de 1944 à 1946

Président du Conseil des ministres français en 1958

Président de la République de 1959 à 1969

Famille De Gaulle

Première Guerre mondiale 1914.

Lieutenant depuis le 1er octobre 1913, il est nommé capitaine en janvier 191513. Dès son premier combat à Dinant le 15 août 1914, il est touché à la jambe, fracture du péroné par balles avec éclats dans l'articulation. Il rejoint ensuite le 33e RI sur le front de Champagne pour commander la 7e compagnie. Il est à nouveau blessé le 10 mars 1915, à la main gauche, à Mesnil-Les-Hurlus en Champagne. Décidé à en découdre, il désobéit à ses supérieurs en ordonnant de tirer sur les tranchées ennemies. Cet acte lui vaut d'être relevé huit jours de ses fonctions. Officier tatillon, volontiers cassant, son intelligence et son courage face au feu le distinguent au point que le commandant du 33e RI lui offre d'être son adjoint.

Le 2 mars 1916, son régiment est attaqué et décimé par l'ennemi en défendant le village de Douaumont, près de Verdun. Sa compagnie est anéantie au cours de ce combat et les survivants sont encerclés. Tentant alors une percée, la violence du combat l'oblige à sauter dans un trou d'obus pour se protéger, mais des Allemands le suivent et le blessent d'un coup de baïonnette à la cuisse gauche. Capturé par les troupes allemandes, il est soigné et interné.

Ses états militaire

M. De Gaulle, Charles André, Joseph, Capitaine commandant la 10° Compagnie du 33° Régiment d’Infanterie, a été nommé dans l'ordre de la Légion d'Honneur au grade de chevalier.

À Douaumont le 2 mars 1916 sous un effroyable bombardement, alors que l'ennemi avait percé la ligne et attaquait sa compagnie de toute part, a organisé après un corps à corps farouche, un îlot de résistance où tous se battirent jusqu'à ce que fussent dépensées les munitions, fracassés les fusils et tombés les défenseurs désarmés ; bien que très grièvement blessé d'un coup de baïonnette, a continué à être l'âme de la défense jusqu'à ce qu'il tombât inanimé sous l'action des gaz.

La présente nomination comporte l'attribution de la croix de guerre avec palme.

Le maréchal de France, commandant les armées de l'Est

Après une tentative d'évasion manquée à Osnabrück, il est transféré au fort d'Ingolstadt, en Bavière, un camp de représailles destiné aux officiers prisonniers remuants. Il y croise le futur général Georges Catroux, l'aviateur Roland Garros, le journaliste Rémy Roure, l'éditeur Berger-Levrault et le futur maréchal soviétique Mikhaïl Toukhatchevski. Un lamentable exil, c'est en ces termes qu'il décrit à sa mère son sort de captif. Pour tromper l'ennui, de Gaulle organise pour ses compagnons de captivité des exposés magistraux sur l'état de la guerre en cours. Mais surtout, il tente de s'évader à cinq reprises, sans succès au cours de sa détention de trente-deux mois dans une dizaine de camps différents, Osnabruck, Neisse, Sczuczyn, Ingolstadt, forteresse de Rosenberg de, prison militaire de Passau, camps de Wülzburg de et de Magdebourg. Il est libéré après l'armistice du 11 novembre 1918 et retrouve les siens le mois suivant. De ces deux ans et demi de captivité, il garde un souvenir amer, estimant être un revenant, un soldat inutile qui n'a servi à rien. Toutefois, il reçoit la croix de chevalier de la Légion d'honneur, le 23 juillet 1919, et la croix de guerre 1914-1918 avec étoile de bronze.

Entre-deux-guerres

Charles de Gaulle poursuit sa carrière militaire sous la protection de Pétain, dans un premier temps. De 1919 à 1921, il est envoyé en Pologne, qui vient juste d'accéder à l'indépendance. Sur place, il participe à la formation de la nouvelle armée polonaise luttant victorieusement contre l'Armée rouge dans la Guerre soviéto-polonaise. Il donne à nouveau des conférences et observe le retour à une guerre de mouvement liée aux circonstances.

Charles de Gaulle épouse, le 7 avril 1921 dans l'église Notre-Dame de Calais, Yvonne Vendroux 1900-1979. Ils ont trois enfants :

Philippe de Gaulle, né le 28 décembre 1921 à Paris, amiral puis sénateur ;

Élisabeth de Gaulle, née le 15 mai 1924 à Paris et décédée le 2 avril 201321 ;

Anne de Gaulle, née le 1er janvier 1928 à Trèves et décédée le 6 février 1948 à Colombey-les-Deux-Églises, née trisomique.

À son retour, le capitaine de Gaulle est chargé de cours d'histoire à l'École de Saint-Cyr, avant son admission à l'École supérieure de guerre en 1922. En conflit de doctrine avec ses supérieurs dont il conteste la vision stratégique trop liée à la planification défensive et compartimentée du terrain, mais bénéficiant de la protection du maréchal Pétain, il est mal noté, mais continue de se faire une réputation prometteuse.

En 1924, le maréchal Pétain fit rectifier les notes jugées injustes infligées à son protégé.

En 1925, il est détaché à l'état-major du maréchal Pétain, vice-président du Conseil supérieur de la Guerre. Celui-ci l'impose comme conférencier à l'École de guerre et lui demande de préparer la rédaction d'un ouvrage sur l'histoire du soldat. En 1927, en présence du maréchal Pétain, il présente à l'École de guerre trois conférences remarquées, respectivement intitulées : L'action de guerre et le chef, Du caractère, et enfin Du prestige.

Le militaire

Promu chef de bataillon le 25 septembre 1927, il part le mois suivant pour Trèves prendre le commandement du 19e bataillon de chasseurs à pied BCP. Il y conduit un commandement énergique et continue ses conférences comme dans son poste suivant. En 1929, il est muté au Levant et passe deux ans à Beyrouth avec sa famille.

Grâce à l'appui du maréchal Pétain, il est affecté en novembre 1931 au Secrétariat général de la défense nationale à Paris. Ce nouveau poste est capital, car c'est l'occasion de s'initier aux affaires de l'État, puisqu'il est chargé en particulier de travailler au projet de loi militaire. Le 25 décembre 1933, il est promu lieutenant-colonel.

C'est durant ces années que Charles de Gaulle développe ses théories militaires : il publie La Discorde chez l'ennemi 1924, Le Fil de l'épée 1932, Vers l'armée de métier 1934 et enfin La France et son armée 1938.

Ce dernier livre, préparé d'abord en 1925 pour Philippe Pétain et auquel de Gaulle se consacra pendant deux ans, ne fut finalement pas retenu par le maréchal, qui l'ayant remanié confia le travail à un autre. Ceci blessa de Gaulle qui dédia néanmoins au maréchal Pétain son ouvrage Le Fil de l'épée : Car rien ne montre mieux que votre gloire, quelle vertu l'action peut tirer des lumières de la pensée. En 1938, de Gaulle décida de publier sous son nom son texte et en avertit Pétain. Pour arranger les choses, le maréchal le reçut chez lui et lui proposa de rédiger une préface que de Gaulle ne reprit pas, d'où une brouille définitive entre les deux hommes qui ne se reverront brièvement qu'en juin 1940.

Dans son premier ouvrage, de Gaulle insiste sur la nécessité de l'unité du commandement et de la nation, donnant la primauté au politique sur le militaire. C'est selon lui à cause de ses divisions que l'Allemagne a perdu. En publiant la reprise de ses conférences sur le rôle du commandement, en 1932, dans Le Fil de l'épée il rappelle l'importance de la formation des chefs et le poids des circonstances. Si de Gaulle étudie l'importance de la défense statique au point d'écrire : La fortification de son territoire est pour la France une nécessité permanente … L'encouragement de l'esprit de résistance d'un peuple par l'existence de fortifications permanentes, la cristallisation, l'exaltation de ses énergies par la défense des places sont des faits que les politiques comme les militaires ont le devoir de reconnaître dans le passé et de préparer dans l'avenir, il n'en est pas moins sensible aux idées du général Jean-Baptiste Eugène Estienne sur la nécessité d'un corps de blindés, alliant le feu et le mouvement, capable d'initiatives et d'offensives hardies. Sur ce point il entre de plus en plus en opposition avec les doctrines officielles, en particulier celles de Pétain.

Dans son ouvrage Vers l'Armée de métier, il développe cette question de fond qui nécessite la création d'une armée professionnelle aux côtés de la conscription. Il devient alors le promoteur de la création d'unités blindées autonomes non liées à l'infanterie. Cependant, cette idée rencontre peu d'échos favorables, à l'exception notable de Paul Reynaud, député de centre-droit, ou de Philippe Serre.

À l'étranger, en revanche, l'idée du général Jean-Baptiste Eugène Estienne d'employer des blindés dans une percée motorisée reprise par de Gaulle a déjà suscité la plus grande attention Heinz Guderian, Liddell Hart. Vers l'armée de métier n'a en France qu'un bref succès de curiosité et n'exerce aucune influence sur le général Guderian, déjà en train de créer la force mécanique allemande.

En revanche, contrairement à son influent aîné le colonel Émile Mayer, de Gaulle, attaché à la professionnalisation de l'armée de terre, ne perçoit pas l'importance de l'aviation à laquelle il n'attribue qu'un rôle secondaire : les troupes à terre recevront de l'aviation une aide précieuse quant à leur camouflage. Les fumées épandues sur le sol du haut des airs cachent en quelques minutes de vastes surfaces du sol tandis que le bruit des machines volantes couvre celui des moteurs chenillés. Il faudra attendre l'édition de 1944 où il fera ajouter une phrase : Mais surtout en frappant elle-même à vue directe et profondément, l'aviation devient par excellence l'arme dont les effets foudroyants se combinent le mieux avec les vertus de rupture et d'exploitation de grandes unités mécaniques.

À Paris, de Gaulle fréquente diverses personnalités autour du colonel Émile Mayer, retraité très ouvert, favorable à une réforme de la stratégie : l'état-major ne doit pas se contenter d'une stratégie défensive derrière la ligne Maginot. Cependant, ni l'un ni l'autre ne sont écoutés. Partant des idées du général Fuller et du critique militaire britannique Liddell Hart, Charles de Gaulle défend une guerre de mouvement menée par des soldats de métier, et appuyée par des blindés.

En revanche, en Allemagne, les théories de Charles de Gaulle sont suivies avec intérêt en haut lieu, Albert Speer rapportant notamment qu'Adolf Hitler avait lu à plusieurs reprises le livre du général de Gaulle et qu'il affirmait avoir beaucoup appris grâce à lui.

Avant la guerre

Charles de Gaulle fait une conférence à la Sorbonne au printemps 1934, sous l'égide du cercle Fustel de Coulanges, une vitrine de l’Action française. Influencé originellement par la tradition monarchiste, Charles de Gaulle, militaire soumis au devoir de réserve, révèle dans sa correspondance privée son peu de considération pour le parlementarisme et lui préfère un régime fort, tout en se tenant publiquement à l'écart de l’anti-républicanisme d'une partie de l'armée. Cette méfiance à l'égard du parlementarisme explique que Charles de Gaulle se soit senti avant la guerre proche de l'Action française, avant que la position de Maurras relative aux accords de Munich ne l'en éloignent. Ainsi, Paul Reynaud, qui rencontra en captivité en Allemagne la sœur du général de Gaulle, Marie-Agnès Caillau, note dans ses carnets de captivité parlant de cette dernière : Très franche, intelligente et bonne, elle nous raconte que Charles était monarchiste, qu'il défendait Maurras contre son frère Pierre jusqu'à en avoir les larmes aux yeux dans une discussion. Mais au moment de Munich, il a désapprouvé entièrement l'attitude de Maurras. De même, Christian Pineau dira à André Gillois que le général avait reconnu devant lui qu’il avait été inscrit à l’Action française et qu’il s’était rallié à la République pour ne pas aller contre le sentiment des Français. Lui-même résistant de gauche, Claude Bourdet qualifiera de Gaulle d’homme de droite, longtemps proche de l’Action française, devenu républicain par mimétisme. Selon Edmond Michelet, de Gaulle subit l’influence de Maurras. Ses idées se heurtent pourtant d'une part au profond conservatisme des dirigeants militaires, et d'autre part aux réticences des républicains face à un militaire de réputation maurrassienne.

Pourtant, si la pensée de Maurras a influencé de Gaulle, celui-ci est aussi un disciple de Péguy, influencé par le socialisme de Pierre Leroux et de Bergson. Il a été formé par le colonel Mayer, officier d'origine israélite, dreyfusard et socialisant. Ayant avant la Première Guerre mondiale assisté à Lille à des meetings de Jaurès, il a aussi fréquenté le socialiste Club du Faubourg et les mouvements non-conformistes des années Esprit. Il adhéra également aux Amis de Temps Présent, groupe de militants qui soutenait Temps présent, comme l'indique Éric Roussel, qui signale cependant que de Gaulle n'est pas devenu pour autant démocrate-chrétien, loin s'en faut. Cet hebdomadaire est en effet de la mouvance catholique progressiste et proche du Sillon de Marc Sangnier, mouvance qui fut favorable au Front populaire et à l'intervention de la France aux côtés des Républicains espagnols. L'hebdomadaire Temps présent saluera la nomination de Charles de Gaulle comme sous-secrétaire d'État à la guerre dans son dernier numéro de juin 1940, comme le signale le Centre d'information sur le gaullisme, signalant au passage que de Gaulle fut aussi l'un des premiers abonnés à Sept, hebdomadaire à direction religieuse dont Temps présent était le successeur.

Le 1er janvier 1934, Charles de Gaulle publie dans la revue militaire une étude sur la mobilisation économique à l'étranger. À la recherche d'exemples pour la France, il cite parmi d'autres l'Italie mussolinienne. Le général de Gaulle fera l'apologie du livre La réforme de l'État publié par André Tardieu en 1934 et dira s'en être inspiré pour la constitution de la Ve République.

De fait, avant la guerre, de Gaulle n'est pas un idéologue, mais un homme d'action et d'ambition prêt à faire son miel de tout.

À cette fin, il se rapproche d'hommes politiques de différentes tendances pour se faire connaître et faire progresser ses idées. S'il fréquente beaucoup Paul Reynaud à qui il écrira soixante fois de 1936 à 1940, il se rapproche également de Marcel Déat qui après avoir rompu avec Léon Blum, souhaite intégrer au projet socialiste les valeurs d'ordre, d'autorité et de nation. De Gaulle rencontre Marcel Déat à plusieurs reprises grâce à un de ses proches, l'avocat Jean Auburtin ; les deux hommes s'estiment et resteront en contact jusqu'à la veille du conflit. De Gaulle affirme à propos de Marcel Déat en novembre 1937 : Déat a sans aucun doute un grand talent et une haute valeur. C'est de quoi on lui en veut. Mais patience, je crois qu'on le verra remonter et aller très haut.

À la publication de l'ouvrage, Léon Blum manifeste sa vive hostilité pour les idées de l'armée de métier du colonel de Gaulle dans trois articles publiés par le Populaire, car il craint qu'elle ne soit utilisée contre le peuple, notamment les grévistes. Et, de fait, comme le montre une lettre de 1935 envoyée à Paul Reynaud, de Gaulle n'excluait nullement une telle possibilité. Certains passages des livres publiés par le colonel de Gaulle suscitent d'ailleurs l'approbation de l'Action française.

En 1935, de Gaulle approuve le pacte franco-soviétique signé par Laval et Staline, évoquant l'alliance de François Ier avec les Musulmans contre Charles Quint pour justifier une alliance destinée à assurer la survie du pays pour justifier un accord avec les Russes quelque horreur que nous ayons pour leur régime. La vision de De Gaulle fait abstraction des idéologies qui pour lui comptent peu face aux permanences géopolitiques et nationales, l'alliance est avec les Russes, non avec le communisme, de même que la guerre est contre l'Allemagne, non contre le national-socialisme.

Charles de Gaulle explique dans Vers l'armée de métier quelle est la condition pour faire aboutir ses idées qui sont d'abandonner le service militaire universel au profit d'une armée motorisée composée exclusivement de professionnels : Il faut qu'un maître apparaisse, indépendant dans ses jugements, irrécusable dans ses ordres, crédité par l'opinion. Serviteur du seul État, dépouillé de préjugés, dédaigneux des clientèles, commis enfermé dans sa tâche, pénétré de longs desseins, au fait des gens et des choses du ressort, faisant corps avec l'armée, dévoué à ceux qu'il commande, homme assez fort pour s'imposer, assez habile pour séduire, assez grand pour une grande œuvre, tel sera le ministre, soldat ou politique, à qui la patrie devra l'économie prochaine de sa force. Il affirme également :Il n'est point de regroupement, de parti, de consul, qui n'invoque le redressement, l'ordre nouveau, l'autorité. Nul doute qu'à bref délai le jeu des institutions, suivant le mouvement des besoins, n'ouvre le champ aux résolus. Cet appel à la figure du grand homme était déjà présente dans Le Fil de l'épée, où, dès 1932, il exalte, les ambitieux de premier rang ... qui ne voient d'autre raison que d'imprimer leur marque aux événements ; dans cet ouvrage, il affirme également : On ne fait rien de grand sans de grands hommes, et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu. Dans le Fil de l'épée, il dresse le portrait de l'ambitieux de haute stature qui n'est pas seulement un soldat : c'est un soldat qui parfois prend en charge les affaires de la nation et il offre comme exemples Louvois et Carnot, dictateurs de guerre.

Néanmoins, Blum se laisse progressivement intéresser par la thématique des chars qu'il soutiendra tardivement au moment de la guerre.

En juillet 1937, le lieutenant-colonel de Gaulle est affecté au 507e régiment de chars de combat basé au quartier Lizé à Montigny-lès-Metz. C'est la rencontre concrète avec « son » outil. Il en prend le commandement par intérim en septembre suivant, sous les ordres du général Charles Delestraint. Lieutenant-colonel depuis le 25 décembre 1933, il est promu colonel le 25 décembre 1937. Lors des manœuvres, il tente d'imposer, contre le règlement, sa conception de l'usage autonome des blindés, ce qui lui vaut l'hostilité de son supérieur, le général Henri Giraud.

Seconde Guerre mondiale

Lorsque la guerre éclate, Charles de Gaulle est toujours colonel, commandant le 507e régiment de chars de combat RCC, à Metz. En janvier 1940, il envoie à quatre-vingts personnalités, dont Léon Blum et Paul Reynaud, ainsi qu'aux généraux Maurice Gamelin et Maxime Weygand, un mémorandum fondé sur les opérations de Pologne. Intitulé L'Avènement de la force mécanique, le texte insiste sur la nécessité d'allier le char et l'aviation.

Trois jours avant l'offensive allemande du 10 mai 1940, qui conduit à une percée rapide du front français, le colonel de Gaulle est averti de la décision du commandement de lui confier la 4e DCR, la plus puissante des grandes unités blindées de l'armée française, 364 blindés52 dont il prend effectivement le commandement le 11 mai.

Le 15 mai, il reçoit la mission de retarder l'ennemi dans la région de Laon afin de gagner des délais nécessaires à la mise en place de la 6e armée chargée de barrer la route de Paris. Mais sa division blindée n'est encore qu'en cours de constitution, ses unités n'ayant jamais opéré ensemble. Il dirige pourtant avec cette unité une contre-attaque vers Montcornet, au nord-est de Laon. C'est l'une des seules qui parvient à repousser momentanément les troupes allemandes. Prévoyant la défaite rapide de l'armée française sous l'offensive allemande, les civils et les militaires désarmés sur les routes, il affirme que c'est durant la journée du 16 mai que ce qu'il a pu faire, par la suite, c'est ce jour-là qu'il l'a résolu. N'ayant reçu qu'une partie des unités de la 4e DCR, le colonel de Gaulle lance une première attaque avec 80 chars pour tenter de couper les lignes de communication des divisions blindées allemandes le 17 mai. Après avoir atteint ses objectifs dont la ville de Montcornet, la 4e DCR, n'étant pas appuyée, est contrainte de se replier face à l'intervention de renforts ennemis. Les autres unités de la 4e DCR ayant rejoint, une nouvelle attaque peut être lancée avec 150 chars qui, après avoir permis d'atteindre les premiers objectifs, est arrêtée par l'intervention de l'aviation d'assaut et de l'artillerie allemandes.

Charles de Gaulle en compagnie du Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill à Marrakech en 1944, durant la Seconde Guerre mondiale.

Le 25 mai 1940, il est nommé général de brigade à titre temporaire. Cette nomination, dans une promotion de six colonels, correspond au fait que de Gaulle en tant que commandant d'une division blindée depuis le 7 mai 1940, fait déjà fonction de général, ses trois collègues commandants de division blindée DCR étant tous déjà généraux. Elle suscite la satisfaction de Charles Maurras dans l'Action française.

Trois jours plus tard, le 28 mai, il attaque à deux reprises pour détruire une poche que l'ennemi a conquise au sud de la Somme, à hauteur d'Abbeville. Malgré un déplacement préalable de 200 km qui a lourdement éprouvé le matériel de la 4e DCR, l'opération est un succès. Elle permet de faire plus de 400 prisonniers et de résorber toute la poche à l'exception d'Abbeville, en raison de la supériorité en nombre et en artillerie de l'adversaire. Celui-ci ne peut franchir la Somme que plus tard au nord d'Abbeville, mais une deuxième attaque ne permet pas à la 4e DCR de prendre la ville.

Commentant le comportement militaire de De Gaulle sur le terrain, l'historien Henri de Wailly avance que celui-ci, loin d'avoir été particulièrement brillant, a montré dans la bataille, les mêmes faiblesses et les mêmes incompétences que les autres dirigeants militaires. De son côté, le général Weygand, chef des armées, décerne, le 31 mai 1940, au général, à titre temporaire de Gaulle une citation très élogieuse en tant que commandant d'une division blindée près d' Abbeville : Chef admirable de cran et d'énergie. A attaqué avec sa division la tête de pont d'Abbeville très solidement tenue par l'ennemie. A rompu la résistance allemande et progressé de 14 kilomètres à travers les lignes ennemies, faisant des centaines de prisonniers et capturant un matériel considérable.

Le 6 juin, le général de Gaulle est convoqué d'urgence à Paris par Paul Reynaud, président du Conseil, pour occuper un poste ministériel dans son gouvernement, celui de sous-secrétaire d'État à la Guerre et à la Défense nationale. Charles de Gaulle sort alors de la hiérarchie militaire. Il a pour mission de coordonner l'action avec le Royaume-Uni pour la poursuite du combat. Le 9 juin, il rencontre Churchill qu'il tente en vain de convaincre d'engager davantage de forces, y compris aériennes, dans la bataille. Le 10 juin, de Gaulle quitte Paris qui est déclarée ville ouverte. Il rejoint alors Orléans, Briare et Tours. C'est le moment des ultimes réunions du Comité suprême interallié où Churchill, lors de la conférence de Briare à laquelle de Gaulle participe, tente de convaincre le gouvernement français de continuer la guerre. Le 16 juin, il est en mission à Londres. Il y dicte au téléphone la note de Jean Monnet à Paul Reynaud, intitulée Anglo-French Unity, et qui évoque une possible union franco-britannique. De retour de mission, à Bordeaux, il apprend, le 17 juin 1940, la démission du président du Conseil, Paul Reynaud, son remplacement par le maréchal Pétain et la demande d'armistice. Le même jour, le général Weygand alors chef d'état-major de l'Armée est nommé ministre de la Défense nationale. Le transfert des pouvoirs au maréchal Pétain n'ayant lieu que le lendemain, de Gaulle est encore membre du gouvernement et court alors peu de risque60. Après maintes hésitations selon l'officier de liaison le général britannique Edward Spears, il a l'intention de regagner Londres. Il rencontre Paul Reynaud pour lui faire part de son projet. Ce dernier lui fait remettre par son ex-directeur de cabinet Jean Laurent 100 000 francs prélevés sur les fonds secrets pour sa logistique à Londres. Le 17 juin, accompagnant Spears qui n'a pas réussi à convaincre Reynaud et Georges Mandel de rejoindre Londres, il s'envole à Londres avec son aide de camp Geoffroy Chodron de Courcel dans le de Havilland Flamingo, son avion de la veille que Churchill a laissé à sa disposition.

Appel du 18 juin 1940

Le 18 juin 1940, de Gaulle se prépare à parler au peuple français via Radio Londres de la BBC. Ce jour-là, il appelle les Français, et tout particulièrement les militaires, à la résistance depuis l'Angleterre où il s'est réfugié. En France, l'Appel du 18 juin peut être entendu à 19 heures. Depuis ce jour, ce texte demeure l'une des plus célèbres allocutions de l’Histoire de France, à l'origine du mythe faisant du général le père de la Résistance alors que ce dernier ne prend conscience de l'intérêt de la Résistance intérieure qu'à partir de 1941. Aucun enregistrement n'a été conservé, contrairement au discours du 22 juin 1940, que l'on confond parfois avec le véritable appel.

Le gouvernement britannique avait au préalable proposé au ministre français de l'Intérieur Georges Mandel de passer au Royaume-Uni et de lancer lui-même un appel. Par ses avertissements répétés contre les menaces du IIIe Reich, et en opposition à ce sujet avec son ami le président du Conseil Léon Blum, Mandel s'était signalé comme un homme d'État et de caractère. Tout au long de la journée du 18 juin, le Conseil des ministres britannique discute du texte de De Gaulle. Le cabinet britannique tente de s'y opposer, mais Winston Churchill le soutient65. Les anciens Munichois, derrière le ministre des Affaires étrangères lord Halifax, veulent encore ménager le gouvernement Pétain et attendre de voir s'il va effectivement signer l'Armistice. Winston Churchill, vieux partisan de la fermeté contre Hitler et de la poursuite de la lutte, doit mettre son autorité dans la balance. De Gaulle peut finalement prononcer son texte, mais doit accepter d'en modifier les deux premières lignes66 dans un sens moins dur pour le gouvernement français. Cette modification longtemps occultée disparait dans le texte transmis à la presse, puis dans les Mémoires de De Gaulle.

Le 19 juin, Weygand, supérieur hiérarchique de De Gaulle, lui ordonne de revenir de Londres, ignorant l'invitation à poursuivre le combat que ce dernier lui adresse. Peu après, de Gaulle est rétrogradé au rang de colonel par son ministre qui convoque successivement deux tribunaux militaires, le premier n'ayant prononcé qu'une peine symbolique. Le second condamne à mort le chef de la France libre, le 2 août 1940.

La France libre et Forces françaises libres.

De Londres, de Gaulle crée puis dirige les Forces françaises libres. Il est reconnu par Winston Churchill chef des Français libres le 27 juin 1940. Le but n'est pas de mettre en place une légion de volontaires qui continuerait la lutte aux côtés de l'Empire britannique. Il s'agit pour de Gaulle de remettre la France en tant que telle dans la guerre contre Hitler, en formant une armée et un contre-État doté de tous les attributs de souveraineté et légitimité, et qui se donne une base territoriale en ralliant les territoires français de l'Empire colonial, future plate-forme de la reconquête.

Dès le début de l'été 1940, à partir de presque rien et assisté de quelques volontaires, de Gaulle jette ainsi les bases d'une marine FNFL, d'une aviation FAFL, de forces terrestres FFL, d'un service de renseignements le BCRA du colonel Passy, vite actif en métropole. La Croix de Lorraine proposée par l'amiral Muselier, devient son emblème. Les statuts juridiques de la France libre et ses rapports avec le gouvernement anglais sont fixés par le juriste René Cassin. La France libre a bientôt sa banque, son journal officiel, ses décorations — le Général fonde l'Ordre de la Libération à Brazzaville dès octobre 1940, pour honorer ses compagnons. Des comités français libres actifs dans le monde entier se constituent et tentent de rallier à de Gaulle les Français de l'étranger, les opinions et les gouvernements.

En France, de Gaulle est condamné deux fois par contumace, d'abord à quatre ans de prison et la perte de la nationalité française, puis, le 2 août 1940, le Tribunal militaire de Clermont-Ferrand le condamne à mort, dégradation militaire et confiscation de ses biens meubles et immeubles pour trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, désertion à l'étranger en temps de guerre sur un territoire en état de guerre et de siège. En Grande-Bretagne, il trouve en revanche le soutien de Winston Churchill, mais aussi celui du Parlement, de la presse et de l'opinion publique, reconnaissantes au gallant French d'être resté aux côtés du pays au pire moment de la menace allemande. Cet appui, comme celui de l'opinion américaine, se révèle plus tard un atout très précieux lors des tensions avec Londres et Washington.

Obtenant le ralliement de plusieurs possessions coloniales françaises, notamment en Afrique grâce au ralliement rapide du gouverneur Félix Éboué, le 28 août le Tchad, le Congo et le Cameroun, le Gabon étant conquis dans le mois de novembre 1940, de Gaulle se place à la tête du Comité national français à partir du 24 septembre 1941. Mais il fait surtout en sorte que la France reste présente dans le camp allié, par ses Forces françaises libres FFL qui continuent le combat sur les différents fronts. En outre, à partir de 1941-1942, il stimule et obtient le ralliement de la résistance intérieure, grâce au colonel Passy, à Pierre Brossolette et à Jean Moulin. Le 13 juillet 1942, le Comité national français propose au gouvernement britannique, qui l'accepte, de changer l'appellation officielle du mouvement France libre en France combattante, afin d'intégrer la Résistance intérieure.

De nombreux facteurs s'opposaient à ce rapprochement de la résistance intérieure et des forces française libres. Dans La France de Vichy, Robert O. Paxton remarque qu'en 1940, bien des résistants de gauche refusent de voir un chef convenable dans ce militaire qu'ils croient à tort proche de l'Action française. Beaucoup de résistants de droite lui reprochent sa dissidence explicite avec Vichy — à moins qu'ils ne préfèrent, comme Marie-Madeleine Fourcade, n'avoir de relations qu'avec les services secrets britanniques. Selon Jean Pierre-Bloch, Christian Pineau, Henri d'Orléans comte de Paris et même le gaulliste Pierre Lefranc, le ralliement à la République n'aurait d'ailleurs été que tactique.

Dès 1940, de Gaulle n'a de cesse que soient protégés les intérêts de la France, dans la guerre et après le conflit. Le 7 août 1940, il obtient ainsi de Churchill la signature de l'accord des Chequers, par lequel le Royaume-Uni s'engage à sauvegarder l'intégrité de toutes les possessions françaises et à la restauration intégrale de l'indépendance et de la grandeur de la France. Le gouvernement britannique s'engage de plus à financer toutes les dépenses de la France libre, mais de Gaulle insiste pour que ces sommes soient des avances remboursables et pas des dons qui jetteraient une ombre, aussi ténue soit-elle, sur l'indépendance de son organisation.

Malgré les relations de confiance scellées par traités entre Churchill et de Gaulle, les deux hommes ont des relations parfois tendues, gênées par l'anglophobie que manifestait le Général dans les années 1920 et 1930. Et quand Churchill, à court d'arguments, lance à de Gaulle : Mais vous n'êtes pas la France ! Vous êtes la France combattante, nous avons consigné tout cela par écrit, de Gaulle réplique immédiatement : J'agis au nom de la France. Je combats aux côtés de l'Angleterre mais non pour le compte de l'Angleterre. Je parle au nom de la France et je suis responsable devant elle. Churchill abdique alors en poussant un J'avais espéré que nous pourrions combattre côte à côte. Mais mes espoirs ont été déçus parce que si vous êtes si combatif que non content de lutter contre l'Allemagne, l'Italie et le Japon, vous voulez aussi combattre l'Angleterre et l'Amérique…. De Gaulle recadre alors le débat en précisant : Je prends cela comme une plaisanterie, mais elle n'est pas du meilleur goût. S'il y a un homme dont les Anglais n'ont pas à se plaindre, c'est bien moi.

Les relations avec Franklin Delano Roosevelt sont plus problématiques. Le président américain, personnellement francophile, a été déçu par l'effondrement de la France en 1940 et refroidi à l'égard de De Gaulle par l'échec de son entreprise devant Dakar, fin septembre 1940. Les antigaullistes français sont nombreux à Washington, par exemple l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay Alexis Léger, Saint-John Perse qui lui décrit ce général comme un apprenti dictateur. Le président est aussi très mal informé sur la situation en France par l'ambassadeur américain à Vichy, jusqu'au mois de mai 1942, l'amiral Leahy, lui-même intoxiqué par les pétainistes. Il n'a donc aucune confiance en de Gaulle. Un mot de De Gaulle à Churchill explique en partie l'attitude française face à l'Amérique : Je suis trop pauvre pour me courber. De surcroît, au contraire du Général qui mise beaucoup sur l'Empire français, le président américain est profondément hostile au système colonial. Roosevelt projetait de faire de la France un État faible, et le projet d'Allied Military Government of Occupied Territories AMGOT allait d'ailleurs très loin dans cette direction, en traitant la France comme un vaincu, plutôt que comme une des puissances victorieuses. La haine de Roosevelt était tellement flamboyante (il considérait de Gaulle au pire comme un futur tyran, au mieux comme un opportuniste que même ses adjoints finirent par en prendre ombrage, y compris le Secrétaire d'État Cordell Hull qui, finalement, se rangea aux côtés de la France libre et de son chef.

Jusqu'en 1943, les gouvernements en exil en Angleterre s'étaient contentés de relations de bon voisinage avec les gaullistes. C'est que tous ces gouvernements, qui étaient légaux, s'estimaient installés dans une meilleure position que les gaullistes qui étaient, de fait, des dissidents par rapport au gouvernement Pétain que les Français avaient installé dans des conditions reconnues légales, au début, par les grandes puissances. Cette situation évolua lentement. Mais, en 1943, le gouvernement belge en exil de Hubert Pierlot et Paul-Henri Spaak précipita le mouvement et fut le premier à reconnaître officiellement les Français Libres et de Gaulle comme seuls représentants légitimes de la France. Le gouvernement anglais, en l'occurrence Anthony Eden, un proche de Churchill, avait tenté de dissuader les Belges, craignant que leur initiative serve de modèle aux autres gouvernements en exil. Les Américains eux-mêmes intervinrent, croyant pouvoir utiliser les relations commerciales belgo-américaines pour faire pression sur les Belges, notamment quant à leurs commandes d'uranium du Congo belge. Rien n'y fit. Malgré les pressions britanniques et américaines, Spaak fit savoir officiellement que la Belgique considérait dès lors le gouvernement Pétain comme dépourvu de légitimité et le Comité des Français libres, plus tard Gouvernement provisoire de la France, comme seuls habilités à représenter légalement la France.

Libération de la France et de ses colonies

Malgré son exclusion par Roosevelt du débarquement américano-britannique en Afrique du Nord, opération Torch, et surtout malgré le soutien apporté par les États-Unis à l'amiral François Darlan, puis au général Henri Giraud, de Gaulle réussit à prendre pied à Alger en mai 1943. Le Comité national français fusionne avec le Commandement en chef français civil et militaire dirigé par Giraud, pour donner naissance au Comité français de Libération nationale, CFLN, dont Giraud et de Gaulle sont coprésidents. Mais en quelques mois, de Gaulle marginalise Giraud au sein du CFLN, avant de l'évincer en novembre à la faveur de la formation d'un nouveau gouvernement, et de s'affirmer comme le seul chef politique des forces françaises alliées. Les Forces françaises libres fusionnent quant à elle avec l'Armée d'Afrique placée sous le commandement de Giraud : l'Armée française de la Libération, composée de 1 300 000 soldats, participe aux combats aux côtés des Alliés. Le 3 juin 1944 à Alger, le CFLN devient le Gouvernement provisoire de la République française GPRF.

Après le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, le général de Gaulle fait son entrée en territoire français sur la plage de Courseulles-sur-Mer, en Normandie, le 14 juin, à bord du torpilleur La Combattante. Ce même jour, il prononce le premier discours de Bayeux et les Français découvrent alors son imposante silhouette, il mesure 1,93 m

La fermeté et la rapidité avec lesquelles le général de Gaulle rétablit l'autorité d'un gouvernement national permettent d'éviter la mise en place de l'AMGOT, prévu par les Américains, qui aurait fait de la France libérée un État administré et occupé par les vainqueurs.

La 2e division blindée du général Leclerc libère Paris le 25 août et celui-ci reçoit la reddition de Von Choltitz. Ce même jour, le général de Gaulle se réinstalle au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique à Paris, dans le bureau qu'il occupait jusqu'au 10 juin 1940, signifiant ainsi que Vichy était une parenthèse et que la République n'avait jamais cessé d'exister. Puis il se rend à l'Hôtel de ville, où il prononce un discours dans lequel il insiste sur le rôle essentiel joué par les Français pour leur propre libération. Le lendemain, 26 août, il descend triomphalement les Champs-Élysées et fleurit la tombe du soldat inconnu. Le peuple dans ses profondeurs manifeste un enthousiasme indescriptible.

Le GPRF est transféré à Paris. Le 9 septembre 1944, un gouvernement d'unité nationale est constitué, sous la présidence du général de Gaulle. L'Assemblée constituante est ensuite élue en octobre 1945, six mois après la fin de la guerre.

Au Gouvernement provisoire de la France

Les femmes purent ainsi voter pour la première fois aux élections municipales de 1945. D'autres réformes figurant dans ce même programme sont entreprises à la Libération : depuis les nationalisations à la mise en place du monopole de l'assurance maladie obligatoire qu'est la sécurité sociale l'Alsace et la Moselle conserveront le système d'assurance maladie instauré par Bismarck. Elles doivent beaucoup à la SFIO, au Parti communiste et au Mouvement républicain populaire (MRP) qui étaient les forces politiques les plus représentées dans le Conseil national de la Résistance.

Président du Gouvernement provisoire, mais en désaccord avec l'Assemblée constituante sur la conception de l'État et le rôle des partis, de Gaulle remet sa démission sur la question des crédits militaires au président de l'Assemblée nationale, Félix Gouin, le 20 janvier 1946. Il a rempli la mission qu'il s'était donnée le 18 juin 1940 : libérer le territoire, restaurer la République, organiser des élections libres et démocratiques, entreprendre la modernisation économique et sociale. Durant cette période, il exerça de fait une fonction équivalente à celle de chef de l'État.

Parcours politique pendant la IVe République

Le 16 juin 1946, de Gaulle expose sa vision de l'organisation politique d'un État démocratique fort à Bayeux, en Normandie, dans un discours resté célèbre ; mais il n’est pas suivi. Il inaugure alors sa fameuse traversée du désert jusqu'en 1958, date de son retour au pouvoir.

Fondation du RPF Rassemblement du peuple français.

En 1947, il fonde un mouvement politique, le Rassemblement du peuple français RPF, afin de transformer la scène politique française, de lutter contre le régime exclusif des partis, de s'opposer à l'avancée du communisme et de promouvoir une nouvelle réforme constitutionnelle privilégiant le pouvoir exécutif. Il propose également une troisième voie économique l'association capital-travail. Le RPF reprend également les thèmes de la droite la plus traditionnelle : ultra-conservatisme colonial il critique jusqu'à la construction de lycées d'enseignement général à Madagascar, anticommunisme virulent (exploitant les inquiétudes sur l'avancée du communisme dans l'Union française et en Indochine et même, au moins jusqu'en 1950, la clémence à l'égard de Philippe Pétain. Toutefois, les déclarations du colonel Rémy réhabilitant le rôle du maréchal Pétain seront immédiatement désavouées par le général de Gaulle, mais pas l'initiative de Terrenoire, demandant son amnistie. Il est vrai, comme le rappelle l'historien René Rémond dans Les Droites en France, que c'est au nom de la réconciliation nationale qu'en 1949 et 1950, le même général de Gaulle plaidait pour l'élargissement du vieillard de quatre-vingt-quinze ans.

Le parti rallie des résistants dont Jacques Chaban-Delmas mais aussi des notables comme Édouard Frédéric-Dupont ou Edmond Barrachin, qui fut, dans les années 1930, directeur du comité central du Parti social français. D'anciens pétainistes et même d'anciens collaborateurs parviennent à s'y faire admettre, notamment dans les sections d'Indochine et d'Algérie, dans le service d'ordre, dans les rangs des syndicats ouvriers proches du R.P.F. et parmi les maires élus en 1947. Certains polémistes du parti, notamment Jean Nocher, déploient une extrême agressivité verbale. Pour ces raisons, l'historien Henry Rousso dans Le Syndrome de Vichy discerne au RPF des tendances pro-pétainistes, soit qu’elles aient été envoûtées par la magie du verbe maréchaliste, soit qu’elles aient été convaincues de son impact dans l’opinion. René Rémond, Les Droites en France préfère rapprocher le RPF de la lignée du bonapartisme et du boulangisme, tout en observant que le RPF est, dans l'histoire du gaullisme, l'épisode le moins éloigné de ce qu'en France on a l'habitude de qualifier de fascisme.

Après un grand succès en 1947-1948 35 % des suffrages aux municipales de 1947, 42 % des sénateurs élus en 1948, le RPF décline de 1949 à 1951. La gestion efficace des événements sociaux de l'automne 1947 par le gouvernement de la troisième force a affaibli le mouvement gaulliste. Le recours à de Gaulle semble alors moins nécessaire pour les conservateurs, les modérés et le patronat. Dans l'opposition, le RPF est frappé d'un véritable ostracisme de la part des autres partis politiques, entretenu par le refus du général de Gaulle de se compromettre avec les autres partis. En 1951, le RPF obtient encore plus de 4 millions de voix, 22,3 % des suffrages et 16,8 % des inscrits et 117 députés.

Le RPF est irrémédiablement affaibli par la défection de vingt-sept députés : ainsi, contre les consignes du Général, Édouard Frédéric-Dupont et Edmond Barrachin votent la confiance au gouvernement d'Antoine Pinay en 1952. En juillet, quarante-cinq autres font défection. Les gaullistes se divisent alors entre les loyalistes, qui fondent l'Union des républicains d'action sociale URAS, et les autres, qui rejoignent l'Action républicaine et sociale, ARS.

Mise à l'écart du pouvoir