|

|

Re: Défi du 15-11-2014 |

|

Modérateur

Inscrit:

21/03/2013 20:08

De Belgique

Niveau : 44; EXP : 15

HP : 215 / 1078

MP : 1072 / 35550

|

Tu as illustré cette phrase avec brio et des paillettes !

Ah que Johnny te remercie !

Bises

Couscous

Posté le : 16/11/2014 19:02

|

|

|

|

|

Charles Maurras 1 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

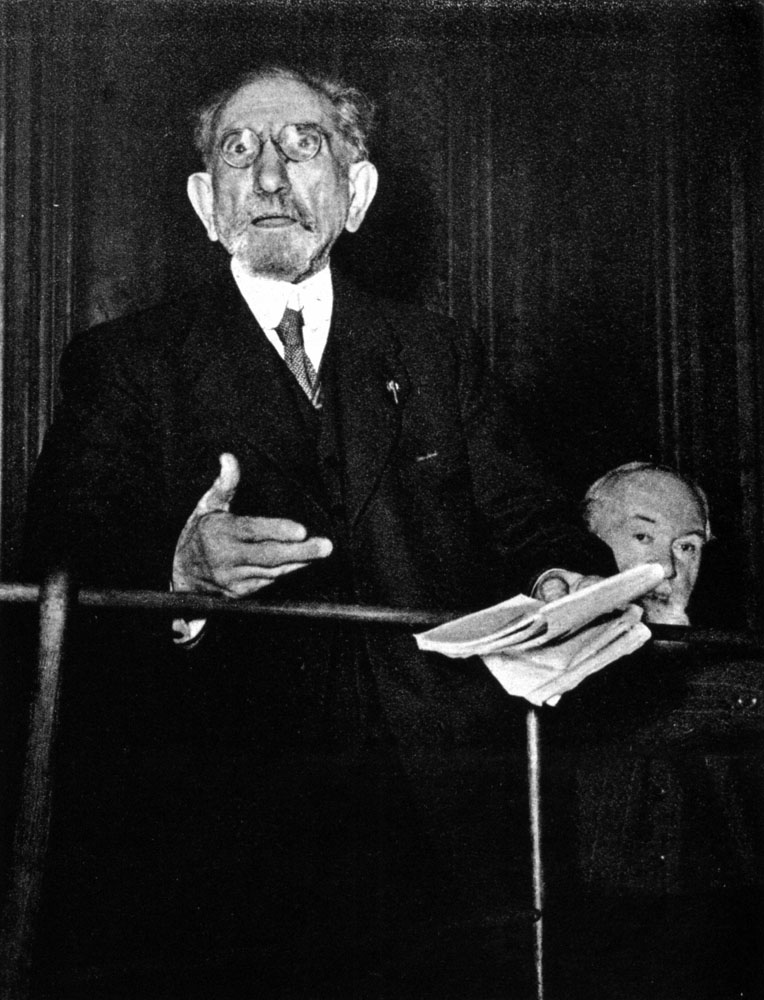

Le 16 novembre 1952 meurt Charles Marie Photius Maurras

à 84 ans, à Saint-Symphorien-lès-Toursné le 20 avril 1868 à Martigues Bouches-du-Rhône, journaliste, essayiste, homme politique et poète de langue française etprovençale, théoricien du nationalisme intégral, du mouvement néoclassicisme, positivisme et royaliste auteur de poésie, essais et pamphlets il est membre de l'académie Française au fauteuil 16, on parle de style maurassien ou maurassienne. Ses Œuvres principales sont

Enquête sur la monarchie en 1900, Anthinéa en 1901, Kiel et Tanger en 1910, Mes idées politiques en 1937, L'ordre et le désordre en 1948

Écrivain provençal appartenant au Félibrige et agnostique dans sa jeunesse, il se rapproche ensuite des catholiques et dirige le journal L'Action française, fer de lance du mouvement Action française, autour de Léon Daudet, Jacques Bainville, et Maurice Pujo. Nationaliste et contre-révolutionnaire, l'Action française prône alors une monarchie héréditaire, antiparlementaire et décentralisée, mais également un antisémitisme d'État et devient le principal mouvement intellectuel et politique d'extrême droite sous la Troisième République.

En bref

Arrivant à Paris, après de brillantes études au collège religieux d'Aix, le jeune Charles Maurras, d'une famille de petite bourgeoisie provençale, débute obscurément dans le journalisme. Quatre ans plus tard, dans la royaliste Gazette de France, il fera vraiment ses premières armes ; mais de dix-huit à vingt-deux ans, ce qui le préoccupe surtout c'est la foi religieuse perdue et la fascination de la Grèce antique ; c'est, avant la lettre, son Pascal puni et son Voyage d'Athènes 1898.

Esthète, il fréquente bientôt les milieux intellectuels de la capitale, et se mêlent à ses propres réflexions les influences du dilettantisme de Renan, du pessimisme de Schopenhauer, du déterminisme de Taine. Mais d'autres maîtres vont agir sur lui : ce sont, après Anatole France qui endurcit son paganisme, Barrès qui le sensibilise au sens de la patrie, et Mistral qui stimule son amour du terroir et dont le jeune Maurras ne peut oublier l'action politique, tant à propos du régionalisme qu'à propos du choix monarchie-république à la suite de la chute du second Empire.

Le positivisme de Comte permet enfin à l'agnostique de définir un ordre moral et politique en dehors de toutes références religieuses. Enfin Maistre et Bonald apportent des arguments à son traditionalisme, cependant que Le Play et La Tour du Pin précisent ses idées sociales et familiales.

L'année 1895 est décisive pour Maurras. C'est celle de son voyage en Grèce d'où il rapportera Anthinéa, ouvrage que Maurras considérait comme fondamental pour l'expression de sa pensée politique, philosophique, esthétique et où il exprime ce que devrait être pour lui l'ordre du monde ; les premières éditions étant épuisées, Anthinéa fut réédité en 1919 après que l'auteur, pour éviter de compromettre le rapprochement de l'Action française et des catholiques, en eut retiré environ quatre pages, jugées violemment antireligieuses. Plus tard, il en tirera sa critique du romantisme, Barbarie et poésie 1925, Un débat sur le romantisme 1928 ; c'est aussi en 1895 que débute l'affaire Dreyfus qui aura pour Maurras des conséquences marquant l'essentiel de sa pensée politique ; à savoir que l'individu ne doit pas primer l'État, qu'il ne le peut qu'en démocratie et que, pour restaurer l'autorité de l'État, il faut à celui-ci la durée et l'unité de commandement, soit l'hérédité et la monarchie. C'est alors L'Enquête sur la monarchie 1901 qui définit un royalisme à la fois traditionnel et nouveau dans la ligne de la revue L'Action française, fondée par Pujo et Vaugeois en 1899 pour l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée .

Royalisme nouveau parce que Maurras, fidèle à sa pensée philosophique, ne croit pas au droit divin des rois. S'il prône la monarchie héréditaire, c'est que l'éducation lui semble primordiale dans la formation d'un roi comme dans celle d'un artisan ou d'un diplomate et quelle meilleure éducation que celle de la famille et du milieu ? Il s'agit en quelque sorte d'une famille de spécialistes, comme devrait l'être l'ensemble des familles françaises pour un meilleur rendement humain. Les théories monarchistes de Maurras trouvent une large part de leur fondement dans le scientisme, dans le positivisme de son maître à penser, Auguste Comte.

Désormais, la vie de Maurras est toute vouée à son activité de journaliste politique, surtout à partir de 1908, où, devenue un quotidien, L'Action française ne cessera de développer, et généralement sous la forme de violentes polémiques, la philosophie et la doctrine de son chef. Les principales étapes furent les suivantes : en politique extérieure, le journal est résolument germanophobe et mène une campagne pour la revanche de 1870, puis, après 1914, contre les traités de Versailles, jugés trop favorables à l'Allemagne, et contre le briandisme estimé trop européen ; en 1935, il milite pour une entente avec Mussolini, ensuite en faveur de Franco et des accords de Munich, en s'opposant, en 1939, à l'idée d'une guerre dont Maurras affirme l'impréparation. En 1940, quittant Paris pour Lyon, où il poursuit son œuvre de journaliste contre les dissidents de Londres et les collaborateurs de Paris, il s'attache à la politique de Pétain en qui il reconnaît l'homme d'État selon ses vœux. En politique intérieure, les attaques maurrassiennes ont deux cibles qui se confondent : la République d'une part, les juifs et les francs-maçons de l'autre, deux aspects du même dragon que le royaliste doit combattre sans merci et par tous les moyens.

Son talent littéraire donne à ses ouvrages théoriques une grande influence dans les milieux cultivés et conservateurs de France, et ses qualités de polémiste lui assurent une réelle audience dans d'autres, comme l'Académie française à laquelle il est élu le 9 juin 1938. Outre Léon Daudet et Jacques Bainville, Maurras compta parmi ses soutiens des intellectuels comme Georges Bernanos, Jacques Maritain, Thierry Maulnier, Philippe Ariès, Raoul Girardet et la droite littéraire de l'après-guerre Roger Nimier, Jacques Laurent, Michel Déon, Antoine Blondin en fut proche. Avec plus de dix mille articles publiés entre 1886 et 1952, il fut le journaliste politique et littéraire le plus prolifique de son siècle4.

Maurras soutint le régime de Vichy, ce qui lui valut d'être condamné pour intelligence avec l'ennemi à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale, le 28 janvier 1945. De cette dernière condamnation découla son exclusion automatique de l'Académie française qui attendit cependant son décès pour procéder à son remplacement. Il meurt en 1952.

Son image de théoricien d'un mouvement politique, due aux traditions savantes et à lui-même, a parfois masqué sa complexité originelle, quand il était un littérateur bohème lié aux avant-gardes, ayant une œuvre et des modes d'action très diversifiés.

Sa vie

En 1868, le 20 avril, naît à Martigues, au 13 quai Saint-Sébastien, Charles Marie Photius Maurras, en Provence. Il est le second fils de Jean Aristide Maurras 1811-1874, un percepteur aux convictions libérales, et de Marie, née Garnier, son épouse, profondément catholique. Ce couple de condition assez modeste se fait apprécier par les aides qu'il prodigue aux plus pauvres. Quelques mois avant la naissance de Charles, ils ont perdu leur premier fils, Romain, âgé de deux ans.

En 1872, la naissance de François Joseph Emile permet d'agrandir la famille. La famille Maurras s'est installée à Martigues au XVIIe siècle ; elle était originaire du pays gavot Haut Var, au sud de Gréoulx, près de Saint-Julien-le-Montagnier.

En 1873, Charles est mis à l'école communale : sa famille est épatée par sa vivacité, ses dons et sa capacité à réciter l'histoire sainte et l'histoire romaine mais il est réprimandé quand il rapporte du provençal à la maison. Charles Maurras écrira que s'il lui était donné de revivre une période de se vie, ce serait sa petite enfance.

Le 3 janvier 1874, il devient orphelin de père10. À six ans, Charles part vivre avec sa mère et son petit frère à Aix-en-Provence.

En octobre 1876, Charles entre en classe de huitième au collège catholique, à Aix-en-Provence, rue Lacépède. À la fin de la septième, il obtient onze prix et pendant quatre ans, il remporte le premier prix de latin.

En 1879, promu élève d'honneur, il reçoit le premier prix d'instruction religieuse mais ce n'est pas un élève sage et il a souvent des sautes d'humeur. Malhabile en mathématiques et en anglais, le latin et le grec le ravissent. Au collège, il se lie avec Xavier de Magallon, auquel le lie une passion pour la poésie et Alfred de Musset, puis il s'enthousiasme pour Frédéric Mistral.

À quatorze ans, il est, soudain, atteint de surdité, cela dégrade aussi ses capacités vocales. Désespéré, le jeune Charles voit s'effondrer tous ses projets, dont celui d'entrer à l'École navale comme le père de sa mère. L'abbé Jean-Baptiste Penon, futur évêque de Moulins et premier latiniste et helléniste du diocèse, propose à Mme Maurras d'aider son fils et celui-ci dira que cette offre spontanée fut la grande bénédiction de sa vie. L'abbé Penon donne des cours particuliers au jeune Charles, ce qui lui permet de revenir parfois au collège pour des cours de rhétorique et philosophie. Alors que Maurras est en révolte contre sa surdité, la lecture de Pascal, qu'il assimile au dolorisme, contribue à lui faire perdre la foi. La perte de la foi et sa surdité le désespèrent et le conduisent à une tentative de suicide qui échouera et n'est connue que par des témoignages indirects.

En 1884, il se raccroche progressivement à la vie et est désigné par ses maîtres, avec quelques-uns de ses amis et condisciples, pour donner des conférences organisées au collège du Sacré-Cœur : Charles Maurras y prononce sa première conférence, qui est aussi son premier texte publié, sur saint Thomas d'Aquin étudiant et lecteur de l'Université à Paris23. La même année, il est reçu – avec mention – à son premier baccalauréat, en 1884, où il excelle en latin et en grec. Il approfondit alors ses lectures philosophiques, s'intéresse à Hippolyte Taine et Ernest Renan qui, pourtant éloignés des milieux cléricaux, remettent en cause l'héritage révolutionnaire et les vagues d'idéalisme qui ont conduit plusieurs fois la France à la défaite et à la Terreur depuis la Révolution.

En 1885, après un échec au second baccalauréat en juillet du fait d'une copie de philosophie jugée trop thomiste, Charles Maurras est admis en novembre de la même année avec la mention Bien : il est reçu en premier en sciences et en philosophie25. L’abbé Penon incite Charles Maurras à monter à Paris car il souhaite l’introduire dans les revues et journaux qu’il connaît, ce qui amène la famille Maurras à quitter Martigues et à s'installer à Paris le 2 décembre 1885.

Période de formation avant l'Action française

Avant la création de l'Action française, Charles Maurras approfondit ses questionnements métaphysiques, s'implique dans la vie littéraire et enrichit sa réflexion politique tout en se lançant dans le journalisme.

Réflexion philosophique

Charles s’inscrit en histoire à la faculté des lettres de Paris, rencontre l’historien orléaniste Paul Thureau-Dangin mais ne peut suivre les cours du fait de son infirmité. En revanche, il se montre un bourreau de travail : lectures innombrables à la bibliothèque Sainte-Geneviève, à l’Arsenal, à la Sorbonne, annotations et rédactions d’articles, perfectionnement de son latin, notamment pour éviter les traductions de Lucrèce en alexandrins qui lui font mal à force de le faire rire.

Maurras écrit dans La Réforme sociale, revue conduite par le sociologue Frédéric Le Play, qui développe une analyse de la société moderne critiquant l’individualisme et prônant des idées corporatistes et familiales dans l’esprit des encycliques papales ; il écrit également pendant cinq ans dans les Annales de philosophie chrétienne, revue dont l’ambition est de combiner la théologie du Docteur Angélique et les idées modernes issues de Lamennais. Entre 1886 et 1888, il collabore au Polybiblion littéraire pour des comptes-rendus d’ouvrages sociologiques ; à partir de l'automne 1886, il rédige aussi le feuilleton bibliographique, Les livres de la semaine de L’Instruction publique, revue de l’enseignement supérieur d’inspiration conservatrice et libérale jusqu’en 1890.

La tournure de sa pensée est encouragée par l’atmosphère intellectuelle du temps qui oscille entre le déterminisme kantien et le pessimisme de Schopenhauer. Il affirme : Le nœud de tous les doutes peut être tranché en un point : en résolvant les problèmes de causalité. ... L’unique mobile de ma vie est l’espoir de rencontrer la vérité.

Entre 1886 et 1889, son questionnement philosophique s'amplifie comme le dialogue épistolaire entre le jeune homme et l’abbé Penon qui tente de le guider vers l’aperception de l’origine divine de la causalité première mais Maurras bute sur la substitution des témoignages de la tradition chrétienne aux preuves rationnelles. Il reconnaît être troublé par la philosophie kantienne de la connaissance ; tout en admirant la méthode géométrique de saint Thomas, il qualifie d’ enfantine la théorie scolastique de la connaissance. Charles Maurras dialogue avec l’abbé Huvelin, vicaire de l’église Saint-Augustin, animal convertisseur selon l’expression de Pierre Boutang, avec des amis séminaristes, avec des philosophes catholiques comme Maurice Blondel et Léon Ollé-Laprune qui ont apprécié ses articles ; mais son exigence de la certitude scientifique empêche Maurras de rencontrer la foi : tiraillé entre le travail de la raison et le désir de certitude religieuse, son agnosticisme se renforce. Ne trouvant pas la foi, Charles Maurras trouve la paix intellectuelle dans la distraction de la littérature car la poésie l’éblouit et dans la méthode positiviste car l’histoire et la philosophie le passionnent.

Activité littéraire

En 1886, Maurras découvre Mistral dans le texte ; il rêve de constituer une anthologie de poésie et de prose provençales et commence un travail de documentation dans ce but33.

En 1887, se définissant comme un pur contemplatif et un solitaire dans le goût sinon de l'école de Spinoza et s'investit dans La Réforme sociale avec pas moins de cent soixante-dix articles jusqu'en juin 1891. Le 23 décembre 1887, il entre au quotidien catholique L’Observateur français dont il deviendra secrétaire de rédaction en octobre 1888 et auquel donnera cent-soixante quatorze articles mais cette grande activité ne fait refluer son amour et sa nostalgie de la Provence. Très vite, le jeune homme rencontre des félibres comme Paul Arène et Albert Tournier.

En 1888, il obtient le prix du Félibrige pour un éloge du poète provençal Théodore Aubanel, il devient membre de cette académie qui s’est fixée comme objectif la restauration de la langue et de la culture d’oc. Durant l’été de la même année, il fait la connaissance de son compatriote Frédéric Mistral, puis, en décembre, du Lorrain Maurice Barrès. À l'âge de vingt ans, il est un des membres les plus influents du Félibrige. Pétri de culture classique Virgile, Lucrèce, Racine et moderne Musset, Lamartine, Mistral, le jeune Maurras éprouve aussi un amour infini pour sa Provence natale.

En 1889, il rencontre Frédéric Amouretti lors des Fêtes félibréennes de Sceaux et devient le secrétaire du Félibrige de Paris. Il publie son premier ouvrage, consacré à Aubanel et devient journaliste littéraire.

En 1890, il rencontre Jean Moréas et devient le théoricien de l'École romane, fondée par le poète du Pèlerin passionné, prônant un néo-classicisme peu enclin à l'académisme. Maurras cherchera à rapprocher félibres et poètes romans. La même année, il ébauche un vaste chant épique de trois mille alexandrins, rassemblés sous le titre de Théocléa et inspiré par la figure de Pythagore en qui il voit le plus grand moraliste de l'Antiquité. Il se lie d'amitié à Anatole France, ce qui contribue au renforcement de son agnosticisme. Il travaille avec ses amis à faire connaître les poètes provençaux au public parisien et à établir des ponts entre symbolisme et provençalisme, notamment en travaillant à un numéro spécial de La Plume.

En 1891, il consacre son deuxième essai critique au poète Jean Moréas, le chef de file de l’École romane, qui lui a été présenté l’année précédente. Il prépare également un court traité visant à établir une doctrine de vivre et de mourir, La Merveille du monde, qui ramasse la recherche philosophique du jeune Maurras mais ne l'achève pas.

Au début de 1892, il rédige la déclaration des Jeunes Félibres fédéralistes qui, soutenue par Mistral, est lue par Frédéric Amouretti. Il ne s’agit plus seulement de défendre culturellement la Provence, mais d’engager une politique de haute lutte qui vise à donner un destin à cette terre et à son peuple.

En 1894, Maurras publie Le Chemin de paradis, mythes et fabliaux.

Jusqu'en 1898, c'est dans la Revue encyclopédique que Maurras livre la plupart de ses articles littéraires : il chronique ainsi les œuvres de Paul Bourget, Jules Lemaitre, Jean Psichari, Willy, Jules Tellier, Gabriele D'Annunzio, Paul Adam, Tristan Bernard, Marcel Schwob, Frédéric Plessis, Jean de Tinan, Remy de Gourmont, Stuart Merrill, Jean Moréas, Hugues Rebell, Pierre Louÿs, Marcel Proust, Henri de Régnier, Pierre Quillard… Dans un article du 1er janvier 1895 de la Revue encyclopédique, le jeune Martégal, qui a lu et analysé l'œuvre de Verlaine, décèle dans les écrits de l’ancien décadent un retour vers le classicisme qu’il salue et contextualise

Évolution politique

Avant sa conversion au monarchisme en 1896, la réflexion politique de Charles Maurras se développe progressivement. De 1885 à 1889, Charles Maurras ne s'intéresse qu'à la philosophie mais le centenaire de la Révolution et le boulangisme qu'il soutient du bout des lèvres ainsi que des recherches historiques en Provence le conduisent à centrer sa réflexion sur la politique.

En 1889, lors du centenaire de la Révolution française, une ébullition historique et philosophique contraste avec la célébration officielle ; des penseurs de différentes tendances, monarchistes, libéraux, conservateurs, catholiques, positivistes mènent une réflexion critique sur les principes revendiquées par la République et qui selon eux menacent le destin français : Ernest Renan affirme que le jour où la France a coupé la tête de son roi, elle a commis un suicide, Edmond Scherer analyse les limites de la démocratie, Émile Montégut parle de la banqueroute de la Révolution. Colloques, publications, débats dans la presse marquent l'anticentenaire intellectuel auquel Maurras participe en suggérant aux hommes les plus intelligents après les cris de triomphe officiels, de douloureux examens de conscience. Charles Maurras, ancien rédacteur de La Réforme sociale fonde sa critique de la Révolution en suivant les développements de l'école de Frédéric Le Play : elle dresse un bilan négatif de la révolution en défendant un programme fondé sur la famille, la hiérarchie sociale, la commune, la participation des citoyens à leur administration, l'indépendance du gouvernement par rapport aux divisions de l'opinion.

De fait, s'il est hostile à la Révolution, il est encore républicain et concède que la République est le meilleur gouvernement pour la France. Il fonde alors sa critique de la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau sur les analyses de Pierre Laffitte qui en soulignent les contradictions plus que sur les théories de Louis de Bonald et de Joseph de Maistre.

Cependant, il est fondamentalement attaché à la décentralisation : en août 1889, se rendant aux archives de Martigues pour une analyse des documents remontant à cent ans en arrière, il découvre les systèmes coutumiers et empiriques, des mécanismes de protection sociale et de solidarité, servant de relais et de protection entre l'individu et l'État central, certains obsolètes mais d'autres utiles et vivaces. Pour Maurras, avec la centralisation, la République n'a pas fait des Français des citoyens mais des administrés. Il développe à l'opposé de l'image de l'historiographie révolutionnaire d'un roi au pouvoir illimité, une image paternelle nourrie de bienveillance et de savoir-faire au sommet d'un État fort mais limité.

En 1894, se rapproche du nationalisme en collaborant à la La Cocarde de Maurice Barrès.

En 1895, Maurras amorce sa conversion au principe monarchique, suivant une démarche intellectuelle se combinant avec le respect pour la personne du comte de Paris. Jusque là il s'est accommodé d'un sentiment politique conservateur, acceptant volontiers de travailler avec des démocrates et des socialistes. Son patriotisme est viscéral, mais cela ne constitue pas une originalité, la gauche de l'époque articulant généralement le discours sur la justice sociale avec l'impératif patriotique et les austères valeurs républicaines50. L'échec de la décentralisation dans le cadre républicain, l'inefficacité du régime parlementaire dans le domaine primordial de la politique étrangère face au danger allemand, l'admiration qu'il porte comme homme d'ordre et de tradition pour le système britannique qui a établi l'équilibre politique et social du peuple de Grande-Bretagne, la lecture de Démosthène et du rôle de la démocratie dans l'effondrement de la Grèce, constituent autant de thèmes de réflexion qui l'inclinent au royalisme en 1895. Il accepte alors de collaborer au journal royaliste Le Soleil.

Du 8 avril au 3 mai 1896, La Gazette de France le charge de couvrir comme reporter les premiers jeux Olympiques modernes, à Athènes. Se basant sur les exemples allemands et anglais, il en revient convaincu que le régime monarchique rend plus fortes les nations qui l'adoptent.

Naissance de l'Action française

En avril 1898, Henri Vaugeois et Maurice Pujo fondent un « Comité d'Action française », qui ne compte aucun royaliste et vise en prévision des élections à ranimer l'esprit de 1875 en instaurant une République patriote conforme au nationalisme originel de la révolution ; républicains, ils avaient participé à l'union pour l'Action morale de Paul Desjardins, groupement d'inspiration kantienne, attaché à faire triompher la morale et la vertu dans les affaires publiques ; Vaugeois se veut l'héritier consciencieux du républicanisme révolutionnaire, auquel le relie la mémoire de son grand-oncle conventionnel ; Maurras rejoint ce groupe même s'il aurait préféré le nom d'intérêt commun à celui d'Action française, moins poignant mais plus précis.

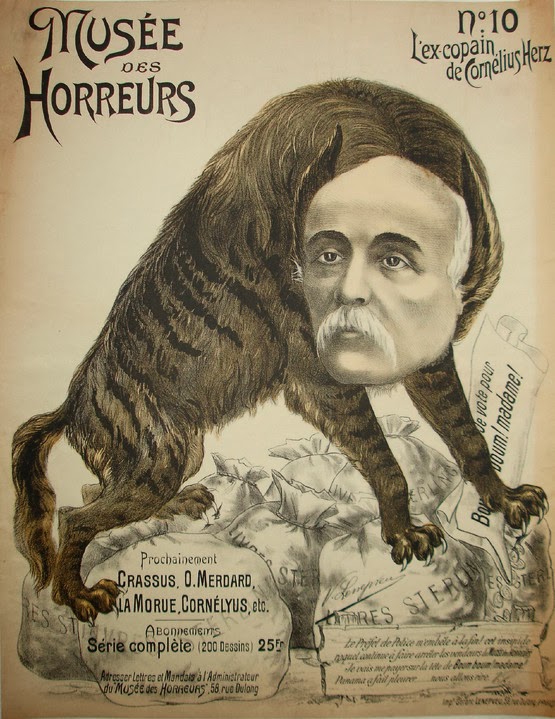

En septembre 1898, Maurras se range dans le camp des antidreyfusards, participant à la campagne contre le capitaine Alfred Dreyfus. Il fait l'éloge d'Hubert Henry, qui avait fabriqué plusieurs faux pour faire croire à la culpabilité du capitaine Dreyfus. Revenant sur l'Affaire Dreyfus en 1930, Maurras dira : Je ne veux pas rentrer dans le vieux débat, innocent ou coupable. Mon premier avis là-dessus avait été que, si Dreyfus était innocent, il fallait le nommer maréchal de France, mais fusiller une douzaine de ses principaux défenseurs pour le triple tort qu'ils faisaient à la France, à la paix et à la raison. Il avait écrit en décembre 1898 à Maurice Barrès : Le parti de Dreyfus mériterait qu'on le fusillât tout entier comme insurgé. Léon de Montesquiou rappellera le rôle crucial de l'Affaire Dreyfus dans la naissance de l'Action française qui s'était fixé comme objectif de lutter contre la trahison, non pas tant la trahison de Dreyfus que celle des Dreyfusards. Il s'agit pour l'Action française de défendre l'armée comme première condition de vie du pays et des hommes qui le composent contre une justice qui lui porterait tort. Pour Maurras, l'Affaire et la mise en cause de l'armée nuisent à la préparation d'une guerre inévitable, où il s'agit de retrouver des provinces perdues ; cette polémique ferait perdre de vue au pays le réalisme politique dans un contexte international menaçant. Maurras prétend ainsi défendre la raison d'État en soutenant l'armée coûte que coûte pour éviter le désastre d'une nouvelle guerre perdue contre l'Allemagne. Il affirme les lois d'un réalisme politique fondé sur un mélange de machiavélisme raisonné et de froide prudence car, selon lui, la confusion entre morale et politique peut engendrer des tragédies pires que les injustices qu'elle prétend corriger. Maurras combat moins le capitaine Dreyfus comme personne que le dreyfusisme comme courant d'opinion qui fragiliserait un pays entouré de grands carnassiers.

En janvier 1899, Maurras rencontre ce groupe puis rejoint la revue l’Action française, fondée par Maurice Pujo et Henri Vaugeois ; en novembre 1899, sa stratégie et son ambition prennent corps : convertir au royalisme tous les nationalistes français à l'heure où le nationalisme est associé au nom de Déroulède et Barrès ; il devient l'inspirateur de la mouvance gravitant autour de la revue qu'il convertit du nationalisme républicain au nationalisme royaliste et au milieu de 1901, la revue est en passe de devenir monarchiste. En revanche, le débat tourne court avec les antisémites de La Libre Parole qui refusent la royauté et préfèrent rester républicains.

En 1905, il fonde la Ligue d'Action française – dont Henri Vaugeois est le président et Léon de Montesquiou le secrétaire général – pour lever des fonds en faveur de L'Action française, devenue l'organe de presse du mouvement. Maurras publie L’Avenir de l’intelligence, qui met en garde contre le règne de l’argent et son emprise sur les intellectuels. Jules Monnerot, François Huguenin, Élisabeth Lévy ont placé haut ce livre, préparé par quinze ans de fréquentation des milieux littéraires et politiques, manifeste pour la liberté de l'esprit, précurseur d'Orwell et Bernanos, voire de la critique situationniste.

En 1906, l’Institut d’action française voit le jour et, en mars 1908, paraît le premier numéro du quotidien L’Action Française, né de la transformation de la revue mensuelle du même nom créée neuf ans plus tôt.

En 1909, Maurras publie, ensuite, une deuxième édition de sa célèbre Enquête sur la monarchie, dans laquelle il se prononce en faveur d’une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée.

En 1911, il préside le Cercle Proudhon, lancé par de jeunes monarchistes hostiles au capitalisme libéral et appelant à l’union avec le courant syndicaliste révolutionnaire inspiré par Georges Sorel. Il reste, cependant, davantage influencé par les conceptions corporatistes et associationnistes du catholique social René de la Tour du Pin.

La campagne de l'Action française contre l'Allemagne commence tôt, dès avant la guerre : en 1911, à l'occasion de la crise d'Agadir, Léon Daudet lance des accusations contre les firmes traitant avec l'Allemagne les laiteries Maggi-Kub par exemple et mène des campagnes de boycottage. L'Action française ne souhaite pas la guerre, mais elle veut, si elle intervient, contribuer à l'unité des Français dans la lutte ; elle dénonce les antimilitaristes dont l'action concrète se traduit selon elle par un affaiblissement de la France, au risque d'une hécatombe de la jeunesse française en cas probable de guerre.

La Première Guerre mondiale

Dans l'immédiat avant-guerre, Maurras pointe avec angoisse les effets de la politique de ses adversaires ; selon lui, les campagnes dreyfusardes ont occasionné l'affaiblissement de l'armée, notamment par le démembrement du Deuxième bureau, ce qui participera à l'impréparation de la France et fait que l'Allemagne sait qu'elle combattra un ennemi borgne. Dans Kiel et Tanger, il vitupère un régime qui ne sait contrer ni les aléas de l'opinion et qui vit de ses divisions, forcément néfaste pour tout pays cerné d'ennemis : au bas mot, en termes concerts, la faiblesse du régime doit nous représenter 500 000 jeunes Français couchés froids et sanglants, sur leur terre mal défendue. En 1913, il écrit : La République nous a mis en retard sur l'Europe entière : nous en sommes à percevoir l'utilité d'une armée forte et d'une marine puissante … à l'heure où les organisations ennemies sont prêtes.

Maurras note au contraire la rapidité des directions impériales allemandes où l'aristocratie et l'institution monarchique jouent comme des forces génératrices de compétence et de production ; il souligne la supériorité institutionnelle de l'Allemagne : Nous avons perdu quarante ans à entrechoquer les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers dans la fumée d'une lutte des classes singulièrement favorable au concurrent et à l'ennemi germanique ; pendant ce temps, Guillaume II négociait entre ses socialistes, ses armateurs et ses financiers, dont les forces uniques, se faisant notre parasite, fructifiaient à nos dépens.

Il soutient alors toutes les initiatives permettant le renforcement de la France et Louis Barthou dira à Pujo à propos de la loi des trois ans de service militaire : sans vos Camelots du roi, je n'aurais jamais pu la faire passer. Inversement, Maurras dénonce les campagnes antimilitaristes des socialistes contre la folie des armements qui n'auront selon lui pour conséquence que de conduire au massacre de la jeunesse française : comme Tardieu et Poincaré, il s'oppose aux conséquences concrètes de l'utopisme pacifiste et de l'irréalisme des internationalistes et dénonce la faiblesse des budgets militaires.

En 1914, il s'insurge contre l'idée répandue par ses adversaires que Raoul Villain est d'Action Française alors qu'il fut membre du Sillon et avant-tout un déséquilibré69. Il constate l'impuissance des théories niant le fait national et le manque de réalisme des socialistes qui avaient conçu l'avenir suivant un développement unilinéaire …, les faits nationaux devant se décomposer.

Dès la déclaration de guerre, il appelle ses partisans à l'union nationale et renonce à la lutte systématique contre le régime républicain comme y invite le duc d'Orléans dans un appel solennel dans L'écho de Paris du 23 avril 1914. Comme preuve de sa bonne volonté, Maurras supprime le chiffre 444 en une du journal, qui renvoyait au décret qui avait innocenté71. Il soutient le gouvernement radical de Viviani et même Aristide Briand, bête noire de l'Action française ou Albert Thomas ancien rédacteur de L'Humanité et ministre des armements.

L'Action française dénonce les industriels traitant avec l'Allemagne. Il en résulte de nombreux procès en diffamation, dont un conduit à la confiscation du quotidien pendant une semaine. Des descentes de police dans les locaux du journal ont lieu de même que des perquisitions chez Charles Maurras, Marius Plateau ou encore Maxime Real del Sarte. En octobre 1917, au cours de l'une de ces perquisitions, diverses armes sont saisies. Le journal de l'Action française tourne alors en dérision ce complot des panoplies, le gouvernement recule et, en novembre 1917, Clemenceau remplacera Painlevé mis en minorité avec l'appui de l'Action française.

En avril 1917, L'Action française lance une campagne en faveur des soldats et de leurs familles ; Maurras défend la création d'une caisse de primes militaires qui associera le combattant aux produits de la Victoire ; ce projet reçoit le soutien de Poincaré et l'État autorisera en juin 1918 la souscription lancée par l'action française. De même, Maurras se met à la disposition de Poincaré pour combattre l'influence germanique en Espagne, en particulier dans les milieux catalans.

C'est avec l'appui de l'Action française qu'en novembre 1917 Georges Clemenceau est nommé à la tête du gouvernement en dépit de la réticence de Maurras pour ce jacobin anticlérical et qui refusé l'offre de paix séparée proposé par l'impératrice Zita ; néanmoins, Clemenceau cherche l'appui moral de l'Action française via l'entremise du député royaliste Jules Delahaye.

L'entre-deux-guerres Le renforcement du prestige de Maurras

La Grande guerre est pour Charles Maurras une période de développement de l'audience de son journal et de sa pensée. En 1917, le journal voit son nombre d'abonnés augmenter de 7500. Le journal comptait 1500 lecteurs en 1908, 22 000 en 1912, 30 000 en 1913, et tire à 156 000 exemplaires en 1918. Les souscriptions augmentent également, ce qui permet en 1917 à L'Action française de quitter son local de la Chaussée d'Antin dans lequel elle avait emménagé en 1908 pour la rue de Rome. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Charles Maurras et son mouvement bénéficient d'un grand prestige dans l'opinion publique, bien au-delà de son courant politique y compris dans l'établissement politique républicain.

D'après Bainville, dans les milieux républicains et radicaux, on dit alors que Maurras, en restaurant la grande discussion politique en France a rendu un immense service à la République elle-même en l'obligeant à faire son examen de conscience76. Poincaré se justifie de sa politique auprès en écrivant à Maurras et le félicite de délicieuse préface de Trois aspects du président Wilson, elle aussi chargée de pensée et illuminée de raison française. Le 1er mars 1925, élu Prince ces écrivains » par les membres de La plume », succédant ainsi à Anatole France.

Cette popularité de l'Action française au lendemain de la Grande guerre se traduit par l'élection de Léon Daudet comme député de Paris à la Chambre bleue horizon ou par la publication par Henri Massis dans Le Figaro du 19 juillet 1919 d'un manifeste Pour un parti de l'intelligence signé par cinquante-quatre personnalités dont Daniel Halévy, Francis Jammes, Jacques Maritain.

Cependant, un grand nombre des espoirs militants et dirigeants de l'Action française sont tombés et Maurras leur rendra hommage dans Tombeaux en 1921 : Henry Cellerier, André du Fresnois, Pierre Gilbert, Léon de Montesquiou, Lionel des Rieux, Jean-Marc Bernard, Albert Bertrand-Mistral, vingt-et-un rédacteurs de la Revue critique comme Joachim Gasquet, Octave de Barral, Henry Lagrange, Augustin Cochin.

L'assassinat de Marius Plateau en 1923, celui d'Ernest Berger en 1925 et d'autres attentats commis contre l'Action française contribuent aussi à créer un élan de solidarité autour de Charles Maurras, dont témoignent les paroles de Jacques Maritain : L'idée des dangers que vous courez, rend encore plus cher au cœur de tous ceux qui aiment la France et l'intelligence.

Critique de la paix de Versailles

Pour Maurras, la république répare mal la guerre, ne peut la gagner qu'en renonçant à elle-même et assure mal la paix ; reprenant la formule de l'historien socialiste Alphonse Aulard, la guerre a été gagnée par des procédés de dictature monarchique qui ont permis de rattraper les erreurs de l'avant-guerre mais au prix de la mort d'un million cinq cent mille Français, trois fois plus qu'annoncé dans Kiel et Tanger.

En 1918, Maurras réclame donc une paix française qui serve le mieux les intérêts de la nation : la division de l'Allemagne, l'annexion du Landau et de la Sarre, un protectorat français sur la Rhénanie.

L'Action française se prononce contre l'application sans discernement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. S'il salue la visite de Wilson au Pape, ses Quatorze points le scandalisent par leur naïveté utopique car nulle revanche du droit n'est sérieuse sans un équilibre du fait. Là où les politiques parlent de droit, de morale, de générosité, l'école de l'Action française réaffirme la nécessité du réalisme pour parvenir aux équilibres internationaux.

Maurras affirme que si on ne démembre pas l'Allemagne, celle-ci réclamera le couloir de Danzig ; il prétend que la crainte du bolchevisme n'est pas une raison suffisante pour permettre à l'Allemagne de se réorganiser. Maurras est favorable aux indemnités de guerre qui permettent de remettre la France à flot tout en affaiblissant l'Allemagne. En effet, selon l'analyse de Jacques Bainville, l'Allemagne et la Russie soviétique sont les ennemis de la France, et son seul allié possible est l'Italie. La paix doit affaiblir l'Allemagne au point de permettre à la France de s'appuyer sur des troupes régulières accomplissant un temps de service long et de ne plus recourir à la conscription. L'immédiat après-guerre est marqué par des appels renouvelés à la vigilance face à l'Allemagne.

Le 6 février 1934 et ses conséquences

Lors de la crise du 6 février 1934, Maurras se trouve rue du Boccador avec Marie de Roux : pour lui la manifestation contre la corruption du régime, dont deux morts sur trois seront royalistes, ne peut déboucher sur le coup de force car les nationalistes non royalistes ne suivraient pas l'Action française et le préalable au renversement du régime est absent : l’armée, la police, l’administration n’ont pas été infiltrées, ce qui aurait nécessité des mois de préparation et un personnel spécifique dont l’Action française était dépourvue ; de plus, la perspective d'une guerre civile lui répugne.

Après le 6 février 1934, si L'Action française gagne dix mille abonnés de plus, Maurras perd le magistère de la rébellion contre le régime auprès de certains des militants qui la quittent alors comme Pierre de Bénouville, Jacques Renouvin, Michel de Camaret. Le comte de Paris est également déçu et le 6 février le déterminera à s'émanciper.

De plus, si les années 1930 voient éclore une nouvelle génération de nouveaux jeunes penseurs maurrassiens comme Thierry Maulnier, Jean-Pierre Maxence, Jean de Fabrègues, ceux-ci n’hésiteront pas à prendre du recul par rapport au vieux maître, critiquant notamment son nationalisme — vu par eux comme étroit — et son évolution conservatrice – qu’ils estiment inadaptée aux nouveaux enjeux sociaux. L'échec du 6 février les confortera dans cette prise de distance.

Emprisonnement

Le 13 février 1936, passant en automobile à proximité du cortège des funérailles de l’historien Jacques Bainville, boulevard Saint-Germain, à Paris, Léon Blum est pris à partie par d’anciens camelots du roi : la Ligue d’action française, les camelots et la Fédération nationale des étudiants d’action française sont dissous par le gouvernement intérimaire, dirigé par le radical Albert Sarraut. Fulminant dans ses articles contre ces mesures et les députés favorables aux sanctions contre l’Italie risquant de pousser celle-ci à une alliance avec l'Allemagne aux conséquences qu'il prévoit désastreuses pour la France, Maurras est condamné à quatre mois de prison ferme. Il réagit en menaçant Léon Blum pour le jour où sa politique nous aura amené la guerre impie qu’il rêve contre nos compagnons d’armes italiens. Ce jour-là, il ne faudra pas le manquer. Déjà, dans L'Action française du 9 avril 1935, Maurras écrivait à propos de Léon Blum : C’est un monstre de la République démocratique. C’est un hircocerf de la dialectique heimatlos. Détritus humain à traiter comme tel… … C’est un homme à fusiller, mais dans le dos.Le 21 juillet 1936, il est condamné à huit mois de prison ferme et effectue sa peine à la prison de la Santé.

Les maurrassiens s'indignent d'une condamnation qu'ils jugent politique, en rappelant que dans Le Populaire, on avait écrit un an plus tôt que si la guerre était déclarée, les mobilisés abattront MM. Béraud et Maurras comme des chiens.De fait, Maurras reçoit de très nombreuses marques de soutien dont celui du pape Pie XI et de mère Agnès, sœur aînée de sainte Thérèse de Lisieux et supérieure du Carmel ; de cent députés et sénateurs alsaciens signeront une protestation. Le 8 juillet 1937, entre quarante à soixante mille personnes, viennent rendre hommage à Maurras à l’occasion de sa libération au Vélodrome d’Hiver en présence de la maréchale Joffre.

Pendant sa captivité, Charles Maurras écrit chaque jour son article politique pour L’Action Française ainsi que plusieurs ouvrages : Les Vergers sur la mer, Dans Arles aux temps des fées, Devant l’Allemagne éternelle, la Dentelle du rempart et Mes idées politiques.

Entrée à l'Académie française

Entretemps, Maurras a été élu à l’Académie française au fauteuil de l’avocat Henri-Robert. Après un premier échec en 1923 contre Charles Jonnart, il est élu à l’Académie française le 9 juin 1938 au fauteuil 16, succédant à Henri-Robert, par 20 voix contre 12 à Fernand Gregh ; il fut reçu le 8 juin de l’année suivante par Henry Bordeaux.

Mise en garde contre l'hitlérisme

Dès 1922, Maurras a des informations précises sur Hitler en provenance d'un agent secret à Munich par le président Raymond Poincaré91. Dès lors, s'il dénonce le pangermanisme de la classe politique allemande de la République de Weimar, comme celui de Stresemann favorable à l'Anschluss, il attire régulièrement l'attention de ses lecteurs sur les dangers propres du national-socialisme : ainsi, en 1924, il dénonce la déroute des Wittelsbach au profit du racisme antisémite du NSDAP et le rapide accroissement du bloc dit raciste sorti de terre en quelques mois et fondé ou échafaudé sur de vieilles imaginations périmées avec sa philosophie abracadabrante de la Race et du Sang.

En 1930, Maurras dénonce l’abandon de Mayence par l’armée française et titre Le crime contre la Patrie là où Léon Blum écrit la paix est faite. La même année, L’Action française publie une série d'articles sur le parti national-socialiste allemand, présentée comme « un des plus grand dangers pour la France, alors que le 1er janvier 1933, Le Populaire annonce sa prochaine disparition.

L'obsession de la menace hitlérienne se traduit par l'ouverture du journal à des officiers d’État-major signant parfois sous pseudonyme : comme chroniqueurs militaires, ils suivront l’évolution du budget militaire allemand avec une inquiétude croissante jusqu’au désastre. En 1932, le général Weygand, proche de l'Action française, dénonce dans ses rapports secrets la politique de désarmement menée par la gauche : L’armée française est descendue au plus bas niveau que permette la sécurité de la France mais son légalisme l'empêche d'exprimer publiquement sa proximité avec Maurras.

En 1933, Maurras écrit : Quoi que fassent ces barbares, il suffit d’appartenir au monde officiel, au monde de la gauche française, pour incliner à leur offrir de l’encens, le pain, le sel et la génuflexion. Maurras voit dans l’arrivée d’Hitler au pouvoir la confirmation de ses pronostics et dénonce le prohitlérisme : Le halo du prohitlérisme joue autour de ces brigandages, les défend et les auréole, ce qui permet aux forces de Hitler un rapide, puissant et formidable accroissement continu. Nous aurons laissé dépouiller et envahir nos amis.

En 1934, après la nuit des longs couteaux, il dénonce l’abattoir hitlérien et félicite la presse britannique énergique dans sa condamnation et annonce le pacte germano-soviétique : Je le répète : il n’y a pas de plus grand danger que l’hitlérisme et le soviétisme. À égalité ! Et ces égaux-là sont faits pour s’entendre. La carte le confirme. L’avenir le vérifiera. Pour Maurras, il n’y a pas de ménagement possible avec Hitler : l’invasion progressive du centre et de l’est européen entraînera celui de la Belgique et donc la soumission de la France à un géant écrasant le continent de sa puissance. Maurras, Bainville et Daudet rivalisent de démonstrations et d’accents polémiques pour que la France s'arme suffisamment pour se défendre et éventuellement attaquer préventivement. La menace allemande constitue le fil rouge de ses préoccupations : dans ses écrits, les débats intérieurs lui sont subordonnés : la politique étrangère qu’il défend consiste à ménager les puissances secondaires d’Europe, celles que menacent l’URSS et le Reich allemand : Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie. Il exalte l’union des pays latins France, Italie, Espagne, Roumanie avec la Grande-Bretagne, la Hongrie, la Pologne.

En 1936, Maurras écrit la préface de l'ouvrage contre le nazisme de la comtesse Joachim de Dreux-Brézé qui sera sa maîtresse106 ; il y déplore l'assassinat de Dollfuss par les nationaux-socialistes. Le 7 mars 1936, le Reich occupe la Rhénanie et alors que la plupart des journaux appellent au calme et que le gouvernement à six semaines des élections refuse de réagir, L’Action française réclame une riposte militaire immédiate.

En 1937, il publie Devant l’Allemagne éternelle, sous-titré « Chronique d’une résistance; il rassemble quarante ans d’écrits sur l’Allemagne, le pangermanisme et l’influence allemande en France.

Maurras essaie de détourner Mussolini de l'alliance avec Hitler : la supériorité générique qu’invoque l’hitlérisme se formule par rapport à ce que l’on appelle les races latines et, comme il n’y a pas de race latine sur ce qu’il faut appeler l’esprit latin. Mussolini doit savoir cela aussi bien que nous, il l’oublie, il veut l’oublier. Mais l’oubli se paie cher L’erreur. Pour Maurras, le tort italien est déterminé par la conduite de Londres et Paris, qui par leurs sanctions contre l’Italie ont poussé cette dernière à fauter ; pour Maurras, le Front populaire, en plaçant l’antifascisme avant la politique équilibre, contribue à renforcer l’Allemagne et à préparer des lendemains douloureux au pays : il attaque violemment Léon Blum et ceux qui ont mené des campagnes de désarmement lorsque la France était plus puissante que l’Allemagne et veulent désormais engager une guerre incertaine pour des raisons idéologiques alors que la France n’a plus les moyens de la victoire.

En 1938, il défend les accords de Munich, non qu’il soit devenu favorable à un rapprochement avec l’Allemagne, mais car il estime que la France n’est pas prête militairement et court à la défaite ; il accepte les accords comme une défaite sanctionnant les erreurs de la politique étrangère de la République, tout en appelant au réarmement. Il s'agit d'éviter de déclencher prématurément une guerre pour des raisons de doctrine et de préparer la France à l'affronter avec de vraies chances de succès : cette position se veut le contraire d'une position germanophile, il s'agit d'appliquer le si vis pacem, para bellum, de ne pas lâcher la Pologne mais de sauver d'abord la France pour sauver l'avenir polonais.

En 1939, Maurras titre La mort d’un peuple » quand les Allemands envahissent la Tchécoslovaquie dont il a admiré la renaissance littéraire et se lamente que l'on n'ait pas écouté vingt ans de mises en garde. Il ne veut pas la guerre car il croit que la France a toutes les chances de la perdre, comme l'écrit le colonel Gauché du Deuxième Bureau : « Jamais, à aucune période de son histoire, la France ne s'est engagée dans une guerre dans des conditions aussi défavorables. Mais il affirme que si elle advient, elle devra être menée avec détermination. Inquiet, il prend diverses initiatives pour renforcer les chances de la France.

Il lance une campagne de souscription en faveur de l’aviation militaire : vingt quotidiens parisiens, cinquante journaux de province le rejoignent mais Daladier s’y oppose.

Il écrit à Franco afin de le convaincre de détourner l’Italie de l’alliance avec l’Allemagne. Maurras a salué la victoire de Franco, gage de sécurité contre le communisme et les persécutions contre les catholiques et dont il pense qu’elle ne peut être que l’ennemie de l’Allemagne. L'obsession allemande a d'ailleurs influé sur la position de Maurras quant à la guerre civile espagnole : il a soutenu les insurgés mais, à l'arrivée du Front populaire, il défend une neutralité de principe pour éviter une entrée en guerre officielle de l'Allemagne aux côté de Franco qui le satelliserait et ruinerait la politique méditerranéenne de la France. La victoire acquise et ce danger écarté, le pari stratégique de Maurras sera confirmé dans les faits : Franco refusera la possibilité à Hitler de traverser le territoire espagnol pour envahir l'Afrique du Nord, ce qui aura un impact important sur l'issue de la guerre.

En liaison avec des intellectuels britanniques, il prône l’alliance avec l’Angleterre jusqu’à l’extrême limite du possible.

Il soutient le gouvernement républicain d'Édouard Daladier dans sa volonté d'interdire le parti communiste dont des militants ont participé à des opérations de sabotage au profit de l'Allemagne nationale-socialiste.

En 1940, un message en caractères énormes ouvre le journal : Le chien enragé de l’Europe, les hordes allemandes envahissent la Hollande, la Belgique, le Luxembourg. Maurras écrit : Nous avons devant nous une horde bestiale et, menant cette horde, l’individu qui en est la plus complète expression. Nous avons affaire à ce que l’Allemagne a de plus sauvagement barbare, c’est-à-dire une cupidité sans mesure et des ambitions que rien ne peut modérer. … Nul avenir ne nous est permis que dans le bonheur des armes.

La Seconde Guerre mondiale

Dès que la guerre est déclarée, le 3 septembre 1939, Charles Maurras reprend les accents bellicistes de l’Union sacrée. Apportant, jusqu’aux derniers combats de juin 1940, un soutien sans faille à l’effort de guerre, il approuve, comme la quasi-totalité des Français, l’armistice. Maurras est regardé comme un adversaire par les autorités d'occupation qui font piller par la Gestapo les bureaux de l'Action française et placent certains livres de Maurras sur la liste Otto des livres interdits ; en 1943, le haut responsable des forces d'occupation en France, le conseiller Schleier, place Maurras parmi les personnes à arrêter en cas de débarquement.

Nature et formes du soutien au Maréchal Pétain

Maurras décide d'apporter son soutien au Maréchal Pétain. La victoire allemande sur la France le désespère et il dira au moment de l'arrivée de soldats allemands en Provence voir réalisé le « cauchemar de son existence. La raison principale de ce soutien est la recherche de l'unité française comme condition du redressement et donc de la revanche contre l'Allemagne, indépendamment de toute considération idéologique.

Maurras affirme lui-même que le soutien au gouvernement Pétain est de même nature que celui apporté aux gouvernements républicains de la Première guerre mondiale ; à Pierre Gaxotte, il déclare : Je soutiens Pétain comme j’ai soutenu tous les gouvernements pendant la guerre de 1914-1918; ce soutien procède de la volonté de sauver l'unité française coûte que coûte car elle est la condition de l'Espérance. À Pierre Boutang, il affirme que l'unité française est un outil de revanche. Pour Maurras, le vainqueur de Verdun ne peut que défendre les intérêts du peuple français et toute dissidence affaiblit la France et compromet son rétablissement. Le soutien à Pétain est alors général : il est notamment estimé de Léon Blum à cause de sa réputation de soldat républicain, contrairement à Weygand ou Lyautey, jugés monarchistes. Dans cette optique, le soutien à Vichy n'est donc pas originellement un choix idéologique, ni tactique, c'est une donnée, posée au-dessus de toute référence, par l'exigence de l'unité du pays. Ce soutien se veut de même nature que celui que Maurras a apporté à la Troisième république pendant la Première Guerre mondiale contre les monarchies traditionnelles allemande et autrichienne, il s'agit de faire le choix de l'union sacrée qui passe par le soutien à l'État. Dans les deux cas, c'est le souci de l'unité française qui prime mais, autant après 1918, ce soutien au gouvernement français aura été profitable au prestige et l'influence de l'Action française, autant après 1945, il aura des conséquences désastreuses sur l'aura de Maurras, en ruinant le crédit d'un demi-siècle d'aventure intellectuelle, en occultant tout un mouvement varié de pensée que l'on ne peut réduire par amalgame au régime de Vichy.

Pour Maurras, la France demeure et n'a besoin ni de l'Angleterre, ni de l'Allemagne pour être ; ceux qui le croient et rejoignent ce qu'il appelle le clan des yes et le clan de ja, deviennent des agents de l'étranger : ce thème est celui de la France seule. À l'été 1940, malgré les conseils de Pierre Gaxotte, Maurras fait reparaître L'Action française à Lyon, avec en tête le slogan La France seule.

Maurras apprécie également l'idée d'une remise en cause des idées démocratiques et la défaite a eu le bon résultat de nous débarrasser de nos démocrates. En effet, pour Maurras, l'invasion et l'occupation du territoire français sont le résultat de l'application de la politique révolutionnaire et de la rupture avec la sagesse de la politique étrangère de l'Ancien Régime, en 1940 comme en 1814, 1815, 1870. Maurras a d'ailleurs déclaré au préfet de la Vienne : Que voulez-vous, monsieur le Préfet, soixante-dix ans de démocratie, ça se paie ! La divine surprise n'est pas la victoire de l'Allemagne comme certains ont cherché à le faire croire à la Libération mais l'accession au pouvoir du Maréchal Pétain. En effet, sur certains plans, des convergences peuvent être détectées entre les thèmes de la Révolution nationale et ceux de l'Action française. En septembre 1940, lorsque le maréchal Pétain lui demande sa conception de la Révolution nationale, il répond un bon corps d'officiers et un bon clergé, une position qu'il appelle : défendre l'héritage en l'absence d'héritier. Il parle d'une divine surprise à propos de l'accession au pouvoir du Maréchal Pétain. Il soutient le régime de Vichy, non la politique de collaboration car il est un nationaliste profondément germanophobe mais certains aspects du discours de la Révolution nationale. Il se félicita par exemple de l'abolition par Vichy du décret Crémieux très mal vu des populations musulmanes.

Mais ce soutien va surtout à la personne du Maréchal Pétain et non à tous les dirigeants ou toute la politique de Vichy : Maurras fêta le renvoi de Laval dans les locaux de L'Action française. Maurras chercha à user de son influence auprès des dirigeants de Vichy comme il le fit auprès de Raymond Poincaré pour contrer les mesures qui lui semblaient mauvaises. Au cours des mois de juillet et août 1940, il joue de ses relations auprès du maréchal Pétain qu’il rencontre le 27 juillet pour faire échec au projet de parti unique lancé par Marcel Déat. Il écrit que de toute évidence, Marcel Déat est égaré par l’exemple de l’Allemagne et de l’Italie 141. À un journaliste japonais, Marcel Déat confiera qu’il s’est heurté par-dessus tout dans son projet d'État totalitaire et de nouvel ordre européen à la résistance de l’Action française. Maurras s'oppose à toute orientation germanophile ; il voit dans les partisans de la collaboration les continuateurs de Jaurès et Briand et note comme l’un des hauts responsables nazis en France, Schleier, que la grande majorité des partisans de la politique de collaboration vient de la gauche française : Déat, Doriot, Pucheu, Marion, Laval, une grande partie de l’ancien personnel briandiste.

La question de l'influence de la pensée de Maurras sur l'idéologie et la politique de Vichy est débattue par l'historiographie : pour Loubet del Bayle, Vichy se situe à l'intersection des idées du technocratisme planiste, d'Action française, du catholicisme social, du personnalisme. L'influence propre de l'Action française est difficile à identifier et isoler ; certains nient l'influence de la pensée de Maurras comme Limore Yagil ; d'autres, comme François Huguenin, voient dans Vichy l'héritière de l'esprit des années 1930 et d'abord de ses rejets, rejets dont certains se retrouvent aussi dans la Résistance : antiparlementarisme, anticapitalisme, anti-individualisme, anticommunisme. Simon Epstein rappelle que Vichy n'attend pas longtemps pour se délester d'une bonne partie de ses maurrassiens : dès 1941, Raphaël Alibert, ministre de la Justice, Paul Baudouin ministre des affaires étrangères en 1941, Georges Groussard, ancien cagoulard qui commande les groupes de protection de Vichy et qui procéda à l'arrestation de Laval trop favorable à l'Allemagne et s'orienta vers la Résistance quittent Vichy. Ceux qui ne sont pas partis quitteront le gouvernement lors du retour de Laval en 1942 : Pierre Caziot, Serge Huard, Yves Bouthillier, René Gillouin, Henry du Moulin de Labarthète, Xavier Vallat, c'est-à-dire avant l'entrée des partisans d'une franche collaboration avec l'Allemagne nationale-socialiste. Ces Maurassiens étaient mal vus des amis de Pierre Laval qui les accusent d'avoir favorisé son renvoi, des Allemands qui n'apprécient pas leur hostilité à la collaboration, des collaborationnistes qui les accusent d'être réactionnaires à l'intérieur et germanophobes à l'extérieur. Les Dreyfusards collaborateurs tels Armand Charpentier et René de la Marmande attaquèrent régulièrement ses positions. Les pacifistes des années 1920 reprochaient à Maurras d'être hostile au rapprochement franco-allemand. Devenus collaborateurs, ces pacifistes témoigneront de ténacité idéologique et constance argumentaire, puisqu'ils lui feront le même reproche sous l'Occupation. Néanmoins, certains opposants à Pétain et à ses soutiens voudront faire de Maurras l'apologiste inconditionnel du gouvernement du maréchal Pétain.

Après la Seconde Guerre mondiale, Charles Maurras fera le point sur ses rapports avec Philippe Pétain et démentira avoir exercé une influence sur lui : après avoir rappelé qu'ils se voyaient à peine avant 1939, il protesta contre la fable intéressée qui fait de moi une espèce d'inspirateur ou d'Éminence grise du Maréchal. Sa doctrine est sa doctrine. Elle reste républicaine. La mienne est restée royaliste. Elles ont des contacts parce qu'elles tendent à réformer les mêmes situations vicieuses et à remédier aux mêmes faiblesses de l'État. … L'identité des problèmes ainsi posée rend compte de la parenté des solutions. L'épouvantable détresse des temps ne pouvait étouffer l'espérance que me donnait le remplacement du pouvoir civil impersonnel et irresponsable, par un pouvoir personnel, nominatif, unitaire et militaire.

Division des partisans de Maurras

Pendant l'occupation, les membres et anciens proches de l'Action française se divisèrent en trois groupes opposés : celui des maurrassiens orthodoxes soutenant le régime de Vichy conduit par le maréchal Pétain, celui des collaborationnistes et ouvertement pro-allemands tels Robert Brasillach, Charles Lesca, Louis Darquier de Pellepoix ou Joseph Darnand, celui des résistants contre les nazis tels Honoré d'Estienne d'Orves, Michel de Camaret, Henri d'Astier de la Vigerie, Gilbert Renault, Pierre Bénouville, Daniel Cordier ou Jacques Renouvin.

Il n'y a pas de statistiques sur la répartition de ces trois groupes mais, à l'époque, l'idée que les dirigeants suivent Maurras dans son soutien à Pétain mais qu'une majorité des sympathisants maurrassiens soutient la Résistance contre l'avis de Maurras est répandue. Pierre Mendès France soutiendra cette position155 : L’Action française, sous l’influence directe de Maurras, suit Vichy, mais là encore, la principale partie des troupes a abandonné les chefs. Comme la plupart des anciens Croix-de-feu, les militants de l’Action française, surtout les éléments jeunes, sont aujourd’hui antiallemands et absolument hostiles à la soumission à l’occupant. Le colonel Rémy dira que sa décision de résister résulta de son imprégnation de la pensée de Maurras : Le réflexe qui m'a fait partir pour l'Angleterre le 18 juin 1940 trouvait son origine dans l'enseignement que, depuis vingt ans, je recevais quotidiennement sous sa signature. Si les maurrassiens résistants affirment parfois comme le colonel Rémy que leur engagement dans la résistance résulte d'une application de la pensée de Maurras, ceux qui ont rejoint le collaborationnisme reconnaissent qu'ils ont rompu avec l'essence de sa pensée comme Lucien Rebatet qui se déchaînera contre Maurras dans de nombreux écrits ou comme Robert Brasillach que Maurras refusera de revoir.

La diversité des parcours posés entre 1940 et 1945 relève parfois du tempérament, voire du hasard des événements : la grille idéologique ne permet souvent pas d'expliquer seule tant de prises de positions différentes, ni d'analyser des choix.

Hostilité aux collaborationnistes

L'écrivain Jean Grenier note au sujet de l'agence de presse Inter-France que Charles Maurras est tout à fait opposé au groupe de journalistes "qui a fondé l'agence de presse Inter-France germanophile."

L'anglophobie de Maurras ne compensait pas aux yeux des Allemands sa germanophobie virulente, ce qui lui valut en 1942 d'être mis au rang des incorrigibles ennemis de l'Allemagne aux côtés de Massis, Claudel et Mauriac par le docteur Payr, dirigeant de l'Amt Schrifttum, dépendant de l'Office Rosenbeg, quand il rend compte de la littérature française. Le conseiller Schleier dénonce dans une note au ministre Ribbentrop son comportement fondamental d'antiallemand. Maurras rompt avec Brasillach, en 1941, quand celui-ci envisage de refaire paraître Je suis partout à Paris :Je ne reverrai jamais les gens qui admettent de faire des tractations avec les Allemands.

Les collaborationnistes Marcel Déat, Robert Brasillach, Lucien Rebatet se déchaîneront en attaques contre Maurras ; Rebatet écrit que Maurras est de tous les Français celui qui détestait le plus profondément l'Allemagne, s'insurge contre les propos de Maurras qui qualifie le Führer de possédé, condamne la germanophobie aveugle et maniaquede L'Action française.

Le collaborationniste Pierre-Antoine Cousteau dira après la guerre : " Maurras m’inspirait une horreur sacrée, uniquement parce qu’il faisait de la pérennité des guerres franco-allemandes la base de son système et que j’étais déjà convaincu c’est le seul point sur lequel je n’ai jamais varié que l’Europe ne serait jamais viable sans entente franco-allemande, que c’était le premier de tous les problèmes, le seul vraiment important, celui dont dépendait la guerre et la paix, la vie et la mort. "

Lire la suite -> http://www.loree-des-reves.com/module ... ost_id=7228#forumpost7228

.

Posté le : 16/11/2014 18:06

Edité par Loriane sur 17-11-2014 11:32:31

|

|

|

|

|

Charles Maurras 2 |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Hostilité aux résistants

Par hantise de la guerre civile, Maurras se proclame antigaulliste et qualifie les résistants de terroristes, appelant à la répression la plus violente contre eux : Il exigeait des otages et des exécutions, il recommandait la mise à mort des gaullistes faits prisonniers, sans autre forme de procès, il déclarait que si la peine de mort n'était pas suffisante pour mettre un terme aux activités des gaullistes, il fallait se saisir des membres de leur famille comme otages et exécuter ceux-ci .

Maurras écrit en 1944 que si les Anglo-Américains devaient gagner, cela signifierait le retour des francs-maçons, des Juifs et de tout le personnel politique éliminé en 1940, et que soutenir les Alliés serait prendre parti du mauvais côté. Dans une lettre à Jean Arfel en 1948, Maurras affirme qu'il y avait une part de feinte destinée à tromper les Allemands dans son hostilité aux gaullistes et aux maquisards et le souci d'éviter une guerre civile en France : Mon escrime quotidienne contre les collaborationnistes et philoboches était toujours accompagnée, comme sa feinte protectrice, d'une pointe contre le Gaullisme et les maquisards, feinte qui a toujours trompé les Allemands à leur grand détriment …. Je voulais tout tenter, à tout prix, pour épargner à la France le malheur de redevenir un champ de bataille et pour obtenir qu'elle fût libérée autrement que par la guerre sur le territoire national.

Yves Chiron et François Huguenin affirment que le jeu de la censure allemande fait qu'il est imprudent d'interpréter la pensée de Maurras et d'avoir une idée juste de ses réactions en se référant à ses écrits pendant la guerre

La Libération

En 1944, Charles Maurras maintient sa méfiance pour la France Libre qu'il pense manipulée par Moscou. Le débarquement de Normandie le déconcerte à cause de la destruction des villes françaises par des bombardements massifs ; en revanche, celui d’Italie le réjouit car il obéit à une progression inoffensive pour les populations.

Après le débarquement, il préconise de ne rien faire pour aggraver les maux publics car il craint plus que tout la guerre civile : cette position attentiste est scandaleuse selon les collaborationnistes mais elle ne satisfait pas non plus les résistants ; Maurras ne veut rien faire pour empêcher que la libération puisse se faire et laisser au Maréchal Pétain la possibilité de négocier avec les libérateurs, illusion qu’il partage avec l’amiral Auphan en tractation secrète avec les Américains. Maurras exulte lorsqu’il apprend la libération de Paris et le 3 septembre 1944, il arrose l’événement chez son ami Henri Rambaud, ivre de joie et de vin ; mais les communistes saccagent ses bureaux le 6 septembre et le 9 septembre, il est arrêté à l'instigation d'Yves Farge, lui-même proche du parti : il faudra deux mois pour que Maurras prenne connaissance de son inculpation et son procès commencera le 24 janvier 1945.

Pendant son procès, au cours duquel sera mise en avant sa critique de la résistance gaulliste et communiste, Charles Maurras rappellera quelques-unes de ses positions d'ennemi de toujours de l'Allemagne et de l'hitlérisme et des résistants comme Georges Gaudy ou le capitaine Darcel témoigneront en sa faveur :

Dans une conférence au café Neuf de Lyon, le 3 février 1943, Maurras proclama publiquement que l’Allemagne restait pour la France l’ennemi no 1, la censure empêchant que ses prises de position soient publiées.

S’il a approuvé dans un premier temps la création de la Milice comme une police qui protégerait les gens contre les attentats communistes qui visaient indifféremment de vrais collaborationnistes et des pétainistes antiallemands, il la désapprouva énergiquement dès qu’il appris que son commandement était soumis à l’autorité allemande et interdit à ses partisans de s’y engager, ; de fait, les miliciens réquisitionnèrent ses bureaux et lui firent une figure féroce.

À un correspondant qui lui proposait d'annoncer une exposition antisoviétique dans L'Action française, il répondit que ce n'étaient pas les Russes qui occupaient la France et que si on organisait une exposition antiallemande, il en rendrait compte dans ses articles.

Il met en avant que ses articles visaient à tromper la censure pour mieux faire passer un message antiallemand ; ainsi, le 12 février 1943, il montre l’impossibilité d’intégrer la France dans un ensemble européen et pour son partisan Pierre Boutang, il ne pouvait y avoir alors de tract clandestin plus utile contre l’occupant.

Concernant l'antisémitisme, il dira qu'il ignorait qu'en février 1944, désigner un Juif à l'attention publique, c'était le désigner lui ou sa famille aux représailles de l'occupant, à la spoliation et aux camps de concentration, peut-être à la torture ou à la mort. Il dira également que ses invectives étaient des menaces et ne résultaient pas d'une volonté de nuire physiquement, affirmation dont François Huguenin juge qu'elle peut paraître intolérable mais qui demeure plausible compte tenu du milieu confiné dans lequel vivait Maurras à Lyon et de la vieille habitude pratiquée par Maurras de l'invective violente jamais suivie d'effet. C’est en 1945 que Maurras apprendra l’horreur des camps et qu’il prononcera des paroles de compassion. Il a été cependant ému par la mort de Georges Mandel assassiné par des miliciens : il lui consacre dans L'Action française du 21 juillet 1944 un article fleuve à la fois critique et élogieux, rappelant ses divergences tout en déplorant la mort d’un homme qu’il a rencontré plusieurs fois depuis 1918, qui a rendu par son entremise un service aux Orléans.

Le 28 janvier 1945, la cour de justice de Lyon déclare Charles Maurras coupable de haute trahison et d'intelligence avec l'ennemi et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale.

Maurras commenta sa condamnation par une exclamation célèbre :" C'est la revanche de Dreyfus !". Selon Eugen Weber, le procès qui dura seulement trois jours fut un procès politique : les jurés ont été choisis sur une liste établie par des ennemis politiques de Maurras, les vices de forme et les trucages ont été nombreux, le motif choisi est le plus infamant et le plus contradictoire avec le sens de sa vie et pour ses partisans le régime condamne celui qui n'a cessé de le mettre en face de ses responsabilités et lui fait payer le prix de ses propres erreurs

De sa condamnation, article 21 de l'ordonnance du 26 décembre 1944, découle son exclusion automatique de l'Académie française, l'ordonnance prévoit l'exclusion de l'Institut. Conformément à la loi, l'Académie déclare vacant le siège de Maurras lors de la séance du 1er février 1945 mais, selon la décision du secrétaire perpétuel Georges Duhamel, ne procède pas au vote de radiation. L’Académie décida de ne procéder à l'élection du remplaçant de Maurras qu'après son décès, ce qui ne sera pas le cas pour les académiciens collaborationnistes comme Abel Bonnard et Abel Hermant, remplacés de leur vivant.

L'après Seconde Guerre mondiale

Entre 1945 et 1952, Charles Maurras publia quelques-uns de ses textes les plus importants. Bien qu'affaibli, il collabore sous le pseudonyme d'Octave Martin à Aspects de la France, journal fondé par des maurrassiens en 1947, à la suite de l'interdiction de l'Action française. Il dénonce l'épuration et s'en prend particulièrement à François de Menthon, pour avoir été le ministre de la Justice du Gouvernement provisoire de la République française. Ses dernières années, passées en grande partie à la prison de Clairvaux, furent aussi l'occasion d'une introspection sur la question de la Résistance ou du traitement infligé aux Juifs pendant la guerre.

Ainsi, en 1948, il fait part de son admiration pour l'épopée Leclerc et pour les « belles pages du maquis et reconnaît une erreur dont il a conscience et tente d'excuser : il n'a pas su distinguer dans l'ensemble de la Résistance et son incapacité à voir clair découlerait alors de l'obsession de la mort de la France, crispation défensive qui lui fit ignorer les perspectives — minces au début, puis plus larges — d'une victoire possible.

Tout en continuant d'affirmer la nécessité d'un antisémitisme d'État du fait que les Juifs posséderaient une nationalité propre qu'il reconnaît glorieuse mais différente de la française, il s'oppose à Maurice Bardèche sur le drame de la déportation : « Français ou non, bons ou mauvais habitants de la France, les Juifs déportés par l'Allemagne étaient pourtant sujets ou hôtes de l'État français, et l'Allemagne ne pouvait pas toucher à eux sans nous toucher ; la fierté, la justice, la souveraineté de la France devaient étendre sur eux une main protectrice.

Le 10 août 1951, Charles Maurras est transféré à l’hôtel-Dieu de Troyes. Il publie peu après plusieurs ouvrages : Jarres de Biot – où il redit sa fidélité au fédéralisme, revendiquant même la qualité de plus ancien fédéraliste de France –, À mes vieux oliviers et Tragi-comédie de ma surdité.

Le 21 mars 1952, bénéficiant d'une grâce médicale accordée par le président de la République Vincent Auriol, grâce réclamée maintes fois par l'écrivain Henry Bordeaux, auprès du président, par divers courriers, Charles Maurras est transféré à la clinique Saint-Grégoire de Saint-Symphorien-lès-Tours. Quelques mois avant sa mort, Maurras écrivait qu’il n’avait pas fait un pas dans la direction des choses éternelles ; les théologiens qui l’entouraient ne cessaient d’espérer un signe de conversion, mais Maurras était las de cet empressement et souhaitait qu’on mît fin à cette volonté obstinée de donner à boire à un âne qui n’a plus soif. Cependant, il meurt le 16 novembre 1952, après avoir reçu les derniers sacrements et plusieurs témoins ont attesté de la profondeur de sa conversion à l'article de la mort.

Idées politique Maurrassisme.

La principale originalité de Maurras réside dans le fait qu’il a réalisé avec toutes les apparences de la rigueur la plus absolue, l’amalgame de deux tendances jusqu’alors bien distinctes : le traditionalisme contre-révolutionnaire et le nationalisme. Ses travaux ont particulièrement marqué la droite française, incluant l'extrême droite, succès dû au fait qu'il parvint à théoriser un très grand nombre des idées politiques défendues par les différentes familles politiques de droite en une seule et unique doctrine cohérente en apparence. Trois autres raisons sont mises en avant pour expliquer le rayonnement du nationalisme intégral :

Le nationalisme intégral se présente comme un ensemble parfaitement cohérent ; c'est avec le marxisme la seule doctrine s’offrant aux esprits soucieux de rigueur et ennemis de l’opportunisme ; d'après l'historien Alain-Gérard Slama, l'efficacité de Maurras tient justement dans le rassemblement intellectuellement ordonné d'idées provenant de divers courants de droite alors que les familles politiques de droite étaient jusqu'alors caractérisées par leur seule opposition à la gauche ;

Le nationalisme intégral est une doctrine d’opposition radicale qui peut séduire ceux qui éprouvent un profond dégoût pour le monde dans lequel ils sont condamnés à vivre ;

Le nationalisme intégral est défendu par des revues de grande qualité sur le plan intellectuel ; l'incontestable qualité littéraire de L'Action française, son intérêt apporté au cinéma, la densité, la liberté de ton et de goût de ses pages critiques, la confiance faite à de très jeunes gens comme Boutang, Maulnier, Brasillach contribuent au succès d'un quotidien dont Marcel Proust disait en 1920 qu’il lui était impossible d’en lire un autre.

La politique naturelle

Charles Maurras est le fondateur du nationalisme positiviste. Au sentimentalisme barrésien s'oppose le positivisme maurrassien. Le martéga considère la politique comme une science. Sa politique naturelle se veut une politique scientifique, fondée sur le réel, objectivement observable et descriptible, c'est-à-dire une politique fondée sur la biologie et sur l'histoire. Pour Maurras comme pour tous les théoriciens de la contre-Révolution, Burke, Maistre, Ernest Taine, la nature se confond avec l'histoire. Lorsqu'il écrit que les sociétés sont des faits de nature et de nécessité, il veut dire qu'il faut se conformer aux leçons de l'histoire : Notre maîtresse en politique c'est l'expérience.

De telles affirmations ne sont pas neuves mais ce qui distingue Maurras de Maistre et des théocrates sur ce plan, c'est le recours à la biologie ; ici se manifeste l'influence du comtisme et du darwinisme. Un des développements de Mes idées politiques est intitulé De la biologie à la politique. Si Maurras préconise le recours à la monarchie, ce n'est nullement parce qu'il croit au droit divin des rois. Il ne prend pas en compte cet argument théologique et prétend ne recourir qu'à des arguments scientifiques : la biologie moderne a découvert la sélection naturelle, c'est donc que la démocratie égalitaire est condamnée par la science ; les théories transformistes mettent au premier plan le principe de continuité : quel régime mieux que la monarchie peut incarner la continuité nationale ?

Pour Maurras, l'État est menacé de perdre l'indépendance de son pouvoir de décision et de son arbitrage ; il lui manque d'être ab-solutus, sans lien de dépendance avec des partis qui tendent à compromettre le service qu'il doit rendre à l'ensemble de la nation et non à l'une ou l'autre de ses composantes. Sa conception du bien commun et de la raison d'État doit aussi à une certaine lecture de saint Thomas d'Aquin et de l'encyclique diuturnum que ses maîtres d'Aix avaient publié dans La Semaine religieuse et ainsi commentée : une société ne peut exister ni être conçue sans qu'il y ait quelqu'un pour modérer les volontés de chacun de façon à ramener la pluralité à une sorte d'unité, et pour leur donner l'impulsion, selon le droit et l'ordre, vers le bien commun.

D'où la position centrale du nationalisme intégral dans ses idées politiques. Celles-ci sont les bases de son soutien tant au royalisme français qu'à l'Église catholique et au Vatican. Cependant, il n'avait aucune loyauté personnelle envers la maison d'Orléans, et était un agnostique convaincu, jusqu'au retour au catholicisme à la fin de sa vie.

Inégalité, justice et démocratie

Dans l'avant-propos de son ouvrage Mes idées politiques, Charles Maurras entend définir le domaine au sein duquel la notion de justice a un sens car pour lui de nombreuses erreurs politiques procèdent d'une extension abusive de ce domaine : L'erreur est de parler justice qui est vertu ou discipline des volontés, à propos de ces arrangements qui sont supérieurs ou inférieurs à toute convention volontaire des hommes. Quand le portefaix de la chanson marseillaise se plaint de n'être pas sorti des braies d'un négociant ou d'un baron, sur qui va peser son reproche ? À qui peut aller son grief ? Dieu est trop haut, et la Nature indifférente. Le même garçon aurait raison de se plaindre de n'avoir pas reçu le dû de son travail ou de subir quelque loi qui l'en dépouille ou qui l'empêche de le gagner. Telle est la zone où ce grand nom de justice a un sens.