|

|

Re: Défi du 15-11-2014 |

|

Administrateur

Inscrit:

30/05/2013 12:47

Niveau : 34; EXP : 7

HP : 0 / 826

MP : 540 / 26786

|

merci couscous pour ce récit, qui tend à prouver que l'abus de boisson, ne diminue en rien les facultés d''entreprendre!!

OUF, je suis rassuré , et vais de ce pas m'enfiler un godet de riesling, qui me reste de la poule faisane d'hier, cuisinée au choux et vin d’Alsace.....!!!!!

Belle rigolade, que cette délicieuse lecture

Amitiés de Touraine

Posté le : 17/11/2014 11:52

|

|

_________________

Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …

Titi

|

|

|

Re: Défi du 15-11-2014 |

|

Administrateur

Inscrit:

30/05/2013 12:47

Niveau : 34; EXP : 7

HP : 0 / 826

MP : 540 / 26786

|

Il était un bonhomme, fatigué par les ans

Qui de sa vie voyait le tout dernier tournant

Il avait amassé, à force de travail

Des quantités d’argent, qu’il offrait à es ouailles

Mais le vieux, fort conscient, que ses pauvres douleurs

Il les devait sans doute à un trop dur labeur

Énonçât à ses fils, ce propos fort bizarre

Je lègue ma fortune au meilleur combinard

Les 3 enfants, dés lors, de montrer au vieillard

Combien chacun d’entre eux, était fort débrouillard

Ainsi, ce fut l’ainé diplômé de l’ENA

Qui sans perdre un instant à la tache s’attela

Décrivant à son père, sa ‘’pénible’’ journée,

Ou, le plus gros effort était de détourner

De leur but avoué, les réformes votées

Par tous les députés, qui d’ailleurs s’en foutaient….

Le second des fistons, qui travaillait en Suisse

Conseillait les nantis, et tous ceux blanchissent,

Un peu de leur fortune, de provenance honteuse.

L’argent n’a pas d’odeur, dans la gente douteuse

Le troisième larron, pas futé, pas malin

Mais étant terrassier, et sachant où l’ancien

Avait dans le jardin, enterré le trésor

A l’aide d’une bêche, eut le magot dans l’heure.

Entre temps le bonhomme avait rejoint St Pierre

En étant, de l’issue obtenue, pas peu fier

Lui qui, toute sa vie, avait comme démarche :

L’intello assis va, moins loin qu’un con qui marche.

Posté le : 17/11/2014 11:29

|

|

_________________

Le bonheur est une chose qui se double,..…..si on le partage …

Titi

|

|

|

Re: Les expressions |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

« Avoir voix au chapitre »

Être consulté, avoir le droit d'exprimer une opinion, de participer à une délibération.

Par extension : avoir de l'influence, avoir autorité pour se mêler d'une affaire.

Ce chapitre-là n'a strictement rien à voir avec celui d'un livre.

Le nôtre remonte au Moyen Âge. Il concerne le clergé dans lequel le chapitre désigne à la fois le corps des chanoines d'une cathédrale ou d'une église importante, l'assemblée des moines et chanoines qui traite des affaires de leur communauté et le lieu dans lequel se tient cette assemblée.

Celui qui avait voix au chapitre était celui qui pouvait participer aux prises de décisions, celui qui avait une voix lors des délibérations aux cours des assemblées, droit qui était ouvert aux chanoines et à leurs supérieurs comme les évêques, mais pas aux serviteurs et moinillons également présents.

L'expression, qui a gardé le sens d'origine, ne semble apparaître qu'au XVIe siècle, malgré l'ancienneté des chapitres.

Posté le : 17/11/2014 09:28

|

|

|

|

|

Jean Le rond d''Alembert |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 16 novembre 1717 à Paris naît Jean le Rond D’Alembert

mort, à 65 ans le 29 octobre 1783 dans la même ville, mathématicien, philosophe et encyclopédiste français de l'académie française et de l'académie des sciences

Il est célèbre pour avoir dirigé l’Encyclopédie avec Denis Diderot jusqu’en 1757 et pour ses recherches en mathématiques sur les équations différentielles et les dérivées partielles.

En bref

L'un des mathématiciens et physiciens les plus importants du XVIIIe siècle, d'Alembert fut aussi un philosophe marquant des Lumières. Dans les sciences aussi bien qu'en philosophie, il incorpora la tradition du rationalisme cartésien aux conceptions newtoniennes, ouvrant la voie du rationalisme scientifique moderne, du moins dans sa direction physico-mathématique. Il développa le calcul différentiel et intégral calcul aux dérivées partielles, généralisa et étendit la mécanique newtonienne et ses applications principe de d'Alembert, hydrodynamique, problème des trois corps : son œuvre représente une étape décisive avant celles de Lagrange et de Laplace. Ses analyses épistémologiques originales constituent une véritable philosophie des sciences liée à une théorie de la connaissance tributaire de Locke et Condillac et annoncent, par leur modernité, bien des développements ultérieurs. Codirecteur avec Diderot de l'Encyclopédie, dont il rédigea beaucoup d'articles, ami de Voltaire, membre de nombreuses académies, il fut un des protagonistes les plus éminents de la lutte des Lumières contre l'absolutisme religieux et politique.

Ses contributions à l'Encyclopédie débordèrent rapidement ses attributions initiales, puisque c'est à lui qu'échut la rédaction du Discours préliminaire publié en tête du premier volume en 1751, discours qui apparaît comme un véritable manifeste des Lumières et qui fut immédiatement salué comme un chef-d'œuvre. En même temps qu'il développait ses vues philosophiques dans des articles de l'ouvrage, par exemple Élémens des sciences aussi bien qu'en marge de ce dernier, Essai sur les élémens de philosophie, 1759 ; Éclaircissements à cet Essai, 1765 ; volumes de Mélanges, il participait à l'orientation idéologique de l'Encyclopédie par des préfaces très polémiques et des articles tels Dictionnaire, ou Genève, où il prenait nettement des positions antimétaphysiques et antiabsolutistes. Des divergences tactiques aussi bien que philosophiques l'opposèrent bientôt à Diderot, et il démissionna de l'Encyclopédie en mars 1759, mais revint quelques mois plus tard pour se consacrer uniquement à la partie mathématique et physique. Sa brouille avec Diderot dura jusqu'en 1765.

Cible privilégiée des adversaires de l'Encyclopédie, d'Alembert entretint par ailleurs des rapports étroits – surtout épistolaires – avec les « souverains éclairés Frédéric de Prusse et Catherine de Russie. Il refusa toutefois d'entrer à leur service, et déclina la présidence de l'Académie de Berlin que lui offrait Frédéric, la fonction de précepteur de son fils que lui proposait Catherine.

Méfiant à l'égard du pouvoir de l'aristocratie, mal vu par la Cour – son Essai sur les gens de lettres et sur les Grands paru en 1759 n'était pas fait pour améliorer ces relations –,il opposait à l'idéologie de la noblesse et du sang celle des talents et de l'égalité, les valeurs sur lesquelles la société devait s'appuyer étant la science et le commerce. Affirmant dès le Discours préliminaire l'existence d'un lien direct entre le progrès des connaissances et le progrès social, d'Alembert représente, comme la plupart des autres philosophes et encyclopédistes, l'intellectuel organique au sens de Gramsci qui exprime l'idéologie de la nouvelle classe montante, la bourgeoisie. Ce combat, il l'a mené par ses écrits de l'Encyclopédie, quelques rares pamphlets, dont La Destruction des Jésuites en France, publié anonymement en 1764, et surtout par son action au sein des académies, où son influence devint peu à peu prépondérante et où il assura la suprématie du parti philosophique.

Membre de l'Académie française depuis 1754, il en devint secrétaire perpétuel en 1772. Il y donna de nombreux éloges historiques, qui constituent une véritable histoire de l'Académie française de 1679 à 1687. Traducteur de Tacite, il donna aussi d'autres contributions littéraires de moindre importance.

Il mourut le 29 octobre 1783, au faîte de sa gloire, d'une maladie de la vessie.

Sa vie

Le 16 novembre 1717, on recueille sur les marches de l'église Saint-Jean-le-Rond, dans le cloître Notre-Dame, un nouveau-né abandonné dans une boîte de sapin. Porté à l'hospice des Enfants-Trouvés et baptisé sous un nom qui rappelle le lieu de sa découverte, il est ensuite confié à la femme d'un pauvre vitrier.

Fruit d’un amour illégitime entre la célèbre femme de lettres et salonnière Claudine Guérin de Tencin et le chevalier Louis-Camus Destouches, commissaire d’artillerie, D’Alembert naît le 16 novembre 1717 à Paris. Le lendemain, il est abandonné par sa mère qui le fait porter par un serviteur sur les escaliers de la chapelle Saint-Jean-le-Rond attenant à la tour nord de Notre-Dame de Paris. Comme le veut la coutume, il est nommé du nom du saint protecteur de la chapelle et devient Jean Le Rond. Il est d’abord placé à l’hospice des Enfants-Trouvés, mais son père le retrouve rapidement et le place dans une famille d’adoption. Bien qu’il ne reconnaisse pas officiellement sa paternité, le chevalier Destouches veille secrètement à son éducation en lui accordant une pension et le visite quelquefois chez sa nourrice, madame Rousseau, née Étiennette Gabrielle Ponthieux ca 1683 - 1775 la fameuse vitrière chez qui d’Alembert vivra jusqu’à ses cinquante ans.

Études Doué pour les mathématiques

Entré à douze ans au collège des Quatre-Nations, le jeune garçon étonne ses professeurs par ses dons pour les langues anciennes et la spéculation philosophique. Maître ès arts en 1735, auteur d'un commentaire de l'Épître de saint Paul aux Romains qui enthousiasme ses professeurs jansénistes, il refuse cependant de se consacrer à la théologie et suit les cours de l'École de droit.

Avocat en 1738, il s'essaie à la médecine, mais découvre assez vite sa véritable vocation : les mathématiques, qu'il a plutôt réinventées qu'apprises à l'aide de quelques leçons d'un unique professeur.

Premiers travaux scientifiques

À 21 ans, en 1739, il présente à l’Académie des Sciences, son premier travail en mathématiques à la suite d'une erreur qu’il avait décelée dans l’Analyse démontrée, ouvrage publié en 1708 par Charles-René Reynaud avec lequel D’Alembert avait lui-même étudié les bases des mathématiques. En 1741, il est admis à l'Académie royale des sciences de Paris et un an plus tard, il est nommé adjoint de la section d’Astronomie de l’Académie des sciences où son grand rival en mathématiques et en physique fut Alexis Clairaut. En 1743, il publie son célèbre Traité de Dynamique, qui dans l’histoire de la mécanique représente l’étape qu’il fallait franchir entre l’œuvre de Newton et celle de Lagrange. En 1746, il est élu associé géomètre.

Des travaux scientifiques à la pointe de son temps

Dès 1739, il adresse à l'Académie des sciences des observations sur l'Analyse démontrée du P. Reyneau, puis l'année suivante un mémoire sur la réfraction des corps solides. Le 29 mai 1741, il est nommé adjoint dans la section d'astronomie. Associé géomètre en 1746, pensionnaire surnuméraire en 1756, il ne sera titulaire qu'en 1765, mais il lui a fallu moins de dix ans pour donner l'essentiel de son œuvre scientifique, toute centrée sur la mécanique.

Son Traité de dynamique 1743 est fondé sur le « principe de d'Alembert », qui ramène la dynamique à la statique.

En 1752, il établit les équations rigoureuses et générales du mouvement des fluides.

Ses recherches de mécanique, d'acoustique et d'astronomie le conduisent à approfondir et à perfectionner l'outil analytique de son siècle. Il montre que le corps ℂ des nombres complexes suffit à tous les besoins de l'analyse et donne une démonstration, la première, du théorème fondamental de l'algèbre 1746. Premier à utiliser un développement de Taylor avec reste explicité sous forme d'intégrale 1754, il trouve la solution générale d'une équation aux dérivées partielles (Recherches sur les cordes vibrantes, 1747 et propose une méthode de résolution des systèmes d'équations différentielles. En 1768, il utilise, dans un cas particulier, le critère de convergence des séries qui porte son nom.

Il entre à l’Académie de Berlin à 28 ans. La suite de sa carrière à l’Académie des Sciences sera moins brillante. Nommé pensionnaire surnuméraire en 1756, ce n’est qu’en 1765, à 47 ans, qu’il devient pensionnaire.

L’homme de lettres

Ami de Voltaire et constamment mêlé aux controverses passionnées de ce temps, D’Alembert est un habitué des salons parisiens, notamment ceux de Marie-Thérèse Geoffrin, de Marie du Deffand et de Julie de Lespinasse, de la duchesse du Maine au Château de Sceaux, faisant partie des Chevaliers de la Mouche à Miel, invité des Grandes Nuits de Sceaux.

C’est là qu’il rencontre Denis Diderot, en 1746. L’année suivante, ils prennent conjointement la tête de L’Encyclopédie. En 1751, après cinq ans de travail de plus de deux cents contributeurs, paraît le premier tome de l’Encyclopédie dont D’Alembert rédige le Discours préliminaire.

En 1754, D’Alembert est élu membre de l’Académie française, dont il deviendra le secrétaire perpétuel le 9 avril 1772. L'année 1757 voit la parution de l’article Genève dans l’Encyclopédie, provoquant la vive réaction de Jean-Jacques Rousseau Lettre sur les spectacles, 1758. Après plusieurs crises, la publication de l’Encyclopédie est suspendue de 1757 à 1759. D’Alembert se retire de l’entreprise, en 1757, après s’être fâché avec Diderot.

Un homme fidèle

Célébré par les académies, d'Alembert est alors découvert par les salons : lancé par Mme Geoffrin, il devient, dès la fin de l'année 1748, l'un des hôtes les plus assidus de Mme du Deffand. Désireux de plaire et jaloux de son repos, irritable mais généreux, défenseur du goût et ne dédaignant pas le calembour, d'Alembert apparaît comme un personnage ondoyant, inégal : Je change à mon gré de visage …, lui fait dire Chamfort, je contrefais même le sage. Il possède, il est vrai, un véritable talent d'imitation il parodie les acteurs de l'Opéra ou ses savants confrères, qu'il n'hésite pas à faire applaudir jusque dans les séances publiques de l'Académie française.

Mais d'Alembert témoigne de qualités plus réelles, quoique plus discrètes. Ainsi la fidélité. À l'égard, d'abord, de la seule passion de sa vie, Julie de Lespinasse. Enfant naturelle comme lui, entrée chez Mme du Deffand comme demoiselle de compagnie, elle doit à d'Alembert de conserver la société des encyclopédistes lorsque la marquise la chasse en 1764. C'est lui qui la soigne lorsqu'elle est atteinte de la petite vérole. Il n'y a entre nous ni mariage ni amour, écrit-il à Voltaire, mais de l'estime réciproque et toute la douceur de l'amitié.

Fidélité aussi à sa nourrice : jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, d'Alembert rentre chaque soir dans sa petite chambre de la rue Michel-le-Comte, qu'il ne quittera, atteint d'une fièvre en 1765, que sur les instances de son médecin.

Fidélité encore à ses amis : c'est pour eux qu'il mène une vie casanière, entrecoupée seulement d'un séjour aux Délices, chez Voltaire 1756, de deux voyages auprès du roi de Prusse Frédéric II, en 1755 à Wesel, en 1763 à Potsdam, d'une excursion en Provence en 1770. Il refuse de succéder à Maupertuis à la présidence de l'Académie de Berlin, il décline, en 1762, l'offre de Catherine II de Russie de diriger l'éducation de son fils, le grand-duc héritier.

Fidélité enfin à l'esprit philosophique, moins par l'exposé d'un système de pensée rigoureux que par son attachement à une certaine attitude mentale.

Un esprit sceptique

Sceptique et doutant même de la valeur du scepticisme, il pense qu'il n'y a point de science qui n'ait sa métaphysique ; et en métaphysique non ne lui paraît guère plus sage que oui.

Cherchant à fonder la morale aussi bien que la logique sur des principes simples, il accorde cependant une place à l'intuition en mathématiques et finit par croire que tout ce que nous voyons n'est qu'un phénomène qui n'a rien hors de nous de semblable à ce que nous imaginons ».

On prétend qu'il confesse la vérité avec plus d'héroïsme dans sa correspondance que dans ses publications officielles. Mais il fait l'apologie du christianisme dans une lettre à Catherine II et regrette l'athéisme de Lucrèce dans la préface à ses Éloges de plusieurs savants 1779. Protagoras, le surnomme Voltaire. S'il a du sophiste grec le dédain du dogmatisme, il en a aussi la souplesse, l'art de persuader .

Le rôle de d'Alembert a été essentiel dans la diffusion des idées nouvelles, qu'il savait présenter sans agressivité, les colorant habilement de sa bonhomie et de son prestige. C'est ce talent qu'il sut si bien utiliser dans la présentation de l'Encyclopédie.

Après

Il quitte la maison familiale en 1765 pour vivre un amour platonique et difficile avec l’écrivain Julie de Lespinasse, qui disparaît en 1776.

Jusqu’à sa mort, il continue ses travaux scientifiques et disparaît au faîte de sa célébrité, prenant ainsi une revanche éclatante sur sa naissance. Il est enterré sans cérémonie religieuse.

Postérité

Nicolas de Condorcet en a fait l’éloge funèbre en 1783, soulignant ses apports scientifiques.

Son œuvre complète a été republiée en 1805 et en 1821-1822, toutefois sans les écrits scientifiques. La sortie en cours de ses Œuvres complètes aux Éditions du CNRS réparera cette omission.

Son œuvre L’Encyclopédie

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers.

En 1745, D’Alembert, qui était alors membre de l’Académie des sciences, est chargé par André Le Breton, d’abord sous la direction de Gua de Malves, de traduire de l’anglais en français le Cyclopaedia d’Ephraïm Chambers. D’une simple traduction, le projet se transforme en la rédaction d’une œuvre originale et unique en son genre, l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. D’Alembert écrira le fameux Discours préliminaire ainsi que la plupart des articles sur les mathématiques, l’astronomie et la physique. Il rédige(sous la signature O ainsi près de 1700 articles, la plupart concernant les mathématiques au sens large mais baisse très sensiblement son niveau de participation à partir de 1762.

D'Alembert est l'un des quatre rédacteurs des articles d'astronomie, avec Jean-Baptiste Le Roy, Jean Henri Samuel de Formey, et Louis de Jaucourt. Il apporte des preuves de l'héliocentrisme avec les arguments nouveaux de la mécanique newtonienne. Adoptant un ton militant, il ne manque aucune occasion de se moquer des ecclésiastiques et critique sévèrement l'Inquisition, jugeant dans le Discours préliminaire que « l'abus de l'autorité spirituelle réunie à la temporelle forçait la raison au silence ; et peu s'en fallut qu'on ne défendit au genre humain de penser.

Penser d’après soi et penser par soi-même, formules devenues célèbres, sont dues à D’Alembert ; on les trouve dans le Discours préliminaire, Encyclopédie, tome 1, 1751. Ces formulations sont une reprise d’injonctions anciennes Hésiode, Horace.

Mathématiques Le théorème de D’Alembert

Dans le Traité de dynamique, il énonce le théorème de d'Alembert aussi connu sous théorème de Gauss-d’Alembert qui dit que tout polynôme de degré n à coefficients complexes possède exactement n racines dans, non nécessairement distinctes, il faut tenir compte du nombre de fois qu’une racine est répétée. Ce théorème ne sera démontré qu’au XIXe siècle par Carl Friedrich Gauss, qui localise plusieurs failles dans une démonstration proposée par d'Alembert. Louis de Broglie présente ce théorème ainsi : On lui doit le théorème fondamental qui porte son nom et qui nous apprend que toute équation algébrique admet au moins une solution réelle ou imaginaire Réf. en bibliographie.

Règle de D’Alembert pour la convergence des séries numériques

Soit une série à termes strictement positifs pour laquelle le rapport tend vers une limite . Alors :

si L<1 : la série de terme général converge ;

si L>1 : la série de terme général diverge car ;

si L=1 : on ne peut conclure.

Martingale de D’Alembert :

À un jeu où l’on gagne le double de la mise avec une probabilité de 50 % (par exemple à la roulette, en jouant pair / impair, passe / manque), il propose la stratégie suivante :

Miser une unité

Si l’on gagne, se retirer

Si l’on perd, miser le double (de quoi couvrir la perte antérieure et laisser un gain

continuer jusqu’à un gain… ou épuisement

Avec ce procédé, le jeu n’est pas forcément gagnant, mais on augmente ses chances de gagner un peu au prix d’une augmentation de la perte possible (mais plus rare). Par exemple, si par malchance on ne gagne qu’à la dixième fois après avoir perdu 9 fois, il aura fallu miser et perdre 1+2+4+8+16+32+64+128+256+512 = 210-1 unités, pour en gagner 1024, avec un solde final de seulement 1 ! Et il aura fallu être prêt à éventuellement supporter une perte de 1023, avec une probabilité faible (1/1024), mais non nulle. Même avec une richesse de départ infinie ? et une durée de jeu sans limite, il faut encore faire face à l’éventualité que le jeu ne s’arrête jamais.

Enfin, il faut s’abstenir de jouer à nouveau après un gain, puisque cela a l’effet inverse à celui de la martingale (augmenter la probabilité de la perte).

Il existe d’autres types de martingales célèbres, qui toutes nourrissent le faux espoir d’un gain certain.

L’attribution de cette martingale à D’Alembert est néanmoins sujette à caution.

Dans la réalité, la possibilité d'utiliser cette martingale est limitée par le plafonnement des mises par les casinos.

On peut d'ailleurs remarquer que dans un épisode de Futurama, série télévisée, le docteur Zoidberg applique cette loi en misant l'ensemble de ce qu'il a gagné à chaque fois.

Astronomie

Il étudia le problème des trois corps et les équinoxes, dans le mémoire publié en 1749 sur la précession des équinoxes. Ce phénomène, dont la période est de 26 000 ans, avait été constaté par Hipparque dans l’Antiquité. Newton avait compris que la cause de ce phénomène résidait dans l’action des forces de gravitation sur le corps non rigoureusement sphérique qu’est le globe terrestre. Mais c’est à D’Alembert qu’il revint de pousser les calculs et d’obtenir des résultats numériques en accord avec l’observation. D’Alembert fit également progresser le difficile problème que constituait pour les astronomes l’explication du mouvement lunaire. En ce sens, il est le précurseur de la Mécanique céleste de Laplace.

D’Alembert travailla également sur le problème de l’aberration chromatique qui limitait la précision des lunettes astronomiques, en concurrence avec Alexis Claude Clairaut et avec Leonhard Euler. Il proposa de superposer plusieurs lentilles de forme et d’indice différent. Il fit également des avancées sur le problème des aberrations hors-axe.

En 1970, l'Union astronomique internationale a attribué le nom de D'Alembert à un cratère lunaire en son honneur.

Physique

En 1743 dans le Traité de dynamique dans lequel il énonce le principe de la quantité de mouvement, qui est parfois appelé principe de D'Alembert.

Si l’on considère un système de points matériels liés entre eux de manière que leurs masses acquièrent des vitesses respectives différentes selon qu’elles se meuvent librement ou solidairement, les quantités de mouvements gagnées ou perdues dans le système sont égales.

Ce principe a servi de base au développement de la mécanique analytique. D’Alembert considère le cas général d’un système mécanique qui évolue en restant soumis à des liaisons ; il montre que les forces de liaison s’équilibrant, il doit y avoir équivalence entre les forces réelles qui impriment son mouvement au système et les forces qu’il faudrait mettre en œuvre si les liaisons n’existaient pas. Ce faisant, il éliminait les forces de liaison, dont les formes sont généralement inconnues, et, ramenait, d’une certaine manière, le problème de la dynamique envisagé à une question d’équilibre, c’est-à-dire de statique. Cela permettait de ramener tout problème de statique à l’application d’un principe général, qu’on nommait alors le principe des vitesses virtuelles. Ce faisant, D’Alembert jetait les bases sur lesquelles Lagrange allait bâtir l’édifice grandiose de la Mécanique céleste.

Il étudia aussi les équations différentielles et les équations à dérivées partielles.

En hydrodynamique, on lui doit d’avoir démontré le paradoxe qui porte son nom : il montra que, d’après les solutions les plus simples des équations hydrodynamiques, un corps devrait pouvoir progresser dans un fluide sans éprouver aucune résistance ou, ce qui revient au même, qu’une pile de pont plongée dans le cours d’un fleuve ne devait subir de sa part aucune poussée. C’était obtenir un résultat contraire à l’intuition et à l’expérience. Il fallut attendre la théorie des sillages, qui substitue aux solutions continues simples de l’hydrodynamique, des solutions de surfaces de discontinuités et mouvements tourbillonnaires, pour venir à bout de cette difficulté qu’avait soulevée D’Alembert.

Il est également à l’origine de l’équation de d'Alembert.

Philosophie

D’Alembert découvre la philosophie au collège janséniste des Quatre-Nations. Il s’intéresse également aux langues anciennes et à la théologie (il commente entre autres l’Épître de saint Paul aux Romains). À la sortie du collège, il laisse définitivement de côté la théologie et se lance dans des études de droit, de médecine et de mathématiques. De ses premières années d’études, il conservera une tradition cartésienne qui, intégrée aux conceptions newtoniennes, ouvrira la voie au rationalisme scientifique moderne.

C’est l’Encyclopédie, à laquelle il collaborera avec Diderot et d’autres penseurs de son temps, qui lui donnera l’occasion de formaliser sa pensée philosophique. Le Discours préliminaire de l’Encyclopédie, inspiré de la philosophie empiriste de John Locke et publié en tête du premier volume 1751, est souvent considéré, et avec raison, comme un véritable manifeste de la philosophie des Lumières. Il y affirme l’existence d’un lien direct entre le progrès des connaissances et le progrès social.

Contemporain du siècle des Lumières, déterministe et déiste, D’Alembert fut l’un des protagonistes, ainsi que son ami Voltaire, de la lutte contre l’absolutisme religieux et politique qu’il dénonce dans les nombreux articles philosophiques qu’il écrivit pour l’Encyclopédie. La compilation de ses analyses spirituelles de chaque domaine de la connaissance humaine traité par l’Encyclopédie, constitue une véritable philosophie des sciences.

Dans Philosophie expérimentale, D’Alembert définit ainsi la philosophie : La philosophie n’est autre chose que l’application de la raison aux différents objets sur lesquels elle peut s’exercer.

D’Alembert est représenté dans l’Entretien entre d’Alembert et Diderot, le Rêve de d’Alembert et la Suite de l’entretien été 1769 par Diderot.

La philosophie des sciences

En contrepoint à son œuvre scientifique et en relation avec elle, d'Alembert a développé une théorie de la connaissance influencée par Locke et le sensualisme de Condillac, mais centrée avant tout sur une épistémologie de la physique newtonienne. C'est à nos sensations que nous devons nos connaissances ; la première est la conscience d'exister, qui légitime l'exercice de la pensée, la deuxième est l'existence des objets extérieurs, qui assure le fondement de la validité des sciences. Mais la connaissance nécessite la médiation de la raison entre le réel et la pensée. Il y a une physique de l'âme – celle de Locke – et une physique des corps qui, bien que distinctes, entretiennent des relations. Les faits de la première sont de plain-pied avec l'attention de la raison, et l'esprit est une nature simple : de cette simplicité découle l'illumination de la connaissance mathématique. La physique des corps suppose l'attention au monde extérieur ; elle vise à l'unification des faits par la pensée rationnelle s'appuyant sur l'expérience. D'Alembert distingue les sciences empiriques, éloignées de cette unification, et les sciences physico-mathématiques, dont le statut est mixte, relatives à des objets concrets mais descriptibles par abstraction, au moyen des mathématiques : leurs propriétés peuvent être retrouvées par un raisonnement déductif, à partir des principes fondamentaux auxquels ils ont été ramenés. La mécanique est rationnelle en raison du degré de certitude auquel elle est parvenue, dû à son caractère mathématisé. Réaliste, prônant le recours à l'expérience, il fut en même temps profondément rationaliste dans la lignée de Descartes. Mais, bien que la raison ait été sa référence fondamentale, à tel point qu'il désirait fonder sur ses principes les plus évidents la science physico-mathématique – il essaya de « démontrer » les trois lois fondamentales de la mécanique, qu'il considérait comme des « principes » –, son programme ne peut être dit cartésien. Il rejette en effet les idées innées et accepte la critique d'une rationalité apparente requise par la considération de faits irréductibles. Le concept d'attraction revêt dans son épistémologie une importance considérable. L'attraction n'est pas réductible aux principes rationnels de la mécanique : ce sont les faits qui l'imposent, et ce concept nous oblige à réviser ce qu'il faut entendre par naturel, évident, rationnel. Il en résulte une modification, une critique en quelque sorte, de notre conception de la rationalité : une fois accepté le concept d'attraction, l'astronomie est rationnelle. La critique de l'évidence effectuée dans le cas de l'attraction est ensuite étendue à d'autres concepts qui paraissaient correspondre à une clarté immédiate, celui d'impénétrabilité par exemple. Sa critique des concepts physiques ou mathématiques vise à assurer les fondements d'une connaissance certaine, et se situe dans le courant d'une lutte contre la métaphysique scolastique. Son rejet du concept de force comme de la considération d'une texture intime des corps bien qu'il accepte l'atomisme semblent faire de lui, par le refus de ce qui ne serait pas directement mesurable, l'annonciateur du positivisme de Laplace et de Comte : mais d'Alembert considère que la pensée peut parvenir à la connaissance du réel, et il faut plutôt voir dans sa position un effet de sa conception sur la connaissance mathématique qui est seule vraiment illuminatrice de la raison.

Son épistémologie est en définitive un réalisme rationnel référé à l'être même de la nature – la raison et la nature se rejoignent en profondeur. Elle présente cette originalité d'intervenir à partir de et après la connaissance scientifique, ce qui lui permet de garantir une autonomie des sciences par rapport aux constructions à priori, au sein d'une théorie de la connaissance détachée des anciens systèmes métaphysiques, et de prétendre ainsi renouveler la métaphysique, en tant que recherche et énoncé des conditions de la connaissance. Pour cette raison, son épistémologie, qui s'attache à la considération de problèmes et de concepts précis, est indiscutablement moderne.

Sceptique en philosophie, il se rapprocha peu à peu d'un matérialisme dynamique proche de celui de Diderot. Son épistémologie précise et sa philosophie rationnelle mais informée de l'importance de l'expérience le situent à la croisée-amont des principaux courants philosophiques qui se fondent sur l'acquis des sciences : criticisme, positivisme, matérialisme.

Musique

D’Alembert est considéré comme un théoricien de la musique, en particulier dans Éléments de musique. Une controverse l’opposa à ce sujet à Jean-Philippe Rameau.

Étudiant la vibration des cordes, il parvint à montrer que le mouvement d’une corde vibrante est représenté par une équation aux dérivées partielles, et a indiqué la solution générale de cette équation. Cette équation des cordes vibrantes a été le premier exemple de l’équation des ondes. Cela fait de D’Alembert, l’un des fondateurs de la physique mathématique. Ses travaux ont été à l’origine de polémiques fécondes, lorsque Euler, à la suite de Bernoulli, eut donné sous la forme d’une série trigonométrique, une solution de l’équation des cordes vibrantes qui semblait totalement différer de celle de D’Alembert. Il a résulté de la discussion que la solution trigonométrique pouvait s’adapter à la représentation d’une forme initiale arbitraire de la corde.

Œuvres

Mémoire sur le calcul intégral 1739, première œuvre publiée

Traité de dynamique 1743 puis 1758

Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides : pour servir de suite au Traité de dynamique

Réflexions sur la cause générale des vents 1747, Paris, David l'aîné

Recherches sur les cordes vibrantes 1747

Recherches sur la précession des équinoxes et sur la nutation de l’axe de la terre 1749

Discours préliminaire de l'Encyclopédie' 1751

Éléments de musique 1752

Mélanges de littérature et de philosophie 2 tomes 1753, 5 tomes 1759-1767

Essai sur les éléments de philosophie 1759

Éloges lus dans les séances publiques de l’Académie française 1779

Opuscules mathématiques 8 tomes, 1761

Œuvres complètes, Éditions CNRS, 2002

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Flammarion, 1993

Trois Mois à la cour de Frédéric lettres inédites de d’Alembert publ. et annotées par Gaston Maugras, Paris, C. Lévy, 1886

Correspondance avec Frédéric le Grand, éd. Preuss, Berlin, Duncker 1854, et al.

Inventaire analytique de la correspondance 1741-1783, éd. de Irène Passeron, CNRS éditions, 2009

Bibliographie

Joseph Bertrand, d’Alembert, texte disponible en ligne sur le projet Gutenberg.

Louis de Broglie, Un mathématicien, homme de lettres : d’Alembert, L’Encyclopédie et le progrès des sciences et des techniques, Centre International de synthèse, Paris,

La formation de D’Alembert , Recherche sur Diderot et sur l’Encyclopédie, no 38, 2008 résumé

D'Alembert : mathématicien des Lumières. Revue Pour la science

L'Encyclopédie de Denis Diderot et de Jean Le Rond d'Alembert

L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot (1713-1784) et de Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) a pris très tôt valeur de symbole. En elle se trouvent concentrés l'appétit de savoir qui habite le XVIIIe siècle, son goût des bilans et des sommes, l'intérêt porté aux sciences et techniques, l'extraordinaire développement que connaît alors l'imprimé, la présence militante de la philosophie, alliée à une nouvelle façon de concevoir le travail intellectuel. Enfin l'optimisme conquérant des Lumières apparaîtrait ici à son zénith. Sans nier toutes ces valeurs que la tradition lui attache, on s'interroge aujourd'hui, pour tenter de mieux le comprendre, sur la nature même du discours encyclopédique, sur sa diffusion réelle, ses lectures possibles et sa postérité.

Une archéologie, une histoire, une postérité

Le XVIIIe siècle n'a pas inventé l'Encyclopédie. Il y a dans son projet une pensée de l'homme et de la connaissance déjà présente dans la philosophie de la Renaissance, par exemple chez un Pic de la Mirandole. Et bien des tentatives l'ont précédée : en 1694, Thomas Corneille publie un Dictionnaire des arts et des sciences. En débattant de la notion d'antiquité, la querelle des Anciens et des Modernes a imposé l'idée d'un progrès des sciences et des arts. Le discours philosophique de Pierre Bayle prend la forme du Dictionnaire historique et critique 1697. En Angleterre se publient des dictionnaires techniques et la Cyclopaedia, or an Universal Dictionary of Arts and Sciences de Chambers 1728, que les libraires parisiens, en quête d'entreprises rentables, se proposent de traduire. En 1745, une équipe est constituée, des traducteurs désignés, un maître d'œuvre choisi : l'abbé Jean-Paul Gua de Malvés, qui s'attache les services de Diderot et de d'Alembert. Gua de Malvés est évincé en 1747 : la responsabilité de l'ouvrage est confiée à ses deux collaborateurs. Ces derniers recrutent un homme à tout écrire, Jaucourt, des plumes brillantes : Voltaire, Buffon, Rousseau, d'Holbach, Montesquieu, Marmontel, et toute une piétaille, essentielle à la bonne marche de l'entreprise.

Si le premier tome de l'Encyclopédie paraît en 1751, après la présentation générale du projet par Diderot dans son fameux Prospectus 1750, tout n'ira pas sans incidents de parcours, malgré la protection que lui accorda Malesherbes, directeur de la Librairie. Une première interdiction a lieu en 1752 : l'abbé de Prades, auteur de l'article Certitude voit sa thèse en Sorbonne condamnée par l'archevêque de Paris et le Parlement. Cette condamnation rejaillit sur les encyclopédistes, dénoncés comme une secte dangereuse. Le 7 février, le Conseil du roi condamne l'Encyclopédie au pilon. Un partie de la cour rassemblée défend l'ouvrage. L'attentat de Damiens contre le roi relance les attaques. D'Alembert abandonne la partie en 1758. La condamnation de De l'esprit d'Helvétius entraîne en 1759 celle de l'Encyclopédie, qui est interdite et mise à l'index. Les libraires font valoir les risques de ruine de l'édition parisienne et obtiennent un nouveau privilège. En 1759, on accuse les gravures de l'Encyclopédie de plagiat. C'est ainsi que les attaques les plus diverses accompagnèrent la publication des dix-sept tomes de l'Encyclopédie et de leurs onze volumes de planches, jusqu'en 1772. Mais de 1751 à 1782, on estime qu'il s'en vendit 25 000 exemplaires. À peine achevée, on la réédita ; on publia des suppléments, des abrégés. En 1782, le libraire Panckoucke entreprit la publication de l'Encyclopédie méthodique, qui compte plus de 200 volumes et fut achevée en 1832.

Le projet et les problèmes

L'ouvrage que nous commençons et que nous désirons de finir a deux objets : comme Encyclopédie, il doit exposer, autant qu'il est possible, l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines ; comme Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique, des principes généraux qui en sont la base, et les détails les plus essentiels qui en font le corps et la substance. Discours préliminaire de d'Alembert. Faire un bilan des connaissances, relier les sciences entre elles. Le projet est clairement défini dès l'origine. Diderot y ajoute la part faite aux techniques et aux métiers. Mais ce panorama vise aussi à dresser les efforts de l'esprit humain . Il n'est pas de savoir sans référence à la philosophie, qui exalte ici l'esprit des Lumières et se veut l'illustration d'une histoire des progrès de l'esprit humain en lutte contre l'ignorance. L'ouvrage est de consultation d'où son didactisme, son ordre alphabétique, le rôle donné au planches et, discrètement, de militantisme philosophique par le jeu des renvois ou, plus brutalement, par des articles qui dénoncent et prennent parti, comme l'article Prêtres que rédige d'Holbach.

Le temps et les poursuites dont elle fut victime aidant, on a interprété l'Encyclopédie comme un ouvrage éminemment subversif, incrédule et parfois athée. On a pris pour argent comptant les dénonciations de ses adversaires, et oublié les contraintes de lecture qu'il imposait. Son format in-folio et la durée de sa publication étalée sur plus de vingt ans, sa lecture de consultation, souvent strictement technique, rendaient peu efficace le système de renvois qui tourne court : il arrive qu'un renvoi annoncé n'existe pas. Il faut admettre que l'Encyclopédie est justiciable de diverses lectures : philosophiques, de consultation, de recours technique, de braconnage. Et toutes fondamentalement discontinues. On imagine mal aujourd'hui sa lecture de A à Z. Politiquement aussi, comme le prouvent les articles Peuple ou Autorité, l'Encyclopédie demeure prudente.

On a vu en elle, à la lumière d'une interprétation marxiste du XVIIIe siècle, une prise de possession triomphale du monde par une bourgeoisie en pleine ascension. Une telle vision n'est plus guère acceptée. L'Encyclopédie apparaît comme partagée entre l'orgueil intellectuel de classer, nommer, unifier et décrire, et la volonté de préserver les savoirs acquis d'une éventuelle destruction du monde civilisé, ainsi que l'affirme l'article Encyclopédie lui-même.

Lien

http://youtu.be/ZJBpRIIvzus Biographie courte

http://youtu.be/-vr6e0K85_E D'Alembert mathématicien

http://youtu.be/Su-B7859zTo?list=PL7x ... nXi7leEyXd6MmNOSJfNjrumzz

[img width=-00]http://1.1.1.4/bmi/www.bkneuroland.fr/img/synesthesies/dossiersynesthesiemai2006/synesthesiemai2006.082.jpg[/img]

Posté le : 16/11/2014 23:49

Edité par Loriane sur 19-11-2014 18:08:57

|

|

|

|

|

Nicolas Gilbert |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

Le 16 novembre 1780 à Paris à 30 ans meurt Nicolas Joseph Florent Gilbert

né le 15 décembre 1750 dans le sud du Duché de Lorraine à Fontenoy-le-Château, poète lorrain francophone.

Après avoir vainement cherché à faire reconnaître son talent le Génie aux prises avec la fortune ou le Poète malheureux, 1772, il finit par trouver sa voie dans la satire antiphilosophique

En bref

Poète lorrain, Nicolas Gilbert doit une certaine réputation à la légende ou, plutôt, au mythe romantique du poète incompris, victime d'une société égoïste, tel que le représente Vigny dans Stello : on a fait de lui une sorte de Chatterton français. S'il est vrai qu'il est mort jeune, à vingt-neuf ans, il ne faut plus pour autant s'abuser aujourd'hui.

Gilbert naît à Fontenoy-le-Château Vosges, où son père agriculteur, marchand de grains, possède deux petites fermes, tout en exerçant les fonctions de maire 1742. Il fait une partie de ses études au fameux collège de l'Arc, à Dôle, puis il monte à Paris, à la conquête d'une gloire qu'il ne trouvera, de manière posthume, qu'au XIXe siècle. Bien reçu par d'Alembert, auquel il est recommandé par Mme de la Verpillière, femme du prévôt des marchands de Lyon, il aurait sans doute été gagné au parti philosophique, comme son compatriote Saint-Lambert. Il en fut autrement ; Gilbert entra dans le clan des réactionnaires, au côté de Fréron, l'illustre directeur de L'Année littéraire. Il publie, alors qu'il n'a pas vingt ans, un roman passé justement inaperçu, puis son Début poétique 1771. Il participe au concours annuel de l'Académie française, en proposant Le Poète malheureux ou le Génie aux prises avec la fortune 1772, aux épanchements plus ou moins autobiographiques, et une ode consacrée au Jugement dernier 1773, qui se termine par ces vers : L'Éternel a brisé son tonnerre inutile ; -Et, d'ailes et de faux dépouillé désormais, Sur les mondes détruits le temps dort immobile.

Ce sont deux échecs consécutifs le prix étant remporté deux fois par Jean-François La Harpe, fade poète, mais dévoué à la cabale philosophique dans les feuilles du Mercure de France qui sont ressentis par Gilbert comme deux humiliations. Après un séjour à Nancy, il se lance courageusement dans la satire, se montrant digne successeur de Juvénal, Régnier et Boileau, s'en prenant à Voltaire, Diderot, d'Alembert, La Harpe, et dénonçant avec violence, d'abord dans Le Dix-Huitième Siècle 1776 dédié à Fréron, ensuite dans Mon Apologie,1778, la licence de l'athéisme, la corruption des mœurs et la décadence littéraire de son temps : Parlerai-je d'Iris ? chacun la prône et l'aime ; -C'est un cœur, mais un cœur, -c'est l'humanité même. -Si d'un pied étourdi quelque jeune éventé -Frappe, en courant, -son chien qui jappe épouvanté, -La voilà qui se meurt de tendresse et d'alarmes ; -Un papillon souffrant lui fait verser des larmes : -Il est vrai ; mais aussi qu'à la mort condamné, Lalli soit en spectacle à l'échafaud traîné, -Elle ira la première à cette horrible fête -Acheter le plaisir de voir tomber sa tête.

Sa vie

Nicolas Joseph Florent Gilbert naît le 15 décembre 1750 à Fontenoy-le-Château actuellement dans les Vosges. Baptisé le lendemain il a pour marraine Marie Iroy et pour parrain, son grand-père, Nicolas Joseph Florent Blancheville dont il prend les prénoms. Son père, maire de Fontenoy-la-Côte, propriétaire de deux fermes, y exerce le métier de marchand de grains. Son éducation est confiée au curé du village, un jésuite qui, voyant en lui "un esprit apte à être éduqué", lui apprend le latin. Puis le jeune Nicolas part faire ses humanités au collège de l’Arc à Dole.

En 1768, à la mort de son père, il monte à Nancy, ancienne capitale du duché de Lorraine devenu Français en 1766, où il côtoie quelque temps les cercles littéraires. Il fréquente les salons de Darbès et ceux de du comte de Lupcourt et est reçu chez l'avocat Mandel. Il y fait ses débuts, avec un roman persan, les Familles de Darius et d’Éridame ou Statira et Amestris 1770 et quelques pièces poétiques, dont son début poétique, composé de trois héroïdes et, entre plusieurs odes, le Jugement dernier 1773.

Après 1770, il part pour Paris, avec en poche ses premiers vers, ainsi qu’une lettre, signée de Mme de La Verpillière, femme du prévôt des marchands de Lyon et mécène. Cette lettre recommande le jeune poète à D’Alembert. Il semble que D’Alembert, lui ayant promis une place de précepteur, n’honore pas cette espérance, et le reçoit d’ailleurs assez froidement :

Et ce froid d'Alembert, chancelier du Parnasse,

Qui se croit un grand homme et fit une préface

Nicolas Gilbert, Le Dix-huitième siècle

Gilbert se retrouve donc comme tant d’autres, reclus dans une mansarde, à tâcher de vivre de sa plume, misérablement en somme. Il fait publier ses premières pièces en vers en 1771 ; le volume est en butte à l’indifférence générale. Melchior Grimm écrit dans sa Correspondance littéraire : "M. Gilbert a donné, il y a quelque temps, un Début poétique qui n’a été lu de personne."

Il présente successivement en 1772, puis en 1773, deux pièces au concours de l’Académie française. Son œuvre Le Poète malheureux, emplie d’accents élégiaques, non dénuée d’un certain talent ou en tout cas, d’une certaine sensibilité, n’obtient pas même une mention ; c’est Jean-François de La Harpe, directeur du Mercure de France, qui reçoit le prix.

Sa deuxième pièce, L’Ode du Jugement Dernier, subit le même sort. Gilbert en concevra alors une haine certaine pour La Harpe en particulier, ainsi que pour les encyclopédistes, voire les philosophes en général, qui tiennent tout le Parnasse littéraire français : ainsi nomme-t-on à ce moment l’élite des écrivains. De son côté, La Harpe n’aura de cesse de tenir en mépris tout ce que produira Gilbert.

Probablement en 1774, par l’entremise de Baculard d’Arnaud, Gilbert rencontre Élie Fréron, qui dirige l'Année littéraire, pendant du Mercure de France. Gilbert assiste probablement à des dîners organisés par Fréron et s’engage à ses côtés, sans doute par rancœur envers le milieu littéraire parisien dans un premier temps. Grâce à la recommandation de Fréron, Gilbert obtint les faveurs de l’archevêché et plusieurs pensions, dont une du roi.

François de Neufchateau dans son poème Les Vosges, consacre une strophe à son compatriote :

Au rang des bons esprits dont j'exhume la gloire,

Dois-je placer Gilbert ? Parmi nous étant né

Du Dernier Jugement ce chantre infortuné,

L'indigence altéra son cerveau pindarique;

Il vendit au clergé sa plume satirique

Du talent le plus rare, ô malheureux emploi !

Sa muse, fléchissant sous cette affreuse loi,

Contre la raison même abuse de ses armes;

Mais ses derniers adieux nous font verser des larmes.

François de Neufchateau, 'Les Vosges'

En 1775 paraît sa première pièce majeure, qui marque son temps. C’est une satire en vers, Le Dix-huitième siècle, qui donne la caricature féroce de son temps ; la philosophie y est le principe de la chute des arts, de la perte des mœurs. Tout y est matière à charge — nous sommes bien dans une satire — : la bourgeoisie, la noblesse, le clergé libertin ; la littérature du moment y est passée au peigne fin. À la fin de la satire, le nom honni paraît enfin : Voltaire. Le Dix-huitième siècle est véritablement à sa parution, et pour reprendre une expression de Huysmans, un météore dans le champ littéraire de l’époque ; il n’est en effet pas vraiment de bon ton de se moquer de ceux qui sont à l’origine du Progrès, et pensionnés par les plus grandes têtes couronnées d’Europe. La critique se déchaîne, mais Grimm verra tout de même la marque d’un certain talent chez Gilbert. Vivement critiqué ou applaudi, il est indéniable qu’à partir de 1775, le jeune poète est une figure reconnue de la littérature en cette fin d’Ancien Régime.

C’est dans le genre satirique que Gilbert fera au reste fortune, durant le peu d’années qu’il lui reste à vivre. En 1776 — année de la mort de Fréron et de la reprise de l'Année littéraire par son fils —, paraît une Diatribe sur les prix académiques. Le poète n’a en effet pas oublié ses cuisants échecs aux prix de l’Académie quelques années auparavant, et fustige dans cette pièce en prose la teneur fade des œuvres primées au concours. Puis il fait publier en 1778 une défense de la satire, Mon apologie, dialogue en vers entre un philosophe nommé Psaphon, et Gilbert lui-même mis en scène ; c’est son deuxième succès du genre.

Peu avant sa mort, il écrit une Ode inspirée de plusieurs psaumes, plus généralement connue sous le nom d'Adieux à la vie, un poème dont la thématique pré-romantique sera reprise par Alfred de Vigny dans Stello et Chatterton.

Le 24 octobre 1780, après une chute de cheval qui occasionne une blessure à la tête Gilbert est conduit à l'Hôtel-Dieu de Paris. Suite de l’opération du trépan, l'ayant rendu fou, il avale la clef d'une cassette qui reste accrochée à l'œsophage Journal de médecine, janv. 1781, p. 82. il meurt le 16 novembre à seulement 29 ans, après, comme nous venons de le voir, avoir avalé une clé dans une crise de délire, anecdote qui, chargée pour beaucoup d’une très riche symbolique, vaudra par exemple à Toulet ce vers : Mourir comme Gilbert en avalant sa clé. Par une ironie du sort, cette mort insolite l'emporte alors qu'il vient d'attirer sur lui la protection de M. de Beaumont, archevêque de Paris, et celle du roi. On dit, sans jamais l'avoir prouvé, que trois pensions lui étaient échues : une de l'archevêché, une prélevée sur la cassette royale, une enfin, du Mercure. Ce fait peut être exact ; mais il se trouve fâcheusement mentionné dans les apocryphes Souvenirs de la marquise de Créquy édition de 1855, pp. 182-184, où tout ce qu'il y a d'indubitablement faux laisse planer de grands doutes sur ce qui pourrait bien être vrai.

Il fut inhumé le 17 novembre dans la grande cave de l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs sur l'Île de la Cité avant d'être transféré au cimetière de Clamart à Paris.

Gilbert est mort à l'Hôtel-Dieu, trop tôt sans doute pour se faire un grand nom. Une trépanation, à la suite d'une chute de cheval, l'ayant rendu fou, il avale la clef d'une cassette qui reste accrochée à l'œsophage Journal de médecine, janv. 1781, p. 82. Par une ironie du sort, cette mort insolite l'emporte alors qu'il vient d'attirer sur lui la protection de M. de Beaumont, archevêque de Paris, et celle du roi. On dit, sans jamais l'avoir prouvé, que trois pensions lui étaient échues : une de l'archevêché, une prélevée sur la cassette royale, une enfin, du Mercure. Ce fait peut être exact ; mais il se trouve fâcheusement mentionné dans les apocryphes Souvenirs de la marquise de Créquy, où tout ce qu'il y a d'indubitablement faux laisse planer de grands doutes sur ce qui pourrait bien être vrai.

Il est certain toutefois qu'après plusieurs années de bohème, Gilbert meurt dans une relative aisance. Il loue un appartement, des meubles, et pratique l'équitation, fait peu commun pour l'époque. Quant à son Ode tirée des Psaumes XL, 1780, elle a été composée à Conflans-les-Carrières, dans la résidence de campagne de son protecteur ecclésiastique (elle est publiée dans le Journal de Paris, le 17 octobre), et non huit jours avant sa mort sur son lit d'hôpital, survenue le 16 novembre. Elle n'en demeure pas moins remarquable par des accents élégiaques fort rares dans ce siècle, et qui annoncent Chénier ou Lamartine : Au banquet de la vie, infortuné convive, / J'apparus un jour, et je meurs : / Je meurs, et sur ma tombe, où lentement j'arrive, / Nul ne viendra verser des pleurs.

Il laisse, selon Van Bever, le souvenir d’un esprit chagrin et d’un génie malheureux

L’émergence d’un mythe

Toutefois, la mort de Gilbert ne signe pas l’oubli définitif de son nom. Il y a plusieurs seuils à passer pour assurer la postérité d’une œuvre ; la mort est un de ces seuils, et c’est bien malgré lui La Harpe qui va d’une manière ou d’une autre, permettre au nom de Gilbert de survivre, et de connaître une certaine fortune littéraire durant tout le siècle qui va suivre. La Harpe, tâchant une fois de plus de ridiculiser le poète, va effectivement rédiger une notice nécrologique qui paraîtra dans le Mercure de France en 1780, puis qu’il intégrera plus tard dans sa Correspondance littéraire, notice dans laquelle il relate dans ses moindres détails, la mort supposée du poète :

"Gilbert s’était logé à Charenton, dans le voisinage de la maison de campagne de M. de Beaumont, archevêque de Paris, car, en sa qualité d’apôtre de la religion, il se croyait obligé de faire sa cour au prélat, qui l’avait, en effet, recommandé à M. de Vergennes, et avait obtenu pour lui une des pensions que le ministre des Affaires étrangères peut prendre sur le privilège qu’il accorde aux papiers politiques. Il était allé chez l’archevêque, qui ne le reçut pas avec toute la distinction qu’il en attendait, et qui le fit manger avec ses secrétaires et ses valets de chambre. Gilbert, déjà mal disposé, fut tellement aigri de cette réception, qu’il rentra chez lui la tête absolument tournée. La fièvre le prit pendant la nuit, et le matin il alla, en chemise et en redingote, demander les sacrements au curé de Charenton, qui l’exhorta vainement à rentrer chez lui. Il courut de là chez l’archevêque, et la plupart des gens de la maison n’étant pas encore levés, il parvint jusqu’à la chambre de ce prélat, se roula par terre comme un possédé, en criant qu’on lui donnât les sacrements, qu’il allait mourir, et que les philosophes avaient gagné le curé de Charenton pour lui refuser les sacrements. L’archevêque, effrayé de ses cris et de ses convulsions, le fit porter à l’Hôtel-Dieu, dans la salle où l’on traite les fous. Là, sa folie ne fit qu’augmenter ; il faisait sa confession à haute voix ; et, comme un autre fou avait la manie de crier les arrêts du parlement, Gilbert criait de son côté que c’était lui qu’on allait pendre. Dans un de ces accès, il avala la clef de sa cassette, qui lui resta dans l’œsophage. Il mourut vingt-quatre heures après, ne pouvant pas être secouru, et s’accusant toujours lui-même, sans qu’il en faille pourtant rien conclure contre lui, car le cri de la folie n’est pas toujours celui de la conscience."

Ce texte, on le voit, nous présente Gilbert agonisant dans les affres de la folie. Ce n’est pas tout ; les détracteurs du poète accuseront le parti anti-philosophe d’avoir laissé mourir de faim leur supposé protégé. Ces légendes qui courent sur la mort de Gilbert sont toutefois fausses. Loin d’avoir agonisé sur un grabat d’hôpital, malheureux, pauvre et affamé comme on tente alors de la faire accroire, le poète, dans les dernières années de sa vie, reçoit plusieurs pensions : 800 livres du roi, 600 livres de Mesdames, 100 écus sur le Mercure de France, 500 livres de l’archevêché. Les dix louis qu'il aurait laissés par testament à un jeune soldat qui n’est autre que Bernadotte sont une légende.

Cette série de fables courant sur la mort du poète, loin de le desservir, lui permettent de passer à la postérité sous le signe du poète maudit, à l’exemple de Chatterton ou de Malfilâtre.

Postérité

De ce fait, Gilbert passe l’épreuve de la mort avec un certain succès, sous l’image du poète malheureux, maudit, rejeté par son siècle. Quoique le poète ait connu une gloire littéraire certaine durant sa vie, grâce à son œuvre satirique, ce sont ses œuvres plus personnelles qui lui assureront de quoi vivre dans les mémoires des siècles suivants, à savoir, Le Poète malheureux, et Les Adieux à la vie. Dès 1819, en effet, le Romantisme, en quête de figure tutélaire, reprend à son compte la part élégiaque de Gilbert, au même titre que la dimension de révolte présente dans l’œuvre de Chénier : les deux noms sont bien souvent associés dans la pensée des Romantiques. De Musset à Flaubert - qui est indéniablement Romantique par ses origines, cf. sa Correspondance, en passant par Vigny il est l’une des trois figures emblématiques du Stello, avec Chatterton et Chénier, ou encore Charles Nodier, Nodier édite les Œuvres complètes de Gilbert en 1826, tous reconnaissent l’influence certes mineure, mais bien présente, du poète dans leur inspiration, et l’âme du mouvement.

Le nom de Gilbert ne tombe définitivement dans l’oubli qu’à l’aube du XXe siècle, où le romantisme lui-même achève de tomber en désuétude.

Hommage

La ville de Fontenoy-le-Château lui a fait ériger une statue. La première statue érigée en 1898 était l'œuvre de la Duchesse d'Uzès. Elle fut retirée, pour être fondue, pendant la seconde guerre mondiale. Une nouvelle statue, l'actuelle, fut érigée en 1953.

Les villes de Nancy et d'Épinal ont donné le nom de Gilbert à une rue et Fontenoy à une place.

Dans les catacombes de Paris, le Sarcophage du Lacrymatoire dit Tombeau de Gilbert porte sur son socle les vers célèbres du poète: Au banquet de la vie, infortuné convive, j' apparus un jour et je meurs...

Œuvres

Les Familles de Darius et d'Hidarne La Haye et Paris, 2 vol., 1770

Début poétique Paris, 1771

Le Poète malheureux, ou Le Génie aux prises avec la fortune Paris, 1772

Le Jugement dernier Paris, 1773

Le Carnaval des auteurs ou les masques reconnus et punis Paris, 1773

Le Siècle (Paris, 1774

Éloge de Léopold, duc de Lorraine 1774

Le Dix-Huitième siècle Paris, 1775

Le Jubilé Paris, 1775

Mon Apologie Amsterdam, 1778

Ode sur la guerre présente, ou Le Combat d'Ouessant Paris, 1778

Ode imitée de plusieurs psaumes, dite Adieux à la vie 1780

b] Le 16 novembre 1780 à Paris à 30 ans meurt Nicolas Joseph Florent Gilbert

né le 15 décembre 1750 dans le sud du Duché de Lorraine à Fontenoy-le-Château, poète lorrain francophone.

Après avoir vainement cherché à faire reconnaître son talent le Génie aux prises avec la fortune ou le Poète malheureux, 1772, il finit par trouver sa voie dans la satire antiphilosophique En brefPoète lorrain, Nicolas Gilbert doit une certaine réputation à la légende ou, plutôt, au mythe romantique du poète incompris, victime d'une société égoïste, tel que le représente Vigny dans Stello : on a fait de lui une sorte de Chatterton français. S'il est vrai qu'il est mort jeune, à vingt-neuf ans, il ne faut plus pour autant s'abuser aujourd'hui. Gilbert naît à Fontenoy-le-Château Vosges, où son père agriculteur, marchand de grains, possède deux petites fermes, tout en exerçant les fonctions de maire 1742. Il fait une partie de ses études au fameux collège de l'Arc, à Dôle, puis il monte à Paris, à la conquête d'une gloire qu'il ne trouvera, de manière posthume, qu'au XIXe siècle. Bien reçu par d'Alembert, auquel il est recommandé par Mme de la Verpillière, femme du prévôt des marchands de Lyon, il aurait sans doute été gagné au parti philosophique, comme son compatriote Saint-Lambert. Il en fut autrement ; Gilbert entra dans le clan des réactionnaires, au côté de Fréron, l'illustre directeur de L'Année littéraire. Il publie, alors qu'il n'a pas vingt ans, un roman passé justement inaperçu, puis son Début poétique 1771. Il participe au concours annuel de l'Académie française, en proposant Le Poète malheureux ou le Génie aux prises avec la fortune 1772, aux épanchements plus ou moins autobiographiques, et une ode consacrée au Jugement dernier 1773, qui se termine par ces vers : L'Éternel a brisé son tonnerre inutile ; -Et, d'ailes et de faux dépouillé désormais, Sur les mondes détruits le temps dort immobile. Ce sont deux échecs consécutifs le prix étant remporté deux fois par Jean-François La Harpe, fade poète, mais dévoué à la cabale philosophique dans les feuilles du Mercure de France qui sont ressentis par Gilbert comme deux humiliations. Après un séjour à Nancy, il se lance courageusement dans la satire, se montrant digne successeur de Juvénal, Régnier et Boileau, s'en prenant à Voltaire, Diderot, d'Alembert, La Harpe, et dénonçant avec violence, d'abord dans Le Dix-Huitième Siècle 1776 dédié à Fréron, ensuite dans Mon Apologie,1778, la licence de l'athéisme, la corruption des mœurs et la décadence littéraire de son temps : Parlerai-je d'Iris ? chacun la prône et l'aime ; -C'est un cœur, mais un cœur, -c'est l'humanité même. -Si d'un pied étourdi quelque jeune éventé -Frappe, en courant, -son chien qui jappe épouvanté, -La voilà qui se meurt de tendresse et d'alarmes ; -Un papillon souffrant lui fait verser des larmes : -Il est vrai ; mais aussi qu'à la mort condamné, Lalli soit en spectacle à l'échafaud traîné, -Elle ira la première à cette horrible fête -Acheter le plaisir de voir tomber sa tête. Sa vieNicolas Joseph Florent Gilbert naît le 15 décembre 1750 à Fontenoy-le-Château actuellement dans les Vosges. Baptisé le lendemain il a pour marraine Marie Iroy et pour parrain, son grand-père, Nicolas Joseph Florent Blancheville dont il prend les prénoms. Son père, maire de Fontenoy-la-Côte, propriétaire de deux fermes, y exerce le métier de marchand de grains. Son éducation est confiée au curé du village, un jésuite qui, voyant en lui "un esprit apte à être éduqué", lui apprend le latin. Puis le jeune Nicolas part faire ses humanités au collège de l’Arc à Dole. En 1768, à la mort de son père, il monte à Nancy, ancienne capitale du duché de Lorraine devenu Français en 1766, où il côtoie quelque temps les cercles littéraires. Il fréquente les salons de Darbès et ceux de du comte de Lupcourt et est reçu chez l'avocat Mandel. Il y fait ses débuts, avec un roman persan, les Familles de Darius et d’Éridame ou Statira et Amestris 1770 et quelques pièces poétiques, dont son début poétique, composé de trois héroïdes et, entre plusieurs odes, le Jugement dernier 1773. Après 1770, il part pour Paris, avec en poche ses premiers vers, ainsi qu’une lettre, signée de Mme de La Verpillière, femme du prévôt des marchands de Lyon et mécène. Cette lettre recommande le jeune poète à D’Alembert. Il semble que D’Alembert, lui ayant promis une place de précepteur, n’honore pas cette espérance, et le reçoit d’ailleurs assez froidement : Et ce froid d'Alembert, chancelier du Parnasse, Qui se croit un grand homme et fit une préface Nicolas Gilbert, Le Dix-huitième siècle

Gilbert se retrouve donc comme tant d’autres, reclus dans une mansarde, à tâcher de vivre de sa plume, misérablement en somme. Il fait publier ses premières pièces en vers en 1771 ; le volume est en butte à l’indifférence générale. Melchior Grimm écrit dans sa Correspondance littéraire : "M. Gilbert a donné, il y a quelque temps, un Début poétique qui n’a été lu de personne." Il présente successivement en 1772, puis en 1773, deux pièces au concours de l’Académie française. Son œuvre Le Poète malheureux, emplie d’accents élégiaques, non dénuée d’un certain talent ou en tout cas, d’une certaine sensibilité, n’obtient pas même une mention ; c’est Jean-François de La Harpe, directeur du Mercure de France, qui reçoit le prix. Sa deuxième pièce, L’Ode du Jugement Dernier, subit le même sort. Gilbert en concevra alors une haine certaine pour La Harpe en particulier, ainsi que pour les encyclopédistes, voire les philosophes en général, qui tiennent tout le Parnasse littéraire français : ainsi nomme-t-on à ce moment l’élite des écrivains. De son côté, La Harpe n’aura de cesse de tenir en mépris tout ce que produira Gilbert. Probablement en 1774, par l’entremise de Baculard d’Arnaud, Gilbert rencontre Élie Fréron, qui dirige l'Année littéraire, pendant du Mercure de France. Gilbert assiste probablement à des dîners organisés par Fréron et s’engage à ses côtés, sans doute par rancœur envers le milieu littéraire parisien dans un premier temps. Grâce à la recommandation de Fréron, Gilbert obtint les faveurs de l’archevêché et plusieurs pensions, dont une du roi. François de Neufchateau dans son poème Les Vosges, consacre une strophe à son compatriote : Au rang des bons esprits dont j'exhume la gloire, Dois-je placer Gilbert ? Parmi nous étant né Du Dernier Jugement ce chantre infortuné, L'indigence altéra son cerveau pindarique; Il vendit au clergé sa plume satirique Du talent le plus rare, ô malheureux emploi ! Sa muse, fléchissant sous cette affreuse loi, Contre la raison même abuse de ses armes; Mais ses derniers adieux nous font verser des larmes. François de Neufchateau, 'Les Vosges'

En 1775 paraît sa première pièce majeure, qui marque son temps. C’est une satire en vers, Le Dix-huitième siècle, qui donne la caricature féroce de son temps ; la philosophie y est le principe de la chute des arts, de la perte des mœurs. Tout y est matière à charge — nous sommes bien dans une satire — : la bourgeoisie, la noblesse, le clergé libertin ; la littérature du moment y est passée au peigne fin. À la fin de la satire, le nom honni paraît enfin : Voltaire. Le Dix-huitième siècle est véritablement à sa parution, et pour reprendre une expression de Huysmans, un météore dans le champ littéraire de l’époque ; il n’est en effet pas vraiment de bon ton de se moquer de ceux qui sont à l’origine du Progrès, et pensionnés par les plus grandes têtes couronnées d’Europe. La critique se déchaîne, mais Grimm verra tout de même la marque d’un certain talent chez Gilbert. Vivement critiqué ou applaudi, il est indéniable qu’à partir de 1775, le jeune poète est une figure reconnue de la littérature en cette fin d’Ancien Régime. C’est dans le genre satirique que Gilbert fera au reste fortune, durant le peu d’années qu’il lui reste à vivre. En 1776 — année de la mort de Fréron et de la reprise de l'Année littéraire par son fils —, paraît une Diatribe sur les prix académiques. Le poète n’a en effet pas oublié ses cuisants échecs aux prix de l’Académie quelques années auparavant, et fustige dans cette pièce en prose la teneur fade des œuvres primées au concours. Puis il fait publier en 1778 une défense de la satire, Mon apologie, dialogue en vers entre un philosophe nommé Psaphon, et Gilbert lui-même mis en scène ; c’est son deuxième succès du genre. Peu avant sa mort, il écrit une Ode inspirée de plusieurs psaumes, plus généralement connue sous le nom d'Adieux à la vie, un poème dont la thématique pré-romantique sera reprise par Alfred de Vigny dans Stello et Chatterton. Le 24 octobre 1780, après une chute de cheval qui occasionne une blessure à la tête Gilbert est conduit à l'Hôtel-Dieu de Paris. Suite de l’opération du trépan, l'ayant rendu fou, il avale la clef d'une cassette qui reste accrochée à l'œsophage Journal de médecine, janv. 1781, p. 82. il meurt le 16 novembre à seulement 29 ans, après, comme nous venons de le voir, avoir avalé une clé dans une crise de délire, anecdote qui, chargée pour beaucoup d’une très riche symbolique, vaudra par exemple à Toulet ce vers : Mourir comme Gilbert en avalant sa clé. Par une ironie du sort, cette mort insolite l'emporte alors qu'il vient d'attirer sur lui la protection de M. de Beaumont, archevêque de Paris, et celle du roi. On dit, sans jamais l'avoir prouvé, que trois pensions lui étaient échues : une de l'archevêché, une prélevée sur la cassette royale, une enfin, du Mercure. Ce fait peut être exact ; mais il se trouve fâcheusement mentionné dans les apocryphes Souvenirs de la marquise de Créquy édition de 1855, pp. 182-184, où tout ce qu'il y a d'indubitablement faux laisse planer de grands doutes sur ce qui pourrait bien être vrai. Il fut inhumé le 17 novembre dans la grande cave de l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs sur l'Île de la Cité avant d'être transféré au cimetière de Clamart à Paris. Gilbert est mort à l'Hôtel-Dieu, trop tôt sans doute pour se faire un grand nom. Une trépanation, à la suite d'une chute de cheval, l'ayant rendu fou, il avale la clef d'une cassette qui reste accrochée à l'œsophage Journal de médecine, janv. 1781, p. 82. Par une ironie du sort, cette mort insolite l'emporte alors qu'il vient d'attirer sur lui la protection de M. de Beaumont, archevêque de Paris, et celle du roi. On dit, sans jamais l'avoir prouvé, que trois pensions lui étaient échues : une de l'archevêché, une prélevée sur la cassette royale, une enfin, du Mercure. Ce fait peut être exact ; mais il se trouve fâcheusement mentionné dans les apocryphes Souvenirs de la marquise de Créquy, où tout ce qu'il y a d'indubitablement faux laisse planer de grands doutes sur ce qui pourrait bien être vrai. Il est certain toutefois qu'après plusieurs années de bohème, Gilbert meurt dans une relative aisance. Il loue un appartement, des meubles, et pratique l'équitation, fait peu commun pour l'époque. Quant à son Ode tirée des Psaumes XL, 1780, elle a été composée à Conflans-les-Carrières, dans la résidence de campagne de son protecteur ecclésiastique (elle est publiée dans le Journal de Paris, le 17 octobre), et non huit jours avant sa mort sur son lit d'hôpital, survenue le 16 novembre. Elle n'en demeure pas moins remarquable par des accents élégiaques fort rares dans ce siècle, et qui annoncent Chénier ou Lamartine : Au banquet de la vie, infortuné convive, / J'apparus un jour, et je meurs : / Je meurs, et sur ma tombe, où lentement j'arrive, / Nul ne viendra verser des pleurs. Il laisse, selon Van Bever, le souvenir d’un esprit chagrin et d’un génie malheureux L’émergence d’un mythe

Toutefois, la mort de Gilbert ne signe pas l’oubli définitif de son nom. Il y a plusieurs seuils à passer pour assurer la postérité d’une œuvre ; la mort est un de ces seuils, et c’est bien malgré lui La Harpe qui va d’une manière ou d’une autre, permettre au nom de Gilbert de survivre, et de connaître une certaine fortune littéraire durant tout le siècle qui va suivre. La Harpe, tâchant une fois de plus de ridiculiser le poète, va effectivement rédiger une notice nécrologique qui paraîtra dans le Mercure de France en 1780, puis qu’il intégrera plus tard dans sa Correspondance littéraire, notice dans laquelle il relate dans ses moindres détails, la mort supposée du poète : "Gilbert s’était logé à Charenton, dans le voisinage de la maison de campagne de M. de Beaumont, archevêque de Paris, car, en sa qualité d’apôtre de la religion, il se croyait obligé de faire sa cour au prélat, qui l’avait, en effet, recommandé à M. de Vergennes, et avait obtenu pour lui une des pensions que le ministre des Affaires étrangères peut prendre sur le privilège qu’il accorde aux papiers politiques. Il était allé chez l’archevêque, qui ne le reçut pas avec toute la distinction qu’il en attendait, et qui le fit manger avec ses secrétaires et ses valets de chambre. Gilbert, déjà mal disposé, fut tellement aigri de cette réception, qu’il rentra chez lui la tête absolument tournée. La fièvre le prit pendant la nuit, et le matin il alla, en chemise et en redingote, demander les sacrements au curé de Charenton, qui l’exhorta vainement à rentrer chez lui. Il courut de là chez l’archevêque, et la plupart des gens de la maison n’étant pas encore levés, il parvint jusqu’à la chambre de ce prélat, se roula par terre comme un possédé, en criant qu’on lui donnât les sacrements, qu’il allait mourir, et que les philosophes avaient gagné le curé de Charenton pour lui refuser les sacrements. L’archevêque, effrayé de ses cris et de ses convulsions, le fit porter à l’Hôtel-Dieu, dans la salle où l’on traite les fous. Là, sa folie ne fit qu’augmenter ; il faisait sa confession à haute voix ; et, comme un autre fou avait la manie de crier les arrêts du parlement, Gilbert criait de son côté que c’était lui qu’on allait pendre. Dans un de ces accès, il avala la clef de sa cassette, qui lui resta dans l’œsophage. Il mourut vingt-quatre heures après, ne pouvant pas être secouru, et s’accusant toujours lui-même, sans qu’il en faille pourtant rien conclure contre lui, car le cri de la folie n’est pas toujours celui de la conscience." Ce texte, on le voit, nous présente Gilbert agonisant dans les affres de la folie. Ce n’est pas tout ; les détracteurs du poète accuseront le parti anti-philosophe d’avoir laissé mourir de faim leur supposé protégé. Ces légendes qui courent sur la mort de Gilbert sont toutefois fausses. Loin d’avoir agonisé sur un grabat d’hôpital, malheureux, pauvre et affamé comme on tente alors de la faire accroire, le poète, dans les dernières années de sa vie, reçoit plusieurs pensions : 800 livres du roi, 600 livres de Mesdames, 100 écus sur le Mercure de France, 500 livres de l’archevêché. Les dix louis qu'il aurait laissés par testament à un jeune soldat qui n’est autre que Bernadotte sont une légende. Cette série de fables courant sur la mort du poète, loin de le desservir, lui permettent de passer à la postérité sous le signe du poète maudit, à l’exemple de Chatterton ou de Malfilâtre. Postérité

De ce fait, Gilbert passe l’épreuve de la mort avec un certain succès, sous l’image du poète malheureux, maudit, rejeté par son siècle. Quoique le poète ait connu une gloire littéraire certaine durant sa vie, grâce à son œuvre satirique, ce sont ses œuvres plus personnelles qui lui assureront de quoi vivre dans les mémoires des siècles suivants, à savoir, Le Poète malheureux, et Les Adieux à la vie. Dès 1819, en effet, le Romantisme, en quête de figure tutélaire, reprend à son compte la part élégiaque de Gilbert, au même titre que la dimension de révolte présente dans l’œuvre de Chénier : les deux noms sont bien souvent associés dans la pensée des Romantiques. De Musset à Flaubert - qui est indéniablement Romantique par ses origines, cf. sa Correspondance, en passant par Vigny il est l’une des trois figures emblématiques du Stello, avec Chatterton et Chénier, ou encore Charles Nodier, Nodier édite les Œuvres complètes de Gilbert en 1826, tous reconnaissent l’influence certes mineure, mais bien présente, du poète dans leur inspiration, et l’âme du mouvement. Le nom de Gilbert ne tombe définitivement dans l’oubli qu’à l’aube du XXe siècle, où le romantisme lui-même achève de tomber en désuétude. HommageLa ville de Fontenoy-le-Château lui a fait ériger une statue. La première statue érigée en 1898 était l'œuvre de la Duchesse d'Uzès. Elle fut retirée, pour être fondue, pendant la seconde guerre mondiale. Une nouvelle statue, l'actuelle, fut érigée en 1953. Les villes de Nancy et d'Épinal ont donné le nom de Gilbert à une rue et Fontenoy à une place. Dans les catacombes de Paris, le Sarcophage du Lacrymatoire dit Tombeau de Gilbert porte sur son socle les vers célèbres du poète: Au banquet de la vie, infortuné convive, j' apparus un jour et je meurs... Œuvres

Les Familles de Darius et d'Hidarne La Haye et Paris, 2 vol., 1770 Début poétique Paris, 1771 Le Poète malheureux, ou Le Génie aux prises avec la fortune Paris, 1772 Le Jugement dernier Paris, 1773 Le Carnaval des auteurs ou les masques reconnus et punis Paris, 1773 Le Siècle (Paris, 1774 Éloge de Léopold, duc de Lorraine 1774 Le Dix-Huitième siècle Paris, 1775 Le Jubilé Paris, 1775 Mon Apologie Amsterdam, 1778 Ode sur la guerre présente, ou Le Combat d'Ouessant Paris, 1778 Ode imitée de plusieurs psaumes, dite Adieux à la vie 1780 [/b]   [img width=600]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTfrkGHA0tEg7uTf8hfw0Bvloiz6KNJ4hqvM0i686xtyfKLgdF53q9Kpd6mGg[/img]

Posté le : 16/11/2014 23:40

Edité par Loriane sur 17-11-2014 10:54:14

Edité par Loriane sur 17-11-2014 10:57:06

Edité par Loriane sur 17-11-2014 11:12:31

Edité par Loriane sur 17-11-2014 11:16:32

|

|

|

|

|

L'Oklahoma |

|

Administrateur

Inscrit:

14/12/2011 15:49

De Montpellier

Niveau : 63; EXP : 93

HP : 629 / 1573

MP : 3166 / 57675

|

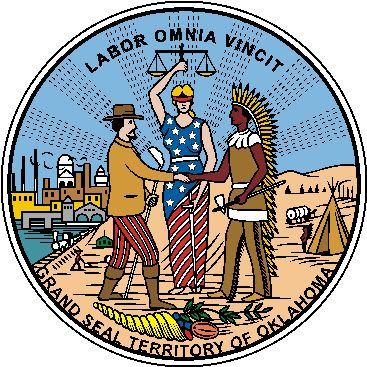

Le 16 novembre 1907 l'Oklahoma adhère à l"union et devient le 46e État

d'Amérique du nord .

Sa devise est "Labor omnia vincitse" qui signifit Le travail conquiert tout L'Oklahoma, en anglais Écouter est un État du Centre Sud des États-Unis. Il est bordé au nord par le Colorado et le Kansas, à l'est par le Missouri et l'Arkansas, à l'ouest par le Nouveau-Mexique et au sud par le Texas dont il est séparé par la rivière Rouge du Sud.

Exploré par les Espagnols au XVIe s, le pays fut annexé, avec la Louisiane, par Cavelier de La Salle 1682. Cédé aux États-Unis 1803, il devint une réserve pour les Indiens des cinq nations en 1834. Progressivement ouvert à la colonisation blanche 1889 à 1904, l'Oklahoma devint État de l'Union en 1907.

Avec une population estimée à 3 642 361 habitants en 2008 et une superficie de 177 847 km, l'Oklahoma est le 28e État le plus peuplé et le 20e plus grand de la Fédération. Le nom de l'État vient des mots choctaw okla et humma, signifiant peuple rouge ; l'Oklahoma est aussi connu par son surnom The Sooner State. Formé par l'unification du Territoire de l'Oklahoma et du Territoire indien. Ses habitants sont appelés Oklahomans et Oklahoma City est sa capitale ainsi que la ville la plus peuplée.

L'économie de l'Oklahoma est diversifiée : le secteur primaire repose sur l'agriculture, la production de gaz naturel et de pétrole. Les autres activités sont l'aéronautique, les télécommunications et les biotechnologies. Avant la crise économique de 2008-2009, l'État connaissait l'une des plus fortes croissances économiques du pays. Oklahoma City et Tulsa sont les deux principaux centres urbains : en effet, près de 60 % des habitants vivent dans ces deux régions métropolitaines. L'Oklahoma est particulièrement dynamique dans les domaines de l'éducation et de la santé. Ses plus grandes universités participent aux principales associations sportives.