Tous les messages Tous les messages

#4141

Le Bernin (Gian LorenzoBerminiolo)

Loriane

Posté le : 06/12/2014 18:26

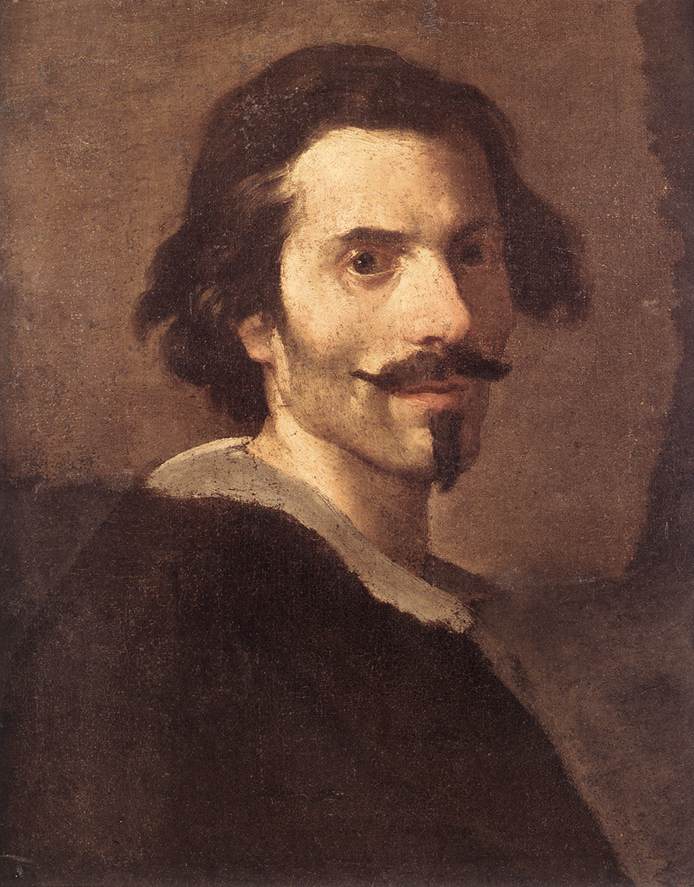

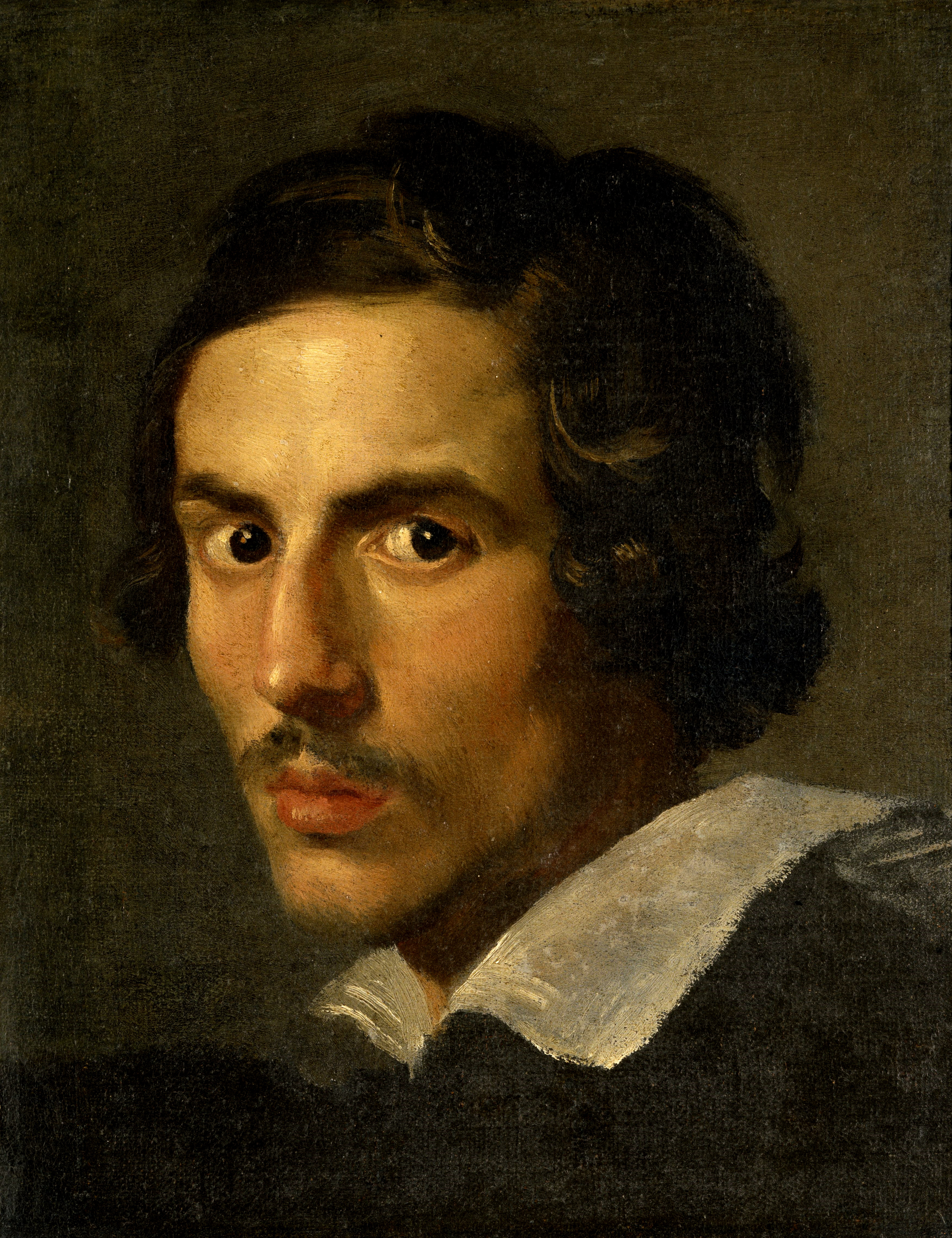

Le 7 décembre 1598 naît Gian Lorenzo Berminiolo ou Gian Lorenzo

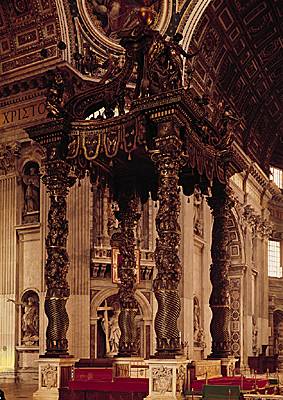

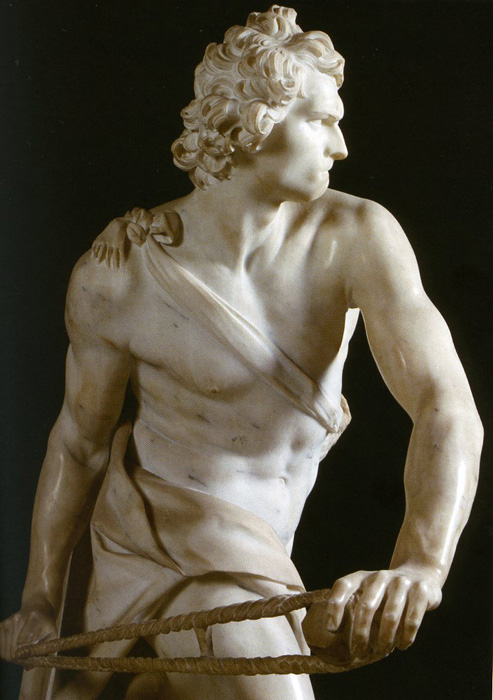

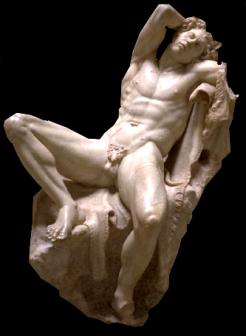

Bernini dit Le Bernin ou Cavaliere Bernini à Naples, mort, à 81 ans, le 28 novembre 1680 à Rome, sculpteur, architecte et peintre du mouvement baroque, il avait pour mécènes le cardinal Scipione Borghese, il fut influencé par Michel-Ange et influença Francesco Borromini . Il fut surnommé le second Michel-Ange. Son art, typiquement baroque, est caractérisé par la recherche du mouvement, la torsion des formes, le spectaculaire et les effets d'illusion. Il peut être qualifié d'artiste total, dans la mesure où, non seulement il maîtrisait les différents Beaux Arts, Architecture, Peinture et Sculpture, mais aussi parce qu'il était capable de les faire concourir au sein d'une même œuvre. Par son abondante production artistique, il se place comme la figure de proue de l'art baroque à Rome. En bref Giantimo Lorenzo naît, à Naples, le 7 décembre 1598 d'Angelica Galante et de Pietro Bernini, sculpteur maniériste d'origine florentine. Il est le dernier d'une fratrie de dix enfants, et l'unique garçon[réf. nécessaire]. Le couple se rend à Rome en 1605 où Pietro travaille pour le compte du cardinal Scipione Borghese ce qui est l'occasion de faire montre du talent précoce du fils qui travaille auprès de son père. Pietromo Bernini travaille sur les chantiers de Paul V Borghèse, achevant en particulier ce qui est reconnu comme son chef-d'œuvre, l’Assomption de la Vierge du baptistère de Sainte-Marie-Majeure et la chapelle Paolina destinée à accueillir la tombe de Paul V et Clément VII pour laquelle Pietro Bernini réalise un couronnement de Clément VII 1611. Le jeune Gian Lorenzo bénéficie très jeune de l'expérience de son père, en particulier en ce qui concerne l'organisation du travail collectif sur un chantier et la fusion des œuvres architectoniques, picturales, sculpturales dans un ensemble de marbres polychromes. La Rome des débuts du xviie siècle est une ville qui vit un renouveau artistique phénoménal avec en particulier l'introduction de la révolution naturaliste en peinture introduite par Le Caravage et l'influence baroque initiée dans les Flandres par Rubens, et où le talent ne demande qu'à être reconnu. Bernin aurait certainement décliné le qualificatif de maître du baroque, dont on croit l'honorer. Il est en effet aux antipodes du style baroque – au sens étymologique du terme, c'est-à-dire irrégulier et bizarre, libéré des règles – de son contemporain et rival Borromini, qu'il considère comme un hérétique. Comme Rubens ou Le Brun, comme Jules Hardouin Mansart ou Wren dans leurs domaines, il est en fait le maître de ce qu'on peut appeler le grand style moderne. Formé à l'admiration des chefs-d'œuvre de la statuaire hellénistique et des maîtres de la haute Renaissance, notamment Raphaël et Michel-Ange, revenant à la discipline du dessin d'après nature selon la leçon de Caravage et des Carrache, il conçoit ses œuvres comme des tableaux et plus encore comme des mises en scène théâtrales, dont il était friand ; il joue avec virtuosité du contraste entre les chairs nues, polies, et les larges drapés qu'il anime dramatiquement pour susciter l'émotion. L'échec de son séjour à Paris en 1665 ne résulte pas d'une opposition entre baroque et classicisme, mais seulement d'une méconnaissance des usages français de construction et de distribution. Il se concilia par son talent précoce la faveur du pape Paul V. Favori des papes, il devient l'architecte de la basilique Saint-Pierre. Il fut employé sans interruption par les pontifes : Grégoire XV le nomma chevalier ; Urbain VIII le combla de richesses ; plutôt en disgrâce sous le pontificat d'Innocent X il n'en conçut pas moins la fontaine des quatre fleuves de la place Navone. On lui doit le baldaquin aux colonnes torsadées du maître-autel et le dessin de la majestueuse colonnade et des statues qui encerclent la place devant la basilique Saint-Pierre. Ses fontaines monumentales, dont celle des Quatre Fleuves, offrant à la vue de tous le déchaînement des forces vives du baroque, exerceront une grande influence sur l'urbanisme romain et sur l'organisation des places publiques dans les autres capitales européennes. Charles Ier d'Angleterre lui fit faire sa statue. Sa vie Gian Lorenzo Bernini est né en 1598 à Naples où son père Pietro, sculpteur florentin de second ordre, était venu travailler, mais il se forme entièrement à Rome où sa famille s'installe en 1605 ou 1606. Gian Lorenzo reçoit ses premières leçons de sculpture de son père et se révèle enfant prodige. Bernin raconta plus tard que, lorsqu'il avait huit ans, le cardinal Barberini avait dit à son père : Prenez garde, cet enfant vous surpassera et sera plus habile que son maître, à quoi Pietro répliqua : Je ne m'en soucie pas. À ce jeu-là, qui perd gagne. L'amour paternel qui transparaît dans cette réplique est certainement l'une des clés de la personnalité de Bernin, qui n'a rien d'un artiste saturnien comme Michel-Ange. Constamment stimulé par son père, le jeune Bernini se forme en dessinant les marbres antiques du Vatican, notamment le Laocoon, l'Apollon du Belvédère et surtout l'Antinoüs dans lequel nous reconnaissons aujourd'hui un Hermès qu'il va consulter comme son oracle pour composer sa première figure, raconte-t-il en 1665 devant l'Académie de peinture et de sculpture de Paris, et dont il s'inspire encore pour sculpter les figures d'ange du pont Saint-Ange, 1668-1669, deux originaux aujourd'hui à Sant'Andrea delle Fratte. Il apprend aussi à grouper harmonieusement les figures en dessinant d'après les Stanze de Raphaël et Le Jugement dernier de Michel-Ange, se montre sensible au coloris et à l'atmosphère de Titien et de Corrège, et revient également à une étude directe de la nature, cherchant à saisir dans le miroir ou par de rapides esquisses la vérité de l'expression et du mouvement. Il y est encouragé par l'exemple de Caravage, dont les œuvres, petits tableaux de chevalet ou grandes toiles d'autel, ont ouvert la voie d'un retour à la leçon de la nature en réaction contre les virtuoses déformations de la maniera, et plus encore par les compositions d'Annibal Carrache qui le premier proposa dans ses fresques de la galerie Farnèse cette nouvelle synthèse entre idéal antique et vérité d'expression, qui fit la gloire de l'école bolonaise. Ce faisant, Bernin inverse en quelque sorte la démarche des artistes de la haute Renaissance : ceux-ci avaient renouvelé la peinture en étudiant la statuaire antique ; Bernin renouvelle la sculpture en s'inspirant de leurs œuvres. Plus précoce encore que Michel-Ange, Gian Lorenzo aurait sculpté à treize ans un groupe qui put passer pour un antique, Zeus allaité par la chèvre Amalthée 1609 ? , galerie Borghèse, Rome, et à dix-sept ans un Saint Laurent, son saint patron martyrisé sur le gril vers 1614-1615, coll. Bonacossi, Florence, où il affirme sa maîtrise. Introduit par son père dans le cercle du pape Paul V Borghèse 1605-1621, puis auprès des cardinaux amateurs d'art, le jeune Bernin sculpte pour le cardinal Maffeo Barberini, le futur Urbain VIII, un Martyre de saint Sébastien 1615-1616 coll. Thyssen, Lugano et pour le cardinal Montalto, neveu de Sixte V, un Neptune et Triton, destiné à une fontaine vers 1620, Victoria and Albert Museum, Londres. Pour la villa du cardinal Scipion Borghèse, neveu de Paul V, où ils se trouvent toujours, il sculpte les groupes d'Énée, Anchise et Ascagne fuyant Troie 1619-1620, Pluton et Proserpine 1621-1622, Apollon et Daphné 1622-1625, qu'il saisit en pleine course et en pleine métamorphose. Il réalise également un David 1623-1624, pour lequel il prend le contre-pied du David serein et méditatif de Michel-Ange, en donnant à sa figure bandant sa fronde la torsion du Polyphème de Carrache à la galerie Farnèse. Comme les sculptures de Jean de Bologne, ces groupes, qui veulent rivaliser avec les groupes hellénistiques, font oublier qu'ils sont taillés dans un bloc de marbre. Bernin abandonne cependant les points de vue multiples chers aux maniéristes : faites pour être vues de face comme des tableaux, ses sculptures étaient présentées adossées aux murs de la galerie Borghèse. S'intéressant aux expressions changeantes des visages sous l'effet de la souffrance Saint Laurent, déjà cité, et L'Âme damnée, vers 1619, de la peur Daphné ou de la détermination David, il taille aussi à cette époque ses premiers bustes, Paul V vers 1618, galerie Borghèse, Monsignor Pedro de Foix Montoya 1622, couvent de Sainte-Marie de Monserrato. Il réalise également plusieurs bustes en bronze et en marbre du pape Grégoire XV Ludovisi 1621-1623, qui le nomme cavaliere dès 1621, année où il est élu principe de l'académie de Saint-Lucie Les œuvres de jeunesse 1609 - 1617 Sous le patronage du cardinal Scipion Borghèse, alors membre de la famille papale régnante, le jeune Bernini commence à être reconnu comme sculpteur de talent. Ses premières œuvres sont des pièces décoratives destinées à orner le jardin de la villa Borghèse, Priape et Flore, 1615 - 1616 aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art. Un groupe décoratif des Quatre Saisons commandé par Leone Strozzi pour le jardin de sa villa romaine dont les traits sensuels et réalistes des festons de fruits dénotent l'influence des œuvres caravagiennes présentes dans la collection du cardinal et auxquelles Le Bernin n'a pas pu échapper. Dans sa première phase stylistique, on dénote une influence nette de la sculpture hellénistique dans des œuvres qui imitent à la perfection le style antique comme le révèlent le Saint-Sébastien de la collection Thyssen Bornemisza à Madrid et un Saint-Laurent sur le gril dans la collection Contini Bonacossi à Florence. De cette période datent aussi un Putti avec dragon et un Faune émoustillé par des Amours, circa 1617, coll. Metropolitan Museum of Art qui sont sans doute encore des œuvres collectives, les premières créations indubitablement de la main du Bernin sont la Chèvre Amalthée avec Zeus enfant et un faune 1615, coll. Galerie Borghèse de facture naturaliste, le buste de Giovanni Battista Santoni conservé en l'église Santa Prassede de Rome et les allégories de l’Âme damnée et l’Âme sauvée 1619, conservées au Palazzo di Spagna. Les groupes Borghèse Avec les quatre groupes Borghèse qui l'occupent pendant cinq ans, Le Bernin atteint une gloire immédiate. Il s'agit de trois sujets mythologiques et un biblique correspondant aux centres d'intérêt antiquisants de leur commanditaire, le cardinal Scipion Borghèse : Énée, Anchise et Ascagne 1619 Rapt de Proserpine 1622 David 1624 Apollon et Daphné 1622-1625 L’Énée et Anchise ne se démarque pas encore totalement de l'influence paternelle maniériste et est sans doute forcément influencé par une fresque de Raphaël dans la Stanza dell’Incendio di Borgo au Vatican où, fuyant l'incendie de Rome, un homme mûr porte son père sur ses épaules, suivi de son fils. D'un point de vue allégorique, l'œuvre représente les trois âges de la vie, où Anchise porte sur ses épaules une statue des dieux Lares, il est lui-même porté par son fils Énée alors qu'Ascagne les suit en soutenant le feu sacré, les trois, et la statue des ancêtres portée par Anchise fondant une représentation spatiale d'un arbre généalogique. D'un point de vue psychologique, il n'est pas innocent que Le Bernin choisisse ce thème un fils dans la force de l'âge portant son père affaibli sur ses épaules alors qu'il atteint la majorité. Le Rapt de Proserpine est un sujet tiré des Métamorphoses d'Ovide quand Pluton enlève Proserpine. Il est offert au cardinal Ludovico Ludovisi neveu du pape Grégoire XV et secrétaire d’État, il reviendra par la suite dans les collections de la galerie Borghèse. Sa composition en spirale est faite pour accentuer le dynamisme dramatique et est soulignée par le mouvement des cheveux et des drapés. L'empreinte des doigts du dieu des enfers dans les chairs de Proserpine est virtuosement réaliste et participe aussi de l'effet dramatique du rapt. Avec son David, Le Bernin, âgé d'à peine vingt-cinq ans, se mesure avec l'icône insurpassable de la Renaissance italienne, le David de Michel-Ange, l'un comme l'autre symbolisent à la perfection l'art de leur temps : autant l'œuvre michelangelesque est posée, digne, racée, élégante, autant Le Bernin parvient, en représentant David sur le point de lancer son projectile à l'aide de sa fronde, le torse tourné, le visage grimaçant d'effort, à réunir tous les éléments de l'art baroque : l'énergie, le mouvement, le dynamisme. Et l'on peut dire que celui-ci est le symbole de la Rome de la Contre-Réforme, d'une église prête à affronter ses adversaires alors que celui-là représente à la perfection la Florence de la Renaissance, fière cité jalouse de son indépendance. À moins qu'il ne s'agisse du geste du Bernin lui-même, défiant le Goliath-Michel-Ange. Le sujet d’Apollon et Daphné est une fois de plus tiré des Métamorphoses d'Ovide : la nymphe Daphné, victime des ardeurs du dieu Apollon, supplie son père de lui venir en aide ; Pénée transforme alors sa fille en laurier et Le Bernin capture ce moment précis opérant par-là une mise en abyme puisque dans une scène pleine de vie et de pathos, il immobilise dans le marbre la jeune nymphe qui se fige dans une écorce protectrice et s'enracine dans la terre. Au risque de nous répéter, on ne peut que souligner la tension dramatique, l'impression de mouvement donnée par une construction en spirale typique de l'art baroque en général et marque de fabrique du Bernin en particulier. Avec cette œuvre, Le Bernin atteint un summum esthétique. L'Âme damnée, Bernin L'Âme damnée, marbre, vers 1619. Ambassade d'Espagne à Rome, Italie. Gian Lorenzo Bernini, dit le Cavalier Bernin, Apollon et Daphné, 1622-1625, marbre de Carrare, hauteur 243 cm. Galleria Borghese, Rome. Détail des visages d'Apollon et de Daphné, où se mêlent les expressions de sentiments divers : surprise, puis déception chez le dieu, peur, étonnement, enfin soulagement chez la nymphe, qui, par sa métamorphose, parvient à lui échapper. Le pontificat d'Urbain VIII Barberini, Grand ordonnateur des arts En 1623, succédant à Grégoire XV, le florentin Maffeo Barberini monte sur le trône pontifical sous le nom d'Urbain VIII. Le Bernin trouve en lui le mécène idéal, Urbain mène une politique de grands travaux pour graver dans la pierre la volonté de reconquête de l'église comme force triomphante du paganisme via les missions et du protestantisme via la Contre-Réforme : une architecture spectaculaire, une esthétique communicante, persuasive et festive voire fastueuse en seront les vecteurs. Première commande pontificale, dès 1623, une Santa Bibiana, statue destinée à orner l'église homonyme, déjà représentée en posture d'extase et qui s'intègre en une scénographie toute baroque aux fresques de Pierre de Cortone. Par la suite, il utilisera souvent l'effet théâtral des draperies, des jeux de marbres, de l'intégration de la peinture, de la dramatisation de la scène par un clair-obscur. En 1624, le pape décide de l'édification d'un baldaquin de bronze au-dessus de l'autel de Saint Pierre. La construction s'étend de 1624 à 1633 et, pour ce faire, on utilise le bronze du Panthéon ce qui fera dire : Quod non fecerunt Barbari fecerunt Barberini Ce que les Barbares n'ont pas fait, les Barberini l'ont fait. Le génie théâtral du Bernin s'exprime à plein dans ce dais soutenu par des colonnes torses qui rappellent le trône et le temple du roi Salomon, iconographie jamais innocente liant Rome à Jérusalem, soulignant la continuité sinon la légitimité voire le primat du Vatican avec/sur le judaïsme. La modénature du monument souligne également l'importance des Barberini des abeilles en référence aux armes de la famille papale et la sûreté de leur goût le laurier, symbole d'Apollon et des arts. Bernin dessine ainsi le nouveau portique de l'église Santa Bibiena 1624-1626, pour laquelle il sculpte aussi une statue de Sainte Viviane destinée à être placée dans une niche au-dessus du maître-autel. Mais son grand projet est le chantier de Saint-Pierre, qui l'occupe pratiquement jusqu'à sa mort. Il dessine le Baldaquin de marbre et de bronze qui se trouve sous le dôme à l'emplacement du tombeau de saint Pierre 1624-1633, et la décoration des quatre grands piliers qui supportent le dôme ; il y conçoit le projet de quatre statues colossales destinées à célébrer les reliques les plus précieuses de la basilique, se réservant l'exécution du Saint Longin dont le geste spectaculaire et le large plissé conviennent pour une vision à distance 1629-1638. En 1627, le tombeau du pape est commandé au Bernin. Il sera achevé des années plus tard et placé en face de celui de Paul III, l'initiateur de la Contre-Réforme qu'Urbain VIII pensait avoir achevée. C'est l'occasion pour le Bernin de se mesurer, comme il l'a déjà fait avec son David, avec Michel-Ange qui avait réalisé le tombeau de Paul III. La statuaire représente le pape bénissant de la main, la Justice et la Charité à ses côtés et la Mort, sous forme d'un squelette aux pieds du Saint-Père, écrit son épitaphe ; l'idée iconographique novatrice est que la Mort elle-même est soumise au pouvoir du pape… Le chantier du palais Barberini est confié, vers 1630, au Bernin en collaboration avec Francesco Borromini qui deviendra son grand rival par la suite. La fontaine du Triton Fontana del Tritone qu'il achève en 1643 est la première d'une longue série de réalisations de « mobilier urbain. La fontaine des abeilles Fontana delle Api immortalise peu après les trois abeilles symbole de la famille Barberini. Pour le tombeau d'Urbain VIII à Saint-Pierre 1628-1647, Bernin s'inspire de la composition de Guglielmo della Porta pour le mausolée de Paul III Farnèse 1549-1575, mais il anime ses figures avec une remarquable autorité. Pendant sa disgrâce sous le pontificat d'Innocent X, Bernin conçoit ce qu'il considérera comme son œuvre la plus parfaite : la chapelle funéraire du cardinal vénitien Federico Cornaro, dans la petite église des carmélites de Sainte-Marie-de-la-Victoire 1645-1652. Il dessine un pavement de marbres, orné de médaillons dans lesquels s'animent des squelettes ; sur les côtés, il sculpte, comme accoudés à une tribune, les membres de la famille Cornaro et, au-dessus de l'autel, sainte Thérèse d'Avila en extase : la transverbération est fidèlement représentée d'après le récit de la nouvelle sainte, canonisée en 1622. Les expériences théâtrales de Bernin ne sont sans doute pas étrangères à cette véritable mise en scène de marbres. Ces réalisations donnent à Bernin une renommée internationale. Comme Pierre de Cortone, Carlo Rainaldi et quelques autres, Bernin participe au concours international organisé par Colbert pour l'achèvement du Louvre et il est invité en France au printemps de 1665. Grâce au Journal tenu par Paul Fréart de Chantelou, maître d'hôtel du roi chargé d'assister Bernin, nous sommes parfaitement renseignés sur ce séjour de cinq mois, de juin à octobre, du Cavalier à Paris. Il établit alors un nouveau dessin pour le palais du Louvre, que l'on renonça finalement à exécuter, et sculpta un Buste de Louis XIV, 1665, Versailles. Le portrait est un genre que Bernin pratiqua épisodiquement toute sa vie, Cardinal Scipion Borghèse, 1632, galerie Borghèse, Rome ; Paolo Giordano Orsini, vers 1635, château de Bracciano ; Thomas Baker, vers 1638, Victoria and Albert Museum, Londres ; Urbain VIII, 1638, coll. part. ; François Ier d'Este, duc de Modène, 1650-1651, galerie Estense, Modène ; Gabriele Fonseca, vers 1670, chapelle funéraire de la famille Fonseca à San Lorenzo in Lucina. Son don d'observation du visage en mouvement qui est, comme le raconte fort bien Chantelou, l'élaboration d'un buste s'exprime aussi dans des caricatures, qui sont les premières à représenter des personnages en vue. Le Bernin dessine les clochers qui devaient encadrer la façade de Maderno 1637, mais la tour sud se fissura, fut abattue en 1646, et les clochers ne furent jamais réalisés. En disgrâce au début du pontificat d'Innocent X Pamphili 1644-1655, le Cavalier garde la conduite du chantier de Saint-Pierre, dirigeant la décoration des écoinçons des arcs de la nef par des figures de Vertus, travail quasiment achevé par une armée de sculpteurs pour le jubilé de 1650. Sa maîtrise est telle que le pape, plus proche de Borromini, mais reconnaissant néanmoins qu'il est né pour traiter avec les plus grands princes, lui demande un buste vers 1647 et lui confie la réalisation de la Fontaine des Quatre-Fleuves, place Navone, sous les fenêtres du palais familial Pamphili 1648-1651. Bernin y pousse plus loin encore la virtuosité anthropomorphe de la Fontaine du Triton 1642-1643, place Barberini. Sous le pontificat d'Alexandre VII Chigi 1655-1667, qui veut renouer avec la grande politique d'Urbain VIII et lui rend toute sa confiance, le Cavalier exécute le dessin de la place Saint-Pierre 1656-1667. Ce parvis monumental, destiné à contenir la foule des pèlerins lors des bénédictions urbi et orbi, rappelle la grandeur de la Rome antique et s'inspire peut-être du cortile Baccanario, péristyle qui servait de parvis au prétendu temple de Bacchus, en fait mausolée de Sainte-Constance, gravé par Serlio. Presque en même temps, Bernin conçoit dans l'abside un monument destiné à porter la chaire de saint Pierre, 1657-1666 ; symbole du pouvoir pontifical et exaltation de la cathedra Petri, elle est soutenue par les quatre Pères de l'Église 1657-1666. Pour le palais du Vatican, le Cavalier dessine la Scala regia 1663-1666, qu'il orne d'une statue équestre de Constantin 1654-1670 et qu'il anime d'une colonnade en perspective accélérée comme Borromini l'avait fait au palais Spada 1652. Mais s'il imite ici Borromini, son architecture prend généralement le contre-pied de celle de son rival, dont il condamne le libertinage architectural, déclarant qu'il préfère un mauvais catholique à un bon hérétique. Lorsqu'il s'inspire de Michel-Ange, c'est plus de l'architecte classique de la place du Capitole ou de Saint-Pierre que de l'hérétique à la fantaisie trop libre de la porta Pia. Pour l'église du noviciat des jésuites, Saint-André-au-Quirinal 1658-1670, il dessine une façade qui est une variation sur la travée du palais des Conservateurs de la place du Capitole et délimite un espace ovale beaucoup plus banal que celui de l'église voisine de Borromini, Saint-Charles-aux-Quatre-Fontaines. Borromini à Saint-Charles et à Saint-Yves-de-la-Sapience crée un espace complexe qu'il décore de stuc blanc et or, alors que Bernin transfigure l'espace en utilisant marbres polychromes et en multipliant les statues. Pour Sainte-Marie-de-l'Assomption à Ariccia 1662-1664, il revient à un langage architectural encore plus sage, sobre variation sur le thème du Panthéon. Dans ses dernières œuvres, Daniel et Hababuc et l'ange 1655-1657 et 1655-1661, chapelle Chigi de Sainte-Marie-du-Peuple, la Sainte Madeleine et le Saint Jérôme 1661-1663, chapelle Chigi de la cathédrale de Sienne, les Anges qui devaient couronner la balustrade du pont Saint-Ange, la Statue équestre de Louis XIV 1670, qui déplut au roi et fut transformée en Marcus Curtius Versailles, le Tombeau d'Alexandre VII 1671-1678, Saint-Pierre, les figures, plus libres, s'allongent, se balancent, les drapés sont plus expressifs, le contraposto plus marqué. Dans la chapelle Altieri à San Francesco a Ripa, dessinée en 1674 pour le cardinal Paluzzi degli Albertoni, apparenté au pape Clément X 1670-1676, dont il prit le nom, le Cavalier retrouve les problèmes artistiques qu'il avait résolus à la chapelle Cornaro. L'éclairage indirect des fenêtres illumine le lit où est étendue la bienheureuse Ludovica Albertoni mourante, dont le culte fut institué en 1671. Les toutes dernières œuvres de Bernin furent un buste du Salvator Mundi pour la reine Christine de Suède et des projets de restauration du palais de la Chancellerie pour Innocent XI Odescalchi 1676-1689, le huitième pape qu'il ait servi. Le pontificat En 1644, Gian Battista Pamphili est élu au trône de Saint-Pierre. C'est un pape austère ou aux ambitions artistiques limitées par la crise des finances du Saint-Siège fin de la guerre de Trente Ans et traités de Westphalie. Coup dur à la réputation du Bernin, c'est aussi l'année de la démolition du campanile de la basilique Saint-Pierre pour des raisons de statique. Ses concurrents en profitent pour faire valoir leur place, Borromini obtient le chantier de Saint-Jean de Latran, Carlo Rainaldi construit le Palazzo Pamphilj et commence la construction de l'église Sainte-Agnès en Agone sur la Piazza Navona. Le Bernin n'est pas en disgrâce mais cela y ressemble presque et il faut l'habile médiation du prince Niccolò Ludovisi pour qu'on lui commande la réalisation de la magnifique fontaine des Quatre-Fleuves 1648 - 1651. Entre 1647 et 1652, Le Bernin travaille sur ce qui est son chef-d'œuvre et celui de la sculpture baroque, l’Extase de sainte Thérèse dans la chapelle Cornaro de Santa Maria Della Vittoria à Rome. Commande du cardinal Federico Cornaro pour célébrer sainte Thérèse récemment canonisée 1622 et première carmélite à l'avoir été. La lumière zénithale accentue la position extatique de la sainte, comme terrassée par la flèche mystique de l'ange. Durant cette décennie, il réalise également un Monument à la sœur Maria Raggi à Santa Maria sopra Minerva, une Verità aujourd'hui dans la galerie Borghèse, un buste d'Innocent X coll. Galleria Doria Pamphili et un buste de Francesco I d’Este coll. museo Estense di Modena. Le pontificat d'Alexandre VII Chigi Alexandre VII est un pape humaniste et urbaniste qui monte sur le trône de saint Pierre en 1655. Il commande au Bernin la colonnade de la place Saint-Pierre lequel trouve une solution urbanistique et symbolique élégante en concevant une colonnade qui s'écarte depuis la basilique comme deux bras qui accueilleraient la foule. Dans son projet, l'architecte aurait souhaité fermer entièrement la place par une troisième aile à l'est de celle-ci, mais la mort d'Alexandre VII, interrompit définitivement les travaux1. Le plan elliptique est typique de l'architecture baroque influencée par les découvertes contemporaines en astronomie, l'usage de l'ellipse se généralisera pour devenir un lieu commun de l'architecture baroque et rococo. Cathedra Petri Avant cela, le Bernin a réalisé, pour l'abside de la basilique Saint-Pierre, la Chaire de saint Pierre Cathedra Petri, ajoutant un chef-d'œuvre de plus à la liste déjà longue. L'œuvre est un reliquaire contenant la cathèdre paléochrétienne, portée par les statues monumentales des quatre pères de l'Église, symboles de la sagesse et de la connaissance qui soutiennent l'autorité papale. L'originalité est ici de situer le siège de l'évêque (et le pape, successeur de saint Pierre n'est autre qu'un évêque parmi d'autres dans une longue lignée, en théorie appelé à s'asseoir sur la chaire du premier évêque de Rome) en hauteur, comme inaccessible, inatteignable, affirmant indirectement la suprématie de Rome sur les autres patriarcats. De 1658 à 1678, il travaille à l'édification de l'église Saint-André du Quirinal dont le plan elliptique servira de modèle pour nombre d'églises baroques par la suite. Le Bernin, qui a beaucoup contribué à l'embellissement ou la complétion de bâtiments existants et peu construit d'édifices dans leur totalité considère cette église comme son chef-d'œuvre architectural. Le Bernin est un artiste de réputation internationale et, dès 1664, Colbert l'invite en France pour le compte de Louis XIV qui doit faire pression sur le pape pour qu'il libère son architecte préféré, lequel part pour Paris en avril 1665 pour travailler sur la restructuration du Louvre. Reçu comme un prince, il réalise alors un buste du roi, mais aucun de ses projets de façade pour le Louvre ne sera retenu, marquant le début du déclin de l'influence italienne sur l'art architectural français. On lui préfère le projet de Claude Perrault. La statue équestre du roi, qu'il avait proposée lors de son séjour en France, et qui sera réalisée quelques années plus tard à Rome, sera livrée, mais exilée dans un coin peu prestigieux du parc de Versailles. Il retourna à Rome dès octobre 1665. Comme pour Urbain VIII, il réalise le tombeau d'Alexandre VII avec les allégories de la Charité, de la Vérité devant la Prudence et la Justice avec une porte qui symbolise le passage vers l'au-delà. Les dernières années Extase de la bienheureuse Ludovica Albertoni 1675 Sous Clément IX, Le Bernin réalise une série d'anges pour le pont Saint-Ange de Rome. De cette série, seule une statue est de la seule main du Bernin laquelle est aujourd'hui conservée en la basilique Sant'Andrea delle Fratte. Il s'attaque une ultime fois au thème de l'extase avec celle de la bienheureuse Ludovica Albertoni terminée en 1674. Il meurt à Rome en 1680 et est enterré dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Deux ans après sa mort, la reine Christine de Suède, alors en exil à Rome commande sa biographie à Philippe Baldinucci La Vie du chevalier de Bernin. Œuvres Sculptures Éléphant par Le Bernin, Piazza Minerva Fontaine de la Barcaccia Fontaine du Triton Fontaine des Quatre-Fleuves Buste de Louis XIV par Le Bernin, salon de Diane, Versailles, 1665. Buste de Giovanni Battista Santoni c. 1612 - Marbre, Basilique Santa Prassede, Rome. Saint Laurent sur le grill 1614-1615 - Marbre, 66 × 108 cm, Contini Bonacossi Collection, Florence. La Chèvre Amalthée avec Jupiter enfant et un faune 1615 - Marbre, Galerie Borghèse, Rome. Saint Sébastien c. 1617 - Marbre, Musée Thyssen-Bornemisza, Madrid. Faune émoustillé par des Amours 1616-1617 - Marbre, 132 cm, Metropolitan Museum of Art, New York. Énée, Anchise et Ascagne 1618-1619 - Marbre, 220 cm, Galerie Borghèse, Rome Âme damnée 1619 - Palazzo di Spagna, Rome. Âme sauvée 1619 - Palazzo di Spagna, Rome. Buste du Cardinal Escoubleau de Sourdis 1620 - Musée des beaux-arts de Bordeaux, Bordeaux. Annonciation ? - groupe sculpté par Bernini le père pour l'Archange Gabriel et la Vierge par Gian Lorenzo Bernini, Église Saint-Bruno, Bordeaux. Apollon et Daphné 1622-1625 - marbre, 243 cm, Galerie Borghèse, Rome. La Charité avec quatre enfants 1627-1628 - terre cuite, 39 cm, Musées du Vatican, Vatican. David 1623-1624 - marbre, 170 cm, Galerie Borghèse, Rome. Fontana della Barcaccia 1627-1628 - marbre, Piazza di Spagna, Rome Buste de Monsignor Pedro de Foix Montoya c. 1621 - marbre, Santa Maria di Monserrato, Rome Neptune et Triton 1620 - marbre, 182 cm, Victoria and Albert Museum, Londres. Le Rapt de Perséphone 1621-1622 - marbre, 295 cm, galerie Borghèse, Rome. Fontaine du Triton Fontana del Tritone 1624-1643 - travertin, Piazza Barberini, Rome. Tombe d'Urbain VIII 1627-1647 - bronze doré et marbre, basilique Saint-Pierre, Vatican. Buste de Thomas Baker 1638 - marbre, 81,6 cm, Victoria and Albert Museum, Londres. Buste de Costanza Bonarelli c. 1635 - marbre, 70 cm, Bargello, Florence. Charité avec deux enfants 1634 - terre-cuite, 42 cm, musées du Vatican, Vatican. Saint Longinus 1631-1638- marbre, 450 cm, basilique Saint-Pierre, Vatican. Buste de Scipione Borghèse 1632 - marbre, height 78 cm, galerie Borghèse, Rome Buste de Scipione Borghèse 1632 - marbre, basilique Saint-Pierre, Vatican. Buste d'Urbain VIII 1632-1633 - bronze, 100 cm, musées du Vatican, Vatican. Buste du Cardinal Armand de Richelieu 1640-1641 - marbre, Musée du Louvre, Paris. Mémorial à Maria Raggi 1643 - bronze doré et marbres polychromes, Santa Maria sopra Minerva, Rome. Buste d'Innocent X circa 1650- marbre, Galerie Doria-Pamphilj, Rome. La Vérité 1645-1652 - marbre, 280 cm, Galerie Borghèse, Rome. L'Extase de Sainte Thérèse (647-1652 - marbre, Chapelle Cornaro, Santa Maria della Vittoria, Rome. Loggia des fondateurs 1647-1652 - marbre, Chapelle Cornaro, Santa Maria della Vittoria, Rome. Buste d'Urbain - marbre, basilique Saint-Pierre, Vatican. Noli me tangere 1649 marbre, Église Santi Domenico e Sisto, Rome. Fontaine des Quatre-Fleuves 1648-1651 - travertin et marbre, Piazza Navona, Rome. Daniel et le lion 1650 - marbre, Santa Maria del Popolo, Rome. François Ier d'Este 1650-1651 - marbre, 107 cm, Galleria Estense, Modène Fontaine du Maure 1653-1654 - marbre, Piazza Navona, Rome Constantin 1654-1670 - marbre, Palais du Vatican, Vatican. Daniel et le lion 1655 - terre-cuite, 42 cm, Musées du Vatican, Vatican. Habacuc et l'ange 1655 - terre-cuite, 52 cm, Musées du Vatican, Vatican. Buste de Louis XIV 1655- terre-cuite, 52 cm, Musées du Vatican, Vatican. Buste de Louis XIV 1682- terre-cuite, Place Royale, Québec, Canada Croix d'autel 1657-1661 - bronze doré, 185 cm, basilique Saint-Pierre, Vatican. Trône de Saint Pierre 1657-1666 - marbre, bronze, stuc, basilique Saint-Pierre, Vatican. Saint Augustin 1657-1666 - bronze, basilique Saint-Pierre, Vatican. Constantin, Scala Regia 1663-1670 - marbre et stucs polychromes, Palais du Vatican, Vatican. Ange debout avec un parchemin 1667-1668 - terre-cuite, 29 cm, Fogg Art Museum, Cambridge. Ange avec la couronne d'épines 1667-1669 - marbre, Basilique Sant'Andrea delle Fratte, Rome. Ange avec les Écritures 1667-1669 - marbre, over life-size, Sant'Andrea delle Fratte, Rome Éléphant de la Minerve 1667-1669 - marbre, Piazza di Santa Maria sopra Minerva, Rome attribué par certains à Giuseppe Paglia. Buste de Gabriele Fonseca 1668-1675 - marbre, San Lorenzo in Lucina, Rome. Statue équestre de Louis XIV 1669-1670 - terre-cuite, 76 cm, Galerie Borghèse, Rome. Statue équestre de Louis XIV 1671-1677, transformée en Statue équestre de Louis XIV sous les traits de Marcus Curtius par Girardon - marbre, château de Versailles. Buste de Louis XIV 1665 - marbre, 105 × 99 × 46 cm, salon de Diane, Château de Versailles, Versailles. Herm de Saint Étienne de Hongrie - bronze, Cathédrale de Zagreb, Zagreb. Saint Jérôme 1661-1663 - marbre, 180 cm, Chapelle Chigi, Duomo di Siena, Sienne. Tombe d'Alexandre VII 1671-1678- marbre et bronze doré, basilique Saint-Pierre, Vatican. Au sommet le pape est en prière; au-dessous de lui un précieux suaire, au centre, un squelette surgit de la porte de la mort tenant une clepsydre pour avertir le pape de sa fin proche. Bienheureuse Ludovica Albertoni 1671-1674 - marbre, Chapelle Altieri-Albertoni, de l'Église San Francesco a Ripa, Rome. Buste Salvator mundi 1680 - marbre Disparu à la fin du XVIIe siècle, il a été redécouvert à Rome au couvent Saint-Sébastien-hors-les-murs. Ce buste avait été offert par La Bernin à Christine de Suède, grande amie du sculpteur2 Souvenir funèbre d'Ippolito Merenda (ate inconnue - église San Giacomo in Settimiana, via della Lungara, Rome. Monument représentant un squelette ailé qui plane en soutenant, de ses doigts crochus et de ses dents, le cartouche commémoratif du défunt, un juriste. Architecture Façade de l'église Santa Bibiana c. 1623, Rome. Baldaquin de la basilique Saint-Pierre 1624 – 1633, Rome. Baldaquin de la basilique San Crisogono, Rome. Chapelle Cornaro en l'église de Notre-Dame de la Victoire, contenant la célèbre Extase de Sainte Thérèse 1647 – 1652, Rome. Palazzo Montecitorio c. 1650, Rome. Fontaine des Quatre-Fleuves 1651, Rome. Colonnade de la place Saint-Pierre c. 1660, Rome. Restauration de l'église Sainte-Marie-du-Peuple 1655 - 1661, Rome - avec en particulier la décoration de la nef et du transept et réalisation de la chapelle Chigi. Église Saint-André du Quirinal 1658 - 1678, Rome. Palais Chigi c. 1660, Rome. Scala Regia au Vatican 1662 - 1668, Rome - avec en particulier une statue équestre de Constantin. Colonnade du Louvre 1665, Paris. Peintures Pour Le Bernin, la peinture est une activité annexe. Ses toiles révèlent néanmoins une touche sûre dénuée de pédanterie. Saint André et Saint Thomas c. 1627 - huile sur toile, 59 × 76 cm, National Gallery, Londres Portrait de garçon c. 1638 - huile sur toile, Galerie Borghèse, Rome Autoportrait en jeune homme c. 1623 - huile sur toile, Galerie Borghèse, Rome Autoportrait à l'âge mûr 1630-1635 - huile sur toile, Galerie Borghèse, Rome Portrait d'Urbain VIII Liens http://youtu.be/d7CrI5uxEJg le Bernin en musique http://youtu.be/NzjBH9nb-f0 ( Geoffroy Drouin ) http://youtu.be/P0uY8YorFC4 (geoffroy Drouin) http://youtu.be/WNHS3cQrYdo Le Bernin

#4142

Marie Walewska

Loriane

Posté le : 06/12/2014 18:16

Le 7 décembre 1786 naît Marie Walewska ou Waleska

à l'origine Maria Łączyńskà Brodno, à Brodno en Pologne, morte, à 31 ans, à Paris le 11 décembre 1817 à Paris, est connue pour avoir été l'une des maîtresses de Napoléon Ier, épouse de Anastazy Walewski dont elle a un fils Antoine walewski, puis de Philippe Antoine d'Ornano avec qui elle aura un fils Rudolf-August d'Ornano ; elle est également désignée comme la femme polonaise de Napoléon, Napoléon 1 avec qui elle aura Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski. La jeune Marie appartient à une famille ancienne de la noblesse polonaise. Très respectée, elle s'est distinguée à travers les âges au service de la Pologne. À la fin du xvie siècle, Jérôme Hieronym Łączyński est connu comme juriste. Au XVIIIe siècle, la branche cadette de la famille s'établit en Pologne orientale et la branche aînée, la plus ancienne, en Pologne centrale. Durant le règne de Stanislas-Auguste, le père de Marie, Mathieu Maciej Łączyński reprend le domaine familial lorsque son frère aîné décide d'entrer dans les ordres. En 1792, la Pologne subit le second partage et perd une bonne part de son territoire. En 1794, Mathieu participe à l'insurrection de Kosciuszko, qui ne parvient pas à éviter le troisième partage 1795 ; cela met fin au royaume de Pologne. Les terres de la famille font partie du territoire incorporé à la Prusse. Mathieu, blessé durant une des batailles, meurt en mai 17953. En bref Marie Laczynska est née le 7 décembre 1789 à Varsovie. En 1804 elle épouse le comte Athénase Walewski, beaucoup plus âgé qu'elle il a 70 ans. Un petit Antoine naît de leur union en 1805. Elle a 18 ans quand elle rencontre Napoléon, le 1r janvier 1807, au relais de Blonie. Elle voudrait le convaincre de donner l'indépendance à la Pologne. Ses amis la poussent à accepter les avances de l'Empereur, geste qu'ils qualifient de "patriotique". Le "sacrifice" se transforme en amour et le 4 mai 1810 ils ont un fils: Alexandre Walewski. Marie est discrète et fidèle. Son désir est de suivre Napoléon et d'être à ses côtés dans les moments difficiles. Elle tente en vain de le voir à Fontainebleau. Début septembre 1814, elle passe 3 jours à l'île d'Elbe. Elle voit l'Empereur pour la dernière fois à Malmaison, après Waterloo. Il refuse qu'elle le suive à Sainte-Hélène. Etant veuve, elle épouse le comte Philippe-Antoine d'Ornano, un cousin éloigné, en septembre 1816. Elle meurt le 11 décembre 1817, à 31 ans, des suites d'un accouchement. Son coeur est placé dans la crypte de la famille d'Ornano au cimetière du Père Lachaise, à Paris, et son corps est ramené en Pologne. Elle était blonde, elle avait les yeux bleus et la peau d'une blancheur éblouissante; elle n'était pas grande, mais parfaitement bien faite et d'une tournure charmante. Une teinte légère de mélancolie, répandue sur toute sa personne, la rendait plus séduisante encore. Sa vie Marie naît le 7 décembre 1786 à Brodno, village proche de Kiernozia en pologne. La première enfance de Marie fut heureuse, bien que souvent solitaire. Après la mort de son père, son enfance est marquée par le précepteur engagé par sa mère, Eva ; c'est un Français venu en Pologne sept ans plus tôt, Nicolas Chopin, le père de Frédéric. De 1795 à 1802, il éduque Théodore et Marie, puis les deux autres filles, Antonine et Honorée, avant d'entrer au service d'une famille amie des Laczynski, la famille Skarbek. À cette époque, de nombreux jeunes gens quittent le pays pour s'engager dans l'armée de Bonaparte, en particulier les Légions polonaises formées à Mantoue sous le commandement du général Jean-Henri Dombrowski. C'est d'ailleurs le cas du frère aîné de Marie, Benoît Benedykt, qui deviendra général en 1804 Théodore, deviendra colonel de l'armée française. Un peu avant son quatorzième anniversaire, Marie part pour le couvent Notre-Dame de l'Assomption à Varsovie, où les jeunes filles de bonne famille étaient envoyées pour y compléter leur éducation. Marie fut heureuse dans cette vie nouvelle. Marie est intelligente et studieuse, avec une douceur de caractère qui l'a fait aimer par tous ici écrivait la supérieure à sa mère, Ewa Laczynska, à la fin de la scolarité de la jeune fille. Marie était aussi devenue d'une grande beauté. Il n'y avait qu'une voie qui pouvait apporter à une fille fortune et honneur : un riche mariage avec un homme bien né. Mariage Elle est mariée en 1804 - à 17 ans - au comte et chambellan Anastazy Walewski, un grand noble polonais presque septuagénaire. La jeune femme rêve d'une Pologne libre, et nourrit une haine virile du Russe qui occupe la Mozavie, ce lambeau de Pologne où elle est née, à quelques lieues de Varsovie, mais aussi du Prussien et de l'Autrichien qui se sont partagés le reste du pays. C'est en Pologne, en 1805, qu'elle donne naissance à son premier fils, Antoine6. Napoléon À l'automne 1806, Napoléon Ier occupe le territoire polonais. Les Polonais l'attendaient comme le Messie. Le champion de la liberté, se devait de libérer la Pologne. Les Walewski Walewscy, eux aussi voient en lui un libérateur, et s'installent à Varsovie pour mieux s'intégrer à l'enthousiasme ambiant. Marie s'abandonna à une fiévreuse agitation, travaillant avec les dames de Varsovie à organiser des hôpitaux, des ambulances, des stations de premier secours. Elle est également introduite dans la haute société, mais la vie mondaine l'intéresse peu. C'est le 1er janvier 1807, lors du passage de l'empereur au relais de Blonie, que Marie Walewska aurait rencontré Napoléon pour la première fois. Un bal fut organisé par Talleyrand, ministre français des relations extérieures, devait marquer à Varsovie l'ouverture du carnaval et la plus brillante réception que la capitale dévastée eût vue depuis Stanislas-Auguste. Un bref paragraphe apparut dans le journal officiel, la gazette de Varsovie : Sa majesté l'Empereur a assisté à un bal chez le ministre des relations extérieures, le Prince de Bénévent, au cours duquel il a invité à une contredanse la femme du chambellan Anastase Walewski. À midi, le lendemain, une voiture s'arrêta devant l'hôtel des Walewski. Duroc, le grand maréchal du palais, en descendit, portant un gigantesque bouquet de fleurs et une lettre sur un épais parchemin, fermée du sceau vert impérial. " Je n'ai vu que vous, je n'ai admiré que vous, je ne désire que vous. … N " Marie fit répondre à Duroc qu'il n'y aurait pas de réponse. D'autres lettres enflammées suivirent… Les allées et venues de Duroc allaient attirer l'attention, et nombre de gens venaient donner des conseils à Marie. Elle avait été distinguée par le destin. Elle avait été choisie pour sauver la Pologne. Le chef de famille Laczynski - soldat modèle de l'empereur - lui donnait sa bénédiction. Elle finit par accepter, avec l'accord de son mari de devenir sa maîtresse. Ils poursuivent leur liaison au château de Finckenstein en Prusse-Occidentale. L'idylle printanière du couple d'avril à juin dans le lointain château de Finckenstein est un moment unique et entièrement inattendu dans la vie de Napoléon, une période qui le vit déployer ce qu'un historien de cette période de sa vie appela une énergie miraculeuse. Pour Marie, la décision de rejoindre l'Empereur à Finckenstein était un acte de suprême courage et le risque couru énorme. Les deux amants sont très épris l'un de l'autre et l'empereur va dès lors organiser sa vie de façon à consacrer du temps à ses amours, chose qu'il n'avait pas faite depuis Joséphine de Beauharnais. Dans l'intimité Marie, avec son doux entêtement polonais, ramène la conversation sur son idée fixe : la résurrection de la Pologne. Patiemment Napoléon discute avec elle sans toutefois s'engager. Ses arguments sont toujours les mêmes : que les Polonais fassent preuve de cohésion, de maturité, qu'ils soutiennent militairement sa lutte contre la Russie, et ils seront récompensés selon leurs mérites. Son obstination finira par aboutir : Napoléon crée le Duché de Varsovie 1807-1815, qui disparaîtra peu après la défaite de la campagne de Russie en 1812-1813. C'était en fait un compromis pour ne pas déplaire au tsar, mais une réponse terriblement faible à l'attente de milliers de soldats polonais morts pour l'empereur. Naissance d'Alexandre Le 4 mai 1810, à 4 heures de l'après-midi, Alexandre, comte Walewski, un bel enfant robuste, ouvrit les yeux sur un monde dans lequel il allait connaître une carrière brillante et tumultueuse. Je suis né au château Walewice en Pologne, écrira 35 années plus tard dans ses mémoires le futur ministre des affaires étrangères de Napoléon III. Mgr Anastazy Walewscy, Anastase de Walewski - âgé de 73 ans - déclara qu'il était issu de son mariage avec Marie née Łączyńska - âgée de 23 ans. Napoléon apprend la naissance de son fils au cours d'un voyage triomphal en Belgique avec sa jeune épouse, Marie-Louise d'Autriche. Il fait parvenir des dentelles de Bruxelles et 20 000 francs en or pour Alexandre. Le 5 mai 1812 , à Saint-Cloud, en présence de Marie, Napoléon signa un long document juridique garantissant l'avenir du jeune Alexandre. La dotation consistait en 60 fermes aux environs de Naples, d'un revenu annuel de 169 516 francs 60 centimes. Les armoiries conférées par les lettres patentes en même temps que le titre de comte de l'Empire étaient un mélange des blasons Walewski et Laczynski. Séparation et divorce D'après les règles de la communauté de biens de son mariage, les revenus de la dotation du jeune Alexandre, pendant sa minorité, couraient le risque d'être engloutis dans l'avalanche de dettes du vieux chambellan. Le 16 juillet 1812 le couple passa un acte dans lequel Marie déclarait son intention de se séparer légalement de son mari et se chargeait d'assumer la responsabilité financière de ses deux fils (Antoine et Alexandre). La Comtesse Walewska bénéficiait des dispositions récemment introduites par le Code Napoléon qui facilitait le divorce. Le 24 août le mariage était dissous — un temps étonnamment court pour qu'un tribunal rendît une décision. Si Marie était légalement libre, son éducation catholique comme la tradition la contraignirent, aussi longtemps que vécut le chambellan (2 ans et demi), à le considérer comme son mari. Vie en France L'année 1813 trouva Marie de retour à Paris, installée rue de la Houssaye avec ses deux fils, son frère Théodore et sa sœur Antonia. Grâce à la généreuse dotation de Napoléon, la comtesse Walewska était maintenant une femme riche. Marie et son fils Alexandre rendirent visite à Napoléon en exil à l'île d'Elbe du 1er au 3 septembre 1814 en compagnie d'Emilia et de Teodor Émilie et Théodore, sœur et frère de Marie. Second mariage Veuve en 1814 de son premier mari, elle consent à épouser le 7 septembre à Sainte-Gudule Bruxelles 1816 le comte Philippe Antoine d'Ornano, cousin éloigné de Napoléon et général d'empire. En janvier 1817, Marie qui attendait un enfant décida de se rendre en Pologne pour consulter son vieil ami, éminent gynécologue, le Dr Ciekierski. Il diagnostiqua une maladie des reins : toxémie aiguë aggravée par la grossesse. La fin de sa vie semble proche. Au cours de l'été, étendue sur une chaise longue dans le jardin de sa maison à Liège, la comtesse d'Ornano dicta à son secrétaire, ce qui est supposé être ses Mémoires. Sa liaison avec l'empereur y est décrite comme un sacrifice fait à son pays. Décès À 7 heures du soir, le 11 décembre 1817, le cœur de Marie Walewska cessa de battre. Elle avait 31 ans et 4 jours. Toute la maison était plongée dans un vrai désespoir, racontera Alexandre Walewski des années plus tard. … Ma mère était l'une des femmes les plus remarquables qui eût existé. Testament Dans son testament, Marie exprima le désir que son cœur reste en France mais que son corps soit transporté en Pologne dans le caveau familial de Kiernozia. Conformément à ce vœu, une urne contenant son cœur repose aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise dans le caveau des d'Ornano 67e division, portant la simple inscription : Marie Laczynska, comtesse d'Ornano … et le corps fut emmené en Pologne 4 mois plus tard. Regards des contemporains Sous la plume de Madame de Kielmannsegge : " J'eus peu de rapports avec Mme Walewska … Elle n'était pas précisément grande, mais elle avait la taille bien prise, les cheveux blonds, le teint clair, la figure pleine, un sourire extrêmement agréable et un timbre de voix qui la rendait sympathique aussitôt qu'elle parlait ; modeste et sans prétention, très réservée dans ses gestes et toujours très simple dans sa toilette, elle avait comme femme tout ce qu'il faut pour plaire et être aimée. Napoléon évoquant Marie Walewska : "Une femme charmante, un ange ! C'est bien d'elle qu'on peut dire que son âme est aussi belle que sa figure !… " Lettre de Napoléon Ier à Marie Colonna Walewska, à Varsovie, le mercredi 28 janvier 1807 : "Madame, vous étiez triste lundi au cercle, cela m'a peiné... Je vous ai écrit deux fois mais tout le monde est parti, et mes lettres ne vous sont pas arrivées... Je désire, Marie, vous voir ce soir à huit heures. Allez chez votre amie, celle dont vous m'avez parlé. Une voiture viendra vous y prendre... J'espère et j'ai besoin de vous dire ce soir tout ce que vous m'inspirez et toutes les contrariétés que j'ai éprouvées ... Mille baisers sur les lèvres de ma Marie. ce mercredi 28 à 11 heures du matin." Marie se montre rétive mais Napoléon n'est pourtant pas un homme qu'on décourage : "Je veux, entends-tu bien ce mot, s'écrie-t-il avec violence, je veux te forcer à m'aimer ! J'ai fait revivre le nom de ta patrie : sa souche existe encore, grâce à moi. Je ferai plus encore. Mais songe que, comme cette montre que je tiens à la main et que je brise à tes yeux, c'est ainsi que son nom périra, et toutes tes espérances, si tu me pousses à bout en repoussant mon coeur et me refusant le tien." Sa forte voix résonne, durcie par l'accent qui revient dans tous ses moments d'émotion. Marie demeure immobile et muette, mais quand il jette sa montre sur le parquet et l'écrase du talon, ses nerfs s'affaissent, elle s'évanouit. Lorsqu'elle retrouve ses sens, au visage anxieux de Napoléon, aux mots qu'il murmure, elle comprend qu'il a abusé de sa défaillance sic. Cette vilenie, il l'a accomplie comme poussé par un instinct sauvage. Maintenant il la regrette et, devant ces yeux désespérés, il a peur. Elle le repousse avec horreur et sanglote longuement. Heure lourde et triste où l'homme reste décontenancé, muet devant sa captive." Hommages En 1937, Greta Garbo interprète le rôle de Marie Walewska dans le film Marie Walewska, Conquest, en anglais qui retrace sa vie. Chanson : Serge Lama, Marie La Polonaise Marie Walewska vient en visite à l'île d'Elbe avec son fils Alexandre. Ils débarquent sur l'île le 1r septembre 1814 et passent les journées des 2 et 3 à la Madona des Monte en compagnie de l'Empereur. Extraits de NAPOLÉON empereur de l'île d'Elbe - Souvenirs & Anecdotes de Pons de l'Hérault, Les Éditeurs Libres 2005 La visite de Marie Walewska Récit 1 En réalité Marie Walewska débarqua à San Giovanni face à la rade de Portoferraio le 01-09-1814 dans la soirée. Elle quitta la Madonna Del Monte à Marciana le 3 septembre dans la soirée, en pleine tempête. L'embarquement prévu initialement à Marciana Marina ne put avoir lieu vu cette tempête et finalement c'est dans l'anse de Mola Porto Longone devenu en 1947 Porto Azzuro qu'elle reprit la mer malgré les craintes de son entourage, mais c'était "un ordre de l'Empereur"! Les avis divergent quant au fait que Napoléon tenta de la rejoindre en chevauchant dans la nuit. Il semble plutôt que ce soit l'officier d'ordonnance Carlo PERES qui fut chargé de cette mission, qu'il ne remplit point... Les Elbois croyaient qu'il s'agissait de l'Impératrice et s'agitaient quelque peu: on leur cachait quelque chose, car ils avaient bien vite repéré ce navire qui état venu mouiller dans l'anse de San Giovanni et les commentaires allaient bon train. Bien que Marie s'offrit même à rester à l'île d'Elbe discrètement, il ne voulut pas. Il semble qu'il craignait les rumeurs: alors qu'il n'omettait jamais de dire dans son entourage que son épouse et son fils lui manquaient, tout le monde allait savoir qu'il s'agissait de sa maîtresse polonaise... ce que les espions n'allaient pas manquer de rapporter à qui de droit. A ce moment là, en septembre 1814, je crois qu'il espère encore l'arrivée de Marie-Louise et de l'Aiglon. Donc, pour le départ rapide, comme je l'ai écrit: c'était un ordre de l'Empereur! On peut découvrir à l'île d'Elbe l'être humain avec ses craintes, ses hésitations, ses remords et ses doutes. Il n'osa pas rentrer directement à Porto Ferraio la peur d'être interpellé. et résida quelques temps à Porto Longone. Il ne revint plus à la Madonna Del Monte, le charme était rompu. Il ne fut jamais aussi Humain que dans cette île. L'endroit de l'arrivée: "A 09.30 heures, comme la nuit tombait, le bateau jeta l'ancre dans le petit port de San Giovanni, une baie écartée de l'autre côté de Portoferraio" Marie Walewska, le Grand Amour de Napoléon. "...à un tournant du chemin, exactement à Proccio, les voyageurs qu'escortaient les palefreniers porteurs de torches, aperçurent une lanterne et derrière elle un cavalier... Le bateau a jeté l'ancre dans la baie, hors du port. Marie admire du pont la blanche ville de Portoferraio..." Marie Walewska l'épouse polonaise de Napoléon, Comte d'Ornano "Tout à coup, la population matinale s’écria : « L’Impératrice et le Roi de Rome sont arrivés » et aussitôt la population entière fut debout. On m’envoya un exprès pour m’instruire de ce grand évènement, j’accourus à Porto-Ferrajo. Les officiers de la Garde avaient la tête à l’envers ; ils voulaient que l’Impératrice et le Roi de Rome restassent à l’île d’Elbe. Le commandant Malet me priait de rédiger une adresse raisonnée pour signifier cela à l’Empereur. Les Porto-Ferrajais voulurent en faire autant ; l’intendant me demanda s’il devait consentir à cette démarche. Le général Drouot évitait de se montrer en public. Le vrai était que Mme la comtesse Walewska et son fils avaient débarqué à Marciana, que Mme la comtesse Walewska avait à peu près l’âge de l’Impératrice, autant de noblesse que l’Impératrice, que l’enfant avait aussi à peu près l’âge du Roi de Rome, qu’il était mis comme le Roi de Rome. l’erreur était facile ; elle fut complète. Mme la comtesse Walewska se plut à la laisser exister, même elle la sanctionna, car elle faisait répéter à son fils les paroles que la renommée attribuait au Roi de Rome. C’était le rapport des marins dans le bâtiment desquels Mme la comtesse Walewska était venue à l’île d’Elbe avec son fils. Aussitôt que Mme la comtesse Walewska fut arrivée à la tente de l’Empereur, l’Empereur ne reçut plus personne, pas même Madame Mère, et l’on peut dire qu’il se mit en grande quarantaine. Son isolement fut complet. … Mme la comtesse Walewska et son fils restèrent environ cinquante heures auprès de l’Empereur." Le 1er septembre 1814, la comtesse Walewska, sa soeur, Émilie Laczinska et Alexandre, fils de l’empereur débarquèrent à l’île d’Elbe. Louis Marchand précise que le frère de la comtesse, le colonel Teodor Laczinski, accompagnait ces dames et l’enfant. Il ajoute que dans l’île, on crut que c’était l’impératrice et le Roi de Rome, les têtes s’en montèrent . «Mme Walewska avait dû être, dans son jeune âge, une fort belle personne. Bien qu’ayant, lors de son voyage à l’île d’Elbe, la trentaine, elle était née en 1786 et s’éteignit en 1817, après avoir épousé en secondes noces le général d’Ornano et peut-être quelque chose de plus, elle était encore fort bien. Ce qui la déparait un peu, c’était quelques petites places sanguines, ou rougeurs, qu’elle avait dans la figure. Du reste elle était très blanche et d’un coloris qui annonçait une belle santé. Elle était de belle taille, avait un embonpoint raisonnable. Elle avait une fort belle bouche, de beaux yeux, les cheveux châtain clair ; elle avait l’air fort douce et paraissait être une excellente personne. … Le jeune Walewski était gentil garçon, déjà grandelet, la figure un peu pâle ; il avait quelque chose des traits de l’empereur. Il en avait le sérieux. Né en 1810, il a alors quatre ans. Il décèdera en 1868, après une carrière publique bien remplie, ambassadeur et ministre des Affaires étrangères sous le Second Empire La visite de Marie Walewski à l'ile d'Elbe Récit 2 ...Une visite inopinée va troubler cette quiétude. exceptionnelle dans l'existence de Napoléon. Au cours de la nuit du 1er septembre, un navire entre en rade de Porto Ferrajo mais, au lieu de gagner le port, mouille dans une crique au fond du golfe. Bertrand prévenu accourt, salue profondément la jeune femme et l'enfant qui débarquent, fait atteler une calèche et seller les chevaux. Les voyageurs disparaissent aussi mystérieusement qu'ils sont venus. En ville le bruit se répand de l'arrivée de l'Impératrice et du Roi de Rome. Quelques heures plus tôt, au crépuscule, Napoléon avait suivi à la lunette l'approche du bâtiment. Dès qu'une estafette de Bertrand lui apprend l'accostage, il la renvoie avec ses ordres et saute lui-même à cheval. Précédé de quatre porteurs de torches, il descend de son nid d'aigle. La rencontre des deux groupes se fera au milieu de la nuit, le long de la mer, près de Marciana Marina. Napoléon prend la place de Bertrand dans la calèche et, tout en jouant avec les boucles blondes de l'enfant, s'enquiert affectueusement du voyage. Avant l'aube, tout le monde atteint enfin l'Ermitage, Napoléon a cédé sa chambre et fait dresser une tente devant la maison. Mais Ali, son valet de chambre, le voit furtivement la quitter aussitôt : Marie Walewska passe avec lui une dernière nuit... Certes, les temps de l'idylle polonaise sont révolus. L'amour de l'Empereur est mort, celui de Marie subsiste-t-il ? Pendant les quatre années du règne de Marie-Louise il l'a rarement revue. A Fontainebleau, après l'abdication, elle a vainement attendu une nuit devant sa porte, il ne l'a pas reçue. A l'île d'Elbe, elle lui a écrit plusieurs fois, gagnant par petites étapes la côte toscane, sollicitant la permission de venir. Il la lui accorde enfin et elle accourt, peut-être avec l'espoir de rester auprès de lui. C'est mal le connaître. Informé quelques heures plus tard de la rumeur publique, il en conçoit un vif mécontentement. Ainsi, malgré les précautions prises, les Elbois sont déjà persuadés que sa femme et son fils l'ont rejoint. Il désire éviter que le Cabinet autrichien ne tire parti de cette visite pour inciter Marie-Louise à ajourner encore sa venue. Il ne veut surtout pas, lui si strict pour les autres, que sa conduite soit un objet de scandale quand la vérité éclatera. Marie Walewska sera donc une fois de plus sacrifiée au devoir conjugal et aux obligations d'Etat. Il ne le lui dit pas tout de suite. Le matin, il l'emmène jusqu'à son rocher ; au déjeuner, il s'esquive pour sa visite quotidienne à Madame Mère - la famille avant tout. Le soir, il dîne sous la tente avec la jeune femme et les officiers polonais de la Garde. On improvise des danses, les chants slaves s'élèvent de la terre latine. Marie espère, Marie est heureuse. Le lendemain, informée par le trésorier Peyrusse de la détresse financière de l'Empereur, elle veut restituer le collier de perles qu'il lui offrit jadis à la naissance d'Alexandre, mais il refuse avec émotion et la prie doucement de partir le soir même. Puis il disparaît toute la journée et ne la reverra que pour les adieux. Rien ne manque à cet épisode, ni le cadre exceptionnel où il se déroula, ni son dénouement romantique. Avec la nuit la tempête s'est levée, la pluie tombe en rafales. Marie, transie, serrant son enfant contre elle, tente de s'embarquer à Marciana. Le risque est trop grand. Son navire ira l'attendre à Porto Longone, à l'autre extrémité de l'île. De longues heures elle peine sur les mauvais chemins transformés en torrents. dans la nuit traversée d'éclairs. Lorsqu'elle atteint son but, on veut encore la dissuader. Trop fière elle s'obstine, saute dans une barque et, courant mille périls. gagne l'échelle de coupée. Le vaisseau s'éloigne, elle ne reverra Napoléon que furtivement à l'Elysée et à Malmaison. quelques mois plus tard. Lui, pendant ce temps, saisi de remords et d'angoisse, dépêche un officier d'ordonnance pour ajourner l'embarquement, puis de plus en plus inquiet, saute à cheval et galope jusqu'à Longone, où il arrivera trop tard. Au matin, accablé, frissonnant, il regagne l'Ermitage, mais le charme est rompu. Deux jours plus tard, il le quittera à son tour pour n'y plus revenir." Le départ de Marie Walewska Une espèce d’ouragan bouleversait le ciel et la terre. On craignait pour les bâtiments qui se trouvaient affalés sur la côte de Toscane. Néanmoins, ce fut en ce moment que Mme la comtesse Walewska quitta l’Empereur pour retourner sur le continent. Une barque attendait Mme la comtesse à Longone. Toutefois, à peine avait-elle quitté Marciana, que l’Empereur, justement effrayé de la fureur toujours croissante du vent, fit monter à cheval l’officier d’ordonnance Pérez, et lui ordonna d’aller l'empêcher de partir sous quelque prétexte que ce pût être. Mais ce Pérez, tout officier d’ordonnance que l’Empereur l’avait fait, était le sot des sots : sans cœur, sans âme, et incapable de s’inquiéter du danger qui menaçait Mme la comtesse Walewska, il ne songea qu’à s’abriter lui-même. Mme la comtesse Walewska était en pleine mer lorsque ce franc malotru arriva à Longone. Les autorités et les marins de Longone avaient fait tout ce qu’il leur était possible de faire pour que Mme la comtesse Walewska ne mît pas à la voile. Mais, résolue, elle repoussa tous les conseils et elle affronta la destinée. L'Empereur eut des heures d’angoisse. Il lui fut impossible d’attendre le retour de son officier d’ordonnance. Il se rendit de sa personne au lieu où Mme la comtesse Walewska devait s’embarquer. Il était trop tard. Ses alarmes durèrent jusqu’au moment où Mme la comtesse Walewska lui eut appris elle-même que le péril était passé. Merci au général Bertrand Lien http://www.ina.fr/video/CPF86618423/marie-walewska-video.html Decaux et castelot

#4143

Léon Minkus

Loriane

Posté le : 06/12/2014 18:04

Le 7 décembre 1917 meurt Ludwig Aloisius Minkus, dit Léon Minkus